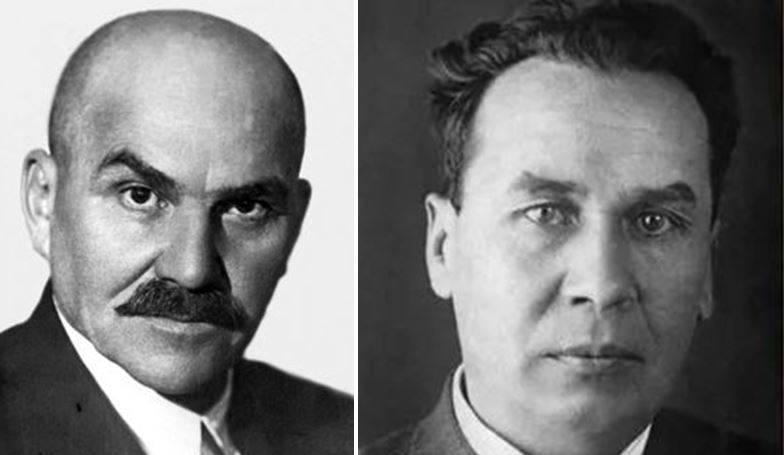

История создания танка Т-34 пришлась на период «большого террора» и во многом была трагичной для его создателей. Согласно канонической советской историографии, создание Т-34 связывают исключительно с именем главного конструктора Михаила Кошкина, сменившего в декабре 1936 года репрессированного Афанасия Фирсова. Следует отметить, что для разработки прорывной конструкции танка нужен был конструкторский гений, а Кошкин таковым не был.

Начало разработки первого советского танка

Для объективной оценки вклада каждого из них необходимо вернуться в то время, когда только начинала формироваться советская танковая школа. До конца 20-х годов в Союзе не было танков собственной разработки, только в 1927 году военные выдали требования на разработку первого советского «маневренного танка» с пулеметно-пушечным вооружением. Разработку танка Главное конструкторское бюро Орудийно-арсенального треста передало в Харьков на ХПЗ им. Коминтерна (завод №183), где для разработки танка была создана специализированная конструкторская группа (преобразованная в 1929 году в танковое конструкторское бюро Т2К), которую возглавил молодой талантливый конструктор Иван Алексенко (1904), руководивший КБ до 1931 года. В группе работали такие же молодые конструкторы, в том числе и будущий главный конструктор Александр Морозов.

В короткое время конструкторы разработали документацию на танк, и в 1929 году был изготовлен опытный образец танка Т-12. По результатам испытаний танк был переработан в танк Т-24, изготовлена опытная партия в количестве 25 машин, по результатам испытаний началась доработка их конструкции, но в июне 1931 года работы было приказано прекратить и начать проектирование колесно-гусеничного танка БТ.

Это было связано с тем, что военное руководство решило не вести «с нуля» разработку отечественных танков, а заимствовать опыт западных конструкторов и производить по лицензии зарубежные танки: американский «Кристи» М1931, ставший прототипом быстроходного БТ-2, и английский « «Виккерс шеститонный», ставший прототипом легкого Т-26. Производство БТ-2 разместили на ХПЗ, а Т-26 — на Ленинградском заводе «Большевик». Так в Союзе начали складываться две школы танкостроения.

В Харькове руководство ХПЗ и конструкторы противились такому повороту событий, не спешили внедрять в производство БТ-2 и старались завершить доводку Т-24. Москва настояла на своем решении, и работы по БТ-2 медленно стали набирать обороты. Начальник конструкторского бюро Т2К Алексенко считал, что копировать иностранную технику непатриотично, надо создавать свою танковую школу, и в знак несогласия подал заявление и уволился.

В КБ работала только молодежь, в основном без высшего технического образования, поддерживавшая устремлениями Алексенко довести свой танк Т-24. Для усиления КБ решением коллегии ОГПУ в декабре 1931 года начальником КБ был назначен талантливый и опытный инженер Афанасий Фирсов, сидевший в одной из московских «шарашек», приговоренный к пяти годам заключения за «вредительскую деятельность». Назначение Фирсова сыграло судьбоносную роль для КБ и советского танкостроения.

Кто такой Фирсов

Фирсов родился в 1883 году в семье бердянского купца, после окончания железнодорожного училища высшее образование получал в высшей технической школе в Митвайде (Германия) и политехническом институте в Цюрихе (между прочим, его заканчивал и Альберт Эйнштейн), специализировался на проектировании дизелей. Получив высшее образование, работал конструктором на заводе «Зульцер».

В 1914 году вернулся в Россию, на Коломенском машиностроительном заводе стал работать над созданием дизелей для подводных лодок, потом главным механиком завода «Красная Этна» в Нижнем Новгороде, а в 1927 году на Николаевских заводах имени Андре Марти — главным инженером по дизельному строительству.

В 1929 году как представитель «старорежимных сословий» проходил по делу о контрреволюционной вредительской группе на заводе, свою вину не признал, и ее не доказали, но в связи с такими подозрениями он в 1929 году уволился и переехал в Ленинград, где его как специалиста пригласили на завод «Русский дизель».

Шел 1930 год, начался процесс над членами Промпартии, среди обвиняемых оказался близкий знакомый Фирсова, ему припомнили «николаевское дело», арестовали и приговорили к пяти годам заключения. Квалифицированный специалист, он работал в одной из московских «шарашек» под непосредственным руководством Орджоникидзе, здесь он стал заниматься проблемами танкостроения, и в 1931 году под охраной был отправлен в Харьков возглавлять «непокорное» танковое КБ.

Вначале коллектив создателей Т-24 не очень приветливо встретил назначенца «сверху», но одаренный и разносторонне развитый Фирсов, инженер с энциклопедическими знаниями, быстро завоевал авторитет и уважение. По свидетельству современников, находясь под круглосуточным контролем ОГПУ и живя при заводе, поскольку семья осталась в Ленинграде, он с головой окунулся в работу. Фирсов умел хорошо и четко организовать труд своих подчиненных, выдержанный, уравновешенный в общении, он стремился передать свой опыт подчиненным. Вместе с ними изучал технические новинки зарубежных фирм, поощрял изучение иностранных языков.

Разработка семейства танков БТ и дизельного двигателя В2

Перед Фирсовым была поставлена задача организовать на заводе качественное производство танков БТ-2, которые имели много недоработок и дефектов в основных агрегатах, силовой установке и узлах ходовой части. Двигатель «Либерти», покупаемый в США, был капризным, нередко перегревался, при пуске были случаи его возгорания. Освоение серийного производства этих танков шло с трудом также в связи с отсутствием на заводе базы, способной освоить производство нового танка в таких количествах, из армии часто приходили рекламации о выходе из строя коробок передач.

Фирсов с коллективом молодых конструкторов приложил много труда для доработки конструкции танка и совершенствования технологии его производства. Постепенно проблемы уходили, под его руководством были разработаны танки БТ-5 и БТ-7, продолжившие линейку машин этого семейства. В 1935 году за разработку танка БТ-7 Фирсова наградили орденом Красного Знамени.

На заводе с 1932 года под руководством начальника дизельного одела Константина Челпана велась разработка 400-сильного танкового дизельного двигателя БД-2 (быстроходный дизель), будущего В2. Челпан не раз свидетельствовал, что квалифицированный специалист по дизелям Фирсов внес большой вклад в создание этого двигателя. Военные и лично Сталин внимательно следили за ходом работ по дизелю. Первый образец БД-2 был продемонстрирован руководству страны в 1934 году. За эту разработку завод, директор Бондаренко и Челпан были удостоены орденов Ленина.

Концепция нового танка и репрессии

Занимаясь совершенствованием колесно-гусеничных танков семейства БТ, опытный инженер Фирсов видел, что это тупиковое направление, здесь не может быть прорыва. Он начал искать пути создания принципиально нового танка, под его руководством небольшая группа в составе Александра Морозова, Михаила Таршинова и Василия Васильева в течение 1935 года вела проработки такого танка.

Фирсов заложил первичный технический облик будущего Т-34 и его основные технические характеристики. Васильев вспоминал:

Уже в конце 1935 г. на столе главного конструктора лежали проработанные эскизы принципиально нового танка: противоснарядное бронирование с большими углами наклона, длинноствольная 76,2-мм пушка, дизельный двигатель В-2 , масса до 30 т…

От танка семейства БТ новый танк получил «в наследство» полностью сварной корпус и «подвеску Кристи», от колесно-гусеничного движителя отказались в пользу чисто гусеничного.

В 1936 году ХПЗ им. Коминтерна переименовывают в завод №183, а КБ Т2К присваивают индекс КБ-190, в конструкторском бюро ведется проработка узлов и агрегатов нового танка, но летом 1936 года на заводе начинаются репрессии. Причиной послужили массовые рекламации из войск по причине выхода из строя коробок передач танков БТ-7. В конструкции танка действительно были конструктивные недостатки, к тому же в войсках увлеклись эффектными прыжками на этом танке с трамплина, что, естественно, влияло на работоспособность БТ-7. Машину стали называть «вредительским танком», Фирсова отстранили от должности, но оставили работать в КБ.

Вместо Фирсова в декабре 1936 года Орджоникидзе, хорошо знавший Михаила Кошкина, переводит его из Ленинграда в Харьков и назначает начальником КБ-190. Нового главного конструктора встречал лично Фирсов, продолжавший работать в КБ вплоть до ареста и кропотливо вводивший его в курс дела.

За короткое время Морозовым под руководством Фирсова была разработана новая коробка передач, внедрена в производство, и вопрос был закрыт, но приближались 1937 год и «большой террор». Фирсову не забыли его «вредительскую деятельность» в Николаеве и Ленинграде. В марте 1937 года его вновь арестовали и отправили в тюрьму в Москву. Некоторое время он там содержался вместе с еще одним «вредителем» — авиаконструктором Туполевым.

Репрессии коснулись не только Фирсова, которого вскоре расстреляли, а многих руководителей и инженеров завода и КБ. В 1937 году на завод из Москвы направили комиссию для выяснения причин низкого качества двигателей БД-2, которая выявила недоработки в конструкции двигателя и несоблюдение технологии его производства.

По результатам работы комиссии двигатель доработали, внеся в него до двух тысяч изменений, но оргвыводы были сделаны. Челпана отстраняют от работы и в декабре 1937 года арестовывают вместе с конструкторами: дизелистами Трашутиным, Аптекманом, Левитаном и Гуртовым, всех, кроме Трашутина, расстреливают за «вредительство», последнего в 1939 году освобождают. Арестовывают главного инженера завода Ляща, главного металлурга Метанцева и многих других инженеров и военпредов. В мае 1938 года был арестован и вскоре расстрелян директор завода Бондаренко.

По воспоминаниям Васильева, репрессии вызвали настоящую фобию в КБ-190. Он вспоминал:

«Надо сказать, лично я перенёс эту фобию очень тяжело, спал и прислушивался к звукам приближения «чёрного ворона» с парой людей в штатской одежде, приглашающих вас в вежливой форме следовать за ними».

В таких условиях страха и ожидания ареста продолжалась разработка нового танка.

Кто такой Кошкин

После Фирсова КБ-190 принял Кошкин. Кем он был до этого? Кошкин был партийным функционером и зарекомендовал себя хорошим организатором. Был лично знаком с Орджоникидзе и Кировым. За два года до назначения в Харьков он закончил Ленинградский политехнический институт и потом работал конструктором в танковом КБ Ленинградского завода им. Кирова. На этом его опыт в разработке танков заканчивался. Орджоникидзе направил его в КБ-190 как опытного организатора для разрешения тяжелой ситуации, сложившейся на танковом заводе.

Кошкин действительно оказался талантливым руководителем, он достойно оценил молодой коллектив конструкторов и уникальность предложенной Фирсовым концепции нового танка. До этого он работал на достаточно высоких административных и партийных должностях и был вхож в высшие инстанции, там он сумел доказать перспективность работы над новым танком и убедил не продолжать репрессии против сотрудников КБ. Под руководством Кошкина работы над танком в той сложной ситуации продолжились.

Противостояние Кошкина и Дика

Для усиления КБ-190 в июне 1937 года направляется адъюнкт московской Военной академии механизации и моторизации военинженер 3-го ранга Дик с не совсем понятными целями. Ему подчинили часть конструкторов, и в бюро воцарилось двоевластие, которое ничем хорошим закончиться не могло. В этот период КБ работало над модернизацией танка БТ-7 и разработкой нового танка БТ-9, отличавшегося наличием шести ведущих колёс, дизельным двигателем, конической башней с 45-мм или 76-мм пушкой и наклонной бронёй. Совместная работа Кошкина и Дика не складывалась, они обвиняли друг друга в неправильных конструкторских решениях, в срыве, а иногда и саботаже работ. Количество взаимных претензий росло, а работа не двигалась.

Московскому руководству надоели конфликты, и в сентябре 1937 года танковое КБ-190 разделили на два. Отдельное ОКБ во главе с Диком подчинили непосредственно главному инженеру завода, начальниками секций в ОКБ стали Дорошенко, Таршинов, Горбенко, Морозов и Васильев. ОКБ должны были пополнить 50 выпускниками военной академии, а в качестве консультанта привлекли известного испытателя танков капитана Кульчицкого.

Кошкин остался начальником КБ-190, которое должно было заниматься исключительно разработкой модернизированных вариантов БТ-7, а ОКБ должно было разрабатывать новый танк БТ-9 (БТ-20), сопровождение серийного производства на заводе осуществляло КБ-35.

В октябре 1937 года было выдано ТТТ на новый колесно-гусеничный танк с тремя парами ведущих колес, толщиной лобовой брони 25 мм, 45-мм или 76,2-мм пушкой и дизельным двигателем.

В основу разработки нового танка была положена концепция Фирсова, которая далее развивалась Морозовым и Таршиновым. Прокатившаяся в ноябре-декабре 1937 года волна арестов на заводе дезорганизовала работу по новому танку, в срыве работ обвинили Дика, которого в апреле 1938 года арестовали и осудили на десять лет, на этом его карьера закончилась.

Кошкин завершает разработку танка

Дальше не совсем понятно, как Кошкин в тех условиях создает КБ-24 и продолжает работы по новому танку. По крайней мере, в середине марта 1938 года на заседании коллегии Автобронетанкового управления и в конце марта на заседании Комитета обороны проект колесно-гусеничного танка представляли Кошкин и Морозов. Эскизный проект танка был утвержден с замечаниями увеличить бронирование до 30 мм и установить 76,2-мм пушку. Одновременно под руководством Кошкина в конце 1938 года был разработан и запущен в серийное производство танк БТ-7М с двигателем В2, подтвердивший возможность применения на танке нового дизельного двигателя.

Кошкин продолжал биться за гусеничный вариант танка, и в сентябре 1938 года завод получил задание на разработку двух вариантов танка: колесно-гусеничного А20 и гусеничного А-20Г (А32).

Для объединения усилий все три конструкторских бюро завода объединяются в одно КБ-520 во главе с Кошкиным, заместителем главного конструктора стал Морозов, а заместителем начальника КБ — Кучеренко. В кратчайшие сроки образцы танков были изготовлены, и в июне-августе 1939 года прошли на полигоне в Харькове испытания. Оба танка выдержали испытания, но конструкция А-32 была намного проще за счет отсутствия сложного колесного движители и имела запас по весу.

В сентябре при показе бронетанковой техники руководству Минобороны участвовали А-20 и А32, где последний выступил очень эффектно. По результатам испытаний и показа было принято решение остановиться на гусеничном варианте танка А-32, усилив его бронезащиту до 45 мм.

На заводе началось срочное изготовление двух танков А-32. Узлы и детали танка тщательно изготавливали и придирчиво собирали, резьбовые соединения пропитывались горячим маслом, тщательной отделке подвергались внешние поверхности корпуса и башни. Опытный аппаратчик Кошкин отлично понимал, что при показе танков высшему руководству мелочей не бывает.

Дальше произошел хорошо известный пробег танков из Харькова в Москву, успешный показ в Кремле танков Сталину, пробег обратно в Харьков, болезнь и трагическая смерть Кошкина. После показа на высшем уровне танки прошли испытания на Кубинке и на Карельском перешейке, танк получил высокую оценку самого Сталина, ему была дана путевка в жизнь.

Так конструкторский гений Фирсова и организаторские таланты Кошкина смогли в условиях развернувшихся репрессий и недопонимания военными перспектив развития танков создать машину, ставшую символом Победы в той страшной войне. Оба они, несомненно, внесли громадный вклад в создание этой машины, но приписывать все лавры только Кошкину несправедливо.

Концепция танка и его компоновка была задумана Фирсовым, под его руководством основные узлы танка были проработаны в подразделениях КБ, а завершали разработку танка специалисты, начавшие его проектировать под руководством Фирсова. Костяк ведущих конструкторов был сохранен, и Кошкин в той трагической ситуации организовал работу по завершению разработки танка и добился принятия его на вооружение. Фамилии Фирсова и Кошкина как главных конструкторов Т-34 могут достойно стоять рядом.

История создания танка Т-34 пришлась на период «большого террора» и во многом была трагичной для его создателей. Согласно канонической советской историографии, создание Т-34 связывают исключительно с именем главного конструктора Михаила Кошкина, сменившего в декабре 1936 года репрессированного Афанасия Фирсова. Следует отметить, что для разработки прорывной конструкции танка нужен был конструкторский гений, а Кошкин таковым не был.

Начало разработки первого советского танка

Для объективной оценки вклада каждого из них необходимо вернуться в то время, когда только начинала формироваться советская танковая школа. До конца 20-х годов в Союзе не было танков собственной разработки, только в 1927 году военные выдали требования на разработку первого советского «маневренного танка» с пулеметно-пушечным вооружением. Разработку танка Главное конструкторское бюро Орудийно-арсенального треста передало в Харьков на ХПЗ им. Коминтерна (завод №183), где для разработки танка была создана специализированная конструкторская группа (преобразованная в 1929 году в танковое конструкторское бюро Т2К), которую возглавил молодой талантливый конструктор Иван Алексенко (1904), руководивший КБ до 1931 года. В группе работали такие же молодые конструкторы, в том числе и будущий главный конструктор Александр Морозов.

В короткое время конструкторы разработали документацию на танк, и в 1929 году был изготовлен опытный образец танка Т-12. По результатам испытаний танк был переработан в танк Т-24, изготовлена опытная партия в количестве 25 машин, по результатам испытаний началась доработка их конструкции, но в июне 1931 года работы было приказано прекратить и начать проектирование колесно-гусеничного танка БТ.

Это было связано с тем, что военное руководство решило не вести «с нуля» разработку отечественных танков, а заимствовать опыт западных конструкторов и производить по лицензии зарубежные танки: американский «Кристи» М1931, ставший прототипом быстроходного БТ-2, и английский « «Виккерс шеститонный», ставший прототипом легкого Т-26. Производство БТ-2 разместили на ХПЗ, а Т-26 — на Ленинградском заводе «Большевик». Так в Союзе начали складываться две школы танкостроения.

В Харькове руководство ХПЗ и конструкторы противились такому повороту событий, не спешили внедрять в производство БТ-2 и старались завершить доводку Т-24. Москва настояла на своем решении, и работы по БТ-2 медленно стали набирать обороты. Начальник конструкторского бюро Т2К Алексенко считал, что копировать иностранную технику непатриотично, надо создавать свою танковую школу, и в знак несогласия подал заявление и уволился.

В КБ работала только молодежь, в основном без высшего технического образования, поддерживавшая устремлениями Алексенко довести свой танк Т-24. Для усиления КБ решением коллегии ОГПУ в декабре 1931 года начальником КБ был назначен талантливый и опытный инженер Афанасий Фирсов, сидевший в одной из московских «шарашек», приговоренный к пяти годам заключения за «вредительскую деятельность». Назначение Фирсова сыграло судьбоносную роль для КБ и советского танкостроения.

Кто такой Фирсов

Фирсов родился в 1883 году в семье бердянского купца, после окончания железнодорожного училища высшее образование получал в высшей технической школе в Митвайде (Германия) и политехническом институте в Цюрихе (между прочим, его заканчивал и Альберт Эйнштейн), специализировался на проектировании дизелей. Получив высшее образование, работал конструктором на заводе «Зульцер».

В 1914 году вернулся в Россию, на Коломенском машиностроительном заводе стал работать над созданием дизелей для подводных лодок, потом главным механиком завода «Красная Этна» в Нижнем Новгороде, а в 1927 году на Николаевских заводах имени Андре Марти — главным инженером по дизельному строительству.

В 1929 году как представитель «старорежимных сословий» проходил по делу о контрреволюционной вредительской группе на заводе, свою вину не признал, и ее не доказали, но в связи с такими подозрениями он в 1929 году уволился и переехал в Ленинград, где его как специалиста пригласили на завод «Русский дизель».

Шел 1930 год, начался процесс над членами Промпартии, среди обвиняемых оказался близкий знакомый Фирсова, ему припомнили «николаевское дело», арестовали и приговорили к пяти годам заключения. Квалифицированный специалист, он работал в одной из московских «шарашек» под непосредственным руководством Орджоникидзе, здесь он стал заниматься проблемами танкостроения, и в 1931 году под охраной был отправлен в Харьков возглавлять «непокорное» танковое КБ.

Вначале коллектив создателей Т-24 не очень приветливо встретил назначенца «сверху», но одаренный и разносторонне развитый Фирсов, инженер с энциклопедическими знаниями, быстро завоевал авторитет и уважение. По свидетельству современников, находясь под круглосуточным контролем ОГПУ и живя при заводе, поскольку семья осталась в Ленинграде, он с головой окунулся в работу. Фирсов умел хорошо и четко организовать труд своих подчиненных, выдержанный, уравновешенный в общении, он стремился передать свой опыт подчиненным. Вместе с ними изучал технические новинки зарубежных фирм, поощрял изучение иностранных языков.

Разработка семейства таков БТ и дизельного двигателя В2

Перед Фирсовым бала поставлена задача организовать на заводе качественное производство танков БТ-2, которые имели много недоработок и дефектов в основных агрегатах, силовой установке и узлах ходовой части. Двигатель «Либерти», покупаемый в США, был капризным, нередко перегревался, при пуске были случаи его возгорания. Освоение серийного производства этих танков шло с трудом также в связи с отсутствием на заводе базы, способной освоить производство нового танка в таких количествах, из армии часто приходили рекламации о выходе из строя коробок передач.

Фирсов с коллективом молодых конструкторов приложил много труда для доработки конструкции танка и совершенствования технологии его производства. Постепенно проблемы уходили, под его руководством были разработаны танки БТ-5 и БТ-7, продолжившие линейку машин этого семейства. В 1935 году за разработку танка БТ-7 Фирсова наградили орденом Красного Знамени.

На заводе с 1932 года под руководством начальника дизельного одела Константина Челпана велась разработка 400-сильного танкового дизельного двигателя БД-2 (быстроходный дизель), будущего В2. Челпан не раз свидетельствовал, что квалифицированный специалист по дизелям Фирсов внес большой вклад в создание этого двигателя. Военные и лично Сталин внимательно следили за ходом работ по дизелю. Первый образец БД-2 был продемонстрирован руководству страны в 1934 году. За эту разработку завод, директор Бондаренко и Челпан были удостоены орденов Ленина.

Концепция нового танка и репрессии

Занимаясь совершенствованию колесно-гусеничных танков семейства БТ, опытный инженер Фирсов видел, что это тупиковое направление, здесь не может быть прорыва. Он начал искать пути создания принципиально нового танка, под его руководством небольшая группа в составе Александра Морозова, Михаила Таршинова и Василия Васильева в течение 1935 года вела проработки такого танка.

Фирсов заложил первичный технический облик будущего Т-34 и его основные технические характеристики. Васильев вспоминал:

Уже в конце 1935 г. на столе главного конструктора лежали проработанные эскизы принципиально нового танка: противоснарядное бронирование с большими углами наклона, длинноствольная 76,2-мм пушка, дизельный двигатель В-2 , масса до 30 т…

От танка семейства БТ новый танк получил «в наследство» полностью сварной корпус и «подвеску Кристи», от колесно-гусеничного движителя отказались в пользу чисто гусеничного.

В 1936 году ХПЗ им. Коминтерна переименовывают в завод №183, а КБ Т2К присваивают индекс КБ-190, в конструкторском бюро ведется проработка узлов и агрегатов нового танка, но летом 1936 года на заводе начинаются репрессии. Причиной послужили массовые рекламации из войск по причине выхода из строя коробок передач танков БТ-7. В конструкции танка действительно были конструктивные недостатки, к тому же войсках увлеклись эффектными прыжками на этом танке с трамплина, что, естественно, влияло на работоспособность БТ-7. Машину стали называть «вредительским танком», Фирсова отстранили от должности, но оставили работать в КБ.

Вместо Фирсова в декабре 1936 года Орджоникидзе, хорошо знавший Михаила Кошкина, переводит его из Ленинграда в Харьков и назначает начальником КБ-190. Нового главного конструктора встречал лично Фирсов, продолжавший работать в КБ вплоть до ареста и кропотливо вводивший его в курс дела.

За короткое время Морозовым под руководством Фирсова была разработана новая коробка передач, внедрена в производство, и вопрос был закрыт, но приближались 1937 год и «большой террор». Фирсову не забыли его «вредительскую деятельность» в Николаеве и Ленинграде. В марте 1937 года его вновь арестовали и отправили в тюрьму в Москву. Некоторое время он там содержался вместе с еще одним «вредителем» — авиаконструктором Туполевым.

Репрессии коснулись не только Фирсова, которого вскоре расстреляли, а многих руководителей и инженеров завода и КБ. В 1937 году на завод из Москвы направили комиссию для выяснения причин низкого качества двигателей БД-2, которая выявила недоработки в конструкции двигателя и несоблюдение технологии его производства.

По результатам работы комиссии двигатель доработали, внеся в него до двух тысяч изменений, но оргвыводы были сделаны. Челпана отстраняют от работы и в декабре 1937 года арестовывают вместе с конструкторами: дизелистами Трашутиным, Аптекманом, Левитаном и Гуртовым, всех, кроме Трашутина, расстреливают за «вредительство», последнего в 1939 году освобождают. Арестовывают главного инженера завода Ляща, главного металлурга Метанцева и многих других инженеров и военпредов. В мае 1938 года был арестован и вскоре расстрелян директор завода Бондаренко.

По воспоминаниям Васильева, репрессии вызвали настоящую фобию в КБ-190. Он вспоминал:

«Надо сказать, лично я перенёс эту фобию очень тяжело, спал и прислушивался к звукам приближения «чёрного ворона» с парой людей в штатской одежде, приглашающих вас в вежливой форме следовать за ними».

В таких условиях страха и ожидания ареста продолжалась разработка нового танка.

Кто такой Кошкин

После Фирсова КБ-190 принял Кошкин. Кем он был до этого? Кошкин был партийным функционером и зарекомендовал себя хорошим организатором. Был лично знаком с Орджоникидзе и Кировым. За два года до назначения в Харьков он закончил Ленинградский политехнический институт и потом работал конструктором в танковом КБ Ленинградском заводе им. Кирова. На этом его опыт в разработке танков заканчивался. Орджоникидзе направил его в КБ-190 как опытного организатора для разрешения тяжелой ситуации, сложившейся на танковом заводе.

Кошкин действительно оказался талантливым руководителем, он достойно оценил молодой коллектив конструкторов и уникальность предложенной Фирсовым концепции нового танка. До этого он работал на достаточно высоких административных и партийных должностях и был вхож в высшие инстанции, там он сумел доказать перспективность работы над новым танком и убедил не продолжать репрессии против сотрудников КБ. Под руководством Кошкина работы над танком в той сложной ситуации продолжились.

Противостояние Кошкина и Дика

Для усиления КБ-190 в июне 1937 года направляется адъюнкт московской Военной академии механизации и моторизации военинженер 3-го ранга Дик с не совсем понятными целями. Ему подчинили часть конструкторов, и в бюро воцарилось двоевластие, которое ничем хорошим закончиться не могло. В этот период КБ работало над модернизацией танка БТ-7 и разработкой нового танка БТ-9, отличавшегося наличием шести ведущих колёс, дизельным двигателем, конической башней с 45-мм или 76-мм пушкой и наклонной бронёй. Совместная работа Кошкина и Дика не складывалась, они обвиняли друг друга в неправильных конструкторских решениях, в срыве, а иногда и саботаже работ. Количество взаимных претензий росло, а работа не двигалась.

Московскому руководству надоели конфликты, и в сентябре 1937 года танковое КБ-190 разделили на два. Отдельное ОКБ во главе с Диком подчинили непосредственно главному инженеру завода, начальниками секций в ОКБ стали Дорошенко, Таршинов, Горбенко, Морозов и Васильев. ОКБ должны были пополнить 50 выпускниками военной академии, а в качестве консультанта привлекли известного испытателя танков капитана Кульчицкого.

Кошкин остался начальником КБ-190, которое должно было заниматься исключительно разработкой модернизированных вариантов БТ-7, а ОКБ должно было разрабатывать новый танк БТ-9 (БТ-20), сопровождение серийного производства на заводе осуществляло КБ-35.

В октябре 1937 года было выдано ТТТ на новый колесно-гусеничный танк с тремя парами ведущих колес, толщиной лобовой брони 25 мм, 45-мм или 76,2-мм пушкой и дизельным двигателем.

В основу разработки нового танка была положена концепция Фирсова, которая далее развивалась Морозовым и Таршиновым. Прокатившаяся в ноябре-декабре 1937 года волна арестов на заводе дезорганизовала работу по новому танку, в срыве работ обвинили Дика, которого в апреле 1938 года арестовали и осудили на десять лет, на этом его карьера закончилась.

Кошкин завершает разработку танка

Дальше не совсем понятно, как Кошкин в тех условиях создает КБ-24 и продолжает работы по новому танку. По крайней мере, в середине марта 1938 года на заседании коллегии Автобронетанкового управления и в конце марта на заседании Комитета обороны проект колесно-гусеничного танка представляли Кошкин и Морозов. Эскизный проект танка был утвержден с замечаниями увеличить бронирование до 30 мм и установить 76,2-мм пушку. Одновременно под руководством Кошкина в конце 1938 года был разработан и запущен в серийное производство танк БТ-7М с двигателем В2, подтвердивший возможность применения на танке нового дизельного двигателя.

Кошкин продолжал биться за гусеничный вариант танка, и в сентябре 1938 года завод получил задание на разработку двух вариантов танка: колесно-гусеничного А20 и гусеничного А-20Г (А32).

Для объедения усилий все три конструкторских бюро завода объединяются в одно КБ-520 во главе с Кошкиным, заместителем главного конструктора стал Морозов, а заместителем начальника КБ — Кучеренко. В кратчайшие сроки образцы танков были изготовлены, и в июне-августе 1939 года прошли на полигоне в Харькове испытания. Оба танка выдержали испытания, но конструкция А-32 была намного проще за счет отсутствия сложного колесного движители и имела запас по весу.

В сентябре при показе бронетанковой техники руководству Минобороны участвовали А-20 и А32, где последний выступил очень эффектно. По результатам испытаний и показа было принято решение остановиться на гусеничном варианте танка А-32, усилив его бронезащиту до 45 мм.

На заводе началось срочное изготовление двух танков А-32. Узлы и детали танка тщательно изготавливали и придирчиво собирали, резьбовые соединения пропитывались горячим маслом, тщательной отделке подвергались внешние поверхности корпуса и башни. Опытный аппаратчик Кошкин отлично понимал, что при показе танков высшему руководству мелочей не бывает.

Дальше произошел хорошо известный пробег танков из Харькова в Москву, успешный показ в Кремле танков Сталину, пробег обратно в Харьков, болезнь и трагическая смерть Кошкина. После показа на высшем уровне танки прошли испытания на Кубинке и на Карельском перешейке, танк получил высокую оценку самого Сталина, ему была дана путевка в жизнь.

Так конструкторский гений Фирсова и организаторские таланты Кошкина смогли в условиях развернувшихся репрессий и недопонимания военными перспектив развития танков создать машину, ставшую символом Победы в той страшной войне. Оба они, несомненно, внесли громадный вклад в создание этой машины, но приписывать все лавры только Кошкину несправедливо.

Концепция танка и его компоновка была задумана Фирсовым, под его руководством основные узлы танка были проработаны в подразделениях КБ, а завершали разработку танка специалисты, начавшие его проектировать под руководством Фирсова. Костяк ведущих конструкторов был сохранен, и Кошкин в той трагической ситуации организовал работу по завершению разработки танка и добился принятия его на вооружение. Фамилии Фирсова и Кошкина как главных конструкторов Т-34 могут достойно стоять рядом.

Михаил Кошкин — биография

Михаил Ильич Кошкин – советский инженер-конструктор, создатель и первый главный конструктор танка Т-34, начальник КБ танкостроения Харьковского паровозостроительного завода имени Коминтерна.

Михаил Кошкин прошёл путь от пекаря на кондитерской фабрике до руководителя конструкторского бюро танкостроения. За время своей профессиональной деятельности он сконструировал танк Т-34, который знают во всём мире, его название связано с победой Советской армии во Второй мировой войне. Конструктору не довелось узнать, какой грандиозный вклад в военную отрасль сделал он для своей страны, поскольку до войны он не дожил 9 месяцев.

Детство

Михаил Ильич Кошкин родился 21 ноября (3 декабря) 1898 года в селе Брынчаги Ярославской области, в семье крестьян. Его отец занимался отходничеством. Когда Михаилу было почти семь лет, отец надорвался на лесозаготовках и умер, оставив вдовой жену с тремя малолетними детьми на руках. Будущему конструктору, чтобы выжить, вместе с матерью пришлось батрачить.

В десятилетнем возрасте Кошкин уехал из родных мест на заработки в Москву. В столице он устроился на кондитерскую фабрику учеником пекаря и за восемь лет работы дослужился до оператора карамелезавёрточных автоматов.

Служба в армии

В начале 1917 года Кошкин был призван на военную службу в императорскую армию. До августа он воевал на Западном фронте (шла Первая мировая война), был ранен и демобилизован в конце того же года.

Будучи сыном бедняка, Кошкин восторженно принял Октябрьскую революцию и с началом Гражданской войны добровольно вступил в ряды Красной армии. Став бойцом железнодорожного отряда, он защищал молодую советскую республику от иностранной военной интервенции вначале под Царицыном, затем в составе 3-го железнодорожного батальона на Северном фронте брал Архангельск. Там он впервые столкнулся с бронетехникой и был впечатлён английскими танками «Рикардо» Mark V, используемыми интервентами на этом участке фронта.

До Польского фронта, куда перебрасывали батальон, Кошкин не добрался, потому что заболел в дороге тифом. После лечения его перевели в 3-ю железнодорожную бригаду Южного фронта, которая занималась восстановлением железнодорожных путей и мостов. В ряды РКП(б) он вступил ещё на Северном фронте, а здесь он стал секретарём партийной ячейки.

Партийная служба

Летом 1921 года Кошкин демобилизовался и занялся партийной деятельностью. После окончания Коммунистического университета имени Я.М. Свердлова, где он свёл знакомство с партийными лидерами С. М. Кировым и Г. К. Орджоникидзе, Кошкин был командирован в Вятку (теперь это Киров) для руководства кондитерской фабрикой.

Прослужив с 1924 по 1925 год на фабрике, он перешёл в райком, затем в Губком ВКП(б) Вятки, женился на сотруднице Губпотребсоюза Вере Катаевой, в скором времени у них родилась дочь Лиза, а в дальнейшем ещё две дочери – Тамара и Татьяна.

Деятельность конструктора

Вероятно, Кошкин мог сделать хорошую партийную карьеру, но овладевший им ещё в годы войны интерес к технике побудил его написать письмо Сергею Мироновичу Кирову, в котором Михаил просил о содействии в получении высшего технического образования. Страна остро нуждалась в квалифицированных специалистах, поэтому ему не отказали. В 1929 году Кошкина вызвали в Ленинград, где он был принят в технологический институт. Вскоре 30-летний студент перевёлся в Ленинградский политехнический институт, потому что там был машиностроительный факультет. Производственную практику он проходил на Нижегородском автомобильном заводе. Михаил оказался настолько толковым, что руководство завода хлопотало перед Наркомом тяжёлой промышленности о направлении его по окончании обучения к ним. Но Кошкина влекло танкостроение и на последнем курсе он уже знал, где сможет заняться этим.

Защитив в 1934 году диплом по специальности «инженер-механик по конструированию автомобилей и тракторов» на тему «Коробка переменных передач среднего танка», начинающий инженер-конструктор стал сотрудником конструкторского бюро Ленинградского Кировского завода. Через два с половиной года Кошкин уже занимал должность заместителя начальника КБ. Изучая модели танков, закупленных на западе, бюро занималось разработкой принципиально новых моделей танков. Ленинградские конструкторы модернизировали серийные танки Т-26 и Т-28, создав модели Т-29 и Т-46-1. В 1936 году за успешную работу Кошкина наряду с другими конструкторами бюро наградили орденом Красной Звезды.

Танковая промышленность в ту пору была в плачевном состоянии и особую тревогу у Наркома тяжёлой промышленности Г. К. Орджоникидзе вызывал Танковый отдел Харьковского паровозостроительного завода. Было решено направить Кошкина в Харьков с учётом его организаторских способностей и одержимости в стремлении создать быстроходный средний танк.

Харьков

В декабре 1936 года Михаил Кошкин был назначен начальником КБ-190 танкового отдела Харьковского завода №183.

В те годы лёгкие колёсно-гусеничные быстроходные танки серии «БТ», выпускаемые в Харькове, и ленинградские танки Т-26 составляли основу танкового обеспечения Красной армии. Первоочередной задачей Кошкина была организация работы КБ по модернизации танка БТ-7, слабым местом которого была коробка переключения передач, и обеспечить его серийное производство. Под руководством Кошкина КБ-190, состоящее из 48 сотрудников, стало усердно работать по 14 направлениям. Основными из них была установка на БТ-7 совсем нового дизельного двигателя В-2 и разработка новых танков БТ-9 и БТ-ИС (последний – на основе конструкции БТ-2 и БТ-5).

С появлением нового противотанкового оружия задача КБ усложнилась. Участие легкобронированных советских танков в военных действиях по случаю Гражданской войны в Испании (толщина их брони была всего 20 мм) показало их уязвимость для артиллерии. Требовалась, скорей, не модернизация, а полная замена танкового парка Красной армии. Конструкторам в связи с этим была отведена особая роль, а для их разработок были отведены жёсткие сроки. Несоблюдение сроков грозило арестами.

Усиление противоснарядного бронирования увеличивало массу машины, что давало дополнительную нагрузку на трансмиссию. Попытка конструкторов решить проблему усложнением трансмиссии по предварительным расчётам оказалась не выгодна, производство такого танка оказалось бы дорогим и трудоёмким.

Параллельно с Кошкиным на Харьковском заводе работал конструктор Адольф Дик. Под руководством Дика появилась новая колёсно-гусеничная модель А-20, которая по боевым возможностям мало чем отличалась от БТ-7. Кошкину этот проект не нравился, потому что колёсная техника хорошо себя показывала на шоссе, но на пересечённой местности в условиях военных действий она бы продемонстрировала плохую проходимость.

Гусеничный танк

После ареста Дика вся ответственность за выполнение задания Министерства обороны легла на Кошкина. Любая его ошибка могла стоить ему свободы или даже жизни. Он рискнул и взялся за осуществление своей давней идеи создания чисто гусеничного танка, что упрощало конструкцию машины и за счёт экономии позволяло усилить броню и вооружение. В конце апреля 1938 года, заручившись поддержкой И. Сталина, Кошкин добился разрешения Народного комиссариата обороны испытать опытный экземпляр А-20, а наряду с ним – новый гусеничный танк, получивший индекс А-32. Чтобы уложиться в назначенные сроки, в начале 1939 года для разработки чертежей новых танков все КБ Харьковского завода были объединены в один КБ-520. Его главным конструктором был назначен М.И. Кошкин.

Летом 1939 года государственная комиссия, присутствовавшая на испытаниях новых моделей, пришла к выводу, что А-20 – скоростной, тактически подвижный танк, А-32 же отличается высокой проходимостью и неплохой бронезащитой. Однако военные эксперты никак не могли определиться, какой из двух танков следует запустить в производство, и конструкторы продолжили заниматься усовершенствованием машин.

На следующих испытаниях в сентябре 1939 года государственная комиссия увидела обновлённый А-32, который был оснащён 76-миллиметровой пушкой. Машине был присвоен индекс Т-32. Танк впечатлил присутствующих не только хорошими ходовыми качествами, но и красивой формой. Военные чиновники и на этот раз не смогли отдать предпочтение какому-нибудь из танков для запуска в серийное производство.

Сомнения отпали с началом советско-финской войны (1939-1940 год), продемонстрировавшей все недостатки советского танкового парка. С учётом замечаний КБ-520 продолжило усовершенствование модели Т-32. Был усилен гусеничный движитель, а толщина брони увеличена до 45 мм. 19 декабря 1939 года новый танк, получивший индекс Т-34, был принят на вооружение РККА.

Пробег

Последним испытанием для Т-34 в марте 1940 года стал танкопробег по маршруту Харьков-Москва, показ членам правительства на Красной площади и путь обратно. Михаил Кошкин, понимая всю ответственность, лежащую на нём, принял личное участие в этом испытании.

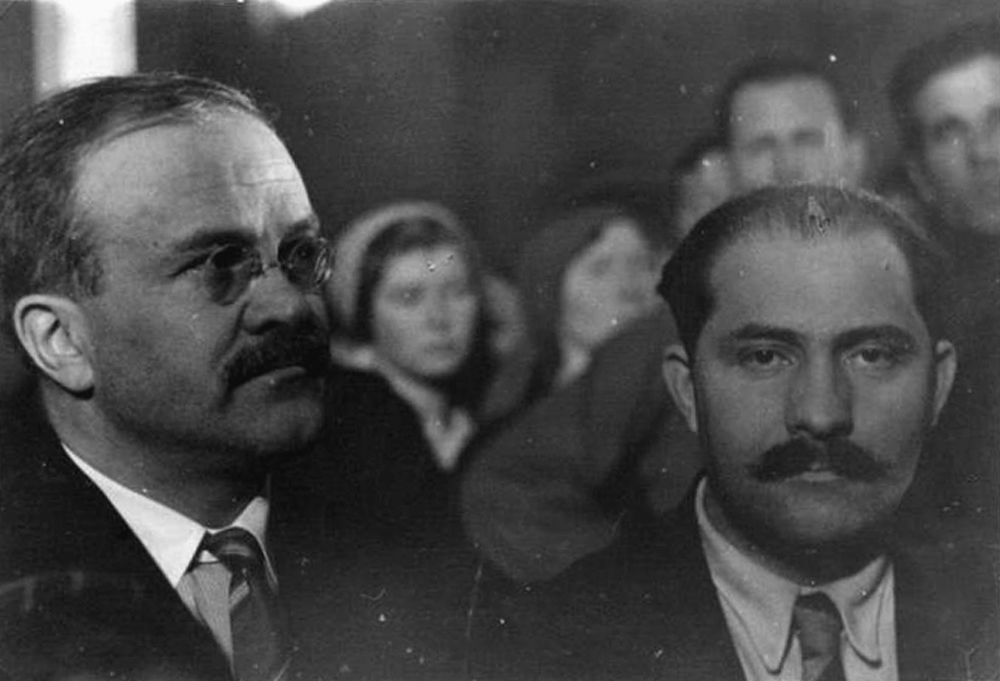

Опытные экземпляры двух танков по бездорожью, в условиях снежных заносов прошли 750 км до Москвы и потом обратно. 17 марта за маневрами танков на Ивановской площади Кремля наблюдали И. В. Сталин, М. И. Калинин, В. М. Молотов и К. Е. Ворошилов. Судьба танков была окончательно решена – их немедленно запустили в производство. Сталин растроганно назвал новую модель танка «первой ласточкой наших бронетанковых сил».

Смерть

Танкопробег сильно подорвал здоровье главного конструктора. Кошкин был простужен ещё до его начала, а нервное переутомление только усугубило плохое самочувствие. Он заболел пневмонией, но продолжал трудиться. Т-34 ещё требовал большого количества доработок, к тому же КБ-520 приступило к созданию новой модели Т-44.

Состояние конструктора ухудшалось. Прибывшие в Харьков московские медики провели операцию по удалению лёгкого. Кошкин был отправлен на реабилитацию в санаторий «Занки» под Харьковом, но это не ему помогло. 26 сентября 1940 года Михаил Ильич Кошкин скончался. На прощание с ним пришли все заводчане.

Могила талантливого конструктора не сохранилась – прицельными бомбовыми ударами её уничтожили немецкие оккупанты.

10 апреля 1942 года Михаилу Кошкину посмертно была присуждена Сталинская премия.

Долгое время создатель знаменитого танка был незаслуженно забыт. Все лавры от запуска машины в серийное производство достались Александру Морозову, сменившему его на посту руководителя КБ. Нередко Морозова называли «отцом тридцатьчетвёрки». Лишь в 1990 году президент СССР Михаил Горбачёв присвоил Михаилу Кошкину звание Героя Социалистического Труда, а в 1998 году была выпущена почтовая марка в память о талантливом конструкторе.

Ссылки

- Страница в Википедии

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.

История создания танка Т-34 пришлась на период «большого террора» и во многом была трагичной для его создателей. Согласно канонической советской историографии, создание Т-34 связывают исключительно с именем главного конструктора Михаила Кошкина, сменившего в декабре 1936 года репрессированного Афанасия Фирсова. Следует отметить, что для разработки прорывной конструкции танка нужен был конструкторский гений, а Кошкин таковым не был.

Начало разработки первого советского танка

Для объективной оценки вклада каждого из них необходимо вернуться в то время, когда только начинала формироваться советская танковая школа. До конца 20-х годов в Союзе не было танков собственной разработки, только в 1927 году военные выдали требования на разработку первого советского «маневренного танка» с пулеметно-пушечным вооружением. Разработку танка Главное конструкторское бюро Орудийно-арсенального треста передало в Харьков на ХПЗ им. Коминтерна (завод №183), где для разработки танка была создана специализированная конструкторская группа (преобразованная в 1929 году в танковое конструкторское бюро Т2К), которую возглавил молодой талантливый конструктор Иван Алексенко (1904), руководивший КБ до 1931 года. В группе работали такие же молодые конструкторы, в том числе и будущий главный конструктор Александр Морозов.

В короткое время конструкторы разработали документацию на танк, и в 1929 году был изготовлен опытный образец танка Т-12. По результатам испытаний танк был переработан в танк Т-24, изготовлена опытная партия в количестве 25 машин, по результатам испытаний началась доработка их конструкции, но в июне 1931 года работы было приказано прекратить и начать проектирование колесно-гусеничного танка БТ.

Это было связано с тем, что военное руководство решило не вести «с нуля» разработку отечественных танков, а заимствовать опыт западных конструкторов и производить по лицензии зарубежные танки: американский «Кристи» М1931, ставший прототипом быстроходного БТ-2, и английский « «Виккерс шеститонный», ставший прототипом легкого Т-26. Производство БТ-2 разместили на ХПЗ, а Т-26 — на Ленинградском заводе «Большевик». Так в Союзе начали складываться две школы танкостроения.

В Харькове руководство ХПЗ и конструкторы противились такому повороту событий, не спешили внедрять в производство БТ-2 и старались завершить доводку Т-24. Москва настояла на своем решении, и работы по БТ-2 медленно стали набирать обороты. Начальник конструкторского бюро Т2К Алексенко считал, что копировать иностранную технику непатриотично, надо создавать свою танковую школу, и в знак несогласия подал заявление и уволился.

В КБ работала только молодежь, в основном без высшего технического образования, поддерживавшая устремлениями Алексенко довести свой танк Т-24. Для усиления КБ решением коллегии ОГПУ в декабре 1931 года начальником КБ был назначен талантливый и опытный инженер Афанасий Фирсов, сидевший в одной из московских «шарашек», приговоренный к пяти годам заключения за «вредительскую деятельность». Назначение Фирсова сыграло судьбоносную роль для КБ и советского танкостроения.

Кто такой Фирсов

Фирсов родился в 1883 году в семье бердянского купца, после окончания железнодорожного училища высшее образование получал в высшей технической школе в Митвайде (Германия) и политехническом институте в Цюрихе (между прочим, его заканчивал и Альберт Эйнштейн), специализировался на проектировании дизелей. Получив высшее образование, работал конструктором на заводе «Зульцер».

В 1914 году вернулся в Россию, на Коломенском машиностроительном заводе стал работать над созданием дизелей для подводных лодок, потом главным механиком завода «Красная Этна» в Нижнем Новгороде, а в 1927 году на Николаевских заводах имени Андре Марти — главным инженером по дизельному строительству.

В 1929 году как представитель «старорежимных сословий» проходил по делу о контрреволюционной вредительской группе на заводе, свою вину не признал, и ее не доказали, но в связи с такими подозрениями он в 1929 году уволился и переехал в Ленинград, где его как специалиста пригласили на завод «Русский дизель».

Шел 1930 год, начался процесс над членами Промпартии, среди обвиняемых оказался близкий знакомый Фирсова, ему припомнили «николаевское дело», арестовали и приговорили к пяти годам заключения. Квалифицированный специалист, он работал в одной из московских «шарашек» под непосредственным руководством Орджоникидзе, здесь он стал заниматься проблемами танкостроения, и в 1931 году под охраной был отправлен в Харьков возглавлять «непокорное» танковое КБ.

Вначале коллектив создателей Т-24 не очень приветливо встретил назначенца «сверху», но одаренный и разносторонне развитый Фирсов, инженер с энциклопедическими знаниями, быстро завоевал авторитет и уважение. По свидетельству современников, находясь под круглосуточным контролем ОГПУ и живя при заводе, поскольку семья осталась в Ленинграде, он с головой окунулся в работу. Фирсов умел хорошо и четко организовать труд своих подчиненных, выдержанный, уравновешенный в общении, он стремился передать свой опыт подчиненным. Вместе с ними изучал технические новинки зарубежных фирм, поощрял изучение иностранных языков.

Разработка семейства таков БТ и дизельного двигателя В2

Перед Фирсовым бала поставлена задача организовать на заводе качественное производство танков БТ-2, которые имели много недоработок и дефектов в основных агрегатах, силовой установке и узлах ходовой части. Двигатель «Либерти», покупаемый в США, был капризным, нередко перегревался, при пуске были случаи его возгорания. Освоение серийного производства этих танков шло с трудом также в связи с отсутствием на заводе базы, способной освоить производство нового танка в таких количествах, из армии часто приходили рекламации о выходе из строя коробок передач.

Фирсов с коллективом молодых конструкторов приложил много труда для доработки конструкции танка и совершенствования технологии его производства. Постепенно проблемы уходили, под его руководством были разработаны танки БТ-5 и БТ-7, продолжившие линейку машин этого семейства. В 1935 году за разработку танка БТ-7 Фирсова наградили орденом Красного Знамени.

На заводе с 1932 года под руководством начальника дизельного одела Константина Челпана велась разработка 400-сильного танкового дизельного двигателя БД-2 (быстроходный дизель), будущего В2. Челпан не раз свидетельствовал, что квалифицированный специалист по дизелям Фирсов внес большой вклад в создание этого двигателя. Военные и лично Сталин внимательно следили за ходом работ по дизелю. Первый образец БД-2 был продемонстрирован руководству страны в 1934 году. За эту разработку завод, директор Бондаренко и Челпан были удостоены орденов Ленина.

Концепция нового танка и репрессии

Занимаясь совершенствованию колесно-гусеничных танков семейства БТ, опытный инженер Фирсов видел, что это тупиковое направление, здесь не может быть прорыва. Он начал искать пути создания принципиально нового танка, под его руководством небольшая группа в составе Александра Морозова, Михаила Таршинова и Василия Васильева в течение 1935 года вела проработки такого танка.

Фирсов заложил первичный технический облик будущего Т-34 и его основные технические характеристики. Васильев вспоминал:

Уже в конце 1935 г. на столе главного конструктора лежали проработанные эскизы принципиально нового танка: противоснарядное бронирование с большими углами наклона, длинноствольная 76,2-мм пушка, дизельный двигатель В-2 , масса до 30 т…

От танка семейства БТ новый танк получил «в наследство» полностью сварной корпус и «подвеску Кристи», от колесно-гусеничного движителя отказались в пользу чисто гусеничного.

В 1936 году ХПЗ им. Коминтерна переименовывают в завод №183, а КБ Т2К присваивают индекс КБ-190, в конструкторском бюро ведется проработка узлов и агрегатов нового танка, но летом 1936 года на заводе начинаются репрессии. Причиной послужили массовые рекламации из войск по причине выхода из строя коробок передач танков БТ-7. В конструкции танка действительно были конструктивные недостатки, к тому же войсках увлеклись эффектными прыжками на этом танке с трамплина, что, естественно, влияло на работоспособность БТ-7. Машину стали называть «вредительским танком», Фирсова отстранили от должности, но оставили работать в КБ.

Вместо Фирсова в декабре 1936 года Орджоникидзе, хорошо знавший Михаила Кошкина, переводит его из Ленинграда в Харьков и назначает начальником КБ-190. Нового главного конструктора встречал лично Фирсов, продолжавший работать в КБ вплоть до ареста и кропотливо вводивший его в курс дела.

За короткое время Морозовым под руководством Фирсова была разработана новая коробка передач, внедрена в производство, и вопрос был закрыт, но приближались 1937 год и «большой террор». Фирсову не забыли его «вредительскую деятельность» в Николаеве и Ленинграде. В марте 1937 года его вновь арестовали и отправили в тюрьму в Москву. Некоторое время он там содержался вместе с еще одним «вредителем» — авиаконструктором Туполевым.

Репрессии коснулись не только Фирсова, которого вскоре расстреляли, а многих руководителей и инженеров завода и КБ. В 1937 году на завод из Москвы направили комиссию для выяснения причин низкого качества двигателей БД-2, которая выявила недоработки в конструкции двигателя и несоблюдение технологии его производства.

По результатам работы комиссии двигатель доработали, внеся в него до двух тысяч изменений, но оргвыводы были сделаны. Челпана отстраняют от работы и в декабре 1937 года арестовывают вместе с конструкторами: дизелистами Трашутиным, Аптекманом, Левитаном и Гуртовым, всех, кроме Трашутина, расстреливают за «вредительство», последнего в 1939 году освобождают. Арестовывают главного инженера завода Ляща, главного металлурга Метанцева и многих других инженеров и военпредов. В мае 1938 года был арестован и вскоре расстрелян директор завода Бондаренко.

По воспоминаниям Васильева, репрессии вызвали настоящую фобию в КБ-190. Он вспоминал:

«Надо сказать, лично я перенёс эту фобию очень тяжело, спал и прислушивался к звукам приближения «чёрного ворона» с парой людей в штатской одежде, приглашающих вас в вежливой форме следовать за ними».

В таких условиях страха и ожидания ареста продолжалась разработка нового танка.

Кто такой Кошкин

После Фирсова КБ-190 принял Кошкин. Кем он был до этого? Кошкин был партийным функционером и зарекомендовал себя хорошим организатором. Был лично знаком с Орджоникидзе и Кировым. За два года до назначения в Харьков он закончил Ленинградский политехнический институт и потом работал конструктором в танковом КБ Ленинградском заводе им. Кирова. На этом его опыт в разработке танков заканчивался. Орджоникидзе направил его в КБ-190 как опытного организатора для разрешения тяжелой ситуации, сложившейся на танковом заводе.

Кошкин действительно оказался талантливым руководителем, он достойно оценил молодой коллектив конструкторов и уникальность предложенной Фирсовым концепции нового танка. До этого он работал на достаточно высоких административных и партийных должностях и был вхож в высшие инстанции, там он сумел доказать перспективность работы над новым танком и убедил не продолжать репрессии против сотрудников КБ. Под руководством Кошкина работы над танком в той сложной ситуации продолжились.

Противостояние Кошкина и Дика

Для усиления КБ-190 в июне 1937 года направляется адъюнкт московской Военной академии механизации и моторизации военинженер 3-го ранга Дик с не совсем понятными целями. Ему подчинили часть конструкторов, и в бюро воцарилось двоевластие, которое ничем хорошим закончиться не могло. В этот период КБ работало над модернизацией танка БТ-7 и разработкой нового танка БТ-9, отличавшегося наличием шести ведущих колёс, дизельным двигателем, конической башней с 45-мм или 76-мм пушкой и наклонной бронёй. Совместная работа Кошкина и Дика не складывалась, они обвиняли друг друга в неправильных конструкторских решениях, в срыве, а иногда и саботаже работ. Количество взаимных претензий росло, а работа не двигалась.

Московскому руководству надоели конфликты, и в сентябре 1937 года танковое КБ-190 разделили на два. Отдельное ОКБ во главе с Диком подчинили непосредственно главному инженеру завода, начальниками секций в ОКБ стали Дорошенко, Таршинов, Горбенко, Морозов и Васильев. ОКБ должны были пополнить 50 выпускниками военной академии, а в качестве консультанта привлекли известного испытателя танков капитана Кульчицкого.

Кошкин остался начальником КБ-190, которое должно было заниматься исключительно разработкой модернизированных вариантов БТ-7, а ОКБ должно было разрабатывать новый танк БТ-9 (БТ-20), сопровождение серийного производства на заводе осуществляло КБ-35.

В октябре 1937 года было выдано ТТТ на новый колесно-гусеничный танк с тремя парами ведущих колес, толщиной лобовой брони 25 мм, 45-мм или 76,2-мм пушкой и дизельным двигателем.

В основу разработки нового танка была положена концепция Фирсова, которая далее развивалась Морозовым и Таршиновым. Прокатившаяся в ноябре-декабре 1937 года волна арестов на заводе дезорганизовала работу по новому танку, в срыве работ обвинили Дика, которого в апреле 1938 года арестовали и осудили на десять лет, на этом его карьера закончилась.

Кошкин завершает разработку танка

Дальше не совсем понятно, как Кошкин в тех условиях создает КБ-24 и продолжает работы по новому танку. По крайней мере, в середине марта 1938 года на заседании коллегии Автобронетанкового управления и в конце марта на заседании Комитета обороны проект колесно-гусеничного танка представляли Кошкин и Морозов. Эскизный проект танка был утвержден с замечаниями увеличить бронирование до 30 мм и установить 76,2-мм пушку. Одновременно под руководством Кошкина в конце 1938 года был разработан и запущен в серийное производство танк БТ-7М с двигателем В2, подтвердивший возможность применения на танке нового дизельного двигателя.

Кошкин продолжал биться за гусеничный вариант танка, и в сентябре 1938 года завод получил задание на разработку двух вариантов танка: колесно-гусеничного А20 и гусеничного А-20Г (А32).

Для объедения усилий все три конструкторских бюро завода объединяются в одно КБ-520 во главе с Кошкиным, заместителем главного конструктора стал Морозов, а заместителем начальника КБ — Кучеренко. В кратчайшие сроки образцы танков были изготовлены, и в июне-августе 1939 года прошли на полигоне в Харькове испытания. Оба танка выдержали испытания, но конструкция А-32 была намного проще за счет отсутствия сложного колесного движители и имела запас по весу.

В сентябре при показе бронетанковой техники руководству Минобороны участвовали А-20 и А32, где последний выступил очень эффектно. По результатам испытаний и показа было принято решение остановиться на гусеничном варианте танка А-32, усилив его бронезащиту до 45 мм.

На заводе началось срочное изготовление двух танков А-32. Узлы и детали танка тщательно изготавливали и придирчиво собирали, резьбовые соединения пропитывались горячим маслом, тщательной отделке подвергались внешние поверхности корпуса и башни. Опытный аппаратчик Кошкин отлично понимал, что при показе танков высшему руководству мелочей не бывает.

Дальше произошел хорошо известный пробег танков из Харькова в Москву, успешный показ в Кремле танков Сталину, пробег обратно в Харьков, болезнь и трагическая смерть Кошкина. После показа на высшем уровне танки прошли испытания на Кубинке и на Карельском перешейке, танк получил высокую оценку самого Сталина, ему была дана путевка в жизнь.

Так конструкторский гений Фирсова и организаторские таланты Кошкина смогли в условиях развернувшихся репрессий и недопонимания военными перспектив развития танков создать машину, ставшую символом Победы в той страшной войне. Оба они, несомненно, внесли громадный вклад в создание этой машины, но приписывать все лавры только Кошкину несправедливо.

Концепция танка и его компоновка была задумана Фирсовым, под его руководством основные узлы танка были проработаны в подразделениях КБ, а завершали разработку танка специалисты, начавшие его проектировать под руководством Фирсова. Костяк ведущих конструкторов был сохранен, и Кошкин в той трагической ситуации организовал работу по завершению разработки танка и добился принятия его на вооружение. Фамилии Фирсова и Кошкина как главных конструкторов Т-34 могут достойно стоять рядом.

Автор:

Юрий Апухтин

В данной статье речь пойдет о легендарном советском конструкторе Михаиле Ильиче Кошкине, которому страна обязана появлением на вооружении СССР не менее легендарного танка Т-34. Немногие знают, что эта бронемашина стала для своего создателя не только причиной его всемирной славы, но и, отчасти, причиной его безвременной гибели.

Начало биографии

Малая родина «отца Т-34» — село Брынчаги Ярославской губернии. Он родился в обычной крестьянской семье, где кроме него было еще двое детей. Жили бедно, отец занимался отхожими промыслами. Михаилу не было еще и 7 лет, когда главы семейства не стало: он надорвался на лесозаготовках и скоропостижно скончался. Его матери пришлось идти в батрачки, а самому Михаилу, окончив всего 3 класса церковно-приходской школы, ехать в Москву на заработки, чтобы семья могла хоть как-то сводить концы с концами.

Устроившись в качестве подмастерья в карамельный цех кондитерской фабрики, позже получившей название «Красный октябрь», Михаил Кошкин всего за 8 лет работы добился должности специалиста по обслуживанию карамельных аппаратов.

Перед Февральской революцией он был призван в ряды Русской императорской армии, участвовал в Первой мировой, а потом и в гражданской войне. Примкнув к красным, Кошкин сражался под Царицыным и Архангельском, воевал против Врангеля.

В смелом, инициативном и решительном бойце руководство быстро рассмотрело перспективного политработника и управленца. После того, как Кошкин оправился от нескольких полученных ранений, а также от перенесенного тифа, он был направлен в столицу – учиться в Коммунистическом университете им. Свердлова. Окончив ВУЗ, Кошкин в течение 5 лет работал на руководящих должностях Вятской кондитерской фабрики.

От карамели к танкам

Изучая молодые годы Михаила Кошкина, возникает вопрос: как столь далекий от машиностроения человек стал впоследствии известным конструктором танков?

Отечественное танкостроение до 1929 года представляло собой жалкое зрелище. Собственное производство отставало от мировых наработок на десяток лет, в распоряжении армии было небольшое количество трофейных машин. Обеспечение войск современной бронетехникой было ключевым моментом в сохранении обороноспособности страны.

За неимением достаточного количества квалифицированных кадров, многих политработников было решено послать на переобучение. Среди них оказался и Михаил Кошкин, которому пришлось сесть за парту Ленинградского политехнического института в возрасте 30 лет. Будучи студентом машиностроительного факультета, он проходил практику в конструкторском бюро при Ленинградском заводе опытного машиностроения №185. Темой его дипломной работы стала коробка передач среднего танка, которая в скором времени была установлена на экспериментальном Т-29.

По окончании института Михаил Кошкин 2,5 года проработал в Ленинграде, пройдя путь от рядового инженера-конструктора до заместителя руководителя КБ. В конце 1936 года его назначили начальником танкового КБ при Харьковском заводе №183. Именно в его стенах будет спроектирована легендарная «тридцатьчетверка».

Разработка танка Т-34

Кошкин приехал в Харьков на место Афанасия Фирсова, который в то время проходил по делу о вредительстве. Танки БТ-7, которые выпускал завод, имели ряд недостатков и массово выходили из строя. Уже при Кошкине БТ-7 были модернизированы: бронемашины получили новый двигатель.

Осенью 1937 году КБ получает от военного руководства страны задание на разработку новой модели среднего танка. В технических требованиях было указано, что машина должна быть колесно-гусеничной. Так появился А-20, а за ним и А-32 – гусеничная модификация. Именно последний показал на испытаниях лучшие результаты. Помимо полигонных заездов А-32 прошли боевое крещение в суровых условиях советско-финской войны. Учитывая все замечания, танк был доработан: броню нарастили до 45 мм, орудие заменили на более мощное (76-миллиметровую пушку). В таком варианте танк был одобрен высшим руководством и получил официальное название – Т-34.

Легендарный пробег

Средний танк Т-34 был принят на вооружение 19 декабря 1939 года, но о начале серийного производства говорить было рано. Первая пара экспериментальных образцов была собрана к 10 февраля 1940 года. На 17 марта в Москве был назначен смотр военной техники. Представилась возможность продемонстрировать новый танк членам Советского правительства. Уже гремела Вторая мировая, и все понимали, что рано или поздно, такой гигант, как Советский Союз, в нее ввяжется. Вот только с каким вооружением?

Кошкин торопился сам и торопил коллег. Чтобы пустить новый танк в серию, необходимо было, чтобы опытные машины накатали определенный километраж. Сделать это в заводских условиях и успеть к московскому смотру не представлялось возможным. Было решено совершить пробег из Харькова в Москву, чтобы его танки сумели намотать недостающий пробег уже в дороге.

Ранним утром 5 марта 1940 года от ворот Харьковского завода вышла колонна, состоявшая из двух танков Т-34 и двух тягачей «Ворошиловец». Одна из машин сопровождения была обустроена под жилое помещение, вторая – под завязку нагружена запчастями. Многие скептически относились к этому танковому марафону. Мало кто верил, что экспериментальные танки смогут достигнуть столицы без тотальных поломок.

Чтобы сохранить секретность, маршрут проложили в объезд населенных пунктов. Преодолевать водные препятствия по мостам разрешалось лишь в ночное время и в случае крайней необходимости. Т-34 с экзаменом справились: 17 марта они уже гремели траками по Ивановской площади Московского Кремля.

На смотре машины Кошкина продемонстрировали Сталину и его приближенным отличную маневренность. Высшее руководство страны высоко оценило новую разработку. Сам Отец народов назвал Т-34 «ласточкой» советских бронетанковых сил.

Последствия для «отца тридцатьчетверки»

Боевое отделение танка Т-34 нельзя было назвать уютным, особенно в мартовскую погоду. Еще на марше Михаил Кошкин сильно простудился, но не придал этому значения. Конструктор так «горел» за свое детище, что плюнул на собственное здоровье и работал на износ. Уже после триумфального смотра, когда его пригласили в Большой театр, где собрались высшие чиновники СССР, многие присутствовавшие отмечали у Кошкина сильный изнуряющий кашель. Ворошилов посоветовал ему возвращаться в Харьков на поезде, но конструктор наркома не послушал. Домой он отправился все на том же Т-34.

На обратной дороге, недалеко от Орла, один из танков угодил в реку. Кошкин вместе со всеми помогал вытаскивать машину, чем еще больше усугубил свою болезнь. Вернувшись в Харьков, ему пришлось лечь в больницу – запущенная простуда обернулась пневмонией. И даже тогда он посещал завод и пытался налаживать серийное производство своего Т-34.

Колоссально переутомленный и ослабленный тяжкой болезнью организм не выдержал. Лучшие московские врачи, прибывшие в Харьков для лечения выдающегося конструктора, вынуждены были провести операцию по удалению легкого. После хирургического вмешательства Михаила Кошкина направили на реабилитацию в санаторий «Занки». Там, 26 сентября 1940 года он ушел из жизни.

Михаил Кошкин был погребен на 1-м городском кладбище Харькова. По некоторым данным фюрер считал Кошкина личным врагом и распорядился нанести по месту захоронения бомбовый удар. Могила его не сохранилась, но дело продолжало жить. Не прошло и года, как немецкие танкисты на собственной шкуре прочувствовали, что такое советский Т-34. Русский танк наводил ужас и сеял панику в рядах фашистов.

И пусть Михаил Кошкин не видел триумфа своего детища и не участвовал в Великой Отечественной, он выиграл ее еще до того, как немецкие войска вторглись в западные границы СССР. Выиграл, сидя в своем КБ над бесчисленными чертежами Т-34 – танка, по праву ставшего символом нашей Победы и лучшим танком XX века.

К 125-летию со дня рождения авиаконструктора С. В. Ильюшина.

125 лет назад родился Сергей Владимирович Ильюшин — выдающийся советский авиаконструктор, трижды Герой Социалистического Труда, семикратный лауреат Сталинской премии, генерал-полковник-инженер, академик АН СССР.

Ильюшин — разработчик легендарного штурмовика Ил-2. Сегодня его имя носит ОКБ, среди текущих проектов которого легкие, средние, тяжелые и сверхтяжелые военно-транспортные самолеты, самолеты радиоэлектронной борьбы и пассажирские лайнеры.

***

Советский ученый и авиаконструктор, генерал-полковник-инженер (1967), доктор технических наук (1940), профессор (1948), академик АН СССР (1968), трижды Герой Социалистического Труда (1941, 1957, 1974) Сергей Владимирович Ильюшин родился 30 марта 1894 года в деревне Дилялево Вологодской губернии (ныне входит в состав Новленского сельского поселения Вологодской области).

Сергей Владимирович был младшим ребенком в многодетной крестьянской семье. Его детство и отрочество прошли на рубеже XIX–XX вв. в трудных условиях жизни русской деревни.

В автобиографии С. В. Ильюшин писал:

«Тяжелую физическую работу я стал выполнять очень рано, начав пахать землю в 1906 году, когда мне было всего лишь 12 лет, так как отцу в то время было уже 63 года, а матери 56 лет, и она уже не в состоянии была пахать землю».

В том же 1906 году он окончил земскую школу. В дореволюционной России это были начальные школы, с трех- или четырехлетним сроком обучения и одним или двумя учителями. Они отличались лучшей постановкой учебно-образовательной работы по сравнению с министерскими и церковно-приходскими школами. По лучшим учебникам того времени в школе он учил чтение, письмо, арифметику, закон божий, а также основы природоведения, географии и истории.

Однако начальное образование не даёт специальности и постоянной работы, что вынуждало молодого паренька при пожилых родителях перебиваться случайными заработками.

Он трудился землекопом, косил сено, подрабатывал на красильной фабрике, затем разнорабочим на Коломяжском ипподроме Санкт-Петербурга, там же принял участие в создании на базе ипподрома Комендантского аэродрома.

В сентябре–октябре 1910 года на базе аэродрома прошел первый всероссийский праздник воздухоплавания, где были продемонстрированы достижения отечественной авиации. Именно этот эпизод сыграет ключевую роль в его судьбе. Однако на данном этапе своей жизни С. В. Ильюшин продолжал поиск достойной работы и в конце 1911 года поехал на строительство Амурской железной дороги, откуда спустя год переехал на строительство судостроительного завода в город Ревель (ныне — Таллин, Эстония) — «под крыло» старшего брата.

С началом Первой мировой войны его призывают в русскую императорскую армию, где он отбывает воинскую повинность с декабря 1914 года. Службу проходил в пехоте и начал ее в учебной команде, где до октября 1915 года изучал премудрости военного дела, а затем служил писарем роты.

По стечению обстоятельств из пехоты Ильюшин был направлен для прохождения службы в авиацию, на тот же Комендантский аэродром.

Участник Первой мировой войны. Воевал в составе аэродромной команды военного Комендантского аэродрома: помощник моториста, младший моторист, старший моторист, браковщик по самолетам. В 1917 году он поступил и окончил школу летчиков. Февральская, а затем Октябрьская революции в России и последующие события привели к демобилизации С. В. Ильюшина.

В 1919 году призван в Красную Армию. Участник Гражданской войны. Службу проходил механиком 6-го авиаремонтного поезда на Северном фронте. С февраля 1920 года С. В. Ильюшин переведен в Саратов старшим механиком, комиссаром 2-го авиационного парка Кавказского фронта. В феврале — июне 1921 года — начальник 15-го поезда 9-й Кубанской армии Кавказского фронта.

После войны С. В. Ильюшин в 1921 году поступил в Институт инженеров Красного Воздушного Флота. В ноябре 1922 года на базе Института создана Академия Воздушного Флота имени профессора Н. Е. Жуковского, которая с 1925 года стала именоваться Военно-воздушной академией РККА.

В 1923 году в академии было создано Военно-научное общество, в составе которого С. В. Ильюшин становится руководителем моторной секции и с этого момента он начинает заниматься научной работой, конструированием, постройкой и испытанием планёров. С окончанием академии в 1926 году С. В. Ильюшину присвоено звание инженера-механика Воздушного флота, и он назначается председателем самолетостроительной секции Научно-технического комитета ВВС.

В ноябре 1931 года С. В. Ильюшин — заместитель начальника Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и начальник Центрального конструкторского бюро (ЦКБ). 13 января 1933 года С. В. Ильюшин создает ЦКБ при московском заводе имени В. Р. Менжинского, которое в дальнейшем станет Опытным конструкторским бюро (ОКБ), и возглавляет его в должности главного конструктора. ОКБ занималось созданием бомбардировщиков, штурмовиков и пассажирских самолетов.

В 1935 году под руководством С. В. Ильюшина был построен двухмоторный дальний бомбардировщик ЦКБ-26, на базе которого в дальнейшем были разработаны такие его модификации, как ДБ-3 (1937), ДБ-3Ф (1938) и Ил-4 (в серийном производстве с 1940 года). На первых боевых самолётах ЦКБ-26 (ЦКБ-30 и ЦКБ-30Ф), созданных в ОКБ, было установлено несколько мировых рекордов высоты с различными грузами.

Дальний бомбардировщик ДБ-3 (ЦКБ-30)

Двухмоторный дальний бомбардировщик Ил-4

В 1938–1939 годах на самолётах Ильюшина были совершены беспосадочные перелёты Москва — Спасск (Дальний Восток) и Москва — остров Мискоу (Северная Америка).

В 1939 году ОКБ Ильюшина создает бронированный штурмовик Ил-2 (принят на вооружение в 1941 году). В последующем многоцелевой самолёт Ил-4 станет основным дальним бомбардировщиком и торпедоносцем периода Великой Отечественной войны. Ил-2 положил начало новому роду боевой авиации и новой тактике её применения. 20 сентября 1940 года главному конструктору С. В. Ильюшину без защиты диссертации присвоена ученая степень доктора технических наук.

С началом Великой Отечественной войны С. В. Ильюшин оставался в прежней должности. 25 ноября 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за исключительные заслуги перед государством в области создания новых типов боевых самолетов» С. В. Ильюшину присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В ходе войны в ноябре 1942 года руководителю ОКБ присваивается воинское звание генерал-майора инженерно-авиационной службы.

В 1943 году ОКБ Ильюшина разработало штурмовик Ил-10, имевший меньшие размеры и лучшие аэродинамические характеристики, чем прежние самолёты (стал поступать на вооружение в 1944 году). Данный факт не остался без внимания правительства: С. В. Ильюшин становится генерал-лейтенантом инженерно-авиационной службы, а его детище на знамя предприятия добавляет к ордену Ленина, полученному в 1942 году, боевой орден Красного Знамени.

После войны под руководством С. В. Ильюшина были разработаны и построены штурмовики Ил-16, Ил-20 с поршневыми моторами, Ил-40 с двумя реактивными двигателями.

Опытный штурмовик Ил-20

В 1946 году коллектив ОКБ Ильюшина выпустил первый пассажирский самолёт Ил-12. В том же году выпущен экспериментальный реактивный бомбардировщик Ил-22 с четырьмя двигателями. В 1948 году принят на вооружение первый советский фронтовой реактивный бомбардировщик Ил-28.

Самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М

Продолжая работать над совершенствованием бомбардировщиков, КБ под его руководством разработало такие самолеты, как Ил-46 и Ил-54.

Бомбардировщик Ил-54

С 1956 года С. В. Ильюшин — генеральный конструктор ОКБ. В 1957 году под его руководством был создан многоместный турбовинтовой самолёт Ил-18, который длительное время являлся одним из основных самолётов СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля 1957 года «за заслуги в деле создания новых самолетов» С. В. Ильюшин был удостоен второй золотой медали «Серп и Молот».

Пассажирский турбовинтовой самолёт Ил-18

С 1958 по 1969 год на самолете Ил-18 было установлено 22 мировых рекорда.

Последним самолётом С. В. Ильюшина стал трансконтинентальный лайнер Ил-62. В 1970 году по состоянию здоровья Сергей Владимирович уходит с руководящей работы, сохранив за собой научно-технические функции. За исключительные заслуги в развитии авиационной науки и советского самолетостроения и в связи с юбилеем Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1974 года С. В. Ильюшин был награжден третьей золотой медалью «Серп и Молот».

Как ученый и авиаконструктор С. В. Ильюшин создал свою научную школу в области самолётостроения, внес крупный вклад в развитие отечественной авиации.

В последующие годы коллектив ОКБ имени С. В. Ильюшина создал реактивный транспортный самолёт Ил-76 в различных модификациях и первый в Советском Союзе широкофюзеляжный пассажирский самолёт (аэробус) Ил-86, самолёты Ил-96-300 и Ил-114.

Широкофюзеляжный пассажирский самолёт Ил-96-300

С. В. Ильюшин умер 9 февраля 1977 года, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

За свою научную и конструкторскую деятельность Сергей Владимирович награжден восемью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова I и II степеней, орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и медалями.

Лауреат Ленинской премии (1960), Сталинских и Государственной премий (1941, 1942, 1943, 1946, 1947, 1950, 1952, 1971). Почетный гражданин города Вологды. В Москве и Вологде установлены бронзовые бюсты С. В. Ильюшина. Его именем названы улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде и др. городах.

Бюст советского авиаконструктора С. В. Ильюшина в Вологде

Читайте также: «Это Путин!? Русские великолепны!» — иностранцы поражены манёвром звена истребителей Су-30 (ВИДЕО)

Научно-исследовательский институт военной истории ВАГШ ВС РФ (Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации)

Как одиннадцатый сын бедного вологодского крестьянина стал создателем легендарных самолетов ХХ века

Стоит только назвать эту фамилию, и среднестатистический житель нашей страны тут же откликнется: «А, конечно, штурмовик Ил-2!» Более продвинутый любитель военной истории, особенно авиационной, немедленно подхватит: «Не забывайте про Ил-28: уникальный бомбардировщик!» Те, кто постарше, успел застать времена позднего застоя и имел редкую по той поре возможность выехать за границу хотя бы в страны соцлагеря, наверняка добавят: «На Кубу через океан на Ил-62 летали — самый дальний самолет в СССР был…» А заговори с военным или спасателем, и первое, что услышишь: «Вот «Матрена» — это да, это транспортник! Какая «Матрена»? Так Ил-76, какая же еще!»

Все четверо будут правы. И все четверо прекрасно иллюстрируют главную, удивительную способность этого авиаконструктора. Действительно, за что бы ни брался трижды Герой Социалистического Труда генерал-полковник-инженер Ильюшин Сергей Владимирович — за штурмовик или бомбардировщик, пассажирский лайнер или транспортный самолет, — у него каждый раз получалась уникальная машина.

Если сравнивать количество самолетов, созданных в КБ Ильюшина, с числом работ его коллег-авиаконструкторов, перевес будет, пожалуй, в пользу последних. Но если ориентироваться на такой странный, субъективный показатель, как количество крупносерийных и знаменитых самолетов, то, пожалуй, пальму первенства поделят между собой Ильюшин и Туполев, в затылок которым будут дышать Микоян и Гуревич. А если еще взять в расчет такой показатель, как разнообразие типов «летающих знаменитостей», то, наверное, Ильюшина не перегонит никто.