Происхождение Белого движения

Почему белая армия называлась белой

Участники белого движения

Лидеры Белого движения

Хроника военных действий Белой армии (кратко)

Причины поражения белых в Гражданской войне

Цели и идеология Белого движения

Белый террор

Происхождение Белого движения

Белое движение зародилось в конце октября 1917 г. как реакция на большевистский переворот в Петрограде. Случилось то, что совсем недавно Временное правительство считало невозможным. «Солдатский бунт» и мятеж «рыцарей на час» оказался началом кровавой братоубийственной войны.

Вооружённое восстание партии Ленина поставило крест на завоеваниях Февральской революции и планах Временного правительства о проведении свободного Учредительного собрания, которое должно было решить политическую судьбу России — её государственное устройство. Попытки немногочисленных защитников Зимнего дворца противостоять восставшим стали первым актом Гражданской войны: 130 ударниц добровольческого женского батальона, несколько отрядов юнкеров, несколько офицеров и 40 военных инвалидов вечером 25 октября вели коридорные бои с солдатами, матросами и рабочими. Большевиков было гораздо больше. Они взяли верх всего за несколько часов. Временное правительство пало: министров арестовали и заключили в Петропавловскую крепость, премьер-министр А.Ф. Керенский бежал.

Из воспоминаний полковника О. фон Прюссинга о боях в Зимнем дворце: «Большинство ударниц попали всё же в лапы разъярившихся бандитов. Всего, что они с ними сотворили, я описать не могу — бумага не выдержит. Большинство были раздеты, изнасилованы и при посредстве воткнутых в них штыков посажены вертикально на баррикады». Погибла и их командующая. Её тело Прюссинг обнаружил в коридоре, когда юнкера покидали здание. Женщина зубами вцепилась в ногу заколотого ею матроса. Рядом лежал труп красногвардейца, который, судя по всему, убил её в этой схватке, но и сам тут же нашёл свою смерть».

Штурм Зимнего дворца. (commons.wikimedia.org)

Гораздо более упорное сопротивление оказали в следующие несколько дней противники большевиков в Москве. Там они впервые назвали себя «белыми». Комитет общественной безопасности во главе с эсером В. Рудневым и главой Московского военного округа полковником К. Рябцовым, юнкера московских военных училищ и добровольцы из числа студентов взялись за оружие и заняли Городскую думу и Манеж. 27 октября несколько сотен белогвардейцев разбились на отряды, захватили почтамт, телеграф, Никитские ворота и Тверской бульвар. В тот же день начались столкновения с красной гвардией, управляемой военно-революционным комитетом. 28 октября юнкера с боем взяли Кремль. Около недели до 5 тыс. белых сражались за Москву с превосходящими силами (до 10 тыс. человек и несколько орудий) и ждали помощи с фронта, но так и не дождались. 2 ноября руководители КОБ сдались, белая гвардия сложила оружие, а на следующий день красные вошли в Кремль. В сражении за древнюю столицу России погибло до 500 человек с обеих сторон.

Максим Горький после борьбы за Москву: «В некоторых домах вблизи Кремля стены домов пробиты снарядами, и, вероятно, в этих домах погибли десятки ни в чём не повинных людей».

С подчинением большевикам Москвы стало ясно, что Октябрьский переворот — вовсе не небольшой бунт, который скоро будет подавлен армией: в Москву просто некого было послать с фронта, надёжных дивизий не осталось. Та часть русского офицерства и общества, которая видела в большевиках радикалов и узурпаторов власти, постепенно начала готовиться к долгой вооружённой борьбе. Историк С. П. Мельгунов писал: «Молодые самоотверженные защитники Москвы потянулись в одиночку на юг для того, чтобы встать под славные знамёна Добровольчества».

Слова Мельгунова, современника тех событий, точно указывают направление, в котором в конце 1917 г. двигались противники красных. В ноябре-декабре офицеры, настроенные против революции из-за развала армии и незаконного захвата власти Лениным, перебирались на Дон вслед за генералом Лавром Корниловым. Этот прославленный военачальник уже пытался удержать войска от революционной пропаганды и обладал огромным авторитетом. Там же, в Новочеркасске, генерал М. В. Алексеев собирал для отпора красным добровольцев. В декабре Корнилов возглавил Добровольческую армию (прежде называемую «Алексеевской организацией») — первую белую армию России.

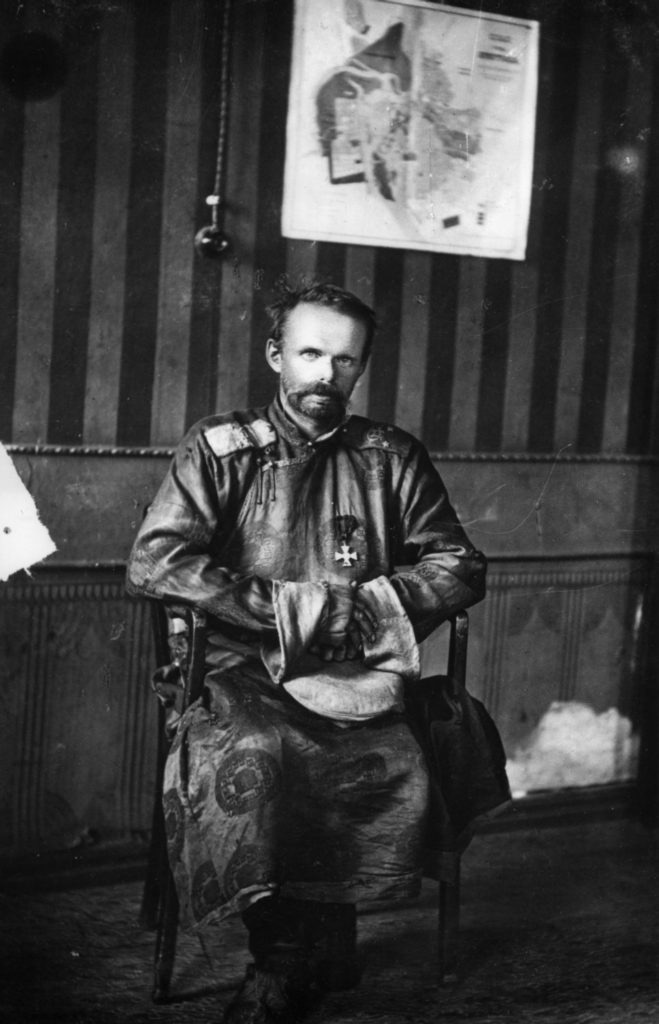

Л. Г. Корнилов, 1917. (commons.wikimedia.org)

Почему белая армия называлась белой

Белый цвет символизировал чистоту помыслов деятелей Белого дела. Впервые «белой гвардией» назвали себя отряды офицеров, студентов и юнкеров, вставшие на борьбу с красной гвардией в Москве в конце октября — начале ноября 1917 г.

Участники белого движения

Добровольческая армия (всего чуть больше 4 тыс. человек в начале 1918 г.) стала впоследствии одной из главных сил Гражданской войны. Помимо неё против большевизма боролись армия адмирала А.В. Колчака (до октября 1918 г. контролировалась Комитетом членов Учредительного собрания и Уфимской Директорией), Северо-Западная армия генерала Н.Н. Юденича под Петроградом, армия генерала Е. К. Миллера на Севере России, а также отдельные воинские формирования вроде войск атамана Семёнова в Забайкалье, отрядов генерала А. Н. Пепеляева в Сибири и др.

Успех большевиков в самом начале противостояния — захват Петрограда, Москвы и центральных областей России — во многом предопределил их победу: Белое движение оказалось разрозненным, расколотым и опиралось на индустриальную периферию, тогда как красным достался центр, богатый военными складами, промышленностью и населением. Тем не менее его лидеры полагались на военное искусство и на порыв добровольцев — а значит, могли надеяться на успех.

Лидеры Белого движения

До осени 1918 г. у Белого движения не было вождя — высшего авторитета, подобного Ленину. На эту роль в самом начале Гражданской войны претендовал бывший главнокомандующий русской армии Л. Г. Корнилов, но его гибель оставила белых без объединяющей фигуры, которая устроила бы большинство противников большевиков. 18 ноября 1918 г. адмирал А. В. Колчак и его сторонники пришли к власти в Омске — правление политически разношёрстной Директории сменила военная диктатура одного человека. Колчак провозгласил себя Верховным правителем России. Белым требовался лидер, который мог бы представлять их на международной арене, к тому же, адмирал был единственным из лидеров антибольшевистского лагеря, занимавшим высокий военный пост в царской России по приказу Николая II — пост главнокомандующего Черноморского флота. Это делало его власть в глазах других белых легитимной, преемственной. В результате Колчака признали лидером и Деникин, и Юденич, и остальные генералы движения. Это признание, однако, носило довольно формальный характер: на деле Колчак не мог отдавать Деникину приказы или сместить его и заменить на иного офицера. В реалиях Гражданской войны власть обеспечивалась доверием армии, её преданностью и готовностью подчиняться конкретному командиру. А значит, роль личности приобрела огромное значение.

| Имя |

Предыстория |

Роль в Гражданской войне |

| Лавр Георгиевич Корнилов |

Генерал русской армии, получил известность в годы Первой мировой; в 1915 г. сбежал из австрийского плена. В июле 1917 г. стал главнокомандующим, в августе предпринял неудачную попытку силой защитить государство от левых радикалов, но в результате интриг А. Ф. Керенского был объявлен мятежником; до падения Временного правительства оставался в заключении. |

Встав во главе Добровольческой армии, повёл её 9 (22) февраля 1918 г. в «Ледяной поход» на Екатеринодар. 31 марта на подступах к городу убит огнём артиллерии красных. В истории Белого движения остался как один из его основателей, был объединяющей фигурой для офицерства. |

| Михаил Васильевич Алексеев | Генерал русской армии, в годы Первой мировой войны возглавлял штаб Верховного главнокомандующего, в марте 1917 г. выступил за отречение Николая II от престола. |

Октябрьский переворот встретил в Петрограде, после чего отправился на Дон, где в начале ноября 1917 г. приступил к формированию антибольшевистских добровольческих сил. В дальнейшем занимался организаторской работой в белой армии, Умер от воспаления лёгких в октябре 1918 г. |

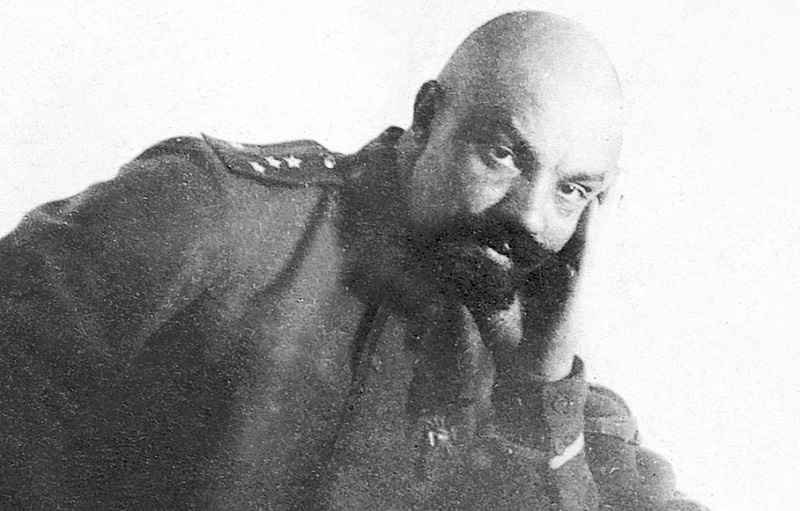

| Антон Иванович Деникин | Генерал русской армии, один из самых эффективных военачальников Первой мировой войны. |

Возглавил Добровольческую армию после гибели Корнилова и командовал белыми на Юге до апреля 1920 г. Сумел объединить под своим началом крупные силы, одержать ряд побед и закрепить за белыми Юг России. Осенью 1919 г. предпринял поход на Москву: наступление Деникина было остановлено Красной армией под Тулой. После войны эмигрировал во Францию. |

| Александр Васильевич Колчак | Вице-адмирал, в 1916—1917 гг. главнокомандующий Черноморским флотом; присягнул Временному правительству. |

В октябре 1918 г. возглавил антибольшевистские силы в Сибири, был признан Белым движением как Верховный правитель России; весной 1919 г. армия Колчака успешно наступала на запад, но была остановлена за сотню вёрст от Казани. После поражений лета и осени 1919 г. Колчак оставил Омск и отступил в Иркутск, где был арестован красными повстанцами, 7 февраля 1920 г. расстрелян местным ВРК по приказу В. И. Ленина. |

| Николай Николаевич Юденич | Генерал русской армии, в период Первой мировой войны не потерпел ни одного поражения. |

Встал во главе белой добровольческой Северо-Западной армии (СЗА), предпринял осенью 1919 г. поход на Петроград. После отступления СЗА в Эстонию расформировал её остатки, затем жил в Европе, умер в 1933 г. |

| Евгений Карлович Миллер | Генерал русской армии, в годы Первой мировой возглавлял штаб 5-й армии и командовал 26-м армейским корпусом. После Февральской революции присягнул Временному правительству. |

Командовал малочисленными белыми войсками на Севере России (Мурманск, Архангельск), которые в основном вели оборонительные действия. Потерпел поражение в феврале 1920 г. В эмиграции продолжал борьбу с большевиками; в 1937 г. был похищен агентами НКВД в Париже, вывезен в Москву и расстрелян в 1939 г. |

| Пётр Николаевич Врангель | Кавалерист, Первую мировую закончил генералом, был известен своей храбростью и находчивостью. |

В Добровольческой армии с лета 1918 г. В апреле 1920 г., после отставки Деникина возглавил её. Управляя Югом России и Крымом, пытался решить политические проблемы Белого движения, чтобы привлечь на его сторону больше людей. Однако военное положение не позволило в полной мере реализовать эти планы. Красная армия осенью 1920 г. начала наступление на Крым, откуда белая армия эвакуировалось в ноябре 1920 г. После войны жил в Югославии и Бельгии, умер в 1928 г. от туберкулёза. |

А. И. Деникин. (commons.wikimedia.org)

А. В. Колчак. (commons.wikimedia.org)

Хроника военных действий Белой армии

| Дата | Событие | Результат |

|

27 октября — 2 ноября 1917 г. |

Борьба белой гвардии за Москву | Рождение «белой гвардии». |

| 9 февраля — 30 апреля 1918 г. | «Ледяной поход» Добровольческой армии на Екатеринодар (Краснодар) |

Гибель генерала Корнилова, неудача похода, отступление армии на Дон. Вести о походе привлекли в Белое движение десятки тысяч противников большевизма и позволили пополнить войска. |

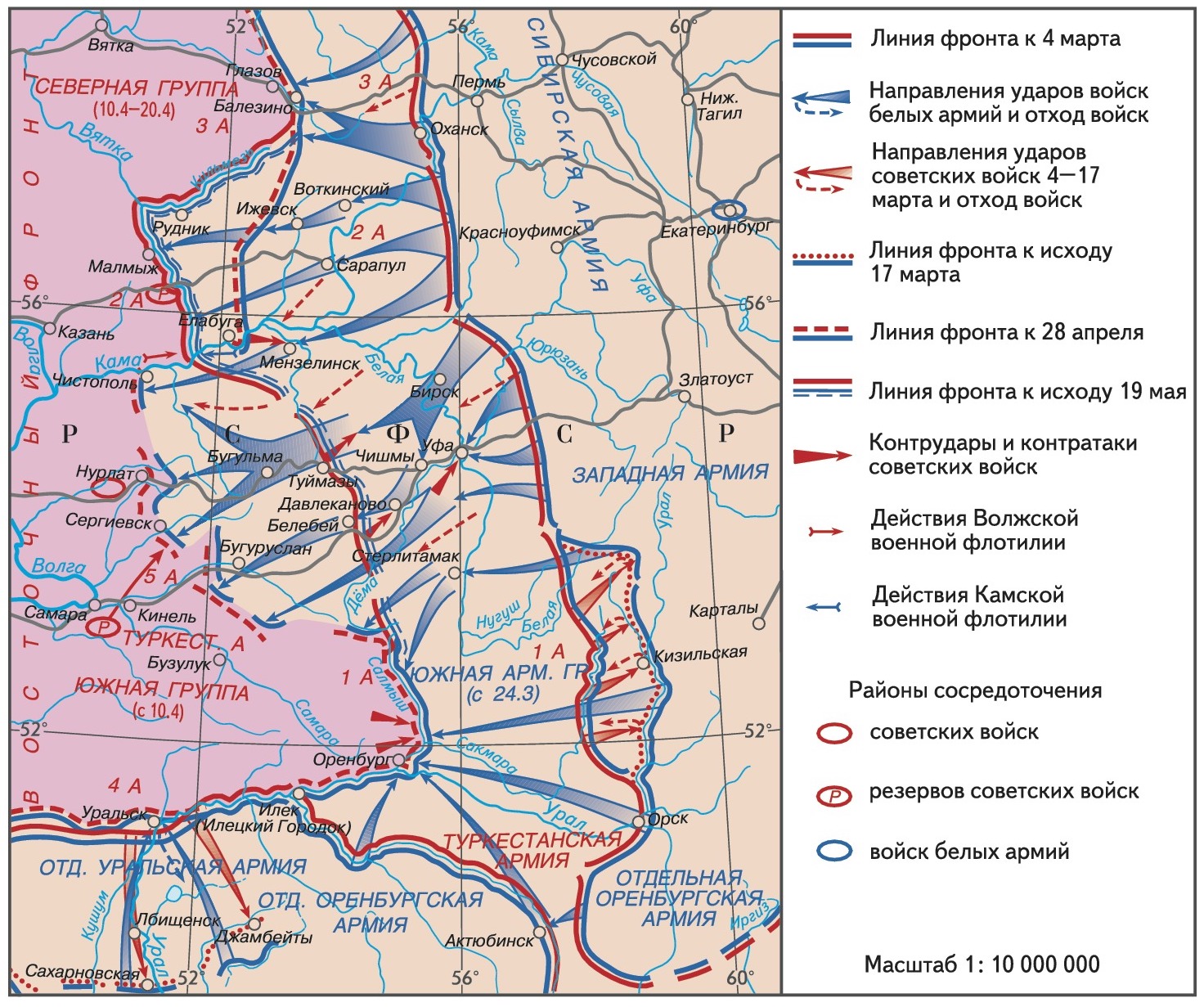

| март — апрель 1919 г. | «Полёт к Волге» — наступление Русской армии под началом А. В. Колчака |

Белые разгромили 5-ю армию красных, взяли Бирск, Уфу, Мензелинск, Стерлитамак, Бугуруслан, Чистополь и угрожали Казани. |

| май — октябрь 1919 г. | Отступление Русской армии |

В результате контрнаступления РККА и продолжительных сражений армия Колчака отступила за Урал, утратив завоевания весны 1919 г. |

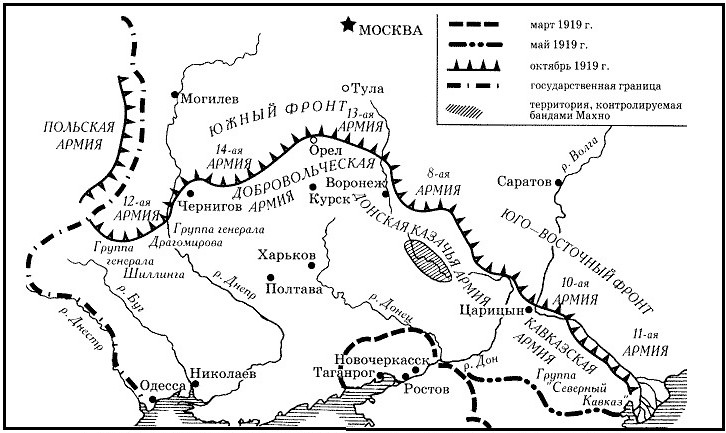

| июнь — октябрь 1919 г. | Поход Вооружённых сил Юга России (ВСЮР) под началом А. И. Деникина на Москву |

В ходе летнего наступления белые захватили Полтаву, Харьков, Одессу, Киев, Курск, Воронеж и Орёл. 28 сентября РККА перешла в контрнаступление и вскоре выбила ВСЮР из Тульской губернии. Спустя две недели началось отступление белых. |

| октябрь — декабрь 1919 г. | Отступление ВСЮР |

Осенью армия Деникина оставила Воронеж, Орёл, Чернигов, Ливны, Брянск, Киев и Курск, 26 декабря — Ростов-на-Дону. |

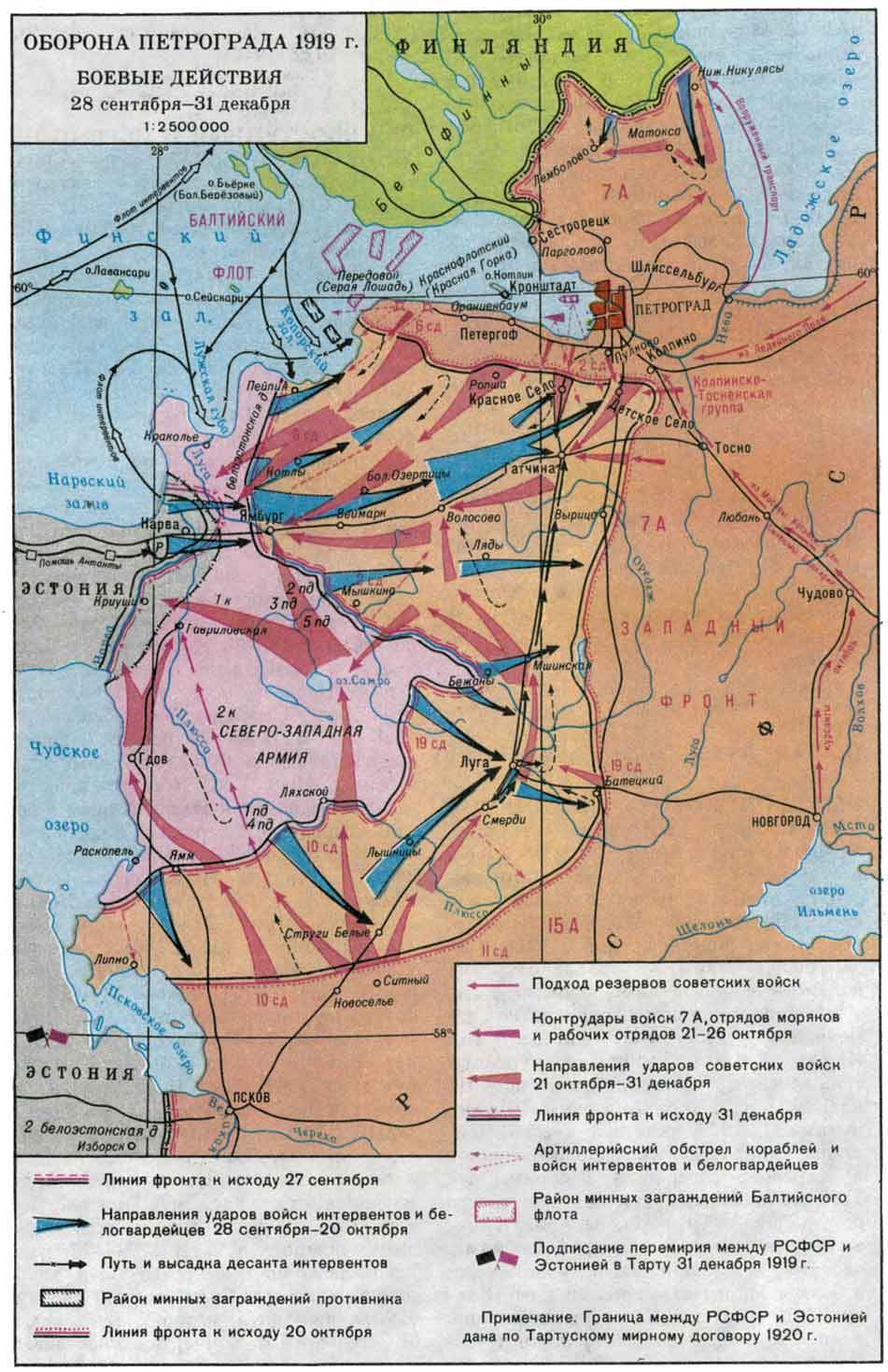

| октябрь — ноябрь 1919 г. | Операция «Белый меч» — поход армии генерала Юденича на Петроград |

Белые взяли Ямбург, Лугу, Гатчину, и Царское село и подошли к Петрограду 20−21 октября, но были остановлены на Пулковских высотах. В начале ноября армия отступила, в декабре её остатки ушли в Эстонию. |

| ноябрь 1919 — март 1920 гг. | «Великий Сибирский Ледяной поход» — отступление армии Колчака в Сибири |

Осеннее наступление РККА создало угрозу Омску — столице Колчака; в ночь на 14 ноября белым пришлось оставить город и начать долгое отступление на Восток — в Иркутск: с боями, на морозе, при недостатке провизии и боеприпасов. После ареста и расстрела Колчака 7 февраля 1920 г. остатки армии пробились в Забайкалье. |

| зима — осень 1920 г. | Оборона ВСЮР на Юге России и в Крыму |

Более полугода белая армия под началом А. И. Деникина, а с апреля 1920 г. П. Н. Врангеля упорно оборонялась. После решительного штурма крымских рубежей обороны (с 8 ноября) Врангель принял решение об эвакуации войск и гражданских беженцев: 15−16 ноября около 145 тыс. человек покинули Крым. |

| сентябрь 1922 г. — июнь 1923 г. | Последняя кампания Гражданской войны — поход отряда генерала А. Н. Пепеляевана Якутск |

Малочисленный отряд (ок. 800 человек) добрался до пригорода Якутска Амги, где встретил отпор красного отряда И. Строда. 3 марта белые отступили, а 18 июня сдались в Аяне. Пепеляева судили, отбывал заключение до 1936 г., расстрелян в 1938 г. |

Поход Деникина на Москву. (commons.wikimedia.org)

Наступление Русской армии А. В. Колчака весной 1919 г. (commons.wikimedia.org)

Операция «Белый меч». (commons.wikimedia.org)

Причины поражения белых в Гражданской войне

Противники большевизма уже в конце 1917 г. оказались в стратегически невыгодном положении. Густо населённые центральные области с лучшей сетью железных дорог, промышленными предприятиями и запасами контролировали красные. Белым досталась провинция. В отличие от большевиков, они не представляли из себя единой военной силы, их войска формировались вокруг изолированных друг от друга центров — на Юге, в Сибири, на Северо-Западе и на Севере России. Не хватало им и внутреннего единства и военного единоначалия. Партийная дисциплина, авторитет Ленина и Троцкого скрепляли красных, а лидеры Белого движения интриговали друг против друга, в их правительствах в периоды неудач начиналась «министерская чехарда». Колчак совершил Омский переворот и сверг Директорию (впрочем, совершенно неэффективную), Деникин ушёл в отставку во многом в результате открытой критики Врангеля. Деникин и Колчак соперничали между собой: стремились идти на Москву в отрыве друг от друга, хотя соединение их армий могло дать серьёзное преимущество. Не раз мешали военному успеху и личные амбиции командиров отдельных подразделений. Так, в критический момент похода армии Юденича на Петроград генерал Ветренко не выполнил приказ перерезать в Тосно железную дорогу на Москву, так как хотел наступать скорее на Петроград и первым туда ворваться. В результате Красная армия воспользовалась этой дорогой, перебросила в город подкрепление, и численное превосходство красных решило исход борьбы в их пользу.

Колчак: «Кто первый попадёт в Москву, тот и будет господином положения»

Проблемы с дисциплиной среди офицеров оказались особенно фатальными для белых. В условиях недостатка людей, вооружения, боеприпасов и обмундирования требовалось с особым тщанием распоряжаться этими ресурсами. Однако в хаосе Гражданской войны им это не удавалось: военным не хватало опыта государственного управления. Тылы распухли от разного рода штабов и учреждений, в которых писари проедали деньги, сотрудники служб снабжения воровали. Военный министр правительства Колчака генерал А. П. Будберг оставил в дневнике характерную запись: «В угаре надежд, поднятых свержением большевиков в Сибири, померкли уроки прошлого, и все жадно тянутся к старым источникам кормёжки, благ, преимуществ и наслаждений; все чавкают оголодавшими челюстями, испускают похотливую слюну и неспособны видеть будущего (…) тылы переполнены автомобилями, а на фронте (…) их не имеют; здесь вся адъютантщина и прихлебательская челядь высоких лиц раскатывает по магазинам, ресторанам и визитам в казённых автомобилях». В августе 1919 г. Будберг охарактеризовал нравы в Омске ещё более отчаянными словами: «В правительстве нравственная гниль, разлад и засилье честолюбцев и эгоистов; (…) в обществе паника, шкурничество, взятки и всякая мерзость; наверху плавают и наслаждаются разные тёмные проходимцы, авантюристы». Ещё один офицер, И. С. Ильин, писал в январе 1920 г. о том же: «Кругом грубое хищничество и отсутствие элементарной честности. (…) Шкурные вопросы доминируют, личные интересы царствуют надо всем».

А. П. Будберг. (commons.wikimedia.org)

В других белых армиях эти явления тоже давали о себе знать, особенно в Северо-Западной: для похода на Петроград Юденич мобилизовал всего 20 700 человек, хотя в армии числилось ещё около 80 тыс. — частично это были нахлебники, записавшиеся в СЗА ради пайка, частично те, кому просто не хватило вооружения. А противостояло этим 20 тысячам до 60 тыс. красных (7-я и 15-я армии при поддержке ряда дополнительных формирований): при таком соотношении сил следует высоко оценить военное искусство Юденича, войска которого к 20 октября 1919 г. почти вошли в Петроград — их остановили на Пулковских высотах, всего в нескольких километрах от города. Не сумел обеспечить себе перевес в численности и Деникин — в его наступлении на Москву в сентябре 1919 г. участвовало 98 тыс. человек — против 176 тыс. Лишь Колчак смог перед весенним наступлением 1919 г. собрать превосходящие силы — 135 тыс. штыков и сабель; однако уже к маю РККА на Восточном фронте достигла того же числа, а затем и превзошла его.

Деникин: «Нас было мало (…). Но за нами было военное искусство»

Наконец, при численном и материальном превосходстве РККА особенно чувствительными были просчёты чисто военные: отказ Колчака и Деникина от соединения их армий, ставка на одно мощное наступление, недооценка противника, растянутые фронты и недостаточное укрепление тыла.

Все перечисленные проблемы — исключительно военного и административного характера. Однако в конечном счёте, Гражданская война — это война политическая. Белому движения не хватало людей не просто так. Успех Красной армии и поражение Белого дела обусловлены тем, что белые проиграли политически, и именно в их идеологической неудаче, которая не позволила привлечь на свою сторону достаточное число сторонников, кроется первопричина неудачи военной.

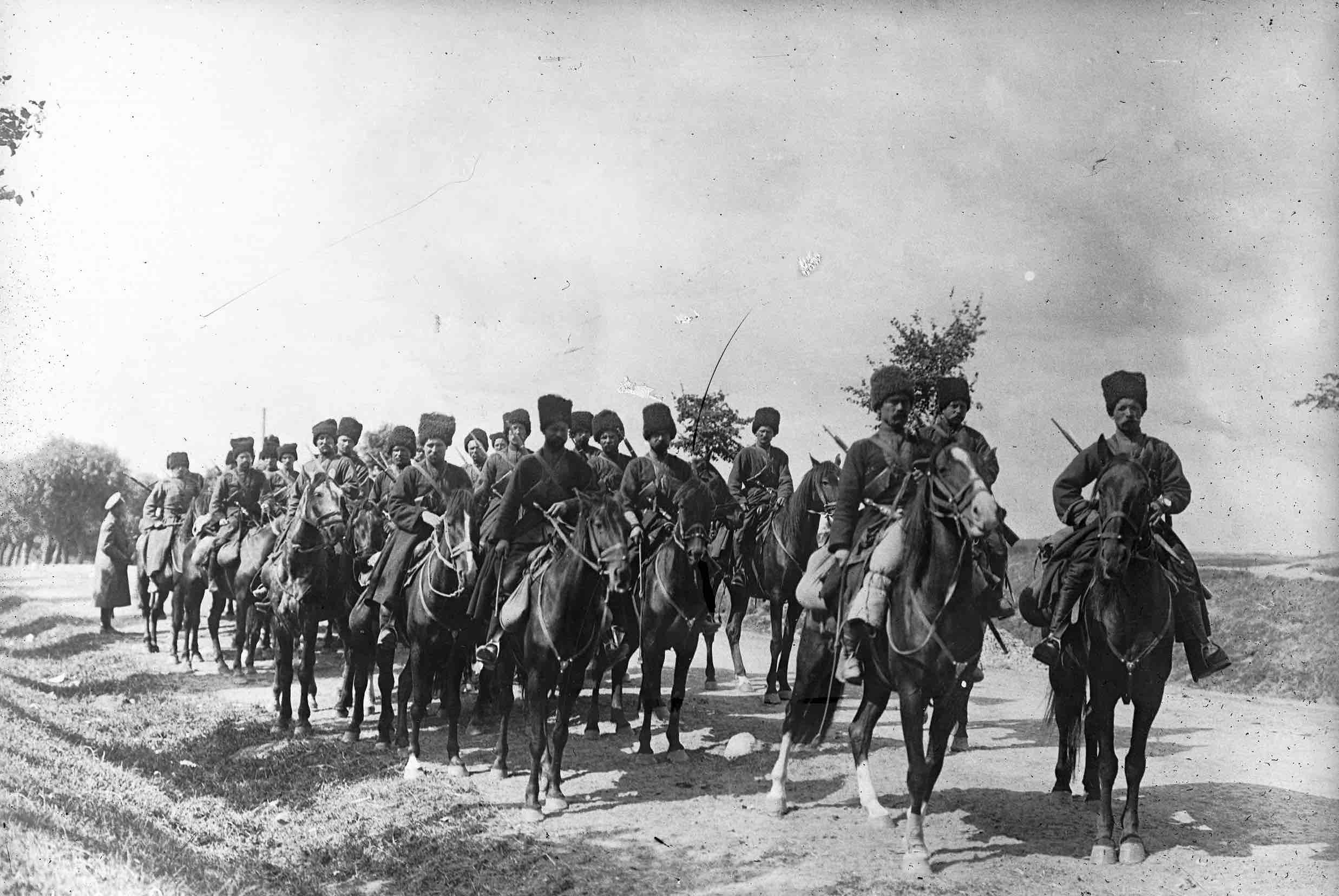

Белые казаки. (commons.wikimedia.org)

Цели и идеология Белого движения

Первая и общая цель Белого движения, включавшего в себя политически разнообразные силы (и монархистов, и республиканцев, и эсеров, и меньшевиков), — военный разгром большевизма. Решение государственных вопросов откладывалось на будущее, на послевоенное время. Эта позиция получила название «непредрешенчества». Генерал Юденич выразил это в следующих словах: «У белой гвардии есть одна цель — изгнать большевиков из России. Политической программы у гвардии нет. Она не монархическая и не республиканская. Как военная организация она не интересуется вопросами политической партийности. Её единственная программа — долой большевиков (…). Когда большевики будут низвергнуты, белая гвардия займётся восстановлением порядка». Похожие речи произносили и Деникин, и Колчак, который говорил, что не пойдёт «ни по пути реакции, ни по пути партийности». Все они придерживались свойственном военным Российской империи этическому принципу — держаться в стороне от политики. Пожалуй, всё, что отстаивалось белыми относительно твёрдо, — право собственности и идея единой, неделимой и сильной России в границах прежней империи.

Агитационный плакат Белого движения. (commons.wikimedia.org)

В остальном белые действовали ситуативно и идеологически противопоставляли себя большевизму в качестве здоровых национальных сил. Агитация опиралась на критику политики Ленина — позорного Брестского мира, грабительской национализации, антицерковных мероприятий, красного террора и произвола; сами большевики изображались немецкими шпионами, а жизнь в «совдепии» — подобной тюремной.

Белое движение в дальнейшем не раз критиковали его участники, сторонние наблюдатели и историки именно за то, что оно не выработало привлекательной политической программы. В отличие от них, красные с самого начала формировали ясный, понятный и желанный образ будущего: мир — народам, земля — крестьянам, фабрики — рабочим и т. д. Отказ белых от решения главного вопроса, земельного, не позволил им склонить на свою сторону самый многочисленный слой русского общества — крестьянство. В результате они отдали большевикам огромную социальную базу, которую те использовали для создания и обеспечения Красной армии. Уже к началу апреля 1919 г. в РККА числилось 1,5 млн человек, средний прирост в месяц составлял 183 тыс. (мобилизованные и добровольцы), а к концу 1920 г. РККА насчитывала более 5 млн штыков и сабель. А все белые войска за Гражданскую войну численностью не достигли и миллиона. В этих обстоятельствах можно только удивляться, что белоармейцы несколько лет вели войну и неоднократно стояли в шаге от крупной военной победы — Юденич чуть не взял Петроград, Деникин чуть не прорвался к Москве, и если бы не восстание в тылу (опять же следствие политических ошибок), возможно, его армия и сумела бы добраться до Первопрестольной.

Агитационный плакат Белого движения. (commons.wikimedia.org)

Под конец войны белогвардейцы поняли, что «непредрешенчество» хотя и позволяет не перессориться окончательно участникам Белого движения (тем же эсерам и монархистам, к примеру), но не даёт им набрать популярность в народе: простой крестьянин или рабочий не понимал, за что ему воевать против большевиков — за то, чтобы потом что-то там решило Учредительное собрание? В 1920 г. Врангель попытался решить эту проблему и превратить подвластный ему Крым в благополучный край. «Чёрный барон» и его сторонники выступали за федерализм, разработали земельную реформу, согласно которой помещичьи земли фактически отдавались крестьянам, разрешили местное самоуправление, наделили автономией казачество. Но было уже поздно — к тому времени РККА контролировала почти всю Россию. Армия Врангеля, в которой не насчитывалось и ста тысяч штыков, даже при самом высоком боевом духе уже не могла противостоять красным.

Белый террор

Террор стал характерной чертой Гражданской войны с самого начала — и красный, и белый. Уже в боях за Москву юнкера в Кремле расстреляли нескольких красных пленных. В ходе легендарного «Ледяного похода» белой Добровольческой армии на Екатеринодар (9 февраля — 30 апреля 1918 г.) социальная ненависть снова вылилась в жестокие эксцессы: расстрелы, бессудные расправы над красными и даже теми, кого только подозревали в сочувствии большевикам. Как писал в автобиографической книге «Ледяной поход» участник тех событий Р. Б. Гуль, его товарищи по оружию могли избить человека за то, что у него «морда комиссарская». Красные делали то же самое — убивали офицеров за погоны, избивали за «буржуйскую» внешность и дворянское происхождение. За это им и мстили на фронтах белогвардейцы.

Террор с обеих сторон принял массовый характер уже летом и осенью 1918 г. В белых армиях он носил в основном стихийный характер — расправы на фронте после боя и в тылу в ходе борьбы с большевиками. С весны 1919 г. в армии Колчака уже согласно его приказам стали практиковать заложничество и уничтожать красные партизанские сёла, командующим армии разрешили выносить смертные приговоры. Впоследствии лидеры белых признавали, что их войска совершали преступления. Колчак их оправдывал тем, что «гражданская война должны быть беспощадной», что «это обычно на войне, и в борьбе так делается». Ещё один белый офицер, донской генерал С. В. Денисов, тоже полагал, что гибель невиновных — всего лишь издержки войны: «Миловать не приходилось. (…) Временно надо было исповедовать правило: лучше наказать десять невиновных, нежели оправдать одного виноватого». Деникин сожалел о терроре больше, но на деле даже если бы захотел, не мог остановить террор: «Каждый офицер считал себя вправе арестовывать кого хотел и расправляться по своему усмотрению».

Белогвардейцы на марше. (commons.wikimedia.org)

Одно из самых интересных исследований на эту тему провёл несколько лет назад петербургский историк И. С. Ратьковский. Его книга «Хроника белого террора» почти полностью состоит из описаний отдельных актов террора в 1917—1920 гг. На этих страницах (а их там более четырёхсот) — то же, чем «прославились» чекисты: средневековые пытки, изнасилования — и женщин, и мужчин, бессудные казни, заложники, расстрелы пленных и гражданских, грабежи, вымогательство, сведение личных счётов и т. п. В ряде случаев белый террор отличался антисемитской направленностью, особенно в Украине и Белоруссии.

Число жертв белого террора установить невозможно. Ратьковский оценивает его в около 500 тыс. человек погибшими. Ещё около 111 тыс. (по оценкам советских властей) пострадали от террора союзников белых, интервентов, — чехов, французов, англичан и японцев.

Гражданская война закончилась политическим и военным поражением Белого движения. По разным оценкам, потери России составили от 8 млн до 12 млн человек убитыми и умершими от болезней. Не менее 1 млн человек покинули страну и пополнили ряды русской эмиграции. Несмотря на победу красных в войне, лидеры белых — политики и военные — десятилетиями хранили верность идеалам, за которые боролись в 1917—1922 гг. Один из них, В. В. Шульгин, в 1960-е годы снялся в картине «Ленфильма» «Перед судом истории», где сказал советскому зрителю: «Мы не проиграли борьбы в мире идей, борьбы белой мысли против красной. Мы свою белую мысль, идею борьбы с коммунизмом вынесли с поля битвы, как выносят сбережённое знамя». Фильм запретили к показу через несколько дней после начала проката. Историю Гражданской войны и Белого движения Россия узнала только в 1990-е годы.

Белое движение в России времен Гражданской войны и его забытые лидеры и участники

- Рождение и суть Белого движения в России

- Течения и идеология

- Достижения и провалы белогвардейцев в период Гражданской войны

- Причины поражения Белого движения и его закат

- Значение и память

- Барон Унгерн (Роман фон Унгерн-Штернберг)

- Михаил Дроздовский

- Анатолий Пепеляев

- Владимир Каппель

- Сергей Марков

- Александр Кутепов

- Михаил Жебрак-Русанович

В России не было сильнее антибольшевистского блока, чем Белое движение. Первое боестолкновение между партией Владимира Ленина и сторонниками Временного правительства произошло в ночь штурма Зимнего дворца. Октябрьская революция запустила фатальные процессы в стране, которые привели к началу кровавой братоубийственной войны. Белая гвардия проиграла сначала на политической арене, а затем – на поле брани. Подробнее о движении, которое бросило вызов большевикам, их лидерах и идеологии, причинах поражения в Гражданской войне – в материале 24СМИ.

Рождение и суть Белого движения в России

Большевистская партия за короткий промежуток времени превратилась из темной лошадки в мощную политическую силу, за которой стояли миллионы рабочих. Ленин воспользовался медлительностью Временного правительства и совершил переворот в Петрограде, а затем пала и Москва.

Когда большевики вошли в Кремль, стало понятно, что Октябрьская революция – это не небольшой мятеж, который скоро подавит армия. Противники красных рассчитывали на помощь солдат с фронта Первой мировой войны, но пропаганда ленинцев разрушила надежды на поддержку.

Защитники Москвы, офицеры и все оппоненты большевиков начали готовиться к затяжному противостоянию. Противники красных в ноябре-декабре 1917 года уезжали на юг страны. В окрестностях Дона обосновался Лавр Корнилов, который одним из первых высших офицеров попытался остановить большевистскую пропаганду в военных рядах.

В Новочеркасске генерал Михаил Алексеев отбирал добровольцев, желающих сражаться против красных. К декабрю сформировались внушительные антибольшевистские силы, которые объединили в Добровольческую армию. На стороне белых выступили эсеры, монархисты, демократы, военные. Некоторые рабочие и крестьяне не поддержали большевиков и примкнули к Белому движению.

Есть версия, почему противники ленинцев действовали организовано и успели осенью за короткий промежуток времени образовать перспективный реакционный блок. Исследователи объясняют это тем, что появление Белого движения приходится на весну 1917-го.

Некоторые историографы указывают событием, за которым последовало формирование движения, съезд офицеров летом того же года в Могилеве, где Алексеев сформировал лозунг «Спасать Отечество!». В тот период большевики еще только набирали политический вес, и у Временного правительства были возможности взять инициативу в свои руки. Но власти во главе с Александром Керенским медлили, а офицеры наблюдали за тем, как в стране разрушаются государственные устои.

Таким образом, первые зачатки контрреволюции были направлены на поддержание стабильности в России, которая пережила Февральскую революцию и пребывала на распутье. Но штурм Зимнего дворца и приход большевиков к власти переориентировали белых. Октябрьский переворот определил лидеров движения, привел к формированию конкретных целей и идеологии Белой гвардии.

Суть объединения заключалась в борьбе с красным террором, сохранении суверенитета и целостности государства. Противостояли белые не только большевикам. В стране сформировались группировки «зеленых», которые не поддерживали ни одну из сторон. В числе противников были повстанцы, добивавшиеся независимости тех или иных национальных территорий.

Течения и идеология

Контрреволюционеры изначально не называли себя белыми. Нарекла их так большевистская пропаганда. В начале XX века действовал Союз русского народа, который обвиняли в организации погромов в Малороссии и на Юге России. Членов организации называли «белой гвардией», поэтому в сознании людей укоренилась ассоциации «белый» – значит «погромщик».

Позже контрреволюционеры сами закрепили за собой белый цвет. Офицеры, студенты и юнкера, которые вели уличные бои с большевиками в Москве, носили белые опознавательные нарукавники. Бойцы считали, что этот цвет символизирует чистоту помыслов сторонников Белой идеи.

У движения был собственный гимн, который назывался «Коль славен наш Господь в Сионе». Композиция с конца XVIII века была неофициальным гимном Российской империи. Текст насыщен христианской символикой и основан на 47-м псалме. Девиз белых гласил: «Россия единая, великая и неделимая». Контрреволюционеры приняли флаг, который абсолютно идентичен современному триколору РФ.

В состав движения входили монархисты, социалисты, республиканцы, меньшевики. Но разношерстные политические силы объединяла одна ключевая цель – устранение большевизма. Государственные вопросы белые отложили на послевоенный период.

Генерал Николай Юденич подчеркивал, что у гвардии нет конкретной политической программы. Офицер указывал, что наведением порядка в стране белые займутся после победы над ленинцами. С аналогичными заявлениями выступали Антон Деникин и Александр Колчак. Белые твердо отстаивали право собственности и идею единой России в границах империи.

Идеологи белых разбирали политику большевиков и указывали народу на негативные явления перемен: унизительный мир с немцами, грабительская национализация, попирание христианских устоев, террор и беззаконие. Своим преимуществом гвардия называла защиту национальных интересов.

На агитационных плакатах контрреволюционеры изображали себя в образе богатыря на белом коне, который мечом готовится изрубить красного змея. Белогвардейские идеологи старались укрепить в сознании людей, что большевики – это немецкие шпионы.

Но невнятная политическая программа белых не нашла большого отклика среди народа. Большинство жителей страны мотивировали установки: мир – народам, земля – крестьянам, фабрики – рабочим.

Петр Врангель пользовался авторитетом в Крыму. «Черный барон» выступал за федерализм. Сторонники генерала подготовили реформу, по которой земли помещиков фактически передавались крестьянам. В Крыму ввели местное самоуправление и дали казакам автономию. Но меры приняли поздно, поэтому попытки Врангеля провалились.

Читайте такжеЗапорожская Сечь от возникновения до ликвидации: история, факты, значение

Достижения и провалы белогвардейцев в период Гражданской войны

Первая серьезная схватка между большевиками и белыми состоялась в Москве. Город для обеих сторон носил важнейшее стратегическое значение. Развернулись ожесточенные уличные бои, которые завершились победой ленинцев. В сражениях за Москву с обеих сторон погибло до 500 человек. Неудача в древней столице России запустила процесс консолидации белых сил на юге страны и перехода к полномасштабной Гражданской войне.

«Ледяной» поход

В феврале-апреле 1918-го под началом Корнилова состоялся провальный поход на Екатеринодар (Краснодар). Поход прозвали «ледяным» из-за погодных условий: в марте шел дождь, который сменялся заморозками, поэтому у многих солдат коркой льда покрывались шинели. В ходе боевых действий в Екатеринодаре Корнилов погиб. Армия отступила к Дону, но новость о походе мобилизовала десятки тысяч добровольцев, которые пополнили ряды белых.

«Полет» к Волге

Удачный поход гвардии удалось организовать в марте-апреле 1919 года под началом Колчака, который командовал войсками в Сибири и на Дальнем Востоке. В ходе наступления контрреволюционеры разбили армию красных и овладели Бирском, Уфой, Мензелинском, Стерлитамаком, Бугурусланом, Чистополем и подобрались к Казани.

Но в мае-октябре большевики организовали контрнаступление, которое привело к отходу Русской армии. Войска Колчака оставили города, которые удалось взять за два предыдущих месяца.

Поход Деникина

Антон Иванович был лидером Белой гвардии на Юге России. В июне-октябре 1919-го контрреволюционеры под началом Деникина овладели Полтавой, Харьковом, Одессой, Киевом, Курском, Воронежем, Орлом.

В сентябре Красная армия провела ответное наступление и вернула контроль над Тульской губернией. В октябре белые отступили, оставив занятые ранее города.

Операция «Белый меч»

Пока войска Деникина отступали на Юге, белые под руководством Юденича подступали к Петрограду, а позади уже были Гатчина и Царское Село. На Пулковских высотах завязались ожесточенные бои, в ходе которых белые проиграли и отступили. Остатки армии обосновались в Эстонии.

Расстрел Колчака

После успеха армия Александра Васильевича столкнулась с чередой неудач. Белые оставили Омск и отступили в Иркутск. Гвардия столкнулась с нехваткой провизии и боеприпасов. Изнуряющие сражения на морозе снизили боеспособность белых до предела и вынудили отступить в Забайкалье. Боевой дух солдат подорвал расстрел Колчака.

Оборона Юга

Белое движение после Колчака сначала возглавил Деникин, а в апреле 1920-го руководство принял Врангель. Генералы организовали оборону Юга и Крыма, которая длилась более полугода. К ноябрю большевики перешли к решительному штурму, который вынудил «Черного барона» организовать эвакуацию солдат и мирных жителей.

Белый террор

Политическая и социальная ненависть привела к актам жестокости и насилия. Бессудную расправу учиняли не только красные, но и белые. Если первые могли избить человека за «буржуйскую морду», то вторые – за «комиссарскую». Представители движения устраивали казни без суда и следствия уже в первые дни противостояния. Еще во время сражений за Москву гвардейцы расстреляли в Кремле несколько пленных ленинцев.

Точное число жертв белого террора оценить невозможно. Историографы называют приблизительную цифру – 500 тыс. человек. Советские власти отдельно указывали, что от рук союзников гвардии, в число которых входили чехи, японцы, французы, британцы, погибло 111 тыс. военных и гражданских.

Причины поражения Белого движения и его закат

Гвардия отказалась решать наболевший для большинства жителей России вопрос земли. У белых не было четкой политической программа. Руководители движения преследовали цель уничтожить большевизм, но не предлагали варианты развития страны после победы. В итоге белые лишились поддержки крупнейшего слоя общества – крестьянства. Большевики ловко воспользовались ошибкой белых и создали многочисленную армию.

В апреле 1919-го численность Красной армии достигла 1,5 млн штыков. Каждый месяц ряды РККА пополняли мобилизованные и добровольцы – в среднем по 180 тыс. человек. В конце 1920-го армия выросла до 5 млн солдат.

Численность Белой гвардии за годы войны не превышала миллиона. При этом деятели движения едва не привели контрреволюцию к победе в войне. Армия Деникина была близка к наступлению на Москву. Вероятное взятие древней столицы так и осталось в планах из-за восстания в тылу, причиной которого стала политическая ошибка белых. Не менее удачно гвардейцы действовали на северо-западе, где контрреволюционеры были близки к Петрограду.

Кроме игнорирования интересов крестьян, белые лидеры действовали разобщенно. Например, Деникин, зная о наступлении Колчака, не спешил объединяться с товарищем, а продолжал боевые действия на южном направлении.

Третьей причиной поражения белых стало плохое обеспечение провизией и боеприпасами. Большевиков поддерживали крестьяне, которые не только отправляли сыновей в ряды армии, но и помогали с провиантом, рабочие трудились на военных заводах, пополняя запасы боеприпасов.

Очаги Гражданской войны вспыхивали до июня 1923 года, но Белое движение уже не представляло серьезной угрозы для большевиков. Лидеры гвардии либо погибли или были расстреляны, либо эмигрировали. Деникин обосновался в США, Врангель бежал в Бельгию, но в 1928 году умер от туберкулеза, а Юденич обустроился во Франции.

Участники движения стихийно переходили на сторону красных: одни – по политическим убеждениям, другие – ради спасения жизни и нанесения ущерба врагу в тылу. Последних в советской разговорной речи прозвали «редисками» – белый внутри (предан контрреволюции) и красный снаружи (напускной большевик).

Значение и память

В 1965 году в СССР на большие экраны вышел фильм «Перед судом истории». В нем экс-депутат Госдумы и ярый противник большевизма Василий Шульгин сказал советскому зрителю, что белые не проиграли идеологическую войну красным. Герой картины подчеркнул, что контрреволюционеры вынесли идею борьбы с коммунизмом, как с поля брани выносят боевое знамя. Фильм сняли с проката через 3 дня, но не запретили.

Обширные работы, посвященные Белому движению, в России начали публиковать после распада СССР.

Белое движение – часть истории, которая в современной России не скрыта и доступна для изучения. Более того, деятелям контрреволюции устанавливают памятники. В Москве на территории Донского монастыря в 2009 году открыли мемориал белым воинам.

В 2007-м скандал вызвала установка памятника генералу Петру Краснову, который в годы Гражданской войны был лидером движения на Юге России. Но в период ВОВ офицер поддержал немецких оккупантов и призывал казаков служить нацистам.

Таким образом, память о белогвардейцах в России сохраняется, но отдельные моменты вызывают споры. Значение движения не приуменьшают в контексте борьбы двух политических сил после Октябрьской революции. Колчак, Деникин, Врангель, Юденич, Корнилов навсегда вошли в историю. Однако есть ряд других деятелей движения, которые не так обласканы исторической памятью, хотя вносили немалый вклад в Белое дело.

Читайте такжеВарфоломеевская ночь — факты о расправе над гугенотами во Франции в 1572 году

Барон Унгерн (Роман фон Унгерн-Штернберг)

Врангеля называли «Черным бароном», а его бывшего подчиненного, Романа фон Унгерна, прозвали «Желтым бароном». Деятель контрреволюции выделялся на общем фоне высшего офицерского состава движения. Барон родился в 1885-м в Австро-Венгрии, но в юности приехал в Россию, где получил военное образование и рвался на фронт Русско-японской войны, но поучаствовать в боях военнослужащему не довелось.

Унгерн отличался жестокостью, сурово наказывал подчиненных, но был храбрым офицером и в годы Гражданской войны командовал войсками на Дальнем Востоке. Врангель указывал, что Роман Федорович попирает воинский устав, нарушает дисциплину, но буквально живет сражениями. Историографы подчеркивали, что для барона Унгерна война была не только социальным лифтом, но и наиболее приемлемой формой бытия.

«Желтым бароном» офицера называли из-за цвета халата, который он носил. Мировоззрение Унгерна опиралось на то, что Старый Свет пребывает в глубоком кризисе. Оздоровить Европу может «желтая» (азиатская) культура и вера. Барон считал себя преемником Чингисхана и мечтал реставрировать империю монгола. Но на Унгерна ополчились подчиненные на исходе Гражданской войны и выдали его красным, которые организовали показательный судебный процесс, а затем расстреляли офицера в 1921 году.

Михаил Дроздовский

Сторонник монархии родился в Киеве в 1881 году. Михаил Дроздовский происходил из дворянской семьи. Отец офицера, Гордей Иванович, участвовал в героической обороне Севастополя в 1855 году и впоследствии построил успешную военную карьеру, дослужившись до звания генерал-майора.

Михаил Гордеевич сделал себе имя отважного бойца в годы Русско-японской и Первой мировой войн. Дроздовский получил должность в штабе, но не хотел отсиживаться в тылу, поэтому часто лично поднимал солдат в атаку. В боях офицер получал ранения, но продолжал службу и верил в победу. Но Февральская революция разделила жизнь Дроздовского на до и после. Убежденный монархист тяжело пережил отречение Николая II. Еще больше офицера угнетало медленное разложение русской армии, которая постепенно утрачивала боеспособность.

Дроздовский прославился маршем из Румынии на Юг России. Отряд добровольцев под началом Михаила Гордеевича прошел через Новороссию. В октябре 1918-го офицер под Ставрополем поднял дивизию в контратаку, но был ранен в ступню. В результате произошло заражение крови, развилась гангрена, и Дроздовский умер через 2 месяца.

Анатолий Пепеляев

Военачальник родился в Томске в 1891 году и к моменту Октябрьской революции дослужился до звания подполковника. У Анатолия Пепеляева была возможность стать военным партийным функционером. Совет солдатских депутатов избрал офицера своим командиром, но подполковник осудил большевиков за принятие Брест-Литовского мира и уехал в Томск, где примкнул к контрреволюционерам.

В Сибири Пепеляев действовал удачно. Под его руководством Белое движение овладело Томском, Красноярском, Читой и другими городами. За заслуги перед гвардией Пепеляев в 27 лет стал генерал-майором. После взятия Перми солдаты прозвали Анатолия Николаевича «Сибирским Суворовым», потому что военный успех белых совпал со 128-й годовщиной захвата крепости Измаил Суворовым.

Но триумф сменился чередой поражений, которые привели к гибели армии Пепеляева. Три года офицер держался в стороне от войны. И белые, и красные убеждали Анатолия Николаевича возглавить их войска. Вернулся к боевым действиям Пепеляев на исходе конфликта. Офицер руководил отрядом из 700 человек, который вел на помощь повстанцам в Якутии. После поражения белых Пепеляев попал под суд, был приговорен к расстрелу, который заменили на тюремный срок. За решеткой белогвардеец пробыл до 1935-го, но через два года был арестован и расстрелян в 1938-м.

Читайте такжеЛев Троцкий — факты о жизни и деятельности демона революции

Владимир Каппель

В фильме «Чапаев» есть эпизод, где каппелевцы бесстрашно идут в атаку на чапаевцев. На самом деле Владимир Каппель и Василий Чапаев не сталкивались на поле брани. Генерал-лейтенант родился в Тульской губернии в 1883-м. Отец офицера имел шведское происхождение и отличился в походе Михаила Скобелева в Среднюю Азию.

Владимир Оскарович прошел Первую мировую войну. Говорят, что Каппель входил в тайную офицерскую организацию и выполнял задания по подрыву деятельности большевиков. Офицер не принимал активного участия в формировании Красного движения и вскоре примкнул к белым. Способствовали этому монархические взгляды военачальника.

Каппель завоевал славу мудрого полководца, которому удавалось брать не числом, а навыками. На подступах к Красноярску офицер пересекал замерзшую реку, но на одном из участков лед, ослабленный горячими источниками, треснул. Генерал получил обморожение ног, но об инциденте умолчал. Известно об этом стало, когда потребовалась ампутация. Лишившись ног, военачальник продолжил руководить армией, но скончался в 1920-м от двустороннего воспаления легких.

Сергей Марков

Участник Русско-японской и Первой мировой войн был не только офицером, но и ученым. Сергей Марков – автор военно-исторических работ и документальных публикаций. С детства будущего военачальника окружали интересные люди. Например, двоюродной сестрой его матери была писательница и философ Мария Рерих.

С юности Марков поставил цель построить военную карьеру. Окончив Константиновское артиллерийское училище и получив звание подпоручика, через пару лет без протекции сдал все экзамены и прошел тяжелейший конкурсный отбор в Николаевскую академию Генштаба. После Русско-японской войны Сергей Леонидович занялся преподавательской деятельностью, писал научные работы.

На фронте Первой мировой войны Марков сдружился с Деникиным. Офицер поддержал Корнилова, который пытался остановить распространение влияния большевиков в армии, за что попал в Быховскую тюрьму. После побега Марков примкнул к белым и без страха вел солдат в бой во время «Ледяного» похода Корнилова. Погиб офицер в 1918-м, как и Лавр Георгиевич, от гранаты. Могила Маркова повторила судьбу корниловского захоронения, когда ее нашли большевики.

Александр Кутепов

Ковать славу военачальник начал в годы Русско-японской войны, когда в ходе успешной вылазки в стан противника захватил вражеское оружие и секретные документы. Александр Кутепов родился в 1882-м в Череповце и после окончания юнкерского училища стремился на практике применить полученные знания.

Кутепов проявил себя как талантливый, но жестокий офицер. Находясь на руководящей должности в Новороссийске, установил репрессивный режим, который подорвал авторитет Белого движения. В эмиграции Кутепов продолжал борьбу с советской властью в России. Из Греции, а затем из Франции военачальник курировал деятельность диверсионных групп.

Александр Павлович доставлял большевикам массу проблем, поэтому было принято решение ликвидировать белогвардейца. Чекисты отправились в Париж в 1930 году, чтобы похитить офицера и доставить в Москву. Говорят, что план провалился: Кутепов нокаутировал противников. Тогда в дело вмешался французский коммунист, который под видом полицейского подошел к Кутепову и из-за спины нанес ножевой удар. По слухам, белогвардейца похоронили в саду дома, принадлежавшего советскому нелегалу.

Михаил Жебрак-Русанович

Командир бригады Дроздовского родился в Гродненской губернии в 1875 году. Жебрак-Русанович отличился в Русско-японской войне в боях при Сандепу. Военнослужащий без страха шел в бой, но в одном из сражений недалеко от него разорвался снаряд, осколки которого угодили в ногу.

В межвоенный период Михаил Антонович из-за ранения оставил службу и пробовал силы в юридической стезе. Но офицер со временем понял, что его родная стихия – бой. В середине Первой мировой войны Жебрак-Русанович получил разрешение вернуться в армию и был отправлен на фронт. За короткий промежуток времени он успел отличиться, за что получил от короля Румынии Орден Михая Храброго и был представлен к чину генерал-майора русской армии.

Возможно, Михаила Антоновича ждала головокружительная карьера, но Октябрьская революция резко изменила планы. Дроздовский собрал добровольцев и объединился с отрядом Жебрака-Русановича. Офицеры направили войско к Дону, где Михаил Алексеев собирал силы для борьбы с большевиками. Погиб командир бригады на Кубани во время штурма села Белая Глина в 1918 году.

Барон Унгерн, Дроздовский, Пепеляев, Каппель, Марков, Кутепов, Жебрак-Русанович – лишь малая толика белых офицеров, чьи имена достойны упоминания в контексте Гражданской войны, хотя военачальники и до конфликта успели добиться славы и уважения.

Читайте такжеНиколай Пржевальский — история странствий путешественника и исследователя

Белое движение оставило глубокий след в истории России. Оно не стало «последним вздохом» российской монархии, но выступило в роли мощной реакции на Октябрьскую революцию и последовавшие события. Деятельность лидеров контрреволюции, как во время войны, так и после нее, вызывает споры и осуждения. Для одних – они герои, для других – предатели и враги. Поэтому дать объективную оценку Белому делу невозможно.

- Возникновение Белого движения.

- Начало вооруженного сопротивления Белого движения во время Гражданской войны 1918–1922.

- Белое Движение на восточном фронте.

- Белое движение на юге России.

- Организация Добровольческой армии.

- Причины поражения Белого движения.

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ (Белое движение, Белое дело) – военно-политическое движение, возникшее после отречения от престола российского императора Николая II летом-осенью 1917. Возникло под лозунгом спасения отечества и восстановления дофевральской государственности, которое подразумевало возвращение и восстановление утраченной власти, социально-экономических прав и отношений, рыночной экономики и воссоединения с утраченными областями, отколовшимися от Российской Империи в 1918.

Белая гвардия в ходе кровопролитной Гражданской войны 1918–1922 против диктатуры большевиков («красных»), против «зеленых» (вооруженных формирований казаков и крестьян, воевавших как против белых, так и против красных), петлюровцев украинской Директории, вооруженных формирований Н.И.Махно, против частей Грузинской Демократической Республики (освобождение Сочи и Черноморской губернии) на следующих основных направлениях:

– южном: Дон, Кубань, Донбасс, Ставропольская губерния, Черноморская губерния, Северный Кавказ, восточная Украина, Крым;

– восточном: Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток;

– северо-западном: Петроград, Ямбург, Псков, Гатчина.

Возникновение Белого движения.

После Февральской буржуазно-демократической революции и отречения от российского престола Николая II, временный комитет Государственной Думы приступил к формированию Временного правительства, которое на первых порах получило серьезную поддержку в народных массах.

Однако неспособность решить острые внутренние проблемы радикально изменила отношение к Временному правительству, и уже в июне 1917 в Петрограде прошла масштабная демонстрация под лозунгами большевиков, не вошедших в коалиционное правительство, а 2 июля из состава Временного правительства вышли кадеты. На следующий день, 3 июля, произошло стихийное выступление солдат пулеметного полка, к которым присоединились военные из других частей и рабочие многих питерских заводов. Однако Временное правительство, ввиду отказа демонстрантов сложить оружие, жестко пресекла их выступление, расстреляв митингующих. В Петрограде было объявлено военное положение, расформированы части, принимавшие участие в акциях протеста, на фронтах была введена смертная казнь и военно-полевые суды, началось преследование большевиков. В конце июля 1918 было сформировано новое правительство во главе с эсером А.Ф.Керенским.

К концу августа обстановка на фронте катастрофически ухудшилась – немецкие войска перешли в наступление и захватили хорошо укрепленный город Ригу.

После поражения в Курляндии, Верховный главнокомандующий генерал Л.Г.Корнилов для защиты столицы направил корпус генерала Крымова в Петроград. Керенский расценил этот шаг как попытку свержения Корниловым Временного правительства и установления военной диктатуры. Корпус генерала Крымова был остановлен. По распоряжению Керенского петроградским рабочим было выдано оружие из государственных складов в целях «обороны» столицы, что положило начало формированию красной гвардии. Верховный главнокомандующий генерал Корнилов обратился с воззванием к русскому народу, обвинив Временное правительство в сговоре с большевиками и германским генеральным штабом, и открыто выступил против Керенского, однако был сам обвинен в попытке контрреволюции, измены и мятежа, смещен с должности главкома и арестован. Многих видных генералов Ставки и фронтов постигла та же участь. Связь между офицерами и солдатами была разорвана окончательно. Юрист Керенский объявил себя Верховным главнокомандующим, чем вызвал недоумение и негодование среди офицерского корпуса.

Многие современники и историки считают выступление генерала Корнилова началом возникновения Белого движения в России.

Другие историки склонны считать возникновение Белого движения с приездом генерала Алексеева на Дон сразу же после Октябрьской революции в середине ноября 1917.

Символику белого цвета следует трактовать как олицетворение законной государственности и восстановления старого порядка. Отсюда – «Белая гвардия», «Белое движение», «Белое дело», «белогвардейцы» и просто «белые». Советская историография называла «белыми» вооруженные формирования, воевавшие против Советской власти во время Гражданской войны – чехословацкий корпус (белочехи), польские вооруженные силы (белополяки), финское сопротивление (белофины).

Начало вооруженного сопротивления Белого движения во время Гражданской войны 1918–1922.

После Октябрьской революции арестованные Керенским генералы (Корнилов, Деникин, Марков и др.), которые ждали суда в Быхове, 19 ноября были освобождены начальником штаба Верховного главнокомандующего, генерал-лейтенантом Духониным, которого, после известия об освобождении Корнилова, растерзала разъяренная солдатская толпа.

Оказавшись на свободе, генералы направились на Дон, где атаманствовал генерал А.М.Каледин. Донская область была провозглашена независимой от власти Советов «до образования общегосударственной, всенародно признанной власти». Прибывший на Дон генерал от инфантерии М.В.Алексеев начал формирование военизированной «Алексеевской организации» (впоследствии – Добровольческой армии) в Новочеркасске. К нему присоединились генералы Каледин и Корнилов.

В Оренбурге полковник Н.Н.Дутов объявил о неповиновении большевикам и собрал вокруг себя различные казачьи воинские части.

В Забайкалье есаул забайкальского казачьего войска Г.М.Семенов с верными ему казачьими частями оказывает сопротивление большевистским вооруженным формированиям, создав уже в январе 1918 Особый Маньчжурский отряд, ставший впоследствии основой для дальнейшей вооруженной борьбы с Советами на Дальнем Востоке.

Аналогичные войсковые образования возникли в Сибири, на Урале, Поволжье и других областях России.

Астраханские, Терские, Донские и Кубанские казаки были тесно связаны с Добровольческой Армией на юге России.

На северо-западе России на Петроградском направлении были созданы очаги сопротивления Советам под командованием генералов Н.Н.Юденича, А.П.Архангельского, Е.К.Миллера.

На первых порах большевикам удалось относительно быстро установить власть Советов, сломить и ликвидировать сопротивление разрозненных частей добровольческого офицерства, казаков и юнкеров.

В январе 1918 Совет народных комиссаров (СНК) во главе с В.И.Лениным принимают декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА).

Однако, после заключения Брестского мира в марте 1918, «продразверстки» на селе, террора против крестьянства, дворянства, духовенства, офицерского корпуса, издания декрета об отделении государства от церкви, расстрела царской семьи в Екатеринбурге летом 1918, большевики лишились поддержки многих регионов России. Белое движение, напротив, получило в хлеборобных южных и восточных регионах страны экономическую и социальную базу для дальнейшей борьбы с Советами.

Белое Движение на восточном фронте.

В конце мая 1918, находясь в районе Тамбова и Пензы, чехословацкий корпус (ок. 50 тыс. чел.), который был сформирован в 1917 из пленных австро-венгерской армии славян (чехов и словаков), при поддержке агентов Антанты поднял мятеж против Советской власти и выступил на стороне контрреволюционеров. Многие историки считают это началом Гражданской войны в России. Совместно с русским офицерством, вышедшим из подполья, белочехи свергли советскую власть и захватили ряд городов – Челябинск, Новониколаевск (Новосибирск), Пензу, Томск и др. В июне 1918 были заняты Курган, Омск, Самара, Владивосток; в июле – Уфа, Симбирск, Екатеринбург, Казань. Таким образом, в короткое время на территории от Волги до Тихого океана большевики практически потеряли свою власть. В Омске создается Временное Сибирское правительство; в Екатеринбурге – Уральское правительство, в Самаре – Комитет учредительного собрания («Комуч»).

В ноябре 1918 адмирал Колчак организовал вооруженный переворот в Омске против т.н. «Директории» возглавляемой эсерами, объявил о принятии всей полноты власти и провозгласил себя Верховным Правителем Российского государства.

В конце ноября 1918, захваченный еще в мае полковником В.О.Каппелем в Казани, золотой запас Российской Империи (ок. 500 тонн) был перевезен в Омск и размещен в омском отделении Госбанка. Адмирал А.В.Колчак ввел строжайшую отчетность, благодаря которой удалось избежать повального разграбления российских сокровищ. Однако, после развала восточного фронта в конце 1919, золотой запас был вывезен во Владивосток и под нажимом Антанты, передан под охрану белочехам. Но уже в начале января 1920 золотой запас был захвачен большевиками и отправлен обратно в Казань, «похудев» за это время примерно на 180 тонн.

В конце 1918 войска под командованием адмирала Колчака захватили Пермь, в марте 1919 были заняты Самара, Казань. К апрелю 1919 Колчак занял весь Урал и вышел к Волге.

Однако основная масса крестьянства не поддерживала адмирала Колчака и идею Белого движения, и осенью 1919 началось массовое дезертирство из Сибирской армии, вследствие чего колчаковский фронт рухнул. Организовывались «зеленые» вооруженные банды, которые воевали как против белых, так и против красных. Крестьяне в массовом порядке стали присоединяться к большевистским отрядам.

Белочехи предательски пошли на сговор с большевиками и выдали адмирала Колчака красным, после чего, 7 февраля 1920 Верховный Правитель Российского государства адмирал Колчак был расстрелян вместе с Председателем министров Российского правительства монархистом В.Н.Пепеляевым.

Месяцем раньше, в начале января 1920 адмирал Колчак издал указ, объявляющий о намерении передать всю полноту верховной власти генералу А.И.Деникину.

Белое движение на юге России.

Прибывший на Дон в ноябре 1917 генерал от инфантерии Алексеев начал формирование «Алексеевской организации» в Новочеркасске.

Добровольческая армия заменила военизированное образование «Алексеевской организации», которую в начале 1918 возглавил генерал Корнилов по договоренности с генералом Алексеевым. На Дону генералы Каледин, Алексеев и Корнилов образовали т.н. триумвират. Атаман Каледин являлся правителем Донской области.

Армия формировалась на Дону. Взаимоотношения между Алексеевым и Корниловым были довольно сложными. Между генералами возникали частые разногласия по поводу стратегического и тактического восприятия ситуации. Армия была малочисленна по ряду причин, одной из которых была неосведомленность широких масс о целях Добровольческой армии и о ее руководстве. Это усугублялось катастрофической нехваткой финансов и продовольствия. Процветал грабеж военных и вещевых складов.

В этой тяжелой обстановке генерал Алексеев обратился к правительствам стран Антанты с предложением финансировать Добровольческую армию, которая должна была после разгрома большевиков, продолжить войну с кайзеровской Германией.

Антанта согласилась финансировать вооруженные формирования Добровольческой армии, и уже в январе 1918 руководство армии получило деньги от французского и американского правительств.

Однако бóльшая часть донского казачества после Октябрьской революции не разделяла взглядов белых генералов. Напряжение между формировавшейся Добровольческой армией и казаками в Новочеркасске нарастало. В связи с этим, 17 января 1918 Добровольческая армия была вынуждена передислоцироваться в Ростов. Казаки генерала Каледина не последовали за своим атаманом в Ростов, и 28 января 1918 генерал Каледин, стоявший у истоков Добровольческой армии, покончил с собой выстрелом в сердце.

Главнокомандующим Добровольческой армией являлся генерал от инфантерии Корнилов, его заместителем и преемником на случай гибели первого – генерал-лейтенант Деникин. Генерал от инфантерии М.В.Алексеев был главным казначеем и отвечал за внешние сношения Добровольческой армии, генерал-лейтенант А.С.Лукомский – начальником штаба армии.

13 апреля по новому стилю 1918 во время штурма Екатеринодара (первый кубанский ледяной поход) от разрыва шальной гранаты погиб главком Добровольческой армии генерал Корнилов. Руководство армией взял на себя генерал Деникин.

8 октября 1918 в Екатеринодаре от воспаления легких умирает генерал Алексеев, и генерал Деникин после его смерти становится единоличным Верховным руководителем Добровольческой армии.

В начале января 1919 создаются Вооруженные силы Юга России (ВСЮР) посредством объединения Добровольческой армии и Всевеликого Войска Донского для продолжения борьбы с большевиками под общим командованием генерала Деникина.

4 апреля 1920 главнокомандующий ВСЮР генерал-лейтенант Деникин, после поражения на юге России и отступления белогвардейских частей в Крым, оставляет свой пост и передает верховное командование барону Врангелю.

Таким образом, сопротивление Белого движения юга России во второй половине 1920 продолжилось только в Крыму под руководством барона Врангеля. В ноябре 1920 командующий обороной Крыма генерал А.П.Кутепов не смог сдержать наступление армии Нестора Махно, воевавшей в то время на стороне большевиков, а потом и частей Красной Армии под командованием Фрунзе.

Около 100 тыс. оставшихся белогвардейцев вместе с последним главнокомандующим ВСЮР бароном П.Н.Врангелем, было эвакуировано из Крыма в Стамбул при поддержке флота Антанты.

После этого начался долгий и мучительный этап Белой эмиграции.

Действия Добровольческой армии на юге России можно разделить на следующие этапы:

1. Возникновение и формирование Добровольческой армии на Дону (декабрь 1917 – февраль 1918);

2. Первый (ледяной) кубанский поход и неудачный штурм Екатеринодара (февраль – апрель 1918);

3. Второй кубанский поход и захват Екатеринодара, Кубанской области, Черноморской губернии, Ставропольской губернии, Задонья и всего Северного Кавказа (июнь – декабрь 1918);

4. Битва за Донбасс, Царицын, Воронеж, Орел, поход на Москву (январь – ноябрь 1919);

5. Отступление Добровольческой армии из Харькова, Донбасса, Киева, Ростова, Кубани в Новороссийск и отход морем в Крым (ноябрь 1919 – апрель 1920);

6. Оборона Крыма под командованием барона Врангеля (апрель – ноябрь 1920).

Организация Добровольческой армии.

Поначалу ядро Добровольческой армии составляли конный дивизион, инженерная рота, офицерский и юнкерский батальоны, несколько артиллерийских батарей. Это было небольшое, но довольно крепкое в боевом и моральном отношении военное формирование, имеющее в своем составе около 4 тыс. человек, 80% из которых составляли офицеры, прапорщики и унтер-офицеры.

22 февраля 1918 части Красной армии подошли к Ростову. Руководство Добровольческой армии ввиду превосходства красных, решило оставить Ростов и отойти к станице Ольгинской, где Корнилов произвел реорганизацию армии.

В марте 1918 после неудачного штурма Екатеринодара (теперь Краснодар) на Кубани во время Первого Кубанского Ледяного похода, Добровольческая армия объединилась с Кубанским отрядом и вернулась обратно на Дон. Численность армии возросла до 6 тыс. человек.

Постоянного состава Добровольческая армия не имела. В период своего максимального могущества летом 1919 она включала в себя 2 армейских корпуса под командованием генералов Кутепова и Промтова; конный корпус генерал-лейтенанта Шкуро; Терскую пластунскую бригаду; Таганрогский и Ростовский гарнизоны, численность которой достигала до 250 тыс. штыков и сабель. Артиллерия, танки, авиация, бронепоезда, инженерные войска использовались централизованно, и благодаря этому Добровольческая армия имела военный успех, эффективно взаимодействуя с различными родами войск. Вооружение и техника поставлялась Антантой. Очень важным фактором успеха белогвардейцев являлся офицерский корпус в составе Добровольческой армии, который сражался с завидным упорством и самопожертвованием. Малочисленная армия белогвардейцев одержала немало побед над превосходящими во много раз частями Красной армии. Офицерский корпус принимал на себя основные удары красных, вследствие чего лучшие боеспособные формирования несли потери, которые физически не кем было восполнить.

Причины поражения Белого движения.

Причинами поражения «Белой идеи», которые можно отнести ко всему Белому движению, действовавшего на различных фронтах Гражданской войны, является совокупность противоречий идеологии, стратегии, тактики, подхода к разрешению экономических и аграрных вопросов в условиях военного времени и военной диктатуры.

– Отсутствие внятных концепций выхода из политического и экономического кризиса не могло не лишить белое движение социальной поддержки со стороны народных масс и крестьянства.

– Полная несогласованность в действиях между белогвардейскими образованиями Сибири, Юга и Запада дала возможность большевикам разгромить белые режимы поодиночке.

– Предательство со стороны союзников и поддержка стран Антанты отколовшихся от Российской империи новых государственных образований на Кавказе, Украине, Прибалтике, Финляндии и др. не могло не вызвать недоверия к Антанте со стороны Белого движения, не желавшего признавать новые образования и боровшегося за «единую и неделимую».

– В военном отношении была сделана основная ставка на офицерский корпус, зажиточное казачество и полное пренебрежение и презрение к «солдатне» и крестьянским массам, что не могло не вызвать неприязнь последних и повальное дезертирство и переход на сторону «социально близких» красных.

– Успешные действия Красной армии, партизанских и бандитских «зеленых» отрядов в белогвардейских тылах, дезорганизовавших управление и снабжение частей.

ЕГЭ. История.

Белое движение. Лидеры.

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ – антибольшевистское движение в годы Гражданской войны в России.

ТРИ этапа Белого движения.

Первый этап: октябрь 1917 г. – ноябрь 1918 г. — формирование основных центров антибольшевистского движения.

Второй этап: ноябрь 1918 г. – март 1920 г. — Верховный Правитель Российского Государства А.В. Колчак признается другими белыми правительствами военно-политическим лидером Белого движения.

Третий этап: март 1920 г. – ноябрь 1922 г. — деятельность региональных центров на окраинах бывшей Российской империи:

- в Крыму – Правитель Юга России — генерал Н.П. Врангель,

- в Забайкалье – Правитель Восточной окраины — генерал Г.М. Семенов,

- на Дальнем Востоке – Правитель Приамурского Земского Края — генерал М.К. Дитерихс.

Состав неоднородный:

- русские офицеры,

- старая бюрократия,

- монархические партии и группы,

- либеральные партии-кадеты,

- октябристы,

- ряд левых политических течений, колебавшихся между «белыми» и «красными»,

- рабочие и крестьяне, недовольные продразверсткой, установлением диктатуры и подавлением демократии.

Программа Белого движения:

- борьба за власть, за собственность и права;

- восстановление единой и неделимой России,

- созыв народного собрания на основе всеобщего избирательного права,

- гражданские свободы,

- земельная реформа,

- прогрессивное земельное законодательство.

На практике решение многих вопросов вызвало недовольство подавляющей части населения:

- аграрный вопрос— решался в пользу помещиков, был отменён Декрет о земле. Крестьянство, колебалось между двух зол — продразверстки, проводимой большевиками, и фактической реставрацией помещичьего землевладения;

- национальный вопрос— лозунг единой неделимой России ассоциировался у национальной буржуазии с бюрократическим гнетом монархического центра. Он явно уступал большевистской идее права наций на самоопределение вплоть до отделения;

- рабочий вопрос — запрет профсоюзов и социалистических партий.

|

Лидеры белого движения. |

События, в которых они принимали участие. |

|

Генерал М.В. Алексеев. |

Инициатор отречения Николая II в феврале 1917 года. Вместе с Корниловым считался самым авторитетным среди лидеров Белого движения, но в октябре 1918 года умер от воспаления легких. Один из создателей Добровольческой армии, её верховный руководитель. |

|

Генерал М.К. Дитерихс. |

Один из руководителей Белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке. Правитель Приамурского земского края в 1922 году. |

|

Генерал – лейтенант А.И. Дутов. |

Один из главных руководителей казачьей контрреволюции на Урале. В 1918-1919 командовал Оренбургской армией в войсках Колчака. |

|

Генерал А.М. Каледин. |

25 октября 1917 г. возглавил мятеж в Донской области, поднятый «Войсковым правительством» Донского казачества, после подавления которого 29 января 1918 г. застрелился. |

|

Генерал Л.Г. Корнилов. |

Пытался организовать мятеж (Корниловский мятеж, 25-31 августа), чтобы устранить от власти Временное правительство, однако попал в заключение. Один из организаторов контрреволюционного движения. С ноября 1917 – на Дону вместе с М.В. Алексеевым и А.И. Деникиным участвовал в формировании Добровольческой армии. Был её главнокомандующим. Погиб в 1918. |

|

Генерал-лейтенант П.Н. Краснов |

После Октябрьской революции командовал войсками, направленными с фронта на Петроград с целью свержения Советской власти. Разбит, взят в плен, отпущен. В мае 1918 на Дону избран атаманом Донского казачества. Из-за противоречий с командованием Добровольческой армии уехал в Германию. В годы войны сотрудничал с немцами, захвачен в плен и казнён в 1947 г. |

|

Генерал-лейтенант А.М. Крымов. |

Один из организаторов контрреволюции. Участвовал в корниловском мятеже, после поражения – застрелился (1917). |

|

Г.М. Семёнов. |

Казачий атаман, деятель Белого движения в Забайкалье и на Дальнем Востоке. |

|

Командующие Русской армии. |

|

|

Генерал Н.П. Врангель. |

Стал главой Добровольческой армии с 1920 года. Его задачей было выход из Крыма и дальнейшее наступление на большевиков. Но военные операции 1921 года закончились поражением и вступлением в Крым большевиков. Врангель уплыл в Константинополь, а часть оставшихся солдат Добровольческой армии большевики расстреляли. Южный фронт, Крым. Прозвище- «Чёрный барон» — т.к. носил чёрную казачью черкеску (одежда казаков) с козырями. |

|

Генерал А.И. Деникин. |

После смерти Корнилова стал новым главой Белого движения. После успешной военной компании 1918-1919 года стал Главнокомандующим сил Юга России. Под его контролем находились Кубань, Дон, юг Украины. В августе 1919 года он смог захватить Киев. Но дальнейшие поражения от большевиков привели к отступлению в Крым, отставке и уезду в Англию. Южный фронт. |

|

Генерал А.В. Колчак. |

Лидер Белого движения в Сибири, н Урале и на Дальнем Востоке. В ноябре 1918 года он был избран Верховным правителем России. В перспективе рассматривали его как будущего диктатора всей России. В январе 1920 года в результате предательства был передан большевикам, а уже в феврале расстрелян в Иркутске. Восточный фронт. |

|

Генерал Н.Н. Юденич. |

Возглавлял силы, действовавшие против большевиков на Северо-Западном фронте. Армия распущена в январе 1920 г. |

|

Генерал Е.К. Миллер. |

Северный фронт. Руководитель Белого движения на севере России в 1919—1920 годах, главнокомандующий всеми сухопутными, морскими вооружёнными силами России (Северная армия), действовавшими против советской власти на Северном фронте. |

Причины поражения Белого движения:

- лидеры не смогли предложить народу привлекательной программы;

- на контролируемых ими территориях восстанавливались законы Российской империи, собственность возвращалась владельцам;

- отталкивала от народа и национальная политика, лозунг «единой и неделимой России»;

- моральная деградация Белой армии: грабежи, погромы, картельные экспедиции, насилие.

БЕ́ЛОЕ ДВИЖЕ́НИЕ, крупнейшее из организованных военно-политич. движений, сформировавшихся в ходе Гражданской войны 1917–22 в России в целях свержения сов. власти. Существовало наряду с демократическими антибольшевистскими правительствами, националистич. сепаратистскими движениями на Украине, Кавказе и басмачеством в Ср. Азии. Включало разнородные в политич. отношении силы (от умеренных социалистов и республиканцев до монархистов), единые в неприятии идеологии большевиков; все они придерживались принципа «единой и неделимой России». Термин «Б. д.» появился первоначально в Сов. России, с 1920-х гг. употреблялся и в среде рос. эмиграции. Политич. программа Б. д. предполагала установление на период войны единоличной власти на подконтрольной территории при сохранении в силе законов, действовавших до Окт. революции 1917, непризнание состоявшегося в 1918 Учредительного собрания (поскольку выборы в него прошли после «большевистского переворота»). Декларировались: юридич. и персональная преемственность правительств Б. д. по отношению к правительству Рос. империи либо к Врем. правительству; решение вопроса о политич. устройстве и форме правления на Нац. учредит. собрании (т. н. принцип непредрешения), которое должно было быть избрано по мажоритарным округам на основе всеобщего, равного, тайного, прямого (в крупных городах) и двухступенчатого (в сельской местности) избират. права после ликвидации сов. власти, до его созыва допускался созыв местных (областных) собраний в качестве законосовещат. органов при единоличных правителях; сохранение за казачьими войсками права иметь собств. органы власти и вооруж. формирования. В области гос. устройства допускалась возможность «областной автономии» для Украины, Кавказа и Закавказья, де-факто признавалась независимость Польши, Финляндии и прибалтийских республик (с их правительствами велись переговоры о совместных действиях). Декларировалась верность союзнич. обязательствам, всем договорам, заключённым Рос. империей и Врем. правительством. Б. д. использовало единую символику – трёхцветный (бело-сине-красный) нац. флаг, герб Верховного правителя России, гимн «Коль славен наш Господь в Сионе».

Б. д. началось с создания 25.12.1917 (7.1.1918) на Дону Добровольческой армии. Первым органом власти Б. д. стал созданный там же в дек. 1917 Донской гражд. совет, во главе с ген. от инф. М. В. Алексеевым, ген. от инф. Л. Г. Корниловым, ген. от кав. А. М. Калединым. Др. структурами Б. д. были правительства казачьих войск (1917–18), Особое совещание при командующем Добровольческой армией (31.8.1918; позднее – при главнокомандующем Вооружёнными силами Юга России), Временное сибирское правительство (июнь 1918), Временное правительство Северной области (сент. 1918), Северо-Западное правительство (авг. 1919). В нояб. 1918 – янв. 1920 они признавали власть А. В. Колчака, провозглашённого Верховным правителем России и Верховным главнокомандующим т. н. Рос. Советом министров (образован после переворота в Омске 18.11.1918 и свержения Уфимской директории). Помощь Б. д. оказывали иностр. государства, гл. обр. страны Антанты (после заключения Брестского мира 1918 рассматривали войну с большевиками как часть войны со странами Четверного союза). С дек. 1917 войска Великобритании, Греции, Дании, Италии, Канады, Китая, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Сербии, США, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швеции, Эстонии и Японии принимали участие в борьбе против сов. власти на территории бывшей Рос. империи. К осени 1919 они (за исключением Японии на Дальнем Востоке) отказались от воен. поддержки Б. д., но продолжали поставки вооружения, выдачу кредитов. Политич. поддержку Б. д. также оказывали образованные в 1918 коалиц. межпартийные объединения: Национальный центр (Москва; пользовался наибольшим влиянием, большинство принадлежало кадетам), социал-демократич. Союз возрождения России (Москва), Совет государственного объединения России (Киев), представлявший интересы правых политич. кругов. С 1920 Б. д. сохранялось на огранич. территории: в Крыму (Правительство Юга России во главе с ген.-л. П. Н. Врангелем и А. В. Кривошеиным), Забайкалье (правитель Восточной окраины – ген.-л. Г. М. Семёнов), на Дальнем Востоке (правитель Приамурского Земского края – ген.-л. М. К. Дитерихс и др.). Режимы Б. д. стремились координировать свои военно-политич. усилия. На подконтрольных территориях восстанавливали существовавшие до 1917 формы собственности. Б. д. пользовалось поддержкой части крестьянства, интеллигенции, др. слоёв населения. Вооруж. силами Б. д. были белые армии и белый флот. Проводилась также политика «белого террора». С 1921–22 политич. центры Б. д. переместились за рубеж (Русский общевоинский союз, Рус. национальный к-т, Совещание послов, Рус. совет, Парламентский к-т).