Происхождение Белого движения

Почему белая армия называлась белой

Участники белого движения

Лидеры Белого движения

Хроника военных действий Белой армии (кратко)

Причины поражения белых в Гражданской войне

Цели и идеология Белого движения

Белый террор

Происхождение Белого движения

Белое движение зародилось в конце октября 1917 г. как реакция на большевистский переворот в Петрограде. Случилось то, что совсем недавно Временное правительство считало невозможным. «Солдатский бунт» и мятеж «рыцарей на час» оказался началом кровавой братоубийственной войны.

Вооружённое восстание партии Ленина поставило крест на завоеваниях Февральской революции и планах Временного правительства о проведении свободного Учредительного собрания, которое должно было решить политическую судьбу России — её государственное устройство. Попытки немногочисленных защитников Зимнего дворца противостоять восставшим стали первым актом Гражданской войны: 130 ударниц добровольческого женского батальона, несколько отрядов юнкеров, несколько офицеров и 40 военных инвалидов вечером 25 октября вели коридорные бои с солдатами, матросами и рабочими. Большевиков было гораздо больше. Они взяли верх всего за несколько часов. Временное правительство пало: министров арестовали и заключили в Петропавловскую крепость, премьер-министр А.Ф. Керенский бежал.

Из воспоминаний полковника О. фон Прюссинга о боях в Зимнем дворце: «Большинство ударниц попали всё же в лапы разъярившихся бандитов. Всего, что они с ними сотворили, я описать не могу — бумага не выдержит. Большинство были раздеты, изнасилованы и при посредстве воткнутых в них штыков посажены вертикально на баррикады». Погибла и их командующая. Её тело Прюссинг обнаружил в коридоре, когда юнкера покидали здание. Женщина зубами вцепилась в ногу заколотого ею матроса. Рядом лежал труп красногвардейца, который, судя по всему, убил её в этой схватке, но и сам тут же нашёл свою смерть».

Штурм Зимнего дворца. (commons.wikimedia.org)

Гораздо более упорное сопротивление оказали в следующие несколько дней противники большевиков в Москве. Там они впервые назвали себя «белыми». Комитет общественной безопасности во главе с эсером В. Рудневым и главой Московского военного округа полковником К. Рябцовым, юнкера московских военных училищ и добровольцы из числа студентов взялись за оружие и заняли Городскую думу и Манеж. 27 октября несколько сотен белогвардейцев разбились на отряды, захватили почтамт, телеграф, Никитские ворота и Тверской бульвар. В тот же день начались столкновения с красной гвардией, управляемой военно-революционным комитетом. 28 октября юнкера с боем взяли Кремль. Около недели до 5 тыс. белых сражались за Москву с превосходящими силами (до 10 тыс. человек и несколько орудий) и ждали помощи с фронта, но так и не дождались. 2 ноября руководители КОБ сдались, белая гвардия сложила оружие, а на следующий день красные вошли в Кремль. В сражении за древнюю столицу России погибло до 500 человек с обеих сторон.

Максим Горький после борьбы за Москву: «В некоторых домах вблизи Кремля стены домов пробиты снарядами, и, вероятно, в этих домах погибли десятки ни в чём не повинных людей».

С подчинением большевикам Москвы стало ясно, что Октябрьский переворот — вовсе не небольшой бунт, который скоро будет подавлен армией: в Москву просто некого было послать с фронта, надёжных дивизий не осталось. Та часть русского офицерства и общества, которая видела в большевиках радикалов и узурпаторов власти, постепенно начала готовиться к долгой вооружённой борьбе. Историк С. П. Мельгунов писал: «Молодые самоотверженные защитники Москвы потянулись в одиночку на юг для того, чтобы встать под славные знамёна Добровольчества».

Слова Мельгунова, современника тех событий, точно указывают направление, в котором в конце 1917 г. двигались противники красных. В ноябре-декабре офицеры, настроенные против революции из-за развала армии и незаконного захвата власти Лениным, перебирались на Дон вслед за генералом Лавром Корниловым. Этот прославленный военачальник уже пытался удержать войска от революционной пропаганды и обладал огромным авторитетом. Там же, в Новочеркасске, генерал М. В. Алексеев собирал для отпора красным добровольцев. В декабре Корнилов возглавил Добровольческую армию (прежде называемую «Алексеевской организацией») — первую белую армию России.

Л. Г. Корнилов, 1917. (commons.wikimedia.org)

Почему белая армия называлась белой

Белый цвет символизировал чистоту помыслов деятелей Белого дела. Впервые «белой гвардией» назвали себя отряды офицеров, студентов и юнкеров, вставшие на борьбу с красной гвардией в Москве в конце октября — начале ноября 1917 г.

Участники белого движения

Добровольческая армия (всего чуть больше 4 тыс. человек в начале 1918 г.) стала впоследствии одной из главных сил Гражданской войны. Помимо неё против большевизма боролись армия адмирала А.В. Колчака (до октября 1918 г. контролировалась Комитетом членов Учредительного собрания и Уфимской Директорией), Северо-Западная армия генерала Н.Н. Юденича под Петроградом, армия генерала Е. К. Миллера на Севере России, а также отдельные воинские формирования вроде войск атамана Семёнова в Забайкалье, отрядов генерала А. Н. Пепеляева в Сибири и др.

Успех большевиков в самом начале противостояния — захват Петрограда, Москвы и центральных областей России — во многом предопределил их победу: Белое движение оказалось разрозненным, расколотым и опиралось на индустриальную периферию, тогда как красным достался центр, богатый военными складами, промышленностью и населением. Тем не менее его лидеры полагались на военное искусство и на порыв добровольцев — а значит, могли надеяться на успех.

Лидеры Белого движения

До осени 1918 г. у Белого движения не было вождя — высшего авторитета, подобного Ленину. На эту роль в самом начале Гражданской войны претендовал бывший главнокомандующий русской армии Л. Г. Корнилов, но его гибель оставила белых без объединяющей фигуры, которая устроила бы большинство противников большевиков. 18 ноября 1918 г. адмирал А. В. Колчак и его сторонники пришли к власти в Омске — правление политически разношёрстной Директории сменила военная диктатура одного человека. Колчак провозгласил себя Верховным правителем России. Белым требовался лидер, который мог бы представлять их на международной арене, к тому же, адмирал был единственным из лидеров антибольшевистского лагеря, занимавшим высокий военный пост в царской России по приказу Николая II — пост главнокомандующего Черноморского флота. Это делало его власть в глазах других белых легитимной, преемственной. В результате Колчака признали лидером и Деникин, и Юденич, и остальные генералы движения. Это признание, однако, носило довольно формальный характер: на деле Колчак не мог отдавать Деникину приказы или сместить его и заменить на иного офицера. В реалиях Гражданской войны власть обеспечивалась доверием армии, её преданностью и готовностью подчиняться конкретному командиру. А значит, роль личности приобрела огромное значение.

| Имя |

Предыстория |

Роль в Гражданской войне |

| Лавр Георгиевич Корнилов |

Генерал русской армии, получил известность в годы Первой мировой; в 1915 г. сбежал из австрийского плена. В июле 1917 г. стал главнокомандующим, в августе предпринял неудачную попытку силой защитить государство от левых радикалов, но в результате интриг А. Ф. Керенского был объявлен мятежником; до падения Временного правительства оставался в заключении. |

Встав во главе Добровольческой армии, повёл её 9 (22) февраля 1918 г. в «Ледяной поход» на Екатеринодар. 31 марта на подступах к городу убит огнём артиллерии красных. В истории Белого движения остался как один из его основателей, был объединяющей фигурой для офицерства. |

| Михаил Васильевич Алексеев | Генерал русской армии, в годы Первой мировой войны возглавлял штаб Верховного главнокомандующего, в марте 1917 г. выступил за отречение Николая II от престола. |

Октябрьский переворот встретил в Петрограде, после чего отправился на Дон, где в начале ноября 1917 г. приступил к формированию антибольшевистских добровольческих сил. В дальнейшем занимался организаторской работой в белой армии, Умер от воспаления лёгких в октябре 1918 г. |

| Антон Иванович Деникин | Генерал русской армии, один из самых эффективных военачальников Первой мировой войны. |

Возглавил Добровольческую армию после гибели Корнилова и командовал белыми на Юге до апреля 1920 г. Сумел объединить под своим началом крупные силы, одержать ряд побед и закрепить за белыми Юг России. Осенью 1919 г. предпринял поход на Москву: наступление Деникина было остановлено Красной армией под Тулой. После войны эмигрировал во Францию. |

| Александр Васильевич Колчак | Вице-адмирал, в 1916—1917 гг. главнокомандующий Черноморским флотом; присягнул Временному правительству. |

В октябре 1918 г. возглавил антибольшевистские силы в Сибири, был признан Белым движением как Верховный правитель России; весной 1919 г. армия Колчака успешно наступала на запад, но была остановлена за сотню вёрст от Казани. После поражений лета и осени 1919 г. Колчак оставил Омск и отступил в Иркутск, где был арестован красными повстанцами, 7 февраля 1920 г. расстрелян местным ВРК по приказу В. И. Ленина. |

| Николай Николаевич Юденич | Генерал русской армии, в период Первой мировой войны не потерпел ни одного поражения. |

Встал во главе белой добровольческой Северо-Западной армии (СЗА), предпринял осенью 1919 г. поход на Петроград. После отступления СЗА в Эстонию расформировал её остатки, затем жил в Европе, умер в 1933 г. |

| Евгений Карлович Миллер | Генерал русской армии, в годы Первой мировой возглавлял штаб 5-й армии и командовал 26-м армейским корпусом. После Февральской революции присягнул Временному правительству. |

Командовал малочисленными белыми войсками на Севере России (Мурманск, Архангельск), которые в основном вели оборонительные действия. Потерпел поражение в феврале 1920 г. В эмиграции продолжал борьбу с большевиками; в 1937 г. был похищен агентами НКВД в Париже, вывезен в Москву и расстрелян в 1939 г. |

| Пётр Николаевич Врангель | Кавалерист, Первую мировую закончил генералом, был известен своей храбростью и находчивостью. |

В Добровольческой армии с лета 1918 г. В апреле 1920 г., после отставки Деникина возглавил её. Управляя Югом России и Крымом, пытался решить политические проблемы Белого движения, чтобы привлечь на его сторону больше людей. Однако военное положение не позволило в полной мере реализовать эти планы. Красная армия осенью 1920 г. начала наступление на Крым, откуда белая армия эвакуировалось в ноябре 1920 г. После войны жил в Югославии и Бельгии, умер в 1928 г. от туберкулёза. |

А. И. Деникин. (commons.wikimedia.org)

А. В. Колчак. (commons.wikimedia.org)

Хроника военных действий Белой армии

| Дата | Событие | Результат |

|

27 октября — 2 ноября 1917 г. |

Борьба белой гвардии за Москву | Рождение «белой гвардии». |

| 9 февраля — 30 апреля 1918 г. | «Ледяной поход» Добровольческой армии на Екатеринодар (Краснодар) |

Гибель генерала Корнилова, неудача похода, отступление армии на Дон. Вести о походе привлекли в Белое движение десятки тысяч противников большевизма и позволили пополнить войска. |

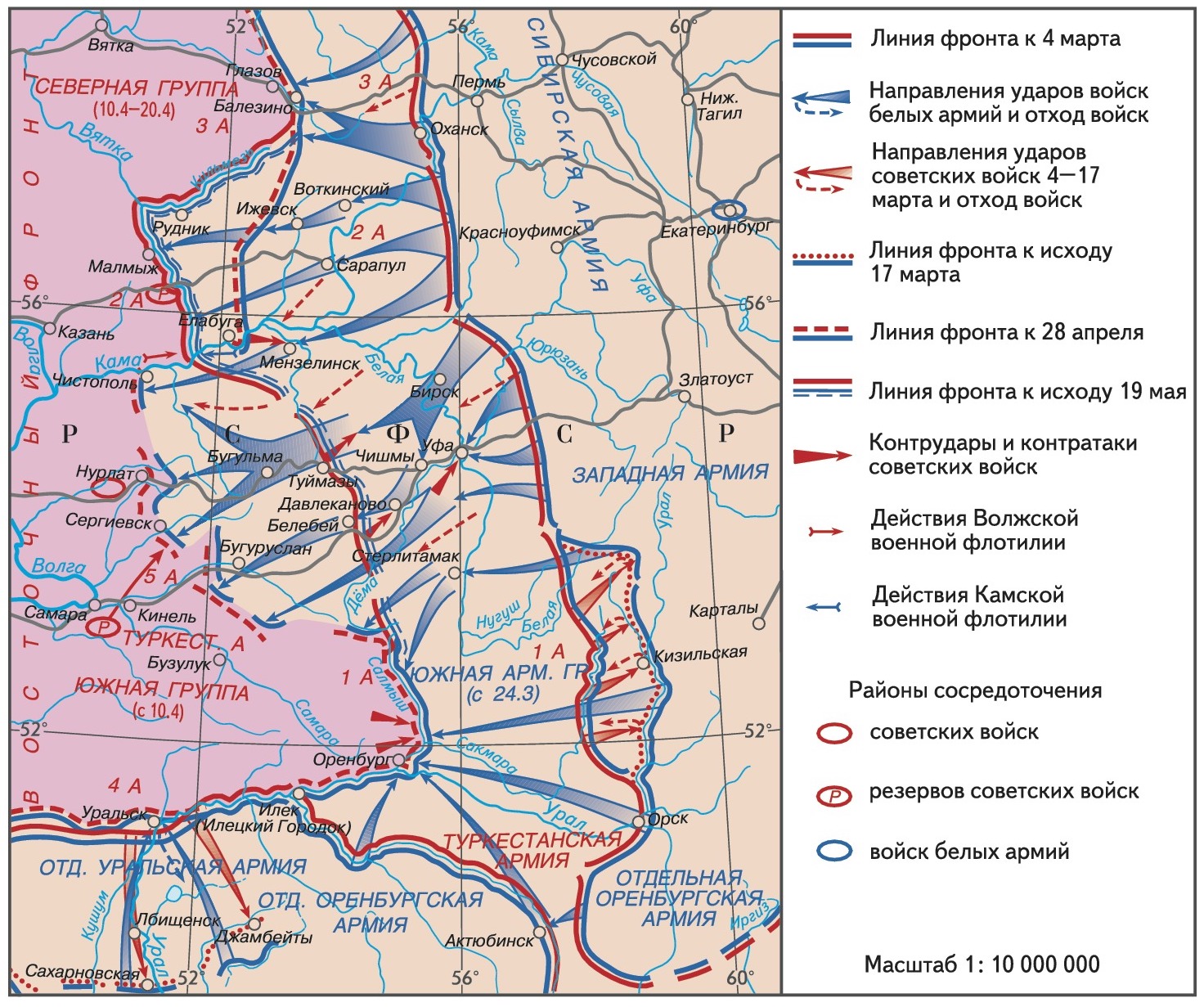

| март — апрель 1919 г. | «Полёт к Волге» — наступление Русской армии под началом А. В. Колчака |

Белые разгромили 5-ю армию красных, взяли Бирск, Уфу, Мензелинск, Стерлитамак, Бугуруслан, Чистополь и угрожали Казани. |

| май — октябрь 1919 г. | Отступление Русской армии |

В результате контрнаступления РККА и продолжительных сражений армия Колчака отступила за Урал, утратив завоевания весны 1919 г. |

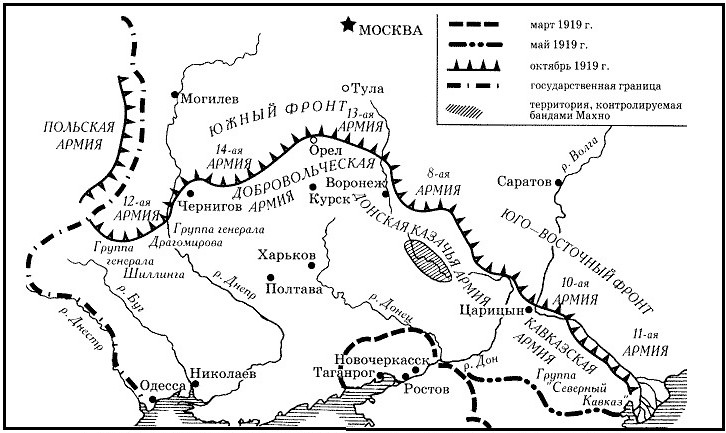

| июнь — октябрь 1919 г. | Поход Вооружённых сил Юга России (ВСЮР) под началом А. И. Деникина на Москву |

В ходе летнего наступления белые захватили Полтаву, Харьков, Одессу, Киев, Курск, Воронеж и Орёл. 28 сентября РККА перешла в контрнаступление и вскоре выбила ВСЮР из Тульской губернии. Спустя две недели началось отступление белых. |

| октябрь — декабрь 1919 г. | Отступление ВСЮР |

Осенью армия Деникина оставила Воронеж, Орёл, Чернигов, Ливны, Брянск, Киев и Курск, 26 декабря — Ростов-на-Дону. |

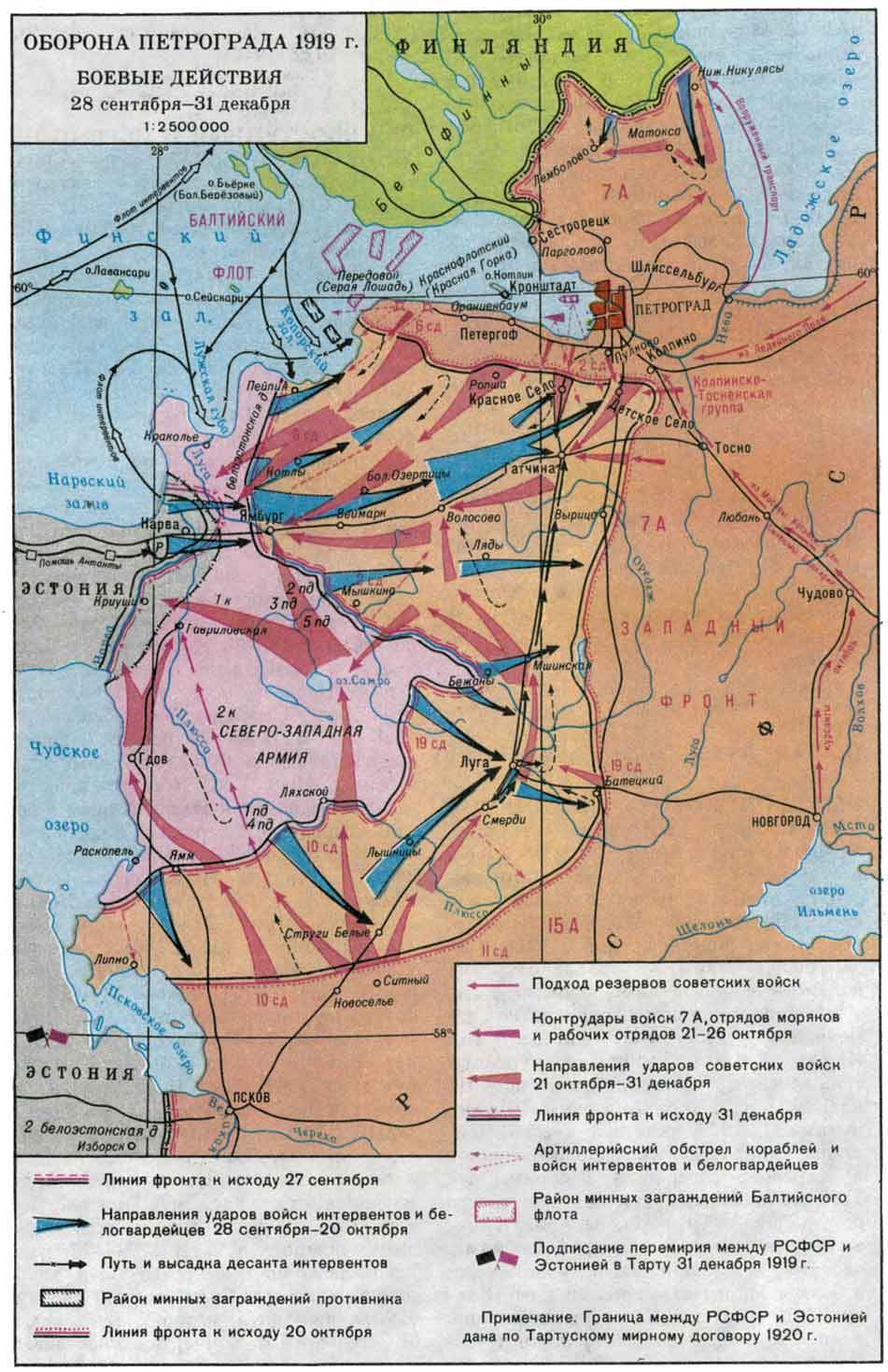

| октябрь — ноябрь 1919 г. | Операция «Белый меч» — поход армии генерала Юденича на Петроград |

Белые взяли Ямбург, Лугу, Гатчину, и Царское село и подошли к Петрограду 20−21 октября, но были остановлены на Пулковских высотах. В начале ноября армия отступила, в декабре её остатки ушли в Эстонию. |

| ноябрь 1919 — март 1920 гг. | «Великий Сибирский Ледяной поход» — отступление армии Колчака в Сибири |

Осеннее наступление РККА создало угрозу Омску — столице Колчака; в ночь на 14 ноября белым пришлось оставить город и начать долгое отступление на Восток — в Иркутск: с боями, на морозе, при недостатке провизии и боеприпасов. После ареста и расстрела Колчака 7 февраля 1920 г. остатки армии пробились в Забайкалье. |

| зима — осень 1920 г. | Оборона ВСЮР на Юге России и в Крыму |

Более полугода белая армия под началом А. И. Деникина, а с апреля 1920 г. П. Н. Врангеля упорно оборонялась. После решительного штурма крымских рубежей обороны (с 8 ноября) Врангель принял решение об эвакуации войск и гражданских беженцев: 15−16 ноября около 145 тыс. человек покинули Крым. |

| сентябрь 1922 г. — июнь 1923 г. | Последняя кампания Гражданской войны — поход отряда генерала А. Н. Пепеляевана Якутск |

Малочисленный отряд (ок. 800 человек) добрался до пригорода Якутска Амги, где встретил отпор красного отряда И. Строда. 3 марта белые отступили, а 18 июня сдались в Аяне. Пепеляева судили, отбывал заключение до 1936 г., расстрелян в 1938 г. |

Поход Деникина на Москву. (commons.wikimedia.org)

Наступление Русской армии А. В. Колчака весной 1919 г. (commons.wikimedia.org)

Операция «Белый меч». (commons.wikimedia.org)

Причины поражения белых в Гражданской войне

Противники большевизма уже в конце 1917 г. оказались в стратегически невыгодном положении. Густо населённые центральные области с лучшей сетью железных дорог, промышленными предприятиями и запасами контролировали красные. Белым досталась провинция. В отличие от большевиков, они не представляли из себя единой военной силы, их войска формировались вокруг изолированных друг от друга центров — на Юге, в Сибири, на Северо-Западе и на Севере России. Не хватало им и внутреннего единства и военного единоначалия. Партийная дисциплина, авторитет Ленина и Троцкого скрепляли красных, а лидеры Белого движения интриговали друг против друга, в их правительствах в периоды неудач начиналась «министерская чехарда». Колчак совершил Омский переворот и сверг Директорию (впрочем, совершенно неэффективную), Деникин ушёл в отставку во многом в результате открытой критики Врангеля. Деникин и Колчак соперничали между собой: стремились идти на Москву в отрыве друг от друга, хотя соединение их армий могло дать серьёзное преимущество. Не раз мешали военному успеху и личные амбиции командиров отдельных подразделений. Так, в критический момент похода армии Юденича на Петроград генерал Ветренко не выполнил приказ перерезать в Тосно железную дорогу на Москву, так как хотел наступать скорее на Петроград и первым туда ворваться. В результате Красная армия воспользовалась этой дорогой, перебросила в город подкрепление, и численное превосходство красных решило исход борьбы в их пользу.

Колчак: «Кто первый попадёт в Москву, тот и будет господином положения»

Проблемы с дисциплиной среди офицеров оказались особенно фатальными для белых. В условиях недостатка людей, вооружения, боеприпасов и обмундирования требовалось с особым тщанием распоряжаться этими ресурсами. Однако в хаосе Гражданской войны им это не удавалось: военным не хватало опыта государственного управления. Тылы распухли от разного рода штабов и учреждений, в которых писари проедали деньги, сотрудники служб снабжения воровали. Военный министр правительства Колчака генерал А. П. Будберг оставил в дневнике характерную запись: «В угаре надежд, поднятых свержением большевиков в Сибири, померкли уроки прошлого, и все жадно тянутся к старым источникам кормёжки, благ, преимуществ и наслаждений; все чавкают оголодавшими челюстями, испускают похотливую слюну и неспособны видеть будущего (…) тылы переполнены автомобилями, а на фронте (…) их не имеют; здесь вся адъютантщина и прихлебательская челядь высоких лиц раскатывает по магазинам, ресторанам и визитам в казённых автомобилях». В августе 1919 г. Будберг охарактеризовал нравы в Омске ещё более отчаянными словами: «В правительстве нравственная гниль, разлад и засилье честолюбцев и эгоистов; (…) в обществе паника, шкурничество, взятки и всякая мерзость; наверху плавают и наслаждаются разные тёмные проходимцы, авантюристы». Ещё один офицер, И. С. Ильин, писал в январе 1920 г. о том же: «Кругом грубое хищничество и отсутствие элементарной честности. (…) Шкурные вопросы доминируют, личные интересы царствуют надо всем».

А. П. Будберг. (commons.wikimedia.org)

В других белых армиях эти явления тоже давали о себе знать, особенно в Северо-Западной: для похода на Петроград Юденич мобилизовал всего 20 700 человек, хотя в армии числилось ещё около 80 тыс. — частично это были нахлебники, записавшиеся в СЗА ради пайка, частично те, кому просто не хватило вооружения. А противостояло этим 20 тысячам до 60 тыс. красных (7-я и 15-я армии при поддержке ряда дополнительных формирований): при таком соотношении сил следует высоко оценить военное искусство Юденича, войска которого к 20 октября 1919 г. почти вошли в Петроград — их остановили на Пулковских высотах, всего в нескольких километрах от города. Не сумел обеспечить себе перевес в численности и Деникин — в его наступлении на Москву в сентябре 1919 г. участвовало 98 тыс. человек — против 176 тыс. Лишь Колчак смог перед весенним наступлением 1919 г. собрать превосходящие силы — 135 тыс. штыков и сабель; однако уже к маю РККА на Восточном фронте достигла того же числа, а затем и превзошла его.

Деникин: «Нас было мало (…). Но за нами было военное искусство»

Наконец, при численном и материальном превосходстве РККА особенно чувствительными были просчёты чисто военные: отказ Колчака и Деникина от соединения их армий, ставка на одно мощное наступление, недооценка противника, растянутые фронты и недостаточное укрепление тыла.

Все перечисленные проблемы — исключительно военного и административного характера. Однако в конечном счёте, Гражданская война — это война политическая. Белому движения не хватало людей не просто так. Успех Красной армии и поражение Белого дела обусловлены тем, что белые проиграли политически, и именно в их идеологической неудаче, которая не позволила привлечь на свою сторону достаточное число сторонников, кроется первопричина неудачи военной.

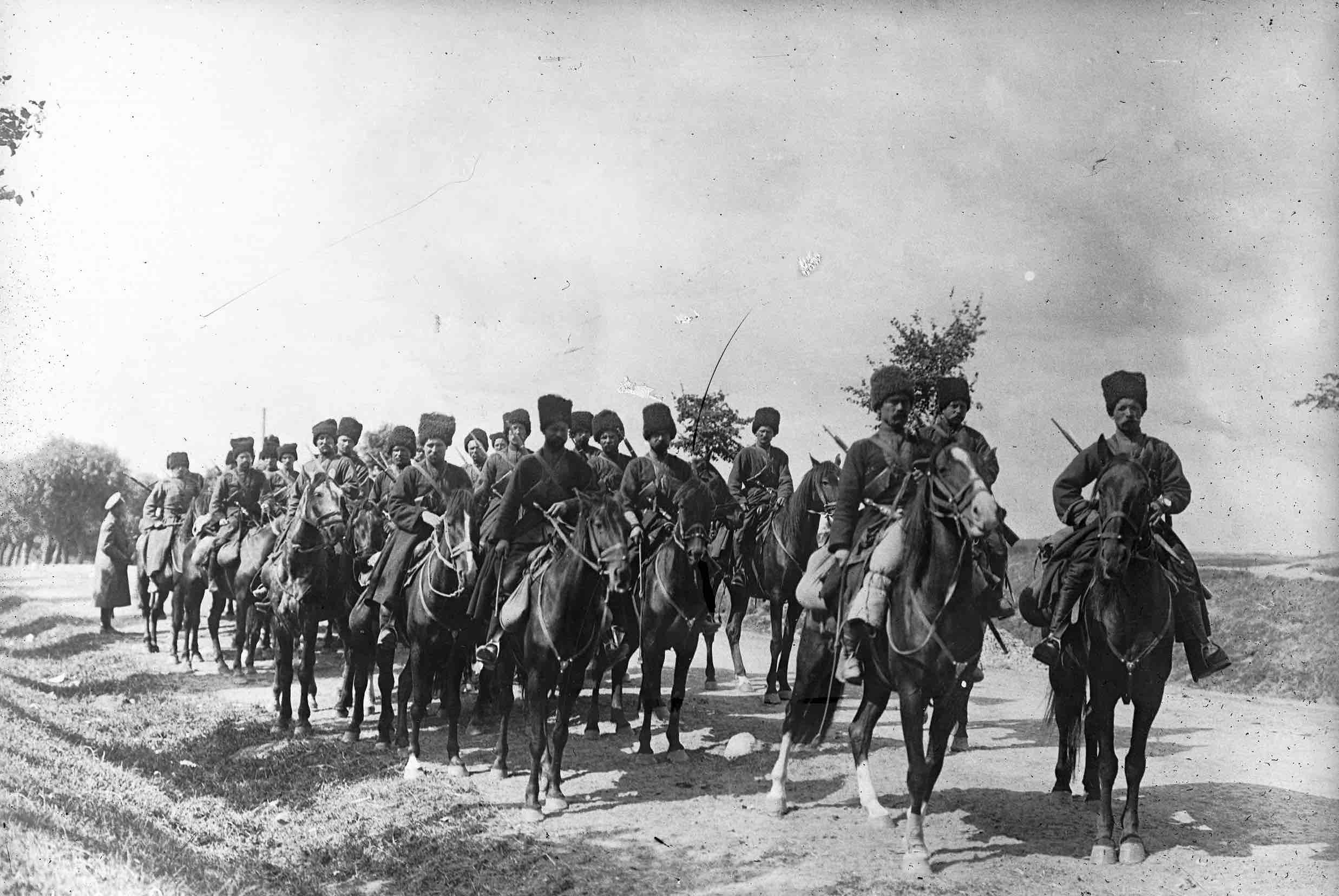

Белые казаки. (commons.wikimedia.org)

Цели и идеология Белого движения

Первая и общая цель Белого движения, включавшего в себя политически разнообразные силы (и монархистов, и республиканцев, и эсеров, и меньшевиков), — военный разгром большевизма. Решение государственных вопросов откладывалось на будущее, на послевоенное время. Эта позиция получила название «непредрешенчества». Генерал Юденич выразил это в следующих словах: «У белой гвардии есть одна цель — изгнать большевиков из России. Политической программы у гвардии нет. Она не монархическая и не республиканская. Как военная организация она не интересуется вопросами политической партийности. Её единственная программа — долой большевиков (…). Когда большевики будут низвергнуты, белая гвардия займётся восстановлением порядка». Похожие речи произносили и Деникин, и Колчак, который говорил, что не пойдёт «ни по пути реакции, ни по пути партийности». Все они придерживались свойственном военным Российской империи этическому принципу — держаться в стороне от политики. Пожалуй, всё, что отстаивалось белыми относительно твёрдо, — право собственности и идея единой, неделимой и сильной России в границах прежней империи.

Агитационный плакат Белого движения. (commons.wikimedia.org)

В остальном белые действовали ситуативно и идеологически противопоставляли себя большевизму в качестве здоровых национальных сил. Агитация опиралась на критику политики Ленина — позорного Брестского мира, грабительской национализации, антицерковных мероприятий, красного террора и произвола; сами большевики изображались немецкими шпионами, а жизнь в «совдепии» — подобной тюремной.

Белое движение в дальнейшем не раз критиковали его участники, сторонние наблюдатели и историки именно за то, что оно не выработало привлекательной политической программы. В отличие от них, красные с самого начала формировали ясный, понятный и желанный образ будущего: мир — народам, земля — крестьянам, фабрики — рабочим и т. д. Отказ белых от решения главного вопроса, земельного, не позволил им склонить на свою сторону самый многочисленный слой русского общества — крестьянство. В результате они отдали большевикам огромную социальную базу, которую те использовали для создания и обеспечения Красной армии. Уже к началу апреля 1919 г. в РККА числилось 1,5 млн человек, средний прирост в месяц составлял 183 тыс. (мобилизованные и добровольцы), а к концу 1920 г. РККА насчитывала более 5 млн штыков и сабель. А все белые войска за Гражданскую войну численностью не достигли и миллиона. В этих обстоятельствах можно только удивляться, что белоармейцы несколько лет вели войну и неоднократно стояли в шаге от крупной военной победы — Юденич чуть не взял Петроград, Деникин чуть не прорвался к Москве, и если бы не восстание в тылу (опять же следствие политических ошибок), возможно, его армия и сумела бы добраться до Первопрестольной.

Агитационный плакат Белого движения. (commons.wikimedia.org)

Под конец войны белогвардейцы поняли, что «непредрешенчество» хотя и позволяет не перессориться окончательно участникам Белого движения (тем же эсерам и монархистам, к примеру), но не даёт им набрать популярность в народе: простой крестьянин или рабочий не понимал, за что ему воевать против большевиков — за то, чтобы потом что-то там решило Учредительное собрание? В 1920 г. Врангель попытался решить эту проблему и превратить подвластный ему Крым в благополучный край. «Чёрный барон» и его сторонники выступали за федерализм, разработали земельную реформу, согласно которой помещичьи земли фактически отдавались крестьянам, разрешили местное самоуправление, наделили автономией казачество. Но было уже поздно — к тому времени РККА контролировала почти всю Россию. Армия Врангеля, в которой не насчитывалось и ста тысяч штыков, даже при самом высоком боевом духе уже не могла противостоять красным.

Белый террор

Террор стал характерной чертой Гражданской войны с самого начала — и красный, и белый. Уже в боях за Москву юнкера в Кремле расстреляли нескольких красных пленных. В ходе легендарного «Ледяного похода» белой Добровольческой армии на Екатеринодар (9 февраля — 30 апреля 1918 г.) социальная ненависть снова вылилась в жестокие эксцессы: расстрелы, бессудные расправы над красными и даже теми, кого только подозревали в сочувствии большевикам. Как писал в автобиографической книге «Ледяной поход» участник тех событий Р. Б. Гуль, его товарищи по оружию могли избить человека за то, что у него «морда комиссарская». Красные делали то же самое — убивали офицеров за погоны, избивали за «буржуйскую» внешность и дворянское происхождение. За это им и мстили на фронтах белогвардейцы.

Террор с обеих сторон принял массовый характер уже летом и осенью 1918 г. В белых армиях он носил в основном стихийный характер — расправы на фронте после боя и в тылу в ходе борьбы с большевиками. С весны 1919 г. в армии Колчака уже согласно его приказам стали практиковать заложничество и уничтожать красные партизанские сёла, командующим армии разрешили выносить смертные приговоры. Впоследствии лидеры белых признавали, что их войска совершали преступления. Колчак их оправдывал тем, что «гражданская война должны быть беспощадной», что «это обычно на войне, и в борьбе так делается». Ещё один белый офицер, донской генерал С. В. Денисов, тоже полагал, что гибель невиновных — всего лишь издержки войны: «Миловать не приходилось. (…) Временно надо было исповедовать правило: лучше наказать десять невиновных, нежели оправдать одного виноватого». Деникин сожалел о терроре больше, но на деле даже если бы захотел, не мог остановить террор: «Каждый офицер считал себя вправе арестовывать кого хотел и расправляться по своему усмотрению».

Белогвардейцы на марше. (commons.wikimedia.org)

Одно из самых интересных исследований на эту тему провёл несколько лет назад петербургский историк И. С. Ратьковский. Его книга «Хроника белого террора» почти полностью состоит из описаний отдельных актов террора в 1917—1920 гг. На этих страницах (а их там более четырёхсот) — то же, чем «прославились» чекисты: средневековые пытки, изнасилования — и женщин, и мужчин, бессудные казни, заложники, расстрелы пленных и гражданских, грабежи, вымогательство, сведение личных счётов и т. п. В ряде случаев белый террор отличался антисемитской направленностью, особенно в Украине и Белоруссии.

Число жертв белого террора установить невозможно. Ратьковский оценивает его в около 500 тыс. человек погибшими. Ещё около 111 тыс. (по оценкам советских властей) пострадали от террора союзников белых, интервентов, — чехов, французов, англичан и японцев.

Гражданская война закончилась политическим и военным поражением Белого движения. По разным оценкам, потери России составили от 8 млн до 12 млн человек убитыми и умершими от болезней. Не менее 1 млн человек покинули страну и пополнили ряды русской эмиграции. Несмотря на победу красных в войне, лидеры белых — политики и военные — десятилетиями хранили верность идеалам, за которые боролись в 1917—1922 гг. Один из них, В. В. Шульгин, в 1960-е годы снялся в картине «Ленфильма» «Перед судом истории», где сказал советскому зрителю: «Мы не проиграли борьбы в мире идей, борьбы белой мысли против красной. Мы свою белую мысль, идею борьбы с коммунизмом вынесли с поля битвы, как выносят сбережённое знамя». Фильм запретили к показу через несколько дней после начала проката. Историю Гражданской войны и Белого движения Россия узнала только в 1990-е годы.

<a href=» http://www.rusk.ru/vst.php?idar=420252″> Главы из книги «В борьбе за белую Россию»</a>

15 ноября 1917 года был создан первый фронт Белой борьбы — Южный. Именно тогда в донскую столицу — Новочеркасск приехал генерал Михаил Васильевич Алексеев, положивший начало формированию из добровольцев, офицеров и юнкеров вооруженной силы, получившей впоследствии название Добровольческой армии». Протекало это формирование с большими трудностями.

Если выборный Атаман Войска Донского, благороднейшая личность, генерал А.М. Каледин, был готов оказать генералу Алексееву полное содействие, то местное войсковое правительство, в состав которого были введены и представители не казачьего населения Дона, настаивали на разоружении и роспуске добровольческих частей. Большим затруднением был недостаток вооружения и снабжения, не говоря уже о почти полном отсутствии денежных средств, а также, и это может быть главная трудность психологического и социального характера, — в Добровольческую армию поступали офицеры, юнкера, кадеты и другая учащаяся молодежь и почти совсем не поступали солдаты. Так Добровольческая армия с самого приобретала характер не «всенародного ополчения», как это было задумано, а некой «офицерской» части, морально и социально оторванной от народных масс.

7 января 1918 года приехавший в Новочеркасск генерал Лавр Георгиевич Корнилов вступил в командование армией. Генерал Алексеев взял на себя гражданское управление территорией, которая могла быть занята Добровольческой армией, внешние сношения и финансы, а за генералом Калединым осталось управление областью Войска Донского. Армия к тому времени насчитывала всего 4.000 бойцов. На Дону положение создалось очень неблагоприятное, так как донское казачество воевать вовсе не хотело. Возвращающиеся с фронта полки сдавали оружие красным отрядам и расходились по станицам. На призыв своих выборных атаманов стать на защиту Дона не откликались ни казаки-фронтовики, ни старики. Видя это, генерал Каледин сложил с себя атаманские полномочия и 11 февраля выстрелом из револьвера покончил жизнь самоубийством.

В начале февраля, придя к убеждению в бесцельности и безнадежности дальнейшего пребывания армии на Дону, генерал Корнилов решил увести добровольцев на Кубань, где по слухам, в Екатеринодаре находилось большое число верных кубанских казаков, соединение с которыми должно было увеличить армию. Так 27 февраля начался легендарный 1-й Кубанский ледяной поход.

Добровольческая армия образца 1-го Кубанского похода была, как назвал ее один военный историк, «военно-исторической загадкой». Любовь к Родине и вера в вождя двигали эту горсть плохо вооруженных людей на беспримерный в военной истории поход. Без надежды на помощь, без тыла, без снарядов Добровольческая армия, высоко подняв знамя Единой Великой России, пошла против заливавшей страну красной волны навстречу неизвестному будущему. Вряд ли за всю свою военную историю в России была когда-нибудь армию равная по героизму добровольцам Корнилова. Великие потрясения великой страны породили великую по духу горсть героев.

Медленно продвигаясь по Кубани, соединившись с кубанскими добровольцами (3.000 человек), доведя свою численность до 6.000 бойцов, армия подошла к Екатеринодару, занятому, как оказалось, сильным отрядом красных (20.000 человек). 10 апреля начался штурм Екатеринодара, продолжавшийся три дня. На четвертый день ожесточенных боев, 13 апреля 1918 года генерал Корнилов был убит разорвавшейся в помещении его штаба гранатой. Гибель Корнилова решила участь штурма. Впечатление, произведенное ею на добровольцев и тяжелые потери, понесенные армией, делали продолжение штурма бессмысленным, и первой задачей нового командующего генерала Антона Ивановича Деникина стало спасение армии от полного уничтожения. Он отвел ее от Екатеринодара по направлению к Дону, откуда были получены сведения о восстании донцов.

Первый Кубанский поход был закончен. Выступив в составе около 4.000 человек армия вернулась численностью до 5.000 человек, пополненная кубанцами, вывезя с собой до 1.500 раненных. Добровольческая армия прошла 1.000 километров за 80 дней похода, из которых 44 она провела в боях. В кубанских степях она оставила прах погибшего вождя и 400 могил начальников и воинов.

Могила генерала Л.Г. Корнилова, похороненного тайно в степи вместе с полковником М.О. Нежинцевым, командиром Корниловского полка, была после ухода армии обнаружена. Большевики привели тело генерала в Екатеринодар где, после невероятных издевательств над ним, сожгли его, а прах развеяли по ветру.

Но отступление добровольцев от Екатеринодара вовсе не означало неудачу похода. Поражение под стенами кубанской столицы восполнялось тем, что добровольцы, вернувшись на Дон, к своей исходной точке, принесли с собой веру в возможность борьбы и эту веру они вливали в сердца тех, кто ее потерял. Духовная сила, которую добровольцы привезли из кубанских степей, создала Добровольческой армии ореол надежды России.

Октябрьский переворот и Брест-Литовский мир окончательно развалили старую Русскую армию. Из всего ее многомиллионного состава на службе у большевиков осталось около 30.000 человек, главным образом латышских стрелков, матросов, солдат броневых частей и заамурцев. Но уже военные действия против Украины и Дона в конце 1917 — начале 1918 года показали большевикам необходимость организации регулярной армии. Большевики, под руководством созданного Высшего военного совета во главе с Л.Д. Троцким прежде всего приступили к упорядочению стихийно создавшихся местных формирований в виде отрядов и просто банд. Если формируемая сначала на добровольческих началах, а затем с июня 1918 года на принципе обязательной воинской повинности, красная армия насчитывала в мае 1918 года 300.000 человек, то уже в начале 1919 года ее численность возросла до 1 миллиона, а к концу Гражданской войны достигла 3-х миллионов человек. Учреждение в апреле 1918 года института политических комиссаров в каждой воинской части позволило Советской власти достаточно широко использовать офицеров старой Русской армии, что оказало красным большую помощь в деле создания регулярной вооруженной силы.

Когда Добровольческая армия, возвратилась на Дон из 1-го Кубанского похода и стала готовиться к новому выступлению, перед командованием армии встал вопрос о выборе операционного направления. Конечно, главная цель — освобождение Москвы и свержение Советской власти, не вызывала сомнений ни у кого. Но пути ее достижения вызывали разногласия. Некоторые (генерал П.Н. Врангель) настаивали на немедленном движении Добровольческой армии совместно с донцами на Царицын, который помимо возможности установления связи с уральскими казаками, мог дать добровольцам чисто русскую, независимую от казачьих областей базу (там также имелись пушечный и снарядный заводы и громадные запасы военного имущества). На Волге можно было также рассчитывать и на сочувственное настроение населения Саратовской губернии, в которой к тому времени уже были восстания против большевиков. Но генерал Деникин решил поставить ближайшей задачей армии освобождение Задонья и Кубани, обосновывая это тем, что Добровольческую армию связывало нравственное обязательство перед кубанцами, пошедшими с добровольцами не только чтобы спасти Россию, но и освободить свои станицы от большевиков.

22 июня 1918 года Добровольческая армия силою около 9.000 человек выступила в свой 2-й Кубанский поход и почти сразу же понесла незаменимую потерю: 25 июня, в бою под станицей Шаблиевкой был смертельно ранен генерал Сергей Леонидович Марков, легендарный герой, горевший любовью к Родине патриот.

С этого дня 1-й офицерский полк получил в память своего первого командира наименование 1-й офицерский генерала Маркова полк. Ведя тяжелые бои и неся большие потери, Добровольческая армия силой до 40.000 человек, благодаря притоку в ее ряды кубанцев, овладела в августе Екатеринодаром и Новороссийском. Длительные и напряженные бои у Армавира и Ставрополя закончились победой лишь в ноябре и стоили армии больших потерь. Под Ставрополем, лично ведя свою дивизию в контратаку, был ранен начальник 3-й дивизии, герой похода Яссы — Дон, генерал Михаил Гордеевич Дроздовский, умерший от ран в январе 1919 года. После гибели генерала Маркова армия потеряла еще одного легендарного героя. 2-й офицерский полк стал с этого времени называться 2-м офицерским генерала Дроздовского полком.

8 октября после долгой и тяжелой болезни скончался основоположник Белого движения и Верховный руководитель армии генерал М.В. Алексеев. Кончина отозвалась глубокой скорбью в сердцах добровольцев, которым он отдал свои последние силы. Объединив в своем лице командование и гражданское управление генерал А.И. Деникин принял звание Главнокомандующего. После взятия Ставрополя и в продолжение еще двух месяцев, в тяжелых боях, преодолевая упорное сопротивление 75-тысячной 11-й красной армии 25-тысячная Кавказская группа Добровольческой армии под командованием генерала В.З. Май-Маевского продолжала выполнять поставленную задачу освобождая Северный Кавказ и занимая западное побережье Каспийского моря. В декабре 1918 года, для осуществления единого командования, генерал Деникин по соглашению с атаманами Донского и Кубанского войск, вступил в командование всеми сухопутными и морскими силами, действующими против большевиков на Юге, приняв должность Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России. 10 января 1919 года командующим Добровольческой армией, возглавляемой до сих пор самим Деникиным, был назначен генерал П.Н. Врангель. Продвигаясь с боями на восток к Каспийскому морю белые сильно теснили красных. Один за другим падали города Георгиевск, Моздок, Кизляр. 5 февраля генерал П.Н. Шатилов занял Грозный, а 10-го после ожесточенных уличных боев, продолжавшихся семь дней, дивизия генерала А.Г. Шкуро и пластунская бригада генерала А.А. Геймана овладели Владикавказом. Северо-Кавказская операция Добровольческой армии закончилась. В пределах Северного Кавказа не осталось ни одной организационной группы красных войск.

Из 124 тысяч составлявших войска фронта, красными во время отступления, было оставлено до 50.000 раненых и больных сыпным тифом и около 30.000 погибло в боях и рассеялось в предгорьях Кавказа. К середине февраля 1919 года Кавказская Добровольческая армия, имея обеспеченный и относительно мирный тыл, получила, наконец, возможность повернуть на север для выполнения своей основной задачи.

Перед Главнокомандующим Вооруженными силами Юга России встал вопрос: направить ли главные силы на взятие Царицына и тем самым бросить на произвол судьбы Дон и оставить большевикам Донецкий бассейн, или же, не оставляя Царицынского направления, сохранить во что бы то ни стало Каменноугольный бассейн, этот важнейший плацдарм для будущего наступления на Москву и тем самым не дать погибнуть Дону.

Генерал Деникин остановился на втором решении и с февраля 1919 года с Северного Кавказа на Дон потянулись кубанские и терские дивизии. С конца февраля началось жестокое противостояние в Донецком бассейне. Красные несколько раз переходившие в наступление, даже имея первоначальный успех, неизменно отбрасывались в исходное положение пехотой и бронепоездами, добровольцами генерала Май-Маевского, кубанцами Шкуро. В бесчисленных атаках добровольцы, несли тяжелые потери, но сами наносили противнику еще большие, расстраивая его морально и наводя панику в его ближайших тылах. В конце апреля обозначилась серьезная угроза вдоль железнодорожной линии Царицын — Тихорецкая. Перейдя в наступление, 10-я красная армия отбросила находившиеся перед ней слабые заслоны донцев и сборного отряда генерала А.П. Кутепова, и оказалась в одном переходе от Новочеркасска. Для парирования этой угрозы была спешно сосредоточена группа войск под командованием генерала П.Н. Врангеля, которая в трехдневном бою под станцией Великокняжеской взяла в плен более 15.000 пленных и 55 орудий. Расстроенная и деморализованная 10-я красная армия поспешно отступила на Царицын, преследуемая белыми. Начало мая стало поворотным моментом в судьбе Вооруженных сил Юга России. Большевицкий фронт дрогнул и все белые армии Юга — от Каспийского до Черного морей, — перешли в наступление. 30 мая Кавказская группа заняла Царицын, а ее передовые части подходили к Саратову.

25 июня Добровольческая армия заняла Харьков, 19-го генерал Шкуро овладел Екатеринославом, а к 1 июля генерал Шиллинг освободил от большевиков Крым. Разгром противника на фронте Добровольческой армии был полный. Троцкий писал в то время в одном из своих приказов: «Армия находится в состоянии полного упадка. Боеспособность частей пала до последней степени. Случаи бессмысленной паники наблюдаются на каждом шагу».

3 июня, в только что взятом Царицыне, генерал Деникин издал знаменитую директиву армиям: «Имея конечной целью захват сердца России — Москвы, приказываю…» Далее указывались направления движений армий, причем для Кавказской назывались такие пункты как Саратов, Пенза, Нижний Новгород, Владимир, Воронеж и другие города. В задачу Добровольческого корпуса ставилось наступление на Москву по кратчайшему направлению через Курск, Орел и Тулу, с обеспечением себя с запада занятием Киева и других переправ через Днепр и Десну. Директива эта, получившая в военных кругах название «Московской», потом, в дни неудач белых армий Юга, осуждалась за якобы чрезмерный оптимизм. Но ее оптимизм покоился на реальной почве: еще никогда Советская власть не была в более тяжелом положении и не испытывала большей тревоги за свою судьбу, чем в то время. Обстановка представлялась Советам, не исключая самого Ленина, критической, и в народные массы был брошен лозунг: «Все на борьбу с Деникиным!»

После весенних поражений красное командование напрягало все свои силы, чтобы восстановить Южный фронт. Был смещен ряд неудачных военачальников. Революционные, заградительные и карательные отряды применяли жестокий террор для установления в войсках дисциплины. Новые мобилизации усилили приток пополнений, и армии Южного фронта были усилены новыми дивизиями. Этими мерами красному командованию удалось довести численность своих армий до 180.000 человек. Если 10-й красной армии удалось к сентябрю оттеснить малочисленную Кавказскую группу к Царицыну, то удар по Харькову окончился полной неудачей и Добровольческий корпус преследовал отступавшие части красных армий с огромным порывом, неудержимо продвигаясь на Воронеж и Курск. На всем фронте добровольцы генерала Май-Маевского захватывали тысячи пленных, большие трофеи.

30 августа войска генерала Н.Э. Бредова вошли в Киев, 20 сентября корпус генерала Кутепова овладел Курском, 30 сентября генерал Шкуро занял Воронеж. 14 октября корниловцы, заняв Орел, продолжали движение на Тулу, а 5-й кавалерийский полк генерала Я.Д. Юзефовича занял Новгород-Северский. Ко второй половине октября фронт Вооруженных сил Юга протянулся от Астрахани на Царицын — Воронеж — Орел и Киев. Всего 98.000 человек белых противостояли 150.000 тысячам красных. Это был момент, когда белым армиям в ценою неимоверных усилий и жертв удалось как можно ближе за всю Гражданскую войну подойти к Москве. Долгожданная победа казалась такой возможной!

Но видя наступающую катастрофу, красное командование разработало план новой операции, имевшей целью уничтожение ядра Добровольческой армии. 22 сентября Главковерх Каменев, бывший офицер старой Русской армии, отдал директиву о переброске на Южный фронт наиболее крепкой и надежной латышской дивизии и конницы С.М. Буденного, которые стали теснить белых и в частности, корпус генерала Кутепова. Ввиду отсутствия стратегических резервов, занятых в тылу борьбой с бандами Махно, парировать удары красных добровольцам было нелегко. Со второй половины октября красные на всем фронте перешли в наступление. Началось сражение, которому было суждено решить участь всей кампании. Ведя непрекращающиеся кровавые бои, войска генерала Кутепова были вынуждены оставит Орел и Курск. В дальнейшем, уже изнуренная боями, несшая большие потери и не получавшая пополнений Добровольческая армия медленно отходила на Юг.

Так, преследуемая красной конницей Буденного, получившей задание не допустить отхода белых на Дон, армия отходила, увозя с собой раненых. Это была горсть добровольцев, выбившихся из сил в ходе многоверстного отступления, жестоких, беспрерывных боев и всевозможных лишений. Артиллерия и обозы увязали в непролазной грязи и в снегу, люди сутками не спали и не ели, но, руководимые железной рукой генерала Кутепова, сохранили свой высокий дух. Один за другим оставлялись города, освобожденные во время летнего наступления добровольцев. Были оставлены Полтава, Харьков, Екатеринослав и многие другие города, восторженно встречавшие ранее белых.

8 января 1920 года были оставлены Новочеркасск и Ростов. После оставления Киева, войска Киевской области и действовавшая на правом берегу Днепра Новороссийская группа войск, были объединены и отходили, ведя бои с повстанческими бандами и с частями красной армии. Длившееся месяцы отступление привело эти войска к берегам Черного моря. Генерал Шиллинг отдал директиву — полевым войскам под начальством генерала Бредова, минуя Одессу, отходить в Бессарабию, а на генерала Стесселя было возложено прикрытие эвакуации Одессы. Английское морское командование дало гарантию, что части эти будут вывезены на английских военных судах в последний момент. Но случилось иначе. Отряд генерала Бредова, подойдя к Днестру, был встречен румынскими пулеметами и ему пришлось повернуть на север. Продвигаясь с боями вдоль Днестра, отряд пришел в Польшу, где между генералом Бредовым и Польским командованием был заключен договор о временном нахождении и последующей перевозке чинов отряда с находившимися при них семьями на территорию занятую войсками генерала Деникина.

Не менее трагично разворачивались события в Одессе. 7 февраля большевики вошли в город и отступавшие под пулеметным огнем отряды белых собрались на молу. Только часть людей сумела попасть на английские суда. Оставшиеся перешли в наступление и прорвавшись через город, направились к Днестру. Многие погибли.

Отойдя на левый берег Дона, добровольцы и донцы заняли фронт по Дону. На главном ростовском направлении стоял Добровольческий корпус генерала Кутепова, а выше по Дону — Донской корпус генерала Сидорина. После нескольких дней относительного затишья наступление красных возобновилось. Переправившись через Дон, части красной армии были с большими для них потерями отброшены назад. 20 февраля Добровольческий корпус стремительной атакой взял Ростов, в то время как Донской корпус овладел станицей Аксайской на путях к Новочеркасску. Это были последние светлые проблески на фоне общей неудачной батальной картины. Дальнейшее продвижение на север не могло получить развития, так как конница Буденного прорвала фронт Кавказского корпуса и вышла в глубокий тыл белых.

22 февраля добровольцы вторично оставили Ростов. 11 марта генерал Кутепов в полном согласии со строевыми начальниками Добровольческого корпуса, доложил генералу Деникину, что создавшаяся обстановка требует немедленного принятия мер для сохранения и спасения офицерских кадров и всех бойцов за идеи добровольческого движения. В самой форме такого обращения к своему Главнокомандующему Деникин усмотрел недоверие и в этот день он бесповоротно решил оставить свой пост после эвакуации в Крым. «Этот день, — написал позже генерал Деникин, — был одним из тяжелых в моей жизни».

Совершенно потеряв после оставления 17 марта Екатеринодара волю к сопротивлению два донских корпуса и присоединившийся к ним кубанский, нестройной толпой, вперемежку с тысячами беженцев, двинулись по направлению к Новороссийску, грозя затопить собой весь тыл Добровольческой армии и отрезать ее от Новороссийска. Многие казаки бросали оружие. Всякая связь между штабами была потеряна. Одновременная эвакуация всех белых частей через Новороссийск была немыслима. Погрузить всех, не говоря уж об артиллерии, обозах, лошадях и запасах, которые приходилось бросать, было немыслимо. Войска отходили от Кубани к Новороссийску очень быстро, а на рейде порта стояло слишком мало судов. Дороги к Новороссийску были забиты брошенными и испорченными орудиями и повозками, а в самом городе, переполненном сверх всякой меры, шла борьба за место на пароходе, борьба за спасение. Много человеческих драм разыгралось в те страшные дни.

Вечером 26 марта Штаб Главнокомандующего, Штаб Донского Атамана и командующего Донским корпусом были посажены на пароход «Цесаревич Георгий». Генерал Деникин с начальником штаба перешли на русский миноносец «Капитан Сакен». Посадка войск продолжалась всю ночь. Часть добровольцев, в том числе 3-й Дроздовский полк и несколько полков донцов, не попавшие на суда, пошли береговой полосой. Некоторые из них были подобраны береговыми судами, остальные, столкнувшись с преграждавшим путь большим отрядом «зеленых», рассеялись, частью уйдя в горы, частью сдавшись.

Всего из Новороссийска удалось эвакуировать около 25.000 добровольцев. На маленьком Крымском полуострове сосредоточилось все, что осталось от недавно еще грозных Вооруженных сил Юга России. Войска были сведены в три корпуса: Крымский, Добровольческий и Донской, насчитывавшие в своих рядах 35.000-40.000 бойцов при 100 орудиях и при почти полном отсутствии материальной части, обозов и лошадей. Считая задачу перевозки и устройства армии в Крыму выполненной, генерал Деникин смог привести в исполнение свое решение оставить пост Главнокомандующего. Полагая необходимую внутреннюю связь армии с ее вождем нарушенной, генерал Деникин поручил генералу Драгомирову собрать старших начальников армии и флота на Военный совет для избрания нового Главнокомандующего. Все попытки заставить Деникина изменить свое решение наталкивались на непреклонный и бесповоротный отказ генерала. На состоявшемся 4 апреля 1920 года совещании было постановлено просить Главнокомандующего назначить своим преемником генерала Врангеля. Получив это донесение генерал Деникин сразу же отдал приказ: «? 1. Генерал-лейтенант Врангель назначается Главнокомандующим Вооруженными силами Юга России и ? 2: Всем, честно шедшим со мной в тяжелой борьбе, низкий поклон. Господи, дай победу армии, спаси Россию». В тот же вечер, на борту английского миноносца, генерал Деникин покинул Россию, отправившись в изгнание, длившееся 27 лет. Он умер в 1947 году, 74-х лет от роду.

Начинался последний период Гражданской войны на Юге России.

Встав во главе Вооруженных сил Юга России, генерал Врангель полностью отдавал себе отчет в тяжелом, почти безвыходном положении, в котором находилась армия в Крыму. Он говорил, что при отсутствии помощи союзников нет возможности рассчитывать на успешное продолжение борьбы и единственное, что он может обещать, это не склонить знамени перед врагом и сделать все, чтобы вывести армию и флот с честью из создавшегося положения. Для этого он поставил себе целью: «Создать хотя бы на клочке русской земли такой порядок и такие условия жизни, которые потянули бы к себе все помыслы и силы стонущего под красным игом народа».

Осуществление этой цели наталкивалось на отчаянное экономическое положение, создавшееся в бедном природными ресурсами Крыму. Выход в богатые южные уезды Северной Таврии был жизненно необходим. Между тем красные укрепляли свой ближайший тыл, что указывало на их стремление прочнее закрыть выход с Крымского полуострова.

Войска генерала Врангеля, переименованные в это время из Добровольческой в Русскую армию представляли собой уже серьезную силу численностью в 40.000 человек с приведенной в порядок материальной частью. Войска успели отдохнуть и оправиться от тяжелого поражения. Хотя бы временно можно было быть спокойным за участь Крыма.

В это время начавшаяся Советско-польская война отвлекла внимание красного командования. Создавшиеся благоприятные обстоятельства требовали от белых скорейшего перехода в наступление. 7 июня корпуса генерала Кутепова на Перекопском участке фронта перешли в наступление с задачей отбросить красных за Днепр. Пять дней продолжались жестокие бои. Отчаянно защищавшиеся красные были отброшены на правый берег Днепра, потеряв 8.000 пленными, 30 орудий и оставив при отступлении большие склады боевых припасов. Задача, поставленная войскам, была выполнена и выходы из Крыма были открыты. Пять с половиной месяцев длилась борьба Русской армии на равнинах Северной Таврии. Оценивая боевой дух Белого воинства, ЦК коммунистической партии в «директивном письме, разосланном во все организации писал: «солдаты Врангеля сплочены в части великолепно, дерутся отчаянно и сдаче в плен предпочитают самоубийство».

Были в этой борьбе и победы, были и неудачи. Но главной чертой всех боевых действий была их непрерывность. Затихая на одном участке фронта, бои сейчас же вспыхивали на другом, куда перебрасывались только что вышедшие из боя белые полки. И если красные, обладая численным превосходством, могли сменять одни дивизии другими, то на белой стороне везде и всюду дрались со все новыми и новыми красными частями, неся тяжелые и невосполнимые потери одни и те же корниловцы, марковцы, дроздовцы и некоторые другие части. Мобилизации в Крыму и в Северной Таврии исчерпали людские ресурсы. По сути единственным источником пополнения, за исключением прибывших из Польши нескольких тысяч «бредовцев», оставались военнопленные красноармейцы. Но влитые в белые войска, они понижали их боеспособность. Русская армия буквально таяла в то время как заключенный 12 октября Советской Россией мир с Польшей позволил красному командованию перебросить с Западного фронта на Южный большую часть освободившихся сил и довести численность войск до 133.000 человек против 30.000-35.000 бойцов Русской армии.

Учитывая создавшуюся обстановку, генералу Врангелю предстояло решить вопрос — продолжать ли бои в Северной Таврии или же отвести армию в Крым и обороняться на позициях Перекопа. Но отход в Крым обрекал армию и население на голод и другие лишения и, кроме того, на прекращение всякой помощи со стороны Франции, только что признавшей правительство Юга России «де факто». Засев в Крыму, Русская армия потеряла бы всякий интерес со стороны западных держав. На совещании генерала Врангеля со своими ближайшими помощниками было принято решение принять бой в Северной Таврии. Со своей стороны командование красным Южным фронтом достигнув, наконец, путем постоянного усиления новыми дивизиями четверного превосходства в силах, сочло возможным перейти на всем фронте в решительное наступление с целью нанести белым войскам окончательное поражение и овладеть Крымом.

28 октября начались страшные бои, продолжавшиеся неделю. Все пять красных армий Южного фронта двинулись в наступление с задачей отрезать путь отступления Русской армии в Крым.

29 октября красные, тесня отходящие части генерала Витковского, пытались овладеть Перекопской укрепленной позицией, но были отброшены. Повторная атака, произведенная на другой день, также не имела успеха. Белые медленно отступали, не давая себя окружить. Но силы были слишком не равны, и в результате сражение в Северной Таврии закончилось тем, что красные овладели всей территорией, захваченной у них в течении лета. Русской армии удалось в полном порядке отойти к Крыму, но она понесла жестокие потери убитыми, ранеными и обмороженными — ранние морозы доходили до 14-15 градусов ниже нуля, а одеты войска были по-летнему. Армия была цела, но ее боеспособности был нанесен жестокий удар. Становилось ясно, что предел сопротивляемости войск был уже превзойден и никакие укрепления не смогут остановить врага. Несмотря на это, удерживать позиции на перешейках хотя бы еще несколько дней было крайне необходимо, чтобы избежать повторения Новороссийской катастрофы.

Сразу же после принятия на себя командования армией, генерал Врангель посчитал необходимым обезопасить армию и население на случай несчастья на фронте, и приказал разработать план эвакуации Крыма, который к этому времени был готов. Но отдать сейчас же после отхода в Крым приказ армии о движении к портам погрузки было невозможно. Необходимо было выиграть время для прибытия судов в порты и для погрузки раненых и больных.

В ночь на 8 ноября красные вновь двинулись в наступление. В течение трех дней и четырех ночей на всей линии Перекопского перешейка чередовались яростные атаки пехоты и конницы 6-й красной армии и контратаки пехотных частей генерала Кутепова и конницы генерала Барбовича. Под натиском превосходящих сил противника, отходя с тяжелыми потерями, особенно в командном составе (корниловцы, например, потеряли ранеными командующего дивизии и командиров всех трех полков), белые бойцы явили в этих последних боях яркий пример своей стойкости, сознания воинского долга и высокого самопожертвования. Свидетельством этому могут служить потери, понесенные красными. Командующий красным Южным фронтом доносил 12 ноября Ленину: «Потери наши чрезвычайно тяжелы, некоторые дивизии потеряли 3/4 своего состава, а общая убыль достигает убитыми и ранеными при штурме перешейков не менее 10.000 человек». В ночь на 11 ноября две красные дивизии прорвали последнюю позицию белых, открыв себе дорогу на Крым.

Получив это донесение, генерал Врангель отдал войскам директиву — оторвавшись от противника идти к судам для погрузки на суда. Одновременно он подписал приказ, объявляющий населению об оставлении армией Крыма и о посадке на суда всех, кто разделял с армией ее крестный путь и тех, кому угрожала непосредственная опасность от насилия врага. Войска продолжали отход: 1-й и 2-й корпуса на Евпаторию и Севастополь, конница генерала Барбовича на Ялту, кубанцы на Феодосию, донцы на Керчь. Еще днем 10 ноября генерал генерал Врангель пригласил представителей русской и иностранной печати и ознакомил их с создавшимся положением: «Армия, сражавшаяся не только за честь и свободу своей Родины, но и за общее дело мировой культуры и цивилизации, оставленная всем миром — истекает кровью. Горсть раздетых, голодных, выбившихся из сил героев еще продолжает отстаивать последнюю пядь родной земли и будет держаться до конца, спасая тех, кто искал защиты за их штыками». В Севастополе погрузка лазаретов и многочисленных управлений шла в полном порядке. Последнее прикрытие погрузки было возложено на заставы юнкеров Алексеевского, Сергиевского артиллерийского и Донского Атаманского училищ и частей генерала Кутепова. Закончить всю погрузку было указано к 12 часам 14 ноября.

Около 10 часов генерал Врангель с командующим флотом обошел на катере грузившиеся суда. Юнкера выстроились на площади. Поздоровавшись с ними, генерал Врангель поблагодарил их за славную службу и отдал им приказ грузиться. В 14 часов 40 минут катер с генералом Врангелем на борту отошел от пристани и направился на крейсер «Генерал Корнилов». Суда одно за другим выходили в море… Генерал Врангель, как и обещал, с честью вывел армию и флот из создавшейся ситуации. На 126 судах было вывезено около 146.000 человек, в том числе 50.000 чинов армии и 6.000 раненых. Остальные — личный состав военных и административных тыловых учреждений, в небольшом количестве семьи военнослужащих, гражданские беженцы. Пароходы вышли в море переполненные до крайности. Все трюмы, палубы, проходы, мостики были буквально забиты людьми. Переезд по морю до Константинополя длился несколько дней и сопровождался большими лишениями для голодных и измученных людей. Вооруженная борьба с большевиками на Юге России была окончена так, как и обещал генерал Врангель: не позорной сдачей на милость победителя, а с оружием в руках, сопротивлением врагу до последней пяди на русской земли.

- Возникновение Белого движения.

- Начало вооруженного сопротивления Белого движения во время Гражданской войны 1918–1922.

- Белое Движение на восточном фронте.

- Белое движение на юге России.

- Организация Добровольческой армии.

- Причины поражения Белого движения.

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ (Белое движение, Белое дело) – военно-политическое движение, возникшее после отречения от престола российского императора Николая II летом-осенью 1917. Возникло под лозунгом спасения отечества и восстановления дофевральской государственности, которое подразумевало возвращение и восстановление утраченной власти, социально-экономических прав и отношений, рыночной экономики и воссоединения с утраченными областями, отколовшимися от Российской Империи в 1918.

Белая гвардия в ходе кровопролитной Гражданской войны 1918–1922 против диктатуры большевиков («красных»), против «зеленых» (вооруженных формирований казаков и крестьян, воевавших как против белых, так и против красных), петлюровцев украинской Директории, вооруженных формирований Н.И.Махно, против частей Грузинской Демократической Республики (освобождение Сочи и Черноморской губернии) на следующих основных направлениях:

– южном: Дон, Кубань, Донбасс, Ставропольская губерния, Черноморская губерния, Северный Кавказ, восточная Украина, Крым;

– восточном: Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток;

– северо-западном: Петроград, Ямбург, Псков, Гатчина.

Возникновение Белого движения.

После Февральской буржуазно-демократической революции и отречения от российского престола Николая II, временный комитет Государственной Думы приступил к формированию Временного правительства, которое на первых порах получило серьезную поддержку в народных массах.

Однако неспособность решить острые внутренние проблемы радикально изменила отношение к Временному правительству, и уже в июне 1917 в Петрограде прошла масштабная демонстрация под лозунгами большевиков, не вошедших в коалиционное правительство, а 2 июля из состава Временного правительства вышли кадеты. На следующий день, 3 июля, произошло стихийное выступление солдат пулеметного полка, к которым присоединились военные из других частей и рабочие многих питерских заводов. Однако Временное правительство, ввиду отказа демонстрантов сложить оружие, жестко пресекла их выступление, расстреляв митингующих. В Петрограде было объявлено военное положение, расформированы части, принимавшие участие в акциях протеста, на фронтах была введена смертная казнь и военно-полевые суды, началось преследование большевиков. В конце июля 1918 было сформировано новое правительство во главе с эсером А.Ф.Керенским.

К концу августа обстановка на фронте катастрофически ухудшилась – немецкие войска перешли в наступление и захватили хорошо укрепленный город Ригу.

После поражения в Курляндии, Верховный главнокомандующий генерал Л.Г.Корнилов для защиты столицы направил корпус генерала Крымова в Петроград. Керенский расценил этот шаг как попытку свержения Корниловым Временного правительства и установления военной диктатуры. Корпус генерала Крымова был остановлен. По распоряжению Керенского петроградским рабочим было выдано оружие из государственных складов в целях «обороны» столицы, что положило начало формированию красной гвардии. Верховный главнокомандующий генерал Корнилов обратился с воззванием к русскому народу, обвинив Временное правительство в сговоре с большевиками и германским генеральным штабом, и открыто выступил против Керенского, однако был сам обвинен в попытке контрреволюции, измены и мятежа, смещен с должности главкома и арестован. Многих видных генералов Ставки и фронтов постигла та же участь. Связь между офицерами и солдатами была разорвана окончательно. Юрист Керенский объявил себя Верховным главнокомандующим, чем вызвал недоумение и негодование среди офицерского корпуса.

Многие современники и историки считают выступление генерала Корнилова началом возникновения Белого движения в России.

Другие историки склонны считать возникновение Белого движения с приездом генерала Алексеева на Дон сразу же после Октябрьской революции в середине ноября 1917.

Символику белого цвета следует трактовать как олицетворение законной государственности и восстановления старого порядка. Отсюда – «Белая гвардия», «Белое движение», «Белое дело», «белогвардейцы» и просто «белые». Советская историография называла «белыми» вооруженные формирования, воевавшие против Советской власти во время Гражданской войны – чехословацкий корпус (белочехи), польские вооруженные силы (белополяки), финское сопротивление (белофины).

Начало вооруженного сопротивления Белого движения во время Гражданской войны 1918–1922.

После Октябрьской революции арестованные Керенским генералы (Корнилов, Деникин, Марков и др.), которые ждали суда в Быхове, 19 ноября были освобождены начальником штаба Верховного главнокомандующего, генерал-лейтенантом Духониным, которого, после известия об освобождении Корнилова, растерзала разъяренная солдатская толпа.

Оказавшись на свободе, генералы направились на Дон, где атаманствовал генерал А.М.Каледин. Донская область была провозглашена независимой от власти Советов «до образования общегосударственной, всенародно признанной власти». Прибывший на Дон генерал от инфантерии М.В.Алексеев начал формирование военизированной «Алексеевской организации» (впоследствии – Добровольческой армии) в Новочеркасске. К нему присоединились генералы Каледин и Корнилов.

В Оренбурге полковник Н.Н.Дутов объявил о неповиновении большевикам и собрал вокруг себя различные казачьи воинские части.

В Забайкалье есаул забайкальского казачьего войска Г.М.Семенов с верными ему казачьими частями оказывает сопротивление большевистским вооруженным формированиям, создав уже в январе 1918 Особый Маньчжурский отряд, ставший впоследствии основой для дальнейшей вооруженной борьбы с Советами на Дальнем Востоке.

Аналогичные войсковые образования возникли в Сибири, на Урале, Поволжье и других областях России.

Астраханские, Терские, Донские и Кубанские казаки были тесно связаны с Добровольческой Армией на юге России.

На северо-западе России на Петроградском направлении были созданы очаги сопротивления Советам под командованием генералов Н.Н.Юденича, А.П.Архангельского, Е.К.Миллера.

На первых порах большевикам удалось относительно быстро установить власть Советов, сломить и ликвидировать сопротивление разрозненных частей добровольческого офицерства, казаков и юнкеров.

В январе 1918 Совет народных комиссаров (СНК) во главе с В.И.Лениным принимают декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА).

Однако, после заключения Брестского мира в марте 1918, «продразверстки» на селе, террора против крестьянства, дворянства, духовенства, офицерского корпуса, издания декрета об отделении государства от церкви, расстрела царской семьи в Екатеринбурге летом 1918, большевики лишились поддержки многих регионов России. Белое движение, напротив, получило в хлеборобных южных и восточных регионах страны экономическую и социальную базу для дальнейшей борьбы с Советами.

Белое Движение на восточном фронте.

В конце мая 1918, находясь в районе Тамбова и Пензы, чехословацкий корпус (ок. 50 тыс. чел.), который был сформирован в 1917 из пленных австро-венгерской армии славян (чехов и словаков), при поддержке агентов Антанты поднял мятеж против Советской власти и выступил на стороне контрреволюционеров. Многие историки считают это началом Гражданской войны в России. Совместно с русским офицерством, вышедшим из подполья, белочехи свергли советскую власть и захватили ряд городов – Челябинск, Новониколаевск (Новосибирск), Пензу, Томск и др. В июне 1918 были заняты Курган, Омск, Самара, Владивосток; в июле – Уфа, Симбирск, Екатеринбург, Казань. Таким образом, в короткое время на территории от Волги до Тихого океана большевики практически потеряли свою власть. В Омске создается Временное Сибирское правительство; в Екатеринбурге – Уральское правительство, в Самаре – Комитет учредительного собрания («Комуч»).

В ноябре 1918 адмирал Колчак организовал вооруженный переворот в Омске против т.н. «Директории» возглавляемой эсерами, объявил о принятии всей полноты власти и провозгласил себя Верховным Правителем Российского государства.

В конце ноября 1918, захваченный еще в мае полковником В.О.Каппелем в Казани, золотой запас Российской Империи (ок. 500 тонн) был перевезен в Омск и размещен в омском отделении Госбанка. Адмирал А.В.Колчак ввел строжайшую отчетность, благодаря которой удалось избежать повального разграбления российских сокровищ. Однако, после развала восточного фронта в конце 1919, золотой запас был вывезен во Владивосток и под нажимом Антанты, передан под охрану белочехам. Но уже в начале января 1920 золотой запас был захвачен большевиками и отправлен обратно в Казань, «похудев» за это время примерно на 180 тонн.

В конце 1918 войска под командованием адмирала Колчака захватили Пермь, в марте 1919 были заняты Самара, Казань. К апрелю 1919 Колчак занял весь Урал и вышел к Волге.

Однако основная масса крестьянства не поддерживала адмирала Колчака и идею Белого движения, и осенью 1919 началось массовое дезертирство из Сибирской армии, вследствие чего колчаковский фронт рухнул. Организовывались «зеленые» вооруженные банды, которые воевали как против белых, так и против красных. Крестьяне в массовом порядке стали присоединяться к большевистским отрядам.

Белочехи предательски пошли на сговор с большевиками и выдали адмирала Колчака красным, после чего, 7 февраля 1920 Верховный Правитель Российского государства адмирал Колчак был расстрелян вместе с Председателем министров Российского правительства монархистом В.Н.Пепеляевым.

Месяцем раньше, в начале января 1920 адмирал Колчак издал указ, объявляющий о намерении передать всю полноту верховной власти генералу А.И.Деникину.

Белое движение на юге России.

Прибывший на Дон в ноябре 1917 генерал от инфантерии Алексеев начал формирование «Алексеевской организации» в Новочеркасске.

Добровольческая армия заменила военизированное образование «Алексеевской организации», которую в начале 1918 возглавил генерал Корнилов по договоренности с генералом Алексеевым. На Дону генералы Каледин, Алексеев и Корнилов образовали т.н. триумвират. Атаман Каледин являлся правителем Донской области.

Армия формировалась на Дону. Взаимоотношения между Алексеевым и Корниловым были довольно сложными. Между генералами возникали частые разногласия по поводу стратегического и тактического восприятия ситуации. Армия была малочисленна по ряду причин, одной из которых была неосведомленность широких масс о целях Добровольческой армии и о ее руководстве. Это усугублялось катастрофической нехваткой финансов и продовольствия. Процветал грабеж военных и вещевых складов.

В этой тяжелой обстановке генерал Алексеев обратился к правительствам стран Антанты с предложением финансировать Добровольческую армию, которая должна была после разгрома большевиков, продолжить войну с кайзеровской Германией.

Антанта согласилась финансировать вооруженные формирования Добровольческой армии, и уже в январе 1918 руководство армии получило деньги от французского и американского правительств.

Однако бóльшая часть донского казачества после Октябрьской революции не разделяла взглядов белых генералов. Напряжение между формировавшейся Добровольческой армией и казаками в Новочеркасске нарастало. В связи с этим, 17 января 1918 Добровольческая армия была вынуждена передислоцироваться в Ростов. Казаки генерала Каледина не последовали за своим атаманом в Ростов, и 28 января 1918 генерал Каледин, стоявший у истоков Добровольческой армии, покончил с собой выстрелом в сердце.

Главнокомандующим Добровольческой армией являлся генерал от инфантерии Корнилов, его заместителем и преемником на случай гибели первого – генерал-лейтенант Деникин. Генерал от инфантерии М.В.Алексеев был главным казначеем и отвечал за внешние сношения Добровольческой армии, генерал-лейтенант А.С.Лукомский – начальником штаба армии.

13 апреля по новому стилю 1918 во время штурма Екатеринодара (первый кубанский ледяной поход) от разрыва шальной гранаты погиб главком Добровольческой армии генерал Корнилов. Руководство армией взял на себя генерал Деникин.

8 октября 1918 в Екатеринодаре от воспаления легких умирает генерал Алексеев, и генерал Деникин после его смерти становится единоличным Верховным руководителем Добровольческой армии.

В начале января 1919 создаются Вооруженные силы Юга России (ВСЮР) посредством объединения Добровольческой армии и Всевеликого Войска Донского для продолжения борьбы с большевиками под общим командованием генерала Деникина.

4 апреля 1920 главнокомандующий ВСЮР генерал-лейтенант Деникин, после поражения на юге России и отступления белогвардейских частей в Крым, оставляет свой пост и передает верховное командование барону Врангелю.

Таким образом, сопротивление Белого движения юга России во второй половине 1920 продолжилось только в Крыму под руководством барона Врангеля. В ноябре 1920 командующий обороной Крыма генерал А.П.Кутепов не смог сдержать наступление армии Нестора Махно, воевавшей в то время на стороне большевиков, а потом и частей Красной Армии под командованием Фрунзе.

Около 100 тыс. оставшихся белогвардейцев вместе с последним главнокомандующим ВСЮР бароном П.Н.Врангелем, было эвакуировано из Крыма в Стамбул при поддержке флота Антанты.

После этого начался долгий и мучительный этап Белой эмиграции.

Действия Добровольческой армии на юге России можно разделить на следующие этапы:

1. Возникновение и формирование Добровольческой армии на Дону (декабрь 1917 – февраль 1918);

2. Первый (ледяной) кубанский поход и неудачный штурм Екатеринодара (февраль – апрель 1918);

3. Второй кубанский поход и захват Екатеринодара, Кубанской области, Черноморской губернии, Ставропольской губернии, Задонья и всего Северного Кавказа (июнь – декабрь 1918);

4. Битва за Донбасс, Царицын, Воронеж, Орел, поход на Москву (январь – ноябрь 1919);

5. Отступление Добровольческой армии из Харькова, Донбасса, Киева, Ростова, Кубани в Новороссийск и отход морем в Крым (ноябрь 1919 – апрель 1920);

6. Оборона Крыма под командованием барона Врангеля (апрель – ноябрь 1920).

Организация Добровольческой армии.

Поначалу ядро Добровольческой армии составляли конный дивизион, инженерная рота, офицерский и юнкерский батальоны, несколько артиллерийских батарей. Это было небольшое, но довольно крепкое в боевом и моральном отношении военное формирование, имеющее в своем составе около 4 тыс. человек, 80% из которых составляли офицеры, прапорщики и унтер-офицеры.

22 февраля 1918 части Красной армии подошли к Ростову. Руководство Добровольческой армии ввиду превосходства красных, решило оставить Ростов и отойти к станице Ольгинской, где Корнилов произвел реорганизацию армии.

В марте 1918 после неудачного штурма Екатеринодара (теперь Краснодар) на Кубани во время Первого Кубанского Ледяного похода, Добровольческая армия объединилась с Кубанским отрядом и вернулась обратно на Дон. Численность армии возросла до 6 тыс. человек.

Постоянного состава Добровольческая армия не имела. В период своего максимального могущества летом 1919 она включала в себя 2 армейских корпуса под командованием генералов Кутепова и Промтова; конный корпус генерал-лейтенанта Шкуро; Терскую пластунскую бригаду; Таганрогский и Ростовский гарнизоны, численность которой достигала до 250 тыс. штыков и сабель. Артиллерия, танки, авиация, бронепоезда, инженерные войска использовались централизованно, и благодаря этому Добровольческая армия имела военный успех, эффективно взаимодействуя с различными родами войск. Вооружение и техника поставлялась Антантой. Очень важным фактором успеха белогвардейцев являлся офицерский корпус в составе Добровольческой армии, который сражался с завидным упорством и самопожертвованием. Малочисленная армия белогвардейцев одержала немало побед над превосходящими во много раз частями Красной армии. Офицерский корпус принимал на себя основные удары красных, вследствие чего лучшие боеспособные формирования несли потери, которые физически не кем было восполнить.

Причины поражения Белого движения.

Причинами поражения «Белой идеи», которые можно отнести ко всему Белому движению, действовавшего на различных фронтах Гражданской войны, является совокупность противоречий идеологии, стратегии, тактики, подхода к разрешению экономических и аграрных вопросов в условиях военного времени и военной диктатуры.

– Отсутствие внятных концепций выхода из политического и экономического кризиса не могло не лишить белое движение социальной поддержки со стороны народных масс и крестьянства.

– Полная несогласованность в действиях между белогвардейскими образованиями Сибири, Юга и Запада дала возможность большевикам разгромить белые режимы поодиночке.

– Предательство со стороны союзников и поддержка стран Антанты отколовшихся от Российской империи новых государственных образований на Кавказе, Украине, Прибалтике, Финляндии и др. не могло не вызвать недоверия к Антанте со стороны Белого движения, не желавшего признавать новые образования и боровшегося за «единую и неделимую».

– В военном отношении была сделана основная ставка на офицерский корпус, зажиточное казачество и полное пренебрежение и презрение к «солдатне» и крестьянским массам, что не могло не вызвать неприязнь последних и повальное дезертирство и переход на сторону «социально близких» красных.

– Успешные действия Красной армии, партизанских и бандитских «зеленых» отрядов в белогвардейских тылах, дезорганизовавших управление и снабжение частей.

Белое дело. Перерисовка плаката 1919 г.

Белая армия, или Белое движение (также используются названия «Белая гвардия», «Белое дело») — собирательное наименование политических движений, организаций и воинских формирований, противостоявших большевикам в годы Гражданской войны.

Участники движения именуются «белогвардейцами». К белогвардейцам не относят анархистов (Махно) и так называемых «зелёных», которые воевали и против «красных», и против «белых», и националистические вооружённые формирования, создававшиеся на территории бывшей Российской империи с целью завоевания самостоятельности тех или иных национальных территорий.

Происхождение термина «Белая армия» связано с традиционной символикой белого цвета как цвета сторонников законного правопорядка. «Белыми» их стали называть большевики, чтобы связать их в сознании масс с прежней монархистской Россией ([1]) — сами сторонники белого движения называли себя иначе, например, добровольцами или Русской армией. По окончании Гражданской войны разрозненные группы бежавших за границу участников Белого движения, совершавших нападения на приграничные районы Советской России, именовали «белобандитами». При именовании иностранных вооружённых подразделений, оказывавших поддержку белогвардейским войскам или действовавших самостоятельно против советских войск, также использовался корень «бело-»: «белочехи», «белофинны», «белополяки», «белоэстонцы».

Основа Белого движения — офицерство старой Русской армии; руководство — представители старого генералитета: Л. Г. Корнилов, М. А. Алексеев, А. И. Деникин, А. В. Колчак, Е. К. Миллер, Н. Н. Юденич, П. Н. Врангель и другие.

Цели и идеология[]

Файл:Wrangel Pyotr 1.jpg барон П.Н. Врангель

Белое движение зародилось зимой 1918 после разгона большевиками Учредительного собрания, которое было призвано мирно решить вопрос о государственном устройстве России после Февральской революции. Первоначально целью движения был созыв нового Учредительного собрания. Однако, лозунг Учредительного собрания постепенно терял привлекательность в условиях хаоса, охватившего страну, альтернативой ему стала военная диктатура под лозунгом спасения отечества. В противовес распространённому мнению, монархисты составляли лишь небольшую часть Белого движения. Большую роль играли различные правительства, образовавшиеся на местах, разнородные по своему политическому составу, но единые в идее неприятия большевизма. Таким было, например, Самарское правительство, «Комуч», большую роль в котором играли представители левых партий.

Централистским устремлениям Деникина и Колчака противились казаки, которые, хотя и были самыми организованными и злейшими врагами большевиков, но постепенно начали противопоставлять себя русским и неохотно воевали за пределами своих земель.

История[]

Борьба на Юге России[]

Ядром Белого движения на юге России стала Добровольческая армия, созданная под руководством генералов Алексеева и Корнилова. Районом первоначальных действий Добровольческой армии была Область Войска Донского и Кубань.

После гибели генерала Корнилова во время осады Екатеринодара, командование белыми силами перешло к генералу Деникину. К лету 1918 армиям Деникина удалось установить контроль над всем Северным Кавказом и территорией от Волги до Днепра (см. также Гражданская война на Дону).