Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина

Смерть Сталина и перераспределение власти.

5 марта 1953 года умирает И. В. Сталин. Смерть вождя стала для одних трагедией, а для других — счастливым спасением. Для партийных же функционеров смерть Генерального секретаря могла значить только одно – старт безжалостной борьбы за власть и за «место под солнцем». Претендента на полноту власти было три: Г. М. Маленков, Л. П. Берия и Н. С. Хрущев.

Первоначально посты между ними распределились следующим образом: Г.М. Маленков стал главой правительства (председателем президиума Верховного совета), а Л.П. Берия занял должность Министра внутренних дел. Н.С. Хрущев, первоначально не получивший значимых государственных постов, с осени 1953 занял высшую партийную должность — стал Первым секретарем ЦК КПСС (до этого должность именовалась «Генеральный секретарь»).

Этапы борьбы за власть после смерти И. В. Сталина.

1. Первый этап (весна-лето 1953 года).

Весной 1953 года Л.П. Берия, опираясь на силовые ведомства, сосредоточил в своих руках всю полноту власти. У него была своя политическая программа, он выступал за:

-

Пересмотр репрессивной политики, проводимой при Сталине (так, он прекратил «Дело врачей» и «Мингрельское дело», инициировал принятие указа «Об амнистии», по которому из мест заключения было освобождено более 1 миллиона человек и способствовал запрещению пыток при допросах);

-

Лишение ЦК партии права руководить экономикой страны, ограничение его лишь политической деятельностью;

-

Расширение прав союзных республик;

-

Сокращение военных расходов;

-

Пересмотр внешнеполитического курса (например, он предлагал отказаться от поддержки ГДР и был согласен не ее объединение с ФРГ);

-

Критику культа личности И.В. Сталина.

Руководство КПСС по инициативе Никиты Хрущёва выступило против усиления влияния Берии. Он, как опасная политическая фигура, был арестован, предан суду и расстрелян по обвинению в организации сталинских репрессий и шпионаже в пользу Великобритании.

2. Второй этап (лето 1953 – 1955 годов).

В этот период происходила борьба между Г.М. Маленковым и Н.С. Хрущевым.

У Маленкова тоже были свои идеи по преобразованию страны. Этот политический деятель выступал за:

-

Отказ от политики культа личности и переход к коллективному управлению страной;

-

Развитие легкой и пищевой промышленности (еще в 1953 году Маленков выступил на сессии Верховного Совета, где провозгласил курс на проведение хозяйственных реформ, «направленных лицом к человеку»);

-

Борьбу с бюрократизмом в партийных и государственных органах власти (критиковал взятничество и пренебрежение нуждами народа со стороны номенклатуры).

Г. М. Маленков, как конкурент Хрущева, в 1955 году был подвергнут критике и снят с поста главы Совета министров, но не арестован и не расстрелян.

3. Третий этап (1955 – 1957 годы).

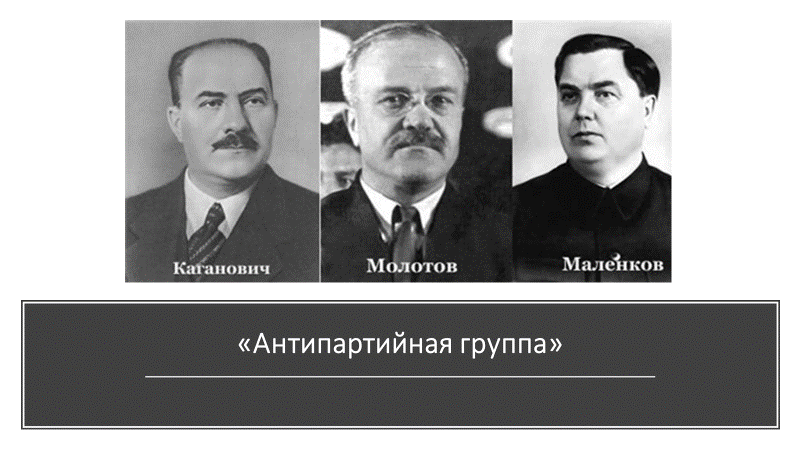

Третий этап характеризуется усилением Хрущева и провалившейся попыткой его смещения «Антипартийной группой» в 1957 году.

К 1955 году Н.С. Хрущеву удалось избавиться от своих главных конкурентов – Берии и Маленкова. Он начал выступать за широкомасштабные реформы, его основными политическими идеями были:

-

Открытая критика культа личности Сталина (что он и сделает позднее на XX съезде КПСС в 1956 году);

-

Приоритетное развитие тяжелой, а не легкой промышленности;

-

Экстенсивные методы развития экономики (что впоследствии воплотится в программу освоения целины);

-

Изменение внешнеполитической доктрины (не конфронтация, а мирное сосуществование с капиталистическим западом).

Некоторые политические деятели, такие как Молотов и Каганович, были несогласны с проводимой Никитой Сергеевичем политикой. Они были за сохранение сталинской политики во всех сферах и считали, что Первый секретарь ЦК КПСС слишком далеко зашел в разоблачении культа личности Сталина, чем подорвал авторитет СССР на международной арене (например, произошло охлаждение отношений с Китаем, где в это время Мао Цзэдун создавал свой собственный культ личности). К Молотову и Кагановичу примкнул и Маленков (был несогласен со своим отстранением с поста председателя Совета Министров).

Эти деятели, получившие в итоге название «Антипартийной группы», попытались сместить Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС, но их действия закончились неудачей. По решению июньского Пленума ЦК КПСС участники группы были выведены из состава ЦК КПСС, а в 1962 — исключены из партии.

В результате борьбы за политическую власть после смерти Сталина Никита Сергеевич Хрущев сумел одержать победу. С марта 1958 года он стал председателем Совета Министров, то есть совместил в одних руках высшую партийную и государственную должности, получив, тем самым, почти безграничную власть в стране.

План урока:

Борьба за власть после смерти Сталина

Десталинизация и XX съезд КПСС

Экономика СССР в 1953-1964 годах

Денежная реформа 1961 года

Развитие сельского хозяйства при Хрущеве

Научно-техническое развитие СССР

Хрущевская антирелигиозная кампания

Смещение Хрущева в 1964 году

Борьба за власть после смерти Сталина

5 марта 1953 года умирает Иосиф Сталин. Ни один другой деятель партии и близко не имел того же влияния и авторитета, что и Сталин. В итоге между наиболее влиятельными фигурами КПСС начинается борьба за власть.

Главной фигурой в СССР после смерти Сталина считался Георгий Маленков, который в день смерти Сталина стал Председателем Совета Министров СССР. При этом пост Генерального секретаря ЦК КПСС, то есть лидера партии, был упразднен. Маленков сразу говорит другим видным деятелям партии, что необходимо перейти к коллективному руководству страной.

Георгий Маленков, возглавивший страну после смерти Сталина

Второй по важности фигурой в стране был Л. П. Берия. Он возглавлял министерство внутренних дел. Таким образом, он контролировал силовые службы страны. Это значило, что при необходимости он может подвергнуть репрессиям[1] других политиков в стране. Также большим влиянием обладали:

- В. М. Молотов;

- К. Е. Ворошилов;

- Л. М. Каганович;

- А. И. Микоян;

- Н. А. Булганин;

- Н. С. Хрущев.

При этом было решено, что Хрущев сосредоточится на работе с партией.

Почти все лидеры партии опасались Берии, который стал назначать своих людей в руководстве всех силовых служб. В итоге Хрущев организовал заговор против Берии. 26 июня на совещании Совета министров Хрущев неожиданно обвиняет Берию во множестве проступков, в том числе и в шпионаже в пользу Великобритании. Так как все силовые органы, кроме армии, контролировались Берией, то арестовывает его военные – маршал Жуков и ещё несколько генералов. Уже 23 декабря суд вынес ему смертный приговор, который в тот же день был приведен в исполнение.

Лаврентий Берия, возглавлявший МВД после кончины Сталина

Арест Берии усилил позиции Хрущева. В сентябре 1953 г. учреждается пост Первого секретаря ЦК КПСС, который и занимает Хрущев. В итоге он фактически становится лидером партии. Однако главой государства всё ещё остается Маленков.

Надо заметить, что на тот момент Маленков был популярен у народа, но среди членов партии его поддержка падала. Дело в том, что Маленков начал кампанию по борьбе с привилегиями партийных чиновников, которых он часто обвинял во взяточничестве и «разложении морального облика коммуниста». Хрущев же, наоборот, всегда защищал партийное руководство, в том числе он поддерживал практику «конвертов» – неофициальных денежных вознаграждений партийным работникам. В итоге в 8 февраля 1955 г. Маленкова снимают с должности Председателя Совета Министров, которую теперь занимает Булганин.

Никита Хрущев

Высших руководителей партии поведение Хрущева не устраивает. 18 июня 1957 г.собирается Президиум ЦК КПСС – так в то время называлось Политбюро партии, то есть руководящий орган КПСС, состоящий из небольшого числа влиятельнейших ее членов. На заседании Президиума Молотов, Маленков, Каганович выдвигают ряд претензий Хрущеву и требуют его отставки с поста Первого секретаря партии. За отставку голосует 7 человек, против – только 4. Однако Хрущеву при поддержке маршала Жукова удается перенести обсуждение этого вопроса на заседание другого органа – Пленума ЦК КПСС, где преобладали уже сторонники Хрущева. На Пленуме Молотов, Маленков и Каганович объявляются «антипартийной группой» и исключаются из ЦК КПСС.

Уже в октябре 1957 г. Хрущев смещает поддерживавшего его Жукова с поста министра обороны. В марте 1958 г. Хрущев назначается Председателем Совета Министров. На этом борьба за власть была окончена – Хрущев одновременно занял и высшую партийную, и высшую государственную должность.

Десталинизация и XX съезд КПСС

На момент смерти Сталина в стране было огромное количество политических заключенных. Уже в марте 1953 г. по инициативе Берии была объявлена масштабная амнистия[2], в ходе которой на свободу вышло более 1 млн человек. Были прекращены уголовные дела, по которым в качестве подозреваемых проходило 400 тыс. человек. Вместе с тем из-за амнистии на свободу попали не только политические заключенные, но и настоящие преступники, поэтому в 1953 г. в стране резко выросло число преступлений.

Указ об амнистии 1953 года

Помимо этого начинается кампания по реабилитации жертв политических репрессий. Она сводилась к повторному рассмотрению уже завершенных уголовных дел. В ряде случае выяснялось, что эти дела были сфабрикованными[3]. Тогда осужденных реабилитировали, то есть признавали их невиновными. Если реабилитированный человек ещё отбывал наказание, то его освобождали. В случае же, когда реабилитированный был расстрелян либо уже умер по другой причине, реабилитация означала лишь восстановление честного имени человека. Постепенно уменьшается численность заключенных ГУЛАГа[4]. Окончательно ГУЛАГ был ликвидирован в 1960 г.

Вместе с тем в 1953-1955 г. Сталин всё ещё считался великим руководителем, на многих портретах он изображался вместе с Лениным. Однако в феврале 1956 г. проходит XX съезд КПСС, где Хрущев выступает с докладом о культе личности Сталина[5]. В этом докладе была сформулирована кардинально новая точка зрения о периоде правления Сталина. Хрущев прямо сказал, что массовые репрессии являлись тяжелым преступлением, в котором виноват именно сам Сталин, а также его соратники – Ежов и Берия. При этом о своем участии в сталинских репрессиях Хрущев умолчал.

Хрущев выступает на XX съезде КПСС

Помимо этого Хрущев негативно отозвался о сталинском характере. Особый акцент был сделан на письмах Ленина, в которых тот критиковал Сталина. Тем самым Хрущев пытался опереться на ленинский авторитет. Вдобавок Хрущев обвинил Сталина в неудачах во время Великой Отечественной войны и в депортации народов[6].

Доклад Хрущева на XX съезде был закрытым – он нигде официально не публиковался, однако его зачитывали на партийных и комсомольских собраниях. Реакция на доклад была неоднозначной. Одни люди поддерживали критику Сталина, а другие нет.4 марта 1956 г, в преддверии третьей годовщины смерти Сталина, в столице Грузии Тбилиси начались массовые демонстрации. Люди требовали прекратить «необоснованную критику Сталина». Появились лозунги и об отставке Хрущева. 9 марта в город были введены войска, протестующих стали расстреливать из пулеметов и давить танками. По разным оценкам в ходе Тбилисских событий 1956 года погибло от 15 до 150 человек.

Митинг в Тбилиси у памятника Сталину, 1956 год

После XX съезда начинается процесс десталинизации общества. Улицы и города, названные в честь Сталина, получали другие имена. В частности, в 1961 году Сталинград был переименован в Волгоград. Повсеместно уничтожались памятники Сталину. 31 октября 1961 г. забальзамированное тело Сталина было вынесено из Мавзолея Ленина и захоронено у кремлевской стены.

Если до XX съезд любая критика Сталина находилась под негласным запретом, то после съезда ситуация стала противоположной – теперь под запретом были уже любые положительные оценки его личности. Характерным стал случай, произошедший с маршалом Рокоссовским, который занимал пост заместителя Министра обороны. В 1962 г. Хрущев предложил ему написать статью с критикой Сталина. Однако Рокоссовский отказался это делать и заявил, что «Сталин для меня святой». Уже на следующий день Рокоссовский был снят со своего поста. Многие члены партии, непосредственно работавшие со Сталиным, были недовольны политикой десталинизации. Во многом из-за нее «антипартийная группа» Молотова, Кагановича и Маленкова пыталась отправить Хрущева в отставку в 1957 г.

До 1961 года в Мавзолее находилось тело не только Ленина, но и Сталина

В целом политический режим в стране стал существенно мягче. Даже людей, высказывавших откровенно антисоветские суждения, теперь не расстреливали, а только сажали в тюрьму или высылали из страны. Появилась некоторая свобода слова, теперь в произведениях искусства можно было критиковать окружающую действительность. Знаковым событием стала публикация в 1961 г. повести «Один день Ивана Денисовича», написанной А. И. Солженицыным.

Помимо этого увеличились контакты с западным миром, страна становится более открытой. В 1957 г. в Москве проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который отличался атмосферой свободы. Народам, депортированным в Казахстан и Среднюю Азию во время Великой Отечественной войны, было позволено вернуться на историческую родину, при этом их автономии были восстановлены. В частности, Грозненская область в 1957 г. снова стала Чечено-Ингушской АССР. В итоге 1953-1964 г.в истории СССР стали называть «хрущевской оттепелью».

Всемирный фестиваль молодежи в Москве

Экономика СССР в 1953-1964 годах

В марте 1953 г. Маленков предложил скорректировать экономическое развитие страны. Он считал, что необходимо остановить политику ускоренного развития тяжелой промышленности, а основное внимание уделить подъему легкой и пищевой промышленности, а также сельского хозяйства. Благодаря такой политике должно было улучшиться снабжение населения продовольствием и другими потребительскими товарами.

Также Маленков предложил сократить военные расходы СССР. По его мнению, наличие у страны ядерного оружия является надежной гарантией безопасности Советского Союза, поэтому численность армии (а значит и расходы на нее) можно сократить.

После отстранения Маленкова от власти Хрущев акцент в развитии экономики снова был сделан на тяжелой промышленности. Активно увеличивается добыча нефти в Поволжье и Западной Сибири, строятся нефтеперерабатывающие заводы. Продолжается строительство гигантских гидроэлектростанций, в том числе одна из них, Братская ГЭС, впервые была построена в Сибири. Особое внимание уделялось развитию химической промышленности – производству пластмасс, химволокна, удобрений.

Строительство Братской ГЭС

В 1956-1960 г. развитие страны определялось по плану шестой пятилетки. Однако по инициативе Хрущева в 1959 г. принимается единственный в истории СССР не пятилетний, а семилетний план экономического развития (семилетка). Это план охватывал период времени с 1959 по 1965 год.

Хрущев реформировал систему управления народным хозяйством. До него составлением планов для отраслей и предприятий занимались исключительно центральные органы страны. Хрущев же в 1957 году разбил страну на отдельные экономические районы, для каждого из которых план составлял новый орган – совнархоз (Совет народного хозяйства). Примерно 3,5 тыс. предприятий были переданы в подчинение совнархозам. Таким образом, регионы получали определенную экономическую самостоятельность.

Границы Совнархозов в 1963 годуИсточник

Ожидалось, что такая политика повысит качество продукции и позволит лучше распределять ресурсы. Однако экономическая реформа 1957 года провалилась. Экономические связи между регионами стали разрушаться, так как они теперь не согласовывали друг с другом свою деятельность. В результате темпы экономического развития стали уменьшаться, а количество управленцев (людей, составляющих планы для предприятий) только возросло. К 1965 г. совнархозы упраздняются.

Денежная реформа 1961 года

Для решения ряда проблем в экономике проводится денежная реформа 1961 года. Официально она сводилась к деноминации, то есть лишь к пропорциональному изменению зарплат и цен для «удобства расчета». Были выпущены новые банкноты. За старые 10 рублей давали 1 новый рубль. При этом зарплаты, цены, вклады в банках также должны были быть уменьшены в 10 раз.

Однако на самом деле некоторые цены были понижены не в 10, а только в 4-5 раз. Это означало, что денежная реформа «маскировала» от населения реальное повышение цен. Помимо этого был скорректирован и курс рубля. Он вырос не в 10 раз, а только в 4,44 раза. Таким образом, реальный курс рубля был снижен в 2,25 раза.

Рубль 1961 года на фоне 10-рублевой банкноты 1947 года. Видно, что размеры банкнот сильно уменьшились – таким образом экономили бумагу

Более того, в мае 1962 года цены на мясо были дополнительно повышены на 30%. Население было недовольно этим. 1 июня в городе Новочеркасск началась забастовка – рабочие местного завода требовали повышения зарплаты. В ответ Хрущев уже 2 июня ввел в город войска, которые открыли огонь по забастовщикам. В результате Новочеркасского расстрела рабочих погибло 26 человек.

При Хрущеве большое внимание уделялось решению жилищной проблемы населения. Дело в том, что тогда часто в одной квартире проживало сразу несколько семей. Такие квартиры назывались коммунальными. Свои отдельные квартиры почти никто не имел. Для решения этой проблемы начинается масштабное жилищное строительство. Были разработаны проекты особых домов – «хрущевок». Качество квартир в хрущевках было невысоким, однако они специально проектировались так, чтобы их можно было строить дешево, быстро и в больших количествах. В итоге с 1955 по 1964 года свои отдельные квартиры получили около 54 млн человек. Важно отметить, что квартиры в СССР не надо было покупать – государство бесплатно раздавало их населению, хотя время ожидания своего жилья в очереди могло составлять десятки лет.

Классическая хрущевка имеет высоту в 5 этажей

Развитие сельского хозяйства при Хрущеве

Население СССР быстро росло, а сельское хозяйство развивалось медленно. Для его развития Хрущев решил увеличить территорию, отводимую под сельскохозяйственные работы. В 1955 году начинается освоение целины. Целиной называли плодородные, но почти неосвоенные земли, находившиеся в преимущественно в Казахстане. Также отдельные районы целины находились в Поволжье и Сибири, на Урале, Дальнем Востоке и Украине. Общая площадь целинных земель, введенных в сельскохозяйственный оборот, составила 42 млн га. Заметим, что ранее районы целины не были освоены из-за того, что они почти не были заселены.

Для освоения целины власть организовала масштабное переселение. В Казахстан и Сибирь направлялись специалисты со всей страны. Это изменило демографическую ситуацию в стране – в Казахстан переселилось более 5,5 млн русских и ещё 930 тыс. украинцев. Казахов же в Казахской ССР проживало только 4 млн. Таким образом, славянские народы стали большинством в Казахстане.

Плакат, призывающий советских граждан ехать на целину

На первых порах начало освоения целины дало хороший результат – с 1954 до 1960 г. общий урожай зерна в СССР увеличился с 85,5 до 125 млн тонн. Однако потом крестьяне столкнулись с негативными природными факторами. В Казахстане часто происходили песчаные бури, которые уничтожали урожаи. Уже к 1963 г. произошла эрозия почв, в результате урожайность целины упала на 65%. Эти проблемы были связаны с тем, что целина осваивалась слишком быстро, поэтому не выполнялись многие важные работы. Например, не создавались лесозащитные полосы. В целом к середине 1960-х годов кампания по освоению целины была прекращена.

В 1955 г. Хрущев познакомился с американским фермером Росуэллом Гарстом. Он рассказал Хрущеву о том, что в США повсеместно выращивается кукуруза, причем ее урожайность очень высока. Гарст убедил Хрущева в преимуществах кукурузы, поэтому в 1957 г. в СССР начинается «кукурузная» кампания. Более четверти всех пахотных земель Советского Союза были засеяны этой агрокультурой. Однако выяснилось, что климатические и природные условия в СССР отличаются от условий в США, поэтому урожаи кукурузы были очень маленькими. К середине 1960-х годов площади, отводимые под посадку кукурузы, стали сокращаться.

Хрущев и Гарст рассматривают початок кукурузы

В 1957 г. Хрущев стал говорить о возможности утроения производства мяса в СССР всего за три года. Следствием этого требования стало «Рязанское чудо». А. Н. Ларионов, возглавлявший Рязанский обком, пообещал Хрущеву утроить заготовки мяса всего за год – так он хотел «выслужиться» перед начальством. Для выполнения этой задачи в Рязанской области был забит почти весь скот, в том числе и те коровы, которые изначально предназначались для получения молока. Забивали даже приплод – скот, только появившийся на свет. При этом всё полученное мясо сдавалось государству, а в рязанские магазины мясо почти не поставлялось. В итоге в 1959 г. план по утроению производства мяса был выполнен. Однако из-за забивания приплода в Рязанской области почти не осталось скота, и уже в следующем году было сдано в 5 раз меньше мяса. Животноводство в Рязанской области было почти уничтожено. Когда стало ясно, какими методами был выполнен план Хрущева, А. Н. Ларионов застрелился.

В целом сельскохозяйственную политику Хрущева принято считать неудачной. В 1963 году СССР впервые в своей истории был вынужден начать закупку зерна за рубежом, причем приобреталось оно в капиталистических странах – в Канаде, США и Австралии.

Научно-техническое развитие СССР

В годы Хрущева СССР продолжал активно развивать науку. Затраты на нее в течение 1950-1960 годов выросли в 12 раз! Это дало большие результаты. Советские физики получали Нобелевские премии в 1956, 1958, 1962 и 1964 годах. В 1959 г. был построен атомный ледокол «Ленин» – первый в мире корабль, который получал энергию за счет расположенного на его борту атомного реактора. В 1955-1964 телевидение было распространено почти на всей территории СССР.

Атомный ледокол Ленин

Советский Союз стал одним из лидеров в области ракетостроения. На вооружение советской армии принимались ЗУР – зенитные ракетные комплексы, которые атаковали самолеты врага не пулями или обычными снарядами, а наводящимися на самолет ракетами. В 1957 г. была испытана первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета – ракета, способная доставить ядерный заряд на территорию другого континента.

Особой гордостью Советского союза была его космическая программа. 4 октября 1957 года впервые в истории на орбиту Земли был запущен искусственный спутник. Уже 3 ноября 1957 г. на орбите оказалось первое живое существо – собака Лайка. В 1959 г. аппарат «Луна-2» также впервые достиг поверхности Луны. Но главным событием всей советской космической программы считается полет Юрия Гагарина. 12 апреля 1961 г. он, отправившись в космос на корабле «Восток», стал первым в истории Земли космонавтом. Гагарин стал символом научных достижений Советского Союза.

Юрий Гагарин – первый космонавт в истории человечества

Уже после полета Гагарина исследования космоса были продолжены. К Венере и Марсу запускались межпланетные исследовательские зонды. В 1963 г. Валентина Терешкова стала первой-женщиной космонавтом, а в 1965 г. Алексей Ионов в скафандре вышел в открытый космос.

Научно-технический прогресс влиял и на советскую культуру. Происходит рассвет жанра научной фантастики, в котором творили братья Стругацкие. У многих людей в квартирах висели портреты Эйнштейна и Ландау. Происходила романтизация процесса научных исследований.

Хрущевская антирелигиозная кампания

В 1958 году по инициативе Хрущева начинается новая антирелигиозная кампания. Она была направлена на снижение влияния церкви на советское общество. При этом действия советской власти сильно отличались от тех гонений на церковь[7], которые имели место в годы правления Сталина. Теперь никто не расстреливал священников. К верующим теперь относились не как к «врагам народа», а как к глупым, заблуждающимся людям, которых надо просто перевоспитать.

Картинка из советского журнала

Основной упор был сделан на пропаганду. Активно снимались фильмы, печатались художественные книги, в которых отрицательную роль играли священнослужители. Например, по сюжету фильма «Тучи над Борском» учительница пытается спасти школьницу Олю, попавшую под влияние церковной секты. В газетных статьях специально возбуждается ненависть к верующим, их называют «мракобесами[8]» и «фанатиками».

Большое внимание уделялось историям о том, как бывший священнослужитель становился атеистом. Известность получил А. А. Осипов – православный богослов, который в 1959 г. написал статью «Отказ от религии – единственный правильный путь». Позже он станет одним из авторов издававшейся в СССР «Настольной книги атеиста».

Отказавшиеся от религии священники рассказывали о себе на антирелигиозных вечерах

Оказывалось административное давление на церковь. По закону религиозные общины были обязаны регистрироваться в Совете по делам религии, но часто им отказывали в этом по надуманным предлогам. К 1963 г. количество православных приходов[9] сократилось в 2 раза по сравнению с 1953 г. Многие храмы, в том числе имеющие архитектурную ценность, сносились. Власть старалась изымать деньги у церквей. Например, часть пожертвований храмы были обязаны направлять в созданный в 1961 г. «Советский фонд мира».

Также в 1961 г. был подписан указ о борьбе с «тунеядством[10]». По нему подлежали наказанию люди, которые не были официально трудоустроены и жили на «нетрудовые доходы». Под эту категорию граждан как раз подходили священники. В качестве наказания за тунеядство их высылали в отдаленные поселки на срок от 2 до 5 лет.

Особое внимание уделялось воспитанию детей. Среди пионеров и комсомольцев распространялась атеистическая пропаганда. При преподавании естественных наук подчеркивалось, что данные науки опровергают идею о существовании Бога. При этом для пропаганды использовались и достижения СССР в покорении космоса. Постоянно повторялась фраза: «Гагарин в космос летал, а Бога не видал».

Антирелигиозный плакат с космонавтом

Власть провоцировала конфликты между детьми и родителями в религиозных семьях. В итоге некоторые дети заявляли, что не хотят жить с «родителями-мракобесами» и добровольно переезжали в детские дома. В ряде случаев религиозных родителей лишали родительских прав.

Смещение Хрущева в 1964 году

Политика Хрущева вызывала недовольство у многих лидеров коммунистической партии. Во-первых, Хрущев стал отходить от принципа коллективного руководства страной. Он занимал одновременно и пост Первого секретаря партии, и пост главы правительства. Очень многие политические решения Хрущев «продавливал» в одиночку.

Во-вторых, Хрущев принимал решения быстро и непродуманно. Его стали считать дилетантом[11], который не способен глубоко анализировать сложные проблемы, связанные с управлением страной. Неудачными оказались кампании по освоению целины и по массовой посадке кукурузы, экономическая реформа 1957 года.

В итоге лидеры партии в тайне договариваются о необходимости смещения Хрущева со всех постов. 12 октября Хрущева приглашают на заседание Президиума ЦК КПСС. Это заседание проходило 13-14 октября, и на нем он был подвергнут строгой критике. Лишь один человек, А. И. Микоян, сказал, что Хрущева следует оставить лидером партии. Все остальные члены Президиума высказались за отставку Хрущева.

Хрущев понял, что партийная верхушка настроена против него, и не стал сопротивляться. Он признал, что не справляется с руководством страной, и написал заявление об отставке. 15 октября в прессе было официально объявлено о том, что Хрущев ушел в отставку «по состоянию здоровья». Президиум ЦК КПСС принял решение, что отныне один человек не может совмещать посты лидера партии (то есть Первого секретаря ЦК КПСС) и главы советского правительства. В итоге Первым секретарем стал Леонид Брежнев, а Председателем Совета Министров был назначен Алексей Косыгин.

Леонид Брежнев (слева) и Алексей Косыгин (справа), возглавившие страну после смещения Хрущева

Сегодня мы узнали, что в результате борьбы за власть после смерти Сталина лидером СССР стал Никита Хрущев. На XX съезде партии он подверг жесткой критике Сталина, что послужило началом политики десталинизации в СССР. В целом политический режим при Хрущеве был значительно более мягким, чем при Сталине, поэтому 1953-1964 г. стали называть «хрущевской оттепелью». Хотя экономика Советского Союза продолжала быстро развиваться, ее рост стал замедляться. Во многом это стало следствием многочисленных ошибок, допущенных Хрущевым при управлении страной. В итоге в октябре 1964 г. под давлением Президиума ЦК КПСС Хрущев написал заявление о своей отставке.

Словарь

Амнистия – освобождение людей, совершивших какое-либо преступление, от наказания. В частности может означать досрочное освобождение людей из тюрьмы или трудового лагеря.

Репрессии – насильственные действия государства (аресты, похищения, расстрелы) по отношению к гражданам, которые считаются нелояльными действующей власти.

Сфабрикованное дело – уголовное дело, возбужденное властями в отношении заведомо невиновного человека с целью привлечь его к уголовной ответственности (то есть посадить в тюрьму или расстрелять).

ГУЛАГ (Главное управление лагерей) – ведомство, руководившее советскими исправительными и трудовыми лагерями, в которых трудились заключенные.

Культ личности Сталина – восхваление личности Иосифа Сталина, распространенное в ССР в годы его правления.

Депортация народов – насильственное переселение народа из одного региона с места его проживания в другой район. В СССР при Сталине многие народы (калмыки, крымские татары) были депортированы в Среднюю Азию и Казахстан.

Гонения на церковь – закрытие и разрушение храмов, аресты и казни священников, ограничение верующих в правах.

Приход – община христиан, объединенная одним храмом. Состоит из священников, служащих в храме, и верующих, посещающих храм.

Тунеядство – лень, уклонение от труда.

Мракобес – человек, ненавидящий прогресс и науку.

Дилетант – человек, не имеющий знаний, навыков и опыта в той сфере деятельности, которой он занимается.

5

марта 1953 года умер И. В. Сталин. Смерть

этого человека потрясла не только

страну, но и весь мир. Сталин оставил

жестокую карательно-репрессивную

систему, которая полностью расходилась

с социалистическими идеалами широкого

народовластия и самоуправления. Сразу

после смерти вождя начался давно

назревший процесс постепенного ослабления

тоталитарного сталинского режима. Было

принято решение о разграничении

полномочий высших партийных и

государственных органов, о нецелесообразности

совмещения функций Председателя Совета

Министров и секретаря ЦК КПСС. При этом

значение аппарата управления Совета

Министров было выше, чем партийного.

Реформирование сверхцентрализованной

системы государственной власти и

управления, подсистем страха и принуждения,

идеологического стимулирования

внеэкономического энтузиазма, перманентной

классовой борьбы, преследования

инакомыслящих растянулось еще на долгие

годы и десятилетия, но так и не завершилось

созданием подлинно социалистической

системы народовластия.

Практически

весь 1953 год шло междоусобное противоборство

внутриэлитных групп Г.

М. Маленкова, Н. С. Хрущева и Л. П. Берия,

пытавшихся обрести всю полноту власти

и обеспечить свою безопасность. Все они

в той или иной степени разыгрывали

антисталинскую карту, так как было

очевидно, что сталинский режим себя

изжил. Парадоксальным образом самый

радикальный антисталинский вариант

предложил бывший начальник охранных

спецслужб маршал Л. П. Берия, пытавшийся

тем самым отмыться от тех потоков крови,

которые пролил он лично и возглавляемые

им ведомства. Он предложил в июне 1953

года, ликвидировать сложившуюся

гулаговскую систему массового

принудительного труда ввиду экономической

неэффективности и бесперспективности

и даже пересмотреть систему колхозов.

Более того, Берия проявил инициативу в

проведении всеобщей амнистии заключенных,

срок изоляции которых не превышал пяти

лет. Он признал ошибочными последние

политико-уголовные дела, в том числе

преследование «врачей-вредителей», и

ряд других сталинских репрессивных

акций последнего времени. В области

внешней политики Берия выступил за

одностороннее прекращение «холодной

войны», восстановление отношений с

Югославией, объединение Германии с

учетом интересов Западной Европы. В

известных пределах программа Берия

весьма напоминала политику, которая

спустя 35 лет получила название «политики

нового мышления».

Председатель

Совета Министров Г. М. Маленков

предложил более умеренный вариант

десталинизации. В основе его платформы

было заложено технократическое стремление

ослабить жесткий бюрократический

централизм и на этой базе повысить

эффективность управления, разбудить

инициативность управленческого аппарата.

Радикальных мер по обновлению внешней

и внутренней политики государства он

не формулировал, но при этом на практике

осуществлял скорректированный

социально-экономический курс. Г.

В. Маленков, проводил политику поощрения

легкой промышленности и снижения цен

на товары широкого потребления.

В

партийном руководстве была также группа

известных соратников Сталина, в которую

входили В. М. Молотов, Л.М. Каганович, К.

Е. Ворошилов и многие другие консервативные

деятели «сталинской закалки», не

помышлявшие ни о каких серьезных реформах

и стремившиеся к сохранению ставшей

традиционной тоталитарной системы

управления с ограничением произвола

высшей власти в отношении своей же

номенклатуры. Косность и инертность

этих деятелей были очевидны даже И. В.

Сталину, который незадолго до своей

смерти планировал их смещение с высших

постов и замену молодыми выдвиженцами

(в числе которых был Л. И. Брежнев). По

мнению ряда историков, Сталин планировал

осуществить еще одну ротацию кадров и

обновление политической элиты

апробированными методами 1937 года. Хотя

все соратники знали степень опасности,

реально угрожавшей им в последние годы

жизни Сталина, они по-прежнему оставались

сталинистами и вплоть до 1957 года

отстаивали сталинизм как основу политики

СССР.

Победу

во внутриполитической борьбе одержал

Н. С. Хрущев,

принявший решение о ликвидации

политического режима сталинизма и

возрождении так называемых «ленинских

норм партийной жизни». Хрущев не обладал

ни полноценным образованием, ни солидной

теоретической подготовкой, ни собственной

программой действий, ни сколько-нибудь

законченным представлением о политике

десталинизации и ее пределах. Но как

политический руководитель сталинской

школы он обладал решительностью,

энергичностью, целеустремленностью,

склонностью к авторитаризму, определенным

коварством. Он был, бесспорно, умен и

сообразителен, хотя его интеллект не

был отточен и отшлифован культурой и

воспитанием.

В

июне 1953 года в высшей партийно-государственной

элите произошел своеобразный переворот,

когда Н. С. Хрущеву удалось путем заговора

отстранить Л. П. Берия от власти. Постановка

органов безопасности под контроль

монопольной, но все-таки гражданской

партии, позволила объективно заложить

основу для демократизации политического

режима и десталинизации общества. В

акции по захвату Берия принял участие

будущий преемник Хрущева — Леонид

Брежнев.

Нарастание

противоречий между высшими эшелонами

государственной и партийной ветвей

власти.

Со второй половины 1953 года обострилась

борьба за власть между Хрущевым и

Маленковым, за которой скрывалось

противостояние государственной и

партийной частей аппарата управления.

Первый

секретарь ЦК Хрущев с начала 1954 года

предложил свой вариант решения

продовольственной проблемы в стране.

Если меры Маленкова по снижению налогового

гнета стимулировали развитие частных

подсобных хозяйств, то Хрущев решил

осуществить программу создания

«агрогородов», рабочие которых должны

были работать на государственных

предприятиях — в совхозах. Другой его

инициативой стало «освоение целинных

и залежных земель» на востоке страны —

в Казахстане, Западной Сибири, в

Оренбургской, Курганской, Омской

областях. Строились поселки, дороги,

зернохранилища. После первых успешных

лет земледельцы столкнулись с быстрым

истощением почвы, с пыльными бурями.

Потребовались специальные

сельскохозяйственные технологии для

ведения зернового хозяйства в таких

условиях. Сельское хозяйство, которое

за всю историю России и СССР всегда было

источником инвестиций для государства,

само превращалось в источник получения

средств из бюджета, становилось

дотационным.

Год

за годом тема Сталина и участие его

соратников в репрессиях все больше

становились оружием в политической

борьбе. Инициативу здесь захватил

Хрущев, ставший из «просто» секретари

ЦК — Первым секретарем ЦК, раньше других

понявший силу партийного аппарата. На

январском Пленуме (1955) Хрущев обвинил

Маленкова в организации «Ленинградского

дела».

Благодаря этому Хрущеву удалось снять

Маленкова с должности Председателя

Совета Министров. На его место был

назначен Н. А. Булганин. Первый секретарь

ЦК Хрущев получил право вести заседания

Президиума ЦК КПСС, большая часть

которого состояла из заместителей

Председателя Совмина и руководителей

крупнейших министерств. Тем самым

позиции партаппарата в системе управлений

страной укрепились.

В

июле того же года объектом критики за

прошлое, за следование в фарватере

сталинской политики стал Молотов. Он

был снят с поста министра иностранных

дел и заменен Д. Т. Шепиловым, которого

считали ближайшим помощником Хрущева.

«Проблема Сталина» приобретала особый

политический смысл и актуальность. И

не Сталин в этот момент интересовал

Первого секретаря ЦК КПСС Хрущева, а

соратники Сталина и его, Хрущева,

соперники. Впрочем, критика соратников

была тайной. Борьба

за власть толкнула Хрущева к его

знаменитому выступлению на XX съезде.

Хрущев выступал со своим «секретным

докладом» перед делегатами съезда уже

после официального окончания съезда.

Люди, писавшие Хрущеву проект его

доклада, сделали все, чтобы свести вопрос

о репрессиях ко временам 30-х годов.

Виноватыми объявлялись Сталин и наркомы

внутренних дел Ежов и Берия. Тщательно

обходился вопрос об участии в репрессиях

Маленкова, Молотова, Ворошилова,

Кагановича и, конечно, самого Хрущева.

Редактируя

и переделывая проект доклада, Хрущев

сделал главными «антигероями» советской

истории не только Сталина, Ежова и Берию,

но и своих коллег по Президиуму ЦК

Маленкова, Молотова, Кагановича. Он

настоял на том, чтобы текст доклада

прочитали во всех партийных организациях,

во всех крупных предприятиях. Повсеместно

стихийно начиналось обсуждение доклада.

Люди пытались понять, почему стали

возможны массовые репрессии кто, кроме

Сталина, ответствен за преступления

недавнего прошлого, кто из тогдашних

политиков должен был отвечать за это.

Власть

заметалась.

От планов углубить критику «периода

культа личности», провести летом

специальный Пленум перешли к постановлению

ЦК 30 июня 1956 года «О преодолении культа

личности и его последствий».

В

этих условиях пошатнулись позиции и

самого Хрущева. Он становился все более

опасным для старых членов Президиума

— Маленкова. Молотова, Ворошилова,

Кагановича, последовательно выдавливая

их из власти. Более молодых членов

Президиума тревожила склонность Хрущева

к авантюрам в управлении государством.

Было и активное неприятие и опасение

последствий антисталинской риторики

Первого секретаря ЦК КПСС.

Противники

Хрущева в Президиуме ЦК КПСС, являвшиеся

в большинстве своем заместителями

Председателя Совмина СССР, подготовили

попытку его смещения с поста Первого

секретаря ЦК КПСС 18

июня 1957 года.

Неожиданно для Хрущева было собрано

заседание Президиума. Большинство его

членов — Маленков, Каганович, Ворошилов,

Булганин, Первухин — потребовали отставки

Хрущева. Однако Хрущеву удалось затянуть

процедуру отставки. Аппарат ЦК КПСС

вызвал в Москву первых секретарей

обкомов партии и других членов ЦК КПСС.

Генералитет во главе с маршалом Жуковым

потребовал от членов Президиума

немедленного созыва Пленума ЦК. 22-29 июня

1957 года на Пленуме Хрущеву удалось

заручиться поддержкой армии и местного

партийного аппарата. Маршал Жуков, а

следом за ним и сам Хрущев смогли убедить

членов ЦК, что возвращение к власти

Маленкова, Кагановича, Ворошилова —

главных исполнителей, а часто и инициаторов

репрессий — приведет к возобновлению

террора и его жертвами могут стать

секретари обкомов. Кроме того, осуществление

планов заговорщиков — отменить пост

Первого секретаря ЦК КПСС — могло

привести к ликвидации постов первых

секретарей обкомов.

Итогами

неудавшегося заговора стало:

—

повышение роли партийного аппарата,

который на несколько десятилетий вперед

подчинил себе государственный аппарат.

Первый секретарь ЦК Хрущев стал в феврале

1958 года Председателем Совмина СССР;

—

отставка в октябре 1957 года Жукова,

обвиненного на Пленуме ЦК КПСС в

«бонапартизме», игнорировании партийных

органов. Отставка Жукова означала

устранение армии из политической жизни

страны и установление всевластия

партийного аппарата;

—

ослабление влияния таких ведомств, как

Министерство внутренних дел, Министерство

обороны, КГБ СССР; повысило роль отделов

аппарата ЦК КПСС;

—

установление в политической практике

определенных гарантий для представителей

высшего слоя партийно-государственной

номенклатуры; отказ от применения в

широких масштабах террора как способа

управления.

Свержение

Хрущева.

12 октября 1964 года Президиум ЦК КПСС

принял решение обсудить намеченные на

Пленум ЦК КПСС вопросы принципиального

характера, в том числе связанные с

разработкой нового пятилетнего плана,

с участием членов ЦК КПСС, кандидатов

в члены ЦК КПСС и членов Центральной

контрольной комиссии КПСС. Заседание

Президиума ЦК КПСС шло два дня — 13 и 14

октября 1964 года. Участники заседания

подвергли Хрущева и его деятельность

резкой критике. Его обвиняли в авантюризме

во внешней политике, несколько раз

подводившему страну к порогу ядерной

войны (в связи с размещением ядерных

вооружений на Кубе, из-за берлинского

кризиса), в крупнейших просчетах во

внутренней политике, в провале его

планов «догнать и перегнать Америку по

производству мяса и молока», в замедлении

темпов экономического развития страны,

в личной грубости, хамстве. Критику

вызвали и его шаги по разделению обкомов

на промышленные и сельские, перетряска

номенклатурных кадров. Единственным

человеком, пытавшимся сохранить Хрущева

в составе руководства страны, был А. И.

Микоян, но его выступление на Президиуме

было немедленно и жестко осуждено. Под

потоком обвинений Хрущев отказался от

дальнейшей борьбы, подписал заранее

подготовленное заявление о собственной

отставке.

14

октября 1964 года состоялся Пленум ЦК

КПСС,

на котором Брежнева избрали первым

секретарем ЦК, Косыгина Председателем

Совета Министров.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Борьба за власть в СССР после смерти Сталина

5 марта 1953 г. скончался И.В. Сталин – глава советского государства. Он обладал непререкаемым авторитетом и сосредоточил в своих руках фактически неограниченные полномочия. Ни один человек из его ближайшего окружения не обладал такой силой влияния, чтобы претендовать на абсолютную власть. Поэтому еще до момента его кончины начались переговоры по поводу разделения властных полномочий.

Состояние здоровья Сталина стало резко ухудшаться с 1948 г. Он резко терял работоспособность. В качестве своих возможных преемников он рассматривал А.А. Кузнецова и Н.А. Вознесенского. В это время резко обострилась внутриполитическая борьба, в ходе которой было инициировано «Ленинградское дело».

По надуманным обвинениям Кузнецов и Вознесенский были арестованы и вскоре расстреляны. Инициаторами сфальсифицированного уголовного дела считается группировка Маленкова-Берии.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

1 марта 1953 г. у Сталина произошел инсульт, сразу после этого среди верхушки советского руководства начались совещания. Никто не хотел брать на себя ответственность за лечение вождя. В ноябре 1952. в рамках «Дела врачей» был арестован личный врач И.В. Сталина профессор В.Н. Виноградов. Ранее были репрессированы еще несколько десятков медицинских работников, заподозренных в заговоре, шпионаже и покушениях на убийство.

Совещания по поводу передачи власти продолжались до 21 ч 40 мин 5 марта 1953 г. 10 минут спустя была зафиксирована смерть И.В. Сталина.

Во время болезни вождя верхушка руководства СССР перераспределила главные государственные должности. Совет Министров СССР возглавил Г.М. Маленков. Это высший исполнительный и распорядительный орган страны, который с момента создания в 1946 г. и до самой смерти возглавлял И.В. Сталин.

Н.С. Хрущев, который был главой Московского областного и городского комитета партии, стал Секретарем ЦК КПСС с правом председательствовать на собраниях. Маршал Н.А. Булганин возглавил Министерство обороны. Л.П. Берия получил пост министра внутренних дел.

Во время прощания с вождем на трибуне Мавзолея в центре стоял Берия, по бокам от него – Маленков и Хрущев. Это были сигналы советской номенклатуре, что именно эти 3 человека являются лидерами, претендующими на власть.

В результате давки на прощальных мероприятиях погибли несколько сотен человек. Информация об этом была засекречена. Точное число жертв до сих пор неизвестно. Называется цифра от 300 до 2-3 тыс. человек. Никто из советских руководителей не взял на себя за это ответственность.

Начальные этапы, основные участники

Период с марта 1953 г. по январь 1955 г. часто называют периодом «коллегиального правления». Президиум Центрального Комитета КПСС был сокращен в 2 раза. В его состав вошли:

- Берия Л.П.;

- Булганин Н.А.;

- Ворошилов К.Е.;

- Каганович Л.М.;

- Маленков Г.М.;

- Микоян А.И.;

- Молотов В.М.;

- Первухин М.Г.;

- Сабуров М.З.;

- Хрущев Н.С.

Фактически страной стал править «триумвират» Берия-Маленков-Хрущев. Л.П. Берия контролировал силовые ведомства, Г.М. Маленков стоял во главе Совета Министров, Н.С. Хрущев – возглавлял партийное руководство.

Сразу после похорон Сталина начались процессы либерализации. 10 марта 1953 г. на заседании Президиума ЦК КПСС Г.М. Маленков предложил прекратить пропаганду культа личности. Остальные члены правления также понимали необходимость перемен, но по-разному видели дальнейшую стратегию преобразований.

Либерализация в 1953-1954 гг. шла по 3-м направлениям:

- реформирование репрессивной системы;

- облегчение жизни простых людей;

- корректировка внешнеполитического курса.

Как руководитель силового ведомства ее либерализацией руководил сам Л.П. Берия. Он же во времена Сталина активно поддерживал репрессии.

По инициативе Берии 27 марта 1953 г. была объявлена амнистия для лиц, осужденных на срок до 5 лет. В результате на свободу вышло более 1 млн человек. В апреле 1953 г. было прекращено «Дело врачей». Впервые была предана гласности информация о злоупотреблениях силовых органов. Следователи по этому делу были преданы суду.

29 мая 1953 г. официально были реабилитированы все обвиняемые по «Авиационному делу». Было прекращено «Мингрельское дело», начали возвращаться в Грузию незаконно выселенные с этой территории люди.

По предложению Г.М. Маленкова в период с 1953 г. по 1954 г. был предпринят ряд мер по улучшению качества жизни простых людей:

- аннулированы долги колхозов;

- снижены налоги с крестьянства;

- увеличен выпуск потребительских товаров.

Н.С. Хрущев, избранный первым секретарем ЦК КПСС, в 1953-1954 гг. изменил стиль и содержание работы партийных органов. Заседания посвящались новым перспективам развития, искались пути решения накопившихся проблем. Хрущев взял курс на реабилитацию жертв сталинского террора и отмену культа личности.

Несмотря на заявленное единство, коллегиальное управление не могло быть длительным. Уже к середине 1953 г. между советскими лидерами начинается ожесточенная борьба за власть.

Ликвидация Берии и свержение Маленкова

Наиболее опасным соперником был Берия. Члены партии с тревогой наблюдали, как активно он взялся за процессы либерализации, с каждым днем приобретая все большую популярность. Но именно он был одним из главных организаторов репрессивных дел 1940-х – начала 1950-х гг. Поскольку Берия курировал силовые ведомства, его опасались все основные политические силы. Они выступили широким фронтом и организовали против него заговор.

26 июня 1953 г. Берия был арестован. Это произошло прямо на заседании Президиума ЦК КПСС. Инициаторами ареста были Маленков, Хрущев, Булганин, непосредственными исполнителями – Жуков и Москаленко. Сразу после ареста Берия был лишен всех должностей и званий. Ему был предъявлен ряд обвинений:

- участие в антисоветском заговоре;

- попытка реставрации капитализма;

- шпионаж в пользу Югославии;

- разжигание межнациональной розни;

- поддержание преступных связей с грузинской эмиграцией;

- подрыв действий советской разведки;

- попытка начать сепаратные переговоры с Гитлером в 1941 г.;

- фабрикация политических дел;

- преступления против человечности.

Часть из этих обвинений была надуманной и не имела отношения к реальности.

2–7 июля 1953 г. на Пленуме ЦК КПСС обсуждался вопрос о преступной и антигосударственной деятельности Берии. Из него пытались сделать виновника всех преступлений сталинской репрессивной машины. Тем самым остальные партийные функционеры стремились оправдать себя, но они тоже были причастны к политическим репрессиям и злоупотреблениям властью.

10 июля 1953 г. новость об аресте Берии была опубликована во всех основных советских средствах массовой информации. Он объявлялся врагом народа и агентом международного империализма.

23 декабря 1953 г. Берия был приговорен к высшей мере наказания. Вместе с ним были осуждены и расстреляны его ближайшие сторонники. Поскольку до сих пор не опубликованы полные материалы дела, а ход следствия содержит много противоречий и ошибок, точная дата расстрела неизвестна.

Предположительно, приговор был приведен в исполнение в день его оглашения. Существует мнение, что Берия мог быть убит в момент ареста. До полного рассекречивания архивов опровергнуть или подтвердить эту версию невозможно.

После казни Берии продолжались преследования его сторонников. В марте 1954 г. был арестован его ближайший друг глава Компартии Азербайджана Багиров. Спустя 2 года он также был расстрелян.

После смещения Берии начался второй этап борьбы за власть. В ней главными соперниками выступали Маленков и Хрущев. Вокруг каждого из них сгруппировались остальные представители советского руководства.

Ошибкой Маленкова было недостаточное внимание к интересам партийного аппарата. Он выступил с критикой чиновников, упрекая их в оторванности от народа и пренебрежении нуждами простых людей. Приход к власти Маленкова мог привести к началу разграничения между партийными и государственными органами и некоторому ослаблению влияния КПСС.

Хрущев же, напротив, сделал ставку на поддержку со стороны партии. 7 сентября он был избран Первым секретарем КПСС. Первое прямое столкновение между Хрущевым и Маленковым состоялось на Пленуме ЦК в сентябре 1953 г. Они заняли разные позиции по поводу программы выведения страны из сельскохозяйственного кризиса.

Хрущев предполагал, что аграрную проблему можно решить за счет увеличения закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и освоения новых земель. Маленков делал упор на том, что нужно развивать сферу народного потребления, снижая цены и увеличивая количество продукции легкой промышленности.

Наблюдалось значительное разногласие и по поводу стиля руководства. Маленков заявил о необходимости сохранения коллективного управления, Хрущев стремился к единоличной власти.

В декабре 1954 г. был расстрелян бывший министр госбезопасности СССР В.С. Абакумов и 4 его заместителя. Им ставилась в вину фабрикация «Ленинградского дела». Это сильно пошатнуло позиции Маленкова. В 1949-1952 гг. он был одним из главных инициаторов репрессий против ленинградских советских деятелей.

В январе 1955 г. на Пленуме ЦК Хрущев обрушился с резкой критикой экономической деятельности правительства. В феврале 1955 г. Маленков был освобожден от должности Председателя Совета министров. Его место занял сторонник Хрущева Булганин.

Назначение Хрущева, укрепление его власти

Третий эпизод внутрипартийной борьбы продолжался с февраля 1955 г. по март 1958 г. Отправленный в отставку с должности главы правительства, Маленков сохранял свое место в Пленуме ЦК. Он сумел объединиться с Молотовым и Кагановичем и сделал попытку сместить Хрущева с поста Первого секретаря. Это произошло в июне 1957 г. на заседании Президиума ЦК. Хрущева обвинили в дискредитации власти и волюнтаризме.

Несколько дней продолжалась острая политическая борьба, в ходе которой сторонники Маленкова проиграли. Большое значение имело то, что на сторону Хрущева стал маршал Г.К. Жуков, возглавлявший Министерство обороны. Победившая сторона не стала подвергать проигравших чрезмерно суровым репрессиям. Они лишились своих постов, были выведены из состава ЦК и отправлены в «ссылку»:

- Маленков был назначен директором электростанции в Усть-Каменогорске;

- Молотов – переведен послом в Монголию;

- Каганович – стал директором горно-обогатительного завода в Асбесте.

Важным событием на пути укрепления популярности Хрущева стало его выступление с секретным докладом на закрытом заседании XX съезда КПСС в феврале 1956 г. С этой речи принято отсчитывать начало «оттепели», которая повлияла не только на политические процессы, но и на все сферы общественной жизни в СССР.

Опасаясь популярности Жукова, в октябре 1957 г. Хрущев сместил его со всех постов, вывел из состава Президиума ЦК.

Позиции Хрущева еще больше укрепились в марте 1958 г., когда он одновременно с постом Первого секретаря ЦК КПСС стал председателем Совета министров. Был сформирован новый состав правительства. Хрущев фактически стал править единолично, самостоятельно принимая решения по всем ключевым вопросам.

Итоги борьбы за власть после смерти Сталина

В политической борьбе 1953-1957 гг. решительную победу одержал Хрущев. Он умело маневрировал между разными группировками и играл на столкновениях интересов. Многими он рассматривался как компромиссная фигура. Партийная элита опасалась быстрых перемен и не готова была к решительным процессам демократизации и либерализации.

Главная причина победы Хрущева состоит в том, что его поддержал партийный аппарат и силовые структуры.

В ходе борьбы выявились проблемы, с которыми столкнулось советское общество и власть. Необходимо было осуществить десталинизацию, навести порядок в силовых ведомствах, улучшить качество жизни простых людей, наладить более качественный диалог с другими странами. Поскольку Хрущев стал после 1957 г. единоличным правителем, то он решал эти проблемы волюнтаристскими методами.

Кризис в руководстве КПСС разрешился 5 марта 1953 г. смертью Сталина. В последние часы его жизни в стране были произведены изменения, сопоставимые с государственным переворотом. Предварительное распределение должностей осуществили Маленков и Берия 4 марта.

Первое место в сложившейся иерархии занял Г. М. Маленков, который получил пост Председателя Совета Министров. Одновременно он возглавил и Секретариат ЦК. В Совмине у Маленкова оказалось 4 заместителя: Л. П. Берия, вновь ставший первым человеком в объединенном МВД и МГБ; В. М. Молотов, вернувшийся на должность министра иностранных дел; а также Л. М. Каганович и Н. А. Булганин. Единственным, кто не получил первоначально никакого государственного поста, стал Н. С. Хрущев. Он, правда, оказался вторым по значимости лицом в Секретариате ЦК. В конечном счете глава правительства Маленков был поставлен перед дилеммой: руководить Совмином или Секретариатом ЦК. Выбрав первое, «пятый премьер» уступил Секретариат Хрущеву, который у своих коллег вызывал столь же мало подозрений, как и Сталин в 1922 г., когда встал во главе этого ключевого поста.

Вскоре после похорон новое руководство предприняло ряд шагов, направленных на ликвидацию злоупотреблений прошлых лет. Уже 27 марта 1953 г. по предложению Л. Берии Верховным Советом СССР была объявлена амнистия для заключенных, чей срок не превышал 5 лет. Из мест заключения подлежало освобождению свыше 1 млн человек. Однако амнистия практически не коснулась политзаключенных. На свободе оказалось большое число уголовных элементов, которые создали в ряде городов напряженную криминогенную обстановку. Одновременно с «ворошиловской» амнистией марта 1953 г. проходила реабилитация врачей, осужденных по делу о «врачах-убийцах». Инициатором этого шага также стал Берия. Для него появилась замечательная возможность свалить всю вину за это «дело» на тогдашнее руководство МГБ и МВД. Со второй половины марта началась всесторонняя проверка следствия. 31 марта 1953 г. Берия утвердил постановление о прекращении уголовного дела и освобождении из-под стражи арестованных врачей. 3 апреля по инициативе нового министра внутренних дел Президиум ЦК КПСС принял решение о реабилитации проходивших по делу о врачах-вредителях.

В целом количество заключенных, освобожденных из тюрем и лагерей в первой половине 50-х гг., оставалось незначительным. Большинство репрессированных за «контрреволюционные преступления» были амнистированы лишь после XX съезда КПСС.

В течение нескольких месяцев после смерти Сталина (вплоть до своего ареста 26 июня 1953 г.) одним из главных «преобразователей» в стране оставался Л. Берия. По его инициативе в марте 1953 г. из состава МВД были выделены и переданы в другие ведомства 18 структурных подразделений МВД СССР — Дальстрой, Спецстрой и др. Волевым решением Берии аппарат уполномоченного МВД СССР по Германии был сокращен в 7 раз. Более того, в мае 1953 г. он предложил считать курс на построение социализма в ГДР ошибочным, отмечая, что объединенная Германия (пусть даже объединенная на буржуазных началах) будет серьезным противовесом американскому влиянию в Западной Европе. Незадолго до этого он подготовил предложение Совету Министров и Президиуму ЦК о ликвидации сложившейся системы принудительного труда (ГУЛАГ), ввиду ее экономической неэффективности и бесперспективности.

Любое начинание Берии не без оснований трактовалось сталинским окружением как попытка к захвату единоличной власти. В результате 26 июня 1953 г. в ходе заседания Президиума ЦК Берия был арестован.

После ареста Берии началось «перетягивание каната» между государственными (Маленков) и партийными (Хрущёв) органами власти. Вплоть до конца 1953 г. Маленков председательствовал на заседаниях Президиума ЦК КПСС. Но позиции Хрущева значительно окрепли в сентябре 1953 г., когда на Пленуме ЦК КПСС его избирают Первым секретарём ЦК КПСС.

8 февраля 1955 г. Маленков был освобождён с поста Председателя Совмина, на который был назначен Николай Александрович Булганин, а его пост министра обороны переходит Г.К. Жукову. Тем не менее, Маленков остался членом Президиума ЦК КПСС и был назначен (с понижением) заместителем Председателя Совета Министров и министром энергетики и электрификации. Он был подвергнут критике за: 1) невнимание к зерновой проблеме (Хрущёв обошёл его прожектёрской идеей освоения целины); 2) участие в «Ленинградском деле», репрессиях; 3) пренебрежение тяжёлой промышленностью, ВПК; 4) идею о катастрофических последствиях возможной ядерной войны.

Без преувеличения звездным часом руководителя партии Н. С. Хрущева стал XX съезд КПСС, открывшийся 14 февраля 1956 г. В его докладе подтверждалось наметившееся после смерти Сталина изменение политического курса как во внутренней политике, так и на международной арене. Развивая вопрос об экономической стратегии государства, Хрущев предлагал первостепенное внимание уделить сельскому хозяйству и жилищному строительству, изложив при этом основные направления шестого пятилетнего плана. Центральным событием съезда, несомненно, стал знаменитый доклад Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях», прочитанный на закрытом заседании 25 февраля. В основе доклада лежали материалы комиссии П. Н. Поспелова. Все преступления 30-х — начала 50-х гг. приписывались исключительно Сталину и его личным качествам. Разоблачение сталинизма Хрущевым послужило толчком к сплочению так называемых «твердых» сталинцев. Воспользовавшись визитом Хрущева в Финляндию, они созвали Президиум ЦК. На заседании 18 июня 1957 г. 7 из 11 его членов (Булганин, Ворошилов, Каганович, Молотов, Маленков, Первухин и Сабуров) потребовали отставки Хрущева. Неожиданно для противников Хрущева в зале заседания появилась группа членов ЦК во главе с военными, потребовавшая созвать Пленум ЦК КПСС. Под давлением военных противники Хрущева были вынуждены дать согласие на созыв Пленума, на котором собрались ставленники Хрущева. Его поддержали Жуков, заявивший, что «ни один танк не двинется без моего приказа» и председатель КГБ Серов. Таким образом, Июньский пленум превратился в разгром противников Хрущева, объявленных «Антипартийной группой Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова».

Н. С. Хрущев в начале 1958 г. совместил посты первого секретаря и главы правительства, оттеснив с должности председателя Совмина Н. А. Булганина.

Хрущев победил в борьбе за власть, т.к. 1) добился поддержки партаппарата, руководства армии и КГБ; 2) его имя ассоциировалось с процессом десталинизации, преобразованиями, «оттепелью», переменами; 3) по первости пользовался симпатией народа, много ездил по стране, выступал с ярким зажигательными речами; 4) хрущёвские оппоненты в основном ассоциировались со сталинской эпохой, репрессиями, кроме критики практически ничего не предлагали.