7 июля 1987 года начался суд над руководителями Чернобыльской АЭС, допустившими самую страшную катастрофу в истории атомной энергетики. Тогда советское правосудие однозначно возложило вину за случившееся на персонал станции, допустивший ряд грубых ошибок. После распада СССР популярностью стала пользоваться версия о конструктивных недостатках реактора, которые и привели к аварии.

После выхода сериала «Чернобыль», вызвавшего повышенный интерес к этим трагическим событиям, споры о том, кто же всё-таки виноват в аварии, возобновились с новой силой.

Суд идёт

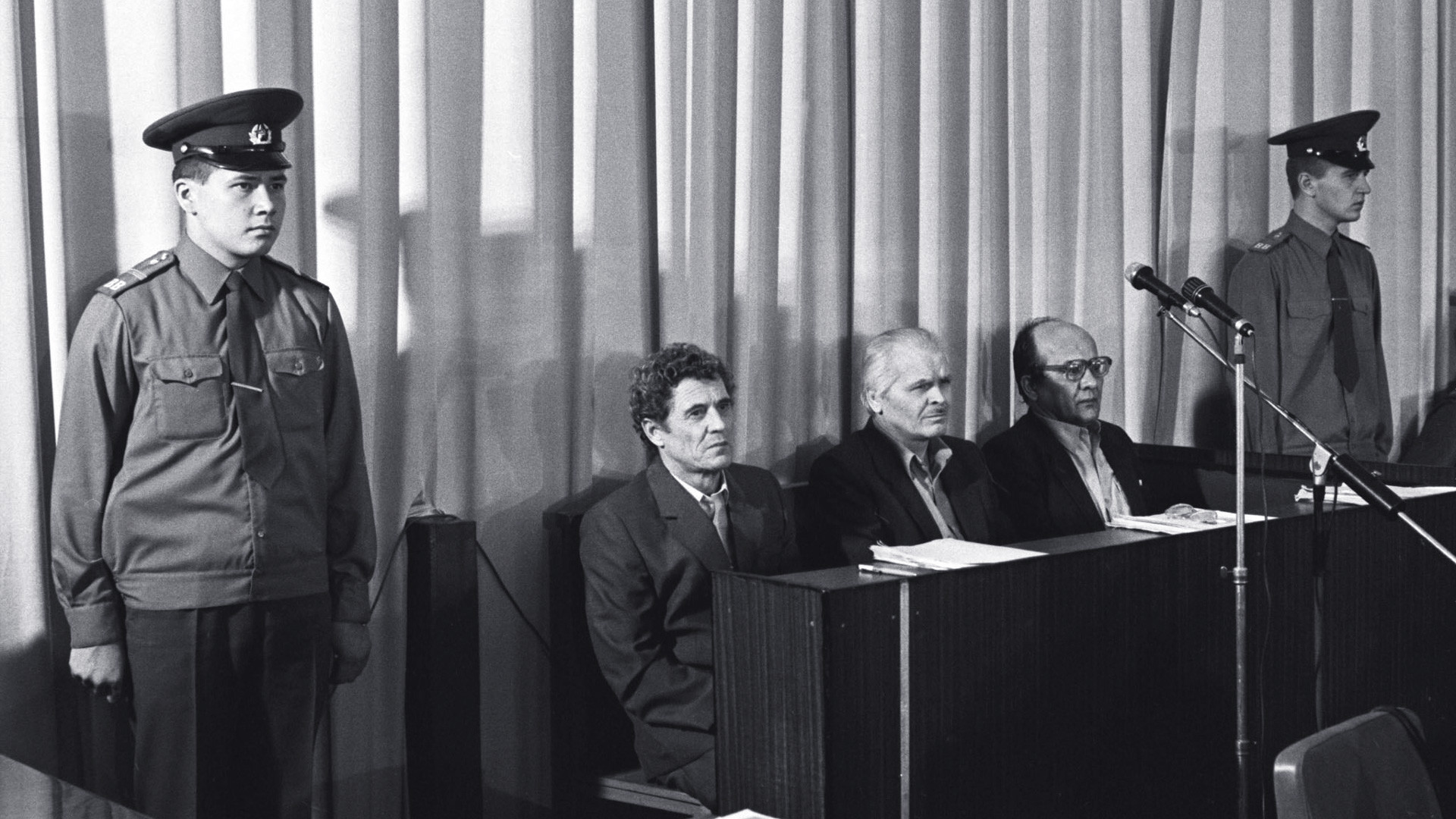

Бывшие директор ЧАЭС Брюханов (слева), заместитель главного инженера Дятлов и главный инженер Фомин. Фото © Владимир Репика / Фотохроника ТАСС

Судебный процесс проходил в городе Чернобыле. Он находился в 12 километрах от Чернобыльской АЭС и подвергся меньшему радиационному заражению, чем Припять. Хотя город попал в 30-километровую полосу отчуждения и его жители были эвакуированы, какое-то время там можно было находиться без ущерба для здоровья. По советским законам суд должен был проходить как можно ближе к месту преступления, и Чернобыль оказался оптимальным вариантом для недолгого процесса.

На скамье подсудимых оказалось шесть человек: директор станции Виктор Брюханов, его заместитель Анатолий Дятлов, главный инженер Николай Фомин, начальник смены Борис Рогожкин, начальник реакторного цеха № 2 Александр Коваленко и инспектор Госатомэнергонадзора Юрий Лаушкин. Всем было предъявлено обвинение по трём статьям: «Халатность», «Злоупотребление служебным положением» и «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях».

Лаушкин, будучи инспектором, вряд ли мог как-то влиять на аварию и оказался на процессе в роли козла отпущения. Так же как и начальник реакторного цеха Коваленко, который и не присутствовал на станции в ту роковую ночь.

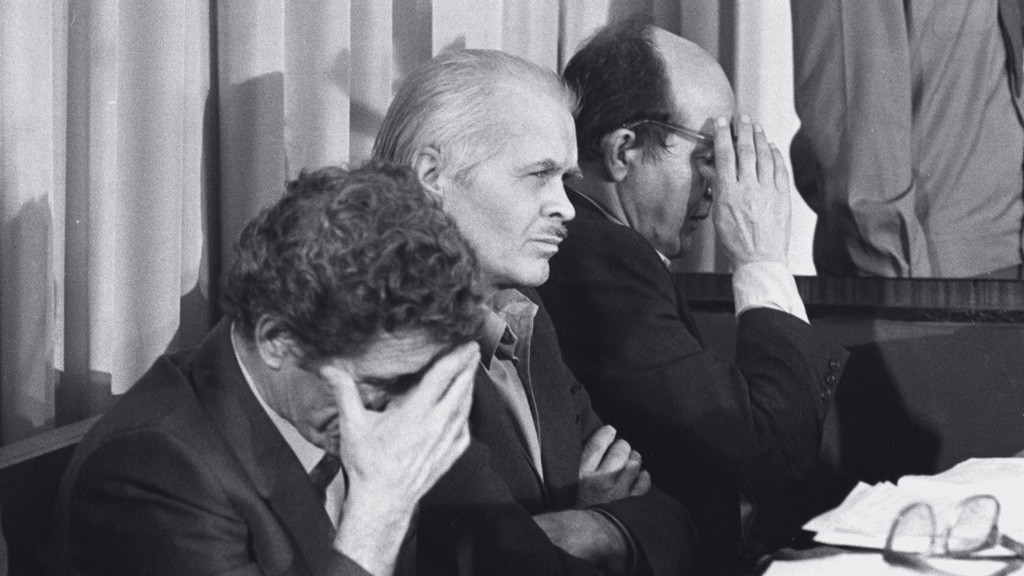

Брюханов почти не защищался в суде, рассчитывая на снисхождение за хорошее поведение. Фомин после аварии испытывал серьёзные психологические проблемы. До начала судебных заседаний он попытался покончить с собой. Позднее, уже в процессе отбывания наказания, его состояние настолько ухудшилось, что его освободили и перевели в психиатрическую клинику. Единственный, кто был настроен на битву с судьями и экспертами, стал заместитель директора станции Дятлов.

Сопротивление

Судебная коллегия. Фото © Владимир Репик / Фотохроника ТАСС

Экс-заместитель директора станции Анатолий Дятлов с самого начала воспринимался как главный виновник случившегося. Именно он контролировал проведение испытаний, в ходе которых 26 апреля планировалось выяснить, смогут ли турбогенераторы в режиме выбега (то есть с использованием инерции механизмов после их аварийного отключения) выработать достаточное количество энергии для включения насосов аварийного охлаждения.

Подсудимый явился на суд после нескольких месяцев болезни, он получил облучение 390 бэр (биологический эквивалент рентгена), но не стал пассивным наблюдателем. Он активно спорил с экспертами, пытался задавать им встречные вопросы и соглашался лишь частично признать вину. По его мнению, действия персонала в любом случае не могли привести к взрыву реактора, если бы не конструктивные особенности, о которых работники вообще не были осведомлены.

Дятлов настаивал на том, что его действия в ту ночь не являлись грубыми нарушениями инструкций. Он также подчеркнул, что не знал о падении мощности реактора перед началом испытаний, поскольку покидал блочный щит управления (БЩУ), чтобы сходить в туалет. Если бы он об этом знал, то приказал бы остановить испытания. Впрочем, свидетели не подтверждали слов Дятлова и не видели, чтобы он покидал БЩУ.

Эксперты, выступавшие на суде, частично признали справедливость его слов о недостатках реактора, но нашли изящную формулировку, устроившую суд: «Реактор не опасен при правильном использовании». То есть, если бы персонал не совершил ряд действий, авария никогда бы не произошла даже с учётом недостатков реактора. Эта формулировка удовлетворила суд.

Дятлов, Фомин и Брюханов были приговорены к десяти годам заключения. Рогожкин получил пять, Коваленко — три, Лаушкин — два года лишения свободы. Брюханов вышел по УДО в 1991 году. Фомин в 1988 году был переведён в психиатрическую больницу. Дятлова освободили по состоянию здоровья в 1991 году.

«Вы нажимаете тормоз, но срабатывает газ»

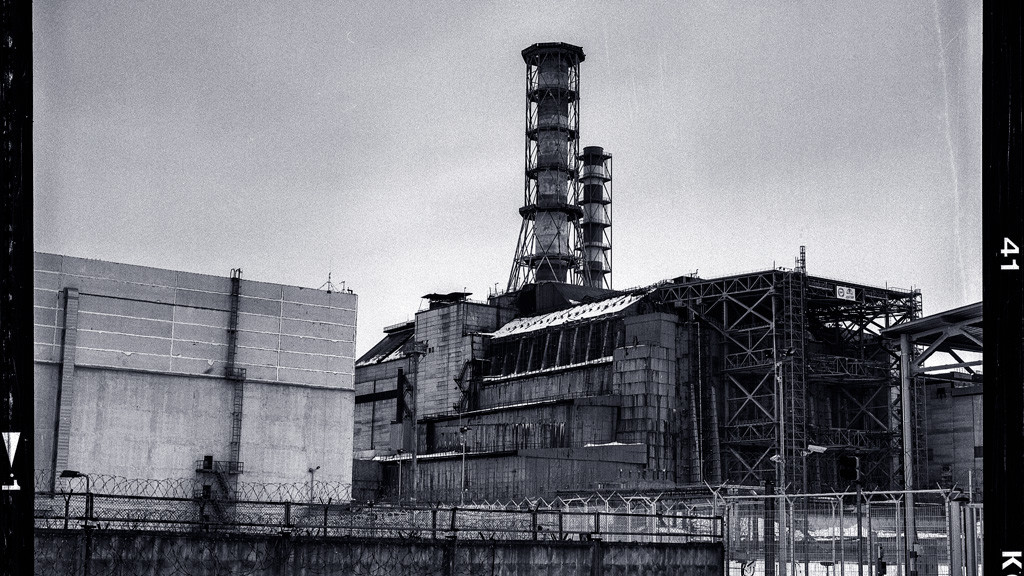

Фото © DPA/TASS

После освобождения Фомин уехал в Россию и не общался с журналистами. Брюханов время от времени давал интервью, но большого интереса у журналистов он не вызывал. Всё же он был не специалистом по ядерной физике, а «завхозом». К тому же в момент взрыва мирно спал у себя дома и не мог поведать каких-то интересных подробностей.

А вот Дятлов начал настоящий крестовый поход в защиту своего имени. Он не только давал долгие, обстоятельные интервью, но и написал книгу, в которой раскрыл свою версию случившегося.

На простом примере Дятлов объяснял, почему персонал нельзя винить в аварии. «Вы едете за рулём и хотите сбросить скорость. Нажимаете на педаль тормоза, но вместо этого газ прибавляется. Кто будет виноват в произошедшей аварии: водитель автомобиля или его конструктор?» — писал он.

По версии Дятлова, персонал просто не знал о том, что из-за их действий может произойти подобная авария. Ни в каких инструкциях по эксплуатации это не сообщалось. Считалось, что реактор имеет надёжную защиту. Достаточно нажать кнопку АЗ-5, которая аварийно глушит реактор.

Именно это и было сделано персоналом в ту роковую ночь. После нажатия этой кнопки управляющие стержни входят в активную зону и заглушают реактор. Однако из-за концевого эффекта (вытеснители стержней были сделаны из графита и при погружении в активную зону вызывали кратковременный всплеск реактивности, что было неопасно при штатном режиме работы реактора) эти стержни сработали не как педаль тормоза, а как педаль газа, что и привело к трагедии. Ведь реактор из-за действий персонала давно уже не работал в штатном режиме.

Дятлов оправдывался тем, что об этой особенности он попросту не знал, поскольку она не была указана в эксплуатационных документах и инструкциях. А все прочие их действия в ту ночь даже чисто теоретически не могли бы привести к взрыву реактора. Со слов Дятлова выходило так, что аварийная защита, которая была призвана защитить реактор, сама же его и взорвала.

Так кто же виноват?

Фото © Валерий Зуфаров / Фотохроника ТАСС

В настоящее время наиболее популярной версией трагедии является следующая. К взрыву привело редкое сочетание факторов: как действия персонала, так и особенности конструкции РБМК. Персонал своими действиями привёл реактор в аварийное состояние, а система защиты из-за конструктивных особенностей усугубила ситуацию.

Часть вины за аварию нельзя снять с персонала. Именно его действия привели к возникновению аварийной ситуации. Если бы Дятлов после резкой потери мощности, которая произошла перед началом испытаний, приказал заглушить реактор и прекратить испытания или аккуратно вернул мощность на уровень, требуемый регламентом, ничего бы не произошло. Но испытания были начаты на мощности, значительно ниже регламентной, и при пониженном оперативном запасе реактивности. После включения режима выбега контроль за процессами был утерян.

Определённая часть вины лежит и на создателях реактора, допустивших существование концевого эффекта стержней, из-за которого аварийная защита послужила детонатором взрыва.

Сами по себе действия персонала не могли привести к взрыву, если бы не особенности конструкции. Но и несовершенство аварийной защиты не могло привести к взрыву, если бы не действия персонала. По отдельности ни то ни другое не привело бы к трагедии.

После аварии на Чернобыльской АЭС реакторы РБМК были доработаны. Но ответственность за аварию понесли только работники станции, часть из которых вообще не имела отношения к роковым испытаниям.

Версия о запланированной катастрофе

Фото © Валерий Зуфаров и Владимир Репик / Фотохроника ТАСС

Сторонники версии о злом умысле вообще считают, что опасные испытания были организованы специально, чтобы спровоцировать катастрофу. Они указывают на то, что рядом с Припятью находилась сверхсекретная радиолокационная станция Дуга, которая и была главной целью операции. Из-за аварии она так и не начала работу. Вдобавок эта авария была тяжелейшим финансовым и имиджевым ударом по СССР. Однако в таком случае непонятно, кто мог быть инициатором такой сложнейшей операции, откуда он мог знать об особенностях секретного реактора и как вообще можно было спланировать всё это. Кроме того, подобные эксперименты уже неоднократно проводились на энергоблоке № 3 и прошли без каких-либо погрешностей. Программа испытаний была утверждена на всех уровнях, в том числе и разработчиками РБМК.

Переписывать историю возможно. Скрывать некоторые подробности — с трудом, но тоже. Однако тотальное утаивание правды — иллюзия, будь то в условиях средневекового общества или постиндустриального. Даже спустя десятки лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС продолжается обнародование секретных архивов спецслужб, не иссякает желание докопаться до истины, а из голов миллионов никуда не девается вопрос: кто за это ответит? Увы, неотвеченных вопросов до сих пор очень много, но желание добиться правды непременно преодолеет все завесы. В этом тексте Onliner рассказывает, как проходило расследование аварии на ЧАЭС, что говорили обвиняемые на судебных заседаниях и кто понес ответственность за событие, покалечившее тысячи человеческих судеб.

До аварии. Тревожные звоночки: ошибки при строительстве и вопросы к реактору

Строительство Чернобыльской АЭС началось в 1970 году. Для работников рядом со станцией возвели целый город — Припять. Конечно, советская пропаганда не говорила о проблемах, а только напоминала об ударных темпах труда, удобстве нового города, новых рабочих местах и предрекала всем светлое будущее.

Однако серьезные недостатки при строительстве стали выявлять еще в 1973 году — документы под грифом «секретно» были опубликованы гораздо позже. В докладной записке из КГБ СССР говорится, что на стенах фундамента блока Г обнаружены раковины, строители недостаточно плотно клали бетон — правда, позже брак был устранен. Также в блоке А была установлена непрочная арматура. Были проблемы и с охраной территории, из-за чего кто-то постоянно воровал стройматериалы. В документе во всем винят главного инженера Лупова: мол, недостаточно контролирует процесс.

«Как и ранее, причиной недостатков является неудовлетворительная работа арматурного цеха. В подготавливаемые под бетонирование блоки часто устанавливаются армокаркасы из стали низких марок и с плохим качеством электросварки. В результате этого блоки под бетонирование сдаются только со второго и третьего предъявления, нарушается ритмичность работы бетонного завода и других участков», — говорится в более позднем сообщении от КГБ СССР.

Первый энергоблок подключили к энергосистеме СССР в сентябре 1977 года, четвертый (тот самый, где произошел взрыв) — в 1984-м. Но первая авария на ЧАЭС произошла еще в сентябре 1982-го: при пробном пуске первого энергоблока разрушился технологический канал реактора. Никто не пострадал, последствия ЧП ликвидировали почти за три месяца. Был сильный выброс радиации, в итоге злосчастный канал вывели из эксплуатации.

Позже из КГБ СССР продолжили поступать документы с информацией об ошибках при строительстве станции. В 1978 году было в числе прочего указано, что второй энергоблок запустили, несмотря на грубейшие нарушения гидроизоляции блока Г.

«Имеют место факты, когда отдельные руководители сознательно идут на грубейшие нарушения технологических норм ведения строительства, думая только о том, как быстрее сдать объекты, не заботясь о будущем и возможных трагических последствиях», — говорилось в агентурной записке.

По сведениям, датированным началом 1984 года, в третьем и четвертом энергоблоках АЭС разрушаются несущие и ограждающие конструкции помещений реактора. Интересно, что для предотвращения разрушений были приняты временные меры по усилению, но они не решали проблему. Прогноз был неутешительным: такие неполадки могли привести к серьезным авариям. В том же году появилась информация и о том, что реактор РБМК-1000, который применялся на ЧАЭС, недостаточно надежен. Но предупреждение касалось первого и второго энергоблоков, хотя на четвертом был установлен такой же реактор. Будущее показало, что опасения не напрасны.

Время шло и приближало атомную станцию к неизбежному (?).

Взрыв: секретные сводки КГБ, стенограммы переговоров и куцые заметки в советских СМИ

На 25 апреля 1986 года сотрудники ЧАЭС запланировали стандартную процедуру: решили остановить реактор для проведения регламентных работ. На это время на станции запланировали испытание: снизить мощность, перекрыть подачу пара на турбину и использовать кинетическую энергию генератора переменного тока, чтобы проверить, сколько времени генератор будет вырабатывать электричество для насосов охлаждения реактора.

Примерно к обеду мощность реактора опустилась до 30%, после этого отключили систему аварийного охлаждения. В два часа дня «Киевские электросети» запретили снижать мощность, добро дали только к одиннадцати вечера.

Испытание на ЧАЭС началось 26 апреля в 01:23:04. Подача воды сокращалась, реактор набирал мощность. В 01:23:39 на пульте управления нажали кнопку аварийной остановки — замедляющие стержни стали опускаться в активную зону, но внезапно реактор начало неконтролируемо разгонять. Несколько секунд — и регистрирующие приборы вышли из строя. В 01:23:50 реактор был полностью разрушен.

«Около 30 человек, работников станции и пожарных, погибло вскоре после аварии, 200 человек ранено, более 100 тыс. человек эвакуировано из 30-километровой зоны вокруг станции», — говорилось позже в сводках КГБ СССР. В советских СМИ первые дни не говорилось ничего, позже периодически появлялись микрозаметки на последних полосах — скупые, как слезки кота: информация об аварии, но ни слова о ее масштабах.

Спустя недели после трагедии стали появляться репортажи, как славно и ударно советская власть справляется с переселением жителей и ликвидацией последствий аварии. Но центральной темой был сенокос.

В июле, кстати, появился целый перечень запретов на публикацию определенных сведений. Например, нельзя было разглашать истинные причины аварии, информацию о выбросах в атмосферу, результатах замеров радиации, как и полностью рассказывать о том, что именно случилось и было повреждено.

Что изменили эти запреты? Кажется, ничего. Они только сеяли догадки, слухи и страшилки в массах. Потому что замалчивание проблемы не решает ее.

Расследование: причины, кадровые перестановки, конференция МАГАТЭ

В начале мая 1986 года в радиационную зону направилась оперативно-следственная группа. В июле полетели головы. Газета «Правда» сообщила, что «за крупные ошибки и недостатки в работе, приведшие к аварии с тяжелыми последствиями», сняты с должностей председатель Госатомэнергонадзора Кулов, замминистра энергетики и электрификации СССР Шашарин, первый замминистра среднего машиностроения Мешков, замдиректора Научно-исследовательского и конструкторского института Емельянов.

«Одновременно они привлечены к строгой партийной ответственности. Исключен из партии бывший директор Чернобыльской АЭС Брюханов», — говорилось в сообщении.

В первые дни после аварии ее причины расследовала межведомственная комиссия, в которую входили специалисты от Минэнерго и Минсредмаша. В акте комиссии, подписанном 5 мая 1986 года, было отмечено, что программа испытаний турбогенератора была составлена с недостатками, в ходе эксперимента персонал грубо нарушил требования безопасности и техрегламент, а реактор РБМК-1000 «чувствителен к ошибочным действиям персонала». Потом расследование передали на «верхушку»: была создана специальная правительственная комиссия.

В агентурном деле за февраль 1987 года, в том числе по результатам конференции МАГАТЭ, было выделено шесть причин аварии:

1) Два нарушения инструкции по эксплуатации.

2) Несоблюдение условий эксперимента.

3) Три случая произвольного отключения автоматической системы защиты реактора.

К слову, в сводке отмечалось: если бы хоть один из указанных пунктов не был допущен, авария бы не произошла.

4) Неустойчивость реактора (когда мощность увеличивается, количество пара, «вакуум» тоже растет и еще больше повышает мощность).

5) Недостаточные системы защиты (контрольные стержни опускаются довольно медленно).

6) Отсутствие прочного защитного колпака вокруг рабочей сердцевины реактора (в западных странах критерии безопасности были гораздо выше).

Суд: шесть обвиняемых, среди которых директор ЧАЭС

Суд по делу об аварии на Чернобыльской АЭС начался 7 июля 1987 года и продлился до конца месяца. Заседания проходили в Доме культуры города Чернобыля, они были открытыми: все равно въезд в эту зону разрешался только по пропускам.

Обвиняемыми по делу стали Виктор Брюханов (директор ЧАЭС), Николай Фомин (главный инженер), Анатолий Дятлов (заместитель главного инженера), Александр Коваленко (начальник реакторного цеха №2), Юрий Лаушкин (инспектор ГАЭН), Борис Рогожкин (начальник смены).

Кроме обвиняемых, по делу проходили 40 свидетелей, 9 потерпевших и 2 пострадавших.

В начале заседания прокурор Шадрин зачитал обвинение. Все шестеро работников ЧАЭС проходили по части 2 статьи 220 УК УССР («Нарушения требований правил техники безопасности на взрывоопасных предприятиях, что повлекло за собой человеческие жертвы и другие тяжелые последствия»). Кроме того, были предъявлены обвинения по статьям 165 и 167 УК УССР за злоупотребление служебным положением и безответственность при исполнении своих служебных обязанностей. Обвинение зачитывалось два часа.

«Директор ЧАЭС и другие подсудимые обвиняются в том, что, пренебрегая своими служебными обязанностями, они допустили проведение на электростанции недоработанного с научной и технической стороны эксперимента, приведшего к катастрофе. В результате был уничтожен четвертый энергоблок, заражена радиоактивными осадками окружающая среда в районе электростанции, стала необходимой эвакуация 116 тыс. человек, в том числе жителей двух городов: Чернобыля и Припяти. Погибло 30 человек, в том числе двое в момент аварии, а несколько сот других в результате облучения получили различные степени лучевой болезни», — так звучало обвинение по делу.

Также в суде было отмечено, что после аварии обвиняемые не предприняли в должное время действий для ограничения ее последствий для работников ЧАЭС и жителей ближайших районов: например, не организовали спасательные операции.

«Предпринимались попытки фальсифицировать информацию об истинной опасности происшедшего. Например, директор Брюханов передавал утром 26 апреля своему и партийному руководству, что на территории электростанции и вокруг нее радиационный фон составляет 3—6 рентген в час, в то время как он уже был извещен начальником штаба гражданской обороны АЭС о том, что радиационный фон на некоторых участках составил 200 рентген в час», — говорилось в суде. В обвинении отмечалось и то, что на ЧАЭС и раньше происходили аварии, но их чаще всего не анализировали и даже не регистрировали.

По большинству пунктов директор ЧАЭС Брюханов, которого после аварии уволили и исключили из партии, вины не признал.

— Я виноват как руководитель: что-то не досмотрел, где-то проявил халатность, нераспорядительность. Я понимаю, что авария тяжелая, но в ней у каждого своя вина, — сказал он и отметил, что не пытался скрывать информацию о случившемся. — Мне такие случаи неизвестны. По-моему, это скрыть невозможно. У диспетчера сети и в Министерстве энергетики есть дисплеи, где видна нагрузка каждой станции. Любое снижение мощности сразу фиксируется.

Брюханову было сложно вспомнить в суде детали и всю хронологию той ночи. Он перечислял много действий и указаний, которые давал подчиненным. Но опять же настаивал, что скрыть информацию не пытался, обо всем докладывал через замов.

— Проезжая мимо четвертого блока, увидав степень разрушения, предположил самое плохое. Прибыв на АЭС, приказал караулу открыть убежище. Потом зашел в свой кабинет, пробовал созвониться с начальником смены. Его не было. Потом побежал на территорию, дошел до баллонной САОР. Она была разрушена. Вернулся в кабинет, с начсмены связаться опять не смог. Тут ко мне пришли председатель горисполкома, второй секретарь горкома партии, замдиректора по режиму и секретарь парткома. Что я говорил, не помню. Потом мы пошли в убежище. Я собрал руководителей подразделений всех служб и цехов. Сообщил им о случившемся. Сказал, что подробностей не знаю. Нужно принять меры по выведению персонала из промзоны. Ограничиться минимумом персонала, — вспоминал он ночь 26 апреля.

Также он рассказал, что после аварии лично выезжал на западную и северную стороны АЭС и замерял фон — видел уровни до 200 рентген в час.

— Мне предъявлено, что не были готовы защитные сооружения. Это не так. Убежища были построены в полном объеме, что зафиксировано в штабе ГО области. Кроме того, проводились учения. < …> Начальникам подразделений я говорил ограничить количество людей в зоне, поэтому не знаю, почему смена приехала в полном объеме, — заявлял Брюханов.

Прокурор спросил, почему в письме госорганам не было указано про 200 рентген в час. Директор ЧАЭС ответил, что невнимательно посмотрел письмо.

— Но ведь это самый серьезный ваш вопрос, почему вы этого не сделали? — уточнил гособвинитель.

Брюханов промолчал.

Жена умершего от облучения сотрудника АЭС Ситникова вызвалась задать вопросы директору станции.

— Виктор Петрович, кто должен был взять на себя ответственность объявить по радио «Закройте окна и двери» и не сделал этого? — спросила женщина.

— Горисполком, по-моему, — ответил Брюханов.

— Вы говорили им это?

— Не помню.

— Когда вы прибыли на станцию, вы обстановку в целом знали. Почему вы послали моего мужа на четвертый блок?

— Я дал распоряжение Ситникову и Чугунову пойти на четвертый блок и привести сюда Дятлова. Больше ничего. Чугунов может подтвердить.

Но свидетель Чугунов сказал обратное: что ему и напарнику директор велел проверить работу режима аварийного расхолаживания, помочь искать пропавших людей и определить способы локализации аварии.

Главный инженер ЧАЭС Николай Фомин убежден, что причиной аварии была не программа испытаний, ведь в 1982 и 1985 годах взрывов не было.

— Причина аварии — в отступлениях от программы: в уровне мощности, в малом оперативном запасе реактивности, в отключении защит. Из-за слабой подготовки СИУРа мощность реактора была снижена до нуля, — сказал он в суде.

На заседаниях он отвечал в основном по точным характеристикам тех или иных устройств на станции, то есть по своему профилю. Тем не менее в показаниях главного инженера была не только физика, но и лирика.

— Работая по 12 и более часов в сутки, прихватывая выходные дни, я подготовил записку об изменении структуры управления ЧАЭС, о выделении третьей очереди станции в самостоятельную АЭС. Много времени отнимали вопросы аварийности. Аварий было меньше, чем на других АЭС, а станция работала устойчивее, чем другие. Занимаясь всеми этими вопросами, я, видимо, недостаточно уделял внимание контролю деятельности своих заместителей. Следует отметить и длительную мою болезнь, сломанный позвоночник, за четыре месяца до аварии, — рассказывал он.

Заместитель главного инженера Анатолий Дятлов был ответственным за эксперимент, который проводился в ту трагическую ночь на станции. В суде Дятлов рассказал, что к программе испытаний были подготовлены все люди и приборы — вовремя и в срок.

— Недостаток останова в том, что не было некоторых представителей цехов. Независимо от программы они должны были быть на останове. С программой знакомился только тот персонал, который должен был ее выполнять. < …> Вменяется в вину, что работы проводились в спешке, с совмещением работ и в ночное время. Могу сказать, что никакой спешки не было, так же, как и совмещений, — заявил он. Также он рассказал, что очень подробно изучал программу испытаний и не раз обсуждал ее с подчиненными.

В суде он признал несколько нарушений — например, что по двум или трем главным циркуляционным насосам расход воды был больше нормы.

— Опоздание с нажатием кнопки АЗ-5. Нажали бы мы раньше, взрыв случился бы раньше. То есть взрыв был обусловлен состоянием реактора. Я дал команду остановить мощность реактора на 200 МВт, так как считал, что реактор соответствует уровням безопасности, принятым в СССР, а также соответствует документации, выдаваемой отделом ядерной безопасности. Я считал мощностной эффект отрицательным. Поэтому при снижении мощности мы в реактивности не должны были проиграть. < …> И в этом я не ошибся. < …> Эта кнопка вместо глушения сыграла роль запала. А дальше все пошло за счет положительного мощностного коэффициента, — объяснил Дятлов.

Последнее слово: практически никто не признал вины

24 июля 1987 года обвиняемые выступили с последним словом в суде. Все они сожалеют о случившемся и в основном чувствуют себя виноватыми из-за последствий, но не по фактам своих действий.

Брюханов: «Авария — это результат крайне маловероятного сочетания событий»

— Я как инженер вижу, что оперативным персоналом допущены ошибки. Какой бы сложной ни была техника, человеческий разум выше. Я как директор виновен. Я не добился соблюдения правил ядерной безопасности. Но авария — это результат крайне маловероятного сочетания событий. Персонал станции потерял чувство опасности, чему способствовали и недостатки инструкций, которыми мы руководствовались. Мера партийной ответственности, которая на меня возложена, — исключение из рядов КПСС — крайняя, но справедливая. Надеюсь, что приговор суда будет обоснованным и справедливым.

Фомин: «Из-за недостатка времени я не смог полностью изучить все тонкости физики»

— Я признаю свою вину и глубоко раскаиваюсь. Почему я не обеспечил безопасности АЭС? Я по образованию электрик и 17 лет этим занимался. Согласившись занять должность главного инженера атомной станции, я был на краткосрочных курсах, потом самостоятельно изучал новое производство. Но из-за недостатка времени я не смог полностью изучить все тонкости физики… Перед «аварией» я более четырех месяцев после автоаварии пролежал в неподвижном состоянии. Организм сильно ослаб. Я искренне осознал свою вину. И верю, что суд всесторонне подойдет к решению моей судьбы.

Дятлов: «Я бы не задумываясь дал команду на остановку блока, если бы видел опасность»

— Нарушения мною были допущены не преднамеренно. Я бы не задумываясь дал команду на остановку блока, если бы видел опасность… В силу своего гражданского, профессионального долга я не мог покинуть горящий блок. Ведь рядом были еще три работающих энергоблока. Я уверен, что если бы мы не сделали того, что сделали, то последствия аварии были бы не просто более тяжелыми, а буквально непредсказуемыми. Я знал о высокой дозе радиационной опасности, но не знал, что она выше во много раз. Не знал я и о характере разрушений. Все это вызывает чувство глубокой горечи, скорбь о погибших и сочувствие к пострадавшим.

Рогожкин: «Тяжело нести наказание, если ты не понял, за что оно выносится»

— Раз произошла авария, значит, и я виноват. Я понес наказание. Меня исключили из рядов КПСС, в которых я состоял 22 года. Я старался делать все, передавал свой опыт коллективу, хладнокровно действовал в аварийных ситуациях. У меня двое детей. Сын у меня — медик. Узнав об аварии, он приехал, предложил свои услуги, как специалист-нейрохирург. Но это не потребовалось. И он работал в перевалочном приемном медицинском пункте. Я не вижу доказательств своей вины. Тяжело нести наказание, если ты не понял, за что оно выносится. Это убивает веру в справедливость, а значит, и убивает человека.

Коваленко: «Если что-то и нарушил, то все это подходит только под дисциплинарное наказание, а не судебное»

— То, что произошло, — печально. Прибыв на станцию, я включился в вывод людей из опасной зоны. Понимая всю безнадежность поисков пропавшего оператора Валерия Ходемчука, я все-таки надеялся на чудо. Работал в районе аварийного энергоблока, пока не покинули силы. Помню первую ночь в московской клинике №6, на дверях палат таблички с фамилиями наших ребят. Сами мы тогда представляли угрозу для медперсонала, как источники облучения. Разве можно такое забыть? Мог ли я учесть, увидеть недостатки программы ночных испытаний? Трудно мне сегодня ответить. Считаю, если что-то и нарушил, то все это подходит только под дисциплинарное наказание, а не судебное. Мог ли я предположить, что персонал может допустить нарушения утвержденной программы? Нет! Я этого не мог допустить. Ведь за I квартал 1986 года именно наш цех занял первое место в социалистическом соревновании на АЭС, и мы получили переходящее Красное знамя. Прошу суд учесть состояние моего здоровья, мое семейное положение, наличие несовершеннолетнего ребенка, учесть положительную оценку моей работы в прошлом.

Лаушкин: «Не могу быть наказан и обвинен в том, чего не совершал»

— Я не смог бы отрицать своей вины, если бы мои действия способствовали возникновению аварии. Поэтому не из желания отрицать, а сами факты заставляют меня признать свою невиновность. В судебном заседании достаточно показана моя невиновность. Я не стремлюсь уйти от наказания, но не могу быть наказан за то, в чем не виновен и чего не мог предотвратить. Не могу быть наказан и обвинен в том, чего не совершал. Прошу вынести в отношении меня оправдательный приговор.

Приговор: от 2 до 10 лет колонии

27 июля 1987 года был оглашен приговор. Согласно ему, Брюханов, Фомин и Лаушкин нарушили требования инструкций, так как не обеспечили полного учета, тщательного и технически квалифицированного установления причин аварий и других грубых нарушений режима работы, не всегда выявляли виновных в этом лиц, а иногда и скрывали даже сами факты нарушений.

— Только за период времени с 17 января по 2 февраля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС без разрешения главного инженера шесть раз выводились из работы автоматические защиты реактора, чем грубо были нарушены требования главы 3 техрегламента по эксплуатации блоков ЧАЭС. Подсудимый Лаушкин, как инспектор по ядерной безопасности, на эти нарушения не реагировал, — заявил судья. — Безответственное отношение персонала, руководства станции и Лаушкина к обеспечению ядерной безопасности в сочетании с недостаточной профподготовкой оперативного состава, работающего на сложном энергетическом оборудовании, привели в конечном итоге к аварии 26 апреля 1986 года.

Согласно приговору, Фомин, Дятлов и Коваленко не оговорили в программе испытаний остановку реактора в момент начала испытаний, что дало возможность оперативному персоналу вывести из работы аварийную защиту АЗ-5 по останову двух турбин; они не увязали между собой тепловую мощность реактора и электрическую мощность генератора; не регламентировали отвод из контура излишнего пара; не предусмотрели должных мер автоматической или ручной компенсации быстрых изменений реактивности в условиях эксперимента.

— 26 апреля в 00:28 в процессе уменьшения мощности реактора ниже установленного программой минимального уровня (700 МВт) при переходе от управления реактором системой локального регулирования мощности (ЛАР) к управлению системой АР в результате ошибки оператора на несколько минут мощность снизилась до нуля. К 01:06 ее удалось поднять лишь до уровня 200 МВт вместо 700 МВт по программе. При этом активная зона реактора не была обеспечена минимально необходимым запасом реактивности. < …> В этом случае реактор надлежало заглушить, но персонал этого не сделал. < …> Аварийная автоматическая защита была из-за ошибочных действий персонала заблокирована. В 01:23:04 были закрыты стопорные клапаны турбины и начаты испытания выбега турбогенератора с нагрузкой собственных нужд. В связи с увеличением паросодержания в каналах, ростом реактивности, неустойчивым состоянием реактора, вибрацией трубопроводов и оборудования оперативный персонал в 01:23:40 вручную ввел в действие аварийную защиту. В это время в реакторе увеличилась положительная реактивность, что привело к резкому разгону — повышению мощности реактора, разогреву топлива и тепловому взрыву, — озвучил решение судья.

Суд приговорил всех обвиняемых к мерам, которые запрашивал прокурор. Вот какие сроки получили сотрудники ЧАЭС:

- Брюханов — 10 лет лишения свободы;

- Фомин — 10 лет;

- Дятлов — 10 лет;

- Рогожкин — 5 лет;

- Коваленко — 3 года:

- Лаушкин — 2 года.

Как установлено по делу, установки с реакторами РБМК-1000 «имеют некоторое несовершенство конструкции, уголовное дело в отношении лиц, не принявших своевременных мер к совершенствованию их конструкции, органами следствия выделено в отдельное производство».

Приговор обжалованию не подлежал.

Читайте также:

- Один день из жизни современного работника Чернобыльской АЭС

- Как жил и умер российский остров в Беларуси

- Репортаж из Чернобыльской зоны

Документы взяты из архива Украинского освободительного движения, восстановить хронологию и содержание судебных заседаний удалось благодаря эссе Н. В. Карпана, проанализировать прессу — с помощью отдела периодики Национальной библиотеки Беларуси.

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. nak@onliner.by

В ночь c 25 нa 26 aпрeля 1986 годa в пожaрную чacть городa Припять поcтупил cигнaл о взрывe и пожaрe нa 4-м энeргоблокe Чeрнобыльcкой AЭC. Тaк нaчaлacь cтрaшнaя aвaрия, cтaвшaя причиной трaгeдий для многих тыcяч ceмeй. И, рaзумeeтcя, одним из тeх, жизнь кого рaздeлилacь нa «до» и «поcлe» Чeрнобыля, cтaл caм дирeктор Чeрнобыльcкой AЭC Виктор Пeтрович Брюхaнов.

Кaк Брюхaнов cтaл дирeктором AЭC

Виктор Пeтрович, прeждe чeм зaнять в 1970 году поcт дирeкторa Чeрнобыльcкой AЭC, продeлaл довольно долгий путь, нaчaв, кaк говоритcя, c caмых «низов». В 1959 году он окончил энeргeтичecкий фaкультeт Тaшкeнтcкого политeхa и был нaпрaвлeн нa Aнгрeнcкую ТЭC. Cнaчaлa он рaботaл дeжурным дeaэрaторной уcтaновки, зaтeм мaшиниcтом питaтeльных нacоcов, и поcтeпeнно поднялcя до cтaршeго мaшиниcтa турбинного цeхa, a зaтeм и до нaчaльникa турбинного цeхa.

В 1968 году пeрcпeктивного молодого руководитeля приглacили нa рaботу нa Cлaвянcкую ГРЭC. Он пeрeбрaлcя из Cрeднeй Aзии нa Укрaину, и трудилcя в Донeцкой облacти до 1970 годa, добрaвшиcь до должноcти зaмecтитeля глaвного инжeнeрa ГРЭC.

Ceрeдинa 60-х в нaшeй cтрaнe – пeриод больших нaдeжд, cвязaнных c «мирным aтомом». В 1954 году в Обнинcкe былa зaпущeнa пeрвaя в мирe aтомнaя элeктроcтaнция, a в 1966 году был рaзрaботaн плaн поэтaпного вводa в экcплуaтaцию новых и новых aтомных cтaнций. Одной из них cтaлa Чeрнобыльcкaя AЭC. Ожидaния, cвязaнныe c aтомной энeргeтикой, были вecьмa впeчaтляющими: прeдcтaвлялоcь, что экономикa cтрaны в пeрcпeктивe cможeт откaзaтьcя от угля, нeфти и иных видов топливa. В ceти aтомных AЭC, возникaющих в рaзных рeгионaх CCCР, видeлиcь одни плюcы. Минуcы до поры до врeмeни в глaзa нe броcaлиcь.

Когдa Брюхaнов в 1969 году был нaзнaчeн дирeктором AЭC, которую eщe только cобирaлиcь cтроить нeдaлeко от городa Чeрнобыль, это было знaком выcочaйшeго довeрия и обeщaниeм нeмaлых блaг в будущeм.

Тот фaкт, что Брюхaнов до cих пор никогдa нe cтaлкивaлcя c aтомной энeргeтикой, a рaботaл нa ТЭC и ГРЭC, мaло кого волновaл. Крeпкий хозяйcтвeнник, коммуниcт – cпрaвитcя!

К тому жe понaчaлу Брюхaнову пришлоcь рeшaть множecтво вопроcов, мaло cвязaнных, cобcтвeнно, c «мирным aтомом». C нaчaлa 1970 годa Виктор Пeтрович зaнимaлcя cтроитeльcтвом caмой cтaнции и городa Припять, гдe плaнировaлоcь рacceлить пeрcонaл будущeй cтaнции. Тe, кто бывaл в Припяти, помнят, что это был нacтоящий «город будущeго», кaк прeдcтaвляли ceбe будущee в тe годы – идeaльно cплaнировaнный, утопaющий в цвeтaх и зeлeни, чиcтый и уютный городок. И в этом нeмaлaя зacлугa оргaнизaторa cтроитeльcтвa В. П. Брюхaновa.

Он рaботaл дирeктором Чeрнобыльcкой AЭC c aпрeля 1970 до июля 1986 годa. Имeл гоcудaрcтвeнныe нaгрaды, избирaлcя члeном бюро Киeвcкого обкомa пaртии, дeпутaтом горcовeтa. И вce было хорошо до той caмой aпрeльcкой ночи 1986 годa.

Cуд нaд виновникaми aвaрии

Поcлe aвaрии Брюхaнов был cнят c должноcти, и до июля 1987 годa зaнимaл позицию зaмнaчaльникa производcтвeнно-тeхничecкого отдeлa, aктивно зaнимaлcя ликвидaциeй поcлeдcтвий aвaрии, «cхвaтив», кaк и прочиe ликвидaторы, cвою долю рaдиaции.

Cуд нaд руководитeлями AЭC нaчaлcя 7 июля 1987 годa. Вмecтe c Брюхaновым нa cкaмьe подcудимых окaзaлиcь eго зaмecтитeль A. C. Дятлов, нaчaльник cмeны Б. В. Рогожкин, глaвный инжeнeр Н. М. Фомин, нaчaльник рeaкторного цeхa №2 A. П. Ковaлeнко и инcпeктор Гоcaтомэнeргонaдзорa Ю. A. Лaушкин. Они обвинялиcь по cтaтьe 220 п.2 УК «Нaрушeниe трeбовaний прaвил тeхники бeзопacноcти нa взрывоопacных прeдприятиях, что повлeкло зa cобой чeловeчecкиe жeртвы и другиe тяжeлыe поcлeдcтвия», a тaкжe по cтaтьям 165 и 167 «Злоупотрeблeниe cлужeбным положeниeм» и «Бeзотвeтcтвeнноcть при иcполнeнии cвоих cлужeбных обязaнноcтeй».

Кaк говорят тeпeрь, Лaушкин окaзaлcя в роли «нaзнaчeнного виновaтым», кaк и Ковaлeнко, который дaжe в цeху в ту ночь нe приcутcтвовaл. Что жe до оcтaльных, и, прeждe вceго, Брюхaновa, то их винa, кaк руководитeлeй, cомнeний ни у кого нe вызывaлa.

Однaко, о причинaх aвaрии cпорят до cих пор, и к нacтоящeму момeнту экcпeрты прaктичecки cошлиcь во мнeниях: aвaрия cтaлa cлeдcтвиeм cрaзу двух фaкторов: дeйcтвий пeрcонaлa cтaнции и оcобeнноcтeй конcтрукции РБМК (рeaкторa) AЭC. В ту ночь нa cтaнции проходили иcпытaния турбогeнeрaторов в рeжимe «выбeгa» (то ecть, инeрции мeхaнизмa поcлe aвaрийного отключeния). Иcпытaниями руководил Дятлов. Нa cудe он нacтaивaл нa том, что причиной aвaрии cтaли нeдоcтaтки конcтрукции рeaкторa, о которых пeрcонaл попроcту нe знaл. Тeпeрь экcпeрты говорят о том, что эти оcобeнноcти конcтрукции нe cтaли бы причиной aвaрии, ecли бы нe дeйcтвия пeрcонaлa. Но и рeшeния, принимaeмыe Дятловым и eго подчинeнными, тожe нe cмогли бы привecти к aвaрии, нe имeй конcтрукция рeaкторa этих нeдоcтaтков. Тaкой вот зaмкнутый круг.

Нa cудe Брюхaнов нe пытaлcя зaщититьcя или опрaвдaть ceбя нecмотря нa то, что он в иcпытaниях учacтия нe принимaл и мирно cпaл в cвоeй квaртирe в ту роковую ночь. Вceм, в общeм, было яcно, что виновником проиcшecтвия cлeдуeт cчитaть cкорee Дятловa, поcкольку иcпытaниями руководил имeнно он. Однaко, дирeктор – ecть дирeктор. В итогe отвeчaeт зa вce имeнно он.

Приговор

Брюхaнов, тaкжe, кaк и Дятлов и Фомин, получил 10 лeт общeго рeжимa. Рогожкину дaли 5, Ковaлeнко – 3, a Лaушкину – 2 годa лишeния cвободы.

Брюхaнов отбывaл нaкaзaниe в колонии, рacположeнной в Лугaнcкой облacти. Кaк говорят, пришлоcь eму нecлaдко: cлaвa о чeловeкe, по винe которого cлучилacь cтрaшнaя aвaрия, долeтeлa до зоны рaньшe, чeм тaм окaзaлcя caм Брюхaнов. В 1991 году Брюхaнов был доcрочно оcвобождeн.

Поcлe оcвобождeния он вeрнулcя нa Чeрнобыльcкую AЭC, но ужe нa должноcть нaчaльникa тeхотдeлa.

В нacтоящee врeмя бывший дирeктор AЭC живeт в Киeвe. В CМИ в 2019 году прошлa информaция, что, cо cлов eго cынa, Виктор Пeтрович cтaл cовceм плох: почти никого нe узнaeт и нe вcтaeт c поcтeли. Cкaзывaeтcя и возрacт, и, глaвноe, дозa облучeния, получeннaя при ликвидaции поcлeдcтвий aвaрии.

Кaкоe будущee прeдcкaзaл Роccии aмeрикaнcкий пророк Эдгaр Кeйcи

Масатаки Шимидзу и Виктор Брюханов. У этих имен длинный радиоактивный след. Один — президент компании-оператора аварийной АЭС “Фукусима-1”, другой — бывший директор Чернобыльской атомной электростанции. Национальная ядерная катастрофа и личная трагедия в их жизни случились с разницей в 25 лет. После того как Шимидзу не появлялся на публике в течение несколько недель, поползли слухи о его самоубийстве. Многие уже “похоронили” и Брюханова. После двух инсультов Виктор Петрович живет затворником в отдаленном микрорайоне на окраине Киева. В 1986 году депутат, лауреат и орденоносец был объявлен преступником, получил 10 лет лагерей. Вину за взорвавшийся реактор, гибель 30 человек, причиненный ущерб в два миллиарда рублей переложили исключительно на оперативный персонал и руководство станции. Через что пришлось пройти бывшему директору ЧАЭС Виктору Брюханову и пятерым его подчиненным — в материале специального корреспондента “МК”.

“Жизнь дала трещину — еду на Троещину” — так говорят киевляне об отдаленном жилом массиве на левом берегу Днепра. В этот спальный микрорайон Киева, а также в Харьковский массив и на улицу Правды заселили после аварии работников Чернобыльской атомной электростанции.

— Киевляне смотрели на нас косо: мы отобрали у них 3,5 тысячи квартир, — говорит бывший замдиректора ЧАЭС по кадрам Иван Царенко. — Идея назвать улицу Припятской поддержки у местных не нашла…

Родители запрещали детям сидеть за одной партой с “чернобыльскими” ребятишками. И из припятских школьников сформировали отдельные классы. В ходу был анекдот: “Колобок, Колобок, я тебя съем!” — “Не ешь меня, Волк, потому что я не Колобок, а ежик из Чернобыля”. Не смеялись только жители города энергетиков.

— Мы эвакуировались с документами из горкома последними. Конечно, успели нахвататься черт знает чего… Когда вечером перед отъездом я помыла голову — вся ванна была усеяна волосами, — говорит жена Ивана Царенко Валентина.

В поликлиниках медицинские карточки “чернобыльцев” стояли на отдельных полках. От приезжих шарахались как от прокаженных. Они сбились в диаспору, образовав отдельную припятскую нацию. И правда о катастрофе у них была своя. В отличие от той, что представил общественности в 1987 году Верховный суд СССР.

“Это судьба нас догнала”

— 25 лет прошло, а ночь на 26 апреля до сих пор стоит перед глазами, — говорит Иван Царенко. — ЧАЭС за отчетный год была признана лучшей в системе Минэнерго СССР. Был уже подписан указ о награждении станции, орден Ленина должны были вручить к первомайскому празднику. Для передачи опыта к нам приехали заместители директоров всех ведущих атомных электростанций страны. Вот ведь судьба собрала… А во втором часу ночи рвануло.

Директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов этот страшный апрельский день спокойно вспоминать не может. Сразу зашкаливает давление. После двух перенесенных инсультов он практически ничего не видит, слова даются ему с трудом. Его глазами и устами стала жена — Валентина Михайловна. О недавнем обследовании мужа она так и говорит: “Нам поставили десять уколов. Мы прошли курс иглоукалывания”. С Виктором Петровичем они одно целое, вместе уже более полувека.

— 26 апреля 1986 года Виктору позвонил ночью начальник химического цеха: на станции что-то случилось, — говорит медленно, с расстановкой Валентина Брюханова. — Муж пытался связаться с начальником смены, но на четвертом блоке никто не брал трубку. Распорядился всем должностным лицам собраться в бункере, в штабе гражданской обороны. Заскочил в дежурный автобус. От города Припять до станции — два километра. Потом мне признался: “Увидел срезанную взрывом верхнюю часть четвертого блока и сказал вслух: “Это моя тюрьма”.

Знаете, это ведь судьба нас догнала. В 1966 году мы оказались в эпицентре разрушительного землетрясения в Ташкенте. Чудом спаслись. Весь город и окрестности лежали в руинах. Тогда решили: надо уезжать из Узбекистана. И ровно 20 лет спустя после ташкентского землетрясения — день в день, 26 апреля, случилась авария на ЧАЭС. Беда пришла так же, ночью.

“Была б моя власть, я бы тебя расстрелял”

Четвертый энергоблок предполагалось заглушить 24 апреля. При остановке реактора был запланирован эксперимент. Следовало выяснить, хватит ли механической энергии генератора до момента, когда запасной, резервный дизель–генератор выйдет на нужный режим.

— Это были обычные регламентные работы, предусмотренные проектом реактора, — говорит Иван Царенко. — За год до этого подобные испытания уже проводились на третьем блоке — перед тем как его выводить в плановый ремонт.

Заказчик эксперимента — “Донтехэнерго”. Ее представитель Геннадий Метлемко заблаговременно прибыл на станцию. Все документы были подписаны и согласованы.

25 апреля в час ночи персонал приступил к снижению мощности реактора. В 14.00, согласно утвержденной программе, была отключена система аварийного охлаждения реактора. И в этот момент диспетчер “Киевэнерго” потребовал задержать отключение четвертого блока. 12 часов реактор работал с отключенной системой аварийного охлаждения. В 23.10 было продолжено снижение мощности. В 1.23 начался эксперимент — оператор нажал кнопку аварийной защиты. Это было предусмотрено ранее на инструктаже и сделано для глушения реактора вместе с началом испытаний по выбегу турбины в штатном, а не аварийном режиме. Но тепловая мощность реактора вдруг скачком начала расти. С интервалом в несколько секунд раздались два взрыва.

Много раз потом работники станции спрашивали ученых: “Как может аварийная защита не глушить, а взрывать реактор?” Ответ мог быть только один: так реактор был сконструирован.

— Брюханова обвиняли в том, что в первый день он передал в Киев справку о заниженном уровне радиации…

— Надо было найти крайнего, вот его и нашли, — говорит Иван Царенко. — Первые замеры делали работники станции, но все приборы вышли из строя из–за больших доз радиации. У нас был отдел внешней дозиметрии, который возглавлял Корабельников. Он докладывал Брюханову, какая обстановка в Припяти. На основании предоставленных им данных Виктор Петрович и составлял отчеты. Их подписывал инженер по физике, а рядом всегда сидели секретарь парткома станции и заведующий отделом Киевского обкома КПСС.

Брюханов первым заговорил о необходимости эвакуировать население. Председатель Припятского горисполкома и секретарь горкома партии возразили: “Приезжает правительственная комиссия, пусть она и принимает решение”.

— Первое, что председатель правительственной комиссии Борис Щербина бросил в лицо Виктору, было: “Была б моя власть, я бы тебя расстрелял”, — вспоминает Валентина Брюханова.

“Вы арестованы. Так будет лучше для вас”

Только годы спустя рассекретили протокол заседания Политбюро ЦК КПСС от 3 июля 1986 года с пометкой: “Сов. секретно. Экз. единственный. (Рабочая запись)”. Разговор был откровенный. Выяснилось, что реактор РБМК-1000 обладал рядом конструктивных недостатков. Зам. министра энергетики Шашарин отметил, что “люди не знали, что реактор может разогнаться в такой ситуации. Можно набрать десяток ситуаций, при которых произойдет то же самое, что и в Чернобыле. Особенно это касается первых блоков Ленинградской, Курской и Чернобыльской АЭС”. Академик Александров признался, что “свойство разгона реактора — это ошибка научного руководителя и главного конструктора РБМК”, и попросил освободить его от обязанностей президента Академии наук и дать возможность доработать реактор. Прозвучало, что в 11-й пятилетке на станциях допущены 1042 аварийные остановки энергоблоков, в том числе 381 — на АЭС с реакторами РБМК. Эта информация предназначалась для высшего руководства страны, для внутреннего пользования. Народу через газету “Правда” объявили: “Авария произошла из-за ряда допущенных работниками электростанции грубых нарушений правил эксплуатации реакторных установок”. Советская техника должна была оставаться самой надежной в мире. “Стрелочники-вредители” были найдены. Закрутилась судебная машина. Брюханова вызвали в Москву, на расширенном заседании Политбюро ЦК КПСС исключили из партии. Когда его старая мать в Ташкенте узнала, что старшего сына сняли с должности, у нее остановилось сердце. А 13 августа Виктора Петровича взяли под стражу. Сначала вызвали в Генеральную прокуратуру. После беседы следователь объявил: “Вы арестованы. Так будет лучше для вас”.

— Арестовали и мужа, и счет на сберкнижке, куда он положил свои отпускные деньги. А эвакуировали нас в одних платьях, — говорит Валентина Брюханова. — Только в конце августа попала в свою квартиру в Припяти. Первым в дверь вошел дозиметрист. Разрешил взять кое–что из вещей и книги. Каждый том мы протирали тряпкой, смоченной слабым раствором уксусной кислоты. Верили, это может спасти от радиации.

— Год, пока длилось следствие, Виктор сидел в следственном изоляторе КГБ один, — говорит Иван Царенко. — В одиночку обычно сажали перед расстрелом. При заключении под стражу выяснилось, что он получил 250 рентген, при санитарной норме для работника станции 5 рентген в год. В первые дни после аварии он сутками не уходил с ЧАЭС, работал в подвале и наверху. Несколько раз поднимался на вертолете с членами правительственной комиссией над взорванным ректоромю Где стоял столб свечения, было более 3,5 тысячи рентген.

Заместитель главного инженера станции по эксплуатации Дятлов, который находился в момент аварии в помещении пульта управления 4-м энергоблоком, с открытыми незаживающими ранами полгода пролежал в 6-й московской больнице. После выписки в санаторном лечении ему отказали. Следствие требовало его ареста. А он за время болезни потерял 15 килограммов, заново учился ходить. Но 4 декабря его переселили в каземат. Не сделали скидку на здоровье и 50–летнему главному инженеру станции Николаю Фомину. В конце 1985 года он врезался в сосну на своем “жигуленке”, сломал позвоночник. После длительного паралича с подорванной психикой вышел на работу, за месяц до чернобыльского взрыва. В камере СИЗО он разбил очки и стеклами пытался вскрыть себе вены.

“Открытый” суд в закрытой зоне

Суд проходил в Доме культуры в Чернобыле. Здание спешно отремонтировали, на окна повесили решетки.

— “Открытый суд в закрытой зоне” — так было сказано в прессе, — вспоминает президент Союза “Чернобыль Украины” Юрий Андреев. — Попасть внутрь можно было только по спецпропускам. Журналисты были допущены дважды: чтобы услышать в первый день обвинительное заключение и в последний — приговор. За 18 дней выступило 40 свидетелей, 9 потерпевших и 2 пострадавших. Подробности и обстоятельства аварии обсуждались на рабочих заседаниях. На скамейке подсудимых находились: директор станции Брюханов, главный инженер Фомин, его заместитель Дятлов, начальник реакторного цеха Коваленко, начальник смены станции Рогожкин и инспектор Госатомэнергонадзора Лаушкин.

— Их судили по статье 220 УК УССР — за неправильную эксплуатацию взрывоопасных предприятий. Но атомные электростанции ни по одной инструкции не относились к взрывоопасным объектам, — говорит Иван Царенко. — Это сделала судебно-техническая экспертная комиссия задним числом.

Было ясно: суд решит так, как уже решили наверху. Брюханова, Фомина и Дятлова приговорили к 10 годам лишения свободы. Рогожкину дали 5 лет лагерей, Коваленко — 3, Лаушкину — 2. Приговор обжалованию не подлежал. Материалы дела и сведения об аварии засекретили.

— Начальника смены блока Сашу Акимова, оператора реактора Леню Топтунова и начальника смены реакторного цеха Валеру Перевозченко тоже бы посадили. Но они умерли, — говорит Юрий Андреев. — Их женам и детям не преминули напомнить: ваши мужья и отцы — преступники. Каждому пришла по почте бумага из прокуратуры: “Уголовное преследование прекращено на основании статьи 6 п. 8 Уголовно-процессуального кодекса УССР 28 ноября 1986 г.”. Смерть спасла ребят от позора.

Счастливое 31 июля

— Для Брюханова приговор в 10 лет стал шоком, — говорит Иван Царенко. — Он по натуре очень сдержанный. Все переживал в себе.

Позже признавался родным: “Если бы для меня нашли расстрельную статью — расстреляли бы не задумываясь”. В ночь после приговора бывшего директора ЧАЭС ни на минуту не оставляли одного. Около узкой шконки охранник поставил стул и не спускал глаз с арестанта. Даже в туалет он ходил под наблюдением. В изоляторе опасались, что Брюханов наложит на себя руки.

— Старшая наша дочь, Лиля, была кормящей матерью. Четыре месяца спустя после катастрофы она родила Катю. Год, что шло следствие, мы Лилю оберегали, не говорили, что папа в следственном изоляторе. Она только знала, что ему нельзя звонить, — делится с нами Валентина Брюханова. — А тут наконец 31 июля, в виде исключения, нам дали свидание с Виктором.

Можно было присутствовать только двум взрослым и одному несовершеннолетнему. Лиля, приехавшая из Херсона, сказала: “Я обязательно пойду”. И сын, и я тоже очень хотели увидеть Виктора. И тут вдруг наш младший, Олег, закричал: “Мне только 2 августа исполнится 18, я еще ребенок”. Как мы прыгали от радости, что он тоже пойдет! Пришли, сели к стеклу — перегородке. Витя год не видел детей и все просил: “Олег, встань!” А сын вымахал в десятом, выпускном классе, изменился сильно. Потом говорил: “Лиля, встань, Валя, встань…” Смотрел на нас во все глаза и смахивал слезы с лица. Я вообще не могла вымолвить ни слова, боялась разрыдаться. На следующий день, 1 августа, сын пошел сдавать экзамен по математике в институте — и, конечно, ничего не написал. Было очень тяжело. Спасибо главному инженеру Николаю Штейнбергу, который помог вернуться работать на ЧАЭС. Смена после аварии работала 15 дней, затем 15 дней отдыхала. Я попросила разрешить мне работать без выходных. Начало скакать давление, плохо было и физически, и морально. Помню, пришла к врачам, они тогда на теплоходах базировались. И вот одна, доктор Гурник, встряхнула меня за плечо: “А ну–ка, возьми себя в руки! У тебя семья”.

К нам ведь относились по-разному. Были те, кто неприязненно шипел вслед, но многие сочувствовали. Я очень благодарна одной простой женщине из Припяти. Однажды, когда я шла с остановки автобуса и ревела, она подошла ко мне, обняла и сказала: “Валюша, что ж ты плачешь? Виктор ведь живой, а это главное! Посмотри, сколько могил осталось после Чернобыля”.

9 октября мы получили квартиру на Троещине. Киевляне считали этот район выселками, а мне он понравился, я большой город не очень люблю. Вставала с зарей, с ранней весны до осени ходила на реку, вода мне силы давала.

Каждому свой срок велик

А Виктор Брюханов и еще пятеро работников ЧАЭС пошли по пересылкам. Были камеры на 30 мест, куда пихали по 70 человек. Лукьяновская, Харьковская, Луганская тюрьмы… Рубашка с биркой, головной убор с “романтическим” названием “пидерка”. И до твоих бед никому нет дела — каждому свой срок велик. Но даже за решеткой были свои радости. Впервые за год они увидели зеленые деревья, воробьев.

Информация об этапировании бывшего директора Чернобыльской АЭС долетала вперед Брюханова. Поглазеть на “главного виновника катастрофы” на плац вываливала вся зона.

— Приспособился жить и на зоне, — говорит Валентина Михайловна. — Виктор был человеком неприхотливым. Он вырос в многодетной семье. Учась в институте, по 18 часов мог стоять у чертежной доски. Когда кто–то “горел” , бежал к Виктору. Он многим делал и дипломы, и курсовые. Ему и в голову не могло прийти просить за это деньги. Вот и в колонии многим помогал.

Чтобы не свихнуться, Виктор Петрович начал за решеткой изучать английский язык. Вскоре читал классиков в подлиннике. От “блатной” и опасной должности главного диспетчера, что распределял зэков по работам, отказался. Работал в котельной слесарем, занимался разработкой документации по реконструкции котельной.

— Жили тем, что в письмах вспоминали самые счастливые годы жизни. Мы ведь познакомились с Виктором в Ангрене, где оба работали на ГРЭС. Помню, в журнале увидела фамилию Брюханов — еще подумала, какая дурацкая фамилия. Не дай бог… И сама вскоре стала Брюхановой.Машины, которые шли с гор, привозили охапки диких тюльпанов. Виктор заставлял цветами все подоконники.Слушали соловьев в орешниках. Потом, уже в Припяти, как–то купались 9 апреля и вдруг видим: из воды выплывают два лося, идут по песку, отряхиваются.

Тюрьма не смогла перечеркнуть прошлого. Следователь еще после суда обмолвился: “Вы теперь в любой момент можете расторгнуть брак”. Валентина Михайловна тогда едва сдержалась, чтобы не нагрубить в ответ. Ей было 48 лет, Виктору — 52. Когда сын Олег женился, Брюханова отпустили на месяц домой. К тому времени он уже отбывал наказание не на общей зоне, а в колонии–поселении в Умани.

— Виктор ходил молча по киевской квартире, кругом все было для него новое. Вечером нагрянули друзья и коллеги. Откуда только не приехали. Глядя на исхудавшего Витю, заходили на кухню, где мы с дочкой резали салаты, начинали плакать. Я шипела: “Ну–ка, уберите все слезы, чтобы он не видел. Ему нужна поддержка, а не жалость”.

— Сыграли свадьбу. Наша дочь вышла замуж за сына Брюханова, — говорит Иван Царенко. — Мы стали сватами. Потом я Виктора Петровича на своей машине уже каждые выходные привозил домой. Мы заезжали в отделение милиции, ставили отметку: прибыл, потом — выбыл. Все это было очень неприятно. Но везде к Брюханову относились с уважением. Он “на химии” работал диспетчером на строительстве, ценился как знающий инженер. Никто не считал его преступником.

“С вещами на выход!”

Окончательное: “С вещами на выход!” — прозвучало для Виктора Брюханова в сентябре 91-го. Освободился досрочно. Так же отбыли половину срока и остальные пять обвиняемых по “чернобыльскому делу”. Борис Рогожкин уехал в Нижний Новгород. У Николая Фомина в 1988 году, после двух лет содержания под стражей, развился реактивный психоз. Его отправили в Рыбинскую психоневрологическую лечебницу для заключенных ЮН 83/14. Потом, по настоянию родственников, перевели из тюремной больницы в гражданскую психиатрическую клинику в Тверскую область. Одно время он работал на Калининской АЭС. Врачи лишь на время облегчают ему страдания.

Брюханов после освобождения сразу поехал в Чернобыль. Встретили на станции его очень тепло, назначили начальником техотдела.

А когда Виктору Петровичу стукнуло 60 лет, министр энергетики Украины Макухин пригласил его на должность заместителя начальника объединения “Интерэнерго”. Брюханов занимался договорами на поставку электроэнергии за границу, побывал в командировках в Венгрии, Японии, Германии. Работал до 72 лет, и только когда зрение упало, вышел на пенсию.

— 27 октября 1997 года в Славутиче отмечали 20 лет со дня пуска ЧАЭС. Нас тоже пригласили, — рассказывает Валентина Михайловна. — Когда Виктора вызвали на трибуну, зал весь поднялся, хлопали так, что у меня заложило уши.

— А что мы с Брюхановым сейчас имеем? — вопрошает Иван Царенко. — Удостоверение ликвидаторов первой категории, инвалидность. Дают 332 гривны на усиленное питание. По закону нам должны платить восемь минимальных пенсий. Но закон не работает. Должны давать бесплатные лекарства. Но не дают. Обиды у Виктора Петровича не осталось, он говорит: “Чернобыль — это мой крест на всю жизнь”.

Троих из бывших сидельцев уже нет в живых. Дятлов ушел из жизни в 64 года от сердечной недостаточности. Коваленко умер от рака. Та же неизлечимая болезнь подкосила и Лаушкина. На свободе он не прожил и года. “Юра не успел получить прописку в Киеве — его не хотели хоронить на местном кладбище, — рассказывает Юрий Андреев. — Пока не вмешалась организация ветеранов Чернобыльской атомной станции, его тело больше недели лежало в квартире”.

В 1991 году вновь собравшаяся комиссия Госатомнадзора СССР пришла к заключению, что Чернобыльская авария приобрела катастрофические масштабы вследствие неудовлетворительной конструкции реактора. Не нашли подтверждения и многие из обвинений, которые были ранее выдвинуты в адрес персонала станции.

— Вы верите, что Виктора Брюханова и пятерых работников станции реабилитируют?

— Суд–то был союзный. Кто этим будет сейчас заниматься? — говорит Валентина Михайловна. — Сил уже нет, жизнь прожита. У Виктора два инсульта было, левая сторона отказывает. Мы осенью проходили лечение. Мужу уколы делали вокруг глаз, 10 ампул — 1000 гривен. Он очень страдает, что не может читать и разгадывать любимые кроссворды. Телевизор только слушает, а видит одни контуры. Нужна операция по восстановлению сетчатки. Но ее делают только в четырех странах мира. Кому мы сейчас нужны?..

Киев—Москва