Послужной список

Аракчеев Алексей Андреевич (1769-1834)

Чин. Генерал от артиллерии (1807).

Титул. Барон (1797), граф (1799).

Девиз. Без лести предан.

Малая родина. Село Гарусово Тверской провинции Новгородской губернии, на северном берегу озера Удомля.

Образование. Артиллерийский и инженерный шляхетский кадетский корпус (1787).

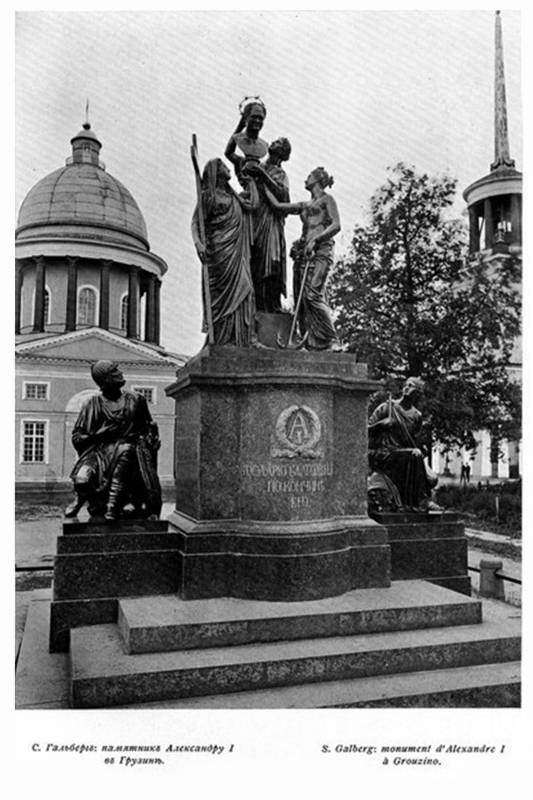

Имущество. 2090 крепостных крестьян мужского пола в селе Грузино Тихвинского уезда Новгородской губернии; движимое имущество и денежные средства в размере 2,5 млн рублей. Граф на одном из прокладных листов принадлежащей ему книги Св. Евангелия сделал надпись: «Аракчеев всё свое состояние возвратил туда, откуда получил»1. После смерти владельца всё его имущество (около 18 миллиардов рублей в реалиях конца 2022 года) перешло государству.

Служебная карьера. Санкт-петербургский комендант (1796); инспектор всей артиллерии и командир лейб-гвардии Артил- лерийского батальона (1803); министр военно-сухопутных сил (1808); председатель Департамента военных дел Государственного совета, член Комитета министров, сенатор (1810); главный начальник Отдельного корпуса военных поселений (1821); получил бессрочный отпуск для лечения (1826).

Прозвища. «Змей», «Змей Горыныч», «Чума», «единственный государственный злодей».

Принципы. «Поручения должны быть исполняемы, коль скоро на нас лежит служебная обязанность»; «Шалопаев я терпеть не могу!»; «Я требую службы, слепого повиновения, а не умничанья. …У меня надобно служить, работать, да и работать!»2; «Мы всё сделаем: от нас, русских, нужно требовать невозможного, чтобы достичь возможного»3.

Штрих. После взятия Парижа произведен в генерал-фельдмаршалы, но отказался принять этот чин, так как непосредственного участия в боевых действиях не принимал (1814)4.

Кадеты Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса, в котором учился и преподавал Аракчеев.

Миф о подлости

История хранит на своих страницах не только имена гениев и злодеев. У нее есть свои отщепенцы. Сама фамилия этого человека стала именем нарицательным и до недавнего времени воспринималась исключительно в негативном контексте — как олицетворение «злого гения» России или как «гений Зла», как его аттестовал Пушкин. Аракчеевщина — это режим неограниченного полицейского деспотизма и насилия, произвола военщины.

Трудно сосчитать всех тех, кто подвергал его поношению при жизни. В истории государства Российского невозможно отыскать более одиозного государственного деятеля, чья устойчивая негативная репутация стала мифом. Миф сохранил образ малообразованного, трусливого и патологически жестокого человека, не знающего ни жалости, ни сострадания. Русская литература палила по графу из всех орудий. Сосредоточенный огневой удар нанесла поэзия. Пушкин, Баратынский и Рылеев пригвоздили его к позорному столбу своими эпиграммами: «Всей России притеснитель» (Пушкин); «Отчизны враг, слуга царя» (Баратынский); «Надменный временщик, и подлый и коварный» (Рылеев). Салтыков-Щедрин, ведя массированный огонь на поражение, запечатлел Аракчеева в «Истории одного города» в образе градоначальника Угрюм-Бурчеева, чье «понятие о «долге» не шло далее всеобщего равенства перед шпицрутеном». Угрюм-Бурчеев — это «чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение. …На лице его не видно никаких вопросов; напротив того, во всех чертах выступает какая-то солдатски-невозмутимая уверенность, что все вопросы давно уже решены»5.

В эпопее «Война и мир» Лев Толстой 46 раз упоминает графа Аракчеева, накрывая его огненным валом сарказма и создавая карикатурный образ временщика. «Князь Андрей вошел в небогатый опрятный кабинет и у стола увидал сорокалетнего человека с длинною талией, с длинною, коротко-обстриженною головой и толстыми морщинами, с нахмуренными бровями над каре-зелеными тупыми глазами и висячим красным носом. Аракчеев поворотил к нему голову, не глядя на него»6.

Укоренению этого чудовищного образа способствовали страшные события в его имении Грузино: любовница и домоправительница Аракчеева Настасья Минкина была зарезана крепостными, не выдержавшими ее жестокого обращения. Временщик бросил все государственные дела и поспешил в Грузино, чтобы лично расправиться с крепостными. А в это время Александр I, уже получивший донос на членов тайных обществ, безуспешно дожидался графа в Таганроге.

Кадет и офицер Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса.

Миф о бестолковости

Сам граф Алексей Андреевич приложил руку к созданию аракчеевского мифа. Даже в беседах с Александром I он прикидывался простаком и бравировал своей необразованностью: «Вы, батюшка Ваше Величество, всё знаете, а я ничего, ибо учен я на медные деньги»7. Это была маска. Именно она позволяла временщику со всей откровенностью и без всякой утайки излагать собственное мнение государю, особенно если оно отличалось от воззрений царя. Какой спрос с того, кто учился на медные деньги, а потому так и не приобрел светского лоска?!

Но было бы грубой ошибкой отождествлять его с необразованным Митрофанушкой — героем комедии Фонвизина «Недоросль». Да, начальное образование сын бедного отставного поручика, владевшего всего-навсего двадцатью крепостными мужиками, получил у сельского дьячка. «За мое воспитание батюшка дал четыре рубля»[8]. Эти, немалые по тем временам, деньги, выплаченные мелкой медной монетой, не были брошены на ветер, а дали возможность Аракчееву в 14-летнем возрасте поступить в Артиллерийский и инженерный шляхетский кадетский корпус — лучшее специальное военно-учебное заведение империи. Уже через несколько месяцев учебы в корпусе кадет Аракчеев был досрочно переведен в «верхний» класс.

3 Офицеры Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса.

Следовательно, приобретенные на медные деньги сведения были столь обширными, а природные способности, прилежание и усидчивость кадета столь сильными, что позволили ему не только не отстать от сверстников, но и быстро превзойти их.

Аракчеев, продолжая учиться, в 16 лет стал сержантом и был назначен преподавателем арифметики и артиллерии в корпусе. За отличие в науках и поведении его наградили позолоченной серебряной медалью, которая носилась на позолоченной цепочке в петлице. На одной стороне медали был вензель Екатерины II, на другой — надпись «за прилежание и хорошее поведение». Этот знак отличия сразу же резко выделил сержанта Аракчеева на фоне нескольких сотен кадет. «Наличное число кадет, имевших медали, никогда не превосходило двенадцати»9. Обладатели медали имели целый ряд привилегий: они обедали за отдельным столом; могли в свободное время, без приглашения, бывать у директора и офицеров корпуса; во внеурочное время имели право без специального разрешения, которое в наше время называется увольнительной, покинуть территорию корпуса; наконец, другие кадеты были обязаны становиться перед ними во фрунт и снимать шляпу.

Товарищи Аракчеева ненавидели, начальство ценило и продвигало по службе, а директор корпуса генерал Петр Мелиссино относился к нему как к сыну. «Молодой кадет, любя только все расчетливое, положительное, прилепился к одним наукам математическим и в них усовершенствовался»10.

В сентябре 1787 года он был выпущен из корпуса в чине подпоручика армии, но оставлен при корпусе: сначала в качестве репетитора и преподавателя арифметики и геометрии, а затем и артиллерии. «Кроме того, Аракчееву было поручено заведывать корпусной библиотекой, которая по подбору специальных книг считалась одною из лучших»11.

Граф Алексей Аракчеев. Рисунок А. Пушкина. 1834 год.

Миф о необразованности

Так началась любовь Аракчеева к книге. Он стал формировать свою собственную библиотеку и приобрел бесценный опыт по систематизации разнообразных знаний. Книги собирал в течение сорока лет. Среди них была и «История государства Российского» с дарственной надписью автора. Когда Николай Михайлович Карамзин прислал Аракчееву два новых тома, граф незамедлительно ответил ему 13 марта 1824 года из Старой Руссы: «Спешу принесть вашему превосходительству за приятный для меня подарок». А затем посетовал, что до возвращения в Петербург «лишен еще буду несколько дней желаемого давно мною удовольствия читать оныя»12. Хотя большая часть собранных книг и манускриптов в 1827 году погибла при пожаре, в конце жизни графа его книжное собрание насчитывало 3780 сочинений в 11 184 томах13.

Чтобы оценить грандиозность библиотеки Аракчеева, следует учесть, что в каталоге личной библиотеки Пушкина учтено 1522 наименования книг в 3560 томах.

Граф Аракчеев был энциклопедически образованным человеком, но еще при жизни временщика возник миф о его необразованности, впоследствии использованный Львом Толстым. В эпопее «Война и мир» Алексей Андреевич аттестуется в высшей степени нелицеприятно: «жестокий, лично выдергивавший усы гренадерам и не могший по слабости нерв переносить опасность, необразованный, непридворный Аракчеев»[14]. Как же реагировал на этот миф сам временщик? «А он даже и не пытался никого убеждать в обратном. Напротив: всячески старался поддерживать существовавшее в обществе мнение о своей необразованности — гордо звал себя «истинно русским новгородским неученым дворянином»15. И лишь один-единственный раз посетовал «проконсулу Кавказа» генералу Ермолову: «Много ляжет на меня незаслуженных проклятий»16.

Этот «неученый дворянин», чей род был известен с начала XVII века, всю жизнь занимался самообразованием, постоянно читая новые книги и совершенствуясь в своей артиллерийской специальности. Еще в годы учебы в корпусе Аракчеев приобрел чрезвычайно редкое умение с максимальным проком использовать все 24 часа, имевшиеся в сутках. День за днем вставал в 4 часа утра, около двух часов посвящал чтению периодических изданий, а затем до 8 часов вечера, с небольшим перерывом на обед, интенсивно работал с деловыми бумагами, читая и поправляя их. Перо у него было за ухом, карандаш в зубах, а ластик в руках. День пролетал незаметно, и не позднее 9 часов вечера Аракчеев был в постели, чтобы полным сил вновь встать в 4 часа утра. «В театре, на балах и в обществе его никто не видел»17.

Егор Федорович фон Брадке (1796-1861), в течение ряда лет служивший вместе с графом и хорошо постигший его внутреннюю суть, характеризовал Алексея Андреевича как «бесспорно замечательного человека», из года в год работавшего на пределе человеческих возможностей. «Поистине редкая и строго направляемая деятельность, необыкновенная правильность в распределении времени и воздержание… давали ему очевидную возможность совершать более того, что могло быть сделано обыкновенным путем, и служили в его беззастенчивой руке бичом для всех его подчиненных»18. От подчиненных Аракчеев требовал полной самоотдачи, коль скоро речь шла об исполнении служебного долга. Он был строгим, но справедливым начальником.

Первый экслибрис библиотеки Алексея Аракчеева (на основе герба баронов Аракчеевых).

Миф о жестокости

Его жизненная философия заключалась в том, что добрым словом и розгой можно добиться большего, чем одним добрым словом. Граф был сыном жестокого века: на собственной шкуре убедился в практической целесообразности такой философии. «Меня мой родитель часто секал, а потому я и без воспитания модного вышел в люди»19. При этом он не боялся обвинений в излишней жестокости и не стремился снискать любовь подчиненных. «У вас еще есть правило и хвастовство, чтобы подчиненные любили командира; мое же правило, дабы подчиненные делали свое дело и боялись бы начальника, а любовниц так много иметь невозможно. Ныне и одну любовницу мудрено сыскать, кольми (тем более что — устар.) паче (более чем — устар.) много. А любовь своих подчиненных я полагаю в том, дабы они делали свое дело»20.

Герб Аракчеевых.

Так возник и укрепился миф об аномальной жестокости графа. Аракчеев не был жесток, но был педантично строг. «Да, были строгости, но там, где открыто забывалась служба, обкрадывалась казна, своеволие начальства не имело границ, забывался долг солдата…»21

Иногда мифы о маниакальной жестокости графа рождались из анекдотических эпизодов. Алексей Андреевич был убежден, что на государевой службе нет и не может быть никакого личного пространства, особенно когда дело касается нравственности вверенных его попечению подчиненных. В одном из приказов Аракчеева по военным поселениям говорилось: «Отпустить 100 ударов розгами, по собрании всех жен роты, Акулине Григорьевой за то, что в доме ее ночью обнаружен подпоручик Иванов, а того подпоручика посадить на гауптвахту и оштрафовать»22.

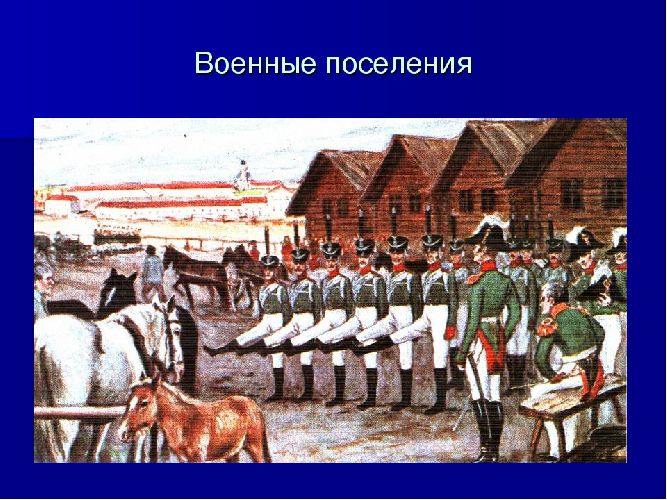

Военные поселения Аракчеева. Рисунок М. Андреева.

Миф о бездарности

Великий Суворов терпеть не мог «немогузнаек». Трудоголик Аракчеев был ему под стать: он приходил в остервенение, когда слышал слово «невозможно», требуя изгнать его из делового лексикона. «Никаких невозможностей… по службе и быть не должно»23, — наставительно поучал граф одного из своих подчиненных генералов. Офицер же, посмевший при докладе употребить слово «невозможно», рисковал получить в ответ аракчеевский залп обидных наименований, как-то: «дурак, болван, нечесаный чурбан»24.

Аракчееву было всего-навсего 23 года, когда он в сентябре 1792 года получил новое назначение: состоять при войсках наследника великого князя Павла Петровича в Гатчине. Будущий император Павел I проэкзаменовал молодого офицера. На все заданные ему вопросы Аракчеев дал исчерпывающие и дельные ответы. Сказалась практика преподавания в кадетском корпусе. Павел неожиданно посетил лабораторию и увидел Аракчеева, который с полной отдачей сил занимался изготовлением снарядов для артиллерийских орудий. (Спустя 15 лет Аракчеев опубликует статью «О качестве делаемого в России пороха».) И на этот раз великий князь остался доволен. «Желая на деле испытать сведения Аракчеева в артиллерии, Наследник приказал ему приготовить заряды и стрелять в редут из 2-х пудовой мортиры. …Во время стрельбы из 3-х бомб две достигли цели»25.

С этих метких выстрелов началось стремительное восхождение Аракчеева по карьерной лестнице. 8 октября 1792 года он был пожалован чином капитана артиллерии и в тот же день назначен командиром гатчинской артиллерийской роты, с правом постоянно обедать вместе с великим князем. Со временем Павел, а затем и его сын Александр убедились: Аракчеев — это человек, непоколебимо уверенный в том, что на государевой службе существуют лишь «мнимые невозможности»26, поэтому от него всегда можно требовать невозможного, чтобы добиться максимально возможного в данной ситуации.

В начале 1806 года такая ситуация представилась.

Ф. Рубо. Фрагмент панорамы «Бородинское сражение 1812 года». 1912 год.

Правда о создателе русской артиллерии

После поражения в битве под Аустерлицем в конце 1805 года русская армия потеряла значительную часть своей артиллерии. «Французами было захвачено до 197 (в литературе их количество разнится, позднее из них была сооружена Вандомская колонна в Париже) орудий… По ведомости о потерях артиллерии в 1805 году, составленной на основе строевых рапортов, значилось: 160 орудий, 198 зарядных ящиков и 64 фуры»27. (Это был небывалый в русской военной истории разгром. В 1700 году после поражения армии Петра I под Нарвой шведы захватили 195 орудий: 64 осадные и 79 полковых пушек, 4 гаубицы и 48 мортир28.)

В битве под Аустерлицем русская армия потеряла больше половины всей полевой артиллерии. Казалось, что быстро восполнить потерю материальной части и восстановить былую мощь русской артиллерии невозможно. Где взять нового Петра Великого, чтобы совершить подобный исполинский подвиг? Именно в этот момент на авансцену Истории вышел инспектор всей артиллерии граф Аракчеев.

Невозможно?! В его лексиконе такого слова не было.

Опытный управленец Аракчеев никогда не принадлежал к разряду столь нелюбимых Львом Толстым кабинетных стратегов, не желающих знать реальную практику военного дела, «тех теоретиков, которые так любят свою теорию, что забывают цель теории — приложение ее к практике»[29]. Аракчеевский метод обновления и преобразования артиллерии основывался на использовании принципиально нового для той эпохи метода, который в наше время назовут экспертной оценкой в принятии управленческих решении.

«Изучив материал учебников, он стал приглашать к себе на беседы артиллерийских офицеров, побывавших в бою. Усаживал гостя за стол, давал лист бумаги с карандашом и просил рассказать подробно о бое и вычертить на бумаге все, происходившее во время боя с орудиями, которыми он командовал, а также все замеченное о движениях орудий, находившихся под командой других офицеров. В результате составленное Аракчеевым «Наставление гг. батарейным командирам» оказалось вполне совершенным. Разосланное по ротам, оно способствовало быстрому улучшению тактической подготовки артиллерийских офицеров. В военной кампании 1806-1807 годов русская артиллерия действовала в тактическом плане так успешно, как не действовала никогда ранее»30.

Аракчеевское «Наставление гг. батарейным командирам» заканчивалось знаменательной фразой, что «он надеется, что артиллерийские офицеры, яко искусные в своем деле, докажут, сколько российская артиллерия может быть страшна неприятелю»31.

Сказано — сделано.

К концу 1806 года русская полевая артиллерия насчитывала уже 1000 орудий, в 1811 году их было уже 1600, а в 1812 году — 184032. В 1808 году по инициативе Аракчеева был учрежден Артиллерийский ученый комитет и стал издаваться «Артиллерийский журнал», выходивший шесть раз в год под руководством инспектора всей артиллерии с целью сообщать артиллерийским офицерам сведения о «новых изобретениях, до артиллерии касающихся». Появились не только новые пушки, прицелы к ним, компактные зарядные ящики вместо прежних громоздких фур. Появилась новая картечь: на смену свинцовой пришла чугунная. Прежняя картечь, показавшая свою неэффективность в битве при Аустерлице, состояла из свинцовых пуль, всыпанных в жестянки с деревянным поддоном.

Аракчеев организовал сбор разведывательной информации об устройстве картечи в европейской артиллерии и проведение разнообразных испытаний на полигоне. В итоге на вооружение была принята чугунная картечь в жестянках с железными поддонами. Ее испытание дало блистательные результаты. Опыты показали, что для новой картечи расстояния удвоились: если свинцовая картечь поражала неприятеля на расстоянии в 200 саженей (426,72 м), то чугунная настигала его на расстоянии в 400 саженей (853,44 м), не давая возможность вражеским егерям безнаказанно приблизиться, чтобы вести прицельный огонь по артиллерийской прислуге. Этим достоинства чугунной картечи не исчерпывались: «на ближайших дистанциях она оказывала втрое сильнейшее действие»33.

Вспомним «Бородино» Лермонтова: «Повсюду стали слышны речи: / Пора добраться до картечи!» В Бородинской битве русская артиллерия вела огонь новой, аракчеевской картечью. «И залпы тысячи орудий / Слились в протяжный вой…»

Это были аракчеевские залпы обновленной русской артиллерии.

А. Чагадаев. Русские артиллеристы в Бородинском сражении. 2012 год.

ДОСЛОВНО

«Деятельность…, которую мы не встречали со времен Петра Великого»

Военный историк генерал от артиллерии Павел Платонович Потоцкий (1857-1938), который был участником трех войн и на поле чести заслужил Аннинское оружие, Золотое оружие «За храбрость» и орден Св. Георгия 4-й степени, аргументированно написал об исторических заслугах графа Аракчеева перед русской артиллерией:

«В кампаниях он не участвовал, следовательно, и служебною своею деятельностью не мог приобрести критического взгляда на выгоды и недостатки нашего оружия в боевом отношении; но рано уже находим мы в нем направление будущего великого администратора и устроителя русской артиллерии. Сохранилась собственноручная его тетрадь артиллерийских записок, писанных им, когда он был еще преподавателем артиллерии в корпусе; тетрадь, веденная очевидно для себя, для памяти. Он привел в систематический порядок все собранные им, в разные времена, положения русской артиллерии; с величайшею подробностью показал устройство и меры каждого орудия, их лафетов, всякие когда-либо полученные данные о стрельбе, наконец, правительственные расходы на содержание артиллерии.

…С высшей точки зрения глядел он на наше оружие; в общем обзоре замечал слабые его стороны, исследовал коренные причины недостатков, энергически старался устранить их и, соединяя в себе главное управление всей артиллерии, мастерски привел все элементы нашего оружия в стройное целое и всю деятельность артиллерии направил к одной общей цели.

При разборе деятельности нашей артиллерии смело можно сказать, что 1806 год в первый раз вызвал ту кипучую деятельность по всем отраслям артиллерийского дела, которую мы не встречали со времен Петра Великого, и в этой-то деятельности везде выдается граф Аракчеев с его многосторонними достоинствами»34.

- 1. Томсинов В.А. Временщик. Исторический портрет А. А. Аракчеева. Издание 3-е, обновленное и дополненное. М.: Зерцало-М, 2013. С. 437 (Великие русские люди).

- 2. Аракчеев: свидетельства современников. М.: НЛО, 2000. С. 114, 178, 213.

- 3. Томсинов В.А. Временщик. С. 207, 446.

- 4. Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных учреждений. 1802–1917. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. С. 53–55.

- 5. Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений. В 20 т. Т. 8. М.: Художественная литература, 1969. С. 398, 399, 400.

- 6. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. В 90 т. Т. 10. М.: Художественная литература, 1938. С. 162.

- 7. Аракчеев: свидетельства современников. С. 100.

- 8. Исторический очерк 2-го Кадетского корпуса 1712–1912 гг. В 2 т. Т. 1. СПб.: тип. Тренке и Фюсно, 1912. С. 90.

- 9 Там же. С. 86.

- 10. Аракчеев: свидетельства современников. С. 48.

- 11. Исторический очерк 2-го Кадетского корпуса. С. 91.

- 12. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I (c 1807–1829 год) / Н. Дубровин, чл.-кор. Имп. Акад. наук. СПб.: тип. Императорской Акад. наук, 1883. С. 380.

- 13. Аракчеев: свидетельства современников. С. 425.

- 14. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. В 90 т. Т. 11. М.: Художественная литература, 1940. С. 20.

- 15. Томсинов В.А. Временщик. С. 111.

- 16. Аракчеев: свидетельства современников. С. 309.

- 17. Там же. С. 44.

- 18. Там же. С. 119.

- 19. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I. С. 382.

- 20. Граф Аракчеев и военные поселения. 1809–1831. СПб.: тип. В.И. Головина, 1871. С. 268.

- 21. Потоцкий П.П. История гвардейской артиллерии. СПб.: тип. В.С. Балашева и К°, 1896. С. 33.

- 22. Томсинов В.А. Временщик. С. 368.

- 23. Граф Аракчеев и военные поселения. С. 301

- 24. Аракчеев: свидетельства современников. С. 181.

- 25. Потоцкий П.П. История гвардейской артиллерии. С. 16.

- 26. Граф Аракчеев и военные поселения. С. 302.

- 27. Безотосный В.М. Россия в наполеоновских войнах 1805–1815 гг. М.: РОССПЭН, 2014. С. 136.

- 28. Великанов В.С. К вопросу об организации и численности русской армии в Нарвском походе 1700 года // Война и оружие: Новые исследования и материалы. Вторая Международная научно-практическая конференция, 18–20 мая 2011 года. Т. 1. СПб: ВИМАИВиВС, 2011. С. 138.

- 29. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. В 90 т. Т. 11. С. 48.

- 30. Томсинов В.А. Временщик. С. 179.

- 31. Потоцкий П.П. История гвардейской артиллерии. С. 105.

- 32. Там же. С. 135.

- 33 Там же. С. 132.

- 34 Там же. С. 52, 102–103.

Вопрос пользователя

Что из названного было осуществлено под руководством А.А. Аракчеева?

1) разработка проекта конституции

2) основание нескольких новых университетов

3) подготовка указа о «вольных хлебопашцах»

4) создание военных поселений

Ответ эксперта

4) создание военных поселений

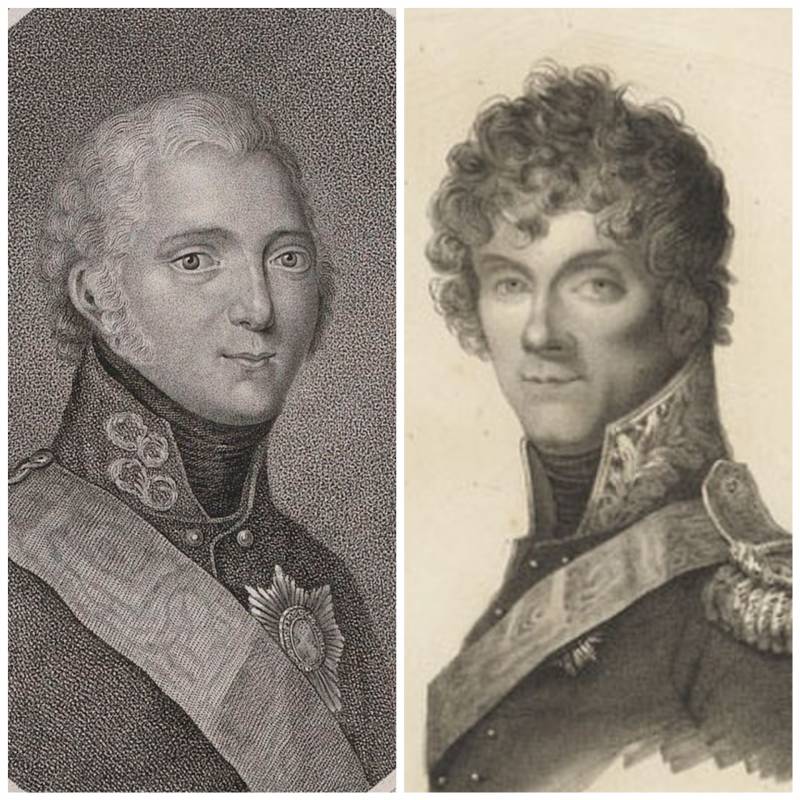

Александр I и А. Аракчеев

Очень неожиданное и любопытное свидетельство об Аракчееве и Александре I можно найти в повести М. Горького «В людях». Писатель вспоминает слова своего деда:

«А при Благословенном государе Александре Павлыче дворянишки, совратясь к чернокнижию и фармазонству, затеяли предать весь российский народ римскому папе, езуиты! Тут Аракчеев-генерал изловил их на деле да, невзирая на чины-звания, – всех в Сибирь в каторгу».

Давайте поговорим об «Александровском» периоде службы Алексея Андреевича Аракчеева.

Возвращение графа Аракчеева в Петербург

В 1803 году император Александр I вернул Аракчеева на службу, снова назначив его инспектором всех артиллерийских частей.

Удивления это не вызывает, ведь административные таланты Алексея Андреевича, его честность и добросовестность не отрицались даже врагами.

А. И. Михайловский-Данилевский характеризует Аракчеева следующим образом:

«Трудолюбие его было беспримерное, он не знал усталости, и, отказавшись от удовольствий света и его рассеянностей, он исключительно жил для службы, чего и от подчиненных своих требовал».

О степени ответственности Аракчеева можно судить и по такому свидетельству генерал-майора П. А. Угрюмова:

«Граф Аракчеев всякий раз с удовольствием показывал мне Высочайшие повеления с выговорами графу Витту, говоря:

«Ежели б Государь написал мне или тебе хотя один такой выговор, мы бы с тобой умерли с отчаяния. А вот – поляк – ему все ничего».

Сам Аракчеев любил говорить:

«От нас русских нужно требовать невозможного, чтобы достичь возможного».

А также:

«Касательно же толков людских, то на оное смотреть не должно, да они ничего важного не сделают».

Просто преступно было не использовать такого человека.

Неизвестный художник. Портрет Аракчеева, Русский музей, Петербург

К тому же хорошие отношения между Аракчеевым и Александром сложились ещё при жизни Павла I.

По приказу императора он курировал обучение наследника военному делу и, по свидетельству современников, часто буквально спасал его от гнева отца.

Было у этой пары также одно общее и одинаково любимое ими занятие.

Вдвоем они часто плакали, вспоминая незабвенного императора Павла I, которого Александр, по меткому выражению Герцена, «приказал убить, но не до смерти». Однако исполнители опытным путем установили, что когда человека убивают, он обычно, всё-таки, умирает.

Убийство Павла I, французская гравюра

Деятельность Аракчеева в период Наполеоновских войн

В то время, благодаря стараниям Аракчеева, значительно улучшилось снабжение артиллерийских частей боеприпасами, что проявилось уже во время кампании 1805 года. Сам Аракчеев во время Аустерлицкого сражения состоял при Александре I. Вернувшись в Россию, он лично составил «Наставление батарейным командирам», которое военными историками оценивается достаточно высоко и, по общему мнению, способствовало повышению качества обучения кадров для артиллерийских частей.

Активно работала в то время Артиллерийская комиссия, в состав которой, помимо ее председателя А. Аракчеева, входили И. Г. Гогель, А. И. Кутайсов и X. Л. Эйлер. Была выработана единая система артиллерийских орудий, получившая название «Аракчеевской» (или «Системы 1805 года»).

Для 12-фунтовой пушки (в пересчёте на современные единицы) устанавливался калибр 121 мм, масса ствола – 800 кг, масса лафета – 670 кг. Калибр 6-фунтовой пушки был определен в 95 мм, масса ствола должна была составлять 350 кг, лафета – 395 кг. Полупудовый единорог теперь имел калибр 152 мм, массу ствола – 490 кг и массу лафета – 670 кг. Калибр четвертьпудового единорога был определен в 123 мм, масса его ствола – 345 кг, лафета – 395 кг.

Уже во время кампаний 1806–1807 годов французы были неприятно удивлены и количеством пушек в русской армии (а ведь только при Аустерлице армия Кутузова оставила на поле боя 133 орудия), и значительно возросшей эффективностью действий российских артиллеристов.

Заслуги Аракчеева были оценены по достоинству: в 1807 году он становится генералом от артиллерии – «за доведение до превосходного состояния артиллерии».

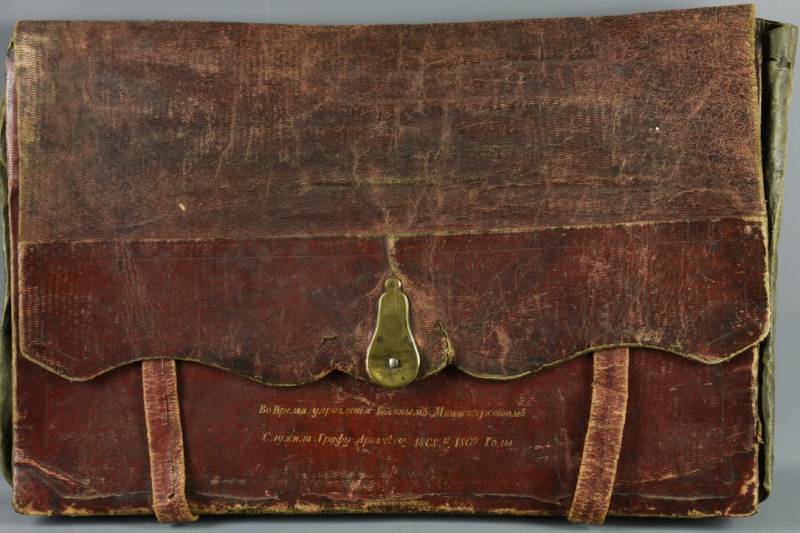

В январе 1808 года следует новое повышение. Тогда в отставку был отправлен военный министр С. К. Вязмитинов. На его место и был назначен Аракчеев.

Дело в том, что российское дворянство, основу благосостояния которого составляла торговля с Англией, было крайне недовольно согласием Александра на Континентальную блокаду этой страны. Ходили упорные слухи о возможности нового дворцового переворота, и Александр прекрасно знал, как легко договариваются англичане с компрадорской элитой его государства. Сам ведь участие в заговоре против отца принимал.

На роль своего спасителя он и выбрал Аракчеева, опрометчиво отправленного когда-то в отставку Павлом I.

Но произошло неожиданное: разобравшись с делами, Аракчеев вдруг подал прошение об отставке. Свое решение он аргументировал тем, что его предшественник был отставлен «с позором», для чего не было никаких оснований. И потребовал от императора либо отрешить от должности также и его, либо изменить формулировку увольнения Вязмитинова. В результате тот задним числом получил отставку «по прошению», право ношения мундира и полное денежное содержание в соответствии с воинским званием.

С. К. Вязмитинов, портрет из Военной энциклопедии И. Д. Сытина, 1912 г.

Аракчеев же, помимо поста министра, получил должности инспектора русской пехоты и артиллерии, начальника Военно-походной канцелярии императора и фельдъегерского корпуса.

В это же время он стал и сенатором. Ростовский мушкетерский полк был переименован, став Гренадерским и получив имя графа Аракчеева.

Портфель-папка для бумаг военного министра Аракчеева

«Синекурой» должность военного министра тогда не была. Россия вела войны с Ираном (1804–1813), Турцией (1806–1812), со Швецией (1808–1809), а с 1809 года находилась ещё и в состоянии войны с Австрией.

Зимой 1809 года во время войны со Швецией именно новый министр, вопреки мнению командования Финляндской армией, настоял на походе к вражеским берегам по замерзшему льду Ботнического залива. Эта дерзкая операция решила исход войны, однако Аракчеев, сославшись на то, что не принимал в этом походе непосредственного участия, отказался от ордена святого Андрея Первозванного. А ранее, в 1807 году, он отказался и от ордена Святого Владимира 1-й степени.

При Аракчееве началось реформирование русской армии, в ходе которого были учреждены учебные батальоны (для подготовки унтер-офицеров) и так называемые рекрутские депо, в которых проходила подготовка личного состава перед отправлением в линейные части. Была введена дивизионная организация, появилась должность дежурного генерала. Артиллерию выделили в отдельный род войск и свели в роты и бригады. Для придания этим частям большей мобильности, были уменьшены калибры орудий и размеры лафетов.

Кроме того, была продолжена работа по их стандартизации, благодаря чему теперь армейские оружейники в полевых условиях из двух или трёх разбитых орудий могли быстро собрать одно боеспособное. Появился Артиллерийский комитет и стал издаваться «Артиллерийский журнал».

Сам Аракчеев написал тогда статьи, посвященные вопросам технологии изготовления пороха и селитры, а также выполнения боевых стрельб.

В 1810 году Аракчеев подал в отставку, заявив, что время требует «более просвещенных министров». Свой пост он уступил М. Барклаю-де-Толли, а сам занял должность председателя Департамента военных дел Государственного совета.

В Отечественную войну 1812 года Аракчеев, как сейчас бы сказали, возглавил тыловую службу российской армии, занимаясь ее снабжением и подготовкой резервных частей.

Объективные исследователи, оценивая деятельность Аракчеева в 1812 году, утверждают, что по заслугам он должен бы быть поставлен в один ряд с такими героями Отечественной войны, как Кутузов и Барклай-де-Толли. Считают также, что именно Аракчеев уговорил Александра I отказаться от поста главнокомандующего и способствовал назначению на эту должность Кутузова.

С декабря 1812 года и до окончания военных действий в Европе Аракчеев находился при Александре I. В Париже он отказался от звания генерал-фельдмаршала, которым должен был стать одновременно с Барклаем-де-Толли. Не принял он и высшую награду Пруссии – орден Большого черного орла.

А. А. Аракчеев, портрет работы А. Доу. 1820-e гг.

Часто приходится слышать разговоры о «трусости» Аракчеева, который неизменно отказывался от командных должностей в действующей армии.

По этому поводу следует сказать, что недостатка храбрых офицеров и генералов в России тогда не было. Гораздо хуже обстояли дела с талантливыми и толковыми (да ещё и честными) организаторами и администраторами, к числу которых и принадлежал Аракчеев.

И, пожалуй, нам стоит поблагодарить его за то, что он, осознавая свое призвание, не старался изображать из себя Николая Каменского или Петра Багратиона. И тем более не пытался заменить их, встав во главе какого-нибудь крупного военного соединения или целой армии.

«Александровщина»

В конце 1815 года Аракчееву было поручено осуществлять «надзор за ходом дел» в Комитете министров. Фактически он стал правителем России – вместо императора, которого дела в Европе интересовали гораздо больше внутренних.

В 1818 году Аракчеев составил и представил Александру I проект выкупа казной помещичьих имений «по добровольно установленным ценам», чтобы «содействовать правительству в уничтожении крепостного состояния людей в России». Таким образом, он мог войти в историю России, как благодетель и «освободитель».

Увы, Александр уже давно отказался от псевдолиберальных идей, которыми так любил щеголять в молодости.

В первой статье («Черная легенда» графа Аракчеева) мы уже отмечали, что идея военных поселений принадлежала именно Александру I, и цитировали его фразу, сказанную еще в 1816 году:

«Военные поселения будут основаны во что бы то ни стало, даже если мне придется устлать дорогу от Петербурга до Чудова трупами».

Аракчеев возражал против этого замысла, справедливо указывая, что военные поселения будут убыточными в экономическом отношении, а качество подготовки их личного состава – низким.

Утверждают, что Аракчеев буквально стоял на коленях перед императором, умоляя его «не образовывать новых стрельцов». Но в итоге вынужден был принять на себя все заботы по их обустройству.

В 1819 году император назначил Аракчеева «начальником штаба над военными поселениями». И в том же году вспыхнуло восстание в переведенном на поселение Чугуевском полку, вызванное спущенным сверху нереальным планом по заготовке сена.

Это выступление было поддержано окрестными крестьянами и для его подавления пришлось использовать 4 регулярных полка и 2 артиллерийские роты. Только что назначенному Аракчееву, который к этому делу отношения не имел (другие люди принимали возмутившее чугуевцев решение), пришлось возглавить карательную операцию. И получить огромную порцию презрения, стать объектом насмешек, а также героем эпиграммы, авторство которой приписывают Пушкину:

«В столице он – капрал,

В Чугуеве – Нерон:

Кинжала Зандова

Везде достоин он».

Кстати, вы ошибаетесь, если думаете, что немецкий студент Карл Занд убил какого-то короля или хотя бы генерал-губернатора – всего лишь известного своими симпатиями к России драматурга Августа Коцебу.

И откуда же у него такая популярность в среде русских либералов?

И Максимилиан Волошин в стихотворении «Северо-восток» ставит Аракчеева в один ряд с Петром I и Павлом I:

«Жгучий свист шпицрутенов и розг,

Дикий сон военных поселений,

Фаланстер, парадов и равнений,

Павлов, Аракчеевых, Петров.

Жутких Гатчин, страшных Петербургов,

Замыслы неистовых хирургов

И размах заплечных мастеров».

Два амбициозных императора и Аракчеев, который политические решения не принимал, самостоятельной фигурой никогда не был: лишь беспрекословно и очень добросовестно исполнял поручения правящего в тот момент монарха. Гораздо логичней и справедливее было бы поставить в один ряд с Петром и Павлом Александра I, даже стихотворный размер бы в этом случае не пострадал: «Павлов, Александров и Петров».

С 1821 по 1826 годы Аракчеев пошёл на повышение: стал исполнять обязанности главного начальника Отдельного корпуса военных поселений. Сам он прекрасно осознавал, что должность ему досталась практически «расстрельная».

А. П. Ермолов вспоминал его слова:

«Много ляжет на меня незаслуженных проклятий».

Это, кстати, понимал и Александр, который как-то сказал Клейнмихелю:

«Вы не можете знать, что значит для меня Аракчеев; он берет все плохое на себя и приписывает все хорошее мне».

Однако брать на себя вину и ответственность император благоразумно не стал, позволив Аракчееву дочерна измазаться, воплощая в жизнь его глупые и вредные идеи.

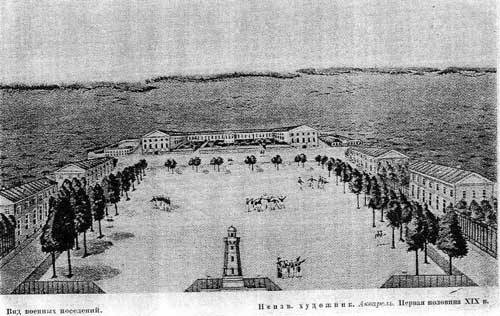

Вид военного поселения Кречевицы

Труд по организации и обустройству военных поселений был поистине титаническим.

Численность личного состава, переводимого на поселение, вместе с членами семей в 1817 году составляла около 400 тысяч человек (а максимальная численность доходила до 700 тысяч).

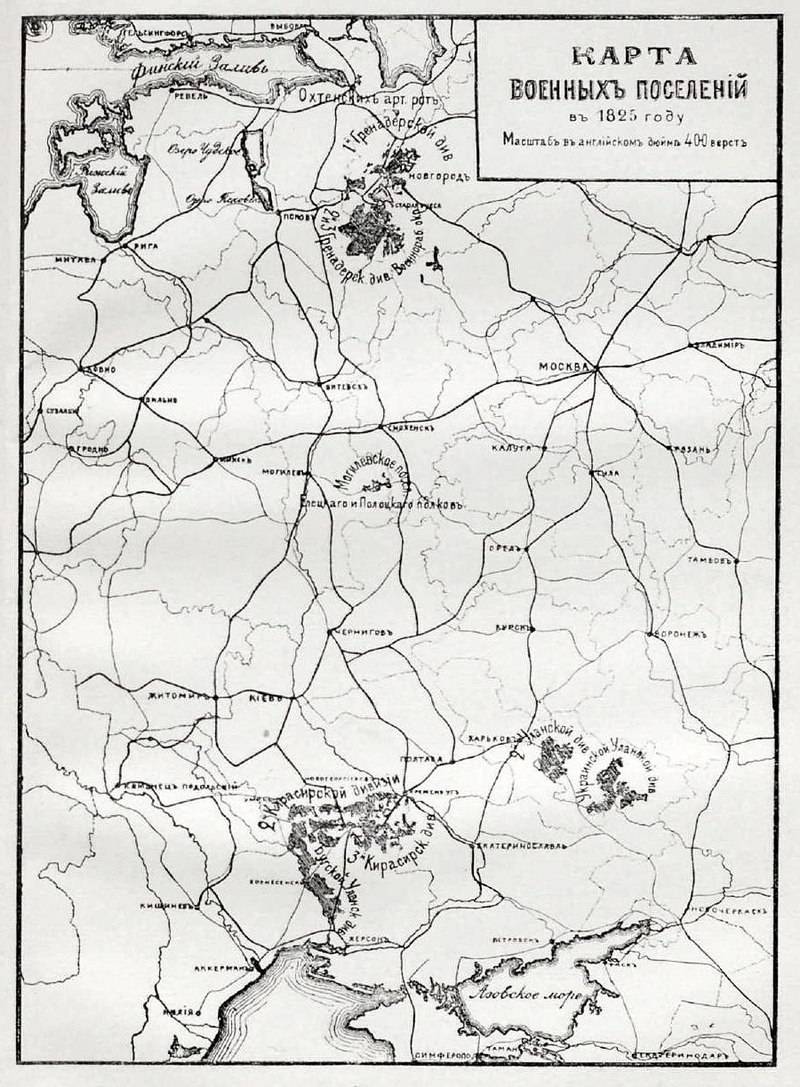

Карта военных поселений из Военной энциклопедии издательства И. Д. Сытина, 1912 г.

При этом Аракчеев, проводя по поручению императора крайне жесткую линию на подавление любого сопротивления, условия жизни в военных поселениях старался облегчить – насколько это было возможно, конечно. Стараясь сделать службу в поселениях более престижной, он добился повышения жалованья офицерам. Но тщательно контролировал выполнение ими своих обязанностей, стараясь свести злоупотребления к минимуму.

Он писал:

«Строгость нужна более для штаб-офицеров и обер-офицеров, …когда строгость – разумеется, справедливая, без интриг… – употребляется на начальников, то все пойдет хорошо, и солдаты будут хороши».

Наконец, по его приказу 300 лучших выпускников школ, в которых учились солдатские дети, были отправлены на учёбу в кадетские корпуса, выйдя из них офицерами.

Остается лишь с горечью констатировать, как нерационально использовался недюжинный административный талант этого человека, и сколько времени и сил потратил он на внедрение в России этой нежизнеспособной системы. При этом свою работу он выполнил так хорошо, что военные поселения просуществовали ещё много лет. Ликвидированы они были в 1857 году – при императоре Александре II.

Последние годы жизни Аракчеева

На протяжении десятилетий А. Аракчеев работал в среднем по 17 часов в сутки, но подкосил его не этот нечеловеческий труд, а известие об убийстве дворовыми людьми Настасьи Минкиной (о ней было рассказано в статье Российский помещик граф Аракчеев).

Эта женщина, несмотря на крестьянское происхождение, быстро привыкла к неограниченной власти. С каждым годом она все сильнее придиралась к крестьянам, придумывая новые причины для издевательств и новые способы мучений. В 1825 году Василий Антонов, брат девушки, которой особенно доставалось от Минкиной, решил «пострадать за общество» и убил новоявленную Салтычиху.

На ее надгробии Аракчеев распорядился сделать надпись:

«Здесь погребен 25-летний мой друг, Настасья Федоровна, убиенная своими людьми в сентябре 1825 года».

Расследование по этому делу, вели такие высокопоставленные лица, как новгородский губернатор Д. Жеребцов и начальник штаба Отдельного корпуса военных поселений генерал-майор П. Клейнмихель. На законы Российской империи они особо не полагались и работали по принципу: «главное результат, а не методы». «Своих» тоже не щадили, и новгородский земской исправник В. Лялин, посмевший проявить снисхождение к одной из женщин (Дарья Константинова) по причине ее беременности, был арестован на 2 месяца – «за пособничество преступнице».

В результате были даже получены признания обвиняемых о неудачных попытках отравления Минкиной. Но к этим показаниям все же надо относиться с осторожностью, поскольку под пытками человека можно вынудить сознаться в чем угодно.

Наказание было чрезвычайно жестоким.

Из 22 человек, проходивших по этому делу, трое были забиты насмерть (в том числе Василий Антонов и его сестра Прасковья). Многих отправили в Сибирь на каторгу.

Аракчеев же впал в депрессию, все буквально валилось у него из рук. Некоторые считают, что именно по этой причине он не довел до конца следствие по доносу на будущих декабристов.

Окончательно добили Аракчеева бумаги Минкиной, из которых он узнал, что любимая женщина была не верна ему, да к тому же ещё от его имени брала взятки. Граф стал возвращать эти незаконные подарки и столкнулся с неожиданной проблемой: дарители отказывались их принимать! Пришлось пригрозить им публикацией фамилий в газете.

Уйдя в отставку (20 декабря 1825 года), он некоторое время лечился в Европе, а потом жил в своем имении, где поставил бронзовый памятник Александру I.

Грузино, памятник Александру I

Незадолго до смерти, он внёс в государственный заемный банк 50 тысяч рублей. Эти деньги должны были пойти на оплату труда автора, который к столетию смерти Александра I напишет историю царствования этого императора, а также переводчикам книги на французский и немецкий языки.

Умер Аракчеев 21 апреля (3 мая) 1834 года – с портретом Александра I в руках и, попросив прощения у всех, кого обидел. Перед смертью он вернул в герольдию все свои ордена за исключением одного, лично врученного ему Павлом I (орден святого Александра Невского).

Полтора миллиона личных средств Аракчеев завещал на благотворительные цели.

Пожалованное ему когда-то имение Грузино отошло государству и, по распоряжению Николая I, право пользоваться доходами с него получил Новгородский кадетский корпус, который с тех пор стал называться Аракчеевским. В этот корпус была передана и библиотека графа.

Аракчеевщина

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 122.

Обновлено 12 Сентября, 2022

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 122.

Обновлено 12 Сентября, 2022

Император Александр I царствовал с 1801 по 1825 год, период его правления стал эпохой реформ. Одной из них стала армия, где стали вводить военные поселения. Первый такой опыт относится к 1810 году, когда поселение появилось в Могилёвской губернии для Елецкого мушкетёрского полка. Идея о создании военных поселений принадлежала Алексею Аракчееву, занимавшему с 1808 по 1810 год пост военного министра Российской империи.

Особенности военных поселений

Суть задумки Аракчеева заключалась в том, чтобы обучить резерв для армии без увеличения расходов на вооружённые силы.

Сэкономленные средства император Александр I хотел направить на выкуп крепостных и земли у помещиков, то есть на решение крестьянского вопроса. В полной мере осуществить задумку не удалось из-за начала войны с Наполеоном.

Термин «аракчеевщина» куда более широкий по своему значению. Им называют весь комплекс военных и полицейских мер и реформ первой четверти XIX века. Суть термина сводилась к ограничению свобод населения и к силовому характеру руководства.

У историков дореволюционной России отношение к деятельности Аракчеева было разным, иногда негативным под влиянием современников этого генерала. В годы СССР историки термином «аракчеевщина» в целом характеризовали самодержавие, а также полицейские меры в первые годы правления императора Николая I. Эти события хоть и совпали с военными поселениями, но сам Алексей Аракчеев к ним не имел отношения, так как осенью 1826 года был уволен с должности начальника военных поселений и уехал в своё имение в Грузино Новгородской губернии, где и скончался в 1834 году.

Алексей Аракчеев в 1818 году по поручению императора успел написать секретный проект отмены крепостного права. Как и некоторые другие задумки, он не был реализован. Генерал планировал ежегодно выделять 5 млн рублей на выкуп земли и крепостных у помещиков.

Военные поселения, от создания до упразднения

К концу царствования Александра I, то есть к 1825 году военные поселения находились в основном в таких губерниях:

- Новгородская;

- Витебская;

- Могилёвская;

- Херсонская;

- Слободско-Украинская;

- Санкт-Петербургская.

В военных поселениях крестьянский труд сочетался с войсковой муштрой. В них действовала жёсткая регламентация быта и жизни, а также строгий режим, что приводило к беспорядкам.

С 1817 по 1821 год созданные объекты подчинялись начальнику военных поселений, а далее были переведены в подчинение штаба. С 1826 по 1832 год они подчинялись Главному штабу Его Императорского Величества. И, наконец, на самом позднем этапе, до упразднения в 1857 году, — департаменту военных поселений при Военном министерстве.

Что мы узнали?

Причины, суть и последствия Аракчеевщины при Александре 1 необходимо знать для понимания того, как развивалась Российская империя в первой половине XIX века. Действия Аракчеева связаны с решением крестьянского вопроса и созданием военных поселений.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 122.

А какая ваша оценка?

Алексей Андреевич Аракчеев

Личность и деятельность Алексея Андреевича Аракчеева противоречиво оценивались уже его современниками.

И чем дальше в прошлое уходило его время, тем более зловещим рисовался его образ.

Всем со школьной скамьи известна эпиграмма А.С. Пушкина на Аракчеева:

Всей России притеснитель,

Губернаторов мучитель

И Совета он учитель,

А царю он – друг и брат.

Полон злобы, полон мести,

Без ума, без чувств, без чести,

Кто ж он? Преданный без лести,

<…> грошевой солдат.

Пояснения к эпиграмме

Государственный совет – высший законосовещательный орган Российской империи в 1810-1906 гг.

«Без лести предан» – девиз аракчеевского герба.

Герб Аракчеева. Автор: Scan by Alma Pater. Из книги К. Шильдер. Император Александр Первый. Его жизнь и царствование, из Википедии

А в советское время об Аракчееве писали исключительно как о «реакционере, гонителе суворовской школы, царском холопе и угоднике». Но современные историки постепенно отказываются от такой оценки и видят в его деятельности желание усиления военной мощи России, установления порядка в стране и даже называют его одним из самых достойных военных и государственных деятелей России. Действительно ли этот человек был, по словам Пушкина, «без ума, без чувств, без чести»?

Из биографии А.А. Аракчеева

Алексей Андреевич Аракчеев – выходец из небогатой дворянской православной семьи. Он родился в 1769 г. в семье отставного гвардейского поручика. С детства был приучен родителями к труду, ответственности, дисциплине, бережливости. Начальное образование получил под руководством сельского дьячка. На обучение в артиллерийском кадетском корпусе отцу пришлось собирать пожертвования – настолько малоимущей была семья.

Д. Доу «Портрет Алексея Андреевича Аракчеева» (1824). Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)

Учился в кадетском корпусе, был довольно усерден в науках и скоро получил должность офицера.

В царствование Павла I

С.С. Щукин «Портрет Российского Императора Павла I»

Павел I (ещё во время правления Екатерины II) начал создавать своё войско, в которое и попал усердный и исполнительный офицер Алексей Аракчеев. Когда же Павел I взошёл на престол, он назначил Аракчеева комендантом Гатчины, а позже и начальником всех сухопутных войск.

Здесь и проявились те черты его характера, которые способствовали в дальнейшем отрицательной оценке личности Аракчеева. Он беспощадно наказывал за малейшее нарушение армейской дисциплины. Такая строгость далеко не всем нравится и чаще всего оценивается отрицательно. При этом уже не замечались положительные его действия, например, его забота о солдатском быте. Он так же беспощадно наказывал тех, кто не выполнял свои обязанности по отношению к солдатам: не водил их в баню, плохо кормил, воровал солдатские деньги и т.п. Все знали его личную честность и то, что Аракчеев никогда не брал взяток, хотя сам часто нуждался в деньгах, но и это обстоятельство не прибавляло к нему симпатии.

Сам он это отношение к себе чувствовал и понимал, какова будет оценка потомками его деятельности. Об этом он сказал генералу Ермолову: «Много ляжет на меня незаслуженных проклятий».

При императоре Павле I карьерный рост Аракчеева был стремительным: в начале царствования Павла Аракчеев имел звание полковника, в 1796 г. он получил звание генерал-майора, затем в этом же году – майора гвардии Преображенского полка и в этом же году он стал кавалером ордена св. Анны 1 степени. На следующий год Аракчеев был возведён в баронское достоинство и отмечен орденом св. Александра Невского.

Павел I пожаловал ему имение, при этом предоставил выбор имения лично Аракчееву, вдобавок к этому пожаловал 2 тысячи крестьян. В 1798 г. Аракчееву был пожалован графский титул.

Дом Аракчеева в усадьбе Грузино (Новгородская губерния). Автор: И. С. Семенов, из Википедии

В Грузине Аракчеев усердно взялся за хозяйство. Но с этого времени и уже до окончания царствования Павла I Аракчеев был в опале.

В царствование Александра I

Дж. Доу «Портрет Александра I» (1826). Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Петергоф»

Новый император вернул Аракчеева на службу в 1803 г. В 1805 г. он находился при государе в Аустерлицком сражении.

В 1806 г. он женился на генеральской дочери Наталье Хомутовой. Но их совместная жизнь продолжалась всего год – молодая жена покинула его дом, как считается, из-за грубости мужа.

Принимал деятельное участие в войне со Швецией в 1809 г.

13 января 1808 г. Аракчеев был назначен военным министром. На этом посту он отмечен многими полезными нововведениями в армии: было пересмотрено комплектование и обучение строевого состава, изменена организация армии. Особое значение Аракчеев уделял артиллерии, считая, что от неё во многом зависит исход боя: артиллерия была выделена в особый род войск, артиллерийская техника стала намного легче без снижения её боевой мощи, был основан специальный Артиллерийский комитет. Он заметно улучшил материальную часть армии. Во многом благодаря этим аракчеевским реформам Россия смогла дать достойный отпор Наполеону в 1812 г. Во время Отечественной войны Аракчеев занимался в основном образованием резервов и снабжением армии продовольствием, а после установления мира на него было возложено исполнение высочайших предначертаний не только по вопросам военным, но и в делах гражданского управления.

Именно графу Аракчееву император поручал наиболее ответственные и важные задачи. И вот одна из этих задач стала для него роковой: Александр I поручил ему создание военных поселений – Аракчеев оказался идеальным исполнителем этого проекта.

В чём суть этих военных поселений?

Вид военного поселения XIX в. Кречевицы (Новгородская губерния)

Одна из двух Аракчеевских казарм в Кречевицах. Автор: User:User№101 – собственная работа, из Википедии

Император Александр I хотел сократить расходы на армию и увеличить резерв войск, поэтому он решил передать пехоту и кавалерию на содержание крестьян. Войска помогали крестьянам в сельскохозяйственных работах, но в то же время давали им военные навыки. Таким образом, войска обеспечивались за счёт крестьян, а мужское население крестьян овладевало основами военного искусства, что пригодилось бы на случай войны. Высвободившиеся средства император планировал направить на выкуп крестьян с землями у помещиков (для последующего освобождения крестьян). Создание военных поселений резко отрицательно было воспринято обществом, оно вызывало бунты, которые жестоко подавлялись войсками. Однако современные историки считают, что многие из этих поселений процветали, не всё было так однозначно, как преподносила нам советская история.

При этом Аракчеев отличался особой скромностью: все заслуги он приписывал исключительно императору, а не себе. Императору он был предан бесконечно. Язвительные слова пушкинской эпиграммы «преданный без лести» в данном случае надо принимать без всякой иронии, в прямом смысле. К тому же он не отличался ни жадностью, ни стяжательством. От многих наград Александра I он отказывался. Император так говорил об Аракчееве: «Все, что делается дурного, он берет на себя, все хорошее приписывает мне».

Могущество Аракчеева продолжалось во все царствование императора Александра I. Но он отказывался от пожалованных ему орденов: в 1807 г. от ордена св. Владимира и в 1808 г. – от ордена св. апостола Андрея Первозванного, оставив себе на память только рескрипт (правовой акт, личное письмо императора) на этот орден.

В 1814 г. Аракчеев отказался от звания фельдмаршала.

«Удостоившись пожалования портрета государя, украшенного бриллиантами, Алексей Андреевич бриллианты возвратил, а самый портрет оставил. Говорят, что будто бы император Александр Павлович пожаловал мать Аракчеева статс-дамою. Алексей Андреевич отказался от этой милости. Государь с неудовольствием сказал:

— Ты ничего не хочешь от меня принять!

— Я доволен благоволением Вашего Императорского Величества, – отвечал Аракчеев, – но умоляю не жаловать родительницу мою статс-дамою; она всю жизнь свою провела в деревне; если явится сюда, то обратит на себя насмешки придворных дам, а для уединённой жизни не имеет надобности в этом украшении». Пересказывая об этом событии приближенным, Алексей Андреевич прибавил: «Только однажды в жизни, и именно в сём случае, провинился я против родительницы, скрыв от неё, что государь жаловал её. Она прогневалась бы на меня, узнав, что я лишил её сего отличия» (Словарь достопамятных людей русской земли, изд. 1847).

В период царствования Александра I Аракчеев достиг вершин власти. В последнее десятилетие его правления именно Аракчеев определял всю внутреннюю политику России.

В 1825 г. он занимался расследованием доносов и арестом заговорщиков (декабристов).

В том же году император умер, и его смерть сильно повлияла на графа, который, не явившись ко двору его преемника, удалился от дел. Умер Аракчеев в 1834 г.

Подведём итоги

Дж. Доу «Портрет Алексея Андреевича Аракчеева» (1823). Государственный Русский музей (Петербург)

Алексей Андреевич Аракчеев – видный государственный и военный деятель. Отличался дальновидностью, практическим умом, умением найти правильные решения в любой ситуации, был борцом со взяточничеством, честным и принципиальным человеком.

Провёл реформы в армии, которые позволили России достойно показать себя в Отечественной войне 1812 г.

В 1818 г. Аракчеев предложил императору проект, по которому казна может выкупать помещичью землю по договорённым ценам, чтобы начать отмену крепостного права. Но этот проект не был реализован. Однако Аракчеев принимал участие в подготовке проектов реформ по освобождению крестьян от крепостной зависимости, и это характеризует его как дальновидного политика.

Но термин «аракчеевщина» остался. Аракчеев отличался крутым нравом. Будучи начальником войсковых поселений, где сочетались сельскохозяйственные работы с войсковой муштрой, ввёл в поселениях строгий режим и жесткую регламентацию всех сторон жизни. Это вызвало многочисленные беспорядки и восстания. Военные поселения просуществовали до 1857 г.

Негативные оценки Аракчееву дали его современники, поэтому критическая точка зрения на его деятельность сформировалась ещё тогда, а в советской исторической науке термин «аракчеевщина» использовался уже в более широком смысле: для обозначения деспотизма самодержавного режима в России вообще.

Иногда всё-таки надо пересматривать исторические оценки.

А.С. Пушкин, написавший несколько эпиграмм на Аракчеева, так отзвался на его кончину в письме к своей жене: «Об этом во всей России жалею я один — не удалось мне с ним свидеться и наговориться».

Указ, изданный ещё во время правления Петра I, обязывал всех людей в Российской империи определиться со своим положением: незаконнорожденные и вольноотпущенники, бродяги и дети солдат, пленные иностранцы и заштатные церковнослужители — каждый из них был вынужден найти себе господина, стать той самой гоголевской «душой». Если же кто-то из перечисленных не горел желанием искать себе хозяина, то его принуждали к этому насильно, просто приписывая человека к какому-то двору полицейским распоряжением. В связи с этим людей, чей труд помещики использовали даром, в России становилось всё больше: к концу царствования Петра I, по оценкам специалистов, больше половины взрослого мужского населения страны приходилось именно на долю крепостных.

Крепостные крестьяне в России. (rosimperija.info)

Положение крепостных крестьян непрерывно ухудшалось: они не имели практически никаких прав, а помещики полностью распоряжались их жизнью — были даже случаи, когда дворяне продавали своих крепостных по цене меньшей, чем давали, например, за породистое животное. При этом крестьянскую семью легко могли разлучить: крепостные зачастую создавали семьи не потому, что сами хотели этого, а потому, что такое решение принял помещик. За любую дерзость дворяне могли сослать своих крепостных не просто в ссылку, а на настоящую каторгу. Более того, нередко случалось, что господа издевались над своими крестьянами просто ради удовольствия. Почти во всех таких случаях закон был на стороне господина.

Крепостное право в России и… разговоры об отмене

В эпоху Екатерины II мало кто мог воспринимать крепостных крестьян как полноценных людей, они были скорее бесплатной рабочей силой, помещичьей собственностью. Просвещённая императрица, по свидетельствам её приближенных, мечтала об освобождении крестьян, но вынуждена была в то же время считаться с мнением дворянства — класса, благодаря которому она и пришла к власти. А у большинства помещиков, в свою очередь, позиция была довольно простой — чем шире распространяется крепостное право, чем оно более устойчивое, тем лучше для них.

Екатерина II была вынуждена действовать, учитывая и собственные интересы, и интересы дворянства. Так, например, в эпоху её правления государство то и дело преобразовывало разросшиеся сёла в города и выкупало крепостных крестьян у помещиков, обращая их тем самым в горожан. Параллельно с этим императрица щедро вознаграждала своих приближённых имениями — после этого все крестьяне там сразу же становились крепостными.

Екатерина II учитывала и собственные интересы, и интересы дворянства

Крестьянский вопрос стал предметом дискуссии в Петербургском Вольном Экономическом обществе, причем эту тему предложил один из фаворитов Екатерины II — граф Григорий Орлов. В итоге Общество наградило премией иностранного ученого Беарде-Делабея: он прислал письмо с сочинением, в котором отстаивал позицию освобождения крестьян. Обсуждение положения крестьян не оставило равнодушной и саму императрицу. Историк Василий Ключевский, например, цитирует в своих трудах одну короткую записку: «Если крепостного нельзя персоной признать, следовательно, он не человек; так скотом извольте его признавать, что к немалой славе и человеколюбию от всего света нам приписано будет», — писала Екатерина II.

Во время своего царствования императрица то и дело строила разные проекты по освобождению крестьян: один из них, в частности, предполагал, что все дети, родившиеся после Жалованной грамоты 1785 года, уже не будут считаться крепостными. Близкие и влиятельные люди в то время настоятельно советовали Екатерине II раз и навсегда покончить с кабальной зависимостью крестьян, однако все возникавшие в её голове проекты так и остались мимолётными вспышками гуманизма, не повлекшими за собой реальных изменений. Помещикам претила идея не то что отмены, но даже серьёзного ограничения крепостного права. В этом случае просвещённость Екатерины II и её желание провести существенные преобразования упёрлись в риск возможного протеста среди дворян. Хоть известное пушкинское «власть в России есть абсолютная монархия, ограниченная удавкой» появилось чуть позже, вознесённая на трон эпохой дворцовых переворотов Екатерина II всегда помнила, как быстро лишается власти — а иногда и жизни — правитель, который настраивает против себя дворян. Так екатерининская эпоха стала периодом расцвета крепостничества — временем, когда крестьян воспринимали не иначе, как имущество.

Освобождение крепостных крестьян: проект графа Аракчеева

«Всей России притеснитель, губернаторов мучитель», — так в своей известной эпиграмме Пушкин охарактеризовал графа Алексея Аракчеева. Будучи видным государственным деятелем, он имел огромное влияние на Александра I и мог убедить того в необходимости им же разработанных реформ. Несмотря на то, что «аракчеевщина» прочно ассоциируется с реакционной политикой и уродливым проявлением российского самодержавия, именно граф Аракчеев подготовил секретный проект освобождения крепостных крестьян.

В прибалтийских, или, как их тогда называли, остзейских губерниях Российской империи к тому времени с крепостным правом уже покончили: в Эстляндии, Курляндии и Лифляндии в период с 1816 по 1819 год крестьяне стали свободными, однако так и не получили земельных наделов. Впрочем, в правительстве тогда четко понимали, что для коренных областей России такой вариант освобождения крестьян неприемлем.

Граф Алексей Аракчеев. (wikipedia.org)

Император стал искать подходящий проект реформы, которая не привела бы к разрушительным последствиям. Сформулировать основные параметры документа, претендовавшего на роль судьбоносного для российской истории, поручили как раз Аракчееву. Некоторые историки — в их числе, например, и Ключевский — считают, что Аракчеев, по сути, не был автором реформы, за него, согласно этой точке зрения, проект составил кто-то другой. Дело в том, что для русской либеральной интеллигенции главный начальник военных поселений был человеком абсолютно ненавистным, а вот проект его реформы, напротив, в этих кругах было принято считать неплохим.

Реформа Аракчеева подразумевала, что правительство будет постепенно выкупать по местным ценам крестьян у помещиков с согласия последних. Самое важное, что этот проект предполагал выкуп крепостных с землёй, которая сможет впоследствии прокормить их. Для помещиков такой вариант был вполне приемлемым: пострадавшие от продолжительной войны с Наполеоном и влезшие в серьёзные долги, они могли быстро поправить свое финансовое положение. В то же время окончательно они не расставались и с крестьянами: те должны были получить столь небольшие наделы земли (всего две десятины на душу, то есть чуть больше двух гектаров), что им все равно пришлось бы арендовать ещё часть у помещика.

Торг. Один помещик продает другому крепостных. Картина Николая Неврева. (wikipedia.org)

Несмотря на то, что проект Аракчеева был довольно осторожным и вполне соответствующим задачам правительства, император Александр I так и не решился претворить этот замысел в жизнь. Эту же участь разделил и другой смелый проект известного чиновника Николая Новосильцева: в своей «Уставной грамоте Российской империи» он предлагал создать в стране двухпалатный парламент, без одобрения которого самодержец не сможет принять ни один закон. В то же время, согласно этому документу, граждане России получили бы право частной собственности, право на свободу слова и право на неприкосновенность личности. Впрочем, самая важная деталь состояла в том, что гражданами при этом признавались исключительно свободные люди — крепостные к ним точно не относились. Как бы то ни было, опасаясь любых народных волнений, Александр I положил этот проект под сукно и больше к нему, равно как и к другим идеям либеральных преобразований, не возвращался.

Подготовка отмены крепостного права: Николай I и его комиссии

Хоть Николая I и принято считать закостенелым реакционером и «государём-консерватором», именно во время правления императора, прозванного «Палкиным», доля крестьян, находившихся во владении помещиков, сократилась с 58% до 35−40%. При этом в 1842 году Николай издал указ, согласно которому помещик мог договориться с крестьянином, освободить его от личной зависимости и выделить землю за оброк или, например, отработку. В то же время всё привычнее становится практика «самовыкупа»: в ситуации, когда имение продавалось, у крестьянина появилось право внести выкупную сумму и тем самым присвоить себе землю и всё, что на ней находилось.

Всё привычнее становится практика «самовыкупа»

Николай I за время своего царствования создал около десятка разнообразных комиссий, которые должны были в итоге решить вопрос об упразднении крепостного права. Тем не менее каждый раз император сталкивался с яростным сопротивлением помещиков, которые видели в этой реформе лишь губительные для себя последствия. Выступая в 1842 году на заседании Государственного совета, Николай I даже сказал: «Нет сомнения, что крепостное право, в нынешнем его положении у нас, есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему теперь было бы делом ещё более гибельным».

В общей сложности при Николае правительство издало около сотни указов, которые так или иначе облегчали положение крепостных крестьян. Однако смягчением законодательства и ограничением самодурства помещиков дело и закончилось: несмотря на частные изменения, крепостное право в своем классическом варианте все равно сохранилось и просуществовало вплоть до того момента, пока сын Николая I Александр II не решился на масштабную реформу.

Эксперт по предмету «История России»

Задать вопрос автору статьи

Появление на исторической арене А.А. Аракчеева

Усиление в политике Александра I консервативных и даже реакционных проявлений вызвали в среде дворянской интеллигенции глубокое разочарование. Русский император, слывший в Европе либералом, в России повел себя как жестокий и, что еще хуже, «бессмысленный деспот». Олицетворением реакции в России стала мрачная фигура А. А. Аракчеева. Он приобрел такое большое влияние, что этот период заслуженно получил название «аракчеевщина».

Алексей Андреевич Аракчеев (1769-1834) в 1799 г. стал инспектором всей русской артиллерии и, находясь в этой должности, сумел навести порядок в армии, насаждая строгую дисциплину и палочную муштру. Император Александр I произвел его в генералы от артиллерии, затем назначил военным министром и сенатором. Однако в 1809 г., из-за конфликта с М.М. Сперанским, Аракчеев подал в отставку. В 1812 г. он вновь был приближен ко двору и вскоре стал Единственным докладчик императора по всем вопросам.

Сделаем домашку

с вашим ребенком за 380 ₽

Уделите время себе, а мы сделаем всю домашку с вашим ребенком в режиме online

Бесплатное пробное занятие

*количество мест ограничено

Замечание 1

Итак, после падение Сперанского растет влияние на Александра I военного министра Алексея Аракчеева (1769-1834), который вошел в доверие к Александру I еще смолоду, а затем и стал личным другом царя.

Накануне войны с Наполеоном, а к ней Россия готовилась еще с 1810, Аракчеев реформировал и модернизировал русскую артиллерию, стремился навести порядок в армейском хозяйстве, сделать вооруженные силы более мобильными.

Создание военных поселений. «Аракчеевщина»

Идея создать военные поселения возникла еще во времена Павла I, ее также пробовали реализовывать в 1810-1812 годах. И только в 1816 году потребность поиска комплектования армии и решение финансовых проблем снова привлекла внимание Александра к идее военных поселений. Главный начальник над военными поселениями А. Аракчеев сначала возражал против этой идеи, предлагая решить проблему комплектования армии, сократив срок солдатской службы до восьми лет. Однако, как только Александр принял окончательное решение о военных поселениях, Аракчеев последовательно внедрял ее в жизнь.

«Аракчеевский режим» 👇

Замечание 2

Педантичность, дисциплинированность, организаторские способности – качества, которые особенно ценил император в Аракчееве и благодаря которым тот почти десять лет – с 1815 до 1825 – был вторым после императора лицом в государстве.

Одной из самых противоречивых реформ Александра I, проведенной после войны с Наполеоном, стало создание военных поселений – эксперимента по сокращению расходов на содержание огромной армии и «гуманизации» условий 25-летней службы. Суть плана состояла в том, чтобы расквартировать пехотные и кавалерийские части в специально созданных для этого поселениях государственных крестьян и казаков, заставив солдат помогать последним во время сельскохозяйственных работ, а крестьян – не только обеспечивать войска продовольствием и фуражом, но и учиться военному делу. Речь шла о том, что милитаризация крестьянского труда (строгая дисциплина, армейский распорядок дня, суровые наказания и т.д.) будет способствовать ее интенсификации и рационализации, а также поможет создать соответствующую инфраструктуру (дороги, мосты, склады т. д.). С другой стороны, поселенцы могли иметь семью, хотя семейная жизнь контролировалась руководством, а сыновья автоматически становились военными. Наконец, система военных поселений позволяла ускорить процесс рассредоточения армии на случай войны.

Итак, последних годов правления исследователи связывают с личностью А. Аракчеева.

Замечание 3

Бесспорно, его роль в государственной жизни России была чрезвычайно весомой. От 1822 года он был первым министром и единственным докладчиком царю по всем вопросам: все министры шли с докладом сначала к Аракчееву, а он делал общий доклад императору. Именно в первом министре современники видели главное «зло» тех лет.

Однако Аракчеев выступал лишь исполнителем. На самом деле Александр I держал все нити внутреннего управления страной в своих руках, несмотря на то, что в последние годы у власти он все чаще уединялся, говорил о намерениях отречься от престола.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме