Приложение 1. ВИДЫ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ

Термины и определения

Издание (Недопустимо название, экземпляр, тираж, публикация): Документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, полученный печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения.

Примечания: Под документом понимается зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать

Печатное издание: Издание, полученное печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно оформленное.

Электронное издание: Издание, для использования которого необходимы средства вычислительной техники.

Издательская продукция: Совокупность изданий, намечаемых к выпуску или выпущенных издателем (издателями).

Вид издания: Группа изданий, выделенная на основе одного или нескольких отличительных признаков.

Виды печатных изданий

Виды изданий по периодичности

Непериодическое издание: Издание, выходящее однократно, не имеющее продолжения.

Сериальное издание: Издание, выходящее в течение времени, продолжительность которого заранее не установлена, как правило, нумерованными и (или) датированными выпусками (томами), имеющими одинаковое заглавие.

Периодическое издание: Сериальное издание, выходящее через определенные промежутки времени, как правило, с постоянным для каждого года числом номеров (выпусков), не повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными, нумерованными и (или) датированными выпусками, имеющими одинаковое заглавие.

Продолжающееся издание: Сериальное издание, выходящее через неопределенные промежутки времени, по мере накопления материала, не повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными, нумерованными и (или) датированными выпусками, имеющими общее заглавие.

Виды изданий по составу основного текста

Моноиздание: Издание, содержащее одно произведение.

Сборник: Издание, содержащее ряд произведений.

Дайджест: Сборник, содержащий наиболее интересные материалы, перепечатанные из других изданий.

Виды изданий по знаковой природе информации

Виды изоизданий

Текстовое издание: Издание, большую часть объема которого занимает словесный, цифровой, иероглифический, формульный или смешанный текст

Картографическое издание: Издание, большую часть объема которого занимает картографическое произведение (произведения).

Карта: Картографическое листовое издание, содержащее карту, занимающую всю площадь листа

Карта-схема: Картографическое листовое издание, содержащее карту с упрощенно-обобщенным изображением элементов содержания.

Нотное издание (Недопустимо музыкальное издание): Издание, большую часть объема которого занимает нотная запись музыкального произведения (произведений).

Изоиздание (Недопустимо изопродукция, печатная графика, графическое издание): Издание, большую часть объема которого занимает изображение.

Примечание — Под изображением понимается воспроизведение живописного, графического, скульптурного произведения, специальной или художественной фотографии и графических работ.

Альбом: Книжное или комплектное листовое изоиздание, имеющее, как правило, пояснительный текст.

Технический альбом: Альбом, в котором содержатся чертежи, технические рисунки и фотографии, схемы, графики, планы.

Фотоальбом: Альбом, в котором содержатся репродукции фотоизображений, специально изготовленных для данного издания или подобранных из других изданий и архивных материалов

Художественный альбом: Альбом, в котором содержатся репродукции произведений искусства или оригинальные (авторские) графические работы

Атлас: Альбом, содержащий изображения различных объектов, служащий для учебных или практических целей.

Изобразительная открытка: Открытка, одна сторона которой содержит изображение (рисунок, фотографию, художественную репродукцию), а другая может быть использована для текста, поясняющего изображение, или письма.

Изобразительный плакат: Плакат, содержащий рисунок, фотографию, монтаж или какое-нибудь специальное изображение с небольшим пояснительным текстом или без текста.

Гравюра: Листовое изоиздание, представляющее собой черно-белый, двух- или многокрасочный оттиск с гравированного изображения на бумаге или другом материале

Ксилография: Листовое изоиздание, представляющее собой оттиск с изображения, гравированного на дереве.

Линогравюра: Листовое изоиздание, представляющее собой оттиск с изображения, гравированного на линолеуме.

Литография: Листовое изоиздание, представляющее собой оттиск с изображения гравированного на камне

Офорт: Листовое изоиздание, представляющее собой оттиск с печатной формы, получаемой процарапыванием изображения в специальном слое, нанесенном на металл, с последующим травлением.

Эстамп: Листовое изоиздание, представляющее собой оттиск с оригинального графического произведения, печатная форма для которого выполнена автором.

Лубочное издание: Изоиздание в виде книги, брошюры, листовки, календаря или отдельных листов, содержащее нарочито примитивные изображения и тексты к ним.

Художественная репродукция: Листовое изоиздание, воспроизводящее произведение изобразительного искусства или художественную фотографию

Олеография: Листовое изоиздание, представляющее собой полиграфическое воспроизведение картин, исполненных масляными красками с имитацией поверхности холста и мазков краски.

Экслибрис: Листовое одностороннее изоиздание, содержащее книжный знак владельца библиотеки.

Виды непериодических изданий

Виды изданий по целевому назначению

Официальное издание: Издание, публикуемое от имени государственных органов, учреждений, ведомств или общественных организаций, содержащее материалы нормативного или директивного характера (закон, указ).

Научное издание: Издание, содержащее результаты теоретических и (или) экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к публикации памятники культуры и исторические документы.

Научно-популярное издание: Издание, содержащее сведения о теоретических и (или) экспериментальных исследованиях в области науки, культуры и техники, изложенные в форме, доступной читателю неспециалисту

Литературно-художественное издание: Издание, содержащее произведение художественной литературы.

Производственно-практическое издание: Издание, содержащее сведения по технологии, технике и организации производства, а также других областей общественной практики, рассчитанное на специалистов различной квалификации.

Нормативное производственно-практическое издание: Официальное издание, содержащее нормы, правила и требования в разных сферах производственной деятельности

Нормативное производственно-практическое издание: Официальное издание, содержащее нормы, правила и требования в разных сферах производственной деятельности

Массово-политическое издание: Издание, содержащее произведение общественно-политической тематики, агитационно-пропагандистского характера и предназначенное широким кругам читателей.

Духовно-просветительное издание: Издание религиозного содержания, разъясняющее постулаты мировоззрения, основанного на вере в существование высших божественных сил.

Справочное издание: Издание, содержащее краткие сведения научного или прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не предназначенное для сплошного чтения.

Информационное издание: Издание, содержащее систематизированные сведения о документах (опубликованных, неопубликованных, непубликуемых) либо результат анализа и обобщения сведений, представленных в первоисточниках, выпускаемое организацией, осуществляющей научно-информационную деятельность

Рекламное издание: Издание, содержащее изложенные в привлекающей внимание форме сведения об изделиях, услугах, мероприятиях с целью создания спроса на них.

Издание для досуга: Издание, содержащее общедоступные сведения по организации быта, разнообразным формам самодеятельного творчества, различным видам увлечений.

Виды изданий по читательскому адресу

Массовое издание: Издание, рассчитанное на самый широкий круг читателей.

Популярное издание: Издание, предназначенное для удовлетворения непрофессиональных интересов широких кругов читателей в одной или нескольких специальных областей знания.

Издание для служебного пользования: Издание, предназначенное для использования строго определенным кругом лиц или учреждений и помеченное соответствующим грифом на обложке и/или титульном листе.

Элитарное издание: Издание, предназначенное узкому кругу ценителей.

Библиофильское издание: Малотиражное издание, отличающееся особыми эстетическими качествами, ценимыми библиофилами.

Виды изданий по характеру информации

Научные и научно-популярные издания

Монография: Научное или научно-популярное издание, содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам.

Сборник научных трудов: Сборник, содержащий исследовательские материалы научных учреждений, учебных заведений или обществ.

Материалы конференции (съезда, симпозиума): Непериодический сборник, содержащий итоги конференции в виде докладов, рекомендаций, решений.

Препринт: Научное издание, содержащее материалы предварительного характера, опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут быть помещены.

Пролегомены, введение: Научное или учебное издание, содержащее первичные сведения и основные принципы какой-либо науки.

Тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума): Научный непериодический сборник, содержащий опубликованные до начала конференции материалы предварительного характера (аннотации, рефераты докладов и (или) сообщений).

Автореферат диссертации: Научное издание в виде брошюры, содержащее составленный автором реферат проведенного им исследования, представляемого на соискание ученой степени.

Официальные и нормативно-производственные издания

Инструкция: Официальное издание, содержащее правила по регулированию производственной и общественной деятельности или пользованию изделиями и (или) услугами.

Прейскурант: Официальное и (или) справочное издание, содержащее систематизированный перечень материалов, изделий, оборудования, производственных операций, услуг, с указанием цен, а иногда и кратких характеристик.

Стандарт: Официальное издание, содержащее комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации, которые устанавливают на основе достижений науки, техники и передового опыта и утверждают в соответствии с действующим законодательством.

Уставное издание: Официальное издание, содержащее устав — свод правил, регулирующих организацию и порядок определенной деятельности.

Производственно-практические издания

Инструктивно-методическое издание: Производственно-практическое издание, содержащее документы определенного типа и методические рекомендации по их использованию, адресованные специалистам в помощь их практической деятельности в рамках данного ведомства.

Практическое пособие: Производственно-практическое издание, предназначенное для овладения знаниями и навыками при выполнении работы.

Практическое руководство: Практическое пособие, рассчитанное на самостоятельное овладение какими-либо производственными навыками.

Памятка: Производственно-практическое издание, имеющее небольшой объем, содержащее практические сведения, полезные в производственной деятельности или повседневной жизни

Учебные издания

Учебник: Учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально утвержденное в качестве данного вида издания.

Учебное пособие: Учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания.

Учебно-методическое пособие: Учебное издание, содержащее материалы по методике преподавания, изучения учебной дисциплины, ее раздела, части или воспитания.

Учебное наглядное пособие: Учебное изоиздание, содержащее материалы в помощь изучению, преподаванию или воспитанию.

Рабочая тетрадь: Учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета.

Хрестоматия: Учебное издание, содержащее литературно-художественные, исторические и иные произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения учебной дисциплины.

Учебная программа: Учебное издание, определяющее содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Учебный комплект: Набор учебных изданий, предназначенный для определенной ступени бучения и включающий учебник, учебное пособие, рабочую тетрадь, справочное издание.

Справочные и рекламные издания

Энциклопедия: Справочное издание, содержащее в обобщенном виде основные сведения по одной или всем отраслям знаний и практической деятельности, изложенные в виде статей, расположенных в алфавитном или систематическом порядке

Словарь (Недопустимо словарь-справочник): Справочное издание, содержащее упорядоченный перечень языковых единиц, снабженных относящимися к ним справочными данными.

Справочник: Справочное издание, носящее прикладной, практический характер, имеющее систематическую структуру или построенное по алфавиту заглавий статей.

Адресная/телефонная книга: Справочник, содержащий список каких-либо адресов/телефонов.

Каталог: Официальное, справочное и (или) рекламное издание, содержащее систематизированный перечень имеющихся в наличии предметов и услуг.

Каталог аукциона: Каталог, содержащий перечень предметов, представленных на аукцион.

Каталог библиотеки: Каталог, содержащий перечень книг, находящихся или находившихся в какой-либо библиотеке.

Каталог выставки: Каталог, содержащий перечень предметов, экспонируемых на выставке, и их описание.

Музейный каталог: Каталог, содержащий перечень предметов (полный или частичный), находящихся в музее (музеях), и их описание.

Проспект (Недопустимо каталог; каталог-проспект): Справочное и (или) рекламное издание, содержащее систематизированный перечень услуг, предметов (описание одного предмета), предназначенных к выпуску, продаже или экспонированию.

Путеводитель: Справочник, содержащий сведения о каком-либо географическом пункте или культурно-просветительном учреждении (мероприятии), расположенные в порядке, удобном для следования или осмотра.

Биобиблиографический справочник/словарь: Справочник, содержащий биографические сведения о каких-либо лицах, списки их трудов и литературы, освещающей их жизнь и деятельность.

Биографический справочник/словарь: Справочник, содержащий сведения о жизни и деятельности каких-либо лиц.

Афиша: Рекламное или справочное листовое издание, оповещающее о каком-либо культурном мероприятии и предназначенное для расклейки.

Литературно-художественные издания

Альманах: Сборник, содержащий литературно-художественные и (или) научно-популярные произведения, объединенные по определенному признаку.

Антология: Непериодический сборник, включающий избранные литературно-художественные произведения или извлечения из них, преимущественно стихотворные.

Песенник: Сборник текстов песен, собранных по различным признакам — тематике, принадлежности одному автору, нередко сопровождаемых нотами.

Виды изданий по характеру аналитико-синтетической переработки информации

Библиографическое издание: Информационное издание, основными материалами которого является упорядоченный перечень библиографических записей или текст со связной характеристикой изданий (произведений). Это любое библиографическое пособие, изданное отдельно

Аннотированный тематический план выпуска изданий: Библиографическое издание, содержащее аннотированный перечень запланированных на год изданий издательства или группы издательств и предназначенное для информирования о намечаемой к выпуску литературе и сбора заказов на нее.

Библиографический указатель: Часть справочного аппарата издания, раскрывающая состав или содержание произведений, помещенных в данном издании.

Издательский библиографический указатель; издательский каталог: библиографический указатель, отражающий издательскую продукцию, выпущенную или намечаемую к выпуску одним или несколькими издательствами.

Книготорговый библиографический указатель; книготорговый каталог: библиографический указатель, издаваемый или используемый в целях содействия сбыту издательской продукции.

Печатная каталожная карточка: Листовое библиографическое издание небольшого размера (125´75 мм), стандартной формы, предназначенное для включения в карточный каталог.

Обзорное издание: Информационное издание, содержащее один или несколько обзоров, включающих результаты анализа или обобщения представленных в источниках сведений.

Библиографический обзор: Информационное издание, представляющее собой связное повествование об изданиях или документах по определенной тематике.

Реферативное издание: Информационное издание, содержащее упорядоченную совокупность библиографических записей, включающих рефераты.

Информационный листок: Реферативное непериодическое издание, отражающее сведения о передовом производственном опыте или научно-техническом достижении.

Реферативный сборник: Реферативное издание, выходящее в виде сборника.

Примечание — Реферативный сборник может быть периодическим или продолжающимся.

Экспресс-информация: Периодическое реферативное издание, содержащее расширенные и сводные рефераты наиболее актуальных зарубежных опубликованных материалов или отечественных неопубликованных документов, требующих оперативного оповещения.

Виды изданий по оригинальности содержания

Оригинальное издание: Издание, содержащее оригинальное произведение и вышедшее на языке оригинала.

Переводное издание: Издание, содержащее произведение, переведенное с какого-либо иностранного языка на язык национальности, которой адресуется издание.

Многоязычное издание: Издание, в котором текст полностью или частично публикуется на нескольких языках.

Издание с параллельным текстом: Издание, содержащее текст произведения на двух или нескольких языках, один из которых обычно язык оригинала, а другой — перевода.

Примечание — Такое издание может содержать тексты на нескольких языках, не включая текста оригинала.

Параллельное издание: Издание, выпущенное наряду с другим, идентичным по содержанию и оформлению, но каждое на своем языке.

Виды изданий по способу организации произведений

Академическое издание: Издание, содержащее научно выверенный текст произведения и его различные варианты, тщательно подготовленное, снабженное большим научно-справочным аппаратом, в том числе обстоятельным комментарием.

Избранные сочинения; избранные произведения: Однотомное или многотомное издание, содержащее часть произведений одного или нескольких авторов, отобранных по определенному принципу.

Собрание сочинений: Однотомное или многотомное издание, содержащее все или значительную часть произведений одного или нескольких авторов, дающее представление о его творчестве в целом.

Многотомное издание; многотомник: Непериодическое издание, состоящее из двух или более нумерованных томов, представляющее собой единое целое по содержанию и оформлению

Однотомное издание; однотомник: Непериодическое издание, выпущенное в одном томе

Отдельное издание: Издание, содержащее произведение, ранее опубликованное в периодическом издании, сборнике, собрании сочинений или избранных сочинениях.

Приложение: Издание, имеющее самостоятельное значение, распространяемое вместе с основным изданием бесплатно или за дополнительную плату.

Серия: Сериальное издание, включающее совокупность томов, объединенных общностью замысла, тематики, целевым или читательским назначением, выходящих в однотипном оформлении.

Серийное издание: Издание, входящее в непериодическую серию.

Виды печатных изданий по объему

Книга: Книжное издание объемом свыше 48 страниц.

Брошюра: Книжное издание объемом свыше 4, но не более 48 страниц

Листовка (Недопустимо листок, лист). Листовое издание объемом от 1 до 4 страниц.

Виды изданий по повторности выпуска

Первое издание: Издание произведения, которое выпускается впервые.

Первое отдельное издание: Издание произведения, которое выпускается впервые в виде отдельной книги или брошюры, но ранее уже было опубликовано

Переиздание: Вновь выпущенное издание произведения с изменениями или без них.

Новое издание: Издание произведения, выпускаемое данным издателем впервые, а также с нового набора либо в новой редакции, либо в новом художественно-техническом оформлении и полиграфическом исполнении.

Дополненное издание: Переиздание, которое содержит добавления в виде отдельных глав, разделов, параграфов, абзацев, иллюстраций.

Исправленное издание: Переиздание, в котором автором устранены ранее допущенные неточности, исправлены фактические ошибки без коренной переделки текста произведения.

Переработанное издание: Переиздание, в котором текст целиком или его значительная часть изменены по сравнению с предшествующим изданием.

Пересмотренное издание: Переиздание, текст которого содержит исправления редакционного характера в виде уточнения, изменения формулировок, замены устаревшего материала новым.

Расширенное издание: Переиздание, текст которого тематически расширен по сравнению с предыдущим изданием.

Стереотипное издание: Переиздание без изменений.

Повторное издание: Стереотипное издание, осуществленное сразу за предшествующим.

Перепечатка: Переиздание без изменений текста издания (или его части), выпущенное другим издателем с нового набора.

Виды периодических и продолжающихся изданий

Газета: Периодическое газетное издание, выходящее через непродолжительные интервалы времени, содержащее официальные материалы, оперативную информацию и статьи по актуальным общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, а также литературные произведения и рекламу.

Журнал: Периодическое журнальное издание, имеющее постоянную рубрикацию и содержащее статьи или рефераты по различным вопросам и литературно-художественные произведения.

Бюллетень: Периодическое или продолжающееся издание, выпускаемое оперативно, содержащее краткие официальные материалы по вопросам, входящим в круг ведения выпускающей его организации.

Бюллетень-таблица: Бюллетень, содержащий фактические данные, расположенные в форме таблицы.

Статистический бюллетень: Бюллетень-таблица, содержание которого составляют оперативные статистические данные, характеризующие определенную область жизни и деятельности общества

Бюллетень-хроника (Недопустимо информационный бюллетень): Бюллетень, содержащий сообщения, отражающие деятельность издающей его организации.

Нормативный бюллетень: Бюллетень, содержащий материалы нормативного, директивного или инструктивного характера, издаваемый, как правило, каким-либо государственным органом

Рекламный бюллетень (Недопустимо информационный бюллетень): Бюллетень, содержащий изложенные в привлекающей внимание форме сведения об изделиях, услугах, мероприятиях с целью создания спроса на них.

Справочный бюллетень (Недопустимо информационный бюллетень): Бюллетень, содержащий какие-либо справочные материалы, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания.

Календарь: Периодическое справочное издание, содержащее последовательный перечень дней, недель, месяцев данного года.

Виды печатных изданий по материальной конструкции

Журнальное издание: Издание в виде блока скрепленных в корешке листов печатного материала установленного формата, издательски приспособленное к специфике данного периодического издания, в обложке или переплете.

Книжное издание: Издание в виде блока скрепленных в корешке листов печатного материала

любого формата в обложке или переплете.

Листовое издание: Издание в виде одного или нескольких листов печатного материала любого формата без скрепления.

Буклет (Недопустимо брошюра): Издание в виде одного листа печатного материала, сфальцованного любым способом в два или более сгибов.

Газетное издание: Листовое издание в виде одного или нескольких листов печатного материала установленного формата, издательски приспособленное к специфике данного периодического издания.

Примечание — В отдельных случаях применяется скрепление листов печатного материала. При этом используется термин «газетно-журнальное издание».

Карточное издание: Листовое издание в виде карточки установленного формата, отпечатанное на материале повышенной плотности.

Открытка: Карточное издание, отпечатанное с одной или обеих сторон.

Книжная закладка: Листовое издание удлиненного формата, служащее для того, чтобы отмстить нужную страницу в издании, напечатанное на плотной бумаге и содержащее разнообразные изображения и/или рекламные сведения.

Плакат: Листовое издание в виде одного или нескольких листов печатного материала установленного формата, отпечатанное с одной или обеих сторон листа, предназначенное для экспонирования.

Книга/журнал с двойным входом: Издание, в котором тексты начинаются с обеих сторон обложки или переплетной крышки, при этом каждый из текстов имеет свой титульный лист и свою пагинацию. Примечание — Книга с двойным входом может иметь одну заднюю переплетную крышку и две передние с разными титульными листами и текстами.

Книжка-игрушка: Издание, имеющее необычную конструктивную форму, предназначенное для умственного и эстетического развития детей. Примечание — Различают следующие разновидности книжек-игрушек: книжка-картинка, книжка-раскраска, книжка-ширмочка, книжка-гармошка, книжка-вертушка, книжка с игровым замыслом, книжка-панорама, книжка-затея, книжка-фигура, книжка-поделка.

Комбинированное издание: Издание, включающее наряду с печатным текстом записи звуков (пластинки, магнитофонные ленты) и изображения на других материальных носителях (слайды, пленки).

Комплектное издание (Недопустимо папка, альбом, увраж): Совокупность изданий, собранных в папку, футляр, бандероль или заключенных в обложку.

Виды печатных изданий по формату

Малоформатное издание: Издание, формат которого более 100´100 мм, но не превышает формата 60´90/32 (107´140 мм).

Миниатюрное издание: Издание, имеющее формат, не превышающий 100´100 мм.

Книжка-малютка: Издание, имеющее формат, не превышающий 50´60 мм.

Фолиант: Издание, формат которого составляет долю бумажного листа.

Виды печатных изданий по характеру оформления и способу полиграфического исполнения

Пейпербек: Карманное издание в бумажной обложке, выпущенное массовым тиражом.

Улучшенное издание: Издание, выпущенное в улучшенном художественном оформлении и полиграфическом исполнении: с использованием оригинального макета, шрифтов новых гарнитур, на высококачественной бумаге.

Кипсек: Роскошно оформленная книга/альбом.

Факсимильное издание: Издание, с максимальной степенью подобия воспроизводящее подлинник (оригинал): по его размерам, внешнему виду бумаги, переплету, всем особенностям текста и иллюстраций, следам времени, пользования.

Репринтное издание; кр. ф. репринт: Издание, выпуск которого осуществляется путем репродуцирования страниц издания, выбранного для воспроизведения.

Ксилографическая книга: Издание, текст и иллюстрации которой выполнены в технике гравюры на дереве.

Литографированное издание: Издание, текст и иллюстрации которого отпечатаны способом литографии.

Виды изданий по принадлежности автору, издателю

Анонимное издание: Издание, вышедшее в свет без указания имени автора, а также без обозначения издателя, места и года издания.

Собственное издание: Издание, выпущенное на свои средства автором, который одновременно является и издателем.

Прижизненное издание: Издание, вышедшее при жизни автора. Примечание — Прижизненное издание может быть авторизованным (одобренным автором) и неавторизованным

Посмертное издание: Издание произведения автора, которое выпущено в свет вскоре после его смерти.

Ведомственное издание: Издание, выпускаемое с грифом ведомства (учреждения, организации) и связанное, как правило, с деятельностью этого ведомства.

Совместное издание: Издание, выпускаемое от имени двух или нескольких издателей (издательств или частных лиц), предполагающее совместную авторскую и редакционно-издательскую работу над изданием, участие каждого из соиздателей в авторских правах на все издание или его часть.

Фирменное издание: Издание, выпускаемое промышленной или торговой фирмой и содержащее сведения о производимой или продаваемой ею продукции либо данные, относящиеся к деятельности этой фирмы.

Виды изданий по характеру обращения

Бесплатное издание: Издание, распространяемое бесплатно среди определенного круга читателей.

Бестселлер: Книжное издание, выпущенное массовым тиражом, рассчитанное на самые широкие круги читателей и пользующееся наибольшим спросом.

Букинистическая книга: Книга, бывшая в употреблении и поступившая в повторное товарное обращение.

Издание на правах рукописи: Документ, размноженный ограниченным тиражом для распространения среди узкого круга лиц с целью предварительного ознакомления с его текстом.

Нумерованное издание: Издание, каждый экземпляр которого имеет свой порядковый номер, напечатанный или отштампованный на титульном листе, его обороте или обложке.

Примечание — Может быть пронумерована только часть тиража издания.

Подписное издание: Издание, распространяемое по предварительной подписке.

Редкое издание: Издание, сохранившееся или выпущенное в малом числе экземпляров и имеющее определенную ценность.

Виды изданий, выпущенных в честь какого-либо события или лица

Мемориальное издание: Издание, выпущенное в ознаменование какого-либо события или посвященное памяти какого-либо лица.

Юбилейное издание: Издание, приуроченное к юбилею какого-либо события, лица, организации и. как правило, улучшенного оформления.

ЧАСТЬ

II

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ ЖУРНАЛИСТСКОГО

ТРУДА

ГЛАВА 7. РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Величина редакционного коллектива

Состав редакционного коллектива

Структура редакционного коллектива

ГЛАВА 8. РОЛЕВАЯ СТРУКТУРА РЕДАКЦИИ

ГЛАВА 9. ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РЕДАКЦИИ

Звено управления

Звено исполнения

ГЛАВА 10. ТЕХНИЧЕСКАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ

ЧАСТИ РЕДАКЦИИ

Технические службы редакции

Коммерческие службы редакции

ГЛАВА 11. УПРАВЛЕНИЕ РЕДАКЦИОННЫМ

КОЛЛЕКТИВОМ

Система управления редакцией

Методы управления редакцией

Моделирование

Планирование

Координация редакционной

деятельности

Нормирование труда и учет его

результатов

Стимулирование работников редакции

Контроль и проверка исполнения

ГЛАВА 12. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

РЕДАКЦИОННОГО КОЛЛЕКТИВА

Основные направления

Основные направления функционирования

ГЛАВА 13. РАБОТА РЕДАКЦИИ С

ЧИТАТЕЛЯМИ

Формирование редакционного актива

Организационно-массовая работа

редакции

ГЛАВА 14. РАБОТА С РЕДАКЦИОННОЙ

ПОЧТОЙ

Редакционная почта как источник

информации

Работа с письмами читателей

ГЛАВА 15. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ

РЕДАКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в начало части

ГЛАВА

6

ОСОБЕННОСТИ ЖУРНАЛИСТСКОГО

ТРУДА

ЦЕЛИ – Ознакомившись с этой

главой, вы узнаете:

w

чем труд журналиста отличается от других видов творческой деятельности;

w

что такое комплексность журналистского труда;

w

как фактор времени, находящегося в распоряжении журналиста, влияет на

результативность его труда;

w

что и как ограничивает возможности журналиста.

Характеристики редакции печатного периодического издания

определяются рядом субъективных и объективных факторов. К субъективным факторам

относятся воля учредителя, владельца газеты, цели, которые он ставит перед

редакцией, решения ее руководителей. Объективными факторами являются реальные

условия, в которых редакции приходится выпускать газету, требования законов

Российской Федерации, относящихся к СМИ, нормы общечеловеческой и журналистской

этики. И не в последнем счете – особенности журналистского труда.

Эти особенности не зависят

от воли и решений ни руководителей редакции, ни журналистов, готовящих

материалы для газеты или другого печатного издания. Тот, кто с ними не

считается, обречен на неудачу. Поэтому их надо знать и учитывать в своей работе

– как в процессе руководства коллективом и его структурами, так и на всех

этапах создания журналистского произведения и номера газеты. Определить эти

особенности легче всего, сравнив труд журналиста с трудом представителей других

видов творческой деятельности в области духовного производства.

Комплексный характер

В труде журналиста

сочетаются различные виды деятельности, прежде всего – публицистической,

редакторской и организаторской. Журналист-публицист – это специалист-литератор,

умеющий использовать слово для выражения своих мыслей и отображения реальной

действительности. Он пишет по заданию редакции или на предложенную им тему,

владеет всеми (или хотя бы большинством) жанрами публицистики. И если

попытаться вывести происхождение слова «журналист» от французского слова jour –

день, то мы не ошибемся, назвав публицистом литератора, готового писать для

газеты каждый день. Добавим, что роль публициста предполагает сочетание у него

способностей к исследованию, изучению жизни, к ее логическому осмыслению и

образному отображению, к литературному творчеству. Публицистическая

деятельность, умение писать – один из основных критериев профессионального

мастерства журналиста, работающего в любой редакции печатного периодического

издания, независимо от его типа и уровня.

Однако это лишь один из

компонентов его труда. Немалое значение имеет и его работа как редактора. Ему

часто приходится править, переделывать, даже переписывать свои произведения и

тексты его коллег, а также материалы внередакционных авторов. Нередко

редактирование материалов для очередного номера газеты занимает основную часть

рабочего времени журналиста. И если он недостаточно владеет искусством

литературного редактирования, его профессиональное мастерство не может

считаться полноценным.

С процессом редактирования

тесно связана и работа журналиста с редакционной почтой. Он должен оценить

значение информации, содержащейся в письме читателя, суметь использовать ее в

своем выступлении или подготовить письмо к публикации и ответить автору. Это

относится не только к бумажным письмам, но и к электронной почте, приходящей в

редакцию по Интернету.

Важное значение имеет и

организаторская деятельность журналиста. Она развертывается на нескольких

направлениях. Он поддерживает контакты со своим активом, заказывает

внередакционным авторам выступления в газете и помогает подготовить их к

печати. Руководит обсуждением актуальных проблем за «круглым столом» в

редакции. И если ему поручат руководство группой его товарищей по редакции при

проведении какой-либо коллективной акции, ему придется организовать ее:

спланировать, распределить задания, проконтролировать их выполнение.

Организаторской является и

деятельность журналиста, связанная с выполнением его обязанностей по редакции и

его отделу, – дежурство на выпуске номера, участие в редакционных летучках,

разработка плана спецвыпуска и т.д. Значение этой деятельности возрастает для руководителя отдела, который планирует

работу своих корреспондентов и контролирует ее выполнение.

Заметим, что для руководителей редакции – главного редактора, его заместителя, ответственного

секретаря – организаторские обязанности становятся основной и

важнейшей частью их деятельности. Однако для остальных творческих работников

редакции многофункциональность, сочетание различных сторон их труда и

непрерывный быстрый переход от литературной работы к другим обязанностям

становятся важнейшей особенностью их деятельности. У других представителей

литературного труда – писателей – мы также наблюдаем сочетание творческой деятельности – литературного письма – с

редакторской работой. Но их смена происходит в ином темпе. И писателю не

приходится заниматься организаторской работой.

Индивидуально-коллективный

характер

Почти всегда журналист сам создает свое произведение – репортаж, статью или очерк. Процесс его работы над

своим текстом подразделяется, в принципе, на этапы, характерные и для создания

литературно-художественных произведений. Как и писатель, журналист сам находит

материал для своего выступления в печати, тщательно разрабатывает тему. И для

него самым ответственным моментом является творческий акт – написание текста. Здесь он может рассчитывать только

на собственные силы и способности, – создание его

произведения носит сугубо индивидуальный характер. Подобно писателю он

старательно отделывает, правит свой репортаж или статью, нередко переписывает.

Но в отличие от писателя или художника журналист

всегда выступает в редакционном коллективе. Его творческая личность является

лишь элементом редакционной системы. Он участвует в создании коллективного

произведения – выпуска газеты. Успех индивидуальной деятельности

журналиста зависит и от понимания им своего места и роли в редакционном

коллективе, от стремления и способности руководствоваться в своем личном

творчестве задачами, стоящими перед его редакцией, учитывать направление и

характер деятельности других ее сотрудников.

Более того, некоторые моменты и даже целые этапы

процесса создания журналистского произведения приобретают черты коллективного

труда. Это относится уже к выбору темы будущего выступления. Темы многих

статей, корреспонденции, очерков и других публикаций определяются не только в

результате личного предложения, заявки журналиста, которая затем подвергается

коллективному и подчас длительному обсуждению – в

отделе, на планерках и летучках, в редколлегии и т.д., но и руководителями

журналиста – редактором, ответственным секретарем, заведующим

отделом – в форме редакционного задания, в соответствии с

планом работы редакции. Это задание, учитывающее место и роль будущего

произведения в газете, подчас дает все основные его характеристики, указывая не

только тему, но и объект отображения, характер и форму выступления, время его

предполагаемой публикации и даже называя его возможных героев. Оно сообщает

журналисту разностороннюю информацию о том, чего от него ждет редакция.

Однако редакционное задание оставляет журналисту

достаточно широкие творческие возможности – для

оригинального поворота темы, глубокой ее разработки, использования свежих

фактов и др. Автор может столкнуться в жизни с реальной ситуацией, расходящейся

с редакционным замыслом. В этом случае он решает, чем именно его выступление

будет отличаться от задания. Основной стимул, которым он руководствуется, – воссоздать в газете правдивую картину

действительности в соответствии с задачами, стоящими перед его периодическим

изданием.

Коллективный характер работы над индивидуальным

журналистским произведением определяется и влиянием, которое оказывают на

автора другие сотрудники редакции –

корректировкой хода выполнения задания. На последующих этапах работы это

выступает на первый план. Заведующий отделом, в котором работает автор, и

сотрудник редакционного секретариата могут совершенствовать авторский текст,

выделяя главное, удаляя ошибочные положения, заменяя неудачный заголовок и т.п.

Все эти изменения в тексте по идее производятся в содружестве с автором, в

любом случае – с его ведома. Публикация, появившаяся в результате в

газете, представляет собой индивидуально-коллективное произведение.

Исследователи журналистики утверждают, что она по

самой своей природе – коллективистский тип

творчества, что коллективизм пронизывает все стороны деятельности журналиста. С

использованием в процессе подготовки и выпуска периодического издания Интернета

и других новых технических средств значение этой особенности журналистского

труда еще более возрастает.

Производственно-творческая

деятельность

Как

индивидуальное, так и коллективное творчество в области журналистики ограничено

рамками периодического издания – конкретной газеты, задачами и планами

редакции. Документальность журналистики ограничивает это творчество и рамками

реальных фактов и ситуаций, которые изучает и отображает журналист.

Это закономерное

ограничение, но не сужение творчества журналиста. Объект приложения его

творческих сил ничем не ограничен. Это вся окружающая его действительность, вся

жизнь – как отдельного человека, так и всего общества. Их изучение

требует отдачи всех творческих способностей журналиста. Эффективность его

деятельности определяется вместе с тем ее производственным характером. Редакция

газеты – это не только творческий, но и

производственный коллектив. Он работает по общередакционному плану и

производственному графику. Это определяет характер работы и каждого члена

редакционного коллектива, в первую очередь каждого журналиста. В определенное,

известное ему время он обязан предъявить руководству свою продукцию – произведение заранее обусловленного характера и объема.

Без этого невозможен выпуск периодического издания.

Только исходя из

производственно-творческого характера журналистского труда, можно моделировать

и планировать работу редакции.

Эта особенность

журналистского труда резко отличает его от деятельности писателя, художника или

композитора. Как правило, они не ограничены требованиями производственного

процесса и связанного с ним творческого задания, намного свободнее в выборе

темы своего произведения и ее интерпретации. Лишь работа архитекторов,

большинство которых входят в коллективы архитектурных мастерских, имеет с этой

стороны немало общего с трудом журналиста.

Оперативность и

непрерывность

Фактор времени

играет огромную роль в процессе духовного производства. Еще молодой Маркс

заметил, что время, имеющееся в распоряжении автора, определяет не только объем

и построение, но и характер его произведения. К журналистике это имеет прямое

отношение: для нее характерно весьма большое ограничение времени, находящегося

в распоряжении автора. Планирование редакционной деятельности,

производственно-творческий характер труда означают для сотрудника редакции

необходимость точно выдерживать срок представления своего произведения. Этот

срок, установленный редакционным заданием, обусловливает степень глубины

разработки темы журналистом, совершенствования формы его произведения. И если

он нарушит этот срок, уменьшится актуальность его выступления и публикация в

газете окажется нецелесообразной.

Сжатые сроки не

снижают, однако, требований к уровню журналистского произведения –

к его содержанию и форме. Нередко журналисту приходится дорабатывать и даже

переписывать свою статью или корреспонденцию. Но в любом случае у него не будет

для этого даже небольшой части того времени, которым располагает ученый или

писатель. И если, например, Л.Н. Толстой писал роман «Война и мир» семь лет

(1863–1869), а с момента возникновения у него

замысла этого произведения прошло тринадцать лет, если А.Н. Гончаров годами

вынашивал план романа «Обрыв», то время, имеющееся в распоряжении журналиста,

измеряется не годами и даже не месяцами, а днями и даже часами. Автору

проблемной статьи или очеркисту обычно предоставляют для подготовки своего

произведения от силы две-три недели. И нередко репортер собирает материал для

своего репортажа и пишет его в течение нескольких часов – в очередной номер.

Быстрота

передачи социальной информации массовой аудитории, оперативность журналистского

труда приводят, однако, и к некоторым нежелательным последствиям. Из-за

недостатка времени журналист не может изучать действительность с той же

глубиной и обстоятельностью, как это делает, например, ученый. Это не означает,

конечно, что сотрудник редакции имеет право сдавать руководителю отдела или

ведущему редактору небрежно написанную поверхностную корреспонденцию. Наоборот,

это означает лишь, что он обязан в отпущенное ему время разработать тему своего

выступления с наиболее возможной доказательностью и придать ему возможно более

совершенную форму.

На самом деле

журналист работает постоянно. Бесконечна цепь редакционных заданий, не

прерывается творческий процесс их выполнения. Никогда не исчезает

психологическая нагрузка, которую испытывает сотрудник редакции, чувство его

ответственности перед читателем. Даже покинув редакцию и возвратившись домой,

он чаще всего продолжает заниматься своими профессиональными заботами – обдумывает

характер предстоящей встречи, набрасывает план очередного печатного выступления

или ищет заголовок для своей корреспонденции. Колеблется лишь интенсивность

этой нагрузки – в зависимости от сложности получаемых заданий.

Степенью этой интенсивности, непрерывностью своего труда журналисты резко

выделяются среди представителей других видов творческой деятельности.

Сочетание универсальности со

специализацией

Несмотря на всю сложность процессов, происходящих в

обществе, и невозможность для одного человека высказываться с одинаковой

компетентностью по всем вопросам, относящимся к различным областям жизни,

признаком профессионального мастерства журналиста все еще остается его умение

выступать на разные темы и в разных жанрах. Опытного газетчика и в наши дни

отличает способность быстро «переключаться», переходить от одного редакционного

задания к другому. Разумеется, степень подобной разносторонности интересов и

умения журналиста в значительной мере зависит от типа издания, в котором он

выступает, а также от его места в редакции, должности, которую он занимает.

Так, собственный корреспондент газеты вынужден быть универсалом – ему приходится писать на самые разные темы и в разных

жанрах публицистики. И работа журналистов небольших региональных – городских и районных газет чаще всего приобретает

универсальный характер. Но в редакциях крупных периодических изданий сотрудники

все чаще приходят к специализации – в

соответствии с типом и характером отделов, в которых они работают, – постепенно находя свое тематическое направление, а

подчас и свой жанр.

Непрерывный процесс разделения труда в обществе,

возникновение и развитие новых областей и отраслей производства и профессий

требуют от журналистов специализации. Она дает возможность углубленного

изучения какой-либо одной или нескольких смежных областей жизни, овладения

специальными знаниями, без которых в наши дни невозможно компетентное

журналистское выступление.

Под компетентностью журналиста мы понимаем и общую его

осведомленность во всем круге вопросов, связанных с избранной темой газетного

выступления, и знакомство с различными сторонами освещаемого предмета. Это тот

круг общих и специальных знаний автора, который позволяет ему составить свое

мнение о конкретной ситуации, прийти к определенному выводу, изучить актуальную

проблему и предложить пути и методы ее решения. Лишь достаточная компетентность

журналиста обеспечивает доказательность и убедительность его произведения,

высокий уровень его воздействия на аудиторию.

Однако приходится считаться с объективным ограничением

уровня компетентности журналиста. В самом деле, обычно он не в состоянии судить

о каком-либо событии или явлении с той же компетентностью, с какой это делает

специалист в данной области. Он не может, например, определить перспективы

нового открытия в области биологии – у него не

хватает для этого научных знаний, которыми обладает ученый-биолог. Не в

состоянии он указать по той же причине и преимущества нового лекарства – ему приходится советоваться, консультироваться со

специалистом. Это ограничение его компетентности объясняется, с одной стороны,

постоянным недостатком времени, находящегося в его распоряжении. И с другой

стороны, – постоянной сменой редакционных заданий. Если

специалист – ученый, инженер, рабочий – постоянно углубляет и закрепляет свои знания и опыт,

то журналист работает над разными темами и переходит от одной области знаний к

другой. Это мешает углубленному изучению и анализу конкретной ситуации и

собранного материала. И все же, несмотря на эти ограничения, компетентность

журналиста должна быть достаточной для того, чтобы обратить внимание читателя

на актуальность, важность освещаемого события или ситуации, помочь ему, сообщая

новую информацию, понять их значение и прийти к определенному выводу.

Обеспечение достаточно высокого уровня компетентности

журналиста – нелегкая, но, как показывает практика, выполнимая

задача. Каждый решает ее, используя свои возможности, знания и опыт. Этому

помогает специфический подход журналиста к фактам и явлениям действительности – с позиций их общественной значимости, возможность

охватить конкретную ситуацию, оценить проблему в целом, в комплексе, чего

обычно лишен узкий специалист. Способствует журналисту и его профессиональный

опыт, приемы быстрого накопления информации, получения у специалистов знаний,

необходимых для выполнения задания на новую тему, ознакомление со связанными с

нею прежними публикациями в прессе и т.п. Но наилучшие возможности для

повышения компетентности журналиста дает ему специализация. Постоянное

целеустремленное изучение всех аспектов какой-либо области жизни позволяет ему

высказываться с достаточной компетентностью, подчас не уступая специалистам. Об

этом свидетельствует практика многих известных журналистов: Ю. Черниченко,

специализировавшегося в освещении проблем сельского хозяйства, А. Гудимова,

анализировавшего ситуации, возникавшие в различных областях экономики, и др.

Заметим вместе с тем, что в широком тематическом

комплексе публикаций современной газетной прессы в России, охватывающем все

стороны жизни нашего общества и государства, особое значение имеют два

важнейших тематических направления. Это политика и экономика. О чем бы ни

писали наши журналисты – универсалы или

специализирующиеся в освещении какой-либо области жизни, работающие в редакциях

самых разнотипных газет, – о спорте или искусстве, о

медицине или школьном образовании, их публикации в конце концов оказываются

связанными с политическими или экономическими проблемами. Эти две темы тесно

связаны, переплетаются и оказывают сильнейшее влияние на освещение ситуаций и

проблем, возникающих в любой тематической области. Потому что от политики и

экономики зависят в конце концов развитие этих ситуаций и решение этих проблем.

Вопросы для самопроверки

1.

Какие

факторы определяют особенности журналистского труда?

2.

Что

такое комплексность журналистского труда?

3.

Почему

труд журналиста имеет индивидуально-коллективный характер?

4.

Что

определяет производственно-творческий характер работы журналиста в редакции?

5.

Как

в труде журналиста сочетаются его оперативность и непрерывность?

6.

Как

и почему время, находящееся в распоряжении журналиста, определяет его творческие

возможности?

7.

Что

означают универсальность труда журналиста и его специализация?

8.

Какое

значение для журналиста имеет его компетентность?

Литература

Гуревич С.М. Номер газеты. М., 2002.

Гуревич С.М. Основы научной организации

журналистского труда. М., 1987.

Лазутина Г.В. Основы творческой

деятельности журналиста. М., 2000.

Свитич Л.Г. Журнализм в системе

глобальных информационно-креативных процессов. М., 2002.

в начало части

ГЛАВА

7.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Величина редакционного коллектива

Состав редакционного коллектива

Структура

редакционного коллектива

ЦЕЛИ –

Прочитав эту главу, вы узнаете:

w

каковы особенности

редакционного коллектива;

w

как определяют

величину газетной редакции;

w

каковы особенности

ее состава;

w

как построена редакция периодического издания, и каковы тенденции

изменения ее структуры.

Редакция любого печатного периодического издания

представляет собой коллектив (от лат. collektivus – собирательный) – совокупность

людей, объединенных общими целью и задачами. В обществе существует множество

различных коллективов – трудовые, спортивные, учебные,

военные и др. У каждого из них – своя цель и свои задачи,

которые определяют их характер, особенности, отличающие их от других

коллективов. Все это полностью относится и к редакции.

Редакция – это, прежде

всего трудовой коллектив, ее работники трудятся, выполняя задания

руководства. Вместе с тем она отличается от других трудовых коллективов. Во-первых,

характером ее цели и задач. Она создана для подготовки и выпуска печатного

периодического издания – газеты – и удовлетворения с его помощью информационных

потребностей читателей. Во-вторых, характером членов редакционного коллектива.

В нем трудятся специалисты, представители ряда определенных профессий. Прежде

всего – журналисты, а также технические и коммерческие

работники, обладающие знаниями и умениями, необходимыми для выпуска газеты. Для

того чтобы работать в редакции, нужны специальные способности, знания и умения,

особая подготовка, жизненный опыт.

Специфика редакции как трудового коллектива

заключается и в том, что это производственный коллектив. В отличие от

непроизводственных коллективов, действующих, например, в сфере спорта,

производственный коллектив входит в область материального или духовного

производства. Результатом деятельности редакционного коллектива является

духовная продукция – определенное количество знаний,

сведений, представленных в форме журналистской информации, а также ее материальные

носители – номера газеты. Как каждый производственный коллектив,

редакция работает по плану, подчинена производственному ритму – графику выпуска газетных номеров. Материалы этих

выпусков должны в определенное время поступать к читателям.

Конечно, в процессе своей деятельности редакция должна

зарабатывать, получать прибыль, обеспечивая свое существование и выпуск газеты.

Не следует, однако, проводить прямую параллель между редакцией и, например,

коллективом промышленного предприятия. Специфика редакции заключается и в том,

что она представляет собой не только производственный, но и творческий, в

основном – литературный коллектив. Большая часть его работников – журналисты – занимаются

творческой деятельностью – литературным трудом, создавая

свои журналистские произведения или помогая внередакционным авторам готовить их

выступления в периодическом издании.

Социологи рассматривают редакцию, во-первых, как

малую социальную группу – коллектив, объединенный

общностью целей и интересов его членов, с особыми, специфичными для него

связями и отношениями. И, во-вторых, что особенно важно, как саморазвивающуюся

систему. Как любая система, она представляет собой совокупность,

объединение различных элементов, каждый из которых обладает своими качествами и

соответствующими им возможностями. При объединении этих элементов система

приобретает новые «интегративные качества», обретает новые свойства и

возможности. Элементами редакционной системы являются сотрудники редакции,

прежде всего журналисты. Каждый из них выполняет свою, присущую ему функцию. Но

их объединение – редакционный коллектив –

способен решать общую задачу – выпускать коллективное

журналистское произведение – номер газеты, давая читателям

представление о действительности в целом, о всех важнейших ее сторонах. Один

сотрудник редакции выполнить эту задачу не в состоянии.

В результате внешних и внутренних воздействий

редакционная система развивается и совершенствуется, устанавливаются

оптимальные в данной ситуации величина, состав и структура редакции. Одним из

важнейших факторов, определяющих эти характеристики, как и специфику

организации ее работы, являются особенности журналистского труда.

в начало главы << >> в начало части

ВЕЛИЧИНА

РЕДАКЦИОННОГО КОЛЛЕКТИВА

Как определить оптимальную для данной редакции

величину ее коллектива? Сколько работников – журналистов,

технических и коммерческих сотрудников могут обеспечить выпуск газеты или

другого печатного периодического издания? Однозначных ответов на эти вопросы не

существует. Можно лишь с уверенностью сказать, что для выпуска крупного

периодического издания, например ежедневной областной газеты или многополосного

политического или делового еженедельника, необходим крупный редакционный

коллектив. А если речь идет о небольшом издании –

районной газете, выходящей всего один или два раза в неделю, – величину редакции можно уменьшить. Но лишь до

определенного предела: количество сотрудников редакции должно быть достаточно

для выполнения всех творческих, технических и коммерческих задач, связанных с

подготовкой и выпуском газеты. В каждом конкретном случае, определяя величину

редакции, придется учитывать множество факторов: периодичность выпуска издания,

его формат и объем – количество полос в номере,

особенности читательской аудитории и квалификацию работников – уровень профессионального мастерства журналистов

редакции и других ее сотрудников. А также и возможности оплаты их труда. Как

нет двух одинаковых газет – они всегда чем-то различаются,

так нет и одинаковых редакций – по их величине и другим

характеристикам.

Однако в последнее время, особенно после

экономического кризиса в России в августе 1998 г., под воздействием

экономических причин (подробно об этом – в курсе

экономики СМИ и редакционного менеджмента) выявилась тенденция к сокращению – минимизации величины редакционных коллективов. При их

формировании или изменении стремятся уменьшить количество штатных работников

редакции, перепоручая выполнение их функций нештатным работникам. В редакции

оставляют лишь тот минимум, который необходим для обеспечения выпуска

периодического издания. Подобная минимизация величины коллектива возможна,

разумеется, лишь при достаточно высоком профессиональном уровне работников,

оставшихся в редакции. В противном случае руководителям редакции неизбежно

придется вновь увеличить их численность, чтобы избежать срыва процесса выпуска

газеты.

в начало главы << >> в начало части

СОСТАВ

РЕДАКЦИОННОГО КОЛЛЕКТИВА

Определение состава редакции не менее важно, чем

установление ее величины. Это относится как к крупным коллективам, так и – в еще большей степени – к

малым редакциям, в которых каждый работник на счету. Поэтому основатели газеты

и руководители редакции придают особое значение подбору ее сотрудников и обычно

предпочитают сами решать все кадровые вопросы.

Если на вопрос о величине редакционного коллектива

можно вначале дать лишь приблизительный ответ, то его состав необходимо

определить достаточно точно. Для того чтобы ответить на вопрос – кто должен выпускать газету, необходимо иметь ясное

представление о типе издания, особенностях его читательской аудитории,

структуре редакции. И разумеется, о возможностях оплаты труда ее работников.

Потому что в каждой редакции должны работать не случайные люди, а специалисты,

представляющие различные журналистские специальности и способные решать задачи,

связанные с подготовкой и выпуском именно данного издания. И если редакции

массовой общественно-политической газеты требуются репортеры, журналисты,

специализирующиеся в области политики и экономики, культуры, науки, народного

образования и спорта, международники, то для подготовки и выпуска делового

издания необходимо обеспечить иной состав коллектива. Его костяк составят

журналисты-экономисты – специалисты в области финансов

и товарных рынков, биржевой деятельности и статистики, коммерции и рекламы.

Репортеры и международники требуются здесь гораздо меньше. Иногда в редакциях

возникает потребность и в представителях жанровой специализации журналистов – очеркистах, обозревателях, сатириках.

Любую редакцию возглавляют специалисты-управленцы – главный редактор, его заместитель, ответственный

секретарь. И любой редакции необходимы сотрудники, выполняющие функции,

связанные с выпуском номеров газеты, –

секретариатчики, отвечающие за ее дизайн, специалисты, работающие с

редакционной почтой, журналисты, готовящие электронные версии издания.

На специализацию журналистов серьезно влияет тип

печатных периодических изданий, в которых они работают, периодичность их

выпуска. У газетчиков, сотрудников еженедельников и журналов много общего, но

немало и особенностей. Если, например, от газетчика требуется оперативность

сбора информации, ее обработки и публикации, то для работника редакции журнала

важнейшее значение получает способность к анализу, обобщениям и оценке

собранного материала. А у сотрудника еженедельника ценится сочетание

достаточной оперативности и аналитичности мышления.

Эффективность работы сотрудника редакции определяется

и соответствием его специализации, способностей и опыта его должности, месту,

которое он занимает в коллективе.

в начало главы << >> в начало части

СТРУКТУРА

РЕДАКЦИОННОГО КОЛЛЕКТИВА

Процесс подготовки и выпуска газеты в сильнейшей

степени зависит от особенностей структуры – строения – коллектива редакции. Эту структуру свободно

определяет ее руководитель – главный редактор. При этом он

исходит из величины и состава коллектива, типа и уровня издания, характера его

читательской аудитории. Оптимальная структура редакции должна способствовать

управлению всеми ее подразделениями и их безотказной деятельности. Это возможно

лишь, во-первых, при наличии – как в любой функционирующей

системе – центра управления коллективом. Во-вторых, при

обеспечении свободного притока в редакцию информации, без которой невозможно

как управление ее коллективом, так и деятельность его звеньев. И, в-третьих,

при наличии в редакции прямой и обратной связи между всеми ее подразделениями и

сотрудниками. Прямой связи – сверху вниз – от редактора, редколлегии, ответственного секретаря,

генерального менеджера в отделы, к корреспондентам, техническим и коммерческим

работникам – в виде планов, приказов, распоряжений, заданий и т.п.

И обратной связи – снизу вверх – из отделов,

технических и коммерческих служб в секретариат, редколлегию, главному

редактору, генеральному менеджеру – информация о

выполнении планов, решений и заданий и встречные предложения.

Структура редакции формируется и под воздействием

таких субъективных факторов, как принципы редакционной деятельности. Это прежде

всего принцип разделения труда. В соответствии с ним весь коллектив делится на

части и звенья, у каждого из которых свои задачи и обязанности, определяющие

направление и характер их деятельности. Это относится и к каждому творческому,

техническому и коммерческому сотруднику редакции. Столь же важен и второй

принцип – кооперирования труда и объединения его результатов.

Он определяет итоги работы всей редакции: создание коллективного журналистского

произведения – номера периодического издания, в который каждый

сотрудник вносит свой вклад. Этот принцип обеспечивает целеустремленность

работы редакции.

Третий принцип – единоначалия

– важен как для руководителей редакции, так и для их

подчиненных. В соответствии с ним каждый член редакционного коллектива имеет

только одного непосредственного руководителя. Корреспондент подчиняется

заведующему отделом, который, в свою очередь, получает указания от

ответственного секретаря редакции и т.д. Все работники редакции имеют одного

руководителя – главного редактора. Руководителю этот принцип

облегчает управление тем подразделением, которое он возглавляет. Он получает

право решать все вопросы, связанные с деятельностью этого отдела или службы,

осуществлять контроль работы их сотрудников. А подчиненные ему знают, кому они

обязаны предъявить результаты своего труда, и кто дает им задания и планирует

их деятельность.

Структура редакции, формирующаяся под воздействием

всех этих факторов, сочетает две внешне противоречивые характеристики. С одной

стороны, она должна быть достаточно стабильной, сохраняя неизменными основные

ее элементы. Иначе невозможно обеспечить эффективную ритмичную работу

коллектива. Но, с другой стороны, она должна быть достаточно гибкой, позволять

вносить в нее изменения – упразднением некоторых ее

звеньев или созданием новых подразделений – в

соответствии с изменением реальной ситуации, в которой выходит газета. Добиться

органичного сочетания этих двух сторон структуры редакции – сложная задача, всегда стоящая перед ее

руководителями.

Одно из условий достижения оптимальной для данного

издания системной структуры редакции – продуманное

разделение труда в ее коллективе. Здесь могут быть представлены все его формы – функциональное, профессиональное и квалификационное.

Функциональным называется разделение труда в соответствии с функциями трудового

коллектива. В результате он разделяется на несколько функциональных групп.

Профессиональное разделение труда происходит внутри каждой из этих групп – в соответствии с профессией и специальностью ее

членов. Внутри каждой функциональной группы образуются профессиональные группы

работников. В процессе дальнейшего разделения труда в профессиональной группе

возникает третья его форма – квалификационное разделение труда

– между отдельными исполнителями в соответствии с их

квалификацией, уровнем мастерства, знаний, умений и т.д.

В редакционном коллективе нередко происходит

совмещение различных форм разделения труда – в рамках

какого-либо структурного подразделения или при выполнении какой-либо работы.

Важнейшее значение для деятельности редакционного

коллектива имеет функциональное разделение труда. Оно определяет как структуру

редакции, так и организацию ее работы и приводит к разделению коллектива на

несколько частей. Первая из них – творческая

часть редакции. В нее входят журналисты, которые выполняют функцию

подготовки и выпуска периодического издания: написания и редактирования его

материалов, работы с внередакционными авторами, компоновки готовых материалов

газеты в отдельные ее выпуски, обеспечения их дизайна – иллюстрирования и верстки, руководства редакцией и

процессом производства номера и т.д. К ней примыкает техническая часть

коллектива. Ее составляют технические сотрудники. Они, с одной стороны,

создают оптимальные условия для деятельности журналистов, с другой – обеспечивают техническую подготовку и выпуск номера – держат корректуру, при наличии компьютерной системы

производят набор текстов, верстку полос и т.д.

С возникновением в нашей стране информационного рынка

в редакциях периодических изданий возникла коммерческая часть коллектива. Ее

работники стремятся укрепить экономическую базу редакции, обеспечить реализацию

тиража газеты, привлечь в нее рекламные и частные объявления и т.д.

В результате в редакционном коллективе формируются три

функциональные группы. С понижением уровня этой структуры функциональное

разделение труда приобретает все более специализированный характер. Каждая из

трех групп разделяется на несколько подразделений. Так, творческая часть редакции

формируется из двух звеньев. Первое – звено

руководства и управления. В него входят: редакторах – главный редактор и его заместители, редакционная

коллегия и секретариат. Второе – звено исполнения, которое

охватывает корреспондентов, сгруппированных в отделы редакции, обозревателей,

специальных и собственных корреспондентов газеты. Внутри каждого из звеньев

происходит дальнейшее разделение труда. Например, редакторат и редколлегия

осуществляют общее руководство редакцией, секретариат представляет собой центр

оперативного управления коллективом. Важнейшими элементами звена исполнения

являются творческие отделы, где создаются тексты и иллюстрации, публикуемые в

газете. В технической части редакции функциональное разделение труда приводит к

образованию ряда служб – корректорской, компьютерного

центра, редакционной библиотеки и др. А работники коммерческой части коллектива

сосредоточены в ее подразделениях – отделах

рекламы, распространения, маркетинга и других, где и решают стоящие перед ними

специфические задачи.

Так в процессе разделения труда формируется

пирамидальная структура редакционного коллектива. Наверху нее стоит

руководитель – главный редактор, ниже – его

заместители, редколлегия, секретариат, а под ними располагаются творческие

отделы, технические и коммерческие службы. У пирамидальной структуры несколько – три-четыре – уровней. На

каждом из них находятся подразделения звеньев управления и исполнения, их

руководители, на самом нижнем уровне –

корреспонденты, технические и коммерческие сотрудники, непосредственные

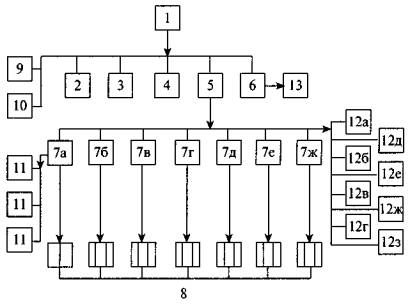

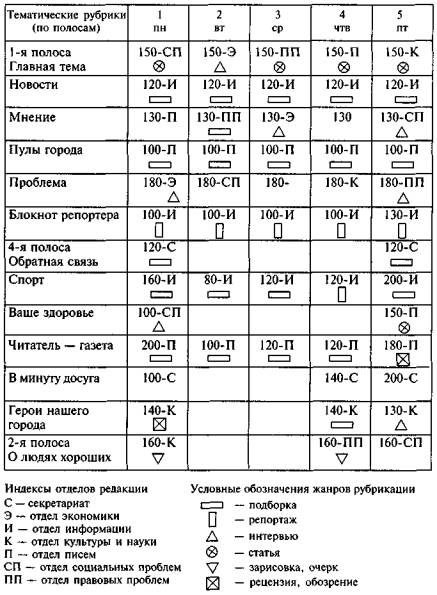

исполнители заданий своего руководства (см. рис. 1).

Рисунок 1.

ПИРАМИДАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ГАЗЕТНОЙ РЕДАКЦИИ

1 – Главный редактор. 2 – Главный бухгалтер. 3 – Заместитель главного

редактора. 4 – Редакционная коллегия. 5 – Ответственный секретарь. 6 – Менеджер (коммерческий

директор). 7 – Заведующие отделами: а – Собкоровской сети; б – Экономики; в – Политики; г – Социально-бытовых проблем;

д – Информации; е – Писем; ж – Иллюстраций. 8 – Корреспонденты отделов. 9 – Обозреватель. 10 – Специальный корреспондент.

11 – Собственные корреспонденты.

12 – Технические службы

редакции: а – Машинописное бюро (компьютерный центр); б – Корректорская; в – Библиотека; г – Архив; д – Досье; е – Служба выпуска; ж – Отдел информатики; з – Хозяйственная служба. 13 – Коммерческая часть

редакции.

Пирамидальная структура была ранее характерна для

редакций подавляющего большинства наших печатных периодических изданий. И

сейчас еще многие газетные редакции имеют такую структуру. У нее – свои достоинства. Она обеспечивает полное разделение

труда в коллективе, единоначалие управления на всех уровнях, высокую

персональную ответственность каждого сотрудника за свою работу. Но у нее есть и

недостатки. Она громоздка, замедляет прохождение информации, необходимой для управления

коллективом и выпуска издания. Прохождение оригиналов будущих публикаций снизу

вверх – от авторов в секретариат и редакторат – требует значительного времени. Это снижает

оперативность информации, направляемой читателям газеты. К тому же возрастает

возможность искажений текста в процессе его правки на разных уровнях

редакционной пирамиды.

В редакциях разных периодических изданий эта структура

имеет свои особенности. В небольшом коллективе районной газеты некоторые

элементы такой структуры могут уменьшаться или вообще исчезать. У

ответственного секретаря такого издания обычно вообще нет помощников, отделы

редакции представлены лишь их руководителями. Нет здесь и штатных собственных и

специальных корреспондентов, обозревателей и т.д. Не найдем мы в таких

коллективах и некоторых технических и коммерческих служб – ни редакционной библиотеки, ни отделов маркетинга и

распространения. Но не исчезают задачи и обязанности, связанные с этими

подразделениями, и их вынуждены выполнять, поделив между собой, оставшиеся

работники редакции.

С развитием информационного рынка ужесточились

требования к редакционной структуре. Это объясняется, прежде всего,

экономическими причинами. В частности, необходимостью повысить оперативность и

разнообразие журналистской информации, сообщаемой читателям периодических

изданий, как условия обеспечения их конкурентоспособности на рынке. Это привело

к изменениям структуры многих редакционных коллективов, которые происходят на

нескольких направлениях.

Первое из них – укрупнение,

а нередко и упразднение обычных привычных творческих и технических

подразделений редакции. Их руководители изменяют характер отделов: вместо

отраслевых создают структуры смешанного типа, чаще всего проблемные. Например,

вместо отделов промышленности, сельского хозяйства, строительства формируют

отдел экономических проблем. Иногда – в крупных

коллективах – множество отраслевых отделов объединяют в несколько

больших секторов – политики, экономики, культуры. Это, по замыслу,

позволяет сконцентрировать, укрупнить планирование работы таких подразделений.

Во-вторых, стремясь уменьшить количество уровней в

редакционной структуре, упраздняют некоторые подразделения. Чаще всего это

происходит с творческими отделами. При этом каждый корреспондент, прежде

входивший в какой-либо отдел редакции, обязан самостоятельно вести в газете

несколько тематических рубрик. Свои материалы он сдает прямо в секретариат

редакции или сменному редактору, ведущему очередной номер. Так как должности

заведующих отделами при этом упраздняются, это ведет и к сокращению размеров

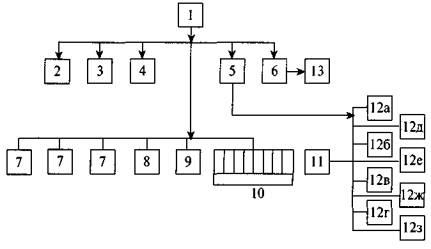

редакционного коллектива. Так приходят к плоской структуре редакции (см. рис.

2).

Рисунок 2.

ПЛОСКАЯ СТРУКТУРА ГАЗЕТНОЙ РЕДАКЦИИ

1 – Главный редактор. 2 – Главный бухгалтер. 3 – Редакционная коллегия. 4 – Заместитель главного

редактора. 5 – Ответственный секретарь. 6 – Менеджер (коммерческий

директор). 7 – Собственные корреспонденты. 8 – Специальный корреспондент.

9 – Обозреватель. 10 – Корреспонденты. 11 – Фотокорреспондент. 12 – Технические службы

редакции: а – Машинописное бюро (компьютерный центр); б – Корректорская; в – Библиотека; г – Архив; д – Досье; е – Служба выпуска; ж – Отдел информатики; з – Хозяйственная служба. 13 – Коммерческая часть

редакции.

Эта структура обладает рядом достоинств. С уменьшением

количества уровней в этой структуре облегчается руководство коллективом:

сокращается путь прохождения управленческой информации как сверху вниз – к каждому сотруднику, так и снизу вверх – от корреспондента к главному редактору. Уменьшается и

время прохождения текста или иллюстрации, созданных журналистом, на газетную

полосу.

Вместе с тем у этой структуры выявились и недостатки.

Во многом изменились и усложнились задачи и обязанности руководителей редакции.

Редактор и его заместитель вынуждены теперь сами заниматься оперативным

управлением подготовкой и выпуском номеров газеты – давать задания каждому журналисту, контролировать их

выполнение, принимать материалы, формировать каждый номер и вести его выпуск.

При этом меняются и функции секретариата, который теперь сосредоточивается

только на процессе верстки и оформления газеты. У редактора и его заместителя в

связи с перегрузкой не всегда хватает времени для встреч с журналистами,

решающими творческие вопросы, связанные с подготовкой материалов в газету.

И все же плоская структура редакции позволяет

упростить весь процесс управления коллективом, ускорить принятие решений,

направленных на повышение оперативности информации, получаемой читателями

издания.

Такая структура подчас неизбежна в редакциях,

состоящих всего из нескольких человек, – здесь не из

кого и ни к чему строить пирамиду. Руководителю такого микроколлектива остается

лишь продумать разделение обязанностей между сотрудниками редакции и

контролировать их выполнение.

Изменяется структура и технической части редакции.

Компьютеризация работы журналистов, переход к компьютерному набору и верстке

газеты предопределили создание структур, обеспечивающих эффективность

использования новых технических средств. Во многих редакциях работают

компьютерные центры, где проходит большая часть производственных операций,

связанных с выпуском очередных номеров периодического издания. Персональные

компьютеры, на которых работают журналисты, технические и коммерческие

сотрудники, позволяют успешно решать проблемы, связанные с деятельностью

редакционного архива. В крупной редакции нередко создают отдел информатики,

работники которого не только обеспечивают безотказную работу новой техники, но

и пополнение редакционного банка электронной информации.

В некоторых редакциях крупных ежедневных газет

функционирует отдел досье. Его сотрудники непрерывно снабжают журналистов

творческих отделов – по их заказу или по своей

инициативе – оперативной актуальной информацией, черпая ее в

сообщениях различных информационных агентств. Как показал опыт, например,

газеты «Время новостей», отдел досье может оказывать журналистам серьезную

поддержку в подготовке текстов на самые разные темы.

Создание в современной газетной редакции компьютерной

системы и подключение ее к сети Интернет открыло возможность для включения в

структуру коллектива еще одного подразделения –

отдела или службы электронной версии печатного периодического издания. Опыт