Подготовлены редакции документа с изменениями, не вступившими в силу

1. Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

2. Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

3. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель образовательной организации (ректор, директор, заведующий, начальник или иной руководитель), который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации.

4. В образовательной организации формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников образовательной организации (в профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования — общее собрание (конференция) работников и обучающихся образовательной организации), педагогический совет (в образовательной организации высшего образования — ученый совет), а также могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом соответствующей образовательной организации.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 320-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1. К компетенции наблюдательного совета образовательной организации высшего образования, являющейся автономным учреждением, помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», относятся рассмотрение и согласование программы развития образовательной организации высшего образования, мониторинг ее реализации, а также иные вопросы, отнесенные уставом образовательной организации высшего образования к компетенции наблюдательного совета.

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 320-ФЗ)

5.2. В государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования, являющихся бюджетными учреждениями, за исключением образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, формируются попечительские советы. Попечительский совет осуществляет рассмотрение и согласование программы развития образовательной организации высшего образования, мониторинг ее реализации, а также решение иных вопросов, отнесенных уставом образовательной организации к компетенции попечительского совета.

(часть 5.2 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 320-ФЗ)

6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной организации:

1) создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования — студенческие советы), советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее — советы обучающихся, советы родителей);

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников образовательной организации (далее — представительные органы обучающихся, представительные органы работников).

Комментарий к статье 26

Управление образовательной организацией представляет собой процесс сознательного целенаправленного воздействия учредителя, руководителя, иных органов управления и органов самоуправления образовательной организации на деятельность такой организации с целью достижения образовательной организацией результатов, определенных законодательством об образовании и ее уставом.

Управление образовательной организацией выстраивается в соответствии с закрепленными в ст. 3 комментируемого Закона принципами:

— автономии образовательных организаций (п. 9 ч. 1);

— демократического характера управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; (п. 10 ч. 1).

В комментируемой статье установлено, что управление образовательной организацией осуществляется в соответствии правилами, установленными законодательством Российской Федерации. Эти правила содержатся в Гражданском кодексе РФ, Федеральном законе «О некоммерческих организациях», Бюджетном кодексе РФ и др.

Правила, которыми регулируется система управления любого юридического лица, включая некоммерческую организацию (lex generalis), применительно к образовательной организации могут быть уточнены предписаниями, содержащимися в законодательстве об образовании (lex specialis), в том числе в комментируемой статье.

Эти правила могут получить развитие в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации и муниципальных нормативных актах, принятых в соответствии с установленным распределением полномочий между федеральным, региональным и муниципальным уровнями нормативно-правового регулирования.

Важным элементом механизма правового регулирования управления образовательной организацией являются устав и локальные акты, принятые в рамках установленных полномочий самой образовательной организацией.

В основе управления образовательной организацией лежит принцип сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоначалие представляет собой такую форму организации управления, при которой во главе организации (ее структурного подразделения) стоит одно лицо, правомочное принимать юридически обязательные решения. Принцип единоначалия управления реализуется через деятельность руководителя образовательной организации, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации в соответствии с полномочиями, закрепленными в актах законодательства об образовании, иных нормативных правовых актах Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных нормативных актах, а также в уставе и локальных нормативных актах самой образовательной организации.

Единоличный руководитель образовательной организации в зависимости от ее типа, культурно-исторических традиций и т.д. может называться по-разному: директор, заведующий, ректор, начальник и т.д.

Единоначалие создает возможность более оперативного принятия управленческих решений, повышает персональную ответственность за общее состояние дел в высшем учебном заведении.

Основы правового статуса руководителя образовательной организации закреплены в ст. 51 комментируемой Законе. Так, например, установлено, что руководитель образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации может избираться общим собранием, конференцией работников (общим собранием, конференцией работников и обучающихся) образовательной организации с последующим утверждением учредителем образовательной организации или может назначаться учредителем образовательной организации. В отдельных случаях он назначается Президентом РФ (ректор МГУ, ректор СПбГУ) или Правительством РФ (ректоры федеральных университетов).

Требования к кандидатам на должность руководителя образовательной организации установлены в ст. 51 комментируемого Закона.

Особенности замещения должностей, назначения на должности и статуса руководителя федеральной государственной образовательной организации, осуществляющей подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка могут устанавливаться иными федеральными законами.

Права и обязанности руководителя образовательной организации, его компетенция в области управления образовательной организацией определяются в соответствии с законодательством об образовании и уставом образовательной организации.

Руководитель образовательной организации несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации.

Особенности избрания, назначения на должность и статуса руководителя частной образовательной организации определяются в уставе частной образовательной организации в соответствии с трудовым законодательством (ч. 10 ст. 51 комментируемого Закона).

В образовательной организации высшего образования по решению ее ученого совета может учреждаться должность президента. Лицо, замещающее должность президента университета, как правило, должно иметь опыт работы в должности ректора высшего учебного заведения.

Президент участвует в разработке концепции развития университета, представляет высшее учебное заведение в отношениях с государственными органами и общественными организациями, участвует в совершенствовании учебной, научной и управленческой деятельности вуза. При этом непосредственное управление университетом остается за ректором.

Единоначалие в управлении образовательной организацией, как уже отмечалось, сочетается с принципом коллегиальности, позволяющим при обсуждении вопросов, стоящих на повестке дня, выявлять и учитывать общественное мнение (мнение отдельных социальных групп и т.д.), аккумулировать знания и коллективный опыт.

В образовательной организации формируются различные коллегиальные органы управления.

Коллегиальные органы управления могут быть:

а) обязательными — создаются в каждой образовательной организации: общее собрание (конференция) работников (работников и обучающихся) образовательной организации, педагогический (ученый) совет;

б) факультативными — создаются не во всех образовательных организациях, их формирование предусматривается, как правило, уставом соответствующей образовательной организации: попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и т.д.

Среди коллегиальных органов управления образовательными организациями можно выделить:

а) постоянно действующие коллегиальные органы управления — педагогический совет, ученый совет и т.д.;

б) коллегиальные органы управления, созываемые нерегулярно — ad hoc, по мере необходимости, но не реже одного раза в год (одного раза в пять лет) и т.д.

Сочетание единоначалия и коллегиальности в управлении образовательной организацией проявляется, прежде всего, во взаимодействии руководителя образовательной организации и коллегиальных органов управления этой организации — директора школа и педагогического совета, ректора и ученого совета университета, декана и ученого совета факультета и т.д.

Законодательство (об образовании, трудовое и т.д.) определяет наиболее важные общие положения, регулирующие статус органов управления образовательной организацией. Детально же все вопросы, связанные с органами управления конкретной образовательной организации, урегулированы в уставе и локальных нормативных актах образовательной организации.

В уставе образовательной организации, в соответствии с ч. 2 ст. 25 комментируемого Закона, обязательно должна содержаться информация о структуре и компетенции органов управления образовательной организацией, порядке их формирования и сроках полномочий.

Общее собрание (конференция) работников (работников и обучающихся) представляет собой основную форму непосредственного участия работников образовательной организации в ее управлении. Деятельность общего собрания регулируется нормами устава и (или) принимаемого в этих целях локального акта — положения об общем собрании (конференции).

В состав общего собрания входят все работники образовательной организации. Для образовательных организаций с большой численностью работников вместо общего собрания созывается конференция, на которую избираются делегаты в соответствии с правилами, закрепленными в уставе образовательной организации. Так, например, в Уставе НИУ «Высшая школа экономика» (утвержденном Постановлением Правительства РФ от 28 февраля 2009 г. N 184 <344>) установлено (п. 57), что процедура и порядок избрания делегатов на конференцию, нормы представительства всех категорий работников и обучающихся университета, а также сроки и порядок созыва и работы конференции определяются ученым советом с учетом предложений всех категорий работников и обучающихся. При этом представительство научно-педагогических работников должно составлять не менее 70% общего числа делегатов, членов ученого совета — не более 50% общего числа делегатов конференции.

———————————

<344> СЗ РФ. 2009. N 10. Ст. 1230.

В профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования в состав общего собрания входят не только работники, но и обучающиеся, что находит свое отражение в самом названии этого коллегиального органа управления.

Полномочия общего собрания (конференции), порядок его формирования, регламент работы, порядок принятия решения и т.д. образовательная организация устанавливает в своем уставе самостоятельно в соответствии с принципом автономии образовательной организации.

Одно из полномочий общего собрания (конференции) закреплено в ч. 1 ст. 51 комментируемого Закона: на общем собрании (конференции) работников (работников и обучающихся) избирается руководитель образовательной организации.

К иным полномочиям, закрепленным уставом и локальными актами, могут относиться вопросы:

— принятия устава образовательной организации, внесения в него изменений и дополнений;

— обсуждение и принятие плана развития образовательной организации;

— участия в разработке и принятии коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; принятия решения о заключении коллективного договора;

— формирования первичной профсоюзной организации работников образовательной организации;

— определения перечня и порядка предоставления работникам социальных льгот из фондов трудового коллектива;

— избрания комиссии по трудовым спорам, комиссии по установлению доплат, надбавок и материальному стимулированию;

— выдвижения требований к работодателю по поводу заключения, изменения и выполнения коллективного договора, соглашений по социально-трудовым вопросам;

— заслушивания отчетов руководителя образовательной организации о выполнении задач основной уставной деятельности;

— разрешения конфликтных ситуаций между работниками и администрацией;

— принятия решений по вопросам, не отнесенным действующим законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции других органов.

На рассмотрение общего собрания (конференции) могут выноситься вопросы по инициативе работников образовательной организации, профсоюзной организации, администрации, либо по совместной инициативе профсоюзной организации и администрации.

Собирается общее собрание (конференция) по мере необходимости, но, не реже указанной в уставе периодичности (не реже одного раза в год, не реже одного раза в пять лет и т.д.).

Председателем общего собрания (конференции) может быть ex officio руководитель образовательной организации, а может и иное лицо, избираемое участниками общего собрания (конференции), как правило, простым большинством голосов делегатов конференции.

Общее собрание (конференция) считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей списочного состава работников образовательной организации.

Решение общего собрания (конференции) считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих работников.

Форма голосования (открытое или тайное голосование) определяется участниками общего собрания (делегатами конференции), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации.

Решения общего собрания (конференции), принятые в пределах его компетенции и не противоречащие действующему законодательству и уставу образовательной организации, являются рекомендательными

для администрации и всех работников образовательной организации.

Решения общего собрания (конференции), утвержденные приказом руководителя образовательной организации, становятся обязательными

для исполнения.

Педагогический совет представляет собой постоянно действующий коллегиальный орган самоуправления педагогических работников. Он проводится для рассмотрения и решения основных вопросов учебно-воспитательной работы общеобразовательной организации и профессиональной образовательной организации. Его деятельность определяется уставом и положением о педагогическом совете, принимаемым в форме локального нормативного акта.

В состав педагогического совета входят руководитель образовательной организации (директор школы и т.д.), его заместители, учителя, воспитатели, организаторы внеклассной и внешкольной работы, социальные педагоги, библиотекари, председатель родительского комитета, представитель учредителя и др.

Направлениями деятельности педагогического совета являются:

— обсуждение учебных планов, программ, учебников, форм и методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации, принятие решений по обсуждаемым вопросам;

— организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив, освоению новых педагогических технологий, распространению передового опыта;

— принятие решений о создании кружков, студий, клубов и других объединений учащихся; допуске учащихся к экзаменам, переводе учащихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс, выдаче свидетельств и аттестатов об образовании; о годовых оценках поведения учащихся, о поощрениях и взысканиях и т.п.;

— рекомендация педагогических и других работников учебного заведения к различным видам поощрения и т.д.

В образовательной организации высшего образования вместо педагогического совета создается ученый совет, также являющийся постоянно действующим коллегиальным органом управления.

Если ректор как единоличный орган управления осуществляет непосредственное управление организацией высшего образования, то ученый совет осуществляет общее руководство организацией высшего образования.

Ученый совет представляет собой выборный представительный орган, состав которого по занимаемой должности (ex officio) входят ректор, проректоры, президент университета (если такая должность учреждена), в некоторых случаях — деканы факультетов, а также члены ученого совета, избираемые общим собранием (конференцией) путем тайного голосования. Общим собранием (конференцией) устанавливается число избираемых членов ученого совета.

Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета, выносимый на рассмотрение общего собрания (конференции), формируется, как правило, ученым советом университета с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся университета.

Председателем ученого совета университета является ректор. Состав ученого совета объявляется приказом ректора по решению общего собрания (конференции).

Срок полномочий ученого совета университета обычно составляет пять лет.

В случае увольнения (отчисления) из университета члена ученого совета он автоматически выбывает из состава этого совета. Избрание нового члена ученого совета университета осуществляется в установленном порядке и объявляется приказом ректора университета.

К компетенции ученого совета относятся такие вопросы, как:

— рассмотрение проекта устава, дополнений и изменений к нему, принятие решения о вынесении проекта устава на общее собрание (конференцию);

— принятие решения о созыве общего собрания (конференции);

— определение основных перспективных направлений развития организации высшего образования, включая ее образовательную и научную деятельность;

— утверждение планов финансового, экономического и социального развития организации высшего образования;

— рассмотрение и утверждение отчета об исполнении ежегодного финансового плана;

— заслушивание ежегодных отчетов ректора;

— рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества;

— принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации структурных подразделений, осуществляющих образовательную и научно-исследовательскую деятельность;

— утверждение положений о филиалах, учебных и научно-исследовательских подразделениях;

— принятие локальных актов, регламентирующих основные вопросы деятельности организации высшего образования, в том числе принятие ежегодных правил приема студентов, аспирантов, докторантов и слушателей; установление нормативов учебной и научной нагрузки профессорско-преподавательского состава; утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения студентов и аспирантов университета, и т.д.;

— конкурсный отбор лиц, претендующих на занятие должностей профессорско-преподавательского состава;

— принятие решения о создании попечительского совета;

— представление работников организации высшего образования к присвоению ученых званий;

— рассмотрение вопросов о представлении работников организации высшего образования к награждению государственными наградами Российской Федерации и о присвоении им почетных званий;

— присуждение почетных званий (статусов) организации высшего образования на основании положений, утверждаемых ученым советом;

— принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета законодательством Российской Федерации и уставом организации высшего образования.

Порядок организации работы ученого совета университета, проведения его заседаний и принятия решений определяется регламентом работы ученого совета университета.

Как правило, решения ученого совета считаются принятыми, если за них проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50% списочного состава этого совета.

Из числа членов ученого совета приказом ректора на срок полномочий этого совета назначается ученый секретарь, который организует подготовку заседаний ученого совета, контролирует реализацию его решений, координирует взаимодействие ученого совета и структурных подразделений организации высшего образования.

По решению ученого совета из числа его членов может создаваться президиум ученого совета. Порядок его работы, количественный и персональный состав определяются ученым советом. Ученый совет вправе делегировать осуществление своих полномочий президиуму в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

Ученым советом могут создаваться по отдельным вопросам деятельности организации высшего образования постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

Среди коллегиальных органов управления образованием законодатель упоминает также ряд необязательных (факультативных) органов, таких как попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет, а также другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом образовательной организации.

Попечительский совет и управляющий совет представляют собой формы частно-государственного партнерства, ориентированные на участие в них общественности.

Как отмечается в письме Минобрнауки России от 4 февраля 2011 г. N 03-66 «О применении механизмов частно-государственного партнерства в сфере образования» <345>, чтобы сделать систему образования конкурентоспособной, необходимо внедрять в нее новые принципы управления, в частности, обеспечить ее развитие на принципах интеграции и кооперации ресурсов — информационных, кадровых, управленческих, финансовых.

———————————

<345> Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс».

Частно-государственное партнерство — форма сотрудничества между органами государственной власти и бизнесом, основной целью которой является обеспечение финансирования, сооружения, реконструкции, управления и содержания объекта инфраструктуры или предоставления услуги. Характерные черты Частно-государственное партнерство характеризуется долгосрочным характером отношений, объединением ресурсов под достижение конкретного результата, распределением ответственности и рисков между частным и государственным партнерами.

Развитие частно-государственного партнерства в сфере образования, одного из направлений повышения эффективности системы образования, позволяет включить в управление образовательной организацией представителей разных заинтересованных групп — государства (в лице органов государственной власти), муниципалитетов, благотворителей, бизнеса, общественности (например, родительского сообщества) и реализуется, как уже отмечалось, в создании попечительских и управляющих советов. При этом механизм частно-государственного партнерства в образовании становится более востребованным, если благотворители и социальные инвесторы выдвигают в качестве условия получения образовательной организацией долгосрочного финансирования возможность участвовать в формировании программ развития и контроле их исполнения.

Попечительский совет представляет собой орган самоуправления образовательной организации, который осуществляет общественный контроль за сбором и расходованием благотворительных пожертвований, поступающих на счет образовательной организации от физических и юридических лиц, заинтересованных в развитии образовательной организации. Попечительский совет принимает решения по порядку использования целевых средств и формирует заявки на оказание благотворительной помощи.

В попечительский совет входят участники образовательного процесса, социальные инвесторы, благотворители и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии образовательной организации. Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

Порядок выборов и компетенция попечительского совета определяются уставом образовательной организации.

В качестве основных задач попечительского совета являются следующие:

— содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития образовательной организации;

— содействие улучшению условий труда педагогических и других работников образовательной организации;

— содействие совершенствованию материально-технической базы образовательной организаций, благоустройству ее помещений и территории, проведению конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий образовательной организации;

— рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции попечительского совета уставом образовательной организации.

Управляющий совет представляет собой коллегиальный орган государственно-общественного управления образовательной организацией, призванный решать в первую очередь задачи стратегического управления.

Управляющий совет в большей степени, чем попечительский, участвует в управлении образовательным учреждением, что нашло свое отражение в самом названии такого совета. Он, как правило, наделяется существенными полномочиями, позволяющими ему влиять на руководство образовательной организацией: участвовать в процедуре назначения руководителя образовательной организацией, принятии ключевых кадровых решений, обсуждении и утверждении программы и плана развития организации (в том числе инвестиционные программы и финансовые планы), отчетов о работе организации, решении вопросов инвестирования и денежного вознаграждения руководителей.

Управляющий совет проводит регулярные заседания под руководством председателя, избранного членами совета. Управляющий совет избирает из своего числа, а также из числа работников образовательной организации и внешних экспертов, комиссии по рассмотрению ключевых вопросов (оценки деятельности организации, вознаграждения сотрудников и руководителей и т.д.). По результатам заседания совета принимаются обязательные для руководства образовательной организации решения, которые фиксируются в документах совета. Документы публикуются для рассмотрения заинтересованными сторонами и общественностью (письмо Минобрнауки России от 4 февраля 2011 г. N 03-66 «О применении механизмов частно-государственного партнерства в сфере образования»).

Ресурсное обеспечение деятельности управляющего совета образовательной организации может осуществляться как за счет средств самой организации, так и за счет средств заинтересованных сторон, представители которых вошли в управляющий совет.

В образовательной организации могут создаваться также иные коллегиальные органы управления, как правило, с совещательными, рекомендательными полномочиями — финансовый комитет, координирующий принимаемые в рамках образовательной организации решения по формированию и использованию финансовых ресурсов; учебно-методический совет, координирующий деятельность структурных подразделений образовательной организации по подготовке и совершенствованию учебных планов, программ, учебно-методических материалов, выработке критериев оценки знаний обучающихся и т.д.; ректорат — совещательный орган, создаваемый при руководителе организации высшего образования, на заседаниях которого оперативно рассматриваются вопросы текущей деятельности образовательной организации, и решения которого носят рекомендательный характер, и т.д.

Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления образовательной организации, осуществляющим в соответствии с уставом этой организации решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции.

В отношении образовательных организаций, созданных в форме автономных учреждений, порядок формирования наблюдательного совета, его компетенция, порядок проведения заседаний установлены в Федеральном законе от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» <346>.

———————————

<346> СЗ РФ. 2006. N 45. Ст. 4626.

Наблюдательный совет рассматривает (ст. 11 Федерального закона об автономных учреждениях):

1) предложения о внесении изменений в устав;

2) предложения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения об изъятии имущества, закрепленного на праве оперативного управления;

5) предложения об участии в других юридических лицах в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности;

7) проекты отчетов о деятельности организации и об использовании ее имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность;

9) предложения о совершении крупных сделок;

10) предложения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения о выборе кредитных организаций, в которых организация может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации.

При этом вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов образовательной организации.

По вопросам, указанным в п. п. 1 — 4, а также в п. 8, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в п. 6, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю.

По вопросам, указанным в п. п. 5 и 11, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель организации принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с п. 7, утверждаются наблюдательным советом. Копии этих документов направляются учредителю.

Наконец, по вопросам, указанным в п. п. 9, 10 и 12, наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя организации.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона об автономных учреждениях наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав наблюдательного совета входят представители учредителя, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников данной организации. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя данной организации. Количество представителей работников организации не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается уставом организации, но не может быть более чем пять лет.

Руководитель организации и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Руководитель организации может участвовать в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем образовательной организации (например, Приказ Росстандарта от 23 марта 2012 г. N 171 «Об утверждении состава Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» <347>, распоряжение Правительства РФ от 28 мая 2011 г. N 923-р «О членах наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» <348>).

———————————

<347> Вестник Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 2012. N 5.

<348> СЗ РФ. 2011. N 23. Ст. 3335.

Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель образовательной организации.

Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета.

Уставом организации может предусматриваться возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по предложениям о совершении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (ст. 12 Федерального закона об автономных учреждениях).

Если попечительский совет, управляющий совет и наблюдательный совет в своей деятельности выражают общие интересы всех участников образовательного процесса в рамках данной образовательной организации, то для представления и защиты интересов отдельных групп участников образовательного процесса создаются советы обучающихся и советы родителей, а также действуют профессиональные союзы (представительные органы) обучающихся и работников.

В соответствии с ч. 6 комментируемой статьи советы обучающихся, советы родителей, представительные органы обучающихся и работников создаются и действуют в целях учета мнения обучающихся, родителей и педагогических работников образовательной организации по вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.

Данные органы, как отмечается в Письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2015 г. № 08-1729 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию государственно-общественного управления образованием в субъектах Российской Федерации для специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования»)[1], не принимают управленческих решений, одной обеспечивают учет мнения определенных участников образовательных отношений в рамках управления образовательной организацией.

Создание данных органов отражает на уровне управления образовательной организацией принцип государственного-общественного управления, который опосредованно выражен в комментируемой статье, где провозглашены принципы единоначалия и коллегиальности в управление, при это разделяя коллегиальные органоы управления образовательной организацией и органы, имеющие право на участие в управлении образовательной организацией посредством выражения позиции той или иной группы участников образовательных отношений.

Советы обучающихся (в профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования — студенческие советы), советы родителей представляют собой коллегиальные органы управления образовательной организации и формируется по инициативе самих обучающихся и их родителей. Они действуют на основании положения о соответствующем совете, принимаемого на конференции обучающихся образовательной организации или на собрании студенческих объединений образовательных организаций, на общем собрании (конференции) родителей или иным установленным способом. При этом наличие двух и более советов обучающихся (то же в отношении советов родителей) в одной образовательной организации не допускается.

Минобрнауки России оказывает методическую помощь по организации органов ученического и студенческого самоуправления (письмо Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N ВК-262/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях» <349>).

———————————

<349> Официальные документы в образовании. 2014. Апрель. N 11.

Советы обучающихся и родителей наделены различными полномочиями, позволяющими им реализовать себя в процессе управления образовательной организацией.

Так, совет обучающихся имеет право:

— участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной организации;

— готовить и вносить предложения в органы управления образовательной организации по оптимизации образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся;

— выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом об образовании;

— участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка образовательной организации;

— участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности;

— участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;

— вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической базы и помещений образовательной организации.

Осуществляя свои полномочия, совет обучающихся запрашивает у органов управления образовательной организации необходимую для деятельности совета информацию, информирует обучающихся о деятельности образовательной организации, рассматривает обращения, поступившие в совет обучающихся, и т.д.

Случаи, когда советы обучающихся, советы родителей, представительные органы обучающихся и работников формируют свое мнение, которое учитывается руководством образовательной организации при принятии управленческого решения, локального нормативного акта, перечислены в Федеральном законе об образовании.

По общему правилу, советы обучающихся, советы родителей, представительные организации обучающихся и работников формируют мнение, которое учитывается при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.

Кроме того, они формируют свое мнение в следующих случаях, помянутых в Федеральном законе об образовании:

— при принятии локальных нормативных актов по вопросам выплаты материальной поддержки обучающимся (ч. 15 ст. 36);

— при принятии локальных нормативных актов по вопросам установления требований к одежде обучающихся и правил ее ношения (ч. 1 ст. 38);

— при принятии локальных нормативных актов по вопросам установления платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся (ч. 4 ст. 39);

— при принятии локальных нормативных актов по вопросам комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (ч. 6 ст. 45).

[1]

Документ опубликован не был. Доступ из СПС “КонсультантПлюс”.

Автор — Козырин А.Н., проф., д.ю.н.

По состоянию на 01 августа 2016 года

Специфика деятельности руководителя в системе управления современной образовательной организацией

Губанихина Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент;

Чижова Светлана Михайловна, магистрант

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал

В статье рассматривается специфика деятельности руководителя образовательной организации в современных образовательных условиях, профессиональные компетенции директора общеобразовательной организации, стили и функции управления.

Ключевые слова: руководитель, управление, общеобразовательная организация, профессиональные компетенции, уровни управления.

Под управлением принято понимать деятельность, направленную на выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной информации [3].

Система управления современной образовательной организацией — это сложный и разноаспектный процесс, основанный на принципах научного управления, ориентированный на современные потребности в сфере образования.

Её особенность определяется теми изменениями, которые происходят в системе образования в последние годы, в частности введением Федеральных государственных стандартов НОО. Эффективность менеджмента организации в целом напрямую зависит от эффективности функционирования всех уровней системы управления организацией в процессе их взаимодействия, взаимовлияния, взаимообогащения. Ключевой же фигурой в процессе управления, как и прежде, остается руководитель, однако, меняются его функции, соответственно меняется и роль руководителя образовательной организации.

Современный руководитель не может обойтись без знаний в области юриспруденции, экономики, бухгалтерского и кадрового учета, менеджмента организации, теории управления персоналом, делопроизводства, социальной и общей психологии, педагогики. Личностные компетенции должны быть представлены высоким уровнем организованности, безусловными лидерскими качествами, умением жить в эпоху информационных технологий, стремлением к личностному и профессиональному развитию [4].

Исследованию специфики деятельности руководителя в системе управления современной образовательной организацией, его правовых полномочий, должностных инструкций, профессиональных компетенций и т.д. посвящены работы многих ученых: В.И. Андреева «Саморазвитие менеджера» (2014), Беляковой Е.К., Голубевой Л.В.«Справочник директора школы» (2007), Л.М Плаховой «Курс молодого бойца, или Азбука директора школы» (2010), Пономаревой Н.И., Сыромятниковой Л.М «Финансово-хозяйственная деятельность руководителя образовательного учреждения» (2006), К.М Ушакова «Управление школой: кризис в период реформ» (2011) и др.

Кроме того, существует множество периодических изданий и электронных ресурсов, помогающих руководителю образовательной организации сориентироваться в сложной системе современных образовательных отношений, грамотно выстроить образовательный процесс, создать условия мотивации к обучению, благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе и, как следствие, обеспечить эффективное функционирование образовательной организации, ее конкурентоспособность на рынке образовательных услуг.

Говоря о специфике деятельности руководителя образовательной организации в системе управления, следует обратить внимание на следующие аспекты: правовой статус руководителя школы; должностные обязанности и полномочия; профессиональные компетенции директора общеобразовательной организации; стиль руководства и его влияние на общий психологический климат школы; взаимодействие с другими уровнями и структурами управления образовательной организацией [5].

Правовой статус руководителя школы четко определяется в статье 51 нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, утверждающей, что «единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель образовательной организации (ректор, директор, заведующий, начальник или иной руководитель), который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации».

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что руководитель, в процессе управления образовательной организацией, осуществляет все функции управления как вида деятельности (рисунок 1).

Говоря о современной системе управления, следует отметить, что руководитель образовательной организации должен находиться в постоянном развитии и способствовать оптимизации реализации обозначенных функций, эффективно используя человеческие ресурсы. Для этого не достаточно подобрать квалифицированные и компетентные кадры, необходимо создать психологически комфортную среду для установления профессиональных взаимосвязей между членами коллектива и проводить систематическую работу по их поддержанию и расширению. Умение установить такие связи – одна из компетенций современного руководителя [1].

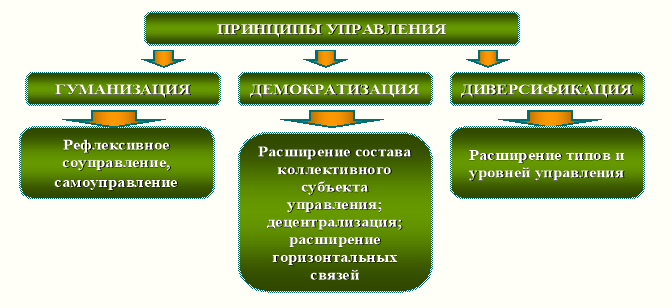

Современная управленческая деятельность строится на основе принципов гуманизации, демократизации, диверсификации (рисунок 2).

Управление может осуществляться в различных формах. Еще в начале ХХ века известный немецкий психолог Курт Левин предложил классификацию, в основу которой был положен принцип зависимости характера управления от личности руководителя, его роли как лидера организации. Рассматривая стиль руководства как совокупность применяемых руководителем методов воздействия на подчиненных, а также форму (манеру, характер) реализации этих методов, исследователь выделяет три типа стилей: авторитарный; демократический; нейтральный (либеральный) [2].

Характеристика стилей управления организацией представлена в таблице 1.

Таблица 1

Стили руководства организацией

|

Критерии руководства |

Авторитарный (директивный) |

Демократический |

Либеральный (нейтральный) |

|

Характер принятия решений |

Единоличный |

Дискурсивный |

Отстраненный |

|

Тип управления |

Командно-директивный |

Коллегиальное обсуждение |

Нейтральное ожидание |

|

Отношение к инициативе |

Полное подавление |

Поощрение |

Передача в руки подчиненных |

|

Стиль общения |

Формально-жесткий |

Дружелюбно открытый |

Либерально-фамильярный |

|

Отношение к дисциплине в коллективе |

Подавление инициативы |

Дифференцированный подход |

Попустительство |

Как известно из теории и практики управления, «чистые стили управления» практически не встречаются, наиболее оптимальным является авторитарно-демократический стиль. Именно он позволяет руководителю реализовывать принцип коллегиальности, при котором наблюдается децентрализация полномочий, активное участие сотрудников в принятии решений, и, одновременно реализовывать принцип единоначалия, при котором он принимает единоличные решения.

Деятельность современного руководителя предполагает и мотивирование деятельности своих сотрудников, так как современные педагоги, в особенности молодые, достаточно амбициозны и не всегда способны к профессиональным «подвигам». Грамотно спроектированная работа руководителя создает внутреннюю мотивацию, построенную на ощущении личного вклада и значимости деятельности каждого сотрудника в деятельность и развитие организации.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что деятельность руководителя охватывает не только все направления организационно-функционального развития современной школы (образовательное, воспитательное, правовое, финансовое, административно-хозяйственное, направление обеспечения комплексной безопасности и т.д.), но и обеспечивает их регулирование с точки зрения процессов целеполагания, планирования, организации, мотивации и контроля.

Таким образом, современный руководитель образовательной организации определяет стратегию, цели и задачи её развития, принимает решения о программном планировании его работы, участии в различных программах и проектах. Он же занимается созданием микроклимата в коллективе, создает систему мотивирования сотрудников и решает ещё множество задач, способствующих развитию образовательной организации, созданию её имиджа и конкурентоспособности в современном образовательном пространстве.

Литература:

- Губанихина Е.В., Тихомирова И.В. Укрепление здоровья педагогов как направление деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения /Электронный научно-практический журнал Культура и образование.- 2014. — №11(15) — с.26

- Левин К. Динамическая психология. / К. Левин. — М.: Смысл. — 2001. — 241 с.

- Сластенин В. А. Педагогика: учеб. пособие / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаева, Е.Н. Шиянов. — М.: Академия. — 2002. — 576 с.

- Султанова Т.А., Ткачева Е.В. Сущностные особенности управления современной образовательной организацией // Молодой ученый. — 2014. — №19. — С. 613-616.

- Ушаков К.М. Управление школой: кризис в период реформ / К. М. Ушаков; отв. Ред. М.А. Ушакова. – М.: Сентябрь. — 2011. – 176 с.

Основные термины (генерируются автоматически): образовательная организация, система управления, современный руководитель, специфика деятельности руководителя, общеобразовательная организация, руководитель, современная образовательная организация, функция управления, правовой статус руководителя школы, профессиональная компетенция директора.

01.11.2021

Руководитель образовательной организации — это физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом и осуществляющее руководство всей деятельностью такой организации путем реализации поставленных задач в целях ее развития, на которое учредителем возложены функции по контролю и управлению такой организацией.

Возникает вопрос, как же правильно должна называться должность руководителя образовательной организации? На этот вопрос поможет ответить Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» (далее — Номенклатура должностей). Данный документ включен в перечень НПА, на которые не распространяется требование об отмене с 01.01.2021 г., установленное ФЗ № 247-ФЗ от 3.07.2020 г. Указанным документом устанавливается единый подход к наименованию должности руководителя образовательной организации, а именно предусматриваются следующие наименования:

-

ректор (в основном, для образовательных организаций высшего образования),

-

директор,

-

заведующий,

-

начальник (только для образовательных организаций, реализующих программы высшего образования в области обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка),

-

президент (только для образовательных организаций высшего образования).

Теперь, в зависимости от типа учебного заведения с учетом требований Номенклатуры должностей, всегда можно успешно решить вопрос о правильном наименовании должности руководителя образовательной организации.

Но в то же время, не стоит спешить с назначением кандидата на должность руководителя образовательной организации, а сначала заглянуть в ст. 51 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон об образовании), которая устанавливает, что кандидатом на должность руководителя образовательной организации может быть лицо:

-

имеющее высшее образование;

-

соответствующее квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках или профессиональных стандартах по соответствующей должности;

-

прошедшее обязательную аттестацию (для государственной или муниципальной образовательной организации). Порядок и сроки проведения такой аттестации устанавливаются учредителями таких организаций.

Раскрывая вышеуказанные пункты, необходимо иметь в виду:

1. ЕКС (Единые квалификационные справочники):

1.1. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»

(далее — Приказ Минзравсоцразвития № 761н), где указано, что кандидат на должность руководителя образовательной организации должен соответствовать одному из требований к квалификации:

-

иметь высшее профессиональное образование по таким направлениям подготовки как «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», а также стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет;

-

иметь высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики, а также стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

1.2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 №1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» (далее — Приказ Минздравсоцразвития № 1н), где указано, что кандидат на должность руководителя образовательной организации должен соответствовать следующим требованиям к квалификации:

-

иметь высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики; наличие ученой степени и ученого звания; стажа научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.

Между тем, указанные Квалификационные справочники содержат оговорку о том, что если лица не соответствуют каким-либо установленным квалификации требованиям, но в достаточной мере обладают практическим опытом и компетентностью, а также выполняют возложенные на них должностные обязанности качественно и в полной мере, то по рекомендации аттестационной комиссии такие лица могут быть назначены на соответствующие должности наравне с лицами, имеющими специальную подготовку и необходимый стаж работы.

2. ПФ (профессиональные стандарты):

2.1. Приказ Минтруда России № 250н от 19.04.2021 «Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации (управление дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной организацией» (вступает в силу с 01.03.2022 г.) где указано, что кандидат на должность руководителя образовательной организации должен соответствовать одному из требований:

-

иметь высшее образование:

— специалитет, магистратура в рамках укрупненной группы специальностей и направлений подготовки «образование и педагогические науки» и дополнительное профессиональное образование (программа проф. переподготовки) по одному из направлений: «экономика», «менеджмент», «управление персоналом», «государственное и муниципальное управление», или

— бакалавриат в рамках укрупненной группы специальностей и направлений подготовки «образование и педагогические науки» и высшее образование (магистратура) в рамках укрупненной группы специальностей и направлений подготовки «экономика и управление», или

— бакалавриат в рамках укрупненной группы специальностей и направлений подготовки «экономика и управление» и высшее образование (магистратура) в рамках укрупненной группы специальностей и направлений подготовки «образование и педагогические науки», или

— специалитет, магистратура и дополнительное проф. образование (программа проф. переподготовки) в сфере образования и педагогических наук и дополнительное профессиональное образование (программа проф. переподготовки) по одному из направлений: «экономика», «менеджмент», «управление персоналом», «государственное и муниципальное управление».

-

иметь не менее 5 лет на педагогических и/или руководящих должностях в дошкольных образовательных организациях или общеобразовательных организациях.

2.2. Приказ Минтруда России № 116н от 10.03.2021 «Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации высшего образования», где указано, что кандидат на должность руководителя образовательной организации должен соответствовать следующим требованиям:

-

иметь высшее образование – специалитет, магистратура.

-

иметь стаж работы:

— не менее 5 лет на руководящих должностях в образовательных организациях высшего образования, или

— не менее 10 лет суммарного стажа работы на руководящих должностях и не менее 5 лет стажа научной или научно-педагогической деятельности.

Между тем, при применении ЕКС и ПФ, в ряде случае, может возникнуть вопрос, что же из них приоритетнее и какой НПА надлежит применять? На этот вопрос нам поможет ответить Письмо Минтруда России № 14-0/10/В-2253 от 04.04.2016, содержащее ответы на типовые вопросы по применению проф. стандартов, а именно: «В случае если квалификационный справочник и профессиональный стандарт по аналогичным профессиям (должностям) содержат различные требования к квалификации, то работодатель сам вправе определять какой НПА он использует, за исключением, предусмотренных ФЗ и иными НПА РФ (вопрос 5).

Вместе с тем, согласно п. 3 ст. 61 Закона об образовании, а также ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации, к занятию должности руководителя образовательной организации не могут быть допущены следующие лица:

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью (должно быть подтверждено вступившим в законную силу приговором суда);

2) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

3) признанные недееспособными в установленном порядке;

4) имеющие заболевания, которые предусмотрены перечнем, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»;

К числу таких заболеваний, например, относятся: туберкулез, гепатит В и С, ВИЧ, психические расстройства, дифтерия, малярия, холера, чума, коронавирусная инфекция (2019-nCoV) и другие.

5) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления:

-

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности;

-

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности;

-

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества;

-

против общественной безопасности.