Как Троцкий создал Красную Армию

Владимир Ленин считал, что в стране победившего пролетариата необходимость в регулярной армии отпадёт. В 1917 году он написал работу «Государство и революция», где выступал за замену регулярной армии всеобщим вооружением народа.

Вооружение народа к концу Первой мировой войны действительно было близким к всеобщему. Правда, далеко не весь народ с оружием в руках готов был защищать «завоевания революции».

При первых столкновениях «с жестокой революционной действительностью» идея добровольного принципа набора в отряды Красной Гвардии показала свою полную нежизнеспособность.

«Принцип добровольности», как фактор разжигания гражданской войны

Отряды Красной Гвардии, собранные в конце 1917-начале 1918 года из добровольцев, быстро вырождались в полубандитские или откровенно бандитские формирования. Вот как об этом периоде становления Красной Армии вспоминает один из делегатов VIII съезда РКП(б): «…Лучшие элементы выбивались, умирали, попадали в плен, и таким образом создавался отбор худших элементов. К этим худшим элементам присоединились и те, которые шли в добровольческую армию не для того, чтобы бороться и погибать, а шли потому, что они остались без занятия, потому, что были выброшены на улицу в результате катастрофической ломки всего общественного уклада. Наконец, шли туда просто полугнилые остатки старой армии …».

Именно «бандитский уклон» первых красноармейских отрядов спровоцировал разрастание гражданской войны. Достаточно вспомнить восстания донских казаков в апреле 1918 года, возмущённых «революционным» беспределом.

Настоящий день рождения Красной Армии

Вокруг праздника 23 февраля ломалось и ломается много копий. Его сторонники говорят о том, что именно в этот день проснулась «революционная сознательность рабочих масс», подстёгнутая только что опубликованным воззванием Совета Народных Комиссаров от 21 февраля «Социалистическое отечество в опасности», а также «Воззванием Военного главнокомандующего» Николая Крыленко, которое заканчивалось словами: «Все к оружию. Все на защиту революции». В крупных городах центральной России, в первую очередь в Петрограде и Москве прошли митинги, после которых в ряды красноармейцев записались тысячи добровольцев. С их помощью в марте 1918 года с трудом удалось остановить продвижение малочисленных немецких подразделений примерно на линии современной российско-эстонской границы.

Ещё 15 (28) января 1918 года Совет народных комиссаров Советской России издал Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии (опубликован 20 января (2 февраля) 1918 года). Однако представляется, что настоящим днём рождения РККА можно считать 22 апреля 1918 года. В этот день декретом ВЦИК «О порядке замещения должностей в Рабоче-Крестьянской Красной Армии» выборность командного состава была отменена. Командиры отдельных частей, бригад, дивизий стали назначаться Наркоматом по военным делам, а командиры батальонов, рот и взводов — рекомендоваться на должности местными военкоматами.

Большевики при строительстве Красной Армии в очередной раз продемонстрировали умелое использование «двойных стандартов». Если для того, чтобы развалить и деморализовать царскую армию, они всячески приветствовали её «демократизацию», то вышеупомянутый декрет вернул РККА к «вертикали власти», без которой не может существовать ни одна боеспособная армия мира.

От демократии – к децимации

Важную роль в становлении РККА сыграл Лев Троцкий. Именно он взял курс на строительство армии на традиционных принципах: единоначалие, восстановление смертной казни, мобилизации, восстановление знаков различия, единой формы одежды и даже военных парадов, первый из которых состоялся 1 мая 1918 года в Москве, на Ходынском поле. Важным шагом стала борьба с «военным анархизмом» первых месяцев существования РККА. Были, к примеру, восстановлены расстрелы за дезертирство. К концу 1918 года власть войсковых комитетов была сведена на нет.

Нарком Троцкий своим личным примером показал красным командирам, как нужно восстанавливать дисциплину. 10 августа 1918 года он прибыл в Свияжск для участия в боях за Казань. Когда 2-й Петроградский полк самовольно бежал с поля боя, Троцкий применил в отношении дезертиров древнеримский ритуал децимации (казнь каждого десятого по жребию). 31 августа Троцкий лично расстрелял 20 человек из числа самовольно отступивших частей 5-й армии.

С подачи Троцкого декретом от 29 июля все военнообязанное население страны в возрасте от 18 до 40 лет было взято на учёт и установлена военно-конская повинность. Это позволило резко поднять численность вооружённых сил. В сентябре 1918 года в рядах Красной армии состояло уже около полумиллиона человек – в два с лишним раза больше, чем ещё 5 месяцев назад.

К 1920 году численность РККА составляла уже более 5,5 миллионов человек.

Комиссары – залог успеха

Резкое увеличение численности РККА привело к тому, что стала ощущаться острая нехватка грамотных, обученных военному делу командиров. Добровольно в ряды Красной Армии, по разным данным, вступили от 2 до 8 тысяч бывших «царских офицеров». Этого было явно недостаточно. Поэтому по отношению к самой подозрительной с точки зрения большевиков социальной группе тоже пришлось прибегнуть к методу мобилизации. Однако целиком положится на «военспецов», как стали называть офицеров Императорской армии, они не могли. В том числе и поэтому в войсках был введён институт комиссаров, приглядывавших за «бывшими».

Данный шаг сыграл едва ли не главную роль в исходе Гражданской войны. Именно комиссары, поголовно состоявшие в РКП(б), взяли на себя политическую работу как с войсками, так и с населением. Опираясь на мощный пропагандистский аппарат, они доходчиво объясняли бойцам, почему необходимо бороться за советскую власть «до последней капли рабоче-крестьянской крови». В то время как разъяснение целей «белых», в качестве дополнительной нагрузки ложилось на офицеров, которые имели в основном чисто военное образование и были совершенно не подготовлены к такой работе. Поэтому не только рядовые белогвардейцы, но и сами офицеры зачастую не имели ясного представления, за что они воюют.

Конные армии – советское ноу-хау

«Красные» победили «белых» скорее числом, чем умением. Так, даже в наиболее трудный для большевиков период в конце лета – осенью 1919 года, когда судьба первой в мире Советской республики висела на волоске, численность РККА превышала сводную численность всех белых армий на тот период по разным данным от 1,5 до 3 раз.

Одним из выдающихся явлений в истории военного искусства стала легендарная красная конница. Поначалу явный перевес в коннице был за белыми, за которых, как известно, выступало большинство казаков. К тому же Юг и Юго-Восток России (территории, где традиционно было развито коневодство) были отрезаны от большевиков. Но постепенно от отдельных красных кавалерийских полков и конных отрядов начался переход к формированию бригад, а затем и дивизий. Так, небольшой конный партизанского отряд Семёна Будённого, созданный в феврале 1918 года, в течение года разросся до сводной кавалерийской дивизии Царицынского фронта, а затем и до Первой Конной армии, сыгравшей важную, а, по оценкам некоторых историков, решающую роль в разгроме армии Деникина. В годы Гражданской войны в отдельных операциях красная кавалерия составляла до половины всей численности задействованных войск РККА. Часто конные атаки поддерживались мощным огнём пулемётов с тачанок.

Успеху боевых действий советской кавалерии в годы Гражданской войны способствовали обширность театров военных действий, растянутость противостоящих армий на широких фронтах, наличие слабо прикрытых или совсем не занятых войсками промежутков, которые использовались кавалерийскими соединениями для выхода на фланги противника и совершения глубоких рейдов в его тыл. В этих условиях кавалерия могла полностью реализовать свои боевые свойства и возможности: подвижность, внезапность ударов, быстроту и решительность действий.

22 февраля 2018, 00:31 / Мнения / Аналитика

Эксклюзивно по подписке

Как Лев Троцкий создал Красную армию и проиграл

Историк Александр Резник о ярком и противоречивом Демоне революции

Эмоциональные речи Льва Троцкого повышали боеспособность красных полков не меньше, чем угроза расстрела за отступление без приказа

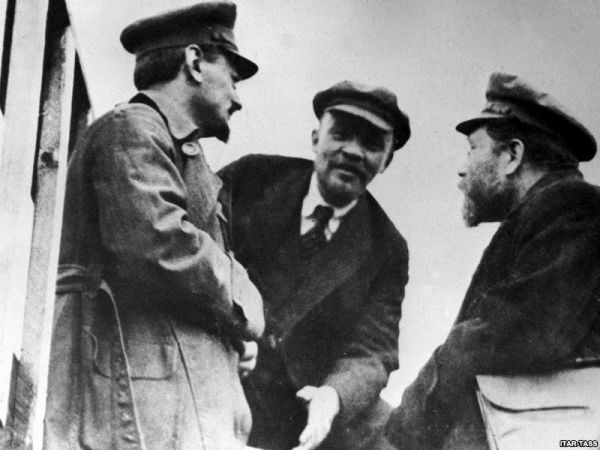

/ ТАСС

Зима и весна 1918 г. – роковое время для бывшей Российской империи. Пока правительственная коалиция большевиков и левых эсеров спорила об окончании империалистической войны, страна стремительно переходила к войне гражданской. Главные роли в революции, Гражданской войне и организации Красной армии, со 100-летием которой ассоциируется день 23 февраля, играл Лев Троцкий (1879–1940). Вопрос о причинах его восхождения к вершинам власти и последующего падения до сих пор остается предметом острых дискуссий.

Троцкий еще в дореволюционный период сформировался как амбициозный, независимый, трудолюбивый и целеустремленный политик. Он вступил в большевистскую партию в июле 1917 г. и заработал колоссальный успех как оратор. Политический эффект веберовской харизмы на примере Троцкого можно назвать хрестоматийным: современники признавали магнетизм голоса революционера. Известный русский философ Федор Степун, в 1917 г. начальник политического управления военного министерства Временного правительства, впоследствии передавал свои ощущения, говоря, что «особенно блестящ, надменен и горяч был в те дни Троцкий», которому, по словам мемуариста, «хотелось пустить пулю в лоб».

Кроме того, революционер завоевал себе место во власти благодаря исключительному таланту организатора. Как председатель Петроградского совета и его военно-революционного комитета Троцкий сыграл ключевую роль в организации октябрьского переворота. По иронии в ноябре 1918 г. не кто иной, как нарком по делам национальностей и член Революционного военного совета республики (Реввоенсовет) Иосиф Сталин, дал ему наиболее хвалебную оценку: «Вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского совета тов. Троцкого. Можно с уверенностью сказать, что быстрым переходом гарнизона на сторону совета и умелой постановкой работы военно-революционного комитета партия обязана прежде всего и главным образом тов. Троцкому».

В Совете народных комиссаров Троцкий первоначально возглавил комиссариат иностранных дел. Руководя мирными переговорами с Четверным союзом, Троцкий погружался в военную проблематику. Конфликты вокруг условий Брест-Литовского мира едва не привели ленинское правительство к краху, поэтому миссия строительства новой армии казалась самоубийственной, но 14 марта 1918 г. именно Троцкий был назначен народным комиссаром военных дел.

На фоне политических и военных вождей своей эпохи Троцкий выделялся сочетанием качеств, востребованных и необходимых в условиях революции и Гражданской войны. Писательские и пропагандистские таланты занимали особенно важное место. В эмиграции Троцкий зарабатывал на жизнь в подцензурной, но легальной прессе, в том числе военным корреспондентом во время Балканских войн 1912–1913 гг. и обозревателем во время Первой мировой войны. В его многочисленных статьях прослеживается интерес к меняющемуся характеру войны – и особенно к психологии этих процессов.

Эта наблюдательность чрезвычайно пригодилась председателю Реввоенсовета в годы Гражданской войны. Декрет Совета народных комиссаров от 21 февраля 1918 г. под каноническим заголовком «Социалистическое отечество в опасности!» был написан Троцким, он же формулировал ясные лозунги типа «Пролетарий, на коня!».

Нарком Троцкий внес важнейший вклад в радикальное изменение принципа комплектования вооруженных сил. Советское правительство отказалось от набора идейных добровольцев и перешло к формированию массовой армии, численность которой к моменту окончания полномасштабных военных действий в европейской России превысила 5 млн человек.

Троцкий не только перестроил управленческий аппарат Наркомвоенмора – 2 сентября 1918 г. он создал и возглавил Реввоенсовет в качестве его председателя. В административном отношении Троцкий окружал себя исполнительными профессионалами – такими, как его заместитель Эфраим Склянский. Личные секретари предреввоенсовета выделялись дисциплинированностью, методичностью и личной преданностью. В эти годы Троцкий не стеснялся говорить о положительных сторонах «милитаризма».

Ахиллесовой пятой распавшейся императорской армии была недисциплинированность. Ретроспективно Троцкий сформулирует кредо военного строительства по-новому: «Нельзя строить армию без репрессий».

Хрестоматийный пример нового подхода – расстрел каждого десятого солдата из 2-го Петроградского полка (всего 41 человек) в августе 1918 г. Этот полк оставил позиции под Казанью, чем подверг угрозе весь фронт.

Децимация сама по себе не вызвала бы особых протестов, если бы вместе с рядовыми не были расстреляны командир и комиссар полка – большевик. Эти драконовские меры были во многом вызваны критической ситуацией во время боев за Казань, и они не вошли в систему, а дисциплина начала укрепляться.

Белый генерал Анатолий Носович, служивший в Рабоче-крестьянской красной армии (РККА) по заданию Добровольческой армии, признавал, что Троцкий «оказался великим психологом, когда, вопреки крикам чистых большевиков, настойчиво привлекал военных специалистов к восстановлению армии». По приблизительным подсчетам, через Красную армию прошло порядка 100 000 офицеров бывшей армии, чуть меньше, чем через Белую. Согласно официальным отчетам, в 1918 г. в РККА поступило 23 900 офицеров и чиновников, а к 1920 г. общее число возросло до 122 300.

Историк Андрей Ганин подсчитал, что 39,7% выпускников Императорской академии Генштаба служили у красных. Лишь малая доля из них поступила на службу добровольно, и тем более по идейным соображениям. Но какими бы мотивами ни руководствовались военспецы, Троцкий защищал их интересы, добивался для них привилегированных пайков и заступался в случае несправедливых преследований.

Политический контроль над военспецами и командирами, вышедшими из низов, осуществлялся через институт военных комиссаров. Одним из хрестоматийных примеров сотрудничества стали фигуры Чапаева и Фурманова. Печальную известность приобрел другой институт контроля – заложничество, который был распространен приказом Троцкого 30 сентября 1918 г. на семьи офицеров. Однако эта мера, возникшая в контексте политики красного террора, носила декларативный характер: задача учета всех родственников офицеров была нереализуемой. Историки до сих пор не выявили случаев расстрелов.

Поощряя профессионализм военспецов, Троцкий настаивал на единоначалии командования, на планомерности и согласованности действий, которым он противопоставлял «партизанщину» – причем не только в виде антибольшевистских отрядов, но и внутри РККА. В борьбе с партизанщиной Троцкий обрел себе союзника в лице председателя Совнаркома Владимира Ленина, вставшего на сторону председателя Реввоенсовета против группы Сталина и во время Царицынского конфликта осенью 1918 г., и позднее, во время борьбы против «военной оппозиции». Троцкий навлекал на себя особое раздражение в среде старых большевиков и левацки настроенных новичков, группировавшихся вокруг наркома по делам национальностей. Они нередко распускали слухи о бонапартизме Троцкого, который угрожает контрреволюционным военным переворотом и установлением диктатуры. Стиль Троцкого, державшего, по словам современников, «пафос дистанции», укреплял антипатию леваков и большевиков.

Политический образ Троцкого быстро приобрел мифологические черты. Как и в случае культа Александра Керенского, усилия антибольшевистской прессы по дискредитации Ленина и Троцкого приводили к обратному эффекту. Оппозиционная и бульварная пресса тиражировали словосочетание «Ленин и Троцкий» в качестве центрального символа новой власти, и этот эффект закрепила антисоветская пропаганда, помноженная на всевозможные слухи. Политическая сакрализация образа «вождя революционной армии» вскоре заняла свое место и в пропаганде красных. Но хотя Троцкого нередко и величали главнокомандующим Красной армии, его амбиции никогда не простирались дальше политического руководства.

В борьбе за власть, развернувшейся после 1922 г., Троцкому оказалось нечего противопоставить оппонентам. Ничто не указывает на целенаправленный подбор и расстановку «троцкистских» кадров. Личная власть Троцкого, как и любого другого члена политбюро, сильно переоценивалась современниками. Военный переворот был невозможен – для его успеха приказа харизматичного лидера было недостаточно.

В конце 1923 г. большинство большевистского ЦК обвинило Владимира Антонова-Овсеенко в превращении политического управления РККА во «фракционный штаб» оппозиции, сам ЦК отказался проводить расследование. Тогда же, во время одного из многочисленных партийных собраний, Григорий Зиновьев выпалил то, что у многих было на уме: «Троцкий не сможет большой фракции собрать вокруг себя, потому что он большой индивидуалист <…> Он собирает плохонькую <…>». На индивидуализм как особенность стиля Троцкого указывали и его сторонники.

К началу 1924 г. «антибонапартистская» фракция одержала верх во внутрипартийной борьбе сравнительно честно и открыто. В ходе этих дискуссий по вопросам «внутрипартийной демократии» и перевыборов партийного аппарата Троцкий не мог принимать живого участия по болезни, и, возможно, если бы не этот субъективный фактор, Москва была бы на стороне оппозиционеров. Но консолидация фракции, взявшей на вооружение лозунг борьбы с троцкизмом, была обеспечена не только угасающим авторитетом вождя Красной армии, но и деморализацией от поражения революции в Германии, шока от смерти Ленина и молекулярными процессами внутри советской политической системы.

2 сентября 1918 года большевики в рамках превращения Советской России в «военный лагерь» объявили о создании Реввоенсовета — высшего органа управления войсками под председательством Льва Троцкого. Вскоре к Красной армии пришли первые серьезные успехи на фронтах Гражданской войны. Под страхом исключительных мер наказания красноармейцы принялись отбивать у белогвардейцев ключевые города и территории.

Сто лет назад на обширных территориях России бушевала Гражданская война. Положение захвативших власть в стране большевиков в начале сентября было близким к катастрофическому. С фронтов приходили неутешительные вести. На восточном направлении красные теряли плацдарм за плацдармом. Дальний Восток, Сибирь и Урал практически полностью перешли под контроль антибольшевистских сил. На севере при поддержке английских интервентов разворачивали успешное наступление белогвардейские части.

На юге стремительно набирала мощь Добровольческая армия генерала Антона Деникина. Сюда ежедневно стекались противники красных всех мастей.

Кроме того, сохранялась оккупация германо-австрийскими войсками Украины, Крыма и части современной Ростовской области.

Мало кто сомневался, что большевики продержатся во главе государства недолго. Их падения ждали в течение ближайших месяцев, если не недель. Тем более, советское правительство оставалось фактически обезглавленным после покушения на Владимира Ленина 30 августа.

Советам требовались экстренные меры, прежде всего, по укреплению боеспособности армии. В этой критической ситуации ВЦИК под председательством Якова Свердлова принял 2 сентября постановление о превращении страны в «военный лагерь».

Картина Исаака Бродского «Реввоенсовет»

Wikimedia

«Лицом к лицу с империалистическими хищниками, стремящимися задушить Советскую республику и растерзать ее труп на части, лицом к лицу с поднявшей желтое знамя измены российской буржуазией, предающей рабочую и крестьянскую страну шакалам иностранного империализма, Центральный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов постановляет: Советская республика превращается в военный лагерь», — говорилось, в частности, в сообщении.

На основании документа провозглашалось создание Революционного военного совета (РВС) с одним главнокомандующим.

Однако предусматривался коллегиальный характер принятия важнейших решений. РВС было поручено взять на себя военное командование и политическое руководство всеми советскими фронтами. Впоследствии «филиалы» принципиально новой для отечественной военной традиции структуры появились при каждой армии.

Принять смелую «реформу» смогли не все. Так, некоторые «царские» генералы, после революции перешедшие на сторону большевиков, просили отозвать их из действующих войск. Воспитанные на жестком единоначалии в армии, они не могли принять институт политруков, как и коллегиальное обсуждение приказов. Особенно претило военным вмешательство в армейские дела «некомпетентных» гражданских специалистов.

По задумке ВЦИК предполагалось, что поддержанная трудовым населением страны рабоче-крестьянская армия «раздавит и отбросит империалистических хищников, пожирающих почву Советской республики». Против врагов планировалось направить «все силы и средства».

«Все граждане, независимо от занятий и возраста, должны беспрекословно выполнять те обязанности по обороне страны, какие будут на них возложены советской властью», — подчеркивалось в постановлении.

Председателем Реввоенсовета был единогласно назначен нарком по военным делам Лев Троцкий. Он оставался на важнейшем посту вплоть до своей опалы в начале 1925 года. Командование всеми фронтами доверили бывшему полковнику Русской императорской армии Иоакиму Вацетису.

РВС были переданы беспрецедентно широкие полномочия. Созданный орган разрабатывал и утверждал планы военных операций, отдавал команды, проводил политическую и просветительскую работу с личным составом, отвечал за снабжение, был наделен функциями военно-революционного трибунала. В отдельную структуру Реввоенсовета был выделен морской отдел.

Помимо председателя, его заместителей и главкома, количество членов РВС в разные периоды варьировалось от двух до 13 человек. Вплоть до его расформирования 20 июня 1934 года через Реввоенсовет прошли 53 участника. В массе своей это были виднейшие деятели большевистской партии и Красной армии своего времени.

С учреждением Реввоенсовета связаны поворотные для красных моменты Гражданской войны.

Уже 10 сентября 1918 года 5-й армии и частям 2-й армии Восточного фронта РККА под общим командованием Троцкого удалось взять Казань, которую обороняли силы Народной армии КОМУЧа (Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания) во главе со знаменитым (в будущем) белогвардейским лидером Владимиром Каппелем.

Это была первая успешная крупная операция красных в Гражданской войне.

Дееспособность новой вертикали управления не в последнюю очередь объясняется чрезвычайно жесткими мерами РВС по поддержанию дисциплины и порядка. Так, под Казанью Троцкий активно практиковал массовые расстрелы по примеру древнеримской децимации, когда после поражения в битве каждого десятого легионера в строю насмерть забивали камнями.

Троцкий никогда не скрывал беспрецедентные для XX века порядки в своих войсках, а, напротив, даже гордился ими, с удовольствием вспоминая в мемуарах.

«Коммунисты убеждали, разъясняли и подавали пример, — писал председатель РВС. — Но было ясно, что одной агитацией не сломить настроения, да и обстановка оставляла слишком мало времени. Надо было решиться на суровые меры. Я издал приказ, напечатанный в типографии моего поезда и оглашенный во всех частях армии. «Предупреждаю: если какая-либо часть отступит самовольно, первым будет расстрелян комиссар части, вторым — командир.

Мужественные, храбрые солдаты будут поставлены на командные посты. Трусы, шкурники и предатели не уйдут от пули. За это я ручаюсь перед лицом Красной армии».

Свои мотивы Троцкий оправдывал «угрозой революции», которая, по его мнению, в начале осени 1918-го могла окончательно захлебнуться.

«Ее территория сузилась до размеров старого московского княжества. У нее почти не было армии. Враги облегали ее со всех сторон. За Казанью наступала очередь Нижнего. Оттуда открывался почти беспрепятственный путь на Москву… Сочетанием агитации, организации, революционного примера и репрессии был, в течение нескольких недель, достигнут необходимый перелом. Из зыбкой, неустойчивой, рассыпающейся массы создалась действительная армия… Казань взята была 10 сентября. Через два дня соседняя 1-я армия взяла Симбирск», — с удовлетворением отмечал нарком.

Деятельность Реввоенсовета популяризировалась в СМИ и творчестве. В песне «Красная армия всех сильней» Самуила Покрасса и Павла Горинштейна есть строки, характеризующие значение органа во время войны:

«Красная армия, марш, марш вперед!

Реввоенсовет нас в бой зовет.

Ведь от тайги до британских морей

Красная армия всех сильней!»

Повесть «Р. В. С.» занимает важнейшее место в наследии пролетарского писателя Аркадия Гайдара.

Тем не менее, до определенного момента историки предпочитали не оценивать роль РВС в победе в Гражданской войне, да и вообще его «не замечали». Дело в том, что большинство членов Совета погибли в репрессиях 1937-1938 годов, были объявлены «врагами народа», а их имена исключались из учебников, документов и энциклопедий.

Что же до Троцкого, то он на десятилетия безоговорочно стал в стране «плохим парнем» номер один.

Наверное, очень повезло такой глыбе, как второй предреввоенсовета и наркомвоенмор СССР Михаил Фрунзе, который ушел из жизни в 1925 году и избежал попрания своей репутации. Другого крупнейшего военачальника Гражданской войны, главкома ВС в 1919-1924 годах Сергея Каменева, правда, «ранняя» смерть (в 1936-м) не спасла. В участии в фашистском заговоре его обвинили заочно, через несколько лет после погребения.

Всю адскую мощь репрессивной машины НКВД прочувствовали на себе перед гибелью такие, казалось, неприкосновенные и практически обожествленные ранней пропагандой фигуры, как маршалы Михаил Тухачевский и Александр Егоров, командармы Иероним Уборевич и Иона Якир, партийный деятель Владимир Антонов-Овсеенко и даже сам Вацетис.

Сохранить жизнь и преувеличить свое влияние в стране из членов РВС удалось единицам. Это рядовой член Совета в 1918-1919 и в 1920-1922 годах товарищ Сталин, маршалы Климент Ворошилов и Семен Буденный…

Как большевики во время Гражданской войны использовали армейские части для борьбы с экономическим кризисом

Созданная вскоре после Октябрьской революции РККА — Рабоче-Крестьянская Красная армия — не только воевала, но и была рабочей в прямом смысле этого слова. Речь идет о так называемых трудовых армиях, существовавших в годы гражданской войны. Обычно интересующиеся историей слышали о них, но не более того. И мало кто знает, как возникли эти необычные армии, сколько их было, на каких «трудовых фронтах» они действовали и чем конкретно занимались.

«Русская Планета» в честь 23 февраля расскажет об этой странице отечественной истории.

«Освободившиеся армии употребить на организацию производства…»

К концу 1919 года большевики сумели разгромить армии Колчака, красные части заняли Урал и большую часть Сибири. На огромных пространствах востока страны организованное сопротивление белых распадалось и агонизировало, главным врагом большевистской власти в этой части страны становилась полная хозяйственная разруха и анархия.

Экономика свелась к нерегулярному обмену, транспорт почти не функционировал, города и села выживали как могли, дееспособные органы власти отсутствовали. На этом фоне полного хозяйственного и государственного коллапса только Красная армия представляла собой функционирующий механизм, единственную организованную силу на огромном пространстве в три тысячи верст от Перми до Иркутска.

Поэтому не случайно именно у красных командиров, разгромивших Колчака, зародилась мысль об использовании войск на Урале и в Сибири для решения чисто экономических задач. 10 января 1920 года в адрес Ленина и Троцкого поступила телеграмма от командования 3-й армии Восточного фронта с предложением «освободившиеся армии употребить на организацию производства и восстановление транспорта».

«Наша армия, — писал Ленину и Троцкому командарм Михаил Матиясевич, бывший полковник царской армии из дворян Смоленской губернии — первая из освободившихся от военной охраны; она насчитывает десятки тысяч вполне здоровых людей, тысячи специалистов, тысячи и сотни коммунистов, крепко спаянных боевой жизнью, искушенных в делах управления массами. По счастливой случайности, армия находится в таком районе, откуда именно только и возможно начать восстановление хозяйства: Челябинская, Тобольская, Екатеринбургская губернии имеют избытки продовольствия, имеют топливо, под боком Сибирь, изобилующая продовольствием… Урал имеет металл, руду — это район с неисчерпаемыми возможностями в отношении развития тяжелой индустрии. Именно только отсюда, став твердо ногой, мы можем вывести из тупика наше хозяйство… Эта задача легче всего выполнима, если на желдорогах ввести военный режим на манер армейского, в отношении продовольствия ввести армейскую систему снабжения…»

Командующий 3-й армии, кстати, участник Русской-японской и Первой мировой войн, предлагал высшему руководству большевиков «Обратить все силы и средства 3-й армии на восстановление транспорта и организацию хозяйства». Отправленную из Омска 10 января 1920 года телеграмму сразу прочитали и оценили в Кремле.

Уже на следующий день, 11 января 1920 года, в штаб 3-й армии пришла ответная телеграмма народного комиссара по военным делам Троцкого: «В принципе, считаю ваш план вполне правильным, могущим иметь огромные последствия, особенно в переходных условиях недавно завоеванных Урала и сибирских районов… Надеюсь, что вам будет предоставлена широкая возможность принести Советской республике пользу на чисто хозяйственном фронте».

Еще через день, утром 12 января, командованию 3-й армии телеграммой ответил сам Ленин: «Вполне одобряю ваши предложения. Приветствую почин, вношу вопрос в Совнарком. Начинайте действовать при условии строжайшей согласованности с гражданскими властями, все силы отдавая сбору излишков продовольствия и восстановлению транспорта»

Через сутки, в 8 часов вечера 13 января 1920 года на заседании советского правительства — Совета народных комиссаров — Владимир Ленин лично доложил о планах преобразования одной из разгромивших Колчака армий в «Первую революционную армию труда». Так на территории еще воюющей Советской России возникла трудовая армия.

Руководство партии большевиков ухватилось за идею использования армейский частей и вообще военных принципов организации для решения не только боевых, но и сугубо экономических задач. В условиях гражданской войны, разрухи экономики и государственного аппарата такая «милитаризация труда» становилась единственным способом быстро восстановить и наладить работу железных дорог и ряда ключевых отраслей.

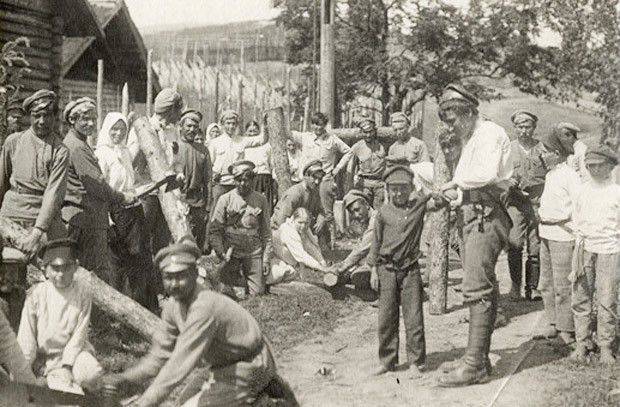

Фото группы командиров армий труда, принимающих парад 2-ой Московской Военно-инженерной школы, 30 апреля 1922 года

Поэтому переформирование 3-й армии в трудовую решили сделать примером для дальнейших действий. Уже 15 января 1920 года наркомвоен Троцкий лично написал «Приказ-памятку по 1-й революционной Армии Труда», по сути, настоящий манифест будущих трудовых армий. На следующий день этот приказ был опубликован для всей страны в газете «Правда».

«3-я армия выполнила свою боевую задачу, — писал Троцкий, — Но, проникнутая сознанием долга, она не хочет терять времени даром. Оставаясь боевой силой, грозной врагам рабочего класса, она превращается в то же время в революционную армию труда… Голодающим рабочим Петрограда, Москвы, Иваново-Вознесенска, Урала и всех других промышленных центров и районов необходимо продовольствие. Главной задачей 1-й революционной армии труда является планомерный сбор всех избытков хлеба, мяса, жиров, фуража, точный учет собираемых продовольственных запасов, энергичное и быстрое их сосредоточение к заводам и станциям железных дорог…

Промышленность нуждается в топливе. Важнейшей задачей революционной армии труда является рубка и распилка леса… Надвигается весна —

время полевых работ. Наши истощенные заводы выпускают пока еще мало новых сельскохозяйственных орудий. Зато на руках у крестьян есть немало старых орудий, нуждающихся в починке. Революционная армия труда предоставит свои мастерские и своих кузнецов, слесарей, столяров для ремонта сельскохозяйственных орудий и машин.

…Командиры и комиссары отвечают за свои части в работе, как и в бою. Дисциплина не должна быть поколеблена ни на волос. Десятки и сотни тысяч печатных воззваний и речей должны разъяснять самым отсталым красноармейцам и всем окружающим рабочим и крестьянам смысл того великого дела, к которому приступает 3-я армия. Революционному трибуналу армии карать лодырей, паразитов, саботажников, расхитителей народного достояния. Дезертир в труде так же презренен и бесчестен, как и дезертир в бою. Обоим суровая кара.

Свернуть до последних пределов тыл. Всех лишних — на передовую линию трудового огня! Работу начинайте и оканчивайте, где возможно, под звуки социалистических гимнов и песен, ибо ваша работа — не рабский труд, а высокое служение социалистическому».

Семь трудовых армий

Штаб «1-й Революционной армии труда» (1-й РАТ, как ее именовали в то полюбившее аббревиатуры время) расположился в центре промышленного Урала в Екатеринбурге. Показательно, что председателем Революционного военного совета 1-й трудовой армии стал сам Лев Троцкий. Зимой и весной 1920 года он несколько раз приезжал на Урал, не раз выступая с речами перед коммунистами и «трудармейцами», как отныне стали называть красноармейцев из состава трудовых армий. Штаб 1-й РАТ издавал собственный журнал «Серп и Молот» и газету «Красный набат».

В то время единственным источником металла для Советской России был именно Урал, так как главный дореволюционный центр металлургии Донбасс в 1919–1920 годах почти непрерывно был ареной жестоких боев и практически не работал. Поэтому главной задачей для «1-й революционной армии труда» стало именно обеспечение деятельности уральских металлургических производств.

К моменту начала работ 1-я РАТ включала три стрелковых и одну кавалерийскую дивизию и различные вспомогательные части — всего 119 543 солдата и командира, из них 90 тысяч было переведено «на труд». Большинство зимой и весной 1920 года работали на восстановлении железных дорог и заготовке дров. Почти 5000 бойцов отправили добывать уголь на Челябинских копях, но в феврале 1920 года только 600 из них смогли приступить к работе — остальные не имели одежды и обуви. Из собранных по всей армии специалистов сформировали отряды для ремонта паровозов и железнодорожных вагонов.

Уже в апреле 1920 года часть бойцов 1-й РАТ вновь вернулась от работы к винтовке — их перебросили на Западный фронт в связи с начавшимся большим наступлением поляков. Однако до конца 1920 года свыше 40 тысяч «трудармейцев», подчиненных жесткой военной дисциплине, работали на Урале.

«1-я Революционная армия труда» действительно стала первой из подобных формирований — до конца весны 1920 года по ее примеру создали ещё пять трудовых армий. Второй по дате рождения стала «Петроградская трудовая армия».

Бывшая столица Российской империи в годы гражданской войны пережила фактически первую в своей истории блокаду (о которой ранее уже рассказывала читателям «Русская Планета»), Петроград отчаянно нуждался не только в продовольствии, но и в топливе. В городе даже разобрали часть домов на дрова для отопления. Поэтому по замыслу большевиков части 7-й Красной армии, только что отразившие наступление на Петроград белых войск генерала Юденича, должны были стать новой трудовой армией, чтобы ударными темпами обеспечить заготовку дров и любого другого доступного в окрестностях топлива.

В марте 1920 года численность «Петроградской армии труда» достигала 65 тысяч человек. Ее бойцы не только рубили лес на дрова в ближайших местностях вокруг Петрограда, но и занимались добычей торфа и горючих сланцев для обогрева замерзающего и голодающего города.

Третьей трудармией стала «Украинская трудовая армия», решение о ее создании было принято 21 января 1920 года. Фактическим главой этой армии стал «особоуполномоченный Совета обороны» Иосиф Сталин.

Будущий всесильный диктатор СССР тогда был лишь одним из ряда высших руководителей партии большевиков, и при попытке сформировать свою Украинскую трудовую армии («Укрсовтрудармию» — в документах тех лет) он столкнулся с проблемой, что для ее создания невозможно выделить ни одной дивизии, так как все они заняты или войной с махновцами или боями с белыми на крымском Перекопе. «Укрсовтрудармию» Сталину пришлось формировать из различных запасных полков, буквально выдернутых с разных фронтов и военных округов.

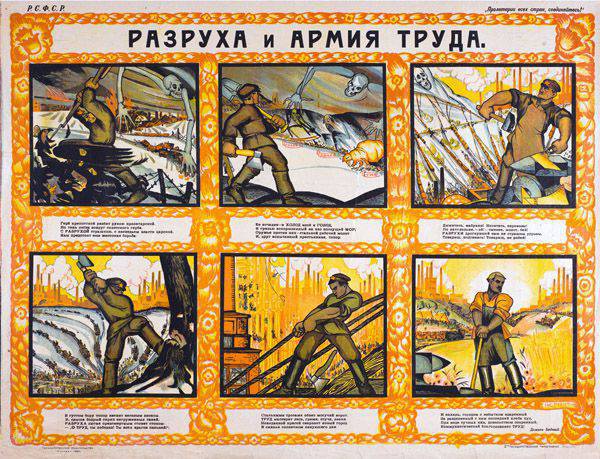

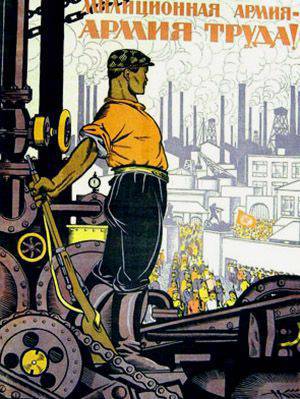

Агитационный плакат художника Николая Кочергина, 1920 год

Только в марте 1920 года Украинская трудовая армия получила одну стрелковую дивизию, но уже в апреле половину ее солдат снова забрали на фронт. Поэтому до конца 1920 года «Укрсовтрудармия» оставалась относительно немногочисленной — около 20 тысяч человек. Лишь с ноября 1920 года, после разгрома белых войск Врангеля и прекращения войны с Польшей, численность Украинской трудовой армии станет расти. В декабре 1920 года специально для работ по восстановлению Донбасса из состава «Укрсовтрудармии» выделят отдельную Донецкую трудовую армию. И к началу 1921 года, в Украинской трудармии будет 67 тысяч красноармейцев, а в Донецкой — 48 тысяч.

Четвертой по дате создания стала так называемая «Трудовая железнодорожная армия» — ее создали 7 февраля 1920 года из различных армейских и тыловых частей, разбросанных в треугольнике между городами Орёл, Харьков и Царицын. Как говорилось в приказе о формировании данной трудовой армии, ее создали «для улучшения работы Юго-Восточных железных дорог и для повышения производительности труда по ремонту паровозов и вагонов».

Армию формировали из военнопленных только что разбитых белых частей Деникина и мобилизованных специалистов-железнодорожников. Прежде всего, армия должна была обеспечить функционирование железных дорог, связывающих Москву с Донбассом и Северным Кавказом. Весной 1920 года в армии числилось чуть более 6 тысяч «трудармейцев», но к концу года их было уже свыше 25 тысяч.

20 марта 1920 года из частей Кавказского фронта образована пятая трудовая армия — «Кавказская трудовая армия». Её штаб расположился в городе Грозном и главной задачей этой трудармии стало восстановление нефтедобывающих предприятий на Северном Кавказе. Летом того года «Кавказская трудовая армия» насчитывал всего 15 тысяч красноармейцев.

Шестой в апреле 1920 года возникла «Вторая революционная армия труда» (2-я РАТ). Эта армия работала на территории современных Самарской, Саратовской, Волгоградской и Оренбургской областей, а также восстанавливала и охраняла железные дороги, ведущие из России в Туркестан (современные Казахстан и Среднюю Азию).

Некоторое время в состав 2-й РАТ входила знаменитая 25-я стрелковая дивизия, которой до своей гибели командовал Василий Чапаев. Помимо «чапаевцев», в состав «Второй революционной армии труда» входило несколько национальных татарских полков. На июнь 1920 года 2-я РАТ насчитывала почти 50 тысяч красноармейцев.

Царский генерал во главе большевистских трудармий

Для руководства деятельностью всех трудовых армий в общероссийских масштабах 9 мая 1920 года Реввоенсовет под руководством Троцкого создал так называемую «Центральную комиссию по трудовому применению Красной армии и флота», сокращенно — «Центрвоентрудкомиссию». Показательно, что председателем этого руководящего органа назначили не пламенного профессионального революционера, а профессионального военного инженера, возможно, самого профессионального в бывшей царской России.

Возглавивший все трудовые армии большевиков 59-летний бывший генерал-майор императорской армии Алексей Петрович Шошин до 1917 года по праву считался ведущим специалистом по военному строительству. В конце XIX столетия он строил все российские крепости на границе с Германией, с 1910 года именно Шошин проектировал и руководил строительством самых мощных укреплений царской России — фортов Владивостокской крепости.

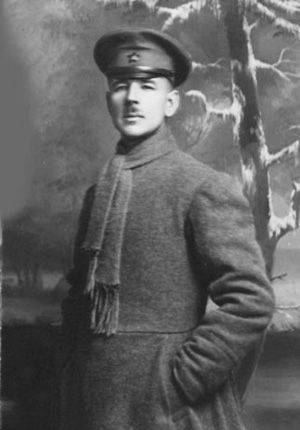

Алексей Шошин

В 1914 году, с началом Первой мировой войны, Владивосток стал основным портом России, через который шла большая часть поставок военных грузов из-за рубежа. Именно военный инженер Шошин руководил работами по расширению Владивостокского порта и увеличению пропускной способности железных дорог на Дальнем Востоке.

С 1915 года генерал Шошин командовал строительством дорог и укреплений на германском фронте. Осенью 1917-го, во время отступления русской армии, он руководил эвакуацией военных складов и заводов из Прибалтики. Через несколько месяцев, уже после Октябрьской революции, когда армия практически развалилась, Алексей Шошин организовал и провел эвакуацию складов и военных запасов Северного фронта в глубокий тыл страны — в Ярославскую губернию.

Именно это спасенное Шошиным оружие позволило большевикам в 1918 году обеспечить снабжение только что созданной Красной армии при минимальном производстве на военных заводах. Показательно, что генерал-майор Шошин, будучи убеждённым монархистом, в итоге поддержал большевиков, видя в них единственную политическую силу, способную спасти страну от распада. Осенью 1918 года он стал Инспектором инженерных войск РККА, а с мая 1920-го возглавил все трудовые армии советской России.

Последней из трудармий по времени создания стала «Сибирская трудовая армия», сформированная 17 января 1921 года из предназначенных к сокращению военных частей. К началу 20-х годов в рабочих посёлках и на железных дорогах и так малолюдной Сибири был острый дефицит рабочей силы. После массовых мобилизаций мировой и гражданской войны и после отъезда немецких и австро-венгерских военнопленных (ранее широко использовавшихся на различных работах) рабочих рук не хватало.

«Сибирская трудовая армия» должна была смягчить этот дефицит во время переходного периода от гражданской войны к мирной жизни. Летом 1921 года в этой трудармии работало свыше 48 тысяч бойцов, объединенных в пять отдельных бригад, располагавшихся в Кузбассе, Семипалатинске, Томске, Красноярске и Иркутске.

Всего за 1920–1921 годы было создано восемь трудовых армий: 1-я Революционная армия труда на Урале, Петроградская трудовая армия, Украинская и Донецкая трудовые армии, Железнодорожная трудовая армия, 2-я Революционная армия труда в Поволжье, Кавказская трудовая армия на Северном Кавказе и Сибирская трудовая армия.

К концу гражданской войны в общей сложности около 300 тысяч красноармейцев одновременно являлись «трудармейцами», то есть солдатами-работниками трудовых армий. Их деятельность была самой разнообразной.

Так, весной 1920 года «Трудовая железнодорожная армия» начала свою работу с организации раздачи еды для железнодорожников из армейских полевых кухонь. Ранее ситуация со снабжением железных дорог была просто катастрофической — например, за весь январь 1920 года железнодорожники Воронежа получили в качестве оплаты за свой труд чуть более одного килограмма хлеба. Полевые кухни «Трудовой железнодорожной армии» буквально спасали их от голодной смерти.

Затем командиры этой трудармии занимались организацией контроля и учета на железных дорогах, соединявших Москву с Украиной и Кавказом. Для чего представители трудармии сопровождали буквально все вагоны и паровозы, замеряя расходы воды и топлива, время движения между станциями, время погрузки и разгрузки составов. На основе этих «военно-полевых» исследований вводились новые нормы движения и расхода топлива. Например, к концу гражданской войны норма расхода топлива для одного паровоза составляла 120 пудов на 100 верст пути — за превышение этой нормы железнодорожников штрафовали, а за экономию, наоборот, выдавали премии.

В июне 1920 года «Железнодорожная трудовая армия» получила дополнительное экстренное задание — своими силами увеличить выпуск военной формы для частей РККА, воюющих на польском и врангелевском фронтах. Для этого трудармейцы организовали реквизицию всех швейных машин на территории Воронежской губернии — всего за несколько недель число швейных машин в мастерских трудармии увеличилось со 100 до 1200 штук, а выпуск обмундирования в итоге за два месяца вырос более чем в семь раз.

Трудовые армии: от лаптей до государственной власти

Трудармейцев периодически направляли на самые разные работы, вплоть до сбора дубовой коры для дубления кож, из которых изготавливались сапоги и седла для красной конницы. Деятельность Украинской трудовой армии началась с того, что в феврале 1920 года армия собрала для рабочих Донбасса 6 тысяч шинелей, 3 тысячи штанов, 7 тысяч пар различной обуви и 35 тысяч пар лаптей.

Фактически сразу по окончании масштабных боевых действий гражданской войны именно трудовые армии во многих районах страны — в Донбассе, на Северном Кавказе, в отдельных регионах Сибири, Урала и Поволжья — организовывали не только первичное восстановление экономики, но и вообще всю мирную жизнь.

Несколько лет революций и гражданской войны полностью ликвидировали все органы государственной власти, фактически разрушили и так не слишком развитые системы здравоохранения, транспорта и связи. И именно деятельность трудовых армий для многих регионов страны стала рубежом, с которого стартовало восстановление мирной жизни.

При этом роль трудовой армии не сводилась только к примитивному физическому труду, вроде рубки леса и ремонта дорог — эта деятельность, помимо скромного хозяйственного результата, давала и немалый пропагандистский эффект. Появление такой армии, с ее дисциплиной и пусть скудным, но гарантированным армейским пайком, для уставшего от анархии и разрухи населения символизировало возвращение настоящей государственной власти, озабоченной восстановлением страны и развитием ее хозяйственной жизни.

Агитационный плакат художника Николая Кочергина, 1920 год

После нескольких лет разгула полевых командиров, генералов и атаманов, в сфере экономики занимавшихся лишь реквизициями (по сути, грабежами), деятельность трудовых армий сама по себе становилась лучшей агитацией в пользу устойчивости и легитимности советской власти.

Поэтому, кроме чисто экономических задач, трудовые армии вынужденно решали самые разнообразные задачи по организации мирной жизни. В ряде регионов Сибири и Кавказа именно штабы трудармий занимались организацией местных органов власти, а особые отделы этих армий организовывали местные органы милиции. Военные трибуналы трудармий судили не только провинившихся красноармейцев, но разбирали уголовные и гражданские дела местного населения, создавали будущие районные и городские суды. Лазареты трудовых армий сначала начинали лечить не только бойцов, но и местных жителей, а потом самой жизнью превращались в местные больницы.

Например, с весны 1920 года Кавказская трудовая армия занималась организацией всей жизни на нефтяных промыслах города Грозного и железных дорогах Терского края. По состоянию на 31 мая 1920 года продовольственные пайки со складов трудовой армии получали 30 525 военных, 13 161 рабочий нефтепромысел, 35 051 члена семей рабочих и еще 29476 жителей Грозного, тогда населенного в основном русским населением.

Рабочие грозненских нефтепромыслов и местной железной дороги также получали из армейских запасов гимнастерки, шаровары и кожу на сапоги. Помимо этого, Кавказская трудовая армия фактически организовала всю систему здравоохранения в регионе. Санитарная часть трудармии, ранее лечившая раненых на фронтах гражданской войны, организовала больницу для работников нефтеперегонных заводов, очень большую по тем временам городскую больницу на 500 коек и даже родильный дом в городе Грозном. Трудовая армия организовала и особые «прививочные отряды», проводившие профилактическую вакцинацию от холеры и оспы не только военных, но и гражданского населения.

Вся эта разнообразная деятельность велась одновременно с решением основных задач Кавказской трудовой армии по восстановлению добычи северокавказской нефти и обеспечению ее транспортировки в центральную часть России. В частности, эта трудармия восстановила разрушенный чеченцами еще в 1917 году трубопровод из Грозного в Махачкалу (тогда город Петровск). А ведь помимо чисто хозяйственных работ солдаты трудовой армии регулярно участвовали в охране и обеспечении безопасности региона, где в 1920–1921 годах активно действовало множество разнообразных и хорошо вооруженных банд.

В этих непростых условиях 25 тысяч бойцов Кавказской трудовой армии, занятых на восстановительных работах и охране нефтепромыслов, сумели на протяжении 1920 года дать 20% всей нефти, поступившей в том году на заводы центральной части России. Донецкая трудовая армия тогда же обеспечила добычу и поставку 12% от общего количества угля, добытого в том году на всей территории страны.

За 1920 год трудовые армии обеспечили 20% всех заготовок продовольствия в Советской России, нарубили 15% всех использованных в стране дров, погрузили и разгрузили 8% всех использованных в том году железнодорожных вагонов, обеспечили 10% производства военной формы. Это лишь неполный перечень результатов деятельности примерно 300 тысяч красноармейцев, на протяжении 1920 года участвовавших в работе семи трудовых армий.

«Применение труда в форме трудовых частей должно уменьшаться…»

После ликвидации основных фронтов гражданской войны, решением советского правительства от 30 марта 1921 года все трудовые армии были переданы в подчинение Наркомата труда. Возглавляемую бывшим царским генералом Шошиным «Центральную комиссию по трудовому применению Красной армии» расформировали и вместо неё создали Главное управление трудовых частей Республики при Народном комиссариате труда. Начальником этого управления стал 29-летний большевик Михаил Хлоплянкин. До революции он, будучи студентом экономического факультета Московского коммерческого института, вступил в подпольную организацию социал-демократов, а с 1920 года был начальником штаба Украинской трудовой армии.

Окончание гражданской войны, восстановление мирной жизни и начатая «новая экономическая политика» (НЭП) предопределили массовое сокращение Рабоче-крестьянской красной армии вообще и трудовых армий в частности. 17 апреля 1921 года появился приказ Троцкого № 810 о демобилизации из состава трудовых армий военнослужащих старше 26 лет. Красноармейцы в возрасте от 20 до 22 лет переводились в строевые части РККА, в составе трудовых армий оставались лишь солдаты 1896–1897 годов рождения, то есть в возрасте от 23 до 25 лет. Это сократило общую численность трудовых армий с примерно 250 до 140 тысяч человек.

С 22 по 25 апреля 1921 года в Москве прошло совещание командного состава трудовых армий, присутствовали представители Сибирской, Украинской, Кавказской и 1-й (Уральской) трудовых армий. Это была первая большая попытка в масштабах всей страны обобщить и проанализировать опыт использования воинских частей на «трудовом фронте».

С учетом опыта гражданской войны на совещании решили, что наиболее удобной единицей трудовых частей является отдельная рота численностью 340 человек. Из них не более 40 должны заниматься обеспечением быта и охраной, а остальные работать. От двух до восьми рот составляли рабочий батальон, а от четырех до восьми батальонов — отдельную трудовую бригаду

Показательно, что представители трудовых армий хорошо понимали пределы эффективности «милитаризации труда» в условиях завершающейся гражданской войны. В постановлении, принятом на этом совещании, указывалось, что трудовые армии «не являются нормальной формой организации труда, т.к. в их природе — в организации, порядке комплектования заложены причины малой производительности, что делает использование труда в виде воинских частей наименее выгодным по сравнению с прочими формами использования труда» в мирное время.

Командиры трудовых армий справедливо отметили, что только война и полная хозяйственная разруха заставили прибегнуть к «наиболее тяжелой форме принуждения — к организации труда в виде воинских частей». Совещание постановило: «Применение труда в форме трудовых частей должно постепенно уменьшаться по мере улучшения объективных условий для трудящихся и заменяться другими формами организации труда».

Источник: http://www.hrono.ru/biograf/bio_m/matiasevich.php

Создатель 1-й Революционной Армии Труда Михаил Матиясевич

С 17 по 1920 августа 1921 года в Москве прошло второе совещание командующих трудовыми армиями, на которое пригласили представителей различных «главков» (главных руководящих объединений различных отраслей промышленности — «Главсоль», «Главнефть», «Главуголь», «Главлес», «Главторф», «Главрыба» и пр.), чтобы определить потребности народного хозяйства в использовании «милитаризованного труда» на ближайшее время. Совещание предложило сократить трудовые армии, сохранив по одной бригаде «трудармейцев» на две-три губернии.

22 сентября 1921 года советское правительство принимает решение о новом сокращении общей численности трудовых армий со 140 до 75 тысяч человек. Вместо трудовых армий остаются 13 отдельных трудовых бригад: пять в центральной России, одна в Петрограде и окрестностях, три трудовых бригады на шахтах и заводах Донбасса, по одной на Урале и в Сибири и две на Кавказе.

Однако вскоре советское правительство, рассчитывая на углубление НЭПа, решило полностью отказаться от «милитаризации труда». 30 декабря 1921 года заместитель Ленина в правительстве, нарком продовольствия Александр Цюрупа подписал постановление о расформировании всех трудовых частей.

Последними из трудармий прекратили деятельность созданная самой первой 1-я Революционная армия труда на Урале и созданная последней Сибирская трудовая армия. Сибирскую трудармию официально расформировали 25 января 1922 года, а 1-я РАТ завершила свой путь ровно через неделю, 2 февраля 1922 года.

История трудовых армий закончилась вместе с Гражданской войной.

Тот факт, что именно такой человек создал Красную армию, свидетельствует о том, что Господь не лишен чувства юмора. Впрочем, не был Лев Давидович и карикатурной «гражданской штафиркой». Военная форма на нем действительно сидела дурно, да и в армии он никогда не служил, зато своими глазами видел войну и человека на войне.

Льву Троцкому в нашей истории не повезло. В СССР, начиная со сталинских времен, все его дружно и люто ненавидели. А большинство постсоветских исследователей о нем почему-то забыли. Хотя, учитывая его роль в революции 1905 года, в революции 1917 года, в событиях, связанных с подписанием Брестского мира и т.д., говорить о Троцком, безусловно, надо, как бы мы к этой фигуре не относились.

Петр Романов

У нас, например, почему-то принято умалчивать о той решающей роли, которую именно Троцкий (а не Ворошилов с Буденным) сыграл в создании Красной армии.

Подав в отставку с поста наркома по иностранным делам сразу же после того как Брестский мир был утвержден на VII экстренном съезде партии, Лев Давидович без крупного государственного поста оставался недолго. Съезд закончил свою работу 8 марта 1918 года, 11 марта советское правительство перебралось из Петрограда в Москву, и уже в тот же день на имя Ленина вдогонку поступила телеграмма, где от имени петроградского Бюро ЦК предлагалось немедленного назначить Троцкого «главным народным комиссаром по военным делам».

Дело действительно не терпело проволочек. Октябрьский переворот в Петрограде можно было осуществить силами нерегулярной Красной гвардии, а вот для защиты революции была уже необходима регулярная армия. Старая армия руками Временного правительства и большевиков была уничтожена, за что Россия поплатилась «похабным миром», а в военном ведомстве победившей революции все еще царил хаос.

В отличие от всех других министерств, народный комиссариат по военным делам к марту 1918 года оказался без компетентного руководства. Большевистский триумвират из Антонова-Овсеенко, Крыленко и Дыбенко, возглавлявший это ведомство после Октября, по разным причинам распался.

Проблема, впрочем, заключалась не только в этом. Ни один из членов триумвирата не обладал нужным кругозором, волей и организаторским талантом, чтобы заниматься таким сложным вопросом, как военное строительство.

Не говоря уже об авторитете, необходимом для того, чтобы держать в узде сразу три противоборствующие между собой силы: солдатские массы, пораженные анархией, военных специалистов – людей компетентных, но идеологически для новой власти подозрительных, и партийных руководителей, чья революционная решимость, наоборот, сильно превышала их скромные познания в военном деле.

Телеграмма Ленину, подписанная кандидатом в члены ЦК партии Адольфом Иоффе, где предлагалось срочно назначить наркомом по военным делам Троцкого, была продиктована как раз тем, что часть партийной верхушки Петрограда решила взять на себя защиту города, самоуверенно вмешиваясь в стратегические и военно-технические распоряжения специалистов.

Иоффе делал справедливый вывод: «Ни один честный и уважающий себя военный специалист в таких условиях работать не будет. Единственным спасением было бы немедленное назначение Троцкого… ибо он мог бы просто не считаться с этими мальчишескими бреднями».

Ленин с оценкой согласился и уже 18 марта, то есть спустя всего десять дней после отставки с поста наркома по иностранным делам, Троцкий получил в правительстве портфель военного министра (наркома по военным и морским делам, председателя Революционного военного совета республики). Как показали последующие события, это было одно из самых удачных кадровых решений советских времен.

Понятно, что строительством Рабоче-крестьянской красной армии (РККА) занимался не один Троцкий, а целая плеяда военных деятелей и большевистских политиков. Однако главным являлся Троцкий.

Именно он, Лейба Давидович Бронштейн, еврей из деревни Яновка Херсонской губернии, спутав все карты белых, да и Запада, склонил чашу весов Гражданской войны в пользу большевиков.

Главенствующую роль Троцкого в создании Красной армии признавали и его непосредственные противники в Гражданской войне – генералитет белой армии. Генерал Деникин пишет: «Во главе вооруженной силы поставлен был Высший военно-революционный совет с председателем Бронштейном и членами Подвойским, Антоновым, Сталиным и др. Фактически, однако, вся власть была в руках Бронштейна».

Харперская энциклопедия военной истории, которая отличается объективностью, утверждает: «Разобщенность командования белых, с одной стороны, а также административный и стратегический талант Троцкого, с другой, решили исход дела. Обе противоборствующие армии рождались из массы крестьянских партизан и ополченцев-непрофессионалов. Путем проб и ошибок Троцкий сковал из своих масс профессиональную и боеспособную армию».

Более того, можно утверждать, что назначение Троцкого на пост военного министра наложило отпечаток на всю дальнейшую историю отношений Советского Союза с Западом, учитывая, каким влиятельным фактором международной жизни стала, в конце концов, Красная армия.

Наконец, Красная армия сыграла важную роль не только как защитник отечества или как инструмент большевистской политики за пределами СССР. Армия, созданная Троцким, стала едва ли не главной кузницей и воспитательницей советских кадров.

Именно в армии многочисленная крестьянская масса России подвергалась первой, пусть и примитивной, но эффективной социалистической обработке. Крестьянина обучали не только военному делу, но и грамоте, подкармливали, лечили, готовили идеологически. Армия дала путевку в жизнь крупным советским полководцам, ученым, «красным директорам», артистам, литераторам.

Иначе говоря, как и многое другое из советского прошлого, Красная армия не укладывается в примитивный черно-белый оценочный формат. Плюсы и минусы, добро и зло, тесно сомкнув ряды, промаршировали здесь от Троцкого до последнего дня существования СССР (или даже дальше), оставив историкам широчайший маневр для любых толкований.

Как признает сам Троцкий, к военной работе он подготовлен не был и согласился занять столь ответственную должность лишь потому, что на этом настоял Ленин. Лев Давидович, как и многие другие интеллигентные люди, родился в очках и шляпе, но без портупеи.

Тот факт, что именно такой человек создал Красную армию, свидетельствует о том, что Господь не лишен чувства юмора. Впрочем, не был Лев Давидович и карикатурной «гражданской штафиркой».

Военная форма на нем действительно сидела дурно, да и в армии он никогда не служил, зато своими глазами видел войну и человека на войне. А это неоценимый опыт. В 1912-1913 годах Троцкий, будучи военным корреспондентом, передал свыше 70 репортажей с передовых позиций первой и второй Балканских войн.

Кроме того, у Троцкого было многое из того, чем должен обладать истинно военный человек: характер лидера, железная воля, личная храбрость и организаторский талант. Что же касается специальных знаний, то, учитывая высокий общеобразовательный уровень Троцкого (все-таки диплом Венского университета), это было делом наживным. Довольно скоро после своего назначения нарком мог уже по достоинству оценивать советы военных экспертов и принимать профессионально грамотные решения.

Наконец, в течение всего периода Гражданской войны у Троцкого была твердая поддержка со стороны Ленина, и этим козырем он пользовался постоянно, благо недоброжелателей у Льва Давидовича в силу его противоречивого марксистского прошлого, неуживчивого характера и язвительного языка всегда хватало.

Именно в Гражданскую войну Троцкий испортил свои отношения со Сталиным. Нарком по национальным делам долго интриговал против наркома по делам военным, но в то время проиграл и был вынужден просить у Троцкого (через Ленина) извинения. Троцкий Сталина на тот момент простил, Сталин Троцкого – нет. Так что знаменитый ледоруб, раскроивший Троцкому череп, Сталин начал ковать еще в ту пору.

Большевикам предстояло в кратчайшие сроки и из очень плохого материала (на развалинах старой армии, из разномастных партизанских отрядов, из насильно мобилизованных крестьян) создать новые боеспособные вооруженные силы. Едва ли не главным врагом наркома на первом этапе создания регулярной армии стала анархия, которой он противопоставил жесточайшую дисциплину.

Позже Троцкого не раз упрекали в несудебных расправах над красноармейцами, командирами и даже комиссарами. В случаях панического бегства он даже использовал опыт древних римлян: казнил без разбора каждого десятого. Часто вспоминают и о том, что именно он был инициатором создания заградотрядов, беспощадно расстреливавших отступавших красноармейцев.

Упрек спорный – не потому, что все эти утверждения противоречат фактам (многочисленные расстрелы действительно имели место), а потому, что стиль руководства Троцкого был и ленинским стилем, и вообще стилем той эпохи. Уже в ноябре 1917 года появился известный декрет Совета народных комиссаров «О судах», где содержалось прямое указание в чрезвычайных ситуациях и при отсутствии правовых норм действовать, исходя из революционного правосознания.

Учитывая, что гражданская война это сплошь чрезвычайная ситуация и правовой вакуум, неудивительно, что революционное правосознание в те времена господствовало повсеместно.

Защищая право большевиков на террор, Ленин в ноябре 1918 года на митинге перед сотрудниками ВЧК говорил: «Когда нас упрекают в жестокости, мы недоумеваем, как люди забывают элементарнейший марксизм». Иначе говоря, к стенке ставил не столько Троцкий, сколько «элементарнейший марксизм». Ну и, конечно, неумолимая в своей жестокости логика войны.

В основу военного строительства Лев Давидович положил три принципа. Всеобщее военное обучение трудящихся, что должно было обеспечить постоянный приток в армию более или менее подготовленного резерва. Широкое привлечение к работе военных специалистов царской армии, что позволяло строить подлинно профессиональные вооруженные силы. И повсеместное насаждение в Красной армии идеологических надсмотрщиков — комиссаров, что гарантировало защиту интересов революции и большевистской партии.

Наконец, все это, по замыслу Троцкого, как железным обручем, должно было быть закреплено высочайшей дисциплиной, которую обеспечивали, с одной стороны, революционная пропаганда, а с другой – репрессии.

Если идейно Красная армия выстраивалась на принципиально новом фундаменте, то профессионально наследовала традиции старой русской армии. Как образно заметил известный монархист Василий Шульгин, некоторые «белые идеи переползли через красный фронт».

О том же свидетельствовал и Деникин, подчеркивая, что Троцкий выстраивал армию «всецело по образу и подобию армии императорской, исключение представляли лишь коллегиальная форма верховной военной власти, институт комиссаров и комячейки, в руках которых находился надзор за командным составом и политическое воспитание масс».

Хотя сам принцип привлечения в новую армию военспецов был официально одобрен ЦК и поддерживался Лениным, на практике именно на этом направлении Троцкому пришлось вести самую ожесточенную борьбу.

Партийцы не доверяли военспецам, не желали им подчиняться и постоянно обвиняли наркома в том, что он благоволит бывшему офицерству. Обвинение несправедливое. Именно Троцкий настойчиво добивался, чтобы в случае измены вся офицерская семья подвергалась самим суровым репрессиям, именно он создал систему жесточайшего комиссарского надзора за командным составом. Просто нарком справедливо полагал, что на одном революционном энтузиазме армию не выстроишь.

Командиров, особенно на высшие должности, не хватало, поэтому Троцкий постоянно хлопотал: то просил, чтобы чекисты выпустили из тюрем и направили в распоряжение наркомата арестованных офицеров (если они прямо не замешаны в заговоре), то требовал от Москвы срочно провести ревизию чиновничьих рядов.

Нарком предлагал «выявить» бывших военных специалистов, «изъять их из советских учреждений» и направить на фронт. В декабре 1918 года по настоянию Троцкого Совет народных комиссаров принял декрет «О порядке призыва на действительную военную службу всех бывших офицеров».

Таким образом, благодаря настойчивости Троцкого в годы Гражданской войны на стороне красных сражалось больше царских офицеров, чем на стороне белых.

Только в течение месяца с 15 декабря 1918 года по 15 января 1919 года в Красную армию было призвано более 4300 офицеров и 7600 унтер-офицеров царской армии. В то же время командные курсы большевиков сумели подготовить всего 1340 красных командиров, то есть, примерно одну десятую от числа «бывших».

Конечно, среди призванных на фронт офицеров были и те, кто воевал на стороне красных по принуждению, но большинство военных специалистов к концу 1918 года камня за пазухой на новую власть уже не держало.

Настроение в среде военных специалистов медленно, но неуклонно менялось в пользу большевиков. И потому, что советская власть, в отличие от Временного правительства, не только навела в армии порядок, но и в целом демонстрировала удивительную жизнестойкость, а это военному человеку импонирует.

Но главное, потому что на горизонте возникла угроза, которая всегда объединяла русских вокруг власти, какой бы она на тот момент ни была, – угроза иностранной интервенции. Троцкий, внимательно наблюдавший за этим процессом, с удовлетворением констатировал: «За 13 месяцев советской власти для многих и многих из бывших офицеров стало ясно… что никакой другой режим не способен сейчас обеспечить независимость русского народа от иноземного насилия».

И был прав. Иностранный фактор в гражданской войне работал на большевиков. Они хорошо усвоили уроки Великой французской революции, а потому твердо знали, что иностранное вмешательство не подрывает, а лишь укрепляет революционные бастионы, сплачивая вокруг власти (на почве патриотизма) даже вчерашних оппозиционеров. Так что, ничуть не желая того, Запад помог советской власти устоять.

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.