13 июля (н. ст.) 1839 года, с публикации манифеста, началась денежная реформа в России, проведенная министром финансов Егором Францевичем Канкриным.

Необходимость реформы

В 30-е годы XIX века в финансовой сфере Российской империи сложилась кризисная ситуация. В первую очередь это было связано с тем, что бумажные ассигнации выпускались довольно часто, но не имели твердой обеспеченности и очень быстро обесценивались. Бумажные деньги финансировали все военные расходы, особенно это было видно во время войны с Наполеоном. Обесцененные бумажные деньги устраивали помещиков, которые отвечали за уплату податей своих крепостных и экспортировали сельхозпродукты. Все это не очень увязывалось с процессами, проходившими в государстве: активным развитием промышленности, ростом наемного труда, расширением внутреннего рынка и участия деревни в рыночных отношениях, увеличением добычи золота и серебра. И это заставило государство обратиться к реформам. Денежная реформа проводилась в период с 1839 по 1842 год, и руководил процессом министр финансов Егор Францевич Канкрин.

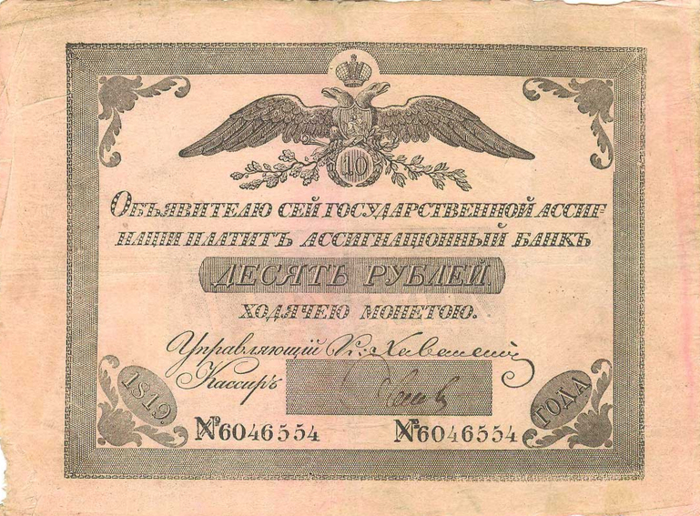

Ассигнация номиналом 10 рублей. 1819 год

Этапы реформы

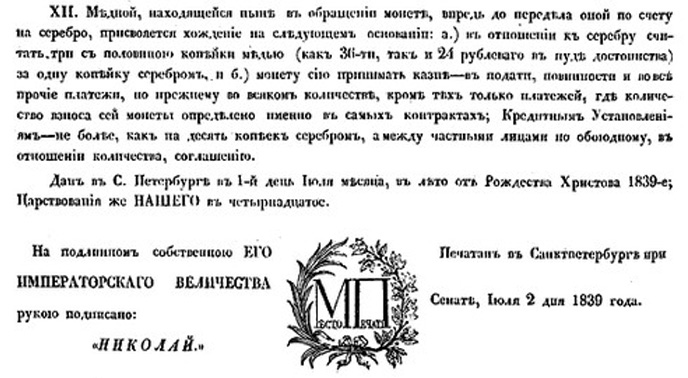

Манифесты, предшествовавшие реформе, определяли, что с начала января 1840 года все сделки необходимо проводить только в серебре. Серебряный рубль стал использоваться как основное платежное средство, а бумажные деньги отходили на второй план. В созданных депозитных кассах происходил обмен: на хранение сдавали серебро, а взамен получали депозиты. Просуществовали такие кассы до 1843 года. Затем была проведена эмиссия кредитных билетов, что позволило спасти банковскую систему от кризиса и привести в норму экономику страны. Был подготовлен еще один манифест, который позволил выпустить в обращение 30 миллионов серебром в виде кредитных билетов. В 1841 году в стране было три вида бумажных денег, которые имели практически одинаковый курс по отношению к серебру. Ассигнации, депозитные и кредитные билеты существовали параллельно, но самыми надежными и устойчивыми считались кредитные билеты. На последнем этапе реформы остались только они. Для обмена в 1843 году был подготовлен специальный закон. Окончательно обмен завершился в 1851 и 1853 годах. Кредиты свободно обменивались на серебро и золото (на серебро в равных долях, а на золото чуть ниже).

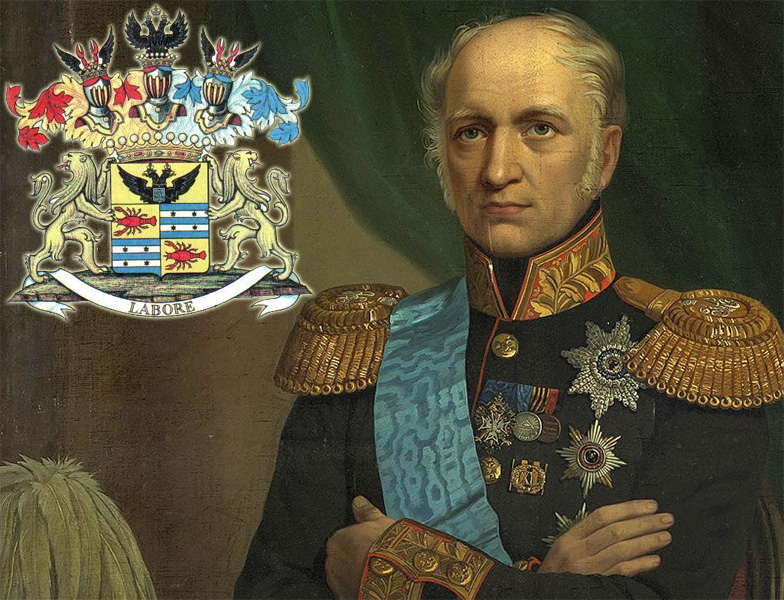

Е.Ф. Канкрин

Итоги реформы

Денежная реформа, проведенная Канкриным, обеспечила достаточную стабильность денежного обращения в аграрной России со слабыми товарными отношениями. Начало свободной чеканки золота и серебра вскоре позволило поднять курс рубля на мировом рынке. Был решен вопрос дефицита государственного бюджета, и банковская система вышла из кризиса. Реформа активно действовала до Крымской войны 1853–1856 годов, именно тогда проводилась значительная эмиссия кредитных билетов, в результате государство ввело даже ограничения на свободный обмен на золото и серебро. В 1858 году денежная система, разработанная и принятая Е. Ф. Канкриным, была свернута.

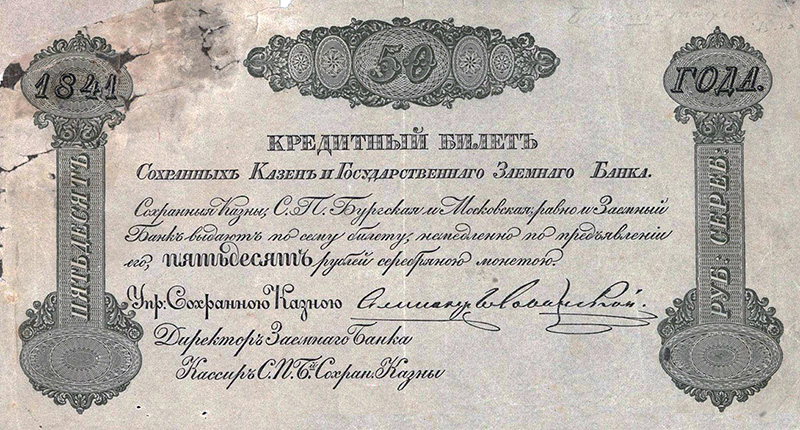

Государственный кредитный билет. 1843 год

К началу 19 века Российская империя столкнулась с серьезной проблемой денежно-финансового обращения. Из обихода практически исчезают монеты в металле (медь, золото, серебро). Им на смену приходят бумажные ассигнации.

Проблема в том, что выпуск «бумаги» не обеспечивался правительством. Были случаи, когда бесконтрольная «печать» денежных знаков приводила к их моментальному обесцениванию. Официальный курс обмена бумажных ассигнаций на копейки составлял 1 к 30. Т.е. 30 копеек приравнивались к 1 рублю. Считать было достаточно сложно, что создавало проблемы для торговцев. Ухудшалась ситуация еще и тем, что в каждом регионе существовал собственный курс обмена «бумаги на монеты». Наконец, в обращении появились и поддельные бумажные деньги: их было проще печатать при низкой себестоимости трудозатрат.

Указанные причины в комплексе привели к серьезным потерям бюджета. К началу 19 века расходная часть казны Российской империи практически в 1,50 раза превышала доходную. Из-за обеднения населения взять деньги внутри страны было невозможно, поэтому власти активно одалживали у соседних государств. К началу 19 в. госдолг вырос до 100 млн рублей серебром.

В 1825 году на престол вступает Николай Первый, которому и достается тяжелый экономический кризис, требующий проведения масштабных реформ. Правитель, известный фразой: «Я император, но какой ценою!..», вынужден идти на преобразования в условиях восстания декабристов, разрухи, войн.

Условия и особенности денежной реформы: как серебро заменило «бумагу»

Проект денежной реформы в Российской империи разработал еще М.М. Сперанский – минфин при Александре Первом. Сперанский (1 (12) января 1772 — 11 (23) февраля 1839) придерживается идей внедрения рыночных отношений в экономику Российской империи. Основные постулаты, которые отстаивает экономист:

- развитие коммерции;

- преобразование денежной системы;

- реформа наличного обращения.

Будучи приверженцем идей Адама Смита, Михаил Михайлович в 1810 году составляет «План финансов», который станет основой царского манифеста 2 февраля 1810 года. Ключевая цель экономических преобразований – снижений (или даже ликвидации) дефицита бюджета. Проблема нехватки средств в казне, как видно, уже давала о себе знать в начале 19 века. Сперанский предлагала решить ее следующим образом:

- остановить выпуск бумажных денег в Российской империи;

- снизить объем финансовых средств;

- поставить под контроль деятельность отдельных министерств;

- увеличить подушную подать с 1 рубля до 3;

- ввести новый налог – «подоходный прогрессивный».

Меры, принятые при Сперанском, помогли сократить бюджетный дефицит. Сам экономист признавался, что эти преобразования «спасли страну от банкротства». Правда, преобразования Сперанского не завершились так, как должны были. Финансист попадает в опалу, начинается война с Наполеоном, страна вынуждена тратить серьезные ресурсы на борьбу с внешней угрозой.

Само собой, это сказывается на бюджетном дефиците к началу 1820-х годов. В 1823 г. Сперанского заменяет Егор Францевич Канкрин. Он является последовательным продолжателем идей Михаила Михайловича.

Главные постулаты, которые использует Канкрин в работе:

- необходимость установить серебро в качестве основной денежной системы;

- использование меди и золота как второстепенных металлов;

- определение строго единого курса в стране (упразднение разделения на рыночный и государственный);

- прием бумажных купюр на равных условиях.

Само собой, экономические преобразования Канкрина требовали денежных вливаний, которых на тот момент в бюджете не было. В рамках подготовки к финансовой реформе в Российской империи:

- повышают налоги;

- закупают золото и серебро в Западной Европе;

- увеличивают объемы добычи драгметаллов в стране;

- изымают серебряные монеты у населения.

С 1829 года в Российской империи начинают чеканить монеты из необычного металла с необычным номиналом: 3, 6 и 12 рублей.

Сама денежная реформа Канкрина в Российской империи проходит в 3 этапа. Что за они и каковы результаты каждого?

Этап №1. Как серебро стало основной государственной валютой

1 июля 1839 года появляется манифест «Об устройстве денежной системы». По сути, им власти объявляют девальвацию. Новые курсы обмена едины и выглядят таким образом:

1 новый рубль = 3,5 медных или 3,5 бумажных.

В том же 1839 году начинает работать Депозитная касса, которая выпускает новые бумажные деньги (депозитные билеты). Номиналы депозитных билетов для обращения в Российской империи:

- 3 рубля;

- 5;

- 10;

- 25;

- 50;

- 100.

Депозитные билеты в отличие от старых бумажных ассигнаций подкрепляются серебряным запасом Российской империи. В результате преобразований происходит ситуация, когда бумажный рубль = серебряному рублю.

Само собой, новые банкноты население встречает с недоверием. Оно по-прежнему боится столкнуться с подделками. Чтобы повысить доверие к новым депозитным банкнотам, власти вынуждены вести активную пропаганду в государственных СМИ.

Уже на первом этапе проведения денежной реформы Канкрина в Российской империи появляется проблема обмена медных денег и установления их курса. На новых медяках 1839-1848 гг. выпуска появляются необычные номиналы, выраженные в серебре. К примеру, можно встретить «2 копейки серебром», изготовленные из меди. Согласитесь, подобные номиналы выглядят абсурдно (и это тоже не повышало доверие к ним со стороны населения).

Но ставка на создание Депозитных касс в Российской империи сработала. За время работы подобных учреждений удалось собрать больше 38 млн рублей в серебре.

Этап №2. Как голод помешал реализации реформы Канкрина

Запланированные финансистом преобразования столкнулись с суровой реальностью. В частности, в 1840 году страна переживает сильный неурожай, что автоматически сказывается на инфляции. Цены товаров стремительно растут. Люди встают в очереди в Депозитные кассы, чтобы вернуть деньги.

В 1841 г. появляется указ под названием «О выпуске в народное обращение кредитных билетов». Российская империя вынуждена пойти на эмиссию 30 млн. рублей. эти деньги предназначались для обмена на серебро и для проведения торговых операций.

Этап №3. Новые деньги – новая история

1 июня 1843 года появляется указ «О замене ассигнаций и других денежных представительств». Новый документ отменяет все ценные бумаги, эмиссированные в период 1839-1843 гг. Население должно было заменять их на государственные кредитные билеты нового образца. Собственно, в 1843 году власти и начинают их печать. Номиналы:

- 3 рубля;

- 5;

- 10;

- 25;

- 50;

- 100.

Что в результате? Денежно-финансовая реформа Канкрина в Российской империи обеспечила выпуск новых денег, но уже полностью обеспеченных серебряным запасом. С 1 января 1848 года Депозитная касса и Государственный ассигнационный банк перестают работать. Вместо них появляется Экспедиция государственных кредитных билетов. Ей и поручили выпуск новых денег.

Денежные преобразования Канкрина считаются одними из самых успешных за всю историю страны. Основные достижения реформы:

- вывод страны из затяжного финансово-экономического кризиса;

- устранение проблемы дефицит бюджета;

- вывод из обращения необеспеченных ассигнаций;

- устранение разности курсов («государственного» и «рыночного»);

- унификация денежной системы.

Денежная реформа Канкрина в Российской империи привела к созданию финансовой системы, которая строилась на нескольких основных постулатах:

- Курс обмена денег закреплялся законодательно.

- Рубль Российской империи был обеспечен не только серебром (основной металл), но и золотом (частично).

- Банкноты для обращения выпускались, но ограниченными тиражами. Лимитов по выпуску монет из золота и серебра не было.

Егору Францевичу за короткий период в 3-4 года удалось создать финансовую систему, которая стала бы залогом процветания Российской империи. Но в 1853 году Российская империя вынуждена перекинуть силы и финансовые средства на ведение Крымской войны. Само собой, боевые действия требуют крупных денежных вливаний, что сводит на нет результаты экономических преобразований Канкрина. В Российской империи отходят от постулата «выпускать только обеспеченные серебром бумажные деньги». За время Крымской войны в Российской империи выдают астрономические суммы кредитов: до 401 млн рублей в год. Позже кредитные билеты запретят менять на золото и даже не серебро (с 1858 г.). По сути, все то, что так долго выстраивал Канкрин, перечеркнуто Крымской войной.

После завершения боевых действий страна снова сталкивается с дефицитом бюджета, необеспеченными деньгами и разрухой. Перед властями опять встает необходимость проведения денежных преобразований. Но на сей раз они пройдут под руководством другого человека – Сергея Витте.

Многие другие монеты Вы можете найти на сайте нашего Клуба Нумизмат.

Ассигнация 1807 года на сумму 100 рублей (экспозиция музея Гознака)

В первой четверти XIX века, в связи с бесконтрольным выпуском бумажных денег, войной с Наполеоном и появлением фальшивых купюр, курс ассигнационного рубля находился на очень низком уровне. В стране было два типа денег: бумажные ассигнации и привязанные к ним по курсу медные монеты; серебряные и золотые монеты, имевшие высокую покупательную способность. То есть, например в 1812 году на 5 рублей ассигнациями или медными монетами можно было купить тоже самое, что на 1 серебряный рубль. Такой низкий курс медной монеты привёл к тому, что её выпуск был сильно ограничен, а размен в учреждениях банка практически прекратился.

Предпосылки

Канкрин Е. Ф. (из «Военной энциклопедии» 1913 года)

С 1810 по 1819 год был проведён ряд реформ, способствовавших укреплению бумажного рубля, его курс вырос примерно до 30 копеек, и в дальнейшем падение практически прекратилось. Выпущены ассигнации последнего, третьего типа, которые имели значительно более сложное оформление, и были больше защищены от подделок. Но стабилизация официального курса не могла остановить продолжавшуюся инфляцию, среди населения существовал свой курс, который значительно колебался в зависимости от региона. Более того, многие сборы с 1810 года проводились только в серебряных рублях, обменять на которые ассигнации становилось всё труднее. А поскольку почти все сбережения находились в виде бумажных денег, уровень благосостояния населения падал. В это время значительно растёт выпуск медных монет, ставших металлической формой ассигнаций в противовес серебряным и золотым монетам.

27 апреля 1823 года министром финансов становится Егор Францевич Канкрин, имевший немецкие корни. Он родился в 1774 году в окрестностях Франкфурта-на-Майне, получил юридическое образование, а в 1797 году переехал в Россию, где работал его отец. С 1803 года занимал различные высокие должности, во время войны с Наполеоном был генерал-интендантом вначале 1-й Западной армии, а затем всей Российской армии. С 1820 года был членом Военного совета, после чего работал в Государственном совете.

Подготовка к реформе

[*adv*]{align=right}[adv]Задуманная Канкриным новая денежная система предполагала обращение твёрдого бумажного рубля, полностью обеспеченного серебром. Канкрин опирался на труды М.М. Сперанского — предыдущего министра, описавшего в своих работах идеи серебряного монометаллизма. Серебро должно было стать основой денежной системы, а медь и золото остаться в качестве вспомогательных. Для всех типов денег должен был существовать единый курс, а приём монеты и купюр осуществляться в равных условиях.

Первым этапом подготовки стало создание большого запаса серебра, которое пошло бы на обеспечение новых бумажных денег. Для этого были установлены дополнительные меры по сбору серебряной монеты у населения. Например приём в качестве платежей по биржевому

12 рублей 1837 года, изготовленные из платины

курсу, который равнялся примерно 27 копейкам на рубль ассигнациями, вместо официального курса в 28,5 копеек. В 1829 году начинается чеканка платиновых монет номиналом 3, 6 и 12 рублей, которые по размеру соответствовали серебряным 25, 50 копейкам и рублю соответственно, но имели в два раза больший вес из-за высокой плотности металла. То есть стоимость платины была в 6 раз выше серебра. Проводились и другие меры, направленные на увеличение сборов в виде серебра и снижение выдачи его из казны.

Вторым этапом было установление серебряного рубля, содержавшего 18 грамм чистого серебра, в качестве единственной валюты. При использовании золотой монеты предполагалась 30% надбавка к номинальной стоимости. Медь и ассигнации вообще исключались из официальных расчётов и оставались параллельной формой денег с твёрдым курсом — 3,5:1.

Основные этапы реформы

Депозитный билет 1840 года номиналом 25 рублей (экспозиция музея Гознака)

В январе 1839 года создаётся Депозитная касса, которая осуществляла выдачу депозитных билетов за серебряную монету. Билеты имели номиналы: 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей, и приравнивались по ценности к серебряной монете. То есть по сути печатались новые бумажные деньги с полным обеспечением серебром. Размер на монету проводился свободно. В следующей таблице приведены сведения об объёмах выдачи и получения депозитных билетов с 1840 по 1843 год.

| Год | Выдано | Принято | Осталось в обращении |

|---|---|---|---|

| 1840 | 25 623 037 | 1 453 637 | 24 169 400 |

| 1841 | 14 483 297 | 1 713 153 | 36 939 544 |

| 1842 | 9 141 831 | 2 299 476 | 43 781 899 |

| 1843 | 5 344 239 | 17 642 881 | 31 483 257 |

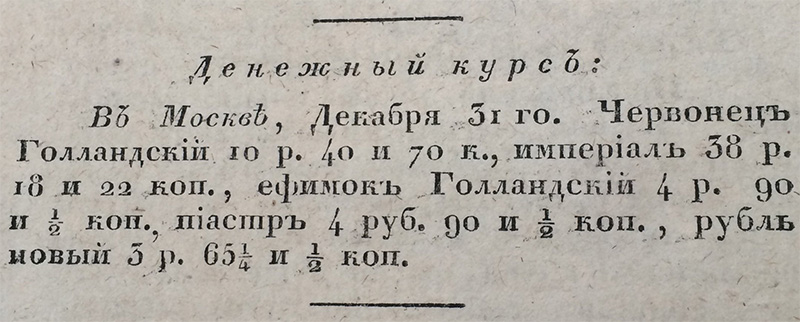

Газеты распространяли всевозможные слухи, направленные на повышение доверия к депозитным билетам. Например, всеобщее изъятие у населения серебряной монеты объяснялось попыткой в будущем вообще отменить её.

Серебряный рубль 1829 года

Немаловажным этапом стало уравнивание медной и серебряной монеты, между которыми уже успела образоваться пропасть. Для этого с 1839 по 1844 год выпускались специальные медные монеты повышенной весовой нормы (16 рублей из пуда, а не 40, как до реформы). На монетах номинал указывался в копейках серебром. Но позже стопу снизили до 32 рублей, поскольку доверие к медной монете было уже не вызывало сомнений.

1840 год был отмечен сильным неурожаем на основной территории страны, цены на продовольствие взлетели, а население выстраивалось в очереди за своими вкладами. Чтобы избежать банкротства, в 1841 году начинают печататься билеты Сохранных Казён, Вспомогательных домов и Государственного заёмного банка номиналом 50 рублей. Билеты выдавались под залог недвижимости и крупного имущества, оцениваемого банком. Всего выпущено билетов на 30 миллионов рублей. Их можно было свободно обменивать на серебро 1:1, или использовать в денежном обращении. С этого времени депозитные билеты разменивались уже не только на серебро, но и на билеты Сохранных Казён.

Медная монета «3 копейки серебром»

Наконец, 21 сентября 1843 года начался обмен депозитных билетов, ассигнаций и кредитных билетов образца 1841 года на новые кредитные билеты, выпущенные номиналами: 3, 5, 10, 25 рублей. 23 февраля 1844 года в обращение поступили билеты номиналами 1 и 50 рублей, а 4 октября того же года номиналом 100 рублей. Обмен ассигнаций производился без ограничения суммы до 13 апреля 1851 года по установленному ранее курсу (3,5:1), а депозитные билеты принимались до 1 марта 1853 года по курсу 1:1. С 1 января 1848 года закрываются Депозитная касса и Ассигнационный банк, основным учреждением по выпуску денежных знаков становится Экспедиция государственных кредитных билетов.

Итоги

10 копеек, выпущенные по низкой весовой норме для размена ассигнаций

К 1843 году в России удалось установить серебряный рубль в качестве основного денежного средства, отныне все расчёты велись исключительно в серебре. Медные и золотые монеты, а также бумажные кредитные билеты выполняли роль вспомогательных денег, но были привязаны к серебру и полностью обеспечивались серебряной монетой. Кроме того, образовалась мощная банковская система, регулируемая Государственным банком, которая с некоторыми изменениями существует и в настоящее время.

Обмен бумажных денег на монету проводился свободно до 1853 года, но начавшаяся Крымская война потребовала новых расходов и запасы серебра стали иссякать. Новое падение курса бумажного рубля привело к необходимости введения золотого стандарта в конце XIX века.

Литература

1. Семенкова Т. Г., Семенков А. В., Смирнова. Б. Г. «Денежные реформы России в XIX веке», СПб.:1992. — 144с.

2. Мельникова А.С., Уздеников В.В., Шиканова И.С. «Деньги в России: История русского денежного хозяйства с древнейших времен до 1917 г.», издательство «Стрелец», 2000. — 224с.

3. «История экономической мысли России в лицах». Словарь-справочник. Под. ред. проф. Н.Н. Думной и О.В. Карамовой. — М.: «Кнорус», 2007.

4. Е.И. Ламанский «Статистический обзор операций государственных кредитных установлений с 1817 г. по 1853 год».

В подготовке статьи принимали участие: ALPI, Admin. Фотографии предоставлены: Admin, Монета100, Андрей_П.

В первой трети XIX в. в финансовой системе Российской империи сложилась кризисная ситуация. Во многом этому способствовал неоправданно частый выпуск бумажных ассигнаций, не имевших твёрдой обеспеченности и быстро обесценивавшихся.

В 1839-1843 гг. под руководством министра финансов Егора Францевича Канкрина в стране была проведена денежная реформа, направленная на упорядочение денежной системы России.

1 (13) июля 1839 г. был подписан и обнародован Манифест «Об устройстве денежной системы». Он провозгласил главной платёжной монетой серебряную монету российской чеканки, а неизменяемой монетной единицей — серебряный рубль.

На серебряной основе должны были заключаться все сделки с казной и частными лицами, вестись подсчёты государственных доходов и расходов, оборотов кредитных учреждений и т. д. Государственные ассигнации становились вспомогательными знаками ценности и для них устанавливался обязательный и неизменный курс на серебро: 1 серебряный рубль = 3 руб. 50 коп. ассигнациями. Фиксировался также курс золотой и медной монеты.

Для реализации перехода на новую систему в течение последующих четырёх лет был создан запас в золоте и серебре за счёт скупки золотой и серебряной монеты и слитков, а также благодаря увеличению объёмов внутренней добычи драгоценных металлов. Таким образом, в ходе реформы в стране вводился твёрдый кредитный рубль, обеспеченный золотой и серебряной монетой, а медные монеты окончательно превратились в разменное средство.

Одновременно была учреждена Депозитная Касса серебряной монеты при Государственном Коммерческом банке. Каждый обладатель серебра мог сдать его в кассу и получить взамен билеты Депозитной Кассы. Депозитные билеты, выпущенные достоинством в 3, 5, 10, 25, 50 и 100 руб., были объявлены законным платёжным средством.

С помощью депозитных билетов, на 100 % обеспеченных серебром, правительство стремилось возродить доверие к бумажным денежным знакам, накопить в казне запасы серебра и подготовить почву для введения полноценных бумажных денег.

Денежная реформа была завершена в 1843 г. выпуском новых бумажных денег — кредитных билетов, обеспеченных серебром и пользовавшихся доверием у населения.

Лит.: Гусаков А. Д. Денежное обращение дореволюционной России. М., 1954; Друян А. Д. Очерки по истории денежного обращения России в XIX в. М., 1941. С. 5—34; Мельникова А. С., Уздеников В. В., Шиканова И. С. Деньги в России. История русского денежного хозяйства с древнейших времён до 1917 г. М., 2000. Гл. 3. С. 224; Левичева И. Н. Денежная реформа 1839-1843 гг. // Вестник Банка России. 1999. № 65; Мотревич В. П. Министр финансов Е. Ф. Канкрин и денежная реформа 1839-1843 гг. в Российской империи // Бизнес, менеджмент и право. 2003. № 4.

См. также в Президентской библиотеке:

Божерянов И. Н. Граф Егор Францевич Канкрин, его жизнь, литературные труды и двадцатилетняя деятельность управления Министерством финансов. СПб., 1897;

Взгляды русского министра первой половины XIX cтолетия. СПб., 1866;

Гурьев А. Н. Денежное обращение в России в XIX столетии: исторический очерк. СПб., 1903;

Мигулин П. П. Наша банковая политика (1729-1903). Харьков, 1904;

Мигулин П. П. Русский государственный кредит (1769-[1906]). Харьков, 1899. Т. 1;

Шарлемань А. И. Русские люди: жизнеописания соотечественников, прославившихся своими деяниями на поприще науки, добра и общественной пользы. СПб., 1866. Т. 1;

Шипов А. П. Очерк жизни и государственной деятельности графа Канкрина. СПб., 1864.

- Этапы карьеры Канкрина

- Начало реформы Канкрина

- Линейка медных монет

- Четверть копейки 1839-1846 гг.

- Полкопейки 1839-1848 гг.

- 1 копейка 1839-1847 гг.

- 2 копейки 1839-1848 гг.

- 3 копейки 1839-1848 гг.

- Второй этап реформы Канкрина

- Заключительный этап реформы Канкрина

- Результаты реформы Канкрина

Наверное, любому нашему современнику показалась бы абсурдной ситуация, когда при покупке простенького товара ценой в десять рублей ему пришлось бы вести мучительные расчёты, исходя из имеющейся в кошельке наличности. Ведь продавец принимал бы по номиналу только рубли из нейзильбера и мельхиора. А латунные гривенники и полтинники – лишь в половину номинала. А если из кошелька появлялась бы бумажная десятирублёвка, то потребовалось бы три таких купюры, чтобы продавец обменял их на товар, красная цена которому — десятка.

Однако на протяжении долгого периода населению России приходилось эти расчёты вести, так как одна и та же сумма золотом, серебром, медью и бумажными ассигнациями, введёнными Екатериной II, сильно разнилась. Особенно положение усугубила Отечественная война 1812 года, когда армия Наполеона ввезла в Россию огромное количество фальшивых банкнот. В последний год царствования Александра I за бумажный рубль на Петербургской бирже в среднем давали 26,4 копейки серебром. Казалось, что к единому знаменателю все виды денег привести попросту невозможно. Но гениальная личность, которой удалось это сделать, в России всё же нашлась. Достаточно лишь упоминания, что этот человек 21 год беспрерывно занимал пост Министра финансов Российской империи, чтобы понять, насколько глубок и значителен его след в истории России.

Егор Францевич Канкрин

Разглядывая фамильный герб графа Канкрина, мы увидим две фигурки рака в первом и четвёртом полях центрального щита. Это косвенное указание, что род Канкринов когда-то носил фамилию Krebs («рак» по-немецки), которая потом трансформировалась сначала в латинское Cancerinus, а затем и в Cancrin. Возможно, Георг Людвиг, родившийся в ноябре 1774 года, принёс бы славу немецкой земле Гессен, но его отец в 1783 году перебирается в Россию, чтобы командовать соляными разработками в Старой Руссе. Отучившись в Гессенском и Марбургском университетах и получив большой багаж знаний по юриспруденции, Георг Людвиг приезжает к отцу и получает должность его помощника, а далее решает финансовые вопросы на службе у частного предпринимателя. Накопленный опыт обеспечивает ему вызов в Санкт-Петербург на должность советника Министерства внутренних дел. Приняв русское подданство Георг Людвиг становится Егором Францевичем.

Во время заграничного похода российской армии при разгроме наполеоновской армии Канкрин обеспечивает довольствие русских войск, начав с должности помощника генерал-провиантмейстера. Внимание к генерал-интенданту (с декабря 1812 года уже к генерал-майору) привлекло крайне разумное финансирование по всем статьям расходов. Там, где другие постоянно выпрашивали дополнительные деньги, Егор Францевич являл образец рачительности при том, что армейские нужды обеспечивались по полной программе. Из выделенных правительством 425 миллионов Канкрин истратил только 400. Проявил он и большие дипломатические способности. Союзники требовали оплачивать траты русской армии за рубежом, выставив счета на 360 миллионов. Проведя многочисленные переговоры, Егор Францевич добился уменьшения суммы в шесть раз. При Канкрине значительно сократилось хищение и воровство, что сыграло огромную положительную роль в финансировании армии. Обоснованная критика действий Министра финансов графа Гурьева привела Канкрина на его место. За успешное восьмилетнее управление министерством Егора Францевича награждают орденом Андрея Первозванного, а ещё через два года он получает к ордену алмазы. В 1844 году из-за болезни Канкрин оставляет министерское кресло. На тот момент ему исполнилось 69 лет. Наибольшую известность Егору Францевичу принесла финансовая реформа 1839-1843 гг., главная идея которой состояла в паритете бумажного и серебряного рубля.

Первый этап реформы Канкрина

В середине 30-х годов XIX века при торговых сделках счёт вёлся как «на монету», так и «на ассигнации». Чтобы исключить разницу в курсе, 8 октября 1834 года издаётся указ, что письменные внутренние денежные обязательства прописываются по номиналу, вне зависимости от того, чем осуществляется платёж: золотом, серебром, медью или ассигнациями. При упоминании в документе «курса на монету» обязательство становилось недействительным. Наличные расчёты указ не затрагивал. 29 июля 1837 года Канкрин, видя неэффективность действия указа, внёс в Государственный совет предложение о прекращении счёта «на монету» и создание некой кассы, которая бы начала аккумулировать серебро, взамен предлагая не ассигнации по курсу, а иные бумажные деньги по номиналу. Назревала финансовая реформа, но убеждать власть в её необходимости Канкрину пришлось два года.

Старт реформе дал манифест «Об устройстве денежной системы» от 1 июля 1839 года. Отныне главной денежной единицей становится серебряный рубль. Что же происходит с прежними деньгами? Установлено принимать золотые монеты на три процента выше их номинала. То есть золотая пятирублёвка (полуимпериал) обменивалась на 5 рублей 15 копеек в серебре, а десятирублёвка (империал) на 10 рублей 30 копеек. Ассигнации же, которые обеспечивались медными деньгами, принимали по курсу один серебряный рубль за три с половиной ассигнационных. Содержание серебряного рубля не менялось: в нём по-прежнему оставалось 4 золотника 21 доля (17,9936 грамма) чистого металла. Учитывая, что рубли чеканились из серебра 868-й пробы, общий вес монеты составлял 20,73 грамма. Действие указа начиналось с 1 января 1840 года, чтобы успеть оповестить самые дальние уголки империи.

Сразу же появляется потребность в бумажных деньгах с серебряным обеспечением, для чего открывается Депозитная касса. Сами деньги, получившие название «депозитные билеты», печатались экспедицией Депозитной кассы с декабря 1839 года по июнь 1841 года. Производился выпуск купюр достоинством 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей, которые уже менялись на серебро по номиналу. Впервые за долгое время бумажный рубль стал равняться рублю в серебре. Государственный коммерческий банк, на базе которого создали Депозитную кассу, не имел права использовать в своих целях вклады в серебре, взамен которых выдавались депозитные билеты. Эти вклады даже хранились отдельно от других запасов серебряной монеты. Именно выпуск этих бумажных денег позволил создать запас серебра для последующих этапов реформы. По подсчётам эмиссия привлекла в Депозитную кассу более 38 миллионов рублей серебряными монетами.

Итогом первого этапа стал не только выпуск депозитных билетов и создание фонда серебра, но и жёсткая привязка ассигнационного рубля к серебряному вместо плавающего курса, а также пересчёт доходов и расходов Государственной казны в серебряную монету.

Медные монеты реформы Канкрина

Более всего отечественная нумизматика должна благодарить реформу Канкрина за появление новой линейки медных монет. В 1830-1839 гг. медные монеты чеканились по 36-рублёвой стопе (тип «орёл с опущенными крыльями»). Реформа предполагала возвращение к 16-рублёвой стопе: из пуда меди теперь чеканили монет на сумму 16 рублей, что неизбежно увеличивало вес и размер представителей новой линейки. Ранее чеканившиеся из меди 5 и 10 копеек снова переходили в группу серебряных монет. Зато к младшей группе номиналов добавились 3 копейки. Население трудно было убедить, что теперь медь можно обменять на серебро не по курсу, а по номиналу. Чтобы искоренить неверие и избавить народ от всяческих махинаций, номинал медных денег теперь сопровождала надпись «СЕРЕБРОМЪ». Прежние медные деньги (как 36-рублёвой, так и 24-рублёвой стопы) оставались в ходу, но принимались по курсу три с половиной копейки медью за копейку серебром.

Массовые тиражи меди чеканили Сузунский («С.М.»), Екатеринбургский («Е.М.»), Колпинский (ещё его называют Ижорский, так как он создан на базе Ижорских заводов – «С.П.М.») и Варшавский («M.W.») монетные дворы. Последний успел присоединиться к чеканке лишь в 1848 году, когда на остальных выпуск денег данного типа уже прекратили.

Кроме того, существуют пробные монеты Санкт-Петербургского двора с датой «1840». На них монетный двор обозначен «С.П.Б.» или обозначение отсутствует. За исключением ¼ копейки без знака монетного двора известны лишь новодельные экземпляры.

¼ копейки 1839-1846 гг. «серебром»

- Материал: медь;

- Вес: 2,56 грамма;

- Диаметр: 16 мм;

- Гурт: гладкий.

Выпуск монет для обращения начинает в 1839 году Сузунский двор, который отчеканил 454 287 бывших «полушек» с этой датой. На следующий год к нему присоединятся Екатеринбургский и Колпинский дворы. Постепенно производство сворачивается. 1842 год стал последним в выпуске четверти копейки для Ижорского завода. В 1843 году последние монеты этого номинала чеканит Екатеринбург. Далее выпуск продолжает только Сузун. Тиражи достаточно велики, поэтому нечастыми годами для сохранности Very Fine можно считать только первый и завершающий (1839 и 1846 гг.).

Четверть копейки серебром – единственный номинал линейки серебряного монометаллизма, у которого в последнем слове отсутствует положенная по правилам правописания буква «ер» — «Ъ». Видимо, малый размер монеты не позволил вместить надпись целиком. Ошибочным этот вариант признать нельзя, так как в конце стоит символ сокращения – точка.

½ копейки 1839-1848 гг. «серебром»

- Материал: медь;

- Вес: 5,12 грамма;

- Диаметр: 20 мм;

- Гурт: гладкий.

Известное ещё со времён удельных княжеств название номинала «деньга» («денга») также уступает место фракции копейки. Период чеканки данного номинала по дворам, упомянутым выше, практически совпадает с четвертью копейки. Только Сузун чеканит его на год дольше (до 1847 г.), а в 1848 году к чеканке неожиданно подключается Варшавский двор, выпустивший с этой датой 87 334 монет. Именно они считаются самыми редкими из погодовки ½ копейки данного периода. Но среди них наивысшую цену имеют новодельные экземпляры и монеты полированного чекана.

Если же добывать для коллекции редкие разновидности, придётся искать колпинские монеты 1840 и 1842 гг., где в обозначении двора «С.П.М.» по недосмотру резчика оказались перевёрнутые буквы. В 1840 году это литера «П», а в 1842-м – литера «М».

1 копейка 1839-1847 гг. «серебром»

- Материал: медь;

- Вес: 10,24 грамма;

- Диаметр: 27 мм;

- Гурт: гладкий.

Копейка эпохи серебряного монометаллизма – монета, достаточно крупная и тяжёлая (диаметр 27 мм имеют современные биметаллические 10 рублей и памятные мельхиоровые 25-рублёвки). Как и на остальных номиналах из меди её аверс украшен вензелем императора. До этого вензель на копейках проставлялся при Павле I. Александр I повелел чеканить вместо вензеля Государственный герб (Александровский вензель присутствует лишь на некоторых пробных образцах).

Из погодовки копеек ценятся первый и последний год чеканки. Конечно же, особняком стоят новодельные экземпляры копеек различных дворов и екатеринбургская монета 1840 года полированного чекана (показана на фото выше). Однако их бессмысленно надеяться обнаружить среди поднятых из земли экземпляров.

2 копейки 1839-1848 гг. «серебром»

- Материал: медь;

- Вес: 20,48 грамма;

- Диаметр: 33 мм;

- Гурт: гладкий.

Двухкопеечник в диаметре ещё больше (для сравнения напомним, что диаметр 33 мм имели медно-никелевые юбилейные монеты СССР и РФ достоинством три рубля). Любителям разновидностей следует присмотреться к первому году выпуска Екатеринбурга, когда работали штемпели двух типов аверса (на вензеле имеются или отсутствуют украшения) и реверса (обозначение двора «Е.М.» может иметь малый или крупный размер). В дальнейшем остановились на аверсе с вензелем без украшений и реверсе с малыми буквами.

Из интересных экземпляров этого периода стоит выделить пару монет Ижорского двора. На первый год выпуска резчик допустил ошибку, забыв вырезать последнюю букву обозначения двора и сократив его до «С.П.». В коллекционной среде ошибка ценится, чему пример сумма в 39 500 долларов США, уплаченная за один из таких экземпляров в апреле 2016 года на торгах Аукционного Дома «Редкие монеты». Как утверждает описание аукциона, относящее эту монету к пробным, такой разновидности в нумизматических собраниях не имели ни Великий князь Георгий Михайлович, ни граф И.И. Толстой.

На следующий год снова случился казус с последней буквой, когда вместо положенной «М.» появилась «Б.», превратив двухкопеечник в продукцию Монетного двора Санкт-Петербурга. Владимир Биткин в каталоге указывает для этой монеты степень редкости «R3».

В чеканке двух копеечного номинала успел поучаствовать и Монетный двор Варшавы. Из партии в 31 306 уцелело не очень много экземпляров, поэтому цена на них достаточно высока. Нумизматы подразделяют варшавские две копейки на вариант «без точки» и вариант «с точкой». В последнем случае на реверсе можно найти точки не только после литер «M» и «W», но и после завершающей восьмёрки в дате.

3 копейки 1839-1848 гг. «серебром»

- Материал: медь;

- Вес: 30,72 грамма;

- Диаметр: 39 мм;

- Гурт: гладкий.

Трёхкопеечный номинал мог появиться ещё при Александре I, о чём свидетельствуют пробные оттиски 1810 года в виде надчекана на 2 копейках Павла I. Однако массовые тиражи трёх копеек начались именно в период серебряного монометаллизма. Здесь «первой ласточкой» снова выступил Сузун, отчеканив в 1839 году 151 429 штук трёхкопеечников с обозначением «С.М.». Для 3 копеек Екатеринбурга в первый год на монетах ищем те же отличия штемпелей аверса и реверса, как и для двухкопеечника. Варшавский двор в 1848 году выпустил 17 377 трёхкопеечных монет – и это самые дорогие из представителей данного номинала, на которых есть надпись «СЕРЕБРОМЪ».

Второй этап реформы Канкрина

Следующий этап начинается с манифеста «О выпуске в народное обращение кредитных билетов на 30 миллионов серебром» от 1 июля 1841 года. Ему предшествовали финансовые волнения. Цепочку негативных событий запустил сильнейший неурожай, случившийся в предыдущем году и послуживший сюжетом для трагического рассказа Н.С. Лескова «Юдоль». Из-за дефицита товаров на продовольственном рынке резко подскочили цены. Опасаясь обесценивания накоплений, граждане побежали в банки за вкладами. Массовое изъятие вкладов поставило банки на грань разорения.

В соответствии с манифестом происходит эмиссия особых кредитных билетов, которые, однако, беспрепятственно обменивались на серебро. Поэтому эмиссия кредитных билетов Сохранных казенъ и Государственного заемного банка не только не обрушила финансовую систему, но доказала, что паритет новых бумажных денег и серебра неукоснительно соблюдается. По оценкам исследователей (например, учебное пособие «История денег» авторства Л.Г. Решетниковой) из плановой эмиссии на сумму в 30 миллионов реально выпустили кредитных билетов всего на 10 миллионов. Эти деньги обеспечили устойчивость финансовой системы. Хотя данные кредитные билеты лишь частично обеспечивались серебром, так как правительство разрешило выдачу ими ипотечных ссуд, правда, в крайне малом количестве.

Итогом второго этапа стало параллельное обращение трёх видов бумажных денег: ассигнаций, депозитных билетов и кредитных билетов, причём билеты обменивались на серебро по номиналу, а курс ассигнаций оставался фиксированным.

Третий этап реформы Канкрина

Завершение реформы ознаменовал императорский указ от 1 июня 1843 года «О замене ассигнаций и других денежных представительств». Из обращения постепенно исключались все бумажные деньги, выпущенные ранее (в том числе, и в период реформы). На смену им пришли государственные кредитные билеты нового образца. Линейка банкнот состояла из 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей. Эти деньги полностью обеспечивались серебром, на которое могли быть обменены без ограничения. Правда, ограничений не было лишь в столице. В Москве одному лицу меняли не более трёх тысяч рублей, а уездные казначейства меняли на серебро всего сотню в кредитных билетах.

Вывод других бумажных денег осуществлялся поэтапно. С сентября на новые деньги начинают менять депозитные билеты. Ещё через два месяца к обмену стали принимать ассигнации, но только те, которые поступили в счёт государственных платежей. Только через год стали менять ассигнации частным лицам. Тем не менее, по подсчётам историков за период 1844-1846 гг. 70% бумажных денег прежнего образца ушли из оборота, будучи заменёнными кредитными билетами.

Переходный период продлился около пяти лет. В январе 1848 года закрывают Государственный ассигнационный банк, созданный ещё при Екатерине II для обмена медных денег на ассигнации. Сами ассигнации более не принимают к обмену со второй половины апреля 1851 года. Тогда же завершает работу Депозитная касса, и её депозитные билеты также выходят из обращения с 1 марта 1853 года.

Итоги и значение реформы Канкрина

Финансовая реформа, проведённая под руководством Егора Францевича Канкрина, переформатировала денежное обращение России и сумела на какой-то период не только приравнять бумажные деньги к металлическим, поставив во главе серебро, но практически зафиксировать курсовую стоимость монетных металлов (золота, серебра и меди).

Основным итогом можно считать отказ от бесконтрольного печатания бумажных денег, эмиссией которых предыдущие правительства пробовали выйти из различных финансовых кризисов. Из обращения исключена огромная масса ассигнационных рублей, не имевших должного обеспечения и затруднявших расчёты. Исключён пересчёт «на монету» и «на ассигнации», поскольку кредитные билеты обменивались на серебряную монету по номиналу. Российский рубль теперь обладал полным обеспечением серебром и частично — золотом. В России создана устойчивая денежная система, основанная на серебре – серебряный монометаллизм.

Успешные финансовые преобразования Канкрина перечеркнула Крымская война, начавшаяся в 1853 году. Из-за возросших расходов власть снова не может удержаться от соблазна решить все проблемы дополнительной эмиссией бумажных денег. Поэтому уже в 1854 году кредитные билеты становится невозможно обменять на золотую монету. А с 1858 году прекращается обмен и на серебряную. Главное достижение реформы – обмен бумаги на драгоценный металл по номиналу – уходит в прошлое. Но реформу Канкрина, на какой-то момент жёстко зафиксировавшую курс всех видов российских денег, можно считать основой для следующих позитивных преобразований. Правда, их придётся ждать ещё почти полвека, когда финансовую реформу начнёт Сергей Юльевич Витте.

Последние цены по аукционам на монеты в российских рублях

| Фото | Описание монеты | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Proof |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

1 рубль 1839 СПБ-НГ орёл 1832 орёл 1832 Биткин: R3 |

— | — | — | — | — | — | — | — | |

|

1 рубль 1839 СПБ-НГ орёл 1838 орёл 1838, реверс: венок из 7 звеньев Биткин: R3; Ильин: 60 руб.; Петров: 35 руб. |

— | — | — | — | — | — | — | — |

|

1 рубль 1839 СПБ-НГ орёл 1841 орёл 1841 Биткин: R2; Ильин: 40 руб.; Петров: 40 руб.

около |

— | — | — | — | — | — | — | 6,85 млн. |

|

1 копейка 1840 ЕМ

от |

— | 33 | 58 | 149 | 541 | 1 539 | 36 452 | 46 076 |

|

3 копейки 1841 ЕМ

от |

— | 78 | 224 | 510 | 1 359 | 9 | 17 409 | — |

|

1 копейка 1841 ЕМ

от |

— | 96 | 49 | 198 | 272 | 2 686 | — | — |

|

3 копейки 1842 ЕМ

Ильин: 1 рубль

от |

— | 50 | 170 | 526 | 1 556 | 10 047 | 41 590 | — |

|

2 копейки 1842 ЕМ

от |

— | 41 | 57 | 262 | 652 | 2 272 | — | — |

|

1 копейка 1842 ЕМ

от |

— | 62 | 55 | 135 | 156 | 4 625 | — | — |

|

3 копейки 1843 ЕМ

от |

— | 132 | 211 | 489 | 974 | 6 099 | 170 126 | — |

|

2 копейки 1843 ЕМ

от |

51 | 286 | 99 | 294 | 599 | 2 055 | 484 | — |

|

1 копейка 1843 ЕМ

от |

— | 77 | 50 | 157 | 468 | 901 | 6 488 | — |

|

3 копейки 1844 ЕМ

от |

— | 200 | 253 | 421 | 2 767 | 9 457 | 77 700 | — |

|

2 копейки 1844 ЕМ

от |

— | 89 | 194 | 434 | 610 | — | — | — |

|

1 копейка 1844 ЕМ

Биткин: R1

от |

— | 88 | 135 | 212 | 935 | — | — | — |

|

1/2 копейки 1840 ЕМ

от |

— | 77 | 54 | 181 | 408 | 1 383 | 2 000 | — |

|

1/4 копейки 1840 ЕМ

от |

24 | — | 46 | 154 | 480 | 5 424 | 4 110 | — |

|

1/2 копейки 1841 ЕМ

от |

— | 107 | 73 | 175 | 559 | 913 | — | — |

|

1/4 копейки 1841 ЕМ

от |

— | — | 110 | 80 | 285 | 1 070 | — | — |

|

1/2 копейки 1842 ЕМ

от |

— | 82 | 46 | 182 | 631 | 950 | — | — |

|

1/4 копейки 1842 ЕМ

от |

— | — | 140 | 90 | 439 | 739 | 9 482 | — |

|

1/2 копейки 1843 ЕМ

от |

— | 40 | 81 | 72 | 177 | 504 | — | — |

|

1/4 копейки 1843 ЕМ

от |

— | — | 73 | 338 | 594 | 5 600 | 13 000 | — |

|

3 копейки 1839 СМ

Биткин: R1; Ильин: 3 руб.; Петров: 0,5 руб.

от |

— | — | 3 425 | 9 749 | 15 797 | 28 873 | — | — |

|

2 копейки 1839 СМ серебром новый тип Биткин: R; Петров: 0,5 рубля

от |

— | 202 | 513 | 1 893 | 3 162 | — | — | — |

|

3 копейки 1840 СМ

Биткин: R; Ильин: 2 рубля

от |

— | 340 | 592 | 675 | 1 844 | — | — | — |

|

2 копейки 1840 СМ

от |

— | — | 236 | 97 | 1 125 | 11 000 | — | 154 158 |

|

3 копейки 1841 СМ

Биткин: R

от |

— | 50 | 571 | 1 586 | 3 997 | — | — | — |

|

2 копейки 1841 СМ

от |

— | 102 | 71 | 154 | 1 129 | 3 456 | — | — |

|

3 копейки 1842 СМ

Биткин: R1; Ильин: 3 рубля

от |

— | 207 | 370 | 920 | 5 240 | 17 784 | — | — |

|

2 копейки 1842 СМ

от |

— | — | 148 | 202 | 716 | 1 772 | — | — |

|

3 копейки 1843 СМ

Биткин: R; Ильин: 1 руб.; Петров: 0,5 руб.

от |

— | — | 1 243 | 830 | 3 803 | — | — | — |

|

2 копейки 1843 СМ

от |

— | 86 | 174 | 376 | 795 | — | — | — |

|

3 копейки 1844 СМ

Ильин: 1 руб.; Петров: 0,5 руб.

от |

— | — | 713 | 663 | 5 610 | — | — | — |

|

2 копейки 1844 СМ

от |

— | — | 132 | 379 | 850 | 1 287 | — | — |

|

3 копейки 1845 СМ

Петров: 0,75 рубля

от |

— | — | 502 | 2 563 | 2 875 | — | — | — |

|

2 копейки 1845 СМ

от |

— | — | 230 | 377 | 1 375 | 8 262 | 40 000 | — |

|

3 копейки 1846 СМ

Петров: 0,75 рубля

от |

— | 409 | 483 | 938 | 2 581 | 12 000 | — | — |

|

2 копейки 1846 СМ

от |

— | — | 147 | 366 | 2 217 | — | — | — |

|

3 копейки 1847 СМ

Петров: 2 рубля

от |

— | 307 | 1 033 | 1 005 | 6 276 | — | — | — |

|

2 копейки 1847 СМ

от |

— | 132 | 236 | 413 | 625 | 1 550 | — | — |

|

1 копейка 1839 СМ серебром новый тип, «серебром» Биткин: R; Петров: 0,5 рубля

от |

— | 100 | 330 | 518 | 4 139 | 2 245 | — | — |

|

1/2 копейки 1839 СМ

Петров: 0,5 рубля

от |

176 | 192 | 389 | 448 | 950 | — | — | — |

|

1/4 копейки 1839 СМ

Биткин: R; Ильин: 1 руб.; Петров: 1 руб.

от |

— | 350 | 220 | 655 | 1 640 | 1 527 | — | — |

|

1 копейка 1840 СМ

от |

— | 58 | 78 | 95 | 619 | 1 232 | — | — |

|

1/2 копейки 1840 СМ

от |

— | 40 | 57 | 202 | 568 | 1 215 | 1 259 | — |

|

1/4 копейки 1840 СМ

Биткин: R; Ильин: 1 рубль

от |

56 | 23 | 83 | 268 | 476 | 946 | 1 277 | 124 908 |

|

1 копейка 1841 СМ

от |

— | — | 55 | 133 | 431 | 1 283 | 4 000 | — |

|

1/2 копейки 1841 СМ

от |

— | 92 | 85 | 111 | 476 | 978 | 1 804 | — |

|

1/4 копейки 1841 СМ

Биткин: R; Ильин: 1 рубль

от |

— | — | 109 | 391 | 411 | 998 | 1 495 | — |

|

1 копейка 1842 СМ

от |

— | 39 | 74 | 276 | 605 | 1 302 | 2 415 | — |

|

1/2 копейки 1842 СМ

от |

— | — | 46 | 238 | 627 | 931 | 2 638 | — |

|

1/4 копейки 1842 СМ

от |

77 | 134 | 71 | 179 | 602 | 558 | 1 064 | — |

|

1 копейка 1843 СМ

от |

— | 115 | 133 | 195 | 806 | 7 500 | — | — |

|

1/2 копейки 1843 СМ

от |

— | — | 145 | 263 | 570 | 1 312 | 1 029 | — |

|

1/4 копейки 1843 СМ

от |

— | 83 | 65 | 119 | 433 | 1 329 | 13 057 | — |

|

1 копейка 1844 СМ

от |

— | — | 63 | 154 | 756 | 1 702 | 2 768 | — |

|

1/2 копейки 1844 СМ

от |

— | 243 | 88 | 300 | 575 | 2 509 | 2 927 | — |

|

1/4 копейки 1844 СМ

Петров: 0,5 рубля

от |

59 | 111 | 59 | 178 | 401 | 844 | 1 195 | — |

|

1 копейка 1845 СМ

от |

— | 96 | 94 | 175 | 471 | 1 821 | 4 069 | — |

|

1/2 копейки 1845 СМ

от |

26 | 68 | 63 | 248 | 747 | 1 902 | 2 263 | — |

|

1/4 копейки 1845 СМ

Петров: 0,5 рубля

от |

— | 7 | 150 | 155 | 475 | 1 007 | — | — |

|

1 копейка 1846 СМ

от |

— | 63 | 70 | 114 | 395 | 2 575 | 2 161 | — |

|

1/2 копейки 1846 СМ

Биткин: R; Ильин: 1 руб.; Петров: 0,5 руб.

от |

73 | 156 | 185 | 181 | 949 | — | — | — |

|

1/4 копейки 1846 СМ

Биткин: R1; Ильин: 2 руб.; Петров: 0,5 руб.

от |

— | — | 68 | 1 158 | 3 026 | — | — | — |

|

1 копейка 1847 СМ

Петров: 0,75 рубля

от |

— | 165 | 308 | 302 | 1 126 | 4 575 | — | — |

|

1/2 копейки 1847 СМ

Биткин: R1; Ильин: 3 руб.; Петров: 3 руб.

от |

— | — | 2 030 | 6 077 | 10 772 | — | — | — |

|

3 копейки 1840 СПМ

Петров: 0,5 рубля

от |

— | — | 520 | 618 | 2 033 | 17 398 | 31 570 | — |

|

2 копейки 1840 СПМ

от |

— | 30 | 60 | 283 | 608 | 992 | — | — |

|

1 копейка 1840 СПМ

от |

— | — | 52 | 130 | 490 | 722 | 41 497 | 499 |

|

1/2 копейки 1840 СПМ

от |

— | — | 49 | 120 | 623 | 2 168 | 13 500 | — |

|

1/4 копейки 1840 СПМ

Петров: 0,5

от |

— | 126 | 143 | 214 | 418 | 1 598 | 4 425 | — |

|

3 копейки 1841 СПМ

Ильин: 2 рубля

от |

— | — | 438 | 819 | 3 050 | 32 604 | — | — |

|

2 копейки 1841 СПБ

Биткин: R3; Ильин: 100 руб.; Петров: 50 руб.

от |

— | — | 446 667 | 212 589 | 130 175 | — | — | — |

|

2 копейки 1841 СПМ

от |

— | 225 | 200 | 346 | 2 424 | 7 800 | — | — |

|

1 копейка 1841 СПМ

от |

— | 87 | 55 | 191 | 676 | 2 106 | — | — |

|

1/2 копейки 1841 СПМ

от |

— | 50 | 64 | 234 | 391 | 3 583 | 19 000 | — |

|

1/4 копейки 1841 СПМ

от |

— | 23 | 58 | 110 | 443 | 1 765 | — | — |

|

3 копейки 1842 СПМ

от |

— | — | 487 | 607 | 2 728 | — | 50 000 | — |

|

2 копейки 1842 СПМ

от |

— | — | 132 | 479 | 2 909 | 4 400 | — | — |

|

1 копейка 1842 СПМ

от |

161 | 48 | 73 | 186 | 576 | — | — | — |

|

1/2 копейки 1842 СПМ

от |

— | 34 | 42 | 346 | 495 | 4 072 | 6 066 | — |

|

1/4 копейки 1842 СПМ

от |

17 | 114 | 151 | 229 | 810 | 2 388 | 3 395 | — |

|

3 копейки 1843 СПМ

от |

— | 267 | 496 | 859 | 5 987 | — | 35 568 | — |

|

2 копейки 1843 СПМ

от |

— | 88 | 247 | 312 | 1 480 | — | 29 059 | — |

|

1 копейка 1843 СПМ

от |

— | — | 362 | 418 | 736 | — | — | — |

|

3 копейки 1848 MW

Биткин: R2; Ильин: 20 руб.; Петров: 50 руб.

от |

— | — | — | 202 500 | 112 324 | — | — | 590 000 |

|

2 копейки 1848 MW с точкой точка после года Биткин: R2; Ильин: 15 рублей

от |

— | — | — | 68 933 | 73 024 | 350 000 | — | — |

|

1/2 копейки 1848 MW

Биткин: R2; Ильин: 20 руб.; Петров: 20 руб.

от |

— | — | 24 000 | 46 882 | 35 000 | — | — | — |

|

2 копейки 1848 MW без точки без точки после года Ильин: 20 руб.; Петров: 7 руб. |

— | — | — | — | — | — | — | — |

|

1/4 копейки 1840 пробная пробная Биткин: R2 |

— | — | — | — | — | — | — | — |

|

1/4 копейки 1844 СМ новодел новодел Биткин: R2 |

— | — | — | — | — | — | — | — |

|

1 копейка 1845 СМ новодел новодел Биткин: R2

около |

— | — | — | — | — | — | 60 000 | — |

|

1/2 копейки 1845 СМ новодел новодел Биткин: R2 |

— | — | — | — | — | — | — | — |

|

1/2 копейки 1848 MW новодел новодел Биткин: R2

от |

— | — | — | — | — | — | 185 362 | 254 450 |

Денежная реформа Канкрина

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 288.

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 288.

Денежная реформа Канкрина 1839–1843 годов стала единственной подобной мерой властей в первой половине XIX века. Она улучшила финансовую систему страны, но только на срок в 10 лет до начала Крымской войны.

Деятельность Егора Канкрина

Человек, который занимал с 1823 по 1844 год должность министра финансов Российской империи, родился в 1774 году в немецком городе Ханау на территории княжества Гессен.

В 1813 году он занимал должность генерала-интенданта русской армии. Канкрин успешно боролся с воровством снабженцев. Его деятельность оценил император Александр I и назначил в 1823 году на должность министра финансов. Этот пост он занимал 20 лет — уникальный случай в истории Российской империи.

Во главе министерства финансов он успел принять такие действия:

- снизить внешний долг;

- уменьшить бюджетный дефицит;

- восстановить металлическое обращение;

- укрепить протекционистскую политику;

- улучшить государственную отчетность;

- добиться роста производства золота и других металлов;

- ввести откупную систему на продажу вина, что привело к росту питейного дохода.

Причиной проведения реформы стало желание властей обеспечить устойчивое денежное обращение в государстве, где слабо были развиты промышленность и товарно-денежные отношения, но при этом преобладало натуральное хозяйство.

Началом реформы стал манифест от 1 июля 1839 года «Об устройстве денежной системы». Власти объявили населению о том, что с января 1840 года все сделки будут исчисляться в серебре, а основным средством платежей станет серебряный рубль. Его цена определялась в 3,5 рубля бумажными ассигнациями.

Канкрин также стал основателем Технологического института в Санкт-Петербурге. Он совмещал пост министра с должностью управляющего Корпуса горных инженеров. Одной из его инициатив стало создание лесничества под Херсоном с целью сдержать расширение Алешковских песков.

Значение реформы

Одна из целей Николая I и Канкрина, которая была достигнута в ходе проведения реформы, — поступления в казну и выдача из нее денежных средств стали происходить в серебряных рублях.

В России началась замена ассигнаций кредитными билетами. В этом заключался второй этап реформы — эмиссия кредитных билетов Государственного заемного банка. Этот этап реформы стал проводиться после издания манифеста от 1 июля 1841 года. Он предусматривал выпуск кредитных билетов, оцененных в 30 млн серебром.

Такое решение министра и императора стало не случайным. Дело в том, что в 1840 году в ряде губерний Российской империи были неурожаи. С 1841 года в обращении на территории государства находились следующие виды денежных знаков:

- кредитные билеты;

- депозитные билеты (де-факто — квитанции на серебро);

- ассигнации.

Последним шагом в ходе реформы стал манифест от 1 июня 1843 года, который предполагал обмен на кредитные билеты ассигнаций и депозитных билетов. Срок был установлен, соответственно, до 1851 и до 1853 года.

Характеристику реформы можно дополнить такими признаками:

- биметаллизм, свобода чеканки серебра и золота;

- размен кредитных билетов на указанные драгоценные металлы;

- создание сберегательных касс царским указом от 12 ноября 1841 года. От этой даты ведет свою историю Сбербанк.

Ряд современных экономистов считают, что реформа Канкрина по сути сдерживала развитие промышленности. Это связано с тем, что Николай I и его министр финансов традиционной опорой своего режима считали землевладельцев. Они также сдерживали развитие железнодорожного строительства.

Что мы узнали?

Кратко финансовую реформу Е. Ф. Канкрина изучают в школьном курсе истории 8 и 10 классов. Ее итогом стало создание в Российской империи стабильной финансовой системы на период до начала Крымской войны и введение системы серебряного монометаллизма.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 288.

А какая ваша оценка?

Реформа финансов Е.Ф. Канкрина (кратко)

В России, в эпоху правления Николая 1, была проведена важнейшая денежная реформа. Она позволила стабилизировать финансовую систему страны.

Причины финансовой реформы

Николай I унаследовал от своего предшественника страну, находящуюся в тяжелом экономическом кризисе.

- С каждым годом ухудшалось благосостояние народа.

- Большие финансовые затраты требовались на содержание армии и госаппарата.

- В обращении были в основном бумажные ассигнации.

- Официальный курс рубля был на уровне 30 копеек. Но в разных регионах огромной страны он устанавливался соответственно спроса и предложения. Иногда разница между курсами составляла 18 %.

- Бумажные ассигнации быстро обесценивались, и приходилось все время увеличивать их выпуск.

- В обороте были фальшивые купюры, количество которых росло стремительными темпами.

- Государственный долг страны уже составлял более 100 млн руб серебром.

- Бюджет России «трещал по швам» – расходные статьи превышали доходные в 1,5 раза.

Суть преобразований

- повышены налоги и сборы;

- увеличена добыча драгоценных металлов, особенно золота;

- созданы благоприятные условия для притока золота из-за рубежа;

- сбор серебряных монет у населения, внутри страны;

- чеканка платиновых монет.

Финансовую реформу провели в 3 этапа.

- (1839-41) Государственной валютой был объявлен серебряный рубль. Он равнялся 3,5 руб. старыми деньгами, которые продолжали использоваться. Был издан Указ об открытии депозитных касс. Эти учреждения принимали от населения вклады серебряными деньгами. Взамен выдавались бумажные ассигнации по единому курсу. Их стали называть «депозитные билеты». В любой момент можно было провести обратный обмен. До 1843 года было собрано более 38 миллионов серебряных руб.

- (1841-43) Сильный неурожай привел к усиленному спросу населения своих вкладов. Банковская система была поставлена на грань вживания. Было решено выпустить «кредитных билетов» на 30 млн серебром. Они стали наиболее надежными деньгами.

- (1843) Все старые деньги, выпущенные до 1843 года, подлежали замене новыми кредитными билетами, обеспеченными серебром.

Результаты реформы Канкрина

За многолетнюю историю в России было проведено несколько денежных реформ. Но по достигнутым результатам одной из самых успешных и действенных считается реформа финансов Е.Ф. Канкрина. Она позволила империи Николая 1:

- Избавиться от избыточного количества необеспеченных денежных ассигнаций.

- Выйти из глубокого экономического и финансового кризиса.

- Привести в норму бюджет страны.

- Золотые и серебряные монеты теперь чеканились в неограниченном количестве. А выпуск банкнот стал строго ограничен.

- Официальный курс рубля закрепился законодательно

- Рубль, государственная денежная единица, стал обеспечиваться еще и золотом.

Но Крымская война ликвидировала всю гениальную работу финансиста. На ведение боевых действий требовались огромные деньги, образовался дефицит бюджета, правительство было вынуждено провести большую эмиссию и денежная система, образованная в результате реформы финансов Е.Ф. Канкрина, перестала существовать.

МКОУ Шалинского городского округа «Шалинская СОШ № 45»

ДОКЛАД

«Денежная реформа Е.Ф. Канкрина в 1839 – 1843 гг.»

Разработчик :

Кинева Елизавета Сергеевна

учащаяся 8 класса

Руководитель:

Телепова Светлана Владимировна

учитель истории и обществознания

I квалификационная категория

Шаля

2012

Содержание

Введение 4

1. Необходимость и предпосылки проведения денежных реформ 5

2.Денежная реформа Е.Ф.Канкрина 7

Заключение 9

Список использованных источников 10

Введение

В условиях рыночных отношений без укрепления денежной системы добиться устойчивого экономического роста экономики невозможно. Стабилизация денежного обращения и снижение инфляционных процессов достигается за счет проведения центральными банками денежно-кредитной и антиинфляционной политики. Изменение элементов денежной системы связано с денежными реформами.

Бумажная валюта позволила бы более динамично развиваться экономике, в первую очередь, за счет больших возможностей в кредитовании народного хозяйства. Подобная точка зрения представляется не только оригинальной, но и рациональной для России, учитывая экономическое положение на тот момент. В России могла быть создана оригинальная денежная система, но государственная власть и российская общественность выступали за следование общемировым стандартам денежного обращения, основанного на монометаллизме.

Денежная реформа Канкрина оказала благоприятное влияние на экономику России, способствовала росту торговли и промышленности. Эта реформа означала переход денежной системы Российской империи на серебряный монометаллизм. В стране остался только один вид бумажных денег — государственные кредитные билеты, которые разменивались на серебряную монету в соотношении 1:1. При этом кредитные билеты были разменяны и на золото.

Исторический опыт реформы свидетельствует о том, что при множестве платежных средств (бумажные знаки, серебряные, металлические, золотые монеты) фактически лишь одно из них выполняло в полной мере функции денег.

1. Необходимость и предпосылки проведения денежных реформ

Денежная реформа – это преобразование денежной системы, проводимое государством с целью укрепления денежного обращения страны.

Радикальные денежные реформы, связанные с изменением принципов организации денежной системы, как правило, ориентированы на долговременную стабилизацию денежной единицы. Таким реформам обычно предшествуют мероприятия, связанные с оздоровлением государственных финансов, созданием условий для укрепления экономики страны.

Частичные преобразования денежной системы устраняют на небольшой срок отдельные отрицательные явления в денежной сфере.

Необходимость проведения денежной реформы в каждой стране обусловливается различными причинами, в частности экономической: связанными с расстройством денежной, финансовой систем, подрывом доверия к национальной валюте, использованием параллельной валюты, завышенным курсом национальной валюты по отношению к иностранным валютам. Экономические причины обычно порождаются экономическими кризисами, направлением политики государства и центрального банка.

Для успешного проведения денежной реформы необходимы определенные политические и экономические предпосылки, позволяющие кардинально улучшить экономические процессы в стране, функционирование финансовой и банковской систем.

Общими предпосылками успешного проведения денежной реформы для всех стран являются:

- Политическая стабилизация в стране; рост доверия населения, предпринимателей к политике, проводимой правительством и центральным банком;

- Создание условий для развития национальной экономики, увеличение предложений на рынке товаров и услуг, которые противостоят деньгам;

- Увеличение бюджетных доходов и отказ от эмиссии для покрытия бюджетного дефицита;

- Восстановление доверия к банкам и привлекательности накоплений денежных средств в кредитной форме;

- Наличие достаточных золотовалютных резервов, позволяющих поддерживать стабильность курса валюты, сбалансированной товарной и денежной массы.

Необходимость денежной реформы предопределялась неустойчивостью ассигнационного обращения, поскольку к началу XIX в. из обращения были полностью изъяты медные, серебряные и золотые монеты, а ассигнации стали основой инфляционной бумажно-кредитной денежной системы. Базовые положения реформы заложены в «Плане финансов», разработанном М. М. Сперанским. Цель реформы — изъятие из оборота обесценившихся ассигнаций и замена их банкнотами, обеспеченными серебром, т.е. введение серебряного монометаллизма. Реализация плана началась в 1810 г. введением новых принципов денежной системы России:

- выпущенные ассигнации объявлялись государственным долгом и обеспечивались богатством Российской империи;

- для погашения долга предполагалось выпустить государственный заем, который должен был обеспечить поступление в казну ассигнаций;

- всеобщей законной счетной единицей объявлялся рубль с содержанием чистого серебра в 4 золотника и 21 долю (-18 г). Медная монета становилась разменной;

- ассигнации постепенно изымались из обращения по мере поступления платежей в казну.

Однако подготовка к войне с Наполеоном не позволила реализовать разработанный план. Проведение денежной реформы подготовило развитие товарно-денежных отношений. В 30-40-х годах XIX в. в России начался промышленный переворот: возросли темпы внедрения машинной техники, ускорился переход к наемному труду, расширился внутренний рынок, увеличился внешнеторговый оборот, обеспечивший положительное сальдо торгового баланса. Перечисленные экономические явления в совокупности обеспечили приток золота и серебра в страну, а развитие торговли привело к денатурализации доходов и повсеместному развитию денежного оборота. Увеличились налоговые поступления в казну.

2.Денежная реформа Е.Ф.Канкрина (1839 – 1843 гг.)

К концу царствования Александра I внешний долг России достигал 102 млн. рублей серебром. Страна была наводнена бумажными ассигнациями, которые печатало правительство, пытаясь покрыть военные расходы и платежи по внешнему долгу. Стоимость бумажных денег неуклонно падала.

Незадолго до своей кончины Александр I назначил на пост министра финансов известного ученого-экономиста Егора Францевича Канкрина. Убежденный консерватор, Канкрин не ставил вопрос о глубоких социально-экономических реформах. Но он трезво оценивал возможности экономики России и считал, что правительство должно исходить именно из этих возможностей. Канкрин стремился ограничить государственные расходы, осторожно пользовался кредитом и придерживался системы протекционизма, облагая высокими пошлинами ввозимые в Россию промышленные товары. Это приносило доход государственной казне и защищало от конкуренции неокрепшую русскую промышленность.

Главной своей задачей Канкрин считал наведение порядка в денежном обращении. В 1839 г. его основой стал серебряный рубль. Затем были выпущены кредитные билеты, которые можно было свободно обменивать на серебро. Канкрин следил за тем, чтобы количество находившихся в обращении кредитных билетов в определенной пропорции соответствовало государственному запасу серебра (примерно шесть к одному).

В результате денежной реформы 1839-1843 годов, названной по имени министра финансов графа Е.Ф.Канкрина, в России установился серебряный монометаллизм.

Необходимость реформы была обусловлена длительным периодом нестабильности курса ассигнаций и их соотношением с серебряными деньгами из-за дефицита государственного бюджета в связи с большими военными расходами. К началу 40-х годов XIX века ситуация в финансовой сфере стабилизировалась, что создало возможность упорядочения денежной систем страны.

Реформа была осуществлена путем девальвации ассигнационного рубля, когда государство зафиксировало фактический уровень обесценения ассигнаций. Ассигнации принимались в платежи по постоянному курсу 3 рубля 50 копеек за 1 серебряный рубль.

Одновременно при Государственном коммерческом банке была образована специальная депозитная касса, принимавшая во вклады серебро, а взамен выдававшая депозитные билеты, свободно размениваемые на серебро. В 1841 году были выпущены новые денежные знаки – кредитные билеты сохранных казен и Государственного заемного банка, разменные на серебряную монету. В результате в России параллельно образовались три вида бумажных денежных знаков: ассигнации, депозитные и кредитные билеты. При завершении реформы в 1843 году эти денежные знаки обменивались на кредитные билеты, выпускаемые созданной при Министерстве финансов Экспедицией государственных кредитных билетов. Ассигнации обменивались по курсу 3 рубля 50 копеек за 1 рубль новых кредитных билетов; депозитные и кредитные билеты 1841 года, разменянные на серебро, обменивались по номиналу. Таким образом, произошел переход от ассигнаций к кредитным деньгам, разменянным на серебро.

Помимо установления единообразия в денежной системе страны реформа изменила эмитента российских бумажных денег. Им был не эмиссионный банк, а непосредственно государство в лице Экспедиции кредитных билетов (с 1860 года – Экспедиция заготовления государственных бумаг).

Поскольку реформа проводилась в условиях дефицитности государственного бюджета и внешнеторгового баланса, она не могла упорядочить на длительный срок денежное обращение в России.

Финансирование Крымской войны 1853-1856 годов за счет эмиссии кредитных билетов, превратившихся фактически в бумажные деньги, вновь вызвало острую инфляцию, которая привела к расстройству денежной системы. Были введены ограничения на размен банкнот на золото и серебро. В 1858 г. билеты стали полностью неразменными деньгами и приобрели бумажный характер. Использование эмиссии для покрытия бюджетного дефицита увеличило сумму кредитных билетов в обращении с 30,4 млн руб. в 1844 г. до 1,1 млрд руб. в 1895. В России начался длительный период обращения кредитного рубля с резко колеблющимся валютным курсом.

Заключение

Мировая практика показывает, что денежные реформы проводятся по экономических причинам (в связи с необходимостью стабилизировать денежное обращение для поддержания экономического роста, укрепления финансовой системы, курса национальной валюты) либо по политическим причинам (в связи с изменением государственного устройства, созданием новых государств, необходимостью укрепления доверия к национальной валюте).

Денежная реформа, проведённая Е.Ф. Канкриным в 1839 – 1843гг. впервые установила в России серебряный монометаллизм. Главной платёжной монетой была утверждена серебряная (российской чеканки), а монетной единицей – серебряный рубль. Государственные ассигнования становились вспомогательным знаком ценности.

Реформа имела важное значение для стабилизации денежного обращения в стране. Она уничтожила различные курсы рубля, оставив один, по которому совершались все обменные и расчетные операции; вывела из обращения большое количество бумажной денежной массы; разрешила свободный обмен кредитных и депозитных билетов на звонкую монету.

Заслуживает внимания и политика Е.Ф. Канкрина в будущность его министром финансов. Он сумел добиться бездефицитного бюджета, проявляя большую осторожность в использовании государственного кредита и установлении новых налогов, опираясь, главным образом, на бережливость и экономию в государственных расходах (прежде всего по военному ведомству) и способствуя развитию отечественной промышленности (в первую очередь горнодобывающей) через таможенную политику протекционизма и упорядочению внутренней торговли путём вовлечения мелких торговцев в систему налогообложения. Не меньшее значение имело наведение порядка в организации счётной и казначейской работы и устранение злоупотреблений в сборе государственных налогов.

В общем финансовая реформа, а также политика Канкрина были лишены радикально реформирующего характера, что обеспечивало большую практичность и приспособленность к жизни его.

С конца XX века большая часть денежных реформ сводилась к частичному преобразованию денежных систем, которое имело локальный кратковременный эффект, так как при высоком уровне глобализации и интеграции хозяйств на проведение данных мероприятий большое влияние оказывают внешнеэкономические факторы.

Список использованных источников

- Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. Засл.деят. науки РФ д-ра экон.наук, проф. О.И.Лаврушина. – 9-е изд.,стер. – М.: КНОРУС, 2010. – 560 с.

- Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 2004. Гриф Мин. Обр. — 430 с.

- Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. Г.Н.Белоглазовой. – М.: Юрайт-Издат, 2007

- Общая теория денег и кредита. Учебник / под.ред. Е.Ф.Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000

- Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник: Краткий курс / Под ред. Н.С.Самсонова. – М.: ИНФРА-М, 2005. — 675 с.

- Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. / ответств.ред. В.К. Сенчагов, А.И.Архипов. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 720 с.

- http//www.economic.ru

- ИЗ ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА Дубянский А. Н. , — Проблемы современной экономики, N 2 (26), 2008 г.

Реформа

денежной системы, проходившая в 1839-1843

гг., вошла в историю как реформа Е.Ф.

Канкрина (названа по имени министра

финансов России в то время). Ей

предшествовали определенные предпосылки

и немалая подготовительная работа.

Протекционистская

внешнеторговая политика вызвала рост

положительного сальдо платежного

баланса, приток золота и серебра из-за

рубежа. Активно проводились внутренние

и внешние займы правительства.

Увеличивалась добыча золота и серебра.

Это

позволило покрыть бюджетный дефицит,

увеличить резервы благородных металлов,

создать основу для установления системы

металлического денежного обращения,

при которой денежный товар непосредственно

выполняет все функции денег, а бумажные

деньги размениваются на, металл.

Реформа

началась с принятия 1 июля 1839 г. манифеста

«Об устройстве денежной системы».

Денежной единицей страны провозглашался

серебряный рубль с содержанием 18 г

чистого серебра. Государственным

ассигнациям отводилась роль

«вспомогательного знака ценности»

с постоянным курсом в 3 руб.50 коп. за 1

рубль серебром. Все сделки должны были

исчисляться исключительно в серебре.

Поступления в казну и выдача денег из

нее определялись в серебряных рублях.

Сами платежи могли совершаться как в

звонкой полноценной монете, так и в

ассигнациях. Золотая монета должна была

приниматься и выдаваться из казенных

учреждений с 3% -ной надбавкой от

нарицательной стоимости.

После

двух этапов реформы денежную систему

России представляли три вида бумажных

платежных средств: ассигнации с реальной

стоимостью в четыре раза ниже номинальной,

являвшиеся инфляционной валютой;

депозитные билеты, представлявшие

фактически квитанции на серебро и

обладавшие полной устойчивостью;

кредитные билеты, ограниченная эмиссия

которых, металлическое покрытие, хотя

и неполное, превратили их в устойчивые

денежные знаки. Третий, завершающий

этап реформы определялся манифестом

от 1 июня 1843 г., который предписывал

замену всех обращавшихся бумажных

денежных знаков на новые кредитные

билеты, получившие в отличие от выпущенных

в 1841 г. название государственных. Обмен

ассигнаций был завершен в 1851 г., депозитных

и кредитных билетов старого образца —

к весне 1853 г.

Таким

образом, реформа 1839 — 1843 гг. означала

переход денежной системы Российской

империи на серебряный монометаллизм.

В стране остался только один вид бумажных

денег — государственные кредитные

билеты, которые разменивались на

серебряную монету в соотношении 1: 1. При

этом кредитные билеты были разменены

и на золото. Денежные знаки имели

следующие номиналы: 1, 3, 5,10, 25, 50 и 100 руб.

Выпуск

кредитных билетов обеспечивался всем

достоянием государства и беспрепятственным

разменом их на звонкую монету.

Переход

к новой денежной системе позволил

разрешить две проблемы: укрепить

государственные финансы и обеспечить

доходы казны за счет эмиссии кредитных

билетов. На определенный период реформа

оздоровила денежное обращение,

способствовала экономическому развитию

страны.

Соседние файлы в предмете Финансы и финансовый рынок

- #

- #