: 7 июн 2011 , Без страха и упрека , том 38,

№2

Концепцию устойчивого развития, принятую в 1992 г. на Второй международной конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, можно выразить кратко: это модель развития общества, при которой и нынешнее, и будущие поколения людей будут иметь на планете достаточные ресурсы для жизни и прогресса.

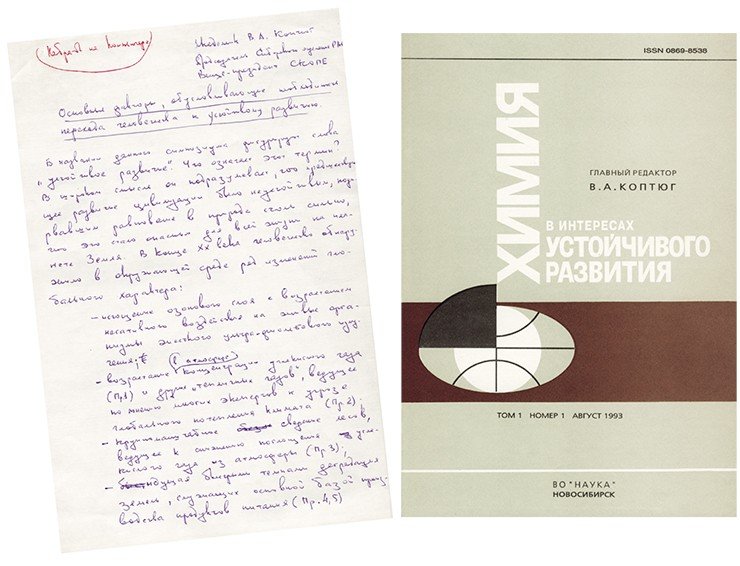

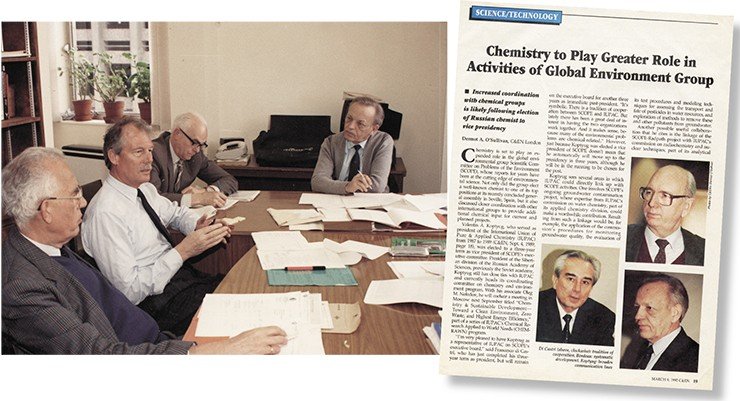

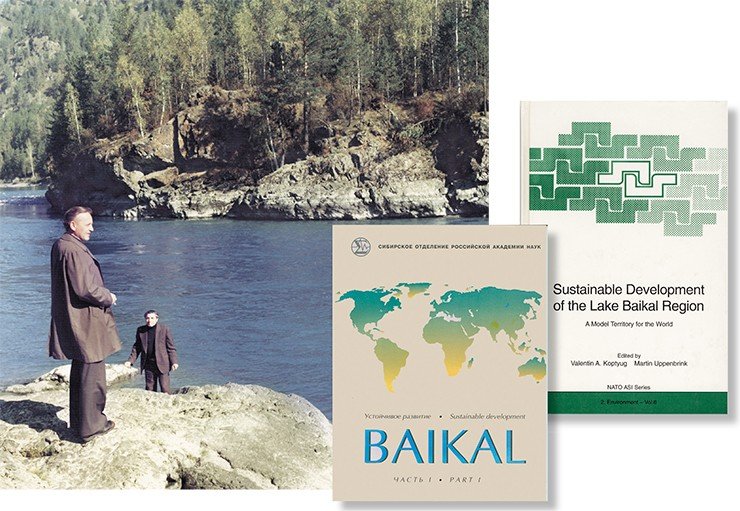

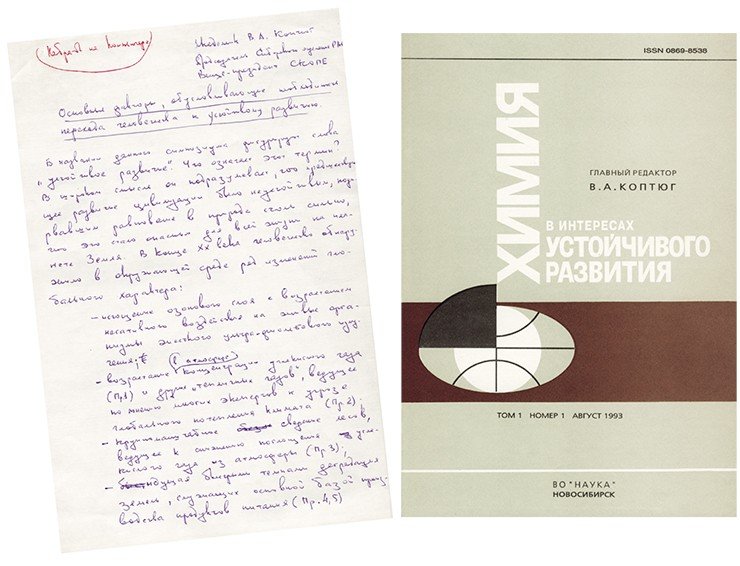

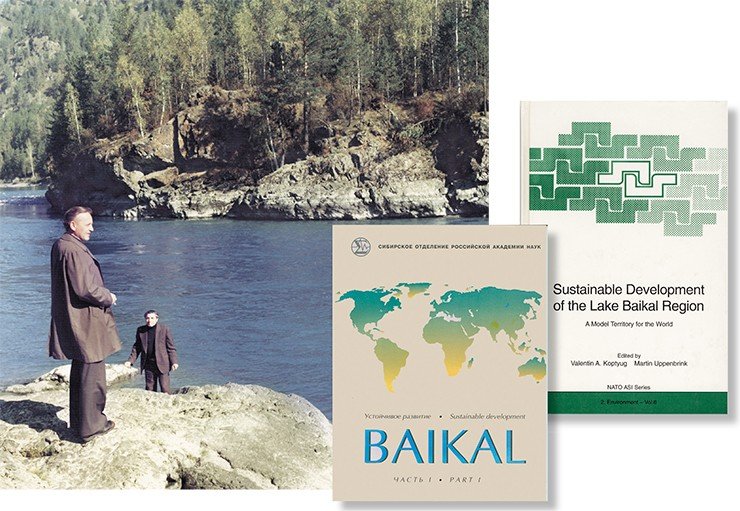

В нашей стране последовательным и на первом этапе едва ли не единственным сторонником и пропагандистом новой парадигмы развития человечества стал академик В. А. Коптюгу — блестящий ученый-химик, возглавлявший Сибирское отделение Академии наук. Именно благодаря его усилиям были приняты соответствующие постановления правительства по разработке Стратегии устойчивого развития устойчивого развития, инициирован ряд научных проектов, причем с уходом из жизни Валентина Афанасьевича эта деятельность на официальном уровне фактически прервалась.

Подробно проблема перехода России на путь устойчивого развития изложена в опубликованном в журнале докладе В. А. Коптюга «Концепция устойчивого развития и социально-политические движения», сделанном им на международной научной конференции в 1996 г.

Концепция устойчивого развития и социально-политические движения

Доклад на Международной научной конференции «Альтернативы общественного

развития на пороге XXI века и социально-политические движения».

Москва, 13 мая 1996 г.

Данная Конференция посвящена рассмотрению альтернатив общественного развития при вхождении в XXI в. С моей точки зрения, у человека по большому счету есть только две альтернативы – гибель цивилизации или объединение усилий по реализации не на словах, а на деле концепции устойчивого развития, что было констатировано Конференцией ООН по окружающей среде и развитию в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро, документы которой, касающиеся новой парадигмы развития, были одобрены всеми главами государств или правительств. Необходимость выбора между двумя указанными альтернативами в пользу второй очевидна.

Реализация этой концепции в каждой стране, естественно, будет учитывать национальные традиции и культуру, а также государственные интересы, но в основу ее должны быть положены общие для человечества принципы хозяйствования и жизни, учитывающие интересы общества и совместимые с жизнью природы.

Часто говорят, что концепция устойчивого развития утопична, также как утопичны, хотя и разумны, основополагающие требования христианской морали и коммунистической идеологии руководствоваться в жизни каждого определенными, отражающими интересы общества и исторического периода, принципами. Более того, иногда с известной долей иронии говорят, что эта концепция закладывает основы новой религии XXI в.

Ничего предосудительного я лично в этом не вижу. Ведь общество не может жить без определенных моральных установок, обычно облекаемых в различные формы, адекватные уровню осознания требований определенного этапа общественного развития.

Но когда сегодня видишь бывшего члена Политбюро или просто ЦК КПСС, стоящего со свечкой в храме, то становится ясно, что у этого человека не было раньше и нет сейчас осознанных жизненных принципов и понимания того, что такое религия.

Да, концепцию устойчивого развития можно в некоторой степени рассматривать как религию XXI в. Обратите, кстати, внимание на наблюдающееся сейчас сближение многих «зеленых движений» с церковью, а шире – с моральным кодексом многих вероисповеданий.

С другой стороны, концепция устойчивого развития опирается на сугубо научный анализ развития цивилизации в XX в. и научные прогнозы, относящиеся к грядущему XXI в. Именно научная обоснованность основных положений указанной концепции, ее безальтернативность с позиций всего человечества побудили глав государств или правительств единодушно подписать в Рио-де-Жанейро документы, согласно которым они взяли на себя ответственность за разработку и реализацию национальных стратегий устойчивого развития.

Национальные стратегии являются, по существу, долгосрочными государственными планами, включающими показатели, которые страна собирается поэтапно достичь в социальной, экономической и экологической областях в соответствии с намечаемыми темпами движения по пути устойчивого развития. Примером может служить национальная стратегия устойчивого развития Великобритании, принятая в январе 1994 г.

Термин, который не очень точно переводится с английского как «устойчивое развитие», впервые появился в 1986 г. в русском издании книги «Наше общее будущее», осуществленном в Копенгагене Комиссией ООН. Эта Комиссия перед тем на протяжении более года объезжала столицы основных стран мира, знакомясь с их экономическим, социальным и экологическим состоянием. Результаты своей работы она изложила в виде книги, изданной одновременно на шести языках.

В 1989 г. книга была переиздана в СССР издательством «Прогресс». Термин «устойчивое развитие» в этой книге был употреблен для суммирования условий, при соблюдении которых человечество сможет избежать нависших над ним в конце XX в. кризисных ситуаций.

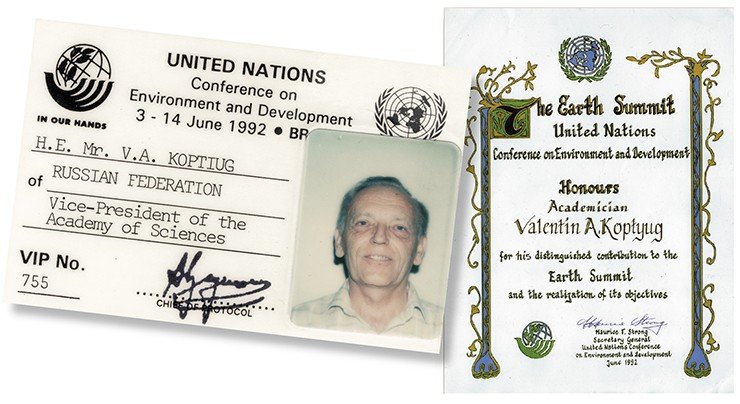

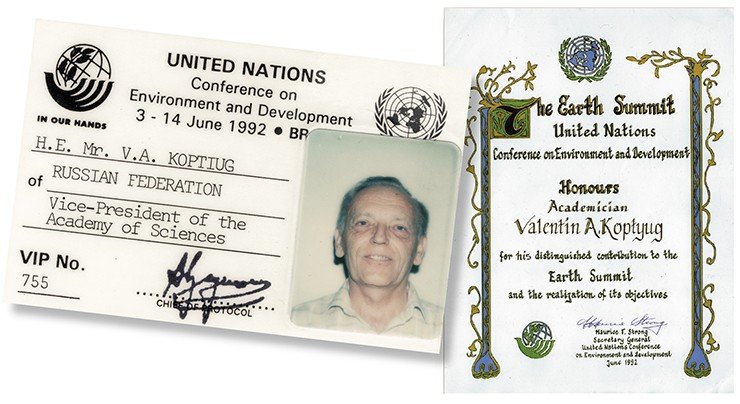

Широкое звучание этот термин получил в июне 1992 г. на Второй международной конференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. В ее работе приняли участие представители 180 стран; в ряде случаев делегации возглавлялись главами правительств. После горячих дебатов был принят ряд основополагающих документов, главный из которых носит характерное название «Повестка дня на XXI век».

Научную часть большой делегации Российской Федерации на этой Конференции возглавлял академик В. А. Коптюг. Он принимал активное участие в ее работе, много раз выступал по разным вопросам, вносил предложения и делал многочисленные редакционные уточнения в принимавшиеся документы.

А самое главное, он сам хорошо понял значение для человечества идеи устойчивого развития, проникся ею, осознал необходимость коренного изменения многих принципиальных основ материальной и духовной жизни общества для обеспечения дальнейшего существования. Вернувшись из Рио-де-Жанейро в Россию, В. А. Коптюг стал ревностным пропагандистом идеи устойчивого развития…

Если не считать упоминавшейся выше книги «Наше общее будущее», то именно из публикаций В. А. Коптюга по этому вопросу, первые из которых появились уже в конце 1992 г., наша общественность узнала что такое «устойчивое развитие», к чему надо стремиться и что надо делать, чтобы попытаться его достигнуть в нашей стране, хотя, разумеется, это были лишь первые основополагающие установки, требовавшие разработки.

Академик РАН А. Л. Яншин

По: (Новая парадигма развития России, 1999, с. IX)

Чем же вызвана необходимость принятия новой парадигмы развития? Что сделало лидеров государств на Конференции ООН в Рио столь единодушными в этом отношении?

Ответ прост – к концу XX в. обозначился ряд глобальных негативных проблем, усугубление которых в рамках прежнего пути развития ведет человечество к неминуемой катастрофе. Среди таких проблем следует прежде всего обратить внимание на все возрастающий экономический разрыв между развитыми и развивающимися странами – у первых валовой национальный продукт (ВНП) с 1970 по 1989 г. вырос вдвое, а у вторых практически не изменился. Если соотношение доходов 20 % наиболее богатой части населения мира и 20 % беднейшей части составляло в 1960 г. 30 : 1, то в 1989 г. уже 59 : 1. На долю 20 % наиболее богатой части в 1989 г. приходилось 82,7 % мирового дохода, а на долю 80 % остальных – 17,3 %.

Еще недавно Россия не знала у себя этой проблемы, а сегодня включилась в общемировую гонку чудовищного расслоения общества.

Вернувшись домой после участия в работе конференции в Рио-де-Жанейро, В. А. Коптюг написал, что конференция «констатировала невозможность движения развивающихся стран по пути, которым пришли к своему благополучию развитые страны. Эта модель признана ведущей к катастрофе, и провозглашена необходимость перехода мирового сообщества на рельсы устойчивого развития, обеспечивающего должный баланс между решениями социально-экономических проблем и сохранением окружающей среды, удовлетворения основных жизненных потребностей нынешнего поколения с сохранением таких возможностей для будущих поколений. Если человечество не сделает этого, то его ждет катастрофа. Совершить революционный переход к новому партнерскому типу взаимоотношений в мире, к новому характеру производства и потребления человечество, как подчеркивалось на Конференции, сможет только в том случае, если все слои населения во всех странах осознают безусловную необходимость такого перехода и будут ему всемерно содействовать».

В подготовленном им обзоре он с неприкрытым чувством досады честного ученого и гражданина отмечал, что «учитывая огромную историческую значимость Конференции в Рио-де-Жанейро, информационные агентства всего мира широко освещали ход ее работы и комментировали сложные вопросы, по которым велся поиск компромиссных решений… К сожалению, в нашей стране работа Конференции и ее итоги освещались очень скудно, несмотря на то, что правительствам и парламентам всех стран мира предложено рассмотреть ее решения и сверить с ними свою национальную политику». Долгое время этот прекрасный обзор оставался единственным материалом без купюр и умолчаний, доносящим суть и содержание решений конференции в Рио-де-Жанейро до ученых и широкой общественности нашей страны.

Академик РАН В. М. Матросов, д. с. н. В. К. Левашов

По: (Новая парадигма развития России, 1999, с. 456)

Серьезную угрозу таит в себе наметившаяся в период индустриальной революции тенденция потепления климата, чреватая подъемом уровня Мирового океана, осложнениями для сельского хозяйства и многими другими негативными последствиями. Есть основания полагать, что эта тенденция в значительной мере обусловлена все нарастающими выбросами «парниковых газов» и прежде всего выбросами энергетики и транспортом углекислого газа.

Как же поднять благосостояние 80 % населения мира, на долю которых приходится всего 17,3 % мирового дохода, если негативное воздействие человека на природу уже сейчас достигло предела? Если, например, уже сегодня рассеяние на планете токсичных тяжелых металлов в результате деятельности человека стало сопоставимым с геологическими процессами (извержения вулканов, вымывание, выветривание)?

Деградация природы выражается в резком сокращении видового разнообразия планеты, являющегося основой гармонии жизни и новых биотехнологических процессов, ориентированных на решение широкого круга задач.

На упомянутые проблемы налагается взрывообразный рост численности населения планеты – в период с 1900 по 1950 г. эта численность удвоилась, а в период с 1950 по 1990 г. возросла еще в 2 раза и составила 5,6 млрд человек, продолжая стремительно расти.

В рамках парадигмы развития XX в. рост доходов всегда был сопряжен с ростом отходов и выбросов в окружающую среду. Это наглядно прослеживается на примере роста количества муниципальных отходов и выбросов в атмосферу углекислого газа.

Опираясь на анализ указанных и ряда других глобальных проблем, Генеральный секретарь Конференции ООН по окружающей среде и развитию Морис Стронг констатировал: «Процессы экономического роста, которые порождают беспрецедентный уровень благополучия и мощи богатого меньшинства, ведут одновременно к рискам и дисбалансам, в одинаковой мере угрожающим и богатым, и бедным. Такая модель развития и соответствующей ей характер производства и потребления не являются устойчивыми для богатых и не могут быть повторены бедными (не хватит ресурсов – В. К.). Следование по этому пути может привести нашу цивилизацию к краху».

Но есть еще один фактор, очень серьезно осложняющий ситуацию, в которую попало человечество на пороге XXI в. Наиболее четко его сформулировал польский писатель Станислав Лем. Он обратил внимание на то, что темпы нарастания глобальных проблем, их сложность и комплексность оказались такими высокими, что традиционный, медленно меняющийся, характер отбора обществом политических лидеров и требований к ним оказался уже не соответствующим масштабу проблем. В 1992 г. Лем сформулировал это следующим образом: «Необходимость выбора между цивилизацией как глобальным проявлением знатоков-экспертов и цивилизацией как правлением политических лидеров, демагогически обещающих все, а на деле не способных дать ничего, будет все более и более острой. Остается только желать, чтобы когда-нибудь наступило время проверки профессиональной пригодности как экспертов-специалистов, так и политиков – проверки, одинаково тщательной для тех и других. Ведь общая тенденция, заметная буквально повсюду, в том числе в США, такова, что возрастающей сложности государственных, социальных, технических, наконец глобальных проблем сопутствует явное снижение уровня компетентности правящих».

Именно поэтому в концепции устойчивого развития подчеркивается исключительная важность роли общества и общественно-политических движений в принятии правительствами кардинальных решений, определяющих смену парадигмы развития на будущее. Подавляющее большинство социалистических и социал-демократических партий разных стран сразу взяло концепцию устойчивого развития на вооружение, и включило ее в свои программные документы, признавая ее безальтернативность и прогрессивность…

Информационный обзор Конференции в Рио, который В. А. Коптюг написал, как говорится, на одном дыхании, долгое время оставался едва ли не единственным источником сведений об этом форуме и по числу ссылок на него в научной литературе превзошел многие аналогичные издания. Другие участники российской делегации в Рио, как и официальная пресса, словно в рот воды набрали или отделывались краткими формальными откликами. Причины этого лежали на поверхности. Документы Конференции своей сутью настолько противоречили направленности распропагандированных российских «реформ», что простое непредвзятое сопоставление разнонаправленных векторов развития было для власти опасным…

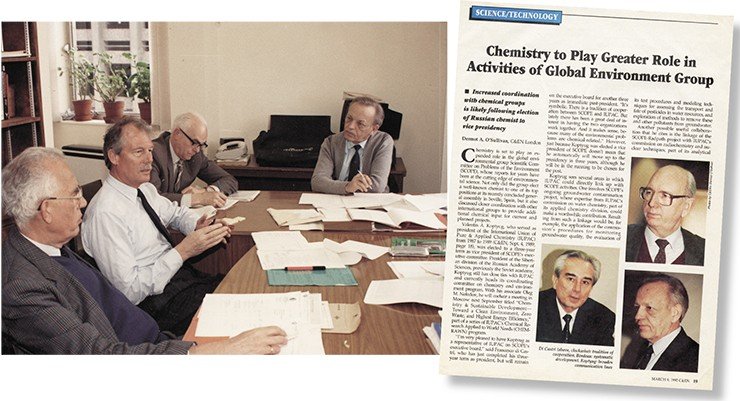

Валентин Афанасьевич был в то время единственным представителем России в Совете по устойчивому развитию при Генеральном секретаре ООН, к тому же он был президентом или вице-президентом целого ряда международных научных союзов. Он часто летал за рубеж, приезжал оттуда нагруженный материалами и впечатлениями. Нередко он сразу же по возвращении принимался самолично снимать копии иногда довольно объемистых документов… Я думаю, он получал удовольствие от этой механической работы, позволявшей ему сосредоточиться на каких-то мыслях или использовать это время для оживленного рассказа о чем-то интересном…

6 июля 1993 г. состоялись первые парламентские слушания в Верховном Совете по проблеме устойчивого развития России. Там впервые столкнулись два по сути противоположных видения этого цивилизационного процесса. В докладе министра экологии В. Данилова-Данильяна отстаивался тезис о преимущественно экологическом содержании Концепции устойчивого развития. Академик В. Коптюг в своем глубоко аргументированном докладе, а затем и в заключительном слове мягко, интеллигентно, но абсолютно непреклонно доказывал иное: устойчивое развитие – это комплексное переустройство жизни, включая социальные, экономические, управленческие, экологические, общественно-психологические и иные ее аспекты; всякая зауженная трактовка устойчивого развития является профанацией, фальшью и служит лишь целям оправдания разрушительного курса руководства страны.

…Постоянно наталкиваясь на сопротивление, неверие, скепсис, он настойчиво и неуклонно шел вперед. К концу осени 1995 г. по его инициативе был подготовлен наш совместный доклад «Устойчивое развитие цивилизации и место в ней России. Проблемы формирования национальной стратегии». В. А. Коптюг наполнил доклад множеством цифр, графиков, системой индикаторов, анализом глобальных предпосылок перехода России к новой парадигме в условиях полного краха «перестройки» и последовавших за ней «реформ».

На представление доклада в Москве он прилетел 30 ноября 1995 г. больным. Мне, отговаривавшему его накануне от полета из Иркутска (где я участвовал в региональной конференции по устойчивому развитию), как и своей помощнице, проявлявшей тревогу по поводу его болезни, он объяснил: «Это – главное дело моей жизни. Не могу не лететь».

Ю. Г. Демянко, к. т. н., зав. сектором Исследовательского центра им. М. В. Келдыша

По: (Эпоха Коптюга, 2001, с. 242—250)

С проблемой компетенции «правящих» очень болезненно столкнулась наша страна в период, когда перед нею, как и перед всем миром встала задача кардинальной корректировки курса развития. Новые руководители сначала СССР, а затем России спутали, что такое рынок – цель или средство. Рынок любой ценой – это просто глупость! Это подмена цели, рынок – один из инструментов, который должен аккуратно использоваться для достижения настоящей цели.

Еще большая глупость надеяться, что рыночные отношения все отрегулируют и приведут нас к желаемой цели. Даже регулируемый государством рынок, как это давно делается в развитых странах, все больше и больше входит по многим направлениям в противоречия с целями устойчивого развития.

Приведу лишь один пример. В 1980-е гг. в Германии не без труда был достигнут социальный консенсус в деле формирования экологичной рыночной экономики. Но уже в конце 1980-х гг. все громче и громче зазвучали критические голоса предпринимателей с призывом затормозить и даже повернуть вспять проводимую политику охраны окружающей среды, поскольку «защита окружающей среды – это палка в колеса промышленности», она «удушает малый и средний бизнес» и «является слишком тяжким бременем для экономики Германии».

Причина этих протестов состоит в том, что разумная экологическая политика подрывает главную движущую силу рыночных отношений – погоню за максимилизацией прибыли, а потому интересы общества можно и потеснить. Чтобы противостоять напору предпринимателей и заручиться поддержкой общества, Федеральная служба окружающей среды Германии была вынуждена в 1994 г. выпустить специальную книгу, разъясняющую необходимость защиты природы, сбалансированного решения социальных, экономических и экологических проблем в интересах будущих поколений.

В последние годы жизни Валентина Афанасьевича центральное место в его деятельности заняли проблемы охраны окружающей среды и устойчивого развития человеческого сообщества на планете. Среди отечественных ученых он был, наверное, наиболее компетентным специалистом по этим вопросам, что определялось в первую очередь его высочайшим профессионализмом в области химии и химических технологий и стимулированием им же самим широкого комплекса экологических исследований, проводившихся институтами СО РАН в наиболее неблагополучных регионах Сибири. В такой «специализации» Валентина Афанасьевича особое значение имела его полная погруженность в проблемы охраны озера Байкал до и после принятия известного постановления 1987 г. Он ни на минуту не ослаблял своего внимания к байкальским проблемам и активно привлекал к их решению администрации Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей, на территориях которых находятся Байкал и его бассейн.

Академик РАН Н. А. Логачев, в 1977–1992 гг. председатель Президиума Иркутского научного центра СО РАН

По: (Эпоха Коптюга, 2001, с. 143)

Президент Франции Франсуа Миттеран, которого вспоминают как великого политического и государственного деятеля мирового масштаба, выступая в марте 1995 г. в Копенгагене на Всемирном форуме на высшем уровне в интересах социального развития, говорил: «Я задаю себе вопрос – сумеем ли мы предотвратить превращение мира во всеохватывающий рынок, где господствует закон сильного, где главной целью является получение максимальной прибыли в кратчайшие сроки? Я спрашиваю себя – не отдаем ли мы будущие поколения игре этих слепых сил?»

Спикер парламента Швеции Бригитта Даль, поддерживая концепцию устойчивого развития, в своем выступлении в июле 1993 г. в Лондоне говорила: «Мы хотим ответственного и устойчивого развития, основанного на экономическом росте, который достигается не путем жесткой эксплуатации человека и природы и не путем жесткой эксплуатации других народов и их природных ресурсов… Мы ясно видим, что рыночная экономика с ее безудержной эксплуатацией человека и природы и жесткие санкции, предпринимаемые Международным валютным фондом по отношению к развивающимся странам, сами по себе не могут решить упомянутые проблемы… Скоро нас будет 10 миллиардов (численность населения Земли, прогнозируемая на 2030 г., – В. К.). Нельзя поэтому основывать стратегию выживания человечества на сегодняшних технологиях и неолиберальной рыночной экономике».

И чем дальше, тем все больше и больше рыночные силы будут входить в противоречие с интересами общества. Добиться смягчения этих противоречий удается только тогда, когда простой экономический счет будет заменен эколого-экономическим, т. е. учитывающим не только капитал, созданный трудом человека, но и «природный капитал», включая все ущербы ему. А пока функционирование рынка должно направляться в требуемую сторону достаточно четким и жестким государственным регулированием с использованием законодательных и экономических рычагов.

Из выступления В. А. Коптюга на Консультативном совете высокого уровня по устойчивому развитию при Генеральном секретаре ООН. Нью-Йорк, 12 сентября 1993 г.:

«Представляется целесообразным выделить в ряде стран территории, устойчивое развитие которых имеет не только национальное, но и большое международное значение. Такие территории должны рассматриваться как «модельные территории всемирного значения», выполнение сбалансированной программы экономического, социального и экологического развития (устойчивого развития в соответствии с рекомендациями „Повестки дня на XXI век“) которых должны периодически контролировать миссии ООН. Очень важно, чтобы на этих территориях работали международные научные центры типа открытых институтов или лабораторий и международные центры обмена чистыми производственными технологиями. В качестве одного из возможных примеров я хотел бы предложить озеро Байкал».

В сентябре 1994 г. Сибирское отделение РАН совместно с Отделением НАТО по науке и окружающей среде, Федеральным агентством по охране природы Германии и Правительством Республики Бурятия провели в Улан-Удэ Международную конференцию «Байкальский регион как мировая модель устойчивого развития». На ней была представлена разработанная институтами Иркутского и Бурятского центров СО РАН концепция устойчивого развития Байкальского региона.

За день до смерти, 9 января 1997 г., на заседании Правительственной комиссии по Байкалу В. А. Коптюг выступил с докладом как председатель экспертной группы Комиссии по перепрофилированию Байкальского целлюлозно-бумажного комбината

Поэтому в национальных стратегиях устойчивого развития многих стран решение ряда проблем связывается с развитием экологичной экономики как научной дисциплины и основы для принятия экономических решений. Одним из примеров являются намечаемые механизмы сокращения числа индивидуальных автомобилей с одновременным развитием общественного транспорта с целью сокращения выброса транспортными средствами вредных веществ в атмосферу, в том числе углекислого газа, на одного перевозимого человека. Напомню, что транспорт, работающий на углеводородном топливе, потребляет сегодня 60 % добываемой в мире нефти.

Не следует думать, что движение человечества к устойчивому развитию будет бесконфликтным. Наоборот, наше время и ближайшие два-три десятилетия будут периодами острейшей борьбы на мировой арене за ресурсы, экологический резерв и интеллектуальный потенциал. Академик Н. Н. Моисеев («Зеленый мир», № 12, 1996 г.), рассматривая упоминавшийся выше быстро растущий экономический разрыв между развитыми и развивающимися странами, приходит к выводу, что остановить этот процесс необычайно сложно, поскольку он определяется не народами и даже не правительствами и парламентами, а исповедывающими рыночную «мораль» транснациональными корпорациями (ТНК), на долю которых сегодня приходится треть всех производственных фондов мира. Система ТНК имеет явно выраженную тенденцию к расширению, планетарному тоталитаризму и все большему обособлению в рамках человечества с выделением так называемого «золотого миллиарда» (все те же 20 % наиболее богатых).

Противостоять этому может лишь разум и воля тех, кто понимает мировые тенденции и определяет стратегию развития каждой страны в рамках общецивилизационных усилий и национальных интересов, осознание народами крайней сложности ситуации и скорейшее формирование многополярного мира. Исключительно важную роль при этом должны сыграть и общественно-политические движения.

А как на фоне всего происходящего обстоят дела с Россией? Плохо. Как великая держава, один из двух существовавших геополитических полюсов мира, она в результате хаотичных преобразований потеряла свое значение. Идет ли она сегодня в направлении устойчивого развития? Анализируя социальные, экономические и экологические показатели «развития» последних лет, можно твердо сказать: нет! Россия идет, а точнее ее ведут, в направлении, прямо противоположном пути устойчивого развития.

В «Советской России» (12 мая 1996 г.) опубликована моя статья, посвященная сопоставлению результатов социально-экономических реформ в России и в Китае. Это сопоставление подтверждает указанный вывод и острейшую необходимость смены курса!

Рабочая группа, созданная правительством в апреле 1995 г., подготовила проект Концепции перехода России на модель устойчивого развития. Но при «редактировании» этого проекта в Минэкономики РФ экспертами и консультантами, в том числе зарубежными, принципиальные положения проекта о необходимости кардинального изменения курса реформ для обеспечения перехода России к устойчивому развитию и другие были выхолощены. В своих докладах Валентин Афанасьевич говорил о противоречии между пагубным курсом шоковых неолиберальных реформ и самой возможностью перехода России к устойчивому развитию. Это принципиальное положение было принято состоявшимся в июне 1996 г. Всероссийским экологическим съездом, который забраковал представленный Минэкономики РФ проект Концепции перехода России на модель устойчивого развития и потребовал его кардинальной переработки. Несмотря на это, проект почти в том же виде был представлен на рассмотрение и утверждение в государственную комиссию правительства РФ.

На заседании государственной комиссии в октябре 1995 г. академик В. А. Коптюг утверждал, что нынешний курс реформ ведет нашу страну в тупик и несовместим с ее переходом к устойчивому развитию. Нельзя ограничиваться узко экологическими и экономическими проблемами, как это сделано в предлагаемом проекте, а необходимо рассматривать вопрос в комплексе, с учетом социальных, политических, демографических, финансовых и других проблем, приведших страну к системному кризису. Только при кардинальной смене парадигмы развития страны возможен ее выход на путь устойчивого развития. Тогда председатель Государственной комиссии, министр экономики Е. Ясин заявил, что он знает, как ученый-экономист, что такое социализм, реставрация которого невозможна, что такое капитализм, к которому РФ идет нынешним курсом, но не знает, что такое новый тип общества устойчивого развития, и поэтому путь к нему поддержать не может. Проект был одобрен Государственной комиссией в основном в представленном виде, и после еще одной редакционной доработки Концепция была утверждена Президентом РФ 1 апреля 1996 г.

Академик РАН В. М. Матросов, д. с. н. В. К. Левашов

По: (Новая парадигма развития России, 1999, с. 457)

Хочется, конечно, надеяться, что наши ученые и инженеры являются не только первоклассными специалистами, что подтверждается высоким спросом на них в мире («утечка умов» из России общеизвестна), но и патриотами своей страны, которая, не смотря ни на что, все еще имеет серьезные возможности для возрождения и выхода на путь устойчивого развития. Задача общественно-политических движений в России – всемерно содействовать реализации этих возможностей!

Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию

Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 г. № 440

Следуя рекомендациям и принципам, изложенным в документах Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), и руководствуясь ими, представляется необходимым и возможным осуществить в Российской Федерации последовательный переход к устойчивому развитию, обеспечивающий сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей. <…>

II. Россия на пороге XXI в.

Вывод Конференции ООН по окружающей среде и развитию о том, что на пороге XXI в. «человечество переживает решающий момент своей истории», особенно актуален для России, освобождающейся от старых идеологических догм и выходящей на новый путь развития.

К началу экономических реформ российская экономика оказалась структурно деформированной и неэффективной. Ее негативное воздействие на окружающую среду (в расчете на единицу производимого продукта) существенно выше, чем в технологически передовых странах. Значительная часть основных производственных фондов России не отвечает современным экологическим требованиям, а 16 % ее территории, где проживает больше половины населения, характеризуются как экологически неблагополучные. Вместе с тем в России сохранился крупнейший на планете массив естественных экосистем (8 млн кв. км), который служит резервом устойчивости биосферы.

Груз накопленных в прошлом проблем и специфика переживаемого переходного периода в экономике предопределяют сложность и болезненность необходимых преобразований. Это проявляется в крупных структурных диспропорциях, неразвитости механизмов практического использования богатого научного, технического, культурного и природного потенциала страны. Однако осуществляемые ныне реформы создают предпосылки для развития позитивных процессов, которые позволят решить существующие проблемы и войти России в XXI в. с качественно новым потенциалом.

Изменение характера участия государства в хозяйственной деятельности, сокращение доли государственной собственности позволят создать экономические условия, обеспечивающие высокую деловую активность. При этом повышаются роль государства – гаранта сохранности окружающей среды и экологической безопасности, действенность государственного управления и контроля в области охраны природы.

Демократизация общественной жизни позволяет повысить роль граждан и негосударственных организаций в подготовке и принятии хозяйственных и иных решений с учетом экологического фактора. Рыночные механизмы в сочетании с мерами государственного регулирования должны сформировать экономические стимулы бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде для субъектов хозяйственной деятельности.

III. Задачи, направления и условия перехода к устойчивому развитию

Важнейшее значение в создании методологической и технологической основы этих преобразований будет принадлежать науке.

В соответствии с принципами устойчивого развития, выработанными на Конференции ООН по окружающей среде и развитию и последующих международных форумах, должна предусматриваться реализация комплекса мер, направленных на сохранение жизни и здоровья человека, решение демографических проблем, борьбу с преступностью, искоренение бедности, изменение структуры потребления и уменьшение дифференциации в доходах населения.

Одним из основных условий перехода к устойчивому развитию является обеспечение прав и свобод граждан. Движение к этой цели предполагает формирование открытого общества, включающего в качестве системных элементов правовое государство, рыночное хозяйство и гражданское общество.

В создании условий, обеспечивающих заинтересованность граждан, юридических лиц и социальных групп в решении задач устойчивого развития, ведущая роль отводится государству. Прежде всего оно должно гарантировать безопасность в политической, экономической, социальной, экологической, оборонной и других сферах, без чего переход к устойчивому развитию невозможен.

V. Критерии принятия решений и показатели устойчивого развития

<…> никакая хозяйственная деятельность не может быть оправдана, если выгода от нее не превышает вызываемого ущерба;

– ущерб окружающей среде должен быть на столь низком уровне, какой только может быть разумно достигнут с учетом экономических и социальных факторов. <…>

VI. Россия и переход к устойчивому развитию мирового сообщества

Поскольку биосфера как регулятор окружающей среды представляет собой единую систему, переход к устойчивому развитию всего мирового сообщества может быть осуществлен только в условиях эффективного международного сотрудничества.

Роль России в решении планетарных экологических проблем определяется обладанием большими по площади территориями, практически не затронутыми хозяйственной деятельностью и являющимися резервом устойчивости всей биосферы в целом. <…>

VII. Этапы перехода России к устойчивому развитию

Начальный этап перехода России к устойчивому развитию предопределен необходимостью решения острых экономических и социальных проблем, но поскольку именно они формируют главные целевые ориентиры данного этапа, особенно важно строго соблюдать в этот период обоснованные экологические ограничения на хозяйственную деятельность. Одновременно следует разработать программы оздоровления окружающей среды в зонах экологического кризиса и начать их планомерное выполнение, наметить комплексные меры по нормализации обстановки на экологически неблагополучных территориях и подготовить организационную основу реализации этих мер.

На следующем этапе должны осуществляться основные структурные преобразования в экономике, технологическое обновление, существенная экологизация процесса социально-экономического развития. На этом этапе экологическое благополучие территории страны обеспечивается прежде всего за счет рационализации использования богатого природного потенциала России и снижения его относительных затрат на душу населения.

В дальнейшем постепенно должна решаться проблема гармонизации взаимодействия с природой всего мирового сообщества. Россия, на долю которой приходится значительная часть ненарушенных экосистем, будет играть в этом процессе одну из ключевых ролей. Движение человечества к устойчивому развитию в конечном счете приведет к формированию предсказанной В. И. Вернадским сферы разума (ноосферы), когда мерилом национального и индивидуального богатства станут духовные ценности и знания Человека, живущего в гармонии с окружающей средой.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В условиях тотального неприятия идеи устойчивого развития и непонимания сути проблемы В. А. Коптюг пытался с помощью ведущих ученых РАН подготовить для президента РФ аналитическую записку о сути и необходимости выработки национальной стратегии устойчивого развития России.В проекте документа, который так и не был закончен, говорилось: «Позитивные результаты начального этапа реформ: решительный отход от политического единомыслия и внедрение рыночных механизмов, к сожалению, были перечеркнуты монетаристской политикой, криминальной приватизацией, стихийным характером формирования рыночных отношений. В результате реформы зашли в тупик, мы потеряли возможность относительно мягкой адаптации к системе мировых хозяйственных связей, уровень жизни большинства населения стал недопустимо низок, и в настоящее время наше общество продолжает деградировать во всех сферах жизнедеятельности, как показывает объективная статистика. Научная экстраполяция определяющих социальных, политических и экономических тенденций в будущее указывает, что в случае продолжения нынешнего курса реформ процессы деградации и дестабилизации будут только нарастать и приведут страну к краху.

Между тем, в XXI в. Россия может и должна выполнить особую роль в мире. Занимая уникальное геополитическое положение, являясь естественным евразийским мостом, она по-прежнему остается страной с богатейшим природным, территориальным, ресурсным, интеллектуальным, духовным потенциалом, способной интегрировать Восток и Запад, Север и Юг в мирном гармоничном развитии. В то же время в условиях нарастающего и в перспективе все более глубокого дефицита ресурсов на планете Россия становится средоточием интересов многих конкурирующих экономических и политических сил, бесконтрольное действие которых ведет к ее превращению в полуколониальный сырьевой придаток развитых стран.

Пять лет назад Россия имела едва ли не лучшие шансы в мировом сообществе на реализацию в следующем веке принципиально новой парадигмы постиндустриального устойчивого развития. Как результат всего происходящего, сегодня выходу России на восходящую траекторию развития мешает целый ряд препятствий, среди них: отсутствие национальной интегрирующей идеи и системы признанных обществом ценностей; раскалывающие общество социальные диспропорции; передел государственной и общественной собственности, воспринимаемый большинством общества как несправедливый <…> отсутствие ориентированной на национальные цели политики в области образования, науки, культуры; варварское отношение к природным ресурсам и среде обитания; неадекватная национальным интересам внешняя политика, опасно дестабилизирующая систему международных отношений.

В этих условиях необходима качественно новая национальная стратегия развития, способная не только вывести страну из кризиса, но и обеспечить ее переход к устойчивому развитию, повысить уровень безопасности на планете, в том числе покончить с локальными войнами, развязанными у наших границ»

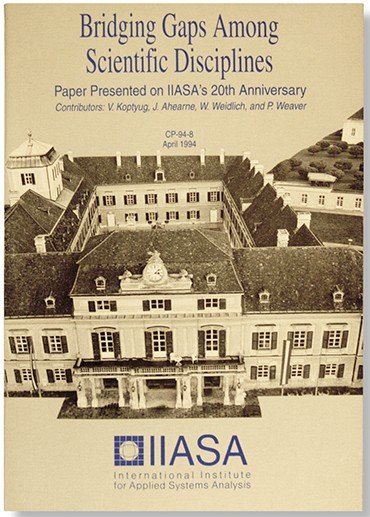

Ликвидировать разрыв между научными дисциплинами

Из доклада по поводу 20-й годовщины Международного института

прикладного системного анализа (IIASA), 1992.

На русском языке публикуется впервые

Становится очевидным, что глобальность проблем, встающих на пути к устойчивому развитию, требует преодоления тенденции к глубокой специализации науки, характерной для XX в. Вступая в XXI в., мы должны больше внимания обращать на междисциплинарные и мультидисциплинарные исследования, на интегрированное изучение Земли как системы в целом, на которую воздействует человек.

Поскольку правительство и местные органы управления все больше используют научные прогнозы в процессе подготовки важных политических и экономических решений, требования к надежности этих прогнозов существенно возрастают. В то же время мировое сообщество нуждается в скорых ответах на многие глобальные вопросы. Так что наука оказывается под давлением двух факторов – времени и надежности.

В этой связи в итоговое резюме Конференции по устойчивому развитию, науке и политике в Бергене (май 1990 г., Норвегия) было включено следующее утверждение: «…лучше обнаружить, что мы поступили почти правильно в надлежащее время, чем то, что мы поступили абсолютно правильно, но чересчур поздно».

Этот тезис может быть принят только в том случае, если мы понимаем слова «почти правильно» в том смысле, что основные движущие силы рассматриваемого процесса выявлены, предсказываемая тенденция их эволюции правильная, но остаются некоторые сомнения относительно темпа этой эволюции. Решающим требованием в этой ситуации является уверенность в том, что выявлены все важнейшие факторы, воздействующие на процесс. Если же существуют какие-то сомнения в этом отношении, то надо быть очень внимательным при разработке каких-либо прогнозов, поскольку последствия неправильного прогнозирования могут оказаться очень дорогостоящими. Особенно тщательно надо разрабатывать прогнозы относительно окружающей среды на базе текущих тенденций, наблюдаемых методами одной научной дисциплины, так как многие (не все, конечно) природные процессы имеют сложный периодический характер.

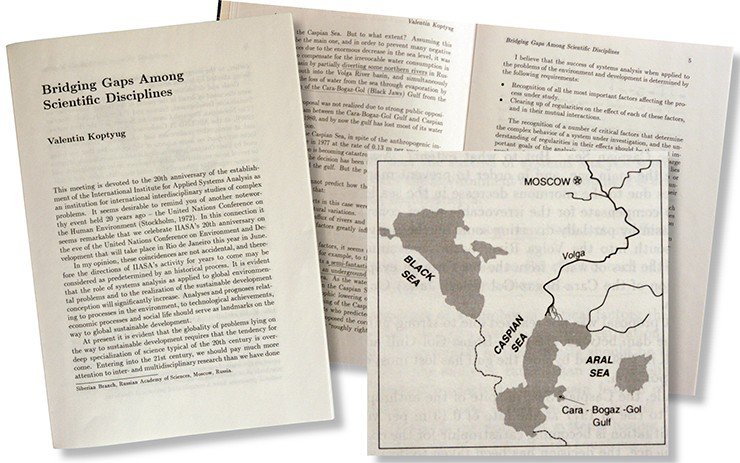

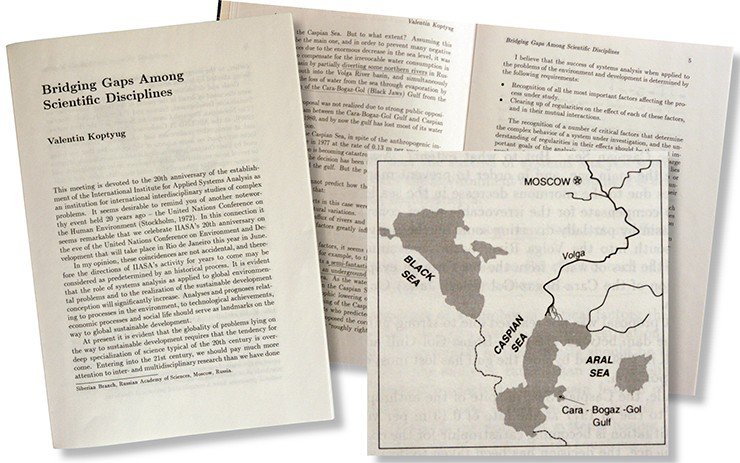

Ярким примером неправильного прогноза можно назвать прогноз предполагаемых изменений уровня воды в Каспийском море, который был дан гидрологами в середине 70-х годов XX в. на основе наблюдавшейся тенденции.

Каспийское море является бессточным озером. Регулярные наблюдения в период 1830—1970 гг. показали, что его средний уровень 26 м ниже уровня моря с флуктуациями ±1,5. Флуктуации объяснялись влиянием климата на баланс водного стока (прежде всего через Волгу) и испарением.

С 1933 по 1977 г. уровень Каспийского моря уменьшился на 3 м по сравнению со средним значением. Важно отметить, что снижение уровня Каспийского моря на 1 м означает потерю 400 куб. км воды. Такое большое снижение уровня моря объяснялось возросшим использованием воды в последние 40—50 лет в бассейне р. Волги в результате быстрого роста промышленности и ирригационного сельского хозяйства. Очевидно, что этот фактор должен был повлиять на уменьшение стока воды в Каспийское море. Но в какой степени? Считая данный фактор основным и стараясь предотвратить многие отрицательные последствия, возникающие в результате огромного снижения уровня моря, было предложено компенсировать безвозвратное потребление воды в бассейне р. Волги за счет частичного поворота стока некоторых северных рек России в бассейн р. Волга и одновременно за счет уменьшения потерь воды от испарения вод Каспийского моря с помощью отделения залива Кара-Богаз-Гол от Каспийского моря.

Первое предложение не было реализовано из-за сильного противодействия общественного мнения. А вот дамба между заливом Кара-Богаз-Гол и Каспийским морем в 1980 г. была построена. К настоящему времени залив потерял большую часть своей воды через испарение.

Тем временем Каспийское море, несмотря на антропогенное воздействие, начало подниматься в 1977 г. со скоростью 0,13 м в год, и сейчас ситуация становится катастрофической для береговой зоны. В результате было принято решение разрушить дамбу между морем и заливом. Но проблема далеко не решена.

Мы не можем сейчас предсказать, как будет развиваться ситуация. Однако очевидно, что:

— антропогенное воздействие в данном случае было переоценено по сравнению с природными вариациями;

— кроме стока рек и потерь от испарения некоторые другие факторы существенно влияют на уровень Каспийского моря.

Среди дополнительных факторов кажется разумным рассмотреть тектонические процессы, ведущие, например, к подъему морского дна. В то же время существует полуфантастическая гипотеза, что тектонические процессы открыли подземный канал между Аральским морем и Каспийским морем. Поскольку водная поверхность Аральского моря находится на 70 м выше Каспийского, подземный поток воды вызывает катастрофическое понижение уровня Аральского моря и одновременно очень большое повышение уровня Каспийского моря.

Между прочим, гидрологи, предсказавшие дальнейшее понижение уровня Каспийского моря и предложившие соответствующие меры противодействия этому, были уверены, что они поступают «почти правильно в надлежащее время».

Я думаю, что успех системного анализа применительно к проблемам окружающей среды и развитию определяется следующими требованиями:

— выявлением всех самых важных факторов, воздействующих на изучаемый процесс;

— выяснением закономерностей воздействия как каждого из этих факторов, так и их совместного воздействия.

Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке материала начальника отдела инновационных программ ИГМ СО РАН к. г.-м. н. В. Д. Ермикова, советника Президиума СО РАН к. т. н. Н. А. Притвиц и О. В. Подойницыну (пресс-служба Президиума СО РАН)

: 7 июн 2011 , Без страха и упрека , том 38,

№2

Конференция в Рио-де-Жанейро. Концепция устойчивого развития и социальные противоречия.

Западная

печать назвала Конференцию «Событием

века». На ней были приняты,

по сути, революционные решения

относительно глобальных проблем.

Рассказывая об этой знаменитой

Конференции ООН, академик В.А.Коптюг

отмечал: «В кризисной

ситуации, в которой находится наша

страна, не так просто говорить о XXI

веке. Сейчас помыслы большинства наших

граждан направлены на то, как пережить

ближайшую зиму, а не на то, что ожидает

человечество в будущем. Но, тем не менее,

если мы хотим изменений, направленных

в лучшую сторону, мы должны отчетливо

понимать, что происходит в мире и каковы

общие тенденции развития нашей

цивилизации».

Многие

участники форума выступали очень

эмоционально. Вот два фрагмента.

Морис

Стронг (Канада), Генеральный секретарь

Конференции: «Процессы экономического

роста, которые порождают беспрецедентный

уровень благополучия и мощи богатого

меньшинства, ведут одновременно к

рискам и дисбалансам, которые в одинаковой

мере угрожают и богатым, и бедным. Такая

модель развития и

соответствующий ей характер производства

и потребления не являются устойчивыми

для богатых и не могут быть повторены

бедными. Следование этому пути может

привести нашу цивилизацию к гибели».

Гру

Харлем Брундтланд, премьер-министр

Норвегии. «Мы должны искоренить

нищету, мы должны добиться большего

равенства как в каждой стране, так и

между ними. Человеческая история

достигла водораздела, за которым

изменение политики

становится неизбежным.

Более

миллиарда человек из тех, кто не может

сегодня удовлетворить свои основные

потребности, наши дети и внуки и сама

планета Земля требуют революции.

Она грядет Мы знаем, что у нас есть

возможность предотвратить опасность

хаоса

и конфликтов И если мы этого не сделаем,

если все не осознают этого — мы к

этому хаосу придем во всем мире».

Каковы

основные опасности для цивилизации,

согласно материалам Конференции?

Слово — академику В.А.Коптюгу:

«Изменения

окружающей среды, пока они наблюдались

в небольшом числе стран

и носили локальный характер, были не

очень страшны для человечества в целом.

Но затем стали проявляться глобальные

изменения, затрагивающие всю планету:

кислотные дожди, истощение озонового

слоя, тенденция глобального потепления

климата, накопление в почвах тяжелых

металлов и пестицидов. Вот тогда и

пришло

понимание того, что если все страны

мира пойдут тем же путем — иначе говоря,

если путем, использовавшимся развитыми

странами, пойдут и остальные три

четверти человечества, относимые

сегодня к странам развивающимся и

странам третьего мира, — то земля не

выдержит, Земля погибнет.

Второе

важное обстоятельство — это интенсивное

расходование невозобно-вимых

природных ресурсов в период индустриального

развития и при переходе к постиндустриальному

развитию. В материалах конференции

приводились такие цифры:

в развивающихся странах человек, начиная

со своего рождения, за весь период

жизни потребляет в 20-30 раз меньше

ресурсов, чем в развитых странах. Если

каждый из них станет жить так, как живут

люди в развитых странах, то есть

потреблять

в 20-30 раз больше ресурсов, чем теперь,

то общее потребление ресурсов на

планете Земля возрастет в десятки раз.

Тогда невозобновимые ресурсы, и в

значительной степени возобновимые,

быстро будут исчерпаны, и человечеству

вновь грозит тупик, теперь уже из-за

нехватки ресурсов. Это второй главный

вывод.

Обе

эти опасности усугубляются быстрым

ростом народонаселения: к 2025 году

численность землян по самым скромным

подсчетам достигнет от 8,5 до 10 млрд.

человек. Это еще один фактор, усугубляющий

положение, потому что ожидаемое,

как отмечалось выше, увеличение нагрузки

на планету Земля в несколько десятков

раз мы должны умножить к тому же на

коэффициент роста численности населения

планеты.

Отсюда

следует однозначный вывод: двигаться

дальше традиционным способом

нельзя. Пойти тем путем, который прошли

развитые страны, все страны мира не

могут. Если воспользоваться этим путем

экономического развития, погибнет

природа, а вместе с ней и человечество.

Если, наоборот, все внимание будет

сосредоточено

на сохранении окружающей среды в ущерб

развитию, то это путь к нищете,

что также неприемлемо для человечества.

Нужен разумный баланс.»

В

«Декларации Рио-де-Жанейро по

окружающей среде и развитию»

раскрывается

существо и цели так называемой концепции

устойчивого развития, с которой все

страны мира должны теперь сверять свои

национальные стратегии развития с

целью

избежания глобальной катастрофы. Если

говорить коротко, под

устойчивым развитием понимается такая

модель развития, при которой удовлетворяются

основные жизненные потребности как

нынешнего, так и всех последующих

поколений, создаются условия для

самореализации всем людям, независимо

от того, в какой

стране они живут и к какой социальной

группе принадлежат.

В

целом понятие устойчивого развития

включает в себя 27 принципов, среди

которых основное место занимают такие

требования:

•

признание

того, что в центре внимания находятся

люди, которые должны иметь

право на здоровую и плодотворную жизнь

в гармонии с природой;

-

охрана

окружающей среды должна стать

неотъемлемой компонентой процесса

развитая и не может рассматриваться

в отрыве от него; -

право

на развитие должно реализовываться

таким образом, чтобы в равноймере

обеспечить удовлетворение потребностей

в развитии как нынешнего,так

и будущих поколений; -

уменьшение

разрыва в уровне жизни народов мира,

искоренение бедностии

нищеты.

Основным

документом Конференции стала «Повестка

дня на XXI

век», представляющая

собой программ)’ действий государств

в период после Конференции в соответствии

с ее решениями по всем направлениям.

Однако

в дальнейшем не все пошло так гладко,

как хотелось бы. Громкий скандал

прямо на Конференции разразился, когда

президент США Дж. Буш отказался

подписать Конвенцию по сохранению

биологического разнообразия, в которой

предусматривалась необходимость

передавать развивающимся странам на

льготных

условиях высокоэффективные, экологически

чистые биотехнологии, чтобы

эти страны в своем стремлении к

благосостоянию не погубили природу,

используя

старые, «грязные» технологии.

Почему

Дж. Буш отказался это сделать9

Дело в том, что такие технологии

находятся

в руках частных фирм и корпораций, для

которых продажа технологий по льготным

ценам, то есть, отказ от максимальной

прибыли, в условиях конкуренции может

привести к разорению. Руководители

этих корпораций и вынудили Буша

отказаться от подписания документа,

ущемляющего их текущие интересы. На

этом основании В.А.Коптюг и сделал

вывод, что свободный рынок и частная

собственность, для которых важны

текущие доходы, а не забота о будущем,

становятся преградой

на пути спасения цивилизации.

Вот

что Валентин Афанасьевич рассказывал

о тех событиях:

«После

выступления Буша в Рио-де-Жанейро прошли

широкие демонстрации, были

даже попытки штурмом взять тщательно

охранявшийся комплекс, в котором

проходила

Конференция Мировая пресса, которая

очень активно освещала работу форума,

предсказывала, что негативная реакция

США в лице Буша, которую в Соединенных

Штатах разделяли далеко не все и не

разделял, в частности, сенатор Гор,

отразится

на будущих выборах президента Соединенных

Штатов. Так и произошло. Дж. Буш проиграл

борьбу за пост президента Б. Клинтону,

а сенатор Гор стал вице-президентом

США».

Еще

одно препятствие заключается в том,

что развитые страны сейчас потребляют

непомерно много ресурсов и сильно

загрязняют планету. Так, на долю США,

население которых составляет 5 5% от

всего населения Земли, приходится около

40% всех потребляемых ресурсов планеты

и свыше 70% вредных выбросов в атмосферу

Такие цифры можно воспринимать как

неизбежное следствие явного экономического

лидерства США — страны третьего мира

отстают по развитию производства и

потребляют, соответственно, меньше.

Правда,

Япония демонстрирует противоположный

американцам пример с точки

зрения охраны окружающей среды Население

Японии вдвое меньше, чем в США. На ее

долю приходится 14% общемирового валового

национального продукта,.выбросы

в атмосферу углекислого газа составляют

менее 5%, а окислов серы — всего

1% от мирового объема выбросов Однако

если сравнить в целом потребление

в развитых и развивающихся странах, то

картина будет такая.

В

1989 году на долю 20% людей, проживающих в

самых богатых странах ми ра, приходилось

82.7% мирового дохода, в то время как на

долю 20% самых бедны — лишь 1.4%. Доходы

трех промежуточных частей — 11.7%, 2.3% и

1.9% соответ ственно.

Разрыв в доходах 20% богатых и 20% бедных

составил, таким образом 59:1

и вдвое превысил уровень 1960 года (30:1).

Спрашивается,

могут ли развивающиеся страны, скажем,

к 2030 году поднят свое потребление до

уровня развитых стран? Произведем

расчет, во сколько раз ] этом

случае возрастет нагрузка на планету.

Если

на долю 20% развитых стран приходится

82.7% дохода, то на 80% ос тавшихся — 17.3%.

Делим 82.7 на 17.3 и получаем 4.8 — во столько

раз одна пята часть

населения планеты имеет больше, чем

остальные четыре пятых. Считая, что

потребление

развитых стран останется на сегодняшнем

уровне, подсчитаем, какое должно

увеличиться потребление остальных

людей (в среднем). Так как в этих странах

проживает в 4 раза больше людей, чем в

развитых, умножаем 4.8 на 4 и по лучаем

19.2. Эту цифру нужно умножить еще на

коэффициент роста численности населения

за этот период, то есть на 2. В итоге

получается, что общая нагрузка на

планету

возрастает примерно в 40 раз — такого

Земля выдержать не сможет, об этом

и говорил В.А.Коптюг в приведенной ранее

цитате.

Кое-кто

надеется на усовершенствование

современных технологий, которое уменьшит

нагрузку на планету. Однако ученые-эксперты

утверждают, что сорокакратного

увеличения нагрузки никакие технологии

компенсировать не смогут. А

это

значит, что, реализуя цель уменьшения

разрыва в уровне жизни богатых и бедных,

развитые страны должны существенно

сократить свое потребление. Но захотят

ли они это сделать?

На

сегодняшний день имеется два основных

подхода. Первый — гуманистический,

сторонники которого признают, что все

мы люди Земли и должны сообща решить

общие проблемы. Второй, деструктивный,

заключается в попытке руководства

США и ряда других развитых стран

соорудить вокруг себя своеобразную

«крепость»

и, сохранив имеющийся уровень потребления,

выжить в своем достаточно «узком

кругу». Как показали расчеты, потребляя

столько, сколько имеют граждане

этих стран, на планете сможет существовать

примерно 800 миллионов человек.

Поэтому- такой путь называют концепцией

«золотого миллиарда». На сегодняшний

день преобладание получил деструктивный

подход.

В

июне 1997 года в Нью-Йорке прошла специальная

сессия Генеральной Ассамблеи

ООН, посвященная итогам пяти лет,

прошедших после конференции. В ней

участвовали представители 185 стран. К

этой сессии сотрудниками ЮНЕП был

подготовлен

«Глобальный обзор состояния окружающей

среды». Его авторы подчеркнули,

что «прогресс в достижении целей

глобального устойчивого будущего

оказался

слишком медленным. Отсутствует осознание

срочности проблемы. Как в международных,

так и в национальных масштабах уровень

финансирования и политическая воля

недостаточны для сдерживания деградации

глобальной окружающей среды

и решения наиболее острых экологических

проблем как долговременных е

кумулятивных

(по своей природе), а также чреватых

серьезными последствиями для глобальной

безопасности. Остается нерешенной

проблема устранения противоречий

между развитием торговли и его

последствиями для окружающей среды.

Продолжающаяся сосредоточенность

на текущих и локальных проблемах и

отсутствие должного

интереса к глобальным и долговременным

экологическим проблемам служит

серьезным барьером для более успешного

решения экологических проблем в

международных масштабах Все еще

слишком слабы глобальные структурь:

управления

и глобальная экологическая солидарность

для достижения реального прогресса

в решении глобальных проблем Следствием

подобной ситуации является

расширение разрыва между тем, что было

и должно было бы быть сделано».

Последнее

обстоятельство особо выделяет в этом

обзоре Г.Д. Спет: «Хотя со времени саммита

в Рио имел место прогресс, едва ли можно

утверждать, что мы смогли

обратить главные тенденции, угрожающие

нашему общему будущему. Если мы

спросим, стало ли сегодня бедных людей

больше, чем в 1992 году, ответом будет

«да». Если мы спросим, происходит ли

дальнейшая деградация окружающей

среды, ответом будет также «да». Если

мы спросим, забыли ли правительства

финансовые

обязательства, взятые на саммите, ответ

снова, к сожалению, «да». Крайне

разочаровывающим для любого участника

саммита, интересующегося борьбой с

нищетой

в мире, является значительное падение

уровня официальной поддержки после

1992 года».

Тем

не менее, несмотря на возросшее

противостояние Севера и Юга, отчетливо

проявившееся в ходе сессии, ее участникам

хватило благодушия заявить: «Мы вновь

подтверждаем обязательство действовать

сообща — в духе глобального партнерства

— в целях активизации наших совместных

усилий по справедливому удовлетворению

потребностей нынешнего и будущего

поколений».

Цена

подобных заявлений известна В декабре

1997 года в Киото (Япония) прошел

крупный глобальный форум по проблемам

изменения климата, но еще до начала его

работы сенат США заявил, что не

ратифицирует ни одно соглашение, которое

будет противоречить экономическим

интересам США.

Тем

временем выяснилось, что многие проблемы

естественнонаучного плана, которые

раньше оценивались как «легкие», на

деле оказались весьма непростыми. С

результатами «озоновой истории» (по

состоянию на сегодняшний день) вы уже

знакомы.

Нечто подобное сейчас происходит и с

«парниковым эффектом». Все больше

сведений о том. что повышение температуры

— это процесс в основном естественный,

и что человек это потепление вряд ли

сможет остановить (см. мнение

академика Н.Л.Добрецова в приложении).

А увеличение количества СO2в

атмосфере

— это, скорее, не причина

потепления

а его следствие:

с

ростом средней температуры Мирового

Океана растворимость углекислого газа

в воде падает, и он в

гигантских количествах выделяется в

воздух.

В

последнее время вспомнили, что из

Космоса может «свалиться» какой-нибудь

крупный астероид, последствия от падения

которого будут катастрофическими.

В общем, оказалось, что кроме проблем,

порожденных человеком,

с

которыми

он, хотя бы в принципе, может

справиться, имеются

также проблемы, которые порождены

не

человеком, а

среди них вполне могут быть и проблемы,

принципиально

неразрешимые. К

тому же, как следует из вышеизложенного,

даже решение глобальных

проблем, которые создали себе сами

люди, сейчас находится под большим

вопросом.

Подводя

итоги сказанному на «первом уровне»,

можно сформулировать ряд выводов.

1.

Проблема гибели цивилизации в XXI

веке реально существует и ее надо

решать.

Упования на естественно-технические

науки, на «возможность» переселиться

на другие планеты, в другие галактики

и прочие подобные «проекты»

сегодня абсолютно беспочвенны —

современная наука в ближайшие

десятилетия не готова взяться за решение

этих задач.

2

При сохранении существующей структуры

общемировых тенденций шансов

на спасение цивилизации практически

нет.

-

Правительства

ряда стран либо не понимают существа

глобальных проблем,

либо не заинтересованы в их конструктивном,

взаимоприемлемомрешении.

Это же относится к подавляющему

большинству политическихдеятелей

и представителей частного бизнеса,

что также усугубляет ситуацию.

-

Способом

решения ряда глобальных проблем может

служить ограничениесвободы

частной собственности и усиление

регулирования и планированиякак

внутри каждой страны, так и на

межгосударственном, планетарномуровне.

Можно сказать, что для преодоления

кризиса человечество должноперейти

на режим «космического корабля на

планете» — вся цивилизациядолжна

действовать как единый, хорошо отлаженный

часовой механизм, недопуская,

чтобы какая-либо «шестеренка»

стала «конкурировать» с

другимиэлементами

системы (этот аспект еще будет обсуждаться

в разделе об информационном

подходе). -

В

случае неспособности предотвратить

глобальную катастрофу, необходимо

минимизировать ее масштабы, сохранив

возможность для продолженияжизни

и развития на Земле.

Итак,

возникло противоречие между необходимостью

глобального управления

в интересах устойчивого развития и

реальными интересами влиятельных

субъектов

современных политических процессов,

которые, как можно предположить, являются

проявлениями некоторых объективных

законов развития природы и общества,

а они-то в этих выводах пока еще не

фигурируют. В частности, в перечисленных

выводах нигде не указывается, что и как

делать с ‘»основным законом природы»

— экспонентой, которая, как говорят

физики, правит миром. На чисто

политическом, политологическом

уровне эти проблемы не решить. Нужен

более глубокий

анализ.

Для

начала постараемся глубже понять,

какова структура современного общества

и что влияет на его развитие. Поможет

нам в этом знакомство с теорией ценностей

— аксиологией.

®

Попробуйте составить максимально

полный список глобальных проблем и

систематизировать

его, то есть выявить взаимосвязи между

проблемами, определить,

какие из них являются первичными, а

какие — производными, и с какого конца

лучше всего браться за их решение.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

В 2015 году на саммите в Нью-Йорке устойчивое развитие было возведено в ранг глобальной идеологии, которую разделяют все 193 страны-члена ООН. Является ли практическая реализация принципов устойчивого развития (УР) панацеей от основных проблем человечества и какую роль в этом процессе играют правительства и транснациональные корпорации — в материале Plus‑one.ru.

В 1987 году Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию дала самое популярное определение УР. Согласно ему, это «развитие, отвечающее потребностям нынешнего поколения без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять их собственные потребности». Говоря проще, это экономический рост, направленный на сохранение окружающей среды и социальную инклюзию.

Многие эксперты критикуют перевод английского «sustainable development» как «устойчивое развитие». Большинство аргументов сводится к тому, что в буквальном смысле это словосочетание означает «постоянный рост» и не предполагает состояния равновесия, баланса с природой. Как бы то ни было, эта версия перевода принята в российских научном, дипломатическом и журналистском сообществах. Слово «sustainable» в разных контекстах можно перевести как «долгосрочный», «самодостаточный», «жизнеспособный», «экологичный», «экологически безопасный» и «экологически эффективный».

Впервые термин «устойчивость» упоминается в 1713 году в труде Ганса Карла фон Карловица, инспектора по горной промышленности из Саксонии. Он предложил устойчивый подход к управлению лесами, основанный на рациональном использовании и воспроизводстве ресурсов, переходе от экстенсивного к интенсивному способу ведения хозяйства.

Международное экологическое движение в современном понимании возникло в 1960-е годы. Значительную роль в этом сыграло осознание угрозы ядерной войны.

В 1972 году группа американских экономистов под руководством Денниса Медоуза выпустила эпохальный доклад «Пределы роста». Исследование моделировало сценарии развития человечества в условиях ограниченных ресурсов. Большинство из вариантов предрекало снижение уровня жизни и рост смертности с 2020-х годов. Работа вызвала у интеллектуальной элиты интерес к альтернативным моделям, позволяющим сохранить экосистему Земли.

Ключевой вехой в истории мирового экологического движения стала Конференция ООН по устойчивом развитию, прошедшая в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Там была принята Повестка дня на XXI век — масштабный план действий по обеспечению УР. Восемь лет спустя, в 2000 году, на Саммите тысячелетия в Нью-Йорке мировое сообщество утвердило Цели развития тысячелетия — восемь глобальных задач, которые 193 государства-члена ООН и 23 международные организации планировали решить к 2015 году. Среди них — ликвидация крайней нищеты и голода, всеобщее начальное образование, сохранение биоразнообразия.

В 2016 году на смену Целям развития тысячелетия пришли Цели устойчивого развития на период до 2030 года (ЦУР). В общей сложности их 17, и они включают 169 задач. Каждый год эксперты ООН обновляют Индекс прогресса по ЦУР для каждого государства.

Фото: Greg Bakker on Unsplash

Наталья Зайцева, руководитель Центра устойчивого развития бизнеса Московской школы управления «Сколково», предлагает называть устойчивое развитие не идеологией, а «новыми общепринятыми нормами и правилами ведения деятельности». По ее мнению, принятие ЦУР стало уникальным с точки зрения масштабов международного консенсуса событием и помогло создать единую систему координат для разных заинтересованных сторон, включая бизнес, инвесторов, некоммерческие организации и органы власти, что позволяет упростить взаимодействие, найти общие интересы и оценить результаты совместной деятельности. Помимо этого, инициатива ООН предопределила активную роль бизнеса в решении задач наднационального уровня.

С принятием ЦУР началась вторая волна популяризации концепции устойчивого развития на политическом и научном уровнях, в некоммерческом и частном секторах, говорит Неля Рахимова, основатель онлайн-проекта «Открытая школа устойчивого развития». Однако, по ее словам, зачастую политики и бизнесмены оперируют этим понятием лишь для демонстрации своей вовлеченности в международную проблематику и осведомленности о трендах. Говоря об УР, многие из них имеют в виду только экологическую составляющую, забывая о социальных аспектах, отмечает эксперт. Так, в России уделяют недостаточное внимание целям 1, 10, 16 («Ликвидация бедности», «Уменьшение неравенства», «Мир, справедливость и эффективные институты»).

В то же время, конечно же, далеко не весь крупный бизнес активно поддерживает ЦУР. Многие нефтегазовые и угольные компании скрывают данные о своем воздействии на окружающую среду и здоровье людей, спонсируют исследования, направленные на отрицание и мифологизацию глобального потепления и создание климатической конспирологии, лоббируют подобные взгляды среди представителей законодательной власти. Корпоративный сектор недостаточно сосредоточен на достижении ЦУР и предпочитает заниматься устранением негативных последствий своего воздействия, а не решать проблемы системно, говорится в исследовании Роттердамской школы менеджмента Университета Эразмус.

Мнения экспертов расходятся. Директор Института Земли Колумбийского университета и специальный советник Генерального секретаря ООН Джеффри Сакс говорит о тождестве ЦУР и нужд человечества. По его словам, цели созданы для перевода мировой экономики на гуманистический путь развития, и мы имеем для этого все возможности.

Однако прилагаемых усилий недостаточно. Так, в отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) говорится, что для удержания к 2100 году роста мировой температуры в пределах 1,5°C необходимо будет принять гораздо более жесткие меры, чем считалось ранее.

Наталья Зайцева не считает ЦУР панацеей и, более того, утверждает, что концепция несовершенна в силу компромиссов, которые были в нее заложены. По словам эксперта, есть исследования, которые говорят о сложности достижения заявленных целей и внутренних противоречиях, которые в них содержатся. В то же время в международном сообществе ведется дискуссия относительно достаточности ЦУР для решения существующих проблем. Мир быстро меняется, в особенности в технологическом плане, и появляются новые вызовы, не охваченные повесткой ООН 2015 года. Впрочем, Наталья Зайцева отмечает, что реализация целей устойчивого развития позволяет создавать новые институты и координировать усилия на самых разных уровнях — от правительств до частного сектора — для решения возникающих проблем. Сейчас, например, формируется целый ряд финансовых инструментов (таких как «зеленые» и социальные облигации), ориентированных на задачи в области УР. Повестка может уточниться, но к тому моменту уже появятся работающие институты и выстроенная экосистема партнерств.

Фото: Joshua Rawson-Harris on Unsplash

Такая точка зрения нередко высказывается. В отчете «Ответственное потребление: пространство новых возможностей для бизнеса и опыт российских компаний», который подготовила Московская школа управления «Сколково», приведены четыре типа корпоративных стратегий, используемых по всему миру. Один из них — имитация деятельности в области ЦУР при сохранении старой модели бизнеса и прежнего ассортимента продукции. Принципиально другой тип — реализация принципов устойчивого развития с момента основания, при создании продукта, выстраивании производства, клиентских сервисов.

В роли одного из арбитров, оценивающих соответствие компании взятым обязательствам, выступают потребители, которые деньгами голосуют за те или иные инициативы. Так, в 2017 году косметический бренд Natura Siberica столкнулся с критикой потребителей за использование пантокрина — вещества, которое добывается из рогов молодых оленей. Компания провела опрос среди своих клиентов и приняла решение отказаться от применения этого ингредиента.

Опросы, проведенные в глобальной индустрии моды после трагедии 2013 года в Бангладеш — обрушения комплекса Рана Плаза, где шили одежду для ряда ведущих глобальных брендов, — показали, что последовавшая за этим волна критики в адрес отрасли существенно повлияла на деятельность 65% компаний и привела к пересмотру бизнес-процессов. По мере повышения осведомленности потребителей возможностей симулировать устойчивое развитие остается все меньше.

По словам Нели Рахимовой, бизнес всегда нацелен на максимизацию прибыли и, естественно, будет стремиться заработать на ЦУР. Контроль за деятельностью компаний — задача правительств, НКО и гражданского общества.

Не только бизнесмены, но и политики пытаются использовать концепцию устойчивого развития в своих интересах. Так, Республиканская партия и ряд штатов США выступали против Повестки дня на XXI век, называя ее «угрозой национальному суверенитету». Логическим продолжением этой точки зрения стала позиция действующего президента США Дональда Трампа, объявившего о выходе страны из Парижского соглашения по климату.

Несмотря на то влияние, которое человек оказывает на окружающую среду, высокий уровень развития технологий и наступление антропоцена, мы больше, чем когда-либо, зависим от природы, считает Наталья Зайцева. По ее словам, пространство возможных альтернатив УР определяется радикальностью изменений, на которые готово пойти международное сообщество. На одном полюсе — сохранение существующих подходов (business as usual), что ведет к кризису, на другом — полный пересмотр концепции роста как таковой. В этой связи Наталья Зайцева напоминает, что критики современной доктрины устойчивого развития характеризуют ее как излишне мягкую, построенную на компромиссах с существующей социально-экономической системой. Одной из альтернатив эксперт называет концепцию антироста. Она направлена на снижение объемов производства и потребления и сокращение масштабов экономики при сохранении качества жизни благодаря пересмотру ценностей современного общества.

Человечество развивается крайне неравномерно, за счет эксплуатации бедного населения и природных ресурсов, уверена Неля Рахимова. Концепция устойчивого развития позволяет достичь баланса между благосостоянием и потреблением, обеспечить рациональное и справедливое сосуществование людей на планете.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен.

Добавил:

Upload

Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Предмет:

Файл:

тесты УР.docx

Скачиваний:

256

Добавлен:

04.06.2015

Размер:

60.3 Кб

Скачать

-

В

достаточно стабильном состоянии -

В

стадии глобального экологического

кризиса -

Перенапряжены

и деградируют

6. Содержательная часть концепции эб

-

Должна

отражать международный, зарубежный и

отечественный опыт обеспечения

экологической, общественной и национальной

безопасности -

Не

обязательно должна отражать международный,

зарубежный и отечественный опыт

обеспечения экологической, общественной

и национальной безопасности -

Должна

отражать опыт обеспечения экологической,

общественной и национальной безопасности

только сопредельных государств

7. Форум, на котором была утверждена в качестве руководства к действию концепция «устойчивого развития»

-

конференция

ООН в Женеве -

конференция

ООН в Рио-де-Жанейро -

конференция

ООН в Лондоне

8. Год, в котором была предложена концепция «устойчивого развития»

-

В

1978 -

В

1989 -

В

1992

9.

Экофильность — это

-

Основа

формирования экологического

мировоззрения как осознание глубокой

взаимосвязи человека, общества и

биосферы, понимание неразрывного

единства деятельностных и природоохранных

факторов развития мировой цивилизации. -

результат

компьютерного моделирования

потенциального обмена термоядерными

ударами между сверхдержавами,

экранирования поверхности планеты

отходами сгорания, что ведет к резкому

глобальному похолоданию, последующей

экологической катастрофе и к

самоуничтожению человечества -

мировоззрение,

исходящее из идеи гармонии человека и

природы.

10. Предприятия, относящиеся к самым крупным потребителям воды

-

Атомные

предприятия -

Металлургические

предприятия (цветная и черная металлургия) -

Предприятия

химической промышленности

11. Под оптимизацией деятельности следует понимать

-

мировоззрение,

абсолютизирующее статус научно-технического

прогресса в динамике мирового развития;

синоним — сциентизм, сайентизм. -

качественное

изменение систем и объектов,

характеризующееся направленностью,

необратимостью и выходом системы (и

объектов) на новый количественный и

качественный уровень. В экономической

сфере носит традиционно экспоненциальный

характер, имеет ориентацию на расширение

деятельности, что объективно обусловливает

тенденцию деградации естественных

экосистем. В качестве альтернативы

рассматривается «устойчивое

развитие», «экологическое развитие»,

предполагающее рациональное сочетание

экономических и природоохранных

критериев деятельности. -

процесс,

при котором достигается максимальная

эффективность производства при

минимальных последствиях, в том числе

и социально-экологического характера,

не нарушающих традиционного равновесия

исторически сложившихся экосистем

12. Гилозоизм – это

-

философское

учение, исходящее из всеобщей

одушевленности материи. -

концепция

национального, регионального и

глобального уровня, исходящая из того,

что принятие политических решений не

должно нарушать сложившихся геополитических

отношений (военно-политическая

безопасность); экономическая политика

должна быть направлена на удовлетворение

рациональных потребностей человека

(экономическая безопасность) на основе

современных технико-технологических

решений (технологическая безопасность);

рост народонаселения не должен превышать

параметров (демографическая безопасность),

нарушающих природное равновесие,

угрожая благополучию индивида и

цивилизации в целом (экологическая

безопасность). -

состояние

внутреннего динамического равновесия

экологической системы, поддерживаемое

регулярным возобновлением основных

ее структур, вещественно-энергетического

состава и постоянной функциональной

саморегуляцией ее компонентов.

13.

«Зеленые»

— это

-

мировоззрение,

основанное на приоритете традиционных

ценностей и использующее экономические

критерии как определяющие показатели

развития; другая крайность — экологизм,

абсолютизирующий природоохранные

элементы развития по сравнению с

экономическими. Оптимальное

соотношение между экономическими и

экологическими критериями развития

постулируется в рамках понятия

«устойчивое развитие». -

мировоззрение,

абсолютизирующее противоречия между

элементами системы «человек—природа». -

массовое

демократическое движение общественности,

возникшее в начале 70-х гг. в большинстве

развитых стран, объединившее социальные

группы, выступающие против загрязнения

окружающей среды, отвергающие атомную

энергетику, ориентирующиеся на