Для Вашего удобства и экономии времени, у Вас есть возможность пройти краткий инструктаж и узнать основные принципы управления Boeing 737 NG до запланированного полета в нашем авиатренажере

Краткая инструкция по управлению

самолетом Boeing 737-800

Этот документ поможет Вам освоиться в кабине самолета Boeing 737-800, понять что нужно делать и какие параметры выдерживать на взлете, в полете и на посадке.

Внимание! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА САМОЛЕТЕ!!! ТОЛЬКО ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА.

Основные органы управления самолетом

- Основной орган управления — это штурвал. С помощью него мы можем управлять самолётом по крену и тангажу. Для того чтобы поднимать нос самолёта, необходимо тянуть штурвал на себя. Такое движение самолёта называется кабрированием. Если штурвал давить от себя, то нос будет опускаться. Это называется пикированием. При вращении штурвала влево или вправо самолёт вращается вокруг своей продольной оси в ту же сторону, т.е. увеличивает или уменьшает крен.

-

Для управления

по рысканью (вращение самолёта вокруг

вертикальной оси) используются педали.

При нажатии на правую педаль нос самолёта

тоже будет поворачивать вправо. В

основном педали используются на взлёте

и на посадке по разбеге и пробеге по

взлетно-посадочной полосе. -

Третий важный

орган управления — рычаги управления

двигателями, или сокращённо РУДы. Они

регулируют тягу двигателей, и,

соответственно, скорость нашего полета.

Можно управлять тягой вручную, но чаще

всего в полете применяется автомат

тяги, он управляет рычагами автоматически

и поддерживает заданную скорость.

Остальные

органы управления, термины и сокращения

В данной

инструкции вы будет встречать различные

аббревиатуры, термины, сокращения,

незнакомые органы управления, поэтому

сначала определимся где они находятся

и что обозначают.

Подробное описание приборов

Основной прибор — Primary Flight Display (PFD)

Общий вид и элементы

На него выводится первичная информация о параметрах нашего полета.

- FMA — Flight Mode Annunciator. Указывает режимы работы автомата тяги и системы траекторного управления самолётом.

- Блок указателя скорости.

- Авиагоризонт.

- Указатель работы автопилота.

- Блок указателя высоты.

- Указатель вертикальной скорости.

- Указатель курса и путевого угла.

Рассмотрим PFD подробнее.

FMA

- Режим работы автомат тяги.

- Режим ведения по крену.

- Готовый к активации режим работы по крену.

- Режим ведения по тангажу.

- Рамка смены режима. Появляется на 10 секунд после смены режима автомата тяги, крена, тангажа, автопилота или системы CWS.

- Индикация активного режима CWS по крену.

- Индикация работы автоматики.

- пусто — полностью ручное управление

- FD — работают директорные стрелки, необходимо следовать их указаниям

- CMD — работает автопилот

- Индикация активного режима CWS по тангажу.

- Готовый к активации режим работы по тангажу.

Лента скорости

Скорость на данном самолете измеряется в узлах. 1 узел = 1 морская миля в час = 1.852 км/ч

- Заданная скорость.

- Тренд изменения

скорости. Конец стрелки показывает

какая у нас будет скорость через 10

секунд, если ускорение самолета не

поменяется. - Текущая приборная скорость.

- Максимально разрешенная скорость (нижняя граница

красно-черной зоны), определяется как

минимальная из:- максимальной

разрешенной скорости или числа Маха; - ограничения по выпущенному шасси;

- ограничения по углу выпуска закрылков.

- максимальной

- Нижний край желтой зоны указывает скорость,

обеспечивающую маневрирование с

перегрузкой до 1.3g (т.е. крен до 40 градусов)

без опасности возникновения тряски.

Эта индикация возникает на больших

высотах и при относительно большой

массе самолета. - Маркер заданной скорости.

- Текущее число

Маха (соотношение скорости самолета к

скорости звука). При скорости меньше

чем 0.4М в этом месте указывается путевая

скорость самолета в узлах — GS 150.

Лента скорости в режиме взлета или посадки

- Показывается

в определенных режимах при отказе

автоматики вычисления и индикации

определенных скоростей. В нормальном

полете не используется. - Рекомендованные

скорости полета.

Показывает рекомендуемую

скорость полета для различных положений

закрылков:- начинает

показывать скорости после ввода массы

самолета в CDU - при взлете

не показывает скорость для взлетного

положения закрылков, так как будет

указываться маркер скорости V2+15 (за

исключением взлета с закрылками 1) - рекомендованные

скорости исчезают с экрана, когда рычаг

управления закрылками передвинут в

положение 30 или 40 (кроме скорости для

положения UP) - скорость

для положения UP исчезает примерно выше

20000 футов.

- начинает

- V2+15. Маркер

появляется на взлете. Данная скорость

важна для начала уборки механизации

после взлета. Он исчезает:- после начала

уборки механизации, или - после ввода

Vref в CDU (если решили вернуться в аэропорт

сразу после взлета).

- после начала

- Маркеры

скорости принятия решения (V1) и скорости

начала подъема передней опоры (Vr).

Автоматически исчезают после отрыва. - Верхний край

желтой зоны указывает скорость,

обеспечивающую маневрирование с

перегрузкой до 1.3g (т.е. крен до 40 градусов)

без опасности возникновения сваливания.

Появляется после начала уборки

механизации или после ввода Vref в CDU. - Минимальная

скорость (верхняя граница красно-черной

зоны). На этой скорости произойдет

срабатывание механизма тряски штурвала. - Нижний край

желтой зоны указывает ограничение

скорости для следующего положения

закрылков из расчета, что закрылки

выпускаем по схеме UP-1-5-15-30-40. Эта зона

исчезает, когда закрылки выпущены в

положение выбранное для посадки на

странице APPROACH в CDU, выпущены в положение

40 или мы начали уборку механизации. - Vref+20. Появляется

при выборе Vref в CDU. - Vref. Показывает

выбранную в CDU Vref. - Используется

при отказе автоматики вычисления и

индикации определенных скоростей. В

нормальном полете не используется. - 80 узлов.

Автоматически показывается на ленте

скорости при предполетной подготовке,

исчезает после начала уборки механизации

или после ввода Vref в CDU. Используется

для напоминания о callout “80 knots” на

разбеге.

Авиагоризонт

- Шкала крена.

Белый перевернутый треугольник в центре

обозначает отсутствие крена. В сторону

от него находятся риски обозначающие

крен 10, 20, 30, 45 и 60 градусов. Само значение

крена показано указателем крена (номер

5). На примере выше самолет летит с правым

креном 20 градусов. - Указатель

ограничения тангажа. Показывает, что

выше этого ограничителя возникнет

опасность сваливания самолета и будет

включен механизм тряски штурвала.

Появляется на дисплее, когда механизация

крыла не убрана. - Директорные

стрелки. Показывают желаемое положение

самолета для полета по заданной

траектории. Символ самолета необходимо

совмещать с перекрестием директорных

стрелок. На примере выше требуется

поднять нос вверх и увеличить правый

крен, т.е. потянуть штурвал на себя и

повернуть его немного вправо. - Линия горизонта

и шкала тангажа. Короткие, средние и

длинные риски, параллельные линии

горизонта показывают угол тангажа. Шаг

между рисками — 2.5 градуса, каждые 10

градусов подписаны. На примере выше

наш тангаж примерно 3.5 градуса. - Указатель

крена. Закрашивается в желтый цвет при

превышении крена 35 градусов. Для

приведения самолета в горизонтальный

полет необходимо поворачивать штурвал

в сторону этого указателя крена. - Индикатор

скольжения. Уходит немного в сторону

в случае если самолет летит с боковым

скольжением. В нормальном полете такого

практически нет. А в случае отказа

двигателя будет необходимо нажимать

на ту педаль,в какую сторону ушел

индикатор. Нужно будет держать его в

центре с помощью педалей. - Символ

самолета. Черный квадрат символизирует

нос самолета, по бокам два крыла. С

помощью этого символа легко считывать

тангаж самолета. - Вектор

траектории самолета. В отличии от

символа самолета, который показывает

именно пространственное положение

самолета, данный символ показывает

куда летит самолет. Т.е. чаще всего

самолет летит немного ниже, чем поднят

нос, а боковой ветер создаст боковой

снос.

Авиагоризонт в режиме захода на посадку

- Позывной

радиомаяка курсо-глиссадной системы,

выбранный посадочный курс.

Дистанция

до маяка.

Тип принимаемого сигнала. - Шкала курсового

маяка. Пурпурный ромб показывает

положение луча курсового маяка

относительно самолета. На примере выше

наш самолет находится правее линии

захода на посадку. - Символ

возникает при пролете приводных

радиомаяков взлетно-посадочной полосы. - Шкала

глиссадного маяка. Пурпурный ромб

показывает положение луча глиссадного

маяка относительно самолета. На примере

выше наш самолет находится строго на

глиссаде. - Символ

взлетно-посадочной полосы. Появляется

когда есть устойчивый прием сигнала

курсового маяка и высота по радиовысотомеру

менее 2500 футов.

На высоте 200 футов начинает

подниматься к символу самолета. В момент

касания символ самолета как-будто

приземляется на эту полосу.

Радиовысотомер

Показывает

истинную высоту, т.е. высоту от самолета

до поверхности под ним (до земли, до

зданий). Показывает только в том случае,

если значение этой высоты меньше чем

2500 футов.

Лента

высоты

- Маркер

заданной высоты. - Текущая

высота полета в метрах (если включен

соответствующий режим). - Текущая

высота полета в футах (1 фут = 0.3048 м).

Рамка

вокруг значения высоты становится

толще при подходе к заданной высоте.

При

отклонении от заданной высоты более

чем на 200 футов рамка начинает моргать

желтым цветом. - Заданная

высота полета в метрах (если включен

соответствующий режим). - Заданная

высота полета в футах. При подходе к

ней вокруг появляется белая рамка.

Вариометр

Прибор показывает

нам вертикальную скорость, т.е. скорость

изменения высоты. Измеряется в футах в

минуту.

- Стрелка

вариометра. Показывает вертикальную

скорость на шкале. Если стрелка отклонена

вверх, то мы набираем высоту. Если вниз

— снижаемся. - Маркер

заданной вертикальной скорости,

появляется при включенном режиме V/S. - Цифровое

значение нашей вертикальной скорости.

Появляется снизу при снижении и сверху

в случае набора высоты. Показывает

значения только больше 400 футов в минуту. - При срабатывании

системы TCAS (предупреждающей возможны

столкновения в воздухе) возникает

индикация, подсказывающая куда не надо

лететь. На данном примере мы не должны

набирать высоту.

Компас

- Указатель

нашего текущего курса. - Указатель

путевого угла.

В чем отличие курса и

путевого угла? Курс — это угол между

продольной осью самолёта и направлением

на магнитный северный полюс, т.е. то

куда смотрит нос самолёта, а путевой

угол — это угол между траекторией полета

самолёта и направлением на магнитный

северный полюс, т.е. то, куда фактически

летит самолёт. Разница возникает чаще

всего из-за наличия бокового ветра. - Цифровое

значение заданного курса. - Маркер

заданного курса. - Указатель

системы отсчета курса — магнитный или

истинный. Истинный включается в крайних

северных широтах.

Взлет

Перед

взлетом нужно убедиться, что самолет

находится во взлетной конфигурации,

т.е. выпущены закрылки во взлетное

положение и значение триммера стабилизатора

соответствует нужному. Также необходимо

убедиться что скорость V2 установлена

на MCP. Компания Boeing рекомендует

использование автомата тяги и директорных

стрелок на взлете.

Далее

рассмотрим процедуру взлета с разделением

пилотов по функциям. Pilot flying —

пилотирующий пилот. Его непосредственная

задача — управление самолетом и

выдерживание заданной траектории

полета. Pilot monitoring — наблюдающий пилот.

Его задача — контроль параметров полета,

управление конфигурацией самолета

(механизация, шасси) по командам

пилотирующего пилота и управление

системами самолета.

Процедура перед взлетом

| Командир | Второй пилот |

|---|---|

|

|

Уведомить кабинный экипаж о взлете |

| Команда “BEFORE TAKEOFF CHECKLIST” |

Выполнить Before takeoff checklist, т.е. прочитать карту контрольной проверки перед взлетом. |

Процедура взлета

|

Пилотирующий |

Наблюдающий |

|---|---|

|

Перед выруливанием на ВПП убедиться, |

|

|

При выруливании на ВПП: |

|

|

Убедиться, что тормоза отпущены |

|

|

Убедиться, что курс самолета на приборах |

|

|

После получения разрешения на взлет: |

|

|

Команда “CHECK ENGINES STABILZED” |

Наблюдать за приборами Доклад “ENGINES STABILIZED” |

|

Нажать кнопку TO/GA (одну любую один раз) |

|

Убедиться, что рычаги движутся вперед Команда “CHECK TAKEOFF THRUST” |

|

|

Следить за параметрами двигателя и Установить взлетный режим до достижения В случае с сильным встречным ветром |

|

|

Убедиться, что правильный взлетный |

|

|

Ответ “CHECKED” |

Если параметры в норме, доклад “TAKEOFF THRUST SET, NORMAL” |

|

После установки взлетного режима рука |

|

|

Следить за скоростью. Слегка придавливать штурвал “от себя” |

Следить за параметрами двигателя и скоростью самолета. Докладывать о любых отклонениях от нормы. |

|

Убедиться, что своем указателе скорости тоже 80 узлов, ответ “CHECKED” |

При достижении 80 узлов доклад “EIGHTY KNOTS” |

|

Убедиться, что достигли V1 |

Примерно за 5 узлов до V1 доклад “V1” |

|

Действие командира:

Одновременно скомандовать “GO” |

|

|

Потянуть штурвал на себя, начать плавно |

По достижении скорости подъема передней опоры (VR) доклад “ROTATE” |

|

После взлета использовать авигоризонт |

Следить за скоростью и вертикальной скоростью. |

|

Создать устойчивый набор высоты |

|

|

Убедиться в устойчивом наборе высоты по стрелке вариометра и по барометрическому высотомеру. Доклад “POSITIVE RATE” |

|

|

Убедиться в устойчивом наборе высоты по стрелке вариометра и по барометрическому высотомеру и скомандовать “GEAR UP” |

|

|

Перевести рычаг управления шасси в положение UP |

|

|

Изменяя тангаж самолета удерживать скорость в пределах V2+15 — V2+25 (без отказа двигателя) или V2 — V2+20 (с отказом одного двигателя). |

|

|

Выше 400 фт по РВ скомандовать включение необходимого режима работы системы ведения самолета по крену или убедиться что он уже выбран |

Выбрать нужный режим (LNAV или HDG SEL) |

|

На высоте уменьшения тяги (Thrust reduction altitude): Убедиться в ее автоматическом уменьшении, или скомандовать “N1” |

По команде нажать кнопку N1 на MCP |

|

Убедиться, что установлен режим для набора высоты |

|

|

По необходимости подключить автопилот, доклад “AUTOPILOT ON, MY MCP” |

Убедиться в правильной индикации на FMA, ответ “CHECKED” |

|

На высоте начала разгона дать команду на установку заданной скорости на значение Flaps UP speed: “SET FLAPS UP SPEED” |

Установить на МСР Flaps UP speed |

|

Убедиться в росте скорости. Убирать механизацию согласно таблице командуя “FLAPS __” |

Убедиться в росте скорости и в том, что скорость не ниже минимально допустимой для уборки механизации. Переместить рычаг управления закрылками в командуемое положение. Следить за уборкой закрылков и предкрылков. |

|

|

После полной уборки механизации:

|

|

Команда “AFTER TAKEOFF CHECKLIST” |

Выполнить After takeoff |

Схема

процедуры взлета

Если не разделять

распределение обязанностей, то взлет

можно изобразить в виде схемы:

Таблица

уборки механизации

|

Взлетное положение механизации |

Метка на ленте скорости |

Скорость для уборки в следующее |

Выбрать положение механизации |

|

25 |

V2+15 “15” “5” |

V2+15 Vref40+20 Vref40+30 |

15 5 1 |

|

15 или 10 |

V2+15 “5” “1” |

V2+15 Vref40+30 Vref40+50 |

5 1 UP |

|

5 |

V2+15 “1” |

V2+15 Vref40+50 |

1 UP |

|

1 |

“1” |

Vref40+50 |

UP |

Полет

В полете нужно удерживать задаваемые

параметры (скорость, курс и высота) через

изменение тяги и пространственного

положения самолета. Также нужно

использовать триммер стабилизатора

для снятия нагрузок со штурвала.

Рекомендация по триммированию самолета

Кнопка триммера

находится сверху внешнего рога штурвала.

Со стороны КВС это левая половина

штурвала.

- Используя

штурвал и РУДы установить устойчивый

полет самолета, например набор высоты

без крена или горизонтальный полет с

неизменной скоростью. - Если отпустить

штурвал и самолет продолжит полет по

этой траектории, значит он уже

стриммирован. Если отпустить штурвал,

а самолет начнет поднимать или опускать

нос, то необходимо его оттриммировать. - Удерживая

самолет на заданной траектории штурвалом

определяем направление прилагаемого

к штурвалу усилия — тянущее или давящее. - Если штурвал

приходится давить, то кнопку триммера

нужно будет тоже давить от себя. Если

тянет — то на себя. - Не снимая

усилие со штурвала нажимаем кнопку

триммера в нужном направлении на 0.5-2

сек (в зависимости от величины прилагаемого

усилия). Убеждаемся, что стабилизатор

переставляется, т.е. крутятся диски

триммера по бокам блока РУД. - Наблюдаем

за реакцией самолета. Продолжаем

штурвалом удерживать его на траектории.

Усилие на штурвале, требуемое для

удержания самолета должно уменьшиться. - Повторяем

пункты 3-6 до состояния стриммированного

самолета.

Посадка

Заход на

посадку по приборам

Рассмотрим процедуру

захода на посадку по аналогии с процедурой

взлета.

|

Пилотирующий пилот |

Наблюдающий пилот |

|

Начальное положение: — по курсу активен режим HDG SEL или LNAV — необходимый режим активирован по |

|

|

Уведомить кабинный экипаж о скорой посадке трехкратным нажатием кнопки ATTEND |

|

|

Выпускать механизацию согласно таблице Рекомендуется выпускать закрылки в |

Проверить, что выпуск механизации не |

|

Находясь на курсе для захвата курсового

|

|

|

Перевести режим захода на посадку |

|

|

Ответ “CHECKED” |

Когда маркер курсового маяка закрасится |

|

По активации режима захвата (индикация |

|

Если для захвата курсового маяка |

|

|

Установить курс ВПП в окошке HEADING на |

|

|

Когда маркер глиссадного маяка закрасится и начнет движение к центру произвести доклад “GLIDESLOPE ALIVE” |

|

|

На одну точку ниже глиссады дать

|

|

|

Примечание: если ТВГ расположение на |

|

|

Перевести рычаг выпуска шасси в положение DN Убедиться, что загорелись зеленые лампы выпущенного шасси Выпустить закрылки на 15 Установить переключатели запуска и зажигания двигателей в положение CONT (ENGINE START SWITCHES — CONT) |

|

|

Перевести рычаг интерцепторов в Убедиться, что загорелась зеленая |

|

|

При захвате глиссады (индикация G/S “FLAPS __” |

Выпустить закрылки по команде. |

|

Установить высоту ухода на второй |

|

|

Проверить установку высоты ухода на второй круг |

|

|

Команда “LANDING CHECKLIST” |

Выполнить Landing checklist |

|

Вести самолет по курсу и по глиссаде.

В особых случаях (например, сильная |

|

|

Следить за параметрами захода на посадку. На 1000 или 500 футах (в зависимости от погодных условий) произвести оценку захода. Если заход стабилизирован — доклад “STABILIZED”. Если заход не стабилизирован — доклад “UNSTABILIZED APPROACH, GO AROUND!” |

|

|

При продолжении захода продолжать следить за параметрами. При возникновении нестабилизированного захода — доклад “UNSTABILIZED APPROACH, GO AROUND!” |

|

|

За 100 футов до ВПР доклад “APPROACHING MINIMUMS” |

|

|

Перенести внимание частично с приборов |

|

На ВПР доклад “MINIMUMS” |

|

|

Если установлен контакт с наземными |

|

|

При продолжении захода: На высоте 25-30 футов начать плавно На высоте 20-25 футов начать выравнивание После касания уменьшить тянущее усилие |

После касания удостовериться в автоматическом выпуске спойлеров, доклад “SPEEDBRAKE UP”. Если не вышли — “SPEEDBRAKE NOT UP”. После появления индикации REV на экране контроля двигателей — доклад “REVERSERS NORMAL” |

|

Удерживать самолет педалями по оси |

Таблица

выпуска механизации

|

Текущее положение механизации |

Метка на ленте скорости |

Выбрать положение механизации |

Установить заданную скорость (по метке на приборе) |

|

UP |

“UP” |

1 |

“1” |

|

1 |

“1” |

5 |

“5” |

|

5 |

“5” |

15 |

“15” |

|

15 |

“15” |

30 или 40 |

(Vref30 или Vref40) + поправка на ветер |

Советский центр управления полетами времен «Востоков» и «Восходов»

Время на прочтение

8 мин

Количество просмотров 38K

Написать эту статью меня побудила вот эта фраза Филиппа Терехова из его обзора фильма «Время Первых»:

«Отдельная интересная история с Центром управления полетами, как он показан в фильме. Увы, но красивая картинка выше представляет собой копию американского ЦУПа…Внутренняя организация помещений была настолько секретной, что на фото и видео сейчас можно найти разве что имитацию для фильмов».

Замечание было верным, лично мне тоже очень хотелось узнать, как выглядел наш ЦУП времен первых пилотируемых полетов.И мне это все-таки удалось.

Конечно, ЦУП, показанный в фильме, имеет мало общего с реальным. Но можно найти и фотографии реального нашего центра управления полетами. Точнее, координационно-вычислительного центра, как он тогда назывался. Более того, уверен, что его видел и Филипп, но не понял, что это именно он.

Когда я первый раз увидел его на кадрах из фильма про «Венеру-4», я тоже не поверил, что это реальный ЦУП, приняв за декорацию. Но чем больше я изучал доступную информацию, тем яснее становилось моя ошибка.

Для начала немного сухой истории из книги ЦНИИмаша:

«Работы ЦНИИмаша по баллистическому обеспечению управления полетами пилотируемых и автоматических аппаратов начались с 1963 г. И являлись новым и, до некоторой степени, неожиданным направлением научной деятельности института. Это направление зародилось в институте с приходом нового директора Г.А. Тюлина в 1959 г. Он укрепил состав Вычислительного центра и оснастил его двумя машинами М-20. Продолжил и развил указанные направления деятельности директор Ю.А. Мозжорин, пришедший в НИИ-88 в 1961 г.

ЭВМ М-20. Снимок с сайта: Виртуальный компьютерный музей

Центр базировался на двух ЭВМ типа М-20. В КВЦ НИИ-88 были установлены два полуавтоматических устройства ввода данных для автоматического приема результатов траекторных измерений поступающих с измерительных пунктов, аналогичные устройствам КВЦ НИИ-4. Кроме этого, была заказана и разработана система коллективного отображения получаемой информации. На центральном экране размером 2 на 3 метра проектировались различные географические карты и траектория полета спутника на фоне карты, а изображение самого спутника давалось в Виде светящегося пятна. Координаты проекции траектории и положение спутника выдавались электронно-вычислительной машиной, производящей обработку результатов текущих траекторных измерений. На двух дополнительных экранах размером 1х1.5 метра, размещенных с двух сторон от основного экрана, высвечивалась статическая информация, характеризующая сопровождаемый полет: схемы, таблицы, а на отдельном телевизоре – телевизионная информация с космодрома «Байконур” о запуске и полете ракеты-носителя, изображения космонавтов во время полета».

Тогда я переписывался с ныне покойным математиком ИМП Александром Константиновичем Платоновым и, чтобы себя проверить, спросил его про ранний ЦУП, прикрепив несколько фотографий. С учетом его работы, Платонов там бывал. Он подтвердил мои подозрения и прислал много полезной информации, аналогов которой я нигде не смог найти.

Вот что про создание ЦУПа написал Александр Константинович:

«Позже, когда Ю.К.Ходарев сделал знаменитый Евпаторийский пункт дальней космической связи, появились ПУВДы для передачи полученных радиоданных. Эти данные и вся телеметрия по каналам стали приходить в ЦНИИмаш. Поэтому и наши посиделки прочно переехали туда. Там сначала был описанный мной выше зал с отдельным помещением для начальства, но позже все баллистики стали сидеть в своем помещении, а Зал Управления стал похожим на то, что и есть на Вашем снимке. Я помню и большой экран, и бегущие часы над ним.

Нами командовал очень значимый в истории советского космоса Михаил Александрович Казанский. Его задача была формировать порядок выполнения очередных баллистических расчетов, выполнять сравнение наших результатов и, главное, обеспечивать фильтрацию сообщений в зал управления с точки зрения их надежности и своевременности. Он был очень выдержанный по должности слуга царю, а по ответственности — отец своим баллистическим солдатам. Благодаря ему баллистическая группа управления работала дружно, без промахов, как часы.

Я его вспомнил потому, что я его непрерывно убеждал, что наш труд (а он заключался в выписывании на бумажку по телефону передаваемых из ВЦ данных оперативных расчетов, их осмыслении и передаче некоторых из них в зал управления) — нужно как-то автоматизировать.

Так или иначе, но дальше развитие автоматики управления привело к тому, что в зале управления поставили несколько телевизоров (наверное, больше для солидности — на их экранах обычно стояла настроечная картинка), а позже к нам в баллистическую комнату поставили считывающую камеру, под которую можно было положить рукописный текст, который тогда увидят в зале управления с его телевизорами и телефонами.

Много позже в зале управления появился экран «Аристона» под цифровыми часами. Говорили, что этим «Аристоном» племянница Шверника решила острую проблему показа ТВ-передачи на большом экране. Реализовано это было с помощью зеркала в виде вращающегося диска с налитым на него маслом, профиль которого изменялся электрическим полем, формируемым ТВ-сигналом. Мощный луч света освещал этот диск, а рельеф такого жидкого зеркала формировал на экране отражение нужного ТВ-изображения. Вся техника была за экраном, и изображение показывалось „на просвет“.

На громадном экране «Аристона» в этом зале мы в узком кругу приглашенных смотрели перехваченную передачу «Аполлона 11» с их прыжками на Луне».

Так как данный ЦУП начал работу в 1963 году, то неудивительно, что первые его кадры я нашел в фильме, посвященном совместному полету Быковского и Терешковой на космических кораблях «Восток-5» и «Восток-6». Этот полет проходил 16-19 июня 1963 года.

Посмотрев на него первый раз, сложно поверить в то, что это ЦУП. Слишком он отличается от современных. Больше похоже на телевизионную студию. Но хорошо виден центральный экран 2 на 1 метр, как и два боковых.Его узнал и Александр Константинович. Так что это именно он, именно через этот ЦУП управляли последними «Востоками», «Восходами» и первыми «Союзами». А также межпланетными станциями 60-х годов. И в целом, возможно, он хорошо передает дух того времени, когда только начали летать в космос, но многие нюансы еще не были разработаны или придуманы.

Очень интересно, что в зале стоял глобус Луны.

Боковой экран крупным планом:

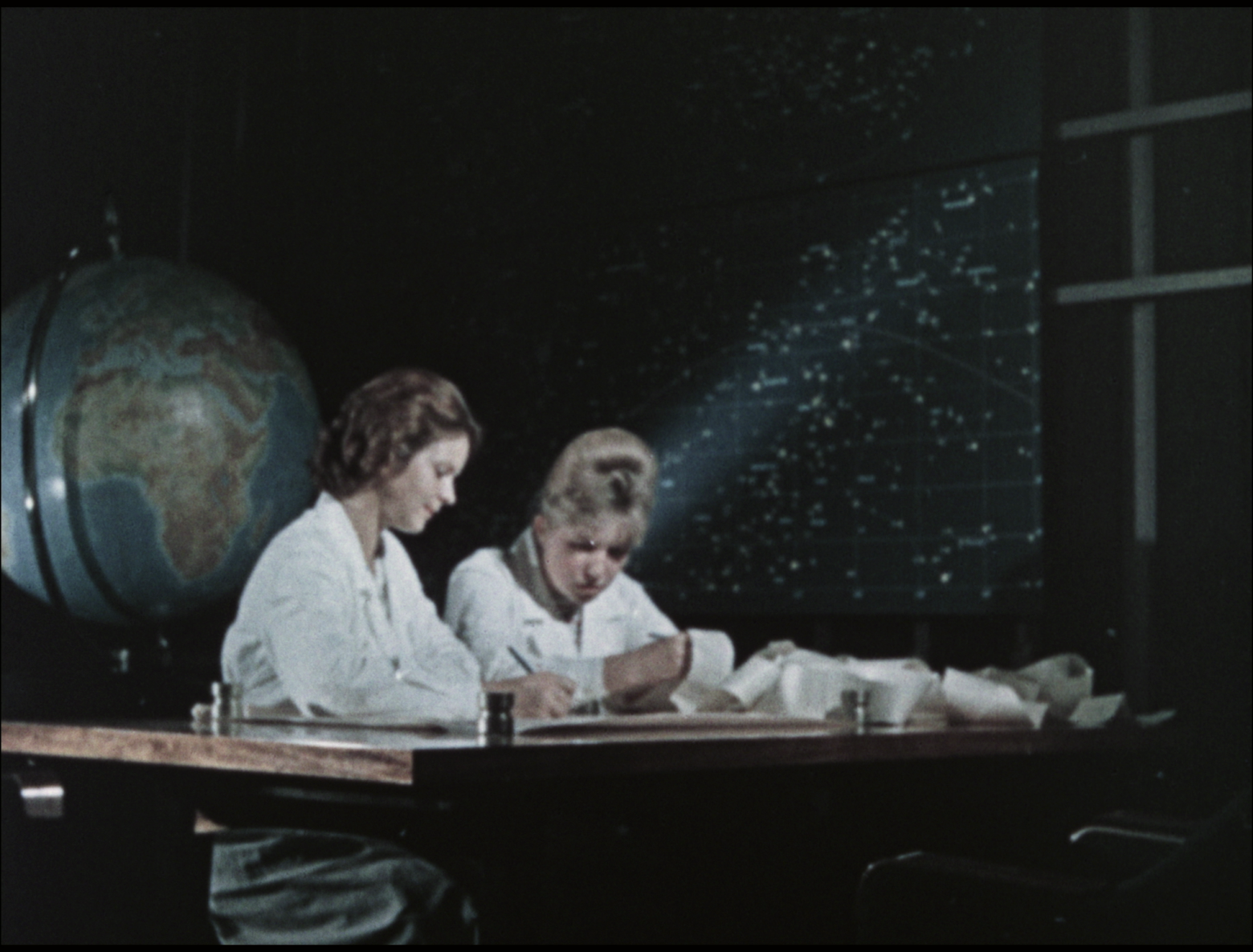

Девушки перед экраном заняты чем-то интересным:

Скорее всего, у них в руках ленты с распечаткой информации, выданной ЭВМ. Еще интересно отметить глобус Земли и карту звездного неба.

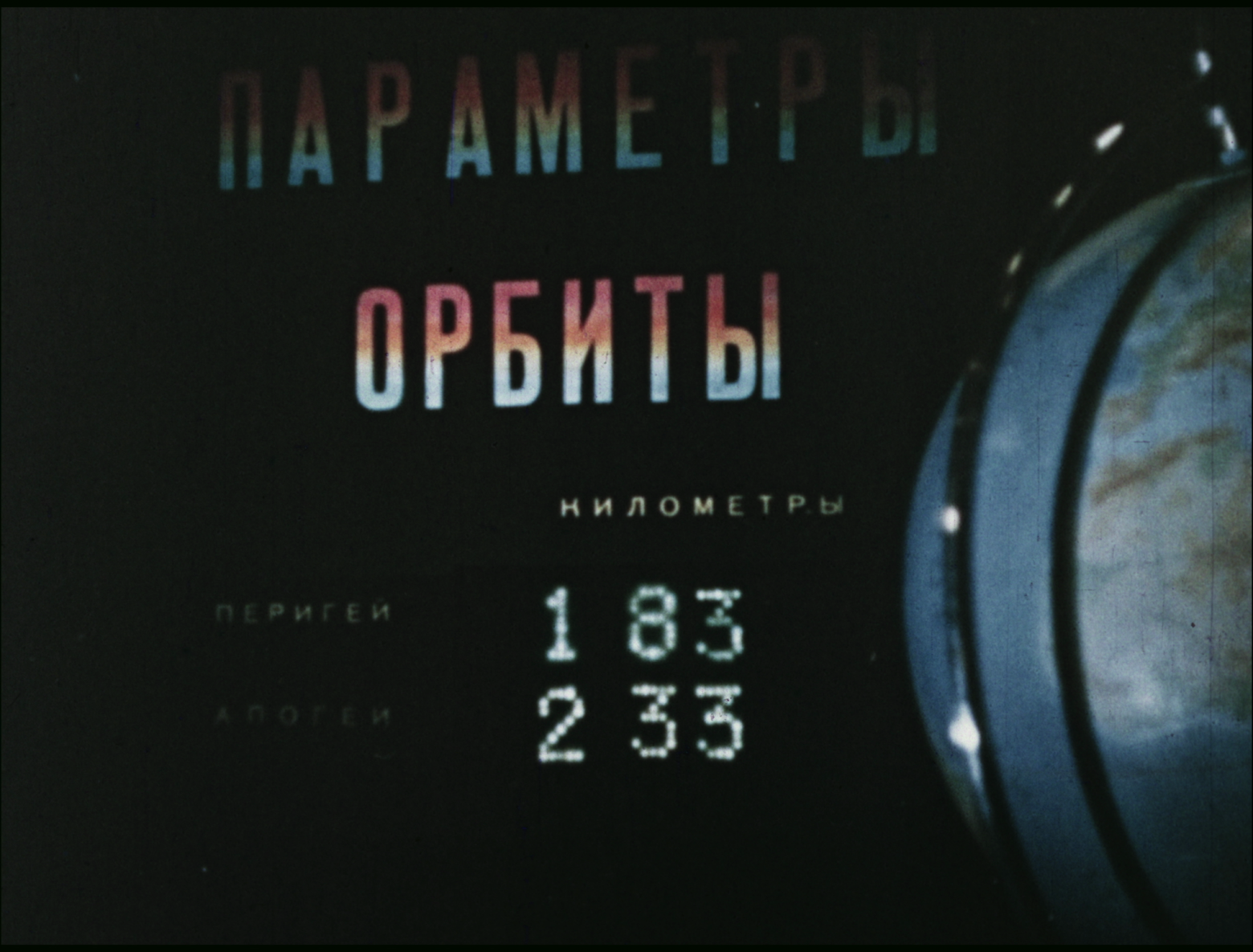

На следующем слайде видно, как работает система отображения информации. В данном случае – показывая параметры орбиты:

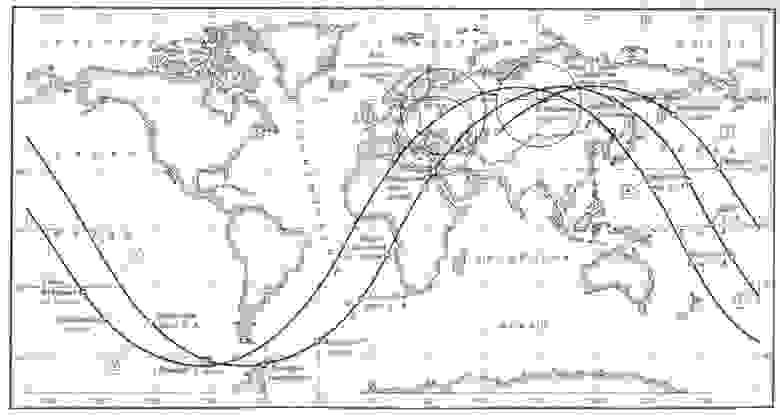

Пример смены карты на центральном экране.Первый вариант посмотрите чуть выше. Изначально там была карта Советского Союза с проекцией траектории выведения ракеты. После смены проекции на меркаторскую началось отображение орбиты корабля относительно Земли.

Еще ракурс:

Вот снимок этого же ЦУПа, но из фильма 1967 года, посвященного «Венере-4»:

С 1963 года зал явно немного модифицировали. Сверху экранов можно увидеть электронные часы и таймер.Центральный экран, на сей раз, показывает траекторию перелета к Венере. Глобус исчез. Девушки переехали немного в сторону, а на стене виден плакат с компоновкой АМС «Венера-4».

Немного лучше зал рассмотреть можно на черно-белом снимке с официального сайта ЦНИИмаш.

На стенах – плакаты с изображением одной из модификаций «семерки». На центральном экране – карта СССР с НИПами. На левый экран выведена весовая сводка носителя при выведении. Слова разобрать сложно. Но одна из строчек явно «Блок Л» или «Блок И».

Траектория выведения очень похожа на реальную с наклонением 65 градусов. Трасса полета как раз проходит недалеко от полигона Кура на Камчатке. Правда, левая часть траектории замазана. Трасса начинается где-то над Томском. При этом отметка возле Байконура есть.

Можете сравнить с реальной трассой при выведении «Восхода-2»:

Также видно, что кадр из фильма про «Восток-5/6» показывает именно эту орбиту.

Последний кадр с данным ЦУПом, что я нашел, относится к «Луноходу-1», который сел на Луну 17 ноября 1970 года:

Идет рабочее совещание. Уже смонтирован экран «Аристона», и через него идет проекция части панорамы «Лунохода». На столе разложены отпечатанные панорамы Луны. Видимо, именно «Луноход-1» был последним аппаратом, с которым работал данный центр управления.

В декабре 1970 году был сдан новый координационно-вычислительный центр ЦНИИмаша. После этого постепенно к нему перешло управление кораблями и межпланетными станциями. Он работает и по сей день.

P.S. Впрочем, история советских ЦУПов им не ограничивается. Дело в том, что до ЦУПа в ЦНИИмаше был еще аналогичный в НИИ-4. Там тоже была обработка на ЭВМ М-20 и проекция на экраны. О нем упоминается и в книге ЦНИИмаша. Но ЦУП НИИ-4 был куда более секретным. В отличие от «гражданского» ЦУПа ЦНИИмаша, он изначально предназначался для РВСН.

Так что, как видите, материалов не так много. Но есть.

Интересный фрагмент из мемуаров Мозжорина о посещении данного ЦУПа (ориентировочно в 1959-1960) маршалом артиллерии В.Ф.Толубко:

«Пошли осматривать координационно-вычислительный центр. Сейчас, думаю, будут искать “показуху”. Я распорядился, чтобы показали отображение работы КИКа на большом цветном экране в полном объеме, и стал пояснять суть показываемого. Толубко внимательно выслушал и с ехидцей задал вопрос:

— А где тут “кирзовые сапоги”?

Он имел в виду анекдот, рассказываемый о ПВО, где на большом экране отображались самолеты противника, перемещающиеся с помощью солдат, получающих указания по телефону. А из-под экрана были видны кирзовые сапоги рекламируемой “автоматики”. Спокойно поясняю:

— Все, что вы видите на цветном большом экране: траекторию движения спутника, его перемещение, — все это рассчитывает ЭВМ-20, можете мне поверить. А вот НИП “заморгал” — начался прием телеметрической информации. Тут вступили в действие “кирзовые сапоги”, но они сидят в соседней комнате и по телефонной команде с пункта включают мигалку. Конечно, можно было бы автоматизировать и эту операцию, чтобы мигалку включали с измерительного пункта, но это те же “кирзовые сапоги”, однако более дорогие и ничего не прибавляющие к автоматизации отображения. На основе такого принципа отображения можно строить экраны на командных пунктах ракетных войск, чтобы следить за готовностью ракет и ракетной обстановкой.

— А еще говорят, что на КП ракетных войск не надо никаких экранов, — выразил Толубко кому-то свое запоздалое возмущение».

Но опять куда более яркие воспоминания оставил Платонов:

«После запуска первых спутников процессы управления перешли в НИИ-4 в Болшево (они во главе с П.Е. Эльясбергом отвечали за выдачу „целеуказаний“ на все пункты наблюдения). И вот, при самом первом из неудачных полетов к Марсу я (отвечающий от нашего БЦ за вопросы коррекции и других операций управления на траектории) оказался в первом в моей жизни настоящем Зале управления! Он произвел на меня большое впечатление — и сначала, и потом.

Первое впечатление: большой зал с одним или двумя столами с телефонами у входа (за ними сидели Г.С. Нариманов — руководитель космических дел НИИ-4, один из многих очень культурных военных людей, которых я встретил в жизни, и К.Д. Бушуев — зам. Королёва, безупречно спокойный и деловой человек, смотрит строго, но говорит без нажима и по делу), а далее за ними – длинная, под потолок, полупрозрачная стена этого зала — с картой мира на ней и с просвечивающими за ней солдатами, которые наносили на эту карту знаки пунктов и трассы траектории.

А перед стеной и до окон противоположной стороны зала два или три ряда одинаковых дубово-фанерных пультов оператора с полукруглой выемкой стола, с телефонами и с высокой стойкой стола с часами и двумя рядами каких-то стрелочных приборов.

Первое впечатление было уважительное: я понял, что это нам отдали зал управления полетом совсем других изделий.

Нам — баллистикам — было отведено место за самым задним и дальним по диагонали от входа пультом. И вот мы там уселись втроем — с Леонидом Шевченко, баллистиком от НИИ-4, и с Александром Дашковым, баллистиком от Королёва (СП при встречах шутливо называл его „Граф Дашков“. Саша Дашков, выпускник МГУ, беззаветный энтузиаст небесной механики межпланетных полетов, был тем человеком, кто вместе со своим подчиненным Славой Ивашкиным нашёл удивительное по красоте случайное (не связанное с небесной механикой, а просто — подарок баллистического случая) свойство лунной вертикали, обнуляющей возможные страшные 20 м/сек боковой скорости при вертикальной „мягкой“ посадке на Луну, чем фактически и спас от закрытия проект «Е-6».

И вот мы уселись, и тут я с громадным удивлением и разочарованием обнаружил, что часы на пульте есть, а остальные приборы со стрелками — нарисованы! Я пошел посмотреть на другие пульты — там все настоящее! Словом, на этом самом дальнем и, возможно, не самом нужном пульте, сделанном по законам симметрии и красоты зала, на случай взгляда генералов издалека, эти отсутствующие приборы просто нарисовали.

Так мы и сидели ряд месяцев за этим пультом в НИИ-4. И это была эпоха «Понедельника в субботу» братьев Стругацких с их НИИ ЧАВО и НИИ КОВО.

Найти фотографии данного ЦУПа достаточно сложно. Я нашел всего несколько снимков, которые, возможно, были сделаны именно в нем.

Понять, что последний снимок сделан в том же помещении, можно по лампам дневного света. Данный ЦУП заметно отличается от ЦНИИмашевского, но есть и определенные общие черты.

К сожалению, уточнить у Александра Константиновича, это ли помещение он видел в свое время, я уже не смог.

P.P.S. Также хотел заметить, что я завершил верстку первой книги об исследовании Луны. Подробнее здесь

Советский центр управления полетами времен «Востоков» и «Восходов»

Время на прочтение

8 мин

Количество просмотров 38K

Написать эту статью меня побудила вот эта фраза Филиппа Терехова из его обзора фильма «Время Первых»:

«Отдельная интересная история с Центром управления полетами, как он показан в фильме. Увы, но красивая картинка выше представляет собой копию американского ЦУПа…Внутренняя организация помещений была настолько секретной, что на фото и видео сейчас можно найти разве что имитацию для фильмов».

Замечание было верным, лично мне тоже очень хотелось узнать, как выглядел наш ЦУП времен первых пилотируемых полетов.И мне это все-таки удалось.

Конечно, ЦУП, показанный в фильме, имеет мало общего с реальным. Но можно найти и фотографии реального нашего центра управления полетами. Точнее, координационно-вычислительного центра, как он тогда назывался. Более того, уверен, что его видел и Филипп, но не понял, что это именно он.

Когда я первый раз увидел его на кадрах из фильма про «Венеру-4», я тоже не поверил, что это реальный ЦУП, приняв за декорацию. Но чем больше я изучал доступную информацию, тем яснее становилось моя ошибка.

Для начала немного сухой истории из книги ЦНИИмаша:

«Работы ЦНИИмаша по баллистическому обеспечению управления полетами пилотируемых и автоматических аппаратов начались с 1963 г. И являлись новым и, до некоторой степени, неожиданным направлением научной деятельности института. Это направление зародилось в институте с приходом нового директора Г.А. Тюлина в 1959 г. Он укрепил состав Вычислительного центра и оснастил его двумя машинами М-20. Продолжил и развил указанные направления деятельности директор Ю.А. Мозжорин, пришедший в НИИ-88 в 1961 г.

ЭВМ М-20. Снимок с сайта: Виртуальный компьютерный музей

Центр базировался на двух ЭВМ типа М-20. В КВЦ НИИ-88 были установлены два полуавтоматических устройства ввода данных для автоматического приема результатов траекторных измерений поступающих с измерительных пунктов, аналогичные устройствам КВЦ НИИ-4. Кроме этого, была заказана и разработана система коллективного отображения получаемой информации. На центральном экране размером 2 на 3 метра проектировались различные географические карты и траектория полета спутника на фоне карты, а изображение самого спутника давалось в Виде светящегося пятна. Координаты проекции траектории и положение спутника выдавались электронно-вычислительной машиной, производящей обработку результатов текущих траекторных измерений. На двух дополнительных экранах размером 1х1.5 метра, размещенных с двух сторон от основного экрана, высвечивалась статическая информация, характеризующая сопровождаемый полет: схемы, таблицы, а на отдельном телевизоре – телевизионная информация с космодрома «Байконур” о запуске и полете ракеты-носителя, изображения космонавтов во время полета».

Тогда я переписывался с ныне покойным математиком ИМП Александром Константиновичем Платоновым и, чтобы себя проверить, спросил его про ранний ЦУП, прикрепив несколько фотографий. С учетом его работы, Платонов там бывал. Он подтвердил мои подозрения и прислал много полезной информации, аналогов которой я нигде не смог найти.

Вот что про создание ЦУПа написал Александр Константинович:

«Позже, когда Ю.К.Ходарев сделал знаменитый Евпаторийский пункт дальней космической связи, появились ПУВДы для передачи полученных радиоданных. Эти данные и вся телеметрия по каналам стали приходить в ЦНИИмаш. Поэтому и наши посиделки прочно переехали туда. Там сначала был описанный мной выше зал с отдельным помещением для начальства, но позже все баллистики стали сидеть в своем помещении, а Зал Управления стал похожим на то, что и есть на Вашем снимке. Я помню и большой экран, и бегущие часы над ним.

Нами командовал очень значимый в истории советского космоса Михаил Александрович Казанский. Его задача была формировать порядок выполнения очередных баллистических расчетов, выполнять сравнение наших результатов и, главное, обеспечивать фильтрацию сообщений в зал управления с точки зрения их надежности и своевременности. Он был очень выдержанный по должности слуга царю, а по ответственности — отец своим баллистическим солдатам. Благодаря ему баллистическая группа управления работала дружно, без промахов, как часы.

Я его вспомнил потому, что я его непрерывно убеждал, что наш труд (а он заключался в выписывании на бумажку по телефону передаваемых из ВЦ данных оперативных расчетов, их осмыслении и передаче некоторых из них в зал управления) — нужно как-то автоматизировать.

Так или иначе, но дальше развитие автоматики управления привело к тому, что в зале управления поставили несколько телевизоров (наверное, больше для солидности — на их экранах обычно стояла настроечная картинка), а позже к нам в баллистическую комнату поставили считывающую камеру, под которую можно было положить рукописный текст, который тогда увидят в зале управления с его телевизорами и телефонами.

Много позже в зале управления появился экран «Аристона» под цифровыми часами. Говорили, что этим «Аристоном» племянница Шверника решила острую проблему показа ТВ-передачи на большом экране. Реализовано это было с помощью зеркала в виде вращающегося диска с налитым на него маслом, профиль которого изменялся электрическим полем, формируемым ТВ-сигналом. Мощный луч света освещал этот диск, а рельеф такого жидкого зеркала формировал на экране отражение нужного ТВ-изображения. Вся техника была за экраном, и изображение показывалось „на просвет“.

На громадном экране «Аристона» в этом зале мы в узком кругу приглашенных смотрели перехваченную передачу «Аполлона 11» с их прыжками на Луне».

Так как данный ЦУП начал работу в 1963 году, то неудивительно, что первые его кадры я нашел в фильме, посвященном совместному полету Быковского и Терешковой на космических кораблях «Восток-5» и «Восток-6». Этот полет проходил 16-19 июня 1963 года.

Посмотрев на него первый раз, сложно поверить в то, что это ЦУП. Слишком он отличается от современных. Больше похоже на телевизионную студию. Но хорошо виден центральный экран 2 на 1 метр, как и два боковых.Его узнал и Александр Константинович. Так что это именно он, именно через этот ЦУП управляли последними «Востоками», «Восходами» и первыми «Союзами». А также межпланетными станциями 60-х годов. И в целом, возможно, он хорошо передает дух того времени, когда только начали летать в космос, но многие нюансы еще не были разработаны или придуманы.

Очень интересно, что в зале стоял глобус Луны.

Боковой экран крупным планом:

Девушки перед экраном заняты чем-то интересным:

Скорее всего, у них в руках ленты с распечаткой информации, выданной ЭВМ. Еще интересно отметить глобус Земли и карту звездного неба.

На следующем слайде видно, как работает система отображения информации. В данном случае – показывая параметры орбиты:

Пример смены карты на центральном экране.Первый вариант посмотрите чуть выше. Изначально там была карта Советского Союза с проекцией траектории выведения ракеты. После смены проекции на меркаторскую началось отображение орбиты корабля относительно Земли.

Еще ракурс:

Вот снимок этого же ЦУПа, но из фильма 1967 года, посвященного «Венере-4»:

С 1963 года зал явно немного модифицировали. Сверху экранов можно увидеть электронные часы и таймер.Центральный экран, на сей раз, показывает траекторию перелета к Венере. Глобус исчез. Девушки переехали немного в сторону, а на стене виден плакат с компоновкой АМС «Венера-4».

Немного лучше зал рассмотреть можно на черно-белом снимке с официального сайта ЦНИИмаш.

На стенах – плакаты с изображением одной из модификаций «семерки». На центральном экране – карта СССР с НИПами. На левый экран выведена весовая сводка носителя при выведении. Слова разобрать сложно. Но одна из строчек явно «Блок Л» или «Блок И».

Траектория выведения очень похожа на реальную с наклонением 65 градусов. Трасса полета как раз проходит недалеко от полигона Кура на Камчатке. Правда, левая часть траектории замазана. Трасса начинается где-то над Томском. При этом отметка возле Байконура есть.

Можете сравнить с реальной трассой при выведении «Восхода-2»:

Также видно, что кадр из фильма про «Восток-5/6» показывает именно эту орбиту.

Последний кадр с данным ЦУПом, что я нашел, относится к «Луноходу-1», который сел на Луну 17 ноября 1970 года:

Идет рабочее совещание. Уже смонтирован экран «Аристона», и через него идет проекция части панорамы «Лунохода». На столе разложены отпечатанные панорамы Луны. Видимо, именно «Луноход-1» был последним аппаратом, с которым работал данный центр управления.

В декабре 1970 году был сдан новый координационно-вычислительный центр ЦНИИмаша. После этого постепенно к нему перешло управление кораблями и межпланетными станциями. Он работает и по сей день.

P.S. Впрочем, история советских ЦУПов им не ограничивается. Дело в том, что до ЦУПа в ЦНИИмаше был еще аналогичный в НИИ-4. Там тоже была обработка на ЭВМ М-20 и проекция на экраны. О нем упоминается и в книге ЦНИИмаша. Но ЦУП НИИ-4 был куда более секретным. В отличие от «гражданского» ЦУПа ЦНИИмаша, он изначально предназначался для РВСН.

Так что, как видите, материалов не так много. Но есть.

Интересный фрагмент из мемуаров Мозжорина о посещении данного ЦУПа (ориентировочно в 1959-1960) маршалом артиллерии В.Ф.Толубко:

«Пошли осматривать координационно-вычислительный центр. Сейчас, думаю, будут искать “показуху”. Я распорядился, чтобы показали отображение работы КИКа на большом цветном экране в полном объеме, и стал пояснять суть показываемого. Толубко внимательно выслушал и с ехидцей задал вопрос:

— А где тут “кирзовые сапоги”?

Он имел в виду анекдот, рассказываемый о ПВО, где на большом экране отображались самолеты противника, перемещающиеся с помощью солдат, получающих указания по телефону. А из-под экрана были видны кирзовые сапоги рекламируемой “автоматики”. Спокойно поясняю:

— Все, что вы видите на цветном большом экране: траекторию движения спутника, его перемещение, — все это рассчитывает ЭВМ-20, можете мне поверить. А вот НИП “заморгал” — начался прием телеметрической информации. Тут вступили в действие “кирзовые сапоги”, но они сидят в соседней комнате и по телефонной команде с пункта включают мигалку. Конечно, можно было бы автоматизировать и эту операцию, чтобы мигалку включали с измерительного пункта, но это те же “кирзовые сапоги”, однако более дорогие и ничего не прибавляющие к автоматизации отображения. На основе такого принципа отображения можно строить экраны на командных пунктах ракетных войск, чтобы следить за готовностью ракет и ракетной обстановкой.

— А еще говорят, что на КП ракетных войск не надо никаких экранов, — выразил Толубко кому-то свое запоздалое возмущение».

Но опять куда более яркие воспоминания оставил Платонов:

«После запуска первых спутников процессы управления перешли в НИИ-4 в Болшево (они во главе с П.Е. Эльясбергом отвечали за выдачу „целеуказаний“ на все пункты наблюдения). И вот, при самом первом из неудачных полетов к Марсу я (отвечающий от нашего БЦ за вопросы коррекции и других операций управления на траектории) оказался в первом в моей жизни настоящем Зале управления! Он произвел на меня большое впечатление — и сначала, и потом.

Первое впечатление: большой зал с одним или двумя столами с телефонами у входа (за ними сидели Г.С. Нариманов — руководитель космических дел НИИ-4, один из многих очень культурных военных людей, которых я встретил в жизни, и К.Д. Бушуев — зам. Королёва, безупречно спокойный и деловой человек, смотрит строго, но говорит без нажима и по делу), а далее за ними – длинная, под потолок, полупрозрачная стена этого зала — с картой мира на ней и с просвечивающими за ней солдатами, которые наносили на эту карту знаки пунктов и трассы траектории.

А перед стеной и до окон противоположной стороны зала два или три ряда одинаковых дубово-фанерных пультов оператора с полукруглой выемкой стола, с телефонами и с высокой стойкой стола с часами и двумя рядами каких-то стрелочных приборов.

Первое впечатление было уважительное: я понял, что это нам отдали зал управления полетом совсем других изделий.

Нам — баллистикам — было отведено место за самым задним и дальним по диагонали от входа пультом. И вот мы там уселись втроем — с Леонидом Шевченко, баллистиком от НИИ-4, и с Александром Дашковым, баллистиком от Королёва (СП при встречах шутливо называл его „Граф Дашков“. Саша Дашков, выпускник МГУ, беззаветный энтузиаст небесной механики межпланетных полетов, был тем человеком, кто вместе со своим подчиненным Славой Ивашкиным нашёл удивительное по красоте случайное (не связанное с небесной механикой, а просто — подарок баллистического случая) свойство лунной вертикали, обнуляющей возможные страшные 20 м/сек боковой скорости при вертикальной „мягкой“ посадке на Луну, чем фактически и спас от закрытия проект «Е-6».

И вот мы уселись, и тут я с громадным удивлением и разочарованием обнаружил, что часы на пульте есть, а остальные приборы со стрелками — нарисованы! Я пошел посмотреть на другие пульты — там все настоящее! Словом, на этом самом дальнем и, возможно, не самом нужном пульте, сделанном по законам симметрии и красоты зала, на случай взгляда генералов издалека, эти отсутствующие приборы просто нарисовали.

Так мы и сидели ряд месяцев за этим пультом в НИИ-4. И это была эпоха «Понедельника в субботу» братьев Стругацких с их НИИ ЧАВО и НИИ КОВО.

Найти фотографии данного ЦУПа достаточно сложно. Я нашел всего несколько снимков, которые, возможно, были сделаны именно в нем.

Понять, что последний снимок сделан в том же помещении, можно по лампам дневного света. Данный ЦУП заметно отличается от ЦНИИмашевского, но есть и определенные общие черты.

К сожалению, уточнить у Александра Константиновича, это ли помещение он видел в свое время, я уже не смог.

P.P.S. Также хотел заметить, что я завершил верстку первой книги об исследовании Луны. Подробнее здесь

МЫ НЕ ВИДИМ И НЕ СЛЫШИМ

ИХ, А ОНИ НАС

Зал управления спроектирован так, что люди, находящиеся на балконе и на рабочих местах, не видят и не слышат друг друга (проекторы: a — на боковой экран; б — на центральный экран; в — на боковые экраны).

Разработанный в Московском научно-исследовательском телевизионном институте проектор «Аристон» долго служил Центру управления верой и правдой.

Сейчас в ЦУПе работают швейцарские телевизионные проекторы «Eidophor».

В заэкранном помещении установлены десятки проекторов, причем у каждого на случай поломки имеется «дублер».

Наука и жизнь // Иллюстрации

Экран монитора для отображения оперативной информации (вверху) и монитор с изображением документа, снимаемого телекамерой (внизу).

На центральный и боковые экраны, на верхнее табло главного зала выдается масса информации, необходимой операторам и интересной гостям.

Американские гости входили в Центр управления через вестибюль, украшенный мозаичным панно с изображениями К. Э. Циолковского, С. П. Королева и Ю. А. Гагарина.

Здание Центра управления полетами

‹

›

Многое мы сами сделать не могли, в частности разработать проект здания Центра, и бок о бок с нами начали трудиться строители и архитекторы из проектного института Ипромашпром. Мы не только вместе работали, но и вместе ходили в походы, рыбачили, катались на горных лыжах. Общение в неформальной обстановке сближало, помогало лучше понимать друг друга.

Нам удалось так скомпоновать рабочие места в зале, что сидевшим на балконе открывался для взора лишь экран, а работавших внизу видно не было (исключался «эффект затылка»), любой же из находившихся на нижнем уровне, даже оглянувшись, не увидел бы лиц гостей. Место руководителя полета по проекту находилось в самой задней части зала, и он мог контролировать всех своих подчиненных.

Кроме того, выполнив специальные расчеты, мы смогли акустически «развязать» балкон и партер. Это дало удивительный эффект: хотя в зале не было звуконепроницаемых перегородок, «верхи» не слышали «низов» и наоборот, и даже достаточно громко произнесенные реплики не достигали ушей тех, кому они не предназначались.

Наконец предложения по проекту главного зала были готовы, и их должен был утвердить директор НИИ-88 Ю. А Мозжорин. Но когда я принес ему бумаги, Юрий Александрович заявил: «Если получится плохо, то виноват окажется директор?» и отказался ставить свою подпись. Так в историю вошел документ общегосударственного значения, подписанный всего лишь начальником сектора, то есть мною,

В. К. Самсоновым. Позже я понял, что это не было обычной перестраховкой: директор оставлял себе развязанными руки, чтобы при неудаче, в случае разборок на высоком уровне, иметь возможность защищать подчиненных. (Правда, в своих воспоминаниях Ю. А Мозжорин то ли намеренно, то ли по забывчивости утверждал, что подписал проект, но оставим это на совести автора мемуаров.)

ХОРОШИЙ ПРОЕКТОР — ЗАЛОГ КАЧЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Как и при оснащении малого КВЦ, на новой площадке пришлось решать массу проблем, связанных с системой отображения информации. Объем зала требовал установки экрана размером 6х8 м. Конечно, нечего было и думать о том, чтобы сделать его из стекла. Решили использовать полупрозрачную гибкую пластиковую пленку. Мы опробовали более ста различных образцов: на слишком прозрачной пленке изображение не получалось контрастным, а на плотной — выглядело темным.

За разработку и изготовление проекционных аппаратов для демонстрации слайдов вновь взялись ЦКБ «Геофизика» и ленинградский Государственный оптический институт имени С. И. Вавилова (ГОИ). Вместе с Изюмским приборостроительным заводом они поставили нам оборудование для отображения как статических картинок (географические карты, слайды), так и динамических, то есть периодически сменяющих друг друга объектов (различные символы, буквенно-цифровые данные и т. п.).

Еще большие трудности пришлось преодолеть, чтобы обеспечить Центр проекторами телевизионного изображения на большой экран. Основной узел такого устройства несколько напоминает кинескоп, в котором внутренняя поверхность представляет собой зеркало, покрытое специальным маслом. Под действием электрического заряда это масло деформируется. При сканировании зеркала электронным лучом его поверхность становится «шершавой» и отдельные его участки по-разному отражают падающий свет сильной лампы. При попадании на экран отраженный свет создает на нем изображение, соответствующее телевизионному.

В то время в Швейцарии и США уже производились подобные системы «Eidophor» и «Talaria», но нам рассчитывать на их приобретение за валюту не приходилось. Нам удалось разместить заказ на разработку аналога швейцарского проектора в Московском научно-исследовательском телевизионном институте, одну из руководящих должностей в котором занимала Л. Н. Шверник. Людмила Николаевна была очень талантливым инженером и, кстати, первой женщиной, окончившей до войны Академию им. Н. Е. Жуковского. Ей и ее сотрудникам удалось создать аппарат «Аристон», который по своим характеристикам нас вполне устраивал, поскольку давал достаточный световой поток, чтобы яркое и четкое изображение заполняло большой центральный экран. Впоследствии «Аристоны» выпускались Львовским телевизионным заводом.

СОРЕВНОВАНИЕ С МАШИНОЙ ВЫИГРАЛ HOMO SAPIENS

В заэкранном пространстве одновременно или в определенной последовательности должны были работать более десятка проекционных устройств. Перед теми, кому посчастливилось оказаться в этом месте и в это время, возникало поистине фантастическое зрелище, похожее на полярное сияние: лучи от проекторов вспыхивают, пляшут, переливаются цветами — ни с каким фейерверком не сравнится.

Но всем этим хозяйством нужно четко управлять, чтобы проекторы работали согласованно

по установленному сценарию. С просьбой создать систему автоматизированного управления

мы обратились в Институт кибернетики АН УССР, и его директор, создатель первых

ЭВМ академик В. М. Глушков согласился. Систему построили на базе выпускавшихся

тогда универсальных машин широкого назначения «Днепр». Эти вычислительные машины

относились к классу управляющих, и основными их элементами были электромеханические

реле. Поэтому надежность машин оставляла желать лучшего, а для нас как раз этот

параметр был главным.

Мы подолгу спорили с академиком Глушковым. Виктор Михайлович отказывался принять наши требования о 100%-ной надежности, доказывая, что ее не может быть. С позиций инженера он был, безусловно, прав. Но и мы не могли допустить возможности сбоя системы. Она ведь управляла перемещением по экрану светового «зайчика», изображавшего космический корабль. Если пропадало управление по одной из координат, «зайчик» смещался, и, хотя корабль продолжал спокойно двигаться дальше, у всех присутствующих, особенно непосвященных в суть наших проблем, возникало полное ощущение, что корабль сошел с орбиты и падает.

О том, чтобы допустить подобный «прокол» в присутствии высшего начальства, не могло быть и речи. Поэтому мы нашли оператора, который обладал великолепной реакцией. Он следил за движением «зайчика» и, уловив момент начала «падения» корабля, немедленно переходил на ручное управление.

Подобное дублирование машины человеком очень пригодилось впоследствии во время проведения программы «Союз»-«Аполлон», когда изображения с наших экранов круглосуточно передавались в Америку в режиме реального времени и любым техническим сбоям придавалось политическое значение.

ПАРАДОКСЫ КАРАНДАШНОЙ ПРАВКИ

Кроме экрана нужно было устройство для вывода текстовой информации. В середине 1960-х годов мы еще не знали об электронных табло. Нам были известны громоздкие электромеханические табло, те, что устанавливали на стадионах, в зданиях вокзалов и аэропортов. Выпуск подобных устройств был налажен на венгерском предприятии «VBKM Willez».

Приобретение аппаратуры у венгров устраивало нас, потому что эта страна входила в Совет экономической взаимопомощи и расчеты с ней осуществлялись не в свободно конвертируемой валюте, а в так называемых клиринговых рублях. Это были виртуальные деньги: ими оплачивались самые разнообразные товары и услуги, но ни один человек не мог похвастаться, что когда-либо в жизни держал в руках денежные знаки этой валюты.

В связи с секретным характером нашей деятельности нам не разрешили выйти на представителей завода напрямую, и посредником выступал Внешторг. Мы хотели заказать табло, которое управлялось бы электроникой. Венгерская фирма в принципе готова была выполнить задание, но ее специалисты предупредили, что разработкой таких устройств они не занимались и это будет их первый опыт. Свои услуги венгры оценили в 120 тысяч рублей (разумеется, клиринговых).

Мы были вынуждены принять их условия и с большим трудом добились, чтобы указанная сумма была заложена в проект Постановления ЦК КПСС и Совмина СССР. Однако за несколько дней до подписания Постановления мы получили неожиданный удар от венгерской стороны. В телеграмме венгры сообщали, что им пришлось скорректировать расчеты, и теперь требовали 300 тысяч рублей, то есть в 2,5 раза больше оговоренной суммы.

Нужно было срочно отправляться в Госплан и вносить исправление в проект Постановления. Но поскольку, как сказано выше, мы с венграми напрямую не контактировали, то и об их резонах на увеличение сметы не знали и никаких расчетов и обоснований представить в Госплан не могли. Хотя я пользовался полным доверием тогдашнего первого заместителя министра общего машиностроения Г. А. Тюлина и директора ЦНИИМаша Ю. А. Мозжорина, официально я занимал должность всего лишь начальника сектора. Связаться с руководством мне не удалось и пришлось ехать в Госплан на свой страх и риск, позвонив, правда, по «кремлевке» и договорившись о встрече.

Нашим куратором была Т. Ф. Пискарева, занимавшая достаточно высокую должность. Услышав просьбу об увеличении суммы со 120 до 300 тысяч инвалютных рублей, не подкрепленную никакими письмами и документами министерства, она ответила решительным отказом. Полностью сознавая авантюрность своей позиции, я пустил в ход все свое красноречие, чтобы убедить ее в «необходимости…, важности…» и т.п. Но Татьяна Федоровна стояла на своем, а когда узнала о моем служебном положении, то вообще вскипела: «Уходите и больше не появляйтесь в Госплане. Пусть ко мне лично приезжают либо Тюлин, либо Мозжорин!»

Формально она была права. Но и я не мог покинуть Госплан без положительного результата: если моя просьба не будет учтена и неисправленный проект Постановления уйдет на подпись, то срыв сроков создания Центра становится более чем реальным.

Целый час я гулял по коридорам Госплана, сидел на подоконниках и думал, как выйти из положения. Я знал, что муж Пискаревой работал помощником Д. Ф. Устинова и она, конечно, представляла себе особенности нашей работы. Поэтому решился на вторую попытку. На этот раз товарищ Пискарева более спокойно выслушала меня и сказала: «Ну ладно, я исправлю карандашом цифру «120» на «300», и посмотрим, что из этого получится».

В полиграфии есть правило, по которому правка карандашом не учитывается. Но свершилось чудо: отредактированный карандашом документ через несколько дней подписали

Л. И. Брежнев и А. Н. Косыгин.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ИЛИ ПАРТИЙНОСТЬ?

Нервотрепка, связанная со злосчастным табло, на этом не закончилась. Чтобы согласовать техническое задание, нужно было отправляться в командировку в Будапешт. Там следовало оговорить все нюансы проекта, ни словом при том не обмолвившись о его назначении. После изготовления аппаратуры нам предстояло монтировать ее в присутствии венгерских специалистов где-то на «нейтральной» территории, потом самим разбирать, перевозить в Центр и снова монтировать.

Поездка, равно как и подготовка к ней, оставила массу неприятных воспоминаний. В то время я был руководителем достаточно высокого ранга (в моем подчинении находилось около 200 человек), но членом КПСС я не стал (диссидентом тоже, впрочем, не был). По неписаным законам меня даже в страну социалистического лагеря могли отправить лишь «под присмотром» идеологически надежного товарища. Им оказался весьма средних способностей инженер из моего отдела, обладавший тем неоспоримо привлекательным для отдела кадров качеством, что был членом парткома.

В Будапеште он активности не проявлял, а в последний день, когда нужно было

подписывать документы, вообще куда-то исчез. Возможно, занялся написанием отчета,

после которого я на десятилетия стал «невыездным».

Хотя на венгерскую аппаратуру были затрачены большие средства, она еще долго оставалась нашей головной болью. Все пришлось переделывать практически полностью, чтобы добиться необходимого уровня надежности.

У НАС МОНИТОРЫ ПОЯВИЛИСЬ ЗАДОЛГО ДО ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

Параллельно с решением задач отображения коллективной информации приходилось думать о средствах и способах обеспечения необходимыми данными операторов на их рабочих местах. Мы предусматривали, что к операторам будет поступать информация двух типов: телевизионные образы бумажных документов и оперативная — в частности, телеметрическая — информация в буквенно-цифровом виде. Для воспроизведения документов применялись мониторы (тогда их называли индикаторами) с обычными телевизионными экранами на 625 строк и мониторы с экранами, расположенными вертикально, повышенного стандарта разложения на 1125 строк. На этих экранах можно было без особого труда прочесть газетный текст.

Вывод оперативной буквенно-цифровой информации можно было организовать по-разному: «рисованием» знаков отрезками кривых (синусоид) на экране, применением электронно-лучевых трубок с масками типа характрона*, микрорастрами (в этом случае каждый знак на экране формировался отдельно) или электронными мини-табло. Нам предстояло выбрать самый удобный и перспективный способ. Мы решили рискнуть и направили все усилия на разработку телевизионного принципа микрорастрового отображения символов. Жизнь показала, что мы угадали верное направление, и сейчас практически все системы отображения используют телевизионный сигнал в качестве основного носителя информации.

Мы создали также очень мощную систему управления мониторами. Телеметрическая информация о параметрах орбиты, состоянии систем корабля и космонавтов, поступающая из космоса, обрабатывалась на машинах БЭСМ-6, «Урал-11» и «Урал-14» и автоматически распределялась по 300 рабочим местам. При этом каждый оператор получал нужную информацию, а лишняя до него не доходила.

МЫ БЫЛИ «ГЛАВНЫМ КОНСТРУКТОРОМ»

Таким образом, мы создавали КВЦ по большей части своими силами, разрабатывая технические задания, организуя научные исследования и подготовку документации, искали заводы-изготовители, «пробивали» поставки оборудования, вводили его в эксплуатацию, разрабатывали математическое обеспечение для вычислительной техники и т. д. и т. п. Мы не только не имели генерального подрядчика, не было у нас и полноценного проекта — были отдельные документы по различным системам, и мы работали, как говорится, «с колес». Оно и к лучшему: главные конструкторы и военные продолжали активно сопротивляться самой идее создания на базе ЦНИИМаш КВЦ с перспективой превращения его в Центр управления. При обсуждении мы наверняка получили бы массу замечаний, и проект был бы отправлен на доработку. А наши конкуренты тем временем добились бы строительства Центра управления где-нибудь в Евпатории. Этого мы никак не могли допустить. Случись по их желанию, сейчас бы мы за свой собственный Центр управления платили бы украинцам, как платим Казахстану за Байконур.

Короче говоря, наша небольшая группа взяла на себя почти все функции, которые должен выполнять Главный конструктор КВЦ, хотя и не очень задумывались об этом. Когда в 1973 году к нам приехали американцы из НАСА, чтобы определить, насколько пригоден КВЦ для управления совместным полетом кораблей «Союз» и «Аполлон», они, пораженные главным залом управления, спросили меня, какая фирма проектировала и строила зал и создавала систему отображения. Ответ был, что все мы делали сами. «Значит, вы и есть Главный конструктор!» — последовал восторженный возглас. Услышать такой отзыв о работе было лестно, но несравнимо большую радость мы испытали в 1971 году, когда ввели в эксплуатацию уникальный комплекс управления и отображения, ставший «лицом» Центра.

ЗАВЕСА СЕКРЕТНОСТИ ПАЛА

КВЦ, естественно, относился к совершенно секретным учреждениям, поэтому наши научные и технические достижения оставались неизвестными даже тем, кого могли напрямую касаться. Но в 1972 году между СССР и США было заключено межправительственное соглашение о совместной космической программе. Она называлась «ЭПАС» (экспериментальный полет Аполлон-Союз) и предусматривала проведение в 1975 году совместного полета и стыковки на орбите пилотируемых кораблей — советского «Союза» и американского «Аполлона». Встал вопрос о включении нашего КВЦ в систему управления этим полетом. Для этого центр нужно рассекретить. Но Министерство обороны и КГБ были категорически против. Их руководство предлагало построить возле Института космических исследований АН СССР (в районе станции метро «Калужская») типовое стеклянное здание парикмахерской и в нем с помощью телефонной связи имитировать работу Центра дальней космической связи в Евпатории. В том же здании предлагалось расположить американскую группу управления.

Все это выглядело абсолютным абсурдом: американцы бы тут же обнаружили «липу», отказались вместе работать и вся программа сорвалась бы. Д. Ф. Устинов лично обратился к Л. И. Брежневу, а тот надавил на председателя КГБ Ю. В. Андропова и министра обороны А. А. Гречко, сломив их сопротивление.

Таким образом, с 1973 года КВЦ стал открытым объектом и по согласованию с американцами назывался отныне ЦУП-М (Москва), а центр в США — ЦУП-Х (Хьюстон).

В октябре 1973 года в ЦУП-М прибыла первая американская делегация во главе с заместителем директора НАСА Д. Лоу. В группу входили также директор проекта ЭПАС Г. Ланни, руководитель полета П. Фрэнк и журналисты. У нас, работников ЦУПа, перспектива встречи с участниками делегации вызвала шок. В «святая святых» пустили даже не граждан дружественных «стран народной демократии», а самого «потенциального противника» — американцев, от которых, главным образом, мы все и скрывали!

Не обошлось без курьезов. Когда колонна машин из Москвы двинулась по Ярославскому

шоссе, американцы заволновались. Они считали, что ЦУП располагался в Звездном

городке. По их разведданным, по фотографиям со спутников именно там шло большое

строительство. Кстати, сотрудник КГБ, ответственный за секретность, был награжден

орденом, а американский разведчик, по слухам, уволен из ЦРУ.

СОТРУДНИЧЕСТВО ОКАЗАЛОСЬ ПЛОДОТВОРНЫМ

Американские специалисты очень придирчиво осматривали нашу технику, просили снять с аппаратуры задние стенки, оценивали «начинку», задавали детальные вопросы. Особенно сильное впечатление произвел на них зал управления. «У вас и у нас центры управления практически идентичные» — такая оценка сняла вопросы о совместной работе обоих ЦУПов. По предложению американцев в экстремальных случаях они пользовались бы для управления «Аполлоном» данными советских станций слежения, а мы — данными их станций.

Позже нас посетили директор НАСА Дж. Флетчер, астронавты Т. Стаффорд, Д. Слейтон и В. Брандт, другие специалисты. В итоге американцы выдвинули три дополнительных требования:

обеспечить автономное электропитание на базе дизель-генераторов;

разработать систему непосредственной выдачи команд из ЦУПа на борт кораблей;

на время совместной работы предоставить американской группе управления отдельный корпус.

Мы все выполнили и в дальнейшем поминали американцев добрым словом: наше оборудование работало бесперебойно даже тогда, когда экскаваторы рвали подземные кабели Мосэнерго, а подъемные краны повреждали воздушные линии электропередач…

Заранее было оговорено, что все телефонные переговоры и телевизионные материалы станут общей собственностью; круглосуточно в пресс-центр, организованный в гостинице «Националь», и в эфир шли репортажи из обоих ЦУПов (в Москве для этого был выделен 8-й канал Центрального телевидения).

Все техническое обеспечение программы «ЭПАС», в том числе средства обеспечения старта, полета и посадки, в основном было подготовлено к сроку.

И вот 15 июля 1975 года стартовал корабль «Союз-19», а вслед — «Аполлон», и 17 июля в космосе состоялась первая международная стыковка! Совместный полет продолжался до 21 июля, а 25 июля 1975 года успешно прошла посадка.

Атмосфера в эти дни в ЦУПе была необычной, балкон в зале управления заполнили официальные лица. Американская сторона была представлена послом США в СССР У. Стесселем (кстати, на лекции, которую нам читали перед приездом гостей, было сказано, что посол приходился потомком русскому генералу А. М. Стесселю, командовавшему русской армией в Порт-Артуре), многие иностранцы были с женами.

Для представителей ЦК КПСС, Совета министров и Главных конструкторов из тех, кому «не рекомендовалось» контактировать с иностранцами, мы оборудовали в старом зале отображения малого КВЦ все условия для работы, туда транслировалась вся информация, включая изображения с камер, установленных в большом зале управления, что создавало эффект присутствия.

Но привычка перестраховываться сработала и на этот раз. Советское руководство опасалось, что во время спуска корабль отклонится и совершит посадку вдали от предполагаемой точки. Для съемки момента посадки использовалась передвижная телевизионная станция «Марс», которую в этом случае не удалось бы быстро перебазировать. Поэтому о телевизионном репортаже с места посадки советское руководство заранее не сообщило, чтобы не дать повода американцам позлословить. К счастью, все прошло по плану. Прямая передача состоялась и стала приятным сюрпризом для присутствующих. Как нам сообщили, в США видеозапись посадки транслировали ежечасно в течение всего дня.

ПАРИТЕТ ПО СТУЛЬЯМ

О перипетиях первого совместного космического полета написано много, и все же позволю себе остановиться на забавном эпизоде, оставшемся «за кадром».

Как я упоминал, к ЦУПу сделали трехэтажную пристройку, где должны были с комфортом разместиться члены консультативной группы НАСА. В пристройке были устроены гостиничные номера, обставленные хорошей импортной мебелью. Мне поручили координировать работу американцев с советскими специалистами, обеспечивать их информацией и техническими средствами.

Накануне приезда группы в Москву позвонил О. И. Бабков, руководитель советской консультативной группы в хьюстонском ЦУПе. Он сообщил о спартанских условиях, в которых оказались наши инженеры. Мол, спать приходится на стульях, трудно решать и некоторые бытовые проблемы. Из МИДа и КГБ тут же поступило указание соблюсти принцип паритета. Мы заперли гостиницу (как оказалось, навсегда: позже пристройку переделали под служебные кабинеты), поставили в рабочем помещении консульта тивной группы дополнительные стулья и кресла (отечественные). Американцы восприняли все как должное, между нами установились прекрасные рабочие и человеческие отношения, которые до конца совместной деятельности ничем не были омрачены.

ОНИ — В ЯПОНИЮ, МЫ — НА КАРТОШКУ

После завершения программы пришло время расставаться. Делясь своими дальнейшими планами, американцы сообщили о намерении возвращаться в США через страны Азии и Японию, чтобы иметь возможность посмотреть мир. Мы тоже сразу после окончания работы собирались на время оставить рабочие места, но ехать нам предстояло не за границу, а на колхозные поля. Дело в том, что на время активной подготовки к полету «Союза» и «Аполлона» инженеров ЦУПа не привлекали к работе по оказанию шефской помощи колхозам, стройкам, овощным базам. Но саму помощь никто не отменял, за нас ездили другие, накапливая наш долг. Срок оплаты долга настал в день отъезда американцев…

ЭПИЛОГ

Благодаря программе «Союз»-«Аполлон» наш Центр управления полетами стал открыт всему миру, мы смогли наглядно продемонстрировать высокий уровень отечественной техники. Теперь к нам то и дело обращались с просьбами поделиться достижениями, заимствовали многие наши технические решения. Мы безвозмездно давали заводам разрешения на выпуск соответствующих устройств, и командные пункты в Центре дальней космической связи в Евпатории, в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, в Институте медико-биологических проблем приобрели облик, во многом схожий с залом управления ЦУПа.

За создание Центра управления полетами коллектив разработчиков в 1978 году был награжден Государственной премией СССР.

Из ЦУПа управляли полетами орбитальных станций «Салют» и «Мир», аппаратами, летавшими к Венере, Марсу, комете Галлея. Когда начали осуществлять программу кораблей многоразового использования, А. В. Милицын настоял на строительстве нового центра управления, который был бы полностью взаимозаменяем с существующим. Люди и оборудование на новом ЦУПе сработали безупречно, обеспечив полет и посадку многоразового корабля «Буран» в автоматическом режиме. Позже программу свернули, но идея двух ЦУПов себя оправдала, и сейчас из нового центра ведется управление полетом Международной космической станции.

* Характрон, или знакопечатающий электронно-лучевой прибор — трубка, в которой на пути электронного пучка помещена непрозрачная маска с отверстиями в виде букв и цифр. В характроне имеются две отклоняющие системы: одна — перед маской — направляет пучок на изображение нужного знака, а другая — после маски — направляет вырезанную часть пучка в нужное место экрана.

Кто в небе главный? Легендарные авиаконструкторы, чьи имена вписаны в историю, инженеры, которые сегодня разрабатывают авиационные комплексы будущего, заслуженные летчики-испытатели и Герои России, которые учат железные машины летать. Об их труде и заслугах мы знаем немало. В обеспечении полетов задействовано большое количество специалистов – инженеры и техники, работники аэропортовых служб и службы безопасности. Но все же самые важные люди, которые обеспечивают безопасность воздушного движения, – руководители полетов и авиадиспетчеры. Их арсенал – четкий расчет, вовремя отданная команда и железные нервы. Они – герои нашего репортажа.

Аэродром «Раменское» в Жуковском, которым управляет Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. М. М. Громова, уникальная по своему функционалу воздушная гавань. На его территории проходят испытания авиационной техники. Все конструкторские бюро страны имеют здесь свои летно-испытательные базы. На территории базируется техника МЧС России. А с 2016 года открылся гражданский аэропорт. Только здесь руководители полетов имеют сразу два допуска к службе – свидетельства гражданской и экспериментальной авиации.

«Гражданский» набор

Раньше на командно-диспетчерском пункте командовали заслуженные летчики, командиры авиационных полков, дивизий, инспекторы воздушных армий, которые летали на всех видах авиационной техники того времени, участвовали в боевых действиях. Гражданских пилотов, людей без большого летного опыта на «вышку» аэродрома экспериментальной авиации не допускали. Только опытный летчик, который знал, что происходит с машиной в воздухе, мог руководить испытательными полетами. Но шли годы, оставалось меньше фронтовиков, уходили легендарные асы. Надо было кардинально решать кадровый вопрос. И тогда в 1974 году начальник Летно-испытательного центра ЛИИ им. М. М. Громова, Герой Советского Союза, заслуженный летчик СССР Валентин Васин и начальник комплекса «Д» (управление воздушным движением), Герой Советского Союза, летчик Николай Лацков решились сделать набор из «гражданских».

Помимо физического здоровья от кандидатов требовались психоэмоциональная устойчивость, умение работать в стрессовых ситуациях. Авиадиспетчеры проходили врачебно-летную экспертную комиссию, подвергались точно таким же психологическим тестам, как и летчики-испытатели.

Полеты по вертикали

Основные московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково совокупно в пиковые часы способны обслуживать 47-59 воздушных судов в час. Можно только представить какую нагрузку испытывают там авиадиспетчеры? В «Раменском» меньшая интенсивность воздушного движения компенсируется сложностью программы полетов и разнообразием авиационной техники – от сверхзвуковых ракетоносцев до сверхманевренных истребителей. Это первое, о чем рассказал встречавший нас в ЛИИ им. М. М. Громова заместитель начальника летно-испытательного центра по обеспечению полетов и управлению воздушным движением Николай Шматов.