Назад

Роль Руководителя в обучении персонала

Дата публикации: 10.05.2018

Просмотры: 723

Формула продуктивного обучения персонала состоит из желания и усердия сотрудников плюс работа тренеров, которые занимаются организацией процесса и предоставляют материалы для изучения. Для усовершенствования этой формулы достаточно добавить участие Руководителя, его умение мотивировать и вовлекать подчиненных в обучение. Без активного вовлечения линейного менеджера этот процесс может не увенчаться успехом.

Итак, как Руководитель должен участвовать в обучении и развитии своих сотрудников?

Мотивация

Мотивировать своих подчиненных на большие результаты — это двигаться к положительным показателям вместе, ведь работать с вдохновленной командой будет намного проще.

Руководителю отведена роль главного мотиватора. И если он не желает участвовать в этом процессе, то компания вряд ли сможет получить впечатляющие результаты от обучения своих сотрудников. Положительный результат важен для Руководителя и он должен быть готов поддерживать энтузиазм подчиненных во время обучения.

Лучшая мотивация — это осознание сотрудником пользы от обучения в дальнейшей работе.

Стоит научиться понимать сотрудников и мотивировать согласно их потребностей и ожиданий. Это пригодится и в моменты побед, и во время неудач. Да и Руководитель, который действительно умеет мотивировать персонал, всегда ценится в команде.

Читайте также:

- Бейджи как элемент геймификации и мотивации сотрудников в релизе v.1.36.0

Руководитель = эксперт

Можно смело утверждать, что Руководитель является экспертом в своей области. Почему так? Иногда HR- менеджеры скептически относятся к способности представителей бизнеса составить курс или провести вебинар. Но будьте спокойны, недостаток некоторых педагогических навыков Руководители без труда компенсируют альтернативными достоинствами.

При подготовке материала они могут с легкостью убрать из программы всю ненужную информацию. У них не будет проблем с плохой посещаемостью тренинга — авторитет Руководителя сработает на “ура”. Начальник легко выделит главные темы, объяснит причинно-следственные связи и влияние тех или иных событий на бизнес, особенно на их функциональном уровне.

Индивидуальный подход ко всем!

Важен и индивидуальный подход к каждому работнику. Руководители хорошо знают своих сотрудников, поэтому могут оперативно и точно назначать обучение по тем тематикам, где сотруднику не хватает знаний или практики, ведь хорошо знают своих сотрудников.

Читайте также:

- Индивидуальные планы для развития сотрудников

Возвращаясь к мотивированности работников — если Руководитель проанализирует потребности сотрудника, то сможет выстроить максимально приближенную к его идеалам систему мотивации.

Поэтому, когда мы продумываем стратегию реализации учебной программы, одним из обязательных элементов должно быть создание и подготовка учебных материалов линейными менеджерами.

Клиенты Collaborator успешно привлекают руководителей к процессу обучения сотрудников. К примеру ,тимлиды одного из наших клиентов создают курсы по тематике проектов над которыми работают их команды. Таким образом, база знаний компании наполняется качественными практическими материалами, а сотрудники не только обучаются, но и перенимают опыт своего руководителя.

Необходимо практиковать различные методы контроля за работой сотрудников. При этом оценка результатов должна осуществляться с учетом индивидуальных особенностей каждого работника. В идеале сотрудник должен получать разные навыки, но в то же время ощущать значимость своей роли в компании. Кроме того, работнику важно предоставить самостоятельность в принятии решений, которые касаются именно его сферы деятельности.

Особое внимание — к отчетности

Имея доступ к отчетам по обучению своих подчиненных Руководитель видит картину процесса обучения своего отдела и может качественно влиять на своевременное и успешное прохождение обучения.

Отображение отчета в Collaborator

Несмотря на то, что Руководители занимают важное место в обучении, они часто не выполняют свои функции полностью. На это влияют много факторов: загрузка на работе, недостаток поддержки от топов, ограничения в бюджете и ресурсах. Кроме того, большая часть линейных менеджеров недооценивает важность развития своих сотрудников, поэтому они воспринимают обучение скорее как «возможное», чем необходимое.

Читайте об отчетах:

- Специальные отчеты в версии 1.33.0

- Замена инфографики обзора успешности с айсберга на воронку — версия 1.37.0

Роль Руководителя в обучении персонала крайне важна. Сегодня она включает ряд обязанностей: участие в адаптации новичков, формальные и неформальные тренинги на рабочем месте, коучинг и менторство. Да и сами сотрудники сейчас меняют отношение к своему обучению: многие осознают ответственность за свое развитие и рост в компании и активно им занимаются. Расширение привлечения линейных руководителей к обучению и развитию своего персонала может стать тем преимуществом, которое позволит компаниям успешно развивать экспертный уровень, мотивацию и командный дух. А это важные составляющие HR-бренда и построения конкурентоспособных команд — движущих сил успешного бизнеса!

Если у Вас есть пожелания, или появилась оригинальная идея, как сделать Collaborator еще лучше, пишите нам на страничку: https://www.facebook.com/lmscollaborator/ И, возможно, именно ваша идея будет реализована в следующем релизе.

С уважением,

Команда проекта «Collaborator».

The LMS Collaborator Team

Content Manager LMS Collaborator

Всі записи автора

Ермаченкова Е.А.

Педагог дополнительного образования

МБОУ ДОД «Судакский ЦЛЮТ»

городского округа Судак

Функции и метолы управления

деятельности руководителя

Общеобразовательной организации

В Федеральном законе

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012

г. № 273 — ФЗ раскрываются функции руководителя общеобразовательной

организации, Его функции регулируются положением настоящего Закона «Об

образовании в Российской Федерации» и Уставом общеобразовательной организации.

Деятельность руководителя общеобразовательной организации связана с

координацией учебной и воспитательной работы образовательной организации

среднего общего образования, обеспечиваст административно — хозяйственную

деятельность, создаёт условия для корректного исполнения норм и правил техники

безопасности в общеобразовательной организации [10].

В книге И. Ф.

Харламова «Педагогика» перечислены следующие функциональные обязанности

руководителя общеобразовательной организации:

a) создание

необходимых условий для повышения их научно — теоретического и психолого —

педагогического уровня и стимулировання педагогического творчества педагогов;

б) контроль за ходом обучения, качеством знаний и поведением обучающихся,

содержанием и

организацией виеклассной и внешкольной работы;

в) организация

работы по профессиональной ориентации обучающихся; г) активизация деятельности

обучающегося самоуправления, взаимодействие с

общественными

организациями педагогов и обучающихся; д) поддержание связей с местными

общественными организациями, базовым

предприятиями; ж)

организация работы с родителями обучающихся [11, с. 294].

Также

исследователь И. Ф. Харламов отмечает, что глубокие социальные перемены,

происходящие в обществе, требуют использования новых подходов к управлению

общеобразовательной организации, В этой связи возрастает роль руководителя, чьи

проессиональные компетенции позволят обеспечить не только устойчивость, но и

положительную динамику всей системы. Вполне очевидно: чтобы двигаться вперед.

необходимо постоянное обновление, которое обеспечивается профессиональным

развитием [11, с. 295 — 297]. Профессиональному развитию личности посвящено

учебное пособие О. A. Шляпниковой в котором раскрывается понятие профессиональное

развитие как «преобразование в структуре личности под влиянием профессиональной

деятельности» [12,

c. 30].

Исследователи Н. Е. Водопьянова, Д. Брэдфорд, В. А. Ильии, И. В. Изотов, О. П.

Коханов, В. В. Лукьянов, А. Б. Леонова и другие в своих работах рассматривают

профессиональное развитие, которое осуществляется через различные виды

деятельности, Руководитель должен обладать компетенцией менеджера высокого

уровня, что предполагает наличие социально — психологических знаний. Перечислим

группу компетенций, необходимых для руководителя в управлении

общеобразовательной организации:

a) Планирование и

реализация мероприятий, направленных на развитие малых групп. Это Это означает,

что появляется главная задача руководителя общеобразовательной организации —

организовать работу так, чтобы её функционирование обеспечивалось слаженными

действиями всей команды. Где команда представляет собой «групту высокого уровня

развития, в которой в процессе совместной деятельности, направленной на

достижение общей цели, максимально ярко проявляется индивидуальность каждого

участника» [6, с. 35]. Так, в статье Д. Брэдфорда «Вызов командной работы»,

говорится, что ведущим специалистом по проблемам организационного поведения,

является не руководитель общеобразовательной организации, а хорошо подобранная

команда способна обеспечить движение вперед. Поэтому с помощью команды

руководитель добивается любых целей [2, с. 70]. Как сказано B. A. Ильным в

статье «О психологической составляющей профессиональной подготовки руководителей

в сфере образования», полноценная команда аст является функциональным

инструментом, с помошью которого руководитель решает задачи различного уровня

такие, как: стратегия развития общеобразовательной организации, разработка и

внедрение инноваций, обеспечение трудовой мотивации сотрудников, профилактика

профессионального выгорания, разрешение конфликтных ситуаций [6, с. 35].

б) Управление

трудовой мотивацией. Составляющими трудовой мотивации являются внешняя и

внутренняя, где внешняя предполагает стимулирование извне. Для эффективного

использования внутренней мотивации, руководитель общеобразовательной

организации должен владеть соответствующими технологиям и знаниями из области

психологии и акмеологии, Если руководителю удастся найти подход к сотруднику и

опираться на его внутреннюю мотивацию, то будет решена главная проблема

современного российского образования, связанного с текучкой кадров [5, с. 37].

в) Профилактика

эмоционального и профессионального выгорания. Профилактика эмоционального и

профессионального выгорания сотрудников общеобразовательной организации связана

с применением подходов, когда человека обучают опираться на внутрениюю

мотиванию. Таким образом, такое обучение возможно, если сам руководитель

обладает необходимым уровнем компетенции, чтобы выявить проблему [4, с. 72 —

76]. 76].

г) Разрешение

конфликтных ситуаций. Руководитель общеобразовательной организации должен уметь

разрешать конфликтные ситуации и обладать соответствующим уровнем компетенции в

рамках прикладной конфликтологии [9, с. 297].

Таким образом,

управление общеобразовательной организации невозможно без

профессионального

развития руководителя. Для успешного функционирования общеобразовательной

организации руководитель обязан обладать рядом компетенций, которые выделяют

исследователи О. П. Сергеенкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасека

в общей психологии: ключевыми (коммуникативная, социально — правовая,

информационная, культурно — ценностная), базовыми (педагогическими,

психологическими), специальными (экономика образования, менеджмент) [9, с.

296].

Из функций

деятельности руководителя общеобразовательной организации вытекают

методы управления.

Рассмотрим понятия «управление» и «метод управления».

В книге О. А.

Булавенко, А. В. Одинец «Информационные технологии в управлении образованием»

наиболее полно раскрывается понятие управление, как «воздействие управляющего

субъекта на управляемый объект, которое связано с обусловленными их

взаимодействием процессами получения, преобразования и передачи информации и

направлено на решение задач, стоящих перед системой, обеспечение

соответствующих этим задачам её организации и функционирования» [3, с. 52].

Исследователь Е.

В. Охотский под методами управления понимает «способы и приемы

целенаправленного воздействия на участников управленческих отношений с целью

реализации функций управления и решения поставленных задач» [8, с. 52].

Применительно к

использованию в общеобразовательной организации возьмем за основу понятие

методы управления, как «основные способы управленческой деятельности

руководителя общеобразовательной организации» данное исследователем А. И.

Коблевой в программе профессиональной переподготовки «Управление человеческими

ресурсами» [7,

c. 52].

В учебном пособии

«Управление образовательными системами» исследователь Александр Иванович Арапов

выделяет методы управления, применяемые руководителем общеобразовательной

организации, а именно:

экономические,

организационно

административные,

социально

психологические;

организационно —

педагогические, социально — психологические, административно

— хозяйственные и

методы управления образовательным процессом;

идеологические;

социально —

психологические, культурно — этические; экономические, организационно —

распорядительные, психолого — педагогические,

организационно —

педагогические; социально — педагогические [1, с. 26].

На

сегодняшний день важным условием применения методов управления является

способность руководителя общеобразовательной организации к диалогу, в

результате которого стороны взаимодействуют как равноправные партнеры. Так, в

программе профессиональной переподготовки «Управление человеческими ресурсами»,

составленной

A. Л. Коблевой, рассматривается использование методов

управления руководителем — менеджером общеобразовательной организации, которое

обусловлено необходимостью целенаправленного влияния на участников целостного

педагогического процесса — педагогов, работников общеобразовательной

организации, родителей, обучающихся. А. Л.

Коблева

классифицирует группу методов управления руководителя общеобразовательной

организации как:

1) Вербальные:

индивидуальные (консультации, беседа) и групювые (инструктаж,

совещание,

собрание).

2)

Исследовательские: изучение передового опыта педагогов, аттестаций

педагогических кадров, сравнение их современных достижений с прошлыми,

сравнение их достижений с достижениями зарубежных коллег, анкетирование и

интервьюирование при подготовке к педсоветам или другим коллективным собраниям,

совещаниям, издательство материалов (газет, сборников, статьи, методические рекомендации)

о деятельности педагогического н обучающегося коллектива.

3) Илюстративно —

показательные: моделирование структуры организации целостного педагогического

процесса в общеобразовательной организации; построение графиков, таблиц,

матриц, изучение уровня знаний и воспитанности обучающихся, профессиональной

подготовки педагогов к творческой работе.

e.

4) Технико —

технологические: активное использование технических способов и

устройств

(компьютер, телевидение, радио, селектор и т.д.) [7, с. 11].

Как отмечает A. Л.

Коблева, подавляющее большинство руководителей общеобразовательных организации

качестве приоритетных используют исследовательские методы, считая их основными

в процессе формирования творческого и демократического стиля управления и развития

потенциальных возможностей каждого участника целостного педагогического

процесса [7, с. 12.]. По разным причинам руководители общеобразовательных

организаций не опираются на такие методы, как иллюстративно — показательные,

технико — технологические (причина: недостаточная материально — техническая

база; отсутствие профессиональных знаний и умений использовать информационно —

коммуникационные технологии), методы диалогового общения [7, с. 12 — 13.].

Проведя анализ

научно — педагогический литературы пришли к выводу, что в функции руководителя

общеобразовательной организации входят: создание условий для повышения научно —

теоретического и психолого — педагогического уровня педагогов; стимулирования

педагогического творчества педагогов; контроль за ходом обучения, качеством

знаний и поведением обучающихся; содержанием и организацией целостного

педагогического процеоса; профессиональной ориентация обучающихся; организации

работы с родителями обучающихся и тд. Учитывая функции руководителю

общеобразовательной организации в осушествлении целенаправленной деятельности

необходимо использовать методы управления классифицируемые исследователями А.

И. Араповым и А.Л. Коблевой.

Список

использованной литературы:

1.Арапов, А. И.

Управление образовательными системами // А. И. Арапов / Педагогика: учебное

пособие. — Новосибирск: HГПУ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: // prepod.nspu.ru / mod / resource

/ view.php?id 32981. — Дата обращения: 07.04.2016.

2. Брэдфорд, Д.

Вызов командной работы / Д. Брэдфорд // Курс МВА по менеджменту / Под ред. А.

Козна. — М.: Альпина Паблишер, 2004. — 120 с.

3.Булавенко, О. А.

Информационные технологии в управлении образованием / О. А. Булавенко, А. В.

Одинец // Современные проблемы науки и образования. — 2013. — № 6. — с. 345-349 .

4. Выгорание и

профессионализация: сб. науч. тр. / Под ред. В. В. Лукьянова, А. Б.

Леоновой, А. А Обознова,

А. С. Чернышева, Н. Е. Водопьяновой. — Курск, 2013. — 278 с.

5. Изотов, И. В.

Формированне духовной культуры учащихся с помоннаю мультимедийных средств

обучения / И. В. Изотов // Русский язык и духовная культура: Материалы научно —

практической конференции, 26 марта 2008 г. — Брянск: БИПКРО. 2008 — 72 с.

6. Ильин, В. А. О

психологической составляющей профессиональной подптовки руководителей в офере

образования / В. А. Ильин // Психологическая наука и образование. -2012. -№ 1.

— С. 33-39.

7.Коблева, A. Л.

Управление человеческими ресурсами: программа

профессиональной

переподготовки / А. Л. Коблева — М.: МСГИ, 2014. — 14 с. с.

8. Охотский, Е. В.

Государственное управление в современной России: учебно —

методический

комплекс/Е. В. Охотский. — М.: МГИМО, 2008. — 548 с.

9. Сергеенкова, О.

П. Общая психология: Учебное пособие / О. П. Сергеенкова, О. А. Столярчук, О.

П. Коханова, О. В. Пасека. — К.: Центр учебной литературы, 2012. — 348 с.

10. Федеральный

закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29

декабря 2012 г. № 273 — ФЗ. Принят Государственной Думой 21 декабра 2012 г.

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: // rg.ru / 2012 / 12 / 30 / obrazovanie — dok. html. — Дата

обращения: 07.04.2016.

11.

Харламов, И. Ф. Педагогика: учебник для студентов вузов, / И. Ф. Харламов — М.:

Гардарики, 1999. — 520 с.

12. Шляпникова, О. А. Профессиональное развитие

личности: учебное пособие / О. А. Шляпникова. — Ярославль: ЯрГУ им. П. Г.

Демидова, 2012. — 246 с.

Ермаченкова

Е.А. 2022 г.

Специфика деятельности руководителя в системе управления современной образовательной организацией

Губанихина Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент;

Чижова Светлана Михайловна, магистрант

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал

В статье рассматривается специфика деятельности руководителя образовательной организации в современных образовательных условиях, профессиональные компетенции директора общеобразовательной организации, стили и функции управления.

Ключевые слова: руководитель, управление, общеобразовательная организация, профессиональные компетенции, уровни управления.

Под управлением принято понимать деятельность, направленную на выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной информации [3].

Система управления современной образовательной организацией — это сложный и разноаспектный процесс, основанный на принципах научного управления, ориентированный на современные потребности в сфере образования.

Её особенность определяется теми изменениями, которые происходят в системе образования в последние годы, в частности введением Федеральных государственных стандартов НОО. Эффективность менеджмента организации в целом напрямую зависит от эффективности функционирования всех уровней системы управления организацией в процессе их взаимодействия, взаимовлияния, взаимообогащения. Ключевой же фигурой в процессе управления, как и прежде, остается руководитель, однако, меняются его функции, соответственно меняется и роль руководителя образовательной организации.

Современный руководитель не может обойтись без знаний в области юриспруденции, экономики, бухгалтерского и кадрового учета, менеджмента организации, теории управления персоналом, делопроизводства, социальной и общей психологии, педагогики. Личностные компетенции должны быть представлены высоким уровнем организованности, безусловными лидерскими качествами, умением жить в эпоху информационных технологий, стремлением к личностному и профессиональному развитию [4].

Исследованию специфики деятельности руководителя в системе управления современной образовательной организацией, его правовых полномочий, должностных инструкций, профессиональных компетенций и т.д. посвящены работы многих ученых: В.И. Андреева «Саморазвитие менеджера» (2014), Беляковой Е.К., Голубевой Л.В.«Справочник директора школы» (2007), Л.М Плаховой «Курс молодого бойца, или Азбука директора школы» (2010), Пономаревой Н.И., Сыромятниковой Л.М «Финансово-хозяйственная деятельность руководителя образовательного учреждения» (2006), К.М Ушакова «Управление школой: кризис в период реформ» (2011) и др.

Кроме того, существует множество периодических изданий и электронных ресурсов, помогающих руководителю образовательной организации сориентироваться в сложной системе современных образовательных отношений, грамотно выстроить образовательный процесс, создать условия мотивации к обучению, благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе и, как следствие, обеспечить эффективное функционирование образовательной организации, ее конкурентоспособность на рынке образовательных услуг.

Говоря о специфике деятельности руководителя образовательной организации в системе управления, следует обратить внимание на следующие аспекты: правовой статус руководителя школы; должностные обязанности и полномочия; профессиональные компетенции директора общеобразовательной организации; стиль руководства и его влияние на общий психологический климат школы; взаимодействие с другими уровнями и структурами управления образовательной организацией [5].

Правовой статус руководителя школы четко определяется в статье 51 нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, утверждающей, что «единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель образовательной организации (ректор, директор, заведующий, начальник или иной руководитель), который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации».

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что руководитель, в процессе управления образовательной организацией, осуществляет все функции управления как вида деятельности (рисунок 1).

Говоря о современной системе управления, следует отметить, что руководитель образовательной организации должен находиться в постоянном развитии и способствовать оптимизации реализации обозначенных функций, эффективно используя человеческие ресурсы. Для этого не достаточно подобрать квалифицированные и компетентные кадры, необходимо создать психологически комфортную среду для установления профессиональных взаимосвязей между членами коллектива и проводить систематическую работу по их поддержанию и расширению. Умение установить такие связи – одна из компетенций современного руководителя [1].

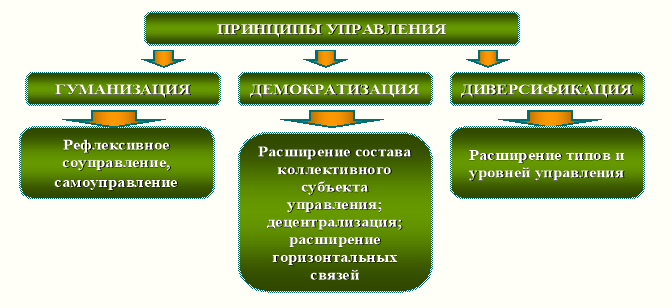

Современная управленческая деятельность строится на основе принципов гуманизации, демократизации, диверсификации (рисунок 2).

Управление может осуществляться в различных формах. Еще в начале ХХ века известный немецкий психолог Курт Левин предложил классификацию, в основу которой был положен принцип зависимости характера управления от личности руководителя, его роли как лидера организации. Рассматривая стиль руководства как совокупность применяемых руководителем методов воздействия на подчиненных, а также форму (манеру, характер) реализации этих методов, исследователь выделяет три типа стилей: авторитарный; демократический; нейтральный (либеральный) [2].

Характеристика стилей управления организацией представлена в таблице 1.

Таблица 1

Стили руководства организацией

|

Критерии руководства |

Авторитарный (директивный) |

Демократический |

Либеральный (нейтральный) |

|

Характер принятия решений |

Единоличный |

Дискурсивный |

Отстраненный |

|

Тип управления |

Командно-директивный |

Коллегиальное обсуждение |

Нейтральное ожидание |

|

Отношение к инициативе |

Полное подавление |

Поощрение |

Передача в руки подчиненных |

|

Стиль общения |

Формально-жесткий |

Дружелюбно открытый |

Либерально-фамильярный |

|

Отношение к дисциплине в коллективе |

Подавление инициативы |

Дифференцированный подход |

Попустительство |

Как известно из теории и практики управления, «чистые стили управления» практически не встречаются, наиболее оптимальным является авторитарно-демократический стиль. Именно он позволяет руководителю реализовывать принцип коллегиальности, при котором наблюдается децентрализация полномочий, активное участие сотрудников в принятии решений, и, одновременно реализовывать принцип единоначалия, при котором он принимает единоличные решения.

Деятельность современного руководителя предполагает и мотивирование деятельности своих сотрудников, так как современные педагоги, в особенности молодые, достаточно амбициозны и не всегда способны к профессиональным «подвигам». Грамотно спроектированная работа руководителя создает внутреннюю мотивацию, построенную на ощущении личного вклада и значимости деятельности каждого сотрудника в деятельность и развитие организации.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что деятельность руководителя охватывает не только все направления организационно-функционального развития современной школы (образовательное, воспитательное, правовое, финансовое, административно-хозяйственное, направление обеспечения комплексной безопасности и т.д.), но и обеспечивает их регулирование с точки зрения процессов целеполагания, планирования, организации, мотивации и контроля.

Таким образом, современный руководитель образовательной организации определяет стратегию, цели и задачи её развития, принимает решения о программном планировании его работы, участии в различных программах и проектах. Он же занимается созданием микроклимата в коллективе, создает систему мотивирования сотрудников и решает ещё множество задач, способствующих развитию образовательной организации, созданию её имиджа и конкурентоспособности в современном образовательном пространстве.

Литература:

- Губанихина Е.В., Тихомирова И.В. Укрепление здоровья педагогов как направление деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения /Электронный научно-практический журнал Культура и образование.- 2014. — №11(15) — с.26

- Левин К. Динамическая психология. / К. Левин. — М.: Смысл. — 2001. — 241 с.

- Сластенин В. А. Педагогика: учеб. пособие / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаева, Е.Н. Шиянов. — М.: Академия. — 2002. — 576 с.

- Султанова Т.А., Ткачева Е.В. Сущностные особенности управления современной образовательной организацией // Молодой ученый. — 2014. — №19. — С. 613-616.

- Ушаков К.М. Управление школой: кризис в период реформ / К. М. Ушаков; отв. Ред. М.А. Ушакова. – М.: Сентябрь. — 2011. – 176 с.

Основные термины (генерируются автоматически): образовательная организация, система управления, современный руководитель, специфика деятельности руководителя, общеобразовательная организация, руководитель, современная образовательная организация, функция управления, правовой статус руководителя школы, профессиональная компетенция директора.

Основные

управленческие функции — это относительно

обособленные направления управленческой

деятельности [14, с.17].

Функциональные

звенья управления рассматриваются как

особые, относительно самостоятельные

виды деятельности, последовательно

взаимосвязанные друг с другом этапы,

полный состав которых образует единый

управленческий цикл. Завершение одного

цикла является началом нового. Таким

образом, обеспечивается движение к

более высоким качественным состояниям

управляемой системы.

Существует

несколько функций управления

образовательными учреждениями. Лазарев

В.С. выделяет среди них планирование,

организацию, руководство и контроль

[18, с.5]. К этим основным функциям Сластенин

В.А. добавляет педагогический анализ,

целеполагание, регулирование [12].

А.М.

Моисеев, кандидат педагогических наук,

профессор Академии повышения квалификации

и переподготовки работников образования,

выделяет три большие группы функций

управления образовательным учреждением

[11].:

1.

Функции управления поддержания

стабильного функционирования

образовательным учреждением;

2.

Функции управления развитием школы и

инновационными процессами;

3.

Функции управления функционированием

и саморазвитием внутришкольного

управления включают в себя действия по

отношению к самой системе управления

образовательным учреждением.

Обобщая

взгляды этих ученых, раскроем следующие

функции управления образовательным

учреждением: анализ, целеполагание и

планирование, организацию, руководство,

контроль и регулирование.

Анализ

— относительно обособленный этап (стадия)

познавательной управленческой

деятельности, суть которого — творческое

изучение, систематизация, обобщение и

оценка разнообразной информации о

социально-экономических условиях,

реализации правовой образовательной

политики, удовлетворения общественных

потребностей, опыта сложившейся практики

управления на всех уровнях. [5].

На

основе анализа индивидуальных, групповых

и общественных образовательных запросов

населения выделяются важнейшие социальные

потребности: социально-экономические,

экологические, валеологические,

культурные, научные, территориальные,

педагогические, бытовые и др.,

детерминирующие цели и содержание

образования, определяется рынок

заказчиков и потребителей. К последним

относятся органы государственной власти

и управления, предприятия и учреждения,

общественные организации, активные

группы населения, семья, отдельные лица.

Функция

педагогического анализа в ее современном

понимании введена и разработана в теории

внутришкольного управления Ю.А.

Конаржевским [7]. Педагогический анализ

в структуре управленческого цикла

занимает особое место: с него начинается

и им заканчивается любой управленческий

цикл, состоящий из последовательно

взаимосвязанных функций. Исключение

педагогического анализа из общей цепи

управленческой деятельности приводит

к ее распаду, когда функции планирования,

организации, контроля, регулирования

не получают в своем развитии логического

обоснования и завершения.

Эффективность

управленческой деятельности во многом

определяется тем, как руководители

школы владеют методикой педагогического

анализа, как глубоко ими могут быть

исследованы установленные факты,

выявлены наиболее характерные зависимости.

Несвоевременно или непрофессионально

проводимый анализ в деятельности

директора школы приводит на этапе

выработке цели и формирования задач к

неконкретности, расплывчатости, а порой

к необоснованности принимаемых решений.

Незнание истинного положения дел в

педагогическом или ученическом коллективе

создает трудности в установлении

правильной системы взаимоотношений в

процессе регулирования и корректировки

педагогического процесса. Основное

назначение педагогического анализа

как функции управления, по мнению Ю.А.

Конаржевского, состоит в изучении

состояния и тенденций развития

педагогического процесса, в объективной

оценке его результатов с последующей

выработкой на этой основе рекомендаций

по упорядочению управляемой системы

[7]. Эта функция — одна из наиболее

трудоемких в структуре управленческого

цикла, так как анализ предполагает

выделение в изучаемом объекте частей

в единое целое, установление связей

системообразующих факторов. В теории

и практике внутришкольного управления

Ю.А. Конаржевским и Т.И. Шамовой определены

основные виды педагогического анализа

в зависимости от его содержания:

параметрический, тематический, итоговый.

Параметрический

анализ направлен на изучение ежедневной

информации о ходе и результатах

образовательного процесса, выявление

причин, нарушающих его.

Тематический

анализ направлен на изучение более

устойчивых, повторяющихся зависимостей,

тенденций в ходе и результатах

педагогического процесса.

Этот

вид педагогического анализа позволяет

директору школы сосредоточиться на

изучении и выявлении особенностей

проявления тех или иных сторон

педагогического процесса, определить

их взаимодействие с другими сторонами,

компонентами и системой в целом.

Итоговый

анализ охватывает более значительные

временные, пространственные или

содержательные рамки. Он проводится по

завершении учебной четверти, полугодия,

учебного года и направлен на изучение

основных результатов, предпосылок и

условий их достижения. Итоговый анализ

подготавливает протекание всех

последующих функций управленческого

цикла.

Содержательную

основу итогового анализа работы школы

за учебный год составляют следующие

направления: качество преподавания;

выполнение образовательных программ

и государственных стандартов; качество

знаний, умений, навыков учащихся; уровень

воспитанности школьников; состояние и

качество методической работы в школе;

эффективность работы с родителями и

общественностью; состояние здоровья

школьников и санитарно-гигиеническая

культура; результативность деятельности

совета школы, педагогического совета

и др.

Проведение

итогового анализа, его объективность,

глубина, перспективность подготавливают

работу над планом нового учебного года.

Целеполагание

и планирование как функция управления

школой. Процесс управления любой

педагогической системой предполагает

целеполагание (постановку целей) и

планирование (принятие решений).

Совершенствование целеполагания и

планирования управленческой работы

диктуется необходимостью постоянного

развития, движения педагогической

системы.

Сластенин

В.А. отмечает, что «цель управленческой

деятельности — это начало, которое

определяет общее направление, содержание,

формы и методы работы. При определении

«дерева» целей управления необходимо

общую, или как говорят «генеральную»,

цель представить в виде ряда конкретных

частных целей, то есть декомпозировать

генеральную цель. Таким образом,

достижение общей, генеральной цели

осуществляется за счет выполнения

составляющих ее частных целей». [12].

Такое

понимание целеполагания позволяет

перейти к комплексному планированию.

«Спланировать будущую деятельность,

— как пишет Лазарев В.С., — значит определить

цели, состав и структуру действий,

необходимых для их достижения». [18]

В

практике работы образовательных

учреждений разрабатываются три основных

вида планов: перспективный, годовой и

текущий. К ним предъявляются следующие

требования: целенаправленностть,

перспективность, комплексность,

объективность.

Перспективный

план разрабатывается, как правило, на

пять лет на основе глубокого анализа

работы школы за последние годы.

Годовой

план охватывает весь учебный год, включая

летние каникулы.

Текущий

план составляется на учебную четверть,

он является конкретизацией общешкольного

годового плана. Таким образом, наличие

основных видов планов позволяет

координировать деятельность

педагогического, ученического и

родительского коллективов. Эти планы

являются стратегическими по отношению

к планам работы учителей и классных

руководителей.

Реализация

функции планирования в едином

управленческом цикле повышает

эффективность деятельности школы.

Основным недостатком школьного

планирования до сего времени остается

отсутствие в планах многих образовательных

учреждений реально достижимых в

планируемый период и научно обоснованных

целей и конкретных задач, отсутствие

ориентации управленческой деятельности

на конечные результаты.

Функция

организации в управлении образовательным

учреждением.

Организация

— это этап управления, направленный на

обеспечение выбора лучших путей

выполнения плановых и творческих

заданий, определение совокупности

действий, ведущих к образованию

взаимосвязей между частями целого:

инструктаж, координация, объединение

людей, совместно реализующих программу

или цель. Главным для организационной

деятельности является вопрос о том, как

реально, с помощью каких действий

воплощаются в жизнь цели организации.

Именно поэтому организационная

деятельность рассматривается как

деятельность исполнительская, как

реализационная стадия управления. [5].

По

своей природе организаторская деятельность

человека — деятельность практическая,

основанная на оперативном использовании

психолого-педагогических знаний в

конкретных ситуациях. Постоянное

взаимодействие с коллегами, учащимися

придает организаторской деятельности

определенную личностно-ориентированную

направленность.

Более

полно содержание организационной

деятельности может быть раскрыто через

ее характеристику по отношению ко всем

другим функциям управления, каждая из

которых предполагает известную

упорядоченность и организацию.

На

этапе реализации целей системы наиболее

важным и исходным моментом организации

является четкое определение и распределение

функциональных обязанностей всех лиц

и подразделений, образующих систему. В

свою очередь распределение функциональных

обязанностей предполагает учет уровня

подготовленности каждого члена

организации, оценку индивидуально-психологических

особенностей с точки зрения их соответствия

предполагаемым функциональным

обязанностям. Вопросы подготовки,

подбора, отбора, расстановки кадров

являются сердцевиной организационного

этапа управления в любой социальной

системе.

В

структуре организаторской деятельности

руководителя важное место занимает

мотивировка предстоящей деятельности,

инструктирование, формирование

убежденности в необходимости выполнения

данного поручения, обеспечение единства

действий педагогического и ученического

коллективов, оказание непосредственной

помощи в процессе выполнения работы,

выбор наиболее адекватных форм

стимулирования деятельности.

Организаторская деятельность руководителя

включает и такое необходимое действие

как оценка хода и результатов конкретного

дела.

Совокупность

действий, совершаемых субъектом

управления для обеспечения всех этих

условий называют руководством.

При

реализации функции руководства решаются

следующие основные задачи:

1)

подбор, расстановка и оценка кадров,

постановка задач перед исполнителями;

2)

анализ и регулирование социально-психологического

климата в коллективе;

3)

стимулирование продуктивной деятельности

подчиненных и их саморазвития;

4)

создание условий для профессионального

роста подчиненных.

Контроль

— один из этапов управления, состоящий

в выявлении отклонений величины

фактических параметров управляемой

системы от нормативов, служащих критериями

оценки (цели, законодательные нормы), в

измерении, оценке результатов выполнения

программы. Из-за различных ограничений,

всегда существующих во внешней среде

или в самой системе, поставленные цели

достигаются редко [5].

Особенность

контроля в образовательном учреждении

состоит в его оценочной функции —

направленности на личность учителя.

Если учитель молодой, то он сказывается

на его профессиональном становлении;

если это учитель со стажем — на укреплении

или ослаблении его профессиональной

позиции и авторитета в школе.

Существующая

практика внутришкольного контроля не

лишена некоторых недостатков. Во-первых,

это отсутствие системы контроля, когда

нет распределения объектов контроля

среди директора и его заместителей,

когда контроль организуется во имя

отчета и набора количества посещенных

уроков или занятий. Во-вторых, это

формализм в организации контроля, когда

нет четко поставленной цели проводимого

контроля, отсутствуют или не используются

объективные критерии оценки. В-третьих,

односторонность внутришкольного

контроля, понимаемого как проведение

контроля какой-либо одной стороны,

одного направления педагогического

процесса. Например, контролируется

только учебный процесс или только уроки

русского языка и математики и др.

В-четвертых, участие в контроле только

должностных лиц, без привлечения опытных

учителей, методистов, или, наоборот,

небольшое участие представителей

администрации.

В

процессе внутришкольного контроля

используются такие методы, как изучение

школьной документации, наблюдение,

беседы, устный и письменный контроль,

анкетирование, изучение передового

педагогического опыта, хронометрирование,

диагностические методы, т.е. такие

методы, которые позволяют получить

необходимую объективную информацию.

Методы взаимно друг друга дополняют,

если мы хотим знать реальное положение

дел, то должны по возможности использовать

различные методы контроля.

С

контрольной функцией управления тесно

связан этап регулирования или коррекции,

т.е. процесс предупреждения и устранения

возможных или фактических отклонений

от заданных целей. Причинами отклонений

в конечных результатах могут быть

некорректно составленные планы и ошибки

в них, отсутствие полной и своевременной

информации, слабость прогнозов, ошибки

в принятых решениях, плохое исполнение,

недостатки в контроле и оценке результатов.

На данном этапе в свернутом виде

представлены все функции управления.

Регулирование и коррекцию можно

рассматривать как оперативное управление

текущими состояниями (отклонениями). В

тех случаях, когда принятые меры не дают

результатов, возникает необходимость

пересмотра целей. А это означает начало

нового управленческого цикла с

развертыванием всех основных стадий

управленческой технологии [5].

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Основные функции управления качеством образования

в образовательной организации

Громак Н.И., заведующий отделом социально-педагогических измерений в образовании ГБОУ ДПО «ДОНРИРО»

г. Донецк, ДНР

Выстраивая модели и программы управления качеством образования, необходимо помнить о функциях, которые оно в себе содержит.

Функция управления (от латинского functio – совершение, исполнение) –это отношение между управляющей системой и управляемым объектом, требующее от управляющей системы выполнения определенного действия для обеспечения целенаправленности и (или) организованности управляемых процессов.

Говоря о процессе управления качеством образования, различают общие функции управления, называемые еще управленческими действиями (это планирование, организация, руководство, контроль, анализ и др.), и конкретные функции, когда управленческое действие названо не само по себе, а вместе с объектом, на которое оно направлено: например, планирование работы с кадрами, контроль качества образования, организация деятельности предметных объединений и т.д.

Чтобы не совершать ошибок в практической работе выполнения определенной функции, на первом этапе она должна быть спланирована. Изначально это проект, который можно обсудить, исправить, довести до оптимального вида. Планирование в широком смысле включает в себя и прогнозирование, и программирование, и, в узком смысле, составление рабочего плана. В современной системе образования новшеством функции управления является переход от традиционных планов учебно-воспитательной работы школы к целевым комплексным программам функционирования или развития школы ради достижения образования определенного качества.

Результаты образования, которых школа стремиться достичь, должны быть выражены в целях по повышению качества. Сложная, многосторонняя работа с целями положительно влияет на рост качества образования.

Выбор и определение параметров, по которым будут оцениваться результаты образования, прогноз обучаемости, воспитательных возможностей каждого учащегося в зоне его потенциального развития являются важной составной частью функции планирования.

Планирование, предполагающее подробное описание путей и средств достижения целей, неизбежно приводит к анализу состава, структуры этих путей и средств, последовательности действий, всех видов ресурсов (кадровых, научно-методических, финансовых, материально технических, временных, нормативно-правовых, мотивационных и пр.), субъектов осуществления намеченного, времени начала и завершения планируемой работы.

Результатом планирования должна стать программа развития, удовлетворяющая требованиям актуальности, прогностичности, рациональности, целостности, контролируемости, чувствительности к сбоям.

Для осуществления спланированного необходима организационная функция. Необходимо определить, назвать людей, кто будет выполнять намеченное, то есть – субъектов управления качеством образования, сформулировать, что должен выполнять каждый субъект, т.е. определить его функциональные обязанности. Для эффективного выполнения субъектом его функций, он должен обладать определенными полномочиями, а для этого рядом с обязанностями необходимо прописать его права по отношению к объектам и другим субъектам управления.

По мнению М.М Поташника, правами являются: вносить предложения, определять, оценивать, вносить коррективы, требовать выполнения, апробировать, контролировать, давать рекомендации.

Помимо прав, у субъектов управления качеством образования появляются и ответственности: за разработку программы, за регулярность контроля, за своевременное представление, за привлечение к работе, за разработку критериев, за обеспечение, за диагностику, за еженедельную информацию, за мониторинг, за подготовку.

Наиболее важным конечным продуктом организационной функции является построение организационной структуры управления.

Руководство, еще одна значимая функция управления. Оно призвано обеспечить заинтересованность всех участников образовательного процесса, их удовлетворенность своим трудом, поддержание благоприятного морально-психологического климата в коллективе.

Для осуществления эффективного руководства, необходимо знать типы организационного поведения людей, уметь создавать мотивационную среду школы, знать разнообразные способы оценки педагогических кадров, использовать различные, оптимальные для каждого сотрудника, формы поощрения. Реализация функции руководства качеством образования в школе безусловно предполагает наличие специального раздела в плане или программе работы школы, где должны быть определены мероприятия, осуществляемые руководством школы, психологами, другими субъектами, по стимулированию и мотивации всех участников образовательного процесса.

Достижение высокого качества результатов в итоге любой деятельности требует от участников неторопливости, тщательности, добросовестности, основательной подготовки. Поэтому в рамках функции руководства стала актуальна задача сдерживания (впервые описанная в работах Е.А. Ямбурга). Каждой школе, наряду со стремлением к преобразованиям, в интересах обеспечения высокого качества образования, должен быть свойственен разумный консерватизм, который также обеспечивается сдерживанием.

Управляющая система должна получать информацию обо всех изменениях. При полноценной организации управления должны следовать своевременное реагирование на возникшие изменения, вноситься коррективы в планы, в уже осуществляемую работу. Получение такой информации обеспечивается функцией контроля.

У многих складывается отрицательное восприятие функции контроля. Уменьшить это восприятие контрольно-оценочных действий возможно, если проверки качества образования будут компетентными по сути и корректными по форме. В результате контроля обеспечивается необходимая для управления обратная связь.

Говоря об управлении качеством образования, контроль неизбежен, поскольку он приобретает характер мониторинга, постоянного отслеживания результатов образования и проверки их соответствия промежуточным или конечным поставленным целям.

Особенностью контроля качества образования является то, что оценивать приходится проект, процесс, текущие и конечные результаты образования, при этом по мере оценки, изучения и анализа результатов приходится корректировать образовательный процесс и его план, а иногда и цели.

Разнообразие факторов, благодаря которым может быть улучшено качество образования, приводит к рассмотрению функции координации. Важно помнить, что не следует стремиться к использованию большинства факторов, т.к. все они, как правило, между собой прямо или опосредованно связаны, что может привести к отрицательным последствиям образовательного процесса.

Проблема обеспечения межпредметных связей для достижения целостности, системности, непротиворечивости школьного образования очень сильно влияет на качество образования. Решить данную проблему необходимо для обеспечения образования хорошего качества и его повышения можно прибегнув к помощи функции координации.

Функция координации, которая реализуется так же, как анализ, при планировании, организации, руководстве и др. в интересах повышения качества образования может привести к оптимальному соотношению и взаимодействию различные трудности. Школа как объект управления представляет собой очень сложный многокомпонентный комплекс. Управляющая система школы достаточно сложна. Она имеет несколько уровней, множество индивидуальных и коллективных, постоянных и временных действующих субъектов, связей и отношений между ними. Координирование, как было упомянуто выше, приводит к их взаимодействию.

Работа по составлению программы развития школы, построение организационной структуры индивидуальных и коллективных субъектов, участвующих в управлении качеством образования, управленческие действия, предполагающие прежде всего мотивационную работу со всеми участниками образовательного процесса на основе изучения их потребностей, отслеживание текущих, промежуточных, конечных и отдаленных результатов образовательной деятельности, сравнение этих результатов и корректировка, являются неотъемлемыми элементами, функциями управления качеством образования. Они неразделимы. Совокупность представленных элементов приводит к успешному достижению поставленной цели.

Функции педагогического управления

|

Содержание

Понятие функции управленияФункцию управления (от латинского functio – совершение, исполнение) можно определить как отношение между субъектом и объектом управления, требующее от субъекта (управляющей системы) «определенного действия для обеспечения целенаправленности или организованности управляемых процессов» [3]. Отношения между субъектом и объектом управления (иначе говоря, между управляющими и управляемыми системами) могут быть различными. Так, в зависимости от тех или иных отношений от руководителя могут требоваться следующие действия: — изучение тенденций в управляемом объекте; Основаниями для выделения видов функции разные авторы считают… — вид управленческого действия;

Основные функции педагогического управленияВ литературе, посвящённой различным вопросам управления школой, упоминаются следующие функции: планирование, прогнозирование, анализ, организация, инструктирование, распорядительство, сплочение, руководство, координация, коммуникация, принятие решений, контроль, оценка, информирование, стимулирование и др. Таким образом, существует несколько подходов к выделению основных управленческих функций. Одним из наиболее признанных является подход, согласно которому основными функциями педагогического управления являются педагогический анализ, целеполагание, планирование, организация деятельности исполнителей, контроль и диагностика, регулирование и коррекция (Ю.А. Конаржевский [1]). К этому подходу очень близка позиция Т.И. Шамовой [4], которая в качестве основных функций педагогического управления выделяет информационно-аналитическую, мотивационно-целевую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-диагностическую, регулятивно-коррекционную. При ближайшем рассмотрении основные функции педагогического управления «по Конаржевскому» и «по Шамовой» оказываются идентичны: их одинаковое количество (шесть), и они, несколько отличаясь названиями, фактически совпадают по своему содержательному наполнению:

Основные функции пронизывают всю управленческую деятельность, реализуясь практически в каждом управленческом цикле. Этим они отличаются от дополнительных функций педагогического управления. Дополнительные функции педагогического управленияДополнительные функции управления – это функции, которые реализуются вместе с основными управленческими функциями и обеспечивают необходимую гибкость менеджмента, поскольку в них более всего проявляются особенности управления и его объекта [2]. Реализация дополнительных функций, в отличие от основных, ограничена решением отдельных проблем, конкретными направлениями работы. Дополнительные функции реализуются в сочетании с основными или формируются на базе основных. Например, к дополнительным функциям школьного управления можно отнести представительскую, исследовательскую, здоровьесберегающую др. Роль дополнительных функций педагогического управления, как правило, возрастает, если образовательная организация работает в инновационном режиме. (Подробней об этом можно прочитать в моей статье «Усиление роли дополнительных функций в школьном инновационном менеджменте», доступной на внешнем ресурсе.) Источники 1. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление. – М.: Педагогический поиск, 2000. – 222 с. 2. Сидоров С.В. Усиление роли дополнительных функций в школьном инновационном менеджменте. – Социосфера. 2010. № 3. С. 55-60. 3. Управление школой: Теоретические основы и методы / Под ред. В.С. Лазарева. – М.: Центр социальных экономических исследований, 1997, с. 72. 4. Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин Н.П. Управление образовательными системами. – М.: 2002. – 320 с.

Для ссылки: |

|

Опубликовано 14.04.2016 Просмотров: 15486 |

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

Особенности деятельности руководителя образовательной организации

реферат для поступления

в магистратуру по направлению подготовки

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование»

Программа «Управление образованием»

Подготовила Морохина Анна Александровна

Оценка за защиту реферата:

_________________________

« ___ »___________2018 г.

Сыктывкар – 2018

Содержание

Введение………………………………………………………………………

Глава 1. Организация и руководство образовательным учреждением в современных условиях…………………………………………………………..

1.1 Личностные качества и стиль управления современного руководителя……………………………………………………………………….

1.2 Особенности деятельности руководителя образовательного учреждения на современном этапе……………………………………………………………..

Глава 2. Система управления образовательным учреждением………

2.1 Понятие управления образовательным учреждением………………….

2.2 Функции управления образовательным учреждением………………..

2.3 Общие и специфические принципы управления образовательным учреждением………………………………………………………………………..

Заключение

Список литературы

Введение

В современном мире увеличивается значение образования как важнейшего фактора формирования нового качества общества.

Управление образовательным учреждением в современных условиях — сложный процесс, слагаемыми которого являются правильный выбор целей и задач, изучение и глубокий анализ достигнутого уровня учебно-воспитательной работы, система рационального планирования, организация деятельности ученического и педагогического коллективов, выбор оптимальных путей для повышения уровня обучения и воспитания, эффективный контроль.

Управление школой — это научно обоснованные действия администрации и педагогов, направленные на рациональное использование времени и сил преподавателей и учащихся в учебно-воспитательном процессе с целью углублённого изучения учебных предметов, нравственного воспитания, всестороннего развития личности и подготовки к сознательному выбору профессии.

Решение этих вопросов зависит от умения руководителя школы и преподавателей творчески использовать новейшие достижения науки и передового опыта, от взаимоотношений в коллективе, от активности педагогов и учащихся в учебной и воспитательной работе.

Решение теоретических и практических задач управления образовательным учреждением приобретает все больший вес в связи с возрастанием роли и значимости защиты прав и свобод человека, развитием рыночных отношений, формирование новых социальных структур и форм управления. Поэтому современному руководителю для эффективного влияния на деятельность подчиненных необходимо глубокое понимание основ организации и управления. Хотя эти механизмы в современном управлении образовательным учреждением все еще мало изучены, но уже имеющиеся результаты научных исследований могут существенно расширить возможности руководителя создавать условия, способствующие формированию заинтересованности членов коллектива в продуктивной работе.

Так, выбранная тема «Особенности деятельности руководителя образовательной организации» актуальна, так как рассматривает основы и современные механизмы эффективного управления педагогическим коллективом и имеет большую практическую значимость, которая заключается в возможности улучшения условий педагогического труда учителей, повышения эффективности управленческого процесса образовательного учреждения путем совершенствования профессионализма руководителей школ и их заместителей.

Цельюработы является изучение современных основ организации и управления образовательным учреждением.

Объектом изучения является система управления образовательным учреждением.

Предметом- процесс организации и управления образовательным учреждением и его влияние на эффективность управления педагогическим коллективом.

В соответствии с целью, объектом и предметом выдвигаются следующие задачи:

1. Изучить научную, методологическую литературу, материалы СМИ по данному направлению;

2. Определить понятия «Управление образовательным учреждением», «система управления образовательным учреждением»;

3. Выявить функции и принципы управления образовательным учреждением;

4. Охарактеризовать стили управления образовательным учреждением и определить наиболее эффективный стиль на современном этапе развития образовательного пространства.

Глава 1. Организация и руководство образовательным учреждением в современных условиях

1.1 Личностные качества и стиль управления современного руководителя

Особое место в теории управления и организации занимает проблема руководства. Традиционно под руководством принято понимать отношения, возникающие в организации в процессе и по поводу управления. Основной принцип управления — единоначалие. Суть его в том, что власть, право решения, ответственность и возможности контролировать процессы и отношения в организации предоставляются только одному должностному лицу. Соответственно руководитель — лицо персонифицирующее ответственность, власть и право контроля. Отношения единоначалия во многом формируют иерархическую пирамиду организации.

В самом общем виде можно определить те требования, которым соответствует руководитель любого управленческого ранга в различных социальных организациях.

На основе общего анализа исследований психологов в области менеджмента, все качества, которыми должен обладать современный руководитель, можно разделить на пять групп:

1) общечеловеческие качества: трудолюбие; принципиальность, честность; обязательность, верность слову; самокритичность; гуманность; тактичность; справедливость; целеустремленность; альтруизм; высокая культура, безупречная нравственность; энергичность; работоспособность; выдержанность; любовь к своему делу; оптимистичность; требовательность к себе и другим; чувство юмора; внешняя привлекательность (опрятность, стиль одежды и т.д.);

2) психофизиологические качества: крепкое здоровье, стрессоустойчивость, общий уровень развития, интеллектуальные свойства, индивидуально-психологические свойства (темперамент, направленность личности);

3) деловые качества и организаторские способности: инициативность; самостоятельность в решении вопросов; самоорганизованность (умение беречь свое и чужое время, пунктуальность и точность); дисциплинированность; исполнительность; умение четко определить цель и поставить задачу; способность менять стиль поведения в зависимости от условий; умение расставить кадры и организовать их взаимодействие, способность мобилизовать коллектив и повести его за собой; умение контролировать деятельность подчиненных; способность и стремление оперативно принимать решения; способность и стремление объективно анализировать и оценивать результаты, умение стимулировать подчиненных; творческий подход к порученному делу; умение поддерживать инициативу, стремление использовать все новое, прогрессивное; умение поддерживать свой авторитет.

4) коммуникативные качества: умение руководителя устанавливать деловые отношения с вышестоящими и смежными руководителями, с подчиненными, умение поддерживать нормальный психологический климат в коллективе, умение общаться (культура речи, умение слушать и т.д.), умение выступать публично;

5) профессиональные знания: знание науки об управлении (основы менеджмента, управление персоналом и др.); применение на практике современных организационно-управленческих принципов и методов; умение работать с документацией.

Если руководитель будет обладать всеми вышеназванными качествами, его можно считать идеальным.

Розанова В.А. отмечает следующие качества руководителя (менеджера) препятствуют эффективной деятельности организации:

недостаточная сформированность у менеджера индивидуальной управленческой концепции;

рассогласование организационных и личных ценностей и целей менеджера;

недостаточная степень наличия управленческих способностей менеджера;

недостаток знаний, умений и навыков менеджера в области управленческой деятельности;

отсутствие креативности у менеджера;

неумение управлять собой;

неумение управлять группой;

недоброжелательное отношение к персоналу;

отсутствие стремления к личностному росту;

неумение мотивировать персонал;

трудности в общении с подчиненными;

применение неэффективного стиля руководства;

ориентация на себя и свои личные цели;

отсутствие ориентации на решение профессиональных задач;

недостаток творческого подхода в работе;

консервативность поведения менеджера;

наличие конфликтных тенденций поведения;

наличие невротических тенденций поведения;

Грамотный руководитель никогда не допустит такого количества недостатков в себе и своей деятельности, постоянно будет работать над саморазвитием, самовоспитанием, совершенствованием и самообразованием.

Все личностные качества руководителя проявляются в его стиле управления. Стиль управления — это определенная система предпочитаемых руководителем способов, методов и форм управленческой деятельности. Применительно к образованию используют следующие стили руководства:

Директивно-коллегиальный стиль.

Руководитель стремится к принятию единоличных решений. Распределяет полномочия с участием непосредственных заместителей. В работе проявляет активность, что не наблюдается у подчиненных. Преобладающий метод руководства — приказы и поручения, просьбы исполнителей осуществляются редко.

Проявляет активный интерес к дисциплине, регулярно и строго контролируя подчиненных. Основной акцент в работе делается не на достижениях, а на ошибках и просчетах подчиненных. Требовательность к другим очень высокая. Советы и возражения руководитель позволяет делать только своим помощникам. Отношение к критике отрицательное. Ему свойственна выдержка. Общение с подчиненными происходит только по производственным вопросам. Ориентирован на дело, т.е. на задачу. Положительно относится к нововведениям, но не к человеческим отношениям. В отсутствие руководителя коллектив справляется с работой, но при контроле заместителя.

Директивно-пассивный стиль. Распределение полномочий постоянно меняется, являясь рассогласованным. Активность исполнителей допускается, но не считается значимой. Часто прибегает к просьбам и уговорам, но когда это не помогает использует приказы. Строго относится к соблюдению дисциплины, но особых усилий в этом вопросе не прилагает. Контроль за работой исполнителей осуществляется редко, но очень строго с основным упором за результаты работы. Целиком полагается на компетентность сотрудников. Разрешает подчиненным давать советы. В работе мало заинтересован. С персоналом осторожен и тактичен. Подчиненные часто оказываются более компетентными, чем руководитель. От своих заместителей требует безоговорочного подчинения. Избегает нововведений в особенности в общении с людьми. Уделяет внимание управленческим функциям при возникновении значительных проблем. Вопросами социально-психологического климата в коллективе практически не занимается. За него эти проблемы решают другие люди. При отсутствии руководителя коллектив снижает производительность труда.

В связи с превалирующими научными трактовками, директивная позиция в управлении сохраняет ведущее положение, т.к наиболее удобна для руководителей как привычный эталон отношений с подчиненными. Этот эталон безоговорочно принят и неявно одобряем не только субъектами, но и объектами управления. Он олицетворяет традиционный директивный стиль, при котором личностные особенности начальника для управляемых имеют значение только как «справедливые решения» по льготам и наказаниям. Руководитель может быть одновременно откровенным диктатором и понимающим собеседником, заботливым наставником и беспристрастным судьей — все это принимается как необходимая «отеческая» (материнская) строгость, а собственно самоорганизация подчиненных для них самих утрачивает смысл.

Стиль пассивно-коллегиальный. Руководитель стремится избежать ответственности, в осуществлении управленческих функций занимает пассивную позицию. Допускает инициативу у подчиненных, но сам не стремиться к ней. Допускает, чтобы исполнители работали самостоятельно. Основной метод руководства — просьбы, советы, уговоры, приказы старается не отдавать. Слабо контролирует работу подчиненных. Окружает себя высококвалифицированными специалистами, положительно относится к нововведениям в сфере действия общения с людьми. К нововведениям в сфере производства противится. Требует по справедливости, но редко. Часто идет на поводу у подчиненных. При отсутствии руководителя коллектив продолжает эффективно работать.

Смешанный стиль руководства. Распределение полномочий при выполнении управленческих функций осуществляет между собой и исполнителями. Инициатива исходит как от самого руководителя, так и от его подчиненных. Но на себя старается брать немного, если проявляет инициативу не сам. Положительно относится к самостоятельности исполнителей. Основные методы — приказ, поручения или просьбы, но иногда прибегает к уговорам или даже выговорам. На дисциплине не заостряет внимание. Осуществляет избирательный контроль, строго следит за конечным результатом труда. С подчиненными в общении соблюдает дистанцию, не проявляя превосходства. Уделяет нужное внимание производственным задачам, а также человеческим отношениям. Внутри коллектива действует нормальный социально-психологический климат.

Сегодня нормативные документы требуют переориентации руководителей образованием на иной стиль отношений. Наиболее значимым для руководителя образовательным учреждением определяется рефлексивный стиль управления, предполагающий введение таких ценностей в обиход управленца, как соуправление процессом обучения, совместное целеполагание, проектирование, преобразование содержания знаний, стимулирование научно-исследовательской деятельности учителей и т.п.

Каждому конкретному руководителю не может быть присущ только какой-либо один стиль. Опытный руководитель способен использовать тот или иной стиль в зависимости от обстоятельств: содержания решаемых задач, конкретного состава руководимой группы и др.

Стиль руководства оказывает большое влияние на деятельность подчиненных, и эффективность работы организации.

Итак, эффективность работы любой организации, в том числе и общеобразовательной школы, зависит от стиля управления коллективом. В стиле управления проявляются личностные качества руководителя. Развивая и совершенствуя личностные качества руководителей, изменяя стиль руководства, можно повысить эффективность работы образовательного учреждения.

1.2 Особенности деятельности руководителя образовательного учреждения на современном этапе

Сегодня, когда статус учителя, педагога имеет очень низкий социальный уровень при руководстве образовательным учреждением остро стоит проблема привлечения и удержания квалифицированных кадров. Ограниченность материальных и социальных гарантий от государства не позволяет ограничиться одной печальной констатацией этой проблемы. Руководитель образовательного учреждения вынужден самостоятельно искать пути для ее решения, не только оперируя средствами из директорского фонда, но и создавая собственную систему корпоративных стимулов, льгот, стратегий успеха, в том числе заботясь о морально-психологических и валеологических факторах стабильности школьного коллектива.

В итоге менеджер образовательного учреждения должен уметь:

формировать команду единомышленников (растить школу как корпорацию);

обеспечивать оптимальные условия для самореализации детей и взрослых;

стимулировать творческую деятельность, поддерживать инициативу;

делегировать полномочия, развивать формы самоуправления, общественного контроля, попечительства;

привлекать и грамотно использовать дополнительные источники и способы финансирования;

задействовать новые социальные ресурсы в кадровой политике;

выстраивать собственные отношения с другими субъектами социальной системы;

заботиться о создании имиджа и поддержании социального статуса школы;

внедрять высокие технологии в управленческие процессы.

В системе образования меняется представление о профессионализме. Как и многие современные предприятия, школа сегодня предпочитает не узкого специалиста — исполнителя, а педагога, способного решать междисциплинарные задачи и регулировать человеческие отношения, активного коммуникатора, обладающего целым набором ключевых компетенций.

Разумеется, эти качества нуждаются в стимуляции и поддержке. Современный руководитель образовательного учреждения должен иметь в своем арсенале ряд мер, гарантирующих работникам корпоративную поддержку, сформировав так называемый «социальный портфель педагога». Социальный портфель может состоять из двух частей. Первая включает различные льготы. Например:

Компенсация обучения детей сотрудников;

Доступ в интернет и электронная почта;

Доступ к корпоративным информационным ресурсам учреждения;

Поддержка повышения квалификации;

Обучение работе на компьютере;

Медицинское обеспечение и страхование;

Вторая часть предполагает оптимизацию условий труда:

проведение учебных и методических семинаров, практикумов, тренингов;

организация процесса повышения квалификации и получения дополнительных профессиональных компетенций;

оснащение рабочего места;

обеспечение периодическими изданиями;

обеспечение специальной литературой и др.

Помимо «социального портфеля», необходимо выстроить систему эмоционально-психологической поддержки педагогов и сотрудников, куда может входить:

психологическое и психотерапевтическое консультирование (индивидуальное и групповое);

тренинги общения и деловые игры;

цикл школьных праздников и традиций;

поздравления;

экскурсионные, концертные и развлекательные программы и др.

Важными показателями стабильности школьного коллектива является уровень культуры отношений, сложившихся в школьном сообществе, и благоприятный психологический климат. Поэтому необходимо поддерживать, регулярно проводя мероприятия, направленные на сплочение школьного сообщества.

Глава 2. Система управления образовательным учреждением

2.1 Понятие управления образовательным учреждением

Процесс управления всегда имеет место там, где осуществляется общая деятельность людей для достижения определенных результатов.

Под управлением понимается систематическое воздействие субъекта управленческой деятельности (одного человека, группы лиц или специального созданного органа) на социальный объект, в качестве какового может выступать общество в целом, его отдельная сфера (например, экономическая или социальная), отдельное предприятие, фирма и т.п., с тем, чтобы обеспечить их целостность, нормальное функционирование, динамическое равновесие с окружающей средой и достижение намеченной цели.

Поскольку образовательное учреждение — социальная организация и она представляет собой систему совместной деятельности людей (педагогов, учащихся, родителей), то целесообразно говорить об управлении ею.

Социальное управление осуществляется путем воздействия на условия жизни людей, мотивацию их интересов, их ценностные ориентации.

Многие ученые определяют понятие «управление» через понятие «деятельность», «воздействие», «взаимодействие».

Как отмечает Пидкасистый П.И., управление — процесс воздействия на систему в целях перевода ее в новое состояние на основе использования присущих этой системе объективных законов.

Управление как “влияние” или “воздействие” определяют так же Шипунов В.П., Кишкель Е.Н., Бандурка А.М.

«Под управлением вообще, — пишет В.А. Сластенин, — понимается деятельность, направленная на выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной информации». А внутришкольное управление, по его мнению, представляет собой «целенаправленное, сознательное взаимодействие участников целостного педагогического процесса на основе познания его объективных закономерностей с целью достижения оптимального результата».

Розанов В.А. отмечает, что управление это система скоординированных мероприятий, направленных на достижение значимых целей.

Так как сегодня на смену философии «воздействия» в управлении школой приходит философия «взаимодействия», «сотрудничества», следует определять понятие «управление образовательным учреждением» через понятие взаимодействия. Итак, под управлением образовательным учреждением мы понимаем систематическое, планомерное, сознательное и целенаправленное взаимодействие субъектов управления различного уровня в целях обеспечения эффективной деятельности образовательного учреждения.

В настоящее время понятие менеджмента из области бизнеса все шире распространяется на различные сферы деятельности людей, в том числе и на образование. Однако понятие менеджмента более узкое, чем понятие управления, так как менеджмент в основном касается различных аспектов деятельности руководителя, тогда как понятие управления охватывает всю область человеческих взаимоотношений в системах «руководители-исполнители». Так, теория управления школой, в частности, педагогическим коллективом существенно дополняется теорией внутришкольного менеджмента.