В силу ряда исторических факторов в руководстве большевистской партии после ее прихода к власти оказалась весьма заметная прослойка выходцев из Грузии – фамилии Орджоникидзе, Енукидзе, Берии говорят сами за себя. С конца 20-х годов после ожесточенной политической борьбы во главе советской державы стал Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили).

При этом вождь отнюдь не забывал о своей малой родине. Он любил слушать грузинские песни, проявлял заботу о развитии грузинской культуры, литературы, музыки… Стремясь сделать вождю приятное, заботу о маленькой закавказской республике стали проявлять и на всех прочих уровнях. Именно в 30-е годы на советском киноэкране появился образ молодого, веселого, неунывающего грузина. Человека честного, горячего, смелого и искреннего. Такой грузин, пусть хоть в эпизоде, но мелькнет в фильме, даже никакого отношения к Грузии не имеющего – вспомните, как начинается фильм «Трактористы» или заканчивается «Сердца четырех».

В жизни все было если и не как в кино, то очень похоже – в развитие Грузии вкладывались огромные средства. Даже после Великой Отечественной войны непострадавшая от вторжения Грузия продолжала получать усиленную поддержку центра.

В 1947 году в ходе своего путешествия по СССР Грузию посетил знаменитый американский писатель Джон Стейнбек. В своем «Русском дневнике» он весьма метко охарактеризовал положение республики в советском государстве:

«Где бы мы ни были – в России, в Москве, на Украине, в Сталинграде, магическое слово «Грузия» возникало постоянно.

Люди, которые ни разу там не были и которые, возможно, и не смогли бы туда поехать, говорили о Грузии с восхищением и страстным желанием туда попасть. Они говорили о грузинах как о суперменах, как о знаменитых выпивохах, известных танцорах, прекрасных музыкантах, работниках и любовниках. И говорили они об этом месте на Кавказе у Черного моря просто как о втором рае. Мы стали верить, что большинство русских надеются, что если они проживут всю жизнь в честности и добродетели, то, когда умрут, попадут не в рай, а в Грузию – с прекрасным климатом, богатой землей и маленьким собственным океанчиком…»

Это было не только внешнее впечатление. «Райское благополучие» Грузии было хорошо подкреплено экономически.

Так в 1950 году оплата одного дня в колхозах Грузинской ССР была в 15 раз (!) выше, чем в РСФСР и в 1,5 раза выше, чем в Узбекской ССР. В бюджет Грузии поступало 100% налога с оборота и 100% подоходного налога (в РСФСР – только 50%), к тому же республика получала дотации из союзного бюджета.

В 1953 году эпоха Сталина закончилась, но система иждивенчества Грузии и ее обитателей сохранилась. Образ грузина претерпел определенные изменения – в нем усилилась комическая часть, что в некоторой степени примиряло граждан остальных республик СССР с привилегированным положением жителей закавказской республики.

Именно тогда появляются «анекдоты про грузин», которые, с одной стороны, подчеркивают их богатство, а с другой, выставляют в несколько смешном виде:

Если ты вина не пил,

Если «Волга» не купил,

Не директор магазина —

Ты не мужчина, ты не грузин!

(студенческий фольклор 70-е годы).

«Купил грузин «запорожец», поставил около дома. Утром просыпается – сгорела машина, купил еще один – тоже сожгли. Купил третий, положил под стекло записку – «дайти хоть прокатиться». Просыпается – на месте «запорожца» «волга» с запиской – «Катайся, дарагой, но не позорь нацию!».

Изменяется образ грузина в кинематографе – это по-прежнему горячий человек, весельчак, но уже не доблестно-героический, а комический.

Почему облик грузина в массовом сознании стал комическим, а не негативным? Во многом потому, что даже в эпоху Сталина число грузин в руководстве и аппарате было невелико и господствующего положения они не занимали. С одной стороны – это уберегло грузин от негативного отношения со стороны других народов СССР (за некоторым исключением), но, с другой, необоснованные привилегии не могли не оказать разлагающего влияния на сам народ.

Советский режим в той или иной степени развращал и портил все народы, попавшие под его власть, но на Грузии это сказалось особенно сильно. Современный грузинский журналист с горечью отмечает: «Страна потеряла свое предназначение на карте мира, вся ее функция свелась к тому, чтоб вкусно поесть, побольше выпить, произнести энное количество тостов за столом, не останавливать машину на красный свет и покупать советских чиновников несколькими бутылками вина. Страна утратила не только перспективу развития, но и стимул к нему — зачем что-то делать, мучиться, осваивать новые технологии, если достаточно занести бутылку коньяка в нужный московский кабинет — и все будет в порядке. Деньги придут в неограниченном количестве, а местный товар будет продан в российской глубинке за неимением выбора. Обувь, которая раскрывала рот через неделю ее ношения, безумные настенные ковры с неизменными изображениями различных хищных животных, и даже кутаисские автомобили — самое мерзкое, что мог придумать мировой автопром — все это продавалось без малейшей проблемы. Символом советской Грузии не были ученые-практики, спецы по высоким технологиям, программисты или эффективные менеджеры. Венец мироздания в российско-грузинской вариации — это вороватый, ушлый, ленивый, коррупционер, считающий застолье главным достижением мировой цивилизации».

С распадом Советского Союза сказка кончилась.

При содействии издательства Вагриус «Власть» представляет серию исторических материалов в рубрике АРХИВ

75 лет назад, в апреле 1934 года, в Москве по указанию Иосифа Сталина арестовали большую группу «грузинских кутил и безобразников». Корреспондент «Власти» Светлана Кузнецова выясняла, как отец советских народов разлюбил своих земляков.

«Царь Сосо Великий»

Когда горбачевская эпоха завершилась, люди из окружения первого и последнего президента СССР много обвиняли его в слабости и несостоятельности. Бывший председатель КГБ СССР Виктор Чебриков, к примеру, рассказывал (см. «Власть» N 7 за 2001 год):

«В людях, в отличие от Брежнева, последний генсек разбирался слабо. Считал льстецов верными соратниками. Мой зам Крючков, например, постоянно направлял Горбачеву обзоры откликов зарубежной печати на его выступления, переводы хвалебных статей о нем. Я отказался подписывать сопроводительные письма к этим «материалам». Говорю ему: «Владимир Александрович, ты же прекрасно знаешь, что половина этих статей напечатана только потому, что мы за это заплатили. Какое же это мнение мировой общественности? Кого ты обманываешь? Генерального, меня и себя?»».

Впрочем, все предыдущие генсеки, начиная со Сталина, к публикациям зарубежной прессы о себе относились со столь же трепетным вниманием и тратили немалые средства на то, чтобы выглядеть как можно лучше в глазах западной общественности. Политбюро еще в 1920-е годы выделяло деньги на содержание просоветских по сути, но формально независимых зарубежных изданий. Все советские представительства за рубежом — от дипломатических и торговых до корреспондентских пунктов ТАСС и газет — были обязаны отслеживать публикации о высшем руководстве Советского Союза и незамедлительно докладывать о них в Москву. А за деятельностью и характером публикаций иностранных корреспондентов, постоянно аккредитованных или приезжавших в СССР, ввели неусыпный и строгий контроль.

Писавших не то, что хотелось прочесть кремлевским обитателям, под благовидными предлогами удаляли из Союза. А прогрессивных (в советском понимании этого слова) корреспондентов подкармливали интересной, а порой и сенсационной информацией. Так, одному из британских журналистов дали возможность собрать материал и получить фотографии для обширной статьи о жене Сталина Надежде Аллилуевой. А многим другим инокорреспондентам давали возможность посетить Грузию, и после интересной поездки с обильным угощением тем не оставалось ничего иного, как написать добрый и веселый репортаж о процветании родного края Сталина.

В статьях о Грузии и ее столице, тогда еще называвшейся Тифлисом, обычно рассказывалось о том, как сказочно изменился город за годы советской власти. Пыльный городишко, в котором прежде отсутствовал даже полноценный водопровод, заботами Сталина получил воду и фонтаны, электростанцию и электрическое освещение, а его улицы и набережные покрыли редким еще в ту пору асфальтом. Тифлис бурно строился и превращался в красивый город европейского уровня. Но репортеры и представить себе не могли, сколько средств из союзного бюджета выделяется для нужд Грузии и ее столицы. Для них находилась валюта из особого резерва Совнаркома, а заказы Тифлисского городского совета по указанию Политбюро выполнялись Наркомвнешторгом в первоочередном порядке. В Москве действовало представительство Тифлсовета, которое могло протолкнуть нужные городу решения через любые инстанции.

Как свидетельствовали американские репортеры в 1931 году, благодарные грузины называли Сталина, более знакомого им как Сосо Джугашвили, «Царь Сосо Великий», и шутили, что все предыдущие грузинские цари присоединяли Грузию к России, и только Сталин присоединил Россию к Грузии.

Многое, однако, свидетельствует, что генсек, возможно, и любил родные места, но недолюбливал земляков. В середине 1920-х, когда до его обожествления советской пропагандой было еще далеко, Сталин рассказывал, что происходил из мелкобуржуазной среды: отец владел сапожной мастерской и имел наемных работников. Затем Виссарион Джугашвили разорился, и маленький Сосо вместе со всей семьей пережил позор и унижение банкротства. Далеко не простыми оказались и отношения с земляками в духовной семинарии, где, судя по воспоминаниям современников, Иосифа Джугашвили недолюбливали многие наставники и соученики.

Во время ссылки в Сольвычегодске Сталин, как вспоминал его внебрачный сын Константин Кузаков (см. «Власть» N 50 за 1999 год), сделал своим телохранителем не кого-то из земляков, а чеченца Якуба, отбывавшего наказание за несколько убийств. Не доверял он свою жизнь землякам и после революции: его денщиком и охранником, а затем и начальником охраны стал человек огромной, как говорили, физической силы — белорус Николай Власик.

Ко всему прочему руководящие коммунисты-грузины серьезно осложняли жизнь генеральному секретарю ЦК Сталину своими постоянными междоусобными склоками, которые регулярно приходилось улаживать. Однако другого выхода у генсека в те годы просто не было. Во время борьбы с недругами в руководстве партии любой голос члена ЦК или делегата съезда ценился на вес золота. И Сталин как истинный кавказец начал их покупать, оказывая помощь регионам, готовым отдать за него голоса. Точно так же, как и Тифлису, выделялись, к примеру, деньги на благоустройство Киева и Харькова. Но только грузины считали, что Сталин в ответ на безоговорочную поддержку обязан по первой просьбе давать им все, в чем они нуждались, включая и руководящие должности.

«Человек с маленькими обезьяньими глазами»

Круговорот грузин в руководящей советской среде представлял собой удивительную картину. Как правило, товарища выдвигали на одну руководящую должность, и если он не справлялся с работой, раз за разом перемещали на другую. Благодаря заботе Сталина, например, старый грузинский революционер Андрей Лежава успел побывать в руководстве наркомата внешней торговли, где его указания вызывали массу нареканий у специалистов, затем возглавил внутреннюю торговлю, где у него под носом чиновники вместе с нэпманами создали обширную систему расхищения госфондов. Затем его назначили председателем Госплана РСФСР и освободили от этого поста, как только в начале первой пятилетки за планирование пришлось взяться всерьез. Плачевны оказались и результаты руководства трестом «Союзрыба», и в конце концов Лежаве нашли спокойную должность начальника Главного управления субтропических культур в Наркомате земледелия.

Перемещение менее значимых выходцев из Грузии происходило без участия вождя, благо в Кремле и на Старой площади у них хватало высокопоставленных земляков. Имевшую большое влияние на кадровую политику Центральную контрольную комиссию партии (ЦКК) и наркомат рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) всю вторую половину 1920-х годов возглавлял Серго Орджоникидзе, а кадры советского аппарата были в руках секретаря ЦИК СССР Авеля Енукидзе.

Именно поэтому до апреля 1933 года служебные перемещения грузинского хозяйственника Кирилла Какабадзе оставались вне поля зрения вождя. Хотя, как свидетельствовали справки ОГПУ о Какабадзе, заинтересоваться им следовало гораздо раньше:

«Какабадзе Кирилл Дмитриевич, 50 лет, грузин. Происходит из купеческой семьи. До Октябрьской революции занимался торговлей в г. Кони. После октябрьской революции, в 1917 г., вступил в компартию, занимал ряд ответственных должностей в кооперации, причем в 1925, 1927 и 1929 гг. ездил заграницу на международные кооперативные съезды. Затем Какабадзе был председателем с.х. банка и в последнее время — председателем Госплана и зам. пред. СНК Грузии. В 1931 г. Какабадзе выехал заграницу в качестве председателя Всесоюзного объединения «Рудоэкспорт» в Германии и там занимал пост директора «Марганэкспорта». В 1932 г. Какабадзе обвинил главн. директора «Марганэкспорта» Розова и пред. Правления «Рудоэкспорта» Салтанова в заключении убыточных договоров. Это дело разбиралось ЦКК—РКИ. Партколлегия ЦКК—РКИ объявила Розову и Салтанову выговор, после чего Розов был вызван из Берлина и назначен на работу в Правление «Марганэкспорт», Какабадзе же выехал на работу в Берлин».

Однако после победы над врагами Какабадзе прослужил в торгпредстве сравнительно недолго.

«Летом 1933 года,— говорилось в справке ОГПУ,— заведующий кадрами Берлинского торгпредства Минкин предложил Какабадзе использовать очередной отпуск в СССР. На это предложение Какабадзе ответил рядом контрреволюционных и антисоветских заявлений. Материал по этому вопросу был переслан парторганизацией Берлинского торгпредства в ЦКК. 23 сентября 1933 Какабадзе заявил, что в Советский Союз он никогда не поедет и что у него имеются документы, характеризующие мошенническую деятельность торгпредства, которые дадут ему возможность устроиться на работу у Круппа».

По всей видимости, Какабадзе руководила не только обида за попытку отправить его в СССР: у него был роман с немкой-подчиненной, которая, как считали в ОГПУ, была тесно связана с пришедшими к власти в Германии в 1933 году нацистами:

«Летом 1933 года Какабадзе объявил себя невозвращенцем, бросив работу — «Марганэкспорт» — и не явившись для сдачи дел. До последнего времени Какабадзе нигде не служил, проживая на накопленные им сбережения. В Берлине Какабадзе связан с быв. сотрудницей «Марганэкспорта» немкой Эльзой Дикау, близко стоящей к наци, и студентом-грузином меньшевиком Тодриа Романом. 24 октября 1933 г. Какабадзе против торгпредства в Берлине возбудил судебный процесс, вчинил иск в 5.000 марок. На судебном процессе Какабадзе выступил с политической декларацией, указав, что он считает себя не гражданином СССР, а гражданином «свободной национальной Грузии», порабощенной Советами. Решением суда в иске к Торгпредству было отказано. Какабадзе хорошо знаком с марганцевой промышленностью Союза, с методами нашей внешней торговли и, главным образом, нуждами Союза в импорте».

Однако его знания оказались невостребованными, а накопления к весне 1934 года закончились, и Какабадзе решил как можно дороже продать все, что он знал о Сталине и его окружении в западную печать. Сведений о том, кому и как перебежчик предлагал свои откровения, ОГПУ добыть не удалось. Но о готовящейся публикации в английской «Санди Экспресс» лондонский корреспондент ТАСС отправил телеграмму в Москву за день до выхода газеты, 7 апреля 1934 года.

«Статья,— говорилось в сообщении,— посвящена главным образом «описанию жизни» Сталина, его «грубому обращению с подчиненными» и «оргиям» в его «личных имениях» в Зубаловке (12.500 гектаров) под Москвой и на «Красных Горках» в Грузии, «где одно время жил Ленин в период своей болезни». Какабадзе приписывает себе сейчас новые должности, а именно «начальник большевистских сил, выступавших на Петроград против Юденича, член ЦИК Грузии, глава Госплана Грузии»».

Спустя день после публикации полпредство СССР в Лондоне телеграфировало Сталину:

«Первая статья, озаглавленная «Сталин Грозный», полна гнуснейших клеветнических выпадов и обвинений лично против Сталина, по лживости и низости побивающая рекорд всего того, что до сих пор публиковалось другими невозвращенцами. Подлинник статьи послан вчера ТАСС воздушной почтой».

Как водится, газета попыталась подать сенсационный материал как можно эффектнее. В текст включили множество деталей, шокирующих обывателей, хотя и совершенно фантастических. В статье, например, говорилось, что Сталин живет в апартаментах Ивана Грозного.

Не соответствовала действительности и информация о том, что Ленин жил в имении в Грузии. Однако планы отправить Ленина на отдых на грузинское побережье действительно существовали, а это означало, что кто-то из окружения Сталина, где обсуждался этот вопрос, либо лично знал перебежчика и рассказывал ему об этом, либо болтал так много, что разговоры дошли до Какабадзе.

На это же указывали и самые скандальные места в статье:

«Перед его автомобилем едут две большие машины, а следом еще две. Каждая из них вместо обычных фар имеет прожекторы, а автомобиль Сталина погружен в полную темноту».

«У него есть поместье в 300 тыс. акров за Москвой, именуемое Зубаловкой. Оно находится более чем в часе езды от кремля. Получив это поместье, он лишил всех крестьян имущества и послал их на работу в город».

Некоторые детали позволяли сузить круг подозреваемых в неуместной говорливости до одного человека. Про оргии Сталина там, например, говорилось: «Веселые вечера с молодыми женщинами. Прежде он вел разгульную жизнь. Он остепенился лишь в последние два или три года». Постоянным участником этих мероприятий был лишь Енукидзе. И он же по должности знал о том, во сколько обходится обслуживание Сталина и сколько врагов вождя отправляется в ГУЛАГ. «Сталин живет как царь,— говорилось в статье Какабадзе.— Это обходится в 300 тыс. фунтов стерлингов в год и в 1000 жизней в день».

Но, наверное, самыми неприятными в статье для Сталина были личные характеристики и в особенности описание внешности: «Человек с маленькими обезьяньими глазами».

«Ответственный носитель идеи»

После появления статьи в «Санди Экспресс» советские дипломаты и пропагандисты стали искать способ дать отпор перебежчику и его покровителям. Полпредство в Лондоне предложило два варианта возможной реакции. В телеграмме в Москву 9 апреля говорилось:

«Можете ли сообщить какие-либо данные, компрометирующие Какабадзе, и опровергнуть его утверждения о его прежней близости к нашему партруководству. Эти сведения мы постарались бы передать в прессу».

А на следующий день постпредство предложило использовать и официальный путь:

«Не считаете ли целесообразным сделать по этому поводу демарш перед Форейн Офис? В случае положительного ответа укажите также, какого рода должен быть демарш (в официальном или частном порядке) и кто персонально должен будет его сделать».

По поводу реакции шли споры и в Москве. Нарком иностранных дел Максим Литвинов предлагал сделать официальное заявление ТАСС, но ответственный руководитель агентства Яков Долецкий хотел избежать исполнения этого неприятного поручения:

«Тов. Литвинов предлагает дать заграницу опровержение ТАСС, в котором указать имеющиеся у нас данные о Какабадзе как мелком торговом служащем, невозвращенце, и опровергнуть его заявления о том, что он был членом Ленинградского комитета партии, членом ЦИКа Грузии, комиссаром, и таким образом опорочить его статьи как клеветнические. Мне кажется это нецелесообразным. Гораздо эффектнее будет в фельетонах в «Правде» и «Известиях» резко ударить по «Сандей Экспресс», прибегающей в борьбе с влиянием СССР к опубликованию статей проходимца и жулика Какабадзе. Официальное опровержение ТАСС может привлечь еще большее внимание к антисоветским статьям, которые будут перепечатываться иностранной печатью именно вследствие того, что мы создадим большой авторитет их автору своим официальным опровержением».

В конце концов Сталин решил, что чем меньше внимания будет уделяться Какабадзе и его статьям, тем быстрее о них забудут. А отыгрался вождь на земляках-грузинах. 13 апреля, сразу же после того, как Сталин получил перевод статьи Какабадзе, в Москве начались аресты многочисленных представителей разнообразных грузинских организаций, лоббировавших интересы своих советов, колхозов или предприятий и сладко живших в советской столице. На следующий день Сталин отправил секретарю Закавказского крайкома Лаврентию Берии шифровку:

«Кроме арестованных в московских гостиницах грузинских кутил и безобразников арестована еще большая группа безобразников в Ленинграде. Разнузданность так называемых представителей грузинских хозорганизаций легла позором на Закавказских организациях. Обязываем вас принять срочные меры к ликвидации безобразий, если не хотите, чтобы Закорганизации попали под суд ЦК ВКП(б). О принятых мерах сообщите».

Через некоторое время Сталин распорядился проверить хозяйственную деятельность грузинских представительств, где обнаружили запутанный бухгалтерский учет и растрату подотчетных средств. В июле 1934 года дело о растратах «грузинских безобразников» передали в суд, но процесс провели тихо, без помпы и широкого освещения в центральной печати.

Так же тихо несколько месяцев спустя освободили от должности и Енукидзе — за потерю бдительности при подборе кадров для кремлевской библиотеки, в число сотрудников которой проникли террористы, и всего подчиненного ему аппарата секретариата ЦИК СССР.

«О степени засоренности этого аппарата,— говорилось в решении Политбюро,— свидетельствует то обстоятельство, что при проверке работников секретариата ЦИК СССР специально назначенной ЦК ВКП(б) комиссией из 107 человек оказалось возможным оставить для работы в Кремле только 9 человек, остальные либо подлежали увольнению, либо переводу на работу вне Кремля. Надо сказать, что многие из участников и в особенности участниц кремлевских террористических групп (Нина Розенфельд, Никитинская, Раевская и др.) пользовались прямой поддержкой и высоким покровительством тов. Енукидзе. Многих из этих сотрудниц тов. Енукидзе лично принял на работу, с некоторыми из них сожительствовал. Само собой разумеется, что тов. Енукидзе ничего не знал о готовящемся покушении на товарища Сталина, а его использовал классовый враг как человека, потерявшего политическую бдительность и проявившего несвойственную коммунистам тягу к бывшим людям. Однако тов. Енукидзе несет за все это политическую ответственность, поскольку он в подборе работников руководствовался соображениями, не связанными с интересами дела, тем самым способствовал проникновению в Кремль враждебных Советской власти террористических элементов».

В марте 1935 года Енукидзе перевели на должность председателя ЦИК Закавказской СФСР, а в июне на пленуме ЦК ВКП(б) вывели из членов ЦК и исключили из партии. И в том же году золотой дождь, лившийся на Грузию из Москвы, практически иссяк. Теперь, если деньги и выделяли, то только после личных (порой многократных) обращений Берии. В Тифлисе больше никто не звал Сталина «Сосо Великий», а после проверки партбилетов, в ходе которой ряды грузинских коммунистов заметно поредели, в Грузии пошли совсем другие разговоры о правлении вождя всех народов. В докладах НКВД Сталину цитировались некоторые из них:

«Коммунистическая партия стала фашистской. Такой грабеж крестьянства в прошлом производился только в Турции. Я соглашаюсь с меньшевиками в национальной политике: армяне и русские должны находиться у себя, а Грузией должны править грузины».

Возможно, поэтому вождь санкционировал в Грузии едва ли не самые жестокие в СССР репрессии против интеллигенции и старых коммунистов. Но и после этого неприязнь Сталина к землякам не уменьшилась. О том, как Сталин противодействовал проникновению грузин в союзные органы власти, писал позднее в покаянных письмах (см. «Власть», N 24, 25 за 2008 год) Всеволод Меркулов, приехавший в 1938 году из Тбилиси в Москву вместе с назначенным заместителем главы НКВД Берией:

«Он предложил мне ехать с ним, и я согласился. Вскоре Берия выписал из Тбилиси ряд работников: Кобулова, Мамулова, Деканозова, Шария, Капанадзе, Эсиава, Гагуа и др. Приехало из Грузии так много работников, что позже Берия пришлось часть из них откомандировать обратно, т. к., кажется, товарищ Сталин обратил на это внимание… Хотя в конце 1938 г., когда Берия стал Наркомом внудел СССР вместо Ежова и, несмотря на мои просьбы не делать этого, выдвинул меня своим первым заместителем, он в оперативной работе все же опирался главным образом на Кобулова. Сейчас мне совершенно ясно, что Берия выдвинул меня на эту должность главным образом только потому, что я был единственным русским из его окружения. Он понимал, что назначить первым заместителем Кобулова или Деканозова он не может. Такие кандидатуры не будут приняты. Оставалась одна моя кандидатура. Думаю, что Берия понимал, по крайней мере, внутренне, что я не был приспособлен по своему характеру для этой должности, но другого выхода, видимо, у него не было».

С тех пор руководители республики свои просьбы о помощи и поддержке направляли сначала Берии, и уже тот решал, докладывать ли о них вождю, когда он в хорошем расположении духа, или отправлять в долгий ящик. В итоге Грузия все равно получала больше многих других республик (например, она опережала многие другие регионы СССР по числу специалистов с высшим образованием и ученых на душу населения).

Однако отношение Сталина к землякам осталось неизменным. Когда в начале 1950-х годов вождь решил, что Берия сконцентрировал в своих руках слишком много власти, он без колебаний в ходе разворачивающегося «мингрельского дела» начал готовить новую волну репрессий в Грузии против ставленников ближайшего соратника. И лишь смерть Сталина положила этому конец.

Грузинские прилавки в 70-е годы./Фото: pbs.twimg.com

Сегодня часто можно услышать, что лучше всех в Союзе жилось Грузии. Причин привилегированного положения могло быть несколько. Это и удачное географическое расположение, и грузинская элита в партийной верхушке, и особенности закавказского менталитета. Но факт остается фактом: в Советском Союзе права у всех были одинаковые. Но грузинам почему-то позволялось немного больше.

Откуда у Тбилиси появилась мощная господдержка

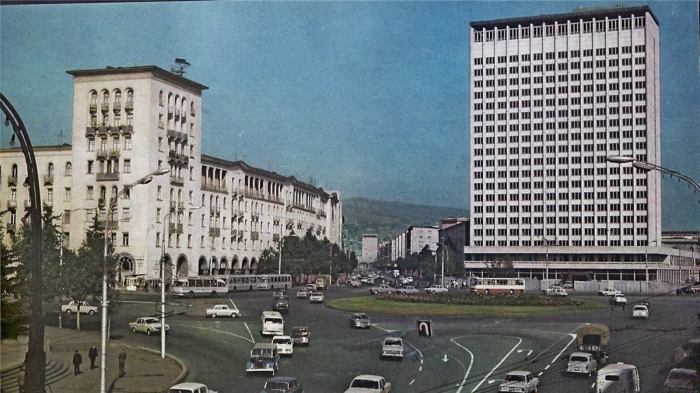

Уровень жизни грузин оценивался по количеству новеньких «Жигулей»./Фото: alo.ge

По причине исторических факторов после прихода к власти большевиков в руководстве партии оказалась довольно заметная грузинская прослойка. Енукидзе, Орджоникидзе, Берия — эти фамилии о чем-то да говорят. Позже место главы государства досталось Сталину (Джугашвили). Стремление оказать внимание вождю и его малой родине вылилось в социальную популяризацию небольшой закавказской республики.

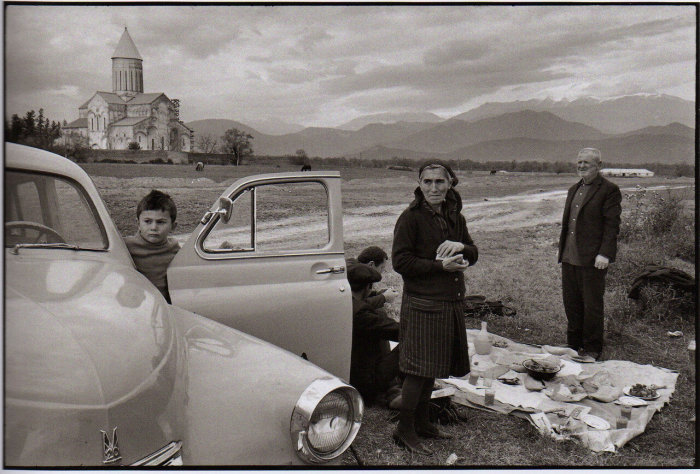

В свободное от торговли время./Фото: travelask.ru

В 30-е годы на советских киноэкранах стал часто появляться образ улыбчивого, честного и храброго грузина. Грузия постепенно занимает особое среди других республик место, становясь всеобщей любимицей. В 50-х – 80-х ГССР, наряду с Арменией, Прибалтикой и Азербайджаном лидировала в числе союзных республик по централизованным вложениям и дотациям.

В Грузии комфортно себя чувствовали не только люди./Фото: branibor.blogspot.com

Руководство СССР считало Грузию одной из наиболее опасных и уязвимых «точек» в разрезе сохранения единства советского государства. А значит, этот регион нужно было поскорее превратить в «витрину» настоящего социализма. Кроме того, благорасположение Москвы можно объяснить и заслугами грузинских вождей того периода. Мжаванадзе и Шеварднадзе твердо стояли на защите интересов родной республики перед центром, умело добиваясь удивительных привилегий. Им удавалось чередовать требовательность с умением «решать вопросы», о чем ярко свидетельствует известная фраза Шеварднадзе о солнце, восходящем для Грузии с Севера. Грузинская ССР щедро поддерживалась московскими денежными дотациями, оплаченных российскими регионами. Так что местной элите оставалось лишь вовремя «занести» в правильный кабинет.

Грузинская семья устроила пикник в горах./Фото: nauchnii-soyuz.forum2x2.ru

Успешная грузинская экономика, оплаченная госдотациями и теневыми доходами «цеховиков»

Гагры, ресторан «Гагрипш»./Фото: img-fotki.yandex.ru

Простой советский гражданин, приезжая в Грузию, дивился уровню местной жизни. Здесь было очень много машин, основательных каменных жилых домов, так сильно отличающихся от деревянных изб русских колхозников, а сами грузины, казалось, жили в беззаботном достатке. Статистика свидетельствует, что после 1960-х средние пенсии, зарплаты, стипендии и соцпособия в Грузии были выше среднесоюзных. При этом цены и тарифы средней планки не превышали.

На военно-грузинской дороге./Фото: liveinternet.ru

Среди работников основных производственных отраслей (энергетика, железная дорога, морпорты) преобладала доля русских. А вот в сферу услуг (курортный сервис, торговля, внутренние автоперевозки, сфера такси и т.д.) представляли грузины. В этот период зародился сектор теневой грузинской экономики. Эта деятельность поддерживалась влиятельными «опекунами» из местных и союзных структур. Тамошних цеховиков надежно страховали опасения руководства по поводу возможного обострения ситуации в Грузинской республике. По словам Малхаза Гарунии, экс-члена комиссии партконтроля по Грузии, «подполье» могли прижать лишь для отчетности. Реального стремления разрушить коррупционную пирамиду не было ни в Москве, ни в Тбилиси. По сути, успешные теневые дельцы обеспечивали привилегированный статус Грузинской ССР в составе Союза.

Курорты манили в Грузию людей со всего СССР./Фото: sokirko.info

Сотни мелких, средних подпольных цехов размещались не только в частных грузинских домах, но даже на госпредприятиях. В Грузинской ССР можно было приобрести практически все, что считалось дефицитом для большей части советских людей. Поэтому благодаря ослабленному идеологическому давлению, особенностям советской закрытой экономической системы и предприимчивости местных жителей, цеховые товары обладали серьезной конкурентоспособностью. А период семидесятых — восьмидесятых стал «золотым веком» грузинского предпринимательства.

Природная рента и фешенебельные советские курорты

Музей Сталина в Гори./Фото: img-fotki.yandex.ru

Одной из причин «успешности» советской Грузии стало природное расположение, что сделало ее благоприятной субтропической курортной зоной в северной стране с суровым климатом. Удачная география принесла республике много советских рублей и статус туристической Мекки Советского Союза. В Абхазии, входящей в состав ГССР, на тот момент появились самые престижные в Союзе южные курорты Гагры и Пицунда, где отдыхала вся советская элита.

Грузинский рынок./Фото: bagira.guru

Помимо этого Грузия была альпинистской базой СССР и популярным тренировочным лагерем профессиональных горнолыжников. Здесь часто проходили альпиниады, в Кавказских горах организовывались разрядные восхождения. С вершин гор Бакуриани берут начало легендарные боржомские источники. Сюда помимо фанатов-горнолыжников ехали желающие поправить здоровье водолечением в условиях мягкого теплого зимнего климата.

«Хванчкара» для Черчилля и экспортный грузинский чай

Советский солнечный Тбилиси./Фото: img-fotki.yandex.ru

Промышленность Грузинской ССР не особо выделялась на фоне республик-передовиков Советского Союза, зато грузины обеспечили советский народ винами, цитрусовыми, табаком, чаем и минеральной водой. Грузинская республика, на правах одного из старейших винодельческих регионов СССР, заслужила мировое признание собственной продукции. Известно, что Иосиф Сталин в ходе Ялтинской конференции угощал Уинстона Черчилля грузинской «Хванчкарой», и британский министр высоко оценил качество этой марки.

В грузинском кафе./Фото: irakly.info

Кроме вин Грузинская ССР славилась своим чаем. В 1920-х здесь посадили молодые чайные плантации, начав селекционные разработки. В 1948 году были выведены новые гибридные сорта: «Грузинский №1» и «Грузинский №2». Этот чай удостоился Сталинской премии. Следующим достижением стал сорт «Грузинский селекционный №8», способный выдерживать температуры до -25. В советский период грузинский чай знали далеко за пределами страны. К концу 70-х он стал популярной экспортной продукцией.

Грузия и сейчас остается одной из самых живописных стран постсоветского пространства. Убедиться в этом можно на 22 фотографиях из гостеприимной страны, где чувствуешь себя как дома в любое время года.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

01:29, 25 ноября 2018

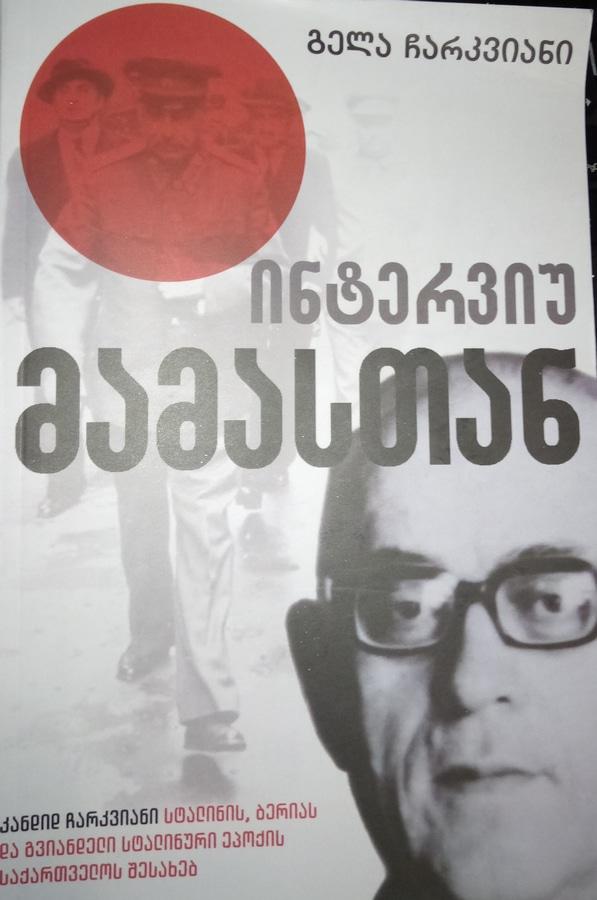

Примерно месяц назад я опубликовал распечатку интервью Гелы Чарквиани о политической истории Грузии, включая период Сталина, позднесоветский период, Шеварднадзе, Саакашвили. Говоря о Сталине, этот рассказ second-hand, тогда как первоисточником рассказа является отец Чарквиани – Кандид Чарквиани, бывший первым секретарем ЦК КП Грузинской ССР с 31 августа 1938 года по 2 апреля 1952 года. Чарквиани был назначен руководителем Грузии под конец большого террора (но не после его окончания), сразу после отбытия в Москву предыдущего руководителя – Лаврентия Павловича Берия. Кандид Чарквиани знал Сталина лично и знал хорошо, также он знал Берию. Его сын сделал с ним серию интервью в 1989-1992 гг., в основном касавшихся Советской Грузии. Эти интервью были опубликованы в книге «Интервью с отцом», опубликованной только на грузинском языке. Я опубликую фрагменты из этой книги – то, что на мой взгляд, интересно, здесь, уже на русском, в моем переводе. Текст будет состоять из нескольких частей, но они вряд ли будут выходить подряд.

(обложка книги)

Введение. Сталин и Чарквиани.

Чарквиани говорит, что на момент интервью в живых не осталось не только ни одного грузина, но и вообще ни одного человека, который бы так близко знал Сталина и был бы компетентен в его описании. Чарквиани не претендует на дружбу со Сталиным, но встречался с ним часто в самых разных ситуациях – в семейных обстоятельствах, по работе в Москве, на дачах, на побережье Черного моря. Он обращался к секретарю Сталина Поскребышеву, чтобы встретиться с ним напрямую, как только накапливались дела, которые надо было разрешить на высшем уровне. Разрешение на встречу получалось в основном в письменном виде с указанием темы встречи, а ответ – или в виде письма или по звонку. Сталин никогда не отказывал во встрече Кандиду. Во время встреч Сталин не спрашивался о делах, о том, как прошла поездка и так далее – почти сразу переходил к делу, по которому к нему прибывал Чарквиани.

Он чаще всех других грузин встречался со Сталиным за исключением Берии, который работал в Москве и встречался с тем ежедневно. А в Политбюро неформально были действующие и формальные члены, чаще всего после Берии со Сталиным встречался Маленков, реже – Каганович. Регулярность встреч Чарквиани со Сталиным была раз в 2-3 месяца за исключением его отдыха в Грузии, когда это происходило почти ежедневно. Исключением был наиболее тяжелый период войны. Многие встречи проходили тет-а-тет, иногда – в присутствии Поскребышева, в других случаях – в присутствии других высших руководителей государства.

Впервые Чарквиани увидел Сталина в 1926 году, когда тот приехал в Грузию, а первая встреча прошла в феврале 1939 года. Она не была запланирована; это было на даче у Берии в Москве, тот еще недавно как переехал. Это было время пленума ЦК. Вместе с Чарквиани были Симон Хоштария, зампред СНК, позже заместитель минсельхоза СССР и Серго Ишханов, второй секретарь Тбилисского комитета ЦК КП Грузинской ССР. Сталин прибыл на дачу Берии неожиданно, одет был очень просто. Сначала был разговор о московской природе, а потом он перешел к государственным делам и заметил: «сидение у государственного “пирога” не означает, что у тебя есть право на все. Все должны помнить, что пирог государственный, а не их».

Есть и еще одно интересное обстоятельство – Сталина грамоте обучил Котэ Чарквиани (подробнее – ниже), во многом благодаря совпадению фамилии Кандид Чарквиани был назначен на должность первого секретаря ЦК Грузинской ССР.

Сталин как личность

Упоминая о Мгеладзе, Чарквиани говорит «Сталин был подозрительным человеком, который никого не пожалел бы. Он много где искал то, чего не было. Например, считал грузинскую эмиграцию серьезной силой, возможно, потому, что меньшевизм был популярен, когда Сталин жил в Грузии. После того как грузинское правительство отправилось в эмиграцию, он постоянно ожидал, что они предпримут что-нибудь тяжелое и неисправимое. Сталин был подозрительным и любил интригу. Если между сотрудниками не было напряжения и был покой, он такое положение не считал нормальным. Он считал, что всегда должен быть диссонанс и информация об этом должна приходить в ЦК. Мгеладзе понял это и сыграл на этом».

О репрессиях в книге почти ничего нет, но короткий эпизод касался «Мегрельского дела», где Чарквиани пересказал один из эпизодов обсуждения этого дела (стр. 64). Барамия и Чичнадзе, которые несмотря на предупреждение, прибыли в Москву, разозлили Сталина. Было обсуждение – какого они заслуживают наказания. Чарквиани сказал, что нужно подвергнуть их партийному наказанию. Сталин говорил «наверное они должны были с кем-то встретиться. Не хочешь ошибиться, но кажется их следует арестовать». Потом он встал и вышел (он имел привычку резко вставать и выходить), а после возвращения, будто уже придумав, сказал: «Обоих нужно поймать! Как можно, так предупрежденный человек поехал в Москву, вероятно здесь с кем-то связывались». Берия, который до того молчал, сказал «да, верно, товарищ Сталин, кому они нужны эти негодяи, их надо арестовать».

Чарквиани считал Сталина образованным и одаренным человеком и с неодобрением высказывался о Яковлеве, назвавшем Сталина «полуграмотным»: Яковлев Сталина никогда не видел (стр. 70-72). Сталин все писал своей рукой – никакой секретарь за него не писал. Даже ноты, отправленные из Министерства иностранных дел, были наполовину написаны рукой Сталина, Чарквиани сам был свидетелем как нот, написанную на 4 страницах Сталин сократил до одной, переформулировав мысль, и так отправил ее. Сталин был одарен публицистическим талантом. «Сталин был очень одаренным человеком, особенно в гуманитарных сферах, а то что он не учился в школе, это ничего не означает, от этого он ничего не потерял. Его высшим учебным заведением были тюрьмы, куда, к счастью, никто не запрещал пронос книг. Белогвардеец рассказывал, что в тюрьмах было наказание, когда били прикладом, Сталин прошел это наказание с книгой в руке», говорил Чарквиани. Сталин постоянно читал, и эта привычка у него осталась до конца жизни. Когда Чарквиани приходил к нему, он почти всегда был с книгой в руках, ближе к концу жизни – чаще с художественной литературой. Он прочел почти всех грузинских писателей. Он изучал историю древнего Ближнего Востока, Рима, Греции, у него была феноменальная память.

Семья Сталина

Сталин не очень любил вспоминать детство и родителей. Иногда он упоминал отдельные детали, но так, чтобы сколько-нибудь системно – нет. Один раз на берегу Черного моря он вспомнил детство. Рядом никого кроме Поскребышева не было, а говорили на грузинском. Иногда, когда Сталин не мог вспомнить слово, переходил на русском. Тогда он рассказал историю о том, что их соседом в Гори был священник Чарквиани. Отношения этого священника и отца Сталина Бесо были основаны на пьянстве. После службы в церкви он заходил к ним в гости и говорил «ну, Бесо, пойдем, смочим горло!». Бесо сразу закрывал свою мастерскую и шел пить, а уже несколько часов спустя, за руки они приходили домой, часто с песнями. Чарквиани ему говорил «Бесо, хотя ты и сапожник, но хороший человек», а тот отвечал «ты хоть и священник, но какой священник!», после чего они целовали друг друга. У этого священника были дети, старшего звали Котэ, который учился в семинарии в Тбилиси и он научил Сталина грамоте. Отчасти именно совпадение фамилии Чарквиани обусловило назначение Кандида на должность главы Грузии.

Иногда он вспоминал своих родителей, маму – с большой симпатией. Мама его растила, отец же спился и не уделял внимание семье. Он сам иногда рассказывал о пьянстве своего отца, вспомнив такой эпизод. Сталин жил в общежитии семинарии. С детства у него был хороший голос, альт, поэтому он довольно быстро оказался в группе экзарха. 5 рублей ему платили за песнопения и еще 5 – стипендию, т.е. он получал туман, что было немаленькими деньгами по тем временам. Отец пришел к нему в семинарию и начал выпрашивать деньги. Его отец ходил по всей Грузии, выпрашивая работу и сразу пропивал деньги. Сталин ему ответил, что у него нет денег. Тогда отец ему сказал «не будь жадным, как твоя мать», на что Сталин пригрозил вызвать охрану. Бесо ушел, ругаясь. Так прошла их последняя встреча.

Чарквиани говорит, что «это неправда, что Сталин не любил своих детей – эти слухи распространяли те, кто его ненавидел. Особенно он любил свою дочь Светлану. Впервые я ее увидел в 1939 году, когда ей было 12 лет, большую часть нашего разговора она сидела у него на коленях, он ее привечал словами “моя маленькая хозяюшка”». Он ее столько называл «хозяюшкой», что один раз она отправилась на кухню и начала там хозяйничать. Там была женщина, настоящая хозяйка, которая сразу ей сказала, мол «иди уроки учить, чтобы я тебя здесь не видела». В общем, по словам Сталина, не получилось у нее хозяйничать. А отношения с сыном Васей были для Чарквиани непонятными. Сталин очень переживал, что Вася много пил и во всем обвинял чекистов, которые его растили. Власик, глава охраны Сталина, был пьяницей – и, мол, они его и приучили пить. Так что он любил и заботился о своих детях, но по-своему. Он занимался другими важными делами и считал, что это все перевесит. Чарквиани не видел старшего сына Якова, у которого уже была своя семья и тот жил отдельно.

Сталин как грузин

Чарквиани воспринимал Сталина именно как грузина, хотя и находящегося на высокой ступени в стране, где грузины не играли решающей роли. Сталин говорил на прекрасном грузинском языке. Если рядом русских не было, то разговор обычно шел на грузинском, а если были люди других национальностей, то он говорил «говорите на общепонятном языке». Деловой разговор, относительно политики, хозяйства, часто проходил на русском, поскольку Сталину было тяжело подобрать терминологию. Помимо русского и грузинского, он еще пытался выучить немецкий язык. Хотя он и жил в Москве, он поддерживал связи с некоторыми грузинами, например с Алешей Сванидзе, благодаря чему и сохранял живой язык, а также писал на грузинском. Отмечу, что Александр Сванидзе – брат Екатерины Сванидзе, первой жены Сталина, арестованный в 1937 и расстрелянный в 1941 году, дальний родственник Николая Сванидзе, советского партийно-государственного деятеля, убитого на допросе в 1937 году, деда журналиста и историка Николая Карловича Сванидзе, автора документального сериала «Исторические хроники», который значительное место уделил в своем повествовании Сталину.

Сталин любил грузинскую литературу. Он постоянно читал литературу, в том числе ту, что ему высылали из ЦК Грузинской ССР (3-4 раза в год). Это выражалось в том, что он часто давал оценки тем иным произведениям, например, он очень высоко оценивал Давида Клдиашвили как писателя. Большее внимание он уделял художественному аспекту по сравнению с социальным. Чарквиани привел в пример воспоминания Симонова, откуда видно, как он ценил литературу. При присуждении премии, Сталин выражал свое мнение по каждому произведении.

Чарквиани считает Сталина интернационалистом и никогда не слышал от него антисемитской риторики.

Когда Сталин был в Грузии в 1951 году, он так отправился из Боржоми в Хашури, что не заехал в свой родной Гори (стр. 117). Говорили, что хотел заехать, но передумал. Чарквиани его просил заехать в Тбилиси, но он сказал, что если я приеду в Тбилиси, тогда скажут «а почему в Ереван не приехал, или в Баку?». Он по-своему боялся общественного мнения. Когда был издан первый том его сочинений, в нем была подпись на русском. Чарквиани попросил это сделать на грузинском, но тот отказался, сказав, что «тогда все республики попросят подписать на своем языке, придется на узбекском, армянском подписывать». Сталин старался не показывать особенного отношения к грузинам.

25 февраля в Грузии отмечают странный праздник — День советской оккупации. Да, именно годами «оккупации» постсоветское грузинское руководство пытается изобразить те семь десятилетий, что Грузия входила в состав Советского Союза. И это несмотря на то, что три десятилетия из них Союзом руководил Иосиф Сталин (Джугашвили), многие другие выходцы из Грузии играли заметную роль в политической, экономической, культурной жизни всего Советского Союза, а Грузия считалась одной из наиболее богатых советских республик. На самом деле Днем советской оккупации в современной Грузии называют дату вступления Красной Армии в Тифлис — 25 февраля 1921 года. Именно в этот день официально завершилось вооруженное противостояние молодой Советской России и Грузинской демократической республики, созданной и спонсировавшейся иностранными государствами, преследовавшими собственные цели в Закавказье.

Как Грузия получила «суверенитет»

Здесь следует сделать небольшое отступление. До Февральской революции 1917 г. земли Грузии входили в состав Российской империи, а грузины, бывшие одной из наиболее лояльных к российскому управлению кавказских народов, тем более в большинстве своем исповедующие православие, достаточно активно участвовали в жизни империи. При этом именно выходцы из Грузии составляли значительную часть представителей революционного движения в Закавказье и в России в целом. Грузин было много среди и большевиков, и меньшевиков, и анархистов, и эсеров. Но если часть грузинских политиков, в первую очередь радикальной направленности, как и их единомышленники из других регионов империи, не разделяли националистических настроений, то представители умеренных социал-демократов в большей степени являлись носителями сепаратистской идеологии. Именно им в большей степени и принадлежала главная роль в создании Грузинской демократической республики. Октябрьскую революцию грузинские меньшевики и эсеры встретили негативно — и в этом были солидарны с другими националистическими силами Закавказья. Более того — созданный 15 ноября 1917 г. в Тифлисе Закавказский комиссариат, осуществлявший функции правительства Закавказья, открыто поддерживал антисоветские силы в регионе.

Вместе с тем положение Закавказского комиссариата было довольно шатким. В особенности в условиях продолжающейся Первой мировой войны. Сохранялась угроза Закавказью со стороны Турции. 3 марта 1918 г. между Россией и ее противниками был подписан Брестский мир. В соответствии с его условиями, земли Карса, Ардогана и Аджарии переходили под управление Турции, что не устраивало руководство Закавказья — т.н. «Закавказский сейм». Поэтому сейм результаты Брестского мира не признал, что повлекло за собой возобновление боевых действий со стороны Турции. Силы сторон были несопоставимы. Уже 11 марта турки вошли в Эрзерум, а 13 апреля взяли Батуми. Закавказское руководство обратилось к Турции с просьбой о перемирии, однако турецкие власти выдвинули ключевое требование — выход Закавказья из состава России.

Естественно, что иного выхода, кроме как согласиться с требованиями Турции, у закавказского правительства не было. Было провозглашено создание независимой от России Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР). Таким образом, ни о какой борьбе за независимость от России не было и речи — история суверенитета государств Закавказья в революционный период неразрывно связана лишь с вынужденными уступками превосходящей по силам Турции. Кстати, турки останавливаться не собирались — несмотря на выход ЗДФР из состава России, турецкие войска заняли практически все территории, на которые претендовал Стамбул. Основным формальным поводом для продвижения турецких войск называлась забота о безопасности мусульманского населения, проживавшего в юго-западных и южных районах Грузии — на территории современной Аджарии, а также Ахалцихского и Ахалкалакского уездов.

Закавказское руководство было вынуждено обратиться к «старшему партнеру» Турции — Германии, надеясь, что Берлин сможет повлиять на Стамбул и турецкое наступление будет остановлено. Однако между Турцией и Германией действовало соглашение о сферах влияния, в соответствии с которым территория Грузии, за исключением ее «мусульманской» части (Ахалцихский и Ахалкалакский уезды Тифлисской губернии) находилась в сфере интересов Германии. Кайзеровское правительство, заинтересованное в дальнейшем разделе Закавказья, рекомендовало грузинским политикам провозгласить независимость Грузии от Закавказской Демократической Федеративной Республики. Провозглашение суверенитета Грузии, как утверждали германские руководители, становилось спасительным шагом от окончательной оккупации страны турецкими войсками.

24-25 мая 1918 г. исполком Национального совета Грузии принял рекомендацию Германии и 26 мая провозгласил независимость Грузинской Демократической Республики. В этот же день Закавказский сейм прекратил свое существование. Так, в результате политических манипуляций германских и турецких властей и появилась «независимая» Грузия. Ключевую роль в правительстве Грузинской Демократической Республики (ГДР) играли меньшевики, социалисты-федералисты и национал-демократы, однако затем руководство грузинским правительством перешло полностью в руки меньшевиков под руководством Ноя Жордания.

Естественно, что «независимость» Грузии в таких условиях тут же обернулась ее полной зависимостью — сначала от Германии, а затем от Англии. Спустя два дня после провозглашения независимости, 28 мая 1918 г., Грузия подписала с Германией договор, в соответствии с которым в страну прибыло трехтысячное соединение германской армии. Позже в Грузию были переброшены германские войска с территории Украины и с Ближнего Востока. Фактически Грузия оказалась под контролем Германии — о реальной политической независимости не было и речи. Одновременно с разрешением на присутствие германских войск на своей территории Грузия была вынуждена согласиться и с территориальными претензиями Турции, передав под ее управление Аджарию, Ардаган, Артвин, Ахалцихе и Ахалкалаки. При этом, несмотря на то, что германские войска разместились на территории Грузии, а часть страны была отдана Турции, юридически Берлин так и не признал самостоятельность Грузии — не хотел обострения отношений с Советской Россией.

От германского присутствия Грузия была избавлена поражением Германии в Первой мировой войне. Однако практически сразу же после вывода германских войск с территории Грузии, появились новые «стратегические партнеры» — англичане. 17 ноября 1918 г. в Баку был переброшен корпус британских войск. Всего на территории Закавказья было размещено до 60 тысяч британских солдат и офицеров. Показательно, что в течение всего 1919 года грузинское правительство, состоявшее из местных меньшевиков, надеялось, что Грузия станет подмандатной территорией США, Великобритании или Франции, однако ни одна из западных держав не желала брать на себя ответственность за эту закавказскую страну. Независимость Грузии упорно не признавалась европейскими правительствами, поскольку последние надеялись на победу Добровольческой армии генерала А.И. Деникина в Гражданской войне в России и не желали ссориться с деникинцами.

Внутренние и внешние конфликты

Три года независимости Грузии — 1918, 1919 и 1920 гг. — были отмечены постоянными конфликтами как внутри страны, так и с ближайшими соседями. Несмотря на то, что Россия как бы и не мешала внутреннему развитию провозгласившей свою независимость Грузии, стабилизировать обстановку на территории страны не удавалось. С 1918 по 1920 гг. длилось вооруженное сопротивление грузинской власти в Южной Осетии. Три мощных восстания последовали за отказом грузинского правительства предоставить осетинам право на политическое самоопределение. Хотя еще 6-9 июня 1917 г. Национальный Совет Южной Осетии, в состав которого входили местные революционные партии — от меньшевиков и большевиков до анархистов, принял решение о необходимости свободного самоопределения Южной Осетии. Осетины выступали за Советскую власть и присоединение к Советской России, что было обусловлено руководящей ролью большевиков и их левых союзников в восстаниях в Южной Осетии. Последнее, наиболее масштабное восстание, вспыхнуло 6 мая 1920 г., после провозглашения Советской власти в Южной Осетии. 8 июня 1920 г. осетинским отрядам удалось разгромить грузинские войска и занять Цхинвал. После этого Южная Осетия заявила о своем присоединении к Советской России, что повлекло за собой вооруженное вторжение Грузии.

26 сентября 1918 г. деникинцы начали наступление на позиции грузинской армии и вскоре заняли Сочи, Адлер и Гагры. 10 февраля 1919 г. грузинские войска были оттеснены за реку Бзыбь. Воевать против регулярной российской армии грузинским вооруженным силам оказалось крайне сложно, более того — стало проблематично сохранить под контролем Грузии и земли Абхазии, прилегающие к Сочинскому округу. Деникин объявил территорию Абхазии также частью России и деникинские части повели наступление в сторону Сухуми. Успехи деникинцев не могли не встревожить Антанту. Вмешались англичане, напуганные стремительным наступлением деникинцев и возможностью возрождения единого российского государства. Они настояли на «нейтрализации» Сочинского округа посредством размещения там британских войск.

Практически одновременно с боевыми действиями против армии А.И. Деникина, Грузия вела войну и с соседней Арменией. Ее причиной также были территориальные споры, и лишь вмешательство Великобритании позволило прекратить боевые действия — в планы англичан не входило взаимное уничтожение друг другом двух молодых закавказских государств. 1 января 1919 г. было подписано мирное соглашение между Арменией и Грузией, согласно которому до решения Верховного Совета Антанты северная часть спорного Борчалинского уезда была передана под управление Грузии, южная — под управление Армении, а центральная — провозглашалась нейтральной территорией под управлением английского генерал-губернатора.

Отношения с Советской Россией

Все указанное время ни Великобритания, ни другие страны Антанты не признавали политическую независимость Грузии, равным образом, как и других государств Закавказья — Армении и Азербайджана. Ситуация изменилась только в начале 1920 г., что было связано с разгромом деникинской армии и риском продвижения большевиков в Закавказье. Франция, Великобритания и Италия, а позже и Япония, признали фактическую независимость Грузии, Азербайджана и Армении. Это мотивировалось необходимостью создания буферной зоны между Советской Россией и Ближним Востоком, разделенным на сферы влияния стран Антанты. Но было уже поздно — весной 1920 г. советская власть была установлена в Азербайджане. Грузинское руководство в панике объявило мобилизацию населения, будучи уверенным в том, что советское руководство направит Красную Армию на завоевание грузинской территории. Однако в это время вооруженный конфликт с Грузией представлялся для советской власти невыгодным, так как назревало вооруженное противостояние с Польшей, а также оставался нерешенным вопрос с разгромом войск барона Врангеля в Крыму.

Поэтому Москва отложила решение о вводе войск из Азербайджана в Грузию и 7 мая 1920 г. советское правительство подписало с Грузией мирный договор. Таким образом, РСФСР стало первым в мире крупным государством такого уровня, признавшим политический суверенитет Грузии не фактически, а формально, заключив с ней дипломатические отношения. Более того — РСФСР признало грузинскую юрисдикцию над бывшими Тифлисской, Кутаисской, Батумской губерниями, Закатальским и Сухумским округами, частью Черноморской губернии южнее р. Псоу. Однако после того, как осенью 1920 г. советская власть была провозглашена в Армении, Грузия осталась последним закавказским государством, неподконтрольным Советской России. Данная ситуация, в первую очередь, не удовлетворяла самих грузинских коммунистов. Поскольку именно они составляли костяк сторонников присоединения Грузии к Советской России, вряд ли можно говорить о том, что произошедшее вскоре установление советской власти в Грузии явилось следствием некоей «русской оккупации». Орджоникидзе или Енукидзе были не меньшими грузинами, чем Жордания или Лордкипанидзе, просто воспринимали будущее своей страны несколько в ином ключе.

Однако Орджоникидзе уверял Ленина в готовности грузинского населения к признанию советской власти и решительным действиям в ее поддержку. Хотя Ленин выступал за мирные переговоры с правительством Жордании, Орджоникидзе был уверен в необходимости ввода красноармейских соединений для поддержки грузинских большевиков. Он писал в телеграмме Лениину: «Грузия окончательно превратилась в штаб мировой контрреволюции на ближнем востоке. Здесь орудуют французы, здесь орудуют англичане, здесь орудует Казим-бей — представитель Ангорского правительства. В горы бросаются миллионы золота, создаются в пограничной полосе с нами грабительские банды, нападающие на наши пограничные посты… Считаю необходимым еще раз подчеркнуть надвигающуюся на Бакинский район смертельную опасность, предупредить которую можно лишь немедленным сосредоточением достаточных сил для советизации Грузии».

12 февраля 1921 г. в Борчалинском и Ахалкалакском уездах Грузии вспыхнули восстания, поднятые местными большевиками. Восставшие захватили Гори, Душет и территорию всего Борчалинского уезда. Стремительный успех большевистских повстанцев в Борчалинском уезде повлек за собой изменение позиций Владимира Ильича Ленина. Он принял решение направить грузинским большевикам помощь в лице подразделений Красной Армии.

Создание Советской Грузии

16 февраля 1921 г. Революционный комитет Грузии во главе с Филиппом Махарадзе провозгласил создание Грузинской советской республики, после чего официально обратился за военной помощью к руководству РСФСР. Таким образом, вторжение Красной Армии на территорию Грузии было лишь помощью грузинскому народу, создавшему Грузинскую советскую республику и опасавшемуся, что она будет раздавлена меньшевистской властью при поддержке английских интервентов.

16 февраля 1921 г. Красная Армия перешла южную границу Грузии и заняла село Шулаверы. Началась кратковременная и стремительная операция по поддержке установления советской власти в Грузии, называемая также «советско-грузинской войной» (однако вряд ли подобное название справедливо — ведь речь идет о противостоянии грузин — большевиков и грузин — социал-демократов, в котором Советская Россия лишь оказала помощь первым, чтобы революция в Грузии не была раздавлена).

Следует отметить, что грузинские вооруженные силы в рассматриваемый период, были достаточно многочисленными. Они насчитывали не менее 21 тыс. военнослужащих и включали в свой состав 16 пехотных батальонов, 1 саперный батальон, 5 дивизионов полевой артиллерии, 2 конных полка, 2 автомобильных эскадрона, авиационный отряд и 4 бронепоезда. Кроме того, существовали крепостные полки, выполнявшие функции территориальной обороны. Костяк грузинской армии составляли бывшие военнослужащие царской армии, точнее — ее Кавказского фронта, а также ополченцы и бойцы подразделений «народной гвардии», контролировавшейся грузинскими социал-демократами. Руководили грузинскими вооруженными силами профессиональные военные. Так, генерал-майор Георгий Квинитадзе (1874-1970) был выпускником царского Константиновского военного училища и перед провозглашением независимости Грузии занимал должность генерал-квартирмейстера Кавказского фронта.

Подразделениям Красной Армии удалось достаточно быстро продвинуться к Тбилиси. Для обороны столицы грузинское командование выстроило линию защиты из трех группировок войск под командованием генералов Джиджихия, Мазниашвили и Андроникашвили. Под командованием Мазниашвили было сосредоточено 2,5 тысячи военнослужащих, пять батарей легких артиллерийских орудий и гаубиц, 2 броневика и 1 бронепоезд. Группировке Мазниашвили удалось нанести вечером 18 февраля поражение Красной Армии и взять в плен 1600 красноармейцев. Однако Красная Армия перенаправила удар и на следующий день атаковала участок, оборонявшийся курсантами военной школы. В течение 19-20 февраля происходили артиллерийские бои, затем в наступление перешли 5 гвардейских батальонов и кавалерийская бригада под командованием генерала Джиджихия. Грузинским войскам вновь удалось продвинуться вперед, но 23 февраля они вернулись назад, к прежним линиям обороны. 24 февраля 1921 г. правительство Грузии во главе с Жордания эвакуировалось в Кутаиси. Тбилиси был оставлен грузинскими войсками.

Дальнейшее развитие событий выглядело следующим образом. Воспользовавшись боевыми действиями Красной Армии в Грузии, свои интересы решила удовлетворить Турция. 23 февраля 1921 г. бригадный генерал Карабекир, командовавший турецким контингентом в Западной Армении, выдвинул ультиматум к Грузии, потребовав Ардаган и Артвин. Турецкие войска вступили на территорию Грузии, оказавшись поблизости от Батуми. 7 марта грузинские власти приняли решение разрешить турецким войскам войти в город, при этом сохраняя управление Батуми в руках грузинской гражданской администрации. Тем временем к Батуми подошли части Красной Армии. Опасаясь столкновения с Турцией, советское правительство пошло на переговоры.

Разумеется, что споры о статусе Грузии после провозглашения советской власти происходили и в среде руководителей большевистской партии. В частности, в 1922 г. разгорелось знаменитое «Грузинское дело». Иосиф Сталин и Серго Орджоникидзе предлагали статус простых автономий для союзных республик, включая и Грузию, тогда как Буду (Поликарп) Мдивани, Михаил Окуджава и ряд других лидеров грузинской большевистской организации настаивали на создании полноценной республики со всеми атрибутами независимого государства, но в составе СССР — то есть, на превращение Советского Союза в конфедеративное государство. Примечательно, что последнюю точку зрения поддержал В.И. Ленин, который увидел в позиции Сталина и Орджоникидзе проявление «великорусского шовинизма». Однако в конечном итоге победила все же сталинская линия.

После того, как в Грузии была утверждена советская власть, началось строительство новой социалистической государственности республики. 4 марта 1921 г. была установлена советская власть в Абхазии — провозглашено создание Социалистической Советской Республики Абхазия, а 5 марта советскую власть установила Южная Осетия. 16 декабря 1921 г. ССР Абхазия и ССР Грузия заключили Союзный договор, в соответствии с которым Абхазия входила в состав Грузии. 12 марта 1922 г. Грузия вошла в состав Федеративного Союза Социалистических Советских Республик Завказья, 13 декабря 1922 г. преобразованного в Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику. 30 декабря ЗСФСР, РСФСР, УССР и БССР заключили соглашение об объединении в Союз Советских Социалистических Республик. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. Грузинская ССР, Армянская ССР и Азербайджанская ССР выходили из состава ЗСФСР и входили в состав СССР в качестве отдельных союзных республик, а единая Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика упразднялась.

Напомним, что в течение так называемой «оккупации» не было кровопролитных войн на территории Грузии, грузины в массовом порядке не эмигрировали из республики, а республиканская экономика, хотя и не отличалась высоким уровнем развития производства и технологий, тем не менее не находилась в том состоянии, в котором оказалась после распада единого советского государства. Причины сложного политического и экономического положения стали следствием именно стремления к «суверенитету», в действительности принимающему практически во всех случаях антироссийскую направленность. В том, чтобы превратить Грузию во враждебное России государственное образование, важнейшую роль и в 1918-1921 гг., и после 1991 г. играл Запад: Великобритания, а затем и Соединенные Штаты Америки.