«Тамбовские волки» против большевистской диктатуры

В августе 1920 года в Тамбовской губернии вспыхнуло крупнейшее в Центральной России антибольшевистское крестьянское восстание под руководством Александра Антонова. О выступлении и причинах его поражения — в материале Царьграда

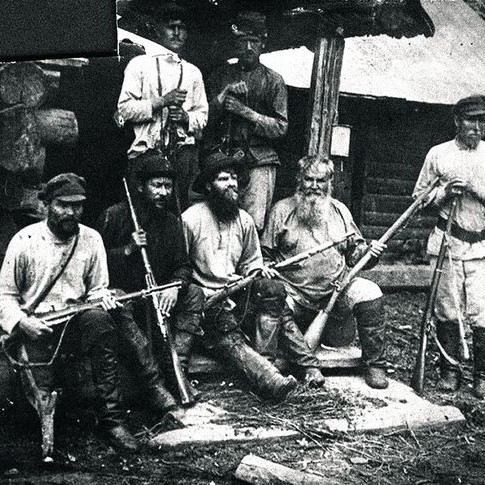

Антибольшевистское крестьянское восстание в Тамбовской губернии, получившее в советской историографии название «Антоновщина» по имени одного из его предводителей Александра Антонова, являлось самым крупным и масштабным крестьянским повстанческим движением в России. По своему размаху и последствиям оно обошло даже «махновщину», бушевавшую в то время на Украине. Для подавления восстания в Тамбовской губернии большевики вынуждены были бросить свои лучшие силы. Против крестьян, часть из которых не имела даже стрелкового оружия, народная «рабоче—крестьянская» власть бросила артиллерию, авиацию, бронепоезда и даже… отравляющие вещества, что являлось беспрецедентным военным преступлением.

Вычистить до последнего зернышка…

Во время активной фазы Гражданской войны Тамбовщина находилась в стороне от всех основных фронтов. Население губернии воспринималось большевиками как мобилизационный ресурс. Крестьяне Тамбовщины страдали от установленной новой властью продразверстки, которая порой была настолько грабительской, что некоторые крестьянские семьи вынуждены были умирать от голода. Летом 1920 года вследствие засухи случился неурожай. Однако большевики, которые в это время грезили походом на Варшаву и Берлин и попутно вели борьбу с занявшей Северную Таврию русской армией П.Н. Врангеля, даже не стали снижать размеры продразверстки. Действия продотрядов, отбиравших у крестьян порой все до последнего зерна, вызывали справедливое возмущение. Подчас в отдельных селах крестьяне брались за оружие и убивали продотрядовцев, после чего у них не было обратной дороги, кроме как становиться повстанцами.

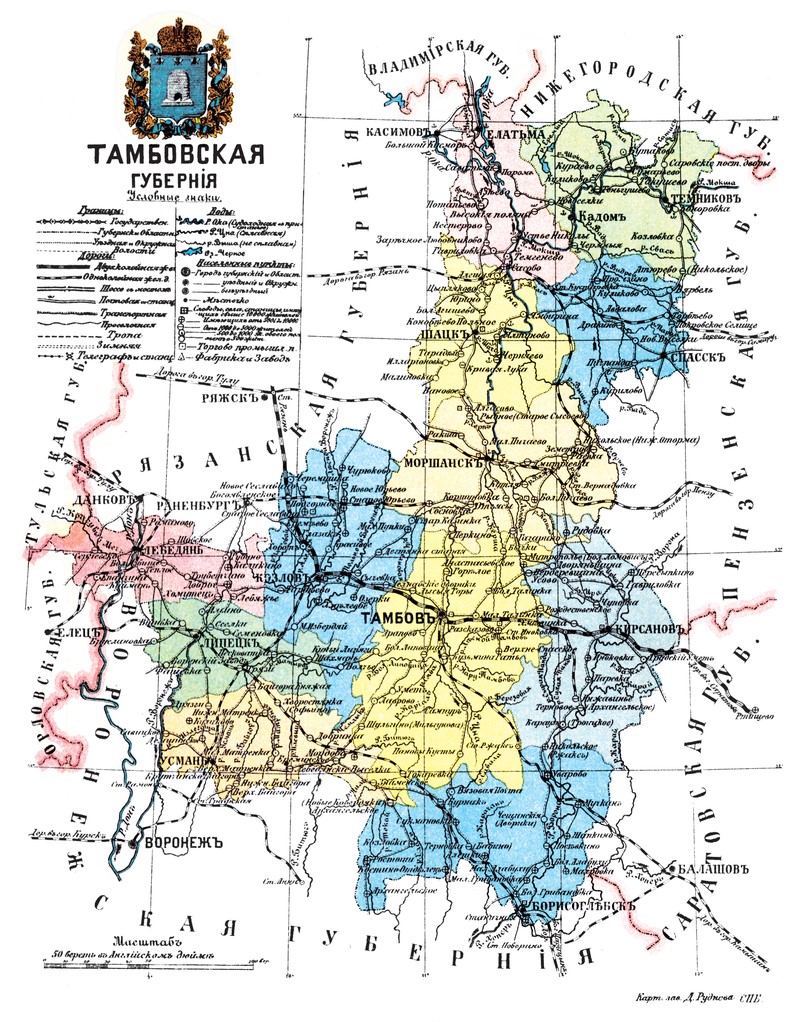

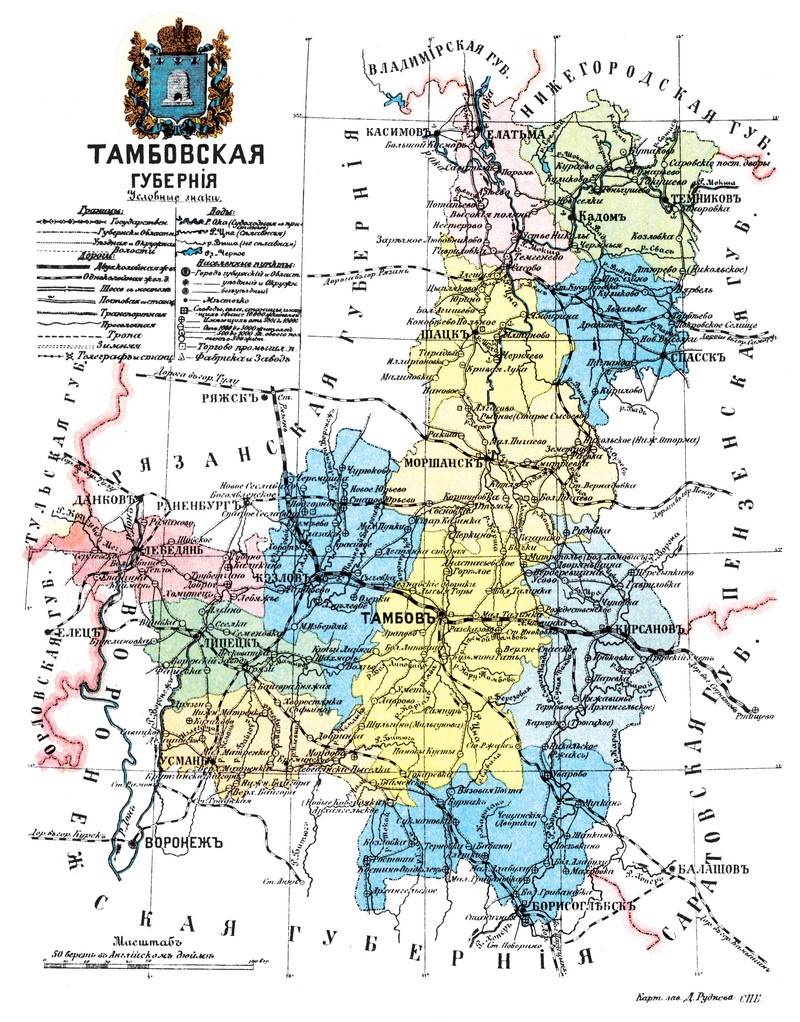

Стоит отметить, что восточная и юго—восточная часть Тамбовской губернии, где и бушевало антибольшевистское восстание, богата лесами. Еще с 1917 года в тамбовских лесах скрывалось немало дезертиров. С установлением советской власти и началом репрессивной политики большевиков на Тамбовщине появилось крупное антисоветское подполье, которое в советской историографии напрямую связывали с деятельностью эсеров. Действительно, партия социалистов—революционеров в почти полностью крестьянском регионе пользовалась куда большей популярностью, нежели большевики. К эсерам примыкали многие лидеры восстания, включая самого Антонова, а также его соратники Плужников, Токмаков, Ишин, ставшие во главе Совета трудового крестьянства (СТК) — организации, осуществлявшей политическое руководство восстанием. Сам Антонов, будучи в начале 1918 года начальником Кирсановской уездной милиции, участвовал в разоружении эшелонов Чехословацкого корпуса. Изъятое у чехословаков оружие впоследствии растворилось вместе с самим Антоновым и его соратниками, перешедшими на нелегальное положение. В августе 1919 года Тамбов на непродолжительный срок был взят белыми казаками К.К. Мамонтова, совершавшими рейд по большевистским тылам. Часть оружия с разгромленных казаками советских складов и баз оказалась в руках повстанцев.

Тамбовские мужики дают отпор

Начало антибольшевистских крестьянских выступлений на Тамбовщине приходится на 1918 год. Именно тогда выступил против большевиков и Антонов, отряд которого с периодической активностью действовал в Кирсановском уезде. Именно в 1918—1920 годах формируется ядро восстания, которого могло бы и не быть, окажись большевики более гибкими в крестьянском вопросе.

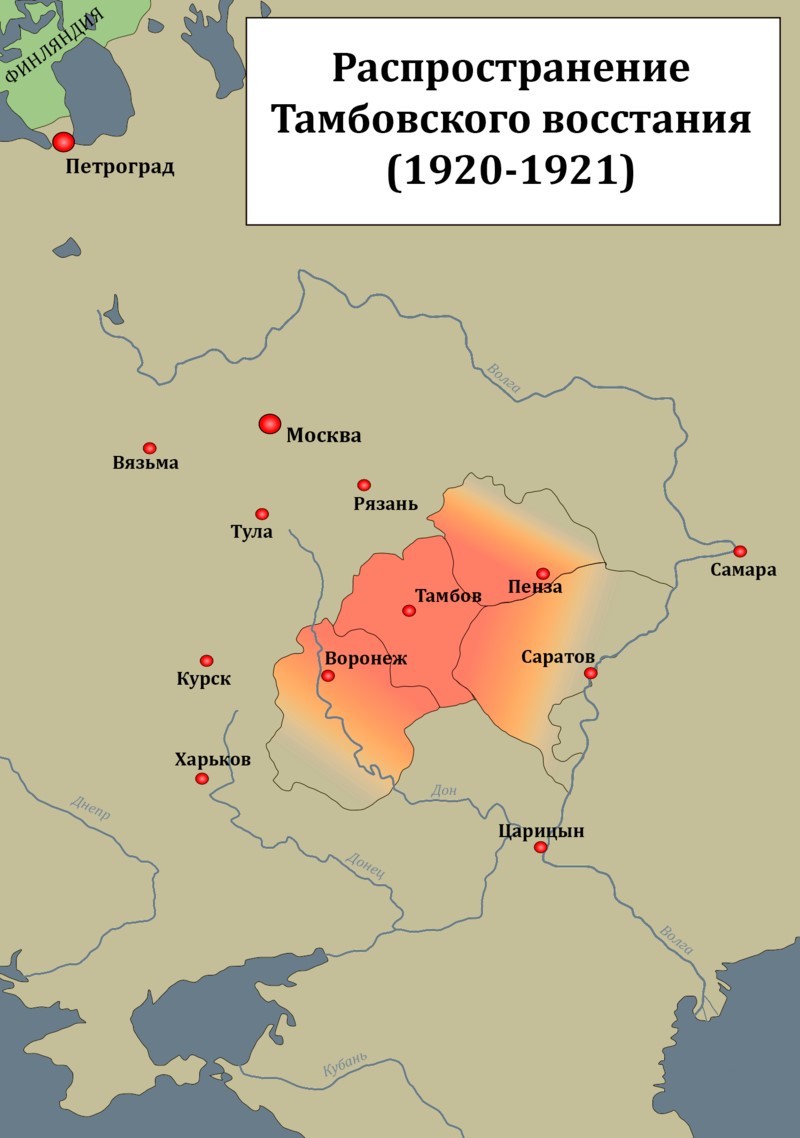

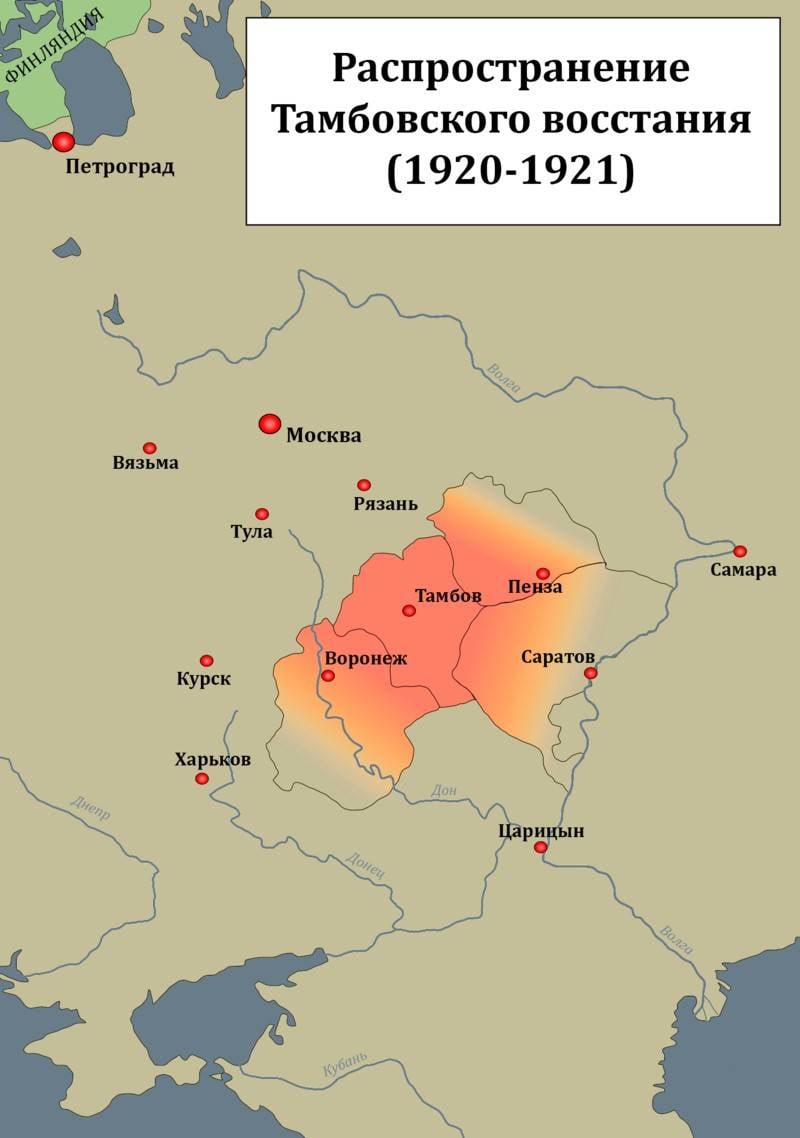

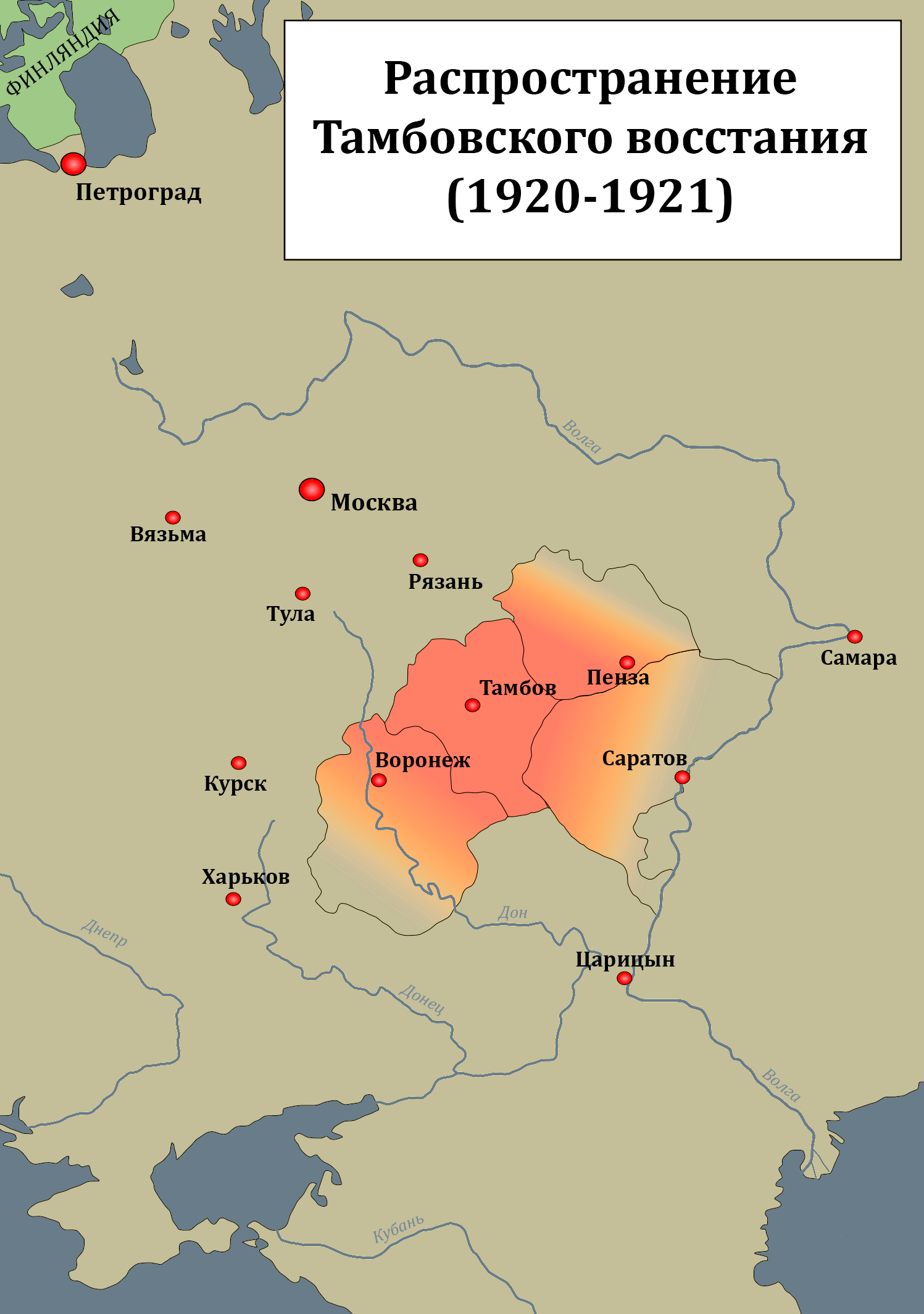

Датой начала полномасштабного антисоветского восстания на Тамбовщине считается 15 августа 1920 года. В тот день в селе Хитрово Тамбовского уезда крестьянами был разоружен продотряд. 19 августа под контроль повстанцев перешла Каменка, ставшая центром восстания. В кратчайшие сроки восстание охватило Тамбовский, Кирсановский, Борисоглебский, Моршанский и Козловский уезды Тамбовской губернии, а также соседние уезды Воронежской, Пензенской и Саратовской губерний. Повстанцы нанесли ряд серьезных поражений красным частям, пополнив свои ряды за счет перешедших на их сторону красноармейцев (в основном из тех же мобилизованных в РККА крестьян) и взяли в полукольцо губернский центр Тамбов. Местные большевики были напуганы восстанием. Попытки подавить его, применяя исключительно репрессивные меры — захват и расстрел заложников из членов семей повстанцев, внесудебные расправы над попавшими в плен антоновцами играли роль бензина, которым пытались потушить разгоревшийся костер.

Один из участников подавления восстания, армейский политработник А.С. Казаков, выступая в июле 1921 года на общеармейской партконференции в Тамбове, сетовал на то, что вследствие карательной политики, проводимой местными советскими властями Тамбовской губернии, даже изначально лояльные к большевикам крестьяне вынуждены были уходить в ряды повстанцев. «Целые деревни, боясь нашего красного террора, забрав свой скот, женщин и детей, уезжают и скрываются в лесах. В результате подобной ликвидации бандиты растут как грибы и общая численность восставших достигает десятков тысяч человек», — писал советский работник.

14 ноября 1920 года в селе Моисеево—Алабушка лидером повстанцев А.С. Антоновым был создан главный оперативный штаб, с которого началась реорганизация разрозненных крестьянских повстанческих отрядов в Объединенную партизанскую армию Тамбовского края, строившуюся по советскому образцу, разве что без коммунистов. Во главе ее встал бывший поручик Русской императорской армии П.М. Токмаков. Формально единая партизанская армия делилась на три отдельных повстанческих армии. Во главе 1-й армии стоял бывший полковник А.В. Богуславский, затем И.А. Губарев. 2-й армией повстанцев командовал бывший штабс-капитан Митрофанович, а штаб возглавлял сам А.С. Антонов. 3-я армия во главе с И.С. Колесниковым действовала преимущественно в соседней Воронежской губернии и фактически не подчинялась ни Антонову, ни Токмакову. Некоторые исследователи выделяют антисоветское восстание под руководством Колесникова в Воронежской губернии в самостоятельное движение.

Большим кнутом и черствым пряником… Как подавляли восстание

В начале 1921 года после окончания войны с Польшей и разгрома Врангеля большевистские власти вынуждены были бросить все свои силы на подавление крупных локальных антисоветских выступлений, таких как «антоновщина» в Тамбовской губернии, «махновщина» на Украине, многочисленные казачьи и крестьянские восстания на Дону, Кубани и Волге, во главе которых стояли опытные и заслуженные командиры 1-й и 2-й конных армий (Яков Фомин, Григорий Маслаков, Иван Колесов), выступление Сапожкова в Самарской губернии, восстание крестьян в Западной Сибири и т. д. Серьезным потрясением для советского руководства стало восстание опоры и главной ударной силы большевиков в дни Октябрьского переворота 1917 года — матросов Кронштадта. Все эти выступления хоть и были подавлены «народной властью» с особой жестокостью, но тем не менее вынудили большевиков изменить свою политику. В марте 1921 года на X съезде РКП(б) было принято решение отказаться от политики «военного коммунизма», заменить продразверстку продналогом и начать переход к новой экономической политике (НЭП), допускавшей восстановление частной собственности. Все эти меры значительно сузили социальную базу антисоветских народных восстаний и являлись той политической составляющей, которая и привела к их ликвидации.

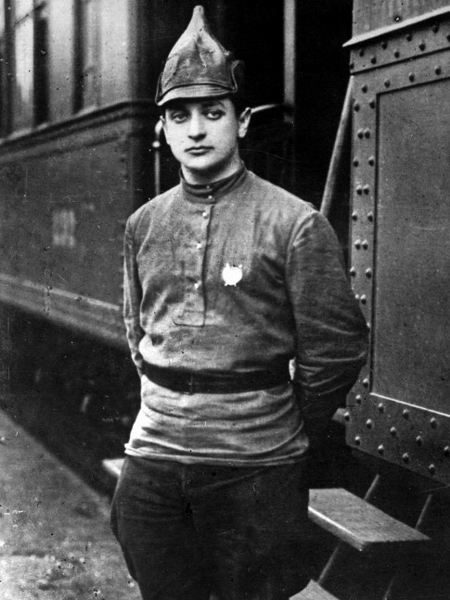

Сама же ликвидация осуществлялась между тем жесткими военными мерами. В апреле 1921 года командование всеми советскими войсками в Тамбовской губернии принял несостоявшийся покоритель Варшавы и усмиритель балтийских матросов Михаил Тухачевский. Его заместителем стал еще один «герой Гражданской войны» Иероним Уборевич (пройдет всего 16 лет, и Тухачевского с Уборевичем поставят к одной стенке). На Тамбовщину также была переброшена отдельная кавбригада Г.И. Котовского. Примечательно, что брошенные на подавление Тамбовского восстания отдельные части Красной армии в значительной мере состояли из инородцев или так называемых интернационалистов — мадьяр, латышей, китайцев, — которые не испытывали какой-либо жалости или симпатии к русским крестьянам.

В конце мая — начале июня 1921 года основные силы повстанцев потерпели поражение в сражении у Инжавино. Часть антоновцев из 1-й армии Богуславского покинула пределы Тамбовской губернии, пытаясь пробиться на Дон, но была разгромлена в районе Урюпинска. Остатки разбитой 2-й армии рассеялись по лесам, откуда в соответствии с приказом Тухачевского от 12 июня 1921 года их выкуривали с помощью отравляющих газов.

В течение лета 1921 года Тамбовское восстание было потоплено в крови. Многие его участники, захваченные в плен или добровольно сложившие оружие, подверглись репрессиям. Почти все руководители восстания погибли в боях. Лидеру повстанцев Александру Антонову вместе с братом Дмитрием еще год после разгрома удавалось скрываться. Лишь 24 июня 1922 года они были обнаружены чекистами в селе Нижний Шибряй Борисоглебского уезда и погибли в перестрелке.

Читайте также:

«Чудо на Висле». Польский крест на мировой революции

ПРЕДПОСЫЛКИ И ХОД КРЕСТЬЯНСКОГО ВОССТАНИЯ НА ТАМБОВЩИНЕ

Главной причиной восстания была проводимая большевиками в деревне в период Гражданской войны «военно-коммунистическая» политика продразверстки, т.е. насильственная с помощью вооруженной силы (продотрядов) экспроприация у крестьян хлеба и другого продовольствия, необходимого для существования Красной армии и городского населения. Эта политика сопровождалась мобилизацией крестьян на военную службу, разного рода повинностями (трудовой, гужевой и др.). Хлебная Тамбовская губерния испытала на себе всю тяжесть продразверстки. Уже к октябрю 1918 в губернии действовали 50 продотрядов из Петрограда, Москвы и других городов численностью до 5 тыс. человек. Такого размаха конфискаций не знала ни одна губерния. После того как хлеб выгребали дочиста, он зачастую пропадал на месте: гнил на ближайших железнодорожных станциях, пропивался продотрядовцами, перегонялся на самогон. Крестьяне повсюду вынуждены были выбирать между сопротивлением и голодной смертью. К этому добавлялось ограбление и закрытие церквей, что заставляло патриархальное православное крестьянство выступать на защиту своих святынь.

Первой и самой массовой формой сопротивления продразверстке стало сокращение крестьянином своего хозяйства. Если в 1918 в черноземной и «хлебной» Тамбовской губернии на одно хозяйство приходилось в среднем 4,3 десятины посева, то в 1920 – 2,8 десятины. Поля засевались в размерах, необходимых только для личного потребления.

Положение деревни особенно резко ухудшилось в 1920, когда Тамбовщину поразила засуха, а продразверстка оставалась чрезвычайно высокой. По признанию одного из организаторов подавления восстания В.А.Антонова-Овсеенко, крестьянство пришло в полный упадок, а в ряде уездов Тамбовской губернии жители «проели не только мякину, лебеду, но и кору, крапиву».

Восстание вспыхнуло стихийно в середине августа 1920 в селах Хитрово и Каменка Тамбовского уезда, где крестьяне отказались сдавать хлеб и разоружили продотряд. В течение месяца народное возмущение охватило несколько уездов губернии, численность восставших достигла 4 тысяч вооруженных повстанцев и около 10 тысяч людей с вилами и косами. На территории Кирсановского, Борисоглебского и Тамбовского уездов образовалась своеобразная «крестьянская республика» с центром в селе Каменка.

Во главе восстания встал мещанин города Кирсанова, бывший волостной писарь и народный учитель, левый эсер Александр Степанович Антонов (1889–1922). В его биографии было боевое эсеровское прошлое, тюремное заключение в годы царизма, начальствование над милицией Кирсановского уезда после Февральской революции. Пост начальника уездной милиции он покинул добровольно из-за неприятия коммунистической диктатуры и проводимой властью политики в отношении крестьянства. С осени 1918 Антонов сформировал «боевую дружину» и начал вооруженную борьбу с большевиками. Его отряд стал организационным ядром партизанской армии.

Под командованием Антонова силы повстанцев быстро росли. Этому способствовали ясность целей восстания (лозунги смерти коммунистам и свободной крестьянской республики), успешные военные действия в благоприятных географических условиях (большое число лесных массивов и других природных укрытий), гибкая партизанская тактика внезапных атак и стремительных отходов. В феврале 1921, когда повстанческое движение приобрело наивысший размах, число бойцов достигло 40 тысяч человек, армия была поделена на 21 полк и отдельную бригаду. Повстанцы громили совхозы и коммуны, портили железные дороги. Восстание начало выходить за локальные рамки, находя отклик в пограничных уездах соседних Воронежской и Саратовской губерний.

Москва вынуждена была обратить самое серьезное внимание на это восстание. В конце февраля – начале марта 1921 была образована Полномочная комиссия ВЦИК во главе с В.А.Антоновым-Овсеенко, сосредоточившая в своих руках всю власть в Тамбовской губернии. С закончивших боевые действия фронтов сняли крупные воинские контингенты, технику, включая артиллерию, бронечасти и самолеты. Всю губернию поделили на шесть боевых участков с полевыми штабами и чрезвычайными органами власти – политкомиссиями.

Не дожидаясь решений Х съезда РКП(б) о замене продразверстки продналогом, Политбюро ЦК РКП(б) 2 февраля 1921 поручило Н.И.Бухарину, Е.А.Преображенскому и Л.Б.Каменеву «выработать и утвердить текст обращения… к крестьянам Тамбовской губернии с тем, чтобы распространять его только в этой губернии, не печатая в газетах». Обращение, в котором объявлялось об отмене продразверстки и разрешении местного торгового обмена сельскохозяйственными продуктами, начали распространять уже 9 февраля.

27 апреля 1921 по предложению В.И.Ленина Политбюро ЦК РКП(б) приняло постановление «О ликвидации банд Антонова в Тамбовской губернии», согласно которому командующим операцией назначили М.Н.Тухачевского. Вместе с ним на Тамбовщину прибыли известные военачальники Н.Е.Какурин, И.П.Уборевич, Г.И.Котовский. От карательных органов командировали Г.Г.Ягоду, В.В.Ульриха, Я.А.Левина. Численность красноармейцев увеличили до 100 тысяч человек.

Начался военный разгром т.н.антоновщины. Осуществлялась жестокая военная оккупация повстанческих местностей, уничтожение хозяйств и разрушение домов участников мятежа и их семей, взятие заложников, в том числе из числа детей, создание концентрационных лагерей и репрессии вплоть до расстрела за неповиновение, за укрывательство «бандитов» и оружия, т.е. был организован террор мирного населения. В ходе подавления восстания Тухачевским было уничтожено много сел и деревень с применением артиллерии, бронетехники и отравляющих газов.

Летом 1921 основные силы Антонова были разбиты. В конце июня – начале июля им был издан последний приказ, согласно которому боевым отрядам предлагалось разделиться на группы и скрыться в лесах. Восстание распалось на изолированные очаги, которые подлежали ликвидации до конца года. Антонов и его группа были уничтожены в июне 1922.

Энциклопедия “Кругосвет”

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/TAMBOVSKOE_VOSSTANIE.html

КРАСНЫЙ ТЕРРОР

Приказ Полномочной комиссии ВЦИК о начале проведения

репрессивных мер против отдельных бандитов и укрывающих их семей

N 171, г. Тамбов

11 июня 1921 г.

Уполиткомиссиям 1, 2, 3, 4, 5

Начиная с 1 июня решительная борьба с бандитизмом дает

быстрое успокоение края. Советская власть последовательно

восстанавливается, и трудовое крестьянство

переходит к мирному и спокойному труду.

Банда Антонова решительными действиями наших войск разбита,

рассеяна и вылавливается поодиночке.

Дабы окончательно искоренить эсеро-бандитские корни и

в дополнение к ранее отданным распоряжениям Полномочная комиссия ВЦИК

приказывает:

1. Граждан, отказывающихся называть свое имя, расстреливать на месте

без суда.

2. Селениям, в которых скрывается оружие, властью уполиткомиссии или

райполиткомиссии объявлять приговор об изъятии заложников

и расстреливать таковых в случае несдачи оружия.

3. В случае нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте

без суда старшего работника в семье.

4. Семья, в доме которой укрылся бандит, подлежит аресту

и высылке из губернии, имущество ее конфискуется, старший работник

в этой семье расстреливается без суда.

5. Семьи, укрывающие членов семьи или имущество бандитов,

рассматривать как бандитов, и старшего работника этой семьи

расстреливать на месте без суда.

6. В случае бегства семьи бандита имущество таковой распределять между

верными Советской власти крестьянами, а оставленные дома сжигать

или разбирать.

7. Настоящий приказ проводить в жизнь сурово и беспощадно.

Председатель Полномочной комиссии ВЦИК Антонов-Овсеенко

Командующий войсками Тухачевский

Председатель губисполкома Лавров

Секретарь Васильев

Прочесть на сельских сходах.

ГАТО. Ф.Р.-4049. Оп.1. Д.5. Л.45. Типографский экз.

Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919-1921 гг., «Антоновщина»: документы и материалы.

http://www.tstu.ru/win/kultur/other/antonov/raz198.htm

ПРОГРАММА И СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПОВСТАНЦЕВ

К середине января 1921 г. оформилась организация восстания. В пяти уездах создано было до 900 сельских комитетов, избранных сходами, объединяемых волостными, далее районными, уездными и, наконец, губернскими комитетами Союзов Трудового Крестьянства (СТК). Вооруженные силы А.С.Антонова сочетали принципы построения регулярной армии (2 армии в составе 21 полка, отдельная бригада) с иррегулярными вооруженными отрядами. Особое внимание уделялось постановке политической, пропагандистской работы среди крестьян. В армии действовала сеть политорганов, вобравшая в себя осколки разгромленных эсеровских организаций. Агитация носила упрощенный характер (главным образом лозунги типа «Смерть коммунистам!» и «Да здравствует трудовое крестьянство!»), но продуктивно обыгрывала переживаемые деревней трудности (см. листовку СТК «Почему не смогут большевики победить Антонова»).

Главной своей задачей СТК ставил «свержение власти коммунистов-большевиков, доведших страну до нищеты, гибели и позора». Среди политических целей в Программе СТК были равенство всех граждан без разделения на классы (в одном из вариантов — «исключая дом Романовых»). Предполагался созыв Учредительного собрания для «установления нового политического строя», а до созыва Учредительного собрания создание временной власти «на выборных началах», но без большевиков. Отдельные представители СТК эту программу дополняли такими требованиями, как объявление «прекращения гражданской войны» в качестве цели «вооруженной борьбы», а также «раскрепощение людей и лошадей во имя равенства, братства и свободы».

Экономическая программа, совпадала с программой, рекомендованной письмом ЦК ПСР от 13 мая 1920 г. Она включала в себя частичную денационализацию промышленности с оставлением «в руках государства» крупной промышленности, особенно каменноугольной и металлургической; «рабочий контроль и государственный надзор над производством»; «проведение в жизнь закона о социализации земли в полном его объеме». Провозглашалось «свободное производство» в кустарной промышленности; снабжение продовольствием и другими предметами первой необходимости «населения города и деревни через кооперативы»; «регулирование цен на труд и продукты производства» в государственной промышленности; «допущение русского и иностранного капитала» для восстановления хозяйственной жизни. (Мы увидим позже эти идеи в основе большевистского НЭПа, это был очередной перехват «партией власти» эсеровских лозунгов, как и в 1917 году.)

Анализ структуры и деятельности СТК показывает их демократический характер, как по способу избрания, так и по составу. Даже чекистские донесения не отрицают благожелательного отношения крестьянства к СТК как будущим органам народовластия. В самой структуре СТК угадываются элементы будущей партии (централизм, собрания сторонников СТК, возможно, членство в них). Комитет СТК выполняет основные функции органа власти. В военной области он организует пополнения добровольцами, налаживает сбор денежных, продовольственных и вещевых средств для партизан, организует им медицинскую помощь и содействие их семьям. Он через «комендатуру» ведает расквартированием повстанцев, сменой лошадей, организует связь и разведку.

В поддержку Комитету, для борьбы с мелкими партиями «красных», организуется «вохра» (внутренняя охрана в количестве от 5 до 50 человек на село). Комитет СТК проводит также общехозяйственную и административную работу. Многие решения и действия СТК копируют советские: политкомиссары и политотделы в частях и соединениях армии А.Антонова, строжайший «учет и контроль», суровые наказания за проступки «по законам революционного времени». Сходство в организации и идеологии противостоящих друг другу революционных сил проявлялись во многом, вплоть до обращения «товарищ» и красного знамени. (С допросов антоновцев и пошло крылатое выражение наших органов — «тамбовский волк тебе товарищ!»)

Для руководства повстанческим движением требовались люди, психологически готовые к самопожертвованию. Такими чертами были наделены главные предводители тамбовского восстания 1920 — 1921 гг. А.С.Антонов, А.Е.Ишин, Г.Н.Плужников, вышедшие «из низов» и отдавшие себя целиком революции. Сам Антонов был человек немедленного, «прямого действия», готовый ради высоких идеалов совершать и «теракты», и «эксы». Боевое эсеровское прошлое Антонова помогло ему стать начальником милиции Кирсановского уезда. Ему приходилось бороться с «аграрным террором», разоружать проходившие в мае 1918 г. через Кирсанов эшелоны чехословацких войск. Возможно, это оружие пригодилось впоследствии, но по другой версии Антонова вооружила Москва, искавшая опору в местной милиции против нелояльного руководства губернии.

Конкретность целей, а также победные результаты действий повышали боевой дух «Народной армии» и привлекали к ней новые силы. Номерных полков за все время было создано до 21-го и, кроме того, Антонову постоянно сопутствовал «особый полк» и личная охрана — «Паревская сотня». Численность бойцов доходила в феврале 1920г. до 40000, из них — значительная часть с фронтов империалистической и гражданской войны. Кроме «полевых» войск, действовали и части «вохры» численностью до 10000 человек.

Но это был предел роста восстания. К началу мая численность «антоновцев» сократилась до 21 тыс., как в результате начавшихся решительных действий Красной Армии, так и в связи с отменой продразверстки. Но главной причиной послужило наступление весенней страды: восставшие, почти поголовно, были из местных крестьян. В «Двухнедельник добровольной явки бандитов», пришедшийся на конец марта-начало апреля (период подготовки к полевым работам) явилось и разошлось по домам до 6 тыс. антоновцев. Все рядовые участники были отпущены (несмотря даже на то, что очень немногие сдали оружие), а «организаторы» получили смягченное наказание.

Ю. Солозобов. Тамбовский волк вам гражданин! Уроки тамбовского восстания.

http://ricolor.org/history/kt/9/

ТАМБОВСКИЕ ПЕСНИ

На дубу гаркнет ворона —

Коммунист! Взводи курок!

В час последний, похоронный,

Погуляем хош разок.

Эх доля-недоля, гухая тюрьма,

Долина, осина, могилка темна.

На дубу гаркнет ворона —

Коммунист! Огонь! Огонь!

В час последний, похоронный

Трупом пахнет самогон.

Подлинный фрагмент песни участников крестьянского восстания 20-х гг. 20 в. на Тамбовщине («Антоновцев»). Услышан Марком Соболем в середине 30-х гг.

Тамбовское восстание 1920–1921 годов одни историки называли последней крестьянской войной в истории России, ставя его в один ряд с восстаниями Ивана Болотникова, Степана Разина, Кондратия Булавина и Емельяна Пугачева. Другие же считали «российской Вандеей», сравнивая с известным крестьянским восстанием в революционной Франции конца XVIII века. Однако эти события имели отличительные черты, выделявшие их на фоне других войн подобного рода.

От французской Вандеи Тамбовское восстание отличается уже тем, что повстанцы не имели никакой помощи из-за границы, а вынуждены были рассчитывать только на свои силы. Да и по своему характеру эта война не была, в отличие от Вандеи, промонархической.

От предшествующих русских крестьянских войн тамбовские события отличает уже то, что на Тамбовщине никакой роли не играло казачество — все предыдущие крестьянские войны в действительности были казацко-крестьянскими.

Долгое время при упоминаниях Тамбовского восстания употреблялся презрительный термин «антоновщина», а сами повстанцы в официальной советской пропаганде имели клеймо «бандитов». Только в последние десятилетия начали появляться объективные научные работы, показывающие всю трагичность тех событий.

Тамбовщина накануне восстания

Тамбовская губерния издавна славилась как один из самых плодородных регионов Центральной России. Урожаи здесь всегда были высокими, и поэтому перед Первой мировой войной по общероссийским меркам губернию можно было назвать богатой.

Население Тамбовской губернии к 1918 году составляло 3,7 миллиона человек, причём лишь 268 тысяч из них жили в городах, остальные — в сёлах. Всего в губернии насчитывалось 12 городов и 7809 сёл и деревень, не считая хуторов и отдельных поместий.

После прихода к власти большевиков их влиянию долгое время были подвержены лишь города Тамбовщины, в то время как сёла продолжали жить привычной жизнью.

Впервые все «прелести» новой власти тамбовским крестьянам довелось испытать на себе лишь во второй половине 1918 года. Помимо печально известной продразвёрстки, которая отнимала у крестьян большую часть собранного урожая, был издан указ о всеобщей воинской повинности. Всем тамбовским мужчинам в возрасте от 21 до 25 лет было приказано явиться на пункты сбора новобранцев. Несмотря на то что желающих идти на братоубийственную гражданскую войну было немного, часть из них всё же прибыла на сборочные пункты.

Однако сбор новобранцев проводился настолько непрофессионально, что их не обеспечили даже подобающим питанием. В результате до половины из прибывших на пункты сбора парней бежали в леса или домой, после чего были объявлены дезертирами. Всё это не прибавляло популярности советской власти.

Стоит отметить, что помимо юных «дезертиров», которые в общем-то не представляли большой опасности для советской власти, в губернии имелись также и те, у кого был богатый боевой или революционный опыт. После подписания в марте 1918 года Брест-Литовского мира тысячи бывших солдат и офицеров вернулись домой, а годом раньше, сразу после Февральской революции, получили свободу и все политзаключённые. Одним из таких получивших свободу политзаключённых был и 28-летний эсер Александр Антонов.

Ещё в 19 лет Антонов был осуждён за подготовку покушения на генерала Александра Сандецкого, которого эсеры приговорили к смерти за жестокость при подавлении крестьянских бунтов. Хотя покушение не удалось, Антонов получил пожизненную каторгу. Вернувшись после амнистии домой, он устроился работать младшим помощником начальника тамбовской городской милиции. В ноябре того же 1917 года Антонов был повышен до начальника милиции Кирсановского уезда. Тогда же и женился, надеясь теперь начать тихую и спокойную жизнь. Но лихие времена только начинались.

Однажды весной 1918 года через Кирсановский уезд проходил эшелон вооружнных до зубов чехословаков, бывших военнопленных, которые теперь восстали и решили вернуться домой. Антонов остановил их эшелон и уговорами убедил сдать всё оружие. После этого Антонов стал местной знаменитостью, был награждён начальством, и никто даже не поинтересовался, а куда же делось всё конфискованное у чехов оружие? Между тем Антонов надёжно спрятал его в лесных схронах, как бы предчувствуя, что в скором времени это оружие может понадобиться. И не ошибся.

В середине августа того же года местные чекисты нашли портфель с перепиской, свидетельствующей, что тамбовские эсеры в сговоре с местной милицией готовят антисоветское восстание. Подлинной была эта переписка или же сочинена самими чекистами — выяснить уже невозможно, так как сами письма вскоре куда-то исчезли.

Не дожидаясь следствия, Антонов вместе с женой бежал в Самару. Тамбовские коммунисты заочно приговорили его к смерти. Узнав об этом, Антонов решил вернуться и отомстить тем, кто собирался его убить. Сколотив из своих друзей отряд в 10–15 человек, уже в декабре 1918 года Антонов вернулся и убил своих наиболее непримиримых врагов. После этого начал нападения на ненавидимые народом продотряды.

Местное население теперь видело в Антонове нового Робина Гуда.

К лету 1919 года отряд антоновцев, скрывавшийся в лесах и время от времени делавший вылазки, вырос до 150 человек. Гражданская война в это время уже была в самом разгаре, поэтому выделить достаточное количество войск для ликвидации антоновцев большевики просто не могли.

Лишь осенью, когда количество убитых антоновцами коммунистов перевалило за сотню, против него был выслан отряд в 200 пехотинцев и 50 кавалеристов. После нескольких боёв, понеся потери, повстанцы вновь скрылись в лесах.

К следующей весне активность антоновцев снизилась, однако это было затишье перед бурей.

Полномасштабное восстание

Летом 1920 года Тамбовскую губернию поразила засуха, в результате чего было собрано лишь 12 млн пудов хлеба — необычайно мало для этой чернозёмной губернии. Несмотря на это, цифры продразвёрстки сокращены не были, а они составляли для Тамбовщины 11,5 млн пудов. Всем было очевидно, что выполнение этого абсурдного плана приведёт крестьян к голодной смерти. Тем не менее в августе вооружённые продотряды начали изымать хлеб у крестьян.

Первым взбунтовалось село Хитрово, где 15 августа крестьяне разоружили прибывший к ним продотряд. Вслед за этим поднялись и крестьяне других сёл, где вместе с продотрядами уничтожали прибывавших с ними чекистов.

Уже 21 августа в губернии введено осадное положение. Против восставших крестьян власти выслали карательный отряд, однако вскоре он был разбит и бежал в Тамбов. Восстание охватило всю Тамбовскую губернию, а также перекинулось на соседние уезды Воронежской, Пензенской и Саратовской губерний, охватив таким образом огромную территорию.

25 августа Антонов заявил, что принял на себя руководство восстанием, однако фактически он командовал, как и раньше, лишь своим отрядом, в то время как по губернии стихийно возникали сотни других крестьянских отрядов, каждый со своим командиром.

Лишь в ноябре был создан «Главный оперативный штаб» во главе с Антоновым, который подчинил себе остальных крестьянских командиров, фактически создав таким образом единое командование. Непосредственное руководство формируемой армией взял на себя соратник Антонова Пётр Токмаков, бывший поручик царской армии, имевший большой боевой опыт и прошедший русско-японскую и Первую мировую войну.

Политическое управление на освобождённой от большевиков территории взял на себя «Союз Трудового Крестьянства», возглавленный Токмаковым и состоявший преимущественно из эсеров. СТК выдвинул основные лозунги восстания: свержение власти большевиков, созыв Учредительного собрания, политические и экономические свободы, разрешение всех партий, кроме большевиков и монархистов.

В декабре командование всеми советскими войсками в Тамбовской губернии принял Александр Павлов, под началом которого находилось до 12 тысяч человек при 136 пулемётах и 18 орудиях. Однако этого было явно мало, поскольку армия повстанцев уже достигла численности в 50 тысяч человек.

Восставшие нанесли Павлову ряд поражений. Они вполне могли бы пойти и на Москву, ведь основная масса советских войск в это время находилась либо на польском фронте, либо в Крыму, откуда недавно изгнали Врангеля. Однако поход на Москву осуществлён так и не был, что дало большевикам возможность стянуть в Тамбовщину больше сил.

К началу февраля 1921 года восстание достигло пика. В этой критической ситуации Ленин пошёл на уступки — отменил продразвёрстку на территории Тамбовской губернии. Это было сделано за месяц до её отмены по всей стране.

Крестьяне ликовали. Такое развитие событий казалось им победой, ведь основная проблема, из-за которой и вспыхнуло восстание, была теперь решена в их пользу. В этой обстановке Антонов говорил соратникам:

«Да, мужики победили. Хотя и временно, конечно. А вот нам, отцы-командиры, теперь крышка».

Однако восстание продолжалось. 11 апреля повстанцы разгромили советский гарнизон в Рассказово, при этом в плен попал целый батальон красноармейцев.

Давали о себе знать и новые потери. В одном из боёв был смертельно ранен главнокомандующий повстанцев Пётр Токмаков. Противостоять большевикам становилось всё труднее.

27 апреля большевики сменили, наконец, неудачливого Павлова на более перспективного военачальника — Тухачевского.

«Подвиги» командарма Тухачевского

Михаил Тухачевский был самым нетипичным красным командиром. Выходец из дворянской семьи, он окончил военное училище и стал офицером. Участвовал в начальном этапе Первой мировой войны, но уже в феврале 1915 года попал в немецкий плен, откуда смог бежать лишь спустя 2,5 года. Познакомившийся с Тухачевским в плену один французский офицер так впоследствии отзывался о нём:

«Не то чтобы он был жестоким — просто он не имел жалости».

С марта 1918 года Тухачевский служил в Красной армии, воевал с белыми, анархистами, повстанцами и быстро продвигался по карьерной лестнице. Летом 1920 года его войска потерпели полный разгром от поляков на подступах к Варшаве, в результате чего до 100 тысяч красноармейцев погибли или попали в плен, а Польша на следующие 19 лет заняла территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Частично реабилитировать репутацию Тухачевский смог лишь в марте следующего года, подавив Кронштадтское восстание.

Таким образом, можно сделать вывод, что Тухачевский всегда успешно воевал против своих соотечественников и всегда неудачно — против иностранных армий.

Помимо Тухачевского в Тамбовскую губернию прибыли также такие известные военачальники, как Иероним Уборевич, Николай Какурин, а также прославившийся на полях Гражданской войны Григорий Котовский, ещё в недавнем прошлом известный уголовник.

Став командующим войсками на Тамбовщине, Тухачевский получил приказ за месяц подавить восстание и приступил к активным действиям.

К этому времени советские войска в районах восстания уже превышали 60 тысяч человек, и к ним продолжали подходить подкрепления. Помимо пулемётов и артиллерии у них были бронепоезда, броневики и авиация.

В двадцатых числах мая возобновились активные бои. 25 мая бригада Котовского нанесла первое ощутимое поражение повстанцам, почти уничтожив два полка. В непрерывных боях у станции Инжавино 28 мая — 7 июня войска Уборевича разгромили основные силы Антонова, после чего повстанцы рассеялись на мелкие отряды и отступили в лес.

Против гражданского населения, поддерживавшего повстанцев, были приняты самые жестокие меры. 11 июня в Тамбове был издан приказ № 171 «О начале проведения репрессивных мер против отдельных бандитов и укрывающих их семей», в котором говорилось:

«Дабы окончательно искоренить эсеро-бандитские корни и в дополнение к ранее отданным распоряжениям Полномочная комиссия ВЦИК приказывает:

1. Граждан, отказывающихся называть своё имя, расстреливать на месте без суда.

2. Селениям, в которых скрывается оружие, властью уполиткомиссии или райполиткомиссии объявлять приговор об изъятии заложников и расстреливать таковых в случае несдачи оружия.

3. В случае нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте без суда старшего работника в семье.

4. Семья, в доме которой укрылся бандит, подлежит аресту и высылке из губернии, имущество её конфискуется, старший работник в этой семье расстреливается без суда.

5. Семьи, укрывающие членов семьи или имущество бандитов, рассматривать как бандитов, и старшего работника этой семьи расстреливать на месте без суда.

6. В случае бегства семьи бандита имущество таковой распределять между верными Советской власти крестьянами, а оставленные дома сжигать или разбирать.

7. Настоящий приказ проводить в жизнь сурово и беспощадно.Председатель Полномочной комиссии ВЦИК Антонов-Овсеенко Командующий войсками Тухачевский».

А уже на следующий день, 12 июня, Тухачевский подписывает приказ № 0116 о применении против повстанцев химического оружия:

«Для немедленной очистки лесов ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая всё, что в нём пряталось.

2. Инспектору артиллерии немедленно подать на места потребное количество баллонов с ядовитыми газами и нужных специалистов.

3. Начальникам боевых участков настойчиво и энергично выполнять настоящий приказ.

4. О принятых мерах донести.Командующий войсками Тухачевский

Начальник штаба войск Какурин».

Этот приказ сразу был приведён в исполнение, став таким образом первым в истории применением химического оружия против гражданского населения. О последствиях одной из химических атак спустя многие годы рассказала её свидетельница Акулина Ивановна (фамилия неизвестна), в то время 12-летняя девочка:

«Сунулись было они (красные — авт.) в лес, но им там задали такую трёпку, что и половины назад не вернулось. На нас начали срывать зло, да слава богу, сняли их, и ушли они все в другое место. Приехали на смену не русские какие-то, может, латыши, а может, ещё кто — не знаю. А на другой день пришёл обоз с баллонами и большой охраной. Расставили они все эти телеги вдоль дороги у кромки леса, а ветер туда дул уже с неделю. Надели маски на себя и вскрыли баллоны, а сами ушли к нам в деревню… На следующей неделе мы, ребятишки, решили пойти в лес и набрать там орехов и дикушек яблок, так как после красных у нас в деревне с едой было плохо… Войдя в лес, мы увидели, что листва и трава имеют какой-то красноватый оттенок, до этого мы такого никогда не видели. Не болтая, вышли на небольшую поляну, где всегда было много земляники. То, что мы там увидели, было ужасно — кругом лежали трупы людей, лошадей, коров в страшных позах, некоторые висели на кустах, другие лежали на траве, с набитым землёю ртом и все в очень неестественных позах. Ни пулевых, ни колотых ран на их телах не было. Один мужчина стоял, обхватив руками дерево. Кроме взрослых, среди мёртвых были и дети. Мы смотрели на это с ужасом, на трупы, которые были вздуты, и чувствовали запах разложения. Затем мы как по команде развернулись и побежали обратно. А в деревню, куда китайцы пригнали заложников, ходили по домам активисты новой власти — алкоголики и шаромыги, изымая лопаты у населения. Набрав достаточно их, китайцы погнали в лес с ними заложников, закапывать трупы, которые мы видели час тому назад. Это были жертвы газовой атаки».

Очень примечательно в этом свидетельстве то, что грязную работу большевики поручали интернациональным частям Красной армии — латышам, китайцам и другим. Видимо, боялись, что русские подобные приказы выполнять не станут.

Получила широкое применение и практика взятия заложников из местного населения, которых расстреливали в случае, если те не предоставляли информацию о повстанцах. Приказ Полномочной Комиссии ВЦИК № 116 от 23 июня 1921 года чётко указывал, как следует поступать со взятыми в заложники мирными жителями:

«Опыт первого боевого участка показывает большую пригодность для быстрого очищения от бандитизма известных районов по следующему способу чистки.

По прибытии на место волость оцепляется, берутся 60–100 наиболее видных лиц в качестве заложников и вводится осадное положение. <…> После этого собирается полный волостной сход, на коем прочитываются приказы Полномочной Комиссии ВЦИК № 130 и 171 и написанный приговор для этой волости. Жителям даётся два часа на выдачу бандитов и оружия, а также бандитских семей, и население ставится в известность, что в случае отказа дать упомянутые сведения заложники будут расстреляны через два часа. Если население бандитов и оружия не указало по истечении двухчасового срока, сход собирается вторично и взятые заложники на глазах у населения расстреливаются, после чего берутся новые заложники и собравшимся на сход вторично предлагается выдать бандитов и оружие. <…> В случае упорства проводятся новые расстрелы и т. д.

Настоящее Полномочная Комиссия ВЦИК приказывает принять к неуклонному исполнению.Председатель Полномочной Комиссии Антонов-Овсеенко

Командующий войсками Тухачевский».

Тут следует добавить, что поскольку подавляющее большинство трудоспособных мужчин от 18 до 50 лет находились в рядах повстанцев, то в заложники чаще всего брали женщин и подростков от 13 до 16 лет. Сохранившиеся расстрельные списки свидетельствуют, что таковых среди казнённых было большинство. Вот как выглядел один из многих расстрельных списков:

«Нечаевская волость

1. Кочеркин Георгий Васильевич. 15 лет.

2. Беляев Василий Яковлевич. 16 лет.

3. Кирилов Тимофей Васильевич. 13 лет.

4. Житенев Фёдор Васильевич. 15 лет.

5. Татушкин Тимофей Павлович. 16 лет.

6. Мардвиков Владимир Иванович. 15 лет.

7. Ивановский Сергей Васильевич. 16 лет.

8. Борисов Архип Иванович. 16 лет.

9. Рассказов Егор Степанович. 15 лет.Деревня Коптево

10. Сотников Алексей. 16 лет.

11. Сотников Яков. 16 лет.

12. Степанов Алексей. 16 лет.

13. Стемхов Михаил. 14 лет».

Общие потери при подавлении Тамбовского восстания подсчитать довольно сложно, поскольку смерть многих повстанцев и мирных крестьян не была задокументирована. Более того, погибшие от газовых атак антоновцы долгое время даже не были захоронены. В источниках встречаются разные цифры, от 150 до 220 тысяч погибших, причём, не менее половины из них — мирное население.

Страх перед повторением Тамбовского восстания у большевиков был настолько велик, что вскоре была ликвидирована и Тамбовская губерния как административная единица. Существующая сейчас Тамбовская область была создана лишь в 1937 году, и была она уже втрое меньше прежней губернии.

Завершение восстания и гибель Антонова

К сентябрю-октябрю 1921 года на большей части Тамбовской губернии восстание было подавлено. Неподконтрольными большевикам оставались лишь леса, где ещё скрывались тысячи антоновцев.

Поскольку охота на скрывающихся в лесу повстанцев могла затянуться на долгие годы, большевики вскоре пообещали амнистию рядовым участникам восстания при условии, что те расскажут о местоположении своих командиров. Некоторые повстанцы после долгих месяцев скитания по лесам поверили этим обещаниям. Но на практике лишь немногие оказались прощены, большинство же либо было расстреляно, либо оказалось в тюрьмах.

Сам Александр Антонов вместе с братом Дмитрием и другими наиболее верными соратниками ещё около года скрывался от карательных отрядов. Давали о себе знать старые раны и отсутствие полноценной медицинской помощи. За время активных боёв Антонов был трижды ранен, простреленная правая рука почти не действовала. Вдобавок он заболел малярией.

Примечательно, что фактически уже потерпев поражение, Антонов всё равно не сдавался и отказывался от попыток бегства за границу. Теоретически он мог бы бежать, как это уже сделали белогвардейцы, Махно, Петриченко и другие лидеры повстанцев. Но Антонов, видимо, такой вариант для себя даже не рассматривал.

В конце концов, в июне 1922 года большевики вышли на его след.

К дому, где скрывались братья Антоновы, прибыл отряд чекистов и открыл огонь по окнам. Завязалась перестрелка.

Среди стрелявших Александр узнал бывших соратников и принялся стыдить их как предателей. Тем временем дом подожгли. Выпрыгнув из окна и направившись в сторону леса, до которого было меньше ста метров, братья продолжали отстреливаться из пистолетов. Однако меткие выстрелы перебежчика Михаила Ярцева настигли обоих Антоновых. Так закончилась долгая эпопея тамбовских повстанцев.

Дальнейшая судьба участников событий

Это можно считать кармой, судьбой, закономерностью или совпадением, но факт остаётся фактом: никто из советских военачальников, руководивших подавлением Тамбовского восстания, не умер своей смертью.

Тухачевский, Уборевич, Антонов-Овсеенко и Какурин погибли в застенках НКВД. Первых трёх расстреляли, Какурин же, согласно официальной версии, умер в тюрьме после шести лет заключения в 1936 году. Котовский был убит при невыясненных обстоятельствах в 1925 году. Документы следствия по делу о его убийстве засекречены до сих пор, поэтому существует множество версий, какие именно мотивы были у убийцы Котовского.

Разделил судьбу соратников и комдив Александр Павлов, который командовал войсками Тамбовской губернии на начальном этапе восстания. Его арестовали в июне 1937 года, обвинили в участии в заговоре военных и спустя два месяца расстреляли.

Примечательно, что хотя всех вышеперечисленных военачальников по современным (да и по тогдашним) меркам можно считать военными преступниками, никто из них не был осуждён именно за зверства при подавлении восстания. За это, напротив, все они были награждены. Но эти награды не помешали в итоге палачам разделить судьбу своих жертв.

Читайте также наш материал «Красный Крест в России. От зарождения до 1920‑х годов».

Поделиться

Тамбовская губерния перед революцией

восстание 1920–1921 годов часто сравнивали то с французской Вандеей конца XVIII века, то с аналогичными крестьянскими войнами в самой России – под руководством Разина, Булавина или Пугачева. Однако в этих случаях, помимо некоторых схожих моментов, есть и отличия. Так, существенное отличие от Вандеи заключается в том, что тамбовские повстанцы не имели помощи из-за границы, а само восстание не было промонархическим. От предыдущих же русских крестьянских войн главное отличие в том, что на Тамбовщине не было казачества, тогда как восстания Разина или Пугачева в действительности были казацко-крестьянскими.

Как же это восстание началось, проходило и было подавлено – мы и проследим в двух частях этой статьи.

Тамбовская губерния и Александр Антонов накануне восстания

Тамбовская губерния до Первой мировой войны славилась как одна из самых плодородных губерний страны. Урожаи здесь были высокими, что обеспечивало и нормальный уровень жизни местного населения, подавляющее большинство которого были крестьяне. Из общего населения в 3,7 млн человек на 1918 год в городах проживало лишь 268 тысяч, всего же в губернии было 12 городов и 7 809 сел и деревень.

После захвата власти большевиками первые несколько месяцев их влиянию подвергались лишь города. Сельская местность впервые ощутила на себе все «прелести» большевиков лишь летом 1918 года, когда в губернии была объявлена мобилизация.

Крестьяне в большинстве своем не горели желанием идти на братоубийственную Гражданскую войну, но некоторые все же прибыли на призывные пункты. Однако организована мобилизация была настолько скверно, что новобранцев не удосужились даже обеспечить нормальным питанием. В результате большинство из них тут же дезертировали, скрывшись либо дома, либо в лесах. И стали таким образом «вне закона» для большевиков.

Кроме «дезертиров», не представлявших никакой угрозы для властей, в губернии было также множество людей с военным либо революционным опытом. Значительная часть взрослых мужчин прошла Первую мировую войну, многие вернулись домой со своим фронтовым оружием.

Весной 1917 года вышли на свободу и все политзаключенные революционеры, одним из которых был эсер Александр Степанович Антонов.

Александр Антонов

Антонов, несмотря на 28-летний возраст, имел богатый революционный опыт. Еще в юности он вступил в партию эсеров, а в 19 лет был осужден за то, что готовил покушение на генерала Александра Сандецкого, который «прославился» жестокостью при подавлении крестьянских бунтов. Хотя покушение в итоге и провалилось, Антонова приговорили к пожизненной каторге. К слову, сам генерал Сандецкий будет расстрелян в 1918 году уже большевиками.

Выйдя весной 1917 года по амнистии, Антонов вернулся в родные края, где начал работать на посту младшего помощника начальника тамбовской милиции. Спустя несколько месяцев его повысили до начальника милиции Кирсановского уезда.

Весной 1918 года по Кирсановскому уезду следовал эшелон вооруженных до зубов чехов – бывших пленных, которые теперь восстали с целью вернуться домой. Антонов задержал эшелон и путем уговоров убедил мятежников сдать все имеющееся у них оружие. Однако, получив оружие, Антонов не стал сдавать его властям, а надежно спрятал в лесу, догадываясь, что скоро оно может пригодиться. И он не ошибся.

В августе того же года тамбовские чекисты обнаружили переписку, где сообщалось о том, что эсеры в союзе с местной милицией готовят антибольшевистское восстание. Подозрение пало прежде всего на Антонова.

Не дожидаясь ареста, он бежал в Самару, а тамбовские большевики тем временем заочно вынесли ему смертный приговор.

Создав из своих друзей отряд из почти 15 человек, уже в декабре Александр Антонов вернулся в родные края и убил тех, кто его самого приговорил к смерти. После этого, скрываясь в лесах, начал периодически нападать на чекистов и ненавидимые народом продотряды, отнимавшие у крестьян хлеб и скот. Все это принесло ему популярность среди местного населения.

К лету 1919 года в отряде Антонова находилось уже 150 человек, а количество уничтоженных ими коммунистов и продотрядовцев превысило сотню. Только осенью большевики выслали против него крупный отряд в 250 солдат, но разбить антоновцев или пленить их лидера они так и не смогли. Антоновцы после нескольких столкновений лишь отступили в лес.

Начало полномасштабного восстания

Летом 1920 года Тамбовская губерния пострадала от сильной засухи. Было собрано лишь 12 млн пудов хлеба, в то время как планы продразверстки не сократили, а они достигали 11,5 млн пудов. Хотя всем и было очевидно, что подобные планы невыполнимы, в августе продотряды приступили к изъятию хлеба у крестьян, фактически обрекая их на голодную смерть.

Первым 15 августа восстало село Хитрово, в котором крестьяне разоружили продотряд, пришедший к ним за новыми реквизициями. После этого поднялись и другие села. Уже 21 августа в Тамбовской губернии ввели осадное положение. Большевики выслали на подавление восстания карательный отряд под командованием Александра Шлихтера, но вскоре его разбили и вынудили бежать в Тамбов.

Тамбовские повстанцы

25 августа Александр Антонов объявил себя руководителем восстания, однако фактически оно еще какое-то время оставалось стихийным. Антонов продолжал командовать лишь своим отрядом, тогда как в других селах и уездах возникали свои повстанческие отряды, каждый со своим командиром.

Единое командование у тамбовских повстанцев появилось лишь в ноябре 1920 года, когда они создали Главный оперативный штаб. Он подчинил себе многочисленных крестьянских командиров, превратив их разрозненные отряды в фактически единую армию.

Возглавил штаб Александр Антонов, а командование армией осуществлял его верный соратник Петр Токмаков. Он участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, дослужился до поручика царской армии, имел четыре Георгиевских креста и обладал самым богатым среди повстанцев боевым опытом. Как начальник штаба Антонов фактически стал подчиненным главнокомандующего Токмакова, и это было разумным распределением обязанностей: каждый из них делал то, в чем был наиболее компетентен.

Петр Токмаков

Петр Токмаков возглавил также Союз трудового крестьянства, осуществлявший политическое управление на всех занятых повстанцами территориях. Выдвинул СТК и основные требования восстания: ликвидация большевистской власти, разрешение деятельности всех партий, исключая большевиков и монархистов, отмена продразверстки и продотрядов, политические свободы, а также созыв Учредительного собрания.

Большевики же между тем продолжали пытаться подавить Тамбовское восстание, но выходило это у них крайне неудачно. В декабре все красные войска губернии возглавил Александр Павлов. В его распоряжении насчитывалось свыше 12 000 солдат, 136 пулеметов и 18 орудий. Но этого было явно недостаточно, и повстанческая армия, насчитывавшая уже более 50 000 человек, нанесла Павлову ряд поражений.

К февралю 1921 года восстание было на пике. Помимо Тамбовской губернии, оно распространилось также на многие уезды Воронежской, Пензенской и Саратовской губерний, под контролем повстанцев оказалась огромная территория.

В этой ситуации, чувствуя явную угрозу своей власти, Ленин идет на уступки: он отменяет продразверстку в Тамбовской губернии. В следующем месяце, когда случится восстание моряков в Кронштадте, продразверстка была отменена уже по всей стране. Произошел и отказ большевиков от политики «военного коммунизма», замененного новой экономической политикой (НЭП).

То, что непосредственной причиной такой резкой смены политики послужили именно восстания в Тамбовской губернии и Кронштадте, открыто признал даже Сталин в 1924 году:

«Разве мы не опоздали с отменой продразверстки? Разве не понадобились такие факты, как Кронштадт и Тамбов, для того, чтобы мы поняли, что жить дальше в условиях военного коммунизма невозможно?»

Тамбовские крестьяне праздновали отмену продразверстки как свою победу. Часть из них, решив, что основная цель восстания достигнута, разошлись по домам. Однако в целом восстание продолжалось.

Сам Антонов так отреагировал на новость об отмене продразверстки:

«Да, мужики победили. Хотя и временно, конечно. А вот нам, отцы-командиры, теперь крышка».

11 апреля повстанцы одержали еще одну крупную победу: они разбили гарнизон в Рассказово, взяв в плен батальон красноармейцев. После этого неудачливый Александр Павлов был смещен с поста командующего Советскими войсками Тамбовской губернии. Его место занял Михаил Тухачевский, с которым большевики связывали большие надежды.

Продолжение следует…

Тамбовское восстание 1920-1921 годов (так называемая «Антоновщина») вооруженное выступление крестьян Тамбовской и частично Воронежской губерний в 1920-1921 годов против политики «военного коммунизма», прежде всего — против продразверстки, т.е. насильственная (с помощью вооруженной силы) экспроприация у крестьян хлеба и другого продовольствия, необходимого для существования Красной армии и городского населения, а также перегибов местных партийных и советских властей в проведении классовой политики Советского государства. Подготовка восстания на Тамбовщине велась с 1918 года.

Активное участие в восстании приняли середняки, и частично — представители других социальных групп, в том числе и беднейшего крестьянства.

(Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. В 8 томах, 2004 г. ISBN 520301875-8)

«Хлебная» Тамбовская губерния испытала на себе всю тяжесть продразверстки. Уже к октябрю 1918 года в губернии действовали 50 продотрядов из Петрограда, Москвы и других городов численностью до 5 тысяч человек. Такого размаха конфискаций не знала ни одна губерния. Крестьяне повсюду вынуждены были выбирать между сопротивлением и голодной смертью. К этому добавлялось ограбление и закрытие церквей, что заставляло патриархальное православное крестьянство выступать на защиту своих святынь.

Первой и самой массовой формой сопротивления продразверстке стало сокращение крестьянином своего хозяйства. Если в 1918 году в черноземной и «хлебной» Тамбовской губернии на одно хозяйство приходилось в среднем 4,3 десятины посева, то в 1920 году — 2,8 десятины. Поля засевались в размерах, необходимых только для личного потребления. Положение деревни особенно резко ухудшилось в 1920 году, когда Тамбовщину поразила засуха, а продразверстка оставалась чрезвычайно высокой.

Восстание вспыхнуло стихийно в середине августа 1920 года в селах Хитрово и Каменка Тамбовского уезда, где крестьяне отказались сдавать хлеб и разоружили продотряд. В течение месяца народное возмущение охватило несколько уездов губернии, численность восставших достигла 4 тысяч вооруженных повстанцев и около 10 тысяч людей с вилами и косами. На территории Кирсановского, Борисоглебского и Тамбовского уездов образовалась своеобразная «крестьянская республика» с центром в селе Каменка.

Во главе восстания встал мещанин города Кирсанова, бывший волостной писарь и народный учитель, левый эсер Александр Антонов (1889 1922). С осени 1918 года он сформировал «боевую дружину» и начал вооруженную борьбу с большевиками. Его отряд стал организационным ядром партизанской армии.

Под командованием Антонова силы повстанцев быстро росли. В феврале 1921 года, когда повстанческое движение приобрело наивысший размах, число бойцов достигло 40 тысяч человек, армия была поделена на 21 полк и отдельную бригаду. Повстанцы громили совхозы и коммуны, портили железные дороги. Восстание начало выходить за локальные рамки, находя отклик в пограничных уездах соседних Воронежской и Саратовской губерний.

Перерезав Юго Восточную железную дорогу, повстанцы нарушили снабжение хлебом центральных районов страны. Советское правительство вынуждено было обратить самое серьезное внимание на это восстание. В конце февраля — начале марта 1921 года была образована Полномочная комиссия Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) во главе с Владимиром Антоновым Овсеенко, сосредоточившая в своих руках всю власть в Тамбовской губернии. С закончивших боевые действия фронтов сняли крупные воинские контингенты, технику, включая артиллерию, бронечасти и самолеты. Всю губернию поделили на шесть боевых участков с полевыми штабами и чрезвычайными органами власти — политкомиссиями.

Не дожидаясь решений Х съезда Российской коммунистической партии (большевиков) (РКП(б)) о замене продразверстки продналогом, Политбюро ЦК РКП(б) 2 февраля 1921 года поручило Николаю Бухарину, Евгению Преображенскому и Льву Каменеву «выработать и утвердить текст обращения… к крестьянам Тамбовской губернии с тем, чтобы распространять его только в этой губернии, не печатая в газетах».

Обращение, в котором объявлялось об отмене продразверстки и разрешении местного торгового обмена сельскохозяйственными продуктами, начали распространять уже 9 февраля.

С отменой продразверстки и введением новой экономической политики (НЭПа) в борьбу с «Антоновщиной» включилось трудовое крестьянство.

27 апреля 1921 года по предложению Ленина Политбюро ЦК РКП(б) приняло постановление «О ликвидации банд Антонова в Тамбовской губернии», согласно которому командующим операцией назначили Михаила Тухачевского. Численность красноармейцев увеличили до 100 тысяч человек.

28 мая 1921 года советские войска перешли в решительное наступление. Под их натиском в середине июня повстанческая армия (1 я партизанская армия) оставила Тамбовщину и отступила на территорию Воронежской губернии. 20 июня в бою у Урюпинска остатки ее были разгромлены.

В конце июня — начале июля остатки боевых отрядов повстанцев разделились на группы и скрылись в лесах. Восстание распалось на изолированные очаги. Отдельные разрозненные отряды повстанцев были уничтожены к середине июля.

16 июля 1921 года Тухачевский доложил в Москву о подавлении Тамбовского восстания.

Антонов и его группа были уничтожены в июне 1922 года.

В боях с советскими войсками повстанцы потеряли свыше 11 тысяч человек убитыми и ранеными. От рук мятежников в ходе Тамбовского восстания погибли свыше 2 тысяч советских и партийных работников.

Тамбовское восстание — одно из крупнейших вооруженных выступлений крестьянства против большевистской диктатуры на завершающем этапе Гражданской войны. Его важнейшим политическим итогом явилось осознание руководством Советской Республики необходимости перехода от политики «военного коммунизма» к «новой экономической политике».

Материал подготовлен редакцией РИА Новости на основе открытых источников

19.08.1920. – В Тамбовской губернии вспыхнуло крестьянское восстание под руководством А.С. Антонова, жестоко подавленное Красной Армией

Крестьянско-большевицкая война на Тамбовщине

При режиме военного коммунизма начала 1920-х годов (до введения нэпа), измученные грабительским произволом продразверстки, первыми попытками насаждения колхозов, крестьяне повсюду вынуждены были выбирать между сопротивлением режиму и голодной смертью. К этому добавлялось ограбление и закрытие церквей, что заставляло патриархальное православное крестьянство жертвенно выступать на защиту своих святынь, к чему призвал и Патриарх Тихон. Вызванные этими двумя причинами крестьянские волнения против жидобольшевицкой власти прокатились по всей территории Совдепии. Во многих местах они носили антиеврейский характер («За Советы без жидов и большевиков!»), поскольку продотрядами и антицерковными комиссиями часто руководили евреи.

Самым крупным из них было народное восстание в хлебной Тамбовской губернии в 1920–1921 гг., которая была близка к большевицкой столице и поэтому испытала на себе всю тяжесть безчинств Продармии. Продотряды использовали такой прием: входили в село, хватали одного из зажиточных крестьян и живым закапывали в землю перед согнанными сельчанами, – предлагая им сдать «излишки хлеба»: тогда откопаем… Уже к октябрю 1918 г. в губернии действовали 50 продотрядов общей численностью до 5 тысяч человек, – при этом продразверстку проводили губпродкомиссар Гольдин, секретари губкома Райвид и Пинсон, заведующий отделом пропаганды Эйдман, председатель губисполкома Шлихтер и т.д. Они же осуществляли опубликованный в начале 1918 г. Декрет «Об отделении церкви от государства, а школы от церкви», то есть лишение Церкви всего ее имущества. На сопротивление верующих отвечали усилением репрессий, например, расстрелом крестного хода в Шацке.

Во многих деревнях с весны 1918 г. прославилась «Красная Соня» (С.Н. Гельберг), которая командовала «летучим отрядом», состоявшим из революционных матросов, анархистов и мадьяр. Приходя в деревню или село, она в первую очередь приступала к ликвидации всех богатых и зажиточных крестьян и создавала там советы в основном из пьяниц и люмпенов, ибо трудовые крестьяне туда входить не хотели. «Красную Соню» еще звали «Кровавой Соней» – оба этих прозвища она вполне заслужила, так как любила собственноручно расстреливать офицеров, священников и гимназистов на глазах матерей, жен и детей, да еще всячески глумясь над своими жертвами. Молва народа о ней разлеталась не в одном уезде, и люди, никогда не видевшие ее в глаза, хорошо знали о ней. После ее ухода из села созданные ею советы тут же сами разбегались, а она направлялась в новые места. Там она опять мучила и расстреливала людей.

В ряду подобных примеров исследователь Тамбовского восстания Б.В. Сенников в книге «Тамбовское восстание 1918-1921 гг. и раскрестьянивание России 1929-1933 гг.» («Посев», 2004) приводит и такой рассказ жителей села Козловки:

«Туда пришел такой же «летучий отряд», в задачу которого входило установление советской власти и, как водится, ограбить сельские лавки и чайное заведение. Придя на место, коммунисты согнали всех к церкви на сход. Комиссар этого отряда в пенсне с черной бородкой, на вид добрый дядюшка, кряхтя влез на тачанку с пулеметом и обратился к собранным крестьянам с речью. Он сказал, что отныне у них теперь будет советская власть, от которой им ничего, кроме хорошего, не будет, а поэтому нужно будет им создать совет из местных жителей. Дальше он попросил, чтобы сход назвал ему всех уважаемых людей. Крестьяне, переговорив между собой, решили так, что если в этом совете будут хорошие и всеми уважаемые люди, то пусть будет совет. И начали называть имена всех уважаемых людей. Когда были названы все, комиссар ласковым голосом предложил всем названным выйти к тачанке. Когда вышли все, их сразу же взяли в кольцо китайцы и, щелкая затворами своих винтовок, стали оттеснять к церковной стене. Раздалась команда и прозвучал винтовочный залп. Среди народа раздался женский истошный вопль, а затем заголосили и все остальные женщины. Мужики, шокированные произошедшим, не могли прийти в себя от такой подлости комиссара. Выходило, что они ему выдали на смерть всех, кого уважали. Первыми на китайцев и остальных отрядников кинулись бабы, а потом опомнились и мужики, похватав оглобли и колья. Раздались безпорядочные выстрелы, но народ своей массой уже смял Красную гвардию. Комиссар кинулся к пулемету, но у того перекосило ленту. Озверевший народ, отбирая у китайцев винтовки, забивал их оглоблями и колами, топча ногами под вой и крики. Было убито помимо расстрелянных несколько баб и один ребенок четырех лет. Вскоре отряд весь был уничтожен озверевшей толпой, а комиссара чуть живого с выбитыми глазами мужики подтащили к козлам для распиловки дров и кинули на них. Держа голову и ноги комиссара, вопящего от боли, его распилили пилой-поперечкой живого пополам. Как говорит русская пословица: «Что посеешь, то и пожнешь»».

Надпись: «Здесь похоронены коммунисты, погибшие от рук кулаков во время кулацкого восстания в 1921 году. Беккер Н.Г., Борш Н.Н., Волде И.Н., Гассман А., Госниц И., Герман Т.И., Зальцман В.Е., Кеслер И.И., Сандер Н.И., Штерцер П.П., Шуллер И.Я.»

Тамбовское восстание было самым крупным из тысячи других. Следует также отметить, что карательные воинские части, подавлявшие крестьянские выступления, формировались из латышей, венгров, китайцев и прочего интернационального сброда, попавшего в Россию в военно-революционной смуте и безжалостного к чуждому им местному населению. Руководили этим люмпен-пролетариатом комиссары, воспитанные на Талмуде и «Шулхан арухе». По данным историка М. Бернштама, до создания регулярной Красной армии в 1918 г. интернационалисты составляли 19 % ее состава, в 1920 г., после всеобщей мобилизации – 7,6 %. Эти карательные войска общей численностью более 250 000 бойцов сыграли решающую роль в подавлении всех восстаний.

Столь взрывчатая смесь материальной, национальной, политической и духовной причин уже с 1918 г. привела к многочисленным сельским бунтам. Отряд «Красной Сони» был разбит и уничтожен крестьянами, а Соня была по приговору нескольких сел посажена на кол, где ей пришлось умирать в течение трех дней.

«Сопротивление русского народа происходило не только в сельской местности, но и в городах. Еще во время гражданской войны, при посещении штаба Южного фронта Троцким в городе Козлове было им задумано открыть памятник Иуде, продавшему Христа за 30 сребреников. Председатель Реввоенсовета, не считаясь нисколько с религиозностью русского населения города Козлова (ныне – Мичуринска) решил им дать понять, что отныне они все будут жить, как им будет предписано новой властью. Город был весь наполнен войсками красных, и любое неудовольствие этой затеей тут же могло быть подавлено силой оружия. Под звуки Интернационала с фигуры христопродавца упало полотно и с речью выступил сам глава красной армии Лев Давидович Троцкий. Он говорил, что мы открываем сегодня первый в міре памятник человеку, понявшему, что христианство – это лжерелигия, и нашедшему силы сбросить с себя ее цепи. Что, мол, по всему міру будут воздвигнуты памятники этому «человеку», то есть Иуде. Но памятник простоял недолго, ночью его разбили вдребезги горожане города Козлова. Мы до сего времени не знаем имен этих героев. Но их поступком можно только гордиться. В 1918 году в Тамбове на том же самом месте, где сегодня коммунистами поставлен тяжелый истукан «гению всего человечества», был сооружен памятник Карлу Марксу, но и его постигла такая же участь, что и памятник Иуде. Ночью он был разбит, а в отколотую его голову и остов налито дерьмо из близ расположенного сортира. Чекисты тогда сбились с ног, ища злоумышленников. Арестовали даже жителей близлежащих домов, но все это было напрасно».

Рейд белой конницы К.К. Мамантова, захватившего Тамбов на три дня в августе 1919 г., показал непрочность большевицкой власти и воодушевил народ (несмотря на то, что вскоре белое наступление окончилось поражением). Для централизованного руководства восстанием 14 июня 1920 года группа белых офицеров в количестве 33 человек встречается с 67 лидерами разрозненных партизанских отрядов и народных дружин («совещание ста»). Эта историческая встреча произошла в деревне Синие Кусты Тологуловской волости Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. На этом совещании было принято решение свести все антикоммунистические силы крестьян, казаков, офицеров и жителей Тамбовской губернии, а также партизан-повстанцев в две хорошо организованные армии. Офицеры, казаки и руководители партизанских отрядов и дружин горячо взялись за это дело, и уже в августе 1920 года две хорошо организованные ими партизанские армии, созданные из различных сил русского патриотического сопротивления, вступили в активную борьбу с большевицкой властью, нанося ей чувствительные удары. С этого момента восстание, фактически начавшееся стихийно еще в 1918 г., переходит в хорошо организованную фазу.

Как правило, датой начала организованного восстания на Тамбовщине историки считают 19 августа 1920 г., когда сразу в нескольких селах (Хитрово, Каменка, Туголуково) крестьяне отказались сдавать хлеб и разоружили продотряды. В тот же день в селе Афанасьевка произошло объединение нескольких мелких повстанческих групп и огонь крестьянской войны с большевиками заполыхал по всей губернии как по сухой соломе. Прекращается деятельность советских учреждений, продотрядов, карательных отрядов. Чекисты, интернационалисты, евреи спасаются бегством. Из разрозненных отрядов партизан формируются три армии, впоследствии сведенные под единое главное командование. Была провозглашена демократическая республика Тамбовского партизанского края. Была создана своя милиция, прокуратура, издавались свои газеты. Основным требованием был созыв Учредительного собрания как законной власти в стране (аналог Земского Собора).

Предводителем восстания в советской историографии считается эсер Александр Степанович Антонов (в прошлом боевик-террорист: за ограбление почтового вагона получил 20 лет каторги, которую отбывал сначала в Шлиссельбургской крепости, а затем во Владимірском централе; после Февральской революции стал начальником Тамбовской губернской милиции, оставшись им и после большевицкого переворота), хотя его дореволюционная политическая ориентация в годы гражданской войны уже не имела значения. Вопреки советской трактовке, партийные организации эсеров не играли существенной роли в руководстве восстанием, ибо они, как и «Союз трудового крестьянства», были почти сразу разгромлены большевиками, и затем были воссозданы позже самими восставшими. Главная причина восстания была – жидобольшевицкий военный коммунизм. Против него, а не за программу эсеров, создалась повстанческая армия в 50 тысяч человек – в основном бывших солдат, прихвативших с собой винтовки с германского фронта. Помимо Антонова, видными руководителями были также А.Е. Ишин и Г.Н. Плужников.

По мере расширения восстания, к февралю 1921 г. затронувшего прилегающие уезды Воронежской и Саратовской губерний, численность большевицких войск на Тамбовщине также непрерывно росла и к лету 1921 г. превышала 100 тысяч красноармейцев. Ликвидация фронтов против Польши и генерала Врангеля позволила перебросить против крестьян наиболее боеспособные дивизии под командованием военачальников, отличившихся в гражданской войне (Н.Е.Какурин, И.П.Уборевич, Г.И.Котовский). Одновременно туда были направлены от карательных органов Г.Г.Ягода и В.В.Ульрих, уполномоченный ВЧК из Москвы Я.А. Левин.

Сопротивление им на Тамбовщине стало фактически крупномасштабной войной, в которой большевиками под общим военным руководством М.Н.Тухачевского, будущего маршала Советского Союза, были задействованы против крестьян артиллерия, бронетехника, самолеты, отравляющие газы. В одном из приказов говорилось: «Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось по всему лесу, уничтожая все, что в нем пряталось». Но главным оружием была система заложников, то есть террор мирного населения.

В документальном сборнике «Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919–1921 гг. Антоновщина. Документы и материалы» (Тамбов, 1994) описывается суть этой стратегии с предельной четкостью – в распространенных для всеобщего сведения в пределах Тамбовщины приказе № 30 Тухачевского от 12 мая и в приказе № 171 Полномочной комиссии ВЦИК от 11 июня 1921 года. Этот режим включал в себя занятие территории войсками, назначаемое сверху управление (участковые политкомиссии и сельские ревкомы, включавшие в свой состав представителей армии, ЧК и парторганизаций), уничтожение хозяйств и разрушение домов участников мятежа и их семей, взятие заложников (одиночками и целыми семьями), создание концентрационных лагерей и репрессии вплоть до расстрела за неповиновение, за укрывательство «бандитов» и оружия. Репрессии обрушивались на всех, от детей до стариков, которых брали в заложники и расстреливали. Это еще более ожесточало повстанцев, которые в качестве ответной меры брали в заложники семьи красноармейцев, коммунистов, советских служащих – и тоже расстреляли их около двух тысяч.

Приказ № 171 вводил расстрелы заложников в «бандитских» селах до полного подчинения, выдачи «бандитов» и активного участия в борьбе против «бандитизма». Официальные большевицкие документы сборника о практике осуществления этого приказа свидетельствуют: «Без расстрелов ничего не получается. Расстрелы в одном селении на другое не действуют, пока в них не будет проведена такая же мера».

Из доклада председателя полномочной «пятерки» на заседании Кирсановской участковой политкомиссии о карательных мерах против повстанцев 10 июля 1921 года.

ГАТО. Ф.Р.-4049. Оп.1. Д.1. Л.381 об.Операция по очистке селений Курдюковской волости началась 27 июня с деревни Осиновки, являющейся ранее частым местом пребывания банд. Настроение крестьян к прибывшим для операции – недоверчиво-выжидательное: банды не выдавали, на все задаваемые вопросы отвечали незнанием. Было взято до 40 заложников, селение объявлено на осадном положении, оцеплено красноармейскими частями, изданы приказы, устанавливающие 2-часовой срок для выдачи бандитов и оружия с предупреждением – за невыполнение будут расстреляны заложники.

На общем собрании крестьяне, после объявления приговора и приказов, заметно стали колебаться, но не решались принять активное участие в оказании помощи по изъятию бандитов и, по-видимому, мало верили в то, что приказы о расстреле будут приводиться в исполнение. По истечении установленного срока был расстрелян 21 заложник в присутствии схода крестьян. Публичный расстрел, обставленный со всеми формальностями, в присутствии всех членов «пятерки», уполномоченных, комсостава частей и пр., произвел потрясающее впечатление на граждан.

По окончании расстрела толпа зашумела, раздавались возгласы: «Из-за них, проклятых, страдаем, выдавай кто знает!», «Довольно молчать!», и вышедшие из толпы представители попросили разрешения произвести всем сходом поиск оружия и бандитов путем обысков и облав. Разрешение было дано.

Крестьяне, разбившись на 3 группы, отправились искать оружие и ловить бандитов. 28 июня населением были доставлены 3 винтовки, вырытые из земли, и 5 бандитов, независимо от этого поиски бандитов производились оперативной частью «пятерки» (особотделом), было поймано 7 бандитов.

В целях оздоровления селения семьи расстрелянных заложников, а также укрывающихся бандитов были изъяты и высланы в концлагеря…

Иное отношение со стороны крестьян встречено в д. Кареевке, в 4 верстах от Курдюков, где ввиду удобного территориального положения было удобное место для постоянного пребывания бандитов: останавливались их штабы, был мобилизационный отдел и даже за 24 часа до прибытия «пятерки» находился один из видных главарей антоновской банды, Ишин, с группой в 25 человек.

Принимая это во внимание, «пятеркой» было решено уничтожить данное селение – 2-ю Кареевку (65–70 дворов), выселив поголовно все население и конфисковав их имущество, за исключением семей красноармейцев, которые были переселены в с. Курдюки и размещены в избах, изъятых у бандитских семей. Строго после изъятия ценных материалов – оконных рам, стекол, срубов и др. – деревня была зажжена…

Подобная мера произвела громадное впечатление на весь район. Остальные селения, прилегающие к Кареевке, как то: Шаболовка, Каширка и др., стали готовиться также к выселению, являлись представители с просьбой о помиловании, представителям указывалось, что их спасение – выдача бандитов и сдача последними оружия.

Результаты операции: выселено в Курдюках и Кареевке 80 семей с общим числом членов 300 человек, явилось добровольно бандитов – 150, из них 41 с оружием…

3 июля приступили к операции в с. Богословка. Редко где приходилось видеть столь замкнутое и сорганизованное крестьянство. При беседе с крестьянами от малого до старика, убеленного сединами, все как один по вопросу о бандитах отговаривались полным незнанием и даже с вопрошающим удивлением отвечали: «У нас нет бандитов», «Когда-то проезжали мимо, но даже хорошо не знаем, были ли то бандиты или кто другой, мы живем мирно, никого не безпокоим и никого не знаем».

Были повторены те же приемы, какие и в Осиновке, взяты заложники в количестве 58 человек. 4 июля была расстреляна первая партия в 21 человек, 5 июля – в 15 человек, изъято 60 семей бандитских до 200 человек.

В конечном результате перелом был достигнут, крестьянство бросилось ловить бандитов и отыскивать оружие…

Председатель полномочной «пятерки» Усконин

Летом 1921 г. подобными мерами основные силы повстанцев были деморализованы и лишены поддержки населения. В конце июня Антоновым был издан последний приказ, согласно которому боевым отрядам предлагалось разделиться на группы и скрыться в лесах или даже разойтись по домам. Месть жидобольшевиков Тамбовщине была страшной: расстреливали безпощадно, многие села были вообще стерты с лица земли.

Антонов был убит при аресте 24 июня 1922 г. в селе Шибряй и у стены мужского монастыря Казанской Божией Матери, где в то время находилось Тамбовское губернское ГПУ, 29 июня 1922 г. он был зарыт во рву, вместе с братом Дмитрием и другими расстрелянными участниками этого восстания.

Подобные непрерывные восстания вспыхивали стихийно и разрозненно в течении 1918–1922 гг. Восставшие почти нигде не имели ни достаточного вооружения, ни общего руководства, ни общегосударственной цели, ограничиваясь захватами местной власти. В этом была главная причина их поражения. Но это была настоящая внутренняя война, шедшая одновременно с борьбой Белых армий на окраинах страны. Народ был доведен военным коммунизмом до отчаяния, что, например, большевицкие документы описывают так: «Крестьяне озверели, с вилами, с кольями и ружьями в одиночку и толпами лезут на пулеметы, несмотря на груды трупов, и их ярость не поддается описанию».

Повсеместные подобные восстания, в том числе мятеж матросов в Кронштадте (март 1921), вынудили большевиков к временному тактическому отступлению от продразверстки и политики военного коммунизма – к «Новой экономической политике», объявленной весной 1921 г. Этот хитрый ход стал переломным моментом в гражданской войне: крестьянское сопротивление большевикам стало спадать, освободившиеся красные войска довершили изгнание Белой армии на Дальнем Востоке.