«Богданов тоже считал, что многие пролеткультовские поэты стали подпадать под влияние мелкобуржуазного декаданса и прошли мимо наследия классиков»

<<< Предыдущая статья … Русский поэт, переводчик и литературный критик В.Я. Брюсов в статье «Пролетарская поэзия» (1920 год) так определял пути и задачи пролетарской культуры:

«Наша Октябрьская революция, установив диктатуру пролетариата, дала в обществе господствующее положение новому классу, принесшему свою, новую, идеологию. Согласно этой идеологии началось пересоздание всего строя нашей жизни. Как результат этой перестройки, должна возникнуть новая культура, в частности — новая литература, новая поэзия. …Пролетарская культура, по своим предпосылкам, по своим заданиям, должна быть коренной перестройкой всего культурного уклада человечества последних веков. Новое мировоззрение отвергает именно то, что лежало в самой основе всей новоевропейской культуры XV–XIX вв.: капитализм, и ставит себе идеал, противоречащий всей этой культуре: коммунизм.

…Но кто же может и должен строить эту новую культуру? Первоначальный ответ ясен сам собою: пролетарии, люди этого «нового» класса, принесшего новую идеологию. Но они одни ли? — Нам кажется, на этот дополнительный вопрос должно ответить: нет! не одни. Как возникла блестящая эллинистическая культура? То был синтез здоровых идей, принесенных завоевателями эллинами, с здоровыми же зернами, почерпнутыми из разгромленной или одряхлевшей культуры эгейцев… На протяжении всей всемирной истории новая культура всегда являлась синтезом нового со старым, с основными началами той культуры, на смену которой она приходила».

Так писал В. Брюсов, сразу оценивший масштаб и грандиозный размах Октябрьской революции. Он не захотел оставаться в роли всего лишь наблюдателя новых времен и в 1920 году вступил в РКП(б). Позже работал в Государственном издательстве и Наркомпросе.

Брюсов входил именно в ту часть старой интеллигенции, которая активно участвовала в деятельности Пролеткульта. И был среди тех, кто преподавал в кружках Пролеткульта. А в литературных студиях читали лекции самые известные поэты своего времени: Александр Блок, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Владислав Ходасевич, Николай Гумилев, Корней Чуковский.

Работавший в Московском Пролеткульте с сентября 1918 года по май 1919 года Андрей Белый пишет в письме к Вяч. Иванову, что читает курс по стиховедению в литературной студии, работает с начинающими авторами, просматривает поступающие от них рукописи, выступает с лекциями.

Стоит отметить, что по сравнению с другими группами Пролеткульт старался создавать для поэтов более благоприятные условия: в тяжелые голодные годы выдавалась зарплата и паек. При этом еще издавались сборники стихов Пролеткультов: Петроградского — «Литературный альманах», 1917 г., Московского — «Завод огнекрылый», 1920 г., Саратовского — «Взмахи», 1919 год и др. Издавались Пролеткультами и литературные журналы: Петроградским Пролеткультом — «Грядущее», Московским — «Горн», Тамбовским — «Грядущая культура». Были журналы «Красный пахарь», «Раненый красноармеец» и др.

5 октября 1918 года инициативная группа крестьянских поэтов и писателей: С. Есенин, С. Клычков, Н. Клюев, А. Чапыгин и др. обратилась в Московский Пролеткульт с заявлением о принятие в организацию. 12 октября 1918 года заявление было рассмотрено, на его тексте остались пометки: «К журналу 12/Х-1918 г. Вопрос оставлен открытым».

И далее вопрос так и не был решен. Якобы пробовали создать некую «крестьянскую секцию», но отказались от этой мысли, чтобы не нарушать принципы пролетарской организации. От всей этой истории осталась только книга Есенина «Преображение» в библиотеке Богданова с дарственной надписью: «А. Богданову. Без любви, но с уважением. С ненавистью, но с восхищением. Без приемлемости индустрии».

Стоя на страже пролетарских взглядов на строящееся искусство, самые известные пролеткультовские критики, бывшие рабочие Ф. Калинин и П. Бессалько в своих статьях разоблачали иррационализм, интуитивизм и всяческий мистицизм буржуазного искусства. Выступали за полный отказ от культурного наследия (Калинин говорил, что интеллигент не может стать пролетарским художником, а Бессалько — что «не нужно преемственной связи»).

В журнале «Грядущая культура» (Тамбовский Пролеткульт) выражались более резко. В январе 1919 года С. Клубень в статье «С буржуазного Парнаса — в Пролеткульт», подверг критике творчество не только крестьянских поэтов Н. Клюева и С. Есенина, но и В. Иванова, и даже Максима Горького. «Проникая на страницы наших журналов, — писал С. Клубень, — они, в большинстве случаев, стараются протащить за собой и свое упадочное, вырожденческое искусство… которому там совсем не место».

Поэт-символист Вл. Ходасевич, занимаясь со студийцами, посещавшими в Пролеткульте его лекции о Пушкине, говорил о «подлинном стремлении к знанию и интеллектуальной честности» рабочих. Но отмечал, что именно это и «не нравилось руководителям Пролеткульта. С их точки зрения, мои слушатели должны были перенять у Пушкина «мастерство», литературную «технику», но ни в коем случае не поддаваться обаянию его творчества и его личности. Следовательно, мои чтения представлялись им замаскированной контрреволюцией…»

По утверждению Ходасевича, его постепенно «убрали» из состава лекторов Пролеткульта. И так было не только с ним одним. Теоретики и деятели Пролеткульта всеми силами старались оградить пролетарских писателей и поэтов от «чужеродного» влияния литературной интеллигенции. Луначарский так объяснял подобную опеку в своей статье «Свобода книги и революция» (1921): «Мы нисколько не испугались необходимости цензуровать изящную литературу, ибо под ее флагом, под ее изящной внешностью может быть внедряем яд еще наивной и темной душе огромной массы, ежедневно готовой пошатнуться и отбросить ведущую ее среди пустыни к земле обетованной руку…».

Богданов тоже считал, что многие пролеткультовские поэты стали подпадать под влияние мелкобуржуазного декаданса и прошли мимо наследия классиков. В своей статье «Критика пролетарского искусства» он писал: «Печально видеть поэта-пролетария, который ищет лучших художественных форм и думает найти их у какого-нибудь кривляющегося интеллигента-рекламиста Маяковского или еще хуже — у Игоря Северянина, идеолога альфонсов и кокоток… Простота, ясность, чистота формы великих мастеров — Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Толстого — всего больше соответствуют задачам нарождающегося искусства».

Обратим внимание, что Богданов призывает всех учиться не у поэта Гастева, а у классической, совсем не пролетарской русской культуры.

Как вспоминает Ходасевич, пролетарское происхождение заставляло критиков быть более снисходительными в критических оценках и толкало их на прямую лесть незрелым авторам, на захваливание скороспелых произведений: «Я видел, как в несколько месяцев лестью и пагубной теорией «пролетарского искусства» испортили, изуродовали, развратили молодежь, в сущности, очень хорошую…».

Раздраженно отзывался о пролетарских поэтах и Н. Клюев. В письме С. Есенину 28 января 1922 года он писал: «Золотая пролеткультовская рота, кормится на подножном корму, на густо унавоженных ассигнациями советских лугах».

Безусловно, Пролеткульт — явление в высшей степени неоднозначное и не лишенное внутренней противоречивости.

Здесь можно вспомнить знаменитое высказывание В. И. Ленина, которым он явно подводил черту под идеологическими разногласиями в среде пролеткультовцев. В своей речи на III съезде РКСМ 2 октября 1920 года он сказал: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество».

Действительно, в среде Пролеткульта боролись «два крыла»: одно, которое можно условно обозначить «радикально пролетарское» и второе — «умеренное». И, конечно же, распадаться Пролеткульт начал не только по причине нарастания конфликта между ним (как цельной структурой) и властью, но и под давлением внутренних противоречий.

И этот внутренний конфликт особенно проявился в литературном движении. Из пролеткульта постепенно стали выходить группы литераторов, несогласных как с усиливающимся патронатом властей, так и с доминированием «умеренного» крыла. Крайне негативную реакцию многих писателей вызвало постановление ЦК партии, по которому в 1920 году Пролеткульт был подчинен Наркомпросу.

Небольшая группа пролетарских писателей, выйдя из московского Пролеткульта, образовали при Литотделе Наркомпроса подотдел пролетарской литературы. Это были В. Александровский, В. Кириллов, С. Обрадович, В. Казин, Н. Полетаев, М. Герасимов и др., Они стали выпускать журнал «Кузница», что и дало название новой группе.

Раскол Пролеткульта на умеренное крыло, согласившееся подчиниться Наркомпросу, и радикальное крыло, пытавшееся освободиться от влияния Наркомпроса путем создания новых организаций, был лишь началом фактического рассыпания Пролеткульта. Создать стопроцентно новую культуру пролеткультовцам, конечно, не удалось. Культура слишком мощна и укоренена в прошлом, для того, чтобы кто-то мог эту укорененность полностью отменить чуть ли не директивным образом.

Как считают многие, в том числе знаменитый французский писатель Ромен Роллан, культуры слишком консервативны для того, чтобы революции могли одерживать окончательные победы. Но это не значит, что Пролеткульт не повлиял на ту великую советскую культуру, которая сформировалась за счет того переплетения инноваций и традиций, о котором говорил Брюсов.

И вот тут-то мы подходим к тому, ради чего только и стоит так подробно разбирать Пролеткульт. Мы подходим к выявлению феномена старения советской культуры. Да, Пролеткульт был очень специфичен. Да, он препятствовал усвоению советской молодежью русского классического культурного наследства. Но сколько бы теоретики чистой культуры ни упражнялись в славословиях по поводу автономности культуры от политики и идеологии, все мы понимаем, — это лишь славословия и не более того. Культура всегда обусловлена идеологией и политикой. И, в свою очередь, существенно влияет на оные. Умирание Пролеткульта порождало дефицит собственно советского начала в синтетической, а во многом и синкретической послереволюционной культуре. Дефицит этого начала восполнялся постепенным втягиванием в советскую культуру новых и новых пластов дореволюционного наследства.

Но, во-первых, такое втягивание само по себе резко меняло характер советской культуры и существенно снижало ее собственно советский иммунитет.

Во-вторых, нет втягивания без «втягивателей». Кто-то что-то втягивал. И внимательный анализ процесса втягивания позволяет утверждать, что втягивалось именно то, что лишало советскую культуру иммунитета.

И, в-третьих, здоровое начало в досоветской культуре, особенно в культуре ХХ века, сильно преувеличено. Втягивание всё новых и новых порций досоветской культуры внутрь советского культурного организма придавало этому организму всё более декадентский характер. Что существенным образом повлияло впоследствии на успех разрушительного перестроечного проекта.

Потеря советской культурой иммунитета не могла не сделать эту культуру жертвой той самой культурной войны, которую мы рассматриваем. Потеря этого иммунитета не могла не привести к потере советской идентичности. Со всеми вытекающими из этого сокрушительными последствиями.

Вот почему противоречивое, а порой и диковатое пролеткультовское начало следует самым внимательным образом изучать. Ведь изучая его, мы изучаем и иммунитет большой советской культуры, и всё, связанное с советской идентичностью, от здоровья которой решающим образом зависела судьба советского общества.

В следующей статье мы рассмотрим, каким именно образом защищался от полного исчезновения пролеткультовский культурный субстрат, уходя в особые социокультурные ниши.

Марина ВОЛЧКОВА

О пролеткультах

ЦК нашей партии и по его директиве коммунистическая фракция последнего Всероссийского съезда Пролеткультов приняла следующую резолюцию:

В основу взаимоотношений Пролеткульта с Наркомпросом должно быть положено согласно резолюции IX съезда РКП теснейшее сближение работы обоих органов.

Творческая работа Пролеткульта должна являться одной из составных частей работы Наркомпроса как органа, осуществляющего пролетарскую диктатуру в области культуры.

В соответствии с этим центральный орган Пролеткульта, принимая активное участие в политико-просветительной работе Наркомпроса, входит в него на положении отдела, подчиненного Наркомпросу и руководствующегося в работе направлением, диктуемым Наркомпросу РКП.

Взаимоотношения местных органов: наробразов и политпросветов с Пролеткультами строятся по этому же типу: местные Пролеткульты входят как подотделы в отнаробраз и руководствуются в своей работе направлением, даваемым губнаробразам губкомами РКП.

ЦК РКП дает Наркомпросу директиву создавать и поддерживать условия, которые обеспечивали бы пролетариям возможность свободной творческой работы в их учреждениях[64].

Вероятно, одним из самых ранних документов, сформулировавших практику культурной политики большевистской партии, следует считать резолюцию ЦК РКП(б) «О пролеткультах», опубликованную 1 декабря 1920 года в «Правде»[65]. Она зафиксировала реакцию большевиков на решения I Всероссийского съезда культурно-просветительных организаций пролетариата (сокращенно Пролеткульт), состоявшегося в октябре того года, о полной организационной самостоятельности[66]. Коммунисты, фракция которых на съезде оказалась в меньшинстве, были не в силах противостоять этому решению. Партия большевиков, которая могла торжествовать по поводу очевидно скорого победоносного завершения Гражданской войны в России, с этим маленьким поражением мириться не пожелала. Она поступила подобно Петру Великому, который подчинил церковь государству путем ее интеграции в бюрократические структуры. РКП(б) сделала то же самое, превратив Пролеткульт в структуру Комиссариата народного просвещения.

К опубликованной в «Правде» резолюции прилагалось письмо, разъясняющее принятое в ЦК решение. Из него становится очевидным, что серьезное беспокойство большевистского руководства было вызвано двумя обстоятельствами. Во-первых, исторически сложившимся независимым положением Пролеткульта от государства. Возникший в сентябре 1917 года и провозгласивший свою независимость от Временного правительства Пролеткульт после прихода большевиков к власти оказался в ложном положении рабочей организации, независимой от рабочего государства. Во-вторых, Пролеткульт пошел в отстаивании классовой природы культуры дальше большевистского руководства, заняв иконоборческую позицию ко всему – допролетарскому и непролетарскому – культурному наследию. Одно дело – утверждать наличие классового интереса в культурном артефакте. Другое – настаивать на необходимости особого классового языка пролетариата, который еще нужно создать. В практическом плане это значило бы погрузиться в эксперименты в области культурных форм и отказаться от арсенала апробированных инструментов просветительно-пропагандистской работы.

Оба нежелательных явления были объяснены привычным способом – буржуазным перерождением Пролеткульта, якобы переполненного «социально чуждыми элементами», которые развращали рабочих буржуазными теориями и декадентскими культурными практиками межреволюционного, упадочнического происхождения. Махизм, футуризм, богостроительство, идеализм и прочие интеллигентские «выдумки» – вот те термины, в которых большевистская резолюция клеймила идейные пороки Пролеткульта.

То, что партия в течение трех лет не настаивала на подчинении себе пролетарского самодеятельного культпросвета, обосновывалось в разъяснении тяжелыми внешними обстоятельствами. При этом одновременно подчеркивалось первостепенное значение руководства культурой со стороны большевистской партии:

Если наша партия до сих пор не вмешивалась в это дело, то это объяснялось только тем, что, занятая боевой работой на фронтах, наша партия не всегда могла уделять должное внимание этим насущным вопросам. Теперь, когда перед партией возникает возможность более обстоятельно заняться культурно-просветительной работой, партия должна уделять гораздо больше внимания вопросам народного образования вообще и Пролеткультам – в частности[67].

Момент, выбранный для вмешательства РКП(б) в работу Пролеткульта, свидетельствует о том, насколько важным представлялось большевистскому руководству подчинение культуры партийным идейным установкам и надзору. Действительно, до фактического окончания Гражданской войны было еще далеко: постановление появилось одновременно с началом массового террора в отношении военнослужащих врангелевской армии и гражданского населения в Крыму[68]. Впереди были крестьянская война 1921 года[69], массовый голод 1921 – 1922 годов[70], показательные процессы против церковных иерархов и социалистов 1922 года[71]. Задача «приручения» культуры оказалась более актуальной, чем многие другие «боевые» задачи.

Решая эту проблему, большевики не преминули заявить, что своими действиями они не посягают на свободу творчества. Более того: «…полная автономия реорганизуемых рабочих Пролеткультов в области художественного творчества обеспечена», поскольку партия берет на себя задачу избавить их от «мелочной опеки» со стороны государственных органов[72].

В разъяснениях ЦК РКП(б) много места уделено пассажам о том, что действия партии по обузданию рабочих культурно-просветительных организаций соответствуют «подлинным» интересам пролетариата:

ЦК не только не хочет связать инициативу рабочей интеллигенции в области художественного творчества, но, напротив, ЦК хочет создать для нее более здоровую, нормальную обстановку и дать ей плодотворно отразиться на всем деле художественного творчества. ЦК ясно отдает себе отчет в том, что теперь, когда война кончается, интерес к вопросам художественного творчества и пролетарской культуры в рядах рабочих будет все больше и больше расти. ЦК ценит и уважает стремление передовых рабочих поставить на очередь вопросы о более богатом духовном развитии личности и т. п. Партия сделает все возможное для того, чтобы это дело действительно попало в руки рабочей интеллигенции, чтобы рабочее государство дало рабочей интеллигенции все необходимое для этого[73].

В этом документе сформулированы все основные компоненты культурной политики коммунистической партии, которые будут маркировать ее на протяжении будущих десятилетий. Среди них – классовая риторика и обещание «подлинной» свободы творчества, обеспечение материальных и организационных условий развития культуры в обмен на огосударствление, надзор как гарантия идейной «дезинфекции», кадровые чистки для соблюдения чистоты от «социально чуждых элементов».

Ключевой, канонический характер этого документа осознавался государственными блюстителями интересов культуры и самими творческими работниками и десятилетиями позже. Об этом свидетельствует его инструментализация партийными чиновниками и деятелями культуры в эпоху хрущевской оттепели. Забегая вперед, упомяну характерный эпизод. В 1956 году в журнале «Вопросы философии» появилась статья, авторы которой в связи с критикой культа личности поставили под сомнение необходимость партийно-государственного руководства и контроля над искусством. Симптоматично, что отстаивание «свободы творчества» было идентифицировано партийной аналитикой как «возрождение реакционного пролеткультовского лозунга автономизма и широкого самоуправления искусством»[74]. Под лозунгом «партийности» искусства коммунисты продолжали отстаивать свое право на управление им, уверенно записывая всякое сомнение на этот счет в разряд «ревизионистских», «антипартийных» и даже «антигосударственных» явлений. Но об этом – в свой черед.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Пролеткультом ( Русский : Пролетку́льт, IPA: ), портманто русских слов «пролетарская культура» (пролетарская культура ), экспериментальное советское художественное учреждение, возникшее в связи с русской революцией 1917 года. Эта организация, федерация местных культурных обществ и авангардистов художников, был наиболее заметным в визуальной, литературной и драматической областях. Пролеткульт стремился радикально изменить существующие художественные формы, создав новую революционную рабочую эстетику, черпавшую вдохновение в построении современного индустриального общества в отсталой аграрной России.

Несмотря на финансирование Народного комиссариата просвещения Советской России, организация Пролеткульта стремилась к автономии от государственного контроля, что привело к конфликту с Коммунистическая партия иерархия и советская государственная бюрократия. Некоторые высшие партийные лидеры, такие как Ленин, стремились сконцентрировать государственное финансирование и удержать его от подобных творческих начинаний. Он и другие также видели в Пролеткульте концентрацию буржуазной интеллигенции и потенциальных политических оппозиционеров.

На пике своего развития в 1920 году у Пролеткульта было 84000 членов, активно участвовавших в около 300 местных студиях, клубах и фабричные группы, с дополнительными 500 000 членов, участвующих в его деятельности на более случайной основе.

Содержание

- 1 История

- 1.1 Фракционная подоплека

- 1.2 Рождение Пролеткульта

- 1.2.1 Предварительное совещание

- 1.2.2 После большевистского захвата государственной власти

- 1.3 Пролетарская культура тур

- 1.4 Развитие

- 1.5 Идеология

- 1.6 Влияние на различные искусства

- 1.6.1 Литература

- 1.6.2 Театр

- 1.7 Современная критика

- 1.8 Распад

- 1.9 Наследие

- 2 См. Также

- 3 Сноски

- 4 Дополнительная литература

- 5 Внешние ссылки

История

Фракционный фон

Самые ранние корни движения пролетарской культуры, более известного как пролеткульт, находятся после неудачной революции 1905-1907 гг. против Николай II из России. Аппарат цензуры царского режима ненадолго споткнулся во время потрясений, расширив горизонты, но революция в конечном итоге потерпела неудачу, что вызвало недовольство и сомнения даже в рядах партии большевиков.

После восстановления власти царя возникла радикальная политическая тенденция, известная как «», которая выступила против лидера партии Ленина. Эта группа, в которую входили такие знаменитости, как философы Александр Богданов и Анатолий Луначарский и писатель Максим Горький, утверждали, что интеллигенция доминировала над большевиками. должны начать использовать более инклюзивную тактику и работать над тем, чтобы привлечь больше политических активистов из рабочего класса на руководящие должности в следующем раунде антицарской революции.

Среди левых большевиков, в частности, Анатолий Луначарский был заинтригован возможностью использовать искусство как средство для вдохновения революционных политических действий. Кроме того, вместе со знаменитым Горьким Луначарский надеялся основать «человеческую религию» вокруг идеи социализма, побуждающую людей служить большему благу, выходящему за рамки их собственных узких интересов.

Одновременно в этом направлении работал зять Луначарского Богданов, который еще в 1904 году опубликовал весомый философский фолиант под названием «Эмпириомонизм», в котором предприняла попытку интегрировать идеи немарксистских мыслителей Эрнст Мах и Ричард Авенариус в социалистическое здание. (Луначарский учился у Авенариуса в Цюрихе и отвечал за ознакомление Богданова с его идеями.) Богданов считал, что социалистическое общество будущего потребует создания принципиально нового взгляда на роль науки, этики и искусства в отношении личности. и государство.

В совокупности все эти идеи Богданова, Луначарского, Горького и их единомышленников стали известны на языке того времени как «богостроительство».

Эти идеи существовали не на пустом месте; была и политическая составляющая. В период между провалом революции 1905 года и началом Первой мировой войны Александр Богданов был главным соперником Ленина за лидерство в партии большевиков.

Для интеллектуально непоколебимых. Ленин, Богданов был не только политическим соперником, но и положительной угрозой идеологии марксизма. Ленин видел Богданова и движение «богостроителей», с которым он был связан, как проводников возрожденного философского идеализма, который был диаметрально противоположен фундаментальным материалистическим основам марксизма. Ленин был так взволнован, что большую часть 1908 года он провел, перебирая более 200 книг, чтобы написать толстый полемический том в ответ — Материализм и эмпириокритицизм: критические комментарии к реакционной философии.

Ленин в конечном итоге победил в борьбе за гегемония большевистской фракции. Отношения между ними в западноевропейском изгнании оставались напряженными. В течение первого десятилетия 20-го века Богданов написал два произведения утопии научной фантастики о социалистических обществах на Марсе, оба из которых были отвергнуты Лениным как попытки пронести «махистский идеализм» в радикальное движение. Вторую из них, книгу под названием «Инженер Менни» (1913), Ленин назвал «настолько расплывчатой, что ни рабочий, ни глупый редактор« Правды »(конкурирующего издания) не могли ее понять». В 1913 году Богданов, изучающий систему Тейлора рационализации производственного процесса на фабриках, опубликовал масштабную работу по теме «Общая организационная наука», которая не понравилась Ленину.

Пара уехала. их пути разошлись: Богданов ушел из радикальной политики в конце 1913 года и вернулся домой с женой в Москву. Позже он был воодушевлен ходом событий и стал ведущей фигурой в организации Московского Пролеткульта — факт, который подчеркивает напряженность между этой организацией и государственными властями.

Рождение Пролеткульта

Предварительное совещание

Февральская революция 1917 г., свергнувшая царский режим, произошла сравнительно легко. То же самое произошло и с последовавшей за этим Октябрьской революцией, событиями, которые свергли Временное правительство России Александра Керенского и привели к власти Ленина и большевиков.. Гражданская война в России была совершенно другим делом — долгой и жестокой борьбой, которая напрягала все жилы.

Эти события мобилизовали радикальную интеллигенцию России. Анатолий Луначарский, который ненадолго порвал с Лениным и партией большевиков, чтобы стать корреспондентом газеты во Франции и Италии, вернулся в Россию в мае 1917 года и снова присоединился к вечеринка в августе. После Октябрьской революции Луначарский был назначен комиссаром просвещения нового правительства.

Фракционный союзник Луначарского, Александр Богданов, по-прежнему резко критиковал Ленина и его политическую тактику и никогда не вступал в Коммунистическую партию. Вместо этого он служил на фронте врачом во время Первой мировой войны, вернулся домой в Москву в 1917 году и стал там одним из основателей организации «Пролетарская культура» «Пролеткульт».

Цель объединения культурной и образовательной деятельности Русское рабочее движение впервые произошло на Агитационной коллегии исполкома Петроградского Совета, которое собралось 19 июля 1917 года с 120 участниками. В нем приняли участие самые разные течения, и когда меньшевик Дементьев предложил ограничить собрание только публичными лекциями и исключить большевиков, это было решительно отвергнуто. Следовательно, Центральному Совету фабрично-заводских комитетов было поручено совместно с Петроградским Советом организовать вторую конференцию «пролетарских культурно-просветительских организаций», чтобы объединить их в централизованную организацию. Первая конференция этих групп проходила в Петрограде с 16 по 19 октября 1917 г. (за кадром). На конклав созвал Луначарский в качестве главы Культурно-просветительской комиссии петроградской большевистской организации. На нем присутствовали 208 делегатов, представлявших петроградские профсоюзы, фабрично-заводские комитеты, армейские и молодежные группы, городские и областные думы, а также Петроградский комитет большевиков и социалистически-революционных партий.

В октябре 1917 года конференция избрала Центральный комитет пролетарских культурно-просветительских организаций Петрограда, в который вошли Луначарский, жена Ленина Надежда Крупская, талантливая молодая журналистка Лариса Рейснер и давний соратник Богданова Луначарского по имени Федор Калинин и другие. Ключевую роль сыграл и будущий председатель «Пролеткульта» Павел Лебедев-Полянский, еще один бывший член эмигрантской политической группы Богданова и Луначарского. Многие из них будут катапультированы на руководящие должности в Народном комиссариате просвещения после захвата власти большевиками, который последовал менее чем через две недели.

После захвата власти большевиками

Октябрьская революция привела к заметному увеличению количество новых культурных организаций и неформальных групп. Возникли клубы и культурные общества, связанные с недавно получившими полномочиями фабрики, союзы, кооперативы и рабочие и солдатские советы, в дополнение к аналогичным группам, прикрепленным к более формальным учреждениям, таким как Красная Армия, Коммунистическая партия, и ее молодежная секция. Новое правительство Советской России быстро осознало, что эти быстро разрастающиеся клубы и общества представляют собой потенциально мощный инструмент для распространения радикальных политических, экономических и социальных теорий, которым оно способствовало.

Главный культурный авторитет Советское государство было Народным комиссариатом просвещения (Наркомпрос ), бюрократическим аппаратом, который быстро стал включать не менее 17 различных отделов. Возглавляемая Анатолием Луначарским, эта организация стремилась повысить уровень грамотности взрослого населения и создать широкую и сбалансированную программу общеобразовательных школ в противовес давлению профсоюзов и Высшего совета народного хозяйства, которые стремились отдать предпочтение. к профессиональному образованию. Пока еще слабо организованное движение Пролеткульта стало еще одним потенциальным конкурентом главенства Наркомпроса.

Эта сбивающая с толку мешанина конкурирующих институтов и организаций никоим образом не была уникальной для культурного поля, как отметила историк Линн Малли:

Все ранние советские институты боролись с так называемым «параллелизмом», дублированием услуги конкурирующими бюрократическими системами. Революция подняла сложные вопросы о правительственной организации, на которые в первые годы режима лишь медленно давались ответы. Политические активисты оспаривали власть центрального государства, роль Коммунистической партии в нем и влияние, которое национальные агентства должны оказывать на местные группы. Споры по поводу скудных ресурсов и институциональной власти были переплетены с теоретическими дебатами об идеальной структуре новой политики.

Более того, в ранний революционный период контроль над местными учреждениями со стороны центрального правительства Советского государства был слабым, и фабричные рабочие часто игнорирование своими профсоюзами и учителями учебных программ центральных властей. В этой политической среде любая централизованно разработанная схема разделения власти между Наркомпросом и федеративными художественными обществами Пролеткульта оставалась в основном теоретическим упражнением. В первые дни большевистского режима местный аппарат Пролеткульта сохранил самую сильную руку.

Со своим сторонником Анатолием Луначарским во главе Наркомпроса движение Пролеткульта имело важного покровителя, оказавшего значительное влияние на государственную политику и Кошелек. Однако это не означало легких отношений между этими учреждениями. В начале 1918 года руководители Петроградского Пролеткульта отказались сотрудничать с попыткой Наркомпроса сформировать общегородскую театральную организацию, заявив о своем отказе от работы с непролетарскими театральными коллективами.

Московский Пролеткульт, в котором Александр Богданов играл ведущую роль. Роль, попытался расширить свою независимую сферу контроля даже дальше петроградской организации, решая вопросы распределения продуктов питания, гигиены, профессионального образования и выступая с призывом к созданию пролетарского университета на его учредительном съезде в феврале 1918 года. Некоторые сторонники жесткой линии в Организация Пролеткульта даже настаивала на том, чтобы Пролеткульт был признан «идеологическим лидером всего народного просвещения и просвещения».

Однако в конечном итоге видение Пролеткульта как соперника и путеводной звезды Наркомпроса отошло на второй план, покоренное финансовая зависимость Пролеткульта от Наркомата для оперативного финансирования. Пролеткульт получил бюджет в 9,2 миллиона золотых рублей за первую половину 1918 года — почти треть всего бюджета отдела образования взрослых Наркомпроса. Реквизированные здания были переданы в распоряжение организации, а петроградская организация получила большой и шикарный объект, расположенный на одной из главных магистралей города, Невский проспект, название которого фактически было изменено на «Улица Пролеткульта» ( Улица Пролеткульта) в честь организации.

«Пролетарская культура»

«Пролетарская культура» — журнал, издававшийся Пролеткультом с июля 1918 по февраль 1921 года. серия пронумерована до 21, которая состоит из двойных выпусков 13 различных публикаций

Развитие

. В то время как движение Пролеткульта начиналось как самостоятельные группы в Петрограде (октябрь 1917 г.) и Москве (февраль 1918 г.), незадолго до того, как покровители группы в Советском государстве вмешались, чтобы помочь создать национальную организацию. Само Советское правительство переехало из Петрограда в Москву в марте 1918 года, и одновременно с этим сместился центр собственной организационной тяжести Пролеткульта.

Границы между организацией Пролеткульта и отделом пролетарской культуры Народного комиссариата просвещения размылись. активиста Пролеткульта Федора Калинина. Хотя организация сохранила своих стойких сторонников в аппарате Наркомпроса, стремящихся координировать свою деятельность, в ней также было немалое количество активистов, таких как Александр Богданов, которые пытались продвигать организацию как независимое культурное учреждение с однородным электоратом из рабочего класса.

В сентябре 1918 года в Москве была созвана первая всероссийская конференция Пролеткульта, в которой приняли участие 330 делегатов и 234 гостей из местных организаций со всей Советской России. Несмотря на то, что списка делегатов не сохранилось, стенограмма конференции показывает, что основная масса участников была из профсоюзов, заводских организаций, кооперативов и рабочих клубов. Делегаты разделились на тех, кто выступал за автономную и ведущую роль организации в общем образовании в советском обществе, и на тех, кто выступал за более узкую направленность группы как подчиненной части бюрократии Наркомпроса.

В то время как сторонники автономии были в большинстве на первой национальной конференции, текущая проблема организационного финансирования оставалась реальной, как заметила историк Линн Малли:

Хотя Пролеткульт был автономным, он все же ожидал, что Наркомпрос будет оплачивать счета. Правительство предоставит центральному Пролеткульту субсидию, которая будет распределена между провинциальными филиалами. Но поскольку финансовая зависимость от государства явно противоречила претензиям организации на независимость, центральные лидеры надеялись, что их филиалы скоро обнаружат собственные средства поддержки.

У Пролеткульта и его стремления к автономии был еще один могущественный покровитель в лице лицо Николай Бухарин, редактор Правды. Бухарин благоприятно освещал Пролеткульт в период становления организации, приветствуя идею о том, что группа представляет собой «лабораторию чистой пролетарской идеологии» с законными претензиями на независимость от советского государственного контроля.

Пролеткульт использовал различные организационные структуры. формы. В крупных промышленных городах организация создавала сложный бюрократический аппарат, напоминающий аппарат Наркомпроса. В московском Пролеткульте, например, были отделы литературного издательства, театра, музыки, искусства, кружки. В дополнение к этой центральной бюрократии Пролеткульт создал фабричные ячейки, прикрепленные к высококонцентрированным фабрикам и производственным объектам. Наконец, Пролеткульт основал «студии» — независимые учреждения, в которых рабочие изучали и развивали техники различных искусств.

Наркомпрос, со своей стороны, стремился повлиять на Пролеткульт, чтобы сосредоточить свои усилия на расширении сети студии. В апреле 1919 года нарком просвещения Луначарский заявил, что «Пролеткульту» «следует сосредоточить все свое внимание на студийной работе, на выявлении и поощрении самобытных талантов среди рабочих, на создании кружков писателей, художников и самых разных молодых ученых. от рабочего класса ».

« Пролеткульт », его студии и клубы приобрели известную популярность среди широких слоев городского населения России, особенно заводских рабочих. К концу 1918 года организация насчитывала 147 местных филиалов, хотя фактическое количество действующих подразделений, вероятно, было несколько меньше.

На пике численности организации в 1920 году Пролеткульт утверждал, что в общей сложности 84000 членов в 300 местных

В течение недолгого существования организации было выпущено 15 различных периодических изданий Пролеткульта, в том числе, самое главное, Пролетарская культура (Пролетарская культура — 1918-1921) и Горн ( Печь — 1918-1923 гг.).

Идеология

Исторически отношения между российской либеральной интеллигенцией и рабочим классом были отношениями учителя и ученика. Эта ситуация предполагала «более высокий» уровень культуры со стороны аристократических учителей — признанная предпосылка самих большевиков в дореволюционный период.

Однако согласно марксистской теории культура воспринималась как часть надстройки, связанной с господствующим в обществе классом — в российском примере — буржуазией. Некоторые теоретики марксизма полагали, что при рабочем государстве новый пролетарский правящий класс разовьет свою собственную классовую культуру, которая вытеснит прежнюю культуру старого правящего порядка. Пролеткульт рассматривался как основное средство развития этой новой «пролетарской культуры».

Природа и функции Пролеткульта были описаны Платоном Керженцевым, одним из лидеров движения в 1919 году:

Задача «Пролеткульта» — развитие независимого пролетарского общества. духовная культура, включая все области человеческого духа — науку, искусство и повседневную жизнь. Новая социалистическая эпоха должна породить новую культуру, основы которой уже закладываются. Эта культура будет плодом творческих усилий рабочего класса и будет полностью независимой. Работа во имя пролетарской культуры должна стоять на одном уровне с политической и экономической борьбой рабочего класса.

Но, создавая свою собственную культуру, рабочий класс ни в коем случае не должен отвергать богатое культурное наследие прошлого, материальные и духовные достижения классов, чуждых и враждебных пролетариату. Пролетарий должен смотреть на это критически, выбирать то, что имеет ценность, разъяснять это со своей собственной точки зрения, использовать это для создания своей собственной культуры.

Эта работа над новой культурой должна идти совершенно независимым путем. «Пролеткульты» должны быть классово-ограниченными, рабочими организациями, полностью автономными в своей деятельности.

Теоретики Пролеткульта в целом придерживались жесткой линии экономического детерминизма, утверждая, что только чисто организации рабочего класса способны продвинуть дело. диктатуры пролетариата. В одной из первых передовых статей официального журнала «Пролеткульт» «Пролетарская культура» требовалось, чтобы «пролетариат немедленно начал создавать свои собственные социалистические формы мысли, чувств и повседневной жизни, независимо от союзов или комбинаций политических сил».

По мнению Александра Богданова и других теоретиков Пролеткульта, искусство не было уделом особо одаренной элиты, а скорее было физическим продуктом людей с набором приобретенных навыков. Предполагалось, что все, что требовалось, — это изучить основы художественной техники за несколько уроков, после чего любой мог стать пролетарским художником. Движение Пролеткульта по созданию сети студий, в которые могли бы записаться рабочие, рассматривалось как неотъемлемая часть обучения этой новой когорты пролетарских художников.

Несмотря на риторику организации о своей пролетарской исключительности, движение, однако, было направляемая интеллектуалами на протяжении всей своей короткой истории, с его усилиями по продвижению рабочих со скамейки на руководящие должности в основном безуспешно.

Влияние на различные искусства

Литература

Пролеткульт потратил огромная энергия в попытках вызвать волну рабочих-поэтов с ограниченным художественным успехом. Настойчивость в развитии новых поэтов сомнительного таланта привела к расколу Пролеткульта в 1919 году, когда большая группа молодых писателей, большинство из которых были поэтами, вышла из организации из-за того, что они считали подавлением индивидуального творческого таланта.

Эти перебежчики из Пролеткульта первоначально сформировали небольшую элитную организацию под названием Кузница (Кузница), а затем через год снова запустили новую массовую организацию, известную как (ВАПП).

Театр

Пролеткультовские организации Петрограда и Москвы контролировали свою собственную драматическую театральную сеть, включая под ее эгидой ряд небольших городских клубов, имеющих собственные театральные студии. В начале 1918 года в Петроградском Пролеткульте была открыта большая центральная студия, в которой был поставлен ряд новых и экспериментальных работ с целью вдохновить аналогичные постановки в других любительских театрах города. Через несколько месяцев в Москве «Пролеткульт» открыл собственный центральный театр.

Пролеткульт был ведущим центром радикального меньшинства в театральном сообществе того времени, которое стремилось продвигать так называемый «пролетарский театр». В одной из ранних резолюций конференции разработка этой новой формы была определена как «задача самих рабочих, а также тех крестьян, которые готовы принять их идеологию». Традиционные способы исполнения не поощрялись в пользу нетрадиционных постановок, предназначенных для продвижения «массовых действий», включая публичные шествия, фестивали и социальные драмы.

Современная критика

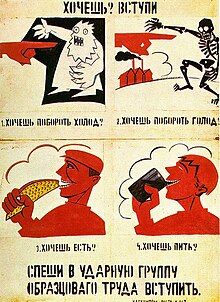

Художники пролеткультовского движения, хотя ни в коем случае не являлся однородным блоком, на него в значительной степени повлияли иконоборчество, технологическая ориентация и революционный энтузиазм, связанные с тематическими движениями того времени, футуризмом и конструктивизм. Несмотря на словесную поддержку классическим формам поэзии, драмы, письма, скульптуры и живописи, было решительно поощряться использование новых техник и форм в так называемом «пролетарском искусстве», включая использование фотографии, кинематографии и коллажей..

Эта приверженность экспериментализму вызвала огонь тех партийных лидеров, которые предпочитали более классические способы художественного выражения. Лидер Петроградской коммунистической партии Григорий Зиновьев возглавил конференцию «пролетарских писателей», состоявшуюся в этом городе осенью 1919 года, заявив, что в то время как ранее «мы позволяли самому бессмысленному футуризму получить репутацию почти как официальная школа коммунистического искусства »и пусть« к нашим Пролеткультам примкнутся «сомнительные элементы». Отныне настало «время положить этому конец», — потребовал Зиновьев.

Также среди тех, кто критиковал движение Пролеткульта и его видение создания совершенно новой пролетарской культуры, был верховный советский партийный лидер Владимир Ленин.. В публичной речи в мае 1919 года Ленин объявил любые представления о так называемой «пролетарской культуре» «фантазиями», которым он противопоставил «безжалостную враждебность».

Более конкретно, у Ленина были глубокие опасения по поводу всего института в целом. Пролеткульта, рассматривая его как (по словам историка Шейлы Фицпатрик ) «организацию, в которой футуристы, идеалисты и другие нежелательные буржуазные художники и интеллектуалы запутали умы рабочих, которые нуждались в базовом образовании и культуре…» Ленин также, возможно, имел политические опасения по поводу организации как потенциальной базы власти для своего давнего соперника Александра Богданова или для ультрарадикальных «левых коммунистов» и синдикалистов. диссиденты, составлявшие Рабочую оппозицию.

Растворение

К осени 1920 года стало все более ясно, что советский режим выйдет из Гражданская война в России победила. С падением белых, общего врага, объединившего разрозненные фракции вокруг советского знамени, большая часть единства была ослаблена. В Коммунистической партии возникли диссидентские группы, такие как так называемая рабочая оппозиция и демократические централисты, широкое недовольство крестьян насильственной реквизицией зерна привело к отдельным восстаниям. Все эти факторы вызвали волну споров об институтах, которые возникли в советском обществе во время войны, в том числе о Пролеткульте.

На протяжении своей короткой истории Пролеткульт стремился как к автономии от государственного контроля, так и к гегемонии в культурной сфере.. Это создало значительное количество критиков и соперников. Среди них были лидеры советского профсоюзного движения, которые считали управление культурными возможностями рабочих частью своей компетенции; местные комитеты коммунистической партии, которые стремились к централизации под своим собственным руководством, а не к мешанине автономных гражданских институтов; и Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос), который считал, что его собственная миссия включает культурное воспитание рабочего класса. Из них Наркомпрос оказался наиболее откровенным и непреклонным в своей критике.

С 1918 года Надежда Крупская — жена Владимира Ленина — стремилась обуздать Пролеткульта и интегрировать его в свое агентство. в котором она сама играла ведущую роль, отдел образования взрослых Наркомпроса. Конференция работников образования взрослых в мае 1919 года, подстрекаемая Крупской, определила, что Пролеткульт является агентством образования взрослых благодаря своей студийной системе и, следовательно, по праву является частью Наркомпроса.

Бюрократические споры между высшими руководителями Пролеткульта и Летом 1919 года отдел образования взрослых Наркомпроса заключил рабочее соглашение, в соответствии с которым Пролеткульт официально подчинялся последнему, хотя и с его собственным отдельным бюджетом. Однако это оказалось временным препятствием, и институциональный конфликт остался.

Лидеры Пролеткульта впоследствии предприняли попытку расширить свое движение на международной основе на 2-м Всемирном конгрессе Коммунистического Интернационала В августе 1920 года основал Култинтерн, международную организацию, возглавляемую Анатолием Луначарским. Грандиозное видение группы и практические усилия по распространению движения Пролеткульта в глобальном масштабе были особенно важны для Ленина, самого человека солидного и традиционного культурного вкуса, который уже пришел к мнению, что Пролеткульт утопичен и расточителен.

Ленина, осенью 1920 года руководящий ЦК Российской коммунистической партии (большевики) впервые начал проявлять активный интерес к отношениям Пролеткульта с другими советскими учреждениями. Ленин искал и получал информацию от М. Н. Покровский, заместитель командира Наркомпроса, и высшие руководители Пролеткульта рассказали о бюджете организации и полунезависимом статусе и продвинули решение о поглощении Пролеткульта Наркомпросом, чтобы раз и навсегда положить конец ситуации параллелизма.

Поводом для объявления должен был стать уже запланированный Всероссийский съезд Пролеткульта, проходивший в Москве с 5 по 12 октября 1920 года. В то время как Луначарский, глава Наркомпроса, но покровитель Пролеткульта и его интересов, медлил с объединением, съезд в конце концов — после долгих дебатов и сурового призыва к партийной дисциплине — официально одобрил решение ЦК о прямой интеграции Пролеткульта в Наркомпрос.

Однако интеграция не была гладкой, и активисты Пролеткульта боролись до последнего, чтобы сохранить организационную автономию даже в Наркомпросе. ЦК отреагировал резким декретом, осуждающим Пролеткульта, который был опубликован в «Правде» 1 декабря 1920 года.

Наследие

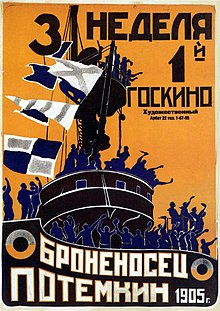

Несмотря на формальное прекращение существования как организации, движение Пролеткульта продолжало оказывать влияние и информировать раннесоветская культура. Историк Питер Кенез отметил сильное влияние этики Пролеткульта в творчестве пионера советского кинорежиссера Сергея Эйзенштейна, режиссера классических фильмов Strike (1925), Броненосец «Потемкин» (1926) и Октябрь: Десять дней, которые потрясли мир (1927):

На интеллектуальное содержание ранних фильмов [Эйзенштейна] сильно повлияла его более ранняя связь с Пролеткультом, сложная политико-культурное движение, достигшее пика своего влияния в революционный период. […] [Его лидеры] утверждали, что новая социалистическая культура будет коренным образом отличаться от того, что она заменила. По их мнению, со старым миром не может быть компромисса; пролетариат на основе своего опыта создаст новую культуру, отражающую дух коллектива. Из этого следовало, что новое искусство должно было делать упор не на достижениях отдельных лиц, а на достижениях рабочих и крестьян. Эйзенштейна привлекало это движение, потому что оно оправдывало необходимость полного разрыва с искусством «буржуазного » мира. Все его ранние фильмы выражали, хотя и на его собственном языке, идеологию Пролеткульта.

В 2018 году авангардный писательский коллектив Ву Мин опубликовал роман Новый итальянский эпос. Пролеткульт.

См. Также

- Александр Богданов

- Пролеткультный театр

- Российская ассоциация пролетарских писателей

- Социалистический реализм

- Рабочая культура

Сноски

Дополнительная литература

- Джон Биггарт, «Бухарин и истоки дебатов о« пролетарской культуре »», Советские исследования, т. 39, нет. 2 (апрель 1987 г.), стр. 229–246. в JSTOR

- Шейла Фицпатрик, Комиссариат просвещения: Советская организация образования и искусств при Луначарском. Кембридж, Англия: Cambridge University Press, n.d. [1970].

- Шейла Фицпатрик, Культурный фронт: власть и культура в революционной России. Итака, Нью-Йорк: издательство Корнельского университета, 1992.

- Эбботт Глисон, Питер Кенез и Ричард Стайтс (ред.), Большевистская культура: эксперимент и порядок в русской революции. Блумингтон, Индиана: издательство Университета Индианы, 1985.

- Питер Кенез, Рождение государства пропаганды: советские методы массовой мобилизации, 1917-1929 гг. Кембридж, Англия: Cambridge University Press, 1985.

- Линн Мэлли, Культура будущего: пролеткультовское движение в революционной России. Беркли, Калифорния: University of California Press, 1990.

- Линн Малли, Революционные действия: любительский театр и советское государство, 1917-1938 гг. Итака, штат Нью-Йорк: Издательство Корнельского университета, 2000.

- Хью Маклин-младший, «Воронский и ВАПП», American Slavic and East European Review, vol. 8, вып. 3 (октябрь 1949 г.), стр. 185–200. В JSTOR.

- Eden Paul и Cedar Paul, Proletcult (пролетарская культура). New York: Thomas Seltzer, 1921.

- Зеновия А. Сочор, Revolution and Culture: The Споры Богданова и Ленина. Итака, Нью-Йорк: издательство Корнельского университета, 1988.

- Ричард Стайтс, Революционные мечты: утопическое видение и экспериментальная жизнь в русской революции. Нью-Йорк: Oxford University Press, 1989.

- Джордж Уотсон, «Proletcult», The Proletarian, vol. 6, вып. 6 (июнь 1922 г.), стр. 5–7.

- Роберт К. Уильямс, «Другие большевики: Ленин и его критики», 1904-1914 гг. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1986.

Внешние ссылки

СМИ, относящиеся к Пролеткульту на Wikimedia Commons

- Пролеткульт: пролетарская поэзия и материалы о ней, » (Пролеткульт: Пролетарская поэзия и материалы о ней. Proletcult.ru

- «Пролеткульт», (Пролеткульт). Фундаментальная электронная библиотека русской литературы и фольклора, feb-web.ru (на русском языке)

- Линн Малли Культура будущего: движение Пролеткульта в революционной России (Полный онлайн-текст предоставлен издателем.)

This article is about the Soviet artistic organization. For the album by Sascha Konietzko, see PROLET•KULT.

|

Proletarian Culture |

|

|

Пролетку́льт |

|

Cover of Gorn (Furnace), an official organ of Proletkult, designed by Aleksandr Zugrin |

|

| Formation | October 1917; 105 years ago |

|---|---|

| Founder | Anatoly Lunacharsky |

| Founded at | Moscow |

| Dissolved | October 1920; 102 years ago |

| Location |

|

|

Membership (1920) |

84,000 |

|

Key people |

Anatoly Lunacharsky Alexander Bogdanov Larissa Reissner Fedor Kalinin Pavel Lebedev-Polianskii Valerian Pletnyov |

|

Main organ |

Proletarskaya Kul’tura |

|

Parent organization |

People’s Commissariat for Education |

Proletkult (Russian: Пролетку́льт, IPA: [prəlʲɪtˈkulʲt]), a portmanteau of the Russian words «proletarskaya kultura» (proletarian culture), was an experimental Soviet artistic institution that arose in conjunction with the Russian Revolution of 1917. This organization, a federation of local cultural societies and avant-garde artists, was most prominent in the visual, literary, and dramatic fields. Proletkult aspired to radically modify existing artistic forms by creating a new, revolutionary working-class aesthetic, which drew its inspiration from the construction of modern industrial society in backward, agrarian Russia.

Although funded by the People’s Commissariat for Education of Soviet Russia, the Proletkult organization sought autonomy from state control, a demand which brought it into conflict with the Communist Party hierarchy and the Soviet state bureaucracy. Some top party leaders, such as Lenin, sought to concentrate state funding and retain it from such artistic endeavors. He and others also saw in Proletkult a concentration of bourgeois intellectuals and potential political oppositionists.[citation needed]

At its peak in 1920, Proletkult had 84,000 members actively enrolled in about 300 local studios, clubs, and factory groups, with an additional 500,000 members participating in its activities on a more casual basis.

History[edit]

Factional background[edit]

The earliest roots of the Proletarian Culture movement, better known as Proletkult, are found in the aftermath of the failed 1905-1907 Revolution against Nicholas II of Russia.[1] The censorship apparatus of the Tsarist regime had stumbled briefly during the upheaval, broadening horizons, but the revolution had ultimately failed, resulting in dissatisfaction and second-guessing, even within Bolshevik Party ranks.

In the aftermath of the Tsar’s reassertion of authority a radical political tendency known as the «Left Bolsheviks» emerged, stating their case in opposition to party leader Lenin.[2] This group, which included philosophers Alexander Bogdanov and Anatoly Lunacharsky and writer Maxim Gorky, argued that the intelligentsia-dominated Bolsheviks must begin following more inclusive tactics and working to develop more working class political activists to assume leadership roles in the next round of anti-Tsarist revolution.[2]

Among the Left Bolsheviks, Anatoly Lunacharsky in particular had been intrigued with the possibility of making use of art as a means to inspire revolutionary political action.[3] In addition, together with the celebrated Gorky, Lunacharsky hoped to found a «human religion» around the idea of socialism, motivating individuals to serve a greater good outside of their own narrow self-interests.[4]

Working along similar lines simultaneously was Lunacharsky’s brother-in-law Bogdanov, who even in 1904 had published a weighty philosophical tome called Empiriomonism which attempted to integrate the ideas of non-Marxist thinkers Ernst Mach and Richard Avenarius into the socialist edifice.[4] (Lunacharsky had studied under Avenarius in Zurich and was responsible for introducing Bogdanov to his ideas.) Bogdanov believed that the socialist society of the future would require forging a fundamentally new perspective of the role of science, ethics, and art with respect to the individual and the state.[4]

Together all these ideas of Bogdanov, Lunacharsky, Gorky, and their co-thinkers came to be known in the language of the day as «god-building» (bogostroitel’stvo).[4]

These ideas did not exist in a vacuum; there was a political component as well. During the period between the failure of the 1905 revolution and the outbreak of World War I, Alexander Bogdanov stood as the chief rival to Lenin for leadership of the Bolshevik party.[5]

To the intellectually rigid Lenin, Bogdanov was not only a political rival, but also a positive threat to the ideology of Marxism. Lenin saw Bogdanov and the «god-building» movement with which he was associated as purveyors of a reborn philosophical idealism that stood in diametrical opposition to the fundamental materialist foundation of Marxism. So disturbed was Lenin that he spent much of 1908 combing more than 200 books to pen a thick polemical volume in reply — Materialism and Empirio-Criticism: Critical Comments on a Reactionary Philosophy.[6]

Lenin ultimately emerged triumphant in the struggle for hegemony of the Bolshevik faction. Relations between them in Western European exile remained tense. During the first decade of the 20th Century Bogdanov wrote two works of utopian science fiction about socialist societies on Mars, both of which were rejected by Lenin as attempts to smuggle «Machist idealism» into the radical movement.[7] The second of these, a book called Engineer Menni (1913), was pronounced by Lenin to be «so vague that neither a worker nor a stupid editor at Pravda [a rival publication] could understand it.»[8] In 1913 Bogdanov, a student of the Taylor system of factory work-flow rationalization, published a massive work on the topic, General Organizational Science, which Lenin liked no better.[8]

The pair went their separate ways, with Bogdanov dropping out of radical politics at the end of 1913, returning home with his wife to Moscow.[9] He would later be reinvigorated by the course of events to become a leading figure in the Moscow Proletkult organization — a fact which emphasizes the tension between that organization and state authorities.[10]

Birth of Proletkult[edit]

Preliminary conference[edit]

Anatoly Lunacharsky, a founding father of the Proletkult organization, was People’s Commissar of Education of Soviet Russia from 1917 to 1929

The February Revolution of 1917 which overthrew the Tsarist regime came comparatively easily. So, too, did the October Revolution which followed, events which overthrew the Russian Provisional Government of Alexander Kerensky and brought Lenin and the Bolsheviks to the seat of power. The Russian Civil War was another matter altogether — a long and brutal struggle which strained every sinew.

The radical intelligentsia of Russia was mobilized by these events. Anatoly Lunacharsky, who had briefly broken with Lenin and the Bolshevik Party to become a newspaper correspondent in France and Italy, returned to Russia in May 1917 and rejoined the party in August.[11] Following the October Revolution, Lunacharsky was appointed Commissar of Education of the new government.[11]

Lunacharsky’s factional ally, Alexander Bogdanov, remained sharply critical of Lenin and his political tactics and never rejoined the Communist Party, however.[12] Instead he served at the front as a doctor during World War I, returning home to Moscow in 1917 and becoming involved there as a founder of the Proletarian Culture organization, Proletkult.[12]

The aim of unifying the cultural and educational activities of the Russian labour movements first occurred at the Agitation Collegium of the Executive Committee of the Petrograd Soviet which met on 19 July 1917 with 120 participants. It was attended by many different currents, and when the Menshevik Dementiev suggested that the meeting just be confined to public lectures and that the Bolsheviks should be excluded, but this was soundly rejected. Consequently, the Central Council of Factory Committees was instructed to work with the Petrograd Soviet to organise a second conference of «proletarian cultural-educational organizations» to bring them together in a centralized organization.[13] A first conference of these groups was held in Petrograd from October 16 to 19, 1917 (O.S.).[13] The conclave was called by Lunacharsky in his role as head of the Cultural-Educational Commission of the Petrograd Bolshevik organization and was attended by 208 delegates representing Petrograd trade unions, factory committees, army and youth groups, city and regional dumas, as well as the Petrograd Committee of the Bolshevik and Socialist-Revolutionary parties.[14]

This October 1917 conference elected a Central Committee of Proletarian Cultural-Educational Organizations of Petrograd which included among its members Lunacharsky, Lenin’s wife Nadezhda Krupskaya, talented young journalist Larisa Reisner, and a long-time Vpered associate of Bogdanov and Lunacharsky named Fedor Kalinin, among others.[15] Also playing a key role was the future Chairman of the Organising Bureau of the National Proletkult, Pavel Lebedev-Polianskii, another former member of Bogdanov and Lunacharsky’s émigré political group.[16] Many of these would be catapulted into leading roles in the People’s Commissariat of Education following the Bolshevik seizure of power which followed less than two weeks later.[15]

After the Bolshevik seizure of state power[edit]

Praesidium of the national Proletkult organisation elected at the first national conference, September 1918. Sitting from left to right: Fedor Kalinin, Vladimir Faidysh, Pavel Lebedev-Polianskii, Aleksei Samobytnik-Mashirov I. I. Nikitin and Vasili Ignatov. Standing from left to right: Stefan Krivtsov, Karl Ozol-Prednek, Anna Dodonova, N. M. Vasilevskii and Vladimir Kirillov

The October Revolution led to a marked increase in the number of new cultural organizations and informal groups.[17] Clubs and cultural societies sprung up affiliated with newly empowered factories, unions, cooperatives, and workers’ and soldiers’ councils, in addition to similar groups attached to more formal institutions such as the Red Army, the Communist Party, and its youth section.[17] The new government of Soviet Russia was quick to understand that these rapidly proliferating clubs and societies offered a potentially powerful vehicle for the spread of the radical political, economic, and social theories it favored.[17]

The chief cultural authority of the Soviet state was its People’s Commissariat of Education (Narkompros), a bureaucratic apparatus which quickly came to include no fewer than 17 different departments.[18] Headed by Anatoly Lunacharsky, this organization sought to expand adult literacy and to establish a broad and balanced general school curricula, in opposition to pressure from the trade unions and the Supreme Council of National Economy, which sought to give preference to vocational education.[19] The as-yet loosely organized Proletkult movement emerged as another potential competitor to the primacy of Narkompros.

This confusing welter of competing institutions and organizations was by no means unique to the cultural field, as historian Lynn Mally has noted:

All early Soviet institutions struggled against what was called ‘parallelism,’ the duplication of services by competing bureaucratic systems. The revolution raised difficult questions about governmental organization that were only slowly answered during the first years of the regime. Political activists disputed the authority of the central state, the role of the Communist Party within it, and the influence national agencies should wield over local groups. Altercations over scarce resources and institutional authority were intertwined with theoretical debates over the ideal structure of the new policy.[20]

Moreover, in the early revolutionary period control over local institutions by the central government of the Soviet state was weak, with factory workers often ignoring their trade unions and teachers the curriculum instructions of central authorities.[21] In this political environment any centrally-devised scheme for a division of authority between Narkompros and the federated artistic societies of Proletkult remained largely a theoretical exercise. In the early days of the Bolshevik regime the local apparatus of Proletkult retained the most powerful hand.[22]

With its adherent Anatoly Lunacharsky at the helm of Narkompros, the Proletkult movement had an important patron with considerable influence over state policy and the purse. This did not mean an easy relationship between these institutions, however. Early in 1918 leaders of Petrograd Proletkult refused to cooperate with an effort by Narkompros to form a citywide theatre organization, declaring their refusal to work with non-proletarian theatre groups.[23]

Moscow Proletkult, in which Alexander Bogdanov played a leading role, attempted to extend its independent sphere of control even further than the Petrograd organization, addressing questions of food distribution, hygiene, vocational education, and issuing a call for establishment of a proletarian university at its founding convention in February 1918.[24] Some hardliners in the Proletkult organization even insisted that Proletkult be recognized as the «ideological leader of all public education and enlightenment.»[25]

Ultimately, however, the vision of Proletkult as the rival and guiding light of Narkompros fell by the wayside, subdued by the Proletkult’s financial reliance on the Commissariat for operational funding.[26] Proletkult received a budget of 9.2 million gold rubles for the first half of 1918 — nearly one-third of the entire budget for Narkompros’s Adult Educational Division.[26] Requisitioned buildings were put to the organization’s use, with the Petrograd organization receiving a large and posh facility located on one of the city’s main thoroughfares, Nevsky Prospect — the name of which was actually changed to «Proletkult Street» (Ulitsa Proletkul’ta) in the organization’s honor.[26]

Proletarskaya Kul’tura[edit]

Proletarskaya Kul’tura (Proletarian Culture) was a journal issued by Proletkult from July 1918 to February 1921. The issues had a series numbered up to 21, which with double issues comprised 13 different publications[27]

Development[edit]

The poet as graphic artist: «proletarian art» in a civil war era poster by the futurist poet Vladimir Mayakovsky, published by Narkompros. Mayakovsky makes use of stencil, simple agitational poetry and primitive workerist graphics to create an almost folk art effect.

While the Proletkult movement began as independent groups in Petrograd (October 1917) and Moscow (February 1918), it was not long before the group’s patrons in the Soviet state intervened to help forge a national organization.[28] The Soviet government itself moved from Petrograd to Moscow in March 1918 and the center of Proletkult’s own organizational gravity shifted simultaneously.[29]

Lines became blurred between the Proletkult organization and the Division for Proletarian Culture of the People’s Commissariat of Education, headed by Proletkult activist Fyodor Kalinin.[29] While the organization retained its staunch supporters in the Narkompros apparatus seeking to coordinate activities, it also contained no small number of activists like Alexander Bogdanov who tried to promote the organization as an independent cultural institution with a homogeneous working class constituency.[29]

In September 1918, the first national conference of Proletkult was convened in Moscow, including 330 delegates and 234 guests from local organizations from around Soviet Russia.[30] While no delegate list has survived, the stenogram of the conference indicates that the bulk of attendees hailed from trade unions, factory organizations, cooperatives, and workers’ clubs.[31] Delegates were split between those favoring an autonomous and leading role for the organization in general education in Soviet society and those who favored a more narrow focus for the group as a subordinate part of the Narkompros bureaucracy.[32]

While those favoring autonomy were in the majority at the first national conference, the ongoing problem of organizational finance remained a real one, as historian Lynn Mally has observed:

Although the Proletkult was autonomous, it still expected Narkompros to foot the bills. The government would supply the central Proletkult with a subsidy, to be distributed among provincial affiliates. But because financial dependence on the state clearly contradicted the organization’s claims to independence, the central leaders held out the hope that their affiliates would soon discover their own means of support.[33]

Proletkult and its desire for autonomy also had another powerful patron in the person of Nikolai Bukharin, editor of Pravda.[34] Bukharin provided favorable coverage for Proletkult during the organization’s formative period, welcoming the idea that the group represented a «laboratory of pure proletarian ideology» with a legitimate claim to independence from Soviet governmental control.[34]

Proletkult made use of different organizational forms. In large industrial cities, the organization set up an elaborate bureaucratic apparatus resembling that of Narkompros.[35] Moscow Proletkult, for example, had departments for literary publishing, theatre, music, art, and clubs.[35] In addition to this central bureaucracy, Proletkult established factory cells attached to the highly concentrated mills and manufacturing facilities.[35] Finally, Proletkult established «studios» — independent facilities in which workers learned and developed the techniques of the various arts.[36]

Narkompros, for its part, sought to influence Proletkult to concentrate its efforts upon the expansion of the network of studios.[37] In April 1919, People’s Commissar of Education Lunacharsky declared that Proletkult «should concentrate all its attention on studio work, on the discovery and encouragement of original talent among the workers, on the creation of circles of writers, artists, and all kinds of young scholars from the working class».[38]

Proletkult and its studios and clubs gained a certain measure of popularity among a broad segment of the urban Russian population, particularly factory workers.[39] By the end of 1918 the organization counted 147 local affiliates, although the actual number of functioning units was probably somewhat fewer.[40]

At the peak of the organization’s strength in 1920, Proletkult claimed a total of 84,000 members in 300 local groups, with an additional 500,000 more casual followers.[41]

A total of 15 different Proletkult periodicals were produced over the course of the organization’s short existence,[42] including most importantly Proletarskaia kultura (Proletarian Culture — 1918 to 1921) and Gorn (Furnace — 1918 to 1923).[43]

Ideology[edit]

Historically, the relationship between the Russian liberal intelligentsia and the working class was that of teacher and student.[44] This situation presumed a «higher» level of culture on the part of the aristocratic teachers — an accepted premise of the Bolsheviks themselves during the pre-revolutionary period.[44]

Under Marxist theory, however, culture was conceived as a part of the superstructure associated with the dominant class in society — in the Russian instance, that of the bourgeoisie.[45] Under a workers’ state, some Marxist theoreticians believed, the new proletarian ruling class would develop its own distinct class culture to supplant the former culture of the old ruling order.[45] Proletkult was seen as a primary vehicle for the development of this new «proletarian culture.»

The nature and function of Proletkult was described by Platon Kerzhentsev, one of the movement’s top leaders in 1919:

The task of the ‘Proletkults’ is the development of an independent proletarian spiritual culture, including all areas of the human spirit — science, art, and everyday life. The new socialist epoch must produce a new culture, the foundations of which are already being laid. This culture will be the fruit of the creative efforts of the working class and will be entirely independent. Work on behalf of proletarian culture should stand on a par with the political and economic struggle of the working class.

But in creating its own culture, the working class by no means should reject the rich cultural heritage of the past, the material and spiritual achievements, made by classes which are alien and hostile to the proletariat. The proletarian must look it over critically, choose what is of value, elucidate it with his own point of view, use it with a view to producing his own culture.

This work on a new culture ought to proceed along a completely independent path. ‘Proletkults’ should be class-restricted, workers’ organizations, completely autonomous in their activities.[46]

Proletkult’s theorists generally espoused a hardline economic determinism, arguing that only purely working class organizations were capable of advancing the cause of the dictatorship of the proletariat.[47] An early editorial from the official Proletkult journal Proletarskaia Kultura (Proletarian Culture) demanded that «the proletariat start right now, immediately, to create its own socialist forms of thought, feeling, and daily life, independent of alliances or combinations of political forces.»[48]

In the view of Alexander Bogdanov and other Proletkult theoreticians, the arts were not the province of a specially gifted elite, but rather were the physical output of individuals with a set of learned skills.[42] All that was required, it was assumed, was for one to study basic artistic technique in a very few lessons, after which anyone was capable of becoming a proletarian artist.[42] The movement by Proletkult to establish a network of studios in which workers could enroll was seen as an essential part of training this new cohort of proletarian artists.[42]

Despite the organization’s rhetoric about its proletarian exclusivity, however, the movement was guided by intellectuals throughout its entire brief history, with its efforts to promote workers from the bench to leadership positions largely unsuccessful.[49]

Influence on the various arts[edit]

Literature[edit]

Proletkult expended great energy in attempting to launch a wave of worker-poets, with only limited artistic success. The insistence upon developing new poets of questionable talent led to a split of the Proletkult in 1919, when a large group of young writers, most of whom were poets, broke from the organization due to what they believed to be a stifling of individual creative talent.[50]

These defectors from Proletkult initially formed a small, elite organization called Kuznitza (The Forge) before again launching a new mass organization known as the All-Russian Association of Proletarian Writers (VAPP) a year later.[50]

Theater[edit]

The Proletkult organizations of Petrograd and Moscow controlled their own dramatic theatrical network, including under its umbrella a number of smaller city clubs maintaining their own theatrical studios.[51] Petrograd Proletkult opened a large central studio early in 1918 which staged a number of new and experimental works with a view to inspiring similar performances in other amateur theaters around the city.[51] Moscow Proletkult opened its own central theater several months later.[51]

Proletkult constituted the leading center of a radical minority within the theatrical community of the day which aspired to promote so-called «proletarian theater.»[52] Development of this new form was defined in one early conference resolution as «the task of workers themselves, along with those peasants who are willing to accept their ideology.»[52] Conventional modes of performance were discouraged, in favor of unconventional stagings designed to promote «mass action» — including public processions, festivals, and social dramas.[52]

Contemporary criticism[edit]

Artists in the Proletkult movement, while not by any means a homogeneous bloc, were influenced to a great extent by the iconoclasm, technological orientation, and revolutionary enthusiasm bound up in the thematic movements of the day, futurism and constructivism.[53] Despite lip service paid to classical forms of poetry, drama, writing, sculpture, and painting, strong encouragement was given to the use of new techniques and forms in so-called «proletarian art,» including the use of photography, cinematography, and collage.[53]

This commitment to experimentalism drew the fire of those party leaders who preferred more classical modes of artistic expression. Petrograd Communist Party leader Grigory Zinoviev took the lead at a conference of «proletarian writers» held in that city in the fall of 1919, declaring that while previously «we allowed the most nonsensical futurism to get a reputation almost as the official school of Communist art» and let «doubtful elements attach themselves to our Proletkults.»[54] it was henceforth «time to put an end to this,» Zinoviev demanded.[54]

Also among those critical of the Proletkult movement and its vision to create a wholly new proletarian culture was top Soviet party leader Vladimir Lenin. At a public speech in May 1919 Lenin declared any notions of so-called «proletarian culture» to be «fantasies» which he opposed with «ruthless hostility.»[55]

More specifically, Lenin had profound misgivings about the entire institution of Proletkult, viewing it as (in historian Sheila Fitzpatrick’s words) «an organization where futurists, idealists, and other undesirable bourgeois artists and intellectuals addled the minds of workers who needed basic education and culture…»[56] Lenin also may have had political misgivings about the organization as a potential base of power for his long-time rival Alexander Bogdanov or for ultra-radical «Left Communists» and the syndicalist dissidents who comprised the Workers’ Opposition.[56]

Dissolution[edit]

The ethic of Proletkult is found in the early cinematic works of Sergei Eisenstein. This promotional poster for his 1926 film The Battleship Potemkin, which makes use of indistinct masses of people and diagonal lines, is exemplary of constructivism.