Авторский коллектив

- Авторский коллектив

-

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ — группа лиц, объединившихся для того, чтобы совместно создать произведение по единому замыслу и плану.

Трудиться они могут каждый раздельно или сообща. При раздельной работе (каждый над своей частью)

объем и разделы распределяются между соавторами по их договоренности, которую желательно зафиксировать письменно, а при работе сообща — так, как они сами распорядятся. В договоре между изд-вом и А. к. желательно предусмотреть солидарную ответственность всех членов коллектива, означающую, что за несоблюдение условий договора одним автором отвечают и все остальные, даже если каждый из них самостоятельно пишет свою главу или часть.Чтобы избежать конфликтов между изд-вом и членами А. к., желательно письменно зафиксировать не только как распределяется между ними объем, но и какой следует установить порядок фамилий на тит. л. (по алфавиту, объему написанного, авторитетности имен и т. д.), какой должна быть форма представления авторов в издании, кому поручается быть руководителем А. к., кого наделяют правом вести с изд-вом дела от имени всего А. к. и т. д.

Издательский словарь-справочник. — М.: ОЛМА-Пресс.

.

2003.

В начале июня в свет вышла научно-популярная книга «Радиолокация для всех». Коллектив авторов под руководством генконструктора концерна «Вега», члена-корреспондента РАН, Владимира Вербы успешно справился с нелегкой задачей – рассказать просто о сложном.

Радиолокация с момента своего возникновения, в первую очередь, была нацелена на решение военных задач, но сегодня без ее помощи человек не может обходиться и в своей повседневной жизни – это мобильная связь, авиаперелеты, медицинская диагностика и многое другое. Данное издание может заинтересовать даже тех, кто совсем далек от радиотехники. Пролистаем книгу вместе и расскажем вкратце об основных понятиях, физических основах радиолокации и структуре РЛС.

Первые эксперименты: радиоволны в открытом море

Термин «радиолокация» происходит от двух латинских слов: «radiare», которое означает «излучать», и «locatio» – «размещение, расположение». Сложение этих двух слов позволяет трактовать, что радиолокация занимается определением местоположения различных объектов по излученным от них сигналам.

Это самое общее толкование слова «радиолокация». Более точной формулировкой будет следующая. Под радиолокацией понимают область радиоэлектроники, которая занимается разработкой методов и технических устройств (систем), предназначенных для обнаружения и определения координат и параметров движения различных объектов с помощью радиоволн.

С помощью радиолокации обеспечивается решение широкого круга задач, связанных с обнаружением воздушных и наземных объектов (целей), навигацией (обеспечением вождения) различных судов (воздушных и морских), с управлением воздушным и морским движением, управлением средствами ПВО, с обеспечением безопасности движения транспортных средств, с предсказанием возникновения погодных явлений, а также с поражением наземных (морских) и воздушных объектов в любое время суток и в любых метеоусловиях. Помимо этого, основываясь на принципах радиолокации, решаются задачи, связанные с диагностикой организма человека. Как видите, спектр задач, решаемых радиолокацией, достаточно широк несмотря на то, что радиолокация сравнительно молодое научное направление.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У

Первые упоминания о возможности использования радиоволн для обнаружения различных объектов относятся ко второй половине 90-х годов XIX столетия. В частности, годом рождения радиолокации в России считается 1897-й, когда изобретатель радио Александр Степанович Попов, проводя свои эксперименты в открытом море по установлению связи с помощью беспроводного телеграфа, обнаружил эффект отражения радиоволн. Было это так. Летом 1897 года под руководством А.С. Попова в Финском заливе проводились испытания радиоаппаратуры, изобретенного им беспроволочного телеграфа. В испытаниях принимали участие два морских судна – транспорт «Европа» и крейсер «Азия». На данных судах были установлены приемная и передающая аппаратура, и между ними поддерживалась непрерывная радиосвязь.

Неожиданно между кораблями прошел линейный крейсер «Лейтенант Ильин». Связь между кораблями прервалась. Через некоторое время, когда «Лейтенант Ильин» прошел линию, соединяющую корабли, связь возобновилась. Это «затенение» было замечено испытателями, и в отчете А.С. Попова по результатам экспериментов было отмечено, что появление каких-либо препятствий между передающей и приемной позициями может быть обнаружено как ночью, так и в тумане. Так родилась радиолокация.

Физика процесса: эффект Доплера, или «умное эхо»

Как и любое направление развития науки и техники, радиолокация базируется на некоторых физических основах, позволяющих обеспечивать решение стоящих перед ней задач, а именно: обнаруживать различного рода объекты и определять координаты и параметры их движения с помощью радиоволн.

Использование радиоволн, или, другими словами, электромагнитных колебаний (ЭМК), частотный диапазон которых сосредоточен в пределах от 3 кГц до 300 ГГц, определяет основные преимущества радиолокационных систем (РЛС) перед другими системами локации (оптическими, инфракрасными, ультразвуковыми). В первую очередь, это обусловлено тем, что закономерности распространения радиоволн в однородной среде достаточно стабильны как в любое время суток, так и в любое время года и, следовательно, изменение условий оптической видимости, обусловленных появлением дождя, снега, тумана или изменением времени суток, не нарушает работоспособность РЛС.

Основными закономерностями распространения радиоволн, которые позволяют обнаруживать объекты и измерять координаты и параметры их движения, являются следующие:

– постоянство скорости и прямолинейность распространения радиоволн в однородной среде (при проведении инженерных расчетов скорость распространения радиоволн принимают равной 3·10–8 м/с;

– способность радиоволн отражаться от различных областей пространства, электрические или магнитные параметры которых отличаются от аналогичных параметров среды распространения;

– изменение частоты принимаемого сигнала по отношению к частоте излученного сигнала при относительном движении источника излучения и приемника радиолокационного сигнала.

Последнее свойство радиоволн в радиолокации называют эффектом Доплера по имени австрийского ученого Кристиана Андреаса Доплера, который в 1842 году теоретически обосновал зависимость частоты колебаний, воспринимаемых наблюдателем, от скорости и направления движения источника волны и наблюдателя относительно друг друга.

Доплеровский метеорологический радиолокатор

В 1848 году эффект Доплера был уточнен французским физиком Арманом Физо, а в 1900 году – экспериментально проверен русским ученым Аристархом Белопольским на лабораторной установке. В этой связи в научно-технической литературе наименование данного эффекта можно встретить под названием «эффект Доплера – Белопольского».

Для проведения процедуры измерения расстояния до цели РЛС излучает в ее направлении зондирующий сигнал. Данный сигнал доходит до объекта, отражается от него и возвращается обратно к РЛС. Поскольку, как отмечалось ранее, скорость распространения радиосигнала в однородной среде постоянная, то для определения дальности до объекта необходимо зафиксировать момент излучения зондирующего сигнала t0 и момент приема отраженного сигнала от цели t1. В результате разность (t1 – t0) позволяет определить время, в течение которого радиоволна проходит путь от РЛС к цели и обратно, которое равно 2Д, где Д – дальность до объекта (расстояние между РЛС и целью). Разность времен (t1 – t0) в радиолокации называют временем запаздывания и обозначают как tд. В результате при известной величине tд можно составить равенство 2Д = Сtд, из которого следует, что дальность до объекта (цели) равна Д = Сtд/2.

Таким образом, подводя итог процедуре измерения дальности до цели, можно констатировать, что для измерения с помощью РЛС расстояния до цели необходимо определить время запаздывания tд, которое при известной скорости распространения радиоволн позволяет определить дальность до нее.

Большой процент объектов радиолокационного наблюдения составляют подвижные или движущиеся цели. К таким целям, например, относятся самолеты, вертолеты, автомобили, люди и т.д. Основным отличительным признаком таких объектов является скорость их движения. Выявить эффект движения цели, как отмечалось ранее, можно, опираясь на эффект Доплера, который позволяет определить радиальную скорость движения цели. То есть частота принимаемых РЛС колебаний от цели, двигающейся ей навстречу, возрастает по сравнению со случаем неподвижной цели и уменьшается при удалении цели от РЛС. Данное изменение частоты принимаемого сигнала называют доплеровским смещением частоты. Величина данного смещения зависит от скорости взаимного движения носителя РЛС и цели. Необходимо заметить, что рассмотренные свойства радиоволн будут проявляться вне зависимости от условий оптической видимости в зоне радиолокационного наблюдения.

Основные классы РЛС

Выполнение частной задачи радиолокационного наблюдения, например обнаружения цели или измерения дальности до нее, осуществляется с помощью одноименных радиолокационных устройств – радиолокационного обнаружителя или радиолокационного измерителя дальности соответственно. Совокупность радиолокационных устройств, предназначенных для решения какой-либо общей задачи, например обеспечения перехвата воздушной цели либо поражения наземной цели и т. п., называется радиолокационной системой (РЛС), или радиолокатором. Техническая реализация такой системы обычно именуется радиолокационной станцией, а в англоязычной литературе – радаром.

Источником информации о цели в радиолокации служит радиолокационный сигнал. В зависимости от способов формирования радиолокационного сигнала различают следующие типы РЛС, или методы радиолокации.

1. Активные РЛС, или активный метод радиолокационного наблюдения. При данном методе с помощью РЛС формируется радиосигнал, который излучается в направлении на цель (зондирующий сигнал). В результате взаимодействия зондирующего сигнала с целью образуется отраженный сигнал, который поступает на вход приемника РЛС и затем обрабатывается в данном устройстве в целях извлечения информации о наблюдаемой цели. Данный метод радиолокационного наблюдения получил наибольшее распространение в современных РЛС. Необходимо заметить, что при использовании активного метода устройство формирования радиосигнала (передатчик) и приемник РЛС находятся в одной точке пространства.

2. Активные РЛС с активным ответом. Как и в предыдущем случае, с помощью РЛС формируется радиосигнал, который излучается в направлении на цель (зондирующий сигнал). Однако радиолокационный сигнал формируется не в результате отражения излучаемых электромагнитных колебаний целью, а за счет переизлучения их с помощью специального устройства, именуемого ответчиком-ретранслятором. Данный метод широко используется в системах определения государственной принадлежности наблюдаемых объектов, управления воздушным движением, а также в радионавигационных системах.

3. Полуактивный метод радиолокации, или полуактивные РЛС. При использовании данного метода радиолокационный сигнал формируется, как при активном методе путем отражения зондирующих электромагнитных колебаний от цели. Но передающее устройство (передатчик РЛС) и устройство, принимающее отраженные сигналы (приемник РЛС), разнесены в пространстве. Данный метод, например, широко используется при наведении управляемых ракет класса «воздух – воздух» на поражаемые воздушные цели.

4. Пассивная радиолокация, или пассивный метод радиолокационного наблюдения, основан на приеме собственного радиоизлучения целей. Отличительной особенностью таких систем является наличие в их составе только приемного устройства. Отсутствие необходимости формирования зондирующего колебания делает такие системы высокопомехозащищенными. Данные РЛС широко применяются при пеленгации радиоизлучающих систем противника, например РЛС, входящих в систему управления ПВО противоборствующей стороны.

Таким образом, радиолокационные системы могут быть активными, полуактивными, активными с активным ответом и пассивными. Кроме того, все существующие РЛС можно разделить на следующие основные группы.

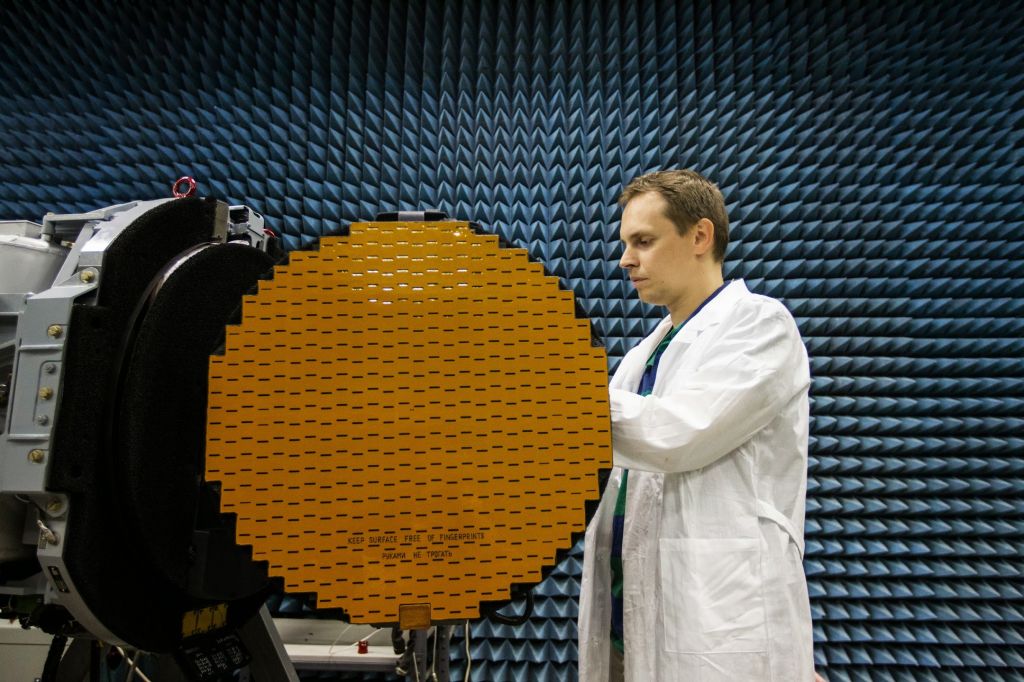

В первую группу входят РЛС класса «воздух – воздух», основной задачей которых является обнаружение, измерение координат и параметров движения воздушных целей. К данным РЛС относятся, например, радиолокационные станции перехвата и прицеливания, устанавливаемые на самолетах-истребителях, либо авиационные РЛС дальнего радиолокационного обнаружения воздушных целей.

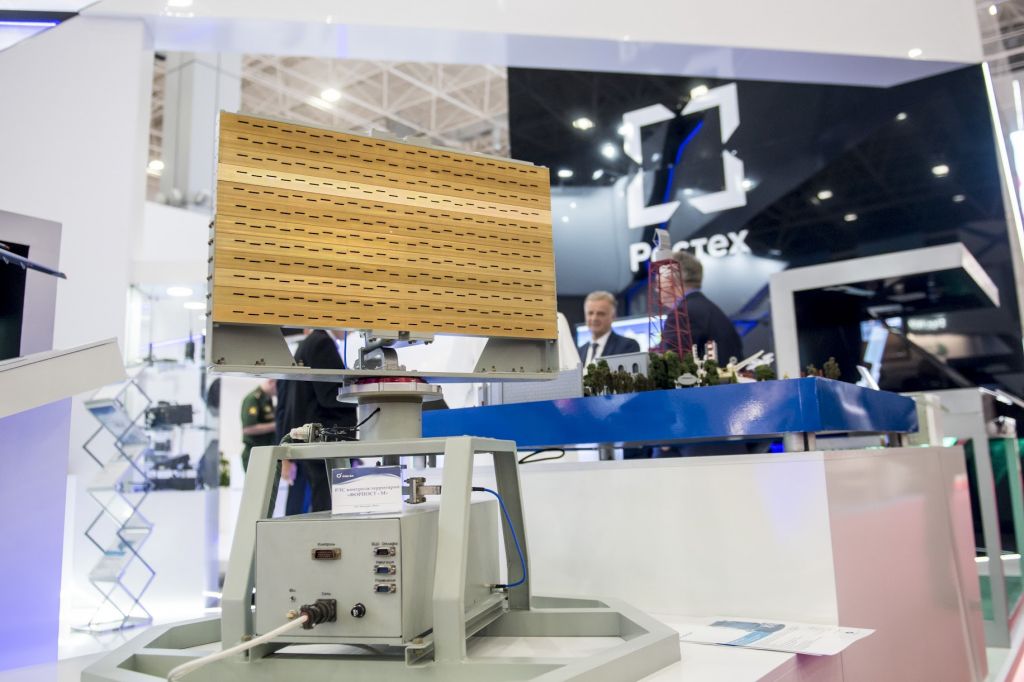

Радиолокационная станция контроля территорий «Форпост-М»

Вторую группу составляют РЛС класса «воздух – поверхность». Данные РЛС служат для получения радиолокационного изображения земной поверхности либо информации о координатах и параметрах движения наземных целей. К данным системам относятся, например, РЛС обзора Земли, которые обеспечивают получение радиолокационного изображения поверхности Земли и информации о координатах и параметрах движения наземных целей. В эту группу входят также и РЛС, обеспечивающие радиолокационную разведку наземных объектов и наблюдение малоразмерных наземных целей.

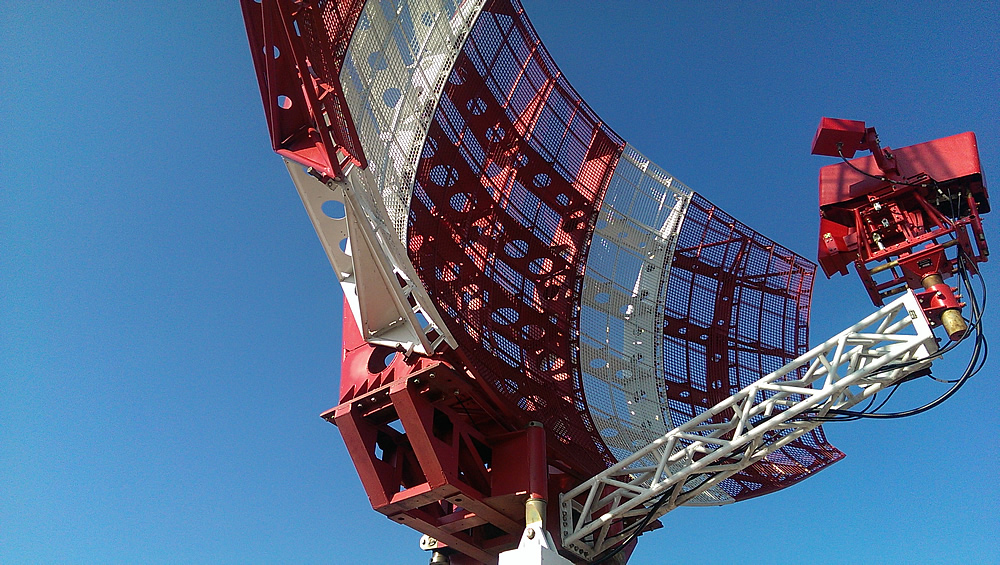

В третью группу входят РЛС класса «поверхность – воздух», основной задачей которых, как и радиолокаторов первой группы, является обнаружение, измерение координат и параметров движения воздушных целей. Однако местом установки таких систем являются либо поверхность Земли, либо объекты наземной и морской техники (подвижные или стационарные). Типичным представителем таких систем являются РЛС обнаружения, входящие в системы управления воздушным движением или противовоздушной обороны страны, а также РЛС, призванные для наблюдения за метеорологической обстановкой.

Четвертую группу составляют РЛС класса «поверхность – поверхность», основной задачей которых является обнаружение, измерение координат и параметров движения наземных целей либо воздушных объектов при перемещении последних по поверхности Земли. Типичным представителем таких систем являются, например, РЛС обзора летного поля, которые входят в системы управления движением самолетов при рулении их по летному полю.

Из приведенных примеров РЛС заявленных классов следует, что на первом месте в названии класса стоит слово, обозначающее место установки радиолокатора, а на втором – слово, определяющее объект, по которому работает РЛС. В частности, например, если речь идет о классе РЛС «поверхность – воздух», то это значит, что РЛС находится на земной поверхности, а объектами ее наблюдения являются воздушные цели.

Кроме отмеченных, существует еще одна группа РЛС, которые строятся по многофункциональному принципу и объединяют в себе решение задач, например, возлагаемых как на радиолокационные системы класса «воздух – воздух», так и на системы класса «воздух – поверхность». Другими словами, данные РЛС объединяют в себе функции радиолокаторов различных классов. Такими, например, являются бортовые РЛС, устанавливаемые на современные истребители.

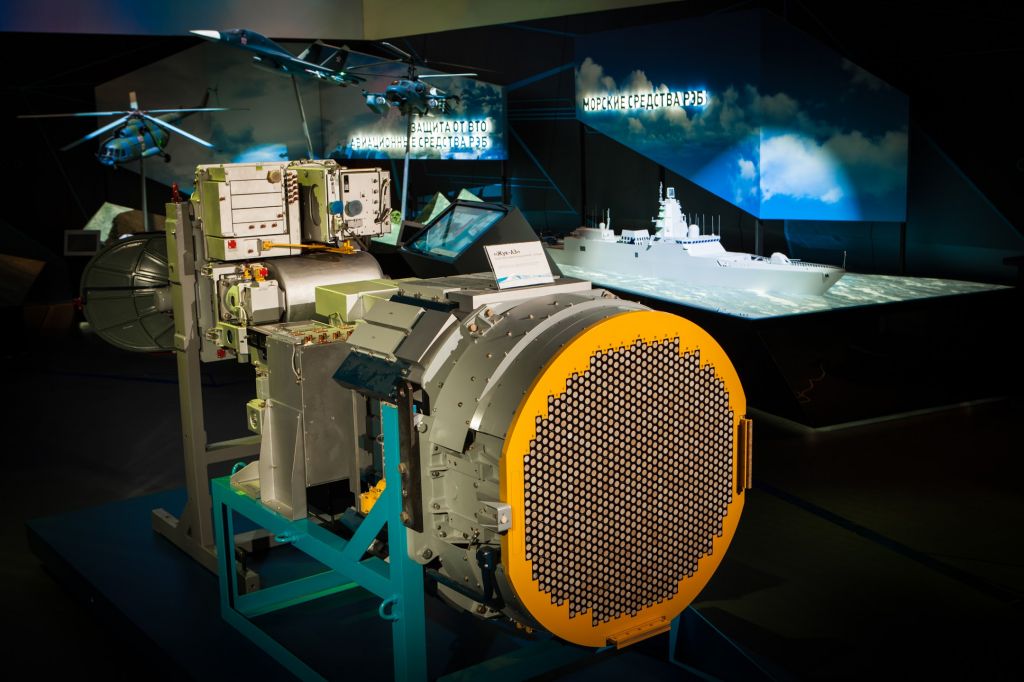

РЛС «Жук-АЭ» для истребителя МиГ-35

В то же время необходимо отметить, что, несмотря на проведенное выше разделение РЛС на классы, существуют специальные РЛС, которые строятся под решение специфических задач и под данное разделение на классы не подпадают. Например, РЛС, решающие задачи диагностики состояния организма человека либо наблюдения объектов, скрытых за преградами, либо наблюдения космических объектов и т.п. Но в целом приведенная классификация позволяет разделить все существующие РЛС по функциональному предназначению.

Таким образом, радиолокационные системы делятся на пять больших классов: РЛС класса «воздух – воздух», РЛС класса «воздух – поверхность», РЛС класса «поверхность – воздух», РЛС класса «поверхность – поверхность» и многофункциональные РЛС.

Как «искусственный интеллект» ищет цель

Состав элементов радиолокационной системы, конечно же, зависит от назначения системы и задач, решение которых возлагается на нее. Тем не менее можно рассмотреть некоторую обобщенную структуру РЛС и рассказать о предназначении элементов такого радиолокатора.

Представим структурную схему гипотетической РЛС, в основу работы которой положен активный метод радиолокации при импульсном режиме излучения, то есть с использованием импульсных зондирующих сигналов в виде чередующихся во времени отрезков колебаний.

На данной структурной схеме можно представить шесть основных элементов типовой РЛС, которые будут иметь место вне зависимости от принципов ее построения, – передатчик (ПРД), приемник (ПРМ), антенная система (АНТ), антенный переключатель (АП), система управления и синхронизации, система обработки.

Передатчик, или передающий тракт РЛС, обеспечивает формирование зондирующего радиосигнала, усиление его до требуемого уровня мощности и передачу в антенную систему. Антенна в импульсном радиолокаторе работает как на передачу, так и на прием. Переключение антенны из режима излучения в режим приема обеспечивается с помощью антенного переключателя, который управляется сигналами системы управления и синхронизации.

Приемник РЛС обеспечивает предварительное преобразование принятого сигнала. Во-первых, осуществляет доведение уровня принятого сигнала до необходимого значения для успешной работы последующих узлов радиолокатора. Во-вторых, осуществляет преобразование (чаще уменьшение) несущей частоты принимаемого сигнала для снижения требований к элементам системы обработки. В-третьих, обеспечивает предварительную селекцию полезного сигнала (сигнала, отраженного от цели) из сигналов помех, которые действуют одновременно с полезным сигналом.

После предварительного преобразования в приемнике сигнал поступает в систему обработки, в которой решаются задачи по выделению из принятого сигнала информации о цели. Система обработки в современных РЛС представляет собой цифровую вычислительную систему, подобную обычному компьютеру или совокупности компьютеров. Поэтому данный элемент РЛС часто еще называют цифровой системой обработки.

Необходимо заметить, совокупность алгоритмов, закладываемых в систему обработки, определяет возможности РЛС и качество решения задач радиолокационного приема радиолокатором. Часто говорят, что система обработки определяет «интеллект» РЛС. Хотя термин «интеллект», конечно же, применим только к человеку. Однако современные технологии позволяют создавать технические системы, например, роботы, обладающие искусственным интеллектом. Современный уровень разработки алгоритмов в РЛС таков, что термин «искусственный интеллект» вполне применим и к современным радиолокаторам.

Подробнее о радиолокационных системах, их применении и перспективах читайте в книге «Радиолокация для всех» (В.С. Верба, К.Ю. Гаврилов, А.Р. Ильчук, Б.Г. Татарский, А.А. Филатов / под редакцией члена-корреспондента РАН В.С. Вербы).

РУКОВО́ДСТВО, -а, ср. 1. Действие по глаг. руководить (в 1 знач.). Руководство революционной борьбой пролетариата.

Все значения слова «руководство»

А́ВТОР, -а, м. Создатель литературного или иного художественного произведения, научного труда, проекта, изобретения и т. п. Автор повести. Автор симфонии. Автор проекта.

Все значения слова «автор»

-

Другие данные, подкрепляющие и уточняющие этот тезис, были получены в исследованиях под руководством автора.

-

Эвристичность формулируемых здесь идей уже проявила и продолжает проявлять себя в многообразных исследованиях, проводимых под руководством автора.

-

Многие компании проводят под руководством автора стратегические сессии ежегодно, привязывая их к годовому планированию.

- (все предложения)

- политрук

- начальник

- начальство

- директор

- штаб

- (ещё ассоциации…)

- книга

- авторитарный

- писатель

- книжка

- прозаик

- (ещё ассоциации…)

- советское руководство

- руководство страны

- стиль руководства

- руководство считает

- взять на себя руководство

- (полная таблица сочетаемости…)

- разные авторы

- автор книги

- по мнению автора

- автор утверждает

- являться автором

- (полная таблица сочетаемости…)

- Разбор по составу слова «руководство»

- Разбор по составу слова «автор»

- Как правильно пишется слово «руководство»

- Как правильно пишется слово «автор»

Укажите регион, чтобы мы точнее рассчитали условия доставки

Начните вводить название города, страны, индекс, а мы подскажем

Например:

Москва,

Санкт-Петербург,

Новосибирск,

Екатеринбург,

Нижний Новгород,

Краснодар,

Челябинск,

Кемерово,

Тюмень,

Красноярск,

Казань,

Пермь,

Ростов-на-Дону,

Самара,

Омск

Методические материалы

План проведения диагностических работ в проекте на 2022-2023 учебный год

Материалы августовского педагогического совета 2022 года

Презентация «Организация работы школьного проектного офиса»

Методические материалы

- Рекомендуемое учебно-тематическое планирование на 2022/23 учебный год

https://disk.yandex.ru/i/SY1KAp5OVZiyCg

- Презентация «Подготовка к участию в диагностических работах в рамках проекта «Математическая вертикаль»

- Материалы семинара «Подготовка к участию в открытых городских научно-практических конференциях»

- Электронные учебные пособия, размещённые в Библиотеке МЭШ:

|

Алгебра. Коллектив методистов МЦНМО, Ященко И. В. |

|

|

7 класс |

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76709034?menuReferrer=my_materials |

|

8 класс |

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76709041?menuReferrer=my_materials |

|

9 класс |

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76709042?menuReferrer=my_materials |

|

Геометрия. Коллектив авторов под руководством Волчкевича М. А., Ященко И. В. |

|

|

7 класс |

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76709026?menuReferrer=my_materials |

|

8 класс |

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76709048?menuReferrer=my_materials |

|

9 класс |

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76709044?menuReferrer=my_materials |

|

Вероятность и статистика. Коллектив авторов под руководством Высоцкого И. Р., Ященко И. В. |

|

|

7 класс |

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76709158?menuReferrer=my_materials |

|

8 класс |

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76709160?menuReferrer=my_materials |

|

9 класс |

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76709162?menuReferrer=my_materials |

Поделиться

Поделиться

Династия волгоградских архитекторов Чуйковых заняла первыеместа в двух номинациях на всероссийском конкурсе «Золотая Капитель». Коллективавторов под руководством архитектора Андрея Чуйкова получил премию «ЗолотаяКапитель» за проект жилого дома экономкласса №99 в Советском районе Волгограда,а его дочь – Злата Чуйкова – получила золотой диплом в номинации «Архмолодежь»за проект общеобразовательной школы на 25 классов.

Коллеги-архитекторы, поздравляя Чуйковых с победой,заявляют, что дома, построенные по проекту Андрея Чуйкова, считаются лучшими вгороде. Оценивая проект Златы, архитекторы утверждают, что он не реализуем,отмечая при этом, что курсовая работа студентов-архитекторов зачастую непреследует цели быть реализованной.

«За что мы получили такие награды, не знает никто, – говоритархитектор Андрей Чуйков. – Жюри неоглашало своего мнения. Сами же работы оценивались в несколько этапов жюри, всостав которого входили лауреаты «Золотой Капители» прошлых лет.

Вообще же о своем проекте говорить достаточно тяжело. Скажутолько, что жилой дом экономкласса, уже построенный около двух лет назад,побеждал и в номинации «Постройки» на форуме архитекторов Юга России, а такжена всероссийских выставках в Москве, где наш проект был единственным изпровинции среди победителей – все остальные призовые места занимали архитекторыМосквы и Петербурга.

Что же касается проекта дочери, то идея проекта школызаключалась в создании жизнерадостного сооружения, в котором будет легко инепринужденно протекать процесс обучения, построенного по принципу Х и Ухромосом.

За основу композиции школы принята идея построениягалерей-рекреаций, вдоль которых закомпонованы классные помещения по принципусвободной планировки. Количество галерей-рекреаций не ограничено и можетварьироваться от двух до восьми в зависимости от потребности в школьных местах.Каждая галерея имеет свое цветовое решение, как и классы, находящиеся в ней.Это визуально разделяет внутреннее пространство школы на функциональные зоны:зону спорта, зону отдыха, зону учебной части, общественно-культурную зону изону столовой.

Галереи с обучающими блоками пересекаются в общемпространстве центрального холла, к которому примыкают объемы актового испортивного зала, а также школьный двор. Формообразование галерей-рекреацийассоциируется с X и Y хромосомами, вариабельность которых трактуется в проектекак бесконечное множество возможностей для расширения, роста и трансформациикак галерей-рекреаций, так и в целом всего организма школы – бесконечнорастущего и развивающегося».

Коллеги победителей считают, что блестящий успехволгоградских архитекторов на всероссийском конкурсе служит лишнимдоказательством того, что волгоградская школа архитекторов является одной изсильнейших в России: «Победа династии волгоградских архитекторов – АндреяЧуйкова и коллектива авторов с проектом жилого дома экономкласса №99 вСоветском районе Волгограда и его дочери Златы с курсовым проектом зданияобщеобразовательной школы на 25 классов – лишнее подтверждение того, чтоволгоградская архитектурная школа продолжает оставаться одной из лучших вРоссии, – говорит председательВолгоградского областного союза архитекторов Александр Моложавенко. – Вкачестве дополнительных примеров можно привести победы в многочисленныхконкурсах в 2009 году, в том числе и федеральных.

Поделиться

С точки же зрения практической, жилой дом интересен в первуюочередь тем, что в данной конструкции много высокопрофессиональных,оригинальных архитектурных решений. Это все же жилье экономкласса, и в своемклассе – это прекрасный объект, который можно назвать новым этапом в развитииархитектора. Ведь на Тулака есть еще несколько домов, построенных по проектамАндрея Чуйкова. Этот же отличается своей оригинальностью. Он не типовой. Вкачестве примера его оригинальности можно привести весьма интересные балконы, атакже ряд других, чисто архитектурных, находок. Что же касается работы Златы,то студенческая работа не всегда преследует цели реализации в виде готовогоздания. Основное внимание обращается на способы художественного решения проектаи некоторые другие аспекты. С этой точки зрения проект школы, безусловно,представляет серьезный интерес».

Впрочем, некоторые эксперты заверяют, что работы АндреяЧуйкова, выполненные в лучших традициях современной архитектуры, толькоукрашают город: «Эта победа – знаменательное событие для всего архитектурногосообщества Волгограда, – считает начальниккомитета по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда АлексейЛисин. – К большому сожалению, я не видел работу Златы, но проект АндреяВладиславовича великолепен. Очень хорошая, добротная, великолепно прорисованнаяработа, выполненная на современном общероссийском уровне. Я, к сожалению, небыл внутри дома, не оценивал его удобность для проживания, но по внешнимрешениям – это достойный образец архитектуры современного жилогостроительства».

Вместе с тем, по мнению начальникаГлавного управления по градостроительству и архитектуры администрацииВолгоградской области Александра Вязьмина, дома, автором которых являетсяАндрей Чуйков, попали в разряд элитных, несмотря на то, что проектировались какжилье экономкласса: «Это прекрасно, когда волгоградские архитекторы напрестижных конкурсах получают такие высокие награды, – говорит господинВязьмин. – Тем более приятно, что конкурс проходил в далеком сибирском регионесо своей сложившейся школой, со своими традициями, где чужаков не слишком-тожалуют. Дома архитектора Чуйкова, не побоюсь этого выражения, лучшие в городе и,несмотря на то, что проектируются как дома экономкласса, стали элитными как повнешнему виду, по архитектурным решениям, так и по удобству для проживания.

Если же говорить о проекте Златы, то его не видел, пожалуй,никто, кроме нее самой, ее преподавателя и членов жюри. Однако если бы студентнарисовал типовой проект, то за это никто бы премию не дал. В курсовых работахоценивается в первую очередь новизна, какие-то новые свежие идеи. Строить их несобирается никто. У них другая задача – увидеть, что студент понимает сам смыслархитектурного проектирования, осознает понятия функции и формы. Если все это вработе присутствует, то за это студента можно уже похвалить».

Автор: Погребняк В.А.

Несмотря на свою столь обширную и продолжительную историю развития, применительно к организации понятие культуры стало примеряться сравнительно недавно, не более 60-70 лет тому назад. И поводом для его использования в этой сфере послужили результаты, полученные специалистами по управлению, учеными-психологами, социологами, и представителями других научных дисциплин в ходе различных экспериментов и фундаментальных теоретических исследований, выполненных в области социальных отношений в XX столетии.

Во второй половине прошлого века понятие организационной культуры прочно вошло в лексикон руководителей организаций. Одни видели в ней причину своих неудач при внедрении нововведений, другие объясняли принципиальную невозможность управления любой организацией в полном объеме, третьи пытались использовать культуру как неисчерпаемый источник ресурсов. Уже с середины 30-х годов ХХ века начали распространяться различные теории о сущности культуры организации, а в настоящее время интерес к концепции культуры организации еще более вырос, причем во многих областях науки. На наш взгляд, причина этого заключается в наличии, по выражению философа А.С. Арсеньева, «конвергенции, сближения или схождения всех учений и представлений» [1] людей об организации.

Впрочем, большинство ключевых вопросов, связанных с организационной культурой, сами по себе новыми не являются. На это указывает довольно большой объем публикаций, из которых, однако лишь малая часть имеет сугубо научный аспект. Также существуют различные предметные исследования, практические руководства для анализа подходов к организационной культуре, изложение моделей поведения и т.п. За последние десятилетия смесь этих довольно разноплановых теорий и методологий была собрана в одно емкое и универсальное понятие «организационная культура».

По одной из версий понятие «организационная культура» было введено в 20-е гг. прошлого века выдающимся советским ученым, руководителем Центрального института труда при ВЦСПС СССР, А. Гастевым, который высказывался, что «культура производительности человека является предпосылкой его трудовой культуры»[2]. Через несколько лет, Э. Мэйо, осмысливая итоги экспериментов, проведенных под его руководством в Western Electric, убедился в том, что, наряду с организационно-экономическими, на служебное поведение работников оказывают иные, не физические факторы. Этот эксперимент проводился в четыре этапа с 1927 по 1932 гг. и имел целью выяснение влияния на производительность труда самых разных факторов. Уже после первых двух этапов встал вопрос о несостоятельности некоторых посылок «классической» теории менеджмента. Как выяснилось, «культура фабрики», а в те времена в ходу было такое ее наименование, обладает безусловным влиянием на производительность труда. Выводы Э. Мэйо о необходимости развития «чувства групповой сопричастности» на основе разделяемых ценностей явились первым импульсом для дальнейшего изучения потребностей и поведения работников с точки зрения культуры их организации.

Теоретическое и концептуальное осмысление понятия культуры организации продолжилось с конца 30-х гг. в трудах Ч. Барнарда и Г. Саймона, которые во многом предвосхитили в понятии «организационная мораль» основные черты понятия «организационная культура». Затем группа американских специалистов, работавшая в 1949-1950 гг. в Японии на примере целого ряда предприятий доказала высочайшую эффективность философии «менеджмента сотрудничества», концептуальные основы которой были разработаны У. Демингом.

Эмпирическое изучение организационной культуры впервые было проведено на некоторых средних и крупных предприятиях США и Канады в 50-х гг. прошедшего столетия американским ученым М. Далтоном. Он провёл исследования на предмет изучения естественного возникновения культур и субкультур, исходя из разных потребностей работников, и обобщил результаты своих исследований в книге «Человек, который управляет». Практически одновременно с Далтоном, но независимо от него, группа английских социологов из Тавистокского института провела достаточно детальное исследование организаций как культурных систем. Результаты обоих исследований подтвердили существование внутри организаций особой субстанциональной сущности, влияющей на мотивацию работников. Далее на первое место вышла проблема идентификации этой сущности и изучения ее составляющих.

В конце 1960 годов в США публикуется ряд трудов, например Д. Хэмптона, Х. Трайса, в которых уже не рассматривается признанный факт существования культуры в организациях, а уделяется внимание разнообразным принятым традициям, обрядам и ритуалам. То есть ученые начинают выявлять и оценивать значение пока внешних признаков культуры. Однако, самого факта существования культуры организации и определения ее признаков культуры явно недостаточно для того, чтобы привлечь внимание широких управленческих кругов. Им необходимо было показать зависимость между успехом компании и ее организационной культурой.

В начале 80-х годов в ряде исследований У. Оучи, Т. Питерса и Р. Уотермена-мл.[3], Т. Дила и А. Кеннеди на примере крупнейших корпораций США были убедительно продемонстрированы преимущества компаний с сильной идеологией. Все это резко повысило интерес к проблеме организационной культуры.

В это время в мире, согласно исследованию, проведённому институтом Бателле в 1984 году, всё более исключаются такие прежде общепризнанные ценности, как «дисциплина, послушание, иерархия, достижения, карьера, достаточность, власть, централизация»[4]. Им на смену приходят другие – «самоопределение, участие, коллектив, ориентирование на потребности, раскрытие личности, творчество, способность идти на компромиссы, децентрализация»[5].

Под новые ценности надо подводить и новую теоретическую базу. Поэтому в середине 80-х годов появляются первые серьезные научные труды, посвященные организационной культуре. Так как культура организации является «сложносоставной» дисциплиной, действующей на стыке теории управления, социологии и психологии организаций и ряда других дисциплин, то основоположника нового подхода назвать сложно, но чаще всего им считается выдающийся ученый Т. Парсонс. В описании организации как социальной системы Т. Парсонс указывает, что существует «культурная система, представляющая собой символически организованные образцы, основанные на способности человека говорить и передавать опыт негенетическим путем»[6]. Особенностью культурных систем, по Т. Парсонсу, выступает также и то, что они не создаются одним человеком и поэтому не могут быть поняты на индивидуальном уровне.

Однако Т. Парсонс предложил хоть и точную, но достаточную сложную для большинства менеджеров-практиков теорию, поэтому большее распространение получил вышедший в начале 90-х годов труд Э. Шейна «Организационная культура и лидерство»[7]. Э. Шейн, являясь, в том числе практикующим консультантом по управлению, смог совместить в своей работе теорию и практику и предложил собственную методику исследования. Именно труд Шейна, ставший на сегодняшний день классическим в области организационной культуры обратил внимание широких слоев управленцев на культуру своих организаций.

По мнению О. Родина[8], кроме этого, существовало еще несколько причин популярности темы организационной культуры на Западе. У Америки появился конкурент в лице страны с культурой противоположной западному типу – Японии. После бурного роста экономики в 80-е годы в Америке наступил кризис и теоретики менеджмента обратили внимание на культуру японских фирм. Они увидели в ней то объединяющее начало, которое способно интегрировать интересы самых разных работников, идейно сплачивать менеджеров и рабочих, а в конечном итоге способствовать росту производительности труда и экономической эффективности компании.

Несостоятельность традиционного рационально-бюрократического подхода к организации, как полагает О. Родин, стала очевидной примерно в то же время. Бизнес оказался перед выбором достойного ответа на вызов внешней и внутренней среды, проявившийся в растущем стремлении людей получать от работы, где они проводят значительную часть своего времени, нечто большее, чем просто зарплату. Время, когда труд был лишь средством выживания, в развитых странах уже прошло. В результате оказались востребованными остальные жизненно важные функции работы, связанные с реализацией множества человеческих потребностей высшего порядка. Концепция культуры организации оказалась здесь как нельзя кстати.

Может сложиться мнение, что проблемы культуры организации стояли только на Западе, в то время как в СССР никто об этом даже не задумывался. В нашей стране проблемам организационной культуры уделялось не меньше внимания, хотя в силу понятных причин советские методики не могли открыто использоваться за рубежом и обрести там популярность.

В период с 20-х годов до начала перестройки нашей стране было выпущено множество книг в рамках научной организации труда, посвященных советской формулировке организационной культуры – «культуре производства и труда» и «качеству трудовой жизни». В данных работах подробно изучалось влияние на производительную работу таких факторов, как идеология, психологический климат, воздействие коллектива на личность, роль лидерства и прочее, что мы сегодня уверенно относим к области организационной культуры.

Недостатками того периода было то, что работы во многом идеологизированы и опирались на вненаучную аргументацию. Впрочем, специалисты до сих пор пользуются выводами, которые сделали в своих трудах В. Ольшанский, А. Алексеев, С. Белановский и др. Многое из работ того времени актуально и поныне, более того, является уникальным пособием при решении проблем культуры именно отечественных предприятий. Успешные руководители современных российских предприятий вместо слепого копирования западных методик, все чаще обращаются к гигантской базе знаний, накопленных в советские годы. Ведь большинство работников, особенно в промышленности, выросли в условиях социалистической экономики и обладают соответствующей индивидуальной культурой. Таких размахов халатности, воровства и алкоголизма, какие, к сожалению, еще встречаются у нас в стране, западные теоретики не предусматривали. Различные справочники «советских руководителей» и мастеров дают подчас удивительно меткие советы в отношении культуры наших предприятий и организаций.

Из современных российских авторов, стоит упомянуть А. Пригожина и В. Спивака, первым выпустившего отдельную книгу, посвященную культуре организации[9], в которой проводится попытка отчасти переложить теорию Э. Шейна применительно к российской действительности. А. Максименко подробно рассмотрел применительно к организационной культуре психологические шаблоны поведения[10]. Заслуживает внимания труд Т. Соломанидиной, предложившей свой способ оценки культуры организации[11]. В 2004 году коллектив авторов под руководством В. Грошева выпустил первый российский учебник по организационной культуре[12], в котором при сведении воедино всех теорий организационной культуры, на наш взгляд, сделана попытка «объять необъятное».

Интерес российской общественности к феномену организационной культуры можно проследить по росту количества публикаций в прессе с 1991 по 2004 годы[13]. В 2004 году в ведущих периодических издания страны было опубликовано около 700 статей на данную тему, предположительно, что в 2005 году эта цифра удвоится.

Таким образом, в результате многочисленных исследований, проведенных в течение полувека, в области организационной культуры сложились три базовых подхода: символический, когнитивный и систематический.

В основание символического подхода были положены представления об организации, как о системе, чья внутренняя среда характеризуется известным уровнем социальной неопределенности. В таких условиях символ, который одинаково понимается всеми членами коллектива, становится главным ориентиром и используется персоналом для упорядочения служебных отношений. При обнаружении несогласованности в звеньях компании ее культурная система подвергается акциям оптимизации. Руководство компании при помощи надлежащим образом организованного управления добивается формирования в сознании исполнителей совокупности «правильных» символов-маяков, благодаря которым оказывает влияние на все сферы управления организацией.

В формате когнитивного подхода организационная культура рассматривается как набор знаний, верований и правил, усвоенных членами организации в ходе репрезентации внешних социальных и служебных взаимосвязей. Когнитивные шаблоны поведения формируются в процессе осуществления совместной трудовой деятельности работников и регулируют систему производственных отношений в организации. Сторонники данного подхода полагают, что стратегия управления организацией может и должна выстраиваться прежде всего с учетом этого обстоятельства. Управление культурой осуществляется путем проведения различных форм обучения, тренингов, информирования персонала и т.д. Таким образом решаются проблемы трудовой несогласованности между исполнителями, недостаточного знания и понимания работниками логики экономического поведения организации и усвоения ими ценностных ориентаций, которыми живет коллектив.

Систематический подход заключается в выборе в качестве основной культурной детерминанты организационного климата, который, с одной стороны, формируется под влиянием объективных свойств организации (формальной структуры, стиля руководства, миссии организации и т.п.), а с другой стороны, характеризуется состоянием психологической среды, т.е. закрепившихся в сознании работников комплексов субъективных впечатлений и суждений. В этом случае доминирующая культура определяется либо через образцы служебного поведения, коммуникации и отношение к материальным средствам членов организации, либо на основе существующих верований, ценностей и объединяющих людей в коллектив. Совершенно очевидно, что и управление культурой должно развиваться в двух направлениях: по линии формальных связей и в сфере сложившихся ценностей, моделей и принципов социального поведения.

Что дают практике перечисленные выше подходы в смысле понимания сущности организационной культуры и ее места в системе социальных отношений? Как и всякое знание они содержат внутри себя как положительные, так и отрицательные моменты. К первой категории наверняка нужно отнести стремление ученых увидеть в культуре главную организующую силу, направляющую коллективные действия персонала и при этом действующую иными (не распорядительными) средствами. Вторым положительным моментом следует признать попытки исследователей научиться управлять организационной культурой. Здесь, правда, необходимо отметить, что большинство авторов публикаций, посвященных данной теме, не идет так далеко, ограничиваясь поверхностным описанием культурных процессов и явлений. К другим моментам отрицательной направленности относятся:

1. Представление об организации как о социальной единице, лишенной каких-либо технических, технологических и профессиональных особенностей;

2. Взгляд на организационную культуру только с позиции личности, выступающем в этом случае ее носителем и пользователем;

3. Из первых двух отрицательных предположений совершенно естественно следует вывод о том, что организационная культура имеет сугубо субъективную природу и не может существовать вне и помимо сознания человека. Говоря иначе, культура есть лишь продукт мыслительной деятельности людей. А мы установили, что это не так.

Согласно исследованиям, проведенным консалтинговой группой «Орикон», внутренняя среда организации имеет не одно, как принято сегодня считать, а как минимум три относительно обособленных организационных пространства: производственное, экономическое и социальное[14], тесно связанных между собой. И в каждом из этих пространств протекает своя особая «культурная» жизнь, которую в совокупности и принято именовать организационной деятельностью.

«Производственная среда, – отмечает автор, – является одной из основных рабочих частей организационного пространства всякой хозяйственной единицы. Она предназначена для проведения работ, благодаря которым …обеспечивается выпуск продукции заданных видов в нужных объемах… Следовательно… (ее) можно рассматривать как сложную совокупность …размещаемых в организационном пространстве трех видов компонентов: ресурсов, используемых в качестве расходных материалов, ресурсов, задействованных в качестве производительных компонентов и ресурсов, привлекаемых для исполнения работы»[15].

«Экономическая среда организации… выступает в роли источника «экономической» энергии… Величина энергетического потенциала, степень его соответствия текущим хозяйственным задачам… и динамика его изменений составляют систему важнейших характеристик «экономического здоровья» предприятия…

Решение задач функционирования и экономического развития предприятия обеспечивается с помощью четырех групп организационных процессов:

1. …затрат и восполнения ресурсов…

2. …получения доходов…

3. …производства добавленной стоимости…

4. …функционально-экономического развития предприятия…»[16]

«Социальная среда представляет собой одну из важнейших частей организационного пространства предприятия, в недрах которой «вызревают» факторы будущих организационных действий и накапливается используемый «социально-энергетический потенциал»[17].

Процитированные фрагменты работы аналитиков, специализирующихся в области организационного управления, выглядят достаточно убедительно в части описания истинных границ поля организационной культуры. Совершенно ясно, что эти границы не имеют ничего общего с «представлениями, убеждениями, предположениями и установками», которыми обычно оперируют ученые, разрабатывающие соответствующие дефиниции. А о чем же тогда говорится в сотнях и сотнях определений, призванных охарактеризовать нечто, выдаваемое за организационную культуру? Полагаем, что это абсолютно очевидно. Речь идет о личной культуре человека. Это он усваивает «символы, церемонии и мифы» (Мишон, Штерн, 1985), формирует «комплексы убеждений и ожиданий, установки и предположения» (Оучи, 1981; Сате, 1985), использует привычные «образы мышления и способы действия» (Жак, 1952).

Х. Шварц характеризует культуру организации как комплекс разделяемых членами организации убеждений, которые «формируют нормы, в значительной степени определяющие поведение в организации отдельных личностей и групп»[18].

С точки зрения Д. Олдхэма, «чтобы понять, что такое культура организации, необходимо рассмотреть методы выполнения работы и то, как обращаются с людьми в этой организации»[19]. Г. Хофстеде называет организационную культуру «коллективным программированием мыслей, которое отличает членов одной организации от другой»[20]. С. Шекшня указывает, что организационная культура «показывает типичный для данной организации подход к решению проблем»[21]. Б. Дэвис и С. Филп в своей работе отмечают что культура организации — «это то, как мы здесь работаем»[22]. Г. Латфуллин и О. Громова в учебнике «Организационное поведение» отмечают, что существует подход к культуре как к «процессу постановки и ведения дел, способу их реализации»[23]. По мнению Е.Н. Штейна организационная культура это «набор приёмов и правил решения проблем внешней адаптации и внутренней интеграции работников, правил, оправдавших себя в прошлом и подтвердивших свою актуальность»[24].

Э. Шейн определяет культуру организации как «совокупность основных убеждений – сформированных самостоятельно, усвоенных или разработанных определенной группой по мере того, как она учится разрешать проблемы адаптации к внешней среде и внутренней интеграции – которые оказались достаточно эффективными, чтобы считаться ценными»[25]. Ввиду того, что в большинстве современной российской литературы по менеджменту теория Э. Шейна зачастую трактуется чуть ли не как единственная, будет нелишним кратко изложить его точку зрения.

По мнению Э. Шейна, познание культуры организации начинается с «поверхностного» уровня или «слоя», включающего такие видимые внешние факторы, как применяемая технология и архитектура, наблюдаемые образцы поведения, способы коммуникации, лозунги и т.п. То есть на этом уровне находится все то, что члены организации могут ощущать и воспринимать. На этом уровни вещи и явления легко обнаружить, но их достаточно трудно интерпретировать в терминах организационной культуры без знания других её уровней. Ниже лежит второй уровень культуры – «подповерхностный». На этом уровне изучению подвергаются ценности, верования и убеждения, разделяемые членами организации, в соответствии с тем, насколько эти ценности отражаются в символах и языке, каким образом они несут в себе смысловое объяснение верхнего уровня. Второй уровень культуры организации Э. Шейн называет «организационная идеология», особо подчёркивая роль лидера компании как создателя или преобразователя её культуры. Третий, наиболее «глубокий» уровень включает фундаментальные предположения, которые трудно осознать даже самим членам организации без специального сосредоточения на этом вопросе. Примером таких предположений будет отношение к добру и злу, восприятие времени и пространства, общее отношение к человеку и работе, бытию в целом и т.п.

И все только ради того, чтобы лучше ориентироваться в этом мире, что никак не связано с проблемами выполнения служебных заданий, согласования действий с другими исполнителями или оптимизации результатов деятельности. Оказывается другой не только объект анализа, но и решаемые задачи другие.

Впрочем, элементы культуры тоже другие. Что требуется человеку, чтобы обеспечивать собственную жизнедеятельность? Актуальная информация об изменениях в его окружении и умение потребителя ее понимать. Пусть, по-своему, субъективно, но все же правильно расшифровывать смысл поступающих сообщений. А между тем виртуальные элементы, работающие в организационном пространстве, далеко не всегда трансформируются в информационные сигналы. Потому что организационные процессы имеют объективную природу. Изменения в организации (в экономике, в производстве, в социальной среде) происходят вне сознания человека и помимо его воли. Он, разумеется, может их осознавать, и тогда виртуальные элементы превратятся в информацию. А до тех пор, они живут своею жизнью, ничуть не заботясь о том, слышит их кто-нибудь или нет, двигая процесс развития системы к гибели или к процветанию.

Последнее замечание очень важное, т.к. подводит нас к пониманию культуры как самостоятельной активной сущности, оказывающей влияние на ход событий, с которыми сталкивается человек. На данное обстоятельство обратили внимание многие исследователи. Одними из первых на эту тему заговорили специалисты-статистики У. Шухарт и другие соратники и коллеги У. Деминга. Это им принадлежит открытие «вируса изменчивости» – особой разновидности виртуальной реальности, действие которой негативно отражается на работоспособности производственных процессов. О производительных способностях виртуальной части культуры говорится и в работе[26] Алексеевой М.М. Там она в частности отмечает, что влияние организационной культуры характеризуют, по меньшей мере, десять различных функций, таких как охранная, интегрирующая, регулирующая, адаптивная и т.д. Правда она главным образом имеет в виду информацию, как разновидность культуры. Но если исходить из расширенного понимания феномена организационной культуры, как это, например, делаем мы, то, по всей видимости, список ее «рабочих обязанностей» придется значительно расширить.

Авторы, характеризующие культуру компании, обычно используют один из двух терминов: организационная или корпоративная. Хотя большинство работ, посвященных как организационной, так и корпоративной культуре по смыслу одинаковы, отдельные ученые вводят разделение этих понятий. А. Максименко считает, что их дифференциация определяется размером организации, предлагая в качестве «порога» тысячу работников, и утверждая, что в крупных организациях отсутствует внутренняя неформальная структура и знакомства на уровне статусов[27]. И. Грошев полагает, что понятие «организационная» применимо к локальной отраслевой организации, «корпоративная» к многопрофильной международной корпорации, а «предпринимательская» к культуре малых предприятий[28].

На наш взгляд, понятия «организационная», «корпоративная» и «предпринимательская» культуры при определенных допущениях синонимичны. Во всех случаях речь идет о культуре организации, а конкретизация в отношении размера организации, сложности ее структуры, внутренних коммуникаций, является уже характеристикой определенных групп организаций, но никак не принципиально разными направлениями в культуре. Поэтому более уместным кажется употребление выражения «организационная культура» применительно ко всем видам хозяйствующих субъектов.

Однако ряд авторов (А. Смолкин, Н. Самоукина и др.) вводят разделение понятий «культура организации» и «организационная культура»[29]. Под культурой организации вообще они понимают «совокупность общих ценностей и норм поведения, признанных работниками данного предприятия»[30]. Соответственно под организационной культурой – «совокупность ценностей и норм организационного поведения, принятых на данном предприятии»[31].

В качестве обоснования Смолкин приводит утверждение, что культура организации чаще всего ориентирована на внешнюю среду и проявляется главным образом в качестве и внешнем виде выпускаемой продукции, характере и содержании рекламы, а также в таких символах, как внешний вид и интерьер офиса…»[32]. Организационная же культура, по мнению Смолкина, ориентирована на внутреннюю среду и проявляется, прежде всего, в организационном поведении сотрудников. Сюда следует отнести «устойчивость, эффективность и надежность внутрисистемных организационных связей; дисциплину и культуру их исполнения; динамизм и адаптивность к нововведениям в организации; общепринятый (на всех уровнях) стиль управления, основанный на сотрудничестве; активные процессы позитивной самоорганизации и многое другое, что проявляется в организационном поведении работников в соответствии с принятыми нормами и признанными ценностями, объединяющими интересы отдельных людей, групп и организации в целом»[33].

Полагаем, что в случаях, когда речь идет об организации в целом, уместно будет использовать выражения «организационная культура» и «культура организации» как идентичные. В случае же, когда речь идет именно про впечатление, производимое организацией на стороннего наблюдателя, лучше воспользоваться понятием «имидж».

Культура как понятие историческое и основанное на деятельности людей зависит, соответственно, от времени и от количества индивидуумов попадающих под влияние культуры. В результате, по нашему мнению, функция управления культурой находится в зависимости от времени и количества людей. То есть, можно управлять и культурой страны (что наглядно продемонстрировали успехи советского периода истории нашей страны), но это будет чрезвычайно сложно ввиду большого количества объектов управления — людей, а результаты проявятся только через десятилетия. Напротив, в «минимальной организации» в два человека любые изменения, например, способов поведения по отношению к клиентам, сразу дадут результат.

Добавим, что, например, манера поведения, обычная для сегодняшней жизни, когда-то вызывала споры и лишь впоследствии закрепилась как нечто само собой разумеющееся. Таким образом, там, где культура перестает быть полезной для поддержания форм деятельности людей, они «обучаются (или, скорее, разрабатывают их) альтернативным способам легитимизации старых или новых форм поведения, которые (способы), в конечном счете, могут превратиться в новую систему убеждений и ценностей».[34] В этом заключаются основные аргументы тех исследователей, которые считают изучение путей изменения культуры не только возможными, но и обязательными. Далее обратим внимание на то, как сторонники возможности управления культурой формулировали свои убеждения.

Р. Килман привел факты, показывающие, что «если культурой не управляют, то организации напрасно тратят время и деньги, сохраняя устаревшие основные предположения о своем деловом окружении»[35]. С. Роббинс перенес акцент с вопроса о том, можно ли управлять культурой, на вопрос об условиях, при которых ею можно управлять. Он подчеркнул, что «если допустить, что менеджеры не могут провести организацию через спланированные изменения культуры, то следует признать, что сам предмет (культура) имеет ограниченное практическое применение и представляет в основном академический интерес»[36]. П. Бейтс утверждает, что культура «способна заблокировать людей в их проблемах. Сентиментальная приверженность старой культуре или ее сила могут стать причиной отказа от необходимых изменений культуры или их существенно затруднить»[37].

Итак, под влиянием этих аргументов, необходимо согласиться с тем, что организационной культурой можно и нужно управлять. Однако, авторы, например, С. Акройд отмечали, что результаты управления культурой часто непредсказуемы, имея в виду, что «управление культурой чревато непредвиденными последствиями для организации»[38].

В современной России требования к формированию организационной культуры дошли и до правительственных структур. В августе 2002 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих». В этом документе указывается, что госслужащим рекомендуется:

1. «Не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям;

2. Быть независимыми от влияния со стороны граждан и различных групп и организаций;

3. Соблюдать политическую нейтральность, исключающую возможность какого-либо влияния на служебную деятельность решений политических партий или иных общественных объединений;

4. Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России;

5. Не использовать свое должностное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов;

6. Воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, если это не входит в его должностные (служебные) обязанности.»[39]

Кроме этого, в 2004 году лидеры традиционных религий России приняли на заседании Межрелигиозного совета РФ «Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании», который был разработан экспертами Русской православной церкви и Торгово-промышленной палатой РФ.

Приведем лишь одну выдержку из этого довольно объемного документа: «Предпринимателям, власти и обществу необходимо заботиться об интеллектуальном, духовном и физическом развитии каждой личности. Капитал материальный и финансовый сегодня невозможно ни создать, ни удержать без капитала интеллектуального — добровольного приложения человеком своих способностей, умений и знаний. Ему должны быть доступны знания и сокровища культуры, возможность реализовать себя через образование, научную и творческую деятельность. Ведь личность, потенциал и таланты которой всесторонне раскрылись, принесет максимальную пользу и обществу в целом, и конкретному делу в экономике»[40].

1Арсеньев А.С. Философские основания понимания личности. — М.: Академия, 2001.- С. 64.

2 Гастев А.К. Как надо работать. Практическое введение в науку организации труда.– М.: Экономика, 1972. – С. 279

3 Питерс Т. Уотерман-мл. Р. В поисках совершества. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005.

4 Родин О.А. Концепция организационной культуры: происхождение и сущность / Менеджмент, № 7, 1998, С. 69.

5 Там же.

6 И.А. Громов и др. Западная социология. Учебное пособие для ВУЗов. – СПб.: ООО «Издательство ДНК», 2003. – С. 837.

7 Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред. В.А. Спивака. – СПб: Питер, 2002. – 336 с.: ил

8 Родин О.А. Концепция организационной культуры: происхождение и сущность / Менеджмент № 7, 1998, С. 77.

9 Спивак В.А. Корпоративная культура. – СПб: Питер, 2001. – 352 с.: ил.

10 Максименко А.А. Организационная культура: системно-психологические описания: Учеб. пособие. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2003. – 168 с.

11 Соломанидина Т.О. Организационная культура компании. – М.: ООО «Журнал «Управление персоналом»», 2003.

12 Организационная культура: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент организации» / И.В. Грошев, П.В. Емельянов, В.М. Юрьев. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 288 с.

13 По данным www.public.ru

14 Романишин Л.Л. Система процессов организации и управление ими. Журнал «Вопросы управления предприятием» № 1, за 2003 год, с.10-17.

15 Там же, с.12.

16 Там же, с.13-15.

17 Там же, с.16.

18 Там же

19 Максименко А.А. Организационная культура: системно-психологические описания. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2003. – С.19.

20 Там же

21 Там же, С. 20.

22 Davies B., Philp, Warr P. CCQ Manual and User’s Guide. Thames Ditton, Surrey, UK: Saville and Holdsworth, 1993

23 Там же

24 Организационная культура / И.В. Грошев, П.В. Емельянов, В.М. Юрьев. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — С. 8.

25 Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. – СПб: Питер, 2002. – С. 30.

26 Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. М., Финансы и статистика, 2000, с.98.

27 Максименко А.А. Организационная культура: системно-психологические описания. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2003. – С.18.

28 Организационная культура / И.В. Грошев, П.В. Емельянов, В.М. Юрьев. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — С. 12.

29 Смолкин А.М. Менеджмент: основы организации. — М.: ИНФРА-М, 2002.- С.64.

30 Там же. – С. 67

31 Там же. – С. 69

32 Там же.

33 Там же.

34 Организационная культура: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент организации» / И.В. Грошев, П.В. Емельянов, В.М. Юрьев. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — С. 174

35 Kilmann R.W. Getting control of the corporate culture // Managing (USA). – 1982. №2.

36 Robbins S.P. Organizational Theory: Structure, Design and Application. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1987.

37 Bates P. The impact of organizational culture on approaches to problem-solving // Organizational Studies, 1984. № 5 (1).

38 Ackroyd S., Crowdy P.A. Can culture be managed ? Working with raw material // Personal Review. 1990. № 19 (5).

39 Указ Президента Российской Федерации № 885 от 12.08.2002 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих».

40 Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании. Принято на итоговом пленарном заседании VIII Всемирного Русского Народного Собора. Гостиничный комплекс «Даниловский», 4 февраля 2004 г.