Министерство общего и

профессионального образования

Свердловской области

ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский

педагогический колледж»

Тест

по МДК 02.01 Теоретические и

методические основы организации

игровой деятельности детей

раннего и дошкольного возраста

ПМ.02 Организация различных

видов деятельности и общения детей

специальность 44.02.01 «Дошкольное

образование»

Преподаватель:

Темерева Л.П.

Инструкция по выполнению работы

На выполнение работы

отводится 60 минут. Работа состоит из 3 частей включающих 15 заданий.

Часть А включает 14 заданий. К

каждому заданию приводятся варианты ответов. За каждое верно выполненное

задание выставляется один балл. Максимальное число баллов этой части – 14.

Часть В содержит 13 задания более

сложного уровня. За верно выполненное задание выставляется 2 балла. Если в

ответе содержится 1 ошибка, то выставляется один балл, за неверный ответ или

ответ, содержащий 2 или более ошибок, выставляется 0 баллов.

Максимальное число баллов этой части – 13.

Часть С содержат 3 задания со

свободным ответом. За верное выполнение заданий выставляется по 4 балла.

Максимальное количество баллов за эту часть — 12.

Максимальное

количество баллов за всю работу –52 балла

Перевод баллов в оценку:

80 % правильных ответов — «отлично» (52—42 баллов)

70

% правильных ответов — «хорошо» (41-36 баллов)

50

% правильных ответов – «удовлетворительно» (35-26

баллов)

менее 50 % правильных ответов –

«неудовлетворительно».

Часть А

Инструкция для студентов: Из предложенных вариантов

ответов выберите правильный ответ.

1. Назовите педагога, впервые разработавшего дидактические игры.

А. Фребель Ф.

В. Бондаренко А. К.

Г. Макаренко А.С.

Д. Эльконин Д.Б.

2. Назовите автора

классификации дидактических игр: игры с предметами, настольно-печатные и

словесные игры.

А. Фребель Ф.

Б. Бондаренко А. К.

В. Макаренко А.С.

Г. Эльконин Д.Б.

3.

Назовите автора классификации дидактических

игр: игры-путешествия,

игры-поручения, игры-предположения, игры-загадки, игры-беседы (игры-диалоги).

А. Бондаренко А. К.

Б. Подъяков Н. Н.

В. Аванесова В. Н.

Г. Сорокина А.И.

Инструкция для студентов: Из предложенных вариантов ответов выберите

правильные ответы.

4. Методы руководства сюжетно-ролевыми играми,

связанные с обогащением детей знаниями.

А. Наблюдения

Б. Экскурсии

В. Рассматривание

образца воспитателя, показ приемов конструирования;

Г. Встречи с

людьми разных профессий

Д.

Непосредственное участие воспитателя в творческой игре;

Ж. Использование

фотографий детских построек, схем, таблиц;

З. Поручения

И. Чтение

художественной литературы

К. Беседа

Л. Беседа-рассказ

с использованием иллюстративного материала

М. Индивидуальная

беседа с детьми

5. Методы руководства сюжетно-ролевыми играми, способствующие

становлению и развитию игровой деятельности.

А. Наблюдения

Б. Экскурсии

В.

Непосредственное участие воспитателя в творческой игре

Г. Поручения

Д. Задания

Ж. Чтение

художественной литературы

З. Разъяснения

И. Вопросы

К. Использование

фотографий детских построек, схем, таблиц

Л. Использование

тематических заданий

М. Привлечение

иллюстративного материала

Н. Изготовление

вместе с ребенком элементов костюма для его роли

6.

Методы руководства сюжетно-ролевыми играми, связанные с обучением детей

конструированию из строительного материала и обыгрыванию построек.

А.

Экскурсии

Б.

Непосредственное участие воспитателя в творческой игре

В. Совместное

выполнение воспитателем и детьми построек;

Г. Рассматривание

образца воспитателя, показ приемов конструирования;

Д. Задания

Ж.Чтение

художественной литературы

З. Беседа

И. Поручения

К. Использование

фотографий детских построек, схем, таблиц

Л. Использование

тематических заданий.

Инструкция для студентов: Найди

неправильный ответ.

7. Структурные компоненты дидактической

игры.

А. Дидактическая задача

Б. Игровая задача

В. Роль

Г. Игровые действия

Д. Игровые правила

8. Структурные компоненты сюжетно-ролевой игры.

А. Сюжет игры

Б. Дидактическая

задача

В. Содержание игры

Г. Роль

Инструкция для студентов: Найди

неправильные ответы.

9.

Виды игр-драматизаций.

А.

Игры-имитации

Б.

Ролевые диалоги на основе текста

В.

Настольный театр

Г.

Инсценировки произведений

Д.

Плоскостной театр

Е.

Постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям

Ж.

Театр игрушки

З.

Игры-импровизации с разыгрыванием сюжета (или нескольких сюжетов) без

предварительной подготовки

И.

Пальчиковый театр

10.

Виды режиссерских игр

А.

Игры-имитации

Б.

Ролевые диалоги на основе текста

В.

Настольный театр

Г.

Инсценировки произведений

Д.

Плоскостной театр

Е.

Постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям

Ж.

Театр игрушки

З.

Пальчиковый театр

Инструкция

для студентов:

Найди правильные ответы

11. Приемы косвенного руководства

сюжетно-ролевой игрой.

А. Обогащения знаний детей об окружающей

общественной жизни

Б. Ролевое участие в игре, участие в сговоре

детей

В. Разъяснение

Г. Внесение игрушек и создание игровой

обстановки еще до начала игры

Д. Обновления игровых материалов

Ж. Помощь

З. Совет по ходу игры

И. Предложение новой темы игры

12. Приемы прямого руководства сюжетно-ролевой

игрой.

А. Обогащения знаний детей об окружающей

общественной жизни

Б. Ролевое участие в игре, участие в сговоре

детей

В. Разъяснение

Г. Внесение игрушек и создание игровой

обстановки еще до начала игры

Д. Обновления игровых материалов

Ж. Помощь

З. Совет по ходу игры

И. Предложение новой темы игры

13. Виды игрушек для

сюжетной игры

А. Атрибуты,

обозначающие игровую роль (или фигурки-персонажи)

Б. Предметы

оперирования (обозначающие события-действия персонажа)

В. Маркеры пространства

(обозначающие игровое пространство)

Г. Спортивный инвентарь

Д. Плоскостные

конструкторы

14. В

конструкторских играх используются типы игрового оборудования

А. Строительный

материал

Б. Конструкторы

В. Детали конструктора

Г. Атрибуты,

обозначающие игровую роль (или фигурки-персонажи),

Д. Плоскостные

конструкторы

Ж. Предметы

оперирования (обозначающие события-действия персонажа)

З. Бумага, природные и бросовые матери

Часть В

Инструкция для студентов: установите

соответствие.

15. Установите соответствие между названием

структурного компонента дидактической игры и его характеристикой.

А. Дидактическая задача

Б. Игровая задача

В. Игровые действия

Г. Игровые правила

1.Содержат нравственные требования к взаимоотношениям

детей, к выполнению ими норм поведения, имеют обучающий, организационный, дисциплинирующий

характер.

2. Определяется целью

обучающего и воспитательного воздействия.

3. Реализуется

детьми в игровой деятельности, определяет игровые действия, становится

задачей самого ребёнка, активизирует игровые действия.

4.Это сложные умственные действия, выраженные

в процессах

целенаправленного восприятия, наблюдения, сравнения, припоминание раннее усвоенного, —

умственные действия, выраженные в процессах

мышления.

16. Установите соответствие между видом

дидактической игры и ее характеристикой.

А. Игры в фанты или игры в запретный «штрафной»

Б. Игры с загадыванием и отгадыванием

В. Сюжетно-ролевые дидактические игры

Г. Игры с прятаньем и поиском

Д.

Игры-поручения

Ж. Игры-соревнования

1. Игры,

основанные на интересе детей к действиям с

игрушками и предметами: подбирать, складывать и раскладывать,

вставлять, нанизывать.

2. Игры, основанные на интересе детей к неожиданному

появлению и исчезновению предметов, их поиску и нахождению.

3. Игры, привлекающие детей неизвестностью: «Узнай»,

«Отгадай». «Что здесь?», «Что изменилось?».

4. Игры, игровое действие которых заключается в изображении различных

жизненных ситуаций, в выполнении

ролей взрослых: продавца, покупателя, почтальона — или животных: волка, гусей и т.д.

5. Игры, основанные на стремлении быстрее достичь игрового

результата, выиграть: «Кто первый», «Кто быстрее», «Кто больше» и т.д.

6. Игры, связанные с интересными игровыми моментами —

избавиться от ненужного, сбросить карту, удержаться, не потребовать себе

штрафной предмет или картинку.

17.Установите

соответствие между структурным компонентом

сюжетно-ролевой игры и его характеристикой.

А. Сюжет игры

Б. Содержание игры

В. Роль

1. Это игровая

позиция ребенка: он отождествляет себя с каким-либо персонажем и действует в

соответствии с представлениями о данном персонаже.

2. Это та сфера

деятельности, которая воспроизводится детьми. Отражение ребенком определенных

действий, событий, взаимоотношений из жизни и деятельности окружающих.

3. Это то, что

воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного момента

деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой, общественной

деятельности.

18. Установите

соответствие между этапом развития

сюжетно-ролевой игры и его характеристикой.

А. Первый этап

развития сюжетно-ролевой игры

Б. Второй этап развития сюжетно-ролевой игры

В. Третий этап развития сюжетно-ролевой игры

Г. Четвертый этап развития сюжетно-ролевой игры

1. Основное содержание игры — отражение отношений и взаимодействий

взрослых друг с другом. Игры носят совместный, коллективный характер.

2. Основным содержанием игры являются действия

с предметами. Цепочка действий носит сюжетный характер. Возникает первое

взаимодействие между участниками на основе использования общей игрушки.

3. Основные сюжеты — бытовые. Действия детей

однообразны и часто повторяются. По форме это игра рядом или одиночная игра.

4. Основное содержание игры — также действия с

предметами, направленными на установление разнообразных контактов с партнерами

по игре. Роли четко обозначены и распределяются до начала игры. Дети отражают

в игре быт, труд взрослых и яркие общественные явления.

19. Установите соответствие между видом

театрализованной игры и ее характеристикой.

А.

Игра-драматизация

Б.

Режиссерская игра

1.

Артистами являются игрушки или их заместители. «Озвучивая» героев и комментируя сюжет, ребенок

использует разные средства вербальной выразительности.

2.

Ребенок, исполняя роль в качестве «артиста», самостоятельно создает образ с

помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности.

20.

Установите

соответствие между требованием к организации предметно-игровой среды и его

характеристикой.

А.

Вариативность среды

Б.

Полифункциональность материалов

В.

Насыщенность среды

Г.

Доступность среды

Д.

Безопасность предметно-пространственной среды

Ж.

Трансформируемость пространства

1.

Возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей

детей

2.

Соответствие возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Наличие в

группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих

свободный выбор детей;

3.

Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов,

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую

активность детей.

4.

Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.

5.

Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные

виды детской активности;

6.

Соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и

безопасности их использования.

21. Установите

соответствие между названиями видов игрушек для сюжетно-ролевой игры и

названиями игрового оборудования для сюжетно-ролевой игры.

А.

Атрибуты, обозначающие игровую роль (или фигурки-персонажи)

Б. Предметы

оперирования (обозначающие события-действия персонажа)

В. Маркеры пространства

(обозначающие игровое пространство)

1. Куклы

2. Кукольный стол,

крупный

3. Животные, звери и

птицы объемные и плоскостные

4. Набор наручных кукол

би-ба-бо: сказочные персонажи

5. Набор мебели для

кукол

6. Набор плоскостных

фигурок на подставках: сказочные персонажи

7. Набор кухонной

посуды (крупной и средней)

8. Ведерки

9. Руль на подставке

10. Молоток

(пластмассовый)

11. Набор овощей и

фруктов (объемные — муляжи)

12. Гладильная доска

13. Универсальная

складная рама

14. Комплект кукольных

постельных принадлежностей

22.

Установите

соответствие между типом оборудования для строительной игры и названиями

игрового оборудования для строительных игр.

А. Строительный материал

Б. Бумага, природные и

бросовые материалы

В. Детали конструктора

Г. Конструкторы

Д. Плоскостные

конструкторы

1. Конструкторы из

серии «LEGO- DACTA» («Город», Железная дорога»)

2. Набор мелкого

строительного материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики, призмы,

короткие и длинные пластины)

3. Крупногабаритные

деревянные напольные конструкторы

4. Комплект больших

мягких модулей

5. Конструкторы для игр

с песком и водой

6. Наборы из мягкого пластика для плоскостного

конструирования

7. Коврики — трансформеры (мягкий пластик)

«Животные» и другие

8. Наборы цветных бумаг

и тонкого картона с разной фактурой поверхности

9. Шишки, мох, желуди,

морские камешки, пенька, мочало, кусочки меха, ткани,

пробки,

сухоцветы, орехи

10. Наборы цветных

бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности.

Инструкция

для студентов:

Вставить пропущенное слово.

23. ___________ — вид

непродуктивной деятельности ребенка, где основной мотив находится

непосредственно в процессе самой деятельности.

24. Основной особенностью _______________игры

является наличие в ней воображаемой ситуации.

25. _________________________-

это игры, специально создаваемые или приспособленные для целей обучения.

26.________________- предмет,

используемый или специально изготовленный для игры.

27.________________

__________________ ________________ — система материальных объектов

и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития

его духовного и физического облика в соответствии с требованиями основной

общеобразовательной программы дошкольного образования.

Часть С

28.

Назовите виды сюжетов в сюжетно-ролевых играх.

29.

Назовите группы методов воспитания, используемые при руководстве дидактическими

играми.

30. Сформулируйте

дидактическую и игровую задачу в игре «Путешествие в Цветочный город».

Игра

«Путешествие в Цветочный город»

Ход игры: дети вместе

с воспитателем идут по кругу и произносят заклинание, закрывают глаза,

открывают глаза и оказываются в Цветочном городе. Можно использовать игрушки

или цветные изображения жителей Цветочного города. В цветочном городе детей

встречает Незнайка. Дети вместе с воспитателем вспоминают (или знакомятся с жителями

Цветочного города) как зовут жителей Цветочного города. Незнайка просит ребят

помочь ему найти клад. Дети рассматривают нарисованную Незнайкой схему,

(сначала идём налево, затем идём вперёд, потом сворачиваем направо, потом идём

вперёд, затем налево). Дети, воспитатель и Незнайка находят клад.

Дидактическая задача: ________________________________________________

Игровая задача: _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Ответы на тестовые задания

Тест по МДК

02.01 Теоретические и методические основы организации игровой деятельности

детей раннего и дошкольного возраста

(ПМ.02 Организация различных видов деятельности и

общения детей)

по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»

Преподаватель: Темерева

Л.П.

Часть А

1. А

2. В

3. Г

4. А, Б, Г,

И, К, Л, М

5. В, Г, Д,

И. М

6. В, Г, Д,

К, Л

7. В

8. Б

9. В, Д, Ж, И

10. А, Б, Г, Д

11.

А, Г, Д

12.

Б, В, Ж, З, И.

13. Г

14. Г,

Ж

Часть В

15.

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

Ж |

|

6 |

3 |

4 |

2 |

1 |

5 |

16.

17.

18.

19.

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

Ж |

|

3 |

4 |

2 |

5 |

6 |

1 |

20.

|

А |

Б |

В |

|

1, 3, 4 ,6 |

7, 8, 10, 11, 14 |

2, 5, 9, 12, 13 |

21.

22.

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

|

3, 4 |

8, 9 ,10 |

2 |

1, 5 |

6, 7 |

23. Игровая деятельность — вид непродуктивной

деятельности ребенка, где основной мотив находится непосредственно в процессе

самой деятельности.

24. Основной особенностью сюжетно-ролевой игры

является наличие в ней воображаемой ситуации.

25. Дидактические игры — это

игры, специально создаваемые или приспособленные для целей обучения.

26. Игрушка — предмет, используемый или

специально изготовленный для игры.

27. Предметно-развивающая среда — система

материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально

моделирующая содержание развития его духовного и физического облика в

соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного

образования.

Часть С

28.

Бытовые, социальные, производственные.

29.

Методы формирования социального опыта, методы осмысления социального опыта,

методы стимулирования.

30.

Дидактическая задача: продолжить учить детей

определять направления

от себя, двигаться в заданном направлении (вперёд-назад, направо — налево), обозначать словами положение предмета по

отношению к себе (впереди меня стол).

Игровая задача: Помочь Незнайке найти клад.

Бланк ответа

МДК 02.01 Теоретические и методические

основы организации

игровой деятельности детей раннего и

дошкольного возраста

(ПМ.02 Организация различных видов

деятельности и общения детей)

по специальности 44.02.01

«Дошкольное образование»

Преподаватель:

Темерева Л.П.

Ф.

И. студента_________________

Дата

________

Группа________

Часть А

|

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. |

Часть В

15.

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

Ж |

16.

17.

18.

19.

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

Ж |

20.

21.

22.

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

Ж |

23. ___________ ______________ —

вид непродуктивной деятельности ребенка, где основной мотив находится

непосредственно в процессе самой деятельности.

24. Основной особенностью

________________________игры является наличие в ней воображаемой ситуации.

25.

______________________________- это игры, специально создаваемые или приспособленные

для целей обучения.

26.________________- предмет,

используемый или специально изготовленный для игры.

27.________________

__________________ ________________ — система материальных объектов

и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития

его духовного и физического облика в соответствии с требованиями основной

общеобразовательной программы дошкольного образования.

Часть С

28.

29.

30.

Дидактическая задача: ________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Игровая задача: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методы педагогического руководства сюжетно — ролевой игрой детей дошкольного возраста

Кашина Е.В.

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме социализации в развитии и воспитании дошкольников.

Процесс социализации начинается у человека в детстве и продолжается всю жизнь. Ребенок стремится к активной деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, важно способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие. Вот почему наиболее близки и естественны для дошкольника игры и активное общение с окружающими – с взрослыми и сверстниками.

Сюжетно – ролевая игра – первая проба социальных сил и первое их испытание.

Своеобразие детской игры требует от взрослого большой деликатности в педагогическом руководстве этой деятельностью. Он должен стать доброжелательным соучастником игры независимо от того, берет он на себя какую-либо роль или не берет.

В чём же заключается содержание работы педагога по воспитанию творческих способностей у детей дошкольного возраста в сюжетно — ролевой игре?

Мастерство воспитателя ярче всего проявляется в организации самостоятельной деятельности детей. Как направить каждого ребёнка на полезную и интересную игру, не подавляя его активности и инициативы? Как чередовать игры и распределять детей в групповой комнате, на участке, чтобы им было удобно играть, не мешая друг другу? Как устранять возникающие между ними недоразумения и конфликты? От умения быстро решать эти вопросы зависит как всестороннее воспитание детей, так и творческое развитие каждого ребёнка .

При руководстве сюжетно-ролевыми играми перед воспитателями стоят задачи:

• развитие игры как деятельности (расширение тематики игр, углубление их содержания);

• использование игры в целях воспитания детского коллектива и отдельных детей,

Руководство сюжетно-ролевой игрой требует большого мастерства и педагогического такта. Воспитатель должен направлять игру, не нарушая ее, сохранять самостоятельный и творческий характер игровой деятельности.

В дошкольной педагогике описано много методов и приёмов воздействия на детей, выбор которых зависит от конкретной ситуации.

Существуют методы и приемы, способствующие обогащению содержания игры: исполнение воспитателем главной роли; индивидуальная игра воспитателя с ребенком, при этом воспитатель исполняет главную роль; внесение образных игрушек; прием параллельной игры; прием ролевой игры с продолжением; активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, направленное на пробуждение и самостоятельное применение детьми новых способов решения игровой задачи, на отражение в игре новых сторон жизни; игра в телефон; обыгрывание с помощью кукол сюжетов жизни в детском саду; разыгрывание с детьми воображаемых ситуаций. А также способствующие регулированию игровых взаимоотношений: игры, облегчающие адаптацию («приходите ко мне в гости») участие воспитателя в игре (главная роль); использование многоперсонажного сюжета (2 врача, 2 шофера); внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения от его лица; создание разновозрастных игровых триад.

Методические методы и приемы дают результат и приносят плоды лишь в тех случаях, если воспитатель применяет их системно, учитывает общие тенденции психического развития детей, закономерности формируемой деятельности, если он хорошо знает и чувствует каждого ребёнка своей группы

Задача воспитателя в работе с детьми старшего возраста заключается в расширении и углублении их игровых интересов, создании условий, побуждающих детей к творчеству. Воспитатель своими советами, предложениями, вопросами должен направлять ребят на самостоятельный выход из затруднительных ситуаций. Постепенно воспитатель из непосредственного участника игры переходит к роли советчика в нём. Кроме того, воспитатель последовательно подводит детей к использованию всех не сформированных ранее игровых средств, изготовлению пособий для игры, внесению игрушек с обязательным обсуждением вопроса, как эти игрушки используются. В дальнейшем воспитатель в работе с детьми старшего возраста учит переносить в игру полученные знания, продолжает развивать у них навыки элементарного планирования и организаторских умений.

Воспитатель должен направлять игру, не разрушая ее, сохранять самодеятельный и творческий характер игровой деятельности детей, непосредственность переживаний, веру в правду игры. Педагог влияет на игровой замысел и его развитие, обогащая содержание жизни детей: расширяет их представления о быте взрослых, о взаимоотношениях людей и тем самым конкретизирует содержание той или иной игровой роли.

Однако в расширении знаний и представлений у дошкольников необходимо соблюдать меру. Переизбыток впечатлений может привести к поверхностному отражению в играх несущественного, случайного, к их неустойчивости, недостаточной организованности.

Игра – это средство, с помощью которого дети проявляют свою самостоятельность во время распределения ролей и действий в процессе игры. Ребенок живет в игре. И задача воспитателей – стать направляющим и связующим звеном в цепи ребенок – игра, тактично поддерживая руководство обогащать игровой опыт малышей.

Старший дошкольный возраст

Приемы прямого руководства

— включение педагога в игру, принятие на себя роли (главной или второстепенной) – не часто, по необходимости (показ речевого образца, коллективное обсуждение ролевого поведения играющих после игры).

Приемы косвенного руководства

— обогащение социального опыта детей через все виды деятельности (наблюдения, экскурсии, чтение художественной литературы, просмотр детских телепередач, беседы)

— привлечение детей к изготовлению атрибутов и оформлению игровых полей.

Создание условий для развития творческой сюжетно-ролевой игры:

— создание предметно-игровой среды;

— использование современной системы хранения (расположение игрового материала в контейнерах);

— включение в среду «игрушек-полуфабрикатов» для изготовления самоделок;

— пополнение и обогащение игровой среды в соответствии с полученными на занятиях знаниями.

Помощь взрослого

— вспомнить более подходящие для игры события, установить их последовательность;

— спланировать ход игры, последовательность действий;

— распределить роли, согласовать замысел;

— помощь в решении игровых задач, поддержание познавательного интереса в игре;

— наблюдение за игрой детей;

— направление замысла и действий детей (совет, подсказка, вопрос, изменение игровой среды);

— создание проблемных ситуаций (гибкое воздействие на замысел игры, развитие сюжета, усложнение способов отображения действительности;

— создать игровую ситуацию;

— индивидуальная работа (если ребенок не владеет игровыми способами, можно использовать опыт хорошо играющих детей).

Консультация для воспитателей «Методы и приемы руководства сюжетно-ролевой игрой в детском саду»

Игра является ведущим видом деятельности дошкольника. Именно через игру ребенок познает мир, готовится к взрослой жизни. Одновременно, игра является основой творческого развития ребенка.

Игра не может развиваться сама по себе. Для ее развития необходимы: четкая методика ее проведения и грамотное руководство со стороны взрослого. У детей старшего дошкольного возраста нет жизненного опыта, чтобы воплощать придуманные сюжеты в игровое пространство. Организация игры требует согласованных действий участников.

Сюжетная игровая деятельность ребенка не планируется заранее, не следует жесткому плану построения.

Сюжетно-ролевая игра имеет следующие структурные компоненты:

- сюжет

- содержание

- игровая ситуация

- замысел

- роль

- ролевое действие

- ролевое поведение

- ролевое взаимодействие

- правила

Сюжет игры — это ряд событий, которые объединены жизненно мотивированными связями. В сюжете раскрывается содержание игры — характер тех действии и отношений, которыми связаны участники событий.

Содержание — это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой, общественной деятельности.

Игровая ситуация— совокупность обстоятельств игры, не существующих реально, а создаваемых воображением.

Замысел— план действий, задуманный играющими

Роль — это его игровая позиция: он отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже.

Ролевое действие— это деятельность ребенка в роли.

Последовательность ролевых действий характеризует ролевое поведение в игре.

Правила- это порядок, предписание действий в игре

Характеристика сюжетной игры раскрывается через свободу выбора темы и содержания всей игровой деятельности. Каждый участник однозначно хочет, чтобы игра сложилась интересно, слаженно. Именно с этой целью осуществляется методика проведения и руководство игрой со стороны взрослого, который направляет сюжетные ситуации для более эффективного и успешного развития игровых умений у дошкольников.

Планируя работу по руководству сюжетно – ролевыми играми детей, педагогу необходимо предусматривать обогащение содержания игры, расширение игрового опыта детей. Большое внимание педагог должен уделять развитию творческих способностей детей, формированию положительных взаимоотношений.

Руководство сюжетно-ролевой игрой в дошкольном учреждении осуществляется в двух основных направлениях:

Косвенное руководство (без вмешательства воспитателя в игру, направленное на обеспечение опыта детей). Сюда входят:

• наблюдения;

• целевые прогулки;

• экскурсии

• беседы;

• чтение художественной литературы;

• просмотр кино, видеофильмов;

• занятия (особенно речевые)

• рассмотрение иллюстраций;

• ознакомление с атрибутами, предметами-заменителями и способами их использования;

• организация игрового пространства (подбор, изготовление своими руками) ;

• игры (конструктивные, дидактические, подвижные) ;

• изобразительная деятельность;

• игры-имитации;

• мнимые «телефонные разговоры»;

• придумывание историй для планирования игры, например, «Придумаем историю о больной девочке и то, как помог необычный чай» ;

• «домашние задания», которые приучают ребенка к самостоятельному поиску информации (например, «Как мама убирает. Что делает сначала, что потом») .

Прямое руководство (с вмешательством в игру).

Самое сложное и важное – обдумать задачи и приемы воспитания детей в игре: как способствовать объединению детей, как научить распределять роли, доводить до конца задуманное. При этом ставятся задачи, как ко всему коллективу, так и к отдельным детям.

Первое условие успешного руководства играми – умение наблюдать за детьми, понять их игровые замыслы, их переживания. Это не просто: ребенок, особенно в младшем дошкольном возрасте, не всегда может, а иногда не хочет делиться со взрослыми своими намерениями.

Педагогу необходимо завоевать доверие детей, установить с ними контакт. Это легко достигается в том случае, если педагог относится к детской игре серьезно, с искренним интересом, без обидного снисхождения, к которому дети весьма чувствительны. Такому педагогу дети охотно рассказывают о своих планах, обращаются к нему за советом и помощью.

Особенно сложна роль педагога в ходе развития сюжета игры. Во время подготовки к ней, когда дети еще не вошли в свои роли, когда сюжет игры только намечается, педагог с уважением относится к замыслу участников, может давать им советы, руководить их поведением, как взрослый детьми. Иное дело в ходе игры, когда неосторожным вмешательством можно разрушить созданный ребенком образ.

Далеко не всегда дети прислушиваются к советам взрослых во время игры. Педагог не может быть равнодушным зрителем, он выражает сочувствие матери, у которой заболела дочка, с интересом слушает рассказ моряков об опасных трудностях их путешествия. Такой педагог может дать совет относительно дальнейшего развития игры, и ребенок прислушивается к его словам, особенно когда к нему обращаются как к действующему лицу. «Маме можно посоветовать пойти с больной дочкой к врачу». Такие советы обогащают замысел игры.

Наиболее эффективным способом руководства является участие самого педагога в игре. Через выполняемую им роль, игровые действия он воздействует на развитие содержания игры, помогает включению в нее всех детей, особенно робких, застенчивых, пробуждает в них уверенность в своих силах. При непосредственном участии в играх, часто совсем не главную, эпизодическую роль занимает воспитатель.. Но и в этой роли можно незаметно руководить игрой, направлять ее, будить воображение детей, в результате чего возникают новые эпизоды, о которых дети сами раньше не догадывались. Например, в роли зрителя в театре спрашивать, где продаются билеты, и таким образом наводить на мысль сделать кассу; как покупатель в магазине спрашивать о таких товарах, которые продавцы еще не приготовили – завтра они наверняка появятся на прилавке.

Еще один важный компонент сюжетно-ролевой игры — использование предметов, представляющих уменьшенную копию реальных вещей и созданных специально для организации игры ребенка, и предметов-заместителей.

В руководстве детей большое место занимает косвенные приемы руководства, чтобы не мешать ребенку, самостоятельно играть, т. к. только самостоятельная сюжетно-ролевая игра в наибольшей степени способствует развитию ребенка.

Руководство игрой должно строиться на основе результатов наблюдения за самостоятельной сюжетно-ролевой игрой детей.

При руководстве сюжетно-ролевыми играми перед воспитателями стоят задачи:

• развитие игры как деятельности (расширение тематики игр, углубление их содержания);

• использование игры в целях воспитания детского коллектива и отдельных детей,

Руководство сюжетно-ролевой игрой требует большого мастерства и педагогического такта. Воспитатель должен направлять игру, не нарушая ее, сохранять самостоятельный и творческий характер игровой деятельности.

Косвенные приемы – без непосредственного вмешательства в игру (внесение игрушек, создание игровой обстановки до начала игры).

Прямые приемы – непосредственное включение педагога в игру (ролевое участие в игре, участие в сговоре детей, разъяснение, помощь, совет по ходу игры, предложение новой темы игры и др.) . Воспитатель оказывает влияние и на выбор темы и на развитие ее сюжета, помогает детям распределять роли, наполняя их нравственным содержанием.

Ранний возраст.

Приемы прямого руководства. — эмоциональное общение взрослого с ребенком в совместной игре

— показ способов действий с предметами, сопровождающиеся речью взрослого

— совместные с воспитателем игровые действия

— включение воспитателя в игру ребенка (для решения определенных игровых задач)

— демонстрация, обучение использованию в игре предметов-заместителей, прорисованных маркеров игрового пространства, воображаемых предметов

— применение активизирующего диалога воспитателя с ребенком

— подсказывающие вопросы

Приемы косвенного руководства.

— подбор игрушек с определенными свойствами

— рассматривание предметов обихода и предметов ближайшего окружения, беседа о их назначении

— наблюдение за действиями взрослых, пользующихся предметами обихода и предметами ближайшего окружения

— разнообразные небольшие поручения ребенку (принеси стул, повесь полотенце на крючок)

— подключение малыша к посильному участию в трудовых действиях (уборка игрушек, вещей)

— рассматривание предметных картинок, небольших сюжетов и иллюстраций

— создание готовой игровой обстановки (подсказывающей ситуации – куклу и чашку кладут рядом)

— изменение знакомой игровой ситуации (замена игрушек, добавление новых)

— постановка педагогом проблемной ситуации

Вывод: В повседневной жизни ребенок приобретает практический опыт оперирования предметами и переносит этот опыт в самостоятельную игру. Игра в раннем возрасте носит ознакомительный характер и представляет собой предметно-игровую деятельность. К концу раннего возраста игра приобретает статус отобразительной игры в которой операции с предметами переходят в ранг действии, направленных на достижение с помощью данного предмета определённого эффекта.

Младший дошкольный возраст.

Приемы прямого руководства.

Вторая младшая группа

Обучение способам игрового отражения действительности:

— включение педагога в игру (с целью передачи игрового опыта)

— обучение игровым действиям и ролевому диалогу на собственном примере

Активизирующее общение воспитателя с детьми в процессе игры:

— вопросы (Ты кто? Или Ты шофёр? Я опаздываю на работу, подвезите меня пожалуйста)

— поощрение

-побуждения к высказываниям (Ты спроси у дочки, она не голодная)

— помощь воспитателя для объединения в игре (Тебе наверное скучно одной, пригласи Олю, она тоже гуляет с дочкой)

Средняя группа

— включение воспитателя в игру, принятие на себя главной или второстепенных ролей (не часто)

— вступление воспитателя в ролевую беседу (с целью активизации ролевого диалога)

Приемы косвенного руководства.

Обогащение реального опыта детей в активной деятельности:

— внесение в занятия по ознакомлению с окружающим ярких образов и впечатлений

— экскурсии, наблюдения, встречи с людьми определенных профессий, сопровождающиеся беседой с детьми

— создание ситуаций, побуждающих ребенка вступать во взаимоотношения с окружающими (поручения)

— чтение художественных произведений, драматизация сказок

— наблюдение за играми других детей

-напоминания об интересных фактах из жизни.

Организация предметно-игровой среды

— сочетание игрушек, предметов заместителей, ролевых атрибутов, воображаемых игрушек

— внесение в среду новой игрушки

— изготовление детьми атрибутов для игры

Обогащение социального опыта детей в повседневной жизни:

— ознакомление с окружающим в активной деятельности (наблюдения, экскурсии, беседы, использование ТСО, чтение литературы, рассматривание иллюстраций и картин)

— создание педагогом специальных ситуаций с целью налаживания контактов ребенка с окружающими.

Организация воспитателем игр обучающего характера:

— театрализованные игры

— игры типа «Угадай, кто пришел? » «Угадай, кого я изображаю? »

— дидактические игры «Кому что нужно для работы»…

Создание игровой проблемной ситуации: — с помощью игрового оборудования (атрибутов, декораций, предметов одежды, игрушек) — с помощью активизирующего общения педагога с детьми.

— поощрение

— привлечение в игру малоактивных детей.

Вывод: На основе углубленных знаний об окружающем мире дети в игре творчески реализуют интересные замыслы. Игра претерпевает изменения от образно-ролевой игры до сюжетно-ролевой. К 5 годам дети хорошо осваивают способы предметно-игровых действий, свободно играют с игрушками, с предметами-заместителями, с воображаемыми предметами, легко дают словесные обозначения, способны передать характерные особенности роли с помощью средств выразительности. Дети способны вступать в ролевое взаимодействие на более длительное время.

Старший дошкольный возраст.

Приемы прямого руководства.

— Включение педагога в игру, принятие на себя роли (главной или второстепенной) – не часто, по необходимости (показ речевого образца, коллективное обсуждение ролевого поведения играющих после игры) .

Приемы косвенного руководства.

— обогащение социального опыта детей через все виды деятельности (наблюдения, экскурсии, чтение художественной литературы, просмотр детских телепередач, беседы)

— привлечение детей к изготовлению атрибутов и оформлению игровых полей.

Создание условий для развития творческой сюжетно-ролевой игры:

— создание предметно- игровой среды (тематические игровые уголки, характерные для младшего и среднего возраста – «Больница», «Парикмахерская», где характерным образом расположено игровое оборудование и игрушки, не свойственны для старшего возраста)

— расположение разнообразного игрового материала в прикладах (коробки, контейнеры, ящички с условными и реалистичными игрушками и атрибутами,

— включение с среду «игрушек-полуфабрикатов» для изготовления самоделок,

— пополнение и обогащение игровой среды в соответствии с полученными на занятиях знаниями.

Помощь взрослого:

— вспомнить более подходящие для игры события, установить их последовательность

— спланировать ход игры, последовательность действий

— распределить роли, согласовать замысел,

— помощь в решении игровых задач, поддержание познавательного интереса в игре,

— наблюдение за игрой детей,

— направление замысла и действий детей (совет, подсказка, вопрос, изменение игровой среды)

— создание проблемных ситуаций (гибкое воздействие на замысел игры, развитие сюжета, усложнение способов отображения действительности,

— создать игровую ситуацию,

— индивидуальная работа (ребенок не владеет игровыми способами, можно использовать опыт хорошо играющих детей.

Вывод: к пяти годам дети умеют самостоятельно организовать сюжетно-ролевую игру – выбрать тему, создать условия, выполнять соответствующие игровые действия и правила поведения. Педагог использует в основном косвенные приемы руководства игрой.

Рекомендации:

Воспитатель должен как можно чаще ставить ребенка в позицию «взрослого». Это способствует развитию самостоятельности у детей.

Руководя игрой, воспитатель не должен подавлять инициативы, самостоятельности ребенка. Важно, чтобы в игре ребенок фантазировал, строил, творил.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Описание слайда:

Лекция № 12

Тема 3.4. Характеристика сюжетно-ролевых игр. Методика руководства сюжетно-ролевыми играми в разных возрастных группах

ПЛАН

1. Характеристика сюжетно-ролевых игр.

2. Этапы развития игры в разные возрастные периоды.

3. Роль воспитателя на разных стадиях развития игры.

4. Методические рекомендации к организации руководства играми на разных возрастных этапах развития ребенка.

4.1. Ранний возраст (1,5 до 3 лет).

4.2. Младший дошкольный возраст (3-4 года).

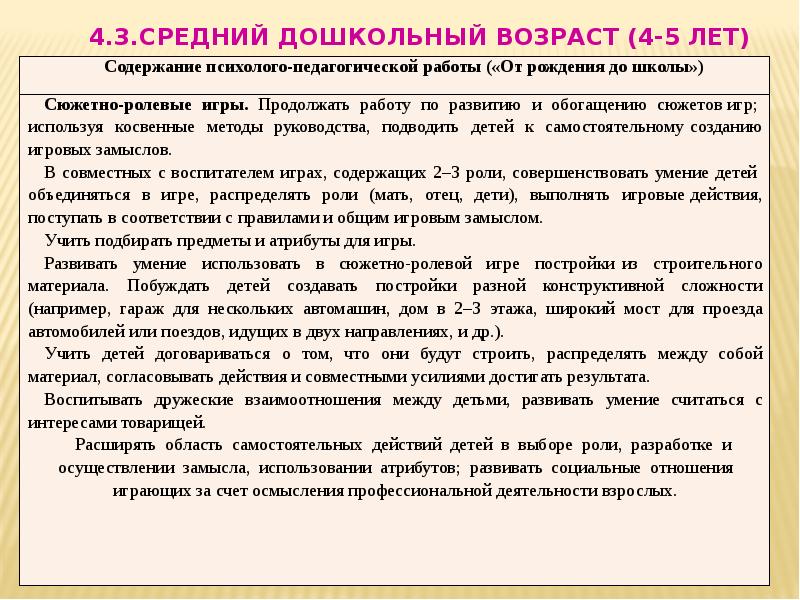

4.3. Средний дошкольный возраст (4-5 лет).

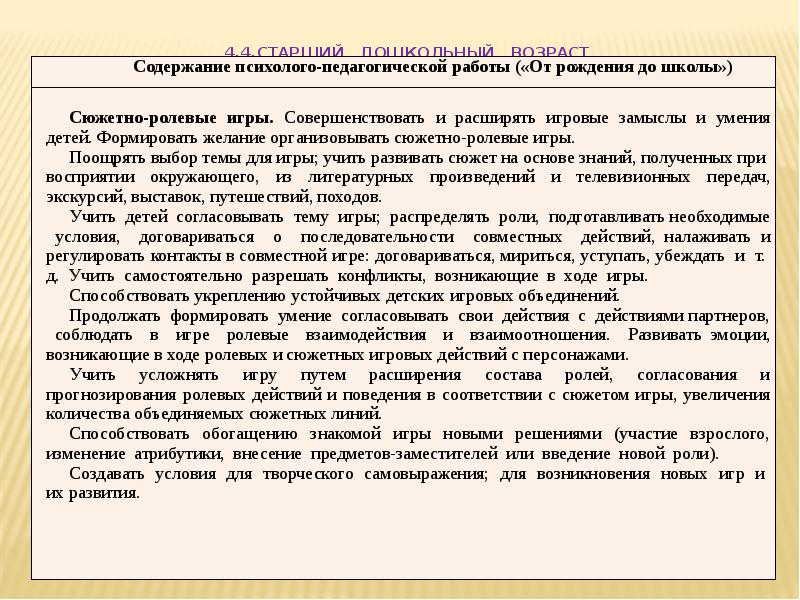

4.4. Старший дошкольный возраст(5-6лет).

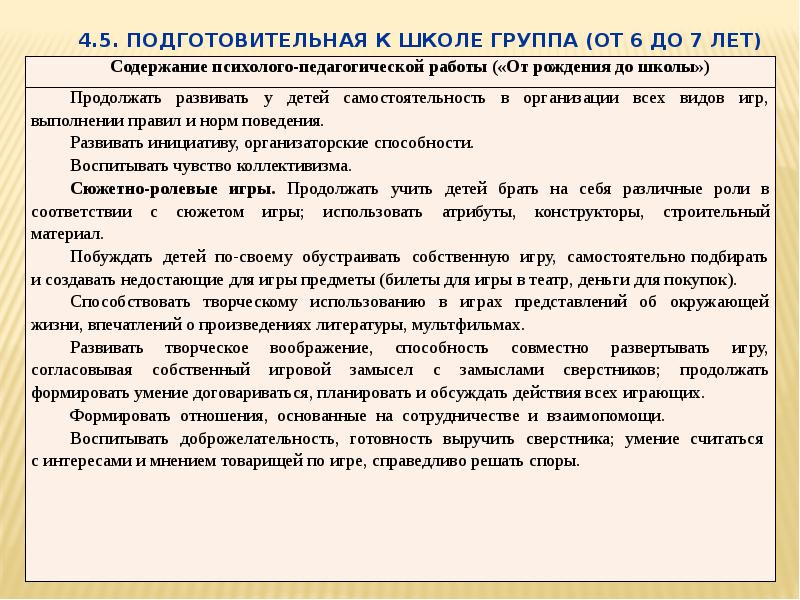

4.5. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).

5. Анализ видео-лекции доктора психологических наук, профессора Е.О.Смирновой «Сюжетно-ролевая игра дошкольника».

Слайд 2

Описание слайда:

4 стадии в освоении игровой деятельности:

Слайд 3

Описание слайда:

2.Этапы развития игры в разные возрастные периоды

Слайд 4

Описание слайда:

Основные моменты методики применения

сюжетно-ролевой игры

Выбор игры

Педагогическая разработка плана игры

Ознакомление детей с планом игры и совместная его

Создание воображаемой ситуации

Распределение ролей

Начало игры

Сохранение игровой ситуации

Завершение игры

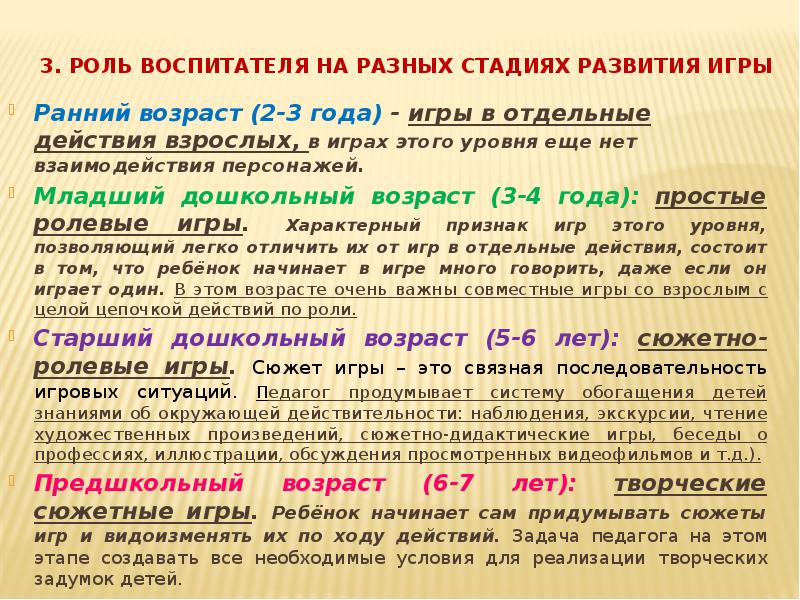

Слайд 5

Описание слайда:

3. Роль воспитателя на разных стадиях развития игры

Ранний возраст (2-3 года) — игры в отдельные действия взрослых, в играх этого уровня еще нет взаимодействия персонажей.

Младший дошкольный возраст (3-4 года): простые ролевые игры. Характерный признак игр этого уровня, позволяющий легко отличить их от игр в отдельные действия, состоит в том, что ребёнок начинает в игре много говорить, даже если он играет один. В этом возрасте очень важны совместные игры со взрослым с целой цепочкой действий по роли.

Старший дошкольный возраст (5-6 лет): сюжетно-ролевые игры. Сюжет игры – это связная последовательность игровых ситуаций. Педагог продумывает систему обогащения детей знаниями об окружающей действительности: наблюдения, экскурсии, чтение художественных произведений, сюжетно-дидактические игры, беседы о профессиях, иллюстрации, обсуждения просмотренных видеофильмов и т.д.).

Предшкольный возраст (6-7 лет): творческие сюжетные игры. Ребёнок начинает сам придумывать сюжеты игр и видоизменять их по ходу действий. Задача педагога на этом этапе создавать все необходимые условия для реализации творческих задумок детей.

Слайд 6

Описание слайда:

ТРИ группы методов

(Т.А.Маркова, В.Г.Нечаева, С.Л.Новоселова и др.).

Первая группа методов связана с обогащением детей знаниями, впечатлениями, представлениями об окружающей жизни: наблюдения; экскурсии (первичная, повторная, завершающая); встречи с людьми разных профессий; эмоционально-выразительное чтение художественной литературы; беседу; беседу-рассказ с использованием иллюстративного материала о труде взрослых и их взаимоотношениях в процессе его; рассказ воспитателя, сопровождаемый демонстрацией специально подобранных фотографий, картин, репродукций о событиях, происходящих в стране; составление детьми рассказов на определенныетемы, связанные с наблюдениями окружающей жизни; индивидуальные беседы с детьми, уточняющие знания, представления дошкольников о явлениях общественной жизни, о моральных категориях; инсценировки литературных произведений с использованием игрушек, персонажей кукольного театра; этические беседы.

Слайд 7

Описание слайда:

Вторая группа – это методы, способствующие становлению и развитию игровой деятельности.

Вторая группа – это методы, способствующие становлению и развитию игровой деятельности.

Среди них важное место занимает непосредственное участие воспитателя в творческой игре: игра с одним ребенком, выполнение ведущей или второстепенной роли.

Педагог широко использует оказание детям помощи в реализации знаний, полученных на занятиях, путем предложений, напоминаний, советов, подбора игрового материала, беседы-разговора по поводу замысла игры, развития ее содержания, подведения итогов.

Слайд 8

Описание слайда:

Третья группа методов связана с обучением детей конструированию из строительного материала и обыгрыванию построек, изготовлению игрушек.

Третья группа методов связана с обучением детей конструированию из строительного материала и обыгрыванию построек, изготовлению игрушек.

Большую роль играют обучение детей умению делать игрушки из бумаги путем складывания (лодочки, пароходы, животные, фотоаппараты, скамеечки, стаканы и др.), из тонкого картона по выкройкам;

изготовлению игрушек из природного и дополнительного материала (катушек, картонных коробок разной формы и величины и др.

Слайд 9

Описание слайда:

4.Методические рекомендации к организации руководства играми на разных возрастных этапах развития ребенка

4.1. Ранний возраст (1,5 до 3 лет)

Слайд 10

Описание слайда:

Примерная тематика и ролевое сопровождение сюжетно-ролевых игр-ситуаций (по Губановой Н.Ф., 2009)

Игры с куклой и игры в семью

• Знакомство с куклами.

• Кормление кукол.

• Купание.

• Укладывание спать.

• Куклы просыпаются.

• Куклы одеваются на прогулку.

• Обед для кукол (ассортимент блюд, сервировка стола).

• Кукла заболела.

• Комната для куклы.

• Новая кукла.

• Куклы идут в детский сад.

• Куклы отдыхают.

• Наши куклы: кукла-модница, кукла-чистюля, кукла-сладкоежка.

• Кукла встречает гостей.

• У куклы день рождения.

• Мама и дочка.

• Чья очередь гулять с собачкой?

• Бабушка приехала.

• Папа – хороший хозяин.

Роли. Мама (папа), ребенок (дочка, сынок), бабушка, дедушка, тетя, дядя, братья, сестры, друзья, соседи.

Слайд 11

Описание слайда:

Игры с машинами и другими транспортными средствами

• Машина едет по улице.

• Мойка машины.

• Ремонт машины.

• Заправка машины.

• Разные машины (грузовые, легковые, подъемный кран, автобус, трактор и др.).

• Легковая машина (скорая помощь, такси, маршрутка) везет гостя (больного, пассажира).

• Грузовая машина везет груз.

• Подъемный кран работает на стройке.

• Трактор работает в поле.

• Самосвал выгружает кирпичи.

• Продуктовая машина везет продукты.

• Автобус везет пассажиров.

• Паровоз (поезд) едет в город (везет детей на дачу).

• Железная дорога.

• Самолет летит.

• Летчики готовы к полету.

• Корабль (пароход) плывет.

• Кто шофер?

Роли. Шофер, пассажир, строитель, работники магазина, детского сада, больницы, бензозаправки, машинист, летчик, капитан, тракторист, кассир, кондуктор, грузчик.

Основные игровые действия и поведение. Машину нагружают грузом – машина везет груз – машину разгружают; в кузов самосвала нагружают груз с помощью крана – самосвал разгружают; пассажиры входят в автобус – выходят из автобуса на остановках; машину осматривают – ремонтируют; подъемный кран привозит плиты – поднимает – опускает; самолет заводит мотор – поднимается – летит – опускается на аэродром; машина заводится – едет; машину моют из шланга – вытирают; едет поезд (паровоз, автобус).

Слайд 12

Описание слайда:

Игры в животных и с игрушечными животными

• Я – ежик (котик, собачка, лиса и т. д.).

• Диалог зверей (котик и ежик; цыпленок и ежик и т. д.).

• Уход за зверятами (поможем зайке, накормим щенка).

• Выступления зверей (цирк зверей, концерт зверей).

Роли. Зверята-мамы, папы и дети, дрессировщик, помощник дрессировщика, зверята-артисты.

Основные игровые действия и поведение. Показывать прыжки зверей через предметы (бег по кругу, поскоки) – кланяться зрителям; кормить животных – мыть животных; показывать концерт; выступать в роли животных (зверей); вступать в диалог.

Слайд 13

Описание слайда:

Игры в магазин

• Булочная (хлебный магазин).

• Овощной магазин (палатка).

• Мясной, колбасный магазины.

• Бочка (палатка) с квасом.

• Магазин одежды.

• Обувной магазин.

• Мебельный магазин.

• Магазин посуды.

• Диалоги у прилавка.

• Кукла выбирает товар.

• Новые товары.

• Вежливый продавец.

Роли. Покупатель, продавец, грузчик, шофер.

Основные игровые действия и поведение. Привозить товар – разгружать – взвешивать; выбирать товар – покупать; вступать в диалог.

Слайд 14

Описание слайда:

Игры в больницу

• Прием в кабинете врача.

• Работа процедурного кабинета.

• Работа физиокабинета.

• Аптека.

• В травмопункте.

• Вызов врача на дом.

• Стоматологический кабинет.

Роли. Врач (доктор), больной (пациент), медсестра, аптекарь (фармацевт, продавец).

Основные игровые действия и поведение. Осматривать больного (слушать, ставить градусник) – лечить (давать лекарство; лечить уши, зубы), делать уколы (прививки).

Слайд 15

Описание слайда:

Игры в мастерскую

• Ателье.

• Ремонт одежды, обуви.

• Ремонт машин и механизмов (телевизоров, холодильников).

• Изготовление инструментов, приспособлений (замков, ключей).

• Изготовление мебели.

Роли. Мастер, клиент, столяр, плотник.

Основные игровые действия и поведение. Привозить в ремонт – ремонтировать (стучать, шить, кроить, сметывать, примерять, снимать колесо, включать).

Слайд 16

Описание слайда:

Игры в парикмахерскую

• Стрижка волос.

• Прически.

• Маникюр.

• Новые услуги.

• Ассортимент средств.

Роли. Мастер (парикмахер, мастер по маникюру).

Основные игровые действия и поведение. Мыть голову мылом (шампунем) – вытирать; причесывать – стричь – смотреться в зеркало – расчесывать волосы; красить ногти лаком; делать массаж; красить волосы; выбирать новое средство для волос (ногтей, кожи лица и рук).

Слайд 17

Описание слайда:

Игры в почту

• Работа почтальона (почтальон разносит письма и телеграммы).

• Действия клиента (отправление посылок, писем и телеграмм по почте).

Роли. Почтальон, работники почты, клиенты.

Основные игровые действия и поведение. Писать письма, собирать посылки – относить на почту; получать письма (телеграммы, посылки) – читать (рассматривать содержимое); приносить почту – раздавать письма.

Слайд 18

Описание слайда:

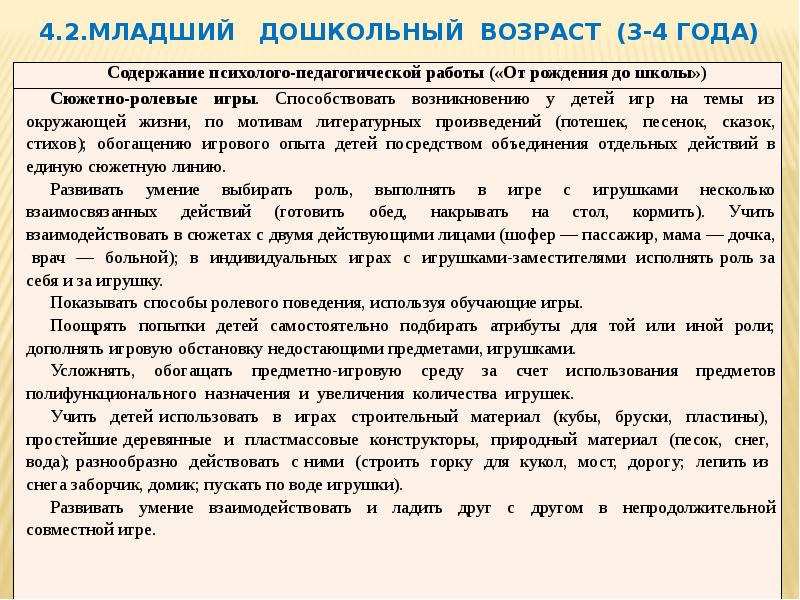

4.2.Младший дошкольный возраст (3-4 года)

Слайд 19

Описание слайда:

4.3.Средний дошкольный возраст (4-5 лет)

Слайд 20

Описание слайда:

4.4.Старший дошкольный возраст

Слайд 21

Описание слайда:

4.5. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Слайд 22

Описание слайда:

Методическая литература

Слайд 23

Описание слайда:

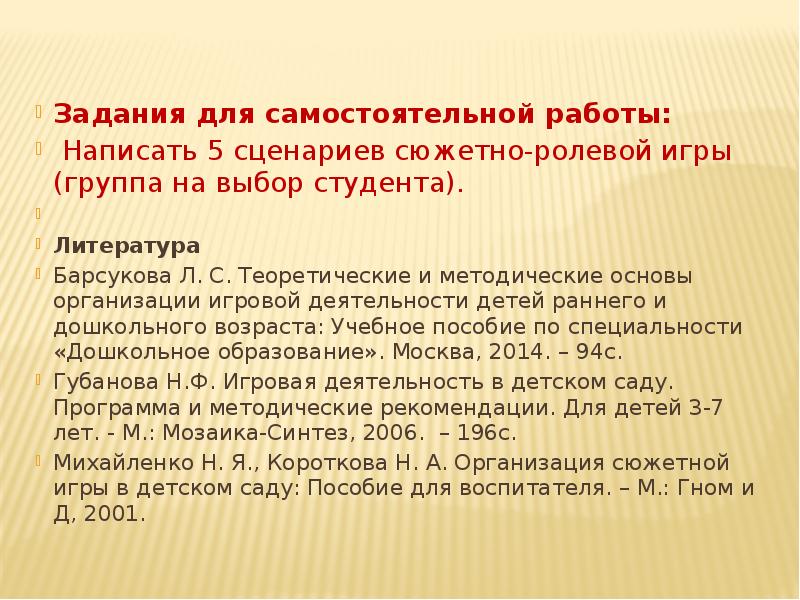

Задания для самостоятельной работы:

Задания для самостоятельной работы:

Написать 5 сценариев сюжетно-ролевой игры (группа на выбор студента).

Литература

Барсукова Л. С. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста: Учебное пособие по специальности «Дошкольное образование». Москва, 2014. – 94с.

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 196с.

Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для воспитателя. – М.: Гном и Д, 2001.

Слайд 24

Описание слайда:

Сюжетно-ролевая игра «Дом, семья»

для детей средней группы

Задачи: Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность деятельности взрослых людей: ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер труда.

Роли: мама, папа, дети, бабушка, дедушка.

Игровые действия: Игровые проблемные ситуации: «Когда мамы и папы нет дома» (забота о младших, выполнение посильной домашней работы), «Мы готовимся к празднику» (совместные дела с семьей), «Встречаем гостей» (правила приема гостей, поведение в гостях), «Наш выходной день» и др. Вносить в игру элементы труда: стирка кукольного белья, починка одежды, уборка помещения. По ходу игры подбирать, менять игрушки, предметы, конструировать игровую обстановку с помощью разнообразного подсобного материала, использовать собственные самоделки, применять природный материал.

Предварительная работа: Чтение рассказа В. Осеевой «Волшебное слово» и последующая беседа. Задание детям: узнать дома о труде родителей. Беседа о труде родителей с использованием иллюстрированного материала. Создание альбома «Наши папы и мамы трудятся». Рассматривание семейных фотографий. Инсценировка стихотворения С. Михалкова «А что у вас?». Составление детьми рассказов на тему «Как я живу дома». Беседа на тему «Как я помогаю взрослым» с участием Петрушки. Изготовление с детьми атрибутов к игре.

Игровой материал: предметы домашнего обихода, куклы.

Слайд 25

Описание слайда:

Сюжетно-ролевая игра «Волшеники»

для детей подготовительной группы

Цель. Воспитание у детей чуткости, стремления проявить заботу и внимание к окружающим.

Игровой материал. Карандаши, бумага, картон, пластилин и др.

Подготовка к игре. Чтение сказок. Этическая беседа «Добрые волшебники». Изготовление подарков для малышей. Подготовка к концерту.

Игровые роли. Волшебники.

Ход игры. Перед началом игры воспитатель проводит этическую беседу «Добрые волшебники», опираясь на сказочные сюжеты, в которой наводит детей на мысль о том, что добрые волшебники в сказках всегда помогают хорошим людям. Для дальнейшего хода беседы педагог задает следующие вопросы: «А какого человека мы могли бы назвать добрым волшебником не в сказке, а на самом деле? (Доброго, отзывчивого, который всегда старается помочь другим людям). Как вы думаете, а вы могли бы вы постараться всегда поступать, как добрые волшебники? Вот, например, кто-то из вас забыл принести, из дома фломастеры и очень огорчен, а ему на помощь приходят добрые волшебники и предлагают «Возьми мои». А давайте мы с вами станем добрыми волшебниками для малышей? Что бы мы могли для них

сделать? (Дети предлагают мастерить из пластилина игрушки; слепить снежную бабу, сделать из картона фигурки кукол и т. д.). Затем воспитатель обобщает беседу: «Значит, чтобы играть в добрых волшебников, надо действительно, прежде всего, стать добрыми — делать только хорошее и приятное».

После этого педагог знакомит с правилами добрых волшебников: «Разговаривай приветливо и ласково с людьми», «Научись всем делиться с другими», «Делай радостные сюрпризы и малышам, и товарищам, и своим родителям».

Затем педагог предлагает: «Давайте с сегодняшнего дня играть в добрых волшебников. Согласны? Теперь каждый из нас добрый волшебник» и дает задание каждому ребенку подумать, чтобы он хотел сделать доброго для детей младшей группы.

На следующий день воспитатель снова возвращается к игре про волшебников и просит ребят сообщить о своих задумках и планах. Ребята, к примеру, могут предложить сделать для малышей альбом «Наш детский сад», или вылепить снежную бабу, или залить горку, или сделать из пластилина маленький сказочный город, или смастерить елочные игрушки и т. д.

Воспитатель делит ребят на группы и предлагает каждой сделать свой сюрприз. После того, как все подарки готовы, педагог с ребятами выпускают «молнию» (здесь на большой лист бумаги вывешиваются рисунки, на которых изображены дела добрых волшебников).

Выход из игры:

| Индекс материала |

|---|

| Методы и приёмы руководства сюжетно-ролевой игрой |

| Определение уровней развития игровой деятельности |

| Уровни развития сюжетно-ролевой игры (по Д.Б.Эльконину) |

| Все страницы |

Страница 1 из 3

В дошкольной педагогике имеется много методов и приёмов воздействия на детей, выбор их зависит от конкретной ситуации. Иногда воспитатели при знакомстве с передовым педагогическим опытом (в печати, во время просмотра открытых занятий, игр) обнаруживают новые приёмы руководства и оформления игровых зон и механически переносят их в свою работу, не получив при этом желаемого результата.

Методические приёмы приносят результат в тех случаях, когда воспитатель применяет их системно, учитывает общие тенденции психического развития детей, закономерности формируемой деятельности, если педагог хорошо знает и чувствует каждого ребёнка.

Игра – самостоятельная деятельность, в которой дети впервые вступают в общение со сверстниками. Их объединяет единая цель, совместные усилия к её достижению, общие интересы и переживания. Дети сами выбирают игру и организуют её. Но в то же время ни в какой другой деятельности нет таких строгих правил, такой обусловленности поведения, как здесь. Поэтому игра приучает подчинять свои действия и мысли определённой цели, помогает воспитывать целенаправленность.

Овладев с помощью взрослых основными способами действия, характерными для той или иной деятельности, дети могут использовать их в тех же или несколько изменённых условиях. Для этого надо, чтобы в групповой комнате и на участке были созданы условия для разнообразной самостоятельной деятельности малышей. Каждый вид игрушек и пособий следует хранить в определённом порядке. Это позволит детям найти нужный предмет, а после игры поставить его на место. Важно продумать, как наиболее рационально распределить игровой материал, чтобы дети могли заняться разнообразной деятельностью, не мешая друг другу.

Все компоненты комплексного руководства формирования игры взаимосвязаны и одинаково важны при работе с детьми дошкольного возраста.

По мере взросления детей меняется и организация их практического опыта, который направлен на активное познание реальных взаимоотношений людей в процессе совместной деятельности. В связи с этим обновляется содержание обучающих игр и условий предметно-игровой среды. Смещается акцент с обучения на активизирующее общение взрослых с детьми: оно становится деловым, направленным на достижение совместных целей. Взрослый выступает в роли одного из участников игры, побуждая детей к совместным обсуждениям, высказываниям, спорам, беседам, способствуют коллективному решению игровых задач, в которых отражается совместная общественно-трудовая деятельность людей.

Элементы современных педагогических технологий творческих сюжетно-ролевых игр были заложены крупными педагогами отечественной дошкольной педагогики А.П.Усовой, Р.И.Жуковской, Д.В.Менджерицкой. Данные авторы признавали необходимость руководства сюжетно-ролевыми играми со стороны взрослых. Они раскрыли три направления руководства:

- приёмы, направленные на формирование игры;

- приёмы, связанные с формированием инициативы и творчества;

- приёмы, направленные на формирование взаимоотношений.

Названные авторы выделяют следующие этапы руководства игрой:

- подготовительный (обогащение впечатлениями на занятиях, экскурсиях, целевых прогулках, создание предметно-игровой среды);

- основной этап (начало, ход, конец игры, воспитатель использует прямые и косвенные приёмы);

- участие в игре (совет, напоминание и т.д.).

Многие педагоги с этой целью используют обучение игре на занятиях и в повседневной жизни. Преобладающим методом считается участие взрослого в игре. Используются также термины «руководство», «формирование», «управление игрой» (Н.Я.Михайленко). Руководство игрой – тип педагогического взаимодействия, направленный па передачу детям способов игровой деятельности. Управление – косвенные методы воздействия на игру. Руководство – включение взрослого в процесс игры, участие в детском игровом творчестве. Н.Я.Михайленко разработала стратегию формирования игры от раннего до старшего возраста (см.: Михайленко, Н.Я. Проблемы дошкольной игры: психолого-педагогический аспект / Н.Я.Михаленко. – М., 1987).

Группа педагогов-исследователей под руководством С.Л.Новосёловой разработала метод комплексного руководства игрой дошкольников, включающий следующие компоненты:

- планомерное обогащение жизненного опыта;

- совместные обучающие игры педагога с детьми, направленные на передачу детям жизненного опыта, игровых умений;

- своевременное изучение игровой среды с учётом обогащающегося жизненного опыта;

- активизирующее общение взрослого с детьми в процессе игры, направленной на побуждение и самостоятельное применение детьми новых способов решения игровых задач, на отражение в игре новых сторон жизни.

Под руководством игрой данные авторы понимают совокупность методов, направленных на организацию конкретных игр детей и овладение конкретными действиями. Термин «руководство» синонимичен термину «формирование». Значение каждого из компонентов комплексного подхода изменяется в зависимости от возраста и уровня развития детей. Например, в младшем возрасте больше внимания и времени педагог должен уделять первому и второму компонентам, чтобы дети накопили жизненный и игровой опыт. В старшем возрасте становятся актуальными третий и четвёртый компонент.

На четвёртом году жизни Н.Ф.Тарловская предлагает продолжать педагогическую работу по подготовке детей к принятию ролей, ролевому взаимодействию. Выделено два способа подготовки детей к принятию ролей:

- организованные наблюдения за профессиональной деятельностью взрослых,

- эпизодические целевые воздействия на самостоятельную игру детей.

Путём внесения новых атрибутов в игру детей можно обогатить ролевое поведение. Можно использовать приём «параллельная игра – роль». Это специально организованное игровое общение, где взрослый принимает на себя ту же роль, которую в данный момент разыгрывает ребёнок, влияет на игру ребёнка скрыто, обогащает новыми игровыми навыками и целями. Воспитатель может выступить перед детьми с новой ролью, ненавязчиво побуждая детей вступить в параллельную игру. Для подготовки детей к ролевому взаимодействию Н.Ф.Тарловская предлагает использовать образцы содержательных ролевых диалогов, где игровые действия сведены до минимума или исключены вообще.

Т.М.Бабунова разработала методическое пособие по организации игровой деятельности в ДУ, обобщив позиции многих специалистов по данной проблеме. По её мнению, роль воспитателя при руководстве игрой включает коммуникативные умения. Взрослый может быть инициатором, организатором игры. Т.М.Бабунова предлагает следующие приёмы руководства.

- Обучение игровым действиям через развёртывание игровой деятельности.

- Исполнение воспитателем главной роли.

- Организация игр по сюжету, разработанному воспитателем.

- Внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения от его лица.

- Сюрпризное появление шутки.

- Создание воображаемой ситуации.

- Совет, напоминание.

- Обновление игровых зон.

- Введение игрового тренинга, правил поведения.

- Разыгрывание воображаемой ситуации.

- Внесение образных игрушек.

Мы предприняли попытку отобрать из методической литературы, технологий разных авторов и систематизировать основные методы и приёмы проведения сюжетно-ролевой игры. При составлении перечня методов и приёмов, способствующих развитию сюжетно-ролевой игры детей дошкольного возраста нами использованы методические материалы С.Л.Новосёловой, Н.Я.Михайленко, Т.М.Бабуновой, В.И.Турченко и др.

|

Методы и приёмы, способствующие обогащению сюжета и содержания игры |

|

|

Методы и приёмы, способствующие регулированию игровых взаимоотношений |

|

|

Косвеные приёмы руководства |

|

Педагогические рекомендации

- Педагогам необходимо стараться не занимать время, отведённое для игры, другими видами деятельности.

- Создать игровую среду в соответствии с возрастными особенностями, учитывать уровень развития детей. Игровая среда должна быть динамичной. Атрибуты сюжетно-ролевой игры должны быть расположены в легко доступном для детей месте. Иногда атрибуты формируются в специально установленном порядке, а иногда детям предоставляется возможность создать игровую среду самостоятельно.

- Эффективным приёмом руководства играми детей младшего дошкольного возраста является прямое участие педагога в игре детей на главных ролях, причём первоначально рекомендуется использовать индивидуальную игру с каждым ребёнком, а в конце четвёртого года жизни рекомендуется применять игру педагога с подгруппой детей.

- В руководстве детьми большое место занимают косвенные приёмы руководства, которые не мешают ребёнку самостоятельно играть, т.к. только самостоятельная сюжетно-ролевая игра в наибольшей степени способствует развитию ребёнка.

- Руководство игрой должно строиться на основе результатов наблюдения за самостоятельной сюжетно-ролевой игрой детей.

- Педагог должен как можно чаще ставить ребёнка в позицию «взрослого». Это способствует развитию самостоятельности у детей.

Критерии оценивания игровой деятельности

По условиям:

- уровень ресурсного обеспечения;

- создание предметно-игрового пространства в группе с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей;

- уровень инновационной игровой компетентности педагогов;

- уровень планирования игровой деятельности;

- уровень организации и руководства игровой деятельностью;

- создание благоприятного психологического климата для общения в процессе игровой деятельности;

- уровень понимания, признания, принятия ребёнка педагогом;

- уровень сотворчества, сотрудничества с детьми в игровом процессе;

- уровень создания ситуации успешности в игровой деятельности;

- эффективная помощь детям в самовыражении средствами игровой деятельности;

- использование индивидуально-дифференцированного подхода к детям в игровой деятельности.

По результатам:

- уровень воспитанности детей в игровой деятельности:

- культура поведения;

- культура общения;

- уровень личностного и эмоционально-волевого развития ребёнка:

- мотивы поведения;

- развитие чувств;

- развитие волевых действий;

- развитие самооценки, инициативности;

- эмоциональный интерес к окружающим людям;

- уровень физического и психического здоровья детей:

- двигательная активность детей, её целенаправленность и избирательность;

- двигательные умения;

- поведение детей;

- настроение;

- уровень интеллектуальной активности в процессе игровой деятельности:

- представления об окружающем мире;

- развитие психических процессов, речи;

- познавательная культура.