Государственный Комитет Обороны

30.06.2022

Государственный комитет обороны (ГКО) был создан 30 июня 1941 года. Он был образован совместным постановлением Президиума Верховного Совета СССР, Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП (б). Необходимость создания ГКО, как высшего органа руководства, мотивировалась тяжелым положением на фронте, что требовало, чтобы руководство страной было централизовано в максимальной степени. В упомянутом постановлении говорится, что все распоряжения ГКО должны беспрекословно выполняться гражданами и любыми органами власти.

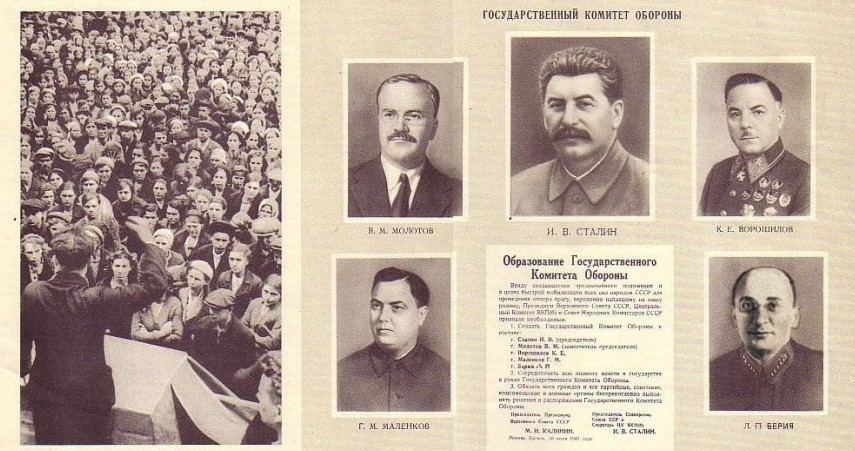

СОСТАВ ГКО

На основании совместного постановления Президиума Верховного Совета СССР, Совнаркома и ЦК ВКП (б) от 30 июня 1941 был создан следующий состав ГКО:

Председатель ГКО — И.В.Сталин.

Заместитель председателя ГКО — В.М.Молотов.

Члены ГКО:

— Л.П.Берия (с 16 мая 1944 — заместитель председателя ГКО).

— К.Е.Ворошилов.

— Г.М.Маленков.

Далее состав ГКО трижды подвергался изменениям (изменения были законодательно оформлены постановлениями Президиума Верховного Совета):

3 февраля 1942 членами ГКО стали Н. А. Вознесенский (в то время председатель Госплана СССР) и А. И. Микоян;

20 февраля 1942 в состав ГКО был введен Л. М. Каганович;

22 ноября 1944 новым членом ГКО стал М. А. Булганин, а К. Е. Ворошилов был выведен из состава ГКО.

РОЛЬ ГКО

Государственный Комитет Обороны руководил деятельностью всех государственных учреждений и ведомств, направлял их усилия на всестороннее использование материальных, духовных и военных возможностей страны для достижения победы над врагом, решал вопросы перевода экономики страны на обеспечение нужд войны, мобилизации человеческих ресурсов страны для нужд фронта и народного хозяйства, подготовки резервов и кадров для Вооруженных Сил и промышленности, эвакуации промышленности из угрожаемых районов, перевода промышленных предприятий в освобожденные Красной Армией районы и восстановления разрушенного войной народного хозяйства в западных областях страны, устанавливал объемы и сроки поставок промышленностью военной продукции и другие.

Каждый член ГКО отвечал за определенный круг вопросов. Постановления ГКО имели силу законов военного времени. Все советские, государственные, партийные, военные, хозяйственные и профсоюзные органы были обязаны беспрекословно выполнять решения и распоряжения ГКО.

Как высший орган государственного управления, ГКО ставил перед Верховным Главнокомандованием и в целом перед Вооруженными Силами СССР военно-политические задачи, совершенствовал структуру Вооруженных Сил, расставлял руководящие кадры, определял общий характер использования Вооруженных Сил в войне. Большое внимание ГКО уделял руководству борьбой советского народа в тылу врага. В своей деятельности ГКО опирался на аппарат РНК, уполномоченных ГКО на местах, которым, как правило, были секретари партийных комитетов крупных промышленных краев и областей, местные городские комитеты обороны, партийные и государственные органы.

Народный комиссариат обороны и его управления были рабочими органами ГКО по военным вопросам, непосредственными организаторами и исполнителями его решений. Высшим исполнительным органом ГКО по оперативно-стратегическому руководству вооруженной борьбой была Ставка Верховного Главнокомандования.

После окончания Великой Отечественной войны решением Президиума Верховного Совета СССР от 4 сентября 1945 ГКО был расформирован.

СТРУКТУРА ГКО

В состав ГКО входило несколько структурных подразделений. За период существования структура Комитета неоднократно менялась, с целью максимальной эффективности управления и приспособления к текущим условиям.

Наиболее важным подразделением было Оперативное бюро, созданное 8 декабря 1942 постановлением ГКО № 2615с. В состав бюро входили Л.П.Берия, Г.М. Маленков, А.И.Микоян и В.М.Молотов. Фактическим руководителем Оперативного бюро был Берия.

В задачи этого подразделения первоначально входила координация и объединение действий остальных структурных подразделений. 19 мая 1944 было принято Постановление № 5931, которым функции бюро были значительно расширены — теперь в его задачи входили также наблюдение и контроль за работой народных комиссариатов оборонной промышленности, транспорта, металлургии, наркоматов важнейших областей промышленности и электростанций; также Оперативное бюро с этого момента отвечало за поставки армии, наконец, на него были возложены обязанности упраздненного решением Транспортного комитета.

Другими важными подразделениями ГКО были:

— Трофейная комиссия (создана в декабре 1941, а 5 апреля 1943 Постановлением № 3123сс преобразована в Трофейный комитет);

— Специальный комитет (занимался вопросами разработки ядерного оружия).

— Особый комитет (занимался вопросами репараций).

— Комитет по эвакуации (создан 25 июня 1941 Постановлением ГКО № 834, расформирован 25 декабря 1941 Постановлением ГКО № 1066сс). С 26 сентября 1941 Постановлением ГКО № 715с при этом комитете было организовано Управление по эвакуации населения.

— Комитет по разгрузке дорог — образован 25 декабря 1941 Постановлением ГКО № 1066сс, 14 сентября 1942 Постановлением ГКО № 1279 он был преобразован в Транспортный комитет при ГКО, который существовал до 19 мая 1944, после чего, Постановлением ГКО № 5931 Транспортный комитет был упразднен, а его функции переданы Оперативному бюро ГКО;

— Комиссия по эвакуации — (образована 22 июня 1942 Постановлением ГКО № 1922);

— Совет по радиолокации — создан 4 июля 1943 Постановлением ГКО № 3686сс в составе: Маленков (председатель), Архипов, Берг, Голованов, Горохов, Данилов, Кабанов, Кобзарев, Стогов, Терентьев, Учер, Шахурин, Щукин.

— Группа постоянных уполномоченных ГКО и постоянные комиссии ГКО при фронтах.

Уверение апостола Фомы. Антипасха

По свидетельству Священного Писания, святой апостол не поверил рассказам других учеников о Воскресении Иисуса Христа: «Аще не вижу на руку Его язвы гвоздинныя, и вложу перста моего в язвы гвоздинныя, …

ПОСЛАНИЕ «500-ЫМ»

Каждому верноподданному Государства Российского, вне зависимости от пола и положения, в своей жизни приходится лично участвовать в двух войнах. Первая самая трудная, это война с самим собой — со своими…

И.В.СТАЛИН И ЦЕРКОВЬ…

Иосиф Сталин и небольшая группа его единомышленников каким-то чудом смогли собрать из обломков Российской империи могучее государство, освободившее Европу от фашистской оккупации. При всем этом, в истории…

Дипломатический триумф Сталина

20 апреля 2016 года состоялась беседа с последним Министром обороны СССР Дмитрием Тимофеевичем Язовым о Великом Человеке — Иосифе Виссарионовиче Сталине: «Поднять страну от сохи, разбить самую сильную…

«СМЕРШ» — ТРИ ГОДА ПОДВИГА

19 апреля 1943 года была создана легендарная советская военная контрразведка «СМЕРШ». На полях невидимых сражений «тайной войны» эта короткая аббревиатура из пяти букв наводила ужас на врагов. «СМЕРШ»…

«Коворк научит Фандрайзу»

Московская «Сеть коворкинг-центров НКО» (америк. co-working — совместная работа) продолжает нас «радовать» уничтожением Русского языка и насаждением американских грантовых методик д…

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА

Светлая седмица – первые семь дней празднования Святой Пасхи. На Светлой седмице отменяется пост в среду и пятницу, земные поклоны. Утренние и вечерние молитвы заменяются пением Пасхальных часов. …

Героями не рождаются — героями становятся

16 апреля 1934 года, постановлением ЦИК СССР было учреждено звание Героя Советского Союза. Оно стало высшей степенью отличия для граждан страны. Звание присваивалось за личные или коллективные заслуги…

Христос Воскресе!

Христос Воскресе! Поздравляем всех православных христиан со светлым Христовым Воскресением, праздником Пасхи Господней! Сегодня наши сердца исполнены радостью и самыми добрыми чувствами. Господь …

Войскам РЭБ России — 119 лет

История становления войск РЭБ в Российской армии берет свое начало с 15 апреля 1904 г. Тогда впервые в ходе Русско-японской войны 1904-1905 гг. с помощью имеющихся радиосредств была нарушена система с…

Великая Суббота страстной седмицы Великого Поста

Сия суббота есть преблагословенная, в ней же Христос уснув воскреснет тридевен. В этот день Церковь воспоминает погребение Господа Иисуса Христа, пребывание Его тела во гробе, сошествие душею во …

Великий Пяток страстной седмицы Великого Поста

Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои …

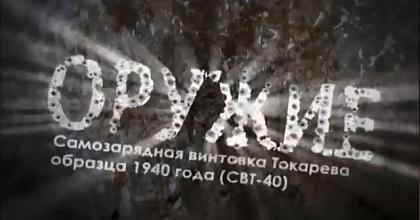

Самозарядная винтовка Токарева СВТ-40

13 апреля 1940 года Комитет обороны при СНК СССР принял на вооружение самозарядную винтовку Токарева СВТ-40. С 1 июля начато ее изготовление и до конца месяца произведено 3416 шт., в августе — 8100 шт…

Великий Четверток страстной седмицы Великого Поста

И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть…

С Днем космонавтики!

Московские суворовцы от всей души поздравляют летчиков-космонавтов и работников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия в семьях, уверенных побед и …

Великая Среда страстной седмицы Великого Поста

Иуда протянул руки к беззаконным; та искала оставления грехов, а этот взял сребренники. Грешница принесла миро для помазания Господа; ученик соглашался с беззаконными. Она радовалась, тратя миро много…

| Министерство обороны СССР МО СССР |

|

Эмблема ВС |

|

| Годы существования |

25 февраля 1946 года — реорганизовано 14 февраля 1992 года |

|---|---|

| Страна |

|

| Подчинение |

Министру обороны СССР |

| Входит в |

Вооружённых Сил СССР |

| Тип |

Орган военного управления |

| Включает в себя |

Главные и Центральные управления, Главнокомандования и Командования |

| Функция |

управление защитой |

| Дислокация |

Москва |

| Покровитель |

КПСС и Совет министров СССР |

| Цвета |

Шаблон:Red |

| Командиры | |

| Известные командиры |

Министры. См. руководители. |

Министерство обороны СССР — союзный орган государственного управления Вооружёнными Силами СССР за исключением самостоятельных родов войск (Пограничные войска КГБ СССР, Внутренние войска МВД СССР). Во главе министерства находился Министр обороны СССР, который мог входить в Политбюро ЦК КПСС.

Содержание

- 1 История

- 1.1 Руководители

- 1.2 Последняя битва за СССР

- 2 Примечания

- 3 См. также

- 4 Ссылки

История

25 февраля 1946 года Наркомат обороны и Наркомат ВМФ были объединены в Наркомат Вооружённых Сил СССР[1], который в марте 1946 года был преобразован в Министерство Вооружённых Сил СССР[2]. В феврале 1950 года оно было разделено на Военное министерство и Военно-Морское министерство СССР, которые в марте 1953 года были объединены в Министерство обороны СССР.

14 февраля 1992 года решением 9 глав государств СНГ, Министерство обороны СССР реорганизовано в Главное командование Объединенных Вооруженных Сил СНГ. 24 декабря 1993 года оно упразднено, и вместо него создан Штаб по координации военного сотрудничества государств — участников СНГ.

Руководители

- 15 марта 1953 года — 9 февраля 1955 года — Булганин, Николай Александрович

- 9 февраля 1955 года — 26 октября 1957 года — Жуков, Георгий Константинович

- 26 октября 1957 года — 31 марта 1967 года — Малиновский, Родион Яковлевич

- 12 апреля 1967 года — 26 апреля 1976 года — Гречко, Андрей Антонович

- 29 апреля 1976 года — 20 декабря 1984 года — Устинов, Дмитрий Фёдорович

- 22 декабря 1984 года — 30 мая 1987 года — Соколов, Сергей Леонидович

- 30 мая 1987 года — 22 августа 1991 года — Язов, Дмитрий Тимофеевич

- 23 августа 1991 года — 11 июня 1993 года — Шапошников, Евгений Иванович

Последняя битва за СССР

Основная статья: ГКЧП

Для «сохранения конституционного порядка и целостности СССР», по инициативе председателя КГБ Владимира Крючкова первыми лицами правительства СССР был отстранён и арестован Президент СССР М.С. Горбачёв и сформирован Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) СССР, в который вошёл и Министр обороны СССР Дмитрий Язов. В Москву были введены танки Советской Армии. Из-за своей нерешительности и массовости антисоветских демонстраций в Москве, ГКЧП потерпел поражение. Его участники были арестованы, но позже амнистированы.

После Распада СССР союзный орган Министерства обороны СССР был ликвидирован, республиканские министерства обороны были реорганизованы и перешли в подчинения правительств каждой республики:

- Министерство обороны Российской Федерации

- Министерство обороны Украины

- Министерство обороны Республики Беларусь

- Министерство обороны Туркмении

- Министерство обороны Республики Казахстан

- Министерство обороны Республики Киргизии

- Министерство обороны Республики Молдавии

- Министерство обороны Республики Таджикистан

- Министерство обороны Республики Узбекистан

- Министерство обороны Республики Армения

Вооружённые силы стран СНГ вошли в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), кроме стран Прибалтики и Грузии.

Примечания

- ↑ O преобразовании министерств СССР : закон СССР от 15 марта 1953 года // Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР : (1938 — июль 1956) / под ред. Мандельштам Ю. И. — Москва: Государственное издательство юридической литературы, 1956. — С. 78—80

- ↑ Закон от 15 марта 1946 года. О преобразовании Совета Народных Комиссаров СССР в Совет Министров СССР и Советов Народных Комиссаров союзных и автономных республик — в Советы Министров союзных и автономных республик (рус.) // Ведомости Верховного Совета СССР : сб. — 1946. — № 10.

См. также

- Народный Комиссариат обороны СССР

- Генеральный штаб

- Министерство обороны Российской Федерации

- Главы военного ведомства СССР

- Военно-морской флот СССР

- Вооружённые силы СССР

- Советская Армия

Ссылки

- Министерство Обороны Российской Федерации Историческая справка

| |

||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

_  |

|||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

|

Вооружённые Силы СССР |

|

|

|

|

Основание: |

15 (28) января 1918 |

|

Роспуск: |

1993 год |

|

Командование |

|

|

Верховный главнокомандующий: |

Верховный Главнокомандующий ВС СССР |

|

Министр обороны: |

Главы военного ведомства СССР |

|

Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил СССР: |

Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации |

Вооружённые Силы Союза Советских Социалистических Республик (ВС СССР) — военная организация Союза Советских Социалистических Республик, была предназначена для защиты советского народа, свободы и независимости Советского Союза.

В состав Вооружённых Сил СССР входили: центральные органы военного управления, Ракетные войска стратегического назначения, Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Войска противовоздушной обороны,Военно-морской Флот, Тыл вооружённых сил, а также Войска гражданской обороны, Внутренние войска и Пограничные войска.

К середине 1980-х годов вооруженные силы СССР были крупнейшими в мире по численности.

История

После окончания Гражданской войны была проведена демобилизация РККА и к концу 1923 года в ней осталось всего около полумиллиона человек.

В конце 1924 года Реввоенсовет принял 5-летний план военного строительства, одобренный III съездом Советов СССР полгода спустя. Было решено сохранить кадровое ядро армии и при наименьших затратах обучить военному делу как можно больше людей. В результате за десять лет 3/4 всех дивизий стали территориальными — новобранцы находились в них на учебных сборах по два — три месяца в год в течение пяти лет (смотри статью территориально-милиционное устройство).

Но в 1934 — 1935 годах военная политика изменилась и 3/4 всех дивизий стали кадровыми. В Сухопутных войсках в 1939 году по сравнению с 1930 годом количество артиллерии увеличилось в 7 раз, в том числе противотанковой и танковой — в 70 раз. Развивались танковые войска и ВВС. Количество танков с 1934 года по 1939 год выросло в 2,5 раза, в 1939 году по сравнению с 1930 годом общее количество самолётов увеличилось в 6,5 раза. Развернулось строительство надводных кораблей различных классов, подводных лодок а также самолётов морской авиации. В 1931 году появились воздушно-десантные войска, которые до 1946 года входили в состав ВВС.

22 сентября 1935 году были введены персональные воинские звания, а 7 мая 1940 году — генеральские и адмиральские звания. Командный состав понёс большие потери в 1937 — 1938 годах в результате Большого Террора.

1 сентября 1939 года был принят Закон СССР «О всеобщей воинской обязанности», по которому все годные по состоянию здоровья мужчины должны были служить в армии три года, на флоте — пять лет (по прежнему закону 1925 года «лишенцы» — лишённые избирательных прав «нетрудовые элементы» — в армии не служили, а зачислялись в тыловое ополчение) К этому времени Вооружённые Силы СССР полностью были кадровыми, а численность их возросла до 2 млн. человек.

Вместо отдельных танковых и броневых бригад, которые с 1939 года являлись основными соединениями бронетанковых войск, началось сформирование танковых и механизированных дивизий. В воздушно-десантных войсках стали формировать воздушно-десантные корпуса, а в ВВС — переходить с 1940 года на дивизионную организацию.

За три года Великой Отечественной войны удельный вес коммунистов в Вооруженных Силах увеличился вдвое и к концу 1944 года составил 23 процента в армии и 31,5 процента на флоте. В конце 1944 года в Вооруженных Силах насчитывалось 3 030 758 коммунистов, что составляло 52,6 процента всей численности партии. В течение года значительно расширилась сеть первичных партийных организаций: если на 1 января 1944 года в армии и на флоте их насчитывалось 67 089, то на 1 января 1945 года — уже 78 640

К концу Великой Отечественной войны в 1945 году Вооружённые Силы СССР насчитывали более 11 млн человек, после демобилизации — около трёх миллионов. Затем их численность вновь возросла. Но во время хрущёвской оттепели СССР пошёл на сокращение численности своих Вооруженных Сил: в 1955 году — на 640 тыс. чел., к июню 1956 года — на 1 200 тыс. чел..

В период Холодной войны с 1955 года Вооружённые Силы СССР играли ведущую роль в военной Организации Варшавского договора (ОВД). Начиная с 1950-х годов ускоренными темпами в вооруженные силы внедрялось ракетное вооружение, в 1959 году были созданы Ракетные войска стратегического назначения. Одновременно наращивалось количество танков. По количеству танков СССР вышел на первое место в мире, к 1980-м годам в советских вооруженных силах танков было больше, чем у всех остальных стран вместе взятых. Был создан крупный океанский военный флот. Важнейшим направлением развития экономики страны стало наращивание военного потенциала, гонка вооружений. На это уходила значительная часть национального дохода.

В период после Великой Отечественной войны на Министерство обороны СССР систематически возлагалась задача обеспечения гражданских министерств рабочей силой путем формирования для них войсковых соединений, частей, военно-строительных отрядов, которые использовались в качестве строительных рабочих. Численность этих формирований из года в год возрастала.

В 1987 — 1991 годах во время Перестройки была провозглашена политика «оборонительной достаточности» и в декабре 1988 года было объявлено об односторонних мерах по сокращению советских вооруженных сил. Их общая численность была сокращена на 500 тыс. человек (12 %). Советские военные контингенты в Центральной Европе в одностороннем порядке были уменьшены на 50 тысяч человек, шесть танковых дивизий (около двух тысяч танков) были выведены из ГДР, Венгрии,Чехословакии и расформированы. В европейской части СССР число танков было сокращено на 10 тыс., артиллерийских систем — на 8,5 тыс., боевых самолётов — на 820. Было выведено 75 % советских войск из Монголии, и численность войск на Дальнем Востоке (противостоявших КНР) была уменьшена на 120 тыс. человек.

Правовая основа

Статья 31. Защита социалистического Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.

В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и территориальной целостности государства созданы Вооружённые Силы СССР и установлена всеобщая воинская обязанность.

Долг Вооружённых Сил СССР перед народом — надёжно защищать социалистическое Отечество, быть в постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору.

Статья 32. Государство обеспечивает безопасность и обороноспособность страны, оснащает Вооружённые Силы СССР всем необходимым.

Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по обеспечению безопасности страны и укреплению её обороноспособности определяются законодательством Союза ССР.

— Конституция СССР 1977 года

Руководство

Высшее государственное руководство в области обороны страны на основе законов осуществляли высшие органы государственной власти и управления СССР, руководствуясь политикой Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), направляя работу всего государственного аппарата таким образом, чтобы при решении любых вопросов управления страной обязательно учитывались интересы укрепления её обороноспособности: — Совет обороны СССР (Совет рабоче-крестьянской обороны РСФСР), Верховный Совет СССР (статьи 73 и 108, Конституции СССР), Президиум Верховного Совета СССР (ст. 121, Конституции СССР), Совет Министров СССР (Совет народных комиссаров РСФСР) (ст. 131, Конституции СССР).

Совет обороны СССР координировал деятельность органов Советского государства в области укрепления обороны, утверждение основных направлений развития ВС СССР. Возглавлял Совет обороны СССР Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР.

Верховные Главнокомандующие

- 1923—1924 — Сергей Сергеевич Каменев,

- 1941—1953 — Иосиф Виссарионович Сталин, Генералиссимус Советского Союза,

- 1990—1991 — Михаил Сергеевич Горбачёв;

- 1991—1993 — Евгений Иванович Шапошников, маршал авиации.

Органы военного управления

Непосредственное руководство строительством ВС СССР, их жизнью и боевой деятельностью осуществляли Органы военного управления (ОВУ).

В систему органов военного управления ВС СССР входили:

— органы управления СА и ВМФ, объединяемые Министерством обороны СССР (Наркомат обороны, Министерство ВС, Военное министерство), во главе которого стоял Министр обороны СССР;

— органы управления пограничными войсками, подчинённые Комитету государственной безопасности СССР, во главе которого стоял Председатель КГБ СССР;

— органы управления внутренними войсками, подчинённые Министерству внутренних дел СССР, во главе которого стоял Министр МВД СССР.

По характеру выполняемых задач и объёму компетенции в системе ОВУ различались:

- Центральные ОВУ.

- Органы военного управления военных округов (групп войск), флотов.

- Органы военного управления войсковых соединений и частей.

- Местные органы военного управления.

- Начальники гарнизонов (старшие морские начальники) и военные коменданты.

Состав

- Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА) (с 15 (28) января 1918 — по февраль 1946 года)

- Рабоче-Крестьянский Красный Флот (РККФ) (с 29 января (11) февраля 1918 — по февраль 1946 года)

- Рабоче-Крестьянский Красный Воздушный Флот (РККВФ)

- Пограничные войска (Пограничная стража, Пограничная служба, Береговая охрана)

- Внутренние войска (Войска внутренней охраны республики и Государственная конвойная стража)

Организация вооружённых сил трудящихся есть Рабоче-крестьянская красная армия Союза ССР.

Рабоче-крестьянская красная армия разделяется на сухопутные, морские и воздушные силы.

В состав Рабоче-крестьянской красной армии входят также войска специального назначения: войска Объединённого государственного политического управления и конвойные войска.

— Статья 2., Раздел I., Закона Союза ССР «Об обязательной военной службе», Утверждён ЦИК Союза СССР, СНК Союза СССР, 13 августа 1930 г., № 42/253б

- Советская Армия (СА) (с 25 февраля 1946 года до начала 1992 года), официальное наименование основной части ВС СССР. Включала РВСН, СВ, Войска ПВО, ВВС и другие формирования

- Военно-Морской Флот СССР (с 25 февраля 1946 года до начала 1992 года)

Численность

-

- До ниже перечисленного См. Численность РККА.

- К январю 1925 года — 562 тысячи человек;

- В 1927 года — 586 тысяч человек;

- Март 1932 года — 604 тысячи человек; всей РККА (сухопутной Красной армии, красного воздушного флота и красного морского флота).

- 1 января 1939 года — 1 665 790 человек;

- 1940 год — численность Красной Армии утвердить, в связи с утверждением новых формирований, во изменение постановления Комитета Обороны при Совнаркоме СССР, от 22 мая 1940 года, в количестве 3 461 200 человек.

- 1940 год — общую штатную численность Красной Армии, во изменение постановления СНК СССР № 1193/464 от 6.VII.1940 года иметь 3 521 448 человек.

-

- К январю 1941 года — 2 200 000 человек;

- К 1 июля 1941 года — 3 380 000 человек;

- К весне 1942 года — 5 500 000 человек (Действующая Армия и Флот (ДАФ));

- С весны 1942 года — 5 600 000 человек (ДАФ);

- К лету 1942 года — около 11 000 000 человек;

- На 1 июня 1944 года 11 200 000 человек;

- К началу 1945 года — 11 365 000 человек;

- К маю 1945 года — 11 300 000 человек; в другом источнике — 11 365 000 человек

- К началу 1948 года — 2 576 000 человек, в другом источнике — 2 874 000 чел.;

- На 1 марта 1953 года штатная численность была 5 396 038 человек;

- К 1954 году достигла 5 763 000 чел;

- На 12 августа 1955 года штатная численность составляет 4 815 870 человек. Фактически по списку содержится 4 637 523 человек;

- На 9 февраля 1956 года составляла: по штату 4 406 216 человек, по списку 4 147 496 человек;

- На 1960 год — 3 623 000 человек.

- На 1974 год — 3 940 000 человек.

- На 1991 год — 4 210 000 человек.

Структура

- На 1 сентября 1939 года ВС СССР состояли из Рабоче-Крестьянской Красной Армии, Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск.

- ВС состояли из видов, а также включали тыл ВС СССР, штабы и войска Гражданской обороны (ГО) СССР, внутренние войска Министерства внутренних дел (МВД) СССР, пограничные войска Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР. Страница 158.

Виды

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)

Основная ударная сила ВС СССР, находившаяся в постоянной боевой готовности. Штаб-квартира находилась в городе Власиха. РВСН включали в себя:

- Военно-космические силы, в составе средств запуска, управления и орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения.;

- Ракетные армии, ракетные корпуса, ракетные дивизии (штаб-квартиры в городах Винница, Смоленск,Владимир, Киров (Кировская область), Омск, Чита, Благовещенск, Хабаровск, Оренбург, Татищево,Николаев, Львов, Ужгород, Джамбул)

- Государственный центральный межвидовой полигон

- 10-й испытательный полигон (в Казахской ССР)

- 4-й центральный научно-исследовательский институт (г. Юбилейный, Московская область, РСФСР)

- военные учебные заведения (Военная академия в Москве; военные училища в городах Харьков,Серпухов, Ростов-на-Дону, Ставрополь)

- арсеналы и центральные ремонтные заводы, базы хранения вооружения и военной техники

Кроме того, имелись в РВСН части и учреждения специальных войск и тыла.

Возглавлял РВСН главнокомандующий, занимавший должность заместителя Министра обороны СССР. Ему подчинялись Главный штаб и управления РВСН ВС СССР.

Главнокомандующие:

- 1959—1960 — М. И. Неделин, главный маршал артиллерии

- 1960—1962 — К. С. Москаленко, Маршал Советского Союза

- 1962—1963 — С. С. Бирюзов, Маршал Советского Союза

- 1963—1972 — Н. И. Крылов, Маршал Советского Союза

- 1972—1985 — В. Ф. Толубко, генерал армии, с 1983 года главный маршал артиллерии

- 1985—1992 — Ю. П. Максимов, генерал армии

Сухопутные войска (СВ)

Сухопутные войска (1946 год) — вид ВС СССР, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше, наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам ведения боевых действий. По своим боевым возможностям способен самостоятельно или во взаимодействии с другими видами ВС вести наступление в целях разгрома группировок войск противника и овладения его территорией, наносить огневые удары на большую глубину, отражать вторжение противника, его крупные воздушные и морские десанты, прочно удерживать занимаемые территории, районы и рубежи. В своём составе СВ имели различные рода войск, специальные войска, части и соединения специального назначения (Сп. Н) и службы. В организационном отношении СВ состояли из подразделений, частей, соединений и объединений.

СВ делились на рода войск (мотострелковые войска (МСВ), танковые войска (ТВ), воздушно-десантные войска (ВДВ), ракетные войска и артиллерия, войска войсковой ПВО (рода войск), армейская авиация, а также части и подразделения специальных войск (инженерных, связи, радиотехнических, химические, технического обеспечения, охраны тыла). Кроме того имелись в СВ части и учреждения тыла.

Возглавлял СВ СССР главнокомандующий, занимавший должность заместителя Министра обороны СССР. Ему подчинялись Главный штаб и управления СВ ВС СССР. Численность сухопутных войск СССР на 1989 год составляла 1 596 000 человек.

- Центральное дорожно-строительное управление Министерства обороны Союза Советских Социалистических Республик(ЦДСУ МО СССР)

В оформлении торжественных мероприятий, на плакатах, в рисунках на почтовых конвертах и открытках использовалось изображение условного декоративного «флага Сухопутных войск» в виде красного прямоугольного полотнища с большой красной пятиконечной звездой в центре, с золотой (жёлтой) каймой. Данный «флаг» никогда не утверждался и не изготавливался из ткани.

СВ ВС СССР делились по территориальному принципу на военные округа (группы войск), военные гарнизоны:

-

- Московский военный округ (ОЛМВО)

- Ленинградский военный округ (ОЛЛенВО)

- Прибалтийский военный округ (ПрибВО)

- Белорусский военный округ (БВО)

- Киевский военный округ (КВО)

- Прикарпатский военный округ (ПрикВО)

- Одесский военный округ (КОдВО)

- Северо-Кавказский военный округ(КСКВО)

- Закавказский военный округ (ЗакВО)

- Приволжский военный округ (ПриВО)

- Среднеазиатский военный округ (САВО)

- Туркестанский военный округ (ТуркВО)

- Уральский военный округ (УрВО)

- Сибирский военный округ (СибВО)

- Забайкальский военный округ (ЗабВО)

- Дальневосточный военный округ (КДВО)

- Северная группа войск (СГВ)

- Центральная группа войск (ЦГВ)

- Группа советских войск в Германии(ГСВГ), позднее — Западная группа войск (ЗГВ)

- Южная группа войск (ЮГВ)

- Группа Советских Военных Специалистов на Кубе (ГСВСК)

Главнокомандующие:

- 1946—1946 — Г. К. Жуков, Маршал Советского Союза

- 1946—1950 — И. С. Конев, Маршал Советского Союза

- 1955—1956 — И. С. Конев, Маршал Советского Союза

- 1956—1957 — Р. Я. Малиновский, Маршал Советского Союза

- 1957—1960 — А. А. Гречко, Маршал Советского Союза

- 1960—1964 — В. И. Чуйков, Маршал Советского Союза

- 1967—1980 — И. Г. Павловский, генерал армии

- 1980—1985 — В. И. Петров, Маршал Советского Союза

- 1985—1989 — Е. Ф. Ивановский, генерал армии

- 1989—1991 — В. И. Варенников, генерал армии

- 1991—1996 — В. М. Семёнов, генерал армии

Войска ПВО

В состав войск ПВО (1948 год) входили:

- Войска ракето-космической обороны;

- Радиотехнические войска ПВО, 1952 год;

- Зенитные ракетные войска;

- Истребительная авиация (авиация ПВО);

- Войска радиоэлектронной борьбы ПВО.

- Специальные войска.

Кроме того имелись в ВПВО части и учреждения тыла.

ВПВО делились по территориальному принципу на округа ПВО (группы войск):

- Округ ПВО (группа войск) — объединения войск ПВО, предназначенные для защиты от ударов с воздуха важнейших административных, промышленных центров и районов страны, группировок ВС, важных военных и других объектов в установленных границах. В ВС округа ПВО были созданы после Великой Отечественной войны на базе ПВО фронтов и ВО. В 1948 году округа ПВО были переформированы в районы ПВО, в 1954 году воссозданы.

- Московский округ ПВО — был предназначен для прикрытия от ударов средств воздушного нападения противника наиболее важных административных и экономических объектов Северного, Центрального, Центрально-Чернозёмного и Волго-Вятского экономических районов СССР. В ноябре 1941 года образована Московская зона ПВО, преобразованная в 1943 году в Московскую особую армию ПВО, развёрнутая в ПВО Московского ВО. После войны на его базе был создан Московский округ ПВО, затем район ПВО. В августе 1954 года Московский район ПВО преобразован в Московский округ ПВО. В 1980 году после ликвидации Бакинского округа ПВО стал единственным в СССР объединением подобного типа.

- Бакинский округ ПВО.

Возглавлял ПВО СССР главнокомандующий, занимавший должность заместителя Министра обороны СССР. Ему подчинялись Главный штаб и управления ПВО СССР.

Штаб-квартира город Балашиха.

Главнокомандующие:

- 1948—1952 — Л. А. Говоров, Маршал Советского Союза

- 1952—1953 — Н. Н. Нагорный, генерал-полковник

- 1953—1954 — К. А. Вершинин, маршал авиации

- 1954—1955 — Л. А. Говоров, Маршал Советского Союза

- 1955—1962 — С. С. Бирюзов, Маршал Советского Союза

- 1962—1966 — В. А. Судец, Маршал авиации

- 1966—1978 — П. Ф. Батицкий, генерал армии, с 1968 года Маршал Советского Союза

- 1978—1987 — А. И. Колдунов, генерал-полковник, с 1984 года Главный маршал авиации

- 1987—1991 — И. М. Третьяк, генерал армии

Военно-воздушные силы

ВВС организационно состояли из родов авиации: бомбардировочной, истребительно-бомбардировочной, истребительной, разведывательной, транспортной, связи и санитарной. Вместе с тем ВВС делились на виды авиации: фронтовую, дальнюю, военно-транспортную, вспомогательную. Имели в своём составе специальные войска, части и учреждений тыла.

Возглавлял ВВС ВС СССР главнокомандующий (Начальник, Начальник Главного управления, Командующий) занимавший должность заместителя Министра обороны СССР. Ему подчинялись Главный штаб и управления ВВС СССР

Штаб-квартира город Москва.

В 1991 года ВВС СССР насчитывали 211 авиационных полков и более 14 000 самолётов, включая 7000 боевых. Общая численность стратегических бомбардировщиков и ракетоносцев составляла 157 самолётов. После распада СССР практически вся Дальняя авиация перешла к России. Часть стратегических бомбардировщиков осталась на Украине. С течением времени одиннадцатьТу-160 были уничтожены, а восемь переданы России в качестве погашения долгов за поставки газа.

— Статья » От «Ильи Муромца» до «Белых Лебедей», Российская Газета, 23 декабря 2010 г..

Главнокомандующие:

- 1921—1922 — Андрей Васильевич Сергеев, Комиссар

- 1922—1923 — А. А. Знаменский,

- 1923—1924 — Аркадий Павлович Розенгольц,

- 1924—1931 — Пётр Ионович Баранов,

- 1931—1937 — Яков Иванович Алкснис, Командарм 2-го ранга (1935 год);

- 1937—1939 — Александр Дмитриевич Локтионов, генерал-полковник;

- 1939—1940 — Яков Владимирович Смушкевич, Командарм 2-го ранга, с 1940 г. генерал-лейтенант авиации;

- 1940—1941 — Павел Васильевич Рычагов, генерал-лейтенант авиации;

- 1941—1942 — Павел Фёдорович Жигарев, генерал-лейтенант авиации;

- 1942—1946 — Александр Александрович Новиков, маршал авиации, с 1944 года — Главный маршал авиации;

- 1946—1949 — Константин Андреевич Вершинин, маршал авиации;

- 1949—1957 — Павел Фёдорович Жигарев, маршал авиации, с 1956 года — Главный маршал авиации;

- 1957—1969 — Константин Андреевич Вершинин, Главный маршал авиации;

- 1969—1984 — Павел Степанович Кутахов, маршал авиации, с 1972 года — Главный маршал авиации;

- 1984—1990 — Александр Николаевич Ефимов, маршал авиации;

- 1990—1991 — Евгений Иванович Шапошников, маршал авиации;

Военно-морской флот

Военно-морской флот СССР организационно состоял из родов сил: подводных, надводных, морской авиации, береговых ракетно-артиллерийских войск и морской пехоты. В его состав входили также корабли и суда вспомогательного флота, части специального назначения (СпН) и различные службы. Главными родами сил являлись подводные силы и морская авиация. Кроме того имелись в части и учреждения тыла.

В организационном отношении ВМФ СССР включал:

- Краснознамённый Северный флот (1937 год)

- Краснознамённый Тихоокеанский флот (1935 год)

- Краснознамённый Черноморский флот

- Дважды Краснознамённый Балтийский флот

- Краснознамённую Каспийскую флотилию

- Краснознамённую Ленинградскую военно-морскую базу

Возглавлял ВМФ СССР главнокомандующий (командующий, начальник Морских Сил Республики, народный комиссар, министр) занимавший должность заместителя Министра обороны СССР. Ему подчинялись Главный штаб и управления ВМФ СССР.

Главный штаб ВМФ — город Москва.

Главнокомандующие, занимавшие должность заместителя Министра обороны СССР:

-

- 1917—1918 — Иванов, Модест Васильевич,

- 1918—1918 — Дыбенко, Павел Ефимович,

- 1918—1919 — Альтфатер, Василий Михайлович, контр-адмирал Русского Императорского флота,

- 1917—1919 — Раскольников, Фёдор Фёдорович,

- 1919—1920 — Беренс, Евгений Андреевич,

- 1920—1921 — Нёмитц, Александр Васильевич,

- 1921—1924 — Панцержанский, Эдуард Самуилович,

- 1924—1926 — Зоф, Вячеслав Иванович,

- 1926—1931 — Муклевич, Ромуальд Адамович,

- 1931—1937 — Орлов, Владимир Митрофанович, с 1935 года Флагман флота 1—го ранга;

- 1937—1938 — Викторов, Михаил Владимирович, Флагман флота 1—го ранга;

- 1938—1938 — Смирнов, Пётр Александрович, Армейский комиссар 1-го ранга;

- 1938—1939 — Фриновский, Михаил Петрович, Командарм 1-го ранга;

- 1939—1947 — Кузнецов, Николай Герасимович, Адмирал Флота Советского Союза;

- 1947—1951 — Юмашев, Иван Степанович, адмирал;

- 1951—1956 — Кузнецов, Николай Герасимович, Адмирал Флота Советского Союза;

- 1956—1985 — Горшков, Сергей Георгиевич, Адмирал Флота Советского Союза;

- 1985—1992 — Чернавин, Владимир Николаевич, Адмирал флота;

Тыл ВС СССР

Силы и средства, предназначенные для тылового обеспечения и по службам тыла технического обеспечения войск (сил) ВС. Являлись неотъемлемой частью оборонного потенциала государства и связующим звеном между экономикой страны и непосредственно ВС. В его состав входили штаб тыла, главные и центральные управления, службы, а также органы управления, войска и организации центрального подчинения, тыловые структуры видов и родов войск ВС, военных округов (групп войск) и флотов, объединений, соединений и воинских частей.

- Главное военно-медицинское управление (ГВМУ МО СССР) (1946 год) (Главное военно-санитарное управление)

- Главное управление торговли (ГУТ МО СССР)(1956 год главвоенторг Министерства торговли СССР)

- Центральное управление военных сообщений (ЦУП ВОСО МО СССР), вкл. 1962 г. до 1992 г., ГУ ВОСО (1950 г.)

- Центральное продовольственное управление (ЦПУ МО СССР)

- Центральное вещевое управление (ЦВУ МО СССР) (1979 год) (Управление вещевого и хозяйственного снабжения, Управление вещевого и обозного снабжения)

- Центральное управление ракетного топлива и горючего (ЦУРТГ МО СССР) (Служба снабжения горючим (1979 г.), Служба горючего и смазочных материалов, Управление службы горючего)

- Центральное дорожное управление (ЦДУ МО СССР). (Автомобильно-дорожное управление Тыла КР (1941 год), Отдел автотранспортной и дорожной службы ГШ (1938 год), Отдел автотранспортной и дорожной службы ВОСО)

- Управление сельского хозяйства.

- Управление начальника Экологической безопасности ВС СССР.

- Служба пожарно-спасательной и местной обороны ВС СССР.

- Железнодорожные войска ВС СССР.

Тыл ВС в интересах ВС решал целый комплекс задач, основными из которых являлись: приём от экономического комплекса государства запаса материальных средств и техники тыла, хранение и обеспечение ими войск (сил); планирование и организация совместно с транспортными министерствами и ведомствами подготовки, эксплуатации, технического прикрытия, восстановления путей сообщения и транспортных средств; подвоз всех видов материальных средств; осуществление оперативных, снабженческих и других видов воинских перевозок, обеспечение базирования ВВС и ВМФ; техническое обеспечение войск (сил) по службам тыла; организация и проведение лечебно — эвакуационных, санитарно — противоэпидемических (профилактических) мероприятий, медицинской защиты личного состава от оружия массового поражения (ОМП) и неблагоприятных экологических факторов, проведение ветеринарно-санитарных мероприятий и мероприятий служб тыла по химической защите войск (сил); осуществление контроля за организацией и состоянием противопожарной защиты и местной обороны войск (сил), оценка экологической обстановки в местах дислокации войск (сил), прогноз её развития и контроль за проведением мероприятий по защите личного состава от экологически вредных воздействий природного и техногенного характера; торгово-бытовое, квартирно-эксплуатационное и финансовое обеспечение; охрана и оборона коммуникаций и объектов тыла в тыловых полосах, организация лагерей (приёмных пунктов) военнопленных (заложников), их учёт и обеспечение; обеспечение работ по эксгумации, идентификации, захоронению и перезахоронению военнослужащих.

Для решения данных задач Тыл ВС в имел в своём составе специальные войска (автомобильные, железнодорожные, дорожные, трубопроводные), соединения и части материального обеспечения, медицинские соединения, части и учреждения, стационарные базы и склады с соответствующими запасами материальных средств, транспортные комендатуры, ветеринарно-санитарные, ремонтные, сельскохозяйственные, торгово-бытовые, учебные (академия, училища, факультеты и военные кафедрыпри гражданских ВУЗах) и другие учреждения.

Штаб-квартира город Москва.

Начальники:

- 1941—1951 — А. В. Хрулёв, генерал армии;

- 1951—1958 — В. И. Виноградов, генерал-полковник (1944);

- 1958—1968 — И. Х. Баграмян, Маршал Советского Союза;

- 1968—1972 — С. С. Маряхин, генерал армии;

- 1972—1988 — С. К. Куркоткин, Маршал Советского Союза;

- 1988—1991 — В. М. Архипов, генерал армии;

- 1991—1991 — И. В. Фуженко, генерал-полковник;

Самостоятельные рода войск

Войска Гражданской обороны (ГО) СССР

В 1971 году непосредственное руководство ГО возложено на министерство обороны СССР, повседневное — на начальника ГО — заместителя министра обороны СССР.

Имелись полки ГО (в крупных городах СССР), Московское военное училище гражданской обороны (МВУГО, город Балашиха), переформировано в 1974 году в Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск (МВКУДИВ), готовило специалистов для дорожных войск и войск ГО.

Начальники:

- 1961—1972 — В. И. Чуйков, Маршал Советского Союза;

- 1972—1986 — А. Т. Алтунин, генерал-полковник, (с 1977) — генерал армии;

- 1986—1991 — В. Л. Говоров, генерал армии;

Пограничные войска КГБ СССР

Пограничные войска (до 1978 года — КГБ при Совете Министров СССР) — были предназначенны для охраны сухопутных, морских и речных (озёрных) границ советского государства. В СССР Пограничные войска были составной частью ВС СССР. Непосредственное руководство пограничными войсками осуществлялось КГБ СССР и подчинённым ему Главным управлением пограничных войск. Состояли из пограничных округов, отдельных соединений (пограничный отряд) и входящих в них подразделений, осуществляющих охрану границы (пограничные заставы, пограничные комендатуры, контрольно-пропускные пункты), специальных частей (подразделений) и учебных заведений. Кроме того имелись в Пограничных войсках подразделения и части авиации (отдельные авиационные полки, эскадрильи), морские (речные)части (бригады пограничных кораблей, дивизионы катеров) и части тыла. Круг задач, решаемых пограничными войсками, определялся Законом СССР от 24 ноября 1982 года «О Государственной границе СССР», положением об охране государственной границы СССР, утверждённым 5 августа 1960 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Правовое положение личного состава пограничных войск регламентировалось Законом СССР о всеобщей воинской обязанности, положениями о прохождении военной службы, уставами и наставлениями.

Пограничные округа и части центрального подчинения, без учёта частей и соединений, переданных из МО СССР, по состоянию на 1991 год включали:

- Краснознаменный Северо-Западный пограничный округ.

- Краснознаменный Прибалтийский пограничный округ.

- Краснознаменный Западный пограничный округ.

- Краснознаменный Закавказский пограничный округ

- Краснознаменный Среднеазиатский пограничный округ

- Краснознаменный Восточный пограничный округ

- Краснознаменный Забайкальский пограничный округ.

- Краснознаменный Дальневосточный пограничный округ

- Краснознаменный Тихоокеанский пограничный округ

- Северо-Восточный пограничный округ.

- Отдельный арктический пограничный отряд.

- Отдельный отряд пограничного контроля «Москва»

- 105-й отдельный пограничный отряд специального назначения на территории Германии (оперативное подчинение — Западная группа войск).

- Высшее пограничное командное Ордена Октябрьской Революции Краснознаменное училище КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского (г. Алма-Ата);

- Высшее пограничное командное Ордена Октябрьской Революции Краснознаменное училище КГБ СССР имени Моссовета (г. Москва);

- Высшее пограничное военно-политическое Ордена Октябрьской Революции Краснознаменное училище КГБ СССР имени К. Е. Ворошилова (пгт Голицыно);

- Высшие пограничные командные курсы;

- Объединенный учебный центр;

- 2 отдельных авиаотряда;

- 2 отдельных инженерно-строительных батальона;

- Центральный госпиталь пограничных войск;

- Центральный информационно-аналитический центр;

- Центральный архив пограничных войск;

- Центральный музей пограничных войск;

- Факультеты и кафедры при военных учебных заведениях других ведомств.

Начальники:

- 1918—1919 — С. Г. Шамшев, (Главное управление пограничных войск (ГУП.в.));

- 1919—1920 — В. А. Степанов, (Управления пограничного надзора);

- 1920—1921 — В. Р. Менжинский, (особого отдела ВЧК (охрана границы));

- 1922—1923 — А. Х. Артузов, (отдел пограничных войск, отдел пограничной охраны (ОПО));

- 1923—1925 — Я. К. Ольский, (ОПО);

- 1925—1929 — З. Б. Кацнельсон, (Главное управление пограничной охраны (ГУПО));

- 1929 — С. Г. Вележев, (ГУПО);

- 1929—1931 — И. А. Воронцов, (ГУПО);

- 1931—1933 — Н. М. Быстрых, (ГУПО);

- 1933—1937 — М. П. Фриновский, (ГУПО) (с 1934 года пограничной и внутренней (ГУПиВО)) НКВД СССР;

- 1937—1938 — Н. К. Кручинкин, (ГУПиВО);

- 1938—1939 — А. А. Ковалёв, Главное управление пограничных и внутренних войск (ГУП. В.в.);

- 1939—1941 — Г. Г. Соколов, генерал-лейтенант (ГУП.в.);

- 1942—1952 — Н. П. Стаханов, генерал-лейтенант (ГУП.в.);

- 1952—1953 — П. И. Зырянов, генерал-лейтенант (ГУП.в.);

- 1953—1954 — Т. Ф. Филиппов, генерал-лейтенант (ГУП.в.);

- 1954—1956 — А. С. Сироткин, генерал-лейтенант (ГУП.в.);

- 1956—1957 — Т. А. Строкач, генерал-лейтенант (ГУП. В.в.);

- 1957—1972 — П. И. Зырянов, генерал-лейтенант, (с 1961 года) генерал-полковник (ГУП.в.);

- 1972—1989 — В. А. Матросов, генерал-полковник, (с 1978 года) генерал армии (ГУП.в.);

- 1989—1992 — И. Я. Калиниченко, генерал-полковник (ГУП.в.) (с 1991 года главнокомандующий)

Внутренние войска МВД СССР

Внутренние войска МВД СССР, составная часть ВС СССР. Предназначены для охраны государственных объектов и выполнения других служебно-боевых задач, определённых в специальных постановлениях правительства, возложенных на МВД СССР. Они охраняли особо важные объекты народного хозяйства, а также социалистическую собственность, личность и права граждан, весь советский правопорядок от посягательств преступных элементов и выполняли некоторые другие специальные задачи (охрана мест лишения свободы, конвоирование осуждённых). Предшественниками Внутренних войск были Жандармерия, Войска внутренней охраны Республики (Войска ВОХР), Войска внутренней службы и Войска Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). Термин Внутренние войска появился в 1921 г. для обозначения частей ВЧК, несущих службу во внутренних районах страны, в отличие от пограничных войск. В Великую Отечественную войну войска НКВД охраняли тылы фронтов и армий, несли гарнизонную службу в освобождённых районах, участвовали в обезвреживании агентуры противника. Внутренние войска НКВД СССР (1941—1946), МВД СССР (1946—1947, 1953—1960, 1968—1991), МГБ СССР (1947—1953), МВД РСФСР (1960—1962), МООП РСФСР (1962—1966), МООП СССР (1966—1968), МВД России (с 1991):

Начальники:

- 1937—1938 — Н. К. Кручинкин, (Главное управление пограничной и внутренней охраны (ГУПиВО));

- 1938—1939 — А. А. Ковалёв, (Главное управление пограничных и внутренних войск (ГУП. В.в.));

- 1941—1942 — А. И. Гульев, генерал-майор;

- 1942—1944 — И. С. Шередега, генерал-майор;

- 1944—1946 — А. Н. Аполлонов, генерал-полковник;

- 1946—1953 — П. В. Бурмак, генерал-лейтенант;

- 1953—1954 — Т. Ф. Филиппов, генерал-лейтенант;

- 1954—1956 — А. С. Сироткин, генерал-лейтенант;

- 1956—1957 — Т. А. Строкач, генерал-лейтенант;

- 1957—1960 — С. И. Донсков, генерал-лейтенант;

- 1960—1961 — Г. И. Алейников, генерал-лейтенант;

- 1961—1968 — Н. И. Пильщук, генерал-лейтенант;

- 1968—1986 — И. К. Яковлев, генерал-полковник, с 1980 г. — генерал армии;

- 1986—1991 — Ю. В. Шаталин, генерал-полковник;

Воинская обязанность

Всеобщая воинская обязанность, установленная советским законодательством, вытекала из конституционного положения, определяющего, что защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР, а военная служба в рядах ВС СССР — почётная обязанность советских граждан (ст. 62 и 63 Конституции СССР). Законодательство о всеобщей воинской обязанности прошло в своём развитии несколько этапов. Отражая социально-политические изменения в жизни общества и потребности укрепления обороны страны, оно развивалось от добровольчества к обязательной военной службе трудящихся и от неё — к всеобщей воинской обязанности.

Всеобщая воинская обязанность характеризовалась следующими основными чертами:

- она распространялась лишь на советских граждан;

- являлась всеобщей: призыву на военную службу подлежали все мужчины — граждане СССР; не призывались лишь лица, отбывающие уголовное наказание, и лица, в отношении которых велось следствие или уголовное дело рассматривалось судом;

- являлась личной и равной для всех: не допускалась замена призывника другим лицом: за уклонение от призыва или от выполнения обязанностей военной службы виновные несли уголовную ответственность;

- имела ограничения во времени: законом точно были установленны сроки действительной военной службы, количество и продолжительность учебных сборов и предельный возраст состояния в запасе;

Воинская обязанность по советскому законодательству осуществлялась в следующих основных формах:

- служба в рядах ВС СССР в течение установленных законом сроков;

- работа и служба в качестве военных строителей;

- прохождение учебных, поверочных сборов и переподготовки в период состояния в запасе ВС СССР;

Исполнением всеобщей воинской обязанности являлось также предварительная подготовка (военно-патриотическое воспитание, начальная военная подготовка (НВП), подготовка специалистов для ВС, повышение общей грамотности, проведение лечебно-оздоровительных мероприятий и физическая закалка молодёжи) к военной службе:

- прохождение учащимися в средних школах, а другими гражданами — на производстве НВП, включая подготовку по гражданской обороне, с учащейся молодёжью в общеобразовательных школах (начиная с 9-го класса), в средних специальных учебных заведениях (ССУЗ), и в учебных заведениях системы профессионально-технического образования (СПТО) штатными военными руководителями. Юноши не обучавшиеся в дневных (очных) учебных заведениях НВП проходили на учебных пунктах, создаваемых (при наличии 15 и более юношей, обязанных проходить НВП) на предприятиях, в организациях и колхозах; Программа НВП включала в себя ознакомление молодёжи с назначением Советских ВС и их характером, с обязанностями военной службы, основными требованиями военной присяги и воинских уставов. Руководители предприятий, учреждений, колхозов и учебных заведений несли ответственность за то, чтобы НВП были охвачены все юноши допризывных и призывных возрастов;

- приобретение военных специальностей в учебных организациях СПТО — профтехучилищах и в организациях Добровольного общества содействия Армии, Авиации и Флоту (ДОСААФ), предназначалась для обеспечения постоянной и высокой боеготовности ВС, являлась заблаговременной и предусматривала подготовку специалистов (водителей автомобилей, электромеханников, связистов, парашютистов и других) из числа юношей, достигших 17-летнего возраста. В городах производилась без отрыва от производства. При этом на период сдачи экзаменов обучающимся юношам предоставлялся оплачиваемуй отпуск на 7-15 рабочих дней. В сельской местности производилась с отрывом от производства на сборах в осенне-зимний период. За призывниками в этих случаях сохранялись места работы, занимаемая должность и выплачивалось 50 % среднего заработка. Оплачивались также расходы по найму жилого помещения и проезд к месту учёбы и обратно;

- изучение военного дела и приобретение офицерской специальности студентами высших учебных заведений (ВУЗ) и ССУЗ, занимавшихся по программам подготовки офицеров запаса;

- соблюдение правил воинского учёта и иных воинских обязанностей призывниками и всеми гражданами, состоящими в запасе ВС СССР.

В целях планомерной подготовки и организационного проведения призыва на действительную военную службу территория СССР разделялась на районные (городские) призывные участки. К ним ежегодно в течение февраля — марта приписывались граждане, которым в год приписки исполнялось 17 лет. Приписка к призывным участкам служила средством выявления и изучения количественного и качественного состава призывных контингентов. Она производилась районными (городскими) военными комиссариатами (военкоматами) по месту постоянного или временного жительства. Определение состояния здоровья приписываемых производилось врачами, выделяемыми по решению исполнительных комитетов (исполкомов) районных (городских) Советов народных депутатов из местных лечебных учреждений. Лица, приписанные к призывным участкам, именовались призывниками. Им выдавалось специальное свидетельство. Граждане, подлежащие приписке, были обязаны явиться в военкомат в срок, установленный на основании Закона. Перемена призывного участка допускалась только с 1 января до 1 апреля и с 1 июля до 1 октября года призыва. В другое время года перемена призывного участка в отдельных случаях могла быть разрешена лишь по уважительным причинам (например, переезд на новое место жительства в составе семьи). Призыв граждан на действительную военную службу проводился ежегодно повсеместно два раза в год (в мае — июне и в ноябре — декабре) по приказу Министра обороны СССР. В войска, расположенные в отдалённых и некоторых других местностях, призыв начинался на месяц раньше — в апреле и октябре. Количество граждан подлежащих призыву, устанавливалось Советом Министров СССР. Точные сроки явки граждан на призывные участки определялись, в соответствии с Законом и на основании приказа Министра обороны СССР, приказом военного комиссара. От явки на призывные участки никто из призывников не освобождался (за изьятием случаев, установленных ст. 25 Закона). Вопросы, связанные с призывом, решались коллегиальными органами — призывными комиссиями, создаваемыми в районах, городах под председательством соответствующих военных комиссаров. В состав комиссии в качестве их полноправных членов входили представители местных советских, партийных, комсомольских организаций и врачи. Персональный состав призывной комиссии утверждался исполкомами районных (городских) Советов народных депутатов. На районные (городские) призывные комиссии возлагались:

- а) организация медицинского освидетельствования призывников;

- б) принятие решения о призыве на действительную военную службу и предназначение призванных по видам ВС и родам войск;

- в) предоставление отсрочек в соответствии с Законом;

- г) освобождение от воинской обязанности призывников в связи с наличием у них заболеваний или физических недостатков;

При принятии решения призывные комиссии были обязаны всесторонне обсудить семейное и материальное положение призывника, состояние его здоровья, учесть пожелания самого призывника, его специальность, рекомендации комсомольских и других общественных организаций. Решения принимались большинством голосов. Для руководства районными (городскими) призывными комиссиями и контроля за их деятельностью в союзных и автономных республиках, краях, областях и автономных округах создавались соответствующие комиссии под председательством военного комиссара союзной или автономной республики, краях, области или автономного округа. За деятельностью призывных комиссий осуществлялся контроль со стороны Советов народных депутатов и прокурорский надзор. За недобросовестное или пристрастное отношение к делу при решении вопроса призыва, предоставление незаконных отсрочек члены призывных комиссий и врачи, участвующие в освидетельствовании призывников, а также другие лица, допустившие злоупотркбления, привлекались к ответственности в соответствии с действующим законодательством. В основу распределения призывников по видам ВС и родам войск клался принцип производственной квалификации и специальности с учётом состояния здоровья. Этот же принцип применялся при призыве граждан в военно-строительные отряды (всо), предназначенные для выполнения строительно-монтажных работ, изготовления конструкций и деталей на промышленных и лесозаготовительных предприятиях системы Министерства обороны СССР. Комплектование всо производилось преимущественно из призывников окончивших строительные учебные заведения или имевших строительные или родственные им специальности или опыт работы в строительстве (сантехники, бульдозеристы, кабельщики и т. д.). Права, обязанности и ответственность военных строителей определялись военным законодательством, а их трудовая деятельность регулировалась трудовым законодательством (с некоторыми особенностями в применении того или другого). Оплата труда военных строителей производилась по действующим нормам. Обязательный срок работы в всо засчитывался в срок действительной военной службы.

Законом были определёны: — единый призывной возраст для всех советских граждан — 18 лет;

Срок действительной военной службы (срочная военная служба солдат и матросов, сержантов и старшин) в 2 — 3 года;

Отсрочка от призыва, могла быть предоставлена по трём основаниям: а) по состоянию здоровья — предоставлялась призывникам, признанным временно негодными к военной службе по болезни (ст. 36 Закона); б) по семейному положению (ст. 34 Закона); в) для продолжения образования (ст. 35 Закона);

В период послевоенной массовой демобилизации 1946—1948 призыв в ВС не проводился. Вместо этого призывники отправлялись на восстановительные работы. Новый закон о всеобщей воинской обязанности был принят в 1949 году, в соответствии с ним установлен призыв один раз в год, на срок 3 года, на флот 4 года. В 1968 году срок службы был уменьшен на один год, вместо призыва один раз в год, введены две призывные кампании весенняя и осенняя.

Прохождение военной службы.

Военная служба — особый вид государственной службы, заключающийся в выполнении советскими гражданами конституционной воинской обязанности в составе ВС СССР (ст.63, Конституции СССР). Военная служба являлась наиболее активной формой осуществления гражданами своего конституционного долга защищать социалистическое Отечество (ст. 31 и 62, Конституции СССР), являлась почётной обязанностью и возлагалась только на граждан СССР. Иностранцы и лица без гражданства, проживавшие на территории СССР, воинскую обязанность не несли и на военную службу не зачислялись, тогда как на работу (службу) в гражданские советские организации они могли приниматься с соблюдением установленных законами правил.

На военную службу советские граждане привлекались в обязательном порядке путём призывов (очередных, на учебные сборы и по мобилизации) в соответствии с конституционной обязанностью (ст. 63, Конституции СССР), и в соответствии со ст. 7 Закона о всеобщей воинской обязанности (1967 г.) все военнослужащие и военнообязанные принимали военную присягу на верность своему народу, своей Советской Родине и Советскому правительству. Для военной службы характерно наличие института присваиваемых в установленном ст.9 Закона о всеобщей воинской обязанности (1967 г.) порядкеперсональных воинских званий, в соответствии с которыми военнослужащие и военнообязанные делились на начальников и подчинённых, старших и младших со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями.

В ВС СССР призывалось около 40 % от призывного контингента состоящего на воинском учёте (приписанного к военкоматам).

Формы прохождение военной службы были установленны в соответствии с принятымм в современных условиях принципом строительства ВС на постоянной кадровой основе (сочетание кадровых ВС с наличием запаса военнообязанных военнообученных граждан). Поэтому согласно Закону о всеобщей воинской обязанности (ст.5) военная служба делилась на действительную военную службу и службу в запасе, каждая из которых протекала в особых формах.

Действительная военная служба — служба советских граждан в кадрах ВС, в составе соответствующих воинских частей, экипажей военных кораблей, а также учреждений, заведений и других военных организаций. Лица зачисленные на действительную военную службу, именовались военнослужащими, они вступали с государством в военно-служебные отношения, назначались на такие предусмотренные штатами должности, для которых требовалась определённая военная или специальная подготовка.

В соответствии с организационной структурой ВС, различием в характере и объёме служебной компетенции личного состава государством были приняты и использовались следующие формы действительной военной службы:

- срочная военная служба солдат и матросов, сержантов и старшин

- сверхсрочная военная служба сержантов и старшин

- служба прапорщиков и мичманов

- служба офицерского состава, в том числе офицеров, которые призывались из запаса на срок 2-3-и года

В качестве дополнительной формы прохождения действительной военной службы использовалась служба женщин, принимаемых в мирное время в ВС СССР на добровольных началах на должности солдат и матросов, сержантов и старшин;

К формам прохождения военной службы примыкала служба (работа) военных строителей.

Служба в запасе — периодическое несение военной службы гражданами, зачисленными в запас ВС. Лица состоявшие в запасе именовались военнообязанными запаса.

Формами прохождения военной службы за время состояния в запасе являлись краткосрочные сборы и переподготовка:

- учебные сборы, имеющие своей целью совершенствование военной и специальной подготовки военнообязанных, поддержание её на уровне современных требований;

- поверочные сборы, имеющие своей целью определить боевую и мобилизационную готовность органов военного управления (ОВУ);

Правовое положение личного состава ВС СССР регламентировали:

- Конституция (Основной Закон) СССР, (1977 г.)

- Закон СССР о всеобщей воинской обяэанности, (1967 г.)

- Общевоинские уставы ВС СССР и Корабельный устав

- Положения о прохождении военной службы (офицеров, прапорщиков и сверхсрочнослужащих и т. д.)

- Боевые уставы

- Наставления

- Инструкции

- Руководства

- Приказы

- Приказания

ВС СССР за границей

- Группа советских войск в Германии. (ГСВГ)

- Северная группа войск (СГВ)

- Центральная группа войск (ЦГВ)

- Южная группа войск (ЮГВ)

- Группа советских военных специалистов на Кубе (ГСВСК)

- ГСВМ. Советские войска в Монголии относились к Забайкальскому военному округу.

- Ограниченный контингент советских войск в Афганистане (ОКСВА). Советские армейские подразделения в Афганистанеотносились к Туркестанскому военному округу, а подразделения пограничных войск в составе ОКСВА относились кСреднеазиатскому пограничному округу и Восточному пограничному округу.

- Пункты базирования (ПБ) ВМФ СССР: — Тартус в Сирии, Камрань во Вьетнаме, Умм-Каср в Ираке, Нокра в Эфиопии.

- Военно-морская база Порккала-Удд, Финляндская республика;

Военные действия

Государства (страны), в которых вооружённые силы СССР или военные советники и специалисты вооружённых сил СССР участвовали в боевых действиях (находились во время боевых действий) после Второй мировой войны:

- Китай 1946—1949, 1950

- Северная Корея 1950—1953

- Венгрия 1956

- Северный Вьетнам 1965—1973

- Чехословакия 1968

- Египет 1969—1970

- Ангола 1975—1991

- Мозамбик 1976—1991

- Эфиопия 1975—1991

- Ливия 1977

- Афганистан 1979—1989

- Сирия 1982

- Интересные факты

- С 22 июня 1941 года по 1 июля 1941 года (9 суток) в Вооружённые Силы СССР влилось 5 300 000 человек.

- В июле 1946 года на базе гвардейского миномётного полка была сформирована первая ракетная часть.

- В 1947 году на вооружение советских войск начали поступать первые ракеты Р-1.

- В 1947 — 1950 годах началось серийное производство и массовое поступление в вооружённые силы реактивной авиации.

- С 1952 года Войска ПВО страны оснащаются зенитной ракетной техникой.

- В сентябре 1954 года в районе Семипалатинска проведено первое крупное войсковое учение с реальным взрывом атомной бомбы.

- В 1955 году впервые запущена баллистическая ракета с подводной лодки[.

- В 1957 году проведено первое тактическое учение с форсированием реки танками по дну.

- В 1966 году отряд атомных подводных лодок совершил кругосветное плавание без всплытия на морскую поверхность.

- Вооружённые Силы СССР первыми в мире, в массовом порядке приняли на вооружение такой класс бронетехники как Боевая машина пехоты. БМП-1 появилась в войсках в 1966-м. В странах НАТО примерный аналог Marder появится только в 1970-м.

- В конце 1970-х годов XX века на вооружении Вооружённых Сил СССР состояло около 68 тысяч танков, а танковые войска включали 8 танковых армий.

- За период с 1967 года по 1979 год в СССР было построено 122 атомные подводные лодки. За тринадцать лет построено пять авианесущих кораблей.

- В конце 1980-х строительные формирования по численности личного состава (350 000 — 450 000) превышали такие рода войск ВС СССР как Пограничные войска (220 000), Воздушно-десантные войска (60 000), Морская пехота (15 000) — вместе взятые.

- В Истории ВС СССР есть прецедент, когда мотострелковый полк, фактически находясь на осадном положении, в течение 3 лет и 9 месяцев оборонял территорию собственного военного городка.

- Численность личного состава Морской пехоты ВС СССР была в 16 раз меньше Морской Пехоты США — главного вероятного противника.

- Несмотря на то что Афганистан — горная страна с несудоходными реками, в Афганской войне принимали активное участие морские (речные) части Пограничных войск КГБ СССР.

- Ежегодно на вооружение в ВС СССР поступало 400 — 600 самолётов. Из ответов Главнокомандующего ВВС России генерал—полковника А. Зелина на пресс—конференции на «МАКС—2009» (20 августа 2009 года). Уровень аварийности в ВВС в 1960 — 1980-е годы находился на уровне 100 — 150 аварий и катастроф ежегодно.

- Военнослужащие, оказавшиеся под юрисдикциями Вооружённых Сил Российской Федерации и Вооружённых Сил Республики Казахстан, при их создании 16 марта — 7 мая 1992 года, присягу не приносили, данную клятву не нарушали, а связаны следующей присягой:

Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооружённых Сил СССР, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, соблюдать Конституцию СССР и советские законы, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей Советской Родине и Советскому правительству. Я всегда готов по приказу Советского правительства выступить на защиту моей Родины — Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Вооружённых Сил СССР, я клянусь защищать её мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа.

Филателия

Теме Вооружённых Сил СССР (РККА) посвящено много почтовых марок, выпущенных в СССР.

Ниже представлены юбилейные выпуски марок:

Серия почтовых марок, 1928 год: 10 лет РККА

Серия почтовых марок, 1938 год: 20 лет РККА

Серия почтовых марок, 1948 год: 30 лет Советской Армии

Серия почтовых марок, 1958 год: 40 лет Вооружённым Силам СССР

Особенно многочисленная и красочная серия почтовых марок была выпущена к 50-летию Советских Вооружённых Сил:

Серия почтовых марок, 1968 год: 50 лет Советских Вооружённых Сил

НАРО́ДНЫЙ КОМИССАРИА́Т ОБОРО́НЫ СССР (НКО СССР), высшее воен. ведомство в 1930–40-х гг. Образован постановлением ЦИК СССР от 20.6.1934 путём преобразования Народного комиссариата по военным и морским делам СССР. Во главе НКО и РККА стоял нарком обороны, в качестве совещат. органа при нём был учреждён Воен. совет. Решения Воен. совета утверждались наркомом и проводились в жизнь его приказами.

На НКО СССР возлагались задачи, связанные с обороной страны: разработка планов развития, строительства, вооружения РККА; организация и строительство всех сухопутных, мор. и возд. сил, руководство их боевой и политич. подготовкой; оперативное использование войск; развитие и совершенствование средств вооружения и боевой техники; организация противовоздушной обороны, оборонит. строительства; проведение призывов граждан, обучение личного состава и допризывников.

В состав НКО СССР входили: Штаб РККА (с 22.9.1935 ГШ РККА); управления РККА (политическое, административно-мобилизац., разведыват., мор. сил, возд. сил, автобронетанковое, воен.-учебных заведений, ПВО, арт., связи, телемеханики, инж., химич., воен.-хозяйств., санитарное, ветеринарное, строительно-квартирное); начальник вооружений РККА; отделы НКО СССР (изобретений, стандартизации, по ремонтированию конского состава, издательства); инспектора (пехоты, кавалерии, артиллерии, воен.-учебных заведений, ВВС, ВМС, автобронетанковых войск, физич. подготовки и спорта). При НКО СССР состояли: Управление по начальствующему составу РККА, финансовый отдел, группа контроля, Управление делами.

В связи с образованием 30.12.1937 Народного комиссариата Военно-Морского Флота СССР из состава НКО СССР было выделено Управление ВМС РККА. Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР 13.3.1938 при НКО СССР был образован Гл. воен. совет РККА, на который возлагалась ответственность за выполнение директив по подготовке обороны страны и воен. строительству.

В июле – авг. 1940 осуществлена коренная реорганизация всего центр. аппарата с учётом увеличения состава и численности вооруж. сил. Управления, занимавшиеся смежными вопросами, были объединены в гл. управления. Увеличилась численность наиболее важных органов НКО СССР. Количество военнослужащих и служащих в ГШ РККА возросло более чем в 2 раза. В 1-й пол. 1941 были переведены на новые штаты с увеличением личного состава Гл. управление политич. пропаганды и Гл. управление ВВС. Управление ПВО страны было преобразовано в Гл. управление ПВО. В июне 1941 началось формирование Управления ВДВ.

К началу Вел. Отеч. войны центр. аппарат НКО СССР включал: ГШ РККА, 20 управлений, из них гл. управления – политич. пропаганды, ВВС, арт., автобронетанковых войск, ПВО, воен.-инженерное и интендантское; управления – боевой подготовки, ВДВ, воен.-химич. защиты, оборонит. строительства, снабжения горючим, воен.-учебных заведений, кадров, санитарное, ветеринарное, воен. издательства, финансовое, управление делами НКО. Кроме того, имелись инспекции и отдел материальных фондов. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 8.3.1941 соответствующие гл. и центр. управления НКО СССР замыкались на одного из 7 заместителей наркома обороны.

В годы войны НКО СССР претерпел изменения, обусловленные требованиями войны. Наиболее значимыми из них были: создание 29.7.1941 Гл. управления формирования и укомплектования войск Красной Армии (Главупраформ); учреждение должностей командующих видами и родами войск с соответствующими органами управления (воен. советами и штабами) и должности начальника Тыла Красной Армии; создание 13.10.1941 Гл. управления оборонит. строительства и др.

В связи с принятием 1.2.1944 Закона СССР о создании войсковых формирований союзных республик НКО СССР из общесоюзного наркомата был преобразован в союзно-республиканский.

По Указу Президиума ВС СССР 25.2.1946 НКО СССР слился с Наркоматом ВМФ СССР в единый союзно-республиканский Нар. комиссариат Вооруж. Сил СССР (НК ВС СССР). Под таким названием центр. орган обозначался в документах менее месяца, т. к. в соответствии с Законом СССР от 15.3.1946 о преобразовании СНК СССР и союзных республик в Совет Министров его переименовали в Мин-во Вооруж. Сил СССР (МВС СССР).

Наркомы обороны СССР: К. Е. Ворошилов, с 20.11.1935 Маршал Сов. Союза (20.6.1934–7.5.1940), Маршал Сов. Союза С. К. Тимошенко (7.5.1940–19.7.1941), И. В. Сталин, с 6.3.1943 Маршал Сов. Союза, с 26.6.1945 Генералиссимус Сов. Союза (19.7.1941–25.2.1946).

23 июня 1941 года была создана Ставка Главного командования. Этот орган был создан для стратегического руководства всеми вооруженными силами в годы войны.

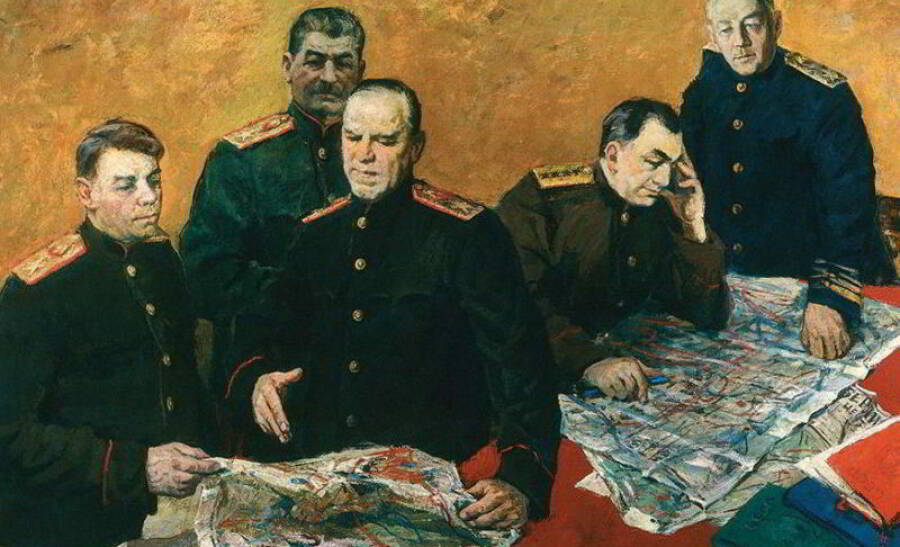

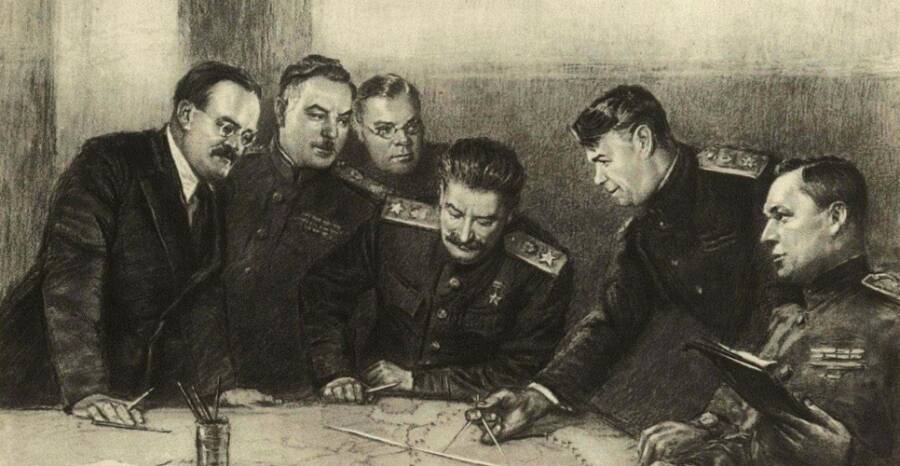

Все силы народа – на разгром врага

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Закончилось время провокаций, которое при попустительстве и подстрекательстве западных держав переросло в грубое нарушение элементарных норм международного права. Германия встала на путь грабительских захватов и чудовищных зверств в оккупированных странах. Вся западная территории СССР стала полигоном для выполнения захватнического плана «Барбаросса». Масштабы военных действий превысили все предполагаемые расчеты и потребовали от руководства страны быстрых и уверенных действий. На правительство сразу и без всякой очередности свалились сложнейшие задачи – от приостановки наступления немецких войск, всеобщей мобилизации, эвакуации на восток промышленных (в первую очередь оборонных) предприятий, населения и до организации производства вооружения. Все это требовало кардинальных изменений во всей системе политического, государственного и военного руководства. В существующей конституции не были предусмотрены элементы управления в военное время. На первом этапе все общее руководство осуществлялось ВКП(б), а вернее, ЦК во главе с И. В. Сталиным. Уже на следующий день, то есть 23 июня, Совет народных комиссаров утвердил новый орган власти в военное время – Ставку Главного командования. Ее возглавлял нарком обороны Тимошенко, но вскоре ее председателем стал сам Сталин. Ставка стала эффективным органом управления и просуществовала до осени 1945 года.

Почему Ставка?

Мы немного отвлечемся от событий 1941 года и расскажем, откуда возникло это слово. В древности ставкой назывался походный шатер, где размещался полководец. Ставки были и в армиях других стран, и у ханов Золотой Орды. В Ордынскую ставку приезжали русские князья, где получали ярлык на княжение. Со временем значение «ставки» изменилось. В годы Первой мировой войны это был орган полевого управления войсками и место нахождения императора, который еще и возглавлял армию. Кстати, еще весной 1941 года, во время стратегических командно-штабных учений, Наркомат обороны поднимал вопрос о создании Ставки Главного командования. Но чего-то конкретного добиться не удалось, и вопрос о Ставке остался открытым. Война внесла свои коррективы, и новый орган появился на следующий день после нападения на страну и стал осуществлять руководство вооруженными силами. В первом составе Ставки были маршал Тимошенко, начальник Генштаба Жуков, председатель Совнаркома Сталин, его заместитель Молотов, Буденный и нарком ВМФ Кузнецов. Когда Сталин стал во главе Ставки, он был еще и председателем Государственного комитета обороны. Была создана и группа советников по различным вопросам, но очень скоро все они получили новые назначения, и эта группа не восстанавливалась.

Ставка все годы работала в Москве. Вы все знаете, какое сложное положение сложилось в Москве к осени 41 года. Из Москвы были эвакуированы многие государственные учреждения, иностранные посольства. Ставка все время оставалась в Москве, правда, менялись места базирования. Первоначально все ее заседания проводились в Кремле, но из-за угрозы авианалетов, Ставка переехала в район Кировских ворот. Рядом находились и все вспомогательные службы.

Организаторы Победы

Ставка обладала всей полнотой власти. Все гражданские, партийные и советские организации должны были выполнять ее распоряжения. Контроль над выполнением распоряжений Ставки осуществляли ее представители. 8 августа 1941 года И. Сталин был назначен Верховным Главнокомандующим, и Ставка была переименована в Ставку Верховного Главнокомандования (СВГК).