1. Ельцин

Пожалуй, самая главная беда России была в том, что во главе демократической антикоммунистической оппозиции оказался кондовый советский аппаратчик Борис Ельцин. Несомненно, такой человек был нужен оппозиции – пробивной, боевой, нахальный и бесстрашный. Но главное – у Ельцина был имидж человека из недр аппарата, что по умолчанию понималось как его умение управлять страной, ибо в СССР диссиденты были больше гуманитариями и теоретиками, чем практическими специалистами в политике или экономике.

Управлять-то Ельцин умел, но совсем не демократично, что и не удивительно – весь его опыт состоял из работы в советском партийно-хозяйственном аппарате. Обладающий природной харизмой и политическим даром, Ельцин начал свою карьеру на волне популизма и успеха: ему удалось стать вождем оппозиции, несколько раз победить на выборах, стать реальным руководителем России, уничтожить Горбачева и КПСС.

К сожалению, какой-то четкой системы демократических убеждений у Ельцина не было, и когда экономические реформы обернулись первыми трудностями – он не решился пойти до конца, более того, попытался сделать шаг назад и все равно потерял и популярность, и власть.

2. Советы

Первая, главная и роковая ошибка Ельцина – это отказ от немедленных перевыборов Советов всех уровней. Тогда, конечно, было множество причин не делать этого, но весь дальнейших ход истории показал – перевыборы было необходимо произвести и именно осенью 1991 года.

Почему? Потому что советы всех уровней были выбраны в 1990 году, когда КПСС была еще в силе и обеспечила своим кандидатам значительной представительство в них.

После провала путча коммунистические назначенцы затаились, но в 1992 году противоречие между либеральным правительством и прокоммунистическими депутатами вышло на первый план. И тут выяснилось, что опереться правительству не на кого – в советах сидят коммунисты и блокируют проведение реформ. Между тем, на волне энтузиазма 1991 года вполне можно было бы провести выборы на всех уровнях и получить совсем других депутатов.

3. Люстрация и декоммунизация

С предыдущим пунктом связана и другая проблема. В странах Восточной Европы была проведена люстрация, т.е. бывшим партийным функционерам и сотрудникам органов безопасности было запрещено заниматься политической деятельность. Параллельно шел процесс осуждение советского периода истории и запрет на коммунистические партии.

В России люстрации не было и не могло быть (ибо сам Ельцин был плоть от плоти коммунистический функционер), а запрет КПСС чрезвычайно быстро стал фикцией: перегруппировавшиеся партаппаратчики оперативно создали на ее руинах КПРФ.

Хочу подчеркнуть, что левые партии несомненно имеют право существовать. И люди с левыми убеждениями должны иметь возможность создавать партии и избираться в парламент. Проблема в том, что вместо новой левой партии, которая должна была бы завоевывать себе авторитет в массах работой, группа серых аппаратчиков во главе с Зюгановым приватизировали раскрученный за 70 лет политический бренд, и за счет этого утвердилась в новой политической элите.

4. Девяносто третий год

1993 год в каком-то смысле роковым годом для России. Он весь в целом был сплошной ошибкой и рассматривать его последствия можно только в комплексе, как некую единую систему.

Во-первых, длительное противостояние Ельцина и старого советского парламента кончилось переворотом и стрельбой в центре Москвы. Во-вторых, сразу после этой возни и резни снова не был решен вопрос с компартией. В-третьих, был устроен референдум, на котором на скорую руку была принята невнятная конституция, текст которой оказался пригоден для манипуляций и Ельциным, и Путиным и Медведевым. В-четвертых, были проведены выборы Государственной Думы с участием фантомных партий, которые фактически никого не представляли и не могли представлять.

То есть в спешке, лжи, крови и истерике была создана та политическая модель, в которой Российская Федерация находится и по сию пору.

5. Дискредитация парламентаризма

На первых выборах Государственной Думы в 1993 году сторонники Ельцина потерпели обидное и тотальное поражение. Поэтому к выборам 1995 года власть подготовилась гораздо лучше: при непопулярном Ельцине и удручающем Черномырдине, Администрация президента превзошла саму себя и наплодила ударное количество партий-фантомов, призванных дезориентировать оппозиционного избирателя.

После победы ЛДПР на выборах 1993 года, после триумфального успеха КПРФ в 1995 году, после того, как имеющие в парламенте большинство оппозиционные партии оказались бессильными что-либо изменить – после всей этой вакханалии серьезно относится к слову “партии” в России стало невозможно.

Терпя поражение за поражением на парламентских выборах, исполнительная власть использовала весь свой медийный ресурс для дискредитации самой идеи парламентаризма.

Учитывая, что работа по дискредитации парламента фактически началась исполнительной властью еще в 1992 году и непрерывно велась до начала нулевых, трудно удивляться и той легкости, с которой парламент докатился до нынешнего своего мизерабельного состояния.

6. Президентские выборы-96

По контрасту с выборами 1991 года, когда Ельцин был популярен и оппозиционен, в 1996 году Ельцин был непопулярен, но имел в своих руках всю полноту власти. И воспользовался ей по полной программе.

Олигархи съездили в Давос, напугали запад коммунистическим реваншем и получили право вести кампанию с нарушением всех возможных представлений о равноправии кандидатов. Самое главное – без дебатов между действующим президентом и оппозицией. Фактически, это стало матрицей для всех будущих федеральных и региональных выборов, в том числе и для выборов Путина и Медведева.

Казалось бы, а что тогда надо было делать, если Зюганов был реальной силой, а Ельцин был болен, слаб и непопулярен? Ответ был дан ранее: не добив КПСС в 1991 и 1993, Ельцин сам вырастил себе врага в виде Геннадия Зюганова. Между тем, в Восточной Европе приход к власти левых сил в середине 90-х не произвел никакого особого эффекта. Почему? Потому что там к власти пришли новые, европейские левые, а не перегруппировавшиеся партаппаратчики.

10. СМИ

ВРоссии нет независимых общефедеральных СМИ, особенно если говорить о телеканалах. Вся история существования СМИ в постсоветской России дает нам лишь негативные примеры. И самый негативный пример – это НТВ: при всей своей оппозиционности, хозяева канала брали деньги у Газпрома, то есть у государства. Что в итоге и сделало канал легкой добычей Путина.

Неприятно говорить, но именно тот факт, что ведущие СМИ не были проданы международным медиа-концернам, лишило Россию независимых от государства СМИ.

11. Чечня

До сих пор непонятно, почему отказавшись от многих территорий, может быть более важных, чем Чечня (например, даже не попробовав поторговаться в 1991 году с Украиной за Крым), Ельцин вцепился в эту землю. Надо ли повторять, к каким бедам привела Россию борьба за Чечню? Война, терроризм, чрезвычайщина – все это дало слишком много козырей противникам демократии и раскололо общество.

В конечном итоге, именно постоянной напряженности на Кавказе Путин спокойно прибрал власть к рукам.

12. Путин

Все вышеперечисленное в итоге дало России Путина.

При европейском подходе к деконструкции наследия тоталитаризма бывший сотрудник госбезопасности Путин категорически не мог бы даже начать политическую карьеру, да еще и в команде одного из ведущих демократов тогдашней России.

Ни разу не отрекшись от своих убеждений и своей карьеры в КГБ, более того – сохраняя свои советские убеждения, и открыто гордясь связью с одиозными советскими спецслужбами, Путин сделал прекрасную карьеру при Ельцине и даже оказался его преемником. Уже одно слово “преемник” должно было бы всех насторожить. Но – увы!

“Демократ” Ельцин, всю свою карьеру построившей на борьбе с советским реваншизмом оставил неограниченную власть главному реваншисту. И оказалось, что все демократические завоевания не стоят ничего: при сохранении ельцинской Конституции, фактически отменены выборы губернаторов, выборы с парламент превращены в фикцию, а передача президентского поста “преемнику” стало нормой.

Выводы

1. Ставка на фигуру, вышедшую из прошлой власти не может быть окончательной. Человек из системы хорош для тарана, но плох как гарант дальнейшего демократического развития.

2. Законодательные и представительные органы, выбранные в условиях старого режима, несомненно должны быть распущены и переизбраны в новых условиях по новых законам.

3. При смене режима необходима люстрация и публичные и гласные процедуры покаяния тех функционеров режима, которые все-таки собираются позже вернуться к политической деятельности. И уж тем более нельзя допускать создания партий под старыми названиями или публично высказывающих одобрение старому режиму. Любое попустительство к рудиментам старого режима приводит к неизбежному кризису, а необдуманность принимаемых ответных мер поражает новые проблемы.

4. Учитывая негативный опыт единовластия, для развития демократии в России должен быть парламентский строй, ибо без нормального парламента невозможна никакая демократия, а нормальный парламент возможен только тогда, когда он наделен реальными полномочиями.

5. Попрание демократии, даже ради ее самой, неизбежно ведет к тоталитаризму в будущем.

Справедливо утверждает народная мудрость: «не ошибается, тот, кто ничего не делает». Первые лица СССР трудились не «покладая рук» на благо народа, но совершили достаточно ошибок, которые в итоге привели к развалу Советского Союза.

Мы не собираемся, разумеется, претендовать на какую-то абсолютную истину, указывая на эти просчеты (уровень не тот), а собираемся лишь перечислить некоторые из тех шагов, которые вложили свою пропорциональную лепту в то, что сегодня на карте мира нет государства, именуемого Союзом Советских Социалистических Республик.

Итак, где же «промахнулись» представители советских правящих кругов?

Поддержка мирового «революционного коммунистического движения»

С этой целью израсходованы огромные средства. Миллиарды долларов потрачены на спонсирование режимов, иногда откровенно преступных, просоветских только на этапе получения помощи. Борьба с Соединёнными Штатами за геополитическое влияние истощала советское государство. А друзей коммунистов, как оказалось, были единицы. С концом финансирования «дружественные» республики в большинстве своем без оглядки переметнулись под опеку тех же США. Действительно, может быть, не стоило тратить колоссальные ресурсы на установление и поддержку дружественных, зачастую «марионеточных» режимов?

Подавление венгерского восстания в 1956 году

Осенью 1956 года по решению Политбюро ЦК КПСС в Будапешт были введены советские войска и жестоко пресечена попытка восстания венгерского народа. Решающими на заседании Политбюро стали слова Н. С. Хрущева:

«…войска не выводить из Венгрии и Будапешта и проявить инициативу в наведении порядка в Венгрии. Если мы уйдем из Венгрии, это подбодрит американцев, англичан и французов — всех империалистов. Они поймут (это) как нашу слабость и будут наступать. Нас не поймет наша партия».Решение Хрущева значительно подорвало авторитет СССР в Европе, который был завоеван Советским Союзом по итогам победы над фашизмом и во Второй мировой войне в целом.

Новочеркасские события 1962 года

Хрущев, будучи Первым секретарём ЦК, весной 1957 года объявил о прекращении обслуживания облигаций внутреннего займа. Решение вызвало бурю негодования во всех слоях советского общества. Ведь в своё время «сталинские» облигации были обязательными и позволили правительству поднять страну из послевоенных руин. Во многих городах недовольство вылилось в массовые волнения и беспорядки. В Новочеркасске порядок был наведен особенно жестоким образом. Следующим за отказом от обслуживания Гособлигаций шагом стало повышение цен на мясопродукты, естественно, по «многочисленным просьбам трудящихся». Цена на мясо взлетела на 30%, для многих колбаса стала мечтой.

Ввод войск в Афганистан

Чтобы не допустить гражданской войны в Афганистане и обезопасить южные границы страны, правительство СССР ввело в соседнее государство ограниченный контингент советских войск. Миротворческая операция, спланированная на несколько дней, оказалась более чем десятилетней войной. За время конфликта в Афганистане погибло более 14 тысяч советских солдат и офицеров. Мировая общественность резко негативно отреагировала на афганские события. Некоторые страны вслед за США бойкотировали Олимпийские игры, прошедшие в Москве в 1980 году. Через многие годы бывший директор ЦРУ в своих воспоминаниях утверждал, что спецслужбы Соединённых Штатов принимали непосредственное участие в разработке операции по вовлечению Советского Союза в афганский конфликт.

Антиалкогольная компания Горбачева

В первой половине 80-х годов уровень потребления алкоголя в стране побил все рекорды и превысил 14 л спирта на человека в год. Руководство государства было вынуждено принимать неотложные меры против провальной алкоголизации населения. Но крайние меры в борьбе с алкоголем лишили государство важной статьи наполнения бюджета. В итоге, обвал мировых цен на нефть, случившийся вскоре, вверг Советский Союз в экономический ступор. А затем и привел к финансовому коллапсу.

Создание ГКЧП 1991 год

На волне реформ и перестройки на политическую арену вышли политики новой «демократической» формации. Некоторые из них впоследствии говорили благодарственные речи в Конгрессе США. Стыдно, право слово! И, с появлением в Москве 19 августа танков, существующая власть конвульсивно создает Государственный Комитет по Чрезвычайному Положению, взявший на себя ответственность за положение в стране. В итоге ГКЧП с принятыми обязательствами не справился и мы имеем то, что имеем.

Разумеется, это далеко не полный перечень того, что загоняло советское государство к закономерному завершению своего существования. Мы выделили лишь некоторые, которые первыми пришли в голову. Иногда становится невыносимо жаль то того, что все получилось так, как получилось. Но уж ничего с этим поделать невозможно…

Справедливо утверждает народная мудрость: «не ошибается, тот, кто ничего не делает». Первые лица СССР трудились не «покладая рук» на благо народа, но совершили достаточно ошибок, которые в итоге привели к развалу Советского Союза.

Мы не собираемся, разумеется, претендовать на какую-то абсолютную истину, указывая на эти просчеты (уровень не тот), а собираемся лишь перечислить некоторые из тех шагов, которые вложили свою пропорциональную лепту в то, что сегодня на карте мира нет государства, именуемого Союзом Советских Социалистических Республик.

Итак, где же «промахнулись» представители советских правящих кругов?

Поддержка мирового «революционного коммунистического движения»

С этой целью израсходованы огромные средства. Миллиарды долларов потрачены на спонсирование режимов, иногда откровенно преступных, просоветских только на этапе получения помощи. Борьба с Соединёнными Штатами за геополитическое влияние истощала советское государство. А друзей коммунистов, как оказалось, были единицы. С концом финансирования «дружественные» республики в большинстве своем без оглядки переметнулись под опеку тех же США. Действительно, может быть, не стоило тратить колоссальные ресурсы на установление и поддержку дружественных, зачастую «марионеточных» режимов?

Подавление венгерского восстания в 1956 году

Осенью 1956 года по решению Политбюро ЦК КПСС в Будапешт были введены советские войска и жестоко пресечена попытка восстания венгерского народа. Решающими на заседании Политбюро стали слова Н. С. Хрущева:

«…войска не выводить из Венгрии и Будапешта и проявить инициативу в наведении порядка в Венгрии. Если мы уйдем из Венгрии, это подбодрит американцев, англичан и французов — всех империалистов. Они поймут (это) как нашу слабость и будут наступать. Нас не поймет наша партия».Решение Хрущева значительно подорвало авторитет СССР в Европе, который был завоеван Советским Союзом по итогам победы над фашизмом и во Второй мировой войне в целом.

Новочеркасские события 1962 года

Хрущев, будучи Первым секретарём ЦК, весной 1957 года объявил о прекращении обслуживания облигаций внутреннего займа. Решение вызвало бурю негодования во всех слоях советского общества. Ведь в своё время «сталинские» облигации были обязательными и позволили правительству поднять страну из послевоенных руин. Во многих городах недовольство вылилось в массовые волнения и беспорядки. В Новочеркасске порядок был наведен особенно жестоким образом. Следующим за отказом от обслуживания Гособлигаций шагом стало повышение цен на мясопродукты, естественно, по «многочисленным просьбам трудящихся». Цена на мясо взлетела на 30%, для многих колбаса стала мечтой.

Ввод войск в Афганистан

Чтобы не допустить гражданской войны в Афганистане и обезопасить южные границы страны, правительство СССР ввело в соседнее государство ограниченный контингент советских войск. Миротворческая операция, спланированная на несколько дней, оказалась более чем десятилетней войной. За время конфликта в Афганистане погибло более 14 тысяч советских солдат и офицеров. Мировая общественность резко негативно отреагировала на афганские события. Некоторые страны вслед за США бойкотировали Олимпийские игры, прошедшие в Москве в 1980 году. Через многие годы бывший директор ЦРУ в своих воспоминаниях утверждал, что спецслужбы Соединённых Штатов принимали непосредственное участие в разработке операции по вовлечению Советского Союза в афганский конфликт.

Антиалкогольная компания Горбачева

В первой половине 80-х годов уровень потребления алкоголя в стране побил все рекорды и превысил 14 л спирта на человека в год. Руководство государства было вынуждено принимать неотложные меры против провальной алкоголизации населения. Но крайние меры в борьбе с алкоголем лишили государство важной статьи наполнения бюджета. В итоге, обвал мировых цен на нефть, случившийся вскоре, вверг Советский Союз в экономический ступор. А затем и привел к финансовому коллапсу.

Создание ГКЧП 1991 год

На волне реформ и перестройки на политическую арену вышли политики новой «демократической» формации. Некоторые из них впоследствии говорили благодарственные речи в Конгрессе США. Стыдно, право слово! И, с появлением в Москве 19 августа танков, существующая власть конвульсивно создает Государственный Комитет по Чрезвычайному Положению, взявший на себя ответственность за положение в стране. В итоге ГКЧП с принятыми обязательствами не справился и мы имеем то, что имеем.

Разумеется, это далеко не полный перечень того, что загоняло советское государство к закономерному завершению своего существования. Мы выделили лишь некоторые, которые первыми пришли в голову. Иногда становится невыносимо жаль то того, что все получилось так, как получилось. Но уж ничего с этим поделать невозможно…

Источник

В хозяйственном строительстве Л. И. Брежнев не допускал серьёзных ошибок, но в тоже время во внешней международной политике он повторял те же ошибки, которые до него допускали все руководители советского государства, пришедшие к власти после смерти И. В. Сталина.

Л. И. Брежнев поверил в возможность дружбы с Западом и стремился наладить с западными странами добрососедские отношения. Он не понимал, что западные страны, во-первых, в своей политике вообще не применяют такого понятия как дружба, а, во-вторых, что на Западе у России за всё время её существования настоящих друзей никогда не было и нет даже среди славянских народов, кроме мужественных православных сербов. И можно было бы оправдать внешнюю политику Брежнева, если бы мы были слабы, но во время его правления СССР по силе не уступал Западу. В международной политике Л. И. Брежнев допустил серьёзные ошибки и тем самым нанёс по СССР свой брежневский удар.

Со странами Восточной Европы сотрудничество развивалось через Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ). В 1971 году СЭВ принял двадцатилетнюю программу сотрудничества и развития. Торговый оборот со странами СЭВ составил 50% всего торгового оборота СССР. Был построен нефтепровод «Дружба», газопровод «Союз», создана энергосистема «Мир». Многие советские люди носили одежду и обувь, сшитую и изготовленную в странах СЭВ. Даже производство вертолётов с газотурбинными двигателями «Ми-2» было передано стране СЭВ – Польше. Не сборка, а именно всё производство. Было передано и производство самолётов «Ан-2».

СССР размещал в странах СЭВ заказы на производство гражданских кораблей и другой продукции тяжёлой промышленности, стремясь создать и сохранить высокий уровень промышленного развития стран Восточной Европы. Чехословакия поставляла в СССР огромное количество замечательных мотоциклов «Ява». Такие действия Советского Союза скрепляли страны СЭВ воедино, и при отсутствии вмешательства Запада во внутренние дела стран Восточной Европы СССР мог бы жить с ними в дружбе и согласии многие десятки лет.

В отношениях с западными странами СССР пошёл на совершенно не оправданные уступки. 1 июля 1968 года СССР подписал договор о нераспространении ядерного оружия с Англией, а затем с США и другими странами. Договор подписало 100 стран. Одни обещали не распространять оружие, другие – не принимать его и не производить. Не подписали договор ядерные державы – Франция и КНР, а также такие страны как Пакистан, Израиль, ЮАР, Индия. СССР этот договор не был нужен. Договор был нужен США, которые боялись, что страны с ядерным оружием выйдут из под диктата Америки.

30 сентября 1971 года между СССР и США было подписано соглашение о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны. Оно предусматривало целый ряд мер по защите ядерного оружия, а также предусматривало усовершенствование линии прямой связи между руководителями СССР и США.

Ранее, в марте 1966 года Франция вышла из НАТО и её президента Шарля де Голля принимали в Кремле с русским радушием. А. Н. Косыгин совершил ответный визит во Францию. Со сменившим де Голля президентом Франции Ж. Помпиду в 1971 году Л. И. Брежнев подписал соглашение о сотрудничестве.

Реально СССР дружба с Францией ни политической, ни экономической выгоды не давала. Но Франция демаршем выхода из НАТО и соглашением с СССР укрепляла свой статус независимой страны по сравнению с другими странами Западной Европы, которые целиком и полностью выполняли волю США. Думаю, что Брежнев даже не понимал, с кем имеет дело.

Проектом де Голля, Франции была Европа от Бреста до Урала. Этот проект потом подхватят предатели национальных интересов России Горбачёв и Шеварнадзе. Но если рассматривать проект глубже, то он принадлежит не трём названным политическим деятелям.

Проект «Европа от Бреста до Урала» является проектом А. Гитлера и для его реализации в 1941 году границу СССР перешли 5,5 миллиона вооружённых до зубов солдат и офицеров Германии, Венгрии, Румынии, Италии и Финляндии! Ради этого проекта они вели с нашей страной войну на истребление народов Советского Союза. Гитлер об этом говорил и писал неоднократно и открыто, а Л. И. Брежнев радовался своим дипломатическим успехам.

Но, на мой взгляд, самый большой урон СССР нанёс подписанный 12 августа 1970 года в Москве договор между СССР и ФРГ о ненападении. Этот договор был только началом подписания документов, официально разрешающих западным странам вмешиваться во внутренние дела Советского Союза. Да и сам по себе он не давал СССР никаких выгод, так как ФРГ была весьма и весьма значительно слабее СССР, и договор только развязывал руки Бонну и связывал СССР.

Запад всё продумал. СССР не мог не подписать договор, в котором ФРГ официально признаёт послевоенные границы в Европе, не претендует на Калининградскую область и признаёт границу по Одеру-Нейсе. ФРГ признала послевоенные польские границы, то есть право владения поляками землями, отторгнутыми в 1945 году у Германии Красной Армией и переданными правительством СССР Польше, не смотря на возражения США, Англии и Франции.

Надо сказать, что Польша не помнит ни предоставленной ей Советской Республикой независимости после революций 1917 года, ни передачи ей земель Советским Союзом в 1945 году. Польша предпочитает нас ненавидеть, как нас ненавидит Западный мир. ФРГ сняло претензии Германии на эти земли. Исторически они действительно принадлежали Польше. ФРГ пошла дальше и 21 ноября 1972 года признала ГДР, а в 1973 году ФРГ и ЧССР денонсировали мюнхенское соглашение.

Данные договоры без сомнения не являлись инициативой канцлера Западной Германии Вили Брандта, который без разрешения США не мог сделать и шага. А США всё продумали и были твёрдо уверены, что СССР ради подтверждения незыблемости послевоенных границ подпишет договор с любыми оговорками. Так оно и вышло.

Следующим шагом по приданию договорам формата международного права было Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Совещание позднее перерастёт в «Организацию по сотрудничеству и безопасности в Европе» (ОСБЕ).

Вот тут то к переговорному процессу подключились США и Канада с «гуманитарным пакетом». Совещание проходило в период с 1973 по 1975 годы сначала в Хельсинки, затем в Женеве и потом снова в Хельсинки. Заключительный акт совещания был подписан 1 августа 1975 года главами 33 европейских государств, а также США и Канадой. Странами, подписавшими акт, устанавливались и утверждались важнейшие принципы международного права, в том числе поведения на европейской и мировой арене.

Кроме мирных заверений, принципов неприменения силы, уважения суверенитета был в пакете и пункт «Уважения прав и основных свобод человека». Этот пункт под видом защиты прав человека давал США право вмешиваться во внутренние дела любой страны. Такое вмешательство в дальнейшем назвали «гуманитарной интервенцией».

В ХХI веке к примату сверхценности «прав человека» США добавили борьбу с терроризмом, окончательно развязав себе руки на пути к мировому господству или как принято сейчас говорить – к глобализации.

Подписанный 1 августа 1975 года вышеуказанный акт наносил ещё один удар по СССР. Американцы провозгласили демократизацию и права человека главными целями внешней политики США и ими прикрывали свои агрессивные намерения и действия. Их дополняли ранее провозглашённые целями внешней политики США – национальная безопасность и торговля. Акт трактовался и как право народов на самоопределение.

Этот удар, конечно, был намного слабее вражеского удара ложью о массовых сталинских репрессиях, но вместе с ложью о нашем сельском хозяйстве, 1930-х годах, военном и послевоенном временах разрушал Советский Союз, как множеством разных бомб, снарядов, мин, гранат и пуль разрушали прекрасные города и сёла СССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов гитлеровцы. Американцы продолжали дело разбитых Красной Армией гитлеровских орд, но другим путём.

В некоторых городах Советского Союза возникли весьма однородные по национальному составу «хельсинские группы», которые якобы наблюдали за выполнением хельсинских обязательств. Эти группы свои наблюдения передавали за рубеж, а там печатали и тиражировали по всем каналам СМИ сведения о якобы существовавших нарушениях прав человека в СССР.

К ним обращались представители 5-й колонны, которых советское правительство в соответствии с законами страны начинало привлекать к ответственности за совершение противоправных действий. К ним обращались евреи, не получившие разрешение на эмиграцию, крымские татары, желавшие отдать Крым туркам, турки-месхетинцы, католики, баптисты, пятидесятники, адвентисты и прочие настроенные против СССР жители страны.

Таким образом, внутренние враги России получили международный правовой статус на борьбу с нашей страной. И на документе, придающем легитимность разрушителям СССР, стояла подпись руководителя Советского Союза. Вот к чему приводит политическая близорукость. Гениальный политик И. В. Сталин такого бы не допустил. Да, сила у нас была, и развивать страну брежневское руководство умело, а вот политической дальнозоркости не хватало.

Члены ЦК КПСС А. Н. Шелепин и П. Е. Шелест понимали к чему ведут США и высказывали своё мнение. Но определённые политические круги воздействовали на Л. И. Брежнева и в 1976 году оба указанных противника проамериканского курса были выведены из состава ЦК КПСС.

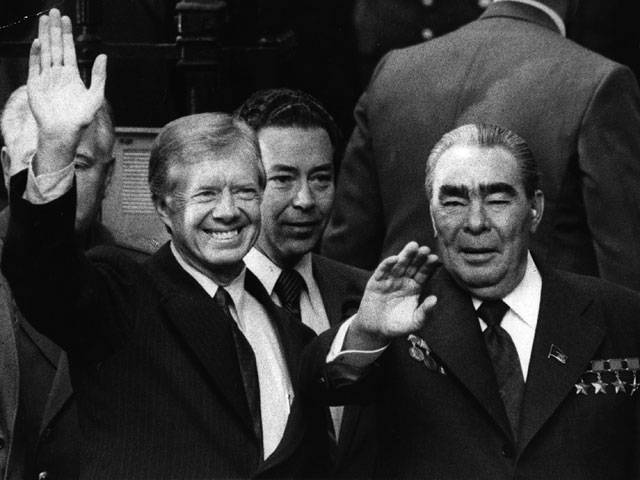

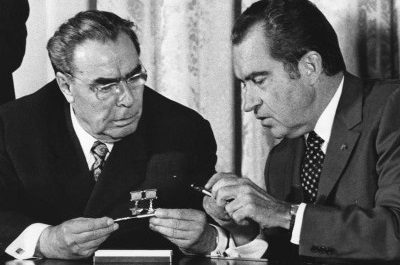

29 мая 1972 года в Москве Р. Никсон и Л. И. Брежнев подписали договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1), а также договор об ограничении противоракетной обороны (ПРО).

Кроме этого были подписаны документы о советско-американском сотрудничестве в торговле, науке, образовании, освоении космоса. Не зря Р. Никсон прилетел в Москву и стал «другом» СССР. Он прилетал и в 1974 году, а Л. И. Брежнев летал в Америку. В 1974 году Л. И. Брежнев встречался во Владивостоке с новым президентом США Д. Фордом. Было достигнуто соглашение о заключении нового договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2).

Таким образом, за три года американские президенты трижды прибывали в СССР. Только этот факт должен был насторожить руководство Советского Союза. Но нет, не насторожил.

Члены нашего правительства должны бы были знать о заявлениях Никсона, который говорил, что главный интерес США – это делать то, что больше всего навредит СССР. Советское правительство и лично Л. И. Брежнев не были предупреждены о намерениях Никсона. Ответственность за это ложится на председателя комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Ю. В. Андропова.

Изучить и понять намерения Запада советское руководство могло, прежде всего, через службы КГБ, а они бездействовали и тем самым не защищали интересы своей родины, не препятствовали уменьшению её безопасности. Наши члены правительства многого не знали и не понимали и поэтому снова подписали договоры, наносящие ущерб Советскому Союзу.

А было ясно, что руководители США летали в СССР от страха перед изо дня в день нарастающей мощью СССР. Надо было немедленно сдержать нарастание военной мощи нашей страны, ибо США значительно отставали от нас в количестве и качестве стратегических вооружений.

Америке недоставало научно-технического уровня в ракетно-ядерных областях, и она проигрывала гонку вооружений в создании самого сложного и решающего исход войны стратегического оружия. В области стратегических вооружений она могла отстать навсегда и, таким образом, проиграть холодную войну. Фактически она её уже проигрывала.

Вот поэтому президент Никсон смерил гордыню, сел в самолёт и полетел в Москву. Договором ОСВ-1, подписанным советской стороной Америка ограничивала количество ракет с ядерными боеголовками до 1300 штук. Для нас первый договор означал сворачивание производства стратегических ракет, а для Америки — возможность нас догнать.

Содержание

- А на войне — как на войне

- Сталин и начало войны

- Сингапур и японцы

- Реформы еще раз реформы

Как часто в нашей жизни бывает так, что на работе мы придумываем нововведение, говорим начальству, а они отклоняют нашу инициативу. А позже возникает момент, когда ваше ноу-хау могло бы пригодиться, но уже поздно. Кто виноват? Руководитель, ведь власть — это еще и огромная ответственность.

А теперь представим себе эту ситуацию в масштабах государства, когда придворные, советники и министры указывали главе государства на необходимости перемен или принятия быстрых решений, а руководитель медлил, во многом потому, что “власть знает лучше”.

Сегодня мы разберем ситуации в истории, когда руководители государств совершали ошибки из-за того, что не прислушивались к своему окружению.

Сразу стоит оставить небольшую ремарку. Тут я не буду рассматривать ситуации из древней истории, например, когда Македонскому советовали оставить имя наследника своей империи (которая в итоге распалась), или князю Игорю — не спешить с отправкой флота на Константинополь (флот в итоге сожгли). Я буду приводить примеры из 19-20 столетия, когда источников большое количество, и мы можем быть уверены в том, что правителю неоднократно говорили о необходимости принятия решения.

А на войне — как на войне

Тут можно привести массу примеров, ведь любая война — это ужас, а правитель, ее развязавший, подталкивает свой народ к гибели. Президент Линдон Джонсон начал бесполезную для американцев войну во Вьетнаме, из-за чего он навсегда вошел в историю как “кровавый убийца”.

Брежнев начал войну в Афганистане, а политика Милошевича привела к тому, что в Югославии началась война, а затем посыпались бомбы НАТО. А теперь приведу самые известные ситуации, когда война уже шла и правители принимали ошибочные решения.

Сталин и начало войны

Все слышали о том, что 22 июня 1941 года Германия “вероломно, без объявления войны” напала на СССР. Но часто войны так и начинаются. Неужели Сталин, хитрый и прагматичный, ничего не знал о маневрах Гитлера? До нападения немцев советский руководитель неоднократно получал сведения о планах нацистской Германии:

- Сталину неоднократно докладывали пограничники о маневрах на границе и о строительстве укреплений и даже минных полей. Последнее такое сообщение было 21 июня 1941 года.

- Маневры в других пограничных странах. В 1940-1941 разведка СССР получала информацию, что немецкие солдаты и генералы находятся в Венгрии, Румынии и Финляндии. 8 октября 1940 генерал Голиков докладывал Сталину, что немцы либо попытаются склонить СССР к войне с Англией, либо сами начнут войну против Союза. Рихард Зорге и другие тайные агенты неоднократно писали о том, что весной-летом 1941 года Гитлер нападет на СССР.

- Доклады послов. Еще в декабре посол СССР в Германии Владимир Деканозов написал Молотову (министру иностранных дел), что весной 1941 Гитлер начнет войну против СССР.

- Доклады Великобритании. Даже У. Черчилль писал Сталину о вероятном нападении Гитлера.

В ночь с 21 на 22 июня 1941 года границу СССР и Германии пересек поезд с продовольствием. Это была отправка сельхозпродукции в рамках советско-немецкого партнерства. Сталин был уверен, что Гитлер зависим от советских поставок, что он неспособен вести войну на два фронта. Именно поэтому все поступления, указанные выше, игнорировались.

Сталин был уверен, что все это — “проделки буржуазного запада”, что это англичане и американцы пытаются столкнуть СССР и Германию. Твердая убежденность в своей правоте и привела к ошибкам Союза на начальном этапе войны и такому успешному немецкому блицкригу.

Сингапур и японцы

Теперь возьмем пример из другой части мира. Сингапур — важная военно-морская база Британии накануне Второй мировой войны. С 1941 года разведка неоднократно докладывала о том, что японцы вскоре предпримут бомбардировку, а затем и штурм Сингапура.

Но власти ничего не сделали для того, чтобы подготовится к обороне. Они даже отказались отключать электричество (для затемнения на случай авианалетов) поскольку тогда отключатся электроприборы, в том числе вентиляторы.

Кроме того, англичане очень предвзято относились к японцам. Они считали, что их техника слаба, а в самой стране попросту нет хороших летчиков. Они то — азиаты, другое дело мы — европейцы. И даже ситуация с атакой на Перл-Харбор ничему не научила англичан.

В феврале 1942 года Сингапур был атакован японцами. В итоге — крупнейшее поражение Британии в Тихом океане, потеря Сингапура и тысячи жертв как среди военных, так и среди мирных жителей.

Реформы еще раз реформы

Часто стране для того, чтобы продолжить конкурировать с лидерами (или даже просто, чтобы сохранить существование) нужны перемены. Мир вокруг меняется, а правители иногда этого не замечают.

- Джеймс Бьюкенен — малоизвестный 15-й президент США. В конце 1950-начале 1960-х ему неоднократно предлагали планомерную программу реформ для того, что постепенно избавиться от рабства и интегрировать Юг и Север США. Он считал это никому не нужными переменами “в интересах рабов”. Итог: длительная Гражданская война и реконструкция Юга страны.

- Алексей Косыгин — глава правительства СССР, предлагал Леониду Брежневу программу реформ в экономике. В основе была идея ввести хозяйственный расчет на предприятиях и расширить децентрализацию. Это был отход от жесткой плановой экономики, с принятием некоторых принципов капитализма.

В 1965 году реформу даже запустили, но в 1968 году Брежнев, опасаясь политических последствий и защищая “советскую стабильность”, свернул реформы. Кризис и стагнация СССР продолжились. А Китай с Дэн Сяопином в 1970-е взял и соединил у себя капиталистическую экономику и коммунистическую политику.

На правителе лежит огромная ответственность. Иногда нужно взять решение в свои руки, и твердо стоять до конца. А иногда — отступить и принять идеи других. Но власть и уверенность в собственной непогрешимости дают свое, и правитель не слышит мнения и советы окружающих. Есть ошибки правителей, которые отражаются только на истории их страны, но есть и вовсе изменяющие ход истории целых народов.

Главные ошибки советских лидеров

Говорят, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Руководители советского государства работали много и ошибались часто. Некоторые ошибки сыграли роковую роль в истории СССР.

Антиалкогольная кампания

К 1984 году уровень потребления алкоголя в СССР превышал 14 литров чистого спирта на душу населения. Это заставило советское руководство принимать серьёзные меры по предотвращению спаивания страны. В мае 1985 года стартовала беспрецедентная по размаху антиалкогольная кампания: водка подорожала почти в два раза, вырубались уникальные виноградники, искусственно сокращалось производство винно-водочной продукции.

Государство добровольно лишало себя важной статьи доходов, которой продажа алкоголя являлась со сталинских времен. Но вскоре цены на нефть и газ, составлявшие почти 60% всех доходов в советском бюджете, рухнули, а «финансовой подушки» в виде доходов от продажи водки на внутреннем рынке уже не было. СССР оказался в экономическом коллапсе.

Поддержка «революционного коммунистического движения» во всём мире

На это Советский Союз потратил миллиарды долларов. Однако борьба за влияние с США на каждой «клеточке глобуса», закончилось пшиком. Сразу после того, как СССР, а затем Российская Федерация прекратили финансирование, «революционное коммунистическое» движение в конкретных государствах либо свернулось совсем, либо приобрело далеко «некоммунистические» формы.

Подавление Венгерского восстания, 1956 год

Осенью 1956 года армия СССР жестоко подавила восстание в Венгрии. На заседании Политбюро ЦК КПСС было необходимо принять решение по Венгрии. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв сказал следующее:

«Если мы уйдём из Венгрии, это подбодрит американцев, англичан и французов империалистов. Они поймут [это] как нашу слабость и будут наступать».

Это решение негативно повлияло на романтический образ СССР, который сформировался на Западе после Второй мировой войны.

Подавление «Пражской весны», 1968 год

В конце 1960-х «мировая система социализма» испытывала себя на прочность. Отношения с братскими народами были непростыми, зато в отношениях с Западом наблюдалась патовая «разрядка». Можно было вздохнуть легко и обратить внимание на Восточную Европу.

Битва за «правильное» понимание Союза союзных стран в кулуарах НАТО звалось «доктриной Брежнева». Доктрина и стала правом на вторжение в провинившуюся Чехословакию. 20 августа 1968 года началась военная операция «Дунай». Интернациональные (в основном, советские) войска в рекордно-короткие сроки «взяли» Прагу, захватив все стратегически-важные объекты. Так закончилась Пражская весна. Репутация СССР как оплота социальной справедливости среди граждан восточноевропейских стран была утеряна.

Расстрел в Новочеркасске, 1962 год

Весной 1957 года Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев фактически объявил внутренний дефолт в стране, приняв решение о прекращении выплат по всем выпускам «сталинских» облигаций, которые были в своё время «обязательными» и на подписки которых у советского гражданина уходило порой до трёх месячных окладов ежегодно. Ну, а вскоре, «по просьбе трудящихся», было решено повысить розничные цены на мясо и мясные продукты на 30 %. Это привело к массовым волнениям во многих городах.

Самая страшная трагедия произошла весной 1962 года в Новочеркасске, когда демонстрация рабочих была подавлена с помощью пулемётных очередей. С этого момента у большой части советских граждан навсегда пропало доверие к власти. Это чувство наследовали и граждане современной России.

Создание ГКЧП, август 1991 года

Неизвестно, сколько бы просуществовала страна с названием «СССР», если бы 19 августа на улицах Москвы не появились танки. «Телевизор», сообщив о болезни Президента СССР, «ушёл» на балет, а всю ответственность за происходящее в стране взял на себя Государственный комитет по чрезвычайному положению. Правда, ненадолго.

Ввод войск в Афганистан

В 1979 году руководство СССР, дабы пресечь развитие гражданской войны в соседнем Афганистане, ввела туда ограниченный контингент войск. Это вызвало бурную реакцию на Западе: в частности, в знак протеста США и некоторые другие страны объявили бойкот московской Олимпиаде, которая прошла в 1980 году. Спустя два десятилетия, когда Советского Союза уже не было на карте мира, американские спецслужбы признали, что сыграли не самую последнюю роль в вовлечении СССР в военный конфликт. Так, бывший директор ЦРУ в своих мемуарах признал, что американцы стали оказывать военную помощь афганским моджахедам ещё до ввода советский войск, провоцируя решение советского руководства.

Ежегодно на афганский конфликт СССР тратил порядка 2-3 млрд американских долларов. Советский Союз мог себе это позволить при пике цен на нефть, который наблюдался в 1979-1980 годах. Однако в период с ноября 1980 по июнь 1986 года цены на нефть упали почти в шесть раз! Участие в афганском конфликте стало непомерно дорогим удовольствием в фактически обескровленной экономике.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Adblock

detector

03 января 2018, 16:05 / Мнения / Аналитика

Девять исторических ляпов политиков

Путин – о евреях во власти, Мединский – о потерях немецких войск, а Поклонская «цитирует» Суворова

Путин – о евреях во власти, Поклонская «цитирует» Суворова, а Мединский – о потерях немецких войск

/ Ведомости, ТАСС

Российские политики, в том числе и первые лица, нередко призывают уважать историю и бережно относиться к прошлому. К сожалению, это далеко не всегда получается у них самих. Они делают грубые фактические ошибки, демонстрируют недостатки школьных и вузовских курсов истории.

/Пресс-служба президента России

Кто и где сказал. Президент Владимир Путин во время посещения Еврейского музея и Центра толерантности в Москве в 2013 г.

Цитата. «Решение о национализации этой библиотеки (библиотеки Шнеерсона — «Ведомости») было принято первым советским правительством, и членами его примерно на 80–85 процентов являлись евреи».

В чем ошибка. Президент стал жертвой распространенного предрассудка о еврейском засилье в руководстве партии и государства в первые годы Советской власти. Если отбросить выдумки лжеученых, способных выявить еврейское родословную у каждого эсера, большевика и кадета, то в первом составе Совета народных комиссаров (СНК) евреев было 8%: из 16 его членов евреем был только Лев Троцкий. В Совнаркоме РСФСР в 1917–1922 гг. евреев было 12% (6 человек из 50). В ЦК РСДРП(б) накануне октября 1917 г. евреев было 20% (6 из 30), а в первом составе политбюро ЦК РКП(б) – 40% (3 из 7).

/Евгений Разумный / Ведомости

Кто и где сказал. Министр культуры Владимир Мединский в колонке на сайте iz.ru.

Цитата. «22 июня люфтваффе потеряло 300 самолетов. Больше таких

колоссальных потерь у немецких ВВС не было».

В чем ошибка. Даже советская пропаганда не позволяла себе таких преувеличений и говорила про 200 сбитых 22 июня 1941 г. самолетов противника. Авторитетный исследователь истории советских ВВС в годы Великой Отечественной войны Дмитрий Хазанов, детально изучивший советские и немецкие документы о боевых действиях авиации, установил, что в первый день войны противник недосчитался 78 самолетов. Это никак не принижает подвига советских пилотов, принявших первый бой в трагических и неравных условиях. А ложь никак не способствует воспитанию патриотизма и уважению к истории и ее героям.

/Евгений Разумный / Ведомости

Кто и где сказал. Председатель совета министров Крыма Сергей Аксенов 17 марта 2017 г. в эфире крымского телеканала.

Цитата. «Николай II поиграл в демократию, в итоге там потеряли Аляску, потеряли ну вообще. Потеряли империю. <…> Ну вот группа баламутов просто-напросто настроила царя, то есть на негативный лад, и так далее. И что мы получили? Сегодня у России была бы Аляска. Ну так, одну минутку. Это изменило бы геополитическую ситуацию во всем мире».

В чем ошибка. Николай II, конечно, не самый успешный русский царь, но обвинять его в потере Аляски, проданной США в 1867 году в период правления его деда, Александра II, вряд ли уместно. Николай II родился в 1868 г., спустя год после передачи Аляски США.

/Андрей Гордеев / Ведомости

Кто и где сказал. Прокурор Крыма* Наталья Поклонская в эфире радиостанции «Вести FM» осенью 2016 г.

Цитата. «Вы знаете, как говорится: служить хочу, да прислуживать тошно. Это наш великий полководец Суворов сказал»

В чем ошибка. Видимо, в школе Наталья Владимировна не слишком усердно изучала русскую классическую литературу. В действительности это слова Чацкого из пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума», в оригинале цитата звучит так: «Служить бы рад, прислуживаться тошно».

/Максим Стулов / Ведомости

Кто и где сказал. Председатель Госдумы и Высшего Совета

«Единой России»*

Борис Грызлов в онлайн-интервью Газете.ру в марте 2010 г.

Цитата. «Сам термин «лженаука» уходит глубоко в средние

века. Вспомним Коперника, которого сожгли на костре за фразу «Земля все-таки

вертится».

В чем ошибка. Фраза «Земля все-таки вертится» принадлежат Галилео Галилею, который не был казнен. По приговору суда инквизиции был сожжен был другой итальянский ученый, Джордано Бруно, а Николай Коперник дожил до преклонных по тем временам (XVI в.) — 70 лет.

/Максим Стулов / Ведомости

Кто и где сказал. Депутат Госдумы Вячеслав Никонов на ток-шоу

«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 3 декабря 2017 г.

Цитата. «Я вот обратил внимание на количество маккартизма в Соединенных Штатах

Америки. Это ведь у них давно началось. Вот лидера Социалистической

партии Юджина Дебса посадили на два года за то, что он выступал против

Первой мировой войны. А в России Ленина за это не посадили».

В чем ошибка. Внуку известного функционера РКП(б) и ВКП(б) Вячеслава Молотова и доктору исторических наук неплохо бы знать, что в период Первой мировой войны Ленин находился в эмиграции сначала на территории Австро-Венгрии, а затем переехал в Швейцарию. Оттуда он с соратниками и отправился в Россию через Германию в знаменитом пломбированном вагоне.

/Евгений Разумный / Ведомости

Кто и где сказал. Юрий Афонин, зампредседателя ЦК КПРФ, на ток-шоу

«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 7 ноября 2017 г.

Цитата. «При царизме ничего хорошего не было. Нефтью в

Азербайджане владели американцы — Ротшильды. И всюду был сепаратизм. Страна

стала разваливаться. А Гражданскую войну развязали белочехи. 14 стран хотели

разделить Россию. Я как историк еще много фактов могу привести».

В чем ошибка. Странно, что историку Афонину неизвестно, что бакинские промыслы осваивали представители семьи Нобелей (шведы), а не Ротшильды, занимавшиеся в Баку торговлей нефтью и ссудными операциями. Они были французами, а не американцами. Кроме того, в начале ХХ в. Ротшильды продали свои активы в России компании Royal Dutch Shell. Кроме того, Гражданскую войну в Поволжье весной 1918 г. спровоцировали не чехи, а попытка их разоружения отрядами Красной гвардии. Было бы также интересно узнать, как намеревались участвовать в разделе России, например, Сербия, Греция или Италия, войска которых участвовали в интервенции.

/Евгений Разумный / Ведомости

Кто и где сказал. Бывший губернатор Орловской области Вадим Потомский на пресс-конференции в ТАСС 22 июля 2016 г.

Цитата. «Иван Грозный однажды произнес фразу: «Я виновен в смерти своего сына, потому что вовремя не отдал его лекарям». Когда они ехали в дороге и он заболел, они ехали из Москвы в Петербург».

В чем ошибка. Потомский явно не в ладах с хронологией. Иван Грозный правил в 1547-1584 гг., а Петербург был основан Петром Первым в 1703 г.

/Евгений Разумный / Ведомости

Кто и где сказал. И снова президент России Владимир Путин на пресс-конференции 14 декабря 2017 г.

Цитата. «Украина вошла в состав Российской империи в 1645 г. тремя областями, если говорить сегодняшним языком: Киев, Чернигов и сегодняшний Житомир – там как‑то по‑другому центр назывался, – три области».

В чем ошибка. В действительности Левобережная Украина (нынешние Полтавская, Сумская, Черниговская области и часть Киевской) были присоединены к России в 1654 г., когда она еще не была империей, которую провозгласили существенно позже, в 1721 г. при Петре I. Житомир и окружающие его волости не были присоединены к России и остались в составе Речи Посполитой до конца XVIII в.

*Должности указаны на момент выступления.