38

ВЕЛИКАЯ

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941-1945)

Переломным

моментом во внешней политике СССР стал

приход к власти в Германии в 1933 г. Гитлера.

С этого момента в качестве носителя

главной угрозы стала рассматриваться

гитлеровская германия: явная антисоветская

направленность нацистской пропаганды,

интенсивные военные приготовления

Германии и ее союзницы Японии не оставляли

сомнений для советского руководства.

В связи с этим намечается отход советских

руководителей от восприятия

капиталистического окружения как некого

монолитного блока империалистических

государств, разрабатывающих планы

антисоветской интервенции и уничтожения

«первого в мире государства рабочих и

крестьян».

Этот

отход выразился в следующих дипломатических

мероприятиях:

-

достижения

двусторонних соглашений о взаимопомощи

с другими государствами, обеспокоенными

ростом германской угрозы (май 1935 г.

франко-советское

соглашение о взаимопомощи против

агрессии на 5 лет, но не был подкреплен

конкретными военными соглашениями; с

Великобританией

оч медленное сближение: март 1935 г.

англо-советское коммюнике, обязывающее

обе стороны проводить политику мира и

коллективной безопасности, но английское

руководство не являлось сторонницей

заключения совместных военно-политических

договоров, надеясь, что Гитлер в связи

с заявлениями о «необходимости захвата

нового жизненного пространства на

Востоке и его германизации» направит

свою агрессию на Восток; США

–

СССР заинтересован в создании противовеса

на ДВ Японии, но удалось только

восстановить дипотношения в 1933 г., т.к.

в политике американского правительства

преобладали изоляционистские тенденции). -

создание

системы коллективной безопасности в

Европе (вступление в Лигу Наций в 1934 г.

и др., но малоуспешно данное направление,

ее «конец» — Мюнхенское соглашение 1938

г. Англии, Франции и Германии о расчленении

Чехославакии и передаче Германии

Судетской области (множество версий

почему пошли на это державы: 1. умиротворение

агрессора путем частичных уступок

(Чемберлен); 2. после репрессий в армии

30-х гг. перестали видеть в СССР надежного

и сильного в военном отношении союзника.

Но! в результате «сговора» СССР лишился

территориального заслона против

Германии, т.к. другие восточноевропейские

государства не обладали развитой

промышленностью и значительной военной

силой, а соглашение стало для Германии

«поощрением» для продолжения

экспансионистской политики. Уже в 1939

г. Германия окончательно уничтожила

Чехославакию, нарушив Мюнхенское

соглашение, в 39 г. Италия оккупировала

Албанию.

Новый

виток переговоров между державами о

создании системы коллективной

безопасности. СССР – подписание военной

конвенции с обеспечением надлежащих

условий для ее применения (н-р, предоставить

советским войск права прохода через

территорию Польши, чтобы могли

соприкоснуться с немецкими войсками).

Но! Ан и Фр сдержанную позицию, вели

конфиденциальный дипломатический

зондаж с Германией о разделе сфер

влияния, во главе миссий по ведению

переговоров о военном соглашении в

Москве 1939 г. были поставлены второстепенные

фигуры, не имевшие полномочий для

принятия решений. В условиях отсутствия

готовности

держав

к заключению военного соглашения

(паритетные политические и военные

обязательства с гарантией их реализацией)

СССР заключает с Германией 23 августа

1939 г. пакт о ненападении, приложение к

нему – секретный протокол о разделе

сфер влияния в Восточной Европе (СССР

– Эстония, Латвия (Литва – Германии),

Финляндия, Западные Украина и Белоруссия),

пакт – вынужденная мера: создан буфер

на Западе, исключена война на 2 фронта

(на З и В с Японией), отодвинута на 1,5 г.

война с Г.

Великая

Отечественная война. Продолжительность

1418 дней, главная часть Второй мировой

войны, Вместе с гитлеровской Германией

в войне против Советского Союза

участвовали войска Венгрии, Италии,

Румынии, Финляндии и некоторых других

европейских государств. В планы

фашистов входило расчленение и ликвидация

СССР, образование на ее территории 4-х

германских провинций, Москву. Ленинград,

Киев и ряд др. городов планировалось

взорвать и полностью стереть с лица

земли. От солдат вермахта требовалось

не только уничтожение воинов КА . но и

гражданского населения. Завоевав

территорию СССР планировалось подвергнуть

ее немецкой колонизации, а ресурсы

обратить на нужды Германии. 30 – 40%

населения выселить за Урал, 10 – 15 % —

ассимилировать, остальных – истребить,

уничтожая ежегодно 3 – 4 млн человек.

Население СССР предполагалось использовать

в качестве дешевой рабсилы, главным

образом на строительстве дорог. Ему не

положено было иметь образование, лишь

умение читать дорожные знаки (План

«Ост») Основа экспансии расово-идеологическая

война на уничтожение СССР и советского

строя.

22

июня 1941 г. на рассвете без объявления

войны немецко-фашистские войска вторглись

в пределы СССР. Началось осуществление

плана «Барбаросса» — плана молниеносной

войны («блицкриг»). Фашисты планировали

разгромить СССР в ходе кратковременной

кампании и выйти на линию Архангельск

— Астрахань до наступления зимы.

Промышленные центры Урала гитлеровцы

намеревались уничтожить с помощью

авиации.

Немецко-фашистские

войска начали наступление тремя группами

армий: «Север», «Центр» и «Юг». Им

противостояли войска пяти военных

округов: Ленинградского, Прибалтийского,

Западного, Киевского и Одесского, а

также Черноморский, Балтийский и Северный

флоты. В целом накануне нападения войска

приграничных округов Красной Армии

уступали фашистским в численности

личного состава, но превосходили их по

количеству танков, авиации и артиллерии.

Советские войска (за исключением флотов)

не были своевременно приведены в

состояние полной боевой готовности.

Для них нападение фашистов оказалось

внезапным и трагическим по своим

последствиям. Гитлеровцам удалось

с первых дней войны захватить стратегическую

инициативу. Уже 22 июня Красная Армия

понесла тяжелые потери (за первый день

войны только самолетов уничтожено 1200,

при чем около 800 из них — на земле) и

была вынуждена отступать на всех

стратегических направлениях. За первые

три недели

боев

агрессору удалось захватить Литву,

Латвию, значительную часть Белоруссии,

Украины, Эстонии, начать бои на территории

РСФСР. Несмотря на героическое

сопротивление пограничных застав,

отдельных частей и соединений Красной

Армии, врагу удалось далеко продвинуться

вглубь страны.

Основные

причины трагического развития событий

в начале войны:

-

незавершенность

военных приготовлений (не укреплены

границы, новые военные аэродромы на

присоединенных территориях при

консервации старых, т.е. неподготовленность

новой пограничной линии обороны к

отражению агрессии; незавершенность

программы перевооружения;

неукомплектованность многих частей и

подразделений, особенно танковых

корпусов; слабая отработка взаимодействия

на поле боя пехоты, танков, артиллерии

и авиации; острая нехватка автоматов,

средств радиосвязи, автотранспорта и

др.) -

особенности

военной доктрины СССР – наступательная,

а не обороняющаяся (полагали, что

возможная война на стороне противника,

восстанет пролетариат в тылу противника

и др.) -

просчеты

в сроках вероятного начала войны

(игнорировали данные разведки) и главного

направления удара противника (думали

Украина, т.к. здесь ресурсы – уголь,

хлеб и т.д.) -

огромный

урон, нанесенный репрессиями 1937—1938

гг. и последующих годов командным кадрам

Красной Армии, в первую

очередь ее высшему составу -

наличие

у

вермахта почти двухлетнего опыта

ведения Второй Мировой

войны,

хорошая выучка и взаимодействие немецких

войск, а также использование Германией

ресурсов захваченных стран.

С

первых дней

войны

началась перестройка страны на военный

лад:

1. введено

военное положения в стране; 2. призваны

в армию военнообязанные 14 военных

округов; 3. направлены директивы от 29

июня 1941 г. партийным и советским

организациям прифронтовых областей, в

которой определялись задачи их

деятельности в условиях войны; 4. началась

перестройка работы тыла под лозунгом

«Все для фронта! Все для победы!»; 5.

произошло развертывание партизанского

и подпольного движения на оккупированных

территориях на основе директивы от 29

июня и постановления ЦК ВКП(б) от 18 июля

1941 г. «Об организации борьбы в тылу

германских войск».

Основные мероприятия советского руководства в условиях военного времени.

1. Военно-организационные мероприятия:

-

централизация

функций власти, расширение прав народных

комиссаров СССР; -

создание

23 июня Ставки Главнокомандования,

преобразованной впоследствии в

Ставку Верховного главнокомандования

(первоначально председатель Ставки —

маршал С. К. Тимошенко, с 10 июля 1941 г.

— И. В. Сталин, с 8 августа он же —

Верховный Главнокомандующий); -

организация

30 июня 1941 г. Государственного Комитета

Обороны (ГКО) в составе: И. В. Сталин

(председатель), В. М. Молотов (зам.

председателя), Л. П. Берия, К. Е. Ворошилов,

Г. М. Маленков. ГКО сосредоточил всю

полноту власти в годы войны; -

создание

24 июня 1941 г. Совета по эвакуации: Н.

М.Шверник (председатель), А. Н. Косыгин,

А. И. Микоян, М. Г. Первухин и др.

2. Военно-экономические мероприятия:

-

введение

в действие мобилизационного плана по

производству боеприпасов и патронов; -

принятие

военно-хозяйственного плана на четвертый

квартал 1941 г. и на 1942 г. по районам

Поволжья, Урала, Западной Сибири,

Казахстана и Средней Азии; -

создание

в короткие сроки на востоке страны

основной военно-промышленной базы; -

изменение

режима труда, разрешение по Указу от

26 июня

1941

г. проводить сверхурочные работы до

трех часов в день; -

сентябрь

1941 г. – в каждой стрелковой дивизии

создавались заградительные отряды, за

бегство из их рядов – высшая мера

наказания.

3. Меры

идеологического характера:

-

разъяснение

населению целей и характера войны; -

создание

Совинформбюро для освещения событий

на фронте и в тылу, а также ведения

контрпропаганды -

перестройка

деятельности газет, радио, устной и

наглядной агитации, выпуск окон

ТАСС.

4. Мероприятия

в области внешней политики:

-

деятельность

по созданию Антигитлеровской коалиции; -

борьба

за скорейшее открытие «Второго фронта»; -

поддержка

движения Сопротивления в оккупированных

фашистами странах.

Боевые действия Красной Армии летом 1941 г. — весной 1942 г. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой.

Летом

1941 г. Красная Армия не смогла остановить

противника, несмотря на стойкость

ряда частей, бойцов и командиров. Почти

целый месяц в полном окружении сражался

гарнизон Брестской крепости, приковавший

к себе полноценную немецкую дивизию.

Летчики П. С. Рябцев, А. С. Данилов, Д. В.

Кокорев первыми в истории Отечественной

войны совершили воздушные тараны. В

конце июня 1941 г. на Западной Украине

произошло крупное встречное танковое

сражение, которое не позволило противнику

незамедлительно прорваться вглубь

Украины. Но в целом приграничные

сражения Красная Армия проиграла.

Сталин пытался переложить ответственность

за поражение на отдельных военноначальников,

в частности был казнен за измену Родине

командующий Западным фронтом ген. Д.Г.

Павлов. Летом 1942 г. немецко-фашистские

войска заняли Донбасс, овладели

Ростовом-на-Дону, начали движение на

Волгу и Северный Кавказ. 28

июля 1942 г. появляется приказ № 227 «Ни

шагу назад!»:

жесткие наказания за отступление без

распоряжения свыше, допустившие это

командиры объявлялись предателями

родины. Позади неустойчивых частей

могли выставляться заградотряды,

создавались штрафбатальоны и роты из

числа провинившихся в нарушении

дисциплины по трусости или неустойчивости.

(При все моральном значении приказа,

он вселял уверенность в том, что соседние

части не будут отступать, уменьшал

опасность окружения, снижал

деморализационные настроения).

Краткая

хроника дальнейшего хода войны:

10

июля 1941 г. началась битва

за Ленинград (с

8 сентября Ленинград сражался уже в

блокаде);

с

10 июля по 10 сентября 1941 г., т. е. два

месяца, продолжалось Смоленское

оборонительное сражение,

которое задержало противника на дальних

подступах к Москве;

с

7 июля по 26 сентября 1941 г. продолжалось

Киевское

оборонительное сражение;

с

5 августа по 16 октября 1941 г. — героическая

оборона

Одессы.

30

сентября 1941 г. немецко-фашистские войска

начали 1-е генеральное наступление на

Москву — операцию «Тайфун» с целью

уничтожить советские войска под Москвой

и овладеть столицей (сражение

длилось около 7 месяцев + крупнейшая

битва II

мировой) Значение:

разгром немецко-фашистских войск =

провал блицкрига; развеян миф о

непобедимости гитлеровской армии (38

нем дивизий разгромлены); победа =

огромное моральное и политическое

воздействие на советских людей; подъем

международного престижа СССР (т.к.

сделали то, что не смогли сделать

коалиционные силы ряда европейских

держав) и усиление движения Сопротивления;

нападения Японии в Перл-Харборе + победа

под Москвой – ускорение процесса

создания антигитлеровской коалиции).

Коренной

перелом в ходе ВОВ, второй этап войны

(ноябрь 1942 – декабрь 1943). Победные

вехи – Сталинградская и Курская битвы,

битва за Днепр и освобождение Левобережной

Украины. Коренное перелом – изменение

соотношения сил в пользу КА, переход

стратегической инициативы к советским

войскам, вера в победу над фашизмом.

Взаимоотношения

советского правительства с Русской

Православной церковью. В

годы войны значительная часть населения

обращается к православию. Сталин

встречался с главами церкви, в 43 г.

обменивается посланиями с митрополитом

Сергием, возобновляется деятельность

Священного Синода, открываются духовные

учебные заведения, церковь получает

право печатать и издавать литературу.

Архиерейский собор 8 сентября 1943 г.

избрал митрополита Московского Сергия

патриархом Всея Руси.

Боевые

действия на советско-германском фронте

в 1944 г. Снятие

блокады Ленинграда (900 дней), освобожден

Новгород, Белоруссия, значительная

часть Литвы, часть Латвии. К концу года

КА находилась в Югославии, Венгрии,

Польше, Восточной Пруссии, северной

Норвегии. 6 июня 1944 г. – открыт второй

фронт в Европе: форсирован Ла-Манш,

операция «Оверлорд» в Северной Франции.

Завершение

Великой Отечественной войны. Разгром

Японии.

1945 год советские войска начали

Висло-Одерской операцией (12 января —

3 февраля). За три недели боев они

продвинулись на запад до 300 км. Была

освобождена значительная часть

Польши.

Боевые действия перенесены в Германию.

До Берлина оставалось 60—80 км. 13 января

началась Восточно-Прусская операция,

продолжавшаяся почти 3,5 месяца и

закончившаяся 25 апреля 1945 г. взятием

Кенигсберга и освобождением северной

части Польши. 16 марта 1945 г. началась

Венская наступательная операция,

завершившаяся 15 апреля полным

освобождением

Венгрии и восточной части Австрии,

включая ее столицу Вену.

Поражения в Венгрии и Австрии вынудили

гитлеровское командование отвести

войска из еще оккупированной части

Югославии

и способствовали действиям

американо-английских войск и сил

итальянского Сопротивления в Северной

Италии. Главная стратегическая операция,

завершившая ВОВ – берлинская

(Берлин

взят 8 мая: подписан Акт о безоговорочной

капитуляции).2

сентября на борту американского линкора

«Миссури» подписан Акт о капитуляции

Японии.

Итоги

Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война

продолжалась 1418 дней и ночей и унесла

жизни 27 млн. советских людей (Сталин –

7 млн. чел, Хрущев – 20 млн., Горбачев –

27 млн., Ельцин – 26, 6 млн.; 14 млн. – в боевых

действиях, 13 млн. – мирные жители,

военные потери германии – 6,7 млн.

человек, т.е. на 1 погибшего германского

солдата — русских). Благодаря советскому

народу и союзникам по Антигитлеровской

коалиции были разгромлены фашизм и

милитаризм, претендовавшие на мировое

господство. Победа в войне повысила

престиж Советского Союза, способствовала

росту его международного влияния и

авторитета.

В

результате войны в состав СССР вошли

Печенгская и Клайпедская области, Южный

Сахалин, Курильские острова, часть

Восточной Пруссии.

Победа

Советского Союза над гитлеровской

Германией и ее союзниками обусловлена

комплексом слагаемых. Советскому

государству в экстремальных условиях

удалось максимально мобилизовать

военные, экономические, социально-политические

и духовные ресурсы страны. В войне

отчетливо проявились такие качества

советских людей, как патриотизм,

стойкость в тяготах и лишениях,

самоотверженность и героизм. Яркие

проявления патриотизма на оккупированных

территориях — сопротивление в подполье,

партизанское движение, в тылу — сбор

средств в Фонд обороны, строительство

боевой техники на собственные сбережения

трудящихся, массовое донорское движение

и т. д. Более 7 млн. человек награждены

в ходе боевых действий орденами и

медалями, свыше 11,5 тыс. удостоены звания

Героя Советского Союза. В годы войны

правящая в СССР коммунистическая

партия пользовалась доверием и поддержкой

значительной части населения, а у

рядовых коммунистов не было иных

привилегий, кроме привилегии личного

примера на фронте и в тылу. Советские

люди глубоко и искренне верили в то,

что они сражаются и умирают за правое

дело, что ведут справедливую

освободительную войну.

Победа

была достигнута усилиями всех народов,

входивших в состав СССР, но главную

тяжесть войны вынес русский народ. В

то же время нельзя забывать, что в годы

войны ряд народов (немцы Поволжья,

балкарцы, ингуши, калмыки, карачаевцы,

крымские татары, чеченцы и некоторые

другие народы, обвиненные в

пособничестве оккупантам) подверглись

репрессиям со стороны сталинского

режима и депортации (высылке) в восточные

районы страны. Только в 1989 г. Верховный

Совет СССР признал незаконными и

преступными эти акции. Трагической

оказалась и судьба многих советских

военнопленных, вернувшихся после

войны на Родину. Многие очутились в

сталинско-бериевском ГУЛАГе. Остальные

долгие годы оставались на подозрении

у властей.

Победа

на фронте была бы невозможна без

колоссальных усилий тружеников

тыла, без мобилизации всего экономического

потенциала. «Урал победил Рур» — так

можно сказать о вкладе тыла в общую

Победу. Свыше 16 млн. тружеников тыла

были награждены медалью «За доблестный

труд в Великой Отечественной войне».

Решающий

вклад в Победу внесла Советская Армия.

На советско-германском фронте

противник потерял 75% своих танков,

свыше 75% авиации, 74% артиллерии, 73% личного

состава. За годы войны в полной мере

проявилось полководческое искусство

высшего командного состава (Г. К. Жуков,

А. М. Василевский, Л. А. Говоров, И. С.

Конев, Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков,

К. К. Рокоссовский и др.), мастерство

офицерского корпуса в целом.

В

то же время нельзя забывать, что Советский

Союз сражался вместе с другими странами

Антигитлеровской коалиции. СССР получал

помощь по ленд-лизу (Англия, США, Канада

– «акт рассчитанного своекорыстия»).

Хотя общий ее объем был невелик и

составил 4% от того, что произвела

советская экономика, по некоторым

важным показателям она была весьма

значительной: по поставкам автомобилей,

продовольствия, стратегических

материалов, например алюминия и

авиационного бензина, а отдельные

образцы радиолокационной и гидроакустической

аппаратуры вообще не производились.

Поставки через Атлантику, Персидский

залив, Иран и по тихоокеанскому маршруту.

Создание Антигитлеровской коалиции и

ее деятельность в годы войны явились

важным источником общей Победы и

примером эффективности сотрудничества

стран с различным политическим и

социально-экономическим строем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Первые мероприятия советской власти

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 78.

Обновлено 4 Марта, 2022

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 78.

Обновлено 4 Марта, 2022

Первое советское правительство, Совнарком, было сформировано сразу после Октябрьской революции, 27 октября 1917 года. Большевики активно приступили к изданию различных законов и декретов, которые упраздняли старые порядки, введённые при монархии или Временном правительстве. Первые действия большевиков заключались в решении двух главных проблем: вопроса о мире и вопроса о земле.

Первые декреты советской власти

Постановления Совнаркома получили наименование декретов. К категории «первых» относятся документы ноября — декабря 1917 года.

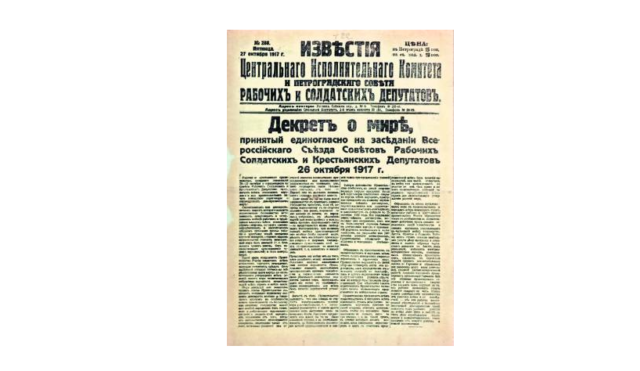

Декрет о мире стал первым из-за того, что Первая мировая война к октябрю 1917 года не пользовалась популярностью в обществе. Солдаты и матросы фактически отказывались идти в бой, стало массовым дезертирство.

Декрет о мире датируется 26 октября. Суть его свелась к отмене тайной дипломатии и призыву к немедленному заключению демократического мира без аннексий и контрибуций, то есть без захватов территорий и каких-либо выплат. Большевики считали, что Первая мировая война идёт в несправедливых и захватнических целях. Следствием Декрета о мире стало прекращение боевых действий и начало в декабре 1917 года переговоров в Брест-Литовске. Их курировал народный комиссар иностранных дел Лев Троцкий.

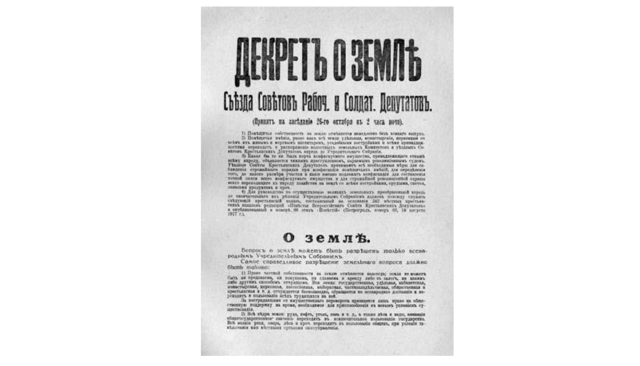

За Декретом о мире последовал Декрет о земле, который легализовал самозахваты помещичьих земель крестьянами. Вопрос о земле в Российской империи остро стоял со времен реформ Александра II и Столыпина. Согласно декрету, волосным земельным комитетам передавались в распоряжение земли помещиков и монастырей.

За вышеперечисленными последовали декреты об аресте членов Временного Правительства, ликвидации двоевластия, цензуре, отмене смертной казни, образовании Совнаркома. Его первый состав возглавил Владимир Ленин. Народным комиссаром по делам национальностей был Сталин. Внутренние дела сначала поручили Рыкову, а затем Петровскому и Дзержинскому.

Декреты рубежа 1917–1918 годов

29 октября последовал декрет о 8-часовом рабочем дне. 2 ноября 1917 года Совнарком принял «Декларацию прав народов России».

В ней провозглашалось равенство народов, право на самоопределение, свободное развитие нацменьшинств.

За ним последовал декрет о ликвидации сословий и гражданских чинов от 11 ноября. 28 ноября вне закона была объявлена партия конституционных демократов (кадетов). Потребность в наведении порядка и борьба с врагами революции потребовала создания карательных органов. Таким стала ВЧК: постановлением от 7 декабря 1917 года была создана Всероссийская Чрезвычайная Комиссия во главе с Феликсом Дзержинским.

Мероприятия в области экономики включали национализацию внешней торговли. Ей стал ведать возглавляемый Ногиным наркомат торговли и промышленности. Также большевики ввели рабочий контроль и провели национализацию банков по декрету от 14 декабря.

Жителям Советской России разрешили расторгать брак без участия церкви. Было разрешено заключение гражданского брака.

15 января 1918 года последовал декрет о создании Красной армии на добровольческих началах. Декретом от 24 января 1918 года большевики ввели григорианский календарь, поэтому и датой революции стало 7 ноября, а не 25 октября.

Кратко первые мероприятия Советской власти можно представить в таблице.

|

Дата |

Событие |

|

26 октября 1917 года |

Декреты о мире, о земле, об отмене смертной казни и о создании Совнаркома |

|

27 октября 1917 года |

Декрет о печати |

|

29 октября 1917 года |

Декрет о 8-часовом рабочем дне |

|

2 ноября 1917 года |

Декларация прав народов России |

|

20 декабря 1917 года |

Создание ВЧК |

|

15 января 1918 года |

Декрет о создании Красной армии |

Большевики отделили церковь от школы и государства декретом от 23 января 1918 года. За этим последовала волна атеистической пропаганды. Декреты издавал не только Совет народных комиссаров, но ВЦИК — высший законодательный орган.

Кратко первые мероприятия советской власти в 1917–1918 годах изучают в школьном курсе истории 11 класса.

Что мы узнали?

Сразу после Октябрьской революции первое советское правительство начало издавать законы и декреты, направленные на установление новых порядков. Прежде всего, следует запомнить декреты о мире, земле и замене старого правительства Российской республики Советом народных комиссаров.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 78.

А какая ваша оценка?

Решения II Всероссийского съезда Советов. Первые декреты советской власти:

- Декрет о мире — объявление о выходе России из войны, обращение ко всем воюющим державам с предложением начать переговоры о мире без аннексий и контрибуций;

- Декрет о земле — фактически принята эсеровская программа социализации земли, популярная среди крестьян: отмена частной собственности на землю, безвозмездная конфискация помещичьих земель и раздел их среди крестьян по трудовой и потребительской нормам. Требования крестьян полностью удовлетворены;

- Декрет о власти — провозглашение перехода власти к Советам, создание новой структуры власти, отказ от принципа разделения властей как буржуазного.

Следует отметить, что первоначально большевики обратились ко всем социалистическим партиям с предложением войти в состав Совнаркома и ВЦИКа, но согласие дали только левые эсеры (получили около 1/3 мест). Таким образом, до марта 1918 г. правительство было двухпартийным.

Причины «триумфального шествия советской власти»,т. е. относительно мирного (кроме Москвы) и быстрого установления ее по всей стране. Главная из них — почти мгновенная реализация большевиками (пусть и в декларативной форме) своих обещаний, что обеспечило им на первых порах поддержку населения, особенно крестьян.

Первые мероприятия советской власти.

В политической сфере:

- 10 (23) ноября 1917 г. — декрет о ликвидации сословий, титулов и чинов;

- 18 (31) декабря 1917 г. — декрет об уравнении в гражданских правах мужчин и женщин;

- 7 (20) декабря 1917 г. — создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК);

- 5 — 6 (18 — 19) января 1918 г. — открытие и разгон большевиками Учредительного собрания. Повод — отказ проголосовать за предложенную большевиками Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа;

- 12 (25) января 1918 г. — принятие III Всероссийским съездом Советов Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа: Россия провозглашена советской федеративной социалистической республикой — РСФСР;

- 10 июля 1918 г. — первая Конституция РСФСР: закрепила новую структуру власти Советов. Ее характерная особенность — ярко выраженная идеологизированность: лишение эксплуататорских классов избирательных прав, курс на мировую революцию и т. д.;

- июль 1918г. — неудачный мятеж левых эсеров, выступавших против новой крестьянской политики большевиков и подписания Брестского мира с Германией. Итоги: формирование однопартийного правительства и однопартийной политической системы в стране.

В социально-экономической сфере:

- октябрь — декабрь 1917 г. — декреты о введении 8-часового рабочего дня и рабочего контроля на предприятиях, национализация банков и крупных предприятий;

- 2 (15) декабря — создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и советов народного хозяйства на местах;

- март 1918г. — введение продовольственной монополии и твердых цен на продовольствие после потери хлебных районов (Украины и др.);

- июнь 1918 г. — создание комитетов бедноты (комбедов). Начало реквизиций хлеба у крестьян.

Итоги: рост недовольства крестьян, чем воспользовались контрреволюционные силы — от эсеров и меньшевиков до монархистов.

В области национальной политики:

- 2 (15) ноября 1917 г. — Декларация прав народов России: отмена национальных привилегий и ограничений, право наций на самоопределение и создание собственных государств (этим правом тут же воспользовались Польша, Финляндия и прибалтийские народы).

В области образования и культуры:

- декабрь — январь 1918 г. — введение григорианского календаря, декреты об отделении церкви от государства и школы от церкви.

Тема 19. СССР в середине 1950-х –

середине 1960-х гг.

План:

1. Борьба за власть и реорганизация властных структур

2. Экономика

СССР в 1953 – 1964 гг.

3. Либерализация внешнеполитического курса

1. Борьба за власть и реорганизация властных структур

Борьба за власть среди наследников Сталина

Со смертью И.В.Сталина, последовавшей 5 марта 1953 г., заканчивалась целая эпоха в жизни страны – эпоха, когда развивалась и

крепла система, опиравшаяся на аппарат и репрессивные органы.

Борьба за власть среди наследников вождя носила непрерывный характер вплоть до весны 1958 г. и прошла несколько этапов:

1. Март – июнь 1953 г. Ключевые позиции в руководстве

страны заняли Председатель Совета Министров СССР Г.М.Маленков и первый заместитель Председателя

С.М.СССР, министр внутренних дел и государственной безопасности Л.П.Берия. Основные мероприятия Советского руководства:

— первые шаги по осуждению культа личности;

— попытки перераспределения властных полномочий от ЦК КПСС к соответствующим государственным структурам;

— первая волна реабилитации жертв сталинского террора, охватившая около 1,2 млн. заключенных (из 10 млн.);

— корректировка национальной политики;

— реорганизация МВД СССР, все принадлежавшие ему строительные Главки были переданы отраслевым министерствам, а ГУЛАГ – Министерству юстиции СССР;

— ограничение прав Особого Совещания при МВД СССР

Однако усиления по ограничению партийного руководства страной не прошли не замеченными со стороны партийного аппарата, который

стремился сохранить не только режим, но и свое приоритетное положение в обществе. Н.С.Хрущев, занимавший в новом руководстве пост секретаря ЦК КПСС (все остальные наследники Сталина имели

государственные должности), возглавил заговор с целью отстранения Берия от власти. На участие в нем согласились почти все члены бывшего руководства, опасавшиеся Л.П. Берии еще с конца 30-х гг. 26

июня 1953 г. на заседании Совета Министров Л.П. Берия был арестован и вскоре расстрелян как враг Коммунистической партии и советского народа. Главным пунктом обвинения звучало, как преступное посягательство Берии на партийное руководство обществом. Больше всех от падения Берии выиграл Н.С.Хрущев. На июльском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС прямо

указывалось на необходимость укрепления партийного руководства во всех звеньях партии и государственного аппарата, чем он сумел воспользоваться в полной мере.

2. Лето 1955 г. – февраль 1955 г. На вершине руководства страной находились Председатель Совета Министров СССР Г.М. Маленков и Н.С. Хрущев, избранный в сентябре 1953 г. Первым секретарем ЦК

КПСС, но по-прежнему так и не занимавший государственных постов. Этот период характеризуется неуклонным усилением позиций Н.С. Хрущева и ослаблением

роли Г.М. Маленкова. После пересмотра “ленинградского дела” Г.М. Маленков в феврале 1955 г. был снят с

поста главы правительства, который занял Н.А. Булганин, и назначен министром электростанций.

3. Февраль 1955г. – март 1958 г. Н.С. Хрущев ведет борьбу за

власть с объединенной оппозицией в лице В.М. Молотова, Л.М. Кагановича и Г.М. Маленкова и другие. Они, используя свое большинство в Президиуме ЦК КПСС, приняли летом 1957 г. решение об

упразднении поста Первого секретаря ЦК КПСС и о назначении Хрущева министром сельского хозяйства. Однако Н.С.Хрущев потребовал обсуждение этого вопроса на Пленуме ЦК, который согласно Уставу КПСС

один мог решить этот вопрос. На Пленуме, состав которого еще ранее сформировал из поддерживающих его людей, оппозиционеры были объявлены антипартийной группой и лишены своих постов. Г.М. Маленков

был назначен директором электростанций, В.М. Молотов – послом в Монголию, Л.М. Каганович – директором горно-обогатительного комбината. Сторонники Хрущева получили дополнительные места в

Президиуме и секретариате ЦК КПСС. В октябре 1957 г. был лишен своих постов министр обороны СССР, маршал Г.К. Жуков, роль и авторитет которого были

высоки и еще более выросли в результате устранения с его помощью Берии, а затем антипартийной группы. Это посеяло у сторонников Н.С. Хрущева опасения за собственную судьбу. В марте 1958 г. при

формировании нового состава правительства с поста его главы был снят Н.А. Булганин, поддерживавший оппозицию летом 19657 г. Председателем Совета Министров был избран Н.С.Хрущев, сохранивший также

пост Первого секретаря ЦК КПСС. Это означало его полную победу в борьбе за власть.

XX

Съезд

КПСС

С именем Хрущева была связана и первая

попытка реформирования тоталитарной политической системы. Важное место в поисках путей общественного обновления занял XX съезд КПСС (14-25 февраля 1956 г.). Несмотря на то, что на работе

съезда отразились прежние догмы, сложившиеся стереотипы, при рассмотрении вопросов внутренней и внешней политики, был отмечен ряд новых принципиальных подходов. Прежде всего, съезд нанес первый

удар по теории, согласно которой СССР представлялся в качестве «осажденной крепости», открыто призвав к мирному существованию двух систем — социалистической и капиталистической, к экономическому,

научно-техническому, и культурному сотрудничеству. Утверждение принципа мирного сосуществования двух систем было тесно связано с решением вопроса о возможности предотвращения войн.

Наибольшее впечатление на делегатов

съезда произвел закрытый доклад Н.С. Хрущева «О преодолении культа личности и его последствий». Хотя критика сталинизма носила первоначальный, поверхностный характер (причины многих аномалий

сталинского периода сводилась в основном к личностному фактору) и не ставился вопрос о ликвидации самой тоталитарной системы, решения XX съезда о культе личности относятся к числу наиболее важных

партийно-правительственных решений 1950-х годов. Съезд, вслед за реабилитацией репрессированных при Сталине партийных и государственных деятелей, положил начало широкой массовой реабилитации

миллионов простых советских людей и целых народов.

Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций

После XX съезда КПСС получил развитие курс на демократизацию общества. Основные направления реорганизации государственных органов и общественных

организаций:

— расширение прав союзных республик в

экономической и правовой сферах;

— восстановление государственной самостоятельности балкарского, ингушского, калмыцкого, карачаевского, чеченского народов (1957 г.);

— ликвидация отраслевых министерств и

создание территориальных советов народного хозяйства (1957 г.) – укрепление позиций региональной номенклатуры;

— принятие постановления ЦК

КПСС об улучшения деятельности Советов и усиления их связи с массами (1957 г.);

— реорганизация ВЦСПС, расширение прав

первичных профсоюзных организаций, сокращение их штатного аппарата

В январе – феврале 1959 г. на XXI съезде КПСС был

сделан вывод о полной и окончательной победе социализма в СССР и объявлено о начале развернутого строительства коммунизма.

На очередном, XXII съезде правящей

партии в октябре 1961 г. была принята новая Программа КПСС, давшая теоретическое обоснование и наметившая конкретные этапы построения в СССР

коммунизма к 1980 г. Для этого предстояло решить следующие задачи:

— построить материально-техническую базу

коммунизма, обеспечив в основном первое место в мире по производству продукции на душу населения и самый высокий в мире жизненный уровень;

— переход к коммунистическому

самоуправлению;

— формирование нового всесторонне

развитого человека.

В новой Программе КПСС был сделан вывод

о перерастании государства диктатуры пролетариата во всенародное государство.

Были предприняты шаги по перестройке

КПСС, принятые XXII съездом:

— предоставление возможности проведения

внутрипартийных дискуссий;

— положение о ротации партийных кадров в

центре и на местах;

— расширение прав местных партийных

органов;

— требование о недопустимости подмены

партийными органами государственных структур и общественных организаций;

— критерием выдвижения руководящих

кадров объявлены лишь их деловые качества;

— требование неуклонного сокращения

численности аппарата партийных органов и увеличения партийного актива.

Все эти мероприятия в случае их

реализации во многом способствовали бы изменению облика ведущей политической силы общества. Однако они не затрагивали самих основ и принципов существования КПСС.

2. Экономика СССР в 1953 – 1964 гг.

Смена общей стратегии

Задачи, которые были поставлены в период правления Н.С.Хрущева перед народным хозяйством, существенно отличались от предыдущих десятилетий. Первостепенной целью государства

официально провозглашались не просто “повышение благосостояния” людей, но и выход на первое место по уровню жизни народа.

Н.С. Хрущев свято верил в неограниченные возможности созданного в СССР строя. Он был убежден, что при разумном руководстве

государственное хозяйство сможет решить любые задачи гораздо быстрее и эффективнее, чем свободный рынок.

Государственная

экономика впервые должна была показать свои возможности не в чрезвычайных обстоятельствах войны или усиленной подготовки к ней, а в относительно спокойных, мирных условиях. Соответственно нужно

было создать для людей иные побудительные мотивы работы – на место страха перед наказанием и стремления хоть как-то прокормиться должна была стать “коммунистическая сознательность” и справедливая

(по труду) оплата.

Сельское хозяйство: первые успехи

Первоочередной и самой важной экономической проблемой, за решение которой взялось новое руководство, стало производство продуктов питания. Запущенность сельского хозяйства была ужасающей – уже

четверть века деревня являлась фактически колонией государства, из которой почти даром выкачивали все ресурсы.

Меры, направленные на рост колхозного и личного производства:

— значительное

повышение государственных закупочных цен на колхозную продукцию;

— прирезка земли к приусадебным участкам;

— снижение продналога с личных хозяйств и прощение прошлых “долгов”.

Рост колхозного и личного

производства в первые послесталинские годы начался с очень низкой отметки, но первые успехи были впечатляющими. Темпы роста сельскохозяйственного производства в 1951-1955 гг. составляли 20,5%, в 1956-1960 гг. – 30%.

Н.С. Хрущев стремился вырвать страну из полуголодного состояния в кратчайший срок, одним махом. Решено было использовать

мобилизационные возможности социализма и за пару лет создать на голом месте новые зерновые районы на огромных площадях. – там. Где плодородная, никогда не паханая земля (целина) сразу и безо

всяких удобрений сулила большие урожаи (Казахстан, Урал, Алтай). К концу 1950-х гг. целина давала 40% общесоюзного сбора зерна.

Главный рычаг быстрого

роста производства мяса, масла, молока Н.С. Хрущев увидел в выращивании кукурузы. Ее повсеместное внедрение должно было обеспечить колхозные фермы

массой высококачественных кормов.

С конца

1950-х гг. колхозникам стали выдавать паспорта, с 1964 выплачивать пенсии. “Второе крепостное право” закончилось. Но непосредственным результатом

освобождения стало переселение миллионов людей (в основном молодых, наиболее работоспособных) в города и на новые промышленные стройки. Отток рабочих рук из деревни и увеличение численности

городского населения обострили нехватку продуктов в магазинах.

Ни

финансовые послабления, ни попытки внедрения новых культур и технологий, ни распашка новых земель не привели к изобилию в стране продуктов питания. Тем не менее, реальные изменения в снабжении

страны продовольствием (по сравнению со сталинскими временами) были налицо. Поколение, родившееся в середине 1950-х гг. было в истории СССР первым,

которое не знало голода.

Промышленность

Добывающая,

тяжелая и оборонная промышленность продолжали играть ведущую роль в экономике. Их удельный вес в 1950 – 1960-е гг. даже увеличился. Однако часть их продукции стала использоваться для улучшения

жизни населения.

Промышленность

стройматериалов теперь не только снабжала “стройки пятилеток”, но и поставила на конвейер производство сборных железобетонных жилых домов. С 1955 по 1964 гг. городской жилищный фонд вырос на

80%. Пятьдесят четыре миллиона человек справили новоселье (каждый четвертый житель страны). Изменился жилищный стандарт. Семья получала не комнату в

бараке или коммуналке, пусть маленькую, но отдельную благоустроенную квартиру.

Бурно развивавшаяся электронная промышленность не только поставляла различные системы для ракетных войск, но и “отправляла” в магазины радиоприемники,

проигрыватели, телевизоры. Радиовещание впервые охватило всю страну. С 1953 по 1958 гг. число телевизоров в советских семьях увеличилось с 200 тыс. до 3-х млн.

Химкомбинаты начали производить первые синтетические ткани, стиральные порошки, изделия из пластмассы сельское хозяйство получило немало минеральных удобрений,

машиностроение освоили выпуск первых легковых автомобилей – не только для учреждений, но и частных лиц.

Тепловозы и

электровозы заменили на железных дорогах паровозы, выпуск которых был прекращен с 1957 года. Нефть и газ начали вытеснять в топливном балансе уголь. Широкое строительство электростанций позволило

совершить прорыв в электрификации страны. Химическая промышленность давала все больше новых искусственных материалов.

Выдающимися

успехами грандиозной ракетной программы СССР стали запуск первого искусственного спутника Земли в 1957 г. и полет первого космонавта Юрия Гагарина в 1961 году.

Темпы

промышленного роста в первое послевоенное десятилетие были высокими и по все показателям превзошли итоги 1930-х гг. Природа государственной тоталитарной экономики не изменилась, но оплата труда

работников была поднята над полуголодным уровнем, Замаячила реальная перспектива дальнейшего улучшения жизни.

Основные понятия

Индустриальное общество; построение основ индустриального общества; интенсификация;

экстенсивный путь развития экономики; научно-технический прогресс; предприятия группы А; предприятия группы Б; расширенное воспроизводство; средства производства; социальная

напряженность.

Основные даты

Август 1953 г. — обнародование экономической программы Г. М. Маленкова. Сентябрь 1953 г. — принятие

на Пленуме ЦК КПСС аграрной программы Н. С. Хрущева. 1954 г. — начало освоения целинных и залежных земель. 1957 г. — реорганизация системы управления

промышленностью, упразднение отраслевых министерств. 4 октября 1957 г. — запуск первого искусственного спутника Земли. 12 апреля 1961 г. — первый пилотируемый

космический полет Ю. А. Гагарина.

3. Либерализация внешнеполитического курса

Новая внешнеполитическая концепция

На XX съезде КПСС была

сформулирована новая внешнеполитическая концепция: необходимость мирного сосуществования государств с различным государственным строем и многовариантность путей построения социализма с

одновременным подтверждением принципа “пролетарского интернационализма”. Был сделан вывод о возможности предотвращения новой мировой войны и о разнообразии форм перехода к социализму.

Подчеркивалась верность Советского Союза суверенитета и независимости во взаимоотношениях с государствами мира. В 1957 г. министром иностранных дел СССР был назначен А.А. Громыко.

Основные направления внешней политики

1. Развитие отношений со странами “социалистического лагеря”

2. Новый курс в отношениях со странами Запада

3. Поддержка стран “третьего

мира”

Развитие отношений со странами “социалистического лагеря”

Смерть Сталина возродила в народах Восточной Европы надежды на изменения к лучшему. Росло недовольство народа, во-первых, из-за укрепления тоталитаризма

советского образца, подавления инакомыслия, оппозиции. Во-вторых, — из-за низкого (по сравнению с

Западной Европой, быстро восстанавливавшейся благодаря «плану Маршалла») жизненного уровня.

ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии (ПОРП, польские коммунисты) под

давлением народного недовольства, уже выплеснувшегося в июне 1956 г. в массовые антисоветские и антисоциалистические выступления в ряде городов (прежде всего — в Познани), в октябре

того же года, несмотря на ожесточенный нажим из Москвы (в Варшаву приехали Хрущев, Молотов, Микоян и Каганович), избрали Первым секретарем умеренного реформатора Владислава Гомулку. Москва была

вынуждена признать «польский путь к социализму», предполагавший отказ от масштабной коллективизации, сохранение мелкой частной собственности и т. п. Компромисс советского руководства с

реформаторским крылом польским коммунистов позволил сохранить мир и стабильность в этой стране.

Гораздо сложнее оказалась ситуация в

Венгрии. Здесь вплоть до 1956 г. у власти находился сталинист Матиас Ракоши, осуществлявший в стране форсированные социалистические

преобразования по советскому образцу. Проводились массовые репрессии (бывали моменты, когда в 10-миллионной Венгрии в местах лишения свободы находилось до 1 млн. человек!). Все это вызвало

ненависть народа и к социализму как таковому, и к СССР как «цитадели социализма». Долго сдерживавшаяся ненависть прорвалась после того, как под влиянием разоблачений, прозвучавших на XX съезде

КПСС, к власти в Венгрии пришло реформаторское крыло Венгерской Партии Трудящихся (ВПТ) во главе с Имре Надем. Была объявлена амнистия всех политических заключенных, со своих постов смещены

многие видные партийные деятели, запятнавшие себя участием в репрессиях. Почувствовав свободу, венгерский народ уже не хотел останавливаться на полпути. Началось стихийное развитие

антисоциалистической революции. Надь не сумел взять ситуацию под контроль и «поплыл по течению». В Будапеште проходили массовые студенческие митинги под антисоветскими лозунгами, к которым начали

присоединяться рабочие и интеллигенция, под их давлением правительство приняло решение о восстановлении многопартийности, открытии границы с Австрией и выходе Венгрии из Варшавского Договора и СЭВ. Все шло к тому, что в ближайшее время социализм в Венгрии должен

был быть уничтожен. Советское руководство с тревогой следило за развитием событий. После колебаний было

решено вмешаться. 4 ноября 1956 г. началась советская интервенция в Венгрию. После ожесточенного сопротивления, оказанного советским войскам в ряде городов революция была подавлена. Погибло около 20.000 венгров, несколько тысяч сумело бежать через еще открытую границу с

Австрией. Правительство Имре Надя было свергнуто, сам он, пытавшийся укрыться в югославском посольстве, был арестован, вывезен в Румынию и там по приговору советского суда расстрелян. К власти

пришло правительство во главе с Яношем Кадаром, который заключил своего рода «джентльменское соглашение» с СССР: он гарантирует лояльность Венгрии Советскому Союзу в обмен на свободу рук во

внутренней политике. Именно с Кадаром связаны довольно успешные попытки найти «венгерский путь к социализму».

XX съезд КПСС породил конфликты не только между СССР и странами, стремившимися к более решительному разрыву со сталинским прошлым, но и между СССР и странами,

стремившимися сохранить и даже упрочить сложившиеся в прежние годы режимы. К такого рода конфликтам относят взаимоотношения с Китаем, Албанией

и, отчасти, с Румынией.

Конфликт с Китаем был вызван чрезвычайно негативным отношением Мао

Цзедуна к новому внешнеполитическому курсу СССР после смерти Сталина, направленному на смягчение противоречий с Западом. Мао обвинял советских лидеров в малодушии и трусости. Не мог он

согласиться и с осуждением Сталина на XX съезде, так как это, с его точки зрения, означало отход от подлинного социализма. Из Китая отзываются все

советские специалисты, сворачиваются программы экономической и военной помощи Китаю. Окончательный разрыв с Китаем (после серии инцидентов на советско-китайской границе весной 1962 г.)

произошел в июле 1963 г., когда после серии взаимных обвинений между КПСС и КПК из Москвы и Пекина были отозваны послы. Отношения между двумя крупнейшими социалистическими странами

балансировали на грани войны. В Восточной Европе китайской политике симпатизировали Албания (открыто) и Румыния (тайно).

Новый курс в отношениях со странами Запада

XX съезд КПСС официально утвердил идею о возможности и необходимости

мирного сосуществования и соревнования двух систем. В сентябре 1959 г. состоялись триумфальный

визит Н.С. Хрущева в США , встречи советского лидера на улицах с простыми американцами, посещение большого числа американских городов, выступление в ООН (предложение о всеобщем и полном

разоружении) и, наконец, выступление по телевидению, во время которого обращаясь к американской аудитории Н.С. Хрущев заявил: «Ваши внуки будут жить при коммунизме!».

Н.С. Хрущев был непредсказуем и во внешней политике. В 1962 г. возник Карибский

(ракетный) кризис. После победы революции 1 января 1959 г. Куба пошла по социалистическому пути. Для ее защиты от возможной американской агрессии туда были направлены 42 советские ракеты и

воинские части. США объявили военную блокаду Кубы. Путем переговоров и вывода с Кубы советской техники кризис был преодолен, начались поиски путей к ослаблению напряженности.

В 1962 г. в Москве прошел Всемирный конгресс за разоружение, в 1963 г.

заключен договор СССР, США и Англии о запрещении испытания ядерного оружия в трех сферах: в воде, атмосфере, космосе. В 1964 г. СССР заявил о мерах по ослаблению гонки вооружений.

Поддержка стран “третьего мира”

После 1953 г. СССР начал проводить гораздо более активную политику

в странах “третьего мира”. Первым примером масштабных контактов с некоммунистическими силами стало сближение СССР и Египта. В ноябре 1956 г. СССР встал на защиту Египта, подвергшегося англо-франко-израильской агрессии (Суэцкий

кризис) после захвата. Активное дипломатическое вмешательство СССР (при благожелательном нейтралитете США, незаинтересованных в тот момент в разрастании конфликта) позволило Египту

избежать военного разгрома. В дальнейшем СССР оказывал Египту крупную военную (советским оружием была вооружена вся египетская армия) и экономическую (высотная Асуанская плотина на Ниле) помощь.

С 1955 г. началось сближение

Советского Союза с Индией, ставшей на долгие годы (особенно после ухудшения отношений с Китаем) главным другом и союзником СССР в Азии.

С 1959 г. СССР

приобрел еще одного довольно мощного союзника. Им стала Индонезия, в которой президент Сукарно начал социалистические преобразования.

1960 г. вошел в историю как «год

Африки», на карте мира появилось сразу несколько новых независимых государств — бывших колоний. Под влиянием советской пропаганды и в

расчете на советскую экономическую помощь многие из них выбрали «социалистическую ориентацию», однако, как правило это привело лишь к окончательному обнищанию и без того небогатого населения. Для

распространения советского влияния в этих странах был открыт Институт дружбы народов.

В целом, влияние СССР в «третьем мире» в эти годы стремительно росло,

однако для самого Советского Союза это оказалось большим бременем, так как на содержание дружественных режимов (причем порой весьма далеких от социализма) тратились огромные средства, которые

могли бы быть использованы внутри страны.

Смещение Н.С.Хрущева

К 1964 г. недовольство деятельностью Н.С. Хрущева стало в

стране едва ли не всеобщим. Ряд высших руководителей партии, правительства армии и госбезопасности решились отстранить Н.С.Хрущева от власти. Их поддержали в этом почти все руководители регионов.

На октябрьском (1964 г.) Пленуме ЦК КПСС Н.С. Хрущев был смещен со всех государственных и партийных постов. Ему были предъявлены обвинения: развал экономики, принижение роли партийных и советских

органов, стремление к единоличному правлению. С отставкой Хрущева завершился процесс либерализации общественно-политической, окончились начатые им преобразования.