30 сентября – еще одна дата, связанная с началом Великой Отечественной войной. В этот день в 1941 году началась стратегическая операция немецких войск по захвату Москвы, которая получила название «Тайфун»

Запоздалое наступление

Мы уже неоднократно рассказывали о плане «Барбаросса», согласно которому немцы предполагали в кратчайшие сроки разгромить Красную армию и захватить Москву уже в сентябре 1941 года. Действительность нарушила все планы фашистской Германии. Красная армия действительно отступала с тяжелыми потерями, но не так быстро, как предписывалось ей в утвержденных немецких документах. А главное – не получалось ее окончательно разгромить. На конец сентября немцы так и оставались на расстоянии 350 километров от вожделенной цели. Но положение советских войск уже не предполагало решительных наступательных действий. Им пришлось отступить к Ленинграду, были оставлены Смоленск, Киев и Донбасс, а в направлении на Москву на тот период установилось относительное затишье. Немцы продолжали удерживать инициативу в своих руках, однако, встретившись с упорным сопротивлением Красной армии, и они понесли значительные потери в живой силе и технике. Требовалось время для восстановления сил и для перегруппировки. Был отдан приказ о переходе на московском направлении к временной обороне. В это же время немецкое командование начало планирование окончательного наступления на Москву под кодовым названием «Тайфун».

Накануне «последнего решающего сражения»

Основные задачи наступления были изложены в директиве ОКВ №35 от 6 сентября 1941 года, детали оформлялись в виде приказов, но итоговым руководящим документом стала версия плана, подготовленная руководством группы армий «Центр». К наступлению была привлечена 2-я танковая армия Гудериана, которая «освободилась» после разгрома советских войск под Киевом. Новый план предполагал три удара, а не два, как было задумано раньше. Теперь они нацелили свои войска на Брянск, Вязьму и Орел с перспективой выхода к Туле. Главной задачей стал разгром войск Тимошенко, то есть всех сил Западного направления. После этого должно было состояться «последнее решающее сражение» и окончание всей Восточной кампании.

Немцы не зря предвкушали долгожданную победу. На одном стратегическом направлении впервые было собрано такое количество войск. Всего на Москву было направлено 64 дивизии, в числе которых 16 танковых и 6 моторизованных, общая численность сил – 1 млн 800 тысяч человек. Против Красной армии было выставлено 14 тысяч орудий и минометов, 1320 самолетов и около 2000 танков. Противостоять этому полчищу должны были 83 дивизии Западного, Брянского и Резервного фронтов, всего – 1 млн 250 тысяч человек. Танков было всего около 1 тысячи, артиллерийских полков –71. Были еще 9 кавалерийских дивизий и некоторые резервы. Очевидно, что немцы обладали значительным перевесом сил.

Советское командование ожидало главный удар вдоль трассы М-1, на участке Смоленск – Ярцево – Вязьма были созданы основные центры обороны. Здесь были даже установлены морские 130-миллиметровые орудия. К сожалению, на все направления сил было недостаточно. К примеру, на Варшавском шоссе на 24 километрах фронта размещалась одна 53-я стрелковая дивизия с сотней орудий и минометов. Что-то эффективное в виде подвижных соединений Красная Армия не могла выставить против противника – их просто не было.

30 сентября 1941 года

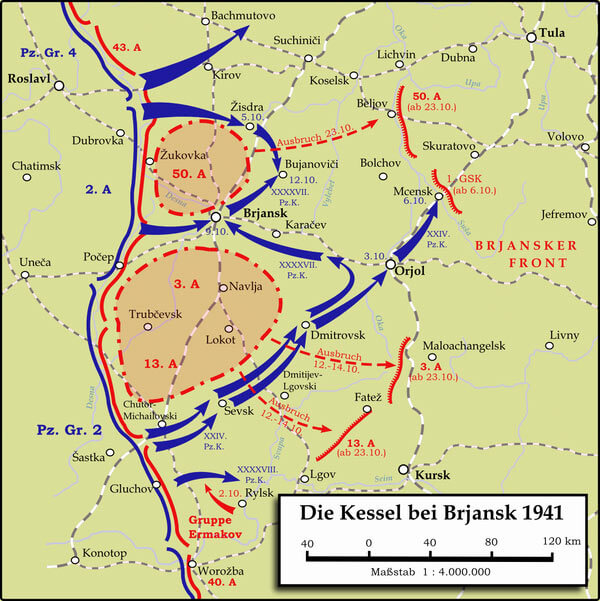

Именно в этот день был нанесен первый удар по позициям советских войск. Танковая группа Гудериана нарушила все оборонные планы командующего фронтом Еременко и организовала очередные «клещи» у Брянска. Попытки отразить удар немцев своими силами положительных результатов не принесли, и наши войска были вынуждены отойти на вторую линию обороны Брянск – Десна.

Попытки остановить немецкое наступление были не очень эффективными, иногда резервы просто не успевали на встречу с противником. Танки Гудериана смогли захватить Орел и рвались к Туле. Здесь они были остановлены десантниками, которые продержались до 20 октября, когда их сменила 6-я стрелковая дивизия. Ожесточенные бои разгорелись в районе Мценска. Здесь бригада Катукова успешно сдерживала танковую дивизию Лангемана.

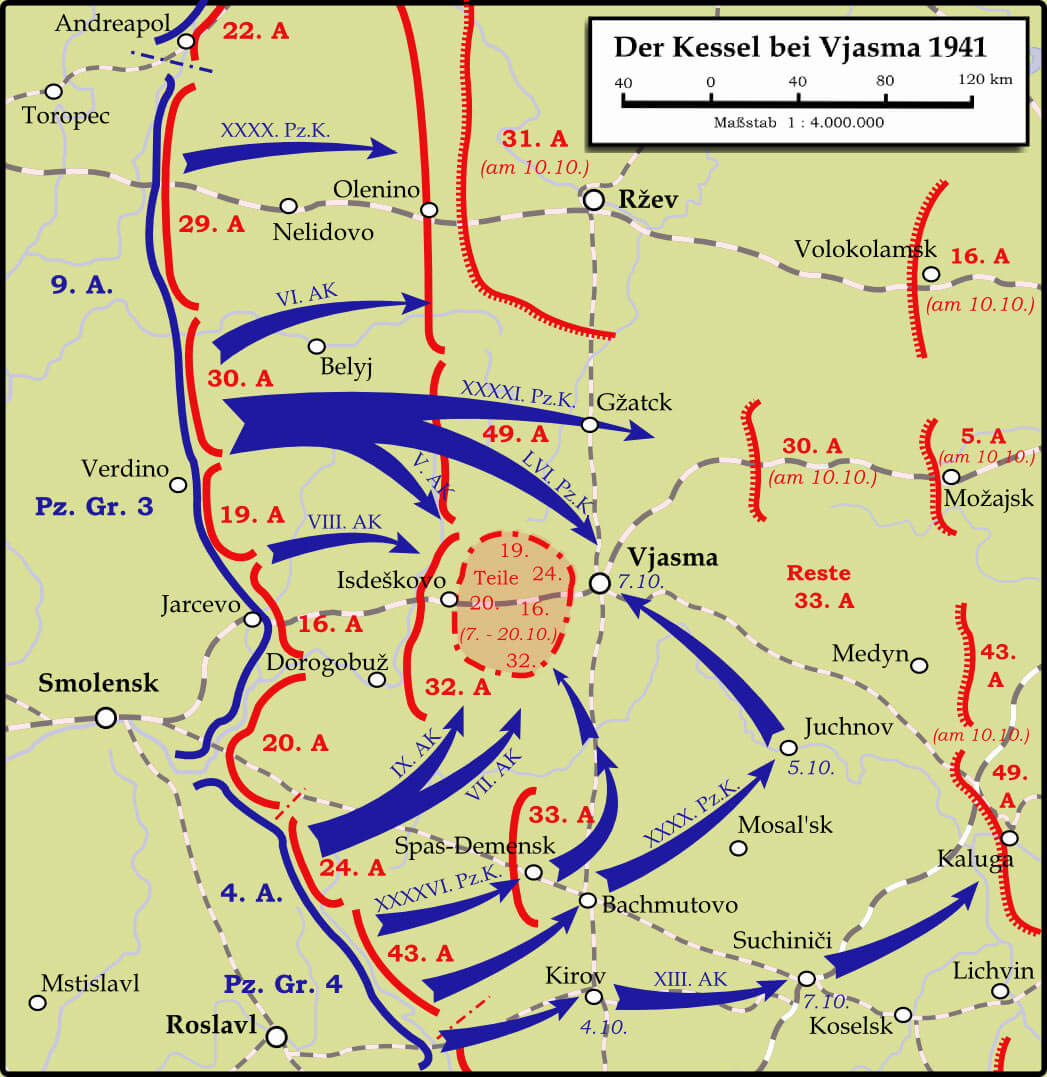

Против позиций нашего Западного фронта немцы нанесли удар 2 октября. Спрятанная до поры до времени 4-я немецкая танковая армия взломала жидкую оборону советского фронта. Против двух советских дивизий были брошены 10 пехотных, 5 танковых и две моторизованные дивизии немцев. Также развивались события против 30-й и 19-й армий. Командующий Западным фронтом И. С. Конев попытался остановить немецкие клинья 16-й армией К. Рокоссовского, но опоздал, и немцы сомкнули очередное кольцо. Вязьма оказалась в окружении, а сил деблокировать это окружение уже не было. Дорога на Москву фактически была открыта.

В этих условиях было принято решение предоставить окруженным войскам право действовать по собственным планам, а все усилия сосредоточить на Можайском направлении. 12 октября из ловушки выскользнули 16 дивизий, а позже из окружения выходили только отдельные группы бойцов. Многие окруженные подразделения перешли к партизанским действиям и пробились к своим только зимой 1941-1942 годов. То, что первый этап битвы за Москву в основном состоял из тяжелых поражений, – историческая данность. Но и эти бои задержали ряд немецких дивизий в районе Брянска и Вязьмы более чем на неделю, и они не успели к началу боев за Можайский рубеж. Также надо отметить, что действия бригады Катукова и ряда других подразделений смогли нанести немцам чувствительные потери. Именно они значительно ослабили немецкие части, которые готовились принять участие в «последнем решающем сражении», но были обескровлены еще в середине октября.

13 октября командующим Западным фронтом назначается Георгий Жуков. Начинается следующий этап битвы за Москву. До разгрома немецких войск, задействованных в операции «Тайфун», оставалось еще два месяца. Мы будем постоянно возвращаться к этой теме и расскажем обо всех перипетиях этой битвы.

Скачать работу по истории 11 класс: скачать

Смотреть работу по истории 11 класс:

Задания, которые могут показаться вам интересными:

1. Назовите политический строй Российской империи в начале XX века.

1) Республика

2) Абсолютная монархия

3) Конституционная монархия

4) Самодержавная монархия

2. Позже других событий произошло:

1) Первая мировая война

2) Русско-японская война

3) Гражданская война

4) Великая отечественная война

3. Отметьте период Русско-Японской войны.

1) 1904-1905 гг.

2) 1905-1907 гг.

3) 1912-1913 гг.

4) 1914-1918 гг.

4. Двоевластие – это

1) Внутригосударственный вооруженный конфликт.

2) Политическая организация власти, когда власть принадлежит двум структурам одновременно.

3) Система экономических мер, призванная стимулировать рост сельского хозяйства и промышленности путем развития рыночных отношений

4) Вооруженное вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела страны

5. В каком году был образован СССР?

1) 27 декабря 1922 г.

2) 5 декабря 1936 г.

3) 13 ноября 1918 г.

4) 23 февраля 1918 г.

6. Какое событие стало причиной исключения СССР из Лиги Наций?

1) введение войск СССР на территорию Польши

2) нападение СССР на Финляндию

3) заключение договора с Германией

4) отказ от вступления в антигитлеровскую коалицию

7. Отметьте период Второй мировой войны

1) 22 июня 1941 г – 9 мая 1945 гг.

2) 22 июня 1941 г. – 2 сентября 1945 гг.

3) 1 сентября 1941 года – 9 мая 1945 гг.

4) 1 сентября 1939 г – 2 сентября 1945 гг.

8. План «Тайфун» разработанный фашистским руководством в начале Великой Отечественной войны — это план

1) Молниеносной войны.

2) Захвата Москвы немецкими войсками.

3) Окружения и разгрома группировки советских войск под Сталинградом.

4) Физического уничтожения «неполноценных наций».

10.Последствием Московской битвы было то, что

1) Был открыт второй фронт в Европе

2) Произошел коренной перелом в ходе войны

3) Был развеян миф о непобедимости германской армии

4) Германия начала терять своих союзников

11. Атомное оружие в мире появилось в

1) СССР в 1953 г.

2) США в 1945 г.

3) Германии в 1949 г.

4) Великобритании в 1957 г.

12. Соперничество враждующих держав в области наращивания военной мощи – это

1) План Маршалла

2) Холодная война

3) Гонка вооружений

4) Железная стена

13. Позднее других произошло событие

1) Запуск первого спутника Земли

2) Первый полет человека в Космос

3) Испытание водородной бомбы

4) Карибский кризис

14. Прочитайте отрывок из исторического документа и укажите имя руководителя СССР, о котором идет речь

«По характеру он был добродушным и мягким человеком, любил шутку и сам воплощал собой стабильности которая впрочем обернулась застоем а его тщеславие привело к постыдному манипулированию со стороны окружения».

1) И.В. Сталин

2) Н.С. Хрущев

3) Л.И. Брежнев

4) М.С. Горбачев

15. Что было предпринято в рамках рыночных реформ, проведённых в России в конце XX в.?

1) введение госприёмки

2) введение директивного ценообразования

3) создание совнархозов

4) осуществление ваучерной приватизации

Если нужен формат Word (doc) пишите в комментарии, отправим.

Вам будет интересно:

Тренировочная работа №3 по истории 11 класс

* Олимпиады и конкурсы

* Готовые контрольные работы

* Работы СтатГрад

* Официальные ВПР

Поделиться:

Операция “Тайфун”

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 352.

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 352.

Операция Тайфун – это кодовое название немецкого наступления в центральной части Восточного фронта с целью захвата Москвы. Ее итогом стало поражение вермахта и первая крупная победа и контрнаступление Красной армии с момента начала ВОВ.

Подготовка и оборонительный этап

Немецкий план разгрома СССР – Барбаросса, не был реализован летом-осенью 1941 года из-за упорного сопротивления Красной армии. Например, только Смоленское сражение и оборона Одессы задержали продвижение немцев на пару месяцев.

К 19 сентября немецкое командование доработало план наступления группы армий “Центр”. Он получил кодовое название “Тайфун”.

Согласно задумке, следовало предпринять следующие шаги:

- Окружить в районе Брянска и Вязьмы основные силы Красной Армии, используя в качестве ударной группировки три танковые армии.

- Обойти Москву с севера и с юга и захватить ее в клешни.

Командующим группой армий “Центр” был назначен Федор фон Бок. Поддержку его группировке оказывал 2-ой воздушный флот. Немцы ввели в бой почти 2 млн солдат, 14 тыс. орудий, 1700 танков, 1400 самолетов.

Им противостояли силы трех фронтов Красной армии:

- Западный под командованием генерала Конева.

- Резервный под командованием маршала Буденного.

- Брянский под командованием генерала Еременко.

Их общую численность можно оценить в 1,2 млн солдат. Они имели 10 тыс. орудий, 1 тыс. танков и от 600 до 1000 самолетов.

Термин “Тайфун” означает типичный для северо-западной части Тихого океана тропический циклон. Сам термин может происходить, как из китайского, так и из древнегреческого языка. Он означает сильный ветер или мифическое чудовище, которое олицетворяет бурю.

Боевые действия в конце 1941 года

Датой начала следует считать 30 сентября, когда немецкие войска перешли в наступление в направлении Вязьмы, Орла и Калуги. За краткий срок в несколько дней они смогли нанести поражение Брянскому фронту и захватить город Орел. Севернее, на Минском шоссе, немцы смогли окружить многочисленную группировку генерала Лукина под Вязьмой.

Дальнейшее продвижение немецкой армии к Москве было медленным из-за осенней распутицы и упорного сопротивления Красной армии и ополченцев. События на центральном участке фронта вошли в историю как Московская стратегическая оборонительная операция, которая продолжалась с 30 сентября до 5 декабря 1941 года.

К 1 декабря немцы остановились примерно в 20-30 километрах от Москвы. Они исчерпали свои силы, а Красная армия, наоборот, получила подкрепления из других регионов страны. В начале декабря советское командование начало контрнаступление на пространстве от Твери до Козельска. За месяц удалось добиться ряда успехов и отбросить противника от столицы. В январе 1942 года оно переросло в общее наступление, которое продолжалось до конца марта. Немцы были отброшены на 150-300 километров и больше не смогли вернуться на прежние позиции.

Успехам Красной армии в конце 1941 года способствовали не только распутица, морозы и действия партизанских отрядов, но и первые поставки британских самолетов и танков через порты в Мурманске и Архангельске.

Что мы узнали?

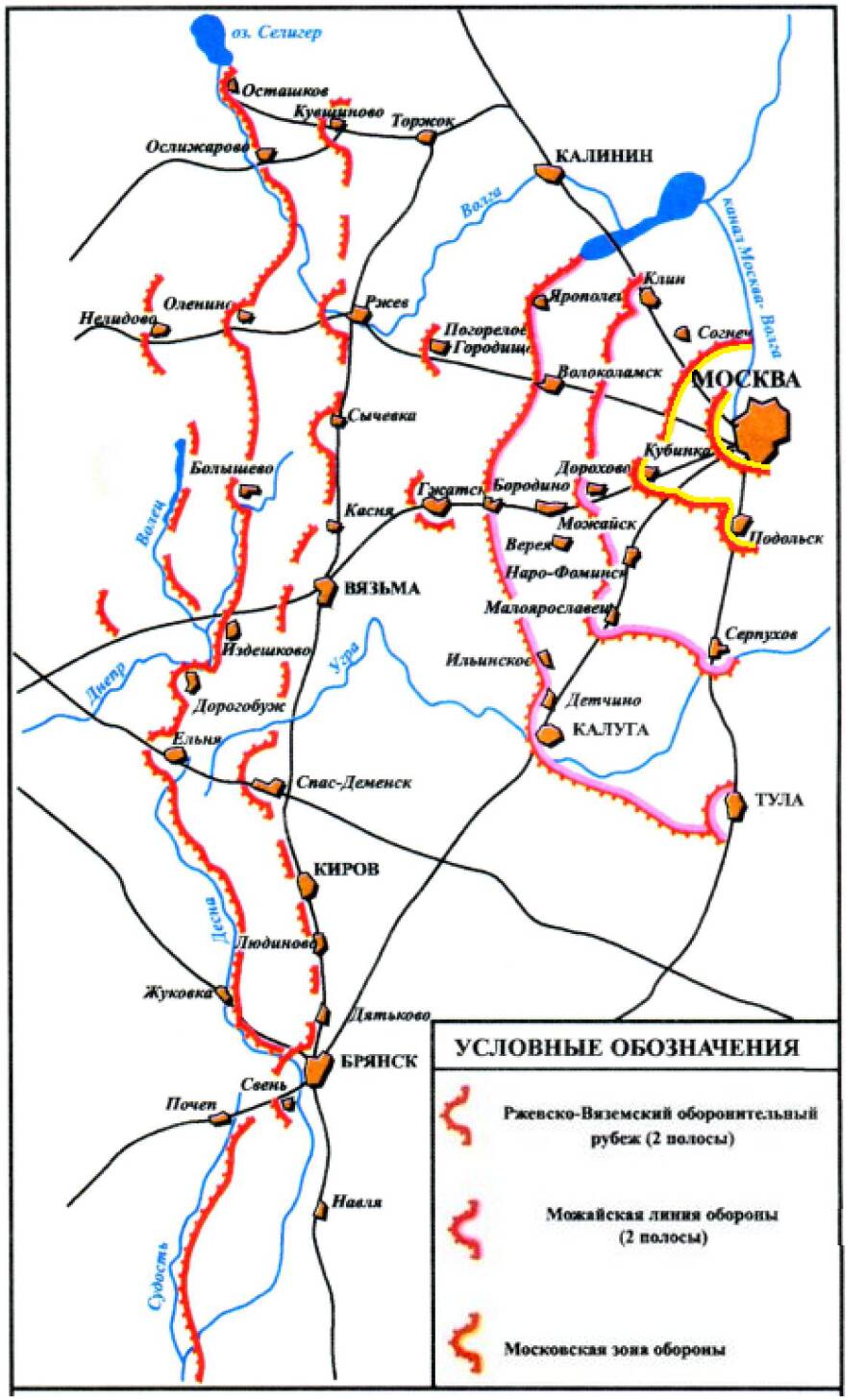

Тайфун – операция 1941 года, которая также известна как “битва за Москву”. На тот период она стала крупнейшим сражением в мировой истории по количеству задействованных войск и техники. Ее проходят в школьном курсе истории 9 класса. Для понимания операции полезно использовать карту из атласа.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Светлана Зубова

5/5

-

Даня Швецов

4/5

Оценка доклада

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 352.

А какая ваша оценка?

Битва за Москву, известная, как «операция Тайфун», представляла собой серию боевых действий Красной Армии и военных соединений Вермахта в московском направлении с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 1942 г. Протяженность линии противостояния — около 2 000 км.

В Московской битве выделяют два основных периода:

- Обороны (30 сентября — 4 декабря 1941г.):

- 1 этап фашистского наступления (30 сентября — 30 октября 1941 г.);

- 2 этап фашистского наступления (15 ноября — 30 ноября 1941 г.).

- Наступления (5 декабря 1941 г. – 20 апреля 1942 г.):

- контрнаступление Красной Армии (5 декабря 1941 г. — 7 января 1942 г.)

- наступательные операции советских войск (7 января — 20 апреля 1942).

Предыстория битвы

В июне 1941 г. три немецкие группы армий («Юг», «Север» и «Центр») прорвали оборону советских войск (по основным направлениям) и достаточно быстро продвигались вглубь России.

Действуя по плану «Барбаросса», группа армий генерал-фельдмаршала фон Бока («Центр») окружила советские войска Западного фронта, образовав «котлы» у Минска и Белостока. В середине июля части Гейнца Гудериана оказались в 300 км от Москвы.

Однако дальнейшее продвижение к Москве пришлось ненадолго отложить из-за того, что:

- другие части немецкой армии, встретив жесточайший отпор, отстали от передовой части Гудериана;

- у группы армий «Центр» возникла критическая ситуация со снабжением.

Таким образом, немецким военачальникам потребовалась передышка, чтобы подготовиться к дальнейшему наступлению.

Планы взятия Москвы

19 июля 1941 г., после длительных обсуждений и споров, Гитлер поставил свою подпись под Директивой №33. Согласно этого документа главные усилия предполагалось сосредоточить на укреплении флангов. Приоритетной задачей Директивы №33 было уничтожение группировок Красной Армии в районах Киева и Ленинграда.

Поэтому армии «Центр» были вынуждены временно передать свои танковые группы в распоряжение соседям. В поддержку группы армий «Север» переходили танки Гота и одна полевая армия, танки Гудериана и 2-я полевая армия Вейхса были направлены на окружение Киева.

Несмотря на это, войскам Бока Гитлер приказал продолжить наступление на Москву силами пехоты, а Кессельрингу (командующему 2-м воздушным флотом) – организовать воздушные налеты и бомбежку города.

Единственным на то время крупным войсковым соединением, действовавшем в Центральном направлении оставалась 4-я армия Клюге. Ей предстояло удерживать плацдармы за рекой Ельня.

30 июля 1941 г. была подписана Директива №34. Она приказывала армиям «Центр» на некоторое время перейти к обороне. Безуспешные попытки Красной Армии ее сломить стоили советским войскам больших потерь.

В начале сентября 1941 г. Смоленское сражение (сорвавшее план блицкрига и задержавшее армию «Центр» на два месяца), а также операция в районе Киева приближались к развязке. В это время многие немецкие генералы – Бок, Гудериан, Гот, Кессельринг и др. – настойчиво убеждали Гитлера, что после понесенных потерь Красной Армии взять Москву для них не составит труда.

Но Гитлер не был единого мнения со Штабом оперативного руководства ОКВ в определении Москвы главной целью кампании:

- Гитлер теперь считал более приоритетным (чем наступление на Москву) уничтожение советских полевых войск и приобретение геостратегических активов, например, Кавказских нефтяных месторождений;

- Члены Штаба ОКВ считали, что захват Москвы станет решающей победой, как в политическом, так и в экономическом смысле. К тому же город был центром железнодорожной сети СССР.

6 сентября 1941 г. свет увидела Директива №35. Гитлер объявил, что настало время решающей операции против фронта Тимошенко на участке группы армий «Центр». Операцию предполагалось завершить до начала зимы.

В середине сентября 1941 г. ОКХ совместно со штабом группы армий «Центр» разработали план «Тайфун» (взятия Москвы), который должен был завершить войну.

Противоборствующие стороны

Армия фельдграу

В сентябре 1941 г. Вермахт находился на вершине своей боевой мощи. У него были:

- великолепно обученная и проверенная в сражениях армия;

- прекрасно знавшие свое дело военные руководители-профессионалы.

Для осуществления наступления фашистским командованием было сосредоточено шесть армий: 15 танковых, 8 мотопехотных и 47 пехотных дивизий.

На острие главных ударов операции «Тайфун» действовали танковые корпуса с бронетехникой, моторизированной пехотой и артиллерией, разведывательными частями и саперами.

Личный состав армий «Центр». На 30 сентября эта цифра составила приблизительно 900 тыс. человек.

Танковые дивизии. После боевых потерь и многочисленных поломок ситуация была следующей:

- в войсках Гудериана оставалось свыше 50% танков и другой бронетехники, полагавшейся по штату;

- в распоряжении Рейнгардта – до 80% техники;

Дополнили их две танковые дивизии, прибывшие после переформирования во Франции, полностью укомплектованные техникой и личным составом.

На 30 сентября всего насчитывалось 1700 танков.

Пехотные дивизии. К третьему месяцу осуществления плана «Барбаросса» после бесконечных марш-бросков и боев по ликвидации «котлов» они были сильно потрепаны. Укомплектованность личным составом в большинстве из них достигала 75-80%, но потери техники и вооружения оставались пока еще незначительными.

Артиллерия. Ей отводилась важная роль — немецкий дивизионный артиллерийский полк обеспечивал примерно 60% огневой мощи немецких войск. К началу наступления под Москвой группа армий «Центр» сосредоточила примерно 4 000 тяжелых орудий и 270 реактивных пусковых установок «Небельверфер». Но только треть артиллерии была механизирована, поэтому из-за проблем с транспортировкой (нехватка тягачей, плохие дороги) ее эффективность снижалась.

Воздушная поддержка. Из-за потерь и отсутствия нормального обслуживания роль люфтваффе снижалась. Для проведения операции воздушный флот Кессельринга имел около 550 боеготовых самолетов, в том числе:

- 230 бомбардировщиков (He 111, Do 17 и Ju 88) в 13-ти бомбардировочных группах;

- 190 истребителей (Bf 109) в 9-ти истребительных группах;

- 120 штурмовиков (Ju 87 Stuka и Bf 110) в 8-ми группах.

Основную поддержку с воздуха оказывал 8-й авиационный корпус генерала фон Рихтгофена.

Экипировка военнослужащих войск СС (в ноябре-декабре 1941г.):

- анорак на меховой подстежке, с широким запахом, карманами на бедрах и капюшоном на завязке;

- комбинезон;

- граната с длинной ручкой (носилась за ремнем);

- пистолет-пулемет МР-40.

Слабые места группы армий «Центр»:

- организация снабжения (плохая организация подвоза, недостаток тягачей, плохие дороги);

- состояние линий коммуникаций — всего 2 железнодорожных полка для восстановления разрушенных железных дорог, которые были недоукомплектованы, плохо подготовлены и испытывали недостаток инженерной техники. Плюс Федор фон Бок командовал вдали от линии фронта – из поезда под Смоленском.

Боевые группировки. На 30 сентября 1941 г. в операции «Тайфун» участвовала группа армий «Центр» под началом генерал-фельдмаршала Федора фон Бока, а также:

- 2-я танковая армия (с генерал-полковником Гудерианом);

- 3-я танковая армия (с генерал-полковником Рейнгартом);

- 4-я танковая армия (с генерал-полковником Гёпнером);

- 2-я армия (с генерал-полковником бароном фон Вейхсом);

- 4-я армия (с генерал-фельдмаршалом фон Клюге);

- 9-я армия (с генерал-полковником Штраусом);

- 2-й воздушный флот (с генерал-фельдмаршалом Кессельрингом).

Примечание. 5 октября 1941 г. все танковые группы Вермахта были переформированы в танковые армии.

Красная Армия

К концу сентября 1941 г. состояние Красной Армии было критичным – уже было утрачено в боях 20 тыс. танков и 14 тыс. самолетов.

Мероприятия по восстановлению боевой мощи включали структурные изменения. Были созданы:

- танковые бригады (из того, что осталось от танковых частей и частей механизированной пехоты);

- гвардейские дивизии (из закаленных в боях войск, лучшего вооружения и хорошо зарекомендовавшего себя командного состава). Они сыграли значительную роль в контрнаступлениях (начиная с ноября 1941 г.);

- артиллерия резерва (из 50% арторудий, сражавшихся на фронте стрелковых дивизий).

В начале операции «Тайфун» немцам противостояли три фронта, объединенных в 95 дивизий (83 стрелковые, 2 мотострелковые; 9 кавалерийских и 1 танковая), а также 14 отдельных бригад (1 мотострелковая и 13 танковых). Из-за потерь большинство стрелковых дивизий насчитывали всего 5-6 тысяч человек.

Личный состав. На 1 октября составлял примерно 864 000 человек. Кроме того в самой Москве находились 31 000 ополченцев, две дивизии НКВД и учащиеся военно-учебных заведений.

Артиллерия. В ходе боев понесла тяжелый урон. Она насчитывала всего 1997 орудий калибра 107 мм и выше.

Воздушная поддержка. Авиация насчитывала:

- 201 истребитель (18 истребительных полков);

- 147 бомбардировщиков (12 бомбардировочных полков);

- 13 штурмовиков (7 штурмовых полков);

- 30 разведывательных самолетов.

Экипировка военнослужащих мотострелковых дивизий (в ноябре-декабре 1941г.):

- шапка-ушанка образца 1940 г.;

- полушубок из овчины;

- высокие черные кожаные сапоги или ботинки, закрывающие лодыжку;

- пистолет-пулемет ППШ-41 с дисковым магазином на 71 патрон калибра 7,62 мм.

Боевые группировки. На 30 сентября 1941 г. оборону от фашистских армий «Центр» возглавил Верховный главнокомандующий ССССР Иосиф Сталин. Фронтами руководили:

- Западным (16, 19, 20, 22, 29 и 30-я армии и кавалерийская группа генерал-майора Доватора) – генерал-лейтенант Иван Конев;

- Резервным (24, 31, 32, 33, 43 и 44-я армии) – маршал Семен Буденый;

- Брянским (3,13 и 50-я армии и подвижная группа генерал-майора Ермакова) – генерал-лейтенант Андрей Еременко.

Впоследствии в обороне столицы приняли также участие Калининский и Северо-Западный фронты. В командовании армиями кроме вышеперечисленных имен, приняли участие Георгий Жуков, Борис Шапошников и Яков Черевиченко. Отличными командирами армий проявили себя А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский, А. А. Власов и т.д.

Соотношение сил

К моменту начала Московской битвы (на 30 сентября 1941 г.) группа армий «Центр» имела качественное и количественное преимущество над советской:

- по численности личного состава она превышала Красную Армию в соотношении 1,5:1;

- по численности танков – 1,7:1;

- по численности артиллерии – 1,7:1;

- по численности самолетов – 2,1:1.

Примечание. В каждом источнике излагаются свои статистические данные. Цифры, приведенные в статье актуальны на июнь 2011 г., поэтому они могут незначительно расходиться с другой более ранней или более поздней статистикой.

Силы участников на 30 сентября 1941 г.

| Вооруженные силы | Немецкая армия | Красная Армия |

| дивизий (ед.) | 70 | 95 |

| танки (шт.) | 1700 | 849 |

| артиллерия (орудий, шт.) | около 5 000 | 1997 |

| самолеты (шт.) | около 550 | 364 |

| личный состав (чел.) | 900 000 | 864 000 |

За 6 месяцев Московского сражения соотношение сил претерпевало изменения. Все задействованные военные ресурсы и личный состав (за этот период) приведены в таблице:

Силы участников Московской битвы за период с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 1942 г.

| Вооруженные силы | Немецкая армия | Красная Армия |

| дивизий (ед.) | 96 | |

| танки (шт.) | до 2-х тысяч | около 1 000 |

| артиллерия (орудий, шт.) | около 14 000 | около 10 500 |

| самолеты (шт.) | около 780 | около 570 |

| личный состав (чел.) | около 1 930 000 | 1 250 000 |

Бомбардировки Москвы летом 1941 г.

Подготовка налетов

14 июля 1941 г., за 2,5 месяца до начала операции «Тайфун», Гитлер приказал разбомбить Москву с воздуха. Причиной этого было его желание:

- нанести удар в «сердце» сопротивления русских;

- создать препятствия для организованной эвакуации советского правительства;

- отомстить за авианалеты русских на Хельсинки и Бухарест.

Организовывать налеты было поручено генералу Бруно Лёрцеру (командиру 2-го авиакорпуса). Возглавил операцию генерал-фельдмаршал Альберт Кессельринг (командующий 2-м воздушным флотом).

Обращаясь к летчикам 20 июля 1941 г., Кессельринг назвал бомбардировку Москвы «прогулкой», считая, что у русских:

- зенитные орудия немногочисленны (если вообще имеются);

- прожектора единичные (не доставят «неудобств»);

- аэростаты отсутствуют;

- ночной истребительной авиации нет.

Для бомбардировки Москвы было задействовано четыре авиакорпуса (из 5-ти задействованных на Восточном фронте).

Защита Москвы

Командовал защитой столицы полковник И. Климов. В его подчинении были:

- 6-й истребительный корпус: 600 истребителей (50% из них были двухмоторными пикирующими бомбардировщиками Пе-2, способными атаковать в ночное время);

- 1-й (зенитный) корпус ПВО: 600 зенитных орудий (размещались на улицах и крышах);

Кроме того были задействованы:

- более 600 крупных прожекторов в радиусе 60-65-ти км от Москвы и множество мелких прожекторов в самом городе;

- более ста заградительных аэростатов, затрудняющих прицельные бомбардировки врага;

Дополнительно были созданы:

- 25 батальонов МПВО (по 1-му в каждом районе столицы). В каждом из них – 5-8 рот, способных расчищать завалы, спасать раненых и т.д.

- фальшивые аэродромы, промышленные предприятия и нефтехранилища, макеты зданий и пристройки к зданиям из фанеры.

Хронология событий

В ночь на 22 июля 1941 г. фашисты совершили первый воздушный налет на Москву. 220 самолетов «группы Ровеля» летело в 4 колонны на высоте 2-3 км. Навстречу им поднялись советские истребители и не многие фашистские самолеты достигли столицы (сбрасывая бомбы куда придется), 22 машины было уничтожено.

Вторая попытка воздушной атаки произошла в ночь на 23 июля 1941 г.. 200 бомбардировщиков летели уже небольшими группами по 3-4 машины. Целью был Кремль, здание ЦК ВКП(б), мосты и т.д. Их снова встретили зенитчики и истребители. Крупной потерей для столицы стал частично разрушенный метрополитен.

В третьем авианалете снова была изменена тактика. Самолеты летели уже в 3 яруса: близко к земле, чуть выше и высоко от земли с небольшим опозданием. Первые 2 группы должны были отвлечь, а 3-я сбросить бомбы точно на цели. Самым последним летел особый самолет — с фотоаппаратами, чтобы «заснять» разрушенную Москву. Но и этот план погиб (вместе с «фотографом»).

В ночь на 11 августа 1941 г. немцами был предпринят последний крупный летний авианалет на Москву (100 самолетов). К этому времени из-за бомб в столице случилось более тысячи пожаров, погибло 130 человек, 660 – были ранены.

Пик авианалетов на столицу пришелся на самую середину операции «Тайфун». Так, в ноябре 1941 г. было совершено 45 налетов (как ночных, так и дневных).

Не смотря на то, что за весь период бомбежки 1941 г. в городе пострадало 22 промышленных предприятия и 400 жилых домов, было убито более тысячи человек и около двух тысяч – ранено, можно сказать, что ситуация не стала катастрофической – ведь из 7 146-ти рвущихся к Москве самолетов достигли столицы только 229-ть.

Бомбежки города продолжались и после «Тайфуна», став к лету 1942 г. единичными. Последняя бомба в городе взорвалась в июне 1943 г.

Операция Тайфун (кратко)

Во многом операция Тайфун была авантюрной, так как у немцев явно не хватало сил для бесперебойного снабжения войск в ходе такой крупномасштабной наступательной операции.

На момент начала операции еще не до конца было решено, как будет взята Москва: или в результате двух идущих на встречу друг другу фланговых ударов танковых армий, или же успешным фронтовым ударом в центре.

Успех операции должно было обеспечить эффективное использование трех танковых армий.

Несмотря на то, что 2-я танковая армия Гудериана активно участвовала в Киевской операции, Бок решил задействовать это измотанное в боях объединение для нанесения главного удара на Московском направлении. Это было полной неожиданностью для Красной Армии.

План операции:

- танки Гудериана (находящиеся дальше всех от Москвы) должны были атаковать 30 сентября 1941 г по линии Брянск-Орел-Тула-Москва;

- наступление остальных частей группы армий «Центр» планировалось на 2 октября по линии Вязьма-Можайск — Москва.

Операция Тайфун сводилась к следующему:

- мощными ударами с применением военной техники создать «бреши» в обороне советских войск;

- при помощи танков и пехоты окружить советские войска в районе Вязьмы и Брянска и уничтожить их;

- взять Москву в кольцо с юга и севера танковыми группами, с запада — пехотой.

Итог быстрой и беспощадной операции предусматривал:

- первоначально – окружение и затопление Москвы;

- позже — захват и разрушение города (по возможности – 7 ноября);

- взятие в плен членов правительства;

- уничтожение практически всех жителей столицы.

Операция Тайфун продолжалась с 30 сентября по 30 ноября 1941 г. Это был оборонительный этап московской битвы, в котором обычно выделяют два периода:

- 30 сентября — 30 октября 1941 г. — наступление на Москву с юга. На этом этапе главными победами армии фельдграу стали:

- разгром Брянского фронта;

- ликвидация сопротивления в Вяземском «котле»;

- прорыв Можайской линии обороны.

К Москве немецкие части подошли ближе, чем на 100 км.

- 15 ноября — 30 ноября 1941г. — наступление на Москву с севера. Были захвачены г. Клин и г. Солнечногорск. До Москвы немцам оставалось 25-30 км. Однако не все сложилось успешно: Тула не была взята, а советские воины начали переходить в контрнаступление.

Как проходила Московская битва на каждом этапе читайте ниже.

Первый этап операции «Тайфун» (30 сентября — 30 октября 1941 г.)

Хронология событий

30 сентября 1941, 6:35. 2-я танковая группа Гудериана (силами двух корпусов) начинает атаковать подвижную группу Ермакова (Брянский фронт Еременко) и быстро прорывает ее позиции.

2 октября 1941, 5:30. После массированной артподготовки и авиаударов началось общее наступление группы армий «Центр» в вяземском направлении (двумя танковыми и тремя полевыми армиями):

- танковая группа Рейнгардта прорывает оборону 30-й армии Хоменко (Западный фронт Конева) и быстро продвигается вперед, осуществляя охват Вязьмы с севера;

- танковая группа Гёпнера переходит в атаку Резервного фронта Буденного. Она прорывает позиции 43-й армии Собенникова, сминает резервы 33-й армии Онуприенко, после чего направляет один корпус, чтобы окружить Вязьму с юга.

3 октября 1941. Части 4-й танковой дивизии группы Гудериана, прибывшие из Франции, отдохнувшие и полностью укомплектованные, входят в Орел. Брянский фронт начинает разваливаться.

6 октября 1941. Танковый корпус Гудериана берет Карачев и Брянск; в следующие два дня здесь формируются Брянский и Трубчевский «котлы», в которых оказываются войска 3-х армий Брянского фронта Андрея Еременко.

7 октября 1941:

- войска танковых армий Рейнгардта и Гудериана соединяются в районе Вязьмы и окружают крупную группировку советских войск (свыше 30 дивизий);

- Сталин, недовольный действиями штаба Конева, приказал принять Западный фронт (специально для этого отозванному из-под Ленинграда) генералу Жукову. Конев стал его заместителем.

9 октября 1941. Танковый корпус Гепнера выдвигается вдоль шоссе Минск-Москва и захватывает Гжатск.

10 октября 1941. После недели задержек, вызванных ожесточенным сопротивлением советских войск, сбоями снабжении и плохими погодными условиями, танковый корпус группы Гудериана врывается в Мценск.

12 октября 1941:

- немецкая пехота продвигается вперед, несмотря на грязь на дорогах. Армейский корпус барона фон Вейхса взял Калугу, а армейский корпус Рейнгардта – Ржев;

- в Москве решено создать зону обороны столицы из 3-х рубежей.

13 октября 1941. Последнее сопротивление советских войск в Вяземском «котле» ликвидировано. Немецкие войска начинают разворачиваться для наступления на Москву.

14 октября 1941. 1-я танковая дивизия Вермахта берет Калинин. Цель — создание очередного «котла».

15 октября 1941:

- дивизия СС «Рейх» и 10-я танковый корпус Штумме вышли на линию обороны под Можайском. Они пытались прорвать ее в районе Бородино в течение нескольких дней;

- Ставка создает новый Западный фронт, объединяя части Западного и Резервного фронтов.

17 октября 1941. Из части Западного фронта сформирован Калининский фронт (генерал-полковник Конев). Цель – контратаки в районе Калинина. Итог — приказ фон Бока о приостановлении наступлений в этом направлении.

18 октября 1941:

- фашисты сломали сопротивление советских войск у Бородина и вышли к Можайску;

- успех немцев вызвал панику в Москве – началась эвакуация правительства в Куйбышев.

Таким образом, битва за Москву на первых порах приносила армии рейха победы, а после того, как Можайская линия обороны практически перестала существовать, 5 танковых дивизий группы армий «Центр» находились уже в 100 км от столицы СССР.

Ситуация в столице

С началом немецкого наступления Сталин и Ставка все еще сосредотачивали основное внимание на ситуации под Ленинградом и на Украине.

Однако с первых чисел октября в столице начались:

- мобилизация;

- формирование народного ополчения (12 дивизий добровольцев — от подростков до стариков);

- эвакуация предприятий на Урал или в Поволжье;

- минирование электростанций, мостов, заводов и других стратегически значимых объектов (в т.ч. метрополитена);

- маскировка зданий от немецких авианалетов;

- активная работа по снабжению Красной Армии (в несколько смен).

15 октября 1941 г. Сталиным принято решение об эвакуации столицы. При этом сам вождь решил не покидать Москвы. С ним в Кремле остались Берия, Микоян и Косыгин.

Другие руководители правительства и Партии, ГК обороны, управлений Генштаба, посольства, а также экспонаты музеев, тело Ленина, патриархия и т.д. были эвакуированы в срочном порядке (за 2-3 дня).

Людей охватила п аника – они пытались бежать из города. Магазины, метро и городской транспорт не работали, центральное отопление было отключено. Вереницы пеших беженцев, гужевых повозок и личных авто шли на Восток. Несколько дней в столице царил хаос, мародерство, бандитизм. Порядок наводился силовыми методами, в т.ч. расстрелами. Окончательно паника рассеялась после парада на Красной площади, проведенного 7 ноября.

20 октября 1941 г. советским властям пришлось объявить Москву на осадном положении.

Оборону столицы возглавил генерал Жуков, а пригорода — генерал-лейтенант Артемьев. Москва быстро превращалась в крепость:

- в Подмосковье круглосуточно строились оборонительные рубежи — противотанковые рвы, металлические ежи, лесные завалы, доты;

- в городе шло создание баррикад, противотанковых препятствий и огневых точек (в том числе в квартирах, подвалах и чердаках);

- в захваченных районах Подмосковья действовали партизаны (Зоя Космодемьянская – «партизанка Таня»).

Парад на Красной Площади

6 ноября 1941, накануне 24 годовщины Великого Октября, на ст. метро «Площадь Маяковского» в торжественной обстановке прошло заседание Московского совета. С докладом выступил Сталин.

Утром на Красной Площади состоялся военный парад, откуда бойцы и командиры шли прямо на фронт. Командование парадом возглавил генерал П.А. Артемьев, принимал парад маршал С. М. Буденный.

Парад имел большое значение:

- политическое – демонстрация намерения сражаться до победы;

- психологическое – поддержка веры солдат в победу, устранение паники среди горожан.

Помощь союзников. Битва за Москву стала точкой отсчета помощи по ленд-лизу.

30 сентября, в первый день продвижения немецких войск к Москве Рузвельт сообщил Сталину об утверждении поставок вооружения и сырья в Советский Союз и предложил осуществить поставки на сумму в 1 миллиард долларов в рамках ленд-лиза.

Сталин поблагодарил (4 ноября), отметив, что данная помощь крайне важна в борьбе с их общим врагом.

Фактор погоды

Споры о том, какую роль на ход операции «Тайфун» оказала погода, продолжаются и сейчас.

7октября выпал первый, неглубокий снег. Это коснулось в основном южных районов, где находились армии Гудериана.

8 октября начались дожди. Они создали трудности с использованием немецкого колесного транспорта. Четыре дня фашисты не могли продолжать наступление. И Гепнер, и Гудериан писали, что дороги практически непроходимы, особенно для механизированных частей.

27 октября — 3 ноября и 19-24 ноября снова шли дожди. Дороги заполнились грязью.

Однако непроходимость дорог была временной и зависела от местности. По сути не было такого момента, чтобы на обширном участке фронта абсолютно все дороги были непроходимы.

Грязь на дорогах парализовала не столько ход немецких операций, сколько систему обеспечения немецких войск горючим, боеприпасами и продовольствием.

Грязь на дорогах парализовала не столько ход немецких операций, сколько систему обеспечения немецких войск горючим, боеприпасами и продовольствием.

В ноябре температура воздуха серьезно снизилась, выпал снег, достигавший глубины в 20 см. Однако грязь на дорогах замерзла, и маневренность армий Вермахта возросла. Правда подвески немецких машин быстро выходили из строя на появившихся дорожных ухабах.

4 декабря температура снизилась до -18°С, начались сильные снегопады. Распутица на дорогах окончательно перестала сдерживать транспорт, который, однако, отказывался заводиться на морозе.

Похолодание сильно повлияло на моральное состояние и здоровье находившихся на фронте немецких солдат. Они не имели зимнего обмундирования — ведь войну планировалось завершить в октябре — начале ноября. Поиск немецкими солдатами закрытых убежищ позволил пехоте и коннице Красной Армии окружать войска Вермахта и переходить к контратакам.

Оборона Тулы (29 октября – 5 декабря 1941 г.)

Тульская оборонительная операция длилась 43 дня. Она началась в период между первым и вторым этапом операции «Тайфун». Ее началом иногда называют более раннюю дату – 24 октября. В это время началось продвижение немцев к окраинам города.

Подготовка к обороне города

После того как Брянский фронт на линии Брянск-Орел был разбит, часть советских войск (50-я армия погибшего Петрова) смогла выйти из окружения. Это произошло потому, что части Гудериана стремились «вглубь», отчасти пренебрегая задачей уничтожить всех окруженных.

С середины октября войска Вермахта шли на Тулу и Можайск.

В Тульской области начались проводиться мероприятия по обороне города:

- в пригороде вырыты рвы, установлены заграждения из проволоки;

- на улицах размещены противотанковые ежи, сооружены баррикады;

- на шоссейных дорогах установлены мины;

- эвакуированы инженера и техники;

- перепрофилированы предприятия;

- сформирован комитет обороны Тулы во главе с Жаворонковым (22 октября);

- создано народное ополчение;

- активно работали тульские оружейный и патронный заводы.

Это интересно. Работники кондитерской фабрики также наладили производство оружия, противотанковых мин. Они приклеивали на каждое свое изделие знаменитую этикетку — «Тульский пряник».

Оборонять подступы к городу надлежало 50-й армии Брянского фронта (нового Западного). Его командование сменялось уже дважды. С 22 ноября армией руководил генерал-лейтенант Болдин, сменивший раненого генерал-майора Ермакова и погибшего (10 октября) генерал-майора Петрова.

Тульскую область также защищала 49-я армия генерал-лейтенанта Захаркина, состоящая не только из своих дивизий, но и из ополчения, бригад тульского гарнизона, а так же из военных подразделений, перекинутых из Сибири и других фронтов.

Большую помощь Красной Армии под Тулой оказали партизаны: здесь «орудовали» 73 диверс-группы и 31 отряд партизан. Ими было уничтожено примерно 1,5 тыс. врагов, 1 самолет, 2 военных поезда, 15 танков, 155 автотранспортных единиц и т.д.

Выход немцев к окраинам Тулы

К третьей декаде октября битва под Москвой со стороны армии рейха проходила менее активно. В этот момент только танковая армия Гудериана продолжала маневры. Она двигалась к Туле.

Гудериан решил не наносить лобовой удар (чтобы снизить вероятные потери), а охватить Тулу с запада и востока. Однако его войска не могли начать наступление. И только 24 октября они двинулись параллельно шоссе, ведущего из Орла в Тулу.

24 октября 1941:

- солдаты, танки и артиллерия полковника Эбербаха (4-я танковая дивизия) переправились через р. Зуша. Их продвижение вперед (к Плавску) означало выход в тыл советским войскам, поэтому Красной Армии пришлось отступить к Туле;

- другая группа — два танковых эшелона Гудериана нанесли удар по линии Белёв –Тула. Параллельно им двигались корпуса пехоты.

26 октября 1941. Танковая дивизия, только что вырвавшаяся из брянского «котла», попыталась остановить Эбербаха под Плавском, однако под ударами второй немецкой боевой группы советские войска были вынуждены снова отступить. Оборона Тулы оказалась на гране срыва.

27 октября 1941. ГКО выставила для обороны крупных шоссейных дорог:

- Орловской (с обеих сторон) — рабочий полк Тулы и полк Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) с поддержкой зенитной артиллерии;

- Воронежской — стрелковая дивизия (200 чел.);

- Одоевской — милицейский батальон.

29 октября 1941:

- Гудериан попытался с ходу овладеть Тулой. Дивизия Эбербаха прорвала оборону у Ясной Поляны (к югу от Тулы) и заняла ее, а также пос. Косая Гора и др. объекты в этом направлении раньше, чем ей оказали сопротивление.

30 октября – 1 ноября. Ожесточенные схватки в районе Орловского, Воронежского шоссе и Рогожинского поселка. Оборона Тулы на этом участке длилась 3 дня. За эти дни защитники города отбили 9 танковых атак врага. Потери в результате этих боев отражены в таблице:

| потери | армия Гудериана | защитники Тулы |

| личный состав (убитые и раненые) | до 500 человек | около 300 человек |

| танки (единиц) | 38 | 3 |

3-6 ноября 1941. Не добившись успеха в фронтальной атаке с юга, Гудериан решает обойти город с севера.

7-17 ноября 1941. Контрудары двух советских армий (49-й и 50-й) вынуждают войска Гудериана перейти к обороне. Однако битва за Тулу была еще не закончена.

Контрудары под Тулой не привели к серьезным переменам на фронте, но, тем не менее, они не позволили ни фронтальным ударам немецких танков (с юга), ни обходным маневрам пехотных соединений Вермахта (с севера) овладеть городом.

Генеральное наступление

С середины ноября 1941 г. битва за Москву, закипев с новой силой, вступила во второй этап. Наступление в Тульской области также было возобновлено. Тульская оборонительная операция закипает с новой силой.

Северо-восточное направление

18-26 ноября 1941. Гудериан заканчивает перегруппировку 2-й танковой армии и выводит ее для последнего наступления на Тулу. При поддержке полка «Великая Германия» танковые дивизии прорывают оборону 50-й армии Болдина и пытаются обойти город востока. Немцы захватывают Дедилово, Узловую и Сталиногорск, угрожая прорывом в районе Венева и Каширы. Но развить успех в направлении Каширы войскам Гудериана не удается – их сковывает оборона и растянутость фронта на 350 км.

Это интересно. Сержант Мисанов, рискуя жизнью, открыто вывел колонну солдат из занятого фашистами Венева, командуя ими на манер немецких офицеров «Айн, цвай, драй!».

27-30 ноября 1941. Красная Армия (с поддержкой авиации и артиллерии) отбрасывает врага в р-н Мордвеса и наносит контрудары.

Северное направление

18-25 ноября 1941. Один армейский корпус фон Вейхса выдвигается в направлении Серпухов – Лопасня — Подольск. Цель — захватить Алексин и чуть севернее Тулы — в р-не Кострова воссоединиться с танковыми корпусами Гудериана.

3 декабря 1941. Железная и шоссейная дороги по линии Серпухов-Тула (в р-не Ревякино) оказываются захваченными моторизованным корпусом Гудериана. В результате этого 50-я армия Болдина попадают в окружение.

4 декабря 1941. Красная Армия деблокирует окружение и наносит контрудар. В это же время (с юга) наносят удар защитники Тулы. Части Вермахта переходят к обороне. Оборона Тулы практически завершена – враг отступает.

7 декабря 1941. Отбита последняя попытка атаковать в этом направлении: у совхоза «Мясново» (возле д. Маслово) разбита рвавшаяся к Туле немецкая дивизия пехоты «Оленья голова».

Восточное и юго-восточное направления

18-26 ноября 1941. Другой армейский корпус фон Вейхса должен был защищать ударную немецкую группу на востоке. Он двигался в направлении Скопина, Рязани и Коломны. Однако захваченный Скопин был освобожден от частей рейха через 3 дня. Локальными контратаками (в т.ч. «сибирской» стрелковой дивизией) движение немецких войск в сторону Рязани и Коломны было прекращено.

5 декабря 1941. Гудериан приказывает переходить к обороне (по всем направлениям) и отступать к железной дороге Тула-Узловая (к верховьям Дона).

Оборона Тулы для советской стороны закончилась победоносно.

Итоги битвы под Тулой — срыв операции «Тайфун» (Москва не захвачена, сопротивление не сломлено), а также начавшееся контрнаступление. Тула была удостоена звания «Город-герой».

Маршал Жуков позже отмечал, что в разгроме немцев под Москвой особую роль сыграли защитники Тулы (в том числе и ее жители).

Второй этап операции «Тайфун» (15 ноября — 30 ноября 1941)

Подготовка к обороне Москвы

Небольшое затишье на фронте наступило с 24 октября. Из-за сбоев в снабжении немцы могли проводить только локальные операции.

В этот 1,5-недельный промежуток Жуков создал предпосылки для проведения контратак:

- объединил разрозненные части нового Западного фронта;

- организовал оборону столицы;

- создал оперативный резерв.

В обороне столицы участвовали все москвичи – женщины и дети стоили баррикады, оборонительные сооружения, копали траншеи в пригороде, из мужчин было сформировано народное ополчение и истребительные батальоны. Кроме этого, к Москве были подтянуты военные части из Дальнего Востока и Средней Азии, Урала и Сибири.

Дивизии с маньчжурской границы были сняты после донесения из Токио разведки (Рихарда Зорге) о том, что Япония намерена воевать сначала с США, а лишь затем – с СССР.

Хронология событий

В середине ноября, подтянув крупные резервы, немцы возобновили наступление на Москву. Московская битва на этом этапе началась для них многообещающе. Фашисты нанесли 2 удара в обход столицы: с юга – на Тулу (18 ноября), с севера — на Клин (15 ноября). Это было финальное наступление войск Вермахта.

Приказ Жукова Рокоссовскому (под эгидой Сталина) о переходе в наступление (16 ноября) бронетанковыми и кавалерийскими соединениями не был выполнен – 15 ноября танки Гепнера разбили части Красной Армии под Волоколамском.

17 ноября 1941. В результате 3-х немецких артобстрелов была разбита 44-я кавалерийская дивизия (из Средней Азии), отправленная в разведку под Волоколамск (у д. Мусино).

Это интересно! В битве под Москвой приняло участие 15 кавалерийских дивизий. Советская конница была более манёвренная, чем немецкие бронетанковые соединения и имела отличную подготовку.

18 ноября 1941. Корпуса танковых армий Гепнера и Гудериана движутся на Клин. Они разрывают армии Рокоссовского и Хоменко, отступающие к Истре и Солнечногорску.

19-20 ноября 1941. Армейский корпус фон Клюге наступает на Звенигород, танковая армия Гепнера — к Истре. Однако дойдя до р. Нара корпус фон Клюге бездействовал до 1 декабря.

23 ноября 1941. В результате ожесточенных боев танкового корпуса Рейнгардта с частями армии Рокоссовского, Клин оказывается во власти фашистов. Солнечногорск также захвачен (армией Гудериана). Битва под Москвой для Красной Армии почти проиграна.

24-27 ноября 1941:

- моторизированный корпус Рейнгардта выдвигается из захваченного Клина к Рогачево и также захватывает его;

- танковый корпус Гепнера подходит к Истре. В результате 4-х дневных боев с армией Рокоссовского, немцы захватывают город, а также мост через канал Москва-Волга у Яхромы.

Подойти ближе к Москве в северном направлении немцам помешал поток воды из-за взорванных водоспусков водохранилищ Московского канала. Маршал Шапошников вспоминал, что поток воды высотой свыше 2-х м распростерся от водохранилища на 50 км (к югу).

Это интересно! В результате взрыва водохранилища были затоплены ближайшие к Москве деревни. Их жители не были эвакуированы и даже не были предупреждены из-за секретности готовящегося мероприятия.

Бои за Истру и Клин истощили войска рейха, и не позволили им окружить ни одну из советских частей. Темп операции Тайфун был утерян.

27 ноября 1941. За 3 дня Красная Армия отбивает у немцев Яхромский плацдарм, вынуждая их покинуть этот участок.

30 ноября 1941. В этот день немецкий мотоциклетный патруль был ближе всего к Москве – всего в 6 км (возле Химок), но подъехав, они немцы вернулись обратно. Основная часть немецких армий была также близка к столице – бои кипели всего в 30 км от нее.

Это интересно! В последние ноябрьские дни Гитлер понимал, что вступление в Москву задерживается, поэтому приказал подтянуть к Красной Поляне (р-н Тулы) дальнобойную артиллерию и начать артобстрел столицы. Этот обстрел не имел в военном плане никакого значения, но при этом его должна была снимать киноэкспедиция Геббельса. Цель данной миссии – показать фильм японцам как стимул для решительных действий с их стороны в отношении СССР.

1 декабря 1941:

- танковый корпус Гудериана прорывается к р. Наре;

- армейский корпус фон Клюге захватывает Наро-Фоминск и Акулово. Однако его бездействие в течение недели позволило Жукову перегруппировать войска и после 2-х дневных боев откинуть немецкую армию за р. Нару.

2-5 декабря 1941. Красная Армия переходит в контрнаступление по всем направлениям – у Бурцево (ближайший к Москве населенный пункт), в районах Дмитрова, Звенигорода, Яхромы и Красной Поляны (см. Тульская оборонительная операция).

Московская битва для советской стороны переходит из оборонительного периода в наступательный.

Итоги оборонительного этапа Московской битвы

Битва за Москву стала примером сплочения Красной Армии и простых людей. Конец оборонительного периода еще не означал конец битвы, но его итоги были внушительны:

- немецкая операция Тайфун была провалена (вместе с планом молниеносной победы);

- выяснилось, что военная машина Вермахта была не столь непобедима;

- моральный дух армии рейха был надломлен.

Потери советской и немецкой армий с 30 сентября по 5 декабря 1941 г.:

| Потери | Немецкая армия | Красная Армия |

| личный состав (человек) | около 145 000 | более 500 000 |

| танки и арторудия (единиц) | около 2 000 | около 3 000 |

Мирное население столицы сократилось почти вдвое – на 2 миллиона человек (с 4,5 млн. до 2,5 млн. чел.), но уверенность в победе советского народа возросла многократно.

Контрнаступление Красной Армии

Советское контрнаступление под Москвой иногда называют «зимним». И неспроста – русская зима помогала своим героям — немцы, «одетые не по погоде», замерзали насмерть, их техника и снаряжение не могли адекватно функционировать.

По декабрьским сводкам СовИнформБюро, жалобы немцев на погоду – не обоснованы, так как морозы достигают не более 3-5 градусов. Это говорит о просчетах немецкого командования (закончить войну до зимы) и, вследствие этого — не готовности армии Вермахта к зимней кампании.

Подготовка Красной Армии к контрнаступлению началась за неделю до его начала. В это время маршал Жуков стабилизировал ситуацию Западном фронте, а маршал Шапошников разработал план Зимнего контрнаступления (30 ноября одобрен Сталиным).

По плану по войскам рейха нанести удар должны были армии 3-х новых, пополненных подкреплением фронтов – Западного (генерал Жуков), Калининского (генерал Конев) и Юго-Западного (маршал Тимошенко).

Силы участников Московской битвы к 5 декабря 1941 г.:

| Вооруженные силы | Немецкая армия | Красная Армия |

| личный состав (чел.) | свыше 1 707 900 | 1 100 500 |

| танки (шт.) | 1170 | 774 |

| артиллерия | около 13,5 тыс. орудий и миномётов | 7,6 тыс. орудия и миномёта, 416 установок реактивной артиллерии |

| самолеты (шт.) | 615 | 1 000 |

В первых числах декабря Гитлер отдал приказ (из-за невозможности атаковать в зимнее время) прекратить наступление, но удерживать захваченные территории.

Однако Федор фон Бок неверно оценил ситуацию, оставив Рейнгардту только 3 танковых (75-80 танков) и 2 мотопехотных дивизии на Клинском выступе (в районе Дмитрова и Яхромы). Больший по протяженности левый фланг Рейнгардта на канале Москва-Волга, длиной более 60 км, защищали только 2 мотопехотные дивизии, чего однозначно не хватало для обороны.

5 декабря 1941. Войска Калининского фронта под командованием генерала И.С. Конева начали атаковать врага сначала с востока, а через 8 часов — с запада от г. Калинина (с переменным успехом). В итоге армии форсировали Волгу и создали вдоль ее берега несколько плацдармов.

6-15 декабря 1941:

- В 6 часов утра Западный фронт генерала Г.К. Жукова перешел в наступление. Оборона Рейнгардта на Клинском выступе была прорвана частями Лелюшенко и Кузнецова, а связь-немецкого генерал-полковника с некоторыми командирами потеряна;

- Юго-Западный фронт маршала С.К. Тимошенко перешел в наступление у Красной Поляны. Рокоссовский должен был помешать Гепнеру перебросить войска на помощь Рейнгардту. К 15 декабря армия Гепнера уже отступала по всему фронту.

- Армия Гудериана была атакована частями Западного фронта: 50-й армией Болдина на Тульском направлении, 1-м гвардейским кавалерийским корпусом — на Каширском направлении. Они вбили клин между танковой армией Гудериана и полевыми армиями фон Вейса и фон Клюге. 12 декабря Гудериан начал отступление в юго-западном направлении.

В итоге, к середине декабря 1941 г. на 100-250 км от Москвы были отброшены все три танковые дивизии Вермахта. Удар Красной Армии выдержали только армейские корпуса 4-й армии фон Клюге, которая несколько недель готовилась к обороне.

Интересные факты:

- На начальных этапах Зимнего контрнаступления советской армии конница, а не бронированные части, первой прорвалась через линии немецкой обороны.

- «Сибирские» дивизии, прибывшие с Дальнего Востока, не сыграли решающей роли в срыве операции «Тайфун». Эти дивизии были, во-первых — малочисленны (под Москву отправили вообще только 2 из них — 32-ю и 78-ю), а во-вторых — плохо подготовлены (только в одной дивизии — 423-й стрелковой были ветераны боев под Халкин-Голом).

За декабрь 1941 г. было проведено ряд наступательных операций:

- Тульская;

- Калининская;

- Нарофоминско-Боровская;

- Клинско-Солнечногорская;

- Елецкая;

- Белёвско-Козельская;

- Калужская.

16 декабря 1941 г. Гитлер, вопреки своей Директиве №39 от 8 декабря (о переходе к обороне), приказал приостановить отступление, запретив сухопутной армии покидать свои позиции.

Группа армий «Центр» должна была ликвидировать прорывы и удерживать фронт. Фюрер хотел выиграть время и перебросить подкрепление из Германии и других фронтов. Он понимал, что отступление приведет к распаду всего фронта.

19 декабря 1941 г. за отступление войск от Москвы Гитлер отстранил от должности:

- В. фон Браухича — главнокомандующего сухопутными войсками (и сам возглавил армию);

- Ф. фон Бока — главнокомандующего группой армий «Центр» (заменил его Г. фон Клюге).

До конца декабря Гитлер лишил должностей 3-х из 6-ти командующих армиями группы армий «Центр» — Гудериана, Гёпнера и Штрауса, а также 4-х из 22-х командиров корпусов — фон Швеппенбурга, Вэгера, Гейера и Фёрстера.

Итоги декабрьского контрнаступления:

- ликвидирована угроза Москве, а, следовательно – спасен главный узел всех коммуникаций;

- значительные потери техники противника, т.е. снижение его ударных возможностей;

- создание условий для начала широкого наступления по всем фронтам.

8 января — 3 марта 1942 г. Красной Армией была проведена Ржевско-Вяземская операция. Ее цель – разгромить остатки группы армий «Центр».

Операция, проведенная по требованию Сталина и вопреки советам Жукова и Шапошникова, не была завершена (приостановлена в апреле 1942 г) и не совсем удачна:

- в конце января – начале февраля 19 42 г. 33-я армия и 1-й гв. корпус кавалерии попали в окружение (прорвали его только в июле 1942 г.);

- потери врага за время ее проведения составили свыше 330 тыс. человек против 777 тыс. советских солдат.

Однако в результате этой операции были окончательно освобождены Московская и Тульская области, ряд районов Калининской и Смоленской областей.

Всего к апрелю 1942 г. были освобождены более 60 городов и 11 тысяч небольших населенных пунктов, разбито 38 немецких дивизий.

Ключевой момент! Контрнаступление советских войск под Москвой явилось началом коренного поворота событий в ходе Великой Отечественной войны, т.к. оно переросло в общее наступление Красной Армии по всему советско-германскому фронту.

Итоги Московского сражения

Битва за Москву 1941-1942 стала серьезным испытанием как для войск Вермахта и Красной Армии, так и для всего советского народа.

Потери советской и немецкой армий с 30 сентября 1941 г. по 1 апреля 1942 г.:

| Потери | Немецкая армия | Красная Армия |

| личный состав, убитых, раненых и пропавших без вести (человек) | 582 000 (457 000 — по немецким данным) | 1 806 125 (826 520 — убито) |

| танки и САУ (единиц) | 1 300 | 4 171 |

| орудий и миномётов (единиц) | 2 500 | 24 480 |

| Машины и другая техника (единиц) | 15 000 | неизвестно точное число |

| самолеты (единиц) | около 500 | 983 |

Московская битва принесла рейху первое крупное поражение.

Причины срыва операции «Тайфун»:

- просчеты руководства в сроках окончания операции;

- «распыление» сил на разные направления (Калининское и Курское);

- неподготовленность к погодным условиям и реалиям СССР: распутица, морозы, плохие дороги (и, как следствие – проблемы со снабжением);

- активное сопротивление захвату со стороны солдат Красной Армии и героизм простого народа, готовых сражаться до последней капли крови;

- эффективное командование Жукова и Шапошникова – быстрая мобилизация, оперативное создание резервов для контрнаступления.

Свидетельство. Начальник Верховного командования Вермахта Вильгельм Кейтель, был шокирован тем, что «восточный колосс» не только не рухнул под «стальными жерновами» и ударами немецкого оружия, но и смог нанести германской армии тяжелый урон.

В то же время Жуков рассказывает о битве под Москвой как о страшном испытании, о вере в то, что наступление врага на столицу «захлебнется». Он поддерживал солдат убеждением, в том, что они выстоят, отбросят назад и разобьют войска рейха.

В результате зимней кампании группа армий «Центр» сохранила Ржевско-Вяземский плацдарм. Однако уже через месяц боев с Красной Армией начальник Генштаба сухопутных войск вермахта, генерал-полковник Франц Гальдер запишет в своем дневнике о том, что русские (благодаря специфике страны и характера) – первый серьёзный противник Вермахта. Об упорстве русских держаться до последнего человека пишет и руководство армий «Юг».

Фактически каждый немецкий военачальник, следивший за тем сопротивлением русских, с которым шла битва за Москву, осознавал, что план блицкрига канул в лету. А также то, что Красная Армия по своим боевым качествам и духу во много раз превосходила все армии, с которыми они встречались до этого.

Указом Президиума ВС СССР от 1 мая 1944 г. была учреждена медаль «За оборону Москвы». Она была вручена более чем миллиону человек.

Стратегическая инициатива Красной Армии возобновилась летом 1942 г. О летней кампании 1942 г. можно прочитать здесь.

Значение битвы за Москву

Разгром немецких войск под Москвой поверг в шок Гитлера и весь Третий рейх. Ведь это была не просто война, а битва идеологий и стратегий. Советские люди своим мужеством и преданностью Родине изменили ход войны, разрушили все планы немецких военачальников.

Значение Московской битвы в Великой Отечественной войне велико – она стала переломным моментом, повлияла на военные стратегии противоборствующих сторон и моральный дух обеих армий.

В Московском сражении:

- План блицкрига рухнул, и война стала не молниеносной, а затяжной (к которой Германия не была готова);

- Лучшим силам Вермахта – группе армий «Центр» — был нанесен непоправимый ущерб, в результате которого рейх был уже не в состоянии наступать по всему фронту, а солдаты, пришедшие на смену погибшим, были неопытными новобранцами;

- Разрушение мифа о непобедимости рейха стало толчком к национально-освободительной борьбе в оккупированных государствах, созданию движения Сопротивления;

- Внутри фашистского блока появились противоречия — Япония и Турция отказались от вступления в войну с Советским Союзом. Однако 25 ноября 1941 г. Антикоминтерновский пакт был продлен на 5 лет;

- Отношения рейха с его сателлитами осложнились — Венгрия, Румыния и др. страны отказывались выставлять войска и поставлять сырье; Население Италии и Финляндии было недовольно проводимой войной;

- Внутри самой «страны нацистов» начался политический кризис, в котором смещение 34-х генералов и руководителя Генштаба было только началом;

- СССР укрепил свой авторитет и перестал быть международно изолированным. Его начали признавать ведущие державы мира – Англия и США, что проявилось в:

- проведении совместной операции по оккупации Ирана (с целью не допустить его сближения с Германией);

- создании антифашистской (антигитлеровской) коалиции;

- договоренности об открытии второго фронта в Европе;

- договоренности о взаимной военно-экономической помощи: США и Великобритания обязались поставлять в СССР вооружение и стратегические материалы, а СССР им – сырье для военной промышленности.

- Командиры Красной Армии получили колоссальный опыт ведения войны, а ее бойцы, партизаны и подпольщики – опыт уничтожения врага;

Кроме того, значение Московской битвы в Великой Отечественной войне состояло и в том, что сейчас не только народ СССР, но и Германии начали верить в победу Красной Армии.

Герои Московской битвы

Многие имена сражавшихся за Москву вошли в историю, как образец мужества, героизма, патриотизма. Среди них:

- Зоя Космодемьянская. На 85-м километре от столицы на пьедестале из мрамора стоит девушка-комсомолка со связанными руками и гордым, открытым взглядом. Этот монумент воздвигнут в честь Зои, или партизанки Тани, как ее звали в отряде. Схваченную фашистами девушку (в селе Петрищево), допрашивал сам командир немецкой дивизии – подполковник Рюдерер. Ночью, избитую, но не проронившую ни слова Зою, раздели и выгнали на мороз, заставляя ходить босиком по снегу. Утром партизанку казнили на глазах всей деревни. Но даже с петлей на шее она призывала людей бороться, уничтожать фашистов. Зоя стала первой женщиной, ставшей Героем Советского Союза.

- Панфиловцы. 16 ноября в 118 км от Москвы на холме у разъезда Дубосеково (на Волоколамском шоссе) 28 героев под руководством политрука В.Г. Клочкова остановили танковую атаку врага. В первом бою бойцы 316-й стрелковой дивизии генерала Панфилова противостояли 20-ти немецким танкам (14-ть из них они подбили). Во второй бой немцы отправили 30 танков. В этот момент политрук сказал ребятам, что какой бы большой не была их Родина, а отступать некуда – ведь сзади них — Москва. Этот бой длился 4-ре часа. За день бойцами было уничтожено 18 немецких танков. Сам Клочков бросился с гранатой на танк, взорвал его, но сразу же погиб от пули. В бою в тот день пали все, но не отступили.

- Виктор Талалихин. Раненый в руку, он первым в истории совершил воздушный ночной таран, после чего выпрыгнул с парашютом из горящего самолета.

- Тимофей Лаврищев. Ценой своей жизни он обеспечил условия для форсирования р. Истры.

- Сержант Васильковский. На 2-м этапе операции Тайфун у д. Рябинки, он закрыл собой амбразуру вражеского дота. Это позволило начать атаку и очистить деревню от врага.

- Павел Гудзь. 7 декабря 1941 г. под его командованием единственный танк «КВ-1» вступил в схватку с 18-тью немецкими. Советский танк уничтожил 10-ть фашистских танков, 8-мь — обратил в бегство. Награжден орденом Ленина.

- Дмитрий Велигура. 7 декабря 1941 г. на посту аэрозаграждения в Москве порвался трос аэростата. Сержант успел схватиться за него и взмыл вверх на высоту 1,5 км. По холодным шквальным ветром он добрался до оболочки аэростата и стравил из него газ. Дмитрия наградили орденом Красного Знамени (за спасение материальных ценностей).

- Иван Петрович Иванов. Конюх с. Лишняги 11 декабря 1941 г. стал «вторым Сусаниным». Он завел в глубокий овраг «Белгородских сосен» груженную оружием и провизией автоколонну из 40 немецкую машин. Выбраться назад они не смогли, однако они жестоко растерзали советского героя. Удостоен ордена Отечественной войны.

- Рязанов А.К. и Паршиков И.С. Летчики, вступившие 2 декабря 1941 г. в бой на 2-х истребителях (в р-не Павшино), отбили атаку 9-ти «Мессершмидтов» (один из них сбили).

По сути, каждый боец – участник Московской битвы – уже герой. Их много, их помнят, им возводят монументы и посвящают песни. За мужество и стойкость под Москвой более 110 тысяч человек награждено звездой «Герой Советского Союза».

Интересные факты

- Московское сражение — одно из самых масштабных во Второй мировой войне, как по количеству участников (свыше 7 млн. человек), так и по числу потерь. На Москву было нацелено более половины всей военной силы Вермахта, задействованной на советско-германском фронте.

- По словам «дедушка спецназа» Ильи Старинова 17 ноября 1941 г. Сталиным был отдан приказ № 0428. По нему 10 населенных пунктов на оккупированных землях подлежали сожжению в течение 5-7-ми дней. С призывом гнать немцев на мороз солдаты и партизаны должны были превратить большую часть Подмосковья в пустыню из снега и пепла.

- Поражение немцев под Москвой было крупнейшим, но не первым их поражением во Второй мировой войне. К декабрю 1941 г. две операции в Северной Африке («Крусейдер» и осада Тобрука) предотвратили выход стран Оси к Суэц-каналу. Кроме того на северном и южном (советско-германских) фронтах гитлеровцев теснили под Тихвином (благодаря чему они не пробились в Ленинград) и во время Ростовской наступательной операции, пресекшей наступление частей рейха на Кавказ.

- Репрессии были не только у Сталина. За полгода Московской битвы военными трибуналами Гитлера за неповиновение, самовольный отход и дезертирство было осуждено 62 000 немецких солдат и офицеров.

- Первоначально Гитлер планировал затопить Москву. В директиве фюрера говорилось о планах превратить столицу в «море» с помощью специальных сооружений, не позволяя никому покинуть ее.

- Во время бомбежки столицы жителям квартир запрещалось включать свет. Чтобы немного ориентироваться в полном мраке москвичи прикрепляли к одежде, приобретенные за 1 рубль 60 копеек, специальные флуоресцентные карточки. Бомбоубежищем служил метрополитен. Воздушные немецкие атаки на город были столь часты, что в метрополитене появились парикмахерские, магазины и даже библиотека. В нем также было рождено 217 детей.

- В ноябре 1941 г., во время окружения у пос. Дарна, один из бойцов 258-го стрелкового полка подполковника Василия Суханова — Алексей Сурков написал бессмертную песню — «Бьётся в тесной печурке огонь».

- Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду (у кремлёвской стены) была создана в конце 1966 г. В нее был помещен прах неизвестного бойца, перевезенный из братской могилы Зеленограда.

- В 21 веке подвиг панфиловцев стал подвергаться сомнениям. Появились показания (бывшего командира 1075-го стрелкового полка Ильи Васильевича Капрова), что в боях у Дубосеково в тот день погибло более ста человек, а не 28. Также горячо ведутся споры о числе сбитых вражеских танков.

- После октябрьской паники и мародерства в столице, фраза «человек 16 октября» стала оскорблением и синонимом трусости и позорного поведения.

80 лет назад, 30 сентября 1941 года, началась операция «Тайфун» — генеральное наступление вермахта на столицу СССР. В тот день 2-я танковая группа генерала Хайнца Гудериана атаковала позиции Брянского фронта, прорвав их. 2 октября на войска Западного и Резервного фронтов обрушилась вся группа армий «Центр». Битва за Москву стала крупнейшим стратегическим сражением Второй мировой войны, в котором с обеих сторон участвовало более трех миллионов человек. В первый и последний раз Германия задействовала в одной операции сразу три танковых группы (армии). Начало оборонительной фазы сражения сложилось для Красной армии крайне неудачно и трагично — немцам удалось окружить и разгромить почти все соединения трех советских фронтов. Почему это произошло? Как действовали участники тех событий? Какие ошибки допустили противники? Благодаря кому и чему удалось спасти Москву? Об этом «Ленте.ру» рассказал заведующий филиалом «Богородицкое поле» музея-заповедника «Хмелита» (Смоленская область), боец поискового отряда «Долг» Игорь Михайлов.

Момент истины для немецких генералов

«Лента.ру»: Какая обстановка сложилась на Советско-германском фронте к началу наступления немцев на Москву?

Игорь Михайлов

Фото: Сергей Варшавчик

Игорь Михайлов: Операция «Тайфун» у немцев рождалась очень долго и мучительно. Согласно плану нападения на СССР «Барбаросса», к концу сентября с Красной армией должно было быть окончательно покончено.

Первые победы вскружили голову. Начальник Генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал Франц Гальдер 3 июля 1941 года записал в своем дневнике: «Не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней». Но вместе с тем уже в то время наиболее дальновидные германские генералы поняли, что все три стратегические цели плана «Барбаросса» (захват Москвы, Ленинграда и Украины) одновременно в 1941 году недостижимы.

По мере наступления вермахта вглубь территории СССР линия фронта как воронка расширялась, сопротивление советских войск, несмотря на их окружение — под Минском и отдельных дивизий на Северо-Западном фронте, — возрастало. Характер войны был совсем другой, чем в Европе, намного более ожесточенный и масштабный. В этих условиях надо было выбирать стратегические цели, о чем летом в военном руководстве Германии шли споры между теми, кто выступал за московское направление, и теми, кто ратовал за ленинградское и южное.

Генерал Хайнц Гудериан на Восточном фронте, 1941 год

Фото: Scherl / globallookpress.com

Азы военной политики говорят о том, что основной целью для победы в скоротечной войне должна быть столица, потому что это политический центр, и ее падение наносит колоссальный моральный удар по противнику. Вдобавок Москва являлась крупнейшим центром транспортных коммуникаций и связи, в котором завязывалась вся логистика страны.

Немецкие генералы знали, что столицу будут защищать основные силы Красной армии. А потому, разгромив их и захватив Москву, Третий рейх разрезал СССР на две части, которые добить было бы достаточно легко.

Ленинград же был не только крупнейшим советским городом с развитой оборонной промышленностью, но и базой Балтийского военного флота. Последний угрожал перевозкам редкоземельных металлов в Германию из Швеции и Норвегии. Удар на юг сулил прорыв на Киев и далее на Кавказ, где имелась бакинская нефть, после чего должен был последовать поход в Иран.

Начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта генерал Альфред Йодль и некоторые другие убедили фюрера в том, что война в принципе уже выиграна, и надо уже думать, что будет после победы.

Адольф Гитлер беседует с офицером вермахта на аэродроме в Умани, СССР, 1941 год

Фото: Archivio Centrale dello Stato

В одной из бесед Гитлер прямо заявил, что его генералы ничего не понимают в военной экономике. Необходимо сосредоточиться на украинском угле, бакинской нефти и обеспечении стратегических морских перевозок из Скандинавии. В августе фюрер принял решение о переносе удара с центрального московского направления на киевское и ленинградское. Этот шаг преследовал также устранение угрозы со стороны советских войск на южном и северном флангах группы армий «Центр».

В своих мемуарах Гудериан писал, как он пытался отговорить Гитлера от этого решения. Командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Федор фон Бок просто грезил Москвой, но случилось то, что случилось.

При этом и Гудериан, и командующий 3-й танковой группой генерал Герман Гот продолжали разрабатывать планы по захвату столицы СССР, понимая, что рано или поздно поступит приказ о наступлении. Этот момент настал 6 сентября 1941 года, когда Гитлер подписал директиву № 35 о переходе группы армий «Центр» в генеральное наступление на Москву. Предусматривалось, что до наступления зимы нужно окружить советские войска и охватом взять город.

Немецкие генералы отдавали себе отчет в том, что для них это — момент истины. Впереди была осень с ее распутицей и, если Москва не будет взята за этот короткий период времени, если они где-нибудь ошибутся, это повлечет самые серьезные последствия

При разработке «Тайфуна» снова возникли споры — теперь уже между главнокомандующим сухопутными войсками Германии фельдмаршалом Вальтером фон Браухичем и фон Боком: где сомкнуть клещи вокруг советских войск.

Первый вариант предусматривал окружение частей РККА в районе Гжатска (ныне Гагарин) Смоленской области. Предполагалось, что в этом случае будет окружена и уничтожена значительно большая часть советских армий на более близком расстоянии от Москвы. Второй вариант предполагал замкнуть клещи подальше от столицы — под Вязьмой и Брянском. Пусть котлы получатся меньше, но зато их стенки будут прочнее.

Предыдущие окружения советских войск — и под Минском, и под Смоленском, и под Уманью, и даже под Киевом — показали, что прорывы вермахта на большую глубину приводят к тому, что части Красной армии достаточно легко просачиваются через редкую немецкую оборону. В конечном итоге было принято решение — лучше меньше да лучше, говоря словами Владимира Ильича Ленина.

Запоздавшее донесение Конева

Почему немцам с самого начала наступления удалось прорвать советскую оборону? Разведка проморгала концентрацию вражеских сил?

Не столько немецкая разведка переиграла советскую, сколько сработал политический фактор. Сталин с самого начала войны считал, что кратчайший путь к Москве — это Минская автострада. А немцы не хотели разрушать боевыми действиями эту самую современную в СССР трассу, она нужна была им для транспортной логистики. Поэтому, когда они замкнули котел окружения вокруг столицы Белоруссии, дорога Минск — Москва оказалась посередине. К тому же они знали о том, что вдоль этой трассы построены мощные глубокоэшелонированные линии советской обороны. Зачем это брать в лоб?

Немецкое наступление ожидалось, и был приказ закопаться в землю, занять жесткую оборону. Но с другой стороны, в конце сентября 1941 года командованию Брянского фронта и руководству отдельных армий, например, 24-й армии генерала Константина Ракутина из Резервного фронта, ставились наступательные задачи. А при таком способе боевых действий тратятся силы, и наступающая сторона несет более высокие потери. То есть часть советских войск на западном направлении была измотана еще до начала операции «Тайфун».

В середине сентября 1941 года Юго-Западный фронт попал в окружение и понес тяжелейшие потери. Его остатки отступили восточнее Харькова и Курска. Ставка воссоздавала фронт заново, наполняя его войсками с, казалось, пассивных участков. Например, 49-я армия Резервного фронта 30 сентября получила приказ убыть в юго-западном направлении. А ведь она прикрывала стратегические переправы через Днепр в районе деревень Глушково и Тиханово (в районе Холм-Жирковского), которые потом немцы захватили.

Сыграло свою роль и еще одно обстоятельство. С 29 сентября по 1 октября 1941 года в Москве проходила международная конференция, на которой представители США и Великобритании оценивали возможность Советского Союза сопротивляться Германии и обсуждали условия предоставления СССР военно-технической помощи. Сталину нужно было убедить во что бы то ни стало Рузвельта и Черчилля в том, что страна боеспособна и с ней стоит заключить антигитлеровскую коалицию. В такой ключевой момент союзники не должны были знать о том, что оборона Брянского фронта прорвана на глубину 70 километров.

Командующий Западным фронтом генерал Иван Конев, как я понимаю, правильно определил замысел немцев, предполагая, что они поведут наступление в стык 19-й и 30-й армий в районе деревни Шелепы. Именно там и был нанесен один из главных ударов группы армий «Центр». Почему не удалось предотвратить его последствия?