12 февраля 1833 года вышел манифест Николая I, которым провозглашалось издание нового Свода законов страны, сменявшего устаревшее Соборное уложение 1649 года. Появление Свода означало успешное окончание более чем вековых попыток свести воедино, систематизировать и скорректировать разрозненное российское законодательство.

Предыдущие попытки

Потребность в упорядочении законодательной сферы возникла ещё в начале XVIII века. Пётр Великий, издавший за первые годы правления множество новых указов, пришел к мысли о необходимости создания свода, который включал бы в себя действующее Соборное уложение и новые акты. Созданная в 1700 году Палата об Уложении заседала с перерывами до конца 1703 года, но выработанная ею Новоуложенная книга не удовлетворила Петра. Однако монарх не оставлял надежд. Составлялись сенатские комиссии 1714-1717 и 1720-1727 годов. Последняя из них опиралась в своей работе на опыт скандинавского законодательства, однако со смертью Петра I в 1725 году её деятельность постепенно сошла на нет.

До воцарения Екатерины Великой попытки создания сводного Уложения предпринимались не раз, но все они были неудачными.

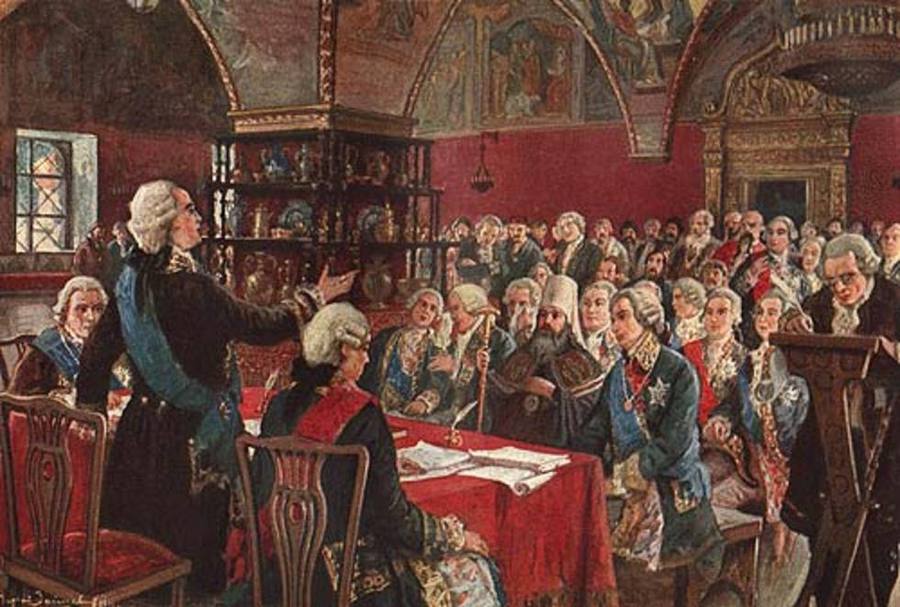

Знаменитая екатерининская Уложенная комиссия была учреждена в конце 1766 года и качественно отличалась от своих предшественниц. В ней заседали не только чиновники, но также избранные депутаты от дворянства, мещанства, крестьянства, казачества и инородцев. Все они должны были сообщать на заседаниях о нуждах своих сословий, а комиссия в целом должна была руководствоваться составленным самой царицей «Наказом», который был написан под влиянием идей французских просветителей. Однако достаточно громоздкая и нечеткая по структуре комиссия большую часть времени тратила на вычитку законов и делопроизводственные тонкости. Начавшаяся же в 1768 году война с Турцией фактически прекратила работу комиссии, хотя официально орган с таким названием существовал ещё несколько десятилетий.

Комиссия для составления законов Российской империи появилась сразу после вступления Павла I на престол – в декабре 1796 года. В неё вошли всего несколько чиновников. Чехарда в составе комиссии и недостаточная её компетентность сделали и эту попытку неудачной.

Некоторые успехи по систематизации законодательства имели место при сыне Павла Александре I. Комиссия составления законов, обновленная в 1801 году и руководимая правоведом Г.А. Розенкампфом, преследовала две цели: собрать вместе российские законы последних столетий, выявить из них действующие, которые в свою очередь следовало упорядочить и скорректировать. Свои задачи эта комиссия выполняла достаточно успешно, но медленно. Это привело к вхождению в ее состав в 1808 году М.М. Сперанского, которому тогда благоволил Александр. Через два года блестящий государственный деятель стал во главе комиссии, которая была реорганизована под сенью Государственного совета. В 1812 году подвергшийся опале Сперанский покинул её, вернувшись после ссылки в 1821 году.

В 1815-1822 годах был создан Систематический свод существующих законов Российской империи, выполнявший роль базы для выработки отдельных уложений. Однако ко времени кончины императора Александра Павловича в 1825 году уложения эти не были составлены до конца.

Новое начало

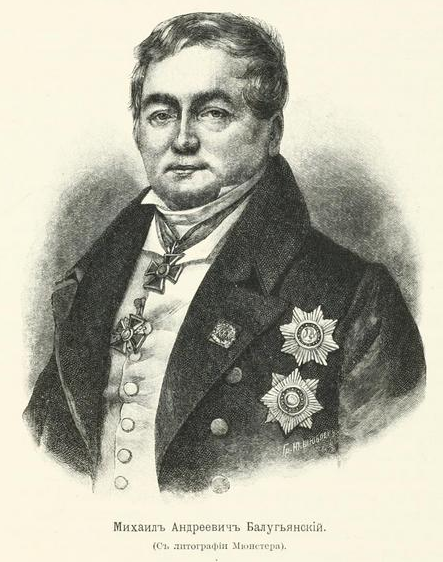

Военный по призванию, любящий во всём ясность и чёткость, новый государь Николай I стремился навести порядок и в сфере законодательной. Царившая здесь путаница и противоречивость нисколько не упрочивали, по его справедливому мнению, государственный строй и саму законность. В 1826 году по инициативе Николая I работавший в александровской комиссии Сперанский предоставил императору свой план работ. Основные его пункты, а именно составление полного собрания законов империи и нового свода действующих законов, стали базой для работы Второго отделения, созданного в рамках Собственной Его Императорского Величества канцелярии. В это кодификационное учреждение вошло несколько десятков чиновников, его официальным руководителем стал М.А. Балугьянский, фактическим же – всё тот же Сперанский.

В создании Полного собрания законов помог опыт предыдущей комиссии, составившей реестр разбросанных по департаментам и архивам актов. Длительная работа с этим и другими реестрами, выявление и сверка огромного количества законодательного материала увенчались успехом. К 1830 году Полное собрание законов Российской империи было опубликовано.

Подготовка к изданию Свода действующих законов была не менее тщательной. Первым ее этапом было историческое обозрение: в хронологическом порядке описывались законодательные акты, разделяемые также по предметному принципу (гражданские, судебные и т.д.). Исторические своды же становились основой для свода общего, который систематизировался по правилам исключения не употребляемых законов и всяческих повторений, а также устранения громоздкости форм действующих актов. В общем своде законы делились на государственные и гражданские (каждая категория также делилась на акты определительные и охранительные) и записывались в виде статей с указанием их источников, что придавало своду серьезность и достоверность. Благодаря принятым в 1831 году «Правилам, наблюдаемым при исправлении Сводов», некоторые статьи можно было немного менять и корректировать. Действенное руководство Сперанского, самолично проверявшего каждую строку очередного тома и нередко заставлявшего переделывать части свода заново, позволяло работе кодификационного отделения не затухать, как бывало в истории подобных учреждений не раз. Итогом активных трудов Второго отделения и лично Михаила Михайловича стало окончание Свода к январю 1830 года. Однако Свод ждало еще одно испытание, задуманное Сперанским, – ревизия его положений и внесение вследствие этого необходимых исправлений. К 1832 году всё было закончено, а 15 томов Свода закона – напечатаны. Манифестом от 12 февраля 1833 года Николай I известил об издании нового Свода и определил время повсеместного его вступления в силу – им стал 1835 год.

Свод законов Российской империи стал шагом вперёд. На место запутанного, противоречивого и разрозненного законодательства пришла стройная, продуманная и четкая система изложения законов, выработанная Сперанским. Новый свод систематизировал, сделал широко доступным к использованию и более четким, чем прежде, законодательный материал, а также впервые обобщил некоторые правовые понятия, тем самым повышая русскую правовую культуру в целом.

С другими не менее важными историческими документами нашей страны вы можете ознакомиться благодаря проекту Российского военно-исторического общества «100 главных документов российской истории».

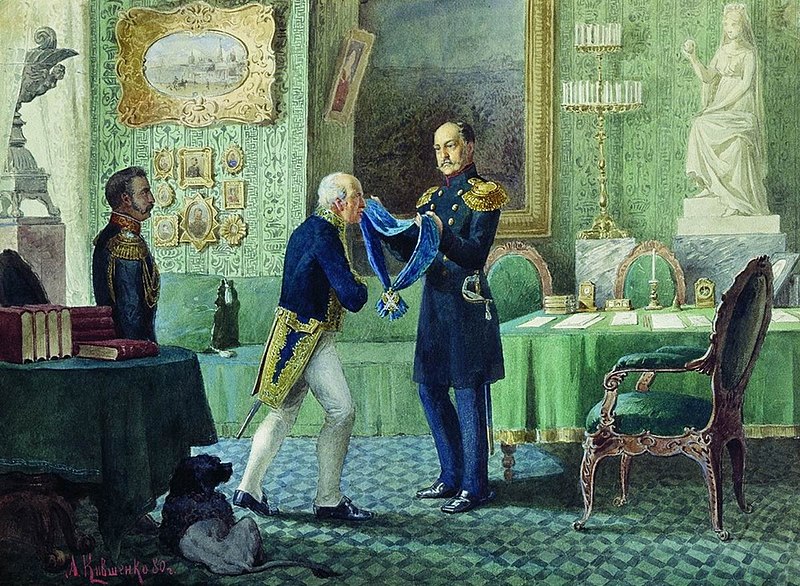

Обложка: А.Кившенко. Николай I награждает Сперанского за составление свода законов. Источник: https://ru.wikipedia.org/

Попытка создания нового уложения в 18-м веке

Попытки систематизировать российские законы предпринял уже Пётр I. В 1700 году по его указу была создана комиссия, которая должна была собрать все законы, принятые после 1649 года, и создать единый кодекс, объединив их с Соборным уложением.

Через год комиссия подготовила новый кодекс, «Новоуложенную книгу». Однако это собрание не было утверждено императором. В 1714 году новая комиссия возобновила работу по систематизации законов и за 4 года подготовила 10 глав. Затем Пётр I решил прервать работу и этой комиссии.

В 1720 году царь приказал создать новую комиссию, которая должна была извлечь лучшее из шведских законов и создать новый законодательный кодекс для России.

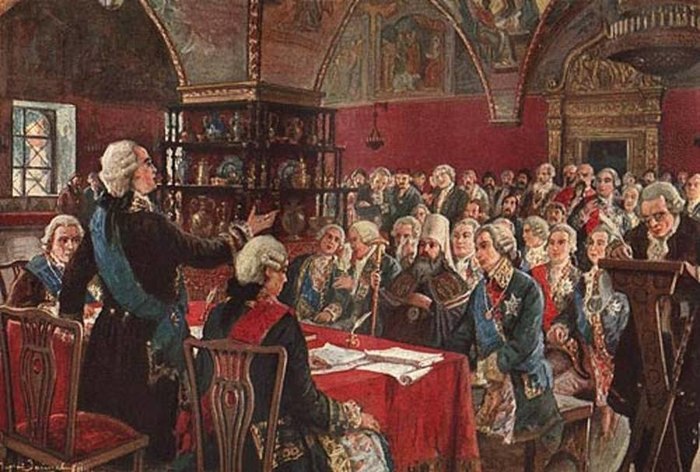

М. М. Зайцев, «Заседание Уложенной комиссии». (wikimedia.commons)

В течение 18-го века комиссии по кодификации законов создавались ещё 6 раз. Но каждый раз либо они не приступали к работе, либо достигали незначительных результатов. Или правители не утверждали составленные кодексы законов.

В частности, очередная комиссия была созвана в 1754 году по инициативе Петра Шувалова. Члены комиссии принимали пожелания российских дворян, которые планировалось учесть при составлении свода законов. К 1761 году комиссия подготовила записку «О состоянии подданных вообще».

Проект уложения должен был дать дворянам исключительные права. В частности, они обладали бы полной властью над своими крестьянами только без права их пытать и казнить. Уложение также должно было закрыть путь к обретению дворянского звания разночинцами, продвинувшимся по службе.

Следующую попытку упорядочить законы предприняла Екатерина II, создав Уложенную комиссию. Новая комиссия начала работу в 1767 году. В её составе были выходцы из всех сословий кроме крепостных крестьян, но треть составляли дворяне.

М. А. Балугьянский. (wikimedia.commons)

Разные сословия, а также региональные группы дворян, старались закрепить в новых законах свои привилегии. Родовитые дворяне стремились отменить петровский акт, который давал потомственное дворянство выслужившимся разночинцам. Купцы стремились лишить дворян права вести торговлю. В итоге за полтора года комиссия не приняла ни одного закона и была распущена императрицей.

Очередная комиссия работала при Министерстве юстиции в течение правления Александра I. В 1808—1812, а затем с 1821 года в ней работал Михаил Михайлович Сперанский.

Император Николай I и Михаил Сперанский

Работы по кодификации законов империи начались в 1826 году. В январе было создано II Отделение императорской канцелярии, и Николай I рескриптом предписывал собрать и систематизировать существующие законы.

Работой по кодификации законов руководил глава II Отделения юрист Михаил Балугьянский, который ранее преподавал право Николаю Павловичу и его брату Михаилу. Помощником М. А. Балугьянского и фактическим руководителем работы был Михаил Сперанский, не занимавший официально никакой должности в отделении. 4 апреля отделение было укомплектовано чиновниками, в число которых вошли университетские профессора Александр Куницын и Моисей Плисов.

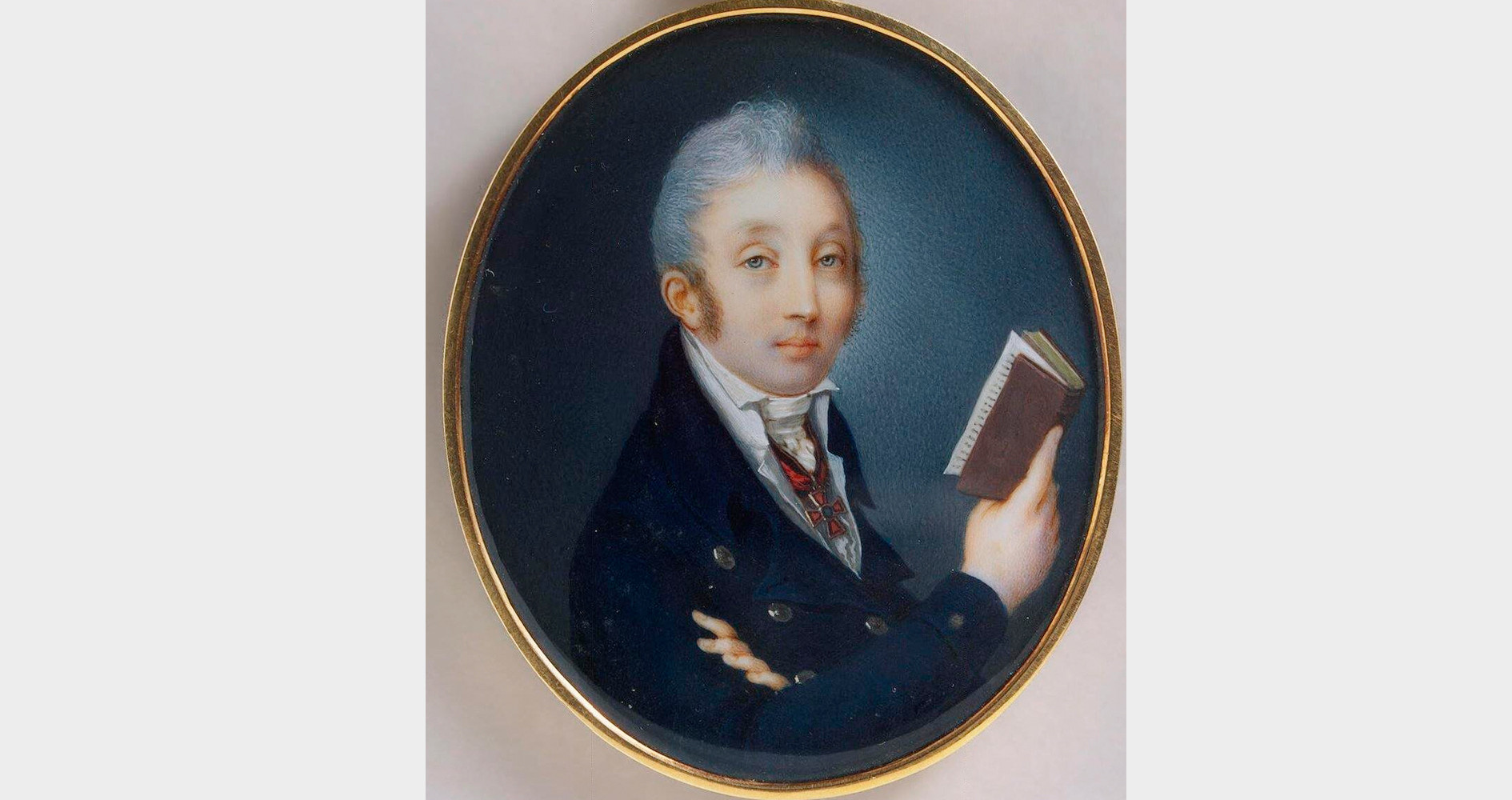

М. М. Сперанский. (wikimedia.commons)

Содержание новой комиссии обходилось казне в 37 тысяч рублей в год в отличие от 95 тысяч, уходивших на комиссию при Александре I. Также 10 тысяч рублей ушло на приобретение всех нужных книг.

Михаил Михайлович изучил опыт работы предыдущих комиссий и пришел к выводу, что перед работой по разработке новых законов, нужно сперва систематизировать существующие. Свои мысли и план работы реформатор изложил в записке императору. Еще через два года М. М. Сперанский писал, что нужны два свода: «исторический» и действующий.

В течение 1828−1830 годов прошла работа по публикации всех российских законов, начиная с Соборного уложения 1649 года. В Полное собрание законов Российской империи вошло 30920 актов. Последним шёл манифест о вступлении на престол Николая I. Тридцать тысяч актов уместились в 40 томах, которые дополняло еще 5 томов приложений.

А. Д. Кившенко, «Николай I награждает Сперанского орденом Андрея Первозванного». (wikimedia.commons)

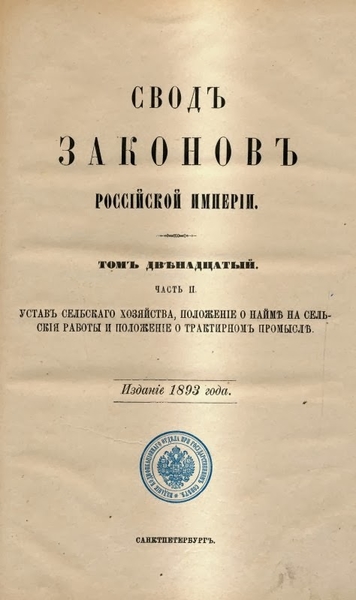

В 1832 году вышло собрание действующих законодательных актов — «Свод законов Российской империи». В нём законодательные акты размещались в систематическом порядке и занимали 15 томов. Акты «Свода…» содержали ссылки на соответствующие места «Полного собрания…», которые должны были помочь правильно толковать законы.

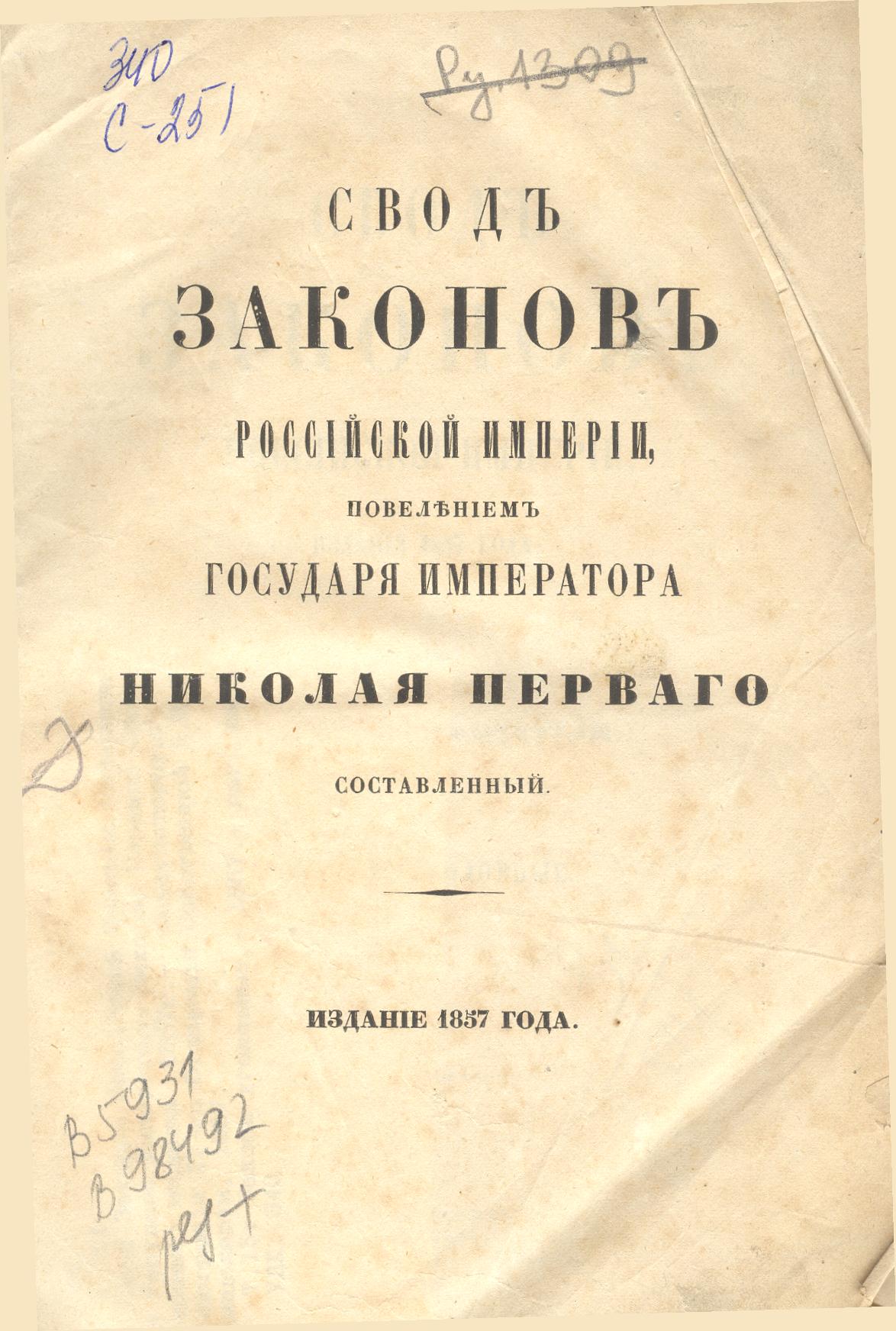

Свод законов был рассмотрен Государственным советом в начале 1833 года. Было принято решение о введении его в действие с 1845 года. В 1834—1839 годах издавалось «Продолжение Свода законов Российской империи». А в 1842 году оно было переиздано в 15 томах. Еще одно «Продолжение…» издавалось до 1855 года и было переиздано в 1857-м.

Николай I награждает М. М. Сперанского. Барельеф на памятнике Николаю I. (wikimedia.commons)

Особые своды законов были сформированы для национальных окраин России — Финляндии, остзейских и западных губерний. В 1838 году был опубликован 15-томный «Свод военных постановлений». Наконец, в 1847 году Сенат выпустил «Сборник правил и узаконений, не вошедших в Полное собрание законов».

М. М. Сперанский и М. А. Балугьянов удостоились от императора достойных наград за проделанную работу. Михаил Сперанский получил орден Андрея Первозванного, а затем алмазные знаки к нему, что было высшей наградой в империи.

Михаил Балугьянов удостоился дворянства за свою работу над «Сводом…», а позже статуса тайного советника и сенатора. В герб Балугьяновых была включена цифра 15 — количество томов Свода законов.

Свод Законов Российской Империи

Книга первая

- Свод Законов Российской Империи. Общее содержание томов I — III

- Свод Законов Российской Империи. Том I

- Свод Законов Российской Империи. Том II

- Свод Законов Российской Империи. Том III

- Свод Законов Российской Империи. Продолжение 1910 года к I — III томам Свода Законов

Книга вторая

- Свод Законов Российской Империи. Общее содержание томов IV-VIII

- Свод Законов Российской Империи. Том IV

- Свод Законов Российской Империи. Том V

- Свод Законов Российской Империи. Том VI

- Свод Законов Российской Империи. Том VII

- Свод Законов Российской Империи. Том VIII Часть I

Книга третья

- Свод Законов Российской Империи. Общее содержание томов VIII, часть II — XI, часть I

- Свод Законов Российской Империи. Том VIII Часть II

- Свод Законов Российской Империи. Том IX

- Свод Законов Российской Империи. Том IX. Особое приложение

- Свод Законов Российской Империи. Том X

- Свод Законов Российской Империи. Том XI Часть I

Книга четвертая

- Свод Законов Российской Империи. Общее содержание томов XI, часть II — XII

- Свод Законов Российской Империи. Том XI, часть II

- Свод Законов Российской Империи. Том XII

Книга пятая

- Свод Законов Российской Империи. Общее содержание томов XIII — XVI

- Свод Законов Российской Империи. Том XIII

- Свод Законов Российской Империи. Том XIV

- Свод Законов Российской Империи. Том XV

- Свод Законов Российской Империи. Том XVI

Алфавитный указатель

Свод законов Российской Империи являлся официальным собранием действующих законодательных актов Российской Империи, расположенных в тематическом порядке. Он был впервые напечатан в течение 1832 года. Манифестом 31 января 1833 года «Свод законов» был объявлен действующим источником права с 1 января 1835 года. Законы, изданные после этой даты, подлежали опубликованию по порядку книг Свода и с указанием на их статьи; они распределялись в ежегодном продолжении Свода, о котором было заявлено, что он, «единожды устроенный, сохранится всегда в полноте его единства».

Все тома Свода были переизданы в 1842 и 1857 годах. Вплоть до Судебной реформы 1864 года он издавался в 15 томах. В качестве отдельного – 16-го – тома вышли Судебные уставы. Отбор законодательного материала для включения в Свод производился на основе Полного собрания законов (первое Полное собрание законов состояло из 40 томов, содержащих 30 920 актов и 6 томов приложений; все издания Собрания насчитывают более 100 томов).

Громоздкость издания Свода законов, редкие переиздания небольшими тиражами вызвали с конца XIX века появление так называемых неофициальных изданий Свода. Представленное на сайте неофициальное издание Свода законов Российской империи было выпущено в пяти книгах в Санкт-Петербурге в 1912 году. Оно включает в себя полный текст всех 16 томов, согласованных с последними на то время «продолжениями, постановлениями, изданными в порядке ст. 38 Зак. Осн., и позднейшими узаконениями». Издание выпущено под редакцией и с примечаниями И.Д. Мордухай-Болтовского, юрисконсульта Министерства юстиции и преподавателя гражданского судопроизводства в Императорском училище правоведения.

Подробнее об особенностях данного издания читайте в предисловии к нему.

С начала XVIII века перед российскими правителями стояла цель — систематизировать разобщённое законодательство государства. Решить эту непростую задачу удалось Николаю I и его помощнику Михаилу Сперанскому. 12 февраля 1833 года император опубликовал манифест об издании Свода законов Российской империи. В него вошли все законы — начиная с Соборного уложения Алексея Михайловича 1649 года, в котором были скорректированы прежние указы. С какими проблемами пришлось столкнуться законотворческому гению Сперанского — в материале RT.

«Зависти и злобе удалось взять верх…»

Государственные преобразования первой четверти XIX века, на которые выпали годы правления Александра I, в первую очередь связаны с деятельностью Михаила Сперанского. Его сочинения не только стимулировали развитие законодательства, но и повлияли на общественные взгляды прогрессивно мыслящего служилого дворянства и офицеров, участвовавших в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах.

Молодые люди наблюдали результаты буржуазных революций на Западе, и на фоне прогрессивных реформ, проводимых в Европе, им казалось очевидной отсталость России. Передовые круги дворянства настаивали на проведении в стране коренных реформ. Особенно остро встал вопрос об отмене крепостного права, получивший развитие в деятельности декабристов. Но чаще всего молодые люди выступали за введение в России конституционного правления по европейскому образцу.

В этот момент на политической арене появился Михаил Сперанский — сын церковнослужителя, быстро поднявшийся по карьерной лестнице благодаря личным дарованиям и огромной трудоспособности.

- Миниатюра: Портрет графа Михаила Михайловича Сперанского

- © Иванов П.А.

Прогрессивные проекты реформ Сперанского поначалу соответствовали взглядам Александра I. Идеи реформатора базировались на основных положениях западноевропейского государственного устройства при сохранении самодержавной власти.

Однако не многие из проектов государственных преобразований Сперанского воплотились в жизнь. Некоторые реформы были невыгодны чиновному дворянству, которое бездельничало или занималось рутинной работой в подлежавших модернизации бюрократических учреждениях. Преобразования Сперанского противоречили всей существовавшей тогда в верхах системе патрон-клиентских отношений. Ситуация осложнялась тем, что всех этих чиновников поддерживали их высокопоставленные родственники.

Консервативное дворянство пошло на всё, чтобы опозорить «выскочку-поповича» Сперанского в глазах императора. Молодого законотворца обвиняли во взяточничестве, в членстве в масонских ложах, в измене родине и даже в попытках создать некий теневой комитет для управления делами России за спиной государя.

Сам Александр поначалу не верил клевете, но в конце концов под влиянием крупных чиновников сдался. В марте 1812 года у государя и Сперанского состоялся жёсткий разговор, завершившийся фразой Александра: «Обстоятельства требуют, чтобы на время мы расстались». Открыто в защиту чиновника высказался герой Отечественной войны М.Б. Барклай-де-Толли: «Итак, зависти и злобе удалось-таки взять верх над правдой!» Но никакие слова уже не могли спасти Сперанского.

- Нижний базар и Рождественский собор в Нижнем Новгороде

- РИА Новости

По приказу императора опальный реформатор был в тот же день отправлен в Нижний Новгород, а спустя ещё пару дней — в Пермь. Через три года Сперанский был назначен генерал-губернатором Сибири. Подав пару прошений об отставке, вскоре он вместе с дочерью отправился в своё крохотное имение в Новгородской губернии, но приезжать в Петербург реформатору запретили.

Сперанский вернулся в столицу почти через 10 лет после ссылки. В марте 1921 года Александр I назначил его членом Государственного совета и пожаловал ему хорошее имение в Новгородской губернии. Император также согласился на несколько предложений Сперанского об улучшении управления Сибирью. Однако мечтам бывшего советника Российской империи сблизиться с государем и вновь начать с ним сотрудничать уже не суждено было осуществиться. Вскоре, во время поездки на юг России Александр неожиданно скончался в Таганроге.

После внезапной смерти царя необходимо было как можно скорее назначить наследника престола. Предполагалось, что им станет следующий по старшинству сын Павла I Константин. Но тот, будучи женат по обряду католической церкви и выполняя обязанности наместника Польши, твёрдо отказался от российской короны. Николай Павлович также отказался от титула императора в пользу Константина. Однако секретным решением Александра I именно Николаю предстояло стать следующим самодержцем. Этой неразберихой воспользовались декабристы, поднявшие восстание 14 декабря 1825 года, когда весь народ должен был присягнуть новому императору Николаю Павловичу.

Полупрощённый сибирский губернатор

Подавив вооружённое выступление декабристов, Николай стал опасаться революционных идей и всю свою дальнейшую деятельность направил на то, чтобы не допустить каких-либо проявлений свободомыслия у образованной части общества.

С первых дней Николай озаботился сохранением незыблемости самодержавия в Российской империи. Начатые Александром I реформы были свёрнуты.

Вместе с тем нового императора очень беспокоила запутанность российского законодательства. Предыдущие попытки его кодификации в течение более века заканчивались провалом. Создание полного собрания законов России Николай поручил Сперанскому, его законотворческая деятельность вновь оживилась.

Но самый жёсткий экзамен для бывшего советника Александра I на верность Николаю заключался в том, что реформатору предстояло разработать проект Манифеста о Верховном уголовном суде по делу декабристов.

- Портрет Николая I в парадной конногвардейской форме

- © В. Д. Сверчков

Отношение Николая к Сперанскому было весьма неоднозначным. Главный биограф Сперанского Модест Корф писал: «Несравненно замечательным обстоятельством можно считать то, что император Николай избрал Сперанского для дела, столь близкого его сердцу, отнюдь не по какому-либо особому доверию к образу его мыслей и действий, а только по необходимости, не находя вокруг себя никого к тому более способного. В другом случае, назначая начальником Второго отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии проф. М.И. Балугьянского, прямо наставлял его: «Смотри, чтобы он не наделал таких же проказ, как в 1810 году: ты у меня будешь за него в ответе».

Лишь впоследствии, оценив блестящие способности Сперанского, обеспечившего успешный ход работы царской канцелярии и ответственное выполнение доверенных ему поручений, Николай совершенно изменил свой взгляд на прошлое законотворца. И постепенно Сперанский стал ближайшим доверенным лицом Николая I.

Свод законов Российской империи

Российское законодательство начала XIX века было крайне запущенным — во многом из-за наследия Петра I. Пытаясь преобразовать Россию на европейский лад, император составил сотни указов и уставов, почти всегда заимствованных из западноевропейских законодательств. Однако свести разобщённый материал в единую систему законодательства так и не удалось.

За масштабную кодификацию многочисленных указов и законов впервые взялся Сперанский. Он предложил издать два взаимодополняющих собрания российских законов: 1) Полное собрание отечественных законов, изданных с 29 января 1649 года по 12 декабря 1826 года, 2) Свод законов Российской империи, охватывающий всё действующее законодательство на день его издания в 1826 году, с последующими изменениями и дополнениями, вносимыми в свод.

Эта трудная работа, с которой не смогла справиться ни одна предыдущая комиссия, была начата в 1826 году и доведена до конца в 1833 году под руководством Сперанского и наблюдением Николая I.

Наконец 12 февраля 1833 года Николай I опубликовал Манифест об издании Свода законов Российской империи. А 1 января 1835 года император ввёл его в качестве единственного источника общеимперского права.

- «Император Николай I награждает Сперанского за составление свода законов»

- © А.Кившенко

Появлением в России нового свода законов заинтересовались политики и юристы из Европы. Для них оказалось неожиданностью, что именно в России удалось реализовать мечту многих стран. По выражению современников, законодательство России наконец-то вышло из мрака «чиновных канцелярий и делопроизводства».

За создание свода законов Сперанский был отмечен высшей наградой Российской империи — орденом Андрея Первозванного. Девиз ордена — «За веру и верность» — оказался созвучен пути, которому реформатор следовал всю жизнь. И теперь его заслуги были наконец оценены.

31 января (12 февраля) 1833 г. Николай I издал манифест о введении в действие с 1 (13) января 1835 г. «Свода законов Российской империи» (15 томов). Сменивший устаревшее Уложение 1649 г. Свод был подготовлен известным государственным деятелем того времени Михаилом Михайловичем Сперанским.

Выпустив в 1830 г. «Полное собрание законов Российской Империи», созданных со времён Соборного Уложения царя Алексея Михайловича до кончины в 1825 г. императора Александра I, Сперанский приступил к составлению Свода действующего законодательства. Проверка того, сохраняет ли силу тот или иной акт и не противоречит ли он другим актам, возлагалась на специальные ревизионные комитеты, образованные при министерствах и главных управлениях.

В рамках Свода законов было выделено два уровня: общегосударственный Свод законов Российской империи, положения которого распространялись на всю территорию страны, и своды местных узаконений (источники партикулярного права), определявшие изъятия из общеимперского законодательства и действовавшие в отношении жителей строго определенных локальных территорий.

19 (31) января 1833 г. на заседании Государственного Совета, обсудившего представленный «Свод законов», было решено ввести его в действие с 1 (13) января 1835 г. как единственный верный юридический кодекс. М. М. Сперанский за упорядочение законодательства был награждён орденом Святого Андрея Первозванного и возведён в графское достоинство.

«Свод законов» состоял из 42-х тыс. статей, объединённых в 8 разрядов и помещённых в 15-ти томах. Законы систематизировались не по хронологическому, как в «Полном собрании законов», а по отраслевому принципу. Для каждой статьи Свода законов был подготовлен комментарий, носивший значение толкования, но не имевший силы закона. В первых трёх томах Свода излагались основные законы, государственное и губернское установление; в 4-м — уставы о рекрутских и земских повинностях; тома с 5-го по 8-й содержали уставы о налогах, пошлинах, питейном сборе; в 9-м — законы о сословиях и их правах; в 10-м – законы гражданские и межевые; в 11-й и 12-й тома были включены уставы кредитных учреждений, торговые уставы, постановления о фабричной, заводской и ремесленной промышленности, в 13-й и 14-й — уставы благочиния (врачебный, о паспортах и беглецах, о содержании под стражей и др.), а 15-й — был посвящён уголовным законам.

В 1842 и 1857 гг. Свод законов был полностью переиздан, а затем переиздавались лишь отдельные тома и выходили дополнения и изменения. В 1892 г. Свод пополнился ещё одним, 16-м томом, в котором нашли отражение судебные уставы, вступившие в силу в результате судебной реформы 1864 г. Последняя редакция Свода, со значительными изменениями, была предпринята в 1906 г.

Лит.: Баженова Т. М.; Кодан С. В.«Составить из всех многочисленных указов свод узаконений». К 175-летию издания свода законов российской империи // Чиновникъ. 2008. № 1 (53); Верхоланцева Т. Ю. Свод законов Российской империи: история создания, структура, издания // Библиотековедение. 2009. № 2; Свод законов // Энциклопедический словарь / Под ред. проф. И. Е. Андреевского. Т. 57. СПб., 1900. С. 193; Свод Законов Российской Империи [Электронный ресурс] // Классика российского права. Б. д. URL: http://civil.consultant.ru/code/.

См. также в Президентской библиотеке:

Бумаги по ревизии Свода Законов [Дело] : 1828-1836. (РГИА Ф. 1251 Оп. 1, часть 1. Д. 121);

Дело о Комитетах для обозрения Сводов с Высочайшими резолюциями и пометками Сперанского и его собственноручным всеподданнейшим докладом [Основное] : 1828-1834 гг. (РГИА. Ф. 1251. Оп. 1, часть 1. Д. 119-Основное);

Записка действительного статского советника Василия Брилевича «Соображение о средствах применения Свода к решению дел» [Дело] : 14 ноября 1834 г. (РГИА. Ф. 1251. Оп. 1, часть 1. Д. 169);

Матвеевский А. П. Обзор содержания, изданий и продолжений Свода законов Российской империи. (I-XV т.). СПб., 1887;

Обозрение исторических сведений о Своде законов. Одесса, 1889;

Опыт замечаний на Свод Законов и заключения по оному [Дело] : между 1832-1835 годами. (РГИА. Ф. 1251. Оп. 1, часть 2. Д. 9);

Палибин М. Н. Систематический и алфавитный указатели к Своду законов Российской империи (со включением изд. 1893 г.). СПб., 1894;

Перечень изданий и продолжений действующего Свода законов Российской империи. Неофиц. изд. СПб., 1897;

Указы подведённые в Свод Законов об отчётности [Дело] : 1830 г. (РГИА. Ф. 1251. Оп. 1, часть 1. Д. 135);

Черновые наброски Сперанского, относящиеся главным образом к кодификации [основное] [Дело] : 1828-1833 гг. (РГИА. Ф. 1251. Оп. 1, часть 1. Д. 117-основное);

Шимановский М. В. О значении свода законов Российской империи для науки и жизни. Одесса, 1889.

В самом начале своего правления Николаю I пришлось столкнуться с восстанием декабристов. Главной причиной выражения народного недовольства столь кровавым способом монарх видел в несовершенстве правовой системы Империи. Будучи человеком обстоятельным и военным, он стремился навести порядок во всех делах, поэтому создание Свода законов стало для него одной из приоритетных задач.

Предпосылки для создания новой законодательной базы

Принятое в 1649 году Соборное Уложение действовало более 200 лет, оно постоянно дополнялось различными нормативными актами, которые некому было систематизировать. В результате к началу правления Николая I в законодательной системе Российской Империи существовала путаница, а многие законы противоречили друг другу. Еще в 1725 году были предприняты попытки систематизировать нормативные акты, но завершить работу не удалось.

Ситуация усугубилась стремительным развитием капитализма на фоне законов, созданных для регуляции феодально-крепостнических отношений. Монарх понимал, что действующие нормы уже не соответствуют окружающей действительности, ведь:

- продукция сельского хозяйства стала товаром, приносящим прибыль, а средством выживания;

- многие крестьяне стали инвесторами отраслей промышленности;

- активно растет число капиталистических мануфактур, городская промышленность, основанная на труде наемных рабочих.

Программа работы над проектом

В 1826 году Николаю I был представлен план М.Сперанского по систематизации действующих законов. Монарх уже давно интересовался этим вопросом и видел причину провала предыдущих попыток в стремлении подогнать законодательную базу под быстро меняющуюся действительность. Он считал, что подобный подход только усугубит неразбериху. В своем поручении Сперанскому Николай I определил в качестве первостепенной задачи систематизацию все имеющихся нормативных актов и разделение их по нормам права (земельного, имущественного, уголовного). Сроки для выполнения задачи были определены 2 годами, но на практике завершить работу удалось только к 1830 году.

Параллельно разрабатывались и новые законы под непосредственным руководством Николая I, их было необходимо включить в уже подготовленный Свод законов. Они должны были регулировать отношения работодателя с наемными рабочими, определять правила, которыми будут руководствоваться чиновники при установлении пошлин, акцизов и выбирать средства для развития региона.

Особенности работы

Свод законов можно было издать только при условии собрания всех законодательных актов в единый реестр. В результате пришлось столкнуться с документами, имеющие разные сроки издания, содержащие измененные тексты закона. При составлении Свода было решено придерживаться таких правил:

- отказаться от включения в реестр повторяющихся документов, отдавая предпочтения тем, что содержат наиболее полный изначальный текст закона;

- сокращать многосложные правовые акты;

- отдавать предпочтение поправкам с наиболее поздней датой;

- проверять компетентность каждого органа, вносящего поправку в закон или создавшего новый;

- подразделять законы на общие и иных статусов, действующие на определенных территориях;

- вносить новые законы, как продолжение уже имеющемуся реестру.

Работа осложнялась тем, что для составления реестра приходилось запрашивать документы из различных архивов. Изначально все законодательные акты хранились в 56 томах.

Специалистам пришлось сначала провести сортировку нормативным актов по отраслям права, а только потом заниматься их включением в реестр с учетом источника. Сперанский разделил работу над полным собранием законов на несколько блоков, назначил чиновников, ответственных за результат по каждому из направлений.

Получая документы из различных архивов, специалисты выполняли их сортировку, а затем отсылали в отделы, занимающиеся соответствующими отраслями права. Подобный подход позволял избежать путаницы и повторов, сокращал общее время работы над всем проектом. Свод Законов состоял из 8 разделов:

- Раздел был посвящен Основным государственным учреждениям и законам.

- Раздел О повинностях (рекрутских, земских).

- Раздел регулировал уставы таможенные, монетный, лесной, акцизы, пошлины.

- Раздел О состоянии людей в государстве.

- Раздел регулировал гражданские и имущественные отношения.

- Раздел содержал правовые акты, регулирующие государственное благоустройство;

- Раздел был посвящен правовому регулированию работы врачей, отношений с беглыми, ссыльными, а также мерам профилактики правонарушений.

- Раздел регулировал уголовные дела.

Все документы Свода были изданы в 15 томах. За время создания общего реестра было внесено более 2000 поправок, согласно рекомендациям Сперанского, и около 1200 правок в результате выявления ошибок проверяющими комиссиями.

Введение в действие

Перед тем, как Свод Законов был принят в качестве основного и единственного закона Российской Империи, он подвергся тщательной проверке представителями Сената и Министерства юстиции. Комиссия работала с 1828-1832 годы, выискивая в работе команды Сперанского недочеты и направляя замечания для исправления ошибок.

В Госсовет Свод вместе с пояснительной запиской Сперанского был представлен к концу 1832 года, но слушание было отложено на январь 1833 года. Уже 12 февраля был издан манифест официально упразднявший действовавшее до сих пор Соборное Уложение и заменявший его Сводом Законов Российской Империи.

Появление этого реестра позволило стране сделать существенный рывок к становлению правовой культуры. Разрозненное законодательство, систематизированное и очищенное от неактуальных норм, смогло стать частью быстро меняющихся социальных и политических отношений. Кодификация права обеспечила прогресс в развитии Империи, помогла получить преимущество в противостоянии другим державам, желающим захватить ресурсы.

31.01.1833 (13.02). – Царским Манифестом был введен в действие Свод Законов Российской Империи (в 15 томах)

Свод Законов Российской Империи

Кодифицированный Свод Законов Российской Империи следует отличать от обширного Полного Собрания законов Российской Империи, которое было под руководством Сперанского составлено немногим ранее, в 1830 г. Первое Полное собрание (в 45 томах) охватывало 176 лет: от Соборного Уложения Царя Алексея Михайловича до кончины в 1825 г. Императора Александра I. Оно заключало в себе более 30 000 законодательных актов: как все отмененные, так и все действующие узаконения, которые излагались в хронологическом, а не систематическом порядке. Второе Полное собрание выпускалось ежегодно в 1830–1884 гг., оно содержит более 60 тысяч законодательных актов за время царствования Государей Николая I и Александра II (55 томов). Третье собрание выходило ежегодно до 1916 г., включает в себя более 40 тысяч законодательных актов за время правления Государей Александра III и Николая II (33 тома). Полное собрание законов за каждый отдельный год обычно издавалось на три года позже. Для оперативной публикации законодательства предназначалось периодическое издание – Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате.

За работу над Сводом законов М.М. Сперанский был удостоен высшей государственной награды – Ордена Андрея Первозванного. Сперанский помещен на памятнике Тысячелетию России в Новгороде среди великих деятелей русской истории. Его труд действительно того заслуживал, ибо, вместо огромного хаотичного набора отечественных указов и иностранных норм (в общей сложности 53 тысячи законов, многие из которых устарели), командой Сперанского был создал юридический фундамент для упорядочения и упрощения действующего права в Империи, которое стало во многих отношениях лучшим в мiре в сравнении с демократическими государствами.

Последняя редакция Свода Законов Российской Империи, со значительными изменениями, была предпринята в 1906 г. (после царского Манифеста от 17 октября 1905 г.). Поскольку революция 1917 года была нелегитимным антирусский актом, с юридической точки зрения эти имперские законы действительны по сей день, к тому же они отражают национально-христианскую сущность Российского государства, что было отвергнуто в СССР и до сих пор не восстановлено.

Кодификация и классификация права Российской империи: первый Свод законов

Развитие социально-экономических условий и отношений в государстве постоянно требует совершенствования норм права, которые отражали бы новые реалии. К началу XVIII века из-за противоречий между законами и подзаконными актами процветал произвол местных властей, законодательные акты не отвечали потребностям государства. Законы требовали кодификации и систематизации, а правовые акты необходимо было подвергнуть ревизии и собрать в единый свод.

Первые попытки классификации законов

Соборное уложение, составленное в 1649 году Земским собором, упорядочило хаос огромного количества нормативных актов, порой противоречащих друг другу и устаревших. Составители сделали попытку разделить нормы по отраслям права — государственному, уголовному, гражданскому, семейному, а также обобщили правовые тенденции XV-XVII веков.

В 1700 году по указу Петра I была учреждена специальная комиссия для составления Новоуложенной книги, в которую должны были войти законы из Соборного уложения и накопившиеся после его принятия нормативные акты. Созданный юридический сборник оказался неполным — часть указов была потеряна, поэтому ни в 1701, ни в 1703 году он не был одобрен императором. Наконец, в 1714 Соборное уложение принято в качестве основного свода законов, а противоречащие ему правовые акты были признаны недействительными.

Еще несколько лет потребовалось Сенату на то, чтобы собрать все законы, вышедшие во второй половине XVII — начале XVIII веков, и привести их в соответствие друг другу и Уложению. Работа была приостановлена в 1718 году — Петр I, активно изучавший европейское законодательство, пришел к мысли о создании новой системы законов по аналогии с зарубежными образцами, преимущественно шведскими. Петр I так и не успел создать новое Уложение — после его смерти работа комиссий прекратилась.

Новые попытки собрать накопившиеся правовые акты воедино и создать уложение сделали Анна Иоанновна в 1730 году, Елизавета Петровна в 1754 году, Екатерина II в 1766 году, Павел I в 1796 году, Александр I в 1801 году. Для составления свода нормативных документов Сенатом раз за разом создавались особые комиссии, собирались делегаты от разных сословий, составлялись планы, проводились заседания, но подготовка уложений либо шла слишком медленно и правители умирали раньше, чем могли оценить проекты, либо сборники законов не выдерживали никакой критики и бесконечно корректировались.

Подготовка к созданию свода

Александр I умер в 1825 году. Он так и не увидел итог работы комиссии по составлению законов, учрежденной в 1801 году, но именно он в 1808 году привлек к ее работе М. М. Сперанского — одного из главных создателей Свода законов Российской империи.

Коррупция и низкий уровень законности требовали внимания нового императора Николая I. В 1826 году Сперанский предоставил ему информацию по работе предыдущих комиссий и проект работ по систематизации законов. Основная мысль заключалась в том, чтобы поставить работу комиссии в жесткие временные и проектные рамки — через два года она должна была представить полные сборники существующих правовых актов по отраслям и в хронологическом порядке. Одновременно Сперанский предлагал начать создание переработанных и дополненных уложений, охватывающих гражданское и уголовное право. В них общие законы должны были уточняться статьями и подзаконными актами, в том числе вновь созданными.

Николай I в качестве первоочередной задачи постановил составление полных сводов и взял работу комиссии под личный контроль, реорганизовав ее во Второе отделение в составе императорской канцелярии.

Составление полного Собрания законов

С момента издания Соборного уложения 1649 года прошло почти 200 лет и многие законы десятилетиями пылились в отраслевых и городских архивах, в том числе упраздненных ведомств. Реестров не существовало, существующие сборники не были полными, а часть документов и вовсе находилась в руках частных лиц.

За четыре года комиссия провела огромную работу по составлению реестра законов, куда вошло более пятидесяти тысяч нормативных актов, а затем принялась за сбор и анализ самих текстов. В результате был составлен полный сборник актов, пронумерованных в хронологическом порядке. В марте 1830 года было выпущено два тома Сборника законов — первый содержал документы, изданные до 1825 года, другой охватывал акты за время с начала царствования Николая I. В каждом государственном учреждении империи должен был лежать экземпляр такого сборника.

Создание Свода

Работа над Сводом законов началось одновременно с составлением полного сборника. Предстояло, во-первых, собрать законы по отраслям и предметам, во-вторых, изложить их в хронологическом порядке. В 1827 году составленное таким образом обозрение было представлено императору и получило его одобрение.

Общее руководство над кодификаторами осуществлял Сперанский, он же сформулировал основные принципы составления Свода. Следовало исключить недействующие и устаревшие законы, повторяющиеся документы, а также многословные статьи. Тексты можно было разбивать на отдельные части, сокращая и удаляя лишнее. Между противоречащими законами, посвященными одному предмету, выбирали более поздний даже в том случае, если первый казался лучшим. Все исправления и исключения следовало совершать осторожно — существенные правовые акты должны были сохранить силу.

Свод состоял из пронумерованных статей, представляющих собой как можно более близкое к оригиналу изложение принятых ранее нормативных актов. Многие статьи были сборными — они включали части из нескольких законов. Иногда тексты законов, особенно самых старых, корректировали и переформулировали, но обязательно сохраняли первоначальный смысл. В целом Свод стал не просто простым дословным сборником, а толкованием существующих норм права.

К 1 января 1830 года Свод был готов, однако в печать он поступил только в мае 1832 года после ревизии статей. Специальные комиссии должны были проверить полноту и актуальность законов, внести исправления или разъяснения.

Николай I остался доволен работой Второго отделения и лично М. Сперанского, который в 1833 году был награжден орденом Андрея Первозванного. Свод был введен в действие с 1 января 1835 года, но уже за два года до этого он был разослан по всем присутственным местам в качестве реестра действующих законов.

Концепция Свода

Законодательство классифицировалось на две большие группы — государственное и гражданское. Законы из первой группы (определительные и охранительные) регулировали организацию и полномочия власти и подданных, государственные инструменты и функции. Гражданские законы определяли семейные, имущественные и материальные отношения, судопроизводство, меры гражданских взысканий.

Свод состоял из 8 книг, каждая из которых была посвящена отдельной отрасли права, 15 томов и 36 тысяч статей. На каждую статью была сноска с указанием даты издания акта и его номера в Собрании законов.

Издание Свода стало настоящим прорывом в области российского законодательства, объединив разрозненные, противоречивые и труднодоступные законы в единую систему. Это позволило увидеть пробелы в законодательстве и недостатки существующей практики управления и судопроизводства, что вызвало дальнейшие реформы в этих областях.