210 лет назад началась Отечественная война 1812 года — наполеоновская Франция напала на Россию. По словам историков, вторжение французской армии на территорию Российской империи было ключевой ошибкой Наполеона. Сопротивление агрессору обрело всенародный характер — великая армия французского императора была практически полностью уничтожена. Победа Москвы предопределила падение наполеоновского режима во Франции и способствовала росту влияния России на международной арене.

24 июня 1812 года армия Наполеона перешла реку Неман и вторглась на территорию России. Это событие считается началом Отечественной войны 1812 года. По словам историков, на защиту Российской империи поднялся весь народ. В итоге наполеоновская армия была практически полностью уничтожена, а поражение французского императора в войне с Россией стало ключевым фактором, который привёл к падению наполеоновской империи.

На пороге войны

В 1792 году во Франции революционеры свергли монархию и преобразовали страну в республику. По словам историков, свержение признанного международным сообществом короля другие монархи восприняли как угрозу стабильности в Европе. Антифранцузская коалиция, в которую вошли Австрия, Пруссия, Россия, Британия и ряд других государств, вступила в войну с Парижем. На начальной стадии конфликта французские войска действовали успешно и смогли подчинить себе значительную часть территории соседних государств, включая земли в Италии.

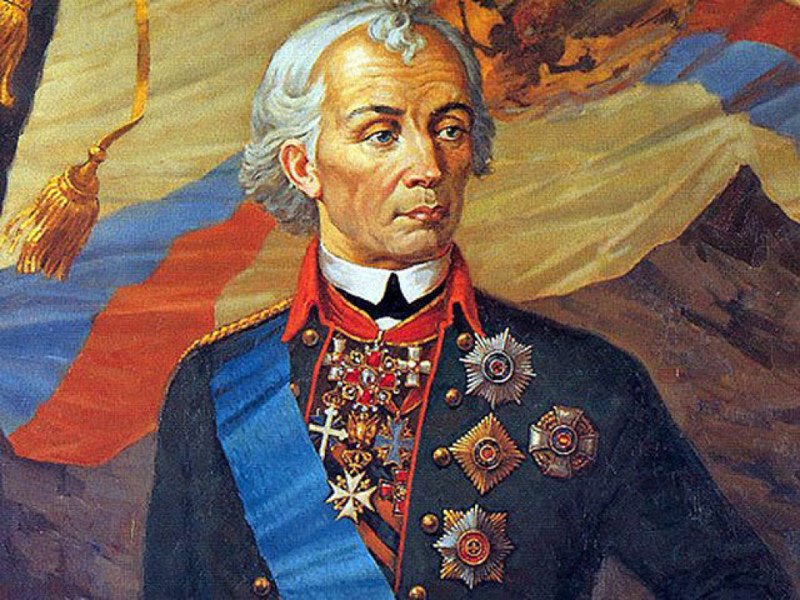

Россия активно включилась в боевые действия против Франции в 1798—1799 годах, действуя в союзе с Австрией. Победы российско-австрийских сухопутных войск под командованием Александра Суворова и успешные действия эскадры Фёдора Ушакова в Средиземном море практически покончили с господством французов в Италии. Но потом удача отвернулась от русской армии и её союзников. В 1805 и 1807 годах Россия потерпела поражения в Аустерлицком и Фридландском сражениях, понеся значительные потери.

Также по теме

«Самый результативный полководец своего времени»: как Михаил Кутузов изменил мировую историю

275 лет назад родился выдающийся российский полководец Михаил Кутузов. Он вошёл в историю как победитель Османской империи в…

7 июля 1807 года между Российской империей и наполеоновской Францией было подписано соглашение, известное как Тильзитский мир. Согласно документу, между Россией и Францией устанавливались дружеские отношения и восстанавливалась торговля. Одновременно Россия приостанавливала войну с союзной Франции Турцией, передавала под контроль Парижа бухту города Каттаро на Балканах и признавала зависимые от Франции режимы в нескольких европейских государствах. Кроме того, стороны брали на себя обязательства оказывать друг другу помощь в европейских войнах.

По словам историков, российское общество негативно восприняло Тильзитский мир. Требование Франции отказаться от торговых связей с Великобританией и присоединиться к континентальной блокаде Лондона оказалось неприемлемым для официального Санкт-Петербурга.

«Разрушение торгово-экономических связей с Великобританией болезненно нарушало экономические интересы России», — заявил в разговоре с RT заведующий сектором истории России XIX — начала XX вв. ГИМ Константин Игошин.

Как отметил в беседе с RT руководитель культурно-просветительских и экскурсионных проектов исторического парка «Россия — Моя история» Евгений Короленков, в целом Наполеон проводил свою европейскую политику без учёта интересов России. В частности, это касалось создания на границах с Россией Герцогства Варшавского.

- Переправа наполеоновской армии через Неман, картина неизвестного художника

- © Wikimedia Commons/Public Domain

«Франция желала видеть Россию своим младшим партнёром, но Россию такая роль категорически не устраивала», — сказал в разговоре с RT профессор МПГУ доктор исторических наук Виталий Захаров.

Кроме того, по словам историка, на личном уровне Наполеона оскорбил тот факт, что Александр I дважды отказывался выдать за него замуж своих сестёр: сначала Екатерину, а потом Анну.

«К 1811 году отношения между Российской и Французской империями обострились настолько, что пути к примирению уже не было, и страны начали подготовку к войне», — рассказал Евгений Короленков.

К тому моменту население Французской империи вместе с вассальными государствами достигало 71 млн человек, а население России — 41 млн. В состав армии, подготовленной для вторжения в Россию, Наполеон включил 678 тыс. человек и 2,8 тыс. артиллерийских орудий. Численность российских войск на западных границах была значительно скромнее — около 220 тыс. человек и 942 орудия. Основу российской группировки составляли 1-я, 2-я и 3-я Западные армии, а также отдельный корпус в районе Риги.

24 июня 1812 года французская армия начала переходить реку Неман. Александр I обратился к Наполеону с призывом прекратить вторжение, но французский император его проигнорировал.

Народная война

«Наполеон планировал нанести поражение российским войскам во время генерального сражения в районе Вильно и таким образом вернуть Россию в сферу своего влияния. Однако отход российской армии из-под удара смешал его планы», — рассказал Константин Игошин.

Также по теме

«Представитель суворовской школы»: за что русские солдаты ценили генерала Ермолова

245 лет назад родился выдающийся российский военачальник Алексей Ермолов — герой Отечественной войны 1812 года и один из наиболее…

В начале августа 1-я и 2-я Западные армии в результате активных манёвров и арьергардных боёв смогли объединить свои силы в районе Смоленска. 3-я Западная армия после боёв в районе Кобрина и Гордечной заняла оборону на реке Стырь. Успешно обороняясь в Смоленском сражении, основные силы русской армии не позволили французам навязать генеральное сражение в невыгодных для себя условиях — они продолжили отходить на восток, пока в России шли дополнительные рекрутские наборы.

По словам историков, на начальном этапе войны в России возник ряд проблем. Отход вглубь страны основных сил российской армии вызывал непонимание в обществе. Между командующими 1-й и 2-й Западными армиями Михаилом Барклаем де Толли и Петром Багратионом постоянно шли споры из-за тактики дальнейших действий. На этом фоне Александр I назначил главнокомандующим всеми российскими армиями ученика Александра Суворова Михаила Кутузова.

«Александр I не любил Кутузова, но тот был опытным и популярным в обществе военачальником. Его назначение вызвало значительный патриотический подъём в стране», — отметил Виталий Захаров.

Чтобы дать Наполеону крупное сражение, Кутузов выбрал поле у села Бородино, недалеко от Можайска. Позиции русской армии были удобными и позволяли перекрыть сразу Старую и Новую Смоленские дороги. Численность российских войск под Бородино составляла примерно 132 тыс. человек, а группировки, с которой на поле вышел Наполеон, — 135 тыс.

- Бородинская битва

- © Wikimedia Commons/Public Domain

7 сентября 1812 года произошло Бородинское сражение, в котором обе стороны понесли значительные потери (по отечественным данным, российская армия потеряла около 45,6 тыс. человек, а французская — более 50 тыс.). Российские генералы лично увлекали за собой солдат в атаки. Несмотря на все усилия Наполеона, французы так и не смогли прорвать российскую оборону. Тем не менее, подсчитав свои потери, Кутузов решил отвести войска к Москве.

«По масштабам и значению, по степени ожесточённости и упорства, по величине потерь обеих сторон, по примерам массового и индивидуального героизма Бородинская битва стала одним из самых выдающихся событий эпохи наполеоновских войн. Она относится к величайшим битвам всей военной истории», — заявил Константин Игошин.

При этом, по его словам, в историографии нет однозначной оценки того, кого можно считать победителем в этом сражении.

- Атака Шевардинского редута, эпизод Бородинской битвы

- © Wikimedia Commons/Public Domain

«На самый поверхностный взгляд может показаться, что Наполеону удалось одержать победу над российской армией, захватив основные укреплённые пункты русских позиций и заставив российскую армию отступить с поля боя. Однако, если рассматривать это сражение в контексте всей кампании, мы можем увидеть, что Наполеон упустил на Бородинском поле единственную возможность переломить ход войны в свою пользу: он не смог уничтожить или разгромить российскую армию, которая не потеряла боеспособности и осталась действующим фактором кампании. Поэтому мы можем говорить о стратегической победе Кутузова на Бородинском поле», — подчеркнул Игошин.

13 сентября 1812 года на военном совете в деревне Фили Кутузов принял решение оставить Москву. Вместе с армией ушла и большая часть населения. После вступления французов в Москву в городе начались пожары (существуют различные версии относительно их причины: от целенаправленного поджога российскими властями до действий французских мародёров).

- Денис Давыдов

- © Wikimedia Commons/Public Domain

Одновременно вокруг Москвы активно действовали русские партизаны и ополченцы. Кутузов считал перспективной деятельность армейских партизанских отрядов (в частности отряда Дениса Давыдова) и оказывал им поддержку. Кроме того, в добровольческие партизанские отряды массово вливались крестьяне, пострадавшие от грабежей и насилия со стороны французов.

К октябрю основные силы русской армии расположились у деревни Тарутино, перекрыв Наполеону путь на юг от Москвы. Испытывая острую нехватку припасов, французы были вынуждены 19 октября выйти из города. Французы предприняли попытку двинуться к западной границе по новому, ещё не разорённому нашествием пути, но российская армия преградила им дорогу в районе Малоярославца. В результате успешных действий российских войск в Малоярославецком сражении французы потеряли убитыми около 5 тыс. человек и окончательно лишились возможности развернуться в южном направлении.

Армии Наполеона пришлось возвращаться к границе по ранее разорённой ею Старой Смоленской дороге. По словам историков, французские солдаты страдали от голода и холода, а также несли значительные потери во время стычек с российскими войсками и партизанами.

3 ноября российская армия нанесла французам поражение под Вязьмой. В районе реки Березины остатки французских войск попали в мешок, и лишь небольшой их части, вместе с самим Наполеоном, удалось спастись.

По словам специалистов, в результате безуспешного вторжения в Россию французский император потерял около 500 тыс. военнослужащих, всю кавалерию и почти всю артиллерию.

По словам Константина Игошина, потери французских войск в России стали решающим фактором в сокрушении могущества империи Наполеона в Европе. Победа над захватчиками не только позволила России отстоять свой суверенитет, но и способствовала росту влияния на международной арене.

- Бегство французов из России в 1812 году

- © Wikimedia Commons/Public Domain

«Отечественная война 1812 года привела к закату империи Наполеона. До того, как он начал войну против России, никто в Европе не мог остановить его войска и помешать реализации его политических планов. Однако русский народ, поднявшийся на защиту своей Родины, это победоносное шествие Наполеона прекратил», — подытожил Евгений Короленков.

В 1812 году на долю России выпало суровое военное испытание, она выдержала удар фактически общеевропейской армии и разгромила более чем полумиллионную «Великую армию» французского императора Наполеона Бонапарта. В военную летопись нашей Родины этот великий год вписан одной из её наиболее жестоких и в то же время блистательных страниц.

Наполеон был одним из самых великих государственных деятелей и полководцев не только уровня Франции, но и всей Европы. Он собрал под своими знаменами плеяду блестящих французских и европейских маршалов и генералов, создал мощную боевую машину – «Великую армию». В борьбе наполеоновской Франции и России решалась судьба будущего мирового порядка.

В памяти русского народа эта война сохранилась как борьба за жизнь России, она приняла всенародный, национально-освободительный характер, и по этой причине и получила название Отечественной. Фактически это была цивилизационная схватка, борьба России со всей Европой, с Западом. Под началом Наполеона и его маршалов были итальянские, испанские, португальские, венгерские, польские, австрийские, разного рода немецкие, голландские, швейцарские и прочие европейские соединения. В союзе с Францией были великие державы — Австрия и Пруссия, которые выделили вспомогательные корпуса для войны с Российской империей. Считается, что британцы были верными союзниками России в этой войне. Однако в то время Россия воевала с Персией (русско-персидская война 1804—1813 гг.), а на стороне персов активно выступали британцы, осуществляя поставки вооружений в это государство, и немало специалистов английской армии обучали шахские войска. Но, несмотря ни на что, Россия и её народ смогли победить в этой битве гигантов, сломить силу врага, его Великой армии, состоявшей, как говорили в то время, из двунадесяти языков.

Русские 1-я (командующий — военный министр Михаил Богданович Барклай де Толли) и 2-я (командующий — генерал от инфантерии Петр Иванович Багратион) Западные армии сорвали расчет французского императора на быстрое завершение кампании за счет разгрома разобщенных сил неприятеля в приграничных сражениях. В условиях значительного численного превосходства вражеских войск русские армии осуществили хорошо организованный отход и соединение двух армий у Смоленска, не позволяя Наполеону навязать им генеральное сражение. При этом русские войска одержали ряд побед в арьергардных боях и сражениях местного значения (в частности, в битве под Клястицами, в бое под Кобрином). Это позволило сохранять высокий боевой дух в русских войсках.

В середине августа верховное командование над русской армией, при полной поддержке армии и общества, принял генерал от инфантерии (с 19 (31) августа — генерал-фельдмаршал) Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов.

Центральным событием Отечественной войны 1812 года и началом коренного перелома стало Бородинское сражение 26 августа (7 сентября) 1812 г. Наполеон получил долгожданное генеральное сражение, в котором он мог уничтожить русскую армию и принудить российское правительство к миру. В этой яростной битве, по определению Наполеона Бонапарта, «французы показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми». Французский император одержал очередную тактическую победу – русская армия после битвы отступила, оставив поле боя за противником, но потерпел стратегическое поражение – уничтожить армию Кутузова не удалось, она сохранила боеспособность и вскоре восстановила свою мощь. А «Великая армия» была обескровлена, деморализована. Наполеон не решил ни военно-стратегических, ни политических задач.

По ряду причин Кутузов не смог дать новое сражение под Москвой, и был вынужден оставить древнюю русскую столицу. Почти всё население города покинуло Москву. После занятия Москвы Наполеон, ожидал от русского правительства «цивилизованного поведения» — предложений о мирном договоре, «Великая армия» фактически прекратила активные боевые действия. В Петербурге во властных и придворных кругах была сильная профранцузская группировка, которая склоняла царя к миру. Но, к чести Александра I, он отказался идти на переговоры с интервентами.

В это время русское командование использовало установившуюся паузу для организации партизанской борьбы в тылу неприятеля и пополнения армии, обучения новобранцев. С каждой неделей мощь русской армии возрастала, а силы Наполеона таяли. После неудачных попыток наладить контакты с русским императором, а затем Кутузовым, договориться о мире Наполеон стал готовить армию к отступлению. Сгоревшая Москва не могла служить «зимней квартирой» для «Великой армии», французский император хотел спасти войска от неминуемой гибели.

После боя за Малоярославец (12 (24) октября) Наполеон окончательно утратил стратегическую инициативу и перешёл к обороне. Идея прорыва на юг и отступления по южным губерниям России провалилась. Основной задачей французского командования стало спасение костяка «Великой армии» от полного уничтожения. Отступление неприятельской армии по Смоленской дороге, в уже разорённой войной местности, привело к её полному разложению и серьёзным потерям. После переправы через реку Березину — 15 (27) ноября, дальнейшее отступление противника превратилось в беспорядочное бегство. Русские войска, партизаны, мороз, голод и эпидемии истребили вражескую армию, спаслось не более 30-35 тыс. человек (многие умерли от болезней и истощения уже в Европе).

Война 1812 года дорого обошлась русскому народу. Многие города лежали в развалинах, очень сильно пострадали такие крупные центры, как Москва и Смоленск. Множество сельских селений было стерто с лица земли. Потери русских войск составили 210- 300 тыс. человек (оценки различных исследователей не совпадают). Потери гражданского населения неизвестны, но они были велики. Так, Смоленская губерния восстановила довоенную численность населения только к середине века. Россия понесла большие экономические, культурные потери. Но эти жертвы не были напрасными. Россия одержала блестящую победу над европейской ордой. Государство и народ были спасены. Европейски завоеватели получили очередной жестокий урок, который служит извечным предостережением всем врагам Руси: «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стояла и стоит Русская земля!».

- Автор:

13 комментариев

Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.

Укажи полное имя полководца под руководством которого одержала победу в Отечественной войне 1812 года

Жанна Пахупова

Вопрос задан 30 сентября 2019 в

5 — 9 классы,

Окружающий мир.

-

Комментариев (0)

Имена Российской славы – полководцы Бородинского сражения.

Крупнейшим сражением, случившимся в период Отечественной войны 1812 года, стало Бородинское сражение. В этой битве русские войска одержали победу над французским неприятелем под руководством талантливых полководцев, о них и пойдет речь.

Самым известным среди полководцев Бородинского сражения является Кутузов Михаил Илларионович. Родился этот человек в Санкт-Петербурге, в семье генерал-поручика Голенищева – Кутузова, в 1745 году. Михаил Илларионович принял участие во многих военных столкновениях, где проявил исключительную храбрость и талант военачальника. Он участвовал в походе на Польшу в должности командира роты, также воевал в русско-турецкой войне, штурмовал крепость Измаил. Знаменитый полководец Суворов был его военачальником и, можно сказать, учителем.

В 1811 году император Александр I поручил Кутузову командование Молдавской армией. Ему была поставлена цель – разгромить турок, с которой Михаил Илларионович справился в кратчайшие сроки. Турки были побеждены буквально за месяц до того, как на Россию начал свой поход Наполеон.

Современники Кутузова и его сослуживцы оставили до наших дней сведения, что Кутузов был не только талантливым военачальником, разбирающимся в военном деле, но и грамотным в области политики. Он был очень образованным человеком, горячо любившим свою Родину – Россию.

На портретах, изображающих Кутузова, можно увидеть, что он слеп на один глаз. Это случилось в результате ранений, полученных в войне с турецким противником. Два ранения, полученных в голову – одно случилось под Алуштой, а второе под крепостью Очаков. Причем ранения считались смертельными, однако Кутузов выжил, но при этом ослеп на правый глаз.

В истории есть сведения о том, что русский император Александр I испытывал неприязненное отношение к полководцу Кутузову, старался всячески помешать ему, отстраняя от службы. Однако талант этого человека заставлял императора каждый раз обращаться к нему за помощью в особенно тяжелые моменты.

Кутузов возглавил российскую армию против французов в 1812 году, ему на тот момент было уже 67 лет. Под его руководством Россия одержала победу над Наполеоном в Бородинском сражении – французы рассчитывали на блестящую победу, однако потерпели бесславное поражение.

На Бородинском сражении война с французами еще не закончилась, но Михаил Илларионович не дожил до победного конца. Он скончался в 1813 году, 16 апреля, и был похоронен в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

История Бородинского сражения знает не только Кутузова среди великих полководцев. Настоящим триумфом эта битва стала для Петра Ивановича Багратиона. Свой бравый путь этот военачальник начал простым рядовым солдатом Астраханского пехотного полка.

В 1811 году Петр Иванович Багратион получил в свое распоряжение Подольскую армию, позже получившей название второй западной армии. В роли военачальника этой армии Багратион встретил Отечественную войну. Следует отметить — одной из заслуг этого талантливого военачальника считается то, что именно он предложил привлечь к боевым действиям простых граждан и инициировал создание партизанских отрядов. Его основная армия составляла левый фланг войск России и успешно оборонялась от неприятельских атак. К сожалению, судьба Петра Ивановича сложилась таким образом, что Бородинское сражение стало последним в жизни великого полководца. Он получил ранение в ногу, ставшее для него смертельным. Осколки орудия раздробили кость, в результате чего образовалась гангрена, и спустя несколько дней Багратион умер. Его прах покоился на Бородинском поле по инициативе одного из его сослуживцев начиная с 1839 года и вплоть до 80-х годов двадцатого века, когда вандалы разрушили его захоронение.

Особенного внимания заслуживает такой полководец, как Михаил Богданович Барклай-де-Толли. Именно он руководил российской армией до того, как ее возглавил Михаил Илларионович Кутузов. Войну этот полководец встретил в роли командующего первой Западной армией, его задачей было соединиться со второй Западной армией, возглавляемой Багратионом. Оба войска соединились в июле под Смоленском, после чего Барклай-де-Толли был назначен императором главнокомандующим всей армией. Однако он принял решение, не устроившее никого среди остальных полководцев – отступать к Москве. В итоге он был отстранен от командования армией, и его место занял Кутузов.

Во время Бородинской битвы Михаил Богданович Барклай-де-Толли командовал действиями правого крыла Российской армии. Его командование было настолько грамотным и храбрым, что его сослуживцы вновь зауважали Михаила Богдановича и вернули свое доверие к нему.

В российской истории этот талантливый полководец оставил след как человек, честно исполнявший свой долг перед Отечеством, храбрый и независимый.

Среди полководцев Бородинского сражения следует отметить и Николая Николаевича Раевского. В его задачу входила защита курганной высоты, являющейся центром расположения российской армии. Накануне сражения его солдаты возвели земляные укрепления и установили батарею, состоящую из 18 орудий. В историю защита этого кургана вошла как «батарея Раевского», за что сам полководец получил награду от императора Александра I – орден Александра Невского, «как храбрый и достойный генерал».

Полководец Михаил Семенович Воронцов командовал второй сводно-гренадерской дивизией, находясь при командовании Петра Ивановича Багратиона. Он защищал укрепления, расположенные около деревни Семеновской. В Бородинском сражении этот военачальник получил тяжелое ранение, после чего снова оказался в строю. Воронцов был представлен к награде орденом святого Георгия.

Бородинское сражение стало последним боем в жизни полководца Александра Алексеевича Тучкова, командовавшего Ревельским полком.

Был награжден орденом святой Анны Алексей Петрович Ермолов, управляющий штабом Кутузова.

Полководец Федор Карлович Корф возглавлял второй и третий кавалерийские корпуса. По итогам Бородинской битвы он был удостоен звания генерал-лейтенанта.

Победы в наступлении и обороне, защита целостности государства. Рассказываем о тех, кто сражался во имя Родины.

Содержание статьи

- Александр Невский (1221-1263 гг.)

- Дмитрий Донской (1350-1389 гг.)

- Петр I (1672-1725 гг.)

- Петр Александрович Румянцев (1725-1796 гг.)

- Александр Васильевич Суворов (1730-1800 гг.)

- Михаил Илларионович Кутузов (1745-1813 гг.)

- Петр Иванович Багратион (1769-1812 гг.)

- Георгий Константинович Жуков (1896-1974 гг.)

- Константин Константинович Рокоссовский (1896-1968 гг.)

- Иван Степанович Конев (1897-1973 гг.)

Территория современной России на протяжении всей истории подвергалась посягательствам извне. Военные победы и защиту государства обеспечивала армия. Сегодня мы расскажем о великих полководцах России, благодаря которым удавалось отстоять целостность территории.

Александр Невский (1221-1263 гг.)

Русский правитель и полководец, святой, канонизированный Русской Православной Церковью. Родился в 1220 году (по одной из версий в 1221) в городе Переславле-Залесском в семье князя Ярослава Всеволодовича.

В 1240 году двадцатилетний Александр одержал свою первую серьезную победу над шведами, в честь которой он получил почетное прозвище Невский. Это была знаменитая Невская битва, в ходе которой молодой князь проявил себя выдающимся полководцем.

5 апреля 1242 года на льду Чудского озера русское пешее войско под командованием Александра Невского одержало победу над конским войском немецких рыцарей-крестоносцев. Благодаря разгрому крестоносцев на льду Чудского озера Русь обезопасила свои северо-западные границы и вернула все ранее захваченные немцами территории, заключив в том же году мирный договор с Орденом.

В честь великого русского полководца Александра Невского учреждены военные ордена.

Дмитрий Донской (1350-1389 гг.)

Великий русский полководец родился в 1350 году в семье московского князя Ивана II Красного. В 1380 году под его руководством объединенное русское войско одержало победу над полчищами хана Мамая на Куликовом поле (так называемое Мамаево побоище). В честь этой победы князь Дмитрий получил прозвище Донской.

Разгром армии Мамая имел огромное историческое значение. Русский народ убедился в том, что власть Орды не вечна, если крепить единство и поддерживать Москву. Историк Василий Осипович Ключевский писал:

«Московское государство родилось на Куликовом поле, а не в скопидомном сундуке Ивана Калиты».

В 1988 Дмитрий Донской был причислен к лику святых Православной Церковью.

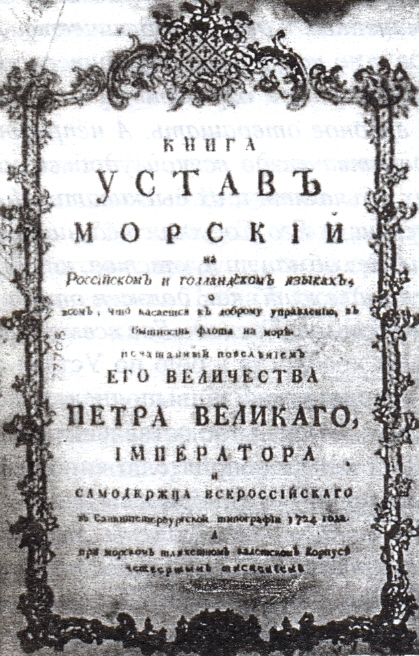

Петр I (1672-1725 гг.)

Петр I Великий — последний русский царь и первый российский император из династии Романовых. Сын царя Алексея Михайловича и его второй супруги Натальи Нарышкиной родился 30 мая 1672 года. Петру I принадлежат заслуги усиления военной мощи России, создания регулярной армии и военно-морского флота.

Свой талант полководца и организатора Петр I проявил

- в ходе войны с Турцией (которая началась еще в 1686 году),

- Азовских походах (1695-1696 гг.), в результате которые русские войска заняли Азов,

- в Северной войне (1700-1721 гг.), победа в которой позволила России получить выход к Балтийскому морю,

- во время Персидского похода (1722-1723 гг.), после которого Россия завладела западным побережьем Каспийского моря.

Петр I был не только выдающимся организатором побед, но и часто — непосредственным участником сражений.

Петр Александрович Румянцев (1725-1796 гг.)

Граф Петр Александрович Румянцев — русский полководец, генерал-фельдмаршал.

- Участник семилетней войны, командовал осадой и взятием Кольберга.

- Был главнокомандующим русской армии во время Русско-турецкой войны (1768-1774 гг.).

За победы над турками в битвах при Ларге и Кагуле получил Орден св. Георгия I степени и титул Задунайского.

Александр Васильевич Суворов (1730-1800 гг.)

Великий полководец России. Один из основоположников русской военной теории. За годы своей карьеры принял участие в 60 сражениях, ни одно из них не проиграл. Его полководческий гений ярко проявился при взятии штурмом крепости Измаил, считавшейся неприступной, разгроме турок при Рымнике, Фокшанах, Кинбурне.

Александра Суворова также прославил знаменитый Швейцарский поход 1799 года — военная операция русских и австрийских войск, призванная изгнать французские революционные войска под командованием генерала Андрэ Массены из Гельветической республики.

Михаил Илларионович Кутузов (1745-1813 гг.)

Михаил Кутузов имел множество высоких титулов. Граф, светлейший князь Смоленский. Генерал-фельдмаршал. Он был участником русско-турецких войн, а также командовал русской армией во время войны 1812 года, одержав победу над армией Наполеона.

Кутузов дважды был тяжело ранен, эти травмы считали смертельными, но великий полководец России выжил и стал легендой.

Петр Иванович Багратион (1769-1812 гг.)

Полководец Петр Багратион известен тем, что не знал поражений на поле боя. Русский генерал от инфантерии, шеф лейб-гвардии Егерского полка, главнокомандующий 2-й Западной армией в начале Отечественной войны 1812 года обеспечил русской армии множество побед.

Багратион был учеником Александра Суворова. Он погиб после тяжелой болезни из-за ранения на Бородинском поле.

Георгий Константинович Жуков (1896-1974 гг.)

Великому полководцу России Георгию Константиновичу Жукову мы во многом обязаны победой в Великой Отечественной войне. Советский полководец и государственный деятель Жуков был маршалом Советского Союза, четырежды Героем Советского Союза, кавалером двух орденов «Победа», шести орденов Ленина, множества других наград.

Георгия Константиновича, сына простого крестьянина, после войны называли «Маршалом Победы».

Константин Константинович Рокоссовский (1896-1968 гг.)

Константин Рокоссовский также был великим полководцем эпохи Второй Мировой войны. Он руководил известным Парадом Победы в Москве, одержал немало побед, как при обороне, так и во время наступления.

Дважды становился Героем Советского Союза (1944, 1945), кавалером ордена «Победа». Константин Константинович — единственный в истории СССР маршал двух стран: Советского Союза и Польши.

Иван Степанович Конев (1897-1973 гг.)

Иван Степанович Конев — командующий несколькими фронтами во время Великой Отечественной войны. Маршал и дважды Герой Советского Союза.

- Принимал участие в битве за Москву,

- в Курской битве,

- штурмовал Берлин,

- освобождал Прагу.

Был известен своими храборостью и решительностью.

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Любовь к Отечеству породила в России целую плеяду выдающихся полководцев и флотоводцев.

В народной памяти сохранились славные имена полководцев Древней Руси, организаторов военной защиты русских земель Святослава, Ярослава Мудрого (978 -1054 гг.), князя Владимира Мономаха (1053- 1125 гг.) и др.

Вся сознательная жизнь князя Святослава I Игоревича (942 – 972 гг.) прошла в походах и сражениях. Он первым из киевских князей отказался от племенных ополчений и сделал ставку на немногочисленное профессиональное войско. По географическому размаху его походы были сопоставимы с походами Ганнибала и А. Македонского. Он прославился разгромом Хазарского каганата.

Яркой звездой вспыхнул полководческий талант Александра Ярославича Невского (ок. 1220 – 1263 гг.). В 20 лет он разгромил шведских завоевателей на реке Неве (1240 г.), а в 22 – немецких «псов-рыцарей» в ходе Ледового побоища (1242 г.). Память А. Невского празднуется Русской православной церковью в 23-й день месяца ноября и в 30-й день месяца августа. В 1725 г. в России и в 1942 г. в COOP был учрежден орден имени талантливого полководца. В современной наградной системе орден А. Невского занимает достойное место.

В истории нашей страны огромную роль сыграла победа, одержанная в 1380 г. на Куликовом поле войсками московского великого князя Дмитрия Донского (1350 – 1389 гг.). Он внес большой вклад в дело объединения русских земель. Разгром полчищ хана Мамая явился важным этапом освобождения Руси и других народов Восточной Европы от монголо-татарского ига.

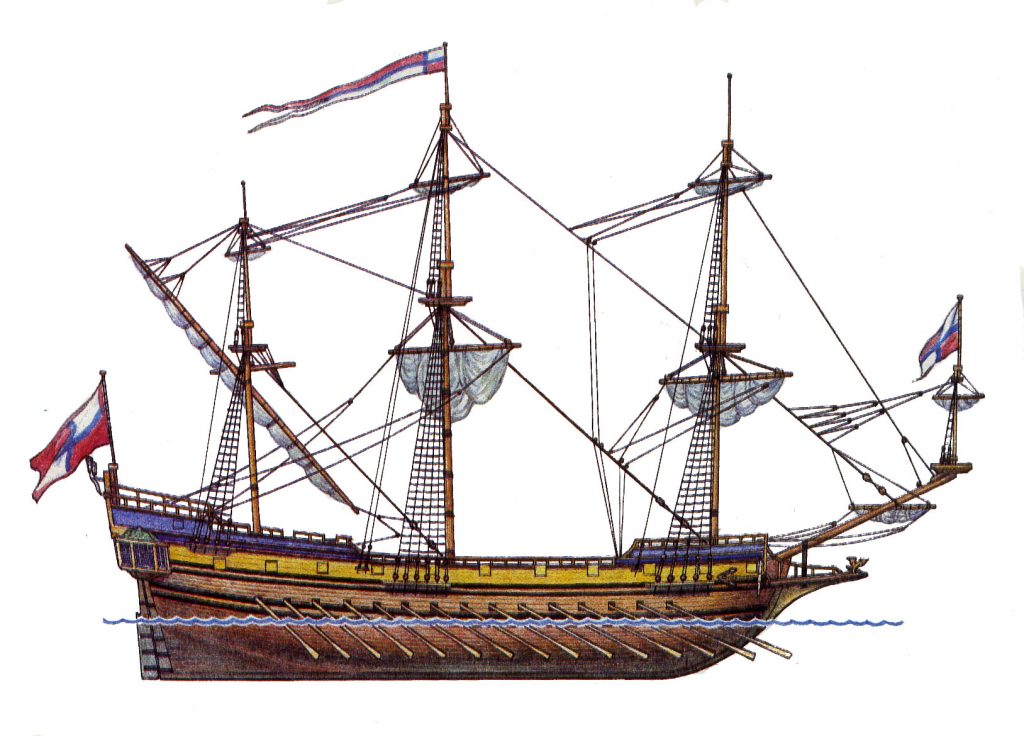

Плодотворной и многогранной была деятельность царя Петра I (1672 – 1725 гг.) как выдающегося государственного и военного деятеля, преобразователя России. Он ясно осознавал, что экономическое и культурное развитие страны требовало обеспечить выход к Балтийскому и Черному морям.

Историческая роль Петра I состоит в создании регулярной российской армии и военного флота. Он вырастил целую плеяду талантливых военачальников. Среди них наиболее крупные – Ф.А. Головин, Б.П. Шереметев, А.Д. Меншиков и др.

Сам царь вошел в историю как выдающийся полководец. Он проявил высокие организаторские способности и талант полководца в ходе Азовских походов (1695 – 1696 гг.), в Северной войне (1700 – 1721 гг.), во время Персидского похода (1722 – 1723 гг.). Под непосредственным руководством Петра в знаменитой Полтавской битве (1709 г.) были разгромлены и пленены войска шведского короля Карла XII.

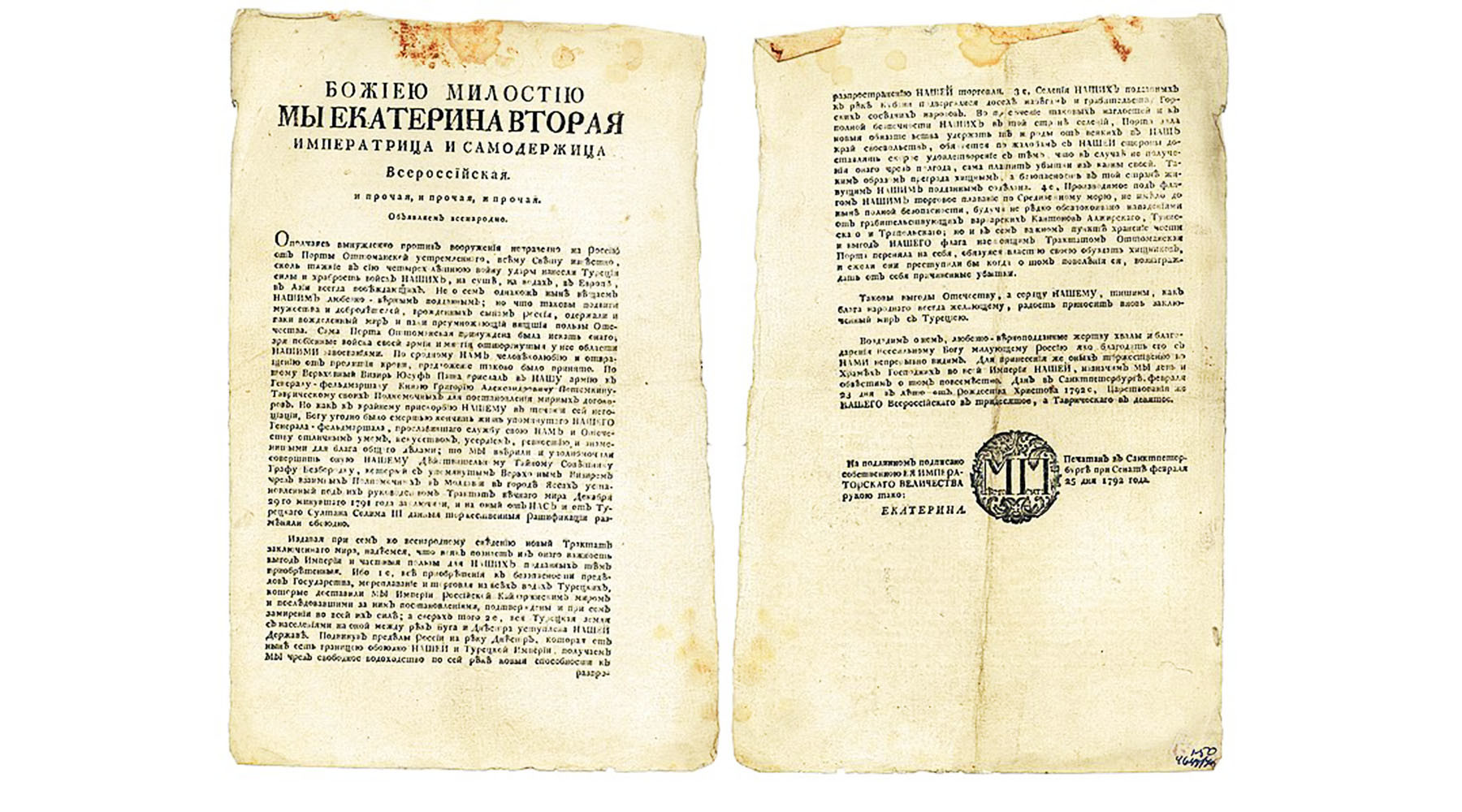

Плодотворной для русского военного искусства была вторая половина XVIII века. По времени это совпало с царствованием Екатерины II, с периодом ведения многочисленных войн с Турцией, Швецией и рядом других государств.

В это время с особой силой проявился полководческий талант генерал-фельдмаршала П.А. Румянцева (1725 – 1796 гг.). Наиболее крупные победы были им одержаны в ходе первой русско-турецкой войны (1768 – 1774 гг.), особенно в битвах при Рябой могиле, Ларге и Кагуле и многих других боях. Турецкая армия была разгромлена. Румянцев стал первым кавалером ордена Святого Георгия I степени и получил титул Задунайского.

Как полководец П. Румянцев был смелым и мудрым, умел сосредоточить основные силы на решающих направлениях, тщательно разрабатывал план боевых действий. Он явился инициатором создания глубоких боевых порядков.

Несмотря на поражение в первой войне, Турция не отказалась от своих агрессивных захватнических целей и в августе 1787 г. начала новую войну с Россией. В этой войне под руководством выдающегося полководца Г.А. Потемкина (1739 -1791 гг.) российские войска одержали немало крупных побед. Были взяты турецкие крепости Очаков и Измаил, разгромлены турецкие войска при Рымнике и Фокшанах.

В ряде морских сражений был разбит и потоплен турецкий флот. За военные и политические достижения фельдмаршал Г.А. Потемкин получил титул «светлейший князь Таврический».

Подъем русского военного искусства во второй половине XVIII в. связан с выдающейся военной деятельностью А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова.

Великий русский полководец Александр Васильевич Суворов (1730 – 1800 гг.) за 55 лет военной деятельности прошел все ступени армейской службы – от рядового до генералиссимуса. В двух войнах против Османской империи Суворов был окончательно признан «первым мечом России». Именно он взял штурмом неприступную крепость Измаил, разгромил турок при Рымнике, Фокшанах, Кинбурне и т.д. Итальянский поход 1799 г. и победы над французами, бессмертный переход через Альпы были венцом его полководческого искусства. В историю России А. Суворов вошел как полководец-нова- тор, который внес огромный вклад в развитие военного искусства, разработал и осуществил совершенно новые способы и формы боевых действий. Суворовская стратегия и тактика были им изложены в «Науке побеждать». Сущность тактики Суворова – три воинских искусства: глазомер, быстрота, на-

За свою жизнь легендарный полководец провел 63 сражения, и все они были победными. Его имя стало синонимом победы, военного мастерства, героизма и патриотизма. Суворовское наследие и ныне используется в обучении и воспитании войск.

Среди выдающихся российских флотоводцев достойное место занимает адмирал Федор Федорович Ушаков (1744 – 1817 гг.). Он заложил основы новой морской тактики, основал Черноморский военный флот, талантливо руководил им, одержав ряд замечательных побед на Черном и Средиземном морях: в Керченском морском сражении, в сражениях у Тендры, Калиакрии и др. Знаменательной победой Ушакова было взятие острова Корфу в феврале 1799 г., где успешно использовались комбинированные действия кораблей и сухопутного десанта.

Адмирал Ушаков провел 40 морских сражений. И все они завершились блестящими победами. В народе его называли флотским Суворовым.

В начале XIX века в плеяде талантливых российских полководцев и флотоводцев заметно выделялся генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов (1745 – 1813 гг.). Военную службу он начал на 15-м году жизни в чине капрала, а в 17 лет уже командовал ротой. Воевал против турок, татар, поляков, французов в различных должностях, в том числе в должности главнокомандующего армиями и войсками. Образовал не существовавшую в русской армии легкую конницу и пехоту.

С особой силой полководческий талант Кутузова расцвел в Отечественной войне 1812 г. против агрессии Наполеона. Переломным моментом войны явилось знаменитое Бородинское сражение. Французская армия в ходе сражения была настолько обескровлена, что это в последующем предрешило ее поражение. Если Наполеон стремился решить исход битвы генеральным сражением, то М.И. Кутузов противопоставил этому гибкую форму борьбы. Не уклоняясь от генерального сражения, он широко использовал систему отдельных контрударов, маневрирования войск, активной обороны и наступления. А венцом этих действий явилось решительное контрнаступление и преследование врага.

В ходе войны под предводительством Кутузова ярко проявили себя такие даровитые полководцы, как М.Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н.Н. Раевский, А.П. Ермолов, М.И. Платов и многие другие.

В войнах, которые пришлось вести России в XIX в., не раз отличался отечественный флот. Успешно действовали флотоводцы М.П. Лазарев, П.С. Нахимов, В.А. Корнилов, В.И. Истомин и др. Была одержана блестящая победа над турецким флотом в Наваринском морском сражении (октябрь 1827 г.). В ходе Крымской войны (1853 – 1856 гг.) в полной мере проявился талант Павла Степановича Нахимова (1802 – 1855 гг.). Под его руководством в ходе Синопского сражения был полностью разгромлен турецкий флот. В течение многих месяцев Нахимов успешно руководил обороной Севастополя. Пользовался огромным авторитетом и любовью защитников города, подавал пример храбрости и выдержки. Во время одного из объездов позиций был смертельно ранен пулей в голову на Малаховом кургане.

Замечательным флотоводцем являлся вице-адмирал Степан Осипович Макаров (1849 – 1904 гг.). Он явился основоположником теории непотопляемости корабля, одним из организаторов создания миноносных кораблей и торпедных катеров. Во время русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. осуществил успешные атаки вражеских кораблей шестовыми минами. Он совершил два кругосветных путешествия и ряд арктических рейсов. Умело командовал Тихоокеанской эскадрой при обороне Порт-Артура в русско-японской войне 1904 – 1905 гг. С.О. Макаров является автором более 50 научных работ по различным отраслям военно-морского дела.

С особой силой полководческий талант был продемонстрирован нашими соотечественниками в ходе Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Именно на полководцев и флотоводцев легла вся тяжесть руководства вооруженной борьбой, вся ответственность за ее успехи и неудачи. И они оправдали надежды народа.

Наиболее прославленным полководцем, внесшим наибольший вклад в разгром агрессора, был Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков (1896 – 1974 гг.).

Первую славу Г. Жукову принесла Халхингольская операция летом 1939 г., когда империалистическая Япония совершила вооруженное вторжение на территорию дружественной СССР Монголии. Японцы были окружены и наголову разгромлены. Замысел этой операции и руководство ею принадлежали командующему 1 -й армейской группой комкору Г.К. Жукову.

В течение всей Великой Отечественной войны он был заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами. Как представитель Ставки ВГК постоянно находился на главных стратегических направлениях, на самых напряженных участках фронта. Руководил войсками под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, на Курской дуге и т. п. И везде добился блестящих военных побед.

Особая заслуга Г.К. Жукова как талантливого полководца состоит в том, что разработка планов всех крупнейших операций объединенных фронтов, больших группировок советских войск и их реализация проходили под его руководством. Эти операции всегда заканчивались победно. Они имели решающее значение для исхода войны.

За выдающиеся заслуги перед Отечеством Г.К. Жукову четырежды присвоено звание Героя Советского Союза. Он награжден двумя орденами «Победа», в том числе знаком под № 1. Он стал первым кавалером ордена Суворова I степени, отмечен многочисленными иностранными орденами. Народ по праву называет Г.К. Жукова Маршалом Победы.

Большая заслуга в достижении победы над гитлеровскими захватчиками принадлежит Маршалу Советского Союза Александру Михайловичу Василевскому (1895 – 1977 гг.). Почти в течение всей войны он возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил, был членом Ставки ВГК. Принимал активное участие в разработке планов важнейших военных операций и их осуществлении. Его полководческий талант наиболее ярко проявился на посту командующего 3-м Белорусским фронтом в ходе проведения Восточно-Прусской операции, в которой была разгромлена крупнейшая группировка вермахта.

После победы над Германией А. Василевский являлся Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. Под его руководством в течение 24 суток была разгромлена миллионная Квантунская армия. После этого Япония была вынуждена капитулировать.

За выдающуюся военно-стратегическую деятельность в защите Отечества A.M. Василевский награжден двумя орденами «Победа» и двумя Золотыми Звездами Героя Советского Союза.

Среди выдающихся полководцев Великой Отечественной войны достойное место занимают Маршалы Советского Союза К. К. Рокоссовский, И.С. Конев, Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин, В.И. Чуйков, А.И. Еременко, Р.Я. Малиновский, Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов.

Значительный вклад в достижение победы над врагом внесли также генералы армии Н.Ф. Ватутин, И.Д. Черняховский, И.В. Тюленев, А.И. Антонов, главные маршалы авиации А.А. Новиков, А.Е. Голованов, главный маршал артиллерии Н.Н. Воронов, главный маршал бронетанковых войск П.А. Ротмистров, адмиралы Ф.С. Октябрьский, В.Ф. Трибуц, И.С. Юмашев и другие. Их слава переживет века.

Прославленным флотоводцем был Адмирал Флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов (1904 -1974 гг.). В 1939 году он ввел в действие трехстепенную систему оперативных готовностей сил ВМФ, которая в июне 1941 года позволила в короткий срок подготовить корабли и соединения флота, органы управления – к отражению внезапного удара противника и развертыванию сил в море для ведения боевых действий. В ночь на 22 июня 1941 года Н. Кузнецов перевел силы флота на готовность № 1. Это способствовало тому, что воздушные налеты немецкой авиации на военно-морские базы оказались почти безрезультатными. Во время Великой Отечественной войны он уверенно руководил боевыми действиями ВМФ. Его флотоводческий талант всесторонне раскрылся при осуществлении взаимодействия флотов с сухопутными войсками, в ходе которого основные усилия флотов были направлены на обеспечение приморских флангов Красной армии, активное нарушение морских перевозок противника и защиту своих морских и океанских сообщений. Проявил высокие организаторские способности при обороне ряда военно-морских баз, а также при разработке планов и проведении ряда операций. За умелое руководство боевыми операциями флотов и достигнутые в результате этих операций успехи Н. Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Русская земля богата великими полководцами, флотоводцами и военачальниками, снискавшими славу как в России, так и за ее пределами, их славные имена и дела останутся навечно в памяти народной.

1. Выдающиеся русские полководцы и флотоводцы.

2. Выдающиеся советские полководцы, флотоводцы и военачальники.

ВОПРОСЫ:

1. Выдающиеся русские полководцы и флотоводцы.

2. Выдающиеся советские полководцы, флотоводцы и военачальники.

Блистательные победы русского оружия в боях и сражениях породили целую плеяду выдающихся полководцев, флотоводцев и военачальников. Их имена, полководческий и флотоводческий талант известны не только в России, но и за ее пределами. Они останутся в памяти народной на долгие времена.

1

История всегда отводила военачальнику основополагающую роль. Недаром старинная русская пословица гласит: «Крепка рать воеводою». Героика российского воинства отражалась еще в летописях и народных былинах о князе Владимире Красном Солнышке, Добрыне Никитиче, Илье Муромце, Алеше Поповиче, Никите Кожемяке.

В народной памяти сохранились славные имена полководцев Древней Руси, организаторов военной защиты русских земель Святослава, Ярослава Мудрого (978 -1054 гг), князя Владимира Мономаха (1053 — 1125 гг.) и др.

Вся сознательная жизнь князя Святослава Игоревича (942 — 972 гг.) прошла в походах и сражениях. Он первым из киевских князей отказался от племенных ополчений и сделал ставку на немногочисленное профессиональное войско. По географическому размаху его походы были сопоставимы с походами Ганнибала и А. Македонского. Он прославился разгромом Хазарского каганата.

Яркой звездой вспыхнул полководческий талант Александра Ярославича Невского (ок. 1220 — 1263 гг.). В первые годы княжения ему пришлось заниматься укреплением Новгорода, которому с востока грозили монголы-татары. На реке Шелони Александр построил несколько крепостей. Славу 20-летнему князю принесла победа, одержанная на берегу Невы, в устье реки Ижоры 15 июля 1240 года над шведским отрядом. В этом бою он показал исключительное мужество. Считается, что именно за эту победу князя стали называть Невским.

Истинную славу Александру Невскому принесла победа, одержанная на льду Чудского озера, у Вороньего камня 5 апреля 1242 года, и вошедшая в историю как Ледовое побоище. В его ходе немецкие войска потерпели сокрушительное поражение. В истории военного искусства эта победа имеет исключительное значение: русское пешее войско окружило и разгромило рыцарскую конницу и отряды пеших кнехтов задолго до того, как в Западной Европе пехота научилась одерживать верх над конными рыцарями. Победа в этой битве поставила Александра Невского в ряд лучших полководцев своего времени.

В истории нашей страны огромную роль сыграла победа, одержанная 21 сентября 1380 года на Куликовом поле войсками московского великого князя Дмитрия Донского (1350 -1389 гг.). Разгромив во главе объединенных русских сил татарского темника Мамая, Дмитрий Иванович проявил выдающийся полководческий талант, за что был прозван Донским. Кроме того, он внес большой вклад в дело объединения русских земель. Разгром полчищ хана Мамая явился важным этапом освобождения Руси и других народов Восточной Европы от монголо-татарского ига.

Плодотворной и многогранной была деятельность царя Петра I (1672 • 1725 гг.) как выдающегося государственного и военного деятеля, преобразователя России. Он ясно осознавал, что экономическое и культурное развитие страны немыслимо без выхода к Балтийскому и Черному морям.

Историческая роль Петра I состоит в создании регулярной Российской армии и военного флота. Он вырастил целую плеяду талантливых военачальников. Среди них наиболее крупные — графы, генерал-фельдмаршала Ф.А. Головин и Б.П. Шереметев, светлейший князь А.Д. Меншиков и др.

Сам царь вошел в историю не только как реформатор страны, но и как выдающийся полководец. Он проявил высокие организаторские способности и талант полководца в ходе Азовских походов (1695 — 1696 гг.), в Северной войне (1700 — 1721 гг.), Прутском походе 1711 года, во время Персидского похода (1722 — 1723 гг.). Он лично командовал войсками при взятии Нотебурга в 1702 году, в сражении при деревне Лесной в 1708 году-

Под непосредственным руководством Петра I в знаменитой Полтавской битве 27 июня (8 июля) 1709 года были разгромлены и пленены войска шведского короля Карла XII.

Плодотворной для русского военного искусства была вторая половина XVIII века. По времени это совпало с царствованием Екатерины II, с периодом ведения многочисленных войн с Турцией, Швецией и рядом других государств.

В это время с особой силой проявился полководческий талант графа, генерал-фельдмаршала, выдающегося русского полководца и государственного деятеля Петра Александровича Румянцева-Задунайского (1725 — 1796 гг.). Наиболее крупные победы были им одержаны в ходе первой русско-турецкой войны (1768 -1774 гг.), особенно в битвах при Рябой могиле, Ларге и Кагуле и многих других боях. Турецкая армия была разгромлена. Румянцев стал первым кавалером ордена Святого Георгия I степени и получил титул Задунайского.

Как полководец, теоретик и практик военного искусства, Румянцев был смелым и мудрым, умел сосредоточить основные силы на решающих направлениях, тщательно разрабатывал план боевых действий. Он стал одним из инициаторов перехода от линейной тактики к тактике колонн и рассыпного строя. В боевых порядках он предпочитал использовать дивизионные, полковые и батальонные каре в сочетании с рассыпным строем стрелков, отдавал предпочтение легкой кавалерии перед тяжелой. Он был убежден в преимуществе наступательной тактики перед оборонительной, при этом большое значение придавал подготовке войск, их моральному духу. Свои взгляды на военное дело Румянцев изложил в «Правилах генеральных» и «Обряде службы».

Несмотря на поражение в первой войне, Турция не отказалась от своих агрессивных захватнических намерений и в августе 1787 года начала новую войну с Россией. 6 ней под руководством Главнокомандующего Русской армией выдающегося полководца, государственного деятеля генерал-фельдмаршала Григория Александровича Потемкина-Таврического (1739 — 1791 гг.) российские войска одержали немало крупных побед. В ряде морских сражений был разбит и потоплен турецкий флот. Под непосредственным руководством этого талантливейшего полководца была взята турецкая крепость Очаков. За военные и политические достижения фельдмаршал Г.А. Потемкин получил титул «светлейшего князя Таврического». Кроме того, он был фаворитом и ближайшим помощником императрицы Екатерины II Алексеевны. Руководил освоением Северного Причерноморья и строительством Черноморского флота.

Большой подъем русского военного искусства во второй половине XVIII в. связан с выдающейся военной деятельностью А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова.

Великий русский полководец граф Рымникский, князь Италийский Александр Васильевич Суворов (1730 -1800 гг.) за 55 лет военной деятельности прошел все ступени армейской службы — от рядового до генералиссимуса. В двух войнах против Османской империи Суворов был окончательно признан «первым мечом России». Именно он 24 декабря 1790 года взял штурмом неприступную крепость Измаил, разгромил турок при Рымнике и Фокшанах в 1789 году, при Кинбурне в 1787 году. Итальянский и Швейцарский походы 1799 года, победы над французами на реках Адда и Треббия и при Нови, бессмертный переход через Альпы были венцом его полководческого искусства. В историю России Суворов вошел как полководец-новатор, который внес огромный вклад в развитие военного искусства, разработал и осуществил оригинальную систему взглядов на способы и формы ведения войны и боя, воспитания и обучения войск. Стратегия Суворова носила наступательный характер. Суворовская стратегия и тактика были им изложены в труде «Наука побеждать». Сущность его тактики — три воинских искусства: глазомер, быстрота, натиск.

За свою жизнь легендарный полководец провел 63 сражения, и все они были победными. Его имя стало синонимом победы, военного мастерства, героизма и патриотизма. Суворовское наследие и ныне используется в обучении и воспитании войск.

Среди выдающихся российских флотоводцев достойное место занимает адмирал Федор Федорович Ушаков (1745 — 1817 гг.). Он заложил основы новой морской тактики, основал Черноморский военный флот, талантливо руководил им, одержав ряд замечательных побед на Черном и Средиземном морях: в Керченском морском сражении 1790 года, в сражениях у острова Тендра 28 августа (8 сентября) 1790 года и мыса Калиакрии в 1791 году. Знаменательной победой Ушакова было взятие острова Корфу в феврале 1799 года, где успешно использовались комбинированные действия кораблей и сухопутного десанта.

Ушаков уделял большое внимание совершенствованию военно-морского искусства, явился основоположником маневренной тактики парусного флота, в основе которой лежало искусное сочетание огня и маневра. Его тактика отличалась от принятой в то время линейной тактики решительностью боевых действий, применением единых походно-боевых порядков, сближением с противником на короткую дистанцию без перестроения походного строя в боевой, сосредоточением огня на решающем объекте и выводе из строя в первую очередь флагманских, кораблей противника, созданием в бою резерва для развития успеха на главных направлениях, ведением боя на дистанции картечного выстрела в целях достижения наибольшей эффективности ударов, сочетанием прицельного артиллерийского огня и маневра, преследованием противника для завершения полного его разгрома или пленения. Большое значение Ушаков придавал морской и огневой выучке личного состава, был сторонником суворовских принципов воспитания подчиненных, противником муштры и бессмысленных увлечений парадами, следовал принципу: обучать тому, что нужно на войне. Лучшей школой для моряков считал плавания в условиях, приближенных к боевой действительности. Воспитывал у личного состава патриотизм, чувство товарищества и взаимной выручки в бою. Был справедливым, заботливым и требовательным к подчиненным, за что пользовался всеобщим уважением.

Адмирал Ушаков провел 40 морских сражений. И все они завершились блестящими победами. В народе его называли «флотским Суворовым».

В начале XIX века в плеяде талантливых российских полководцев и флотоводцев заметно выделялся светлейший князь Смоленский, русский полководец, генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов (1745-1813 гг.). Военную службу он начал на 15-м году жизни в чине капрала, а в 17 лет уже командовал ротой. Ученик А.В. Суворова, он участвовал в русско-турецких войнах XVIII века, лично отличился при штурме Измаила. В русско-австро-французскую войну 1805 года командовал русскими войсками в Австрии и искусным маневром вывел их из-под угрозы окружения. В русско-турецкую войну 1806 -1812 гг. — главнокомандующий Молдавской армией, он одержал победы под Рушуком и Слободзеей, заключил Бухарестский мирный договор.

С особой силой полководческий талант Кутузова расцвел в Отечественной войне 1812 года против агрессии Наполеона. Переломным моментом войны явилось знаменитое Бородинское сражение, которое не дало решающего перевеса ни одной из сторон. Наполеону не удалось разгромить русскую армию и решить судьбу войны в свою пользу. Кутузов на военном совете в Филях принял решение отвести армию на Восток и оставить Москву, что позволило ему сохранить армию и перевести войну в новую фазу — войну на истощение противника. Он скрытно совершил фланговый Тарутинский маневр, вывел армию из-под удара врага, закрыл для Наполеона пути движения в южные районы страны и создал благоприятные условия для организации и подготовки контрнаступления. Дождавшись ухода французских войск из Москвы, Кутузов точно определил направление их движения и преградил им путь у Малоярославца. Организованное затем преследование отступавшего противника привело к фактической гибели французской армии. В 1813 году он возглавил союзные русско-прусские войска.

Кутузов был одним из образованнейших людей своего времени, превосходно владел французским, немецким, английским, польским и турецким языками. Он поднял русское военное искусство на новую, более высокую ступень развития, противопоставив наполеоновской стратегии генерального сражения иную форму борьбы, рассчитанную на достижение победы рядом сражений, растянутых во времени и пространстве, объединенных одним стратегическим замыслом. Для стратегии Кутузова характерны решительность, достижение полного разгрома врага, применение различных видов действий, широкого и смелого маневра, учет реальных возможностей для достижения победы.

Зная, что победа над противником достигается только в результате решительного наступления, он нередко, исходя из обстановки, вынужден был прибегать к стратегической обороне и даже к отступлению.

В ходе Отечественной войны 1812 года ярко проявили себя такие даровитые полководцы, как М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, А.П. Ермолов, М.И. Платов и многие другие.

В плеяде выдающихся российских военачальников второй половины XIX века можно выделить генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева (1843 — 1882 гг.). В русско-турецкую войну 1877 -1878 гг. он отличился при овладении крепостью Ловча, блокаде и штурме крепости Плевна, в зимнем переходе через Имитлийский перевал (на Балканах), в сражении под Шейново.

Скобелев в военном искусстве придерживался прогрессивных взглядов, в условиях мирного времени готовил войска к выполнению задач на поле боя, учебу проводил в обстановке, приближенной к боевой, особое внимание уделял воспитанию выносливости личного состава и заботе о солдатах. Глубокие и всесторонние знания в области военного дела сочетались у него с личной храбростью и умением организовать выполнение подчиненными войсками сложных боевых задач. Он был сторонником смелых и решительных действий войск, противником шаблона.

В войнах, которые пришлось вести России в XIX в., не раз отличался отечественный флот. Русский флотоводец и мореплаватель, трижды обогнувший Землю, один из первооткрывателей Антарктиды, адмирал Михаил Петрович Лазарев (1788 -1851 гг.) прекрасно понимал превосходство машинных судов над парусными и был сторонником создания сильного парового флота. Под его руководством в Севастополе были построены пять первоклассных батарей, сформированы морская библиотека, морское собрание, морские казармы, сухие доки и два училища. С Николаевской верфи были спущены на воду два линейных корабля и фрегат. Лазарев воспитал плеяду выдающихся командиров и флотоводцев, включая адмирала Петра Степановича Нахимова (1802 — 1855 гг.), героев обороны Севастополя вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова (1806 — 1854 гг.) и контр-адмирала Владимира Ивановича Истомина (1809 — 1855 гг.), военно-морского теоретика, адмирала Григория Ивановича Бутакова (1820 — 1882 гг.), графа, российского государственного деятеля, адмирала Ефимия Васильевича Путятина (1804 — 1883 гг.). Он добился значительного улучшения условий жизни матросов. Отличительными качествами характера Лазарева были инициатива и смелость, быстрота в принятии решений, добропорядочность и честность.

Русским флотом была одержана блестящая победа над турецким флотом в Наваринском морском сражении в октябре 1827 года. В ходе Крымской войны (1853 — 1856 гг.) в полной мере проявился флотоводческий талант П.С. Нахимова. Под его руководством в ходе Синопского сражения 18 (30) ноября 1853 года был полностью разгромлен турецкий флот. В течение многих месяцев Нахимов успешно руководил обороной Севастополя. Пользовался огромным авторитетом и любовью защитников города, подавал пример храбрости и выдержки. Во время одного из объездов позиций, был смертельно ранен пулей в голову на Мал аховом кургане.

Замечательным флотоводцем и океанографом являлся вице-адмирал Степан Осипович Макаров (1849 -1904 гг.). Это основоположник тактики броненосного флота и теории непотопляемости корабля, один из организаторов создания миноносных кораблей и торпедных катеров. Во время русско-турецкой войны 1877 -1878 гг. осуществил успешные атаки вражеских кораблей шестовыми минами. Он совершил два кругосветных путешествия и ряд арктических рейсов. Умело командовал Тихоокеанской эскадрой при Обороне Порт-Артура в русско-японской войне 1904 — 1905 гг. С.О. Макаров — автор более 50 научных работ по различным отраслям военно-морского дела.

Первая мировая война выдвинула в число лучших военачальников генерала от кавалерии Алексея Алексеевича Брусилова (1853 — 1926 гг.), под командованием которого войска Юго-Западного фронта летом 1916 года осуществили прорыв австро-германского фронта, вошедший в историю как Брусиловский прорыв.

2

В период Гражданской войны и военной интервенции в СССР зародилось и получило развитие советское военное искусство. Крупный вклад в это внесли такие известные военачальники, как Михаил Васильевич Фрунзе (1885 — 1925 гг.), Маршалы Советского Союза Василий Константинович Блюхер (1889 -1938 гг.), Александр Ильич Егоров (1883 -1939 гг.), Михаил Николаевич Тухачевский (1893 — 1937 гг.), командармы 1 ранга Иона Эммануилович Якир (1896 — 1937 гг.), Иероним Петрович Уборевич (1896 — 1937 гг.), Иван Федорович Федько (1897 -1939 гг.).

С особой силой полководческий талант был продемонстрирован нашими соотечественниками в ходе Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. Именно на полководцев и флотоводцев легла вся тяжесть руководства вооруженной борьбой, вся ответственность за ее успехи и неудачи. И они оправдали надежды народа.

Наиболее прославленными полководцами, внесшим наибольший вклад в разгром агрессора, были Маршалы Советского Союза Георгий Константинович Жуков (1896 -1974 гг.) и Александр Михайлович Василевский (1895 -1977 гг.).

Среди выдающихся полководцев и военачальников Великой Отечественной войны достойное место занимают Маршалы Советского Союза К. К. Рокоссовский, И.Х. Баграмян, И.С. Конев, Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, К.С. Москаленко, С.К. Тимошенко, И.Ф. Толбухин, В. И. Чуйков, AM. Еременко, Р.Я. Малиновский, Б.М. Шапошников, Адмирал Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецов. Значительный вклад в достижение победы над врагом внесли также генералы армии А.И. Антонов, П.И. Батов, Н.Ф. Ватутин, И.Е. Петров, И.Д. Черняховский, И.В. Тюленев, Главные маршалы авиации А.А. Новиков, А.Е. Голованов, Главный маршал артиллерии Н.Н. Воронов, Главный маршал бронетанковых войск П.А. Ротмистров, адмиралы Ф.С. Октябрьский, В.Ф. Трибуц, И. С. Юмашев и другие. Их слава переживет века.

Маршала Советского Союза A.M. Василевского по праву можно назвать уникальным военачальником, счастливо сочетавшим качества блестящего полководца и выдающегося штабного работника, военного мыслителя и масштабного организатора. Он почти в течение всей войны возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил, был членом Ставки ВГК. Принимал активное участие в разработке планов важнейших военных операций и их осуществлении. Его полководческий талант наиболее ярко проявился на посту командующего 3-м Белорусским фронтом в ходе проведения Восточно-Прусской операции, в которой была разгромлена крупнейшая группировка вермахта.

После победы над Германией Василевский — главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке. Под его руководством в течение 24 суток была разгромлена миллионная Квантунская армия. После этого Япония была вынуждена капитулировать.

За выдающуюся военно-стратегическую деятельность в защите Отечества A.M. Василевский награжден двумя орденами «Победа» и двумя

Золотыми Звездами Героя Советского Союза.

Прославленным флотоводцем был Адмирал Флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов (1904 -1974 гг.). В 1939 году он ввел в действие трехстепенную систему оперативных готовностей сил ВМФ, которая в июне 1941 года позволила в короткий срок подготовить корабли и соединения флота, органы управления к отражению внезапного удара противника и развертыванию сил в море для ведения боевых действий. В ночь на 22 июня 1941 года Кузнецов перевел силы флота на готовность № 1. Это способствовало тому, что воздушные налеты немецкой авиации на военно-морские базы оказались почти безрезультатными. Во время Великой Отечественной войны он уверенно руководил боевыми действиями ВМФ. Его флотоводческий талант всесторонне раскрылся при осуществлении взаимодействия флотов с сухопутными войсками, в ходе которого основные усилия флотов были направлены на обеспечение приморских флангов Красной армии, активное нарушение морских перевозок противника и защиту своих морских и океанских сообщений. Проявил высокие организаторские способности при обороне ряда военно-морских баз, а также при разработке планов и проведении ряда операций. За умелое руководство боевыми операциями флотов и достигнутые в результате этих операций успехи Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Русская земля богата великими полководцами, флотоводцами и военачальниками, снискавшими славу как в России, так и за ее пределами, их славные имена и дела останутся навечно в памяти народной.

Методические рекомендации

При подготовке к занятию необходимо ознакомиться с материалами по данной теме, опубликованными на страницах журнала «Ориентир» в прошлые годы, а также с другой рекомендованной литературой.

Во вступительном слове, отмечая важность темы, следует подчеркнуть роль российских и советских полководцев, флотоводцев и военачальников в развитии отечественного военного искусства, показать военно-прикладное значение их теоретических взглядов и практических действий в современных условиях.

При рассмотрении первого вопроса необходимо акцентировать внимание слушателей на том, что с именами великих российских и советских полководцев, флотоводцев и военачальников связаны блистательные победы русского оружия и отмечаемые в ознаменование этого Дни воинской славы России.

Помимо раскрытия содержания второго вопроса желательно подробнее остановиться на военачальниках, внесших наибольший вклад в развитие конкретного вида или рода войск, в котором сейчас проходят военную службу слушатели, раскрыть их заслуги перед Отечеством.

Занятие пройдет намного интереснее, если рассказ сопроводить показом цветных плакатов, фотографий, демонстрацией фрагментов документальных и учебных фильмов.

В заключение занятия необходимо сделать краткие выводы, ответить на вопросы слушателей, рекомендовать необходимую литературу.

Рекомендуемая литература:

1. Стрельников в. Полководцы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Ориентир. — 2005. — №3.

2. Шишов А. Выдающиеся российские полководцы // Ориентир. — 2004. — №3.

3. Шишов А., Сацута А. Великие российские полководцы, флотоводцы и военачальники // Ориентир. — 2006. — №5.

4. Выдающиеся полководцы и флотоводцы России // 11 плакатов. — М.: Армпресс.

5. Выдающиеся российские полководцы и флотоводцы // Учебный фильм. -м.: Армпресс.

Подполковник

Олег САМОСВАТ

«Ориентир» 08.2009

Победы в наступлении и обороне, защита целостности государства. Рассказываем о тех, кто сражался во имя Родины.

Содержание статьи

- Александр Невский (1221-1263 гг.)

- Дмитрий Донской (1350-1389 гг.)

- Петр I (1672-1725 гг.)

- Петр Александрович Румянцев (1725-1796 гг.)

- Александр Васильевич Суворов (1730-1800 гг.)

- Михаил Илларионович Кутузов (1745-1813 гг.)

- Петр Иванович Багратион (1769-1812 гг.)

- Георгий Константинович Жуков (1896-1974 гг.)

- Константин Константинович Рокоссовский (1896-1968 гг.)

- Иван Степанович Конев (1897-1973 гг.)

Территория современной России на протяжении всей истории подвергалась посягательствам извне. Военные победы и защиту государства обеспечивала армия. Сегодня мы расскажем о великих полководцах России, благодаря которым удавалось отстоять целостность территории.

Александр Невский (1221-1263 гг.)

Русский правитель и полководец, святой, канонизированный Русской Православной Церковью. Родился в 1220 году (по одной из версий в 1221) в городе Переславле-Залесском в семье князя Ярослава Всеволодовича.

В 1240 году двадцатилетний Александр одержал свою первую серьезную победу над шведами, в честь которой он получил почетное прозвище Невский. Это была знаменитая Невская битва, в ходе которой молодой князь проявил себя выдающимся полководцем.

5 апреля 1242 года на льду Чудского озера русское пешее войско под командованием Александра Невского одержало победу над конским войском немецких рыцарей-крестоносцев. Благодаря разгрому крестоносцев на льду Чудского озера Русь обезопасила свои северо-западные границы и вернула все ранее захваченные немцами территории, заключив в том же году мирный договор с Орденом.

В честь великого русского полководца Александра Невского учреждены военные ордена.

Дмитрий Донской (1350-1389 гг.)

Великий русский полководец родился в 1350 году в семье московского князя Ивана II Красного. В 1380 году под его руководством объединенное русское войско одержало победу над полчищами хана Мамая на Куликовом поле (так называемое Мамаево побоище). В честь этой победы князь Дмитрий получил прозвище Донской.

Разгром армии Мамая имел огромное историческое значение. Русский народ убедился в том, что власть Орды не вечна, если крепить единство и поддерживать Москву. Историк Василий Осипович Ключевский писал:

«Московское государство родилось на Куликовом поле, а не в скопидомном сундуке Ивана Калиты».

В 1988 Дмитрий Донской был причислен к лику святых Православной Церковью.

Петр I (1672-1725 гг.)

Петр I Великий — последний русский царь и первый российский император из династии Романовых. Сын царя Алексея Михайловича и его второй супруги Натальи Нарышкиной родился 30 мая 1672 года. Петру I принадлежат заслуги усиления военной мощи России, создания регулярной армии и военно-морского флота.

Свой талант полководца и организатора Петр I проявил

- в ходе войны с Турцией (которая началась еще в 1686 году),

- Азовских походах (1695-1696 гг.), в результате которые русские войска заняли Азов,

- в Северной войне (1700-1721 гг.), победа в которой позволила России получить выход к Балтийскому морю,

- во время Персидского похода (1722-1723 гг.), после которого Россия завладела западным побережьем Каспийского моря.

Петр I был не только выдающимся организатором побед, но и часто — непосредственным участником сражений.

Петр Александрович Румянцев (1725-1796 гг.)

Граф Петр Александрович Румянцев — русский полководец, генерал-фельдмаршал.

- Участник семилетней войны, командовал осадой и взятием Кольберга.

- Был главнокомандующим русской армии во время Русско-турецкой войны (1768-1774 гг.).

За победы над турками в битвах при Ларге и Кагуле получил Орден св. Георгия I степени и титул Задунайского.

Александр Васильевич Суворов (1730-1800 гг.)

Великий полководец России. Один из основоположников русской военной теории. За годы своей карьеры принял участие в 60 сражениях, ни одно из них не проиграл. Его полководческий гений ярко проявился при взятии штурмом крепости Измаил, считавшейся неприступной, разгроме турок при Рымнике, Фокшанах, Кинбурне.

Александра Суворова также прославил знаменитый Швейцарский поход 1799 года — военная операция русских и австрийских войск, призванная изгнать французские революционные войска под командованием генерала Андрэ Массены из Гельветической республики.

Михаил Илларионович Кутузов (1745-1813 гг.)

Михаил Кутузов имел множество высоких титулов. Граф, светлейший князь Смоленский. Генерал-фельдмаршал. Он был участником русско-турецких войн, а также командовал русской армией во время войны 1812 года, одержав победу над армией Наполеона.

Кутузов дважды был тяжело ранен, эти травмы считали смертельными, но великий полководец России выжил и стал легендой.

Петр Иванович Багратион (1769-1812 гг.)

Полководец Петр Багратион известен тем, что не знал поражений на поле боя. Русский генерал от инфантерии, шеф лейб-гвардии Егерского полка, главнокомандующий 2-й Западной армией в начале Отечественной войны 1812 года обеспечил русской армии множество побед.

Багратион был учеником Александра Суворова. Он погиб после тяжелой болезни из-за ранения на Бородинском поле.

Георгий Константинович Жуков (1896-1974 гг.)

Великому полководцу России Георгию Константиновичу Жукову мы во многом обязаны победой в Великой Отечественной войне. Советский полководец и государственный деятель Жуков был маршалом Советского Союза, четырежды Героем Советского Союза, кавалером двух орденов «Победа», шести орденов Ленина, множества других наград.

Георгия Константиновича, сына простого крестьянина, после войны называли «Маршалом Победы».

Константин Константинович Рокоссовский (1896-1968 гг.)

Константин Рокоссовский также был великим полководцем эпохи Второй Мировой войны. Он руководил известным Парадом Победы в Москве, одержал немало побед, как при обороне, так и во время наступления.

Дважды становился Героем Советского Союза (1944, 1945), кавалером ордена «Победа». Константин Константинович — единственный в истории СССР маршал двух стран: Советского Союза и Польши.

Иван Степанович Конев (1897-1973 гг.)

Иван Степанович Конев — командующий несколькими фронтами во время Великой Отечественной войны. Маршал и дважды Герой Советского Союза.

- Принимал участие в битве за Москву,

- в Курской битве,

- штурмовал Берлин,

- освобождал Прагу.

Был известен своими храборостью и решительностью.

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Интуиция и умение рисковать: ТОП-5 великих полководцев Великой Отечественной. Фото: Антон Балашов

Военные академии мира буквально по «косточкам» разбирают операции русских военачальников Великой Отечественной войны. Эти люди привели нашу армию к Победе. И среди них немало славных имен. Кто из полководцев ВОВ обладал легендарной интуицией, кто обладал мышлением стратега, а кто «делал» противника обходными путями — в материале ИА KrasnodarMedia.

Георгий Жуков (1896-1974)

Говоря о великих полководцах Великой Отечественной, безусловно нельзя не выделить талант военачальника Георгия Жукова. Он обладал целым набором качеств, которые позволяли добиться успеха на полях сражений. И первое. Что отмечали историки и современники — он был настоящим новатором. Он всегда играл на опережение и принимал решения, которые для опытного неприятеля были неожиданностью. Вспомним оборону двух столиц, Москвы и Ленинграда — умение военачальника буквально «просочиться» в мозг противника сыграли колоссальную роль. Сил Советской Армии было крайне мало, и преимущество за русскими войсками сложилось только потому, что Жуков усилил разведку и буквально предвосхищал направления ударов фашистов.

Александр Василевский (1895-1977)

Александр Василевский — еще одно громкое имя среди полководцев ВОВ. Начальник Генштаба Василевский два трети времени, которое он занимал этот пост провел именно на передовой. Всего год из этого срок он находится в столице страны. Василевского отличало невероятно мощное мышление стратега. Он очень глубоко понимал, видел и оценивал текущую ситуацию. Это способствовало успеху русской армии в целом ряде случаем, включая контрнаступленние под Сталинградом и оборону Курской дуги.

Константин Рокоссовский (1896-1968)

Константин Рокоссовский — этого военачальника отличало очень взвешенное умение рисковать. Его риск был обоснованным и грамотным. А еще Рокоссовского было трудно запугать, а уж поменять точку зрения — почти невозможно. Операция «Багратион» — его детище. Сталин очень уважал военачальника и держался с ним очень и очень уважительно. Сталин не принял сначала план Белорусской операцию. Он несколько раз отклонял предложения Рокоссовского и просил «подумать» еще. Но тот был непреклонен. В итоге за операцию «Багратион» Сталин дал ему звание маршала.

Иван Конев (1897-1973)

Интуиция и небанальное мышление — эти черты отличали еще одного великого полководца Великой Отечественной — Ивана Конева. Историки и его современники считают, что в наступательных маневрах ему не было равных. Именно в ходе наступление войска под руководством полководца одержали много важнейших побед. Затяжные бои были не его стратегией. Он буквально вынуждал покинуть фашистские войска покидать территории, применяя осторожные, обходные маневры. За счет этого удавалось минимизировать потери среди солдат и избегать огромных жертв среди населения городов.

Родион Малиновский (1898-1967)

Родиона Малиновского — еще одного полководца ВОВ часто сравнивали с Суворовым. Малиновский, как и Суворов часто применят истинно военную хитрость. Его замыслы отличались неординарностью, а способность действовать нешаблонно вызывали восхищение даже у врагов. Он тщательно продумывал каждую военную операцию и в каждой был целый «набор» действий, которых враг от него просто не ждал. Он выстраивал хорошо продуманную системы мер, и тем самым противник не просто не знал чего ждать, а ловко «обманывался».

Автор:

21 февраля 2016 23:40

Какое оружие самое мощное? Ядерное! А может на первый план выходят космические технологии или новейшие оборонные комплексы?

Нет! Самое главное оружие это люди! История России это мужество, честь и отвага наших полководцев. Смекалка и грамотная тактика, вот что отличает представленных ниже героев. Итак 30 великих полководцев за всю историю России

1. Олег князь (Вещий Олег)

Князь новгородский (с 879 г.) и киевский (с 882 г.), объединитель Древней Руси. Расширил ее границы, нанес первый удар по Хазарскому каганату, заключил выгодные для Руси договоры с греками.

Легендарный полководец, о котором Пушкин писал: «Победой прославлено имя твое: Твой щит на вратах Царьграда».

2. Святослав князь 942 – 972

Источник:

Князь Новгородский, великий князь Киевский с 945 по 972 год. Прославленный древнерусский полководец вошел в историю как князь-воитель. Карамзин называл его русским Александром Македноским.

Прожив всего около 30 лет, последние 8 из них Святослав лично водил дружины в походы. И неизменно громил более сильных противников или достигал с ними выгодного мира. Погиб в бою.

3. Мономах Владимир Всеволодович (1053 – 1125)

Источник:

Князь ростовский, черниговский, переяславский, великий князь киевский (1113-1125), выдающийся древнерусский государственный деятель, военачальник, писатель, мыслитель.

Лучший русский полководец своего времени, Владимир на поле брани Мономах одерживал одну победу за другой. С 13 до 25 лет он уже совершил 20 военных походов — «великих путей», по выражению самого Мономаха. Всего на его жизнь придется 83 «великих пути». Его унаследованное от византийского императора греческое прозвище переводится как «Единоборец».

4. Невский Александр Ярославич (1221 – 1263)

Источник:

Князь Новгородский, великий князь Киевский, великий князь Владимирский. Выдающийся русский полководец и государственный деятель.

Его победы в Невской битве и в битве на Чудском озере принесли ему посмертную славу, которая превзошла прижизненную известность князя. Образ святого князя Александра Невского, защитника православной веры, рос от столетия к столетию…

5. Иван III Васильевич 22 января (1440 — 1505)