В

годы гражданской войны внутренняя

политика большевиков главным образом

была направлена на сохранение существующей

государственной власти, поднятие

экономики и вживление в людские головы

идеи о постройке социализма, а затем

коммунизма.

Огромную

роль в обеспечении политического и

морально-психологического единства

советского тыла играли агитация и

пропаганда, в которой большевики показали

себя непревзойденными мастерами. В

республике повсеместно открывались

курсы и кружки политграмоты, курсировали

агитпоезда и пароходы, широко использовались

кино и диски с граммофонными записями

речей советских лидеров, миллионными

тиражами печатались листовки, брошюры,

газеты, распространявшие коммунистические

идеи. Улицы городов украшались флагами

и транспарантами, плакатами и памятниками

революционерам разных эпох и народов,

на площадях устраивались грандиозные

театрализованные действа и митинги. К

воплощению в жизнь ленинского плана

«монументальной пропаганды» и иных

форм «наглядной агитации» удалось

привлечь признанных мэтров русского

искусства: М.В.Добужинского, П.В.Кузнецова,

А.В.Лентулова, В.Э.Мейерхольда. Огромную

роль играла «политико-воспитательная

работа». Яркое свидетельство тому –

массовые «коммунистические субботники»,

когда сотни тысяч людей бесплатно

трудились на оборону республики.

Z

Большевикам

удалось создать сильную 5миллионную

армию и не без помощи политики военного

коммунизма.

Сущность

политики военного комунизма.

Политика «военного коммунизма» включала

комплекс мероприятий, затронувших

экономическую и социально-политическую

сферу. Основой «военного коммунизма»

были чрезвычайные меры в снабжении

городов и армии продовольствием,

свертывание товарно-денежных отношений,

национализации всей промышленности,

включая мелкую, продразверстка, снабжение

населения продовольственными и

промышленными товарами по карточкам,

всеобщая трудовая повинность и

максимальная централизация управления

народным хозяйством и страной в целом.

Одной из основных черт политики «военного

коммунизма» является свертывание

товарно-денежных отношений.

Это проявлялось прежде всего во введении

неэквивалентного натурального обмена

между городом и деревней.

В условиях галопирующей инфляции

крестьяне не желали продавать хлеб за

обесцененные деньги. В феврале — марте

1918 г. потребляющие районы страны получили

лишь 12,3 % планируемого количества хлеба.

Норма хлеба по карточкам в промышленных

центрах сократилась до 50-100 гр. в день.

По условиям Брестского мира Россия

потеряла богатые хлебом районы, что

усугубило продовольственный

кризис. Надвигался голод. Следует помнить

также, что отношение к крестьянству у

большевиков было двояким. С одной

стороны, его рассматривали как союзника

пролетариата, а с другой (особенно

середняков и кулаков) — как опору

контрреволюции. На крестьянина, пусть

даже маломощного середняка, они смотрели

с подозрением. 11 января 1919 г. для

упорядочения обмена между городом и

деревней декретом ВЦИК

вводится продразверстка. Предписывалось

изъятие у крестьян излишков, которые

вначале определялись «потребностями

крестьянской семьи, ограниченными

установленной нормой». Однако вскоре

излишки стали определяться уже

потребностями государства и армии. В

условиях «военного коммунизма»

существовала всеобщая

трудовая повинность для

лиц с 16 до 50 лет. «Военный коммунизм»

рассматривался большевиками не только

как политика, направленная на выживание

советской власти, но и как начало

строительства социализма.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Гражда́нская война́ 1917–1922, цепь вооружённых конфликтов в России между различными политическими, социальными и этническими группами. Основные боевые действия в Гражданской войне в целях захвата и удержания власти велись между Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) и вооружёнными силами Белого движения – белыми армиями (отсюда установившиеся названия главных противников в Гражданской войне – «красные» и «белые»). Составной частью Гражданской войны являлись также вооружённая борьба на национальных окраинах бывшей Российской империи (попытки провозгласить независимость вызывали отпор со стороны «белых», выступавших за «единую и неделимую Россию», а также руководства РСФСР, видевшего в росте национализма угрозу завоеваниям революции) и повстанческое движение населения против войск противоборствующих сторон. Гражданская война сопровождалась иностранной интервенцией – боевыми действиями на территории России войск стран Четверного союза, а также войск стран Антанты.

В современной исторической науке многие вопросы, связанные с историей Гражданской войны, остаются дискуссионными, среди них – вопросы о её хронологических рамках и причинах. Большинство современных исследователей считают первым актом Гражданской войны бои в Петрограде во время осуществлённой большевиками Октябрьской революции 1917 г., а временем её окончания – разгром «красными» последних крупных антибольшевистских вооружённых формирований в октябре 1922 г. Часть исследователей считают, что период Гражданской войны охватывает только время наиболее активных боевых действий, которые велись с мая 1918 г. по ноябрь 1920 г. Среди наиболее важных причин Гражданской войны принято выделять глубокие социальные, политические и национально-этнические противоречия, существовавшие в Российской империи и обострившиеся в результате Февральской революции 1917 г., а также готовность широко использовать насилие для достижения своих политических целей всеми её участниками («красный террор» и «белый террор»). Некоторые исследователи видят в иностранной интервенции причину особой ожесточённости и длительности Гражданской войны.

Ход вооружённой борьбы между «красными» и «белыми» можно разделить на 3 этапа, которые различаются по составу участников, интенсивности боевых действий и условиям внешнеполитической обстановки.

Первый этап

На первом этапе (октябрь/ноябрь 1917 – ноябрь 1918) происходило формирование вооружённых сил противоборствующих сторон и основных фронтов борьбы между ними. В этот период Гражданская война шла в условиях продолжавшейся Первой мировой войны и сопровождалась активным участием во внутренней борьбе в России войск стран Четверного союза и Антанты.

Кадры из фильма «Хроника Гражданской войны. Восточный фронт». 1918.

Из фонда Российского государственного архива кинофотодокументов.

В октябре – ноябре 1917 г., в ходе Октябрьской революции 1917 г., большевики подавили вооружённые выступления сторонников Временного правительства в Петрограде, его окрестностях и в Москве. К концу 1917 г. на большей части Европейской России была установлена советская власть. Первые крупные выступления против большевиков произошли на казачьих территориях Дона, Кубани и Южного Урала (выступление Каледина 1917–1918, Кубанская рада и выступление Дутова 1917–1918). В первые месяцы Гражданской войны боевые действия велись отдельными отрядами, главным образом вдоль линий железных дорог, за крупные населённые пункты и железнодорожные узлы («Эшелонная война»). Весной 1918 г. локальные стычки стали перерастать в более масштабные вооружённые столкновения.

Разгон Учредительного собрания и заключение Брестского мира 1918 г. усилили оппозицию политике Совета народных комиссаров РСФСР (СНК РСФСР) по всей стране. Созданные в феврале – мае подпольные антибольшевистские организации (Союз защиты Родины и свободы, Союз возрождения России, «Национальный центр») попытались объединить силы, боровшиеся против советской власти, и получить иностранную помощь, занимались переправкой добровольцев в центры сосредоточения антибольшевистских сил. В это время территория РСФСР сократилась из-за продвижения германских и австро-венгерских войск (продолжалось и после заключения Брестского мира 1918): в феврале – мае 1918 г. они заняли Украину, Белоруссию, Прибалтику, часть Закавказья и юга

Непрочность советской власти и поддержка со стороны интервентов способствовали созданию летом и осенью 1918 г. ряда антибольшевистских, преимущественно эсеровских, правительств: Комитета членов Учредительного собрания (Комуч; июнь, Самара), Временного Сибирского правительства (июнь, Омск), Верховного управления Северной области (август, Архангельск), Уфимской директории (сентябрь, Уфа).

В апреле 1918 г. на территории Донского казачьего войска создана Донская армия, которая к концу лета вытеснила советские войска с территории области Войска Донского. Добровольческая армия (начала формироваться в ноябре 1917), состоявшая преимущественно из офицеров и юнкеров бывшей российской армии, в августе 1918 г. заняла Кубань.

Успехи противников большевиков вызвали реформирование РККА. Вместо добровольческого принципа формирования армии в мае 1918 г. в РСФСР введена всеобщая воинская повинность. За счёт привлечения в РККА офицеров бывшей российской армии был усилен командный состав, учреждён институт военных комиссаров, в сентябре 1918 г. создан Революционный военный совет Республики (председатель – Л. Д. Троцкий) и введена должность главнокомандующего Вооружёнными Силами Республики (И. И. Вацетис). Также в сентябре вместо завес, существовавших с марта 1918 г., были образованы фронтовые и армейские объединения РККА. В ноябре учреждён Совет рабочей и крестьянской обороны (председатель – В. И. Ленин). Укреплению армии сопутствовало упрочение внутреннего положения в РСФСР: после поражения восстания левых эсеров 1918 г. на территории республики не осталось организованной оппозиции большевикам.

В результате в начале осени 1918 г. РККА сумела изменить ход вооружённой борьбы: в сентябре 1918 г. она остановила наступление войск Народной армии Комуча (началось в июле), к ноябрю оттеснила их к Уралу. На первом этапе обороны Царицына 1918–1919 гг. части РККА отбили попытки Донской армии овладеть Царицыном (ныне Волгоград). Успехи РККА несколько стабилизировали положение РСФСР, но ни одна из сторон не смогла в ходе боевых действий получить решающий перевес.

Второй этап

На втором этапе (ноябрь 1918 – март 1920) произошли главные сражения между РККА и белыми армиями, наступил перелом в Гражданской войне. В связи с завершением Первой мировой войны в этот период резко сократилось участие войск интервентов в Гражданской войне. Уход германских и австро-венгерских войск с территории страны позволил СНК РСФСР вернуть под свой контроль значительную часть Прибалтики, Белоруссии и Украины. Несмотря на высадку в ноябре – декабре 1918 г. дополнительных воинских частей стран Антанты в Новороссийске, Одессе и Севастополе, продвижение британских войск в Закавказье, непосредственное участие войск Антанты в Гражданской войне оставалось ограниченным, и к осени 1919 г. основной контингент союзных войск был выведен с территории России. Иностранные государства продолжали оказывать антибольшевистским правительствам и вооружённым отрядам материально-техническую помощь.

В конце 1918 – начале 1919 гг. произошла консолидация антибольшевистского движения; руководство им от эсеровских и казачьих правительств перешло в руки консервативного белого офицерства. В результате переворота в Омске 18 ноября 1918 г. была свергнута Уфимская директория и к власти пришёл адмирал А. В. Колчак, объявивший себя Верховным правителем Российского государства. 8 января 1919 г. на основе Добровольческой и Донской армий созданы Вооружённые силы Юга России (ВСЮР) под командованием генерал-лейтенанта А. И. Деникина.

Первыми решительное наступление начали армии Колчака. В конце 1918 г. Сибирская армия преодолела Уральский хребет и взяла Пермь. В марте 1919 г. последовало общее наступление Колчака. Наибольшего успеха достигли войска Западной армии генерал-лейтенанта М. В. Ханжина, которые овладели Уфой (март), а в конце апреля вышли на подступы к Волге. Появилась возможность соединения армий Колчака с ВСЮР, создалась угроза советской власти в центральных районах РСФСР. Однако в мае 1919 г. части РККА, усиленные пополнениями, перехватили инициативу и в ходе контрнаступления Восточного фронта разбили противника и отбросили его к Уралу. В результате предпринятого командованием РККА наступления Восточного фронта 1919–1920 гг. советские войска заняли Урал и бо́льшую часть Сибири (в ноябре 1919 захвачен Омск, в марте 1920 – Иркутск).

На Северном Кавказе против власти СНК РСФСР выступили горские правительства, опиравшиеся на военную помощь стран Четверного союза. После вывода иностранных войск с территории т. н. Горской республики она была занята частями ВСЮР, под давлением которых в конце мая 1919 г. Горское правительство прекратило свою деятельность.

Первые поражения армий Колчака совпали с началом московского похода Деникина 1919 г., представлявшего собой самую серьёзную угрозу власти большевиков за годы Гражданской войны. Его первоначальному успеху способствовала нехватка у РККА резервов, которые находились на Восточном фронте, а также массовый приток во ВСЮР казаков в результате проводившейся руководством РСФСР политики расказачивания. Наличие казачьей конницы и хорошо подготовленных военных кадров позволило ВСЮР овладеть Донбассом и областью Войска Донского, взять Царицын и занять бо́льшую часть Украины. Попытки советских войск контратаковать противника в ходе августовского наступления 1919 г. не увенчались успехом. В августе – сентябре оборона РККА была дезорганизована рейдом Мамонтова 1919 г. В октябре ВСЮР заняли Орёл, создав угрозу Туле и Москве. Наступление ВСЮР было остановлено, а затем сменилось стремительным отступлением вследствие предпринятого руководством РККА контрнаступления Южного фронта 1919 г. (было осуществлено после крупных мобилизаций в РСФСР и создания Первой конной армии, которая позволила ликвидировать преимущество ВСЮР в кавалерии), слабости контроля ВСЮР над занятыми территориями и желания казачества ограничиться обороной области Войска Донского и Кубани. В ходе наступления Южного и Юго-Восточного фронтов 1919–1920 гг. части РККА вынудили ВСЮР отойти на Северный Кавказ и в Крым.

Период Гражданской войны. Район Харькова, занятый временно Белой армией. Население рассматривает трупы казнённых в ЧК. Получено от КФ Кино-телекомпании «Православная энциклопедия».

Летом – осенью 1919 г. последовало наступление на Петроград Северного корпуса (с 19 июня Северная армия, с 1 июля Северо-Западная армия) под общим командованием генерала от инфантерии Н. Н. Юденича.

На севере европейской части России сформированные Временным правительством Северной области (преемник Верховного управления Северной области) войска Северной области, поддержанные союзным экспедиционным корпусом, вели боевые действия с частями советского Северного фронта. В феврале – марте 1920 г. войска Северной области прекратили своё существование (этому способствовали неудачи белых армий на главных направлениях и вывод союзного экспедиционного корпуса с территории области), части РККА заняли Архангельск и Мурманск.

Третий этап

На третьем этапе (март 1920 – октябрь 1922) основная борьба происходила на периферии страны и не представляла непосредственной угрозы советской власти в центре России.

К весне 1920 г. самым крупным из белых воинских формирований являлась «Русская армия» (сформирована из остатков ВСЮР) генерал-лейтенанта барона П. Н. Врангеля, располагавшаяся в Крыму. В июне, воспользовавшись отвлечением основных сил РККА на польский фронт, эта армия предприняла попытку захватить и укрепиться в северных уездах Таврической губернии, а также высадила в июле и августе десанты на побережье Северного Кавказа, чтобы поднять на новое выступление против РСФСР казаков области Войска Донского и Кубани. Все эти планы потерпели поражение, в октябре – ноябре «Русская армия» в ходе контрнаступления Южного фронта и Перекопско-Чонгарской операции 1920 г. была разбита (её остатки эвакуировались в Константинополь). После поражения белых армий в ноябре 1920 – январе 1921 гг. на территории Северного Кавказа были образованы Дагестанская АССР и Горская АССР.

Последние бои Гражданской войны происходили в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В 1920–1922 гг. наиболее крупными антибольшевистскими формированиями там являлись Дальневосточная армия генерал-лейтенанта Г. М. Семёнова (контролировала район Читы) и Земская рать генерал-лейтенанта М. К. Дитерихса (контролировала Владивосток и часть Приморья). Им противостояли Народно-революционная армия (НРА) Дальневосточной республики (создана руководством РСФСР в апреле 1920 г., чтобы избежать военного столкновения с Японией, сохранявшей военное присутствие на Дальнем Востоке), а также отряды красных партизан. В октябре 1920 г. НРА овладела Читой и вынудила отряды Семёнова уйти по КВЖД в Приморье. В результате Приморской операции 1922 г. Земская рать была разбита [её остатки эвакуировались в Гензан (ныне Вонсан), а затем в Шанхай]. С установлением советской власти на Дальнем Востоке завершились основные сражения Гражданской войны.

Вооружённая борьба на национальных окраинах бывшей Российской империи

Вооружённая борьба на национальных окраинах бывшей Российской империи разворачивалась одновременно с основными битвами между РККА и белыми армиями. В ходе неё возникали и ликвидировались различные национально-государственные образования и политические режимы, устойчивость которых зависела от их умения успешно лавировать между «красными» и «белыми», а также поддержки со стороны третьих держав.

Право на национальное самоопределение Польши было признано ещё Временным правительством весной 1917 г. Во время Гражданской войны Польша не желала усиления ни одного из противников и в период главных сражений сохраняла нейтралитет, добиваясь одновременно международного признания в европейских столицах. Столкновение с советскими войсками последовало в ходе советско-польской войны 1920 г., уже после поражения главных сил «белых». В результате Польше удалось сохранить независимость и расширить свои границы (утверждены Рижским мирным договором 1921).

Финляндия провозгласила независимость сразу после Октябрьской революции. Закрепить её позволил союз с Германией, а затем со странами Антанты. Вопреки надеждам командования белых армий на активную финляндскую помощь в походе на Петроград участие Финляндии в Гражданской войне ограничилось вторжением финляндских отрядов на территорию Карелии, получившим отпор со стороны РККА.

В Прибалтике образование независимых государств Эстонии, Латвии и Литвы – это результат одновременного ослабления России и Германии и расчётливой политики национальных правительств. Эстонское и латвийское руководство смогло привлечь на свою сторону основную массу населения под лозунгами земельной реформы и противодействия немецким баронам, в то время как германская оккупация в 1918 г. не позволила укрепиться органам советской власти. В дальнейшем дипломатическая поддержка стран Антанты, неустойчивое положение советской власти в регионе и успехи национальных армий вынудили руководство РСФСР заключить в 1920 г. мирные договоры с Эстонией (февраль), Литвой (июль) и Латвией (август).

На Украине и в Белоруссии национальное движение было ослаблено отсутствием единства по вопросу о будущем общественно-политическом устройстве этих стран, а также большей популярностью социальных, а не национальных лозунгов среди населения. После Октябрьской революции в Петрограде Центральная рада в Киеве и Белорусская рада в Минске отказались признать власть СНК РСФСР, однако не смогли упрочить своё положение. Этому мешали наступления как советских, так и германских войск. На Украине сменявшие друг друга национально-государственные образования были непрочны. Созданная в апреле 1918 г. Украинская держава во главе с гетманом П. П. Скоропадским существовала только за счёт поддержки Германии, а Украинская народная республика С. В. Петлюры сохранялась, пока её главные противники (РСФСР и ВСЮР) были заняты на других фронтах Гражданской войны. Белорусские национальные правительства целиком зависели от поддержки находившихся на их территории германских и польских армий. Летом 1920 г. после поражения основных белых армий и вывода с территории Украины и Белоруссии польских оккупационных войск там была установлена власть Украинской ССР и Белорусской ССР.

В Закавказье ход Гражданской войны предопределили конфликты между национальными правительствами. Созданный в ноябре 1917 г. в Тифлисе (ныне Тбилиси) Закавказский комиссариат заявил о непризнании власти СНК РСФСР. Провозглашённая Закавказским сеймом (созван Закавказским комиссариатом) в апреле 1918 г. Закавказская демократическая федеративная республика уже в мае в связи с подходом турецких войск распалась на Грузинскую демократическую республику, Азербайджанскую демократическую республику и Республику Армения с разной политической ориентацией: азербайджанцы действовали в союзе с турками; грузины и армяне искали опоры у Германии (её войска вошли в Тифлис и другие города Грузии в июне 1918), а затем стран Антанты (в ноябре – декабре 1918 в Закавказье введены британские войска). После прекращения интервенции стран Антанты в августе 1919 г. национальные правительства оказались неспособны восстановить экономику и увязли в пограничных конфликтах, разгоревшихся между Турцией, Грузией, Азербайджаном и Арменией. Это позволило РККА в ходе Бакинской операции 1920 г. и Тифлисской операции 1921 г. распространить советскую власть на Закавказье.

В Средней Азии основные боевые действия развернулись на территории Туркестана. Там большевики опирались на русских поселенцев, что обострило существовавшие религиозные и национальные конфликты и оттолкнуло от советской власти значительную часть мусульманского населения, которая широко участвовала в антисоветском движении – басмачестве. Препятствием для установления советской власти в Туркестане была также британская интервенция (июль 1918 – июль 1919). Войска советского Туркестанского фронта в феврале 1920 г. взяли Хиву, а в сентябре – Бухару; Хивинское ханство и Бухарский эмират были ликвидированы и провозглашены Хорезмская народная советская республика и Бухарская народная советская республика.

Повстанческое движение

Повстанческое движение в Гражданской войне возникло в 1918–1919 гг., а наибольшего размаха достигло в 1920–1921 гг. Целью повстанцев было защитить деревню от политики «военного коммунизма», проводившейся в РСФСР (главные лозунги повстанческих отрядов – «советы без коммунистов» и свобода торговли сельскохозяйственными продуктами), а также от реквизиций и мобилизаций, которые осуществляли и большевики, и их противники. Повстанческие отряды состояли главным образом из крестьян (многие из них дезертировали из РККА и белых армий), скрывались в лесах (отсюда их общее название – «зелёные») и пользовались поддержкой местного

В тылу РККА первое крупное повстанческое движение возникло в марте – апреле 1919 г. и получило название «чапанная война». В конце 1920 – начале 1921 гг. многотысячные крестьянские отряды действовали в Поволжье, на Дону, Кубани и Северном Кавказе, в Белоруссии и Центральной России. Самыми крупными выступлениями были Тамбовское восстание 1920–1921 гг. и Западносибирское восстание 1921 г. Весной 1921 г. на значительной территории РСФСР советская власть в деревне фактически перестала существовать. Широкий размах крестьянского повстанческого движения наряду с Кронштадтским восстанием 1921 г. заставил большевиков заменить политику «военного коммунизма» НЭПом (март 1921). Однако главные очаги восстаний были подавлены советскими войсками только летом 1921 г. (отдельные отряды продолжали сопротивление до 1923). В некоторых районах, например в Поволжье, восстания прекратились из-за разразившегося в 1921 г. голода.

Итоги Гражданской войны

В результате 5-летней вооружённой борьбы советские республики объединили бо́льшую часть территории бывшей Российской империи (за исключением Польши, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии, Западной Украины и Западной Белоруссии). Главная причина победы большевиков в Гражданской войне – поддержка основной массой населения их лозунгов («Мир – народам!», «Земля – крестьянам!», «Фабрики – рабочим!», «Вся власть Советам!») и декретов (особенно Декрета о земле), а также стратегические преимущества их положения, прагматическая политика советского руководства и раздробленность сил противников советской власти. Контроль над обеими столицами (Петроград, Москва) и центральными районами страны дал СНК РСФСР возможность опираться на крупные людские ресурсы (где даже в момент наибольшего продвижения противников большевиков проживало около 60 млн человек) для пополнения РККА; использовать военные запасы бывшей российской армии и сравнительно развитую систему коммуникаций, позволявшую быстро перебрасывать войска на наиболее угрожаемые участки фронта. Антибольшевистские силы были разделены территориально и политически. Они не смогли выработать единую политическую платформу (белое офицерство по большей части выступало за монархический строй, а эсеровские правительства – за республиканский), а также согласовать время своих наступлений и ввиду своего окраинного расположения были вынуждены использовать помощь казаков и национальных правительств, которые не поддерживали планы «белых» воссоздать «единую и неделимую Россию». Помощь антибольшевистским силам со стороны иностранных держав была недостаточной для того, чтобы помочь им достичь решающего перевеса над противником. Массовое крестьянское движение, направленное против советской власти, не совпав по времени с главными битвами Гражданской войны, не могло свергнуть власть большевиков из-за своей оборонительной стратегии, несогласованных действий и ограниченности целей.

Советское государство создало в условиях Гражданской войны мощные вооружённые силы (к ноябрю 1920 насчитывали свыше 5,4 млн человек) с чёткой организационной структурой и централизованным руководством, в чьих рядах служили около 75 тыс. офицеров и генералов бывшей российской армии (около 30 % от численности её офицерского состава), опыт и знания которых сыграли важную роль в победах РККА на фронтах Гражданской войны. Наиболее отличились среди них И. И. Вацетис, А. И. Егоров, С. С. Каменев, Ф. К. Миронов, М. Н. Тухачевский и др. Умелыми военачальниками стали солдаты, матросы и унтер-офицеры бывшей российской армии: В. К. Блюхер, С. М. Будённый, Г. И. Котовский, Ф. Ф. Раскольников, В. И. Чапаев и др., а также не имевшие военного образования М. В. Фрунзе, И. Э. Якир и др. Максимальная численность (к середине 1919) белых армий составляла около 600 (по другим данным, около 300) тыс. человек. Из военных руководителей Белого движения видную роль в Гражданской войне сыграли генералы М. В. Алексеев, П. Н. Врангель, А. И. Деникин, А. И. Дутов, Л. Г. Корнилов, Е. К. Миллер, Г. М. Семёнов, Я. А. Слащёв, Н. Н. Юденич, адмирал А. В. Колчак и др.

Гражданская война принесла огромные материальные и людские потери. Она довершила развал хозяйства, начатый в годы Первой мировой войны (промышленное производство к 1920 составляло 4–20 % от уровня 1913, сельскохозяйственное производство сократилось почти вдвое). Полностью оказалась дезорганизованной финансовая система государства: на территории России в годы Гражданской войны находилось в обращении свыше 2 тыс. видов денежных знаков. Самым ярким показателем кризиса стал голод 1921–1922 гг., которым было охвачено свыше 30 млн человек. Массовое недоедание и связанные с ним эпидемии обусловили высокую смертность. Безвозвратные потери советских войск (убиты, умерли от ран, пропали без вести, не вернулись из плена и др.) составили около 940 тыс. человек, санитарные – около 6,8 млн человек; их противники (по неполным данным) только убитыми потеряли свыше 225 тыс. человек. Общее число погибших в годы Гражданской войны, по разным оценкам, составило от 10 до 17 млн человек, причём доля военных потерь не превышала 20 %. Под влиянием Гражданской войны из страны эмигрировали до 2 млн человек. Гражданская война вызвала разрушение традиционных экономических и общественных связей, архаизацию общества и усугубила внешнеполитическую изоляцию страны. Под влиянием Гражданской войны сформировались характерные черты советской политической системы: централизация государственного управления и насильственное подавление внутренней оппозиции.

Дата публикации: 23 марта 2023 г. в 16:33 (GMT+3)

После прихода к власти в октябре 1917 г. большевики немедленно приступили к первым преобразованиям во внутренней и внешней политике.

Декреты II Всероссийского съезда 25-27 октября 1917 г.

На съезде собрались представители социалистический партий. Меньшевики и правые эсеры демонстративно покинули заседание съезда, выражая протест против захвата власти большевиками. Тем самым они развязали им руки и позволили беспрепятственно принять необходимые декреты.

Выступление В.И. Ленина на II Всероссийском съезде Советов. В.А. Серов.

Декрет о мире

По воспоминаниям современников (Дж. Рида) с декретами о мире и земле выступал лично лидер большевиков – В.И. Ленин.

Он предлагалал всем воюющим странам:

- Заключить немедленный справедливый мир – без аннексий и контрибуций;

Определение

Аннексия — насильственное присоединение (захват) всей или части территории другого государства или народа, а также насильственное удержание народности в границах чужого государства.

Контрибуция — 1) платежи, налагаемые на побеждённое государство в пользу государства-победителя; 2) принудительные денежные поборы, взимаемые с населения оккупированной местности.

- Отменить тайную дипломатию

Это заявление большевиков привело к началу мирных переговоров в Бресте 20 ноября

Декрет о земле

У большевиков не было сильной аграрной программы. Поэтому они решили взять её у эсеров, которые были популярны в крестьянской среде. Эсеры собрали 242 наказа крестьянских комитетов о земле. Основные принципы декрета:

- Ликвидация частной собственности, включая помещичьи и церковные земли

- Национализация земли

- Отмена наёмного труда

- Распределение земель согласно принципу уравнительного землепользования

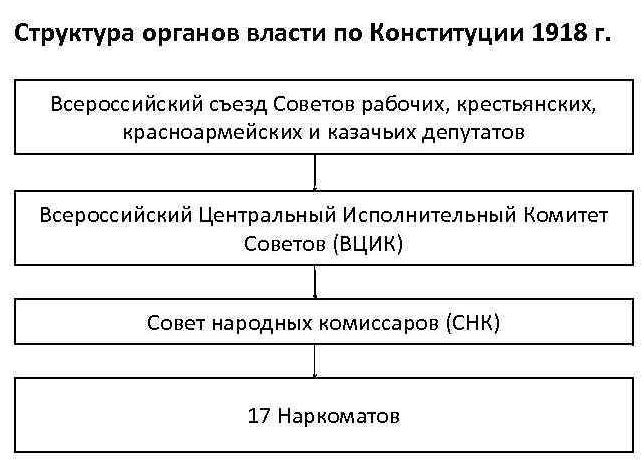

Вопрос о власти

Высшим государственным органом стал Всероссийский съезд Советов. В перерыве между съездами избирался Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК), состав которого был социалистическим. Председателем был избран Л.Б. Каменев, с 8 ноября – Я.М. Свердлов.

Появился новый орган власти – Совет народных комиссаров (СНК). В него вошли только большевики. Председателем стал В.И. Ленин. Во главе наркоматов встали рядовые большевики, революционеры, которые не имели профессионального образования для управления страной.

Учредительное собрание

Определение

Учредительное собрание — представительное (парламентское) учреждение, созданное на основе избирательного права для установления формы государственного устройства и правления, выработки конституции.

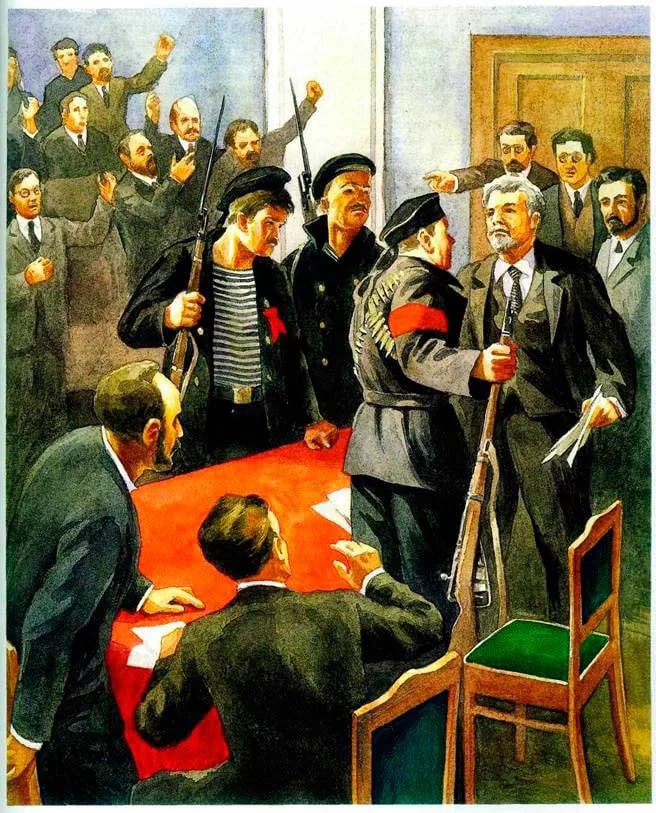

“Караул устал!”

Итоги выборов: 715 депутатов — 40% — эсеры; 23,9% — большевики; 2,3% — меньшевики; 4,7% — кадеты. Согласно результатам, большевики не получили большинство голосов. Преимущество было у эсеров, которые были популярны среди крестьян.

Ход событий:

- 5 января 1918 г. Открытие в Петрограде УС (председатель: эсер В.М. Чернов)

- Отказ УС от предложения большевиков утвердить «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», т. е. признать над собой советскую власть и утвердить её декреты уход большевиков и левых эсеров.

- Оставшиеся депутаты провозгласили Россию демократической республикой и приняли кодекс о земле.

- 6 января. Начальник караула Таврического дворца, матрос А.Г. Железняков, выполняя поручение большевиков по разгону УС, заявил депутатам: “Карал устал!”. Это было знаком насильственного прекращения собрания.

Разгон Учредительного собрания большевиками стал одним из факторов, который способствовал началу Гражданской войны. Это событие раскололо общество. Социалистические партии, несогласные с позицией большевиков, ушли в оппозицию и позднее будут бороться против них.

10 января 1918 г. в Петрограде вместо УС собрался III Всероссийский съезд Советов, на котором большевики приняли «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Россия провозглашалась Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой (РСФСР), правительство перестало именоваться временным. Таким образом были официально санкционированы все декреты советской власти и роспуск Учредительного собрания. Было принято решение о подготовке конституции РСФСР.

Красногвардейская атака на капитал

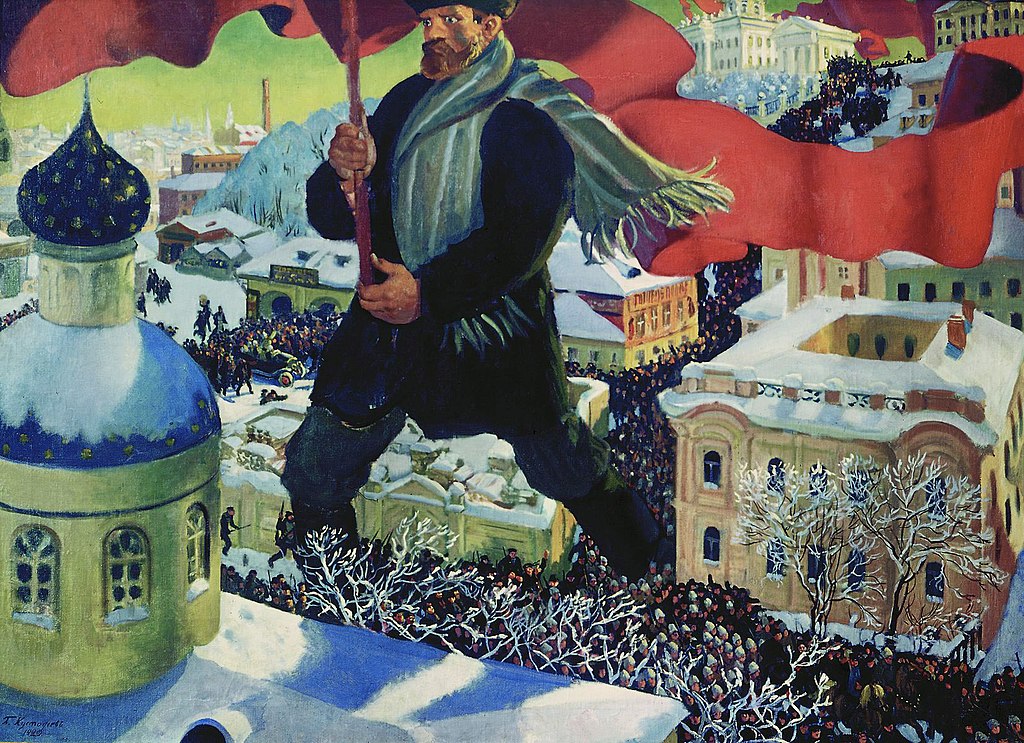

Большевик. Б.М. Кустодиев.

Экономическая политика большевиков после их прихода к власти вошла в историю под названием “Красногвардейской атаки на капитал” (октябрь 1917 г. – весна 1918 г.). Она получило такое название из-за политики партии по изъятию капиталистических предприятий из частной собственности с переходом к государству (процесс национализации).

Основные принципы и события:

- Национализация предприятий (пример: 17 ноября 1917 г.— декрет о национализации Ликинской мануфактуры);

- Национализация банков;

- Декрет о рабочем контроле (14 ноября 1917 г.). Фабрично-заводские комитеты внутри предприятий получили право контролировать процесс управления частными предприятиями. Таким образом, после изъятия их из собственности капиталистов, большевики попытались сделать так, чтобы сами рабочие управляли работой заводов и фабрик.

- Декрет о создании Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) (2 декабря 1917 г.). После неудачной попытки внедрения рабочего контроля (следствием стал хаос на предприятиях и неспособность рабочих выстроить продуктивный порядок работы) был создан ВСНХ для централизованного управления всеми предприятиями. Таким образом, государство стало играть ключевую роль в работе заводов и фабрик.

Продовольственная диктатура

- 9 и 13 мая 1918 г. были приняты декреты, вводившие продовольственную диктатуру в деревне.

Определение

Продовольственная диктатура — политика большевиков по насильственному изъятию хлеба у крестьян через систему продотрядов и комбедов. Диктатуру вводилась для снабжения продуктами рабочих и армии.

- 11 июня 1918 г. Создание комитетов бедноты (комбедов) (до ноября 1918 г.). Цель: изъятие и перераспределение хлебных запасов; ослабление влияния зажиточных крестьян (кулаков). Таким образом, большевики фактически развязывали войну в деревне между бедными и состоятельными крестьянами. Комитеты бедноты состояли из бедняков, которые указывали местным властям на зажиточных крестьян и насильно изымали у них все запасы хлеба.

Такие жёсткие меры большевиков в деревне оттолкнули от них определённую часть крестьян, которая была недовольна насильственным изъятием хлеба. Это приводило к обеднению крестьян, а также к голоду.

Социальные преобразования

Осенью 1917 г. были приняты декреты, по которым объявлялось о введении свободы вероисповедания, отделении церкви от государства, установлении 8-часового рабочего дня, уничтожении всех сословий и гражданских званий Российской империи, запрещении всех оппозиционных изданий.

2 ноября 1917 г. была принята «Декларация прав народов России». Устанавливалось национальное равенство и суверенность всех наций и народностей. Народы получали право на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. В результате Финляндия и Польша отделились и стали независимыми государствами.

Кроме того, произошёл ряд нововведений, определивших дальнейший характер истории Советского государство. В 1917 г. была учреждена Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Её главой стал Ф.Э. Дзержинский.

Также в январе 1917 г. вышли декреты о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота.

Брестский мир 3 марта 1918 г.

После декрета о мире 20 ноября 1917 г. в белорусском городе Брест-Литовск начались переговоры между Россией и странами Четверного союза. Страны Антанты проигнорировали переговоры, несмотря на предложения большевиков к его заключению. Это было неудивительно, учитывая, что блок Антанты к тому времени уверенно шёл к победе над Германией и её союзниками. 2 декабря было подписано предварительное перемирие. Советскую делегацию возглавлял нарком иностранных дел – Л.Д. Троцкий. Позднее начались переговоры о сепаратном мире, что вызывало ожесточённые дебаты в РКП(б). Выявились 3 позиции:

- “Левые коммунисты” во главе с Н.И. Бухариным. Они выступали против заключения мира и продолжение войны. Они опасались того, что заключение мира с империалистической Германией бросит тень на большевистскую Россию и поставит под вопрос мировую революцию.

- В.И. Ленин считал, что необходимо заключить “мир любой ценой”. Свою позицию он аргументировал тем, что армия была недееспособна и деморализована. Во-вторых, он говорил, что народ выступает резко против войны.

- Л.Д. Троцкий выдвигал свой лозунг: “Ни мира ни войны, а армию распустить”. Его идея состояла в том, что в Германии в самый ближайший момент должна начаться революция. Тем самым она будет неспособна вести военные действия. Поэтому он считал, что демонстративный отказ России заключать мир с империалистами лишь усилит революционные настроения в Германии и ускорит революцию.

Определение

Мировая революция — идея К. Маркса и Ф. Энгельса о неизбежности всепланетного объединения человечества в справедливом коммунистическом обществе в результате единой мировой революции. Большевики считали, что именно они начали этот революционный процесс и ожидали, что вскоре такие же революции пройдут по всему миру, после чего начнётся мировое строительство коммунизма.

18 февраля началось наступления немецких войск на Петроград. Большевики стали на скорую руку собирать армию. Новоиспеченная армия терпела поражения, хотя 23 февраля оказала определённое сопротивление и смогла “побить” немцев. Это событие в итоге стало основой для праздника Красной армии 23 февраля.

Тем не менее немцы уверенно приближались к Петрограду. В.И. Ленин смог убедить большинство своих оппонентов в необходимости немедленного заключения мира. И хотя Германия запросила теперь ещё более унизительные для России условия мира, большевики согласились.

В результате 3 марта 1918 г. в Бресте был подписан мир между Россией и Германией, Австро-Венгрией, Османской империей, Болгарией. Во главе советской делегации был Г.Я. Сокольников.

Россия обязывалась:

- Признать оккупацию германскими войсками Прибалтики, Белоруссии, Украины, Северного Причерноморья;

- Вывести армии из Финляндии и Украины, и заключить с последней сепаратный мир;

- Передать Османской империи часть Закавказья;

- Выплатить контрибуцию Германии (6 млрд марок).

14 марта 1918 г. IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов в новой столице, Москве, ратифицировал Брестский мир.

Однако уже 13 ноября после наступившей революции в Германии Советская Россия заявила об аннулировании условий Брестского мира.

Несмотря на это, заключение большевиками мира с Германией на таких унизительных и тяжёлых условиях обострило их отношения с остальными партиями. Их единственные союзники – левые эсеры – в знак протеста вышли из состава СНК. В итоге установилась однопартийная большевистская система. Это означало, что остальные партия окончательно ушли в оппозицию и готовились к борьбе. В итоге это стало ещё одним шагом к Гражданской войне.

Конституция РСФСР 1918 г.

4–10 июля 1918 г. на V Всероссийском съезде Советов был принята Конституции РСФСР:

- Узаконена новая форма государственности — диктатура городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной Всероссийской Советской власти в целях полного подавления буржуазии и строительства социализма;

- Провозглашалась власть Советов – в центре и на местах.

- Объявлялись свободы печати, собраний, право на образование, трудовая обязанность («Не трудящийся, да не ест»), всеобщая воинская повинность, право убежища иностранцам, запрет угнетения меньшинств;

- Отделение церкви от государства и свобода антирелигиозной пропаганды;

- Предоставлены избирательные права только трудящемуся населению (рабочим и крестьянам); лишены

этих прав все, кто использовал наёмный труд, а также бывшие полицейские и священники (“лишенцы”); - Была подтверждена «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», которая вошла в текст Конституции.

- Подтверждались все высшие органы государственные власти (см. схему).

Выводы

Первые преобразования большевиков носили противоречивый характер. С одной стороны, они начали претворять в реальность свои обещания (прекращение войны, изъятие предприятий у буржуазии, ликвидация частной собственности и т.д.). С другой стороны, в связи с разрушительными последствиями революции и расстройством экономики, большевики пошли на жёсткие меры в отношении крестьян и ввели продовольственную диктатуру.

Кроме того, некоторые меры большевиков (как таковой переворот и захват власти в октябре 1917 г., разгон УС и заключение унизительного Брестского мира) были враждебно принято определённой частью общества и раскололи его. Началось формирование оппозиции в лице как сторонников монархии, так и социалистических партий, осудивших действия большевиков. Это неминуемо вело к началу Гражданской войны.

Максим Романович | Просмотров: 1.5k

Дмитрий А Верг

Эксперт по предмету «История России»

Задать вопрос автору статьи

Определение 1

Политика военного коммунизма – это внутренняя политика советского государства, осуществлявшаяся в период Гражданской войны в 1918-1921 годах.

Предпосылки и причины введения политики военного коммунизма

После Октябрьской революции большевики начали смелые преобразования. Но начавшаяся Гражданская война и истощение материальных ресурсов стали причиной того, что перед правительством остро встала проблема поиска пути спасения. Жесткие и непопулярные меры получили название «политика военного коммунизма».

Некоторые элементы системы большевики заимствовали из политики Временного правительства А. Керенского. Также проводились реквизиции, и был введен фактический запрет на частную хлебную торговлю, однако государство контролировало его учет и заготовку по устойчиво низким ценам.

На селе шел захват помещичьих земель, которые крестьяне делили по едокам между собой. Этот процесс был осложнен тем, что в деревню возвращались демобилизованные крестьяне, озлобленные и с оружием. Поставки в города продовольствия практически прекратились. Завязывалась крестьянская война.

Для политики военного коммунизма характерны следующие черты:

- Централизованное управление экономикой;

- Практическое завершение национализации промышленности;

- Государственная монополия на продукцию сельского хозяйства;

- Сведение частной торговли к минимуму;

- Ограничение товарно-денежного оборота;

- Уравниловка во всех сферах;

- Закрытие частных банков;

- Политика конфискации вкладов.

Национализация промышленности и внешней торговли

Определение 2

Национализация – это передача крупных предприятий, земель, отраслей народного хозяйства из частной собственности в государственную.

Национализация началась еще при Временном правительстве. Летом 1917 года началось «бегство капитала» из России. Вслед за иностранными предпринимателями потянулись и отечественные промышленники. Ситуацию усугубил приход большевиков к власти, и встал вопрос, как поступать с предприятиями, которые остались без управленцев и хозяев. Первенцем национализации была фабрика товарищества Ликинской мануфактуры А. В. Смирнова. В дальнейшем остановить этот процесс было нельзя. Практически ежедневно национализировались предприятия, и в руках государства к ноябрю 1918 года было 9542 предприятия. К завершению периода политики военного коммунизма национализация в целом была завершена. Во главе процесса стоял Высший совет народного хозяйства.

«Система управления в годы гражданской войны. Политика «военного коммунизма»» 👇

Аналогичная политика проводилась по отношению ко внешней торговле. Ее взял под контроль Народный комиссариат торговли и промышленности, а в дальнейшем она была объявлена государственной монополией. Одновременно национализации подвергся торговый флот.

Трудовая повинность и продовольственная диктатура

Активно претворялся в жизнь лозунг «кто не работает, тот не ест». Для «нетрудовых классов» вводилась трудовая повинность, а позже обязательная трудовая повинность была распространена на всех граждан страны. Этот постулат 29 января 1920 года был узаконен декретом СНК «О порядке всеобщей трудовой повинности».

Жизненно важной встала продовольственная проблема. Голодом была охвачена практически вся страна, что вынудило власть продолжать введенную царским правительством продразверстку и введенную Временным правительством хлебную монополию. Вводились нормы душевого потребления для крестьян, которые соответствовали нормам, существовавшим при Временном правительстве. Оставшийся хлеб по фиксированным ценам переходил государству. Для выполнения сложной задачи создавались продотряды, обладавшие специальными полномочиями. В то же время были приняты продовольственные пайки четырех категорий, и предусматривались меры по распределению продовольствия.

Итоги политики военного коммунизма

Политика военного коммунизма помогла правительству РСФСР переломить ситуацию в свою пользу и победить в Гражданской войне. Однако в долгосрочной перспективе такая политика не могла быть действенной. Она помогла продержаться большевикам, но нарушила производственные связи и обострила взаимоотношения правительства и широких масс населения. Экономика не перестроилась, но разваливалась еще быстрее. В результате негативных проявлений политики военного коммунизма, советское правительство приступило к поиску новых путей развития. На смену военному коммунизму пришел НЭП (Новая экономическая политика).

Историография

К началу XXI века в историографии сложились две концепции объяснения событий:

- Советское правительство после прихода к власти командными методами пыталось «ввести коммунизм» (и большевики от подобной идеи отказались после провала попытки);

- «военный коммунизм» был временной мерой, вызванной условиями Гражданской войны.

Исследователи, относящиеся к первой группе, повышенное внимание обращали «на идеологическое происхождение системы», а историки второй — на «чрезвычайный характер мер», при этом отводя «идеологический аспект» на счёт последующей «рационализации». Особенность обоих подходов состоит в том, что акцент ставился на одном объяснении: на воплощённой в партийном руководстве марксистской идеологии, либо на Гражданской войне, которая интерпретировалась как экзогенный фактор, обусловивший выбор политики.

Особенностью советской научной литературы о политике военного коммунизма был подход, основанный на идее об исключительной роли и В.И. Ленина. Поскольку в ходе «чисток» тридцатых годов «с политической сцены» были убраны большинство коммунистических лидеров эпохи военного коммунизма, такая «предвзятость» легко могла быть объяснена в рамках действий по «формированию эпоса» о Социалистической революции, подчеркивавший её успех и «минимизировавший» ошибки. «Миф о лидере» получил распространение и среди многих западных исследователей, «оставлявших в тени» других руководителей РСФСР, и само экономическое «наследие», которое досталось большевикам от Российской империи.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

Цепь вооруженных конфликтов между различными политическими, этническими, социальными группами и государственными образованиями на территории бывшей Российской империи, начавшихся после Октябрьского переворота и прихода к власти большевиков в 1917 году, называется Гражданской войной в России 1917–1922 годов.

Главной причиной развернувшегося противостояния стало стремление большевиков удержать захваченную власть любыми способами, не считаясь с мнением большого количества инакомыслящих. Свою роль сыграли разгон Учредительного собрания, подписание унизительного Брестского мира с Германией, национализация промышленности и земли и много другое.

Основная борьба развернулась между так называемыми «красными» — созданной большевиками в 1918 году РККА (Рабоче-крестьянской Красной Армией), и «белыми» — противниками новой власти, центром которых были генералы и офицеры бывшей царской армии.

Большое влияние на ход войны оказало вмешательство в конфликт стран как Четверного союза, так и стран Антанты, а также вооруженная борьба на «национальных окраинах» империи, которые стремились к независимости.

Итогом войны стало установление советской власти на большей части страны. Независимость получили Финляндия, Польша, страны Прибалтики.

Во время войны погибло свыше 10 миллионов человек, а примерно 2 миллиона граждан, несогласных с властью большевиков, вынуждены были эмигрировать.

Этапы Гражданской войны 1917–1922 гг.

Первый этап — с октября 1917 до ноября 1918 года, то есть с момента Октябрьского переворота и до окончания Первой мировой войны. В это время формировались силы противоборствующих сторон. Активное участие в войне принимали войска стран Четверного союза и Антанты.

Второй этап — с ноября 1918 до апреля 1920 года; в это время велись наиболее масштабные боевые действия между «красными» и «белыми». По его итогам основные войска белогвардейцев были разбиты, а советская власть установлена на большей части страны.

Третий этап — с апреля 1920 до октября 1922 года — представлял собой советско-польскую войну, разгром армии Врангеля в Крыму, а также подавление последних очагов сопротивления новой власти в Закавказье, Средней Азии и на Дальнем Востоке.

Основные события Гражданской войны в России 1917–1922 гг.

Первый этап войны

После захвата власти большевиками в конце октября — начале ноября 1917 года и подавления выступлений в Петрограде и Москве советская власть к весне 1918 года была установлена практически на всей территории бывшей империи, за исключением районов, оккупированных немецкими войсками.

В советские годы этот процесс получил название «Триумфальное шествие советской власти». Однако не все регионы признали власть советов. Первые вооруженные выступления против новой власти произошли на казачьих территориях Дона, Кубани и Южного Урала. Так, силы атамана Войска Донского генерала А.М. Каледина в декабре 1917 года захватили Ростов-на-Дону, Таганрог, значительную часть Донбасса.

Атаман Каледин / Фото: russian7.ru

В Оренбургской губернии против большевиков выступили казаки под командованием А.И. Дутова.

Атаман Дутов / Фото: yandex.net

В это же время на Дон прибывают освобожденные из Быховской тюрьмы будущие лидеры «белого» движения Л.Г. Корнилов и А.И. Деникин, которые вместе с генералом М.В. Алексеевым приступают к формированию Добровольческой армии.

Слева направо: М.В. Алексеев, А.И. Деникин и Л.Г. Корнилов

Однако уставшая от длительной войны основная часть казачества не поддержала восставших. На подавление мятежного Дона советским правительством были посланы более многочисленные войска под командованием В.А. Антонова-Овсеенко.

Антонов-Овсеенко / Фото: fishki.net

В итоге отряды Войска Донского были разбиты, а атаман Каледин застрелился. Добровольческая армия была вынуждена отступить на Кубань.

Во время 1-го Кубанского «Ледяного» похода при штурме Екатеринодара (ныне Краснодара) 13 апреля был смертельно ранен Л.Г. Корнилов. Командование белогвардейцами принял на себя А.И. Деникин.

Войска атамана Дутова также были разгромлены и вынуждены отступить в Тургайскую область.

8 февраля 1918 года красногвардейцами был взят Киев. Советская власть установилась на не оккупированной немецкими войсками части Украины.

Таким образом, отряды Красной Армии, поддержанные широкими слоями населения, более многочисленные и хорошо вооруженные, сумели подавить первые выступления против советской власти.

5 января 1918 года в Петрограде открылось заседание Всероссийского учредительного собрания, на котором большевики оказались в меньшинстве. Подавляющее преимущество по мандатам имели эсеры, которые с примкнувшими к ним беспартийными депутатами отказались признать легитимность захвата власти большевиками. Было предложено сформировать новое демократическое правительство вместо Совнаркома.

В ответ на это большевики и левые эсеры покинули зал заседаний. На следующий день после расстрела митингов в его поддержку Учредительное собрание было разогнано. Фраза матроса Железнякова «Караул устал», которой было разогнано заседание, впоследствии стала крылатой.

После этого большевики объявили все другие партии контрреволюционными. Эти действия оттолкнули от большевиков интеллигенцию, буржуазию и часть крестьянства, которая симпатизировала эсерам.

Разгон Учредительного собрания / Фото: livejournal.com

Один из главных лозунгов большевиков — «мир без аннексий и контрибуций» — был очень популярен в народе, но он не нашел отклика ни у одной из воюющих сторон. Поэтому, не имея сил для сдерживания наступления немцев и стремясь во что бы то ни стало удержать власть, 3 марта 1918 года большевики подписали сепаратный Брестский мирный договор с Германией. Условия договора были унизительными: Россия признавала независимость Украины, Беларуси, Финляндии и Прибалтики, выплачивала огромную контрибуцию в размере 6 млрд марок, должна была демобилизовать армию и флот.

Территориальные потери России по условиям Брестского мира / Фото: ppt-online.org

Немецкие войска на занятых территориях способствовали созданию национальных правительств. В конце марта 1918 года началось новое восстание на Дону, которое возглавил генерал Краснов, избранный атаманом Всевеликого Войска Донского. Заключив союз с немцами, отряды Краснова к середине мая прогнали большевиков с территории Дона.

В июне восьмитысячная Добровольческая армия под командованием генерала Деникина начала Второй Кубанский поход и к концу лета 1918 года, после ряда побед над превосходящими силами противника, очистила территорию Кубани от большевиков.

Потеря Украины и юга России — самых богатых хлебом регионов — привела к тому, что в центральных губерниях, подконтрольных большевикам, начались перебои с поставкой продовольствия.

Советская власть отреагировала на это созданием продовольственных отрядов (продотрядов), составленных из рабочих крупных городов и направленных в деревню для изъятия «излишков» хлеба у крестьян.

На селе были организованы комитеты бедноты (комбеды), состоявшие из беднейших слоев крестьянства, которые также способствовали поиску и конфискации хлеба у «кулаков» и середняков. С помощью таких мер советское правительство отчасти решило продовольственную проблему, но оттолкнула от себя зажиточную часть крестьянства.

Продотряды / Фото: rt.com

В годы Первой мировой войны на территории Российской империи из пленных чехов и словаков, воевавших на стороне Австро-Венгрии, был сформирован корпус, выразивший желание выступать на стороне Антанты. По договору с Францией этот корпус должен был морем через Владивосток эвакуироваться в Западную Европу.

Эшелоны с чехословаками растянулись от Поволжья до Дальнего Востока.

В мае, узнав о желании большевиков их разоружить, чехословацкие части взбунтовались и разбили противостоящие им части Красной Армии, что привело к падению советской власти в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

В июне в Самаре эсерами был создан Комитет учредительного собрания (Комуч), а в Омске — Временное сибирское правительство, которые в сентябре объединились во Временное всероссийское правительство (Уфимскую директорию).

Созданная Народная армия Комуча под руководством подполковника В.О. Каппеля летом 1918 года заняла многие города Поволжья, в том числе 7 августа взяла Казань.

Успехи противников советской власти вынудили большевиков перейти от добровольческого принципа формирования армии к введению всеобщей воинской повинности.

Также в командный состав Красной Армии были привлечены офицеры бывшей царской армии, введен институт комиссаров, создан реввоенсовет под руководством Л.Д. Троцкого.

Л.Д. Троцкий / Фото: yandex.net

Все эти меры значительно повысили боеготовность Красной Армии, и к концу осени 1918 года войска Народной армии Комуча были вытеснены на Урал. Советская власть в Поволжье была восстановлена.

В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в Ипатьевском доме большевики, опасаясь подхода армии адмирала Колчака, расстреляли бывшего императора Российской империи Николая II с семьей.

Примерно в эти же дни были расстреляны многие другие члены императорской фамилии. Начался так называемый красный террор, при котором уничтожались любые противники новой власти, зачастую лишь по принципу социального происхождения. Особый размах террор приобрел после убийства 30 августа 1918 года председателя Петроградского ЧК Урицкого и покушения на Ленина, совершенного анархисткой Фанни Каплан.

Семья Романовых в ссылке / Фото: yandex.net

Второй этап войны

В ноябре 1918 года Первая мировая война завершилась поражением Германии и ее союзников. Территории, оставленные немцами, начали занимать части Красной Армии. Для этих целей в начале 1919 года было сформировано два фронта: Западный во главе с Д.Н. Надежным и Украинский во главе с В.А. Антоновым-Овсеенко. К началу весны Красной Армией была занята большая часть Прибалтики, Белоруссии и Украины.

Гражданская война в 1919–1920 годах / Фото: rusempire.ru

Восточный фронт:

18 ноября 1918 года в Омске в результате переворота Временное Всероссийское правительство во главе с эсерами было низложено. Адмирал А.В. Колчак, занимавший в правительстве пост военного министра, получил диктаторские полномочия и объявил себя Верховным правителем России, с чем согласились остальные лидеры «белого» движения.

К концу декабря 1918 года войска под командованием Колчака захватили Пермь, но были разбиты под Уфой и временно приостановили наступление.

В начале марта наступление было возобновлено, и 14 марта Уфа была взята, но недалеко от Самары и Казани войска Колчака остановили превосходящие силы Красной Армии.

В это время В.И. Лениным был провозглашен лозунг «Все на борьбу с Колчаком!» Назначенный большевиками командующим Восточным фронтом М.В. Фрунзе имел под своим началом вдвое больше войск, чем значилось у «белых».

А.В. Колчак / Фото: yandex.net

В итоге последовавшего контрнаступления «красные» к августу захватили Екатеринбург и Челябинск, а основные части колчаковцев были разбиты и начали отступление в Сибирь.

После падения Омска остатки армии Колчака совершили знаменитый Великий Сибирский Ледяной поход, во время которого они преодолели свыше 2 тысяч километров, стремясь избежать окружения.

Прибыв в Иркутск, адмирал Колчак был взят под арест чехословацкими соединениями и передан в руки Политцентра эсеров и меньшевиков. В ночь с 6 на 7 февраля 1920 года адмирала А. В. Колчака расстреляли без суда по приговору иркутского ревкома. Тело адмирала было сброшено в прорубь.

Южный фронт:

В начале 1919 года Донская армия генерала Краснова потерпела поражение при штурме Царицына (ныне Волгограда) и стала отступать. Вторгнувшиеся на Дон войска Красной Армии начали массовые репрессии против казачества, так называемое расказачивание. Это привело к массовому восстанию казаков против советской власти.

В январе 1919 года Добровольческая армия Деникина завладела Северным Кавказом, разгромив 11-ю «красную армию». После этого все отряды белогвардейцев на Дону, Кубани и Северном Кавказе были объединены в Вооруженные Силы Юга России (ВСЮР) во главе с Деникиным.

На фоне вспыхнувших в тылу большевиков крестьянских и казацких восстаний Вооруженные Силы Юга России начали широкомасштабное наступление. К концу июня были взяты Царицын, Харьков, Екатеринослав (ныне Днепр) и Крым.

Не успев соединиться с войсками Колчака, 3 июля 1919 года Деникин издал «Московскую директиву», целью которой был захват Москвы.

Советское правительство, осознав всю опасность положения на юге, под лозунгом «Все на борьбу с Деникиным!» бросила почти все силы против деникинских войск. Назначенное на 15 августа контрнаступление «красных» было сорвано рейдом Мамонтова — с 10 августа по 19 сентября казаки под командованием генерала К.К. Мамонтова грабили тылы и нарушали коммуникации «красного» Южного фронта.

Рейд Мамонтова / Фото: userapi.com

В это время войска белогвардейцев продолжили наступление и к середине октября заняли Киев, Одессу, Воронеж, Курск, Орел и другие города.

Советское правительство начало подготовку к эвакуации из Москвы. Но нехватка резервов, а также партизанские действия Н.И. Махно в тылу у «белых» остановили наступление.

Н.И. Махно / Фото: twimg.com

В ходе начавшегося в конце октября контрнаступления Южного фронта Красной Армии под командованием А.И. Егорова основные войска белогвардейцев были разбиты.

4 февраля М.Н. Тухачевский, сменивший на посту главкома фронта Егорова, довершил разгром «белых» на Кубани и Кавказе.

Слева направо: А.И. Егоров и М.Н. Тухачевский

Остатки отрядов ВСЮР эвакуировались в Крым. 4 апреля 1920 года А.И. Деникин передал командование барону П.Н. Врангелю и на английском линкоре «Император Индии» покинул Россию.

Северо-Западный фронт:

Войска «белых» весной и осенью 1919 года предприняли две попытки наступления на Петроград под командованием генерала Н.Н. Юденича с территории Эстонии. Лозунг о «Единой и неделимой России» оставлял их без поддержки национальных правительств Финляндии и Эстонии.

Н.Н. Юденич / Фото: fishki.net

Из-за малочисленности собственных войск оба наступления провалились. Советское правительство осенью 1919 года признало независимость Прибалтийских стран, после чего отряды Юденича, находившееся на территории Эстонии, были разоружены и выданы большевикам.

Третий этап войны

Пользуясь тем, что главные силы Красной Армии были направлены на восток и юг, еще в апреле 1919 года польские войска захватили Вильнюс, а в августе 1919 года — Минск.

Хорошо подготовившись и вооружившись, в апреле 1920 года поляки вторглись на Украину и 7 мая захватили Киев. Для войны с Польшей советским правительством были созданы два фронта: Западный, который под командованием М.Н. Тухачевского должен был наступать на Варшаву, и Юго-Западный, который под командованием А.И. Егорова должен был атаковать Львов.

В ходе контрнаступления к концу мая Красная Армия вышла к границам Польши. Но самонадеянность командования и растянутые коммуникации привели к разгрому советских войск под Варшавой — так называемому «чуду на Висле». Из пяти армий четыре были разбиты, до двухсот тысяч красноармейцев попали в плен, большая часть погибла в польских лагерях для военнопленных.

В итоге советское правительство вынуждено было пойти на заключение мирного договора, по условиям которого в состав Польши вошли Западная Украина и Западная Беларусь.

Советско-польская война / Фото: 900igr.net

Приняв командование над остатками армии Деникина в Крыму, барон П.Н. Врангель провел реорганизацию и укрепил дисциплину «белых» войск.

П.Н. Врангель / Фото: twimg.com

ВСЮР были переименованы в Русскую армию. Отбив в апреле 1920 года несколько атак большевиков на Перекоп, «белые» войска провели контратаку и заняли Северную Таврию, пополнив запасы продовольствия. Но силы были слишком неравны.

Заключив перемирие с Польшей, советское правительство бросило в октябре 1920 года на штурм Крыма войска Южного фронта под командованием Фрунзе. После недельного штурма укрепления Перекопа были взяты, и Красная Армия устремилась вглубь полуострова. Три дня остатки Белой Армии и гражданское население, не принявшее новую власть, эвакуировались в Константинополь.

В это время Россию покинули до 150 тысяч человек. После захвата Крыма большевики расстреляли, по разным данным, от 50 до 120 тысяч человек.

Эвакуация из Крыма / Фото: livejournal.com

В 1921 году по всей территории России прокатились крестьянские бунты, которые были жестоко подавлены.

1 марта 1921 года взбунтовался оплот большевиков — Кронштадт, восставший под лозунгом «За Советы без коммунистов!» Войска под командованием Тухачевского 16 марта разгромили бунтовщиков.

К концу 1922 года последние очаги сопротивления советской власти в Закавказье, Средней Азии и на Дальнем Востоке были подавлены.

Итоги Гражданской войны в России 1917–1922 гг.

В результате победы большевиков в Гражданской войне на большей части бывшей империи установилась советская власть. Также по итогам Гражданской войны в России 1917–1922 гг. такие страны как Польша, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония получили независимость от России. Западная Украина и Беларусь вошли в состав Польши, а Бессарабия была оккупирована Румынией.

За годы войны в ходе боевых действий, а также от голода и эпидемий погибло, по разным данным, от 8 до 13 миллионов человек. Уровень промышленного производства сократился в 5 раз по сравнению с 1913 годом. Страну покинули до 2 миллионов человек, отправившихся в эмиграцию.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ

ВОЙНЫ

План:

1.

Формирование новой политической системы и советской

государственности. Диктатура пролетариата.

2.

Экономическая политика советской власти в годы

гражданской войны.

Военный коммунизм.

3.

Внешняя политика. Брестский мир

4.

Историография гражданской войны

5.

Гражданская война. Белые и красные: социальный

состав участников. Периодизация гражданской войны. Причины и значение победы

красных.

Источники:

1.

В. И. Ленин. Очередные задачи советской власти.

2.

Декларация прав народов России 2 ноября 1917 г.

3.

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого

народа от 12 января 1918 г.

4.

Декреты советской власти: о рабочем контроле 14

ноября 1917 г., о создании ВСНХ от 2 декабря 1917 г., о национализации банков

от 14 декабря 1917 г., «Основной закон о социализации земли» от 27 января 1918

г., о создании РККА от 15 января 1918 г., декрет о введении в стране

продовольственной диктатуры от 13 мая 1918 г., о комбедах от 11 июня 1919 г., о

продразверстке 11 января 1919 г.

5.

Аграрные программы Колчака, Деникина, Врангеля Литература:

1.

Борисова B.C. Военный коммунизм: насилие как элемент

хозяйственного механизма. М., 2-^1.

2.

Булдаков В.П. красная смута. Природа и последствия

революционного насилия. М., 1997.

3.

Галин В. Интервенция и Гражданская война. М., 2004.

4.

Гимпельсон Е.Г. Советские управленцы: политический

и нравственный облик (1917-1920 гг.) М., 1998.

5.

Гимпельсон Е.Г. Формирование советской политической

системы. 1917 — 1923. М., 1995.

6.

Гражданская война в России: перекресток мнений. М.,

1994.

7.

Гражданская война в России: события, мнения,

оценки. — М., 2002.

8.

Осипова Т.В. Российские крестьяне в революции и

гражданской войне. М., 2001.

9.

Павлюченков С.П. военный коммунизм в России: власть

и массы. М., 1997.

10. Сивохина Т.А. Политические партии в послеоктябрьской России:

сотрудничество и борьба (октябрь 1917 — 1920/21 гг.) М., 1995.

11. Тормозов В.Т. Белое движение в Гражданской войне. 80 лет изучения. М.,

1998. 12 Трухан Г .А. Антибольшевистские правительства России. М., 2000.

13. Трухан Г.А. Путь к тоталитаризму. 1917-1929. М., 1994.

14. Шишкин В.А. Власть. Политика. Экономика. Послереволюционная Россия

(1917-1928). СПб. 1997.

1

вопрос

Отличительной чертой

большевистского руководства в период гражданской войны было доминирование

революционного сознания над государственным. Это значит, что большевистские

вожди стремились к скорейшему практическому воплощению

умозрительно-теоретических схем перестройки общества в соответствии со своим

пониманием того, что есть социализм и справедливое общество. Причем этот подход

носил всеобщий характер и затрагивал как внутреннюю, так и внешнюю политику.

Первоочередной задачей большевиков

был полный слом старого бюрократического аппарата управления и строительство

нового.

1. сущность нового политического режима с точки зрения большевиков

состояла в том, что это была диктатура пролетариата,

рабоче-крестьянская власть, выразителем которой стала партия большевиков.

Новое государство объявилось демократическим по своей сути. Заявилось, что в

Советской России будет построен новый тип демократии — социалистическая

демократия, основными органами власти которой являются Советы

сверху донизу. Это, по мысли большевиков, позволит вовлечь широкие массы

трудящихся в управление государством и сведет к минимуму роль чиновничества;

2. форма власти — диктатура пролетариата, но она

рассматривалась как временная мера. Ее необходимость обосновывалась тем, что

бывшие эксплуататорские классы неизбежно окажут сопротивление новой власти,

которое можно подавить только насилием. Ленин: «Революция только тогда

чего-нибудь стоит, когда она умеет защищаться». Действительно в стране была

установлена диктатура, но чья? Не пролетариата, а партии большевиков, которая в

1918 г. получила новое название РКП (б). Партия большевиков — это не

парламентская демократическая партия, это партия, основанная на жесткой

дисциплине, подчинении меньшинства большинству без учета мнения меньшинства,

единой идеологии, отход от которой приравнивался к измене и формирующемся

культе вождя. Это партия тоталитарная по своей природе. Фактически было

ликвидировано разделение властей, поскольку считалось, что советы — это органы

власти, которые соединяют в единых руках законодательную и исполнительную

власть. В годы гражданской войны во время строительства советского государства

происходило слияние партийного и государственного аппарата на всех уровнях

управления, что закладывало основу для последующей эволюции советского

политического режима в сторону тоталитаризма.

Эта противоречивость политической

системы проявила себя уже в период так называемой «декретной

горячки», которой назвали первые месяцы советской власти, когда

партийные лозунги превращались в конкретные властные постановления — декреты.

С одной стороны проводились мероприятия общедемократического характера:

1. подтверждена отмена сословий и введение гражданского

равенства, введено единое для всех обращение «гражданин»;

2. женщины уравнивались в правах с мужчинами, вводился институт

гражданского брака;

3. церковь отделена от

государства, а школа от церкви. Это привело к тому, что в 1917 г. был избран

патриарх и этот институт возобновился. РПЦ относилась к числу противников

советской власти, которая объявила официальной идеологией воинствующий атеизм;

4. в ноябре 1917 г. принята Декларация прав народов России,

где заявлена программа по национальному вопросу: все нации равны и имеют право

на самоопределение вплоть до отделения .и создания собственного государства.

Этим воспользовались Финляндия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, которые создали

собственные государства;

5. 8-часовой

рабочий день, хотя практически он во время гражданской войны введен не был:

6. началось решение жилищной проблемы рабочих в

городах, которым было разрешено занимать пустующие квартиры и квартиры

социально чуждых элементов через их уплотнение.

С другой стороны,

опыт Временного правительства наглядно показывал, что только демократическими

средствами власть не удержать, нужно применять насилие, и оно постепенно

становится главным методом в политике.

1. самую серьезную угрозу для

большевиков представляло Учредительное собрание. Этот

лозунг был очень популярен в 1917 г. и большевики его поддерживали, однако

проведенные в ноябре 1917 г. выборы выявили, что большевики не имеют абсолютной

социальной поддержки. На выборах победили социалистические партии (81%

голосов), больше всего — 40.6% набрали эсеры, а большевики всего 22,9%. Поэтому

надежды на то, что Учредительное собрание одобрит их приход к власти и тем

самым придаст ей

легитимность, рухнули. Тем не менее,

открыто запретить Учредительное собрание они не решились. Оно начало свою

работу 5 января в Таврическом дворце в Петрограде. Большевики всерьез опасались

вооруженного восстания в поддержку Учредительного собрания и в городе было

введено чрезвычайное положение. Дворец был плотно окружен пробольшевистски

настроенными солдатами и матросами. После открытия заседания председатель ВЦИК

Свердлов в ультимативной форме предложил депутатам принять Декларацию прав

трудящегося и эксплуатируемого народа, где говорилось о переходе власти в руки

большевиков. Депутаты отказались, тогда фракция большевиков и левых эсеров,

покинула зал заседаний, чем фактически парализовала работу Учредительного

собрания. Оставшиеся депутаты под утро были выставлены караулом из дворца.

Разгон Учредительного собрания имел очень негативные последствия: была утрачена

возможность для компромисса между политическими силами, что усугубило раскол

общества и очень способствовало переходу гражданского противостояния в фазу

вооруженного конфликта. Разгон Учредительного собрания был одобрен III съездом

советов в январе 1918 г., он же принял Декларацию прав трудящегося и

эксплуатируемого народа;

2. репрессивно-карательный аппарат. Его главным органом стала

Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) во главе с Дзержинским. Она была

создана в декабре 1917 г., 21 февраля 1918 г. введена смертная казнь, причем политические дела рассматривались в

революционных трибуналах, а ВЧК, кроме того, имела право внесудебной расправы

над «неприятельскими элементами, спекулянтами и громилами». Приговоры

выносились исходя из политической целесообразности, т.е. с самого начала

Советская Россия складывалась как неправовое государство, где произвол над

личностью — норма. Доносы;

3. в августе 1918 г. объявлен

красный террор. Утверждалось, что его объявление было , ответом на

начало белого террора, убийство Урицкого и Володарского и покушение Фанни

Каплан на Ленина на заводе Мехельсона. При этом игнорировался тот факт, что фактически советская власть ввела

террор в политическую практику с октября 1917 г. и он был выражен, например, в

широко распространенной практике заложничества.

4. запрещена свобода печати и введена цензура;

Новая политическая система нашла

свое законодательное оформление в первой советской конституции,

принятой летом 1918 г. Она носила классовый», характер и

предоставляла гражданские права только трудящимся, избирательного права были

лишены представители бывших эксплуататорских классов, духовенство, офицеры

полиции. Рабочие имели преимущество в нормах представительства перед

крестьянами (один голос рабочего приравнивался в 5 голосам крестьян).

К весне 1918 г. стало очевидным,

что страна нуждается в профессиональных управленцах и без чиновников не

обойтись. Ленин постепенно отказывается от постулата, что каждая кухарка может

управлять государством. Была выдвинута задача привлечения к управлению специалистов,

готовых служить советской власти, хотя недоверие по отношению к ним

сохранялось. Появилась установка на то, что при подборе кадров нужно учитывать

не только принадлежность к победившей партии, но и

профессионально-деловые качества. Только

крайняя нужда в грамотных специалистах и руководителях заставляла новую власть

закрывать глаза на их непролетарское ~ происхождение и беспартийность.

Попав в состав партийно-советской

номенклатуры руководитель-коммунист в дальнейшем становился непотопляемым, считалось,

что он одинаково успешно может руководить любой отраслью административного

управления.

Черты новой политической и

государственной элиты:

а. пестрота. С одной стороны во власть

пришли старые большевики, многие из которых имела хорошее образование и опыт,

но значительная часть управленцев — это малограмотные, малокультурные люди, или

даже просто карьеристы, использовавшие ситуацию смены элит в своих целях.

b. идеологическое единомыслие, у одних искреннее, у других — показное, как

способ сделать карьеру;

c. политическая нетерпимость и максимализм, поскольку в отличие от

досоветского периода, когда в политическую элиту могли входить люди с разными

убеждениями, сейчас любое отклонение от линии партии рассматривалось как

предательство дела революции, стремление внести раскол и т.п.;

d. отношение к человеку с точки зрения его происхождения и партийной

принадлежности. Человеку, не имевшему рабоче-крестьянских корней и не

состоявшему в ВКП (б) сделать карьеру было очень трудно;

При этом поощрялись скромность,

честность, стремление к минимальному удовлетворению потребностей, руководитель

не должен был выделяться из своей среды наличием каких-либо особых материальных

благ. Многие руководители того времени этим требованиям соответствовали не

потому, что так было, предписано, а потому, что это совпадало с их внутренним

убеждением.

Таким образом, для советской

партийно-государственной системы самого начала была характерна жесткая

централизация, полное подчинение общества государству, при такой системе власть

абсолютно выводилась из-под общественного контроля, государственные решения

нередко принимались келейно узкой группой лиц. Советы фактически стали лишь

витриной власти, но реальной силой не обладали.

2

вопрос

Советская власть с первых же своих

дней столкнулась с очень серьезными социально- экономическими проблемами. В

стране свирепствовали разруха и голод. Если после февраля 1917 г. системы

жизнеобеспечения еще хоть как-то функционировали, то после октября начали

массово закрываться предприятия, стоял транспорт, над людьми в прямом смысле

этого слова нависла угроза голодной смерти. Прекратилось снабжение армии,

возникла угроза окончательного развала фронта и возможного наступления

германских войск вглубь страны. Нерешенность этих проблем привела бы к падению

советской власти, что очень хорошо понимал Ленин (февральская революция

началась с голодных бунтов).

Ситуация осложнялась еще и тем, что

у большевиков не было развернутой экономической