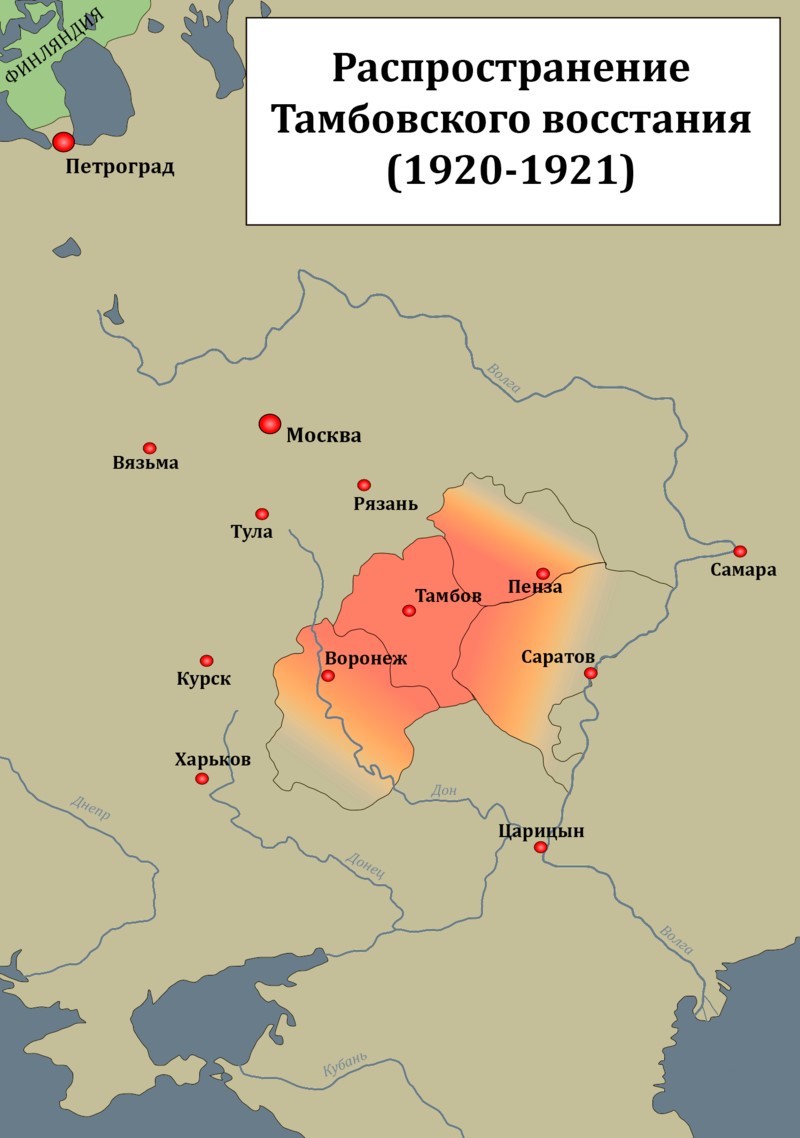

К весне 1921 года по всей России от Сибири до Поволжья полыхали крестьянские восстания. Лозунгами восставших были «Долой продразверстку» и «Советы без коммунистов». Самым массовым был мятеж в Тамбовской губернии, принявший размеры настоящей крестьянской войны и вошедший в историю как «антоновщина». Что мы знаем об антоновщине кроме того, что она была?

Житница Российской империи

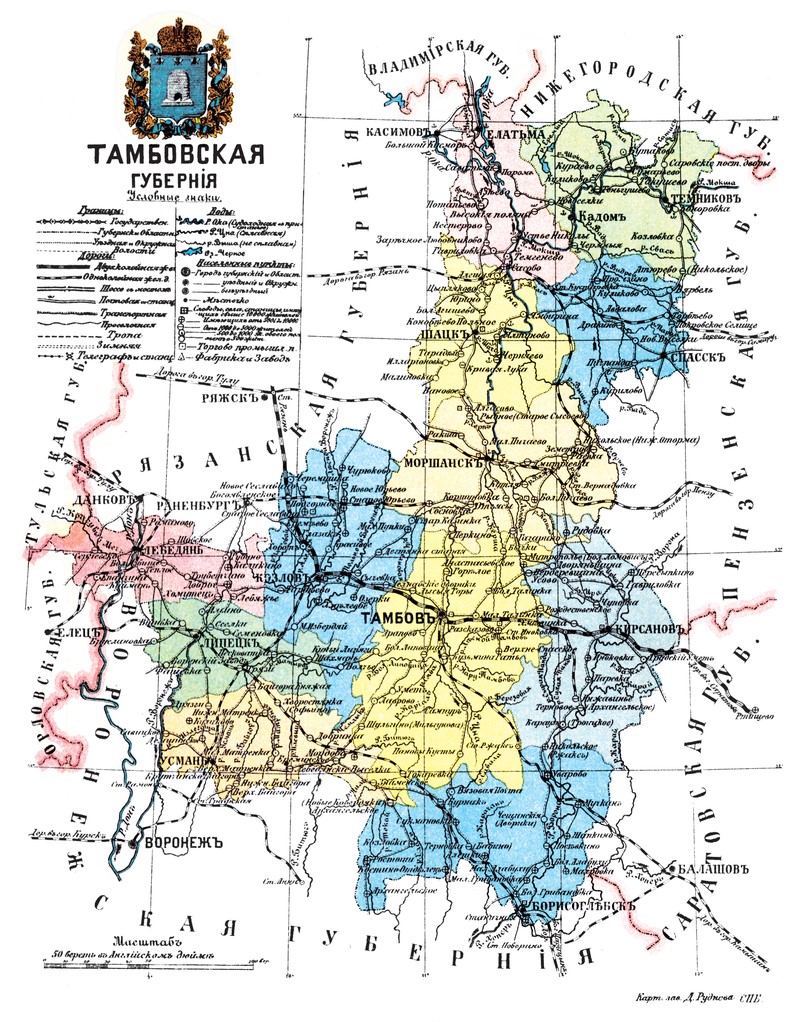

Тамбовщина лежит на благодатнейших черноземах, глубина которого в некоторых районах достигает 4 м. Подавляющее большинство ее населения в начале XX века занималось сельским хозяйством. В Российской империи Тамбовская губерния считалась одной из богатейших в стране, хлебной житницей. Опоясывающие губернию железные дороги, близость к центру – неудивительно, что продразверстка легла на тамбовских крестьян всей своей тяжестью.

Продотряды здесь, как и по всей России, крестьяне встречали без радости. Хлеб прятали. Наиболее отчаянные уходили в леса, сколачивались в отряды, нападали на продармейцев. И все же, когда в августе 1919 года конница Мамонтова взяла Тамбов, антибольшевистского крестьянского восстания не произошло. Что же случилось через год?

Продразверстка 1920 года

В 1920 году на Тамбовщину обрушилась засуха. Тамбовские власти посчитали, что при потребности губернии 64 млн. пудов будет собрано 62 млн. Однако решили потуже затянуть пояса тамбовским мужикам, но госпродразверстку выполнить. (Позже, когда восстание уже полыхало, оказалось, что губернские счетоводы в своих прогнозах чуть-чуть ошиблись: вместо планируемых 62 в губернии было собрано всего 32 млн. пудов.)

Причем, план в 11,5 млн. пудов раскидали по 12 уездам так, что 46% пришлось на 3, наиболее пострадавших от засухи уезда (Тамбовский, Борисоглебский и Кирсановский) — неудивительно, что восстание началось именно оттуда.

В августе 1920 в деревни прибыли продотряды и приступили к изъятию «излишков». Крестьяне буквально встали на дыбы: в случае выполнения продразвестки их ожидала просто голодная смерть. Продотрядовцы жестко давили недовольство: у них был приказ «хлеб любой ценой!» А у крестьян за спиной стояли жены, дети и голодная смерть. В этой ситуации восстание было просто неизбежно.

21 августа крестьяне с. Каменки разгромили продотряд и с отбитым хлебом торжественно под красным знаменем (!) вернулись в село. Помчались гонцы подымать соседние села, а отдельный посланец поскакал в Кирсановский лес, просить возглавить восставших Антонова, уже полтора года воевавшего с большевиками.

Революционер-политкаторжанин Александр Антонов

Мещанин г. Кирсанов Тамбовской губернии Александр Антонов стал революционером в неполных 17 лет. В 19 лет он уже специалист по «эксам», «звезда» губернского масштаба среди однопартийцев и филеров: Антонов объявлен во всероссийский розыск, за его поимку назначена награда в 1.000 рублей (годовое жалование начальника губернского управления).

В 1910 году наконец-то попавшийся в руки жандармов Антонов получил от Временного военного суда повешение. Прошение о помиловании подавать отказался. Но его не повесили. Решением министра внутренних дел Столыпина смертную казнь 21-летнему террористу заменили пожизненной каторгой.

Антонов не стал «примерным каторжанином». Две попытки побега, постоянный обитатель карцера, больше 2-х лет в кандалах. Как «неисправимый» был отправлен в знаменитый Владимирский централ, откуда вышел по амнистии в феврале 1917 года. Он мог бы войти в пантеон героев революции, если бы примкнул к большевикам, но Антонов был членом партии эсеров.

Начальник уездной милиции

Вернувшийся в Тамбов Антонов в ноябре 1917 занял пост начальника Кирсановской уездной милиции. За полгода он навел на подответственной ему территории относительный порядок, уровень преступности заметно снизился, крестьяне и мещане перестали бояться ездить по дорогам.

Он умудрился разоружить чехословацкий эшелон, что ни до него, ни после никому не удавалось. За смелую операцию начальство наградило его именным оружием, закрыв глаза на то, что большую часть оружия Антонов не сдал. (Придет время, и этим оружием Антонов вооружит свою армию.)

А в это время в Москве большевики и эсеры все дальше и дальше расходились в своих политических взглядах. Было ясно, что этим двум партиям вдвоем никак не ужиться. Большевики постепенно выдавливали эсеров из всех органов власти. В июле 1918 года левые эсеры подняли в Москве мятеж, который большевики подавили с помощью латышских стрелков. Наказание для организаторов мятежа было на удивление мягким, но на местах рядовые члены эсеровских партий всех разновидностей ответили за все.

В июле 1918 года Антонов, в близком окружении которого начались аресты и расстрелы эсеров, ушел в лес и в конце года с группой преданных ему людей организовал «партизанский отряд».

Экспроприации советских учреждений, попутные убийства коммунистов и чекистов – по современным меркам все это тянуло на обыкновенный бандитизм. Но кроме занятия грабежами Антонов боролся с продотрядами, уничтожая их без жалости, что придавало его «деятельности» политическую окраску.

Начав в январе 1919 года свою борьбу с группой в 15 человек, к лету 1920г. Антонов имел конный отряд в 150 сабель. Имя его гремело по уезду. Только если в ЧК его именовали «бандитом» и предпринимали безуспешные попытки отловить банду, то среди тамбовских мужиков он имел славу защитника и благодетеля крестьянства.

Огонь восстания

К началу сентября число повстанцев перевалило за 6 тысяч, огонь восстания охватил территорию свыше 1.200 кв.км. Восставшие уничтожали органы Советской Власти и ее представителей, громили воинские гарнизоны.

Привлеченным к подавлению мятежа воинским частям было предписано проводить самую жесткую карательную политику: в сочувствующем бандитам селе арестовывать все мужское население с последующей отправкой на принудительные работы, производить полную фуражировку (узаконенный грабеж), вплоть до последней курицы, после чего село сжигать.

Неудивительно, что после такого «принуждения к миру» село становилось из «сочувствующего» бандитам «злостнобандитским», а сумевшие избежать ареста мужики поголовно уходили к Антонову, чтобы мстить.

К концу сентября отголоски тамбовского восстания докатились до Москвы. 27-го числа Ленин запрашивал: «Не скостить ли объем продразверстки для Тамбовщины?», но губернские власти уверили, что хлебные поставки будут выполнены в полном объеме, если только будет оказана военная помощь. На Тамбовщину были посланы дополнительные войска. Несколько раз власти громогласно объявляли о разгроме восстания, но разбитые и рассеянные банды собирались вновь и только численно росли.

Партизанская армия

14 ноября 1920 года в с. Моисеево-Алабушка собрались командиры наиболее крупных повстанческих отрядов, чтобы решить, что делать дальше. Все высказались за продолжение восстания. Разрозненные отряды были сведены в Партизанскую армию Тамбовского края, возглавил ее Петр Токмаков.

Общее руководство всем восстанием было возложено на сформированный Главный оперативный штаб под началом Антонова. Был создан орган гражданского управления СТК (Союз Трудового Крестьянства) и агитационный отдел, оформлена политическая программа: свержение власти большевиков, созыв Учредительного собрания.

К началу января 1921 года под началом Антонова воевали: 1-я Партизанская армия, состоящая из 10 полков и 2-я Партизанская армия, состоящая из 4-х полков. В каждой армии еще был кавалерийский Полк Особого Назначения и вспомогательные отряды: разведчики, связисты, комендантские команды и пр.

Каждый полк имел боевое знамя красного цвета. В армии были введены звания аналогичные существовавшим в Красной Армии: взводный командир, ротный командир и т.д. Существовали знаки различия: для рядовых это были красные полоски или банты на головных уборах, командиры носили на левом рукаве нашивки в виде треугольников, ромбов и лычек.

Кроме номерных существовало еще пять полков численностью от 350 до 500 человек, воевавших абсолютно независимо на свой страх и риск, и множество просто не поддающихся учету отрядов и отрядиков.

Гражданская власть по-антоновски

К началу 1921 года территория восстания охватывала 20.000 кв.км, почти всю Тамбовскую губернию. В руках большевиков оставались только города и железнодорожные станции. На захваченных повстанцами территориях власть на местах осуществляли СТК, имевшие собственные вооруженные отряды.

СТК следили за передвижениями красных войск, отлавливали дезертиров из партизанской армии, препятствовали прибывшим в отпуск красноармейцам возвращаться в свои части, не выпускали в соседние районы для продажи хлеб и лошадей, и полностью отвечали перед Антоновым за порядок на своей территории.

В своей деятельности СТК руководствовались «Временным уставом наказаний» — антоновским уголовным кодексом, содержащим перечень проступков, за которые полагалось наказание: выговор, плети (от 8 до 50). За бандитизм, грабеж с убийством, шпионаж и пропаганду коммунизма расстреливали. От 15 плетей до расстрела давали за самогоноварение с целью его реализации повстанцам.

И полный комплект плетей полагался за «грубое обращение с пленными и самовольную расправу над ними». Рассказы об ужасах антоновских казней — не выдумка большевистских агитаторов. Однако страшная участь ожидала отнюдь не каждого, попавшего в плен к антоновцам.

Всех военнопленных повстанцы строго делили на три категории: комиссары-коммунисты, командиры и мобилизованные рядовые. Первые после короткого разговора умирали страшной и не скорой смертью. Красных командиров наоборот, допрашивали долго. В «благодарность» за предоставленную информацию им дарили смерть быструю и легкую.

Рядовые в течение 2-3 суток подвергались обработке наиболее опытными антоновскими агитаторами. После цикла лекций о «причинах и целях восстания» им предлагалось вступить в партизанскую армию.

Отказавшихся отпускали на все четыре стороны, выдавая им при этом (во избежание недоразумений с другими отрядами повстанцев) «отпускной билет», в котором указывалось, что красноармеец такой-то, взятый в плен тогда-то отпущен. Вернувшиеся в Красную Армию «отпускники» приносили с собой семена сомнения, подрывали политическую благонадежность красноармейских частей.

Ответ Москвы

К концу 1920 года в Кремле осознали масштаб опасности. В Тамбов выехала Полномочная комиссия ВЦИК по борьбе с антоновщиной, возглавляемая Антоновым-Овсеенко, были отправлены освободившиеся после разгрома Врангеля и советско-польской войны части Красной Армии.

27 апреля 1921 года командующим всех войск, направленных на подавление восстания, был назначен Тухачевский. Вместе с ним прибыли цвет командного состава Красной Армии — 100 прошедших Гражданскую войну командиров и 17 лучших слушателей Академии Генерального Штаба РККА.

К концу мая года советские войска в губернии насчитывали 37,5 тысяч штыков и 10 тысяч сабель, их поддерживали своей огневой мощью 9 артиллерийских бригад, 4 бронепоезда, 6 бронелетучек, 5 автобронеотрядов, 2 авиаотряда, курсанты Орловских и Московских пехотных курсов. Вместе с обслуживающим персоналом и вспомогательными частями общая численность войск в Тамбовской губернии составляла свыше 120.000 человек.

Выдержать удар технически оснащенной и вооруженной Красной Армии повстанцы, испытывающие постоянный недостаток в оружии и боеприпасах (за 50 патронов отдавали коня), конечно же, не могли. Поражения следовали одно за другим. Армия стремительно таяла. В начале июля Антонов распустил ее остатки, приказав разбиться на мелкие группы и перейти к тактике партизанской войны или же разойтись по домам.

К августу остались несколько изолированных групп общей численностью около 1.200 человек — голодных, без патронов, деморализованных. Отряды чекистов гонялись по лесам за последними «тамбовскими волками» и уничтожали их одного за другим.

Страшные приказы Тухачевского и Антонова-Овсеенко

Тухачевский прекрасно понимал, что одними только военными действиями восстание не подавить. Как ни выкашивай траву, она все равно будет прорастать. Разбитая повстанческая армия будет вновь и вновь возрождаться, пока имеет поддержку среди местного населения, пока в каждой деревне раненного бойца накормят, напоят и спрячут от бдительной ЧК.

12 мая Тухачевский подписал приказ № 130, а Антонов-Овсеенко — постановление Полномочной комиссии ВЦИК «О высылке семей и конфискации имущества бандитов». Документы предусматривали арест семей и имущества скрывающихся бандитов. Если по истечении 2-х недель повстанец не являлся с повинной, семья подвергалась высылке на Север на принудительные работы, имущество конфисковалось.

Теперь в каждом селе составляли списки жителей, и выясняли судьбу каждого. Начались аресты, высылки и конфискации. Антоновцы ответили репрессиями против семей красноармейцев, а крестьяне массовым саботажем, отказываясь при опросах называть свои имя и фамилию. Способ оказался чрезвычайно эффективным. Даже имея на руках списки повстанцев, найти его семью в «упорно молчащем» селе было просто невозможно.

11 июня Комиссия ВЦИК и Тухачевский ответили на это приказом № 171. Вот текст этого приказа:

1. Граждан, отказывающихся называть свое имя, расстреливать на месте без суда.

2. Селениям, в которых скрывается оружие, властью уполиткомиссии или райполиткомиссии объявлять приговор об изъятии заложников и расстреливать таковых в случае не сдачи оружия.

3. В случае нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте без суда старшего работника в семье.

4. Семья, в доме которой укрылся бандит, подлежит аресту и высылке из губернии, имущество ее конфискуется, старший работник в этой семье расстреливается без суда.

5. Семьи, укрывающие членов семьи или имущество бандитов, рассматривать как бандитов, и старшего работника этой семьи расстреливать на месте без суда.

6. В случае бегства семьи бандита имущество таковой распределять между верными Советской власти крестьянами, а оставленные дома сжигать или разбирать.

7. Настоящий приказ проводить в жизнь сурово и беспощадно.

171-й приказ был не самым страшным и не самым последним.

12 июня Тухачевский подписал оперативно-секретный приказ 0116 о применении против бандитов ядовитых газов. Историки до сих пор спорят, имели ли место факты применения химического оружия против повстанцев и если да, то дало ли это ощутимый эффект? Но сам факт существования этого приказа не отвергает никто.

(Справедливости ради необходимо отметить, что химическое оружие было запрещено Женевской конвенцией только в 1925 году, так что его применение Тухачевским в 1921 году как военное преступление трактовать нельзя.)

Потом последовал приказ Полномочной комиссии ВЦИК № 116 от 23 июня, вводящий систему заложников. В «пробандитском» селе арестовывали 60-100 человек, из которых отбирали «расстрельную партию». Населению предлагали добровольно в течение 2-х часов сдать оружие и выдать бандитов. В случае отказа через 2 часа заложников расстреливали, и все повторялось сызнова: предложение добровольно сдать оружие и т.д.

В деревне Андрияновка были расстреляны 2 партии заложников (16 человек), в Кулябовке – три партии (23 человека). В селе Паревка, чтобы оно из «злостнобандитского» стало «просоветским» расстреляли 80 человек. Заложников расстреливали в случаях несопротивления села бандитам (приказ 178/17.06.1921) или разрушения повстанцами находящимися рядом с деревнями мостов (приказ 189/09.07.1921).

Такие меры не могли не дать результатов. Крестьянство отшатнулось от Антонова. Повстанцы поодиночке, десятками и сотнями с оружием и без выходили из леса и сдавались властям. Но главную роль в усмирении Тамбовщины сыграла отмена продразверстки.

Смертельный удар по восстанию

Ленин одним из первых не только осознал опасность крестьянского восстания («Антонов для нас опаснее Деникина, Колчака и Юденича вместе взятых»), но и определил его главную причину – политику военного коммунизма. Еще 8 февраля 1921 года он набросал первые черновые тезисы о замене продразверстки хлебным налогом.

12 февраля решением Наркомата продовольствия продразверстка была отменена в Тамбовской губернии, а в марте решением X съезда РКП(б) – на всей территории России. Восстанию был нанесен сильнейший удар, исчез стержень, на котором оно держалось.

Первым это понял сам начальник Главоперштаба Антонов. В то время как крестьяне, узнав об отмене продразверстки, радостно кричали «мы победили!», он в кругу своих соратников горько изрек: «Да, мужики победили. Временно, конечно. А вот нам, отцы-командиры, теперь каюк». Вскоре в партизанской армии началось массовое дезертирство. Крестьяне уже не хотели воевать.

21 марта Советской Властью был объявлен двухнедельный срок для явки с повинной. Рядовым гарантировали прощение, командирам – суд, но обязательное сохранение жизни. За три недели (срок был продлен до 12 апреля) из лесов вышли и сдались более 7.000 человек. Около 5.000 сдались во время облав.

К 25 мая (началу операции по разгрому партизанской армии) та уже значительно усохла количественно, моральный дух ее бойцов значительно снизился. Крестьянство раскололось, и уже не в каждом селе антоновцы могли однозначно рассчитывать на поддержку. Кнутом и пряником (отменой продразверстки и жестокими карательными методами) большевики выбили почву из под ног у восставших, разгромленная армия не могла уже как прежде возродиться. Скошенная трава не прорастала вновь.

16 июля 1921 года Тухачевский доложил: «Мятеж подавлен». Последняя крестьянская война в России закончилась, хотя после «победы» еще в течение года отряды ЧК отлавливали по лесам последних «тамбовских волков».

Тамбовское восстание 1920–1921 годов одни историки называли последней крестьянской войной в истории России, ставя его в один ряд с восстаниями Ивана Болотникова, Степана Разина, Кондратия Булавина и Емельяна Пугачева. Другие же считали «российской Вандеей», сравнивая с известным крестьянским восстанием в революционной Франции конца XVIII века. Однако эти события имели отличительные черты, выделявшие их на фоне других войн подобного рода.

От французской Вандеи Тамбовское восстание отличается уже тем, что повстанцы не имели никакой помощи из-за границы, а вынуждены были рассчитывать только на свои силы. Да и по своему характеру эта война не была, в отличие от Вандеи, промонархической.

От предшествующих русских крестьянских войн тамбовские события отличает уже то, что на Тамбовщине никакой роли не играло казачество — все предыдущие крестьянские войны в действительности были казацко-крестьянскими.

Долгое время при упоминаниях Тамбовского восстания употреблялся презрительный термин «антоновщина», а сами повстанцы в официальной советской пропаганде имели клеймо «бандитов». Только в последние десятилетия начали появляться объективные научные работы, показывающие всю трагичность тех событий.

Тамбовщина накануне восстания

Тамбовская губерния издавна славилась как один из самых плодородных регионов Центральной России. Урожаи здесь всегда были высокими, и поэтому перед Первой мировой войной по общероссийским меркам губернию можно было назвать богатой.

Население Тамбовской губернии к 1918 году составляло 3,7 миллиона человек, причём лишь 268 тысяч из них жили в городах, остальные — в сёлах. Всего в губернии насчитывалось 12 городов и 7809 сёл и деревень, не считая хуторов и отдельных поместий.

После прихода к власти большевиков их влиянию долгое время были подвержены лишь города Тамбовщины, в то время как сёла продолжали жить привычной жизнью.

Впервые все «прелести» новой власти тамбовским крестьянам довелось испытать на себе лишь во второй половине 1918 года. Помимо печально известной продразвёрстки, которая отнимала у крестьян большую часть собранного урожая, был издан указ о всеобщей воинской повинности. Всем тамбовским мужчинам в возрасте от 21 до 25 лет было приказано явиться на пункты сбора новобранцев. Несмотря на то что желающих идти на братоубийственную гражданскую войну было немного, часть из них всё же прибыла на сборочные пункты.

Однако сбор новобранцев проводился настолько непрофессионально, что их не обеспечили даже подобающим питанием. В результате до половины из прибывших на пункты сбора парней бежали в леса или домой, после чего были объявлены дезертирами. Всё это не прибавляло популярности советской власти.

Стоит отметить, что помимо юных «дезертиров», которые в общем-то не представляли большой опасности для советской власти, в губернии имелись также и те, у кого был богатый боевой или революционный опыт. После подписания в марте 1918 года Брест-Литовского мира тысячи бывших солдат и офицеров вернулись домой, а годом раньше, сразу после Февральской революции, получили свободу и все политзаключённые. Одним из таких получивших свободу политзаключённых был и 28-летний эсер Александр Антонов.

Ещё в 19 лет Антонов был осуждён за подготовку покушения на генерала Александра Сандецкого, которого эсеры приговорили к смерти за жестокость при подавлении крестьянских бунтов. Хотя покушение не удалось, Антонов получил пожизненную каторгу. Вернувшись после амнистии домой, он устроился работать младшим помощником начальника тамбовской городской милиции. В ноябре того же 1917 года Антонов был повышен до начальника милиции Кирсановского уезда. Тогда же и женился, надеясь теперь начать тихую и спокойную жизнь. Но лихие времена только начинались.

Однажды весной 1918 года через Кирсановский уезд проходил эшелон вооружнных до зубов чехословаков, бывших военнопленных, которые теперь восстали и решили вернуться домой. Антонов остановил их эшелон и уговорами убедил сдать всё оружие. После этого Антонов стал местной знаменитостью, был награждён начальством, и никто даже не поинтересовался, а куда же делось всё конфискованное у чехов оружие? Между тем Антонов надёжно спрятал его в лесных схронах, как бы предчувствуя, что в скором времени это оружие может понадобиться. И не ошибся.

В середине августа того же года местные чекисты нашли портфель с перепиской, свидетельствующей, что тамбовские эсеры в сговоре с местной милицией готовят антисоветское восстание. Подлинной была эта переписка или же сочинена самими чекистами — выяснить уже невозможно, так как сами письма вскоре куда-то исчезли.

Не дожидаясь следствия, Антонов вместе с женой бежал в Самару. Тамбовские коммунисты заочно приговорили его к смерти. Узнав об этом, Антонов решил вернуться и отомстить тем, кто собирался его убить. Сколотив из своих друзей отряд в 10–15 человек, уже в декабре 1918 года Антонов вернулся и убил своих наиболее непримиримых врагов. После этого начал нападения на ненавидимые народом продотряды.

Местное население теперь видело в Антонове нового Робина Гуда.

К лету 1919 года отряд антоновцев, скрывавшийся в лесах и время от времени делавший вылазки, вырос до 150 человек. Гражданская война в это время уже была в самом разгаре, поэтому выделить достаточное количество войск для ликвидации антоновцев большевики просто не могли.

Лишь осенью, когда количество убитых антоновцами коммунистов перевалило за сотню, против него был выслан отряд в 200 пехотинцев и 50 кавалеристов. После нескольких боёв, понеся потери, повстанцы вновь скрылись в лесах.

К следующей весне активность антоновцев снизилась, однако это было затишье перед бурей.

Полномасштабное восстание

Летом 1920 года Тамбовскую губернию поразила засуха, в результате чего было собрано лишь 12 млн пудов хлеба — необычайно мало для этой чернозёмной губернии. Несмотря на это, цифры продразвёрстки сокращены не были, а они составляли для Тамбовщины 11,5 млн пудов. Всем было очевидно, что выполнение этого абсурдного плана приведёт крестьян к голодной смерти. Тем не менее в августе вооружённые продотряды начали изымать хлеб у крестьян.

Первым взбунтовалось село Хитрово, где 15 августа крестьяне разоружили прибывший к ним продотряд. Вслед за этим поднялись и крестьяне других сёл, где вместе с продотрядами уничтожали прибывавших с ними чекистов.

Уже 21 августа в губернии введено осадное положение. Против восставших крестьян власти выслали карательный отряд, однако вскоре он был разбит и бежал в Тамбов. Восстание охватило всю Тамбовскую губернию, а также перекинулось на соседние уезды Воронежской, Пензенской и Саратовской губерний, охватив таким образом огромную территорию.

25 августа Антонов заявил, что принял на себя руководство восстанием, однако фактически он командовал, как и раньше, лишь своим отрядом, в то время как по губернии стихийно возникали сотни других крестьянских отрядов, каждый со своим командиром.

Лишь в ноябре был создан «Главный оперативный штаб» во главе с Антоновым, который подчинил себе остальных крестьянских командиров, фактически создав таким образом единое командование. Непосредственное руководство формируемой армией взял на себя соратник Антонова Пётр Токмаков, бывший поручик царской армии, имевший большой боевой опыт и прошедший русско-японскую и Первую мировую войну.

Политическое управление на освобождённой от большевиков территории взял на себя «Союз Трудового Крестьянства», возглавленный Токмаковым и состоявший преимущественно из эсеров. СТК выдвинул основные лозунги восстания: свержение власти большевиков, созыв Учредительного собрания, политические и экономические свободы, разрешение всех партий, кроме большевиков и монархистов.

В декабре командование всеми советскими войсками в Тамбовской губернии принял Александр Павлов, под началом которого находилось до 12 тысяч человек при 136 пулемётах и 18 орудиях. Однако этого было явно мало, поскольку армия повстанцев уже достигла численности в 50 тысяч человек.

Восставшие нанесли Павлову ряд поражений. Они вполне могли бы пойти и на Москву, ведь основная масса советских войск в это время находилась либо на польском фронте, либо в Крыму, откуда недавно изгнали Врангеля. Однако поход на Москву осуществлён так и не был, что дало большевикам возможность стянуть в Тамбовщину больше сил.

К началу февраля 1921 года восстание достигло пика. В этой критической ситуации Ленин пошёл на уступки — отменил продразвёрстку на территории Тамбовской губернии. Это было сделано за месяц до её отмены по всей стране.

Крестьяне ликовали. Такое развитие событий казалось им победой, ведь основная проблема, из-за которой и вспыхнуло восстание, была теперь решена в их пользу. В этой обстановке Антонов говорил соратникам:

«Да, мужики победили. Хотя и временно, конечно. А вот нам, отцы-командиры, теперь крышка».

Однако восстание продолжалось. 11 апреля повстанцы разгромили советский гарнизон в Рассказово, при этом в плен попал целый батальон красноармейцев.

Давали о себе знать и новые потери. В одном из боёв был смертельно ранен главнокомандующий повстанцев Пётр Токмаков. Противостоять большевикам становилось всё труднее.

27 апреля большевики сменили, наконец, неудачливого Павлова на более перспективного военачальника — Тухачевского.

«Подвиги» командарма Тухачевского

Михаил Тухачевский был самым нетипичным красным командиром. Выходец из дворянской семьи, он окончил военное училище и стал офицером. Участвовал в начальном этапе Первой мировой войны, но уже в феврале 1915 года попал в немецкий плен, откуда смог бежать лишь спустя 2,5 года. Познакомившийся с Тухачевским в плену один французский офицер так впоследствии отзывался о нём:

«Не то чтобы он был жестоким — просто он не имел жалости».

С марта 1918 года Тухачевский служил в Красной армии, воевал с белыми, анархистами, повстанцами и быстро продвигался по карьерной лестнице. Летом 1920 года его войска потерпели полный разгром от поляков на подступах к Варшаве, в результате чего до 100 тысяч красноармейцев погибли или попали в плен, а Польша на следующие 19 лет заняла территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Частично реабилитировать репутацию Тухачевский смог лишь в марте следующего года, подавив Кронштадтское восстание.

Таким образом, можно сделать вывод, что Тухачевский всегда успешно воевал против своих соотечественников и всегда неудачно — против иностранных армий.

Помимо Тухачевского в Тамбовскую губернию прибыли также такие известные военачальники, как Иероним Уборевич, Николай Какурин, а также прославившийся на полях Гражданской войны Григорий Котовский, ещё в недавнем прошлом известный уголовник.

Став командующим войсками на Тамбовщине, Тухачевский получил приказ за месяц подавить восстание и приступил к активным действиям.

К этому времени советские войска в районах восстания уже превышали 60 тысяч человек, и к ним продолжали подходить подкрепления. Помимо пулемётов и артиллерии у них были бронепоезда, броневики и авиация.

В двадцатых числах мая возобновились активные бои. 25 мая бригада Котовского нанесла первое ощутимое поражение повстанцам, почти уничтожив два полка. В непрерывных боях у станции Инжавино 28 мая — 7 июня войска Уборевича разгромили основные силы Антонова, после чего повстанцы рассеялись на мелкие отряды и отступили в лес.

Против гражданского населения, поддерживавшего повстанцев, были приняты самые жестокие меры. 11 июня в Тамбове был издан приказ № 171 «О начале проведения репрессивных мер против отдельных бандитов и укрывающих их семей», в котором говорилось:

«Дабы окончательно искоренить эсеро-бандитские корни и в дополнение к ранее отданным распоряжениям Полномочная комиссия ВЦИК приказывает:

1. Граждан, отказывающихся называть своё имя, расстреливать на месте без суда.

2. Селениям, в которых скрывается оружие, властью уполиткомиссии или райполиткомиссии объявлять приговор об изъятии заложников и расстреливать таковых в случае несдачи оружия.

3. В случае нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте без суда старшего работника в семье.

4. Семья, в доме которой укрылся бандит, подлежит аресту и высылке из губернии, имущество её конфискуется, старший работник в этой семье расстреливается без суда.

5. Семьи, укрывающие членов семьи или имущество бандитов, рассматривать как бандитов, и старшего работника этой семьи расстреливать на месте без суда.

6. В случае бегства семьи бандита имущество таковой распределять между верными Советской власти крестьянами, а оставленные дома сжигать или разбирать.

7. Настоящий приказ проводить в жизнь сурово и беспощадно.Председатель Полномочной комиссии ВЦИК Антонов-Овсеенко Командующий войсками Тухачевский».

А уже на следующий день, 12 июня, Тухачевский подписывает приказ № 0116 о применении против повстанцев химического оружия:

«Для немедленной очистки лесов ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая всё, что в нём пряталось.

2. Инспектору артиллерии немедленно подать на места потребное количество баллонов с ядовитыми газами и нужных специалистов.

3. Начальникам боевых участков настойчиво и энергично выполнять настоящий приказ.

4. О принятых мерах донести.Командующий войсками Тухачевский

Начальник штаба войск Какурин».

Этот приказ сразу был приведён в исполнение, став таким образом первым в истории применением химического оружия против гражданского населения. О последствиях одной из химических атак спустя многие годы рассказала её свидетельница Акулина Ивановна (фамилия неизвестна), в то время 12-летняя девочка:

«Сунулись было они (красные — авт.) в лес, но им там задали такую трёпку, что и половины назад не вернулось. На нас начали срывать зло, да слава богу, сняли их, и ушли они все в другое место. Приехали на смену не русские какие-то, может, латыши, а может, ещё кто — не знаю. А на другой день пришёл обоз с баллонами и большой охраной. Расставили они все эти телеги вдоль дороги у кромки леса, а ветер туда дул уже с неделю. Надели маски на себя и вскрыли баллоны, а сами ушли к нам в деревню… На следующей неделе мы, ребятишки, решили пойти в лес и набрать там орехов и дикушек яблок, так как после красных у нас в деревне с едой было плохо… Войдя в лес, мы увидели, что листва и трава имеют какой-то красноватый оттенок, до этого мы такого никогда не видели. Не болтая, вышли на небольшую поляну, где всегда было много земляники. То, что мы там увидели, было ужасно — кругом лежали трупы людей, лошадей, коров в страшных позах, некоторые висели на кустах, другие лежали на траве, с набитым землёю ртом и все в очень неестественных позах. Ни пулевых, ни колотых ран на их телах не было. Один мужчина стоял, обхватив руками дерево. Кроме взрослых, среди мёртвых были и дети. Мы смотрели на это с ужасом, на трупы, которые были вздуты, и чувствовали запах разложения. Затем мы как по команде развернулись и побежали обратно. А в деревню, куда китайцы пригнали заложников, ходили по домам активисты новой власти — алкоголики и шаромыги, изымая лопаты у населения. Набрав достаточно их, китайцы погнали в лес с ними заложников, закапывать трупы, которые мы видели час тому назад. Это были жертвы газовой атаки».

Очень примечательно в этом свидетельстве то, что грязную работу большевики поручали интернациональным частям Красной армии — латышам, китайцам и другим. Видимо, боялись, что русские подобные приказы выполнять не станут.

Получила широкое применение и практика взятия заложников из местного населения, которых расстреливали в случае, если те не предоставляли информацию о повстанцах. Приказ Полномочной Комиссии ВЦИК № 116 от 23 июня 1921 года чётко указывал, как следует поступать со взятыми в заложники мирными жителями:

«Опыт первого боевого участка показывает большую пригодность для быстрого очищения от бандитизма известных районов по следующему способу чистки.

По прибытии на место волость оцепляется, берутся 60–100 наиболее видных лиц в качестве заложников и вводится осадное положение. <…> После этого собирается полный волостной сход, на коем прочитываются приказы Полномочной Комиссии ВЦИК № 130 и 171 и написанный приговор для этой волости. Жителям даётся два часа на выдачу бандитов и оружия, а также бандитских семей, и население ставится в известность, что в случае отказа дать упомянутые сведения заложники будут расстреляны через два часа. Если население бандитов и оружия не указало по истечении двухчасового срока, сход собирается вторично и взятые заложники на глазах у населения расстреливаются, после чего берутся новые заложники и собравшимся на сход вторично предлагается выдать бандитов и оружие. <…> В случае упорства проводятся новые расстрелы и т. д.

Настоящее Полномочная Комиссия ВЦИК приказывает принять к неуклонному исполнению.Председатель Полномочной Комиссии Антонов-Овсеенко

Командующий войсками Тухачевский».

Тут следует добавить, что поскольку подавляющее большинство трудоспособных мужчин от 18 до 50 лет находились в рядах повстанцев, то в заложники чаще всего брали женщин и подростков от 13 до 16 лет. Сохранившиеся расстрельные списки свидетельствуют, что таковых среди казнённых было большинство. Вот как выглядел один из многих расстрельных списков:

«Нечаевская волость

1. Кочеркин Георгий Васильевич. 15 лет.

2. Беляев Василий Яковлевич. 16 лет.

3. Кирилов Тимофей Васильевич. 13 лет.

4. Житенев Фёдор Васильевич. 15 лет.

5. Татушкин Тимофей Павлович. 16 лет.

6. Мардвиков Владимир Иванович. 15 лет.

7. Ивановский Сергей Васильевич. 16 лет.

8. Борисов Архип Иванович. 16 лет.

9. Рассказов Егор Степанович. 15 лет.Деревня Коптево

10. Сотников Алексей. 16 лет.

11. Сотников Яков. 16 лет.

12. Степанов Алексей. 16 лет.

13. Стемхов Михаил. 14 лет».

Общие потери при подавлении Тамбовского восстания подсчитать довольно сложно, поскольку смерть многих повстанцев и мирных крестьян не была задокументирована. Более того, погибшие от газовых атак антоновцы долгое время даже не были захоронены. В источниках встречаются разные цифры, от 150 до 220 тысяч погибших, причём, не менее половины из них — мирное население.

Страх перед повторением Тамбовского восстания у большевиков был настолько велик, что вскоре была ликвидирована и Тамбовская губерния как административная единица. Существующая сейчас Тамбовская область была создана лишь в 1937 году, и была она уже втрое меньше прежней губернии.

Завершение восстания и гибель Антонова

К сентябрю-октябрю 1921 года на большей части Тамбовской губернии восстание было подавлено. Неподконтрольными большевикам оставались лишь леса, где ещё скрывались тысячи антоновцев.

Поскольку охота на скрывающихся в лесу повстанцев могла затянуться на долгие годы, большевики вскоре пообещали амнистию рядовым участникам восстания при условии, что те расскажут о местоположении своих командиров. Некоторые повстанцы после долгих месяцев скитания по лесам поверили этим обещаниям. Но на практике лишь немногие оказались прощены, большинство же либо было расстреляно, либо оказалось в тюрьмах.

Сам Александр Антонов вместе с братом Дмитрием и другими наиболее верными соратниками ещё около года скрывался от карательных отрядов. Давали о себе знать старые раны и отсутствие полноценной медицинской помощи. За время активных боёв Антонов был трижды ранен, простреленная правая рука почти не действовала. Вдобавок он заболел малярией.

Примечательно, что фактически уже потерпев поражение, Антонов всё равно не сдавался и отказывался от попыток бегства за границу. Теоретически он мог бы бежать, как это уже сделали белогвардейцы, Махно, Петриченко и другие лидеры повстанцев. Но Антонов, видимо, такой вариант для себя даже не рассматривал.

В конце концов, в июне 1922 года большевики вышли на его след.

К дому, где скрывались братья Антоновы, прибыл отряд чекистов и открыл огонь по окнам. Завязалась перестрелка.

Среди стрелявших Александр узнал бывших соратников и принялся стыдить их как предателей. Тем временем дом подожгли. Выпрыгнув из окна и направившись в сторону леса, до которого было меньше ста метров, братья продолжали отстреливаться из пистолетов. Однако меткие выстрелы перебежчика Михаила Ярцева настигли обоих Антоновых. Так закончилась долгая эпопея тамбовских повстанцев.

Дальнейшая судьба участников событий

Это можно считать кармой, судьбой, закономерностью или совпадением, но факт остаётся фактом: никто из советских военачальников, руководивших подавлением Тамбовского восстания, не умер своей смертью.

Тухачевский, Уборевич, Антонов-Овсеенко и Какурин погибли в застенках НКВД. Первых трёх расстреляли, Какурин же, согласно официальной версии, умер в тюрьме после шести лет заключения в 1936 году. Котовский был убит при невыясненных обстоятельствах в 1925 году. Документы следствия по делу о его убийстве засекречены до сих пор, поэтому существует множество версий, какие именно мотивы были у убийцы Котовского.

Разделил судьбу соратников и комдив Александр Павлов, который командовал войсками Тамбовской губернии на начальном этапе восстания. Его арестовали в июне 1937 года, обвинили в участии в заговоре военных и спустя два месяца расстреляли.

Примечательно, что хотя всех вышеперечисленных военачальников по современным (да и по тогдашним) меркам можно считать военными преступниками, никто из них не был осуждён именно за зверства при подавлении восстания. За это, напротив, все они были награждены. Но эти награды не помешали в итоге палачам разделить судьбу своих жертв.

Читайте также наш материал «Красный Крест в России. От зарождения до 1920‑х годов».

Поделиться

Канун Крестьянской войны. По признанию самой императрицы, к моменту ее вступления на престол в волнениях участвовали до 200 тыс. крестьян. И в дальнейшем социальная борьба не прекращалась. Крупные восстания накануне Крестьянской войны произошли на Урале и в Карелии, где особенно активно выступили приписные крестьяне, потребовавшие освобождения от заводской барщины.

В 1771 г. в Москве вспыхнуло восстание горожан, получившее название «Чумной бунт». Чума, начавшись на русско-турецком театре военных действий, несмотря на строгий карантин, была занесена в Москву и косила до тысячи человек в день. Городские власти в экстремальной ситуации растерялись, что усилило и так уже существовавшее недоверие к ним. Поводом к восстанию стала попытка московского архиепископа Амвросия и губернатора П. Д. Еропкина убрать чудотворную икону Богородицы с Варварских ворот Китай-города (тысячи москвичей прикладывались к ней). Амвросий был растерзан толпой в Донском монастыре. Три дня в городе бушевал мятеж. Из Петербурга был направлен на подавление восстания фаворит императрицы Г. Г. Орлов с гвардейским полком. Было убито свыше ста человек, многие наказаны кнутом, розгами, плетьми.

За десятилетие, предшествовавшее Крестьянской войне, историки насчитывают более 40 выступлений крепостных крестьян. В 50–70-е гг. XVIII в. большого размаха достигло бегство доведенных до отчаяния крестьян от своих господ. Среди населения получили распространение подложные указы и манифесты, содержавшие слухи о якобы скором освобождении крестьян от крепостной зависимости. Имело место и самозванчество: есть сведения о шести случаях появления до начала Крестьянской войны «Петров III» — двойников погибшего в 1762 г. императора. В такой обстановке вспыхнула последняя в истории России Крестьянская война под руководством Е. И. Пугачева.

Е. И. Пугачев. Емельян Иванович Пугачев родился в Зимовейской станице на Дону (она была родиной и С. Т. Разина), в семье бедных казаков. С 17 лет он принимал участие в войнах с Пруссией и Турцией, получил младший офицерский чин хорунжего за храбрость в боях. Пугачев не раз выступал в роли челобитчика от крестьян и простых казаков, за что и был арестован властями. В 1773 г. Е. И. Пугачев, которому был тогда 31 год, бежал из казанской тюрьмы. Путь его лежал на Яик, где местным казакам он представился как император Петр III. С отрядом в 80 казаков он двинулся на Лицкий городок — центр местного казачьего войска. Ряды восставших росли очень быстро. Спустя две недели армия Пугачева насчитывала уже более 2,5 тыс. человек и располагала 20 пушками.

Участники Крестьянской войны. Как и многие крестьянские войны, движение под руководством Е. И. Пугачева началось в среде казачества. Особый размах и силу придало восстанию участие в нем крепостных крестьян, мастеровых, работных людей и приписных крестьян Урала, а также башкиров, марийцев, татар, удмуртов и других народов Поволжья. Как и его предшественники, Е. И. Пугачев отличался веротерпимостью. Под его знаменами вместе сражались и православные, и раскольники, и мусульмане, и язычники. Их объединяла ненависть к феодально-крепостническим порядкам.

«Удивительными образцами народного красноречия» назвал А. С. Пушкин несколько манифестов и указов Пугачева, дающих представление об основных лозунгах восставших. По форме эти документы отличались от «прелестных писем» И. И. Болотникова и С. Т. Разина. В условиях сложившегося административно-бюрократического аппарата власти вождь восставших использовал характерные для нового этапа развития страны формы государственных актов — манифесты и указы.

«Жалованной грамотой крестьянству» назвали историки один из наиболее ярких манифестов Е. И. Пугачева. «Всех находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков» вождь Крестьянской войны жаловал «вольностью и свободою», землями, сенокосными угодьями, рыбными ловлями и соляными озерами «без покупки и без оброку». Манифест освобождал население страны «от податей и отягощениев», «чинимых от злодеев дворян и градских мздоимцев». Манифесты и указы Пугачева носили ярко выраженный антикрепостнический характер.

Ход Крестьянской войны. В период своего наивысшего размаха Крестьянская война охватила огромную территорию от войны Прикаспия до Нижнего Новгорода с юга на север и от Дона до Зауралья с запада на восток. Крестьянская война началась с захвата отрядом Е. И. Пугачева небольших городков на Яике и осады Оренбурга — крупнейшей крепости на юго-востоке России. Царские войска под командованием генерала В. А. Кара, посланные на выручку Оренбурга, были разбиты. Башкиры во главе с Салаватом Юлаевым, шедшие вместе с Каром, приняли сторону Пугачева.

Армия восставших была организована по образцу казачьего войска. Под Оренбургом сложился штаб восставших — Военная коллегия. Дисциплина и организация в войске Пугачева были сравнительно высокими, однако в целом движение, как и в предыдущих крестьянских воинах, оставалось стихийным.

Отдельные отряды восставших под предводительством соратников Пугачева — Салавата Юлаева, работных людей уральских заводов Хлопуши и Ивана Белобородова, казака Ивана Чики-Зарубина и др. — захватили Кунгур, Красноуфимск, Самару, осадили Уфу, Екатеринбург, Челябинск.

Напуганная размахом крестьянского движения Екатерина II поставила во главе правительственных войск бывшего руководителя Уложенной комиссии генерала А. И. Бибикова. Сама Екатерина II объявила себя «казанской помещицей», подчеркнув близость интересов царской власти и дворянства.

В марте 1774 г. Пугачев потерпел поражение под Татищевой крепостью в районе Оренбурга. После поражения под Татищевой начался второй этап Крестьянской войны. Восставшие отступили на Урал, где их армия пополнилась за счет приписных крестьян и заводских горнорабочих. Оттуда, с Урала, Пугачев двинулся к Казани и взял ее в июле 1774 г. Однако вскоре к городу подошли основные силы царских войск под командованием полковника И. И. Михельсона. В новом сражении Пугачев потерпел поражение. С отрядом в 500 человек он перешел на правый берег Волги.

Начался третий, заключительный этап Крестьянской войны. «Пугачев бежал; но бегство его казалось нашествием», — писал А. С. Пушкин. Крестьянство и народы Поволжья встретили вождя Крестьянской войны как освободителя от крепостной неволи. Во главе правительственных войск вместо умершего А. И. Бибикова был поставлен П. И. Панин. С театра русско-турецкой войны был вызван А. В. Суворов. Отдельные отряды восставших громили помещичьи имения, уничтожали ненавистных господ. Однако действия крестьян носили разрозненный характер. Отряд самого Пугачева двинулся вниз по Волге с тем, чтобы впоследствии прорваться на Дон, где вождь Крестьянской войны рассчитывал получить поддержку донского казачества. В ходе движения на юг пугачевцы захватили Алатырь, Саранск, Пензу, Саратов.

Последнее поражение Е. И. Пугачев потерпел после неудачной попытки взять Царицын у Сальникова завода. С небольшим числом преданных ему людей он попытался укрыться за Волгой, чтобы впоследствии продолжать борьбу. Группа зажиточных казаков, стремясь предательством заслужить милость императрицы, схватила Пугачева и выдала его властям. В деревянной клетке Пугачев был отправлен в Москву. 10 января 1775 г. вождь Крестьянской войны и его ближайшие сторонники были казнены в Москве на Болотной площади (ныне площадь им. И. Е. Репина). Так же жестоко расправился царизм с рядовыми участниками Крестьянской войны: по Волге и другим рекам плыли плоты с виселицами. Раскачивающиеся на ветру трупы повешенных должны были, по мысли карателей, запугать население страны и тем самым предотвратить новые выступления.

Крестьянская война под предводительством Пугачева окончилась поражением по тем же причинам, что и другие крупные выступления народных масс: ей свойственны были стихийный характер, локальность движения, неоднородность его социального состава, плохое вооружение, наивный монархизм, отсутствие ясной программы и цели борьбы. Крестьянская война заставила Екатерину II провести серию реформ по централизации и унификации органов управления в центре и на местах и законодательному закреплению сословных прав населения.

Пугачевское восстание: война против существующего мироустройства

Крестьянская война 1773-1775 гг. под предводительством Пугачева стала крупнейшим вооруженным выступлением угнетенных народов и сословий в истории Российской империи. В ней сочетались все основные особенности «русского бунта»: наивный монархизм, самозванство, утопические идеи, примитивная жестокость. Но были и уникальные особенности, в частности, неожиданно хорошая организация движения и объединение в его рамках интересов крепостных и заводских крестьян, казачества и коренных народов Урала и Сибири.

Причины восстания и предшествующие ему события

Масштабность крестьянской войны не могла быть достигнута без глубинных причин, но на нее повлияли и дополнительные, более или менее случайные, условия. В их числе – даже факт насильственного свержения с престола Петра III.

Причины восстания

«Блестящий век» Екатерины II был таким не для всех – успехи государства оплачивались жесткой эксплуатацией большей части его подданных. На Урале и в Западной Сибири сошлись сразу несколько узлов общественных противоречий, что и спровоцировало социальный взрыв.

- Екатерина стремилась включить казаков в общегосударственную систему, что сопровождалось ограничением «вольностей». Яицкое казачество, занимавшее низовья Урала (тогда Яик) было недовольно этим.

- Екатерина проводила политику расширения прав дворянства и массового закрепощения ранее свободных крестьян. Новых и старых крепостных, оказавшихся бесправным имуществом господ, на Урале было немало.

- Еще хуже было положение рабочих «заводов» – горных и металлургических предприятий. Многие из них тоже были крепостными; хватало там и «каторжных» – осужденных, переданных «в работу» заводчикам. Приписанные к заводам и даже вольнонаемные работники жили зачастую в худших условиях, чем пашенные барские крестьяне.

- В середине XVIII века шла активная экспансия помещиков и промышленников в западной Сибири. В результате под пашни и заводы занимались земли коренного населения, ранее ведшего кочевой образ жизни. Хотя случаи геноцида коренных народов в Российской империи неизвестны, но традиции, обычаи, привычный образ жизни сибирских народов меняли кардинально. Это сопровождалось и насильным обращением в православие.

При таких условиях достаточно было и незначительного повода для того, чтобы случился социальный взрыв. Таким поводом стало появление лидера – Емельяна Пугачева.

Самозванство Пугачева

Емельян Иванович Пугачев был родом донской казак. Год рождения его не установлен, но родиной его была станица Зимовейская, в которой родился и С. Разин. Как казак, Пугачев нес военную службу, участвовал в Семилетней войне и других кампаниях. Следовательно, у него был военный опыт.

Конфликт с властью у него случился из-за участия в побеге родственников на Терек. Пугачев оказался в бегах. Вероятно, в это время ему и пришла в голову мысль о самозванстве – он стал называть себя «чудесно спасшимся государем Петром Федоровичем», якобы ускользнувшим от убийц, подосланных коварной женой Екатериной II. Самозванство придавало Пугачеву «законный» статус в глазах многих крестьян и казаков, веривших в «доброго царя».

Восстание казаков на Яике 1772 года

Непосредственно крестьянской войне предшествовало восстание яицких казаков. Они отказывались направляться в дальние походы, надолго покидать свои семьи и подчиняться «чужим» командирам. Восстание было подавлено, самоуправление «казачьих кругов» ликвидировано.

Подавление восстания усилило недовольство казачества, готового повторить попытку при удобном случае. Есть причины полагать, что Пугачев тоже принимал в нем участие.

Территория крестьянской войны и ее участники

Величина охваченной крестьянской войной территории – характерная особенность Пугачевщины. Восстание охватило средний и Южный Урал, Западную Сибирь, значительную часть современного Казахстана, Астраханскую. Казанскую и Нижегородскую губернии. Интенсивность событий на разных территориях зависела от стадии восстания и действий правительственных войск.

Население охваченной крестьянской войной территории было многонациональным. И это – еще одна характерная особенность Пугачевщины. Восстание было лишено религиозной составляющей, а «правам» коренных нехристианских народов в указах Пугачева отводилось важное место. Хотя ближайшее окружение Пугачева составляли русские, среди успешных и авторитетных атаманов было немало «инородцев» (самый известный из них – Салават Юлаев). В армии Пугачева были крупные калмыцкие, татарские, башкирские отряды, представители чувашей, марийцев, удмуртов, казахов и других народов. Самую массовую национальную группу (после русских) представляли башкиры.

Руководство восставших в основном имело казацкое происхождение, и это понятно – у казаков был военный опыт и военная подготовка. Таковыми были Ф. Дербетев, И. Зарубин (Чика), А. Соколов (Хлопуша), И. Почиталин, А. Овчинников и другие. На должности, требующие особой подготовки (в частности, грамотности) Пугачев нередко брал пленных офицеров. Но те служили только из страха жестокой расправы и бежали при первом удобном случае. Несколько выдающихся руководителей восстания были башкирами – Салават Юлаев и его отец Юлай Азналин, Кинзя Арсланов и другие.

Ход и основные события восстания

Пугачевщина датируется 1773-1775 годами. Но активные боевые действия велись до конца 1774 года. Характерно, что они продолжались еще некоторое время после пленения правительственными силами Пугачева.

Начало восстания

Следует считать, что восстание началось 17 (28) сентября 1773 года – в этот день на Бударинском форпосту (ныне Казахстан) был оглашен первый «указ» Пугачева. Армия «государя Петра Федоровича» начиналась с 80 человек, но в процессе движения вверх по Яику (Уралу) быстро разрасталась. Пугачевцы легко захватывали маленькие крепости Оренбургской военной линии – они были слабо укреплены, а гарнизоны часто переходили на сторону восставших.

Уже 5 октября восставшие оказались под Оренбургом – осада этого города стала важнейшим событием первого этапа восстания. Одновременно с ведением боевых действий Пугачев заботился об обеспечении своей армии. В частности, А. Соколову (Хлопуше) было поручено совершить рейд по демидовским литейным заводам, собрать там уже имеющиеся пушки и договориться о литье новых. А. Соколов отлично справился с этим поручением.

Основные события крестьянской войны

Серьезная реакция правительства на восстание последовала уже после начала осады Оренбурга, когда армия Пугачева уже насчитывала десятки тысяч человек. Значительную их часть составляли мало пригодные для войны крестьяне и мастеровые, но вот кочевые казахи и башкиры, а также яицкие и оренбургские казаки представляли собой существенную военную силу. В результате восстание превратилось в настоящую войну с крупными сражениями.

- В осаде побывали такие города, как Оренбург, Уфа, Кунгур; восставшими была захвачены Казань, Саранск, Пенза, Саратов, Гурьев, множество более мелких городков и крепостей.

- Повстанцы контролировали Оренбургскую и Самарскую укрепленные линии, основные проезжие тракты, соединявшие Сибирь и Урал с Европейской Россией.

- Армия Пугачева провела несколько успешных сражений с отрядами И .Бибикова, П. Панина, И. Деколонга, И. Михельсона, Ф. Щербатова и других военачальников. О серьезном отношении к их военной силе говорит факт отзыва с турецкого фронта А.В. Суворова и его отправка на подавление восстания.

- Последнее крупное сражение пугачевцев с войском И. Михельсона состоялось 25 августа (5 сентября) 1774 года недалеко от Астрахани. Но Пугачев был захвачен в плен не в бою – его через 3 дня после этой битвы захватили казачьи атаманы, желавшие заслужить таким образом помилование, и выдали А.В. Суворову.

Сражений масштаба Полтавы или Бородино во время восстания не случилось. Но крупные битвы, в которых принимали участие тысячи человек, исчисляются десятками. В разгар восстания в распоряжении Пугачева была армия в 120 тыс. человек, с артиллерией и кавалерией. После его пленения боевые действия в Сибири. На Урале и в Поволжье продолжались до середины 1775 года.

Указы Пугачева и «государственное строительство»

Пугачев последовательно придерживался своей легенды «государя Петра Федоровича» и на контролируемых территориях заводил «государственные порядки». Это – еще одно важное отличие Пугачевщины от других масштабных крестьянских восстаний.

Армия Пугачева была устроена на манер казацких частей с сотнями и офицерскими званиями (по казацкому образцу). У него была Военная коллегия – нечто вроде Генерального штаба, руководившего войском и участвовавшего в принятии решений. Она же играла роль своеобразного министерства финансов и высшей судебной инстанции. Роль администрации на местах исполняли атаманы. Пугачев проводил рекрутские наборы в свое войско и собирал подати.

От имени Пугачева выпускались «указы», обещавшие различные привилегии тем, кто «присягнет государю». Наиболее заслуживают внимания указы о возвращении земель и «исконных прав» коренным уральским и сибирским народам, а также манифесты 28 и 31 июля 1774 года об освобождении крепостных, оглашенные соответственно в Саранске и Пензе. Пугачев обещал также разные привилегии казачеству и прекращение преследования старообрядцев с предоставлением им права иметь церкви и свободно исповедовать свою веру.

Для пугачевцев были характерны жестокие репрессии. Зверские казни комендантов захваченных гарнизонов и местных заводчиков и помещиков (с семьями) были обычным делом. В Казани убивали всех, кого заставали «в немецком платье». Обычно казнили (за нечастыми исключениями) попавших в плен офицеров.

Характерно и то, что восставшим удалось наладить работу некоторых предприятий на Урале. Во время восстания шло производство пушек, ядер и другого военного снаряжения.

Окончание восстания

Пленение Пугачева лишило восстание организованности и главной идеологической основы – борьбы за «законного государя». Однако боевые действия на Волге и в Башкирии продолжались до середины 1775 года. Но правительственным войскам стало намного проще громить отдельные отряды восставших, лишенные единого руководства. Применялись и методы устрашения – в частности, сплавные плоты с виселицами на Волге. Казни обязательно осуществлялись во всех населенных пунктах, добровольно сдавшихся Пугачеву. Кто действовал более жестоко (пугачевцы или правительственные силы) установить сложно.

Следствие по делу главных руководителей восстания (включая самого Пугачева) проводилось в Москве в ноябре 1774 – январе 1775 годов. Наказания подсудимым были назначены разные – от четвертования (впрочем, приговоренным сперва отрубали головы, а уж потом расчленяли мертвые тела) до гражданской казни и ссылки. Пугачев и его ближайшие соратники были казнены 10 (21) января 1775 года на московской Болотной площади.

Итоги Пугачевской войны

Царское правительство сделало выводы из восстания и постаралось принять меры по недопущению подобного в дальнейшем. Этой цели служили как репрессии (вероятно, жертвами их стали более 30 тыс. человек, хотя точное число не установлено), так и проведенные после подавления восстания реформы – полиции, губерний, городского самоуправления. Эффективный государственный аппарат более не допускал восстаний такого масштаба.

- Ускорилась интеграция казачества в государственную систему. В частности, прямым следствием Пугачевского восстания стала ликвидация в 1775 году Запорожской Сечи.

- Одновременно были сделаны и уступки некоторым слоям населения – в частности, казакам, кочевым казахам, государственным крестьянам и однодворцам. Лояльность нерусских народов обеспечивалась предоставлением их верхушке прав российского дворянства.

- Пугачевский бунт имел тяжелые последствия для уральской промышленности. Хотя некоторые заводы работали и при восставших, значительная часть их была уничтожена, оборудование испорчено, управляющие и опытные работники погибли. Для устранения последствий правительство прибегло к изменению системы обеспечения промышленности рабочей силой. Упор теперь делался на вольнонаемных рабочих, причем желательно не местных. Они были заинтересованы в работе заводов, бывших для них единственным источником заработка.

- Восстание сказалось даже на географии региона. Указом Екатерины II с карт исчезло название реки Яик и всех производных от него. Так река стала именоваться Уралом, Яицкое казачество – Уральским, Яицкий городок – Уральском. Большинство этих названий сохранилось до наших дней.

Разгром Пугачевщины положил конец массовым крестьянским войнам и самозванству в России. В дальнейшем социальное движение уже не опиралось на идею «доброго царя». Крестьянские бунты остались обычным явлением, но более не выходили за рамки уездов и губерний.

Обострение

классовых противоречий — следствие

крайнего усиления крепостнической

эксплуатации — привело к возникновению

народного движения под предводительством

Е.И.

Пугачева.

Основной

причиной войны послужила серия указов

60-х г. XVIII

в., превращавших крестьян в бесправных

рабов. Ущемлялись и права казачества:

на Яике была отменена выборность

войсковых атаманов, казаков стали

привлекать к службе вдали от родных

мест.

Социальная

напряженность росла и на Урале. В такой

обстановке вспыхнула последняя в

истории России крестьянская война

под руководством Е.И. Пугачева. В августе

1773 г. Пугачев объявил себя уцелевшим

императором Петром III.

17 сентября 1773 г. им был обнародован

манифест, жалующий казаков землями,

беспошлинной рыбной ловлей, деньгами

и т.п. Пугачев также обещал всем крепостным

освобождение от господ, вечную волю и

свободу, а также землю и другую

собственность во владение. Пугачев

призывал крестьян восстать против

дворян и царских воевод. Дворян, как

«разорителей крестьян», Пугачев повелел

«ловить, казнить и вешать». Дата

обнародования манифеста считается

началом восстания. В пугачевском движении

приняли участие казаки, работные люди

уральских заводов, беглые крестьяне,

татары, калмыки, башкиры. Однако с самого

начала по своим требованиям и методам

борьбы движение носило ярко выраженный

крестьянский характер. На первом этапе

(сентябрь 1773 г. — март 1774 г.) казацкое

восстание переросло в крестьянскую

войну. Двигаясь вверх по Яику (Уралу),

пугачевцы подошли к Оренбургу и осадили

его. Постепенно восстание охватило не

только Урал, но и Поволжье и Западную

Сибирь. Повстанцы заняли Красноуфимск,

Самару. Повсюду действовали отряды

пугачевских «полковников» — яицкого

казака И. Зарубина, крепостного крестьянина

А. Хлопуши, предводителя восставших

башкир Салавата Юлаева и др. В решающем

сражении под Татищевой крепостью 22

марта 1774 г. восставшие потерпели

поражение. Пугачев двинулся в Башкирию

и на Урал, где развернулся второй этап

восстания (апрель — июль 1774 г.). 12 июля

1774 г. Пугачев захватил Казань. Однако

подошедшие правительственные войска

под командованием Михельсона разгромили

пугачевцев.

Десятитысячная

армия Пугачева двинулась на Волгу. В

течение третьего этапа войны (июль

-сентябрь 1774 г.) пугачевцы заняли ряд

городов на правом берегу Волги. Под

напором Михельсона Пугачев отступил

к Нижней Волге. Попытка взять Царицын

была неудачной, и Пугачев переправился

на левый берег Волги, был схвачен

яицкими казаками и 12 сентября 1774 г. выдан

Михельсону. 10 января Л 775, г. Пугачев был

казнен на Болотной площади в Москве.

Причины

поражения пугачевского

движения:

• стихийный

характер войны;

• локальность;

• отсутствие

четкого плана действий и представления

о будущем устройстве государства;

• противоречия

между разными социальными группами в

лагере повстанцев; вера в «доброго

царя», наивный монархизм.

29. Основные направления внешней политики России

Во время царствования

Екатерины П. Русско-турецкие войны 1768

-1774 гг. и 1787 — 1791 гг., их значение

Во

второй половине XVIII

века южное и западное направления

внешней политики Екатерины II

стали важнейшими для России. Нужно было

решить задачи, поставленные и не решенные

Петром I:

• на юге выйти к

Черному морю, обезопасить страну от

набегов крымского хана и добиться права

не только иметь флот на Черном море, но

и беспрепятственно выходить в Средиземное

море через контролируемые Османской

империей проливы Босфор и Дарданеллы;

• на западе было

необходимо продолжить процесс возвращения

России украинских и белорусских

земель.

Главными противниками

России в ее стремлениях были Османская

империя и поддерживавшая ее Франция,

не заинтересованная в усилении связей

России с Западной Европой.

В 1764

г. Екатерина II

добилась избрания королем Польши ее

ставленника Станислава Понятовского,

однако это привело к возникновению в

Польше сильной оппозиции, вступившей

в вооруженную борьбу с новым королем и

русскими войсками, введенными в Польшу

для его поддержки.

Турция, подстрекаемая

Австрией и Францией, в 1768 г. объявила

войну России. Поводом для нее послужил

отказ России вывести свои войска из

Польши. Военные действия начались в

1769 г. в Молдавии и Валахии, на Азовском

побережье. Зимой 1768-1769 гг. вассал Турции

крымский хан совершил последний набег

на южные окраины России, однако в

дальнейшем успех сопутствовал России.

Одна за другой пали турецкие крепости

Хотин, Яссы, Бухарест, Измаил.

В 1770

г. русская армия под командованием

Румянцева одержала победы на реках

Ларге, Кагуле, вышла к Дунаю. Румянцев

использовал новое боевое построение

пехоты: подвижное каре, в котором дивизии

или полки, ощетинившись со всех четырех

сторон штыками, успешно противостояли

многочисленной турецкой коннице.

Русская балтийская эскадра (адмирал

Г.А. Спиридов) обогнула Европу, появилась

в Средиземном море и в Чесменской бухте

25 — 26 июня 1770 г. уничтожила почти весь

турецкий флот В 1771 г. русские войска

овладели Крымом, что означало окончание

войны. Турция сорвала переговоры. В

1774 г. русские войска перешли Дунай, в

этом же походе успешно действовал корпус

А.В. Суворова. По Кочук-кайнарджийскому

мирному договору( 1774

г.):

Россия

получила право иметь флот на Черном

море;

• торговые суда

страны могли беспрепятственно выходить

в Средиземное море;

• Турция уплатила

контрибуцию в 4 млн. рублей;

• к России перешли

Керчь, Еникале, Кинбурн и Хабарда;

• была

признана независимость Крымского

ханства (Екатерина II

воспользовалась этим в 1783 г., присоединив

Крым к России).

Стремясь вернуть

Крым и сделать Грузию вассальным

государством, Турция в 1787 г. объявила

России войну. Ее подталкивали на это

Англия, Франция и Пруссия. Русские войска

под командованием Суворова разгромили

турок при Кинбурне (1787), был взят Очаков

(1788), при Фокшанах (1789), после штурма пала

мощная, укрепленная французскими

инженерами крепость Измаил (1790). Флот

Ушакова у мыса Калиакрия в 1791 г. уничтожил

турецкий флот.

В 1791

г. был заключен

Ясский мир

Крым окончательно

вошел в состав России, граница проходила

по Днестру.

Таким

образом, Екатерине II

удалось сделать то, к чему стремилась

русская дипломатия еще в XVI

в.: были урегулированы взаимоотношения

с Европой, а русская армия заставила

считаться с Россией самые сильные

государства. «Чесма заставила всю Европу

вздрогнуть и принять в соображение, что

мечта Петра как будто вполне сбылась

и что у русского властелина налицо обе

руки — не только армия, но и флот» (Е.В.

Тарле). Россия получила выход к Черному

морю, устранив на этом направлении

Крымское ханство — источник многих

неприятностей и беспокойств.

Не

имея возможности получить колонии в

Африке или Вест-Индии, Российская империя

наращивала свою территорию за счет

соседних земель. Екатерине П удалось

включить в состав империи Белоруссию

и Правобережную Украину, Литву и

Курляндию, а также Грузию (в сентябре

1783 г. был подписан Георгиевский

трактат, по которому Восточная Грузия

переходила под протекторат России.

Позднее, в январе 1801 г., уже при Павле

I,

Грузия была присоединена к России в

качестве губернии). В конце XVIII

в. началось освоение 9еверных русских

территорий Американского континента.

В 1784 г. были основаны первые русские

поселения на Аляске.

Существенно

возросла геополитическая роль

петербургской монархии. В конце XVIII

в. Россия активно участвовала в разделах

Польши (три раздела Речи Посполитой —

1772, 1793, 1795), противодействовала

освободительной борьбе в Польше, подавив

с помощью армии под командованием

Суворова восстание под руководством

Тадеуша Костюшко. Эти события стали

генеральной репетицией роли «жандарма

Европы», которую России суждено было

сыграть в XIX

веке.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Восстание Пугачева — один из знаменитых и важных общественных бунтов в ответ на происходящие события в стране и мире. Это один из острых сюжетов политической полемики, который является до сих пор актуальным. Кто такой Емельян Пугачев, каковы причины восстания, цели и основные события? Об этом расскажем в кратком содержании далее.

Краткая биография Емельяна Пугачева

Емельян Иванович Пугачев родился в 1742 году (официальная дата) в Зимовейской станице. Он рос лидером и харизматичным человеком. О нем в свое время даже писал Пушкин в своей повести «Капитанская дочка». В 18 лет Емельян отправился в армию, а на следующий год женился на Софье Недюжевой, которая жила по соседству.

С 1756 года был участником семилетней войны, а затем был военным в польском походе и русско-турецкой войне. После этого начинается его противозаконная деятельность, в ходе которой он помогал свояку скрываться от службы и сам постоянно скрывался.

Когда его задержали, Пугачев был направлен в Черкасск. Там его друг помог ему сбежать в старообрядческий скит. Оттуда Емельян направился в Яицк, где встретился с соратниками и организовал крестьянское шествие против власти под своим предводительством.

Однако оно было повержено, а Емельян был отправлен на сибирскую каторгу. В 1773 г. он сбежал и представился всем как Петр III, подняв бунт. В 1774 г. он был арестован. В 1775 г. в столице его четвертовали на глазах у всех.

Причины и предпосылки восстания

Основная причина пугачевщины — нестабильность социальной финансовой и политической сферы, ограничение прав и свобод казачества и коренных уральских народов. К тому же, крестьяне, которые работали на уральском заводе, работали сверхурочно. В итоге вся сила сконцентрировалась на беглом каторжнике Емельяне Пугачеве, назвавшемся Петром III, который был сослан императрицей.

Другими причинами бунта под руководством каторжника стали:

-

Большие коммуникации с малой эффективностью госуправления, в результате которых случался произвол властей и происходили нарушения законов.

-

Чиновничьи злоупотребления властью из-за отсутствия должного контроля за действиями властей.

-

Дискредитации беззакония низших сословий в гражданских судах.

-

Распоряжения крестьянами в своих интересах со стороны помещиков с дворянами в результате проигрыша в карты и других игр.

-

Незаинтересованность улучшения в управлении государством со стороны служащих и чиновников.

-

Приумножение капиталов властей и бесправие на социальном уровне.

-

Злоупотребления со стороны духовенства, дворянства и мещан властью.

-

Неограниченность богатств и эксплуатация крестьянства духовенством, дворянством и мещанством.

-

Массовый голод каждые несколько лет, в результате которого умирали несколько сотен человек.

-

Ненормированный график работы крестьян (5 дней крестьяне работали на хозяев, а 2 дня на себя).

Цели и требования восставших

Основные цели восстания заключались в:

-

возвращении былой вольности;

-

свободной рыбной ловле с солевой добычей;

-

требовании прекращения беспредела местных властей;

-

уравнивании в правах крестьян с мещанами и возвращении им воли с участком земли;

-

улучшении условий труда уральских рабочих и увеличении привилегий национальных окраин.

Восставшие требовали разные вещи, в зависимости от рода их занятий. Например, рабочие требовали повысить зарплату, передать заводы из частных владений в общую кассу. Крестьяне заявляли о том, чтобы ослабить крепостничество, отменить сибирскую ссылку, отменить продажу крестьянских земель, снизить налоги и барщину с месячиной.

Малые народности хотели, чтобы прекратился чиновничий произвол, остановилось взяточничество со скупкой земель и прекратилось насильственное христианское обращение.

Казаки требовали возвратить бывшие вольности и иметь возможность самостоятельно выбирать себе атамана.

История пугачевского бунта — основные события и даты

Пугачевский исторический бунт был начат в сентябре 1773 г. в области хутора Толкачевых в Яицком городке. Бунт продолжался три этапа. Пугачев объявил себя Петром III, который чудом спасся после восшествия Екатерины на престол как главы государства. Затем он начал распространять письмена и рассказы, где обещал людям даровать свободу с землей и освободить их от рекрутов, поскольку выдавал себя за царя.

В октябре Пугачев стал собирать войско и набрал около 2500 человек. В ходе осаждения Оренбурга к нему присоединились 15000 человек и продолжили движение к столице. К тому же, его сподвижники обзавелись 86 пушками. Подобно Емельяну, в то же время Юлаев поднял восстание в Башкирии, Зарубин — в Уфе, Овчинников — в Яицке, а Арапов — в Самаре.

В январе 1774 г. восстание охватило Нижнее Поволжье с Южным Уралом. Чтобы подавить бунт, Екатерина выслала армию во главе с Бибиковым. Восстание дошло до крепости Татищево Оренбургской области, где состоялось сражение в марте, как и в Уфе. Армия Пугачева потерпела ряд неудач. В апреле Емельян затаился в горах Урала, чтобы с ним ничего не произошло, и вновь собрал войско для осады других городов.

В период с 12 по 17 июля Пугачеву удается взять Казань, Нижегородскую, Воронежскую, Пензенскую и Тамбовскую губернии. Он продолжает свой ход к родине донских казаков в надежде на помощь. К 31 июлю он захватывает Саранск с Пензой, Саратовым, Камышиным и Царицыным. Донские казаки его не поддерживают. В августе Пугачев издает царский манифест, где освобождает крестьян от их обязанностей. В начале осени яицкие казаки арестовывают Пугачёва и ведут его к Михельсону, где против восставших выступает Суворов. 10 января 1775 г. всех глав бунтовщиков казнят.

Основные действия и события, передвижения бунтовщиков показаны на исторических картах.

Причины поражения бунтовщиков

Пугачевские бунтовщики не смогли закончить начатое дело с успехом из-за стихийности и неорганизованности характера восстания, отсутствия четко выработанной программы работы с организацией, вооружением и дисциплиной. Также все мечтали о государе, который бы отпустил всех крестьян, дал бы им землю и права. Однако они не пытались свергнуть самодержавие.

Итоги и значение крестьянской войны

В итоге восстание было жестоко подавлено в России, Пугачев был казнен, как и многие восставшие. Восстание значительным образом дестабилизировало положение в стране и превратило его в стихийное бедствие. Императрица запретила упоминать о главе восстания, попыталась стереть из памяти все, что с ним было связано. Даже казачество было названо уральским.

Крестьянское восстание не смогло улучшить ситуацию, репрессии продолжились и усилились. Кроме того, положение работников на заводе не было улучшено.

Восстание стало значимым в обществе из-за того, что пугачевский бунт был самым крупным в народе за всю историю, и впервые была проведена борьба с крепостничеством. Императрица обратила внимание на крестьянский вопрос и усилила полицейский режим, поняв, насколько страшным может быть бунт общества, и к чему он может привести.

В целом, восстание Пугачева — реакция общества на происходящие изменения во власти, притеснение крестьян вследствие государственных реформ и один из самых кровопролитных гражданских бунтов. Оно показало, что обществу нужны изменения и в дальнейшем это послужило толчком к реформированию страны.

Крестьянская война 1773 – 1775 гг. под предводительством Е.И. Пугачева

| Участники | Причины их недовольства |

| 1.Казачество | Наступление правительства на казачьи привилегии, ограничение казацкого самоуправления |

| 2. Башкиры, народы Поволжья | Политика российского правительства в национальных окраинах |

| 3. Работные люди Уральских заводов | Тяжелые условия труда и сильная эксплуатация |

| 4. Крепостные крестьяне | Сильный крепостной гнет, бесправие и эксплуатация крестьян помещиками |

«Пугачевщина» — результат всеобщего недовольства низов общества своим бедственным положением

Движение возглавил Емельян Иванович Пугачев – донской казак, бежавший на реку Яик из казанской тюрьмы.

С 17 лет принимал участие в войнах с Пруссией и Турцией, получил младший офицерский чин за храбрость в боях, был арестован и посажен в тюрьму за выступление в роли челобитчика от крестьян и простых казаков.

Бежав на земли яицкого казачества, Пугачев объявил себя «законным императором Петром III» и возглавил антиправительственное выступление яицких казаков.

Обратите внимание

Июль 1774 года «Манифест», «Жалованная грамота крестьянству». «Всех находившихся прежде в крепостничестве и подданстве помещиков» Пугачев жалует «вольностью и свободою, землями и сенокосными угодьями, рыбными ловлями и соляными озерами …без покупки и без оброку».

«Манифест» освобождал население страны от рекрутской повинности, от налогов и повелевал ловить и казнить дворян и «мздоимцев-судей».

1. Первый этапсентябрь 1773 года в землях яицкого казачества. Отряд Е.И. Пугачева, осадил Оренбург, крупнейшую крепость на юго-востоке России. Здесь армия Пугачева выросла до 30 – 50 тысяч человек при 100 пушках. Правительство подтянуло к Оренбургу войсковые части во главе с генералом А.И. Бибиковым, которые в марте 1774 года нанесли войскам Пугачева серьезное поражение.

Отдельные отряды соратников «императора Петра III» – Салавата Юлаева, Чики Зарубина, Белобородова, Хлопуши захватили Кунгур, Красноуфимск, Самару, осадили Уфу, Екатеринбург, Челябинск, не на шутку напугав Екатерину II.

2. Второй этап —апрель-июль 1774 года. Восставшие отступили на Урал, где их ряды пополнились крепостными крестьянами и горнозаводскими рабочими. С Урала Пугачев с 20-ти тыс. войском двинулся по Каме на Казань. В начале июля 1774 года армия восставших овладела Казанью.

Однако вскоре к городу подошли правительственные войска под командованием полковника Михельсона и в жестоком сражении восставшие потерпели сокрушительное поражение.