- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Колмаков А.А.

1

Чеканин И.М.

1

Краюшкин А.А.

1

Перепелкин А.И.

1

Доронин А.Б.

1

1 ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России

В работе дано эргономическое обоснование эффективности этапов изготовления моделей нативных препаратов (по С.В. Дмитриенко), которые включают одонтоскопию, одонтометрию и одонтографию. С целью научного обоснования преимущества выделения и включения в гипсовую репродукцию указанных методик в технике моделирования зубов использованы данные студентов двух групп, где предусмотрены изучение анатомии и гипсовая репродукция постоянных и молочных зубов человека. Первая группа использовала методические рекомендации для моделирования зубов, изложенные в соответствующих учебниках, учебных пособиях и руководствах по общепринятым технологиям. Второй группе студентов были предложены методические рекомендации с применением техники моделирования зубов по С.В. Дмитриенко. Психофизиологическими методиками проиллюстрировано преимущество данной техники гипсовой репродукции зубов по сравнению с традиционными.

обоснование эффективности применения.

техника моделирования зубов

1. Бодалёв А.А. Общая психодиагностика / А.А. Бодалев, В.В. Столин // М.: Изд-во МТУ. 1987. – С. 60-65.

2. Дмитриенко С.В. Анатомия зубов человека / С.В. Дмитриенко, А.И. Краюшкин, М.Р. Сапин //М.: Медицинская книга: Н. Новгород; изд-во НГМА, 2000. – 196 с.

3. Дмитриенко С.В. Практическое руководство по моделированию зубов / С.В.Дмитриенко, Л.П. Иванов, А.И. Краюшкин, М.М. Пожарская // М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 240 с.

4. Клаучек С.В., Краюшкин А.И., Хвастунова И.В. Человек-оператор (профессиональная психосоматодиагностика): Монография, под ред. акад. РАМН В.И. Петрова. Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2004. – 104 с.

5. Краюшкин А.И. Нормальная анатомия головы и шеи: Учебник / А.И. Краюшкин, С.В. Дмитриенко, А.А. Воробьёв, А.М. Александрова, Е.Ю. Ефимова, Д.С. Дмитриенко. – М.: медицинская книга. 2012. – 288 с.

6. Мандриков В.Б. Организационно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в медицинском вузе: реб. Пособие / В.Б. Мандриков, А.И. Краюшкин, С.В. Дмитриенко, В.А. Петров; под ред. В.И. Петрова. – Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2006. – 88 с.

7. Мандриков В.Б. Симуляционные технологии – современный метод обучения в среднем медицинском образовании / В.Б. Мандриков, И.М. Чеканин, Е.А. Лаптева, Е.И. Калинченко // Медицинское образование в ХХI веке: традиции и инновации; Материалы ХХ Межрегиональной учебно-методической конференции 22 апреля 2015 года – Архангельск – 2015. – С 120-122.

8. Погодин В.С. Руководство для зубных техников. – Л.: Медицина, 1983. – 240 с.

9. Самусев Р.П. Основы клинической морфологии зубов / Р.П. Самусев, С.В. Дмитриенко, А.И. Краюшкин // М.: ОНИКС 21 век. Мир и образование. – 2002. – 368 с.

10. Чеканин И. М. Взаимосвязь формы и размеров зубных дуг с параметрами краниофациального комплекса при мезоцефалии. Автореферат кандидатской диссертации. – Волгоград 2005 – 16 с.

Рабочей программой дисциплины «Анатомия человека —

анатомия головы и шеи» для специальности 31.05.03 «Стоматология»

стоматологического факультета на кафедре анатомии человека Волгоградского

государственного университета (ВолгГМУ) в перечне практических навыков (умений)

предусмотрено моделирование зубов. Последнее реализуется так же в соответствие

с программой подготовки специалистов среднего звена по специальности

«Стоматология ортопедическая» медицинского колледжа ВолгГМУ. Научные и методические

аспекты моделирования зубов приобретают всё большую актуальность, прежде всего,

с явным расширением возможностей и показаний к ортодонтическому лечению в

различных возрастных группах и, особенно, в зрелом возрасте, когда имеют место

относительно небольшие способности тканей к изменениям формы и размеров, но в

то же время достаточно высоки требования к эстетическим результатам проводимого

лечения с учетом вариантной анатомии краниофациального комплекса [10].

Так же, в связи с расширением показаний к

протезированию зубных рядов и зубов, имеющих дефекты, с постоянной разработкой

и внедрением новых материалов для протезирования, изготовлением адгезивных

облицовок, становлением имплантологии [7]. Мануальное воспроизведение внешней

формы зуба актуально для уяснения нормальной анатомии этих органов, понимания

конструкции зубов человека в этнической одонтологии, сравнительной анатомии,

антропологии [5].

Для моделирования зубов используется различные материалы. На кафедре

анатомии человека ВолгГМУ наиболее приемлемой расценена гипсовая репродукция,

прототипом которой служат естественные целостные препараты зубов [6].

Известен ряд технических подходов к воспроизведению отдельных частей зуба

— коронки или её окклюзионной, поверхности [8]. Однако в работах не отражены

этапы моделирования нативных препаратов, а также зуба в целом. Научное

обоснование совокупных приёмов моделирования зубов человека при гипсовании

репродукций естественных образцов приведено в руководстве С.В. Дмитриенко с

соавт. [3].

Технология гипсовой репродукции зубов по С.В. Дмитриенко отражена в ряде

изданий [2, 5, 9]. Однако, эргономическое обоснование преимуществ техники

моделирования зубов по С.В. Дмитриенко не проводилось. Вместе с тем,

эргономические технологии (учёт взаимосвязи работы, времени и пространства) во

всех сферах деятельности человека, включая круг образовательных, методических,

медицинских, в том числе стоматологических проблем, являются актуальными [7].

Цель работы

Дать эргономическое обоснование эффективности применения техники гипсовой

репродукции зубов с естественных образов по С.В. Дмитриенко.

Методика исследования

Проведено наблюдение за работой двух групп студентов стоматологического

факультета на кафедре анатомии человека ВолгГМУ, где предусмотрены изучение

анатомии и гипсовая репродукция постоянных и молочных зубов человека.

Работа по моделированию каждого зуба проводилась в несколько этапов, в

соответствии с которыми применялись различные методы исследования.

С целью научного обоснования преимущества выделения и включения в

гипсовую репродукцию одонтоскопии, одонтометрии и одонтографии в технике

моделирования зубов человека, применяемой в ВолгГМУ, мы использовали работы

студентов двух групп на кафедре анатомии человека, где предусмотрены изучение

анатомии и гипсовая репродукция постоянных и молочных зубов человека. Первая

группа (32 студента двух академических групп) использовала методические

рекомендации для моделирования зубов, изложенные в соответствующих учебниках,

учебных пособиях и руководствах по общепринятым технологиям [8]. Второй группе

студентов (30 студентов двух академических групп) были распечатаны методические

рекомендации с применением техники моделирования зубов по С.В. Дмитриенко,

описание которой вошло в учебные пособия [2, 3, 9].

Исходный уровень усвоения темы «Анатомия зубов» был объективно тестирован

всеми студентами обучающе-контролирующей компьютерной программой. База данных

составлена на основе тестовых заданий по анатомии зубов, опубликованных по

решению Центрального методического совета ВолгГМУ [6]. По данной теме предлагались вопросы с четырьмя различными

ответами на каждый поставленный вопрос. В итоге работы студента с компьютером

выводилась оценка его знаний по анатомии зубов по пятибалльной системе,

компьютер подсчитывал процент знаний, число допущенных ошибок и количество

правильных ответов. При составлении программы в нее введена функция,

генерирующая псевдослучайные числа, которая позволяла составить индивидуальный

набор вопросов для каждого студента и исключить формальную подготовку студента

к ответу. Использованная нами программа тестирования знаний студента по теме

«Анатомия зубов» обеспечивала возможность работы в индивидуальном режиме,

многовариантность, неповторимость последовательности вопросов и ответов, предотвращая

тем самым механическое запоминание и создавая необходимые условия объективной

оценки знаний. Максимальная объективность оценки обеспечивалась наличием на

дисплее таймера, который регламентировал время ответа на один вопрос в течение

одной минуты. Студент видео на дисплее оценку знаний, мог работать в режиме

«Проверка знаний», что позволяло ему проанализировать допущенные ошибки.

Результаты компьютерного тестирования распечатывали в виде ведомости,

содержащей в себе следующие графы: фамилия, имя, отчество, номер группы, процент

знаний, оценка. В ведомости также перечислялись все вопросы с неправильными

ответами. Кроме исходного уровня усвоения темы «Анатомия зубов» сопоставление

студентов двух групп мы осуществляли по способностям к пространственному

воображению, комбинаторному мышлению, кратковременному запоминанию

наглядно-образной информации, необходимых в работе по воссозданию такой сложной

трехмерной конструкции, как гипсовая модель зуба. Одним из адекватных тестов

для определения указанных возможностей может служить тест структуры интеллекта [4].

Мы использовали компьютерный вариант теста структуры интеллекта [4].

Время на изготовление одной модели зуба из гипсового блока не

регламентировалось, но учитывалось в каждой группе. Оценка результатов

изготовления моделей осуществлялась по специально разработанной нами

морфометрической шкале. Обработка цифровых данных на всех этапах работы

производилась адекватными методами математической статистики с вычислением

выборочных средних, показателей их разнообразия, сходства и различия.

Результаты исследования и их

обсуждение

Сопоставление исходного уровня усвоения студентами двух групп темы

«Анатомия зубов» и по ряду психологических способностей, необходимых в

моделировании показало отсутствие статистических различий по этим критериям. Результаты

исследования показали, что при хронометраже одонтоскопии описательную

характеристику зуба студенты первой группы завершали достоверно быстрее (от

4,20±0,54 мин до 13,87±2,06 мин для зубов различных позиций), чем студенты

второй группы (от 9,40±0,88 мин до 22,67±1,41 мин также для зубов различных

позиций). Это мы объясняем необходимостью усвоения студентами второй группы (работа

по технике моделирования ВолгГМУ) значительно большего объема информации и

уяснения значительно большего числа одонтологических признаков, предусмотренных

этапом одонтоскопии, необходимых для моделирования, чем у студентов первой

группы.

Результаты хронометража одонтометрии показали, что студенты второй группы

(использовавшие методы одонтометрии в нашей интерпретации) затрачивали времени

на измерения зубов (от 5,60±0,11 мин до 6,47±0,13 мин) достоверно меньше, чем

студенты первой группы (от 7,00±0,21 мин до 10,25±0,20 мин для зубов разных

позиций). Это мы объясняем тем, что студенты первой группы (не имеющие, в

отличие от студентов второй группы, однозначных инструкций по одонтометрии) в

процессе определения одних и тех же параметров, повторяя одонтометрию, получали

неоднозначные результаты. Это побуждало студентов неоднократно дублировать

манипуляции, на что затрачивалось лишнее время. Следует также подчеркнуть, что

только студенты второй группы рассматривали одонтоскопию и одонтографию в

качестве этапов моделирования, а это является важным условием психологического

настроя на конечный результат работы и существенной мотивацией наиболее

прочного усвоения каждого последующего этапа работы.

Результаты исследования показали, что студенты второй группы имели

достоверно более высокий средний балл при оценке точности репродукции зубов

различных позиций и более высокие баллы при оценке каждого параметра. Так, при

оценке точности передачи одонтологических деталей медиального резца верхней

челюсти, средняя оценка для студентов первой группы (работавших по традиционной

технике) составляла 4,00±0,04 балла, у студентов второй группы (использовавших

разработанную технику моделирования в ВолгГМУ) — 4,77±0,02 балла. При этом

отличных оценок в первой группе было 27,27%, во второй — 77,27%. Сходные

результаты были получены при оценке гипсовой репродукции зубов других позиций.

При разработке техники моделирования мы учитывали задачи гипсовой

репродукции зубов. Пространственное воспроизведение изучаемого объекта помогает

запомнить, анатомические варианты в одонтологии, уяснить закономерности

строения различных зубов с учетом возраста и вариантов строения, представить

особенности анатомии зубов. Моделирование зубов развивает мануальные навыки,

необходимые в клинике стоматологии. Поэтому для реализации задач гипсовой

репродукции нами предусмотрено воспроизведение не только коронки, но и корня

(корней) зуба, полости зуба и моделирования молочных зубов. Копирование корней

зубов, так же, как коронок с натуральных образцов, основано на алгоритме

одонтоскопии, одонтометрии и одонтографии с собственно техникой моделирования.

Воспроизведение полости зуба осуществляли с применением одонтографии на

распилах готовых моделей, проведенных в вестибулярно-язычном и

мезиально-дистальном направлениях. При моделировании молочных зубов учитывали

их морфологические отличия от постоянных (наличие «пояса», более выраженного перехода

контуров коронки в контуры корня, «клещевидной» изогнутости корней, более емкой

полости зуба).

Проведенное исследование показало преимущества разработанной С.В.

Дмитриенко с соавт. [3] техники моделирования по сравнению с известными, так

как она способствует повышению точности передачи в гипсовой копии особенностей

конструкции оригинала, нивелирует зависимость результатов работы от технических

возможностей исполнителя и является более эргономически эффективной по

сравнению с традиционными методиками.

Рецензенты:

Коневский А.Г., д.м.н.,

профессор, профессор кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии, ГБОУ

ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, г.

Волгоград;

Гущин А.В., д.м.н.,

доцент кафедры биотехнических систем и технологий, ГБОУ ВПО «Волгоградский

государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Волгоград.

Библиографическая ссылка

Колмаков А.А., Чеканин И.М., Краюшкин А.А., Перепелкин А.И., Доронин А.Б. ЭРГОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ (ПО С.В. ДМИТРИЕНКО) // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 6.

;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=23396 (дата обращения: 23.04.2023).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Книжные памятники Свет

Обратная связь

Версия для слабовидящих

Войти

НЭБ

-

Коллекции и спецпроекты

-

Новости

-

Электронные читальные залы

-

Информация для библиотек

-

Программное обеспечение для библиотек

-

Вопросы и ответы

-

Обратная связь

-

Форум

Наши продукты

Книжные памятники

Свет

Мы в соцсетях

Версия для слепых

Практическое руководство по моделированию зубов

Дмитриенко С.В.

, Иванов Л.П.

Практическое руководство по моделированию зубов

Дмитриенко С.В.

, Иванов Л.П.

239 с.

Количество страниц

2001

Год издания

М.

Место издания

О произведении

Издательство

ВУНМЦ

ISBN

5-89004-116-9

ББК

76.29.55

УДК

616.31

Язык

Русский

Еще

Примечание содержания

Библиогр.: с. 238

Еще

Общее примечание

Библиогр.: с. 238

Еще

Библиотека

ЭКБСОН

Еще

Ближайшая библиотека с бумажным экземпляром издания

Пожалуйста, авторизуйтесь

Вы можете добавить книгу в избранное после того, как

авторизуетесь на портале. Если у вас еще нет учетной записи, то

зарегистрируйтесь.

1. Дмитриенко С. В., Иванов Л. П., Краюшкин А. И., Пожарицкая М. М. Практическое руководство по моделированию зубов. М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ., 2001. 240 с.

2. Дмитриенко С. В. Краюшкин А. И., Воробьёв А. А., Фомина О. Л. Атлас аномалий и деформаций челюстно-лицевой области. М.: Медицинская книга, 2006. 95 с.

3. Доменюк Д. А., Дмитриенко С. В., Ведешина Э. Г. Геометрически-графическая репродукция зубочелюстных дуг при физиологической окклюзии постоянных зубов // Институт стоматологии, 2015. № 1(66). С. 62-65.

4. Доменюк Д. А., Ведешина Э. Г., Дмитриенко С. В., Кочконян А. С., Арутюнян Ю. С. Клиническая анатомия зубов и зубочелюстных сегментов. Ставрополь: изд-во СтГМУ 2015. 188 с.

5. Шмут Г. П. Ф., Холтрейф Э. А., Дрешер Д. Практическая ортодонтия / под. ред. проф. П. С. Флиса. Пер. с нем. Львов: ГалДент, 1999. 208 с.

6. Begg P. R., Kesling P. C. Begg orthodontic theory and technique, ed 3, Philadelphia, 1977. W.B. Saunders.

7. Dmitrienko S. V., Domenyuk D. A., Kochkonyan A. S. Modern classification of dental arches //Archiv euromedica, 2014. Vol. 4. № 2. P. 14-16.

8. Dmitrienko S. V., Domenyuk D. A., Kochkonyan A. S., Karslieva A. G., Dmitrienko D. S. Interrelation between sagittal and transversal sizes in form variations of maxillary dental arches //Archiv euromedica, 2014. Vol. 4. № 2. P. 10-13.

9. Proffit W. R., Fields H. W. Contemporary Orthodontics, 4rd Edition. Mosby. 2007. 751 p.

Укажите регион, чтобы мы точнее рассчитали условия доставки

Начните вводить название города, страны, индекс, а мы подскажем

Например:

Москва,

Санкт-Петербург,

Новосибирск,

Екатеринбург,

Нижний Новгород,

Краснодар,

Челябинск,

Кемерово,

Тюмень,

Красноярск,

Казань,

Пермь,

Ростов-на-Дону,

Самара,

Омск

Анатомия зубов человека, их классические признаки и формы считаются давно и хорошо изученными [2, 4]. При использовании стоматологических материалов предыдущих поколений эти знания абсолютно удовлетворяли стоматологов. Однако появление на рынке стоматологических услуг керамики и композитов, обеспечивающих высокие эстетические качества конструкций, показало ограниченность сведений о тонких деталях строения зуба [3, 5]. С другой стороны, недостаточность и невостребованность врачебных знаний в области морфологии зуба приводят к тому, что даже классические признаки не всегда воспроизводятся в конструкции [7]. Результатом являются более или менее выраженные отличия форм и рельефа реставрации от естественного вида зуба.

Нами изучались эстетические характеристики постоянных зубов у 350 человек методами одонтоскопии и одонтометрии.

Необходимость откусывания, разрывания и растирания пищи способствовала формированию основных групп зубов: резцы, клыки, моляры, премоляры отличаются формой, размерами, количеством корней и располагаются в зубных дугах. Верхняя дуга обычно более округлая, нижняя слегка сдавлена в поперечном направлении. Анатомическая коронка, граница которой проходит по шейке зуба, и клиническая, которая находится над десневым краем сразу после прорезывания зуба, по высоте идентичны. С возрастом анатомическая коронка укорачивается в результате стирания зуба. Клиническая коронка также уменьшается, но может и удлиняться на фоне рецессии десны (рис. 1).

На основании общих характеристик зубы различали по признакам принадлежности к правой или левой стороне, которые касаются кривизны коронок, соотношения дистального и мезиального углов коронки, наклона корней.

Признак кривизны коронки заключается в большей выпуклости вестибулярной части коронки, расположенной вблизи ее мезиального края, и пологом скате дистального. Более четко он определяется при рассмотрении зуба со стороны окклюзионной поверхности и выражен у 71 % центральных резцов (рис. 2).

В 23 % случаев выпуклость смещена в дистальную сторону, у 6 % зубов признак кривизны не определяется.

Признак угла коронки характеризует ситуацию, когда составленные мезиальной поверхностью и режущим краем (жевательной поверхностью) мезиальные углы острее дистальных (рис. 3).

Такое неравенство углов отмечается у 85 % центральных резцов. У моляров признак угла обусловлен более массивными мезиальными буграми. Признак наклона корня означает, что корень либо его верхушка искривляются в дистальном направлении по отношению к продольной оси зуба. В полости рта признак проявляется дистальным смещением вершины зубодесневого купола.

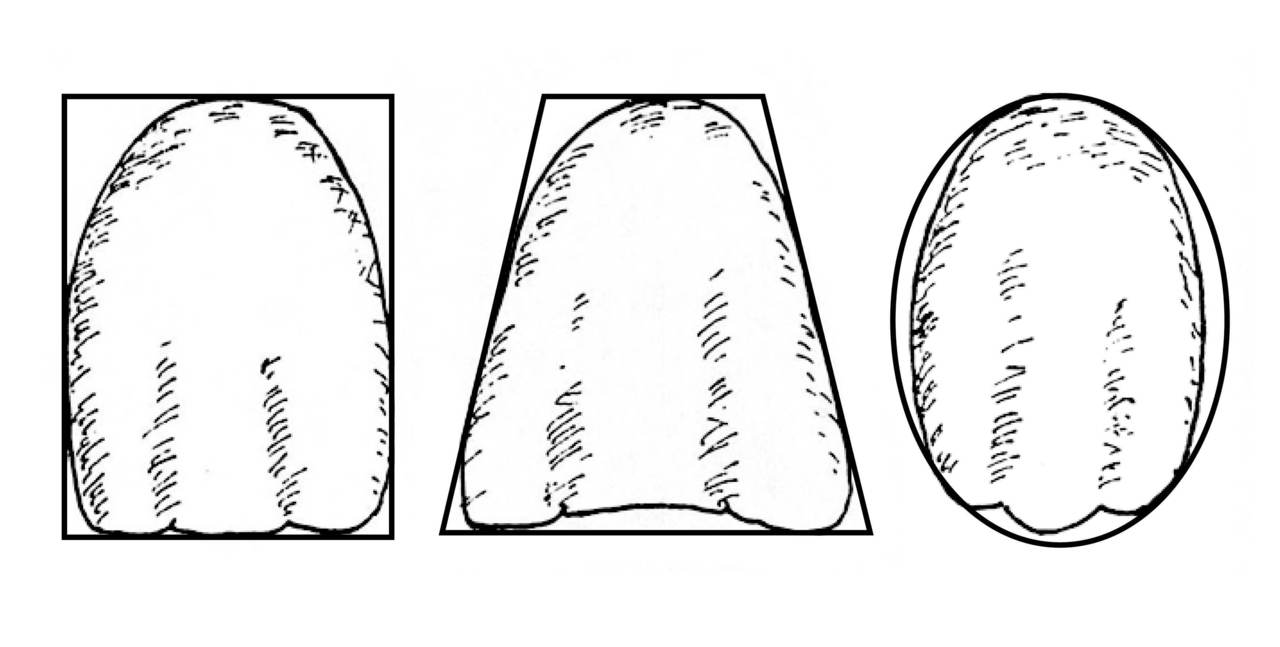

На основании внешнего вида зубы относили к отдельным геометрическим формам (прямоугольник, треугольник, овал), которые характеризуются собственными признаками (рис. 4).

Рис. 4. Основные геометрические формы постоянных зубов.

Резцы прямоугольной формы при отсутствии стирания выявляются в 55 % случаев: поперечные размеры вестибулярной поверхности в придесневой, экваторной области и у режущего края близки по значению, в результате чего проксимальные поверхности практически параллельны (рис. 5).

Признак угла может быть слабовыражен. Протяженность контакта с соседними зубами значительна: в 72 % случаев соприкосновение между зубами начинается у вершины десневого сосочка и заканчивается у режущего края. При треугольной форме коронки, которая характерна для 39 % интактных резцов, поперечные размеры вестибулярной поверхности увеличиваются от шейки к режущему краю (рис. 6).

Рис. 6. Зубы треугольной формы.

Признак угла коронки хорошо выражен в 88 % случаев. Протяженность контакта с соседними зубами незначительна. Овальная форма коронки встречается в 7 % случаев, имея близкие значения поперечных размеров в пришеечной области и вблизи режущего края. Самый большой поперечник в области экватора. Боковые поверхности представляются в виде выпуклых дуг. Углы у режущего края сглажены. Контакты с соседними зубами точечные.

Вестибулярные поверхности клыков, премоляров и моляров имеют более сложную геометрическую форму благодаря выступающим буграм.

По данным обследования молодых людей, в 53 % случаев верхняя зубная дуга имеет овальную форму, в 42 % — округлую и в этих дугах располагаются зубы любой геометрической формы: прямоугольные, треугольные, овальные. Однако для редко встречающихся прямоугольной и треугольной зубных дуг (2,6 % случаев) характерны, соответственно, зубы прямоугольной и треугольной формы.

На визуальное восприятие геометрической формы зуба могут оказывать влияние индивидуальные особенности зубодесневого контура. Куполообразный придесневой край, характерный для 56 % резцов, напоминает по форме клин или треугольник и придает зубу треугольную форму. У 39 % резцов встречается округлый зубодесневой край, у 5 % зубов — уплощенный, почти прямолинейный десневой контур. Форма режущего края также отражает индивидуальные черты зуба (рис. 7).

Сразу после прорезывания режущий край бывает зубчатый. Затем появляются фасетки стираемости. Неровная (выпуклая или вогнутая) поверхность может объясняться особенностью контакта с зубами-антагонистами.

Важное эстетическое значение имеет рельеф вестибулярной поверхности зуба: вертикальные валики, перекимы, выпуклости, впадины, площадки. Единственный валик обычно характерен для средней части вестибулярной поверхности. При наличии двух валиков чаще бывают мезиальный и дистальный. Три эмалевых валика обычно расположены мезиально, медиально и дистально (рис. 8).

Физиологическая стираемость зубов приводит к образованию гладкой вестибулярной поверхности.

Моделирование эстетических реставраций должно преследовать цель воспроизведения в деталях естественных классических, а также индивидуальных характеристик постоянных зубов. Однако анализ качества 145 реставраций, которые создавались путем воспроизведения характеристик симметричного зуба, показал отличия искусственной конструкции от интактного зуба почти в половине случаев [1, 6]. В большинстве случаев это касается восстановления признаков прямоугольной формы там, где требуются треугольные или овальные. В отдельных случаях встречается воссоздание овальных (прямоугольных) форм зубов в челюсти треугольной формы.

Отсутствие признаков принадлежности зубов к стороне было обнаружено в среднем у 30 % реставраций. Из них 77,14 % были смоделированы без учета признака кривизны коронки. У многих пациентов отмечались различия по высоте, ширине или асимметрия размеров отдельных участков эстетических конструкций (рис. 9).

Среди возрастных особенностей, характеризующих рельеф поверхности, практически не встречалось воссоздание перикиматий на конструкциях у подростков. Удлинение клинической коронки зуба за счет рецессии десны не учитывалось: высота значительно увеличивалась за счет пломбировочного материала. Не использовались полимеры, имитирующие десну.

Индивидуальные особенности рельефа отсутствовали у большинства реставраций (вертикальные валики, рельефный режущий край).

На этапе пломбирования недостаточное или избыточное использование материала изменяло форму, размеры, признаки принадлежности зуба. Так, излишки пломбировочного материала на вестибулярной поверхности являлись причиной неестественной выпуклости коронки (рис. 9).

Недостаток композита приводил к утрате должного анатомического объема, снижению общей высоты и проксимальных скатов, уплощению коронки. Одиночные конструкции выделялись в результате асимметрии — отличия от аналогичного зуба противоположной стороны. Парные или множественные реставрации выглядели неестественными, если не был выдержан единый геометрический тип коронок, не соблюдались признаки принадлежности зуба, индивидуальные особенности.

Результаты научных исследований, включающие анализ эстетических характеристик зубов и качества имеющихся реставраций, позволили разработать рекомендации поэтапного планирования размеров и форм эстетических реставраций.

Алгоритм планирования размеров и формы конструкции представляет определенную последовательность измерения и описания конкретных анатомических образований зуба (схема 1).

Схема № 1. Алгоритм последовательности реставрации.

Вначале необходимо провести сравнительную оценку размеров клинической и анатомической коронки зуба. Наличие площадок стираемости в области режущего края свидетельствует о снижении высоты клинической коронки. Рецессия десны с обнажением шейки и корня зуба служит признаком увеличения вертикального размера клинической коронки (рис. 1).

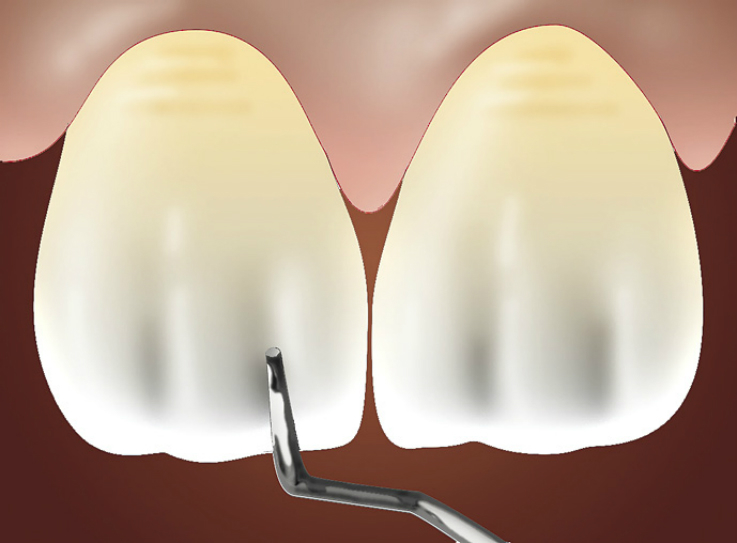

Измерение (одонтометрия) производится микрометром (рис. 10).

Высоту клинической коронки центральных и латеральных резцов оценивают расстоянием от режущего края до маргинального уровня десны вдоль срединной вертикальной линии. Аналогичные размеры клыка и премоляров измеряют вдоль срединной линии от вершины бугра до маргинального уровня десны. Высота коронки моляра — расстояние от уровня десны до вершины наиболее выступающего бугра.

Форма коронки зуба считается прямоугольной при параллельном положении боковых граней вестибулярной поверхности, квадратной — при равном значении высоты и ширины

Мезиодистальные размеры в области шейки любого зуба измеряют расстоянием между двумя точками противоположных проксимальных поверхностей на уровне вершин межзубных сосочков. Горизонтальные параметры резцов в области экватора определяют на уровне средней трети высоты коронки. Аналогичные значения центральных и латеральных резцов в области режущего края оценивают по расстоянию между выступающими точками мезиального и дистального краев коронки. Мезиодистальные размеры клыков и премоляров измеряют между боковыми участками коронки, отстоящими на наибольшем расстоянии. Поперечные параметры моляров в области экватора оценивают как расстояние между наиболее выпуклыми участками проксимальных поверхностей.

Визуальная оценка и результаты измерений позволяют описать геометрическую форму коронки зуба на основе взаиморасположения боковых поверхностей.

Форма коронки зуба считается прямоугольной при параллельном положении боковых граней вестибулярной поверхности (квадратной — при равном значении высоты и ширины). Треугольная форма зуба характеризуется максимальным горизонтальным размером у режущего края. Коронка считается овальной формы в случае, когда боковые поверхности имеют округлые очертания с наибольшим горизонтальным размером в области средней трети зуба.

Далее производится оценка выраженности признаков принадлежности зубов к стороне. Признак угла коронки регистрируют в случае преобладания величины дистального угла вестибулярной поверхности над мезиальным (рис. 11).

Рис. 11. Отсутствие признаков угла коронки.

Признак кривизны коронки считается положительным, если выпуклость вестибулярной поверхности располагается ближе к мезиальному краю. В ряде случаев признак кривизны коронки отсутствует (рис. 12).

Рис. 12. Гладкая вестибулярная поверхность центральных резцов.

Признак отклонения корня зуба отмечается в карте при дистальном смещении вершины зубодесневого контура. Описание индивидуальных особенностей зуба включает рельеф поверхности, форму придесневого контура зуба, форму режущего края, протяженность контакта с соседними зубами. Тип рельефа вестибулярной поверхности резцов определяют по наличию или отсутствию вертикальных эмалевых валиков (рис. 8).

Форму зубодесневого контура оценивают по верхней границе коронки зуба, которая начинается от верхушки одного межзубного сосочка, далее идет по краю десны и заканчивается у вершины другого межзубного сосочка (рис. 13).

Рис. 13. Контуры придесневого купола.

Зубодесневой контур бывает округлый, куполообразный или плоский. Планировать протяженность проксимальных контактов между зубами необходимо таким образом, чтобы было достаточно пространства для межзубного сосочка. Завершают этап планирования выбором формы режущего края зубов (рис. 14).

Рис. 14. Планирование области режущего края центральных резцов.

Анатомические особенности жевательных зубов требуют тщательной оценки соотношения бугров на окклюзионной поверхности, причем форма их может существенно изменяться вследствие стираемости. Моделирование реставраций представляет сложный и ответственный процесс.

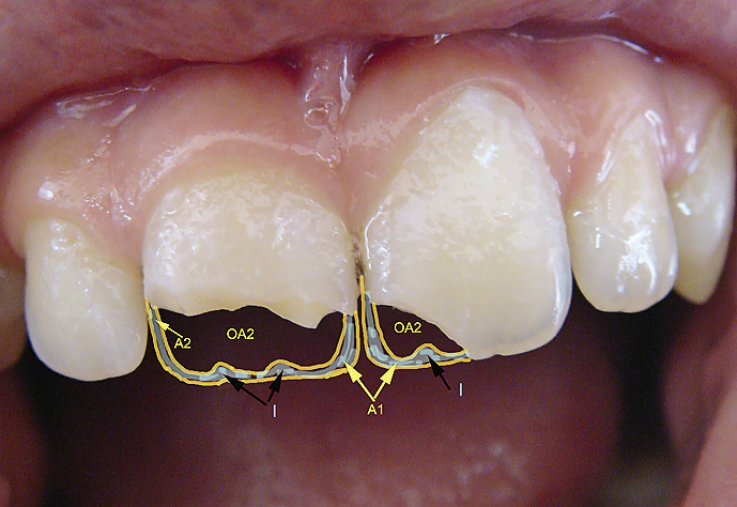

Первым этапом является формирование основы реставрации, которая включает в себя контуры геометрической формы дентина и мамелоны у режущего края, с четким обозначением боковых и нижних границ дентинного слоя (рис. 15).

Рис. 15. Опаковая основа реставрации (схема).

Второй этап предполагает моделирование признаков принадлежности зубов к стороне (признаков кривизны, угла коронки, отклонения зубодесневого купола). Третий этап — воспроизведение индивидуальных особенностей зуба, в том числе макро- и микрорельефа, формы режущего края и придесневого купола. Последовательность восстановления элементов морфологии соответствует очередности одонтоскопического обследования и планирования реставрации. Соблюдается постепенный переход от воссоздания крупных деталей (геометрическая форма вестибулярной поверхности) к воспроизведению средних (признаки угла и кривизны коронки), а затем к моделированию более мелких (эмалевые валики, зубцы в области режущего края) элементов.

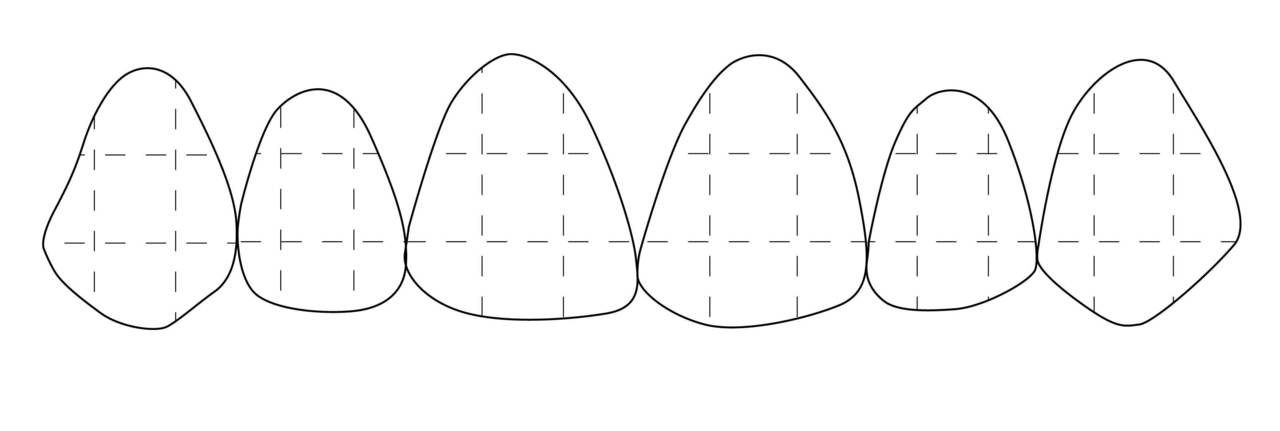

С помощью воображаемых линий (двух вертикальных и двух горизонтальных) необходимо разделить вестибулярную поверхность зуба на сегменты, что позволит более четко определить топографическое положение того или иного элемента морфологии (рис. 16).

Рис. 16. Условное разделение вестибулярных поверхностей зубов на сегменты.

Например, в верхнем ярусе моделируют зубодесневой контур, а также признак отклонения корня зуба в виде смещение вершины придесневого купола в дистальную сторону. Преимущественно в среднем отделе зуба создается признак кривизны коронки посредством формирования наибольшей выпуклости в мезиальной области. Индивидуальные особенности режущего края, выраженные различной степенью его прозрачности и мамелонами, располагаются в нижнем ярусе (рис. 17).

Контакты между зубами, проксимальные скаты, а также вертикальные эмалевые валики моделируют, соответственно, в мезиальной и дистальной частях на всем протяжении среднего и нижнего яруса. В мезиальной области может находиться срединный эмалевый валик (рис. 18).

Рис. 18. Моделирование индивидуального рельефа вестибулярной поверхности.

Восстановление крупных деталей морфологии необходимо осуществлять опаковыми оттенками композита. Основным ориентиром при работе с непрозрачным пломбировочным материалом является граница прозрачной эмали зуба. Так, если эмаль равномерно покрывает всю поверхность, то для соответствующего слоя пломбировочного материала необходимо оставить не более 0,5 мм свободного места по всему периметру зуба. Если прозрачная полоска находится в области режущего края, то опак не доводят до нижней границы на 1,0 мм. В случае когда слой прозрачной эмали наблюдается на проксимальных гранях, для эмалевого слоя нужно оставить 1,0—1,5 мм. При выраженной стираемости дентинный слой формируется на всю высоту коронки зуба вплоть до режущего края.

В процессе работы необходимо следить, чтобы толщина опаковых слоев не превышала количества утраченного дентина. Важно, чтобы опаковый слой не был длиннее или короче, чем на симметричном зубе, и не нарушал тип прозрачности.

В соответствии с алгоритмом планирования анатомической формы и рельефа, разработанным сотрудниками кафедры терапевтической стоматологии БелМАПО на основании собственных одонтометрических и одонтоскопических наблюдений, было выполнено 166 конструкций.

Результаты визуального изучения реставраций, моделируемых с использованием методики предварительного планирования их морфологии, показали значительное улучшение качества по сравнению с предыдущим периодом (см. таблицу).

В большинстве случаев воссоздавалась оптимальная анатомическая форма зубов, которая соответствовала групповой принадлежности, возрастным и индивидуальным особенностям. Частота встречаемости признаков угла, кривизны коронки, а также отклонения придесневого купола на реставрациях увеличилась почти в 10 раз. Вертикальные и горизонтальные размеры созданных конструкций существенно не отличались от интактных симметричных зубов. Благодаря этому был выдержан единый геометрический тип, характерный для данной группы зубов. Имитировались возрастные особенности, в том числе оголение корня и возрастная стираемость. У подавляющего большинства молодых людей были смоделированы эмалевые валики и бороздки на вестибулярной поверхности. Обусловленное наличием макрорельефа чередование бликов и теней подчеркивало естественность созданной реставрации (рис. 19).

Таким образом, полученные результаты позволили выявить ошибки, допускаемые при изготовлении композитных реставраций, касающиеся размеров, форм, рельефа поверхности. Неточности допускались на этапе планирования, если не регистрировались признаки, связанные с групповой принадлежностью зуба, его возрастными или индивидуальными особенностями.

Отсутствие строгой последовательности действий, а нередко исключение и самого этапа планирования анатомической формы стали причиной существенного нарушения эстетики реставраций. В свою очередь, применение предложенного алгоритма действий по оценке и воспроизведению особенностей морфологии зуба в совокупности с навыками одонтоскопического обследования способствует значительному уменьшению числа ошибок и осложнений в ходе восстановления анатомической формы реставрации.

ЛИТЕРАТУРА

- Данилова Д. В. // Сб. м-лов 5-го съезда стоматологов РБ. — Брест, 2004. — С. 138—140.

- Дмитриенко С. В., Иванов Л. П., Краюшкин А. И., Пожарицкая М. М. Практическое руководство по моделированию зубов. — М., 2001. — 239 с.

- Леонова Л. Е., Железницких М. В., Максимовская Л. Н. // Клин. стоматология. — 2002, № 1. — С. 8—11.

- Ломиашвили Л. М. // Институт стоматологии. — 2003, № 2. — С. 6—31.

- Луцкая И. К. // Соврем. стоматология. — 2003, № 1. — С. 30—37.

- Луцкая И. К., Данилова Д. В. // Соврем. стоматология. — 2004, № 1. — С. 22—25.

- Новак И. В., Данилова Д. В. // Сб. трудов молодых ученых. — Мн., 2005. — С. 49—51.