ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ

Коллективизация имела как минимум четыре цели. Первая, официально провозглашенная партийным руководством — осуществление социалистических преобразований в деревне. Неоднородность и многоукладность экономики воспринималась как противоречие, которое необходимо преодолеть. В перспективе предполагалось создание крупного социалистического сельскохозяйственного производства, которое надежно обеспечит государство хлебом, мясом и сырьем. Способом перехода к социализму в деревне считалась кооперация. К 1927 г. различными формами кооперации было охвачено свыше трети крестьянских хозяйств.

Вторая цель — обеспечение бесперебойного снабжения быстро растущих в ходе индустриализации городов. Основные черты индустриализации проецировались на коллективизацию. Бешеные темпы промышленного роста, урбанизации требовали резкого увеличения в чрезвычайно сжатые сроки поставок продовольствия в город.

Третья цель — высвобождение рабочих рук из деревни для строек первых пятилеток. Колхозы являлись крупными производителями зерна. Внедрение в них техники должно было освободить от тяжелого ручного труда миллионы крестьян. Их ждала теперь работа на заводах и фабриках.

Четвертая цель, также связана с индустриализацией — увеличение с помощью колхозного производства продажи зерна на экспорт. Деньги, вырученные от этой продажи, должны были пойти на закупку техники и оборудования для советских заводов. Иного источника валютных средств у государства в то время фактически не существовало.

В 1927 г. в стране разразился очередной «хлебный кризис». Из-за нехватки промышленных товаров для обмена на зерно, а также неурожая в ряде районов, сократилось количество поступившего на рынок товарного хлеба, а также продажа сельхозпродукции государству. Промышленность не поспевала кормить город через товарообмен. Опасаясь повторения хлебных кризисов и срыва выполнения плана индустриализации, руководство страны решило ускорить проведение сплошной коллективизации. Мнение экономистов-аграрников (А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев и др.), что наиболее перспективным для экономики является соединение индивидуально-семейной, коллективной и государственной форм организации производства, было проигнорировано.

В декабре 1927 г. ХV съезд ВКП(б) принял специальную резолюцию по вопросу о работе в деревне, в которой провозгласил «Курс на коллективизацию». Ставились задачи: 1) создать «фабрики зерна и мяса»; 2) обеспечить условия для применения машин, удобрений, новейших агро- и зоотехнических методов производства; 3) высвободить рабочую силу для строек индустриализации; 4) ликвидировать разделение крестьян на бедноту, середняка и кулака. Был издан «Закон об общих началах землепользования и землеустройства», по которому из госбюджета выделялись значительные суммы на финансирование коллективных хозяйств. Для технического обслуживания крестьянских объединенных кооперативов в сельских районах организовывались машинно-тракторные станции (МТС). Колхозы были открыты для всех.

Коллективные хозяйства (колхозы) управлялись общим собранием и избираемым им правлением во главе с председателем. Существовали три типа колхозов: 1) товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ), где обобществлялись только сложные машины, а основные средства производства (земля, инвентарь, рабочий и продуктивный скот) находились в частном пользовании; 2) артель, где обобществлялись земля, инвентарь, рабочий и продуктивный скот, а в личной собственности оставлялись огороды, мелкий скот и птица, ручной инвентарь; 3) коммуны, где все было общим, подчас до организации общественного питания. Предполагалось, что крестьянин сам убедится в преимуществах обобществления, и с принятием административных мер не спешили.

Взяв курс на индустриализацию, советское руководство столкнулось с проблемой нехватки средств и рабочих рук для промышленности. Получить то и другое можно было, прежде всего, из аграрного сектора экономики, где к концу 20-х гг. было сосредоточено 80% населения страны. Выход был найден в создании коллективных хозяйств. Практика социалистического строительства диктовала быстрые, жесткие темпы и методы.

«ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА»

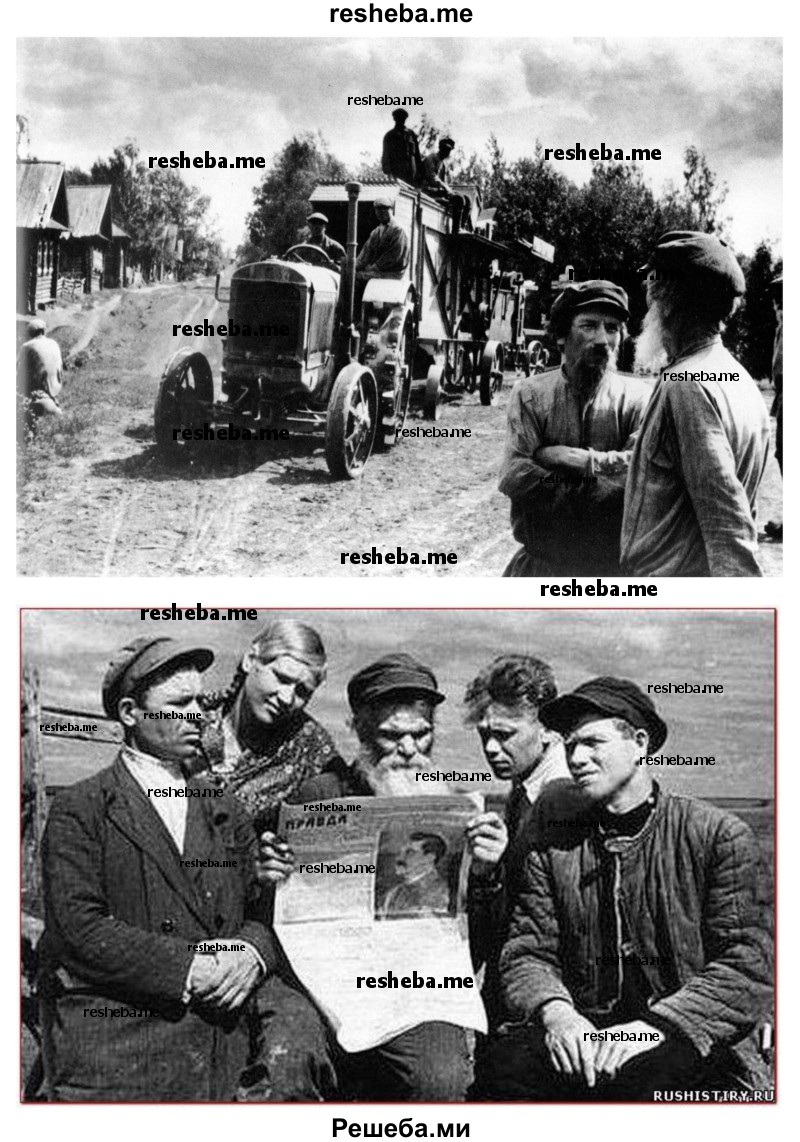

Переход к политике коллективизации начался летом 1929 г., вскоре после принятия первого пятилетнего плана. Главной причиной ее форсированных темпов состояла в том, что государству не удавалось произвести перекачку средств из деревни в промышленность путем установления заниженных цен на сельхозпродукцию. Крестьяне отказывались продавать свою продукцию на невыгодных для себя условиях. Кроме того, мелкие, технически слабо оснащенные крестьянские хозяйства были не в состоянии обеспечить растущее городское население и армию продуктами, а развивающуюся промышленность — сырьем.

В ноябре 1929 г. вышла в свет статья Сталина «Год великого перелома». В ней говорилось о «коренном переломе в развитии нашего земледелия от мелкого и отсталого индивидуального хозяйства к крупному и передовому коллективному земледелию».

В духе этой статьи в январе 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству». В нем намечались жесткие сроки ее проведения. Выделялись две зоны: первая — Северо-Кавказский край, Среднее и Нижнее Поволжье, в которой коллективизацию намечено было закончить осенью 1930-весной 1931 г.; вторая — все остальные зерновые районы — к осени 1931 до весны 1932 г. К концу первой пятилетки коллективизацию планировалось осуществить в масштабе всей страны.

Для проведения коллективизации были мобилизованы 25 тыс. рабочих из городов, готовых выполнить партийные директивы. Уклонение от коллективизации стали трактовать как преступление. Под угрозой закрытия рынков и церквей крестьян заставляли вступать в колхозы. Имущество тех, кто осмеливался сопротивляться коллективизации, конфисковывалось. К исходу февраля 1930 года в колхозах численность уже 14 млн. хозяйств — 60% общего числа

Зимой 1929-1930 гг. во многих деревнях и селах наблюдалась страшная картина. Крестьяне гнали на колхозный двор (часто просто сарай, окруженный забором) всю свою скотину: коров, овец, и даже кур и гусей. Руководители колхозов на местах понимали решения партии по своему — если обобществлять, то все, вплоть до птицы. Кто, как и на какие средства будет кормить скотину в зимнее время, заранее предусмотрено не было. Естественно, большинство животных погибало через несколько дней. Более искушенные крестьяне заранее резали свою скотину, не желая отдавать ее колхозу. Тем самым по животноводству был нанесен огромный удар. Фактически, с колхозов в первое время брать было нечего. Город стал испытывать еще большую нехватку продовольствия, чем ранее.

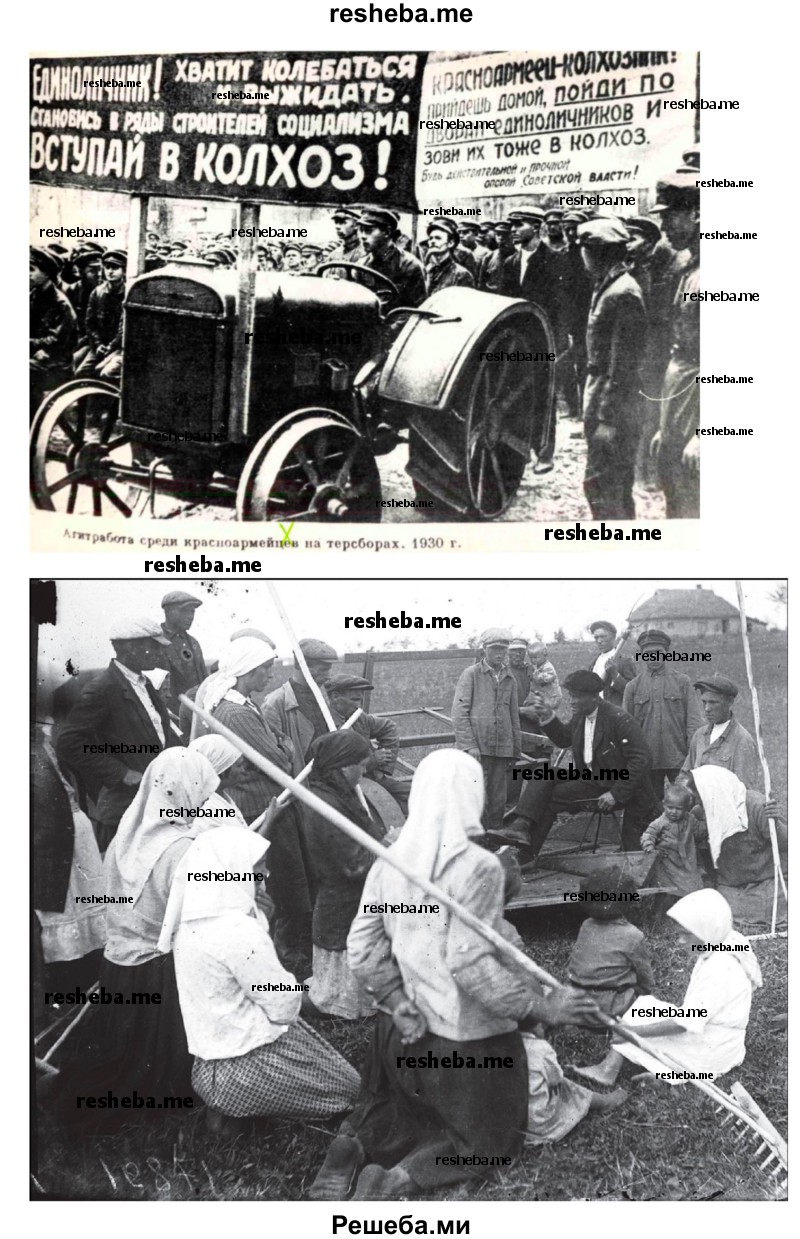

РАСКУЛАЧИВАНИЕ

Нехватка продовольствия обусловила нарастание внеэкономического принуждения в аграрном секторе — чем дальше, тем больше у крестьянина не покупали, а брали, что вело к еще большему сокращению производства. В первую очередь, не хотели сдавать свое зерно, скотину, инвентарь зажиточные крестьяне, называемые кулаками. Многие из них открыто выступали против местных властей, деревенских активистов. В ответ на местах переходят к раскулачиванию, с 1930 г. возведенному в ранг государственной политики. Аренда земли и использование наемного труда были запрещены. Определением, кто есть «кулак», а кто «середняк» занимались непосредственно на местах. Единой и точной классификации не было. В некоторых районах к кулакам приписывали тех, у кого было две коровы, или две лошади, или хороший дом. Поэтому каждый район получал свою норму раскулачивания. В феврале 1930 г. было издано постановление, определяющее его порядок. Кулачество делилось на три категории: первая («контрреволюционный актив») — подлежала аресту и могла быть приговорена к смертной казни; вторая (активные противники коллективизации) — выселению в отдаленные районы; третья — расселению в пределах района. Искусственное разделение на группы, неопределенность их характеристик создавали почву для произвола на местах. Составлением списков семей, подлежащих раскулачиванию, занимались местные органы ОГПУ и власти на местах при участии деревенских активистов. Постановление определяло, что число раскулачиваемых по району не должно превышать 3-5% всех крестьянских хозяйств.

Страна все гуще покрывалась сетью лагерей, поселков «спецпереселенцев» (высланных «кулаков» и членов их семей). К январю 1932 г. было выселено 1,4 млн. чел, из них несколько сот тысяч — в отдаленные районы страны. Их отправляли на принудительные работы (например, на строительство Беломорско–Балтийского канала), рубку леса на Урале, в Карелии, Сибири, на Дальнем востоке. Многие гибли в пути, многие — по прибытии на место, поскольку, как правило, «спецпереселенцев» высаживали на голом месте: в лесу, в горах, в степи. Выселяемым семьям разрешалось брать с собой одежду, постельные и кухонные принадлежности, продовольствие на 3 месяца, однако общий багаж не должен весить больше 30 пудов (480 кг). Остальное имущество изымалось и распределялось между колхозом и бедняками. Выселению и конфискации имущества не подлежали семьи красноармейцев и командного состава РККА. Раскулачивание стало инструментом форсирования коллективизации: сопротивлявшихся созданию колхозов на законных основаниях можно было репрессировать как кулаков или им сочувствовавших — «подкулачников».

ИЗ ПИСЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЦИК М.И. КАЛИНИНУ. НАЧАЛО 1930-Х

«Уважаемый т. Михаил Иванович Калинин! Сообщаю из лагеря Макарихи — г. Котлас. …Усматривалось ли вами то, что вместе с родителями переселяются и беззащитные дети от 2-х недель и старше и страдают в бараках совершенно непригодных… Хлеб выдается с опозданием на 5 дней. Такой мизерный паек, и то несвоевременно… Мы все, невинные, ждем окончательного рассмотрения дела по нашим заявлениям…».

«Председателю ВЦИК тов. М.И. Калинину. Находясь в ссылке, я насмотрелся на весь ужас этого массового выселения целых семейств… Пусть это кулаки, хотя многие из них имели совершенно ничтожное, ниже середняцкого состояние, пусть вредные элементы, хотя, правду сказать, многие попали сюда только из-за злых языков своих соседей, но все же это люди, а не скотина, и жить им приходится гораздо хуже, чем живет скотина у культурного хозяина…»

«ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ УСПЕХОВ»

Насильственная коллективизация и раскулачивание вызвали протест крестьян. В феврале-марте 1930 г. начался массовый забой скота, поголовье крупного рогатого скота сократилось в результате на треть. В 1929 г. было зарегистрировано 1300 крестьянских антиколхозных выступлений. На северном Кавказе и в ряде районов Украины на усмирение крестьян были брошены регулярные части Красной армии. В армию, в основном состоявшую из крестьянских детей, также проникало недовольство. В то же время в деревнях отмечались многочисленные факты убийства «двадцатипятитысячников» — рабочих активистов, посланных из города организовывать колхозы. Кулаки неоднократно ломали и портили колхозные машины во время весеннего сева и писали угрожающие послания председателям хозяйств.

2 марта 1930 г. в «Правде» вышла статья Сталина «Головокружение от успехов», содержавшая обвинение в перегибах в адрес местного руководства. Было принято постановление о борьбе против «искривления партлинии в колхозном движении». Показательно наказаны некоторые руководители на местах. Тогда же, в марте, был принят Примерный устав сельскохозяйственной артели. В нем провозглашался принцип добровольного вхождения в колхоз, определялся порядок объединения, объем общественных средств производства.

Из статьи И.В. Сталина «Головокружение от успехов», 2 марта 1930 г.: «…Нельзя насаждать колхозы силой. Это было бы глупо и реакционно. Колхозное движение должно опираться на активную поддержку со стороны основных масс крестьянства. Нельзя механически пересаживать образцы колхозного строительства в развитых районах в районы неразвитые. Это было бы глупо и реакционно. Такая «политика» одним ударом развенчала бы политику коллективизации… Дразнить крестьянина-колхозника «обобществлением» жилых построек, всего молочного скота, всего мелкого скота, домашней птицы, когда зерновая проблема еще не разрешена, когда артельная форма колхозов еще не закреплена, — разве не ясно, что такая «политика» может быть угодной и выгодной лишь нашим заклятым врагам? Чтобы выправить линию нашей работы в области колхозного строительства, надо положить конец этим настроениям…»

Статья полностью

ГОЛОД 1932-33 ГГ.

В начале 1930-х годов цены на зерно на мировом рынке резко упали. Урожаи 1931 и 1932 гг. в СССР были ниже средних. Однако продажа хлеба за границу с целью получения валюты на закупку промышленного оборудования продолжалась. Прекращение экспорта грозило срывом программы индустриализации. В 1930 г. было собрано 835 млн центнеров зерна, из них экспортировано — 48,4 млн центнеров. В 1931 г. соответственно собрано — 695, вывезено 51,8 млн центнеров.

В 1932 г. выполнить задания по сдаче хлеба колхозы зерновых районов не смогли. Туда были направлены чрезвычайные комиссии. Деревню захлестнула волна административного террора. Изъятие для нужд индустриализации из колхозов ежегодно миллионов центнеров зерна вызвало вскоре страшный голод. Зачастую изымалось даже то зерно, которое было предназначено для весеннего посева. Мало сеяли, мало и собирали. Но план поставок необходимо было выполнять. Тогда у колхозников забирали последние продукты. Импортные станки обошлись народу очень дорогой ценой, голодом 1932-1933 годов. Голод разразился на Украине, Северном Кавказе, Казахстане, в Центральной России. Причем, многие голодающие районы являлись как раз хлебными житницами страны. По подсчетам некоторых историков голод унес жизни более 5 млн человек.

ИТОГИ

После выхода сталинской статьи «Головокружение от успехов» отмечался массовый выход крестьян из колхозов. Но вскоре они вновь вступают в них. Ставки сельхозналога с единоличников были повышены на 50 % по сравнению с колхозными, что не позволяло нормально вести индивидуальное хозяйство. В сентябре 1931 года охват коллективизацией достигает 60%. В 1934 году — 75%. Вся политика советского руководства в отношении сельского хозяйства была направлена на удержание крестьянина в жестких рамках: либо работать в колхозе, либо уехать в город и влиться в новый пролетариат. Для недопущения неконтролируемой властями миграции населения в декабре 1932 г. были введены паспорта и система прописки. Крестьяне паспортов не получили. Без них же нельзя было переехать в город и устроиться там на работу. Покидать колхоз можно было только с разрешения председателя. Подобное положение сохранялось вплоть до 1960-х гг. Но одновременно в массовых масштабах проходил так называемый организованный набор рабочей силы из села на стройки первых пятилеток.

С течением времени недовольство крестьян коллективизацией затихало. Беднякам, по большому счету терять было нечего. Середняки свыкались с новым положением и не решались открыто выступать против власти. Кроме того, колхозный строй, ломая одно из начал крестьянской жизни — индивидуальное хозяйство, продолжал другие традиции — общинный дух российского села, взаимозависимость и совместный труд. Новая жизнь не давала прямого стимула для хозяйственной инициативы. Хороший председатель мог обеспечить приемлемый уровень жизни в колхозе, тогда как нерадивый довести его до нищеты. Но постепенно хозяйства вставали на ноги и начинали давать то продовольствие, которое требовало от них государство. Трудились колхозники за так называемые «трудодни» — отметку за выход на работу. За «трудодни» они получали и часть произведенной колхозом продукции. О зажиточности, хорошем достатке в первое время мечтать просто не приходилось. Сопротивление кулаков, которых одни называли «мироедами», другие — предприимчивыми хозяевами было сломлено репрессиями и налогами. Однако затаенная злость и обида на советский строй у многих из них оставалась. Все это сказалось уже в годы Великой Отечественной войны в проявлении сотрудничества с противником части репрессированных кулаков.

В 1934 г. было объявлено о завершающем этапе коллективизации. Было покончено с разделением крестьян на бедноту, середняка и кулака. К 1937 г. 93% крестьянских хозяйств были объединены в колхозы и совхозы. Государственная земля закреплялась за колхозами в вечное пользование. Колхозы располагали землей и рабочей силой. Машины давали государственные машинно-тракторные станции (МТС). За свою работу МТС брали частью собранного урожая. На колхозах лежала ответственность сдавать государству по «твердой цене» 25-33% продукции.

Формально руководство колхозом осуществлялось на основе самоуправления: общее собрание колхозников избирало председателя, правление и ревизионную комиссию. Фактически же колхозами управляли райкомы партии.

Коллективизация решила проблему свободной перекачки средств из аграрного сектора в промышленность, обеспечила снабжение армии и индустриальных центров продуктами сельского хозяйства, а также решила проблему экспортных поставок хлеба и сырья. В годы первой пятилетки 40% экспортной выручки дал экспорт зерна. Вместо 500 — 600 миллионов пудов товарного хлеба, заготовлявшегося ранее, в середине 1930-х годов страна заготовляла 1200 — 1400 миллионов пудов товарного зерна ежегодно. Колхозы хоть и не сытно, но все же кормили возрастающее население государства, прежде всего городов. Организация крупных хозяйств и внедрение в них машинной техники позволило изымать из сельского хозяйства гигантское число людей, которые работали на стройках индустриализации, затем воевали против нацизма и вновь поднимали промышленность в послевоенные годы. Другими словами была высвобождена огромная часть людских и материальных ресурсов деревни.

Главным результатом коллективизации стал осуществленный со многими неоправданными издержками, но все же осуществленный индустриальный скачок.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ У. ЧЕРЧИЛЛЯ

О беседе с И. Сталиным на переговорах в Москве в августе 1942 г. (разговор зашел о коллективизации в СССР в 1930-х годах)

(…) Эта тема сейчас же оживила маршала [Сталина].

«Ну нет, — сказал он, — политика коллективизации была страшной борьбой».

«Я так и думал, что вы считаете ее тяжелой, — сказал я [Черчилль], — ведь вы имели дело не с несколькими десятками тысяч аристократов или крупных помещиков, а с миллионами маленьких людей».

«С десятью миллионами, — сказал он, подняв руки. — Это было что-то страшное, это длилось четыре года, но для того, чтобы избавиться от периодических голодовок, России было абсолютно необходимо пахать землю тракторами. Мы должны механизировать наше сельское хозяйство. Когда мы давали трактора крестьянам, то они приходили в негодность через несколько месяцев. Только колхозы, имеющие мастерские, могут обращаться с тракторами. Мы всеми силами старались объяснить это крестьянам…

[речь зашла о зажиточных крестьянах и Черчилль спросил]: «Это были люди, которых вы называли кулаками?»

«Да, — ответил он, не повторив этого слова. После паузы он заметил: — Все это было очень скверно и трудно, но необходимо».

«Что же произошло?» — спросил я.

«Многие из них согласились пойти с нами, — ответил он. — Некоторым из них дали землю для индивидуальной обработки в Томской области, или в Иркутской, или еще дальше на север, но основная их часть была весьма непопулярна, и они были уничтожены своими батраками».

Наступила довольно длительная пауза. Затем Сталин продолжал: «Мы не только в огромной степени увеличили снабжение продовольствием, но и неизмеримо улучшили качество зерна. Раньше выращивались всевозможные сорта зерна. Сейчас во всей нашей стране никому не разрешается сеять какие бы то ни было другие сорта, помимо стандартного советского зерна. В противном случае с ними обходятся сурово. Это означает еще большее увеличение снабжения продовольствием».

Я… помню, какое сильное впечатление на меня в то время произвело сообщение о том, что миллионы мужчин и женщин уничтожаются или навсегда переселяются. Несомненно, родится поколение, которому будут неведомы их страдания, но оно, конечно, будет иметь больше еды и будет благословлять имя Сталина…

Черчилль У. Вторая мировая война. (В 3 х книгах)». Часть II. Тт. 3-4. М., 1991

Коллективизация – процесс, проходивший в СССР в конце 20-х – начале 30-х годов XX века и заключавшийся в объединении мелких крестьянских хозяйств в крупные коллективные социалистические хозяйства, называемые колхозами.

- 1 История коллективизации в СССР

- 2 Причины и цели

- 3 План и методы

- 4 Последствия проведения коллективизации

- 5 Итоги коллективизации

- 6 Цель оправдывает средства: всегда ли?

История коллективизации в СССР

Молодой Советский Союз к концу 20-х годов прошлого столетия столкнулся с огромным количеством проблем. Власть еще не чувствовала себя достаточно уверенной, особенно после НЭПа, когда граждане начали ощущать некоторую независимость и проявлять самостоятельность, что выходило за рамки концепции социализма в сталинско-ленинском понимании. Но главное – стране необходимо было преодолеть отставание от развитых стран мира в плане экономического развития.

Как писал Сталин, «…мы отстали от передовых стран на 50-100 лет». Это было не только политически неприглядно, но еще и означало явную угрозу: огромные территории Союза являлись лакомым куском для многих государств, и в случае развертывания военных действий у СССР просто не хватило бы сил для обороны. Необходимо было что-то срочно предпринять.

В рамках политики форсированного развития экономики и обобществления единоличной собственности было принято решение о проведении всеобщей коллективизации. На XV съезде ВКП(б) в 1927 году были обнародованы принципы её проведения.

Апогеем политики коллективизации можно считать период с 1930 по 1933 года, когда все крестьянские хозяйства СССР насильно объединялись в колхозы. В таких республиках, как Латвия, Эстония, Литва, Молдавия и другие, присоединённых к СССР позднее, процесс коллективизации завершился только к 1950 году.

Причины и цели

Итак, стране требовалось проведение индустриализации для ликвидации отставания от развитых государств. А где взять на это средства? Основой экономики, как и в прежние годы, являлось сельское хозяйство – значит, «выкачать» деньги можно было только из этого источника.

Причинами коллективизации стали:

- потребность в огромных средствах для быстрого развития промышленности и военного сектора;

- необходимость ликвидировать последствия рекордно низкого урожая 1927 года, который привел к снижению поставок продовольствия в города;

- необходимость в создании крупных хозяйств, которые гораздо проще контролировать.

При этом правительство стремилось добиться реализации стразу нескольких целей:

- Механизировать сельский труд.

- Наладить полный контроль над производством и сдачей хлеба, поскольку товарный хлеб можно было получить только у крупных хозяйственных единиц.

- Уничтожить единоличника, собственника (кулака), развить в сознании крестьянина ощущение превосходства общественного над личным.

- Повысить эффективность труда, добиться стабильных регулярных урожаев.

Основным итогом коллективизации должно было стать увеличение хлебных поставок, что позволило бы как можно больше зерна продавать за границу, а на вырученные средства быстрыми темпами поднимать промышленность. Что из этого получилось – сейчас мы увидим.

План и методы

Сталин довел до сведения граждан Союза плановые показатели, которых следовало добиться любыми правдами и неправдами в течение ближайших лет. Они касались сроков проведения коллективизации.

|

Регион |

Срок полного охвата колхозами |

|---|---|

|

Северный Кавказ, районы Поволжья |

К 1931 году. |

|

Урал, Сибирь, другие зерновые регионы |

К весне 1932 года. |

|

Незерновые регионы |

За 5 лет. |

В целом в течение одной пятилетки все земли Союза должны были принадлежать колхозам. Мелкие крестьянские хозяйства должны были подвергнуться ликвидации. Это следовало из Постановления ЦК ВКПб от 5 января 1930 года.

Коллективизация проводилась в основном насильственными методами. Крестьян обязали сдать скот и орудия труда в колхозы, куда они должны были вступать. Себе разрешалось оставить необходимый для прокорма минимум.

Эта идея нашла поддержку только у бедняков, что вполне логично: вступая в колхоз, они ничего не теряли, зато получали хоть какую-то гарантию, что не погибнут от голода (в колхозах зарабатывали трудодни, за которые полагалась оплата продуктами).

Крепкий же хозяйственник не только не выигрывал, но очень проигрывал от такого развития событий: он терял все, что было нажито трудом поколений, все, что позволяло ему быть уверенным в завтрашнем дне, кормить и воспитывать детей. Взамен же он не получал ничего. В итоге многие зажиточные крестьяне оказывали сопротивление, прятали хлеб. Конфискация имущества у них производилась насильственными методами, а самих кулаков вместе с семьями ссылали в далекие, не приспособленные для жизни регионы. Люди просто погибали там от голода и болезней.

Государство пыталось «выдавить», уничтожить кулака, дабы искоренить стремление к наживе и собственности у тружеников аграрного сектора. В итоге мы получили целый класс людей, совершенно не заинтересованных в результатах своего труда: все равно то, что выращено с приложением всех сил, будет отнято государством. В обмен оно дает всем поровну – с тем расчетом, чтобы крестьянин мог выжить, не более того.

Последствия проведения коллективизации

Коллективизация проводилась жёсткими и насильственными методами, так как большинство крестьян, имевших крупные единоличные хозяйства, не хотели переходить к коллективному труду и к равному распределению полученных продуктов.

Коллективизация имела как положительные результаты, так и отрицательные. Государственно важной целью было создание системы распределения финансов таким образом, чтобы большая их часть шла на нужды индустриализации. Эта задача была выполнена, и индустриальный сектор начал развиваться ускоренными темпами – индустриальная пропасть между СССР и западными странами была ликвидирована.

Но отсутствие средств в аграрном секторе привело к массовому голоду населения. Следует отметить, что причина голода заключалась не только в сниженном финансировании. В начале 30-х годов наблюдался страшный неурожай – несоблюдение техники ведения сельского хозяйства и нежелание безземельных крестьян работать привели к плачевным результатам.

Многие крестьяне не хотели объединяться в колхозы и отдавать своё имущество государству, поэтому они часто полностью уничтожали всю свою собственность, включая скот и посевы.

Итоги коллективизации

После завершения тяжелейшей пятилетки правительство получило возможность проанализировать итоги коллективизации, оказавшиеся совсем не радостными. Да, уже к 1934 году колхозами было охвачено 75% крестьянских хозяйств.

Но при этом:

- Производство зерна сократилось на 10%.

- Количество скота сократилось в 3 раза.

- Огромные площади страны были охвачены голодом, получившим в литературе название Голодомора.

Крестьяне, кто только мог, подавались в город на заработки, когда их стали лишать скота и орудий труда. Массовый отток сельского населения плюс низкий урожай (в начале 30-х годов во многих районах была засуха) привели к тому, что нечем стало кормить скот. Его потери оказались огромными.

Но самое страшное последствие коллективизации – голод 1932-1933 гг. Он охватил Украину, Беларусь, Казахстан. Люди вымирали семьями, деревнями. Да, неурожай был, но не настолько катастрофичным, чтобы вызвать столь впечатляющие потери населения: по разным источникам, от голода погибло от 3 до 5 (называют даже цифру 7!) млн. человек. Такой стала цена за коллективизацию.

Раскулачиванию подвергались не только крупные, но и средние, и даже мелкие хозяйственники, так как правительство не определило критериев оценки кулаков, зато дало цифры: не менее 5-7% на деревню. В иных местах план старались перевыполнять очень усердно: раскулачивали до 20% населения.

Крестьянство утеряло свой традиционный уклад, исчезло чувство собственности, ответственность, стремление к получению более высокого урожая – ведь «все равно все отберут». Деревня обнищала. Все зерно, что удалось выручить, было продано за границу, что поспособствовало ускорению темпов индустриализации – этого нельзя отрицать. К тому же удалось наладить систему распределения продовольствия, позволившую избежать сильного массового голода во время Великой Отечественной войны. Со временем колхозы механизировались – на поля были выведены трактора и комбайны. Правда, это произошло далеко не сразу. В первые годы, наоборот, павший скот заменили люди: сами пахали, сеяли.

Цель оправдывает средства: всегда ли?

Коллективизация была задумана как средство, с помощью которого страна будет в кратчайшие сроки выведена на новый путь развития. Отчасти это получилось. Но цена, которую за это пришлось заплатить, оказалась несоразмерной. Часть последствий мы ощущаем до сих пор: деревни опустели и вымирают, а на то, чтобы возродить дух русского крестьянина-хозяйственника, который сможет справиться с гибелью деревни, потребуются не годы – десятилетия.

Коллективиза́ция, осуществлявшееся в СССР в конце 1920-х – 1930-х гг. обобществление и огосударствление процесса производства и распределения в сельском хозяйстве путём создания колхозов. Политика коллективизации основывалась на представлениях большевиков о безусловных преимуществах крупного социалистического хозяйства перед мелкотоварным крестьянским хозяйством.

Причины коллективизации

Индивидуальные крестьянские хозяйства, подчинявшиеся законам рыночного регулирования, плохо поддавались государственному и партийному контролю. Непосредственной причиной коллективизации стали хлебозаготовительные кризисы. Несмотря на хороший урожай 1925 г., крестьяне по разным причинам (невыгодные цены государственных закупок, дефицит и дороговизна промышленных товаров и т. п.) начали сокращать поставки зерна государству, предпочитая оставлять его на откорм скота, продажа которого сулила гораздо бо́льшие выгоды. Соответственно снижался экспорт зерна, затруднялось снабжение городов, что представляло собой угрозу политике социалистической индустриализации, которая предполагала развитие промышленности в значительной степени за счёт получаемого в сельском хозяйстве дохода.

Проведение коллективизации в 1927–1929 гг.

Задача «объединения и преобразования мелких индивидуальных крестьянских хозяйств в крупные коллективы» была провозглашена в декабре 1927 г. на XV съезде ВКП(б). Однако сроки и темпы её решения, а также способы и формы преобразования крестьянских хозяйств не были определены, предписывалось соблюдать принцип добровольности. Одновременно руководство стало широко применять насильственные меры изъятия продовольствия у крестьян. В секретной директиве Политбюро ЦК ВКП(б) парторганизациям от 24 декабря 1927 г. указывалось, что неудовлетворительный ход хлебозаготовок (в январе 1928 на 2 млн т зерновых хлебов меньше, чем в январе 1927) ставит под угрозу не только экспортный план, но и снабжение хлебом основных промышленных центров с перспективой голода в Ленинграде и Москве.

Российская государственная библиотека.Кризису хлебозаготовок был придан политический характер, И. В. Сталин оценил его как первое в условиях новой экономической политики (НЭПа) «серьёзное выступление капиталистических элементов деревни против советской власти». В подписанной им секретной директиве ЦК ВКП(б) от 5 января 1928 г. от местных партийных организаций требовалось применять «жестокие кары в отношении кулачества и особые репрессивные меры в отношении кулаков и спекулянтов, срывающих сельскохозяйственные цены».

В районы хлебозаготовок по решению Политбюро ЦК ВКП(б) были направлены секретари и члены ЦК ВКП(б) (И. В. Сталин, В. М. Молотов, Л. М. Каганович, А. И. Микоян и др.). Под их нажимом местные партийные и государственные органы проводили повальные обыски и аресты по ст. 107 Уголовного кодекса РСФСР, у крестьян часто изымали не только запасы, но и семенное зерно и даже предметы домашнего скарба. Изъятие земельных излишков у зажиточных крестьян, выкуп у них тракторов, сложных машин, усиление налогового обложения их хозяйств и другие меры вызвали свёртывание производства, распродажу скота и инвентаря, особенно машин; в их семьях усилилось стремление к переселению в города или незерновые районы. Чтобы заинтересовать бедноту в борьбе с держателями больших излишков зерна, рекомендовалось распределять среди неё 25 % конфискованного хлеба по низким государственным ценам или в порядке долгосрочного кредита. Однако количество закупаемого государством хлеба продолжало сокращаться, снижался его экспорт (2177,7 тыс. т в 1926/27; 344,4 тыс. т в 1927/28).

Оценивая итоги хлебозаготовительной кампании 1927/28 г. в докладе перед активом Московской организации ВКП(б) 13 апреля 1928 г., Сталин подчеркнул, что партия не может встать на путь поощрения основных производителей товарного хлеба – кулаков, поэтому следует «нажать вовсю на развитие крупных хозяйств в деревне типа колхозов и совхозов…». В партийно-государственном руководстве против применения чрезвычайных мер по отношению к крестьянству выступали Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, М. П. Томский и др., считавшие, что максимальная перекачка средств из сферы крестьянского хозяйства в сферу индустрии приведёт к подрыву сырьевой базы самой индустрии и экспорта. В апреле 1929 г. на объединённом пленуме ЦК и ЦКК их позиция была осуждена как отклонение от генеральной линии и «правый уклон» в ВКП(б). В ходе хлебозаготовительной кампании лета 1929 г. на Северном Кавказе, в Сибири, районах Нижней и Средней Волги, на Украине, в республиках Центральной Азии государство вновь применило чрезвычайные меры по отношению к зажиточному крестьянству.

Фото: РИА НовостиЛетом 1929 г. благодаря действиям местных партийных и советских органов, инспирированным высшим партийным и государственным руководством, началось движение за коллективизацию; при этом ставка делалась на бедняков, батраков и безземельных крестьян. В целом по СССР уровень коллективизации поднялся незначительно, с 3,9 % в июне до 7,6 % в октябре 1929 г., однако И. В. Сталин в статье «Год великого перелома» («Правда», 1929, 7 ноября) утверждал, что крестьяне пошли в колхозы «целыми деревнями, волостями, районами, округами…», и ориентировал на всемерное ускорение коллективизации. Состоявшийся после этого ноябрьский (1929) пленум ЦК ВКП(б) поставил задачу проведения сплошной коллективизации в масштабе страны, которая началась с января 1930 г. и осуществлялась в форме массового насильственного обобществления крестьянских хозяйств. Пленум принял решение направить в деревню единовременно не менее 25 тыс. индустриальных рабочих с организационно-политическим опытом работы в целях проведения коллективизации, а также немедленно приступить к постройке новых заводов по производству тракторов и комбайнов. Для государственного управления процессом коллективизации в декабре 1929 г. создан Наркомат земледелия СССР, в состав которого вошли Колхозцентр и Всесоюзный центр машинно-тракторных станций (Трактороцентр).

Сплошная коллективизация (1930–1937)

Специальная комиссия Политбюро под руководством наркома земледелия СССР Я. А. Яковлева подготовила постановление ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству», в котором устанавливались жёсткие сроки завершения коллективизации: для основных зерновых районов Северного Кавказа, Нижней и Средней Волги – осень 1930 г. или весна 1931 г. Левобережные районы Украины, Сибирь, Казахстан, Башкирия, Чувашия, Московская область, Нижегородский край были ориентированы на завершение коллективизации к осени 1931 г. или весне 1932 г. (критерий завершённости не был установлен). Лучшей формой колхоза была признана сельскохозяйственная артель, в которой обобществлялись труд крестьян, их надельная земля и все основные средства производства (инвентарь, хозяйственные постройки, товарно-продуктовый и рабочий скот и др.).

Коллективизация в соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. сопровождалась политикой раскулачивания (конфискацией имущества наиболее зажиточных или сопротивлявшихся коллективизации крестьян с последующей высылкой, тюремным заключением или расстрелом). Составной частью механизма внесудебной репрессии как средства экономических преобразований в деревне стали органы государственной безопасности. Всего раскулачиванию подверглись 1,1 млн хозяйств (4–5 % от общего числа), насчитывавших 5–6 млн человек, из них 2,140 млн человек были депортированы в 1930–1938 гг.

Насильственное обобществление хозяйств, раскулачивание, закрытие рынков, сопровождавшиеся акциями в идеологической сфере (закрытие и осквернение церквей, мечетей, арест и преследование священнослужителей и т. п.), спровоцировали крестьянские выступления протеста (в январе – апреле 1930 произошло 6117 выступлений, в которых участвовало свыше 1,5 млн человек). Пассивное сопротивление крестьян выражалось в отказе от выполнения хлебозаготовок, от работы в колхозе, массовом убое скота. Стремясь погасить недовольство крестьян, И. В. Сталин опубликовал в газете «Правда» статью «Головокружение от успехов» (2 марта 1930), в которой осуждалась практика принуждения к вступлению в колхозы и тотального обобществления крестьянской собственности, включая мелкий скот и птицу, а вся вина за эти нарушения возлагалась на местный партийный и советский аппарат. 14 марта 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении». Начались массовые выходы крестьян из колхозов, особенно в регионах, отличавшихся самыми высокими темпами проведения коллективизации (Московская и Западная области, Татарская АССР, Нижегородский край), вследствие чего по показателям колхозного строительства они вернулись к исходным позициям. К августу 1930 г. по всей стране в колхозах осталось 21,4 % крестьянских хозяйств.

В сентябре 1930 г. ЦК ВКП(б) направил райкомам, обкомам и ЦК компартий союзных республик письмо с требованием снова «добиться мощного подъёма колхозного движения». Для агитации крестьян за вступление в колхозы местные партийные и государственные руководители формировали вербовочные бригады, а также инициативные группы из бедняков и середняков, желавших создать коллективное хозяйство. В районы «слабой» коллективизации были направлены также 80 тыс. колхозников-активистов и около 30 тыс. организаторов из города, объединённых в межобластные бригады по коллективизации. Одновременно принимались меры по укреплению материально-технической базы колхозов. В декабре 1930 г. ЦК ВКП(б) утвердил годовую программу создания 1400 машинно-тракторных станций (МТС) (их строительство развернулось с лета 1929). Колхозам устанавливались пониженные по сравнению с крестьянами-единоличниками нормы сдачи продуктов животноводства, оказывалась помощь в строительстве животноводческих ферм, предоставлялись кредиты и льготы по налогам (на одно хозяйство колхозника в 1931 приходилось около 3 руб. сельхозналога, на индивидуальное среднее хозяйство – свыше 30 руб., а на хозяйство зажиточного крестьянина – около 314 руб.). Государство обещало упорядочить организацию и оплату труда колхозников, гарантировать им ведение личного подсобного хозяйства. В результате к июню 1931 г. в колхозы вновь было объединено 52,7 % от общего числа хозяйств по стране.

Российская государственная библиотека.

Низкий урожай 1931 г. вынудил руководство страны сократить план хлебозаготовок с более чем 22 млн т в 1931 до 18 млн т в 1932 г., а план мясозаготовок – в 2 раза, пойти на некоторые уступки крестьянству. Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О плане хлебозаготовок из урожая 1932 г. и развёртывания колхозной торговли хлебом» и «О плане скотозаготовок и о мясной торговле колхозников и единоличных трудящихся крестьян» (оба – май 1932) разрешали торговлю продукцией, оставшейся после выполнения государственного плана хлебозаготовок и образования семенного и других фондов, а также после расчёта по мясозаготовкам. Отменялись все республиканские и местные налоги и сборы с торговли колхозников, а с единоличников взималось не более 30 % их доходов от торговли. Однако даже сокращённые задания из-за низкого урожая не были выполнены, что резко ухудшило продовольственное положение городов и строек, поставило под угрозу план экспорта зерна. Правительство снова прибегло к чрезвычайным мерам. 7 августа 1932 г. вышло постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности», предусматривавшее высшую меру наказания за хищение колхозного и кооперативного имущества с заменой её при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на 10 лет (к февралю 1933 было осуждено 103 тыс. человек, из которых к расстрелу приговорено 6,2 %, к 10 годам тюрьмы – 33 %).

Репрессивные конфискационные меры проведения коллективизации подорвали производственный потенциал деревни. Объём сельскохозяйственного производства в 1932 г. сократился более чем в полтора раза по сравнению с 1928 г., животноводческой продукции – на 53 %. Зимой 1932/33 г. на Украине, в Поволжье, на Ставрополье и в других районах СССР из-за нехватки хлеба возник сильный голод, унёсший жизни до 5 млн человек (по подтверждённым данным).

Новой формой воздействия на ход коллективизации и способом усиления «советского влияния на колхозников» стали политотделы при МТС и совхозах, образованные по решению объединённого пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) (7–12 января 1933), заместителями начальников политотделов назначались сотрудники органов государственной безопасности. Политотделы провели «повальную чистку» колхозов, особенно их управленческого аппарата, и деревенских парторганизаций. Сотрудники политотделов следили за выполнением планов колхозами, контролировали выдачу оплаты по трудодням, организовывали соревнование, выявляли «вредителей» (в конце 1934 политотделы были упразднены). Комендантами элеваторов и заготпунктов «Заготзерно» назначались сотрудники НКВД. В процессе проведения хозяйственно-политических мероприятий оперативные работники управлений НКВД, являясь членами бюро обкомов и крайкомов ВКП(б), по заданию партийных органов часто выступали в роли уполномоченных, например в период посевных и уборочных кампаний.

К 1933 г. в колхозах было объединено 61,8 % крестьянских дворов и около 80 % посевных площадей. 8 мая 1933 г. Сталин и Молотов направили местным партийным и советским работникам, органам ОГПУ, суда и прокуратуры секретную директиву, в которой отмечалось, что 3 года борьбы привели к «разгрому» сил «классовых врагов в деревне» и что теперь советское руководство уже не нуждается «в массовых репрессиях, задевающих, как известно, не только кулаков, но и единоличников и часто колхозников», подчёркивалось, что в деревне возникла «новая благоприятная обстановка», позволявшая «прекратить, как правило, применение массовых выселений и острых форм репрессий».

Итоги коллективизации

Коллективизация в основном завершилась к 1937 г. В ходе сплошной коллективизации и раскулачивания за 1930–1937 гг. численность крестьянских хозяйств сократилась с 25,6 млн до 19,9 млн, из которых 18,5 млн (93,9 %) были объединены в 243,7 тыс. колхозов (включили 99,1 % всех посевных площадей). Окончательно были ликвидированы община и органы крестьянского самоуправления. В деревне возник и стал господствующим совершенно новый тип хозяйства, на который были распространены принципы хозяйствования, присущие государственному сектору: жёсткая централизация, директивность и плановость руководства и т. д. Государство получило возможность беспрепятственно перераспределять колхозный доход в свою пользу путём ежегодных детально устанавливаемых колхозам объёмов и размеров поставок сельскохозяйственной продукции. Такая система взаимоотношений колхозов с государством означала преимущественно внеэкономический характер принуждения колхозника к труду, она сковывала веками вырабатывавшуюся хозяйственную инициативу крестьянина, значительно снижая его интерес к результатам своего труда. Коллективизация, сопровождавшаяся массовой миграцией населения из деревни в город, обеспечила высвобождение для индустриализации страны 15–20 млн человек, она привела к свёртыванию НЭПа, ликвидации в деревне частнокапиталистического уклада и его носителей – зажиточных крестьян, фактическому переходу от многоукладной экономики к единой государственной. В 1935–1937 гг. сельскохозяйственное производство начало восстанавливаться. Повысилась урожайность, увеличились валовые сборы зерна, возобновился рост поголовья скота (в целом его удалось восстановить лишь к 1958).

Дата публикации: 16 сентября 2022 г. в 12:18 (GMT+3)

Причины перехода к коллективизации:

-

кризис заготовительной

кампании 1927-1928 гг. -

переход к

централизованному, административно-командному

руководству всеми отраслями экономики -

XV

съезд ВКП(б) (декабрь 1927 г.): развитие на

селе кооперативного движения, с

последующей коллективной обработкой

земли (1927 г. – 30% крестьянских хозяйств

в кооперации). -

Циркуляр ЦК (март,

1928 г.) с требованием от местных

парторганизаций укрепления действующих

и создания новых колхозов и совхозов.

Непосредственное руководство колхозным

строительством было возложено на В. М.

Молотова, был создан Колхозцентр,

возглавляемый Г. Н. Каминским. -

7 ноября 1929 г.

статья И. В. Сталина в «Правде» «Год

великого перелома», в которой говорилось

о коренном переломе в развитии с/х,

провозглашался курс

на сплошную насильственную коллективизацию. -

Январь, 1930 г. –

ЦК ВКП(б)

принимает постановление «О темпах

коллективизации

и мерах

помощи государства колхозному

строительству»

Этапы проведения коллективизации:

I.

1930-весна 1931 гг.

– основные зерновые районы страны

(Среднее и Нижнее Поволжье, Северный

Кавказ)

II.

Весна 1931-весна

1932 гг. –

Центральная черноземная область,

Украина, Урал, Сибирь, Казахстан.

III.

Весна 1932-1933

гг. – завершение

коллективизации с охватом оставшихся

территорий.

Политико-правовая основа проведения коллективизации:

-

Постановления

советского правительства конца

1920-х – начала 1930-х гг.,

согласно которым,

прекращалось кредитование и усиливалось

налогообложение частных хозяйств,

отменялись законы об аренде земли и

найме рабочей силы.

На первом этапе

происходило объединение крестьянских

хозяйств в колхозы с применением ОГПУ

(особое государственное политическое

управление) и отрядов «двадцатипятитысячников»

(сознательных рабочих-партийцев),

организации МТС (моторно-тракторных

станций).

-

Февраль, 1930 г.

закон,

определивший порядок ликвидации

кулацких хозяйств.

Кулацкое

хозяйство –

хозяйство, применявшее наемный труд и

машины с механическим приводом,

занимающееся торговлей. В 1929 г. на их

долю приходилось 2,3-3% общего числа

крестьянских дворов.

Кулакам было

запрещено вступать в колхозы, граждан,

попавших в эту категорию, делили на 3

группы:

-

организаторы

антисоветских и антиколхозных

выступлений. (63 тыс. хозяйств)1

Наказание – арест, суд, расстрел. -

кулаки, не

подчиняющиеся политике коллективизации,

но не устраивавшие антисоветских и

антиколхозных выступлений. (150 тыс.

хозяйств). Наказание – высылка в другие

районы. -

остальные

кулацкие хозяйства – частичная

конфискация, выселение в другие

территории, не входящие в район прежнего

проживания.

3. Март, 1930 г. Устав

сельхозартели

(принцип добровольности вступления в

колхоз, порядок объединения и объем

обобществленных средств производства)

4. 1932 г. паспортный

режим, ограничивающий

передвижение крестьян.

5. 1933 г. введена

система обязательных поставок с/х

продукции государству по твердым и

низким ценам. Планы колхозных посевов

составлялись руководством МТС,

утверждались исполкомами райсоветов,

затем сообщались с/х предприятиям.

Вводилась натуроплата труда (зерном и

с/х продуктами) определялась вышестоящими

инстанциями.

6. Создание

внесудебных неконституционных органов

– «тройки» и «двойки» НКВД. Вводился

новый порядок дел о терактах. Их

рассмотрение проводилось в десятидневный

срок без защиты и обвинения.

ИТОГИ:

-

Итог политики

коллективизации: ликвидирован

1-1,1 млн. хозяйств (до 15% крестьянских

дворов). Ликвидация таких социальных

групп как батраки, кулаки, появление

новой группы – «крестьяне-коллективисты»,

колхозные крестьяне. -

К 1933 г.

– 243 колхоза, в составе которых находилось

свыше 93 % от общего числа крестьянских

дворов, среднегодовое производство

зерна в 1933-1937 гг. снизилось до уровня

1909-1913 гг., на 40-50% снизилось поголовье

скота.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

1 февраля 1930 г. в СССР началась массовая коллективизация. Чем стала она для страны – массовым убийством российской деревни или платформой, которая позволила СССР стать сверхдержавой? Нужна ли была коллективизация вообще и можно ли сегодня использовать опыт советских колхозов-миллионеров?

Содержание

- 1 Цели и причины проведения

- 2 Мы до сих пор эксплуатируем эту базу

- 3 Реализация политики

- 4 Темпы и методы

- 5 Второе крепостное право большевиков

- 6 Причины перехода к политике массовой коллективизации

- 7 Где в мире сохранились колхозы?

- 8 Почему коллективизация сопровождалась раскулачиванием

- 8.1 Кто такие кулаки?

- 9 Причины появления статьи Сталина «Головокружение от успехов»

Цели и причины проведения

Понятие коллективизации в Советском Союзе подразумевало объединение в единую систему мелких отдельных крестьянских хозяйств для образования крупных коллективов посредством производственного кооперирования. Сельское хозяйство в то время считалось основой экономики, и властью было принято решение получить максимум средств именно из этого источника, чтобы преодолеть разрыв в экономическом развитии.

Намеченные планы индустриализации оказались под угрозой из-за хлебозаготовительного кризиса в 1927—1928 годах. От крестьян было получено в 8 раз меньше хлебной продукции по сравнению с прошлым годом. Поэтому в 1927-м на XV съезде ВКП (б) был провозглашён курс на сплошную коллективизацию. Она выражалась в создании объединений, которым полагались льготы в сфере кредитования, налогообложения, а также прерогативы в снабжении сельскохозяйственной техникой.

В ноябре 1929 года в газете вышла статья под названием «Год великого перелома» Сталина, которая означала полный отказ от принципов добровольности и принудительную повсеместную коллективизацию. Ее основными целями считались:

- увеличение объемов экспортируемого зерна для повышения уровня финансирования процессов индустриализации;

- социалистические преобразование в деревнях и селах;

- обеспечение достаточного уровня снабжения стремительно развивающихся крупных городов;

- массовая механизация сельского труда;

- установление контроля над сдачей и производством хлеба.

В ходе коллективизации власть рассчитывала на повышение эффективности труда и стабильно получаемый объем урожая. Это должно было позволить увеличить поставки в другие страны, получать больше прибыли и направлять ее на развитие советской промышленности.

Одной из главных задач, стоящей перед руководством страны, была уничтожение кулаков, единоличных собственников. Делалось это с целью того, чтобы в советском сознании не было чувства превосходства личного над общественным. Кроме этого, считалось, что установить полный контроль легче именно над крупными объединениями.

Одной из немаловажных причин коллективизации в СССР являлся опыт зарубежных стран, на который ориентировалась советская власть. Но если за границей аграрный переворот начался еще задолго до промышленной революции, то в Союзе эти два процесса стартовали практически одновременно.

Мы до сих пор эксплуатируем эту базу

Нужна

Руководитель Центра экономической истории Института российской истории РАН, доктор исторических наук Виктор Кондрашин

С позиций современного знания дать однозначную оценку такому явлению, как коллективизация, не удаётся. Исторический опыт показывает, что индустриализация в любой стране мира сопровождается серьёзным ухудшением положения дел в деревне. Сгущая краски, конечно, можно сказать, что индустриализация способствует гибели деревни – во всяком случае, деревни традиционной, патриархальной.

Причина проста – деревня является ресурсной базой для индустриализации. Прежде всего она теряет человеческий капитал – люди уходят на заработки в города, на фабрики и заводы. Если учесть, что при этом деревня продолжает кормить и себя, и стремительно растущие города, то не надо удивляться тому, что местами она приходит в упадок и запустение.

Началось это не при большевиках, а гораздо раньше – во второй половине XIX столетия, когда Российская империя вступила на путь индустриальной модернизации. Проблемы у деревни возникли именно тогда, и проблемы серьёзные. В конце концов, нашумевшая в своё время книга земского врача и политического деятеля Андрея Шингарёва «Вымирающая деревня» вышла в 1901 г. Другое дело, что это был, скажем так, естественный рыночный процесс. Он не сопровождался регулярными массовыми репрессиями в отношении крестьян.

Недобольшевик. Как реформы Петра Столыпина проложили дорогу коллективизации Подробнее

А вот сталинская индустриализация отличалась форсированными темпами. По сути, это была гонка. Эксплуатация деревни усилилась чуть ли не в десятки раз, причём с применением государственного насилия, с изъятием хлеба, раскулачиванием, массовыми репрессиями.

Однако здесь есть несколько моментов, которые часто упускают из вида. Например, относительная лёгкость, с которой советской власти удалось провести коллективизацию. Смотрите: с 1930 г. по I квартал 1932 г. в СССР произошло 13 893 антиколхозных выступления с общим количеством участников 2,5 млн чел. Имело место массовое сопротивление крестьян. Однако власть довольно успешно с ним справилась. Да, применили всю мощь административно-репрессивного аппарата. Но надо помнить, что часть деревенского населения коллективизацию приветствовала. По переписи 1926 г. 67% крестьян были моложе 30 лет. Для сельской молодёжи коллективизация, индустриализация, культурная революция стали скоростными социальными лифтами. Это была реальная сила, во многом обеспечившая успех сталинской схеме модернизации.

Как отбирали хлеб. С чего началось «раскулачивание» России Подробнее

Надо признать ещё и тот факт, что ускоренные темпы модернизации вовсе не были личной прихотью Сталина и его окружения, которые будто бы только и мечтали о том, чтобы извести деревню. Да, эти люди воспринимали крестьян как опасную силу и во многом были настроены против них. Но – и это важный момент – деревня считалась не врагом, которого надо уничтожить, а ресурсом, который надо использовать. Хищнически, варварски, но использовать. Это прекрасно видно по статистике хлебозаготовок. Четыре хлебозаготовительные кампании периода коллективизации 1929–1932 гг. дали государству в 1,3 раза больше хлеба (4738,2 млн пудов), чем 7 лет НЭПа (3549,6 млн пудов). Это позволило в 1930 г. выйти на пик хлебного экспорта за все годы советской власти (5,84 млн т) и тем самым получить валютные средства для неотложных нужд индустриализации.

Насколько же такая гонка была оправданной? Историк Андрей Соколов отмечал, что одним из факторов, который толкал руководство страны к ускорению индустриализации и коллективизации, была внешняя угроза. В Штабе РККА на рубеже 1920–1930-х гг. её оценивали как вполне реальную. С запада – страны Малой Антанты в союзе с Францией и Англией, с востока – Япония. Вспомним хотя бы конфликт на КВЖД в 1929 г. и Маньчжурский инцидент 1931 г.

Конфликт на КВЖД. Как Советский Союз принуждал к миру Подробнее

Словом, если смотреть на проблему формально, то коллективизация в целом прошла успешно. Но это был кратковременный успех. Колхозная система доказала свою эффективность в годы подготовки к войне и во время самой войны. То есть в экстремальных условиях, которые требовали нечеловеческого напряжения сил и запредельных жертв. 1 млн раскулаченных крестьянских хозяйств общей численностью 5–6 млн чел., 4 млн выселенных кулаков, 5–7 млн жертв голода 1932–1933 гг. Вот цена, которую СССР заплатил за кратковременный успех ускоренной модернизации. Лично я считаю, что давно пора поставить памятник русскому крестьянину. Мужику, на крови и костях которого построена та материальная база, которую мы эксплуатируем до сих пор.

Реализация политики

В ходе антиколхозных протестов Сталин в 1930 году переложил на местные власти ответственность за коллективизацию, что позволило крестьянам временно выйти из объединений. Однако спустя несколько месяцев принудительный курс возобновился.

Начало и переход к новой политике СССР подразумевали полное вытеснение кулаков. По мнению властей, существование кулачества было несовместимо с установлением и победой социализма. Закреплялось это в следующих документах:

- постановление Центрального комитета Компартии «О темпах коллективизации и помощи государства колхозному строительству» от 5 января 1930-го;

- постановление Центрального Исполнительного комитета, Совета Народных Комиссаров «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельскохозяйственной отрасли в регионах повсеместной коллективизации и борьбе с кулачеством» от 1 февраля 1930-го.

Во всех районах отменялся принятый ранее закон, позволявший арендовать земельные участки и применять наемный труд для единоличных крестьянских хозяйств. Местные органы власти наделялись полномочиями насильственно изымать имущество, принадлежавшее кулакам, высылать их за пределы областей или районов. Конфискованные вещи передавались в фонды колхозов, которые объявлялись неделимыми и признавались вступительным взносом от батраков и бедняков. Обязательная часть направлялась в государственные и кооперативные органы, как причитающаяся доля с кулаков.

Первым регионом, где началась реализация мероприятий по переводу земель в колхозы, стал Хоперский округ в Нижне-Волжском крае. Затем коллективизация распространилась на Среднюю и Нижнюю Волгу, на Северный Кавказ.

За период с 1928 по 1930 год свыше 120 тысяч человек были вывезены на хлебозаготовительные и посевные работы. От партийных, кооперативных, советских и хозяйственных организаций командированы 100 тысяч рабочих, от комсомола — 10 тысяч активистов. За черты города в деревенские районы отправлено около 250 тысяч человек. Наибольшее количество людей было сослано в Центрально-Чернозёмные районы, Украину, Северный Кавказ.

Для ликвидации кулачества были созданы специальные комиссии. Их члены назначались на крестьянских собраниях и осуществляли свою работу в сельских советах. К середине 1930 года сумма экспроприированного у кулаков имущества составила свыше 400 миллионов рублей.

Темпы и методы

По указанию Сталина до граждан была донесена информация, содержащая запланированные показатели на ближайшее пятилетие. Их нужно было добиваться всеми реальными и нереальными способами. Цифры касались сроков и темпов проведения коллективизации.

Крестьян в принудительном порядке заставили принять участие в образовании коллективных хозяйств. У них насильственно изымался скот, орудия труда, а сами они обязаны были вступать в создаваемые объединения. Чтобы кормить себя и семью, разрешалось оставить скромный минимум. По истечении 5 лет вся земля должна была перейти в собственность колхозов.

Были объявлены следующие даты:

- весна 1931 года — Северный Кавказ и районы Поволжья;

- весна 1932-го — Сибирские регионы, Урал, Украина и Казахстан;

- остальные 3 года — для других районов.

На выдвинутую идею общество отреагировало по-разному. Беднякам она понравилась, ведь, вступая в колхозы, они абсолютно ничего не теряли, так как ничего и не имели. Для них это становилось своеобразной гарантией того, что они защищены от голодной смерти. Плюсом являлось то, что за каждый трудодень человек получал оплату в виде набора продуктов.

Существенные минусы ощутили крупные и крепкие собственники. Им предстояло попрощаться со всем тем, что было нажито непосильным трудом десятилетиями. Уверенность в завтрашнем дне и в стабильном будущем детей таяла на глазах. Взамен такие хозяйственники ничего не получали.

Это не могло не вызвать в массах сопротивление. Хлеб начали прятать. Конфискацию приходилось проводить насильственно. Самых непокорных ссылали с семьями в наиболее отдаленные регионы, практически не приспособленные для жизни. Больше всего смертей от голода случалось именно там, что и стало одним из самых страшных последствий коллективизации.

Пытаясь подавить и искоренить кулаков, государство уничтожало в них любое стремление к формированию собственности, к наживе и достатку. Крестьянам оставляли только предельный минимум, которого, по расчетам государства, должно было хватить на пропитание и выживание, но не более. В результате появился огромный класс общества, абсолютно не заинтересованного в труде, ведь все заработанное все равно отнималось.

К 1930 году в стране насчитывалось уже около 350 тысяч обедневших крестьян.

Второе крепостное право большевиков

Не нужна

Директор Чаяновского исследовательского центра Александр Никулин

Коллективизация стала величайшей трагедией в истории российского крестьянства и на десятилетия вперёд обрекла сельское хозяйство СССР на низкую эффективность.

Колхозный строй – в том виде, в котором он утвердился при Сталине – превратил российскую деревню во внутреннюю колонию, из которой государство выкачивало ресурсы на развитие промышленности и науки. В войну даже фашистские захватчики сохранили колхозы, понимая, что они лучше всего подходят для изъятия продовольствия у жителей оккупированных сёл. На пике коллективизации хлебозаготовки достигли в СССР такого размера, что в 1930 г. Союз в 9 раз увеличил экспорт зерна по сравнению с 1929-м. На вырученную валюту за рубежом покупалось оборудование и строились заводы. Но чтобы добиться этого, советская власть развязала против деревни необъявленную войну, в которой погибли миллионы людей.

Коллективизация была стремительной и насильственной. Крестьяне сопротивлялись, восставали целые сёла. На Северном Кавказе для подавления мятежей приходилось даже использовать армию. Более 1,5 млн раскулаченных были выброшены из родных домов и отправлены в необжитые районы Сибири и Дальнего Востока. Люди резали свой скот, не желая сдавать его в колхозы. Животноводческое поголовье сократилось в 2 раза. И уже в 1932–1933 гг. разразился страшный голод в главных хлебных регионах страны. Хотя никаких природных причин – засухи или наводнений – для продовольственного кризиса в тот момент не было. Но продуктивность колхозного производства была такой низкой, а задания по сдаче зерна государству такими высокими, что, по разным оценкам, голод унёс от 4 млн до 7 млн жизней.

Указ семь-восемь. Зачем создавался и как работал «Закон о трех колосках» Подробнее

При этом крестьяне не были такими уж закоренелыми единоличниками, какими их рисовала сталинская пропаганда. Товарищества по совместной обработке земли, сбытовые и кредитные кооперативы в 1920-е гг. вполне успешно работали во многих уездах. Однако такого рода коллективная деятельность не устраивала Сталина, так как не позволяла поставить деревню под полный контроль. Тотальная коллективизация решила эту задачу. Но она уничтожила сельскую элиту – самых активных и зажиточных крестьян, находившихся во главе сопротивления насильственному обобществлению. Многие бежали из деревень в города, где было больше личной свободы. А те, кто остался, превратились в людей второго сорта. Паспорта, дававшие возможность беспрепятственно менять место жительства, у колхозников появились только в 1974 г.

После 1933 г. модель, предполагавшая обобществление всего и вся, была подправлена. Крестьянам разрешили вести подсобное хозяйство и торговать на рынках. Но ненависть к колхозам осталась. «Что такое ВКП(б)? Второе крепостное право большевиков», – горько шутили в деревне. И колхозно-совхозное производство в массе своей так и не смогло стать высокопродуктивным. Иначе в начале 1960-х гг. не случился бы очередной продовольственный кризис, в результате которого СССР уже сам стал покупать за границей зерно. А привела к нему очередная атака на сельских частников, которая случилась уже при Хрущёве.

В 1970–1980-е гг. в деревню хлынули нефтедоллары. Надои, урожаи, уровень жизни стали расти. Но было уже поздно: за десятилетия нового крепостничества для многих миллионов людей сельский труд потерял смысл. Обезлюдели и вовсе исчезли тысячи сёл.

Задач у по уничтожению зажиточных крестьян колхозы выполнили. Советский агитплакат, 1930-е гг. Public Domain

Колхозная уравниловка и подчинённость государственной машине лишили крестьянина главного – свободного труда на своей земле, личной заинтересованности в результатах этого труда. Колхозы уничтожили веками сложившуюся этику, изменили взаимоотношения в деревне. И само отношение к работе «на общество» было совсем не таким, как в фильмах про ударников пятилеток. Подворовывать на ферме, пьянствовать в страду не считалось зазорным. Единственным местом, где люди по-прежнему выкладывались по полной, оставались семейные подворья и огороды. И только в связке «госдотации – колхоз – личное подсобное хозяйство» советская колхозно-совхозная система могла существовать.

По примеру СССР коллективизация проводилась в других соцстранах. Почти везде общественное сельхозпроизводство было менее производительным, чем семейные или фермерские хозяйства. Лишь в Венгрии, где колхозам было разрешено вступать в легальную кооперацию с семейными хозяйствами, удалось создать агросектор, который конкурировал и с Германией, и с США.

Пришельцы из мёртвых деревень. Как жили и что ели голодающие Поволжья Подробнее

Причины перехода к политике массовой коллективизации

Коллективизация сельского хозяйства была задумана Сталиным как крайняя мера, с помощью которой можно решить подавляющее большинство проблем, которые на тот момент стали очевидны для руководства Союза. Выделяя основные причины перехода к политике массовой коллективизации можно выделить следующие:

- Кризис 1927 года. Революция, гражданская война и неразбериха в руководстве привели к тому, что в 1927 году был собран рекордно низкий урожай в аграрном секторе. Это было сильным ударом для новой Советской власти, а также для ее внешнеэкономической деятельности.

- Ликвидация кулачества. Молодая Советская власть по-прежнему на каждом шагу видела контрреволюцию и сторонников имперского режима. Именно поэтому было массово продолжена политика раскулачивания.

- Централизованное управление сельским хозяйством. В наследие советскому режиму досталась страна, где подавляющее большинство людей занимались индивидуальным сельским хозяйством. Новую власть такая ситуация не устраивала, поскольку государство стремилось контролировать все в стране. А контролировать миллионы независимых аграриев очень тяжело.

Говоря про коллективизацию необходимо понимать, что этот процесс был напрямую связан с индустриализацией. Под индустриализации понимается создание легкой и тяжелой промышленности, которая смогла бы обеспечить советскую власть всем необходимым. Это есть, так называемые, пятилетки, где всей страной строили заводы, гидроэлектростанции, плотины и так далее. Это все было крайне важно, поскольку за годы революции и гражданской войны практически вся промышленность российской империи была уничтожена.

Проблема же заключалась в том, что индустриализация требовала большого количества рабочих рук, а также большого количества денег. Деньги были нужны не столько для оплаты труда рабочих, сколько для закупки оборудования. Ведь все оборудование производилось за рубежом, а внутри страны оборудования не производилось никакого.

На начальном этапе лидеры Советской власти часто говорили о том, что западные страны сумели развить собственную экономику только благодаря своим колониям, из которых они выжимали все соки. В России таких колоний не было, тем более их не было у Советского Союза. Но по замыслу нового руководства страны такими внутренними колониями должны были стать колхозы. Фактически это и произошло. Коллективизация создавала колхозы, которые обеспечивали страну продовольствием, бесплатной или очень дешевой рабочей силой, а также рабочими руками, с помощью которых проходила индустриализация. Именно для этих целей был взят курс на коллективизацию сельского хозяйства. Этот курс был официально задом 7 ноября 1929 года, когда в газете «Правда» появилась статья Сталина под названием «Год Великого перелома». В этой статье Советский лидер говорил о том, что в течение года страна должна сделать рывок от отсталого индивидуального империалистического хозяйства к передовому коллективному хозяйству. Именно в этой статье Сталин открыто заявил о том, что в стране должно быть ликвидировано кулачество как класс.

5 января 1930 года вышло постановление ЦК ВКП(б) о темпах коллективизации. В этом постановлении говорилось о создании особых регионов, где реформирование сельского хозяйства должно было происходить прежде всего и в кратчайшие сроки. Среди главных регионов, которые были определены для проведения реформы, были обозначены следующие:

- Северный Кавказ, Поволжье. Здесь устанавливался крайний срок создания колхозов к весне 1931 года. Фактически две области должны были перейти к коллективизации за один год.

- Остальные зерновые регионы. Любые другие регионы, где массово выращивалось зерно, также подлежали коллективизации, но в срок до весны 1932 года.

- Остальные регионы страны. Оставшиеся регионы, которые были менее привлекательными в плане сельского хозяйства, планировалось приобщить к колхозам за 5 лет.

Проблема заключалась в том, что данный документ четко регламентировал с какими регионами работать и в какие сроки должно быть проведено действие. Но этот же документ ничего не говорил о том, какими путями следует проводить коллективизацию сельского хозяйства. Фактически местные власти самостоятельно стали принимать меры для того, чтобы решить поставленные перед ними задачи. И практически все сводили решение этой задачи к насилию. Государство сказало «Надо» и закрыло глаза на то, как это «Надо» реализовывалось…

Где в мире сохранились колхозы?

Коллективные хозяйства, подобные советским колхозам, существуют сегодня лишь как экзотика.

Называются они производственными кооперативами. «В Германии, например, есть закон, в котором прямо записано, что «колхозы» имеют право на существование. В Европе была даже их ассоциация. Но по факту их там, да и в других странах, например во Франции, почти нет, – поясняет главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Василий Узун. – А если есть, то организуют их любители. Колхозов на 500–1000 человек уже не сыщешь: только небольшие хозяйства, максимум с тремя-пятью членами. Как правило, они занимаются потребкооперацией: договариваются о совместной деятельности, скажем, по переработке и реализации продукции. Собирают продукцию у фермеров и фермерских хозяйств: сортируют, моют, обрабатывают, оказывают услуги по её хранению.

Редки и немногочисленны колхозы по чисто экономическим причинам: они неэффективны. Любая производственная организация должна заботиться о выработке и условиях труда своих работников, накоплении капитала, обновлении и расширении производства и т. д. В коллективном хозяйстве делать это гораздо сложнее, поскольку все его члены равноправны и заставлять кого-то трудиться нет юридических полномочий. Успешные советские колхозы всегда имели твёрдого руководителя, который требовал с подчинённых и заставлял их делать то, что нужно. Это поддерживалось и обеспечивалось властью. А в рыночной экономике кто уполномочит одного члена кооператива принуждать что-то делать всех остальных?

Кибуцы, то есть сельхозкоммуны в Израиле, – тоже кооперативы, но со своей спецификой. Существуют они «по обстоятельствам»: людям, которые приезжают жить в еврейское государство, нужно временное занятие – вот их и привлекают в кибуцы. Но, как и колхозы, кибуцы очень неэффективны и находятся на государственном содержании, дотациях и субсидиях, их доля в экономике Израиля снижается».

Колхоз по-еврейски. Как горстка фермеров Израиля завалила страну продуктами Подробнее

Почему коллективизация сопровождалась раскулачиванием

Решение задач, которые были поставлены руководством страны, предполагали наличие двух взаимосвязанных процессов: формирование колхозов и раскулачивание. Причем первый процесс очень сильно зависел от второго. Ведь для того чтобы сформировать колхоз, необходимо этому экономическому инструменту дать необходимый инвентарь для работы, чтобы колхоз был экономически выгодным, и мог сам себя прокормить. Государство на это деньги не выделяло. Поэтому был принят путь, который так нравился Шарикову, — все отнять и поделить. Так и сделали. У всех «кулаков» изымали имущество, которое передавалось в колхозы.

Но это не единственная причина, почему коллективизация сопровождалась раскулачиванием рабочего класса. Фактически одновременно руководство СССР решало несколько задач:

- Сбор бесплатного инструмента, животных и помещений для нужд колхозов.

- Уничтожение всех, кто смел высказывать недовольство новой властью.

Практическая реализация раскулачивания свелась к тому, что государство устанавливало норму для каждого колхоза. Необходимо было раскулачить 5 — 7 процентов всех «частных». На практике же идеологические приверженцы нового режима во многих регионах страны эту цифру значительно превосходили. В результате раскулачиванию подверглась не установленная норма, а до 20% населения!

Удивительно, но не было абсолютно никаких критериев для определения «кулака». И даже сегодня историки, которые активно защищают коллективизации и Советский режим, не могут четко сказать, по каким принципам происходило определение кулака и рабочего крестьянин. В лучшем случае нам говорят о том, что под кулаками понимали с люди, у которых в хозяйстве было 2 коровы или 2 лошади. На практике же таких критериев практически никто не придерживался и кулаком могли объявить даже крестьянина, у которого за душой не было ничего. Например, прадед моего близкого друга был назван «кулаком» за то, что у него была корова. За это у него отобрали все и сослали на Сахалин. И таких случаев тысячи…

Кто такие кулаки?

Выше мы уже говорили о постановлении от 5 января 1930 года. Это постановление, как правило, цитируется многими, но большинство историков забывают о приложении к этому документу, где давались рекомендации о том, как следует поступать с кулаками. Именно там мы можем найти 3 класса кулаков:

- Контрреволюционеры. Параноидальный страх Советской власти перед контрреволюцией вывел эту категорию кулаков к наиболее опасным. Если крестьянин признавался контрреволюционером, то все его имущество изымалось и передавалось колхозам, а сам человек отправлялся в концлагеря. Коллективизация же получала все его имущество.

- Богатые крестьяне. С богатыми крестьянами также не церемонились. По замыслу Сталина имущество таких людей также подлежат полной конфискации, а самих крестьян вместе со всеми членами их семьи переселяли в отдаленные регионы страны.

- Крестьяне со средним достатком. Имущество таких людей также конфисковывали, а людей отправляли не в дальние регионы страны, а в соседние регионы.

Даже здесь видно, что власть четко разделила людей и меры наказания к этим людям. Но власть абсолютно не указала, как определить контрреволюционера, как определить богатого крестьянина или крестьянина со средним доходом. Именно поэтому раскулачивание свелось к тому, что часто кулаками назывались те крестьяне, которые были неугодные людям с оружием. Именно так и происходила коллективизация и раскулачивание. Активистов советского движения наделили оружием, и те с энтузиазмом несли знамя советской власти. Нередко под знаменами этой власти, и прикрываясь коллективизацией, они просто сводили личные счеты. Для этого был даже придуман специальный термин «подкулачные». И к этой категории относились даже бедные крестьяне, которые ничего не имели.

В результате мы видим, что массовым репрессиям были подвергнуты те люди, которые были способны вести прибыльное индивидуальное хозяйство. Фактически это были люди, которые долгие годы выстраивали свое хозяйство таким образом, чтобы оно могло позволить зарабатывать деньги. Это были люди, которые активно переживали за результат деятельности. Это были люди, которые хотели и умели работать. И всех этих людей из деревни убрали.

Именно благодаря раскулачиванию Советская власть организовала свои концлагеря, в которые попало огромное количество людей. Эти люди использовались, как правило, в качестве бесплатные рабочей силы. Причем этот труд использовался на самых тяжелых работах, на которых обычные граждане работать не хотели. Это были лесозаготовки, добыча нефти, добыча золота, добыча угля и так далее. Фактически политические узники и ковали успех тех успех Пятилеток, о которых так гордо рапортовала Советская власть. Но это тема для другой статьи. Сейчас необходимо отметить, что раскулачивание в колхозах сводилось к проявлению крайней жестокости, что вызывало активное недовольство у местного населения. В результате во многих регионах, где коллективизация шла наиболее активными темпами, стали наблюдаться массовые восстания. Для их подавления даже использовали армию. Стало очевидно, что насильственная коллективизация сельского хозяйства нужных успехов не дает. Более того, недовольство местного населения стало перекидываться и в армию. Ведь когда армия вместо войны с врагом сражается со своим же населением, это сильно подкашивает ее дух и дисциплину. Стало очевидно, что в короткие сроки загнать людей в колхозы просто невозможно.

Причины появления статьи Сталина «Головокружение от успехов»

Наиболее активными регионами, где наблюдались массовые волнения были Кавказ, Средняя Азия и Украина. Люди использовали как активные формы протеста, так и пассивные. Активные формы выражались в демонстрациях, пассивные в том, что люди уничтожали все свое имущество, чтобы оно не досталось колхозам. И такого волнения и недовольства среди людей удалось «добиться» всего за несколько месяцев.