Грамотно ли составлена фраза: «Принять к руководству в работе»?

М_Г

21.9k5 золотых знаков33 серебряных знака76 бронзовых знаков

задан 10 ноя 2016 в 11:50

РУКОВОДСТВО, 2. То, чем руководствуются или следует руководствоваться.

Принять к руководству в работе. Грамматически фраза составлена верно, в качестве краткой резолюции (без подробностей) можно использовать.

На документе обычно делается отметка «Принять к руководству и исполнению». Или: Принять постановление к руководству.

В других случаях указывается вид деятельности, например: При планировании и проведении артиллерийского наступления принять к руководству следующее.

ответ дан 10 ноя 2016 в 13:02

SharonSharon

130k32 золотых знака87 серебряных знаков194 бронзовых знака

[Принять к руководству в работе].

Фраза построена неверно. Ср.: Принять (использовать) как руководство к действию.

ИЛИ: Принять как руководство в работе.

ответ дан 10 ноя 2016 в 15:12

ЕкатеринаЕкатерина

23.2k6 золотых знаков34 серебряных знака49 бронзовых знаков

2

Фраза неверная.

«Принять к руководству» можно что-либо только в смысле «возглавить», «начать руководить». А не руководствоваться. Но тогда и не «в работе».

Откуда такое взялось, не берусь судить. Скорее уж от «принять к исполнению». При том, что Екатерина Каштанова в одном, видимо, права. Канцеляпизм.

ответ дан 14 июн 2017 в 21:25

behemothusbehemothus

77.3k22 золотых знака71 серебряный знак160 бронзовых знаков

3

Сначала автор разбирает сходства и различия приказа и распоряжения, а потом комментирует весь алгоритм их издания: инициирование, сбор и анализ информации, подготовка и согласование проекта документа, его доработка по замечаниям согласующих, подписание и регистрация, а также доведение до исполнителей. Статья содержит не только исчерпывающие объяснения автора, но и примеры оформления отдельных реквизитов и целых документов.

Процедура издания приказов и распоряжений состоит из отдельных этапов, которые осуществляются в определенной последовательности. Начинать статью с непосредственного рассмотрения данных этапов было бы не правильно. Сначала нужно определить основное назначение приказа и распоряжения, выявить сходства и различия, которые существуют между этими видами документов.

Приказ и распоряжение: в чем сходство и отличия

Сразу стоит отметить, что приказ и распоряжение относятся к распорядительным документам1 , издаваемым в условиях единоличного принятия решения. В таких условиях власть по всем вопросам управления на предприятии в целом принадлежит его руководителю, а по вопросам управления внутри структурного подразделения – руководителю соответствующего уровня.

Поручения и решения, содержащиеся в тексте приказа или распоряжения, могут быть направлены на:

- совершенствование организационной структуры предприятия;

- выбор средств и способов осуществления основной (или производственной) деятельности предприятия;

- обеспечение предприятия финансовыми, трудовыми, материальными, информационными и иными ресурсами;

- утверждение организационных документов и изменений к ним и т.д.

При этом нужно отметить, что поручения и решения, содержащиеся в приказах или распоряжениях, обязательны для исполнения всеми или определенными сотрудниками предприятия.

А теперь постараемся выявить отличия между рассматриваемыми нами видами документов.

Приказ – это правовой акт, издаваемый руководителем предприятия (его структурного подразделения), действующим на основе единоначалия в целях разрешения основных и оперативных задач, стоящих перед предприятием.

Распоряжение2 – это правовой акт, издаваемый единолично руководителем, главным образом коллегиального органа, в целях разрешения оперативных вопросов; как правило, имеет ограниченный срок действия и касается узкого круга должностных лиц и граждан.

В настоящее время на практике известно несколько подходов, которые определяют, в каких случаях должны создаваться приказы, а в каких – распоряжения.

1. На небольших предприятиях, где право подписи распорядительных документов имеет только руководитель (или при его отсутствии – исполняющий обязанности руководителя), приказы издаются по основным задачам (например, по задачам основной деятельности предприятия, по задачам совершенствования организационной структуры и т.д.), а распоряжения – по оперативным вопросам и вопросам информационно-методического характера (например, по вопросам привлечения к работе в выходные и праздничные дни в связи с производственной необходимостью, по вопросам, связанным с организацией исполнения приказов, инструкций и т.д.).

2. Второй подход приемлем для средних и крупных предприятий, где правом подписи распорядительных документов обладает не только руководитель предприятия, но и руководители структурных подразделений. В этом случае руководитель предприятия издает приказы, которые распространяются на все предприятие в целом, а руководители структурных подразделений издают распоряжения, чьи действия обычно распространяется только на подчиненное данному руководителю структурное подразделение.

Приказы и распоряжения делятся на три подвида:

- по основной деятельности;

- по личному составу;

- по административно-хозяйственным вопросам.

Этапы издания приказов и распоряжений

В процедуре издания приказов и распоряжений можно выделить восемь этапов3 :

- Инициирование издания приказа или распоряжения.

- Сбор и анализ информации для подготовки проекта документа.

- Подготовка проекта приказа или распоряжения.

- Согласование проекта документа.

- Доработка проекта приказа или распоряжения по замечаниям согласующих.

- Подписание приказа или распоряжения.

- Регистрация приказа или распоряжения.

-

Доведение приказа или распоряжения до исполнителей.

Вышеприведенные этапы выполняются последовательно, от первого этапа к восьмому, кроме того, пятый этап может вообще отсутствовать, если на этапе согласования не возникнет никаких замечаний к проекту документа.

Рассмотрим каждый этап в отдельности.

Инициирование издания приказа или распоряжения

Проекты приказов и распоряжений могут готовиться в следующих случаях:

- на плановой основе (в соответствии с ранее разработанным планом или программой);

- по поручению руководства предприятия;

- по инициативе руководителей структурных подразделений или подведомственных предприятий, а также отдельных специалистов.

Обоснование необходимости издания приказа или распоряжения может излагаться в докладной записке, справке аналитического или информационного содержания, предложении, заключении, акте, служебном письме. Эти документы выступают в качестве инициирующих решение.

Пример 1

ООО «Новостройрегион-А» получает письмо-сообщение от разработчика программного обеспечения ОАО «Технологии 21 века» о выходе новой версии программного продукта по складскому учету «Склад+», а также CD-диска с модулем обновления и инструкцией по проведению обновления (см. Пример 2).

Получив данное письмо, руководитель ООО «Новостройрегион-А» выносит резолюцию, в которой поручает заведующему складом Степанову А.В. проанализировать новые возможности системы автоматизации складского учета и доложить о необходимости перехода на новую версию программы (см. Пример 2).

Степанов А.В. подготавливает докладную записку, адресованную генеральному директору (см. Пример 3), в которой сообщает, что переход на новую версию системы позволит более эффективно организовать работу по учету товара и повысить оперативность работы персонала.

Изучив данную докладную записку, генеральный директор создает новую резолюцию (см. Пример 3), в которой поручает подготовить проект приказа о вводе в эксплуатацию новой версии системы автоматизации складского учета (см. Пример 5).

То есть в данной ситуации инициирующими документами для издания приказа стали письмо ОАО «Технологии 21 века» и служебная записка заведующего склада Степанова А.В. На основании этих документов руководитель предприятия отдал поручение на подготовку проекта приказа.

Сбор и анализ информации для подготовки проекта приказа или распоряжения

Данный этап предусматривает прежде всего сбор и анализ объективной, достаточной и своевременной информации, необходимой для выработки управленческого решения, которое впоследствии будет отражено в издаваемом приказе или распоряжении.

Источниками информации могут быть:

- законодательные акты и нормативная документация;

- текущая документация организации;

- документы, поступающие из других организаций;

- архивные документы;

- публикации в периодической печати;

- научные материалы и др.

Итогом сбора и анализа информации является выработка управленческого решения. Стоит обратить внимание на то, что в процессе анализа информации обычно прорабатываются различные варианты решений и после их всесторонней оценки выбирается одно, наиболее приемлемое.

Продолжение Примера 1

В рассматриваемом в Примере 1 случае среди источников информации присутствуют как внутренние документы организации, так и документы, поступившие из сторонней организации.

К внутренним документам ООО «Новостройрегион-А», необходимым для изучения, можно отнести: текущее положение о работе в системе автоматизации складского учета «Склад+», приказ, его утвердивший, а также докладную записку (см. Пример 3).

Кроме этого необходимо детально изучить приложения, присланные ОАО «Технологии 21 века» с письмом от 9 января 2007 г. № 2/02-15 (см. Пример 2).

Пример 2

Пример 3

Подготовка проекта приказа или распоряжения

Говоря о подготовке проекта, нужно отметить, что специалист (или разработчик) подготавливает именно проект, а не документ. Проект не имеет юридической силы, и, чтобы проект распорядительного документа стал приказом или распоряжением, он должен пройти процедуру согласования и подписания. Кроме того, после подписания необходима регистрация документа.

Проект приказа или распоряжения готовится специалистом или специалистами структурных подразделений. Если проект документа затрагивает интересы различных подразделений, то по решению руководства предприятия должна создаваться временная комиссия или назначается группа работников для подготовки проекта.

Оформляются проекты приказов и распоряжений4 в соответствии с требованиями ГОСТа Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»5 (далее – ГОСТ Р 6.30-2003).

Итак, проекты приказов и распоряжений печатаются на бланках формата А4, т.е. 210 × 297 мм. Обычно для приказа и распоряжения разрабатываются специальные бланки. Согласно ГОСТу Р 6.30-2003 они носят название «бланков конкретных видов документов». Такие бланки (кроме письма), в зависимости от учредительных документов организации, включают в себя следующие реквизиты:

- Государственный герб Российской Федерации (или герб субъекта Российской Федерации, или эмблема организации, или товарный знак (знак обслуживания);

- наименование организации;

- наименование вида документа;

- место составления или издания документа;

-

а также ограничительные отметки для реквизитов:

- дата документа;

- регистрационный номер документа.

Особого внимания заслуживают размеры полей бланков. Так, в соответствии с ГОСТом Р 6.30-2003 бланк должен иметь поля не менее:

- 20 мм – левое;

- 10 мм – правое;

- 20 мм – верхнее;

- 20 мм – нижнее.

Левое поле используется для подшивки документа в дело. Из этого можно сделать вывод, что при разработке бланков документов длительного (свыше 10 лет) и постоянного сроков хранения (к которым и относятся приказы и распоряжения) лучше установить левое поле в диапазоне 30–35 мм, а не 20 мм.

Таблица

Обязательные реквизиты приказа и распоряжения

|

№ п/п |

Наименование реквизита |

Момент оформления реквизита |

|

Издание документа |

||

| 1.1 | наименование организации | оформлять не надо, присутствует на бланке |

| 1.2 | наименование вида документа | оформлять не надо, присутствует на бланке |

| 1.3 | место составления или издания документа | оформлять не надо, присутствует на бланке |

| 1.4 | дата документа | оформляется после подписания в момент регистрации документа |

| 1.5 | регистрационный номер документа | оформляется после подписания в момент регистрации документа |

| 1.6 | заголовок к тексту | оформляется при подготовке проекта документа |

| 1.7 | текст документа | оформляется при подготовке проекта документа |

| 1.8 | визы согласования документа (также может быть при необходимости гриф согласования документа) | полностью оформляются во время согласования проекта документа |

| 1.9 | подпись полностью | оформляется во время подписания документа |

| 1.10 | в зависимости от учредительных документов может присутствовать Государственный герб Российской Федерации (или герб субъекта Российской Федерации, или эмблема организации, или товарный знак)6 | оформлять не надо, присутствует на бланке |

|

Постановка на контроль и исполнение |

||

| 2.1 | отметка о контроле | оформляется при постановке документа на контроль |

|

Снятие с контроля и направление документа в дело |

||

| 3.1 | отметка об исполнении документа и направлении его в дело | оформляется при снятии с контроля и направлении документа в дело |

Теперь перейдем к рассмотрению особенностей оформления проектов приказа и распоряжения. Начнем с правил составления текста. Он всегда излагается от первого лица единственного числа и состоит из двух частей:

- констатирующей (или преамбулы) и

- распорядительной.

В констатирующей части дается обоснование предписываемых действий. Если основанием для издания приказа или распоряжения послужил законодательный или нормативный правовой акт вышестоящей организации или документ, ранее изданный данной организацией, в констатирующей части указываются его наименование, дата и номер. При этом могут быть использованы формулировки типа «На основании», «Во исполнение», «В соответствии с». Если приказ или распоряжение издается в инициативном порядке, в констатирующей части формулируются цели и задачи предписываемых действий, излагаются факты или события, послужившие причиной издания приказа или распоряжения.

Констатирующая часть обычно начинается словами «В целях», «В связи» и т.д.

Бывают случаи, когда констатирующая часть может отсутствовать в связи с тем, что предписываемые действия не нуждаются в разъяснении или обосновании7 .

Констатирующая часть в приказах отделяется от распорядительной словом «ПРИКАЗЫВАЮ:», а в распоряжениях – словом «ПРЕДЛАГАЮ:» или «ОБЯЗЫВАЮ:». Данные слова печатаются с новой строки от поля прописными буквами.

Распорядительная часть должна содержать перечисление предписываемых действий с указанием исполнителя каждого действия и сроков исполнения.

Часто происходит деление распорядительной части на пункты в связи с тем, что предполагается наличие нескольких исполнителей для различных поручений со своими сроками готовности.

Фрагмент документа

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов: Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003

В том случае, если действие предполагает конкретного исполнителя, соответствующий пункт документа должен начинаться с указания должности и фамилии исполнителя (инициалы в тексте ставятся после фамилии) в дательном падеже. В качестве исполнителей могут быть указаны организации или структурные подразделения.

Сведения об управленческом действии передают глаголом в неопределенной форме и дополнением с обозначением объекта действия. Например:

1. Начальнику Управления международных операций Котову А.Д. подготовить проект «Инструкции об организации работы по …».

2. Начальнику Юридического отдела Мельникову С.Г. предоставить Управлению международных операций необходимые нормативные правовые акты и методические документы.

Указание срока исполнения дается отдельной строкой и оформляется как дата завершения исполнения. Например:

Срок представления 15.07.2003.

В последнем пункте распорядительной части указывают конкретных лиц, на которых возлагается контроль за исполнением распорядительного документа. Например:

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя Правления банка Сидорова К.М.

Фрагмент документа

Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденная приказом Минкультуры России от 8 ноября 2005 г. № 536

Если приказ изменяет или отменяет какие-то его положения, то один из пунктов распорядительной части текста должен содержать ссылку на отменяемый документ (пункт документа) с указанием его даты, номера и заголовка. Текст пункта должен начинаться словами «Признать утратившим силу…».

В приказ не следует включать пункт «Приказ довести до сведения…». Подразделения (должностные лица), до сведения которых доводится приказ, перечисляются в указателе рассылки, который исполнитель готовит вместе с проектом приказа.

Текст любого организационно-распорядительного документа, оформляемого на бумаге формата А4, должен печататься через полуторный межстрочный интервал.

У приказа или распоряжения могут быть разные приложения8 : положения, регламенты, перечни, списки, графики, таблицы, образцы документов и др. Однако реквизит «Отметка о наличии приложения» никогда не оформляется на приказах и распоряжениях в связи с тем, что ссылка на приложение дается непосредственно в тексте распорядительного документа.

Если приложение носит справочный или аналитический характер (схема, таблица, список и т.д.), то в тексте приказа или распоряжения дается ссылка «согласно приложению 2» или «(приложение 2)» (см. Примеры 5 и 6). При этом на первой странице приложения в правом верхнем углу пишется слово «Приложение», ниже дается ссылка на приказ или распоряжение. При наличии нескольких приложений они нумеруются.

Пример 4

Приложение № 2

к приказу ЗАО «Альтернатива-М»

от 11.01.2007 № 1

Приложение № 2

к приказу ЗАО «Альтернатива-М»

от 11.01.2007 № 1

Если приложением к распорядительному документу является утверждаемый документ (положение, правила, инструкция и т.п.), в соответствующем пункте распорядительной части делается отметка: «(прилагается)» (см. п. 1 распорядительной части приказа в Примере 5). А на самом утверждаемом документе в правом верхнем углу первой страницы оформляется реквизит «Гриф утверждения документа».

Пример 5

Частично согласованный (3-мя должностными лицами из 7-ми предусмотренных)

и неподписанный проект приказа

Нижняя оборотная сторона последнего листа проекта приказа,

на которой проставили свои визы исполнители (разработчики) проекта

Заголовок должен в обязательном порядке оформляться на всех проектах приказов и распоряжений и включать в себя краткое содержание документа.

Он должен отвечать на вопрос «о чем (о ком)?», например, «Об утверждении инструкции по делопроизводству», «О проведении аттестации сотрудников ЗАО «Связьинвестком»», «О реализации концепции совершенствования документационного обеспечения управления».

При этом заголовок должен занимать не более пяти строк общей длиною до 150 знаков, печататься от поля (т.е. без абзацного отступа) через одинарный межстрочный интервал без кавычек и не подчеркиваться, начинаться с прописной буквы и заканчиваться без использования точки (см. Примеры 5 и 6).

На вопросах оформления обязательных реквизитов бланка приказа или распоряжения останавливаться не будем, так как об этом подробно рассказывается в статье Е.М. Каменевой «Разработка бланков организационно-распорядительных документов», опубликованной в журналах № 8` и № 9` 2005 г.

Когда проект приказа или распоряжения подготовлен, начинается следующий этап – согласование проекта распорядительного документа. Он неразрывно связан с другим этапом – доработкой проекта по замечаниям согласующих должностных лиц. Поэтому оба этих этапа мы рассмотрим одновременно.

Согласование проекта приказа или распоряжения и доработка проекта по замечаниям согласующих должностных лиц

Согласование проекта документа подразумевает:

- внутреннее согласование или визирование (если для издания документа достаточно внутреннего согласования), которое оформляется реквизитом «визы согласования документа»;

- внешнее согласование (если необходимо провести экспертизу решения в других организациях). К внешнему согласованию проектов приказов и распоряжений прибегают редко, поэтому мы не будем останавливаться на нем в данной статье9 .

Обеспечение качественной подготовки проектов документов и их согласование с заинтересованными сторонами возлагается на руководителей подразделений, которые выносят проект.

Фрагмент документа

П. 2.7.1.2. Типовой инструкции по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденной приказом Минкультуры России от 8 ноября 2005 г. № 536

Проекты приказов (распоряжений) и приложения к ним визируются исполнителем10 и руководителем подразделения, внесшим проект, руководителями подразделений, которым в проекте предусматриваются задания и поручения, а также руководителем службы ДОУ и юридической службы (визирует проекты нормативных правовых актов). Возражения по проекту приказа (распоряжения), возникающие при согласовании, излагаются в справке, которая прилагается к проекту.

Если в процессе согласования в проект приказа вносятся изменения принципиального характера, то он подлежит перепечатке и повторному согласованию.

Проекты приказов (распоряжений), представляемые руководителю на подпись, визируются заместителями руководителя в соответствии с распределением обязанностей.

На предприятии должен быть разработан перечень видов и подвидов11 документов с указанием лиц, визы которых необходимы при согласовании, т.е. с указанием основных согласующих, или табель форм документов12 .

Этапы подготовки проекта документа, его согласования и доработки по замечаниям согласующих могут осуществляться так называемым «традиционным» способом или с помощью системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота.

При «традиционном» способе проект распорядительного документа готовится на бланке и передается на согласование в бумажном виде.

В этом случае визы должностных лиц проставляются в нижней части оборотной стороны последнего листа проекта документа. Специалист, подготавливающий проект приказа или распоряжения, может сделать основу для дальнейшего проставления виз, указав на оборотной стороне последнего листа проекта документа должности и фамилии согласующих (см. Пример 5). Реквизит «визы согласования документа» должен оформляться в соответствии с ГОСТом Р 6.30-2003.

Фрагмент документа

П. 3.24. ГОСТа Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов

Согласование документа оформляют визой согласования документа (далее – виза), включающей в себя подпись и должность визирующего документ, расшифровку подписи (инициалы, фамилию) и дату подписания. Например:

Руководитель юридического отдела

Личная подпись А.С. Орлов

Дата

При наличии замечаний к документу визу оформляют следующим образом:

Замечания прилагаются

Руководитель юридического отдела

Личная подпись А.С. Орлов

Дата

Замечания излагают на отдельном листе, подписывают и прилагают к документу.

По усмотрению организации допускается полистное визирование проекта документа или возможность оформления виз документа на отдельном листе согласования. При этом форма листа согласования не регламентируется ни ГОСТами, ни правовыми актами, и в соответствии с этим в разных организациях лист согласования может иметь различную форму (см. Пример 6).

При передаче на согласование проекта распорядительного документа на бумажном носителе возможен только один вид маршрута движения проекта: последовательный. Это означает, что в одно и то же время проект документа может находиться только у одного из согласующих должностных лиц. На практике часто бывают такие случаи, когда проект документа должны согласовывать руководители одного уровня, и очередность их согласования не имеет никакого значения. Соответственно, последовательный маршрут согласования документа не всегда является оптимальным решением.

Кроме этого «традиционный» способ согласования «съедает» достаточно много рабочего времени у сотрудников предприятия. Ведь проект документа на бумажной основе необходимо самостоятельно относить согласующим должностным лицам или передавать через службу документационного обеспечения управления (далее – служба ДОУ). В последнем случае согласование документа растягивается на продолжительное время, так как сначала надо отнести проект в службу ДОУ, потом необходимо, чтобы из службы ДОУ секретарь или ответственный за делопроизводство нужного подразделения забрал и передал проект на согласование своему руководителю, а после согласования вернул проект в службу ДОУ… Такая процедура должна продолжаться до тех пор, пока проект не будет согласован всеми необходимыми должностными лицами. В итоге на средних и крупных предприятиях согласование одного проекта документа может длиться несколько дней.

Согласование проектов документов с помощью систем автоматизации делопроизводства и электронного документооборота имеет множество преимуществ по сравнению с «традиционным» способом. При таком подходе разработчик проекта документа создает проект в системе, указывает вид маршрута движения проекта документа во время согласования и активизирует процедуру согласования.

Возможны следующие маршруты согласования:

- последовательный: когда проект сначала поступает первому согласующему; после того, как он осуществит согласование, проект автоматически поступает второму согласующему и т.д.;

- параллельный: когда проект поступает одновременно сразу всем согласующим и они проводят согласование проекта документа в любой последовательности;

- параллельно-последовательный (или смешанный): когда проект документа поступает сначала одной группе должностных лиц, которые могут осуществлять согласование в любой последовательности; и только после того, когда все должностные лица из первой группы осуществят согласование, проект пересылается следующей группе должностных лиц.

Если рассматривать согласование проектов приказов и распоряжений, то можно отметить, что наиболее оптимальным будет являться параллельно-последовательный маршрут. В этом случае можно организовать согласование по следующей цепочке:

- 1 группа согласующих – исполнитель (или разработчик) проекта документа;

- 2 группа согласующих – руководитель исполнителя;

- 3 группа согласующих – руководитель (или сотрудник службы ДОУ), который проверяет проект распорядительного документа на правильность оформления;

- 4 группа согласующих – руководители подразделений, которым в проекте предусматриваются задания и поручения, а также руководитель юридической службы;

- 5 группа согласующих – заместитель (или заместители) руководителя предприятия.

Согласование с использованием автоматизированных систем имеет еще целый ряд преимуществ по сравнению с «традиционным» согласованием. Назовем основные из них:

- Разработчику не нужно тратить время на доставку проекта согласующим должностным лицам, так как это делает система в соответствии с заданным маршрутом.

- Разработчик может указать время, в течение которого должностное лицо обязано согласовать проект документа.

- Разработчик проекта документа может в любой момент посмотреть, как осуществляется согласование документа, кто из должностных лиц произвел согласование и какую визу поставил.

- Согласующие должностные лица оперативно узнают о поступлении им на согласование проекта документа благодаря специальной системе оповещения.

- Проект документа согласуется в максимально короткие сроки.

- Проект документа не может потеряться в процессе согласования.

- Система может хранить все версии проекта, визы и замечания согласующих.

Несмотря на вышеуказанные, достаточно весомые преимущества «электронного» согласования, в настоящее время оно применяется на небольшом количестве предприятий. И причина этому следующая: автоматизировать работу с проектами документов, в том числе и этап согласования, можно только в том случае, если активными пользователями систем автоматизации делопроизводства и электронного документооборота станут все руководители, ведь именно они являются основными согласующими должностными лицами. К сожалению, сегодня практика показывает, что в большинстве организаций и предприятий основными пользователями систем автоматизации являются секретари и ответственные за делопроизводство, в чью компетенцию не входит согласование проектов документов.

Теперь рассмотрим, что происходит, если кто-то из согласующих не согласен с содержанием проекта документа.

В случае вынесения одним или несколькими согласующими замечаний принципиального характера, меняющих суть документа, проект должен быть перепечатан (т.е. должна быть создана новая версия проекта документа) и повторно согласован.

Если во время согласования были вынесены замечания редакционного характера, не меняющие содержания проекта, то проект также подлежит перепечатке, но повторного согласования в этом случае не требуется.

Подписание приказа или распоряжения

Согласованный проект документа передается на подпись руководителю.

Если визы согласования оформлялись не на оборотной стороне последнего листа проекта, а на отдельном листе согласования, то в этом случае также необходимо передать руководителю лист согласования проекта документа.

Подпись руководителя превращает проект документа в полноценный документ, после чего он должен быть зарегистрирован.

Регистрация приказа или распоряжения

Регистрация документа – это запись учетных данных о документе по установленной форме, фиксирующей факт его создания, отправления или получения.

В нашем случае регистрация будет фиксировать факт создания документа. Стоит отметить, что регистрация также нужна для дальнейшего учета документов и организации справочной работы.

Регистрация может осуществляться одним из трех способов:

- записью о документе в бумажном журнале (журнальная форма регистрации);

- записью в бумажной регистрационно-контрольной карточке (карточная форма регистрации);

- внесением информации о документе в систему автоматизации делопроизводства и электронного документооборота (автоматизированная форма регистрации).

Стоит отметить, что в настоящее время целесообразна именно автоматизированная регистрация документов, так как она имеет множество преимуществ по сравнению с журнальной и карточной формами регистрации. Назовем небольшую часть из этих преимуществ:

- быстрый поиск документов по любому реквизиту или реквизитам;

- автоматическое формирование отчетов, сводок, ведение справочно-аналитической работы по документам;

- автоматический контроль за исполнением поручений (документов);

- возможность одновременной регистрации документов на нескольких рабочих местах и другие.

Причем автоматизированная регистрация документов возможна и без внедрения на предприятии специализированного программного обеспечения.

В большинстве небольших компаний она осуществляется при помощи программы MS Excel путем заполнения обыкновенной таблицы.

Во время регистрации документу присваиваются регистрационный номер и дата документа. Датой приказа и распоряжения должна являться дата подписания, отсюда можно сделать вывод, что приказы и распоряжения должны регистрироваться именно в день их подписания.

Регистрация документов производится в пределах групп, в зависимости от названия вида документа. Кроме этого отдельно регистрируются приказы (а также распоряжения) по основной деятельности, по личному составу и по административно-хозяйственным вопросам. Это означает, что вышеперечисленные подвиды приказов и распоряжений будут иметь не общую, а раздельную нумерацию.

Теперь приведем требования к оформлению регистрационного номера и даты документа, закрепленные в ГОСТе Р 6.30-2003.

Фрагмент документа

П. 3.12. ГОСТа Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов

Регистрационный номер документа состоит из его порядкового номера13 , который можно дополнять по усмотрению организации индексом дела по номенклатуре дел, информацией о корреспонденте, исполнителях и др.

Регистрационный номер документа, составленного совместно двумя и более организациями, состоит из регистрационных номеров документа каждой из этих организаций, проставляемых через косую черту в порядке указания авторов в документе.

Фрагмент документа

П. 3.11. ГОСТа Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов

Дату документа оформляют арабскими цифрами в последовательности: день месяца, месяц, год. День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год – четырьмя арабскими цифрами.

Например, дату 5 июня 2003 г. следует оформлять 05.06.2003.

Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, например 05 июня 2003 г., а также оформление даты в последовательности: год, месяц, день месяца, например: 2003.06.05.

Обычно для оформления даты приказа и распоряжения используют именно цифровой способ, например, 05.02.2007 (см. Пример 6).

Пример 6

Подписанное руководителем и прошедшее регистрацию распоряжение с листом согласования

Доведение приказа или распоряжения до исполнителей

Доведение распорядительного документа до исполнителей – это тиражирование документа, его рассылка (в возможно сжатые сроки) или передача исполнителям.

При «традиционной» организации делопроизводства чаще всего с приказов и распоряжений снимают копии, реже делают выписки, которые затем направляют исполнителям или сотрудникам организации в соответствии с указателем рассылки (он также составляется и подписывается исполнителем).

Если при работе с документами используется система автоматизации делопроизводства и электронного документооборота, то в большинстве случаев (когда сотрудника не надо знакомить с документом под роспись, что бывает актуально, например, при оформлении некоторых распорядительных документов по личному составу) зарегистрированный документ отсылается сотрудникам с помощью используемой системы. Такой подход позволяет получить адресатам документ в максимально короткие сроки, а также экономить материальные и временные ресурсы, которые затрачиваются при «традиционном» подходе на копирование документов и передачу копий.

Стоит отметить, что большинство распорядительных документов перед доведением их до исполнителей ставятся на контроль в службе ДОУ. Однако контроль за исполнением – это уже отдельная большая тема, которой мы уделили достаточно внимания в прошлом году14,15 .

Продолжение темы – в статье В.П. Козыревой «Разработка проектов распорядительных документов: взаимодействие ответственного исполнителя и специалиста по делопроизводству».

Когда опытный специалист делится своими наработками, это всегда интересно. А особенно, если речь идет о налаживании конструктивного взаимодействия с коллегами из других подразделений. Вы узнаете, как подготовить проект распорядительного документа с соблюдением правил делопроизводства и всех тонкостей русского языка. ГОСТ Р 6.30-2003 закрепляет только самые основные требования к оформлению распорядительных документов. Автор рассказывает, как они были доработаны (расширены) и реализованы в межрегиональной телекоммуникационной компании. Конкретные примеры формулировок для различных ситуаций и наличие образцов оформления делают статью очень удобной для ее практического применения в вашей работе. Статья опубликована в июльском номере журнала «Делопроизводство и документооборот на предприятии» за 2007 год.

31.12.37

Рекомендации по работе с новыми сотрудниками

Одна из важнейших задач менеджера — правильно подобрать людей, провести расстановку на ключевые должности, сплотить группу и найти подход к каждому. Все это объединяется термином «кадровая политика». Чем выше должностной уровень менеджера, тем больше внимания должен он уделять работе с кадрами. Кадровая политика включает в себя следующие направления работы: подбор и расстановка кадров; передвижение кадров по горизонтали и вертикали; формирование кадрового резерва; объективная система аттестации; создание благоприятного психологического климата.

Основа кадровой политики — профессиональный отбор. Целесообразность отбора кадров обеспечивает учет различий в физических и психических качествах людей, которые определяются индивидуальными врожденными особенностями (задатками, способностями) и условиями обучения и воспитания (социальные факторы развития), при этом многие качества могут быть сформированы уже в процессе деятельности. Необходимость профессионального отбора определяется четкой выраженностью профессиональных качеств, дифференциацией между хорошими и плохими специалистами на основании этих качеств и наличием надежных, прогностических методов отбора.

Работа с вновь поступившим сотрудником должна строиться очень корректно. От первых шагов на новом поприще зависит многое в будущей карьере. Какой прием окажет менеджер новичку, как будет организован процесс адаптации в организации — это определит дальнейшее отношение нового сотрудника и к работе, и к руководству. Насколько быстро он станет квалифицированным сотрудником, заинтересованным в своей работе, — в компетенции менеджера.

Вхождение человека в новую группу связано с решением трех основных задач:

1. собственно адаптации к новому окружению;

2. приведение своего поведения в соответствие с требованиями организации;

3. внесения изменений в организационное окружение.

При поступлении на работу человек обычно испытывает следующие психологические состояния:

- желание, чтобы его приняли;

- стремление произвести хорошее впечатление;

- высокие ожидания;

- прилив активности.

Одновременно человек ощущает колебания самооценки, тревожность, неуверенность в собственной профессиональной пригодности, страх адаптации к отношениям с новыми людьми, потребность в поддержке и уважении. Новичка одолевают сомнения, хватит ли его знаний, сможет ли он освоить круг обязанностей и влиться в команду.

Начнем с самооценки.

Все психологические исследования подтверждают, что чем выше самооценка, тем лучше человек обучается, быстрее адаптируется и меньше совершает промахов. Первое, что должен сделать менеджер при приеме на работу, — это повысить самооценку нового сотрудника. Даже в первый день работы новичка талант руководителя подскажет ему, на какие положительные моменты в поведении сотрудника следует обратить внимание, чтобы его поддержать (например, приход на работу в первый день без опоздания).

Далее — тревога.

Тревога снижается, если все составляющие ситуации становятся понятными и предсказуемыми. Например, объясняя «новобранцу» его обязанности, не просто констатировать: «Мы принимаем Вас на должность секретаря», а обозначить круг конкретных заданий: «Вы будете готовить письма и документы, заниматься переводом факсов, каждое утро делать сводку биржевых новостей…», желательно с указанием точных требований и временных рамок («к 15.00 на столе должна лежать программа встреч следующего дня»). Необходимо показать рабочее место и все «орудия труда» (для секретаря это будут различные виды оргтехники).

Теперь — профессиональная пригодность.

Менеджер, давая шанс новому работнику, должен определить период, достаточный для ознакомления с кругом обязанностей и освоения навыков, необходимых для выполнения заданий. В течение нескольких недель происходит адаптация к новому месту работы. Руководитель может значительно облегчить и ускорить этот процесс, если обозначит перспективу: когда и какие навыки сотрудник должен освоить, к какому сроку должно завершиться обучение. Ясные ожидания стимулируют четкие действия. При обозначении сроков есть смысл дать новичку фору — прибавить одну неделю к реальному сроку профессиональной адаптации. Если дела пойдут хорошо, то сотрудник справится с задачей в положенный временной интервал, а оставшаяся лишней неделя будет служить еще одним стимулом для повышения самооценки.

И, наконец, адаптация к новому коллективу.

Формального знакомства с каждым из членов группы недостаточно. Облегчат процесс адаптации краткие характеристики людей как личностей (информация об увлечениях, семье, ярких чертах характера и дружеских предпочтениях). Эти короткие «резюме» о сотрудниках, в том числе и о новичке, дадут возможность найти те точки соприкосновения, которые станут фундаментом включения нового сотрудника в единую, сплоченную команду.

Таким образом, адаптация работника на новом месте имеет две стороны:

1. приобретение профессиональных знаний и умений, овладение соответствующими трудовыми операциями и приспособление к условиям труда (профессиональная адаптация);

2. включение в данный коллектив в качестве полноправного его члена на основе интернализации как официальных, так и неофициальных социальных ролей (социальная адаптация).

В отношении адаптации сотрудника к новому месту работы принято выделять субъективные и объективные критерии. К объективным критериям относятся продуктивность деятельности, профессионально-квалификационный рост, стаж работы, социальный и профессиональный авторитет. Субъективными критериями адаптации являются степень удовлетворенности личности контактами с окружающими, условиями деятельности, а также собственными достижениями.

Исследования показывают, что большая часть увольнений происходит в первые полгода. Поэтому именно первые победы на трудовом поприще формируют дальний задел. Ощущение успешности «привязывает» к организации, позволяет видеть перспективу для карьерного роста. Сотрудник с самого начала чувствует свою значимость и для менеджера, и для сослуживцев, и для организации в целом. Если режим поощрений будет сохраняться, то организация решит проблему текучести кадров.

Но если новичок будет предоставлен самому себе, если менеджер ясно даст понять, что у него есть дела поважнее, чем возиться с каждым сотрудником, если коллектив примет нового сотрудника холодно, показывая, что внутри групповые отношения уже сложились, если обязанности будут расплывчаты, а требования не конкретны, то вряд ли какое-либо материальное поощрение сможет удержать нового сотрудника. Основная масса трудностей, с которыми сталкивается новичок, порождается отсутствием информации о порядке работы и характерологических особенностях коллег.

Каждый раз, подбирая кадры для работы в своей группе, менеджер должен помнить, что отсутствие некоторых знаний — это явление временное, а сотрудника он принимает на постоянную работу. Имея желание, обладая инициативой, энергией и трудолюбием, можно овладеть необходимыми знаниями, а с опытом придет мастерство. Менеджер может оценивать своих сотрудников с точки зрения их текущих умений (а значит, и «неумений»), но может ориентировать членов группы на достижения, на то, чему они еще смогут научиться, т.е. оценивать их потенциал.

Кроме того, продуманный, организованный подход к адаптации новых сотрудников в группе может стимулировать творческую активность уже работающих сотрудников и усилить их включенность в корпоративную культуру организации.

Если в ситуации новичка оказывается сам руководитель, то первой рекомендацией в отношении построения поведения будет следующая: «Не давайте скоропалительных обещаний и не делайте поспешных выводов».

Вновь пришедшему менеджеру можно опереться на следующие психологические советы.

- Составьте список подчиненных и их должностных функций.

- Проанализируйте уровень выполнения сотрудниками вменяемых им обязанностей.

- Понаблюдайте за поведением сотрудников, характером их общения друг с другом, оцените психологический климат

- Наведите справки о предыдущем начальнике и особенностях его отношений с подчиненными, поскольку эти сведения формируют те или иные ожидания в отношении вас.

- Постарайтесь определить общие цели и методы организации.

- Позаботьтесь о собственном имидже, первоначально даже стиль одежды влияет на авторитет.

- Определите, какие ресурсы находятся в вашем распоряжении.

- Определите, какие стандарты приняты в организации и по каким стандартам будете оценивать результаты вы;

- Оставьте себе время для наблюдений и размышлений, а затем принимайте решение о необходимых изменениях.

Усилить возможности и значимость нового руководителя в организации помогут следующие рекомендации:

- Ищите возможности работать над важными и сложными заданиями и проектами.

- Участвуйте в разрешении проблем.

- Помогайте боссу справляться с обязанностями.

- Старайтесь ладить с коллегами и подчиненными.

- Сопоставляйте личные цели с целями организации.

- Станьте союзником сильных, активных и удачливых личностей.

- Старайтесь занимать должность, где даются разнообразные задания, поощряются необычные новаторские подходы, где вознаграждается творчество.

- Принимайте участие в конференциях и собраниях.

- Обращайте внимание на то, что происходит вне вашего коллектива.

- Сообщайте о себе и своей деятельности.

- Ищите как можно больше контактов с высшим руководством.

- Продвигайте своих подчиненных.

- Осознайте роль и важность горизонтальных решений.

- Относитесь к окружающим доброжелательно.

Автор: Ольга Волкогонова

Источник: http://www.elitarium.ru/2010/06/04/rabota_s_novymi_sotrudnikami.html

Композиция делового письма обыкновенно трехчастна. Первая часть вводная (зачин), вторая часть основная, информативная, третья часть заключительная, резюмирует информацию и содержит пожелания дальнейшего сотрудничества.

Все речевые действия в деловом общении можно разделить на просьбы, сообщения, предложения и подтверждения. Структура письма может выглядеть следующим образом:

• Просим…

• Также просим…

• А также просим…

• Сообщаем…

• Одновременно сообщаем…

Выделение каждого речевого действия в самостоятельный аспект необходимо потому, что по каждой просьбе, по каждому предложению принимается самостоятельное решение.

Первая часть письма обычно содержит информацию о реальных, имевших место фактах, событиях (ссылка, мотивация, история вопроса); вторая часть называет желаемые, предполагаемые события.

Многоаспектное письмо представляет собой последовательно повторяющиеся содержательные аспекты, синтаксически оформленные в виде абзацев.

Для связи аспектов и содержательных фрагментов одноаспектных писем используются стандартные выражения:

• Во-первых… Прежде всего…

• Во-вторых… Затем…

• В-третьих… В заключение…

• Переходя к следующему вопросу…

• Что касается вопроса о…

• Учитывая все вышесказанное…

• Исходя из вышесказанного…

• В связи с необходимостью вернуться к вопросу о…

• Подводя итоги, необходимо подчеркнуть…

• В заключение выражаем надежду на…

• В заключение хотим напомнить Вам о…

Стандартные выражения деловой переписки

Первой частью любого письма (аспекта) является мотивация, объясняющая побудительные мотивы, причины составления текста.

Стандартные выражения, указывающие на причину

• По причине задержки оплаты…

• В связи с неполучением счета-фактуры…

• Ввиду несоответствия Ваших действий ранее принятым договоренностям…

• Ввиду задержки получения груза…

• Вследствие изменения цен на энергоносители…

• Учитывая, что производственные показатели снизились на…

• Учитывая социальную значимость объекта…

При ссылках

• Ссылаясь на Вашe письмо от…

• В соответствии с достигнутой ранее договоренностью…

• Ссылаясь на Ваш запрос от…

• Ссылаясь на устную договоренность…

• В ответ на Ваше письмо (запрос)…

• В соответствии с нашей договоренностью…

• На основании нашего телефонного разговора…

• На основании устной договоренности…

• Согласно постановлению правительства…

• Согласно Вашей просьбе…

• Согласно протоколу о взаимных поставках…

• Согласно спецификации…

• Ссылаясь на переговоры…

Указание на цель

• В целяx скорейшего решения вопроса…

• В целях выполнения распоряжения…

• Для согласования спорных вопросов…

• Для согласования вопросов участия…

• Для наиболее полного освещения деятельности Вашей oрганизации в СМИ.

• Для решения спорных вопросов…

• В целях безопасности прохождения груза…

• В ответ на Ваш запрос…

• Во избежание конфликтных ситуаций…

Все перечисленные выражения необходимо использовать с учетом контекста и речевой ситуации.

Стандартные фразы предваряют основную информацию, выраженную глагольной конструкцией, и соответствуют стандартным речевым ситуациям:

• этикетные ритуалы: благодарю, выражаю надежду, выражаем благодарность, желаем успехов, приносим извинения, выражаем соболезнование;

• сообщения: сообщаем, ставим Вас в известность, извещаем, уведомляем;

• подтверждения, заявления: подтверждаем, заверяем, заявляем, объявляем;

• требования, просьбы: приказываю, постановляю, настаиваем, прошу, обращаемся к Вам с просьбой;

• обещания: гарантируем, заверяем, обязуемся;

• напоминания: напоминаем;

• предложения: предлагаем.

Стандартизована в деловых письмах, равно как и в других типах документов, сочетаемость слов:

• контроль — возлагается,

• цена — устанавливается (снижается, поднимается),

• задолженность — погашается,

• сделка — заключается,

• рекламация (претензия) — предъявляется (удовлетворяется),

• платеж — производится,

• счет — выставляется (оплачивается),

• вопрос — поднимается (решается),

• скидки — предоставляются (предусматриваются),

• оплата — производится,

• возможность — предоставляется,

• договоренность — достигается,

• кредит — выделяется и т. п.

Сотрудничество чаще всего бывает плодотворным, взаимовыгодным,

деятельность — успешной,

вклад — значительным,

позиции — конструктивными (прочными),

доводы — вескими,

необходимость — настоятельной,

спектр (услуг) — широким,

скидки — значительными / незначительными,

предложение — конструктивным,

разногласия — существенными / несущественными,

рентабельность — высокой / низкой,

расчеты — предварительными или окончательными и т. п.

Один из самых непростых участков работы в делопроизводстве связан с регистрацией входящей корреспонденции. Несмотря на внешнюю техническую простоту, он предполагает взаимодействие со сторонней организацией, а иногда таит в себе юридическую подоплеку. Расскажем о первой стадии работы с входящими документами – об особенностях и основных сложностях их приема и первичной обработки, нормативных требованиях и рутинных реалиях.

Прием и первичная обработка входящего документа – важная стадия его жизненного цикла

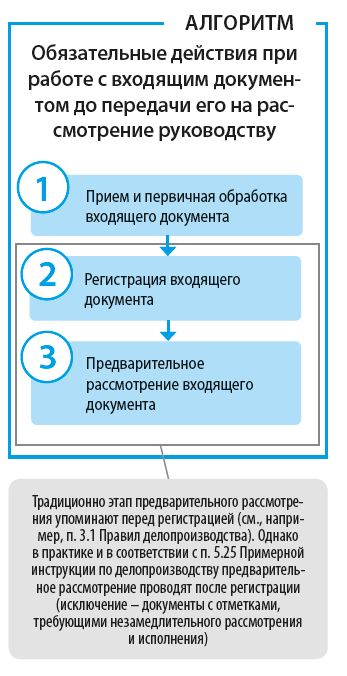

Работа с входящими документами – одно из самых непростых направлений в делопроизводстве, потому ее чаще поручают опытным сотрудникам. До передачи документов на рассмотрение руководству нужно произвести с ними ряд пошаговых действий (Алгоритм).

Регистрация, предполагающая в самых общих чертах внесение данных о документе в регистрационную форму и проставление штампа на документе, сложности не представляет. Все самые ответственные мероприятия выполняют до регистрации: секретарь или делопроизводитель должен определить, может ли он принять (в случае доставки нарочным) и зарегистрировать документ. За свои действия он несет ответственность, ведь может оказаться, что слишком строгая оценка не позволила вовремя довести до сведения руководителя значимый документ, или наоборот – его время отнимет совершенно бессмысленное рекламное послание, умело замаскированное под официальный документ.

Сложности, как обычно, возникают тогда, когда в организации нет строго определенных алгоритмов работы. В этом процессе важно ориентироваться на положения локальной инструкции по делопроизводству, однако в ней можно предусмотреть что угодно. И ладно, если бы положения инструкции затрагивали только «внутреннюю кухню» организации, но при работе с входящими документами речь идет о коммуникации со внешней средой. Не секрет, что направить письмо в некоторые организации – непростая задача, так как там все документы проходят серьезный входной контроль. Но отказ в приеме документов или регистрации должен быть обоснован, а основания – существенными. Нельзя отказать просто потому, что документ не понравился, но и принимать и регистрировать все подряд – неверно. Кстати, нормативно нигде не установлена возможность отказать в приеме документа, но практика эта широко распространена: большая часть корреспонденции в настоящее время доставляется курьерами (нарочным), ее получение просят подтвердить подписью получателя, а для этого последний проводит быструю проверку.

Основные правила работы с входящими документами изложены в следующих документах:

1. Примерная инструкция по делопроизводству[1].

2. Правила делопроизводства[2].

3. Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в государственных органах, органах местного самоуправления[3] (далее – МР по разработке ИД).

Указанные нормативные акты обязательны для применения государственными органами, остальным же организациям обычно только рекомендуют принимать их во внимание при разработке локальных инструкций по делопроизводству. В случае с входящими документами важно ориентироваться хотя бы на базовые правила работы – на сегодняшний день установленные в них требования рассматриваются как общепринятая норма, описываются в учебниках, при необходимости на них можно ссылаться.

На основе требований нормативных актов сформулируем три главных правила, которыми следует руководствоваться при приеме и регистрации входящих документов:

Правило 1. В организацию разными способами поступает разная корреспонденция. Все поступившие документы подлежат первичной обработке, которая представляет собой многоступенчатую проверку документа, а выявление нарушений на какой-то стадии этого процесса определяет дальнейшие действия принимающего лица.

Правило 2. Не все документы подлежат регистрации. Если документ не требует исполнения и не содержит информации, которая может быть использована в справочных целях, его не регистрируют, а передают в структурные подразделения и должностным лицам. Перечень нерегистрируемых документов приведен в Приложении 11 к МР по разработке ИД, однако он является примерным, в связи с чем может быть уточнен организацией с учетом специфики документооборота.

Правило 3. Получатель может отказать в регистрации документа в случае выявления несоответствий в ходе его проверки, при этом отправителю нужно направить уведомление об отказе в регистрации с указанием причины (см. п. 3.18 Правил делопроизводства).

Порядок первичной обработки входящего документа

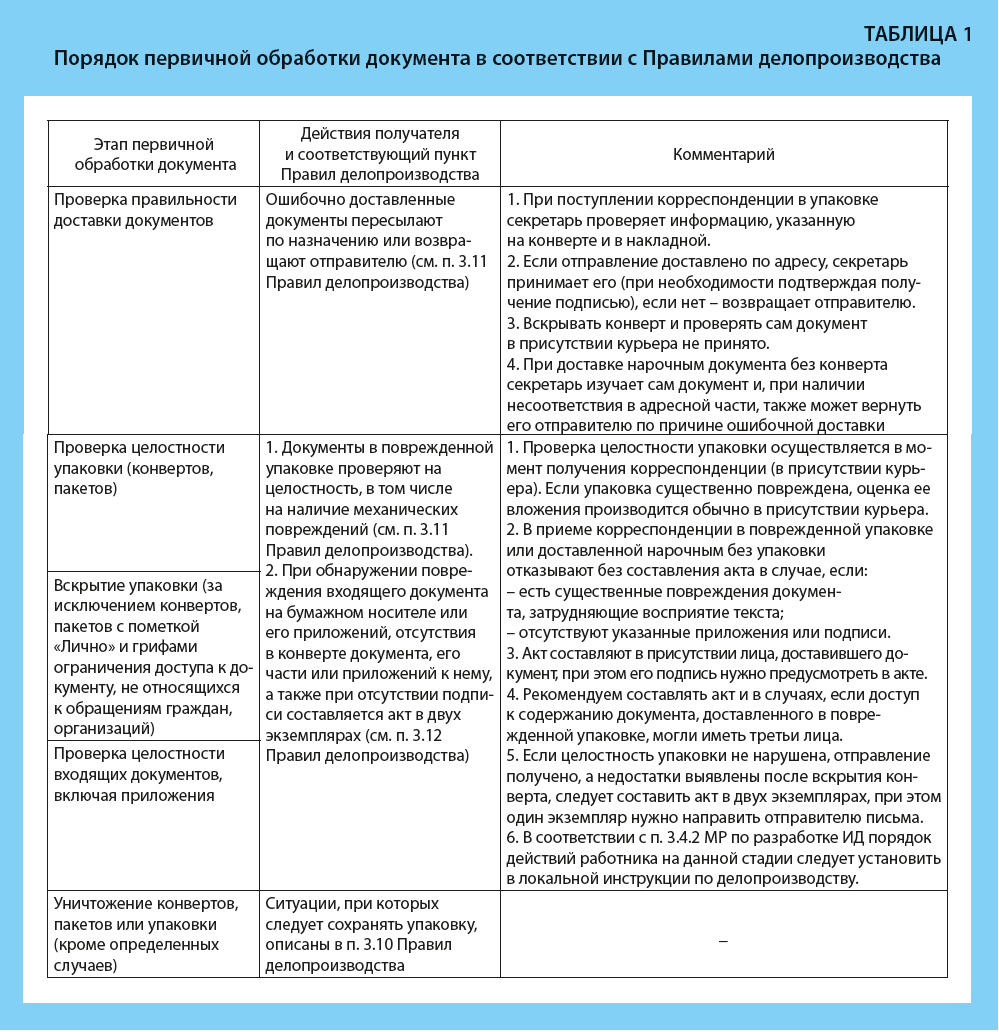

В нормативных актах для наименования первой стадии работы с входящим документом используется термин «прием и первичная обработка документа», при этом проверка отправлений предусмотрена именно в рамках первичной обработки. Алгоритм проверки, предусмотренный Правилами делопроизводства, включает несколько этапов. В Таблице 1 мы представили действия получателя, нормативно предписанные ему на каждом этапе, и наш практико-ориентированный комментарий.

Иногда проверка начинается уже «в процессе» получения документа – например, в момент его доставки курьером. При наличии некоторых нарушений получатель может отказать в приеме отправления.

Заметим, что описанный порядок действий относится к документам, поступившим на бумажном носителе. Первичная обработка документов, полученных по информационно-телекоммуникационным каналам связи должна соответствовать технологии работы с входящими документами (см. п. 5.16 Примерной инструкции по делопроизводству).

Все документы, не имеющие адресной части, должны приниматься службами делопроизводства на отправку с сопроводительными письмами (см. п. 5.42 Примерной инструкции по делопроизводству). К таким документам, например, относят договоры, протоколы, акты и т.д. Однако отметим, что если это правило зафиксировано в вашей локальной инструкции по делопроизводству, то это не означает, что оно есть в инструкции по делопроизводству организации-отправителя и что ваши коллеги соблюдают это правило. Поэтому не стоит ожидать, что в каждом поступившем конверте окажется сопроводительное письмо. Чаще всего их не составляют в случаях, если по направляемым документам, по мнению отправителя, не требуется решение руководителя организации и определение исполнителя. В случае если вложенный в упаковку документ направлен без сопроводительного письма, его, как правило, учитывают в журнале (реестре) документов, поступивших на бумажном носителе, и отдают под подпись сотрудникам подразделений.

Кому именно следует выдать документ, обычно указано на конверте (например, ООО «Лазурь», Иванову И.И.). Зная особенности бизнес-процессов организации, адресата можно определить по виду и содержанию документа (например, оригинал договора нужно передать куратору договора, счет на оплату – в финансовый отдел и т.д.).

Если же после вскрытия конверта в нем обнаружено деловое письмо (сопроводительное или любое другое), то проверка продолжается, и по ее результатам определяется возможность регистрации документа.

[1] Здесь и далее – Правила делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления (утв. приказом Росархива от 22.05.2019 № 71).

[2] Здесь и далее – Примерная инструкция по делопроизводству в государственных организациях (утв. приказом Росархива от 11.04.2018 № 44).

[3] Утв. приказом Росархива от 24.12.2020 № 199.

Материал публикуется частично. Полностью его можно прочитать в журнале «Секретарь-референт» № 9, 2021.