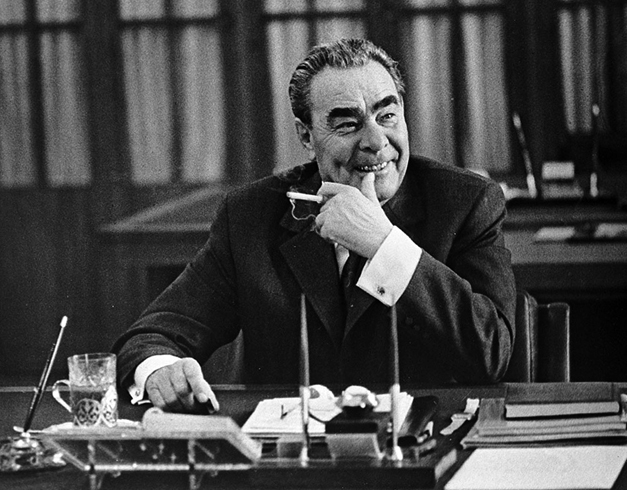

Леонид Ильич Брежнев был у власти 18 лет ― целая эпоха для советского государства. Можно как угодно относиться к его личности и к годам правления, называя их «застоем» или «золотым веком», но Брежнев ― часть нашей истории, и этого никто не отменит.

Внутренняя политика

Рассматривая плюсы и минусы «брежневских» лет, начинаешь понимать пенсионеров, которые с таким теплом вспоминают те годы. Это не просто ностальгия по давно ушедшим временам, когда они были молоды, это ― тоска по действительно хорошей и стабильной жизни.

Основные плюсы:

- Экономический подъем страны. Брежневское правление началось с изменений в экономике страны ― предприятия переводились на хозрасчет для окупаемости выпускаемой продукции, повышения ее качества за счет экономических стимулов работникам. Проще говоря, Брежнев пытался сделать заводы и фабрики рентабельными и повысить материальную заинтересованность рабочих. Это была настоящая реформа, но она постепенно заглохла. Тем не менее, за несколько лет производство промышленности выросло на 50%, увеличился национальный доход, к 1970-м годам в СССР было построено почти 2000 предприятий.

- Стабильность в стране. Взрослый работающий человек в Советском Союзе мог быть уверен в своем будущем ― у него всегда будет крыша над головой, работа и кое-какие материальные блага.

- Не было безработицы. Совсем. Рабочие места были всегда.

- Социальная сфера. Социальные расходы при Брежневе увеличились в 3 раза. Зарплата повышалась, рождаемость тоже, введена всеобщая диспансеризация населения, увеличилась продолжительность жизни, образование было лучшим в мире, постепенно уменьшалось количество коммунальных квартир ― строилось много жилья. Да, собственную квартиру приходилось ждать 10-15 лет, но государство предоставляло ее бесплатно!

- Уровень жизни простых граждан. Да хорошо жили. Зарплаты маленькие? Так и надрываться не надо. Жилье, образование, здравоохранение ― бесплатно, коммунальные услуги ― копейки, а колбаса ― 2-20.

- Либеральный режим. То, что Брежневу ставят в вину ― сентиментальный характер и неспособность к принятию твердых решений, объясняет его довольно лояльное отношение к инакомыслию. Да, была цензура, коммунистическая демагогия, диссиденты преследовались и наказывались, но ― «охота на ведьм» не устраивалась. Осужденных по «антисоветским» статьям были единицы, чаще инакомыслящие просто высылались из страны.

Минусы:

- «Застой». Экономика в 1970-е годы практически прекратила развиваться. Она требовала реформ, но общее благосостояние страны (благодаря нефтяному «буму») позволяло Брежневу не задумываться над этим. Рост промышленности и сельского хозяйства прекратился, назревал кризис продовольствия, в технологиях Советский Союз отставал от развитых стран на много десятилетий.

- Коррупция. Коррупция при Брежневе достигла ужасающих размеров, особенно в последние годы его правления. Армия советских чиновников, воодушевленная попустительским отношением генсека к неблаговидным поступкам членов своей семьи, воровало и брало взятки миллионами.

- Теневая экономика. Дефицит элементарных товаров и продуктов способствовал появлению «черного» рынка. Процветала спекуляция, воровство на государственных предприятиях достигло невиданных размеров, возникли подпольные производства.

Внешняя политика

Внешняя политика Брежнева была довольно противоречивой, и все же его неоспоримая заслуга ― разрядка международной напряженности, примирение социалистического и капиталистического лагеря стран. Не веди он активную политику на «разминирование», кто знает ― существовал бы сейчас мир вообще.

Плюсы внешний политики:

- Политика «разрядки». К середине 1970-х годов ядерные силы СССР и США сравнялись. Несмотря на то, что Советский Союз стал к этому времени сверхдержавой, именно Брежнев инициировал политику «разрядки» международных отношений. В 1968 году был заключен Договор о нераспространении ядерного оружия, в 1969 году ― соглашение «О мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между СССР и США». В 1972 году случилось и вовсе невиданное событие ― президент Никсон посетил Москву. Началась и экономическая «оттепель» между СССР и Западом.

- Стратегическая и политическая мощь страны. В 1970-х годах Советский Союз был в зените своего могущества: догнал США по ядерной мощи, создал флот, сделавший страну ведущей военно-морской державой и сильнейшую армию, и стал страной, имеющей не просто авторитет, а ведущие позиции в создании международных отношений.

Основные минусы:

- Вторжение в Чехословакию. В 1968 году в Чехословакии начались массовые антисоветские выступления, страна попыталась отклониться от социалистической модели развития. Брежневым было принято решение о «вооруженной помощи». В Чехословакию вошли советские войска, произошло несколько столкновений с чешскими солдатами и ополченцами. Чехи, еще двадцать лет назад праздновавшие освобождение страны советскими войсками от фашистов, были потрясены вторжением этой же армии для подавления волнений. Оккупация страны предотвратила возможный выход Чехословакии из советского блока. Ввод войск был осужден не только западными странами, но и Югославией, Румынией и Китайской Народной Республикой.

- Ухудшение отношений с Китайской Народной Республикой. При Брежневе сильно обострились отношения с Китаем, претендующим на приграничные области, отошедшие к России до революции. Дело доходило до крупных вооруженных конфликтов на границе и захвата китайцами российских территорий. Назревала война. Только личная встреча председателя Совета министров Косыгина с премьер-министром Китая позволила избежать ее, но советско-китайские отношения оставались враждебными. И только в 1989 году, уже после смерти Брежнева, они были нормализованы путем переговоров.

- Интервенция в Афганистан. В 1978 году началась гражданская война между правительством Демократической Республики Афганистан и поддерживаемой Западом оппозицией ― моджахедами и исламистами. В декабре 1979 года в страну были введены советские войска для поддержки правительства. Был предотвращен захват власти оппозиционерами, но война с участием советских военных продолжалась еще 10 лет.

Брежнев умер в 1982 году. Прошло много лет. Россия уже давно не Советский Союз. Справившись со многими бедами, она выжила. Длительное правление Путина дало стране относительную стабильность. Кроме того, Россия стала свободней, цивилизованней. Но стало ли в ней лучше жить?

III. ОТ ХРУЩЕВА К БРЕЖНЕВУ: ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ КОЛЛЕКТИВНОГО РУКОВОДСТВА

III. ОТ ХРУЩЕВА К БРЕЖНЕВУ: ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ КОЛЛЕКТИВНОГО РУКОВОДСТВА

Как теоретические расчеты, так и исторический опыт самой партии говорили за то, что коллегиальность в руководстве при режиме диктатуры явление противоестественное, а потому — временное.

Логика вещей подсказывала, что на место коллегии диктаторов придет единоличный диктатор. Между тем, коллективная диктатура, называемая коллективным руководством, существует, причем существует не как пропагандная фикция, а как реальность. Этот феномен имеет свои специфические причины. Важно отметить некоторые из них.

Коллективное руководство образовалось на основе отрицания и осуждения двух, последовавших один за другим, режимов личной диктатуры — Сталина и Хрущева. Оба эти режима, хотя и в разной степени, были основаны на произволе, жертвой которого становились не только простые смертные, но и ведущие представители самих партаппаратчиков. Чтобы в дальнейшем избежать этого, новое руководство провозгласило так называемые «ленинские принципы партийного руководства», согласно которым высшая исполнительная власть партии (Секретариат ЦК и генеральный секретарь) проводит в жизнь только те решения, которые приняты большинством членов партийной законодательной власти (Политбюро ЦК), если даже против этого решения голосовали сами главы партии (Брежнев), правительства (Косыгин), государства (Подгорный). Так как Устав партии не знает права вето глав исполнительной власти или партийного арбитража при разногласии ее с законодательной властью (кроме апелляции к пленуму ЦК или съезду, что равнозначно расколу или даже перевороту), то майоризирование исполнительной власти со стороны рядового большинства Политбюро не только предупреждает произвол Секретариата ЦК, но одновременно парализует его текущую работу. Вместо былого незаконного произвола Секретариата получается теперь вполне законный произвол Политбюро. Такова одна причина.

Другую причину длительности существования коллективного руководства надо искать в его бесцветности. Члены коллективного руководства — это вчерашние руководители провинций. Они десятилетями думали масштабами провинции и умом своих начальников из центра, а сегодня они оказались, более или менее случайно (таких, как они, в КПСС тысячи, если не десятки тысяч), во главе мировой державы с ее гигантскими проблемами. Они и похожи друг на друга не только своей бесцветностью, но и своей безамбициозностью. Совершенно очевидно, что будущий единоличный диктатор в этом коллективе не находится.

Третья причина долголетия коллективного руководства лежит в его бездействии и, как результат этого, в его беспримерном в истории режима бесплодии. Никогда, пожалуй, перед СССР не стояло такое количество сложнейших внутренних и внешних проблем, как сегодня. Но коллективное руководство продлевает свою жизнь тем, что не решает их. Если оно в конце концов погибнет, то не из-за действия, а из-за бездействия.

Из внешнеполитических причин, способствовавших стабилизации коллективного руководства, надо указать хотя бы на две. Западная политика никаких «головоломных» проблем перед советской внешней политикой не ставила и не ставит. Скорее наоборот. Исходя из сомнительной теории выбора «меньшего зла» (Москва или Пекин) и из сложных предпосылок о якобы происходящем перерождении советского коммунизма, западная политика выдвинула программу умиротворения и конвергенции с Кремлем. Консолидации коллективного руководства значительно помог и Пекин. Яростная антисоветская кампания коммунистической партии Китая против «хрущевской клики без Хрущева» порой принимала форму явно антирусского, реваншистского похода. Китайские «культурные революционеры» на границах своих бывших земель от Владивостока до Алма-Аты бряцали не только «цитатниками» Мао, но и настоящим оружием. В вопросе китайской опасности интересы коллективного руководства, партии и страны оказались идентичными.

Нынешнее коллективное руководство не только бесцветно в политике, безынициативно в работе, нерешительно в действиях, но оно и бесперспективно физически. Средний возраст членов Политбюро, с которыми Ленин совершил Октябрьскую революцию, был 35 лет, только Ленину было 47 лет. Членам Политбюро, с которыми Сталин начал свою эру, было в среднем немного более 40 лет, самому Сталину было 50 лет. Средний возраст членов нынешнего брежневского Политбюро -61 год, а самому Брежневу -62 года. Люди в этом возрасте революций не делают и чудес в политике не совершают.

Один из самых распространенных предрассудков нашего времени — это утверждение, что со времени Хрущева в СССР началась эволюция, перерождение режима. Да, Хрущев уничтожил культ личности Сталина, но он не уничтожил и не собирался уничтожать то, что было первопричиной всех культов — систему партийно-полицейской власти. Ведь культ Сталина был лишь внешней персонификацией этой постоянной системы власти. Поэтому через ряд либеральных реформ и неосталинистских рецидивов Хрущев самой природой власти оказывался вынужденным вернуться к тому же «культу личности», с уничтожения которого он начал свою новую карьеру, на этот раз — уже к собственному культу. Разница между двумя культами была не в принципе, а в методах. Новое руководство Брежнева — Косыгина, в свою очередь, осудив культ личности Хрущева самым оригинальным способом (тотальным умолчанием его имени), усиленно пропагандирует культ коллективного руководства — культ Политбюро. Но, в отличие от Хрущева, коллективное руководство хорошо поняло, что просто противоестественно проклинать культ вообще и Сталина в частности, будучи вынужденным управлять именно по-сталински, хотя и без сталинских крайностей. Ведь что такое сталинизм как политическое учение? Сталинизм — это одновременно и наука и искусство о постоянных принципах управления, однопартийной диктатурой и меняющихся методах управления партией и народом. Принципы диктатуры — постоянны, методы диктатуры подвержены изменениям — от кровавых чисток при Сталине до узаконенного беззакония при новом коллективном руководстве (суды над инакомыслящими, психотюрьмы).

Таким образом, в сущности своей режим остается неприкосновенным.

Сталинская диктатура представляла коммунистический режим, так сказать, в его чистом, классическом виде. Поэтому весьма просто и ясно можно было проследить взаимосвязь и взаимодействие ее главных элементов. Таких элементов было два: ведущая и направляющая сила — политическая полиция, вспомогательная сила — партия, при массовом терроре против эвентуальных врагов народа.

Вся заслуга Хрущева перед историей и сущность его борьбы против культа личности Сталина заключались только в одном: он перевернул эту формулу властвования; иерархия партаппаратчиков стала ведущей силой, политическая полиция — вспомогательной силой, а террор перестал быть массовым. От всего этого, конечно, хрущевский, как и нынешний, режим не перестал быть полицейским, но полиция перестала быть всемогущей. Однако психологический выигрыш был колоссальным — нуждающийся в иллюзии внешний мир стал говорить о перерождении коммунизма. Но как раз свержение Хрущева показало, что существующий в СССР политический режим может существовать только как сталинский режим или он вовсе погибнет. Ленин успел лишь заложить основы диктатуры, но у него оставалось много марксистских утопических идей — вплоть до утверждения, что весь период «диктатуры пролетариата» от капитализма к социализму есть период медленного, но стремительного процесса самоликвидации диктатуры и государства вообще («Государство и революция») и что уже после ликвидации старых эксплуататорских классов в советской России автоматически снимается всякое ограничение гражданских прав и политических свобод («Программа партии» 1919 г.). Вот в этом кардинальном вопросе перспективы власти, ее объема, ее широты и глубины Сталин подверг открытой ревизии и Маркса и Ленина (январский пленум ЦК 1933 г., XVIII съезд партии 1939 г.). Сталин выдвинул «диалектический» тезис, который стал руководящей идеей коммунистического тоталитаризма, а именно: к отмиранию государства СССР придет не через ослабление органов диктатуры, а через их максимальное усиление. Это, собственно, и была новая глава в учении марксизма-ленинизма, связанная с именем Сталина. Не требуется много воображения, чтобы представить себе, что случилось бы с режимом, если бы Хрущев или кто-либо другой вздумал отказаться в этом судьбоносном вопросе от теории и практики Сталина и вернуться к теории (отмирание диктатуры) и к предполагаемой практике (снятие ограничения свобод) Ленина.

Объективная тенденция «волюнтаризма» Хрущева с его бесцеремонной расправой с именем Сталина грозила подрывом устоев, на которых держится режим. В окружении Хрущева начали думать, что логическим концом правления Хрущева может оказаться гибель режима. Не ненависть к Хрущеву, не любовь к Сталину, а инстинкт самосохранения подсказал хрущевцам бунт против Хрущева.

Нынешнее, второе коллективное руководство — это второе, ухудшенное издание первого, послесталинского коллективного руководства. По тем же причинам, по которым нынешнее, второе коллективное руководство реабилитировало имя Сталина, первое коллективное руководство сопротивлялось курсу Хрущева на разоблачение Сталина. Конечно, в Кремле знают, что после XX и XXII съездов невозможно управлять страной от имени Сталина, но знают и другое: чтобы управлять по-сталински, вовсе не надо апеллировать к его имени.

С внешней стороны как будто трудно провести грань между хрущевским и послехрущевским режимом. Пекин даже называет этот режим хрущевским без Хрущева. Однако при ближайшем анализе практики коллективного руководства выясняется довольно существенная разница. Она слагается из следующих элементов внутренней и внешней политики:

Во внутренней политике:

— условная реабилитация Сталина;

— новое осуждение антисталинских оппозиций — троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев;

— открытая реабилитация в духовной жизни методов ждановщины;

— отмена решения XXII съезда о введении нормированного принципа систематического обновления партаппаратчиков сверху донизу;

— восстановление сталинского принципа централизации;

— восстановление примата развития военной индустрии и приоритета финансирования вооруженных сил.

Во внешней политике:

1) революционизирование формулы «сосуществования» (вместо хрущевской одночленной формулы «мирное сосуществование — генеральная линия советской внешней политики» введена «пятичленная» формула, в которой элементами «генеральной линии» во внешней политике объявлены:

а) оборона и единство социалистического лагеря;

б) помощь мировому коммунистическому движению;

в) помощь национально-освободительному движению;

г) борьба с империализмом и колониализмом;

д) мирное сосуществование как непримиримая классовая борьба идеологий);

е) эскалация военно-материальной интервенции в страны войн, восстаний, революций (Вьетнам, Куба, Ближний Восток), чтобы получить там политическое преобладание;

ж) форсирование фактического раскола в мировом коммунистическом движении против Пекина, чтобы закрепить за Москвой роль центра мирового коммунизма;

з) перенесение в идеологической работе партии акцента от формулы «коммунизм в нашей стране» на формулу мировой революции (член Политбюро В. Гришин: «Наша партия свято выполняет наказ Ленина: добиваться максимума осуществимого в одной стране для продвижения и развития дела мировой социалистической революции». — «Правда», 23 апреля 1968 г.).

За внешним фасадом гармонии и благополучия в Кремле на деле происходит борьба двух явно выраженных во всей советской политике тенденций: неосталинистской, ортодоксальной, и ревизионистской, реформаторской.

При нынешнем состоянии нашей информации отнести тех или иных членов коллективного руководства к той или иной из этих тенденций можно, конечно, лишь весьма условно. И все-таки, руководствуясь рядом критериев и косвенных данных как из прошлой карьеры, так и из текущей практики каждого из членов Политбюро, можно с большой степенью вероятности предположить, что неосталинистскую тенденцию возглавляют Суслов и Брежнев, а реформаторскую Косыгин и Подгорный. Бросающееся здесь в глаза деление «великой четверки» на партаппаратчиков (Суслов, Брежнев) и госаппаратчиков (Косыгин, Подгорный) отнюдь не случайно. Догматики и ортодоксы сидят в партаппарате, а реформаторы и прагматики — в государственном и хозяйственном аппарате. Борьба этих двух тендений, собственно, и есть борьба между ортодоксальными догматиками из партаппарата и прагматическими реформаторами из государственного аппарата. При жизни Сталина такая борьба «за сферы влияния» исключалась не только личной унией власти партийной и государственной, но и властной натурой самого Сталина. Когда такая борьба впервые началась при Хрущеве, то Хрущев решил прибегнуть к сталинскому принципу личной унии. Первый секретарь партии стал главой правительства. Но борьба продолжалась с переменным успехом для ее участников, пока дело не кончилось новым разделением «сфер влияния»: после свержения Хрущева, так же как и после смерти Сталина, правительственная власть (председатель Совета министров) была отделена от партийной (генеральный секретарь ЦК). Так не только предупреждалась возможность диктатуры одного человека (это было, конечно, решающей причиной), но это был и шаг навстречу тем, кто добивался эмансипации государственного аппарата от партийного.

Однако в основе борьбы двух рассматриваемых тенденций лежат не эти «ведомственные» споры. В широком смысле слова, представители обеих тенденций — партаппаратчики, а их ведомственные выступления лишь отражают специфические и постоянные противоречия двух аппаратов. Вчерашний партаппаратчик, сделавшись сегодня госаппаратчиком, переносит сюда и свои суверенные методы партийного повелителя, что его приводит к столкновению с его младшими коллегами, которые остались в партаппарате и которые, по характеру системы, должны по-прежнему давать «руководящие указания» даже ему, вчерашнему старому партаппаратчику.

Борьба этих двух тендений — явление более глубокое, отражающее качественно новый этап в социологическом развитии советского общества. Создается такое положение, когда известное утверждение Маркса из предисловия «К критике политической экономии» может оказаться пророческим как раз применительно к советскому обществу: «На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями… Из формы развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции» (1949, стр. 7). Не приходится отрицать, что советский тип производственных отношений в начальный период развития советского общества способствовал развертыванию величайшей индустриальной и научно-технической революции. Но эта революция, переходя в новую, более высокую фазу своего развития, вступила в противоречие с создавшими ее производственными отношениями (партия, план, контроль), более того, она сама уже создала новые плюралистские силы, новые социальные классы (бюрократия, техническая интеллигенция, ученая корпорация, творческая элита), которым стало не только тягостно под старым планом и контролем, но и тесно в рамках старой догматической партии.

Хрущев хотел разрешить создавшееся противоречие в экономике бюрократическим путем — отсюда целая серия его ведомственных реорганизаций. Практика показала тщетность всех попыток вывести советскую экономику из тупика бюрократическими мерами. Наследники Хрущева подошли к делу с другого, более разумного конца. Они верно поставили диагноз: болезнь советской экономики, при которой 50 % промышленных предприятий работает нерентабельно, — это болезнь социально-структурного порядка. Поэтому и лечение должно быть соответствующее. Отсюда — условная реабилитация стоимостных рычагов (прибыль) и рыночных категорий (цена, премии, кредит) в советской экономике. Убыточно работало большинство совхозов, нерентабельно большинство колхозов. Поэтому партия приняла ряд постановлений, по которым принципы промышленной реформы распространяются на сельское хозяйство.

Поскольку реформы не только носят вынужденный характер (председатель Госплана СССР Байбаков так и заявил: «Отчасти можно согласиться, что реформа носит вынужденный характер». — «Ежегодник БСЭ», 1967, стр. 26), но и половинчаты и непоследовательны, они лишь смягчают действия, а не ликвидируют постоянные причины структурного кризиса советской экономики. Централизованное бюрократическое планирование и догматические постулаты социалистического хозяйствования становятся оковами дальнейшего успешного развития народного хозяйства СССР. Конечно, от этого состояния до «эпохи социальной революции» еще, может быть, далеко, но одно несомненно: логикой дальнейшего развития структурного кризиса, с одной стороны, и под угрозой проиграть пресловутое соревнование «двух систем», с другой, Кремль в конце концов будет поставлен перед сложной дилеммой: либо держаться и дальше нынешней системы и тогда рисковать потерею темпов развития и дальнейшим углублением кризиса, либо окончательно освободить народное хозяйство от догматических оков, получив в результате шансы на то, чтобы стать действительно серьезным противником Запада на международной экономической арене.

Особенно остро стоит эта дилемма в области развития сельского хозяйства. В Кремле с каждым днем все более начинает брать верх точка зрения, что причина перманентного кризиса недопроизводства сельскохозяйственной продукции не бюрократического или даже не агротехнического порядка, как это думал Хрущев, а порядка социально-структурного.

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 мая 1966 года о сельском хозяйстве доказывает это. «Кооперативный план» Ленина, по этому постановлению, начинает принимать форму «огосударствления колхозов» с гарантированной денежной зарплатой, страхованием, пенсией и даже перспективой принятия колхозников в члены профсоюзов (см. статью Д. Полянского — «Коммунист», № 15, 1967). Все это значительно меняет содержание сталинских колхозов, оставляя в неприкосновенности их форму.

В отличие от нынешних руководителей Кремля, Хрущев все-таки имел волю к решению. «Волюнтаризм» и «субъективизм» его сказывался как раз в бесконечных, порою противоречащих друг другу мероприятиях в поисках решений острых проблем. Он их решал, но не разрешал. Но их не разрешили и люди, свергшие его. Разъедаемые внутренними противоречиями по вопросу о методах и путях собственной экономической политики, члены коллективного руководства вообще перестали что-либо менять.

Две тенденции, пожалуй, даже две точки зрения — догматическая и реформаторская — в определении и установлении перспективной хозяйственной политики не находят себе компромиссного решения. Отсюда — вечное откладывание вопросов, по которым не могут достигнуть единодушия, по принципу — «спорных вопросов не решать».

Если мы перейдем из области общей политики к идеологии, то тут мы видим, что в последнее время ортодоксальная неосталинистская линия в руководстве явно взяла верх. Во многом объясняется это тем, что Хрущев во время чистки ЦК от соратников Сталина («антипартийная группа») оставил в неприкосновенности весь сталинский идеологический штаб ЦК во главе с Сусловым. Все его ведущие кадры, ловко приспособившись к «антикультовской» политике Хрущева, остались на своих поста как в ЦК, так и в главных идеологических учреждениях партии. Остались с тем, чтобы выйти на сцену, когда придет их время. Вот сегодня оно и пришло. Собственно, и приход этого времени организовали они сами. Пустив в ход все идеологические рычаги и пользуясь теоретической беспомощностью членов коллективного руководства, вчерашние ученики Сталина из штаба Суслова создали новую концепцию о Сталине. Согласно этой концепции, оказывается, вообще не было «периода культа личности». Сталин вовсе не был преступником, а всегда был ленинцем, который допустил некоторые нарушения советской законности. Его теоретические труды — вполне марксистские, и его роль во второй мировой войне — выше всякой критики. XX и XXII съезды перегнули палку в оценке Сталина из-за «субъективизма» Хрущева. В свете этой новой концепции советская пресса, видно, получила указание прекратить критику Сталина. Отныне разрешается пользоваться его произведениями, цитировать их в положительном плане.

Так оформилась неосталинистская линия на всем идеологическом фронте. Отдельных советских писателей и интеллектуалов, которые противились неосталинизму, подвергли преследованию (академик Сахаров, Солженицын, Якир, Литвинов), исключению из партии (проф. Некрич) или даже заключили в психотюрьмы (генерал Петр Григоренко, Тарсис, Есенин-Вольпин). С интеллектуальной оппозицией разговаривают уже не на совещаниях в ЦК КПСС, как при Хрущеве, а в кабинетах следователей КГБ и залах закрытых судов, инсценируемых по чисто сталинским рецептам (Синявский, Даниэль и др.). Тем не менее нет основания считать эту господствующую неосталинистскую линию единодушной линией всего коллективного руководства.

Вполне единодушные в вопросах сохранения и укрепления существующего режима, члены коллективного руководства могут иметь, как это часто бывает в истории данной партии, разные мнения о путях и методах достижения этой цели. Этим, вероятно, и объясняется, что победившая неосталинистская линия все еще не решается перейти в развернутое наступление на интеллектуальную оппозицию при помощи массовых чисток, хотя с каждым днем растут права, завоеванные интеллектуальной оппозицией в явочном порядке. К таким правам относятся: право не соглашаться с партией, право не признаваться на политических процессах, право на «самиздат», право составлять коллективные протесты с критикой официальной линии, право апеллировать к загранице, право слушать заграничные радиопередачи. В сталинское время каждое из этих «прав» считалось криминальным и за их осуществление наказывали. Конечно, власть старается предупредить подобные действия, но «явочные права» постепенно делаются «обычными правами» советских граждан. Круг таких прав будет расширяться. Их подтачивающие устои режима действия окажутся грозными.

Несмотря на очевидную победу неосталинизма в идеологии, все же до апрельского пленума ЦК (1968 г.) идеологическая линия Кремля не была ясной, последовательной и единой. Тут тоже обнаруживалась двойственность. Весь вопрос только в том, в какой мере эта двойственность отражала внутреннее состояние коллективного руководства, была ли она результатом двух тенденций и в области идеологии или мы имели дело с сознательной эклектической политикой «и вашим и нашим». Поясним сказанное на двух типичных примерах как раз из области идеологии. 27 января 1967 года «Правда» напечатала известную редакционную статью под названием: «Когда отстают от времени». Статья была посвящена двум журналам: догматическому «Октябрю» и «либеральному» «Новому миру». Указывая на существующее мнение о том, что в художественной периодике эти два органа представляют как бы «два полюса», «Правда» почти в одинаковых словах и одинаковой пропорции критиковала как догматизм «Октября», так и «либерализм» «Нового мира». «Правда» предписывала среднюю линию.

Второй пример. В том же «Октябре» (№ 1, 1968 г.) появилось стихотворение, в котором поэт превозносил культ Сталина, хвалил кинофильм «Падение Берлина» (этот фильм тоже был осужден на XX съезде как яркое проявление культа Сталина).

Главный редактор «Октября» Кочетов — идеологический функционер ЦК. И он знает, что он делает, печатая такие стихи. Но вот другой идеологический функционер ЦК — главный редактор «Литературной газеты» Чаковский — печатает ответ Синельникова «Октябрю»: «Недоумение и протест вызывает это стихотворение. Автор его, вступая в резкое противоречие с реальным течением жизни, запутывает ясные вопросы, по которым сказала свое убедительное слово партия» (20 марта 1968 г.). Заметим, что Кочетов и Чаковский не только идеологические функционеры ЦК, но оба они числятся в твердокаменных догматиках. Вот этой двойственности в идеологической политике партии кладет конец Брежнев в речи от 29 марта 1968 года на Московской городской партийной конференции. В этой речи Брежнев по существу объявил войну всей советской передовой, политически мыслящей интеллигенции. Брежнев заявил: «Буржуазные идеологи надеются еще как-то повлиять на мировоззрение отдельных групп советских людей, притупить их классовое сознание… В их сети иногда попадаются люди падкие на саморекламу, готовые как можно громче заявить о себе, не брезгая похвалами наших идейных противников… (курсив мой. — А. А.). И Брежнев кончает свою речь угрозой: «…отщепенцы не могут рассчитывать на безнаказанность» («Правда», 30 марта 1968 г.). Через два дня — 2 апреля — «Правда» прокомментировала речь Брежнева следующими знаменательными словами: «Партия всегда решительно выступала как против огульного недоверия, так и против народнических представлений об интеллигенции, как единственной «соли земли»! Смысл цитаты совершенно ясен советская интеллигенция, которой до сих пор пели дифирамбы (см. «Программу партии»), отныне должна знать свое место и не должна думать, что она «соль земли». В то же время в комментарии «Правды» слышны нотки серьезнейшей тревоги. В «Правде» сказано: «В борьбе против социализма его враги прилагают все усилия, чтобы подорвать главную основу нашего общества — союз рабочего класса и крестьянства, поссорить их с трудовой интеллигенцией» («Правда», 2 апреля 1968 г., курсив мой. — А. А.).

Кульминацией похода против интеллигенции явился апрельский (1968 г.) пленум ЦК КПСС. Формально пленум был посвящен «Актуальным проблемам международного положения и борьбе КПСС за сплоченность мирового коммунистического движения» (так назывался доклад Л. Брежнева), но фактически он разбирал внутреннее положение, а именно — положение среди советской интеллигенции. Существование в СССР интеллектуальной оппозиции стало настолько грозным фактором в глазах коллективного руководства, что оно забыло о всяких внутренних распрях и вновь консолидировалось на основе организации борьбы против нее. Судьба Новотного и его клики в Чехословакии показала Кремлю, на что способна интеллигенция, если ее не обуздать вовремя. Поэтому центральный пункт постановления пленума ЦК гласит: «В этих условиях непримиримая борьба с вражеской идеологией, решительное разоблачение происков империализма, коммунистическое воспитание членов КПСС и всех трудящихся, усиление всей идеологической деятельности партии приобретает особое значение, является одной из главнейших обязанностей всех партийных организаций… Вести наступательную борьбу против буржуазной идеологии, активно выступать против попыток протаскивания в отдельных произведениях литературы, искусства и других произведениях взглядов, «чуждых социалистической идеологии советского общества» («Правда», 11 апреля 1968 г.).

Ничего принципиально нового в этом постановлении нет — оно буквально повторяет серии идеологических постановлений Сталина и Жданова после войны. Но принципиально нова сама обстановка, новы условия, новы люди, с которыми имеет теперь дело Кремль. Ново то, что впервые после двадцатых годов оппозиционные течения появляются внутри самой партии. Ново, наконец, то, что впервые в истории СССР ведущей силой советского общества начинает становиться интеллигенция, явно противопоставляя себя официальной ведущей силе государства — партаппаратчикам.

История государственных образований не знает более совершенной машины тиранического властвования, чем советская. Ее управление доведено в своем совершенстве до абсолюта. В ней большевики и открыли тот искомый «перпетуум мобиле», который безотказно работает даже в условиях величайшего общенационального кризиса (гражданская война, вторая мировая война) или политического кризиса среди ее водителей на высшем уровне (оппозиции при Ленине и Сталине, «антипартийная группа» при Хрущеве). Безжалостная по отношению к народу, эта машина беспощадна и к собственным водителям, если те входят в противоречия с законами ее движения (Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Берия, Молотов, Маленков, Хрущев). Она может быть модернизована, но она не способна на деформацию и иммунизирована против эволюции. Всякие предположения, что она может эволюционировать, скажем, в сторону либерализма в правлении, основаны либо на полном непонимании ее конструкции, либо на дезинформации самой машины. Если в советском обществе все же произошли и происходят процессы в сторону либерализма, то они происходят не по воле машины, а вопреки ей. Происходит эволюция общества, а не режима. Режим лишь модернизуется. Модернизуясь, он старается идти навстречу обществу рядом самых неизбежных реформ, но такие реформы не касаются организации, а тем более природы власти.

Самой глубокой и доминирующей чертой развития советского общества и государства становится все растущее противоречие между официальной ведущей силой государства, партаппаратчиками, и неофициальной ведущей силой советского общества — советской интеллигенцией. Объективный ход развития советского индустриального общества, небывалый расцвет науки и техники, революция в управлении (автоматика, кибернетика, электроника), все это выдвинуло во главу советского общества именно интеллигенцию. Формальная принадлежность большой части этой интеллигенции к партии толковалась раньше как доказательство «ведущей роли» партии и здесь. Но теперь с каждым днем становится ясным, что партаппаратчики желаемое принимают за сущее. В такой же степени растет ведущая роль советской творческой интеллигенции и в области духовной жизни советского общества. Советская интеллигенция партийная или беспартийная, это лишь формальность, — хочет быть тем, чем является интеллигенция в любом обществе — именно ведущей силой нации, ее совестью, ее учителем. «Иные «творческие деятели» претендуют на роль учителей народа», — жаловалась по этому поводу газета «Советская Россия» (13 апреля 1968 г.). Вот здесь она и приходит в глубокий конфликт с партаппаратчиками, которые действительно представляли собой ведущую силу, когда не было массовой интеллигенции. Против этой исторической претензии советской интеллигенции Брежнев не нашел аргументов, но зато нашел очередную цитату из Ленина. Брежнев сказал: «Весь опыт нашего строительства подтвердил справедливость слов В. И. Ленина, что «диктатура пролетариата невозможна иначе, как через коммунистическую партию» («Правда», 30 марта 1968 г.). Хотя Брежнев и поспешил заметить, что у нас сейчас «общенародное государство», но многозначительно при этом прибавил: «…продолжающее дело диктатуры пролетариата». Словом, у нас как была, так и есть диктатура, и интеллигенция этого не должна забывать.

Только в этом конфликте между партией и интеллигенцией кроется причина и того, почему коллективное руководство до сих пор не удосуживается обнародовать проект новой Конституции СССР, над которым работают со времен Хрущева. Заранее было объявлено, что новая Конституция, по сравнению со старой, сталинской, будет Конституцией дальнейшей демократизации жизни советского общества. Политбюро явно отказалось от выполнения этого своего обещания. Причина яснее ясного: дать народу меньше, чем давал сам Сталин, невозможно психологически, но дать ему больше — невозможно политически.

В докладе от имени Политбюро по поводу дня рождения Ленина В. Гришин более или менее откровенно сообщил, что в партии существуют две тенденции: одна — ведущая к умалению роли партии, ликвидации всемогущества партии, другая — наоборот, стремящаяся к усилению бюрократической централизации партии. Линию Политбюро в этом вопросе Гришин изложил так: «Недопустимы как стихийность, безбрежная децентрализация, сведение роли партии до уровня политико-просветительной организации, так и бюрократическая централизация, означающая ликвидацию внутрипартийной демократии, подрыв коллективного партийного руководства» («Правда», 23 апреля 1968 г.; курсив мой. — А. А.). Конечно, Гришин не пожелал быть конкретным, он умолчал, в какой среде партии и на каком уровне ее руководства представлены эти две тенденции. Конкретной была его угроза в адрес интеллектуальной оппозиции. Здесь он просто привел слова Ленина: «Мы не обязаны идти рука об руку с активными проводниками взглядов, отвергаемых большинством партии» («Правда», 23 апреля 1968 г.).

Он добавил: «В нерушимой идейной и организационной сплоченности партии — источник ее непобедимости» (там же; курсив мой. — А. А.).

Из этого, конечно, нельзя делать вывод, что коллективное руководство переживает кризис единства, но можно и нужно делать другой вывод: партия переживает кризис идейного единства, а коллективное руководство — кризис доверия к его способности решить насущные проблемы страны.

1968 г.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Проблемы и трудности

Проблемы и трудности

Тщательное инженерное и научное обследование проводилось по всем будущим линиям метро.Подземные работы осложнялись геологическими отложениями юрского и каменноугольного периодов, неустойчивостью плывунных грунтов. Строителям приходилось

VIII. СИЛУЭТЫ ПОРТРЕТОВ «КОЛЛЕКТИВНОГО РУКОВОДСТВА»

VIII. СИЛУЭТЫ ПОРТРЕТОВ «КОЛЛЕКТИВНОГО РУКОВОДСТВА»

«Многие статьи и биографические справки, помещенные в БСЭ, не дают правильного представления о действительной роли тех или иных партийных деятелей».»Вопросы истории», 1956, № 5, стр. 145.До сих пор я писал о тех процессах внутри

«Семерка» как прообраз «коллективного руководства»

«Семерка» как прообраз «коллективного руководства»

В результате уничтожения «ленинградцев» и различных перестановок в Политбюро и руководстве Совета министров к началу 1950 года окружение Сталина имело следующую конфигурацию. Два из старых соратников Сталина, А. А.

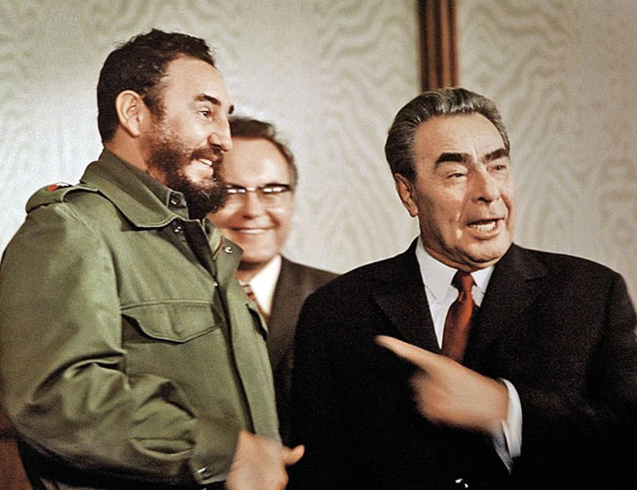

Документ № 7. Беседа шеф-редактора журнала «Проблемы мира и социализма» А.М. Румянцева с членом секретариата национального руководства Объединенных революционных организаций Кубы Блас Рока

Документ № 7.

Беседа шеф-редактора журнала «Проблемы мира и социализма» А.М. Румянцева с членом секретариата национального руководства Объединенных революционных организаций Кубы Блас Рока

Беседа состоялась на правительственной вилле в Праге 2 ноября 1962 года.

>Документ № 12 Письмо М.А. Шолохова — Л.И. Брежневу

>Документ № 12

Письмо М.А. Шолохова — Л.И. Брежневу

О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ РУССКОЙ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫГенеральному секретарю ЦК КПСС Председателю Президиума Верховного Совета Союза ССР товарищу Леониду Ильичу БрежневуДорогой Леонид Ильич!Одним из главных объектов

Остатки «коллективного руководства»

Остатки «коллективного руководства»

С точки зрения теории «фракций» в Политбюро политические колебания, наблюдавшиеся в 1935–1936 гг., могут быть объяснены противоборством «умеренных» и «радикалов» при относительно нейтральной позиции Сталина. Однако как и в других

Трудности во внешних сношениях и внутренние проблемы

Трудности во внешних сношениях и внутренние проблемы

Во второй половине XII в., в период между выборами дожа Витале Микьеля II и 4-м крестовым походом (1204), Венеция сталкивается во внешних сношениях с рядом серьезных трудностей, возникших из-за вторжения в Италию императора

Особенности коллективного хозяйствования

Особенности коллективного хозяйствования

Для начала займемся статистикой. Данные взяты из статьи «Белорусская ССР» в Советской исторической энциклопедии (том 2, Москва, 1962, ст. 264-265).Итак, население Беларуси (в современных границах) в 1913 году составляло 6,899 млн чел., в т. ч.

Конец коллективного руководства

Конец коллективного руководства

Ослабление позиций Хрущева вдохновило его соперников на совместное выступление против первого секретаря. В июне 1957 г. Молотов и Каганович решили, что наступил удачный момент для того, чтобы добиться смещения Хрущева, и на одном из

№ 12 ПИСЬМО Г.К. ЖУКОВА Л.И. БРЕЖНЕВУ

№ 12 ПИСЬМО Г.К. ЖУКОВА Л.И. БРЕЖНЕВУ

11 декабря 1967 г.Уважаемый Леонид Ильич!Обращаюсь к Вам с просьбой. В 1965 году я закончил разработку своих воспоминаний, над которыми работал несколько лет. Осенью 1965 года рукопись мною передана в издательство АПН. По имеющимся сведениям,

№ 22 ПИСЬМО Ф. БУКШТЫНОВА Л.И. БРЕЖНЕВУ

№ 22 ПИСЬМО Ф. БУКШТЫНОВА Л.И. БРЕЖНЕВУ

20 ноября 1969 г.Генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Брежневу Л.И.Уважаемый Леонид Ильич! В журнале «Коммунист» № 10 за 1969 год опубликована статья маршала Советского Союза А.М. Василевского «Советскому солдату посвящается» —

Глава 25 ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РАДЖИВА ГАНДИ

Глава 25

ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РАДЖИВА ГАНДИ

Новые веяния в социально-экономической политикеРаджив Ганди, знакомый с историей погромов после убийства Махатмы Ганди, в своем первом обращении к нации в качестве премьер-министра предупредил своих

XIII. СССР и союзники: послевоенные проблемы и трудности

XIII. СССР и союзники: послевоенные проблемы и трудности

Глава включает в себя полтора десятка документов, большинство из которых публикуется впервые. Часть материалов касается взаимоотношений советских и союзных оккупационных войск, положения в американской и

Трудности и проблемы публикации диалоговых оригиналов-интервью

Трудности и проблемы публикации диалоговых оригиналов-интервью

Первая форма — публикация оригинала-интервью с максимальной приближенностью к транскрибированному тексту — возможна в изданиях, имеющих целевую аудиторию — ученых, исследователей. Научная

Леонид Брежнев руководил СССР в течение 18 лет, которые вошли в историю как эпоха благополучия и стабильности. Он обогатил жизнь советских граждан не только анекдотами о бровях и любви к поцелуям, но и возможностью спокойно жить, не беспокоясь о завтрашнем дне. Экономике, однако, этот период спокойствия на пользу не пошел — плановая система достигла своего максимального расцвета и дала трещину, исчерпав возможности роста.

Эпоха стабильности

14 октября 1964 года на Пленуме ЦК КПСС Леонид Брежнев избран первым секретарем ЦК КПСС. Социологи «Левада-центра» в 2017 году провели опрос, приуроченный к столетию Февральской революции — россиян просили ответить, при каком правителе за последний век в стране жилось лучше всего. Из более чем полутора тысяч опрошенных 29% назвали лучшей эпоху правления Леонида Брежнева (для примера, руководство Сталина собрало лишь 6% сторонников, время перестройки — 2%, а Ельцина — 1%). Интересно, что с годами любовь к Брежневу окрепла — в апреле 2006 года к нему относились положительно только 39% россиян, а в январе 2017 года в симпатии к нему признавались уже 47% участников опроса.

Россиянам действительно есть за что благодарить Леонида Брежнева — после войны и кипучих реформ Никиты Хрущева спокойствие и благополучие были необходимы советским гражданам, чтобы перевести дух и набраться сил для перемен, которые были уже не за горами.

За 18 лет, которые Брежнев провел у власти, реальные доходы населения выросли более чем в 1,5 раза, население России увеличилось на 12 млн человек, а 162 млн жителей СССР получили бесплатное жилье.

При этом квартплата в среднем не превышала 3% от дохода семьи. Наивысшего развития также достигли доступность медицины и высшего образования.

«С точки зрения спокойствия, уверенности в будущем, стабильности и благосостояния населения этот период был самым лучшим. Люди чувствовали улучшение своего положения. Я думаю, что, если бы Брежнев ушел от власти в середине 1970-х годов, когда у него начались проблемы со здоровьем, то в нашей памяти он остался бы великим деятелем», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Экспертного института НИУ ВШЭ Владимир Бессонов.

Иллюзия реформ

Правление Брежнева началось с экономической реформы, проводившейся председателем Совета Министров СССР Алексеем Косыгиным. Ее разработка началась еще при Никите Хрущеве, и новое руководство страны решило дать преобразованиям шанс. Суть реформы сводилась к тому, чтобы дать предприятиям и колхозам больше самостоятельности, а также обновить методы централизованного планирования.

Перемены пошли экономике на пользу — по сравнению с предыдущей пятилеткой, в 1966-1970 годах среднегодовые темпы прироста национального дохода выросли в среднем на 1,1%, а валовый общественный продукт увеличился более чем на 350%. В СССР начали производить в четыре раза больше продукции, чем в предыдущие четыре пятилетки: выпуск промышленных товаров подскочил на 485%, а сельскохозяйственных — на 171%. Однако вскоре экономическая реформа забуксовала и заглохла, так как без политических преобразований будущего у нее не было.

«С середины 1970-х годов нефтяной фактор стал определяющим в развитии страны на долгие годы и сделал ненужным, в представлении руководства страны, экономические преобразования. Страну сильно подкосило «ресурсное проклятие», экономика стала еще более неэффективной, однобокой, недиверсифицированной, зависимой не только от нефтедоходов, но и от импорта. Полученные доходы от экспорта нефти, безусловно, способствовали росту реальных доходов населения, закреплению страны на лидирующих позициях в мире по объемным показателям. Однако они не были направлены на структурные преобразования, на инвестиции в передовые отрасли», — полагает доктор экономических наук, профессор Алла Дворецкая

В итоге темпы роста снизились с 7-8% до 3-4%, а объективная невозможность выиграть в гонке вооружений довершила картину экономической несостоятельности огромной страны.

«Переход к рынку и политические преобразования стали неизбежными», — резюмирует эксперт.

Эпоха «застоя»

Термин «застой», которым теперь часто обозначают период правления Леонида Брежнева, появился благодаря Михаилу Горбачеву — в 1986 году в докладе, который он зачитал на XXVII съезде ЦК КПСС, говорилось, что «в жизни общества начали проступать застойные явления». Причем имелся в виду «застой» во всех областях жизни страны — от политической и экономической до социальной.

«Я хорошо помню то время — в конце периода правления Брежнева я был студентом. Тогда это, конечно, воспринималось как «застой», тогда был спрос на перемены. Когда люди слишком долго живут в обстановке стабильности, они перестают ее ценить — на протяжении истории человечества это случалось много раз. В конце этого периода было напряженное состояние ожидания перемен. У Цоя есть песня «Перемен, мы ждем перемен», которая тогда воспринималась очень четко, всем было ясно, о чем он поет», — вспоминает Владимир Бессонов.

Перемены требовались не только людям, но и экономике: по данным экономиста Абела Аганбегяна, в 70-е годы для увеличения национального дохода на 1% производственные основные фонды и капитальные вложения на их прирост увеличивались на 1,5%, объем сырья и материалов — на 1,2, численность рабочей силы — на 0,3%.

«Экономика страдала массой недугов. У нас был очень большой военно-промышленный комплекс, и это плохо,

был раздутый инвестиционный комплекс (когда закончилась плановая эпоха, много где осталось не распакованное оборудование в ящиках, купленное за валюту за рубежом), а на единицу произведенной продукции мы затрачивали в разы больше сырья, материалов, электроэнергии и труда», — комментирует эти цифры Бессонов.

По словам эксперта, при Брежневе был достигнут высший уровень развития плановой экономики, но в этой высшей стадии проявились и все пороки существовавшей системы, и в первую очередь — отсутствие мотивации на микроуровне.

«Поскольку все планировалось сверху, то с уровня домашнего хозяйства, отдельного работника или предприятия мало что можно было сделать. Это убивало инициативу снизу, а плановый характер системы доводил ситуацию до абсурда: например, в легкой промышленности для внесения минимальных изменений в дизайн одежды требовалось чрезвычайно долго согласовывать их в разных инстанциях. Таким образом, потенциал людей в этой системе не мог быть использован, и в этом смысле она была порочной, а годы ее наивысшего развития были годами накануне краха», — уверен Владимир Бессонов.

Стабильная безнадежность

Эксперты дают разные оценки экономике брежневского периода — хотя число ее противников преобладает, встречаются и активные защитники стабильного правления без реформ и перемен.

«Если в 1960 году национальный доход СССР составил 58% от уровня США, то в 1980 году — уже 67%. И это при том, что СССР развивался с опорой исключительно на свои собственные ресурсы и помогал многим зарубежным странам,

тогда как благополучие США зиждилось на неэквивалентном обмене с другими, прежде всего развивающимися государствами. Где-то на рубеже 1970—1980-х годов наметился было некоторый откат назад, но позже, во второй половине одиннадцатой пятилетки, все встало на свои места, и развитие СССР вновь продолжилось в режиме опережения», — утверждает в своей книге «СССР при Брежневе» историк Дмитрий Чураков.

Однако есть и прямо противоположные данные. Согласно авторам книги «Экономика переходного периода» под редакцией Егора Гайдара, «имеются убедительные научные доказательства того, что экономическое развитие СССР и тесно связанных с ним стран-членов СЭВ в 70-80-х гг. носило внутренне неустойчивый характер, что с этой траектории уже не было выхода в режим хотя бы и стагнирующей, но устойчивой социалистической экономики».

В результате и Советский Союз, и большинство других стран соцлагеря встали на путь перемен, начав переход от социализма к рыночной экономике.

«Брежневский период предстает чем-то однородным, когда мы судим о нем по контрасту с предыдущим и последующим. Это застой в глазах тех, для кого хрущевской период — оттепель, а 90-е годы — время свободы. А стабильность — восприятие тех, для кого Хрущев ассоциируется в основном со спорными импровизациями, а девяностые годы — с экономическим и социальными потерями. Как бы то ни было, в истории периоды остаются во многом своими итогами, наследством. В брежневский период больше проблем было накоплено, чем решено. Значит, все же застой», — объясняет первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон.

Как Брежнев уговаривал устранить Хрущева, катал Никсона в США, раздал людям миллионы квартир и стал героем анекдотов

Завтра, 19 декабря, исполнится 116 лет со дня рождения «бровеносца в потемках», 18 лет стоявшего у кормила власти и придумавшего «развитый социализм», окрещенный потом периодом застоя. Сейчас уже понятно, что эпоха Леонида Брежнева была лучшим временем за всю историю не только СССР, но и вообще России. Построить в огромной стране, населенной весьма специфическим, по сравнению с Европой, народом, что-либо лучшее, чем брежневский социализм, в принципе невозможно. За эти годы был создан такой слой экономического жира, который не удалось прожрать даже за 30 лет беспрерывного разграбления. О том, какую роль сыграли в его карьере Хрущев и Сталин и как «пушистый Леня» съел матерых соперников в борьбе за власть, — в материале «БИЗНЕС Online».

Брежнев выглядел достаточно безобидным типом, чтобы не приписывать ему амбиций стать в стране главным. Это-то заблуждение карьеру некоторых партийных товарищей и погубило

Выходец из рабочей семьи или… Кем были отец и мать Леонида Брежнева

Из нынешней мрачной, кровавой, катастрофической эпохи с Байденами и Макронами вместо Рузвельтов и де Голлей эпоха Леонида Брежнева кажется теплой и «ламповой» — как звук тогдашнего винила по сравнению с нынешней скрежещуще-бухающей диджитальностью.

Тогда, при Брежневе, так не казалось. Это все еще был Советский Союз, надоевший всем — от Генерального секретаря ЦК КПСС до распоследнего рабочего, официальной опоры партии, правительства и страны. Что будет после СССР, представить себе было невозможно, потому что СССР казался незыблемым и вечным. А идиоты и жулики, хотя, конечно, имелись в достаточном количестве, всё-таки старались не светиться и были не так уж и заметны. А уж то, что именно они повылазят, как тараканы, изо всех щелей и придут к власти, и помыслить было нельзя. Потому что ну не бывает такого.

Из официальной биографии Брежнева

Леонид Ильич Брежнев родился 19 декабря 1906 года в деревне Каменское под Екатеринославом (Украина). В советские годы деревня стала городом Днепродзержинском Днепропетровской области, в 2016 году переименован в город Каменское. Родители Брежнева — потомственные рабочие, стремившиеся дать детям образование: в 1915-м Леонида отправили в классическую гимназию. После революции гимназия стала трудовой школой, которую он окончил в 1921 году.

Тогда же стал чернорабочим на маслобойном комбинате. А пару лет спустя вступил в комсомол и в том же 1923 году поступил в техникум, по окончании которого в 1927-м получил квалификацию землемера. Затем судьба забросила Брежнева на Урал — и вплоть до 1930 года он занимал различные должности в органах местной власти, связанные с землеустройством. В 1929 году стал кандидатом в члены ВКП (б). Поступив в Московский машиностроительный институт, в 1931-м Брежнев переводится на вечерний рабфак Каменского металлургического института — и одновременно с учебой трудится слесарем на Днепровском металлургическом заводе, становится членом партии. А по окончании института переходит на должность начальника смены цеха.

В 1935 году он курсант и политрук танковой роты РККА на Дальнем Востоке. Курсы оканчивает со званием лейтенанта — и возвращается в родной Днепродзержинск в 1936 году. А затем с 1938-го начинается партийная карьера — к моменту начала Великой Отечественной войны Брежнев уже секретарь Днепровского обкома по оборонной промышленности.

Был призван в армию вторично 26 июня 1941 года — в звании полкового комиссара запаса. Всю войну Брежнев провел на политических должностях в армии, участвовал в освобождении Новороссийска, Ужгорода, Мукачево, к концу войны получает звание генерал-майора, в июне 1945 года участвует в Параде Победы, в сентябре становится начальником политуправления Прикарпатского военного округа.

А затем — в 1946 году — вновь продолжается его партийная карьера: по рекомендации Никиты Хрущева Брежнев становится первым секретарем Запорожского обкома партии Украины. Участвует в восстановлении ДнепроГЭС, «Запорожстали» и других предприятий Украины. В 50-х годах он у партруководства Молдавии, политуправления армии и флота СССР, Казахстана, куда его направляют по рекомендации Хрущева. В 1956 году Брежнев становится секретарем ЦК КПСС по оборонной промышленности. И, наконец, в 1957-м он член президиума ЦК КПСС.

Став одним из организаторов смещения Хрущева, Брежнев в 1964 году избирается на пост первого секретаря ЦК КПСС и председателя бюро ЦК КПСС по РСФСР. Два года спустя вместо должности первого секретаря компартии была введена должность генерального секретаря ЦК КПСС, которую Леонид Ильич занимал вплоть до своей смерти. Генсек КПСС, маршал Советского Союза, четырежды герой СССР, трижды герой Болгарии и ГДР, кавалер 8 орденов Ленина (всего у Брежнева было 114 наград) скончался во сне 10 ноября 1982 года.

Сейчас уже понятно, что эпоха Брежнева была лучшим временем за всю историю не только Союза, но и вообще России — как и предсказывал Александр Александрович Зиновьев, еще в начале перестройки осознавший то, что многие до сих пор не понимают. Построить в огромной, холодной стране (65% территории — вечная мерзлота), населенной весьма специфическим, по сравнению с Европой, народом, что-либо лучшее, чем брежневский «развитый социализм», в принципе невозможно. Это при том, что Зиновьев лучше, чем кто-либо, видел все недостатки брежневского общества и более яростно и эффектно, чем кто-либо другой, прошелся по ним в «Зияющих высотах».

Брежнев не был ни великим вождем, ни разрушительным идиотом; ни реформатором, ни маразматиком; ни блаженным Иешуа, ни злобным Голлумом. Он был на удивление нормальным, уравновешенным, даже, можно сказать, добрым человеком — редчайший случай в человеческой истории, где руководители великих держав часто выглядят или монстрами, или идиотами, или тем и другим сразу. Он не был слишком умен, а образован совсем плохо, над чем сам и посмеивался; но президенты США Никсон и Форд, президенты Франции де Голль и Помпиду, премьер-министры Великобритании Вильсон и Каллагэн относились к нему как к выдающемуся государственному деятелю. А с Никсоном у Леонида Ильича установились вполне дружеские отношения, насколько это вообще возможно между руководителями сверхдержав. Никсон даже писал в мемуарах, что Брежнев «мог бы претендовать на титул „Леонида Великого“, по аналогии с Иваном IV и Петром I».

Считается, что происхождение его по сравнению со многими другими вождями партии и СССР, у которых биографии переписаны до полной невозможности, довольно прозрачное. Но это не так. Из какой среды на самом деле происходит Леонид Ильич — вопрос темный.

Отец его родом из деревни Брежнево Курской области, откуда, очевидно, и получил свою фамилию. Возможно, что до того, как он деревню покинул, фамилии у него вообще не было — для того времени это неудивительно. Официально считается, что он был потомственным рабочим. Но как это может быть в деревне — непонятно. И вряд ли он прямиком из деревни попал на производство. Трудился он не рабочим, а «фабрикатором» на металлургическом заводе — это должность, требующая специального образования, она существует и сейчас. И отнести ее к должностям рабочим — все равно что отправить генерала командовать взводом: фабрикатор на самом деле начальник производства.

Чем занимается фабрикатор на металлургическом производстве

Должность «фабрикатор» и сейчас существует, и по-прежнему в металлургическом производстве. В современной должностной инструкции о фабрикаторе говорится вот что.

1.2. Квалификационные требования — полное или базовое высшее образование соответствующего направления подготовки (специалист, бакалавр). Стаж работы по профессии не менее 2 лет.

2.1. Принимает участие в составлении оперативно-производственных задач по прокатным станам, адьюстажа, видах и профилях проката, в ежедневном планировании прокатки металла по бригадам, а также в составлении плана поставки в цехе металла и других материалов.

2.2. Осуществляет контроль за выполнением заказов, своевременностью подачи металла и загрузки его в нагревательные печи на данный профиль, расходованием металла, поступлением блюмов (слябов) соответствующих марок стали.

2.3. Ведет диспетчерский журнал, оперативно-технический учет всех показателей работы производства.

Где и как получил необходимое образование Илья Яковлевич Брежнев — неизвестно. С датой рождения тоже проблемы: в одних источниках указывается 1874 год, в других — 1878-й. Еще хуже с датой смерти: то ли 1930-й, то ли 1937-й, а в некоторых источниках указывается «конец 40-х». 1930 год еще куда ни шло, но вот 1937-й сразу вызывает вопросы, на которые нет ответа. В мемуарах самого Леонида Ильича, понятно, все гладко — но вряд ли так уж все гладко было на самом деле. Попросту говоря, биография отца Леонида Ильича неизвестна — и к биографии Брежнева тоже возникают вопросы.

Ну вот, например, Леню, когда ему исполнилось 9 лет, приняли в классическую гимназию. Вещь для сына рабочего почти невозможная! Потому что, во-первых, в гимназии детей рабочих не брали — для них были реальные училища; а во-вторых, плата за обучение составляла 64 золотых рубля — сумма для простого рабочего с тремя детьми неподъемная. Будто бы маленький Леня был настолько талантлив, что его приняли, да еще и бесплатно. Однако именно выдающимися способностями Брежнев никогда в жизни не отличался и прекрасно это сознавал, как и все окружающие.

А вот мать Брежнева, Наталья Денисовна Мазалова (1886 года рождения), дожила до 1975 года. Став большим начальником, Брежнев перевез ее в Москву, к себе домой. Но нигде и никогда она ни словом не обмолвилась о своем знаменитом сыне, его отце и семье. И вообще никто о ней и не знал, как будто и не было ее. Скромность, конечно, украшает, но… вопросы остаются.

В общем, обычная биография советского деятеля, происходившего из интеллигентной семьи, но вынужденного скрывать свое реальное происхождение, бить себя в грудь и кричать на каждом углу: «Я простой рабочий! Верьте мне! Я простой рабочий!..»

Брежнев не был ни великим вождем, ни разрушительным идиотом; ни реформатором, ни маразматиком; ни блаженным Иешуа, ни злобным Голлумом. Он был на удивление нормальным, уравновешенным, даже, можно сказать, добрым человеком

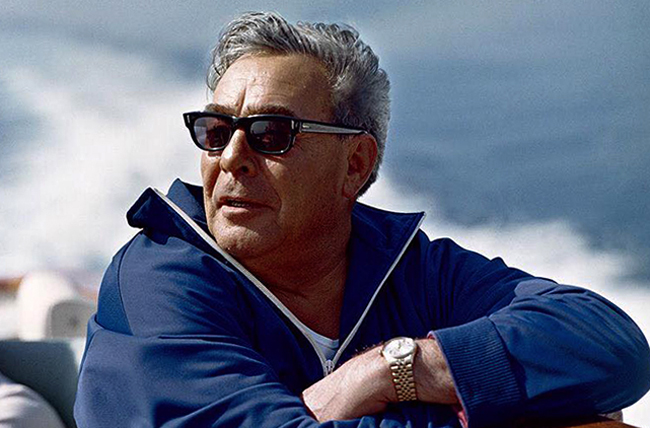

Фото: Petar Petrov/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Член партии — и карьерный взлет в 1937 году

Дальше было проще. За партию Брежнев зацепился в 1929 году, в возрасте 23 лет, будучи заведующим отделом землеустройства Свердловского окружного земельного управления.

Незадолго до этого ЦК ВКП (б) потребовал привести наконец практику в соответствие с теорией и сделать партию подлинно рабочей, добившись, чтобы хотя бы половина партии состояла из настоящих производственных рабочих. Поэтому в сентябре 1930 года Брежнев поступил в Московский машиностроительный институт, но проучился только год и перевелся на рабфак, т. е. вечерний факультет Каменского металлургического института им. Арсеничева. А работать стал слесарем на Днепровском металлургическом заводе им. Дзержинского. По окончании вуза трудился начальником смены одного из цехов на том же заводе.

Но партия готовила ему другую карьеру.

Вначале его призвали в армию в Забайкалье, где он стал политруком танковой роты в бронетанковой школе, тем самым впервые ступив на дорожку, которая в конце концов привела его на вершину власти. Потом вернулся на Днепровщину. Недолго побывал в директорах металлургического техникума в родном Днепродзержинске, инженером на Днепровском металлургическом заводе — а в мае 1937 года внезапно стал заместителем председателя Днепродзержинского горисполкома.

Ничто в его карьере не предвещало столь резкого поворота, но это был 1937 год. В мае машина террора еще только разворачивалась от народных масс, от тех самых рабочих и крестьян, ради которых теоретически и был создан Советский Союз, и остатков старой интеллигенции, которых с 1917 года уничтожали беспрерывно, — к советской номенклатуре. Но разворот уже начался, и подпирающие снизу молодые кадры в партии, в государственном аппарате, в армии получили возможность делать молниеносные карьеры, занимая места и квартиры расстрелянных и отправленных в лагеря. Многие из этих молниеносных карьеристов сами через пару месяцев отправлялись прямиком на расстрельный полигон и заменялись новыми. Но некоторым удалось уцелеть, забираясь все выше и выше. Среди таких оказался и Брежнев.

В 1938 году он уже завотделом Днепропетровского обкома компартии Украины. В 1939-м — секретарь обкома по пропаганде и агитации. В 1940-м — член бюро обкома. С 25 марта 1941 года — секретарь обкома по оборонной промышленности, т. е. фактически руководитель оборонной промышленности области. А Днепропетровская область со времен Петра Великого всегда была наряду с Уралом крупнейшим промышленным центром России, а потом СССР. Март 1941 года — это уже предвоенное время; уже все, от Иосифа Сталина до последнего чернорабочего, знают, что будет война, и готовятся к ней на пределе сил. Скрытая мобилизация проведена, армия разворачивается перед границей, ни днем, ни ночью не прекращается работа в Генеральном штабе, промышленность полностью готова к войне, военные заводы работают в три смены круглые сутки.

Брежневу в то время было 35 лет. Одна ошибка — и добро пожаловать в расстрельный подвал. Но Леониду Ильичу всегда сопутствовала удача. Он удивительным образом всю жизнь ухитрялся благополучно избегать разнообразных мин, рифов, ям и ловушек и, став Генеральным секретарем, распространил эту удачливость на всю страну, вот только не сумел ей воспользоваться.

На войне Брежнев где-то пересекся с Хрущевым и сумел ему понравиться. Взаимодействие этой пары сыграло, возможно, недооцененно большую роль в истории страны

Фото: © РИА Новости, РИА «Новости»

«Какой красивый молдаванин!»: война, протекция Никиты Хрущева и попадание в плеяду сталинских кадров

Первый месяц войны Брежнев на месте, занимается мобилизацией и эвакуацией промышленности. Но не он был здесь главным. Его ждала другая карьера.

С 23 июля он в армии — и сразу политрук высокого уровня. Похоже, что молодой коммунист действительно пользовался уважением в армии. И как бы ни посмеивались много позже над его воспоминаниями о «Малой земле», но он «сорок раз приплывал на Малую землю, а это было опасно, так как некоторые суда в дороге подрывались на минах и гибли от прямых снарядов и авиационных бомб». Это из статьи «225 дней мужества и отваги» в «Правде» 1943 года. Один раз и брежневский катер был подбит, его экипаж подобрал знаменитый сторожевой катер СК-065 под командованием Павла Сивенко, который кроме множества советских наград был награжден и медалью ВМС США «За выдающуюся службу».

Будущему Генеральному секретарю везло и на войне. Несмотря на контузию и ранение, закончил он войну генерал-майором, а на Параде Победы 24 июня 1945 года маршировал во главе колонны сводного полка 4-го Украинского фронта с командующим фронтом генералом армии Еременко.

На войне Брежнев где-то пересекся с Хрущевым и сумел ему понравиться. Хрущев стоял в то время неизмеримо выше: он уже давно был членом политбюро ЦК, а главное, входил в ближний круг Сталина. Взаимодействие этой пары сыграло, возможно, недооцененно большую роль в истории страны. Мы достаточно хорошо знаем о том, как был смещен с высшего поста Хрущев. Но недостаточно знаем о роли Брежнева в возвышении Хрущева — а она, возможно, была более значительной, чем мы думаем. «Борьба бульдогов под ковром», и далеко не всегда под этот ковер удается заглянуть.

В 1946 году по рекомендации Хрущева Леонид Ильич возвращается на партийную работу — первым секретарем Запорожского, затем Днепропетровского обкома КП (б) Украины. И вновь, как перед войной, крайне важный участок: восстановление разрушенной промышленности, в том числе ДнепроГЭС и «Запорожстали». На этот раз главный — он. И Брежнев справился. Важную роль играли не только его деловые качества, но и обаяние, умение вовремя пошутить, разрядить обстановку, не раздувать конфликтов. А главное — умение создавать себе рабочую команду. Это из тех времен берет свое начало днепропетровский клан, который властвовал при Брежневе в СССР и до сих пор занимает важные позиции в истеблишменте Украины.

В 1950 году его направили наводить порядок в Молдавии.

Интересно, что Сталин, без которого это назначение, естественно, не могло состояться, будто бы не только не встречался лично с Брежневым, но даже в лицо его не знал! Это выглядит весьма странным — уж чем-чем, а расстановкой кадров Сталин занимался лично и никого к этому важнейшему делу не допускал. Скорее всего, это легенда, имеющая своей целью обосновать — тоже легендарное, конечно, — восклицание Сталина, будто бы впервые увидевшего Брежнева на XIX съезде партии в 1952 году: «Какой красивый молдаванин!» На съезде Брежнева избрали в состав ЦК, а на послесъездовском пленуме секретарем ЦК и кандидатом в члены Президиума ЦК — что, конечно, тоже никак не могло произойти без одобрения Сталина. И уж, конечно, не за красивые глаза. Несомненно, Сталин внимательно наблюдал за деятельностью Брежнева в Запорожье и Днепропетровске и остался доволен. Брежнев попал в сталинские кадры, что сулило стремительную, но опасную — до первой ошибки — карьеру.

Брежневу удалось вернуться в большую политику. И опять благодаря Хрущеву, который, укрепив свою власть, направил его рулить партией в Казахстане

Фото: Heinrich Sanden/dpa / www.globallookpress.com

Как Брежнев оказался без работы после смерти Сталина — и вновь поднялся благодаря Хрущеву

Но ближайшие соратники Сталина, которым вождь открыто угрожал на съезде новым 1937 годом, приняли меры — и товарищ Сталин внезапно скончался. А новые сталинские кадры, которые должны были заменить Молотовых-Берий-Ворошиловых, стали разгонять по мелким неважным должностям.

То, что разогнали и Брежнева, лучше всяких документов и воспоминаний говорит о том, что он и был сталинским кадром, на которого вождь рассчитывал в будущем.

Секретарь ЦК и кандидат в члены Президиума ЦК — один из реальных руководителей страны — внезапно оказался в должности начальника политуправления Военно-морского министерства. А буквально через неделю — вообще без работы в связи с ликвидацией его должности. Только после слезного письма к Маленкову его назначили заместителем начальника Главного политического управления Министерства обороны СССР — т. е. от большой политики подальше! Однако, по воспоминаниям Судоплатова, Брежнев был среди 10 вооруженных генералов, вызванных в Кремль 26 июня 1953 года для ареста Берии.

Но Брежневу удалось вернуться в большую политику. И опять благодаря Хрущеву, который, укрепив свою власть, направил его рулить партией в Казахстане. Тут везучему Леониду Ильичу снова подфартило: Хрущев затеял освоение целины и строительство Байконура, так что было где показать себя. С 1956 года Брежнев опять кандидат в члены Президиума ЦК КПСС, с 1957-го — член Президиума. Последнее повышение было прямым результатом выбора Брежневым правильной стороны в борьбе Хрущева с «антипартийной группой Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова».

К тому времени, когда Никита Сергеевич накуролесил столько, что страну, а потом и весь мир стало лихорадить — до хлеба по талонам и Карибского кризиса, — Брежнев был председателем Президиума Верховного Совета и секретарем ЦК КПСС. Он создал себе образ приятного, веселого человека, бабника, любителя выпить, поохотиться и погонять на служебном автомобиле. Кстати, был отличным водителем — сведений о том, что он хоть раз попал в аварию, до нас не дошло. Во всяком случае, серьезного уж точно ничего не было.

Как Брежнев катал Никсона на Lincoln в Кэмп-Дэвиде

Когда Брежнев стал главным человеком в стране, иностранные руководители, с которыми он встречался, зная его страсть к автомобилям, не скупились пополнять его гараж. В Германии ему подарили Mercedes, в Англии — Rolls-Royce, во Франции — два эксклюзивных спорткара Matra Bagheera и Matra Rancho. А президент Никсон во время визита Брежнева в США презентовал ему Lincoln.

Рассказывает переводчик Виктор Суходрев:

«Это в 1973 году в Кэмп-Дэвиде произошло — загородной резиденции американских президентов: когда после очередного раунда переговоров в одноэтажном административном здании (там все коттеджи такие!) мы вышли на крыльцо, перед входом стоял темно-голубой шикарный Lincoln Continental. Никсон подвел Брежнева к машине, вынул из кармана ключи и сказал: „Он ваш“. Леонид Ильич воссиял, открыл дверь и тотчас уселся за руль. Американский президент обошел авто и устроился на пассажирском сиденье спереди. Ну а я примостился сзади, чтобы они могли о чем-то поговорить.

Брежнев непринужденно, как будто всю жизнь управлял именно этим автомобилем, посмотрел, где там замок зажигания, сунул в него ключ… Машина, естественно, с полуоборота завелась, он включил передачу и тронулся. А там, в Кэмп-Дэвиде, обычно на велосипедах ездят или на электрокарах для гольфа. Они стоят у каждого домика, и, где бы ты его ни бросил, потом морпехи или просто моряки, которые работают там и содержат Кэмп-Дэвид в порядке, вернут его на место, поэтому дорожки узкие, рассчитанные на один автомобиль — разъехаться двум не получится, но Брежнев, который, в общем-то, территорию эту не знал, рванул с места с большой скоростью… Не знаю, каким образом, но он проехал по всей обширной территории, сумел обратный найти путь и вернуться к той точке, откуда мы, собственно говоря, и тронулись. Только когда Lincoln у административного здания остановился, Никсон с облегчением перевел дух и воскликнул: „Ну вы прекрасный водитель!“»

В общем, Брежнев выглядел достаточно безобидным типом, чтобы не приписывать ему амбиций стать в стране главным. Это-то заблуждение карьеру некоторых партийных товарищей и погубило.

Леонид Ильич вовсе не был белым и пушистым. Не может быть белым и пушистым человек, взобравшийся на самый верх власти даже в самой что ни на есть демократической стране. А уж в стране Сталина такой путь может проделать только человек с мощными когтями и клыками, даже если они спрятаны под мягкой шерсткой. Ни «Железный Шурик» Шелепин, ни председатель КГБ Семичастный не смогли съесть Брежнева — а вот он их скушал.

Путь к вершинам через заговор против Хрущева: «Эти пацаны — и против меня! Бред какой-то!»

Кто возглавлял заговор против Хрущева — вопрос темный. После расстрела рабочих в Новочеркасске и Карибского кризиса необходимость отстранить его от власти стала очевидной. Беда была в том, что в сталинской системе осуществить замену одного лидера на другого формализованным, отработанным, открытым путем невозможно. Необходимо было плести заговор.

По одним сведениям, относительно молодые Шелепин и Семичастный привлекли к заговору Брежнева, по другим — что главным инициатором был Подгорный, по третьим — что сам Брежнев заговор и возглавил. Именно так полагает сын Хрущева Сергей. По его мнению, Шелепину с Семичастным совершенно не надо было свергать Хрущева, потому что вождь собирался омолодить руководство и им обоим было уготовано место на самом верху. А вот Брежневу угрожала остановка карьеры, а то и путь вниз. Поэтому «веселый и добрый бабник и бонвиван» и был главой заговора.

Хрущева предупреждали по разным каналам. Но он не поверил ни охране, ни зятю Аджубею, ни сыну Сергею. Много лет спустя Семичастный рассказывал, что, когда Сергей рассказал отцу о заговоре, тот расхохотался: «Эти пацаны — и против меня! Бред какой-то!»

А о напускной «пушистости» Брежнева отлично свидетельствует история, поведанная Шелестом, тогда первым секретарем ЦК Компартии Украины. «Семичастный мне рассказывал, что ему Брежнев предлагал физически избавиться от Хрущева, устроив аварию самолета, автомобильную катастрофу, отравление или арест. Все это Подгорный подтвердил и сказал, что Семичастным и им все эти варианты устранения Хрущева были отброшены».

Так что Никите Сергеевичу повезло. Он справедливо потом гордился, что стал первым руководителем страны, который не умер на посту и не был убит, а отстранен от власти более или менее законным и мирным путем.

Хрущева убрали, но полную власть Брежнев получил не сразу. Руководство фактически стало коллективным. Брежнев вообще рассматривался как промежуточная фигура. Были и Семичастный, и Шелепин; и даже Подгорный выглядел более сильным и волевым претендентом на власть, чем Брежнев. Однако Леонид Ильич переиграл всех.

Шелепина в 1967 году задвинули рулить профсоюзами — в Советском Союзе абсолютно формальная должность в абсолютно формальной организации, а в 1975-м унизили до должности зампредседателя Госкомитета СССР по профессионально-техническому образованию. В том же 1967 году Семичастного убрали с должности главы КГБ — поводом стал побег в США дочери Сталина Светланы Аллилуевой — и сделали зампредседателя Совета министров Украинской ССР, а в 1981 году он и вовсе зампредправления общества «Знание». Подгорного в 1977 году убрали с поста председателя Президиума Верховного Совета прямо на пенсию, потому что сильно ослабевшее к тому времени здоровье Леонида Ильича давало Подгорному надежду самому занять место Генерального секретаря. А чтобы никто не сомневался в истинных причинах, пост Подгорного занял сам Брежнев.

Новое руководство сразу же достигло больших успехов, в основном благодаря реформам Косыгина – Либермана (на фото). В 1966–1970 годах национальный доход увеличивался в среднем на 7,8% ежегодно. При этом рос и уровень жизни

Фото: wikimedia.org, CC BY-SA 3.0 nl

У руля высшей власти: тотальная газификация, невиданный рост уровня жизни и успехи экономики развитого социализма

Новое руководство сразу же достигло больших успехов, в основном благодаря реформам Косыгина – Либермана. В 1966–1970 годах национальный доход увеличивался в среднем на 7,8% ежегодно. При этом рос и уровень жизни.

Повышались зарплаты при ничтожной инфляции, было развернуто поистине грандиозное жилищное строительство, у людей стали появляться телевизоры, холодильники, стиральные машины, хорошая мебель и приличная одежда, автомобили. Шла тотальная газификация. Было построено около 1,9 тыс. крупных предприятий, в том числе Волжский автозавод в Тольятти, создана Единая энергосистема страны, внедрялись автоматизированные системы управления. Объем промышленного производства вырос на 50%. Единственный видимый, очень обидный, но более пиаровский провал случился в космической программе: американцы высадились на Луну, а вот советскую лунную программу пришлось свернуть после четырех неудачных запусков ракеты-носителя Н-1. А никакого запасного варианта не было.

Прямого отношения к этим вообще-то поразительным достижениям Брежнев не имел. Экономикой он не занимался, его главной заботой было «международное рабочее движение», работа с братскими коммунистическими партиями. На деятельность Косыгина он взирал с опаской и по возможности ее саботировал, опасаясь реформами что-нибудь развалить, как это чудесно удавалось Хрущеву.