Назовите императора, имя которого пропущено в отрывке. Укажите год вступления на престол императора, о времени правления которого идёт речь во втором абзаце отрывка. Укажите название представителей движения, о которых автор пишет, что они «враждебно встретили на площади» нового императора.

Из записок российского учёного

«Уже мудрая мамаша Екатерина II, которая писала такие прекрасные правила для воспитания граждан, на старости лет заметила вредные следствия своих уроков и сильно гневалась на непокорных детей, заразившихся правилами так любимых ею прежде учителей. Благодушный всю свою жизнь тосковал и жаловался на непокорность и

неблагодарность детей, о благе которых он так заботился и даже хотел их выпустить на волю — под надзором Аракчеева. Но Николай I не имел такого благодушия. Он инстинктивно ненавидел просвещение как поднимающее голову людям, дающее им возможность думать и судить, тогда как он был воплощенное: «не рассуждать!» При самом вступлении его на престол враждебно встретили его на площади люди, и эти люди принадлежали к самым просвещенным и даровитым, они все думали, рассуждали, критиковали, и следствием этого было 14 декабря.

По воцарении Николая просвещение перестало быть заслугою, стало преступлением в глазах правительства; университеты подверглись опале; Россия предана была в жертву преторианцам; военный человек, как палка, как привыкший не рассуждать, но исполнять и способный приучить других к исполнению без рассуждений, считался лучшим, самым способным начальником везде; имел ли он какие-нибудь способности, знания, опытность в делах — на это не обращалось никакого внимания… Вся Россия 30 лет была на смотру у державного фельдфебеля. Все делалось напоказ, для того чтоб державный приехал, взглянул и сказал: «Хорошо! Всё в порядке!» Отсюда всё потянулось напоказ, во внешность, и внутреннее развитие остановилось. Начальники выставляли Россию перед императором на смотр на больших дорогах — и здесь было все хорошо, все в порядке; а что дальше — туда никто не заглядывал, там был черный двор. Учебные заведения также смотрелись, все было чисто, вылощено, опрятно, воспитанники стояли по росту и дружно кричали: «Здравия желаем, В. И. В.!» Больше ничего не спрашивалось. Терпелись эти заведения скрепя сердце, для формы, напоказ, чтобы-де иностранцы видели, что и у нас есть училища, что и мы — народ образованный».

155 лет назад с утверждением императором Александром II новых Судебных уставов в России началась долгожданная судебная реформа, в корне изменившая прежнюю устаревшую правовую систему. Как российский суд из царства произвола, волокиты и несправедливости за короткий срок стал едва ли не самым образцовым в Европе? В канун юбилея Судебных уставов 1864 года «Лента.ру» вспоминает о судьбе самой успешной из Великих реформ Александра II.

Карманное правосудие

В судах черна неправдой черной,

И игом рабства клеймлена;

Безбожной лести, лжи тлетворной

И лени, мертвой и позорной,

И всякой мерзости полна!

Так характеризовал нашу страну в последние годы царствования Николая I знаменитый поэт и философ Алексей Хомяков. Стихотворение под названием «России», написанное в марте 1854 года в канун тяжелых поражений в Крымской войне, вовсе не свидетельствовало о его лютой русофобии — наоборот, Хомяков был известен как пылкий патриот-славянофил. Но осознание того, что даже на фоне всеобщей деградации государственных институтов николаевской России судопроизводство находилось в самом плачевном состоянии, объединило тогда всех — славянофилов и западников, либералов и консерваторов.

В то время суд в России имел крайне скверную репутацию. «Законы святы, да судьи супостаты», «судье полезно, что в карман полезло», «суд, что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет» — эти пословицы более чем красноречиво говорят об отношении русского народа к тогдашнему правосудию.

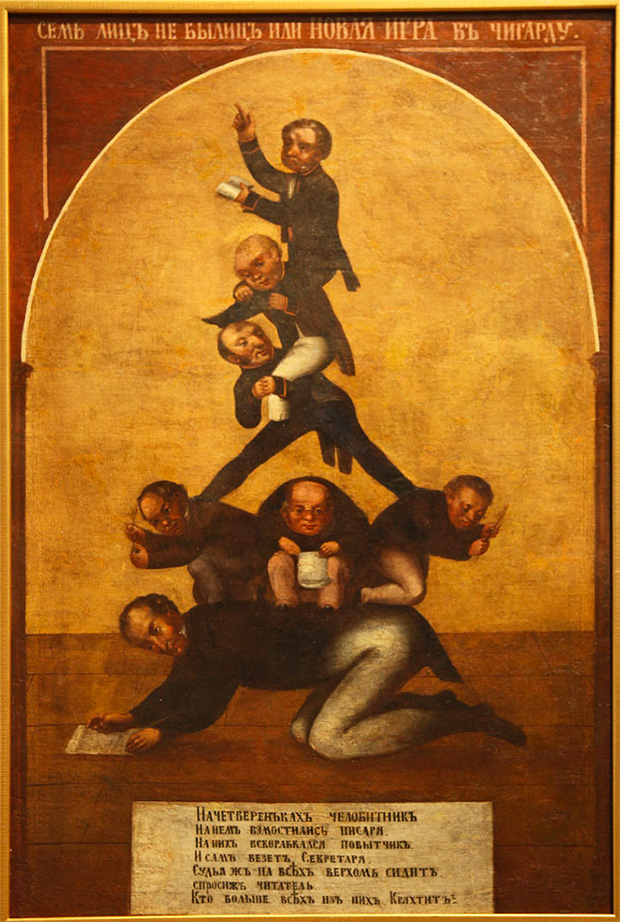

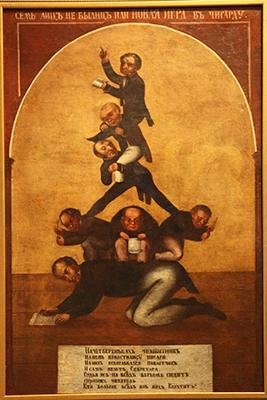

Карикатура на российскую судебную систему. Конец 1850-х годов

Внизу надпись: «На четвереньках челобитник, на нем взмостились писаря. На них вскарабкался повытчик и сам везет секретаря. Судья ж на всех верхом сидит. Спроси ж, читатель: «Кто больше всех из них кряхтит?»». Фото: Wikipedia

Лубочные рассказы о «Шемякином суде», предшественнике нынешнего «басманного правосудия», известны были по всей стране. Продажность судей, их низкая квалификация и зависимость от административных властей, бюрократическая волокита, обвинительный уклон судебных решений стали притчей во языцех.

Этому способствовало то, что дореформенный суд основывался на запутанном, бессвязном и устаревшем законодательстве. Оно представляло собой свод многочисленных и противоречивых юридических актов предыдущих царствований, начиная от Соборного уложения 1649 года царя Алексея Михайловича и указов его сына Петра I. Как таковой единой судебной системы в стране вообще не существовало — для каждого сословия был свой суд.

Судебные функции тогда выполняли местная администрация и полицейские чины. Ни о какой состязательности и равноправии сторон или презумпции невиновности не было и речи — судебные заседания проходили в закрытом режиме, без присутствия обвиняемого и обвинителя, а вердикты основывались исключительно на исследовании следственных дел. Некоторые тяжбы вообще могли рассматриваться годами и даже десятилетиями. Царицей доказательств считалось признание, которое нередко выбивалось с помощью угроз, избиений и пыток (официально отмененных в 1801 году, но по-прежнему широко применявшихся в следственной практике). Разумеется, все это создавало благодатную почву для многочисленных злоупотреблений и произвола в судопроизводстве.

Неудивительно, что к началу правления Александра II отвратительное состояние российского суда, в котором практически невозможно добиться правды и справедливости и с которым надо было срочно что-то делать, стало очевидным как для общества, так и для всего правящего класса. Понимал это и сам новый император. В манифесте от 19 марта 1856 года о завершении Крымской войны для России он провозгласил: «Да… совершенствуется ее внутреннее благоустройство; правда и милость да царствуют в судах ее, да развивается повсюду и с новою силою стремление к просвещению». В указе от 20 ноября 1864 года о введении Судебных уставов, с которого судебная реформа официально началась, ее главной задачей Александр II определил «водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность».

Дней Александровых прекрасные проекты

Нельзя сказать, чтобы эта реформа проводилась на пустом месте. Как это обычно бывает в России, любые преобразования основываются на фундаменте неосуществленных проектов предыдущей эпохи. Первые попытки усовершенствовать российское судопроизводство предпринял еще знаменитый реформатор и составитель Свода законов Российской империи Михаил Сперанский сначала при Александре I, а затем при Николае I — но не снискал их одобрения. В середине 1840-х годов предложения улучшить работу судов подавал один из чиновников II отделения царской канцелярии граф Дмитрий Блудов, но тоже не добился особого успеха.

«В это время всеобщего умственного гнета и законодательного застоя, время боязни пред решительными преобразованиями и пристрастия к полумерам… предложенное графом Блудовым мероприятие также носило чисто паллиативный характер, — писал об атмосфере 1840-х годов дореволюционный историк и юрист Григорий Джаншиев. — О необходимости полного переустройства и дезинфекции зараженного насквозь здания старого тайного суда, известного всем своею чудовищною продажностью, невероятным невежеством, бесконечной волокитой, никто и не думал». Понятно, что в условиях «подмороженной» николаевским царствованием России все эти робкие попытки что-либо изменить были обречены. Успех судебной реформы был невозможен без коренных преобразований во всех сферах общественной жизни, прежде всего в карательно-следственной системе.

И хотя Николай I часто проявлял недовольство российским судом, он вообще не желал что-либо существенно менять. Адвокаты, присяжные заседатели, независимые от власти судьи — все это император искренне считал вздорными европейскими выдумками, чуждыми и вредными России и русским людям. Однако его сын Александр II принял страну в таком состоянии, что уже не мог позволить себе постоянно откладывать давно назревшие системные перемены, особенно в судопроизводстве. К тому же в этом вопросе он мог опираться на широкий общественный и внутриэлитный консенсус.

Судебная реформа проводилась в числе других преобразований Александра II, получивших потом название Великих реформ (крестьянская, городская, земская, военная и реформа образования). Ее подготовка затянулась на несколько лет. Причиной тому стали ожесточенные споры в окружении императора о том, каким должен быть новый суд. За это время в Государственный совет было представлено 14 вариантов реформы, занявших 72 тома.

Условно их можно разделись на три направления. Ретрограды, оставшиеся при дворе еще с николаевской эпохи (вроде министра юстиции графа Виктора Панина), вообще противились всяким преобразованиям. Им противостояли прогрессивные чиновники (государственный секретарь Владимир Бутков, помощник статс-секретаря Государственного совета Сергей Зарудный и сенатор Николай Буцковский), выступавшие за радикальную реформу с созданием принципиально новой системы правосудия. Эти представители правящей элиты хотя и сформировались внутри николаевской властной вертикали, но, находясь в ней на вторых и третьих ролях, видели все ее изъяны и, выдвинувшись вперед при молодом Александре II, понимали необратимость перемен.

Промежуточное положение между ними занимал уже упоминавшийся граф Дмитрий Блудов, достигший к тому времени преклонного возраста. Вспомнив либеральные увлечения своей молодости (при Александре I граф был активным участником общества «Арзамас»), он вновь предложил свой проект десятилетней давности, направленный на незначительное усовершенствование прежнего судопроизводства. Но теперь, в «оттепельные» годы первых лет царствования Александра II, его идеи уже выглядели явно недостаточными и устаревшими.

После отмены крепостного права в 1861 году подготовка судебной реформы заметно ускорилась, чему способствовали два кадровых решения Александра II. Во-первых, вся работа над ней была сосредоточена в отдельной комиссии канцелярии Государственного совета, которую курировал Бутков. Во-вторых, либерал Замятнин сменил своего начальника консерватора Панина на посту министра юстиции (тот занимал его еще с 1841 года). Отвергнув половинчатые предложения Блудова, комиссия внимательно и скрупулезно изучила положения западноевропейского законодательства на предмет их внедрения в российскую практику. При этом ей удалось избежать соблазна слепо и механически перенести на русскую почву заграничные судебные нормы и традиции.

«Правильный закон не сделает зла»

Комиссия отработала на редкость добросовестно — любые предлагаемые к внедрению западные новшества тщательно изучались с учетом российской специфики. Например, реформаторы очень долго не могли решить, какой тип суда присяжных больше подходит для нашей страны: англосаксонский или континентальный. В первом случае присяжные в своем вердикте определяли, виновен ли подсудимый, во втором — помимо этого, вместе с профессиональным судьей устанавливали ему вид и меру наказания. В результате после долгих споров выбрали смешанную модель, больше похожую на англосаксонский вариант.

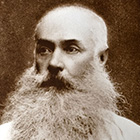

Сергей Зарудный — один из авторов судебной реформы 1864 года

Эта тщательность и добросовестность стала залогом того, что из всех Великих реформ Александра II именно судебная реформа оказалась самой успешной и наиболее завершенной. Возможно, сыграло свою роль и то, что все участники комиссии были сравнительно молодыми людьми прогрессивных взглядов и единомышленниками. Помимо упоминавшихся выше Владимира Буткова, Сергея Зарудного (кстати, он вообще не имел юридического образования) и Николая Буцковского, активную роль в разработке и продвижении реформы сыграли новый товарищ (заместитель) министра юстиции Николай Стояновский и московский губернский прокурор Дмитрий Ровинский — все они по праву могут считаться ее отцами.

Важно было и то, что перед тем, как представить проект будущей реформы на утверждение императору, Зарудный добился его публикации в печати с последующим публичным обсуждением. Понятно, что эта новация стала настоящим прорывом для тогдашней России, постепенно просыпающейся после дремотного морока затянувшегося николаевского царствования.

Новые Судебные уставы, подготовленные комиссией Зарудного и подписанные Александром II указом от 20 ноября 1864 года, ознаменовали подлинную революцию в российской юриспруденции (хотя они поначалу действовали не на всей территории страны). Отныне суд и следствие разделялись (институт судебных следователей появился еще в 1860 году), суд становился гласным и независимым от администрации.

Провозглашался принцип устного и состязательного характера судопроизводства, а также презумпции невиновности и равенства всех перед законом. Впервые в России учреждались институты адвокатуры, мировых судей и присяжных заседателей, а затем и нотариата. Одновременно с судебной реформой происходила гуманизация тюремной системы, ставшая возможной после двухлетней командировки в Европу чиновника по особым поручениям МВД Михаила Галкина-Враского, автора книги «Материалы к изучению тюремного вопроса». Он стремился к тому, чтобы российская тюрьма перестала быть филиалом ада на земле и приобрела цивилизованный вид.

Реформа уравнивала перед законом почти все сословия — отдельный суд оставался только для крестьян, военных (действие фильма «История одного назначения» происходит именно в середине 1860-х годов), духовенства и высших чиновников империи. Независимость судей обеспечивалась их несменяемостью — они назначались указом императора пожизненно. Вместо прежней запутанной и многоступенчатой структуры новая судебная система России теперь разделялась на общие (рассматривали как уголовные, так и гражданские дела) и мировые суды (для незначительных дел), полномочия между которыми были четко разграничены. К общим судам еще относились окружные суды и судебные палаты, к местным — мировые и волостные суды, а также съезды мировых судей. Для каждой из этих двух категорий судов имелась только одна вышестоящая апелляционная инстанция и общая для них обеих — Сенат.

Судебная реформа быстро принесла первые результаты: резко сократились сроки рассмотрения дел (от нескольких лет до нескольких недель), значительно уменьшился документооборот. Но главное — российский пореформенный суд способствовал перевороту в сознании огромных людских масс, увидевших стремительное сокращение дистанции между законом и справедливостью. Миллионы прежде бесправных крестьян и разночинцев стали не только объектами судопроизводства, но и полноценными его участниками. Авторитет суда как важнейшего государственного института среди всех сословий пореформенной России поднялся на небывалую прежде высоту.

Многочисленные скептики, предрекавшие крах судебной реформы из-за якобы дремучести и невежества «неготового» к ней русского народа, были посрамлены. Главный идеолог реформы Сергей Зарудный отвечал им еще во время ее подготовки в конце 1850-х годов: «Трудно думать, чтобы люди где-либо и когда-либо были приготовлены для дурного и незрелы для хорошего. Правильный закон никогда не сделает зла…» Газета «Московские ведомости» в декабре 1864 года восторженно писала: «Прежние судебные учреждения были только придатком администрации. Теперь является новое начало, которое должно оказать действие повсюду и видоизменить весь строй нашего гражданского быта». За короткий срок буквально из ниоткуда в нашей стране возникла мощная и влиятельная юридическая корпорация, представители которой отныне стали одними из самых уважаемых людей в обществе. Блестящие адвокаты Александр Урусов, Владимир Спасович, Федор Плевако и Дмитрий Стасов быстро оказались, как выразились бы сейчас, медийными знаменитостями и лидерами общественного мнения.

«Меры к обузданию адвокатского произвола»

Конечно, пореформенный суд в России вовсе не был лишен изъянов. Не зря на него нередко критически смотрели классики русской литературы — достаточно вспомнить «Братьев Карамазовых» Достоевского, «Напрасные опасения» Салтыкова-Щедрина или «Воскресение» Толстого. Но с высоты сегодняшнего времени надо понимать, что все его недостатки были проблемами совсем иного уровня, нежели раньше.

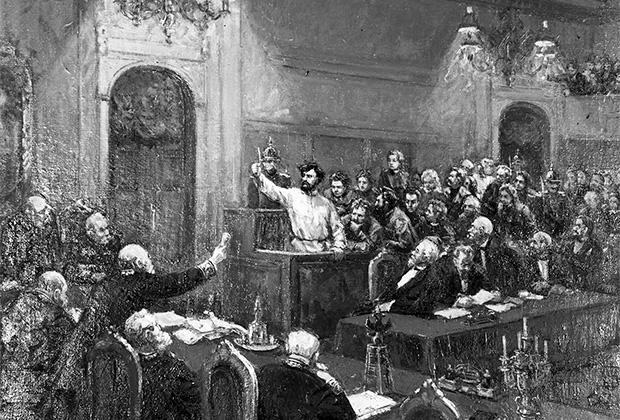

«Процесс пятидесяти» («процесс москвичей») — политический суд над молодыми народниками, проходивший в 1877 году. Петр Алексеев — один из обвиняемых по делу, чья знаменитая речь в суде 9 марта 1877 года стала программной для будущих поколений российских революционеров.. Картина Михаила Шабельникова «Речь Петра Алексеева на «процессе пятидесяти»»

Вскоре проявились и другие последствия судебной реформы, на которые ее авторы явно не рассчитывали. В 1870-е годы правительство Александра II постепенно взяло курс на сворачивание преобразований, чем вызвало недовольство радикально-либеральной части общества. Открытость слушаний и рассмотрение дел присяжными заседателями привели к чрезмерной политизации судебных решений. Теперь суд уже упрекали (часто не без оснований) в оправдательном уклоне.

Апофеозом этой тенденции стало оправдание судом присяжных в 1878 году первой российской террористки Веры Засулич, вызвавшее восторг либеральной общественности и возмущение консерваторов. Женщина стреляла в петербургского градоначальника генерала Федора Трепова, желая отомстить ему за незаконный приказ о порке в тюрьме народника Алексея Боголюбова, арестованного за участие в первой в истории России молодежной политической демонстрации у Казанского собора в декабре 1876 года. Трепов выжил, получив тяжелое ранение, но власти решили процесс над Засулич сделать показательным. Министр юстиции граф Константин Пален прямо заявил об этом председательствующему на суде знаменитому русскому юристу Анатолию Кони: «Обвинитель, защитник, присяжные — вздор, все зависит от вас». Однако Кони, будучи принципиальным человеком, отказался давить на присяжных — даже наоборот: на судебных слушаниях он фактически поддержал адвоката.

После скандального оправдания Засулич дела о покушениях на представителей власти вывели из-под юрисдикции суда присяжных (позже этот перечень существенно расширили). Решив, что судебная реформа зашла слишком далеко, правительство попыталось отыграть назад и, как тогда говорили, «испортить» ее. Удобным поводом для этого стала русско-турецкая война 1877-1878 годов. Поэтому царский указ от 9 августа 1878 года передавал «…обвиняемых в вооруженном сопротивлении властям… или нападении на чинов войска и полиции… военному суду для суждения по законам военного времени». Эта политика особенно усилилась после убийства террористами Александра II в марте 1881 года, после которого его Великие реформы сменились контрреформами следующего императора — Александра III.

По удивительной гримасе истории бывший член комиссии по разработке судебной реформы 1864 года Константин Победоносцев, при новом самодержце прослывший одиозным «серым кардиналом», в октябре 1885 года представил Александру III записку, предусматривавшую, по сути, пересмотр главных положений Судебных уставов 1864 года. В ней предлагалось «…устранить публичность по некоторым делам и умножить разряды дел, по закону производимых в закрытом заседании», «…принять решительные меры к обузданию и ограничению адвокатского произвола», постепенно «отделаться» от суда присяжных, который якобы «служит к гибельной деморализации общественной совести и к извращению существенных целей правосудия». Обращаясь к императору, Победоносцев не скрывал своих целей: «В Российском государстве не может быть отдельных властей, независимых от центральной власти государственной».

Александр III поставил на записке положительную резолюцию и даже спустя несколько дней уволил министра юстиции Дмитрия Набокова (деда знаменитого писателя), который до этого успешно отбивал все нападки придворных реакционеров на суд присяжных. Но, по счастью, к тому времени судебную реформу уже невозможно было полностью повернуть вспять.

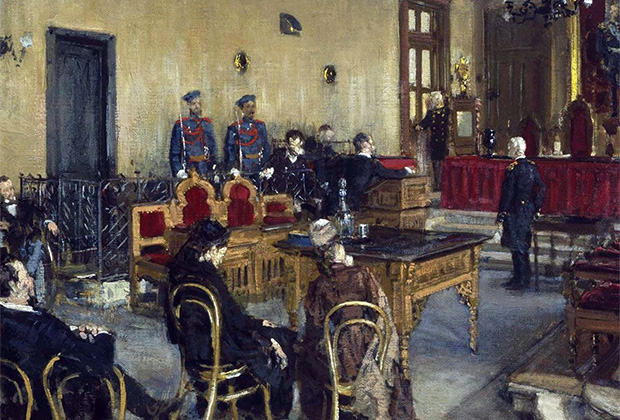

Картина Константина Савицкого «В ожидании приговора суда»

Изменения, вызванные ею в российском обществе, стали необратимыми. Напрасно тот же Победоносцев еще в 1881 году жаловался Александру III, что «нигде в мире суд не обособлен так, как у нас в России». Ретроградам лишь в 1889 году удалось добиться упразднения института мировых судей и замены их земскими участковыми начальниками. Однако эта затея оказалась неудачной, и в 1912 году мировой суд снова восстановят.

Формально реформа длилась 35 лет и официально закончилась 1 июля 1899 года, когда новые судебные органы появились в отдаленных уездах Вологодской губернии. На самом деле в некоторых районах Сибири и Дальнего Востока установление нового суда согласно Уставам 1864 года растянулось вплоть до Первой мировой войны. Однако затем этот процесс в силу известных исторических обстоятельств надолго прервался. Но когда-нибудь — и скорее раньше, чем позже — бесценный опыт судебной реформы Александра II непременно пригодится и в современной России.

Александр II. Фото: wikipedia.org

До реформы

Вплоть до середины XIX века судебная система в Российской империи была выстроена согласно «Учреждению о губерниях» 1775 года и предполагала три уровня судов: уездный, губернский и общегосударственный. Эти суды были зависимы от административных учреждений и часто затягивали рассмотрение дел на целые десятилетия. Ситуацию осложняло огромное количество правил и исключений из них. Подозреваемых стращали и истязали, чтобы добиться признания вины. Сам суд проходил в их отсутствие, значение имели только документы по делу. Защитников не существовало, а подсудимые почти всегда были лишены возможности обжаловать приговор.

Государственный секретарь Российской империи Михаил Сперанский понимал, что нужно менять судебную систему, но ему удалось лишь провести министерскую реформу и преобразовать коллегии в восемь министерств. Ими управлял министр, ответственный перед Сенатом. Устройство гражданских и уголовных судов поручалось вновь созданному Министерству юстиции (Манифест «О разделении государственных дел на особые управления, с обозначением предметов, каждому управлению принадлежащих» от 25 июля 1810 года).

Следующий шаг на пути к реформированию предпринял председатель департамента законов Государственного совета граф Дмитрий Блудов: в 1842 году он выпустил Свод законов, а в 1845 году – Уложение о наказаниях. Граф также направил Николаю I подробную записку со своим видением реформ. И хотя император согласился с ней, воплощать в жизнь не стал.

18 февраля 1855 года на престол взошел Александр II. Спустя год, после прекращения Русско-турецкой (Крымской) войны, Александр II объявил: «Да правда и милость царствуют в судах». Чтобы этого добиться, в 1861 году был создан специальный Совет (разрабатывал текст законопроектов) и Государственная канцелярия (редактировала их и утверждала). В 1862 году появился первый проект реформы, а в 1864 году совет представил Судебные уставы, которые впоследствии и были приняты.

Реформа

20 ноября 1864 года Александр II в Царском Селе подписал Указ Правительствующему сенату, в котором говорилось о намерении водворить в России суд «скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных», а также возвысить судебную власть и дать ей надлежащую самостоятельность. Для этого были приняты «Устав гражданского судопроизводства», «Устав уголовного судопроизводства», «Учреждение судебных установлений», «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» и «Изменение судопроизводства в старых судебных местах».

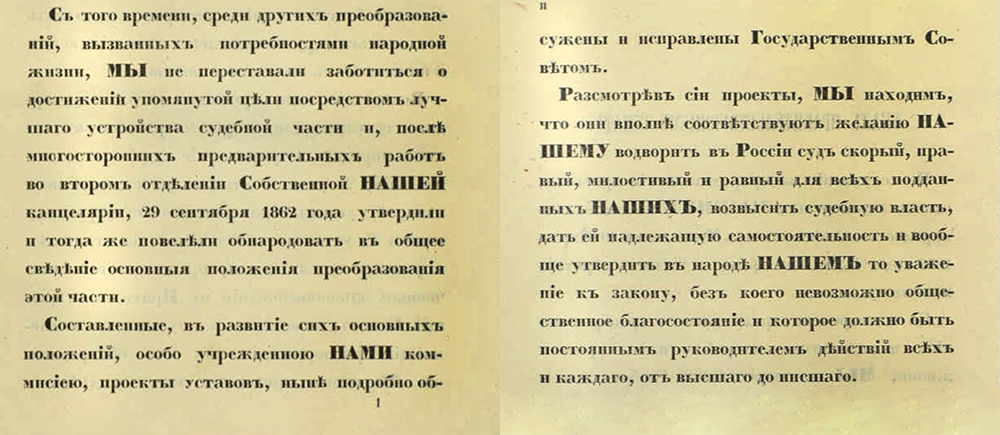

Фрагмент Указа Правительствующему сенату от 20 ноября 1864 года

В результате реформы судебная власть отделилась от административной, у судов появилась независимость, гласность, открытость и состязательность. Дела стали делиться на гражданские и уголовные, а судопроизводство – на предварительное и судебное. Каждое судебное действие должно было выполняться в установленный срок, что значительно ускорило разбирательство. Были отменены некоторые виды телесных наказаний (розги, плети, шпицрутены, палки, клейма) для мужчин и все виды – для женщин.

Появился институт судебных следователей. Именно они возбуждали следственное дело, руководили оперативной деятельностью полиции, опрашивали свидетелей и подозреваемых, собирали доказательства – то есть выполняли функции современных дознавателей и следователей. О начале каждого следственного действия следователь уведомлял прокуратуру. Когда следователь решал, что имеется достаточно доказательств для обвинения либо прекращения преследования, он передавал следственное дело прокурору. Следователи состояли при окружных судах, были процессуально независимыми, несменяемыми и при нехватке судей могли заменить их.

В противовес прокурорам появились адвокаты (присяжные поверенные). Адвокатом мог стать только человек с профильным высшим образованием и пятилетним стажем работы. Кандидатов утверждал выборный Совет присяжных поверенных, он же объявлял выговоры, временно приостанавливал деятельность защитников и исключал их из корпорации. Присяжные поверенные могли действовать лишь в судах того округа, при котором они состояли. Их услуги оплачивались по письменному соглашению сторон или по официальной таксе, а если подсудимый не был способен внести деньги – из фонда, в который поступал определенный процент от гонораров всех поверенных округа.

Особо тяжкие уголовные дела рассматривали присяжные заседатели, которые выносили вердикт путем тайного голосования. Коллегия присяжных утверждалась губернатором с учетом оседлости (не менее двух лет), возраста (от 25 до 70 лет), благосостояния (в собственности должно быть имущество на сумму не менее 2000 руб.).

Судебные уставы 1864 года также вводили нотариат и службу судебных приставов. Нотариусы рассматривали документы и устанавливали их подлинность, а старшие нотариусы вели крепостные книги – реестры сделок с недвижимостью. Нотариусы служили при окружных судах, однако могли иметь и свой собственный офис. Их зарплата состояла из вознаграждений от клиентов по тарифу. Судебные приставы были при каждом суде, они вручали участникам процесса повестки и документы, помогали исполнять судебные решения. Приставы при вступлении в должность вносили залог и вступали в самоуправляемые корпорации, которые солидарно отвечали за ущерб от неправомерных действий своих членов.

Мировой суд рассматривал мелкие гражданские дела и кражи, а окружной – гражданские и уголовные дела, которые не относились к компетенции мировых судов. В качестве общей третьей инстанции функционировали кассационные департаменты сената. Также действовала Судебная палата, где рассматривались в качестве суда первой инстанции дела о государственных преступлениях и преступлениях, совершенных чиновниками, в качестве суда апелляционной инстанции – жалобы на решения окружных судов. Следствие по политическим делам вела жандармерия, а рассматривало Особое присутствие Правительствующего сената. Важные политические дела слушал Верховный уголовный суд. Назначить смертную казнь мог только сенат и Военный суд. Император оставлял за собой право вмешаться в рассмотрение наиболее важных процессов.

Первый суд, созданный по новым правилам, открылся в 1866 году в Санкт-Петербурге. На торжественной церемонии присутствовал министр юстиции Дмитрий Замятнин и иностранные гости. В том же году заработали суды в Новгородской, Псковской, Московской, Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской губерниях. Предполагалось, что переходный период займет четыре года, в действительности процесс распространения новой судебной системы затянулся почти на четверть века.

После реформы

В начале правления Александра III продолжилось распространение новой судебной системы в еще 13 губерниях: в 1883 году судебные учреждения были введены в Северо-Западном крае, в 1890 году – в Прибалтийских губерниях, в 1894 году – в Олонецкой, Оренбургской, Уфимской и Астраханской губерниях, в 1896 году – в Архангельской губернии, в 1897 году – в Сибири, в 1899 году – в Средней Азии и в северной части Вологодской губернии. Однако к концу XIX века произошел незначительный возврат к прежнему режиму. На местах мировые судьи были заменены земскими участковыми начальниками, которые выбирались исключительно из дворян и располагали неограниченной властью над крестьянами. Некоторые категории дел были изъяты из ведения суда присяжных, а в судопроизводстве по политическим делам ограничилась гласность.

Тем не менее судебная реформа Александра II стала одним из лучших радикальных, демократических и последовательных преобразований в России. После нее судебные процессы в Российской империи стали четко регламентированы, следствие велось достаточно быстро и качественно, исчезла путаница и волокита. Как замечают историки, новый судейский корпус с первого дня отличался компетентностью, преданностью делу и честностью. Именно благодаря реформе на юридических факультетах обязательным предметом стало ораторское искусство. «Нельзя не признать, что мы, сегодняшние, до сих пор в существенной мере пользуемся плодами этих реформ во всех сферах нашей жизни. В том числе в сфере правовой и судебной системы», – отметил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

В материале использована книга А. А. Корнилова «Курс русской истории XIX века», статья Г. А. Филонова и В. С. Черных «Судебная реформа Александра II», а также сведения из других открытых источников.

«Судебная реформа Александра II»

Содержание:

- Введение;

- Причины реформы. Старая судебная система;

1.Дореформенное судоустройство;

2.Недостатки дореформенной судебной системы.

- Разработка судебной реформы;

1.Деятельность графа Д. Н. Блудова;

2.Разработка и принятие новых Судебных уставов.

-

Содержание судебной реформы;

- Основные принципы;

2.Судебные учреждения;

3.Должностные лица и службы судебного ведомства.

-

Вывод.

ВВЕДЕНИЕ

Правление Александра II (1855-1881) стало периодом радикальных преобразований российского общества. Реформы этой эпохи существенно изменили государственный строй империи, стимулировали экономическое развитие страны, повлияли на эволюцию ее социальной структуры.

Судебная реформа 1864 года впервые в России вводила гласный, бессословный и независимый от администрации суд, основанный на принципе состязательности сторон. Был учрежден институт следователей, адвокатура, присяжные заседатели, определявшие виновность или невиновность подсудимого. Запустив процесс освобождения крестьян и переход их к гражданским отношениям свободных сельских обывателей, государство в 1864 г. приступило к судебной реформе, преследуя цель — обеспечить возможность для всего свободного населения России пользоваться судебной защитой. Работа по подготовке судебной реформы, началась в 50-е гг. XIX в. С 1857 по 1961 г. на рассмотрение Государственного совета было представлено 14 законопроектов, предлагавших различные изменения в структуре судебной системы и судопроизводства.

20 ноябpя 1864 г Александром II были утверждены и вступили в силу основные нормативные правовые акты судебной реформы: Учреждения судебных установлений, Судебные уставы .

В процессе судебной реформы были внедрены в практику судопроизводства и судоустройства определенные новации, свойственные современной цивилизации: независимость и отделение суда от администрации, более четкую систему судебных инстанций, гласность суда, несменяемость судей, выборность судей, коллегиальное рассмотрение дел, внесословный суд, равенство всех перед судом, институт присяжных заседателей, прокурорский надзор. Реформа вводила новые институты судебного процесса.

ПРИЧИНЫ РЕФОРМЫ. СТАРАЯ СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

Дореформенное судоустройство

Дореформенный суд основывался на законодательстве Петра I и Екатерины II (в отдельных случаях использовались даже нормы Соборного уложения 1649 года).

В России до реформы 1864 года действовала судебная система, которая была введена Учреждениями для управления губерний 1775 года, частично упрощенная в конце XVIII первой половине XIX века. Дореформенный суд не был отделен от администрации, строился по сословному принципу, он включал в себя:

1. Суды для дворян (уездный суд, верхний земский суд);

2. Суды для мешан (городской магистрат, губернский магистрат);

3. Суды для государственных крестьян (нижняя расправа, верхняя расправа).

Кроме того, в Петербурге и Москве для чиновников и дворян, постоянно там проживающих, создавались нижние надворные суды и верхние надворные суды.

В губернских городах кроме верхних земских судов, губернских магистратов и верхних расправ создавались еще палаты уголовного и гражданского суда. Всю судебную пирамиду возглавлял Сенат. Это судоустройство просуществовало до 1797 года, когда были ликвидированы все суды второго звена (верхний земский суд, губернский магистрат, верхняя расправа и верхний надворный суд) а палаты уголовного суда и палаты гражданского суда объединены под общим названием палат суда и расправы. Дальнейшие изменения системы судоустройства произошли в 1801 году, когда указом 9 сентября ликвидировались нижние земские суды, управы благочиния и нижние расправы, палаты суда и расправы переименовываются в палаты уголовного и гражданского суда. Эта судебная система просуществовала вплоть до судебной реформы и была включена в Свод законов. Кроме того, в дореформенный период существовало множество специальных судов — военных, духовных, коммерческих, совестных и прочих. Среди них особенно выделялись военные и совестные суды.

Недостатки дореформенной судебной системы

Крупным недостатком судебной процедуры была её продолжительность и многоступенчатость. Судебные процессы могли затягиваться до бесконечности: дело проходило через множество стоящих друг над другом инстанций, любая из которых любое число раз могла отменить решение нижестоящего суда и вернуть дело для повторного рассмотрения.

Судебная власть не была четко отделена от административной; хотя губернаторы не обладали непосредственно судебными правами, они могли отменять решения всех губернских и уездных судебных инстанций.

Право подсудимых подавать частные жалобы на судебные решения было, при этом, весьма ограниченным. Рассмотрение дел на уровне Сената и Государственного Совета могло проходить через шесть последовательных инстанций, что занимало долгие годы.

Считается, что непосредственным поводом к реформам послужило поступление на утверждение Александра II нескольких крупных дел, рассмотрение которых в судах разных уровней заняло более 20 лет.

Ситуация была усложнена тем, что в законодательстве имелось настолько много правил и исключений из них, что даже сами служители закона часто путались.

Характерной чертой судебной системы был весьма высокий уровень коррупции, взяточничества, потому как неконкретно сформулированные положения и законы давали очень широкие просторы для судебных усмотрений.

Закон чрезвычайно ограничивал свободу действий судей, требуя формального отношения к статусу представляемых доказательств, вместо стремления к установлению истины или сравнения позиций сторон. Большое место в судопроизводстве занимали письменные действия, в то время как устное рассмотрение дела играло ограниченную роль, а устное и состязательное — было почти что невозможным. В большинстве случаев судьи вообще не видели подсудимых, а решали дело по документам, составленным судебной канцелярией. Поскольку закон признавал совершенными доказательствами только синхронные показания двух свидетелей, уголовный суд часто не подвергал наказанию таких подсудимых, вина которых была для судей очевидной, приговаривая их к оставлению в подозрении.

Рассмотрение дел в судах было негласным и, по преимуществу, письменным. Судебные решения подготавливались на основании изложения дел судебными канцеляриями, которые, в свою очередь, составляли их по материалам различных процессуальных действий (допросов, объяснений сторон, представления документов, экспертиз, актов и т. п.), производимым раздельно и не составлявшим единый судебный процесс.

РАЗРАБОТКА СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ

Сложная, многоступенчатая судебная система обладала многочисленными недостатками, к началу царствования Александра II в полной мере осознанными на всех уровнях российского общества, в том числе и бюрократией. Устарелые судебные порядки со всех сторон подвергались критике, раздражали общество и власть, не имели защитников. По мере смягчения цензуры в печати судебная система стала подвергаться и нападкам в прессе. Общественное же мнение о судебном строе уже много лет было устойчиво негативным.

Деятельность графа Д. Н. Блудова

Идея о необходимости реформировать суд возникла еще в 1840-ых годах, впервые о ней заявил граф Д.Н. Блудов. Понимая необходимость коренных преобразований судебной системы в империи, Дмитрий Николаевич еще в 1840-х годах начал подготовку к проведению реформы. Им были затребованы от членов судебного ведомства замечания о доказанных практикою недостатках судебного законодательства.

На основании полученных сведений им было составлено «предположение» о некоторых необходимых его улучшениях. В начале 50-х годов XIX столетия при канцелярии Николая I были учреждены комитеты для составления проектов уголовного и гражданского судопроизводства. Однако работы этих комитетов в период его царствования не были закончены.

Предложения графа Блудова оказались промежуточной стадией между старым законодательством и принятыми в 1864 году новыми Судебными уставами. В ноябре 1857 года он отдал на рассмотрение Александра II «Записку о судебных установлениях», предлагая разделить судебные и административные власти, ликвидировать сословные суды, ввести суд присяжных. Блудов видел в нем существенные улучшение юстиции.

Существенным недостатком предложений Блудова была их фрагментарность и отсутствие комплексности. Однако же, законодательные работы, начатые как набор несвязных законов, так и не стали единым целым. К моменту внесения законопроектов в Госсовет Блудов был уже стар (он родился в 1785 году) и не имел уверенности, что сможет довести свои работы до конца. К началу 1861 года планы судебной реформы в том виде, в каком они сформировались под руководством Д. Н. Блудова, не пользовались широкой поддержкой в Государственном Совете, министр юстиции граф В. Н. Панин был противником всяких перемен; будущее законопроектов представлялось неопределенным.

Разработка и принятие новых Судебных уставов

Датой непосредственного «рождения» судебной реформы, лето 1857 года, когда Александр II велел представить в Государственный совет проект Устава гражданского судопроизводства. Проект исходил из введения принципа состязательности процесса, предлагалось сократить количество судебных инстанций и обратить внимание на существенное совершенствование кадров судебных органов.

Проект Устава вызвал неоднозначную реакцию, расколов высшее чиновничество на две основные группы – либералов и консерваторов. Первые желали существенной перестройки судоустройства и судопроизводства, последние – лишь косметических изменений. С целью исполнения программы судебной реформы 19 октября 1861 года была создана специальная комиссия, в состав которой вошли известные юристы. Каждый из членов комиссии проводил разработку отдельной отрасли законодательства.

В 1864 году комиссия предоставила на рассмотрение новые Судебные уставы, которые вскоре были утверждены. Реформа получила официальный ход и уставы стали постепенно внедряться в судебную систему.

В декабре 1864 года комиссия закончила работы и внесла законопроекты в Соединенные департаменты. Новые Судебные уставы состояли из четырех основных законов: Учреждения судебных мест, Устава уголовного судопроизводства, Устава гражданского судопроизводства, Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, и сопровождались рядом технических норм, определяющих штаты судебных учреждений и переходные положения в процессе их введения.

В марте-июле 1864 года законопроекты были рассмотрены Соединенными департаментами, утвердившими их практически без разногласий, а в сентябре-октябре — Общим собранием Государственного Совета. 20 ноября 1864 года Александр II утвердил новые Судебные уставы.

При принятии Судебных уставов Государственный Совет высказался за распространение их на всю империю в течение 4 лет. В действительности же процесс затянулся более чем на 25 лет, причем при введении Уставов во многих местностях были допущены существенные отклонения от их первоначальных идей.

СОДЕРЖАНИЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ

Основные принципы

Реформа судебной системы закрепила новые принципы:

Судебные учреждения

Судебные учреждения были разделены на две ветви: мировые суды (для дел меньшей важности) и общие суды. Каждая из этих ветвей имела по две инстанции, высшая же инстанция — Сенат — была общей для них обеих.

Мировые суды учреждались для рассмотрения мелких уголовных и гражданских дел. Дела решались мировыми судьями единолично в порядке упрощенного судопроизводства. Мировые судьи, а их было несколько в каждом уезде и городе, избирались уездными земскими собраниями из лиц, имевших высшее или среднее образование, высокий имущественный ценз, который несколько понижался только для отставных офицеров.

Приговор или решение мирового судьи можно было обжаловать в уездный съезд мировых судей (в апелляционном порядке) и, наконец, в кассационном порядке в Сенат.

Система общих судов состояла из окружных судов и судебных палат. Первой инстанцией системы общих судов был окружной суд. Их было учреждено 106. Обычно судебный округ совпадал с территорией губернии. Именно в окружном суде рассматривалась основная масса судебных дел, как уголовных, так и гражданских.

Те уголовные дела, по которым подсудимым грозили наказания, связанные с лишением или ограничением гражданских прав, рассматривались с участием присяжных заседателей.

Заседание окружного суда с участием присяжных заседателей происходило следующим образом: судебным заседанием руководил председатель коллегии коронных судей (судебных чиновников). Он же по окончании судоговорения делал заключение и ставил вопросы перед присяжными. Присяжные, удалившись в совещательную комнату, выносили вердикт – виновен или невиновен подсудимый и, если виновен, то заслуживает ли снисхождения. Иными словами, вопрос о виновности присяжные решали самостоятельно, независимо от коронных судей. Затем коронные судьи уже без участия присяжных определяли меру наказания и выносили приговор.

Приговоры суда, вынесенные с участием присяжных заседателей, не подлежали апелляции, а могли быть обжалованы лишь в Сенат.

Имущественный ценз, необходимый для включения в состав присяжных, был сравнительно высок. В присяжные допускались и крестьяне, занимавшие должности в крестьянском самоуправлении, – сельские старосты, волостные старшины и т.д. Но присяжные не избирались, а назначались

Окружные суды объединялись в судебные округа во главе с судебными палатами. В судебных палатах судили профессиональные и несменяемые коронные судьи. Судебные палаты были полностью коронным судом, то есть судили без присяжных. Хотя судебные палаты возглавляли судебную систему округов, окружные суды были административно и хозяйственно независимы от палат.

Основной функцией судебной палаты было рассмотрение апелляционных жалоб на решения окружных судов (кроме решений судов присяжных, не подлежащих апелляции). Палаты не имели права отменять приговоры окружных судов, возвращая дело на пересмотр; они должны были либо отказать в жалобе, либо самостоятельно пересмотреть приговор суда первой инстанции.

Высшей судебной инстанцией оставался Сенат. Кроме того, при Сенате в 1872 г. было учреждено Особое присутствие Сената для рассмотрения особо важных политических дел. Наконец, дела высших должностных лиц и особо важные дела могли рассматриваться в Верховном уголовном суде, состав которого по каждому конкретному делу назначался императором.

Император не имел судебной власти и сохранял за собой только право на помилование (но не принимал на себя обязанности рассматривать все прошения о помиловании), при этом на его утверждение в обязательном порядке представлялись все приговоры к лишению прав состояния по отношению к дворянам, чиновникам и офицерам, а также приговоры судов, в которых судьи просили о назначении наказания ниже низшего предела, определенного законом. Император назначал всех судей (кроме выборных мировых судей); судебные приговоры выносились от лица императора, начинаясь с формулы «По указу Его Императорского Величества…».

Должностные лица и службы судебного ведомства

1.Прокуратура

Судебные уставы 1864 года предусматривали создание прокуратуры как обособленной ветви судебного ведомства. Прокуроры состояли при общих судах всех уровней. Независимость прокуроров подчеркивалась их свободным назначением и освобождением от должности.

Судебные обязанности. Прокуроры могли возбуждать уголовное преследование, руководить полицейскими на стадии дознания и надзирать за их действиями. Они составляли обвинительные заключения или предложения о прекращении дел, представляли их в суды и поддерживали обвинение, контролировали исполнение приговора. Прокуроры должны были работать при общих судах всех уровней. В гражданских процессах они представляли интересы казны.

Административные обязанности прокуроров делились на две группы. Во-первых, прокуроры следили за законностью содержания под стражей. Им направлялись все документы о взятии под стражу и освобождении, они имели право посещения мест заключения и могли отдавать приказы о немедленном освобождении незаконно лишенных свободы. Во-вторых, прокуроры входили в ряд междуведомственных совещаний, надзирая за законностью принимаемых ими решений.

2.Присяжные поверенные

В противовес прокурорам появились адвокаты. Адвокаты получили название присяжные поверенные. Согласно Уставам они наделялись функцией защиты обвиняемых в уголовном деле (как, впрочем, и правом отстаивания интересов потерпевших) и представления интересов истца или ответчика в гражданском процессе.

Для принятия в присяжные поверенные надо было иметь профильное высшее образование и пятилетний стаж работ, либо в судебных учреждениях, либо помощником присяжного поверенного. Сословие присяжных поверенных судебного округа возглавлял выборный совет присяжных поверенных. Совет принимал новых членов в корпорацию, мог объявлять поверенным выговоры, временно приостанавливать их деятельность и исключать их из корпорации. Присяжные поверенные могли действовать лишь в судах того округа, при котором они состояли.

Услуги адвокатов оплачивались по письменному соглашению сторон. Для подсудимых, не способных оплатить услуги защиты, председатель судебной палаты назначал одного из присяжных поверенных своего округа (так называемое право бедности). Работа этого поверенного оплачивалась из особого фонда, в который поступал определенный процент от гонораров всех присяжных поверенных округа.

3.Судебные следователи

Судебные следователи состояли при окружных судах, они были распределены по участкам, так чтобы в каждом городе в округе суда был хотя бы один следователь. Следователи были процессуально независимыми и несменяемыми чиновниками особого рода, они являлись членами окружных судов, и даже, при нехватке судей, могли призываться в состав суда.

Следователь возбуждал следственное дело, как только находились достаточные данные для уверенности в событии преступления, руководил оперативной деятельностью полиции, опрашивал свидетелей и подозреваемых, собирал доказательства. Следователь извещал прокуратуру о начале всякого следственного дела и был обязан открывать все свои действия прокурору; прокурор мог делать предложения по порядку ведения следствия, которым следователь не был обязан подчиняться. Следователь не имел право закрыть начатое следственное дело и не делал никаких юридически значимых выводов из следствия. Как только следователь усматривал, что для обвинения в суде либо для прекращения дела имеются надлежащие доказательства, он передавал следственное дело прокурору.

4. Судебные приставы

Судебные приставы состояли при судах всех уровней. Их задачей было вручение участником процессов повесток и судебных бумаг, а также совершение всех действий, необходимых для исполнения судебных решений. При необходимости приставы могли обращаться за содействием к полиции. Приставы были объединены в самоуправляемые корпорации по округам судебных палат, солидарно отвечавшие за ущерб от неправомерных действий своих членов, и имевшие дисциплинарную власть. При вступлении в должность приставы вносили залог. Приставы получали жалованье, их действия дополнительно оплачивались по особой выписке теми, в чью пользу они совершались.

5. Нотариусы

Нотариусы состояли при окружных судах, но могли иметь свой офис в любых населенных пунктах округа суда. Нотариусы имели круг широкий круг обязанностей, достаточно точно совпадающий с современным представлением о нотариате; основной круг их деятельности состоял в составлении и заверении разного рода актов. Старшие нотариусы вели крепостные книги (реестры сделок с недвижимостью), обеспечивая государственную регистрацию прав на недвижимость.

Нотариусы были чиновниками особого рода: с одной стороны, они состояли на государственной службе и имели чин, с другой стороны, они не получали следующих чинов, наград, жалованья и пенсий, но вместо этого получали вознаграждение от клиентов по тарифу. Старшие нотариусы, напротив, были обыкновенными должностными лицами судебного ведомства.

ВЫВОД

Годы правления императора Александра ІІ вошли в историю России как период либерально-демократических преобразований. Одной из самых последовательных и завершенных считается судебная реформа Александра II, утвержденная в 1864 году.

Во время этой реформы была полностью изменена судебная система Российской империи. Судебная реформа Александра II 1864 года меняла главное – иерархию судов и их полномочия. Причем система была переделана полностью.

В процессе судебной реформы были внедрены в практику судопроизводства и судоустройства определенные новации, свойственные современной цивилизации: независимость и отделение суда от администрации, более четкую систему судебных инстанций, гласность суда, несменяемость судей, выборность судей, коллегиальное рассмотрение дел, внесословный суд, равенство всех перед судом, институт присяжных заседателей, прокурорский надзор. Реформа вводила новые институты судебного процесса.

.

Ольга Викторовна Свекольникова

Эксперт по предмету «История России»

Задать вопрос автору статьи

Определение 1

Судебная реформа 1964 года — это комплекс преобразований в сфере судоустройства и судопроизводства, осуществленных в годы правления Александра II.

Разработка и принятие новых Судебных уставов

Государственный Совет для разработки Судебных уставов образовал комиссию, включившую лиц, ранее уже работавших над проектами законов. Председателем в комиссии был государственный секретарь В. П. Бутков. Комиссия была разделена на три отделения:

- отделение уголовного судопроизводства под руководством Н. А. Буцковского;

- отделение судоустройства под руководством А. М. Плавского;

- отделение гражданского судопроизводства под руководством С. И. Зарудного.

В комиссию всего входило 34 человека. Разработкой закона о судопроизводстве в мировых судах ведало II Отделение Собственной Е. И.В. канцелярии.

Комиссия закончила работу в декабре 1864 года и внесла разработанные законопроекты в Соединенные департаменты. Судебные уставы были составлены из четырех законов:

- Учреждение судебных мест;

- Устав уголовного судопроизводства;

- Устав гражданского судопроизводства;

- Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.

Уставы сопровождались техническими нормами, определяющими штат судебных учреждений и положениями о переходе в процессе введения. К июлю 1864 года Соединенные департаменты рассмотрели законопроекты, утвердили их почти без разногласий, а в октябре их утвердило Общее собрание Государственного Совета. Александр II утвердил новые Судебные уставы 20 ноября 1864 года.

Основные принципы судебной реформы

В основу судебной реформы легли следующие основные принципы:

- отделение судебной власти от административной;

- единый бессословный суд (за исключением крестьянского суда по самым мелким делам);

- процессуальная независимость судей;

- состязательный характер судопроизводства;

- гласность судопроизводства;

- право сторон на защиту в суде, право на представление адвокатом;

- открытость для сторон всех выдвигаемых против них доказательств;

- ограничение рассмотрения дела двумя инстанциями, первой и апелляционной;

- право сторон на подачу кассационных жалоб;

- единство кассационных инстанции и практики;

- упразднение ревизионного пересмотра дел вышестоящими инстанциями;

- решение дел на основании внутренних убеждений судей или присяжных, без принятия доказательств за заведомые истины;

- передача более значимых дел общим судам, а менее значимых – мировым судам;

- подсудность гражданских дел определяла сумма иска, уголовных —тяжесть возможного наказания.

«Судебная реформа 1864 года» 👇

Кроме того, для общих судов были приняты принципы:

- назначение судей правительством;

- несменяемость судей;

- профессиональный и образовательный ценз для судебных чинов;

- решение коллегиальных дел простым большинством голосов.

В уголовном судопроизводстве принципы были следующими:

- отделение полицейского дознания от следствия, процессуальная независимость;

- обвинение в суде обособленной от суда прокуратурой;

- право подсудимого оспаривать в судебном заседании доказательства, представленные следствием, в том числе и право опросить повторно свидетелей и экспертов;

- суд присяжных в делах о преступлениях большой и средней тяжести;

- невозможность пересмотра приговора при открытии обстоятельств, указывающих на виновность;

- упразднение приговоров «об оставлении в подозрении».

В сфере гражданского судопроизводства принципы были следующими:

- сокращенный порядок судопроизводства при желании обеих сторон;

- предварительное направление ответчику иска и его ответ;

- меры против затягивания сторонами процесса путём введения новых доказательств или путём неявки в суд.

Мировой суд отличался от общих судов и основывался на следующих принципах:

- решение гражданских и уголовных дел в одном суде и одним судьей;

- выборность судей на срок;

- отсутствие ценза для судей;

- сокращение и упрощение судебных процедур;

- отсутствие досудебного следствия и поддержания обвинения прокурором;

- направленность на прекращение тяжбы мировым соглашением;

- обеспечение доступности суда необразованным или неграмотным истцам, не могущим позволить себе профессиональное представительство.

Реформа судопроизводства и судоустройства не затрагивала материального права, которое определялось сложным и мозаичным комплексом законов. Часть из них была пересмотрена значительно позже и без связи с реформой; часть, прежде всего гражданское законодательство, никогда не получила кодификации. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, напротив, был актом материального права (для мирового суда процессуальное право было создано Уставами уголовного и гражданского судопроизводства), и его принятие сопровождала отмена действующих норм материального права, касающихся деятельности полицейского суда, заменяемого мировым судом.

Содержание судебной реформы

Александр II собирался создать совершенный суд, который мог бы работать эффективно и принимать честные решения в отношении разных категорий граждан. Реформой предполагалось создание двух судебных ветвей – общие съезды и мировые суды. Каждая из этих ветвей в свою очередь имела две инстанции – мировые съезды и мировые судьи, окружные съезды и окружные судьи. Была создана новая система судебных учреждений, имевшая четкие иерархию и разделение полномочий. Это позволяло быстро рассматривать дела, разделяя на гражданские и уголовные, и значительно сократить длительность процесса. Суд стал эффективнее, потому что исчезла путаница в системе.

Реформа изменяла принципы и процедуру судопроизводства. Суд становился открытым и гласным, стороны процесса получили равные права и могли участвовать на равных в дискуссии. Значительно расширялись полномочия проводивших оперативно-розыскные мероприятия следователей, появились новые типы доказательств, а также было создано разделение на предварительное и судебное следствие, что снижало вероятность судебной ошибки. Подсудимые могли теперь рассчитывать на обжалование приговора в более высокой инстанции. Появился суд присяжных, созывавшийся для процессов особо тяжких уголовных преступлений. Суд стал независимым институтом. Судебная власть отделялась от административной, появилась процессуальная независимость, судебное следствие отделялось от полицейского.

Главным достижение стало то, что суд более не строился на сословных отношениях, граждане получили одинаковые права и рассчитывали на открытый и честный процесс.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме