Кто сегодня был? |

Движение декабристов

|

Интересные факты |

1. «Союз спасения» был организован в

1)1815г. 2) 1816г. 3)1817г. 4) 1818г.

2. Устав «Союза благоденствия» назывался

1) «Белая книга» 2) «Красная книга»

3) «Зеленая книга» 4) «Синяя книга»

3. Роспуск «Союза благоденствия» произошел из-за

1) ареста руководства

2) разочарования участников общества в его целях

3) изменения международной обстановки

4) отхода правительства от политики подготовки реформ

4. Программный документ «Северного общества» назывался

1) «Уставная грамота», его автором был Н. Новосильцев

2) «Конституция», его автором был Н. Муравьев

3) «Русская Правда», его автором был П. Пестель

4) «Государственный Устав», его автором был М. Сперанский

5. Положение, одинаковое для программ «Южного» и «Северного» обществ, —

1) сохранение монархии

2) создание двухпалатного парламента

3) ликвидация сословий

4) отмена крепостного права

6. Совместное выступление оба общества намечали на

1) весну 1826г. 2) лето 1826г.

3) осень 1826г. 4) зиму 1827г.

7. К событиям 14 декабря 1825г. не относится

1) выход на Сенатскую площадь Московского и лейб-гренадерского полков

2) ранение Милорадовича Каховским

3) расстрел восставших артиллерией

4) присяга Сената Константину Павловичу

8. Одной из основных причин поражения восстания декабристов была(-о)

1) неявка на площадь С. Трубецкого

2) отсутствие у восставших кавалерии

3) выжидательная тактика восставших

4) отсутствие у восставших боеприпасов

9. Главной силой восставших членов «Южного общества» был

1) Уманский полк

2) Екатеринославский гусарский полк

3) Черниговский полк

4) Атаманский казачий полк

2оо лет назад самоликвидировался «Союз благоденствия», организация, состоявшая из многих будущих декабристов. Как позже выяснилось, лидеры тайного общества пытались таким образом запутать следы – отцепить «попутчиков», а также агентов царских спецслужб.

Однако наивность революционеров, которая особо ярко и глупо проявилась в 1825 году, зашкаливала еще четырьмя годами ранее. На самом деле все тайное рано или поздно становится явным, так получилось и с «Союзом благоденствия», за которым приглядывали власти.

Заговор в Хамовниках

Как бы подпольная и тайная организация «Союз благоденствия» была создана в 1818 году, и, что примечательно, в Москве, а не в столице. Дело в том, что царский двор выдвинулся в Белокаменную еще в 1817 году, потому что в планах было поставить помпезный памятник героям Отечественной войны 1812 года – на Воробьевых горах. Москва тогда вообще заново отстраивалась после всем известного пожара. И двор сопровождали два полка элитных офицеров-гвардейцев – среди них и были будущие декабристы. Разместились в древней столице в Хамовнических казармах. Лидером являлся полковник Александр Муравьев, он и собирал у себя в обширной квартире заговорщиков. Это была образованная дерзкая молодежь, сливки общества. Споры и дискуссии заливались дорогим шампанским. Видимо, от него шли креативные идеи. Так, через творческие застолья, и родилась в январе 1818 года организация с туманным, но благородным названием – «Союз благоденствия».

Наивность собравшихся в этой «ложе» подчеркивало то, что они были адептами Французской революции, когда аристократия разбиралась, и весьма кроваво, друг с другом. Будущие декабристы, как известно еще из советских учебников истории, были далеки от народа. Что ни говори, если бы не народ, красные никогда бы не выиграли у белых в Гражданскую войну. Но это совсем другая тема. А мы о том, как конспираторы и рыцари в погонах решили обмануть царских «кэгэбэшников».

«Зеленая книга»

В истории какой век, эпоху или тысячелетие ни возьми, а также страну или империю, все революционные или просто тайные общества не могли сохранить тайну от «лазутчика». Секретные службы всегда то плотно, то как раз неназойливо до поры до времени «опекали» тайные общества. Рабочий процесс, и ничего личного. Понятно, что «Союз благоденствия» быстро оказался под колпаком у политической полиции – есть данные, что еще до официального объявления его названия.

Какие основные идеи завораживали членов «Союза благоденствия»? Здесь много из воззрений и догматов французских философов XVIII века (Вольтер, Кабанис, Монтескье), хотя, пожалуй, с более выраженным отрицанием божественного начала жизни; конечно, полный отказ от самодержавия, монархии – правь, республика; внимание к правам женщин, что на сегодняшний день было бы особенно актуально. А что делать с тем самым «лапотным» народом – определились не особо, что и говорило о камерности и вычурности идей будущих революционеров. Более того, дворяне-аристократы-гвардейцы в своем программном документе, который у историков получил название «Зеленая книга» (такой переплет у свода истин сделали), призывали вступать в свои ряды все сословия – и купцов с мещанами, – но ни словом не обмолвились про крепостных. Самый многочисленный сегмент населения Российской империи. Это характерный момент. И дворяне не могли представить, что потомок крепостных полетит в 1961 году в космос первым в мире. Впрочем, и осуждать такой снобизм военной элиты не стоит – тогда фраза древнегреческого философа Эпиктета «Все люди – братья» была подзабыта. Если кто-то по капле пытался в будущем выдавливать из себя раба, то в то время опорожнить себя от эстетского дворянского начала было уж совсем новаторски.

Надо сказать, что программная деятельность «Союза благоденствия» была фейерверком идей умных, неравнодушных молодых офицеров. Но ключевое слово тут – молодых. Это были парни в массе своей по 18-25 лет, без жизненного опыта, который в казарме или светских гостиных и спальнях формируется не быстро, с известным пижонским наполнением.

Что хотели сделать? Защитить простой люд, как раз крепостной, от произвола разных «салтычих», но вот как – особо не уточнялось. Еще решено было «проникать в школы», чтобы формировать там общественное мнение. Проникать тайно, конечно. Но все это выглядело скорее как утопия. Да и все такие вещи быстренько поступают на заметку «товарищу майору».

Еще подпольщики книгоиздательством и публицистикой решили заниматься. Чтобы формировалось «общее мнение». Из последнего пункта хорошо понятно, что рассчитывали заговорщики только на своих социально близких коллег. Ну и количество не смогло перейти в качество, потому что, собственно, не образовалось первого – за 1818-1819 годы тайное общество обрело лишь около двух сотен адептов в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и даже Кишиневе. И это были все те же дворяне-офицеры, отпрыски благородных семей. К примеру, богатые купцы совсем не прыгали из штанов, чтобы вписаться в демократическое движение. Не их это.

Тем не менее к 1821 году «Союз благоденствия», нашпигованный информаторами политической полиции, в лице своих лидеров – Александра Муравьева и его брата Никиты, Павла Пестеля, Федора Глинки, – решил как бы очиститься, самоликвидировавшись. Но только на бумаге и только для введения в заблуждение спецслужб и императора Александра I. Опять наивность, граничащая с глупостью.

Срезать соглядатаев

«Попутчики» – это термин советских времен (его авторство приписывают то Луначарскому, то Троцкому, но точно то, что он из 1920-х годов). Мол, приспособленцы, которые из конъюнктурных соображений пристраиваются к «линии партии». Сейчас тоже такое есть. Вот «Союз благоденствия» решил в 1821 году разом срезать со своего воздушного шара такие «мешки». И заодно всяких соглядатаев от компетентных органов. Своего рода селекция, фильтр. Потом такие акции полюбила компартия при Сталине. Хотя и идеологические нотки в «обновлении» тайной организации присутствовали – движение в своих политических спорах стало приходить к мысли, что одной просвещенностью режим не перебороть. Зашел тренд на силовое смещение власти. Тут храбрецом выступал Владимир Раевский. Это позже, в истории XIX и начала XX века, аукнется уже терактами, в том числе в отношении первых лиц государства. Жертвы весомые – Александр II, Петр Столыпин, покушение на петербургского градоначальника Федора Трепова… Но у революционеров 1821 года были все-таки и наглядные параллельные исторические примеры – шли вооруженные и резкие восстания в Греции, Испании, Неаполе (тогда не совсем Италия). Если Европа бурлит, то и мы не хуже.

И вот они в озвученный год на опять-таки московском съезде «партии» заявили, что все, организация закрыта. Такой отстрел «тепловыми ловушками» для конспирации. Вот только ввести в заблуждение органы не получилось.

Новые организации, Северное и Южное общества, которые создали будущие ячейки, вышедшие на Сенатскую площадь в 1825 году, пристально мониторились политическим сыском. И аналитиками от спецслужб. На-верное, поэтому у «декабристов» и не получилось. Их пьяные, но смелые планы буквально стенографировались «охранкой». Эккаунтинг тоже имел место – сбор финансовой информации о возможных поступлениях на революцию. И, конечно, русские карбонарии, надеявшиеся, что смогут взять власть 14 (26 по новому стилю) декабря 1925 года на Сенатской площади, сильно просчитались с новым царем – Николай I, который потом станет Палкиным, «жандармом Европы», тогда еще 29-летний, повел себя уверенно.

И Верховный уголовный суд империи, классифицировав восстание как «военный мятеж», многих пожалев, дав каторгу в Сибирь, несколько бунтарей приговорил к повешению. Казнены были Кондратий Рылеев, Михаил Бестужев-Рюмин, Петр Каховский, Сергей Муравьев-Апостол, Павел Пестель. Не все они входили в «Союз благоденствия», основанный в 1818 году и фальшиво ликвидированный 200 лет назад, но так же, как его члены, не учли закона тайных обществ – в них всегда есть провокатор. Как село не стоит без праведника, так и «ложи», масонские или нет, имеют своего «крота». И тут можно последнее отметить, что имена агентов до сих пор засекречены. Хотя исследования на этот счет есть, но об этом как-нибудь в следующий раз.

Обновлено: 22.04.2023

В эпоху Александра I началось развитие различных движений и тайных сообществ, которые привели Российскую империю к восстанию декабристов 1825 года.

Тайное общество XIX века в России — это организация, члены которой не согласны с властью, действуют втайне от власти и придерживаются либеральных, оппозиционных или революционных взглядов.

Основной целью ее лидеров было не столько реформировать страну, сколько свергнуть самодержавие.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Эти, как правило, небольшие, организации существовали недолго, но периодически трансформировались в новые формы с новыми идеями и задачами. Менялись названия, лидеры оставались прежними.

- Александр и Никита Муравьевы;

- братья Муравьевы-Апостолы;

- князь Трубецкой;

- Иван Якушкин.

Другое название — Общество истинных и верных сынов Отечества — получило после того, как в сообщество вступил и составил устав Павел Пестель (1793-1826), впоследствии один из руководителей Южного общества декабристов. Местом базирования тайной организации был Петербург с 1816 по 1818 год.

- Отмена крепостничества и наделение землей крестьян.

- Ограничение самодержавия.

Организация опиралась в своей работе на детально проработанный устав и отделения в четырех городах империи:

- Петербург;

- Москва;

- Тульчин;

- Кишинев.

Общество просуществовало до 1821 года и сделало огромный шаг в разработке программных положений декабризма.

Причины создания, уставы и цели обществ

Формирование общественных организаций, ставивших своей целью свержение самодержавной императорской власти, началось после Отечественной войны 1812 года.

Причины

Причинами их появления послужили определенные обстоятельства.

- Поход армии на Запад. Русская армия гнала Наполеона до Франции, где офицеры смогли увидеть мир без крепостного права.

- Элита российского общества косвенно, а иногда и прямо, поддерживала появление подобных обществ. Причины ее негативного отношения к императору заключались в Тильзитском мире и сближении главы самодержавной власти с Наполеоном.

- Развитие общественной идеологии прогресса и очередная волна либерализма. В России той эпохи активно продвигались идеи демократического развития страны и отказ от монархического режима.

- Нерешительность правительства в проведении реформ. После войны с Наполеоном Александр I окончательно отказался от идей либерализма и проводил реформы довольно консервативно и осторожно. Чем вызвал недовольство либерально настроенного дворянства, ратовавшего за более скорые и массовые изменения.

Уставы и цели

На начальном этапе в целом цели тайных движений и царского правительства совпадали.

Общественному мнению большое значение также придавали и представители реформаторского крыла правительства императорской власти. Михаил Сперанский обозначал эту цель в проектах государственного преобразования.

- введение Конституции;

- утверждение законного и свободного правления;

- отмена крепостного права;

- введение гласности в судопроизводстве;

- утверждение равенства всех граждан перед законом;

- уничтожение военных поселений и рекрутчины.

Общие законы Союза благоденствия

В их обязанности входило:

Закрепленные права:

Декабристы считали: политический переворот возникнет при наличии необходимых условий, созданных с помощью общественного мнения. Способствовать распространению общественного мнения в стране должны были создаваемые ими легальные и нелегальные просветительские и литературные общества.

Распад Союзов, что стало причиной

Итогом деятельности первых декабристских сообществ был их распад, вызванный различными предпосылками.

- Отсутствовала четкость политической программы и, следовательно, ясность средств достижения поставленных целей — отмена крепостного права и ведение Конституции. Члены сообщества договаривались, что присягнут царю, если он сам подарит Конституцию, или, наоборот, не поддержат в случае его отказа от конституционной монархии.

- Расходились взгляды внутри сообщества. Возмущение активистов вызвали кровавая расправа властей над нижегородскими крестьянами за их сопротивление переводу в разряд военных поселян и намерение императора присоединить к Польше некоторые русские губернии с целью восстановить независимость соседнего государства. После этого в среде декабристов возникли радикальные настроения по насильственному устранению самодержца, приведшие к продолжительным спорам между приверженцами и противниками цареубийства.

В начале 19 века в России стали возникать тайные общества и оппозиционные движения, несогласные с существующей властью. Участники этих обществ впоследствии получили названия декабристы ( по месяцу восстания — декабрь 1825 года)

Одними из таких обществ были Союз спасения и Союз благоденствия.

Союз спасения: цели и характер организации

Союз спасения – первое общество декабристов, которое возникло в Петербурге в феврале 1816 года.

Инициатором создания данного общества был А.Н. Муравьев. В Союз спасения вошли молодые офицеры С. П. Трубецкой, два брата М. И. и С. И. Муравьевы-Апостолы, И. Д. Якушкин и другие.

Когда в Союз спасения вступил П.И. Пестель, он составил устав общества, и с тех пор оно стало называться «Общество истинных и верных сынов Отечества».

Отбор в общество осуществлялся очень строго, принимались только офицеры Генерального штаба или гвардейских полков. Изначально это была группа, малочисленная по своему составу, она насчитывала около 12 человек, затем количество человек увеличилось до 30.

Союз спасения преследовал две цели:

- Введение Конституции;

- Отмена крепостного права.

Однако средства достижения этих целей были не ясными, не было четкой политической программы. Так же было договорено не присягать новому царю, если он откажется от провозглашения конституционной монархии.

Члены общества надеялись, что царь сам сможет подарить Конституцию, в таком случае они решили его поддержать.

В августе 1817 г. царь со своей гвардией осуществил поездку в Москву в честь пятилетия победы в войне 1812 года. В гвардию входили все члены декабристской организации. Их штабом была квартира А.Н. Муравьева.

В этот период произошли события, которые вызвали возмущения у декабристов:

- Кровавая расправа над крестьянами в Новгородской губернии за то, что они сопротивлялись переводу их в разряд военных поселян;

- По известиям Трубецкого, Александр намеревался присоединить к Польше некоторые русские губернии, тем самым восстановить ее независимость.

Из-за этих событий у декабристов возник план убить царя. На это вызвался И.Д. Якушкин. По его плану он должен быть пройти с двумя пистолетами в Кремль и во время выхода царя из Успенского собора выстрелить в него, а из второго пистолета – выстрелить в себя, что должно было придать акту цареубийства характер дворянской дуэли.

Среди декабристов были противники цареубийства, из-за чего начались продолжительные споры, что привело к расхождениям взглядов внутри общества. Это привело к ликвидации Союза спасения и созданию более широкой организации – Союза благоденствия.

Союз благоденствия: устав и цели общества

Данное общество просуществовало три года и сделало огромный шаг в разработке программных положений декабризма.

Можно выделить следующие отличия Союза благоденствия от Союза спасения:

Устав имел две части. Первая часть была взята составителями из устава тайного прусского общества — Союза добродетели (1808 г.), которое было создано для патриотического воспитания народа.

Первая часть обозначала следующие цели общества:

- распространение просвещения;

- занятие гражданских должностей членами тайного общества.

- введение Конституции;

- утверждение законного и свободного правления;

- уничтожение рабства и отмена крепостного права;

- введение гласности в судопроизводстве;

- утверждение равенства всех граждан перед законом;

- уничтожение военных поселений и рекрутчины.

Важно отметить, что Союз благоденствия в первую очередь ставил целью формирование общественного мнения, используя взгляды французских просветителей XVIII века, которые были распространены в европейском освободительном движении конца XVIII — начала XIX вв. Важно значение общественному мнению придавал М.М. Сперанский, обозначая это в проектах государственного преобразования.

Декабристы считали, что политический переворот может возникнуть тогда, когда будут созданы необходимые условия с помощью общественного мнения. На создание этих условий, по их мнению, следует отвести около 20 лет. Именно поэтому они создавали различные просветительские и литературные общества, которые носили как легальный, так и нелегальный характер. Такие общества, по утверждениям декабристов, способствовали распространению общественного мнения в стране.

Союз благоденствия выступал в защиту развития науки, выпускал различные журналы и альманахи, участвовал в защите несправедливо осужденных, выкупал талантливых крепостных самоучек, создавал школы в армейских частях, оказывал помощь голодающим крестьянам. Многие члены общества вели открытую борьбу против крепостного права и прямую антиправительственную пропаганду в армии.

У членов Союза благоденствия были различные взгляды на политические преобразования в стране. Одни декабристы придерживались либеральных взглядов, другие — оппозиционных, треть – радикальных. Лидирующее положение занимали те, кто придерживался радикальных взглядов, их было больше всего и они требовали «решительных мер» вплоть до введения республики. На собраниях общества зачастую происходили споры, сталкивались противоположные мнения из-за разнородного состава членов Союза благоденствия. В 1820-1822 году начался переломный момент декабрьского движения.

В январе 1820 г. в Петербурге, на квартире Ф. Н. Глинки, было проведено собрание из 14 членов Коренной управы — руководящего состава Союза. На собрании Пестель предложил республиканскую форму правления в результате проведения революционного переворота. После обсуждения, споров по данному вопросу, все члены общества высказались за республику. Н. Муравьеву и Пестелю было предложено разработать документы тайного общества.

Цели: введение конституции, равенство граждан перед законом, гласность в государственных делах, отмена крепостного права, рекрутчины, военных поселений.

В Союзе благоденствия возникло два течения:

— умеренное, не выходившее за рамки просветительских задач;

— радикальное, ориентированное на тактику военной революции и республику.

Причины обращения к тактике военной революции – военного восстания без участия в нем народа:

— узость социальной базы

— малочисленность членов организации

— лидеры организации были офицерами и под их командованием находились полки и батальоны

— эту тактику успешно использовали революционеры в разных европейских странах (Греции),

— внутренняя политика Александра стала откровенно реакционной, к власти фактически пришел Аракчеев, и декабристы желали ускорить свой приход к власти. Они не надеялись на проведение реформ правительством.

— успешность дворцовых переворотов в России

Причины роспуска Союза благоденствия:

— желание радикалов освободиться от ненадежных и колеблющихся попутчиков

— декабристы знали о доносах на их организацию

— нужно было законспирировать деятельность политической организации

— устранить Пестеля, крайний радикализм которого и возросшее влияние на дела тайного общества вызвали у его руководителей.

Цели: введение конституции, равенство граждан перед законом, гласность в государственных делах, отмена крепостного права, рекрутчины, военных поселений.

В Союзе благоденствия возникло два течения:

— умеренное, не выходившее за рамки просветительских задач;

— радикальное, ориентированное на тактику военной революции и республику.

Причины обращения к тактике военной революции – военного восстания без участия в нем народа:

— узость социальной базы

— малочисленность членов организации

— лидеры организации были офицерами и под их командованием находились полки и батальоны

— эту тактику успешно использовали революционеры в разных европейских странах (Греции),

— внутренняя политика Александра стала откровенно реакционной, к власти фактически пришел Аракчеев, и декабристы желали ускорить свой приход к власти. Они не надеялись на проведение реформ правительством.

— успешность дворцовых переворотов в России

Причины роспуска Союза благоденствия:

— желание радикалов освободиться от ненадежных и колеблющихся попутчиков

— декабристы знали о доносах на их организацию

— нужно было законспирировать деятельность политической организации

— устранить Пестеля, крайний радикализм которого и возросшее влияние на дела тайного общества вызвали у его руководителей.

История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего (М. Сервантес)

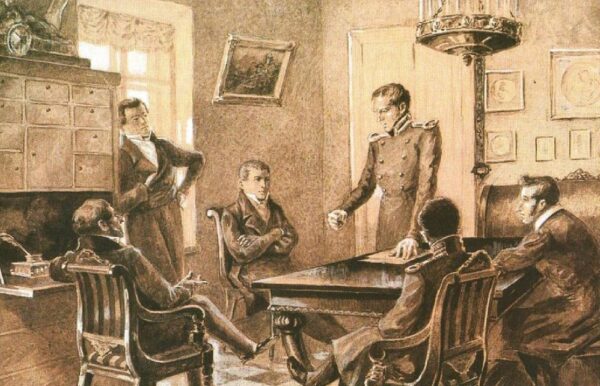

К. Кольман «Восстание декабристов»

Война с Наполеоном пробудила в русском народе, и в частности в дворянском сословии, чувство национального самосознания. То, что увидели они в Западной Европе, а также идеи Просвещения четко обозначили для них путь, который, по их мнению, мог избавить Россию от тяжелого гнета крепостного права. Во время войны они увидели свой народ совсем в другом качестве: патриотов, защитников Отечества. Они могли сравнить жизнь крестьян в России и в Западной Европе и сделать вывод, что русский народ достоин лучшей участи.

Победа в войне поставила перед мыслящими людьми вопрос о том, как должен дальше жить народ-победитель: все так же изнывать под ярмом крепостного рабства или же следует ему помочь сбросить это ярмо?

Ранние тайные общества

Ранние тайные общества были предтечами Южного и Северного обществ. Союз спасения был организован в феврале 1816 года в Петербурге. Само название общества говорит о том, что его участники своей целью ставили спасение. Спасение кого или чего? По мнению участников общества, спасать надо было Россию от падения в пропасть, на краю которой она стояла. Главным идеологом и создателем общества был полковник Генерального штаба Александр Николаевич Муравьев, ему в ту пору было 23 года.

Ф. Тулов «Александр Николаевич Муравьев»

Союз спасения

Это была малочисленная, замкнутая группа единомышленников, насчитывавшая всего 10-12 человек. Под конец своего существования она выросла до 30 человек. Главными членами Союза спасения были князь, ст. офицер Генштаба С.П. Трубецкой; Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы; подпоручик Генерального штаба Никита Муравьев; И.Д. Якушкин, подпоручик Семеновского полка; М.Н. Новиков, племянник известного просветителя XVIII века, и Павел Иванович Пестель.

Основные цели их борьбы:

- ликвидация крепостного права;

- ликвидация самодержавия;

- введение конституции;

- установление представительного правления.

Цели были ясны. Но средства и способы добиться этого – туманны.

Но поскольку идеи декабристов были заимствованы у эпохи Просвещения, то средства и способы формировались именно из этих источников и состояли они не в захвате власти, а в воспитании прогрессивных общественных взглядов. И когда эти взгляды овладеют народными массами, то эти массы сами сметут правительство.

Союз благоденствия

Но время шло, появлялись новые идеи и установки, в соответствии с этим в 1818 г. было образовано другое общество – Союз благоденствия ( на базе Союза спасения). Его организационная структура была сложнее, а охват действия намного шире: образование, армия, чиновничество, суд, печать и др. Во многом цели Союза благоденствия совпадали с государственной политикой России, поэтому организация не была полностью законсперирована.

Основные цели организации:

- отмена крепостного права;

- ликвидация самодержавия;

- введение свободного и законного правления.

- уничтожение рабства;

- равенство граждан перед законом;

- гласность в государственных делах;

- гласность судопроизводства;

- уничтожение винной монополии;

- уничтожение военных поселений;

- улучшение участи защитников Отечества, установление предела их службы, уменьшенной с 25 лет;

- улучшение участи членов клира;

- в мирное время уменьшение численности армии.

Созванный в 1820 году Московский съезд решил очистить движение от колеблющейся части, а также от радикальной. Общество Пестеля объявили распущенным.

Новые тайные общества

Южное общество декабристов

Политическая программа Южного общества

«Русская правда» П.И. Пестеля

— о земельном пространстве;

— о племенах, Россию населяющих;

— о сословиях, в России обретающихся;

— о народе в отношении к приуготовляемому для него политическому состоянию;

— об устройстве и образовании верховной власти;

— об устройстве и образовании местной власти;

— об устройстве безопасности в государстве;

— наказ для составления государственного свода законов.

При уничтожении крепостного права Пестель предусматривал освобождение крестьян с землей. Причем всю землю в волости он предлагал делить на две части: ту, которая является общественной собственностью, продавать нельзя. Вторая часть – это частная собственность, ее продавать можно.

Но, несмотря на то, что Пестель выступал за полное уничтожение крепостного права, он не предлагал отдавать всю землю крестьянам, частично сохранялось и помещичье землевладение.

Убежденный противник самодержавия, он считал необходимым физическое уничтожение всего царствующего дома.

При провозглашении республики все сословия должны быть уничтожены, ни одно сословие не должно отличаться от другого никакими социальными привилегиями, дворянство уничтожалось, все люди должны быть равноправными гражданами. Все должны были быть равны перед законом, каждый мог участвовать в государственных делах.

По конституции Пестеля, совершеннолетие достигалось к 20 годам. Пестель был сторонником федеративного устройства с сильной централизованной властью. Республика должна была делиться на губернии или области, области – на уезды, уезды – на волости. Главы – только выборные. Высший законодательный орган власти – Народное вече, которое должно избираться на 5 лет. Никто не имел права распустить вече. Вече должно было быть однопалатным. Исполнительный орган – Державная дума.

Для контроля за точным исполнением конституции Пестель предполагал власть блюстительную.

Конституция провозглашала неприкосновенное право собственности, свободу занятий, книгопечатания и вероисповедования.

Национальный вопрос: другие национальности не имели права отделения от Российского государства, они должны были слиться и существовать как единый русский народ.

Это был самый радикальный конституционный проект из всех существовавших на то время.

Но Россия еще не была готова жить по проекту Пестеля, особенно в вопросе ликвидации сословий.

Северное общество

П. Соколов «Никита Муравьев»

Во главе общества была Верховная дума. Заместителями Н. Муравьева были князья Трубецкой и Оболенский, затем, в связи с отъездом Трубецкого в Тверь, — Кондратий Рылеев. Значительную роль в обществе играл И. Пущин.

Политическая программа Северного общества

Н. Муравьев создал свою конституцию. От своих республиканских воззрений он отказался и перешел на позицию конституционной монархии.

Крестьянский вопрос он предлагал решить следующим образом: от крепостной зависимости их освободить, но земли помещиков оставить за помещиками. Крестьяне же должны были получить усадебные участки и по две десятины на двор.

Только собственник земли имел право участия в политической жизни (избирать и быть избранным). Не имевшие недвижимости или движимости, как и женщины, лишались избирательного права. Лишались его и кочевники.

Дом на Преображенской площади в Петербурге. В 1825 г. здесь проходили встречи членов Северного общества декабристов, к которым принадлежал сын домовладельца полковник А.М.Булатов.

По конституции Никиты Муравьева, всякий, кто прибыл на русскую землю, переставал быть рабом (крепостным).

Военные поселения должны быть уничтожены, удельные земли (те, доход с которых шел на содержание царствующего дома) конфисковывались, их передавали крестьянам.

Конституция Н. Муравьева провозглашала свободы: передвижения, занятий, слова, печати, вероисповедания.

Сословный суд отменялся и вводился для всех граждан общий присяжных заседателей.

Император должен был представлять исполнительную власть, он должен быть главнокомандующим, но начинать и отменять войны права не имел.

Россия виделась Муравьеву федеративным государством, которое должно было делиться на федеративные единицы (державы), их должно было быть 15, в каждой – своя столица. А столицей федерации Муравьев видел Нижний Новгород, центр страны.

Верховный законодательный орган – Народное вече. Оно состояло из 2 палат: Верховной и Палаты народных представителей.

Верховная дума должна была законодательным органом, в том числе и осуществлять суд над министрами и всеми сановниками в случае их обвинения. Также она участвовала вместе с императором в заключении мира, в назначении главнокомандующих, и верховного блюстителя (генерал- прокурора).

Каждый законопроект предполагалось читать трижды, приниматься обеими палатами, а только потом утверждаться императором. Император мог отсрочить принятие закона, но не отвергнуть.

Каждая держава также имела двухпалатную систему: палата выборных и Державная дума. Законодательная власть в державе принадлежала законодательному собранию.

Конституция Н. Муравьева, если бы она была введена, ломала все устои старого строя, она обязательно встретила бы сопротивление, поэтому он предусматривал применение оружия.

Вопрос об объединении Южного и Северного обществ

Но события стали развиваться по непредусмотренному плану: в ноябре 1825 г. внезапно умер император Александр I. Наследником престола являлся брат Александра Константин, который еще раньше отказался от правления, но это его решение не было обнародовано, и 27 ноября население присягнуло Константину. Однако он престола не принимал, но и формально не отрекался от императорского трона. Николай не дождался от брата формального отречения и объявил себя императором. Переприсяга должна была состояться 14 декабря 1825 г.

Император Николай на Сенатской площади 14 января 1825 г.

Создалась ситуация междуцарствия, и декабристы решили начать восстание — они еще раньше, при создании первой организации, приняли решение выступить в момент смены императоров. Этот момент теперь и наступил, хотя он был неожиданным и преждевременным.

Читайте также:

- Педагогическая школа выдающихся тренеров эссе

- Школа 51 калуга педагогический состав

- Педагогическая система коменского в современной школе

- Каковы свойства воды в чем заключается ее роль на нашей планете 6 класс кратко

- К батюшкову пушкин анализ стихотворения кратко

Сою́з благоде́нствия (Союз общественного благоденствия, Общество Зелёной книги), политическая организация в Российской империи, тайное общество декабристов (1818–1821).

Создано в Москве в январе 1818 г. А. Н. Муравьёвым, М. Н. Муравьёвым, Н. М. Муравьёвым, П. И. Пестелем, князем С. П. Трубецким, И. Г. Бурцовым, Петром И. Колошиным.

Созданию Союза благоденствия предшествовала деятельность тайных обществ – Союза спасения (1816–1817) и Военного общества (сентябрь – октябрь 1817 – январь 1818).

Состав и цели организации

Союз благоденствия насчитывал не менее 200 членов. Основные участники: А. Н., М. Н., Н. М. Муравьёвы, М. И. Муравьёв-Апостол, С. И. Муравьёв-Апостол, И. Д. Якушкин, И. А. Фонвизин, М. А. Фонвизин, П. И. Пестель, князь С. П. Трубецкой, П. Х. Граббе, князь Ф. П. Шаховской (из рода Шаховских), И. Г. Бурцов, князь И. А. Долгоруков (из рода Долгоруковых), братья И. П. Шипов и С. П. Шипов, А. В. и С. М. Семёновы, М. Н. Новиков, Пётр И. и Павел И. Колошины, Ф. Н. Глинка, Ф. П. Толстой, М. С. Лунин, М. Ф. Орлов, Н. И. Тургенев, А. Ф. фон дер Бриген, светлейший князь П. П. Лопухин (из рода Лопухиных), князь С. Г. Волконский и др.

На характер деятельности Союза повлияло распространение надежд на дарование властью конституции. Как показывал на следствии князь Е. П. Оболенский: «ближняя цель: распространение просвещения, улучшение нравственности молодых людей, занятие должностей гражданских» (Восстание декабристов (ВД). Т. 1. 1925. С. 229), а отдалённая – «образование конституционного образа правления в государстве». (ВД. Т. 1. С. 229). М. С. Лунин указывал в качестве конечной цели общества «введение конституции или законно-свободного правления» (ВД. Т. 3. 1927. С. 121). Основной задачей организации являлась подготовка общественного мнения к принятию конституции в будущем, на что отводилось 20 лет.

Устав организации

Устав Союза благоденствия получил по цвету обложки название «Зелёная книга». Он был составлен в 1817–1818 гг. М. Н. Муравьёвым, Н. М. Муравьёвым и князем С. П. Трубецким при участии Петра И. Колошина, П. П. Лопухина и князя И. А. Долгорукова. Образцом при создании послужил устав прусского общества Тугендбунд.

В 1818 г. была составлена вторая, секретная часть «Зелёной книги» (не сохранилась). Согласно показаниям М. С. Лунина, во второй части «Зелёной книги» в качестве «сокровенной цели» общества указывалось введение конституции (ВД. Т. 3. С. 121). По свидетельству А. М. Муравьёва (из рода Муравьёвых), секретная программа, сформулированная во второй части «Зелёной книги», включала следующие положения: «отмена рабства, равенство граждан перед законом, гласность в государственных делах, гласность судопроизводства, отмена винной монополии, уничтожение военных поселений, улучшение участи защитников отечества, уменьшение установленного 25-летнего срока их службы, улучшение участи членов нашего духовенства, сокращение численности армии в мирное время» (Муравьёв. 1999. С. 85). Вторая часть «Зелёной книги» «не была утверждена и даже не всем <было > известно её содержание». (ВД. Т. 3. С. 24), её одобрял только узкий круг лидеров.

Структура организации

Члены-учредители Союза, согласно 3-й книге «Зелёной книги», составляли «коренной союз» или «коренную думу»; «от сих уже идет распространение Союза по всем частям государства» (Законоположение. 1885. С. 513). Из членов коренного союза предполагалось избирать постоянно обновляемый Совет коренного союза, руководивший всеми делами организации. Он состоял из 5 заседателей и блюстителя (должен был надзирать за соблюдением устава членами общества) во главе с председателем («главою»), избиравшимся членами на два месяца. Члены коренной думы, не входившие в состав совета, образовывали коренную (главную) управу. На них возлагалась обязанность формировать подчинённые главной управы на местах. Численность каждой управы составляла 10–12 человек, во главе их стоял обновляемый совет из 1–2 старшин и блюстителя; функции управ заключались только в увеличении числа членов организации.

Управы Союза были организованы в Москве (одну возглавлял князь Ф. П. Шаховской, другую – в 1818–1819 А. Н. Муравьёв, в 1819–1821 – Пётр И. Колошин), Тульчине (Подольская губерния, где находилась штаб-квартира 2-й армии; существовала в 1819–1821, руководители П. И. Пестель и И. Г. Бурцов) и в Кишинёве (основана летом 1820 М. Ф. Орловым, наиболее активные члены – К. А. Охотников, В. Ф. Раевский, И. П. Липранди). Известно несколько попыток создать «деловые» управы: в Тамбове (помещиком Ф. Г. Левиным, в итоге образовавшим кружок в Пензенской губернии, принадлежность членов которого к Союзу благоденствия не доказана), Полтаве (правителем канцелярии малороссийского генерал-губернатора М. Н. Новиковым, пытавшимся превратить местную масонскую ложу «Любовь к истине» в управу Союза благоденствия), Нижнем Новгороде (помещиком В. И. Белавиным, сформировавшим кружок), но о реальной деятельности возникших объединений ничего существенного не известно. На основании косвенных данных допускается существование ряда управ в воинских формированиях, расквартированных в Санкт-Петербурге: гвардейском Генеральном штабе (руководитель А. В. Семёнов) и лейб-гвардейских полках – Измайловском (Н. П. Годеин, А. А. Кавелин), Семёновском (С. И. Муравьёв-Апостол), Егерском (И. Н. Горсткин, А. А. Челищев), Московском (М. М. Нарышкин), Конном (А. Я. Миркович, П. И. Кошкуль).

Деятельность Союза благоденствия

Вступавшие в Союз благоденствия лишь однажды (при приёме) держали «Зелёную книгу» в руках, а многим лишь обещали дать её для прочтения, но так и не выдали. Поэтому руководством к действию устав мог считаться лишь условно. М. А. Фонвизин свидетельствовал на следствии, что «общество, сколько мне известно, с самого начала не следовало предписанному в Зелёной книге устройству» (ВД. Т. 3. С. 80). Большинство принятых в Союз членов не было знакомо не только со «скрытой», но и с явными целями организации.

От вступавших в Союз благоденствия не требовалось единства политических убеждений. Согласно показанию князя С. П. Трубецкого на следствии, «члены общества должны были истолковывать незнающим, что такое конституционное правление, и изъяснять необходимость освобождения крестьян от крепостного состояния. Чтобы быть членом, не требовалось, однако ж, убеждения в сей мысли, если только он мог быть полезен по другим частям и имел хорошую нравственность» (ВД. Т. 1. С. 26). Обычно для приёма в Союз было достаточно выражения настроений, оппозиционных по отношению к существовавшему порядку, поэтому в Союз было принято много людей, придерживавшихся достаточно умеренных политических взглядов: например, Ф. Н. Глинка (ярко выраженный консерватор-традиционалист), Н. И. Кутузов, Ф. П. Толстой, А. Ф. фон дер Бриген (все трое считались приверженцами просвещённой монархии), М. Ф. Орлов (выступал за повышение роли дворянства в политической жизни страны, против революционного радикализма, правительственной реакции и отдельных представителей власти).

Практическая деятельность участников Союза благоденствия заключалась главным образом в приёме новых членов и в подготовке общественного мнения к предстоявшим преобразованиям посредством пропаганды. Члены общества принимали участие в беседах на общественно-политические темы в светских гостиных, литературных салонах и др., порицали: «военные поселения… рабство и палки, леность вельмож и т.д.» [Заметка Ф. Н. Глинки // Дубровин Н. Ф. После Отечественной войны 1812 года : (из русской жизни начала XIX в.) ; Наши мистики-сектанты. Санкт Петербург, 2009. С. 185]. Однако говорить о значительной роли Союза благоденствия в формировании общественного мнения проблематично, поскольку в результате падения популярности Александра I на рубеже 1810–1820-х гг. в среде просвещённого дворянства оппозиционные настроения и так были распространены достаточно широко. По свидетельству П. И. Пестеля, общество «слишком ещё было малочисленно, дабы какое-нибудь иметь на сей счёт общее влияние». (ВД. Т. 4. 1927. С. 105).

По самой своей масштабности программа действий, намеченная в «Зелёной книге», никогда не воплощалась в жизнь в сколько-нибудь значимых размерах. Принцип организации по управам и отраслям быстро привёл к фактическому распаду Союза на отдельные кружки, члены которых охотно встречались и обсуждали различные вопросы с участниками других управ, не соблюдая строго принадлежность к определённым подразделениям общества. «Желание говорить и иметь участие в общем действии, – показывал М. Ф. Орлов на следствии, – скоро познакомило всех членов и составило общую массу или кучу, не имеющую ни истинного предмета, ниже начальства» (ВД. Т. 20. 2001. С. 169). Член Союза С. М. Семёнов показывал: «Кто к какой именно управе принадлежал, утвердительно сказать не могу, ибо с отъездом князя Трубецкого за границу <в 1819 г.> порядок в обществе … рушился, и члены управ собирались по личным связям: кто с кем был дружнее, тот к тому и ездил». (ВД. Т. 18. 1984. С. 187–188).

Согласно «Зелёной книге», члены организации могли заводить «вольные» (т. е. независимые от тайного) общества, существовавшие легально, «к цели Союза стремящиеся, но вне оного находящиеся. В оных должны быть порождаемы и укрепляемы: согласие и единодушие, охота к взаимному сообщению полезных мыслей, познание гражданских обязанностей и любовь к отечеству» (Законоположение. 1885. С. 518). Из числа таких обществ известно «Санкт-Петербургское общество учреждения училищ по методе взаимного обучения» (1818–1825), в числе инициаторов которого выступили Ф. П. Толстой, Ф. Н. Глинка, князь С. П. Трубецкой, М. Н. Новиков, А. В. Семёнов, И. Г. Бурцов, Н. М. Муравьёв, К. А. Охотников, Г. А. Перетц и др.

Также по инициативе членов Союза благоденствия возникли не предусмотренные уставом автономные формирования, которые, по всей видимости, являлись составными частями общества.

Одним из таких обществ было Общество добра и правды, существовавшее в Санкт-Петербурге в конце 1819 – начале 1820 гг. под руководством члена Союза, секретаря при главном директоре императорских театров А. А. Токарева. В состав общества входили князь Е. П. Оболенский, С. М. Семёнов, Я. Н. Толстой, возможно, Ф. Н. Глинка и П. А. Катенин. По структуре и характеру занятий оно фактически не отличалось от Союза благоденствия, но в то же время имело собственный устав, составленный Токаревым, согласно которому члены организации должны были заниматься борьбой со злоупотреблениями, деятельностью «в пользу издания новых законов», представлением проектов освобождения крестьян; итоговой целью общества было введение «конституции, приспособленной к нравам и характеристике народа». (Памяти декабристов : сборник материалов. Вып. 2. Ленинград, 1926. С. 179; Шешин А. Б. Общество добра и правды // 14 декабря 1825 года : источники, исследования, историография, библиография. Санкт-Петербург, 2005. Вып. 7).

Другим обществом подобного типа было Измайловское общество (Союз русских), существовавшее в 1820–1821 (по показанию А. М. Миклашевского на следствии – до 1822) гг. в Санкт-Петербурге в лейб-гвардии Измайловском полку. Члены: М. М. Нарышкин, С. В. и А. В. Капнисты, князь Е. П. Оболенский, С. М. и А. В. Семёновы, Н. П. Летюхин, Н. П. Жуков, А. М. Миклашевский, Е. П. Немирович-Данченко, Н. И. Кутузов, И. И. Логинов, П. Д. Черевин, А. А. Токарев, Я. Н. Толстой. Нарышкин показывал на следствии: «Сие соединение нескольких лиц, знакомых между собою, не имело никаких форм, никакого управления, ни постоянных собраний, ни определенных занятий (…) Мы посещали друг друга, заимствовались книгами, предметов разговора были науки, которые вместе проходили, также способы освобождения крестьян или положительных с ними условий» (ВД. Т. 14. 1976. С. 409).

С 1819 или 1820 по 1822 гг. в Санкт-Петербурге существовало общество Ф. Н. Глинки – Г. А. Перетца («Хейрут»). Организаторы: Г. А. Перетц, Ф. Н. Глинка, Н. И. Кутузов, С. М. Семёнов, члены: Н. Д. Синявин, А. Ф. Дребуш, Е. П. Немирович-Данченко, П. М. Устимович, Д. А. Искрицкий, М. Д. Лаппа. Общество «не имело ни бумаг, ни списка членов, ни совещаний». Целью провозглашалось достижение конституции посредством «распространения всеобщего неудовольствия, делая гласными несправедливости и ошибки правительства». Члены общества не выработали устава; по предложению Перетца (ВД. Т. 20. С. 46) был принят пароль «Хейрут» (от евр. «херут» – «свобода»). Руководители общества призывали участников к изучению политических наук и давали им читать конституции разных государств (Перетц В. Н. Декабрист Григорий Абрамович Перетц : биографический очерк : документы / В. Н. Перетц, Л. Н. Перетц. Ленинград, 1926. С. 111).

Известно также несколько частных попыток членов Союза благоденствия войти в состав уже существовавших культурно-просветительных объединений: Российского библейского общества (М. Ф. Орлов), Вольного общества любителей российской словесности (Ф. Н. Глинка, Н. И. Тургенев, Ф. П. Толстой, Н. И. Кутузов), «Арзамаса» (Тургенев, Орлов, Н. М. Муравьёв) и московского студенческого «Общества громкого смеха» (князь Ф. П. Шаховской, М. А. Фонвизин, А. Н. Муравьёв). В двух последних случаях члены Союза попытались изменить первоначально чисто литературный характер обществ. Тургенев и Орлов поставили вопрос о превращении «Арзамаса» в просветительно-благотворительное общество, которое имело бы целью «пользу отечества, состоящую в образовании общего мнения» (Арзамас. Кн. 1. Москва, 1994. С. 445), что вызвало возражения ряда членов (В. А. Жуковский и др.) и привело к распаду организации. Сходным образом студенческое «Общество громкого смеха», члены которого сочиняли и читали друг другу пародийные сочинения на злобу университетской жизни, распалось после вмешательства членов Союза благоденствия М. А. Фонвизина и А. Н. Муравьёва, попытавшихся сделать его тайным с целью распространения «общеполезных познаний» и благотворительности (Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. Москва, 1998. – С. 156).

К разрешению крестьянского вопроса большинство членов Союза благоденствия было равнодушно. Попытки ряда участников способствовать смягчению или отмене крепостного права (Н. И. Тургенев, И. Д. Якушкин, П. П. Пассек и др.) не шли дальше частных попыток, предпринятых многими представителями просвещённого дворянства в 1-й четверти 19 в. Н. И. Тургенев дал вольную принадлежащим ему дворовым, а в имении матери уничтожил барщину и перевёл крестьян на оброк. Будучи помощником статс-секретаря департамента экономии Государственного совета, хлопотал об освобождении отдельных крестьян, а иногда даже целых селений (Тургенев. 2001. С. 63, 77). Тургенев был наиболее последовательным приверженцем идеи отмены крепостного права: по его предложению членам Союза благоденствия было вменено в обязанность «отпустить принадлежащих им крепостных людей на волю» (в «Зеленой книге» этого положения не было), что на практике не получило распространения (Памяти декабристов. Вып. 2. С. 162–163). И. Д. Якушкин пытался отпустить на волю принадлежавших ему крестьян без земли (предполагалось, что они потом будут её брать в аренду), но власти не дали согласия на реализацию этого проекта, так как подобный вариант освобождения крепостных не был предусмотрен российским законодательством, а сами крестьяне отказались от личной свободы без земли (Якушкин. 1993. С. 97–102).

Члены Союза организовали ряд школ по методу взаимного обучения А. Белла и Дж. Ланкастера в воинских частях (М. Ф. Орлов и В. Ф. Раевский в Кишинёве) и в поместьях (И. Д. Якушкин, И. А. и М. А. Фонвизины).

В сфере благотворительности наиболее значительной акцией, предпринятой участниками общества, была помощь голодающим Смоленской губернии во время неурожая 1820–1821 гг. (организаторы – И. Д. Якушкин, П. Х. Граббе, М. Н. Муравьёв и др., подключившие к этому многих помещиков губернии). Известны также энтузиасты личной благотворительности (сбор и раздача денег и вещей бедным семействам и т. п.) – Ф. Н. Глинка и Ф. П. Толстой в Санкт–Петербурге, К. А. Охотников в Кишинёве.

Кризис и самоликвидация Союза благоденствия

С 1819 г. по мере нарастания консервативных тенденций во внутренней политике императора Александра I и роста общественного недовольства в стране в рядах Союза благоденствия наметился кризис, достигший пика в 1820 г. Рыхлость состава и неопределённость целей общества, отсутствие внутренней дисциплины и конкретных результатов деятельности, чрезмерно долгий срок подготовки общественного мнения стали вызывать недовольство наиболее активных участников. По свидетельству И. Д. Якушкина, новым членам «хотелось бы от общества теперь уже более решительных приготовительных мер для будущих действий» (Якушкин. 1993. С. 99). Знакомство участников Союза с опытом революций в Западной Европе начала 1820-х гг., впечатление, произведённое на них выступлением Семёновского полка 1820 г., способствовали распространению представления о необходимости насильственного свержения самодержавия и крепостничества. Дополнительную роль в обострении кризиса сыграло выдвижение новых лидеров (князь Е. П. Оболенский, С. М. Семёнов, Н. И. Тургенев, М. Ф. Орлов, П. И. Пестель) и вспыхнувшая в этой связи борьба за власть. Ф. Н. Глинка показывал: «…Последнее время было уже, так сказать, эпохою нравственного падения общества, ибо между членов вкрались ссоры, личности, какие-то притязания на преобладание умами других, ну, словом, не стало того доброго, дружественного согласия, которое, будучи плодом чистоты помыслов и ясности душевной, составляет красоту и счастие обществ человеческих» (ВД. Т. 20. С. 104). Широкую известность получила борьба между П. И. Пестелем и И. Г. Бурцовым за лидерство в Тульчинской управе [Якушкин. 1993. С. 106; Государственный архив Российской Федерации. Ф. 48. Оп. 1. Д. 95. Л. 14, 15; Довнар-Запольский М. В. Мемуары декабристов: (записки, письма, показания, проекты конституций, извлечённые из следственного дела). Вып. 1. Киев, 1906. С. 29].

В данных обстоятельствах между членами Союза благоденствия происходили непрекращающиеся дискуссии по вопросам программы и тактики. На Петербургском совещании 1820 г. (расширенное собрание коренной думы, на котором присутствовали П. И. Пестель, Н. И. Тургенев, И. Д. Якушкин, Н. М. Муравьёв, С. И. Муравьёв-Апостол, М. С. Лунин, Ф. Н. Глинка, князь И. А. Долгоруков, С. М. Семёнов, С. П. Шипов) обсуждался выбор формы правления, желательной в будущем для России. По словам Пестеля на следствии (единственного убеждённого республиканца среди собравшихся), участники совещания поддержали высказанную им идею установления республики, за исключением Глинки, говорившего «в пользу монархического правления» (ВД. Т. 20. С. 24–25). Однако другие участники встречи либо отрицали факт своего присутствия или такого обсуждения (И. А. Долгоруков, С. П. Шипов, Ф. П. Толстой), либо настаивали на сугубо теоретическом характере спора (Н. М. Муравьёв, С. И. Муравьёв-Апостол, Ф. Н. Глинка). По замечанию С. С. Ланды, «люди, проголосовавшие за республику, определившие «республиканское» устройство» в качестве «сокровенной цели» общества, оставались убеждёнными сторонниками конституционной монархии» (Ланда. 1975. С. 127).

В результате по инициативе М. А. Фонвизина в январе 1821 г. в Москве был созван съезд Союза благоденствия, «чтобы … на общих совещаниях рассмотрели дела тайного общества и приискали средства для большей его деятельности» (Якушкин. 1993. С. 105). Для участия в нём было избрано 10 делегатов, представлявших коренную, московскую, тульчинскую и кишинёвскую управы: Н. И. Тургенев, Ф. Н. Глинка, И. Д. Якушкин, М. А. и И. А. Фонвизины, И. Г. Бурцов, Н. И. Комаров, М. Ф. Орлов, К. А. Охотников, П. Х. Граббе. Участниками съезда предполагалось рассмотреть новую программу и тактику организации, сократить численность общества за счёт лиц, как фактически отошедших от участия в нём, так и от радикалов (по этой причине на съезд не дали приехать П. И. Пестелю, в чём решающую роль сыграл его соперник Бурцов), а также изменить порядок и критерии принятия новых членов.

Первым выступал М. Ф. Орлов, сообщивший об условиях, на которых он соглашался оставаться в тайном обществе: организовать тайную типографию и фабрику фальшивых ассигнаций (Якушкин. 1993. С. 114). Не получив одобрения своих планов, Орлов вышел из состава общества и покинул съезд.

На следующем заседании под председательством Н. И. Тургенева обсуждались сообщения о предполагаемой правительственной слежке за тайным обществом и о доносах, поступивших на организацию. Решено было формально распустить Союз благоденствия, в результате чего «ненадежных членов удаляли из общества» (Якушкин. 1993. С. 115). После этого на совещание были приглашены все бывшие в тот момент в Москве члены Союза благоденствия: князь С. Г. Волконский, М. Н. Муравьёв, Пётр И. Колошин и др., которым Тургенев объявил о ликвидации Союза и причинах этого.

В финале съезда его участники составили новый устав. В первой его части (составитель И. Г. Бурцов) для вступающих предлагались те же филантропические цели, как и в «Зелёной книге». Во второй, «для членов высшего разряда» (составитель Н. И. Тургенев), определялась конечная цель общества: «ограничить самодержавие в России», для чего «действовать на войска» и готовить их к перевороту (Якушкин. 1993. С. 115). Новый устав был переписан в 4-х экземплярах, подписан всеми присутствовавшими и вручён Тургеневу, Якушкину, И. А. Фонвизину и Бурцеву для ознакомления с ним избранных членов на местах.

Тульчинская управа Союза благоденствия во главе с П. И. Пестелем не признала решения съезда и постановила, что «признает Союз существующим с прежнею целью и в прежнем значении» (ВД. Т. 4. С. 109). В марте 1821 г. на её основе оформилось Южное общество декабристов. Позднее в Санкт-Петербурге оформилось Северное общество.

Дата публикации: 17 июня 2022 г. в 17:24 (GMT+3)