Добрый день, уважаемые офтальмологи.

Здесь собрались детские офтальмологи, а это значит, что «львиная» доля нашего приема занимает рефракция, аккомодация, амблиопия.

Темой моего сообщения будет влияние определенных видов рефракции на аккомодацию. Как диагностировать аккомодационные нарушения, как их достаточно персонализированно лечить. Заболеваний глаз, которые сопровождаются нарушениями рефракции, достаточно много.

В первую очередь, это близорукость и прогрессирующая близорукость у детей.

Конечно же, гиперметропия.

Конечно же, астигматизм.

Конечно же, это фории и тропии.

Начнем с миопии. Актуальность миопии настолько очевидна, что понимание механизмов, толкающих миопию к прогрессированию, использование методов контроля миопии, становится необходимым не только для сотрудников институтов, ученых и исследователей. Эта тема становится злободневной для нас, практических офтальмологов.

Лет тридцать назад мы жили со стойкой идеологией возникновения миопии: Сначала нарушения аккомодации (мы называли это «спазм аккомодации», и никак иначе), потом псевдомиопия, потом осевая миопия. То есть, акцент раньше мы делали только на нарушение аккомодации.

Потом «мир изменился», и представления тоже. Стали уходить в сторону аксиального вопроса, где в увеличении ПЗО значительную роль играло качество склеральных оболочек, потеря их эластичности. Но механизмы оставались не ясными.

И окончательно «топило» наш интерес к аккомодации теория периферического дефокуса, которая имела еще и реальное анатомическое наполнение. То есть, не кора головного мозга руководит прогрессированием близорукости, а то, что находится в сетчатке и дофамин руководит. Теории аккомодации при этом не осталось и места. Мы сталкивались, в интернете особенно, со статьями некоторых «врачей», которые говорили об отсутствии вреда от гаджетов, что «телефоны-планшеты-компьютеры» якобы вообще не влияют на развитие близорукости. Мы, практические офтальмологи, понимали, что здесь что-то не так.

Ученые других стран писали, что аккомодационная система компенсирует дефокус. То есть мы посмотрели вблизь – возник дефокус, мы работаем аккомодацией – дефокус тут же ушел. Если аккомодация работает неправильно – то периоды гиперметропического дефокуса становятся более длительными, величина дефокуса становится больше. И это влияет на осевой рост глаза.

Заметим, что не только мы с вами, но и все человечество накопило такую массу знаний о наличии связей аккомодации с длиной глаза, что под этой лавиной информации дрогнули даже сторонники теории дефокуса и в исторической перспективе даже стали делать реверансы в отношении аккомодации, но, естественно ее опосредованному влиянию.

То есть, мы с вами, как и тридцать лет назад, стоим на правильной платформе понимания роли аккомодации в прогрессировании миопии, потому что видим как изменились зрительные потребности за последние годы, как повысилась потребность детей в аккомодации (примерно с трехлетного возраста они аккомодируют, когда аппарат еще не готов), и мы видим, как быстро утрачивается амплитуда аккомодации.

Гиперметропия и астигматизм – это реальные поставщики нарушений аккомодации. Мы знаем, что нужно корригировать и умеем это делать.

Но как бы мы хорошо не понимали механизмы и не умели лечить нарушения аккомодации, если мы не создали оптимальную коррекцию (сфера-цилиндр-сфера, монокуляный-бинокулярный баланс), мы всегда будем возвращаться к нарушениям аккомодации. Вылечили – она снова появилось. Опять вылечили… И по кругу. Просто потому, например, что мы недокорригировали цилиндр.

Вергенция. Нарушения вергенции ВСЕГДА тянет за собой нарушение аккомодации. Потому что это один и тот же процесс зрения вблизи – аккомодация и вергенция, миоз и торсия. Вергенция — не только необходимое условие существования аккомодации. Вергенция необходима для поддержания изображения на корреспондирующих точках сетчатки. То есть, для бинокулярного зрения. Так что задача вергенции более сложная. И в историческом аспекте зрительной системе важнее сохранить бинокулярное зрение, даже в ущерб аккомодационной системе.

Например, слабость конвергенции у ребенка. Большая экзофория. Что делает аккомодационная система? Она бросается на защиту вергенции, входит в тонус, чтобы скомпенсировать положительные резервы вергенции, и клинически мы видим ПИНА. Лечим ПИНА. Получаем результат. Но через пару месяцев – опять ПИНА.

И только тогда, когда мама скажет, что у ребенка расходящееся косоглазие появилось, только тогда мы поймем, что ПИНА не первична. Здесь изначально было нарушение вергенции.

А ПИНА в этой ситуации не патология, а норма. Это нормальная реакция вергентноаккомодативной системы, это защита. И если мы справимся с нарушением вергенции, то ПИНА уйдет само. Или почти само.

Амблиопия, являясь функциональным дефектом зрительной системы, как правило, сопровождается аккомодативными расстройствами. Работ по этому поводу много. Даже мы исследовали эту тему в 2015 году. Мы смотрели аккомодационный ответ на различную ретинотопическую стимуляцию амблиопичного глаза. И оценивали аккомодационный ответ на разные виды плеоптических тренировок. И увидели, что да, все виды плеоптических тренировок влияют на аккомодацию. Но когда мы стимулирует парвоцелюлярную зрительную систему центральными стимулами, мы видим увеличение амплитуды аккомодации за счет приближения ближайшей точки ясного зрения.

А когда мы стимулируем магноцелюлярную зрительную систему стимулами, специфичными для нее (фоновыми решетками с низкой частотой), когда мы занимаемся амблиопией высокой степени, тогда амплитуда аккомодации увеличивалась за счет отдаления дальнейшей точки ясного зрения.

Это и является ответом на вопрос – почему нельзя проводить плеоптическое лечение на фоне прогрессирующей близорукости. Потому что там нет амблиопии.

То есть мы даем стимул парвоцеллюлярной зрительной системе. Она усиливает аккомодационный ответ, приближает ближайшую точку ясного зрения. Хорошо это для прогрессирующей близорукости, особенно там, где есть ПИНА? Мы просто усилим рефракцию. Все это понятно, почему так происходит. Такова характеристика центральных стимулов, которые специфичны для парвоцеллюлярной зрительной системы.

Итак, изолированных нарушений аккомодации не так много. Чаще всего они идут прицепом за нарушениями рефракции. Поэтому нам в первую очередь надо уметь исследовать аккомодацию, делать это согласовано и однообразно, чтобы понимать вид нарушения рефракции.

Долгое время это трудно было делать, потому что не было литературы и понимания как это делать. Но несколько конференций в Ярославле, посвященных проблемам аккомодации, Руководство по аккомодации и приложения к нему, научили нас правильно исследовать и правильно ставить диагноз, а также дифференцированно подходить к лечению аккомодационных нарушений.

Зарубежная литература тоже заполняет наши прорехи в знаниях.

Экспертным советом по аккомодации и рефракции (ЭСАР) предложено различать эти виды нарушений аккомодации, и нас на приеме, в основном, волнуют самые часто встречающиеся ПИНА и слабость аккомодации.

Международная классификация намного сложнее. Мы видим, что «чистых» нарушений четыре, это примерно то же самое, что и у нас. Аккомодационная недостаточность – та же слабость аккомодации. Аккомодационный эксцесс – это ПИНА. Я вообще больше люблю слова, которые понимают родители. Родители при слове «эксцесс» понимают, что это какой-то диагноз, что-то тут многовато… Они включаются на слове «эксцесс». Это чисто собственные наблюдения.

Дальше идем. Вот эти виды нарушений – это нарушения конвергенции. И опять то же самое – недостаточность, эксцесс, дисфункции. Сходно с аккомодационными нарушениями.

Как их выявлять? На мой вопрос авторам этой таблицы можно ли тут что-то упростить, мне ответили: «Да что Вы! Усложнить можно. Но если Вы что-то в диагностике упустите, Вы не сможете правильно определить вид нарушения». И, надо сказать, что со временем я это поняла. Мои некоторые коллеги очень скептически относились к такой скрупулезности. «Вот флиппер, например, он зачем?»

А теперь понимают, что без флиппера вообще с вергенцией не разобраться. Особенно в дифференциальной диагностике нарушений аккомодации с нарушениями вергенции.

Если разобраться, то бОльшую часть этого подвала мы с вами делаем, только не систематизируем это в голове. Амплитуда аккомодации и запас относительной аккомодации для нас с вами вообще родная тема. Верно?

Итак, амплитуда. Push-up test. Все мы его знаем. Полная коррекция. Подставляем к виску линейку, берем тест-объект, соответствующий №7 по таблице Сивцева и ведем по линейке в сторону глаза до момента, пока изображение будет нечетким. Три раза повторяем. То же самое проводим с другим глазом.

Какие подводные камни? Почему мы не любим этот тест в детской практике? Потому что он очень субъективный. Затуманило-не затуманило, как понять, особенно когда маленький пациент? И второй момент – полная оптическая коррекция. Если недо- или пере- корригируем, то будет совсем другая амплитуда. Поэтому сначала смотрим всю рефракцию четко, только потом push-up test.

В сто раз удобнее проксиметрия. И как с 1997 года Юрий Захарьевич Розенблюм и Татьяна Афанасьевна Корнюшина показали нам метод линейкой Скальда Львовича Шаповалова, так у нас уже пять реинкарнаций этих линеек, потому что это самая удобная методика. Ближайшая точка ясного зрения, дальнейшая точка…Три раза замер делаем. Разница между ними и есть амплитуда. Дальнейшую точку замеряем с редуцирующим стеклом плюс 3 дптр, тоже 3 раза, для каждого глаза отдельно.

Какие недостатки? По мне – так, никаких. Мало того, что мы четко и достаточно объективно смотрим амплитуду аккомодации. И пока мы делаем замеры, мы понимаем где здесь проблема. И что у нас страдает — ближайшая точка или дальнейшая точка ясного зрения. И за счет чего меняется амплитуда аккомодации. И уже начинаем правильно мыслить по поводу дальнейших тестов. То есть, без проксиметрии довольно сложно вообще заниматься аккомодацией.

Относительная аккомодация. Почему относительная? Потому что это аккомодация относительно вергенции. Мы измеряем отрицательную часть, то есть израсходованную аккомодацию, то что мы проаккомодировали из дали вблизь (до этого текста) плюсовыми стеклами.

И положительную часть, не израсходованную. Сколько мы могли бы проаккомодировать отсюда до сюда, как бы дальше аккомодируя.

Методику мы все хорошо знаем. С полной коррекцией просим пациента читать текст №4 вслух. И меняем стекла быстро до того момента, пока пациент не начнет «тормозить» в чтении.

Какие подводные камни здесь?

Во-первых, достаточно субъективно.

Во-вторых, мы должны быть абсолютно уверены в наличии бинокулярного зрения. Что оно есть, что оно устойчивое и что там нет никакой фиксационной диспарантности. Поэтому каждый прием я, лично, начинаю с флай-теста, т.е. я смотрю стерео. И если оно есть – можно смотреть дальше.

Ну и в третьих. Иностранные специалисты говорят о том, что относительную аккомодацию можно смотреть только на фороптере, но те, у кого его нет прекрасно делают смену стекл броском, практически не оставляя «открытый» глаз. Но для этого нужен навык. А если вы сняли стекло, положили, поменяли, потом опять сняли…. – мы измеряем все что угодно, возможно гибкость аккомодации или устойчивость…, но не относительную аккомодацию. Елена Петровна Тарутта писала, что если мы получаем относительную аккомодацию, ее положительную часть, выше пяти, то это уже не относительная, а абсолютная аккомодация. Ребенок «выключил» один глаз и идет другим глазом.

Поэтому этот тест относительный. Он не основополагающий для определения нарушений аккомодации

Идем дальше. Возрастные нормы мы хорошо знаем.

Ближайшая точка ясного зрения. Тоже поначалу все очень просто. Смотрим бинокулярно, без коррекции или с коррекцией для близи, если это пациенту нужно. Определяем, на каком расстоянии зрительный объект (кончик шариковой ручки, например) при приближении в сторону глаза начнет двоиться. Делаем три замера, либо по тому как ребенок говорит о двоении, либо по изменению зрительной оси.

Вроде бы простой метод, но кажется, мы его неправильно делаем. Потому что за один или даже три раза мы не определим точно ближайшую точку ясного зрения и не выявим слабость конвергенции, а по некоторым данным она составляет 8% всех детей.

Положено 5-10 раз приближать к глазу зрительный объект, и считается, что если разница между замерами до 2 см, это норма конвергенции. Если больше 4 – это слабая конвергенция.

Важно, каким стимулом делаем. Аккомодационный стимул – всегда занижает конвергенцию. А маленький фонарик – показывает четче. Американцы вообще проводят jumping-test (это когда ставим два теста на расстоянии 6 см и 15 см и «скачем»), тогда нарушение конвергенции выявляется сразу и гораздо больше, чем мы думаем сначала.

Поэтому тест, вроде бы элементарный, но нужно очень грамотно его сделать, потому что он очень важный для выявления нарушений конвергенции.

Еще раз повторим.

Дальше идем. Caver-Test. Делаем односторонний и альтернирующий.

Односторонний позволяет отличить форию от тропии.

Альтернирующий позволяет нам понять направление и значение фории.

Значение фории мы определяем только в призменных диоптриях. Мы не пишем: «Ноль. Установка кнутри». И что? Сколько это?

Мы пишем, например: «Экзо, 5 призм, вблизи-вдали и т.д.» Это позволяет нам не только понимать друг друга, но и отслеживать динамику фории.

Норма — не орто.

Норма у человека: 1 экзо вдали, 3 экзо вблизи.

Пациент в норме немного недоконвергирует, так же как и недоаккомодирует.

Кавер-тест на первом этапе – это проба с открыванием. Мы смотрим на открытый глаз три секунды, смотрим его положение, исключаем косоглазие, тропию. Три раза повторяем на каждый глаз.

Альтернирующий тест. Перекрываем поочередно глаза, наблюдая установки на открытых глазах. Дальше нейтрализуем форию призматической линейкой до исчезновения установок.

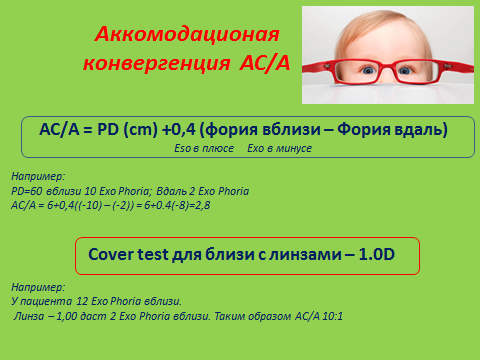

Когда мы провели кавер-тест – легко посмотреть соотношение аккомодации и конвергенции. Это ключевая позиция для нас с вами, аккомодативная конвергенция. То есть на какую величину аккомодация влияет на конвергенцию и конвергенция на аккомодацию.

Норма Ас/А = 4/1 — 6/1

Есть расчетный метод исследования, но мы на приеме в основном пользуемся методом градиента: даем аккомодационную нагрузку и сравниваем форию до и после.

Например было 4 экзо, дали 1 дптр нагрузки, стало 0. Поэтому 4/1. Понятно, да?

И наконец, аккомодационная гибкость. Просим пациента читать текст №4. Монокулярно отдельно каждый глаз. Исследуется с помощью флиппера плюс/минус два. Переворачивая флиппер, мы последовательно нагружаем аккомодацию – расслабляем, снова нагружаем – опять расслабляем и т.д. Считаем циклы за 1 минуту и сравниваем с нормой. Это один из главных тестов в диагностике аккомодационных нарушений.

Еще один тест – мем-ретиноскопия, где мы исследуем и смотрим с помощью мем-карт объективный аккомодационный ответ. Мы даем аккомодационный тест и скиаскопируем.

В норме аккомодационный ответ не 0 (Ноль здесь предполагается в случае, если 40 см рабочего расстояния и 2,5 дпт нейтрализуются). Но мы в норме нейтрализуемся скиаскопически на плюс 0,25 – плюс 0,75, так как существует задержка аккомодационного ответа. То есть пациент на стимуле 2,5 дптр чуть недоаккомодирует, так же как и чуть недоконвергирует.

Если мы нейтрализуемся на более сильных стеклах (-0,5; -1; -2) – это избыточный аккомодационный ответ. То есть на стимул 2,5 дптр пациент выдал больший ответ, чем нужно. Это accommodative lead.

Если мы нейтрализуемся на стекле больше чем +0,75 (+1; +1,5), мы видим что пациент недоаккомодирует в ответ на этот стимул и это accommodative leg.

Вот это те методы, которые мы проводим при исследовании аккомодации. Если убрать мою болтовню и засечь время затраченное на исследования, то это составит 5-5,5 минут. И мы получаем четко и точно диагноз.

Конечно, хорошо если есть аккомодограф, аккодометр, тогда вообще все красиво. Но не думаю, что в ближайшее время у нас в поликлиниках поставят Speedy-K и будем мы исследовать пациента электронно, но эти результаты все равно согласуются с простыми методами, о которых я сейчас рассказала, мы сравнивали.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

18 Глава 2 . Аккомодация: анатомия, физиология, биомеханизмы

Современные представления о физиологии

оспорить, видоизменить или дополнить эту те-

аккомодации еще далеки от своей завершенно-

орию. Например, некоторое уточнение теории

сти и согласованности. Очевидно, это связано

Гельмгольца предложил E.F. Fincham (1937), ко-

с исключительной сложностью проблемы. При

торый полагал, что хрусталик при аккомодации

этом существуют лишь единичные объективные

утрачивает сферичность своих поверхностей не

методы исследования глаза in vivo, позволяю-

под влиянием экстракапсулярных сил, а в силу

щие наблюдать соответствующие процессы в че-

неравномерной толщины и эластичности его

ловеческом глазу и давать им качественную и

капсулы в различных отделах. На передней по-

Рис. 2.1.11. Растровая электронная микроскопия ресничного пояска, цилиарных отростков и

количественную оценку. Например, с помощью

верхности хрусталика она толще, чем на задней,

«Scheimpflug imaging» фиксируют изменение

а на латеральных участках (где крепятся волок-

цилиарной мышцы (слева – по L tjen-Drecoll E., Rohen J.W. «Augenwunder», Kaden Verlag, 2007)

кривизны хрусталика при аккомодации, по дан-

на цинновой связки) — толще, чем на полюсах.

ным ультразвуковой биомикроскопии выявляют

По мнению исследователя, при аккомодации

что при своем сокращении радиальные мы-

O. Stachs исследовал аккомодацию у па-

ход волокон и сокращение мышцы, с помощью

натягиваются зонулярные волокна, происхо-

шечные волокна, подтягиваясь к месту при-

циентов разных возрастных групп при помо-

авторефкератометра открытого поля определя-

дит уплощение хрусталика преимущественно

крепления, будут менять конфигурацию коро-

щи установки, представляющей собой комби-

ют объективный аккомодационный ответ. И все

на периферии, где капсула толще, и выпячива-

ны и смещать ее в направлении корня радужки.

нацию специально спроектированного 3D уль-

же, несмотря на обилие гипотез по физиологии

ние в центральных отделах хрусталика, где кап-

Несмотря на запутанность вопроса об иннерва-

тразвукового биомикроскопа и графической

аккомодации, полуторавековые представления

сула слабее (тоньше). Задняя капсула хрустали-

ции радиальной мышцы, большинство авторов

станции Silicon Graphics. В результате были по-

Г. Гельмгольца продолжают оставаться востре-

ка достаточно тонкая, и здесь радиус кривизны

считают ее симпатической (Деев Л.А. с соавт.,

лучены высококачественные изображения цили-

бованными в современных взглядах на механиз-

всегда меньше (задняя поверхность более выпу-

1996; Шамшинова А.М., Волков В.В., 1999; Gullst-

арной мышцы при аккомодации, которые пока-

мы аккомодации, причем некоторые положения

клая) даже в состоянии дезаккомодации.

rand A., 1912; Mallen E.A. et al., 2005). Более

зали, что механизм аккомодации не изменяется

полностью подтвердились самыми последними

Уточнением теории Гельмгольца являют-

того, Л.А. Деев с соавт. (1996) обнаружили не

с возрастом, хотя у пожилых людей перемеще-

клиническими и экспериментальными иссле-

ся также работы A. Gullstrand (1912). По мне-

только наличие симпатических синапсов в ци-

ние передней части цилиарного тела при сокра-

дованиями с использованием передовых мето-

нию автора, при аккомодации имеют значение

лиарном теле, но даже скопление адренэргиче-

щении цилиарной мышцы уменьшается при-

дов визуализации: УБМ, магнитно-резонансной

два фактора: уменьшение радиуса кривизны

ских нервных терминалей в области радиальной

мерно вдвое: в 34 года этот параметр составляет

томографии (МРТ), спектральной оптической

поверхностей хрусталика и увеличение пока-

порции цилиарной мышцы.

0,36 мм, а в 71 год, при пресбиопии, — 0,18 мм.

когерентной томографии (ОСТ).

зателя преломления хрусталикового вещества

Циркулярная мышца Мюллера не имеет

Итак, на сегодняшний день основопола-

(внутрикапсулярная аккомодация). Он выделил

прикрепления, наподобие сфинктера радужки,

Хороидея

гающей теорией, описывающей механизм ак-

в веществе хрусталика два слоя с разными ко-

и располагается в виде кольца в самой верши-

комодации, является гипотеза Германа фон

эффициентами преломления. Во время аккомо-

не короны цилиарного тела. При ее сокращении

Хороидея имеет непосредственное отноше-

Гельмгольца, согласно которой, для четкого ви-

дации, когда хрусталик становится более выпу-

вершина короны «заостряется», и отростки ци-

ние к осевому натяжению и расслаблению цин-

дения расположенных на близком расстоянии

клым, в центральном его отделе, соответствую-

лиарного тела приближаются к экватору хруста-

новых связок, поскольку задняя точка основно-

предметов в человеческом глазу происходят сле-

щем области зрачка, оказывается более толстый

лика. Принято считать, что иннервация цирку-

го крепления связочного аппарата хрусталика

дующие изменения: сокращается цилиарная

слой той субстанции хрусталика, которая име-

лярной мышцы парасимпатическая.

тесно связана с хороидеей в области зубчатой

мышца, происходит сужение зрачка, уменьша-

ет более высокий показатель преломления.

На рис. 2.1.11 представлено строение рес-

линии. Хороидея, имея определенный запас эла-

ется глубина передней камеры, хрусталик сме-

Связанное с этим явлением усиление прелом-

ничного пояска и цилиарной мышцы.

стичности, способна к растяжению и сокраще-

щается несколько кпереди и книзу, ослабевает

ляющей способности хрусталика и называется

Анатомическое строение цилиарной мыш-

нию относительно склеры под действием со-

натяжение цинновых связок, уменьшается ра-

внутрикапсулярной аккомодацией (Gullstrand A.,

цы изучено не только in vitro (Лютьен-Дреколл Э.,

кращений меридиональной порции цилиарной

диус кривизны передней и задней (в меньшей

1912; Розенблюм Ю.З., 1995). Косвенным под-

Роен Й.В., 1998; Копаева В.Г., 2002; Kahle W.,

мышцы с соответствующим перемещением зад-

степени) поверхностей хрусталика, что при-

тверждением этого явления могут служить опе-

2003; Netter F., 2007; Standring S., 2008), но и in

ней точки крепления связок, что изменяет ра-

водит к увеличению его преломляющей силы

рации O. Nishi (2003), который заменял содер-

vivo при помощи комбинации метода ультразву-

бочее расстояние аккомодации. В отношении

и усилению динамической рефракции гла-

жимое хрусталика приматов силиконом и при

ковой биомикроскопии и современной вычис-

аккомодации хороидея весьма соответствует

за (Helmholtz H., 1855). С момента опублико-

этом получал исключительно снижение объема

лительной техники — методом, предложенным

названию «биологической пружины», данному

вания точки зрения Г. Гельмгольца на меха-

аккомодации, что свидетельствует о том, что не-

O. Stachs (2003, 2005).

ей А.И. Горбанем (2002).

низм аккомодации не прекращаются попытки

однородная структура хрусталика более выгодна

Наши глаза способны видеть все на разных расстояниях. Такую возможность дает аккомодация. Благодаря ей мы можем переводить взгляд и четко рассматривать ближние объекты. Если есть нарушения в работе аккомодации, нам приходится щуриться и напрягать глаза, чтобы четче видеть. Почему так происходит, выясняет специалист.

Почему возникают проблемы с аккомодацией? Можно ли ее улучшить? Рассказывают наши эксперты.

Содержание

- Механизм аккомодации

- Виды нарушений аккомодации

- Причины нарушений

- Диагностика

- Методы лечения

- Профилактика

Зачем нужна аккомодация

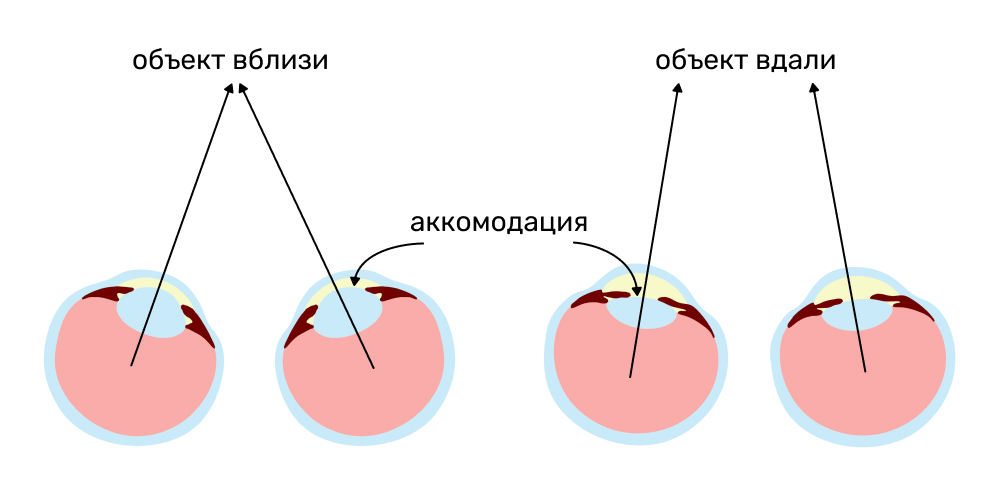

Итак, аккомодация — способность глаза четко видеть и без напряжения переводить взгляд на разные предметы. Чтобы объяснить ее механизм, часто ссылаются на теорию Гельмгольца. Согласно его заключениям, при аккомодации происходит изменение кривизны поверхности хрусталика. Именно за счет этого нам получается четко видеть изображения.

По простому, происходит следующее. Когда мы смотрим вдаль, наши цилиарные (ресничные) мышцы расслабляются, цинновые связки, которые опоясывают хрусталик, натягиваются, и он становится плоским. Размер зрачка увеличивается, и мы отчетливо видим дальние объекты. Если нам нужно что-то рассмотреть ближе, в пределах 40 см, то цинновые связки, наоборот, расслабляются, хрусталик становится выпуклым, а зрачок сужается. Поэтому мы четко видим вблизи.

Когда что-то выходит из строя — становится плотным хрусталик или нарушается работа цилиарных мышц, то возникают проблемы с аккомодацией. Глаза не могут фокусироваться на объектах и теряется четкость изображений.

Аккомодацию проверяет специалист при диагностике зрения. Он выявляет ее нарушения и подбирает способы восстановления.

Нарушения аккомодации

Выделяют следующие нарушения аккомодационного аппарата:

- Слабость аккомодации — недостаточная или неустойчивая аккомодация. Выражается в быстром переутомлении глаз при чтении, снижением зрения вблизи.

- Спазм аккомодации — острый избыточный тонус цилиарной мышцы. Происходит резкое снижение зрения вдаль.

- ПИНА — привычно-избыточное перенапряжение аккомодации. Постоянный гипертонус цилиарных мышц, из-за чего объекты вдали размываются.

- Астенопия — зрительное переутомление. Из-за усталости глазных мышц снижается зрение.

- Паралич (парез) аккомодации — расстройство аккомодации, при котором теряется способность четко видеть предметы вблизи.

- Пресбиопия (или возрастная дальнозоркость) — ухудшение зрения вблизи. Обычно наступает после 40 лет.

Причины нарушений аккомодации

Основными причинами развития спазма аккомодации, ПИНА и астенопии становятся повышенные зрительные нагрузки — работа за компьютером или гаджетами, неправильная посадка при чтении, плохое освещение в помещении.

На изменение аккомодации может повлиять неправильный подбор очков или контактных линз. Или же со временем зрение могло измениться, поэтому необходимо снова обратиться к специалисту.

Паралич (парез) аккомодации может возникнуть при психоэмоциональном перенапряжении, а также из-за травмы глаз, инфекционных заболеваний и повреждения головного мозга.

Пресбиопия наступает из-за естественных изменений хрусталика: он становится неэластичным и больше не может быстро менять свою форму, поэтому не обеспечивает четкость изображений.

Диагностика нарушения аккомодации

При подозрении на нарушение аккомодации специалист сначала собирает анамнез — уточняет, как давно вы почувствовали ухудшение зрения, ощущаете ли вы переутомление глаз или другие симптомы.

Затем он проводит:

- Авторефрактометрию — измеряет преломляющую силу глаза;

- Визометрию — определяет остроту вдали и вблизи;

- Исследуют состояние аккомодации с помощью специальных тестов;

- Подбирает способы коррекции зрения.

При подозрении на помутнение хрусталика или другие изменения в структурах глаз, врач сделает:

- Биомикроскопию — осматривает конъюнктику, роговицу, радужку, переднюю камеру глаза, хрусталик, стекловидное тело, а также отделы глазного дна.

- Оптическую когерентную томографию — специалист сможет обнаружить мельчайшие изменения в структурах сетчатки и зрительного нерва.

После диагностики он рекомендует необходимые способы коррекции зрения или аппаратное лечение.

Методы лечения

В зависимости от нарушения аккомодации врач назначит следующие способы лечения:

- коррекцию зрения с помощью очков или контактных линз;

- аппаратную терапию.

Оптическая коррекция

Поскольку нарушение аккомодации может возникнуть из-за неподходящих очков или контактных линз, врач проводит диагностику и выявляет актуальные показатели вашего зрения. Специалист дает необходимые рекомендации для правильной коррекции.

Для поддержки аккомодации при сильных зрительных нагрузках специалисты назначают очки со специальными линзами. Их еще называют разгрузочными. Они снимают перенапряжение с глаз. Очки с поддержкой аккомодации назначают детям и взрослым до проявления признаков возрастной дальнозоркости.

Аппаратное лечение

Для снятия зрительной нагрузки и тренировки аккомодации врачи назначают курсы терапии на специальных тренажерах. Их рекомендуют при развитии:

- ПИНА,

- слабости аккомодации,

- астенопии,

- хронической усталости глаз,

- компьютерного синдрома зрения,

- начальной пресбиопии.

На аппаратах вы выполняете специальные упражнения, которые нормализуют работу цилиарных мышц, улучшают кровоснабжение и питание тканей. После курса терапии повышается острота зрения, увеличивается запас аккомодации, снимается напряжение и утомление глаз.

Занятия на тренажерах могут сочетать с медикаментозным лечением. При необходимости врачи рекомендуют повторять курс. Аппаратные методики можно пройти в Мегаоптике.

Профилактика нарушения аккомодации

Проблемы с аккомодационным аппаратом могут возникнуть в любом возрасте. Если вы стали ощущать зрительное переутомление, покраснение и сухость глаз, много работаете за компьютером, то обязательно посетите офтальмолога. На ранних стадиях специалист назначит консервативные методы лечения нарушений аккомодации. А при ухудшении зрения, подберет очки, чтобы глаза хорошо видели и не перенапрягались.

- Введение

- Аккомодация

- Распространенность проблем

- Рефракционная ошибка

- Проверка аккомодации

- Типичные состояния, нарушающие аккомодацию и вергенцию

- Заключение

Введение

Точно работающий механизм аккомодации играет важную роль в обеспечении четкого зрения. Ее стресс может вести к целому ряду проблем разной степени встречаемости, и оптометристам приходится сталкиваться с ними в своей работе. Об аккомодации специалисты говорят, когда к ним на прием приходят пресбиопы или в менее распространенных случаях, например при ее спазме или инертности. В общем и целом, ни один трудовой день оптометриста не обходится без мыслей об аккомодации. В этом материале мы посмотрим, как работает аккомодация, какие состояния влияют на нее и как с ними справляться.

Аккомодация

Под аккомодацией понимают способность глаза создавать четкое изображение объектов, находящихся на разных от него расстояниях, вблизи и вдали, это достигается благодаря изменению геометрической формы хрусталика [1, 2]. Контролируется этот процесс парасимпатической нервной системой. Но и симпатическая нервная система не остается в стороне – она содействует уменьшению аккомодационного ответа при устранении предъявленного стимула [3].

В западных странах на протяжении более 70 лет [4] аккомодацию классифицируют по четырем типам, в частности, она бывает:

- рефлекторной;

- тонической;

- вергентной;

- проксимальной.

Рефлекторная аккомодация активируется в основном размытым изображением на сетчатке, она приводит его в фокус. Этот тип не задействует обычно более 2 дптр и считается наиболее влиятельным компонентом аккомодационного аппарата глаза [5, 6].

Тоническая аккомодация представляет собой аккомодацию в покое, при отсутствии стимула [7], например тогда, когда пациент находится в полностью темной комнате. Вергентная аккомодация стимулируется конвергенцией в зависимости от рабочего расстояния при выполнении зрительной задачи. Проксимальная аккомодация действует при распознавании близко расположенного объекта.

Аккомодационный ответ «мерцает» при фокусировке на мишень на фиксированном расстоянии [8–10]. Микрофлуктуации аккомодации имеют два компонента: высокочастотный (ВЧК) и низкочастотный (НЧК) [8]. НЧК, как правило, находится на частотах ниже 0,6 Гц, а ВЧК – в промежутке между 1,0 и 2,3 Гц [11]. ВЧК принято связывать с артериальным пульсом [9, 11]. НЧК имеет неврологические причины.

Распространенность проблем

Наиболее распространенная проблема, которую мы видим в своей работе, – это пресбиопия, которая появляется у большинства пациентов в возрасте после 45 лет, но иногда она возникает и раньше. Нарушения аккомодации встречаются и у детей, например при аккомодационной эзотропии – главной причине страбизма у них [12]. Трудности с аккомодацией могут испытывать и те, кто работает за компьютером или играет на нем, правда, если вместо него будет книга, мало что изменится [13]. Так или иначе, важно исследовать возможные причины аккомодационных сложностей при компьютерном зрительном синдроме, а также другие содействующие факторы, такие как синдром сухого глаза, некорригированное рефракционное нарушение и неправильная эргономика рабочего места [13].

Рефракционная ошибка

Прежде чем применять какие-либо тесты на аккомодацию, важно начать с хорошей основы, а именно – провести точную рефрактометрию. Многие проблемы с аккомодацией, как правило, связаны с некорригированной рефракционной ошибкой, которая оказывает негативное влияние на аккомодационную способность глаза. Например, в случае гиперметропии механизм аккомодации нарушается из-за перенапряжения цилиарной мышцы в течение длительного времени при напряженной зрительной работе. Общими симптомами, связанными с этим, будут головная боль в области лба, а в более выраженных случаях – затуманенное зрение вблизи, которое ухудшается с течением дня из-за чрезмерного напряжения аккомодационной системы для поддержания четкого зрения [6].

Пресбиопы также страдают от симптомов затуманенного зрения вблизи и перенапряжения глаз. Как и в случае с некорригированной гиперметропией, система аккомодации не в состоянии поддерживать концентрацию внимания, необходимую для выполнения зрительных задач вблизи в течение длительного времени. Было показано, что процесс старения относительно не влияет на цилиарную мышцу [14], при этом снижение эластичности хрусталика считается основной причиной пресбиопии [15]. Для ее коррекции требуется добавка для чтения, которую постепенно наращивают по мере увеличения возраста пациента [16]. Рабочее расстояние является важным фактором, который следует учитывать, поскольку диапазон резкого зрения вблизи уменьшается с увеличением добавки для чтения. Поэтому необходимо измерить обычное рабочее расстояние (расстояния) пациента. Невыполнение этого требования может привести к тому, что пациент не сможет адаптироваться к новым очкам с добавкой для чтения. Активным пользователям электронных устройств с дисплеями следует назначать очки с мультифокальными или специальными линзами или двое очков для зрения вблизи и на промежуточном расстоянии, если у пациента плохая переносимость очков с прогрессивными линзами [17]. Контактные линзы – жизнеспособная альтернатива очкам для коррекции пресбиопии [17, 18], как и различные офтальмохирургические вмешательства [19].

Проверка аккомодации

Если у оптометриста возникло подозрение на наличие у пациента проблемы с аккомодацией, он может выбрать подходящий тест для подтверждения своей догадки и понимания типа нарушения. Эти тесты не являются исчерпывающими, и лучше всего их проводить в рамках полного обследования глаз, включающего в себя сбор подробного анамнеза, точное исследование рефракции и тщательную проверку состояния органа зрения. Следует провести контрольный тест, чтобы выявить любые отклонения, которые могут способствовать появлению сообщаемых симптомов. В связи с постепенным снижением функции аккомодации тесты для ее измерения, как правило, становятся менее актуальными, когда пациенты достигают возраста 45 лет.

Амплитуду аккомодации можно проверить с помощью специального инструмента – линейки RAF, делается это моно- и бинокулярно (рис. 1). Таким образом можно определить весь диапазон ясного зрения от ближайшей до дальнейшей его точки. Ближайшая точка – обратная величина расстоянию до нее в сантиметрах, выраженная в диоптриях. Пациента следует проинструктировать о необходимости довести мишень как можно ближе до глаз и сообщить, когда она перестает быть резкой. При проведении теста нужно надеть на пациента оптимальную коррекцию для дали, поэтому лучше всего эту проверку включить в алгоритм рефрактометрии [20]. Нормы для разных возрастов приведены в таблице [21]. Существуют различные мнения о том, как проводить тест правильнее: приближая мишень к пациенту или отдаляя ее от него. В силу субъективного характера теста в первом случае вероятна переоценка амплитуды аккомодации, во втором – недооценка [22]. В качестве компромисса приходится искать серединное значение между обоими результатами.

Рис. 1. Измерение амплитуды аккомодации с помощью линейки RAF после рефрактометрии

Существует другой интересный тест, с помощью которого можно измерить способность глаз менять фокус с определенного расстояния на другое в течение минуты. Этот тест может дать хорошее представление о том, как аккомодационная система выдерживает нагрузки. Для его проведения потребуется набор флипперов с положительными и отрицательными линзами, которые можно менять в зависимости от того, какое давление необходимо оказать на аккомодационную систему. Результат измеряется в циклах в минуту (цикл/мин), причем один цикл включает в себя фокусировку глаз через один набор линз, затем другой. Линзы заменяются на следующий комплект каждый раз, когда пациент сообщает, что видит мишень четко (рис. 2). Тест следует проводить в течение полной минуты. Например, уменьшение длительности теста вдвое и увеличение количества циклов в минуту во столько же не дадут нужного результата, поскольку циклы, как правило, становятся длиннее по мере продолжения теста. Нормальные значения: 8 цикл/мин для бинокулярного зрения и 11 цикл/мин – для монокулярного у взрослых при использовании флипперов с линзами –2,00 и +2,00 дптр. Ожидается, что результат будет ниже у детей, при этом 5 цикл/мин при бинокулярном наблюдении и 7 цикл/мин при монокулярном считаются нормальными [23]. Меньшие значения, чем эти, могут указывать на симптоматическую усталость в системе аккомодации.

Рис. 2. Проверка аккомодационной способности с помощью флиппера

Тест, направленный на выявление задержки или, наоборот, забегания аккомодации, тоже полезный, его можно проводить сразу после рефрактометрии, пока на пациента надета пробная оправа или перед ним находится фороптер. Забегание аккомодации вперед – это состояние, когда глаз дает бóльшую аккомодацию, чем нужно при фокусировке на данной мишени, а задержка – обратное явление [24]. Расчет значений происходит легко с помощью динамической ретиноскопии, во время ее проведения меняют рабочее расстояние [ретиноскопия Нотта (Nott)] или линзы в пробной оправе (ретиноскопия МЕМ) [25]. У большинства пациентов наблюдается тенденция к небольшой задержке аккомодации, поскольку полный аккомодационный ответ не создается в силу наличия глубины фокуса. Забегание аккомодации или задержка при их больших значениях, скорее всего, симптоматичны [26].

Важно не забывать о тесной связи между аккомодацией и конвергенцией. Поэтому до проведения дифференцированной диагностики нарушений аккомодации важно обследовать состояние конвергенции.

Ближайшая точка ясного зрения устанавливается с помощью простейшего теста, он помогает определить то положение мишени перед лицом, при котором еще возможно устойчивое бинокулярное зрение. Делают это с помощью линейки RAF, как уже упоминалось, и примерно так же, как и при измерении амплитуды аккомодации. Мишень плавно перемещают в сторону пациента и просят его сообщить, когда начнется ее двоение в глазах. Обычно, если результат выше 10 см, это симптоматическое состояние. Тест проводят объективно и субъективно, поскольку в ряде случаев из-за супрессии пациент не заметит двоения (диплопии). Оптометристу нужно наблюдать за обоими глазами и отметить момент, когда один из них отклонится, это будет означать коллапс бинокулярного восприятия [27].

Способность к вергенции измеряется почти так же, как и способность к аккомодации. Однако вместо положительных и отрицательных линз используют призмы с основанием внутрь и кнаружи и разной силы, это делается для создания нагрузки на вергентную систему глаза. Тест похож на измерение аккомодации, пациент смотрит на близко расположенную мишень (на нормальном рабочем расстоянии), оптометрист засекает время и отмечает, как быстро восстанавливается бинокулярное зрение при изменении нагрузки на вергенцию [28]. Среди обычно используемых для этого призм можно назвать следующие пары: 3,0 прдптр основанием внутрь и 12,0 прдптр основанием кнаружи, 8,0 прдптр основанием внутрь и 8,0 прдптр основанием кнаружи [26].

Измерение отношения аккомодационной конвергенции к аккомодации (АК/А) – хороший способ выяснить, как проявляются вместе эти две способности зрительного анализатора. Благодаря его проведению можно быстро понять, на сколько призматических диоптрий глаз конвергирует или дивергирует на каждую диоптрию аккомодационного ответа. Измерение проводят, добавляя линзы к коррекции, которая подобрана пациенту, и используют крыло Мэддокса, при этом считают измерение в фории на каждую диоптрию, увеличивающую или уменьшающую коррекцию зрения пациента. Это градиентный метод. Как правило, АК/А равняется 3,0–4,0 прдптр на каждую диоптрию аккомодации, так должно быть у человека с нормально функционирующим бинокулярным зрением [29, 30].

Типичные состояния, нарушающие аккомодацию и вергенцию

Существует ряд условий, которые могут привести к нарушению аккомодации. Аккомодационная эзотропия чаще всего встречается у детей в течение первых 10 лет их жизни [31]. В таких случаях ожидается высокая степень дальнозоркости, при этом эзотропия возникает из-за необходимости избыточной адаптации для преодоления некорригированной аномалии рефракции, что приводит к чрезмерной конвергенции из-за соотношения AК/A, и этот показатель увеличивается по мере попыток пациента приспособиться к изменившимся зрительным условиям [12]. Проведение циклоплегической рефрактометрии рекомендуется во всех случаях, и любое возможное начало амблиопии должно быть исследовано. Эзотропия может быть полностью или частично аккомодационной. При первом типе косоглазие выправляют с помощью полной коррекции рефракции; однако, как правило, назначается несколько уменьшенная коррекция, чтобы предотвратить возникновение экзотропии [23]. При частично аккомодационной эзотропии после коррекции рефракции все еще остается смещение взгляда, но меньшее [12, 32]. В таких случаях назначается полная коррекция зрения, и может потребоваться ортоптическое или хирургическое вмешательство в зависимости от тяжести остаточного косоглазия.

Часто встречается у взрослых и детей такое состояние, как недостаточность аккомодации [33]. Его причинами являются слишком большие нагрузки на зрение или общие проблемы со здоровьем. Симптомы: размытое зрение вблизи и головные боли [34]. Клинические тесты демонстрируют снижение амплитуды аккомодации, общее ухудшение ее функции, снижение остроты зрения вблизи, а при проведении кавер-теста экзофория вблизи несколько смещается в сторону эзофории, если пациент старается усилить аккомодацию [23]. Стресс аккомодации сопровождается такими же симптомами. Однако он быстрее проходит. Пока аккомодационная система может какое-то время быть свободной от симптомов, она легко утомляется. Например, пользователи компьютеров замечают, что состояние зрения ухудшается по мере продвижения их рабочего дня, при этом возрастает как количество симптомов, так и их тяжесть [35].

В обоих случаях следует исправить любые основные состояния, вызывающие недостаточность и стресс аккомодации. Использование положительных линз при некорригированной аномалии рефракции будет способствовать расслаблению аккомодационной системы и поможет предотвратить перенапряжение во время зрительной работы вблизи. Было показано, что небольшая положительная добавка иногда полезна; однако чрезмерное ее увеличение может помешать аккомодационной системе функционировать должным образом [36]. Ортоптические упражнения могут быть использованы, если исправление аномалии рефракции не устраняет проблему. В некоторых случаях может быть связь с недостаточностью конвергенции. Этим пациентам могут помочь упражнения с поднесением мишени к лицу для усиления конвергенции, а также упражнения с флиппером в случае стресса аккомодации [37]. Рекомендуется провести более масштабные исследования, чтобы понять, в каких группах пациентов эти методы лечения наиболее эффективны [38].

Аккомодационная инерция, также известная как аккомодационная неспособность, – это состояние, при котором аккомодационная система испытывает трудности с переключением фокуса при смене расстояния. Чаще всего у взрослых в возрасте старше 30 лет отмечается периодическое размытие зрения при переключении фокуса с дальнего объекта на ближний и наоборот [23]. Многочисленные причины включают в себя длительную зрительную работу вблизи, плохое общее самочувствие, анизометропию, раннюю пресбиопию и синдром Холмса–Ади на одном глазу. Снижение амплитуды аккомодации и аккомодационной способности, вероятно, будут проявлять себя во время проведения тестов в этих случаях. Необходимо устранять любые сопутствующие заболевания и корригировать рефракционное нарушение. Упомянутые упражнения с периодическим приближением мишени к глазам или с флиппером могут быть использованы в таких случаях [23, 39].

Спазм аккомодации (его еще называют избыточной аккомодацией) вызывается постоянным сокращением цилиарной мышцы, что ведет к непрекращающемуся процессу аккомодации [40]. Причиной этого может быть целый ряд факторов, в том числе некорригированная гиперметропия, длительная зрительная работа на близком расстоянии, эмоциональный стресс, опухоль мозга, множественный склероз, менингит, черепно-мозговая травма и т. п. Часто у пациента мы выявляем в таких случаях псевдомиопию, головные боли, зрительный дискомфорт. Циклоплегия и рефрактометрия обычно показывают, что миопия отсутствует. Во многих случаях наблюдаются эзотропия и миоз зрачка. Когда присутствует некорригированная гиперметропия, нужно назначить ее коррекцию. Чтобы купировать сильный спазм аккомодации, выписывают циклоплегические препараты на несколько недель. Во избежание повторного спазма после этого рекомендуют выполнять ортоптические упражнения [23, 40].

Заключение

В своей повседневной работе оптометрист может эффективно справляться с большинством состояний, затрагивающих аккомодацию. Когда он чувствует, что требуется более опытный специалист, например в сложных случаях или при наличии системных заболеваний, важно направить пациента для осмотра и лечения в профильное заведение.

Список литературы

1. Millodot M (2009) Dictionary of optometry and visual science (7th edition) Edinburgh: Butterworth-Heinemann Elsevier.

2. Glasser A (2011) Accommodation. Adler’s physiology of the eye: clinical application (11th edition) New York: Saunders/Elsevier. 41.

3. Gilmartin B (1986) A review of the role of sympathetic innervation of the ciliary muscle in ocular accommodation. Ophthalmic Physiol Opt 6 (1) 23–37.

4. Heath GG (1956) Components of accommodation. Am J Optom Arch Am Acad Optom 33 (11) 569–79.

5. Toates FM (1972) Accommodation of the human eye. Psychological Reviews 52 (4) 828–863.

6. Benjamin WJ and Borish IMCr (2006) Borish’s clinical refraction (2nd edition) St. Louis, Mo: Butterworth-Heinemann.

7. Winn B, Gilmartin B, Mortimer LC et al (1991) The effect of mental effort on open- and closed-loop accommodation. Ophthalmic Physiol Opt 11 (4) 335–9.

8. Campbell FW, Robson JG and Westheimer G (1959) Fluctuations of accommodation under steady viewing conditions. J Physiol 145 (3) 579–94.

9. Collins M, Davis B and Wood J (1995) Microfluctuations of Steady-State Accommodation and the Cardiopulmonary System. Vision Research 35 (17) 2491–2502.

10. Winn B, Pugh JR, Gilmartin B et al (1990) Arterial Pulse Modulates Steady-State Ocular Accommodation. Current Eye Research 9 (10) 971–975.

11. Van der Heijde GL, Beers AP and Dubbelman M (1996) Microfluctuations of steady-state accommodation measured with ultrasonography. Ophthalmic Physiol Opt 16 (3) 216–21.

12. Mulvihill A, MacCann A, Flitcroft I et al (2000) Outcome in refractive accommodative esotropia. 84 (7) 746–749.

13. Rosenfield M (2011) Computer vision syndrome: a review of ocular causes and potential treatments. Ophthalmic Physiol Opt 31 (5) 502–15.

14. Tabernero J, Chirre E, Hervella L et al (2016) The accommodative ciliary muscle function is preserved in older humans. Scientific Reports 6, 25551.

15. Heys KR, Cram SL and Truscott RJ (2004) Massive increase in the stiffness of the human lens nucleus with age: the basis for presbyopia? Mol Vis 10, 956–63.

16. Goertz AD, Stewart WC, Burns WR et al (2014) Review of the impact of presbyopia on quality of life in the developing and developed world. Acta Ophthamol 92 497–500.

17. Charman WN (2014) Developments in the correction of presbyopia I: spectacle and contact lenses. Ophthalmic Physiol Opt 34 (1) 8–29.

18. Bennett ES (2008) Contact lens correction of presbyopia. Clin Exp Optom 91 (3) 265–278.

19. Charman WN (2014) Developments in the correction of presbyopia I: surgical approaches. Ophthalmic Physiol Opt 34 (4) 397–426.

20. Sterner B, Gellerstedt M and Sjöström A (2004) The amplitude of accommodation in 6-10-year-old children — not as good as expected! Ophthalmic Physiol Opt 24 (3) 246–251.

21. Duane A (1922). Studies in Monocular and Binocular Accommodation, with Their Clinical Application. Transactions of the American Ophthalmological Society, 20, 132–157.

22. Rosenfield M and Cohen A (1996) Repeatability of clinical measurements of the amplitude of accommodation. Ophthalmic Physiol Opt 16 (3) 247–249.

23. Rowe FJ (2012) Clinical orthoptics (3rd edition). Oxford: Wiley-Blackwell.

24. Schor C (1999) The influence of interactions between accommodation and convergence on the lag of accommodation. Ophthalmic Physiol Opt 19 (2), 134–50.

25. del Pilar Cacho M, Garcia-Munoz A, Garcia-Bernabeu JR et al (1999) Comparison between MEM and Nott dynamic retinoscopy. Optom Vis Sci 76 (9) 650–5.

26. Elliott DB (2014) Clinical procedures in primary eye care (4th edition) Elsevier Saunders.

27. Maples WC and Hoenes R (2007) Near point of convergence norms measured in elementary school children. Optom Vis Sci 84 (3) 224–8.

28. Melville AC and Firth AY (2002) Is there a relationship between prism fusion range and vergence facility? Br Orthopt J 59 38–44.

29. Bhoola H, Bruce AS and Atchison DA (1995) Validity of clinical measures of the AC/A ratio. Clinical and Experimental Optometry 78 (1) 3–10.

30. Rainey BB, Goss DA, Kidwell M et al (1998) Reliability of the response AC/A ratio determined using nearpoint autorefraction and simultaneous heterophoria measurement. Clin Exp Optom 81 (5) 185–192.

31. Greenberg AE, Mohney BG, Diehl NN et al (2007) Incidence and types of childhood esotropia: a population-based study. Ophthalmology 114 (1) 170–4.

32. Koc F, Ozal H, Yasar H et al (2006) Resolution in partially accomodative esotropia during occlusion treatment for amblyopia. Eye (Lond) 20 (3) 325–8.

33. Marran LF, De Land PN and Nguyen AL (2006) Accommodative insufficiency is the primary source of symptoms in children diagnosed with convergence insufficiency. Optometry and Vision Science 83 (5) 281–289.

34. Rouse MW (1987) Management of binocular anomalies: efficacy of vision therapy in the treatment of accommodative deficiencies. Am J Optom Physiol Opt 64 (6) 415–20.

35. Ehrlich DL (1987) Near vision stress: vergence adaptation and accommodative fatigue. Ophthalmic Physiol Opt 7 (4) 353–7.

36. Wahlberg M, Abdi S and Brautaset R (2010) Treatment of accommodative insufficiency with plus lens reading addition: is +1.00 D better than +2.00 D? Strabismus 18 (2) 67–71.

37. Cooper J, Feldman J, Selenow A et al (1987) Reduction of asthenopia after accommodative facility training. Am J Optom Physiol Opt 64 (6) 430–6.

38. Barrett BT (2009) A critical evaluation of the evidence supporting the practice of behavioural vision therapy. Ophthalmic Physiol Opt 29 (1) 4–25.

39. Hennessey D, Iosue RA and Rouse MW (1984) Relation of symptoms to accommodative infacility of school-aged children. Am J Optom Physiol Opt 61 (3) 177–83.

40. Goldstein JH and Schneekloth BB (1996) Spasm of the near reflex: a spectrum of anomalies. Surv Ophthalmol 40 (4) 269–78.

Автор: Н. Хайнс,

оптометрист, обучающийся в докторантуре Университета Брэдфорда (Брэдфорд, Великобритания)

Перевод: И. В. Ластовская

Оригинал статьи опубликован в журнале Optometry Today 02.01.2018. Перевод печатается с разрешения редакции

© РА «Веко»

Печатная версия статьи опубликована в журнале «Современная оптометрия» [2022. № 6 (155)].

По вопросам приобретения журналов и оформления подписки обращайтесь в отдел продаж РА «Веко»:

- Тел.: (812) 634-43-34.

- E-mail: magazine@veko.ru

- veko.ru

Наши страницы в соцсетях:

- vk.com/vekomagazine

- fb.com/vekomagazine