Руководители

| №№ | Наименование организации | Годы | Руководитель |

| 1. | Первое главное управление при Совете Народных Комиссаров – Совете Министров СССР | 1945-1953 |

Ванников Борис Львович, начальник Первого Главного управления (ПГУ) при СНК СССР (СМ СССР), сентябрь 1945 г. – март 1953 г. |

|

Завенягин Авраамий Павлович, начальник ПГУ при СМ СССР, март 1953 г. – июнь 1953 г. |

|||

| 2. | Министерство среднего машиностроения СССР | 1953-1963 |

Малышев Вячеслав Александрович, министр среднего машиностроения СССР, заместитель председателя СМ СССР и министр среднего машиностроения СССР, июнь 1953 г. – апрель 1954 г. апрель 1954 г. – февраль 1955 г. |

|

Завенягин Авраамий Павлович, заместитель председателя СМ СССР и министр среднего машиностроения СССР, февраль 1955 г. – декабрь 1956 г. |

|||

|

Ванников Борис Львович, и.о. министра среднего машиностроения СССР, декабрь 1956 г. – апрель 1957 г. |

|||

|

Первухин Михаил Георгиевич, первый заместитель председателя СМ СССР, министр среднего машиностроения СССР, апрель 1957 г. – июль 1957 г. |

|||

|

Славский Ефим Павлович, министр среднего машиностроения СССР, июль 1957 г. – март 1963 г. |

|||

| 3. | Государственный производственный комитет по среднему машиностроению СССР | 1963-1965 |

Славский Ефим Павлович, председатель государственного производственного комитета по среднему машиностроению март 1963 г. – март 1965 г. |

| 4. | Министерство среднего машиностроения СССР | 1965-1989 |

Славский Ефим Павлович, министр среднего машиностроения СССР, март 1965 г. – ноябрь 1986 г. |

|

Рябев Лев Дмитриевич, министр среднего машиностроения СССР, ноябрь 1986 г. – июнь 1989 г. |

|||

| Министерство атомной энергетики СССР | 1986-1989 |

Луконин Николай Федорович, министр атомной энергетики СССР, июль 1986 г. – июнь 1989 г. |

|

| 5. | Министерство атомной энергетики и промышленности СССР | 1989-1991 |

Коновалов Виталий Федорович, министр атомной энергетики и промышленности СССР, июль 1989 г. – ноябрь 1991 г. |

|

Никипелов Борис Васильевич, и.о. министра атомной энергетики и промышленности СССР, ноябрь 1991 г. – март 1992 г. |

|||

| 6. | Министерство Российской Федерации по атомной энергии | 1992-2004 |

Михайлов Виктор Никитович, министр Российской Федерации по атомной энергии, март 1992 г. – март 1998 г. |

|

Адамов Евгений Олегович, министр Российской Федерации по атомной энергии, март 1998 г. – март 2001 г. |

|||

|

Румянцев Александр Юрьевич, министр Российской Федерации по атомной энергии, март 2001 г. – март 2004 г. |

|||

| 7. | Федеральное агентство по атомной энергии | 2004–2007 |

Румянцев Александр Юрьевич, руководитель Федерального агентства по атомной энергии, март 2004 г. – ноябрь 2005 г. |

|

Кириенко Сергей Владиленович, руководитель Федерального агентства по атомной энергии, ноябрь 2005 г. – декабрь 2007 г. |

|||

| 8. | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» | 2007–2016 |

Кириенко Сергей Владиленович, генеральный директор Госкорпорации «Росатом», декабрь 2007 г. – октябрь 2016 г. |

| 9. | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» | 2016 |

Лихачев Алексей Евгеньевич, генеральный директор Госкорпорации «Росатом», октябрь 2016 г. – по настоящее время. |

俄罗斯原子能办公室 إدارة روساتوم Rosatom Management Росатом управление! Высшим органом управления Госкорпорации является Наблюдательный совет. Коллегиальным исполнительным органом Госкорпорации является Правление.

Управление и руководство глобальными бизнес-проектами, международный партнер для бизнеса «Союзконсалт» цифровые технологии ВЭД предлагает решения для управления и развития бизнеса:

- Реклама продвижение бизнеса выход на внешние рынки.

- Поиск клиентов за рубежом (покупателей, поставщиков, инвесторов).

- Стратегическое планирование, обучение проектной команды.

- Бизнес консультации и сопровождение проектов.

- Организация специальных мероприятий (презентации, бизнес-миссии…).

- Организация и оптимизация бизнес-процессов в структуре бизнеса.

- Организация ВЭД на предприятии, ВЭД аутсорсинг.

- Помощь в проведении переговоров: анализ, разведка, поиск альтернатив.

- Инжиниринг и трансфер технологий — управление проектами.

Экспертная поддержка бизнеса онлайн WhatsApp +79169906144

Комплексное юридическое сопровождение бизнеса — полный спектр услуг для развития бизнеса онлайн. Организуем эффективную бизнес рекламу, соберем базы для обзвона клиентов. Поможем продать оптом найдем компании экспортеров, импортеров, инвесторов. Прочитайте отзывы о нас.

Наблюдательный совет Росатома

Партнер для развития бизнеса — Сеть международных экспертов «Союзконсалт» предлагает комплексное сопровождение ВЭД (импорт, экспорт) для крупных, средних и малых предприятий. Отзывы.

Платформа для экспортёров. Организуем продажи онлайн, оптом на экспорт. Представим ваш товар найдем бизнес-партнёров, покупателей, поставщиков, инвесторов по всему миру. Торговый союз Souztrade.RU — платформа для экспортёров, предлагаем услуги по сопровождению внешнеторговых операций онлайн.

Кириенко Сергей Владиленович первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерациипредседатель Наблюдательного совета Госкорпорации “Росатом”

Боровков Игорь Владимирович

руководитель аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии Правительства Российской Федерации – заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации

Брычёва Лариса Игоревна

помощник Президента Российской Федерации — начальник Государственно-правового управления Президента Российской Федерации.

Клепач Андрей Николаевич

заместитель председателя (главный экономист) – член Правления Внешэкономбанка

Королев Сергей Борисович

руководитель Службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности Российской Федерации

Лихачёв Алексей Евгеньевич

генеральный директор Госкорпорации «Росатом»

Новак Александр Валентинович

министр энергетики Российской Федерации

Трутнев Юрий Петрович

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

Ушаков Юрий Викторович

помощник Президента Российской Федерации

Полномочия Наблюдательного совета

Наблюдательный совет является высшим органом управления Госкорпорации.

- утверждает стратегию деятельности Госкорпорации;

- одобряет проект программы деятельности Росатома на долгосрочный период и направляет его в Правительство Российской Федерации;

- утверждает финансовый план деятельности Госкорпорации на не менее чем трехлетний период, разработанный в соответствии с ее программой деятельности на долгосрочный период;

- утверждает основные показатели деятельности Росатома на очередной год;

- утверждает порядок использования и направления использования прибыли Госкорпорации;

- утверждает порядок использования средств специальных резервных фондов Росатома и перечень работ (услуг), финансируемых за счет средств специальных резервных фондов Госкорпорации;

- направляет на утверждение в Правительство Российской Федерации регламент Росатома;

- утверждает годовой отчет Госкорпорации и направляет его в Правительство Российской Федерации;

- утверждает аудиторскую организацию, отобранную на конкурсной основе, для проведения аудита отчетности Росатома;

- утверждает положение о ревизионной комиссии Госкорпорации и принимает решения о назначении председателя и членов ревизионной комиссии и о прекращении их полномочий;

- принимает решения о создании фондов Росатома и утверждает порядок расходования средств этих фондов;

- утверждает основные показатели деятельности федеральных ядерных организаций на очередной год и согласовывает назначение их руководителей;

- принимает решения о направлении части прибыли подведомственных предприятий, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, в доход Госкорпорации;

- принимает решения об участии Росатома в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также в других организациях и определяет условия такого участия;

- принимает решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Госкорпорацией имущества, стоимость которого превышает установленный наблюдательным советом Росатома размер, и одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;

- определяет порядок осуществления инвестиций в российские и иностранные организации;

- принимает решения о назначении членов правления Корпорации и о прекращении их полномочий по представлению генерального директора Корпорации;

- утверждает положение о правлении Госкорпорации;

- заключает трудовой договор с генеральным директором Росатома; осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ “О некоммерческих организациях”.

Правление Росатома

- Лихачёв Алексей Евгеньевич

генеральный директор Госкорпорации «Росатом» - Каменских Иван Михайлович

первый заместитель генерального директора - Комаров Кирилл Борисович

первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу - Локшин Александр Маркович

первый заместитель генерального директора по операционному управлению - Денисов Константин Иванович

заместитель генерального директора по безопасности - Крюков Олег Васильевич

директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО - Никипелов Андрей Владимирович

генеральный директор ОАО «Атомэнергомаш» (дивизион атомного энергомашиностроения) - Новиков Сергей Геннадьевич

статс-секретарь – заместитель генерального директора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса - Обозов Сергей Александрович

директор по развитию ПСР Госкорпорации «Росатом», Член Совета директоров ОАО «Концерн Росэнергоатом» - Оленин Юрий Александрович

заместитель генерального директора – директор Блока по управлению инновациями - Петров Андрей Ювенальевич

генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» - Ребров Илья Васильевич

финансовый директор Госкорпорации «Росатом» - Рукша Вячеслав Владимирович

заместитель генерального директора – директор Дирекции Северного морского пути - Спасский Николай Николаевич

заместитель генерального директора – директор Блока международной деятельности - Яковлев Юрий Владимирович

заместитель генерального директора по государственной политике в области безопасности при использовании атомной энергии в оборонных целях

Генеральный директор

Алексей Евгеньевич Лихачёв

Краткая биография:

Родился 23 декабря 1962 года в г. Арзамас-75 (Саров).

Образование:

В 1985 г. окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета, в 1998 г. – экономический факультет Нижегородского государственного университета. Доктор экономических наук.

Трудовая деятельность:

В 1985-1987 гг. – инженер Горьковского научно-исследовательского приборостроительного института.

В 1987-1988 гг. – секретарь комитета ВЛКСМ Горьковского научно-исследовательского приборостроительного института.

В 1988-1992 гг. – второй секретарь, первый секретарь, секретарь Горьковского горкома ВЛКСМ. В те же годы в Горьковском обкоме ВЛКСМ работал и Сергей Кириенко.

В 1992-2000 гг. – управляющий нижегородской социально-промышленной страховой компанией “Аваль”.

В 2000 – 2007 гг. – депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму.

В 2007-2008 гг. – советник министра экономического развития.

В 2008 – 2010 гг. – директор сводного департамента анализа и регулирования внешнеэкономической деятельности министерства.

В 2010 г. назначен замминистра, в феврале 2015 г. – первым замминистра экономического развития.

5 октября 2016 года Указом Президента РФ назначен генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

У этого термина существуют и другие значения, см. Росатом.

| Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» | |

| Тип |

Государственная корпорация |

|---|---|

| Деятельность |

атомная энергетика, ядерное вооружение, прикладная и фундаментальная наука, атомный ледокольный флот |

| Год основания |

2007 |

| Прежние названия |

Министерство среднего машиностроения СССР, Федеральное агентство по атомной энергии |

| Расположение |

|

| Отрасль |

атомная |

| Чистая прибыль |

▲ 38,7 млрд руб. (2009 год) |

| Число сотрудников |

275 тысяч человек |

| Сайт |

www.rosatom.ru |

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокращенное название — Госкорпорация «Росатом») управляет всеми ядерными активами Российской Федерации, включая как гражданскую часть атомной отрасли, так и ядерный оружейный комплекс. Госкорпорация «Росатом» сочетает в своей работе коммерческую деятельность, обеспечивая развитие атомной энергетики и предприятий ядерного топливного цикла, и выполнение функций, возложенных на неё государством — обеспечение национальной безопасности (ядерное сдерживание), ядерную и радиационную безопасность, а также развитие прикладной и фундаментальной науки. Кроме того, Госкорпорация уполномочена от имени Российской Федерации выполнять международные обязательства России в области мирного использования атомной энергии и режима нераспространения ядерных материалов.

Содержание

- 1 Цели и задачи ГК Росатом

- 2 Структура отрасли

- 2.1 Ядерный энергетический комплекс

- 2.1.1 ОАО «Атомэнергопром»

- 2.1.2 Дивизион по добыче урана

- 2.1.3 Дивизион по обогащению урана

- 2.1.4 Дивизион по торговле услугами по обогащению урана, обогащённым ураном и изотопной продукцией

- 2.1.5 Дивизион по производству оборудования для обогащения урана

- 2.1.6 Дивизион машиностроения

- 2.1.7 Дивизион по производству ядерного топлива

- 2.1.8 Дивизион по производству электроэнергии на АЭС

- 2.1.8.1 Действующие АЭС

- 2.1.8.2 Строящиеся АЭС

- 2.1.9 Дивизион проектирования, инжиниринга и строительства АЭС

- 2.1.10 Научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы

- 2.1.11 Дивизион по управлению зарубежными энергетическими активами, активами в тепловой генерации и экспорту-импорту электроэнергии

- 2.2 Ядерный оружейный комплекс

- 2.3 Ядерная и радиационная безопасность

- 2.4 Прикладная и фундаментальная наука

- 2.5 Атомный ледокольный флот

- 2.1 Ядерный энергетический комплекс

- 3 История

- 4 Руководители атомной отрасли

- 5 История

- 6 Примечания

- 7 Ссылки

Цели и задачи ГК Росатом

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» образована 18 декабря 2007 года. Её созданию предшествовало принятие федерального закона «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», который вступил в силу 5 декабря 2007 года.

Государство ставит перед Госкорпорацией «Росатом» 3 главных задачи:

- обеспечение устойчивого развития ядерного оружейного комплекса;

- наращивание доли атомной энергии в энергобалансе страны (цель: 25-30 % к 2030 году) при повышении уровня безопасности работы отрасли;

- расширение традиционных ниш российского присутствия на мировом рынке ядерных технологий, а также завоевание новых.

Одна из значимых составляющих Госкорпорации «Росатом» — ОАО «Атомэнергопром», объединившее все гражданские активы атомной отрасли. Кроме того, в состав Госкорпорации входят предприятия ядерного оружейного комплекса, ФГУП «Атомфлот», управляющее атомным ледокольным флотом, «ИНТЕР РАО ЕЭС», управляющая энергетическими активами в 14 странах и контролирующая операции по экспорту и импорту электричества, а также ЗАО «Атомстройэкспорт», осуществляющее строительство АЭС за рубежом.

Структура отрасли

Ядерный энергетический комплекс

Одной из главных целей Госкорпорации «Росатом» является устойчивое обеспечение электроэнергией промышленности и населения России при поступательном наращивании доли электроэнергии, вырабатываемой на АЭС.

Госкорпорация «Росатом» сегодня — это 17,82 % производства электрической энергии в России (по данным МАГАТЭ).

Госкорпорация «Росатом» — одна из немногих компаний мирового уровня, обладающая всеми ядерными технологиями. Одна из значимых составляющих Госкорпорации «Росатом» — ОАО «Атомэнергопром» (полное название — открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»), объединившее все гражданские активы атомной отрасли. 100 % акций атомного холдинга принадлежат Госкорпорации «Росатом». Кроме того, в состав ядерного энергетического комплекса Госкорпорации «Росатом» входят инжиниринговая компания «Атомстройэкспорт» и национальный оператор по экспорту-импорту электричества компания «Интер РАО ЕЭС».

ОАО «Атомэнергопром»

Атомэнергопром — это новый бренд российской атомной отрасли на мировом рынке, за которым стоят десятилетия истории формирования сферы ядерных технологий, опыт поколений и смелость инноваций.

Атомэнергопром образован в 2007 году. Компания объединила 89 предприятий, действующих во всех сегментах атомной энергетики и ядерного топливного цикла, которые затем были реструктурированы в новой конфигурации. На первом этапе формирования компании государство передало Атомэнергопрому находившиеся в федеральной собственности акции 31 предприятия атомной отрасли и три федеральных образовательных учреждения. На втором этапе консолидации активов Атомэнергопрому были переданы акции 41 акционерного общества, преобразованного из ФГУПов. В течение 2009 года в состав холдинга вошло еще несколько компаний.

После размещения дополнительной эмиссии акций Атомэнергопрома в пользу Госкорпорации «Росатом», которая будет осуществлена до 1 октября 2009 года, уставный капитал компании превысит 740 млрд рублей. На данный момент уставный капитал ОАО «Атомэнергопром» составляет 444,122 млрд руб.

Атомэнергопром был создан как глобальная компания мирового уровня. Все компании, входящие в состав Атомэнергопрома, сгруппированы по дивизионам, каждый из которых обеспечивает обособленное звено в технологической цепочке, начиная от добычи урана и заканчивая производством электроэнергии на АЭС. Целью Атомэнергопрома является масштабное развитие атомной энергетики в России и продвижение российских ядерных технологий на мировые рынки.

Дивизион по добыче урана

«Урановый холдинг АРМЗ» является уранодобывающим и горнорудным дивизионом Госкорпорации «Росатом». Компания (более известная ранее под названием «Атомредметзолото») была создана в 1992 году для организации работ по добыче редких металлов, циркония и других элементов, наряду с ураном используемых в технологической цепочке ядерного топливного цикла. В 2007 году «Урановый холдинг АРМЗ» стал уполномоченной компанией Госкорпорации «Росатом» по добыче урана и сопутствующих ему других полезных ископаемых. В настоящее время «Урановый холдинг АРМЗ» управляет всеми уранодобывающими предприятиями в России, а также за счет долей в совместных предприятиях контролирует более 20 % урановых запасов Казахстана (СП «Заречное», СП «Акбастау» и СП «Каратау»). Таким образом, по объему разведанных запасов урана (с учетом долей в российско-казахстанских СП), Госкорпорация «Росатом» вышла на 2-е место в мире (около 583 000 т урана). По объему добычи урана «Урановый холдинг АРМЗ» в 2008 году занял 5-ое место в мире с показателем 3841 тонн.

ОАО «Атомредметзолото» входит в Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» и является уполномоченной компанией по обеспечению сырьем российской атомной отрасли.

Урановый холдинг «АРМЗ» ведет добычу урана в России и за рубежом. Главным российским уранодобывающим предприятием на протяжении более 40 лет остается «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО), добывающее до 90 % урана в стране. Активно наращивают объемы добычи урана еще два российских предприятия: ОАО «Хиагда» в Бурятии и ЗАО «Далур» в Курганской области. В ближайших планах холдинга — организовать добычу урана на четырёх новых добывающих предприятиях: это ЗАО «Эльконский горно-металлургический комибнат» и ЗАО «Лунное» — в Якутии, а также ЗАО «Уранодобывающая компания «Горное» и ЗАО «Оловская горно-химическая компания» в Забайкальском крае.

В этом списке проект освоения Эльконского урановорудного поля (ЗАО «Эльконский ГМК») стоит особняком: Госкорпорации «Росатом» предстоит освоить одно из крупнейших в мире месторождений урана — Эльконский урановорудный район с запасами в 319 тыс. т урана (6 % от мировых извлекаемых запасов). Этот масштабный проект будет осуществляться при государственной поддержке — для его освоения и создания в регионе промышленного кластера была образована «Корпорация развития Южной Якутии». Предполагается, что часть средств на освоение Эльконского месторождения будет профинансировано из Инвестиционного фонда РФ.

«Урановый холдинг АРМЗ» также широко представлен в урановых проектах за рубежом: компания инициировала совместные проекты по геологоразведке и добыче урана в Казахстане, Монголии, Намибии, Канаде, Армении и Украине.

Дивизион по обогащению урана

Госкорпорация «Росатом» обладает самой передовой технологией по обогащению урана — газоцентрифужной, которую несмотря на все попытки не удалось превзойти ни одной стране мира. Это определяет лидирующую позицию, которую занимает Росатом на мировом рынке услуг по обогащению урана — госкорпорация располагает 40 % мировых обогатительных мощностей.

История четырёх отечественных комбинатов по обогащению урана началась вместе со стартом советского атомного проекта — два из них основаны в 1949 году, один — в 1957 году, а самый «молодой» — в 1962 году. Это ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат» (г. Ангарск, Иркутская область), ОАО «ПО «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск, Красноярский край), ОАО «Уральский электрохимический комбинат» (г. Новоуральск, Свердловская область), ОАО «Сибирский химический комбинат» (г. Северск, Томская область). 100 % акций каждого из комбинатов принадлежит компании «Атомэнергопром».

В декабре 2008 года в составе Атомэнергопрома была образована специальная Управляющая компания ОАО «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс», соединившая все четыре предприятия вместе. Компания управляет производством обогащенного урана, в том числе переработкой давальческого сырья из других стран, обогащением отвалов, накопившихся за годы предыдущей деятельности, а также курирует работы по российско-американскому соглашению ВОУ-НОУ.

В 2007 году на базе Ангарского электролизного комбината были основаны еще две компании — ОАО «Международный центр по обогащению урана» (МЦОУ), а также российско-казахстанское СП ЗАО «Центр по обогащению урана» (ЦОУ).

МЦОУ — это широкомасштабная международная инициатива России, осуществляемая под эгидой МАГАТЭ. МЦОУ задумывался как механизм гарантированного доступа к низко-обогащенному урану для неядерных стран (для его реализации планируется создать гарантийный запас в размере 120 тонн низкообогащенного урана). Для таких стран МЦОУ является своеобразной «страховкой» и гарантией того, что страна, по каким-либо причинам лишенная возможности купить уран на свободном рынке, сможет в любой момент обеспечить себя необходимым количеством низко-обогащенного урана и изготовить из него свежее ядерное топливо, чтобы её АЭС продолжили устойчиво работать. В то же время международное сообщество получает гарантии того, что технология обогащения урана не может быть использована не в мирных целях.

Большая международная значимость этого проекта обусловила сложную многоуровневую структуру МЦОУ. Во-первых, присоединение какой-либо страны к проекту МЦОУ осуществляется только путем заключения межправительственного соглашения с данной страной. Первой страной, принявшей решение участвовать в этом проекте, стал Казахстан, заключивший соответствующее соглашение с правительством России в 2007 году. Решение о вхождении страны в МЦОУ должно быть одобрено всеми участниками проекта.

На втором этапе присоединения к проекту МЦОУ страна назначает уполномоченную компанию, которая от её имени выкупает и впоследствии владеет определенным пакетом акций в ОАО «МЦОУ». На сегодняшний день 90 % акций МЦОУ принадлежит ОАО «Техснабэкспорт», 10 % акций находится в собственности компании «Казатомпром» (Казахстан). Планируется передача пакета акций от ОАО «Техснабэкспорт» к Госкорпорации «Росатом». В дальнейшем российская доля в капитале МЦОУ будет уменьшаться за счет присоединения к проекту других стран.

В ближайшее время в проект МЦОУ войдут Армения и Украина, уже подписавшие соответствующие межправительственные документы. Переговоры об участии в МЦОУ ведутся с Финляндией, Южной Кореей и Бельгией.

Российско-казахстанский проект «Центр по обогащению урана» (ЦОУ) в отличие от МЦОУ носит чисто коммерческий характер — предприятие создано для строительства новых мощностей по обогащению урана, которые будут расположены на производственной площадке Ангарского электролизного комбината. ЗАО «Центр по обогащению урана» было зарегистрировано в 2007 году. 50 % капитала ЦОУ принадлежит ОАО «Техснабэкспорт», 50 % — казахстанской компании «Казатомпром».

Компания планирует построить производство мощностью 5 млн ЕРР (единиц работы разделения по обогащению урана). Первый миллион ЕРР компания рассчитывает получить в 2011 году.

Дивизион по торговле услугами по обогащению урана, обогащённым ураном и изотопной продукцией

ОАО «Техснабэкспорт» является эксклюзивным торговым представителем Госкорпорации «Росатом» на международном рынке услуг по обогащению урана и урановой продукции. Компания основана в 1963 году как внешнеторговый агент советской атомной отрасли и с тех пор работает на внешнем рынке под брендом TENEX. 100 % акций принадлежит ОАО «Атомэнергопром».

Особую известность компания приобрела в 1993 году, после заключения российско-американского межправительственного соглашения ВОУ-НОУ (соглашение «Мегатонны в мегаватты» по преобразованию высоко-обогащенного урана (ВОУ), извлекаемого из советских ядерных ракет, в низко-обогащенный уран (НОУ), используемый в качестве свежего ядерного топлива для американских АЭС). С 1993 года каждая десятая лампочка в США горит с помощью топлива, полученного из российского оружейного урана. За 15 лет реализации соглашения разбавлено более 350 из 500 метрических тонн урана, которые предстоит переработать до 2013 года (срок окончания действия соглашения ВОУ-НОУ). Это эквивалентно 14 тысячам ядерных боеголовок, за счет уничтожения которых американские АЭС получили 10 тысяч 200 тонн низко-обогащенного урана, который был использован для изготовления ядерного топлива. За прошедшие 15 лет в федеральный бюджет от этого контракта было перечислено более $7,6 млрд.

Сегодня Техснабэкспорт последовательно расширяет долю своего присутствия на рынке низко-обогащенного урана и урановой продукции. Так, на рынке Франции — лидера Евросоюза по масштабу развития атомной энергетики — доля компании достигла 30 % и 40 % — на африканском рынке (ЮАР). Благодаря Техснабэкспорту урановая продукция из России стала доступна на рынке Латинской Америки (осуществляются поставки в Бразилию и Мексику), прекрасно знакомы с ней и в Японии и Южной Корее, где открыты представительства. Заключены прямые контракты на поставку урановой продукции энергокомпаниям США, которые будут осуществляться после окончания действия соглашения ВОУ-НОУ.

Ежегодный объем экспорта компании «Техснабэкспорт» превышает $2,5 млрд, на него сегодня приходится три четверти российского экспорта ядерных технологий.

Экспортом изотопов занимается ОАО «Изотоп».

Дивизион по производству оборудования для обогащения урана

Как самостоятельная структура в рамках Госкорпорации «Росатом» дивизион по производству оборудования для обогащения урана и разработке новых моделей газовых центрифуг родился в 2008 году — в этом году была учреждена управляющая компания ОАО «Русская газовая центрифуга». 100 % акций компании принадлежат её учредителю — ОАО «Техснабэкспорт».

В контур управления «Русской газовой центрифуги» находятся старейшие машиностроительные предприятия отечественной атомной отрасли: ОАО «Владимирское производственное объединение «Точмаш» (завод основан в 1933 году) и ОАО «Ковровский механический завод» (основан в 1950 году), а также ООО «Уралприбор» и ООО «Уральский завод газовых центрифуг» (УЗГЦ) и три конструкторских бюро: ЗАО «ОКБ-Н. Новгород», ООО «Новоуральский научно-конструкторский центр» (ННКЦ), ЗАО «Центротех-СПб», связанные с разработкой газовых центрифуг и вспомогательного оборудования для обогащения урана. В настоящий момент в собственности ОАО «Инжиниринговый центр «Русская газовая центрифуга» находятся акции ОАО «Ковровский механический завод» (75,11 %) и ООО «Русская газовая центрифуга» (99,03 %).

Предприятия «Русской газовой центрифуги» чрезвычайно многоплановы: они выпускают не только сами газовые центрифуги и другое оборудование для разделения изотопов, но и запорную арматуру общепромышленного назначения, арматуру для АЭС, автомобильное электрооборудование, приборы учета воды, газа и тепла, станки и оборудование, печатные платы, гелиотехнику. Одним из направлений деятельности «Русской газовой центрифуги» является также поставка металлообрабатывающего, измерительного и специального оборудования.

В 2008 году была также учреждена еще одна управляющая компания — ОАО «Научно-производственный комплекс «Химпроминжиниринг». Эта компания объединила два своих дочерних предприятия: ООО «Аргон» (г. Балаково Саратовской области, 66 % доли в уставном капитале) и ООО «Завод углеродных и композиционных материалов» (г. Челябинск, 99 % акций). Оба производят углеродные волокна и композитные материалы, которые используются для серийного производства разделительных центрифуг, а также в авиакосмической и судостроительной промышленности, в строительстве и в других отраслях. В собственности ОАО «НПК «Химпроминжиниринг» находятся также акции ООО «СНВ» (99,9 %) и ЗАО «Технологический центр «ТЕНЕКС» (99 %).

В январе 2009 года обе компании провели дополнительную эмиссию акций в пользу материнской компании «Техснабэкспорт».

В результате допэмиссии акций «Русская газовая центрифуга]» станет владельцем 49,9 % капитала в ЗАО «Центротех-СПб» и в ЗАО «ОКБ-Н.Новгород», также 50 % уставного капитала в ООО «Новоуральский научно-конструкторский центр» и в ООО «Уралприбор», поскольку долями капитала этих предприятий и будет оплачена допэмиссия «Русской газовой центрифуги». Кроме того, в счет оплаты допвыпуска акций «Русской газовой центрифуге» будут переданы доли в заводах по производству центрифуг: 75,1 % акций «Ковровского механического завода» и 50 % капитала ООО «Уральский завод газовых центрифуг».

Допэмиссия «Химпроминжиниринга» также нацелена на формирование полноценной компании по выпуску углеродного волокна: она будет оплачена долями предприятий-производителей углеволокна (ООО «Аргон» и ООО «Завод углеродных и композиционных материалов» (ЗУКМ); а также производителя полиакрилонитрильных волокон — ООО «СНВ», и акциями ЗАО «Технологический центр «ТЕНЕКС» (99 %) на общую сумму более 4,2 млрд рублей.

Дивизион машиностроения

Дивизион машиностроения является одним из самых молодых и активно развивающихся дивизионов Атомэнергопрома. Ядро дивизиона составляет холдинговая компания ОАО «Атомэнергомаш», созданная в 2006 году. 63,58 % акций компании принадлежит Атомэнергопрому.

Свою историю Атомэнергомаш начал с приобретения предприятия традиционного энергетического машиностроения — в состав компании вошел отечественный монополист по производству парогенераторов и теплообменников для электростанций: это завод ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» и инжиниринговая компания «Зиомар». В 2007 году компания пополнила свои активы совместным предприятием по производству тихоходных турбин, созданным с одним из мировых лидеров в области энергетического машиностроения — французской компанией «Альстом» — ООО «Альстом Атомэнергомаш» (50 % плюс 1 акция в капитале этой компании владеет ОАО «ЗиО-Подольск», на чьей производственной базе и расположилось СП). В 2008 году для упорядочивания управления этими активами в составе Атомэнергомаша была создана компания ЗАО «Русская энергомашиностроительная компания» (РЭМКО), в которой Атомэнергомаш владеет 50 % плюс 1 акция.

Помимо этого, Атомэнергомаш формирует дивизион по производству трубопроводов и трубопроводной арматуры на базе дочерней компании ООО «Стальэнергопроект». Первым российским активом нового дивизиона стала компания ЗАО «Атомтрубопроводмонтаж», объединяющая предприятия в Оренбургской и Тверской областях по производству фасонных элементов (отводов, тройников, переходов) и блоков трубопроводов для АЭС высокого и низкого давления. Через свою дочернюю структуру Атомэнергомаш контролирует 51 % капитала ЗАО. В состав холдинга «Атомэнергомаш» вошли также производитель водозапорной арматуры — чешская компания «Arako spol s.r.o.» (100 % капитала компании принадлежит дочерней структуре «Атомэнергомаша» — ОАО «Интелэнергомаш») и венгерский завод «Ganz Energetika Kft.», специализирующийся на разработке и производстве гидравлического оборудования (насосы, гидротурбины) и оборудования по перегрузке топлива (51 % акций принадлежат дочерней компании Атомэнергомаша — ЗАО «Транспортно-технологическое машиностроение»).

Атомэнергомаш имеет в своем составе и научно-исследовательский и конструкторский сегмент — ОАО «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения» (СвердНИИхиммаш). СвердНИИхиммаш — это крупнейший производитель оборудования по переработке радиоактивных и других видов отходов, оборудования для опреснения морских и обессоливания минерализованных вод, очистки сточных вод.

Холдинг контролирует 51 % уставного капитала СвердНИИхиммаша.

Кроме Атомэнергомаша, машиностроительные активы Атомэнергопрома представлены также ОАО «Калужский турбинный завод» (Атомэнергопрому принадлежит 25,1 % акций). Калужский турбинный завод производит паровые и газовые турбины средней и малой мощности.

Дивизион по производству ядерного топлива

ОАО «ТВЭЛ» — один из мировых лидеров по производству свежего ядерного топлива. ТВЭЛ производит тепловыделяющие сборки для водо-водяных реакторов (российского дизайна — ВВЭР-1000, ВВЭР-440 и западного дизайна — PWR, BWR), уран-графитовых реакторов (РБМК-1000, РБМК-1500, ЭГП-6), реакторов на быстрых нейтронах (БН-600), исследовательских и судовых реакторов. На топливе, произведенном компанией «ТВЭЛ», сегодня работает каждый шестой реактор в мире.

Компания «ТВЭЛ» была образована в 1996 году. Она объединила в единый холдинг все предприятия, производящие топливные сборки и их компоненты. В состав компании входят такие известные заводы, как ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь, Московская область), ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (г. Новосибирск, Новосибирская область), ОАО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов, Удмуртская Республика), ОАО «Московский завод полиметаллов» (г. Москва). История этих предприятий исчисляется десятилетиями: серийное производство тепловыделяющих сборок для реакторов ВВЭР-440 началось в 1963 году, для реакторов ВВЭР-1000 — в 1978 году. 100 % акций компании принадлежит ОАО «Атомэнергопром».

Компания «ТВЭЛ» является монопольным поставщиком ядерного топлива на все российские АЭС, а также на все транспортные, промышленные и исследовательские реакторы в нашей стране. Вместе с тем продукция компании «ТВЭЛ» широко известна и за рубежом — топливо от российского производителя поставляется на 76 атомных реакторов в 14 стран мира, география которых постоянно расширяется. Так, ТВЭЛ является единственным поставщиком свежего ядерного топлива для АЭС Болгарии, Венгрии, Украины и Словакии, а также поставляет его во все страны Европы, где были построены АЭС, работающие на реакторах российского дизайна. Сегодня компания «ТВЭЛ» выходит на мировой рынок с новым видом топливных сборок, предназначенных для обслуживания АЭС западного дизайна. Ежегодный объем экспорта компании превышает $1 млрд.

Помимо готовых тепловыделяющих сборок, компания «ТВЭЛ» экспортирует также компоненты ядерного топлива — например, топливные таблетки. Кроме того, ТВЭЛ ведет работу по созданию принципиально нового вида смешанного уран-плутониевого топлива (так называемого «МОКС-топлива»), которое позволило бы значительно упростить проблему обеспечения атомной отрасли сырьем и существенно снизило бы количество отходов в атомной отрасли.

Дивизион по производству электроэнергии на АЭС

На сегодняшний день в нашей стране эксплуатируется 10 атомных электростанций (в общей сложности 31 энергоблок установленной мощностью 23,2 ГВт), которые вырабатывают около 16 % всего производимого электричества. При этом в Европейской части России доля атомной энергетики достигает 30 %, а на Северо-Западе — 37 %. Оператор российских АЭС — ОАО «Концерн «Росэнергоатом» (входит в состав подконтрольного Госкорпорации «Росатом» ОАО «Атомэнергопром») — является второй в Европе энергетической компанией по объему атомной генерации, уступая лишь французской EDF, и первой по объему генерации внутри страны.

АЭС России вносят заметный вклад в борьбу с глобальным потеплением. Благодаря их работе ежегодно предотвращается выброс в атмосферу 210 млн тонн углекислого газа. Всего же мировая атомная энергетика предотвращает образование 3,4 млрд тонн СО2: около 900 млн тонн в США, 1,2 млрд тонн — в Европе, 440 млн тонн — в Японии, 90 млн тонн — в Китае.

Приоритетом эксплуатации АЭС является безопасность. С 2004 года на российских АЭС не зафиксировано ни одного серьезного нарушения безопасности, классифицируемых по международной шкале ИНЕС выше нулевого (минимального) уровня. Неуклонно сокращается число внеплановых отключений АЭС от сети и внеплановых остановов работы реакторов — по этому показателю Росэнергоатом занимает второе место в мире, опережая США, Англию, Францию и уступая лишь Японии. Радиационный фон в районах расположения АЭС не превышает установленных норм и соответствует природным значениям, характерным для соответствующих местностей.

Важной задачей в сфере эксплуатации российских АЭС является повышение коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) уже работающих станций. Для решения первой задачи ОАО «Концерн «Росэнергоатом» была разработана специальная программа повышения КИУМ, рассчитанная до 2015 года. В результате её выполнения будет получен эффект, равноценный вводу в эксплуатацию четырёх новых атомных энергоблоков (эквивалент 4,5 ГВт установленной мощности). В 2006—2008 годы за счет того, что КИУМ вырос с 76 % до 80,9 %, был обеспечен существенный рост выработки.

Организационно все АЭС являются филиалами ОАО «Концерн «Росэнергоатом».

Действующие АЭС

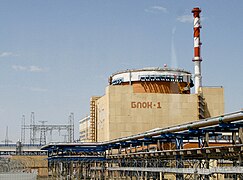

Балаковская АЭС

Расположение: близ г. Балаково (Саратовская обл.)

Типы реакторов: ВВЭР-1000

Энергоблоков: 4

Годы ввода в эксплуатацию: 1985, 1987, 1988, 1993

Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Её электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья (76 % поставляемой электроэнергии), Центра (13 %), Урала (8 %) и Сибири (3 %). Она оснащена реакторами ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Электроэнергия Балаковской АЭС — самая дешевая среди всех АЭС и тепловых электростанций России. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) на Балаковской АЭС составляет более 80 %. Станция по итогам работы в 1995, 1999, 2000, 2003 и 2005—2007 гг. удостаивалась звания «Лучшая АЭС России».

Белоярская АЭС

Расположение: близ г. Заречный (Свердловская обл.)

Типы реакторов: АМБ-100/200, БН-600

Энергоблоков: 3 (2 — выведены из эксплуатации) + 1 в стадии строительства

Годы ввода в эксплуатацию: 1964, 1967, 1980

Это первая АЭС большой мощности в истории атомной энергетики страны, и единственная с реакторами разных типов на площадке. Именно на Белоярской АЭС эксплуатируется единственный в мире мощный энергоблок № 3 с реактором на быстрых нейтронах БН-600. Энергоблоки на быстрых нейтронах призваны существенно расширить топливную базу атомной энергетики и минимизировать объем отходов за счёт организации замкнутого ядерно-топливного цикла. Энергоблок № 4 с реактором на быстрых нейтронах БН-800 планируется сдать в эксплуатацию в 2012 году. Энергоблоки № 1 и 2 выработали свой ресурс, и в 1980-е годы были выведены из эксплуатации.

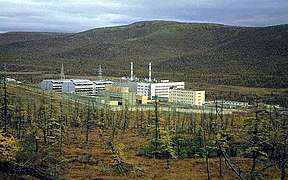

Билибинская АЭС

Расположение: близ г. Билибино (Чукотский автономный округ)

Типы реакторов: ЭГП-6

Энергоблоков: 4

Годы ввода в эксплуатацию: 1974 (2), 1975, 1976

Станция производит около 75 % электроэнергии, вырабатываемой в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме (на эту систему приходится около 40 % потребления электроэнергии в Чукотском АО). На АЭС эксплуатируются четыре уран-графитовых канальных реактора установленной электрической мощностью 12 МВт каждый. Станция вырабатывает как электрическую, так и тепловую энергию, которая идет на теплоснабжение Билибино.

Волгодонская АЭС

Расположение: близ г. Волгодонска (Ростовская обл.)

Тип реактора: ВВЭР-1000

Энергоблоков: 2 + 2 в стадии строительства (Ростовская АЭС)

Год ввода в эксплуатацию: 2001

Волгодонская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища, в 13,5 км от Волгодонска. Она является одним из крупнейших предприятий энергетики Юга России, обеспечивающим около 15 % годовой выработки электроэнергии в регионе. С момента пуска энергоблок № 1 выработал свыше 63,04 млрд кВт.ч. В 2009 году планируется пуск строящегося энергоблока № 2 (Ростовская АЭС).

Калининская АЭС

Расположение: близ г. Удомля (Тверская обл.)

Тип реактора: ВВЭР-1000

Энергоблоков: 3 + 1 в стадии строительства

Год ввода в эксплуатацию: 1984, 1986, 2004

В составе Калининской атомной станции три действующих энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт (эл.) каждый. Строительство энергоблока № 4 ведется с 1984 года. В 1991 году сооружение блока было приостановлено, в 2007 году оно возобновилось. Функции генерального подрядчика на строительстве энергоблока осуществляет ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект».

Кольская АЭС

Расположение: близ г. Полярные Зори (Мурманская обл.)

Тип реактора: ВВЭР-440

Энергоблоков: 4

Год ввода в эксплуатацию: 1973, 1974, 1981, 1984

Кольская АЭС, расположенная в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра, является основным поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 проектов В-230 (блоки № 1, 2) и В-213 (блоки № 3, 4). Генерируемая мощность — 1760 МВт. В 1996—1998 гг. признавалась лучшей атомной станцией России.

Курская АЭС

Расположение: близ г. Курчатов (Курская обл.)

Тип реактора: РБМК-1000

Энергоблоков: 4

Год ввода в эксплуатацию: 1976, 1979, 1983, 1985

Курская АЭС расположена на левом берегу реки Сейм, в 40 км юго-западнее Курска. На ней эксплуатируются четыре энергоблока с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые реакторы канального типа на тепловых нейтронах) общей мощностью 4 ГВт (эл.). В 1993—2004 гг. были радикально модернизированы энергоблоки первого поколения (блоки № 1, 2), в 2008—2009 гг. — блоки второго поколения (№ 3, 4). В настоящее время Курская АЭС демонстрирует высокий уровень безопасности и надежности.

Ленинградская АЭС

Расположение: близ г. Сосновый Бор (Ленинградская обл.)

Тип реактора: РБМК-1000

Энергоблоков: 4 + 2 в стадии строительства

Год ввода в эксплуатацию: 1973, 1975, 1979, 1981

Ленинградская АЭС была первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000. Она была построена в 80 км западнее Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива. На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый. В настоящий момент сооружается вторая очередь станции (см. Ленинградская АЭС-2 ниже).

Нововоронежская АЭС

Расположение: близ г. Нововоронеж (Воронежская обл.)

Тип реактора: ВВЭР различной мощности

Энергоблоков: 3 (еще 2 выведены из эксплуатации)

Год ввода в эксплуатацию: 1964, 1969, 1971, 1972, 1980

Первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР. Каждый из пяти реакторов станции является прототипом серийных энергетических реакторов. Энергоблок № 1 был оснащен реактором ВВЭР-210, энергоблок № 2 — реактором ВВЭР-365, энергоблоки № 3, 4 — реакторами ВВЭР-440, энергоблок № 5 — реактором ВВЭР-1000. В настоящее время в эксплуатации находятся три энергоблока (энергоблоки № 1,2 были остановлены в 1988 и 1990 гг.). Нововоронежская АЭС-2 сооружается по проекту АЭС-2006 с использованием реакторной установки ВВЭР-1200. Генеральным подрядчиком по сооружению Нововоронежской АЭС-2 выступает ОАО «Атомэнергопроект» (г. Москва).

Смоленская АЭС

Расположение: близ г. Десногорска (Смоленская обл.)

Тип реактора: РБМК-1000

Энергоблоков: 3

Год ввода в эксплуатацию: 1982, 1985, 1990

Смоленская АЭС — одно из ведущих энергетических предприятий Северо-Западного региона России. Она состоит из трёх энергоблоков с реакторами РБМК-1000. Станция сооружена в 3 км от города-спутника Десногорск, на юге Смоленской области. В 2007 году она первой среди АЭС России получила сертификат соответствия системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2000. Смоленская АЭС — крупнейшее градообразующее предприятие Смоленской области, доля поступлений от неё в областной бюджет составляет более 30 %.

Строящиеся АЭС

Ленинградская АЭС-2

Расположение: близ г. Сосновый Бор (Ленинградская обл.)

Тип реактора: ВВЭР-1200

Энергоблоков: 2 — в стадии строительства, 4 — по проекту

Станция строится на площадке ЛАЭС. Сооружение энергоблоков № 1 и 2 ЛАЭС-2 включено в Программу деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009—2015 годы), утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2008 № 705. Функции заказчика-застройщика выполняет ОАО «Концерн «Росэнергоатом». 12 сентября 2007 г. Ростехнадзор официально сообщил о выдаче лицензий на размещение 1-го и 2-го энергоблоков типа ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2. ОАО «СПб АЭП» (входит в состав интегрированной компании ОАО «Атомэнергопром») по итогам открытого конкурса 14 марта 2008 года подписало с Росатомом госконтракт на «выполнение комплекса работ по сооружению и вводу в эксплуатацию энергоблоков № 1 и 2 Ленинградской АЭС-2, включая проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы, поставку оборудования, материалов и изделий». В июне 2008 года и июле 2009 года Ростехнадзор выдал лицензии на сооружение энергоблоков.

Нововоронежская АЭС-2

Расположение: близ г. Нововоронежа (Воронежская обл.)

Тип реактора: ВВЭР-1200

Энергоблоков: 2 — строятся, еще 2 — в проекте

Нововоронежская АЭС-2 строится на площадке действующей станции. Генеральным подрядчиком по сооружению Нововоронежской АЭС-2 выступает ОАО «Атомэнергопроект» (г. Москва). Проект предусматривает использование реакторной установки ВВЭР мощность до 1200 МВт (электрических) со сроком эксплуатации 60 лет. Первая очередь Нововоронежской АЭС-2 будет включать два энергоблока.

Плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

Расположение: г. Вилючинск, Камчатский край

Тип реактора: КЛТ-40С

Энергоблоков: 2

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС). Оснащена судовыми реакторами типа КЛТ-40С, имеющими большой опыт успешной эксплуатации на атомных ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» и лихтеровозе «Севморпуть». Электрическая мощность станции составит 70 МВт. Основной элемент станции – плавучий энергоблок сооружается промышленным способом на судостроительном заводе и доставляется к месту размещения ПАТЭС морским путем в полностью готовом виде. На площадке размещения строятся только вспомогательные сооружения, обеспечивающие установку плавучего энергоблока и передачу тепла и электроэнергии на берег. Строительство первого плавучего энергоблока началось в 2007 году на ОАО «ПО «Севмаш», в 2008 году проект был передан ОАО «Балтийский завод» в Санкт-Петербурге. 30 июня 2010 года состоялся спуск на воду плавучего энергоблока. В 2013 планируется начало опытно-промышленной эксплуатации. Пунктом размещения ПАТЭС выбран город Вилючинск Камчатского края.

Балтийская АЭС

Расположение: близ г. Неман, Калининградская обл.

Тип реактора: ВВЭР-1200

Энергоблоков: 2

Балтийская АЭС — первый проект сооружения атомной станции на территории России, к которому будет допущен частный инвестор. Проект предусматривает использование реакторной установки ВВЭР мощностью 1200 МВт (электрических). Первый блок планируется построить к 2016 году, второй — к 2018. Расчетный срок службы каждого блока — 60 лет. Генеральным подрядчиком по сооружению станции выступает ЗАО «Атомстройэкспорт».

В разной стадии находится проработка планов сооружения также Нижегородской АЭС (Навашинский район Нижегородской обл., 2 энергоблока ВВЭР-1200), Центральной АЭС (Буйский район, Костромская область), Северской АЭС (ЗАТО Северск, Томская обл., 2 энергоблока ВВЭР-1200).

Если говорить о статусе «выведенные из эксплуатации», то в настоящий момент его имеет лишь Обнинская АЭС. Это первая в мире АЭС, которая была запущена в 1954 году и остановлена в 2002 году. В настоящее время на базе станции создается музей.

Дивизион проектирования, инжиниринга и строительства АЭС

Дивизион инжиниринга и проектирования АЭС является самой конкурентной сферой деятельности Госкорпорации «Росатом» — за проекты по строительству новых АЭС в России и за рубежом соревнуются четыре компании: три инжиниринговых компании, созданных в 2007 году на базе трёх проектных институтов «Атомэнергопроект» в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, а также компания «Атомстройэкспорт».

Исторически все три Атомэнергопроекта имеют единые корни: все они выросли из одного проектного бюро — Всесоюзного государственного проектного института «Теплоэлектропроект», основанного в 1924 году в Москве для воплощения в жизнь грандиозного плана ГОЭЛРО. Первоначально «Теплоэлектропроект» строил на территории всего Советского Союза только гидростанции и объекты тепловой генерации: проектирование атомных станций было выделено в отдельный проект только в 1958 году, и «Теплоэлектропроект» специальным постановлением правительства был утвержден генеральным проектировщиком АЭС. В 1982 году институт «Теплоэлектропроект» был преобразован в институт «Атомтеплоэлектропроект», из которого впоследствии выкристаллизовались сразу три Атомэнергопроекта — предшественники нынешних трёх инжиниринговых компаний.

Все Атомэнергопроекты — это генеральные проектировщики атомных электростанций, осуществляющие полный комплекс проектно-изыскательских работ по сооружению и модернизации АЭС, включая работы по выбору площадки для строительства, разработке проектной и рабочей документации, авторскому надзору за сооружением АЭС и техническому сопровождению её эксплуатации, а также организацию строительно-монтажных работ, поставок оборудования и материалов, пусконаладочных работ и ввода АЭС в эксплуатацию — то есть способны построить АЭС «под ключ». 100 % акций каждого из трёх Атомэнергопроектов находится в собственности компании «Атомэнергопром».

Московский институт ОАО «Атомэнергопроект» — прямой наследник легендарного Теплоэлектропроекта. На его счету: пуск в 1964 году первого энергоблока Нововоронежской АЭС (на тот момент самой мощной АЭС в мире), строительство АЭС по отечественным технологиям в странах Восточной Европы и, наконец, уникальный проект строительства АЭС «Бушер» в Иране — еще никто в мире не брался за интеграцию «чужого» проекта (АЭС начинали строить немцы) в отечественный и совмещение западного оборудования с используемым в российских проектах.

Однако, несмотря на незыблемость генеалогических корней, первым к проектированию атомных станций в стране и в мире приступил другой институт — бывшее Ленинградское отделение Государственного треста «Энергострой», основанное в 1929 году и преобразованное позже в Ленинградское отделение Всесоюзного государственного проектного института «Теплоэлектропроект» (ЛОТЭП). Сейчас это инжиниринговая компания ОАО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Атомэнергопроект» (СпбАЭП), которому принадлежат лавры проектировщика машинного зала первой в мире атомной электростанции в Обнинске, пущенной в 1954 году, а также слава разработчика проекта второй промышленной атомной станции — Белоярской АЭС, введенной в эксплуатацию в 1963 году. Всего за 80 лет существования института по его проектам в России и за рубежом было построено 118 электростанций, из них 18 АЭС. 100 % акций компании находится в собственности компании «Атомэнергопром».

Горьковское отделение Всесоюзного «Теплоэлектропроекта», организованное в 1951 году, позднее коллег вошло в «атомную семью»: к проектированию АЭС институт приступил в 1968 году. Однако первый проект — строительство Армянской АЭС — оказался настоящим научным изобретением: для него пришлось разработать сейсмоустойчивую реакторную установку, которая в полной мере доказала свою безопасность. В новейшей истории ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» также успело отличиться — именно с проектов Нижегородского «Атомэнергопроекта» началось возрождение отечественной атомной отрасли. Впервые в постсоветской истории были сданы в эксплуатацию первый блок Ростовской АЭС в 2001 году и третий блок Калининской АЭС в 2005 году.

Еще один заслуженный член семьи атомных инжиниринговых компаний — это ЗАО «Атомстройэкспорт» — оператор по строительству АЭС по российским технологиям за рубежом. Компания была основана в 1998 году на базе двух крупных внешнеторговых объединений, обладавших многолетним опытом сооружения атомных станций за рубежом — ВО «Атомэнергоэкспорт» и ВПО «Зарубежатомэнергострой».

Сейчас ЗАО «Атомстройкспорт» — один из мировых лидеров по количеству энергоблоков, сооружаемых за рубежом (в настоящее время компания строит два энергоблока в Индии, два — в Болгарии и один — в Иране). В целом Атомстройэкспорт контролирует сегодня 16 % мирового рынка услуг по строительству АЭС. Впервые в постсоветской истории в 2007 году Атомстройэкспорт выполнил зарубежный заказ — были сданы в эксплуатацию два блока Тяньваньской АЭС, сразу ставшей самой мощной атомной станцией в Китае. Сейчас прорабатываются новые контракты по строительству российских энергоблоков в Китае, Индии и Словакии. Кроме того, Атомстройэкспорт планирует участвовать в тендерах на строительство АЭС в Турции, Иордании, Украине и Марокко.

Госкорпорация «Росатом» владеет 78,54 % акций ЗАО «Атомстройэкспорт». Еще 9,43 % акций и 1,33 % акций компании принадлежат структурам, подконтрольным Росатому: ОАО «Зарубежэнергострой» и ОАО «ТВЭЛ» соответственно.

Научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы

Научно-исследовательские организации, входящие в состав ОАО «Атомэнергопром», выполняют широкий спектр прикладных исследований и проектно-изыскательских работ в различных областях, включая создание конструкционных материалов, технологий, оборудования для атомной энергетики и других отраслей промышленности (металлургии, горнодобычи, химической и нефтегазовой промышленности, медицины и сельского хозяйства). В частности, Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара (ВНИИНМ) выполняет значительный объем исследований в области создания делящихся и конструкционных материалов и технологий производства изделий, работающих в экстремальных условиях в различных областях техники. Кроме того на ОАО «ВНИИНМ» возложены функции Центральной головной организации метрологической службы Госкорпорации «Росатом» (ЦГОМС). Всероссийский научно-исследовательский институт химической технологии (ВНИИХТ) осуществляет полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области технологий получения урана и ядерно-чистых металлов, переработки урановых и редкометалльных руд. Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного энергетического машиностроения (ВНИИАМ) специализируется на создании оборудования для тепловых и атомных электростанций, химического машиностроения, строительной индустрии. Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов (ГНЦ НИИАР) проводит комплексные исследования в области реакторного материаловедения и методики испытания материалов и элементов ядерных энергетических установок, изучения физико-технических проблем ядерных реакторов и вопросов безопасности, разработки перспективных технологий топливного цикла ядерных реакторов.

Дивизион по управлению зарубежными энергетическими активами, активами в тепловой генерации и экспорту-импорту электроэнергии

Компания «Интер РАО ЕЭС» владеет сетевыми, генерирующими и сбытовыми энергетическими активами в России, а также в Грузии, Армении, Молдавии, Казахстане, Таджикистане, Турции, Финляндии и других странах — всего 20 компаний в 14 странах. Суммарная установленная мощность электростанций, входящих в состав «Интер РАО ЕЭС», составляет около 8000 МВт. Кроме того, в России «Интер РАО ЕЭС» управляет одной из крупнейших в тепловой генерации энергокомпаний в стране — ОГК-1 (третья по величине установленной мощности компания в России после энергоактивов «Газпрома» и «КЭС-холдинга»). Компания «Интер РАО ЕЭС» является практически монопольным оператором по экспорту и импорту электроэнергии — на её долю приходится более 90 % экспортно-импортных операций в секторе энергетики.

История «Интер РАО ЕЭС» началась в 1997 году, когда было образовано одноименное ЗАО — 100-процентная дочерняя компания российского энергетического холдинга РАО «ЕЭС России». Первоначально компания развивала деятельность по трансграничной торговле электричеством. В 2003 году владельцем 40 % акций ЗАО стал концерн «Росэнергоатом» — национальный оператор АЭС. Это совпало с началом бурного развития компании: именно на этот период приходится её широкомасштабная экспансия на просторы СНГ и приобретение сетевых, генерирующих и сбытовых активов в этих странах, а также выход на европейский рынок. В рамках реформы российской электроэнергетической отрасли, после ликвидации РАО «ЕЭС России» в 2008 году компания, выделенная из расформированного энергохолдинга, была преобразована в ОАО «Интер РАО ЕЭС». 57,3 % акций компании контролирует Госкорпорация «Росатом», остальные находятся в свободном обращении на фондовом рынке.

Сегодня компания продолжает развивать зарубежные проекты и постоянно расширяет географию своего присутствия на мировом рынке. По «атомной» линии она осуществляет пилотный проект Госкорпорации «Росатом» по привлечению инвесторов для строительства и последующего управления Балтийской АЭС, которую планируется построить в Калининградской области без привлечения бюджетного финансирования.

Ядерный оружейный комплекс

Ядерный оружейный комплекс (ЯОК) Госкорпорации «Росатом» обеспечивает реализацию нашей страной политики ядерного сдерживания, осуществляя свою деятельность совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России, заказывающими управлениями, соединениями и воинскими частями Минобороны России.

Ядерный оружейный комплекс родился как база «атомного проекта» Советского Союза и первоначально включал в себя предприятия, определенные Государственным комитетом обороны СССР в распоряжении «Об организации работ по урану». Сегодня в состав ядерного оружейного комплекса Госкорпорации «Росатом» входит ряд предприятий, среди которых федеральные ядерные центры в Сарове (Нижегородская обл.) и Снежинске (Челябинская обл.), ФГУП «ВНИИА» (Москва), ПО «Маяк» (Озерск, Челябинская обл.), комбинат «Электрохимприбор» (Лесной, Свердловская обл.), Приборостроительный завод (Трехгорный, Челябинская обл.) и другие. Предприятия комплекса обладают уникальными установками и оборудованием, позволяющими отрабатывать и серийно производить ядерные боеприпасы и корабельные реакторные установки, а также обеспечивать их сопровождение на всех этапах жизненного цикла, от расчетно-теоретической стадии до демонтажа и утилизации.

В реализацию «атомного проекта» большой вклад внесли академики И. В. Курчатов, Я. Б. Зельдович, А. Д. Сахаров, Ю. Б. Харитон, Е. И. Забабахин, А. А. Бочвар, И. К. Кикоин, А. П. Александров, А. И. Алиханов, Г. Н. Флёров, члены-корреспонденты Д. И. Блохинцев, Н. Л. Духов, К. И. Щелкин. В настоящее время в этой области трудятся академики Р. И. Илькаев, Ю. А. Трутнев, Б. В. Литвинов, Е. Н. Аврорин, В. Н. Михайлов, члены-корреспонденты Г. Н. Рыкованов, С. Г. Гаранин.

Ядерный оружейный комплекс функционирует стабильно: принята Государственная программа вооружений на 2007—2015 годы, выполняется федеральная целевая программа «Развитие ЯОК на 2007—2010 годы и на период до 2015 года», ежегодно формируется государственный оборонный заказ.

Ядерный оружейный комплекс является родоначальником отечественной атомной энергетики, так как именно в ходе экспериментов по созданию атомной бомбы ученые предложили вариант мирного использования энергии для выработки электричества. И сегодня ядерный оружейный комплекс является одним из главных источников инноваций для гражданской части отрасли. Гражданская продукция предприятий комплекса весьма востребована, главными её потребителями являются нефтегазовая, железнодорожная и автомобильная промышленность.

Ядерная и радиационная безопасность

Обеспечение ядерной и радиационной безопасности является одной из основных функций, возложенных государством на Госкорпорацию «Росатом».

Проблему обеспечения ядерной и радиационной безопасности условно можно разделить на две части. Первая — это обеспечение текущей безаварийной эксплуатации объектов атомной энергетики и других потенциально ядерно и радиационно опасных объектов. Достижению этой цели способствует лицензирование всех этапов проектирования, строительства и эксплуатации подобных объектов, а также задействованных в этом предприятий Госкорпорации «Росатом» и сторонних организаций. Лицензированием, равно как и надзором за текущей деятельностью проектных, строительных и эксплуатирующих организаций занимается независимый государственный орган — Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Кроме того, организации ядерного топливного цикла получают заключения по ядерной безопасности и разрешения на ввод в эксплуатацию ядерно опасных объектов от Госкорпорации «Росатом».

Комплекс системных мероприятий позволяет добиваться высокой культуры безопасности при работе с ядерными материалами и радиоактивными веществами и хороших показателей уровня безопасности объектов отрасли. Так, за последние 5 лет на российских АЭС не зафиксировано ни одного серьезного нарушения безопасности, классифицируемого выше нулевого (минимального) уровня по международной шкале ИНЕС. По критерию надежности работы АЭС Россия вышла на второе место в мире среди стран с развитой атомной энергетикой, пропустив вперед лишь Японию и опередив такие развитые государства, как США, Англия, Германия, Франция.

Вторая глобальная проблема ядерной и радиационной безопасности — это проблема наследия «советского атомного проекта». Помимо существенных денежных затрат, она потребует от Госкорпорации «Росатом» новых, нередко нестандартных подходов к решению проблем, накопившихся еще с советских времен: новых методов по переработке и хранению отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов (РАО), новых способов реабилитации загрязненных территорий и так далее. Для решения этих непростых проблем Правительство Российской Федерации еще в 2007 году утвердило федеральную целевую программу «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» с бюджетом 145,3 млрд рублей, в том числе 131,8 млрд рублей — из федеральных источников.

Сейчас Госкорпорация «Росатом» финансирует первоочередные меры по таким направлениям, как утилизация выработавших свой ресурс атомных подводных лодок (АПЛ), а также плавучих технических баз атомного флота и судов атомно-технического обслуживания, реконструкция «мокрого» и строительство нового «сухого» хранилища ОЯТ на ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск, Красноярский край), строительство хранилища твердых радиоактивных отходов в Ленинградской области, а также комплекса по обращению с ОЯТ в губе Андреева и пункта длительного хранения реакторных отсеков АПЛ в губе Сайда (Мурманская область), консервация озера Карачай и создание первой очереди системы канализации с отводом очищенных вод на ПО «Маяк» (г. Озерск, Челябинская область) и многие другие. Приоритетными проектами в сфере ядерной и радиационной безопасности являются также следующие: создание Опытно-демонстрационного центра по переработке ОЯТ на основе инновационных технологий на ГХК; создание объекта по захоронению высокоактивных отходов в Нижнеканском массиве (Красноярский край); строительство комплекса цементирования низко- и среднеактивных отходов на ПО «Маяк», а также создание на этом же предприятии установок по переработке низкоактивных отходов с высокой степенью очистки.

Всего в комплекс ядерной и радиационной безопасности Госкорпорации «Росатом» входит целый ряд специализированных федеральных государственных унитарных предприятий. Это предприятия, занятые переработкой и хранением ОЯТ и РАО: Горно-химический комбинат, Северное предприятие по обращению с радиоактивными отходами, Дальневосточное предприятие по обращению с радиоактивными отходами, Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности, Научно-производственное объединение «Радиевый институт имени В. Г. Хлопина», а также частично — ФГУП «Атомфлот». В 2008 году из ведения упраздненного Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстроя) в собственность Госкорпорации «Росатом» были переданы 15 специализированных комбинатов «Радон», которые были объединены в единую компанию — ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

Госкорпорация «Росатом» располагает также собственными специализированными аварийно-спасательными подразделениями. Это ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» (г. Санкт-Петербург) и «Центр аварийно-спасательных и подводно-технических работ «Эпрон» (п. Селятино Московской области). Росатом регулярно организует аварийно-спасательные учения на АЭС в России, а эксперты Росатома принимают участие в аналогичных учениях за рубежом.

Прикладная и фундаментальная наука

Фундаментальная наука явилась основоположником всей атомной отрасли. Основополагающие этапы реализации советского «атомного проекта» и последующего развития отечественной ядерной энергетики связаны с интенсивными ядерно-физическими исследованиями и открытиями. За точку отсчета можно принять 1918 год, когда в Петрограде был создан Государственный рентгенологический и радиологический институт, а в 1921 году — Радиевая лаборатория при Академии наук. Выполненные в этих учреждениях исследования легли в основу «ядерного проекта». А в 1954 году труды учёных отрасли воплотились в первую в мире атомную станцию, запущенную в городе физиков-ядерщиков Обнинске.

С тех пор, вот уже более шести десятилетий в атомной отрасли проводится широкий спектр исследований в таких направлениях, как атомная и ядерная физика, физика плазмы, квантовая оптика, газо-, гидро- и термодинамика, радиохимия, акустика и многих других. В течение этих лет создавалась система научных и конструкторских организаций, способных воплотить научный замысел полностью, начиная с фундаментальных исследований и заканчивая конструкторскими разработками и опытными образцами изделий.

В Госкорпорации «Росатом» основными центрами, обеспечивающими исследования в области фундаментальной ядерной физики, являются Государственный научный центр Российской Федерации — Институт физики высоких энергий и Государственный научный центр Российской Федерации — Институт Теоретической и Экспериментальной Физики. Оба института были созданы как общесоюзная экспериментальная база для исследований в физике высоких энергий и ядерной физике и до сих пор остаются основной российской исследовательской базой в области фундаментальной ядерной физики, а также подготовки молодых учёных. Значительный объём фундаментальных и прикладных исследований выполняется также в федеральных ядерных центрах: ВНИИ экспериментальной физики в г. Сарове и ВНИИ технической физики в г. Снежинске.

Кроме того, в состав дочерней структуры Росатома — компании «Атомэнергопром» — входят более 20 научно-исследовательских институтов и проектно-конструкторских бюро. Среди них — такие признанные лидеры в своих областях, как разработчики и проектировщики реакторов ОКБ «Гидропресс» и ОКБМ имени И. И. Африкантова, разработчик новейших технологий добычи и обработки урана и других металлов ВНИИ химической технологии, разработчик новых видов ядерного топлива и конструкционных материалов ВНИИ неорганических материалов имени А. А. Бочвара, исследовательский полигон реакторных технологий и разработчик перспективных технологий обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами Научно-исследовательский институт атомных реакторов и многие другие.

Госкорпорация «Росатом» принимает активное участие в международных исследовательских проектах, в частности, в реализуемом по инициативе России международном проекте по созданию термоядерного экспериментального реактора — ИТЭР, за основу которого приняты российские установки «Токамак». По линии сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) Росатом участвует сразу в трёх международных инновационных исследовательских проектах: это проекты по созданию ядерных реакторов нового поколения ИНПРО и «Поколение IV», а также проект «Глобальная ядерно-энергетическая инициатива», целью которого является создание ядерного реактора с замкнутым топливным циклом с минимальным количеством радиоактивных отходов.

Создание технологического базиса новой платформы атомной энергетики на быстрых нейтронах с замыканием ядерного топливного цикла лежит в основе разрабатываемой Федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения». Программа рассчитана на 2010—2020 годы и направлена на развитие атомных технологий следующего поколения. Россия является признанным мировым лидером в развитии реакторов на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, а также единственной страной в мире, которая в течение многих лет промышленно эксплуатирует реактор этого типа большой мощности (БН-600 на Белоярской АЭС). Научным руководителем данной тематики является Государственный научный центр Российской Федерации — Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского. Программа также содержит разработку основ промышленной термоядерной энергетики. Ведущей организацией в области исследований плазмы и физики лазеров является Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований.

Фундаментальные исследования закладывают основу для появления новых прикладных ядерных технологий. Госкорпорация «Росатом» занимает лидирующие позиции в России по созданию инновационной экономики. Особенно интенсивно Росатом развивает три инновационных направления: инновации в сфере водоочистки и водоподготовки (компания «[Водные технологии]»), разработки новых изотопов для медицины и в области сверхпроводимости.

Особое внимание Госкорпорация «Росатом» уделяет нанотехнологиям и тесно сотрудничает в этой сфере с Госкорпорацией «Роснано». Сейчас ученые Госкорпорации «Росатом» разрабатывают опытно-промышленные технологии получения функциональных веществ и изделий с использованием нанотехнологий и наноматериалов для ядерной, термоядерной, водородной и обычной энергетики, медицинских препаратов, материалов и изделий для народного хозяйства.

Еще один важный партнер Госкорпорации «Росатом» в сфере фундаментальных исследований — это Российский научный центр «Курчатовский институт». Вместе с учеными из института Росатом проводит исследования плазмы, создаёт методики использования синхротронного излучения для материаловедческих задач, выполняет работы по обоснованию безопасности промышленных реакторов ВВЭР и РБМК. Результаты таких исследований служат не только для совершенствования технологий, но и создания новых перспективных технических направлений.

Атомный ледокольный флот

Россия обладает самым мощным ледокольным флотом в мире и уникальным опытом конструирования, постройки и эксплуатации таких судов. Атомный ледокольный флот России насчитывает 6 атомных ледоколов, 1 контейнеровоз и 4 судна технологического обслуживания. Его задача — обеспечивать стабильное функционирование Северного морского пути, а также доступ к районам Крайнего Севера и арктическому шельфу.

В настоящее время ФГУП «Атомфлот» эксплуатирует 4 ледокола мощностью 75 тыс. л.с. («Россия», «Советский Союз», «Ямал» и «50 лет Победы») и два ледокола мощностью 50 тыс. л.с. («Таймыр» и «Вайгач»), а также лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» мощностью 40 тыс. л.с. Кроме того, эксплуатируются 2 плавтехбазы («Имандра» и «Лота»), спецтанкер для жидких радиоактивных отходов «Серебрянка» и судно для обеспечения санитарной обработки персонала и дозиметрического контроля «Роста-1».

Выведены из эксплуатации: первый советский атомный ледокол «Ленин», а также ледоколы «Сибирь» и «Арктика», плавбазы «Лепсе» и «Володарский».

Флот был передан на баланс Госкорпорации «Росатом» в августе 2008 года. Управлять работой ледоколов уполномочено ФГУП «Атомфлот», базирующееся в Мурманске.

Атомный ледокольный флот развивался почти параллельно с отечественной атомной энергетикой. Решение о строительстве первого атомного ледокола было принято 20 ноября 1953 года, а его закладка состоялась 24 августа 1956 года на стапеле Адмиралтейского завода в Ленинграде (для сравнения — первая в мире АЭС была запущена 27 июня 1954 года в подмосковном Обнинске). 5 декабря 1959 года атомный ледокол «Ленин» был принят в эксплуатацию. В его создании принимали участие 510 предприятий и организаций страны. В ближайшее время на историческом ледоколе предполагается организовать музей атомного флота России.

С 1971 по 1992 годы на Балтийском заводе имени Серго Орджоникидзе в Ленинграде были построены атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь», «Россия», «Советский Союз» и «Ямал». С 1982 по 1988 года на Керченском судостроительном заводе «Залив» имени Б. Е. Бутомы был создан лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть».

Атомные ледоколы «Таймыр» и «Вайгач» строились по заказу СССР на судостроительной верфи компании «Вяртсиля» в Финляндии с 1985 по 1989 года. При этом использовались советские оборудование (силовая установка) и сталь. «Таймыр» был принят в эксплуатацию 30 июня 1989 года, а «Вайгач» — 25 июля 1990 года.

В 2007 году, после 15-летнего перерыва на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге был достроен ледокол «50 лет Победы» мощностью 75 тыс. л.с. Он был введен в эксплуатацию в марте 2007 года. На сегодняшний день это крупнейший в мире атомный ледокол.

В 2009 году предполагается разработать проект двухосадочного ледокола нового поколения, способного работать как в глубоководных реках, так и на море. Госкорпорация «Росатом» планирует приступить к серийному производству ледоколов этого типа, которые в перспективе должны стать основой российского атомного флота.

Кроме того, в 2010 году отечественный атомный флот пополнится современным контейнеровозом водоизмещением 4 тыс. тонн, предназначенным для перевозки отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. Судно будет построено итальянской компанией Fincantieri в рамках соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и Министерством экономического развития Италии.

История

Исследования в области ядерной физики имеют в нашей стране давнюю историю. Еще в 1918 году в Комиссии Академии наук по изучению естественных и производительных сил России был сформирован Первый отдел. Перед ним была поставлена задача организации исследований редких и радиоактивных материалов. А в 1920 году состоялось первое заседание Атомной комиссии, в работе которого приняли участие Абрам Фёдорович Иоффе и другие известные ученые. Годом позже Государственный ученый совет Наркомата просвещения учредил при Академии наук СССР Радиевую лабораторию (позже — Радиевый институт), заведующим которой стал Виталий Григорьевич Хлопин.

В 1933 году в Ленинграде была проведена I Всесоюзная конференция по ядерной физике. Она дала мощный толчок дальнейшим исследованиям. Годом позже Александр Ильич Бродский впервые в СССР получил тяжелую воду. В 1935 году Игорь Васильевич Курчатов с группой сотрудников открыли явление ядерной изометрии. Двумя годами позже в Радиевом институте на первом в Европе циклотроне был получен первый пучок ускоренных протонов. В 1939 году Яков Борисович Зельдович, Юлий Борисович Харитон, Александр Ильич Лейпунский обосновали возможность протекания в уране цепной ядерной реакции деления. А 28 сентября 1940 года Президиумом АН СССР была утверждена программа работ по первому советскому «урановому проекту».

В годы войны Государственный комитет обороны признал необходимым возобновить прерванные работы в области физики атомного ядра. 28 сентября 1942 года было подписано секретное постановление ГКО № 2352сс «Об организации работ по урану». В нем АН СССР было предписано «возобновить работы по исследованию осуществимости использования атомной энергии путем расщепления ядра урана и представить к 1 апреля 1943 года доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива».

Был создан Специальный комитет для руководства всеми работами в области добычи урана и разработки атомной бомбы. 12 апреля 1943 года была образована Лаборатория измерительных приборов № 2 Академии наук СССР (ныне — РНЦ «Курчатовский институт»). В феврале 1943 года Государственный комитет по обороне (ГКО) распоряжением № 2872сс от 11.02.43 перевел эту лабораторию в Москву и назначил профессора И. В. Курчатова научным руководителем работ по урану. Обязанности повседневного руководства этими работами были возложены на заместителя председателя Совета народных комиссаров (СНК) СССР Михаила Георгиевича Первухина и на уполномоченного ГКО по науке Сергея Васильевича Кафтанова. Из состава высшего руководства страны урановую проблему стал курировать первый заместитель председателя СНК, заместитель председателя ГКО Вячеслав Михайлович Молотов.