Ровно 50 лет назад, 5 января 1968 года, первым секретарём чехословацкой компартии был избран Александр Дубчек. Эту дату считают началом Пражской весны — серии политических реформ в Чехословакии, закончившейся введением в страну войск Организации Варшавского договора (ОВД). О том, почему в стране, являвшейся союзником СССР, строительство «социализма с человеческим лицом» закончилось провалом, — в материале RT.

Компромиссная фигура

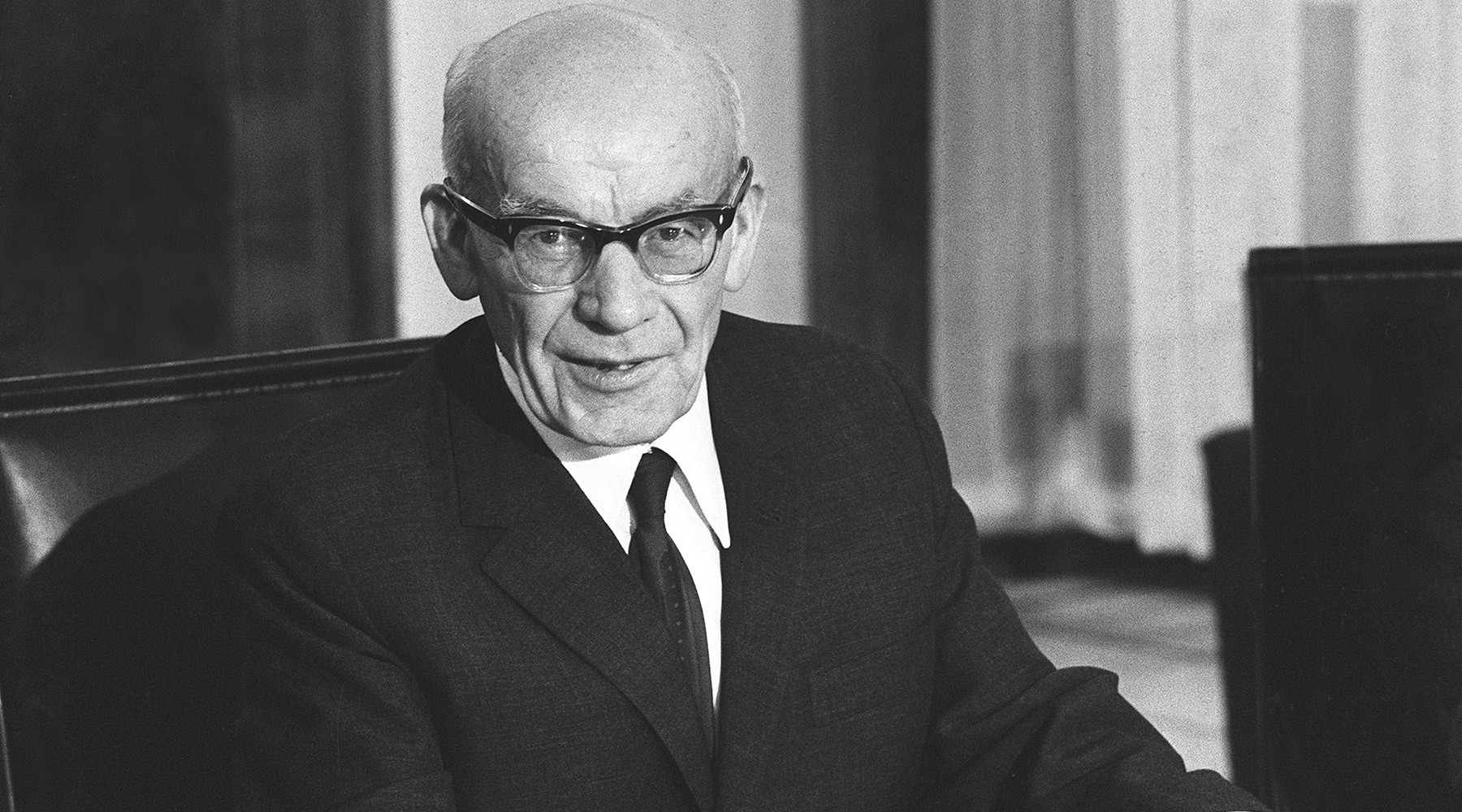

3—5 января 1968 года в Праге состоялся пленум ЦК Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ), на котором с должности первого секретаря Компартии был отстранён прежний лидер Антонин Новотный, также занимавший пост президента страны. Новым лидером партии был избран Александр Дубчек — глава компартии Словакии, известный партийный деятель, находившийся в оппозиции к Новотному.

Формально Новотный оставил должность после многомесячной дискуссии о возможности совмещать пост главы компартии и президента страны. Однако на деле к тому моменту в партии сложилась сильная оппозиция действующему лидеру, объединившая как сторонников либерализации режима, воспрявших после разоблачения культа личности Сталина в СССР в 1956 году, так и словацкое крыло компартии, недовольное пренебрежительным отношением лидера к Словакии.

«Новотный был в Словакии очень непопулярен, а остатки доверия потерял, выступив в августе 1967 года в Матице словацкой (Словацкое национальное культурно-просветительное общество. — RT), когда он публично оскорблял словаков, — отмечает в интервью Радио Чехии Ян Рыхлик из Института чешской истории философского факультета Карлова университета. — Дубчек выступил против него сначала в президиуме, а затем и в ЦК осенью 1967 года. Так он попал в главное течение».

По словам историка, тот факт, что Дубчек был словаком, сыграл в его назначении важную роль — требовался кто-то, кто мог бы успокоить эту часть страны. Кандидатуру Дубчека как компромиссного для консерваторов и реформистов кандидата поддержал и сам Новотный. Говорят, что в узком кругу президент так охарактеризовал нового главу компартии: «Не бойтесь, всё в порядке, Дубчек — слабак, он не справится с должностью».

Другим возможным претендентом на пост главы партии от Словакии был Густав Гусак — один из руководителей антифашистского Словацкого национального восстания в 1944 году, в 1950 году обвинённый в буржуазном национализме и позже приговорённый к пожизненному заключению. Он был реабилитирован в 1963 году. Гусак считался сильным лидером и именно поэтому годился на роль компромиссной фигуры.

- Премьер-министр России Алексей Косыгин, генеральный секретарь Коммунистической партии Леонид Брежнев и чехословацкий лидер Александр Дубчек

- Gettyimages.ru

- © PhotoQuest

Не выступали против Александра Дубчека и в СССР. «В Москве знали о ситуации, но решили сохранять нейтралитет, что означало, конечно, свободу рук для критиков Новотного. Леонид Брежнев недолюбливал Новотного, считал его политику причиной нараставших трудностей в Чехословакии, к тому же не мог ему простить некоторых возражений в 1964 году по форме освобождения Хрущёва от высших постов», — отмечает в своей публикации на эту тему известный советский и российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Леонид Мусатов.

Дубчек долгое время жил в СССР, был выпускником Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Как отмечалось в ныне рассекреченной депеше ЦРУ, датированной 27 марта 1968 года, советское руководство «не считало Дубчека тем, кто желал проводить антисоветскую линию».

«Проявления антисоциалистического характера»

После того как Дубчек встал у руля КПЧ, реформисткое крыло партии нацелилось на окончательное устранение Новотного с поста президента. Это удалось сделать в конце марта 1968 года. Высший государственный пост возглавил популярный генерал Людовик Свобода. До этого времени, впрочем, Дубчек не предпринимал никаких принципиальных реформ, несмотря на громкие заявления о демократизации.

Реальные изменения в сторону рыночной экономики начали проводиться ещё при Новотном и не вызывали особого противодействия среди товарищей по соцлагерю, поскольку это было общей тенденцией. Как раз тогда же проводились косыгинские реформы в СССР, а в Венгрии Янош Кадар строил знаменитый «гуляш-социализм».

Однако реализация реформ не привела к желаемому результату, и в 1968 году индустриальная и развитая Чехословакия была вынуждена обратиться за экономической помощью к СССР. Отставание и экономические проблемы расшатывали веру в социализм.

«Экономические проблемы представляют непосредственную угрозу только для Чехословакии, — отмечалось в меморандуме ЦРУ от 27 марта 1968 года, направленном на имя Уолта Ростоу, специального помощника президента США. — Люди, в особенности элита и молодёжь, считают, что это вина партии. <…> Когда коммунисты пришли к власти в 1948 году, Чехословакия жила лучше, чем Западная Германия. Сейчас производство на душу населения составляет две трети, а потребление — три пятых от западногерманского уровня».

Руководству партии после прихода к власти Дубчека было не до экономики: шла, как вспоминал один из его сподвижников, секретарь ЦК КПЧ Зденек Млынарж, борьба за распределение портфелей.

В стране между тем началось брожение, стали создаваться полуофициальные организации сторонников либеральных реформ. В апреле 1968 года реформисты провели своих людей в руководство партии и государства и даже провозгласили новую программу действий, тезисы которой в основном сводились к обещаниям политических изменений: больше свободы прессы, собраний, многопартийная система.

- Антикоммунистический протест в Чехословакии, 1968 год

- Gettyimages.ru

- © Bettmann

«Атмосфера в стране становилась другой, инициатива постепенно переходила в руки нетрадиционных политических сил, которые оказывали давление на партийно-государственное руководство через средства массовой информации и в целом вне рамок официальных структур», — отмечал в своей работе Леонид Мусатов.

«Наряду с демократизацией начали вылезать и недобитые нацисты, вернувшиеся из мест лишения свободы», — рассказал в интервью RT депутат Государственной думы России 6-го созыва Юрий Синельщиков, находившийся в группе советских войск, вошедших в 1968 году в Чехословакию.

Также по теме

«Всё было переосмыслено гораздо позже»: 60 лет назад началось Венгерское восстание

60 лет назад, 23 октября 1956 года, началось восстание в Будапеште. Всё происходившее в последующие две недели продемонстрировало миру…

В январе 1968 года Дубчек встретился с советским руководством, а уже в конце марта ЦК КПСС разослал партийному активу информацию о положении дел в Чехословакии. В ней, в частности, отмечалась «тревога по поводу многих проявлений антисоциалистического характера». «Тов. А. Дубчек во всех случаях твёрдо заверяет, что новое руководство ЦК КПЧ контролирует обстановку и не допустит нежелательного её развития», — подчёркивалось в документе.

С точки зрения руководства СССР проявления антисоциалистического характера заключались, в первую очередь, в стремлении вывести Чехословакию из ряда союзников СССР в разгар холодной войны.

«Делаются попытки бросить тень на внешнеполитический курс Чехословакии, подчёркивается необходимость проведения «самостоятельной внешней политики». Раздаются призывы к созданию частных предприятий, отказу от плановой системы, расширению связей с Западом. Более того, в ряде газет, по радио и телевидению пропагандируются призывы «к полному отделению партии от государства», к возврату ЧССР к буржуазной республике», — отмечалось в документе ЦК КПСС.

Ориентация на Запад

«Всё-таки чехословацкое общество было ориентировано на Европу и на Запад, — отметил в интервью RT профессор Института международных актуальных проблем Александр Задохин. — И элита, и интеллигенция, и обыватели считали, что их место в Европе. Их не устраивала авторитарная позиция руководства Советского Союза, то, что Советский Союз им навязывает линию поведения».

«Запад был нацелен на Чехословакию, было видно, что он много внимания ей уделяет, не так, как Польше и Венгрии», — отмечает Юрий Синельщиков.

По словам бывшего советского военнослужащего, в Чехословакии свободно ловились западные пропагандистские радиостанции, распространялась прозападная литература, были подготовлены склады с оружием для антикоммунистического подполья. «Мы много оружия изъяли у них из всяких подпольных складов», — отмечает участник событий.

«По данным КГБ СССР, в 1962 году в США был разработан оперативный план тайных операций по подрыву внутриполитической ситуации в европейских странах, входивших в соцлагерь, — отметил в интервью RT заместитель генерального директора бюро «Стратегические коммуникации» Евсей Васильев. — Американцами велась системная работа по поддержке «антисоциалистических элементов», в том числе с территории третьих стран».

- Владислав Гомулка

- AFP

Впрочем, 23 марта 1968 года на совещании коммунистических партий в Дрездене советский генсек Леонид Брежнев был мягок к Дубчеку. Если польский лидер Владислав Гомулка и первый секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии Вальтер Ульбрихт заявили о ползучей контрреволюции в Чехословакии, то Брежнев лишь выразил обеспокоенность происходящим. Советская сторона пыталась повлиять на события в Чехословакии мирными средствами.

Одновременно нарастала обеспокоенность соседних ГДР и Польши, опасавшихся, что процессы дестабилизации перекинутся и на их территории. КГБ в свою очередь докладывал о формировании антигосударственной группы в руководстве Чехословакии во главе с премьер-министром Олдржихом Черником, связанной с диссидентскими кругами в интеллигенции (Милан Кундера, Вацлав Гавел и др.) и даже якобы, с «буржуазной» эмиграцией.

«Были попытки мирным путём разрешить кризис, но на это не пошла и чехословацкая сторона», — отмечает Александр Задохин. «Они не хотели идти на уступки — Запад их поддерживал, они ориентировались на Запад и считали, что им не по дороге с Советским Союзом», — подчеркнул эксперт.

Военное решение

Впервые вариант военного решения проблемы был озвучен ещё 8 мая 1968 года в Москве на встрече руководителей СССР, Польши, ГДР, Болгарии и Венгрии. В следующем месяце (20—30 июня) в Чехословакию впервые вошли войска стран ОВД — состоялись учения «Шумаво».

Также по теме

Трибунал над прошлым: зачем Восточная Европа хочет осудить коммунистические режимы

Восемь государств Восточной Европы, в том числе Польша, могут учредить международный суд для расследования «преступлений коммунизма»….

Между тем ситуация в Чехословакии накалялась. Несмотря на давление Москвы, местное руководство не желало сворачивать либеральные реформы, активизировались бывшие буржуазные партии, создавались новые политические организации некоммунистического толка. И хотя летом 1968 года партийному руководству СССР и Чехословакии в ходе встреч в Чиерне-над-Тисой и Братиславе удалось согласовать общую линию поведения с сохранением контроля КПЧ над обществом, в Москве всё меньше верили Дубчеку.

Уже 8 августа 1968 года советский посол в Чехословакии телеграфировал в Кремль о встрече с Александром Дубчеком, отметив, что тот хотя и обязался вести борьбу против правых и буржуазных сил, но не был искренен и в целом был неспособен выполнять взятые на себя обещания.

Тем временем в чехословацкой печати шла резкая критика СССР, активно обсуждались вопросы политической переориентации страны, что, несомненно, вызывало раздражение советского руководства.

18 августа 1968 года на встрече руководителей СССР, Польши, Венгрии, ГДР и Болгарии венгерский лидер Янош Кадар, ранее поддерживавший Дубчека и выступавший против военной интервенции, с сожалением констатировал, что Прага не выполняет договорённости, достигнутые в Братиславе. Было принято окончательное решение о вводе войск.

«Это же был уже третий случай введения войск в страны Восточной Европы, — напоминает Александр Задохин. — В ГДР (подавление протестов в 1953 году в Восточном Берлине), потом в Венгрии (подавление антикоммунистического восстания в 1956 году), поэтому уже был такой стереотип решения этих проблем».

Другой причиной, которая всё-таки обусловила ввод войск, по мнению эксперта, был кризис социалистического строительства в самом СССР.

«Социализм как-то не получался, а когда не получается внутри, очень часто делают ставку на внешнюю политику», — отметил политолог.

«Мнение о том, что СССР решил жёстко подавить демократические преобразования в Чехии военным путём, не соответствует действительности и является одним из многочисленных мифов Пражской весны, — считает Евсей Васильев. — На самом деле, решению о вводе контингента ОВД предшествовало несколько месяцев длительных переговоров. В какой-то момент стороны даже пришли к компромиссу, посчитав ситуацию вокруг Пражской весны урегулированной».

Однако, по словам эксперта, КПЧ во главе с Александром Дубчеком, выступившая, по сути, инициатором реформ, «к августу 1968 года частично утратила контроль над ситуацией и не смогла выполнить договорённости, достигнутые по итогам переговоров в Чиерне-над-Тисой и Братиславе».

- Советские танки Т-55 с «полосами вторжения» во время операции «Дунай», 1968 год

- © Wikimedia Commons

21 августа 1968 года войска СССР, Польши, Болгарии и Венгрии начали операцию «Дунай» и вошли на территорию Чехословакии. Военные ГДР хотя и были мобилизованы, но оставались на границе страны, играя роль резерва. Пражская весна была подавлена.

Александр Дубчек и президент Свобода в конце концов согласились узаконить пребывание войск стран ОВД на территории своих государств до нормализации ситуации. Большая часть военных стран ОВД была выведена до конца 1968 года. В Чехословакии была создана отдельная группа советских войск, находившаяся на территории страны до «бархатной революции» 1989 года. Сам Дубчек оставался у власти до апреля 1969-го, пока его не сменил Густав Гусак.

«США прекрасно знали о предстоящем вводе войск ОВД в Чехословакию, — отмечает Евсей Васильев. — Расчёт был на то, чтобы спровоцировать СССР на резкие шаги, которые, в свою очередь, должны были вызвать широкий общественный резонанс и привести к ещё большим последствиям. Так и произошло. Тема Пражской весны стала лейтмотивом уже «бархатной революции» 1989 года, а позднее — одним из ключевых аргументов необходимости вступления Чехии в ЕС и НАТО. Безусловно, события Пражской весны были использованы США для организации масштабной антисоветской пропаганды, которая должна была внести раскол между между странами соцлагеря и одновременно оттеснить внимание мировой общественности от военных преступлений США во Вьетнаме».

45 лет назад советские войска были введены в Чехословакию (операция «Дунай»)

История показала, насколько они были правы. А что касается Чехословакии, то почти два десятка лет спустя именно под знаменем «пражской весны» в стране развернулась «бархатная» революция. После ее победы в 1989 г. была провозглашена Чехословацкая Федеративная Республика (ЧСФР). В январе 1993 г. официально провозглашаются Чешская и Словацкая Республики. Единая страна перестала существовать.

Если бы СССР и его союзники не ввели войска в Чехословакию, то же самое случилось бы еще в августе 1968 г. Потом ЧССР вышла бы из Варшавского договора, разделилась на два государства, вступила в НАТО чешской и словацкой частями, в Европейское сообщество (Евросоюз) и т.д. Как показывает мировая практика, «социализм с человеческим лицом», который решила построить Чехословакия, везде начинался и заканчивался одинаково – в Польше, Венгрии, Румынии, ГДР, Болгарии, Литве, Латвии, Эстонии.

Именно об угрозе разрушения европейской и мировой системы безопасности руководители стран социализма настойчиво предупреждали руководителей КПЧ с марта по август 1968 г.

Об этом прямо говорят и неангажированные западные исследователи. Так, автор книги о деятельности западных спецслужб против руководства стран Восточной Европы «Операция «Раскол» английский журналист Стивен Стюарт пишет: «…в каждом из этих случаев (ввод войск в Венгрию в 1956-м и в Чехословакию в 1968 году. – В. П.) Россия стояла перед лицом не только потери империи, что имело бы достаточно серьезное значение, но и перед лицом полного подрыва ее стратегических позиций на военно-геополитической карте Европы. И в этом, больше чем в факте вторжения, состояла действительная трагедия». Далее Стюарт делает вывод, с которым трудно не согласиться: «Именно скорее по военным, чем по политическим причинам контрреволюция в этих двух странах была обречена на подавление: потому что, когда в них поднялись восстания, они перестали быть государствами, а вместо этого превратились просто в военные фланги».

Логику действий советского руководства той поры достаточно полно иллюстрирует небольшая выдержка из воспоминаний «куратора» по Чехословакии, члена Политбюро ЦК КПСС К.Т. Мазурова: «Несмотря на нюансы, общая позиция была единой: надо вмешиваться. Трудно было представить, что у наших границ появится буржуазная парламентская республика, наводненная немцами ФРГ, а вслед за ними американцами».

На расширенном заседании Политбюро ЦК КПСС 16 августа было принято решение о вводе войск в Чехословакию. Поводом послужило письмо-обращение группы чешских партийных и государственных деятелей (их имена тогда не назывались) к правительствам СССР и других стран Варшавского договора об оказании «интернациональной помощи». 18 августа советское руководство приняло окончательное решение о проведении стратегической операции «Дунай» (вводе войск). Решение было одобрено на совещании руководителей стран Организации Варшавского договора (ОВД) в Москве тоже 18 августа.

Собравший в тот день весь руководящий состав Вооруженных сил министр обороны СССР Маршал Советского Союза А. Гречко сказал: «Я только что вернулся с заседания Политбюро. Принято решение на ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Это решение будет осуществлено, даже если оно приведет к третьей мировой войне».

…Боевую тревогу объявили в 23.00 20 августа 1968 г. По каналам закрытой связи всем фронтам, армиям, дивизиям, бригадам, полкам и батальонам был передан сигнал на выдвижение. По этому сигналу все командиры должны были вскрыть один из пяти хранящихся у них секретных пакетов (операция была разработана в пяти вариантах), а четыре оставшихся в присутствии начальников штабов сжечь, не вскрывая. Во вскрытых пакетах содержался приказ на начало операции «Дунай» и на продолжение боевых действий (именно так) в соответствии с планами «Дунай-Канал» и «Дунай-Канал-Глобус».

Несколькими часами раньше всем офицерам были выданы по десятку листов крупномасштабных топографических карт (секретных). Листы склеивали в одну длинную полосу, пролегавшую по территориям Чехословакии, ФРГ, Франции вплоть до Ла-Манша. Красными стрелами обозначили свои войска и войска других стран Варшавского Договора. Коричневыми линиями наметили маршруты движения, доходящие до западных границ ЧССР. Все были уверены — идем на войну. Никто из нас (я был тогда 20-летним лейтенантом) не знал, придется ли вернуться домой.

Солдатам и офицерам цель операции объяснили просто: контрреволюционеры, захватившие власть в Чехословакии, открыли границу с Федеративной Республикой Германией, поэтому советские войска должны опередить вторжение войск НАТО, намеченное на утро 21 августа. Вероятность такого вторжения была, кстати, в достаточной мере высока. Так, еще 6 мая 1968 г. на заседании Политбюро Л.И. Брежнев заявил: «…Нам нужно обезопасить себя и весь социалистический лагерь на западе, на границе с ФРГ и Австрией. Мы исходим из того, что со стороны ФРГ на этом участке границы стоит 21 дивизия, американская и немецкая. От чешских друзей мы так толком и не узнали, но мы себе примерно представляем, что там ничего серьезного с их стороны нет на границе… Мы знаем, что введение войск и принятие других мер, которые мы намечаем, вызовет бунт в буржуазной печати. Очевидно, и в чешской. Ну, что же, это не впервой. Зато мы сохраним социалистическую Чехословакию, зато каждый подумает после этого, что шутить с нами нельзя. Если будут стоять 10 дивизий наших на границе с ФРГ, разговор будет совершенно другой».

По данным Владимира Белоуса, профессора Академии военных наук, генерал-майора в отставке, в 1960-1970 гг. США создали в Европе мощную группировку тактического ядерного оружия, которая имела около 7000 боеприпасов. Только армия ФРГ (бундесвер) насчитывала около 500 тыс. человек.

С самого начала бундесвер был полностью включен в военную структуру НАТО и подчинялся объединенному командованию альянса. В СССР бундесвер называли не иначе, как «армией реванша», поскольку в его создании активно участвовали бывшие гитлеровские генералы. К 1957 г., например, там служило более 10 тыс. офицеров, 44 генерала и адмирала, воевавших в гитлеровских войсках.

Еще в июле 1968 г. европейские силы НАТО были приведены в состояние частичной боевой готовности. Специальные бронетанковые части американской армии выдвинулись к границам ЧССР в Баварии. На Графенверском полигоне (учебном центре) в ФРГ натовские танки стояли в колоннах, готовые к немедленным действиям. Сотни отливающих сталью стволов можно было видеть с чехословацкой стороны невооруженным глазом.

В ночь с 20 на 21 августа дежуривший в главном штабе НАТО генерал Паркер отдал приказ подвешивать к самолетам атомные бомбы. Командиры авиационных подразделений получили приказы в запечатанных конвертах, подлежавших вскрытию по особому сигналу. В них были указаны цели для бомбометания в социалистических государствах.

Генерал-лейтенант Советской армии в отставке Альфред Гапоненко, в те годы командир полка, вспоминал: «Мне была поставлена задача ударить своим полком во фланг войскам НАТО, которые под видом учений «Черный лев» сосредоточились на территории ФРГ и готовились вторгнуться в Чехословакию. Были определены рубежи развертывания полка, который должен был действовать в составе 120-й мотострелковой дивизии в составе резерва ставки верховного главнокомандующего Советского Союза. В район возможных боевых действий воинские части должны были быть переброшены через территорию Польши».

При главном штабе НАТО была создана специальная группа, имевшая в своем составе оперативные отряды. Задача — «чехословацкая проблема». Начиная с июля 1968 г. в Регенсбурге (ФРГ) стал действовать «штаб ударной группы», в распоряжение которого были выделены более 300 сотрудников разведслужб и политических советников НАТО. Трижды в сутки в главный штаб НАТО поступали сводки о положении в Чехословакии, собранные «штабом ударной группы». Как было установлено впоследствии, в тот период в стране находилось более 200 специалистов из армии НАТО и свыше 300 человек из шпионских центров. В ЦРУ и Пентагоне полагали, что таким количеством «специалистов» можно обеспечить руководство деятельностью 75 тысяч «повстанцев».

По данным госдепартамента США, количество американских граждан летом 1968 г. в ЧССР составляло около 1500 человек. К 21 августа 1968 г. их число выросло до 3000. Согласно сообщениям американской печати, в большинстве своем они являлись агентами ЦРУ.

Только за первую половину 1968 г. чехословацкую границу пересекли более 368 тыс. туристов из ФРГ. Такого массового наплыва «любителей путешествий» из соседней страны больше не было никогда.

В Западной Германии и Австрии были развернуты центры по подготовке взрывному делу, по деятельности подпольных радиостанций, готовились шпионы и диверсанты, завозилось оружие и боеприпасы. В Чехословакии создавались схроны. Страна была просто наводнена оружием. С конца августа союзные войска грузовиками вывозили из Чехословакии взрывчатку, автоматы, винтовки, пистолеты, пулеметы, патроны к ним, гранатометы и даже легкие орудия.

А уже 22 августа командующий западногерманским 2-м корпусом генерал-лейтенант Тило по указанию генерального инспектора бундесвера отдал приказ о создании специального штаба по координации «психологической войны» против Чехословакии. Официальной задачей его значилось «поддержание технической связи» с ЧССР. На самом деле это был центр «радиовойны». Руководил деятельностью штаба полковник И. Тренч — ведущий западногерманский специалист по части «психологических» диверсий. Опыт подрывных идеологических акций он приобрел еще во время контрреволюционного мятежа в Венгрии. Почти все члены штаба успели побывать в Чехословакии под видом «журналистов» с целью рекогносцировки предстоящих «психологических операций». В это время в самой ЧССР ложь, дезинформация, клевета круглосуточно тиражировались десятками подпольных радиостанций, печатных изданий, телевидением.

Стандартная западная интерпретация чехословацких событий тех лет крайне незамысловата: дескать, на волне стихийного народного движения реформаторы из компартии Чехословакии во главе с первым секретарем ЦК КПЧ Александром Дубчеком пошли по пути строительства «социализма с человеческим лицом». (Горбачев потом тоже что-то подобное хотел построить и тоже «с человеческим лицом.) Однако именно такой социализм не нужен был советскому руководству, и, в трактовке Запада, по политико-идеологическим причинам оно организовало военную интервенцию и прервало демократизацию социализма, приветствуемую и поддерживаемую Западом, который стремился эту интервенцию не допустить.

В Праге и других крупнейших городах распространялись слухи о помощи Запада в случае обострения ситуации. Чехи и словаки поверили этому, забыв уроки Мюнхена, когда англосаксы и французы сдали их Гитлеру, чтобы обеспечить фюреру плацдарм и дополнительную военно-промышленную базу для нападения на СССР. В 1968 г. Запад сумел внушить части верхушки страны и интеллектуалов уверенность в том, что поможет, провоцируя дальнейшее обострение отношений ЧССР и СССР.

Внутри Чехословакии контрреволюция готовилась сбросить маску радетелей «социализма с человеческим лицом».

Вот только один пример: «26 июля 1968 г. Строго секретно (резидент КГБ). Известные уже вам факты обнаружения складов оружия в различных районах ЧССР говорят о том, что реакция не только не исключает возможности вооруженного столкновения со сторонниками социализма, но активно готовится и на этот случай. Созданы союзы офицеров бывшей бенешевской армии, «объединение заграничных воинов». А на дискуссионном вечере в Пражском университете с участием нескольких сот человек руководитель «Клуба активных беспартийных», официально насчитывающий до 40 тыс. членов по всей стране, Иван Свитак открыто заявил, что в интересах доведения процесса демократизации до достижения «абсолютной свободы» возможен и путь гражданской войны».

В середине июля руководители СССР, Польши, ГДР, Болгарии и Венгрии собрались в Варшаве для обсуждения положения в Чехословакии. На совещании было выработано послание к ЦК КПЧ, требующее принятия энергичных мер по наведению порядка. Также в нем говорилось, что защита социализма в Чехословакии не частное дело только этой страны, но прямой долг всех стран социалистического содружества. Возможность «цепной реакции» в соседних социалистических странах, где еще были свежи в памяти социальные потрясения в ГДР (1953) и Венгрии (1956), обусловила резко отрицательное отношение к чехословацкому «эксперименту» не только советского, но и восточногерманского (В. Ульбрихт), польского (В. Гомулка) и болгарского (Т. Живков) руководства. Более сдержанную позицию занимал Я. Кадар (Венгрия). Сами чехи также не исключали возможности применения собственных вооруженных сил внутри страны. Так, министр обороны М. Дзур рассматривал возможность разгона демонстраций перед зданием ЦК КПЧ с помощью армейских бронетранспортеров.

Александр Дубчек на заседании Президиума ЦК КПЧ 12 августа прямо заявил: «Если я приду к выводу, что мы на грани контрреволюции, то сам позову советские войска».

Вариант военного вмешательства в дела Праги обсуждался в руководстве СССР в течение всего 1968 года. Как рассказал уже в 1989 г. Васил Биляк (в 1968 г. — первый секретарь Словацкой компартии), 3 августа 19 видных партруководителей во главе с ним тайно направили Брежневу письмо с просьбой о военной помощи против Дубчека. Огромное влияние (если не решающее) на принятие силового решения возникших противоречий оказала позиция других стран социалистического содружества. По воспоминаниям очевидцев, министр обороны маршал Гречко, рассказывал, что Брежнев долго не хотел вводить войска, но на него давили и Ульбрихт, и Гомулка, и Живков. В специальной справке Международного отдела ЦК КПСС по этому поводу отмечалось, что лидеры ГДР, Польши, Болгарии и в меньшей степени Венгрии «рассматривают чехословацкие события как непосредственную угрозу своим режимам, опасную заразу, способную распространиться на их страны». Руководство ГДР в беседе с советскими официальными лицами высказывало соображения «о целесообразности оказания коллективной помощи со стороны братских партий руководству ЧССР вплоть до применения крайних мер».

Первый секретарь ЦК ПОРП В. Гомулка высказался еще категоричнее: «Мы не можем потерять Чехословакию… Не исключена возможность, что за ней мы можем потерять и другие страны, такие как Венгрия и ГДР. Поэтому мы не должны останавливаться даже перед вооруженным вмешательством. Я уже и раньше высказывал мысль и сейчас не вижу другого выхода, как ввести силы Варшавского пакта, в том числе и польские войска, на территорию Чехословакии… Лучше это сделать сейчас, позднее это нам обойдется дороже».

Аналогичную позицию занимал лидер Болгарии Т. Живков. Венгерское руководство. Как уже говорилось, было более осторожным, но вместе с тем рассматривало ситуацию в Чехословакии как «пролог контрреволюционного мятежа в Венгрии». Требовали решения проблемы силовым путем и «ястребы» в Политбюро ЦК КПСС П.Е. Шелест, Н.В. Подгорный, К.Т. Мазуров, А.Н. Шелепин и др. 17 августа Брежнев написал письмо Дубчеку, в котором доказывал, что антисоветская, антисоциалистическая пропаганда в ЧССР не прекращается и что это противоречит достигнутым ранее договоренностям. Дубчек на письмо не ответил. В ночь с 20 на 21 августа страны Варшавского договора ввели в Чехословакию войска.

В соответствии с замыслом командования были сформированы Прикарпатский и Центральный фронты. Для прикрытия действующей группировки в Венгрии был развернут Южный фронт.

Прикарпатский фронт был создан на основе управления и войск Прикарпатского военного округа и нескольких польских дивизий. В его состав вошли четыре армии: 13-я, 38-я общевойсковые, 8-я гвардейская танковая и 57-я воздушная. При этом 8-я гвардейская танковая армия и часть сил 13-й армии начали перемещение в южные районы Польши, где в их состав были дополнительно включены польские дивизии.

Центральный фронт был сформирован на базе управления Прибалтийского военного округа с включением в него войск Прибалтийского военного округа, ГСВГ и СГВ, также отдельных польских и восточногерманских дивизий. Этот фронт был развернут в ГДР и Польше. В состав Центрального фронта входили 11-я и 20-я гвардейские общевойсковые и 37-я воздушная армии.

На венгерской территории, кроме Южного фронта, была развернута еще оперативная группа «Балатон».В ее состав вошли две советские дивизии, а также болгарские и венгерские подразделения. Всего в операции «Дунай» принимало участие около 500 тыс. человек. При этом в составе 1-го эшелона действовало около 240 тыс. военнослужащих: из СССР – 170 тыс. человек, из ПНР – 40 тыс. человек, ГДР – 15 тыс. человек, ВНР – 10 тыс. человек, из НРБ – 5 тыс. человек.

В ходе непосредственной подготовки войск на технику сверху наносилась продольная белая полоса — отличительный признак вводимых войск. Вся другая техника в ходе операции подлежала «нейтрализации», причем желательно без огневого воздействия. В случае сопротивления танки и другая боевая техника подлежали, согласно доведенной до войск инструкции, поражению немедленно при открытии огня по нашим войскам.

При встрече с войсками НАТО было приказано немедленно остановиться и «без команды не стрелять». На уничтожение чешской техники, открывшей огонь, никаких «санкций» не требовалось.

20 августа в 22 часа 15 минут в войска поступил сигнал «Влтава-666»: вперед! В 1.00 21 августа 1968 г. части и соединения армий ОВД перешли государственную границу ЧССР. За 36 часов они заняли страну в центре Европы (в Афганистане, между прочим, СССР воевал силами лишь четырех дивизий). Всего в боевую готовность были приведены 70 дивизий ОВД. Это была самая грандиозная по своим масштабам стратегическая военная операция, которую Советская Армия осуществила в послевоенный период.

В одном из своих выступлений Л. И. Брежнев так обосновал ввод войск ОВД в ЧССР: когда в той или иной социалистической стране внутренние и внешние силы, враждебные социализму, пытаются реставрировать капитализм, когда социализм оказывается под угрозой в одной стране, это проблема не только данного народа и данной страны, но всех социалистических стран. На Западе тут же назвали это «доктриной Брежнева». Но Запад, по своему обыкновению, лукавил и здесь, в уставе НАТО также зафиксировано, что в случае дестабилизации положения в стране — члене НАТО, угрожающей дестабилизацией в других странах — членах НАТО, организация имеет право на военное вмешательство.

Весьма поучителен и вывод, прозвучавший на заседании консультативного комитета Европейского совета, которое состоялось в Страсбурге уже после ввода войск в ЧССР. Там было заявлено, что ввод войск и сложившаяся в результате ситуация сломали восточноевропейскую стратегию совета, поскольку предполагалось, что именно Чехословакия станет главным «посредником» в отношениях между Западной и Восточной Европой. По сути, речь шла том, что именно стремительно розовеющей Чехословакии отводилась роль эдакого «коридора», по которому натовские войска беспрепятственно выходили непосредственно к границам СССР.

Фактически этот «коридор» пополам «разрезал» социалистическое содружество чем коренным образом менял не только политическую карту Европы, но и мира. Но, главное, создавал реальную угрозу безопасности нашей страны.

Вместе с тем, анализ высказываний западных политиков позволял предположить, что США и НАТО в решающий момент не станут вмешиваться в конфликт. Основным поводом для подобного вывода послужило заявление госсекретаря США Д. Раска о том, что события в Чехословакии — это личное дело, прежде всего, самих чехов, а также других стран Варшавского договора (аналогичное заявление звучало и во время венгерского кризиса, тогда американцы официально не вмешались). Окончательная позиция США по этому вопросу была зафиксирована в послании американского президента Л. Джонсона Л.И. Брежневу от 18 августа, где подтверждалось намерение Вашингтона не вмешиваться в ситуацию в ЧССР ни при каких обстоятельствах.

Вот что сообщил об этом 26 августа Л.И. Брежнев (в записи члена ЦК КПЧ З. Млынаржа): «Итоги Второй мировой войны для нас незыблемы, и мы будем стоять на их страже, даже если нам будет угрожать новый конфликт». Он совершенно недвусмысленно заявил, что военное вторжение в Чехословакию было бы предпринято ценой любого риска. Но затем добавил: «Впрочем, в настоящее время опасности такого конфликта нет. Я спрашивал президента Джонсона, признает ли и сегодня американское правительство в полном объеме соглашения, подписанные в Ялте и Потсдаме. И 18 августа я получил ответ: в отношении Чехословакии и Румынии — целиком и полностью, обсуждения требует лишь вопрос о Югославии».

Тем не менее, накануне 21 августа советское руководство все же проинформировало американского президента Джонсона о готовящейся акции.

В то же время складывается впечатление, что чехословацкие события были для Запада пробным камнем двойного назначения: прощупать СССР, его новое — послехрущевское и послекарибское — руководство на прочность и, если получится, отбить Чехословакию; если не получится, то спровоцировать СССР на ввод войск и заложить бомбу замедленного действия по методе операции «Раскол». Сработал второй вариант, и, к сожалению, целостные и долгосрочные уроки из чехословацких событий советское руководство не сделало: СССР развалился. Но вмешательство в конфликт вооруженных сил НАТО и США не предвиделось, по крайней мере, на первом этапе, пока не будет оказано серьезное сопротивление, что совершенно не исключалось, учитывая и такой факт, что чехословацкая «пятая колонна» представляла собой не только митингующих интеллектуалов, но и несколько десятков тысяч людей, располагающих оружием.

СССР и еще четыре страны — члены ОВД тоже действовали тогда в полном соответствии с прагматическими принципами «реальной политики». Как написал в своей публикации «Чехословацкие события 1968 года глазами сержанта Советской Армии и юриста» депутат Госдумы РФ, член Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Ю.П. Синельщиков, «СССР действовал в соответствии со ст. 5 Варшавского договора, в которой говорилось, что участники этого договора «согласились о создании Объединенного Командования их вооружёнными силами, которые будут выделены по соглашению между Сторонами в ведение этого Командования, действующего на основе совместно установленных принципов. Они будут принимать также другие согласованные меры, необходимые для укрепления их обороноспособности с тем, чтобы оградить мирный труд их народов, гарантировать неприкосновенность их границ и территорий и обеспечить защиту от возможной агрессии».

В марте 2006 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может взять моральную ответственность за вторжение стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 г., но ни в коем случае не возьмет на себя юридической ответственности.

По словам В. Путина, экс-президент России Б. Ельцин во время визита в Прагу, состоявшегося 13 лет тому назад, уже заявил, что Россия не возьмет ответственности за события 1968 г. Он подчеркнул, что слова Ельцина отражают не его личную позицию, а исходят от имени России. Российский президент также отметил, что Россию настораживает то, что эти трагические события используются сегодня политическими силами для раздувания антироссийских настроений.

В следующем году тоже после встречи с чешским президентом В. Клаусом Владимир Путин фактически подтвердил свою позицию. «Российская Федерация формально является правопреемницей СССР, но современная Россия — совершенно другое государство по сути своей политической системы. Мы не только осуждаем то, что было негативного в прошлом — я имею в виду события 1968 года, но и чувствуем моральную ответственность за это», — сказал Путин. Немногим ранее, отметим, он резко высказался о размещении в Польше и Чехии элементов системы ПРО США.

Владимир Булгаков, генерал-полковник, кандидат военных наук, Герой России, в Чехословакии 1968 г. командир взвода, сегодня говорит так: «Когда возникает вопрос о вводе войск в Чехословакию, то все обвинения почему-то предъявляются только советскому руководству, забывая о том, что это было коллективное решение руководителей государств, входивших в Варшавский Договор. В 60-годы мир был двухполюсным. Существовали два лагеря, продолжалась гонка вооружений, холодная война была в разгаре. США создавали во всех концах света блоки, военно-политические союзы, направленные против СССР, в Западной Европе наращивали ядерный потенциал, велась активная подрывная работа по расколу соцлагеря. И тут Чехия в самом центре, страна на грани раскола. Как же хотелось натовцам использовать такой шанс! У Советского Союза и других соцстран были все основания для ввода войск. Потому что это было не только право, но и обязанность – стоит поднять пункты Варшавского Договора».

Ветераны операции «Дунай» (1968 г.) участниками боевых действий не признаются

В советские времена выполнение интернационального долга в ЧССР представлялась обществу вроде учений на чехословацкой территории под названием «Дунай»: погрозили, дескать, бронированным «кулаком» «проклятым империалистам», на том дело и кончилось.

Геннадий Сердюков, профессор, завкафедрой политической истории исторического факультета Южного федерального университета, считает:

«По операции «Дунай» и событиям 1968 года до сих пор не было серьезных исследований. Подвергаться сомнению и переосмыслению может все, кроме одного – поведения нашего солдата, выполнявшего свой долг перед Родиной».

В нашей военно-политической истории все получилось с точностью «до наоборот». Так, во время «перестройки» М. Горбачев, говоря о чехословацких событиях, вначале дал им такую оценку (1987): «…Некоторые социалистические страны пережили серьезные кризисы в своем развитии. Так было, например, в Венгрии в 1956 году, в Чехословакии — в 1968 году… У каждого из таких кризисов была своя специфика. По-разному из них выходили. Но объективный факт таков: ни в одной из стран социализма не произошло возврата к старым порядкам… В трудностях и сложностях развития социалистических стран виноват, разумеется, не социализм, а в основном просчёты правящих партий. Ну и, конечно, есть здесь и «заслуга» Запада, его постоянных и упорных попыток подорвать развитие социалистических государств, поставить им подножку».

Однако вскоре на встрече руководителей Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и Советского Союза, проходившей 4 декабря 1989 г. в Москве, была дана совершенно иная официальная оценка чехословацким событиям: ввод войск пяти государств ОВД в Чехословакию явился вмешательством во внутренние дела суверенного государства и должен быть осуждён. Тогда в Чехословакии шла «бархатная революция» (очередная «цветная»), и руководство соцстран, в том числе СССР, коллективно каялось (перед США, прежде всего) в ошибочности ввода в ЧССР войск Варшавского договора в 1968 г. Этот политический вывод разом превратил всех участников чехословацких событий – от рядового до генерала — в оккупантов, изгоев и вообще «душителей демократии». И когда, наконец, в СССР рассекретили список стран, где в «необъявленных» войнах и вооруженных конфликтах принимали участие и погибали советские военнослужащие, Чехословакия туда не вошла.

Генерал Владимир Булгаков, которого мы уже цитировали, выполнял также «интернациональный долг» в Афганистане, имеет семь боевых орденов. Проходил службу в должностях начальника штаба СКВО, командующего войсками Дальневосточного военного округа, заместителя Главнокомандующего Сухопутными войсками РФ. Согласитесь, при таком послужном списке он имеет право сказать: «Если оценивать операцию с военной точки зрения, то она была проведена блестяще. Посмотрите, какая масса войск была приведена в готовность, в том числе и союзных. Как грамотно спланирована операция и проведена в короткие сроки. Их просто не ожидали. Когда разобрались, поняли, что уже поздно. Войска готовили с мая, но ни одна разведка не донесла о том, что мы готовим сражение. В итоге потери были минимальны, за что честь и хвала командующим операцией. Как геополитические, так и военные цели были достигнуты при минимальных потерях. Аналога такой операции не было.

Прошло время, и изменилась обстановка, и объективно давно пора признать, что это были боевые действия. Противодействие советским войскам было.

Однако большая часть оружия и техники так и осталась на складах, которые в момент были захвачены и блокированы союзными войсками. И только по этой причине подразделениям регулярной чешской армии не удалось развернуть широкомасштабные военные действия». (Замечу, что численность чехословацкой армии в 1968 г. составляла около 200 тыс. человек.)

Понятно, почему в СССР, а потом и в России укоренилось мнение, будто операция прошла совершенно бескровно. Но без потерь не обошлось. По данным командующего 38-й армии генерал-лейтенанта A.M. Майорова, приведенным на совещании 23 августа, семь БМП были подожжены в результате попадания бутылок с зажигательной смесью (некоторые горели вместе с экипажами), а также уничтожено и повреждено более 300 автомобилей. Всего же с 21 августа по 20 октября при выполнении боевой задачи погибло 11 военнослужащих, в том числе один офицер; ранено и травмировано 87 человек, в том числе 19 офицеров. Кроме того, погибло в катастрофах, авариях, при неосторожном обращении с оружием и боевой техникой, в результате других происшествий и умерло от болезней 85 человек.

Войска Варшавского договора вообще получили приказ открывать только ответный огонь, и это правило в целом соблюдалось. Показательно мнение командира группы «Альфа» КГБ СССР, Героя Советского Союза, генерал-майора в отставке Геннадия Зайцева (в 1968 г. руководил группой 7-го управления КГБ СССР): «Каким образом удалось захватить отнюдь не маленькую европейскую страну в кратчайший срок и с минимальными потерями? Значительную роль в таком ходе событий сыграла нейтральная позиция чехословацкой армии (которую нейтрализовали! – В.П.). Но главной причиной малого числа жертв стало поведение советских солдат, которые проявили поразительную выдержку».

А ведь возникали и такие ситуации, в которых нервы могли сдать даже у закаленных суровой службой людей. В одном из боевых донесений того периода можно было прочитать: «Экипаж танка 64 мсп 55 мед (старшина сверхсрочной службы Андреев Ю.И., младший сержант Махотин Е.Н. и рядовой Казарин П. Д.) на пути движения встретили организованную контрреволюционными элементами толпу молодежи и детей. Стремясь избежать жертв со стороны местного населения, они приняли решение на обход его, во время которого танк опрокинулся. Экипаж погиб». А дело, как потом написала наша газета, было так.

Трагедия произошла в первый день операции, 21 августа. На узкой горной дороге между городами Прешов и Попрад путь танковой колонне внезапно преградила группа женщин и детей. Их обманом вывели сюда экстремисты, рассчитывавшие спровоцировать кровавый инцидент с большими человеческими жертвами.

Чтобы не наехать на людей, механику-водителю головной машины ничего не оставалось, как круто свернуть в сторону… Танк упал с обрыва, опрокинулся на башню и загорелся… Юрий Андреев, Петр Казарин, Евгений Махотин впоследствии были награждены государственными наградами. Но на месте их гибели нет даже небольшой таблички, которая хоть как-то напоминала бы о подвиге советских воинов. Добавлю, что боевых наград были удостоены несколько тысяч советских воинов, среди них только 1000 десантников награждены боевыми орденами и медалями.

Весть о погибшем экипаже тут же разнеслась по советским войскам. В те дни и моей маме пришло сообщение о моей гибели. Известие было неофициальное, от приехавшего в командировку офицера, который решил, таким вот образом, «блеснуть своей осведомленностью о том, что происходит в ЧССР…» А мы с ним даже знакомы не были. Но мама с отцом стали ждать «похоронки».

Командировки офицеров в Союз были тогда частыми, и по разным поводам. Граница практически была открыта. Отправили в командировку и кого-то из моих сослуживцев, и я, пользуясь случаем, передал родителям письмо, написанное уже после моей «гибели». Все разъяснилось. Тогда многие «с оказией» передавали весточки родным и близким, что, кстати, категорически запрещалось военной цензурой. Что касается меня, то позже досталось и мне, когда «контра» устроила теракт, и меня на перевале взрывом сбросило в обрыв. Горы Татры, как выяснилось, очень высокие и крутые… Но мама об этом ничего не знала очень долго.

Не знали наши мамы и о том, что сообщалось в боевых донесениях. А там была правда, которая и сегодня многим неведома. Вот строки из некоторых донесений той поры, и только из Праги:

«21 августа. К 12 часам парашютисты, преодолевая баррикады из машин, трамваев, блокировали КГБ, министерство связи, взяли под охрану здание народного банка, редакцию газеты «Руде право», международную телефонную станцию. Потерь дивизии не имели. Лишь в перестрелке при захвате телецентра было ранено два десантника».

«25 августа. Во второй половине дня в отдельных районах Праги прошли антисоветские демонстрации, велась периодическая стрельба».

«26 августа. Ночью в Праге в ряде мест велась перестрелка. Наряд 119-го гв пдп трижды обстреливался в районе «Клуба 231». Ранены 2 десантника».

«27 августа. В Праге проходило заседание Национального собрания. Подразделения 7-й гв. вдд, охранявшие Дом правительства, здание ЦК КПЧ и Кремль, были отведены на 500 метров от названных объектов. За период с 21-го по 27 августа потери 7-й дивизии составили 21 человек: погиб рядовой Н.И. Бянкин, ранено 5 офицеров и 15 солдат и сержантов».

Впервые данные о безвозвратных потерях в операции «Дунай» опубликовала газета «Известия» 25.02. 1995 г. По ее данным, потери составляли 99 человек.

В книге «Россия и СССР в войнах ХХ века» указано число 98, и еще 87 человек санитарных потерь. В «Книге памяти ЦГВ» — 98 погибших, без двух журналистов АПН (вертолет, в котором они летели, был обстрелян с земли из пулемета, упал и сгорел). В сборнике «Чехословацкие события 1968 года глазами КГБ и МВД СССР» (2010 г.) приводится цифра в 100 погибших. А результатом проведенных Владиславом Сунцевым исследований стала цифра в 106 человек потерь. Однако и эта цифра не окончательная и вызывает сомнения, ведь большинство боевых донесений до сих пор засекречено. В 1968 г. В. Сунцев возглавлял отряд по борьбе с контрреволюцией и шпионами, до сих пор собирает сведения о погибших, которые не проходят по официальным данным (живет в г. Житомире).

Любопытный ответ пришел из Центрального архива МО РФ на запрос совета ветеранов г. Волгограда (секция «Дунай-68», Г. Тихонин). Военные архивариусы, в частности, пишут (сохранено без изменений): «В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации № 1414 от 04 июня 2012 года в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации в установленном порядке началась работа по рассекречиванию документов за период 1946 — 1982 годов.

В ходе планируемой работы, документы 20-й танковой дивизии в ближайшее время могут быть отобраны для рассмотрения в первую очередь на предмет возможного рассекречивания.

Сообщаем, что в документах 20 танковой дивизии книг учета потерь личного состава и приказов о награждении личного состава дивизии не имеется.

Интересующие сведения находятся в делах с оперативными сводками, боевыми донесениями штаба, донесениями о боевом и численном составе 20 тд в период учений «Дунай».

Тупик! И, видимо, отнюдь не случайный.

Генерал-майор в отставке Виталий Шевченко, председатель Ростовской региональной общественной организации «Дунай-68», говорит: «…мы обратились практически во все высшие эшелоны власти — и в Совет Федерации, и в Госдуму, и в правительство. Наши доводы – люди погибли или получили контузии и увечья при выполнении интернационального долга. Обращались и в заксобрание Ростовской области, в которой живут более 300 участников тех событий. Депутаты Госдумы сделали запрос в минобороны и получили парадоксальный ответ: «Ваше обращение по отнесению к ветеранам боевых действий лиц, выполнявших воинский долг в республике Чехословакия в 1968 году рассмотрено… Генштаб ВС РФ не подтверждает факт участия военнослужащих Вооруженных Сил СССР в боевых действиях в Чехословакии в 1968 году».

Непонятная ситуация. Советские войска, по этой версии, не принимали участия в чешских событиях, в то время как генерал армии Николай Огарков, будучи в то время первым заместителем начальника Генштаба, в Праге руководил боевыми операциями, подписывал приказы о боевом применении техники и личного состава и отправлял боевые донесения в ЦК и правительство, и вдруг такой ответ.

Есть все доказательства того, что наши солдаты и солдаты союзных армий принимали участие в боевых действиях.

Командующий воздушно-десантными войсками генерал В. Маргелов четко написал в донесении, что его подчиненные из 7-й и 103-й воздушных десантных дивизий непосредственно принимали участие в боях на территории Чехословакии в 1968 году.

Были заведены журналы ведения боевых действий, которые ведутся исключительно в период ведения боев. На каждое орудие, — танк, самолет было выдано по три боекомплекта, солдаты и офицеры получили тройную норму боеприпасов.

А вот выдержки из ответа первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Г.Н. Кареловой уполномоченному по правам человека в Волгоградской области В.А. Ростовщикову (03.07.2012), который решил помощь ветеранам своей области с определением их социального статуса: «… Ваше обращение к Председателю Государственной Думы С.Е Нарышкину по вопросу об отнесении к ветеранам боевых действий лиц, выполнявших воинский долг в Республике Чехословакия в 1968 году, по его поручению рассмотрено в Комитете Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов…

Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации не подтверждает факт участия военнослужащих Вооруженных Сил СССР в боевых действиях в Чехословакии в 1968 году.

Таким образом, законодательное решение вопроса о внесении дополнений в Перечень государств, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации {Приложение к Федеральному закону «О ветеранах») возможно только при условии подтверждения Минобороны России фактов ведения боевых действий на территории Чехословакии в 1968 году». (Заметьте: Госдуме требуются лишь факты боевых действий для законодательного разрешения проблемы.)

Участники чехословацких событий готовы их предоставить. В архивах таких фактов тоже, наверняка, немало. Однако и врио начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации М. Смыслов информирует уполномоченного по правам человека в Волгоградской области В.А. Ростовщикова о том, что «Ваше обращение к Председателю Правительства Российской Федерации по вопросу внесения изменений в Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее — Федеральный закон) в части установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим, принимавшим участие в военно-стратегической операции «Дунай-68» (не было операции с таким названием! – В.П.) на территории ЧССР, в Главном управлении по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации рассмотрено….

Боевые действия с участием советских военнослужащих в период политического кризиса в Чехословацкой Социалистической Республике в 1968 году не велись, имели место лишь отдельные боевые столкновения.

В упоминаемом приказе Министра обороны СССР от 17 октября 1968 г. № 242 речь идет о выполнении военнослужащими интернационального долга, а не об их участии в боевых действиях.

В этой связи оснований для отнесения граждан Российской Федерации, принимавших участие в военно-стратегической операции на территории Чехословакии «Дунай-68», к категории участников боевых действий не имеется».

Напомню, в послевоенный период СССР вводил войска на чужие территории трижды: в Венгрию, Чехословакию и Афганистан. Все три страны граничат с СССР, традиционно входят в сферу интересов России/СССР, а что касается Венгрии и ЧССР, то они были, прежде всего, членами социалистического содружества, Совета экономической взаимопомощи и военно-политической организации — Варшавского договора с соответствующим международным статусом и со всеми вытекающими отсюда обязанностями и последствиями.

США, замечу, только во второй половине XX века использовали свои войска за рубежом более 50 раз, и все, кто участвовал в этих войнах и военных конфликтах, однозначно признаны ветеранами войны. Пожизненно, с соответствующими пенсиями, льготами и независимо от политической конъюнктуры. Ни одно свое вооруженное вмешательство во внутренние дела других государств Америка никогда не осудила, несмотря на то, что американский народ при этом и протестовал.

В стратегическом исследовании, проведенном группой ученых под общей редакцией доктора военных наук, профессора АВН генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева,вглаве VI, посвященной потерям советских военнослужащих в 1946 – 1991 гг., сказано: «В военных конфликтах послевоенного периода участие советских военнослужащих можно условно разделить на несколько главных направлений…

Третьим направлением участия советских военнослужащих в конфликтах за рубежом является выполнение решений высшего политического руководства СССР по сохранению единства социалистического лагеря, нерушимости Организации Варшавского договора.

Привлекалось к участию в этих акциях большое число советских военнослужащих, из которых более 800 чел. погибло».

Авторы исследования приводят, в том числе, и такие данные, с которыми не лишне бы ознакомиться и тем, кто подписывал процитированные выше ответы. Полезно сравнить. Наши безвозвратные потери составили, например, в Алжире (1962 – 1964) 25 чел., в Йеменской Арабской Республике (1962 — 1963, 1967 — 1969) — 2 чел., во Вьетнаме (1961 – 1974) — 16 чел., в Лаосе (1960 — 1963, 1964 — 1968 , 1969 – 1970) — 5 чел., в Анголе (1975 – 1979) — 11 чел., в Мозамбике (1967 – 1969, 1975 – 1979, 1984 – 1987) — 8 чел. Ряд этот длинный, и по количеству советских потерь Чехословакия занимает в нем одно из первых мест. Это притом что «боевые действия там не велись, а имели место лишь отдельные боевые столкновения»! Откуда же взялись боевые потери? И, вообще, противопоставление «боевых действий» и «боевых столкновений» никакой логике не поддается.

В 2007 г. газета «Аргументы Недели» опубликовала заметку под названием «Генштаб подсчитал потери». Начало публикации такое: «Перед Днем Победы Генеральный штаб ВС РФ подготовил доклад о безвозвратных потерях войск в боевых действиях, начиная с советского периода и заканчивая нашими днями». Обратите внимание на слова «о безвозвратных потерях войск в боевых действиях». Далее издание сообщает: «Не только деньгами, но и человеческими жизнями Советский Союз платил за интернациональную помощь в самых различных районах мира. Например, во время войны в Корее (1950-1953 гг.) СССР потерял 299 человек. Подавление восстания в Венгрии в 1956 году стоило жизни 750 советским воинам. Ввод войск в Чехословакию в августе 1968 года тоже не был бескровным. Во время этой операции погибли 96 солдат и офицеров Советской Армии. В Азии и Африке во время различных конфликтов нашли свою смерть 145 советских военных советников». Фактически Генштаб признал, что в Чехословакии боевые действия велись. Что изменилось за минувшие шесть лет?

Генерал-полковник Владимир Булгаков с горечью говорит: «Статус ветеранов боевых действий, наряду с участниками войны в Афганистане, получают бойцы всех других военных конфликтов – за исключением Чехословакии. Почему? Ведь там тоже проливалась кровь наших солдат».

Вместе с тем, в соседней Украине эта проблема была решена еще в 1994 г. с принятием закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», где определены категории ветеранов войны, в том числе инвалидов, участников войны, участников боевых действий, лиц, на которых распространяется статус участника боевых действий. В списке стран, где советские военнослужащие участвовали в боевых действиях, есть и Чехословакия.

А в 2004 г. президент Украины Леонид Кучма издал указ «О дне чествования участников боевых действий на территории других государств». Отметим, что указ появился на основании принятого кабинетом министров Украины решения о включении Чехословакии (1968 год) в перечень стран, где проходили боевые действия. Этим указом президент Украины практически еще раз подтвердил, что бывшим солдатам и офицерам, принимавшим участие в защите соцзавоеваний в Чехословакии в 1968 г., установлен статус «Участник боевых действий», «Ветеран войны» и предоставлены льготы в рамках закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Очень важно, что этими документами законодательно установлен сам период боевых действий: 20 августа 1968 г. — 1 января 1969 г. Кто в это время проходил службу в советских войсках на территории ЧССР – тот в Украине безоговорочно признается участником боевых действий с соответствующими правами и льготами.

Участники чехословацких событий 1968 г., проживающие в России, в отличие от своих однополчан, жителей Украины, не получили никакого статуса, хотя риск был такой же, как во всех локальных событиях подобного рода. Парадокс заключается в том, что там, где гибель и разрушения были массовыми (Венгрия — 1956 г., Египет — 1956, 1967, 1973 годов, Вьетнам — 1964-1972 и т.д.), участники событий получили статус участника боевых действий. А об участниках событий в ЧССР, где не были допущены ни массовые безвозвратные потери, ни разрушения инфраструктуры, даже не вспомнили и не вспоминают (во всяком случае, о тех, кто проживает на территории России). Их не только не вычеркнули из списка участников боевых действий, их туда даже не собирались вписывать. Кому на этот раз в угоду?

Эта проблема автоматически тянет за собой еще одну неразрешимую проблему. Именно о ней пишет Александр Засецкий, награжденный орденом Красной Звезды за операцию «Дунай»: «Я служил в Днепропетровске и там имел удостоверение участника боевых действий: на Украине в 1994 году был принят закон, признавший нас ветеранами. В 2003 году по семейным обстоятельствам переехал сюда, в Россию. И теперь здесь я не являюсь участником военных действий – потому что в российский закон о ветеранах солдаты, воевавшие в Чехословакии, не вошли. Но я — один и тот же человек. И события в 1968-м были одними и теми же. Как же так?»

Подобных историй много. И дело тут даже не столько в льготах, сколько в восстановлении справедливости по отношению к бывшим советским военнослужащим. Международная стратегическая операция «Дунай», предотвратившая дестабилизацию в Центральной Европе, сыграла важнейшую роль в сохранении региональной и глобальной безопасности. Ее участники, живущие в России, заслужили право называться воинами-интернационалистами.

Кстати, правовых коллизий, в которой оказался А. Засецкий и многие другие ветераны, приехавшие из Украины, могло и не быть, если бы органы социальной защиты министерства обороны России выполняли подписанные в рамках СНГ международные соглашения о безусловной легализации всех пенсионных документов. Россия их игнорирует.

И еще: у нас есть «Газпром» — национальное достояние, какового на Украине нет и не предвидится.

Но пока наши ветеранские организации берут в долг памятные медали, изготовленные на Украине к 45-й годовщине ввода советских войск в Чехословакию…

Стыдно, господа, ох, как стыдно!

Сравнительно недавно по инициативе бывших участников событий 1968 года в ЧССР в Ростовской области была создана региональная общественная организация воинов-интернационалистов (как они себя называют незаконно!) «Дунай-68», которая насчитывает около 300 человек. Всем по 60 лет и более, но отважились встать на защиту… Нет, не Родины – этот свой долг они уже давно исполнили. Решились, наконец, свои права попробовать защитить. Подобные организации созданы и в Волгоградской области, Татарстане, Дагестане, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Ульяновске, Воронеже… Движение ветеранов чехословацких событий 1968 г. набирает силу. Только хватит ли сил и времени у самих ветеранов?

Я и сегодня уверен, что под словами генерал-полковника Владимира Булгакова «Мы отстаивали собственные национальные интересы» подпишется каждый участник военных событий тех далеких лет.

20 августа 23:00

Войска Советского союза и четырех стран-участниц Варшавского договора пересекли границы Чехословакии со стороны Венгрии, Польши, ГДР и СССР. В пражском аэропорту «Рузине» сел самолет со спецназом. Аэропорт захвачен.

Борис Шмелев

20 лет. Десантник. Находился в Праге с первых часов вторжения

Я служил артиллеристом в седьмой дивизии. 21 августа в четыре утра мы загрузили свои гаубицы, машины, сели в самолеты и вылетели. Нам, десантникам, сразу объяснили, что не надо ждать от руководства приказа «огонь!». Сказали, что мы, как артиллеристы, на каждый выстрел можем сразу отвечать снарядом. Этот приказ ко многому обязывал.

Мой однополчанин за день до вылета дал свой домашний адрес: если бы он погиб, я должен был сообщить его семье. Когда подлетали, я увидел большой город в иллюминаторы, его огни — больше было ощущение праздника, чем боевых действий…

Читать всю историю

Фото из личного архива Бориса Шмелева

Президиум ЦК КПЧ

Всем гражданам Чехословацкой социалистической республики! <…> ЦК КПЧ призывает граждан нашей республики не оказывать сопротивление, так как оборона наших границ невозможна. Поэтому наша армия, органы безопасности и народная милиция не получили приказа оборонять землю.

Зденек Млынарж, секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии

На заседании политбюро КПЧ, затянувшемся 20 августа 1968 года до полуночи, Черника вдруг позвали к телефону. Ему звонил министр обороны Дзур. Он сообщил, что войска Советского Союза и воинские части четырех стран-членов Варшавского договора перешли границы Чехословакии. Я почувствовал шок, подобно пережитому во время автомобильной катастрофы. В моем воображении чередовались какие-то кадры: военные сцены — баррикады, танки, раненые и мертвые на улицах Праги — сменялись лицами моих близких, пейзажами Южной Чехии, уродливым фасадом Московского университета. Я физически чувствовал, как кончается моя жизнь коммуниста. Все оказалось вдруг лишенным смысла — и идеи, и действия. Несколько позже я вернулся к реальности. Тот же зал заседаний, те же люди — но всего за несколько минут мир стал неузнаваемым.

Я слышал голос Дубчека:

— Так все-таки они пошли на это. И так они поступили по отношению

ко мне! — Для него оккупация была личным поражением. Я представил проект постановления, вернее, призыв «К народу Чехословацкой социалистической республики».

Секретарь ЦК КПЧ Зденек Млынарж (справа) и первый секретарь ЦК КПЧ Александр Дубчек (слева)

Зденек Млынарж, секретарь ЦК КПЧ в 1968-1970 гг.

Фото: Rublic Jiri/CTK/Коммерсантъ

Фото: Rublic Jiri, Picha Oldrich, Karas Jiri/CTK/Коммерсантъ

Секретарь ЦК КПЧ Зденек Млынарж и первый секретарь ЦК КПЧ Александр Дубчек

Зденек Млынарж, секретарь ЦК КПЧ в 1968-1970 гг.

Советские танки вошли в Прагу. Блокированы мосты, занят центр города. Здание Чехословацкого радио окружено, но вещание продолжается

/

Что такое «Пражская весна»?

Это период демократических перемен в Чехословакии в 1968 году. После Второй мировой войны в Чехословакии, как и в ряде других стран Восточной Европы, установился режим по образу и подобию советского — с монополией коммунистической партии и плановой экономикой. В 1955 году Чехословакия и СССР вместе с другими странами социалистического блока создали свой военный союз — Организацию Варшавского договора. Традиционно период Пражской весны связывают с именем первого секретаря КПЧ Александра Дубчека, который занимал эту должность с января 1968 года по апрель 1969 года. Но предпосылки для реформ начали складываться еще до его прихода на высший партийный пост.

/

С чего началась «весна»?

Изменения в стране начались за несколько лет до 1968 года. Разоблачение культа личности Сталина сопровождалось серьезными экономическими проблемами. Третья пятилетка (1961–1965) в Чехословакии провалилась: зарплаты были низкими, страна не могла обеспечить себя продуктами питания и жильем. Искать выход из кризисной ситуации поручили четырем группам ученых из чехословацкой Академии наук. Наибольшую известность получила работа команды экономиста Оты Шика «Новый механизм управления народным хозяйством», в которой предлагалось интегрировать в плановую экономику элементы рыночной, дав предприятиям больше самостоятельности.

В июне 1967 года на IV съезде писателей Людвик Вацулик назвал политику партии максимально оторванной от народа. С критикой режима выступали и Милан Кундера, Павел Когоут, Ян Прохазка. Вацулика и Когоута исключили из партии. В октябре того же года студенты вышли на демонстрацию против регулярного отключения электричества в корпусах общежития под двусмысленным лозунгом «Мы требуем света». При разгоне демонстрации пострадали около 2 тыс. человек.

The New York Times

Стрельба у здания Чехословацкого радио. Есть убитые. Агентство Reuters, цитируя ЧTK (Чехословацкое телеграфное агентство), передает, что люди бросаются под танки, пытаясь таким образом остановить захват города.

Танк наезжает на баррикады, сделанные из машин и автобусов, возле здания Чехословацкого радио

Столкновения у здания Чехословацкого радио

Водитель автобуса пытается помочь раненым во время стрельбы у здания Чехословацкого радио

Чехи бросают камни и коктейли Молотова в советские танки у здания Чехословацкого радио

Фото: Libor Hajsky / Reuters

Фото: Libor Hajsky / Reuters

Фото: Libor Hajsky / Reuters

Фото: Libor Hajsky / Reuters

Танк наезжает на баррикады, сделанные из машин и автобусов, возле здания Чехословацкого радио

Столкновения у здания Чехословацкого радио

Водитель автобуса пытается помочь раненым во время стрельбы у здания Чехословацкого радио

Чехи бросают камни и коктейли Молотова в советские танки у здания Чехословацкого радио

Карел Вайнлих

38 лет. Радиорежиссер. Был в здании Чехословацкого радио во время его захвата

Ночью на радио появились люди в бесшумной обуви, черных масках и черном неопрене — что-то типа водолазных костюмов. Это были сотрудники советских спецслужб. Генеральный директор Чехословацкого радио фактически собственноручно пустил их в здание. Мы боялись этих людей: у них были «Калашниковы». Им запрещено было с нами разговаривать. Они не проявляли агрессии, просто пытались отключить нас от вещания: ходили и перерезали ножницами телефонные провода и вообще все провода, которые им встречались.

Станция была захвачена. На следующий день мы начали вещать из здания неподалеку, в обстановке полной секретности. Сначала мы призывали сохранять спокойствие и не провоцировать конфликтов, потому что солдаты были вооружены. Президент Свобода и другие мудрые люди говорили, что физическое сопротивление бессмысленно: войска пришли с танками, и все может закончиться плохо, как в Венгрии в 1956 году. Но когда руководство Чехословакии вывезли из страны, многие стали склоняться на сторону активного сопротивления.

Читать всю историю

Фото: Alexandr Janovsky/CTK/Коммерсантъ

КГБ СССР

Отряд под командованием гвардии полковника Бурова Л.Г., захватив городской вокзал в составе 8-ой ПДР и батареи АСУ-57, начал выдвижение к радиоцентру. Отряд встретил мощную демонстрацию контрреволюционеров, блокировавших Радиоцентр со всех сторон. Общая численность контрреволюционеров составляла 7-8 тысяч человек. Как стало известно позже, с переходом советско-чехословацкой границы из Радиоцентра был передан призыв: всем патриотам собраться к радиоцентру.

Чехи слушают по радио последние новости о вторжении.

Фото: AP

Здание ЦК КПЧ окружено бронетехникой. Руководство Чехословакии во главе с Александром Дубчеком арестовано

Александр Дубчек, первый секретарь ЦК КПЧ в январе 1968 — апреле 1969 гг. Инициатор курса реформ, известных как «Пражская весна»

Студенты в Праге протестуют против вторжения в Чехословакию

Фото: Universal History Archive/ UIG via Getty Images

Фото: AP

Александр Дубчек, первый секретарь ЦК КПЧ в январе 1968 — апреле 1969 гг. Инициатор курса реформ, известных как «Пражская весна»

Студенты в Праге протестуют против вторжения в Чехословакию

Зденек Млынарж, секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии

Внезапно двери кабинета Дубчека распахнулись, ворвались примерно восемь солдат и младших офицеров, обступили нас сзади и направили оружие нам в затылки. Вслед за ними вошли два офицера. Один из них был полковником. Вел он себя уверенно и нагло. Он заявил, что берет нас «под охрану», и начал отдавать приказы. Кто-то, кажется Дубчек, что-то сказал, и полковник заорал: «Не разговаривать, сидеть тихо! По-чешски не говорить!» Эти слова меня так возмутили, что я не совладал с чувством гнева, унижения и страха, и со странной самоуверенностью властителей, уже лишенных власти, повелительным голосом сказал ему: «Ведите себя так, как вам было приказано. Вы понимаете, где находитесь? Вы в кабинете Первого секретаря Коммунистической партии. У вас есть приказ затыкать нам рот? Нет! Так выполняйте приказы!» Полковник растерялся, хотел что-то сказать, но смолчал. <…> Солдаты перерезали все телефонные провода в кабинете, закрыли окна, чтобы не было слышно криков толпы, собравшейся вокруг ЦК за кордонами советских парашютистов, певшей гимн и скандировавшей лозунги и имя Дубчека. Кое-что было слышно и сквозь закрытые окна. Мы сидели вокруг стола уже молча, с направленными нам в затылки автоматами. Франтишек Кригель посмотрел на часы. Было пять с чем-то утра 21 августа 1968 года.

/

Какова была роль Дубчека?

Словак Александр Дубчек был избран первым секретарем ЦК КПЧ 5 января 1968 года, сменив на этой должности Антонина Новотного (пост президента страны он уступит генералу Людвику Свободе в апреле). Дубчек был выпускником Высшей партийной школы при ЦК КПСС, прекрасно говорил по-русски и поэтому устраивал политбюро. Поначалу общество восприняло это как обычную ротацию партийного руководства. Но уже в 20-ю годовщину «победного февраля» (в 1948 году к власти в Чехословакии пришли коммунисты) Дубчек говорил о демократизации КПЧ и всего общества, реабилитации невинно осужденных, новом подходе к решению экономических проблем.

4 марта президиум ЦК КПЧ принял решение, фактически отменяющее цензуру (законодательно она будет упразднена 26 июня). На страницах газет и журналов начали критиковать работу КПЧ, развернулись дискуссии о возможных вариантах развития страны, появились призывы очистить партию от людей, причастных к репрессиям. В результате своих постов лишились многие руководители разных уровней, в том числе генпрокурор, министр внутренних дел, несколько секретарей ЦК. В марте в Праге прошли два крупных митинга молодежи (в первом приняли участие 4 тыс. человек, во втором — 15 тыс.), где на вопросы собравшихся отвечали глава Национального собрания Йозеф Смрковский и зампред правительства Густав Гусак.

Появились общественные организации — клуб бывших политзаключенных «К 231» и Клуб активных беспартийных (КАН), который многие воспринимали как оппозиционную протопартию. В стране начался небывалый общественный подъем. «Своеобразие всего процесса заключается в том, что он был предопределен творческой, причем спонтанной активностью широких масс во главе с коммунистами, которые так… проявили себя без каких-либо манипуляций и команд сверху… Мы не боимся этой волны, а учимся у нее»,— говорил Дубчек на апрельском пленуме ЦК КПЧ.

/

Какие реформы были реализованы?

Цели и задачи партии были изложены в программе действий ЦК КПЧ (официально утверждена 5 апреля 1968 года). Ее идеологами стали те самые ученые, которые занимались разработкой реформ с середины 1960-х, в том числе экономист Ота Шик и философ Радован Рихта, придумавший знаменитое словосочетание «социализм с человеческим лицом». Программа действий не отказывалась от марксистско-ленинской идеологии, но в то же время анонсировала планы строительства «нового, глубоко демократического» социалистического общества.

В ней говорилось о недопустимости монополизации власти, предлагалось закрепить право на свободу передвижения, разрешить создание добровольных организаций граждан и решить национальный вопрос путем федерализации государства. «Мы не можем больше втискивать жизнь в шаблоны, какими бы хорошими они не были»,— говорилось в документе. Большинство реформ не осуществились. Единственным реализованным положением (кроме отмены цензуры) стало установление федеративных отношений Чехии и Словакии внутри одного государства.

The New York Times

Вторжение, начавшееся в ночь на 21 августа, положило конец эксперименту Дубчека по созданию «коммунизма с человеческим лицом», который начался в январе.

21 августа. Утро

Арестованных членов ЦК КПЧ везут в Москву. Советские СМИ пишут о том, как армия помогает братскому народу Чехословакии в борьбе за социалистическое будущее. В городах демонстранты поджигают танки и призывают солдат покинуть страну.

ТАСС

Население проявляет спокойствие. Многие чехословацкие граждане выражают воинам союзных армий свою признательность за своевременный приход в Чехословакию — на помощь в борьбе против контрреволюционных сил. В то же время в Праге и некоторых других населенных пунктах антисоциалистические элементы пытаются организовать враждебные вылазки против здоровых сил ЧССР и пришедших им на помощь союзных войск.

Юрий Синельщиков

20 лет. Радист. В ночь на 21 августа на танке пересек границу Чехословакии

Войска разместились по всем улицам Праги. Первые несколько дней танки стояли на площади с направленными в улицу стволами — это была демонстрация силы. Наверное, не совсем правильная, потому что чехи начали возмущаться — наши танки стали поджигать. Молодежь была настроена категорически против нас. Я слышал такие разговоры: «Призовут меня в армию, скажут в вас стрелять, и я буду в вас стрелять! Убирайтесь вон!»

Они открыто нас оскорбляли: вы свиньи, пьяницы, вы дерьмо, вы агрессоры, вы оккупанты. В ответ я спрашивал: ну скажите, что мы у вас взяли, что отняли? Школы заняли, заводы? Жилье у вас отняли, выгнали на улицу? Какие оккупанты? Вы живете своим порядком, мы вас ни к чему не принуждаем.

Читать всю историю

Фото из личного архива Юрия Синельщикова

Комсомольская правда

Молодые ребята из Вологды, Волгограда, Москвы достойно представляют здесь наш народ, всю нашу миролюбивую армию. Они убедительно объясняют подстрекаемым реакцией группам молодежи, что советский народ заботится лишь о том, чтобы социализм был сохранен и развивался в дружественной нам Чехословакии.

Люди скандируют: «Русские, убирайтесь домой»

Чехословацкое телеграфное агентство

Незадолго до половины двенадцатого советские солдаты открыли стрельбу из всего ручного оружия, продолжавшуюся около 5 минут. <…> В одной из боковых улиц выше чехословацкого радио был нанесен удар в спину молодому человеку 20-ти лет. Когда его увозили на скорой, он был еще в сознании <…> Вскоре после четверти первого Вацлавская площадь наполнилась раскатами пулеметной стрельбы. <…> Люди тщетно спрашивали солдат в танке на углу Вацлавской площади и Оплеталовой улицы, зачем они это делают.

Владимир Лукин

31 год. Редактор журнала в Праге. Из-за несогласия с вводом войск был выслан в Москву

Я испытывал те же чувства, что и Евтушенко, который написал тогда «Танки идут по Праге… Танки идут по правде». Было удивление, любопытство и, конечно, внутренняя горечь. К утру солдаты на танках заняли все улицы. Увидели людей, идущих на работу, женщин с колясками. Люди подходили к ним и спрашивали: «В чем дело?» «Защищаем вас от контрреволюции» — «А где она тут у нас?» Солдаты ехали к братьям, которые оказались обманутыми и нуждались в защите, а увидели обычный мирный город. Они были в полном недоумении.

Еще видел стрельбу на Вацлавской площади: танки открыли огонь прямо поверх голов столпившихся демонстрантов. Думаю, что стреляли холостыми, но на стенах музея, который расположен на площади, до сих пор есть следы от гильз.

Читать всю историю

Фото из личного архива Владимира Лукина

/

Что такое «Две тысячи слов»?