Церковная реформа — комплекс мер, проведенный Петром I в период 1701-1722 годов для снижения влияния церкви, её независимости и усиления контроля над её административными и финансовыми вопросами. Одним из главнейших преобразований стала фактическая ликвидация должности Патриарха и утверждение 25 января 1721 года нового высшего церковного органа — Святейшего правительствующего Синода, или Духовной Коллегии.

Причины и предпосылки

Духовенство не одобряло проводимых Петром I реформ — многие монахи считали царя антихристом, о чем не боялись говорить вслух и даже раздавали рукописные листовки в городах и деревнях.

Чрезмерный авторитет церкви — Патриарх имел не меньшую чем сам Петр I возможность влиять на обычных людей, это не вписывалось в абсолютистскую модель государства, где император — единственный полноправный властитель.

Экономическая независимость церкви — многочисленные войны и развитие промышленности требовали все больше финансовых и человеческих ресурсов, часть из которых находилась во владении монастырей и церквей неподотчетных государству.

Цели и задачи

Ликвидация экономической и административной автономии — подробная ревизия имущества, с последующей секуляризацией, внедрение должностей назначаемых государственным аппаратом, а также четкое регламентирование финансовых потоков и обязанностей возлагаемых на церковь.

Снижение численности духовенства — определение необходимого количества церковников и монахов исходя из числа обслуживаемых граждан, ограничение «странствующих» священников и запрет на строительство монастырей.

Борьба с нищенством — царь был категорическим противником стихийного нищенства, считал что только «блаженным» и откровенным инвалидам может быть позволено жить на подаяние.

Таблица «Содержание и ход церковной реформы»

| Год/Событие | Цель | Содержание |

| 1700

Назначение «Блюстителя и управителя Патриаршего Престола» |

Не допустить избрания нового Патриарха после смерти Патриарха Адриана. | Царь лично назначил на новую должность митрополита Стефана Яворского. |

| 24 января 1701

Секуляризация крестьян и земель |

Ликвидация финансовой автономии церкви.

Увеличение эффективности использования земель и налоговых поступлений |

Церковные крестьяне и земли переданы в управление к восстановленному Монастырскому приказу, доходы перечислялись в казну из которой по строго установленным штатам выплачивались оклады прежним владельцам (монастырям и церквям) |

| 30 декабря 1701

Запреты касающиеся монашества |

Снижение числа монахов | Запреты на строительство новых монастырей, на владение монахами угодьями и вотчинами, на пострижение в монахи по собственному желанию (без разрешения монастырского приказа). Также, для установления штата монастырей — перепись находящихся в них монахов |

| 1711 год

Контроль со стороны Сената над делами церкви |

Ограничение административной свободы церкви | Созданный в 1711 году Правительствующий Сенат получил в управление церковные дела — назначение архиереев, строительство церквей, определение штата приходов и разрешения инвалидам селиться в монастырях. |

| 1716 год

Указ об ограничении численности священников и дьяконов |

Увеличение эффективности использования человеческих ресурсов | Борьба со «странствующими священниками» — служители прикрепляются к определенному приходу. Без |

| 1717-1720 годы

Подготовка главной части реформы |

Петр I стремился закрепить собственный статус полноправного самодержца и максимально интегрировать церковь в административный аппарат государства | Феофан Прокопович, по приказу царя, занимается разработкой проекта создания Духовной Коллегии. |

| 25 января 1721 года

издание духовного регламента и манифеста об учреждении Духовной Коллегии и создание Правительствующего Синода |

Фактическое упразднение патриаршества и введение нового высшего церковного органа — Святейшего правительствующего Синода | Каждый из 12-ти членов новообразованного Синода перед вступлением в должности обязан был принести присягу царю. |

| 14 февраля 1721

Монастырский приказ переходи под управление Синода |

Ведение отчетности и увеличение налоговых поступлений | Подконтрольный Петру I Синод обязывался следовать установленным нормам и все средства, оставшиеся после выплат штату, передавать в государственную казну. |

| 28 апреля 1722 года

Введение надзорно-охранительной функции церкви |

Борьба с противниками власти | Издано постановление Синода в котором священнослужителям вменялось в обязанность нарушать тайну исповеди, если у них была возможность сообщить какие-либо важные для государства сведения. |

| 11 мая 1722 года

Введение при Синоде должности обер-прокурора |

Дополнительный контроль за Синодом и предотвращение принятия решений не согласованных с Петром I | Обер-прокурор отчитывался непосредственно перед царем и являлся его «оком государевым и стряпчим о делах государственных». |

Основная суть предпринимаемых Петром I церковных преобразований заключалась ликвидации автономии и встраивании института церкви в государственный аппарат, со всеми сопутствующими характеристиками — ведение отчетности, ограниченное число персонала и т.д.

Создание Духовной Коллегии, или Святейшего Синода

Административное значение реформы церковного управления в общем ключе политики Петра I — централизация власти в руках монарха, становление церкви на службу царя (а после — императора) и государства.

Экономическое значение — оптимизация человеческих и финансовых ресурсов, повышение эффективности налогообложения и использования имущества ранее полностью подконтрольного церкви

Сословное значение — снижение влиятельности сословия духовенства.

Итоги и результаты реформы Церкви

- Фактически ликвидирована должность Патриарха

- Церковь начала терять финансовую и административную автономию

- Снижено количество монахов и монастырей

- Увеличено число налогов

- Производятся рекрутские наборы из церковных крестьян

Loading…

В. А. Федоров

1. Церковные реформы Петра I. «Духовный регламент» 1721 г., учреждение Святейшего Правительствующего Синода

Церковные реформы Петра 1 преследовали цель подчинения Церкви светской власти. Это выражалось в коренном изменении системы управления Церковью с целью инкорпорировать ее в государственную структуру, лишении экономической самостоятельности Церкви, существенном ограничении сферы действий и компетенции церковного суда, даже во вторжении государства в ее каноническую сферу. «Фундаментом реформы, – как справедливо отметил историк В.С. Шульгин, – должна была стать ликвидация экономической самостоятельности Церкви с тем, чтобы поставить ее в материальную зависимость от светской власти»198.

До Петра I духовенство было свободно от основных государственных налогов и воинских обязанностей. Уже с азовских походов 1695–1696 гг. Петра духовенство было привлечено к строительству флота. Для пополнения государственной казны из монастырских хранилищ стали изыматься ценности. Петр, пытаясь привлечь все население на службу государству, значительно увеличил сборы с духовенства: оно не только платило налоги со всех недвижимых имений (земель, бань, мельниц и пр.), но стало платить специальные «драгунские деньги» (на содержание конных драгунских полков); был введен налог на содержание армейского духовенства. Духовенство стало привлекаться к различным строительным работам, несению караульной службы, на него было возложено обеспечение квартирования воинских частей. Воссоздание 24 января 1701 г. Монастырского приказа, которому были переданы в управление архиерейские и монастырские вотчины, особенно подорвало хозяйственное благополучие церкви.

С Петра I духовное сословие стало использоваться государством для пополнения армии чиновничества. В практику вошли «разборы» духовенства, в результате которых «безместных попов», годных к воинской службе, сдавали в солдаты. Выпускники духовных училищ и семинарий из-за недостатка для них мест священников и церковнослужителей поставляли значительный контингент чиновников для гражданской службы.

С 1701 г. существенно были ограничены функции и прерогативы церковного суда. Ранее они были весьма широкими, когда по гражданским и уголовным делам («кроме разбойных, татиных и кровавых дел») церковному суду было подсудно всё: духовенство, церковный причт и зависимые от духовенства люди. Эта юрисдикция Церкви по весьма широкому кругу дел простиралась на всё население государства. В так называемые «духовные дела» входили не только дела о преступлениях против религии и Церкви, но и целые сферы гражданского и отчасти уголовного права: дела о браке и семье, о наследовании т.п.199.

Вопрос об ограничении полномочий церковного суда был поднят светской властью в 1700 г. Тогда еще был жив патриарх Адриан. По его повелению были составлены «Статьи о святительских судах», содержащих каноническое обоснование судебных привилегий Русской Церкви. Это была последняя попытка отстоять неприкосновенность церковного суда. После смерти Адриана 16 октября 1701 г. ряд дел был изъят из ведения церковного суда: брачные, бракоразводные, о насильственных браках, о правах законного рождения, о прелюбодеянии, насилиях над женщинами и пр. В ведении церковного суда оставались богохульство, еретичество, раскол, волшебство и суеверия, но на деле церковные власти вели лишь предварительное следствие по этим делам («изобличали», т.е. устанавливали вину преступника), а окончательное решение перешло в компетенцию светского суда200. В связи с восстановлением в 1701 г. Монастырского приказа в его ведение, наряду с заведованием церковным имуществом, перешел и суд над крестьянами, принадлежавшими Церкви.

Вместе с тем Петр I обязал духовенство выполнять некоторые административные и, до известной степени, политические функции. На приходское духовенство была возложена обязанность объявлять прихожанам все государственные законы во время воскресной службы. Приходское духовенство обязано было вести метрические книги о крещениях, венчаниях, погребениях населения своего прихода, а во время проведения переписей населения (ревизий) доносить об уклонившихся от записей в ревизские «списки», выявлять раскольников и вести за ними наблюдение.

Как политическое преступление считался пропуск приходскими священниками хотя бы одной из «табельных служб» – богослужений в дни тезоименитств царя и всех членов царской семьи, коронаций и царских побед. Введена была клятвенная присяга духовенства на верность императору. До этого священник приносил клятву следовать только церковным уставам, а в мирские дела «не вреватися» (не вмешиваться). Указ 22 апреля 1722 г. требовал, чтобы каждый, вступая в духовную должность, приносил клятву «быть верным, добрым и послушным рабом и подданным императора и его законным наследникам», оборонять прерогативы и достоинство императорской власти, «не щадя в потребном случае и живота своего», доносить о всяком ущербе, вреде и убытке интересам императора, «об открытых на исповеди воровстве, измене и бунте на государя или иное злое умышление на честь и здравие государево и фамилию Его Величества201. Иначе говоря, светская власть требовала от православного священника идти на нарушение основного канонического правила – сохранения тайны исповеди. Этот же указ предусматривал, чтобы все секретные дела, которые священнику будут поручены от властей, «содержать в совершенной тайне и никому не объявлять».

В «Прибавлении» к «Духовному регламенту» снова напоминалось об этом, причем со ссылкой на Св. Писание: «Сим объявлением (донесением властям о том, что сказано на исповеди. – В.Ф.) не порокуется исповедь, и духовник не преступает правил евангельских, но еще исполняет учение Христа: «Обличи брата, аще не послушает, повеждь церкви». Когда уже о братнем согрешении Господь повелевает, то кольми паче о злодейственном на государя злоумышлении» (см. Приложение 3.2).

Петром I издаются указы, регламентирующие культовую деятельность, что следует квалифицировать как вторжение светской власти в каноническую сферу деятельности церкви. В законодательном порядке предписывается обязательная ежегодная исповедь прихожан (указ 1718 г.), которая должна фиксироваться в «вероисповедных книгах». Священники должны были строго учитывать «небытейщиков» (не бывавших на исповеди) и доносить о них не только церковным, но и светским властям. Эта мера предусматривала выявление «раскольщиков», уклонявшихся от исповеди. Всякий, упорно не ходивший на исповедь, признавался «раскольщиком». С пропустившего исповедь в первый раз взимался штраф в размере 5 коп., во второй раз размер штрафа удваивался, в третий раз – утраивался. О «неисправно» бывавших на исповеди поведено подавать ведомости гражданским властям, и по этим ведомостям «чинить наказания». Специальные указы требовали от священников также следить, чтобы прихожане «ходили в церковь к вечерне и утрене», не отвлекались бы во время службы «посторонними делами», слушали богослужение «в безмолвии и с благоговением» и чтобы не было «бесчинного стояния в храме»202.

Преследование раскола церковью и государством имело свои особенности. Церковь строго подходила к отступлениям от православия (вовлечение в ересь и раскол), считая их наиболее важными преступлениями («опаснее человекоубийства, ибо не тело, а душу похищают»), т.е. с точки зрения государственного «вреда». На первый план здесь выступал политический момент: наибольшую опасность представляли те раскольники и еретики, которые не признавали не только Православную Церковь, но и «антихристову» государственную власть, т.е. в царствующем императоре усматривали «антихриста». Их ловили, подвергали жестоким наказаниям и ссылали в монастырские тюрьмы «для исправления» или на каторгу. К признававшим официальную власть относились мягче. В 1716 г. они были обложены двойным подушным окладом, обязаны были носить особое платье, и им было запрещено занимать любые административные должности.

По указу 1702 г. свобода вероисповедания предоставлялась всем иностранцам, проживающим в России. Но свобода вероисповедания для иностранцев не означала признания равноправия вер. Категорически запрещалась пропаганда иностранцами своей веры в России. Каралось совращение православных в иную веру, но всячески поощрялся переход в православие. Иностранца-неправославного запрещено было хоронить на православных кладбищах203.

Важнейшим актом в конфессионатьной политике Петра I явилось подчинение церкви в политико-административном отношении, что выразилось в упразднении института патриаршества и учреждении взамен его высшего светского коллегиального органа по церковным делам – Святейшего Синода. Этот акт знаменовал собой начало нового, синодального, периода в истории Русской Православной Церкви.

Во время казни мятежных стрельцов в 1698 г. патриарх Адриан в силу своего долга и обычая дерзнул «печаловаться» царю за осужденных, но эта попытка с гневом была отвергнута Петром I. После смерти Адриана 16 октября 1700 г. Петр I по совету своих приближенных лиц решил «повременить» с избранием нового патриарха. Вместо патриарха «экзархом, блюстителем и администратором патриаршьего престола» был назначен митрополит Рязанский и Коломенский Стефан Яворский. В этой должности он находился около 20 лет – до учреждения Духовной коллегии, первым и последним президентом которой он являлся.

Петр I с подозрением относился к российскому духовенству, усматривая в нем противодействующую силу своим преобразованиям. Для этого у него были резонные основания. Действительно, большинство иерархов Русской Православной Церкви не поддерживало петровские реформы, поэтому Петр нашел себе сторонников не среди церковников России, а на Украине, главным образом среди питомцев Киево-Могилянской духовной академии.

В 1700 г. Петр I издал указ о вызове малороссийских духовных лиц204, которые заняли руководящие должности в Русской Церкви. Среди них оказались такие видные деятели Русской Православной Церкви начала XVIII в., как профессор Киево-Могилянской духовной академии Стефан Яворский, сразу назначенный митрополитом Рязанским и Коломенским, Дмитрий Туптало, назначенный в 1702 г. митрополитом Ростовским, Филофей Лещин- ский – сибирским митрополитом, Феодосий Яновский (с 1712 г. архимандрит Алексакдро-Невского монастыря в Петербурге) и знаменитый церковный деятель и писатель, ректор Киево-Могилянской духовной академии (с 1718 г. епископ Псковский) Феофан Прокопович, ставший ближайшим сподвижником Петра I, видным идеологом петровских церковных реформ.

По подсчетам К.В. Харламповича, из 127 архиереев, занимавших в 1700–1762 гг. русские архиерейские кафедры, было 70 украинцев и белорусов205. Как отметил В.С. Шульгин, «дело не ограничилось тем, что украинцы заняли большинство архиерейских кафедр. Они стали настоятелями важнейших монастырей и некоторых соборов Москвы и Петербурга; в основном из них формировался штат придворного духовенства; они составили большинство в военном, морском, и посольском духовенстве, заняли видные места в епархиальном управлении. Наконец, в их руках оказалась вся система духовного образования, так как преподавательский состав духовных школ, в том числе и Московской славяно-греколатинской академии, формировался в основном из «ученых киевлян»206.

Русское духовенство было оттеснено на задний план, что усилило его вражду к пришельцам, в которых они видели «еретиков» и «латынян». Украинское духовенство кичилось своей ученостью и высокомерно относилось к «невеждам» русским. «Пришельцы» не цеплялись за «древлее благочестие», исконно русские обычаи, даже пренебрегали ими и охотно поддерживали петровские церковные преобразования. Они активно поддерживали и другие политические акции Петра. Впрочем, как отметил В.С. Шульгин в уже цитируемом нами исследовании, «пришельцы» настолько прочно укрепились, что становились даже сами ревностными приверженцами старорусской церковной традиции, а некоторые из них ничем не отличались в этом от русского духовенства и консервативно настроенных светских деятелей207, даже становились в оппозицию к петровским преобразованиям. Вождем этой оппозиции стал местоблюститель патриаршьего престола Стефан Яворский, который, по мере углубления церковной реформы, всё более расходился с Петром, допуская резкие выпады против его действий в отношении религии и церкви. Он выступил против экономических мер в отношении церкви, не одобрял развода царя с первой женой и его второго брака при живой жене, недвусмысленно заявлял об Алексее Петровиче как законном наследнике престола. Стефан Яворский видел церковную реформу Петра «взятой с протестантского образца». В своем трактате «Камень веры» (1718) Стефан Яворский резко высказался против подчинения церкви государству и проводил теорию «двух властей» («кесарево кесарю, а Божие Богу», т.е. сфера деятельности духовной и светской властей должна быть четко очерченной: царю – гражданские дела, пастырю – духовные). Петр I запретил публикацию этого трактата (он был опубликован в 1728 г.).

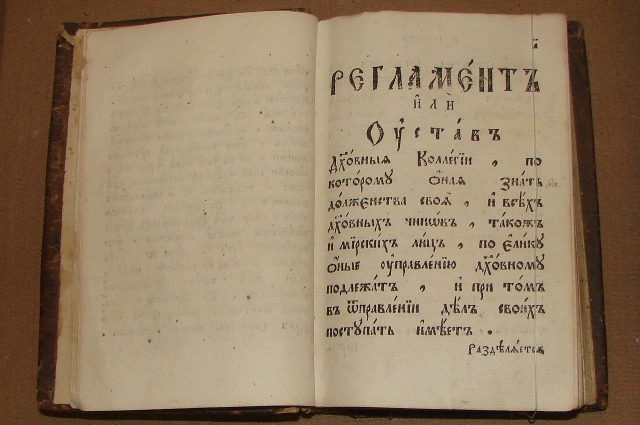

В 1718 г. Петр I поручил Феофану Прокоповичу подготовить проект коллегиального органа управления Русской Православной Церковью по образцу учреждаемых в то время гражданских коллегий. В феврале1720 г. проект был готов, исправлен Петром и внесен на обсуждение в Сенат, на заседание которого были приглашены 7 архиереев и 6 архимандритов. В Сенате без всяких изменений проект был всеми одобрен и подписан, затем тексты его были отправлены в Москву, Казань и Вологду, куда должны были прибыть остальные архиереи и настоятели важнейших монастырей для его подписания – для Петра было важно получить письменное согласие всех высших духовных лиц церкви. Эта процедура затянулась почти на год. 25 января 1721 г. указом Петра I Регламент был утвержден и в том же году опубликован под названием «Духовный Регламент Всепресветлейшего, Державнейшего Государя Петра Первого, Императора и Самодержца Всероссийского».

Духовный Регламент состоит из трех частей: в первой дано определение нового устройства церковного управления (Духовной коллегии), во второй определен круг компетенции и функций Духовной коллегии, в третьей подробно перечислены обязанности архиереев и приходских священников, об учреждении системы духовных учебных заведений (см. Приложение 3.1).

В Регламенте доказывается законность и необходимость введения коллегиального высшего органа управления церковью вместо единоличного (патриаршьего). Выдвигаются следующие аргументы: коллегиальное управление в сравнении с единоличным может решать дела скорее и беспристрастнее, «что един не постигнет, то постигнет другий», к тому же коллегия «свободнейший дух в себе имеет» и не боится сильных персон, и как соборное учреждение имеет больше авторитета.

К тому же от коллегиального правления можно «не опасатися отечеству от мятежей и смущения, яковые происходят от единого собственного правителя духовного, ибо простой народ не ведает, како разнствует власть духовная от самодержавной; но великою высочайшего пастыря честию и славою удивляемый, помышляет, что таковой правитель есть вторый государь, самодержцу равносильный, или большиего». В доказательство Регламент указывает на византийскую историю, на историю папства и на подобные же «и у нас бывшие замахи».

Однако, как верно отметил историк Русской Церкви И.К. Смолич, «основной смысл «Регламента» заключается не столько в отмене патриаршества, сколько в революционной перестройке отношений между государством и церковью»208. А эта «перестройка», добавим, выразилась в том, что новое церковное управление (как и сама Церковь) было поставлено в строгую подчиненность верховной светской власти – императору, который в Регламенте именуется «крайним Судиею, правоверия и всякого в Церкви Святой благочиния блюстителем». Иначе говоря, император объявлялся главой Русской Православной Церкви, а учрежденная им Духовная коллегия – орудием его управления церковными делами, находясь на положении созданных в то же время гражданских коллегий. Назначение лиц в состав Духовной коллегии, как и увольнение их, совершалось по царскому повелению. Все они при вступлении в должность обязаны были принести присягу на кресте и Евангелии по установленной форме: «Клянуся паки Всемогущим Богом, что хощу и должен еемь моему природному и истинному царю и государю Петру Первому, всероссийскому самодержцу, и прочая и прочая и прочая… и Ея Величеству государыне Екатерине Алексеевне верным, добрым и послушным рабом и подданным быть»209. Духовный регламент завершал меры, направленные на ликвидацию независимости Русской Православной Церкви, т.е. полностью подчинял ее светской власти.

В мае 1722 г. было издано «Прибавление» к Духовному Регламенту, именуемое «Прибавление о правилах причта церковного и чина монашеского»210. Оно подробно определяло условия и порядок вступления в священнический сан, обязанности священника по отношению к прихожанам, духовному начальству и светской власти, порядок вступления в монашество, правила монастырской жизни (см. Приложение).

Духовная коллегия была учреждена 1 января 1721 г. и торжественно открыта 14 февраля того же года. Вскоре она получила наименование Святейший Правительствующий Синод. Согласно Духовному Регламенту состав Синода был определен в количестве 12 «правительствующих особ». Но именным указом 25 января 1721 г. вместо12 было назначено 11 лиц: один президент (Стефан Яворский), два вице-президента (Феодосии Яновский и Феофан Прокопович), 4 советника и 4 асессора из представителей монашествующего и белого духовенства. После смерти Стефана Яворского в 1722 г. Петр не назначил нового президента, и эта должность была упразднена. Главным деятелем в Синоде стал Феофан Прокопович. Вскоре после учреждения Синода последовало повеление царя, чтобы «в Синод выбрать из офицеров доброго человека, кто бы имел смелость и мог управление синодского дела знать и быть ему обер-прокурором и дать ему инструкцию, применяясь к инструкции генерал-прокурора Сената»211.

Первым обер-прокурором был назначен полковник И.В. Болтин В составленной для него инструкции говорилось: «Обер-прокурор повинен сидеть в Синоде и смотреть накрепко, дабы Синод свою должность хранил и во всех делах, которые к синодскому рассмотрению и решению подлежат, истинно, ревностно и порядочно, без потеряния времени, по регламентам и указам управлял .. что все записывать повинен в свой журнал, также накрепко смотреть, чтоб в Синоде не на столе только дела вершились, но самим действом по указам исполнялись. Также должен накрепко смотреть, дабы Синод в своем звании праведно и нелицемерно поступал. А ежели увидит противное сему, тогда в тот же час повинен предлагать Синоду явно, с полным изъяснением, в чем они или некоторые из них не так делают, как надлежит, дабы исправили. А ежели не послушают, то должен в тот час протестовать, и оное дело остановить, и немедленно донесть Нам»212. Как видно отсюда, власть обер-прокурора на первых порах носила преимущественно надзирательный характер. В той же инструкции он именуется «оком Государевым и стряпчим по делам государственным». Постепенно его власть всё более и более расширялась: в XIX в. он становится по своему положению и значимости наравне с министрами (о чем будет сказано ниже).

В 1723 г. Св. Синод был утвержден восточными патриархами (Константинопольским, Антиохийским, Александрийским и Иерусалимским), которые признали за ним все патриаршие права и именовали своим «во Христе братом»

213

.

Таким образом, в результате церковных реформ Петра I Русская Православная Церковь фактически оказалась в полном подчинении у светской власти, а учрежденное управление Церковью стало частью государственного аппарата Духовенство превратилось в своеобразный служилый класс по духовному ведомству. За Церковью уже не признавалось инициативы даже в ее собственных делах, что имело для нее тяжкие последствия. Об этом откровенно писал в 1811 г. Александру I Н.М. Карамзин: «Петр объявил себя главой церкви, уничтожив патриаршество как опасное для самодержавия неограниченного.. Со времен Петровых упало духовенство в России. Первосвятители наши были уже только угодниками царей и на кафедре языком библейским произносили им слова похвальные.. Главная обязанность духовенства есть учить народ добродетели, а чтоб сии наставления были тем действительнее, надо уважать оное». Карамзин подчеркивал, что «если церковь подчиняется мирской власти и теряет свой характер священный, усердие к ней слабеет, а с ним и вера»214.

2. Конфессиональная политика при преемниках Петра I (1725–1762)

Последовавшее за смертью Петра некоторое ослабление государственной власти, вызванное острой борьбой различных придворных группировок, а также возрастание роли в политической жизни родовитой аристократии, отрицательно относившейся к некоторым петровским преобразованиям, оживили надежды многих деятелей церкви на ликвидацию ненавистной им реформы и возврат к старым порядкам. Наступление на петровские церковные реформы проходило под флагом борьбы с протестантизмом. Входило в силу старое русское духовенство, против которого на защиту церковных реформ Петра встал Феофан Прокопович.

Вступление на престол Анны Иоанновны положило конец этой вспышке церковной фронды. Противники петровских церковных реформ надеялись на членов Верховного тайного совета, которые, призвав Анну Иоанновну, составили «кондиции» (условия), огранивавшие ее власть. Но противниками ограничения самодержавия императрицы решительно выступили гвардия и значительная часть дворянства. Неудача этой «затейки» верховников подорвала и позиции опиравшихся на них сторонников восстановления патриаршества. Здесь немалую роль сыграли Феофан Прокопович, стоявший за сильную самодержавную власть и за сохранение петровских церковных реформ.

Десятилетнее царствование Анны Иоанновны (1730–1740) – время разнузданного политического сыска, террора и казней, которые обрушились и на духовенство. За «небытие у присяги» при воцарении Анны Иоанновны или за позднее ее принесение, священники и диаконы привлекались в Тайную канцелярию, где их били плетьми и потом лишали сана и брали в рекруты детей их, кроме обучавшихся в духовных школах, записывали в подушный оклад. И впоследствии приходских священников по любому поводу лишали приходов, расстригали и сдавали в солдаты. В результате этого к 1740 г. 600 приходских церквей оказались без причтов.

В царствование Анны Иоанновны проводились особенно частые «разборы» духовенства. Все не имевшие штатного места священно- и церковнослужители переводились из духовного сословия и записывались в податное, а в возрасте от 15 до 40 лет подлежали рекрутскому набору. Только в 1736 г. поступило 7 тыс. рекрутов из духовного звания.

Репрессии обрушились и на архиереев. В 1730–1736 гг. прокатилась волна судебных архиерейских процессов, к которым был причастен и Феофан Прокопович. Первым в 1730 г. был осужден воронежский архиепископ Лев (Юрлов), обвиненный в том, что при получении известия о воцарении Анны Иоанновны не отслужил торжественного молебна. По той же причине осужден киевский архиепископ Варлаам (Вонатович) и был сослан простым монахом в Кириллов Белозерский монастырь. Затем пострадали противники петровских церковных реформ и недружелюбно относившиеся к Феофану Прокоповичу: архиепископ Феофилакт (Лопатинский) и архимандрит Гедеон (Вишневский). Всего в 1730–1736 гг. пострадали 6 архиереев. Репрессии против высших духовных лиц продолжались и после смерти Феофана Прокоповича в 1736 г., даже с еще большей суровостью. Известны имена не менее 10-ти архиереев, пострадавших в 1736–1740 гг.215

«Ни до, ни после Анны русское правительство не обращалось с духовенством с таким недоверием и с такой бессмысленной жестокостью». Архимандрит Дмитрий Сеченов говорил впоследствии (в 1742 г.), что духовенство «так устрашили, что уже и самые пастыри, самые проповедники слова Божия молчали и уст не смели о благочестии отверзти»216.

Произведены были и перемены в высшем управлении, преследовавшие цель еще большего ее подчинения светской власти. Вместо упраздненного Верховного тайного совета учрежден Кабинет министров, в подчинение ему был поставлен Синод, в котором всеми делами заправлял Феофан Прокопович. Историк Русской церкви А.В. Карташев отмечает: «Синод был терроризирован через него, и в потоке дел, приобретавших характер политического розыска, часто забегал вперед и рекомендовал суровые меры раньше органов государственных. Дух диктатуры кабинет-министров поставил управление церковью в зависимость не только от учреждений государственных, но и прямо от лиц диктаторов, именовавшихся тогда временщиками»217.

Правление Анны Иоанновны особенно тяжелым было для монастырей и монашества. 25 октября 1730 г. последовал ее указ о строгом соблюдении запрета монастырям под каким бы то ни было видом (покупки, дарения, завещания) приобретать земли. Приобретенная ими в нарушение этого указа земля отбиралась218. Указом 11 февраля 1731 г. этот запрет был распространен и на малороссийские монастыри219. Перепись монастырей и монашествующих, проведенная в 1732 г., открыла многих постригшихся в монахи вопреки установленных Петром 1 правил (разрешалось постригать только вдовых священнослужителей и отставных солдат). Указ 1734 г. потребовал неукоснительного исполнения этих правил. На епархиального архиерея налагался штраф в размере 500 руб. Настоятель монастыря, который дозволил «незаконный» постриг, осуждался на пожизненную ссылку, а принявшего постриг «расстригали» и подвергали телесному наказанию. Установлена была бдительная слежка за «насельниками» монастырей. Настоятелей и настоятельниц обителей часто вызывали в Петербург в Тайную канцелярию, где их подвергали допросам о поведении монашествующих. Монашество, как и белое духовенство, также подвергалось опустошительным «разборам», которые проводила Тайная канцелярия. Молодых иноков забирали в солдаты, работоспособных отправляли на принудительные работы – на Урал и в Сибирь, остальных, «незаконно» постриженных, лишали монашеского звания и изгоняли из монастырей. При «разборах» привлекали к ответственности и настоятелей монастырей за «незаконный» постриг в монахи220.

При Анне Иоанновне ужесточилась борьба с «расколом». Однако «раскол» продолжал распространяться. От правительственных репрессий старообрядцы укрывались в лесах, бежали в Сибирь, где в знак протеста и в качестве наиболее верного пути к «спасению души» совершали самосожжения. Самые страшные «гари» (самосожжения) совершались в уральских и сибирских лесах в 20–30-х годах XVIII в. Для поимки «раскольников» посылались военные команды221.

Восшествие на престол Елизаветы Петровны было встречено духовенством с ликованием и большими надеждами, которые вскоре получили свое оправдание. 15 декабря 1740 г., через три недели по восшествии на престол, Елизавета издает указ о проведении широкой амнистии пострадавшим в царствование Анны Иоанновны политическим и церковным деятелям. Были освобождены из тюремных казематов и возвращены из сибирской ссылки невинно пострадавшие иерархи, настоятели монастырей и церковных приходов. Им были возвращены их звания и должности. Как писал известный историк Русской Церкви А.В. Карташев: «Освобождение от кошмара бироновщины может быть ни одним сословием, ни одним сектором государственной машины не переживалось с таким торжеством и энтузиазмом, как православным духовенством»222. С церковных кафедр Елизавету Петровну прославляли как «спасительницу от ига иноплеменного», как «восстановительницу православия». Елизавета Петровна заявила о себе как «защитница православия». Еще будучи царевной, она демонстративно выказывала свое благочестие и любовь к духовенству, к духовным проповедям, к благолепию церковной обрядности. Таковой она осталась и на престоле – ездила по богомольям, особенно в любимый ею Троице-Сергиев монастырь, который в 1744 г. по ее повелению был переименован в лавру, соблюдала все посты, делала богатые пожертвования монастырям и церквам223.

В 1742 г. был издан указ, по которому суд над духовными лицами был предоставлен Синоду и по политическим делам. Сам Синод, ранее подчиненный Верховному совету, а затем Кабинету министров, был восстановлен в прежнем своем достоинстве с титулом «Правительствующего».

Возродились надежды на восстановление былого влияния церкви. Среди деятелей церкви зазвучали речи об активной роли церкви в государственных делах. Члены Синода – епископ Новгородский Амвросий Юшкевич и епископ Ростовский Арсений Мацеевич подали императрице доклад («Всеподданнейшее предложение»), в котором предлагалось восстановить патриаршество или, в крайнем случае, «сообразно с каноническими требованиями» восстановить должность президента и не допускать светских лиц к управлению церковными делами. Однако Елизавета Петровна, объявившая, что будет соблюдать все законы Петра, не согласилась на такие изменения. Но она выразила согласие на передачу управления церковными вотчинами из ведения Коллегии экономии в ведение Синода224.

Елизавета Петровна особое значение придавала составу и деятельности Св. Синода, который пополнился новыми лицами, почти исключительно епископами (всего 8 персон), среди них такие видные церковные деятели, как архиепископ Новгородский Дмитрий (Сеченов), занявший лидирующее положение в Синоде, архиепископ С.-Петербургский Вениамин (Григорович), Псковский епископ Гедеон (Криновский), обладавший блестящим проповедническим даром, и энергичный Ростовский архиепископ Арсений (Мацеевич). Обер-прокурором Синода был назначен князь Я.П. Шаховской – человек просвещенный, «крепкий ревнитель государственного интереса и всякой законности». Он подобрал опытных и компетентных чиновников в синодскую канцелярию и быстро привел в порядок дела в Синоде. Елизавета Петровна постоянно интересовалась работой Синода, требуя от обер-прокурора еженедельных докладов.

В конце царствования Елизаветы Петровны остро стал вопрос об управлении церковными имениями. Синодальная Канцелярия Экономического Правления, куда в 1744 г. было передано управление этими имениями, не подняла их доходности. Для решения вопроса о церковных имениях Елизавета Петровна в 1757 г. учредила Конференцию из членов Синода и светских лиц. По докладу Конференции 30 сентября 1757 г. о мерах «к освобождению монашествующих от мирских попечений и к доставлению им свободы от трудностей при получении вотчинных доходов» последовал указ, который предусматривал, чтобы архиерейские и монастырские имения управлялись не «монастырскими служками», а «отставными офицерами»; все повинности монастырских крестьян перевести на оброк; чтобы из дохода ничего не употреблялось в расход сверх штатов и остальное хранилось особо и ни на что без именного указа Ее Величества не издерживалось, так, чтобы ведая размер остатков, Ее Величество могла раздавать на строение монастырей»225. Однако по совету влиятельных духовных лиц императрица отказалась от реализации этого указа, и управление монастырскими имениями снова было передано в ведение Синода.

Эту меру Елизаветы Петровны исследователи рассматривают как «первый шаг» по пути к секуляризации церковных имений.

Первая попытка провести секуляризацию церковных имений была предпринята в короткое царствование Петра III. Изданный 21 марта 1762 г. указ объявлял об изъятии у монастырей и архиерейских домов земель и крестьян и передаче их в казну. Однако этот указ реальной силы не имел. На места он дошел только летом 1762 г., когда император был уже свергнут с престола.

3. Конфессиональная политика Екатерины II и Павла I

28 июня 1762 г. в результате государственного переворота власть перешла к Екатерине II, которая объявила указ Петра III 21 марта 1762 г. «святотатственным посягательством» на церковные имения, «неполезным учреждением, которое учинено без всякого порядка и рассмотрения». Императрица заверяла духовных деятелей в отсутствии у нее «намерения и желания присвоить себе церковные земли». 12 августа 1762 г. она подписала указ о возвращении всех вотчин духовенству. Но это был тактический ход. Стремясь успокоить духовенство, Екатерина II действовала осмотрительно и осторожно, подготавливая широкомасштабную программу секуляризации церковных имений.

27 ноября 1762 г. указом императрицы была образована Комиссия о духовных имениях, по своей значимости приравненная к коллегии, под председательством действительного тайного советника Г.Н. Теплова в составе обер-прокурора Св. Синода А.С.Козловского, трех высших иерархов Церкви и трех наиболее влиятельных вельмож из духовных и светских лиц226. 29 ноября 1762 г. последовала специальная инструкция, которая определяла ее компетенцию и порядок деятельности; инструкция обязывала Комиссию составить описи монастырской синодальной, церковной и архиерейской земельной собственности, и зафиксировать крестьянские повинности. Комиссия составила об этом основной законопроект, разъясняющий положения и другие нормативные акты, которые легли в основу реформы церковного землевладения.

1762 год был отмечен небывалым размахом волнений монастырских крестьян. Поводом к волнениям явилась отмена Екатериной II указа Петра III об отобрании монастырских земель и крестьян в казну. На подавление волнений были направлены воинские команды. В августе 1762 – июле 1763 гг. были изданы указы о принятии мер к прекращению волнений монастырских крестьян. В числе этих мер было некоторое сокращение повинностей крестьян.

Непосредственное проведение секуляризации церковных имений было возложено на Коллегию экономии, воссозданную 12 мая 1763 г.227, действующую согласно специальной инструкции от 6 июня 1763 г. На места были посланы 77 обер-офицеров, которые составили подробные описания монастырских владений.

26 февраля 1764 т. вышел указ о секуляризации церковных владений – в большинстве в великорусских епархиях228. Все имения Синода, архиерейских кафедр и монастырей поступали в казну и передавались в управление Коллегии экономии. Численность монастырей сократилась втрое, разделенных отныне на штатные (взятые на содержание государством) и заштатные, которым предстояло существовать «собственным иждивением». Указом 10 апреля 1786 г. была проведена секуляризация монастырских имений в Киевской, Черниговской и Новгород-Северской, а указом от 26 апреля 1788 г. – в Екатеринославской, Курской и Воронежской епархиях229. (О секуляризации монастырских имений см. в гл. 3. «Монастыри и монашество».)

Секуляризация церковных земель лишила церковную оппозицию ее материальной базы. Последней вспышкой церковной фронды явилось выступление в защиту старых (досинодальных) порядков (особенно против секуляризации церковных имуществ) митрополита Ростовского и Ярославского Арсения Мацеевича.

Митрополит Арсений был яркой и одаренной личностью в русской церковной иерархии. Он не мирился с вторжением светских властей в церковные дела. Мацеевич неоднократно посылал в Синод «доношения» против политики правительства по отношению к Православной Церкви. Последнее его «доношение» от 10 марта 1763 г. было направлено против вторжения представителей светской власти в хозяйственные дела его епархии. А еще в феврале 1763 г. в ростовском соборе Мацеевич совершил обряд «отлучения» против «восстающих на церкви Божии», на их «советников», а также и на тех, кто покушался на церковные имения (имелась ввиду предстоящая их секуляризация).

За свои выступления Мацеевич был вызван на суд в Синод. Он был лишен сана и сослан в Николо-Корельский монастырь. Но он продолжал свои протесты и нашел сочувствующих среди северного монашества. В 1767 г. по доносу его судили вторично. Приговор, вынесенный Мацеевичу в соответствии с указом Екатерины II, гласил: «1) Лишить монашеского звания; обряд расстрижения совершить в самой губернской (Архангельской. – В.Ф.) канцелярии; 2) одеть в мужицкую одежду и переименовать в Андрея Враля; 3) сослать на вечное и безысходное содержание в Ревель под неусыпный надзор; 4) бумаги, чернил и даже береста (!) ему не давать; 5) не допускать к нему ни под каким видом никого. И, одним словом, так его содержать, чтобы и караульные не только о состоянии его, но ниже и о сем его гнусном имени не знали». Караульных солдат предписано было взять из местного гарнизона, в большинстве не знающих русского языка230. Арсений Мацеевич умер в каземате 28 февраля 1772 г. Расправа над ним произвела устрашающее впечатление на русских иерархов.

В Сибири велось следствие против митрополита Тобольского и Сибирского Павла (Канюшкевича), в котором видели «врага» секуляризации церковных имений. Дело было основано на подозрениях, которые не оправдались. Он также подвергся суровым репрессиям и в итоге был лишен кафедры и отправлен «на покой» в Киево-Печерскую лавру.

В связи с секуляризацией с приходов были сняты некоторые прежние платежи в пользу архиерейских домов. Как сообщает А.В. Карташев, Екатерина «вела разведку и о других архиереях, недружелюбно встретивших секуляризацию»231.

Таковы были суровые меры просвещенной монархини к иерархам, противящимся ее воле. Кредо Екатерины II, высказанное ею еще в 1761 г.: «Уважать веру, но никак не давать ей влиять на государственные дела»232. По вступлении на престол в речи к Синоду она прямо и без обиняков заявила, что архиереи не только служители алтаря и духовные наставники, но в первую очередь «государственные особы», ее «вернейшие подданные», для которых «власть монарха выше законов евангельских».

Были приняты меры к улучшению положения приходского духовенства. Указами 1764–1765 гг. отменялись все «окладные сборы», которые приходское духовенство обязано было платить архиерею, отменялись или закреплялись жесткими тарифами обременительные подати за поставление, за переводы с должности. Отныне епископат переходил на казенное содержание от доходов секуляризованных церковных имений, «архиерейское тягло» осталось в прошлом. Архиереям запрещалось лишать священнослужителей сана без разрешения Синода, применять телесные наказания (указы 1765–1766). Изменился и характер архиерейского суда: вместо кары устрашающей и публичной, насилий, унижавших достоинство духовного лица, в практику вошли наказания исправительные, «келейные» по соображениям поддержки авторитета духовных лиц. Но «традиционный дух властительства по-прежнему царил в архиерейских домах»233. Наряду с этим в 1784 г. последовал новый «разбор» духовенства: снова было предписано (как и в былые «разборы») «безместных» священно- и церковнослужителей приписывать к податным сословиям, а «годных» (к воинской службе) сдавать в рекруты.

Изданный в 1773 г. указ провозглашал Синоду принцип веротерпимости. «Как Всевышний Бог терпит на земле все веры, – говорилось в указе, – то и Ее Величество из тех же правил, сходствуя Его святой воле, в сем поступать изволит, желая только, чтобы между ее подданными всегда любовь и согласие царили»234. Мусульмане получили свободу строить мечети и свои духовные школы, а муллам было даже назначено и содержание из казны, равно как и буддийским ламам. (Указы 1788 и 1794 гг.235)

Павел I в начале своего царствования ввел ряд льгот для духовенства. По восшествии на престол 6 декабря 1796 г. Павел 1, по ходатайству Св. Синода, своим первым указом освободил духовных лиц от телесного наказания за уголовные преступления в гражданских судах до момента лишения сана, так как наказание, «чинимое в виду тех самых прихожан, кои получали от них спасительные тайны, располагает их к презрению священного сана»236. В тот же день Павел I издал указ о приведении к присяге на верность императору и крепостных крестьян, чего ранее не бывало. Многие крестьяне восприняли его как закон, освобождающий их от крепостной зависимости. В конце 1796 – начале 1797 гг. прокатились массовые крестьянские волнения, которыми были охвачены 32 губернии. К бунтующим крестьянам присоединился и ряд приходских священников. 29 января 1797 г. Павел I издал Манифест, в котором говорилось: «Духовные, наипаче же священники приходские, имеют обязанность предостерегать прихожан своих противу ложных и вредных разглашений и утверждать в благонравии и повиновении господам своим, памятуя, что небрежение их о словесном стаде, им вверенном, как в мире сем взыщется начальством их, таки в будущем веке должны будут дать ответ пред страшным судом Божиим»237.

1 мая 1797 г. издано «Обращение» к архиереям, дабы они «за поведением священно- и церковнослужителей имели строгое наблюдение, стараясь всемерно предупреждать и отвращать народные возмущения». Указывалось, чтобы тех пастырей, которые приведут в послушание толпу, «отмечать пристойными почестями или переводить их на выгоднейшие места». Если же, наоборот, «будет примечено хотя бы только подозрение к наклонению крестьян к возмущению, то такового немедленно брать в консисторию и приход поручить другому, для увещевания же крестьян посылать надежнейшего священника»238. Были подтверждены указы Екатерины II, запрещавшие священникам писать челобитные для крестьян. Характерно, что указ 1798 г. об отмене права выбора прихожанами приходских священников мотивирован и таким обстоятельством: «По происшедшим в некоторых губерниях ослушаниям крестьян противу своих помещиков мисние из священников и церковнослужителей вместо того, чтобы подолгу их, правилами церковными и регламентом духовным предписанному, наставлять прихожан своих благонравию и повиновению властям, над ним поставленным, сами к противному тому подавали повод». В 1800 г. вновь были ведены телесные наказания для приходского духовенства, отмененные указом 6 декабря 1796 г.239

Однако прочие льготы и облегчения для сельского духовенства были сохранены и установлены новые. Увеличены земельные участки сельским приходам, на 112% увеличено жалованье от казны приходским священникам, были приняты меры к призрению и обеспечению вдов и сирот священников. В 1797 г. все духовное сословие было освобождено от сборов на содержание полиции. Царские милости распространились и на епархиальное духовенство. Расходы казны на содержание епархии возросли с 463 тыс. до 982 тыс. руб. В 1797 г. были удвоены размеры земельных участков архиерейских домов, а также дополнительно выделены мельницы, рыбные ловли и пр. угодья.

В 1800 г. Павел I ввел награждение гражданскими орденами духовных лиц за особые заслуги. Первым был награжден митрополит Московский Платон (Левшин). Рассказывают, что он умолял Павла не удостаивать его этой чести и дать возможность «умереть архиеерем, а не кавалером», но в конечном счете, чтобы «не прогневить» монарха, принял эту награду. Но будучи неуравновешенного и вспыльчивого нрава, Павел часто подвергал и высоких духовных особ опале. Так, среди них пострадал выдающийся церковный деятель митрополит Новгородский и С.-Петербургский Гавриил (Петров) только за то, что к нему благоволила Екатерина II. Павел оставил за ним только Новгородскую кафедру, с которой он в 1799 г. вынужден был уйти «на покой».

В коронационном манифесте 5 апреля 1797 г. Павел I объявил себя главой Русской Православной Церкви240. Это потом было закреплено в «Своде законов Российской империи» (1832 г.). Его статья 42-я (Т. I, ч. 1-я) гласила: «Император, яко христианский государь, есть верховный защитник и хранитель догматов и блюститель правоверия и всякого в Церкви святого благочестия».

При Павле I провозглашена веротерпимость к «раскольникам». Разрешена свободная деятельность старообрядческой церкви. Старообрядцам возвратили отобранные у них книги. Но предусматривались наказания для уклонявшихся в раскол.

Проявлялась терпимость к униатам Белоруссии и Правобережной Украины: Киевская, Минская, Житомирская и Брацлавская епархии были предупреждены о том, что нельзя силой обращать униатов в православную веру. Священников, нарушивших этот запрет, лишали приходов. В 1798 г. был учрежден Департамент римско-католического исповедания. В ведении его находились как католики, так и униаты, за которыми признавалась свобода вероисповедания.

Павел I проводил благожелательную политику по отношению к католичеству. Он охотно отозвался на просьбу ликвидированного Наполеоном в 1798 г. при захвате о. Мальты Ордена Иоаннитов принять их под свое покровительство. Став магистром Мальтийского ордена, Павел наградил орденом святого Иоанна Иерусалимского некоторых епископов, а придворных священников возвел в звание кавалеров ордена.

Павел дал приют иезуитам, позволив им избрать своего викария в России. В 1799 г. Павел благосклонно принял генерала иезуитского ордена пастора Гавриила Грубера, который добился от него разрешения для иезуитов открывать «богоугодные заведения» в Петербурге. В 1800 г. иезуитам был передан в Петербурге католический храм св. Екатерины, при котором была основана иезуитская коллегия. Возможно, не без внушений Грубера Павел проникся идеей воссоединения католической и православной церквей. План Грубера (о воссоединении церквей) Павел направил в Синод. Первоприсутствовавший в Синоде митрополит С.-Петербургский Амвросий (Подобедов), решительно выступил против предложения иезуита. Амвросия поддержал весь Синод. Поскольку еще в 1773 г. орден иезуитов был запрещен папой Климентом XIV, Павел добился от папы Пия VII издания 7 марта 1801 г. буллы о восстановлении иезуитского ордена в пределах России. Она вступила в силу уже при Александре I.

4. Перемены в политике по отношению к старообрядчеству в последней трети XVIII века

В последней трети XVIII в. политика по отношению к старообрядцам существенно смягчилась. Указом Петра III от 29 января 1762 г. старообрядцам, бежавшим за границу, дозволялось вернуться в Россию. Указ предписывал, чтобы «им в содержании закона по их обыкновению и по старопечатным книгам ни от кого возбранения не было». 1 февраля 1762 г последовал указ о прекращении всех следственных и судебных дел о старообрядцах, «и содержащихся под караулом тотчас в домы отпустить и вновь никого не забирать»241.

Екатерина II подтвердила эти указы и даже предоставила ряд новых уступок старообрядцам. Она предписала местным властям, чтобы вышедшим из-за рубежа старообрядцам они оказывали покровительство, защищали их и не чинили принуждения в ношении указанного платья и бритья бороды.

В 1762 г. старообрядцам, вышедшим из Польши, она разрешила поселиться в Саратовском Заволжье по р. Иргизу, где им было отведено 70 тыс. десятин земли. В данном случае преследовалась цель колонизации этого слабо заселенного края. С той же целью в 1785 г. наместнику Новороссии Г.А. Потемкину было поведено поселить старообрядцев в Таврической губернии. Был принят и ряд мер на устранение административно-юридической обособленности старообрядцев.

В 1763 г. была упразднена Раскольническая контора, учрежденная в 1725 г. для сбора двойной подушной подати со старообрядцев и налога с бород. В 1764 г. от двойной подушной подати освобождались старообрядцы, которые не отказывались от «таинств церковных от православных священников». Были ликвидированы другие дискриминационные меры, принятые прежним законодательством «о расколе». Указ 1783 г. гласил: «Светская власть да не долженствует вмешиваться в различение, кого из жителей в число правоверных, или кого в заблуждающихся почитать, но обязана над всеми вообще наблюдать, дабы каждый поступал по предписанным государственным узаконениям»242.

В 1783 г. 1500 старообрядцев Стародубья подали прошение в Синод, чтобы им дозволили совершать богослужение по старопечатным («дониконианским») книгам и назначили епископа, который, состоя в ведении Синода, управлял бы делами всех старообрядцев. В 1784 г. Синод разрешил им дать священников, хотя «в епископе было отказано». Так было положено начало единоверию – компромиссной форме объединения части старообрядцев-поповцев с Православной Церковью на условиях сохранения за ними их старых обрядов, но при подчинении ее юрисдикции. Вступающие в единоверие освобождались от проклятья, которому был предан раскол на церковном Соборе 1667 г., единоверцам разрешалось получать священников от епархиального архиерея, и они подчинялись ему в делах духовных и церковного суда.

В Стародубье и Новороссии открылось несколько единоверческих церквей и монастырей.

В 1797 г. в Нижегородской епархии к единоверию присоединилось до 1 тыс. старообрядцев-поповцев. Затем к единоверию присоединилась часть старообрядцев-поповцев Казанской, Московской, С.-Петербургской и Иркутской епархий. 12 марта 1798 г. был издан указ Павла I о предоставлении старообрядцам-половцам права «иметь у себя церковь и особенных священников, рукоположенных от епархиальных архиереев для отправления службы Божия по старопечатным книгам»243. В 1799 г. единоверческие церкви были открыты в Москве и Петербурге. Митрополит Московский Платон (Левшин) составил «Правила единоверия», утвержденные 27 октября 1800 г. Павлом I244. Таким образом, единоверие получило официальный статус.

* * *

198

Шульгин B.C. Религия и церковь // Очерки русской культуры XVIII века. – М., 1987. С.358.

200

Попов А. Н. Суд и наказания против веры и нравственности по русскому праву. – Казань, 1904.

202

ПСЗ-1. Т. 5, №№ 3169, 3250; Т. 7, № 4140; Т. 11, № 8559.

205

Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. – Казань, 1914. Т. 1.С. 459.

206

Шульгин B.C. Ук. соч. С. 359– 360.

207

Шульгин B.C. Ук. соч. С. 360.

214

Карамзин Н.М. Записка «О Древней и Новой России в ее политическом и гражданском отношениях». -М., 1991. С. 36.

215

Доброклонский А.П. Ук. соч. С. 522.

220

Знаменский П. В. История Русской Церкви. – М., 1996. С. 452.

221

Покровский Н.Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в. – Новосибирск, 1974. С. 51–127.

223

Знаменский П.В. Ук. соч. С. 324.

225

ПСЗ-1. Т. 15, № 10765.

226

ПСЗ-1. Т. 16, № 11716.

227

ПСЗ-1. Т. 16, № 11814.

228

ПСЗ-1. Т. 16, № 12060.

229

ПСЗ-1. Т. 22, №№ 16375, 16650.

234

ПСЗ-1. Т. 19, № 13996.

235

Указы 1788 и 1794 гг. ПСЗ-1. Т. 22, №№ 16710, 16711, 1774.

236

ПСЗ-1. Т. 24, № 17624.

237

ПСЗ-1. Т. 24, № 17789.

238

ПСЗ-1. Т. 24, № 17998.

239

ПСЗ-1. Т. 24, № 17998: т. 25, № 18772.

240

ПСЗ-1. Т. 24, № 17910.

241

ПСЗ-1. Т. 16, № 11240.

242

Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания 1773– 1784. -Пг„ 1915. Т. 2. С. 209.

243

ПСЗ-1. Т. 25, № 18428.

244

ПСЗ-1. Т. 26, № 19621.

Источник: Русская православная церковь и государство. Синодальный период ( 1700-1917) / В.А. Федоров. — М. : Рус. панорама, 2003 (Калуга : ГУП Облиздат). — 479 с. — (Серия «Страницы российской истории»/ Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова). ISBN 5-93165-069-5

Комментарии для сайта Cackle

Причины реформы

Петр I правил Россией с 1682 по 1725 год. Этот период ознаменован небывалым до того времени мощным развитием многих сторон жизни Российского государства. Преобразовательная деятельность Петра включала военную и финансовую реформы, реформы органов власти и управления, реформы в области культуры и быта, она привела к развитию науки и просвещения, техники и промышленности, торговли и градостроительства, активизировала внешнюю политику и укрепила международное положение страны.

И хотя, по утверждению выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского (t 1911), реформы Петра I не имели своей прямой целью перестройку ни политического, ни общественного, ни нравственного порядка, установившегося в России, не направлялись задачей поставить русскую жизнь на непривычные западноевропейские основы, они, эти реформы, проводились в обстановке глухой и упорной внутренней борьбы, не раз выливавшейся в вооруженную конфронтацию и заговоры ревнителей старины (1).

Противники реформаторской деятельности Петра были в различных слоях русского общества, включая и духовное сословие. Неприемлющие реформ в своем противостоянии новым, непривычным и неудобным для них направлениям в жизни Российского государства искали для себя поддержки в церковных кругах и в определенной степени ее находили. Характерным представителем этого движения в церковной жизни был Святейший Патриарх Адриан (1690—1700), внутренне горячий и вдохновенный в своем старорусском благочестии, не скрывавший своего отрицания нового духа, внедрявшегося Петром I в русскую жизнь.

Вместе с тем было бы неверно полагать, что в церковных руководящих сферах преобладала оппозиция реформаторской деятельности Петра. Во многих своих начинаниях Петр I находил понимание и поддержку со стороны Святейшего Патриарха Иоакима (ум. в 1690), архиепископа Холмогорского Афанасия, епископа Воронежского Митрофана, митрополита Казанского Тихона, митрополита Новгородского Иова, митрополита Рязанского Стефана и других иерархов.

Здесь следует коснуться личной религиозности Петра I. Воспитанный по праотеческому ритуалу в традиционном церковном благочестии, Петр часто обращался к чтению Священного Писания, хорошо знал и любил богослужение, за которым нередко читал Апостол и пел. Во множестве государственных документов Петр обнаруживает религиозное осмысление рассматриваемых проблем. «Бесспорно, — говорит церковный историк А. В. Кар-ташев (ум. в 1960), — Петру родствен был утилитарный практический взгляд на роль религии в деле государственном, но он не исключал в Петре глубокого и живого понимания религии» (2).

Следует иметь в то же время в виду, что Петр не считал для себя возможным входить в рассмотрение вопросов веры. Приведу два характерных примера. В 1717 году, во время пребывания Петра I в Париже, католические богословы в беседе с ним высказали мнение, что соединение Православной и Римско-Католической Церквей не представляет серьезных затруднений. В своем ответе им Петр указал на два пункта разногласий, по-видимому, на примат Папы и на Филиокве, но заметил, что не дело его, человека государственного и военного, решать подобные вопросы, и предложил, чтобы богословы Сорбоннского университета снеслись по этому вопросу с епископами Русской Церкви. Когда англиканские епископы, из группы так называемых «неприсягающих», в 1722 году обратились к Петру I с просьбой о содействии в восстановлении единения и мира с Восточной Церковью, то, приветствуя в принципе это желание, он целиком возложил рассмотрение вопроса на церковные авторитеты.

Каковы же были у Петра I побуждения к осуществлению церковной реформы? Видный церковный историк академик Евгений Евстигнеевич Голубинский (ум. в 1912) считал, что реформа была осуществлена царем главным образом по причинам государственным.

Во-первых, русский народ видел в Патриархе как бы второго государя, и даже нечто большее, чем государя, поэтому в случае столкновения с Патриархом царь мог бы оказаться в невыгодном положении.

Во-вторых, Петр опасался, что Патриарх может стать во главе партии недовольных проводимыми им реформами и возглавить борьбу против его преобразований (3).

Что касается первой причины, то о ее резонности свидетельствует, несомненно, хорошо известный царю Петру конфликт, возникший между его отцом царем Алексеем Михайловичем и Патриархом Никоном, суть которого заключалась в стремлении Патриарха осуществлять свое служение исходя из принципа, что духовная власть обладает безусловным приоритетом перед властью гражданской, государственной (4).

Вторая причина также, несомненно, имела в глазах царя Петра достаточные основания: стоит вспомнить лишь о Патриархах Никоне и Адриане, чей пример мог бы повториться.

Академик Е. Е. Голубинский утверждает, что царь Петр желал, по возможности, очистить Русскую Церковь от тех многих недостатков, которых она была исполнена, и в этих целях он надеялся действовать с большим успехом через Синод, а не через Патриарха. Выдающийся русский историк Сергей Михайлович Соловьев (ум. в 1879) именно это стремление Петра I отмечает, как основополагающее при осуществлении церковной реформы (5).

Возвращаясь к побудительным причинам реформы государственного характера, можно утверждать со всей очевидностью, что Петр I не ставил целью вмешиваться в вероучительную, пастырско-попечительную и богослужебную жизнь Церкви. Но он стремился создать условия, при которых его государственная деятельность не только не встречала бы оппозиции со стороны церковных руководителей, приходского духовенства и монашествующих, но, наоборот, получала бы активную поддержку. Он хотел добиться такого положения, при котором государство могло бы беспрепятственно использовать в своих интересах большие финансовые, имущественные и человеческие ресурсы Церкви (6).

Подготовка реформы

Можно обоснованно полагать, что стремление добиться такого положения, при котором Церковь не могла бы создавать трудностей для деятельности Петра как вершителя судеб России, более того, чтобы она стала своего рода инструментом в руках государя, способствующим идейно и материально успеху его государственного курса, возникло у Петра I уже в самом начале его преобразовательных трудов. С энтузиазмом осуществляя самообразование в так называемой Немецкой слободе в Москве, Петр, несомненно, обратил внимание на коллегиальную форму церковноприходского самоуправления протестантских общин. Там он мог впервые ознакомиться со структурой и положением Церквей Реформации в европейских странах. В своих поездках по европейским странам, какие Петр I предпринимал неоднократно на всем протяжении своей жизни и деятельности, он имел возможность изучать структуру и положение реформированных Церквей на месте и по первоисточникам. Так, лютеранство он изучал в немецких землях, реформатство — в Голландии,англиканство — в Англии. Сохранились сведения, что в Голландии Петр не оставил без внимания и так называемую Утрехтскую Церковь, созданную в начале XVIII века последователями учения епископа Корнелиуса Янсена (1585—1638).

Во время посещения»великим посольством» в 1697—1698 годах нескольких стран Западной Европы Петр I имел возможность в Голландии непосредственно ознакомиться с трудами одного из творцов систематического изложения теориие стественного права Гуго Гроция (1583—1645), отвергавшего теократию и считавшего источником прав природу человека, диктующую стремление к мирному общению, организованному согласно требованию разума. Известно, что там же Петр весьма заинтересовался трудами выдающегося мыслителя, немецкого юриста Самуэля Пуфендорфа (1632—1694), яркого представителя естественного права, особенно его работой «О должности человека и гражданина». В своих трудах Пуфендорф стремился обосновать подчинение Церкви государственной власти, но требовал от последней религиозной терпимости. Взгляд Петра I на Церковь, как на служебную силу в государстве, сформировался под влиянием так называемой территориальной системы, четко выраженной Пуфендорфом, основным принципом которой было: «cujus regio, ejus religio» («чья власть, того и вера») и при условии которой монарху на данной территории подчинялось все, втом числе и Церковь. Затем, во время четырехмесячного пребывания в Англии Петр I много внимания уделяет изучению положения Церкви в этом государстве.Следует иметь в виду, что именно в Англии получил особое развитие принцип так называемого цезарепапизма. Король Генрих VIII в 1534 году провозгласил себя «верховным главой Английской Церкви вместо Папы» (7). В 1535 году парламент законодательно утвердил королевское притязание:»Да будет авторитетом настоящего парламента постановлено, что король, наш державный государь, а также и преемник его, должен быть принимаем и признаваем единственным верховным на земле главой Английской Церкви, называемой Англиканской Церковью, и должен пользоваться вместе со своей короной и всеми титулами, почестями, достоинством, привилегиями, юрисдикцией и доходами, свойственными и принадлежащими достоинству верховного главы Церкви» (Статут 26, Генрих VIII, глава 1) (8).

Петр беседует на церковные темы с наследной принцессой Анной, и ее антикатолицизм побуждает его назвать принцессу «сущей дочерью нашей Церкви». Петр I встречается и беседует с Архиепископами Кентерберийским и Йоркским. Они назначают в помощь Петру для изучения церковных проблем богословов-консультантов. С этой же целью Оксфордский университет назначает своего консультанта. Английский король Вильгельм III Оранский (1650—1702) прямо советует Петру объявить себя «главой религии, чтобы располагать полной монархической властью» (9).

Во время первой зарубежной поездки Петр посещает германские земли. Это он повторяет неоднократно. В 1715 году Петр I специально побывал в Виттенберге. Здесь он посетил дом Мартина Лютера. До сего дня сохранился на дверном косяке перед входом в кабинет Лютера автограф Петра. Известно, что Петр I хорошо знал суть церковной реформы Мартина Лютера. Петр недвусмысленно выражал свое положительное отношение к позиции Лютера о праве светских правителей, принявших Реформацию, регулировать церковные дела в духе нового учения (10).

Можно полагать, что ко времени кончины Патриарха Адриана (15 октября 1700 года) Петр I уже имел в общих чертах представление о направлении желаемой им церковной реформы. Разумеется, эта реформа не могла быть подготовлена и проведена в жизнь Петром без участия представителей самой Церкви. Петру с этой целью прежде всего был нужен духовный единомышленник, а его пока не было.

После смерти Патриарха Адриана Петр не повелел созывать архиереев для избрания преемника почившему, но поручил Митрополиту Рязанскому и Муромскому Стефану (Яворскому) управлять патриаршими делами с титулом «Экзарха Святейшего Патриаршего престола, блюстителя, администратора и протектора Академии».

Митрополит Стефан был талантливым проповедником. В первую половину своего местоблюстительства он ревностно содействовал Петру, вдохновляя его на преобразовательную деятельность своими превосходными по форме словами. Однако Митрополит Стефан принципиально расходился с Петром во взгляде на Церковное Предание, на отношения к Церквам Реформации. Постепенно Митрополит Стефан стал как бы лидером партии московской церковной старины. И если вначале Петр возлагал надежды на европейски образованного иерарха, имея в виду найти в нем помощника в подготовке и проведении церковной реформы, то со временем он убедился в своей ошибке.

Единомышленником Петра I и активным участником подготовки и проведения церковной реформы стал, как известно, выдающийся церковный и государственный деятель епископ Феофан (Прокопович; -1681 —1736). Я не буду излагать его биографию, ибо литература о нем необъятна, включая монографические исследования последнего времени, созданные как церковными, так и светскими исследователями.

В 1716 году Петр I вызвал в Петербург Феофана Прокоповича, бывшего тогда ректором Киево-Могилянской Академии и игуменом Киево-Братского монастыря. В 1718 году, по предложению Петра, игумен Феофан был хиротонисан во епископа Псковского, но архиерейская его резиденция находилась в Петербурге. В лице епископа (с 1720 года — архиепископ) Феофана Петр I приобрел блестяще образованного и талантливого сподвижника, эрудированного помощника в разрешении церковных и государственных проблем. Разделяя теорию естественного права по Гуго Гроцию и Самуэлю Пуфендор-фу, в соответствии с которой монарх должен служить «всенародной пользе», епископ Феофан Прокопович стремился соединить ее с апостольским учением о том, что нет власти не от Бога (Рим. 13, 1). В своем трактате «Правда воли монаршей» Преосвященный Феофан утверждает право государя на осуществление реформ в самой Церкви. Епископ Феофан, умалчивая об анти-номичности Церкви и государства, подводит Петра I к выводу о закономерности ломки канонического строя Русской Православной Церкви. Петр теперь выражается решительно: «Богу изволившу, исправлять мне гражданство и духовенство, я им обое — государь и патриарх» (11).

Внешним толчком к подготовке церковной реформы было столкновение между Петром I и Митрополитом Стефаном Яворским в Петербурге осенью 1718 года. Раздраженный административной беспомощностью и неспособностью Местоблюстителя понять задачи церковного руководства в изменяющихся условиях русской жизни, Петр написал на его докладе: «Для лучшего впредь управления мнится быть Духовной Коллегии, дабы удобнее такие великие дела исправлять было возможно».

В декабре 1718 года епископ Феофан уже работал над проектом учреждения Духовной Коллегии. Это наименование было предложено еще в проекте Коллегии, разработанном по заказу Петра I в 1698 году крупным английским: юристом Фрэнсисом Ли. Эта же идея, «религиозной коллегии» была повторена Готфридом Лейбницем, который также по просьбе Петра подготовил проект реформы государственного управления в России. Проект Регламента (устава) Духовной Коллегии был просмотрен и поправлен Петром I 11 февраля 1720 года.

Проведение реформы и ее содержание

Проект Духовной Коллегии в конце февраля 1720 года был обсужден архиереями, находившимися в Петербурге, и сенатом. 24 февраля этот проект был признан «изрядным» Митрополитом Рязанским Стефаном Яворским, митрополитом Смоленским Сильвестром (Холмским), архиепископом Нижегородским Питиримом (Потемкиным), епископом Тверским Варлаамом (Косовским) , епископом Карельским Аароном (Еропкиным) и епископом Псковским Феофаном (Прокоповичем). Сенат также одобрил проект. Были сделаны некоторые дополнения в тексте. По предложению Петра, 27 февраля два экземпляра проекта были подписаны архиереями и Сенатом. Таким образом, новая форма высшего управления Русской Церковью была одобрена по воле царя, без соборного волеизъявления самой Церкви.

Затем Сенат поручил подполковнику Семену Давыдову и архимандриту Московского Златоустовского монастыря Антонию собрать подписи других архиереев Русской Церкви, что и было сделано за семь месяцев (кроме подписи Тобольского архиерея, ввиду отдаленности). Духовный Регламент подписали 19 архиереев и 68 клириков. 25 января 1721 года манифестом Петра I был обнародован Регламент Духовной Коллегии. 26 января Сенат вынес на высочайшее утверждение штат новой Коллегии: Президент — Митрополит Рязанский Стефан, вице-лрезиденты — архиепископ Новгородский Феодосий, архиепископ Псковский Феофан, далее сотрудники и асессоры из черного и белого духовенства.

С 25 января по 14 февраля все назначенные являлись в Сенат, получали указ и приносили присягу. В манифесте Петра говорилось о власти и обязанности монарха исправлять «нестроения чина духовного» на тех же основаниях, что и чина воинского и гражданского». Никак не упоминалось об отмене патриаршества, но заявлялось: «Не видя лучшего к исправлению чина духовного способа, паче соборного правительства, понеже в единой персоне не без страсти бывает, к тому ж не наследственная власть, того ради вящше небрегут, уставляем Духовную Коллегию, то есть Духовное Соборное Правительство».

Как имеющей «силу и власть патриаршескую», или «равнопатриарше-скую», Духовной Коллегии принадлежит компетенция во всех духовных делах, которыми ведали Патриарх и Собор. Эти дела весьма неполно перечислены в Регламенте. Обязанностям Духовной Коллегии в целом был придан откровенно охранительный характер. К столь же внешним действиям различного рода сведены обязанности архиереев. В том же духе был составлен в прибавлениях к Регламенту документ «О правах причта церковного и чина монашеского».

В отличие от Патриарха, Святейший Правительствующий Синод, в который была преобразована Духовная Коллегия, был подчинен царю (с 22 октября 1721 года — императору). Члены Синода при вступлении в должность должны были приносить присягу. Эта присяга категорически подчеркивала государственную природу нового органа Высшей Церковной Власти: клятва в верности династии и государственным интересам, обязательства «благовременно объявлять об ущербе Его Величества интереса» и хранить служебную тайну, быть верным воз-главлению Церкви монархом. Присяга была отменена только в феврале 1901 года.

Главенствующая роль императора в церковных делах была четко отображена в государственном законодательстве. В «Основных законах Российской империи», издания 1832 года, об этом говорилось так:

«Ст. 42. Император, яко христианский государь, есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры и блюститель правоверия и всякого в Церкви святого благочиния». В примечании к этой статье сказано: «В сем смысле император в акте о наследии престола 1797 года апреля 5 именуется главою Церкви».

«Ст. 43. В управлении церковном самодержавная власть действует посредством Святейшего Правительствующего Синода, ею учрежденного».

14 февраля 1721 года новая государственная Коллегия начала свое бытие. После молебна в Троицком соборе в Александро-Невской Лавре члены Духовной Коллегии собрались на первое заседание в отведенном им деревянном домике генерал-лейтенанта Р. Брюса (в то время уже покойного). На заседании присутствовал император Петр. Это заседание оказалось поистине историческим. На нем произошла реформа реформы. Об этом митрополит Московский Филарет (Дроздов; 1782—1867) скажет позднее: Петровскую Коллегию «Провидение Божие и церковный дух обратили в Святейший Синод». Был задан первый недоуменный вопрос Петру: как творить молитвенное возношение за богослужениями о Высшей Церковной Власти? «Коллегия»? — невозможно для церковного сознания. Петр соглашается: «О Святейшем Синоде или о Святейшем Правительствующем Синоде». Таким образом, Духовная Коллегия упраздняется — и возникает Святейший Синод.

Вторым вопросом было соотношение власти между Сенатом и Синодом. Си-нодалы не допускают мысли, что кто-то другой, кроме монарха, может приказывать Синоду. Они заявляют: «А на патриаршее имя указов ниоткуда не присылалось, Духовная же Коллегия имеет честь, силу и власть патриаршескую, или едва и не большую, — понеже Собор». Петр снова согласен, и Синод ставится им на один уровень с Сенатом.

Добившись формального равенства с Сенатом, Синод фактически отказался от самосознания церковной природы своей власти и свел ее к источнику государственному, к воле монарха. Все делопроизводство Синода на протяжении 200 последовавших лет велось «по указу Его Императорского Величества».

Церковные крестьяне* в 1701 году были вместе с вотчинами духовенства переданы в управление восстановленного государственного Монастырского приказа, и доходы с вотчин духовенства стали собираться в казну, которая по установленным штатам выплачивала постоянные ежегодные оклады их прежним владельцам. На заседании 14 февраля 1721 года Петр пошел навстречу желанию членов Святейшего Синода, и Монастырский приказ опять стал церковным органом, а экономические средства вотчин вновь пошли по своему назначению.

Уже в самый день создания Синода, 14 февраля 1721 года, естественно, встал вопрос, надлежит ли в Русской Церкви во время богослужений возносить имена Восточных Патриархов. В стремлении побудить народ к забвению самого имени и своего Патриарха, и других, единоверных, архиепископ Феофан (Прокопович) добивается исключения из богослужебной практики произношения имен Восточных Патриархов, кроме случаев, когда первоприсутствующий член Синода (тогда президент) служит Божественную литургию в Крестовом синодальном храме.

30 сентября 1721 года Петр I обратился к Святейшему Патриарху Константинопольскому Иеремии с письмом, в котором содержались информация о церковной реформе в России, ходатайство о признании Святейшего Синода и просьба впредь сноситься с Синодом по делам Церкви. Петр просил Святейшего Патриарха Иеремию сообщить об этом Блаженнейшим Патриархам Александрийскому, Антиохийскому и Иерусалимскому.

1 февраля 1722 года Святейший Патриарх Иеремия дал положительный ответ. 23 сентября 1723 года была датирована грамота Патриарха Константинопольского Иеремии. Одновременно поступила почти тождественная грамота от Патриарха Антиохийского-Афанасия. В утвердительной грамоте Патриарха Иеремии говорилось, что» «Синод в Российском святом великом государстве есть и называется нашим во Христе Братом, Святым и Священным Синодом от всех благочестивых » православных христиан. Он имеет право совершать и установлять то же, что и четыре Апостольских Святейших Патриарших престола».

Послереформенные изменения в положении, структуре и функциях Высшей Церковной Власти

Институт обер-прокурора

Вскоре после учреждения Святейшего Синода Петр I решил учредить над ним свой постоянный надзор. 11 мая 1722 года он сам составил Указ о создании института обер-прокурора Синода. Согласно инструкции от 13 июня 1722 года, этот чиновник должен был быть в Синоде «оком государевым и стряпчим о делах государственных». Он должен был наблюдать, чтобы «Синод свою должность хранил… по-Регламентам и Указам отправлял… праведно и нелицемерно поступал».

На протяжении XVIII века обер-прокуроры Синода имели ограниченное влияние. В XIX веке произошло» существенное изменение в положении обер-прокурора. Его права сильно расширились, и из государственного чиновника с полномочиями преимущественно надзора он постепенно стал лицом, оказывавшим сильное влияние на Высшее Церковное Управление. Этому способствовало отнесение Православного исповедания в октябре 1817 года к ведению министерства духовных дел и народного просвещения, которое дотоле управляло делами неправославных исповеданий. Министр занял посредствующее место между обер-прокурором и царем, но его. функции значительно возросли по сравнению с обер-прокурорскими. И когда в мае 1824 года министерства прекратило свое существование, весь объем прав министра перешел к обер-прокурору и вскоре был закреплен за ним законодательно. Этими правами обер-прокурор владел до конца существования своего института, то есть до августа 1917 года. Со времени упразднения министерства духовных дел Русская Церковь в государственной номенклатуре получает наименование «Ведомство православного исповедания». С того времени на всех официальных бумагах церковного управления синодального периода стояли буквы «В. П. И.».

Структура и положение