Какими были масштабы и условия эвакуации населения и предприятий СССР в годы Великой Отечественной войны

История Великой Отечественной войны и история Победы никогда не будут полными без упоминания истории создания технологической базы, позволившей Советскому Союзу одержать победу над нацистской Германией. А история ковавших щит и меч для Красной Армии, в свою очередь, немыслима без рассказа о том, как в первые месяцы войны с запада на восток СССР перебрасывались эвакуируемые промышленные предприятия и население.

Такого масштабного перемещения трети населения страны и почти половины ее технологических ресурсов не знало ни одно другое государство, участвовавшее во Второй мировой войне. И при всех колоссальных масштабах такого «переселения народов» все эвакуированные люди и предприятия в кратчайшее время приступили к делу и не просто наладили производство военной продукции, а обеспечили его непрерывный рост, который в итоге и стал важнейшим залогом Победы.

Что и куда вывозить

Никаких общегосударственных планов эвакуации предприятий и населения на случай войны с Германией в Советском Союзе не было. Специальный орган — тот самый Совет по эвакуации, который должен был заниматься этим вопросом, был создан постановлением Центрального комитета ВКП(б) и Совнаркома на третий день войны, 24 июня. Через три дня появился и документ, определявший как, куда и кого вывозить и в каком порядке это необходимо делать. Это было постановление «О порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества». А 5 июля появилось специальное постановление «О порядке эвакуации населения в военное время».

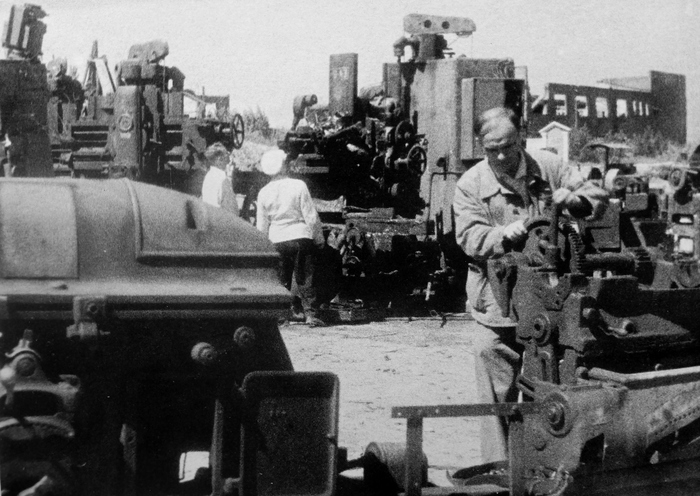

Эвакуация хозяйственного имущества советского оборонного завода на Урал, 1942 года

Источник: waralbum.ru

Вывозить в глубь страны планировалось в первую очередь квалифицированных рабочих и служащих, женщин и стариков, а также молодежь, не достигшую призывного возраста, и детей. Все эвакуируемые делились на пять групп. Первая и вторая группы — коллективы заводов и учреждений и учащиеся системы фабрично-заводского образования и ремесленных училищ, они были необходимы для срочной организации производства на востоке. Третьей группой были семьи военнослужащих, к четвертой относились воспитанники детских домов и интернатов. А к пятой группе, едва ли не самой многочисленной, относились те, кто эвакуировался индивидуальным порядком.

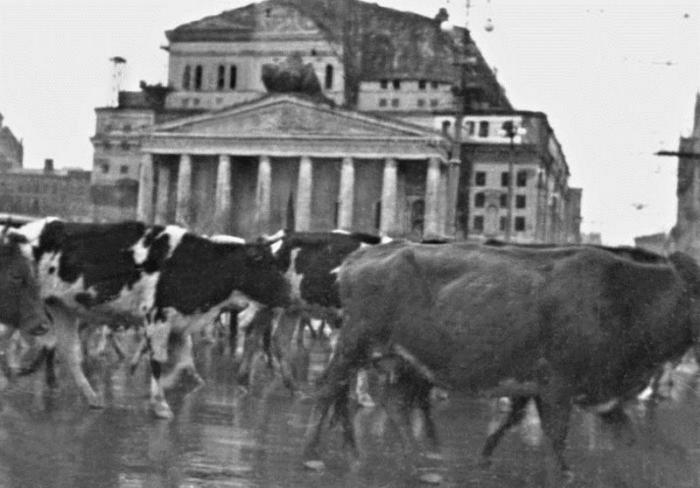

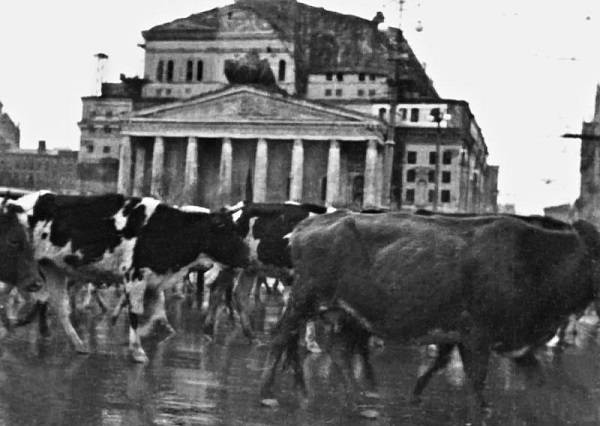

Эвакуируемые из подмосковных колхозов коровы проходят по площади перед Большим театром в Москве, октябрь 1941 года

Источник: m.blog.hu

Но переброска на восток людей из западных областей и республик СССР, где проживало около 40% населения страны, была только частью глобальной задачи. Война с присущим ей цинизмом требовала в первую очередь эвакуировать предприятия. С одной стороны, их нельзя было оставлять на оккупированной территории, чтобы не позволить противнику воспользоваться производственными мощностями для наращивания собственных военных ресурсов. С другой, именно на западе СССР были к тому времени сосредоточены основные военные мощности, и без них Красная Армия оказывалась бы на «голодном пайке» буквально во всем — от портянок до танков и самолетов.

Оборудование оборонного завода, выгруженное возле недостроенных цехов, Урал, осень 1941 года

Источник: waralbum.ru

Постановления требовали, чтобы из районов, оказавшихся под угрозой оккупации, вывозили в первую очередь станки и машины, цветные металлы, горюче-смазочные материалы и другое промышленное оборудование. Что же касается сельскохозяйственной отрасли, то надлежало в первую очередь вывозить запасы хлеба и эвакуировать скот. Не были забыты и культурные ценности: на Восток отправлялись практически все крупные театры и оркестры, упаковывались и увозились экспозиции и запасники крупных музеев, прежде всего Эрмитажа и Русского музея, а также Алмазный фонд СССР и ценности Оружейной палаты. О размерах этих фондов можно судить по таким цифрам: из Третьяковской галереи эвакуировали 18 430 экспонатов, из Русского музея — 300 тысяч, а из Эрмитажа — 1 млн 117 тысяч!

Заводы в чистом поле

Описать в деталях эвакуацию промышленности невозможно даже в рамках монографии, но представить ее можно на примере некоторых эвакуированных предприятий. Ведь процесс везде был одинаковым: демонтаж оборудования, погрузка на эшелоны, отправка на восток, прибытие к месту назначения, срочный монтаж оборудования (порой под открытым небом) и как можно более скорое начало выпуска так необходимого стране оружия, боеприпасов, приборов…

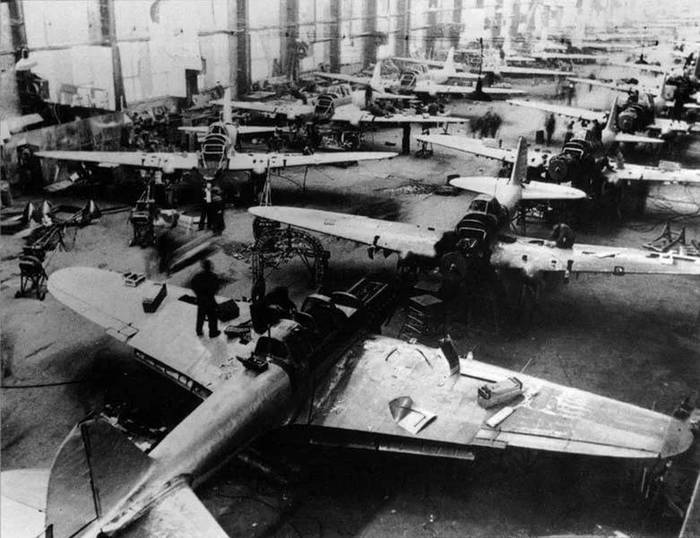

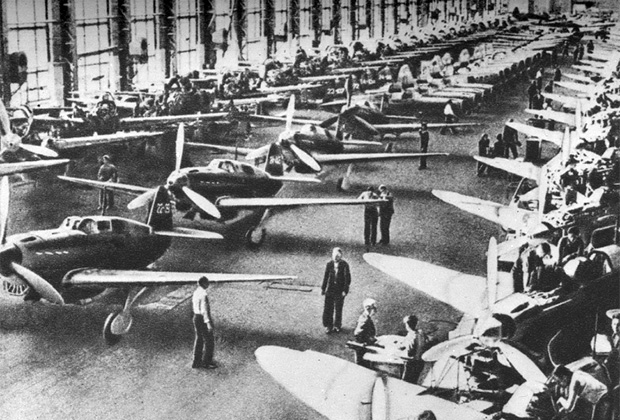

Производство штурмовиков Ил-2 на одном из авиазаводов в Куйбышеве, куда были эвакуированы около 40 предприятий авиапромышленности

Источник: topwar.ru

Харьковский паровозостроительный завод — колыбель знаменитого танка Т-34 — было решено эвакуировать только 12 сентября 1941 года, когда рухнули надежды на то, что советско-германский фронт удастся стабилизировать по Днепру. ХПЗ планировалось перебазировать в Нижний Тагил, на «Уралвагонзавод», куда еще в конце лета эвакуировали основное оборудование для производства танков с ленинградского Кировского завода. Эвакуация планировалась в два этапа, чтобы завод продолжал выпускать так нужные фронту танки и одновременно понемногу отправлял оборудование в тыл. Но резкое ухудшение обстановки на фронте в начале октября 1941 года потребовало срочной эвакуации всего производства, и в этой спешке часть оборудования осталась в Харькове, а часть потерялась по пути. Не удалось увезти и существенную часть рабочих: когда враг подошел к городу, многие из них ушли в народное ополчение и погибли. Тем не менее благодаря той части оборудования и людей, что удалось эвакуировать, налаживание производства танков Т-34 на «Уралвагонзаводе» шло достаточно быстрыми темпами.

Сборка танков Т-34-76 в Нижнем Тагиле на оборудовании эвакуированного завода №183 — Харьковского паровозостроительного завода, 1943 год

Источник: topwar.ru

Если многие харьковские и ленинградские танковые предприятия перебазировались на уже существующую промышленную базу, пусть ее и приходилось спешно расширять, то, например, московский завод «Авиаагрегат», эвакуированный осенью 1941 года в Куйбышев, начинал работу на новом месте в полном смысле слова под открытым небом. Рабочие согревались кострами, разожженными между производственными линиями, причем большинство сотрудников предприятия к тому времени уже составляли подростки и женщины: мужчины отказывались от «брони» и уходили на фронт.

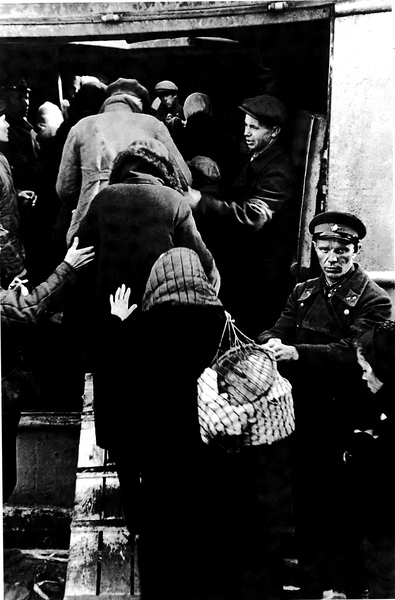

Посадка на транспортный корабль ленинградцев, отправляющихся в эвакуацию. Лето 1942 год

Источник: waralbum.ru

Эшелоны, которые вывозили предприятия и людей, шли на Урал, в Сибирь и в Среднюю Азию практически непрерывным потоком: в пиковые моменты для эвакуации было задействовано до половины всего вагонного парка страны! Скажем, для вывоза оборудования завода «Запорожсталь» потребовалось 8000 вагонов. И зачастую разгрузка таких эшелонов тоже была непрерывной. Например, в Челябинске в конце осени 1941 года при разгрузке эвакуированного с запада предприятия его главному инженеру пришлось провести на ногах 48 часов, чтобы проконтролировать правильность выгрузки и комплектования оборудования по каждому цеху. Сохранить работоспособность ему позволил лишь специальный «коктейль» из какао с энергетическими добавками, который регулярно приносили в термосах к станции сотрудники челябинского управления НКВД.

Эшелоны идут на восток

Ничуть не проще проходила и эвакуация населения, часть которого уезжала вместе со своими предприятиями, а часть приходилось отправлять отдельно. По воспоминаниям участников событий, по плану полагалось сажать в вагоны для перевозки людей по 40 человек, но в реальности их ехало в два, а то и в два с половиной раза больше. К тому же поначалу те, кто уезжал вместе с заводами, зачастую так и ехали на платформах рядом со станками и другим оборудованием, отдав места в крытых вагонах тем, кто больше всего нуждался в этом — старикам, женщинам и детям.

Эвакуация яслей и детских садов из Сталинграда, 1942 год

Источник: waralbum.ru

Масштабы перевозки людей из охваченных войной регионов в тыл поражают воображение. В первые дни войны, несмотря на катастрофически быстрое продвижение немцев, из Белоруссии и Прибалтики эвакуировали более 2 млн человек, а из Молдавии — 300 тысяч. Там же, где врага удалось хотя бы ненадолго задержать или вообще остановить, в первые месяцы войны эвакуировали людей миллионами: так, с Украины удалось эвакуировать 3,5 миллиона человек (в том числе 350 тысяч из Киева), 1,7 млн человек эвакуировали из Ленинграда (в том числе 300 тысяч детей) и 2 миллиона, среди которых было около 500 тысяч детей, — из Москвы.

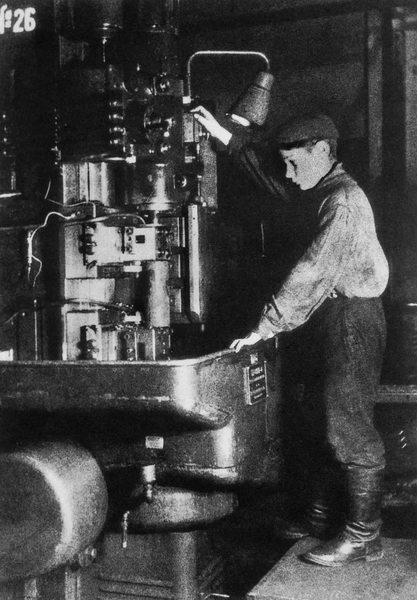

Существенную часть работников на эвакуированных предприятиях составляли подростки, в том числе и вывезенные из западных областей учащиеся школ фабрично-заводского ученичества и ремесленных училищ. Снимок 1942 года

Источник: waralbum.ru

Многие из эвакуированных уезжали в такой спешке под немецким обстрелом или когда части вермахта входили в город, что практически не имели с собой никаких вещей, и почти никогда — запасов продовольствия. Решать эту проблему должны были эвакопункты, создание которых предусматривалось «Положением об эвакопунктах», утвержденным 5 июля 1941 года. Всего за полтора месяца на всех важнейших транспортных узлах были созданы 128 эвакопунктов, а к концу осени 1941 года они появились на всем протяжении путей эвакуации. Насколько напряженной была их работа, можно судить по таким цифрам. Например, через Пензенский эвакопункт с момента его создания 18 июля 1941 года и по 12 августа прошло 399 эшелонов с 437 800 эвакуированными. То есть это было около 15-18 эшелонов в сутки, и для едущих в них людей станционная столовая готовила и выдавала ежедневно до 20 тысяч порций.

Эвакуация в цифрах

В общей сложности за два этапа эвакуации — с июня 1941 года по февраль 1942 года и весной-летом 1942 года — из западных и южных областей страны на восток перевезли 2743 предприятия, в том числе 1523 крупных. Больше всего заводов (550) увезли с Украины, почти столько же (498) — из столичного региона, 109 предприятий эвакуировали из Белоруссии и 92 — из Ленинграда. Большая часть этих предприятий — 667 — попали на Урал, 322 — в Сибирь, 308 — в Среднюю Азию и Казахстан и 226 — в Поволжье. За то же время с запада на восток СССР были эвакуированы в общей сложности свыше 20 млн человек —12,4 млн на первом этапе и 8 млн на втором. Подавляющее большинство из них разместились на территории РСФСР, в основном на Урале и в Сибири, около четверти — в Закавказье, Казахстане и республиках Средней Азии.

Эвакуированный Симфонический оркестр Ленинградской филармонии на сцене в день исполнения Седьмой («Ленинградской») симфонии в Новосибирске. Третий справа — автор симфонии композитор Дмитрий Шостакович, второй справа — дирижер Евгений Мравинский, 9 июля 1942 года

Источник: waralbum.ru

И предприятия, и люди вынуждены были первое время существовать в малоприспособленных для жизни условиях: заводы разворачивали зачастую под открытым небом, люди обустраивались нередко в землянках или вообще рядом со своими станками. И тем не менее время ввода эвакуированных заводов в строй в среднем составляло порядка полутора-двух месяцев, так что к началу 1942 года практически все вывезенные предприятия уже работали на нужды фронта. И именно их усилиями в течение первых двух лет войны Красная Армия получила все необходимое вооружение, а к маю 1945 года обладала самыми современными и мощными образцами оружия, которое и принесло победу над нацистской Германией.

Обложка: Погрузка оборудования Ленинградского завода №387 для эвакуации в Казань. Художник: Г. Меленьков. Источник: erazvitie.org

Смотрите также:

«Бумажный фронт» Великой Отечественной

Продолжаем разговор о войне: научные факты о завершении Великой Отечественной

Что можно было получить в годы войны по продуктовым карточкам?

Операция «Звёздочка»

Эвакуация в СССР в период ВОВ: передислокация, не имеющая аналогов во всем мире

Эвакуация в СССР во время Великой Отечественной войны — масштабная перевозка людей, заводов, учреждений, а также продовольственных и сырьевых запасов на восток СССР во избежание угрозы германской оккупации в годы Великой Отечественной войны.

Подготовка к эвакуации

Одна из главных задач в военное время — это максимальная организация производственных мощностей и экономической состоятельности в тылу. Наступление вермахта началось в европейской части СССР, где была сконцентрирована основная промышленность. Здесь имелось около 32-х тысяч заводов. Среди них — машиностроительные, горнодобывающие, металлургические, текстильные, пищевые и химические предприятия. Также запад сконцентрировал множество электростанций, коллективных хозяйств и МТС. Не менее важным являлся и человеческий фактор. В европейской части Советского Союза жило 40 процентов от всего населения страны.

Таким образом, в распоряжение врага попадали бы огромные территории, имеющие богатые людские и материальные ресурсы. Оккупируя запад СССР, Гитлер как раз рассчитывал применить имеющуюся промышленную и сырьевую базу в собственных интересах, как это было в Западной Европе.

24 июня 1941 года СНК СССР и ВКП(б) издали Постановление о создании Совета по эвакуации при СНК СССР. Этот орган возглавил нарком путей сообщения СССР Л. М. Каганович. Его замами стали председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР Н. М. Шверник и зампредседателя СНК СССР А. Н. Косыгин. Кроме них, в Совет вошли Б. М. Шапошников, А. И. Микоян, П. С, Попков, Л. П. Берия, С. Н. Круглов, Н. Ф. Дубровин, М. Г. Первухин и А. И. Кирпичников.

Главной целью структуры стало создание плана по эффективной и неотложной эвакуации населения и предприятий. 29 июня 1941 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) утвердили Постановление, предписывающее не оставлять ничего врагу в районах, покинутых Красной армией. Что можно было забрать, надлежало увезти, что нет — уничтожить.

В дальнейшем Совет по эвакуации переформировывался несколько раз. 3 июля 1941 года его главой стал Н. М. Шверник. Эвакуацией людей занялось отдельно образованное при Совете Управление во главе с зампредом СНК РСФСР К. Д. Памфиловым.

Первоочередно задачи эвакуации определяло Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 июня 1941 года «О порядке вывоза и размещения людских контингентов». Перевозке в восточные области подлежали рабочие с квалификацией, госслужащие, а также женщины, дети, старики и молодежь. Из материальных ресурсов в первую очередь ценились станки, машины, цветмет и горюче-смазочные материалы. В продовольственном плане первоочередно вывозился хлеб. Это же Постановление утверждало порядок перевозки культурных ценностей. Сюда входили музейные фонды, драгметаллы и драгоценные камни, а также алмазный фонд СССР вместе с экспонатами Оружейной палаты.

Реализация эвакуации

Деятельность Совета была осложнена отсутствием опыта в столь масштабных перевозках, по окончании которых все спасенное надлежало разместить на новом, неподготовленном месте. Кроме того, экстренное свертывание производства на эвакуируемых заводах приводило к убыткам для бюджета государства.

По регионам практическая часть по эвакуации ложилась на ЦК партий и СНК союзных республик, а также обкомы, райкомы, горкомы ВКП(б), обл-, рай- и горисполкомы. Материальная составляющая наркоматов и прочих учреждений эвакуировалась под надзором отдельных групп, созданных при конкретных ведомствах. Генеральный контроль за всем лежал на группе инспекторов под управлением А. Н. Косыгина.

Непосредственная перевозка осуществлялась при помощи всего имеющегося транспорта, но первоочередно — железнодорожного. На больших узлах трудились Уполномоченные Совета, а при Наркомате путей сообщения СССР — Грузовое управление и Управление движения. Все они имели оперативные группы, отвечающие за реализацию решений Совета по эвакуации (контроль путей, погрузки и выгрузки, а также поиск нужного числа вагонов). Кроме того, задействовался личный состав частей тыла Красной армии. Для этого в Совет вошел генерал М. В. Захаров и части Военного Сообщения фронтового и армейского подчинения.

При железнодорожных, морских и речных вокзалах формировались эвакуационные пункты. В них осуществлялись прием и отправка поездов, плюс питание и медпомощь. Демонтаж оборудования в эвакуируемых заводах проходил при нехватке работников и часто при отсутствии грузоподъемного оборудования. Нередко эти мероприятия шли в прифронтовой зоне. Потому в приоритете были наиболее ценные и современные предприятия. Во вторую половину 1941 года правительство потратило более трех миллиардов рублей на эвакуацию.

Сложнее шла перевозка из западных областей, куда приближался противник и где не было надлежащей связи с командованием. Например, по Брест-Литовкой железной дороге вовремя проходила только половина поездов, отправленных по назначению. Тем не менее из Беларуси и Прибалтики было эвакуировано два миллиона человек и около 100 заводов. Похожие проблемы были в Украине и Крыму. Так, в Днепропетровске и Запорожье, где вермахт стоял на одном берегу реки, на другом все еще шла погрузка в эшелоны. Несмотря на это были вывезены предприятия, находящиеся в Киеве, Харькове и Донбассе. Сложнее складывалось с энергетической отраслью. Много электростанций было взорвано.

28 июня 1941 года начался выезд из Ленинграда. Первоочередно эвакуировались пожилые люди, женщины и дети, а также промышленное оборудование, архивы и культурные ценности. Причем вывод длился и после блокады — при помощи Дороги жизни, а также посредством воздушного сообщения. Не менее активной была эвакуация и в столице СССР. Но ее наибольшие темпы пришлись на осень 1941 года — во время генерального наступления Германии. По мере продвижения вермахта начался вывоз людей и техники на Кубани и Северном Кавказе. В общей сложности для перевозки начального периода Великой Отечественной войны понадобилось 1,5 миллиона вагонов.

Передислокация и начало работы

Треть эвакуированного населения оказалась в городах, две трети — в сельской местности. 1 февраля 1942 года Совет по эвакуации посредством Центрального справочного бюро организовал перепись перемещенных людей. Многие коренные народы восточной части Советского Союза оказывали помощь новоприбывшим. В Узбекской ССР возникло движение по усыновлению перевезенных сирот. Самый известный пример, когда жители Ташкента Шаахмед и Бахри Шамахмудовы усыновили 16 детей.

Миллионы перемещенных рабочих стали работать в тылу на благо фронта. Таким образом, экономика оказалась переведена на военные рельсы. В последующем она обогнала по темпам роста германскую, что являлось одной из причин победы СССР в Великой Отечественной войне.

29 октября 1941 года было утверждено Постановление СНК СССР «О графике восстановления заводов, эвакуированных на Волгу, Урал, в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан». В приоритете находились заводы милитаристского назначения: химические, металлургические, авиационные, танковые, а также по производству оружия и боеприпасов. К концу 1941 года возобновили работу 244 металлургических завода, 122 — авиационных, 96 — по созданию боеприпасов, 91 — химических, 80 — по производству минометного вооружения, 43 — танковых. В марте 1942 года СССР вернулся к довоенному уровню производства в области военной продукции.

Итоги и значение эвакуации

За 1941-1942 года было эвакуировано 17 миллионов человек и более 2600 заводов. Это позволило сохранить человеческий ресурс и производство для обеспечения победы. Кроме того, многие перевезенные предприятия в дальнейшем стали основой для развития промышленности в ранее менее развитых регионах.

Эвакуация в годы Великой Отечественной войны была сопряжена и с потерями. Но, несмотря на них, промышленности СССР удалось сохранить себя и достигнуть поставленных правительством целей. Проходя в тяжелых условиях и не располагая временем, эвакуация в СССР не имела аналогов в истории всего мира. Многие ее герои были отмечены правительственными наградами.

Говоря о Победе, чаще всего вспоминают бойцов, сражавшихся в самом пекле войны — на передовой. Но и те, кто трудился в тылу, совершили не меньший подвиг. Тысячи людей от мала до велика в тяжелейших условиях круглосуточно работали по всей стране — их руками ковалось оружие Победы.

Чтобы сохранить промышленность в условиях войны, в СССР провели уникальную операцию, аналогов которой не знала история: тысячи заводов были эвакуированы с линии фронта. Это позволило сохранить промышленный потенциал страны и стало одним из основных факторов, обеспечивших победу в войне.

Работой руководил Совет по эвакуации при СНК СССР, созданный на третий день войны. За второе полугодие 1941 года на восток только по железным дорогам было перевезено 2593 промышленных предприятия. Около 70 процентов разместили на Урале, в Западной Сибири, Средней Азии и Казахстане, остальные — в Поволжье и Восточной Сибири. Почти вся промышленность была эвакуирована в первые месяцы войны. Вместе с производством выехали 30-40 процентов рабочих, инженеров и техников. «Лента.ру» вспоминает историю эвакуации крупнейших оборонных предприятий страны, которые сегодня объединены в госкорпорацию «Ростех».

Тульский оружейный завод

В октябре 1941 года началась экстренная эвакуация Тульского оружейного завода, а уже в ноябре основная часть его оборудования была размещена в городе Медногорске Оренбургской области. В Медногорск прибыли 4500 человек. Но даже такого количества сотрудников было недостаточно для массового изготовления оружия, поэтому в Оренбургской области объявили мобилизацию на «трудовой фронт». Только в 1942 году на завод было принято более шести тысяч человек, а вскоре численность работников возросла до двенадцати тысяч. К январю 1942 года были задействованы почти все производственные цеха завода.

Тульский оружейный завод

Фото: ТАСС

Условия работы в эвакуации были очень тяжелыми: часто рабочим приходилось ночевать прямо в цеху, многие помещения были не приспособлены для производства оружия и даже не отапливались, а зимы выдались особенно холодными. Оружейники вспоминали, что руки примерзали к станкам и металлу.

Со временем для рабочих построили общежития, баню, ремесленное училище, открыли детские сады и ясли, больницу, столовую и буфеты, мастерскую по изготовлению обуви и даже организовали подсобное хозяйство.

Руководство завода с особым вниманием относилось к квалифицированным специалистам. Например, Владимир Михайлович Сундуков, старейший производственник завода, проработавший на предприятии 50 лет, мастер, чей участок первым был пущен в Медногорске после эвакуации из Тулы, по приказу № 601 от 29 декабря 1942 года был премирован меховой курткой, валенками, топливом и продуктами питания.

В мае 1942 года в Тулу возвратилась часть оборудования из Медногорска. Восстановление оружейного завода на старом месте тоже далось нелегко. Работая сутками, оружейники смогли вскоре приступить к выпуску продукции.

Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова (КБП)

КБП — одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности России, созданное еще в 1927 году при Тульском оружейном заводе. В 1941 году, в начале Великой Отечественной войны, на пост начальника предприятия был назначен Федор Петрович Соловьев, на которого легла вся ответственность за увеличение выпуска новых образцов оружия, внедрение в производство систем Березина, Волкова-Ярцева, Токарева. Соловьев руководил эвакуацией Бюро в глубь страны, которая началась после переезда Тульского оружейного завода. Часть КБП отправлялась в Златоуст, отдельные группы — в Ижевск, Ковров, Саратов и другие города, по местам производства образцов оружия тульской разработки.

На Урал выехала примерно половина сотрудников ЦКБ-14. На 7 октября 1941 года (эвакуация началась 9 октября) в Бюро числилось 289 человек, а на 1 января 1942 года сотрудников осталось всего 155 человек, включая и вновь принятых из местного населения. Во время Великой Отечественной войны большим успехом пользовались разработанные КБП авиационные пулеметы ШВАК, ШКАС, УБ, авиационные пушки ВЯ и Б-20. Оружием разработки тульских конструкторов было оснащено более 80 процентов самолетов в составе отечественных ВВС.

Ижевский механический завод

Летом 1942 года приказом Народного Комиссариата Вооружения СССР на базе эвакуированных цехов Тульского оружейного и Подольского механического заводов был создан завод № 622, впоследствии получивший название Ижевский механический завод. За короткий срок завод освоил производство противотанковых ружей, пистолетов, револьверов и другой оборонной продукции.

С 1943 года и до конца войны коллектив завода № 622 регулярно перевыполнял задания. В заводских цехах в годы войны выпускались револьверы системы Нагана, пистолеты Токарева, противотанковые ружья Дегтярева и Симонова. За годы Великой Отечественной на заводе выпустили более 190 тысяч противотанковых ружей, 1 миллион 300 тысяч пистолетов и револьверов, 250 тысяч осветительных пистолетов и другую технику, в том числе и для мирной жизни. За этими цифрами стоят судьбы тысяч людей, которые, не жалея сил, работали в две смены по 12-14 часов, без выходных и отпусков, чтобы обеспечить масштабные поставки оружия фронту и приблизить Победу.

Завод «Электросигнал»

Воронежский завод «Электросигнал» был создан в сентябре 1931 года для производства железнодорожных клемм, но вскоре перепрофилирован в крупный радиозавод. Такое решение было продиктовано потребностями страны в развитии отечественной радиопромышленности. Первыми изделиями, освоенными на производстве, стали детекторный приемник «П-8», громкоговорители и репродукторы.

В начале Великой Отечественной войны завод эвакуировали в Новосибирск. Выпуск радиоприемников был прекращен, предприятие начало производить аппаратуру радиосвязи для нужд Красной Армии. В военный период завод также выпускал финские ножи, гранаты, хвостовые части самолетов. 27 октября 1941 года в Новосибирск прибыл первый эшелон из Воронежа с заводским оборудованием, а уже 24 декабря была изготовлена первая продукция для армии. Весной 1942 года на фронт поступили радиостанции, собранные рабочими «Электросигнала». Первыми разработками стали приемники «9Н-1», «4ПБ-10» и аппарат «Говорящая бумага» — прототип магнитофона.

Завод «Электросигнал»

Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

Как только Воронеж освободили от фашистов, в город стали возвращаться эшелоны с оборудованием. Полностью разрушенный завод собственными силами восстанавливали работники предприятия и горожане. В мае 1944 года была налажена сборка радиостанций для фронта, а в последние месяцы войны освоено производство бытовых радиоприемников «Родина». По одному из них прямо в цехе рабочие услышали известие о Победе. В 1946 году 2117 работников предприятия были награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Завод «Авиаагрегат»

История завода началась в 1932 году в поселке Ступино Московской области. В первые месяцы войны производство было эвакуировано в город Куйбышев (Самара). Монтаж оборудования шел под открытым небом, люди работали в недостроенных корпусах, без отопления, греясь у костров. Недостаток рабочих восполнялся подростками 14-15 лет и женщинами, мобилизованными из других областей и сел.

К концу 1942 года благодаря невиданной самоотверженности работников рожденного войной завода был налажен беспрерывный выпуск винтов к самолету Ил-2, прозванному фашистами «черной смертью». В военные годы на заводе было произведено более 90 тысяч винтов. Указом от 16 сентября 1945 года по представлению Народного комиссариата авиационной промышленности Завод № 35 (так в то время назывался «Авиаагрегат») за образцовое выполнение заданий правительства по производству агрегатов для боевых самолетов награжден орденом Красной Звезды.

УАП «Гидравлика»

В начале войны решением правительства заводское оборудование Ржевского завода по производству уплотнительных материалов и прокладок было демонтировано и отправлено в тыл, сначала — в Саратов, затем — в Уфу.

Первый эшелон с работниками и оборудованием завода из Саратова в Уфу прибыл в конце марта 1942 года. Это был не просто эшелон — это был завод на колесах. Участник этого переезда Д.Е. Андриевских вспоминал: «Переезд из Саратова в Уфу длился около месяца, питались мерзлой картошкой, которую пытались жарить на касторовом масле. В одном из вагонов был установлен ручной пресс. На нем непрерывно изготавливали продукцию и партиями передавали заказчику». Одновременно с эшелоном в Уфу прибыли директор, 43 специалиста и рабочих, восемь металлорежущих станков и семь прессов. Со второго квартала 1942 года завод приступил к работе на новом месте. В годы Великой Отечественной войны предприятие непрерывно наращивало объем выпускаемой продукции, было укомплектовано около 24 тысяч авиационных двигателей, выпущенных предприятиями Уфы, Куйбышева, Казани, Перми.

Уральский оптико-механический завод (УОМЗ)

До войны завод № 217, основанный еще в 1837 году, находился в Москве, это было крупнейшее предприятие в СССР, производившее оптические приборы. 7 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны СССР принял решение об эвакуации завода в Свердловск (Екатеринбург). За 28 дней полностью вывезли оборудование, лабораторию предприятия, материалы, полуфабрикаты, инструменты, техническую документацию и библиотеку. На Урал выехали 10 тысяч рабочих с семьями. Для эвакуации завода потребовалось 10 эшелонов, насчитывавших 630 вагонов.

Уральский оптико-механический завод

Фото: rostec.ru

За годы войны завод произвел и поставил фронту десятки тысяч оптических приборов: авиационных бомбардировочных прицелов, артиллерийских буссолей, теодолитов и топопривязчиков. В 1943 году на предприятии было разработано 17 видов вооружений, в том числе новый авиационный прицел. Именно здесь производили приемники к пулемету «Максим» и узел затвора к легендарной «Катюше».

КБ «Молния»

У этого уфимского предприятия не было детства, как и у большинства мальчишек и девчонок, вставших холодной осенью 41-го к станкам. Конструкторское бюро начало свою деятельность в сложнейших условиях, без материальной базы для поисковых работ. Снабжать электроэнергией завод, эвакуированный в 1941 году из Москвы в Уфу, приходилось за счет отключения электроэнергии от жилого сектора. Для освещения использовались коптилки и керосиновые лампы, ведь нужно было немедленно приступить к организации производства – самолеты не могли подняться в воздух без свечей зажигания. Эшелоны находились еще в пути, а дата выпуска первой продукции уже была назначена. Работали с энтузиазмом. Если возникали проблемы, за нее брались все, кто только мог оказать помощь в ее решении, не считаясь с личным временем, невзирая на должности.

«Кузнецов» (Самара) и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Москва)

Предприятие было основано в 1912 году в Москве под названием «Гном» и являлось первым в России специализированным заводом по изготовлению авиационных моторов ротативного типа Gnome (60 лошадиных сил), которые использовались на аэропланах типа «Фарман» и «Ньюпор».

Осенью 1941 года из-за угрозы захвата столицы завод был эвакуирован в город Куйбышев (Самара) на площадку строившегося авиамоторного завода № 337. В кратчайшие сроки производство моторов АМ-38, начатое еще в Москве для штурмовика Ил-2, было возобновлено на новой площадке. С 1941-го по 1945 год было выпущено 21 341 двигатель АМ-38Ф, а также двигатели АМ-35 (для МиГ-1), АМ-42 (для Ил-10) и ГАМ-34БС (для торпедных катеров).

В конце 1940-х — начале 1950-х годов предприятие запустило серийное производство турбореактивных двигателей ВК-1, сконструированных Владимиром Климовым для самолетов фронтовой авиации Ил-28 и МиГ-15, РД-900 — прямоточные воздушно-реактивные двигатели Михаила Бондарюка для беспилотного самолета-мишени Ла-17 и сверхзвуковой РД-012 для межконтинентальной крылатой ракеты «Буря» Семена Лавочкина.

ОМО имени Баранова — «Салют»

История Омского моторостроительного объединения имени Петра Баранова (филиал АО «НПЦ газотурбостроения «Салют») начиналась в городе Александровске (ныне Запорожье). Изначально это был филиал Петроградского завода электромеханических сооружений «Дека». Уже к 1925 году здесь серийно выпускали двигатели М-6; в 1927 году начали производство двигателей М-11, М-22, М-85. В 1933 году заводу присвоено имя военного и политического деятеля Петра Баранова.

В августе 1941 года завод эвакуировался в Омск, для его оборудования потребовалось почти три тысячи вагонов. Уже в Омске рабочие и местные жители совершили беспрецедентный трудовой подвиг, за один день проложив по заболоченной местности шестикилометровую железнодорожную ветку — от омской станции до площадки, отведенной под завод.

Уже 7 ноября 1941 года прошли испытания первого собранного в Омске двигателя М-88Б для бомбардировщиков Ил-4, а с января 1942 года завод заработал в полную силу. Заводчане обеспечивали потребности фронта, работая под открытым небом в лютые морозы. Условия жизни сотрудников тоже были экстремальными: приходилось размещаться в бараках, по девять человек на восьми квадратных метрах. В 1943 году на предприятии начался выпуск моторов АШ-82ФН, которые устанавливались, в частности, на истребители Ла-5 и бомбардировщики Ту-2.

НПО «Сатурн»

Фото: npo-saturn.ru

НПО «Сатурн»

Научно-производственное объединение «Сатурн» находилось в городе Рыбинске с 1916 года — здесь императорским указом было утверждено решение о создании автомобильного завода «Русский Рено». Из-за угрозы оккупации Ярославской области по решению ГКО в 1941 году рыбинский авиационный завод эвакуирован в Уфу, где находится и до сих пор.

Завод «Климов»

История предприятия ведется с 1914 года — времени учреждения в Санкт-Петербурге акционерного общества «Русский Рено» для производства и ремонта автомобилей и авиационных двигателей марки «Рено». Среди первых изделий завода — двигатели для знаменитых тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков Игоря Сикорского «Илья Муромец» и летающих лодок Дмитрия Григоровича.

Во время Великой Отечественной войны эвакуированное в Уфу предприятие наладило массовое производство советских авиадвигателей М-105 (в дальнейшем ВК-105). С этого момента дальнейшая история завода неразрывно связана с именем выдающегося конструктора Владимира Яковлевича Климова, работы которого заложили основу для развития отечественного двигателестроения. Под его руководством в 1946 году в Ленинграде образовано Опытно-конструкторское бюро, где в 1948 году был разработан первый в СССР крупносерийный турбореактивный двигатель отечественного производства ВК-1 (РД-45) для истребителей МиГ-15, МиГ-17, бомбардировщика Ил-28.

На сайте TOPWAR немало людей, скажем так, приверженных традициям прошлого, и вряд ли можно их за это упрекать. И вот мне подумалось, что будет неплохо дать им возможность, с одной стороны, немного почитать милые для души строки, а с другой… узнать что-то новое о таком сложном периоде нашей военной истории, как эвакуация.

Эвакуируемые коровы проходят через Москву

А было так, что в советское время преподаватели истории КПСС должны были защищать кандидатские и докторские диссертации на тему «Партийное руководство». Чем руководство – это уже выбор исследователя. Главное, чтобы оно, это руководство, было. Требовалось документально подтвердить, что оно было, а вот если не было, то… не было и диссертации.

Мой коллега по институту Вячеслав Соловьев, обучавшийся в аспирантуре Куйбышевского госуниверситета, выбрал тогда очень сложную тему «Организаторская деятельность Коммунистической партии среди эвакуированного населения в годы Великой Отечественной войны (на материалах партийных организаций Куйбышевской, Пензенской и Ульяновской областей)». И надо сказать, что он проработал столько документов, сколько никто из всех прочих аспирантов, буквально горы, так что его работа – это очень интересный труд, хотя местного значения. Недавно мы встретились, вспомнили прошлое, молодость, и я предложил ему сделать ряд статей для ВО. Но он предложил это сделать мне, любезно предоставив свою работу для публикации. Так и родилась идея дать отрывки из его диссертации + мои комментарии и добавления, поскольку мне тоже довелось поработать над этой темой в процессе написания книги «Умрем же под Москвой или свастика над Кремлем». Текст из диссертации Соловьева дается в кавычках. Многим будет любопытно посмотреть, каким образом писались (и выглядели) научные диссертации в 1985 году. Сноски пришлось убрать, уж очень их много. Но некоторые, знаковые, я поместил непосредственно в текст. Итак, читаем о том, как ВКП(б) руководила нашим эвакуированным населением в годы войны… Вот с чего эта диссертация начиналась…

«В период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вошедшей в историю нашей страны как время необычайно тяжёлых испытаний, советские люди черпали силы в великих ленинских идеях: «…характер войны и её успех больше всего зависят от внутреннего порядка той страны, которая вступает в войну…» Истоки победы СССР в войне против фашистской Германии заключаются в самой природе передового общественного и государственного строя, в коренных преимуществах социализма над капитализмом, как подчёркивается в Программе КПСС /новая редакция/, победа в войне неразрывно связана с деятельностью коммунистической партии, являющейся вдохновителем и организатором масс, направляющей и руководящей силой нашего общества. Победа завоёвана массовым героизмом советских воинов на фронте и беспримерным в истории человечества подвигом трудящихся в тылу. В постановлении ЦК КПСС «О 40-летии Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» подчёркнуто: «…великий подвиг в годы войны совершили труженики тыла… своим самоотверженным трудом выиграли небывалую битву за металл и хлеб, топливо и сырьё, за создание могучего советского оружия.

Неотъемлемой частью героических трудовых усилий нашего народа стало успешное перемещение производительных сил из районов, которые могли подвергнуться оккупации, в советский тыл.

Ещё в годы гражданской войны В.И. Ленин указывал на необходимость в случае угрозы вражеского вторжения срочного вывоза из прифронтовой полосы в глубинные районы кадров и материальных ресурсов (См.: Ленин В.И. Военная переписка, I9I7-I920 гг. М., Воениздат, 1966, с.50.) Эвакуация, осуществлённая в годы Великой Отечественной войны, продемонстрировала патриотизм советских людей, организаторские способности Коммунистической партии, её постоянную заботу о человеке. В Политическом докладе ЦК КПСС ХХУП съезда партии подчёркивается: «Человеческая жизнь, возможности её всестороннего раскрытия… — самая большая ценность… На это КПСС ориентируется в своей практической деятельности.» (Материалы ХХУП съезда Коммунистической партии Советского Союза. М., Политиздат, 1986, с.21.)

В современных условиях сохраняющейся угрозы ракетно-ядерного нападения со стороны империалистических держав организация защиты населения путём его рассредоточения приобретает важное значение в системе гражданской обороны и сохранения трудовых ресурсов страны. В этом плане опыт партийного руководства эвакуацией советских людей в безопасные районы, приобретённый в период Великой Отечественной войны, их размещением и включением в производительную деятельность, не потерял актуальность. Он может найти применение при хозяйственном освоении новых, ещё необжитых районов страны, в рациональном, экономном использовании трудовых ресурсов. Этот опыт учит, в частности, находить оптимальные пути результативного решения задач, стоящих перед партийными организациями.

Актуальность избранной темы в значительной степени обусловлена также и тем, что в условиях научно-технического прогресса повышается вероятность подчас непредсказуемых катастроф, связанных с усложнением техносферы. Выступая на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, М.С. Горбачёв сказал: «В современной обстановке возрастает значение военно-патриотического воспитания советских людей, и много хорошего было сделано в ходе подготовки к 40-летию победы, нельзя ослаблять эту работу и после празднования юбилея.» (Сорокалетие победы советского народа в Великой отечественной войне: Документы и материалы, М., Политиздат, 1985, с. 98.)»

Самое главное, однако, в таких диссертациях это не славословия в честь очередного основополагающего съезда КПСС и не заверения в верности делу В.И. Ленину, а фактические материалы, нарытые автором в различных архивах, куда в то время простым смертным вход был накрепко заказан. Это как добыча золота. Промываешь пустую породу, и остаются самородки… «информации». И вот тут работа В. Соловьева просто вне конкуренции. Он привлек документы 1256 дел 79 фондов 12 партийных и государственных архивов. Он работал в ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, в ЦА ВЛКСМ, в ЦГАОРе СССР был проработан материал фондов ВЦСПС, в ЦГАНХ СССР – фонды наркоматов промышленности, а в ЦГА РСФСР изучались фонды Наркомпроса и Наркомата соцобеспечения.

«Базой, давшей большую часть материала, стали партийные архивы региона. В материалах военных отделов комитетов партии сконцентрированы документы о прибывших гражданах из семей воинов, документы оргинструкторских отделов рассказывают о помощи эвакуированным всех категорий. В документах отделов промышленности почерпнуты сведения о быте, трудовой деятельности эвакуированных коллективов предприятий. Материалы отделов кадров содержат переписку о назначении и перемещении эвакуированных. Использовались также центральные и областные газеты и мемуары.»

Итак, дальше несколько цифр. Война – войной, там умирают солдаты, а мирных людей надо вывозить в тыл. И ладно людей… Скот надо угонять, потому что скот – молоко и мясо. Вывозить заводы. Но даже заводы не так были важны, как люди. Кому работать-то на вывезенных заводах? «Кадры решают все!»

Поэтому при наступлении немецких войск вывозилась не только техника, но и люди! Эвакуация была массовой и проводилась в два этапа: с июня по декабрь 1941 года и с мая по ноябрь 1942 года. При ГКО был создан сначала Совет по эвакуации, а затем (уже в 42-ом) Комиссия по эвакуации. За первое военное полугодие всеми видами транспорта было эвакуировано около 17 млн. человек, а во вторую волну еще 8 млн., то есть 25 млн. человек – население целого европейского государства или примерно 30% населения, жившего на оккупированной территории до войны, а также 2700 предприятий.

О той работе, что была проведена, говорит такой пример: в Пензе эвакопункт был создан 18 июля 1941 года. Так вот, только через него по 12 августа прошло 399 эшелонов с 437800 эвакуированными. В день проходило по 15-18 эшелонов. Но людей надо было кормить, и в столовой при Пензе-I ежедневно готовилось до 20 тысяч порций! Ульяновский эвакопункт отпускал 10 тысяч обедов сутки!

Все эвакуированные делились на пять групп. Первая – коллективы заводов. Вторая – учащиеся ФЗО, третья – семьи военнослужащих. Четвертая – детские дома и интернаты. Пятая – эвакуированные индивидуальным порядком. Была еще одна категория эвакуированных, о которой В. Соловьев в своей работе не написал – это заключенные тюрем, но о них рассказ будет отдельный.

Парторганизации проводили работу среди населения на предмет расселения и уплотнения. Например, в домах, где жили комсомольцы, было принято более 4 тысяч семей. Строились бараки и даже землянки, но люди расселялись. Под открытым небом никто не остался. И тут же велось строительство заводов, куда эти эвакуированные шли работать.

В 1941-1942 гг. на Восток из угрожаемых районов было вывезено 715 школ ФЗО и РУ с контингентом 125052 учащихся. В Пензенской области в сельских районах было размещено 80% переселенцев, в Куйбышевской – около 58%, в Казахстане – 64,5%, на Верхней Волге – 77%. В Свердловской области 80% переселенцев разместилось в городах и рабочих поселках.

Любое дело в государстве требует денег. На переселение в 1941 году было израсходовано 3 млрд. рублей. Переселенцам выдавались единовременные пособия: в декабре 1941 года 35 миллионов рублей, в январе-марте 1942-ого 55 миллионов!

Но люди есть люди. «Правда» от 18 декабря 1941 года писала: «… есть сигналы, что кое-где работники местных организаций считают заботу о нуждах эвакуированного населения чуть ли не обузой». Поэтому партийные организации с таким отношением боролись, что находило свое отражение в документах. На особом контроле находились семьи фронтовиков, лишившиеся кормильцев, эвакуированные из Ленинграда и затем Сталинграда. Очень много внимания уделялось созданию подсобных хозяйств при заводах. Отводилась земля под картофель, капусту, морковь, свеклу, устраивались парниково-тепличные хозяйства.

Только в Куйбышевской области при заводах было создано 306 таких хозяйств, которые дали за год 5 млн. пудов овощей! В 1943 году в Куйбышевской области в среднем на семью, имевшую огород, было получено 320 кг картофеля, а в Ульяновской области – 559 кг. В среднем! На семью! То есть почти по килограмму картофеля на день, а местами и много больше. Но продукты переселенцам шли не только с собственных огородов. В Пензенской области был создан фонд помощи, через который было собрано с населения почти 67,5 тысяч центнеров продуктов, почти 540 тысяч предметов одежды и обуви, более 12 млн. рублей денег!

Как видите, переселение людей было, во-первых, достаточно хорошо организовано, то есть вывезено 30% наиболее трудоспособного населения, не считая тех, кто уехал сам, во-вторых, всех переселенцев расселили, обеспечили жильем, одеждой, деньгами, работой, землей под огороды, семенным материалом и даже лошадьми – пахать эти самые огороды. И все это в условиях, когда на Запад непрерывно шли эшелоны с армейскими подразделениями, боевой техникой, продуктами питания для армии. То есть – даже если отмести все имеющиеся традиционные для того времени славословия в адрес партии, очевидно, что без огромной организаторской работы всего этого сделать было бы просто невозможно.

Продолжение следует…

Эвакуация в СССР в годы Великой Отечественной войны имела уникальный масштаб за всю историю страны. Инициатива создать комиссию по эвакуации граждан, стратегических предприятий, организаций и учреждений из Москвы была предпринята еще до объявления войны, 3 июня 1941 г.. Разработанный план и проект Постановления Совнаркома СССР «О частичной эвакуации населения г. Москвы в военное время» не был утвержден И.В. Сталиным, а сама комиссия распущена.

После объявления войны постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 24 июня 1941 г. «для руководства эвакуацией населения, учреждений, военных и иных грузов, оборудования предприятий и других ценностей» при СНК СССР спешно был создан Совет по эвакуации. С 26 сентября 1941 г. по 31 января 1942 г. при Совете работало Управление по эвакуации населения.

Не имея ни плана, ни опыта, вопросы по вывозу людей и предприятий в тыл нередко приходилось решать по ходу дела. Избежать ошибок было невозможно. Начальник Грузового управления НКПС Н.Ф. Дубровин, ответственный за эвакуацию материальных грузов, вспоминал:

«Конкретными, заблаговременно разработанными эвакуационными планами на случай неблагоприятного хода военных действий мы не располагали /…/ Помню, как по заданию директивных органов мы специально разыскивали в архивах и библиотеках Москвы, в том числе в Государственной библиотеке им. В.И. Ленина, хотя бы отрывочные сведения об эвакуации во время Первой мировой войны, но найти почти ничего не удалось. Опыт приобретался в ходе военных действий…».

27 июня 1941 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР «О порядке вывоза и размещения людских контингентов», по которому в первую очередь эвакуировались детские учреждения, квалифицированные кадры рабочих и служащих, люди пожилого возраста, женщины с детьми, промышленное оборудование, станки и машины, цветные металлы, горючее, хлеб и другие ценности, имеющие государственное значение. В летние месяцы из Москвы и ее пригородов было вывезено одним железнодорожным транспортом около 1 млн 400 тыс. человек, треть из них составляли дети.

К ноябрю 1941 г. население столицы в результате ухода многих москвичей на фронт и эвакуации сократилось с 4,5 млн до 2,5 млн. К концу ноября общее число эвакуированных жителей Москвы достигло 2 млн человек.

В приведенных ниже документах акцент делается на эвакуацию государственных служащих и детей, а также важнейших государственных учреждений. Приведены отдельные Постановления из правил об эвакуации скота и зернофуража. В публикацию вошли довоенный эвакуационный план, план перевода работников наркоматов, служащих и рабочих с членами их семей в тыл и условия их дальнейшего проживания. Представлены документы, рассказывающие о сложностях организации вывоза детей из Москвы и их дальнейшей адаптации в тылу. Нашли отражение документы об эвакуации архивов важнейших государственных учреждений, Государственного хранилища драгоценных металлов и камни, Алмазного фонда СССР, ценностей Оружейной палаты Кремля, высших учебных заведений.

В октябре 1941 г. в Москве началась паника, когда в результате провала Вяземской операции по секретному постановлению И.В. Сталина из столицы выехали руководства Партии, правительства, министерства обороны, Генштаба и иностранных посольств. Основные документы, рассказывающие об этой эвакуации, планах по ликвидации стратегических объектов Москвы в случае ее захвата нацистами, а также начала реэвакуации также приведены в публикации.

Опубликованные документы представлены в хронологическом порядке, иллюстрируют как складывалась работа по эвакуации из столицы в июне-июле 1941 года.

В ожидании эвакуационного эшелона на Казанском вокзале

№ 1

Предложение председателя Московского городского совета В.П. Пронина [1] председателю Совета народных комиссаров СССР И.В. Сталину[2] о разработке плана эвакуации населения из Москвы в военное время с резолюцией И.В. Сталина

3 июня 1941 г.

Совершенно секретно

Председателю Совета Народных Комиссаров Союза ССР

товарищу СТАЛИНУ И.В.

Во исполнение постановления Совнаркома Союза ССР от 21 апреля 1941 года «О мероприятиях по улучшению местной противовоздушной обороны г. Москвы» комиссией правительства в составе т.т. Осокина[3] (НКВД), Круглова[4] (НКВД), Хохлова[5] (Совнарком РСФСР), Щербакова[6] и Пронина разработан план эвакуации из Москвы части населения в военное время.

План эвакуации части населения из г. Москвы намечает вывоз в военное время в другие области 1040 тыс. чел. московского населения, в том числе:

школьников — 432 000 чел., детей дошкольного возраста — 226 000 чел., детей детских садов и детских яслей — 101 000 чел., инвалидов и стариков — 57 000 чел., учителей с детьми, обслуживающего персонала и матерей с детьми — 174 000 чел.

Эвакуация в военное время этого количества населения г. Москвы намечена по согласованию с председателями облисполкомов в районы следующих близлежащих к г. Москве областей:

в Московскую область — 250 000 чел., в Ивановскую область — 130 000 чел., в Ярославскую область — 121 000 чел., в Калининскую область — 950 00 чел., в Рязанскую область — 165 000 чел., в Тульскую область — 109 000 чел., в Орловскую область — 100 000 чел., в Горьковскую область — 70 000 чел.

Эвакуация этой части населения г. Москвы будет производиться в военное время железнодорожным транспортом и автобусами (в близлежащие районы около г. Москвы) по постановлению Московского Совета, утвержденному Правительством Союза ССР. Размещение эвакуируемого населения будет производиться в клубах, домах отдыха, избах-читальнях и в домах колхозников. Ответственность за эвакуацию населения из г. Москвы возлагается на Московский городской и районные советы депутатов трудящихся г. Москвы.

Ответственность за размещение эвакуируемого населения возлагается на областные и районные советы вышепоименованных областей.

Представляя настоящие предложения по эвакуации в военное время части населения из г. Москвы, комиссия просит Правительство:

- Утвердить план эвакуации части населения из г. Москвы в военное время в количестве 1040 тыс. человек.

- Обязать областные и районные советы Московской, Ивановской, Ярославской, Калининской, Рязанской, Тульской, Орловской и Горьковской областей подготовить в военное время размещение эвакуируемого в их области населения г. Москвы.

- Обязать народного комиссара путей сообщения предусмотреть в своих мобилизационных планах перевозку по железной дороге эвакуируемого из Москвы населения.

- Обязать Наркомторг[7] — т. Любимова[8] создать мобилизационные запасы на зимний период для особо нуждающихся детей, эвакуируемых из г. Москвы: валенок — 150 тыс. пар, пальто детских зимних — 150 тыс. шт., шапок — 150 тыс. шт.

- Возложить ответственность за размещение детей, эвакуируемых в области, на председателей облсоветов, начальников НКВД области и секретарей обкомов ВКП(б).

Председатель Комиссии по эвакуации

из г. Москвы населения в военное время

В. Пронин

Резолюция И.В. Сталина

Товарищу Пронину. Ваше предложение о «частичной эвакуации населения г. Москвы в военное время» считать несвоевременным. Комиссию по эвакуации прошу ликвидировать, а разговоры об эвакуации прекратить. Когда нужно будет, и если нужно будет, подготовить эвакуацию, ЦК и СНК уведомят Вас.

И. Сталин

Пометы:

В правом верхнем углу: от т. Пронина.

АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 424. Л. 1–2. Машинопись. Подпись-автограф. Резолюция И.В. Сталина написана синим карандашом.

№ 2

Протокольное постановление Совета Народных Комиссаров СССР об условиях перевода работников наркоматов, переводимых из Москвы

2 июля 1941 г.

В связи с переводом ряда Народных Комиссариатов из г. Москвы в целях ее разгрузки, Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Служащие, переводимые из г. Москвы в другой город в связи с переводом наркоматов из г. Москвы, имеют право взять с собой членов своей семьи.

Директора предприятий и начальники учреждений обязаны давать разрешение на уход с работы супругам переводимых работников, желающим следовать за переводимыми супругами.

- Переводимые работники и переезжающие с ними члены их семей имеют право взять с собой одежду, белье, обувь, постельные принадлежности, столовую, чайную и кухонную посуду и другие вещи домашнего обихода (кроме мебели). Остальное имущество, в том числе и мебель, переезжающих остается в квартире и сдается на хранение управляющему домом (коменданту), который несет ответственность за сохранность этого имущества.

- Жилая площадь переводимых работников в г. Москве сохраняется за ними без взимания квартирной платы.

- Народный Комиссариат выдает единовременное пособие на переводимого работника в размере его месячного должностного оклада и на каждого переезжающего с ним члена семьи, в размере ¼ месячного оклада переводимого работника.

- За время переезда переводимые работники получают заработную плату. Проезд переводимых работников и членов их семей, а также провоз имущества к месту назначения в пределах до 150 кг на переводимого работника и до 50 кг на каждого переезжающего члена семьи оплачиваются за счет государства.

- Работников, освобождаемых от работы в связи с переводом наркоматов из г. Москвы, Народные Комиссары обязаны устроить на другую работу в подведомственных наркомату учреждениях и предприятиях.

Зам. Председателя Совета

Народных Комиссаров Союза ССР Н. Вознесенский [9]

Управляющий Делами Совета

Народных Комиссаров СССР Я. Чадаев [10]

ГАРФ. Ф. 6822. Оп. 1. Д. 221. Л.1-2. Типографский бланк.

№ 3

Протокольное постановление П 34/196 Политбюро ЦК ВКП(б) (XVIII созыв)

«Об эвакуации членов семей рабочих и служащих из г. Москвы»

7 июля 1941 г.

Особая папка

Утвердить следующее постановление Совета по эвакуации:

Совет по эвакуации постановляет:

- Разрешить Мосгорисполкому дополнительно эвакуировать из г. Москвы 532 тыс. человек членов семей рабочих и служащих: в Пензенскую область — 100 000 чел., в Горьковскую область — 50 000 чел., в Марийскую АССР — 17 000 чел., в Татарскую АССР — 115 000 чел., в Удмуртскую АССР — 10 000 чел., в Башкирскую АССР — 130 000 чел., в Челябинскую область — 30 000 чел., в Кустанайскую область Казахской ССР — 30 000 чел.

Эвакуацию закончить в 5-дневный срок.

- Перевозку эвакуируемых произвести: НКПС железнодорожным транспортом — 507 000 чел., в том числе с передачей на водный транспорт в г. Чебоксары 75 000 чел. и в г. Рязань 10 000 чел. Наркомречфлоту водным транспортом — 105 000 чел., в том числе из г. Чебоксары 75 000 чел., Рязани — 10 000 чел. и г. Москвы — 25 000 чел.

- Обязать НКПС (т. Кагановича) обеспечить подачу вагонов для отправки эвакуируемых из г. Москвы в указанные в п.1 области и автономные республики, а Наркомречфлот (т. Шашкова [11]) — в г. Рязань и г. Чебоксары. Перевозку эвакуируемого населения произвести бесплатно с представлением соответствующих счетов Наркомфину СССР.

- Обязать Мосгорисполком установить обязательную нумерацию отправляемых эшелонов и назначить в каждом эшелоне начальника и врача.

- Обязать НКПС [12] (т. Кагановича [13]) и Наркомречфлот (т. Шашкова) производить разгрузку эшелонов с эвакуируемым населением (полностью или по группам) на станциях и пристанях по указанию совнаркомов республик и облисполкомов.

- Обязать председателей совнаркомов Казахской ССР, Чувашской, Марийской, Татарской, Удмуртской, Башкирской АССР и председателей Пензенского, Горьковского и Челябинского облисполкомов:

а) в суточный срок сообщить соответствующим начальникам дорог и пароходств пункты разгрузки эшелонов с указанием количества человек, подлежащих разгрузке на каждой станции или пристани;

б) во избежание нерациональных пробегов поездов и пароходов командировать на входные станции железных дорог и пристани области (АССР) уполномоченных, возложив на них выдачу точного назначения станции разгрузки каждого эшелона, прибывающего в области (АССР);

в) в 2-суточный срок подготовить к приему эвакуируемых помещения в колхозах и совхозах, школы, красные уголки, клубы и дома отдыха;

г) подготовить в населенных пунктах, где будет производиться разгрузка поездов и пароходов, помещения для временного размещения эвакуируемых до отправки их к местам расселения;

д) обеспечить местным транспортом быструю перевозку эвакуируемых с железнодорожных станций и пристаней, а также размещение и обслуживание эвакуируемого населения в местностях их расселения.

- Обязать Наркомторг СССР (Торгречтранс и железнодорожные буфеты), НКПС (Трансторгпит) и Центросоюз обеспечить по маршрутам следования эшелонов с эвакуируемыми бесперебойную продажу продуктов питания.

- Обязать Совнарком Чувашской АССР и Рязанский облисполком в 2-дневный срок организовать вблизи железнодорожных вокзалов и пристаней эвакопункты для временного размещения эвакуируемых, следуемых через указанные города с пересадкой с железной дороги на пароходы. Обеспечить при указанных эвакопунктах продажу горячей пищи, а также медсанобслуживание.

- Разрешить Мосгорисполкому из средств местного бюджета выдать на руки эвакуируемым семьям средства на две недели из расчета 5 рублей в сутки на человека».

Секретарь ЦК ВКП(б)

АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 424. Л. 100-102. Машинописная выписка на бланке ЦК ВКП(б).

№4

Протокольное постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о вывозе из Москвы государственных запасов драгоценных металлов, драгоценных камней, Алмазного фонда СССР и ценностей Оружейной палаты Кремля

27 июня 1941 г.

Утвердить следующее постановление СНК СССР:

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

- Разрешить НКФ [14] СССР, НКВД СССР и Управлению Кремля НКГБ [15] вывезти из Москвы в Свердловск и Челябинск находящиеся в Государственном хранилище драгоценные металлы, драгоценные камни, Алмазный фонд СССР и ценности Оружейной палаты Кремля.

- Предложить Наркомторгу СССР немедленно сдать НКФ СССР имеющиеся у него, сверх необходимого для реализации количества, запасы драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях, слитках, ломе и монете.

- Предложить НКПС СССР срочно предоставить в распоряжение НКФ СССР и НКВД СССР необходимое количество вагонов для вывоза указанных в п.1-м данного постановления ценностей.

- Обязать Наркомлес [16] РСФСР немедленно предоставить Гохрану [17] НКВД СССР необходимое количество тары (ящики) для упаковки.

- Предложить НКВД СССР и НКФ СССР выделить необходимое количество служебного персонала и воинской охраны для сопровождения и охраны вывозимых ценностей.

- Обязать НКВД СССР и НКФ СССР всю операцию по вывозу ценностей провести в трехдневный срок.

- Обязать НКВД СССР изъять в Гохран НКВД СССР изделия драгоценных металлов и камней, находящихся в музеях и Эрмитаже.

Опубл.: Известия ЦК КПСС. 1990. № 6. С. 209.

№ 5

Распоряжение секретаря ЦК ВКП(б) А.С. Щербакова местным партийным и советским органам об организации обеспечения детей, вывезенных из Москвы

10 июля 1941 г.

Под личную Вашу и председателя облисполкома ответственность обязываю проверить положение [с] обслуживанием детей, вывезенных из Москвы и устранить имеющиеся недостатки немедленно. Дети должны быть обеспечены всем необходимым.

Секретарь ЦК ВКП(б) А.С. Щербаков

РГАСПИ. Ф. 88. Оп. 1. Д. 912. Л. 29. Машинопись. Подпись-автограф.

№ 6

Постановление Государственного комитета обороны (ГКО 99-сс) «Об эвакуации промышленных предприятий»

11 июля 1941 г.

Об эвакуации промышленных предприятий

Государственный комитет обороны постановляет:

- Утвердить представленный Советом по эвакуации план эвакуации промышленных предприятий, согласно прилагаемому списку.

- Обязать наркоматы, перечисленные в списке, выделить ответственных лиц (по наркомату, главку, каждому предприятию) за проведение эвакуации предприятий, обеспечив своевременную погрузку и доставку на место в полной сохранности всего оборудования, материалов и другого имущества.

- Установить, что одновременно с эвакуацией оборудования выезжают бригады монтажников этого оборудования на новом месте.

- Установить, что на всех заводах, передаваемых для назначений, задания по производству вооружения и боеприпасов на этих заводах, безусловно, подлежат сохранению.

- Срок эвакуации предприятий, указанных в прилагаемом списке, установить 5 — 7 дней, за исключением заводов и отдельных цехов, выполняющих неотложные текущие военные заказы, в отношении которых срок эвакуации устанавливается особо Государственным комитетом обороны.

- Обязать НКПС выделить для вышеуказанной эвакуации промышленных предприятий 40 940 вагонов и установить, совместно с заинтересованными наркоматами, количество вагонов, подлежащих ежесуточно под погрузку людей, оборудования и материалов.

- Образовать при Совете по эвакуации группу инспекторов во главе с тов. Косыгиным по контролю за проведением эвакуации предприятий.

Зампредеседателя государственного комитета обороны

В. Молотов.

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 2. Л. 39. Машинопись. Чистовой вариант постановления, заверенный печатью ГОКО.

№ 7

Из постановления Государственного комитета обороны (ГКО 165-сс) об эвакуации скота и зернофуража

16 июля 1941 г.

Об эвакуации из прифронтовых районов скота, зернофуража, принадлежащих колхозов, а также совхозам и другим государственным организациям и имущества МТС, МТМ [18] и совхозов

Государственный комитет обороны постановляет:

- Обязать Совнаркомы Украинской, Белорусской, Молдавской ССР, облисполкомы Ленинградской, Калининской, Смоленской и Орловской областей в декадный срок перегнать поголовье лошадей, крупного рогатого скота, овец и коз, принадлежащих колхозам, совхозам, конным заводам, государственным конюшням и другим государственным организациям, а также эвакуировать тракторный и комбайновый парк, станкооборудование и основной инвентарь МТС, МТМ и совхозов. Общественные зернофуражные фонды и совхозные запасы фуража за исключением части, необходимой для кормления перегоняемого скота, раздать колхозникам на руки[19].

[…] 3. Утвердить правила о порядке эвакуации из прифронтовых районов скота, зернофуража, принадлежащих колхозам, совхозам и другим государственным организациям и имуществам МТС, МТМ и совхозов (приложение № 1).

Зампредеседателя Государственного комитета обороны

В. Молотов[20]

Приложение к постановлению ГКО из правил эвакуации скота и зернофуража

Сов. Секретно

приложение № 1 к постановлению

ГКО №ГКО-165сс от 16 июля 1941 г.

ПРАВИЛА

о порядке эвакуации из прифронтовых районов скота, зернофуража, принадлежащих колхозам, совхозам и другим государственным организациям и имуществам МТС, МТМ и совхозов

- Установить, что при эвакуации того или иного района должно быть эвакуировано принадлежащее колхозам, совхозам, конным заводам, государственным конюшням и другим государственным организациям:

а) все поголовье лошадей, за исключением необходимого количества, оставляемого для нужд обороны страны, по согласованию с командованием частей Красной Армии;

б) коровы в возрасте до 13 лет, нетели, быки-производители в возрасте до 10 лет, волы в возрасте до 4-х лет, телки и бычки, пригодные для перегона;

в) поголовье взрослых овец и коз, с молодняком, пригодным для перегона;

г) лошади, крупный рогатый скот, овцы и козы, находящиеся в личном пользовании колхозников, рабочих и служащих в случаях, когда эвакуируется и население имеющие этот скот;

д) все запасы зернофуража, которые не могут быть использованы частями Красной Армии и для других государственных нужд;

е) тракторный, комбайный парк, автомашины, станкооборудование и основной инвентарь МТС, МТМ и совхозом.

- Все общественное и принадлежащие государственным организациям поголовье свиней, птиц, кроликов, а также все поголовье малоценного пользовательного скота должно быть сдано на мясо для снабжения Красной Армии и использования на другие государственные нужды в счет мясопоставок за 1941 — 1942 гг., а весь остальной остающийся скот должен быть роздан колхозникам, а в совхозах — рабочим, служащим и колхозникам [21].

[…] 5. Эвакуация и размещение скота, тракторов, комбайнов, автомашин, станкооборудования и сельскохозяйственного инвентаря после удовлетворения требований командования частей Красной Армии производится вглубь страны, в районы, устанавливаемые Наркомземом СССР [22].

[…] 7. Для перегона крупного рогатого скота и овец комплектовать гурты и отары в следующих размерах: по крупному рогатому скоту гурты в 50 — 200 голов; по овцам в отары не более одной тысячи голов.

Эвакуируемых лошадей использовать для обслуживания людей, а также перегоняемого скота и для перевозки машин и имущества МТС, МТМ и совхозов. […]

Гурты и отары перегонять со скоростью 20 — 25 километров за сутки, предоставляя животным необходимый отдых и используя для перегона нежаркое время дня.

Разрыв между отарами и гуртами при перегоне должен быть не менее одного километра [23].

[…] 13. Для транспортировки комбайнов, сельскохозяйственных машин, станкостроительного и сельскохозяйственного инвентаря использовать эвакуируемый автотракторный парт МТС, совхозов и других государственных предприятий, а также гужевой транспорт.

Движение эвакуируемых тракторов, автомашин направлять по проселочным дорогам, обеспечив их необходимым горючим, смазочными материалами, в первую очередь за счет наличия МТС и совхозов, которым они принадлежат.

Совхозы и МТС на всем пути эвакуации тракторов и автомашин должны предоставлять горючие и смазочные материалы в размерах, обеспечивающих полную заправку баков.

- Имеющиеся на складах в совхозах, МТС, МТМ и других организациях имущество, кроме конного и ручного инвентаря, раздаваемого колхозникам, а также яды, химикаты и минеральные удобрения в эвакуируемых районах при невозможности вывоза — немедленно уничтожаются на месте.

Из ветеринарных учреждений вывозятся наиболее ценные медикаменты, оборудование, биопрепараты (лечебные сыворотки, убитые предохранительные вакцины, диагностические препараты), а остальное уничтожается на месте.

- Установить, что скот, продовольствие и другое ценное имущество, оставленное населением без надзора, переходит в распоряжение частей Красной Армии.

- Ответственность за проведение эвакуации возложить на Совнаркомы республик, исполкомы край(обл) советов и райисполкомы районов, из которых производится эвакуация, а также по колхозам — на Наркомзем СССР, а по совхозам на Нарокомат совхозов СССР, Наркоммясомолпром СССР и Наркомпишепром СССР соответственно.

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 3. Л. 78—80. Машинопись. Чистовой вариант постановления, заверенный печатью ГОКО; Там же. Л. 81—85. Машинопись. Чистовой вариант приложения.

№ 8

Докладная записка заместителя заведующего Отделом школ ЦК ВКП(б) Мякотина секретарю ЦК А.С. Щербакову об эвакуации детей из Москвы

19 июля 1941 г.

Кликните на документ, чтобы его увеличить

С 30 июня 1941 г. по настоящее время из Москвы вывезено свыше 200 000 детей дошкольного и школьного возраста.

Проверка, проведенная Отделом школ ЦК ВКП(б) эвакуации детей показала, что Моссовет не был подготовлен к проведению этого мероприятия. Мобилизационного плана не оказалось, вследствие чего вывоз детей был проведен совершенно неудовлетворительно.

В спешке за одну ночь, Моссоветом без участия руководителей городского и областного отделов народного образования был составлен план эвакуации на 200.000 детей из гор. Москвы в Московскую, Рязанскую и Тульскую области.

В течение 1-2 часов родителям предлагалось собрать и доставить детей в школы. Многие учащиеся, родители которых находились в это время на работе, выехали без необходимых вещей и продуктов питания.

В свою очередь, органы народного образования и райсоветы Москвы не обеспечили выезжающие коллективы детей посудой, хозяйственным инвентарем, продуктами питания и достаточными суммами денежных средств.

Следы неподготовленности сказались и на комплектовании школьных интернатов педагогическими кадрами.

Кликните на документ, чтобы его увеличить

Учителя и пионер-вожатые подбирались случайно, без учета необходимых деловых качеств. К тому же одному воспитателю поручалось наблюдение за 60-ю учащимися.

Что касается медицинского персонала, то он при эвакуации детей был совсем не предусмотрен. Рассчитывали обойтись местными силами.

Точно также большинство районов Московской, Рязанской, Тульской областей не подготовились к приему детей; не было транспорта для доставки их к месту назначения, не подготовлены помещения, не организовано питание и т. д.

В результате такой неорганизованности имели место многочисленные случаи, когда дети в течение ряда дней не получали горячей пищи, не обеспечивались кипяченой водой.

Так, в Желтухинском и Шиловском районах Рязанской области, в Раменском районе Московской области, из-за отсутствия кипятильников и других приспособлений для изготовления пищи, дети горячего питания и кипяченой воды не получают.

Отсутствие медицинского обслуживания и наличие в ряде мест антисанитарных условий, вызвали среди детей заболевания чесоткой, дифтеритом, корью, коклюшем, ангиной, дизентерией и другими инфекционными болезнями.

В Звенигородском районе московской области из 450 детей, размещенных в колхозных избах дер. Савино заболели более 80 ч.

Во многих районах до сих пор не разрешен вопрос о стирке белья, о банях. Отсутствует хозяйственное мыло.

Из-за плохого педагогического надзора имеются несчастные случаи.

Так, например, два ученика Ленинградского района гор. Москвы утонули в реке. В Рыбинском районе Рязанской области утонула ученица 173 школы гор. Москвы. Двое детей железнодорожного района гор. Москвы были зарезаны поездом.

Подобных случаев можно перечислить несколько.

Моссовет, а также и многие местные органы, принимающие эвакуированных детей, до настоящего времени не создали соответствующих условий в отношении размещения медицинского и педагогического обслуживания этих детей, не обеспечили бесперебойного снабжения детских интернатов продуктами питания, деньгами, кухонным и хозяйственным инвентарем.

Наркомпросом РСФСР не разработан режим дня для детских интернатов, не даны инструкции педагогическому и руководящему составу по работе с детьми. Не рассмотрен вопрос зарплаты педагогическому персоналу, не мобилизовано местное учительство для участия в налаживании работы с детьми, приехавшими на их территорию.

Одним из крупнейших недостатков механически составленного плана эвакуации Московским советом, является и то, что большое количество детей было отправлено в такие районы, из которых в настоящее время Моссовет вынужден вывозить их обратно.

Так, в течение последних 3-х дней возвращаются в Москву около 100 000 детей из 26 районов Московской области, что фактически срывает план эвакуации Моссовета, вызывает лишнюю затрату больших государственных средств, загружает транспорт и создает беспокойство среди родителей.

Казалось бы, что Моссовет после предпринятой им в начале непродуманной эвакуации, должен был сейчас очень серьезно подойти к последующему вывозу этих детей из Москвы.

Однако, до сих пор работники Моссовета не имеют плана всей эвакуации детей. Отказавшись в настоящее время от организованного вывоза их из Москвы, они полностью отстранились от этого дела, переложив эвакуацию детей на всех родителей, не считаясь с тем, что многие из них не могут вывести детей, так как связаны с производством или призваны в ряды РККА.

По сообщению Заместителя Начальника Управления начальной и средней школы Наркомпроса РСФСР тов. Пискарева, возвратившегося из Ленинграда, подобные явления имеют место и в Ленинградской области.

В целях полного завершения эвакуации детей из Москвы, а также обеспечения нормальных условий жизни эвакуированных детей и ликвидации имеющихся недостатков Отдел школ ЦК ВКП(б) считает необходимым:

- Обязать Моссовет обеспечить возможность выезда в отдаленные области или к родным тем родителям с детьми, которые могут быть отпущены с работы без ущерба для производства.

Детей же, родители которых не могут выехать из Москвы в связи с занятостью на производстве и призывом в ряды РККА, вывести организованным порядком по определенному плану.

- Обязать Московский совет, потребкооперацию и местную промышленность обеспечить детские интернаты в кратчайший срок посудой, хозяйственным инвентарем, установить определенную норму снабжения детей продуктами питания как в централизованном порядке, так и за счет местных фондов.

- Мосгороно [24] и отделам народного образования тех областей и районов, в которые вывезены дети обеспечить руководство и контроль по вопросам размещения, питания и организации воспитательной работы с детьми.

- Обязать Наркомпрос РСФСР в ближайшее время:

а) утвердить режим дня для школьных интернатов, предусматривающий привлечение детей к самообслуживанию и к посильным для них сельскохозяйственным работам, развертывание военно-оборонной работы;

б) разрешить вопрос с оплатой труда работников школьных интернатов;

в) развернуть подготовку к зиме и к новому учебному году (подбор педагогических кадров, утепление зданий, подвоз топлива, оборудование столовых, бань и т.д.).

- Дать указания секретарям Московского, Рязанского, Тульского обкомов ВКП(б) о систематическом наблюдении и контроле за организацией жизни эвакуированных детей.

- Для проверки выполнения постановления Совнаркома РСФСР о размещении детей, вывезенных из Москвы и Ленинграда областными организациями и оказания практической помощи на местах командировать 3-х инструкторов Отдела школ ЦК ВКП(б) в Ярославскую, Рязанскую и Тульскую области.

- Зам.зав. Отделом ЦК ВКП(б) Мякотин

РГАСПИ. Ф.17. Оп. 126. Д. 2. Л.157-160. Машинопись. Подпись-автограф.

№ 9

Справка секретаря Московского горкома партии В.К. Павлюкова в ЦК ВКП(б) об эвакуации детей из Москвы

30 июля 1941 г.

Кликните на документ, чтобы его увеличить

В связи с эвакуацией детей из Москвы действительно имели место указанные в прилагаемой докладной записке недостатки. В результате принятых МГК ВКП(б) мер положение с отправкой детей из Москвы исправляется.

В настоящее время Мосгорисполкомом полностью закончен перевод денег на содержание детских коллективов на июль и первую половину августа, на месте организуется изготовление топчанов и изыскиваются возможности для обеспечения школьных интернатов посудохозяйственными принадлежностями.

Принятыми мерами также значительно увеличено количество педагогов и врачей, в результате чего на каждые 25 детей теперь имеется в среднем 1 педагог и на каждые 500 человек — 1 врач.

Кроме того, РОНО гор. Москвы дано указание до 5 августа произвести отправку детям зимней одежды.

Секретарь МГК ВКП(б) Павлюков [25]

РГАСПИ. Ф.17. Оп. 126. Д. 2. Л.161. Машинопись. Подпись-автограф.

№ 10

Из воспоминаний сотрудников эвакуационного пункта Мосгорздравотдела об эвакуации детей из Москвы

1944 г.[26]

С разрешением Правительством вопроса об эвакуации детей и детских учреждений из Москвы на восток, эвакопункту была дана задача эвакуировать своим транспортом детские учреждения — дома младенца, детский дом-ясли и детские сады.

Мосгорздравотдел составил план эвакуации, согласованный с железной дорогой; обеспечивал всем необходимым в пути (питание, средства), возложив на Эвакопункт МГОЗ только транспортировку детей и части имущества.

Погрузка производилась с Ярославского и Казанского вокзалов. Под погрузку подавались отдельные вагоны — пассажирские, в обычных пассажирских поездах, грузившиеся на обычных пассажирских платформах.

При взятии детей из домов младенцев, и, особенно, из карантинов-распределителей, имелись для транспорта большие трудности из-за карантинов отдельных детей, из-за которых следовало детей транспортировать отдельными машинами и в отдельный вагон. Эти указания эвакопункт получал заранее от Отдела Детства Мосгорздравотдела.

Другая трудность заключалась в том, что резервного инвентаря (кровать, матрац, подушка) не было и все это следовало брать одновременно «из-под ребенка» и привезти на вокзал в вагон «из-под ребенка». В одну машину это не входило и перебои заранее можно было предвидеть.

На железнодорожных платформах всегда были представители эвакуировавшегося учреждения и Мосгорздравотдела, но было мало разгрузчиков-носильщиков. Работники учреждений делились на два конца — место погрузки и место разгрузки и, конечно, с этим делом, требующим некоторой спешности, не справлялись. Дети оставались детьми — они плакали, просили покушать, попить, хотели спать, хотели «на горшок». Все это усложняло их транспортировку. Если погрузка, как правило, всегда начиналась засветло, то кончалась тоже, как правило, вечером.

Но несмотря на все эти трудности, ребятишки из Москвы были своевременно увезены.

ЦАГМ. Ф. 552. Оп. 2. Д. 337. Л. 23об. Машинопись.

[1] Пронин Василий Прохорович (1905 – 1993) – председатель исполкома Московского городского Совета.

[2] Сталин Иосиф Виссарионович (1878 – 1953) – секретарь ЦК ВКП(б)/КПСС, председатель СНК/Совета Министров СССР, председатель Государственного комитета обороны.

[3] Осокин Василий Васильевич (1894 – 1960) — начальник ГУ МПВО НКВД СССР.

[4] Круглов Сергей Никифорович (1907 – 1977) — 1-й заместитель наркома внутренних дел СССР, член Совета по эвакуации при СНК СССР, член Военного совета Резервного фронта.

[5] Хохлов Иван Сергеевич (1895 – 1973) – председатель СНК РСФСР.