Коллегии

В

1717 начинается замена приказов коллегиями.

За

образец при создании коллегий Петр I

взял устройство шведских органов

центрального управления.

Фактически

коллегии стали работать в 1718-1719. 50

приказов заместили 12 коллегий.

1717-1719

годы были подготовительным периодом

становления новых учреждений — коллегий.

Образование коллегий вытекало из

предшествующего приказного строя, т.к.

большинство коллегий создавалось на

базе приказов, и являлись их правопреемниками.

Система коллегий не сложилась сразу.

По указу 14 декабря 1717г. было создано 9

коллегий: Военная, Берг, Ревизион,

Иностранных дел, Адмиралтейская, Юстиц,

Камер, Штатс-контор, Мануфактур. Всего

к концу 1-ой четверти XVII

века существовало 13 коллегий, которые

стали центральными государственными

учреждениями, формируемыми по

функциональному принципу. Генеральный

регламент коллегий (1720г.) устанавливал

общие положения управления, штаты и

порядок делопроизводства. Присутствие

коллегии составляли: президент,

вице-президент, 4-5 советников, 4 асессора.

Штат коллегии состоял из секретарей,

нотариуса, переводчика, актуариуса,

копиистов, регистраторов и канцеляристов.

При коллегиях состоял фискал (позднее

прокурор), который осуществлял контроль

за деятельностью коллегий и подчинялся

генерал-прокурору. Коллегии получали

указы только от монарха и Сената и имели

право не исполнять указы последнего,

если они противоречили указам царя.

Коллегии выполняли сенатские указы,

присылали копии своих решений и доклады

о своей деятельности в Сенат.

Коллегия

иностранных дел заменила

собой Посольскую канцелярию. Ее

компетенция была определена указом от

12 декабря 1718г., в которую входило ведать

«всякими иностранными и посольскими

делами», координировать деятельность

дипломатических агентов, заведовать

сношениями и переговорами с иностранными

послами, осуществлять дипломатическую

переписку. Особенностями коллегии

являлось то, что в ней «никаких судных

дел не судят».

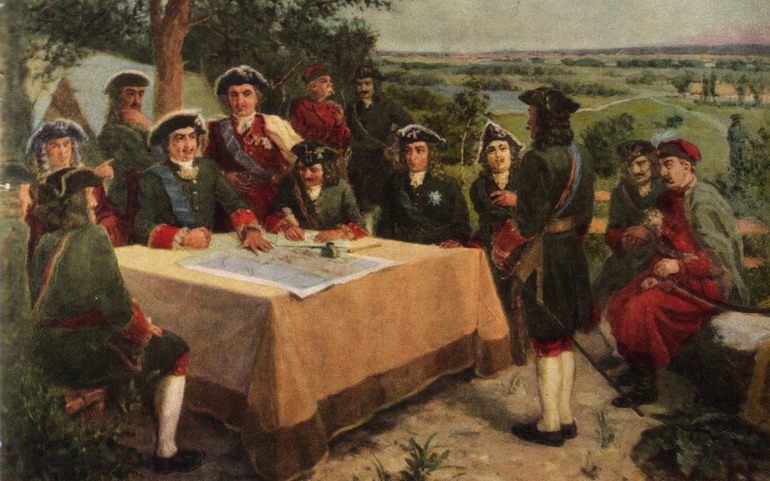

На

Военную коллегию возлагалось

управление «всеми воинскими делами»:

комплектование регулярной армии,

управление делами казачества, устройство

госпиталей, обеспечение армии. В системе

Военной коллегии находилась военная

юстиция, состоящая из полковых и

генеральных кригсрехтов.

Адмиралтейская

коллегия ведала «флот со всеми

морскими воинскими служители, к тому

принадлежащими морскими делами и

управлениями» и руководствовалась

в своей деятельности «Регламентом о

управлении адмиралтейства и верфи»

(1722) и «Регламентом морским». В ее

состав входили Военно-морская и

Адмиралтейская канцелярии, а также

Мундирная, Вальдмайстерская, Академическая,

Канальная конторы и Партикулярная

верфь.

Малороссийская

коллегия была образована указом от

27 апреля 1722г., с целью «Ограждать

малороссийский народ» от «неправедных

судов» и «утеснений» налогами

на территории Украины. Она осуществляла

судебную власть, ведала сборами податей

на Украине. В последние годы существования

основными ее целями была ликвидация

самоуправления и прежних органов власти.

Камер-коллегия

должна была осуществлять «высшее

надзирание» за всеми видами сборов

(таможенные пошлины, питейные сборы),

наблюдала за хлебопашеством, собирала

данные о рынке и ценах, контролировала

соляные промыслы и монетное дело.

Камер-коллегия имела свои органы: в

провинциях — конторы камерирских дел,

в дистриктах — учреждения земских

комиссаров.

Штатс-контор-коллегия

по регламенту 1719г. осуществляла

контроль за государственными расходами,

составляла государственный штат (штат

императора, штаты всех коллегий, губерний,

провинций). Она имела свои провинциальные

органы — рентереи, которые являлись

местными казначействами.

Ревизион-коллегия

должна была осуществлять финансовый

контроль за использованием государственных

средств центральными и местными органами

«ради порядочного в приходе и расходе

исправления и ревизии всех счетных

дел». Ежегодно все коллегии и канцелярии

присылали в коллегию счетные выписки

по составленным ими приходным и расходным

книгам и в случае несходства судили, и

наказывала чиновников за преступления

по доходам и счетам. В 1722г. функции

коллегии были переданы Сенату. В круг

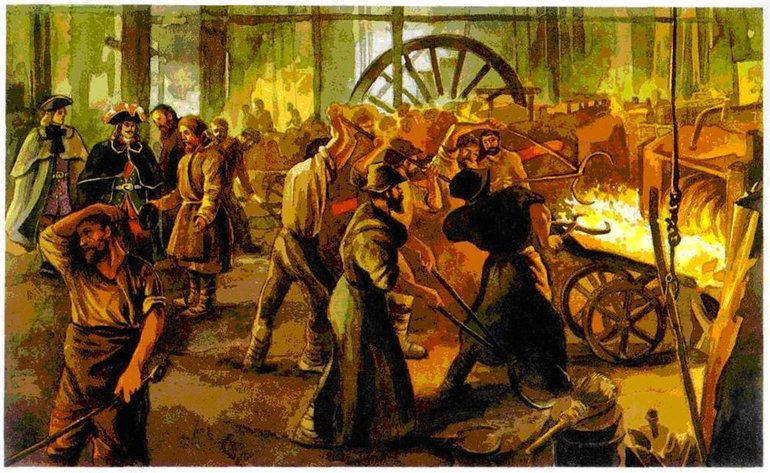

обязанностей

Берг-коллегии

входили вопросы металлургической

промышленности, управление монетными

и денежными дворами, закупка золота и

серебра за границей, судебные функции

в пределах ее компетенции. Была создана

сеть местных органов: Московский

обер-берг-амт, Казанский берг-амт,

Керченский берг-амт. Берг-коллегия была

объединена с другой — Мануфактур-коллегией

«по сходству их дел и обязанностей»

и как одно учреждение просуществовало

до 1722г.

Мануфактур

коллегия занималась вопросами всей

промышленности, исключая горнодобывающую,

и управляла мануфактурами Московской

губернии, центральной и северо-восточной

части Поволжья и Сибири. Коллегия давала

разрешение на открытие мануфактур,

обеспечивала выполнение государственных

заказов, предоставляла различные льготы

промышленникам. Также в ее компетенцию

входило: ссылка осужденных по уголовным

делам на мануфактуры, контроль технологии

производства, снабжение заводов

материалами. В отличие от других коллегий

она не имела своих органов в провинциях

и губерниях.

Коммерц-коллегия

содействовала развитию всех отраслей

торговли, особенно внешней. Коллегия

осуществляла таможенный надзор,

составляла таможенные уставы и тарифы,

наблюдала за правильностью мер и весов,

занималась постройкой и снаряжением

купеческих судов, выполняла судебные

функции.

С

организацией Главного магистрата

(1720г.) вопросы внутренней и внешней

торговли отошли в его ведение. Функции

Главного магистрата как центрального

учреждения заключались в организации

развития торговли и промышленности в

городах и управление посадским населением.

Юстиц-коллегия

(1717-1718гг.) руководила деятельностью

губернских надворных судов; осуществляла

судебные функции по уголовным

преступлениям, гражданским и фискальным

делам; возглавляла разветвленную

судебную систему, состоявшую из

провинциальных нижних и городских

судов, а также надворных судов; действовала

как суд первой инстанции по «важным

и спорным» делам. Ее решения могли

быть обжалованы в Сенате.

Вотчинная

коллегия, образованная в 1721г.: разрешала

земельные споры и тяжбы, оформляла новые

пожалования земель, рассматривала

жалобы на «неправые решения» по

поместным и вотчинным делам.

Тайная

канцелярия (1718г.) ведала сыском и

преследованиями по политическим

преступлениям (дело царевича Алексея).

Существовали и другие центральные

учреждения (старые сохранившиеся

приказы, Медицинская канцелярия).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

ПЕТРОМ I КОЛЛЕГИЙ

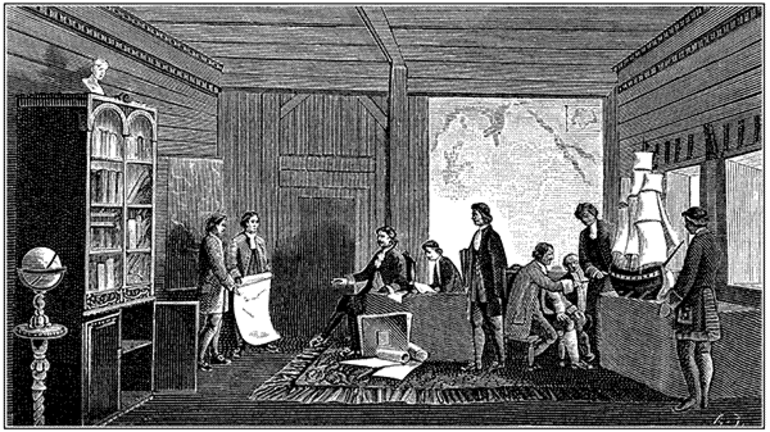

[…] Безотчетность в самый разгар войны и финансового кризиса всего сильнее должна была убедить Петра в необходимости полной перестройки центрального управления. […] Он наводил справки об устройстве центральных учреждений за границей: в Швеции, Германии и других странах он находил коллегии; иностранцы подавали ему записки о введении коллегий, и он решил усвоить эту форму русскому управлению. Уже в 1712 г. была сделана попытка устроить «коллегиум» для торгового дела с помощью иноземцев, ибо, как писал Петр, «их торги несравненно есть лучше наших». Он поручал своим заграничным агентам собирать положения об иностранных коллегиях и книги по правоведению, особенно же приглашать иностранных дельцов на службу в русских коллегиях, а без людей, «по однем книгам нельзя будет делать, ибо всех циркумстанций никогда не пишут». Долго и с большими хлопотами набирали в Германии и Чехии ученых юристов и опытных чиновников, секретарей и писцов, особенно из славян, которые бы могли наладить дело в русских учреждениях; приглашали на службу даже пленных шведов, успевших узнать русский язык. Познакомившись со шведскими коллегиями, которые тогда считались образцовыми в Европе, Петр в 1715 г. решил взять их за образец при устройстве своих центральных учреждений. В этом решении нельзя видеть ничего неожиданного или что-либо своенравное. […] Но и на этот раз дело пошло обычным ходом всех реформ Петра: быстрое решение сопровождалось медленным исполнением. Петр отправил нанятого им голштинского камералиста Фика в Швецию для ближайшего изучения тамошних коллегий и пригласил к себе на службу силезского барона фон Любераса, знатока шведских учреждений. Оба навезли ему сотни регламентов и ведомостей шведских коллегий и собственных проектов о введении их в России, а второй нанял в Германии, Чехии и Силезии сотни полторы охотников для службы в русских коллегиях. Оба они, особенно Фик, принимали деятельное участие в образовании этих коллегий. Наконец, к 1718 г. составили план коллежского устройства, установили должностной состав каждой коллегии, назначили президентов и вице-президентов, и всем коллегиям было предписано сочинить себе на основании шведского устава регламенты, а пункты шведского устава, неудобные «или с сетуацией сего государства несходные, заменить новыми по своему рассуждению». В 1718 г. президенты должны были устроять свои коллегии, чтобы с 1719 г. начать их работу; но последовали отсрочки и пересрочки, и коллегии не вступили в действие с 1719 г., а иные и с 1720 г.

Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М., 2004. http://magister.msk.ru/library/history/kluchev/kllec66.htm

УЧРЕЖДЕННЫЕ КОЛЛЕГИИ

Первоначально установлено было 9 коллегий, которые указ 12 декабря 1718 г. перечисляет в таком порядке и с такими названиями: 1)Чужестранных дел, 2) Камор, ведомство государственных денежных доходов, 3) Юстиции, 4) Ревизион, «счет всех государственных приходов и расходов», т. е. ведомство финансового контроля, 5) Воинской (коллегиум), ведомство сухопутных военных сил, 6) Адмиралтейской, ведомство морских сил, 7) Коммерц, ведомство торговли,

Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М., 2004. http://magister.msk.ru/library/history/kluchev/kllec66.htm

ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕГИЙ

Другим отличием коллегий от приказов был совещательный порядок ведения дел. Такой порядок не был чужд и старой приказной администрации: по Уложению судьи или начальники приказов должны были решать дела вместе с товарищами и старшими дьяками. Но приказная коллегиальность не была точно регулирована и заглохла под давлением сильных начальников. Петр, проводивший этот порядок в министерской консилии, в уездном и губернском управлении, а потом в Сенате, хотел прочно установить его во всех центральных учреждениях. Абсолютная власть нуждается в совете, заменяющем ей закон; «все лучшее устроение через советы бывает», — гласит Воинский устав Петра; одному лицу легче скрыть беззаконие, чем многим товарищам: кто-нибудь да выдаст. Присутствие коллегии составлялось из 11 членов, президента, вице-президента, 4 советников и 4 асессоров, к которым прибавлялся еще один советник или асессор из иностранцев; из двух секретарей коллежской канцелярии один также назначался из иностранцев. Дела решались по большинству голосов присутствия, а для доклада присутствию распределялись между советниками и асессорами, из коих каждый заведовал и соответственной частью канцелярии, образуя во главе ее особое отделение или департамент коллегии.

Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М., 2004. http://magister.msk.ru/library/history/kluchev/kllec66.htm

ИНОЗЕМЦЫ В СОСТАВЕ КОЛЛЕГИЙ

Введение иноземцев в состав коллегий имело целью поставить опытных руководителей рядом с русскими новичками. С той же целью Петр к русскому президенту обыкновенно назначал вице-президентом иноземца. Так, в Военной коллегии при президенте князе Меншикове вице-президент — генерал Вейде, в Камер-коллегии президент князь Д. М. Голицын, вице-президент — ревельский ландрат барон Нирот; только во главе Горномануфактурной коллегии встречаем двух иностранцев, ученого артиллериста Брюса и упомянутого Любераса. Указ 1717 г. установлял порядок, как назначенным президентам «сочинять свои коллегии», составлять их присутствие: на места советников и асессоров они сами подбирали по два или по три кандидата, только не из своих сродников и «собственных креатур»; по этим кандидатским спискам собрание всех коллегий баллотировало на замещаемые должности. Так, повторю, коллежское деление отличалось от приказного: 1) ведомственным распределением дел, 2) пространством действия учреждений и 3) порядком ведения дел.

Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М., 2004. http://magister.msk.ru/library/history/kluchev/kllec66.htm

ЗАМЕНА ПРИКАЗОВ КОЛЛЕГИЯМИ

Замена старых приказов новыми центральными учреждениями коллегиями была проведена в 1717–1721 гг. К концу XVII в. функции центральных учреждений выполняли 44 приказа. Их заменили 11 коллегиями. Внешние сношения и вооруженные силы находились в ведомстве трех коллегий: Военной, Адмиралтейств и Иностранных дел. Значение этих коллегий подчеркивалось тем, что они назывались «первейшими». Финансами ведали также три коллегии, обязанности между которыми разграничивались следующим образом: Камер-коллегия руководила сбором налогов, расходами распоряжалась Штате-контор-коллегия, контроль за расходами и доходами осуществляла Ревизион-коллегия. Управление легкой промышленностью было передано Мануфактур-коллегии, горным делом — Берг-коллегии, внешней торговлей Коммерц-коллегии. Вместо Поместного приказа, ведавшего земельными делами, была организована Вотчинная коллегия. Она ведала всякого рода земельными спорами, делами о наследовании земли и т. д. Местными судебными учреждениями управляла Юстиц-коллегия.

На правах коллегий находились еще два учреждения: Главный магистрат и Синод. Ратуша после проведения областной реформы 1708–1710 гг. утратила значение центрального учреждения, земские избы были ликвидированы. Перед Главным магистратом, учрежденным в Петербурге в 1720 г., была поставлена задача, чтобы он «сию (всего российского купечества) рассыпанную храмину паки собрал». В подчинении Главного магистрата находились городские магистраты, члены которых избирались из числа «дельных и лучших в купечестве» горожан. Фактическая власть в Главном магистрате и городских магистратах находилась в руках богатых купцов, притеснявших мелкий ремесленный люд. Члены городских магистратов избирались пожизненно и за «тщательное радение» могли быть пожалованы в дворянство. Городская реформа укрепила права купечества и тем самым способствовала развитию торговли и промышленности.

Особое место среди центральных учреждений занимал Преображенский приказ — карательное учреждение, возникшее еще в конце XVII в. Преображенский приказ ведал политическим сыском, его суду подлежали все противники существовавших порядков: участники восстаний, лица, произносившие «непристойные речи», под которыми подразумевались разговоры, осуждавшие реформы и поведение царя, его семейные дела и т. д.

Коллегиальная система отличалась от приказной более строгим распределением обязанностей между центральными ведомствами. Решения в коллегиях принимались большинством голосов ее членов в составе президента, вице-президента, четырех советников и четырех асессоров. Введение коллегиального управления Петр мотивировал, в частности, тем, что «известнее взыскуется истина» коллективным решением, нежели «единым лицем».

Коллегии располагали не только административными правами в отведенной им области управления, но и судебными функциями, за исключением политических преступлений. Финансовые тяжбы между купцами разбирали городовые магистраты и Главный магистрат. Права промышленников защищали Берг- и Мануфактур-коллегии, они же разбирали взаимоотношения мануфактуристов и работных людей. Военная коллегия рассматривала преступления, совершенные солдатами и офицерами сухопутной армии, и т. д.

Коллегиям подчинялись губернская, провинциальная и уездная администрации.

Порядок рассмотрения дел в коллегиях был разработан Генеральным регламентом, на основе которого строился весь внутренний распорядок учреждений. Помимо Генерального регламента, каждая из коллегий имела свой особый регламент с перечислением конкретных обязанностей по той или иной отрасли управления. К выработке регламентов были привлечены иностранные правоведы, был учтен опыт государственных учреждений Швеции и Дании. Петр I предупреждал: «Которые пункты в шведском регламенте неудобны или с сетуациею сего государства несходны, и оные ставить по своему разсуждению».

История России с древнейших времен до 1861 года

Н. Павленко, И. Андреев, В. Кобрин, В. Федоров. 3-е изд., М., 2004

http://wordweb.ru/andreev/51.htm

О ПРЕИМУЩЕСТВЕ КОЛЛЕГИЙ

Понеже все государственные коллегии, токмо под его царского величества особливым, також и правительствующего сената, указами обретаются; буде же сенат о каком деле что повелит, а коллегиум усмотрит, что то его величества указам, и высокому интересу противно: то государственному коллегиуму не должно того вскоре исполнять, но имеет в сенате о том надлежащее письменное предложение учинить. И ежели сенат, не взирая на оное, при прежнем своем определении пребудет, то сенат в том ответ дать повинен, а коллегиум, по письменному указу сенатскому исполнять, и потом его царскому величеству об оном донести должен, а ежели не известить: то коллегиум вся подвержена будет тому наказанию, по силе вреды. Того ради изволяет его царское величество, всякие свои указы в сенат и в коллегии, також и из сената в коллегии ж отправлять письменно; ибо как в сенате, так и в коллегиях словесные указы никогда отправляемы быть не надлежат.

Генеральный регламент 1720 г. («Генеральный регламент или устав, по которому государственные коллегии, також и все оных принадлежащих к ним канцелярий и контор служители, не токмо во внешних и внутренних учреждениях, но и во отправлении своего чина, подданнейше поступать имеют») // Реформы Петра I. Сборник документов.

Сост. В.И.Лебедев. М., 1937. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/general.htm

ОЦЕНКА АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ

В административной системе Петровской администрации новы все учреждения и по именам и по внешней организации, ново стремление законодателя разграничить ведомства, ввести деятельный контроль; новой представлялась Петру и коллегиальная система, о которой он так старался. Но исследователи замечают, что при всей новости форм… основания административной системы остались прежние.

Коллегия

-

Колле́гия (лат. collegium) — многозначное слово, произошедшее от древнеримских коллегий, которое может обозначать:

* группу должностных лиц, составляющих коллегиальный орган управления.

* в России XVIII века — центральные правительственные учреждения и министерства;

объединения лиц некоторых профессий, например, адвокатов;Исторически слово также использовалось для перевода названий французских коллежей, например Гаркурская коллегия.

Источник: Википедия

Связанные понятия

Генеральный регламент («Генеральный регламент или устав, по которому государственные коллегии, також и все оных принадлежащих к ним канцелярий и контор служители, не токмо во внешних и внутренних учреждениях, но и во отправлении своего чина, подданнейше поступать имеют») — устав государственной гражданской службы в России XVIII—XIX веков, изданный 28 февраля (10 марта) 1720 года. Составлен при участии Петра I.

Манифе́ст об учрежде́нии министе́рств — первый акт министерской реформы 1802-11 гг., регламентировавший деятельность отраслевых управленческих органов в Российской империи. Издан 8 сентября 1802 года императором Александром I.

Казначе́йство — организация казначеев, обслуживающих казну — государственное, учрежденческое или частное хранилище денег.

Уста́в благочи́ния 1782 года (название на момент подписания — «Устав благочиния, или полицейский») — нормативно-правовой акт, регламентирующий правовой статус полицейских органов, их систему и основные направления деятельности. Подписан Екатериной II 8 апреля 1782 года.

Канцеля́рия (лат. Cancellaria, от cancelli «решётка, загородка или помост для обнародования распоряжений властей») — общее название государственных учреждений или структурное подразделение (отдел учреждения, ведающий делопроизводством) в этих учреждениях (организациях) в различных государствах в различное время.

Упоминания в литературе

Важным элементом правового статуса коллегии адвокатов является то, что коллегия является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, открывает счета в банках в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет печать, штампы и бланки с адресом и наименованием коллегии адвокатов, содержащим указание на субъект Российской Федерации, на территории которого учреждена коллегия адвокатов. Кроме того, коллегия адвокатов вправе создавать филиалы на всей территории Российской Федерации, а также на территории иностранного государства, если это предусмотрено законодательством иностранного государства.

В текстах учредительных документов ЕС термин «Комиссия» употребляется исключительно для обозначения коллегии комиссаров. В широком понимании, в частности, в сообщениях средств массовой информации под «Комиссией» понимают весь административный аппарат, который включает около 33 тыс. европейских гражданских служащих, занятых в работе генеральных директоратов и служб[42].

В соответствии с данным положением коллегии защитников создавались в каждой губернии при губернских судах. Коллегия защитников являлась общественной организацией. В ее состав не включались лица, работавшие в государственных учреждениях и предприятиях, за исключением занимавших выборные должности, а также профессоров и преподавателей высших учебных заведений. Положение не устанавливало образовательного ценза для вступления в коллегии адвокатов.

МИНИСТЕРСТВА (от лат. ministro – служу, управляю) – форма организации высших органов управления, основанная на единоначалии. В нач. 19 в. началась постепенная замена коллегий на министерства. 8 сентября 1802 г. были учреждены первые 8 министерств: иностранных дел, военно-сухопутных сил, военно-морских сил, финансов, коммерции, юстиции, народного просвещения, Государственное казначейство. Позднее создавались новые и реорганизовывались старые министерства.

Первая четверть XVIII века была подготовительным периодом становления новых учреждений – коллегий. Образование коллегий вытекало из предшествующего приказного строя, так как большинство из них создавались на базе приказов и являлись их правопреемниками. Система коллегий сложилась не сразу. В 1717 г. было создано 9 коллегий, к концу первой четверти XVIII века их было уже 13. Все они стали центральными государственными учреждениями, формируемыми по функциональному принципу. При коллегиях зарождаются и первые профессиональные учебные заведения – Школа математических и навигацких наук, а также Артиллерийская, Медицинская и Инженерная школы. При Инженерной школе был организован отдельный класс геодезии, в котором готовили школьных учителей по специальным предметам[36]. Кроме того, существовала Новгородская архиерейская школа (1715) – образовательное учреждение, которое давало специальное образование для занятия учительской службой. Основным документом, регулировавшим государственно-общественное управление образованием, стал «Регламент, или устав Духовной коллегии» (1721). Отдельный раздел этого документа определял основные задачи государства в области образования и необходимость следовать европейским традициям воспитания и обучения. Впоследствии была учреждена Герольдмейстерская контора (1722), которой вменялось создание и управление учебными заведениями («пока академии исправятся») для детей «знатных и средних дворянских фамилий» с целью обучения гражданским специальностям.

Связанные понятия (продолжение)

Генерал-гевальдигер (от нем. Gewaldherr) — воинская должность установленная в Вооружённых силах Российской империи в 1711 году и закрепленная Воинским уставом императора России Петра Великого от 30 марта (10 апреля) 1716 года.

Департа́мент, подразделе́ние (от фр. département) — название министерства, ведомства либо их подразделения в ряде стран, например, во Франции, США, России и др.

Конференция при Высочайшем дворе (Конференция министров), высшее государственное учреждение Российской империи. Была создана в 1756 году по инициативе канцлера А. П. Бестужева-Рюмина. Упразднена в 1762 году. Формально считалась совещательным органом, но в большинстве случаев действовала самостоятельно от имени императрицы. Конференция пользовалась законодательной властью, давала указания и распоряжения Сенату, Синоду, коллегиям и другим центральным учреждениям империи.

О́рган управле́ния — общее название структуры где-либо (государство, общество и так далее) выполняющей задачи по управлению чем-либо.

Коллегиа́льность (лат. collegium — товарищество) — принцип управления исполнительного органа, при котором принятие решения по выполнению поставленных задач, устранению какой-либо проблемы, по организации работы и другим вопросам осуществляется на совещании группой должностных или уполномоченных лиц.

Камерир (от нем. Kämmerer) — камерный чиновник в провинции эпохи Петра I, подчинённый Камер-коллегии, а также чин в последние месяцы правления Павла I.

Фискалы (лат. fiscus — корзина; касса, казна, финансы) — должность, учреждённая Петром Великим.

Надво́рный суд (хофгерихт, гофгерихт) — наименование различных судебных учреждений в Российской империи, образованных под влиянием судебной системы Швеции.

Акт (от лат. actus «действие») — это официальный документ, который констатирует произошедшее действие или факт хозяйственной жизни и подписывается уполномоченными должностными лицами.

Должностное лицо — лицо, осуществляющее по назначению или по результатам выборов функции представителя власти, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями занимающее в государственных учреждениях, предприятиях, организациях, партиях, общественных учреждениях, организациях и формированиях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей.

Суде́бная инста́нция — суд или его структурное подразделение (коллегия, президиум), выполняющее строго определённую функцию, связанную с рассмотрением или разрешением судебных дел (рассмотрение дела по существу либо проверка в той или иной форме законности и обоснованности ранее принятых по данному делу решений). Понятие судебной инстанции характеризует конкретный вид судебной деятельности.

Министерство юстиции — орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, в том числе…

Комитет (от лат. comitatus — сопровождающий, сопутствующий) — 1) совет, собрание, съезд, коллегиальный орган, сформированный для работы в какой-нибудь специальной области, обычно имеющей отношение к руководству или управлению, а также государственный орган исполнительной власти или структурная единица в системе органов законодательной власти.

Зе́мский комисса́р — глава дистриктов в России. Должность введена в результате Областной реформы Петра I в 1719 году. До 1724 года земские комиссары назначались Камер-коллегией. С 1724 года рядом с этими назначенными комиссарами начинают действовать так называемые «комиссары от земли», избираемые уездными землевладельцами из своей среды на определенный срок.

Ратга́уз (нем. Rathaus, дом совета) — городское правление, учреждённое в 1798 году в Санкт-Петербурге Павлом I, поклонником немецкого образа жизни.

Распоряжение — в государственном и административном праве — вид подзаконного акта управления, изданный органом власти или управления в рамках его компетенции и имеющий обязательную силу для физических и юридических лиц, которым оно адресовано.

До́лжность (в административном праве) — правовое образование, первичная неделимая структурная единица в организации или вне её, замещаемая физическим лицом, отвечающим установленным квалификационным требованиям, несущим должностные обязанности и наделённым должностными полномочиями, в соответствии с руководящими документами в той или иной сфере деятельности.

Полномочия — ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия некоторых сотрудников на выполнение определенных задач (фактически командовать людьми).

Подробнее: Полномочие (право)

Жалованная грамота дворянству 1785 года («Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства») — грамота Екатерины II, освободившая дворян от обязательной службы.

Суд чести — обычно неформальный орган, рассматривающий проступки членов человеческого сообщества или организации.

Нака́з — документ, излагающий поручение вышестоящего органа власти нижестоящему об определённом порядке действия; в данном значении, наказ — исторический вид правового акта.

Синдик (др.-греч. σύνδικος или συνήγορος) — защитник на суде у древних греков. Синдиками назывались также в Афинах после изгнания 30 тиранов чиновники, составлявшие особое присутствие для рассмотрения вопросов о передаче конфискованного имущества частному лицу или государству, предъявлявшему своё право на получение такого имущества или части его.

Манифест о вольности дворянства — один из ключевых законодательных актов непродолжительного царствования Петра III. По свидетельству Якоба Штелина, Петр, ещё будучи наследником российского престола, говорил о своем желании даровать российскому дворянству свободу служить и не служить, а также право свободно выезжать из страны. Став императором, Петр III 17 января 1762 года во время своего первого официального посещения Правительствующего Сената объявил, что «из высочайшей своей к верноподданным отеческой…

Судебный исполнитель — должностное лицо, осуществляющее принудительное исполнение решений судов по гражданским делам, мировых соглашений, приговоров, определений и постановлений судов по уголовным делам в части имущественных взысканий.

Капита́н-испра́вник — полуофициальное название судебных и полицейских должностей Российской империи в 1775—1917 годах.

Контрасигнатура, контрасигнация, контрасигиляция (лат. contrasignatura — министерская скрепа, подпись) — порядок, при котором утверждённые главой государства или парламентом законы подлежат обязательному заверению подписью премьер-министра или уполномоченного министра для придания этому акту юридической силы.

Подсу́дность — распределение дел, подлежащих рассмотрению по первой инстанции, между судами — установление конкретного суда, который должен рассмотреть данное дело. Подсудность включает как компетентность, или власть, принадлежащую тому или другому суду, постановить решение по делу, так и соответствующую этой власти обязанность заинтересованных лиц подчиняться данному компетентному суду.

Генералите́т, фина́нсовый о́круг (фр. généralité) — главное подразделение регионального управления финансами во Франции в XVI—XVIII веках.

Политический сыск — слежение государства за скрытым политическим мнением своих граждан, часто для воздействия на него.

Генерал-контролёр — начальник Контрольного департамента Государственного контроля Российской империи, ранее генерал заведывающий контрольною частию государства.

Административный суд — государственный орган, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения административных дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.

Судоустро́йство (но́рмы) — совокупность правовых норм, определяющих задачи и принципы организации и деятельности, структуру и компетенцию судов.

Во́инский уста́в Петра́ I — военный устав, утверждённый Петром I 30 марта (10 апреля) 1716 года в Данциге. Является одним из основных документов, положенных в основу реформ юридической системы Российской империи, проводимых при Петре.

Собрание (греч. Συνάντηση «синантиси») — совместное присутствие группы людей в определённом месте для обсуждения разных тем или решения определённых проблем.

Арти́кул (лат. articulus «раздел, статья») — тип или род изделия, товара, а также его цифровое или буквенное обозначение для кодирования; параграф, раздел параграфа, статья, глава.

Правово́й ста́тус — установленное нормами права положение его субъектов, совокупность их прав и обязанностей. В правовой статус входят…

Гражданский кодекс — систематизированный законодательный акт, содержащий расположенные по определённой системе нормы гражданского права. При этом может использоваться как институционная система, так и пандектная система.

Военный суд че́сти (офицерский суд чести) — специальный выборный судебный орган для охраны корпоративной чести офицерства и достоинства офицерского звания. Суды чести действовали и действуют в вооружённых силах только некоторых государств. Такой суд рассматривает дела о проступках офицеров и о правонарушениях, отнесённых к его компетенции, и разбирает конфликты между офицерами.

Аудитор (лат. auditor — слушающий) — лицо, занимающееся аудитом (ревизией бухгалтерских книг, документов и отчётности) и консультационной деятельностью, связанной с наладкой бухгалтерского учёта.

Военно-судебный устав Российской империи — свод военных постановлений, построенный на принципах судебной реформы 1864 года и определивший устройство и компетенцию военного суда.

Благочиние — устаревший юридический термин, обозначавший в Российской империи законодательство о мерах для поддержания безопасности и порядка.

Во́зный (лат. ministerialis) — должностное лицо в судах низшего уровня в Польше и Великом княжестве Литовском. Возный вручал повестки («по́зывы») для явки в суд, а также исполнял обязанности следователя, судебного исполнителя и пристава. Назначался воеводой из местных шляхтичей по выбору земского суда и шляхты. После принесения присяги имя возного записывалось в актовые книги, после чего чего он считался вступившим в должность. В каждом повете было несколько возных, главного из которых называли генералом…

Имперская реформа (нем. Reichsreform) — совокупность мероприятий, направленных на реформирование системы управления Священной Римской империи, утверждённая общеимперским рейхстагом в Вормсе в 1495 году и дополненная Аугсбургским рейхстагом в 1500 году. В основу реформы легли предложения императора Максимилиана I. Имперская реформа легла в основу государственного устройства империи нового времени и, наряду с положениями Вестфальского мира 1648 года, являлась определяющей в системе межгосударственных…

Упоминания в литературе (продолжение)

Перестройка высшего административно-судебного места Российской империи вызвала необходимость переустройства местных присутствий по публично-правовым спорам. В 1908 г. статс-секретарь П. А. Столыпин в проекте преобразования учреждений губернского управления предложил выделить в них особые судебно-административные коллегии под председательством губернатора, в которые включить представителей общественности и профессиональных чиновников. П. А. Столыпин разработал понятие административного иска и процессуальные правила его рассмотрения. В марте 1909 г. проект был отклонен Советом по делам местного хозяйства[128].

Руководство работой судебных коллегий осуществляют заместители председателя суда, входящие в состав соответствующих коллегий.

В декабре 1923 года для координации работ по НОТ в масштабах всей страны был образован Совет научной организации труда, производства и управления (СовНОТ). 26 декабря того же года было утверждено Положение о Совете, ставшем постоянно действующим совещательным органом при коллегии НК РКИ СССР. Цель его деятельности – выработка основных принципов техники администрирования и научной организации управления. При СовНОТ открываются курсы подготовки секретарей для местных органов.

Существенное место среди источников истории рассматриваемой проблемы занимают судебно-следственные материалы. Состояние преступности и ее формы, основные направления деятельности правоохранительных органов на Северном Кавказе раскрывают документы ряда фондов центральных и региональных архивов. Общий надзор за соблюдением законности в регионе характеризуют документы фондов верховных судов и Прокуратуры СССР и РСФСР в ГАРФ. Фонды республиканских и областных судов в региональных архивах содержат приказы их председателей, постановления и протоколы заседаний президиумов, квартальные статистические отчеты о работе судов. В них имеются приговоры городских и районных судов, копии приговоров и решений судебных коллегий, копии представлений в Верховный суд РСФСР и его определений, другие материалы.

В результате Декретом советской власти от 23 ноября 1917 года Адмиралтейств-совет упраздняется, 26 ноября ВМРК, как выполнивший задачи, расформировывается. ВМК, будучи исполнительным органом СНК, приступила к демократизации (введению коллегиального руководства в центральных органах морского ведомства) и реорганизации старого военного флота, созданию советского военно-морского аппарата. В составе центрального морского аппарата создаются Управление заводами морского ведомства и Верховная следственная комиссия. Кроме того, согласно новой организации флота, в коллегию было введено два военно-морских специалиста[290].

Отсутствие прокуратуры не означало, что до ее создания не был организован надзор за законностью. Декрет СНК РСФСР от 7 марта 1918 г. № 2 «О суде» постановил при советах рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов создать коллегии лиц, посвящающих себя правозаступничеству в форме как общественного обвинения, так и общественной защиты. Надзор и контроль за соблюдением законов в деятельности местных органов власти и органов государственного управления осуществляли в то время различные учреждения, в компетенцию которых входили и другие функции. Например, ВЦИК, который надзирал за точным применением декретов на всей территории РФ, Совет Народных Комиссаров, народные комиссариаты. Особое место в системе государственных органов, наделенных надзорно-контрольной функцией, занимали Рабоче-крестьянская инспекция (РКИ), органы Народного комиссариата государственного контроля и его местные учреждения, которые были в 1920 г. ликвидированы в силу их малой эффективности. Функции по надзору за соблюдением законов выполняли также и органы ВЧК, надзор за законностью являлся и обязанностью судебно-следственных органов. Ревтрибуналы проверяли законность проведения следственных действий органами ВЧК, обоснованность содержания граждан в местах лишения свободы. Законность действий милиции и исправительно-трудовых учреждений находилась под контролем следственных комиссий и народных судов. В компетенцию Народного комиссариата юстиции входили наблюдение за деятельностью органов следствия, обвинения, защиты и дача им руководящих указаний, организация мест лишения свободы и заведование ими.

7 марта 1918 г. был принят новый Декрет о суде, который разрешал создание при местных советах коллегий единой организованной коллегии защитников в рамках субсидируемых государством коллегий правозаступников.

В комплекс общих судов включаются занимающие особое место в судебной системе военные суды. Они являются федеральными судами общей юрисдикции и осуществляют судебную власть в Вооруженных Силах РФ, в других войсках и воинских формированиях. В своей деятельности военные суды поднадзорны Верховному Суду РФ. Названная подсистема состоит из гарнизонных военных судов первого звена, окружных (флотских) судов как второго звена. В качестве третьего звена выступает Верховный Суд РФ в лице его Военной коллегии. Организация и общие основы деятельности военных судов как органов судебной власти определяются Федеральным конституционным законом от 23 июня 1999 г. «О военных судах Российской Федерации».

В министерстве образуется совещательный орган – коллегия. В ее состав входят министр (председатель коллегии), его заместители по должности, руководящие работники и специалисты министерства, ученые и представители других организаций. Персональный состав коллегии утверждается Правительством России. Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются при необходимости приказами министра.

Два и более а. вправе учредить коллегию адвокатов. Коллегия а. является некоммерческой организацией, основанной на членстве и действующей на основании устава, утверждаемого ее учредителями, и заключаемого ими учредительного договора. Коллегия а. считается учрежденной с момента ее государственной регистрации. Коллегия а. является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, открывает счета в банках, имеет печать, штампы и бланки с адресом и наименованием коллегии а.

Значительным шагом на пути совершенствования государственной структуры управления стал Манифест 8 сентября 1802 г. об учреждении министерств. Вместо коллегий образовывалось 8 министерств (военно-сухопутных и морских сил, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции и народного просвещения). Министры, назначаемые царем и подотчетные ему, единолично принимали решения и несли за них ответственность. В целях координации деятельности министерств учреждался Комитет министров. Одновременно расширялись права Сената. Он объявлялся высшей судебной инстанцией.

Для справки: Московский государственный юридический центр правовой помощи предприятиям по предупреждению правонарушений образован в 1989 г., а в 1993 г. преобразован в коллегию адвокатов «Мосюрцентр».

Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, открывает счета в банках в соответствии с законодательством РФ, имеет печать, штампы и бланки с адресом и наименованием коллегии адвокатов, содержащим указание на субъект РФ, на территории которого учреждена коллегия адвокатов. Коллегия адвокатов считается учрежденной с момента ее государственной регистрации. Коллегия адвокатов вправе создавать филиалы на всей территории РФ. Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в филиале коллегии адвокатов, являются членами коллегии адвокатов, создавшей соответствующий филиал.

5. Народные комиссариаты – органы отраслевого управления. Возглавлялись народными комиссарами, при которых действовали коллегии. Выделялись 5 общесоюзных (например, по иностранным делам, внешней торговле) и 5 объединенных наркоматов (например, труда, финансов). Все остальные сферы управления осуществлялись республиканскими наркоматами (здравоохранение, юстиция и др.). Такая система наркоматов обеспечивала наилучшее сочетание общих интересов союза с интересами каждой союзной республики в отдельности.

Во многих субъектах РФ образованы только прокуратуры городов и районов. Некоторые из них подразделяются на межрайонные прокуратуры, которые осуществляют свои полномочия на территории нескольких районов. Например, в г. Москве согласно административно-территориальному делению созданы муниципальные районы и административные округа. Таким образом, в соответствии с ФЗ «О прокуратуре» на основе деления действуют межрайонные прокуратуры, выполняющие свои функции на территории ряда муниципальных районов, и прокуратуры административных округов. Также ст. 20 ФЗ «О прокуратуре» предусматривает создание коллегий в органах прокуратуры. Данные коллегии являются совещательными органами. На основании решений коллегий соответствующие прокуроры издают приказы.

Состав коллегии территориального органа (кроме лиц, входящих в нее по должности) утверждается министром по представлению руководителя территориального органа.

Вторая глава посвящена тем нарушениям права, которые являются основанием для отмены (изменения) судебных постановлений в порядке надзора в соответствии со ст. 387 ГПК РФ. Они проиллюстрированы примерами из определений Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации. Критерии оценки законности судебных постановлений с точки зрения ст. 389 ГПК РФ продемонстрированы извлечениями из постановлений Президиума Верховного Суда Российской Федерации. В комментариях широко используется судебная практика Европейского Суда по правам человека.

В своей жалобе в Верховный Суд Республики Башкортостан Р. А. Кагиров, полагая нарушенными свои конституционные права избирать и быть избранным в органы государственной власти, просил назначить дату выборов главы администрации Калтасинского района Республики Башкортостан. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан решением от 4 июня 1998 г. оставила его жалобу без удовлетворения, сославшись на то, что п. 2 ст. 3 Договора Российской Федерации и Республики Башкортостан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан» от 3 августа 1994 г. относит порядок организации и деятельности органов государственной власти Республики Башкортостан к ведению Республики Башкортостан, а согласно ст. 95 Конституции Республики Башкортостан главы администраций районов и городов назначаются Президентом Республики Башкортостан. Суд указал также, что ссылка Р. А. Кагирова на Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года “О системе органов государственной власти в Удмуртской Республике”» от 24 января 1997 г. не может быть признана обоснованной, поскольку данное постановление принято по конкретному делу и не может распространяться на нормы Закона Республики Башкортостан.

В данном случае научный интерес представляют прежде всего заседания коллегиальных органов исполнительной власти общей компетенции, заседания коллегий (федеральных министерств), совещания у руководителей органов исполнительной власти отраслевой, межотраслевой и специальной компетенции. Например, Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2 – ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»[130] непосредственно закрепляет перечень вопросов, решение которых отнесено к исключительной компетенции заседания Правительства Российской Федерации (например, об утверждении федеральных целевых программ, о подписании международных соглашений, соглашений с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, о предоставлении в Государственную Думу законопроекта о федеральном бюджете, отчета о его исполнении и др.). В литературе справедливо подчеркивается, что «заседания Правительства Российской Федерации являются основной формой принятия наиболее важных решений».[131] Большое значение имеют также совещания, проводимые руководителями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на которых решаются сложные вопросы руководства подведомственными отраслями, сферами государственного управления. Решения, принимаемые на этих совещаниях, нередко оформляются протоколом, содержащим конкретные поручения должностным лицам, иным государственным служащим, а на соответствующие структурные подразделения органов возлагается обязанность осуществлять контроль за их исполнением.[132]

Итак, во второй четверти XIX в. происходит правовое усиление власти губернатора. Все предыдущие попытки утверждения коллегиального начала в губернском правлении не дали ощутимых результатов. Оно по-прежнему «представляло собой коллегию, но само по себе ничего не решало»[119]. В «Наказе» 1837 г. законодатель очертил круг дел, которые подлежали решению в коллегиальном порядке, и тех, которые должны были находиться исключительно в компетенции губернатора. Но при отсутствии механизмов отделения надзора от личной администрации управление вновь сосредотачивалось в одних руках. Постепенно утратив функции контроля и былую автономность, губернское правление превратилось в расширенный вариант губернаторской канцелярии[120]. Авторитарные тенденции проявили себя в законе от 27 августа 1842 г. (он предо ставил начальнику губернии право «обращать внимание» на местные учреждения всех ведомств[121]) и в законе от 2 января 1845 г., превратившем вице-губернатора в помощника губернатора[122]. Этот же закон закрепил подчинение губернских правлений ведомству МВД. Потеряв былую власть над органами местного управления, Сенат лишился всякого участия в управлении страной.

Первые объединения бухгалтеров в континентальной Европе были известны еще в XVI–XVII вв., но они не оказали столь существенного влияния на формирование профессии, как шотландские и английские институты. В 1581 г. в Венеции была учреждена Коллегия счетоводов (Colegio dei Raxionati). С XVII в. исполнение обязанностей счетоводов и ревизоров в этом городе доверяли только членам Коллегии. В 1739 г. по образцу венецианской Коллегии было организовано Общество счетоводов и ревизоров Милана. Его члены предоставляли услуги по заключению счетов, калькуляции, постановке и ревизии счетоводства. Позднее общественные объединения бухгалтеров были созданы в Генуе, Флоренции, Неаполе, Риме, Палермо и других итальянских городах. Развитию профессии в то время препятствовала политическая разрозненность страны: законодательные нормы, регламентировавшие привилегии счетоводов, были весьма разнообразны и крайне неустойчивы.

Виды юридических лиц по римскому праву были довольно разнообразны. Сюда относили собственно государство, императорский престол, политические общины (города и колонии), ассоциации римских граждан, селения, провинции, вольные союзы (религиозные, похоронные коллегии, коллегии ремесленников и т. п.), церковные учреждения и богоугодные заведения[40]. Однако более других интересна для настоящего исследования категория юридических лиц, которая в известном смысле стала прообразом общества с ограниченной ответственностью в современном его понимании, а именно те объединения, которые были основаны на договоре, создавались посредством соединения имущественных вкладов и были направлены на получение общих доходов от промышленной и торговой деятельности. К таковым в римском праве относились товарищества. В. Александров так определял товарищества рассматриваемого периода: «…соединение физических лиц, называемое товариществом, есть соединение, основанное на договоре, заключенном для достижения общими средствами общей цели»[41]. По цели деятельности товарищества разделялись на гражданские (не имевшие предпринимательского характера) и societas (товарищества торговые и промышленные)[42].

В структуру центрального таможенного органа входит руководство и подразделения. Руководство представлено председателем комитета, его заместителями и коллегией.

Обеспечение Президентом РФ согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации в области экспортного контроля осуществляется посредством формирования таких органов власти и управления, а также их подразделений, деятельность которых носит межведомственный характер. Так, например, в целях обеспечения реализации государственной политики в области экспортного контроля, в том числе в отношении международных режимов экспортного контроля, а также в целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и организационно-методического руководства работами по экспортному контролю в Российской Федерации ст. 9 комментируемого Закона предусмотрено создание межведомственного координационного органа по экспортному контролю. Кроме того, Указ Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю» содержит положения об образовании в ФСТЭК России межведомственного коллегиального органа – коллегии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Членами коллегии по должности являются руководящие работники федеральных органов исполнительной власти, государственных органов и организаций Российской Федерации в соответствии с перечнем, утверждаемым Президентом Российской Федерации по представлению министра обороны Российской Федерации.

Важно подчеркнуть, что в соответствии с п. 97 Регламента решение коллегии Экономического Суда может носить прецедентный характер для государств-участников Соглашения о статусе Экономического Суда, а также для органов и институтов Содружества. Данная норма не только повышает юридическую силу и степень обязательности его решений, но и значительно рационализирует и повышает эффективность деятельности Экономического Суда. Этой же цели служат положения п. 84 и 98 Регламента, в соответствии с которыми решение выносится на закрытом заседании без права разглашать особое мнение (если таковое было), а разъяснить решение коллегии Экономического Суда может только сама коллегия, вынесшая решение, а также полный состав Экономического Суда.

29 июня 1918 г. СНК РСФСР во изменение ранее принятого декрета постановил передать Департамент таможенных сборов со всеми подведомственными учреждениями из Народного комиссариата финансов в подчинение Народного комиссариата торговли и промышленности (НКТП), при котором для управления таможенным делом, охраной границы и другими управлениями создавалась особая коллегия. Этим же декретом Департамент таможенных сборов переименовывался в Главное управление таможенного контроля, при этом организационная структура оставалась прежней. В июне 1920 г. НКТП был преобразован в Народный комиссариат внешней торговли (НКВТ), к которому переходило управление таможенным делом. В это время начинается возрождение таможенной службы на территории Беларуси. Политическая и военная ситуация в Северо-Западном регионе постоянно менялась (гражданская война, германская оккупация, советско-польская война, «военный коммунизм»), что существенно усложняло создание таможенных учреждений.

Примерно таким же образом определяется и внутренняя структура арбитражных судов субъектов Российской Федерации, с той лишь разницей, что в некоторых судах с небольшим количеством судей могут быть образованы только судебные составы из числа судей этого суда, т. е. без образования коллегий.

Центральное управление. Реорганизация приказных органов 1699 г. Адаптация приказного управления к военным нуждам государства. Преображенский, Корабельный (Адмиралтейский), Провиантский приказы, Приказ военных дел. Перестройка приказного управления. Создание коллегий. Идеи камерализма в создании петровских коллегий. Генеральный регламент 1720 г. и регламенты коллегий. Создание Святейшего Правительствующего Синода. Отраслевой, сословный и территориальный принципы в построении коллегий. Приказы, канцелярии, палаты в управлении почтой, полицией, просвещением, медицинским делом, дворцовыми землями. Тайная канцелярия.

С 1936 г. ситуация стала меняться. И хотя адвокатов по-прежнему признавали неизбежным злом, понимали, что без них не обойтись. С целью установления контроля над адвокатурой в ноябре образовался отдел правовой защиты при Наркомате юстиции СССР. 16 августа 1939 г. Совет министров СССР одобрил новое Положение об адвокатуре. Положением предусматривалась организация адвокатуры в виде областных, краевых и республиканских коллегий, которая сохранялась вплоть до принятия 31 мая 2002 г. ФЗ № 63 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

Со временем пролетарскому государству потребовалась новая форма организации защиты. Декретом о суде № 2 от 7 марта 1918 г. при Советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов была образована коллегия лиц, посвятивших себя правозаступничеству «как в форме общественного обвинения, так и в форме общественной защиты».

Во Франции в соответствии с Законом от 21 июля 1982 года[116] на период мирного времени военные трибуналы были упразднены. На основании этого Закона были внесены поправки в законодательство, согласно которым в мирное время сохранялись военные суды, только находящиеся за границей. В соответствии с Законом о реформе военно-уголовного законодательства[117] был создан военный суд города Парижа, к подсудности которого отнесены дела о преступлениях, совершенных в войсках за границей. Была также установлена специальная процедура рассмотрения дел в судах, связанных с государственной или военной тайной. При этом имеет место определенная специализация, поскольку в составе каждого исправительного суда создана военная коллегия. Суд присяжных для военнослужащих состоит не из присяжных заседателей, выбираемых из числа граждан, а из семи профессиональных судей. При рассмотрении дел в отношении военнослужащих полномочиями председательствующего суда, следственного судьи и прокурора наделяются, соответственно, председательствующий суда Вооруженных сил, следственный судья Вооруженных сил и прокурор при суде Вооруженных сил.

Начиная с 10 деревень, во всех административных единицах должна была назначаться судебная коллегия из 3 судейских чинов. Судопроизводство по уголовным делам осуществлялось в системе специализированных судов.

7. Кто входит в состав коллегии ФОИВ? Вправе ли коллегии федеральных органов исполнительной власти принимать обязательные для исполнения решения?

Совет Федерации создает специальные комиссии по участию в приоритетных учреждениях, например в комиссии Совета Федерации по вопросу о взаимодействии федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)» с региональными телерадиокомпаниями;[99] представительствует в совете директоров Российского акционерного общества «ЕЭС России»;[100] в коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.[101]

Конституция Франции 1958 г., сохранив некоторые внешние атрибуты парламентаризма, фактически оформила установление режима личной власти. Центральной фигурой в системе высших органов государственной власти стал Президент. Первоначально он избирался особой коллегией, состоявшей из 81 512 выборщиков, из числа которых на долю Парламента приходилось менее 1 % голосов. В 1962 г. были введены прямые выборы Президента.

Общее понятие

С 1711 года император решил создать центральное координационное правление в соответствии с западноевропейским прототипом. Петр 1 сознательно выбрал шведский коллегиальную систему. Этот же порядок рекомендовал ученый-теоретик Лейбниц.

Государь сделал два шага для достижения цели:

- отправил за рубеж людей для ознакомления с бюрократической практикой управления и канцелярией;

- из-за границы пригласил специалистов в этой области для развития коллегиального регламента на местах.

Иностранные знатоки при всей значимости никогда не занимали руководящих постов. Высшим назначением для них была должность вице-президента. Правителями объявлялись представители русского народа. За этим император следил лично.

Причины реформ

В 1717—1719 годах ликвидировались устаревшие государственные органы управления. Вместо них пришли новые организационные структуры, подходящие для петровской обновленной России. Создание Сената в 1711 году стало основой для формирования структуры отраслевого координирования. Устаревшие приказы часто повторялись и выполняли аналогичные функции, что приводило к путанице. Некоторые вопросы хозяйствования совсем не попадали под действие порядка и не охватывались приказной системой.

По мнению царя, такие учреждения должны были служить заменой неповоротливому приказному порядку и усовершенствовать принципы регулирования путем:

- подразделения ведомств в соответствии с отраслями экономики, обороны и другими направлениями;

- решения дел в совещательном порядке.

Периодом создания коллегиальной системы управления при Петре 1 считается 1717 год. Смена приказного строя в границах целого государства оказалась кропотливым делом. Приказы постепенно подчинялись коллегиям или поглощались ими.

Эволюция структуры

В первые годы изменений была создана Торговая коллегия при содействии иностранцев. Из Швеции и Германии присылались опытные деятели юриспруденции и чиновники для реформаторской работы.

Коллегии при Петре 1 и их функции:

- Военная коллегия управляла сухопутными войсками, работала в период с 1719—1802 год.

- Адмиралтейская — координировала деятельность флота (1717−1827).

- Иностранных (чужестранных) дел — ведала контактами с другими странами (1718−1831).

- Берг-магистратура была главной в тяжелом производстве (1719−1806).

- Мануфактурный синод заведовал легкой промышленностью (1719−1806).

- Юстиц-орган был генеральным регулировщиков в области судопроизводства (1718−1781).

- Коммерц —управляла торговыми делами (1719−1804).

- Камер- коллегия соотносила государственные налоги и доходы (1718−1800).

- Штатс-контора учитывала расходы в масштабах государства (1717−1781).

- Ревизионное собрание осуществляло контроль состояния финансов (1717−1787).

- Вотчинная — управляла решением вопросов в области земельного законодательства (1721−1785).

- Главный магистрат осуществлял регулирование общественного устройства городов (1720−1795).

Коллегиальное управление делами страны работало вплоть до 1802 года. Затем был разработан «Манифест о создании министерств». В нем предусматривалось постепенное введение более прогрессивной системы для координации хозяйственной деятельности государства в отличие от коллегиального строя.

Работу коллегий контролировал Генеральный регламент, который Петр 1 утвердил 28 февраля 1720 года. Впоследствии формирование утратило свое значение после составления Свода законов России. Генеральный регламент являлся уставом, в соответствии с которым коллегии и все принадлежащие к ним конторы и канцелярии вершили дела. Областью действия считались внутренние земские учреждения империи и организации ближнего и дальнего зарубежья.

Регламент осуществлял системное делопроизводство, которое впоследствии получило определение коллежского в соответствии с наименованием отраслевых подразделений — коллегий. Петр 1 уделял внимание совещательному принятию вопросов на общих собраниях.

Недостатки в системе

Грандиозный замысел императора не был претворен в жизнь в полной мере. Четкого разграничения обязанностей и выдачи плана каждому служащему не произошло. Коллеги подменяли один другого при необходимости, по аналогии с когда-то действующими приказами. Например, Мануфактура, Берг и Коммерц-отделения выполняли похожие обязанности.

Коллегиальная система разрабатывалась без учета того, что в структуре осталось неподконтрольным просвещение, почта, медицина, полиция. Постепенно консолидация наполнялась новыми подразделами и стала приобретать законченную структуру. Например, аптекарский приказ, существовавший в Петербурге (новой столице) с 1722 года, реформировался в Медицинскую коллегию. В 1725 году это формирование стало именоваться Медицинской канцелярией.

Для Петра 1 важным в этих реформах было то, что они проводились на западный манер. Правление государя отличалось стремлением реформировать структуру государства именно в этом направлении. Большинство объединений вводились не потому, что они считались необходимыми элементами. Основной причиной нововведений было стремление перекопировать черты управления западных стран.

Примером служит полное соответствие трех денежных структур (Штатс-конторы, Камер и Ревизион-коллегии) шведским аналогичным консолидациям. Большинство объединений просуществовали долго, несмотря на такое положение. Коллегии были упразднены только в результате реформ Екатерины 2 и Александра 1.

Деятельность и значение

Сенат назначал коллегиальных руководителей (вице-президентов). Для выбора президента консолидации требовалось мнение императора.

Помимо упомянутых должностей, в структуру совета входили:

- советники — 4;

- заседатели (асессоры) — 4;

- канцелярский актуариус для составления актов и учета;

- секретарь;

- переводчик;

- регистратор;

- подьячие.

Президент представлял главную персону в собрании, но не выносил постановлений без согласия коллегиальных членов. Вице-президент выполнял обязанности главы, если тот отсутствовал, в остальное время помогал президенту в повседневной работе. Собрания объединения проходили каждый день с перерывом на праздники и воскресенья. Начиналась работа в 6 или 8 часов утра, в зависимости от сезона, и продолжалась на протяжении 5 часов.

Материалы дела в канцелярии подготавливались к обсуждению. Оттуда поступали в коллегиальное общее присутствие, где подвергались критическим замечаниям или принимались голосованием. Решения, которые отклонялись коллегиальным большинством, поступали на рассмотрение в Сенат. Этот высший орган был единственным, кому подчинялась любая консолидация.

При каждом объединении работал прокурор, который координировал правильность решений и сроки вынесения вердиктов по поступающим делам. В его обязанности входил контроль исполнения коллегиальных указов самим управленческим формированием и подчиненными структурами. Не последняя роль отводилась секретарю, который отвечал за делопроизводство, подготовку бумаг к обсуждению. Референт вел учет справочной работы, оформлял решения в положенном виде, вел записи-таблицы об исполнении дел, хранил печать органа.

Полное формирование системы завершило процесс централизации камер государственного аппарата. Новый департамент отличался от старой приказной структуры строгим распределением ведомственного подчинения и общими нормативами деятельности в соответствии с генеральным регламентом. Создание коллегиального управления нанесло сильный удар по мошеннической системе местничества, которая перестала существовать в 1682 году.

Военная и Адмиралтейская коллегия

Приказ о формировании Военной консолидации Петр 1 подписал в 1719 году, но началом ее деятельности считается 1720-й. В общий состав ведомства входили 454 солдата. Всего собрание насчитывало 530 лиц, приписанных к капитулу. Несколько десятков мест (около 80) постоянно были свободными, так как в стране не хватало профессиональных офицерских кадров.

Военное ведомство делилось на три подразделения:

- Армейское — регулировало существование сухопутных войск.

- Артиллерийское — занималось делами огнестрельных орудий и стрелковых военнослужащих.

- Гарнизонное — регулировало караульные и гарнизонные части.

Лицами, кто возглавлял коллегию при Петре 1, были Репин А. И. и Меньшиков А. Д. Ведомство перестало существовать после указа государя и передало обязанности соответствующему Министерству.

Адмиралтейство сформировалось для управления гражданским и военным флотом. С начала работы им командовал Апраксин Ф. А. Ведомство контролировало верфи, корабельную артиллерию, решало проблемы военнослужащих. Объединение занималось провиантом, казначейством, вопросами обмундирования, закупкой и поставкой материалов. Впоследствии перешло под управление Морского Министерства.

Иностранное и Вотчинное объединения

Объединение иностранных дел преобразовывалось из Посольского приказа. Во все время функционирования им правил Головки Г. И. Коллегия представляла собой прототип Министерства иностранных дел и решала вопросы сотрудничества с другими странами.

Иностранное ведомство переформировалось из Поместного приказа и решало земельные вопросы. Служба регистрировала владения и поместья, движение собственности от одного хозяина к другому, выдавала государственные площади в пользование. Отдел занимался конфискацией наделов и другими спорными вопросами. До 1727 года служба располагалась в Москве, но затем переместилась в Санкт-Петербург.

Берг и Мануфактур-капитул

Берг-коллегия стала самостоятельной структурой для контроля работы горно-рудной и тяжелой промышленности. Ее рабочие центры находились в Сибирском и Уральском регионе. При Петре 1 ведомством управлял Брюс Я. В. Коллегия совмещала свою деятельность с работой Мануфактур-объединения, поэтому Брюс был назначен руководителем обеих структур. Деятельность направлялась на расширение тяжелой отрасли и увеличение количества заводов.

Мануфактур-объединение создавалось для строительства тканных и текстильных фабрик — основных структурных элементов легкой промышленности. В 1722-м коллегия ликвидировалась, а восстановление произошло только в 1742 году. Аналогичная остановка деятельности случилась в 1779—1796 году. Приказ о ликвидации был подписан в 1806-м.

Коммерц и Камер-собрание

Вначале Коммерц-объединением руководил Апраксин, но затем в руководителях значился Толстой П. А. Следующим был Бутурлин И. Ф. Ведомство решало вопросы, которые возникали в процессе торговых операций. В 1731 году система приняла на себя обязанности Берга, Главного магистрата и Мануфактур-коллегии. Екатерина подписала указ об упразднении службы, но после ее смерти Павел 1 продлил работу объединения до 1804 года.

Камер-служба являлась любимой структурой Петра, так как она решала вопросы, связанные со взиманием налогов. На протяжении всего существования объединение возглавлял Голицин Д. М., затем Кошелев. Последним руководителем был Плещеев А. Л. В 1785 году службу прикрыли, но из-за многочисленных откупов ее вновь открыли в 1797 году.

Штатс и Ревизион служба

Штатс-контора выполняла контроль государственных расходов. Структура организации была скопирована со шведской модели и полностью ее повторяла. Она перешла под управление Сената в 1723 году. Самостоятельность организации возвратила Анна Иоановна в 1730 году. Ликвидировала службу Екатерина 2.

Ревизион-ведомство занималось координацией финансовых потоков в государстве. Управлял работой службы Долгоруков Я. Ф. В последующие годы коллегия перешла под руководство Сената (1723−1725). После возвращения самостоятельного статуса руководил отделением Бибиков И. И. Службу ликвидировала Екатерина 2.

Юстиц-контора и Главный магистрат

Орган Юстиц-коллегии работал в качестве Верховного суда Российской империи и принимал на рассмотрение различные дела. В Петровскую эпоху деятельностью руководил Матвеев А. А., затем его сменил на посту Апраксин П. М. После смерти государя службе вменили дополнительную функцию ведения «крепостной канцелярии».

Главный магистрат формировался в качестве единого объединения для координирования городских управлений отдельных городов. Помимо этого, служба утверждала судебные вердикты гражданского и уголовного характера и контролировала налоговые сборы в населенных пунктах. Президентом ведомства был Трубецкой Ю. Ю., затем служил Долгоруков А. Г. После смерти царя магистрат переименовался в Ратушу. Он прекратил существование в 1795 году.

У этого термина существуют и другие значения, см. Коллегии.

Пётр Великий

Колле́гии — центральные органы отраслевого управления в Российской империи, сформированные в петровскую эпоху взамен утратившей своё значение системе приказов. В 1802 году коллегии были встроены во вновь созданную систему министерств и с её развитием постепенно упразднены.

Содержание

- 1 Причины образования коллегий

- 2 Эволюция системы коллегий

- 3 Генеральный регламент

- 4 Работа коллегий

- 5 Значение коллегий

- 6 Минусы в работе коллегий

- 7 Ссылки

- 8 Литература

Причины образования коллегий

В 1718 — 1719 годах проходила ликвидация прежних государственных органов, замена их новыми, более подходящими для молодой петровской России.

Образование Сената в 1711 году послужило сигналом к формированию органов отраслевого управления — коллегий. По замыслу Петра I они должны были заменить неповоротливую систему приказов и внести в управление два новых начала:

- Систематическое разделение ведомств (приказы часто подменяли друг друга, выполняя одну и ту же функцию, что вносило хаос в управление. Иные же функции бывали и вовсе не охвачены каким-либо приказным производством).

- Совещательный порядок решения дел.

Форма новых центральных органов управления была заимствована в Швеции и в Германии. Основой для регламента коллегий послужило шведское законодательство.

Эволюция системы коллегий

Уже в 1712 году была сделана попытка учредить Торговую коллегию при участии иноземцев. В Германии и других странах Европы набирались опытные юристы и чиновники для работы в русских государственных учреждениях. Шведские коллегии считались лучшими в Европе, они и были взяты за образец.

Система коллегий, однако, начала складываться только в конце 1717 года. «Сломать» приказную систему в одночасье оказалось делом непростым, поэтому от единовременного упразднения пришлось отказаться. Приказы либо поглощались коллегиями, либо подчинялись им (например, в состав Юстиц-коллегии вошли семь приказов).

Уже в 1718 году был принят реестр коллегий:

- Иностранных дел (внешняя политика).

- Казённых сборов.

- Юстиц-коллегия.

- Коммерц-коллегия (торговля).

- Штатс-контора (ведение государственных расходов и составление штатов по всем ведомствам).

- Камер-коллегия (управление государственными доходами: назначение лиц, заведовавших сбором государственных доходов, установление и отмена податей, соблюдение равенства между податями в зависимости от уровня доходов)

- Берг-Мануфактур-коллегия (промышленность и добыча полезных ископаемых).

- Ревизион-коллегия.

- Военная коллегия (армия).

- Адмиралтейств-коллегия (флот).

В 1720 году был создан Главный магистрат (на правах коллегии). Этот орган координировал работу всех магистратов и являлся для них апелляционной судебной инстанцией.

Около 1720 года учреждена Юстиц-коллегия Лифляндских и Эстляндских дел, с 1762 года получившая название Юстиц-коллегия Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел, занимавшаяся административно-судебными вопросами присоединённых шведских провинций, а также вопросами деятельности протестантских церквей на всей территории империи.

В 1721 году учреждена Вотчинная коллегия, заменившая Поместный приказ, а в 1722 году Берг-Мануфактур-коллегия разделилась на Берг-коллегию и Мануфактур-коллегию.

В 1726 году учреждена Коллегия экономии.

Коллегиальное управление имело место вплоть до 1802 года, когда «Манифестом об учреждении министерств» было положено начало более прогрессивной, министерской системе.

Генеральный регламент

Деятельность коллегий определял Генеральный регламент, утверждённый Петром I 28 февраля 1720 года (утратил значение с изданием Свода законов Российской империи).

Полное название этого нормативного акта: «Генеральный регламент или устав, по которому государственные коллегии, також и все оных принадлежащих к ним канцелярий и контор служители, не только во внешних и внутренних учреждениях, но и во отправлении своего чина подданнейше поступать имеют».

Генеральный регламент ввёл систему делопроизводства, получившую название «коллежской» по названию учреждений нового типа — коллегий. Доминирующее значение в этих учреждениях получил коллегиальный способ принятия решений присутствием коллегии. Этой форме принятия решений Петр I уделял особое внимание, отмечая, что «все лучшее устроение через советы бывает» (глава 2 Генерального регламента «О преимуществе коллегий»).

Работа коллегий

Сенат участвовал в назначении президентов и вице-президентов коллегий (при назначении президента учитывалось мнение царя (императора)). Кроме них, в состав новых органов входили: четыре советника, четыре асессора (заседателя), секретарь, актуариус (канцелярский служащий, регистрирующий акты или их составляющий), регистратор, переводчик, подьячие.

Президент был первым лицом в коллегии, но он ничего не мог постановить без согласия членов коллегии. Вице-президент замещал президента во время его отсутствия; обычно же помогал ему в исполнении его обязанностей как председателя коллегии.

Заседания коллегий проходили ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней. Начинались они в 6 или 8 часов утра, в зависимости от времени года, и продолжались 5 часов.

Материалы для коллегий готовились в Канцелярии коллегии, откуда передавались в Общее присутствие коллегии, где обсуждались и принимались большинством голосов. Вопросы, по которым в коллегии не удалось принять решение, передавались в Сенат — единственное учреждение, которому коллегии были подчинены.

При каждой коллегии состоял прокурор, обязанностью которого было наблюдать за правильным и безволокитным решением дел в коллегии и исполнением указов как коллегией, так и подчиненными ей структурами.

Центральной фигурой канцелярии становится секретарь. На нем лежала ответственность за организацию делопроизводства коллегии, подготовку дел к слушанию, докладывание дел на заседании коллегии, ведение справочной работы по делам, оформление решений и контроль за их исполнением, хранение печати коллегии.

Значение коллегий

Создание системы коллегий завершило процесс централизации и бюрократизации государственного аппарата. Чёткое распределение ведомственных функций, единые нормы деятельности (по Генеральному регламенту) — всё это существенно отличало новый аппарат от приказной системы.

Кроме того, создание коллегий нанесло последний удар по системе местничества, отменённой ещё в 1682 году, но имевшей место неофициально.

Минусы в работе коллегий

Грандиозный замысел Петра I разграничить ведомственные функции и дать каждому чиновнику чёткий план действий, был претворён в жизнь не полностью. Зачастую коллегии подменяли друг друга (как когда-то приказы). Так, например, Берг-, Мануфактур- и Коммерц-коллегии могли выполнять одну и ту же функцию.

Вне сферы контроля коллегий долгое время оставались важнейшие функции — полиция, просвещение, медицина, почта. Постепенно, правда, система коллегий дополнялась новыми отраслевыми органами. Так, Аптекарский приказ, действовавший уже в новой столице — Петербурге, с 1721 года был преобразован в Медицинскую коллегию, а с 1725 года — в Медицинскую канцелярию.

Ссылки

- Коллегии // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Текст Генерального регламента

- Статья о делопроизводстве в коллегиях

Литература

- Исаев И.А. История государства и права России. — М., 2006.

- Под ред. Титова Ю. П. История государства и права России. — М., 2006.