«Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе», — говорил ещё современник Шекспира, английский поэт Джон Харингтон. Справедливость этой эпиграммы отчётливо видна и на примере события из XX века, вошедшего в историю под названием «Кронштадтский мятеж». В самом деле, если бы события в Кронштадте 1921 года увенчались успехом, то сегодня мы их называли бы не мятежом, а, например, «Великая Кронштадтская антибольшевистская революция». И вместо памятников Ленину по всей стране стояли бы памятники известному сегодня только историкам матросу Степану Петриченко.

Так что же произошло в Кронштадте 100 лет назад? Как это событие могло изменить ход истории страны, как оно его изменило в действительности и почему закончилось именно так, как закончилось? Об этом в сегодняшней статье.

Кронштадт и ситуация в стране накануне восстания

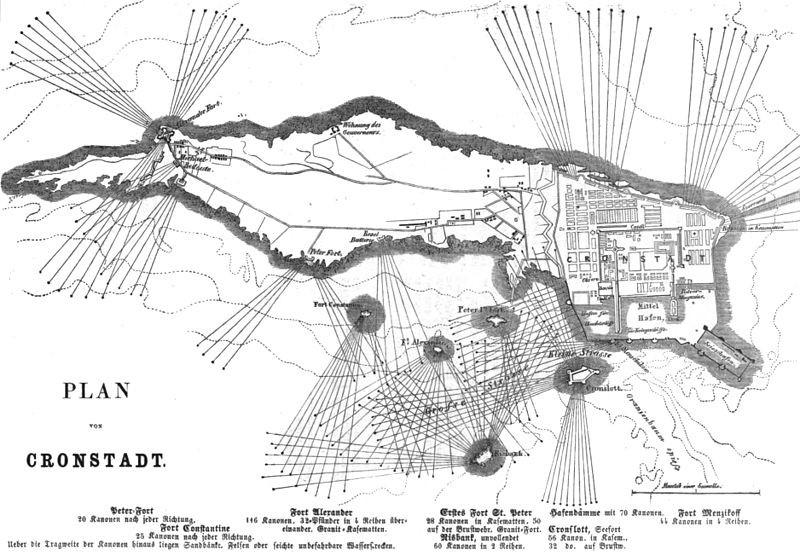

Кронштадт, город-крепость в Финском заливе, уже три столетия прикрывающий морские подступы к Петербургу, и сегодня известен как основная база Балтийского флота. Так было и столетие назад, когда эта крепость стала своего рода «революционным гнездом», задававшим ход развития событий во всей стране.

Кронштадтские моряки всегда выступали против чьих бы то ни было привилегий и отстаивали справедливость, как они её понимали. В 1905–1906 годах они неоднократно восставали против самодержавия и своеволия офицеров-дворян.

В феврале-марте 1917 года поднялись против старого режима, наиболее ненавистные матросам офицеры тогда были убиты. В октябре того же года кронштадтцы поддержали большевиков, но не потому, что их идеи были популярны в матросской среде, а потому, что было большое презрение к Временному правительству.

Октябрьская революция без всякого преувеличения была совершена руками в основном кронштадтских матросов. В годы же Гражданской войны они сражались не за обещанное большевиками светлое коммунистическое будущее, а против восстановления старого режима. Поэтому неудивительно, что основным лозунгом в 1921 году у кронштадтцев стал «Советы без большевиков».

К 1920 году большинство балтийских матросов не были дома уже шесть лет, а потому и не знали о реальном положении дел в стране. В письмах действовала строгая цензура, а другой связи с родными у моряков не было. Летом 1920 года многим из них всё же был дан отпуск, и моряки смогли выехать к родным. То, что они там увидели, вселило в них ярость и негодование.

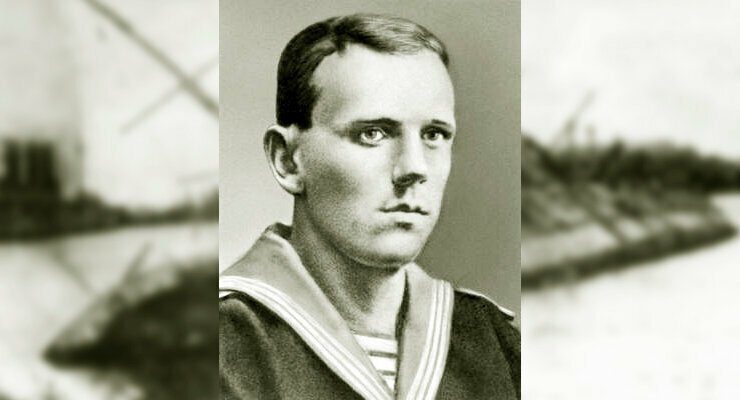

Одним из таких матросов был и 28-летний штабной писарь Степан Петриченко, находившийся на службе с 1913 года. Он побывал в родных краях, в Запорожье, и был в ужасе от охвативших страну голода, нищеты, беззакония и произвола большевиков. Хвалил бывшую тогда в разгаре махновщину, но присоединяться к ней не стал.

В селе в это время царила продразвёрстка — насильственное изъятие у крестьян хлеба и другой сельскохозяйственной продукции на нужды голодающих городов. Крестьяне сопротивлялись ей как могли, нередко большевистских комиссаров убивали, во многих местах вспыхивали восстания. Только за 1918 год по стране прокатилось 245 крестьянских бунтов против продразвёрстки. Все они подавлялись, повстанцев расстреливали, но решить назревшую проблему это не помогло.

В 1919–1920 годах количество и масштабы восстаний лишь увеличились. Взбунтовавшиеся крестьяне контролировали целые области: в одном лишь Тамбовском восстании приняло участие до 200 тысяч человек. Против них большевики высылали целые дивизии, которые расстреливали теперь уже не только повстанцев, но и их родственников.

В городах же царил голод. В Петрограде в начале 1921 года за буханку отдавали ювелирные изделия. Если в июне 1920 года один фунт (450 граммов) хлеба стоил 370 рублей, то в феврале 1921 года — уже 1515. Покупательная способность рубля с 1913 года упала в 500 тысяч раз, то есть одна довоенная копейка теперь соответствовала 5000 рублей.

После отпуска многие матросы и солдаты, увидев всё это своими глазами, не стали возвращаться на службу к тем, кого проклинали их родные. Большевики объявили их дезертирами и в случае поимки им тоже теперь грозил расстрел. Однако Степан Петриченко решил, что вернуться в Кронштадт он всё же должен, ведь победить регулярную армию может лишь другая регулярная армия, а не крестьянские отряды.

Первые волнения в Кронштадте начались, когда стало известно, что запас продовольствия, ежемесячно присылавшийся в крепость из Петрограда, оказался существенно урезан и прибудет ещё не скоро. Начали приходить вести, что в самом Петрограде проходят рабочие демонстрации, по которым большевики несколько раз открывали огонь на поражение. После таких известий в двадцатых числах февраля 1921 года начались митинги и в Кронштадте. На них вскоре были выдвинуты главные требования к властям: перевыборы всех органов управления государством тайным голосованием, свобода слова и печати, ликвидация заградотрядов, упразднение политотделов, возможность для крестьян самостоятельно распоряжаться своей землёй, прекратить вседозволенность ЧК.

Находившиеся в Кронштадте большевистские осведомители сразу же сообщили обо всём в Петроград, оттуда в Москву Ленину прибыла телеграмма, сообщавшая о требованиях матросов и о том, что скоро с их стороны могут последовать решительные действия. Вместо переговоров Ленин задумал подавить зреющее восстание силой, для чего из Западной Сибири вызвал Троцкого.

Начало восстания и первый штурм

26 февраля состоялось собрание матросов с линкоров «Севастополь» и «Петропавловск», на котором было решено послать в Петроград делегацию с целью выяснить ситуацию в городе. Вернувшиеся вскоре делегаты сообщили, что все заводы и фабрики Петрограда окружены красноармейцами, а рабочие готовы поднять восстание в любой момент.

1 марта в Кронштадте состоялся 15-тысячный митинг под лозунгом «Советы без коммунистов». На нём выступил присланный Лениным Михаил Калинин. Почему именно Калинин? Дело в том, что Калинин — один из немногих большевистских лидеров крестьянского происхождения. Ленин был уверен, что восставшие могут выслушать только «классово близкого» к себе человека. Калинин пытался убедить митингующих разойтись, однако делал это высокомерно, угрожал — в результате толпа его освистала.

2 марта для поддержания порядка и организации обороны Кронштадта был создан Временный революционный комитет (ВРК) во главе со штабным писарем Степаном Петриченко, помимо которого в ВРК вошли его заместитель Яковенко, машинный старшина Архипов, мастер электромеханического завода Тукин и заведующий трудовой школой Орешин.

У многих может возникнуть вопрос, почему во главе ВРК стал обычный матрос-писарь, а среди его заместителей не было ни одного старшего офицера, хотя таковые в Кронштадте были. Например, самым старшим по званию из присутствующих в Кронштадте офицеров был начальник артиллерии генерал-майор Александр Козловский, однако во главе восстания стал не он. Такой вопрос сразу отпадёт, если мы вспомним, что подобные решения были приняты матросской толпой, которая ненавидела офицеров-дворян и которая в феврале-марте 1917 года многих из них предала смерти. Поэтому обычный матрос размышлял по принципу, что во главе восстания должен быть не тот, кто более умён и профессионален, а тот, кто «один из нас».

Выбор лидеров по такому принципу и стал крупнейшей ошибкой восставших. Генерал Козловский, которого большевистская пропаганда сразу объявила «белогвардейцем» и главой восстания, предлагал не отсиживаться в крепости и ждать штурма, а самим идти в наступление. Он предложил восставшим конкретный план действий: высадить десант в Ораниенбауме, захватить местный вокзал, железнодорожные составы и боевую технику, после чего сразу двинуться на Петроград и овладеть им штурмом, где повстанцев поддержали бы местные рабочие и колеблющиеся части красноармейцев.

Однако Петриченко этот план сразу отверг, заявив, что насилие — это метод большевиков, а их восстание обязательно будет бескровным. Что касается власти, то Петриченко наивно полагал, что её можно будет перевыбрать на следующих выборах, и применение оружия для этого не потребуется.

ВРК Кронштадта вскоре распространил на листовках воззвание, где говорилось:

«Товарищи и граждане! Наша страна переживает тяжёлый момент. Голод, холод, хозяйственная разруха держит нас в железных тисках вот уже три года. Коммунистическая партия, правящая страной, оторвалась от масс и оказалась не в состоянии вывести её из состояния общей разрухи.

С теми волнениями, которые последнее время происходили в Петрограде и Москве и которые достаточно ярко указали на то, что партия потеряла доверие рабочих масс, она не считалась. Не считалась и с теми требованиями, которые предъявлялись рабочими. Она считает их происками контрреволюции. Она глубоко ошибается. Эти волнения, эти требования — голос всего народа, всех трудящихся».

В Петрограде же уже вовсю готовились к штурму восставшей крепости. Троцкий в телеграмме командарму Тухачевскому писал:

«В Кронштадте мятеж. Будьте готовы немедленно прибыть в Петроград».

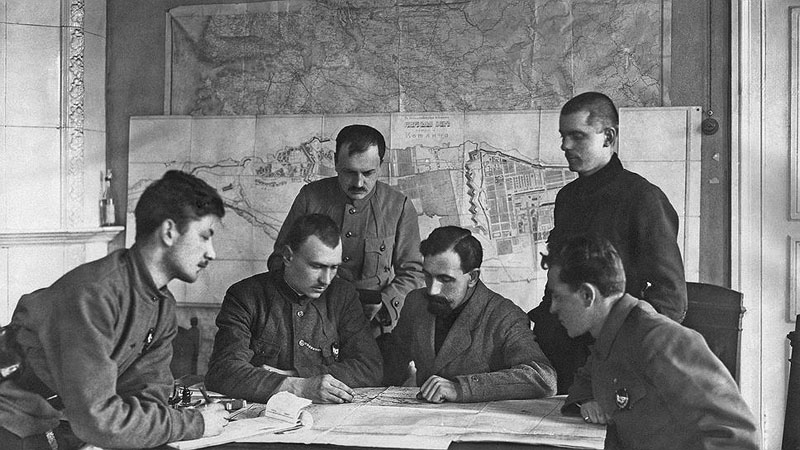

Именно Михаилу Тухачевскому, самому молодому, 28-летнему, советскому командарму, и было поручено выполнить всю грязную работу — подавить это восстание.

Большевики не собирались вести с восставшими переговоры и идти им на какие-либо уступки. Их ультиматум Кронштадтскому гарнизону от 5 марта выглядел следующим образом:

«Обращение РВС и командования Красной Армии Рабоче-крестьянское правительство постановило: вернуть незамедлительно Кронштадт и мятежные суда в распоряжение Советской Республики.

Посему приказываю:

Всем поднявшим руку против Социалистического Отечества немедленно сложить оружие. Упорствующих обезоружить и передать в руки советских властей.

Арестованных комиссаров и других представителей власти немедленно освободить.

Только безусловно сдавшиеся могут рассчитывать на милость Советской Республики.

Одновременно мною отдаётся распоряжение подготовить всё для разгрома мятежа и мятежников вооружённой рукой. Ответственность за бедствия, которые при этом обрушатся на мирное население, ляжет целиком на головы белогвардейских мятежников.

Настоящее предупреждение является последним.

Председатель Революционного военного

Совета республики Троцкий

Главком С. Каменев

Командарм 7А Тухачевский

5 марта 1921 года

г. Петроград».

Поскольку всем было очевидно, что этому ультиматуму кронштадтцы не подчинятся, на 8 марта был назначен штурм крепости. Такая спешка была вызвана как тем, что через два дня в Москве должен был начаться X съезд партии, так и тем, что крепость нужно было взять до начала оттепели. Если восстание не удастся подавить до таяния льда, то красноармейцы не смогут его штурмовать, передвигаясь по льду, а сами восставшие смогут получить помощь из-за границы.

Первый обстрел Кронштадта начался раньше запланированного — вечером 7 марта. В ответ последовали выстрелы крепостных и корабельных орудий мятежников, которые были слышны в Петрограде и окрестных населённых пунктах. На рассвете 8 марта Тухачевский отдал солдатам приказ идти в бой. Однако плохо подготовленный штурм потерпел фиаско: некоторые красноармейцы перешли на сторону повстанцев, другие части не выполняли приказы воевать против своих. За отказ идти на штурм были даже разоружены два полка Омской дивизии, которая прежде отличилась в боях с колчаковцами. Зачинщиков расстреляли. Верные же большевикам части, потеряв до 800 человек погибшими, вынуждены были отступить.

Первый успех вселил восставшим веру в победу. Однако праздновать было пока что рано. Все понимали, что вскоре последует новый штурм и начали к нему готовиться.

Второй штурм и итоги восстания

Между тем в жизни страны в эти дни происходили существенные изменения. 14 марта на X съезде партии было принято решение отказаться от продразвёрстки и военного коммунизма, был провозглашён курс на новую экономическую политику (НЭП), а крестьянам разрешили торговать. После этого перспективы того, что восстание поддержат другие регионы страны, становились всё более призрачными.

Продразвёрстка была отменена с большим опозданием, а главной причиной этого послужил Кронштадт — в 1924 году эти факты признал даже Сталин:

«Разве мы не опоздали с отменой продразвёрстки? Разве не понадобились такие факты, как Кронштадт и Тамбов, для того, чтобы мы поняли, что жить дальше в условиях военного коммунизма невозможно?».

Уроки хоть и с запозданием, но всё же были усвоены. Однако всё это ни в коем случае не означало, что восставшие кронштадтцы могут рассчитывать на снисхождение.

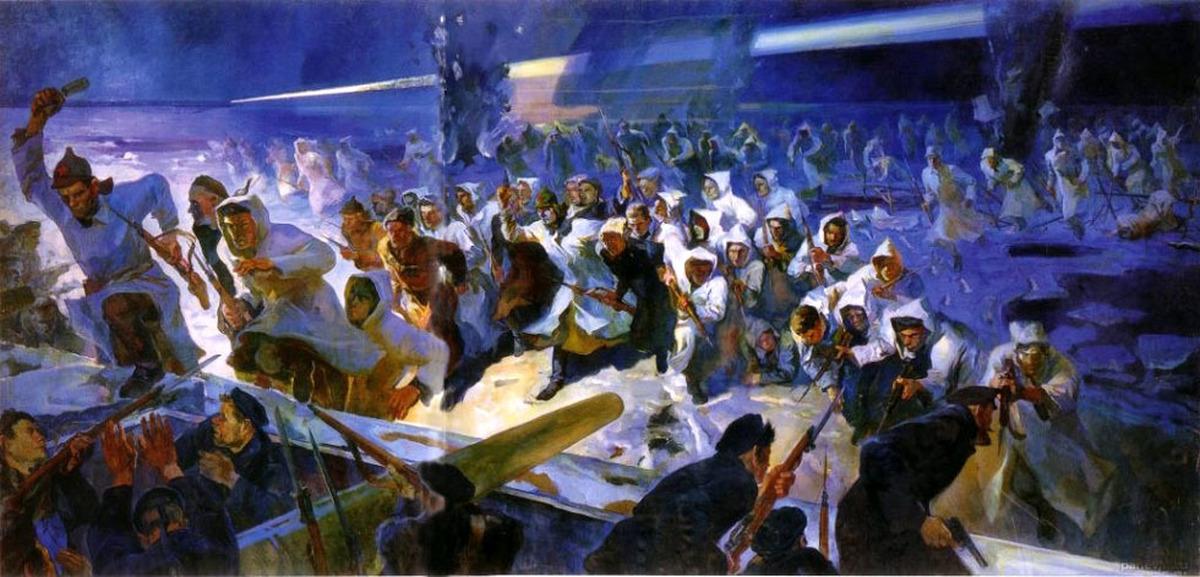

Напротив, готовился новый штурм. Он последовал ночью 16 марта. На этот раз идущие в бой красноармейцы были одеты в белые маскхалаты, поэтому разглядеть их в темноте даже с помощью прожекторов было невозможно. Вплотную приблизившись к крепости, солдаты бросились на приступ.

Ожесточённые бои длились более суток, но уже к вечеру 17 марта стало очевидно, что у войск Тухачевского подавляющее преимущество как в людях, так и в артиллерии и пулемётах. Кроме того, в штурме Кронштадта приняла участие даже авиация. И хотя крупного ущерба парящие над крепостью и сбрасывавшие бомбы около десятка самолётов причинить не смогли, они наводили страх на восставших, большинство из которых никогда в жизни не видело летающих машин.

Около 11 вечера Петриченко, Козловский и другие лидеры восстания решили по льду уходить в Финляндию. С ними смогли уйти около 8000 человек. Утром следующего дня бои за Кронштадт завершились. Тухачевский рапортовал своему начальству:

«В общем полагаю, что наша гастроль здесь закончилась. Разрешите возвратиться восвояси».

По версии участников событий, в боях за Кронштадт погибло 1912 красноармейцев и 3500 человек со стороны восставших. Однако эта цифра явно неполная, поскольку не учитывает тех, кто остался на дне Финского залива. Подсчитать их уже не представляется возможным, что даёт основания некоторым историкам называть цифры в разы больше. 10000 человек (включая гражданских) были арестованы за участие в восстании, из них около 2000 расстреляны. Всё оставшееся в городе гражданское население было выселено за Урал.

Дальнейшая судьба Степана Петриченко

Жизнь предводителя восстания Степана Петриченко в эмиграции нельзя назвать счастливой. И тем не менее он пережил как Тухачевского с Троцким, участь которых хорошо известна, так и двух других участвовавших в штурме Кронштадта комдивов, Казанского и Седякина, ставших жертвами сталинских репрессий в 1937–1938 годах.

Первое время Петриченко работал плотником на финском лесопильном заводе. В том же 1921 году написал 34-страничную брошюру «Правда о кронштадтских событиях», где изложил свой взгляд на причины и ход восстания. Основную идею этой работы можно выразить следующей цитатой (орфография и пунктуация оригинала сохранены):

«Совершая октябрьскую революцию в 1917 г., труженики России надеялись достичь своего полного раскрепощения и возложили свои надежды на много обещавшую партию коммунистов. Что же за 3 года дала партия коммунистов, возглавляемая Лениным, Троцким, Зиновьевым, и другими? За три с половиной года своего существования коммунисты дали не раскрепощение, а полнейшее порабощение личности человека. Вместо полицейско-жандармскаго монархизма, получили ежеминутный страх попасть в застенок чрезвычайки, во много раз своими ужасами превзошедшей жандармское управление царского режима. Получили штык, пулю и грубый окрик опричников из чрезвычайных комиссий. Если наболевшую в душе правду труженик выскажет, то его сейчас же причислят к контр-революцнонерам, к агентам антанты и т. д. и в награду он получает или пулю или решетку, равносильную голодной смерти. Рабочих, при помощи казенных коммунистических проффесиональиых союзов прикрепили к станкам, сделав труд не радостью, а новым невыносимым рабством. На протесты крестьян, выражающиеся в стихийных возстаниях и на протесты рабочих, вынужденных самой обстановкой жизни к забастовкам по всей России, коммунисты ответили массовыми расстрелами, тюрьмами и концентрационными лагерями».

Несмотря на такие взгляды уже в 1922 году Петриченко становится агентом ГПУ и вплоть до Второй мировой войны передаёт в СССР ценную информацию о Финляндии и её вооруженных силах. Неоднократно просился обратно на родину. Однако вернуться ему довелось лишь в апреле 1945 года, при этом Петриченко сразу был арестован и обвинён в том, что он… финский шпион. Последние два года жизни он провёл в советских тюрьмах и концлагерях и скончался в 1947 году в 55 лет.

Читайте также наш материал «Комуч и террор».

Поделиться

Сто лет назад разгорелось крупнейшее антибольшевистское восстание

Эти кровавые события иногда называют звучно – «третья русская революция», «попытка свержения большевистского режима», «красные против красных»… Но чаще все-таки можно встретить более нейтральные обозначения – Кронштадтское восстание или даже Кронштадтский мятеж. С той поры, как отгремела трагическая эпопея, миновало ровно 100 лет, однако до сих пор еще идут споры, куда могла бы повернуть история России, если бы тогда, в марте 1921-го, ситуация сложилась по-другому.

Красная армия атакует Кронштадт в марте 1921 года.

Фото: ru.wikipedia.org

Можно дать еще одно, кажущееся парадоксальным, определение тому военно-политическому противоборству: сухопутная война посреди моря. Ведь действительно морскую крепость Кронштадт, расположенную на острове Котлин в Финском заливе, атаковали пехота и даже кавалерия. Боевые действия разворачивались на исходе зимы, и Балтика была еще скована льдом. Вот и получилось настоящее Ледовое побоище №2. Только в отличие от своего средневекового прототипа здесь русские люди не пришлых захватчиков, псов-рыцарей, громили, а сражались с такими же русскими людьми –вдобавок вроде бы придерживающимися близких идейных взглядов. Возможно, это была квинтэссенция братоубийственной гражданской войны.

Оглавление:

- Так кто же против кого?

- «Сбросили кошмарную власть коммунистов»

- «Подпереть ненадежные части пулеметами»

- «Это был не бой – ад»

- Мятежники или повстанцы?

Так кто же против кого?

Мятежники – это моряки, экипажи двух линкоров Балтфлота, гарнизон Кронштадтской крепости и часть жителей города Кронштадт.

Усмирители – посланные по распоряжению главных вождей молодой республики Ленина и Троцкого войска Рабоче-Крестьянской Красной Армии: пехота, кавалерия, артиллерия, авиация; курсанты военных училищ; сводные коммунистические отряды из числа делегатов и гостей Х съезда партии.

На протяжении всех долгих лет сперва Первой мировой, а потом Гражданской Кронштадт, главная база Балтийского флота, был в гуще событий – военных, революционных… Казалось, к рубежу 1920-х, когда накал боевых действий на Северо-Западе России уже фактически снизился до «комнатной температуры», матросы – эта признанная «боевая гвардия революции» – должны бы утихомириться, вспомнить об основательно подзабытой мирной жизни. Но вместо этого у кронштадтских моряков вновь появился внешний раздражитель.

Общаясь с «берегом», съездив на побывку в родные села (некоторым предоставили в связи с наступившим затишьем и такую возможность), «братва» столкнулась с «прелестями» тех порядков, которые устанавливала в стране большевистская власть. Они многим кронштадтцам оказались не по нраву. Особенно людей угнетала введенная в стране политика «военного коммунизма» с жесткими конфискационными мерами продразверстки, которая обрекала крестьянские семьи (а большинство матросов было именно из таких) на голод и полное обнищание.

В результате огонек недовольства тлел-тлел да и разгорелся в начале 1921 года настоящим пожаром.

«Сбросили кошмарную власть коммунистов»

Рубеж, с которого началась активная стадия этого антиправительственного выступления, отмечен визитом делегации кронштадтских моряков в Петроград, переживавший в ту пору период многочисленных забастовок. Рабочих не устраивали драконовские законы, насаждаемые властями, установленные ими скудные продовольственные пайки. А большевистские руководители, недовольные таким недовольством, не придумали ничего лучшего, как использовать методы из арсенала «проклятого царизма»: на предприятия, где происходили стачки, направляли «для вразумления» воинские отряды.

Решение об отправке «разведывательной миссии» в Северную столицу было принято 26 февраля на собрании команд линкоров «Петропавловск» и «Севастополь», зимовавших в Кронштадтской гавани. Два дня спустя, когда делегаты вернулись, состоялось новое собрание моряков-кронштадтцев. Услышав от своих товарищей, что творится в городе, матросы большинством голосов постановили принять резолюцию, содержащую резкие политические и экономические требования к властям республики.

Требования эти были утверждены на состоявшемся 1 марта в Кронштадте 16-тысячном митинге с участием моряков и солдат гарнизона крепости. Узнав о намеченном массовом мероприятии, большевистское руководство направило туда «ответственных товарищей»: председателя ВЦИК Михаила Калинина и председателя Петроградского совета Григория Зиновьева. Однако до Якорной площади, где собрались митингующие, добрался только «всесоюзный староста», а вот Зиновьев ехать на остров-крепость не рискнул, опасаясь неласкового приема.

Калинин выступил перед людьми, пытался объяснить «текущий момент» и даже произнес угрожающие фразы о «железном кулаке пролетариата», который покарает за измену делу революции. Развить эту тему Михаилу Ивановичу не дали. Матросы свистом и криками заглушили речь ленинского соратника и потребовали, чтобы он возвращался туда, откуда приехал.

Участники митинга приняли резолюцию, положившую начало активной борьбе флота и крепости за «исправление» народной власти в стране. Вот лишь некоторые ее пункты:

«Ввиду того, что настоящие Советы не выражают волю рабочих и крестьян, немедленно сделать перевыборы Советов тайным голосованием, причем перед выборами провести свободную предварительную агитацию…

Свободу слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов, левых социалистических партий.

Освободить всех политических заключенных социалистических партий, а также всех рабочих и крестьян, красноармейцев и матросов, заключенных в связи с рабочими и крестьянскими движениями.

Упразднить всякие политотделы, так как ни одна партия не может пользоваться привилегиями для пропаганды своих идей и получить от государства средства для этой цели».

Вслед за словом последовало дело. 2 марта в Кронштадте для управления городом и расположенными в нем морскими и сухопутными подразделениями был сформирован Временный революционный комитет, во главе которого поставили матроса с «Петропавловска» Степана Петриченко. В состав РВК вошли также еще несколько моряков с эскадры, рабочие из числа жителей города, солдаты крепостных частей. 3 марта «островитяне» решили сформировать также штаб обороны из опытных военных, которым доверяли. Его возглавил бывший капитан Е. Н. Соловьянинов, в числе его коллег было несколько военспецов, имевших высокие чины на царской службе, – в том числе командующий артиллерией крепости бывший генерал А. Н. Козловский и бывший контр-адмирал С. Н. Дмитриев.

Не все поддержали эти перемены в городе и на кораблях. Часть пробольшевистски настроенных военных и коммунистов решила покинуть взбунтовавшийся Кронштадт. Комиссар крепости Новиков отдал распоряжение в спешном порядке вывезти с острова курсантов базировавшейся там Высшей партийной школы и сам тоже уехал: несмотря на попытки задержать его, сумел ускакать на материк по льду залива на лошади. Как подсчитали исследователи, в общей сложности из более чем 20 тысяч человек, находившихся в городе, крепости и на кораблях, таких беглецов набралось около 400.

К 3 марта ВРК полностью контролировал положение в Кронштадте, на его укреплениях и стоящих здесь кораблях. Для поддержания порядка организовали усиленное патрулирование и ввели комендантский час. Новая власть даже свою газету выпускать начала – «Известия Временного революционного комитета». В ней пару дней спустя вышла статья явно антиленинского содержания. В ней констатировалось: «Три дня, как Кронштадт сбросил с себя кошмарную власть коммунистов…» Было и обращение, заканчивавшееся словами: «…К новому, честному социалистическому строительству на благо всех трудящихся!»

Первоначальный мирный процесс – попытки достучаться до властей, объяснить им свои претензии и добиться исправления ситуации в стране – вскоре перешел на военные рельсы, когда основным аргументом становится винтовка.

«Подпереть ненадежные части пулеметами»

Текст с требованиями, изложенными в резолюции собрания 1 марта, кронштадтцы отпечатали в виде листовки и постарались распространить как можно шире – в том числе послали в Петроград, в Ораниенбаум… Кроме того, призывы взбунтовавшихся моряков зазвучали в эфире: их передавали «всем, всем, всем» мощные радиостанции линкоров.

С острова на «большую землю» направили также небольшой отряд, чтобы попытаться перетянуть на свою сторону военнослужащих других частей, провести разъяснительную работу среди питерских рабочих, а также, возможно, вступить в переговоры с представителями большевистских властей в Петрограде. Однако всех участников этой «дипломатической миссии» сразу же арестовали.

У руководителей страны известия о событиях в Кронштадте вызвали большое беспокойство. Сам Ильич заявил своим соратникам: «Эта мелкобуржуазная контрреволюция, несомненно, более опасна, чем Деникин, Юденич и Колчак вместе взятые».

3 марта Лениным и Троцким было подписано постановление, в котором их кронштадтские оппоненты были названы последователями черносотенно-эсеровских идей. В связи с возникшей угрожающей ситуацией Петроград и губернию перевели на осадное положение. Предреввоенсовета Л. Троцкому было поручено возглавить действия по подавлению мятежа.

Чтобы пресечь попытки кронштадтцев расширить зону восстания, среди красноармейцев и жителей Петрограда сразу же стали активно распространять дезинформацию: мол, в Кронштадте власть захватили белые заговорщики, которых возглавил царский генерал Козловский. Никаких переговоров с этой «контрой» вести нельзя, следует действовать жесткими силовыми методами.

По распоряжению Троцкого большевики связались с членами кронштадтского РВК, предложив мятежной крепости добровольно сдаться. Однако в ответ был получен категорический отказ. Вслед за этим 4 марта «пламенный Лев» приказал передать Кронштадту ультиматум: либо немедленная безоговорочная капитуляция, либо очаг мятежа будет взят штурмом.

Однако не испугал! На общем собрании делегатов, присланных от всех кораблей и частей гарнизона, решено было организовать оборону Кронштадта. Средств для этого хватало. Восставшие располагали около 18000 «штыков» – солдат и матросов, а также имели более 140 орудий (в том числе крупнокалиберные пушки двух линкоров), сотню пулеметов.

Штурм Кронштадта Троцкий назначил на 8 марта. Дата выбрана не случайно: ведь именно 8-го числа в Москве открывался Х съезд РКП(б), и хотелось преподнести ему «подарок». По распоряжению главы Реввоенсовета для предстоящей боевой операции была восстановлена 7-я армия. Командование поручили одному из лучших военачальников РККА – Михаилу Тухачевскому. Накануне штурма под началом у него насчитывалось около 18000 красноармейцев.

Артиллерийская перестрелка между береговыми батареями и орудиями кронштадтцев началась еще вечером 7 марта. Однако добиться ослабления оборонительных позиций мятежников не удалось. Полную неудачу потерпел и сам штурм. Войска Тухачевского не смогли ворваться на укрепления острова Котлин, понеся чувствительные потери. Помимо убитых и раненых оказались еще и перебежчики: некоторые красноармейцы и курсанты перешли на сторону мятежников. Другая – и весьма значительная – часть бойцов 7-й армии не захотела воевать «со своими братьями». При первых же выстрелах с кронштадтских батарей эти бойцы предпочли отступить. Были зафиксированы даже случаи, когда красноармейцы, негодуя, подавали заявления о выходе из партии. Кроме того, в документах есть упоминания о двух полках, которые в полном составе вообще отказались участвовать в штурме и после этого были разоружены.

На фоне таких эпизодов красноречиво выглядит записанная в сводке по итогам провалившегося наступления фраза председателя выездной сессии революционного военного трибунала В. И. Григорьева: «Весьма сожалею, что у трибунала нет отряда человек в сто с пулеметами, можно было бы встать в затылок ненадежным частям и подпирать».

В итоге «подарок» от Троцкого однопартийцам оказался очень горьким. Делегатам Х съезда объявили о провале военной операции. А вслед за тем они услышали из уст самого Ленина фразу о том, что «кронштадтский мятеж – серьезнейшая со времен революции внутренняя угроза».

«Это был не бой – ад»

Некоторые из тех, кто изучал перипетии антибольшевистского выступления на Балтике в начале 1921-го, полагают, что неудача первого штурма Кронштадта – на совести командарма. Мол, Тухачевский изначально недооценивал боевые возможности кронштадтцев, их готовность с оружием защищать свои политические и экономические требования. А потому он полагал, что взятие базы флота на острове Котлин будет для его войск довольно легким делом – такой победоносной прогулкой по льду: подойдем, постреляем для острастки, они сразу и сдадутся.

Подобных шапкозакидательских настроений при подготовке новой попытки взять Кронштадт уже не было. На сей раз к делу подошли серьезно.

«Продвинутый» в военном деле специалист Тухачевский, отринув рассуждения о гуманности и антигуманности, решил применить против мятежников самые современные способы ведения войны. Командарм отдал приказ атаковать Кронштадт с воздуха. Несколько десятков самолетов были направлены на бомбардировку. Однако результаты операции оказались незначительными: маломощные бомбы, сброшенные пилотами «летающих этажерок», не смогли нанести фортам и линкорам сколь-нибудь серьезные повреждения, посеять панику среди матросов и гарнизона. При налетах несколько «Ньюпоров» было повреждено выстрелами с земли, а один и вовсе рухнул в море.

Имелся у Тухачевского и другой припасенный им козырь. Красный командарм захотел воспользоваться опытом минувшей мировой войны и применить против взбунтовавшихся кронштадтцев химическое оружие. На береговые артиллерийские батареи, расположенные в районе Ораниенбаума и Сестрорецка, были завезены снаряды, начиненные боевыми отравляющими веществами. Этой смертоносной химией хотели обстрелять оба линкора и главные крепостные укрепления, перетравив всех их защитников.

Но реализовать жестокий замысел помешали неподходящие климатические условия. Специалисты объяснили Тухачевскому, что при такой погоде удушающие газы будут плохо распространяться после взрывов снарядов и не дадут ожидаемого эффекта. (По другой версии, пыл командарма охладило предупреждение, что ветер, дующий в северном направлении, может отнести ядовитое облако на близлежащую территорию Финляндии, и это чревато международным скандалом.)

Итак, надежда оставалась на повторный штурм Котлина. Для его успеха постарались собрать побольше сил. Через неделю общая численность 7-й армии достигла уже почти 45000 человек, на вооружении которых было около 160 орудий и более 400 пулеметов. Помимо частей РККА на подавление восстания были брошены также сводные полки курсантов нескольких военных училищ, отряд из трех сотен добровольцев-коммунистов – делегатов Х съезда, специально приехавших, чтобы участвовать в подавлении «вылазки контры».

Операция началась в ночь на 17 марта. Наступали по льду Финского залива двумя армейскими группировками – с севера, со стороны Сестрорецка и с юга, от Ораниенбаума. Интересный факт: комиссаром Южной группы был назначен человек, прославившийся в советской истории в качестве полководца, – Клемент Ворошилов. (Позднее, когда Тухачевского расстреляли, объявив «врагом народа» и вычеркнув отовсюду его фамилию, именно Ворошилова упоминали в качестве главного усмирителя Кронштадтского мятежа.)

Под покровом темноты атакующие смогли приблизиться к кронштадтским укреплениям. Однако защитники города обнаружили угрозу и открыли огонь из пушек, пулеметов, корабельных орудий. Некоторые отдельно стоящие форты войскам Тухачевского удалось захватить довольно легко. Но другие рубежи крепостной гарнизон и отряды моряков защищали отчаянно. Несколько атак на Кронштадт было отбито. Тогда Тухачевский приказал использовать последний резерв – конные полки. К вечеру красноармейцы ворвались в город. Окончательно подавить сопротивление восставших удалось лишь к утру 18 марта.

Тухачевский написал своему «шефу» Троцкому о впечатлениях при штурме: «Пять лет на войне, а такого боя не припомню. Это был не бой – ад. Орудийная стрельба стояла всю ночь такая, что в Ораниенбауме стекла в домах полопались. Матросы как озверелые. Не могу понять, откуда у них злоба такая? Каждый дом приходилось брать приступом».

Видя, что противостоять натиску атакующих уже невозможно, руководители восстания решили прорываться на территорию Финляндии, до которой было всего 20 километров. Петриченко и еще несколько членов ВРК ранним утром во время короткого затишья уехали к финнам на автомобиле по льду залива. Вслед за ними в том же направлении рванули их подчиненные – матросы, гарнизонные солдаты… В общей сложности до финского берега добралось около 8000 защитников Кронштадта.

Согласно данным, публиковавшимся в СССР, при штурме Кронштадта войска Тухачевского потеряли около 530 человек убитыми и почти 3300 ранеными. Урон, понесенный восставшими, более внушителен: около тысячи убитых, свыше 4000 раненых и захваченных в плен.

Однако в постсоветское время информация изменилась. В Большой российской энциклопедии упомянуты уже куда более внушительные потери в войсках Петроградского военного округа, направленных на подавление восставших: 1900 убито и 1200 ранено. Среди погибших оказались и почти полтора десятка добровольцев – делегатов Х съезда партии.

Финал этой жестокой эпопеи выдался еще более кровавым, чем завершающий этап военного противостояния армии и восставших. Из Москвы пришло распоряжение выявить всех «участников мятежа и сочувствующих им». В захваченной крепости, в самом городе, на кораблях начались массовые аресты военных и гражданских. Расследование провинностей этих людей перед большевистской властью вели ускоренными темпами. Уже через пару дней революционным трибуналом был вынесен первый приговор, по которому были осуждены и 20 марта публично расстреляны 13 защитников крепости.

Вслед за тем конвейер репрессий заработал на полную мощность. В общей сложности к смертной казни приговорили 2100 кронштадтцев, еще почти 6500 отправили в тюрьмы и лагеря. Вдобавок даже избежавшие ареста и суда жители Кронштадта все-таки оказались наказаны: через некоторое время власти решили «зачистить» остров Котлин и выселить с него большую часть людей, живших здесь во время восстания (по некоторым сведениям, около 2500 из них были депортированы в Сибирь).

Мятежники или повстанцы?

Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению о причинах кронштадтского выступления и влиянии, которое оно оказало на дальнейшее развитие истории Советской республики.

Спорят даже о том, как правильнее называть эти события: восстанием или всего лишь мятежом – стихийно возникшим вооруженным противостоянием власти?

В материалах советского периода эту кровавую эпопею предпочитали низводить до уровня мятежа. О ней писали очень скупо и, конечно, без всякой героизации «мятежников». Зачастую их обвиняли в «мелкобуржуазных интересах», «вредительстве», «подыгрывании троцкистам» и даже в примитивном стремлении «получить привилегированный паек». Некоторые пытались также выстроить версию о связи участников восстания с белогвардейцами и антисоветскими эмигрантскими организациями. Она активно продвигалась с самого начала, еще при поиске зачинщиков «мятежа» в марте 1921-го. Тогда была найдена очень удобная фигура – уже упомянутый бывший генерал Александр Козловский. Именно его стали называть главарем, ВЧК даже провела операцию по аресту жены и детей генерала. Их держали в качестве заложников, а после разгрома восстания отправили в лагеря.

В то же время на Западе старались представить мартовские события 1921-го на острове Котлин как проявление острого конфликта между массами и большевистским правительством.

Уже вскоре после разгрома кронштадтцев выяснилось, что одна из причин, подтолкнувших их к вооруженному противодействию власти, с самого начала была уже фактически неактуальна. Речь о пресловутом режиме «военного коммунизма» с его тотальными реквизициями. Еще за 5 дней до восстания в ЦК РКП(б) поступил проект программы перехода к гораздо более мягкой Новой экономической политике. Эта программа была утверждена на съезде партии, завершившемся уже после кронштадтского разгрома. Несколько лет спустя сам Сталин увязал переход к НЭПу именно с выступлением моряков: «Разве не понадобились такие факты, как Кронштадт… для того, чтобы мы поняли, что жить дальше в условиях военного коммунизма невозможно?»

По-разному сложились судьбы тех, кто руководил обороной Кронштадта. Известно, например, что бывший генерал Козловский, благополучно добравшись до Финляндии, прожил там до самой своей смерти в 1940 году. А вот матросу Петриченко, возглавлявшему ВРК, повезло меньше. Он тоже оказался у финнов, устроился там, работал плотником. Однако после заключения мира с СССР в конце Второй мировой Финляндия выдала своему могучему соседу «политического преступника». Петриченко был приговорен к 10 годам лагерей и умер в одной из гулаговских зон уже в 1947-м. Подобная же участь ожидала и еще некоторых из числа организаторов «мятежа», укрывшихся от большевиков на финской территории.

Еще в 1922-м руководство РСФСР объявило амнистию для участников восстания. Те, кто поверил в это, вернулись на родину, но там быстро выяснилось, что амнистируют лишь с огромным количеством оговорок. Так что в итоге большая часть таких доверчивых кронштадтцев отправилась в архангельские лагеря, где многие вскоре погибли.

Уже в постсоветское время, 10 января 1994 года, Борис Ельцин подписал указ о полной реабилитации всех участников Кронштадтского восстания…

Источник

https://ria.ru/20210301/kronshtadt-1599064551.html

Восстание балтийских моряков в Кронштадте (1921)

Восстание балтийских моряков в Кронштадте (1921) — РИА Новости, 01.03.2021

Восстание балтийских моряков в Кронштадте (1921)

Кронштадтское восстание (в советской историографии – Кронштадтский мятеж) 1-18 марта 1921 года – вооруженное выступление гарнизона военно-морской крепости… РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T01:37

2021-03-01T01:37

2021-03-01T01:37

справки

кронштадт

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599067044_0:2:778:440_1920x0_80_0_0_987c485a56c7593b69f59e45cda85c87.jpg

Кронштадтское восстание (в советской историографии – Кронштадтский мятеж) 1-18 марта 1921 года – вооруженное выступление гарнизона военно-морской крепости Кронштадт, береговых частей и экипажей некоторых кораблей Балтийского флота против диктатуры большевиков и политики «военного коммунизма», одно из наиболее крупных проявлений массового недовольства населения и личного состава армии и флота экономическими трудностями и отсутствием демократических свобод в первые годы Советской власти. Поводом к волнениям стали выступления рабочих в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) на фоне резко ухудшившегося в конце зимы 1920-1921 годов экономического и продовольственного положения и введение в городе военного положения. Для прояснения обстановки в Петроград из Кронштадта были направлены делегаты. 27 февраля они доложили на общих собраниях своих команд о причинах волнений рабочих, а также моряков линкоров «Гангут» и «Полтава», стоявших на Неве. 28 февраля 1921 года моряки 1-й бригады линкоров «Петропавловск» и «Севастополь» приняли резолюцию с требованиями политического и экономического характера. Главными лозунгами недовольных были «Советы – без коммунистов!», «Власть Советам, а не партиям!».Днем 1 марта на Якорной площади Кронштадта состоялся митинг, в котором участвовали свыше 16 тысяч человек. Были приняты резолюции с требованием перевыборов Советов, свободы деятельности социалистических партий, упразднения института комиссаров и политотделов, ликвидации заградительных отрядов, предоставления крестьянам полного права распоряжаться землей и др.Присутствовавшие на митинге председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) Михаил Калинин и комиссар Балтийского флота Николай Кузьмин отказались принять требования митингующих, что лишь подтолкнуло кронштадтцев к более решительным действиям.2 марта восставшие создали Временный революционный комитет (ВРК) под председательством старшего писаря линкора «Петропавловск» Степана Петриченко. Штаб восстания разместился на «Петропавловске». Начался распад большевистской ячейки в Кронштадте: в январе 1921 года она насчитывала 2680 членов, за время восстания из рядов РКП(б) вышли 900 человек; значительная их часть примкнула к восставшим. Попытки мятежников установить контакты с военнослужащими, населением Петрограда и его окрестностей не удались из-за блокады побережья Финского залива заградительными отрядами и ареста почти всех моряков, отправлявшихся делегатами в город.Партийно-государственное руководство РСФСР заняло в отношении кронштадтцев жесткую позицию, отказавшись от любых форм диалога. 2 марта Совет Труда и Обороны при Совете Народных Комиссаров РСФСР объявил участников Кронштадтского восстания вне закона, ввел в Петрограде и Петроградской губернии (ныне Ленинградская область) осадное положение, а руководить подавлением восстания прибыли председатель Реввоенсовета республики Лев Троцкий и главнокомандующий вооруженными силами Сергей Каменев.В ответ на действия властей Временный революционный комитет в целях организации защиты Кронштадта создал «штаб обороны». Общая численность восставших составляла 26 тысяч человек, в распоряжении которых находились два линкора, до 140 орудий и около 100 пулеметов (по другим источникам – около 18 тысяч человек, два линкора, несколько малых кораблей, около 200 орудий, 126 пулеметов).5 марта восставшим был предъявлен ультиматум, отвергавший любые переговоры и мирный исход событий. В ответ солдаты и матросы Кронштадта арестовали руководящих политработников Кронштадта и около 320 коммунистов. В тот же день начались бомбардировки крепости с воздуха, а 7 марта к месту событий была стянута артиллерия. Гарнизон крепости отвечал залпами с вмерзших в лед линкоров и береговой линии обороны.8 марта воссозданная для подавления мятежа 7-я армия под командованием Михаила Тухачевского в составе 18 тысяч человек предприняла попытку наступления на Кронштадт, но потерпела неудачу из-за поспешности в организации штурма, недостатка сил и невысокого боевого духа личного состава: некоторые красноармейцы отказывались идти в бой против «братьев-кронштадтцев».Большевистское командование приняло меры по усилению 7-й армии и других частей Петроградского военного округа. Ненадежные подразделения были расформированы, многие бойцы расстреляны «за отказ от выполнения боевого задания». В войска были направлены свыше трехсот делегатов проходившего в Москве X съезда РКП(б), по партийной мобилизации прибыли 2758 коммунистов. Массовый призыв провел ЦК комсомола. К 16 марта в районе Кроншдатда была сосредоточена группировка численностью 45 тысяч военнослужащих, в том числе в составе 7-й армии – 24 тысячи бойцов, 159 орудий, 433 пулемета, три бронепоезда.Второй штурм Кронштадта был предпринят 17 марта после массированной артподготовки. Преодолев простреливаемое пространство по льду Финского залива, штурмовые отряды ворвались в крепость. Восставшие оказывали упорное сопротивление на улицах города, что позволило почти всем членам кронштадтского ВРК и «штаба обороны» вместе с восемью тысячами военнослужащих и гражданских лиц отступить на территорию Финляндии. В середине дня группа самолетов осуществила налет на линкор «Петропавловск», нанеся ему значительные повреждения. Около 21 часа вмерзшие в лед линкоры были окружены отрядом курсантов, под угрозой применения отравляющих веществ и из-за выступления части старослужащих против восстания экипажи кораблей сдались.К 12 часам 18 марта Кронштадтское восстание было подавлено. Восставшие потеряли убитыми свыше одной тысячи, ранеными более двух тысяч человек. Потери войск Петроградского военного округа составили 1912 человек убитыми и 1208 ранеными.Оценивая Кронштадтское восстание как серьезную угрозу своей политической власти, руководство РСФСР приняло жесткие меры против сдавшихся солдат и матросов. Дела пленных рассматривали наделенные судебными функциями «революционные тройки». Из 10 001 человека, прошедших через них, 2103 были осуждены к расстрелу (без учета расстрелянных без суда), 6447 приговорены к различным срокам заключения, остальные демобилизованы. 2 ноября 1922 года к пятилетию Октябрьской революции решением ВЦИК значительная часть рядовых участников восстания была амнистирована. Указом президента РФ от 10 января 1994 года все участники Кронштадтского восстания реабилитированы, репрессии против них признаны незаконными. (Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва, 2004. В 8 томах)Материал подготовлен на основе информации открытых источников

кронштадт

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599067044_101:0:688:440_1920x0_80_0_0_69dbc8c6e812dce8d55a1a2d651800a0.jpg

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

справки, кронштадт

Кронштадтское восстание (в советской историографии – Кронштадтский мятеж) 1-18 марта 1921 года – вооруженное выступление гарнизона военно-морской крепости Кронштадт, береговых частей и экипажей некоторых кораблей Балтийского флота против диктатуры большевиков и политики «военного коммунизма», одно из наиболее крупных проявлений массового недовольства населения и личного состава армии и флота экономическими трудностями и отсутствием демократических свобод в первые годы Советской власти.

Поводом к волнениям стали выступления рабочих в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) на фоне резко ухудшившегося в конце зимы 1920-1921 годов экономического и продовольственного положения и введение в городе военного положения. Для прояснения обстановки в Петроград из Кронштадта были направлены делегаты. 27 февраля они доложили на общих собраниях своих команд о причинах волнений рабочих, а также моряков линкоров «Гангут» и «Полтава», стоявших на Неве.

28 февраля 1921 года моряки 1-й бригады линкоров «Петропавловск» и «Севастополь» приняли резолюцию с требованиями политического и экономического характера. Главными лозунгами недовольных были «Советы – без коммунистов!», «Власть Советам, а не партиям!».

Днем 1 марта на Якорной площади Кронштадта состоялся митинг, в котором участвовали свыше 16 тысяч человек. Были приняты резолюции с требованием перевыборов Советов, свободы деятельности социалистических партий, упразднения института комиссаров и политотделов, ликвидации заградительных отрядов, предоставления крестьянам полного права распоряжаться землей и др.

Присутствовавшие на митинге председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) Михаил Калинин и комиссар Балтийского флота Николай Кузьмин отказались принять требования митингующих, что лишь подтолкнуло кронштадтцев к более решительным действиям.

2 марта восставшие создали Временный революционный комитет (ВРК) под председательством старшего писаря линкора «Петропавловск» Степана Петриченко. Штаб восстания разместился на «Петропавловске». Начался распад большевистской ячейки в Кронштадте: в январе 1921 года она насчитывала 2680 членов, за время восстания из рядов РКП(б) вышли 900 человек; значительная их часть примкнула к восставшим.

Попытки мятежников установить контакты с военнослужащими, населением Петрограда и его окрестностей не удались из-за блокады побережья Финского залива заградительными отрядами и ареста почти всех моряков, отправлявшихся делегатами в город.

Партийно-государственное руководство РСФСР заняло в отношении кронштадтцев жесткую позицию, отказавшись от любых форм диалога. 2 марта Совет Труда и Обороны при Совете Народных Комиссаров РСФСР объявил участников Кронштадтского восстания вне закона, ввел в Петрограде и Петроградской губернии (ныне Ленинградская область) осадное положение, а руководить подавлением восстания прибыли председатель Реввоенсовета республики Лев Троцкий и главнокомандующий вооруженными силами Сергей Каменев.

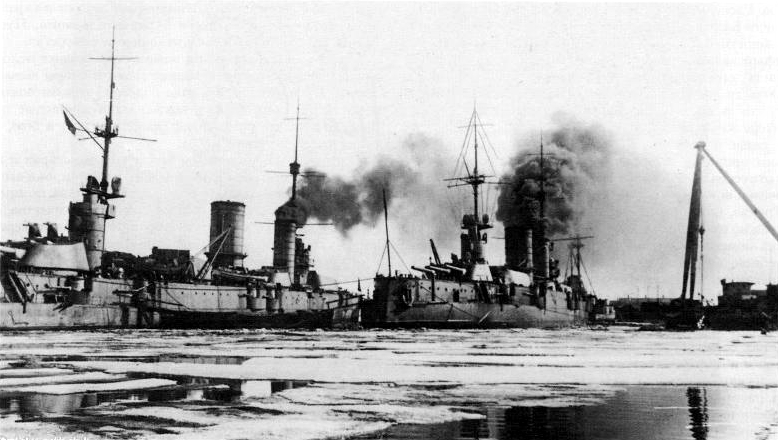

В ответ на действия властей Временный революционный комитет в целях организации защиты Кронштадта создал «штаб обороны». Общая численность восставших составляла 26 тысяч человек, в распоряжении которых находились два линкора, до 140 орудий и около 100 пулеметов (по другим источникам – около 18 тысяч человек, два линкора, несколько малых кораблей, около 200 орудий, 126 пулеметов).

5 марта восставшим был предъявлен ультиматум, отвергавший любые переговоры и мирный исход событий. В ответ солдаты и матросы Кронштадта арестовали руководящих политработников Кронштадта и около 320 коммунистов. В тот же день начались бомбардировки крепости с воздуха, а 7 марта к месту событий была стянута артиллерия. Гарнизон крепости отвечал залпами с вмерзших в лед линкоров и береговой линии обороны.

8 марта воссозданная для подавления мятежа 7-я армия под командованием Михаила Тухачевского в составе 18 тысяч человек предприняла попытку наступления на Кронштадт, но потерпела неудачу из-за поспешности в организации штурма, недостатка сил и невысокого боевого духа личного состава: некоторые красноармейцы отказывались идти в бой против «братьев-кронштадтцев».

Большевистское командование приняло меры по усилению 7-й армии и других частей Петроградского военного округа. Ненадежные подразделения были расформированы, многие бойцы расстреляны «за отказ от выполнения боевого задания». В войска были направлены свыше трехсот делегатов проходившего в Москве X съезда РКП(б), по партийной мобилизации прибыли 2758 коммунистов. Массовый призыв провел ЦК комсомола. К 16 марта в районе Кроншдатда была сосредоточена группировка численностью 45 тысяч военнослужащих, в том числе в составе 7-й армии – 24 тысячи бойцов, 159 орудий, 433 пулемета, три бронепоезда.

Второй штурм Кронштадта был предпринят 17 марта после массированной артподготовки. Преодолев простреливаемое пространство по льду Финского залива, штурмовые отряды ворвались в крепость. Восставшие оказывали упорное сопротивление на улицах города, что позволило почти всем членам кронштадтского ВРК и «штаба обороны» вместе с восемью тысячами военнослужащих и гражданских лиц отступить на территорию Финляндии. В середине дня группа самолетов осуществила налет на линкор «Петропавловск», нанеся ему значительные повреждения. Около 21 часа вмерзшие в лед линкоры были окружены отрядом курсантов, под угрозой применения отравляющих веществ и из-за выступления части старослужащих против восстания экипажи кораблей сдались.

К 12 часам 18 марта Кронштадтское восстание было подавлено. Восставшие потеряли убитыми свыше одной тысячи, ранеными более двух тысяч человек. Потери войск Петроградского военного округа составили 1912 человек убитыми и 1208 ранеными.

Оценивая Кронштадтское восстание как серьезную угрозу своей политической власти, руководство РСФСР приняло жесткие меры против сдавшихся солдат и матросов. Дела пленных рассматривали наделенные судебными функциями «революционные тройки». Из 10 001 человека, прошедших через них, 2103 были осуждены к расстрелу (без учета расстрелянных без суда), 6447 приговорены к различным срокам заключения, остальные демобилизованы.

2 ноября 1922 года к пятилетию Октябрьской революции решением ВЦИК значительная часть рядовых участников восстания была амнистирована. Указом президента РФ от 10 января 1994 года все участники Кронштадтского восстания реабилитированы, репрессии против них признаны незаконными.

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва, 2004. В 8 томах)

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Кронштадский мятеж

КРОНШТАДТСКОЕ ВОССТАНИЕ 1921 г. — вооруженное выступление гарнизона

военно-морской крепости Кронштадт и экипажей некоторых кораблей Балтийского

флота 1—18 марта.

Восставшие выдвинули лозунги: «Советы — без коммунистов!», «Власть Советам, а

не партиям!». Недовольные политикой «военного коммунизма», они потребовали

проведения перевыборов Советов и изгнания из них большевиков, предоставления

свободы слова, собраний и союзов всем партиям, освобождения из заключения членов

социалистических партий, обеспечения свободы торговли, разрешения крестьянам

свободно пользоваться землей и распоряжаться продуктами своего хозяйства, т. е.

ликвидации продразверстки. Забастовками и демонстрациями кронштадтцев поддержали

рабочие Петрограда.

ЦК РКП(б) и правительство во главе с В. И. Лениным приняли экстренные меры

для ликвидации восстания. В Петрограде было введено осадное положение,

восставших объявили мятежниками, с ними отказались вести переговоры. Полки

Красной Армии, усиленные отрядами ВЧК и делегатами X съезда РКП(б), специально

прибывшими из Москвы, штурмом взяли Кронштадт. 2,5 тыс. матросов было

арестовано, более 1 тыс. убито и свыше 2 тыс. ранено. 6—8 тыс. эмигрировало в

Финляндию.

Кронштадтское восстание вместе с выступлениями рабочих и крестьян в других

районах страны свидетельствовало о глубоком экономическом и социальном кризисе,

провале политики «военного коммунизма». Большевикам стало ясно, что для спасения

власти необходимо введение нового внутриполитического курса, нацеленного на

удовлетворение требований основной массы населения — крестьянства. Этот курс

вошел в историю под названием новая экономическая политика — НЭП.

Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. Исторический словарь. 2-е изд.

М., 2012, с. 258-259.

Начало и ход мятежа 1921 года

28 февраля 1921 года в Кронштадте 14.000 моряков и рабочих выступили против власти коммунистов, была принята

Резолюция: вернуть гражданские свободы, признать политические партии, провести новые выборы в Советы.

2 марта образован временный революционный комитет, призывающий к новой революции. 7 марта большевики стянули к Кронштадту войска и начали подавление восстания. «Кронштадский мятеж» продолжался до 18 марта 1921 г. Кронштадт представлял собой хорошо укрепленный островной бастион со складами боеприпасов, поэтому подавлению «мятежа» предшествовала попытка договориться:

1 марта на Якорной площади Кронштадта

1921 г. было шумно. Собралось не менее 15 тыс. человек. Ждали, что скажет приехавший через покрытый подтаявшим льдом залив председатель ВЦИК Калинин. Братва встретила Михаила Ивановича аплодисментами — не побоялся, приехал. Знал всероссийский староста, куда прибыл — вчера на общем собрании команды линкора «Петропавловск» приняли резолюцию за перевыборы в Советы, но без коммунистов, за свободу торговли. Резолюцию поддержала команда второго линкора — «Севастополь» — и весь гарнизон крепости. И вот Калинин в бурлящем Кронштадте. Один — без охраны, проводников, взял только жену!

Но не долго слушали военморы речь председателя ВЦИК. «Кончай старые песни!» «Хлеба давай!», — орали тысячи глоток. Голоснули еще раз и приняли резолюцию — за свободу всех левых партий, политическую амнистию, выборы в новые Советы, против борьбы со спекуляцией. Еще кричал Калинин в толпу: «Ваши сыновья будут стыдиться вас! Они никогда не простят вам сегодняшний день, этот час, когда вы по собственной воле предали рабочий класс!»

Но уже не слушали Калинина. В ответ раздавался оглушительный свист. Председатель ВЦИК уехал., а в ночь с 1 на 2 марта мятежники арестовали руководителей Кронштадтского — совета и около 600 коммунистов, в том числе и комиссара Балтфлота Кузьмина. Первоклассная крепость, прикрывавшая подступы к Петрограду, оказалась в руках восставших.

Почему же восстали матросы, которые всегда были верной опорой революции? Может быть, им действительно не хватало хлеба? Вот краснофлотский паек зимы

1921 г.: 1,5 — 2 фунта хлеба (1 фунт = 400 г.), четверть фунта мяса, четверть фунта рыбы, четверть — крупы, 60 — 80 гр. сахара. И все на один день! Питерский рабочий имел в два раза меньше, а в Москве за самый тяжелый физический труд рабочие получали в день 225 гр. хлеба, 7 гр. мяса или рыбы и 10 гр. сахара.

Поддались моряки на агитацию — эсеров, анархистов и просто белогвардейцев? Не случайно же все больше власти забирали в крепости командующий ее артиллерией бывший генерал Козловский, бывший подполковник Арканников, возглавивший штаб обороны. Но почему же раньше матросы освистывали антибольшевистскую агитацию? Да и Калинин говорил «по собственной воле»; а накануне восстания начальник полиотдела флота сообщал: «Влияние правых эсеров и меньшевиков ничтожно».

Видимо дело в другом. На флот и в армию в годы войны пришли крестьяне. Они несли с собой и свою крестьянскую думу — жить свободно на свободной земле. Это значит еще и свободно торговать. Но свободы торговли как раз и нет! Недовольство крестьянства экономической политикой Советской власти грозило захватить всю армию.

Ленин так оценивал ситуацию: «Экономика весны 1921 превратилась в политику: Кронштадт» (ПСС, т. 43, с. 387).

Подавление мятежа

Почти 300 делегатов X съезда отправились в Кронштадт для последнего штурма. В ночь на 17 марта колонны красноармейцев сошли на лед. Из крепости били орудия и пулеметы. Лед трескался, люди тонули десятками. Укрыться можно .было лишь за трупами убитых ранее. Но колонны развернулись в цепи, и уже ничто, не могло сдержать яростный натиск пехоты, знавшей, что выжить если и удастся, то только там, на острове.

В десять часов штурмовые отряды вели бой в городе. На треть поредела бригада Рейтера, первой ворвавшаяся на пристань Кронштадта. Невельской полк, потеряв один из батальонов, был спасен ценой гибели курсантов бригадной школы. Часть арестованных коммунистов сумела вырваться из тюрем и сражалась в городе. В их числе был и комиссар Балтфлота Кузьмин.

Мятежники на автомобилях перебрасывали отряды матросов, косивших из пулеметов штурмовые части. К пяти часам вечера атакующие были выбиты из города. И тогда через лед был брошен последний резерв штурма — конница, которая рубила опьяненных призраком победы матросов… К концу дня, узнав, что «вожди» ушли в

Финляндию, мятежники начали сдаваться… Победителей к этому времени на острове было меньше, чем побежденных.»

Использованы главы из книги: Материалы к изучению истории СССР (1921 — 1941 гг.), Москва, 1989 г. (составитель Долуцкий И.И.)

Активные участники мятежа

Петриченко Степан

Максимович (1892-1945?), главный руководитель мятежа.

Яковенко, телеграфист Кронштадского района службы связи, член

Ревкома мятежного Кронштадта, заместитель Петриченко

Ососов, Машинист линкора «Севастополь», член ревкома мятежного

Кронштадта

Архипов, машинист, старшина, член Ревкома мятежного Кронштадта

Перепелкин Петр

Михайлович (1891-1921), член ревкома мятежного Кронштадта.

Патрушев, старшина-гальванер линкора «Петропавловск», член ревкома

мятежного Кронштадта

Куполов, старшина, лекарский помощник, член ревкома мятежного

Кронштадта

Сергей Степанович (1897-1921), строевой линкора «Севастополь»,

матрос-электрик. Член Ревкома мятежного Кронштадта. Из крестьян.

Беспартийный. Арестован 8 апреля 1921 года. Был избран членом Ревкома на

собрании выборных. Заведовал Агитпунктом Ревкома. Ездил на собрания для

проведения Кронштадской Резолюции

на форты «РИФ», «ШАНЦ» и «Красноармейский». «Взят в

плен в бою у Петроградских ворот в Кронштадте, что видно из донесения

командира 560-го полка (мятежного). Вершинин же объясняет, что выехал якобы

для переговоров с красным командованием, но мандата на этот предмет не имел»

(так в протоколе ЧК). По решению Петроградского ЧК расстрелян.

Тукин, мастеровой электромеханического завода, член ревкома

мятежного Кронштадта

Романенко, содержатель аварийных доков, член ревкома мятежного

Кронштадта

Орешин, заведующий 3-1 трудовой школой, член ревкома мятежного

Кронштадта

Владислав Антонович (1884-1921), мастер лесопильного завода, мастер

курсов указателей и чертежников Механического отделения Кронштадского порта.

Член Ревкома мятежного Кронштадта. Из крестьян. Член Российской

Социал-Демократической Рабочей Партии (меньшевиков). Избран в Ревком от

рабочих на собрании делегатов. Ведал гражданской частью Ревокма. По решению

Петроградского ЧК расстрелян.

Павлов, рабочий минных мастерских, член ревкома мятежного

Кронштадта

Байков, заведующий обозом Управления строительства крепости, член

ревкома мятежного Кронштадта

Кильгаст, штурман дальнего плавания, член ревкома мятежного

Кронштадта.

Коровкин Иван Дмитриевич (1892-1921), матрос линкора

«Севастополь». Из крестьян. Был членом РКП с ноября по июлю 1920 года,

исключен при перерегистрации. Был избран председателем судового комитета

линкора «Свастополь», активный участник мятежа. По решению Петроградского ЧК

расстрелян.

Савченко (Савчук) Лука Фаддеевич (1891-1921), кочегар линкора

«Севастополь». Их крестьян. Беспартийный. Сотрудник Ревкома, организатор

мятежа. Вместе с Вершининым ездил на форты «РИФ», «ШАНЦ» и «Красноармейский»

для проведения Кронштадской

Резолюции

и ареста коммунистов. Активный участник мятежа. По решению Петроградского ЧК

расстрелян.

Саричев Кирилл Алексеевич (1892-1921), баталер ледокола «Ворон».

Из крестьян. Был членом РКП с октября 1919 по сентябрь 1920 года.

«Был выбран делегатом в Кронштадт от ледокола «Ворон»

и «Щепотьев». После образования Ревкома остался в Кронштадте, хотя была

возможность уехать в Петроград, и таким образом принял участие в мятеже; был

зачислен в 1-ю роту на линкор «Петропавловск» (так в протоколе

ЧК). По решению Петроградского ЧК расстрелян.

Козловский Александр

Николаевич (1860?-1940), начальник артиллерии Кронштадта накануне

мятежа.

Использован материал кн.: С.Н.Семанов, Кронштадтский мятеж, М., 2003

Далее читайте:

Крестьянские восстания 1921 года.

Социально-экономический кризис

весны 1921 года.

Россия в 20-е годы

(хронологическая таблица).

Основные события 1921 года

(хронологическая таблица).

Документы:

Доклад начальника 1-го

специального отдела ВЧК Фельдмана в Особый Отдел ВЧК. 10 декабря 1920 г.

Шифрограмма секретаря

Петроградского губкома партии Зорина заместителю председателя Реввоенсовета

Склянскому. 11 февраля 1921 г.

Записка Подвойского,

Мехоношина, Муралова, Кедрова, Менджинского, Ягоды в ЦК РКП(б). 13 февраля

1921 года

Заметка о событиях в

Кронштадте, опубликованная 13 февраля 1921 года французской газетой «Утро».

Из сводки Петроградского

Губчека в ВЧК о положении в Петрограде по 15-ое февраля 1921 года.

Телеграмма председателя МЧК

Мессинга и заведующего Секретным отделом ВЧК Самсонова в Харьков Дзержинскому о

положении в Москве на 23 февраля 1921 г. и мероприятиях МЧК в связи с

забастовками и волнениями на московских предприятиях.

Телеграмма председателя МЧК

Мессинга и секретаря оперативной тройки Мейера в Харьков Дзержинскому о

положении в Москве на 24 февраля 1921 г.

Из доклада начальника

информационной части 2-го отделения особого отдела охраны финляндской границы

республики. 24 февраля 1921 г.

Из протокола заседания бюро

Петроградского комитета РКП(б) от 24 февраля 1921 г.

Приказ № 1 Военного совета

(комитета обороны) Петроградского укрепленного района. 25 февраля 1921 года

(«Петроградская правда», 26 февраля 1921 г.)

Телеграмма председателя МЧК

Мессинга и секретаря оперативной тройки Мейера в Харьков Дзержинскому о

положении в Москве 25 и 26 февраля 1921 г.

Из политсводки от 26 февраля

1921 г. в Политуправление Реввоенсовета республики о положении на Балтийском

флоте.

Протокол № 93 заседания Политбюро ЦК РКП(б) 28 февраля 1921 г.

Приказ ВЧК «Об усилении борьбы с контрреволюцией». 28 февраля 1921 г.

Телеграмма Троцкого начальнику Политического Управления Балтийского флота

Батису. 28 февраля 1921 г.

Шифротелеграмма Зиновьева

Ленину из Петрограда Смольного. 28/2 1921 г.

Телеграмма Троцкого начальнику Пубалта Батису. [ 28 февраля 1921 г. ]

Шифротелеграмма

Троцкого командующему войсками Петроградского Военного Округа Аврову,

комиссару Балтфлота Кузьмину и начальнику Пубалта Батису. [ 28 февраля

1921 г. ]

Из сводок о деятельности центральной и местных комиссий по борьбе с

дезертирством, направлявшихся Ленину (за январь — февраль 1921 г.).

Из докладной записки по

вопросу об организации восстания в Кронштадте. (Февраль 1921)

Резолюция общего собрания команд 1-й

и 2-й бригад кораблей, дислоцированных в Кронштадте. 1 марта 1921 г.

Политсводка временно

исполняющего обязанности комиссара 12-го стрелкового запасного полка

Сосновского о настроении полка за 1 марта 1921 г.

Запись переговоров по

прямому проводу с Петроградом 1 марта 1921 г. (предположительно между

Озолиным и Ягодой).

Телеграмма командующего

войсками Петроградского военного округа Аврова председателю Реввоенсовета

Троцкому 2/го марта 5 часов 23 минуты 1921 г.

Доклад начальника 2-го

отделения Особого отдела охраны финляндской границы республики (Не позднее 2

марта 1921 г.)

Обращение населения крепости

и Кронштадта 2 марта 1921 г.

Телеграмма Зиновьева, Калинина и Лашевича Троцкому

2/го марта 1921 г.

Обращение Совета труда и обороны. 2 марта 1921 года.

(«Петроградская правда», 3 марта 1921 г.)

Сводка Петрогубчека в ВЧК о

положении в Петрограде. 2 марта 1921 года.

Приказ Военного совета (Комитета обороны) по Петроградскому укрепленному

району о введении осадного положения. 2 марта 1921 г.

Обращение Временного революционного комитета к крестьянам, рабочим и

красноармейцам 3 марта 1921 года.

Обращение Петроградского Совета «К

рабочим и работницам, морякам и красноармейцам Красного Петрограда». 3 марта 1921 г.

Статья «Позорная авантюра». «Известия Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов», 3 марта

1921 г.

Сводка Петроградской Губчека в

ВЧК о положении в Петрограде. 3/III-1921 г. 14 час. 30 мин.

Из меморандума перлюстрированных писем кронштадтцев

(1 — 4 марта 1921 г.)

Выписка из протокола №195

заседания Совета труда и обороны 4 марта 1921 г.

Сводка Петрогубчека о

положении в Петрограде. 4 марта 1921 г. 13 часов

Запись переговоров по прямому

проводу между Комаровым и Футоряном. 4 марта 1921 г. 1 час ночи.

Протокол допроса курсантов

училища комсостава флота Пока, Данилова и

Кривошеева 4-го марта 1921 г 2 часа ночи.

Сводка Петрогубчека о положении в Петрограде.

4 марта 1921 г.

Агентурная сводка в Особый отдел ВЧК.

5 марта 21 г.

Телеграмма Троцкого

заместителю председателя Реввоенсовета республики

Склянскому. 5 марта 1921.

Приказ командующего войсками

Петроградского военного округа (Приказ по Петроградскому военному округу

№016). 5 марта 1921 года.

Литература:

С.Н.Семанов, Кронштадтский мятеж, М., 2003

В феврале 1921 года в Петрограде начались волнения рабочих, выступивших с экономическими и политическими требованиями.

Петроградский комитет РКП(б) ввел в городе военное положение, рабочие зачинщики были арестованы. 1 марта моряки и красноармейцы военной крепости Кронштадт (гарнизон 26 тысяч человек) под лозунгом «Власть Советам, а не партиям!» вынесли резолюцию о поддержке рабочих Петрограда. Так началось знаменитое Кронштадтское восстание.

Существуют две основные точки зрения на это событие: «большевистский» подход, где военный мятеж называют бессмысленным, преступным, который подняла кучка авантюристов.

Либеральный, антисоветский подход – когда восставших называют героями положившими конец политике «военного коммунизма».

Кронштадт

– это одновременно город на острове Котлин и военно-морская крепость, прикрывавшая с моря столицу Российской империи – Петербург. Крепостные сооружения начали строить еще при Петре первом в 1703-1704 гг. Большая часть из 16 фортов, составляющих крепость, расположена на искусственных и естественных островах. Северный мелкий фарватер прикрывали островные форты «Обручев», «Тотлебен» и номерные форты №1 и №7. Южный основной фарватер прикрывали островные форты № 1, № 2, «Милютин», «Кроншлот» и «Константин», последний находился на узком мысе на южном побережье острова Котлин. Во время военной программы 1908-1915 годах, на обоих берегах финского залива были построены передовые форты «Красная Горка», «Ино» и «Серая Лошадь». В 1918 году форт «Ино», на северном берегу залива был взорван, чтобы не достался Финляндии. На начало февраля 1921 года в состав гарнизона крепости входили: штаб, 187-я отдельная стрелковая бригада, 21-й воздухоплавательный отряд, крепостная артиллерия механические и вспомогательные части. Всего гарнизон составлял 16 468 человек, из которых 1078 командиров. Самым мощным вооружением обладал внешний форт «Красная Горка», четыре 280-мм мортиры, 8-мь 305-мм орудий доставали не только до Кронштадта, но и до финского берега.

Кронштадтская крепость к началу Первой Мировой войны, после ликвидации ошибок выявленных русско-японской войной, была сильнейшей в мире береговой крепостью, и справиться с ней не смог бы ни германский, ни английский флот, ни всей Красной Армии.

Причины и предпосылки

Обычно указывают на тяжелое положение населения – крестьян и рабочих, которых разоряла война, шедшая с 1914 года – Первая мировая, затем Гражданская война. В которой обе стороны, белые и красные, снабжали продовольствием свои армии и города, за счет сельского населения. По стране прокатилась волна крестьянских восстаний, как в тылу белых армий, так и красных. Последние из них были на юге Украины, в Поволжье, на Тамбовщине. Это стала предпосылкой Кронштадтского восстания.

Непосредственные причины:

— Моральное разложение экипажей линкоров

— линкоров «Севастополь» и «Петропавловск». В 1914—1916 годах балтийские линкоры не сделали ни одного выстрела по неприятелю. Два с половиной года экипажи находились в ожидании выхода в море, но, увы, линкоры-дредноуты так и не сделали ни одного боевого выстрела за всю войну. Нетрудно догадаться, как это сказалось на психологическом состоянии команд.

Получив весть о Февральской революции, матросы линкоров типа «Севастополь» устроили дикую расправу над своими офицерами в Гельсингфорсе, а позже учинили погромы обывателей в городе Кронштадте. Это была первая в ходе революции массовая расправа над офицерами, во время которой офицеров было убито больше, чем с августа 1914 года во всех флотах вместе.

— Негативное воздействие «отцов-командиров».

Вместо того, чтобы назначить на Кронштадт настоящего боевого командира, который бы навел порядок в «матросской вольнице», где были сильны позиции анархистов. Командиром Балтийского флота в июне 120 года был назначен — Федор Раскольников, протеже Л. Троцкого-Бронштейна.

Этот командир «прославился» несколькими своеобразными подвигами, например: 26 декабря 1918 года Раскольников без боя сдал английским эсминцам балтийский эсминец «Спартак». По приказу Троцкого, англичанам немедленно предложили в обмен на Раскольникова 17 пленных британских офицеров.

На Балтийский флот он прибыл с командой подручных, которых сразу поставил на важные посты — начальником политотдела Балтийского флота, он назначил своего тестя и видного троцкиста М. А. Рейснера. Начальником штаба, сделал своего начштаба по Волжско-Каспийской военной флотилии Владимира Кукеля. Его команда, вместо наведения порядка, сразу отметилась постоянными пьянками, усугубив и так плохой морально-психологический климат в крепости.

С «положительной» стороны отметилась и молодая жена Раскольникова, занявшая несколько должностей в штабе флота — Лариса Рейснейр (она называла себя «коморси» — командующей морскими силами). Она заняла квартиру бывшего морского министра Григоровича, отличалась дорогими вызывающими туалетами, роскошью одежды, квартира была наполнена предметами роскоши. Типичная мещанка во дворянстве.

— Пропаганда троцкизма.

Раскольников практически не занимался служебными делами, и время посвященное не пьянкам, посвящал распространению идей троцкизма. Он всячески подрывал позиции лидеров большевиков, активно ему помогали Лариса и Михаил Рейснеры.

Раскольникову удалось втянуть кронштадтскую партийную организацию численностью около 1,5 тыс. большевиков в «дискуссию о профсоюзах». 10 января 1921 года в Кронштадте состоялась дискуссия партийного актива. Платформу Троцкого поддерживал Раскольников, а Ленина — комиссар Балтийского флота Кузьмин. Через три дня состоялось общее собрание кронштадтских коммунистов с той же повесткой.

Наконец 27 января Раскольников был смещен с поста командира флота, а временно исполняющим обязанности бsл назначен Кукель.

Ход восстания

Ход восстания

1 марта была выпущена резолюция о поддержке рабочих Петрограда, с лозунгом «Вся власть Советам, а не коммунистам». Потребовали освобождения из заключения, всех представителей социалистических партий, проведения перевыборов Советов и, исключения из них всех коммунистов, предоставления свободы слова, собраний и союзов всем партиям, обеспечения свободы торговли, разрешения кустарного производства собственным трудом, разрешения крестьянам свободно пользоваться своей землёй и распоряжаться продуктами своего хозяйства, то есть ликвидации продовольственной диктатуры. Для поддержания порядка в Кронштадте и организации обороны крепости был создан Временный революционный комитет (ВРК) во главе с матросом Петриченко, помимо которого в комитет вошли его заместитель Яковенко, Архипов (машинный старшина), Тукин (мастер электромеханического завода) и Орешин (заведующий третьей трудовой школой).

3 марта Петроград и Петроградская губерния были объявлены на осадном положении. Кронштадтцы добивались открытых и гласных переговоров с властями, однако позиция последних с самого начала событий была однозначной: никаких переговоров или компромиссов, мятежники должны сложить оружие безо всяких условий. Парламентёров, которые направлялись восставшими, арестовывали.

4 марта Комитетом обороны Петрограда Кронштадту был предъявлен ультиматум. Восставшие вынуждены были либо принять его, либо защищаться. В тот же день в крепости состоялось заседание делегатского собрания, на котором присутствовали 202 человека. Было решено защищаться. По предложению Петриченко состав ВРК был увеличен с 5 до 15 человек.

5 марта властями отдается приказ об оперативных мерах по ликвидации восстания. Была восстановлена 7-я армия под командованием Михаила Тухачевского, которому предписывалось подготовить оперативный план штурма и «в кратчайший срок подавить восстание в Кронштадте». 7-ю армию усиливают бронепоездами и авиаотрядами. На берегах Финского залива было сосредоточено свыше 45 тыс. штыков.

7 марта 1921 начался артиллерийский обстрел Кронштадта.

8 марта 1921 года части Красной армии пошли на штурм Кронштадта, штурм был отбит. Началась перегруппировка сил, стягивались дополнительные части.

В ночь на 16 марта после интенсивного артиллерийского обстрела крепости начался новый штурм. Мятежники заметили атакующие советские части слишком поздно. Так, бойцы 32-й бригады без единого выстрела смогли подойти на расстояние одной версты до города. Штурмующие смогли ворваться в Кронштадт, к утру сопротивление было сломлено.

В ходе боев за Кронштадт Красная Армия потеряла 527 человек убитыми и 3285 человек ранеными. Мятежники потеряли убитыми около тысячи человек, 4,5 тысячи (из них половина — раненые) были взяты в плен, часть бежала в Финляндию (8 тысяч), было расстреляно по приговорам ревтрибуналов — 2103 человека. Так закончилась Балтийская вольница.

Особенности восстания

Особенности восстания

— Фактически мятеж подняла только часть матросов, позже к мятежникам присоединились гарнизоны нескольких фортов и отдельные обыватели из города. Единства настроений не было, если бы весь гарнизон поддерживал восставших, подавить восстание в мощнейшей крепости было бы намного труднее и пролилось бы больше крови. Матросы Революционного комитета не доверяли гарнизонам фортов, так на форт «Риф» было направлено — свыше 900 человек, на «Тотлебен» и «Обручев» по 400. Комендант форта «Тотлебен» Георгий Лангемак, будущий главный инженер РНИИ и один из «отцов» «Катюши», категорически отказался подчиняться ревкому, за что был арестован и приговорен к расстрелу.

— Требования восставших были чистейшей воды дурью и не могли быть выполнены в условиях только, что закончившейся Гражданской войны и Интервенции. Скажем лозунг «Советы без коммунистов»: Коммунисты составляли почти весь Госаппарат, костяк Красной Армии (400 тыс. из 5,5 млн. человек), командный состав РККА на 66% из выпускников курсов краскомов из рабочих и крестьян, соответствующе обработанных коммунистической пропагандой. Без этого корпуса управленцев, Россия бы опять ухнула в бездну новой Гражданской войны и началась бы Интервенция осколков белого движения (только в Турции дислоцировалась 60-тысячная Русская армия барона Врангеля, состоявшая из опытных бойцов, которым терять было уже нечего). По границам располагались молодые государства, Польша, Финляндия, Эстония, которые были не прочь оттяпать еще русой землицы. Их бы поддержали «союзники» России по Антанте.

Кто будет брать власть, кто и как будет руководить страной, откуда взять продовольствие и т.д. — найти ответы в наивных и безответственных резолюциях и требованиях восставших невозможно.