2С5 «Гиацинт»

Разработка самоходной пушки «Гиацинт» началась в СКБ Пермского машиностроительного завода в декабре 1968 года. Предполагалось, что она заменит в войсках буксируемые корпусные 130-мм орудия М-46 и 152-мм М-47. Учитывалось также и то, что на вооружение армии США поступила 175-мм пушка М107.

Проектирование 152-мм пушки с самого начала велось в двух вариантах: буксируемом «Гиацинт-Б» (обозначение ГРАУ 2А36) и самоходном «Гиацинт-С» (2А37). Оба варианта имели идентичную баллистику. Боеприпасы для них пришлось разрабатывать специально: взаимозаменяемых с «Гиацинтом» выстрелов в Советской Армии не было. В 1969 году разработали аванпроект, которым рассматривалось три варианта размещения орудия, включая открытое (рубочное) и с установкой пушки в легкой закрытой вращающейся башне.

После рассмотрения вариантов САУ Министерства обороны и оборонной промышленности, приняли решение разрабатывать вариант с открытой установкой орудия.

При этом шасси проектировали в «Уралтрансмаше», а боеприпасы — в Научно-исследовательском машиностроительном институте (НИМИ).

Официально сроки создания пушки «Гиацинт-С» были заданы постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР в июне 1970 года. Весной следующего года изготовили два экспериментальных 152-мм орудия «Гиацинт» (баллистические установки), но из-за отсутствия гильз, не предоставленных НИМИ, стрельбы пришлось начать только в сентябре.

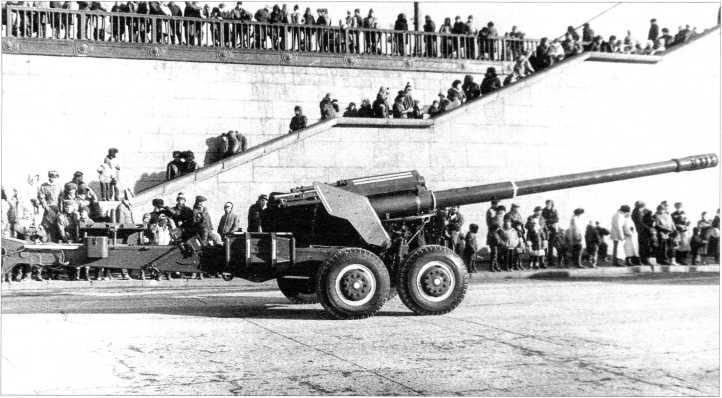

152-мм пушка 2А36 «Гиацинт-Б». Москва,

7 ноября 1987 года.

152-мм самоходная пушка 2С5 «Гиацинт» в экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.

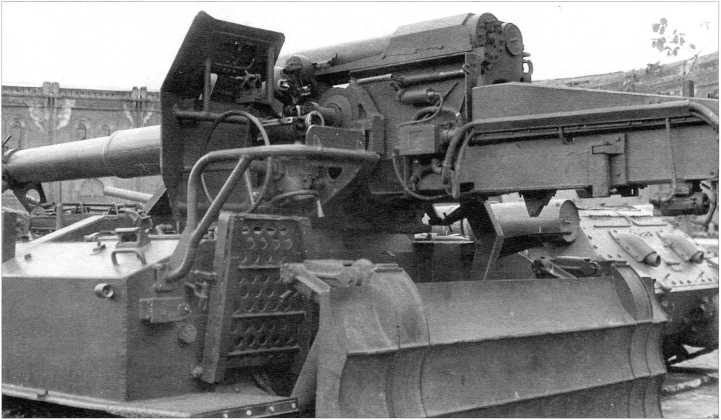

Вид на казенную часть пушки 2А37 слева. Хорошо видны механизм досылания (в рабочем положении), кормовой сошник-аутригер, поднятый пол наводчика, щитовое прикрытие и механизмы наведения.

Испытания показали, что снаряды при использовании полного заряда массой 18,4 кг имели начальную скорость 945 м/с, а дальность — 28,5 км. На усиленном заряде массой 21,8 кг дальность составляла 31,5 км, а начальная скорость — 975 м/с. Учитывая сильное воздействие дульной волны, массу порохового заряда уменьшили до 20,7 кг, одновременно ввели гладкую насадку на ствол орудия.

После оценки результатов испытаний и доработки, пушку 2А37 для самоходного варианта «Гиацинта» отправили на «Уралтрансмаш», для установки на новое шасси «объект 307». После окончательной сборки, машина прошла заводские и государственные испытания, полный цикл которых завершился к концу 1974 года.

Одновременно на базе 2С5 разрабатывали и другой вариант САУ под обозначением 2С11 «Гиацинт-СК». Он отличался использованием картузного заряжания, призванного уменьшить стоимость производства зарядов за счет отказа от латунных гильз. В ходе работы был использован научно-технический задел по картузным вариантам самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и 2СЗ «Акация», однако окончательно к производству приняли вариант с раздельно-гильзовым заряжанием. 20 января 1975 года постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР самоходную пушку 2С5 «Гиацинт-С» приняли на вооружение Советской Армии.

Корпус самоходной установки «Гиацинт-С» в основном сварен из катаных броневых листов, защищающих от пуль стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов и мин. Исключение составила лобовая бронеплита толщиной 30 мм, установленная под большим углом наклона и защищающая от снарядов малокалиберных автоматических пушек.

В носовой части корпуса расположено отделение управления.

В нем, между левым бортом и моторной перегородкой размещается механик-водитель. Правую часть носовой части корпуса занимает моторно-трансмиссионное отделение.

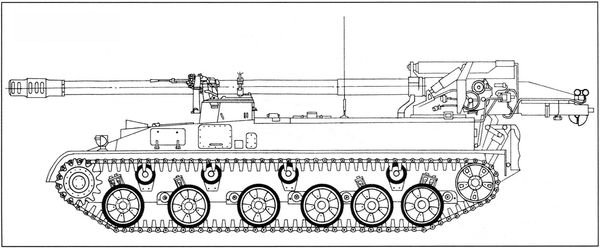

2С5 «Гиацинт».

Вид на казенную часть пушки 2АЗУ справа.

152-мм самоходная пушка 2С5 «Гиацинт», вид сбоку сверху.

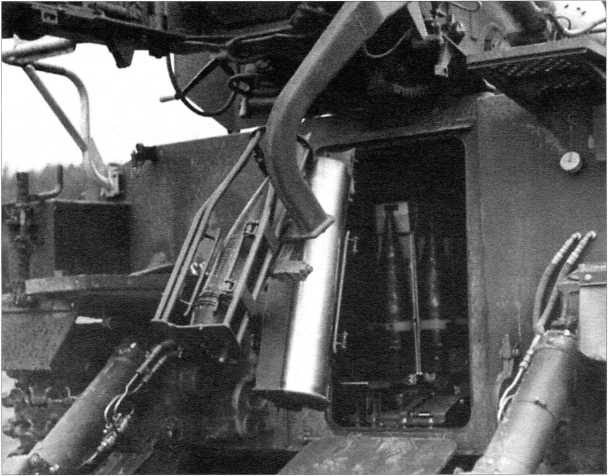

Самоходная пушка

в боевом положении. Кормовая опорная плита опущена, хорошо видна гильза, подаваемая гидравлическим подъемником в положение досылания.

Двигатель — 12-цилиндровый, V-образный, четырехтактный дизель В-59 жидкостного охлаждения мощностью 520 л.с. Трансмиссия — механическая, двухпоточная; коробка передач выполнена в одном блоке с планетарным механизмом поворота.

На шоссе САУ развивает максимальную скорость 60 км/ч. Она способна преодолевать подъемы до 30 градусов, вертикальные стенки высотой до 0,7 метра и рвы шириной до трех метров. Глубина преодолеваемого без подготовки брода составляет один метр. Запас хода — 500 км. Экипаж — пять человек.

На верхней плите кормовой части САУ установлена пушка 2А37, состоящая из трубы-моноблока, казенника и дульного тормоза. Навинченный на ствол щелевой дульный тормоз поглощает 53 процентов энергии отдачи. Затвор полуавтоматический, горизонтальный, клиновой. Тормоз отката гидравлический канавочного типа, с пневматическим накатником. Наибольшая длина отката составляет 950 мм, наименьшая — 730 мм. Заряжание пушки осуществляется с помощью гидравлического подъемника и цепного досылателя с электроприводом в два приема: сначала снаряд, а затем — гильза. Скорострельность пушки составляет 5–6 выстр./мин.

Снаряд и гильза с зарядом в корзинках подъемника. Хорошо виден кормовой люк для выдачи боеприпасов.

Выстрел из САУ «Гиацинт».

Выброс стреляной гильзы после выстрела.

Устойчивость пушке при стрельбе и, как следствие, улучшение кучности обеспечивается откидными опорными плитами: кормовой и дополнительной носовой (в походном положении она прижата к нижнему лобовому бронелисту). Поэтому стрельба с ходу невозможна. Ствол орудия в походном положении фиксируется горизонтально с помощью откидного стопора. Орудие имеет секторные (подъемный и поворотный) и пневматический уравновешивающий механизмы. Вращающаяся часть орудия представляет собой станок, установленный на центральном штыре шасси. Угол наведения в горизонтальной плоскости составляет 30 градусов, а в вертикальной плоскости — от -2,5 до +58 градусов.

Наведение пушки цель производится с помощью механического прицела Д726-45 с орудийной панорамой ПГ-1М и оптического прицела ОП4М-91А.

На крыше командирской рубки установлен 7,62-мм пулемет ПКТ, предназначенный для ведения огня по наземным и воздушным целям. Боекомплект состоит из 1500 патронов. Кроме того, внутри корпуса САУ предусмотрено размещение переносного зенитного ракетного комплекса «Стрела-2М» с двумя самонаводящимися ракетами.

Время перевода установки из боевого положения в походное и обратно не превышает трех минут.

В боевом положении члены экипажа находятся вне машины. Защищен от пуль, мелких осколков и действия дульной газовой волны при стрельбе только наводчик, укрытый легким, штампованным из листовой стали щитом, закрепленным на левой щеке верхнего станка.

В боекомплект входят 60 выстрелов, из них 30 находятся внутри корпуса самоходной установки, еще 30 — перевозятся отдельно.

Для стрельбы из пушки 2С5 «Гиацинт-С» первоначально использовались осколочно-фугасные выстрелы ВОФ39 массой 80,8 кг с осколочно-фугасным снарядом ОФ-29 (46 кг). Масса сильнодействующего взрывчатого вещества A-IX-2 составляла 6,73 кг.

CAУ «Гиацинт» в походном положении — кормовой аутригер поднят, механизм досылания сложен.

САУ 2С5 «Гиацинт» финской армии.

«Гиацинт» финской армии на огневой позиции.

САУ «Гиацинт» и ее экипаж.

Заряд изготавливался четырех типов, отличался массой и зависел от дальности цели. Более новая разработка выстрела повышенной дальности ЗВОФ86 со снарядом ОФ-59 позволяла вести огонь на дистанции до 30 км.

Пушка 2А37 обладает большей дульной энергией по сравнению с аналогичными артиллерийскими системами. Во время стрельбы батареи самоходных установок 2С5 на максимальную дальность, в полете может находиться до 40 снарядов. Возможно, из-за столь высокой огневой мощи САУ «Гиацинт» получила в армии прозвище «Геноцид».

«Гиацинты» на огневой позиции.

Самоходные пушки 2С5 «Гиацинт» на параде в Самаре. 9 мая 1995 года.

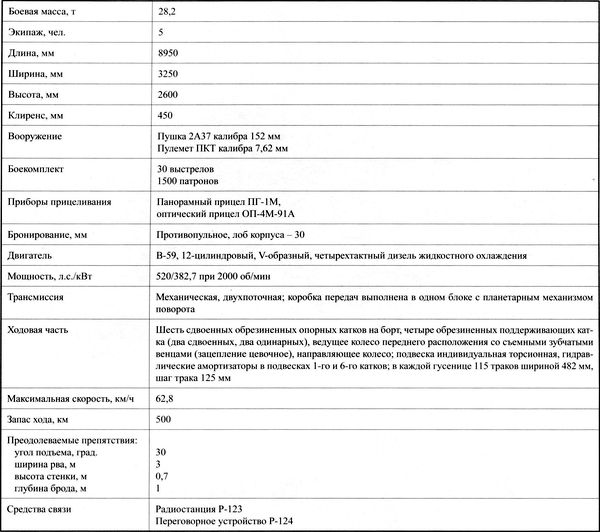

Тактико-технические характеристики САУ 2С5

В 1976 году первая партия серийных 2С5 поступила на вооружение Советской Армии. В 1977 году началось серийное производство на Уральском заводе транспортного машиностроения, которое продолжалось до 1993 года.

2С5 «Гиацинт» предназначена для подавления и уничтожения средств ядерного нападения, поражения органов управления, тыловых объектов, живой силы и боевой техники противника в местах сосредоточения и в опорных пунктах, а также для разрушения фортификационных сооружений.

Известны два варианта модернизации 2С5. Первый — 2С5М — связан с установкой системы управления огнем 1В514-1 «Механизатор-М» и более мощной артиллерийской системы, для увеличения дальности стрельбы. Для повышения защищенности машины установлена система постановки дымовых завес 902В. Второй вариант 2С5М1 отличался стволом калибра 155-мм и предназначался для поставок за рубеж.

«Гиацинт» поступала на вооружение отдельных артиллерийских бригад. В годы «холодной войны» в Советском Союзе традиционным приоритетом в получении новых систем вооружения пользовались соединения сухопутных войск, дислоцировавшиеся в странах Восточной Европы и на западе страны. По состоянию на конец 1990 года в зоне к западу от Урала (где действовал режим контроля Договора об обычных вооружениях в Европе) находилось около 500 2С5. Ими были вооружены (полностью или частично) восемь артиллерийских бригад и два артполка.

Само собой разумеется, что львиная доля САУ «Гиацинт-С» находилась в Группе Советских войск в Германии (с 1989 года — Западная группа войск), на территории ГДР. Здесь имелись четыре бригады таких САУ. В частности, в Альтенграбове дислоцировалась 303-я гвардейская пушечная самоходно-артиллерийская бригада, входившая в состав 34-й артиллерийской дивизии, подчиненной непосредственно командованию ГСВГ. В состав 1-й гвардейской танковой армии входила 308-я армейская пушечно-самоходная артиллерийская бригада (Цайтхайн), 3-й армии — 385-я гвардейская артиллерийская бригада (Планкен), 20-й армии — 387-я гвардейская артиллерийская бригада (Альтес Лагер). Типовой состав дислоцированной в ГДР бригады «Гиацинт-С» предусматривал наличие в ее составе пяти дивизионов: четырех артиллерийских и одного — артиллерийской разведки. Каждый из артдивизионов включал три шестиорудийные батареи — 18 САУ. Таким образом, укомплектованная по штату бригада «Гиацинт-С» располагала 72 самоходками. Исключение составляли 308-я и 387-я бригады: в первой батарее было восемь орудий, а общая численность 2С5 достигала 96 единиц, во второй — два дивизиона имели 36 единиц, а два — с 152-мм буксируемыми гаубицами Д-20.

Части, дислоцировавшиеся на территории Советского Союза, имели несколько другую организацию: в их батареях находилось, как правило, не шесть, а четыре 2С5 (12 САУ в дивизионе), выше была и доля смешанных соединений.

За время эксплуатации 2С5 с успехом использовалась Советской Армией в боевых действиях в Афганистане, где прошла боевую проверку и отлично себя зарекомендовала. САУ «Гиацинт» ограниченно применялись в составе батальонных тактических групп в первую Чеченскую кампанию, в частности, использовались машины 294-й пушечно-самоходной артиллерийской бригады.

САУ 2С5 белорусской армии на параде в Минске.

По состоянию на 2016 год самоходные пушки «Гиацинт-С» состояли на вооружении в Российской Армии (950 единиц, из них 850 находились на хранении), а также в береговых войсках ВМФ (48 единиц). Кроме того, САУ этого типа состояли на вооружении республики Беларусь (116) Узбекистана, Украины (18), Финляндии (18 на 2010 год), Эритрии (13) и Эфиопии (10 единиц).

В настоящее время самоходная пушка 2С5, созданная в качестве запоздалого ответа американской пушке М107, морально устарела. Современная тенденция развития артиллерии в мире такова, что дивизионные и корпусные орудия, имевшие ранее известные отличия, заменяются единой артсистемой — самоходной гаубицей с увеличенной длиной ствола. В Советском Союзе такой САУ стала 2С19 «Мста-С», принятая на вооружение в 1989 году Тем не менее, «Гиацинт» пока остается самым дальнобойным отечественным орудием и уступает только 203-мм самоходной пушке 2С7 «Пион».

2С5 «Гиацинт-С» представляет собой советскую 152-мм армейская самоходную пушку. Орудие было создано на Уральском заводе транспортного машиностроения.

Главный конструктор шасси — Г. С. Ефимов, 152-мм пушки 2А37 — Ю. Н. Калачников, 152-мм боеприпасов — А. А. Каллистов.

Самоходная артиллерийская установка 2С5 «Гиацинт-С» предназначена для подавления и уничтожения средств ядерного нападения, поражения органов управления, тылов, живой силы и боевой техники противника в местах сосредоточения и в опорных пунктах, а также для разрушения фортификационных сооружений.

Рассмотрим более подробно самоходную артиллерийскую установку 2С5 «Гиацинт-С», ее историю создания, технические характеристики и модификации.

Содержание

- История создания

- Особенности конструкции 2С5 «Гиацинт-С»

- Технические характеристики 2С5 «Гиацинт-С»

- Боевое применение 2С5 «Гиацинт-С»

- Где можно увидеть

История создания

2С5 Гиацинт-С (в девичестве объект 307) – 152-мм советская самоходная пушка. Именно пушка, а не гаубица, как Мста. Создавалась пушка для контрбатарейной борьбы, поражения укреплений и бронетехники врага. Пушка должна была превосходить (и превосходила) все имевшиеся аналогичные системы.

В войсках быстро определили реальное название самоходки – Геноцид. Боеприпасы под это дело требовались новые, потому выстрел от 2С5 к Акации или Мсте не подходит.

Саму пушку, 2А37, разрабатывали в СКБ Пермского машиностроительного завода им. В.И.Ленина (главный конструктор Ю.Н. Калачников), шасси – КБ ПО Уралтрансмаш (главный конструктор Г.С. Ефимов), боеприпасы – НИМИ им. В.В. Бахирева (главный конструктор А.А. Каллистов).

Аванпроекты появились в 1969-ом, а первые баллистические установки с длиной ствола 7,2 м – в 1971 году. На испытаниях заряд массой 21,8 кг отправил 46-кг снарядик с начальной скоростью 975 м/с на 31,5 км. Поняв, что немного переборщили (слишком высокое давление дульной волны), уменьшили заряд до 20,7 кг и нарастили на ствол метровую гладкую насадку и сейчас длина ствола равняется 54 калибрам или 8215 мм.

В Свердловск 2А37 поставили в 72-ом, а с 1976-го САУ пошла в серию. На вооружение Гиацинт принят в 1978-ом.

Дуло орудия 2А37 построена из моноблочной трубы, мощного тормоза дула и казенника. Тормоз многокалиберного исполнения навинчивается на трубу. Показатели его производительности – 53%. Горизонтальный клин-затвор обладает скалочной полуавтоматикой.

Откатный тормоз выполнен по канавочному типу, с пневмо-накатником. Цилиндры всех противооткатных установок проводят откат совместно с пушкой. Максимальная откатная дистанция – 0.95 м, а минимальная – 0.73 м.

Цепной досылатель имеет электропривод, а досылание проходит в 2 этапа, сперва боеприпас, а следом гильза. Подвижные поворотные и подъемные узлы гаубицы – секторные. Уравновешивающий пневмо-механизм – толкающий.

Поворотные модули являют собой некую станину в центре оси, служащей для объединения шасси и оружейной станины. На гаубице установлен легкий защитный щит, обеспечивающий расчету защиту от вражеских пуль, небольших осколочных элементов и взрывной волны. Лист металла (щит) закреплен слева от верхнего станочного модуля.

Прицел орудия построен из оптического модуля типа ОП4М-91А и гаубичной панорамы типа ПГ-1М с базовым прицелом серии Д726-45.

Хранение комплекта боеприпасов осуществляется внутри корпуса. Вручную заряжающий осуществляет подачу детонирующих зарядов и снарядов.

Стабилизация самоходки при залпах реализуется путем опоры на специальную плиту. До 4-х минут уходит на перевод САУ в боевое состояние из основного походного.

Технические характеристики 2С5 «Гиацинт-С»

В конвейерном выпуске САУ с 1976 года, а в 1978 году передана в распоряжение военными СССР.

Качающая часть разработана усилиями конструкторов из Ленинского машиностроительного предприятия «Мотовилиха», что в Перми. КБ создано в Свердловске, в стенах «Уралтрансмаша», где был также налажен конвейерный выпуск «Гиацинтов».

Ключевой задачей самоходки является контрбатарейный огонь, уничтожение огневых укреплений и полевых построек, для ликвидации вражеской артиллерии, танков и другой бронированной техники.

Вооружение САУ:

- пушка типа 2А37 152 калибра;

- минимальная дистанция стрельбы – 8.6 км;

- дистанция огня ОФС 3ОФ29 – 28.4 км;

- дистанция огня ОФС 3ОФ59 – 30 км;

- дистанция огня АРС – 33.1 км;

- скорость ведения огня — 5-6 выстр./мин;

- угол наводки по вертикали — +/-15 C;

- угол наводки по горизонтали — -2.5 — +58 C;

- принцип установки снаряда – раздельно-гильзовой;

- комплект снарядов – 30 шт;

- функция использования ядерного заряда — 0,1-2 кт;

- боевой расчет с грунта – 7 чел.;

- боевой расчет с базового состояния – 5 чел.;

- вес САУ в походном состоянии – 28.2 т;

- Силовой мотор – дизельного типа серии В-59;

- производительность мотора — 520 л.с.

- емкость топливных баков – 850 л;

- ходовой запас САУ – 500 км;

- скорость движения – до 63 км/ч;

- преодоление подъема – 30 C;

- преодоление крена – 25 C;

- преодоление рва – 2.55 м;

- преодоление стенки – 0.7 м;

- преодоление брода – 1.05 м.

Боевое применение 2С5 «Гиацинт-С»

Как и большая часть САУ, произведенных в СССР, «Гиацинт» отметился на полях сражений. Не так много лет минуло со дня создания самоходки, как ей пришлось принять участие в афганской войне. Именно там эта система получила прозвище «Геноцид».

Подтвержденной информации про применение данного вооружения во время боевых действий в Южной Осетии и Чечне нет, но есть подтверждающие сей факт фотодокументы. Также поговаривают, что военными Украины «Гиацинт» применялся во время боев под Донецком.

В любом случае после распада Советского Союза, данное артиллерийское оружие оказалось в распоряжении у военных нескольких государств. «Гиацинты» имеются у финнов, эфиопов, украинцев, узбеков и белорусов.

На сегодняшний день данная гаубица встает в один ряд с самыми эффективными западными аналогами, а значит нести службу «Гиацинт» будет нести еще продолжительный срок.

Где можно увидеть

Россия:

- г. Екатеринбург — музей «Уралтрансмаш»;

- г. Верхняя Пышма, Свердловская область — Музейный комплекс УГМК;

- г. Красноармейск (Московская область) — на постаменте у входа в ФКП «НИИ „Геодезия“»;

- г. Москва — Центральный музей Вооруженных Сил;

- г. Пермь — Музей ОАО «Мотовилихинские заводы»;

- г. Санкт-Петербург — Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи;

- г. Тольятти — Технический музей имени К. Г. Сахарова;

- д. Падиково, Истринский район Московской области — Музей отечественной военной истории.

- г. Новокузнецк, Сквер имени Г.К.Жукова.

- поселок Шаховская, Московская область, Музей военной техники.

Боевые машины мира, 2015 № 34 Самоходная пушка 2С5 «Гиацинт»

EAGLEMOSS COLLECTIONS

Текст: М. Князев

Художник: А. Аксенов.

Фотографии: ар. 4,5,6,7,12,13,14,15 из архива М. Князева; ар. 10,11 © Фотобэнк Лори. Автор аатьи «Служба и боевое применение САУ 2С5 «Гиацинт-С»» А. Харук.

БОЕВЫЕ МАШИНЫ

Самоходная пушка 2С5 «Гиацинт»

Самоходная пушка 2С5 «Гиацинт» предназначена для подавления и уничтожения средств ядерного нападения, поражения органов управления, тылов, живой силы и боевой техники противника в местах сосредоточения и в опорных пунктах, а также для разрушения фортификационных сооружений.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САУ 2С5

БОЕВАЯ МАССА, т: 28,2.

ЭКИПАЖ, чел.: 5.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина с пушкой – 8950, ширина – 3250, высота – 2600, клиренс-450.

БРОНИРОВАНИЕ, мм: противопульное.

СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 60.

ЗАПАС ХОДА, км: 500.

ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град. – 30; ширина рва, м – 3; высота стенки, м – 0,7; глубина брода, м -1.

Разработка самоходной пушки «Гиацинт» началась в СКБ Пермского машиностроительного завода в декабре 1968 года. С самого начала велось проектирование 152-мм пушки в двух вариантах: буксируемом – «Гиацинт-Б» (индекс ГРАУ 2А36) и самоходном – «Гиа цинт-С» (2А37). Оба варианта имели идентичную баллистику. Боеприпасы для них пришлось разрабатывать специально: взаимозаменяемых с «Гиацинтом» выстрелов в Советской Армии не было.

АВАНПРОЕКТ САУ «ГИАЦИНТ»

В 1969 году был разработан аванпроект, в котором рассматривалось три варианта установки орудия: с открытой установкой, с рубочным размещением и с установкой орудия в легкую закрытую вращающуюся башню. После рассмотрения вариантов Министерствами обороны и оборонной промышленности было принято решение разрабатывать вариант с открытой установкой орудия. Шасси установки проектировал «Уралтрансмаш», а боеприпасы – Научно-исследовательский машиностроительный институт (НИМИ).

Официально сроки создания пушки «Гиацинт-С» были заданы постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР в июне 1970 года. Весной 1971 года были изготовлены две экспериментальные 152-мм пушки «Гиацинт» (баллистические установки), но из-за отсутствия гильз, не представленных НИМИ, к стрельбам удалось приступить только в сентябре 1971 года.

После испытаний, оценки результатов и доработки пушка 2А37 для самоходного варианта «Гиацинта» была отправлена на «Уралтрансмаш», где для нее было изготовлено шасси «объект 307». После окончательной сборки машина прошла заводские и государственные испытания, полный цикл которых завершился к концу 1974 года.

2С5 «Гиацинт» в боевом положении

КОНТЕКСТ НОВАЯ ВОЛНА

Прекращение в СССР в конце 1950-х годов проектирования практически всех видов систем ствольной артиллерии привело к существенному отставанию в этой области от США и других стран НАТО. Ошибку вскоре осознали, и во второй половине 1960-х годов в Советском Союзе широким фронтом развернулись работы по созданию артиллерийских систем, в первую очередь – самоходных.

В это же время на базе 2С5 разрабатывался и другой вариант САУ под обозначением 2С11 «Гиацинт-СК». Он отличался от базового образца картузным методом заряжания, призванным уменьшить стоимость производства зарядов за счет исключения из состава выстрела латунных гильз. В ходе работы был использован научно-технический задел по картузным вариантам самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и 2СЗ «Акация», однако окончательно к производству был принят вариант с раздельно-гильзовым заряжанием.

Самоходные пушки «Гиацинт» на параде в Самаре. 9 мая 1995 года.

БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Корпус самоходной установки «Гиацинт-С» сварен из катаных броневых листов, что обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов и мин. Лобовая бронеплита толщиной 30 мм, установленная под большим углом наклона, защищает от снарядов малокалиберных автоматических пушек.

В носовой части корпуса расположено отделение управления, где между левым бортом и моторной перегородкой размещается механик-водитель. Правую часть носовой части корпуса занимает моторно-трансмиссионное отделение. Двигатель – 12-цилиндровый, V-образный, четырехтактный дизель В-59 жидкостного охлаждения мощностью 520 л. с. Трансмиссия механическая, двухпоточная. Коробка передач выполнена в одном блоке с планетарным механизмом поворота.

На шоссе САУ развивает максимальную скорость 60 км/час. Она способна преодолевать подъемы до 30°, вертикальные стенки высотой до 0,7 метра и рвы шириной до 3 метров. Глубина преодолеваемого без подготовки брода составляет 1 метр. Запас хода – 500 километров. Экипаж-5 человек.

«Гиацинт» ведет огонь

На верхней плите кормовой части САУ установлена пушка 2А37, состоящая из трубы-моноблока, казенника и дульного тормоза. Навинченный на ствол щелевой дульный тормоз имеет высокую эффективность (поглощает 53 % энергии отдачи). Затвор полуавтоматический, горизонтальный, клиновой. Тормоз отката гидравлический канавочного типа, с пневматическим накатником. Наибольшая длина отката составляет 950 мм, наименьшая – 730 мм. Заряжание пушки проводится с помощью гидравлического подъемника и цепного досылателя с электроприводом в два приема: сначала снаряд, а затем – гильза. Скорострельность пушки составляет пять-шесть выстрелов в минуту. Устойчивость пушки при стрельбе и, как следствие, улучшение кучности обеспечивается откидными опорными плитами: кормовой и дополнительной носовой (в походном положении она прижата к нижнему лобовому бронелисту), поэтому стрельба с ходу невозможна. Ствол орудия в походном положении фиксируется горизонтально с помощью откидного стопора. Пушка имеет секторные подъемный и поворотный механизмы, а также пневматический уравновешивающий механизм.

Вращающаяся часть пушки представляет собой станок, установленный на центральном штыре шасси. Угол наведения в горизонтальной плоскости составляет 30°, в вертикальной плоскости – от -2,5° до +58°.

Наведение на цель производится с помощью механического прицела Д726-45 с орудийной панорамой ПГ-1М и оптического прицела ОП4М-91 А.

На крыше командирской рубки установлен 7,62-мм пулемет ПКТ, предназначенный для ведения огня по наземным и воздушным целям. Боекомплект состоит из 1500 патронов. Кроме того, внутри корпуса САУ предусмотрено размещение переносного зенитного ракетного комплекса «Стрела-2М» с двумя управляемыми ракетами. Время перевода установки из боевого положения в походное и обратно не превышает трех минут.

В боевом положении члены экипажа находятся вне машины. Защиту от пуль, мелких осколков и действия дульной газовой волны при стрельбе имеет только наводчик, укрытый легким, штампованным из листовой стали щитом, закрепленным на левой щеке верхнего станка. Боекомплект размещается внутри корпуса, но подача снарядов и зарядов из машины производится вручную. Состав боекомплекта – 60 выстрелов, из них 30 размещаются и перевозятся внутри корпуса самоходной установки, а еще 30 перевозятся отдельно. Для стрельбы из пушки 2С5 «Гиацинт-С» первоначально использовались осколочно-фугасные выстрелы ВОФ39 массой 80,8 кг с осколочно-фугасным снарядом ОФ-29 (46 кг). Масса сильнодействующего взрывчатого вещества A-IX-2 составляла 6,73 кг. Заряд изготавливался четырех типов, отличался массой и зависел от дальности цели. Более новая разработка выстрела повышенной дальности ЗВОФ86 со снарядом ОФ-59 позволяла вести огонь на дистанции до 30 километров.

Пушка 2А37 обладает большей дульной энергией по сравнению с аналогичными артиллерийскими системами. В полете во время стрельбы батареи самоходных установок 2С5 на максимальную дальность может находиться до 40 снарядов. Возможно, из-за столь высокой огневой мощи САУ «Гиацинт» получила в армии прозвище «Геноцид».

Батарея самоходных пушек 2С5 «Гиацинт» на огневой позиции

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Заказчик: Советская Армия

Вид: самоходная артиллерийская установка

Разработчик: СКБ Пермского машиностроительного завода имени В. И. Ленина, Уральский завод транспортного машиностроения, Московский научно- исследовательский машиностроительный институт

Производитель: Пермский машиностроительный завод имени В. И. Ленина (артиллерийская часть), Уральский завод транспортного машиностроения (шасси и окончательная сборка)

Годы производства: 1976-1993

Годы эксплуатации: с 1977

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В 1976 году первая партия серийных самоходных орудий 2С5 «Гиацинт» поступила на вооружение Советской Армии. В 1977-м началось серийное производство. Известны два варианта модернизации 2С5. Первый – 2С5М – связан с установкой системы управления огнем 1В514-1 «Механизатор-М» и более мощной артиллерийской системы для увеличения дальности стрельбы.

САУ 2С5 «Гиацинт» финской армии

Самоходная пушка 2С5 «Гиацинт»

С целью повышения защищенности машины установлена система 902В для постановки дымовых завес. Второй вариант – 2С5М1 – отличался установкой ствола калибром 155-мм и предназначался для экспорта.

Самоходная пушка «Гиацинт» поступала на вооружение отдельных артиллерийских бригад и дивизий. За время эксплуатации 2С5 с успехом использовалась Советской Армией в боевых действиях в Афганистане, где прошла боевую проверку и отлично себя зарекомендовала. САУ «Гиацинт» ограниченно применялись в составе батальонных тактических групп в первую Чеченскую кампанию, в частности, 294-й пушечно-самоходной артиллерийской бригады.

По состоянию на 2013 год самоходные пушки «Гиацинт-С» состояли на вооружении в Российской Армии (950 единиц, из них 800 на хранении), а также в береговых войсках ВМФ (48). Кроме того, САУ этого типа состояли на вооружении в Белоруссии (116), Узбекистане, Украине (24), Финляндии (18 единиц на 2010 год), Эритрее (13) и Эфиопии (10).

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ

¦ 1968 г. – начало разработки

¦ 1975 г. – принятие на вооружение

¦ 1976 г. -начало серийного производства

¦ 1993 г. – завершение серийного производства

2С5 «ГИАЦИНТ»

Самоходная пушка 2С5 «Гиацинт» вооруженных сил Финляндии. Контракт был заключен в ноябре 1991 года, J поставка машин завершена в сентябре 1994 года. В финской армии САУ получила обозначение «152 Telak 91».

1 152-мм пушка 2А37

2 Пулемет ПКТ

3 Командирская рубка

4 Антенна

5 Щит наводчика

6 Механизм облегчения заряжания

7 Опорная плита

8 Гидроцилиндр подъема опорной плиты

9 Направляющее колесо

10 Опорный каток

11 Поддерживающий каток

12 Ведущее колесо

ТЕХНИКА И ТАКТИКА

Служба и боевое применение САУ 2С5 «Гиацинт-С»

Самоходная пушка «Гиацинт-С» создавалась как орудие корпусной артиллерии. Но поскольку к моменту принятия ее на вооружение корпусное звено в Советской Армии было практически полностью упразднено, то эта артиллерийская система переместилась в соединения более высокого уровня – армии и военные округа (группы войск).

Самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С» в Санкт-Петербургском артиллерийском музее

КОНТЕКСТ

САУ 2С5 «Гиацинт-С» поступали на вооружение взамен буксируемых пушек -130-мм М-46 и 152-мм М-47.

Традиционно приоритетом в получении новых систем оружия в годы «холодной войны» пользовались соединения сухопутных войск, дислоцированные в странах Восточной Европы и на западе СССР. По состоянию на конец 1990 года в зоне к западу от Урала (где действовал режим контроля Договора об обычных вооружениях в Европе) находилось около 500 САУ 2С5. Ими были вооружены (полностью или частично) восемь артиллерийских бригад и два артполка.

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

Львиная доля САУ «Гиацинт-С» дислоцировалась в Западной группе войск (ЗГВ), на территории ГДР. Здесь размещались четыре бригады таких САУ. В частности, в Альтенграбове находилась 303-я пушечная артбригада (АБр), входившая в состав 34-й дивизии, подчиненной непосредственно командованию ЗГВ. 1-й гвардейской танковой армии подчинялась 308-я АБр (Цайтхайн), 3-й армии – 385-я АБр (Планкен), 20-й армии – 387-я АБр (Альтес Лагер). Типовой состав дислоцированной в ГДР бригады «Гиацинт-С» предусматривал наличие в ее составе пяти дивизионов: четырех артиллерийских и одного – артиллерийской разведки. Каждый из артдивизионов включал три шестиорудийные батареи – 18 САУ. Таким образом, укомплектованная по штату бригада «Гиацинт-С» располагала 72 самоходками. Исключение составляла 387-я бригада: в ней два дивизиона были вооружены 2С5 (всего 36 систем), а два – 152-мм буксируемыми орудиями Д-20.

152-мм самоходная артиллерийская пушка 2С5 «Гиацинт-С» на боевых учениях

НA ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Части, дислоцированные на территории СССР, имели несколько другую организацию: в их батареях находилось, как правило, не шесть, а четыре 2С5 (12 орудий в дивизионе), выше была и доля смешанных соединений. Достаточно много «Гиацинтов-С» имелось в соединениях Белорусского военного округа. В состав 51-й дивизии окружного подчинения входила дислоцированная в Осиповичах 178-я пушечная АБр (48 САУ 2С5). 7-й танковой армии подчинялась 231-я АБр (Борисов; 24 САУ 2С5 и 36 буксируемых орудий). А 28-я армия имела в своем составе 111-й артполк (Брест; 24 2С5 и 36 буксируемых орудий). Имелись «Гиацинты-С» и в двух соединениях Московского военного округа: 211-й АБр в Мулино (60 САУ) и 235-й АБР в Скопине (24 2С5, а также 24 буксируемых орудия и 36 РСЗО БМ-21). Наконец, в 13-ю армию Прикарпатского военного округа входил 13-й артполк (Ковель; 24 2С5 и 36 буксируемых орудий). Несколько сотен САУ 2С5 имелось в соединениях, дислоцированных в зоне за Уралом, однако точная их дислокация неизвестна.

БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Крещение огнем самоходки «Гиацинт-С» прошли в Афганистане. Здесь САУ 2С5 применялись для решения наиболее сложных огневых задач. Снаряд «Гиацинта-С», обладая начальной скоростью 800 м/с, разрушал любое укрепление, созданное моджахедами. Несмотря на тяжелые условия ведения боевых действий в Афганистане (каменистый грунт, резкий перепад температур, большая запыленность, разряженная атмосфера), самоходные артиллерийские системы оказались эффективным оружием во всех видах боя. Настрел на одну САУ порой достигал 7000 выстрелов, а пробег – 6500 километров по горным дорогам. Нашли применение «Гиацинты-С» и во время первой Чеченской войны в 1994-1995 годах. В ходе этого конфликта САУ 2С5, вопреки концепции, заложенной при их создании, применялись рассредоточено. Они придавались батальонным тактическим группам, то есть действовали на самом низком уровне артиллерийской поддержки.

152-мм самоходная артиллерийская пушка 2С5 «Гиацинт-С» ведет огонь

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

В боекомплект САУ 2С5 входят несколько типов снарядов:

¦ осколочно-фугасный ЗОФ29 (дальность стрельбы до 28,5 км);

¦ осколочно-фугасный активно-реактивный ЗОФЗО (до 33,1 км);

¦ усовершенствованный ЗОФбО (до 37 км; может применяться только модернизированными САУ 2С5М);

¦ управляемые с лазерным наведением «Сантиметр» (до 12 км) и «Краснополь» (до 20 км);

¦ ядерные «Ромашка», «Мята», «Аспект», «Символизм».

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

К началу 2014 года сухопутные войска Украины располагали 18 строевыми САУ 2С5, еще несколько самоходок этого типа находились в учебных частях и на хранении. Все боеготовые «Гиацинты-С» были сведены в 3-й самоходно-пушечный дивизион 26-й артиллерийской бригады (Бердичев). Дивизион включал три шестиорудийные батареи (1-й и 2-й дивизионы 26-й АБр вооружены 152-мм САУ 2С19 «Мста-С»), В настоящее время самоходная пушка 2С5 морально устарела. Тем не менее «Гиацинт» пока – самое дальнобойное отечественное орудие и уступает только 203-мм самоходной пушке 2С7 «Пион».

ИСТОРИЯ БРОНЕТЕХНИКИ

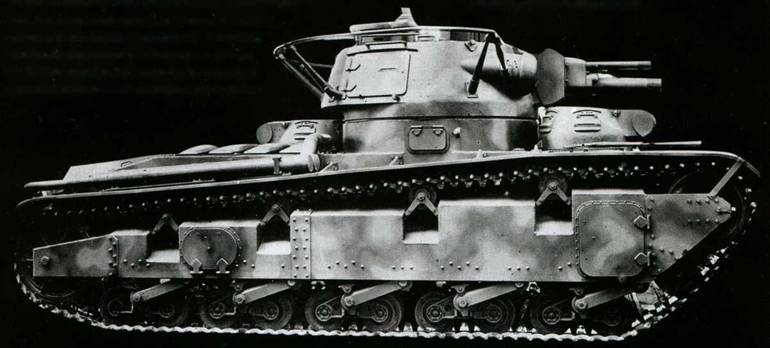

Многобашенимй танк Nb. Fz.

Когда речь заходит о многобашенных танках, то в первую очередь вспоминают машины советского производства – Т-28 и Т-35. Они действительно стали единственными массовыми серийными многобашенными танками в мире.

Тем не менее будет ошибкой считать, что многобашенными танками занимались только в Советском Союзе. Дань этой компоновочной схеме отдали англичане, французы и японцы. Наконец, достаточно интересная конструкция многобашенного танка была создана в Германии.

Средний танк Nb. Fz. № 7 с башней фирмы «Рейнметалл»

НЕМЕЦКИЙ ВАРИАНТ

В то время когда под Казанью на полигоне советско-германской танковой школы (а по сути – исследовательского центра) «Кама» шли испытания больших и малых немецких «тракторов», в недрах 6-го отдела Управления вооружений родилась идея создания нового, теперь уже среднего танка. Начиная с июля 1932 года эта машина фигурировала в документах управления под названиями mittlerer Traktor (средний трактор), Gr.Tr. Nachbau (модернизированный большой трактор), M.Tr. Neubau (средний трактор новой конструкции) и Gr.Tr. Neubau (большой трактор новой постройки или конструкции). Название Nd. Fz. (Neubau Fahrzeug – машина новой конструкции, вновь построенная машина) появилось 3 октября 1933 года по распоряжению 6-го отдела. Первый образец нового танка, изготовленный фирмой «Рейнметалл» и получивший обозначение Nb. Fz. № 1, поступил на испытания в 1934 году.

В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХЗАДАНИЕМ

Танк в целом соответствовал техническому заданию. Вооружение располагалось в трех вращающихся башнях, установленных в диагональной плоскости. В центральной башне цилиндрической формы одна над другой размещались 75-мм и 37-мм пушки. В двух малых башнях устанавливались пулеметы MG13. Ходовая часть состояла из десяти опорных катков на борт, сблокированных попарно в пять балансирных тележек. Ведущее колесо в отличие от всех других немецких танков тех лет размещалось сзади. Испытания выявили целый ряд недостатков. Если к шасси серьезных претензий не было, то башня, например, военным не понравилась. Вертикальная схема расположения пушек породила массу проблем с заряжанием, особенно у 37-мм пушки. Кроме того, имелись претензии к люкам, крышки которых открывались назад и не защищали экипаж с передней полусферы. Но главное – башня была очень дорогой и сложной в производстве.

Танк Nb. Fz. № 3-5 с башней фирмы «Крупп»

Башня «Круппа», вид спереди. Хорошо видны спаренный пушечный лафет и шаровая установка пулемета в главной башне.

НОВАЯ БАШНЯ

Разработать новую башню поручили фирме «Крупп». Инженеры «Рейнметалла» теперь отвечали только за корпус. В 1935 году был изготовлен второй небронированный прототип. Основным его отличием от первого стала новая более технологичная башня, собиравшаяся из плоских листов. Пушки размещались горизонтально, что существенно облегчило работу заряжающему. Правда, при выстреле возникали несимметричные нагрузки на ее погон. Пулемет механически связали с установкой пушек, теперь огонь из него вел наводчик. Командирская башенка получила двухстворчатый люк, а бортовые люки в башне стали открываться вперед.

БРОНИРОВАННЫЙ ПРОТОТИП

В начале 1936 года фирмой «Рейнметалл» было завершено изготовление трех боевых машин уже с бронированными корпусами своей конструкции и крупповскими башнями. При этом в их конструкцию вносились новые изменения, и эти танки заметно отличались от обоих небронированных прототипов. Немного различались они и между собой. Боевая масса танка составила 23,4 тонны, экипаж состоял из шести человек. Шестицилиндровый бензиновый мотор BMW мощностью 290 л. с. позволял танку развивать максимальную скорость 30 км/ч. Запас хода составлял всего 110 км при емкости топливных баков 457 литров. Бронирование было слабеньким: толщина лобовой брони корпуса составляла 20 мм, борта и корма защищались 13-мм броней. Впрочем, оно отвечало техзаданию, в соответствии с которым броня должна была защищать танк максимум от 20-мм снарядов.

Артиллерийское вооружение состояло из 75-мм пушки с боекомплектом 80 артвыстрелов и спаренной с ней 37-мм пушки с боекомплектом 50 выстрелов. Вспомогательное вооружение состояло из трех 7,92-мм пулеметов MG34, два из которых были установлены в пулеметных башнях. Боекомплект пулеметов состоял из 6000 патронов.

Танк Nb. Fz. в Осло, 1940 год. Хорошо видны маска пушек и поручневая антенна на башне.

НА СЛУЖБЕ ВЕРМАХТА

В конце 1936 года все три танка прошли испытания, показав вполне удовлетворительные результаты. Но было уже поздно. Годом раньше танк еще имел бы шанс на запуск в серию, хотя бы небольшую. Но в 1936-м уже вовсю шла работа над будущими Pz. Ill и Pz. IV, которым Nb. Fz. проигрывал по всем статьям. Кроме того, этот танк совсем не вписывался в теорию блицкрига. Тем не менее многобашенные танки пригодились. До 1940 года танки Nb. Fz. использовались в качестве учебных в танковой школе вермахта в Путлосе и широко привлекались для пропагандистских целей при проведении разного рода парадов и смотров. Одна машина стала экспонатом на автомобильной выставке в Берлине в 1939 году.

В апреле 1940 года три бронированные машины включили в состав 40-го танкового батальона специального назначения – Pz. Abt. z. b. V. 40. Вместе с этой частью Nb. Fz. принимали участие в операции по захвату Норвегии. Танки прибыли в Осло 19 апреля 1940 года и в тот же день парадным маршем прошли по улицам норвежской столицы, создав видимость, что Германия отправила в Норвегию тяжелые танки. Хорошо отлаженный механизм пропаганды сработал безукоризненно – уже в двадцатых числах апреля во всех газетах Европы появились фото внушительных германских танков. Чуть позже Pz. Abt. z. b. V. 40 вместе со 196-й пехотной дивизией атаковали укрепленные позиции англичан у деревни Кварн. При этом англичане практически не имели тяжелого вооружения – в их распоряжении имелись две 3-дюймовые мортиры и пять 25-мм французских противотанковых орудий. В авангарде наступавших немецких частей двигались три танка, одним из которых был Nb. Fz. Англичане дали немецким танкам подойти на дистанцию 150 метров, после чего открыли по ним огонь. Обстреливая танки с такой малой дистанции, англичане не остави ли немцам возможностей для маневра. Снаряд одного из противотанковых орудий попал в Nb. Fz., лишив его возможности передвигаться. Остальным двум танкам авангарда повезло меньше – они были подбиты. В итоге немцы остановили наступление, отошли на занятые позиции и вызвали авиацию. После отступления англичан поврежденный Nb. Fz. был отремонтирован и снова вошел в строй. Этим исчерпывается единственный боевой эпизод в карьере многобашенных немецких танков.

Многобашенный танк Nb. Fz. на улицах Осло. Апрель 1940 года. Следующий за Nb. Fz. командирский kl. Pz. Bf. Wg. кажется на его фоне лилипутом.

Впоследствии один из Nb. Fz.6bm подорван собственным экипажем после того, как увяз в болоте и заглох недалеко от Лиллехаммера. Следует отметить, что подрыв танка понадобился из опасения захвата его англичанами. Немцам очень не хотелось, чтобы противнику стали известны невысокие технические характеристики этой машины. Поэтому немецкие саперы постарались – танк разнесло буквально в клочья. После оккупации Норвегии оставшиеся две машины были передислоцированы в Осло, а затем, в конце 1940 года, вернулись в Германию и в 1941-1942 годах были разобраны на металл. Разборка танков подтверждается документами, захваченными англичанами в 1945 году. По некоторым данным, с 1940 по 1942 годы эти танки использовались на территории Дании, где выполняли полицейские функции. Информация о том, что в 1941 году эти танки (или танк) использовались на Восточном фронте, документами не подтверждается.

Оглавление

Артиллерия, крупный калибр: 152-мм «Гиацинты»

Мы часто используем затертое до невозможности выражение «Бог войны». Выражение, рожденное слишком давно, чтобы, как нам кажется, быть правдой. Просто клише. Просто слова. В век, когда в шахтах стоят огромные межконтинентальные ракеты, оснащенные ядерными боеголовками, умными и смертельно неотвратимыми.

Когда в толще морских вод прячутся огромные убийцы не только кораблей, но и целых стран, а на поверхности целые аэродромы, способные в одиночку обеспечить воздушную поддержку целым армиям.

Когда простой пехотинец способен уничтожать не только солдат противника, но и танки, бронированные машины, доты и дзоты. Когда даже автоматическое оружие воспринимается как дополнение к мощным оружейным системам. Солдат с автоматом уже не воспринимается серьезной силой.

Казалось бы, как может в век такого мощного вооружения ствольное орудие быть «Богом»? Производить на человека примерно такое же воздействие? Даже не выстрелами. Просто самим своим существованием. Бог тоже не многим показывает чудеса. Это не мешает остальным верить. И даже неверующим где-то в глубине души задумываться о его существовании. Искать другие названия, определения для собственной веры.

«Гиацинт» в любом варианте возвращает человека к пониманию, что артиллерия действительно Бог войны. Рядом с таким орудием понимаешь гордость артиллеристов и ужас врагов. Как вы уже поняли, речь сегодня пойдет о 152-мм самоходной пушке 2С5 «Гиацинт» и её сестре — буксируемой пушке 2А36 «Гиацинт-Б».

Вооружение непрерывно совершенствуется. Появляются системы, которые могут наносить удары с таких расстояний, на которых нанести контрудар уже существующими системами невозможно по техническим причинам. Дальность стрельбы позволяет противнику чувствовать себя в относительной безопасности.

Понятно, что наличие других видов вооружения может компенсировать этот дисбаланс. Однако полностью нейтрализовать возможности вражеских орудий смогут только орудия. Просто потому, что применение других видов вооружения может быть невозможно по различным причинам.

Понимание этого факта руководством Вооруженных Сил СССР, а также усиление возможностей артиллерийских систем вероятного противника вынудило советских конструкторов начать работу над созданием дальнобойной пушки. 21 ноября 1968 года вышел приказ МОП №592 о разработке новой дальнобойной пушки калибра 152-мм.

Приказ касался сразу трех оборонных «монстров». Артиллерийская часть была поручена легендарной «Мотовилихе» — Пермскому машиностроительному заводу. Шасси для самоходной установки должен был разработать Свердловский завод транспортного машиностроения (СЗТМ). Боеприпасы же должен был разработать научно-исследовательский машиностроительный институт имени В. В. Бахирева (НИМИ).

Основным разработчиком САУ стал СЗТМ (сегодня УЗТМ).

Главным конструктором шасси стал Г. С. Ефимов.

Главным конструктором пушки 2А37 — Ю. Н. Калачников.

Главным конструктором 152-мм боеприпасов — А. А. Каллистов.

Согласно приказу МОП СКБ Мотовилихинского завода должно разработать сразу обе версии орудия — буксируемую и самоходную. Причем, обе версии должны иметь идентичные ТТХ и использовать идентичные боеприпасы. В остальном конструкторам особых ограничений не делали.

Те, кто следит за нашими публикациями об истории советских артиллерийских систем, уже увидели два новшества, которых не было при конструировании и производстве предыдущих изделий.

Во-первых, новые орудия создавались не под уже существующий и находящийся на вооружении боеприпас. Привлечение к проектированию НИМИ означало, что боеприпас для «Гиацинта» изначально проектировался «с чистого листа». Оружейники понимали, что создать более или менее «легкую» дальнобойную САУ, стреляющую обычными боеприпасами не реально. Дальность необходимо было увеличивать именно за счет новых боеприпасов.

Во-вторых, впервые «Мотовилиха» конструировала сразу не только буксируемую, но и самоходную системы. Во всех более ранних системах алгоритм был другой. На шасси устанавливали уже зарекомендовавшие себя буксируемые орудия. То есть, конструкторы были вынуждены «подгонять» эти системы под шасси. В этом случае изначально проектировали два идентичных орудия — буксируемое 2А36 и для установки на САУ — 2А37.

Самоходная пушка 2С5 «Гиацинт» (объект 307)

Разработка пушки «Гиацинт» была начата в СКБ ПМЗ по приказу МОП № 592 от 27 ноября 1968 года в двух вариантах: самоходном («Гиацинт-С») и буксируемом («Гиацинт-Б»). Оба варианта имели идентичную баллистику, а боеприпасы для них разрабатывались заново. СКБ ПМЗ проектировало артиллерийскую часть, а «Уралтрансмаш» – шасси. САУ «Гиацинт» приняли на вооружение в 1976 году, тогда же началось и ее серийное производство на .

СЕРИЙНАЯ МОДИФИКАЦИЯ: САУ относится к типу открытых самоходных установок. По конструкции и компоновке шасси 2С5 наиболее близко к примененному в САУ 2С4.152-мм пушка с длиной ствола 54 калибра открыто смонтирована в кормовой части корпуса. Ее вращающаяся часть представляет собой станок, установленный на центральном штыре шасси. Цепной досылатель с электроприводом производит досылку в два приема: сначала снаряд, а затем заряд. Пушка оснащена легким щитом, прикрывающим наводчика и часть механизмов от пуль и мелких осколков. При стрельбе САУ стабилизируется с помощью откидной опорной плиты-сошника, размещенной снаружи в кормовой части корпуса. Стрельба с ходу невозможна. На марше экипаж полностью размещен внутри броневого корпуса. Максимальная дальность стрельбы на полном заряде составляет 28,5 км, скорострельность 5 – 6 выстр./мин. Углы наведения: горизонтальный 30°, вертикальный -2,5°…+5в°.

Самоходная пушка «Гиацинт» поступала на вооружение отдельных артиллерийских бригад и дивизий. В боевых действиях участия не принимала, но проходила войсковые испытания в Афганистане. Позже к 2С5 разработали выстрел ЗВОФ86 со снарядом повышенной дальности ОФ-59, которым можно было стрелять на дистанцию до 30 км. На 1995 год на европейской части территории России, по западным данным, имелось 365 самоходных пушек 2С5. Эти САУ на экспорт не поставлялись. Их не получили даже страны Варшавского договора. Лишь в 1991 – 1994 годах 15 самоходок этого типа приобрела Финляндия. В настоящее время самоходная пушка 2С5, созданная в качестве запоздалого ответа на американскую 175-мм пушку М107, морально устарела. У нас в стране и за рубежом их стали заменять гаубицами, догнавшими и даже перегнавшими пушки по длине ствола. В СССР в 1989 году приняли на вооружение 152-мм гаубицу 2С19 «Мста-С» с длиной ствола 53 калибра и дальностью стрельбы до 28,9 км. Тем не менее, «Гиацинт» пока является самым дальнобойным отечественным орудием и уступает только 203-мм самоходной пушке 2С7 «Пион».

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САУ 2С5 БОЕВАЯ МАССА, т: 28,2. ЭКИПАЖ, чел.: 5. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина-8950, ширина-3250, высота-2600, клиренс-450. ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка 2А37 калибра 152 мм, 1 пулемет ПКТ калибра 7,62-мм. БОЕКОМПЛЕКТ: 30 выстрелов раздельного заряжания, 1500 патронов. ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: механический прицел Д726-45 с орудийной панорамой ПГ-1М, оптический прицел ОП4М-91А. БРОНИРОВАНИЕ, мм: противопульное. ДВИГАТЕЛЬ, ТРАНСМИССИЯ и ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: как у САУ 2СЗ. СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 63. ЗАПАС ХОДА, км: 500. ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град. – 30; ширина рва, м – 2,55; высота стенки, м – 0,7; глубина брода, м – 1. СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция Р-123, переговорное устройство Р-124.

Принятие на вооружение и серийное производство

История разработки проекта самой мощной колесной и буксируемой артиллерийской системы уходит корнями в конец 60-х годов. С 1968 по 1975 год в конструкторском бюро на машиностроительном заводе в г. Мотовилиха велись проектные работы. Итогом длительной и кропотливой работы стало создание принципиально новой артиллерийской системы. Главное отличие от предыдущих орудий большого калибра — возможность буксировки новой 152-мм пушки имеющимся на оснащении Советской Армии автомобильным транспортом.

Советская колесная и буксируемая 152-мм пушка 2А36 «Гиацинт» в экспозиции Артиллерийского музея Санкт-Петербурга

В 1975 году орудие, получив индекс ГРАУ -2А36, после успешно проведенных испытаний было принято на вооружение. Серийный выпуск осуществлялся на машиностроительных заводах в г. Мотовилихе. Всего за годы серийного производства, с 1976 по 1989 год завод изготовил 2543 различных модификаций этого орудия.

Краткая историческая справка

Смотреть галерею

Разработка нового типа вооружения началась еще в 1968 году, в Перми. Перед разработчиками с самого начала была поставлена одна задача: сделать новую пушку, характеристики которой бы превосходили существовавшие на тот день аналоги. С самого начала было начато проектирование сразу двух типов установок. первая — буксируемая гаубица «Гиацинт 2А36», вторая — модель 2А37. Последняя пушка предназначалась для монтирования на самоходную артиллерийскую установку с аналогичным названием.

Первоначально главным конструктором был назначен талантливый инженер Ю. Н. Калачников. Нужно заметить, что первые стреляющие образцы пушек были показаны уже в 1971-1972 годах. На вооружение Советской армии она начала поставляться к 1976 году. Почему же был выбран столь малый калибр для орудия «Гиацинт»? Гаубица 240 мм была бы эффективнее в плане боевой мощи, вот только для транспортировки такого монстра пришлось бы разрабатывать специальный тягач.

«Гиацинт» – огненный цветок Российской армии

История создания и службы самоходной артустановки 2С5

Самоходные артиллерийские орудия калибров 122 и 152 мм зарекомендовали себя как мощное и высокоэффективное оружие еще в годы Великой Отечественной войны. Зачастую именно группировки артиллерии, включающие в себя самоходные артиллерийские установки (САУ) типа СУ-122 и ИСУ-122, СУ-152 и ИСУ-152, обеспечивали решение исхода боя в пользу наших войск. К сожалению, в послевоенное время роль САУ постоянно снижалась. Приоритет был отдан ракетному вооружению, всячески поддерживаемому лидером СССР Никитой Хрущевым. В конце 50-х годов он практически санкционировал полную остановку в стране работ по ствольной артиллерии, в том числе и самоходной.

После войны в СССР были разработаны самоходные артиллерийские установки СУ-122-54, СУ-152П и СУ-152Г, которые не получили широкого распространения в армии. Из-за такой недальновидности были созданы предпосылки для технического отставания наших Вооруженных сил от армий вероятного противника на многие годы. За эти просчеты история неминуемо наказывает, а на войне наказание часто измеряется жизнями солдат и офицеров. Так, например, случилось в артиллерийской дуэли между Китаем и Тайванем, разразившейся в августе 1958 года. Гоминьдановцы разместили батарею дальнобойных американских гаубиц на острове Цзиньмэнь и начали спокойно обстреливать территорию материкового Китая. Китайцы располагали из артиллерийских дальнобойных средств только 130-мм пушками М-46 советского производства, которые уступали в дальности стрельбы артиллерии противника на 3–4 км.

Решение задачи, как поразить батарею противника, все же было найдено благодаря смекалке советских военных советников. Но выводы о необходимости разработки новой артиллерийской системы повышенной дальности стрельбы были сделаны. Как и о том, что значение ствольной артиллерии нисколько не уменьшилось.

РАБОТЫ ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ

После отставки Никиты Хрущева работы по созданию новых образцов артиллерийского вооружения в СССР были возобновлены. В 1965 году была утверждена программа развития артиллерии, направленная на разработку артиллерийских систем, не уступающих по своим параметрам современным и перспективным на тот период разработкам в области ствольной артиллерии стран НАТО.

В ноябре 1968 года Министерство оборонной промышленности утвердило решение № 592, предписывающее начать научно-исследовательскую работу (НИР) по созданию новой артсистемы для замены буксируемой пушки М-46. В период с 1968 по 1969 год специалистами 3-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны СССР совместно с конструкторами предприятий оборонной промышленности была выполнена НИР «Успех», в рамках которой был определен облик перспективных артсистем и направления их развития вплоть до 1980 года.

В ходе исследований в рамках указанной НИР были проработаны буксируемый вариант пушки и три варианта самоходной артустановки. Первый вариант предусматривал открытую установку орудия на бронированном гусеничном шасси. Второй – с рубочной установкой орудия по типу ИСУ-152. Третий вариант представлялся с установкой орудия во вращающейся башне. По результатам исследовательских работ было определено, что для новой самоходной пушки оптимальным вариантом будет открытая установка орудия.

В сентябре 1969 года материалы аванпроекта были рассмотрены комиссией Министерства обороны СССР. 8 июня 1970 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР № 427-151, в соответствии с которым официально были начаты работы по созданию новой 152-мм пушки, как в варианте САУ, так и в буксируемом варианте. Полученные в ходе НИР «Успех» проработки легли в основу опытно-конструкторской работы (ОКР), которая в традициях того времени в СССР получила очередное цветочное наименование «Гиацинт». Самоходный вариант орудия получил индекс ГРАУ 2С5, а индекс ГБТУ – «Объект 307».

Самоходная артустановка 2С5 «Гиацинт» планировалась для оснащения артиллерийских полков и бригад армейских корпусов, общевойсковых и танковых армий для замены в них 130-мм пушек М-46 и 152-мм пушек М-47.

Головным разработчиком САУ 2С5 был определен Уральский завод транспортного машиностроения – УЗ), где коллектив конструкторов под руководством главного конструктора ОКБ-3, лауреата Ленинской премии Георгия Ефимова разрабатывал и создавал самоходную артиллерийскую установку «Гиацинт-С» со 152-мм пушкой. Сама артиллерийская система – 152-мм пушка 2А37, создавалась в СКБ Пермского машиностроительного завода им. В.И. Ленина (ныне ПАО «Мотовилихинские заводы») под руководством главного конструктора завода Юрия Калачникова. Над созданием боеприпасов для новой артиллерийской системы трудился коллектив московского Научно-исследовательского машиностроительного института (ныне АО «НИМИ им. В.В. Бахирева») под руководством заместителя главного конструктора Анатолия Каллистова.

Для сокращения сроков разработки работы вели сразу в двух направлениях, в области создания как самоходного, так и буксируемого орудия. Соответственно темам были присвоены индексы С и Б – «Гиацинт-С» для САУ и «Гиацинт-Б» – для буксируемой артиллерийской системы. Главным ракетно-артиллерийским управлением (ГРАУ) данным артсистемам были присвоены обозначения 2А37 и 2А36 соответственно.

Две баллистические установки с длиной ствола 7200 мм для отработки боекомплекта к орудию были изготовлены на Пермском машиностроительном заводе уже к весне 1971 года. Однако испытания были начаты с полугодовой задержкой только в сентябре 1971 года из-за несвоевременной поставки гильз. Дело в том, что для пушек «Гиацинт» разрабатывались специальные боеприпасы, благодаря чему орудия обладали уникальной баллистикой стрельбы. Мало кто знает, что для буксируемой пушки 2А36 и для пушки 2А37 самоходной артустановки «Гиацинт» нет в арсеналах других боеприпасов калибра 152 мм, которые могли бы быть использованы этими пушками. Другими словами, боеприпасы для САУ 2С3 и 2С19 для 2С5 не подходят!

Испытания, продлившиеся вплоть до марта 1972 года, показали, что при применении полного заряда массой 18,4 кг снаряды развивали начальную скорость 945 м/с и способны были достигать дальности 28,5 км. При использовании усиленного заряда массой 21,8 кг дальность стрельбы составляла 31,5 км, а начальная скорость снаряда – 975 м/с. Однако при этом отмечалось сильное воздействие дульной волны. Для устранения этого недостатка массу порохового заряда уменьшили до 20,7 кг, а также ввели гладкую насадку на ствол пушки. В апреле 1972 года конструкция орудия была доработана, и к концу года два опытных образца пушки 2А37 были переданы на УЗТМ для установки и отработки на самоходном шасси. Опытные образцы САУ 2С5 прошли сначала заводские, а затем и полигонные испытания. К 1974 году полный цикл испытаний, включая государственные САУ «Гиацинт-С» прошла, после чего была начата подготовка к серийному производству.

Параллельно с работами над САУ «Гиацинт-С» на базе шасси 2С5 создавался другой вариант САУ под обозначением 2С11 «Гиацинт-СК». От «Гиацинта-С» эта артсистема отличалась картузным способом заряжания, который предусматривал сокращение стоимости производства зарядов за счет исключения из их состава дорогостоящих латунных гильз. При этом были использованы наработки по картузным вариантам заряжания артсистем самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация». Тем не менее к производству был принят вариант с раздельно-гильзовым заряжанием.

На вооружение Советской армии самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С» была принята 20 января 1975 года постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР № 68-25.

Первая установочная партия САУ 2С5 «Гиацинт» была передана в войска в 1976 году, а с 1977 года началось полномасштабное серийное производство САУ на Уральском заводе транспортного машиностроения. Пушки 2А37 изготавливались на Пермском заводе им. В.И. Ленина. Производство САУ 2С5 продолжалось до 1993 года. Всего за 17 лет производства было выпущено около 2 тыс. единиц САУ 2С5 «Гиацинт».

Благодаря новым артиллерийским системам, коими стали САУ 2С5 «Гиацинт», Советская армия существенно повысила свои огневые и ударные возможности, живучесть и маневренность артиллерии. В1982 году самоходные пушки 2С5 поступили на вооружение артиллерийских частей и соединений в Группе советских войск в Германии (ГСВГ, ГДР). В случае боевых действий со странами – участницами НАТО системы «Гиацинт» позволяли Советскому Союзу реализовать тактику ограниченного применения тактического ядерного оружия в ходе оборонительных, контрнаступательных или наступательных операций.

В отличие от других САУ, производимых в СССР, артиллерийская установка 2С5 «Гиацинт» не поставлялась ни в одну страну, в том числе и в страны Варшавского договора. После развала СССР в 1991 году около 500 САУ «Гиацинт» остались в составе армий стран бывших республик СССР. 18 «самоходок» 2С5 приобрела Финляндия, которые там получили обозначение Telak 91. Примерно по две батареи «Гиацинтов» имеются в Эритрее и Эфиопии.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Самоходные пушка 2С5 и буксируемая пушка 2А37 предназначены для подавления и уничтожения средств ядерного нападения, артиллерийских батарей и ракетных комплексов тактического назначения, пунктов управления, живой силы и боевой техники противника в местах сосредоточения и опорных пунктах, а также для разрушения фортификационных сооружений. Прицельные приспособления обеспечивают ведение огня с закрытых позиций и прямой наводкой. САУ может эксплуатироваться в различных погодно-климатических условиях.

Указанные артиллерийские системы предназначались для оснащения артиллерийских дивизионов артиллерийских полков и бригад общевойсковых и танковых армий Сухопутных войск СССР и пришли на замену пушкам М-46 калибра 130-мм и М-47 калибра 152 мм. По своему боевому предназначению решением командующего армией обычно артиллерийские дивизионы артиллерийских бригад придавались дивизиям первого эшелона для создания дивизионных артиллерийских групп (ДАГ). Такая группировка артиллерии дивизий первого эшелона обеспечивала выполнение огневых задач по поражению целей противника на всю глубину боевого порядка бригад или дивизий первого эшелона вероятного противника.

Самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С» построена по схеме с открытой установкой орудия на бронированном шасси. Бронированный корпус машины условно разделен на три отделения: моторно-трансмиссионное (МТО) или силовое – в носовой части корпуса по правому борту, отделение управления – по ходу машины слева от МТО с рабочим местом механика-водителя и органами управления шасси. За рабочим местом механика-водителя оборудовано рабочее место командира машины с вращающейся командирской башенкой. Боевое отделение размещается в средней и кормовой частях корпуса. В средней части корпуса установлены механизированные укладки для размещения возимого боекомплекта. Вдоль бортов по обеим сторонам укладок расположены сидения членов боевого расчета (экипажа). Над сиденьями членов экипажа в крыше корпуса имеются люки для их посадки и высадки, закрывающиеся бронированными крышками. По правому борту в кормовой части находится сиденье оператора, по левому борту установлены сиденья оператора и наводчика. Экипаж (боевой расчет) САУ «Гиацинт-С» состоит из пяти человек.

В кормовой части корпуса установлены четыре топливных бака, механизм стопорения подающих лотков. На кормовом листе корпуса смонтированы люк для подачи боеприпасов из боевого отделения и балки с шарнирами, на которых закреплена опорная плита САУ для придания устойчивости при стрельбе. На крыше корпуса на поворотной платформе установлена артиллерийская часть самоходной пушки, которая имеет два положения – походное и боевое. В походном положении опорная плита поднята вертикально и находится за задним кормовым листом. В боевом – плита откидывается назад вниз с помощью гидравлической системы и упирается в грунт. Полуавтоматический механизм заряжания с цепным транспортером и электроприводом и механизированная укладка обеспечивают автоматизированный цикл заряжания. С помощью механизма заряжания элементы выстрелов (снаряд и заряд) поочередно перемещаются на линию досылания. При стрельбе подача выстрелов может осуществляться не только из боеукладки, но и с грунта. В боевом положении САУ наводчик находится вне корпуса машины на поворотной платформе слева от пушки у прицельных приспособлений.

Бронированный корпус машины сварен из стальных броневых катаных листов и обеспечивает защиту систем машины и боевого расчета от пуль и осколков. В носовой части машины на нижней лобовой бронедетали установлен отвал для самоокапывания. Максимальная толщина лобового броневого листа составляет 30 мм.

Основным оружием САУ 2С5 является 152-мм пушка 2А37 с длиной ствола 53 калибра. Максимальная боевая производительность САУ составляет 5–6 выстрелов в минуту. Пушка 2А37 состоит из: ствола, затвора с полуавтоматикой скалочного типа, электрооборудования, досылателя, противооткатных устройств, ограждения, верхнего станка, уравновешивающего механизма и механизмов наведения – поворотного и подъемного. Ствол орудия включает в себя трубу-моноблок, соединенную при помощи муфты с казенником, и многокамерный щелевой дульный тормоз с эффективностью 53% закрепленного на дульном срезе трубы ствола. В казеннике размещен горизонтально-клиновой затвор с полуавтоматикой скалочного типа.

Для облегчения работы заряжающего орудие оснащено цепным досылателем снаряда и заряда. Он обеспечивает максимальную боевую скорострельность САУ при заряжании с грунта или механизированной боеукладки 5–6 выстрелов в минуту. Для сравнения: американские 175-мм и 155-мм САУ М107 и М109А6 имеют максимальную боевую производительность 1,5 и 3 выстрела в минуту соответственно.

Противооткатные устройства пушки 2А37 состоят из гидравлического тормоза отката и пневматического накатника, заполненного азотом. Минимальный откат составляет 730 мм, а максимальный – 950 мм.

Подъемный и поворотный механизмы секторного типа обеспечивают наведение орудия в диапазоне углов от -2,5 до +58 градусов по вертикали и от -15 до +15 градусов по горизонту.

Пневматический уравновешивающий механизм служит для компенсации момента неуравновешенности качающейся части орудия. Верхний станок с орудием устанавливается на специальную поворотную платформу в кормовой части крыши корпуса САУ 2С5. Откидная опорная плита, расположенная на корме корпуса, передает усилия отката выстрела на грунт, придавая устойчивость САУ в момент выстрела и обеспечивая тем самым высокую точность и кучность стрельбы. Возимый боекомплект самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» составляет 30 выстрелов.

В основной боекомплект пушки 2А37 входят выстрелы раздельно гильзового заряжания:

– 3ВОФ39 с осколочно-фугасным снарядом (ОФС) 3ОФ29 с массой заряда взрывчатого вещества (ВВ) 6,42 кг, начальной скоростью полета 945 м/с и максимальной дальностью стрельбы 28,5 км;

– 3ВОФ40 с осколочно-фугасными снарядами 3ОФ29 с массой заряда ВВ 6,42 кг, с уменьшенным зарядом с начальной скоростью полета 775 м/с и максимальной дальностью стрельбы 21,5 км;

– 3ВОФ41 с осколочно-фугасным активно-реактивным снарядом (АРОФС) 3ОФ30 с максимальной дальностью стрельбы 33,1 км;

– 3ВОФ86 с осколочно-фугасным реактивным снарядом 3ОФ59 с улучшенной аэродинамической схемой, массой заряда ВВ 7,8 кг и максимальной дальностью стрельбы 30,5 км;

– 3ВОФ86 с осколочно-фугасным реактивным снарядом 3ОФ59 с массой заряда ВВ 7,8 кг, с уменьшенным зарядом и максимальной дальностью стрельбы 23 км.

Кроме того, САУ 2С5 может использовать выстрелы 3ВОФ39 с высокоточным осколочно-фугасным снарядом (УАС) «Краснополь» и 3ВОФ38 с высокоточным осколочно-фугасным снарядом «Сантиметр». Эти выстрелы предназначены для поражения бронетанковой техники, ракетных пусковых установок, долговременных оборонительных сооружений, мостов, переправ и других важных точечных целей. Максимальная дальность стрельбы управляемыми высокоточными снарядами «Краснополь» (масса ВВ 6,5 кг) и «Сантиметр» (масса ВВ 8,5 кг) составляет 20 и 12 км соответственно. При стрельбе управляемыми снарядами из САУ 2С5 «Гиацинт» применяются специальные заряды, отличные от применяемых в САУ 2С3 «Акация» и 2С19 «Мста-С».

В открытой печати проходили сообщения о том, что для САУ 2С5 разрабатывается выстрел с кассетным осколочным снарядом, аналогичным кассетному снаряду для 152-мм гаубиц 2С3, МЛ-20, 2С19.

Помимо обычных типов боеприпасов для САУ 2С5 «Гиацинт-С» было разработано 10 типов выстрелов со специальными ядерными боеприпасами мощностью от 0,1 до 2 кт в тротиловом эквиваленте с наименованиями «Ромашка», «Мята», «Аспект» и «Символизм».

В качестве дополнительного оружия на САУ 2С5 используется 7,62-мм пулемет ПКТ (ПКТМ). Он установлен на вращающейся командирской башенке и имеет углы вертикального наведения от -6 до +15 градусов, а горизонтального – от 164 градусов влево до 8 градусов вправо. Огонь из пулемета ведется командиром САУ без выхода из машины. Боекомплект – 1500 патронов.

Внутри машины предусмотрены пять креплений под автоматы АКМС индивидуального оружия расчета и крепление для сигнального пистолета с 20 сигнальными патронами. Кроме того, в боевом отделении САУ 2С5 имеется крепление для противотанкового гранатомета РПГ-7В с 5 выстрелами к нему для борьбы с бронетехникой противника. Для отражения возможного нападения воздушного противника в САУ предусмотрено размещение переносного зенитного ракетного комплекса 9К32М «Стрела-2М» (9К38 «Игла») с двумя ракетами к нему.

Для осуществления разведки местности днем и ночью, а также для стрельбы из пулемета, в командирской башенке установлен комбинированный прицел ТКН-3А с прожектором ОУ-3ГК. Для наведения пушки 2А37 при стрельбе с закрытых огневых позиций на месте наводчика установлены механический прицел Д276-45 и артиллерийский панорамный прицел ПГ-1М, а для ведения огня прямой наводкой по наблюдаемым целям – оптический прицел ОП-4М-91А.

Место механика-водителя оснащено двумя призменными приборами наблюдения ТНПО-160. Для движения в ночных условиях вместо одного из них устанавливается прибор ночного видения ТВН-2БМ. Для наблюдения за местностью и обстановкой при совершении маршей на местах членов боевого расчета также установлены призменные приборы наблюдения ТНПО-160.

Для внешней связи на машине первоначально была установлена УКВ радиостанция Р-123. Она обеспечивала устойчивую связь с однотипными станциями на дальностях до 20 км в зависимости от условий местности и погоды. Внутренняя связь между членами экипажа осуществлялась посредством танкового переговорного устройства Р-124. По мере совершенствования средств связи в ходе регламентных работ и капитального ремонта на САУ 2С5 устанавливались более современные радиостанции, такие как Р-173 и др.

Следует отметить, что с целью максимальной унификации самоходной артиллерии в Советской армии для создания шасси САУ 2С5 было использовано модифицированное шасси опытной самоходной противотанковой пушки СУ-100П, точно такое, какое применили для САУ 2С3 «Акация».

В САУ 2С5 установлен V-образный 12-цилиндровый четырехтактный дизельный многотопливный двигатель В-59 жидкостного охлаждения с инерционным наддувом, развивающий максимальную мощность 520 л.с. Помимо дизельного топлива двигатель имеет возможность работы на смеси дизтоплива с бензином и на керосине марок ТС-1, Т-1 и Т-2.

С двигателем соединена механическая коробка передач с двойным потоком мощности. Она обеспечивает включение шести передач переднего и двух передач заднего хода. Для управления машиной используются планетарные механизмы поворота, соединенные с бортовыми редукторами.

Ходовая часть состоит из шести пар обрезиненных опорных и четырех пар поддерживающих катков. Ведущие колеса находятся в носовой части, направляющие – в кормовой. Гусеница мелкозвенчатая цевочного зацепления, состоит из траков с резинометаллически шарниром. Ширина трака 484 мм при шаге 125 мм.

Подвеска САУ 2С5 – индивидуальная торсионная. На первом и шестом узлах подвески установлены двусторонние гидроамортизаторы.

Максимальная скорость движения САУ 2С5 по шоссе составляет 60 км/ч. При движении задним ходом на второй задней передаче обеспечивается скорость движения до 14 км/ч. Запас хода – около 500 км.

Имея сравнительно небольшие размеры (по отношению к аналогам) и полную массу в 27,5 т САУ 2С5 «Гиацинт» способна транспортироваться самолетами военно-транспортной авиации типа Ил-76, Ан-22 и Ан-124.

БОЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

По оценкам западных специалистов, применение САУ 2С5 в контрбатарейной борьбе позволяет в пять раз сократить время подготовки к стрельбе по сравнению с буксируемыми системами. При сравнении САУ 2С5 с системами предыдущего поколения того же калибра, например на подавление батареи из восьми самоходных гаубиц типа M109, для САУ «Гиацинт» потребуется боеприпасов на четверть меньше, то есть 270 осколочно-фугасных снарядов против 360. Другими словами, батарея «Гиацинтов» в составе 6 САУ способна выполнить эту задачу за 7,5 минуты.

Боевое крещение самоходная пушка 2С5 «Гиацинт» получила в Афганистане. Причем артиллерийская система сразу же завоевала уважение среди военных и получила немало лестных характеристик. 152-мм осколочно-фугасные снаряды 3ОФ29 гарантированно обеспечивали уничтожение любых укреплений противника. Их эффективность была в 2–4 раза выше эффективности снарядов 152-мм орудий 2С3, Д-20, МЛ-20 и М-47. По этой причине самоходную пушку «Гиацинт» некоторые советские военные окрестили «Геноцид», подчеркивая тем самым высокое боевое могущество артсистемы. Отмечалась и высокая надежность шасси, которая являлась одним из важнейших свойств военной техники в Афганистане. Несмотря на тяжелые условия эксплуатации, каменистый грунт, резкий перепад температур, большую запыленность, разряженную а показывали высокую эффективность во всех видах боя. Были отмечены случаи, когда на одну САУ настрел достигал до 700 выстрелов, а пробег по горным дорогам – свыше 6500 км.

Ограниченно САУ 2С5 «Гиацинт» применялись в составе группировок артиллерии в первую чеченскую кампанию.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

После прекращения серийного производства «Гиацинтов» в начале 1990-х годов уже к началу 2000 годов в России были спроектированы модернизированные варианты САУ 2С5, получившие обозначения 2С5М и 2С5М1. Модификация 2С5М отличается от базовой машины установкой на нее автоматизированной системы управления наведением и огнем (АСУНО) 1В514-1 «Механизатор-М», а также модернизированной артиллерийской частью, позволяющей применять новые 152-мм выстрелы с осколочно-фугасным снарядом 3ОФ60 с донным газогенератором, имеющим максимальную дальность стрельбы до 37 км.

Модификация 2С5М1 отличается от 2С5М используемой артиллерийской частью. Для повышения экспортного потенциала САУ на нее было установлено орудие калибра 155-мм, позволяющее применять выстрелы зарубежного производства со снарядами L15A1 с дальностью стрельбы до 30 км, а также снаряды ERFB BB с дальностью стрельбы до 41 км.

В 2004 году САУ 2С5 была использована при выполнении научно-исследовательской работы по созданию новой перспективной 152-мм САУ. На базе шасси самоходной пушки «Гиацинт» был собран экспериментальный образец артиллерийской системы, на котором вместо пушки 2А37 была установлена гаубица с баллистикой перспективного 152-мм артиллерийского орудия «Коалиция-СВ».

Достойной замены «Гиацинтам» пока нет. Скорее всего эти системы заменит новейшая 152-мм САУ 2С35 «Коалиция-СВ». Но это в ближайшем будущем. А пока «богам войны» будет служить САУ «Гиацинт», которая по сей день остается одной из наиболее дальнобойных артсистем, уступая в этом плане только 203,2-мм САУ 2С7 «Пион».

Сергей Суворов

Противодействие отдаче

Размещение на лафете мощного орудия стало возможным благодаря тому, что был использован дульный тормоз особой конструкции, который позволил приблизительно в два раза снизить отдачу. Чтобы облегчить работу расчета, в конструкции предусмотрено цепное устройство подачи снарядов. На верхнем станке имеется легкий щиток, который защищает обслуживающий персонал от пуль и осколков. Что касается баллистических показателей, то они практически аналогичны таковым для гаубицы МЛ-20.

Смотреть галерею

Нужно отметить, что с конструкцией защитного щитка конструкторам пришлось немало повозиться в свое время. Дело в том, что при первоначальных испытаниях солдаты отмечали действие чрезвычайно сильной дульной волны. Она не только поднимала облако пыли, напрочь демаскируя противника, но и могла нанести тяжелые травмы расчету. В результате изучения всех этих сведений, конструкторам удалось создать сравнительно компактный, но эффективный щиток, который в некоторых случаях оказывался способен выдержать даже пулеметный обстрел артиллерийской позиции.

Огненная ботаника: на что способна самоходная пушка «Гиацинт»

После того как президент Российской Федерации Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию приоткрыл завесу тайны в области разработки новых вооружений в России, кому-то может показаться, что ствольная артиллерия, да и ряд других видов вооружения, окажутся не у дел. Но реальный боевой опыт показал, что средства «богов войны» по-прежнему остаются востребованными.

Ракета хороша, когда она есть под рукой

После Великой Отечественной войны роль артиллерии снижалась. Пальма первенства отдавалась ракетно-ядерному и ракетному оружию, за которое ратовал Никита Хрущев. За такие просчеты история неминуемо наказывает, а в таких вещах, как война или военный конфликт, наказание часто измеряется жизнями солдат и офицеров. Так случилось, например, в артиллерийской дуэли между Китаем и Тайванем, разразившейся в августе 1958 года. Гоминьдановцы разместили батарею дальнобойных американских гаубиц на острове Цзиньмэнь и начали спокойно обстреливать территорию материкового Китая.

Китайцы располагали из артиллерийских дальнобойных средств 130-миллиметровыми пушками М-46 советского производства, которые уступали в дальности стрельбы артиллерии противника на три-четыре километра. Благодаря смекалке советских военных советников решение задачи, как поразить батарею противника, все же было найдено. Но выводы о необходимости разработки новой артиллерийской системы повышенной дальности стрельбы были сделаны, как и о том, что ствольную артиллерию еще рано списывать со счетов.

После отставки Никиты Хрущева работы по созданию новых образцов артиллерийского вооружения в СССР были возобновлены. В 1965 году была утверждена программа развития артиллерии, направленная на разработку систем, не уступающих по своим параметрам современным и перспективным разработкам стран НАТО. Тогда-то и пришла идея дать новым разработкам названия цветов.

В период с 1968 по 1969 год специалистами МО СССР совместно с конструкторами предприятий оборонной промышленности была выполнена научно-исследовательская работа (НИР) «Успех», в рамках которой были определены облик перспективных артиллерийских систем и направления их развития вплоть до 1980 года.

Полученные проработки легли в основу опытно-конструкторской работы (ОКР), которая получила наименование «Гиацинт». САУ 2С5 «Гиацинт» планировалась для оснащения артиллерийских полков и бригад армейских корпусов, общевойсковых и танковых армий для замены в них 130-миллиметровых пушек М-46 и 152-миллиметровых пушек М-47.

Головным разработчиком САУ 2С5 «Гиацинт» был определен Уральский завод транспортного машиностроения — УЗ), сама артиллерийская система, 152-миллиметровая пушка 2А37, создавалась в СКБ Пермского машиностроительного завода имени В. И. Ленина (ныне ПАО «Мотовилихинские заводы»).

Огненный «Гиацинт»