Стили речи — это разновидности русского литературного языка, для которых характерна определенная сфера применения и особые языковые средства и жанры.

Рассмотрим, что такое стили речи в русском литературном языке, выявим цель употребления, стилевые особенности и характерные признаки.

Что такое стиль?

В русском языке слова, обороты речи, фразеологические единицы характеризуют как нейтральные, торжественные и сниженные.

Большинство языковых единиц принадлежат к нейтральным, общеупотребительным. Они являются базой для всех стилей русского языка. Стиль создается на основе сочетания нейтральных и специфичных языковых средств, характерных только для этого стиля речи. Практика употребления русского языка в процессе его использования в разных сферах общественной жизни отобрала определённый набор языковых средств и форм их реализации (жанров) в соответствии с функциями языка:

- общение (коммуникация);

- сообщение (информация);

- воздействие.

В результате функционирования языка постепенно сложились его разновидности, принадлежащие к определенной сфере общественной жизни: политике, науке, культуре, деловым и бытовым отношениям и пр. Каждой разновидности присущи особые черты, языковые средства и жанры. С этой точки зрения определим, что такое стиль:

Определение

Стиль — это разновидность литературного языка, которая применяется в какой-либо сфере общественной жизни и имеет характерные для него черты, языковые средства и жанры.

В русском литературном языке различают следующие стили речи:

- научный стиль;

- публицистический стиль;

- официально-деловой стиль;

- художественный стиль;

- разговорный стиль.

Каждому стилю речи принадлежат отличительные признаки:

- сфера применения;

- цель (задача речи);

- стилевые черты;

- языковые средства;

- жанры.

| Стиль | Сфера использования | Жанры | Языковые средства |

| Научный | Наука, техника, образование | Научная статья, монография, учебник, реферат, доклад и др. | Абстрактные существительные, термины, усложненный синтаксис и др. |

| Публицистический | Средства массовой информации | Очерк, статья, заметка, интервью, эссе, репортаж, фельетон | Общественно-политическая лексика, экспрессивная лексика, фразеологизмы, оценочная лексика |

| Официально-деловой | Законодательство, делопроизводство | Законодательные документы (конституция, устав, кодекс), деловые бумаги (приказ, договор и др.) | Официальная и канцелярская лексика, стандартные выражения, безличные предложения |

| Художественный | Художественная литература | Роман, повесть, рассказ, поэма, стихотворение, пьеса и др. | Широкое применение образных средств, восклицательные, вопросительные предложения |

| Разговорный | Повседневное общение | Бытовая беседа, просьба, личное письмо, телефонный разговор, комплимент и др. | Разговорная и просторечная лексика, эмоционально-оценочные слова, побудительные предложения, обращения, прямая речь |

С этой точки зрения рассмотрим каждый стиль речи русского литературного языка.

Научный стиль

Название этого стиля четко указывает на его сферу применения в общественной жизни. Если открыть любой учебник, справочник, энциклопедию или научный труд (монографию, диссертацию, доклад, реферат, аннотацию и пр.), то выясним, что текст изложен научным стилем литературного языка.

С помощью научного стиля речи реализуется цель — сообщить сведения. Для этого стиля характерна подчёркнутая логичность. Важные стилевые черты — это точность и доказательность в сообщении сведений о предмете исследований или размышлений.

В текстах научного стиля невозможна неопределённость или двусмысленность. Для научного стиля присуще обилие терминов как слов, не обладающих многозначностью. Наряду с терминами широко используются абстрактные имена существительные, а также востребованы сложные предложения. Научные тексты лишены эмоциональности или экспрессивности.

Убедимся в этом, прочитав пример теста научного стиля:

Процесс слияния нескольких народов или отдельных значительных групп в один крупный народ и его дальнейшее этническое сплочение по мере экономического и культурного развития носит название консолидации. Другим очень распространенным в настоящее время этническим процессом является ассимиляция, заключающаяся в поглощении одним народом небольших, обычно разобщённых групп других народов; процессы ассимиляции наиболее характерны для развитых многонациональных стран массового оседания иммигрантов (США, Канада и другие страны Америки, Австралия, Франция и т. д.)

Справочник «Население земного шара»

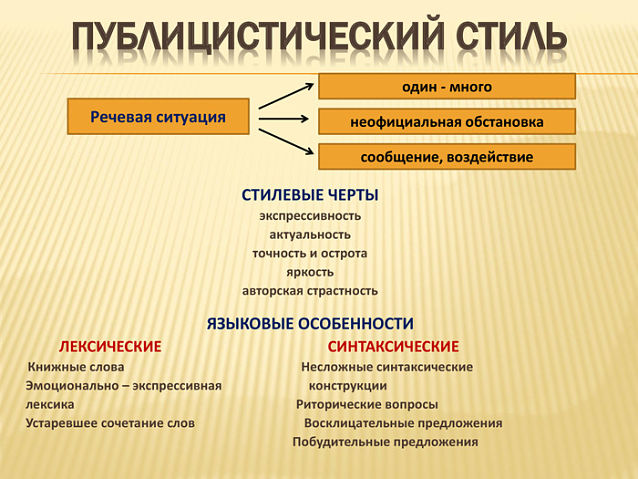

Публицистический стиль

Публицистический стиль — это разновидность литературного языка, которая используется средствами массовой информации (телевидение, радио, газеты, журналы и пр.) с целью сообщения важных сведений в мире политики, народного хозяйства, культуры, а также воздействия на читателей и слушателей с целью формирования у них определенной точки зрения.

Этот стиль применяется в периодической печати, общественно-политической литературе, в выступлениях и речах на митингах, предвыборных кампаниях, съездах и пр. Укажем его характерные стилевые черты:

- эмоциональность

- актуальность

- использование призывов

- яркость

В текстах публицистического стиля наряду с нейтральной широко используется общественно-политическая лексика, речевые публицистические стереотипы, риторические вопросы, обращения, побудительные предложения.

Пример

По итогам последнего голосования на парламентских выборах претендентом в бундестаг стала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая с небольшим перевесом обошла партию Ангелы Меркель ХДС/ХСС. Главным кандидатом на пост канцлера считают Олафа Шольца (из партии СДПГ).

Официально-деловой стиль

Официально-деловой стиль востребован в письменном оформлении различных документов. Основная его задача — сообщить информацию. Этот стиль речи используется при написании законов, указов, приказов, справок, отчетов, заявлений, объявлений, инструкций, протоколов, доверенностей и пр.

Для официально-делового стиля характерен предварительный отбор языковых средств, который состоит в использовании готовых стандартных выражений, клише, отглагольных существительных (предписание, постановление, нарушение, действие), слов со значением долженствования (необходимо, нужно, обязательно, следует, обязан и пр.).

В написании документов не используются экспрессивные языковые средства. В оформлении документации широко употребляются безличные или неопределенно-личные предложения. Это стиль речи довольно консервативен. Он характеризуется исторически сложившимися жанрами и оборотами речи, которые почти не меняются с течением времени.

Пример

Граждане обязаны:

выполнять требования санитарного закона, а также постановлений, предписаний, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и обучении своих детей;

не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

(Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения).

Художественный стиль

Художественный стиль реализуется в творчестве писателей и поэтов. Цель художественного стиля — воздействовать на чувства и мысли читателей с помощью ярких образов, созданных мастером слова.

Так же, как и другие стили речи, он базируется на нейтральной лексике и вместе с тем сочетает языковые средства других стилей, и не только. Чтобы сделать восприятие читателя многоплановым и ярким, художник слова использует эмоционально окрашенную лексику, а также слова ограниченной сферы использования (диалектизмы, профессионализмы) и даже просторечия.

Образность и выразительность художественного стиля речи создают тропы и стилистические фигуры речи: метафоры, эпитеты, олицетворения, гиперболы, сравнения, аллегории, анафоры, эпифоры и пр. Эти языковые средства увеличивают возможность объективного отображения действительности, усиливают эмоциональный фон произведения и в то же время помогают образно и лаконично передать суть персонажа, явления, события.

Художественный стиль востребован в прозе, поэзии и драматургии, где существуют определенные жанры:

- трагедия, комедия, драма, фарс;

- роман, повесть, новелла, рассказ;

- поэма, стихотворение, ода, басня, романс и пр.

Проиллюстрируем художественный стиль отрывком из произведения писателя А. Куприна:

В воздухе разлит крепкий и нежный, похожий на запах хорошего вина, аромат увядающих клёнов. Под ногами шуршат жёлтые, мертвые листья, покрывающие густым слоем дорожку. Деревья убрались пёстро и ярко, точно для предсмертного пира. Еще оставшиеся кое-где местами зелёные ветки причудливо перемешаны с осенними тонами, то светло-лимонными, то палевыми, то оранжевыми, то розовыми и кровавыми, переходящими изредка в цвета лиловый и пурпуровый. Небо пустое, холодное, но его безоблачная синева приятно ласкает взор.

Разговорный стиль

Разговорный стиль — это язык непринужденного общения. Он используется как средство коммуникации, установления непосредственного контакта между говорящими или пишущими.

Разговорный стиль в основном принадлежит устной речи. Он используется в бытовых и непринужденных профессиональных отношениях.

Для этого стиля речи характерны неофициальность, отсутствие предварительного выбора языковых средств, а также широкое использование внеязыковых способов общения, как жесты и мимика.

Основным языковым средством является разговорная лексика, существительные с оценочными суффиксами (тётенька, малышка), слова со сниженной окраской (вляпаться, офигеть).

Для разговорного стиля характерно обилие вопросительных, побудительных и восклицательных предложений, усеченных оборотов речи, неполных предложений.

Разговорный стиль речи реализуется в неофициальной беседе, приватном разговоре, в общении по телефону, личной переписке, в дневниковых записях.

Пример

Приветик, милая подружка Светочка!

Спешу сообщить, что я быстро добралась к тётке в деревню. Здесь так классно! Наконец-то могу дрыхнуть, сколько хочется. Свежий воздух просто пьётся глотками, и рядом речка. В такую духотищу это просто спасение. Не представляю, как ты там живешь в этих каменных джунглях! Собирай свои манатки и приезжай отдохнуть в выходной день. Не пожалеешь!

Твоя Надя.

Хотя в разговорной речи допускается свобода выбора языковых средств, тем не менее этот стиль речи является несомненной составляющей русского литературного языка. Разговорная речь образованных людей вполне литературная, и в то же время она отличается от книжных стилей речи, связанных со строгими языковыми нормами.

Видео «Стили речи. Научный стиль, разговорный, официально-деловой, художественный, публицистический»

Тест

Стили текста и типы речи в русском языке с примерами

В зависимости от того, какой группе читателей адресован текст, он может быть различным по стилю изложения. От стиля текста зависит результат воздействия на читателя. Поговорим о различиях, о том, как правильно подобрать стиль повествования, где и какой уместно использовать.

Что такое стиль текста

Стиль текста — это система средств выразительности языка, которую принято использовать в определённой коммуникативной среде.

Его применение зависит от:

- ситуации, в которой используется текст;

- аудитории читателей;

- целей повествования.

Об одном и том же явлении можно написать совершенно по-разному. Вот пример описания дождя в разных стилях:

- МЧС предупреждает, что в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди с градом и порывами ветра до 20 м/с.

- За окном лил первый осенний дождь. В лужах отражалась желтеющая, а местами ещё зелёная листва. Ветер обнажал тёмные ветви деревьев и рвал пожухлые листья. Тротуары походили на бушующие реки, выходящие из берегов.

В первом случае использован официально-деловой стиль. Он рассчитан на широкую аудиторию. Его цель — сухо и лаконично донести информацию без использования средств выразительности, предупредить читателя о непогоде.

Во втором примере используется художественный стиль повествования. Применяются средства выразительности: эпитеты, метафора. Его цель — описать красоту природы, создать у читателя определённый зрительный образ. Аудитория — читатели художественной литературы.

Какие существуют стили в русском языке

В русском языке выделяют 5 стилей повествования:

- Официально-деловой.

- Публицистический.

- Разговорный.

- Художественный.

- Научный.

Стили отличаются сферой употребления, целью изложения, лексическими особенностями и построением предложений.

Рассмотрим подробнее характеристики каждого вида.

Научный

Сфера употребления — обучающая литература, исследования, диссертации, дипломные работы, научные статьи.

Цель — доказательное изложение научного материала, описание закономерностей явлений.

Научный стиль отличается предварительным обдумыванием высказывания, строгим отбором языковых средств. Для лексики характерны:

- специальная терминология;

- сложные предложения;

- длинные абзацы;

- существительных больше, чем глаголов;

- обезличенность — вместо «я» используется «мы».

Научному стилю присущи точность, строгая логичность, чёткость изложения.

Виды научного стиля

Официально-деловой

Этот стиль используют для написания документов, законов, официальных бумаг и писем, приказов, постановлений, уведомлений, жалоб, заявлений, отчётов, накладных. Цель — точная передача деловой информации.

Лексические особенности:

- отсутствие эмоционально-окрашенной лексики,

- стандартизированные обороты речи — канцеляризмы;

- устойчивые выражения — штампы.

Стилю присуща шаблонность конструкций, чёткая последовательность изложения.

Виды официально-делового стиля

Художественный

Используется в художественных произведениях: романах, рассказах, стихах, поэмах. Это язык писателей и поэтов.

Цель — воздействие на воображение и чувства читателя, а также информирование его о чём-нибудь. У каждого писателя свой индивидуальный стиль, который включает разговорную, высокую лексику, нейтральные слова.

Главные особенности стиля:

- использование большого количества средств выразительности;

- употребление слов в переносном смысле;

- иносказательность, метафоричность;

- обилие эпитетов и прилагательных;

- образность и эмоциональность.

Помимо информации текст несёт эстетическую функцию.

Разновидности художественного стиля

Публицистический

Это стиль газет, журналов, новостных порталов, то есть СМИ. Цель текста — воздействовать на эмоции читателя, привлечь внимание к определённой проблеме или явлению.

Для публицистического стиля характерны:

- общественно-политическая лексика;

- логичность;

- образность;

- эмоциональность;

- оценочность;

- призывность.

Отличается разнообразием тем, обычно актуальных в данный момент времени: политических, нравственных, социальных, бытовых. Текст содержит призыв к разуму и чувствам читателя. Рассчитан на широкую аудиторию.

Жанры публицистического стиля

Разговорный

Разговорный стиль используется в повседневной жизни. Люди делятся с окружающими своими мыслями и чувствами, обмениваются информацией по бытовым вопросам, используют разговорную и просторечную лексику.

Это стиль, который в письменном виде отражает речь людей. Лексика взята из повседневной жизни, содержит обилие просторечных и разговорных слов. Это стиль устной речи, в текстовом варианте используется в блоге, в общении на форумах. Используется для создания непринуждённой обстановки.

Цель текста — передать информационное сообщение, обменяться мыслями и чувствами, решить бытовые вопросы.

Для этого стиля характерны:

- эмоциональность;

- образность;

- разговорная лексика;

- текст без подбора слов;

- просторечные слова;

- сленг.

Это стиль устной речи, в текстовом варианте используется в блоге, в общении на форумах. Яркий пример — диалог.

Загрузка …

Функции разговорного стиля

Как определить стили текста

Если вы внимательно ознакомились с особенностями каждого стиля текста, то сможете его распознать без особого труда. Для этого необходимо:

- Понять, где написан текст и кому он адресован. Если перед вами художественная книга, то стиль будет художественным. Если статья в научном журнале или учебнике, то, скорее всего, текст написан в научном стиле. Публицистический стиль можно увидеть на новостном портале, в популярном журнале, газетной заметке. В официальной документации и деловых бумагах может быть использован только официально-деловой стиль.

- Обратите внимание на лексику. Если видите сленг или просторечные слова, то стиль текста разговорный. Специальные термины встречаются в научном тексте, а канцеляризмы — в официально-деловом.

- Определитесь с целью текста. Учебный материал призван логично донести знания до читателя. Если цель текста — донести определённую идею, мысль, обсудить злободневную тему, то перед вами, скорее всего, публицистика. Художественный текст имеет цель создать у читателя образ, картину описываемого явления или события. Цель делового документа — донести информацию в сжатом виде, максимально конкретно.

Схема определения стиля речи

Обычно на третьем шаге можно с уверенностью сказать, текст какого стиля находится перед читателем.

В этом чате можно задать вопросы, которые касаются стилей текстов, или поделиться своими знаниями:

Примеры текстов разных стилей

Чтобы лучше понять, как выглядит текст каждого стиля, приведём наглядные примеры.

Научный

Вот небольшой текст из учебника физики:

Пример научного стиля

Здесь мы видим специальную лексику:

- «электрическая цепь»;

- «источник напряжения»;

- «потребитель тока»;

- «резистор»;

- «проводник»;

- «напряжение»;

- «нагрузка».

Предложения сложные. Имеется вводная конструкция «между прочим».

Официально-деловой

Пример официально-делового стиля — инструкция по заполнению договора купли-продажи авто:

Пример официально-делового стиля

Лексика этого текста сухая, без эпитетов и яркой эмоциональной окраски. Аудитория узкая — участники сделки или тот человек, который будет заполнять документ. Договор также составлен в официально-деловом стиле.

Художественный

Описание дуба в известном романе Льва Толстого «Война и мир» представляет собой яркий пример художественного, или литературного, стиля:

Пример художественного стиля

В тексте множество эпитетов и прилагательных, сравнение, метафора, иносказание. Дуб сравнивается со стариком, а ветви — с корявыми пальцами.

Публицистический

Пример публицистики — описание реализованного проекта на новостном портале:

Пример публицистического стиля

Текст эмоциональный, оценочный, призывный. Видна точка зрения автора. Обращён к широкой аудитории читателей. Поднимает злободневную тему переработки отходов. Всё это — признаки публицистического стиля.

Разговорный

В качестве примера разговорной речи, оформленной в текст, приведём описание к известному клавиатурному тренажёру Stamina. Автор сделал инструкцию в виде блога, общается с читателями простым разговорным языком с юмором, сленгом и яркой эмоциональной окраской речи:

Пример разговорного стиля

Типы речи

Тип речи — это способ изложения информации, построения слов и предложений в логическом порядке.

Выделяют три типа речи:

- повествование;

- описание;

- рассуждение.

Рассмотрим особенности каждого типа речи.

Повествование

Рассказ о каком-либо событии, явлении. Основные черты:

- связано с временным промежутком времени;

- имеет определённую последовательность действий;

- логичность изложения;

- текст отвечает на вопросы «что», «где», «когда»;

- большое количество глаголов.

В результате повествования читателю становится понятно, что, где и с кем произошло. Для повествования характерны завязка, развитие и развязка событий. Используется в письмах, мемуарах, воспоминаниях, дневниковых записях.

Описание

Цель описания — словесно передать явление, рассказать о качествах предмета, признаках, создать у читателя зрительный или чувственный образ. Описывать можно людей, животных, определённое место, событие, явление, внутреннее состояние человека и любое другое явление.

Состоит из:

- общей характеристики предмета, общего впечатления;

- признаков, деталей;

- общей оценки предмета.

В речи преобладают прилагательные, наречия, существительные. Минимум глаголов, в отличие от повествования, текст статичен. Может использоваться в различных стилях речи, чаще всего в художественном и научном. В последнем важна точность и детальность, в художественном — создание определённого образа перед читателем, описываются только самые яркие моменты.

Рассуждение

Рассуждение — это размышление, высказывание мыслей и идей, объяснение явлений и свойств предмета. В тексте даётся ответ на вопросы «почему», «зачем».

Состоит из:

- тезиса — мысль, которую нужно доказать;

- обоснования тезиса, подтверждающих аргументов с примерами, доказательствами;

- резюме — итогов, выводов.

Цель текста — убедить, разъяснить, доказать. Для рассуждения характерны риторические вопросы, последовательность мыслей — «во-первых», «во-вторых», «в-третьих», вводные конструкции— «между тем», «таким образом», «итак», «потому что», «следовательно».

Часто встречается в научной и художественной литературе, философских трактатах.

Сравнительные таблицы стилей и типов речи

Чтобы быстро определить стиль и тип речи, воспользуйтесь таблицами.

Стили текста:

| Стиль текста | Описание стиля | Функции | Где используется |

| 1. Научный стиль | Логичен, направлен на описание законов, закономерностей, взаимодействий явлений и предметов. В лексике преобладают специальные термины, общенаучные слова, существительные, в основном, абстрактные. | Информационная, обучающая, доказательная. | Учебная литература, методический материал, научные работы, справочники. |

| 2. Публицистический стиль | Призван влиять на разум и чувства читателей. Предназначен для донесения информации до широкой публики в СМИ. Лексика общественно-политическая, эмоционально окрашенная. | Информационная, мотивационная. | Статьи, очерки, репортажи, фельетоны, интервью. |

| 3. Официально-деловой стиль | Служит для информирования в официальной обстановке. Используется в законодательстве, делопроизводстве, административно-правовой деятельности. Содержит штампы, информация передана в сжатом виде. | Информационная | Официальные документы: нормативно-правовые акты, заявления, информационные письма, жалобы, приказы, справки. |

| 4. Художественный стиль | Художественный стиль воздействует на воображение и чувства читателя, передаёт мысли и чувства автора, использует всё богатство лексики, возможности разных стилей. Характеризуется образностью, эмоциональностью, конкретностью речи. | Информационная, эстетическая. | Стихи, поэмы, романы, пьесы, сценарии. |

| 5. Разговорный стиль | Передаёт речь людей в неформальной обстановке. В нём часто используется разговорная и просторечная лексика. | Информационная | Диалоги, личный блог |

Типы речи:

| Тип речи | Описание типа | В каком стиле используется | Примеры |

| 1. Описание | Создаёт образ явления, предмета, человека посредством раскрытия его особенностей, признаков, характеристик. Цель — создание в сознании читателя целостного образа. | Во всех стилях | 1. По улице шёл мужчина в черном драповом пальто и шляпе с узкими полями. В руках у него был кожаный портфель.

2. Этот сорт яблок характеризуется крупными, до 300 грамм, плодами. Цвет зрелого плода может быть от светло-зеленого до бело-жёлтого. |

| 2. Повествование | Сообщает о каком-либо событии в его временной последовательности. В нём говорится о следующих друг за другом действиях. | Художественный, особенно мемуары, воспоминания.

Публицистический Разговорный |

В то утро я выпила чашку крепкого чая, приняла ванну с клубничной пеной, оделась, сделала макияж с особой тщательностью и вышла в половине девятого. Шёл снег, автобуса не было 15 минут. |

| 3. Рассуждение | Рассуждение — это словесное изложение, разъяснение, подтверждение какой-либо мысли. | Научный

Художественный Публицистический |

Выучить иностранный язык не так уж сложно. Главное — это терпение и регулярные занятия. Без них никак. В практике помогает общение с носителями языка. |

Итак, мы рассмотрели различные стили и типы речи. Даже если перед вами маленький текст, нужно подумать о том, к кому он обращён, что автор хочет им выразить, где его можно употребить. Обращайте внимание на лексику текста. Слова — это «маячки», подсказки, которые помогут определить стиль.

Популярные материалы

Стили речи

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 3865.

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 3865.

Тексты в русском языке значительно различаются по подбору слов и по информативности. Как будет выглядеть текст, какое впечатление он произведет, зависит от того, какой стиль речи мы выбрали. О стилях речи мы и поговорим.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Что такое стили речи

Правильно называть их функциональные стили речи. Уже по названию мы можем заключить, что стиль зависит от того, какая функция должна будет выполняться текстом. В зависимости от того, нужно ли передать информацию научно, официально или просто сообщить какую-то историю из жизни, кто адресат высказывания, выбираем подходящий стиль. Различают разговорный стиль и книжные: научный, публицистический, официально-деловой и художественный

Расскажем кратко о стилях речи.

Научный стиль

Это стиль энциклопедии. Ему свойственна точность и конкретность, однозначность, доказательность. Обычно в тексте приведены какие-то факты, цифры. Принято использовать различные термины.

Научный стиль используется в энциклопедиях, учебниках, научных статьях, ответах на уроках.

Официально-деловой стиль

Стиль документа. Он также используется в письменной речи. В нём недопустимы приблизительные и абстрактные рассуждения. Это самый регламентированный стиль.

Пишущему известно, где и что писать, и такая четкая структура необходима для того, чтобы людям, работающим с документами, было проще ориентироваться во множестве бумаг, а также для того, чтобы избежать возможности двоякого понимания и толкования. Используется стандартная форма, языковые клише и т.д.

Примером текста в официально-деловом стиле могут служить заявление или докладная записка.

Публицистический стиль

Стиль газет. Ему свойственна особая взволнованность. Цель его – воздействие на читателя или слушателя. Используется экспрессивная лексика, риторические фигуры (вопросы, восклицания, обращения и т.п.). В этом стиле создаются тексты публичных выступлений, статьи “на злобу дня” и т.п. Тот, кто использует публицистический стиль, стремится убедить нас в чем-то, сформировать общественное мнение. Это довольно экспрессивный стиль, в нем уместны резкие высказывания, обобщения, игра слов, оценки и т.п.

Стиль художественной литературы

Его цель – создание художественного образа. В этом стиле создаются литературные произведения. Он также воздействует на читателя, но не через разум, а через эстетическое переживание. Писатель стремится подобрать наиболее точные и выразительные слова, использует различные тропы, необычный синтаксис.

Разговорный стиль

Стиль разговора. В нем используется много разговорных слов (но не ругательств и т.п., так как это стиль литературного языка, а сленг, нецензурная брань лежат за его пределами). Темы разговорного стиля самые обыденные, предложения короткие и выразительные, лексика непринужденная, емкая и красочная. Разговорный стиль мы встречаем в основном в устной речи, его излюбленная форма – диалог. К признакам разговорного стиля можно отнести и значительную роль неязыковых средств выразительности: мимики, интонации и тому подобного.

Стиль художественной литературы может включать в себя в зависимости от авторского замысла элементы любого стиля, или нескольких стилей, или даже нелитературные слова (например, сленг).

Как определить стиль текста

Стили речи изучает особый раздел лингвистики – стилистика.

- Чтобы определить стиль речи в русском языке, надо обратить внимание на несколько признаков: цель высказывания;

- лексику;

- форму и жанр;

- устная это речь или письменная;

- кто адресат текста.

Кроме того, у каждого стиля есть какие-то особенности.

Ниже приведены в таблице стили речи и их особенности.

|

Стиль речи |

цель |

особенности |

где используется |

|

Официально-деловой |

Передать официальную, деловую информацию |

Значительная унифицированность; особые слова – канцеляризмы |

документ |

|

Научный |

Сообщить научные сведения |

Точные цифры, много информации, термины |

энциклопедия, учебник |

|

Разговорный |

Общение, передача обыденной информации |

Разговорная лексика, короткие предложения, несложный синтаксис |

устная речь |

|

Публицистический |

Убедить в чем-то читателя |

Риторические фигуры, экспрессивная лексика |

газета, устное выступление |

|

Художественный |

Возбудить чувства, воображение с помощью художественных образов |

Выразительные средства языка |

литературное произведение |

Что мы узнали?

В русском языке существует насколько функциональных стилей. Каждый из них имеет свои цели и задачи, жанры и адресатов, цели и языковые средства. Чтобы не ошибиться в определении стиля, необходимо учитывать все эти факторы. Стиль художественной литературы самый богатый, так как он вбирает в себя все остальные.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Лев Ведерников

10/10

-

Юлия Кириченко

10/10

-

Мария Безносова

10/10

-

Арзу Алиева

9/10

-

Григорий Шевченко

10/10

-

Олеся Григорьева

10/10

-

Mortuus Intus

9/10

-

Виталий Кулинич

10/10

-

Наталья Демагина

10/10

-

Кирилл Кережмяков

10/10

Оценка статьи

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 3865.

А какая ваша оценка?

- Главная

- Справочники

- Справочник по русскому языку для начальной школы

- Речь и её характеристики

- Стили речи

Стиль речи — это применение языкового стиля в данной речевой сфере.

В русском языке всего 5 стилей речи:

- разговорный;

- художественный;

- публицистический;

- официально-деловой;

- научный.

Различаются стили устной и письменной речи. К устной речи относят разговорный стиль, к письменной речи — все остальные.

Каждый стиль имеет свою цель, используется в определенной сфере и обладает определёнными признакам, по которым их различают.

Разговорный стиль

Этот стиль речи используется в быту, при неформальном общении с родственниками, друзьями, коллегами. Для этого стиля характерно употребление обращений, слов с суффиксами разных окрасок (силища, мамочка и т.д.). В разговорном стиле используются нейтральные слова и разговорные слова, жаргонизмы.

Художественный стиль

Этот стиль речи используется в художественной литературе. В нём употребляются эпитеты, слова в переносном значении, образные сравнения и обороты речи. Этот стиль особенно выразительно передаёт эмоции, чувства, сильно воздействует на читателя.

Публицистический стиль

Используется в средствах массовой информации (в статьях, очерках, агитациях, выступлениях). В этом стиле также используются средства художественной выразительности, чтобы донести до читателя информацию. В стиле часто употребляются побудительные предложения, риторические вопросы (без ответов) и восклицания.

Официально-деловой стиль

Используется в официально-деловой среде для общения граждан в учреждениях. Особенность этого стиля — точность, достоверность информации. В нём присутствует много штампов речи, слова используются в прямом значении, предложения по цели высказывания — повествовательные.

Научный стиль

Используется в сфере науки, его цель — сообщение научной информации. Для этого стиля характерно строгое изложение фактов, слова в переносном значении, средства художественном выразительности и эмоциональная окраска не допустимы.

Советуем посмотреть:

Текст

Средства художественной выразительности речи

Речь и её характеристики

Правило встречается в следующих упражнениях:

2 класс

Упражнение 225,

Полякова, Учебник, часть 2

Упражнение 226,

Полякова, Учебник, часть 2

Упражнение 227,

Полякова, Учебник, часть 2

Упражнение 228,

Полякова, Учебник, часть 2

3 класс

Упражнение 33,

Климанова, Бабушкина, Учебник, часть 1

Упражнение 34,

Климанова, Бабушкина, Учебник, часть 1

Упражнение 35,

Климанова, Бабушкина, Учебник, часть 1

Упражнение 26,

Климанова, Бабушкина, Рабочая тетрадь, часть 1

Упражнение 171,

Климанова, Бабушкина, Учебник, часть 2

Упражнение 244,

Полякова, Учебник, часть 1

Упражнение 247,

Полякова, Учебник, часть 2

Упражнение 248,

Полякова, Учебник, часть 2

Упражнение 249,

Полякова, Учебник, часть 2

4 класс

Упражнение 9,

Климанова, Бабушкина, Учебник, часть 1

Упражнение 29,

Климанова, Бабушкина, Учебник, часть 1

Упражнение 30,

Климанова, Бабушкина, Учебник, часть 1

Упражнение 91,

Климанова, Бабушкина, Учебник, часть 1

5 класс

Упражнение 15,

Ладыженская, Баранов, Тростенцова, Григорян, Кулибаба, Учебник, часть 1

Упражнение 612,

Ладыженская, Баранов, Тростенцова, Григорян, Кулибаба, Учебник, часть 2

Упражнение 62,

Разумовская, Львова, Капинос, Учебник

Упражнение 378,

Разумовская, Львова, Капинос, Учебник

Упражнение 678,

Разумовская, Львова, Капинос, Учебник

Упражнение 692,

Разумовская, Львова, Капинос, Учебник

Упражнение 759,

Разумовская, Львова, Капинос, Учебник

Упражнение 760,

Разумовская, Львова, Капинос, Учебник

Упражнение 777,

Разумовская, Львова, Капинос, Учебник

Упражнение 135,

Александрова, Рыбченкова, Глазков, Лисицин, Учебник, часть 1

6 класс

Упражнение 12,

Ладыженская, Баранов, Тростенцова, Григорян, Кулибаба, Учебник, часть 1

Упражнение 175,

Разумовская, Львова, Капинос, Учебник

Упражнение 188,

Разумовская, Львова, Капинос, Учебник

Упражнение 195,

Разумовская, Львова, Капинос, Учебник

Упражнение 197,

Разумовская, Львова, Капинос, Учебник

Упражнение 579,

Разумовская, Львова, Капинос, Учебник

Упражнение 10,

Александрова, Рыбченкова, Загоровская, Нарушевич, Учебник, часть 1

Упражнение 11,

Александрова, Рыбченкова, Загоровская, Нарушевич, Учебник, часть 1

Упражнение 363,

Александрова, Рыбченкова, Загоровская, Нарушевич, Учебник, часть 2

Упражнение Повторение стр. 32-33,

Александрова, Рыбченкова, Загоровская, Нарушевич, Учебник, часть 2

7 класс

Упражнение 25,

Александрова, Рыбченкова, Загоровская, Нарушевич, Учебник

Упражнение 33,

Александрова, Рыбченкова, Загоровская, Нарушевич, Учебник

Упражнение 268,

Александрова, Рыбченкова, Загоровская, Нарушевич, Учебник

Упражнение 39,

Ладыженская, Баранов, Тростенцова, Григорян, Кулибаба, Александрова, Учебник

Упражнение 62,

Ладыженская, Баранов, Тростенцова, Григорян, Кулибаба, Александрова, Учебник

Упражнение 83,

Ладыженская, Баранов, Тростенцова, Григорян, Кулибаба, Александрова, Учебник

Упражнение 489,

Ладыженская, Баранов, Тростенцова, Григорян, Кулибаба, Александрова, Учебник

Упражнение 11,

Разумовская, Львова, Капинос, Учебник

Упражнение 12,

Разумовская, Львова, Капинос, Учебник

Упражнение 286,

Разумовская, Львова, Капинос, Учебник

8 класс

Упражнение 365,

Разумовская, Львова, Капинос, Учебник

Упражнение 19,

Александрова, Рыбченкова, Загоровская, Нарушевич, Учебник

Упражнение 24,

Александрова, Рыбченкова, Загоровская, Нарушевич, Учебник

Упражнение 31,

Александрова, Рыбченкова, Загоровская, Нарушевич, Учебник

Упражнение 131,

Александрова, Рыбченкова, Загоровская, Нарушевич, Учебник

Упражнение 212,

Александрова, Рыбченкова, Загоровская, Нарушевич, Учебник

Упражнение 69,

Бархударов, Крючков, Максимов, Учебник

Упражнение 71,

Бархударов, Крючков, Максимов, Учебник

Упражнение 247,

Бархударов, Крючков, Максимов, Учебник

Упражнение 297,

Бархударов, Крючков, Максимов, Учебник

Стилистика современного русского языка (учебное пособие)

СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1. Предмет и задачи стилистики

Тема 2. Стилистические средства языка

Тема 3. Лексическая стилистика

Тема 5. Состав стилей современного русского языка. Научный стиль

Тема 6. Официально-деловой стиль

Тема 7. Публицистический стиль

Тема 8. Стиль художественной литературы

Тема 9. Разговорный стиль

Тема 10. Семантический и эстетический критерий стилистики

Литература

ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучение стилистики в вузе преследует как теоретическую, так и практическую цель: повышение речевой культуры. И здесь стилистика играет первостепенную роль, так как, она является вершиной исследования языка, основой развития речевой культуры.

Студенты в процессе изучения курса должны овладеть стилистическими навыками. При этом объем изучаемого материала дается по разным направлениям стилистики, хотя большее внимание уделяется описанию функциональной стилистики. Это объясняется тем, что будущее стилистики немыслимо без развития этого направления. Оно имеет важное практическое значение: для развития культуры речи, методики преподавания русского языка, разработки научных основ редактирования, расширения объекта лингвистических исследований в целях наиболее полного и глубокого описания урока.

Материал учебника распределён по соответствующим темам, в которых освещаются в общих чертах основные теоретические вопросы и проблемы того или иного раздела стилистики.

Вопросы стилистики обретают особую актуальность в сфере школьного преподавания – развития и обогащения речи учащихся, а также расширения стилистического кругозора учителя школы и студента-филолога как будущего преподавателя русского языка и литературы. Существуют множество проблем, касающихся содержания учебных пособий по стилистике русского языка, содержания стилистики как учебной дисциплины – ее структуры, задачах, категориях и понятиях, ее месте в ряду лингвистических дисциплин. Целью работы явились ознакомление со стилистической структурой современного русского литературного языка, с системой стилей, их разновидностей, обучение анализу и составлению образцов текстов разной стилевой принадлежности.

ТЕМА 1: ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ СТИЛИСТИКИ

Стилистика – раздел языкознания, в котором исследуются особенности функционирования, употребления языковых единиц и категорий в рамках литературного языка и соответствие с его функциональным расслоением в различных условиях и ситуациях речевого общения, а также изучается функционально-стилевая система литературного языка в его истории и современном состоянии.

Стилистика подразделяется на:

– стилистику языковых единиц

– функциональную стилистику

– стилистику текста.

Исследователи объединяют две задачи стилистики:

1. изучение языковых стилей;

2. изучение выразительных средств языка.

В.В. Виноградов следующим образом оценивал роль и значение стилистики: «Изучая выразительные качества речевых средств, устанавливая синонимические эквиваленты и варианты, бытующие в области лексики, частей речи и синтаксических конструкций, стилистика является своего рода вершиной исследования языка… »

Содержанием стилистики являются:

1. общие сведения о языковых стилях;

2. оценка экспрессивно-эмоциональной окраски средств языка;

3. синонимия языковых средств.

Для стилистики важны некоторые общие положения:

1) В языке нет абсолютных синонимов, т.е. элементов, не отличающихся один от другого ни значением, ни стилистической или эмоциональной окраской. Справедливо замечание В.Г. Белинского, что «в языке не может существовать двух слов, совершенно равносильных и тожественных в выражении одного и того же понятия».

2) Синонимические варианты не должны выходить за пределы литературной нормы.

3) Основываясь на синхроничные и диахроничные стилистики, возможно проводить синхронное сопоставление синонимов и диахроническое сопоставление.

Слово “стиль” произошло от лат. stilus, stylys – так называлась остроконечная палочка и манера письма.

Понятие стиля в современной лингвистике имеет несколько значений: 1) разновидность письма, закрепленная в данном обществе традицией за одной из наиболее общих сфер социальной жизни и частично отличающаяся от других разновидностей того же языка по всем основным параметрам – лексикой, грамматикой, фонетикой; то же, что стилистика языка (нейтральный, высокий (книжный), низкий (разговорный) стиль); 2) то же, что функциональный стиль; 3) общепринятая манера, обычный способ исполнения какого-либо конкретного типа речевых актов: ораторская речь, передовая статья в газете, научная лекция и др.; 4) индивидуальная манера, способ, которым исполнены данный речевой акт или произведение, в т.ч. литературно-художественное; 5) то же, что языковая парадигма эпохи, состояние языка в стилевом отношении в данную эпоху (См.: Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 494).

Стилеобразующим и нормирующим фактором организации функционального стиля выступает стилевая черта. Стилевая черта – это “качественный принцип организации речи (текста), обусловленный сферой общения, функцией, условиями и содержанием речи” (Ризель Э.Г., 1978 – С. 79).

Каждому функциональному стилю характерны свои стилевые черты. Например, частные черты научного стиля – объективность, обобщенность; художественного – субъективность, конкретность. Существуют общие стилевые черты (логичность, выразительность, образность); особые стилевые черты (статичность в описании, динамичность в повествовании).

Функциональный стиль – это одно из свойств языковой ткани текста, обусловленное общей спецификой экстралингвистической основы текста (или совокупности текстов)” (Кожина М.Н., 1983. – С. 47).

Экстралингвистической основой функциональных стилей выступают формы общественного сознания, характерный данной сфере общения тип мышления, типовые особенности содержания.

Понятия стилистической окраски, стилистических средств и стилистического значения теснейшим образом взаимосвязаны. Однако, несмотря на традиционность понятий, они еще не получили удовлетворительных и общепринятых определений.

Принято выделять два вида стилистической окраски: эмоционально-экспрессивную и функциональную. Стилистической окраской языковой единицы являются те дополнительные к выражению основного номинативного, предметно-логического и грамматического значений экспрессивные или функциональные свойства, которые ограничивают возможности употребления этой единицы определенными сферами и условиями общения и тем самым несут стилистическую информацию. Примеры средств с эмоционально-экспрессивной окраской: губошлеп, шалопай, забулдыга, тщета, стяг, грядущий; с функциональной: нигилизм, альтернатива, маниловщина, исходящий, дебет, синхрофазотрон.

Языковая норма – это “совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой системы, отобранных и закрепленных в процессе общественной коммуникации (Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 337). Норма представляет собой совокупность стандартных языковых средств и правил их употребления, которые фиксируются и культивируются обществом. Норма выступает специфическим признаком национального литературного языка. Это одновременно лингвистическая и социально-историческая категория.

Цели и задачи человеческой коммуникации многообразны, они предопределяют использование специфических лексических, синтаксических и других средств, которые оправданы в определенной ситуации общения. Литературная норма тонко градуирует языковые средства по различным шкалам: смысловой, стилистической, ситуативной.

“Поскольку каждое средство языка, тем более – языка художественной литературы, может прямо или опосредствованно стать носителем стилистической функции, поскольку язык, реализуясь в речи предстает в стилистическом аспекте, поскольку любое языковое явление даже в коротком высказывании может приобрести определенную стилистическую окраску, постольку наука, изучающая данный аспект языка, соотносится с такими филологическими дисциплинами, как общее языкознание, как поэтика и как теория перевода” (Федоров А.В., 1971. – С. 6).

Стилистика как одна из частных дисциплин занимает своеобразное место по отношению к общему языкознанию. Характеризовать стилистику в ее национальной специфике можно только в плане сопоставления с другими языками.

Учеными проводится сопоставительно-стилистическое исследование лексики в семантическом разрезе. При этом используются разные принципы группировки анализируемых явлений: по синонимическим рядам, по соотнесенности с определенными понятиями (по смысловым группам), по степени абстрактности-конкретности, по характеру значений – прямых и переносных. Изучаются условия сочетаемости, в которых выявляется стилистическая потенция слова. Сопоставительная стилистика исследует фонетику языков с двух точек зрения:1) с точки зрения использования звуковой стороны языка с целью социальной или культурной характеристики речи повествователя или персонажей художественного произведения; 2) с точки зрения эстетической организации звукового материала (звукоподражание, повторение отдельных звуков в связи со смысловым выделением мест текста, ритм прозы и т.д.).

Стилистика является наукой о словесном мастерстве, поэтому она выступает основой для культуры речи, служит теоретической основой развития национальной речевой культуры.

Культура речи сближается с практической стилистикой, в сферу которой входят: 1) общие сведения о языковых стилях; 2) оценка экспрессивно-эмоциональной окраски речевых средств; 3) синонимия языковых средств.

Интересы стилистики и лингвоанализа текста перекрещиваются, так как у них есть общий объект исследования – текст определенной стилистической принадлежности. Один из аспектов лингвоанализа – выделение и описание коннотативных значений, различных смысловых приращений и стилистических фигур. Характеристика текста производится на основе его функциональной отнесенности (художественный поэтический или прозаический текст). Поэтому стилистический и лингвистический анализ текста неразрывно связаны между собой.

В сфере стилистических исследований могут применяться как универсальные методы языкознания, так и специфические стилистические методы.

К универсальным методам относятся описательные, сопоставительные и другие методы, с помощью которых осуществляется анализ стилистически окрашенных и нейтральных средств языка, их функция в речи. В речи экспрессивно-стилистическая окраска может ослабляться или усиливаться. В роли предмета исследования выступают как крупные стилистические категории (функциональные стили), так и тончайшие семантико-стилистические оттенки.

К специфическим стилистическим методам относятся: семантико-стилистический метод исследования текста, метод “слово-образ (микрообраз)”, анализ по стилистическим пометам в словарях и справочной литературе, наблюдение над нейтральными и стилистически окрашенными средствами в речи, стилистическая интерпретация текста, метод стилистического эксперимента.

ТЕМА 2: СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКА

Лексическая синонимия по праву заслуживает самого пристального внимания стилиста. Знание синонимических богатств родного языка — необходимое условие речевой культуры человека.

Состав синонимов русского языка изучается уже более 200 лет (первый синонимический словарь вышел в 1783 г., его автором был известный русский писатель Д.И. Фонвизин). Современная наука достигла больших успехов в изучении и описании лексической синонимии. Особую ценность представляют словари синонимов. Писатели и переводчики отдают предпочтение «Словарю синонимов русского языка» З.Е. Александровой (первое издание 1968 г.). Он интересен широким охватом лексического материала: здесь даются синонимы, принадлежащие к различным стилям литературного языка, в том числе устаревшие слова, народнопоэтическая, а также просторечная, сниженная лексика; в конце синонимического ряда приводятся в виде приложения фразеологизмы, синонимичные названным словам.

Лингвисты, стремящиеся дать исчерпывающее определение понятия «синоним», для выделения синонимов предлагают различные критерии. Одни считают обязательным критерием синонимичности слов обозначение ими одного и того же понятия. Другие исследователи берут за основу выделения синонимов их взаимозаменяемость. Третья точка зрения сводится к тому, что решающим условием синонимичности признается близость лексических значений слов (при этом в качестве критерия выдвигается: 1) близость или тождественность лексических значений; 2) только тождественность лексических значений; 3) близость, но не тождественность лексических значений.

На наш взгляд, важнейшее условие синонимичности слов — их семантическая близость, а в особых условиях — тождество. В зависимости от степени семантической близости синонимичность слов может проявляться в большей или меньшей мере. Например, синонимичность слов спешить — торопиться выражена яснее, чем, скажем, слов смеяться — хохотать — заливаться — закатываться — покатываться — хихикать — фыркать — прыскать, имеющих значительные смысловые и стилистические отличия. Наиболее выраженный характер получает синонимия при смысловом тождестве слов (ср.: здесь — тут, языкознание — лингвистика).

Чтобы глубже исследовать семантику синонимов, их надо рассматривать в контексте. Синонимы, которые могут показаться вне контекста очень близкими семантически, в употреблении иногда значительно расходятся своей лексической сочетаемостью [ср.: быстрый (взгляд, походка, шаги, решение, движение) — скорый (поезд, помощь)].

Типы лексических синонимов. Синонимы, различающиеся оттенками в значениях, называются семантическими (от гр. semantikos — обозначающий) (молодость — юность, красный — багровый — алый).

Синонимы, которые имеют одинаковое значение, но отличаются стилистической окраской, называются стилистическими. К ним относятся: 1) синонимы, принадлежащие к различным функциональным стилям речи [ср.: жить (межст.) — проживать (офиц.-дел.), новобрачные (офиц.) — молодые (разг.)]; 2) синонимы, принадлежащие к одному и тому же функциональному стилю, но имеющие различные эмоциональные и экспрессивные оттенки [ср.: (разг.) толковый (с положительной окраской) — башковитый, головастый (с оттенком грубовато-фамильярным); сказанул — ляпнул — брякнул — отколол — отмочил — выдал]. Внутристилевая синонимика, особенно развитая в разговорной речи, значительно богаче и ярче, чем межстилевая.

Синонимы, которые отличаются и по смыслу, и своей стилистической окраской, называются семантико-стилистическими. Например: И я пойду, пойду опять. Пойду бродить в густых лесах, степной дорогою блуждать (Пол.); А я пойду шататься, — я ни за что теперь не засну (Л); И страна березового ситца не заманит шляться босиком! (Ес.) — все эти синонимы имеют общее значение «ходить без определенной цели», но они отличаются семантическими оттенками: слово блуждать имеет дополнительное значение «плутать, терять дорогу»; в слове шататься есть оттенок «ходить без всякого дела»; глагол шляться подчеркивает неповиновение, непослушание. Кроме того, приведенные синонимы отличаются и стилистической окраской: бродить — стилистически нейтральное слово, блуждать имеет более книжную окраску, шататься и шляться — просторечные, причем последнее грубое.

Важнейшая стилистическая функция синонимов — быть средством наиболее точного выражения мысли. Окружающие явления и предметы, их свойства, качества, действия, состояния познаются нами со всеми их особенностями, понятие называется словом, наиболее подходящим для выражения нужного значения. Так возникают ряды синонимов, позволяющих с предельной точностью детализировать описание явлений действительности.

Выбор синонимов в художественной речи зависит от особенностей стиля писателя. В связи с этим А.М. Пешковский писал: «Сплошь и рядом оценить выбор автором того или другого синонима можно только при рассмотрении данного текста на фоне всего произведения или даже всех произведений данного автора». Синонимия создает широкие возможности отбора лексических средств, но поиски точного слова стоят автору большого труда.

ТЕМА 3: ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА

“Лексическая стилистика изучает соотносительные лексические средства языка, давая оценку использованию слова в конкретной речевой ситуации и вырабатывая рекомендации нормативного словоупотребления в различных функциональных стилях” (Голуб И.Б., 1986. – С. 4).

Предметом лексической стилистики являются системные связи слов в языке (синонимы, омонимы, антонимы), использование явления многозначности; стилистическое расслоение речи, связанное с выделением активного и пассивного состава языка, со сферой употребления лексических средств; стилистические свойства экспрессивно окрашенных слов.

Выбор слова. Для того, чтобы речь была правильной, четкой, ясной и понятной, необходимо подбирать соответствующий словесный материал. Писатели проводят кропотливую работу, выбирая нужные слова для точной передачи мысли, для создания образной ткани произведения.

В любом жанре письменной и устной речи для четкого изложения мысли следует употреблять слова в конкретном предметно-логическом значении. В.Г.Белинский писал: “Каждое слово в поэтическом произведении должно до того исчерпывать все значения требуемого мыслию целого произведения, чтоб видно было, что нет в языке другого слова, которое тут могло бы заменить его” (Белинский В.Г. Полн. собр. соч. – М., 1954. – Т.4. – С. 545).

При подборе слов надо учитывать их лексическую сочетаемость. “Лексическая сочетаемость определяется семантикой слов, их принадлежностью к тому или иному стилю языка, экспрессивно-эмоциональной окраской, грамматическими особенностями” (Розенталь Д.Э., 1987. – С. 75). Например, слова мужественный, храбрый, смелый сочетаются со словом человек, однако слово храбрый не сочетается со словом мысли (См.: Там же. – С. 75). Д.Э.Розенталь приводит примеры нарушений лексической сочетаемости (из периодики): большинство времени (слово большинство может сочетаться со словами, обозначающими предметы, поддающиеся счету: большинство студентов, большинство голосов); увеличение уровня благосостояния (уровень может или повышаться, или понижаться, правильно сказать: повышение уровня благосостояния) и др. (См.: Там же. – С. 76).

И.Б.Голуб перечисляет ограничения в соединении слов в словосочетании: 1) слова не сочетаются из-за их смысловой несовместимости (фиолетовый апельсин, вода горит); 2) слова не сочетаются в силу их грамматической природы (мой – плыть, близко – веселый); 3) лексические особенности слов препятствуют их объединению (можно сказать причинить горе, но нельзя сказать причинить радость) (См.: Голуб И.Б., 1986. – С. 22).

Таким образом, выделяются три типа сочетаемости: семантическая, грамматическая и лексическая.

Писатели пользуются приемом нарушения лексической сочетаемости с целью создания комического эффекта, индивидуально-авторских образных и экспрессивных средств. Например, в словосочетаниях “чайно-сахарная очередь”, “резиновая мысль”, “в растрепанных чувствах” (И.Ильф, Е.Петров) нарушена семантическая сочетаемость слов. В высказывании “Короче говоря: кто-то такое с заднего входа влез в ночное время в магазин и сильно там похозяйничал” (М.Зощенко) – нарушена грамматическая сочетаемость. Несогласование в роде определительного местоимения такое с неопределенно-личным местоимением кто-то и глаголами влез и похозяйничал вызывает сатирический эффект.

Нарушение логических отношений проявляется, например, в результате употребления антонимичных слов при характеристике персонажа: “Это был кипучий лентяй”, “Молодая была уже не молода” (И.Ильф, Е.Петров).

Индивидуально-авторские образные средства также могут строиться на разрушении логических отношений. Примером могут служить неожиданные сравнения: “– Индустриализация, – горестно шептал он, шевеля бледными, как сырые котлеты, старческими губами” (И.Ильф, Е.Петров), “И нос вроде перламутровой пуговицы” (М.Зощенко).

Пример применения окказионального метонимического переноса: “Попался чудный первоклассный пароход под названием “Товарищ Пенкин”… Нам было, собственно, все равно и мы, конечно, поехали на этом неизвестном товарище” (М.Зощенко).

Нейтральная лексика употребляется во всех стилях речи. Лексика, которая характерна только одному стилю (терминологическая лексика, разговорная лексика и т.д.), используется преимущественно в рамках одного стиля. Разностильная лексика употребляется, как правило, в художественных произведениях для выполнения различных прагматических задач (создание комического эффекта, речевая характеристика персонажа и т.д.).

При неправильном выборе слова возникают речевые ошибки:

1) При использовании слова без учета его семантики. Например: Новые железные дороги возникнут в трудных для освоения районах. Возникнуть могут сомнения, тревога, трудности (синонимы: появиться, начаться, образоваться). Дороги прокладывают. Это действие, требующее усилий людей (См.: Голуб И.Б., 1986. – С. 10).

2) При использовании эфмеизмов. Эфмеизмы (от гр. eu – хорошо, phemi – говорю) – это “слова и выражения, смягчающие грубый смысл речи” (Там же. – С. 12). Неточность речи приводит к искажению смысла высказывания. Например: уделять мало внимания вместо относится безответственно и т.п.

3) Анахронизмы – “нарушение хронологической точности при употреблении слов, связанных с определенной исторической эпохой” (Там же. – С. 12). Например, при использовании нового названия города применительно к отдаленному историческому периоду.

4) Алогизмы – “сопоставление несопоставимых понятий” (Там же).

Антонимы – это слова, противоположные по значению (добрый – злой, сидеть – стоять, жизнь – смерть). По структуре различаются разнокоренные и однокоренные антонимы (хорошо – плохо, красивый – некрасивый). Антонимы активно используются как средство выразительности в художественной речи.

“Основная стилистическая функция антонимов – быть лексическим средством выражения антитезы” (Голуб И.Б., 1986. – С. 61).

Стилистический прием антитезы был широко распространен еще в устном народном творчестве (Ученье – свет, а неученье – тьма. Сытый голодного не разумеет).

Что касается художественных произведений, антитеза чаще встречается в поэтических текстах (Да здравствует солнце! Да скроется тьма! – А.Пушкин. И ненавидим мы, и любим мы случайно… – М.Лермонтов). Писатели используют антитезу при построении заголовка произведения (“Война и мир”, “Живые и мертвые”, “Толстый и тонкий”). Публицисты также активно используют прием антитезы в заголовках статей.

Оксюморон также основан на антонимии. В основе оксюморона лежит создание нового понятия в результате объединения противоположных (контрастных) по семантике слов (начало конца, плохой хороший человек). Чаще контрастные слова объединяются как определяемое и определяющее (Люблю я пышное природы увяданье. – А.Пушкин; Пришла пора всезнающих невежд. – В.Высоцкий).

В художественной речи используется прием комической антитезы (Жил на свете частник бедный. Это был довольно богатый человек. – И.Ильф, Е.Петров); каламбуры (Где начало того конца, которым оканчивается начало? – К.П.); антифразис – употребление слова в противоположном значении (Отколе, умная, бредешь ты, голова. – И.Крылов).

“Резкий сатирический эффект создает антонимическая замена одного из компонентов в устойчивых словосочетаниях: “Бюро злостных услуг”, “Долг платежом черен” (заглавия фельетонов)” (Голуб И.Б., 1986. – С. 65).

ТЕМА 4: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕЧИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

Во фразеологии “наиболее ярко отражается самобытность языка, его национальная специфика”. В современном языке используются фразеологизмы, пришедшие в русскую речь как в древний период развития языка (из древнерусского языка), так и в современный период. Например, фразеологизмы иду на вы, растекаться мыслию по древу пришли из древнерусского языка (“Слово о полку Игореве”); а фразеологизмы терминологического происхождения возникли в связи с развитием новых отраслей науки: стартовая площадка, вывести на орбиту (См.: Там же).

Фразеологизмы, как и слова, воспроизводятся в речи. Их состав не меняется на протяжении длительного времени.

Различаются фразеологизмы с нерасчлененным и с расчлененным значением. Фразеологизмы с нерасчлененным значением можно заменить одним словом (держать язык за зубами – молчать, во всю ивановскую – громко). Фразеологизмы с расчлененным значением заменяются словосочетанием (садиться на мель – попадать в крайне затруднительное положение) (См.: Голуб И.Б., 1986. – С. 194).

Фразеологизмам характерно постоянство состава, непроницаемость структуры, устойчивость грамматического строения, закрепленный порядок слов. Эти особенности отличают устойчивые словосочетания от свободных.

Фразеологизмам, как и словам, свойственна стилистическая окрашенность: книжная (сложное предложение, грудная клетка), разговорная (бить баклуши, водить за нос), просторечная (драть глотку, задирать нос).

Фразеологизмы, как и слова, могут быть охарактеризованы как приподнятые, торжественные, шутливые, иронические, неодобрительные, пренебрежительные и т.д.

Во фразеологизмах, как и словах, функционально-стилистическая окраска часто совмещается с эмоцинально-экспрессивной. “Выражения маменькин сынок, ни рыба ни мясо, филькина грамота являются разговорными, экспрессивными, имеют презрительную окраску и отрицательную (неодобрительную) оценочность. Книжная оценочность обычно соединяется с экспрессией торжественности, приподнятости, например во фразеологизмах лебединая песня, пальма первенства, знамение времени, отойти в вечность и т.п.” (Стилистика русского языка, 1982. – С. 91).

Как и словам, фразеологизмам присущи явления синонимии, антонимии, многозначности, омонимии.

Специфической чертой парадигматики фразеологизмов является то, что “однотипные ряды, в которых стилистически противопоставленными оказываются только фразеологизмы, крайне редки” (Там же. – С. 93). Например: одним миром мазаны – два сапога пара – одного поля ягоды (разг.); лишиться рассудка (книжн.) – сойти с ума (нейтр.) – выжить из ума (разг.).

Гораздо чаще фразеологизмы образуют синонимические ряды со словами: мало (нейтр.) – кот наплакал (разг.); плакать (нейтр.) – ронять слезы (книжн.).

Таким образом, различаются два типа стилистических парадигм с фразеологизмами: чисто фразеологические парадигмы (во время óно – в незапамятные времена – при царе Горохе) и лексико-фразеологические (разоблачать – срывать маску – выводить на чисту воду) (См.: Там же. – С. 94).

Лексико-фразеологическая синонимия активно используется в художественной и публицистической речи.

“Антонимия фразеологизмов поддерживается антонимическими отношениями их лексических синонимов” (Голуб И.Б., 1986. – С. 199). Ср.: умный – глупый, семи пядей во лбу – пороха не выдумает. Встречаются антонимические фразеологизмы, которые лишь частично совпадают по составу. Они имеют антонимичные компоненты. Например: с тяжелым сердцем – с легким сердцем, поворачиваться лицом – поворачиваться спиной.

Большинство фразеологизмов имеет только одно значение. Однако, встречаются фразеологизмы, имеющие несколько значений. И.Б.Голуб приводит в качестве примера значения фразеологизма мокрая курица: “1) ’безвольный, бесхитростный человек; размазня’; 2) ’человек, имеющий жалкий вид, подавленный, расстроенный чем-либо’” (Голуб И.Б., 1986. – С. 200).

Многозначность фразеологизмов является следствием появления у них переносных значений. Например, прямое значение фразеологизма боевое крещение – ’первое участие в бою’, переносное – ’первое серьезное испытание в каком-либо деле’. Переносные значения возникают у фразеологизмов терминологического характера (центр тяжести, удельный вес, точка опоры) (См.: Там же. – С. 200–201).

Омонимия фразеологизмов возникает: 1) когда фразеологизмы, одинаковые по составу, выступают в различных значениях (ср.: брать слово – ’по собственной инициативе выступать на собрании’ и ’получать от кого-то обещание’); 2) в результате образного переосмысления одного и того же понятия, когда за основу берутся его разные признаки (пускать (красного) петуха в значении ’устраивать пожар’ восходит к образу рыжего петуха, а фразеологизм пускать (давать) петуха в значении ’издавать пискливые звуки’ – возник на основе сходства голоса, сорвавшегося на высокой ноте, с “пением” петуха) (См.: Голуб И.Б., 1986. – С. 201).

Д.Э.Розенталь отмечает, что фразеологизмы в художественной и публицистической речи используются не только в том виде, в котором они существуют в языке, но и изменяются. Писатели могут обновлять семантику, структуру и экспрессивно-стилистические свойства фразеологических оборотов. “Создаются новые смысловые оттенки, появляется новое художественное качество фразеологизмов, обогащаются связи слов, образуются индивидуальные обороты по аналогии с существующими в языке фразеологизмами” (Розенталь Д.Э., 1987. – С. 103). Например: Спички были готовы сгореть от стыда за выпустившую их фабрику, но никак не могли зажечься (Э.Кр.).

Писатель может изменять состав известных читателю фразеологизмов с целью создания сатирического эффекта. Например: “А в Арбатове вам нечего терять, кроме запасных цепей”, “пешеход дальнего следования”, “Остап утверждал, сто стулья нужно ковать, пока они горячи”, “прибавочная ценность у этой профессии” (И.Ильф, Е.Петров); “глотает их в порядке живой очереди” (М.Зощенко).

ТЕМА 5: СОСТАВ СТИЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА.НАУЧНЫЙ СТИЛЬ

Важнейшими признаками стиля следует признать:

1. своеобразие строя языка, создаваемого отбором, организацией и нормами употребления ее средств;

2. ограниченность и специфичность лексического состава;

3. своеобразные семантические оттенки слов и элементы словообразования;

4. специфическая фразеология;

5. некоторые типичные синтаксические конструкции;

6. состав и функции средств выразительности, представленных в разной мере в каждом стиле.

Основополагающим понятием функциональной стилистики является понятие стиля.

Стиль — это система языковых элементов, способов их отборов, употребления, взаимного сочетания и соотношения. Функциональные стили — это разновидности литературного языка, зависящие от условий и сферы его функционирования. Функциональные стили представляет такие системы речевых средств, которые связаны с определенными сферами общественной деятельности людей. В соответствие с этим выделяются следующие функциональные стили: научный, официально-деловой, публицистический, разговорно-бытовой, язык художественной литературы.

Самой распространенной в языкознании классификацией функциональных стилей является классификация, которая исходит из функций языка.

Принимая во внимание функции языка, соответственно выделяют следующие стили: разговорный (функция общения), научный и официально-деловой (функция сообщения), публицистический и литературно-художественный (функция воздействия). Эти функции могут переплетаться в разных стилях. Например, в публицистическом стиле к функции воздействия может присоединиться и коммуникативно-информативная функция (функция сообщения). Как известно, наложение эстетической и коммуникативной функций присуще художественному тексту.

Многие исследователи считают, что функциональные стили не образуют замкнутых систем, т.к. стили активно взаимодействуют.

Дифференциация языковых средств внутри одного стиля может, в свою очередь, приводить к формированию новых подстилей и стилей (научно-популярный, производственно-технический и т.д.).

Мы будем придерживаться традиционной классификации стилей, опирающейся на основные языковые функции.

Языковые особенности научного стиля. Фонетические особенности. Звучащая научная речь монотонна и маловыразительна, так как в ней отсутствует эмоцинальная окраска. Эмоциональностью и экспрессивностью характеризуется диалогическая научная речь. Ритмомелодический рисунок дискуссионной речи напоминает ритмомелодику речи художественной.

Стиль произношения в научной речи книжный, полный, с логическим выделением смысловых центров. В этих особенностях отражается требование ясности, точности, адекватности восприятия звучащего научного текста.

Лексические особенности. Можно выделить 3 пласта лексики, используемой в научном стиле: 1) общеупотребительная (нейтральная); 2) книжная; 3) специальная (терминологическая), находящаяся за пределами общелитературного языка.

Общеупотребительные слова, свойственные всему общенациональному языку, используются в научной речи в их номинативном значении. Они составляют основу лексики научного стиля, но не определяют его своеобразия. Нейтральная лексика представлена в научной речи знаменательными и служебными частями речи, однако она ограничена количеством словоформ, что компенсируется продуктивностью их употребления.

Большинство книжных слов пришли в литературный язык из конкретных терминологических систем, где они использовались как термины. Эти слова употребляются в различных областях науки и техники (аналогия, диспропорция, стимул, эффект и др.). Употребление такой лексики рассматривают как один из признаков книжно-письменного характера (См.: Практическая стилистика русского языка. Функциональные стили. – М., 1982. – С. 43).

В отличие от общеупотребительной и книжной лексики, которая употребляется в других стилях речи, терминологическая лексика – специфическая черта научной речи. “Каждая наука представляет собой определенную, незамкнутую, но в целом специфичную только для нее систему понятий. А поскольку наука есть достояние общества и предмет общественной коммуникации, то эта система выступает как система обозначений, номинаций, большей частью первичных, языковых и, в определенных случаях, вторичных, выраженных в единицах других знаковых систем” (Васильева А.Н., 1976. – С. 53).

По словам А.Н.Васильевой, в терминологии каждой науки выделяются несколько слоев, если идти по пути от общего к частному. К первому слою относятся общие категориальные понятия, характерные для значительного ряда наук. Они отражают наиболее общие объекты (предметы, признаки, связи и т.п.) действительности. Например: система, функция, значение, элемент, процесс, множество, часть время, величина, условие, тело, организм, вещество, свойство, скорость, результат, плоскость, раствор, молекула, атом, коэффициент, масса и т.п. Такие понятия имеют общенаучный характер и составляют общий понятийный фонд науки в целом (См.: Там же. – С. 54).

Ко второму слою относятся понятия, общие для смежных наук, которые имеют общие объекты исследования (асбцисса, белок, вакуум, вектор, генератор, интеграл, ион, матрица, нейтрон, ордината, секреция, термический, электролит и др.). А.Н.Васильева их называет профильно-специальными.

К третьему слою она относит узко-специальные понятия, характерные для одной науки (или двух-трех близких). Например, в биологии к таким понятиям относятся: абиатический, автотрофный, амебоидный, анизогамия, биогенный, брюхоногий, внеклеточный и др.).

В научной речи часто создаются термины-окказионализмы в процессе метафорического переосмысления нейтральных слов. Такая метафоризация свойственна языку научно-популярного подстиля.

Существует также процесс деметафоризации. Он свойственен терминам одной науки, перенесенным в сферу другой. Например, в выражении индикатор стиля слово индикатор перенесено из терминологии естественных наук.

Большое место в лексике научной речи занимает международная терминология. Возрастающая роль интернационализмов свидетельствует о стремлении к международной стандартизации языка науки, а с другой стороны – является показателем обособленности, “отстраненности” средств научного стиля от общенационального состава языка.

Стремление к точности научной речи реализуется и в том, что многозначные общеупотребительные слова употребляются здесь в одном, реже – в двух значениях (тело, сила, окончание, пластинка, кора, движение, кислый, твердый и т.д.).

Стремление к обобщенности, абстрактности проявляется в преобладании абстрактной лексики над конкретной. Слова употребляются только в прямом значении.

Итак, лексика научного стиля характеризуется:

1) с позитивной стороны: употреблением лишь общекнижного, нейтрального и терминологического пластов; преобладанием абстрактных существительных над конкретными; употреблением многозначных слов в одном (реже двух) значениях; увеличением роли интернационализмов в терминологии; относительной однородностью, замкнутостью лексического состава;

2) с негативной стороны: неупотребительностью слов с разговорной и разговорно-просторечной окраской; неупотребительностью эмоционально-экспрессивной, в том числе оценочной лексики (См.: Кожин А.Н. и др., 1982. – С. 94).

Фразеология научного стиля представлена составными терминами (солнечное сплетение, щитовидная железа, прямой угол, точка пересечения, наклонная плоскость, точка замерзания, звонкие согласные, причастный оборот, сложноподчиненное предложение и др.), различного рода клише (состоит из…, заключается в…, представляет собой…, применяется для…).

3. Словообразовательные особенности

Для обозначения нового понятия в научной речи возможно употребление слова, уже существующего в языке. Следующий этап – образование нового слова (термина), которое обозначает какое-то новое понятие и постепенное его закрепление в системе языка. В отличие от художественной и разговорной речи, появление словообразовательных окказионализмов – редкое явление в научном тексте.

В научной речи широко используются словообразовательные заимствования. Лексические заимствования более эффективны, если они имеют прозрачную внутреннюю форму, т.е. “имеют опору на уже утвердившиеся в языке заимствованные словообразовательные форманты или когда заимствование приобретает вид кальки. …

В языке широко представлены заимствованные корневые и аффиксальные словообразовательные морфемы. К числу интернациональных корневых морфем относятся: антропо-, био-, гео-, шино-, гисто-, гидро-, гомо-, радио-, электро-, -метр, -граф и т.д. (биология, гидрат, антропология и т.д.). Среди актуальных аффиксальных морфем выделяются: а-, ди(з)-, диа-, изо-, анти-, -ци-я, -изм, -ат, -ит, -оид, -ом-а и т.д. Например: диспропорция, диссимиляция, диссонанс и пр.

В научной речи встречаются префиксально-суффиксальные образования (антикоррозийный, сверхмощный), суффиксальные. Продуктивны суффиксы -ни-е, -ист, -ость, -изм, -и-, -е-, -от-а, -и-я, -ит, -оз, -м-а: вживление, романист, реализм, сухожилие, теплота, электрометрия, кальций, тромбоз, фонема. Иногда в роли префиксов выступают корневые аффиксы моно-, би-, анти-, поли-, микро-, макро- и др.: антимир, биплан, микрофильм. (См.: Практическая стилистика русского языка. Функциональные стили. – М. – С. 46). Продуктивны приставки де(з)-, ди(с)-, суб-, с(о)-, супер-, ультра-, сверх-: дегазировать, субморфемный, супергенератор, суперфонема, ультразвук, сверхзвуковой.

Актуально повторение в новом варианте, осуществление по-иному: продуцировать – репродуцировать, генерация – регенерация, анимация – реанимация. Встречается бессуфиксальное образование (окисел, аналог, отжим), субактивация (кривая, гласный).

В словообразовании отчетливо проявляется тенденция экономии языковых усилий. Поэтому в научном стиле продуктивно словосложение. Сложное слово заменяет целое словосочетание. Этому способствует также стремление к смысловой конденсации, оперативности и коммуникативности. Например: кремнефтористоводородная (кислота), одноклеточный, кожно-мускульный, нижневисочная, грудобрюшная и т.д.

Встречается в научном стиле и аббревиация: лавсан – лаборатория высокомолекулярных соединений Академии наук; лазер – (англ. light Amplification by Stimulated Emission by Radiation) – усиление света с помощью стимулированного излучения); сложение слогов: аммофос, акванавт; сложение слова и слога (биотоки, фосмука); сложение двух слов: влагомер, электротабло и др. (См.: Там же. – С. 46).

Морфологические особенности. В научном стиле наблюдается стремление к преимущественному выбору абстрактных форм. Например, наибольшая степень абстрактности присуща форме 3-го лица глагола. Поэтому практически отсутствуют формы 1-го и 2-го лица.

Глагол используется чаще всего в форме настоящего вневременного, или постоянного. Ф.И.Буслаев писал: “…формы настоящего времени, ныне принятые в географии: идет, течет, впадает – составляют более отвлеченное понятие, потому что означают постоянно и неизменно пребываемое, т.е. течет всегда, впадает постоянно…” (Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. – М., 1959. – С. 366).

В научной речи глаголы настоящего времени, по подсчетам исследователей, составляют 67–85% от всего числа форм.

Научной речи характерно употребление формы единственного числа имен существительных в значении множественного числа: Волк – хищное животное из рода собак (называется класс предметов с указанием их характерных признаков).

Вещественные и отвлеченные существительные употребляются в форме множественного числа для обозначения видов, сортов веществ: смазочные масла, высококачественные стали, большие глубины, низкие температуры, литые бетоны. Преобладают существительные, обозначающие абстрактные понятия: величина, объем, возможность.

В научных текстах наблюдается преобладание существительных над глаголами. Часто вместо глагола-сказуемого используется глагольно-именная конструкция, состоящая из отглагольного существительного и глагола с ослабленным лексическим значением (Имеет место повышение температуры).

По сравнению с другими стилями, в научном стиле употребляется большее количество прилагательных – 13% (в деловом – 10%, в художественном – 7%, в разговорном – 3,5%). Это объясняется использованием их в составных терминах (сложное предложение, точечный маятник, угольная кислота).

Прилагательные уточняют содержание понятия, указывают на различные его признаки и выполняют терминологическую функцию.