XIX век стал для России периодом великих преобразований как в политическом, так и в социальном плане. В нем страна превратилась из традиционного сельскохозяйственного общества в современное индустриальное. Век также стал свидетелем значительных политических потрясений, включая конец правления династии Романовых, отмену крепостного права и возникновение революционных движений.

В этой статье на представлен всеобъемлющий обзор основных событий и тенденций, которые сформировали Россию в 19 веке. Изучив такие ключевые исторические моменты, как Крымская война и реформы царя Александра II, читатели смогут глубже понять силы, которые способствовали преобразованию России и заложили основу для современной истории страны.

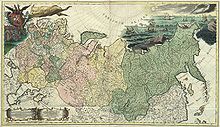

Российская империя была огромным государством, расположенным между двумя континентами, Европой и Азией. Она управлялась царями, которые обладали всей полнотой власти, принимали решения о мире и войне, издавали законы, назначали и увольняли министров и обладали высшей религиозной властью.

В 1897 году площадь огромной Российской империи достигала почти 23 миллионов квадратных километров, а население превышало сто двадцать пять миллионов человек. Помимо современной России, она включала в себя Беларусь, часть Царства Польского, весь Кавказ, Финляндию, почти всю Среднюю Азию и восточную Турцию, а также Аляску за Беринговым проливом.

Экономика Российской империи в 19 веке

Экономика была основана в основном на сельском хозяйстве, с архаичной структурой и незначительной технической модернизацией. Большая часть земли, причем лучшей земли, находилась в руках высших классов, а освобожденные крепостные несли самое тяжелое налоговое бремя. Индустриализация получила значительное развитие с 1880 года до войны. — В начале XX века российская экономика достигла определенных успехов, таких как освобождение крепостных крестьян (1861), расширение великих железнодорожных магистралей, которые связали огромную территорию и облегчили крестьянскую эмиграцию в Сибирь, начало эксплуатации сырья и источников энергии; также было введено западное иностранное финансирование. — Несмотря на эти реформы и нововведения, экономическая ситуация в России в 1914 году к началу Первой мировой войны была следующей: Сельское хозяйство — являлось основой экономического производства и было очень отсталым. Жизнь в российской деревне находилась на задворках аграрных преобразований, происходивших в большинстве государств Европы, в результате чего в сельской местности по-прежнему преобладали старые сельские формы землепользования.

Российская империя в 19 веке: история

В XVIII веке произошли три драматических и далеко идущих события, которые имели последствия для всего столетия и последующих лет. Это вторжение Наполеона, восстание декабристов и освобождение крепостных крестьян. Эти события также вдохновили русских писателей и художников на создание того, что стало известно как Золотой век русской культуры. В этом столетии Российская империя также расширила свои владения в Финляндии, Польше, на Кавказе, в Средней Азии и на Дальнем Востоке, а также основала торговые посты на Аляске и в Калифорнии.

Экспансия России на Кавказ

В 1801 году, после смерти царя Картли и Кахетии Георгия XII, император Павел включил свою часть Грузинского царства в состав России под предлогом защиты православных соседей России от Персии. В 1804 году началась война с Персией из-за территориального спора, но в 1813 году победа России заставила персов официально уступить России всю Грузию, Дагестан и большую часть современного Азербайджана.

Убийство Павла

Как и его отец до него, политика императора Павла оттолкнула от него многих вельмож. Павел осознавал это и риск покушения. Павел не собирался разделить судьбу своего отца и поэтому заказал строительство Михайловского замка в Санкт-Петербурге, который, по его мнению, был более безопасным, чем Зимний дворец. Уверенность Павла в своей новой резиденции оказалась неуместной. В марте 1801 года, всего через несколько месяцев после завершения строительства нового замка, Павел был убит в своей спальне в результате заговора дворян и офицеров. Его сменил сын Александр Павлович, который стал императором Александром I и который, как полагают, по крайней мере, знал о заговоре с целью свержения своего отца. Вопрос о том, играл ли Александр более значительную роль или знал о намерении убить своего отца, является предметом споров.

Российско-американская компания

В 1799 году император Павел приказал основать Российско-Американскую компанию как первое в России акционерное общество, которому было поручено основать поселения и торговые посты на Аляске для торговли пушниной. В том же году представитель Российско-Американской компании основал форт Архангела Михаила недалеко от современного аляскинского города Ситка, однако в 1802 году коренной народ тинглитов разрушил поселение. В ответ на это в 1804 году между русскими поселенцами и коренными жителями произошла битва при Ситке, в которой русские, что неудивительно, одержали решительную победу, изгнав коренных жителей и основав город Ново-Архангельск, ставший главным городом Русской Америки.

С Аляски русские отправились на юг, в Калифорнию, и в 1812 году Российско-американская компания основала в Калифорнии форт Росс. В своих американских поселениях компания могла собирать ценные меха лисиц, выдр, бобров и тюленей, но идея дальнейшей колонизации также рассматривалась компанией.

Аустерлицкое сражение и Тильзитский мир

Став императором, Александр I оценил угрозу, которую представлял для европейской монархии Наполеон, и искал союзников в попытке противостоять растущей мощи Франции, присоединившись к Третьей коалиции против Франции. В декабре 1805 года армии Российской империи и Священной Римской империи, возглавляемые Александром I и императором Франциском I соответственно, встретились с Наполеоном и его Великой армией в битве при Аустерлице (на территории современной Чехии), которая также известна как битва трех императоров. Она завершилась решающей победой французов. Поражение привело к тому, что Австрия заключила мир с Францией и, в конечном итоге, к распаду Священной Римской империи. Россия потерпела еще одно поражение от Наполеона в битве при Фридланде в Пруссии в июне 1807 года, и после этого сражения Александр встретился с Наполеоном в Тильзите на плоту по реке, чтобы заключить мир.

Финская война

Следствием мира России с Наполеоном стала враждебность со стороны тех стран, которые по-прежнему выступали против Наполеона. Двумя такими странами были Великобритания и Швеция. После нападения королевского флота на Копенгаген в 1807 году Россия объявила войну Соединенному Королевству, и в Балтийском и Баренцевом морях произошли морские стычки между королевским флотом и российским флотом. В 1808 году, когда Швеция отказалась следовать континентальной системе Наполеона, Россия оккупировала Финляндию, которая в то время была частью Швеции, и между двумя странами началась Финская война. Война была успешной для России, и когда в 1809 году был заключен мир, Финляндия была включена в состав России как Великое княжество Финляндское. Впоследствии король Густав IV Адольф был вынужден отречься от престола Швеции в связи с поражением.

Вторжение Наполеона

Мир с Францией всегда был непрочным и окончательно рухнул в 1812 году. Решение Наполеона о вторжении в Россию было принято после того, как Россия возобновила торговлю с Великобританией в 1810 году. Наполеон также намеревался восстановить польское государство. 24 июня 1812 года Великая армия вошла в российскую Польшу, перейдя реку Неман, обозначавшую границу между Пруссией и Российской империей. Большая армия не встретила особого сопротивления, а несколько военных столкновений, которые все же состоялись, закончились отступлением русских.

Смоленское сражение

К июлю 1812 года Великая армия была в Витебске, а к августу 1812 года она переправилась через Днепр и оказалась в России у города Смоленска, где находился гарнизон русских войск генерала Петра Багратиона. Впоследствии к городу прибыли и основные русские силы во главе с верховным главнокомандующим генералом Михаилом Барклаем де Толли. Именно в Смоленске произошло первое крупное сражение войны. Наполеон ожидал, что русская армия будет стоять и сражаться, защищая стратегически и исторически важный город Смоленск, что в свою очередь приведет к уничтожению русской армии, открыв ей дорогу на Москву и Санкт-Петербург. Русские поначалу действительно пытались защищать город, но в конце концов Барклай де Толли решил, что важнее спасти русскую армию, чем Смоленск, и приказал оставить город. В итоге кремль был прорван, город пал и был практически разрушен. При отступлении русская армия уничтожила все возможные припасы, чтобы они не попали в руки французов.

Бородинское сражение

В то время тактика выжженной земли Барклая-де-Толли, потеря священного города Смоленска и постоянное отступление привели к отчаянию и серьезным моральным потерям русских. Многие критиковали Барклая-де-Толли, и его иностранное имя не принесло ему пользы. После падения Смоленска верховное командование было передано генералу Михаилу Кутузову, который, несмотря на свои шестьдесят с лишним лет, мгновенно поднял боевой дух. Кутузов понимал, что позволить Москве пасть без боя было бы слишком, и поэтому подготовил русскую армию к сражению с Наполеоном.

Две армии Франции и России встретились в сентябре 1812 года в деревне Бородино, недалеко от Можайска на подступах к Москве. Бородинское сражение называют одним из величайших сражений за всю историю человечества: в нем приняли участие почти четверть миллиона человек, около трети из которых были убиты или ранены. Тем не менее, битва оказалась безрезультатной, и обе армии понесли тяжелые потери. Можно утверждать, что это была победа французов, поскольку русские отступили, однако Кутузов знал, что пока русская армия спасена от полного уничтожения, она сможет восстановиться за счет новых рекрутов. У Наполеона такой возможности не было.

Взятие Москвы

После Бородино Наполеон направился прямо на Москву, а Кутузов провел совещание на окраине старой столицы в Филях, где было решено продолжить политику выжженной земли Барклая-де-Толли и оставить Москву.

Наполеон прибыл в город через неделю после Бородина и ждал, когда его встретят, чтобы передать город, он не мог поверить, что русские оставят Москву — духовную столицу страны. Но они не только оставили ее, они очистили ее от припасов и подожгли, тем самым лишив и без того истощенного и голодного врага припасов.

Битва за Малоярославец

К октябрю 1812 года, когда приближалась зима, Наполеон понял, что у него нет другой надежды, кроме как отступить от Москвы, чтобы спасти свою армию от голода и разорения. Он также знал, что возвращение тем путем, которым он пришел, означало бы гибель, так как русские уже уничтожили все запасы по этому маршруту. Поэтому Наполеон решил возвращаться через Калугу, где он мог найти припасы для своей армии. Русские, однако, тоже понимали это, и Кутузов со своей армией уже находился в Калуге в ожидании Наполеона. В конце октября русские войска под командованием генерала Дмитрия Дохтурова встретили Великую Армию в Малоярославце на подступах к Калуге. Великая Армия снова одержала победу, и русские снова отступили, но Наполеон знал, что его армия будет уничтожена, если он продолжит движение к Калуге, и у него не было другого выхода, кроме как вернуться по Смоленскому тракту, несмотря на недостаток припасов.

Отступление Наполеона

По мере отступления остатки Великой армии становились все меньше и меньше, так как голод, зима и русские атаки брали свое. В декабре 1812 года Наполеон бросил свою армию, и в общей сложности лишь небольшая часть некогда Великой армии вернулась назад живой. Мечты Наполеона о завоевании России закончились. В российской истории эта война запомнилась как Отечественная. Кутузов умер в 1813 году и запомнился как герой и спаситель России. Однако непопулярная в то время тактика выжженной земли Барклая-де-Толли также была признана спасительной для России и будет повторена в 20 веке против нового захватчика.

Реформы Александра

После того как французская угроза была ликвидирована, император Александр I вернулся к своим планам по реформированию России. Александр, как и его бабушка, был известен своими либеральными взглядами, и он вынашивал идею освобождения крепостных крестьян и принятия конституции для России. Однако эти планы встретили яростное сопротивление элиты, и Александр тоже в конце концов потерял аппетит к этому, чувствуя, что российское общество еще не готово к эмансипации и конституции.

Смерть Александра

Царствование Александра закончилось неожиданной смертью в ноябре 1825 года. В это время он находился в городе Таганроге, так как уехал на юг, где климат был благоприятен для лечения больной жены. Смерть была настолько неожиданной, что с тех пор ходили слухи, что император на самом деле инсценировал свою смерть и стал монахом в Томске. Поскольку у него не было сыновей, еще одним следствием стало то, что он не подготовил наследника.

Восстание декабристов

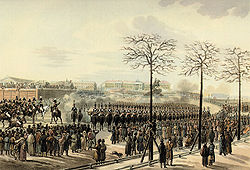

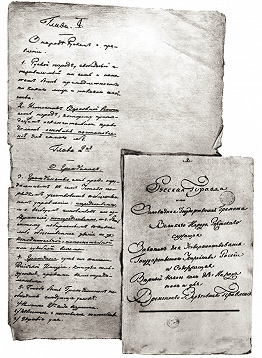

Старшим братом Александра был Константин Павлович, который в то время был губернатором Польши, и царская гвардия присягнула ему на верность. Однако Константин не собирался становиться императором и сразу же отказался в пользу своего младшего брата Николая Павловича (который стал императором Николаем I). В неразберихе группа либеральных дворян увидела возможность действовать, чтобы осуществить свою мечту о конституции для России и освобождении крепостных крестьян. Поскольку события происходили в декабре 1825 года, эта группа заговорщиков стала известна как декабристы.

Декабристам удалось убедить группу офицеров не присягать на верность Николаю I, что произошло во время церемонии принятия присяги на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. По первоначальному плану предполагалось, что другие войска поддержат декабристов, а лидер повстанцев князь Сергей Трубецкой будет назначен временным диктатором. Однако Трубецкой передумал и не пошел на Сенатскую площадь, и только 3 000 солдат поддержали декабристов, а 9 000 остались верны. Тем не менее, посланник Николая был впоследствии застрелен, а восставшие предприняли неудачную попытку захватить Зимний дворец. Восстание было окончательно подавлено, когда Николай приказал открыть артиллерийский огонь по мятежникам.

Восставшие бежали, но в конце концов были собраны и арестованы. Пять наиболее радикальных лидеров были повешены, несмотря на то, что веревки виселицы оборвались при первой же попытке. Другие лидеры, включая Трубецкого, были сосланы в Сибирь. Сейчас декабристов вспоминают с любовью как людей, которые отказались от всего, и это были люди из элиты, которым было что терять, в попытке принести пользу своей стране и беднейшим из своих соотечественников. Другой аспект этих событий, который был особо отмечен в русской литературе и искусстве, — это судьба жен декабристов, которые также отказались от всего, чтобы отправиться вместе со своими мужьями в сибирскую ссылку.

Железный царь

Правление Николая I характеризовалось реакционной политикой, агрессивной внешней политикой и внутренними репрессиями, за что он получил прозвище «железный царь». Он любил одеваться как солдат и был одержим деталями, разделяя страсть своего отца к военным парадам. В 1830 и 1831 годах вооруженное восстание в Польше было подавлено русской армией, и Николай издал указ о том, что Польша теперь является неотъемлемой частью Российской империи. Несмотря на такую репутацию, Николаю не нравилась концепция крепостного права, и он бы добился его отмены, если бы не страх перед восстанием аристократии. Тем не менее, он проводил улучшения в интересах государственных «коронных крепостных».

Первые железные дороги

В царствование Николая I были проложены первые железные дороги в России. Первая железнодорожная линия протяженностью всего 17 км была открыта в 1837 году между Санкт-Петербургом и императорским дворцом в Царском Селе. За ней последовал более масштабный и общественный проект — линия Санкт-Петербург — Москва, которая была построена между 1842 и 1851 годами. Часто говорят, что неровность на прямой линии от Санкт-Петербурга до Москвы была вызвана тем, что Николай случайно обвел большой палец линейкой на карте, когда предлагал маршрут, и инженеры были слишком напуганы, чтобы не выполнить его приказ. Как и многие причудливые истории такого рода, это всего лишь городской миф — изгиб сделан для того, чтобы избежать крутого уклона. В любом случае, проект оказался очень успешным, и к концу века было проложено более 19 000 миль пути.

Золотой век русской литературы

Несмотря на репрессии царствования Николая, а может быть, именно в ответ на них, Россия в этот период пережила то, что называют золотым веком литературы и искусства. Выдающимся писателем и поэтом этой эпохи (как и русской литературы в целом) был Александр Пушкин. Пушкин не только писал о простых русских людях и на русские темы, он также писал на русском языке. Считается, что именно он создал русский литературный язык в то время, когда при дворе пользовались французским, а русский язык был оставлен крестьянам. Сочинения Пушкина и его связи с декабристами в конце концов привели к тому, что он был сослан в свое загородное имение. Среди других известных писателей этого времени были Николай Гоголь, Иван Тургенев и Михаил Лермонтов, которые впоследствии проложили путь Льву Толстому, Федору Достоевскому и Антону Чехову. То, что Пушкин сделал для русской литературы, Михаил Глинка сделал для русской классической музыки, первым написав композиции на русские темы с характерным русским колоритом.

Дальнейшая экспансия на Кавказ

В 1826 году Россия снова вступила в войну против Персии, которая закончилась в 1828 году в пользу России и мирным договором, по которому Россия получила контроль над большей частью территорий Персии на Кавказе, включая оставшиеся части современных Азербайджана и Армении. За этой войной последовала война с Османской империей, которая также закончилась победой России. По мирному договору 1829 года Россия получила контроль над побережьем Черного моря до Дуная.

Крымская война

В 1850-х годах Османская империя настолько ослабла, что Франция и Великобритания были крайне обеспокоены тем, что Россия станет главным бенефициаром упадка Османской империи и сможет осуществить план Екатерины Великой и распространиться на юг. В 1852 году Франция смогла оказать давление на султана Османской империи и заставить его признать Францию верховной властью над христианскими объектами в Святой земле, титул, который Россия носила с 18 века. В ответ на это Россия направила к султану миссию, а когда миссия провалилась, вторглась в османские придунайские территории в июле 1853 года. Султан немедленно объявил России войну, а французский и британский флоты вошли в Дарданеллы. В ноябре 1853 года русский флот уничтожил османские корабли, стоявшие на якоре в гавани, в битве при Синопе, и это действие привело к тому, что Франция и Великобритания объявили войну России.

Последующая война велась на нескольких театрах: Дунай, Черное море, Кавказ, Белое море (с бомбардировкой Соловецкого монастыря Королевским флотом), Азовское море, Балтийское море (включая англо-французскую попытку атаковать русский флот в Кронштадте) и Тихий океан (с англо-французской осадой Петропавловска-Камчатского и попыткой высадки на Камчатке и Сахалине).

Однако, как следует из названия, война в основном велась на Крымском полуострове. Крымский порт Севастополь был осажден британцами, французами и турками с 1854 по 1855 год. Частью осады была Балаклавская битва в октябре 1854 года, известная благодаря злополучной атаке легкой бригады (Charge of the Light Brigade), в которой британская кавалерия предприняла катастрофическую прямую лобовую атаку на русскую артиллерийскую батарею, что привело к большим потерям.

Приобретение Амура

В 1848 году русский мореплаватель Геннадий Невельской возглавил экспедицию на Восток России вокруг реки Амур и Сахалина, который, как доказала экспедиция, был островом. В 1855 году Россия подписала с Японией Симодский договор, по которому Россия получила право поселиться на севере острова, а японцы — на юге. В 1850 году Невельской основал в устье Амура Николаевский пост (названный в честь императора Николая I), который после Крымской войны стал главным российским центром на Тихом океане, а в 1856 году получил статус города и был переименован в Николаевск-на-Амуре.

В 1854 году Николай Муравьев, генерал-губернатор Восточной Сибири, отправился с забайкальским казачьим войском для дальнейшего изучения Приамурья. В последующие годы в регион были направлены русские поселенцы. Муравьев также был ответственен за Айгунский договор, подписанный в 1858 году между Российской и Китайской империями, согласно которому Россия занимала территорию к северу от реки Амур и к востоку от реки Уссури; это понимание было подтверждено Пекинским договором в 1860 году. В 1858 году был основан военный пост Хабаровка (современный Хабаровск), недалеко от места, где в 17 веке казачий исследователь Ерофей Хабаров разбил свой зимний лагерь. В июне 1860 года в бухту Золотой Рог прибыл корабль снабжения «Маньчжур» и основал форпост, названный Владивостоком — по-русски «Владыка Востока».

Смерть Николая I

В феврале 1855 года император Николай I умер после воспаления легких в Крыму, инспектируя войска. Николаю наследовал его старший сын Александр, который стал императором Александром II. В отличие от своего отца, Александр II был либералом и намеревался начать период реформ в России, но его первой задачей было добиться окончания дорогостоящей Крымской войны.

Окончание Крымской войны

Несмотря на героизм русских защитников, в августе 1855 года, после шестой бомбардировки, Севастополь пал. Молодой писатель Лев Толстой стал свидетелем этих событий и написал о них в трех рассказах, известных как «Севастопольские очерки». Россия добилась большего успеха в Таганроге в августе 1855 года, когда англо-французская осада закончилась без падения города, и в битве под Карсом в июне 1855 года, где русские войска захватили стратегически важную турецкую крепость.

Однако падение Севастополя, смерть императора Николая I и растущее недовольство британской и французской общественности высокими потерями снизили рвение всех сторон к продолжению войны, и в марте 1856 года был подписан Парижский мирный договор, завершивший Крымскую войну. По условиям договора Россия вернула все завоеванные у Османской империи территории, а Крым был возвращен России. Однако и Османской империи, и России было запрещено держать военный флот на Черном море.

Отмена крепостного права

Как и его отец, дядя и прабабушка, Александр II понимал, что Россия никогда не сможет развиваться как современная страна, пока большинство подданных в Европейской России находятся в крепостном рабстве. Однако в отличие от своих предшественников Александр был убежден в необходимости осуществить свой план, несмотря на протесты дворян, аргументируя свое намерение тем, что лучше, чтобы реформы шли сверху, а не снизу, после массового восстания крепостных. Были созданы крепостные комитеты для обсуждения наилучшего решения вопроса

В итоге было решено освободить крепостных и дать им ссуды на покупку земли у их бывших хозяев. Официальный закон об освобождении был подписан в марте 1861 года, положив конец многовековому крепостному праву и снискав Александру прозвище «Освободитель». Однако новая ситуация была далека от идеальной, поскольку бывшие крепостные по-прежнему экономически зависели от своих бывших хозяев, им часто давали самые бедные участки земли и не разрешали продавать их.

Кавказская война: Мюридская война

С 1817 года русские прилагали усилия, чтобы подчинить себе народы Северного Кавказа, и этот процесс получил дополнительный импульс после побед над Османской империей и Персией в конце 1820-х годов. Этот затянувшийся конфликт известен как Кавказская война, но в действительности он состоит из нескольких периодов военных действий и двух основных театров: восточной и западной частей Северного Кавказа. Во время правления Александра II война достигла своего апогея.

В восточной части Северного Кавказа конфликт стал известен как Мюридская война, и различные народы смогли объединиться против российского вторжения под общей исламской верой. В 1828 году был создан Кавказский имамат, а в 1834 году имам Шамиль стал третьим имамом государства. Именно при Шамиле имамат был наиболее сильным и сплоченным. Шамиль использовал партизанскую тактику против русских, которые были совершенно не готовы к такому виду войны. Он также прославился своим героизмом и способностью спастись вопреки всему. Однако этого было недостаточно, чтобы вечно противостоять мощи русской армии, и в 1859 году Шамиль был схвачен. В обмен на признание российской власти ему было разрешено поселиться со своей семьей в Калуге, а затем переехать в Киев, где более теплый климат пришелся ему по вкусу. В конце концов, он умер в 1871 году во время паломничества в Медине.

Кавказская война: русско-черкесская война

Война на востоке Северного Кавказа также известна как русско-черкесская война. Россия вторгалась в черкесские (также известные как адыгские) земли еще со времен Петра I, а при Николае I в 1830-х годах на Черноморском побережье были построены крепости, которые впоследствии стали опорными пунктами. Одна из таких крепостей была основана в 1838 году на месте современного Сочи.

После захвата имама Шамиля освободились русские войска, которые затем были переброшены на восточный театр, где к 1859 году русским также удалось установить контроль и получить клятву верности от черкесских лидеров. Те, кто отказался, были вынуждены бежать в Османскую империю, тысячи людей погибли по дороге — событие, которое с тех пор некоторые называют актом этнической чистки или геноцида. В 1864 году император Александр III объявил об окончании Кавказской войны и завоевании всего Кавказа.

Завоевание Туркестана

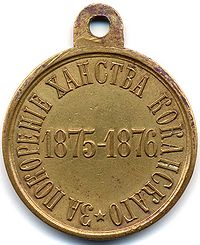

После успеха на Кавказе Россия обратила свое внимание на земли в Центральной Азии, которые, несмотря на отсутствие единого национального государства, в то время назывались Туркестаном (современные Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан). Эти события являются частью так называемой «Большой игры», в которой Британия была настроена против России, опасаясь российской экспансии в Индию. В 1865 году российские войска захватили Ташкент; в 1868 году остальная часть Кокандского ханства перешла под протекторат России. Новая территория была официально включена в состав империи в 1867 году под названием Туркестанское генерал-губернаторство.

В 1868 году Россия захватила важный город Самарканд у Бухарского эмирата на востоке региона, а в 1873 году Бухарский и Хивинский эмираты приняли российский сюзеренитет и стали протекторатами. Наконец, в 1876 году Кокандское ханство было упразднено и включено в состав российского Туркестана. Завоевание Туркестана Россией было завершено.

Покупка Аляски

К 1860-м годам колонии на Аляске стали доставлять больше хлопот, чем стоили, из-за чрезмерной охоты, конкуренции со стороны англичан и американцев и самой удаленности колоний. Еще в 1849 году Форт Росс в Калифорнии был продан, поскольку в нем больше не было необходимости для снабжения колоний на Аляске, а в 1867 году было решено продать Аляску Соединенным Штатам за 7,2 миллиона долларов. Коренные жители тлинкиты, правда, утверждали, что эти земли никогда не продавались русским, но безрезультатно. Конец американских колоний России привел к ликвидации Российско-Американской компании.

Убийство императора Александра II

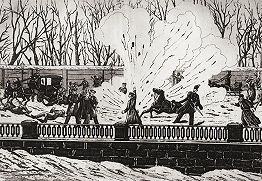

Освобождение крепостных крестьян не положило конец революционным настроениям в России в то время, когда в Европе происходили демократические и республиканские революции. Несмотря на освобождение крепостных, революционеры по-прежнему требовали создания конституции для России и улучшения положения рабочих и крестьян. В 1866 году революционером было совершено первое покушение на жизнь императора. В 1867 году была предпринята попытка застрелить императора в Париже, а затем еще одна попытка в Санкт-Петербурге в 1879 году. В том же году была создана революционная группа «Народная воля», которая смогла взорвать вагон его поезда, но император не пострадал. В 1880 году «Народная воля» смогла заложить бомбу в самом Зимнем дворце, убив 11 охранников, но император снова не пострадал.

Императору везло во всех предыдущих попытках, но «Народной воле» должно было повезти только один раз, и этот день наступил в марте 1881 года. Возвращаясь домой после военной переклички, член «Народной воли» бросил бомбу в императорскую карету, убив одного из казаков императорской охраны. После этого Александр совершил роковую ошибку, выйдя из пуленепробиваемой кареты, где в толпе находился еще один член «Народной воли», также вооруженный бомбой. Игнаций Гриневецкий — молодой польский революционер — бросил свою бомбу, смертельно ранив императора. Александр II был доставлен обратно в Зимний дворец, где скончался от полученных ран.

Царствование императора Александра III

Революционеры надеялись, что это убийство вызовет революцию в России, однако на самом деле они только что убили самого либерального правителя, которого когда-либо видела Россия, и который даже рассматривал идею создания конституции. На смену Александру пришел его сын Александр Александрович (император Александр III). Александр III видел, какую благодарность получил его отец за либеральную политику, и вместо этого начал проводить консервативную политику православия, самодержавия и народности, которая заключалась в попытке распространения русского православия и русского языка по всей империи. В 1882 году были также введены новые законы, накладывающие дополнительные ограничения на евреев.

Несмотря на свою авторитарную репутацию во внутренних делах, во внешней политике Александр III известен как Миротворец и является уникальным среди российских правителей, поскольку во время его правления русская армия не принимала участия ни в одном крупном конфликте. Одним из главных аспектов его правления было заключение союза с Францией, основанного на его неприятии поведения кайзера Германии Вильгельма II.

Покушения на жизнь Александра III

Подстегнутая успехом в убийстве Александра II, «Народная воля» надеялась повторить его с Александром III. Зная об этом, Александр III в целях безопасности переехал с семьей в Гатчинский дворец под Санкт-Петербургом. В 1887 году заговор был раскрыт Охранной полицией, и заговорщики были повешены — в том числе и некий Александр Ульянов, младший брат которого Владимир был глубоко потрясен судьбой брата.

В октябре 1888 года поезд, на котором Александр и его семья возвращались из Крыма, был подорван и сошел с рельсов. Александра часто называли «царем-мужиком» из-за его внешности и большой силы. Говорят, что после взрыва Александр поднял рухнувшую крышу вагона, чтобы его семья смогла спастись. Погиб 21 человек, но членов императорской семьи среди погибших не было.

Смерть Александра III

Считается, что нападение на поезд способствовало смерти императора от почечной недостаточности несколько лет спустя, хотя, вероятно, свою роль сыграло и его пристрастие к алкоголю. Император умер в кругу семьи в своей резиденции — дворце Ливидия под Ялтой в Крыму в 1894 году. У его постели находился его 26-летний сын Николай Александрович, который сменил его на посту императора Николая II. Через месяц после похорон Александра II Николай II женился на принцессе Аликс Гессен-Дармштадтской — внучке королевы Великобритании Виктории, которая приняла православие и получила имя Александра Федоровна.

Ходынская трагедия

В мае 1896 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялась официальная коронация Николая II. В честь этого события был организован праздник для горожан на Ходынском поле под Москвой. По оценкам, на празднике присутствовало около 100 000 человек, и когда поползли слухи о том, что бесплатная еда и напитки начинают заканчиваться, толпа ринулась вперед, в результате чего люди были затоптаны и задохнулись. Считается, что более 1 300 человек погибли и еще столько же получили ранения. После трагедии Николай II продолжил запланированный бал в честь франко-русского союза, хотя считается, что его уговорили присутствовать на нем, чтобы не расстраивать французских гостей, и он предпочел бы провести вечер в молитве. Тем не менее, посещение бала было воспринято народом как демонстрация пренебрежения императора к жертвам, а вся трагедия была воспринята как плохое предзнаменование для правления Николая.

Конец Российской империи

В 1904-1905 годах русско-японская война закончилась триумфом Японской империи. Это неожиданное поражение азиатской страны вызвало Русскую революцию 1905 года, которая началась с того, что армия открыла огонь по группе демонстрантов, пытавшихся передать петицию царю Николаю II. За разгоном последовали беспорядки, восстания и забастовки по всей России. Восстали и некоторые военные гарнизоны.

Хотя революция в конечном итоге провалилась, она заставила царя принять конституцию и создать съезд или Думу, в которую вошли представители различных социальных слоев. Отношения между Думой и Николаем II всегда были спорными, поскольку царь отказывался признавать ограничения своей власти.

Начало Первой мировой войны усугубило ситуацию в стране и спровоцировало несколько народных восстаний. Две основные группы, выступавшие против Николая II, меньшевики и большевики, были едины в своем желании свергнуть его и ввести социализм. Именно последние во главе с Лениным, Троцким и Сталиным возглавили русскую революцию 1917 года, которая положила конец царизму и распустила империю.

Краткая история событий в Российской империи в первой половине 19 века

1801-1825 годы: Правление Александра I. Александр был одним из самых важных правителей в истории России, известный своей ролью в победе над Наполеоном и своими либеральными реформами. Он также создал Священный союз, коалицию европейских монархий, целью которой было поддержание консервативного порядка после Наполеоновских войн.

1801 год: Грузия вошла в состав России. Грузинские правители обратились к православному руководству России с просьбой о помощи против османских и персидских нападений в середине 16 века. Царь Павел I убит, его сменил сын Александр I.

1801 год: Завоевание Дагестана и Баку.

1809 год: По Фредриксхамнскому договору Финляндия становится автономной частью Российской империи.

1812 год: Французы под командованием Наполеона вторгаются в Россию с огромной военной силой. Через шесть месяцев французы терпят поражение. Более 900 000 русских и французов погибли.

1825-1855 годы: Правление Николая I. Николай был консервативным правителем, который подавлял инакомыслие и поддерживал строгий самодержавный режим. Он также был известен своими военными кампаниями и территориальным расширением Российской империи.

1825 год: Попытка свержения царя Николая I проваливается. Происходит восстание декабристов, в ходе которого группа офицеров армии пытается свергнуть нового императора Николая I и установить конституционную монархию. Затем следуют репрессии и стагнация. Преследование евреев, включая принудительный призыв в армию.

1826-1830 годы: Части христианского и мусульманского Северного и Южного Кавказа присоединены к России.

1830-1831 годы: Польское восстание.

Краткая история событий в Российской империи во второй половине 19 века

1850 год: Еврейское население составляет 2,35 миллиона человек и быстро растет за счет высокой рождаемости.

1853-1856 годы: Происходит Крымская война, в которой Россия терпит поражение от союза Великобритании, Франции и Османской империи.

1855-1881 годы: Правление Александра II. Александр II известен как «царь-освободитель» за свою роль в освобождении крепостных крестьян и проведении ряда других либеральных реформ. Он также руководил строительством железных дорог и развитием промышленности в России.

1855 год: Симодский договор с Японией. Курильские острова вошли в состав России.

1858 год: Айгунский договор с Китаем установил границу между двумя странами.

1861 год: Царь Александр II издает Указ об отмене крепостного права, который освобождает крепостных крестьян и начинает серию реформ.

1863 год: Польское восстание.

1864-1865 годы: Присоединение казахских степей и мусульманских государств Средней Азии.

1867 год: Продажа Аляски Соединенным Штатам.

1869 год: Толстой пишет роман «Война и мир».

1877-1878 годы: Русско-турецкая война и независимость православных стран Европы (включая Болгарию, Румынию, Сербию и Черногорию).

1881 год: Растет оппозиция царскому правлению. Александр II убит. Обвиняют евреев, начинается волна погромов и государственной дискриминации.

1881-1894 годы: Правление Александра III. Александр III был консервативным правителем, который отменил некоторые либеральные реформы своего отца и подавил инакомыслие. Он также руководил развитием экономики и промышленности России.

1894-1917 годы: Правление Николая II. Николай II был последним императором России и руководил периодом социальных, экономических и политических потрясений.

1897 год: Основана марксистская социал-демократическая партия, которая в 1903 году раскололась на меньшевистскую и более радикальную большевистскую фракции. Большая часть евреев мира проживает в Российской империи. 5,2 миллиона евреев в России; 94% проживают в Палестинской автономии. Рост светского образования и использования русского языка. Евреи участвуют в социал-демократических, радикальных, сионистских и бундистских движениях. Первая всероссийская перепись населения насчитывает 128.907.692 человека.

Заключение

XIX век стал для Российской империи периодом великих преобразований, когда она претерпела значительные социальные, экономические и политические изменения. Правление Александра I, Николая I, Александра II, Александра III и Николая II было отмечено значительными вызовами и возможностями, поскольку Россия стремилась модернизировать и реформировать свою традиционную самодержавную систему правления. Однако, несмотря на эти усилия, Российская империя в конечном итоге не смогла адаптироваться к требованиям быстро меняющегося мира и была уничтожена силами революции и войны в 1917 году. Наследие Российской империи продолжает формировать историю России и мира сегодня.

Председатель Государственного Совета и Кабинета Министров: 1802 — 1809.

Воронцов Александр Романович (15.09.1741—4.12.1805), граф (1760), государственный деятель, дипломат, масон. Сын Р. И. Воронцова, брат гр. Е. Р. Дашковой.

Румянцев (Николай Петрович, 1754 — 1826) — старший сын графа П. А. Р.-Задунайского . Образование, вместе с братом своим, Сергеем Петровичем, он получил первоначально самое поверхностное; в 1772 — 1773 годах находился при дворе Екатерины II , а затем вместе с бар. Гриммом отправился за границу и там слушал лекции в Лейденском университете, потом путешествовал по Италии.

Салтыков (князь Николай Иванович, 1736 — 1816) — генерал-фельдмаршал; участвовал в Семилетней войне; в 1769 году содействовал кн. Голицыну в овладении Хотином.

Председатель Государственного Совета и Кабинета Министров: 1812 — 1812.

Вязмитинов, Сергей Козьмич, граф (1749 — 1819). В 1789 г. участвовал в осаде крепостей Аккерман и Бендеры; в 1790 г. назначен могилевским губернатором. При возникновении беспорядков среди киргизов уфимского наместничества, Вязмитинов был послан туда и в короткое время восстановил спокойствие.

Лопухин Петр Васильевич (1753—6.04.1827), светлейший князь (1799), государственный деятель. Семилетним мальчиком был записан в лейб-гвардейский Преображенский полк, поступил на службу в 1769 прапорщиком.

Кочубей Виктор Павлович — князь, государственный канцлер внутренних дел (1768 — 1834). Племянник и воспитанник екатерининского Безбородки , Кочубей ему был обязан но только карьерою и практическою подготовкою к государственной деятельности, но и хорошим по тому времени образованием, а также некоторыми руководящими идеями, главным образом в области внешней политики.

Председатель Государственного Совета и Кабинета Министров: 1832 — 1838.

Новосильцев Николай Николаевич — государственный деятель (1761 — 1838), незаконный сын сестры графа А.С. Строганова , в доме которого он воспитывался. Служил в армии, потом в иностранной коллегии.

Васильчиков Илларион Васильевич, князь — русский военный и государственный деятель (1776 — 1847). Командуя Ахтырским гусарским полком, участвовал в делах 1807 г. при Сероцке и Пултуске и в 1812 г. в сражении под Бородиным, где был ранен.

Левашов Василий Васильевич (10.10.1783—23.09.1848), граф (1833), государственный и военный деятель, генерал от кавалерии (1833), генерал-адъютант (1817). С 1799 служил в канцелярии петербургского генерал-губернатора гр. П. А. Палена.

Чернышев (светлейший князь Александр Иванович) — генерал-адъютант, генерал от кавалерии (1786 — 1857). После тщательного домашнего воспитания был принят камер-пажом к высочайшему двору; затем служил в кавалергардском полку и боевое поприще начал в сражении при Аустерлице, участвовал в кампании 1807 г.; в 1808 г. ездил в Париж и Байонну с поручениями к императору Наполеону.

Председатель Государственного Совета и Кабинета Министров: 1856 — 1861.

Орлов, Алексей Федорович, князь — государственный деятель (1786 — 1861), внебрачный сын графа Федора Григорьевича Орлова . Получив образование в аристократическом пансионе аббата Николя, недолго служил в коллегии иностранных дел, затем перешел в военную службу.

Блудов, Дмитрий Николаевич, граф — государственный деятель (1785 — 1864). Происходил из очень старого дворянского рода. Под руководством матери — женщины выдающегося ума, энергии и высоких нравственных качеств, Блудов получил прекрасное домашнее образование.

Ещё чиновниках РИ

7 царских председателей Совета министров

Витте стал первым премьер-министром России / Статья 2013 года

1 ноября 1905 года граф Сергей Витте был назначен первым председателем Совета Министров России. ©

Сергей Витте

До этого председателем Совета министров был лично царь.

Николай II пошел на назначение Витте на эту должность вопреки воле своей жены Александры Федоровны дворцового окружения. «Не так страшны конституция и парламент, как граф Витте на посту председателя Совета министров. Он затмит тебя!» — говорила императрица мужу.

Тем не менее страх перед революцией и западными кредиторами (Витте имел хорошую репутацию у европейских банкиров) заставил Николая II все же назначить графа председателем Совета министров.

Первым шагом Витте на этом посту стало приглашение к себе на дачу на Каменном острове редакторов всех крупных петербургских газет, чтобы через СМИ объявить о создании коалиционного кабинета. Однако из этой затеи у него ничего не вышло. Редакторы заявили господину Витте, что «не верят правительству», и потребовали вывести из Петербурга войска.

В результате Витте не получил любви и признания ни у либеральной части российского общества, ни у окружения царя. После пяти месяцев на посту председателя Совета министров Витте попросил у царя выход в отставку. Николай II с легкостью принял ее.

Пост председателя Совета министров просуществовал до февральской революции 1917 года, его занимали семь человек.

7 председателей Совета министров Российской империи

Сергей Юльевич Витте (1849-1915)

Витте начал служебную деятельность в управлении Одесской железной дороги. Участвовал в работе Комиссии по исследованию железнодорожного дела в России. В 1889 году был назначен директором Департамента железных дорог при Министерстве финансов, а в конце 1892 – министром финансов. Витте активно содействовал железнодорожному строительству, в том числе Транссибирской магистрали и Китайско-Восточной железной дороги. В 1897 году провел денежную реформу, введя золотой стандарт рубля, что способствовало притоку иностранных инвестиций.

Летом 1905 году Витте был направлен в Портсмут для заключения мирного договора с Японией, где он смог добиться минимальных потерь для России. За это он был возведен в звание графа.

Под руководством Витте был составлен манифест 17 октября 1905 года, провозглашавший «свободы совести, слова, собраний и союзов», и вводивший представительный орган — Государственную думу. Одновременно с обнародованием манифеста Витте был назначен первым председателем Совета министров. Он был сторонником жестких мер по подавлению революционных настроений, но в то же время пытался сотрудничать с либералами.

Витте был отправлен в отставку 22 апреля 1906 года.

Иван Горемыкин, 1906

Иван Логгинович Горемыкин (1839-1917)

В 1895 году Горемыкин был назначен министром внутренних дел. При нем в 1897 году прошла первая всеобщая перепись населения. Горемыкин выступал против политики правительства Витте, полагая, что она подрывает устои государства.

За пять дней до начала сессии Первой Государственной думы Горемыкин был назначен председателем Совета министров, после чего боролся с парламентом все 72 дня его существования. После роспуска первого созыва Думы 8 июля 1906 года Горемыкин был заменен Петром Столыпиным.

В январе 1914 года Горемыкин возвратился на должность председателя Совета министров, которую занимал еще два года. В феврале 1917 он был арестован, давал показания Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. Погиб во время нападения на свое имение летом 1917 года.

Пётр Столыпин, 1900-е

Петр Аркадьевич Столыпин (1862-1911)

С 1884 года служил в Министерстве внутренних дел. В феврале 1903-го Столыпин был назначен предводителем Саратовской губернии, где руководил подавлением крестьянских волнений. В апреле 1906 года Столыпина назначили министром внутренних дел, а в июле он занял должность председателя Совета министров. Столыпин провозгласил курс социально-политических реформ, начал проведение аграрной реформы. Под его руководством был разработан ряд других законопроектов: по реформе местного самоуправления, о всеобщем начальном образовании, о веротерпимости и др.

На жизнь Столыпина было предпринято 11 покушений. После первого из них в августе 1906 года Советом министров был принят указ о военно-полевых судах. В течение девяти месяцев было вынесено больше тысячи смертных приговоров.

3 июня 1907 года 3 Николай II подписал указ о роспуске II Государственной думы. Процедура выборов в Госдуму была изменена в пользу правых партий. Третьеиюньский переворот считается концом революции 1905-1907 годов.

1 сентября 1911 года Столыпин был смертельно ранен агентом киевского охранного отделения Дмитрием Богровым. Конечных целей его реформы так и не достигли.

Владимир Коковцев, между 1910 — 1915

Владимир Николаевич Коковцев (1853-1943)

После убийства Столыпина председателем Совета министров был назначен Владимир Коковцев, который с 1904 года занимал должность министра финансов. Он считал, что до окончания столыпинской аграрной реформы в приоритете должна быть промышленность. За 11 лет управления Коковцева финансами значительно возросли государственные доходы.

В конце января 1914 года он был вынужден уйти в отставку из-за разногласий с правыми партиями и Распутиным. В качестве компенсации он получил титул графа. В июне 1918 года Коковцев несколько дней находился под арестом, а после освобождения вместе с женой эмигрировал во Францию.

Борис Штюрмер, 1913

Борис Владимирович Штюрмер (1848-1917)

Штюрмер был назначен председателем Совета министров 20 января 1916 года. С марта по июль он также был и министром внутренних дел, а с июля – министром иностранных дел. Штюрмер поддерживал монархистов, состоял в «Русском собрании» и «Русском окраинном обществе». В 1915 году был избран почетным членом «Отечественного патриотического союза». Боролся против революционного движения и оппозиции в Госдуме. При отставке 10 ноября 1915 года получил чин обер-камергера. Во время Февральской революции был арестован, скончался в тюремной больнице.

Александр Трепов, 1915

Александр Федорович Трепов (1862-1928)

В 1915 году Трепов стал главой Министерства путей сообщения. При нем строилась Мурманская железная дорога, на широкую колею была переведена ветка Вологда-Архангельск. Трепов учредил Управление шоссейных дорог в составе министерства. Пытался бороться с влиянием Распутина, добиться отставки министра внутренних дел А. Протопопова. Сам был отправлен в отставку 27 декабря 1916 года. После Октябрьской революции эмигрировал, стал одним из лидеров белого движения. Умер в Ницце.

Николай Голицын, 1917

Николай Дмитриевич Голицын (1850-1925)

С 1871 года занимал различные должности в Министерстве внутренних дел. С 1914 года – действительный тайный советник. В 1915-м Голицын был назначен председателем Комитета по оказанию помощи русским военнопленным, которому покровительствовала императрица. По ее требованию 27 декабря 1916 года Голицын был назначен председателем Совета министров. Он также пытался добиться отставки Протопопова, зато был против роспуска Государственной думы.

Во время Февральской революции Голицын был арестован вместе с другими министрами, давал показания Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. После этих событий он остался в России, но перестал заниматься политической деятельностью, работая сапожником и охранником общественных огородов. В начале 1920-х Голицына трижды арестовывали по подозрению в контрреволюционной деятельности, на третий раз по постановлению Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) он был расстрелян.

Ольга Кузьменко

«Русская планета», 1 ноября 2013

|

|

| Древние славяне, народ русь (до IX века) |

|---|

| Древнерусское государство (IX—XIII века) |

|

Новгородская Русь (IX век) |

|

Киевская Русь (X век—1139); (распад) |

| Удельная Русь (XII—XVI века) |

|

Новгородская республика (1136—1478) |

|

Владимирское княжество (1157—1389) |

|

Золотая Орда (1224 — 1483) |

|

Княжество Литовское и Русское (1236—1795) |

|

Московское княжество (1263—1547) |

|

Объединение Руси |

| Русское царство (1547—1721) |

| Российская империя (1721—1917) |

|

Российская республика (1917) |

|

Советская Россия (1917—1922) |

|

Альтернативные образования |

| Советский Союз (1922—1991) |

| Российская Федерация (с 1991) |

|

Правители | Хронология | Экспансия Портал «Россия» |

История Российской империи

Царь Пётр I провёл радикальные изменения во внутренней и внешней политике государства. В результате Северной войны 1700—1721 годов была разгромлена мощная шведская армия и были возвращены русские земли, захваченные Швецией в конце XVI — начале XVII веков. В устье Невы строится город Санкт-Петербург, куда в 1712 году переносится столица России. Московское государство становится в 1721 году Российской империей, во главе с императором всероссийским.

Содержание

- 1 Образование Российской империи

- 1.1 Великая Северная война

- 2 Эпоха дворцовых переворотов

- 2.1 Екатерина Алексеевна

- 2.2 Пётр II

- 2.3 Анна Иоанновна

- 2.4 Елизавета Петровна

- 2.5 Пётр III

- 3 Екатерина II Великая

- 3.1 Русско-турецкая война

- 3.2 Разделы Польши

- 3.3 Русская Америка

- 3.4 Первая половина XIX века

- 4 Российская империя

- 4.1 Павел I

- 4.2 Александр I

- 4.3 Николай I

- 4.3.1 Восстание декабристов

- 4.3.2 Русско-персидская война

- 4.3.3 Польское восстание

- 4.3.4 Строительство железных дорог

- 4.3.5 Кавказская война

- 4.3.6 Крымская война

- 5 Российская империя во второй половине XIX века

- 5.1 Александр II

- 5.1.1 Отмена крепостного права

- 5.1.2 Окончание Кавказской войны

- 5.1.3 Польское восстание

- 5.1.4 Судебная реформа

- 5.1.5 Завоевание Средней Азии

- 5.1.6 Присоединение Туркмении

- 5.1.7 Продажа Аляски

- 5.1.8 Русско-турецкая война

- 5.1.9 Революционное движение

- 5.2 Александр III

- 5.2.1 Соперничество с Великобританией в Средней Азии и установление российского контроля над Памиром

- 5.2.2 Русский капитализм

- 5.2.3 Земские учреждения

- 5.2.4 Технологический прогресс

- 5.2.4.1 Телеграф

- 5.2.4.2 Телефонизация

- 5.2.4.3 Электрификация

- 5.3 Николай II

- 5.1 Александр II

- 6 Начало XX века

- 6.1 Экономическая ситуация

- 6.2 Первая мировая война

- 6.3 Февральская буржуазно-демократическая революция

- 7 Примечания

- 8 Ссылки

Образование Российской империи

Первый российский император Пётр I предпринял целый ряд реформ. Им была проведена реформа государственного управления, преобразования в армии, был создан военный флот, была осуществлена реформа церковного управления, направленная на ликвидацию автономной от государства церковной юрисдикции и подчинение российской церковной иерархии Императору. Также была осуществлена финансовая реформа, предпринимались мероприятия по развитию промышленности и торговли. В 1703 году был основан Санкт-Петербург, а в 1712 году он стал столицей государства вместо Москвы.

После возвращения из Великого посольства Пётр I повёл борьбу с внешними проявлениями «устаревшего» образа жизни (наиболее известен запрет на бороды), но не менее обращал внимание на приобщение дворянства к образованию и светской европеизированной культуре. Стали появляться светские учебные заведения, основана первая русская газета[1], появляются переводы многих книг на русский. Успех по службе Пётр поставил для дворян в зависимость от образования.

Петр ясно сознавал необходимость просвещения, и предпринял с этой целью ряд решительных мер. 14 января 1700 года в Москве была открыта школа математических и навигационных наук. В 1701—1721 годах были открыты артиллерийская, инженерная и медицинская школы в Москве, инженерная школа и морская академия в Петербурге, горные школы при Олонецких и Уральских заводах. В 1705 году была открыта первая в России гимназия. Целям массового образования должны были служить созданные указом 1714 года цифирные школы в провинциальных городах, призванные «детей всякого чина учить грамоте, цифири и геометрии». Предполагалось создать по две такие школы в каждой губернии, где обучение должно было быть бесплатным. Для солдатских детей были открыты гарнизонные школы, для подготовки священников создана сеть духовных школ в 1721 году. Указами Петра было введено обязательное обучение дворян и духовенства, но аналогичная мера для городского населения встретила яростное сопротивление и была отменена. Попытка Петра создать всесословную начальную школу не удалась (создание сети школ после его смерти прекратилось, большинство цифирных школ при его преемниках были перепрофилированы в сословные школы для подготовки духовенства), но тем не менее в его царствование были заложены основы для распространения образования в России.[2]

Петром были созданы новые типографии, в которых за 1700—1725 годы напечатано 1312 наименований книг (в два раза больше, чем за всю предыдущую историю русского книгопечатания). Благодаря подъему книгопечатания потребление бумаги выросло с 4-8 тысяч листов в конце XVII века, до 50 тысяч листов в 1719 году.[3]

Произошли изменения в русском языке, в который вошли 4,5 тысячи новых слов, заимствованных из европейских языков.[4]

В 1724 году Пётр утвердил устав организуемой Академии наук (открылась в 1725 году после его смерти).

Ассамблея при Петре I

Особое значение имело строительство каменного Петербурга, в котором принимали участие иностранные архитекторы и которое осуществлялось по разработанному царём плану. Им создавалась новая городская среда с незнакомыми прежде формами быта и времяпрепровождения (театр, маскарады). Изменилось внутреннее убранство домов, уклад жизни, состав питания и пр.

Специальным указом царя в 1718 года были введены ассамблеи, представлявшие новую для России форму общения между людьми. На ассамблеях дворяне танцевали и свободно общались, в отличие от прежних застолий и пиров. Реформы, проведённые Петром I, затронули не только политику, экономику, но также искусство. Петр приглашал иностранных художников в Россию и одновременно посылал талантливых молодых людей обучаться «художествам» за границу. Во второй четверти XVIII в. «петровские пенсионеры» стали возвращаться в Россию, привозя с собой новый художественный опыт и приобретённое мастерство.

30 декабря 1701 года (10 января 1702 года) Пётр издал указ, которым предписывалось писать в челобитных и прочих документах имена полностью вместо уничижительных полуимён (Ивашка, Сенька и т. п.), на колени перед царём не падать, зимой на морозе шапку перед домом, в котором находится царь, не снимать. Он так пояснял необходимость этих нововведений: «Менее низости, более усердия к службе и верности ко мне и государству — сия то почесть свойственна царю…»[5]

Пётр пытался изменить положение женщин в русском обществе. Он специальными указами (1700, 1702 и 1724 годов) запретил насильственную выдачу замуж и женитьбу. Предписывалось, чтобы между обручением и венчанием был не менее чем шестинедельный период, «дабы жених и невеста могли распознать друг друга». Если же за это время, говорилось в указе, «жених невесты взять не похочет, или невеста за жениха замуж идти не похочет», как бы на том ни настаивали родители, «в том быть свободе». С 1702 года самой невесте (а не только её родственникам) было предоставлено формальное право расторгнуть обручение и расстроить сговоренный брак, причем ни одна из сторон не имела права «о неустойке челом бить». Законодательные предписания 1696—1704 годов о публичных празднествах вводили обязательность участия в торжествах и празднествах всех россиян, в том числе «женского пола».[6]

В целом реформы Петра были направлены на укрепление государства и приобщение элиты к европейской культуре с одновременным усилением абсолютизма. В ходе реформ было преодолено технико-экономическое отставание России от ряда других европейских государств, завоёван выход к Балтийскому морю, проведены преобразования во многих сферах жизни российского общества. Постепенно в среде дворянства складывалась иная система ценностей, мировосприятия, эстетических представлений, которая коренным образом отличалась от ценностей и мировоззрения большинства представителей остальных сословий. В то же время народные силы были крайне истощены, были созданы предпосылки (Указ о престолонаследии) для кризиса верховной власти, которые привели к «эпохе дворцовых переворотов».

Преобразования эпохи Петра I привели к усилению российского государства, созданию современной европейской армии, развитию промышленности и распространению образования среди высших классов населения. Установилась абсолютная монархия во главе с императором, которому подчинялась также церковь (через обер-прокурора Священного Синода). Боярство потеряло самостоятельную роль в управлении государством и начало сближаться по положению со служивым дворянством.

Великая Северная война

После возвращения Петра из Великого посольства царь начал готовиться к войне со Швецией за выход к Балтийскому морю. В 1699 году был создан Северный союз против шведского короля Карла XII, в который помимо России вошли Дания, Саксония и Речь Посполитая во главе с саксонским курфюрстом и польским королем Августом II. Движущей силой союза было стремление Августа II отобрать у Швеции Лифляндию, за помощь он обещал России возврат земель, прежде принадлежавших русским (Ингерманландии и Карелии).

Для вступления в войну России необходимо было заключить мир с Османской империей. После достижения перемирия с турецким султаном сроком на 30 лет Россия 19 августа 1700 года объявила войну Швеции под предлогом отмщения за обиду, оказанную царю Петру в Риге[7].

План Карла XII заключался в том, чтобы поодиночке разбить противников с помощью англо-голландского флота. В скором времени после бомбардировки Копенгагена Дания 8 августа 1700 года вышла из войны, ещё до вступления в неё России. Неудачно закончились попытки Августа II захватить Ригу.

Поражением русской армии закончилась попытка захватить крепость Нарву. 30 ноября (по нов. стилю) 1700 года Карл XII с 8500 солдатами атаковал лагерь русских войск и полностью разгромил 35-тысячную неокрепшую русскую армию. Сам Пётр I уехал от войск в Новгород за 2 дня до того.

Посчитав, что Россия достаточно ослаблена, Карл XII ушёл в Ливонию, чтобы направить все силы против основного, как ему казалось, противника — Августа II.

Однако Пётр, наскоро реорганизовав армию по европейскому образцу, возобновил боевые действия. Уже 11(22) октября 1702 года Россия захватила крепость Нотебург (переименована в Шлиссельбург), а весной 1703 года — крепость Ниеншанц в устье Невы. Здесь 16 мая 1703 года началось строительство Санкт-Петербурга, а на острове Котлин разместилась база русского флота — крепость Кроншлот (впоследствии Кронштадт). В 1704 году были взяты Нарва, Дерпт, Россия прочно закрепилась в Восточной Прибалтике. На предложение заключить мир Пётр I получил отказ.

После низложения Августа II в 1706 году и замены его польским королём Станиславом Лещинским, Карл XII начал роковой для него поход на Россию. Захватив Минск и Могилёв, король не решился идти на Смоленск. Заручившись поддержкой украинского гетмана Ивана Мазепы, Карл двинул войска на юг из продовольственных соображений и с намерением усилить армию сторонниками И. Мазепы. 28 сентября 1708 года у деревни Лесной шведский корпус Левенгаупта, шедший на соединение с армией Карла XII из Лифляндии, был разбит русской армией под командованием А. Д. Меншикова. Шведская армия лишилась подкрепления и обоза с военными припасами. Позднее Пётр I отмечал годовщину этой битвы как поворотный момент в Северной войне.

В Полтавской битве 27 июня 1709 года армия Карла XII потерпела решающее поражение, шведский король с малым гарнизоном солдат бежал в Османскую империю.

В 1710 году в войну вмешалась Турция. После поражения в Прутском походе 1711 года Россия вернула ей Азов и разрушила Таганрог, но за счёт этого удалось заключить очередное перемирие с турками.

Благодаря господству Швеции на море Северная война затянулась до 1721 года.

Среди наиболее ярких сражений на море можно выделить битву при мысе Гангут 27 июня 1714 года и при острове Гренгам в июле 1720 года. В обоих сражениях российский флот одержал победу.[нейтральность?]

30 августа 1721 года между Россией и Швецией был заключен Ништадтский мир, по которому Россия получала выход в Балтийское море, присоединила территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию.

Россия стала великой европейской державой. Пётр I принял от Сената титулы «Великий» и «Отец Отечества», его провозгласили императором, а Россию — империей.

Эпоха дворцовых переворотов

Эпоха дворцовых переворотов — поочерёдный захват власти в XVIII веке различными представителями династии Романовых в условиях отсутствия чётких правил наследования престола. Условия нестабильности перехода верховной власти создались после смерти Петра I, издавшего в 1722 году «Устав о наследии престола», в котором закреплял за самодержцем право назначать себе любого преемника по своему усмотрению. При императрице Елизавете Петровне власть в России обрела устойчивость, а политика приобрела предсказуемость на 20 лет. Был основан Московский университет. Русская армия провела ряд удачных сражений против Пруссии в Семилетней войне (1756—1763), однако кончина императрицы вновь резко повернула политику империи.

Екатерина Алексеевна

Пётр I умер ранним утром 28 января (8 февраля) 1725 года, не успев назвать преемника и не оставив сыновей. Народное большинство было за единственного мужского представителя династии — великого князя Петра Алексеевича, внука Петра I от погибшего при допросах старшего сына Алексея. За Петра Алексеевича была родовитая знать, считавшая его единственно законным наследником, рождённым от достойного царской крови брака[источник не указан 1314 дней]. Граф Толстой, генерал-прокурор Ягужинский, канцлер граф Головкин и князь Меншиков во главе служивой знати не могли надеяться на сохранение полученной от Петра I власти при Петре Алексеевиче. Когда Екатерина увидела, что больше нет надежды на выздоровление мужа, то поручила Меншикову и Толстому действовать в пользу своих прав. Гвардия была предана умирающему императору; эту привязанность она переносила и на Екатерину Алексеевну.

28 января (8 февраля) 1725 года Екатерина I взошла на престол Российской империи благодаря поддержке гвардии и вельмож, возвысившихся при Петре.

Фактическую власть в царствовании Екатерины сосредоточил князь и фельдмаршал Меншиков, а также Верховный тайный совет. Екатерина же была полностью удовлетворена ролью первой хозяйки Царского села[источник не указан 1314 дней], полагаясь в вопросах управления государством на своих советников. Её интересовали лишь дела флота — любовь Петра к морю коснулась и её.

По инициативе графа Петра Толстого в феврале 1726 года был создан новый орган государственной власти, Верховный тайный совет, где узкий круг главных сановников мог управлять Российской империей под формальным председательством императрицы. В Совет вошли генерал-фельдмаршал князь Александр Меншиков, генерал-адмирал граф Фёдор Апраксин, канцлер граф Гавриил Головкин, граф Пётр Толстой, князь Дмитрий Голицын, вице-канцлер барон Иоганн Остерман. Из шести членов нового учреждения только князь Голицын был выходцем из родовитых вельмож. В апреле в Верховный Тайный Совет был допущен молодой князь Иван Долгорукий.

В результате, роль Сената резко упала, хотя его и переименовали в Высокий Сенат. Верховники сообща решали все важные дела, а Екатерина только подписывала присылаемые ими бумаги[источник не указан 1314 дней].

Деятельность екатерининского правительства ограничивалась в основном мелкими вопросами, в то время как процветали казнокрадство, произвол и злоупотребления[нейтральность?]. Ни о каких реформах и преобразованиях речи не было, внутри Совета шла борьба за власть.

Несмотря на это, простой народ любил императрицу за то, что она сострадала несчастным и охотно помогала им. В её передних постоянно толпились солдаты, матросы и ремесленники: одни искали помощи, другие просили царицу быть у них кумой. Она никому не отказывала и обыкновенно дарила каждому своему крестнику несколько червонцев.[источник не указан 1314 дней]

За два года правления Екатерины I Россия не вела больших войн, только на Кавказе действовал отдельный корпус под началом князя Долгорукова, стараясь отбить персидские территории, пока Персия находилась в состоянии смуты[источник не указан 1314 дней], а Турция неудачно воевала с персидскими мятежниками[источник не указан 1314 дней]. В Европе дело ограничивалось дипломатической активностью в отстаивании интересов гольштинского герцога[источник не указан 1314 дней].

Пётр II

Анна Иоанновна

Императрица Анна Иоанновна

После смерти Петра II в 1-м часу утра 19(30) января 1730 года высший правящий орган, Верховный тайный совет, начал совещаться о новом государе. Будущее России определяли 7 человек: канцлер Головкин, 4 представителя рода Долгоруких и двое Голицыных. Вице-канцлер Остерман уклонился от обсуждения.

Вопрос был не простой — не осталось прямых потомков дома Романовых по мужской линии.

Члены Совета толковали о следующих кандидатах: цесаревне Елизавете (дочери Петра I), царице-бабке Евдокие Лопухиной (1-й жене Петра I), герцоге гольштинском (был женат на дочери Петра I Анне), княжне Долгорукой (была обручена с Петром II). Екатерина I в своём завещании назвала Елизавету наследницей трона в случае смерти Петра II бездетным, однако об этом не вспоминали. Елизавета отпугивала старых вельмож своей молодостью и непредсказуемостью, также родовитая знать вообще недолюбливала детей Петра I от бывшей служанки и иностранки Екатерины Алексеевны.

Затем по предложению князя Голицына решили обратиться к старшей линии царя Иоанна Алексеевича, бывшего до 1696 года номинальным соправителем с Петром I.

Отвергнув замужнюю старшую дочь царя Иоанна Алексеевича, Екатерину, 8 членов Совета выбрали на царство к 8 часам утра 19(30) января его младшую дочь Анну Иоанновну, которая уже 19 лет жила в Курляндии и не имела в России фаворитов и партий, а значит, устроила всех. Анна казалась вельможам послушной и управляемой, не склонной к деспотизму. Пользуясь ситуацией, верховники решили ограничить самодержавную власть в свою пользу, потребовав от Анны подписания определённых условий, так называемых «Кондиций». Согласно «Кондициям», реальная власть в России переходила к Верховному Тайному Совету, а роль монарха сводилась к представительским функциям.

28 января (8 февраля) 1730 года Анна подписала «Кондиции», согласно которым без Верховного тайного совета она не могла объявлять войну или заключать мир, вводить новые подати и налоги, расходовать казну по своему усмотрению, производить в чины выше полковника, жаловать вотчины, без суда лишать дворянина жизни и имущества, вступать в брак, назначать наследника престола.

15(26) февраля 1730 года Анна Иоанновна торжественно въехала в Москву, где войска и высшие чины государства в Успенском соборе присягнули государыне. В новой по форме присяге некоторые прежние выражения, означавшие самодержавие, были исключены, однако не было и выражений, которые бы означали новую форму правления, и, главное, не было упомянуто о правах Верховного тайного совета и о подтверждённых императрицей условиях. Перемена состояла в том, что присягали государыне и отечеству.

Борьба двух партий по отношению к новому государственному устройству продолжилась. Верховники стремились убедить Анну подтвердить их новые полномочия. Сторонники самодержавия (А. И. Остерман, Феофан Прокопович, П. И. Ягужинский, А. Д. Кантемир) и широкие круги дворянства желали пересмотра подписанных в Митаве «Кондиций». Брожение происходило прежде всего от недовольства усилением узкой группы членов Верховного Тайного Совета.

Российская империя (1745 год)

25 февраля (7 марта) 1730 года большая группа дворянства (по разным сведениям от 150 до 800), в числе которых было много гвардейских офицеров, явилась во дворец и подала челобитную Анне Иоанновне. В челобитной выражалась просьба императрице совместно с дворянством заново рассмотреть форму правления, которая была бы угодна всему народу. Анна колебалась, но её сестра Екатерина Иоанновна решительно заставила императрицу подписать челобитную. Представители дворянства недолго совещались и в 4 часа дня подали новую челобитную, в которой просили императрицу принять полное самодержавие, а пункты «Кондиций» уничтожить.

Когда Анна спросила одобрения у растерянных верховников на новые условия, те лишь согласно кивнули головами. Как замечает современник: «Счастье их, что они тогда не двинулись с места; если б они показали хоть малейшее неодобрение приговору шляхетства, гвардейцы побросали бы их за окно».[8] В присутствии дворянства Анна Иоанновна разорвала «Кондиции» и своё письмо об их принятии.

1(12) марта 1730 года народ вторично принёс присягу императрице Анне Иоанновне на условиях полного самодержавия.

Елизавета Петровна

Императрица Елизавета Петровна

Основными принципами внутренней и внешней политики Елизавета провозгласила возвращение к петровским преобразованиям. Упразднила возникшие после смерти отца государственные институты (Кабинет министров и др.), восстановила роль Сената, коллегий, Главного магистрата. Отменила смертную казнь (1756 год). Ликвидировала внутригосударственные таможни. В 1754 году создала Уложенную комиссию для выработки нового свода законов. Комиссия разработала проекты реформ, направленных на секуляризацию церковных земель, законодательное оформление дворянских привилегий и т. п. В целом внутренняя политика Елизаветы Петровны отличалась стабильностью и нацеленностью на рост авторитета и мощи государственной власти. По целому ряду признаков можно сказать, что курс Елизаветы Петровны был первым шагом к политике просвещённого абсолютизма, осуществлявшейся затем при Екатерине II.

Активной была и внешняя политика Елизаветы. В ходе русско-шведской войны 1741—1743 годов Россия получила значительную часть Финляндии. Пытаясь противостоять возросшей мощи Пруссии, Елизавета отказалась от традиционных отношений с Францией и заключила антипрусский союз с Австрией. Россия при Елизавете успешно участвовала в Семилетней войне. После взятия Кёнигсберга Елизавета издала указ о присоединении Восточной Пруссии к России на правах её провинции. Кульминацией военной славы России при Елизавете стало взятие Берлина в 1760 году.

Императрица придавала большое значение развитию русской культуры, образования, науки. В 1755 году по её повелению был открыт первый в стране Московский университет. Была основана Академия художеств, созданы выдающиеся памятники культуры (Царскосельский Екатерининский дворец и др.). Оказывала поддержку Михаилу Ломоносову и другим представителям русской науки и культуры. В последний период царствования меньше занималась вопросами государственного управления, передоверив его П. И. и И. И. Шуваловым, М. И. и Р. И. Воронцовым и др.

Период царствования Елизаветы — период роскоши и излишеств. При дворе постоянно проводились балы-маскарады, основательно опустошавшие казну, причём зачастую дамы наряжались в мужские костюмы, а мужчины влезали в дамские наряды. Сама Елизавета Петровна задавала тон и была законодательницей мод. Гардероб императрицы насчитывает до 12 тысяч платьев.

Официальным наследником престола Елизавета вскоре после вступления на престол назначила своего племянника (сына сестры Анны) — герцога Гольштинского Петера Ульриха (Петра Фёдоровича).

Пётр III

Екатерина II Великая

Императрица Екатерина II Великая

Екатерина II Алексеевна Великая по рождению София Фредерика Августа, дочь принцессы Елизаветы Гольштейн-Готторпской и принца Августа Ангальт-Цербстского. Родилась в городе Цербст, который она покинула в 14 лет и более она никогда в него не возвращалась.

В 1744 году российской императрицей Елизаветой Петровной вместе с матерью была приглашена в Россию для последующего сочетания браком с Петром Фёдоровичем Романовым, будущим императором Петром III и её троюродным братом. 21 августа (1 сентября) 1745 года в шестнадцатилетнем возрасте Екатерина была обвенчана с Петром Феодоровичем, которому исполнилось 17 лет. Первые годы жизни Пётр совершенно не интересовался женой, и супружеских отношений между ними не существовало. Так необходимого династии мальчика, Екатерина рождает только на 9 году замужества.

После смерти Елизаветы Петровны (25 декабря 1761 года (5 января 1762)), новый Император Пётр III перечеркивает результаты семилетней войны — он предлагает дружбу Пруссии (после взятия Берлина) и решает воевать против Дании, союзницы России. Екатерина давно готовила заговор и спешит воспользоваться возмущённым недовольствием.

В ночь на 29 июня (10 июля) 1762 года, пока Пётр III находился в Ораниенбауме, Екатерина тайно приехала в Санкт-Петербург, где ей присягнули на верность гвардейские части. Через пять дней после отречения от престола, Петра III задушат в загородном дворце в Ропше, причиной смерти назовут апоплексический удар.

2(13) сентября 1762 года Екатерина Алексеевна была коронована в Москве и стала императрицей Всероссийской с именем «Екатерина II». Екатерина является лидером среди всех российских императоров по продолжительности жизни и сроку правления. Период её правления часто считают «золотым веком» Российской империи. Сенат Российской империи преподнёс ей эпитеты «Екатерины Великой» и «Матери Отечества». При ней Российская империя значительно расширилась за счёт победоносных войн с Турцией за выход к Чёрному морю и разделов Польши.

Русско-турецкая война

Русско-турецкая война 1768—1774 годов — одна из ключевых по значению войн между Российской и Османской империей, в результате которой в состав России вошли южная Украина (Новороссия), северный Кавказ и Крым.

Разделы Польши

Значительная часть территории, отошедшей в состав Российской империи, до середины XII века входила в состав Киевской Руси, а после распада единого древнерусского государства относилась к различным русским княжествам: Галицкому, Волынскому, Киевскому, Полоцкому, Луцкому, Теребовльскому, Турово-Пинскому и так далее. Большинство из этих земель подверглись страшному разорению во времена татаро-монгольского нашествия. Некоторые земли в Поднепровье на долгие годы теряют русское оседлое население и становятся т. н. Диким Полем, как например территория Переяславского княжества.

С XIII века эта территория становится объектом экспансии польского королевства и литовского княжества. В первой половине XIV века Киев, Поднепровье, также междуречье Припяти и Западной Двины захвачены Литвой, а в 1352 году земли Галицко-волынского княжества разделены между Польшей и Литвой. В 1569 году, в связи с люблинской унией между Польшей и Литвой, большинство русских земель, относившихся дотоле к владениям Литвы, переходят под власть польской короны. На этих землях распространяется крепостное право, происходит насаждение католичества. Местная аристократия в массе своей полонизируется, возникает культурный, языковой и религиозный разрыв между высшими и низшими слоями общества. Сочетание социального гнета с языковым, религиозным и культурным разобщением приводит к разрушительным народным восстаниям середины XVII века и кровавым мятежам 1760-х годов.

- Первый раздел Речи Посполитой

25 июля 1772 года Россией, Пруссией и Австрией в Санкт-Петербурге была подписана конвенция, согласно которой Восточная Белоруссия и часть Ливонии отходили к Российской империи; Вармия, воеводства Поморское, Мальборкское, Хелминьское, большая часть Иновроцлавского, Гнезненского и Познанского воеводств отходили к Пруссии; а княжества Освенцимское и Заторское, южная часть Краковского и Сандомирского воеводств, воеводства Русское и Белзское отходили к Австрии.

Три раздела Польши на одной карте

- Второй раздел Речи Посполитой

12 января 1793 года. 20 лет после первого раздела, Польша собирается с силами, Правительственная реформа, экономический подъём, Конституция (одна из первых в мире) — Этим довольны не все, снова конфедерация, снова против Короля, но теперь за вмешательство России с призывом русских войск. К России отходит значительная часть Западной Белоруссии и Украины, а к Пруссии — Гданьск и Торунь, почти вся Польша, часть Мазовии и Краковского воеводства.

- Третий раздел Речи Посполитой

13 октября 1795 году подписана третья конвенция, по которой к России отошли земли восточнее реки Буг и реки Неман; к Пруссии отошла большая часть Мазовецкого воеводства с Варшавой, часть Трокского, Подляшского и Равского воеводств; к Австрии — воеводства Краковское, Сандомирское, Люблинское, часть Мазовецкого, Подляшского, Холмского и Брест-Литовского воеводств.