Расстрел по приказу НКВД сотен тысяч крестьян, священников и офицеров был забыт на фоне страданий красной номенклатуры

31 июля 1937 года Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило изданный накануне оперативный приказ НКВД №00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и бывших антисоветских элементов». Началась самая страшная, кровавая и (вот парадокс) самая малоизвестная для широкой публики страница большого сталинского террора, которую чекисты в своём обиходе называли «кулацкой операцией».

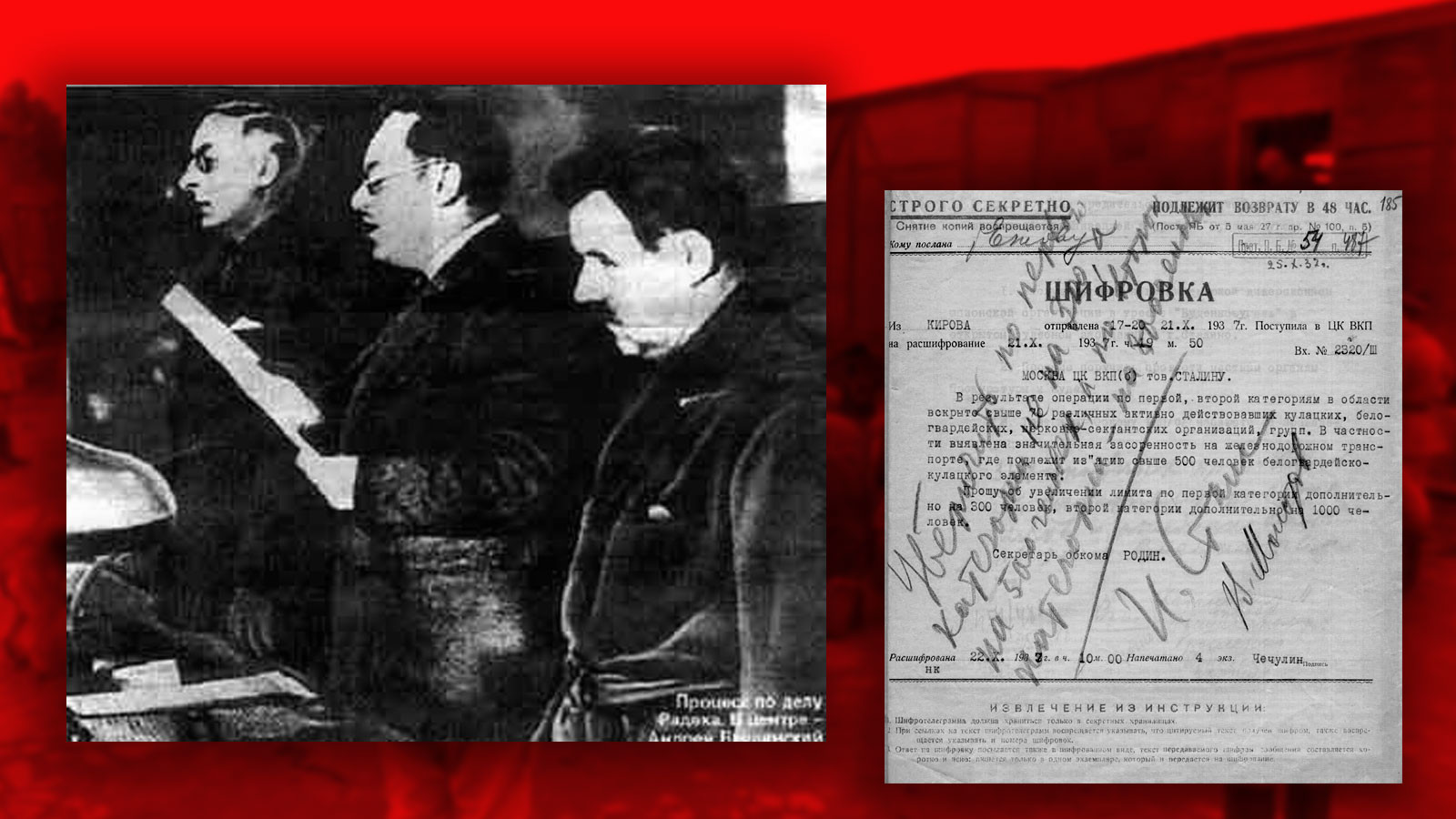

По всей стране создавались «тройки», состоявшие из начальника УНКВД, секретаря Обкома партии и прокурора, получившие право приговаривать по «первой категории» к расстрелу и по «второй» — к лагерям, в рамках спущенных сверху лимитов. Расстрельные лимиты быстро вычерпывались, и снизу летели в Москву запросы на их повышение, которые в первые месяцы охотно удовлетворялись.

Прошу дать указания относительно увеличения лимита первой категории до восьми тысяч человек,

— пишет 15 августа 1937 начальник УНКВД Омской области Горбач.

Резолюция: «Т. Ежову. За увеличение лимита до 9000. И. Сталин». Ещё тысяча уничтоженных человеческих жизней сверху, с барского плеча вождя… Всего по итогам операции в этой области было приговорено к расстрелу 15 431 человек.

Из 681 692 человек, приговоренных к расстрелу в 1937-1938 годах, 386 798 были казнены именно в результате «кулацкой операции», в которой они шли по «первой категории». Таким образом, 56% всех жертв террора приходится именно на долю «оперприказа №00447». Жертв операции из «второй категории», приговоренных к лагерям, было 380 599 человек.

Хозяйственные крестьяне (т. н. «кулаки»), священнослужители и активные верующие, не эмигрировавшие или вернувшиеся «слуги царского режима» от бывших министров и губернаторов до квартальных полицейских, офицеры и рядовые царской и белой армий, которые всем скопом записывались в члены ненавистного большевикам РОВСа (Российского общевоинского союза — военной организации белоэмигрантов), участники вооружённого сопротивления продотрядам времён гражданской войны (т. н. «кулацких восстаний»), бывшие члены небольшевистских революционных партий — эсеры, меньшевики, анархисты. Именно эти категории жертв назывались в приказе и обрекались на уничтожение.

Параллельно с «кулацкой операцией» шла репрессивная кампания против «право-троцкистов», то есть внутрипартийной оппозиции Сталину, действительных и мнимых участников военного «заговора Тухачевского», советских работников, красной профессуры и некоторых «бывших», кто сумел вписаться в новую элиту.

Поскольку эти репрессии касались грамотных горожан, зачастую — членов советской номенклатуры, то именно они получили наиболее полное освещение в последующей публицистике времён перестройки. Попавшие под репрессивный каток, но выжившие оставили свои мемуары, такие как «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург (жены председателя Казанского горсовета Аксёнова) или «Незабываемое» Льва Разгона (зятя главы спецотдела ОГПУ Глеба Бокия).

Созданный «Детьми Арбата» миф о «тридцать седьмом годе» закрепил в массовом сознании представление о Большом Терроре как о расправе над оказавшимися ненужными Сталину «комиссарами в пыльных шлемах». Репрессии против кулаков, белогвардейцев и священников этим советским репрессантам казались чем-то само собой разумеющимся, и один из мотивов, который сквозит в этой литературе: «Ну а нас-то за что?». Мол, понятно, почему сидят белый офицер, священник, кулак, нэпман, но за что сидят старые большевики? Мало того, в тех же «Детях Арбата» Анатолия Рыбакова есть забавный мотив — сталинское наступление на большевистскую номенклатуру изображается как контрнаступление царизма и буржуазии, классово-чуждого элемента, который «папы Арбата» всего двадцать лет назад ставили к стенке, чтобы вселиться в их квартиры и обеспечить своим детям казавшееся таким чудесным будущее.

Культ «тридцать седьмого года», который возник как реакция на эпоху ельцинских демократических реформ, стал искажённым зеркальным отражением мифа о «Детях Арбата». Большой Террор предстал как расправа над раннебольшевистской элитой, над «старыми ленинцами», зачастую местечкового или просто инородческого происхождения, которых мудрый государственник товарищ Сталин решил пустить в расход, восстанавливая великую державу.

Фабрика неосоветских мифов начала охотно штамповать истории о том, как дети затравленных газами Тухачевским тамбовских крестьян, служившие теперь в НКВД, отбивали маршалу и его соратникам почки, воздавая за былые преступления.

Предатель-перебежчик Резун запустил даже термин «Очищение», и неосталинистская пропаганда не побрезговала этим даром изменника Родины и охотно начала развивать созданные им мифы. И вот уже начали находиться «православные сталинисты», которые рассказывают о великом вожде, вместе с доблестными чекистами сбросившем в 1937 году «иго иудейское».

Становление этого мифа о «тридцать седьмом годе», возможно, было исключительно в условиях полного неведения или игнорирования кровавой реальности «кулацкой операции», в ходе которой на одного казнённого палача тамбовских крестьян приходились тысячи и тысячи самих этих крестьян. Им много лет спустя припомнили любой жест поперёк продотрядовцам и комиссарам, не говоря уж о недостаточно восторженном образе мыслей о колхозном строе.

Именно этот террор против «бывших людей» — крестьян, священников, офицеров, специалистов — и был тем подлинным Большим Террором, тем неудержимым кровавым потоком, по отношению к которому сталинская расправа над частью советской элиты была лишь маленьким (хотя и памятным благодаря множеству громких имён) ручейком.

Чтобы понять соотношение среди жертв террора людей старой России и представителей большевистской элиты, достаточно заглянуть, к примеру, в отчёт начальника УНКВД Ярославской области Ершова об итогах первого этапа «кулацкой операции», направленный в Москву 14 января 1938 года. Из 3258 арестованных: бывших кулаков — 694; духовенства — 305; церковного актива — 253; повстанцев — 211; террористов — 80; бывших эсеров — 66; вредителей — 56; троцкистов — 32; шпионов — 6… Кучка вредителей, троцкистов и шпионов, среди которых встречались пламенные коммунисты, буквально терялась среди масс крестьян, священников и офицеров.

На военных царской и белой закалки шла отдельная охота. Пуще всего сталинское руководство боялось именно РОВС, несмотря на похищение и убийство в 1930 году генерала Кутепова, за которым в 1937 году последовало похищение генерала Миллера. Поэтому дела по РОВС шли отдельной строкой, вне «приказа» и были самыми расстрельными. Например, сводка УНКВД по Западносибирскому краю от 5 октября 1937 года гласила, что за время операции расстреляно 4256 кулаков, 889 «прочих контрреволюционеров» и 6437 «ровсовцев», то есть попросту бывших офицеров и солдат белой армии, многие из которых даже не помышляли ни о каком сопротивлении советской власти.

Итак, события 1937-1938 годов были прежде всего кампанией по уничтожению тех людей, которые могли быть лояльны политическому или экономическому строю исторической России и имели недостаточно восторженный образ мысли в отношении большевистской власти. Коммунисты «доигрывали» гражданскую войну. Не инородные коммунисты-троцкисты, а обычные русские мужики, священники и военные были главной целью и жертвой террора. Власть ломала через колено недостаточно подходивший ей народ.

Почему «кулацкая операция» была развёрнута именно в 1937 году, когда советский и колхозный строй, казалось, уже победили, а сами большевики приняли «сталинскую конституцию», в которой провозглашались демократические свободы и даже обещались выборы в Верховный Совет?

С этими выборами и связана экзотическая гипотеза о тридцать седьмом годе, выдвинутая Юрием Жуковым в книге «Иной Сталин». Якобы вождь очень хотел провести настоящие демократические выборы, однако разложившаяся партийная элита испугалась, что потеряет власть, а потому выдвинула Сталину ультиматум: никаких выборов до массового уничтожения «бывших людей», которые в противном случае непременно эти выборы выиграют. Тогда-то Сталин и вынужден был развязать руки террору НКВД, а как только смог расправиться со своими врагами в политбюро, тут же террор свернул.

Ситуация, что партийное руководство в стране победившего социализма больше всего опасается честных выборов — сама по себе красноречиво характеризовала бы большевистскую власть. Однако на деле перед нами чистой воды историческая фэнтези, за которую сам автор в 1937-м загремел бы весьма далеко.

Версия, отразившаяся в построениях Жукова, характеризовалась в отчётах НКВД как «распространение контрреволюционных провокационных слухов о том, что аресты проводятся в целях недопущения социально чуждого элемента к предстоящим выборам в Верховный Совет и в местные органы Соввласти».

Проходят массовые аресты, это на время выборов изолируют нашего брата — боятся, чтобы мы в советы не пролезли. Заранее знают, что коммунисты на выборах провалятся,

— бывший кулак Моздокского района, возвратившийся из ссылки (Отчёт начальника НКВД Орджоникидзевского края о ходе операции по состоянию на 15 августа 1937-го).

Если и была какая-то связь между положением дел в политической верхушке и массированной расправой над русскими крестьянами, духовенством, офицерством и интеллигенцией, то совсем другая. В начале 1937 года всей стране стал очевиден внутренний кризис большевистского режима — в партии начиналась охота на «право-троцкистов» и «иных двурушников», причём арестованы оказались знаменитые вожди прошлого — Бухарин и Рыков (второй много лет возглавлял Совнарком), в армии был разоблачён действительный или мнимый заговор маршала Тухачевского. Расправа Сталина с частью коммунистической элиты была неизбежна.

В этих условиях превентивный устрашающий удар по всем хотя бы в минимальной степени социально активным и потенциально недовольным элементам, которые могли бы хотеть возврата к «царско-поповско-кулацкому прошлому» (то есть к нормальной исторической жизни России), был неизбежен. Неслучайно, что одним из наиболее частых «компроматов», изымавшихся в ходе обысков, сопровождавших аресты, был «календарь с изображением быв. царя».

Удары, которые должны были получить на пути утверждения сталинской диктатуры партия и армия, должны были быть компенсированы ударами по не принимавшей революцию части русского народа и прежде всего по активному элементу крестьянства — кулачеству.

Неслучайно главными и первоочередными жертвами были назначены кулаки, которые бежали или самовольно вернулись из ссылки, то есть показали неподчинение решениям о коллективизации. Большой Террор сопровождался массовым вступлением испуганных репрессиями единоличников в «колхозы». 1937 год оказался завершением приторможенной в 1930 году коллективизации.

Особое внимание уделялось разгрому Православной Церкви, которая могла стать естественным идейным вождём антибольшевистского сопротивления. В ходе проведённой 5-6 января 1937 года переписи населения верующими себя в открытую исповедовали 55,3 миллиона человек или 56,7% населения страны. Это означало практически полный провал «безбожной пятилетки» и пропаганды атеизма. Неверие решено было пропагандировать прежде всего наганом. В 1937 году, по оценкам Н. Е. Емельянова, было арестовано 162 500 священно- и церковнослужителей и верующих активистов, а расстреляны были 89 600. Эти цифры, судя по всему, близки к истине — в опубликованных отчётах НКВД духовенство и активные церковники составляют примерно 20% общего числа жертв «кулацкой операции», причём расстрельность в этой группе была достаточно высокой.

Как выглядели типовые обвинения в адрес церковников, даёт представление отчёт наркома внутренних дел Татарской АССР Михайлова, направленный Ежову в начале 1938 г.:

«К-Р. ГРУППА ЦЕРКОВНИКОВ В ЕЛАБУЖСКОМ РАЙОНЕ.

Группа существовала с 1935 года и состояла из церковников и бывш. людей. Деятельность группы была направлена на: а) антисоветскую, антиколхозную и пораженческую агитацию с одновременным формированием фашистских и повстанческих настроений; б) организацию колхозников на сопротивление мероприятиям Соввласти с использованием при этом религиозных предрассудков; в) распространением к-р. толкований религиозного вероучения применительно к современным условиям.

Возглавляли к-р. группу священники Тихоновской ориентации МАЛИНОВСКИЙ, ГРАХОВ и СЕНИЛОВ. Под видом обсуждения церковных дел МАЛИНОВСКИЙ и др. проводили групповые собрания, на которых поп ГРАХОВ зачитывал выдержки из религиозной книги «апокалипсис», истолковывая их в к-р. духе, применительно к условиям советского строя, убеждая при этом присутствовавших в неизбежности падения Соввласти…

В начале 1936 года к-р. группа через МАЛИНОВСКОГО создала в Елабуге новую к-р. организацию под названием «Комитет защиты религии и церкви». Участники «комитета» систематически проводили собрания, на которых выносились решения об организации верующего населения на открытое сопротивление мероприятиям Соввласти вообще и особенно по вопросу закрытия церквей, снятия колоколов и т. д.».

(Цитаты из документов приводятся по книге: М. Юнге, Г. Бордюгов, Р. Биннер Вертикаль большого террора. История операции по приказу НКВД №00447. М., Новый Хронограф, АИРО-XXI, 2008).

Была и ещё одна причина — экономическая неэффективность советского строя на этом фоне бросалась в глаза каждому. Поскольку повысить экономическую эффективность производства в рамках сталинской модели было невозможно, оставалось объяснять её действиями врагов и вредителей. В отчётах о деятельности разоблачённых врагов народа полезно переставить местами абзацы, и всё становится на свои места. Вот, к примеру, состояние почтовой службы в советской Татарии:

За первую половину 1937 года было 120 случаев присвоения почтовых ценностей на сумму 40 тысяч рублей. За период январь-июль по городскому почтамту поступило 1099 жалоб на недоставку разных посылок, писем и переводов как по почте, так и по телеграфу… Из 32 автомашин, обслуживающих почту, в течение первого полугодия 1937 г. совершенно разрушено восемь автомашин, а остальные приведены в аварийное состояние.

Мы видим классическую картину хозяйственной разрухи, над которой следователи НКВД надстраивали свою теорию заговора:

«Право-троцкистская, националистическая, диверсионно-вредительская организация в системе Тат. Управления НКСвязи возникла в 1935 году… Организация ставила перед собой задачи: 1. Путём диверсии и вредительства парализовать работу всей системы связи, в особенности телеграфно-телефонной связи. 2. Срыва подготовки всех политических кампаний: посевной, уборочной, выборной… 3. Срыва нормального обслуживания населения по почтовой линии…».

Такими же теориями заговора в отчёте Наркома внутренних дел Татарской АССР Михайлова (сам вражина расстрелян в 1940 году) объясняются и проблемы Казанской судоверфи, и невыполнение решений партии и правительства по ликвидации бескоровности (то есть дефицита скота, возникшего после революции). Деятельностью вредителей оказалось возможным объяснить любую проблему, возникшую на селе и в городе.

Развернувшаяся в стране вакханалия террора затянула сотни тысяч человек: «бывших» хватали и «разоблачали» за неосторожно брошенное слово, косо брошенный взгляд, усмешку при виде портрета Сталина, зачастую соседей сдавали из личной мести, по итогам пьяной ссоры или чтобы захватить что-то из имущества. Чекисты уничтожали людей из карьерных соображений, корысти или просто садизма. Стоило волне террора чуть сбавить ход, как уже начали вскрываться страшные факты, напоминавшие разгул гражданской войны.

Сотрудник НКВД Анисимов сообщал в Вологодский обком партии о проделках сотрудников Белозёрского райотдела НКВД Власова, Овчинникова, Воробьёва и других. Проблему «лимита» в 200 человек эти опера решили в четыре дня. Они организовали врачебную комиссию, якобы отбирающую заключённых для перевода в более комфортные тюрьмы.

Вызывали по одному человеку из камеры, совершенно не располагая на последнего компрометирующими материалами, и «доктор» ВОРОБЬЁВ начинал производить «медицинский осмотр», а ВЛАСОВ, ОВЧИННИКОВ и ЕМИН сидели, писали протоколы допроса, пользуясь ранее составленным ещё в Белозёрске протоколом. После осмотра ВОРОБЬЁВ кричал «годен», подводили к столу и, не читая ему протокола, говорили: подписывай акт медицинского осмотра, и таким образом они в течение 4-х суток арестовали 200 человек, на которых не было совершенно материалов о к. р. агитации.

Практиковались и менее затейливые способы: «Взяли в Райисполкоме списки, кто в прошлом облагался твёрдым заданием, и вот только по этому производили аресты». А дневные аресты переходили в ночные вакханалии.

«Применяли фашистские методы допроса и убивали в кабинетах путём физического насилия тех, кто упорно не подписывал протоколы… Одному «обвиняемому», фамилии сейчас не помню, ВЛАСОВ, ВОРОБЬЁВ и ОВЧИННИКОВ… сломали железным крюком нос и выкололи глаза, после свалили его под пол в это помещение. Двух граждан, фамилии тоже не помню… убили в помещении ЗАГСа и зарыли его под полом в этом помещении, причём убивали этих лиц железным молотом в голову…

ВЛАСОВ и ПОРТНОВ собрали совещание и сказали, что по указанию ЦК ВКП(б) мы должны убить около 70 человек, причём бить будем их холодным оружием. После всех этих разговоров ВОРОБЬЁВ, ОВЧИННИКОВ и ЕМИН достали из шкафа топор, железный молот и сказали: вот чем будем убивать сегодня человек 30. Будем рубить головы и крохи мяса закапывать в могилы, подготовленные сторожем кладбища, который очевидец этого дела. Приводили из тюрьмы по 15-20 человек, вязали им в помещении ЗАГСа руки, ложили в сани, а сверху валили одеяла и садились сами. По приезду на могилу ЕМИН, АНТИПОВ и другие брали по одному из саней и подносили его туловище на плаху, а ВОРОБЬЁВ и ОВЧИННИКОВ рубили топором, а после куски этого мяса бросали в могилу и вот таким образом они в течение 3-х суток уничтожили большое количество человек».

Случай был настолько вопиющий, что генпрокурор Вышинский направил после окончания террора заявление Анисимова новому наркому внутренних дел Лаврентию Берии, сменившему Ежова, а копии направил Сталину и Молотову. Однако, вопреки позднейшим бериевским легендам, никакой инициативы в наказании виновников террора и реабилитации невинных жертв Берия не проявлял. Напротив, «Берия не только не горит желанием освободить ни в чём не повинных людей, а, наоборот, ведёт определённую линию на создание тормоза в этой работе и свой авторитет использует для поддержания «чести мундира»», жаловалась группа прокуроров в ЦК Жданову 28 октября 1939 г.

Вообще, работники советской прокуратуры предпринимали время от времени робкие попытки сопротивления террору, а после его окончания стали добиваться постановки НКВД под свой контроль, в частности в союзе с партийными кадрами, начали добиваться запрета пыток, на что последовал грозный окрик самого Сталина. 10 января 1939 года Вождь разослал шифротелеграмму, которая не оставляет сомнений в его отношении ко всему происходившему в 1937 году:

«ЦК ВКП стало известно, что секретари обкомов-крайкомов, проверяя работников УНКВД, ставят им в вину применение физического воздействия к арестованным как нечто преступное. ЦК ВКП разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП. При этом было указано, что физическое воздействие допускается как исключение, притом в отношении лишь таких явных врагов народа, которые, используя гуманный метод допроса, нагло отказываются выдать заговорщиков, месяцами не дают показаний, стараются затормозить разоблачение оставшихся на воле заговорщиков, следовательно, продолжают борьбу с Советской властью также и в тюрьме…

Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие в отношении представителей социалистического пролетариата, притом применяют его в самых безобразных формах. Спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть более гуманной в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и колхозников. ЦК ВКП считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь…»

Вообще, совокупность всех опубликованных в последние годы документов полностью исключает миф о сталинском «незнании» или же «нежелании» осуществлять террор. Напротив, все кровавые операции предпринимались по его инициативе, с его полным согласием и поддержкой. Личная подпись Сталина стоит на списках с 45 тысячами имён приговорённых к расстрелу. Причём в этом числе «расстрелянных лично Сталиным» были не только партийные и советские бонзы, но и, к примеру, великий русский экономист Н. Д. Кондратьев, автор идеи «циклов Кондратьева», играющих огромную роль в современной экономической теории, или выдающийся русский военный теоретик А. А. Свечин, взгляды которого позволили бы существенно снизить потери России во Второй мировой войне.

Можно долго перечислять жертв Большого Террора. Тут и руководство Русской Православной Церкви — священномученики митрополит Петр Крутицкий и Кирилл Казанский, — лидер церковной оппозиции митрополиту Сергию митрополит Иосиф Петровых и десятки выдающихся архипастырей, таких как священномученик Серафим (Чичагов), инициатор канонизации преподобного Серафима Саровского. Тут и выдающиеся мыслители, учёные и деятели культуры — священник Павел Флоренский, крупнейший византинист, академик В. Н. Бенешевич, переводчик античных комедий и трагедий Адриан Пиотровский, поэты Николай Клюев и Осип Мандельштам. Тут и дети расстрелянных кулаков, однако верно трудившиеся на благо Родины, как создатель дизельного двигателя В-2, на котором ездил танк Т-34, К. Ф. Челпан. Тут и не успевшие эмигрировать бывшие государственные деятели царской России, такие как бывший Якутский вице-губернатор Д. О. Тизенгаузен, в сибирской ссылке написавший цикл язвительных антисоветских рассказов.

Но всё-таки главной жертвой был простой и никому не известный русский крестьянин, объявленный «кулаком», простой офицер, записанный в «ровсовцы», рядовой член церковной «двадцатки», своим именем героически защищавший свой приходской храм от закрытия и сноса и за это же расстрелянный. Именно в этом «великом анониме» заключалась соль земли былой России. И именно ему решено было в 1937 году переломать хребет.

Разгромленную в годы революции и гражданской войны Святую Русь добивали во всех её проявлениях, а её стон уже не был слышен, заглушаемый и славословиями вождю, и криками представителей уже новой власти, на которых тоже оказался спущен «век-волкодав».

Жертвы «кулацкой операции» — самые массовые жертвы сталинского террора. Именно эта операция придаёт всей репрессивной политике большевиков неустранимый признак геноцида русского народа. Ни все вместе, ни каждый по отдельности они не должны быть забыты.

Шверник Николай Михайлович (7 мая 1888, г.Петербург – 24 декабря 1970, г.Москва). Сын рабочего. С 1902 работал токарем. В 1905 вступил в РСДРП(б). Вел партийную работу в Петербурге, Николаеве, Туле, Самаре. В 1910-1911 – член правления Союза металлистов (Петербург). В 1917-1918 председатель завкома Трубочного завода (Самара), затем председатель Трубочного райкома РКП(б), член Самарского совета. С октября 1917 председатель Всероссийского комитета рабочих артиллерийских заводов и член Правления артиллерийских заводов. В 1918 комиссар полка, затем — в Главном артиллерийском управлении. С апреля 1919 председатель Самарского горисполкома. В 1919-1921 работал на руководящих постах в системе снабжения армий на Кавказе. С 1921 — на профсоюзной работе. С 1923 нарком Рабоче-крестьянской инспекции РСФСР и член Президиума ЦКК ВКП(б). С 1925 член ЦК партии. В 1925-1926 секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) и Северо-Западного бюро ЦК. 9.4.1926 — 16.4.1927 секретарь ЦК ВКП(б). В 1926-1927 и 1930-1946 член Оргбюро ЦК. В 1927-1928 Первый секретарь Уральского обкома. В 1929 председатель ЦК Союза металлистов. С 1930 1-й секретарь ВЦСПС и одновременно с 13.7.1930 по 26.1.1934 кандидат в члены Секретариата ЦК ВКП(б). В 1937-1966 депутат Верховного Совета СССР. Во время Великой Отечественной войны – председатель Чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. 4.03.1944-25.06.1946 – Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР и 1-й заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР. С 19.03.1946 по 15.03.1953 Председатель Президиума Верховного Совета СССР. С 16.10.1952 – член Президиума ЦК КПСС. 6.3.1953 назначен вновь председателем ВЦСПС и одновременно переведен из членов в кандидаты в члены Президиума ЦК. В декабре член Специального судебного присутствия над Л.П.Берия. С 1956 председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. В 1957 восстановлен в звании члена Президиума ЦК КПСС. Председатель комиссии ЦК КПСС по реабилитации. Герой Социалистического Труда (1958). С 1962 председатель Парткомиссии при ЦК КПСС. С 1966 на пенсии. Прах погребен в Кремлевской стене.

Электронная книга «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА В РОССИИ В 1906-2006 ГОДЫ» Стенограммы заседаний и другие документы.; Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; Федеральное архивное агентство; Информационная компания «Кодекс»; ООО «Агора АйТи»; Базы данных компании «Консультант Плюс»; ООО «НПП «Гарант-Сервис».

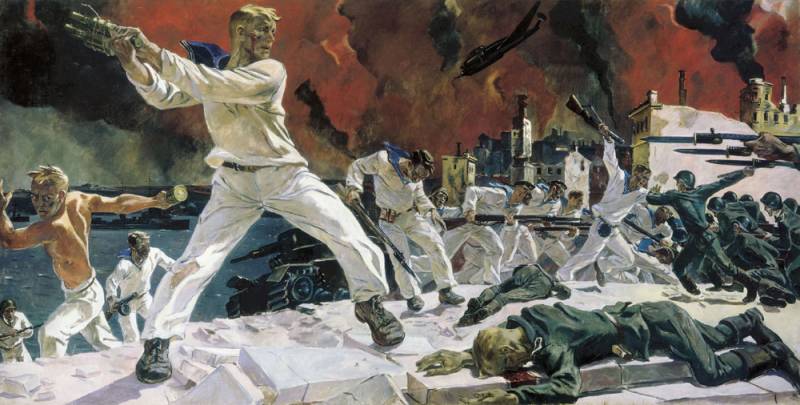

Александр Дейнека. Оборона Севастополя. 1942 г.

Русский град Китеж

Русские коммунисты дважды обманули злой рок: 1) первый раз, когда буквально чудом спасли погибшую в 1917–1920 гг. русскую цивилизацию и государство, возродив её в виде советской цивилизации и СССР; 2) второй раз, когда конченая страна образца 1920-х годов, с деморализованным народом, деградирующей культурой, еле живой экономикой, обществом, которое быстро сползало в новую смуту, была в невиданные сроки превращена в промышленную супердержаву с сильными вооруженными силами. В одно историческое мгновение Россия покончила с неграмотностью, безработицей, подготовила миллионы специалистов в науке, технике и образовании. Рывок 1930-х годов выглядел просто фантастикой.

Более того, русские предложили миру свой глобальный проект – альтернативный западному, рабовладельческому, грабительскому и паразитарному. Общество будущего – общество знания, служения и созидания. Человек в этом обществе был не рабом, слугой или господином, а мыслителем, созидателем, учёным, тружеником-творцом.

Именно фантастичность, сказочность Советского Союза объясняет лихорадочность, кризисность его истории. Всё делалось впервые в истории, вопреки объективным трудностям, сталкиваясь с невиданными вызовами. Отсюда ошибки, «перегибы», метания. Старый мир, чувствуя невиданную себе угрозу, всеми силами пытался погубить советскую Гиперборею, сказочный град Китеж. Поэтому хозяева Парижа, Лондона и Вашингтона взрастили и выпестовали проект «Гитлер», отдали ему почти всю Европу, её ресурсы, позволили фюреру использовать тайные психотехнологии, чтобы создать могущественный Третий рейх, и бросили «чёрное солнце» (воплощение западного «нового мирового порядка», его саму сущность) против Страны Советов. Запад стремился любой ценой раздавить СССР, пока не стало поздно. Пока цивилизация будущего не окрепла, не заматерела и не стала непобедимой, обгоняя весь мир на поколения вперёд.

Однако Иосифу Сталину удалось и в третий раз обмануть злой рок, сорвать планы глобальных «каменщиков». СССР выстоял в чудовищной, кровавой бойне, закалился. Война завершилась Великой Победой! Рождением советской сверхдержавы, равной по силам коллективному Западу.

Попытка избежать войны

Было понятно, что большая война неизбежна. Кризис капитализма, в который Запад нырнул с головой в конце 20-х – начале 30-х годов, должен был закончиться мировой бойней. На Западе и Востоке сознательно вырастили три очага войны – фашистскую Италию, нацистскую Германию и милитаристскую Японию. Это были «тараны», которые сокрушат Версальскую систему и ввергнут мир в страшную войну. Италия начала войну в Африке (Эфиопия), Япония вторглась в Китай, но главную роль должна была снова сыграть Германия – развязать войну в Европе.

Сталин отлично понимал всё слабости России и до последнего пытался избежать втягивания в новую мировую войну. Он не хотел повторять ошибки русских царей, которые играли в чужие игры и проигрывали. В частности, Россия Николая II ввязалась в чуждую и ненужную русскому народу Первую мировую войну, что завершилось страшной геополитической, цивилизационной катастрофой 1917 года. Россия Романовых взорвалась, лопнула из-за перегрузки и надрыва, но ценой своей смерти спасла Францию и Англию от германских железных корпусов. Запад же тут же бросился грабить и насиловать обломки павшей русской империи, наживая на нашей беде сказочные богатства. И это было уже не первый раз. Так, чуть более столетия назад Россия спасла Вену, Берлин и Лондон от великого Наполеона. Тогда Россия устояла, но цена победы была велика.

Неудивительно, что Сталин до последнего маневрировал, пытался остаться в стороне от мировой войны. Стремился, чтобы кризис капитализма не вовлек в войну и нас, остался внутренним делом западного мира. Он старался вести игру по своим правилам. И у него многое получилось! Нам удалось избежать войны на два фронта: против Германии и Японии, что могло привести Россию к гибели. Московская дипломатия обыграла Англию и Францию: Сталин потребовал от них полноценный военный союз против Германии, а когда те заюлили и отказались, заключил с Берлином договор о ненападении. Отсрочил войну, выиграл драгоценное время. Сталин возвращает наши земли в Западной Белоруссии и на Украине.

Об этом редко вспоминают, но Иосиф Виссарионович, проведя успешную и быструю Зимнюю кампанию против финнов 1939–1940 гг., сумел избежать войны с коллективным Западом. Ведь Англия и Франция уже находились в состоянии «странной» войны с Германией и уже планировали войну с СССР. Удары по России в Скандинавии и на Кавказе. Для Гитлера это был бы сказочный подарок – его главные противники начинали войну друг с другом. Но Сталин смог разобраться с Финляндией быстрее, чем ожидали на Западе. Вернул Выборг и укрепил оборону Ленинграда на северо-западном направлении. Затем Сталин вернул наши земли в Прибалтике и Бессарабии. Оборона на западном направлении значительно крепнет.

И вот германские дивизии, в отличие от 1914 года, в Париже. Британцы разбиты и бегут на свой остров. Немцы начинают «доставать» Британскую империю, столь много нам гадившую в прошлом. А русские солдаты не воюют с немцами и не спешат стать «пушечным мясом» в руках Лондона и Вашингтона. Мировая война началась без нас! Этого западная элита и «финансовый интернационал» простить красному императору не могли. Идёт активная работа, чтобы всё вернуть на старую траекторию, стравить немцев и русских. Стоит отметить, что забыть этот провал западники (включая российских) не могут до сих пор. На все лады повторяя мифы о «кровавом палаче» Сталине, его «сговоре» с Гитлером летом 1939 года, из-за которого якобы и началась мировая война. Совершенно замалчивая факты своих сговоров с фюрером (сдача Рейнской области, Австрии, Судет, Чехословакии, Польши и пр.), попыток натравить рейх на СССР.

О слабых местах Союза

Иосиф Сталин лучше всех знал слабости Страны Советов. Ведь катастрофа 1917 года ещё была не за горами, не прошло и четверти века. Общество ещё оставалось неустойчивым. Новые поколения уже становились ядром общества служения и созидания. Были полны энергии и задора. Старые поколения частью перевоспитывались, частью тянули в прошлое. Много людей, особенно на окраинах, мечтали, возможно, просто на уровне подсознания, вернуться в прошлое, в стабильное «болото». С ханами, баями, борделями и трактирами вместо исследовательских лабораторий, чудес науки и техники. Процесс преображения России делал только первые шаги, его можно было прервать.

Поэтому СССР образца конца 30-х – начала 40-х гг., как система, был нестабилен. Катастрофа 1917 года, её преодоление, рывок 30-х потребовали от народа невиданных жертв, миллионы погибли, другие миллионы ненавидели советскую власть и коммунистов. Кто-то пострадал по делу, кто-то в силу своей личной ограниченности, кто-то – безвинно. В стране имелось немало озлобленных людей, «бывших» или их родственников, тех, кто не принял новый мир. Они могли стать «пятой колонной», поддержать интервентов. Также было множество просто слабых людей, безвольных, равнодушных, готовых при первой угрозе бросить оружие, бежать домой или сдаться в плен. Таким образом, СССР действительно напоминал колосс на глиняных ногах.

Напряжение царило и в советской элите. Долгое время насаждался миф, что Сталин был всемогущим и вездесущим диктатором, абсолютным монархом, который кроил реальность по своему усмотрению. Однако это сказки.

Драма в том, что советская элита не была единой. В 1917 году и в последующем было два мощных крыла: русские коммунисты (сталинцы), мечтающие построить «светлое будущее» для народа; интернационалисты, троцкисты, которые рассматривали Россию и русский народ как топливо для мировой революции и строительства будущего «нового мирового порядка» (опять же, по западным лекалам).

Сначала интернационалисты преобладали в высших эшелонах советского государства. Троцкий рассматривался как преемник Ленина. Люди с такими взглядами составляли значительную часть государственного аппарата раннего СССР, верхушку Красной армии и ЧК. Никакой новой русской державы взамен рухнувшей империи они строить не желали. Это были чистой воды разрушители, готовые снести всю русскую цивилизацию до основания. Они уничтожали русскую веру, русские памятники, святыни, историю и культуру. Они убрали из русских учебников Александра Невского и Дмитрия Донского, Ивана Грозного и Александра Суворова, Александра Пушкина и Фёдора Достоевского. Россия была для них «тюрьмой народов», русские – «колонизаторами» и «рабами».

Сталин же и его сторонники, преобладавшие в низовых звеньях партии, создавали новое русское (советское) государство, державу. Поэтому они вернули классическую школу культуры и искусство. Прекратили разгром русской церкви. Достижения социализма были объективно в интересах народа.

С таким «обозом», в сущности, «пятой колонной», которая желала вернуться к идее мировой революции, использовать ресурсы и богатства России, сделать страну полигоном в деле создания очередной вариации нового глобального порядка, сделать этого было нельзя.

В этом тайна 1937 года, «великой чистки». Пришлось «зачистить», уничтожить большую часть революционной элиты, как совершенно не годной к созидательной деятельности. В деле строительства новой цивилизации, общества служения и знания. Не просто не годную, но ещё и вредную. Ведь она не пускала наверх новую поросль, душила тех, кто умел строить и созидать. Эти люди могли вести подрывную деятельность, разрушать, красиво говорить, но не создавать. Среди них были и люди с мещанско-кулацкой психологией, имитаторы-приспособленцы, бюрократы, которые не хотели развития, они желали «стабильности», сытого болота. Приватизации народно-государственного имущества.

Тайна 37-го

Очевидно, что в такой среде, «болоте», немцы или британцы легко бы сформировали «пятую колонну», которая нанесла бы удар с началом мировой войны. Поэтому Сталин провёл «зачистку» партийно-государственной и военной знати. Интернационалистов, троцкистов, бывшую «ленинскую гвардию», гнилую верхушку вооруженных сил и спецслужб уничтожили. Понятно, что не всех. Но удар был настолько мощным, что Великую войну мы прошли без серьёзных внутренних проблем, саботажа, волнений, восстаний, мятежей и революций. Ведь именно «пятая колонна» убила Российскую империю, а не немцы её разгромили в прямой схватке. Несмотря на все многочисленные проблемы, царская Россия выстояла войну, её убил удар в спину.

Иосиф Виссарионович одержал новую победу – разгромил «пятую колонну» (Как Сталин разгромил «пятую колонну»). Не дал внутренним «крысам» свалить советскую власть, когда начнется очередное европейское вторжение. Но уцелевшие скрытые троцкисты, партийные чины и бюрократы, не желающие идти в будущее, возненавидят Сталина (среди них был, очевидно, и Хрущёв).

Советский вождь собирался сделать ещё один важный шаг в будущее – ограничить власть компартии, отстранить её от руководства госаппаратом и хозяйством, оставив в её ведении только постановку стратегических целей, идеологию и кадровую работу. Коммунисты должны были стать своего рода «орденом меченосцев», своим примером показывающим путь в светлое будущее. Но партийные чиновники властью поступаться не желали и саботировали этот процесс. Дело шло тяжело, сопровождалось чистками, перестройками аппарата управления, наркоматов-министерств. До войны Сталин эту задачу решить не сумел. После войны он хотел вернуться к этим замыслам, но его смогли устранить. После этого началась необратимая деградация партии и советского государства, завершившаяся катастрофой 1985–1993 гг.

Поэтому Гитлер и стоящие за ним силы Запада вполне могли рассчитывать на возможный крупный переворот в Москве в случае новой большой войны и крупного поражения Красной армии. Разгром основных сил Красной армии на западном направлении, окружение и пленение целых армий, потеря крупнейших городов и важнейших промышленных районов – и Сталин либо капитулирует, подписав новый Брест, либо его уберут партийные функционеры и военные. Затем ради сохранения власти они капитулируют перед Германией. Рейх получит «жизненное пространство» на Востоке – Прибалтика, Западная Белоруссия, Украина, Крым, нефтяные районы Кавказа. Оставшаяся Россия, возможно, раздробленная на несколько марионеточных государственных образований, будет колонией «Вечного рейха». Новая власть, скорее всего, будет уже не коммунистической. Военная диктатура (к такой роли, к примеру, готовили Тухачевского) либо националистические режимы, ставящие примером нацистский рейх. Компартия будет запрещена, колхозы распущены, часть экономики приватизирована, часть – поставлена под контроль немцев (стратегически важные предприятия, рудники).

Однако Сталин хорошо изучил уроки павшей Российской империи. «Пятая колонна» в партийно-государственной верхушке, армии, спецслужбах была обезврежена. «Свежая кровь» оздоровила партию, госаппарат, вооруженные силы и НКВД. Силы национал-сепаратистов и басмачей были в основном разгромлены ещё до войны. Очаги национал-сепаратизма уже во время войны, как в Чечне и Крыму, беспощадно и стремительно потушили. Это был объективно верный шаг.

Незрелость советской индустриальной цивилизации

Ещё одним фактом слабости Советского Союза была незрелость индустриальной цивилизации. Основную массу офицеров и солдат Красной Армии составляли бывшие крестьяне или дети рабочих первого поколения, которые только освоились в городах. Носители архаичной, крестьянской России объективно уступали в «войне моторов» детям городской, машинно-индустриальной германской цивилизации. Горожане в войне индустриального типа били представителей аграрного общества. Немцы в своей индустриальной, технической революции на несколько поколений превосходили русских. И они помнили своё техническое превосходство в Первой мировой войне, когда германская артиллерия уничтожала целые полки русских солдат.

СССР, в отличие от Российской империи, уже имел количественное превосходство над Германией в числе самолетов, танков и орудий. Но дело было в качестве. Техникой управляли бывшие крестьяне. Красная армия к лету 1941 года ещё не была единым боевым механизмом, как вермахт. Оставались проблемы с управлением, организацией, связью и взаимодействием.

Мы ещё не научились полностью использовать новую техническую мощь советских вооруженных сил. К примеру, танковые войска. СССР к началу войны имел лучший в мире средний танк – Т-34. Но при этом его не снабдили средствами связи и наблюдения. То же самое и в организации бронетанковых соединений. Немецкая танковая дивизия имела в своём составе мотопехоту, артиллерийские, противотанковые, инженерно-сапёрные, разведывательные и пр. подразделения. Получился единый, слаженный и довольно совершенный боевой механизм, который мог самостоятельно решать боевые задачи. Также немецкие подвижные соединения хорошо взаимодействовали с люфтваффе. Советские же мехкорпуса были лишены таких возможностей, уступали в организации. И пока мы учились у немцев на поле боя, умывались кровью. Немцы были хорошими «учителями», довольно скоро советские танкисты станут лучшими в мире.

Русские учились быстро и скоро стали бить лучшую армию Запада – вермахт. Именно аграрное, крестьянское прошлое и стало одной из причин катастроф 1941 года. Причём это крестьянское начало распространялось и на командный состав, который совершил массу ошибок в войне. Советское командование перед войной увлеклось количеством – дивизий, мехкорпусов, самолетов и танков. Позабыв о технологиях организации и связи. Немецкая армия в начале войны была лучше организована и управляема, имела уникальный опыт победных кампаний. Высокий боевой дух, веру в свою «непобедимость».

Таким образом, с чисто материальных позиций СССР имел преимущество над рейхом. В Москве знали, что Германия не готова к длительной войне на истощение. Но в психологическом плане советская система была молодой, незрелой и нестабильной. Общество и советская верхушка оставались ещё довольно неустойчивыми, находились в фазе перехода к новой, высшей стадии. Гитлер чувствовал, что Россию можно сокрушить с помощью блицкрига. Рассматривал Красную армию как огромные плохо организованные и управляемые полчища, которые можно рассекать, рассеивать, окружать и уничтожать. Сотни дивизий были «сырыми», бывшие крестьяне только освоили трактора и пересели в танки.

Это осознавал и Сталин, который изо всех сил старался оттянуть начало войны. Он догадывался о «сырости» новой индустриальной Красной армии. Война с Финляндией была хорошим уроком. Вооруженные силы СССР и общество страдали множеством болезней роста. Нужно было тянуть время, отсюда осторожность и гибкость Москвы в отношениях с Берлином.

Нашествие. К. Васильев. Начало войны. Немецкие войска входят колонной на территорию Киево-Печерской Лавры. Взорван Успенский собор – памятник русской архитектуры XI века. Грозовые тучи нависли над древним русским городом. Фашистские захватчики наступают. Но русские святые на полуразрушенном храме всё ещё стоят. И мы верим, что победа будет за нами

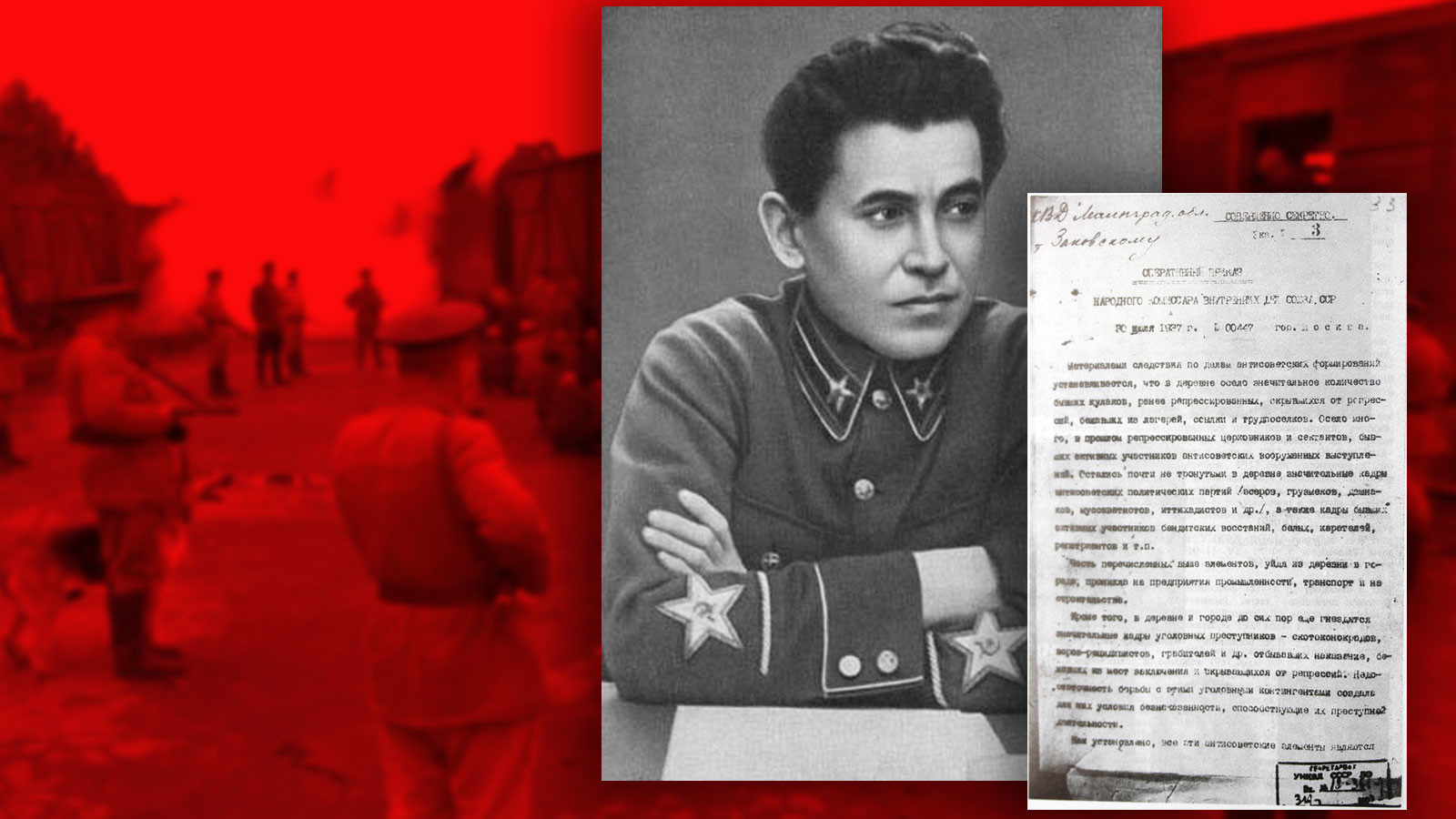

3 августа 1937 года Иосиф Сталин разослал областным и районным руководителям директиву с требованием в кратчайшие сроки организовать показательные процессы над врагами народа, пробравшимися в колхозы. Несколькими днями ранее, 31 июля, глава НКВД Николай Ежов издал приказ № 00447, давший начало так называемой «кулацкой операции», в которой было расстреляно более 400 тысяч человек.

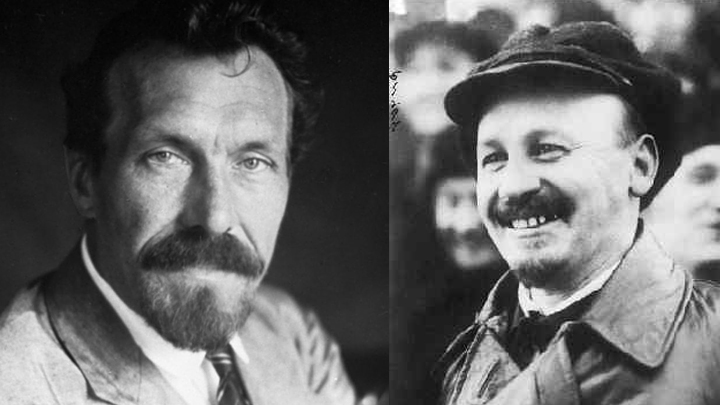

Николай Иванович Ежов и страница приказа № 00447 НКВД

Коллаж © LIFE Фото © Kinopoisk / «Затерянный в Сибири» © wikipedia

Эти директивы дали толчок беспрецедентной по своему размаху кампании террора, в последующие два года охватившей всё советское общество.

Причины

Разные исследователи до сих пор спорят о факторах, которые могли оказать влияние на размах репрессий, ставших поистине беспрецедентными.

Бесспорно, наибольшую роль в развязывании большого террора сыграл Сталин. Именно он был главным инициатором и вдохновителем террора. В выступлениях Сталина и директивах в период с 1935 года можно неоднократно найти незавуалированные требования перейти к беспощадной расправе с антисоветскими элементами. В середине 30-х Сталин сформулировал целую доктрину, согласно которой по мере дальнейшего продвижения СССР к социализму враждебные элементы не только не затихают, но начинают ещё сильнее вредить делу социализма и строить козни. И, чем ближе СССР к социализму, тем более беспощадной должна быть борьба с такими элементами.

Коллаж © LIFE Фото © Kinopoisk / «Путь домой»

Террор в СССР практиковался с 1918 года. Однако до середины 30-х он был направлен исключительно на «классовых врагов»: буржуазию, священнослужителей, белогвардейцев, деятелей старого режима, позднее к ним добавились кулаки и инженеры-вредители. Он не касался партии, члены которой чувствовали себя неуязвимыми. Однако всё изменилось в марте 1937 года, когда, выступая на Пленуме ЦК, Сталин заявил, что враги проникли в партию и настало время «ликвидировать собственную беспечность и благодушие».

Фактически суть этой кровавой кампании заключалась в уничтожении тех, кто проявлял признаки нелояльности генеральной линии Сталина в прошлом или мог потенциально проявить нелояльность в будущем. В первую очередь НКВД интересовали бывшие чиновники царского режима, бывшие кулаки, бывшие члены любых политических партий и внутрипартийной оппозиции, вернувшиеся из-за границы белоэмигранты, лица, имевшие в прошлом судимость по политическим статьям, священнослужители, жители приграничных территорий — как потенциальные шпионы, а также друзья или соратники уже репрессированных деятелей и прочие. Однако со временем террор приобрёл такой размах, что захватил и людей, на которых не было даже ничтожного «компромата» и его приходилось выдумывать следователям.

Уникальность террора

Большой террор 1937–1939 годов был уникальным явлением в мировой истории. Только за два года по политическим обвинениям было казнено около 700 тысяч человек. Ещё 1,3 миллиона были отправлены в лагеря. Потери от него аналогичны потерям в серьёзном военном конфликте. Для сравнения, в Первой мировой войне Российская империя за четыре года потеряла порядка полутора миллионов солдат от всех причин (погибшие, умершие в плену, а также от ран и от болезней).

Отличительной чертой этого террора была полнейшая непредсказуемость. Не было чётко очерченной враждебной группы, которую требовалось уничтожить. Были абстрактные «враги народа», среди которых с равной долей вероятности мог оказаться и бывший царский полицейский, и экс-меньшевик, давно перешедший в партию большевиков, и высокопоставленный большевик, до безумия преданный марксизму-ленинизму.

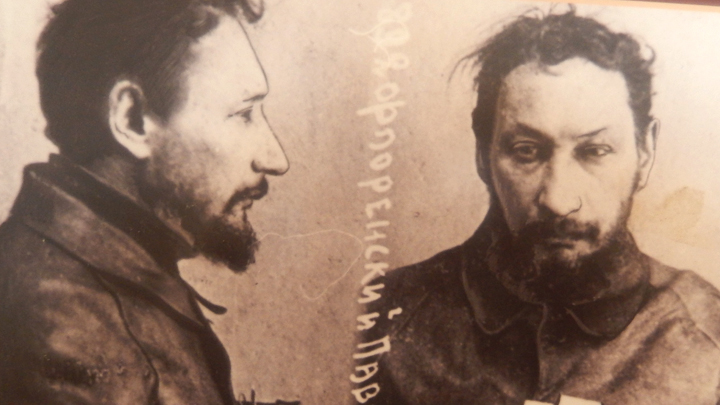

Первые пять маршалов Советского Союза (слева направо, сидят): Тухачевский (расстрелян), Ворошилов, Егоров (расстрелян); стоят: Будённый и Блюхер (арестован, умер в Лефортовской тюрьме от пыток) Фото © wikipedia

Большой террор не был связан рамками законности. Поскольку никакие суды не справились бы с таким потоком дел, все они рассматривались во внесудебном порядке, при участии так называемых троек.

Тройки создавались на областном или республиканском уровне. В них входили глава НКВД, прокурор и местный партийный руководитель. Время от времени они собирались на рассмотрение «альбомов», в которых содержались краткие биографические сведения об арестованном и бегло описывалась суть его дела. Рассмотрение подобных дел происходило без участия адвокатов, без допроса свидетелей и обвиняемого, который в большинстве случаев отсутствовал на заседании. По итогам короткого совещания тройка либо приговаривала обвиняемого к расстрелу, либо отправляла в лагерь. Подсудимые не имели права обжалования таких вердиктов.

Еще одной особенностью террора была коллективная ответственность. Наказанию подлежал не только обвиняемый, но также и его родственники (жена и взрослые дети). В зависимости от усердия следователей, они либо тоже приговаривались к расстрелу (например, у курировавшего террор по кулацкой линии чекиста Фриновского, также казнённого, расстреляли жену и несовершеннолетнего сына), либо получали тюремный срок, либо их отправляли в ссылку (самый мягкий вариант). Существовали специальные лагеря для этой категории осуждённых, самым известным из которых был АЛЖИР (Акмолинский лагерь жён изменников Родины).

От террора нельзя было защититься. В период Гражданской войны, когда большевики впервые объявили красный террор, существовал шанс на спасение. Можно было ходатайствовать за заключённых перед видными советскими чиновниками, и зачастую они шли навстречу. Писателю Горькому таким способом удалось вытащить из ЧК не одного человека. Но в 1937 году любые ходатайства и апелляции были бессмысленны. Среди жертв репрессий оказалось немало старых друзей и соратников Сталина и даже его родственников. Пострадали многие близкие его первой жены — Екатерины Сванидзе. Был казнён свояк Сталина чекист Реденс, женатый на родной сестре покойной супруги вождя партии.

Даже ближайшие сподвижники Сталина не имели возможности ходатайствовать о чьём-либо спасении. Так, многолетний помощник Сталина и его особо доверенное лицо Александр Поскрёбышев не смог спасти жену. В лагерях оказались супруги Калинина (формально занимал пост главы СССР) и маршала Будённого.

Тем не менее Сталин при желании мог спасти человека и запретить давать ход его делу. Известно, что немало показаний имелось на Будённого, однако по распоряжению Сталина его не стали трогать.

Масштаб

Оказаться «замаскированным врагом» мог абсолютно любой человек. Ни высокие посты, ни партийный стаж, ни убедительное алиби не принимались в расчёт. Террор был абсолютно всеобъемлющим и охватил все слои населения. Сельские жители в основном проходили по «кулацким» операциям (свыше 400 тысяч расстрелянных), горожане — по «вредительским» делам и «контрреволюционным группам». Представители нетитульных национальностей (поляки, китайцы, финны) осуждались в рамках так называемых национальных операций как иностранные шпионы. Что касается высокопоставленных лиц, то кровавые зачистки прошли во всех ведомствах и отличались особой жестокостью.

Нарком НКВД Н.И. Ежов и И.В. Сталин.

Коллаж © LIFE Фото © Kinopoisk / «Затерянный в Сибири» © wikipedia

За период большого террора погибли десятки церковных архиереев, включая местоблюстителя патриаршего престола митрополита Петра (Полянского). Из семи секретарей ЦК ВЛКСМ, руководивших комсомолом в первые 20 лет существования организации, выжил только один, да и тот провёл в лагерях 16 лет. Из пяти первых советских маршалов уцелели только двое. Из девяти командармов 1-го ранга были расстреляны пятеро.

Более серьёзные чистки прошли в НКВД, где они совпали с безжалостной борьбой за высокие посты и активным применением доносов. За два года руководящий состав органов внутренних дел обновился дважды.

Из семи комиссаров госбезопасности 1-го ранга (высшее звание в НКВД) погибли все. Из 14 комиссаров госбезопасности 2-го ранга погибли 12.

Репрессии коснулись и высшей партийной номенклатуры. Из 72 участников мартовского Пленума ЦК, на котором Сталин объявил о проникших в партию врагах, погибло 52 человека. Был истреблён практически весь руководящий состав Коминтерна, уцелело всего несколько человек. Почти полностью была репрессирована региональная номенклатура (руководители союзных республик, главы обкомов и райкомов).

Механизмы

Для каждой области, республики или края заранее были определены лимиты по первой категории (расстрел) и второй (10 лет заключения). Лимиты утверждались Политбюро, но на местах нередко ходатайствовали об увеличении репрессий, стремясь выслужиться и обратить на себя внимание. Единственным регионом СССР, где не было массовых репрессий, стала Якутия. Главе местного НКВД удалось убедить начальство, что в силу географических и климатических особенностей региона никаких кулаков, вредителей и иностранных шпионов там не может быть.

Прокурор СССР А.Я. Вышинский (в центре), гособвинитель на показательных московских процессах.

Коллаж © LIFE Фото © Kinopoisk / «Затерянный в Сибири» © wikipedia

Судьбы простых граждан были отданы на откуп тройкам на местах. Что касается видных деятелей, то их судьба решалась в Москве. Их фамилии попадали в особые списки, которые уходили на утверждение Сталину и Политбюро. Эти документы, получившие условное название «расстрельные списки Сталина» заполнялись руководством НКВД и передавались на рассмотрение Политбюро. После визирования списки уходили в Военную коллегию Верховного суда, которая проводила по этим делам символический суд, длившийся несколько минут. За сталинский период в скорбные списки попало 45 тысяч человек, из которых 39 тысяч было расстреляно.

Следователям на местах разрешалось применение пыток для получения признательных показаний. Такое распоряжение Сталина сначала существовало только в форме секретной инструкции Ежову. Позднее, после возмущений со стороны отдельных прокуроров и партийных работников на местах, была разослана подписанная Сталиным директива: «ЦК ВКП стало известно, что секретари обкомов-крайкомов, проверяя работников УНКВД, ставят им в вину применение физического воздействия к арестованным как нечто преступное. ЦК ВКП разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП. При этом было указано, что физическое воздействие допускается как исключение и притом в отношении лишь таких явных врагов народа, которые, используя гуманный метод допроса, нагло отказываются выдать заговорщиков, месяцами не дают показаний, стараются затормозить разоблачение оставшихся на воле заговорщиков — следовательно, продолжают борьбу с Советской властью также и в тюрьме. Опыт показывает, что такая установка дала свои результаты, намного ускорив дело разоблачения врагов народа».

Что происходило с арестованными

После ареста всё зависело от человека. Зачастую после начальных угроз или уговоров следователей арестованный соглашался подписать любые признательные показания. В таком случае режим содержания смягчался, ему разрешались свидания с родственниками, а следователь мог даже ходатайствовать о выделении ему особого питания. Однако спасти подписавшего признание человека уже ничто не могло. В зависимости от того, по какой категории он проходил, тройка выносила вердикт: либо расстрел, либо пять-десять лет лагерей. Приговор, как правило, приводился в исполнение в день вынесения либо в течение нескольких ближайших дней.

Большинство следователей стремилось оформлять задержанных в контрреволюционные группы, поэтому требовало от арестованного не только оговорить себя, но и дать показания на мнимых сообщников. Позднее по этим показаниям арестовывали других. Таким образом, после ареста одного-двух человек удавалось оформлять разветвлённые контрреволюционные группы в десятки человек.

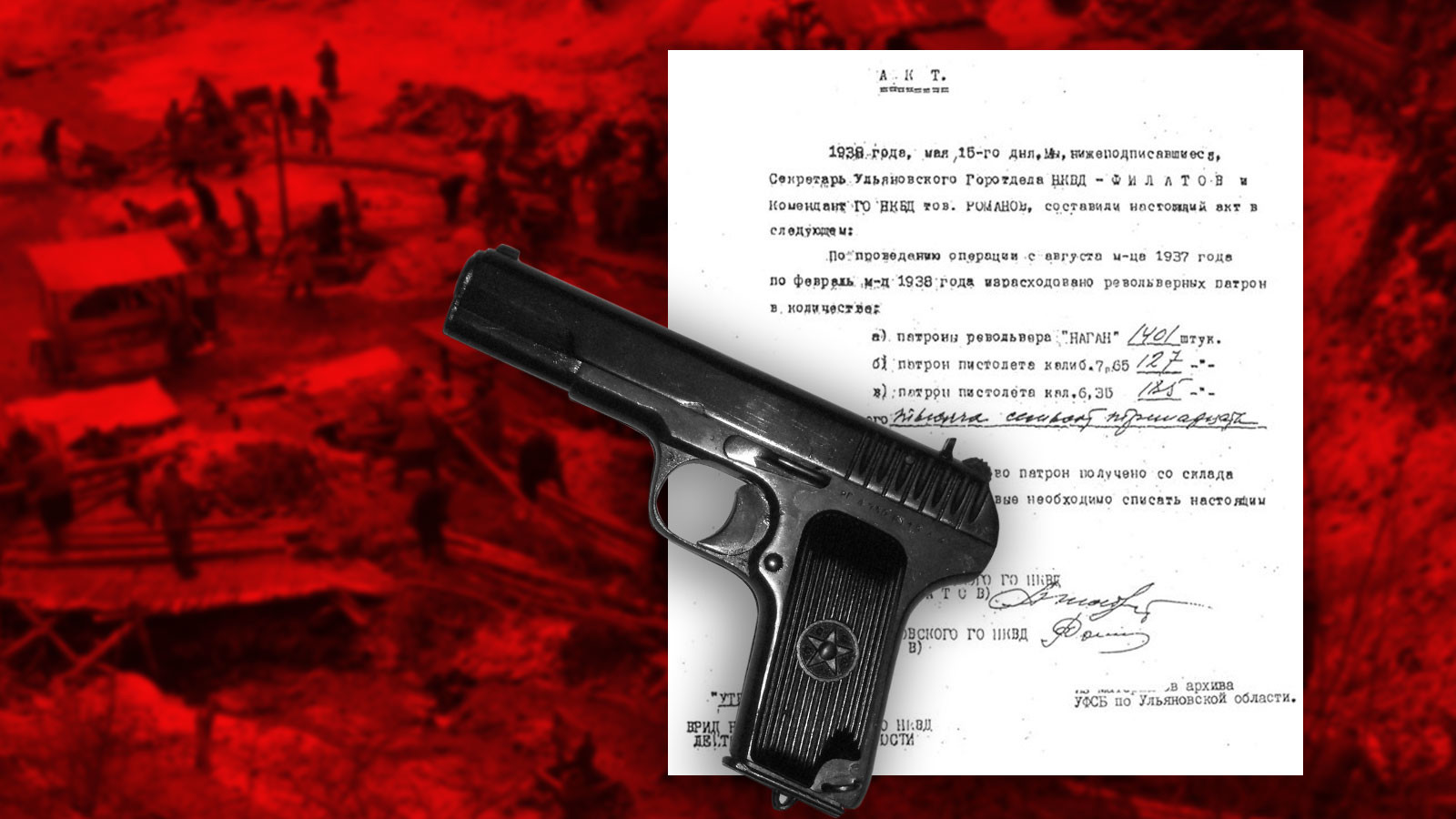

Акт Ульяновского НКВД об израсходовании пистолетных патронов калибра 7,65 и 6,35 мм

Коллаж © LIFE Фото © Kinopoisk / «Затерянный в Сибири» © wikipedia

Если заключённый упорствовал и отказывался давать показания, к нему активно применяли физические меры воздействия: избиение и разного рода пытки. Большинство рано или поздно сдавалось. Под пытками люди подписывали все нужные показания, лишь бы прекратить этот кошмар. У наиболее стойких был шанс на спасение. Без признательных показаний к смертной казни приговаривали значительно реже. Как правило, таким заключённым давали десять лет. Некоторым повезло дотерпеть до очередной смены власти в НКВД, когда Берия, чтобы подчеркнуть порочность Ежова, освободил часть заключённых, ждавших осуждения. Подобным образом спасся будущий маршал Рокоссовский: ему удалось дотянуть до 1940 года и дождаться, пока террор пойдёт на спад. Военачальник провёл в заключении почти три года, но так и не дал признательных показаний.

Родственникам репрессированных не сообщалось об их судьбе. Зачастую после ареста человек просто исчезал. На запросы близких репрессированного обычно отвечали, что он осуждён на 10 лет без права переписки. Позднее им стали сообщать, что осуждённый умер во время отбытия наказания.

После хрущёвского развенчания культа личности родственники высокопоставленных репрессированных деятелей получили компенсацию и точную информацию об их судьбе. Что касается простых граждан, то они ещё долгие десятилетия не знали о подлинной судьбе родственников.

Большой террор продлился два года и завершился в 1939 году. Но это не означало полного прекращения репрессий. Они продолжались вплоть до смерти Сталина, просто стали не всеобъемлющими, а точечными. В 40-е годы был репрессирован ряд высокопоставленных военных. В начале 50-х был уничтожен влиятельный ленинградский клан выдвиженцев Жданова. К моменту смерти Сталина разворачивался очередной раунд чисток в спецслужбах, в группе риска оказался даже могущественный Берия. Массовые расстрелы по политическим обвинениям прекратились только в эпоху Хрущёва.

28.05. Арестован командующий войсками Киевского ВО командарм 1-го ранга И. Э. Якир. Расстрелян 12 июня.

28.05. Арестован военный консультант при председателе Совнаркома СССР комкор С. В. Петренко-Лунев. Расстрелян 9 декабря.

28.05. Арестован заместитель наркома оборонной промышленности СССР Р. А. Муклевич. Расстрелян 9 февраля 1938 года.

28.05. Арестован командир 5-го тяжелобомбардировочного авиационного корпуса Забайкальского ВО комдив В. С. Коханский. Расстрелян 28 июля 1938 года.

29.05. Арестован командующий войсками Белорусского ВО командарм 1-го ранга И. П. Уборевич. Расстрелян 12 июня.

29.05. Арестован начальник 5-го отдела Разведупра РККА комбриг В. Г. Боговой. Расстрелян 26 июня.

29.05. Арестован начальник «Главсевлеса» Наркомлеса СССР Ю. П. Фигатнер. Расстрелян 20 сентября.

29.05. Расстрелян управляющий трестом «Тулауголь» В. С. Рыбин.

30.05. Арестован начальник штаба Белорусского ВО комдив Б. И. Бобров. Расстрелян 22 ноября.

30.05. Арестован начальник административно-мобилизационного управления РККА комдив А. М. Вольпе. Расстрелян 14 июля.

30.05. Арестован командир 16-го стрелкового корпуса Белорусского ВО комдив А. П. Мелик-Шахназаров. Расстрелян 31 октября.

30.05. Арестован начальник 11-го отдела Разведупра РККА комкор А. И. Геккер. Расстрелян 1 июля.

30.05. Арестован бывший замначальника Политуправления РККА армейский комиссар 2-го ранга Г. А. Осепян. Расстрелян 10 сентября.

31.05. Покончил с собой бывший первый заместитель наркома обороны СССР армейский комиссар 1-го ранга Я. Б. Гамарник.

31.05. Арестован начальник политуправления Приволжского ВО армейский комиссар 2-го ранга Л. Н. Аронштам. Расстрелян 25 марта 1938 года.

31.05. Арестован командир 39-й стрелковой дивизии комдив Д. С. Фирсов. Расстрелян 25 марта 1938 года.

31.05. Арестован командир 1-й дивизии ПВО Москвы комдив Н. В. Щеглов. Расстрелян 28 октября.

31.05. Арестован командир полка специального назначения управления коменданта Московского Кремля полковник П. И. Азаркин. Расстрелян 3 июля.

31.05. Арестован первый заместитель наркома путей сообщения СССР А. М. Постников. Расстрелян 26 ноября.

31.05. Расстрелян начальник «Главтрансмаша» Наркомтяжпрома СССР И. О. Шлейфер.

31.05. Расстрелян бывший кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) Н. А. Угланов.

1.06. Арестован заместитель командующего ОКДВА комкор М. В. Сангурский. Расстрелян 28 июля.

3.06. Арестован начальник управления Восточно-Сибирской железной дороги Б. Г. Голышев. Расстрелян 1 августа.

3.06. Арестован командир-комиссар корпуса вузов Московского ВО комдив С. О. Белый. Расстрелян 3 ноября.

Из выступления наркома обороны СССР маршала К. Е. Ворошилова на заседании Военного совета при наркоме обороны

1 июня 1937 года. В нашей Рабоче-крестьянской Красной армии были обнаружены на самых высоких и ответственных постах многочисленные и злостные враги народа… Я, как народный комиссар, повинен в том, что на протяжении ряда лет не заметил, что классовый враг ведет свою черную работу. Откровенно должен сказать, что я не только не замечал работу классового врага, но даже тогда, когда некоторых из них — таких, как Горбачева и Фельдмана — поймали с поличным, когда их ухватили за руку, то я не хотел этому верить, я не мог допустить измены с их стороны, и я их защищал. Я прямо говорил, что это ошибка, что этого не может быть, что все это скоро выяснится и эти люди будут скоро освобождены, ибо не может быть, чтобы они были предателями. Я в этом повинен.

Но я должен сказать, дорогие товарищи, что я ни одного случая, ни одного сигнала не видел с вашей стороны, ни одного сигнала, повторяю. Я не снимаю этим с себя никакой вины, но, как говорится, беру и вас по делу. Вы вместе со мною были поставлены партией и правительством на свои посты. Я знаю случаи ряда жалоб отдельных работников, когда у них друг с другом была склока, но, повторяю, никто ни разу не сигнализировал ни мне, ни Центральному Комитету о том, что в Рабоче-крестьянской Красной армии существуют контрреволюционные группы, что в Рабоче-крестьянской Красной армии существует конспирация или что-нибудь другое…

Нужно немедленно сейчас очистить окончательно, железной метлой вымести не только всю эту сволочь, но все, что напоминает подобную мерзость, как бы высоко эти господа ни забрались. Нужно вычистить армию буквально до самых последних щелочек, армия должна быть чистая, армия должна быть здоровая. Молодые подойдут, пойдут новые поросли, и в ближайший год мы, безусловно, выйдем оздоровленными…

Из выступления Сталина на заседании Военного совета при наркоме обороны

2 июня 1937 года. Товарищи, в том, что военно-политический заговор существовал против Советской власти, теперь, я надеюсь, никто не сомневается… Прежде всего обратите внимание, что за люди стояли во главе военно-политического заговора. Я не беру тех, которые уже расстреляны, я беру тех, которые недавно еще были на воле. Троцкий, Рыков, Бухарин — это, так сказать, политические руководители. К ним я отношу также Рудзутака, который также стоял во главе и очень хитро работал, путал все, а всего-навсего оказался немецким шпионом, Карахан, Енукидзе. Дальше идут: Ягода, Тухачевский — по военной линии, Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман, Гамарник — 13 человек. Что это за люди? Это очень интересно знать. Это — ядро военно-политического заговора, ядро, которое имело систематические сношения с германскими фашистами, особенно с германским рейхсвером, и которое приспосабливало всю свою работу к вкусам и заказам со стороны германских фашистов…

Я должен сказать, что сигнализировали очень плохо с мест. Плохо… А без ваших сигналов ни военком, ни ЦК ничего не могут знать. Людей посылают не на 100% обсосанных, в центре таких людей мало. Посылают людей, которые могут пригодиться. Ваша обязанность — проверять людей на деле, на работе, и, если неувязки будут, вы сообщайте. Каждый член партии, честный беспартийный, гражданин СССР не только имеет право, но обязан о недостатках, которые он замечает, сообщать. Если будет правда, хотя бы на 5%, то и это хлеб. Обязаны посылать письма своему наркому, копию в ЦК…