1.Целеполагание, планирование и формирование организационного порядка как начало управленческой деятельности.

2.Принятие управленческих решений.

3.Мотивирование персонала, разработка и осуществление технологии изменения.

4.Определение диагностики управления и контроль.

6.1ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОРЯДКА КАК НАЧАЛО УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Целеполагание.

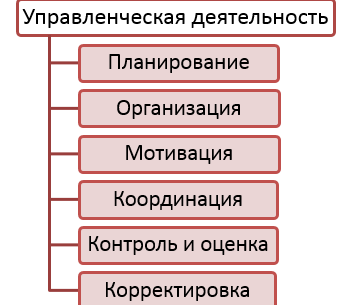

Управленческая деятельность – это деятельность руководителя по определению цели и задачи управления, обработке информации, выработке и принятию решения в организационной системе. Управленческая деятельность включает в себя следующие элементы, которые тесно связаны между собой: целеполагание, планирование, формирование организационного порядка, принятие управленческих решений, мотивирование, разработка и осуществление технологии изменения, определение диагностики управления, контроль.

Достижение определённого результата во многом зависит от того, правильно ли выбрана цель, соответствует ли она данной ситуации. Поэтому основой целеполагания является изучение закономерностей, которые происходят в обществе, в данной организации определение целей этих закономерностей. И чем точнее будет определена цель происходящих закономерностей в обществе, организации и их изменений, тем эффективней будет последующий результат.

Для достижения оптимального результата цели должны соответствовать определённым требованиям:

∙Конкретность. Цель должна включать в себя ощутимые результаты, которые надлежит достичь.

∙Реальность. Цель должна быть обеспечена ресурсами, правильно выбранной тактикой её достижения и путями эффективного управления.

∙Контролируемость. Цель должна быть контролируема, то есть здесь большое значение уделяется информации, особенно информации от управляемого объекта, так как важно знать, как идёт заданный процесс. Это необходимо, чтобы при обнаружении отклонения движения данного процесса к заданной цели вовремя принять меры по его регулированию.

Поставленные цели должны быть проверены, скоординированы, согласованы с данной ситуацией, должны соответствовать объективным обстоятельствам. В противном случае данные цели могут оказаться недостижимыми. Только после проверки полученные цели могут быть приняты к действию. Для подобного отбора используются математические методы при создании моделей комплексов целей.

Одним из самых разработанных методов целеполагания является составление «древа целей».

Построение «древа целей» происходит от общего к частному. В самом вверху находится главная цель, она разделяется на составляющие подцели, которые являются средством её достижения. Последние подцели разделяются на более частные и так далее до определённого уровня, где некая подцель готова к реализации без дальнейшего упрощения.

При формировании «древа целей» пользуются следующими правилами:

∙формирование целей необходимых для достижения желаемого результата;

∙выделение основной цели, которая содержит описание ожидаемого результата;

∙содержание основной цели должно представлять собой иерархическую структуру, где каждая достигнутая цель, является средством для достижения вышестоящей цели;

∙подцели каждого уровня не находятся в зависимости друг от друга;

∙разветвление целей прекращается по достижению элементарного уровня, когда подцель может реализовываться без дальнейших пояснений.

Планирование.

«Мудрость – это способность предвидеть последствия совершаемых действий, готовность пожертвовать сиюминутной выгодой ради больших благ в будущем. Планирование – это оружие мудрых, но планирование – это один из самых сложных видов работы, доступных человеку» (Р.Аркофф)

Эффективность работы всего предприятия зависит от планирования, осуществляемого руководящим составом.

Планирование в управлении заключается в определении основных направлений развития деятельности организации с учётом внутренней и внешней среды. В своё содержание планирование включает следующие элементы:

1.Постановка и конкретизация целей развития всей организации и различных её подразделений с учётом определённого времени.

2.Определение задач, выполнение которых необходимо для достижения целей.

3.Определение сроков и этапов последовательности реализации поставленных задач.

4.Выявление необходимых материальных, трудовых, финансовых ресурсов необходимых для решения этих задач.

Уровень и качество планирования неразрывно связаны с профессионализмом руководителя, компетентностью сотрудников, техническим и информационным обеспечением. На иностранных предприятиях в зависимости от целей выделяют различные виды планирования:

∙в американских компаниях главное — это объединение стратегий всех подразделений и распределение ресурсов;

∙в английских — ориентация на распределение ресурсов;

∙в японских — ориентация на внедрение новшеств и повышение качества решений.

Взависимости от направленности и характера решаемых задач принято рассматривать три вида планирования:

∙стратегическое (перспективное);

∙среднесрочное (бизнес-план);

∙тактическое (текущее).

Стратегическое планирование разрабатывается на период 10-15 лет. Оно определяет главные цели деятельности фирмы и основывается на обширных ресурсах. Такое планирование ставит своей задачей научное обоснование проблем, с которыми фирма может столкнуться в будущем и основывается на стратегии компании. Стратегическое планирование включает в себя:

∙анализ перспектив развития фирмы;

∙анализ позиций в конкурентной борьбе;

∙выбор стратегии и определение приоритетов по конкретным видам деятельности;

∙анализ направлений диверсификации.

Стратегическое планирование включает также в себя выбор новых направлений развития компании, выделяются их приоритеты, разрабатываются новые возможности фирмы (расширение производственных мощностей путем строительства новых предприятий или приобретения оборудования, изменения профиля предприятия или радикальное изменение технологии). Такое планирование осуществляется на уровне высшего звена управления.

Среднесрочное планирование разрабатывается на 5 лет. Такие планы включают в себя производственную стратегию фирмы, стратегию сбыта, финансовую стратегию на пятилетний срок. Кроме этого среднесрочные планы включают в себя мероприятия, которые связаны с достижением целей долгосрочной программы развития и содержат количественные показатели

(капиталовложений, источников финансирования и т.д.). Разрабатываются такие планы в производственных отделениях. Среднесрочный план часто выражается в бизнес–плане. Бизнес-план в настоящее время является важным документом для предпринимателей, так как он демонстрирует способности компании в произведении товаров или предоставлении услуг, показывает возможность увеличение размеров прибыли и возврат вложений инвесторов.

Бизнес–план включает в себя:

∙цели и задачи, связанные с текущим моментом и перспективным направлением;

∙оценку текущего момента;

∙определение сильных и слабых сторон проекта;

∙анализ рынка;

∙информацию о потребителях продукции, услугах.

Содержание бизнес плана зависит от того с какой целью и для кого он составляется. В связи с этим выделяются 8 причин, определяющих характер бизнес плана:

1.Бизнес-план для себя. Обосновывает необходимость создания определённого дела.

2.Бизнес-план для получения кредита.

3.Бизнес-план для привлечения средств сторонних инвесторов.

4.Бизнес-план для совместного предприятия или стратегического альянса с иностранным партнером.

5.Бизнес-план для привлечения новых сотрудников.

6.Бизнес-план для заключения крупного контракта.

7.Бизнес-план для объединения с другой компанией.

8.Бизнес-план для реорганизации дела и оптимизирования операций.

Содержание, состав бизнес-плана, степень его разработки зависят от размеров будущего проекта, сферы, к которой он относится, конкуренции на рынке и т.д.

Текущее планирование разрабатывается на 1 год и включает в себя тщательную разработку оперативных планов для всей организации и для её подразделений. Текущее планирование выявляет промежуточные цели на пути достижения стратегических целей и задач. Сюда входит детальная разработка средств и способов решения задач, использование ресурсов, внедрение новых технологий с учётом конкретной ситуации. Основными звеньями текущего плана являются календарные планы.

Формирование организационного порядка.

Организационный порядок — это система относительно стабильных, долговременных иерархических связей, стандартов, норм и должностей, часто зафиксированных документально. Они регулируют взаимодействия между организациями, а также между подразделениями и людьми как членами

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Библиографическое описание:

Сандан, С. В. Особенности управленческой деятельности / С. В. Сандан. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 3 (83). — С. 505-508. — URL: https://moluch.ru/archive/83/15488/ (дата обращения: 24.04.2023).

Среди всего многообразия проблем теории и практики управления главное место, безусловно, принадлежит комплексу вопросов, связанных с содержанием управленческой деятельности, с индивидуальной деятельностью руководителя. Подобно тому, как руководитель играет центральную и наиболее важную роль в любой организационной системе, так и изучение этой деятельности объективно выступает главной проблемой теории управления. От правильного, полного понимания сущности и содержания управленческой деятельности во многом зависит решение всех иных управленческих проблем, формирование адекватного общего представления о «науке управления». Вместе с тем, изучение деятельности руководителя сопряжено с определенными трудностями.

Во-первых, деятельность руководителя объективно и неразрывно связана со всеми иными аспектами функционирования организации. Следовательно, проблема управленческой деятельности также органично вплетена во все иные управленческие и организационные проблемы и вне их не может быть адекватно решена. Изучение управленческой деятельности выступает специфическим аспектом при рассмотрении всех существующих проблем управления. С одной стороны, это позитивно, так как управленческая деятельность исследуется в широком контексте, но с другой — неопределенность предмета и сферы изучения управленческой деятельности, ее «размытость» по иным разделам теории управления.

Во-вторых, проблема управленческой деятельности принадлежит к категории междисциплинарных научных проблем, т. е. является предметом исследования в целом комплексе дисциплин (менеджмента, социологии, экономики, инженерных наук и др.).

В-третьих, психологическое изучение управленческой деятельности наиболее затруднительно в научном плане, поскольку здесь предметом исследования является такая трудноуловимая, «неосязаемая» сфера, как психическая реальность. В настоящее время достаточно хорошо раскрыты и изучены внешние проявления управленческой деятельности, гораздо в меньшей степени — ее внутреннее содержание. Тем не менее, анализ внешней картины управленческой деятельности, хотя и является объективно необходимым этапом и условием ее познания, еще недостаточен для ее глубокого и всестороннего раскрытия. Отсюда вытекает фундаментальный принцип познания управленческой деятельности — требование сочетания анализа ее внешнего, объективированного содержания и ее внутреннего, имплицитного содержания.

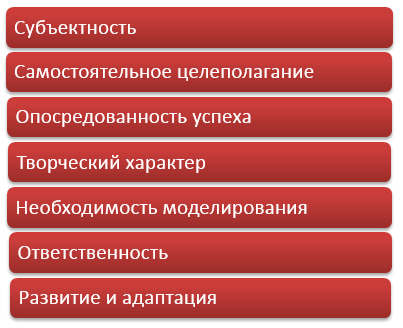

Управленческая деятельность, как один из видов профессиональной практической деятельности, обладает общими особенностями, свойственными последней. Среди них: уникальность и непредсказуемость человеческой деятельности в конкретных условиях (в том числе, с учетом ограниченных возможностей и ресурсов), способность адаптироваться к изменяющимся условиям, способность к целеполаганию, способность к самоорганизации и развитию. Помимо этого, управленческая деятельность характеризуется рядом присущих ей особенностей, к краткому рассмотрению которых мы и переходим.

1. Субъектность управленческой деятельности. Управленческая деятельность принципиально субъектна. Конечно, по определению, субъектна любая деятельность, так ее всегда осуществляет некоторый субъект, но в случае управленческой деятельности личные качества субъектов управления, их профессиональный опыт и этическая позиция играют существенную роль.

2. Самостоятельное целеполагание, осуществляемое субъектом управленческой деятельности (субъектом управления), является ее неотъемлемой чертой. Как правило, он самостоятельно формулирует не только цель своей деятельности, но и цель деятельности управляемой системы, декомпозирует их на задачи, формулирует способы достижения цели. В некоторых случаях (например, при тоталитарном режиме), правда, субъект управления лишь транслирует цели, сформулированные метасистемой.

3. Опосредованность результата управленческой деятельности заключается в том, что непосредственным результатом управленческой деятельности является управляющее воздействие, оказываемое на управляемую систему. Но осуществляется это воздействие не само по себе, а с целью обеспечить требуемое поведение управляемой системы. Предметом управленческой деятельности является деятельность управляемой системы. То есть конечным (опосредованным) результатом управленческой деятельности является состояние (результат деятельности) управляемой системы. И именно по этому результату оценивается эффективность управления, эффективность управленческой деятельности.

Действительно, бессмысленно оценивать эффективность деятельности директора предприятия по числу приказов, которые он подписал, или инструкций и положений, которые он утвердил. Эффективность деятельности директора характеризуется эффективность функционирования, возглавляемого им предприятия или организации (какие критерии — экономические, социальные, экологические и др.). Хотя, к сожалению, приходится признать, что иногда, особенно в сильно бюрократизированных структурах, «эффективность» управления оценивается числом обработанных «бумажек», проведенных проверок и других «мероприятий».

4. Творческий характер управленческой деятельности. По сути, управление — это принятие решений. А процесс принятия решений невозможно полностью формализовать, в нем всегда присутствуют как неопределенные факторы, так и элементы творчества. В то же время, творчество во многом регламентировано существующими правовыми, этическими и другими нормами, «зажато» ресурсными и другими ограничениями. Примером может служить различие социокультурных управленческих традиций России и Запада — в России управленец во многом свободен, на Западе — почти полностью зажат существующими рамками.

5. Необходимость моделирования (предвидения, прогнозирования поведения управляемой системы в зависимости от управляющих воздействий) проиллюстрируем на примере организационного управления.

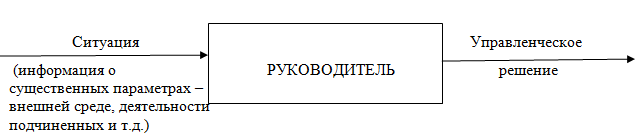

Процесс принятия руководителем (субъектом управления) управленческих решений заключается в том, чтобы в каждой конкретной ситуации выработать некоторое решение (см. Рис. 1).

Рис. 1. Процесс принятия управленческих решений

Конечно, желательно, чтобы это решение было «хорошим», научно говоря — оптимальным. Но что имеет руководитель для того, чтобы принять оптимальное решение? Современный менеджмент предлагает руководителю комплект лучших практик (best practices) — решений, принятых другими руководителями в некоторых стандартных ситуациях и оказавшихся эффективными (в этих ситуациях!). Но для конкретного руководителя вероятность встретить в своей практике ситуацию, точно совпадающую с описанной в учебнике по менеджменту, крайне мала. Выход — проанализировать возможные варианты и их последствия, после чего выбрать наилучшее.

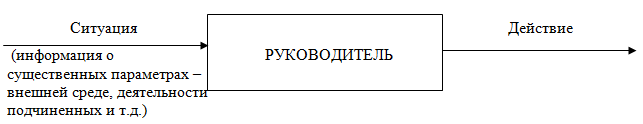

Для того чтобы руководитель мог предсказать последствия принимаемых решений, ему нужно знать реакцию на них его подчиненных. «Подчиненный» (управляемая система — человек, группа, коллектив), точно так же, как и руководитель, обладает свойством активности — имеет свои предпочтения и интересы, то есть тоже принимает решения о выбираемом действии (см. Рис. 2). Для него элементом «ситуации» являются решения руководителя.

Рис. 2. Процесс принятия решений подчиненных

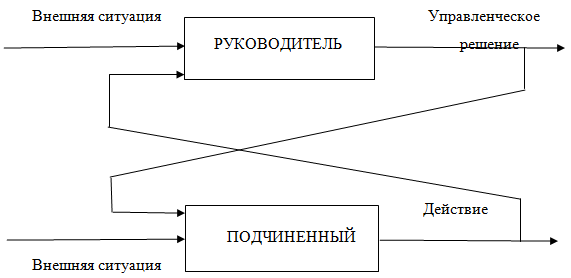

Таким образом, получаем упрощенную схему взаимодействия руководителя и подчиненного, приведенную на Рис. 3.

Рис. 3. Схема взаимодействия руководителя и подчиненного

Следовательно, руководитель должен прогнозировать поведение подчиненных как реакцию на то ли иное управленческое решение. Следует отметить, что в случае, когда подчиненный более дальновиден, чем руководитель, может иметь место эффект обмена ролями, при котором участники «меняются местами» и подчиненный начинает навязывать руководителю выгодные для себя решения.

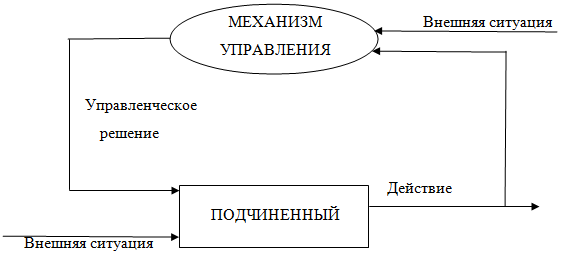

Взаимодействие, приведенное на Рис. 3, представляет собой «замкнутый круг». Подставим вместо руководителя механизм управления — процедуру принятия им управленческих решений (на входе этой процедуры — действие подчиненного и внешняя ситуация, на выходе — конкретное управленческое решение). Получим структуру, приведенную на Рис. 4, в рамках которой механизм управления детерминирует управленческие решения, принимаемые руководителем.

Рис. 4 Механизм управления

Искусство управления, условно говоря, заключается в том, чтобы добиться от подчиненных требуемых действий. Значит, необходимо выбрать такой механизм управления, при котором подчиненные выбирают требуемые для руководителя действия. Сделать это можно, сначала решив задачу анализа: имея модель поведения подчиненного, найти, какие действия он будет выбирать при том или ином механизме управления. А затем, имея решение задачи анализа, решить задачу синтеза — поиска механизма, приводящего к нужным действиям подчиненных. Более того, руководитель должен прогнозировать не только действия подчиненных, но и всю ситуацию. Ведь существует расхожее выражение: «руководить — значит предвидеть».

Подобным образом дело обстоит и при управлении техническими системами (за исключением того, что техническая система не обладает свойством активности): на этапе анализа на основании модели управляемой системы прогнозируется его поведение в зависимости от управляющих воздействий, а затем на этапе синтеза выбирается управляющее воздействие, обеспечивающее требуемое поведение управляемой системы.

6. Ответственность субъекта управления за процесс и результаты своей деятельности и деятельности управляемых им субъектов и/или объектов. Действительно, субъект управления несет ответственность не только за непосредственные результаты своей собственной деятельности, но и за ее опосредованный результат — за состояние управляемой системы и результаты ее деятельности.

Причем эту ответственность (во всех ее аспектах — социальном, экономическом, экологическом и др.) он несет и перед управляемой системой, и перед метасистемой, и перед внешней средой. То есть спецификой управленческой деятельности является «социальный» характер ее процесса и результатов. «Руководитель отвечает за все!».

7. Развитие и адаптация. Особенностью управленческой деятельности является необходимость развития как субъекта управления, так и управляемой системы, а также их адаптация к изменяющимся внешним и внутренним условиям. Развитие субъекта управления, осуществляемое им самим, может рассматриваться как саморазвитие, в то время как объект/субъект управления может как осуществлять саморазвитие, так и быть объектом управляемого развития.

Успех в любой сфере деятельности зависит именно от особенностей управленческого, руководящего состава, который может наилучшим образом реализовывать потенциал и способности подчиненных.

Литература:

1. Новиков Дмитрий Александрович, Методология управления. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. — 128 с. (умное управление)

2. Управление таможенным делом: Учебное пособие / В. В. Макрусев, В. А. Черных, B. Т. Тимофеев, А. Ф. Андреев, М. В. Бойкова, И. Н. Колобова, В. Ю. Дианова, C. В. Барамзин, В. Ф. Волков; Под общей ред. В. В. Макрусева и В. А. Черных. — СПб.: Троицкий мост, 2012. — 448 с.: ил.

Основные термины (генерируются автоматически): управленческая деятельность, управляемая система, субъект управления, механизм управления, руководитель, решение, деятельность, Запад, процесс принятия, управленческое решение.

Актуальностью выбранной темы состоит в том, что среди всей разносторонности проблемы практики и теории управления важнейшее место, несомненно, принадлежит совокупности вопросов, связанных с введением деятельности по управлению, а кроме того с индивидуальной деятельностью руководителя. Аналогично тому, как субъект управления играет центральную и самую значимую роль в любой системе, так и изучение этой деятельности является важной проблемой теории управления. От правильного, полноценного понимания характера и сущности управленческой деятельности в основном зависит решение всех других управленческих усложнений и проблем, формирование адекватного общего понятия о «науке управления». Изучение деятельности руководителя связано с определенными трудностями.

Управленческая деятельность – это такая модель профессиональной деятельности, нестандартность которой определяется ее основной и общей задачей – важность совместной организации деятельности других людей в направлении достижения общих целей и задач, а также опорой при этом на принцип иерархии. Управленческая деятельность распознается интеллектуальным содержанием, так как нацелена на выработку, практическую реализацию и принятие управленческих решений, предназначенных для изменения состояния и течения общественных процессов, сознание, поведение и деятельность людей. Она показывает социальную действительность и все то, что происходит в ней, находит ресурсы, которые в ней находятся, средства и резервы, а так же находит оптимальные методы ее совершенствования и перехода на более высокий уровень. Главный ее смысл – освоение новой характеристики управляемого процесса, что невыполнимо без значительных усилий. Управленческая деятельность представляет собой систему управленческих процессов. Управленческие процессы — это целенаправленные решения и действия, которые используются менеджерами в определенной последовательности и комбинации. При этом не стоит забывать, что не все менеджеры занимают одинаковую позицию и роль в организации. В организациях существуют иерархии, менеджеры выполняют различные функции, также есть и различные виды управленческой деятельности.

Рисунок 1. — Структура управленческой деятельности [2]

Управленческая деятельность, как вид профессиональной практической деятельности, обладает едиными отличительными чертами, присущие последней. Среди которых: редкость и непредсказуемость деятельности человека в конкретных условиях, умение приспособления к меняющимся условиям, способность к целеполаганию, способность к самоорганизации и прогрессированию. Помимо всего этого, управленческая деятельность характеризуется комплектом характерных ей отличительных черт:

1. Субъектность управленческого дела. Любая деятельность субъектна, так ее всегда реализует некий субъект, а в случае управленческой деятельности личные свойства субъектов управления, их позиция и профессиональный опыт имеют важное значение.

2. Самостоятельное целеполагание, реализуемое субъектом управленческой деятельности, является ее существенной чертой. Чаще всего, он самостоятельно формулирует задачу своего движение и задачу деятельности управляемой системы, разделяет их на задачи, выражает способы свершения цели.

3. Опосредованность преуспевания управленческой деятельности состоит в том, что успехом управленческой деятельности считается управляющее воздействие, оказываемое на регулируемую систему. Данное влияние осуществляется не само по себе, а с целью предоставить требуемое поведение управляемой системы. Темой управленческой деятельности является деятельность управляемой системы. То есть финальным результатом этой деятельности является результат деятельности управляемой системы. И, безусловно, согласно этому результату расценивается результативность управления, результативность управленческой деятельности. Эффективность работы каждого управляющего субъекта характеризуется эффективностью функционирования, возглавляемой им организации.

4. Творческий характер управленческой деятельности. Фактически, управление, как показывает практика, это процесс принятие решений. А такой процесс нельзя полностью смоделировать, так как в нем всегда присутствуют неопределенные факторы и элементы творчества. В то же время, творчество во многом ограничено существующими этическими правовыми, и другими нормами, «стеснено» ресурсными и другими различными ограничениями.

5. Необходимость моделирования Процесс принятия управленческих решений субъектом управления основан на том, чтобы к конкретной ситуации разработать некоторое решение. Конечно, лучше, чтобы это решение было самым эффективным. Однако что есть у субъекта управления для принятия наилучшего решение? Нынешний менеджмент предлагает руководителю набор лучших практик — решений, установленных другими начальствами в некоторых стандартных ситуациях и оказавшихся результативными в конкретных обстановках. Однако для руководителя весьма невелика вероятность столкнуться в своей практике с ситуацией, совпадающей с описанной в книге по менеджменту. У него есть еще один выход, который заключается в анализе всех возможных вариантов и последствий, выборе наилучших. Для предсказания руководителем последствий принимаемых решений, ему нужно понимать как отреагируют на них его подчиненных. «Подчиненный» тоже, как и руководитель, обладает свойством активности, у него есть свои интересы и предпочтения, то есть тоже участвует в принятии решения о выбираемом действии. Это значит что руководитель должен прогнозировать и моделировать поведение подчиненных как реакцию на какое-либо управленческое решение. Искусство управления, короче говоря, заключается в том, чтобы добиться от подчиненных требуемого поведения. Следовательно, необходимо выбирать такие механизмы управления, при которых подчиненные будут выбирать требуемые для руководителя действия. Сделать это можно, сначала решив задачу анализа: имея модель поведения подчиненного, выискать, какие действия он будет проводить при том или ином механизме управления, далее решить задачу синтеза — найти механизм, приводящий к необходимым поступкам подчиненных. Более того, управляющий обязан предсказывать не только действия подчиненных, но и всю обстановку. Ведь имеется расхожее выражение: «руководить — значит предвидеть». аналогичным образом и при управлении техническими системами: в процессе анализа на основании модели управляемой системы прогнозируется его поведение в зависимости от управляющих воздействий, далее на этапе синтеза выбираются управляющие воздействия, обеспечивающие требуемое поведение управляемой системы.

6. Ответственность субъекта управления за итоги собственной работы, работы контролируемых им субъектов, объектов и процессы, либо совместно. Воистину, субъект управления отвечает за результаты своей деятельности и за ее итог — за состояние управляемой системы и итог ее деятельности. Данную обязанность субъект несет перед управляемой системой, перед метасистемой и перед внешней средой. Это означает что особенностью управленческой деятельности считается «общественный» характер ее процесса и итогов.

7. Развитие и адаптация. Характерной чертой управленческой деятельности считается важность развития как управляемой системы, так и самого субъекта управления, а также их способность к адаптации постоянно изменяющихся внешних и внутренних условий. Рост субъекта управления, который осуществляется им лично, рассматриваться как саморазвитие, в то время как непосредственно объект либо субъект управления реализовывать саморазвитие, либо являться объектом управляемого совершенствования.

Подводя итог, мы с уверенностью можем сказать то, что преуспевание хоть в какой сфере деятельности зависит в основном от руководящего и управленческого состава, который может наилучшим образом осуществлять и развивать потенциал и способности своих подчиненных.

Особенности управленческой деятельности руководителя

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Вологодский государственный технический университет

Экономический факультет

Курсовая работа

Особенности управленческой деятельности руководителя

Студентки 1 курса

Вологда 2013

Содержание

Введение

. Теоретические основы эффективной организации управленческой деятельности руководителя

.1 Сущность и особенности управленческого труда руководителя

.2 Модель современного руководителя

.3 Методы и стили управления персоналом

2. Определение особенностей управленческой деятельности руководителя

.1 Общая характеристика и технико-экономические показатели ООО «ОЛИМПИС»

.2 Диагностика и определение стиля управления Соболева Н.В. — руководителя (директора) ООО «ОЛИМПИС»

.3 Направления совершенствования управленческой деятельности (стиля управления) руководителя ООО «ОЛИМПИС»

Заключение

Список используемой литературы

Приложение

Введение

Сущностное отличие управленческой деятельности от других форм человеческой активности состоит в принятии социально значимых, затрагивающих интересы множества людей решений и ответственности за их правильность и эффективность перед собственником.

Разрешение противоречия между общими и частными характеристиками управленческой деятельности, а также влияние личностных качеств руководителя на механизм принятия решений выражается понятием стиль управления. Стиль управления — привычная для конкретного руководителя система методов, реакций на возникающие ситуации, используемая им в своей практической деятельности. От стиля руководства зависит эффективность деятельности организации, ее возможные пути развития.

В современных условиях уже накоплен значительный багаж знаний, вобравший в себя опыт лучших организаций, добившихся значительных успехов в деле мобилизации персонала, — набор правил, принципов и технологий, которые могут быть использованы руководителями, поставившими перед собой цель получить максимальную отдачу от всех ресурсов, имеющихся в распоряжении организации.

В современном обществе любая деловая организация в большей степени зависит от ее сотрудников. Отражением этого в области науки и образования служит бурное развитие и широкое распространение знаний в области управления персоналом.

Таким образом, для эффективного управления организацией необходимо знать в совершенстве методы управления персоналом, особенности управления руководителя, стили управления, применять различные подходы, что мы и будем рассматривать в данной курсовой работе.

Объект исследования: управленческая деятельность руководителя.

Предмет исследования: факторы влияния на управленческий труд руководителя.

Целью данной курсовой работы является изучение особенностей стиля управления, то есть стилей управления руководителя.

Задачи исследования:

1.изучить теоретические основы эффективной организации управленческой деятельности руководителя;

2.дать характеристику предмета исследования;

.рассмотреть работу руководителя конкретной организации;

.представить направления по совершенствованию труда руководителя.

Методы исследования: наблюдение.

В практической части курсовой работы использована методика «Определение стиля управления персоналом», разработанная Захаровым В.П.

1. Теоретические основы эффективной организации управленческой деятельности руководителя

1.1 Сущность и особенности управленческого труда руководителя

Управление персоналом — целенаправленная деятельность руководящего состава организации, а также руководителей и специалистов подразделений системы управления персоналом, которая включает разработку концепции и стратегии кадровой политики и методов управления персоналом.

Кадровый менеджмент, или управление людьми, имеет большое значение для всех организаций — больших и малых, коммерческих и государственных. Управление персоналом включает в себя множество различных аспектов: постановка цели, строение планов действий, заинтересованность людей в ее результатах, проверка того, все ли идет, как следует, а также — это организация трудового процесса. От организации труда, от правильного и эффективного использования рабочего времени, от рационального построения рабочего места напрямую зависит производительность труда работников предприятия.

Эта деятельность заключается в формировании системы управления персоналом, планировании кадровой работы, проведении маркетинга персонала, определении кадрового потенциала и потребности организации в персонале. Технология управления персоналом организации охватывает широкий спектр функций от приема до увольнения кадров.

Она предусматривает информационное, техническое, нормативно-методическое, правовое и делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом. Руководители и работники подразделений системы управления персоналом организации также решают вопросы оценки деятельности подразделений системы управления организации, оценки экономической и социальной эффективности совершенствования управления персоналом.

Роль управления персоналом в организационной структуре зависит от изменяющейся социально-экономической обстановки, принятой стратегии, квалификации персонала.

Основной частью управления персоналом является развитие социальной среды организации, которая формируется:

1.Самим персоналом с его демографическими и профессионально-квалификационными признаками.

2.Социальная инфраструктура самой организации и все, что определяет качество трудовой жизни работника, включая степень удовлетворения его личных потребностей через труд в данной организации.

Социальная среда организации взаимосвязана с техническими и экономическими сторонами функционирования организаций и составляет с ними единое целое.

Успешность работы любой организации зависит от результативности совместного труда персонала, его квалификации, профессиональной подготовки и уровня образования, а также от условий труда, способствующих или препятствующих с одной стороны удовлетворению материальных потребностей работника, а с другой стороны высокоэффективному труду организации в целом.

.2 Модель современного руководителя

Для того чтобы успешно реализовать свои профессиональные функции, руководитель должен:

1.обладать определенными знаниями и умениями;

2.иметь соответствующие личные качества;

.руководствоваться этическими нормами;

.иметь навыки и способности эффективно и управлять;

.преодолевать ограничения саморазвития.

Это составляющие модели руководителя. Рассмотрим каждую из них в отдельности.

Знания и умения руководителя. Во всем мире современный руководитель воспринимается как эффективный, инновационный руководитель. А для этого он должен знать закономерности функционирования рыночной экономики, теорию и практику современного руководителя, формы и методы мотивации людей, теорию организации и методы моделирования организационных структур хозяйствования, методы комплексного анализа результатов деятельности организации./5/

Руководитель должен уметь нестандартно мыслить, находить необходимые решения в условиях высокой степени риска; осуществлять бизнес-проектирование, разрабатывать, корректировать и реализовать бизнес-план; осуществлять маркетинговые исследования, прогнозировать развитие организации с учетом потребностей рынка; уметь владеть собой.

Личные качества руководителя:

.широкий кругозор;

.профессионализм и творческий подход к работе;

.инициативности, изобретательность;

.уверенность в себе, целеустремленность;

.коммуникабельность, стремление работать в коллективе и с коллективом;

.самообладание, стрессоустойчивость;

.психологическая способность влиять на людей;

.ответственность, моральная надежность;

Этические нормы руководителя. Слово этика в переводе с греческого означает привычку, обычай, правила поведения. Этика имеет дело с принципами, определяющими правильное и неправильное поведение. Этика подразделяется на теоретическую (философскую) и практическую (или нормативную). Практическая этика обосновывает нравственные принципы, идеалы, нормы. На этические нормы руководителя оказывают влияние два рода факторов: факторы, связанные с корпорацией (традиции корпорации, законодательство), и факторы, связанные с обществом (традиции страны, материальная и духовная культура общества, общественное мнение, чисто человеческие этические нормы).

Руководитель в своей деятельности руководствуется общепринятыми правилами и нормами:

1.следовать методами честной конкуренции;

2.не использовать грязные деньги;

.выполнять данные обещания и следовать сказанному слову;

.не манипулировать людьми;

.быть требовательным, но не оскорблять достоинство;

.проявлять воспитанность и хорошие манеры./5/

Навыки и способности эффективно управлять. На эффективность управления оказывают влияние:

1.способность управлять собой;

2.упор на постоянный личный рост;

.способность принимать непопулярные, но оправданные по ситуации решения;

.навыки и упорство в решение проблемы;

.способность влиять на окружающих;

.способность обучать и развивать навыки подчиненных.

Ограничения саморазвития руководителя. Среди таких недостатков отметим следующие:

1.неумение управлять собой;

2.нечеткие личные цели и ценности;

.недостаточность навыков в решении проблемы;

.недостаток творческого потенциала;

.неумение влиять на людей, обучать их;

.недопонимание особенностей и процессов управления.

Современная экономическая жизнь характеризуется нарастанием и усложнением происходящих в ней процессов и проблем, постоянной борьбой за рынки сбыта, ресурсы и прибыльность, проблемами использования наемных рабочих, стрессами и неопределенностью в работе организаций, вымыванием традиционных ценностей. Поэтому требования к современному руководителю растут. От него требуется способность эффективно управлять собой и своим временем, проявлять свои личные ценности и собственные цели, поддерживать собственный рост и развитие, быстро и эффективно решать проблемы, гибко реагировать на изменения ситуации, использовать современные управленческие приемы и подходы в отношении своих подчиненных, создавать и совершенствовать группы людей, способные быстро становится изобретательными и результативными в работе.

.3 Методы и стиль управления персоналом

Под методами управления персоналом подразумевают способы воздействия на отдельных работников, рабочие группы и трудовые коллективы для координации их совместной профессиональной деятельности.

Все методы управления персоналом делятся на три группы: организационно-распорядительные (административные), экономические и социально-психологические.

Административные методы:

1.Формирование структуры и функций органов управления;

2.Формирование штатного расписания;

3.Утверждение административных правил, норм, нормативов;

.Разработка положений о внутриорганизационных процедурах, должностных инструкций, стандартов организаций.

.Издание приказов и распоряжений;

.Подбор и расстановка кадров;

7.Юридическое и правовое обеспечение производственных отношений.

Административные методы ориентированы на такие мотивы поведения, как осознанная необходимость дисциплины труда, чувство долга, стремление человека трудиться в определенной организации, культура трудовой деятельности. Эти методы воздействия отличает прямой характер воздействий: любой регламентирующий и административный акт подлежит обязательному исполнению. Для административных методов характерно их соответствие правовым нормам, действующим на определенном уровне управления, а также актам и распоряжениям вышестоящих органов управления.

Экономические методы:

— хозяйственный расчет;

капитальные вложения;

— система амортизационных отчислений;

— плата за фонды;

использование фондов развития производства;

системы материального стимулирования, распределения прибыли.

С помощью экономических методов осуществляется материальное стимулирование коллективов и отдельных работников. Они основаны на использовании экономического механизма управления. К экономическим методам управления относятся также ценообразование, кредитование, система дотаций, осуществление материальных санкций. Каждый из этих методов специфичен. Часть из них можно использовать только в широких масштабах управления — народное хозяйство, отрасль, другие же используются независимо от уровня управления.

Социально-психологические методы:

1.социальное планирование и социальную поддержку,

2.развитие потенциала коллектива, групп и работников,

.формирование и поддержание благоприятной социально-психологической атмосферы в организации,

.формирование команд,

.соучастие работников в принятии решений,

.формирование привлекательной миссии и видения будущего коллектива, группы, организации,

.создание и повышение уровня качества трудовой жизни,

.индивидуальный подход к работникам,

Социально-психологические методы основаны на использовании социального механизма управления (система взаимоотношений в коллективе, социальные потребности). Специфика этих методов заключается в значительной доле использования неформальных факторов, интересов личности, группы, коллектива в процессе управления персоналом.

Методы искусства управления эффективно применяются в таком важном аспекте управленческой деятельности, как стиль руководства, так как в привычной манере поведения руководителя по отношению к подчиненным, в том, как он обычно говорит, слушает других людей, как он реализует управленческие решения. Каждая организация имеет свои неповторимые специфические особенности, и каждый руководитель уникален, наделен своими неповторимыми способностями, талантами. Поэтому четко классифицировать стили управления весьма трудно, хотя такие попытки предпринимались неоднократно.

А.А. Русалинова характеризует стиль руководства как «стабильно проявляющиеся особенности взаимодействия руководителя с коллективом, формирующиеся под влиянием как объективных и субъективных условий управления, так и индивидуально-психологических особенностей личности руководителя «.

Самой популярной остается до сих пор типология индивидуальных стилей руководства, разработанная еще в 30-е годы эмигрировавшим в США немецким психологом Куртом Левиным (1890-1947). Долгожительство этой, ставшей классической, типологии объясняется, скорее всего, ее предельной простотой и наглядностью. В ней выделены три ведущих стиля руководства:

1.Авторитарный;

2.Демократический;

.Нейтральный (или анархический)./3/

Проанализируем сравнительную характеристику основных стилей управления по К. Левину.

Авторитарный (директивный) стиль характеризуется централизацией власти в руках руководителя. Руководитель единолично принимает решения, жестко определяет деятельность подчиненных, сковывая их инициативу. Дела в группе он планирует заранее. Подчиненным известны лишь ближайшие цели, и они имеют минимум необходимой информации. Контроль над деятельностью подчиненных основан на силе власти руководителя. Его голос всегда является решающим, всякая критика в его адрес пресекается. Существует и такая разновидность директивного стиля руководства, когда авторитарное поведение руководителя выражается в мелочной опеке над подчиненными, в стремлении к сверхконтролю, в боязни делегировать часть своих полномочий своим заместителям, в желании знать все и лично отвечать за все. Такой руководитель может быть мягок в обращении с подчиненными, но безжалостен в свертывании их инициативы и творческой самодеятельности. Данную разновидность называют конкретным авторитарным стилем руководства. Систематическое применение такого стиля вырабатывает у подчиненных стереотип ожидания «указаний сверху», снижает уровень их творческой активности и индивидуальной производительности. Тем не менее, следует иметь в виду объективные достоинства директивного стиля — возможность достижения полной и быстрой централизации управленческих воздействий. Власть, будучи сосредоточенной в руках одного лица, позволяет оперативно вмешиваться в деятельность любых исполнительных уровней и при необходимости «наводить» там порядок. Авторитарный стиль руководства нельзя признать оптимальным на все случаи руководства именно потому, что единоличие в принятии решений «сверху» подавляет инициативу «снизу».

Французский социолог Б. Гурней показал, что ни один руководитель не может добиться даже средней по своему уровню эффективности работы своих сотрудников, если он ограничивается применением властных методов: их использование порождает у подчиненных пассивность и безучастность./8/ Авторитарный руководитель может добиваться выполнения своих решений даже вопреки здравому смыслу, но он не может заставить подчиненных думать о нем так, как он того хочет. Поэтому он не может создать в группе устойчивый дух постоянного сотрудничества и взаимодоверия.

Демократический (коллегиальный) стиль основан на том, что руководитель децентрализует свою управленческую власть. Принимая решение, он консультируется с подчиненными и тем самым дает им возможность принимать участие в выработке решений. Подчиненные получают достаточно информации, чтобы иметь представление о перспективах работы. При этом стиле управления руководитель делегирует свои функции и полномочия подчиненным. Инициатива с их стороны всячески стимулируется.

Коллегиальный стиль предполагает активное участие подчиненных в принятии решений, и в этом он сходен с разрешительным стилем. Однако при коллегиальном стиле руководитель всегда оставляет за собой право окончательного решения (хотя может и не пользоваться этим правом). В этом есть сходство с директивным стилем. Коллегиальный стиль основан на принципах свободной дискуссии и критики недостатков «сверху донизу» и «снизу доверху». Ответственные решения обычно принимаются коллективным органом — инициативной группой, состоящей из лидеров коллектива. Там, где это принято, роль инициативных групп играет общее рабочее собрание или совещание на уровне «треугольников». Коллегиальный руководитель обычно воспринимается как «демократ», поскольку он всегда озабочен развитием личной деловой инициативы своих подчиненных. Он предоставляет им большие возможности для проявления своей самостоятельности, но никогда не идет на поводу у подчиненных. Всегда требователен и неумолим к злостным нарушителям дисциплины. При коллегиальном стиле руководитель, как правило, не вникает в мелкие детали работы подчиненного, не навязывает ему мелочной опеки и контроля, но постоянно формулирует цели, подчеркивает свой интерес к работе подчиненного, при необходимости дает советы, предлагает варианты решений, систематически контролирует. Подчиненные в таких ситуациях обычно болеют за общее дело и бывают лучше информированы о положении дел не только у себя в группе, но и на предприятии в целом. Коллегиальный руководитель больше ориентирован на деловые способности подчиненных, чем на личностные качества. Он постоянно считается с мнением специалистов, стремится создать дух сотрудничества и взаимопонимания в группе с тем, чтобы увеличить эффективность труда. Контроль над деятельностью подчиненных носит преимущественно коллективный характер.

Нейтральный (либеральный) стиль характеризуется минимальным вмешательством руководителя в деятельность подчиненных. Руководитель чаще всего действует как посредник, обеспечивающий своих сотрудников информацией и материалами, необходимыми для работы, Обычно он пускает все дела на самотек, реагируя лишь тогда, когда на него оказывают давление либо снизу, либо сверху. Как правило, при таком стиле среди подчиненных выдвигаются один-два человека, которые управляют группой и фактически спасают дело. Про руководителей-либералов, переложивших свои функции на плечи подчиненных, обычно говорят, что они «пешки», «флюгеры группы». Однако в производственных условиях, где ритм руководства объективно требует постоянных оперативных вмешательств и контроля, либеральный стиль руководства — явление редкое. Тем не менее, среди кандидатов на руководящие должности попадаются лица с известным субъективным предрасположением, к практическому применению именно либерального стиля. Он отвечает их натуре, личностным и индивидуально-психологическим качествам. Обычно либо это люди, плохо знающие дело и выполняющие свои руководящие функции из тактических соображений личной карьеры с прицелом на другую работу в будущем, либо это по натуре добросовестные, ответственные люди, но с чертами инертности и безволия. Такими чертами обладают психастенические личности, для которых характерны пониженная самооценка, впечатлительность, застенчивость, робость, неуверенность в столкновении с трудными ситуациями, доверчивость или, наоборот, болезненное мудрствование.

В некоторых ситуациях этот стиль может быть более эффективным, чем другие. Так, например, со стороны индивидуального подхода к подчиненным этот стиль вполне оправдан для отдельных, многоопытных и авторитетных руководителей, успешная деятельность которых невозможна без творческой самостоятельности их подчиненных.

Нетрудно заметить, что основным критерием, отличающим один стиль управления от другого, является способ принятия решения руководителем.

Отличают эти стили друг от друга многие параметры: характер принятия решений, степень делегирования полномочий, способ контроля, набор используемых санкций. Но главное различие между ними — предпочитаемые методы управления. Группа так называемых командных методов соответствует авторитарному стилю руководства, договорные и социально-психологические методы больше отвечают демократическому стилю, нейтральный стиль характеризуется вообще бессистемностью в выборе методов управления.

При исследовании Левин обнаружил, что авторитарное руководство добивалось выполнения большего объема работы, чем демократичное. Однако на другой чаше весов были низкая мотивация, меньшая оригинальность, меньшее дружелюбие в группах, отсутствие группового мышления, большая агрессивность. По сравнению с демократичным руководством, в либеральном объем работы уменьшается, качество работы снижается, появляется больше игры и в опросах выражается предпочтение демократичному руководителю. Более поздние исследования не полностью подтвердили выводы о том, что автократичное руководство обеспечивало более высокую продуктивность, но более низкую степень удовлетворенности, чем демократичное. Тем не менее, исследование Левина дало основу для поисков другими учеными стиля поведения, который может привести к высокой производительности труда и высокой степени удовлетворенности.

К. Левин дал толчок исследованиям в области стилей управления. Деловому человеку следует знать, какой из стилей управления ему больше всего подходит, в каких случаях следует применять методы партисипативного управления, каковы возможности адаптивного, гибкого управления, какой стиль управления предпочтителен в соответствующих ситуациях.

2.1 Общая характеристика и технико-экономические показатели ООО «ОЛИМПИС»

ООО «ОЛИМПИС» в г. Вологда является производственно-торговым предприятием, основными видами деятельности которого являются:

1.продажа спортивного, туристического инвентаря и снаряжения;

2.продажа спортивного оборудования;

.производство и продажа мягких игровых модулей;

.комплектация детских садов, школ, спортивных объектов.

Фирма начала свою работу в ноябре 2006 года как организация, занимающаяся оптовой и розничной продажей спортивного оборудования и инвентаря. Уже в конце первого квартала 2008 года плотно приступила к производству мягких игровых модулей, а в конце 2009 года по просьбе одной из школ г. Вологды разработала дизайнерский проект мягкой эстафетно-игровой зоны. На данный момент ООО «ОЛИМПИС» успешно работает по всем вышеперечисленным направлениям.

Основой торговой деятельности организации является успешное партнерство с производителями товаров, а так же официальными дилерами в России зарубежных фирм. ООО «ОЛИМПИС», приобретая товар по оптовым ценам производителя, продает его с увеличением цены в среднем на 20-30%, причем эти цены являются ниже прайсовых цен, работающих в этой же сфере деятельности. Возможность реализации товара по столь умеренным ценам появляется за счет того, что ООО «ОЛИМПИС» имеет свою собственную торговую площадь, а, следовательно, нет расходов на аренду. Продажа осуществляется за счет договоров с бюджетными организациями.

Производство мягких игровых модулей является новинкой, на сегодняшний день «ОЛИМПИС» — единственная компания в области, изготавливающая данный продукт. Процесс производства мягких модулей довольно прост: фигурно вырезанный пенополиуретан упаковывается в разноцветные чехлы специального кроя. Пенополиуретан или поролон повышенной плотности заказывается у Московских производителей, ими же и вырезается нужной формы и размеров, чехлы изготавливаются из ПВХ ткани при помощи швейной машины и портнихи. Следующий этап производства — это соединение двух составляющих.

Мягкие игровые модули могут использоваться как в отдельности, так и объединенные в группы. Над этой задачей трудится дизайнер, составляющий из обычных призм, кубов, брусков, цилиндров детские игровые зоны в виде паровозиков, самолетов, мебели, животных, замков, а так же эстафетных наборов и даже физкультурно-игровых залов. Существует опыт составления особых проектов по размерам, желанию, специфики работы заказчика. (Приложение №1)

2.2 Диагностика и определение стиля управления Соболева Н.В. — руководителя (директора) ООО «ОЛИМПИС»

ООО «ОЛИМПИС» — это небольшое производственно-торговое предприятие, его руководитель является основоположником деятельности фирмы. Еще несколько лет назад в организации было всего несколько сотрудников: директор, 2 швеи и 3 разнорабочих. То есть руководитель совмещал в себе большое количество должностей, налаживал производство с самого начала. В настоящее время штат сотрудников значительно увеличился: теперь в фирме есть менеджеры, бухгалтер, технолог, дизайнер, делопроизводитель, а также достаточное количество работников на производстве. Все это за счет того, что Н.В. Соболев сумел настроить своих работников на правильное и эффективное использование рабочего времени, рационально построил рабочие места, ведь от этого напрямую зависит производительность труда работников предприятия. Руководитель ООО «ОЛИМПИС» является не только грамотным управленцем, его интересует весь процесс работы до последних мелочей. Каждый день, утром руководитель проводит планерки, конференции, они носят кратковременный характер (максимум 15 мин.) и повторяемость. На конференциях докладывается проделанная работа за предыдущий день и решается, что делать на сегодняшний день. Основными требованиями здесь являются краткость изложения и максимальная информативность.

В своей работе руководитель использует все методы управления персоналом организационно-распорядительные (административные), экономические и социально-психологические.

Для решения исследовательских задач была использована методика «Определение стиля управления персоналом», разработанная В.П. Захаровым (с изменениями и дополнениями).

Методика направлена на определение стиля руководства трудовым коллективом.

Задание: Выявить стиль управления руководителя ООО «ОЛИМПИС»

Цель: Апробировать критерии оценки стиля управления и сделать выводы о необходимости его совершенствования

Методы:

) наблюдения;

2) экспертных оценок.

Выбор экспертов осуществляется из числа управленческого персонала (при необходимости — представителей производственных подразделений) на основе пропорционального делегирования:

а) коллег;

б) подчиненных;

в) руководителей.

Инструкция: из приведённых ниже 16 групп утверждений, отражающих различные аспекты взаимодействия руководства и коллектива, необходимо отметить в каждом из них соответствующий вариант (а, б, в), свойственный коменданту общежития «N» Ивановой Н.В.

Полученные данные занести в таблицу 2 — «Результаты наблюдений»

Таблица 2 — Результаты наблюдений

Номер групп утвержденийВариант ответаабв12345678910111213141516

Группы утверждений, отражающих различные аспекты взаимодействия руководства и коллектива:

1 группа

а)руководитель требует, чтобы обо всех делах докладывали именно ему;

б)руководитель стремится, все вопросы решать вместе с подчинёнными и для единоличного решения оставляет лишь самые срочные и оперативные;

в)многие важные дела решаются в предприятии фактически без участия руководителя и его функции выполняют другие должностные лица.

2 группа

а)руководитель всегда что-нибудь приказывает и распоряжается, но никогда не высказывает просьбу выполнить задачу;

б)руководитель приказывает в такой тональности, что хочется немедленно выполнить его указания;

в)приказывать не умеет.

3 группа

а)руководитель стремится, чтобы его заместители и помощники были высококвалифицированными менеджерами;

б)руководитель безразличен к уровню квалификации своих помощников и заместителей;

в)руководитель добивается беспрекословной исполнительности своих помощников и заместителей.

4 группа

а)руководителя интересует только выполнение заданий, но не отношения в коллективе;

б)руководитель формально и незаинтересованно подходит к делу;

в)решая сложные производственные задачи, руководитель стремится сформировать хорошие отношения в коллективе;

5 группа

а)руководитель консервативен и боится инициировать нововведения;

б)инициатива подчинённых руководителю не нравится и не воспринимается;

в)руководитель способствует тому, что бы подчиненные работали самостоятельно и инициировали нововведения.

6 группа

а)руководитель не обижается на критику и прислушивается к ней;

б)руководитель не любит, когда его критикуют, и не скрывает этого;

в)руководитель выслушивает критику и даже намеревается принять меры, но ничего не предпринимает;

7 группа

а)руководитель уходит от ответственности за свои действия;

б)руководитель разделяет ответственность между собой и подчинёнными за реализацию совместно принятых решений;

в)руководитель единолично принимает все решения и отменяет их;

8 группа

а)руководитель регулярно советуется с опытными работниками;

б)подчинённые не только высказывают руководителю свою точку зрения, но и могут настаивать на принятии их советов;

в)руководитель не допускает, чтобы подчинённые давали советы, а тем более возражали ему.

9 группа

а)руководитель советуется только со своими заместителями и не обращается к специалистам более низких уровней управления;

б)руководитель постоянно обсуждает с подчинёнными положение дел и не скрывает возникающих трудностей и проблем;

в)для выполнения своих распоряжений руководителю нередко приходится уговаривать подчинённых.

10 группа

а)руководитель обращается с подчинёнными всегда вежливо и настроен к ним доброжелательно;

б)руководитель формален и равнодушен в обращении с подчинёнными;

в)руководитель в отношениях с подчинёнными бывает бестактным и даже грубым.

11 группа

б)в критических ситуациях руководитель, как правило, переходит к более жестким приёмам управления;

в)в критических ситуациях руководитель не изменяет своих приемов и способов управления.

12 группа

а)руководитель смело берётся за решение вопросов, с которыми не совсем знаком;

б)когда руководитель что-то не знает, то не боится это показать и обращается за консультацией к другим лицам;

в)руководитель остерегается проявить инициативу и ждет «подталкивания сверху», со стороны или от подчиненных.

13 группа

а)руководитель не проявляет необходимой требовательности к подчинённым;

б)руководитель требователен к подчинённым, но и справедлив;

в)руководитель бывает слишком строгим и даже придирчивым.

14 группа

а)руководитель контролирует результаты труда, всегда отмечает положительный вклад подчинённых и поощряет их;

б)руководитель очень строго контролирует работу коллектива и считает, что не нужно их за это поощрять;

в)руководитель нерегулярно контролирует деятельность подчинённых.

15 группа

а)руководитель умеет поддерживать дисциплину и порядок, не прибегая к жестким мерам;

б)руководитель часто делает подчинённым замечания и выговоры;

в)руководитель не оказывает влияния на состояние дисциплины.

16 группа

а)в присутствии руководителя подчинённые работают с повышенным напряжением;

б)рядом с руководителем работать всегда интересно;

в)подчинённые часто предоставлены самим себе.

Полученные результаты анализируются с помощью таблицы 3.

Таблица 3 — «Аналитическая таблица оценочных установок стиля управления»

Компонент стиля управления12345678910111213141516ИтогДоля, %Директивный компонент стиля управленияаавабббвавбавббаПопустительный компонент стиля управленияввббавабвбававввКоллегиальный компонент стиля управленияббаввавабавббааб

По данным наблюдений заполняется таблица 3.1.

Таблица 3.1 — Результаты наблюдений

Номер групп утвержденийВариант ответаабв1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+

Далее результаты наблюдений соотносятся с установками аналитической таблицы 3.2 и производится их оценка.

руководитель управление персонал директор

Таблица 3.2 — «Аналитическая таблица»

Компонент стиля управления12345678910111213141516ИтогДоля, %Авторитарный аавабббвавбавбба16Нейтральный ввббавабвбававвв531Демократический ббаввавабавббааб1063

Интерпретация

Подсчитываются количество баллов по каждой из трех компонент. Максимальный балл определяет стиль руководства.

Авторитарный стиль — А. Ориентация на собственное мнение и оценки. Стремление к власти, уверенность в себе, склонность к жесткой формальной дисциплине, большая дистанция с подчиненными, нежелание признавать свои ошибки. Игнорирование инициативы, творческой активности людей. Единоличное принятие решений. Контроль над действиями подчиненных.

Нейтральный стиль — Н. Снисходительность к работникам. Отсутствие требовательности и строгой дисциплины, контроля, либеральность, панибратство с подчиненными. Склонность перекладывать ответственность в принятии решений.

Демократический стиль — Д. Требовательность и контроль сочетаются с инициативным и творческим подходом к выполняемой работе и сознательным соблюдением дисциплины. Стремление делегировать полномочия и разделить ответственность. Демократичность в принятии решения.

Из данных таблицы 3.2 следует, что на 63% представлен демократический стиль управления, то есть Соболев Н.В. консультируется с подчиненными и тем самым дает им возможность принимать участие в выработке решений. Подчиненные получают достаточно информации, чтобы иметь представление о перспективах работы, руководитель делегирует свои функции и полномочия подчиненным, инициатива с их стороны всячески стимулируется, но руководитель все же оставляет за собой право принимать решения; 31% составляет нейтральный компонент стиля, то есть при решении ряда проблем руководитель перекладывает ответственность на подчиненных; авторитарный компонент представлен всего на 6%, то есть руководитель, редко единолично принимает решения, жестко определяет деятельность подчиненных, сковывая их инициативу.

Руководитель ООО «ОЛИМПИС» старается решать всё вместе с подчиненными, но срочные вопросы решает сам; умеет приказать так, что хочется выполнить; старается ставить квалифицированных заместителей вместо себя; решая служебные задачи, старается создать хорошие отношения в коллективе и всегда обращается с подчиненными вежливо; поддерживает инициативу работников, способствует тому, чтобы подчиненные работали самостоятельно; ответственность распределяет между собой и подчиненными; регулярно говорит подчиненным о положении дел, о трудностях, которые надо преодолеть; контролируя результат, всегда замечает положительную сторону работы; с таким руководителем подчиненным интересно работать, и такой руководитель может влиять на состояние дисциплины.

Соболев Н.В. нестандартно мыслит, находит необходимые решения в условиях высокой степени риска; осуществляет бизнес-проектирование, разрабатывает, корректирует и реализовывает бизнес-планы; осуществляет маркетинговые исследования, прогнозирует развитие организации с учетом потребностей рынка; умеет владеть собой.

.3 Направления совершенствования управленческой деятельности (стиля управления) руководителя ООО «ОЛИМПИС»

Современное развитие общества показывает, что успешная деятельность организации во многом зависит от умелого и грамотного руководителя. В свою очередь необходимо помнить, что любая организация представляет собой единое целое и если работу самого руководителя не организовать должным образом, то руководитель не сможет рaботaть эффективно, что несомненно повлияет на работу всей организации.

Если руководитель не спланирует и правильно не организует свою работу, то это приведет к потерям рабочего времени, лишнему перенапряжению и в конечном счете скажется на качестве управления. Руководитель располагает определенным фондом рабочего времени в течение дня. Продолжительность рабочего дня руководителя не ограничена, но необходимо спланировать свою работу таким образом, чтобы рабочий день не растягивался на 14-15 часов.

Прежде всего необходимо отметить, что производительность руководителя в течение рабочего дня различна. Так пик производительности приходится на период между 10 и 11 часами. Затем производительность падает. После обеда (между 12 и 13 часами) производительность несколько возрастает, но после 14 часов заметно идет на спад. В соответствие с этим необходимо важные решения принимать в период максимальной работоспособности.

Руководитель должен тщательным образом планировать свой рабочий день. Для этого лучше всего подходят графики работы. В таких графиках сразу отводиться определенное время в течение дня на выполнение каких-либо повторяющихся действий.

Примерный график работы:

ВремяСодержание работы8.00-8.05Ознакомление с перечнем дел на день, составленным секретарём8.05-9.05Анализ отчётов полученных от менеджеров отдела9.00-9.15Проведение планёрки с менеджерами9.15-10-30Выезд на объект/склад поставщика/10.30-11.00Работа с деловой корреспонденцией, деловая переписка11.00-12.00Проведение совещания с другими руководителями отдела12.00-12.50Установление деловых контактов в направлении новых каналов сбыта /опт/12.50-13.30Отслеживание текущего состояния отрасли, корректировка действий13.30-14.30Время на отдых, обеденный перерыв14.30-15.30Подписание заключенных договоров, документации административного характера, прочая работа с документами15.30-16.30Приём клиентов, сотрудников по личным вопросам16.30-17.00Написание отчёта о текущем состоянии деятельности фирмы вышестоящему руководствуСоблюдение графика не является строго обязательным, но оно помогает разумно спланировать рабочее время. Руководитель должен постоянно контролировать, как выполнены запланированные задачи, а также делать анализ использования рабочего времени и узнать, не теряется ли оно по одним и тем же причинам. В результате руководитель лучше узнает самого себя, в дальнейшем сумеет сосредоточиться на решении важнейших задач и сможет не просто работать, а достигать высоких результатов.

Также руководитель должен совершенствовать свои навыки и умения, посещая различные конференции, семинары по улучшению управленческой деятельности.

Так как Николаю Васильевичу, руководителю ООО «ОЛИСПИС» присущ демократический стиль управления, по моему мнению значительных совершенствований стиля не требуется, он умеет находить общий язык с подчиненными, прислушивается к их мнению, иногда доверяет ответственную работу подчиненным, не вмешиваясь в процесс, что повышает самооценку подчиненных, и они начинают уважать руководителя. Николай Васильевич не вникает в мелкие детали работы подчиненного, не навязывает ему мелочной опеки и контроля, но постоянно формулирует цели, подчеркивает свой интерес к работе подчиненного, при необходимости дает советы, предлагает варианты решений, систематически контролирует.

С точки зрения необходимости совершенствования управления предприятие обязано постоянно совершенствовать свою структуру, добиваясь максимального снижения расходов по управлению торгово-технологического процесса на основе применения наиболее прогрессивных схем управления, внедрения современной вычислительной техники, механизации и автоматизации инженерно-технических и управленческих работ, все это безусловно зависит от качественной организации труда руководителя. Нынешние руководители, более чем когда-либо, должны заботиться о производительности и о том, чтобы их организация работала как можно эффективнее и производительнее чем её конкурент.

Заключение

Таким образом, в результате проведенного нами исследования можно сделать следующие выводы.

Управленческая деятельность руководителя полностью зависит от человека занимающего эту должность. Руководитель должен знать закономерности функционирования рыночной экономики, теорию и практику современного руководителя, формы и методы мотивации людей, а самое главное совершенствовать свои способности управления.

Труд руководителя применяется в формах, методах и приемах осуществления управления, воздействий на персонал. В особенности формируется под воздействием не только факторов внутренней и внешней среды, но и характерологических признаков руководителя и ситуационного положения организации. Комплексным отражением ситуационного подхода выступает стиль управления.

В результате проведенного мною исследования, обобщая многообразные точки зрения по исследуемой проблеме, считаю необходимым дать собственное определение стилю управления:

Стиль управления представляет собой конкретный для руководителя способ реализации собственных управленческих особенностей, то есть способ взаимодействия с подчиненными, решение производственных задач организации и пути ее развития.

ООО «ОЛИМПИС» — это небольшое производственно-торговое предприятие, свою работу начало в ноябре 2006 года как организация, занимающаяся оптовой и розничной продажей спортивного оборудования и инвентаря. Руководителем данного предприятия является Смирнов Николай Васильевич, человек знающий свое дело и ответственно относящийся к своей работе.

Для решения исследовательских задач была использована методика «Определение стиля управления персоналом», разработанная В.П. Захаровым, направленная на определение стиля руководства трудовым коллективом.

Методом исследования выбрано наблюдение, в ходе чего было выявлено, что руководителю ООО «ОЛИМПИС» Смирнову Н.В. присущ демократический стиль управления, это говорит о том, что требовательность и контроль в его деятельности сочетаются с инициативным и творческим подходом к выполняемой работе и сознательным соблюдением дисциплины, он стремится делегировать полномочия и разделять ответственность.

И если в дальнейшие годы у руля ООО «ОЛИМПИС» будет продолжать стоять разумный, знающий, опытный лидер — руководитель фирме будет куда расти и развиваться.

Для совершенствования работы руководителя, был представлен график работы, по которому руководитель будет ориентироваться в течение рабочего дня, ведь для достижения высоких результатов руководитель должен уметь правильно распределять свои возможности и время.

Список используемой литературы

1.Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л.Еремина. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. — 423с.

2.В.И. Кнорринг: Теория, практика и искусство управления, Учебник для вузов по специальности «Менеджмент».- М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА — М, 1999. — 528 с.

3.Психология и этика делового общения. Под редакцией В.Н. Лавриненко, 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 2005. — 415 с.

4.Управление персоналом: учебное пособие / В.А. Спивак.»: Эксмо; 2010

5.Научное издание: Корпоративная культура образовательных учреждений (формирование общекультурных компетенций будущих специалистов) // Материалы 3-й Всероссийской научно-практической конференции (16 — 17 ноября 2010 г., Екатеринбург), Компьютерная верстка Е.Ю. Бычковой.

6.Н.Н. Вересов: Психология управления, Учебное пособие, Рекомендовано Редакционно-издательским Советом Российской Академии образования к использованию в качестве учебно-методического пособия, Москва-Воронеж, 2001

7.Психологические основы кадрового менеджмента / Головнева И. В. <#»justify»>Приложение

Технико-экономическая характеристика предприятия

В работе руководителя любого уровня можно выделить такие функции, как:

- управление подчиненными: все действия, которые руководитель должен предпринять для того, чтобы сотрудники правильно выполнили весь необходимый объем работ;

- взаимодействие с компанией: встречи, собрания, совещания и переписка с коллегами и вышестоящими руководителями;

- производство результата: все действия руководителя, которые не связаны ни с управлением подчиненными, ни с взаимодействием с компанией, когда он работает в качестве скорее менеджера-специалиста, пусть и высококвалифицированного;

- осмысление: анализ и синтез информации, необходимой для выработки эффективных управленческих решений.

Как должно распределяться время руководителя между производством результата и остальными зонами ответственности? Это зависит от следующих факторов:

- Специфика работы. Если работа носит узкоспециальный характер (например, вы являетесь руководителем научного направления и у вас два лаборанта-помощника), то вам придется более всего заниматься производством результата. Если работа требует тех уникальных знаний/умений, которых нет ни у кого другого, то и заниматься вам суждено более работой, чем управлением как таковым. При этом, поскольку именно вы отвечаете за квалификацию ваших подчиненных, есть смысл обучить их тому, что вам приходится делать.

- Уровень корпоративной иерархии. Чем ниже ваш уровень, тем больше вам предстоит заниматься производством результата. Проблема же в том, что и по мере своего продвижения по служебной лестнице и укрупнения задач руководители сохраняют эту вредную привычку.

- Сила власти. Чем слабее ваша власть, тем больше вам работать; ваш удел — производство результата.

- Квалификация подчиненных. Чем ниже их профессиональный уровень, тем больше вам работать.

- Мотивированность подчиненных. Чем менее подчиненные заинтересованы в результатах работы, тем больше работы придется делать самому руководителю.

Если искомые обязанности представить в виде перечня, то он будет выглядеть так.

- Постановка задачи и организация выполнения.

- Распределение обязанностей.

- Обеспечение взаимодействия.

- Выстраивание межличностных взаимоотношений.

- Анализ результатов.

- Аудит эффективности процессов.

Рассмотрим каждый из пунктов подробно.

1. Обязанность «Организация выполнения»

Хорошая работа начинается с тщательной организации. Если вы хотите, чтобы работа была выполнена с должным качеством и в необходимые сроки, необходимо уделить самое пристальное внимание именно организации этого процесса.

Мы должны провести декомпозицию нашей задачи до уровня простейших рабочих заданий, при этом учесть целый ряд условий — от уровня квалификации подчиненных до приоритетности конкретной задачи в рамках общего поля.

Нам также необходимо определиться с приоритетами, оптимальной последовательностью выполнения работ, выстроить график и отметить на нем как необходимые места контроля, так и точки для принятия решения об уточнении дальнейшего хода работ. Возможно, характер задачи предполагает уместность оценки внутренних/внешних рисков и разработку соответствующих профилактических либо реактивных мероприятий.

Все эти процедуры должны быть согласованы как с содержанием самой задачи, так и со сроками ее выполнения. В противном случае после быстрого старта участники начинают спотыкаться о неучтенные препятствия, что резко замедляет ход выполнения задачи. Недостаток планирования в этой области также может привести к тому, что часть важных составляющих не исполняется вовсе или о них вспоминают в последний момент. В итоге задачи решаются долго, дорого и некачественно.

Если же поступать не так, как принято, а так, как правильно, то время, затраченное на организацию выполнения, многократно окупается управляемостью процесса, оптимальностью использования ресурсов структуры и качеством самой работы.

Если у вас нет времени на качественную организацию работы, то вы находитесь в очередной «самозатягивающейся петле», пытаясь сделать за счет скорости то, что следует решать посредством изменения подхода. Конечно, для этого вначале потребуется инвестировать дополнительное время, которого и так не хватает. Но иначе этот замкнутый на первый взгляд круг никак не разорвать.

Хорошо организованная работа выполняется быстро, интенсивно и… незаметно. В свою очередь, крики и суета свидетельствуют скорее не об энтузиазме подчиненных, а о низком качестве управления.

2. Обязанность «Распределение обязанностей»

Эта часть работы руководителя наиболее понятна по своему содержанию. Одной из причин перегрузки руководителей как и является тот факт, что руководитель не распределяет обязанности.

Кроме того, нельзя обязывать, не оговаривая права. Те или иные полномочия оговорены в должностных инструкциях, но полномочия конкретного сотрудника в рамках выполнения актуального задания в стандартном регламенте содержаться не могут. Не стоит также надеяться на то, что подчиненный, взяв за основу перечень своих служебных обязанностей, самостоятельно определит набор своих полномочий в рамках конкретной работы.

Вывод: если вы не уделили достаточного внимания постановке задачи и организации выполнения, то у вас практически нет шансов адекватно распределить работу между подчиненными. Попадая в эту ситуацию, руководитель интуитивно выбирает одну из двух моделей.

- Модель 1. Основная часть работы выполняется самостоятельно, подчиненных работают исключительно в режиме «подай—принеси». Если не получается все выполнить самому, боремся за сокращение объема работ, расширение штата, улучшение мотивации, набор хороших подчиненных.

- Модель 2. «Перебрасываем» подчиненным работу в том виде, как есть, при этом понимая, что в результате все окажется совсем не так, как надо. Когда предчувствия сбываются, боремся за сокращение объема работ, расширение штата, улучшение мотивации, набор «хороших» подчиненных.

3. Обязанность «Обеспечение взаимодействия»

Как бы тщательно вы все ни организовали, на пути к цели обязательно появятся некие препятствия, неучтенные на предварительной стадии или новые факторы. Все они требуют рассмотрения, дополнительной информации, а то и внесения коррекций в изначальную диспозицию.

Ранее распределенные полномочия не могут учитывать неизвестное, а право самостоятельно решать вновь возникающие вопросы может быть делегировано только проверенным и надежным. Поэтому сотрудникам необходим периодический контакт с руководителем.