Руководство внешней политикой

Новгорода не было централизовано так,

как это было в великокняжеской Киевской

Руси.

а) Решение главных внешнеполитических

дел в Новгороде формально принадлежало

вечу.

Только вече могло дать окончательное

согласие на объявление войны или

заключение мира с иностранной (или

соседней русской) державой, землей,

племенем.

Только вече санкционировало выплату

контрибуции в случае военного поражения

(на основе своего древнего права

определять все, что связано с монетой

в Новгородской республике), а также

устанавливало размер дани с колоний,

т. е. и в этих как будто бы чисто финансовых

вопросах фактически осуществляло и

затрагивало высшую внешнеполитическую

компетенцию государства.

На деле все эти внешнеполитические

прерогативы веча, конечно, узурпировались

фактически управлявшим в тот или иной

период Правительственным советом и

составлявшими его высшими должностными

лицами, которые закулисно подготавливали

решение веча и стремились провести и

утвердить это свое решение на открытом

вече как якобы «общенародное» и

«демократическое».

Это обстоятельство создавало

дополнительные сложности в осуществлении

внешнеполитических акций республики,

лишало их абсолютной гарантии, вносило

элемент риска и неуверенности при их

проведении, заставляло не идти и искать

в радикальном, четком внешнеполитическом

направлении, а прибегать к компромиссным,

часто аморфным внешнеполитическим

действиям, что в конечном счете давало

негативный результат, ибо вместо

сбалансированности, осторожности,

осмотрительности внешнеполитической

линии на деле получалась туманная,

уклончивая, боязливая, нечеткая внешняя

политика, которая не прибавляла

международного авторитета Новгороду,

а постепенно, исподволь лишала республику

престижа крепкого государства.

Чтобы конкретно показать, по каким

линиям «растаскивалась» единая

внешнеполитическая линия Новгородского

государства, какие конкретно должностные

лица и группы, стоящие за ними, могли

оказать и оказывали влияние на выработку

внешнеполитического курса республики,

перечислим состав Правительственного

совета Новгородской феодальной республики

в период его наибольшего полновластия

в XIII в.

б) Архиепископ Великого Новгорода,

председатель Совета.

Видная роль архиепископа в новгородских

делах, приобретенная не сразу с XI в., а

лишь к XIII в., объяснялась несколькими

обстоятельствами:

Посреднической и «умеряющей страсти»

ролью церкви, которую она приобрела в

глазах новгородцев постепенно, выступая

всегда арбитром при спорах на самом

вече, при спорах веча с князем, при

конфликтах и драках новгородских партий

и «концов». Часто владыка с крестом

буквально разнимал спорящих.

Усилением общего политического

влияния церкви в Европе в ХШ—XIV вв. в

связи с кризисом светской власти. На

Руси эта тенденция сказалась еще резче

в связи с кризисом княжеской власти в

результате поражения князей во время

татаро-монгольского завоевания в 20—30-х

годах XIII в.

Наличием в числе ближайших соседей

Новгорода военно-теократических

государственных образований — Рижского

архиепископства и Ливонского ордена,

которые не только давали Новгороду, так

сказать, западноевропейский «образец»

главы государства, но с которыми легче

было вести дела «на равных» представителю

однопорядкового церковного сана —

архиепископу, чем любому светскому

представителю власти. Иными словами,

выдвижение архиепископа в Новгороде

на роль первенствующего во внешнеполитическом

руководстве лица объяснялось локально

исторической ситуацией и чисто

прагматическими, практическими

соображениями новгородских торговых

людей.

Большей грамотностью архиереев по

сравнению со светскими властями

(посадником, князем), знанием высшими

служителями церкви двух важнейших

международных языков средневековья:

греческого для сношений с Византией и

Востоком и латинского для сношений с

Западом (главный язык всех дипломатических

документов); общим высоким доверием,

которым представители церковной иерархии

пользовались у иностранцев по сравнению

со светскими деятелями, вероломства и

клятвопреступления которых тогда

опасались.

Далеко не в последнюю очередь влияние

церкви объяснялось резко возросшими к

середине XIII в. ее реальными экономическими

позициями, сосредоточением огромных

земельных, денежных (золото и серебро)

и имущественных богатств в руках

монастырей и соборов, превратившихся

в XIII в. фактически в… сберкассы, арсеналы,

склады и ломбарды всех состоятельных

людей республики, ибо не только их

«святости», но и их каменным стенам,

чугунным дверям и решеткам, глубоким

подвалам и крепким «немецким» замкам

доверяли в эту неспокойную эпоху войн

и пожаров больше, чем деревянным хоромам

и теремам.

Так, в соборе св. Софии хранились все

реальные и идеальные (т. е. все символические,

престижные, политически значимые)

ценности Новгородской республики:

— серебряный и золотой запасы;

— государственная канцелярия и архив;

— внешнеполитическая и внешнеторговая

документация (грамоты о привилегиях,

ратифицированные договоры с иностранными

государствами, счетные книги по обмену

и ценам на иностранные товары);

— печати всех главных должностных

лиц — архиепископа, посадника, тысяцкого,

князя и большая вечевая печать Новгорода

Великого.

По всем этим причинам архиепископ

автоматически превращался в постоянного

и непременного председателя Совета

республики, в ее верховного арбитра, в

вершителя, оформителя и идеолога ее

внешней политики, в первоприсутствующего

и в первоподписующего под всеми ее

внешнеполитическими актами, особенно

под государственными международными

договорами. Так, архиепископ не только

подписывал договор первым, но и привешивал

к важным международным соглашениям

Новгорода с иностранными государствами

свою кустодию, часто золотую, т. е. золотой

футляр, в котором была запломбирована

восковая печать с оттиском личной печати

архиепископа, которая на особых шелковых

шнурах привязывалась через особые

проймы к пергаментному листу договора.

Чтобы понять истинную роль архиепископа

в Новгороде, следует учитывать и то, что

архиепископ как лицо, тесно связанное

не только с церковными делами, но и с

административным и политическим

управлением Новгорода Великого, обладал

собственной военной силой — имел так

называемый «архиепископский полк». Это

давало ему возможность не только

усиливать или умалять по желанию общую

военную силу республики, то придавая

свой полк основным вооруженным силам,

то изымая его из них, но и реально влиять

на те или иные внешнеполитические

решения, реально поддерживая или лишая

военной поддержки любые внешнеполитические

планы и акции.

Владыка (как титуловали архиепископа)

был и самым крупным землевладельцем на

всем протяжении новгородской истории:

в его личном владении и во владении

подчиненных его юрисдикции монастырей

находились не только обширные территории

на Севере, равные по площади некоторым

европейским королевствам, но и целые

процветающие города в главных пятинах

Новгородской земли. Без благословения

архиепископа даже вече не решалось

начать войну или заключить мир. Так что

санкция архиепископа во внешнеполитических

делах решала в конечном счете все. Лишь

такие исключительно сильные в военном

отношении князья, как Александр Невский

и его отец Ярослав III, могли себе позволить

не считаться во внешнеполитических

делах с архиепископом, во всяком случае,

не всегда советоваться с ним, предпринимая

внешнеполитические акты. Но и они задним

числом принародно и формально старались

сделать так, чтобы их действия

воспринимались народом как якобы

полностью согласованные и одобренные

архиепископом, владыкой. С

морально-политическим воздействием

церкви принуждены были в то время

считаться все без исключения. Иначе и

не могло быть в средневековом обществе.

Не только князья, но и тем более посадники

избегали открытых конфликтов с

архиепископом во внешнеполитических

вопросах. Борьба если и была между высшим

руководством внешней политикой

Новгородской республики, то она всегда

шла бурно лишь за кулисами и заканчивалась,

как правило, «гнилыми компромиссами».

Это-то и подтачивало Новгород — исподволь,

незаметно, но неуклонно, как червь.

в) Новгородский Правительственный

советпредставлял собой сложную

организацию. Он состоял как бы из трех

частей.

В первую — основную, главную и решающую

— входила тройка администраторов,

собственно и составлявших правительство

Новгородской республики, каким оно

представлялось для внешнего мира.

В его состав входили:

а) посадник— глава Правительства;

б) тысяцкий— начальник над так наз.

земщиной и командующий ополчением;

в) князь— главнокомандующий

вооруженными силами республики.

Вторая часть состояла из представителей

местной администрации — кончанских,

улицких старост и сотских, т. е. из

выборных представителей «концов»

(районов города), «улиц» (главных городских

магистралей) и «сотен» — отдельных

кварталов города или ремесленных слобод

и артелей. Эти лица, участвуя в

правительстве, внешнеполитическими

вопросами хотя и занимались, но лишь в

плане выражения своего мнения по ним,

а не в смысле информированности или

подготовки решения по ним.

Члены первой и второй частей

Правительственного совета, т. е. собственно

правящая тройка и группа выборных лиц

местной администрации республики, в

течение срока исполняемых ими

государственных обязанностей носили

наименование «степенных» (степенный

посадник, степенный тысяцкий, степенный

кончанский староста и т. д.), т. е. восходящих

на степени (ступени) или помост перед

вечем, их избравшим. Титул «степенный»

означал, следовательно, «полномочный»,

«активный» политический деятель.

«Степенные» деятели обладали решающим

голосом в Правительственном совете.

В отличие от них, третья часть членов

Совета, в количественном отношении

вдвое-втрое большая, называлась

«старыми»(старый посадник, старый

староста и т. д.) и состояла из лиц,

отбывших на активной государственной

службе свой срок и вошедших после этого

автоматически в состав Совета с

совещательным голосом и с правом

неограниченной критики действий

фактического правительства республики,

а также с правом контроля за этими

действиями. Все «старые» деятели своим

опытом, своими знаниями и в немалой

степени своей памятью прошлых

государственных дел и обстоятельств,

своим политическим и хозяйственным

советом должны были содействовать

наиболее эффективному проведению

внешней и внутренней политики республики.

Их опыт аккумулировался и использовался

действующим правительством. «Старые»

деятели не уходили в политическое

небытие, не становились ненужными н

разорительными для государства

«пенсионерами», а получали полную

возможность проявить свои независимые

суждения и мудрость на благо Новгороду

Великому. Их мнение по внешнеполитическим

вопросам имело часто немалое значение,

ибо они выступали как главные хранители

внешнеполитических традиций. Но они не

имели возможности настоять на своих

мнениях силой: их авторитет носил чисто

морально-политический характер. Их

задача состояла в том, чтобы убедить

Совет и Правительство в правильности

или ошибочности той или иной линии в

политике.

Главными лицами в области внешней

политики оставались кроме уже

охарактеризованного архиепископа

посадник, тысяцкий и отчасти князь.

г) Посадник

Посадник Новгорода — это высшее

государственное должностное лицо,

совмещавшее прерогативы главы

правительства Новгородской республики

н бургомистра столицы государства.

Посадники назначались киевскими

князьями с 997 по 1126 г. Сам этот термин

указывает на то, что до того, как посадники

стали самостоятельными, они сажались,

т. е. назначались, приказом великого

князя в качестве его наместников в

различные города, в том числе и в Новгород.

Лишь с 1126 г. новгородские посадники

стали выбираться вечем, и в связи с этим

прежние функции посадника как наместника

князя изменяются: они переходят вначале

к новгородскому князю, призываемому

вечем посоглашению с великим князем, а

затем, с XIII в., просто приглашаемому

новгородцами из числа живущих на Руси

удельных князей. Посадник же превращается

с 1136 г. целиком и полностью в независимого

главу правительства Новгородской

республики и в этом качестве в главного

официального представителя Новгорода

Великого в сношениях с другими

государствами, хотя теоретически

считается, что глава государства в

Новгороде — коллективный.

Своеобразие должности посадника

состояло в том, что он объединял функции

главы правительства государства и главы

бургомистра столицы, две эти функции с

лихвой покрывали третью функцию главы

государства.

Посадник в области внутренней политики

управлял делами «вятших», или «лутших»,

новгородских людей, т. е. ведал делами

боярского и купеческого сословий,

распоряжался всем, что касалось

господствующих классов республики,

держал в своих руках боярство, купечество

и своеземцев (крупных землевладельцев),

обеспечивающих прочность или, наоборот,

неустойчивость посаднической власти.

Своеобразие посаднической должности

и ее функций, ее непохожесть на должности

других глав республик в феодальном

обществе определялись особенностями

самой сущности Новгородской республики

и ее центра — Новгорода. Новгород был

не просто городом, но и «империей», хотя

о ней не упоминали, но считали, что

существуют лишь полноправная столица

и ее «пригороды», т. е. все другие города

страны. Но кроме «пригородов», некоторые

из которых, такие как Псков, сами стали

со временем государствами, существовала

еще обширная страна с колониями,

тянувшимися вплоть до устья Оби, за

Уральский хребет. И отмахнуться от этого

факта было невозможно даже по чисто

практическим причинам, ибо как раз

колонии и были объектом притязаний

иностранных государств и именно в них

в первую очередь сталкивались

внешнеполитические интересы и даже

решались некоторые вопросы внешней

политики Великого Новгорода, как,

например, в Заволочье, где

новгородско-норвежское противостояние

было по крайней мере пару веков очень

острым.

Вот почему если на Западе города-республики

выделялись, изолировались от окружавшей

их империи и потому невольно становились

в положение сепаратных, независимых

оазисов-точек в море феодальной страны,

то с Новгородом дело обстояло совершенно

иначе: он как спрут пускал свои щупальца

во все стороны и все поры обширной

империи и высасывал из нее все соки ради

своего роста, своего распухания, но

совсем не хотел «отделяться» и

изолироваться от этой окружающей

питательной среды, без которой он сразу

бы погиб.

На Западе города-республики имели

своей социальной базой ремесло и

торговлю, т. е. ремесленную в основном

и торговую во вторую очередь, чуждую

феодальному обществу буржуазию. Она

противилась, она откупалась, она

стремилась выделиться, обособиться от

феодального общества, ибо оно ей мешало.

В Новгороде же, наоборот, город выступал

самым крупным и монопольным феодалом,

он сливался с феодальным государством

в абсолютно нерасторжимый, неразрывный

организм, о чем красноречиво

свидетельствовало соединение в должности

посадника функций главы правительства

феодальной республики и функций главы

городского магистрата, бургомистра

столицы. Именно столица, она же государство,

выступала в качестве руководителя всей

торгово-промысловой деятельности, не

опиравшейся на то или иное производство,

т. е, ремесло, сельскохозяйственное

производство и т. п. В Новгородской

республике город-столица выступал в

качестве основного централизатора всей

политической и хозяйственной жизни

страны, а на Западе, наоборот, в роли

сепаратиста. Иными словами, вопреки

видимости сходства формы — городской

республики — сущность феодальной

республики на Руси и на Западе была

абсолютно различна, кое в чем даже

противоположна. Короче говоря, история,

опыт, практика веков убедительно

доказывали и доказали, что без централизации

и монополизации всякой деятельности

существование русских государств

невозможно, независимо от того, какие

они по форме государственного устройства

— наследственная монархия, выборная

монархия или республика. Все эти формы

были опробованы одна за другой веками

с одним и тем же результатом: все они

разваливались, как только образовывалась

брешь в едином, крепкам, тотально

централизованном управлении. И Новгород

Великий доказал это одним из первых и

весьма дорогой ценой для всей остальной

России.

Сосредоточение в руках республиканского

руководителя — посадника — двух

важнейших государственных функций

феодального города уже говорило о том,

что провести принцип «равенства»,

«демократизма», «равной ответственности»

было невозможно в реальных условиях

русского общества даже в ту весьма

патриархальную и простую,

примитивно-демократическую эпоху.

Прерогативы должности посадника еще

более подтверждали, что общества

вынуждено было в силу прагматических

соображений идти все более в сторону

усиления единоначалия, даже тогда, когда

теоретически оно стремилось к совершенно

противоположному идеалу.

Так, срок службы посадника вначале

не определялся. Считалось, что он может

быть сменен в каждую минуту, как только

лишится поддержки веча. Но он мог

просидеть на этом посту и пожизненно,

если вече не имело ничего против. Более

того, посадников могли призывать по

нескольку раз, если на опыте обнаруживалось,

что новые (или новый) посадники ведут

дела хуже какого-то прежнего, старого,

В таком случае их безжалостно сменяли

и выбирали вновь того, кто запомнился

Новгородскому вечу как более справедливый,

мудрый и сильный.

В то же время посадники избирались

традиционно из довольно узкого круга

одних и тех же боярских (благородных)

новгородских семей (фамилий), так что в

известной степени эта должность на

протяжении XII—XIV вв. начинает носить

некий «наследственный» характер. Это

объясняется опять-таки чисто прагматическими

соображениями — лиц из посаднических

фамилий с детства воспитывают весьма

тщательно, внушают исторические традиции

семьи, посылают на учебу за границу,

дают возможность совершать ознакомительные

поездки по республике и за рубеж в

юношеском возрасте. Как правило, все

посадники владели одмим-двумя иностранными

языками, в первую очередь разговорными,

— немецким, шведским, польским — для

непосредственного ведения переговоров

с представителями Швеции, Ганзы, Литвы

и Польши, т. е. с западными соседями

Новгородской республики.

Однако вражда между посадническими

семьями, их борьба за власть, создание

вокруг этих семей фактических партий

— все это нивелирует те положительные

черты, которые имеются в посаднической

должности и ведет к неуклонному подрыву

и посаднического авторитета в целом и

к подтачиванию политического единства

республики как по внешнеполитическим,

так и внутриполитическим вопросам.

С 1126 по 1354 г. в Новгороде существовал

один «степенный» посадник при наличии

любого числа «старых», остававшихся к

тому времени в живых. С 1354 г. была введена

коллегия посадников из шести человек,

из числа которых ежегодно правящим

(«степенным») избирался один, так что

за шесть лет каждый из членов этой

коллегии правил один раз.

В Новгороде все это было «опробовано»

еще 500 лет назад. Система шести посадников

при одном правящем сохранялась до 1416

г.

В 1417 г. коллегия посадников была

увеличена до 12, а в 1423 г. — до 24 человек,

и «степенные» посадники стали избираться

на каждые полгода, т. е. «демократия»

так развратила всех, что никто не хотел

никому уступать, лишь бы «вкусить от

власти» хоть на несколько месяцев. Как

же это все повлияет на страну и народ,

никому не было до этого дела. Результатом

был полный кризис государственной

власти, который через 60 лет, в 1471 —1478

гг., привел к ликвидации Новгородской

республики, к присоединению ее к

Московскому княжеству и к «выводу», т.

е. к переселению из Hoвгорода почти

половины его населения в другие города

в глубь России.

Посадник в Новгороде в период своей

реальной власти, т. е. в XII—XIV вв., был

вторым после архиепископа лицом,

подписывающимся под международными

договорами и другими внешнеполитическими

документами. Он также прикладывал или

привешивал (в зависимости от важности

документа) свою кустодию, или печать,

справа от печати архиепископа.

Кроме того, в договор вписывалось,

что он, посадник, целовал крест в верность

данному договору и данной при этом

клятве, чего не требовалось от архиепископа

как духовного лица.

д) Тысяцкий

В Новгороде эта должность была связана

с управлением земщиной, т. е. основным

сельским населением Новгородской

республики на всем ее протяжении, включая

колонии, и «черными людьми», или «меньшими

людьми», в самом Новгороде и в его

«пригородах», т. е. во всех других городах

республики. Таким образом, тысяцкий

«управлял» трудовым, производственным

населением государства или, иными

словами, большинством населения.

Вследствие этого он соединял ряд

разнородных функций:

— возглавлял земское войска, т. е.

гражданское ополчение, призываемое в

случае серьезной опасности войны, когда

профессиональные военные формирования

Новгорода были недостаточны. Кроме

того, в его постоянные «военные»

обязанности входил надзор за всеми

укреплениями Новгородской республики

— пограничными, фортификационными и

т. д., т. е. саперно-инженерная и

оборонно-строительная службы армии,

поскольку средства для этой деятельности

взимались также в основном с земства;

— в более широком смысле тысяцкий нес

ответственность и за всю службу тыла

армии (транспорт, снабжение войск,

связь), поскольку для этих целей необходимо

было участие всего населения страны;

— как глава выборной администрации

«черных людей», тысяцкий представлял

на вече интересы этого сословия и в

целом рассматривался как заместитель

посадника по всем вопросам, касающимся

низших классов, в том числе осуществлял

в отношении этого сословия судебную и

полицейскую власть;

— будучи, таким образом, представителем

низшего сословия в правительстве,

тысяцкий участвовал в решении всех

государственных вопросов, в том числе

и внешнеполитических. Он обязательно

принимал участие во внешнеполитических

переговорах, следя за тем, чтобы при

экономических соглашениях с иностранными

государствами были учтены интересы и

«черных людей» или, во всяком случае,

не были ущемлены. Тысяцкий был поэтому

третьим подписующйм договоры лицом и

также прикладывал к ним свою должностную

восковую печать.

Тысяцких, как и посадников, избирали

на вече, но голосами только «черных

людей». Выбор тысяцких происходил из

более широкого круга фамилий, чем

посадников, и в роли тысяцких иногда

могли оказаться вообще люди из семей,

ранее никогда не связанных с этой

должностью. Однако тысяцких избирали

только на один год, и их смена всегда

происходила регулярно, даже если

какое-либо лицо было особенно приемлемо

на данной должности. В истории Новгорода

не было случая, чтобы тысяцкий оставался

два срока подряд. Таким образом, в период

правления какого-либо посадника мог

смениться десяток и более тысяцких. В

этом ярко проявлялись сословное

неравенство в Новгородской республике,

весь аристократический олигархизм

новгородской «демократии». И это

обстоятельство, несомненно, отражалось

на реальном влиянии тысяцких на

внешнеполитические проблемы при их

показном, формальном равенстве в этом

отношении с посадником и архиепископом.

Но наиболее талантливые и сильные

тысяцкие иногда становились кандидатами

в посадники, так что должность тысяцкого

была в какой-то степени ступенью к

посадничеству.

е) Князьв Новгородской республике

С 11Зб г., т. е. спустя десять лет после

объявления о формальной независимости

Новгорода, там устанавливается

обязательная выборность князя вечем.

Вече окончательно решает, кто из русских

князей и какой местной династии должен

быть призван «княжить» в Новгороде,

хотя кандидатуры на эту должность

выдвигаются обычно правящей тройкой.

Вопрос о выборе (призвании) князя являлся

поэтому всегда важным внешнеполитическим

вопросом в новгородской жизни, ибо

каждый раз приходилось заново решать

его в зависимости от сильно менявшейся

обстановки, соотношения сил между

десятком княжеств и в зависимости от

чисто личных свойств и характера того

или иного князя. Сопрягать

династи-ческо-политические и личные

оценки было в то время большим

дипломатическим искусством, и поэтому

столь нередки были в то время ошибочные

решения, которые исправлялись тем, что

новгородцы попросту выгоняли неугодного

им князя, или, как тогда говорили,

«указывали ему путь».

Может показаться странным, что, имея

уже трех персональных представителей

высшей власти в лице архиепископа,

посадника и тысяцкого, обладая обширным

и репрезентативным Правительственным

советом и, наконец, располагая таким

«всевластным» органом, как вече,

новгородцы, только лишь освободившиеся

от монархической формы правления, все

же продолжали приглашать к себе чужих

князей и не только сохраняли «должность

князя», но и терпели приведенных им

своих людей — его двор, его бояр, его

охрану. Каковы были мотивы этого?

Во-первых, не следует забывать, что

то был XII в. — средневековье, когда

монархическая форма правления и, главное,

патриархально-монархический менталитет

были всеобщими, распространенными и

естественными явлениями. Князь нужен

был прежде всего для престижа и

легитимности даже у… республики.

(Кстати, будучи уже республикой, Новгород

еще сто лет продолжал официально

именоваться… княжеством.)

Во-вторых, князь нужен был Новгородскому

государству прежде всего как военачальник,

полководец, предводитель, главнокомандующий

всеми вооруженными силами республики

и как командир-профессионал собственного

наемного войска (дружины).

Эти два обстоятельства имели решающее

значение при установлении в Новгородской

феодальной республике «должности»

князя. Но при этом права, обязанности,

прерогативы н ограничения княжеской

службы были самым скрупулезным образом

оговорены в специальном договоре,

который вече заключало с князем-военачальником.

Самым примечательным в этом договоре,

который все время ужесточался по мере

укрепления Новгорода, было лишение

князя в первую очередь важных политических

прав, в том числе ограничение свободы

его передвижения по республике, что

ставило это высшее должностное лицо

чуть ли не в положение иностранца. И, по

сути дела, русские князья и были на

службе Новгородской республики

иностранными наемниками. Отсюда понятен

и весь комплекс отношений между князем

и вечем (правительством) в Новгороде.

Князь, изъявивший согласие на

предложение веча быть новгородским

военачальником, должен был оставаться

в Новгороде до тех пор, пока его держит

вече, или на срок, указанный в договоре.

Вече могло изгнать князя раньше этого

срока найма. Но князь, пожелавший

самовольно уехать из Новгорода до

истечения срока или вообще самовольно

оставить службу, если срок ее все равно

не был определен, силой задерживался

вечем или против него осуществлялись

определенные санкции (брались заложниками

его сыновья, конфисковывалось имущество

и т. д.). Основными критериями при выборе

князя в Новгороде были его личные

качества: он должен был быть умелым,

квалифицированным военачальником и

лично порядочным, справедливым человеком,

обладающим государственным умом.

Все это выражалось термином «добр».

Князь должен быть «добр», т. е. добрым

душевно, защищать слабых, не давать

грабить сильным, удерживать своих тиунов

и слуг, чтобы они не делали «пакостей»

народу; и он должен быть «добр» в смысле

добросовестного отношения к делу, т. е.

лично вникать во все, что касалось его

компетенции, войска и управления, самому,

не доверяя другим, доглядывать за всем

и вообще не лениться нести государственные

обязанности; князь должен быть и «добр»

в смысле степени своей квалификации,

быть «добротен», «добрым молодцем» в

ратных делах, опять-таки лично показывая

пример отваги, храбрости, мужества.

Если князь был «добр», то вече жило

в полном согласии с ним. Но если он не

был «добр», то вече прогоняло его,

«указывало ему путь» — прочь из Новгорода.

И выбирало тотчас же другого князя. Если

князь был недобр и силен, так что с ним

было трудно сладить и невозможно выгнать

или наказать, то вече не только шло на

открытый разрыв, но и готово было вести

войну против такого князя. Примером

таких отношений был конфликт Новгорода

с Юрием Всеволодовичем, дядей Александра

Невского. Сын Юрия, Ярослав III, ушел тайно

ночью из Новгорода, нарушив договор,

раньше срока. Новгородцы говорили ему:

«Не ходи, князь». Но он не послушался и

пошел в Торжок, где с войском находился

его отец Юрий. Новгородцы послали сказать

Юрию: «Князь! Отпусти нам сына своего,

а сам пойди с Торжка прочь!» Юрий велел

отвечать: «Выдайте мне Якима Ивановича,

Никифо-ра Тудоровича, Иванка Тимошкинича,

Сдилу Савинича, Вячка, Иваца, Радка (т.

е. ряд новгородских должностных лиц,

конфликтовавших с князем. — В. П.), а если

не выдадите, то я поил коней Тверцой,

напою и Волховом». (Иными словами, Юрий

намекнул, что, подобно тому как он

расправился с враждовавшим с ним Тверским

князем, он расправится и с Новгородом,

приведя в город, через который протекал

Волхов, свои полки, свою конницу.)

Новгородцы на это отвечали: «Князь!

Кланяемся тебе, а братьи своей не выдадим

и ты крови не про-ливай. А впрочем, как

хочешь, — твой меч, а наши головы».

Одновременно они подготовились к войне:

сделали засеки на дорогах, расставили

дозорных, укрепили городские стены,

поставили вокруг дополнительный острог

— словом, твердо решили воевать. Князь

не решился идти поить своих коней

Волховом, а стал торговаться и за 7 тыс.

рублей серебром ушел из Торжка.

Итак, основная функция князя в

Новгороде — военачальник наемного

профессионального войска, кондотьер,

обеспечивающий обороноспособность

государства и полицейскую власть,

внутренний порядок. Одновременно князь

— престижный, формальный представитель

государства: он созывает вече, посылая

своих бирючей бить в набат (эту прерогативу

князь делил с посадником), он может

председательствовать на вече (вместо

посадника или наряду с посадником) и,

во всяком случае, должен сидеть в

«президиуме» во время веча, придавая

тем самым легитимность и престижность

этому высшему органу.

Но будучи полностью самостоятельным

во всем, что касалось военных дел, т. е.

организации дружины, войска в целом,

выбора стратегии и тактики военных

действий, князь был ограничен во

внешнеполитическом смысле: внешняя

политика, а следовательно, и определение

возможного противника вырабатывались

не им, а помимо него.

Более того, князь был резко ограничен

в своих личных внешнеполитических

действиях: он не имел права вести сношение

с иностранцами, особенно не имел права

вести торговлю с иностранными купцами;

с 1218 г. князья дают «подписку» никого

не лишать жизни в Новгороде; с 1130 г.

князья дают присягу, что без согласия

веча никогда не оставят Новгорода и не

будут въезжать в колонии Новгорода и

его пятины из города; с 1136 г. князь

лишается права вмешательства в выборы

посадника вплоть до того, что не может

даже агитировать за угодную ему

кандидатуру; с 1156 г. князь отказывается

от своего прежнего права приглашать в

Новгород епископа из знакомых ему лиц.

С этих же пор князю решительно

воспрещается разбирать судебные дела

и иные жалобы иностранцев, особенно их

торговые дела. Он не имеет права

подписывать международные договоры

Новгородской республики, т. е. в этом

отношении стоит ниже тысяцкого.

В то же время как военный эксперт

князь мог и даже должен был участвовать

во всех внешнеполитических переговорах,

касающихся пограничных, территориальных

и мирных вопросов. Но ему воспрещен

въезд во все пограничные районы

Новгородской республики: в Карелию,

Ижорию, Заволочье, к Финскому заливу,

т. е. на шведскую, норвежскую и

немецко-ливонскую границы.

Что касается управления дружиной,

то князь хотя и буквально владел ею как

собственностью, ибо набирал и оснащал,

содержал свое войско за свой собственный

счет, но он в то же время не имел возможности

просто приказать дружине и дружинникам

выполнить любое его указание. Он должен

был… уметь убедить дружину, что то или

иное его распоряжение необходимо и в

интересах самой дружины. Это обстоятельство

заставляло князя, с одной стороны, быть

дипломатом, а с другой — сильно связывало

свободу его действий по отношению к

новгородской администрации.

Таким образом, во внешнеполитическом

отношении роль князя в Новгородской

республике была не только не руководящей,

как в Киевской Руси, но и чрезвычайно

ограниченной, имевшей лишь совещательное

и экспертное значение.

Отсюда на практике сильный князь в

Новгороде, такой, например, как Александр

Невский, пытался всегда вести втайне

от новгородской правящей верхушки свою

личную внешнюю политику, точно так же

как и правящая верхушка в лице архиепископа,

посадника и тысяцкого не всегда считала

возможным и необходимым извещать князя

о своих внешнеполитических планах, если

не требовалось их осуществления силой

оружия.

Внешнеполитическое руководство

Новгородской республикой было не только

не централизованным, но и усложненным.

Оно предусматривало участие в выработке

и принятии внешнеполитического курса

разных инстанций и специалистов.

Внешнеполитические прерогативы

предоставлялись разным учреждениям:

— вечу — принятие, одобрение или

отклонение намеченных принципиальных

внешнеполитических решений;

— архиепископу — выработка и обоснование

внешнеполитического курса, участие в

важнейших внешнеполитических действиях,

обеспечение грамотности технического

выполнения дипломатических акций

(документация, язык);

— посаднику как главе исполнительной

власти государства принадлежало принятие

решений по внешнеполитическим вопросам

и практическое проведение внешнеполитического

курса республики;

— тысяцкому как представителю,

облеченному доверием простого

новгородского люда {т. е. новгородских

масс), надлежало обеспечивать поддержку

внешнеполитического курса правящего

слоя всем населением республики, и

потому он также активно участвовал в

принятии решений;

— и, наконец, князю отводилась роль

эксперта и советника по всем

внешнеполитическим вопросам, затрагивающим

обороноспособность, безопасность,

погранично-территориальные дела и

оценку военных сил того или иного

внешнеполитического партнера или

противника, с совещательным голосом в

иностранных делах.

В соответствии с этим счет «министров

иностранных дел» Новгородской республики

ведут по посадникам как лицам, официально

ответственным за принятие внешнеполитических

решений в Новгороде, хотя такой подход

можно принять лишь условно, ибо

Новгородская республика не знала

должности единого руководителя

внешнеполитического ведомства.

Совершенно аналогичное положение с

организацией внешнеполитической службы

и в распределении внешнеполитических

функций существовало и в Псковской

феодальной городской республике (См.

Кафенгауз Б. Б. Посадники и боярский

Совет в Древнем Пскове //Исторические

записки. — Т. 33. — М., 1950).

За 317 лет существования независимого

посадничества в Новгороде (1161 — 1478 гг.)

можно отметить примерно 248 сроков, на

время которых избирались посадники. Из

них персонально известны замещения на

133 срока, в то время как лица, замещавшие

должность посадника втечение 115 сроков,

остаются невыясненными. Однако общее

число известных нам посадников, исходя

из нижеприводимых списков, составляет

85 человек. Возможно, что те же самые или

почти те же самые лица замещали

посадническую должность и в продолжение

невыясненных 115 сроков. Во всяком случае,

число новых неизвестных нам посадников

крайне незначительно, ибо известно, что

вся посадническая коллегия за 317 лет

состояла примерно из 90—95 конкретных

лиц.

Таким образом, средний срок пребывания

на посаднической должности составлял

1,5 года, а в отдельные периоды — даже

год и полгода, что было, разумеется,

неудобно для посадников при вхождении

в сложные внешнеполитические дела.

Однако практически, поскольку каждый

посадник исправлял свою должность порой

трижды и четырежды, эти неудобства

кратковременного пребывания на должности

отчасти нивелировались. Тем не менее

все же неуклонно проявлялась

общеисторическая тенденция:

кратковременность пребывания на

должности руководителя внешней политики

отрицательно сказывается на

внешнеполитическом руководстве любого

государства. Поэтому в самой

«демократической» организации

внешнеполитической службы Новгородской

республики была заложена ущербность,

слабость ее внешнеполитического статуса.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обособление Новгорода как государства от остальной Руси началось с 30—40-х гг. XI в. В основе этого обособления формально лежал акт об освобождении Новгорода от уплаты ежегодной дани великому князю, дарованный городу и его «пригородам», т. е. всей Новгородской области от Ладоги до верховьев Днепра, Западной Двины и Волги, Ярославом Мудрым в 1019 г.

Происхождение этой льготы таково. Ярослав был посажен в Новгороде князем в качестве наместника еще своим отцом Владимиром I. Победив Святополка при явной и сильной поддержке новгородцев и утвердившись в Киеве великим князем, Ярослав, видимо, в силу предварительного обещания даровал новгородцам за эту помощь освобождение от дани, что и было письменно засвидетельствовано в так наз. «Ярославовых грамотах». Этот документ, однако, до нас не дошел. Его полного содержания и его формулировок мы не знаем. Неизвестно нам и то, даровалось ли освобождение от дани навечно или же на время жизни Ярослава Мудрого.

Возможно даже, что подобного документа не существовало или что он был изготовлен позднее или фальсифицирован, ибо в XV в. новгородцы не могли предъявить его московскому правительству, и Новгород был как республика ликвидирован в 1471 г. Иваном III и присоединен к Москве.

Важно, однако, то, что начиная с середины XI в., т. е. сразу после смерти Ярослава Мудрого, его льгота стала интерпретироваться новгородскими местными городскими

властями как свидетельство внешнеполитической автономии, а затем и независимости Новгорода и в течение следующих ста лет — с 1054 по 1136 г. — служить для постепенного выторговывания и отвоевывания у киевских князей все новых и новых льгот, поблажек и прямых отступлений от своих суверенных прав в отношении Новгорода и всей Новгородской земли. Это и привело в конце концов к формальному отделению Новгорода, к созданию и провозглашению Новгородской феодальной республики как совершенно самостоятельного, независимого Русского государства со своей особой внешней политикой.

Конечно, не сам акт Ярослава, носивший вначале чисто финансовый, фискальный характер, был истинной основой обособления Новгорода от Древней Киевской Руси, а различия в хозяйстве, в экономике Киева и Новгорода, во внешнеэкономической, внешнеторговой, а потому и во внешнеполитической ориентации этих двух государственных образований. Но акт Ярослава Мудрого был важным стимулом, предлогом и формальным толчком к такому обособлению. Поскольку наличие или отсутствие даннических отношений было в ту эпоху (X—XI вв.) главным мерилом суверенитета и внешнеполитической независимости, то чисто финансовый акт объективно приобрел характер основополагающего внешнеполитического документа, на который всегда (в течение 250 лет!) ссылались новгородцы, оправдывая свой сепаратизм.

Внешнеэкономическая и внешнеполитическая ориентация Новгорода и его «пригородов» — Ладоги, Изборска, Белооэера, Яма и Торжка, Пскова, Порхова, Великих Лук — объяснялась, во-первых, их географическим положением, во-вторых, историческими связями и, в-третьих, хозяйственными особенностями новгородских земель.

1. Центром Новгородской земли, т.е. Новгородского государства и его колоний, был северо-западный угол Руси, тесно примыкавший к Балтийскому морю, В этом регионе географически господствовала так наз. Алаунская возвышенность, откуда начинались все сколь-ннбудь значительные русские реки. На юг отсюда истекал Днепр; на запад — Западная Двина, Свирь, Нева; на восток и юго-восток — Волга; на северо-восток — Сухона; на север — Волхов, Онега и Северная Двина со своими притоками, из которых крупнейшими являлись Вага и Юг (Юки).

В условиях лесистой, болотистой, бездорожной, непроходимой и непроезжей для конницы местности реки как транспортные артерии имели колоссальное стратегическое

и хозяйственное значение. Кто владел рекой, тот владел и страной, лежащей в ее бассейне. Теснее всего Новгород был связан с западом и севером, куда шли от него полноводные и относительно короткие водные пути.

2. Исторически Новгород тесно был связан со Скандинавией. Оттуда пришли первые князья. Из Новгорода они часто выезжали туда в изгнание, для набора новых дружин, за оружием и просто в гости. Из Скандинавии — из Норвегии и Швеции — в Новгород непрерывным потоком приезжали скандинавы: отчасти для службы, но главным образом в гости либо к своим родственникам -князьям, либо к своим родственникам-купцам, либо к своим родственникам — наемным дружинникам. При княжеских дворах именно в Новгороде чаще, чем в Киеве, воспитывались скандинавские принцы из семей изгнанных из Норвегии и Швеции конунгов. Эти частые и многочисленные гости приезжали нередко со своими слугами, с купцами-торговцами да и сами привозили товары для продажи или чаще скупали в Новгороде и увозили с собой в Скандинавию разные товары, в основном легкие для транспортировки, и дорогие, ценимые в Европе новгородские меха. Отсюда понятия «гости» и «купцы», «торговцы» оказались тесно связанными и в конце концов полностью стали отождествляться с торговцами, которые не являлись вообще ни родственниками, ни гостями тех иностранцев, которые проживали в Новгороде. За скандинавами, частыми посетителями Новгорода в IX, X и до середины XI в., стали приезжать и немцы — вначале датские, «балтийские» немцы, затем вообще ганзейцы, затем голландцы. Так укрепилась, сделалась традиционной связь Новгорода с Балтикой (балтийскими странами). Новгородцам легче было сделать набег на Финляндию или Швецию, чем добраться до лесостепи внынешних Тульской, Калужской или Орловской областях.

Нарва, Ревель, Дерпт, Рига, Выборг, Або, Стокгольм, Висбю (о-в Готланд), Данциг, Любек — эти адреса как пункты регулярных поездок новгородских купцов отмечают летописи, акты и договоры Новгорода в XI, XII, XIII и XIV вв. До сих пор сохранились тексты договоров Новгорода со Скандинавией и Ганзой в 1195, 1252—1256, 1270, 1323, 1326 гг., не говоря уж о более поздних годах.

Новгородско-ганзейская, новгородско-европейская внешняя торговля велась интенсивно, масштабно и регулярно, в то время как внутренней торговли в нашем современном понимании у Новгорода практически совершенно не существовало. И уже одно только это обстоятельство должно было сильно отличать Новгород от других русских государств и придавать его внешнеэкономическим связям основополагающее значение для его внешнеполитической ориентации. Изменить же свою ориентацию он не мог — это было бы равносильно его ликвидации как особого государства. Вот почему он держался своей прозападной (проганзейской) ориентации до последнего, до конца XV в., т.е. до того момента, когда эта ориентация пришла в явное противоречие с внешнеполитическими интересами Московского государства.

Весьма показательно, что фактическое обособление Новгорода от остальной Руси было настолько разительно, настолько бросалось в глаза современникам, что уже спустя 40 лет после формального провозглашения новгородской независимости даже тогдашние русские князья воспринимали Новгород как иностранное государство, а не Русь. Так, в 1178 г. летописец отмечал: «Прислаша новгородци мужи свои ко Мьстиславу Ростиславичу, зовучи и Новгороду Великому. Он же нехотяше ити из Руськой земли… Хотя страдати за отцину, хотя исполни-ти отечьствие свое. Мужи свои ре куче ему: брате, аще зовуть тя с честью, иди. Он же рекучи: А тамо ци не наша отцина»*. (Цит. по Русские юридические древности. — Т. II. — СПб., 1896. — С. 345).

К сожалению, историки новейшего времени совершенно упускали из виду это обстоятельство и даже игнорировали его, приписывая все факты (в том числе и внешнеполитические) из истории Новгорода общерусской истории, общерусскому государству, хотя они вовсе того не касались, а относились, строго говоря, к иностранному государству с другой, не русской, часто совершенно противоположной внешней политикой.

3. Хозяйственной особенностью Новгорода, спецификой его экономики было то, что она целиком базировалась не на производстве, а на двух экономически преходящих, конъюнктурных устоях:

1) экстенсивном использовании природных экономических богатств страны, выражавшемся в собирательстве, охоте, рыболовстве и в ограблении (буквальном) подвластных даннических народов (кареов, чуди, пермяков, манси, ненцев, лопарей, югров, комиутиров), в хищнической эксплуатации природных ресурсов;

2) внешней торговле (уже охарактеризованной по своему направлению выше) и в реэкспорте (спекулятивном) западных товаров в глубь Руси, а русских и восточных товаров — на Запад.

Сам Новгород ничего не производил, в том числе и не вел даже сельского хозяйства, закупая хлеб каждый раз там, где было выгоднее и удобнее, — либо в Германии, либо в русских княжествах, расположенных южнее и восточнее самого Новгорода (Суздальском, Нижегородском, Московской).

Отсюда и непонятные нам ныне резкие смены экономической конъюнктуры в Новгороде — от пышного процветания, когда пуд хлеба и пуд меда стоили несколько копеек — буквально 2 — 2,5 коп., и до жесточайшего голода, когда ели человеческие трупы, крыс и собственных детей, причем подобные периоды сменялись не спустя десятилетия, а нередко спустя год-два. Беспечность, неумение и нежелание делать запасы, экономно расходовать ресурсы, непредусмотрительность и наряду с этим бездумное растранжиривание природного сырья и дешево доставшихся товаров зачастую просто поражают историка.

Чтобы стали понятны масштабы и характер экстенсивной экономики, которая велась Новгородом на протяжении почти трех столетий непрерывно и привела к истощению природных ресурсов и тем самым к ликвидации экономической и политической независимости этой феодальной республики, перечислим статьи поступлений от экстенсивных промыслов и от грабежей колоний:

1. Охота на пушного зверя: белку, куницу, горностая, соболя, рысь, лису, волка и медведя. Масштабы этой охоты исчислялись десятками, сотнями тысяч и даже миллионами шкурок пушных зверей. Это привело к полной ликвидации популяции соболя в европейской части России уже в XIII в., к резкому снижению количества рысей к XV в. и медведей к XVII в.

2. Охота на красную дичь — лосей, благородных оленей, барсуков, зайцев, кабанов, и пернатую дичь — рябчиков, куропаток, глухарей, тетеревов, диких серых гусей, лебедей. До XIII в. этот род охоты носил хищнический, истребительный характер и был в XIV—XV вв. несколько сокращен из-за более строгого введения постов. Зато усилилось хищническое истребление рыбы в результате затон-ного (закольного) и неводного рыболовства лососевых пород рыбы, распространенных в землях Новгорода (семга, лосось балтийский, рыбец, сиг и др.).

3. Собирание ягод в лесах (клюквы, голубики, черники, морошки, куманихи, водяники, земляники, малины, брусники) и грибов (сотнями тысяч, миллионами бочек).

4. Бортничество, т. е. собирание меда и воска, производимых дикими лесными пчелами в колодах и в дуплах деревьев (в бортях). Бортничество сопровождалось в большинстве случаев полным разорением бортей в дуплах (чтобы добыть мед, иногда даже подрубали или спиливали высокое толстое дерево, уничтожая ради единичного сбора всякую перспективу дальнейшего производства, а также саму по себе пчелиную семью, ибо, выгребая мед и выскабливая воск из дупла острыми скребками, не только варварски уничтожали рабочих пчел, но и раздавливали матку).

В результате к началу XV в. ресурсы меда и воска были сведены почти на нет, хотя в XI—XII вв. с новгородских буянов (складов под открытым небом) отправляли сотни тысяч тонн меда и воска в Западную Европу и Средиземноморье, в том числе в такие далекие «точки», как Брюгге, Остенде, Кёльн, Константинополь, Александрия (Египет).

Особой статьей доходов было ограбление колоний и населяющих их народов, которое велось либо по линии сбора ежегодной дани (ясака), либо просто путем непосредственных наездов-грабежей, совершаемых по мере необходимости (особенно когда Новгород должен был уплачивать контрибуцию в результате поражения в войне).

Дань и грабежи были нацелены на получение следующих товаров и продуктов:

1) Драгоценные металлы и драгоценные камни. В них входили:

а) уральские драгоценные камни — топазы, аметисты, халцедон, хризолит, сердолик и полудрагоценные — яшма и малахит;

б) самородное золото (собиралось на Урале и у лопарей);

в) серебро, составлявшее основной драгоценный и денежный металл для Новгорода. Оно получалось в двух видах — в виде так наз. закамского серебра, т. е. готовых серебряных кубков, серебряного оружия работы сассанидских и арабских мастеров, которые скопились на Урале и в Приуралье в период III—VI вв. и находились в капищах и кладах.

Второй источник серебра — самородное жильное серебро и серебро в примитивных плавках древних чуди,

находимое в заброшенных шахтах в Приуралье (от Тиманского кряжа и до Урала) и в Зауралье.

В отдельные годы Новгород собирал от 5 до 15 т. литого серебра самых высших проб (98 % серебра, иногда даже электрума, т. е. серебра с примесью золота, которое древние не могли отделять при плавке от чистого серебра). Серебряный запас концентрировался и хранился в соборе св. Софии в Детинце;

г) мелкий речной жемчуг рек, впадающих в Белое море. Употреблялся в основном на изделия (отделку одежды) и продавался поэтому не в чистом виде, а «в деле».

Меха только ценные — голубой песец, чернобурая лиса, соболь, получаемые в Обдорье, т. е. не только в результате грабежа, но и отчасти путем мены с народами Сибири.

Произведения морского промысла: моржовый «зуб», «зуб» нарвала, тюленьи и моржовые шкуры, ворвань.

Продукты охоты на пернатых Севера:

а) живых соколов, кречетов как боевых, охотничьих птиц, пользующихся огромным спросом в феодальной Европе и Азии.

Новгород поставлял соколов не только в Германию, Францию, Англию, Польшу, Венгрию, но и в Византию, Арабский халифат, Персию, Среднюю Азию;

б) сбор гагачьего и лебяжьего пуха на птичьих базарах Севера.

5) Кроме всех перечисленных выше товаров и продуктов, получаемых исключительно путем экстенсивной эксплуатации природных ресурсов, Новгород в конце XIV в., в XV в. стал также производить товарный лен и пеньку, а также реэкспортировать из Московского государства и Тверского княжества по рекам (Западной Двине, Волхову) ценную древесину — дуб.

Таким образом, все перечисленные выше продукты служили статьями новгородского экспорта в Западную Европу. При этом следует подчеркнуть, что Новгород обслуживал верхушку западноевропейского общества, удовлетворял его нужды и нужды католической церкви, ибо лишь королям, герцогам, князьям, марк- и ландграфам шли соколы, кречеты, нарвалий «зуб» и моржовая кость, лишь им шли горностаевый и соболий меха, а также чернобурки, шкуры рыси, медведей, гагачий пух и драгоценные и полудрагоценные камни; лишь римская курия нуждалась и могла себе позволить тысячетонные закупки воска, лишь к столу знати шел русский ставленый питный мед, сделанный из меда лесных пчел и сока русских лесных ягод, лишь на военные нужды западноевропейских государств, на их военные флоты шли дуб, пенька, лен и ворвань из Новгорода. Именно этим «антипатриотичным» характером новгородской торговли объяснялось то, что Запад снабжал Новгородскую республику тем, чем он всегда отказывался снабжать другие русские государства, т. е. «стратегическими товарами» — свинцом, оловом, латунью, чистой рафинированной медью, бронзой, железом, изделиями из металлов, инструментами для плотников и столяров, сельскохозяйственными орудиями личного труда (серпы, косы), а также красками, тканями [сукнами и тонким (голландским) полотном) и продовольственными товарами, являвшимися предметами роскоши для русских [фруктами, сухофруктами, французскими и мозельскими (рейнскими) винами, голландскими сырами и сельдью].

Важной массовой статьей импорта Новгорода «от немец» был, к сожалению, хлеб. Бездумно и безрассудно тратить серебро и соболей на то, что с успехом можно было получить в самой стране, лишь употреби добросовестный труд, т. е. менять истинные и непреходящие ценности вроде драгоценных камней на такой дешевый и обыкновенный и к тому же бесследно уничтожаемый «товар», как хлеб, зерно и мука, было в характере русских (новгородских) правителей еще 500—800 лет назад.

Получение заморских товаров, особенно инструментов, разумеется, давало преимущества Новгороду перед другими русскими государствами, в виде чисто внешней «культуры», «показного благополучия», но практически с самого начала факт построения экономики исключительно на внешнеторговом обмене и привел к глубокой стагнации Новгорода — он консервировал там производственную отсталость, во-первых, маскируя ее внешними «заграничными» приметами, во-вторых, сдерживая развитие собственных производительных сил, собственных производств, собственной мысли, изобретательства, поисков, предприимчивости в области производства, направляя все силы новгородского народа на «предприимчивость» чисто извращенного характера — торговый обман, фальсификацию продуктов, обвес и обмер, обсчет,подделку денег и т. п., ибо торговля Новгорода не была связана с производством товаров, а носила чисто посреднический характер, поскольку в остальную Русь заграничные изделия поступали через новгородские руки с наценкой и нередко с ухудшением их качества.

Таким образом, новгородская внешняя торговля носила антипатриотический, антирусский характер, подрывала экономические потенции русского народа, развращала его исподволь. И поскольку эта внешняя торговля была источником и основой политики и политического статуса Новгорода с его «демократией», то новгородские вольности получили в целом плохую репутацию у русского народа остальной Руси, оставили о себе плохую память в историческом сознании народа, оценивались всегда презрительно, уничижительно, и потому Новгород политически пал при общем равнодушии к этому падению, а отчасти и при явном злорадстве остальной Руси. Только этим обстоятельством и объясняется успех Ивана III, уничтожившего мощную (казалось бы) республику при помощи весьма немногочисленного карательного отряда. Разумеется, иностранные партнеры Новгорода и не думали помогать ему. Они просто радовались, что их конкурент на Балтике и посредник в русской торговле устранен и они непосредственно смогут грабить остальной русский народ, выкачивая из него сырьевые ресурсы, как это они делали в отношении новгородских земель в течение 250 лет.

Новгород пал. Это было прямым результатом его внешней политики: откола от остальной Руси, выделения себя из русских земель, ориентации на торговлю с Западом, допущения иностранных купцов, их факторий н капиталов в Новгород как «партнеров», а фактически как непримиримых и корыстных конкурентов, политики обсчета и обмана в торговле с другими русскими землями, т. е. нарушения их интересов ради корысти, политики предоставления Западу сырьевых капитальных ресурсов страны в обмен на эфемерные товары — предметы роскоши и обычный хлеб.

Кто же и как практически вел такую губительную внешнюю политику? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо ознакомиться с составом новгородского внешнеполитического руководства.

2. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО В НОВГОРОДЕ ВЕЛИКОМ В XI—XV вв.

Руководство внешней политикой Новгорода не было централизовано так, как это было в великокняжеской Киевской Руси.

а) Решение главных внешнеполитических дел в Новгороде формально принадлежало вечу.

Только вече могло дать окончательное согласие на объявление войны или заключение мира с иностранной (или соседней русской) державой, землей, племенем.

Только вече санкционировало выплату контрибуции в случае военного поражения (на основе своего древнего права определять все, что связано с монетой в Новгородской республике), а также устанавливало размер дани с колоний, т. е. и в этих как будто бы чисто финансовых вопросах фактически осуществляло и затрагивало высшую внешнеполитическую компетенцию государства.

На деле все эти внешнеполитические прерогативы веча, конечно, узурпировались фактически управлявшим в тот или иной период Правительственным советом и составлявшими его высшими должностными лицами, которые закулисно подготавливали решение веча и стремились провести и утвердить это свое решение на открытом вече как якобы «общенародное» и «демократическое».

Это обстоятельство создавало дополнительные сложности в осуществлении внешнеполитических акций республики, лишало их абсолютной гарантии, вносило элемент риска и неуверенности при их проведении, заставляло не идти и искать в радикальном, четком внешнеполитическом направлении, а прибегать к компромиссным, часто аморфным внешнеполитическим действиям, что в конечном счете давало негативный результат, ибо вместо сбалансированности, осторожности, осмотрительности внешнеполитической линии на деле получалась туманная, уклончивая, боязливая, нечеткая внешняя политика, которая не прибавляла международного авторитета Новгороду, а постепенно, исподволь лишала республику престижа крепкого государства.

Чтобы конкретно показать, по каким линиям «растаскивалась» единая внешнеполитическая линия Новгородского государства, какие конкретно должностные лица и группы, стоящие за ними, могли оказать и оказывали влияние на выработку внешнеполитического курса республики, перечислим состав Правительственного совета Новгородской феодальной республики в период его наибольшего полновластия в XIII в.

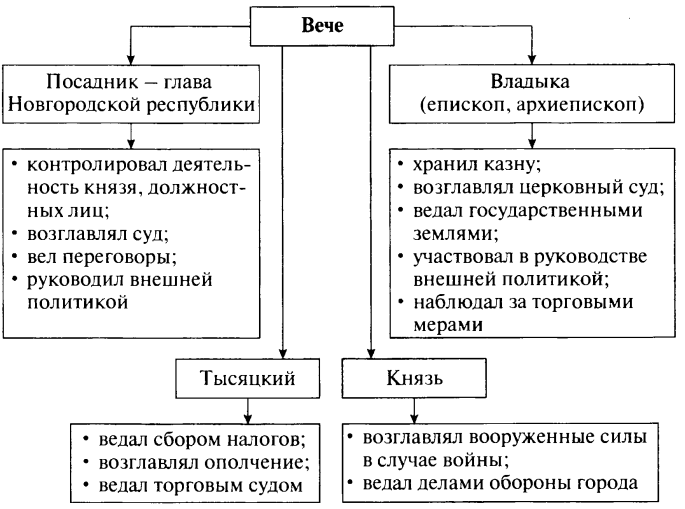

б) Архиепископ Великого Новгорода, председатель Совета.

Видная роль архиепископа в новгородских делах,

приобретенная не сразу с XI в., а лишь к XIII в., объяснялась несколькими обстоятельствами:

Посреднической и «умеряющей страсти» ролью церкви, которую она приобрела в глазах новгородцев постепенно, выступая всегда арбитром при спорах на самом вече, при спорах веча с князем, при конфликтах и драках новгородских партий и «концов». Часто владыка с крестом буквально разнимал спорящих.

Усилением общего политического влияния церкви в Европе в ХШ—XIV вв. в связи с кризисом светской власти. На Руси эта тенденция сказалась еще резче в связи с кризисом княжеской власти в результате поражения князей во время татаро-монгольского завоевания в 20—30-х годах XIII в.

Наличием в числе ближайших соседей Новгорода военно-теократических государственных образований — Рижского архиепископства и Ливонского ордена, которые не только давали Новгороду, так сказать, западноевропейский «образец» главы государства, но с которыми легче было вести дела «на равных» представителю однопорядкового церковного сана — архиепископу, чем любому светскому представителю власти. Иными словами, выдвижение архиепископа в Новгороде на роль первенствующего во внешнеполитическом руководстве лица объяснялось локально исторической ситуацией и чисто прагматическими, практическими соображениями новгородских торговых людей.

Большей грамотностью архиереев по сравнению со светскими властями (посадником, князем), знанием высшими служителями церкви двух важнейших международных языков средневековья: греческого для сношений с Византией и Востоком и латинского для сношений с Западом (главный язык всех дипломатических документов); общим высоким доверием, которым представители церковной иерархии пользовались у иностранцев по сравнению со светскими деятелями, вероломства и клятвопреступления которых тогда опасались.

Далеко не в последнюю очередь влияние церкви объяснялось резко возросшими к середине XIII в. ее реальными экономическими позициями, сосредоточением огромных земельных, денежных (золото и серебро) и имущественных богатств в руках монастырей и соборов, превратившихся в XIII в. фактически в… сберкассы, арсеналы, склады и ломбарды всех состоятельных людей республики, ибо не только их «святости», но и их каменным стенам, чугунным дверям и решеткам, глубоким подвалам и крепким «немецким» замкам доверяли в эту неспокойную эпоху войн и пожаров больше, чем деревянным хоромам и теремам.

Так, в соборе св. Софии хранились все реальные и идеальные (т. е. все символические, престижные, политически значимые) ценности Новгородской республики:

— серебряный и золотой запасы;

— государственная канцелярия и архив;

— внешнеполитическая и внешнеторговая документация (грамоты о привилегиях, ратифицированные договоры с иностранными государствами, счетные книги по обмену и ценам на иностранные товары);

— печати всех главных должностных лиц — архиепископа, посадника, тысяцкого, князя и большая вечевая печать Новгорода Великого.

По всем этим причинам архиепископ автоматически превращался в постоянного и непременного председателя Совета республики, в ее верховного арбитра, в вершителя, оформителя и идеолога ее внешней политики, в первоприсутствующего и в первоподписующего под всеми ее внешнеполитическими актами, особенно под государственными международными договорами. Так, архиепископ не только подписывал договор первым, но и привешивал к важным международным соглашениям Новгорода с иностранными государствами свою кустодию, часто золотую, т. е. золотой футляр, в котором была запломбирована восковая печать с оттиском личной печати архиепископа, которая на особых шелковых шнурах привязывалась через особые проймы к пергаментному листу договора.

Чтобы понять истинную роль архиепископа в Новгороде, следует учитывать и то, что архиепископ как лицо, тесно связанное не только с церковными делами, но и с административным и политическим управлением Новгорода Великого, обладал собственной военной силой — имел так называемый «архиепископский полк». Это давало ему возможность не только усиливать или умалять по желанию общую военную силу республики, то придавая свой полк основным вооруженным силам, то изымая его из них, но и реально влиять на те или иные внешнеполитические решения, реально поддерживая или лишая военной поддержки любые внешнеполитические планы и акции.

Владыка (как титуловали архиепископа) был и самым крупным землевладельцем на всем протяжении новгородской истории: в его личном владении и во владении подчиненных его юрисдикции монастырей находились не только обширные территории на Севере, равные по площади некоторым европейским королевствам, но и целые процветающие города в главных пятинах Новгородской земли. Без благословения архиепископа даже вече не решалось начать войну или заключить мир. Так что санкция архиепископа во внешнеполитических делах решала в конечном счете все. Лишь такие исключительно сильные в военном отношении князья, как Александр Невский и его отец Ярослав III, могли себе позволить не считаться во внешнеполитических делах с архиепископом, во всяком случае, не всегда советоваться с ним, предпринимая внешнеполитические акты. Но и они задним числом принародно и формально старались сделать так, чтобы их действия воспринимались народом как якобы полностью согласованные и одобренные архиепископом, владыкой. С морально-политическим воздействием церкви принуждены были в то время считаться все без исключения. Иначе и не могло быть в средневековом обществе. Не только князья, но и тем более посадники избегали открытых конфликтов с архиепископом во внешнеполитических вопросах. Борьба если и была между высшим руководством внешней политикой Новгородской республики, то она всегда шла бурно лишь за кулисами и заканчивалась, как правило, «гнилыми компромиссами». Это-то и подтачивало Новгород — исподволь, незаметно, но неуклонно, как червь.

в) Новгородский Правительственный советпредставлял собой сложную организацию. Он состоял как бы из трех частей.

В первую — основную, главную и решающую — входила тройка администраторов, собственно и составлявших правительство Новгородской республики, каким оно представлялось для внешнего мира.

В его состав входили:

а) посадник— глава Правительства;

б) тысяцкий— начальник над так наз. земщиной и командующий ополчением;

в) князь— главнокомандующий вооруженными силами республики.

Вторая часть состояла из представителей местной администрации — кончанских, улицких старост и сотских, т. е. из выборных представителей «концов» (районов города), «улиц» (главных городских магистралей) и «сотен» — отдельных кварталов города или ремесленных слобод и артелей. Эти лица, участвуя в правительстве, внешнеполитическими вопросами хотя и занимались, но лишь в плане выражения своего мнения по ним, а не в смысле информированности или подготовки решения по ним.

Члены первой и второй частей Правительственного совета, т. е. собственно правящая тройка и группа выборных лиц местной администрации республики, в течение срока исполняемых ими государственных обязанностей носили наименование «степенных» (степенный посадник, степенный тысяцкий, степенный кончанский староста и т. д.), т. е. восходящих на степени (ступени) или помост перед вечем, их избравшим. Титул «степенный» означал, следовательно, «полномочный», «активный» политический деятель. «Степенные» деятели обладали решающим голосом в Правительственном совете.

В отличие от них, третья часть членов Совета, в количественном отношении вдвое-втрое большая, называлась «старыми»(старый посадник, старый староста и т. д.) и состояла из лиц, отбывших на активной государственной службе свой срок и вошедших после этого автоматически в состав Совета с совещательным голосом и с правом неограниченной критики действий фактического правительства республики, а также с правом контроля за этими действиями. Все «старые» деятели своим опытом, своими знаниями и в немалой степени своей памятью прошлых государственных дел и обстоятельств, своим политическим и хозяйственным советом должны были содействовать наиболее эффективному проведению внешней и внутренней политики республики. Их опыт аккумулировался и использовался действующим правительством. «Старые» деятели не уходили в политическое небытие, не становились ненужными н разорительными для государства «пенсионерами», а получали полную возможность проявить свои независимые суждения и мудрость на благо Новгороду Великому. Их мнение по внешнеполитическим вопросам имело часто немалое значение, ибо они выступали как главные хранители внешнеполитических традиций. Но они не имели возможности настоять на своих мнениях силой: их авторитет носил чисто морально-политический характер. Их задача состояла в том, чтобы убедить Совет и Правительство в правильности или ошибочности той или иной линии в политике.

Главными лицами в области внешней политики оставались кроме уже охарактеризованного архиепископа посадник, тысяцкий и отчасти князь.

г) Посадник

Посадник Новгорода — это высшее государственное должностное лицо, совмещавшее прерогативы главы правительства Новгородской республики н бургомистра столицы государства.

Посадники назначались киевскими князьями с 997 по 1126 г. Сам этот термин указывает на то, что до того, как посадники стали самостоятельными, они сажались, т. е. назначались, приказом великого князя в качестве его наместников в различные города, в том числе и в Новгород. Лишь с 1126 г. новгородские посадники стали выбираться вечем, и в связи с этим прежние функции посадника как наместника князя изменяются: они переходят вначале к новгородскому князю, призываемому вечем посоглашению с великим князем, а затем, с XIII в., просто приглашаемому новгородцами из числа живущих на Руси удельных князей. Посадник же превращается с 1136 г. целиком и полностью в независимого главу правительства Новгородской республики и в этом качестве в главного официального представителя Новгорода Великого в сношениях с другими государствами, хотя теоретически считается, что глава государства в Новгороде — коллективный.

Своеобразие должности посадника состояло в том, что он объединял функции главы правительства государства и главы бургомистра столицы, две эти функции с лихвой покрывали третью функцию главы государства.

Посадник в области внутренней политики управлял делами «вятших», или «лутших», новгородских людей, т. е. ведал делами боярского и купеческого сословий, распоряжался всем, что касалось господствующих классов республики, держал в своих руках боярство, купечество и своеземцев (крупных землевладельцев), обеспечивающих прочность или, наоборот, неустойчивость посаднической власти. Своеобразие посаднической должности и ее функций, ее непохожесть на должности других глав республик в феодальном обществе определялись особенностями самой сущности Новгородской республики и ее центра — Новгорода. Новгород был не просто городом, но и «империей», хотя о ней не упоминали, но считали, что существуют лишь полноправная столица и ее «пригороды», т. е. все другие города страны. Но кроме «пригородов», некоторые из которых, такие как Псков, сами стали со временем государствами, существовала еще обширная страна с колониями, тянувшимися вплоть до устья Оби, за Уральский хребет. И отмахнуться от этого факта было невозможно даже по чисто практическим причинам, ибо как раз колонии и были объектом притязаний иностранных государств и именно в них в первую очередь сталкивались внешнеполитические интересы и даже решались некоторые вопросы внешней политики Великого Новгорода, как, например, в Заволочье, где новгородско-норвежское противостояние было по крайней мере пару веков очень острым.

Вот почему если на Западе города-республики выделялись, изолировались от окружавшей их империи и потому невольно становились в положение сепаратных, независимых оазисов-точек в море феодальной страны, то с Новгородом дело обстояло совершенно иначе: он как спрут пускал свои щупальца во все стороны и все поры обширной империи и высасывал из нее все соки ради своего роста, своего распухания, но совсем не хотел «отделяться» и изолироваться от этой окружающей питательной среды, без которой он сразу бы погиб.

На Западе города-республики имели своей социальной базой ремесло и торговлю, т. е. ремесленную в основном и торговую во вторую очередь, чуждую феодальному обществу буржуазию. Она противилась, она откупалась, она стремилась выделиться, обособиться от феодального общества, ибо оно ей мешало. В Новгороде же, наоборот, город выступал самым крупным и монопольным феодалом, он сливался с феодальным государством в абсолютно нерасторжимый, неразрывный организм, о чем красноречиво свидетельствовало соединение в должности посадника функций главы правительства феодальной республики и функций главы городского магистрата, бургомистра столицы. Именно столица, она же государство, выступала в качестве руководителя всей торгово-промысловой деятельности, не опиравшейся на то или иное производство, т. е, ремесло, сельскохозяйственное производство и т. п. В Новгородской республике город-столица выступал в качестве основного централизатора всей политической и хозяйственной жизни страны, а на Западе, наоборот, в роли сепаратиста. Иными словами, вопреки видимости сходства формы — городской республики — сущность феодальной республики на Руси и на Западе была абсолютно различна, кое в чем даже противоположна. Короче говоря, история, опыт, практика веков убедительно доказывали и доказали, что без централизации и монополизации всякой деятельности существование русских государств невозможно, независимо от того, какие они по форме государственного устройства — наследственная монархия, выборная монархия или республика. Все эти формы были опробованы одна за другой веками с одним и тем же результатом: все они разваливались, как только образовывалась брешь в едином, крепкам, тотально централизованном управлении. И Новгород Великий доказал это одним из первых и весьма дорогой ценой для всей остальной России.

Сосредоточение в руках республиканского руководителя — посадника — двух важнейших государственных функций феодального города уже говорило о том, что провести принцип «равенства», «демократизма», «равной ответственности» было невозможно в реальных условиях русского общества даже в ту весьма патриархальную и простую, примитивно-демократическую эпоху. Прерогативы должности посадника еще более подтверждали, что общества вынуждено было в силу прагматических соображений идти все более в сторону усиления единоначалия, даже тогда, когда теоретически оно стремилось к совершенно противоположному идеалу.

Так, срок службы посадника вначале не определялся. Считалось, что он может быть сменен в каждую минуту, как только лишится поддержки веча. Но он мог просидеть на этом посту и пожизненно, если вече не имело ничего против. Более того, посадников могли призывать по нескольку раз, если на опыте обнаруживалось, что новые (или новый) посадники ведут дела хуже какого-то прежнего, старого, В таком случае их безжалостно сменяли и выбирали вновь того, кто запомнился Новгородскому вечу как более справедливый, мудрый и сильный.

В то же время посадники избирались традиционно из довольно узкого круга одних и тех же боярских (благородных) новгородских семей (фамилий), так что в известной степени эта должность на протяжении XII—XIV вв. начинает носить некий «наследственный» характер. Это объясняется опять-таки чисто прагматическими соображениями — лиц из посаднических фамилий с детства воспитывают весьма тщательно, внушают исторические традиции семьи, посылают на учебу за границу, дают возможность совершать ознакомительные поездки по республике и за рубеж в юношеском возрасте. Как правило, все посадники владели одмим-двумя иностранными языками, в первую очередь разговорными, — немецким, шведским, польским — для непосредственного ведения переговоров с представителями Швеции, Ганзы, Литвы и Польши, т. е. с западными соседями Новгородской республики.

Однако вражда между посадническими семьями, их борьба за власть, создание вокруг этих семей фактических партий — все это нивелирует те положительные черты, которые имеются в посаднической должности и ведет к неуклонному подрыву и посаднического авторитета в целом и к подтачиванию политического единства республики как по внешнеполитическим, так и внутриполитическим вопросам.

С 1126 по 1354 г. в Новгороде существовал один «степенный» посадник при наличии любого числа «старых», остававшихся к тому времени в живых. С 1354 г. была введена коллегия посадников из шести человек, из числа которых ежегодно правящим («степенным») избирался один, так что за шесть лет каждый из членов этой коллегии правил один раз.

В Новгороде все это было «опробовано» еще 500 лет назад. Система шести посадников при одном правящем сохранялась до 1416 г.