Введение

В современной исторической науке роль Императора России Павла I

сильно недооценивается. Об этом можно судить как по незначительному объёму

учебной программы в школах и ВУЗах, посвященной времени его правления, так и по

малому количеству исторических книг, посвященных его правлению. Одним,

ошибочным, на мой взгляд, оправданием этому является то, что после прихода к

власти Александра I Благословенного (сына Павла I), основные преобразования

Павла I были отменены и, таким образом никак не повлияли на общий ход развития

страны.

Так ли это, и насколько значительна была роль Императора Павла I в

истории России, я и собираюсь выяснить в настоящей работе, путём сравнения

итогов правления Екатерины II, Павла I и Александра I в различных сферах

государственной жизни страны.

Многие историки, говоря отрицательно о преобразованиях Павла,

противопоставляют его правление предшествующим или последующим, как бы разделяя

историю на отдельные, не связанные друг с другом, фрагменты, не замечая

преемственности событий. Однако, если мы хотим дать объективную оценку, так

судить нельзя.

С помощью такого сравнения я надеюсь объективно показать развитие

государства и права Российской Империи на стыке веков.

Правление императора Павла I было очень коротким — всего 4 года и

4 месяца, но необыкновенно насыщенным. За время своего правления император

Павел Петрович подписал 2179 законодательных актов (то есть в среднем 42

документа в месяц) — это беспрецедентно много. Среди этих документов были

значительные по своему объему документы, например, воинские уставы. К такому

интенсивному законотворчеству современники Павла I не были готовы, да и до сего

дня его наследие не изучено досконально. Бытует мнение, что эти законы были

якобы противоречивыми, недостаточно подготовленными и оправдывались только

желанием разрушить государственную систему, созданную Екатериной II. Это мнение

не выдерживает никакой критики.

Напротив, все свидетельствует о том, что преобразования, начатые

Павлом Петровичем, были им заранее и детально продуманы до вступления на

престол. Это касается большинства принятых им законов и проведенных

преобразований: и закона о Престолонаследии, и реформы армии и флота, и

изменений в сословной политике.

О целях и задачах, которые ставил перед собой Император Павел,

достаточно четко им самим сказано в завещательном письме, датированном еще 1788

годом (за 8 лет до вступления на престол). Эти записки представляют собой цельную

программу государственных преобразований.

Как пишет современный автор биографии-исследования о Павле Первом

А. Песков (серия «ЖЗЛ»), Документ, в котором Павел I излагает свое видение

государственных реформ — «самый значительный и по своей всеохватности не

уступает «Наказу» Екатерины II» [1], представленный ею в 1767 году Уложенной

комиссии (не реализованный).

Это программа Императора, радеющего душой «за страждущее

Отечество. Боль за судьбу страны и самосознание спасителя Отечества, — вот что

лежит в подтексте документа. Программа эта написана довольно «сухим скучным

языком», но решения, заложенные в ней четки, просты и ясны. Наиболее общо о

задаче своего правления он говорит: «…все

части государства привести до равновесия, в котором оное могло бы неразрушимо и

невредимо стоять»» [2].

Если соотносить проведенные преобразования с задачами,

поставленными в «завещании», становится очевидной стройная и цельная единая

система, система становления и укрепления самодержавной монархической власти.

Как пишет А. Песков: «Если б сделать все так, как расписано в 33-х

Павловых пунктах, — мы бы к 1801-му году перегнали Европу по всем экономическим

показателям, а к 1802-му стали бы такой цветущей державой, что не наши к ним, а

их наследники к нам приезжали бы перенимать передовой опыт» [3].

I Внутренняя политика.

1. Принятие нового закона о

престолонаследии.

престолонаследии является наиболее известным и одним из немногих, сохранившихся

в последующие годы правления династии Романовых практически без изменений.

Акт о порядке престолонаследия в России, составленный

Павлом Петровичем 4 января 1788 г и опубликованный 5 апреля 1797 года (17910),

носит «необычную для России форму: он составлен в форме договора между наследником

престола и его супругой, утвержденного при короновании императора Павла

(утверждение это также было совершено в не употреблявшейся для санкции законов

форме «Верно. Павел»» [4, 5]. Впоследствии этот Акт вошел в Свод основных Законов Российской

Империи.

Принято считать, что основной целью этого Акта было исключение в

будущем самой возможности появления женщин на российском престоле. Как

известно, в Акте Павел I определял, что «престол после его кончины перейдет к

его старшему сыну и всему его мужскому потомству по порядку первородства затем

в род его второго сына и т. д. По пресечении всего мужского потомства

сыновей Павла престолонаследие перейдет в женское поколение к ближайшей

родственнице последнецарствовавшего и затем к другим женским лицам, всегда переходя

от ближайших к последнецарствовавшему к далее отстоящим» [6]. Безусловно,

Император Павел Петрович считал, что женщины по своей природе не вполне

способны к разумному управлению государством, будучи подвержены непостоянству и

расточительству, поскольку не раз был свидетелем такого расточительства и

непостоянства, еще в бытность свою наследником престола. Однако, несомненно,

задача этого Акта была много шире — установить закон, который делал бы

невозможной «войну» между наследниками и незаконное вступление на престол в

результате переворотов. Стремясь к упорядочению государственного устройства и

самой жизни в государстве, Император Павел Петрович прежде всего постарался

упорядочить сам порядок вступления во власть самодержавного монарха. К

сожалению, возможность государственного переворота в пользу законного

наследника этим Актом не была исключена. Однако в целом принятие закона о

порядке престолонаследия безусловно способствовало стабильности и процветанию

Российского государства и правящей династии.

2. Эволюция

административно-территориального деления России

С момента утверждения Императором

Петром I в 1708 году нового административно-территориального деления на

губернии, эта система начала непрерывно развиваться. Если после реформы 1708

года территория России была разделена на 8 губерний, то к началу правления Екатерины

II насчитывалось уже 16 губерний. Увеличение числа губерний было

связано как с присоединением новых земель, так и с выделением их из состава

прежних губерний, с разукрупнением. Так, «после первого раздела Польши в 1772

году были созданы две новые губернии — Могилевская и Псковская» [7]. К началу

реформы 1775 года в стране были «23 губернии, 65 провинций и 276 уездов» [8].

Губернии были обширными, неоднородными по размеру территории и численности

населения.

«7 ноября 1775 года Екатерина II

подписала закон «Учреждения для управления губерний», в соответствии с которым

размеры губерний были уменьшены, их число выросло вдвое, были ликвидированы

провинции (в ряде губерний вместо них были выделены области) и изменена нарезка

уездов» [9]. Основной задачей реформы было создание удобства во взимании

налогов, поэтому главным критерием в выделении губерний была численность

налогоплательщиков — «в среднем в губернии проживало 300-400 тысяч ревизских

душ, в уезде — 20-30 тысяч» [10]. Для большей четкости деления указами

Императрицы были основаны многие уездные «города», не существовавшие в

реальности до 1780-х годов. Появился новый институт наместничества — наместник

(Государев наместник) или генерал-губернатор, сановник, назначаемый лично

Императрицей и подотчетный лично ей, наделялся особыми, верховными полномочиями

в управлении наместничествами, главным образом, функцией надзора за местным

управлением. Наместничества в некоторых случаях объединяли несколько губерний,

иногда территориально совпадали с губерниями, в некоторых случаях объединяли

губернии и некоторые области соседних губерний. Наименования губерний и

наместничеств часто не совпадали, особенно в отношении окраинных территорий.

Процесс реогранизации губернского устройства растянулся на 10 лет, до 1785

года. «За этот период были образованы 40 наместничеств и губерний, а также 2

области на правах губерний» [11].

«В 1793-1796 годах из вновь

присоединенных земель было образовано еще 8 новых губерний, так что к концу

правления Екатерины II территория России подразделялась на 50 наместничеств и

губерний и 1 область» [12] (Таврическую).

Основной

задачей реформы административного деления императора Павла I было добиться хорошей управляемости страны. «Указ от 12 декабря 1796 г. совершенно упразднил 13 губерний» [13] (Олонецкую, Колыванскую, Брацлавскую,

Черниговскую, Новгород-Северскую, Вознесенскую, Екатеринославскую, Таврическую

обл., Саратовскую, Полоцкую, Могилёвскую, Виленскую и Слонимскую [14]),

разделив их территории между соседними.

«Несколько губерний были

переименованы и укрупнены: Харьковская

стала называться Слободско-Украинской (восстановлена в границах 1780

г.), Кавказская — вновь Астраханской, Уфимская — Оренбургской

(центр был переведен из Уфы в Оренбург). Рижская губерния стала называться Лифляндской,

Ревельская — Эстляндской» [15].

При

объединении упраздненных губерний были образованы новые гигантские

Новороссийская, Малороссийская, Белорусская и Литовская губернии.

«В марте

1797 г. Пензенская губерния была переименована в Саратовскую, а ее центр

переведен из Пензы в Саратов» [16] (это

было связано с неудобным расположением губернского центра — Пензы по отношению

к территории губернии). «В октябре того же года большая часть бывшей Пензенской

губернии была разделена между соседними Тамбовской, Симбирской, Нижегородской

губерниями.

В июле

1797 г. осуществлено укрупнение Киевской губернии. Павел I отменил все

изменения, внесенные Потемкиным в управление войском Донским» [17].

«Было введено новое деление губерний

на уезды, число уездов сокращено» [18] (230 уездных городов были переведены в

разряд селений и местечек). Соответственно, уезды были укрупнены и число

местных учреждений уменьшилось, соответственно и уменьшилось количество занятых

в них чиновников. Окраинным областям (например, Выборгской губернии, Малороссии

и др.) были возвращена традиционная система управления. Были учреждены военные

губернаторства в столице и Москве и упразднена часть наместничеств, где

генерал-губернаторы проявляли излишнюю самостоятельность. Император Павел I

стремился к выстраиванию четкой вертикальной монархической иерархии, и

наместничества были «лишней административной надстройкой» в системе власти.

Административно-территориальная реформа Императора Павла I была также тесно

связана с военной реформой и удобством осуществления полицейского контроля.

«В ходе

павловской реформы число губерний уменьшилось с 51 до 42, укрупнены были также

и уезды. Главной идеей реформы Павла I было укрупнение губерний.» [19]

Взойдя на

престол, Император Александр I

«стал восстанавливать прежнюю сетку губерний, сохранив,

однако, и ряд новых, установленных Императором Павлом I. Так, указ от 9

сентября 1801 года восстановил пять упраздненных губерний в их границах до 1796

года. В январе 1822 года, по реформе Сперанского, вся территория Сибири была

разделена на два генерал-губернаторства: Западно-Сибирское с центром в Омске

(который был одновременно центром Омской области) и Восточно-Сибирское с

центром в Иркутске. Количество уездов вновь было увеличено, а их средний размер

уменьшился. В 1825 году в России было 49 губерний: 32 русских и 13 особых — 3

остзейские (прибалтийские), 8 западных (в Белоруссии и на Украине), 2

малороссийских, 4 сибирских, а также 6 областей (Бессарабская, Кавказская,

Войска Донского, Грузия со всеми закавказскими землями, Омская и Якутская)»

[20].

Согласно неосуществленному проекту Сперанского, территорию

России предполагалось разделить на 12 наместничеств по 3, 4 или более губерний

в каждом (с подобием кабинета министров в каждом наместничетве), то есть

предполагалась некоторая децентрализация власти. Однако проект не был

осуществлен и позднее, в правление Императора Николая I, от этой

децентрализации окончательно отказались. Должность генерал-губернатора (наместника)

стала исключением и учреждалась только в областях приграничных либо по особым

политическим соображениям.

Императором Николаем I был окончательно провозглашен

принцип централизации и единообразия губернского управления, к которому и

стремился в своих реформах Император Павел I. Хоть и по прошествии 25 лет, но

идеи четкой вертикали власти, подчиненности самодержавному монарху, которым

придавал столь большое значение Император Павел I, получили свое развитие в

период правления Николая Павловича.

3. Система центральных органов государственного управления.

К моменту

вступления Екатерины II на престол, в Российской Империи существовала

коллегиальная система отраслевого управления, созданная Петром I. Тогда

коллегии пришли взамен устаревшей системы приказов. Новая система основывалась

на Совещательном порядке решения дел, и на систематическом разделении ведомств

(для минимального пересечения функций между коллегиями).

Первыми коллегиями были:

1.

«Иностранных дел.

2.

Казённых сборов.

3.

Юстиц-коллегия.

4.

Коммерц-коллегия (торговая).

5.

Штатс-контора (ведение

государственных расходов и составление штатов по всем ведомствам).

6.

Камер-коллегия (управление

государственными доходами: назначение лиц, заведовавших сбором государственных

доходов, установление и отмена податей, соблюдение равенства между податями в

зависимости от уровня доходов)

7.

Берг-Мануфактур-коллегия

(промышленность и добыча полезных ископаемых).

8.

Ревизион-коллегия

9.

Военная коллегия

10.

Адмиралтейств-коллегия

11.

В 1720 году был создан Главный магистрат (на правах

коллегии). Этот орган координировал работу всех магистратов и являлся для них

апелляционной судебной инстанцией.

12.

В 1721 году учреждена Вотчинная

коллегия, заменившая Поместный приказ, а в 13. 1722 году Берг-Мануфактур

коллегия разделилась на две самостоятельных коллегии» [21].

При Екатерине II количество коллегий уменьшилось. Екатерина

ликвидировала ряд коллегий, оставив лишь Военную, Адмиралтейскую, Иностранных

дел и Медицинскую. Это было связано с ростом промышлености и торговли.

Декларируя свободу предпринимательства, Екатерина передала минимально

необходимый контроль за развитием экономики в руки местных властей.

«Павел I, ценя «скорость власти одного»,

довольно холодно относясь к коллегиальному началу, обычно отдавал предпочтение

началу единоличного министерского управления, по его мнению, более гибкому и

результативному. Вполне закономерным было и то, что при Павле резко

увеличивается значение генерал-прокурора как ближайшего сотрудника и помощника

Государя в делах внутреннего управления государством», который фактически

становится пьремьер-министром.

Усиливая централизацию управления Павел воссоздал Мануфактур-,

Камер-, Берг-, Ревизион-; Юстиц-; Коммерц-коллегии: во главе поставил

директоров, наделив их правом личного доклада императору, и самостоятельностью

действий от членов коллегий.

То есть, фактически это были уже не коллегии, а подчиненные

непосредственно императору министерства [23].

Вот как выглядила система центральных

исполнительно-распорядительных органов при Павле I:

Коллегии (министерства):

1.

Военная (фактически министерство)

2.

Адмиралтейская — ликвидирована в 1827

г.

3.

Иностранных дел (фактически

министерство)

4.

Медицинская — упразднена в 1803 г.

5.

Юстиц-коллегия (фактически

министерство юстиции)

«Правительствующие учреждения, восстановленные или установленные

Павлом I:

1.

Берг-коллегия (горное дело и чеканка

монет), фактически министерство — ликвидирована в 1806 г.

2.

Мануфактур-коллегия (легкая

промышленность), фактически министерство — ликвидирована в 1805 г.

3.

Коммерц-коллегия (управление

торговлей и таможнями) — с 1800 г. министерство коммерции. Первый министр князь

Гагарин.

4.

Камер-коллегия (управление

государственными налогами) — упразднена в 1801 г.

5.

Ревизион-коллегия — отменена

Екатериной, воссоздана Павлом, — фактически министерство, окончательно

ликвидирована в 1829 г.

6.

Казначейство, выделено из ведения

генерал-прокурора в 1799 г. с подчинением ему казначейских экспедиции Сената.

7.

Департамент уделов (управление

императорскими — государевыми имениями и крестьянами), создан Павлом

8.

Департамент водяных коммуникаций,

выведен из подчинения Сенату, — с 1810 года Главное Управление путей сообщения

9.

Департамент почт, выведен из

подчинения Сенату в самостоятельное центральное учреждение

10.

Главная соляная контора» [24]

Остовался один шаг к окончательному переделу коллегий в

министерства.

И этот шаг был сделан его наследником, Александром I. «Становление

министерской системы управления в России было положено 8 сентября 1802 г.

Манифестом «Об учреждении министерств» и Указом Сенату «Об образовании первых

трех коллегий в образе производства дел на прежнем основании и о лицах,

избранных к управлению министерствами». Данным Манифестом учреждались первые

восемь министерств:

1.

военных сухопутных сил,

2.

морских сил,

3.

иностранных дел,

4.

юстиции,

5.

внутренних дел (позднее из него

выделилось министерство полиции),

6.

финансов,

7.

коммерции (позднее влилось в

министерство финансов),

8.

народного просвещения.

Помимо восьми новых министерств, Манифест определил положение двух

других учреждений государственного управления, существовавших прежде, — «ведомства»

Государственного казначея и Экспедиции о государственных доходах. Они

продолжали действовать «впредь до издания полного по сей части Устава», на

основании Указа от 24 октября 1780 г. Согласно данному указу, Экспедиция о государственных

доходах подчинялась лицу, исполняющему должность Государственного казначея.

Таким образом, подтверждался статус Государственного казначейства как еще

одного, наряду с восемью министерствами, центрального учреждения

государственного управления» [25].

Также был «создан важный орган государственного управления —

Комитет министров, оказавший значительной влияние на всю систему

государственной власти Российской Империи» [26].

Фактически Александр продолжил преобразования отца. И можно с

полной уверенностью сказать, что сделал он это очень успешно.

4. Система местного управления.

Екатерина II «сначала отдельными мерами, а потом

широко задуманной реформою пересоздала все местное управление на началах

децентрализации и местного самоуправления. Эта реформа была последовательно

проведена уже многократно упомянутым «Учреждением о губерниях» 1775 года (вторая

его часть издана в1780 году), «Жалованной грамотой дворянству» (1785 г.) и «Грамотой

на права и выгоды городов» (1785 г.). Общий строй местного управления, установленный

этими законами сводился к следующему.

Во главе губернии был поставлен

генерал-губернатор, наделенный в качестве «государева наместника», весьма

широкими полномочиями по надзору за всем местным управлением и судом.

Действительное управление было возложено на губернаторов, высшим в губернии

учреждением являлось губернское правление — по делам чисто административным, и

казенная палата по делам финансовым; чины их назначались правительством;

значительная часть дел управления была передана «приказам общественного

призрения», состав которых был выборный. Уездное управление, в лице исправников

и «нижних земских судов» (чисто административное учреждение), было тоже

выборным. выборные судебные учреждения представляли весьма сложную организацию»

[27], подробно описанную в другом разделе данной работы.

«Дворянство при Екатерине

впервые получило корпоративное устройство. Были учреждены губернские и уездные

дворянские собрания, для выбора

должностных лиц местной администрации и суда, для обсуждения вопросов, предлагаемых

от правительства, и для заведывания сословными нуждами. Для управления

сословными делами учреждались предводители дворянства (губернские и уездные),

дворянские депутатские собрания

и опеки.

Города также получили сословное

устройство, все дела местного хозяйства и полиции были переданы «общегородской

думе» и ее исполнительному органу, «шестигласной думе»» [28]; «Общая дума

собиралась по мере необходимости. Шестигласная вела все текущие городские дела.

Оба этих органа были выборными» [29]. Выборы в общегородскую думу проходили

каждые три года, которая потом избирала шестигласную думу — один человек от

каждого разряда горожан (дворяне и духовенство, купцы, цеховые ремесленники,

иностранцы постоянные, именитые горожане — чиновники и интеллигенция, остальные

горожане, жившие промыслом по найму) «но в то же время были установлены

городничие и полицмейстеры».

Таким образом, основными принципами екатерининской реформы

управления были децентрализация и избрание на должности.

Император Павел I, проводивший политику централизации

и укрепления самодержавной власти (что было безусловно оправдано усилением

влияния революции во Франции и общей ситуацией, которую часто характеризуют как

начавшееся «разложение» нравственных устоев, прежде всего среди дворянства),

реформировал и систему местного управления, сделав ее более явно подчиненной

верховной власти и укрепив властную вертикаль.

Отменив привилегии, дарованные дворянству в «Жалованной грамоте»

(подробнее об этом написано в разделе о дворянской политике), Павел I сначала

ограничил функции дворянских собраний, а в 1799 г . и полностью упразднил их.

Указом от 23 августа 1800 г. аннулировалось право дворянских обществ избирать

заседателей в судебные органы, что ограничило участие дворян в

судопроизводстве.

В целом, Павел I уничтожил сословное самоуправление в городах и

губерниях (городские думы, губернские дворянские собрания), а также ограничил

права уездных дворянских собраний.

«Александр I по восшествии на престол вернулся к

началам децентрализации и самоуправления и к екатерининским учреждениям. Но

далее, в течение первой половины XIX века учреждения эти подверглись массе

частичных переделок, в общем значительно изменивших их характер. Надзор

генерал-губернатора, в силу широты предоставленных ему полномочий и их неопределенности,

принял в высшей степени личный и самовластный характер; после нескольких

попыток реформировать эту должность, она была исключена в 1837 г. (уже при

императоре Николае I) из числа общих губернских должностей и оставлена как

исключение, в виду тех или иных политических условий, лишь на окраинах. Общий

надзор за губернскими установлениями перешел к министрам. Полномочия

губернаторов и губернских установлений были несколько изменены обширным наказом

губернаторам 1837 г. Дворянские выборы происходили под пристальным вниманием

губернаторов, и выборные должностные лица по своему положению ничем не

отличались от назначенных» [30]. Как мы видим, при Императоре Николае I система

местного управления опять изменилась в сторону большей централизации.

5. Органы судебной власти

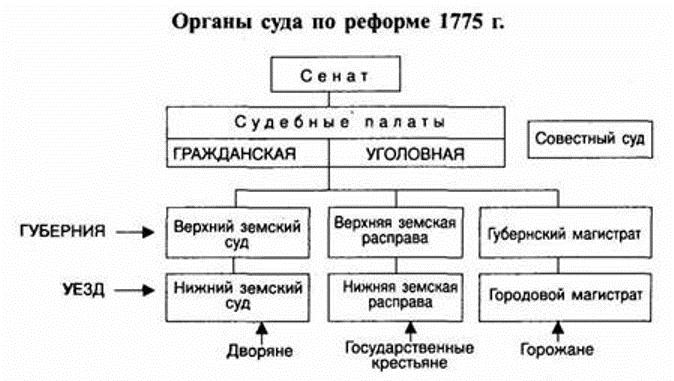

В 1775 году Екатериной II была проведена

судебная реформа. Основой этой реформы было введение сословности судов и

отделение суда от административной власти. Судебная система имела три уровня —

уездный, губернский и общероссийский. Все сословные суды на уровне уездов и

губерний были выборными.

Роль высшей судебной инстанции

общероссийского уровня исполнял Сенат, которому Екатерина II оставила только

судебные функции, лишив всех остальных.

На губернском уровне «Высшими

губернскими судебными инстанциями были две палаты: палата уголовных дел и

палата гражданских дел. Под этими судебными учреждениями в губернии стояли

сословные суды, в которых дела были смешаны по существу, но раздельны по

сословиям: верхний земский суд для дворянства, губернский магистрат для

купечества и мещанства и верхняя расправа для свободных сельских обывателей.

В уездных городах находились: уездный

суд для дворянства, городовой магистрат для купечества и мещанства и нижняя

расправа для вольных сельских обывателей. Кроме того, полицейское управление

уездом сосредоточено было в нижнем земском суде под председательством

исправника. Судебные сословные учреждения в уезде были подчинены сословным

губернским, а последние — бессословным палатам в порядке апелляционном и

ревизионном, т. е. дела переносились из низшей инстанции в высшую или по

жалобам сторон, или для проверки решений, произведенных низшей инстанцией, или

для произнесения окончательного решения» [31].

Особняком стоял губернский совестный

суд, в котором разбирались либо гражданские тяжбы, либо дела, совершенные не по

умыслу, а по несчастью или физическому недостатку преступника, когда, по

замыслу, судья скорее должен руководствоваться своей совестью и милосердием.

Судебная система по реформе Екатерины

II была стройной, но достаточно громоздкой и запутанной для того времени.

Сенат как высшая судебная инстанция

работал очень медленно и непродуктивно, зачастую не успевая рассмотреть

переданные дела. На момент воцарения Павла I в Сенате накопилось большое

количество нерешенных дел.

Придя к власти, Павел I для скорого

рассмотрения этих дел ввел ряд усовершенствований: было увеличено число

сенатских курьеров до 120 человек, им было увеличено жалование. Это значительно

уменьшало проволочки в поступлении необходимых документов в различные

учреждения.

В первую очередь для ускорения

рассмотрения дел Павел I назначил жесткие сроки их рассмотрения и контролировал

соблюдение этих сроков.

Была пересмотрена структура

департаментов Сената и уточнены их полномочия. Так, 1-й департамент ведал «казенными

и интересными» делами; 2-й департамент — гражданскими делами; 3-й и 4-й —

исполнительными делами; 5-й — уголовными делами и должностными преступлениями.

Одновременно для ускорения производства дел был изменен порядок их рассмотрения.

Теперь решение общения собрания департаментов Сената принимались не

единогласно, как это было заведено ранее, а большинством голосов (в случае

равенства голосов дело поступало на рассмотрение императора). Для получения

законной силы протокол заседания Сената должен был быть подписан тремя

сенаторами.

Примечательно, что коммерц-коллегия,

учрежденная Императором Павлом I в 1796 году, также получила некоторые судебные

полномочия вначале по рассмотрению гражданско-правовых споров между английскими

купцами, а позднее, в 1800 году — и рассмотрению коммерческих дел российских

купцов с англичанами и между собой. Это в некотором роде явилось прообразом

нынешних арбитражных судов.

При Императоре Павле Петровиче были

ликвидированы все губернские сословные суды (верхний земский суд, верхняя

земская расправа, губернский магистрат), нижние земские расправы, совестные

суды; вместо губернского магистрата были организованы ратгаузы. «Первый ратгауз

был учрежден в 1798 году в Санкт-Петербурге; состоял из президента, директора

экономии, 6 бургермейстеров и 10 ратсгеров; бургермейстеров и ратсгеров

избирало городское общество. Ратгауз заведовал городскими доходами, а также

ведал судебные дела граждан и разночинцев, гражданские и уголовные. Апелляция

на его решения подавалась прямо в сенат. Ему же был подчинен Приказ

общественного призрения. В 1799 г. на тех же основаниях был открыт Ратгауз в

Москве. В 1800 г. было повелено всем магистратам и ратушам уездных городов

С.-Петербургской и Московской губерний быть под апелляцией столичных Ратгаузов,

а в губернских городах, кроме пользующихся особыми привилегиями, вместо

магистратов учредить ратгаузы, которым подчинить магистраты и ратуши уездных

городов» [32].

В 1796 году были ликвидированы палаты

гражданских и уголовных судов. Вместо них в каждой губернии учреждалась палата

суда и расправы, разделенная на два департамента. Апелляционной инстанцией по

отношению к ним был сенат.

По вступлении на престол

Александра I, «17 марта 1801 года, учреждение в губернских городах

ратгаузов было отменено, а Указом от 12 февраля 1802 года уничтожены ратгаузы и

в столицах и восстановлены магистраты и думы» [33].

Александр I восстановил судебные

палаты в том виде, в котором они существовали при Екатерине. Новшеством стало

включение в их состав выборных заседателей от дворянства. Нижние расправы

восстановлены не были, их функции были переданы нижний земский суд (бывший

дворянский), в состав которых вводились дополнительно два заседателя от

сельского населения. Александром I были также восстановлены совестные суды. В

1802 году снова начали действовать словесные суды и надворные суды в столицах.

Отказ Александра I от изменений в

судебной системе, начатых его отцом, не означал, что нововведения Павла I были

неудачны. Они были частью некого цельного замысла Павла I, но не были доведены

до логического завершения и не успели пройти проверку временем. Возврат

некоторых упраздненных Павлом I судебных учреждений (пусть и с видоизмененным

содержанием) должен был символизировать возврат Александра I к политике Екатерины

II.

6. Охрана общественного порядка.

Выделение самостоятельных органов

охраны общественного порядка началось ещё при Петре I, с его указа 1718 года об

учреждении в Петербурге должности генерал-полицмейстера. Первоначальный штат

полиции состоял из заместителя генерал-полицмейстера, 4 офицеров и 36 нижних

чинов. Штат нижних чинов комплектовался из унтер-офицеров и солдат городских

гарнизонов, по своему возрасту или состоянию здоровья уже не вполне пригодных к

строевой службе в полевых войсках. Население также привлекалось к охране

общественного порядка — по одному человеку с десяти дворов (в качестве старшего

над ними — «сотские»). В Москве полиция была учреждена в 1721 году по тому же

принципу, что и в Петербурге. В губернских и более мелких городах полицейские

функции, как правило, исполняли органы местного управления, специализированные

полицейские органы часто отсутствовали. Сельская полиция к середине XVIII века

еще не существовала вообще.

В 1775 году с началом губернской

реформы императрицы Екатерины II начинает изменяться ситуация и с организацией

охраны общественного порядка. В соответствии с общей

административно-территориальной структурой создается и иная, развитая сеть

полицейских учреждений.

В уездах был создан специальный

полицейский аппарат — нижний земский суд, должностные лица которого

(капитан-исправник или земский исправник и земские заседатели) избирались

уездными дворянскими собраниями из местных дворян и затем утверждались

губернатором. В непосредственном подчинении нижнего земского суда находились

полицейские служители, избираемые из крестьян — сотские и десятские. В

обязанности капитан-исправников и их подчиненных входили общий контроль за

порядком в уезде, предварительное следствие по уголовным делам, исполнение

судебных решений и т.д.

В городе полицейское управление

поручалось гордничему, назначаемому Сенатом по представлению губернского

совета. Городничий подчинялся губернскому правлению во главе с губернатором. В

городах, в которых размещались военные гарнизоны, исполнение полицейских

обязанностей возлагалось на военнослужащих (во главе с комендантом).

В 1782 году в городах, в соответствии

с «Уставом благочиния или полицейским» создаются новые полицейские органы —

Управы благочиния. В уездных городах Управы возглавлялись городничим, в

губернских — полицмейстером. Им подчинялись два пристава (по уголовным и

гражданским делам), их помощники. Города делились на полицейские части во главе

с частным приставом (200-700 дворов), части делились на кварталы во главе с

квартальными надзирателями, руководившими сторожами квартала. Управа

благочиния, помимо полицейских функций, следила за соблюдением паспортного

режима, чистотой улиц, исправностью городского хозяйства.

направление реформирования полиции — централизация ее, подчинение военным

властям. В Петербурге и Москве полиция подчиняется военным губернаторам, а в

губернских городах — военным комендантам.

Структура полицейских учреждений

городов России реформируется, они перестраиваются по образцу Гатчинской

полиции. Серьезные изменения претерпела сфера деятельности и ответственности

полиции — на нее возлагается функция контроля за исполнением чиновниками

предписаний властей, исправным несением своей службы вообще. Губернаторы,

коменданты, полицмейстеры несли материальную ответственность за нераскрытые

хищения и кражи государственного имущества.

Новая структура полиции закреплялась

в «Уставе столичного города Санкт-Петербурга» (12 сентября 1798г) и «Уставе

столичного города Москвы» (17 января 1799). По Уставу Санкт-Петербурга,

руководство полицией возлагалось непосредственно на петербургского военного

генерал-губернатора, подчиненного непосредственно императору. Помощником

военного генерал-губернатора (и непосредственным руководителем полиции)

становился обер-полицмейстер.

Территория города делилась на части,

во главе которых стояли частные инспектора (с подчиненными им двумя офицерами),

и на кварталы во главе с квартальным унтер-инспектором (с подчиненными ему

двумя квартальными комиссарами, контролировавшими половины квартала).

В каждый квартал назначался городовой

в чине унтер-офицера, обязанный постоянно дежурить в своем квартале (для этих

дежурств были выстроены особые будки, выкрашенные черно-белыми полосами). Именно

с учреждения института городовых берет началом регулярная патрульно-постовая

служба в России.

Расследование преступлений впервые

было выделено в особый вид деятельности и поручено специальным следственным

органам, «департаментам юстицких криминальных дел» при городских правлениях

(ратгаузах). Эти департаменты были также и судебными органами, судившими за

мелкие уголовные преступления и административные правонарушения. Поэтому в

состав их были включены по два члена городских правлений и по два выборных от

городского сословия.

Впервые появляется подобие конной

полиции — из кавалерийских полков, непосредственно подчиненных военным

губернаторам. Из этой кавалерийской команды в каждую часть города в оперативное

подчинение частных инспекторов передаются четыре унтер-офицера и 24 драгуна.

Помимо кавалеристов, в оперативное подчинение передавались и по 4 унтер-офицера

и по 20 рядовых солдат (пехота). Эти части исполняли роль резерва на случай

беспорядков, необходимости усиленного патрулирования, захвата особо опасных

вооруженных преступников и т.д. (можно сказать, что эти войска были прообразом

Отрядов Особого Назначения).

Функции политической полиции

исполняет Тайная экспедиция.

Кадры для службы в полиции

готовились,главным образом, кадетскими корпусами.

В целом, можно сказать, что к концу

царствования Императора Павла I была создана регулярная, профессиональная

служба охраны общественного порядка.

Императором Александром I после

вступления на престол были внесены изменения в деятельность полиции. Были

официально отменены телесные наказания, в 1801 году запрещены пытки. Была

отменена Тайная экспедиция (однако для исполнения ее функций были созданы

другие полицейские подразделения) В 1799 году Император переподчинил полицию

гражданским губернаторам, что изменило порядок ее финансирования (тем самым

уменьшив военные расходы). Чиновники полиции, назначенные гражданскими

властями, должны были оплачиваться из городских доходов, т.е. местного бюджета.

Было создано Министерство внутренних

дел. Позднее было создано (и впоследствии отменено) Министерство полиции.

В целом можно сказать, что реформы

Императора Александра I имели целью развитие и улучшение структуры органов

охраны общественного порядка и отнюдь не отменяли созданное его отцом,

Императором Павлом Петровичем. Многие полицейские структуры, созданные во время

правления Императора Павла I, просуществовали до начала ХХ века без

существенных изменений.

7. Кодификация права

Задача систематизации всех правовых актов неоднократно ставилась

на протяжении XIII века. В годы правления Екатерины II действовали несколько

комиссий, занимавшихся кодификационной деятельностью. Наиболее известна

деятельность Уложенной комиссии 1767 — 1768 гг. «В отличие от предшествующих

комиссий, по преимуществу состоявших из канцелярских чиновников с привлечением

некоторого числа выборных, Екатерина решилась на созыв законосовещательного

органа — Уложенной Комиссии, призванной, основываясь на общих принципах,

изложенных в ее «Наказе», выработать новое имперское законодательство. Тем

самым реформистская направленность данного начинания была заявлена прямо и

отчетливо, а план работ охватывал пересмотр всего действующего законодательства

или, во всяком случае, его ревизию с точки зрения начал, изложенных в «Наказе».

Подобно всем своим предшественникам, Уложенная комиссия 1767 г.

своей главной задачи исполнить оказалась не в силах, однако за время своего

более чем 20-летнего существования канцелярия комиссии в значительной степени

разобрала массив наличных правовых актов и позволила правительству

ориентироваться в них, а равно способствовала дальнейшей частной

законодательной работе, выявив наиболее существенные пробелы в наличных

законоположениях» [34].

Еще в своих «Записках», относящихся к 1788 году, будущий Император

Павел пишет о необходимости упорядочения существующих законов: «Законы у нас

есть […]; новых не делать, но сообразить старые с государственным внутренним

положением» [35].

В своем Указе от 16 декабря 1796 года (17652) «О собрании в

Уложенной Комиссии и во всех Архивах изданных доныне узаконений и о составлении

из оных трех книг законов Российской Империи: Уголовных, Гражданских и Казенных

дел» Павел Петрович возлагает на генерал-прокурора обязанность при создании

этих трех книг «показать … прямую черту закона, на который судья утвердительно

основаться должен» [36]. То есть императором была поставлена задача,

максимально близкая окончательному Своду законов. По окончании работы над

какой-либо из этих книг предполагалось вынести ее на рассмотрение и утверждение

Сената.

За недостатком времени работа эта не была доведена до конца.

Итогом работы Уложенной комиссии были семнадцать глав из сферы

судопроизводства, девять — из сферы вотчинного права и тринадцать глав по

уголовному праву.

Александр I возобновил деятельность комиссии, но уже в 1804 году

поставил перед ней задачу полной унификации законодательства для всех губерний.

Александр Павлович поставил перед комиссией задачу не просто кодификации, но и

реформирования, законодательства, заполнения существовавших законодательных

пробелов, переработки законодательства. Работа эта, возглавлявшаяся вначале

Розенкампфом, а затем Сперанским, не была завершена к окончанию царствования

Александра I.

Император Николай Павлович, продолжив работу над кодификацией

законов, избрал модель Свода законов, близкую к модели Императора Павла

Петровича, взяв в качестве образца Кодекс Императора Юстиниана. Он поставил

задачу объединения всех уже существующих и действующих законов в единый Свод. «Юридическая

техника для составления Свода основывалась на следующей методике: статьи Свода,

основанные на одном действующем указе, излагать теми же словами, которые

содержатся в тексте и без изменений, б) статьи, основанные на нескольких

указах, излагать словами главного указа с дополнениями и пояснениями из других

указов, в) под каждой статьей давать ссылки на указы, в нее вошедшие, г)

сократить многосложные тексты законов, д) из противоречащих друг другу законов

выбирать лучший или более поздний» [37].Этой работой тоже фактически руководил

Сперанский. К 1832 году работа по созданию единого Свода законов Российской

Империи была доведена до завершения.

Продолжение следует

Примечания:

[1] Песков А.М. «Павел I» М., «Молодая гвардия», 2005 («Жизнь

замечательных людей»). С. 327.

[2] Песков А.М. «Павел I» М., «Молодая гвардия», 2005. С. 328.

[3] Там же. С.

327.

[4] Энциклопедический словарь. Брокгауз и Ефрон.

Т. XXV (СПб, 1898). «Престолонаследие»

http://www.vehi.net/brokgauz/all/082/82905.shtml

[5] «Акт,

Высочайше утвержденный в день священной Коронации Его Императорскаго

Величества, и положенный для хранения на престол Успенскаго собора». // Полное

собрание законов Российской Империи, с 1649 года. Том XXIV. С 6 ноября 1796 по 1798. СПб., 1830. С. 587.

[6] http://ru.wikipedia.org/wiki/Престолонаследие

[7] Тархов

С.А.Изменение административно-территориального деления России за последние 300

лет. http://geo.1september.ru/2001/15/2.htm

[8] Там же.

[9] Там же.

[10] Тархов С.А.

Историческая эволюция административно-территориального и политического деления

России. http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0101/analit04.php

[11] Там же.

[12] Там же.

[13] Там же.

[14] Тархов С.А.Изменение

административно-территориального деления России за последние 300 лет. http://geo.1september.ru/2001/15/2.htm

[15] Там же.

[16] Там же.

[17] Там же.

[18] Тархов С.А. Историческая эволюция

административно-территориального и политического деления России.

http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0101/analit04.php

[19] Тархов С.А.Изменение

административно-территориального деления России за последние 300 лет. http://geo.1september.ru/2001/15/2.htm

[20] Тархов С.А. Историческая эволюция

административно-территориального и политического деления России.

http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0101/analit04.php

[21] http://ru.wikipedia.org/wiki/Коллегии_(Российская_империя)

[22] Власов Ю.Н. Павел I — коронованный тиран или

просвещенный реформатор? История философии. Вып. 4. М.: ИФ РАН, 1999. С. 95-96.

[23] Игнатов В.Г. История государственного управления

России http://sbiblio.com/biblio/archive/istorija_gosudarstvennogo_upravlenija_rossii/07.aspx

[24] Песков А.М. «Павел I» М., «Молодая гвардия», 2005. С. 359.

[25] Приходько, М. А. Реформа центральных учреждений

государственного управления и создание

министерской системы управления в России в первой трети XIX века.

//Правоведение. -2000. — № 5. — С. 187 — 197

[26] Там же.

[27] Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.

Россия. Ее настоящее и прошедшее. СПб, 1900. С.161.

[28] Там же.

[29] История отечественного государства и права. Под

ред. Чистякова О.И. М., 2005. http://www.bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-prava-6/156.htm

[30] Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.

Россия. Ее настоящее и прошедшее. СПб, 1900. С.161-162.

[31] Ключевский В.О. Лекции по русской истории. Лекция

LXXI. http://militera.lib.ru/common/kluchevsky1/08.html

[32] Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.

Ратгауз, или городское правление

[33] Там же.

[34] Тесля А. А.

Источники (формальные) гражданского права Российской Империи в XIX — начале XX

века. — 2003. http://www.pravo.vuzlib.net/book_z345_page_12.html

[35] Цит. по:

Песков А.М. С. 326.

[36] Полное

собрание законов Российской Империи, с 1649 года. Том XXIV. С 6 ноября 1796 по 1798. СПб., 1830. С. 242.

[37] Исаев И.А. История государства и права России. М.,

1999. С. 257.

В современной исторической науке роль Императора России Павла I сильно недооценивается.

Об этом можно судить как по незначительному объёму учебной программы в школах и ВУЗах, посвященной времени его правления, так и по малому количеству исторических книг, посвященных его правлению. Одним, ошибочным, на мой взгляд, оправданием этому является то, что после прихода к власти Александра I Благословенного (сына Павла I), основные преобразования Павла I были отменены и, таким образом никак не повлияли на общий ход развития страны.

Так ли это, и насколько значительна была роль Императора Павла I в истории России, я и собираюсь выяснить в настоящей работе, путём сравнения итогов правления Екатерины II, Павла I и Александра I в различных сферах государственной жизни страны.

Многие историки, говоря отрицательно о преобразованиях Павла, противопоставляют его правление предшествующим или последующим, как бы разделяя историю на отдельные, не связанные друг с другом, фрагменты, не замечая преемственности событий. Однако, если мы хотим дать объективную оценку, так судить нельзя.

С помощью такого сравнения я надеюсь объективно показать развитие государства и права Российской Империи на стыке веков.

Правление императора Павла I было очень коротким – всего 4 года и 4 месяца, но необыкновенно насыщенным. За время своего правления император Павел Петрович подписал 2179 законодательных актов (то есть в среднем 42 документа в месяц) – это беспрецедентно много. Среди этих документов были значительные по своему объему документы, например, воинские уставы. К такому интенсивному законотворчеству современники Павла I не были готовы, да и до сего дня его наследие не изучено досконально. Бытует мнение, что эти законы были якобы противоречивыми, недостаточно подготовленными и оправдывались только желанием разрушить государственную систему, созданную Екатериной II. Это мнение не выдерживает никакой критики.

Напротив, все свидетельствует о том, что преобразования, начатые Павлом Петровичем, были им заранее и детально продуманы до вступления на престол. Это касается большинства принятых им законов и проведенных преобразований: и закона о Престолонаследии, и реформы армии и флота, и изменений в сословной политике.

О целях и задачах, которые ставил перед собой Император Павел, достаточно четко им самим сказано в завещательном письме, датированном еще 1788 годом (за 8 лет до вступления на престол). Эти записки представляют собой цельную программу государственных преобразований.

Как пишет современный автор биографии-исследования о Павле Первом А. Песков (серия «ЖЗЛ»), Документ, в котором Павел I излагает свое видение государственных реформ – «самый значительный и по своей всеохватности не уступает «Наказу» Екатерины II» [1], представленный ею в 1767 году Уложенной комиссии (не реализованный).

Это программа Императора, радеющего душой «за страждущее Отечество. Боль за судьбу страны и самосознание спасителя Отечества, – вот что лежит в подтексте документа. Программа эта написана довольно «сухим скучным языком», но решения, заложенные в ней четки, просты и ясны. Наиболее общо о задаче своего правления он говорит: «…все части государства привести до равновесия, в котором оное могло бы неразрушимо и невредимо стоять»» [2].

Если соотносить проведенные преобразования с задачами, поставленными в «завещании», становится очевидной стройная и цельная единая система, система становления и укрепления самодержавной монархической власти.

Как пишет А. Песков: «Если б сделать все так, как расписано в 33-х Павловых пунктах, – мы бы к 1801-му году перегнали Европу по всем экономическим показателям, а к 1802-му стали бы такой цветущей державой, что не наши к ним, а их наследники к нам приезжали бы перенимать передовой опыт» [3].

I Внутренняя политика.

1. Принятие нового закона о престолонаследии.

Среди всех законов, принятых Императором Павлом, закон о престолонаследии является наиболее известным и одним из немногих, сохранившихся в последующие годы правления династии Романовых практически без изменений.

Акт о порядке престолонаследия в России, составленный Павлом Петровичем 4 января 1788 г и опубликованный 5 апреля 1797 года (17910), носит «необычную для России форму: он составлен в форме договора между наследником престола и его супругой, утвержденного при короновании императора Павла (утверждение это также было совершено в не употреблявшейся для санкции законов форме «Верно. Павел»» [4, 5]. Впоследствии этот Акт вошел в Свод основных Законов Российской Империи.

Принято считать, что основной целью этого Акта было исключение в будущем самой возможности появления женщин на российском престоле. Как известно, в Акте Павел I определял, что «престол после его кончины перейдет к его старшему сыну и всему его мужскому потомству по порядку первородства затем в род его второго сына и т. д. По пресечении всего мужского потомства сыновей Павла престолонаследие перейдет в женское поколение к ближайшей родственнице последнецарствовавшего и затем к другим женским лицам, всегда переходя от ближайших к последнецарствовавшему к далее отстоящим» [6]. Безусловно, Император Павел Петрович считал, что женщины по своей природе не вполне способны к разумному управлению государством, будучи подвержены непостоянству и расточительству, поскольку не раз был свидетелем такого расточительства и непостоянства, еще в бытность свою наследником престола. Однако, несомненно, задача этого Акта была много шире – установить закон, который делал бы невозможной «войну» между наследниками и незаконное вступление на престол в результате переворотов. Стремясь к упорядочению государственного устройства и самой жизни в государстве, Император Павел Петрович прежде всего постарался упорядочить сам порядок вступления во власть самодержавного монарха. К сожалению, возможность государственного переворота в пользу законного наследника этим Актом не была исключена. Однако в целом принятие закона о порядке престолонаследия безусловно способствовало стабильности и процветанию Российского государства и правящей династии.

2. Эволюция административно-территориального деления России

С момента утверждения Императором Петром I в 1708 году нового административно-территориального деления на губернии, эта система начала непрерывно развиваться. Если после реформы 1708 года территория России была разделена на 8 губерний, то к началу правления Екатерины II насчитывалось уже 16 губерний. Увеличение числа губерний было связано как с присоединением новых земель, так и с выделением их из состава прежних губерний, с разукрупнением. Так, «после первого раздела Польши в 1772 году были созданы две новые губернии – Могилевская и Псковская» [7]. К началу реформы 1775 года в стране были «23 губернии, 65 провинций и 276 уездов» [8]. Губернии были обширными, неоднородными по размеру территории и численности населения.

«7 ноября 1775 года Екатерина II подписала закон «Учреждения для управления губерний», в соответствии с которым размеры губерний были уменьшены, их число выросло вдвое, были ликвидированы провинции (в ряде губерний вместо них были выделены области) и изменена нарезка уездов» [9]. Основной задачей реформы было создание удобства во взимании налогов, поэтому главным критерием в выделении губерний была численность налогоплательщиков – «в среднем в губернии проживало 300-400 тысяч ревизских душ, в уезде – 20-30 тысяч» [10]. Для большей четкости деления указами Императрицы были основаны многие уездные «города», не существовавшие в реальности до 1780-х годов. Появился новый институт наместничества – наместник (Государев наместник) или генерал-губернатор, сановник, назначаемый лично Императрицей и подотчетный лично ей, наделялся особыми, верховными полномочиями в управлении наместничествами, главным образом, функцией надзора за местным управлением. Наместничества в некоторых случаях объединяли несколько губерний, иногда территориально совпадали с губерниями, в некоторых случаях объединяли губернии и некоторые области соседних губерний. Наименования губерний и наместничеств часто не совпадали, особенно в отношении окраинных территорий. Процесс реогранизации губернского устройства растянулся на 10 лет, до 1785 года. «За этот период были образованы 40 наместничеств и губерний, а также 2 области на правах губерний» [11].

«В 1793-1796 годах из вновь присоединенных земель было образовано еще 8 новых губерний, так что к концу правления Екатерины II территория России подразделялась на 50 наместничеств и губерний и 1 область» [12] (Таврическую).

Основной задачей реформы административного деления императора Павла I было добиться хорошей управляемости страны. «Указ от 12 декабря 1796 г. совершенно упразднил 13 губерний» [13] (Олонецкую, Колыванскую, Брацлавскую, Черниговскую, Новгород-Северскую, Вознесенскую, Екатеринославскую, Таврическую обл., Саратовскую, Полоцкую, Могилёвскую, Виленскую и Слонимскую [14]), разделив их территории между соседними.

«Несколько губерний были переименованы и укрупнены: Харьковская стала называться Слободско-Украинской (восстановлена в границах 1780 г.), Кавказская – вновь Астраханской, Уфимская – Оренбургской (центр был переведен из Уфы в Оренбург). Рижская губерния стала называться Лифляндской, Ревельская – Эстляндской» [15].

При объединении упраздненных губерний были образованы новые гигантские Новороссийская, Малороссийская, Белорусская и Литовская губернии.

«В марте 1797 г. Пензенская губерния была переименована в Саратовскую, а ее центр переведен из Пензы в Саратов» [16] (это было связано с неудобным расположением губернского центра – Пензы по отношению к территории губернии). «В октябре того же года большая часть бывшей Пензенской губернии была разделена между соседними Тамбовской, Симбирской, Нижегородской губерниями.

В июле 1797 г. осуществлено укрупнение Киевской губернии. Павел I отменил все изменения, внесенные Потемкиным в управление войском Донским» [17].

«Было введено новое деление губерний на уезды, число уездов сокращено» [18] (230 уездных городов были переведены в разряд селений и местечек). Соответственно, уезды были укрупнены и число местных учреждений уменьшилось, соответственно и уменьшилось количество занятых в них чиновников. Окраинным областям (например, Выборгской губернии, Малороссии и др.) были возвращена традиционная система управления. Были учреждены военные губернаторства в столице и Москве и упразднена часть наместничеств, где генерал-губернаторы проявляли излишнюю самостоятельность. Император Павел I стремился к выстраиванию четкой вертикальной монархической иерархии, и наместничества были «лишней административной надстройкой» в системе власти. Административно-территориальная реформа Императора Павла I была также тесно связана с военной реформой и удобством осуществления полицейского контроля.

«В ходе павловской реформы число губерний уменьшилось с 51 до 42, укрупнены были также и уезды. Главной идеей реформы Павла I было укрупнение губерний.» [19]

Взойдя на престол, Император Александр I «стал восстанавливать прежнюю сетку губерний, сохранив, однако, и ряд новых, установленных Императором Павлом I. Так, указ от 9 сентября 1801 года восстановил пять упраздненных губерний в их границах до 1796 года. В январе 1822 года, по реформе Сперанского, вся территория Сибири была разделена на два генерал-губернаторства: Западно-Сибирское с центром в Омске (который был одновременно центром Омской области) и Восточно-Сибирское с центром в Иркутске. Количество уездов вновь было увеличено, а их средний размер уменьшился. В 1825 году в России было 49 губерний: 32 русских и 13 особых – 3 остзейские (прибалтийские), 8 западных (в Белоруссии и на Украине), 2 малороссийских, 4 сибирских, а также 6 областей (Бессарабская, Кавказская, Войска Донского, Грузия со всеми закавказскими землями, Омская и Якутская)» [20].

Согласно неосуществленному проекту Сперанского, территорию России предполагалось разделить на 12 наместничеств по 3, 4 или более губерний в каждом (с подобием кабинета министров в каждом наместничетве), то есть предполагалась некоторая децентрализация власти. Однако проект не был осуществлен и позднее, в правление Императора Николая I, от этой децентрализации окончательно отказались. Должность генерал-губернатора (наместника) стала исключением и учреждалась только в областях приграничных либо по особым политическим соображениям.

Императором Николаем I был окончательно провозглашен принцип централизации и единообразия губернского управления, к которому и стремился в своих реформах Император Павел I. Хоть и по прошествии 25 лет, но идеи четкой вертикали власти, подчиненности самодержавному монарху, которым придавал столь большое значение Император Павел I, получили свое развитие в период правления Николая Павловича.

3. Система центральных органов государственного управления.

К моменту вступления Екатерины II на престол, в Российской Империи существовала коллегиальная система отраслевого управления, созданная Петром I. Тогда коллегии пришли взамен устаревшей системы приказов. Новая система основывалась на Совещательном порядке решения дел, и на систематическом разделении ведомств (для минимального пересечения функций между коллегиями).

Первыми коллегиями были:

1. «Иностранных дел.

2. Казённых сборов.

3. Юстиц-коллегия.

4. Коммерц-коллегия (торговая).

5. Штатс-контора (ведение государственных расходов и составление штатов по всем ведомствам).

6. Камер-коллегия (управление государственными доходами: назначение лиц, заведовавших сбором государственных доходов, установление и отмена податей, соблюдение равенства между податями в зависимости от уровня доходов)

7. Берг-Мануфактур-коллегия (промышленность и добыча полезных ископаемых).

8. Ревизион-коллегия

9. Военная коллегия

10. Адмиралтейств-коллегия

11. В 1720 году был создан Главный магистрат (на правах коллегии). Этот орган координировал работу всех магистратов и являлся для них апелляционной судебной инстанцией.

12. В 1721 году учреждена Вотчинная коллегия, заменившая Поместный приказ, а в 13. 1722 году Берг-Мануфактур коллегия разделилась на две самостоятельных коллегии» [21].

При Екатерине II количество коллегий уменьшилось. Екатерина ликвидировала ряд коллегий, оставив лишь Военную, Адмиралтейскую, Иностранных дел и Медицинскую. Это было связано с ростом промышлености и торговли. Декларируя свободу предпринимательства, Екатерина передала минимально необходимый контроль за развитием экономики в руки местных властей.

«Павел I, ценя «скорость власти одного», довольно холодно относясь к коллегиальному началу, обычно отдавал предпочтение началу единоличного министерского управления, по его мнению, более гибкому и результативному. Вполне закономерным было и то, что при Павле резко увеличивается значение генерал-прокурора как ближайшего сотрудника и помощника Государя в делах внутреннего управления государством», который фактически становится пьремьер-министром.

Усиливая централизацию управления Павел воссоздал Мануфактур-, Камер-, Берг-, Ревизион-; Юстиц-; Коммерц-коллегии: во главе поставил директоров, наделив их правом личного доклада императору, и самостоятельностью действий от членов коллегий.

То есть, фактически это были уже не коллегии, а подчиненные непосредственно императору министерства [23].

Вот как выглядила система центральных исполнительно-распорядительных органов при Павле I:

Коллегии (министерства):

1. Военная (фактически министерство)

2. Адмиралтейская – ликвидирована в 1827 г.

3. Иностранных дел (фактически министерство)

4. Медицинская – упразднена в 1803 г.

5. Юстиц-коллегия (фактически министерство юстиции)

«Правительствующие учреждения, восстановленные или установленные Павлом I:

1. Берг-коллегия (горное дело и чеканка монет), фактически министерство – ликвидирована в 1806 г.

2. Мануфактур-коллегия (легкая промышленность), фактически министерство – ликвидирована в 1805 г.

3. Коммерц-коллегия (управление торговлей и таможнями) – с 1800 г. министерство коммерции. Первый министр князь Гагарин.

4. Камер-коллегия (управление государственными налогами) – упразднена в 1801 г.

5. Ревизион-коллегия – отменена Екатериной, воссоздана Павлом, – фактически министерство, окончательно ликвидирована в 1829 г.

6. Казначейство, выделено из ведения генерал-прокурора в 1799 г. с подчинением ему казначейских экспедиции Сената.

7. Департамент уделов (управление императорскими – государевыми имениями и крестьянами), создан Павлом

8. Департамент водяных коммуникаций, выведен из подчинения Сенату, – с 1810 года Главное Управление путей сообщения

9. Департамент почт, выведен из подчинения Сенату в самостоятельное центральное учреждение

10. Главная соляная контора» [24]

Остовался один шаг к окончательному переделу коллегий в министерства.

И этот шаг был сделан его наследником, Александром I. «Становление министерской системы управления в России было положено 8 сентября 1802 г. Манифестом «Об учреждении министерств» и Указом Сенату «Об образовании первых трех коллегий в образе производства дел на прежнем основании и о лицах, избранных к управлению министерствами». Данным Манифестом учреждались первые восемь министерств:

1. военных сухопутных сил,

2. морских сил,

3. иностранных дел,

4. юстиции,

5. внутренних дел (позднее из него выделилось министерство полиции),

6. финансов,

7. коммерции (позднее влилось в министерство финансов),

8. народного просвещения.

Помимо восьми новых министерств, Манифест определил положение двух других учреждений государственного управления, существовавших прежде, – «ведомства» Государственного казначея и Экспедиции о государственных доходах. Они продолжали действовать «впредь до издания полного по сей части Устава», на основании Указа от 24 октября 1780 г. Согласно данному указу, Экспедиция о государственных доходах подчинялась лицу, исполняющему должность Государственного казначея. Таким образом, подтверждался статус Государственного казначейства как еще одного, наряду с восемью министерствами, центрального учреждения государственного управления» [25].

Также был «создан важный орган государственного управления – Комитет министров, оказавший значительной влияние на всю систему государственной власти Российской Империи» [26].

Фактически Александр продолжил преобразования отца. И можно с полной уверенностью сказать, что сделал он это очень успешно.

4. Система местного управления.

Екатерина II «сначала отдельными мерами, а потом широко задуманной реформою пересоздала все местное управление на началах децентрализации и местного самоуправления. Эта реформа была последовательно проведена уже многократно упомянутым «Учреждением о губерниях» 1775 года (вторая его часть издана в1780 году), «Жалованной грамотой дворянству» (1785 г.) и «Грамотой на права и выгоды городов» (1785 г.). Общий строй местного управления, установленный этими законами сводился к следующему.

Во главе губернии был поставлен генерал-губернатор, наделенный в качестве «государева наместника», весьма широкими полномочиями по надзору за всем местным управлением и судом. Действительное управление было возложено на губернаторов, высшим в губернии учреждением являлось губернское правление – по делам чисто административным, и казенная палата по делам финансовым; чины их назначались правительством; значительная часть дел управления была передана «приказам общественного призрения», состав которых был выборный. Уездное управление, в лице исправников и «нижних земских судов» (чисто административное учреждение), было тоже выборным. выборные судебные учреждения представляли весьма сложную организацию» [27], подробно описанную в другом разделе данной работы.

«Дворянство при Екатерине впервые получило корпоративное устройство. Были учреждены губернские и уездные дворянские собрания, для выбора должностных лиц местной администрации и суда, для обсуждения вопросов, предлагаемых от правительства, и для заведывания сословными нуждами. Для управления сословными делами учреждались предводители дворянства (губернские и уездные), дворянские депутатские собрания и опеки.

Города также получили сословное устройство, все дела местного хозяйства и полиции были переданы «общегородской думе» и ее исполнительному органу, «шестигласной думе»» [28]; «Общая дума собиралась по мере необходимости. Шестигласная вела все текущие городские дела. Оба этих органа были выборными» [29]. Выборы в общегородскую думу проходили каждые три года, которая потом избирала шестигласную думу – один человек от каждого разряда горожан (дворяне и духовенство, купцы, цеховые ремесленники, иностранцы постоянные, именитые горожане – чиновники и интеллигенция, остальные горожане, жившие промыслом по найму) «но в то же время были установлены городничие и полицмейстеры».

Таким образом, основными принципами екатерининской реформы управления были децентрализация и избрание на должности.

Император Павел I, проводивший политику централизации и укрепления самодержавной власти (что было безусловно оправдано усилением влияния революции во Франции и общей ситуацией, которую часто характеризуют как начавшееся «разложение» нравственных устоев, прежде всего среди дворянства), реформировал и систему местного управления, сделав ее более явно подчиненной верховной власти и укрепив властную вертикаль.

Отменив привилегии, дарованные дворянству в «Жалованной грамоте» (подробнее об этом написано в разделе о дворянской политике), Павел I сначала ограничил функции дворянских собраний, а в 1799 г . и полностью упразднил их. Указом от 23 августа 1800 г. аннулировалось право дворянских обществ избирать заседателей в судебные органы, что ограничило участие дворян в судопроизводстве.

В целом, Павел I уничтожил сословное самоуправление в городах и губерниях (городские думы, губернские дворянские собрания), а также ограничил права уездных дворянских собраний.

«Александр I по восшествии на престол вернулся к началам децентрализации и самоуправления и к екатерининским учреждениям. Но далее, в течение первой половины XIX века учреждения эти подверглись массе частичных переделок, в общем значительно изменивших их характер. Надзор генерал-губернатора, в силу широты предоставленных ему полномочий и их неопределенности, принял в высшей степени личный и самовластный характер; после нескольких попыток реформировать эту должность, она была исключена в 1837 г. (уже при императоре Николае I) из числа общих губернских должностей и оставлена как исключение, в виду тех или иных политических условий, лишь на окраинах. Общий надзор за губернскими установлениями перешел к министрам. Полномочия губернаторов и губернских установлений были несколько изменены обширным наказом губернаторам 1837 г. Дворянские выборы происходили под пристальным вниманием губернаторов, и выборные должностные лица по своему положению ничем не отличались от назначенных» [30]. Как мы видим, при Императоре Николае I система местного управления опять изменилась в сторону большей централизации.

5. Органы судебной власти

В 1775 году Екатериной II была проведена судебная реформа. Основой этой реформы было введение сословности судов и отделение суда от административной власти. Судебная система имела три уровня – уездный, губернский и общероссийский. Все сословные суды на уровне уездов и губерний были выборными.

Роль высшей судебной инстанции общероссийского уровня исполнял Сенат, которому Екатерина II оставила только судебные функции, лишив всех остальных.

На губернском уровне «Высшими губернскими судебными инстанциями были две палаты: палата уголовных дел и палата гражданских дел. Под этими судебными учреждениями в губернии стояли сословные суды, в которых дела были смешаны по существу, но раздельны по сословиям: верхний земский суд для дворянства, губернский магистрат для купечества и мещанства и верхняя расправа для свободных сельских обывателей.

В уездных городах находились: уездный суд для дворянства, городовой магистрат для купечества и мещанства и нижняя расправа для вольных сельских обывателей. Кроме того, полицейское управление уездом сосредоточено было в нижнем земском суде под председательством исправника. Судебные сословные учреждения в уезде были подчинены сословным губернским, а последние – бессословным палатам в порядке апелляционном и ревизионном, т. е. дела переносились из низшей инстанции в высшую или по жалобам сторон, или для проверки решений, произведенных низшей инстанцией, или для произнесения окончательного решения» [31].

Особняком стоял губернский совестный суд, в котором разбирались либо гражданские тяжбы, либо дела, совершенные не по умыслу, а по несчастью или физическому недостатку преступника, когда, по замыслу, судья скорее должен руководствоваться своей совестью и милосердием.

Судебная система по реформе Екатерины II была стройной, но достаточно громоздкой и запутанной для того времени.

Сенат как высшая судебная инстанция работал очень медленно и непродуктивно, зачастую не успевая рассмотреть переданные дела. На момент воцарения Павла I в Сенате накопилось большое количество нерешенных дел.

Придя к власти, Павел I для скорого рассмотрения этих дел ввел ряд усовершенствований: было увеличено число сенатских курьеров до 120 человек, им было увеличено жалование. Это значительно уменьшало проволочки в поступлении необходимых документов в различные учреждения.

В первую очередь для ускорения рассмотрения дел Павел I назначил жесткие сроки их рассмотрения и контролировал соблюдение этих сроков.

Была пересмотрена структура департаментов Сената и уточнены их полномочия. Так, 1-й департамент ведал «казенными и интересными» делами; 2-й департамент – гражданскими делами; 3-й и 4-й – исполнительными делами; 5-й – уголовными делами и должностными преступлениями. Одновременно для ускорения производства дел был изменен порядок их рассмотрения. Теперь решение общения собрания департаментов Сената принимались не единогласно, как это было заведено ранее, а большинством голосов (в случае равенства голосов дело поступало на рассмотрение императора). Для получения законной силы протокол заседания Сената должен был быть подписан тремя сенаторами.

Примечательно, что коммерц-коллегия, учрежденная Императором Павлом I в 1796 году, также получила некоторые судебные полномочия вначале по рассмотрению гражданско-правовых споров между английскими купцами, а позднее, в 1800 году – и рассмотрению коммерческих дел российских купцов с англичанами и между собой. Это в некотором роде явилось прообразом нынешних арбитражных судов.

При Императоре Павле Петровиче были ликвидированы все губернские сословные суды (верхний земский суд, верхняя земская расправа, губернский магистрат), нижние земские расправы, совестные суды; вместо губернского магистрата были организованы ратгаузы. «Первый ратгауз был учрежден в 1798 году в Санкт-Петербурге; состоял из президента, директора экономии, 6 бургермейстеров и 10 ратсгеров; бургермейстеров и ратсгеров избирало городское общество. Ратгауз заведовал городскими доходами, а также ведал судебные дела граждан и разночинцев, гражданские и уголовные. Апелляция на его решения подавалась прямо в сенат. Ему же был подчинен Приказ общественного призрения. В 1799 г. на тех же основаниях был открыт Ратгауз в Москве. В 1800 г. было повелено всем магистратам и ратушам уездных городов С.-Петербургской и Московской губерний быть под апелляцией столичных Ратгаузов, а в губернских городах, кроме пользующихся особыми привилегиями, вместо магистратов учредить ратгаузы, которым подчинить магистраты и ратуши уездных городов» [32].

В 1796 году были ликвидированы палаты гражданских и уголовных судов. Вместо них в каждой губернии учреждалась палата суда и расправы, разделенная на два департамента. Апелляционной инстанцией по отношению к ним был сенат.

По вступлении на престол Александра I, «17 марта 1801 года, учреждение в губернских городах ратгаузов было отменено, а Указом от 12 февраля 1802 года уничтожены ратгаузы и в столицах и восстановлены магистраты и думы» [33].

Александр I восстановил судебные палаты в том виде, в котором они существовали при Екатерине. Новшеством стало включение в их состав выборных заседателей от дворянства. Нижние расправы восстановлены не были, их функции были переданы нижний земский суд (бывший дворянский), в состав которых вводились дополнительно два заседателя от сельского населения. Александром I были также восстановлены совестные суды. В 1802 году снова начали действовать словесные суды и надворные суды в столицах.

Отказ Александра I от изменений в судебной системе, начатых его отцом, не означал, что нововведения Павла I были неудачны. Они были частью некого цельного замысла Павла I, но не были доведены до логического завершения и не успели пройти проверку временем. Возврат некоторых упраздненных Павлом I судебных учреждений (пусть и с видоизмененным содержанием) должен был символизировать возврат Александра I к политике Екатерины II.

6. Охрана общественного порядка.

Выделение самостоятельных органов охраны общественного порядка началось ещё при Петре I, с его указа 1718 года об учреждении в Петербурге должности генерал-полицмейстера. Первоначальный штат полиции состоял из заместителя генерал-полицмейстера, 4 офицеров и 36 нижних чинов. Штат нижних чинов комплектовался из унтер-офицеров и солдат городских гарнизонов, по своему возрасту или состоянию здоровья уже не вполне пригодных к строевой службе в полевых войсках. Население также привлекалось к охране общественного порядка – по одному человеку с десяти дворов (в качестве старшего над ними – «сотские»). В Москве полиция была учреждена в 1721 году по тому же принципу, что и в Петербурге. В губернских и более мелких городах полицейские функции, как правило, исполняли органы местного управления, специализированные полицейские органы часто отсутствовали. Сельская полиция к середине XVIII века еще не существовала вообще.

В 1775 году с началом губернской реформы императрицы Екатерины II начинает изменяться ситуация и с организацией охраны общественного порядка. В соответствии с общей административно-территориальной структурой создается и иная, развитая сеть полицейских учреждений.

В уездах был создан специальный полицейский аппарат – нижний земский суд, должностные лица которого (капитан-исправник или земский исправник и земские заседатели) избирались уездными дворянскими собраниями из местных дворян и затем утверждались губернатором. В непосредственном подчинении нижнего земского суда находились полицейские служители, избираемые из крестьян – сотские и десятские. В обязанности капитан-исправников и их подчиненных входили общий контроль за порядком в уезде, предварительное следствие по уголовным делам, исполнение судебных решений и т.д.

В городе полицейское управление поручалось гордничему, назначаемому Сенатом по представлению губернского совета. Городничий подчинялся губернскому правлению во главе с губернатором. В городах, в которых размещались военные гарнизоны, исполнение полицейских обязанностей возлагалось на военнослужащих (во главе с комендантом).

В 1782 году в городах, в соответствии с «Уставом благочиния или полицейским» создаются новые полицейские органы – Управы благочиния. В уездных городах Управы возглавлялись городничим, в губернских – полицмейстером. Им подчинялись два пристава (по уголовным и гражданским делам), их помощники. Города делились на полицейские части во главе с частным приставом (200-700 дворов), части делились на кварталы во главе с квартальными надзирателями, руководившими сторожами квартала. Управа благочиния, помимо полицейских функций, следила за соблюдением паспортного режима, чистотой улиц, исправностью городского хозяйства.

Императором Павлом Петровичем Управы благочиния были отменены. Основное направление реформирования полиции – централизация ее, подчинение военным властям. В Петербурге и Москве полиция подчиняется военным губернаторам, а в губернских городах – военным комендантам.

Структура полицейских учреждений городов России реформируется, они перестраиваются по образцу Гатчинской полиции. Серьезные изменения претерпела сфера деятельности и ответственности полиции – на нее возлагается функция контроля за исполнением чиновниками предписаний властей, исправным несением своей службы вообще. Губернаторы, коменданты, полицмейстеры несли материальную ответственность за нераскрытые хищения и кражи государственного имущества.

Новая структура полиции закреплялась в «Уставе столичного города Санкт-Петербурга» (12 сентября 1798г) и «Уставе столичного города Москвы» (17 января 1799). По Уставу Санкт-Петербурга, руководство полицией возлагалось непосредственно на петербургского военного генерал-губернатора, подчиненного непосредственно императору. Помощником военного генерал-губернатора (и непосредственным руководителем полиции) становился обер-полицмейстер.