Приложение 10.

ЗАПОРОЖСКИЕ ГЕТМАНЫ И АТАМАНЫ

Имя, годы правления … Основные заслуги

Евстафий Дашкевич, 1514—1535 … Первый казачий кошевой атаман. Староста Черкасский и Каневский. Организатор многочисленных походов против крымских татар и турок

Предслав Лянцкоронский, 1506—1528 … Первый гетман Войска Запорожского, Хмельницкий староста. В 1516 году организовал поход запорожцев на Аккерман (Белгород-Днестровский)

ВенжикХмельницкий, 1534—1566 … Прадед Богдана Хмельницкого, прославился во время войны с Крымских ханством в 1534 году

Дмитрий Вишневецкий, 1550—1557 … Польский магнат из рода Вишневецких. Староста Черкасский и Каневский. В 1556—1557 годах организовал походы запорожцев в Крым. В 1558 году с казаками перешел на русскую службу. Во время войны с турками в 1563 году попал в плен и был казнен

Михаил Вишневецкий, 1569—1574 … Польский магнат из рода Вишневецких. Староста Черкасский и Каневский. Участвовал в военных конфликтах с Крымским ханством, Турцией, Ливонией и Россией. Был избран казаками своим гетманом, после чего продолжил свою военную карьеру

Ян Бадовский, 1572—1574 … Первый гетман реестрового запорожского казачества. Стоял во главе отряда из 300 человек. Будучи королевским чиновником, должен был удерживать нереестровых казаков от слишком агрессивных действий по отношению к соседним государствам

Фока Покотило, 1574 … Совершил ряд морских походов против турок. Захватил Измаил, Килию и Аккерман

Григорий (Иван) Свирговский, 1575 … Организатор походов против турок

Самуил Кошка, 1574, 1599—1602 … Провел в плену у турок на галере 28 лет, пока не сбежал. Смог добиться официально признания запорожского казачества. Участвовал в походе в Молдавию, Крым. Участник польско-шведской войны

Богдан Ружинский, 1575—1576 … Польский магнат из рода Ружинских, перебрался к запорожским казакам и быстро завоевал их авторитет. В 1575 году организовал поход против Крымского ханства, а затем морской поход к берегам Малой Азии. Захватил Трапезунд, Синоп, подходил к Константинополю. Погиб при штурме крепости Аслан-Кермен

Яков Шах, 1576—1578, 1582—1583 … Гетман низового казачества. Был претендентом на молдавский престол. Сверг господаря Петра VI Хромого и занял его место. Спровоцировал войну с Крымским ханством, убив посла. За что был заключен в монастырь, где и умер

Иван Подкова, 1577—1578 … Молдавский господарь и казачий атаман. Сподвижник Якова Шаха. Не смог удержаться на молдавском престоле. Вернулся к запорожским казакам, был арестован и казнен за нарушение королевских указов

Лукьян Чернинский, 1578,1586 … Осуществил походы против крымских татар и в Молдавию. В 1586 году пытался поднять антипольское восстание.

Ян Оришевский, 1578—1594 … Назначен гетманом Войска Запорожского польским королем Стефаном Баторием. Участник Ливонской войны на стороне Польши, организатор похода в Крым в 1585 году

Самуил Зборовский, 1581—1584 … За убийство был изгнан из Польши и обосновался в Запорожье. Вместе с крымскими татарами пытался отвоевать Молдавию, но потерпел поражение За заговор против короля Стефана Батория был арестован и казнен

Демьян Скалозуб, 1583—1584 … Возглавил морской поход против турок, но попал в плен. Умер в тюрьме в Константинополе

Богдан Микошинский, 1584, 1586, 1594 … Кошевой атаман, трижды избирался гетманом. Участник многочисленных походов против турок и татар. В том числе похода под Очаков 1594 года

Михаил Ружинский, 1585 … Возглавил поход под Перекоп, разбил татар в междуречье Кальмиуса и Берды. В 1587 году овладел Очаковом

Кирилл Ружинский, 1585 … Гетман низовых казаков. Участвовал в походе против крымских татар, после чего вернулся на военную службу в Польшу. Участвовал в подавлении восстания казаков под руководством Наливайко в 1596 году

Захар Кулага, 1585,1589 … Кошевой атаман, а затем гетман. Весной — летом 1589 года разгромил турецкую эскадру близ Козлова (Евпатории), а затем, ворвавшись в город, разграбил его. Контратака турок привела к гибели Кулаги в неравном бою

Кшиштоф, 1591—1593 … Гетман нереестрового казачества Предводитель крупного антипольского восстания казачества

Григорий Лобода, 1593—1596 … В 1594 году участвовал в походе на Молдавию. За участие в антипольском восстании был лишен звания гетмана. Убит самими казаками за переговоры с поляками

Северин Наливайко, 1594—1596 … Руководитель антипольского восстания казачества, охватившего значительные районы Украины и Белоруссии. Выдан казаками польским властям и казнен после длительных пыток

Федор Полоус, 1595,1598 … Непродолжительное время занимал пост гетмана, вместе с гетманом Григорием Лободой участвовал в успешном морском походе на Аккерман. Участвовал в восстании Наливайко

Карп Масло, 1595 … Запорожский гетман. Организовал поход под Перекоп, но был разбит и погиб в бою Участвовал в восстании Наливайко. Был

Матвей Шаула, 1596 … Участвовал в восстании Наливайко. Был ранен и выдан изменниками польским властям. Казнен в Варшаве

Кшиштоф Кремпский, 1596 … Запорожский гетман. Участвовал в восстании Наливайко

Кшиштоф Нечковский, 1596 … Запорожский гетман

Гнат Васильевич, 1596—1597 … Запорожский гетман. Придерживался нейтральной политики, стремясь удержать казаков и от войн с Польшей и Турцией

Тихон Байбуза, 1597—1598 … В 1598 году возглавил поход против Крымского ханства Проводил политику компромисса с Польшей, чем вызвал недовольство казацких низов

Семен Скалозуб, 1599 … Кошевой атаман, затем гетман, прославился морскими походами против турок

Гавриил Крутневич, 1602—1603 … Участвовал в морских походах Самуила Кошки. Некоторое время был гетманом, однако был низложен

Иван Куцкович, 1602—1603 … Сменив на посту Крутневича, не смог удержать казаков в повиновении и добровольно сложил с себя полномочия

Григорий Изапович, 1604—1606 … Участвовал в войнах с турками и татарами. Организовал захват Варны. Разгромил в морском сражении соединение турецких кораблей

Богдан Олевченко, 1606 … Реестровый полковник, а затем гетман нереестрового казачества. Участвовал в польской интервенции в Россию в период Смуты. Участник морских походов в Крым и Турцию

Каленик Андриевич, 1609—1610, 1624—1625 … Участвовал в польской интервенции в Россию в период Смуты. В 1625 году заключил мирный договор с Крымским ханством

Александр Зборовский, 1610 … Сын Самойло Зборовского. Служил у Лжедмитрия I, затем у Лжедмитрия II

Григорий Тискиневич, 1610 … Запорожский гетман Известен как защитник казачьих вольностей и православия

Петр Сагайдачный, 1611—1619, 1621—1622 … Участник многочисленных морских походов в Крым и Турцию. Руководитель польского похода на Москву в 1618 году

Дмитрий Барабаш, 1617 … Принимал участие в походе на Константинополь в 1617 году

Яков Нередич-Бородавка, 1619—1621 … Один из предводителей казацкого восстания 1619—1621 годов. Казнен по приказу Петра Сагайдачного

Олифер Голуб, 1622—1623, 1624, 1626 … Организатор морских походов к берегам Турции, в 1628 году участвовал в походе казаков под командованием Михаила Дорошенко в Крым для поддержки претензий на престол Шагин-Гирея. Погиб в бою под Перекопом

Михаил Дорошенко, 1622, 1623—1624, 1625—1628 … Участник морских походов Петра Сагайдачного и похода на Москву 1618 года. На посту гетмана поддерживал дружеские отношения с крымским ханом, турецким султаном и московскими царями. Участвовал в междоусобных воинах в Крыму. В результате предательства татар погиб в бою в 1628 году

Григорий Чорный, 1624,1628, 1629—1630 … Вместе с Дорошенко принимал участие в походе в Крым в 1628 году против крымских татар. Боролся за власть с другим гетманом Тарасом Трясило. Был захвачен в плен и изрублен на части сторонниками Трясило

Марк Жмайло, 1625 … Участвовал в морских походах против турок. Руководил антипольским восстанием 1625 года

Иван Сулима, 1628, 1635 … Участник морских походов Петра Сагайдачного. 15 лет провел рабом на галерах. После освобождения продолжил военную карьеру. В 1634 году возглавил поход на Азов. Участвовал в разрушении польской крепости Кодак в низовьях Днепра в 1635 году. Попал в плен к полякам и был казнен в Варшаве

Левко Иванович, 1628—1629 … Участник похода в Крым в 1628 году. Главный противник гетмана Ивана Чорного в борьбе за пост гетмана

Мойзерница, 1628 … Избран гетманом после гибели Михаила Дорошенко во время похода на Кафу

Тарас Федорович, 1629—1630 … Руководитель похода в Крым 1629 года. Участник Смоленской войны 1632—1634 годов. Вел переговоры о переходе казаков под власть Москвы

Семен Перевязка, 1630, 1632 … Организатор походов против турок и татар. Придерживался пропольской ориентации, за что предстал перед казачьим судом, но сумел сбежать в Польшу

Тимофей Орендаренко, 1630—1631, 1632—1633 … Участник Смоленской войны 1632—1634 годов. Принимал участие в волнениях против польского господства

Иван Кулага, 1631—1632 … Сторонник Михаила Дорошенко. Защищал интересы православной церкви, но при этом был сторонником Польши

Андрей Гаврилович, 1632 … Принимал участие в военном походе на Волынь

Андрей Диденко, 1632—1633 … Защищал казачьи традиции и обычаи, что вызвало недовольство польских властей. Смещен со своего поста и заменен более лояльным Польше Дорофеем Дорошенко

Дорофей Дорошенко, 1633 … Наказной гетман Запорожского войска, назначен по протекции польских властей.

Василий Томиленко, 1636—1637 … Участник Смоленской войны 1632—1634 годов. После казни Ивана Сулимы был выбран гетманом. Занял сторону казаков во время восстания 1637 года. Под руководством Павла Павлюка. Был схвачен поляками и казнен в Варшаве в 1638 году

Кононович, 1637 … Был избран гетманом благодаря своей пропольской позиции. Однако это вызвало недовольство казачества. В ходе восстания 1637 года был схвачен запорожцами и расстрелян

Павел Павлюк, 1637 … Участник походов в Крым Сподвижник Ивана Сулимы. Руководитель антипольского восстания запорожского казачества. Схвачен поляками и казнен в Варшаве в 1638 году

Дмитрий Гуня, 1637—1638 … Участник антипольского восстания Павлкжа, а затем восстания под руководством Якова Острянина. Сбежал в Россию. Участвовал в морском походе 1640 года против турок

Иляш Караимович (Армянчик), 1637—1638 … Участвовал в подавлении антипольского восстания казаков. После одного из сражений попал в плен и был заколот пиками запорожцами

Яков Осгрянин, 1638 … Участник восстания Тараса Трясилы 1629 года. Руководитель антипольского восстания 1638 года. По разным версиям, казнен поляками в 1638 году или убит собственными подчиненными спустя несколько лет за притеснения казачьих вольностей

Карп Пивторакожуха, 1639—1642 … Избран гетманов после казни Острянина, но тут же поднял новое восстание против поляков. Был разгромлен и начал партизанскую войну, отойдя в безлюдные степи Дикого поля. Тяжелые условия жизни пагубно сказались на его здоровье, и он умер от болезней в 1642 году

Максим Гулак, 1642—1646 … После смерти Пивторакожуха возглавил казацкие отряды, воевавшие в Диком поле Был союзником крымских татар. В составе турецкого войска воевал с персами

Богдан Хмельницкий, 1648—1657 … Руководитель национально-освободительной войны украинского народа против Речи Посполитой в 1648—1654 годах. На Переяславской Раде объявил о воссоединении Украины с Россией

Семен Забузкий, 1649 … Участник восстания против поляков, впоследствии перешел на их сторону. Получил гетманскую булаву от польского короля, но правил недолго

Максим Кривонос, 1648 … Сподвижник Богдана Хмельницкого. Был наказным гетманом четырех казачьих полков. Умер при осаде Замостья, вероятно от чумы

СтаниславКричевский(Перебейнос), 1649 … Сподвижник Богдана Хмельницкого. Был наказным гетманом восьми казачьих полков. Был ранен в одном из боев и умер в плену

Филон Джалалий, 1651,1655 … Сподвижник Богдана Хмельницкого. Был наказным гетманом Сторонник союза с Россией. Участник восстаний Якова Барабаша и Мартына Пушкаря. Убит во время покушения на гетмана Выговского в 1658 году

Адам Хмельницкий, 1651 … Сподвижник Богдана Хмельницкого. Был наказным гетманом

Матвей Гладкий, 1651 … Сподвижник Богдана Хмельницкого. Был наказным гетманом Казнен по приказу Богдана Хмельницкого за предательство

ИванБогун, 1651 … Сподвижник Богдана Хмельницкого. Был наказным гетманом. Был противником сближения с Россией, поддержал Ивана Выговского и Юрия Хмельницкого. Поднял восстание против поляков на Правобережной Украине Был казнен в 1664 году

Тимош Хмельницкий, 1652 1654 … Сын Богдана Хмельницкого. Наказной гетман. Был убит при осаде города Сучавы

Иван Золотаренко, 1654—1655 … Наказной гетман Запорожского войска, участник войны с Польшей. Погиб при осаде Старого Быхова в 1655 году

Антон Жданович, 1657 … Наказной гетман Запорожского войска. Выполнял различные дипломатические функции. После смерти Богдана Хмельницкого примкнул к гетману Ивану Выговскому. Попал в плен к прорусским казакам в 1660 году и, вероятно, был казнен

Григорий Лесницкий, 1657 … Наказной гетман. Миргородский полковник и генеральный судья. Участник войны с Польшей, затем перешел на сторону врага. Был расстрелян поляками в 1664 году вместе с Выговским

Юрий Хмельницкий, 1657, 1659—1663, 1677—1681, 1685 … Сын Богдана Хмельницкого. Провозглашен гетманом после смерти отца. Однако ввиду молодости уступил власть Ивану Выговскому. Затем снова стал гетманом. Перешел в польское подданство, что вызвало недовольство казачества. В 1662 году сдал гетманство Павлу Тетере и ушел в монастырь. В 1664 году арестован Тетерей, освобожден в 1667 году. Был пленен татарами и увезен в Константинополь. Турки пытались восстановить его гетманство в качестве своего вассала, но безуспешно. В конечном итоге турки приговорили его к смертной казни, задушили и бросили труп в воду

Иван Выговский, 1657—1659 … Сторонник союза с Польшей. Инициировал на Украине масштабную гражданскую войну, получившую название Руина Потерпев поражение в войне, сдал гетманство Юрию Хмельницкому. Схвачен поляками и казнен в 1664 году

Григорий Гуляницкий, 1659 … Наказной атаман, сторонник союза с Польшей. После поражения Выговского бежал к полякам и воевал на их стороне. Арестован по доносу и в 1676 году расстрелян

Иван Беспалый, 1658—1659 … Сподвижник Богдана Хмельницкого. Участник войны с Польшей, сторонник союза с Россией. Добровольно сложил с себя обязанности гетмана и передал их Юрию Хмельницкому, после чего стал войсковым судьей. Вероятнее всего, был казнен по приказу гетмана в 1662 году

ЯкимСамко, 1660—1663 … Гетман Левобережной Украины. Воевал с Юрием Хмельницким. Арестован и казнен в 1663 году по приказу Ивана Брюховецкого

Павел Апостол, 1659 … Наказной гетман. Сторонник союза с Россией. В 1660 году участвовал в походе русской армии на Львов

Тимофей Цецюра, 1660 … Наказной гетман. Сторонник союза с Россией. В 1660 году участвовал в походе русской армии на Львов

Павел Тетеря, 1663—1665 … Гетман Правобережной Украины. Сторонник союза с Польшей. Самовольно присвоил себе звание гетмана после разгрома войск Ивана Выговского, долгое время воевал с Левобережной Украиной, отошедшей к России. Отказался от власти в 1665 году. Его имения были конфискованы, а сам он был изгнан и проживал в Молдавии. Отравлен по приказу турецкого султана в 1670 году

Иван Брюховецкий, 1663—1668 … Гетман Левобережной Украины. Сблизился с гетманом Правобережной Украины Петром Дорошенко. Изменил Москве и поднял восстание в 1668 году. Преданный Дорошенко, принял подданство Турции. Сами казаки выдали его Дорошенко для суда, а затем забили до смерти, изуродовали труп, но похоронили с гетманскими почестями

Степан Вдовиченко, 1668 … Наказной атаман Левобережной Украины после убийства Брюховецкого

Степан Опара, 1665 … Провозгласил себя гетманом Правобережной Украины. Опирался на поддержку Крымского ханства. Схвачен поляками и казнен в Варшаве в 1665 году

Петр Дорошенко, 1665—1676 … Гетман Правобережной Украины. Опирался на помощь Турции и Крымского ханства. Пытался установить власть над Левобережной Украиной, но потерпел поражение и был вынужден просить мира в Москве. В 1676 году получил прощение и был отправлен в почетную ссылку в Вятку

Григорий Дорошенко, 1668 … Брат Петра Дорошенко. Наказной гетман Правобережной Украины

Демьян Многогрешный, 1668—1672 … Гетман Левобережной Украины. По подозрению в связях с Турцией низложен и сослан в Сибирь

Родион Думитрашко, 1670 … Наказной гетман Левобережной Украины

Яков Лизогуб, 1670—1673 … Полковник. Наказной гетман Правобережной Украины

Петр Суховей, 1670—1674 … Кошевой атаман Запорожской Сечи, гетман Правобережной Украины. Сторонник подчинения Украины Крымскому ханству

Иван Самойлович, 1672—1687 … Гетман Левобережной Украины. Боролся за воссоединение украинских земель. В 1687 году был сослан в Сибирь

Андрей Дорошенко, 1674 … Брат Петра Дорошенко. Наказной гетман Правобережной Украины.

Михаил Ханенко, 1669—1674 … Самопровозглашенный гетман Правобережной Украины. В 1674 году сложил с себя властные полномочия и перешел в подданство России

Остап Гоголь, 1675—1679 … Гетман Правобережной Украины. Признал власть Польши и правил от имени Яна III Собесского

Георгий Дука, 1681—1684 … Господарь Молдавии в 1665—1666 годах, господарь Валлахии в 1674—1678 годах. Гетман Правобережной Украины от имени Османской империи

Степан Куницкий, 1683—1684 … Гетман Правобережной Украины. От имени польского короля воевал с турками в Молдавии, затем с крымскими татарами. Во время волнений среди казачества пытался скрыться, но был схвачен и казнен.

Теодор Сулименко (Сулимка), 1684—1685 … Назначен гетманом Правобережной Украины от имени Османской империи. Вместе с турками и татарами воевал на Правобережной Украине для укрепления своей власти. Попал в плен к полякам. Дальнейшая судьба неизвестна

Андрей Могила, 1684—1689 … Гетман Правобережной Украины. Возглавил заговор против гетмана Куницкого и после его убийства занял его место. Неоднократно участвовал в походах против татар и турок. Убит своими же казаками, недовольными распределением королевского жалованья

Иван Мазепа, 1687—1708 … Гетман Левобережной Украины. За переход на сторону шведов лишен гетманства и бежал в Турцию

Гришко Драгинич (Хрумко), 1689—1692 … Гетман Правобережной Украины. Сторонник союза с Польшей

Петр Иваненко (Петрик), 1692—1696 … Назначен гетманом Правобережной Украины от имени Османской империи. Однако его поддерживало очень мало казаков, что и привело к отступлению в так называемую Ханскую Украину между Бугом и Днестром, где он правил с перерывами до 1709 года

Самойло Самусь, 1693—1699 … Гетман Правобережной Украины. Участвовал в отражении набегов крымских татар. Недовольный политикой Польши, предложил свои услуги Петру I. Передав власть над Правобережной Украиной Ивану Мазепе. Ему был пожаловано звание полковника. За интриги был арестован и выслан в Сибирь

Иван Скоропадский, 1708—1722 … Гетман объединенной Украины. Участник Северной войны и Прутского похода

Филипп Орлик, 1710—1742 … Сторонник Ивана Мазепы, был выбран гетманом казаками, ушедшими через границу в турецкие владения

Павел Полуботок, 1722—1724 … Наказной гетман Левобережной Украины. Боролся против усиления власти Москвы на Украине, был арестован и посажен в Петропавловскую крепость

Даниил Апостол, 1727—1734 … Последний выборный гетман Левобережной Украины. Участник Северной войны, Персидских походов Петра I

Кирилл Разумовский, 1750—1764 … Последний гетман Украины. После упразднения гетманства — генерал-фельдмаршал

Читайте также

Атаманы: политические акторы в период революции и Гражданской войны

Атаманы: политические акторы в период революции и Гражданской войны

Несмотря на свой национализм, крупномасштабные насилия над евреями и регулярную (но не постоянную!) оппозицию большевикам, украинские атаманы не имели отношения к широкому центрально- и

Приложение

Приложение

Общие сведения о соединениях в германском вермахте, в Красной армии, в королевских сухопутных силах Венгрии и в царской армии

Приложение № 1

Приложение № 1

Намеченная в этом приложении программа занятий дала отличные результаты при обучении бригадных, дивизионных и корпусных наблюдателей, а также Ловатских разведчиков —

Приложение № 4

Приложение № 4

Аналитическая справка КГБ СССР о характере и причинах негативных проявлений среди учащейся и студенческой молодежи(Извлечения)Советская молодежь рассматривается противником как один из важнейших объектов идеологической диверсии. Такое внимание

Приложение

Приложение

Точное количество самолетов, сбитых пилотами Объединенных Наций, вероятно, установить не удастся уже никогда. Так количество сбитых МиГов в послевоенных исследованиях постоянно снижается, а количество собственных потерь — растет. Критерии «воздушных побед

Приложение

Приложение

Т а б л и ц а 1Главные события в период 399–338 гг. до н. э.

Т а б л и ц а 2Численность греческих наемников на период

Приложение 5

Приложение 5

Доклад народного комиссара внутренних дел СССР Л. П. Берии И. В. Сталину, В. М. Молотову и Г. М. Маленкову о результатах борьбы с националистическим подпольем в Литовской ССР. 16 декабря 1944 г.

Находящийся в Литовской ССР тов. Круглов докладывает следующие данные о

Интервенты — Колчак — Атаманы — Анненков

Интервенты — Колчак — Атаманы — Анненков

Интервенция в Сибири была составной частью плана стран Антанты, США и Японии по расчленению многонациональной России на сферы влияния, погашения за её счет своих военных расходов, получения территориальных уступок и иных

Приложение 2

Приложение 2

Совершенно секретно18.8.1944 г.Штаб группы армий «Южная Украина»Командующий группой армий Отпечатано 110 экземпляровОперативный отделИсх. № 3160/44Экз. №103ВСЕМ НЕМЕЦКИМ И РУМЫНСКИМ КОМАНДИРАМ (ДО КОМАНДИРА ДИВИЗИИ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)1. В ближайшие дни следует

Приложение 6

Приложение 6

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВТК № 220170КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ2-го И 3-го УКРАИНСКИХ ФРОНТОВНА ПОДГОТОВКУ ЯССКО-КИШИНЕВСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ2 августа 1944 г. 24 ч 00 минПодготовить и провести операцию с целью силами 2-го и 3-го Украинских фронтов разгромить группировку

Приложение

Приложение

Основные данные самолетов семейства ДБ-3

Основные данные самолетов Ил-4 (ДБ-ЗФ)

Примечание. 1. С деревянными консолями крыла.Основные расчетные данные последних бомбардировщиков Ильюшина с поршневыми двигателями

Примечание. 1. Дальность техническая, вес

Приложение 11. АТАМАНЫ ВОЙСКА ДОНСКОГО XVI—XVIII ВЕКОВ

Приложение 11.

АТАМАНЫ ВОЙСКА ДОНСКОГО XVI—XVIII ВЕКОВ

Имя, период руководства войском … Дополнительные сведенияСары-Азман … Первый известный атаман донских казаковПавлов и Ляпун, … Участвовали в покорении Астраханского ханства в составе русского войскаМихаил

From Wikipedia, the free encyclopedia

|

Free lands of the Zaporozhian Host the Lower Вольностi Вiйська Запорозького Низового |

||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1552–1775 | ||||||||||

|

Flag |

||||||||||

Historical map of the Ukrainian Cossack Hetmanate (dark green) and of the territory of the Zaporozhian Cossacks (purple) under the rule of the Russian Empire (1751) |

||||||||||

| Status | Vassal state of Poland–Lithuania (1583-1657) |

|||||||||

| Demonym(s) | Zaporozhian Cossacks | |||||||||

| Government | Cossack Republic | |||||||||

| Historical era | Early modern period | |||||||||

|

• Established |

1552 | |||||||||

|

• Disestablished |

1775 | |||||||||

|

||||||||||

| Today part of | Ukraine |

The Zaporozhian Sich (Polish: Sicz Zaporoska, Ukrainian: Запорозька Січ, Zaporozka Sich; also Ukrainian: Вольностi Вiйська Запорозького Низового, Volnosti Viiska Zaporozkoho Nyzovoho; Free lands of the Zaporozhian Host the Lower)[1] was a semi-autonomous polity and proto-state[2] of Cossacks that existed between the 16th to 18th centuries, including as an autonomous stratocratic state within the Cossack Hetmanate for over a hundred years,[3][4][5] centred around the region now home to the Kakhovka Reservoir and spanning the lower Dnieper river in Ukraine. In different periods the area came under the sovereignty of the Polish–Lithuanian Commonwealth, the Ottoman Empire, the Tsardom of Russia, and the Russian Empire.

In 1775, shortly after Russia annexed the territories ceded to it by the Ottoman Empire under the Treaty of Küçük Kaynarca (1774), Catherine the Great disbanded the Sich. She incorporated its territory into the Russian province of Novorossiya.

The term Zaporozhian Sich can also refer metonymically and informally to the whole military-administrative organisation of the Zaporozhian Cossack host.

Name[edit]

The name «Zaporizhia» refers to the military and political organization of the Cossacks and to the location of their autonomous territory ‘beyond the Rapids’ (za porohamy) of the Dnieper River.[6] The Dnieper Rapids were a major portage on the north-south Dnieper trade route. The term sich is a noun related to the Eastern Slavic verb sich’ (сѣчь), meaning «to chop» or «cut»; it may have been associated with the usual wood sharp-spiked stockades around Cossack settlements.[7]

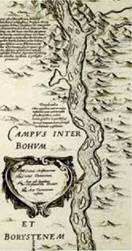

Zaporizhia was located in the region around Kakhovka Reservoir in today’s south-eastern Ukraine (much of its territory is now flooded by the reservoir). The area was also known under the historical term, Wild Fields.

History[edit]

A possible precursor of the Zaporozhian Sich was a fortification (sich) built on the Tomakivka island[8] (Tomakivska Sich [uk]) in the middle of the Dnieper River in the present-day Zaporizhzhia region of Ukraine. However, there is no direct evidence about the exact time of the existence of Tomakivska Sich, whereas indirect data suggest that at the time of Tomakivska Sich there was no Zaporozhian Sich yet.[9]

The history of Zaporozhian Sich spans six time-periods:

- the emergence of the Sich (construction of Khortytsia castle [uk]) (1471–1583)

- as part of the Lesser Poland Province of the Polish Crown by inclusion in the Kiev Voivodeship (1583–1657)

- the struggle against the Rzeczpospolita (the Polish-Lithuanian state), the Ottoman Empire, and the Crimea Khanate for the independence of the Ukrainian part of the Rzeczpospolita (Commonwealth) (1657–1686)

- the struggle with Crimea, the Ottoman Empire, and the Russian Empire for the unique identity of Cossacks (1686–1709)

- the standoff with the Russian government during its attempts to cancel the self-governing of the Sich, and its fall (1734–1775)

- the formation of the Danubian Sich outside the Russian Empire and finding ways to return home (1775–1828)

Formation[edit]

The Zaporozhian Sich emerged as a method of defence by Slavic colonists against the frequent and devastating raids of Crimean Tatars, who captured and enslaved hundreds of thousands of Ukrainians, Belorusians and Poles in operations called «the harvesting of the steppe». The Ukrainians created a self-defence force, the Cossacks, fierce enough to stop the Tatar hordes, and built fortified camps (sichi) that were later united to form a central fortress, the Zaporozhian Sich.[6]

Prince Dmytro Vyshnevetsky established the first Zaporozhian Sich on the island of Small (Mala) Khortytsia in 1552, building a fortress at Niz Dnieprovsky (Lower Dnieper) and placing a Cossack garrison there;[10] Tatar forces destroyed the fortress in 1558. The Tomakivka Sich was built on a now-inundated island to the south, near the modern city of Marhanets; Tatars also razed that sich, in 1593. A third sich soon followed, on Bazavluk island, which survived until 1638, when it was destroyed by a Polish expeditionary force suppressing a Cossack uprising.[citation needed] These settlements, founded during the 16th century, were already complex enough to constitute an early proto-state.[2]

Struggle for independence[edit]

Zaporozhian Cossack, 18th century.

Zaporozhian Cossacks Prayer, fragment of the icon of Protection of Holy Virgin Mary.

The Zaporozhian Cossacks became included in the Kiev Voivodeship from 1583 to 1657, part of the Lesser Poland Province of the Polish Crown. They resented Polish rule, however, one of the reasons being religious differences, as the cossacks were Orthodox Christians whereas the Poles were mostly Catholics.[2] They thus engaged in a long struggle for independence from surrounding powers, the Rzeczpospolita (Polish state), the Ottoman Empire, the Crimean Khanate, and the Tsardom of Russia and Russian Empire. The Sich became the centre of Cossack life, governed by the Sich Rada alongside its Kosh Ataman (sometimes called Hetman, from German «Hauptmann»).

In 1648, Bohdan Khmelnytsky captured a sich at Mykytyn Rih,[11] near the present-day city of Nikopol.[10] From there he began an uprising against the Polish–Lithuanian Commonwealth that led to the establishment of the Cossack Hetmanate (1649–1764). After the Treaty of Pereyaslav in 1654, the Zaporozhian Host was split into the Hetmanate, with its capital at Chyhyryn, and the more autonomous region of Zaporozhia, which continued to be centred on the Sich. During this period the Sich changed location several times. The Chortomlyk Sich was built at the mouth of the Chortomlyk River in 1652. In 1667 the Truce of Andrusovo made the Sich a condominium ruled jointly by Russia and the Polish–Lithuanian Commonwealth.

During the reign of Peter the Great, Cossacks were used for the construction of canals and fortification lines in northern Russia. An estimated 20–30 thousands were sent each year. Hard labour led to a high mortality rate among builders, and only an estimated 40% of Cossacks returned home.[12]

After the Battle of Poltava in 1709, the Chortomlyk Sich (sometimes referred to as the «Old Sich» (Stara Sich)) was destroyed and Baturyn, the capital of Hetman Ivan Mazepa, was razed. Another sich was built at the mouth of the Kamianets river but was destroyed in 1711 by the Russian government. The Cossacks then fled to the Crimean Khanate to avoid persecution and founded the Oleshky Sich in 1711 (today the city of Oleshky). In 1734, they were allowed to return to the Russian Empire. Suffering from discrimination in the Khanate, Cossacks accepted the offer to return and built another Sich in close proximity to the former Chortomlyk Sich (referred to as the «New Sich»).[10] The population in steppe region numbered around 52,000 in the year 1768.[13]

Fear of the independence of the Sich resulted in the Russian administration abolishing the Hetmanate in 1764. The Cossack officer class was incorporated into the Imperial Russian nobility (Dvoryanstvo). The rank and file Cossacks, however, including a substantial portion of the old Zaporozhians, were reduced to peasant status. Tension rose after the Treaty of Küçük Kaynarca, when the need for a southern frontier ended after the annexation of the Crimea. The colonisation of Novorossiya (New Russia) with Serbian and Romanians sponsored by Russia created further conflict.[6] After the end of the war between Russia and the Ottoman Empire for possession of the Black Sea and Crimean steppes, Russia no longer needed the Zaporozhian Cossacks for protection of the border region. Russia finally destroyed the Zaporozhian Sich through military force in 1775.

Destruction and aftermath[edit]

In May 1775, Russian General Peter Tekeli received orders to occupy and destroy the Zaporozhian Sich from Grigory Potemkin, who had been formally admitted into Cossackdom a few years earlier. Potemkin was given direct orders from Catherine the Great. On 5 June 1775, Tekeli surrounded the Sich with artillery and infantry. He postponed the assault and even allowed visits while the head of the Host, Petro Kalnyshevsky, was deciding how to react to the Russian ultimatum. The Zaporozhians decided to surrender. The Sich was officially disbanded by the 3 August 1775 manifesto of Catherine, «On the Liquidation of Zaporozhian Sich and Annexation thereof to Novorossiya Governorate», and the Sich was razed to the ground.

Some of the Cossack officer class, the starshyna, became hereditary Russian nobility and obtained huge lands in spite of their previous attempts to relocate the Sich to either North America or Australia. Under the guidance of a starshyna named Lyakh, a conspiracy was formed among a group of 50 Cossacks to pretend to go fishing on the river Inhul next to the Southern Buh in the Ottoman provinces, and to obtain 50 passports for the expedition. The pretext was enough to allow about 5,000 Zaporozhians to flee, some travelling to the Danube Delta where they formed a new Danube Sich, as a protectorate of the Ottoman Empire. Others moved to Hungary to form a Sich there as a protectorate of the Austrian Empire. According to folklore, some moved to Malta, because Kosh otamans and other senior members of the starshyna considered themselves a kind of Maltese chivalry.[14]

The leader of the Zaporozhian Host, Petro Kalnyshevsky, was arrested and exiled to the Solovetsky Islands (where he lived to the age of 112 in the Solovetsky Monastery). Four high level starshynas were repressed and exiled, later dying in Siberian monasteries. Lower level starshynas who remained and went over to the Russian side were given army ranks and all the privileges that accompanied them, and allowed to join Hussar and Dragoon regiments. Most of the ordinary Cossacks were made peasants and even serfs.[15]

In 1780, after disbanding the Zaporozhian Cossack Host, General Grigorii Potemkin attempted to gather and reorganize the Cossacks on a voluntary basis, and they helped to defend Ukraine from the Turks during the Russo-Turkish War (1787–1792). He was able to gather almost 12,000 Cossacks and called them the Black Sea Cossacks. After the conflict was over, rather than allowing the Cossacks to settle across Southern Ukraine, the Russian government began to resettle them on the Kuban River. In 1860, they changed their name to the Kuban Cossacks.

Ukrainian writer Adrian Kaschenko (1858–1921)[16] and historian Olena Apanovich[17] note that the abolition of the Zaporozhian Sich had a strong symbolic effect, and memories of the event remained for a long time in local folklore.

Organization and government[edit]

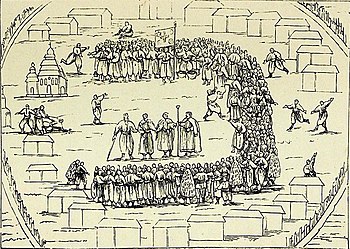

A Zaporozhian Sich Rada (Council)

The Zaporozhian Host was led by the Sich Rada that elected a Kosh Otaman as the host’s leader. He was aided by a head secretary (pysar), head judge, and head archivist. During military operations the Otaman carried unlimited power supported by his staff as the military collegiate. He decided with an agreement from the Rada whether to support a certain Hetman (such as Bohdan Khmelnytsky) or other leaders of state.

Some sources refer to the Zaporozhian Sich as a «Cossack republic»,[18] because the highest power in it belonged to the assembly of all its members, and its leaders (starshyna) were elected. The Cossacks formed a society (hromada) that consisted of «kurins» (each with several hundred Cossacks). A Cossack military court severely punished violence and stealing among compatriots, the bringing of women to the Sich, the consumption of alcohol in periods of conflict, and other offenses. The administration of the Sich provided Orthodox churches and schools for the religious and secular education of children.

The population of the Sich had a cosmopolitan component, including Ukrainians, Moldavians, Tatars, Poles, Lithuanians, Jews, Russians and many other ethnicities. The social structure was complex, consisting of destitute gentry and boyars, szlachta (Polish nobility), merchants, peasants, outlaws of every sort, runaway slaves from Turkish galleys, and runaway serfs (as the Zaporozhian polkovnyk Pivtorakozhukha). Some of those who were not accepted to the host formed gangs of their own, and also claimed to be Cossacks. However, after the Khmelnytsky Uprising these formations largely disappeared and were integrated mainly into Hetmanate society.

Army and warfare[edit]

The Cossacks developed a large fleet of fast, light vessels. Their campaigns were targeted at rich settlements on the Black Sea shores of the Ottoman Empire, and several times took them as far as Constantinople[19] and Trabzon (formerly Trebizond).

Zaporozhian Sich centers and locations[edit]

- Khortytsia Sich (1556–1557)

- Khortytsia Island (today, part of Zaporizhzhia)

- Tomakivka Sich (1564–1593)

- submerged (located near today’s Marhanets)

- Bazavluk Sich, (1593–1638)

- submerged (located near today’s village of Kapulivka, Nikopol Raion)

- Mykyta Sich (1639–1652)

- Nikopol

- Chortomlyk Sich (1652–1709)

- submerged (located near today’s village of Kapulivka, Nikopol Raion)

- Kamyanka Sich (1709–1711)

- near village of Respublikanets, Beryslav Raion

- Oleshky Sich (1711–1734)

- eastern outskirts of the city of Oleshky

- Nova [Pidpilnenska] Sich (1734–1775)

- near village of Pokrovske, Nikopol Raion (about same location of Chortomlyk and Bazavluk)

Zaporozhian Siches and their leaders[edit]

- Khortytsia Sich (1556–1557)

- Wężyk Chmielnicki (1534–1569)

- Tomakivka Sich (1564–1593)

- Wężyk Chmielnicki (1534–1569)

- Michał Wiśniowiecki (1529–1584) (1569–1570)

- Iwan Swiergowski (1574)

- Samiylo Kishka (1574–1575)

- Bohdan Ruzhynski (1575–1576)

- Jacub Szach (1576–1578)

- Ioan Potcoavă (1577–1578)

- Lukyan Chornynsky (1578)

- Jan Oryszowski (1581)

- Samuel Zborowski (1581–1584)

- Bohdan Mokoshynsky (1584)

- Mykhailo Ruzhynski (1585)

- Zakhar Kulaha (1585)

- Bohdan Mokoshynsky (1586)

- Lukyan Chornynsky (1586)

- Demyan Skalozub (1585–1589)

- Krzysztof Kosiński (−1593)

- Bazavluk Sich, (1593–1638)

- Hryhoriy Loboda (1593–1596)

- Bohdan Mokoshynsky (1594)

- Jan Oryszowski (1596)

- Severyn Nalyvaiko (1596)

- Khrystofor Netkovsky (1596–1597)

- Hnat Vasylevych (1596–1597)

- Tykhin Baybuza (1597–1598)

- Fedir Polous (1598)

- Semen Skalozub (1599)

- Samiylo Kishka (1600–1602)

- Havrylo Krutnevych (1602–1603)

- Ivan Kutskovych (1602–1603)

- Ivan Kosyi (1603)

- Kaletnyk Andriyevych (1609–1610)

- Olifer Holub (1622–1623)

- Mykhailo Doroshenko (1623–1625)

- Kaletnyk Andriyevych (1624–1625)

- Marek Zhmaylo (1625)

- Mykhailo Doroshenko (1625–1628)

- Hryhoriy Chorny (1628–1630)

- Ivan Sulyma (1628–1629)

- Lev Ivanovych (1629–1630)

- Taras Tryasylo (1630)

- Timothy Orendarenko (1630–1631)

- Semen Perevyazka (1632)

- Timothy Orendarenko (1632–1633)

- Ivan Petrizhitsky-Kulaga (1632)

- Andriy Didenko (1633)

- Dorothy Doroshenko (1633)

- Ivan Sulyma (1633–1635)

- Sava Kononovych (1637)

- Pavlo Pavlyuk (1637)

- Illyash Karayimovych (1638)

- Yakiv Ostryanyn (1638)

- Dmytro Hunia (1638)

- Mykytyn Sich (1639–1652)

- Karpo Pivtora-Kozhukha (1639–1642)

- Maksym Hulak (1642–1646)

- establishment of the Hetman of Zaporizhian Host

- Chortomlyk Sich (1652–1709)

- Kamyanka Sich (1709–1711)

- Oleshky Sich (1711–1734)

- Nova Podpolnenska Sich (1734–1775)

- Danubian Sich (1775–1828)

See also[edit]

- History of the Cossacks

- Zaporozhian Cossacks

- Tatar invasions

References[edit]

- ^ Mytsyk, Yu (2003). «Вольностi Вiйська Запорозького Низового» [Freedoms of the Zaporozhian Lowland Army]. Енциклопедія історії України [Encyclopedia of History of Ukraine] (in Ukrainian).

- ^ a b c Essen (2018), p. 83.

- ^ Okinshevych, Lev; Zhukovsky, Arkadii (1989). «Hetman state». Encyclopedia of Ukraine. Vol. 2. Archived from the original on 23 November 2021. Retrieved 9 September 2017.

- ^ Smoliy, Valeriy (1991). Українська козацька держава [The Ukrainian Cossack State] (PDF). Ukrainian Historical Journal (in Ukrainian) (4). ISSN 0130-5247. Archived (PDF) from the original on 23 November 2021. Retrieved 20 January 2016.

- ^ Saltovskiy, Oleksandr (2002). КОНЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ (від витоків до початку XX сторіччя) [CONCEPTS OF UKRAINIAN STATEHOOD IN THE HISTORY OF DOMESTIC POLITICAL THOUGHT (from its origins to the beginning of the XX century)]. litopys.org.ua (in Ukrainian). Kyiv. Archived from the original on 23 November 2021. Retrieved 22 December 2014.

- ^ a b c Borys Krupnytsky & Arkadii Zhukovsky (1993). «The Zaporozhia». Encyclopedia of Ukraine. Retrieved 18 April 2017.

- ^ Yavornytsky, Dmytro (1892), Kiriyenko, L. L. (ed.), Історія Запорізьких Козаків, у трьох томах [History of the Zaporozhian Cossacks, in three volumes] (in Ukrainian), vol. 1, translated by Svarnyk, Ivan, Lviv: Видавництво «Світ» [«Svit» Publishing House], ISBN 978-5-11-000647-0

- ^ Valeriy Smoliy (editor-in-chief) (1998). Kozatski sichi (narysy z istoriyi ukrayinskoho kozatstva XVI–XIX st.). NASU press. p. 22. ISBN 966-02-0324-1.

- ^ Томаківська Січ, by Гурбик А.О., in: Історія українського козацтва: нариси у 2 т. Редкол: Смолій (відп. Ред) та інші. – Київ.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2006р, Т.1.

- ^ a b c Zhukovsky, Arkadii (1993). «Zaporozhian Sich». Encyclopedia of Ukraine. Retrieved 13 September 2015.

- ^ Cybriwsky, Roman Adrian (15 March 2018). Along Ukraine’s River: A Social and Environmental History of the Dnipro. Central European University Press. ISBN 978-963-386-204-9.

- ^ Antonovych, Volodymyr (1991). Про козацькі часи на Україні – Дев’ята глава [On Cossack Times in Ukraine – Chapter nine] (in Ukrainian). exlibris.org.ua. Archived from the original on 27 September 2007.

- ^ Zipperstein, Steven J. (1985). The Jews of Odessa: A Cultural History, 1794-1881. ISBN 9780804766845.

- ^ Selezniov, Volodymyr (17 October 2006). «Capital city of liberties: How many Zaporozhian Siches were there?». day.kyiv.ua. Retrieved 13 September 2015.

- ^ Turchenko F., ed. (2002). Ukrains’ke kozatstvo. Mala entsyklopediia. Kyiv.

- ^ Kashchenko, Adrian (1991). Opovidannia pro slavne viys’ko zaporoz’ke nyzove (in Ukrainian). Sich. ISBN 978-5-7775-0301-5.

- ^ Olena Apanovich, «Ne propala ihnya slava», «Vitchizna» Magazine, N 9, 1990

- ^ «Speech of H.E. Roman Shpek,Head of the Mission of Ukraine to EU on debate in the EP dedicated to 10th Anniversary of the Ukrainian Constitution». Mission of Ukraine to EU. 28 June 2006. Archived from the original on 7 June 2011. Retrieved 13 September 2015.

- ^ «Cossack Navy 16th – 17th Centuries». 1996. Archived from the original on 21 June 2009.

Works cited[edit]

- Essen, Michael Fredholm von (2018). Muscovy’s Soldiers. The Emergence of the Russian Army 1462–1689. Warwick: Helion & Company. ISBN 978-1912390106.

External links[edit]

- Zaporozhian Sich – Encyclopedia of Ukraine

Запорожский казак.

ЗАПОРО́ЖСКАЯ СЕЧЬ (Низовое войско Запорожское), военная и общественно-политическая организация укр. казачества в 16–18 вв. в низовьях р. Днепр, за порогами. Назв. происходит от укр. слова «січь» и имеет тот же смысл, что и рус. «засека», т. е. оборонит. укрепление, построенное с помощью лесных завалов, для чего деревья срубались не полностью, а подсекались на выс. 1,5–2 м и валились верхушками в сторону противника. Возникла в связи со стремлением укр. населения уйти в незаселённые юго-вост. степные районы Украины от экономич., нац. и религ. гнёта польск. властей, притеснений укр. феодалов, нападений крымских татар и турок.

Отд. казачьи промыслы (рыболовство, охота, пчеловодство, соледобыча), а также скотоводч. хутора (зимовники) появились в Запорожье в нач. 15 в. В 1530-х гг. гл. укрепление З. С. находилось на о. Томаковка (в районе совр. г. Марганец Днепропетровской обл., Украина), в последующем неоднократно перемещалось, обычно располагаясь на одном из днепровских островов за порогами [напр., легендарный предводитель запорожцев Байда (кн. Д. И. Вишневецкий) основал крепость – центр З. С. на о. Малая Хортица (ныне о. Байда)]. Представляло собой крепость, которая была обнесена глубоким рвом, высоким насыпным земляным валом с оборонит. башнями и бойницами, с круглосуточной дозорной службой. Посередине крепости находилась площадь, где сообща решались все вопросы повседневной жизни. Площадь окружали казацкие жилища – курени, канцелярия, пушкарня, церковь, дома старшины казацкой. Все эти сооружения были хорошо приспособлены для обороны. Традиц. формы самоуправления и устного обычного права регламентировали жизнь запорожцев и придавали З. С. своеобразный характер воен., христианско-православного центра с особым жизненным укладом, бытом и обычаями. Вся казацкая община называлась кошем (от тюрк. kos – стан). Доступ в ряды сечевого товарищества был свободный: от вступавшего в запорожцы требовалось признание православной веры, обязательство её защищать, подчинение общим для всего войска правилам. В З. С. принимались люди всех национальностей, но большинство составляли малоросы (совр. название – украинцы). Женщины в З. С. не допускались. Все казаки считались свободными и равными в правах. З. С. являлась своеобразной казачьей «республикой», верховным органом которой (до 1654) была сечевая рада. Войско делилось на курени (к 1770-м гг. их было 38) во главе с куренными атаманами. На общих войсковых радах казаки ежегодно избирали старшину: кошевого атамана, которому принадлежала высшая власть в З. С., писаря (вёл канцелярию), есаулов (управляли войском), обозного (командовал артиллерией), судью (занимался судопроизводством). Старшине вручались знаки власти – клейноды (хоругвь, бунчук, булава перначи, чернильница, печать, духовые трубы, литавры и т. п.). Все должностные лица избирались на год, но могли заменяться и раньше этого срока, если войско было ими недовольно. Кошевой атаман пользовался неограниченной властью в походе, но в мирное время не мог принять решение без совета с радой и без её согласия. В тех случаях, когда поход предпринимался лишь частью войска и кошевой атаман оставался дома, для командования избирался полковник, власть которого распространялась только на время похода. Обществ. устройство З. С. опиралось на отсутствие крепостничества и формальное равенство между всеми казаками (право пользоваться землёй и др. угодьями, участвовать в радах, где решались обществ. дела, избирать старшину и т. п.); каждый казак был обязан за свой счёт нести воен. службу. Судопроизводство у запорожцев осуществлялось на основе правового обычая войсковыми судьями. Из преступлений самыми тяжкими, подлежавшими строжайшему наказанию, считались: предательство; убийство казаком товарища (казака); побои, причинённые казаком казаку в трезвом или пьяном виде; воровство чего-либо казаком у товарища, укрывательство краденой вещи; привод в Сечь женщины, не исключая матери, сестры или дочери; обида, нанесённая женщине, когда казак «опорочит женщину не по пристойности»; содомский грех; дерзость против начальства; насилие в самой З. С. или в христианских селениях; пьянство; самовольная отлучка во время похода против неприятеля; воровство лошадей, др. скота и имущества у поселенцев, купцов и путешественников в мирное время. В качестве наказания практиковались: закапывание преступника живым в землю, подвешивание на железный крюк за ребро, виселица и битьё кнутом под виселицей, дыба, разграбление имущества, штраф и др. Источниками доходов запорожцев были воен. добыча; торговая пошлина, в особенности пошлина с шинков; «мостовое» за переправы через реки, речки и рукава; судебные штрафы с виновных; денежное и хлебное жалованье войску, отпускавшееся первоначально Речью Посполитой, потом Россией.

Музей истории запорожского казачества. Национальный заповедник «Хортица».

Фото Д. В. Соловьёва

Вооруж. силы и боевые средства З. С. составляли пехота, конница и артиллерия. Запорожские казаки умели действовать как в конном, так и в пешем строю, прекрасно владели холодным (сабля, пика) и огнестрельным (ружьё, мушкет, пистолет) оружием. Войско делилось на полки и сотни; при войске существовал табор с пушками на возах, из которых могла составляться передвижная крепость. В З. С. имелась флотилия, состоявшая из больших лодок («чаек»). Она использовалась как при совершении дальних комбинированных походов, так и самостоятельно – для нападения на татар и турок в целях захвата добычи. Воен. успехи запорожцев также обеспечивались мужеством и стойкостью в бою, беспощадным отношением к неприятелю, заботой о раненых, справедливым дележом воен. добычи. В З. С. была создана эффективная разведывательно-сторожевая и охранно-защитная система обороны границ укр. земель. Посты и сторожевые отряды вели наблюдение за степными дорогами, переправами через реки; с помощью оригинальной сигнализации население предупреждалось о продвижении войск противника (крымские татары, турки), принимались меры к организации вооруж. отпора. Походы запорожцев в Крымское ханство и Османскую империю преследовали цель не только мести и захвата воен. добычи, но и освобождения полона, предназначенного для продажи в рабство (наиболее крупные походы в 1589, 1604, 1614, 1615 на побережье Крыма, Болгарии и Османской империи; захват городов и крепостей Евпатория, Очаков, Перекоп, Варна, Трапезунд, Синоп и др.). В 1615 запорожцы на 80 «чайках» появились у Стамбула и сожгли портовые сооружения.

З. С. сыграла значит. роль в борьбе с крепостнич., нац. и религ. гнётом на Украине, особенно усилившимся после Люблинской унии 1569. Вражда запорожцев к полякам вызывалась последоват. стремлением польск. правительства уничтожить укр. казачество; религ. гонениями православных, произволом и жестоким притеснением укр. народа со стороны польск. чиновников, панов-владетелей, арендаторов. З. С. стала не только убежищем, но и плацдармом для нар. выступлений. С кон. 16 в. запорожцы принимали участие во всех крупных нар. крестьянско-казацких восстаниях: К. Косинского (1591–93), С. Наливайко (1595–96), Павлюка и К. Скидана (1637), Я. Острянина и Д. Гуни (1638), внося в ряды восставших организованность, воен. опыт, выдвигая из своей среды талантливых руководителей. В Смутное время в Моск. гос-ве часть запорожцев сражалась на стороне Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, а в 1637 запорожцы вместе с донскими казаками участвовали в штурме тур. крепости Азов и её героич. обороне против многократно превосходящих тур. войск (см. «Азовское сидение» 1637–42). Восстание в З. С. в янв. 1648 против Речи Посполитой положило начало Освободительной войне украинского и белорусского народов 1649–54 под рук. Б. М. Хмельницкого. После воссоединения Украины с Россией в 1654 З. С. вошла в состав Рус. гос-ва, сохраняя автономию. На запорожское войско были распространены привилегии, которыми пользовались др. казачьи войска в России, оно стало выполнять роль заслона на юж. границах Рос. гос-ва. Запорожское казачество участвовало в Разина восстании 1670–71, Булавина восстании 1707–09 и др. выступлениях против феод. гнёта. После подавления восстания на Дону в З. С. усилилось недовольство запорожцев ограничением казачьих вольностей Петром I и жестокой карательной политикой по отношению к казачеству. Этим пытался воспользоваться укр. гетман И. С. Мазепа, перешедший на сторону шведов в Северной войне 1700–21. Вместе с кошевым атаманом К. Гордиенко во главе 8 тыс. запорожских казаков он сражался в Полтавской битве 1709 на стороне Карла XII. В мае 1709 за их измену Пётр I издал указ о ликвидации З. С. Часть запорожцев ушла сначала в устье р. Каменка (120 км к юго-западу от Никополя, Украина), а в 1711 в урочище Алешки (ныне г. Цюрупинск Херсонской обл., Украина) во владения Крымского ханства. В 1734 в правление имп. Анны Ивановны они по разрешению рос. правительства вернулись на родину и образовали т. н. Новую Сечь на о. Чертомлык, в устье р. Подпильной (в районе совр. с. Покровского Никопольского р-на), но должны были подчиняться малороссийскому ген.-губернатору, а в период восстановления гетманства на Украине (1750–64) – гетману К. Г. Разумовскому.

В период Новой Сечи резко усилилась крестьянская колонизация Запорожья в связи с ростом крепостнич. гнёта в центр. районах Украины. Территория Новой Сечи была разделена на 8 паланок (округов), которые управлялись назначенным кошем старшиной. Население слобод (сёл), входивших в паланки, делилось на казаков и посполитых (лично свободные крестьяне), каждые из которых составляли свою общину (громаду) и выбирали своих атаманов. Осн. обязанностью казаков являлась воен. служба за собств. счёт (войско состояло из 20–30 тыс. чел., участвовало в рус.-тур. войнах 1735–39 и 1768–74). Посполитые платили денежный налог и выполняли повинности в пользу Запорожского войска. После признания Крымским ханством рос. подданства (1774) З. С. как форпост на юж. границах Рос. гос-ва потеряла своё воен. значение. После подавления Пугачёва восстания 1773–75, во время которого среди запорожских казаков происходили волнения, рос. правительство приступило к её ликвидации. В начале июня 1775 рос. войска окружили Новую Сечь, принудили казаков к сдаче и разрушили укрепления. Имп. Екатерина II манифестом от 5.6.1775 объявила об уничтожении Запорожского войска. Последний кошевой атаман П. И. Калнишевский был заточён в Соловецкий мон., где скончался в 1803 в возрасте 112 лет. Казачьи земли были розданы укр. и рус. помещикам, часть населения закрепощалась, часть превращалась в гос. поселян, а многие бежали в Добруджу в тур. владения, где основали Задунайскую Сечь. В 1787 из части быв. запорожцев, поселённых в пограничных районах на р. Юж. Буг, было образовано Черноморское казачье войско.

Запорожская Сечь (укр. Запорiзька Січ) — общественно-политическая и военно-административная организация украинского казачества, сложившейся в конце ХV в. — первой половине XVI в. за днепровскими порогами в районе острова Хортица.

Запорожская Сечь — название ряда последовательно сменявших друг друга военных и административных центров днепровского низового казачества с XVI по XVIII вв., называемых «Сечь» по наименованию главного укрепления (военного лагеря) и «Запорожскими» по месту их расположения в низовьях Днепра южнее труднопроходимых днепровских порогов. Читать больше → Википедия .

Степная местность ниже днепровских порогов издавна зовётся Запорожьем (по расположению за порогами Днепра). Именно здесь, на границе леса и дикой степи, на стыке славянского оседлого постоянства и разгульной жизни кочевников, зародилось и окрепло запорожское казачество.

Илья Репин. Запорожцы. 1880—1891. х,м. 203×358см. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Первые казаки появились на порогах Днепра, вероятно, в конце XV-го века. В 1492 году запорожские казаки атаковали турецкую военно-морскую галеру под Тягиней и освободили украинцев, взятых в плен и проданных в рабство. Как писал профессор Михаил Грушевский, это было первое в истории официальное упоминание о действиях казаков на море и официальное упоминание о запорожцах вообще.

Карты территорий какие были заселены украинцами

В 1397 году золотоордынский хан Тохтамыш передал ордынские земли (Киевщину, Подолию, Черниговщину и часть Дикого поля) литовскому князю Витовту в обмен на защиту от Тамерлана, остальные земли долгое время считались ничьими, предназначенными лишь для кочевья. В первых упоминаниях слово «казак» означало «работник, батрак» или наоборот, тюркск. «свободный, независимый человек, искатель приключений, бродяга».

Во время похода польского короля Яна-Альбрехта на татар в 1489 году дорогу его войску на Подолье указывали казаки-христиане. В том же году отряды атаманов Василия Жилы, Богдана и Голубца напали на Таванскую переправу в низовье Днепра и, разогнав татарскую стражу, ограбили купцов. Впоследствии, жалобы хана на козацкие нападения становятся регулярными. По мнению Литвина, учитывая как привычно это обозначение употребляется в документах того времени, можно считать, что казаки-славяне были известны не одно десятилетие, по крайней мере, с середины XV столетия, возможно также, что у своих соседей из тюркоязычной (преимущественно татарской) среды запорожские казаки заимствовали не только название, но и немало других слов, примет внешности, организации и тактики, ментальности.

Франц Рубо. Атака запорожцев в степи

Причины возникновения Запорожской Сечи

— пробуждением самосознания украинского народа в связи с колонизацией Среднего Приднепровья

— постоянная военная опасность со стороны Крымского ханства и кочевых татарских орд

— организаторская роль местных, пограничных землевладельцев и чиновников

— усиление социального и религиозного гнета, закрепощение крестьянства, крестьяне и мещане бежали от феодальных повинностей и государственных налогов

— наличие в украинском обществе отдельных слоев свободных людей, занимавших промежуточное положение между неимущими, шляхтой и крестьянством

Казаки пользовались угодьями, занимались промыслами, участвовали в самоуправлении Для обороны от турецко-татарской агрессии казаки объединялись в военные отряды Они и сами нанес валы ударов татарам и туркам: спускаясь по Днепру на своих больших лодках — «чайках», они нападали на татарские гарнизоны, турецкие галеры, крепостьери, фортеці.

За первые десятилетия XVI-го века панству удалось подчинить своей власти значительную территорию Среднего Приднепровья и превратить большую часть украинского населения в феодально зависимых или полузависимых. Однако часть казаков, чтобы избавиться от феодального гнета, отступила на юго-восток, в низовье Днепра.

Уже в 1527-м крымский хан Сапиг-Гирей жаловался литовскому правительству на черкасских и каневских казаков, которые вблизи татарских кочевий ставили «уходы» (занимались промыслами), а рыбу, меха и мед вывозили отсюда на продажу в «волости» (государственную территорию Литвы). Богатые угодья за порогами привлекали литовских и украинских феодалов. Паны с отрядами вооруженной челяди не раз вторгались в казацкие владения. Таким образом, у порогов, как и ранее на Среднем Приднепровье, столкнулись две колонизационные волны: господская — в лице магнатов, преимущественно старост юго-восточного пограничья Великого княжества Литовского, и народная, которую представляли запорожские казаки.

Не меньшей была для запорожцев угроза и с Юга, от крымских татар, которые непрерывно опустошали «уходы» и захватывали в плен казаков. Постоянные нападения врагов заставили казаков строить укрепления для обороны. Сначала они основали отдельные городки или сечи в разных местах, в том числе, наверное, и на о.Большая Хортица. Позже, в связи с усилением наступления панов и крымских татар на Запорожье, казаки для сплочения своих сил объединились в одну Сечь. Большая хоругвь Запорожской Сечи XVI−XVIII вв. (лицевая и оборотная стороны)

Первое письменное упоминание о Сечи оставил польский хронист Марцин Бельский. По его рассказу, казаки за Днепровскими порогами летом занимались промыслами (рыболовством, охотой, пчеловодством), а зимой расходились по ближайшим городам (Киев, Черкассы и др.), оставляя в безопасном месте на острове в Коше несколько сотен вооруженных огнестрельным оружием и пушками казаков. Рассказ Бельского о запорожцах позволяет сделать вывод, что объединение отдельных сечей в Запорожскую Сечь произошло, вероятно, где-то в 1530-х гг. Остров Томаковку (названный позднее Буцким, а также Днепровским и Городищем), который возвышался над окружающей местностью и был превосходным естественным укреплением, можно считать местом, где была основана Запорожская Сечь как организацию всего казачества за порогами.

Казачество пополнялось выходцами из разных слоев населения: крестьян, мещан, шляхты.

Проводы на Сечь. Картина Афанасия Сластиона (укр.) начала XX века

Условия приёма в Запорожскую Сечь:

Д. И. Яворницкий сообщает,что приём в Запорожскую Сечь новоприбывшего осуществлялся при выполнении следующих условий:

— он должен был быть вольным и неженатым (определение «вольный» подразумевало, что прибывший мог быть смердом, дворянином, поповичем, казаком, татарином, турком, но не холопом или закупом). От данной традиции гильдия «Вольные казаки» отступает, свидетельством тому служат очаровательные казачки. Женатые казаки жили на территории владений Запорожской Сечи и считались в её «подданстве»;

— должен был хорошо говорить на «казацком языке»; если прибывший был иноязычен, он должен был разговаривать «казацким языком» (в XVII веке украинский язык надднепрянских украинцев называли руським или казацким);

— должен был исповедовать православную веру, знать «Символ веры» и молитвы (если пришедший был иной веры, то должен был креститься в православную веру);

— должен был пройти полное обучение по прибытии в Сечь, также, изучить войсковые порядки (выучиться «сечевому рыцарству»), и только после этого записываться в «испытанные товарищи», что могло произойти не раньше, чем через семь лет.

Вновь принятым казакам давались новые фамилии-прозвища на казацкий манер (укр.: Не-ридай-мене-мати, Шмат, Лисиця, Не-пий-воду и т.п.)

Запорожская Сечь была обведена высокими валами, на которых был частокол и срубы, на которые ставились пушки. Между валами была широкая площадь, на краю которой стояли шалаши, дома, где жили запорожцы. Казацкая залога на Запорожской Сечи, которая называлась также кошем, насчитывала несколько тысяч (иногда это число доходило до 10 тыс.) вооруженных казаков. На площади находилась церковь, дома старшины, школа и другие хозяйственные и военные сооружения. Сечевая церковь и духовенство находились под главенством Киево-Межигорской архимандрии. Площадь около церкви была центром общественно-политической жизни Запорожской Сечи, где происходили Сечевые советы и тому подобное.

За валами был Сечевой базар, куда приезжали купцы со своими товарами. Сечевики продавали здесь продукты своего труда — рыболовства и охоты. На Сечи не было ни феодальной собственности на землю, ни крепостничества. Господствующий слой Запорожской Сечи составляли не феодалы как привилегированное сословие, а владельцы рыбных промыслов, богатые скотоводы и торговцы, а затем по мере развития земледелия и других отраслей хозяйства — владельцы крупных зимовников, водяных мельниц, чумацких валок и тому подобного. Этим богачам противостояла «сирома» (голь) — масса бедняков, лишенных средств производства и собственного жилья. Между этими двумя противоположными классовыми группами стоял слой мелких собственников.

Из среды богатого казачества выходила правящая верхушка — старшина, которая сосредотачивала в своих руках административную власть и судебную, руководила войском и распоряжалась финансами. Она представляла Запорожскую Сечь в сношениях с внешним миром. Всю старшину избирали на военной казацкой раде, причем в выборах имело право принимать участие все казачество. Однако, несмотря на это, казацкая зажиточная верхушка в большинстве случаев добивалась выгодных для себя решений казацкой рады.

Запорожская Сечь стала зародышем новой украинской (казацкой) государственности, ее, как государственное образование, характеризуют следующие признаки:

Запорожская Сечь как государственное образование и как социальная организация имела ярко выраженный демократический характер Это объясняется тем, что:

— Запорожскую Сечь создал сам народ, воплотив в ней свой свободолюбивый характер и идеалы общественной жизни;

— Чтобы выжить в условиях постоянной внешней угрозы (со стороны Крыма, Турции, Речи Посполитой), казачеству нужна была внутреннее согласие и стабильность, которые обеспечивались демократическим устройством.

Вслед за казаками в южные степи проникают официальные власти, литовские, польские, украинские магнаты и шляхта. Правительство Речи Посполитой стремился взять казаков под свой контроль, чтобы использовать их в своих государственных интересах: для защиты своих владений от татар и турок, в противостоянии с Москвой. С этой целью в 1572 г. польский король принял на военную службу 300 казаков. Они были вписаны в реестр-список, откуда и получили название реестровых казаков. На конец XVI в реестр был увеличен до 3 тыс. (в дальнейшем его численность менялась). Реестровые казаки пользовались особыми привилегиями: получали землю, плату деньгами, освобождались от налогов и повинностей, имели собственное самоуправление. Реестр должен был также контролировать реестровых казаков, подавлять анти польские, антифеодальные движения. Казаки часто участвовали в казацко-крестьянских восстаниях, осуществляли внешнеполитические акции, отстаивали право на собственное самоуправление.

Отмечая специфические черты политической организации запорожского казачества, Сечь называют «казацкой республикой». Запорожские казаки составляли общество — общину, делившуюся на курени. Высшим органом власти на Сечи была военная казацкая рада, в которой участвовали все казаки. Рада избирала кошевого атамана, казацкую старшину, совместно решал важнейшие вопросы. На Запорожской Сечи действовал казацкий военный суд, который нещадно наказывал за убийство, кражи у собратьев. Карались также приведение в Сечь женщин, пьянство во время походов, обида женщины, дерзость к начальству и тому подобное. На Запорожье при церквях действовали школы, где дети казаков обучались письму, церковному чтению, пению и музыке.

На протяжении своего существования Запорожская Сечь (Войско Запорожское Низовое) находилась в той или иной зависимости от Речи Посполитой, Московского государства (затем Российской империи), или Османской империи.

Запорожское казачество сыграло выдающуюся роль во всех крупнейших выступлениях народных масс Украины против феодально-крепостнического гнета и национального гнета — в восстаниях под руководством Криштофа Косинского (1591-1593 гг), Северина Наливайко (1594-1596 гг), Павлюка и Карпа Скидана ( 1637 г.), Якова Остряницы и Дмитрия Гуни (1638 г.).

Восстанием в январе 1648 г. запорожские казаки положили начало освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг. под руководством Богдана Хмельницкого. Именно на Запорожье сплотились силы, которые возглавили общенациональное движение против господства шляхетской Польши в Украине, нанесшее сокрушительные удары польско-шляхетским войскам в Желтоводской битве 1648 г., Корсунской битве 1648 г., Пилявецкой битве 1648 г., Зборовской битве 1649 года и Батожском сражении 1652 г.

Большую славу заработали запорожцы своей борьбой против турецко-татарских захватчиков. Их походы на побережье Крыма, Малой Азии и Фракии происходили совместно с реестровыми казаками и донскими казаками.

Лист є відповіддю Запорозьких козаків на вимогу турецького султана Мехмеда IV .

Не раз казаки угрожали и Стамбулу, неожиданно появляясь на его окраинах и разрушая укрепления (1615, 1621, 1624, 1630 гг.) Главной целью этих походов было не только ослабить военные силы агрессора. Казаки разрушали поместья татарских и турецких феодалов и освобождали невольников. Недаром украинский народ так тепло воспевал казацкие походы в своих исторических песнях и думах.

Поворотным этапом в истории Запорожской Сечи стала Переяславская рада 1654 г. За Сечью были признаны те же права, которыми пользовались и другие казацкие войска в Российском государстве, прежде всего право на самоуправление и на принятие (хотя и не официально) крестьян-беглецов. Впоследствии царское правительство начало посылать запорожскому войску жалование деньгами, хлебом, порохом и тому подобное. Одновременно с этим на Запорожье начали появляться и царские войска, а впоследствии там начали строить и правительственные крепости. Под властью Русского государства укрепились позиции Сечи в борьбе против агрессии татарских, турецких и польских феодалов, а это способствовало, в частности, народной колонизации запорожских владений. Расширялись границы запорожской территории (на севере до левых притоков Днепра — г. Самары и г. Орели), возросло население, развились промыслы и торговля.

Почему уничтожили Запорожскую сечь?

Царское правительство использовало свои войска и крепости на Запорожье не только для обороны края, но и для установления контроля над Запорожской Сечью в интересах крепостнического государства. Запорожская Сечь постепенно теряла независимость. Во 2-й пол. 17 в. шляхетская Польша, захватив Правобережную Украину, начала уничтожать казачество и реставрировать крепостничество, а Крым и Турция развернули наступление на Украину. В то тяжелое для украинского народа время запорожское казачество мужественно боролось против польских, крымских и турецких агрессоров. Особое значение приобрели походы запорожцев против Польши и Крыма под руководством прославленного кошевого атамана Ивана Сирко в 60-х-70-х годах 17 в.

Правительство царя Петра I рассматривал Запорожскую Сечь как один из центров освободительной борьбы украинского народа. После перехода на сторону шведов гетмана Ивана Мазепы и части запорожской старшины и казаков под руководством кошевого атамана Костя Гордиенко, царское правительство обвинило все запорожское казачество в измене. По приказу царского правительства 14 (25) мая 1709 г. Запорожская Сечь была разрушена войсками под командованием полковника Яковлева.

После поражения шведской армии и украинских казаков под командованием гетмана Мазепы под Полтавой некоторые запорожцы ушли на юг и в 1710 году основали новую Сечь, при впадении в Днепр реки Каменки (на Херсонщине). Однако по приказу Петра она была разрушена войсками гетмана Скоропадского и генерала Бутурлина. Запорожцы отошли еще дальше и учредили Олешковскую Сечь в пределах Османской империи. Согласно Прутскому мирному соглашению (1711) и Адрианопольскому соглашению (1713) Московское государство отказывалось от претензий на Правобережную Украину и Запорожье и признавало юрисдикцию Турции над Запорожской Сечью.

Последний период (1734-1775 гг.) в истории Запорожской Сечи сказался, с одной стороны, заметным экономическим подъемом Запорожья, с другой — постепенным упадком автономии Запорожской Сечи и тех порядков, которые были присущи ей в ранний период. Усиление феодально-крепостнического и национального гнета в центральных районах Украины и относительное спокойствие на российско-крымских границах способствовали народной колонизации Запорожья. В 70-х годах 18 в. населения Запорожья составляло, вероятнее всего, 100 тыс. человек. В связи с этим усложнилось и управление краем. Именно тогда сложилось административно-территориальное деление Запорожья на 8 паланок (округов).

Для надзора за действиями кошевой старшины возле Сечи в 1735-м г. был построен Новосеченский ретраншемент и поставлен гарнизон. Принимались меры для проверки казацких компутов (списков) и внедрение паспортов. На границах Запорожья по приказу царского правительства была построена система укрепленных линий и основаны военные поселения Новая Сербия (1752 г.) и Славяно-Сербия (1753 г.).

После ликвидации гетманства (1764 г.) Запорожская Сечь оставалась единственным украинским краем, где еще сохранялась автономия. По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года границы России отодвинулись до устья Южного Буга, и Запорожская Сечь теряла значение форпоста в борьбе против турецко-татарской агрессии. Кроме того, царское правительство, вспоминая участие сечевиков в кровавом восстании на Правобережье в 1768 году, более известном как Колиивщина, опасалось новых беспорядков. Тем более, что Емельян Пугачев в 1774 г. во время бунта собирался идти на воссоединение с запорожцами, чувствуя моральную поддержку с их стороны. После подавления бунта для многих участников этого восстания Запорожье стало надежным убежищем.

В апреле 1775 года Григорий Потемкин выступил на заседании царского правительства с проектом ликвидации Запорожской Сечи. В начале июня 1775 г. царские войска во главе с генералом П.Текелием, возвращавшиеся с турецкого фронта, осадили Запорожскую Сечь 4-5 (15-16) июня 1775 г. Не имея сил защищаться, кошевой атаман Петр Калнышевский вынужден был сдать крепость без боя. Вместе со старшиной он был арестован и по предложению Потемкина сослан пожизненно в Соловецкий монастырь.

При правлении императрицы Екатерины Второй казаков пытались превратить в послушный винтик имперской военной машины. «Под раздачу» попали и донские, и яицкие (за поддержку Е.Пугачева; их даже переименовали в «уральских») казаки — но Запорожская Сечь пострадала более всего.

Запорожское войско было объявлено распущенным .

Надо понимать, что государство в государстве вещь не совместимая. Запорожская Сечь как государственное образование и как социальная организация внутри империи априори представляло не только неудобство, но и опасность. Сама Екатерина в Манифесте указывала на основную провинность запорожцев: построение «…посреди Отечества области совершенно независимой под собственным неистовым управлением». В этом и была основная причина её уничтожения в Российской империи. Многие украинские историки именно в этом видят главную — национальную! — причину уничтожения Сечи: мол, это было уничтожение последних атрибутов украинской независимости.

Земли Запорожской Сечи царское правительство начало раздавать помещикам, а казаков — покрепощать. Это стало причиной побега 5 000 запорожцев на подвластную Турции территорию в устье Дуная, где они основали Задунайскую Сечь.

Запорожская Сечь на международной арене .

Запорожская Сечь заняла важное место в межгосударственных отношениях стран Европы и Азии. Это стало результатом относительной самостоятельности Сечи во внешней политике, наличии у него многотысячного боеспособного е ийська, территориального расположения казацкого края на границе между европейским и азиатским миром. Правительствами разных западноевропейских стран, в т.ч. Австрии, Франции, казаки приглашались на военную службу и тем самым втягивались в орбиту европейской политики

Основными направлениями внешней политики Запорожской Сечи были:

— Борьба против татаро-турецкой агрессии Казаки вмешивались в конфликты, которые возникали в отношениях между Крымом и Турцией, стремились использовать их для укрепления собственных позиций. Эту функцию казачество на себя с самого начала своего существования. Героические, наиболее резонансные походы против татар и турок связаны с именами гетманов Богдана Ружинского (1575 г), Самийла Кошки (нач XVII в), Михаила Наймановича (1608 г), Петра Конашевича-Сагайдачного (1616 г.). Благодаря активной наступательной тактике казаки подрывали мощь Крымского ханства и Турции, превращались в ведущую силу в борьбе против этих государств.

Отношения с Московским государством, которые характеризуются как сложные и неоднозначные

Украинцев и русских связывала необходимость защиты от Крымского ханства и Турции. Союзнические отношения с Москвой были у гетмана Дмитрия Вишневецкого. Были и другие случаи сотрудничества между казаками и московским правительством, координации их совместных действий против татар и турок. Вместе с тем, отношения Запорожской Сечи с Московским государством оставались напряженными, а часто и открыто враждебными. Находясь в составе Речи Посполитой, казаки выступали на ее стороне в военных конфликтах с Московией.

Успехи Запорожской Сечи на международной арене способствовали ее укреплению, стимулировали ее внутриполитическую деятельность, направленную на защиту украинских интересов

В конце XVI — начале XVII в Сечь стала центром освободительного движения украинского народа

По теме:

Історія створення і розквіту Київської Русі і України (Ua)

Как Московия украла историю Киевской Руси

Никакой «древнерусской народности» как общего корня русских, беларусов и украинцев не существовало

От Руси к Украине. Украина — Становление нации (Польская версия. Ru)

Миф о схожести и братстве российского и украинского народов

Історія Криму

Краткая история беларуско-украинско-московской «вечной дружбы»

Запорожская Сеча

Запорізька Січ — Яким чином Запорізькі козаки стали сильними

Дорога на січ

Козаки йдуть, фiльм UA (1991)

Українські хлопці пишуть листа кремлівському царю Путіну!

Почему уничтожили Запорожскую сечь?

Автор-составитель ©Czesław

Назад → Історія України История России Расология Медиа

Учебник по Истории Украины. 8 класс. Власов — Новая программа

Этот учебник можно скачать в PDF формате на сайте тут.

§ 4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УКРАИНСКОГО КАЗАЧЕСТВА

1556 г. — основание украинским православным князем Дмитрием Вишневецким на о. Малая Хортица первой Запорожской Сечи.

Прочтите фрагмент документа и дайте ответы на вопросы. 1) Какие особенности повседневной жизни казаков отмечают авторы? 2) Какие рассуждения об участии казаков в охране границ высказывают?

Польские историки и писатели 16 в. отец и сын Мартин и Иоахим Бельские на страницах «Хроники польской Мартина Бельского, заново сыном его изданной» (1597) так описывают жизнь украинских казаков: «…Эти люди постоянно ловят рыбу на Низу (на Днепре и его притоках), там же сушат ее на солнце несоленой. Проведя здесь лето, они расходятся на зиму по соседним городам — таким, как Киев, Черкассы и другие, оставляя на острове, в безопасном месте на Днепре, лодки и несколько сотен людей на коше…

Еще совсем недавно их было мало, но в настоящее время их там собирается уже до нескольких тысяч. А слишком много их стало в последнее время, и они раз за разом причиняют большой вред туркам и татарам; уже несколько раз опустошали Очаковскую, Тягинскую, Белгородскую (Аккерман) и другие крепости.

Они могли бы там быть, но при условии, чтобы они подчинялись правительству и получали от него плату, и пусть бы себе там постоянно жили на Днепровских островах, которые так хорошо укреплены, что когда на каком-то из них засядет несколько… сот душ, то даже большое войско ничего не может с ними поделать.

Среди других есть там между порогами один остров (Хортица), он простирается на несколько миль в длину, и когда татары прослышат, что на нем есть казаки, они не слишком охотно переправляются через Днепр, особенно через Кременецкий и Кусманский броды. Неподалеку от этого острова на Днепре есть и еще один остров, который они называют Хортичка (Малая Хортица). На нем до недавнего времени жил Вишневецкий, который сильно мешал татарам на большом пути, вследствие чего они не осмеливались так часто на нас нападать».

1. Как возникли и что собой представляли первые сечи?

Постоянная угроза нападения ногайско-татарских орд заставляла казаков строить укрепления из дерева — засеки. Именно с засеками исследователи связывают происхождение слова сечь — нагромождение иссеченного дерева. Возможно, что разрозненные сечи существовали во многих местах. И лишь со временем за порогами образовалась Запорожская Сечь — главная военная база казаков, своего рода столица запорожских земель.

Сечь-крепость. О виде древнейших сечей известно немного, однако и этих свидетельств достаточно, чтобы убедиться в инженерном мастерстве запорожцев. Большое внимание уделяли казаки месту расположения Сечи. Чаще всего это был речной остров. Врагам было трудно найти Сечь в плавнях — камышовых зарослях, густо перемежавшихся многочисленными ручьями, а еще сложнее — добраться до нее.