12 февраля 1833 года вышел манифест Николая I, которым провозглашалось издание нового Свода законов страны, сменявшего устаревшее Соборное уложение 1649 года. Появление Свода означало успешное окончание более чем вековых попыток свести воедино, систематизировать и скорректировать разрозненное российское законодательство.

Предыдущие попытки

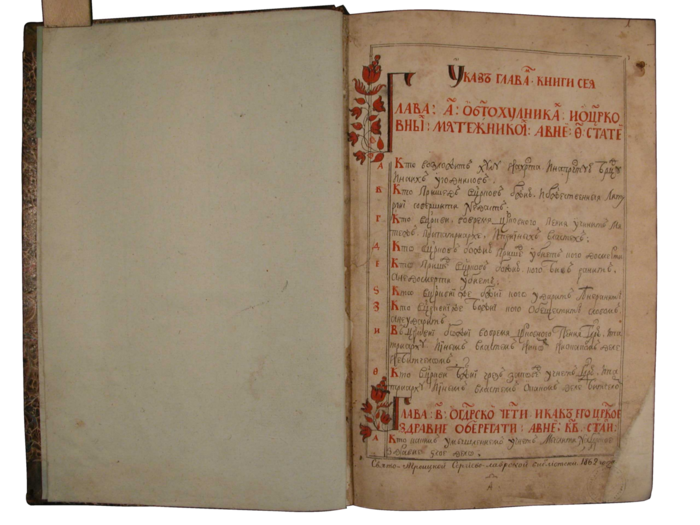

Потребность в упорядочении законодательной сферы возникла ещё в начале XVIII века. Пётр Великий, издавший за первые годы правления множество новых указов, пришел к мысли о необходимости создания свода, который включал бы в себя действующее Соборное уложение и новые акты. Созданная в 1700 году Палата об Уложении заседала с перерывами до конца 1703 года, но выработанная ею Новоуложенная книга не удовлетворила Петра. Однако монарх не оставлял надежд. Составлялись сенатские комиссии 1714-1717 и 1720-1727 годов. Последняя из них опиралась в своей работе на опыт скандинавского законодательства, однако со смертью Петра I в 1725 году её деятельность постепенно сошла на нет.

До воцарения Екатерины Великой попытки создания сводного Уложения предпринимались не раз, но все они были неудачными.

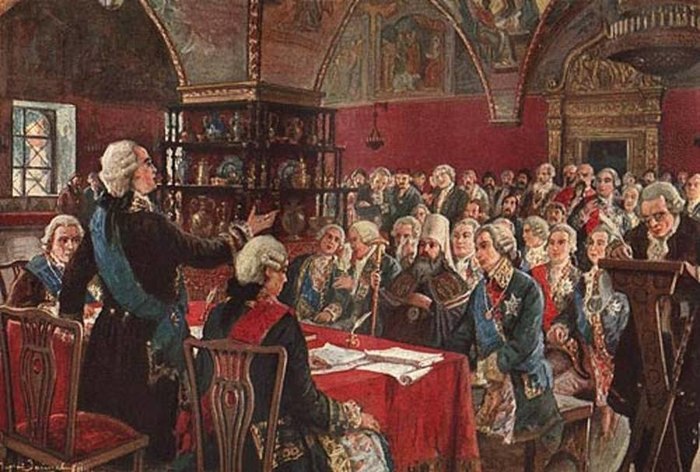

Знаменитая екатерининская Уложенная комиссия была учреждена в конце 1766 года и качественно отличалась от своих предшественниц. В ней заседали не только чиновники, но также избранные депутаты от дворянства, мещанства, крестьянства, казачества и инородцев. Все они должны были сообщать на заседаниях о нуждах своих сословий, а комиссия в целом должна была руководствоваться составленным самой царицей «Наказом», который был написан под влиянием идей французских просветителей. Однако достаточно громоздкая и нечеткая по структуре комиссия большую часть времени тратила на вычитку законов и делопроизводственные тонкости. Начавшаяся же в 1768 году война с Турцией фактически прекратила работу комиссии, хотя официально орган с таким названием существовал ещё несколько десятилетий.

Комиссия для составления законов Российской империи появилась сразу после вступления Павла I на престол – в декабре 1796 года. В неё вошли всего несколько чиновников. Чехарда в составе комиссии и недостаточная её компетентность сделали и эту попытку неудачной.

Некоторые успехи по систематизации законодательства имели место при сыне Павла Александре I. Комиссия составления законов, обновленная в 1801 году и руководимая правоведом Г.А. Розенкампфом, преследовала две цели: собрать вместе российские законы последних столетий, выявить из них действующие, которые в свою очередь следовало упорядочить и скорректировать. Свои задачи эта комиссия выполняла достаточно успешно, но медленно. Это привело к вхождению в ее состав в 1808 году М.М. Сперанского, которому тогда благоволил Александр. Через два года блестящий государственный деятель стал во главе комиссии, которая была реорганизована под сенью Государственного совета. В 1812 году подвергшийся опале Сперанский покинул её, вернувшись после ссылки в 1821 году.

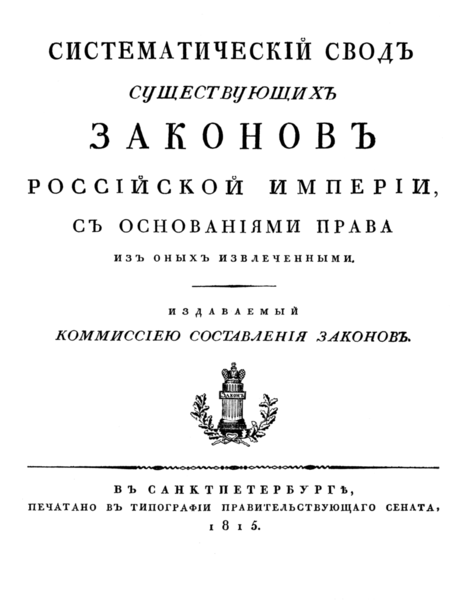

В 1815-1822 годах был создан Систематический свод существующих законов Российской империи, выполнявший роль базы для выработки отдельных уложений. Однако ко времени кончины императора Александра Павловича в 1825 году уложения эти не были составлены до конца.

Новое начало

Военный по призванию, любящий во всём ясность и чёткость, новый государь Николай I стремился навести порядок и в сфере законодательной. Царившая здесь путаница и противоречивость нисколько не упрочивали, по его справедливому мнению, государственный строй и саму законность. В 1826 году по инициативе Николая I работавший в александровской комиссии Сперанский предоставил императору свой план работ. Основные его пункты, а именно составление полного собрания законов империи и нового свода действующих законов, стали базой для работы Второго отделения, созданного в рамках Собственной Его Императорского Величества канцелярии. В это кодификационное учреждение вошло несколько десятков чиновников, его официальным руководителем стал М.А. Балугьянский, фактическим же – всё тот же Сперанский.

В создании Полного собрания законов помог опыт предыдущей комиссии, составившей реестр разбросанных по департаментам и архивам актов. Длительная работа с этим и другими реестрами, выявление и сверка огромного количества законодательного материала увенчались успехом. К 1830 году Полное собрание законов Российской империи было опубликовано.

Подготовка к изданию Свода действующих законов была не менее тщательной. Первым ее этапом было историческое обозрение: в хронологическом порядке описывались законодательные акты, разделяемые также по предметному принципу (гражданские, судебные и т.д.). Исторические своды же становились основой для свода общего, который систематизировался по правилам исключения не употребляемых законов и всяческих повторений, а также устранения громоздкости форм действующих актов. В общем своде законы делились на государственные и гражданские (каждая категория также делилась на акты определительные и охранительные) и записывались в виде статей с указанием их источников, что придавало своду серьезность и достоверность. Благодаря принятым в 1831 году «Правилам, наблюдаемым при исправлении Сводов», некоторые статьи можно было немного менять и корректировать. Действенное руководство Сперанского, самолично проверявшего каждую строку очередного тома и нередко заставлявшего переделывать части свода заново, позволяло работе кодификационного отделения не затухать, как бывало в истории подобных учреждений не раз. Итогом активных трудов Второго отделения и лично Михаила Михайловича стало окончание Свода к январю 1830 года. Однако Свод ждало еще одно испытание, задуманное Сперанским, – ревизия его положений и внесение вследствие этого необходимых исправлений. К 1832 году всё было закончено, а 15 томов Свода закона – напечатаны. Манифестом от 12 февраля 1833 года Николай I известил об издании нового Свода и определил время повсеместного его вступления в силу – им стал 1835 год.

Свод законов Российской империи стал шагом вперёд. На место запутанного, противоречивого и разрозненного законодательства пришла стройная, продуманная и четкая система изложения законов, выработанная Сперанским. Новый свод систематизировал, сделал широко доступным к использованию и более четким, чем прежде, законодательный материал, а также впервые обобщил некоторые правовые понятия, тем самым повышая русскую правовую культуру в целом.

С другими не менее важными историческими документами нашей страны вы можете ознакомиться благодаря проекту Российского военно-исторического общества «100 главных документов российской истории».

Обложка: А.Кившенко. Николай I награждает Сперанского за составление свода законов. Источник: https://ru.wikipedia.org/

Кодификация законодательства при Николае I — это систематизация всех действующих законодательных актов на территории Российской империи с последующим их изданием под названием «Свод законов Российской империи», начиная с 1832 года.

- 1 Суть понятия «кодификация законодательства»

- 2 Предыстория вопроса

- 3 Работа над созданием Свода законов при Николае I

- 3.1 Задачи, поставленные императором

- 3.2 Создание II Отделения

- 3.3 Издание Полного собрания российских законов

- 3.4 Правила Бэкона

- 3.5 Составление Свода законов

- 4 Введение в действие Свода законов

- 5 Краткая характеристика Свода законов

- 6 Историческое значение проделанной работы

Суть понятия «кодификация законодательства»

С момента принятия Соборного уложения (1649 г.) в Российской империи принималось множество правовых актов, которые порой взаимоисключали друг друга. Создать упорядоченный свод законов удалось лишь Николаю I. Он смог заменить все существующие правовые документы, систематизируя и усовершенствуя их. С этой целью в 1826 году было создано II Отделение Собственной Его Величества канцелярии, которым фактически руководил М. Сперанский.

Итогом работы стал манифест 1833 года, провозгласивший принятие Свода законов, отменившего Соборное уложение.

Деятельность по систематизации и упорядочиванию текстов, кодексов и любых других документов носит название кодификации. Если речь идёт о правовых актах, можно говорить о кодификации законодательства, которая была осуществлена во время правления Николая I.

Предыстория вопроса

Попытки предпринимались ещё во времена Петра I (XVIII в.), издавшего огромное количество новых указов. Он даже создал Палату об Уложении, выработавшую Новоуложенную книгу. Документ не удовлетворил императора, хотя до своей кончины он предпринимал ещё не одну попытку вернуться к этому вопросу.

В 1766 году Екатерина II вновь занимается вопросом кодификации законодательства, создав Уложенную комиссию. Её отличие – это состав участников. В комиссию входят как чиновники, так и представители всех сословий, избранные из числа депутатов. Под влиянием французских просветителей императрица подготовила «Наказ», который так и не был выполнен из-за отсутствия чёткости полномочий и структуры комиссии, а также начавшейся войны с Турцией (1768 г.).

Ещё одну неудачную попытку предпринял Павел I, создав новый уполномоченный орган в 1796-м. Однако недостаточная компетентность её членов не позволила достигнуть каких-либо результатов, поэтому за дело взялся Александр II. Перед первой комиссией 1801 года была поставлена задача – собрать все законы воедино, выбрать действующие, которые предстояло подкорректировать и упорядочить.

С 1808 по 1812 гг. в комиссию входил М. Сперанский. К 1822 году был подготовлен Систематический свод, представлявший собой реестр хранившихся в архивах и департаментах актов. Он был взят за основу продолжившейся работы при Николае I.

Столкнувшийся в начале своего правления с восстанием декабристов, российский монарх считал одной из его причин низкий уровень правовой культуры, нестабильность и противоречивость законодательной базы. В стране действовала комиссия по составлению законов под руководством П. Лопухина, с чьей деятельностью император познакомился крайне подробно.

Задачи, поставленные императором

М. Сперанский, фактически осуществляющий руководство комиссией, подготовил предложения по систематизации законодательства:

- В двухлетний срок подготовить проекты сводов всех законов: гражданских, хозяйственных, уголовных и т.д.

- Издать полное собрание законодательных актов в хронологическом порядке, исключив недействующие правила.

Николай I посчитал необходимым сосредоточиться не на составлении уложений, как это делалось раньше, а на приведении в порядок существующей законодательной базы. Главной задачей стала кодификация законодательства – разработка свода законов под личным контролем императора. С этой целью комиссия П. Лопухина была упразднена, а создано особое отделение при его канцелярии.

Создание II Отделения

Решение было принято в январе 1826 года, после чего Сенату на утверждение был представлен список из 20 чиновников высшего ранга. Во главе Второго отделения был поставлен М. Балугьянский, статский советник. М. Сперанскому, члену Госсовета, официальной должности не выделялось, но фактически он осуществлял общее руководство всеми проводимыми работами по кодификации.

Издание Полного собрания российских законов

Создание Свода было бы невозможно без издания всех российских правовых документов, собранных в 56 томов. Кодификация шла одновременно с формированием Полного собрания законов. Это была трудоёмкая работа, ибо законодательные акты ранее хранились в различных архивах и не были полностью собраны в единый реестр. Грандиозная работа была закончена к 1 марта 1830-го.

Правила Бэкона

Для работы за основу был взят кодекс Юстиниана, а также правила английского философа и политика Ф. Бэкона, состоящие из 8 пунктов:

- Исключить из Свода те законы, которые были отменены в дальнейшем на законодательном уровне.

- Не включать в Свод повторяющиеся правовые акты, сделав выбор в пользу наиболее полного варианта.

- Максимально сохранять текст закона в том варианте, в котором он был написан изначально.

- Сократить обширные и многосложные правовые акты.

- Из двух противоречащих законодательных актов выбирать более поздний.

- Проверять компетенцию органов, принимавших те или иные законы.

- Выделить отдельно Свод общих правовых актов и Свод иных статусов (для Остзейского края, западных губерний России).

- Новые законы вносить в продолжение Свода.

Правила были подкорректированы для российской действительности и официально приняты в 1831-м.

Составление Свода законов

Работа началась в апреле 1826-го и разделилась на 2 этапа: сначала готовились выписки по каждой области законодательства, затем формулировалось изложение правовых актов с учётом исторического источника. По ходу работы вырабатывались правила в соответствии с рекомендациями Ф. Бэкона. Каждый из чиновников руководил своим направлением, М. Сперанский лично знакомился с проектами и возвращал их на доработку с замечаниями. Первые главы увидели свет уже в июле 1826-го, а основные своды были завершены к январю 1830 года.

Введение в действие Свода законов

Свод был подвергнут ревизии, для чего был создан комитет из числа представителей Министерства юстиции и Сената. За период с апреля 1828 по 1832 гг. было сделано более 2 тысяч замечаний, после чего книги были направлены в печать. 1200 экземпляров были представлены в Госсовет уже к концу 1832-го.

М. Сперанский сопроводил Свод пояснительной запиской и «Обозрением исторических сведений», представив результат усилий на заседании в январе следующего года. Николай I прямо на слушании надел на чиновника высшую награду – орден Андрея Первозванного.

31 января был подписан Манифест о введение Свода в законную силу с первого дня 1835 года.

Краткая характеристика Свода законов

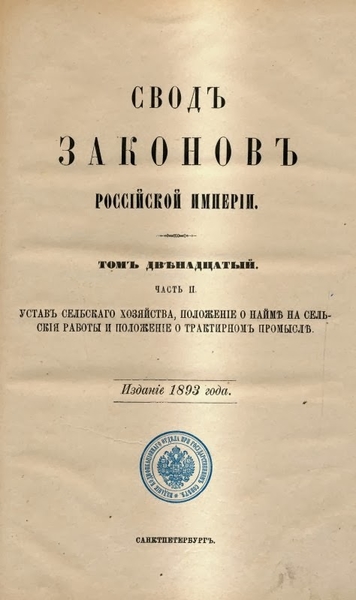

Он состоял из 15 томов и был разделён на 8 разделов.

|

Раздел I. Учреждения |

Тома I–III. Основные государственные учреждения и законы. |

|

Раздел II. О повинностях |

Том IV. Уставы о рекрутских и земских повинностях. |

|

Раздел III. Казённое управление |

Тома V–VIII. Уставы о пошлинах, податях, питейном сборе, акцизе. Уставы и учреждения таможенные. Монетный и горный уставы, о соли, а также лесной, арендных и старостинских имений, оброчных статей. |

|

Раздел IV. Законодательные акты о состояниях |

Том IX. О состоянии людей в государстве. |

|

Раздел V. Законодательные акты гражданские и межевые |

Том X. Свод законов межевых и гражданских. |

|

Раздел VI. Государственное благоустройство |

Тома XI–XII. Уставы и учреждения кредитных установлений, торговые, постановления о промышленности, путей сообщения, строительный и пожарный, постановления о благоустройстве в селениях и городах. |

|

Раздел VII. Уставы благочиния |

Тома XIII–XIV. Устав о продовольствии, общественном призрении, а также врачебный. О беглых и паспортах, о пресечении и предупреждении преступлений, о ссыльных и содержащихся под стражей. |

|

Раздел VIII. Законы уголовные |

Том XV. Свод уголовных законов. |

Историческое значение проделанной работы

Кодификация законодательства Российской империи явилась значительным шагом к прогрессу. Она пришла на смену запутанному, разрозненному и противоречивому праву. Чёткая система изложения законодательных актов, выработанная М. Сперанским, сделала доступным к использованию и систематизировала обширный материал, включая новые понятия.

Это способствовало повышению правовой культуры населения России и укреплению государственности.

Использованная литература:

- Галимзянова Е. Как создавали Свод законов Российской империи. / Электрон. текстовые дан. – Российское военно-историческое общество, 2913-2019.

- Латкин В.М. Кодификация при Николае I – Свод Законов. Учебник истории русского права периода империи (XVIII и XIX вв.) (под редакцией и с предисловием В.А. Томсинова). – М.:2004.

В

первой половине ХIХ в. велась активная

работа по кодификации русского права.

Со времени создании Соборного уложения

1649 г. накопилось значительное количество

правовых актов, находящихся в ряде

случаев в противоречии друг с другом.

С технико-юридической точки зрения они

требовали систематизации.

Социально-экономической

причиной являлось необходимость

обновления законодательства в связи с

развитием капитализма, но с сохранением

устоев крепостничества. По существу

это была не кодификация, а инкорпорация

— т.е. систематизация уже изданных законов

без изменений содержания и норм.

По

императорскому рескрипту от 6 декабря

1826 г. был образован особый Комитет,

руководство которым Николай I брал на

себя. Туда вошли такие члены Государственного

Совета, как Толстой, Васильчиков, Голицын

и Сперанский. Задача Комитета состояла,

по идее Сперанского, в том, чтобы через

обозрение, говоря языком того времени,

существующего положения всех частей

управления, вывести правила к лучшему

их устройству и исправлению. Начинался

новый период в государственной

деятельности Сперанского. Он возглавил

работу по систематизации законодательства,

закладывающую основы правового

государства.

К

этой работе Сперанский готовился всю

жизнь. У него был уже опыт подготовки

нормативных актов для Александра I, опыт

сибирского подвига, когда за неполных

два года была создана правовая основа

управления Сибирью (разработаны и

приняты Сибирские Уставы), – одна из

светлых, хотя и труднейшая по условиям

страница жизни Сперанского.

Сперанский

намечал три направления систематизации:

свод, уложения, учебные книги (то, что

мы сегодня называем комментариями).

Рассматривая хронологический, азбучный

(алфавитный) и систематический порядок

расположения законодательного материала,

он отдавал предпочтение последнему.

Систематическое изложение законов по

их предметам предполагало, что частные

законы будут подчинены общим, а само

уложение будет дополнено недостающими

актами. «Уложения не изобретаются, но

слагаются из прежних законов с дополнением

и исправлением их сообразно правам,

обычаям и действительной потребности

государства» [12]. Как известно, работы

по систематизации российского

законодательства были успешно завершены.

Михаил

Михайлович Сперанский внес неоценимый

вклад в развитие политической и правовой

науки России. Полное Собрание Законов

Российской Империи и Свод законов

Российской Империи венчают его длительную,

разностороннюю деятельность и совсем

не простую жизнь, отмеченную и почестями,

но и еще более гонениями верховной

власти России, в обстановке неизбежной

смены парадигмы российского государства

63. Полное собрание законов Российской империи. Принципы построения. Общая характеристика.

Полное

собрание законов Российской империи

(ПСЗ), наиболее полный сборник

законодательных актов, расположенных

в хронологическом порядке, по номерам

утверждения каждого акта царём.

Кодификация законов в России началась

во 2-й четверти XIX в. и связана с попытками

царизма в условиях кризиса

феодально-крепостнического строя и

усиления буржуазных отношений укрепить

государственный и общественный строй

России. Составлением и изданием ПСЗ

занимались 2-е отделение собственной

его императорского величества канцелярии

(1826-1882), Кодификационный отдел

Государственного совета (1882-1893) и

Отделение свода законов Государственной

канцелярии (1893-1917).

ПСЗ

включало все разновидности законодательных

актов дореволюционной России: манифесты,

«учреждения», положения, уложения,

уставы, рескрипты, «высочайше

утвержденные» мнения Государственного

совета, журналы Комитета и Совета

министров, именные указы и пр. Не

включались акты церковного управления

(предполагалось издание отдельного

«Собрания узаконений» церковного

ведомства), а также законодательные

акты, касавшиеся императорского двора

и придворного ведомства вообще (из-за

нежелания огласки). В дореволюционной

России было 3 издания ПСЗ. 1-е издание

составлено под руководством М. М.

Сперанского и издано в 1830; включало

более 30 тыс. законодательных актов

России со времени Соборного уложения

1649 до 12 декабря 1825. Состояло из 45 тт. (40

тт. — законодательные акты, 41-й т. —

хронологический указатель, 42-й т. —

алфавитно-предметный указатель, 43, 44-й

тт. — штаты военные, военно-морских и

гражданских чинов, 45-й т. — книга тарифов

и несколько томов «приложений» без

номеров: книга чертежей и рисунков,

гербы городов и пр.). В это издание не

вошла значительная часть законодательных

актов, особенно XVIII в. (до 1/3 актов правления

Петра I, до 1/5 актов правления Анны

Ивановны и т.д.), преимущественно по

политическим соображениям (например,

акты, констатировавшие и наивно

объяснявшие дворцовые перевороты XVIII

в. и т.д.). 2-е издание ПСЗ выпускалось

ежегодно с 1830 по 1884 и охватывало

законодательные акты с 12 декабря 1825 по

28 февраля 1881. Состояло из 55 тт. (по

несколько книг в каждом) и включало

более 60 тыс. законодательных актов. В

конце каждого тома давались штаты,

рисунки, чертежи и др. приложения ко

всем законодательным актам, а также

хронологический и алфавитно-предметный

указатели. В 1885 был издан алфавитно-предметный

указатель 2-го ПСЗ в 4 книгах, в 1911 —

алфавитно-именной указатель. 3-е издание

ПСЗ выпускалось ежегодно до 1916 и

охватывало период с 1 марта 1881 до конца

1913. Состояло из 33 тт. (по 2 «отделения»

в каждом томе) и включало более 40 тыс.

законодательных актов. Не имело общих

указателей (кроме хронологического и

алфавитно-предметного указателей во

2-м «отделении» каждого тома).

Издание

ПСЗ прекратилось с падением самодержавия,

однако большинство помещенных в них

актов действовало вплоть до Октябрьской

революции 1917.

64.

Свод законов Российской империи.

Характеристика основных разделов. Свод

законов Российской империи – плод

систематизации, проведенной сотрудниками

Второго отделения Собственной Его

Императорского Величества Канцелярии

под общим руководством М. М. Сперанского.

Свод законов был составлен к 1832 г. и

состоял из 15 томов, включавших только

действующие узаконения. Все статьи

Свода законов Российской империи

содержат ссылки на соответствующие

акты из Полного собрания законов

Российской империи. Свод законов

Российской империи получил статус

закона с 1835 г.

Для каждой

статьи Свода законов Российской империи

составлялся комментарий, который носил

значение толкования, но не имел силы

закона.

Затем последовало

2 полных (1842 г., 1857 г.) и 6 неполных (1833 г.,

1876 г., 1885 г., 1886 г., 1887 г., 1889 г.) изданий

обновленного Свода законов Российской

империи.

Развитие

гражданского права проходило на основе

кодификации старых форм права, что,

соответственно, не могло не повлиять

на характер этой отрасли: сохранились

элементы сословного неравенства,

ограничения вещных и обязательственных

прав. Крестьянам запрещалось выходить

из общины и закреплять за собой земельный

надел. Помимо этого, крестьяне, которые

не имели торговых свидетельств и

недвижимой собственности, не могли

выдавать векселя. Ограничивалась

правоспособность и дееспособность

духовных лиц, еврейского и польского

населения.

Распоряжение

землей подвергалось особым ограничениям:

земля казенных и удельных крестьян не

могла отчуждаться ни отдельными

общинниками, ни общиной в целом. Продолжало

существовать право родового купца и

система майоратов, земельных владений,

полностью изъятых из оборота и переходивших

по наследству старшему в роду.

В сфере

гражданского права широко применялись

местные обычаи и традиции, уровень

юридической техники был невысоким, что,

соответственно, отразилось на терминологии:

юридическое лицо определялось как

«сословие лиц», сервитут определялся

как «право участия частного»,

правоспособность и дееспособность не

разграничивались.

Право собственности

определялось следующим образом:

«Собственность – власть в порядке,

гражданскими законами установленном,

исключительно и независимо от лица

постороннего владеть, пользоваться и

распоряжаться имуществом вечно и

потомственно» (ч. 1, т. X Свода законов

Российской империи). Право собственности

могло быть приобретено путем дарения,

пожалования, выдела, завещания,

наследования, приращения, присоединения,

смешения вещей, переработки, мены,

купли-продажи, других договоров и

обязательств, вследствие давности

«спокойного, бесспорного и непрерывного»

владения в течение 10 лет, оккупации (для

движимых вещей).

В обязательственном

праве различались обязательства из

договоров и обязательства из деликта

(причинения вреда и недозволенных

действий).

Среди договоров

выделялись: договор мены, договор

купли-продажи, договор запродажи

(фьючерсный договор), договор имущественного

найма (аренды), договор поставки, договор

подряда, договор займа (не более 6 %

годовых), договор ссуды имущества

(безвозмездное временное разрешение

пользоваться имуществом), договор

личного найма.

Широкое

распространение получил договор

товарищества, предусматривались полное

товарищество, товарищество на вере (по

вкладам), товарищество по участкам

(компания на акциях – прототип акционерного

общества), трудовое товарищество

(артель).

65.

Уложение о наказаниях уголовных и

исправительных 1845 г. Общая характеристика.

Кодификация уголовного

права дореволюционной России. Служила

орудием подавления революционного

движения, охраны привилегий господствующих

классов и защиты помещичьей и

капиталистической собственности. 9

разделов из 12 Уложения 1845 были посвящены

охране общественно-политического строя.

1 раздел содержал статьи общей части

уголовного права. Все уголовные

правонарушения подразделялись на

преступления и проступки. Карательная

система отличалась крайней суровостью.

Наказания подразделялись на 2 основных

разряда [уголовные — соединённые с

лишением прав состояния (смертная казнь,

ссылка на каторжные работы, на поселение)

и исправительные (отдача в арестантские

роты, заключение в тюрьму и др.)], 11 родов

и 35 ступеней. Отдельно предусматривались

наказания для лиц, принадлежащих к

сословиям, изъятым от телесных наказаний

(См. Телесные наказания) (дворяне, купцы

1-й и 2-й гильдий и др.), и для всех прочих

лиц, к которым применялось битьё розгами,

плетьми и т.п. Статьи о государственных

преступлениях (раздел 3) предусматривали

наказания в виде лишения всех прав

состояния и, кроме того, смертную казнь,

ссылку на каторжные работы (пожизненно

или сроком на 20 лет) и др. После реформ

60-х гг. Уложение подверглось переработке

с целью приспособить устаревший

феодально-крепостнический кодекс к

новым условиям. В редакции 1885 оно

действовало до Великой Октябрьской

социалистической революции.

В 1845 г. был принят новый уголовный

кодекс, названный «Уложение о наказаниях

уголовных и исправительных». В нем

сохранялся сословный подход к квалификации

наказания и определению санкций, в

соответствии с установленными

привилегиями.Под преступлением понималось

«как само противозаконное деяние,

так и неисполнение того, что под страхом

наказания законом предписано». (В

1848 г. стали проводить различие между

преступлением и проступком).Уложение

1845 г. перечисляло основания, по которым

устранялось вменение: случайность,

малолетство, (до десяти лет вменение

исключалось, с десяти до четырнадцати

было условным), безумие, сумасшествие,

беспамятство, ошибка (случайная или

результат обмана) принуждение,

непреодолимая сила, необходимая оборона.

Субъективная сторона

подразделялась на:

1) умысел, а) с заранее

обдуманным намерением, б) с внезапным

побуждением, непредумышленный;

2) неосторожность, при

которой: а) последствия деяния не могли

быть с легкостью предвидены, б) вредных

последствий невозможно было предвидеть

вообще.

Уложение различало соучастие

в преступлении: а) по предварительному

соглашению участников и б) без

предварительного соглашения. Соучастники

делились на: зачинщиков, сообщником,

подговорщиков, подстрекателей, пособников,

попустителей, укрывателей.

Система наказания составляла

сложную иерархию наказаний уголовных

и исправительных. Уложение предусматривало

одиннадцать родов наказаний, разделенных

на тридцать пять ступеней, расположенных

по степени тяжести (от смертной казни

до внушения).

1.К уголовным наказаниям

относились:

лишение всех прав состояния

и смертная казнь,

лишение всех прав состояния

и ссылка на каторгу,

лишение всех прав состояния

и ссылка ни поселение в Сибирь,

лишение всех прав состояния

и ссылка на поселение на Кавказ. Лишение

всех прав состояния означало гражданскую

смерть: лишение прав, преимуществ,

собственности, прекращение супружеских

и родительских прав.

2.К исправительным наказаниям

относились: лишение всех особенных прав

и преимуществ и ссылка в Сибирь, отдача

в исправительные арестантские отделения,

ссылка в другие губернии, заключение в

тюрьме, в крепости, арест, выговор в

присутствии суда, замечания и внушения,

сделанные судом или должностным лицом,

денежные взыскания. Лишение всех

особенных прав и преимуществ заключалось

в лишении почетных титулов, дворянства,

чинов, знаков отличия, права поступать

на службу, записываться в гильдии, быть

свидетелем и опекуном. Применялось

также частичное лишение некоторых прав

и преимуществ.

Наказания подразделялись

на главные, дополнительные, заме-няющие.

Главные составляли одиннадцать родов

наказания, дополнительные следовали

за главными (поражение в правах, покаяние,

конфискация, учреждение опеки, отдача

под надзор полиции,

запрещение промысла),

заменяющие могли заменить главные. Все

эти наказания считались общими.

Их дополняли особенные

наказания (исключение со службы,

отстранение от должности, понижение по

службе, выговор, вычет из жалованья,

замечание) и исключительные наказания

(лишение христианского погребения,

частичное лишение права наследования).

Система преступлений

включала двенадцать разделов, каждый

их которых делился на главы и отделения.

Важнейшими были преступления против

веры, государственные, против порядка

управления, должностные, имущественные,

против благочиния, законов о состоянии,

против жизни, здоровья, свободы и чести

частных лиц, семьи и собственности.

66.

Преступления и наказания по уложению

1845 г. Система преступлений,

охарактеризованная в 11 разделах особенной

части Уложения, оставалась традиционной,

восходящей к известным нам законам:

Соборному Уложению, Воинскому артикулу,

указам Екатерины П. Однако здесь она

более дробная, в ней некоторые известные

нам группы преступлений подверглись

делению на самостоятельные виды. Как и

ранее, на первом месте стоят преступления

против веры. Теперь они четко разделяются

на чисто религиозные (богохульство,

отступление от веры, перекрещивание и

др.) и направленные против священнослужителей

(убийства, оскорбления и т.п.). Первое

наказывалось лишением всех прав и

каторгой, а для лиц из податных сословий

ещё и плетьми, наложением клейма, второе

могло иметь следствием смертную казнь.

По-прежнему сохранялся запрет на переход

из православия в другую веру. Преследовалось

сектантство (хлысты, духоборы, молокане,

жидовствующие), вовлечение в секты

детей. Вторую группу составляли

государственные преступлении. Здесь

помимо бунтов, заговоров, оскорбления

императора и его семьи, известных нам,

появляются новые составы преступления,

как составление и распространение

антигосударственных сочинений, создание

тайных обществ. Это была реакция на

требования времени. Вводится ответственность

за шпионаж в условиях войны (в мирное

время — гораздо позже, в 1892 г.). Государственные

преступления влекли за собой суровые

наказания, вплоть до смертной казни. В

третью группу были включены преступления

и проступки против порядка управления

(4 раздел). Это действия, препятствующие

осуществлению правосудия и деятельности

полицейских властей (вплоть до массовых

беспорядков). Надо напомнить, что Уложение

формировалось в царствование Николая

Павловича, при котором был усилен

полицейский режим. Преследовались

оскорбления чиновников при исполнении,

невыполнение предписаний, срывание

объявлений, фальсификации правительственных

указов, побеги из тюрем и пр. Четвертая

группа – преступления и проступки по

службе государственной. Субъектами

данных правонарушений являлись чиновники

и государственные должностные лица.

Составы преступлений у них таковы:

бездействие, превышение полномочий,

использование служебного положения в

корыстных целях, незаконные действия

(арест, обыск), растрата, подлог, нарушение

норм материального права, мздоимство.

Последнее наказывалось «вдвое против

цены подарка» с обязательным отрешением

от должности. В Уложении фигурировало

ещё лихоимство, под чем подразумевалась

взятка для решения незаконного дела,

которая наказывалась помимо указанного

выше ещё ссылкой в Сибирь или заключением

в арестантские роты. За эти преступления

полагалось также телесное наказание –

розги. Следующий раздел Уложения (шестой)

посвящался преступлениям и проступкам

против постановлений о повинностях,

государственных и земских. В нем

преследовалось, помимо прочего, уклонение

от рекрутской повинности (нарушение

очередности через подлог, дезертирство,

самоизувечение, бегство, укрывательство

дезертиров и т.п.). О преступлениях и

проступках против доходов казны – так

назывался седьмой раздел Уложения. Его

статьи предусматривали санкции за

хищения и растрату казенной собственности,

причинение ущерба государственному

имуществу. Как и прежде, сурово

преследовалось фальшивомонетничество.

Это преступление влекло за собой лишение

всех прав состояния, соединенное с

каторжными работами в крепостях, телесные

наказания. Не менее сурово наказывалась

подделка ценных бумаг. Закон защищал

государственные монополии, как

традиционные (соляную, чайную, винную),

так и новые (горный промысел, в том числе

разработку золота на казенных землях),

преследовал самовольную охоту в

запрещенных местах и т.п. Охране

общественного порядка посвящался 8

раздел Уложения — О преступлениях и

проступках против общественного

благочиния. Здесь содержалось все то,

что составляло компетенцию общей

полиции: надзор за санитарным состоянием

городов, гостиницами, борьба с эпидемиями

и пр. Закон, к примеру, преследовал

бродяжничество. «Всякий беспаспортный

или не могущий доказать свою гражданскую

личность» объявлялся бродягой, забирался

в солдаты или на исправительные работы

с последующей ссылкой на Кавказ или в

Сибирь. Запрещалось заниматься врачебной

практикой без диплома или свидетельства,

держать «притоны и шайки» (сообщества

преступников более 3 человек) для разбоев,

«зажигательства», игры в карты и пр.

Закон предписывал также «во избежание

голода» на случай неурожая заводить и

содержать «общественные запасные

хлебные магазины». В 9 разделе – О

преступлениях и проступках против

законна о состоянии – содержались

статьи, защищавшие основы сословного

строя. Запрещались и преследовались

порча или хищение документов о состоянии,

похищение или подмена детей, продажа

людей в рабство, присвоение наград,

чинов, титулов, других прав состояния.

Один из самых больших разделов Уложения

содержал нормы, защищавшие общество от

преступлений против жизни, здравия,

свободы и чести частных лиц. Самым тяжким

преступлением здесь, как и ранее,

считалось убийство. Однако теперь

убийство, даже самое тяжкое, предумышленное,

не наказывалось смертной казнью. Оно

влекло за собой наказание в виде лишения

прав состояния, бессрочной каторги и

телесных наказаний (100 ударов плетьми).

Закон жестоко преследовал убийство

детей, в том числе аборты. Женщины за

них подвергались лишению всех прав

состояния, телесным наказаниям и ссылке

в Сибирь. Но аборты были в те времена

весьма редким явлением. По-прежнему

одним из уголовных преступлений считалось

самоубийство. Самоубийцу лишали

христианского погребения и права на

действительность всех его духовных

завещаний. Не наказывались покушавшиеся

или лишившие себя жизни в безумии,

беспамятстве от болезни, женщины,

спасавшие свою честь и целомудрие.

Другие же попытки лишить себя жизни

влекли за собой церковное покаяние;

ссылка и плети, применявшиеся ранее,

законом были отменены. В особый раздел

были выделены в Уложении преступления

против прав семейственных. Впервые в

светском законодательстве столь полно

были сформулированы нормы семейно-брачного

права. Уложение защищало права супругов,

«союз детей и родителей», «союз

родственников», преследовало

противозаконное вступление в брак,

многобрачие, нарушения прав личности

супругов (увечья, побои, истязания). Не

менее рьяно защищалась честь родителей

от посягательств детей. За неповиновение

родителям, развратную жизнь и другие

пороки грозило заключение в смирительном

доме до 6 месяцев, за нанесение им телесных

повреждений – каторга до 8 лет, плети,

клейма. Заключал Уложение 12 обширный

раздел – О преступлениях против

собственности частных лиц. В нём находим

много нового в сравнении с прежним

законодательством, свидетельствующего

об усилении защиты частной собственности.

Отныне любые виды завладения чужим

имуществом (домом, землей), даже без

разбоя и других уголовных преступлений,

переводились из гражданской в уголовную

сферу и требовали наказания в виде

лишения всех прав состояния. К тяжким

преступлениям на этой почве относились

поджог, взрыв газами, потопление

имущества.

67.

Процессуальное право по уложению 1845 г.

Данный свод норм уголовного

и процессуального права называют первым

российским уголовным кодексом. В нем

еще содержались казуальные нормы, было

много противоречий, сохранялся сословный

подход к назначению наказаний. В Уложении

впервые присутствует деление на Общую

и Особенную части, проводится различие

между преступлением и проступком.

Уложение перечисляет основания,

исключающие ответственность: случайность,

ошибка, малолетство, сумасшествие,

принуждение, непреодолимая сила,

необходимая оборона.

Субъективная сторона делится

на умысел и неосторожность, близкие к

современному пониманию. Устанавливаются

виды соучастия: по предварительному

соглашению и без такового, и разделяются

роли соучастников. Усложняется система

преступлений. По степени тяжести

выделялись: преступления против веры,

государственные, против порядка

управления, должностные, против

благочиния, законов о состоянии, против

жизни, здоровья, свободы и чести частных

лиц, против собственности, семьи. Система

наказаний также была сложной и делилась

на наказания уголовные и исправительные.

К уголовным наказаниям относились:

лишение всех прав состояния в совокупности

либо со смертной казнью, либо со ссылкой

на каторгу, либо со ссылкой на поселение

в Сибирь или на Кавказ. Лишение всех

прав состояния означало лишение всех

привилегий, имущества, прекращение

супружеских и родительских прав. К

исправительным наказаниям относились:

ссылка, отдача в исправительные

арестантские роты, заключение в тюрьму,

крепость, арест, выговор в присутствии

суда, денежное взыскание. Дополнительные

наказания назначались в дополнение к

основному наказанию (поражение в правах,

конфискация, битье розгами). Процесс

остается инквизиционным. С 1801 г.

запрещается пытка, но на практике она

еще применяется. Следствие ведется

полицией и делится на предварительное

и формальное. Надзор за следствием

осуществляют прокуроры и стряпчие. По

окончании следствия дело передается в

суд, где рассматривается по собранным

документам в форме доклада одним из

членов суда без привлечения свидетелей

и экспертов. Обвиняемый вызывался в суд

лишь для выяснения вопроса о том,

применялись ли к нему несанкционированные

методы ведения следствия. Доказательства

делились на совершенные (собственное

признание, письменные доказательства,

медицинское экспертное заключение) и

несовершенные (улики, повальный обыск).

68. Великие

реформы 60-70 гг.XIX в. Предпосылки и

причины проведения реформ Россия

оставалась феодальной страной дольше

любых других развитых государств, кроме

того, крепостное право сильно тормозило

экономику страны и к началу 19-го в. уже

окончательно изжило себя, так как

приносило стране только убытки. Еще с

18-го в. в стране назревал конфликт между

крестьянами и властью, а к середине

19-го в. он достиг своего пика и грозил

перейти в революцию. Для того чтобы

этого избежать, необходимо было срочно

менять государственную систему. С

развитием технологий необходимость в

ручном труде отпала, домашние хозяйства

приносили все меньше прибыли, а вот на

заводах, которые активно начали строиться

благодаря индустриализации, не хватало

рабочих рук. Этими руками могли бы стать

крестьяне, но они не имели права уйти

от помещиков, что вызвало волну бунтов.

Помещики тоже были недовольны, так как

крепостное хозяйство теряло свою

экономическую привлекательность.

Государство с каждым годом получало

все меньше денег, а экономика скатывалась

в кризис. В 1859-1861 гг. крестьянские бунты

возникали уже по всей стране и достигли

своего пика. Проигранная Крымская война,

которая показала полную несостоятельность

военной и экономической систем, усугубляла

ситуацию — доверие народа к императору

и правительству сильно упало. Именно в

такой обстановке начались разговоры о

необходимости срочно отменить крепостное

право и реформировать страну. В 1855 г. на

престол взошел император Александр

2-й, который на одном из своих открытых

выступлений перед дворянством заявил

о том, что необходимо срочно упразднить

крепостничество указом сверху, пока

это не сделали крестьяне снизу путем

революции. «Великие реформы» начались.

Основные реформы Александра 2-го

Крестьянская реформа. Отмена крепостного

права (1861). Финансовые реформы (с 1863 г.).

Реформа образования (1863). Земская реформа.

Городская реформа (1864). Судебная реформа

(1864). Реформа государственного управления

(1870). Военная реформа (1874). Краткое

содержание реформ Александра 2-го Суть

реформ Александра 2-го заключалась в

перестройке государства на новый тип,

который мог бы эффективнее вести

экономику по пути индустриализации и

капитализма. Основной реформой этого

периода можно назвать крестьянскую

реформу, которая провозгласила отмену

крепостного права в 1861 г. Реформа

готовилась на протяжении нескольких

лет, и, хотя правящие классы не хотели

свободы для крестьян, император понимал,

что с крепостным правом дальше двигаться

невозможно, поэтому изменения все же

были осуществлены. В результате реформы

крепостное право было упразднено,

крестьяне получили независимость и

могли выкупиться от своего помещика,

получив при этом надел для ведения

домашнего хозяйства. Для осуществления

выкупа крестьянин мог взять ссуду в

банке на 49 лет. Выкупившиеся крестьяне

освобождались от административной и

юридической зависимости от помещиков.

Кроме того, свободные крестьяне получили

ряд гражданских прав, могли вести

торговлю и осуществлять сделки с

недвижимостью. Еще одна важная реформа

— реформа судебной системы. Суд перестал

ориентироваться на сословный принцип,

и все граждане страны теперь имели

равные права перед законом. Появился

также суд присяжных, а судебная система

полностью отделилась от административной

и сформировалась в самостоятельный

институт. Земская реформа и городская

реформа призваны были упростить

управление государством и сделать его

более эффективным. Согласно новым

законам, деревни и города теперь могли

сформировать собственные органы

самоуправления и заниматься решением

хозяйственных вопросов, не ожидая

приказа сверху. Это позволило развить

экономику регионов, так как управление

стало ориентироваться на реальную

ситуацию в той или иной губернии. Военная

реформа должна была сделать армию более

эффективной, чтобы не повторилась

ситуация с Крымской войной. Была введена

всеобщая воинская повинность, армия

получила новое вооружение, сменился

принцип воспитания солдат. Открылось

множество учебных заведений для военных.

Вместе с военными училищами стали

открываться новые обычные школы и вузы.

Ректора университетов получили больше

прав и могли самостоятельно принимать

решения, это помогло стране сделать

скачок в просвещении общества. Немаловажной

была и реформа печати. Был провозглашен

принцип гласности, пресса получила

право обсуждать и даже критиковать

решения правительства. Итоги и последствия

«великих реформ» Александра 2-го

Политические и финансовые реформы

Александра 2-го названы великими благодаря

тому, что они в относительно короткие

сроки смогли полностью перестроить

государственную систему на новый лад.

Кризис в экономике был преодолен,

государство получило новую армию,

которая могла противостоять захватчикам,

выросло число образованных граждан. В

целом реформы помогли стране встать на

путь капитализации и индустриализации,

а также провозгласили зачатки демократии.

69.

Крестьянская реформа 1861 г. Крестьянская

реформа 1861, буржуазная реформа, отменившая

крепостное право в России и положившая

начало капиталистической формации в

стране. Основной причиной К. р. явился

кризис феодально-крепостнической

системы. «Сила экономического развития,

втягивавшего Россию на путь капитализма»,

заставила крепостников приступить к

К. р. (Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд.,

т. 20, с. 173). Крымская война 1853—56 обнаружила

«… гнилость и бессилие крепостной

России» (там же). В обстановке крестьянских

волнений, особенно усилившихся во время

войны, царизм пошёл на отмену крепостного

права. В январе 1857 был образован Секретный

комитет (см. Секретные комитеты) «для

обсуждения мер по устройству быта

помещичьих крестьян». Программа

правительства была изложена в рескрипте

императора Александра II 20 ноября 1857

виленскому генерал-губернатору В. И.

Назимову. Она предусматривала: уничтожение

личной зависимости крестьян при

сохранении всей земли в собственности

помещиков; предоставление крестьянам

определенного количества земли, за

которую они обязаны будут платить оброк

или отбывать барщину, и со временем —

права выкупа крестьянских усадеб (жилой

дом и хозяйственные постройки). В 1858 для

подготовки К. р. были образованы губернские

комитеты, внутри которых началась борьба

за меры и формы уступок между либеральными

и реакционными помещиками. Взгляды

помещиков, заинтересованных в отмене

крепостного права, были выражены в

проектах К. Д. Кавелина, А. М. Унковского,

Ю. Ф. Самарина. А. И. Кошелева и др. В начале

1858 Секретный комитет был реорганизован

в Главный комитет по крестьянскому

делу. Боязнь всероссийского крестьянского

бунта заставила правительство пойти

на изменение правительственной программы

К. р., проекты которой неоднократно

менялись в связи с подъёмом или спадом

крестьянского движения. В декабре 1858

была принята новая программа К. р.:

предоставление крестьянам возможности

выкупа земельного надела и создание

органов крестьянского общественного

управления. Для рассмотрения проектов

губернских комитетов и разработки К.

р. были созданы в марте 1859 Редакционные

комиссии . Проект, составленный

Редакционными комиссиями в конце 1859,

отличался от предложенного губернскими

комитетами увеличением земельных

наделов и уменьшением повинностей. Это

вызвало недовольство поместного

дворянства, и в 1860 в проекте были несколько

уменьшены наделы и увеличены повинности.

Это направление в изменении проекта

сохранилось и при рассмотрении его в

Главном комитете по крестьянскому делу

в конце 1860, и при его обсуждении в

Государственном совете в начале 1861. 19

феврале 1861 в Петербурге Александр II

подписал «Манифест» об отмене крепостного

права и «Положения о крестьянах, выходящих

из крепостной зависимости», состоявшие

из 17 законодательных актов. Основной

акт — «Общее положение о крестьянах,

вышедших из крепостной зависимости» —

содержал главные условия К. р.: крестьяне

получали личную свободу и право свободно

распоряжаться своим имуществом; помещики

сохраняли собственность на все

принадлежавшие им земли, однако обязаны

были предоставить в пользование

крестьянам «усадебную оседлость» и

полевой надел «для обеспечения их быта

и для выполнения их обязанностей перед

правительством и помещиком». За

пользование надельной землёй крестьяне

должны были отбывать барщину или платить

оброк и не имели права отказа от неё в

течение 9 лет. Размеры полевого надела

и повинностей должны были фиксироваться

в уставных грамотах 1861 , которые

составлялись помещиками на каждое

имение и проверялись мировыми посредниками.

Крестьянам предоставлялось право выкупа

усадьбы и по соглашению с помещиком —

полевого надела, до осуществления этого

они именовались временнообязанными

крестьянами. «Общее положение» определяло

структуру, права и обязанности органов

крестьянского общественного управления

(сельского и волостного) и волостного

суда. В 4 «Местных положениях» определялись

размеры земельных наделов и повинностей

крестьян за пользование ими в 44 губерниях

Европейской России. Первое из них —

«Великороссийское» для 29 великороссийских,

3 новороссийских (Екатеринославская,

Таврическая и Херсонская), 2 белорусских

(Могилёвская и часть Витебской) и части

Харьковской губерний. Вся эта территория

делилась на 3 полосы (нечернозёмную,

чернозёмную и степную), каждая из которых

состояла из «местностей». В первых двух

полосах устанавливались в зависимости

от «местности» высший (от 3 до 7 десятин;

от 23/4 до 6 десятин) и низший (1/3 высшего)

размеры душевых наделов. Для степной

определялся один «указный» надел (в

великороссийских губерниях от 6 до 12

десятин; в новороссийских от 3 до 61/2

десятин). Надельная земля предоставлялась

«сельскому обществу» (т. е. общине) по

числу душ (только мужских), к моменту

составления уставных грамот имевших

право на надел. От земли, находившейся

в пользовании крестьян до 19 февраля

1861, могли быть произведены отрезки, если

душевые наделы крестьян превышали

высший размер, установленный для данной

«местности» (ст. 18), или если у помещиков

при сохранении существующего крестьянского

надела оставалось менее 1/3 всей земли

имения (ст. 20). Наделы могли уменьшаться

по специальным соглашениям крестьян с

помещиками (ст. 9 и 121), а также при получении

дарственного надела (ст. 123). При наличии

в пользовании крестьян наделов менее

низшего размера помещик обязан был или

прирезать недостающую землю, или снизить

повинности (ст. 19). За высший душевой

надел устанавливался оброк от 8 до 12

руб. в год (ст. 168) или барщина — 40 мужских

и 30 женских рабочих дней в год (ст. 189).

Если надел был менее высшего, то повинности

уменьшались, но не пропорционально (ст.

169 и 190). Остальные «Местные положения»

в основном повторяли «Великороссийское»,

но с учётом специфики своих районов.

Так, «Малороссийское» (для Черниговской,

Полтавской и части Харьковской губерний)

предусматривало наделение крестьян

землёй на основе наследственно-семейного

принципа. Каждая губерния делилась на

несколько «местностей» с высшим душевым

наделом от 23/4 до 41/2 десятин. Низший надел

составлял 1/2 высшего. Повинности здесь

были несколько ниже, чем в великороссийских

губерниях. За каждую десятину надела

полагался оброк от 1 руб. 40 коп. до 2 руб.

80 коп. или барщина от 12 до 20 мужских

рабочих дней. «Местное положение» для

Правобережной Украины (Киевская,

Подольская и Волынская губернии)

закрепляло за крестьянами всю землю,

которой они пользовались по инвентарным

правилам 1847 и 1848. Повинности здесь были

несколько выше, чем на Левобережной

Украине. По «Местному положению»,

распространявшемуся на Виленскую,

Гродненскую, Ровенскую, Минскую и часть

Витебской губерний, за крестьянами

закреплялась вся земля, которой они

пользовались к 19 февраля 1861. Отрезка

производилась, только если у помещика

оставалось менее 1/3 удобных земель.

Повинности определялись в несколько

уменьшенном размере по сравнению с

теми, которые были зафиксированы в

инвентарях имений. Особенности К. р. для

отдельных категорий крестьян и

специфических районов определялись 8

«Дополнительными правилами» — «Об

устройстве крестьян, водворённых в

имениях мелкопоместных владельцев, и

о пособии сим владельцам», «О приписанных

к частным горным заводам людях ведомства

Министерства финансов», «О крестьянах

и работниках, отбывающих работы при

Пермских частных горных заводах и

соляных промыслах», «О крестьянах,

отбывающих работы на помещичьих

фабриках», «О крестьянах и дворовых

людях в Земле Войска Донского», «О

крестьянах и дворовых людях в Ставропольской

губернии», «О крестьянах и дворовых

людях в Сибири», «О людях, вышедших из

крепостной зависимости в Бессарабской

области». «Положение об устройстве

дворовых людей» предусматривало

освобождение их без земли, однако в

течение 2 лет они оставались в полной

зависимости от помещика. «Положение о

выкупе» определяло порядок выкупа

крестьянами земли у помещиков, организацию

выкупной операции, права и обязанности

крестьян-собственников. Выкуп же полевого

надела зависел от соглашения с помещиком,

который мог обязать крестьян выкупать

землю по своему требованию. Цена земли

определялась оброком, капитализированным

из 6% годовых. В случае выкупа по

добровольному соглашению крестьяне

должны были внести помещику дополнительный

платёж. Основную сумму помещик получал

у государства, которому крестьяне должны

были погашать её в течение 49 лет ежегодными

выкупными платежами. «Манифест» и

«Положения» были обнародованы с 7 марта

по 2 апреля (в Петербурге и Москве — 5

марта). Опасаясь недовольства крестьян

условиями реформы, правительство приняло

ряд мер предосторожности (передислокация

войск, командирование на места лиц

императорской свиты, обращение Синода

и т. д.). Крестьянство, недовольное

кабальными условиями реформы, ответило

на неё массовыми волнениями. Наиболее

крупными из них были Бездненское

выступление 1861 и Кандеевское выступление

1861. Проведение К. р. началось с составления

уставных грамот, которое в основном

было закончено к середине 1863. Всего было

составлено около 113 тыс. грамот на 10013

тыс. ревизских душ (в целом от крепостной

зависимости было освобождено 22,5 млн.

крестьян обоего пола). На 1 января 1863

крестьяне отказались подписать около

60% грамот. Цена земли по выкупу значительно

превышала её рыночную стоимость в то

время, в отдельных районах в 2—3 раза. В

результате этого в ряде районов крестьяне

добивались получения дарственных

наделов и в некоторых губерниях

(Саратовская, Самарская, Екатеринославская,

Воронежская и др.) появилось значительное

число крестьян-дарственников . В

результате отрезки земли, получения

дарственных наделов и отказов от земли

(преимущественно на Левобережной

Украине) надельное землепользование

крестьян в ходе К. р. значительно

сократилось (например, в Саратовской

губернии на 42,4%; Самарской — 41,3%; Полтавской

— 37,4%; Екатеринославской — 37,3%). Отрезанные

помещиками земли являлись средством

закабаления крестьян, т. к. они были

жизненно необходимы крестьянскому

хозяйству (водопой, выгон, прогон, сенокос

и пр.). Под влиянием Польского восстания

1863 произошли изменения в условиях К. р.

в Литве, Белоруссии и Правобережной

Украине: законом 1863 вводился обязательный

выкуп; уменьшались на 20% выкупные платежи;

крестьяне, обезземеленные с 1857 по 1861,

получали полностью свои наделы,

обезземеленные ранее — частично. В

результате наделы крестьян в этих

районах по сравнению с количеством

земли, зафиксированной в уставных

грамотах, значительно увеличились.

Переход крестьян на выкуп растянулся

на несколько десятилетий. К 1881 оставалось

во временнообязанных отношениях 1552

тыс. ревизских душ, или 15%. Но в ряде

губерний их было ещё много (Курская 160

тыс., 44%; Нижегородская 119 тыс., 35%; Тульская

114 тыс., 31%; Костромская 87 тыс., 31%). В целом

быстрее шёл переход на выкуп в чернозёмных

губерниях, там же преобладали и

добровольные сделки над обязательным

выкупом. Помещики, имевшие большие

долги, чаще, чем другие, стремились

ускорить выкуп и заключить добровольные

сделки. В ряде губерний помещики

предоставляли крестьянам рассрочку в

уплате дополнительных платежей, чаще

всего на кабально-ростовщических

условиях, вплоть до замены их отработками.

28 декабря 1881 был издан закон об обязательном

выкупе с 1 января 1883, перевод на который

завершился к 1895. Всего к 1 января 1895 было

утверждено 124 тыс. выкупных сделок, по

которым перешло на выкуп 9159 тыс. душ в

районах с общинным и 110 тыс. домохозяев

в районах с подворным землевладением.

Около 80% выкупных сделок были обязательными.

В итоге К. р. (сведения 1877—1878) в губерниях

Европейской России 9860 тыс. душ крестьян

получили в надел 33728 тыс. десятин земли

(в среднем на душу 3,4 десятины). У 115 тыс.

помещиков осталось 69 млн. десятин (в

среднем по 600 десятин на владельца).

Отмена крепостного права коснулась и

удельных крестьян, которые «Положением

26 июня 1863» переводились в разряд

крестьян-собственников путём обязательного

выкупа на условиях «Положений 19 февраля».

Отрезки у них в целом были значительно

меньше, чем у помещичьих крестьян.

Законом 24 ноября 1866 началась реформа

государственных крестьян. За ними

сохранялись все земли, находившиеся в

их пользовании. По закону от 12 июня 1886

государственные крестьяне были переведены

на выкуп. К. р. 1861 повлекла за собой отмену

крепостного права и на национальных

окраинах Российской империи. 13 октября

1864 был издан указ об отмене крепостного

права в Тифлисской губернии, через год

он был распространён с некоторыми

изменениями на Кутаисскую губернию, а

в 1866 — на Мегрелию. В Абхазии крепостное

право было уничтожено в 1870, в Сванетии

— в 1871. Условия реформы здесь сохраняли

в большей степени крепостнические

пережитки, чем по «Положениям 19 февраля».

В Армении и Азербайджане К. р. была

произведена в 1870—83 и носила не менее

кабальный характер, чем в Грузии. В

Бессарабии основную массу крестьянского

населения составляли юридически

свободные безземельные крестьяне —

царане, которые по «Положению 14 июля

1868» наделялись землёй в постоянное

пользование за повинности. Выкуп этой

земли осуществлялся с некоторыми

отступлениями на основе «Положения о

выкупе» 19 февраля 1861.

70.Земская реформа.

1 января 1864 г. было

утверждено Положение о губернских и

уездных земских учреждениях. На них

возлагались: заведование капиталами,

имуществом и деньгами земства; содержание

земских зданий и путей сообщения; меры

по обеспечению «народного продовольствия»,

мероприятия по благотворительности,

взаимное земское страхование имущества;

попечение о развитии местной торговли

и промышленности; санитарные меры,

участие в хозяйственных отношениях в

области здравоохранения и образования.

Законом предусматривалось создание

трех избирательных курий: курия уездных

землевладельцев, состоявшая преимущественно

из дворян-помещиков, для участия в

которой требовался высокий имущественный

ценз. Уездные землевладельцы с меньшим

цензом участвовали в выборах через

уполномоченных; городская курия,

участники которой должны были располагать

купеческим свидетельством либо

предприятием определенного размера;

сельская курия, в которой не был установлен

имущественный ценз, но введена система

трехступенчатых выборов: крестьяне,

собравшиеся на волостной сход, посылали

своих выборщиков на собрание, которое

избирало земских гласных. Аппарат земств

состоял из распорядительных органов —

губернских и уездных земских собраний

и исполнительных органов — уездных и

губернских земских управ (в структуру

последних входили постоянные канцелярии,

разделяющиеся на отделы). Свои хозяйственные

задачи земства решали на средства,

собираемые с населения в виде специального

налога. Во главе собраний и управ стояли

выборные председатели, которые кроме

того, что руководили деятельностью

земских учреждений, председательствовали

от их имени в местных правительственных

учреждениях (присутствиях по крестьянским

делам). Председателями земских собраний

были предводители дворянства. Земское

собрание и земская управа (исполнительный

орган, состоявший из председателя и

двух членов) избирались на три года.

Губернское земское собрание избиралось

членами уездных собраний. Председатель

уездной управы утверждался в должности

губернатором, председатель губернской

управы — министром внутренних дел.

Нужно отметить, что земская реформа не

сформировала стройной и централизованной

системы. В ходе ее реализации не было

создано органа, возглавлявшего и

координировавшего работу всех земств.

Когда в 1865 г. Санкт-Петербургское

губернское земское собрание поставило

вопрос об образовании такого органа,

собрание было попросту закрыто

правительством. Существование земских

учреждений допускалось только на

губернском и уездном уровнях. Реформа

не создала также и низшего звена, которое

могло бы замкнуть систему земских

учреждений, — волостного земства.

Попытки многих земских собраний на

своих первых сессиях поставить этот

вопрос были пресечены правительством

в самом зародыше. Не решившись сделать

земства исключительно дворянскими

учреждениями, правительство законодательным

путем все же внедрило в руководство

земств представителей этого сословия:

председателями земских собраний стали

предводители губернского и уездного

дворянства. Отсутствие достаточных

материальных средств (они формировались

за счет обложения специальным налогом

местного населения, поскольку в 1866 г.

было запрещено облагать налогом торговые

и промышленные предприятия) и собственного

исполнительского аппарата усиливало

зависимость земств от правительственных

органов. По Закону 1851 г. (Уставу о земских

повинностях) все земские повинности

делились на государственные и губернские.

К первым относились: содержание почтовых

станций, постройка и содержание дорог,

содержание земской полиции и т.п. Ко

вторым — содержание местных дорог,

квартирная повинность, расходы на

межевние и т.п. После создания земских

учреждений вместо земского сбора эти

органы получили право самообложения,

т.е. собирать с местного населения налоги

(с земли, торгово-промышленных заведений

и т.п.). Уже в 1866 г. по инициативе Министерства

финансов был принят закон, ограничивающий

права земств при обложении промышленного

и торгового капиталов. Это была прерогатива

казны. Все же земствам удалось внести

значительный вклад в развитие местного

хозяйства, промышленности, средств

связи, системы здравоохранения и

народного просвещения. Земства стали

своеобразной политической школой, через

которую прошли многие представители

либерального и демократического

общественных направлений. В этом плане

земскую реформу можно оценивать как

буржуазную по своему характеру.

71.Судебная

реформа 1864 Работа

по подготовке судебной реформы, начавшаяся

в 50-х гг., особенно интенсивно пошла

после провозглашения крестьянской

реформы. К началу 1861 г. на рассмотрение

Государственного совета было представлено

(с 1857 по 1861 г.) 14 законопроектов, предлагавших

различные изменения в структуре судебной

системы и судопроизводства: ограничение

числа судебных инстанций, введение

устности, гласности, состязательности

и проч. Материалы судебной реформы

составили 74 тома. В ноябре 1864 г. были

утверждены и вступили в силу основные

акты судебной реформы: Учреждения

судебных установлений, Устав уголовного

судопроизводства, Устав о наказаниях,

налагаемых мировыми судьями. Создавались

две судебные системы: местные

и общие суды. К местным

относились волостные суды, мировые

судьи и съезды мировых судей, к общим —

окружные суды, учреждаемые для нескольких

уездов; судебные (по гражданским и

уголовным делам) палаты, распространявшие

свою деятельность на несколько губерний

или областей; кассационные (по гражданским

и уголовным делам) департаменты Сената.

Власть этих судов распространялась на

все сферы, кроме тех, где действовала

юрисдикция духовных, военных, коммерческих,

крестьянских и инородческих судов.

Мировые судьи избирались уездными

земскими собраниями и городскими думами

и действовали в специальных участках.

Кандидат в мировые судьи должен был

отвечать целому ряду требований (иметь

образование или стаж службы на определенных

должностях, отвечать довольно высокому

имущественному цензу и др.). Список

кандидатов в мировые судьи предварительно

санкционированная губернатором. После

выборов мировые судьи утверждались в

должности Сенатом. Мировым судьям были

подсудны незначительные уголовные дела

о преступлениях, за которые закон

предусматривал такие наказания, как

выговор, замечание, внушение, денежные

взыскания не свыше 300 руб., арест на срок

не свыше 3 месяцев и заключение в тюрьму

на срок до 1 года1. По гражданским делам

мировым судьям были подсудны иски на

сумму не свыше 500 руб. Дела в мировом

суде начинались по жалобе частных лиц,

по сообщениям полицейских и других

административных органов, по усмотрению

самого мирового судьи. Предварительное

расследование велось полицией. Мировые

судьи рассматривали дела единолично.

Процесс был устным и публичным, допускалось

участие поверенных. Мировые судьи округа

образовывали съезд мировых судей. В

число общих судебных органов входили

окружные суды и судебные палаты. Окружные

суды создавались в специальных судебных

округах и состояли из назначаемых

императором по представлению министра

юстиции председателя и членов. Окружной

суд состоял из гражданского и уголовного

отделений, а уголовное отделение состояло

из двух частей — коронного суда и суда

присяжных заседателей. Окружным судам

были подсудны все (за некоторыми

исключениями) уголовные дела, изъятые

из ведомства мировых судов. Дела о

преступлениях, за которые в законе были

установлены наказания, соединенные с

лишением или ограничением прав состояния,

рассматривались окружным судом с

присяжными заседателями. Окружным судам

были подсудны все иски, не подлежавшие

рассмотрению в мировых судах (т.е. более

500 руб.). Для проведения предварительного

следствия при окружных судах имелись

судебные следователи, которые должны

были действовать в тесном контакте с

полицией. Кандидаты в присяжные заседатели

отбирались специальными комиссиями,

во главе которых стоял предводитель

дворянства, и утверждались губернатором.

Они должны были отвечать имущественному

цензу, цензу оседлости и другим

требованиям. Из крестьян в списки

кандидатов в присяжные заседатели

вносились только члены волостных судов,

волостные старшины и сельские старосты.

Закон специально оговаривал, что ни

учителя народных школ, ни лица, находящиеся

в услужении у частных лиц (т.е. рабочие

и др.), в списки не вносятся. Роль присяжных

заседателей была довольно ограниченной:

председатель суда должен был сформулировать

и поставить перед ними вопрос о виновности

подсудимого, а присяжные должны были

ответить на вопросы коронного суда

(т.е. вынести так называемый вердикт о

виновности или невиновности подсудимого).

Вопрос о наказании решался коронным

судом. Приговор окружного суда с участием

присяжных заседателей считался

окончательным и мог быть обжалован (или

опротестован прокурором) только в

кассационном порядке. Обвинение в суде

поддерживал прокурор, защиту осуществлял

или сам подсудимый, или защитник

(присяжный или частный поверенный

Следующей судебной инстанцией была

судебная палата. Судебные палаты

утверждались по одной на несколько

губерний. Они состояли из двух департаментов

— гражданского и уголовного. Председатели

и члены судебных палат назначались

императором по представлению министра

юстиции. Производство дознания по

государственным преступлениям велось,

как правило, жандармерией, предварительное

следствие — одним из членов судебной

палаты. Над всеми судебными органами

России стоял Сенат — орган, формируемый

по указу императора. Сенат являлся

верховным кассационным судом для всех

судебных органов государства, но мог

быть и судом первой инстанции по делам

особой важности (например, по должностным

преступлениям, совершенным

высокопоставленными сановниками). В

1872 г. при Сенате было учреждено «Особое

присутствие для суждения дел о

государственных преступлениях и

противозаконных сообществах», в

состав которого кроме сенаторов вошли

назначаемые императором сословные

представители (предводитель дворянства,

городской голова и волостной старшина)2.

Для рассмотрения дел о государственных

преступлениях особой важности царским

указом мог создаваться Верховный

уголовный суд, который состоял из

председателей департаментов

Государственного совета и членов Сената

под председательством председателя

Государственного совета. Кроме местных

и общих судов в России существовали

духовные, коммерческие и военные суды

со специальной подсудностью. Судебная

реформа 1864 г. по-новому определила

систему и права прокуратуры. Прокуратура,

возглавляемая генерал-прокурором,

состояла при общих судебных органах и

Сенате. На нее возлагались обязанности

осуществления надзора за судом, следствием

и местами заключения, участия в качестве

стороны в процессе. Прокурорские

должности замещались из лиц, отвечавших

требованиям особой политической

благонадежности. Судебной реформой

учреждались адвокатура3 — для защиты

обвиняемых в суде по уголовным делам и

представительства интересов сторон в

гражданском процессе и нотариат — для

оформления сделок, удостоверения деловых

бумаг и т.д. Судебная реформа не изменила

положение волостного суда — сословного

суда для крестьян, находившегося под

контролем местной администрации. В

национальных районах страны, на окраинах

судебная реформа или не была проведена

совсем, или же была осуществлена с

большими изъятиями (не вводился, например,

суд присяжных, мировые судьи не избирались,

а назначались)

72.

Судебные уставы, в

России законодательные положения,

принятые 20 ноября 1864 года составили

основу судебной реформы 1864 года. Судебные

уставы – в дореволюционной

России официальное название законов,

утвержденных 20 ноября 1864 года: «Учреждение

судебных установлений», «Устав о

наказаниях, налагаемых мировыми судьями»,

«Устав уголовного судопроизводства»,

«Устав гражданского судопроизводства».

Судебные уставы оформили проведение

судебной реформы 1864 года.

Согласно «Учреждению

судебных установлений» (закон

о судоустройстве), судебная власть

принадлежала мировым судьям, съездам

мировых судей, окружным судам, судебным

палатам и Сенату (верховный кассационный

суд). Мировые судьи решали дела единолично.

Они находились при мировом округе

(уездном, городском), делившиеся на

несколько участков. В мировом округе

состояли также почетные мировые судьи,

которые совместно с мировыми участковыми

судьями данного округа образовывали

высшую инстанцию – съезд мировых судей.

В окружной суд, учреждавшийся на несколько

уездов, входили председатель и члены

суда. Судебная палата учреждалась в

округе, объединявшем несколько губерний

или областей (по особому расписанию).

Она делилась на департаменты, которые

состояли из председателя и членов

департамента. Для заведования судебной

частью в Сенате были сохранены в качестве

верховного кассационного суда кассационные

департаменты по уголовным и гражданским

делам. Прокурорский надзор вверялся

обер-прокурорам, прокурорам и их товарищам

и осуществлялся под наблюдением министра

юстиции как генерал- прокурора.

«Устав

о наказаниях, налагаемых мировыми

судьями» являлся

кодексом, в который были выделены

из «Уложения о

наказаниях уголовных и исправительных» менее

серьезные преступления (проступки),

подведомственные мировым судьям. Устав

состоял из 13 глав. Глава 1-я содержала

общие положения и перечень наказаний

за преступления, предусмотренные

уставами. Главы 2 6 — 9 были посвящены

мелким преступлениям против общественного