Многие руководители попадают в ситуации, когда работать приходится сверхурочно, но при этом достичь значительных результатов не получается. Не помогает даже огромный опыт, навыки и знания. Почему такое случается? Ответ скрывается в зацикленности управленца на определенном стиле руководства, который зачастую является неэффективным и губительным. Решением проблемы может стать ситуативное лидерство.

Понятие ситуативного лидерства

Ситуативное лидерство, или, как его еще часто называют, ситуативное руководство, представляет собой набор тактических методов управления подчиненными, при котором менеджер подбирает стиль руководства в зависимости от конкретной ситуации. В данном случае «ситуация» означает необходимость решить поставленную задачу с оптимальными трудозатратами.

Ситуативное лидерство позволяет отвечать на главные вопросы, встающие перед каждым руководителем. Как управлять персоналом? Как мотивировать сотрудников?

Цели и задачи ситуативного лидерства

Основной целью ситуационного руководства является выбор оптимального стиля руководства применительно к каждому из сотрудников. Любой человек имеет характер, определенный склад ума, опыт и набор навыков. Для оперативного решения возникающих проблем требуется не только привлечь нужного сотрудника к решению, но и грамотно руководить им.

Задачи ситуационного руководства:

- осуществление анализа ситуации в зависимости от требований организации, предъявляемых в сложившейся ситуации;

- выбор оптимального подхода к управлению, который в большей степени и лучшим образом соответствует требованиям, выдвинутым к фирме в данной ситуации;

- создание в организации гибкого стиля руководства, соответствующего ситуации;

- производство необходимых изменений, позволяющих управлять людьми и ситуацией эффективно.

Стили руководства и их эффективность

Ситуационный стиль руководства предполагает эффективное владение 4 основными стилями управления, которые руководитель применяет для управления персоналом, сочетая или разделяя их по отношению к разным сотрудникам.

Стили управления:

- Директивный (авторитарный). Этот стиль руководства, характеризующийся высоким уровнем контроля начальника за подчиненными, четкой постановкой приказов, высоким уровнем наказания сотрудника за ошибку. Данный стиль эффективен при решении кризисных задач, требующих быстрых и однозначных действий, хорошо применим к неуживчивым работникам.

- Наставнический стиль предполагает предоставление возможности сотрудникам проявить инициативу и высказать свои мысли. Руководитель проводит постоянные совещания с сотрудниками, помогает и наставляет при решении сложных задач. Уровень контроля высокий. Стиль хорош в отношении инициативных молодых сотрудников, готовых развиваться в профессии.

- Дружеский (поддерживающий) стиль руководства нацелен на помощь сотруднику, степень контроля минимальная. Эффективен как ситуационный подход к руководству в сочетании с другими стилями. «Метод кнута и пряника» — сочетание дружеского и авторитарного стилей.

- Делегирующий (эталонный) стиль предполагает полную свободу решения задач сотруднику, вся ответственность за выполнение также лежит на подчиненном. Этот стиль руководства применим только к высококвалифицированному персоналу с большой долей мотивации.

Грамотное сочетание стилей и есть ситуационное лидерство, которое обеспечивает высокий уровень эффективности управления персоналом.

Модели ситуационного лидерства

Успех предприятия не может определяться только личностью руководителя и его стилем руководства. На данный момент ведущими теоретиками экономики и топ-менеджерами разработано несколько моделей ситуационного руководства, придерживаясь которых руководитель сможет лучше разобраться в рабочей ситуации и подобрать наиболее подходящий стиль управления.

Выделяют 3 основные модели:

- концепция жизненного цикла Бланшера – Херси;

- модель поведения руководителя Ф. Фидлера;

- континуум лидерского поведения Танненбаума — Шмидта.

Концепция жизненного цикла Бланшера – Херси

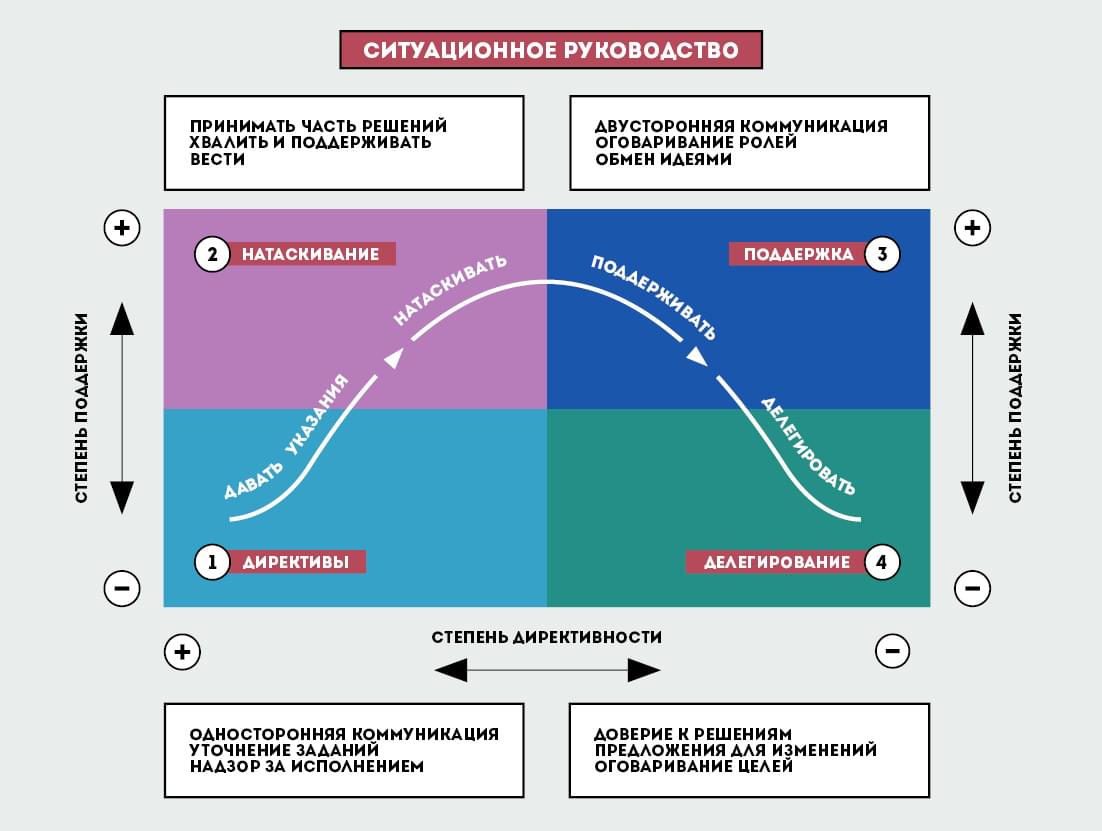

Главная идея концепции заключается в обоюдном взаимодействии сотрудников и руководителя. Сотрудник должен желать профессионального роста, а лидер обязан правильно использовать ситуационные подходы к эффективному руководству.

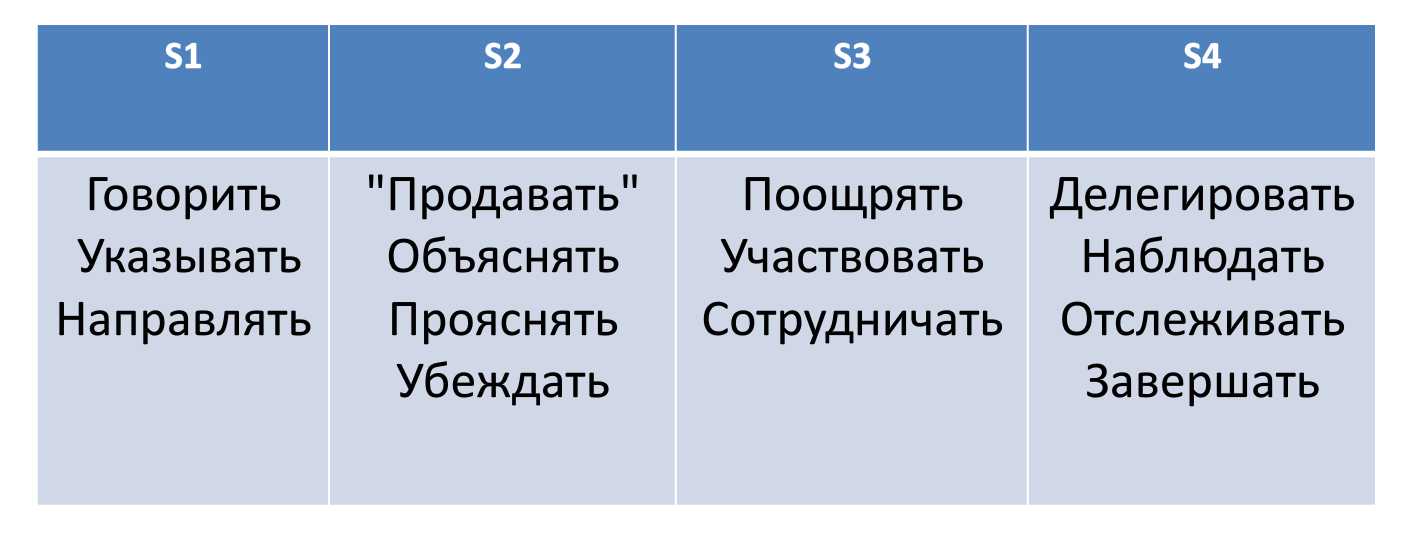

В своей концепции Бланшер и Херси полагают, что выбор одного из 4 стилей руководства (авторитарный, наставнический, дружеский и делегирующий) напрямую зависит от уровня развития подчиненного.

В своей теории Бланшер и Херси используют два критерия для определения уровня сотрудника – это энтузиазм (мотивация) и профессионализм. Впервые уровни развития сотрудников были представлены в книге Кена Бланшера «Одноминутный менеджер и ситуационное руководство».

Уровни развития сотрудников:

- Мотивирован, но не профессионален. Как правило, к этой категории относятся молодые сотрудники, недавно приступившие к работе. Их уровень увлеченности велик, но при этом им не хватает некоторых знаний и опыта. В отношении такого сотрудника нужно использовать директивный стиль управления.

- Отсутствует мотивация и профессионализм. Чаще всего это вторая стадия работников-новичков, которая начинается после нескольких неудачных попыток или ошибок в работе. В данном случае необходимо использовать стиль наставничества, помогать сотруднику и учитывать его мнение.

- Отсутствует мотивация при наличии достаточных навыков. В состояние некой апатии по отношению к работе впадают сотрудники, переживающие профессиональное выгорание или проблемы вне работы. В данном случае подойдет дружеский стиль руководства, поддержка и внимание к сотруднику, возможность ему почувствовать свою необходимость на работе.

- Высокая мотивация и профессионализм. Такие сотрудники – находка для любого руководителя, так как они могут не только качественно выполнять свою работу, но и способны помогать остальным отстающим коллегам. В данном случае подойдет стиль делегирования полномочий.

Модель поведения руководителя Ф. Фидлера

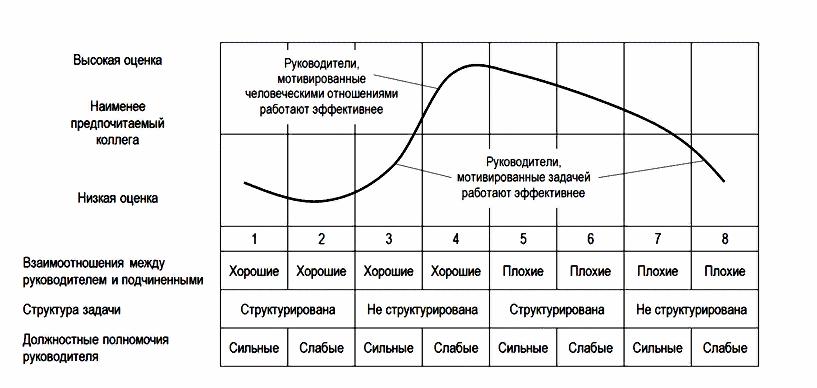

Фидлер предполагал, что ситуационное руководство представляет собой взаимосвязь между стилем руководства и характеристиками сложившейся ситуации. Он первым предложил представить в виде балльной системы ситуационные переменные, которых всего три:

- взаимоотношения руководитель — подчиненный (уровень доверия работников к начальнику);

- структура задания (степень четкости поставленных управленцем рабочих задач);

- должностные полномочия руководителя (отражает степень формальной власти, предоставленной управляющему).

Максимальный балл – 8, минимальный – 1. В зависимости от проставленных баллов по графику можно определить подходящего руководителя для выполнения поставленной задачи.

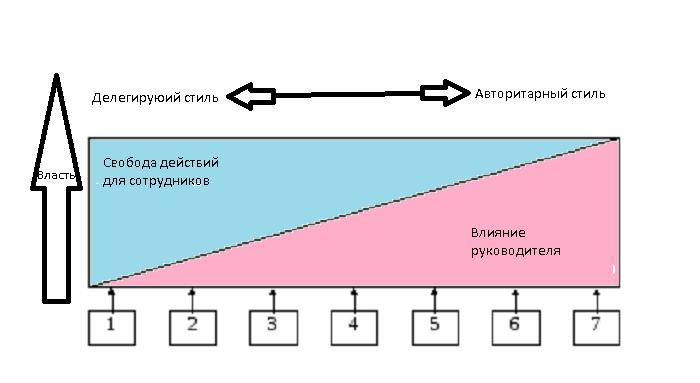

Континуум лидерского поведения Танненбаума — Шмидта

В своей концепции Танненбаум и Шмидт предлагают для определения необходимого стиля руководства воспользоваться шкалой критериев:

- Лидер предоставляет подчиненным возможность действовать самостоятельно в пределах их полномочий.

- Лидер делегирует решение группе в некоторой мере.

- Лидер обозначает круг вопросов, предлагает внести на рассмотрение варианты решений и принимает на их основании окончательное решение.

- Лидер самостоятельно выдвигает решения и предлагает их улучшить подчиненным.

- Лидер подает идеи и предлагает их к обсуждению.

- Лидер убеждает подчиненных в правильности своих решений.

- Лидер сам принимает решения и доводит их до сотрудников.

В зависимости от степени влияния критерия следует выбирать стиль руководства.

Ситуационная модель Фидлера сосредоточивает внимание на ситуациях и выявляет три фактора, определяющие поведение руководителя. Этими факторами являются: 1) отношения между руководителем и членами коллектива: они могут быть хорошими или плохими; 2) структура задачи: задачи могут быть привычны, четко сформулированы и структурированы или, наоборот, расплывчаты и бесструктурны; 3) должностные полномочия, объем власти, связанной с должностью руководителя, могут быть малы или велики.

Различные сочетания этих трех факторов могут дать восемь потенциальных стилей руководства. Исследования Фидлера показали, что при разных характеристиках указанных факторов будут эффективны или руководители, ориентированные на человека, или руководители, ориентированные на задачи, как показано в табл. 13.3.

Таблица 13.3

Эффективные стили руководства по Фидлеру

|

#G0Отношения |

Хорошие |

Плохие |

||||||

|

Структура задачи |

Структурирована |

Не структурирована |

Структурирована |

Не структурирована |

||||

|

Полномочия Внимание! Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к Расчет |

Сильные |

Слабые |

Сильные |

Слабые |

Сильные |

Слабые |

Сильные |

Слабые |

|

Наиболее эффективный — стиль руководства |

Ориентация на задачу |

Ориентация на задачу |

Ориентация на задачу |

Ориентация на человека |

Ориентация на человека |

Ориентация на человека |

Смешанный |

Ориентация на задачу |

Из восьми возможных ситуаций первая является наиболее благоприятной для руководителя. В ней задача хорошо структурирована, должностные полномочия большие, а отношения между руководителем и подчиненными также хорошие, что создает максимальную возможность для оказания влияния. В противоположность этому последняя ситуация наименее благоприятна, потому что должностные полномочия невелики, отношения с подчиненными плохие и задача не структурирована.

Потенциальные преимущества ориентированного на задачу стиля руководства — это быстрота действия и принятия решений, единство цели и строгий контроль за работой подчиненных. Таким образом, для успешности производства автократичный стиль изначально является эффективным инструментом достижения целей организации при условии, что исполнители охотно сотрудничают с руководителем. В этой ситуации самым подходящим будет стиль руководства, ориентированный на задачу, потому что отношения между руководителем и подчиненными хорошие.

В восьмом случае власть руководителя настолько мала, что исполнители почти наверняка будут сопротивляться всякому влиянию, как только представится возможность. Здесь самым эффективным окажется авторитарный стиль, потому что он максимизирует прямой контроль руководителя, что абсолютно необходимо для правильного направления усилий подчиненных.

Стили руководства, ориентированные на человеческие отношения, по мнению Фидлера, наиболее эффективны в умеренно благоприятных для руководителя ситуациях.

Стиль руководства, ориентированный на человеческие отношения, скорее всего, расширит возможности руководителя оказывать влияние. Проявление заботы о благополучии подчиненных на деле улучшило бы отношения между руководителем и подчиненными. При условии, что подчиненные мотивированы потребностями более высокого уровня, использование такого стиля руководства может дать возможность руководителю стимулировать личную заинтересованность исполнителей в конкретной работе.

Подход «путь — цель» Митчела и Хауса. Руководитель может повлиять на подчиненных, как увеличивая личную выгоду достижения подчиненными поставленной цели, так и сделать путь к этой выгоде более легким, объясняя средства ее достижения, убирая помехи, увеличивая возможности для личной удовлетворенности на пути к этой выгоде.

Руководитель может влиять на пути или средства достижения целей с помощью следующих приемов: 1) разъяснение того, что ожидается от подчиненного; 2) оказание поддержки, наставничество и устранение сковывающих помех; 3) направление усилий подчиненных на достижение цели; 4) создание у подчиненных потребностей, находящихся в компетенции руководителя, которые он может удовлетворить; 5) удовлетворение потребностей подчиненных, когда цель достигнута.

Стили руководства, рассмотренные Р. Хаусом в модели «путь — цель», — это стиль поддержки и инструментальный стиль. Стиль поддержки аналогичен стилю, ориентированному на человека или на человеческие отношения. Инструментальный стиль аналогичен стилю, ориентированному на работу или на задачу. В дальнейшем им были рассмотрены стиль, поощряющий участие подчиненных в принятии решений — партисипативный, и стиль, ориентированный на достижение. Стиль, поощряющий участие, характеризуется тем, что руководитель делится имеющейся у него информацией со своими подчиненными и использует их идеи и предложения для принятия решений группой. Акцент делается на консультации.

Стиль, ориентированный на достижение, характеризуется постановкой перед подчиненными довольно напряженной цели, ожиданием, что они будут работать в полную меру своих возможностей. Им также напоминают о необходимости постоянно повышать уровень своей индивидуальной выработки, стараются вселить уверенность в том, что они способны работать высокоэффективно.

Ситуационные факторы. Стиль руководства, соответствующий ситуации и предпочитаемый подчиненными, зависит от двух ситуационных факторов: личностных качеств подчиненных, а также требований и воздействий со стороны внешней среды.

Когда у подчиненных наблюдается большая потребность в самоуважении и принадлежности, стиль поддержки будет самым подходящим. Однако, если у подчиненных существует сильная потребность в автономии и самовыражении, они, вероятнее всего, предпочтут инструментальный, ориентированный на задачу стиль. Поскольку их первейшее желание — сконцентрировать свои усилия на задаче и выполнить ее, они предпочитают, чтобы руководитель сказал им, что нужно делать, и доверил им самим следить за решением задачи.

Другой личностной характеристикой, влияющей на выбор соответствующего стиля руководства, является убежденность подчиненных, что они способны воздействовать на внешнюю среду. Индивиды, которые верят в то, что они в самом деле влияют на окружение, предпочитают стиль руководства, подразумевающий участие подчиненных в принятии решений. Те, кто считает, что они слабо воздействуют на происходящие вокруг них события, что этими событиями распоряжается судьба или фортуна, предпочитают авторитарный или инструментальный стиль.

Стиль руководства, ориентированный на достижение, считается более соответствующим таким ситуациям, где подчиненные стремятся к высокому уровню выработки и уверены в том, что способны достичь такого уровня. Стиль, ориентированный на участие подчиненных в принятии решений, более соответствует ситуациям, когда подчиненные стремятся участвовать в процессе управления.

В ситуациях, где характер задачи не вполне однозначен, предпочтительным является инструментальный стиль, который обеспечивает руководству выполнение заданий и который увеличивает и удовлетворенность, и производительность. Однако для неоднозначных задач, которые уже структурированы, добавочное структурирование, идущее через инструментальный стиль, будет восприниматься как чрезмерный контроль. Поэтому более подходящим здесь был бы стиль поддержки. Аналогичным образом, если задача с самого начала приносит подчиненным удовлетворенность, стиль поддержки мало что добавит. Однако, если задание не вполне удовлетворяет подчиненных, стиль поддержки будет как раз уместен.

Теория жизненного цикла. Так назвали П. Херси и К. Бланшар разработанную ими ситуационную теорию лидерства, согласно которой эффективность стилей руководства зависит от «зрелости» исполнителей. Зрелость отдельных исполнителей и групп определяется способностью нести ответственность за свое поведение, желание достигнуть поставленной цели. В зависимости от выполняемой задачи отдельные лица и группы проявляют различный уровень «зрелости». Соответственно, руководитель может менять и свое поведение в зависимости от относительной зрелости лица или группы. Руководитель определяет эту зрелость, оценивая стремление к достижению, способность нести ответственность за поведение, а также уровень образования и опыт прошлой работы над порученными заданиями. На основании этой субъективной оценки руководитель и определяет сравнительную зрелость конкретного лица или группы.

В рассматриваемой теории выделяют четыре стиля руководства, которые соответствуют конкретному уровню зрелости исполнителей.

1. Первый стиль требует, чтобы руководитель сочетал большую степень ориентированности на задачу и малую — на человеческие отношения. Этот стиль пригоден для подчиненных с низким уровнем зрелости. Он вполне уместен потому, что подчиненные либо не хотят, либо не способны отвечать за конкретную задачу, и им требуются соответствующие инструкции, руководство и строгий контроль.

2. Второй стиль подразумевает, что руководитель в равной высокой степени ориентирован и на задачу, и на отношения. В этой ситуации подчиненные хотят принять ответственность, но не могут, так как обладают средним уровнем зрелости. Таким образом, руководитель выбирает поведение, ориентированное на задачу, чтобы давать конкретные инструкции подчиненным относительно того, что и как надо делать. В то же время руководитель поддерживает их желание и энтузиазм выполнять задание под свою ответственность.

3. Третий стиль характеризуется умеренно высокой степенью зрелости. В этой ситуации подчиненные могут, но не хотят отвечать за выполнение задания. Для руководителя, сочетающего низкую степень ориентированности на задачу и высокую степень — на человеческие отношения, самым подходящим будет стиль, основанный на участии подчиненных в принятии решений, потому что подчиненные знают, что и как надо выполнять, и им не требуется конкретных указаний. Однако они также должны хотеть и сознавать свою причастность к выполнению данной задачи. Руководители могут повысить мотивацию и причастность своих подчиненных, предоставляя им возможность участвовать в принятии решений, а также оказывая им помощь и не навязывая никаких указаний. В сущности, руководитель и подчиненные вместе принимают решения, и это способствует их большему участию и причастности.

4. Четвертый стиль может сочетать низкую степень ориентированности на задачу и на человеческие отношения, поскольку подчиненные характеризуются высокой степенью зрелости. В этой ситуации подчиненные и могут, и хотят нести ответственность. Здесь более всего подходит стиль делегирования, а поведение руководителя может сочетать низкую степень ориентированности на задачу и на человеческие отношения. Этот стиль уместен в ситуациях со зрелыми исполнителями, так как подчиненные знают, что и как делать, и сознают высокую степень своей причастности к задаче. В результате руководитель позволяет подчиненным действовать самим: им не нужны ни поддержка, ни указания, так как они способны делать все это сами.

Модель принятия решений руководителем Врума-Йеттона. Эта модель концентрирует внимание на процессе принятия решений. Согласно этой модели имеется пять стилей руководства, которые может использовать руководитель в зависимости от того, в какой степени подчиненным разрешается участвовать в принятии решений.

Эти пять стилей включают: 1) автократический — личное решение руководителя; 2) почти автократический — подчиненные привлекаются только для предоставления информации, нужной для принятия решения; 3) консультативно-автократический — до принятия решения руководитель выслушивает предложения отдельных подчиненных; 4) консультативный — руководитель выслушивает мнение всей группы своих подчиненных и принимает решение; 5) полное участие — решение принимается в группе коллективно.

Применение каждого из этих стилей зависит от ситуации или проблемы. Для оценки ситуации Врум и Йеттон разработали семь последовательно используемых в процессе принятия решения критериев: 1) значение качества решения; 2) наличие достаточной информации и опыта у руководителя для принятия эффективного решения; 3) степень структурированности проблемы; 4) значение причастности подчиненных для эффективного выполнения решения; 5) вероятность поддержки автократического решения руководителя; 6) степень мотивации подчиненных при решении проблемы; 7) вероятность конфликта между подчиненными при выборе альтернативы.

Первые три критерия относятся к качеству решения, а последние четыре — к факторам, ограничивающим согласие подчиненных.

Чтобы определить, который из пяти стилей подходит к конкретной ситуации, руководитель использует «дерево решений». Руководитель последовательно в семь этапов оценивает ситуацию по предложенным критериям и на этапах с четвертого по седьмой выбирает подходящий стиль из числа пяти рекомендуемых.

Подобно другим ситуационным теориям модель Врума-Йеттона получила поддержку многих теоретиков менеджмента, но при этом подверглась серьезной критике. Отмечалось, что модель объясняет, как принимать и исполнять решение, а не как достигнуть эффективности и удовлетворенности подчиненных.

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему

учебному проекту

Узнать стоимость

Ситуационное руководство: описание модели, стили, уровни развития сотрудников

Многие руководители попадают в ситуации, когда работать приходится сверхурочно, но при этом достичь значительных результатов не получается. Не помогает даже огромный опыт, навыки и знания. Почему такое случается? Ответ скрывается в зацикленности управленца на определенном стиле руководства, который зачастую является неэффективным и губительным. Решением проблемы может стать ситуативное лидерство.

Понятие ситуативного лидерства

Ситуативное лидерство, или, как его еще часто называют, ситуативное руководство, представляет собой набор тактических методов управления подчиненными, при котором менеджер подбирает стиль руководства в зависимости от конкретной ситуации. В данном случае «ситуация» означает необходимость решить поставленную задачу с оптимальными трудозатратами.

Ситуативное лидерство позволяет отвечать на главные вопросы, встающие перед каждым руководителем. Как управлять персоналом? Как мотивировать сотрудников?

Цели и задачи ситуативного лидерства

Основной целью ситуационного руководства является выбор оптимального стиля руководства применительно к каждому из сотрудников. Любой человек имеет характер, определенный склад ума, опыт и набор навыков. Для оперативного решения возникающих проблем требуется не только привлечь нужного сотрудника к решению, но и грамотно руководить им.

Задачи ситуационного руководства:

- осуществление анализа ситуации в зависимости от требований организации, предъявляемых в сложившейся ситуации;

- выбор оптимального подхода к управлению, который в большей степени и лучшим образом соответствует требованиям, выдвинутым к фирме в данной ситуации;

- создание в организации гибкого стиля руководства, соответствующего ситуации;

- производство необходимых изменений, позволяющих управлять людьми и ситуацией эффективно.

Стили руководства и их эффективность

Ситуационный стиль руководства предполагает эффективное владение 4 основными стилями управления, которые руководитель применяет для управления персоналом, сочетая или разделяя их по отношению к разным сотрудникам.

- Директивный (авторитарный). Этот стиль руководства, характеризующийся высоким уровнем контроля начальника за подчиненными, четкой постановкой приказов, высоким уровнем наказания сотрудника за ошибку. Данный стиль эффективен при решении кризисных задач, требующих быстрых и однозначных действий, хорошо применим к неуживчивым работникам.

- Наставнический стиль предполагает предоставление возможности сотрудникам проявить инициативу и высказать свои мысли. Руководитель проводит постоянные совещания с сотрудниками, помогает и наставляет при решении сложных задач. Уровень контроля высокий. Стиль хорош в отношении инициативных молодых сотрудников, готовых развиваться в профессии.

- Дружеский (поддерживающий) стиль руководства нацелен на помощь сотруднику, степень контроля минимальная. Эффективен как ситуационный подход к руководству в сочетании с другими стилями. «Метод кнута и пряника» — сочетание дружеского и авторитарного стилей.

- Делегирующий (эталонный) стиль предполагает полную свободу решения задач сотруднику, вся ответственность за выполнение также лежит на подчиненном. Этот стиль руководства применим только к высококвалифицированному персоналу с большой долей мотивации.

Грамотное сочетание стилей и есть ситуационное лидерство, которое обеспечивает высокий уровень эффективности управления персоналом.

Модели ситуационного лидерства

Успех предприятия не может определяться только личностью руководителя и его стилем руководства. На данный момент ведущими теоретиками экономики и топ-менеджерами разработано несколько моделей ситуационного руководства, придерживаясь которых руководитель сможет лучше разобраться в рабочей ситуации и подобрать наиболее подходящий стиль управления.

Выделяют 3 основные модели:

- концепция жизненного цикла Бланшера – Херси;

- модель поведения руководителя Ф. Фидлера;

- континуум лидерского поведения Танненбаума — Шмидта.

Концепция жизненного цикла Бланшера – Херси

Главная идея концепции заключается в обоюдном взаимодействии сотрудников и руководителя. Сотрудник должен желать профессионального роста, а лидер обязан правильно использовать ситуационные подходы к эффективному руководству.

В своей концепции Бланшер и Херси полагают, что выбор одного из 4 стилей руководства (авторитарный, наставнический, дружеский и делегирующий) напрямую зависит от уровня развития подчиненного.

В своей теории Бланшер и Херси используют два критерия для определения уровня сотрудника – это энтузиазм (мотивация) и профессионализм. Впервые уровни развития сотрудников были представлены в книге Кена Бланшера «Одноминутный менеджер и ситуационное руководство».

Уровни развития сотрудников:

- Мотивирован, но не профессионален. Как правило, к этой категории относятся молодые сотрудники, недавно приступившие к работе. Их уровень увлеченности велик, но при этом им не хватает некоторых знаний и опыта. В отношении такого сотрудника нужно использовать директивный стиль управления.

- Отсутствует мотивация и профессионализм. Чаще всего это вторая стадия работников-новичков, которая начинается после нескольких неудачных попыток или ошибок в работе. В данном случае необходимо использовать стиль наставничества, помогать сотруднику и учитывать его мнение.

- Отсутствует мотивация при наличии достаточных навыков. В состояние некой апатии по отношению к работе впадают сотрудники, переживающие профессиональное выгорание или проблемы вне работы. В данном случае подойдет дружеский стиль руководства, поддержка и внимание к сотруднику, возможность ему почувствовать свою необходимость на работе.

- Высокая мотивация и профессионализм. Такие сотрудники – находка для любого руководителя, так как они могут не только качественно выполнять свою работу, но и способны помогать остальным отстающим коллегам. В данном случае подойдет стиль делегирования полномочий.

Модель поведения руководителя Ф. Фидлера

Фидлер предполагал, что ситуационное руководство представляет собой взаимосвязь между стилем руководства и характеристиками сложившейся ситуации. Он первым предложил представить в виде балльной системы ситуационные переменные, которых всего три:

- взаимоотношения руководитель — подчиненный (уровень доверия работников к начальнику);

- структура задания (степень четкости поставленных управленцем рабочих задач);

- должностные полномочия руководителя (отражает степень формальной власти, предоставленной управляющему).

Максимальный балл – 8, минимальный – 1. В зависимости от проставленных баллов по графику можно определить подходящего руководителя для выполнения поставленной задачи.

Континуум лидерского поведения Танненбаума — Шмидта

В своей концепции Танненбаум и Шмидт предлагают для определения необходимого стиля руководства воспользоваться шкалой критериев:

- Лидер предоставляет подчиненным возможность действовать самостоятельно в пределах их полномочий.

- Лидер делегирует решение группе в некоторой мере.

- Лидер обозначает круг вопросов, предлагает внести на рассмотрение варианты решений и принимает на их основании окончательное решение.

- Лидер самостоятельно выдвигает решения и предлагает их улучшить подчиненным.

- Лидер подает идеи и предлагает их к обсуждению.

- Лидер убеждает подчиненных в правильности своих решений.

- Лидер сам принимает решения и доводит их до сотрудников.

В зависимости от степени влияния критерия следует выбирать стиль руководства.

Ситуационные модели руководства

Успех дела определяется не только личностью руководителя, но и рядом других обстоятельств: ситуацией, степенью зрелости подчиненных, их отношением к руководителю, готовностью к сотрудничеству, характером проблемы. Ситуационный подход к изучению эффективности управления исследует взаимодействие различных ситуационных переменных для того, чтобы обнаружить причинно-следственную зависимость в отношениях руководителя и подчиненных, позволяющую предсказать возможное поведение руководителя и последствия этого поведения.

В связи с этим появились исследования, которые рекомендовали руководителям не придерживаться некоего раз и навсегда принятого стиля, а применять в соответствующих условиях наиболее подходящие. В некоторых неблагоприятных случаях руководителю вообще советовали отказаться от выполнения своих обязанностей.

Наиболее известными концепциями ситуационного руководства являются модель ситуационного руководства Ф. Фидлера, континуум Р. Танненбаума и У. Шмидта, модель ситуационного руководства П. Херси и К. Бланчарда, ситуационная модель принятия решения В. Врума, Ф. Йеттона и А. Яго.

Модель ситуационного руководства Ф. Фидлера

Основателем ситуационной теории руководства по праву считают Фреда Фидлера. Его теория, разрабатывавшаяся в 1954-1958 годах, впервые поставила эффективность стиля руководства в зависимость от конкретных обстоятельств.

Ф. Фидлер полагал, что стиль руководства практически не меняется от ситуации к ситуации и находится в континууме от ориентированного на взаимоотношения до ориентированного на задачу. Для определения стиля руководства он использовал так называемую шкалу наименее предпочитаемого сотрудника (НПС). В соответствии с этой шкалой определялось описание гипотетической личности, с которой руководитель работал бы наименее успешно. Шкала представляет собой профиль из 16 пар характеристик личности, оцениваемых по 8-бальной шкале. Пример отдельных характеристик, используемых Ф. Фидлером, приведен в табл. 1.

Таблица 1. Шкала наименее предпочитаемого сотрудника (по Ф. Фидлеру)

| Открытый | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Сдержанный |

| Придирчивый | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Покладистый |

| Самоуверенный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Нерешительный |

| Эффективный | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Непродуктивный |

| Угрюмый | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Жизнерадостный |

| Недружественный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Дружественный |

| Приятный | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Неприятный |

| Все отвергающий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Все принимающий |

| Напряженный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Расслабленный |

Более высокие результаты оценки по шкале соответствуют ориентации на взаимоотношения, более низкие — ориентации на задачу.

Ф. Фидлер также установил взаимосвязь между эффективностью стиля руководства и характеристиками конкретной ситуации. В модели используются три ситуационные переменные, позволяющие определить степень соответствия ситуации определенному стилю руководства:

- Качество взаимоотношений руководителя с подчиненным определяет уровень лояльности коллектива к руководителю.

- Структура задачи отражает качество формулировки и степень структурированности поставленного перед коллективом рабочего задания.

- Должностные полномочия отражают уровень формальной власти руководителя, определенной занимаемой должностью и определяющей его возможность мотивировать сотрудников на достижение поставленных целей.

Ф. Фидлер выделил восемь типов ситуаций, благоприятных для того или иного стиля руководства. Руководители, ориентированные на задачу, демонстрируют большую эффективность в наиболее благоприятных либо в наиболее неблагоприятных ситуациях. В промежуточных ситуациях более эффективным оказывается стиль, ориентированный на взаимоотношения.

Таким образом, хотя Ф. Фидлер и утверждал, что стиль руководства является постоянным, он установил, что его эффективность зависит от конкретной ситуации. Недостатки модели, главными из которых являются упрощение оценки руководителя при помощи шкалы НПС и непризнание возможности изменения стиля руководства в зависимости от конкретной ситуации, в полной мере перекрываются признанием отсутствия идеального стиля руководства, а эффективность последнего зависит от сложившихся на предприятии обстоятельств.

Континуум лидерского поведения Р. Танненбаума и У. Шмидта

Следующей по времени (но не по значимости для современного менеджмента) была разработана Робертом Танненбаумом и Уорреном Шмидтом концепция континуума ситуационного руководства (1958).

Р. Танненбаум и У. Шмидт предположили, что руководитель выбирает один из семи стилей руководства, отличающихся способами использования своей власти и степенью самостоятельности или свободы, предоставляемой подчиненным. В качестве ситуационных переменных, влияющих на выбор стиля, они определили характер решаемой задачи, особенности контекста, личностные качества сотрудника и самого руководителя.

Автократический стиль руководства («указывает») предполагает, что люди внутренне ленивы и на них трудно положиться. При этом руководитель обладает не только всей полнотой власти, но и имеет полные сведения относительно направления решения проблемы. Содержание этого стиля связано с надзором и контролем исполнения принятого решения, что оказывается наиболее эффективным в кризисных ситуациях, особенно при отсутствии полной уверенности в том, что подчиненные разделят принятое решение.

Демократические стили («присоединяется» и «делегирует»), напротив, предполагают, что люди в коллективе способны работать самостоятельно и творчески, а руководитель призван выполнять функцию лидера, указывающего направление движения и поощряющего подчиненных к наиболее эффективному продвижению к цели. В таких ситуациях подчиненные могут обладать большей компетентностью по решению проблемы, чем сам руководитель.

Промежуточные стили (от «убеждает» до «консультирует») предусматривают умелое использование убеждения, разъяснений и манипуляций с целью добиться от других, чтобы они говорили, верили, думали или, по крайней мере, соглашались с решением руководителя и его точкой зрения. Они не обеспечивают реального участия подчиненных в принятии решения и предполагают, что руководитель способен склонить подчиненных к своей точке зрения.

Последующее развитие данной модели столкнулось с трудностями в учете всех возможных взаимодействий между руководителем, подчиненными и ситуацией при установлении причинно-следственных связей в отношениях руководства. Так, развитие процессов интернационализации в бизнесе и резкое увеличение количества участников этих процессов сломало традиционные представления об управлении и еще более усложнило переход к отношениям руководителя.

Концепция жизненного цикла П. Херси и К. Бланшара

В настоящее время теория стилей руководства получила дальнейшее развитие. Так, концепция ситуативного управления, разработанная Полем Херси и Кеном Бланшаром в развитие ситуационного подхода в управлении персоналом, основывается на объеме непосредственного руководства подчиненными, социальной и эмоциональной поддержки их руководителем в каждой отдельной ситуации и на «степени зрелости» подчиненных или группы.

В основу данной концепции положены четыре группы ситуационных факторов:

- готовность подчиненных выполнять рабочие задания;

- их способность выполнять задания;

- характер стоящей перед подчиненными задачи;

- психологический климат на предприятии.

При этом ключевыми факторами ситуации авторы называют способность и готовность подчиненных выполнять поставленную перед ними задачу, что, собственно, и определяет степень их зрелости. Зрелость включает в себя две составляющие: профессиональную и психологическую.

П. Херси и К. Бланшар выделили четыре стадии зрелости подчиненных:

- Ml — люди не способны и не желают работать;

- М2 — люди не способны, но желают работать;

- М3 — люди способны, но не желают работать;

- М4 — люди способны и желают делать то, что предлагает им руководитель.

В зависимости от степени зрелости подчиненных руководитель должен корректировать свои действия по установлению отношений с подчиненными и структурированию самой работы. Авторы выделяют два континуума поведения руководителей, различное сочетание которых оказывается наиболее эффективным на разных этапах зрелости.

- Задачецентрическое (управляющее) поведение показывает, в какой мере руководитель использует и углубляется в одностороннюю коммуникацию при объяснении того, что каждый подчиненный обязан сделать и каким образом необходимо выполнить поставленную задачу.

- Антропоцентрическое (поддерживающее) поведение показывает, в какой мере руководитель использует и углубляется в двустороннюю коммуникацию при оказании социально-эмоциональной поддержки, при использовании психологических стимуляторов и содействии в работе других.

При работе с людьми, имеющими низкий уровень зрелости для выполнения определенной задачи, вероятного успеха можно достичь путем применения стиля управления с высокой задачецентричностью и низкой антропоцентричностью (указывающий — S1). Соответственно, при работе с людьми, имеющим уровень зрелости от низкого до среднего, стиль управления с умеренным обращением внимания на задачу и людей оказывается наиболее подходящим (убеждающий — S2). Если в задаче люди имеют уровень зрелости от среднего до высокого, вероятно, самым успешным стилем управления является высокая антропоцентричность — низкая задачецентричность (участвующий — S3). Стиль управления с низкими антропоцентричностью и задачецентричностью приведет к вероятному успеху тогда, когда работают люди с высоким уровнем зрелости (делегирующий — S4).

В данной модели термин «зрелость» связан не столько с человеком, сколько с заданием. Авторы полагают, что можно обладать высокой зрелостью для решения одной задачи и низкой — для решения другой. Согласно модели, в случае с конкретным заданием подчиненный может повышать свой уровень зрелости от Ml до М4. Соответственно, руководитель должен изменять свой стиль руководства от S1 до S4.

Теория жизненного цикла полностью не подтвердилась практическими исследованиями — вернее, не вызвала большого исследовательского интереса. К настоящему времени получены скудные эмпирические данные, весьма ограниченно подтверждающие эту теорию. Их основной вывод сводится к следующему: теория жизненного цикла наиболее применима к подчиненным с низким уровнем зрелости, при высоком же уровне зрелости целесообразно чередовать антропоцентрическое поведение с задачецентрическим.

Модель принятия решений В. Врума, Ф. Йеттона и А. Яго

Одной из наиболее современных в объяснении ситуационного руководства является модель, предложенная Виктором Врумом и Филиппом Йеттоном в 1973 году, существенно дополненная в 1988 году с участием Артура Яго. Модель позволяет руководителю определить, в какой степени он должен привлекать подчиненных к разработке и принятию управленческих решений. При этом предполагается, что он должен концентрироваться и на проблеме, которая должна быть решена, и на ситуации, в которой принимается решение.

В. Врум и Ф. Йеттон предположили, что степень привлечения подчиненных к участию в принятии решений зависит от определенных факторов ситуации. Таких факторов было выделено семь:

- требования к качеству принятия решения (ТК);

- требования к приверженности подчиненных (ТП);

- информированность руководителя (ИР);

- структура задачи (СЗ);

- вероятность поддержки подчиненных (ВП);

- согласованность целей организации и ее членов (СЦ);

- конфликт между подчиненными (КП).

В процессе пересмотра модели В. Врум и А. Яго добавили еще три фактора:

- информированность подчиненных (ИП);

- ограничение во времени (ОВ);

- географический разброс подчиненных (ГР).

Первые восемь факторов легли в основу разработанного В. Врумом и А. Яго дерева решений. Каждый из них оценивается по шкале «низкий/высокий», а в зависимости от комбинации факторов выбирается конкретный стиль принятия решения.

Для принятия решений в модели в зависимости от ситуации и степени привлечения подчиненных В. Врум и Ф. Иеттон предложили использовать пять стилей, расположенных в континууме от крайне авторитарного до выраженного группового (партнерского) подхода:

- авторитарный I (AI): руководитель принимает решение самостоятельно;

- авторитарный II (АII): руководитель получает необходимую информацию от своих подчиненных и затем самостоятельно принимает решение;

- консультативный I (CI): руководитель советуется с каждым подчиненным индивидуально, а затем сам принимает решение;

- консультативный II (СП): руководитель советуется с группой, а затем самостоятельно принимает решение;

- групповой (партнерский) II (GII): руководитель излагает задачу группе и вместе с ней принимает решение. В раннем варианте модели существовал еще стиль GI, однако позже он был исключен, поскольку мало отличался от стиля GII.

Описывая приведенные выше стили принятия решения, авторы подчеркивают, что в любом случае руководитель сохраняет за собой должностные полномочия и несет полную ответственность за принятое решение. При этом степень участия подчиненных зависит не от личности руководителя, а от характера ситуации. Действительно, может быть, следует больше говорить об авторитарной ситуации и ситуации участия, чем об авторитарном руководителе или участвующем руководителе.

Экспериментальные исследования модели показали, что в случае, когда руководители принимают решение с использованием рекомендованного стиля, эффективность принятия решений в 65% случаях оказывается выше, чем в случае принятия решений другим способом. Вместе с тем, модель имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, большая часть исследований, проводившихся для проверки модели, опиралась на воспоминания и самоотчеты руководителей, что не исключает необъективной оценки. Во-вторых, подчиненные, как правило, предпочитают групповой стиль принятия решений даже в тех случаях, когда ситуация к этому не располагает. Поэтому эффективность авторитарного стиля может быть ниже даже в самых жестких ситуациях. В-третьих, модель рассчитана, главным образом, на руководителей, а не на подчиненных. Исследование реакции подчиненных на принятие решения с использованием модели показали, что последние не видят зависимости между описанными в модели ситуациями и стилем принятия решения. И, наконец, компетентность руководителя в области принятия решений также важна, как и выбор оптимального стиля принятия решений. Поэтому руководитель, умеющий разрешать конфликтные ситуации и склонять группу к принятию определенного решения, скорее всего будет выигрывать от применения группового стиля гораздо чаще, чем руководитель, полностью подчиняющийся группе.

Несмотря на перечисленные недостатки, модель принятия решений В. Врума, Ф. Йеттона и А. Яго является наиболее валидной ситуационной моделью руководства в настоящее время.

Анна Владимировна Koзaчeнкo, профессор, доктор экономических наук, заведующая кафедрой менеджмента Восточноукраинского национального университета имени Вл. Даля (г. Лyгaнcк).

Два вектора в поведении руководителей

Среди поведенческих исследований наиболее известна работа, начавшаяся в Университете штата Огайо в конце 1940-х годов (Fisher В.М., 1988. Р. 201—205). Эти исследователи старались определить независимые переменные в лидерском поведении. Начав с более чем тысячи параметров, они сузили их число до двух категорий, которые в значительной степени объясняют поведение руководителей, описанных подчиненными.

Итак, Fleishman (1953), Halpin и Winer (1957) в результате большого числа исследований обнаружили существование двух первичных параметров, измеряющих лидерское поведение. Они назвали эти измерения «инициирование структуры» и «предупредительность» (см.: Stogdill R.M. and Coons А.Е. (eds.), 1951).

Предупредительность/внимание описывается как та степень, в которой человек может иметь деловые взаимоотношения, характеризующиеся взаимным доверием, уважением идей подчиненных, и учитывает их чувства. Руководитель или лидер проявляет заботу о комфорте для последователей, об их статусе, удовлетворенности, хорошем состоянии. Руководитель, проявляющий высокую степень предупредительности, может быть описан как тот, кто помогает подчиненным с личными проблемами, является дружелюбным и доступным, и относится ко всем подчиненным, как к равным (Stephen Robbins, 1993). Это измерение имеет отношение к количеству тепла, заботы и поддержки, проявляемым руководителем во взаимоотношениях с подчиненными.

М.Х. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури (1992) к фактору «Предупредительность/внимание к подчиненным» относят следующее:

• участвует в двустороннем общении;

- • допускает участие подчиненных в принятии решений;

- • общается в одобрительной и неугрожающей манере;

- • дает возможность людям удовлетворить свои потребности, связанные с работой».

В соответствии с этим фактором руководитель проявляет доброжелательность, доверие, готовность объяснить подчиненным свои действия и выслушать их, поддержать их интересы.

Инициирование структуры (структурирование) относится к такому поведению руководителя, когда он определяет и структурирует свою роль и роли подчиненных для достижения цели. Оно включает поведение, в котором делаются попытки организовать работу, рабочие взаимоотношения и цели. Руководители, имеющие высокие значения по этому параметру, могут быть описаны так: «назначает членам группы особые задания», «ожидает, что работники будут поддерживать определенные стандарты исполнения» и «придает особое значение соответствию крайним срокам исполнения» (Stephen Robbins, 1993).

М.Х. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури (1992) к фактору «Введение структуры» относят следующие виды деятельности руководителя:

- • распределяет производственные роли между подчиненными;

- • расписывает задания и объясняет требования к их выполнению;

- • планирует и составляет графики работ;

- • разрабатывает подходы к выполнению работ;

- • передает свое беспокойство о выполнении задания.

К этому же фактору можно отнести требование соблюдения определенных стандартов деятельности, критику неудовлетворительной работы.

В исследованиях, основанных на приведенных выше определениях, было обнаружено, что руководители с высокими значениями по инициированию структуры и предупредительности имели тенденцию достигать высокого исполнения и удовлетворенности у подчиненных много чаще, чем те, у кого были низкие значения либо по структурированию, либо по предупредительности, либо по обоим параметрам. Тем не менее стиль с высокими значениями по обоим параметрам не всегда имел столь позитивные последствия. Например, поведение руководителя, характеризующееся высоким проявлением структурирования, приводило к более высоким оценкам отсутствия на рабочем месте, текучести кадров, к низкому уровню удовлетворенности трудом у рабочих, выполняющих рутинные задания. В других исследованиях была обнаружена негативная корреляция между высоким проявлением предупредительности и оценкой исполнения руководителем своей работы, которая давалась вышестоящим руководителем. В целом исследователи в штате Огайо предположили, что стиль с высокими проявлениями структурирования и предупредительности имеет позитивные результаты, но также стало понятно, что нужно интегрировать в теорию ситуативные факторы.

Примерно в то же время в Университете Мичиганского исследовательского центра проводились исследования по лидерству. У них были схожие исследовательские цели: определить поведенческие характеристики, которые соотносятся, связаны с эффективностью исполнения руководителями своей работы.

Мичиганская группа также пришла к двум измерениям лидерского поведения: ориентированные на работников и ориентированные на производство (Kahn R. and Katz D., 1960).

Руководители или лидеры, ориентированные на работников, были описаны, как выделяющие, подчеркивающие межличностные отношения; они проявляли личный интерес к потребностям своих подчиненных и принимали индивидуальные различия между членами.

Руководители/лидеры, ориентированные на производство, наоборот, имели тенденцию подчеркивать технические задания или аспекты задания в работе: их основной заботой было завершение группового задания, и члены группы являлись средством для его окончания.

Заключения, к которым пришли мичиганские исследователи, сводятся к вполне определенному предпочтению лидеров/руко- водителей, которые были ориентированы на работников в своем поведении. Так, руководители, ориентированные на работников, имели связи с более высокой групповой продуктивностью/про- изводительностью и более высокой удовлетворенностью трудом. У руководителей, ориентированных на производство, выявилась тенденция к связи с низкой групповой производительностью и более низкой удовлетворенностью трудом.

http://hr-portal.ru/article/situacionnye-modeli-rukovodstva

http://studref.com/555587/menedzhment/vektora_povedenii_rukovoditeley

Нельзя сказать, что в работе абсолютно всё зависит только от сотрудника или только от руководителя. Это активная встречная работа:

- сотруднику нужно расти профессионально, психологически и мотивационно,

- лидеру – применять нужный стиль руководства: вовремя давать указания, наставления и поддержку, а также в нужный момент предоставлять свободу действий.

Сегодня говорим о модели ситуационного лидерства, которая была разработана двумя учёными Полом Херси (Paul Hersey) и Кеном Бланшардом (Ken Blanchard).

~

Ситуационное лидерство

Ситуационное лидерство, – это подход к управлению людьми, основанный на использовании 4 стилей управления в зависимости от ситуации и уровня развития сотрудников по отношению к задаче.

Теорию ситуационного лидерства разработали и описали в книге 1960 года «Менеджмент организационного поведения» («Management of Organizational Behavior») американские исследователи поведения Пол Херси и Кен Бланшар.

|

Пол ХерсиАмериканский специалист по управлению. Профессор нескольких университетов. Соавтор концепции ситуационного лидерства. Основатель консалтинговой компании и Центра исследования лидерства. |

|

Кен БланшарАмериканский исследователь поведения. Эксперт в области менеджмента. Соавтор концепции ситуационного лидерства. Автор 50 книг, переведенных на 37 языков («Одноминутный менеджер» и др.). |

Согласно теории Херси-Бланшара выбор стиля лидерства зависит от готовности сотрудника выполнять задачи.

Работник готов выполнять задания, если:

- способен его выполнить

- хочет его выполнить

- уверен в своих силах

Согласно данной модели существуют 4 стиля лидерства и 4 степени развития подчиненного.

~

Уровни сотрудников

Два основных критерия, на основании которых сотрудника можно отнести к тому или иному уровню развития по отношению к задаче, – профессионализм и мотивация.

- Р 1 — «Неспособен, но настроен».

Профессионализм: только базовые знания.

Мотивация: высокая, много энтузиазма.

Например, выпускник ВУЗа. Образно говоря, это «новичок-энтузиаст».

- Р 2 — «Неспособен и не настроен».

Профессионализм: есть знания и навыки

Мотивация: низко мотивирован/демотивирован

Например, не оправдались ожидания от работы, идеи не встретили отклика со стороны лидера, перестал верить в компанию.

- Р 3 — «Способен, но не настроен».

Профессионализм: есть знания и хорошо развитые навыки для выполнения задачи

Мотивация: уверенность в себе и своих силах неустойчива, что может влиять на мотивацию

Например, сотруднику нужно дать понять, что ему доверяют — сотрудник должен осознать, что ему позволяют быть самостоятельным.

- Р 4 — «Способен и настроен».

Профессионализм: мастерское владение навыками

Мотивация: мотивирован и уверен в себе.

Речь идет именно о развитии сотрудников по отношению к задаче. Один и тот же человек может быть на разных ступенях развития по отношению к разным задачам. Одни уже даются ему легко, а другие – еще сложно. Соответственно, и стиль управления ситуативен.

~

Стили лидерства

- S 1 — Директивный стиль, или Лидерство путём приказа.

Лидер дает конкретные указания и следит за выполнением заданий. Основной способ лидерства — жесткая постановка целей и приказы.

- S 2 — Наставнический стиль, или Лидерство путём продажи идей — совмещение высокой ориентированности на задачу и на людей.

Руководитель дает указания и следит за выполнением заданий, но при этом объясняет принятые решения подчинённому, предлагает высказывать свои идеи и предложения.

- S 3 — Поддерживающий стиль, или Лидерство путём участия в организации процесса работы — высокая ориентация на людей и низкая — на задачу.

Лидер поддерживает и помогает своим подчиненным в их работе. Лидер участвует в процессе принятия решений, но решения принимаются в большей степени подчиненными.

- S 4 — Делегирующий стиль, или Лидерство путём делегирования.

Лидер передает полномочия, права и ответственность другим членам команды.

~

Выбор стиля руководства

Каждому уровню развития сотрудника по отношению к задаче соответствует свой стиль управления:

- P1 –S 1 : мотивирован, но непрофессионален – нужны директивы

Для сотрудника уровня Р1 («Не способен, но настроен») четко ставим задачу и даем инструкции. Сотрудник нуждается в контроле.

-

Р2 – С2: не мотивирован и непрофессионален – нужно натаскивание

Сотруднику уровня Р2 («Не способен и не настроен») нужны и директивы, и поддержка лидера, поэтому оптимальным будет наставнический стиль (С2). Вы натаскиваете сотрудника, повышая его профессионализм.

- Р3 – С3: профессионален, но не мотивирован – нужна поддержка

Сотрудник уровня Р3 способен к решению задачи, но не настроен. У него все в порядке и со знаниями, и с навыками, проблема только с мотивацией и уверенностью в себе. Соответственно, лидер выбирает поддерживающий стиль (С3), чтобы сотрудник осознал, что ему позволяют быть самостоятельным – его идеи находят отклик и конвертируются в рабочие успехи.

- Р4 – С4: мотивирован и профессионален – нужно делегирование

Мотивированный, опытный и способный на решение задач сотрудник уровня Р4 («Способен и настроен») может руководить и применять развивающие стили лидерства к менее опытным сотрудникам.

~

Профессиональный трек

Заинтересованному, но неопытному новичку нужны инструкции и сильное руководство.

Постепенно осваивается с работой, но первый энтузиазм начинает гаснуть – и здесь лидер стимулирует его к самостоятельности, поиску решений в конкретных ситуациях.

Профессионализм растет, но мотивация может уменьшаться из-за усталости или сложностей с самореализацией. Главное в этот момент – развить задатки, а не «погасить» сотрудника, то есть ему нужна поддержка. Если он почувствует, что справляется, его идеи интересны, ему удается находить правильные решения и самореализовываться, к возросшему профессионализму добавится и мотивация. Если этого не происходит, часто на этом этапе сотрудник с низкой мотивацией увольняется.

Сотрудник развился до высокого профессионализма и мотивированности. На четвертом этапе он получает свой проект, начинает руководить командой отдела или проекта.

[c.234]

Руководитель, который хочет работать как можно более эффективно, получить все от подчиненных, не может позволить себе применять какой-то один стиль руководства на протяжении всей своей карьеры. Руководитель должен научиться пользоваться всеми стилями, методами и типами влияния, наиболее подходящими для конкретной ситуации. Руководители должны уметь вести себя по-разному в зависимости от требований реальности. Разделяя ситуационный подход к лидерству, можно полагать, что при соответствующей подготовке руководители смогут научиться выбирать стиль, сообразный ситуации. В некоторых ситуациях руководители могут добиться эффективности своей работы, структурируя задачи, планируя и организуя задачи и роли, проявляя заботу и оказывая поддержку. В других ситуациях руководитель может посчитать более правильным оказывать влияние, разрешая подчиненным в какой-то степени участвовать в принятии решений, а не структурировать условия осуществления работы. Со временем те же самые руководители сочтут необходимым сменить стиль, сообразуясь с изменением характера задачи, с возникающими перед подчиненными проблемами, давлением со стороны высшего руководства и многими другими факторами, характерными для организации.

[c.240]

Формирование принципов эффективного руководства организациями происходит по мере накопления практического опыта и развития теории менеджмента на базе системного и ситуационного подходов к управлению в условиях достаточно быстрого изменения окружающей среды организаций, преимущественно в рамках национальной экономики, а в последние десятилетия — с учетом ее интернационализации.

[c.20]

С ростом организации возникает проблема, называемая масштабом управляемости. Суть этой проблемы заключается в следующем. При распределении людей и работ необходимо принимать решение о штатном расписании и объеме работ подразделений, руководство которых можно поручить одному лицу. Однако существует максимальное количество решений, которое данный руководитель со своими знаниями и умениями может принять с достаточной эффективностью в ограниченное время. Для определения оптимального масштаба управляемости используют ситуационный подход, в основе которого лежит анализ таких факторов, как схожесть, территориальная удаленность, сложность работ, уровень квалификации подчиненных и руководителя. Еще одна группа факторов имеет отношение к высшему руководству и организации степень ясности в делегировании полномочий, степень четкости в постановке целей, частота изменений в организации (см. разд. 2.2), степень объективности в измерении результатов работы, техника коммуникации (см. разд. 5.3), иерархический уровень, уровень потребности в личных контактах с подчиненными и пр.

[c.90]

Три основных подхода к пониманию сути лидерства — это подход с позиций личных качеств, поведенческий подход и ситуационный подход. Подход с позиций личных качеств сделал попытку определить соотношение между наличием конкретных личных качеств и эффективностью руководства. Поведенческий подход дал классификацию стилей руководства — манеры поведения с подчиненными—в континууме от автократичного до либерального стиля.

[c.507]

Несмотря на то, что поведенческий подход продвинул изучение лидерства, сосредоточив внимание на фактическом поведении руководителя, желающего побудить людей на достижение целей организации, его основной недостаток заключался в тенденции исходить из предположения, что существует какой-то один оптимальный стиль руководства. Более ранние авторы бихевиористской школы, как правило, рассматривали лидеров, которые вели себя демократично и считались с другими, как самых эффективных в современных организациях. Однако, обобщая результаты исследований, использовавших данный подход, группа авторов утверждает, что не существует одного оптимального стиля руководства . Очень вероятно, что.эффек-тивность стиля зависит от характера конкретной ситуации, и когда ситуация меняется, меняется и соответствующий стиль 4. Более поздние авторы и ученые бихевиористской школы обычно признают, что необходим ситуационный подход к руководству. Оптимальный стиль лидерства меняется в зависимости от ситуации.

[c.490]

Ситуационный подход к лидерству выявляет несколько способов повышения эффективности руководства например, переформирование групп, чтобы добиться психологической совмеспгкосш с личностью руководителя, перепроектирование задачи или модификация долгхгккггаых полномочий. Сейчас стало ясно, что самым эффективным стилем в сегодняшнем быстро меняющемся мире является стиль адаптивный, или то, что Арджирис назвал стилем, ориентированным на реальность.

[c.511]

Танненбаум и Шмидт скомбинировали эти три серии вопросов и на этой основе создали континуум руководства. Он помогает менеджеру охватить весь спектр возможных вариантов выбора поведения, от абсолютно авторитарного руководства до полностью демократичного, ответственного за Ситуационный подход к выбору эффективного стиля управления [c.258]

Вывод, что не существует такого набора личных качеств, который присутствует у всех эффективных руководителей, часто приводится в качестве доказательства того, что эффективность руководства имеет ситуационный характер. Однако сам Стогдилл считает, что его точка зрения недостаточно оттеняет личностную природу лидерства. Он утверждает, что имеются веские доказательства в пользу того, что в разных ситуациях требуются различные способности и качества. Хотя он и не призывает вернуться к подходу к руководству с позиций личных качеств, Стогдилл заключает, что структура личных качеств руководителя должна соотноситься с личными качествами, деятельностью и задачами его подчиненных 3.

[c.489]

В 1988 г. в США была опубликована книга М. Мескона, М. Альберта и Ф. Хедоури Основы менеджмента , в России она была издана в 1992 г. Книга состоит из пяти частей элементы организаций и процесса управления, связующие процессы, функции управления, групповая динамика и руководство, обеспечение эффективности деятельности организации. В книге анализируются школы управления, начиная с научной школы, основанной в начале XX в. Ф. Тейлором, генезис научных подходов — от подхода научного управления (1885—1920 гг.) к ситуационному подходу (всего рассматривается восемь подходов). В книге освещаются преимущественно организационно-психологические методы управления персоналом производственной системы. Сфера производства не увязывается с допроизводственными и послепроиз-водственными функциями создания товара и удовлетворения им конкретных потребностей.

[c.23]

Что делает Стремится подстроить работу или отношения, или и то, и другое, под свой индивидуальный стиль. Эффективность означает успех в этом направлении По мере «взросления» последователей лидер переходит от одного стиля к другому. Эффективность отражает совпадение ситуации и стиля Используя соответствующие стиль и технику мотивирования, лидер «расчищает» путь последователям к наивысшей эффективности Определяет критические ситуационные факторы и адаптирует к ним свой стиль руководства. Стиль должен наилучшим образом подходить как для ситуации, так и для последователей

[c.405]