Ровно 50 лет назад, 5 января 1968 года, первым секретарём чехословацкой компартии был избран Александр Дубчек. Эту дату считают началом Пражской весны — серии политических реформ в Чехословакии, закончившейся введением в страну войск Организации Варшавского договора (ОВД). О том, почему в стране, являвшейся союзником СССР, строительство «социализма с человеческим лицом» закончилось провалом, — в материале RT.

Компромиссная фигура

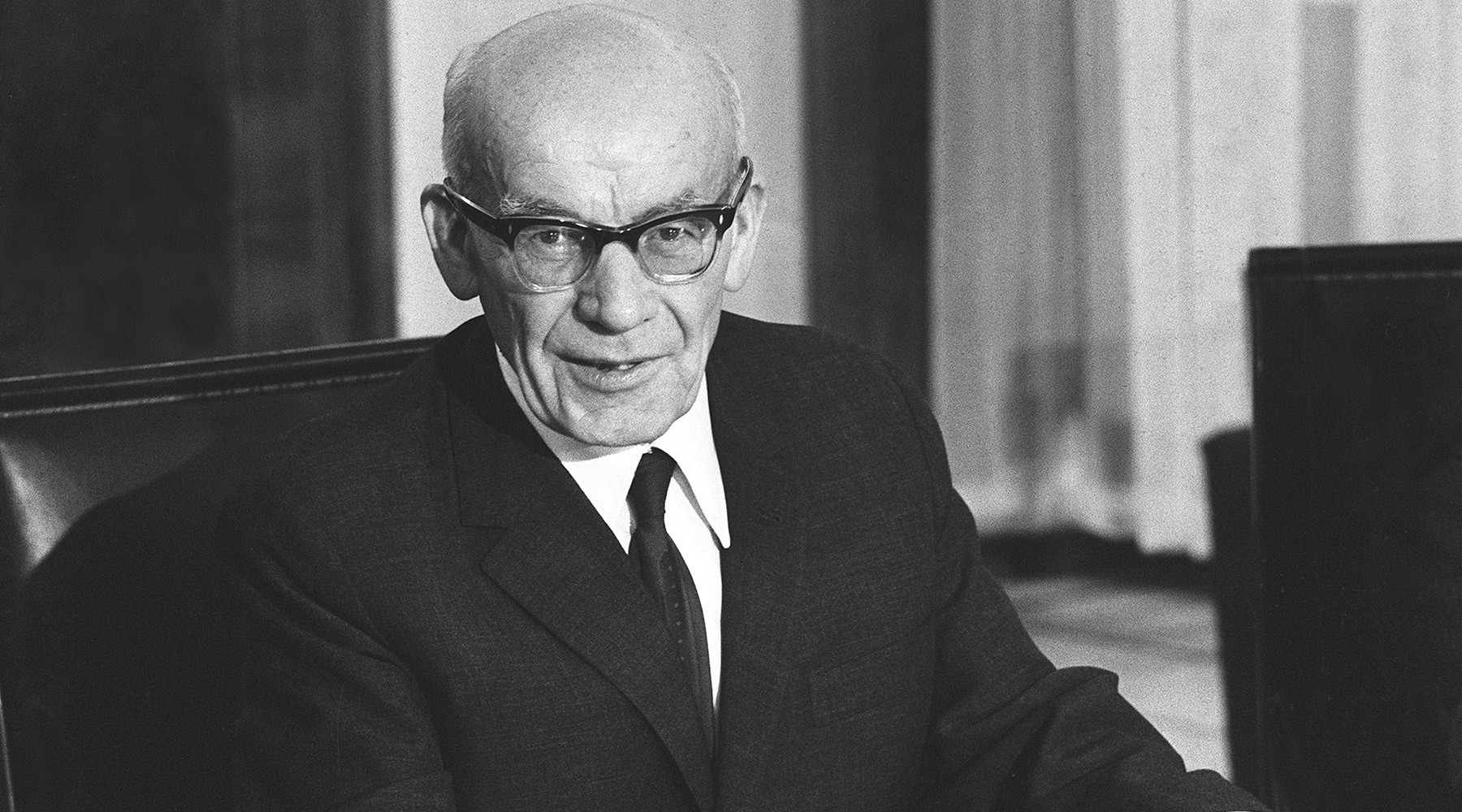

3—5 января 1968 года в Праге состоялся пленум ЦК Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ), на котором с должности первого секретаря Компартии был отстранён прежний лидер Антонин Новотный, также занимавший пост президента страны. Новым лидером партии был избран Александр Дубчек — глава компартии Словакии, известный партийный деятель, находившийся в оппозиции к Новотному.

Формально Новотный оставил должность после многомесячной дискуссии о возможности совмещать пост главы компартии и президента страны. Однако на деле к тому моменту в партии сложилась сильная оппозиция действующему лидеру, объединившая как сторонников либерализации режима, воспрявших после разоблачения культа личности Сталина в СССР в 1956 году, так и словацкое крыло компартии, недовольное пренебрежительным отношением лидера к Словакии.

«Новотный был в Словакии очень непопулярен, а остатки доверия потерял, выступив в августе 1967 года в Матице словацкой (Словацкое национальное культурно-просветительное общество. — RT), когда он публично оскорблял словаков, — отмечает в интервью Радио Чехии Ян Рыхлик из Института чешской истории философского факультета Карлова университета. — Дубчек выступил против него сначала в президиуме, а затем и в ЦК осенью 1967 года. Так он попал в главное течение».

По словам историка, тот факт, что Дубчек был словаком, сыграл в его назначении важную роль — требовался кто-то, кто мог бы успокоить эту часть страны. Кандидатуру Дубчека как компромиссного для консерваторов и реформистов кандидата поддержал и сам Новотный. Говорят, что в узком кругу президент так охарактеризовал нового главу компартии: «Не бойтесь, всё в порядке, Дубчек — слабак, он не справится с должностью».

Другим возможным претендентом на пост главы партии от Словакии был Густав Гусак — один из руководителей антифашистского Словацкого национального восстания в 1944 году, в 1950 году обвинённый в буржуазном национализме и позже приговорённый к пожизненному заключению. Он был реабилитирован в 1963 году. Гусак считался сильным лидером и именно поэтому годился на роль компромиссной фигуры.

- Премьер-министр России Алексей Косыгин, генеральный секретарь Коммунистической партии Леонид Брежнев и чехословацкий лидер Александр Дубчек

- Gettyimages.ru

- © PhotoQuest

Не выступали против Александра Дубчека и в СССР. «В Москве знали о ситуации, но решили сохранять нейтралитет, что означало, конечно, свободу рук для критиков Новотного. Леонид Брежнев недолюбливал Новотного, считал его политику причиной нараставших трудностей в Чехословакии, к тому же не мог ему простить некоторых возражений в 1964 году по форме освобождения Хрущёва от высших постов», — отмечает в своей публикации на эту тему известный советский и российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Леонид Мусатов.

Дубчек долгое время жил в СССР, был выпускником Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Как отмечалось в ныне рассекреченной депеше ЦРУ, датированной 27 марта 1968 года, советское руководство «не считало Дубчека тем, кто желал проводить антисоветскую линию».

«Проявления антисоциалистического характера»

После того как Дубчек встал у руля КПЧ, реформисткое крыло партии нацелилось на окончательное устранение Новотного с поста президента. Это удалось сделать в конце марта 1968 года. Высший государственный пост возглавил популярный генерал Людовик Свобода. До этого времени, впрочем, Дубчек не предпринимал никаких принципиальных реформ, несмотря на громкие заявления о демократизации.

Реальные изменения в сторону рыночной экономики начали проводиться ещё при Новотном и не вызывали особого противодействия среди товарищей по соцлагерю, поскольку это было общей тенденцией. Как раз тогда же проводились косыгинские реформы в СССР, а в Венгрии Янош Кадар строил знаменитый «гуляш-социализм».

Однако реализация реформ не привела к желаемому результату, и в 1968 году индустриальная и развитая Чехословакия была вынуждена обратиться за экономической помощью к СССР. Отставание и экономические проблемы расшатывали веру в социализм.

«Экономические проблемы представляют непосредственную угрозу только для Чехословакии, — отмечалось в меморандуме ЦРУ от 27 марта 1968 года, направленном на имя Уолта Ростоу, специального помощника президента США. — Люди, в особенности элита и молодёжь, считают, что это вина партии. <…> Когда коммунисты пришли к власти в 1948 году, Чехословакия жила лучше, чем Западная Германия. Сейчас производство на душу населения составляет две трети, а потребление — три пятых от западногерманского уровня».

Руководству партии после прихода к власти Дубчека было не до экономики: шла, как вспоминал один из его сподвижников, секретарь ЦК КПЧ Зденек Млынарж, борьба за распределение портфелей.

В стране между тем началось брожение, стали создаваться полуофициальные организации сторонников либеральных реформ. В апреле 1968 года реформисты провели своих людей в руководство партии и государства и даже провозгласили новую программу действий, тезисы которой в основном сводились к обещаниям политических изменений: больше свободы прессы, собраний, многопартийная система.

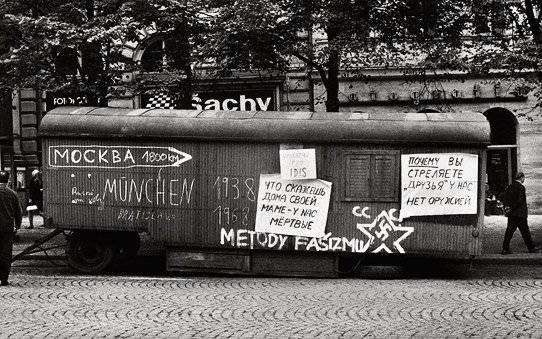

- Антикоммунистический протест в Чехословакии, 1968 год

- Gettyimages.ru

- © Bettmann

«Атмосфера в стране становилась другой, инициатива постепенно переходила в руки нетрадиционных политических сил, которые оказывали давление на партийно-государственное руководство через средства массовой информации и в целом вне рамок официальных структур», — отмечал в своей работе Леонид Мусатов.

«Наряду с демократизацией начали вылезать и недобитые нацисты, вернувшиеся из мест лишения свободы», — рассказал в интервью RT депутат Государственной думы России 6-го созыва Юрий Синельщиков, находившийся в группе советских войск, вошедших в 1968 году в Чехословакию.

Также по теме

«Всё было переосмыслено гораздо позже»: 60 лет назад началось Венгерское восстание

60 лет назад, 23 октября 1956 года, началось восстание в Будапеште. Всё происходившее в последующие две недели продемонстрировало миру…

В январе 1968 года Дубчек встретился с советским руководством, а уже в конце марта ЦК КПСС разослал партийному активу информацию о положении дел в Чехословакии. В ней, в частности, отмечалась «тревога по поводу многих проявлений антисоциалистического характера». «Тов. А. Дубчек во всех случаях твёрдо заверяет, что новое руководство ЦК КПЧ контролирует обстановку и не допустит нежелательного её развития», — подчёркивалось в документе.

С точки зрения руководства СССР проявления антисоциалистического характера заключались, в первую очередь, в стремлении вывести Чехословакию из ряда союзников СССР в разгар холодной войны.

«Делаются попытки бросить тень на внешнеполитический курс Чехословакии, подчёркивается необходимость проведения «самостоятельной внешней политики». Раздаются призывы к созданию частных предприятий, отказу от плановой системы, расширению связей с Западом. Более того, в ряде газет, по радио и телевидению пропагандируются призывы «к полному отделению партии от государства», к возврату ЧССР к буржуазной республике», — отмечалось в документе ЦК КПСС.

Ориентация на Запад

«Всё-таки чехословацкое общество было ориентировано на Европу и на Запад, — отметил в интервью RT профессор Института международных актуальных проблем Александр Задохин. — И элита, и интеллигенция, и обыватели считали, что их место в Европе. Их не устраивала авторитарная позиция руководства Советского Союза, то, что Советский Союз им навязывает линию поведения».

«Запад был нацелен на Чехословакию, было видно, что он много внимания ей уделяет, не так, как Польше и Венгрии», — отмечает Юрий Синельщиков.

По словам бывшего советского военнослужащего, в Чехословакии свободно ловились западные пропагандистские радиостанции, распространялась прозападная литература, были подготовлены склады с оружием для антикоммунистического подполья. «Мы много оружия изъяли у них из всяких подпольных складов», — отмечает участник событий.

«По данным КГБ СССР, в 1962 году в США был разработан оперативный план тайных операций по подрыву внутриполитической ситуации в европейских странах, входивших в соцлагерь, — отметил в интервью RT заместитель генерального директора бюро «Стратегические коммуникации» Евсей Васильев. — Американцами велась системная работа по поддержке «антисоциалистических элементов», в том числе с территории третьих стран».

- Владислав Гомулка

- AFP

Впрочем, 23 марта 1968 года на совещании коммунистических партий в Дрездене советский генсек Леонид Брежнев был мягок к Дубчеку. Если польский лидер Владислав Гомулка и первый секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии Вальтер Ульбрихт заявили о ползучей контрреволюции в Чехословакии, то Брежнев лишь выразил обеспокоенность происходящим. Советская сторона пыталась повлиять на события в Чехословакии мирными средствами.

Одновременно нарастала обеспокоенность соседних ГДР и Польши, опасавшихся, что процессы дестабилизации перекинутся и на их территории. КГБ в свою очередь докладывал о формировании антигосударственной группы в руководстве Чехословакии во главе с премьер-министром Олдржихом Черником, связанной с диссидентскими кругами в интеллигенции (Милан Кундера, Вацлав Гавел и др.) и даже якобы, с «буржуазной» эмиграцией.

«Были попытки мирным путём разрешить кризис, но на это не пошла и чехословацкая сторона», — отмечает Александр Задохин. «Они не хотели идти на уступки — Запад их поддерживал, они ориентировались на Запад и считали, что им не по дороге с Советским Союзом», — подчеркнул эксперт.

Военное решение

Впервые вариант военного решения проблемы был озвучен ещё 8 мая 1968 года в Москве на встрече руководителей СССР, Польши, ГДР, Болгарии и Венгрии. В следующем месяце (20—30 июня) в Чехословакию впервые вошли войска стран ОВД — состоялись учения «Шумаво».

Также по теме

Трибунал над прошлым: зачем Восточная Европа хочет осудить коммунистические режимы

Восемь государств Восточной Европы, в том числе Польша, могут учредить международный суд для расследования «преступлений коммунизма»….

Между тем ситуация в Чехословакии накалялась. Несмотря на давление Москвы, местное руководство не желало сворачивать либеральные реформы, активизировались бывшие буржуазные партии, создавались новые политические организации некоммунистического толка. И хотя летом 1968 года партийному руководству СССР и Чехословакии в ходе встреч в Чиерне-над-Тисой и Братиславе удалось согласовать общую линию поведения с сохранением контроля КПЧ над обществом, в Москве всё меньше верили Дубчеку.

Уже 8 августа 1968 года советский посол в Чехословакии телеграфировал в Кремль о встрече с Александром Дубчеком, отметив, что тот хотя и обязался вести борьбу против правых и буржуазных сил, но не был искренен и в целом был неспособен выполнять взятые на себя обещания.

Тем временем в чехословацкой печати шла резкая критика СССР, активно обсуждались вопросы политической переориентации страны, что, несомненно, вызывало раздражение советского руководства.

18 августа 1968 года на встрече руководителей СССР, Польши, Венгрии, ГДР и Болгарии венгерский лидер Янош Кадар, ранее поддерживавший Дубчека и выступавший против военной интервенции, с сожалением констатировал, что Прага не выполняет договорённости, достигнутые в Братиславе. Было принято окончательное решение о вводе войск.

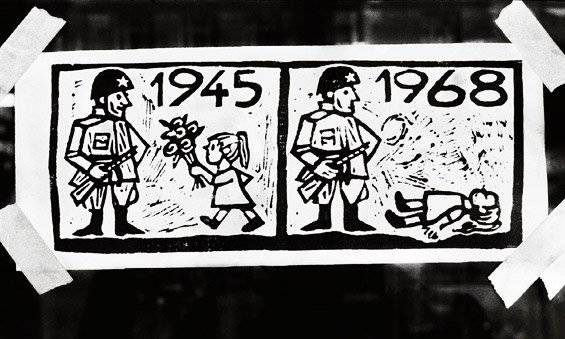

«Это же был уже третий случай введения войск в страны Восточной Европы, — напоминает Александр Задохин. — В ГДР (подавление протестов в 1953 году в Восточном Берлине), потом в Венгрии (подавление антикоммунистического восстания в 1956 году), поэтому уже был такой стереотип решения этих проблем».

Другой причиной, которая всё-таки обусловила ввод войск, по мнению эксперта, был кризис социалистического строительства в самом СССР.

«Социализм как-то не получался, а когда не получается внутри, очень часто делают ставку на внешнюю политику», — отметил политолог.

«Мнение о том, что СССР решил жёстко подавить демократические преобразования в Чехии военным путём, не соответствует действительности и является одним из многочисленных мифов Пражской весны, — считает Евсей Васильев. — На самом деле, решению о вводе контингента ОВД предшествовало несколько месяцев длительных переговоров. В какой-то момент стороны даже пришли к компромиссу, посчитав ситуацию вокруг Пражской весны урегулированной».

Однако, по словам эксперта, КПЧ во главе с Александром Дубчеком, выступившая, по сути, инициатором реформ, «к августу 1968 года частично утратила контроль над ситуацией и не смогла выполнить договорённости, достигнутые по итогам переговоров в Чиерне-над-Тисой и Братиславе».

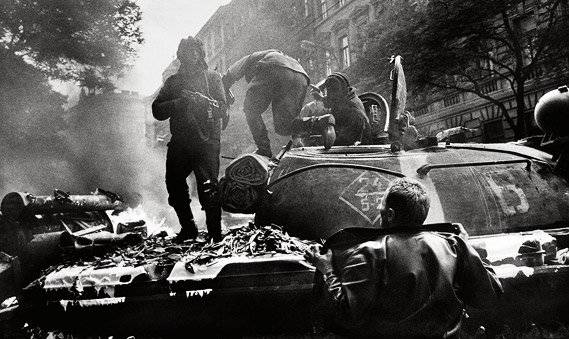

- Советские танки Т-55 с «полосами вторжения» во время операции «Дунай», 1968 год

- © Wikimedia Commons

21 августа 1968 года войска СССР, Польши, Болгарии и Венгрии начали операцию «Дунай» и вошли на территорию Чехословакии. Военные ГДР хотя и были мобилизованы, но оставались на границе страны, играя роль резерва. Пражская весна была подавлена.

Александр Дубчек и президент Свобода в конце концов согласились узаконить пребывание войск стран ОВД на территории своих государств до нормализации ситуации. Большая часть военных стран ОВД была выведена до конца 1968 года. В Чехословакии была создана отдельная группа советских войск, находившаяся на территории страны до «бархатной революции» 1989 года. Сам Дубчек оставался у власти до апреля 1969-го, пока его не сменил Густав Гусак.

«США прекрасно знали о предстоящем вводе войск ОВД в Чехословакию, — отмечает Евсей Васильев. — Расчёт был на то, чтобы спровоцировать СССР на резкие шаги, которые, в свою очередь, должны были вызвать широкий общественный резонанс и привести к ещё большим последствиям. Так и произошло. Тема Пражской весны стала лейтмотивом уже «бархатной революции» 1989 года, а позднее — одним из ключевых аргументов необходимости вступления Чехии в ЕС и НАТО. Безусловно, события Пражской весны были использованы США для организации масштабной антисоветской пропаганды, которая должна была внести раскол между между странами соцлагеря и одновременно оттеснить внимание мировой общественности от военных преступлений США во Вьетнаме».

Нынешняя Россия родом из эпохи 1960-х годов, но настоящая история того времени нам почти неизвестна. Хрущевская оттепель дала советскому обществу мощный импульс для успешного развития, но оно им не воспользовалось, уйдя в многолетнюю дремотную спячку. Прямое отношение к этому имело военное вторжение в Чехословакию, случившееся полвека назад — 21 августа 1968 года. Почему реформы Косыгина были последним шансом для советской экономики? Что делили между собой «комсомольцы» и «украинцы» в окружении Брежнева? Как партийные функционеры свели в могилу великого русского поэта Александра Твардовского? «Лента.ру» рассказывает о невыученных уроках недавней истории нашей страны.

Несбывшиеся надежды

К середине 1960-х годов Советский Союз был на пике могущества. Казалось, у него имелись все основания рассчитывать на стремительный прорыв. В стране неуклонно повышался уровень жизни, а ее продолжительность лишь незначительно отставала от США. Передовая наука, благодаря которой СССР стал лидером в освоении космоса, молодое и активное население (результат послевоенного бума рождаемости), успехи в культуре и искусстве — все это позволяло советским людям смело и с оптимизмом смотреть в будущее. Однако в какой-то момент что-то пошло не так. В реальности вместо бурного роста на рубеже 1960-1970-х годов СССР медленно вполз в затяжной застой. Почему так получилось и кто был в этом виноват?

Кадр: фильм «Июльский дождь»

Подлинная история Советского Союза того времени толком еще не изучена. Мало кто сейчас осознает, что это был переломный момент в развитии страны, поскольку именно тогда во многих своих специфических чертах складывалось наше нынешнее общество. Ведь именно из той эпохи родом современная Россия со всеми ее особенностями и проблемами.

Однако застой вовсе не был неизбежен. «В первые пять лет правления Брежнева существовали различные варианты развития страны», — считает историк-архивист Рудольф Пихоя. «В обществе появился запрос к власти на человечность. Страна стремилась найти новые основания жизни», — рассказывал в интервью «Ленте.ру» бывший диссидент Глеб Павловский. «Снятие Хрущева отнюдь не стало однозначным возвращением к неосталинизму, хотя опасность такого поворота остро осознавалась обществом», — уверен Пихоя.

Во второй половине 60-х годов единоличная власть Брежнева еще не утвердилась. После смещения Хрущева в октябре 1964 года многие считали его временной и компромиссной фигурой в качестве лидера страны. Наиболее важные решения партийная верхушка принимала коллегиально, и Брежнев выдвинулся на первые роли точно таким же образом, как и его предшественники — Сталин и Хрущев. Во всех этих случаях партийно-хозяйственный аппарат делал ставку на того, кто казался ему наиболее серым, незаметным и маловлиятельным. И каждый раз тогдашние элиты сильно ошибались в расчетах.

В первые годы правления Брежнева внутри советского руководства постепенно сформировались две противостоящие друг другу группировки, между которыми Леонид Ильич ловко и умело лавировал. Тогдашняя «война башен» шла в основном между выходцами из комсомола и уроженцами Украины, выдвинутыми еще Хрущевым. Признанным лидером «комсомольцев» был Александр Шелепин (за глаза его называли Железным Шуриком), которого считали приверженцем жесткого курса и поклонником Сталина. При Хрущеве он возглавлял КГБ (после Шелепина этот пост занял его товарищ по комсомолу Владимир Семичастный), а позднее — специально созданный под него Комитет партийно-государственного контроля. Самым видным деятелем «украинской партии» внутри советского руководства был председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный — формальный глава советского государства.

Музыка Александры Пахмутовой из фильма «Три тополя на Плющихе»

Однако борьба между «комсомольцами» и «украинцами» шла за влияние и власть (группировка Шелепина в итоге была полностью разгромлена, а «украинская партия» со временем сузилась до днепропетровского клана старых друзей Брежнева), а не за выбор пути дальнейшего развития СССР. Хотя уже тогда многим было понятно, что за витриной внешнего благополучия в стране накапливались нерешенные проблемы. Особую озабоченность вызывала экономика, которая начала давать сбои еще при Хрущеве.

Ресурсы деревни, за счет постоянного ограбления которой осуществлялась сталинская индустриализация, к середине 1960-х уже были исчерпаны. Хрущевские эксперименты с укрупнением колхозов и совхозов и борьба с приусадебными участками окончательно ее добили. Резко усилился отток в города наиболее активной и деятельной части сельского населения, особенно молодежи.

Реформа имени Косыгина

Советская хозяйственная система «уже с шестидесятых годов стала пробуксовывать, начались застойные явления», — рассказывал в интервью «Ленте.ру» экономист Евгений Ясин. Послевоенная эйфория от выстраданной и долгожданной победы сменилась усталостью от бедности и повседневной унылости убогого советского быта. Это порождало у людей апатию и глухой ропот, что регулярно отмечалось в сводках КГБ. Стало очевидно, что нельзя мотивировать трудящихся только принуждением — нужно искать другие стимулы, прежде всего материальные. «Думающие люди понимали, что надо что-то делать. Незадолго до отставки Хрущева в обществе бурно обсуждались предложения харьковского экономиста Евсея Либермана по совершенствованию экономической системы», — вспоминал Ясин. «После Хрущева перед высшим политическим руководством страны по-прежнему стоял вопрос: насколько далеко могут зайти реформы? Где та грань, за которой реформы смогут затронуть и поколебать основы социализма?» — отмечает Рудольф Пихоя.

Косыгинская экономическая реформа, стартовавшая в 1965 году, хоть и основывалась на некоторых идеях Либермана, была очень робкой и половинчатой. На новую систему планирования и хозяйствования поначалу перевели лишь 43 предприятия легкой и пищевой промышленности. Только к концу восьмой пятилетки этот эксперимент постепенно расширили на другие отрасли экономики. Однако к тому времени реформа уже выдохлась и тихо сошла на нет. Своей главной задачи — переход от экстенсивной формы развития народного хозяйства к интенсивной (то есть рост за счет увеличения производительности труда, а не за счет привлечения новых ресурсов) — она так и не выполнила, хотя и заметно оживила экономику. «Во многом благодаря ей восьмая пятилетка (1966-1970 годы) оказалась самой успешной за все время советской власти», — указывал в интервью «Ленте.ру» историк Андрей Савин.

Стремление Алексея Косыгина модернизировать хозяйственный механизм СССР, не покушаясь на сущность советского строя, оказалось последней реальной попыткой его спасти. Однако выяснилось, что советская экономика в принципе не подлежит реформированию, если не затрагивать основы политической системы. Но в условиях конца 1960-х годов это было совершенно невозможно — даже осторожные начинания Косыгина встречали резкие возражения в Политбюро.

Многолетний председатель Госплана СССР Николай Байбаков вспоминал, что во время одного из обсуждений реформы «советский президент» Николай Подгорный «весьма скептически и со свойственной ему грубоватостью заявил: «На кой черт нам эта реформа? Мы что, плохо развиваемся, что ли?»». И даже доводы Косыгина, что «темпы экономического развития страны начали снижаться, что мы исчерпали все силовые методы управления, поэтому надо развивать инициативу (…) поднять интерес», не произвели впечатления на недавнего руководителя украинской компартии, переведенного на повышение в Москву. Подгорный вообще был хамоватым, малограмотным и бесцеремонным человеком — он часто раздражал даже Брежнева, который и сам относился к косыгинским экспериментам без особого энтузиазма.

Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин на встрече с индейскими вождями в Канаде. 1971 год

Фото: Василий Егоров / ТАСС

К тому же реформа Косыгина, во многом опирающаяся на давние идеи сталинского председателя Госплана СССР Николая Вознесенского, расстрелянного по печально известному «ленинградскому делу», совершенно не учитывала новейших технологических достижений. Но в 60-е годы мир переживал очередной виток научно-технической революции — повсюду шла автоматизация производственных процессов. Именно в то время Советский Союз, где кибернетика еще недавно была объявлена лженаукой, безнадежно отстал в этом глобальном экономическом соревновании. Как признавал Байбаков, «предприятия были ориентированы преимущественно на использование имевшейся техники и существующих ресурсов…. К сожалению, и сегодня эта проблема до конца не решена».

Пейзаж после Праги

Однако окончательно все надежды на внутреннее обновление советской системы рухнули под влиянием внешних обстоятельств. «Косыгинская реформа была свернута после ввода войск в Чехословакию в 1968 году, когда советское руководство испугалось, что экономическая либерализация неизбежно повлечет за собой и политическую. Наши вожди всерьез верили в угрозу повторения Пражской весны в СССР», — рассказывал «Ленте.ру» Евгений Ясин. Он вспоминал, что уже «к 1972 году экономика Советского Союза стала выдыхаться. Но нефтяной кризис 1973 года и последовавший за ним резкий скачок цен на нефть позволили Брежневу поддерживать народное хозяйство в приемлемом состоянии, ничего не делая для его развития. Вот и продержались до 1986 года, а потом все посыпалось». Предпринятые уже Горбачевым и Рыжковым лихорадочные попытки реанимировать советскую экономику за счет «ускорения» и хозрасчета к тому времени были для нее как мертвому припарки.

Вторжение в Чехословакию в августе 1968 года оказалось роковым не только для судьбы косыгинской экономической реформы. Эта авантюра крайне отрицательно сказалась на всей общественно-политической ситуации внутри Советского Союза, не говоря уже об изрядно потрепанном международном имидже страны. Как это часто бывает в нашей истории, на внешние вызовы власть ответила ужесточением внутренней политики. Надежды общества на продолжение оттепели, многие характерные черты которой еще сохранялись до 1968 года (вспомним фильмы «Иду на грозу», «Июльский дождь», «Три тополя на Плющихе» или хотя бы классические комедии Гайдая), были окончательно похоронены.

27 августа 1968 года. Танки Т-54 в центре Праги

Фото: Keystone / Getty Images

Оттепель сменилась новыми заморозками, хотя возврата к сталинским репрессиям (чего опасались либералы и чего требовали охранители) тоже не случилось. «На рубеже 1960-1970-х годов, когда общество почувствовало и действительно решило, что кровавая часть нашей истории позади и можно идти вперед, власть, спасая монополию на формирование повестки дня, затеяла абсолютно бессмысленную, глупую борьбу с интеллигенцией. — сокрушался в беседе с «Лентой.ру» Глеб Павловский. — Хотя именно в этот момент в мире менялась технологическая платформа, и Советский Союз более всего нуждался в опоре на нее, он потерял целое поколение думающих людей».

После подавления Пражской весны 1968 года кремлевские руководители учинили настоящий погром в гуманитарных науках и в литературе. «Ледяной ветерок, потянувший в 1968-1969 годах, перерос к началу 1970-х годов в метель, — с горечью вспоминал очевидец тех событий Рудольф Пихоя. — Во весь рост встала угроза того, что в 1960-е годы ассоциировалось с достижениями — в науке, литературе, искусстве».

Прошли чистки в Институте социологии Академии наук СССР, а Институт истории вообще разделили надвое. Причем во время этой реорганизации ликвидировали сектор методологии истории, руководитель которого Михаил Гефтер попал в многолетнюю опалу. Разгромной критике подвергли представителей «нового направления» — ученых, пытавшихся отойти от прежних идеологических штампов при изучении русской истории. По мнению ученика Гефтера Глеба Павловского, с тех пор историческая наука в нашей стране так толком и не восстановилась.

Конец «Нового мира»

Одновременно усилились гонения на Александра Солженицына, постепенно переросшие в травлю печатавшего его Александра Твардовского — главного редактора «Нового мира», культового журнала того времени. В итоге Солженицына в 1969 году с позором выгнали из Союза писателей, а случившийся год спустя разгон «Нового мира» стал отдельным печальным сюжетом в истории нашей литературы.

Взять и просто снять с должности великого русского поэта партийные функционеры не решались, поэтому в течение двух лет они создавали Твардовскому невыносимые условия для работы: задерживали выпуск новых номеров, бесцеремонно вмешивались в редакционную политику, пытались пропихнуть в редколлегию журнала своих подхалимов. Часть столичной творческой интеллигенции охотно участвовала в травле Твардовского. Особенно отличился писатель Аркадий Первенцев, заявивший, что «прежде чем ввести танки в Чехословакию, их надо было ввести в «Новый мир»».

В конце концов, не выдержав непрерывного давления и оскорбленный назначением к нему в заместители телевизионного функционера Дмитрия Большова, в феврале 1970 года Твардовский вынужден был написать заявление об уходе. Разгром «Нового мира» окончательно завершил эпоху советских 1960-х с их наивной надеждой на мирное обновление советской системы. История сохранила фразу Твардовского, брошенную в адрес одиозного заведующего отдела культуры ЦК КПСС Василия Шауро. На дежурный вопрос чиновника о своей жизни после отставки автор «Василия Теркина» мрачно ответил: «Ничего — пережили лето горячее, переживем и дерьмо собачье». Увы, в действительности вышло иначе: вскоре после ухода из журнала 59-летний Твардовский перенес инсульт, а через полтора года умер от рака.

Александр Солженицын прощается с Александром Твардовским. Москва, Новодевичье кладбище, декабрь 1971 года

Фото: Getty Images

«Дерьмо собачье» затянулось на долгие годы. «В 1970-е годы советское общество упустило последнюю возможность нового рывка. Когда пришел Горбачев, было уже поздно, — говорил Глеб Павловский. — Интеллектуально-нравственный и кадровый потенциал страны к тому времени был практически исчерпан». Отказавшись от последнего шанса на обновление на рубеже 1960-1970-х годов, Советский Союз был обречен. Последующие 20 лет его истории по сути стали затяжным прыжком в небытие.

20 августа 23:00

Войска Советского союза и четырех стран-участниц Варшавского договора пересекли границы Чехословакии со стороны Венгрии, Польши, ГДР и СССР. В пражском аэропорту «Рузине» сел самолет со спецназом. Аэропорт захвачен.

Борис Шмелев

20 лет. Десантник. Находился в Праге с первых часов вторжения

Я служил артиллеристом в седьмой дивизии. 21 августа в четыре утра мы загрузили свои гаубицы, машины, сели в самолеты и вылетели. Нам, десантникам, сразу объяснили, что не надо ждать от руководства приказа «огонь!». Сказали, что мы, как артиллеристы, на каждый выстрел можем сразу отвечать снарядом. Этот приказ ко многому обязывал.

Мой однополчанин за день до вылета дал свой домашний адрес: если бы он погиб, я должен был сообщить его семье. Когда подлетали, я увидел большой город в иллюминаторы, его огни — больше было ощущение праздника, чем боевых действий…

Читать всю историю

Фото из личного архива Бориса Шмелева

Президиум ЦК КПЧ

Всем гражданам Чехословацкой социалистической республики! <…> ЦК КПЧ призывает граждан нашей республики не оказывать сопротивление, так как оборона наших границ невозможна. Поэтому наша армия, органы безопасности и народная милиция не получили приказа оборонять землю.

Зденек Млынарж, секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии

На заседании политбюро КПЧ, затянувшемся 20 августа 1968 года до полуночи, Черника вдруг позвали к телефону. Ему звонил министр обороны Дзур. Он сообщил, что войска Советского Союза и воинские части четырех стран-членов Варшавского договора перешли границы Чехословакии. Я почувствовал шок, подобно пережитому во время автомобильной катастрофы. В моем воображении чередовались какие-то кадры: военные сцены — баррикады, танки, раненые и мертвые на улицах Праги — сменялись лицами моих близких, пейзажами Южной Чехии, уродливым фасадом Московского университета. Я физически чувствовал, как кончается моя жизнь коммуниста. Все оказалось вдруг лишенным смысла — и идеи, и действия. Несколько позже я вернулся к реальности. Тот же зал заседаний, те же люди — но всего за несколько минут мир стал неузнаваемым.

Я слышал голос Дубчека:

— Так все-таки они пошли на это. И так они поступили по отношению

ко мне! — Для него оккупация была личным поражением. Я представил проект постановления, вернее, призыв «К народу Чехословацкой социалистической республики».

Секретарь ЦК КПЧ Зденек Млынарж (справа) и первый секретарь ЦК КПЧ Александр Дубчек (слева)

Зденек Млынарж, секретарь ЦК КПЧ в 1968-1970 гг.

Фото: Rublic Jiri/CTK/Коммерсантъ

Фото: Rublic Jiri, Picha Oldrich, Karas Jiri/CTK/Коммерсантъ

Секретарь ЦК КПЧ Зденек Млынарж и первый секретарь ЦК КПЧ Александр Дубчек

Зденек Млынарж, секретарь ЦК КПЧ в 1968-1970 гг.

Советские танки вошли в Прагу. Блокированы мосты, занят центр города. Здание Чехословацкого радио окружено, но вещание продолжается

/

Что такое «Пражская весна»?

Это период демократических перемен в Чехословакии в 1968 году. После Второй мировой войны в Чехословакии, как и в ряде других стран Восточной Европы, установился режим по образу и подобию советского — с монополией коммунистической партии и плановой экономикой. В 1955 году Чехословакия и СССР вместе с другими странами социалистического блока создали свой военный союз — Организацию Варшавского договора. Традиционно период Пражской весны связывают с именем первого секретаря КПЧ Александра Дубчека, который занимал эту должность с января 1968 года по апрель 1969 года. Но предпосылки для реформ начали складываться еще до его прихода на высший партийный пост.

/

С чего началась «весна»?

Изменения в стране начались за несколько лет до 1968 года. Разоблачение культа личности Сталина сопровождалось серьезными экономическими проблемами. Третья пятилетка (1961–1965) в Чехословакии провалилась: зарплаты были низкими, страна не могла обеспечить себя продуктами питания и жильем. Искать выход из кризисной ситуации поручили четырем группам ученых из чехословацкой Академии наук. Наибольшую известность получила работа команды экономиста Оты Шика «Новый механизм управления народным хозяйством», в которой предлагалось интегрировать в плановую экономику элементы рыночной, дав предприятиям больше самостоятельности.

В июне 1967 года на IV съезде писателей Людвик Вацулик назвал политику партии максимально оторванной от народа. С критикой режима выступали и Милан Кундера, Павел Когоут, Ян Прохазка. Вацулика и Когоута исключили из партии. В октябре того же года студенты вышли на демонстрацию против регулярного отключения электричества в корпусах общежития под двусмысленным лозунгом «Мы требуем света». При разгоне демонстрации пострадали около 2 тыс. человек.

The New York Times

Стрельба у здания Чехословацкого радио. Есть убитые. Агентство Reuters, цитируя ЧTK (Чехословацкое телеграфное агентство), передает, что люди бросаются под танки, пытаясь таким образом остановить захват города.

Танк наезжает на баррикады, сделанные из машин и автобусов, возле здания Чехословацкого радио

Столкновения у здания Чехословацкого радио

Водитель автобуса пытается помочь раненым во время стрельбы у здания Чехословацкого радио

Чехи бросают камни и коктейли Молотова в советские танки у здания Чехословацкого радио

Фото: Libor Hajsky / Reuters

Фото: Libor Hajsky / Reuters

Фото: Libor Hajsky / Reuters

Фото: Libor Hajsky / Reuters

Танк наезжает на баррикады, сделанные из машин и автобусов, возле здания Чехословацкого радио

Столкновения у здания Чехословацкого радио

Водитель автобуса пытается помочь раненым во время стрельбы у здания Чехословацкого радио

Чехи бросают камни и коктейли Молотова в советские танки у здания Чехословацкого радио

Карел Вайнлих

38 лет. Радиорежиссер. Был в здании Чехословацкого радио во время его захвата

Ночью на радио появились люди в бесшумной обуви, черных масках и черном неопрене — что-то типа водолазных костюмов. Это были сотрудники советских спецслужб. Генеральный директор Чехословацкого радио фактически собственноручно пустил их в здание. Мы боялись этих людей: у них были «Калашниковы». Им запрещено было с нами разговаривать. Они не проявляли агрессии, просто пытались отключить нас от вещания: ходили и перерезали ножницами телефонные провода и вообще все провода, которые им встречались.

Станция была захвачена. На следующий день мы начали вещать из здания неподалеку, в обстановке полной секретности. Сначала мы призывали сохранять спокойствие и не провоцировать конфликтов, потому что солдаты были вооружены. Президент Свобода и другие мудрые люди говорили, что физическое сопротивление бессмысленно: войска пришли с танками, и все может закончиться плохо, как в Венгрии в 1956 году. Но когда руководство Чехословакии вывезли из страны, многие стали склоняться на сторону активного сопротивления.

Читать всю историю

Фото: Alexandr Janovsky/CTK/Коммерсантъ

КГБ СССР

Отряд под командованием гвардии полковника Бурова Л.Г., захватив городской вокзал в составе 8-ой ПДР и батареи АСУ-57, начал выдвижение к радиоцентру. Отряд встретил мощную демонстрацию контрреволюционеров, блокировавших Радиоцентр со всех сторон. Общая численность контрреволюционеров составляла 7-8 тысяч человек. Как стало известно позже, с переходом советско-чехословацкой границы из Радиоцентра был передан призыв: всем патриотам собраться к радиоцентру.

Чехи слушают по радио последние новости о вторжении.

Фото: AP

Здание ЦК КПЧ окружено бронетехникой. Руководство Чехословакии во главе с Александром Дубчеком арестовано

Александр Дубчек, первый секретарь ЦК КПЧ в январе 1968 — апреле 1969 гг. Инициатор курса реформ, известных как «Пражская весна»

Студенты в Праге протестуют против вторжения в Чехословакию

Фото: Universal History Archive/ UIG via Getty Images

Фото: AP

Александр Дубчек, первый секретарь ЦК КПЧ в январе 1968 — апреле 1969 гг. Инициатор курса реформ, известных как «Пражская весна»

Студенты в Праге протестуют против вторжения в Чехословакию

Зденек Млынарж, секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии

Внезапно двери кабинета Дубчека распахнулись, ворвались примерно восемь солдат и младших офицеров, обступили нас сзади и направили оружие нам в затылки. Вслед за ними вошли два офицера. Один из них был полковником. Вел он себя уверенно и нагло. Он заявил, что берет нас «под охрану», и начал отдавать приказы. Кто-то, кажется Дубчек, что-то сказал, и полковник заорал: «Не разговаривать, сидеть тихо! По-чешски не говорить!» Эти слова меня так возмутили, что я не совладал с чувством гнева, унижения и страха, и со странной самоуверенностью властителей, уже лишенных власти, повелительным голосом сказал ему: «Ведите себя так, как вам было приказано. Вы понимаете, где находитесь? Вы в кабинете Первого секретаря Коммунистической партии. У вас есть приказ затыкать нам рот? Нет! Так выполняйте приказы!» Полковник растерялся, хотел что-то сказать, но смолчал. <…> Солдаты перерезали все телефонные провода в кабинете, закрыли окна, чтобы не было слышно криков толпы, собравшейся вокруг ЦК за кордонами советских парашютистов, певшей гимн и скандировавшей лозунги и имя Дубчека. Кое-что было слышно и сквозь закрытые окна. Мы сидели вокруг стола уже молча, с направленными нам в затылки автоматами. Франтишек Кригель посмотрел на часы. Было пять с чем-то утра 21 августа 1968 года.

/

Какова была роль Дубчека?

Словак Александр Дубчек был избран первым секретарем ЦК КПЧ 5 января 1968 года, сменив на этой должности Антонина Новотного (пост президента страны он уступит генералу Людвику Свободе в апреле). Дубчек был выпускником Высшей партийной школы при ЦК КПСС, прекрасно говорил по-русски и поэтому устраивал политбюро. Поначалу общество восприняло это как обычную ротацию партийного руководства. Но уже в 20-ю годовщину «победного февраля» (в 1948 году к власти в Чехословакии пришли коммунисты) Дубчек говорил о демократизации КПЧ и всего общества, реабилитации невинно осужденных, новом подходе к решению экономических проблем.

4 марта президиум ЦК КПЧ принял решение, фактически отменяющее цензуру (законодательно она будет упразднена 26 июня). На страницах газет и журналов начали критиковать работу КПЧ, развернулись дискуссии о возможных вариантах развития страны, появились призывы очистить партию от людей, причастных к репрессиям. В результате своих постов лишились многие руководители разных уровней, в том числе генпрокурор, министр внутренних дел, несколько секретарей ЦК. В марте в Праге прошли два крупных митинга молодежи (в первом приняли участие 4 тыс. человек, во втором — 15 тыс.), где на вопросы собравшихся отвечали глава Национального собрания Йозеф Смрковский и зампред правительства Густав Гусак.

Появились общественные организации — клуб бывших политзаключенных «К 231» и Клуб активных беспартийных (КАН), который многие воспринимали как оппозиционную протопартию. В стране начался небывалый общественный подъем. «Своеобразие всего процесса заключается в том, что он был предопределен творческой, причем спонтанной активностью широких масс во главе с коммунистами, которые так… проявили себя без каких-либо манипуляций и команд сверху… Мы не боимся этой волны, а учимся у нее»,— говорил Дубчек на апрельском пленуме ЦК КПЧ.

/

Какие реформы были реализованы?

Цели и задачи партии были изложены в программе действий ЦК КПЧ (официально утверждена 5 апреля 1968 года). Ее идеологами стали те самые ученые, которые занимались разработкой реформ с середины 1960-х, в том числе экономист Ота Шик и философ Радован Рихта, придумавший знаменитое словосочетание «социализм с человеческим лицом». Программа действий не отказывалась от марксистско-ленинской идеологии, но в то же время анонсировала планы строительства «нового, глубоко демократического» социалистического общества.

В ней говорилось о недопустимости монополизации власти, предлагалось закрепить право на свободу передвижения, разрешить создание добровольных организаций граждан и решить национальный вопрос путем федерализации государства. «Мы не можем больше втискивать жизнь в шаблоны, какими бы хорошими они не были»,— говорилось в документе. Большинство реформ не осуществились. Единственным реализованным положением (кроме отмены цензуры) стало установление федеративных отношений Чехии и Словакии внутри одного государства.

The New York Times

Вторжение, начавшееся в ночь на 21 августа, положило конец эксперименту Дубчека по созданию «коммунизма с человеческим лицом», который начался в январе.

21 августа. Утро

Арестованных членов ЦК КПЧ везут в Москву. Советские СМИ пишут о том, как армия помогает братскому народу Чехословакии в борьбе за социалистическое будущее. В городах демонстранты поджигают танки и призывают солдат покинуть страну.

ТАСС

Население проявляет спокойствие. Многие чехословацкие граждане выражают воинам союзных армий свою признательность за своевременный приход в Чехословакию — на помощь в борьбе против контрреволюционных сил. В то же время в Праге и некоторых других населенных пунктах антисоциалистические элементы пытаются организовать враждебные вылазки против здоровых сил ЧССР и пришедших им на помощь союзных войск.

Юрий Синельщиков

20 лет. Радист. В ночь на 21 августа на танке пересек границу Чехословакии

Войска разместились по всем улицам Праги. Первые несколько дней танки стояли на площади с направленными в улицу стволами — это была демонстрация силы. Наверное, не совсем правильная, потому что чехи начали возмущаться — наши танки стали поджигать. Молодежь была настроена категорически против нас. Я слышал такие разговоры: «Призовут меня в армию, скажут в вас стрелять, и я буду в вас стрелять! Убирайтесь вон!»

Они открыто нас оскорбляли: вы свиньи, пьяницы, вы дерьмо, вы агрессоры, вы оккупанты. В ответ я спрашивал: ну скажите, что мы у вас взяли, что отняли? Школы заняли, заводы? Жилье у вас отняли, выгнали на улицу? Какие оккупанты? Вы живете своим порядком, мы вас ни к чему не принуждаем.

Читать всю историю

Фото из личного архива Юрия Синельщикова

Комсомольская правда

Молодые ребята из Вологды, Волгограда, Москвы достойно представляют здесь наш народ, всю нашу миролюбивую армию. Они убедительно объясняют подстрекаемым реакцией группам молодежи, что советский народ заботится лишь о том, чтобы социализм был сохранен и развивался в дружественной нам Чехословакии.

Люди скандируют: «Русские, убирайтесь домой»

Чехословацкое телеграфное агентство

Незадолго до половины двенадцатого советские солдаты открыли стрельбу из всего ручного оружия, продолжавшуюся около 5 минут. <…> В одной из боковых улиц выше чехословацкого радио был нанесен удар в спину молодому человеку 20-ти лет. Когда его увозили на скорой, он был еще в сознании <…> Вскоре после четверти первого Вацлавская площадь наполнилась раскатами пулеметной стрельбы. <…> Люди тщетно спрашивали солдат в танке на углу Вацлавской площади и Оплеталовой улицы, зачем они это делают.

Владимир Лукин

31 год. Редактор журнала в Праге. Из-за несогласия с вводом войск был выслан в Москву

Я испытывал те же чувства, что и Евтушенко, который написал тогда «Танки идут по Праге… Танки идут по правде». Было удивление, любопытство и, конечно, внутренняя горечь. К утру солдаты на танках заняли все улицы. Увидели людей, идущих на работу, женщин с колясками. Люди подходили к ним и спрашивали: «В чем дело?» «Защищаем вас от контрреволюции» — «А где она тут у нас?» Солдаты ехали к братьям, которые оказались обманутыми и нуждались в защите, а увидели обычный мирный город. Они были в полном недоумении.

Еще видел стрельбу на Вацлавской площади: танки открыли огонь прямо поверх голов столпившихся демонстрантов. Думаю, что стреляли холостыми, но на стенах музея, который расположен на площади, до сих пор есть следы от гильз.

Читать всю историю

Фото из личного архива Владимира Лукина

/

Что такое «Две тысячи слов»?

Знаменитый манифест интеллигенции «Две тысячи слов» был опубликован 27 июня 1968 года в газете «Литерарни новины». Помимо автора Людвика Вацулика под ним подписались еще несколько десятков человек. Там говорилось, что Компартия «после войны завоевала у народа большое доверие, но постепенно начала разменивать его на должности» и «стала притягательной силой для властолюбивых эгоистов». Теперь же в партии начался «возродительный процесс демократизации» и нужно «довести до конца наше намерение очеловечить этот режим». Подписанты заверяли: «Прежде всего мы будем противостоять мнению, что можно совершить какое-либо демократическое возрождение без коммунистов или вопреки им. Это было бы не только несправедливо, но и неразумно».

/

Как в СССР реагировали на события в Чехословакии?

Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, посетивший Чехословакию в конце 1967 года, когда в КПЧ назревала смена руководства, произнес ставшую знаменитой фразу: «Это ваше дело». Поначалу советское руководство приветствовало избрание Александра Дубчека, но уже к марту 1968 года усомнилось в правильности взятого им курса. «Методы и формы, которыми сейчас ведется работа в Чехословакии, очень напоминают венгерские»,— заявил на заседании политбюро председатель КГБ Юрий Андропов, который был послом СССР в Будапеште во время восстания 1956 года.

Открыто критика политического курса Чехословакии впервые прозвучала на встрече руководителей СССР, Польши, ГДР, Болгарии, Венгрии и ЧССР в Дрездене 23 марта. Руководство КПЧ обвиняли в «выходе из подчинения» печати, радио и телевидения, снятии с должностей партфункционеров, проходивших обучение в Москве, подрыве основ внешней политики. Обострял ситуацию и тот факт, что Чехословакия оставалась единственным граничащим с Западом государством восточного блока, которое не имело на своей территории советских войск и отказывалось их разместить.

Летом 1968 года руководство СССР, пытаясь надавить на чехословацких реформаторов, проводило на территории ЧССР масштабные учения. Участвовавший в них советский генерал Майоров докладывал командованию обстановку в Чехословацкой народной армии: «Многие офицеры <…> понимают под “демократизацией” возможность говорить и писать что хочешь. <…> Политической наглядной агитации в полку нет. А в кабинете командира полка висит фотография обнаженной женщины». Помня о событиях в ГДР (1953) и Венгрии (1956), волнениях в Польше, попытках уйти от союза с КПСС в Югославии, Албании, Румынии, Китае, советскому руководству нетрудно было найти в Чехословакии опасные «контрреволюционные настроения» и угрозу «реставрации капитализма».

/

Угроза социалистическому блоку действительно была?

Речь шла о реформировании действующей системы, а не о строительстве новой. Исследователи отмечают, что ни в одном документе Пражской весны не говорилось о выходе из Организации Варшавского договора и в целом социалистического лагеря: Чехословакия лишь хотела стать более самостоятельной, как это удалось Румынии и Югославии. Александр Дубчек подчеркивал, что «не может быть и речи» об использовании нового курса «антисоциалистическими силами». Антикоммунисты, говорил он, «могут ощущать себя на коне и радоваться нашей самокритике», но «им уже не стать теми, кто сможет прямо или косвенно повлиять на происходящее: наоборот, идущие процессы выбьют почву у них из-под ног».

Оккупированы крупные города, в том числе Либерец в 110 км от Праги. На главной площади Либереца стрельба. 9 человек убиты, 50 ранены

Слова Генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева «Это ваше дело» повесили на разрушенном доме в Либереце

Надпись на дороге в Либереце

Фото: CTK/Коммерсантъ

Фото: CTK/Коммерсантъ

Слова Генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева «Это ваше дело» повесили на разрушенном доме в Либереце

Надпись на дороге в Либереце

Петр Шида

24 года. Инженер. Был обстрелян советскими военнослужащими в Либереце

Первыми у ратуши встали машины. Окна в одной из них были открыты, и какие-то ребята начали кидать в них помидоры. Водитель начать стрелять в воздух. Следом ехала колонна танков — всего их было около двадцати. Командир одного из них, услышав стрельбу, подумал, что их обстреливают из окон близлежащих домов, вылез из люка и начал по ним стрелять. Из соседних танков тоже начали вылезать солдаты, им на головы посыпалась штукатурка с обстреливаемых домов. Они не поняли, что происходит, и тоже открыли стрельбу.

В меня попало семь пуль — все прошли насквозь. Мне повезло: пули не задели жизненно важные органы. Одна попала в колено, другая — в икру, еще одна прострелила ступню через ботинок. Когда мне прострелили ноги, я думал, что это какой-то страшный сон. Чтобы убедиться, что все наяву, я засунул палец в дырку в колене и прокрутил…

Читать всю историю

Фото из личного архива Петра Шиды

Известия

Советские люди озабочены угрозой социалистическому строю в Чехословакии. Все эти отклики полны непреклонной решимости — никому и никогда не будет позволено вырвать ни одного звена из содружества социалистических государств. Такова воля советского народа.

В Либереце танк врезался в дом. 3 человека погибли. На площади митинг

Танк врезался в стену на площади в Либереце.

Фото: Helmut Hoffmann/ullstein bild via Getty Images

Ян Кованич

17 лет. Школьник. Видел, как советские солдаты стреляли по горожанам

В Либереце в то время жили около 80 тыс. человек, и у каждого был кто-то из друзей или близких среди пострадавших. На площади проходила стихийная демонстрация, когда один из танков врезался в арку дома возле ратуши. Поднялись клубы пыли, было много раненых, три человека погибли.

Солдат высунулся из танка, чтобы оглядеться. Рядом со мной стоял парень, который взял половину кирпича и бросил ему в спину. Он попал — точно между лопаток. Солдат достал пистолет и выстрелил в воздух. Во мне бурлило возмущение, хотелось пойти и объяснить ему, что он дурак, как он себе позволяет такие вещи, но солдат опустил пистолет.

Читать всю историю

Фото из личного архива Яна Кованича

The New York Times

Советские войска блокировали границы со стороны Австрии. Железнодорожное и авиасообщение остановлены.

ABC News сообщает:

Ленка Прохазкова

17 лет. Дочь известного писателя. После ввода войск долго не могла вернуться на родину

Ранним утром родителям позвонил друг семьи, кинорежиссер Карел Кахиня: «Просыпайтесь и уходите из дома, здесь русские!» В записях чешской госбезопасности мой отец Ян Прохазка упоминался как работающий на Запад заговорщик, которого надо судить. Все ждали массовых арестов.

После звонка отец пошел уничтожать свой последний фельетон. Он рвал бумагу и спускал обрывки в унитаз, как в фильмах про шпионов. Это был какой-то бессмысленный страх: по всему дому лежали компрометирующие бумаги, а он уничтожил только последний фельетон. Следующие несколько дней они прятались у друзей в разных районах Праги. С собой он взял только пишущую машинку.

Мы с младшей сестрой в это время были во Франции. Нам ничего не рассказывали, потому что не было понятно, жив ли отец. Позже он прислал письмо. Родители сами не были уверены, что останутся в Праге. Мы могли больше никогда не увидеться, и я втайне разработала план побега домой.

Читать всю историю

Фото из личного архива Ленки Прохазковой

/

Как принималось решение о вводе войск?

Несмотря на единодушное неприятие событий в Чехословакии и заранее разработанный план военной операции, советское руководство долго пыталось добиться своих целей политическими методами. Переговоры продолжались несколько месяцев. 4 мая руководство ЦК КПСС встречалось с руководством ЦК КПЧ в Москве. На встречу 14–15 июля с главами братских компартий в Варшаве чехословацкие лидеры ехать отказались, сославшись на предстоящие переговоры с румынским и югославским руководством, и попросили КПСС о двусторонней встрече. Новые переговоры проходили с 29 июля по 2 августа в пограничном словацком городе Чиерна-над-Тисой. Чехословацкому руководству выдвинули требования, которые они так и не выполнили.

Среди них были: запрет организаций, выступающих против социализма, восстановление контроля над СМИ, восстановление руководящей роли Компартии, отставка некоторых руководителей (в том числе Кригеля, Цисаржа, Павела, Шика). Возможно, решающим стал телефонный разговор Брежнева с Дубчеком 13 августа. Генсек спрашивал у первого секретаря КПЧ, когда будут реализованы договоренности в Чиерне-над-Тисой. Дубчек говорил, что «сейчас сильно изменилась ситуация» и все можно будет исправить «несколько позже». «Но что тебе сказать на это, Саша, разве это не проявление нового обмана? — ответил Брежнев.— Такое отношение к выполнению обязательств вынуждает нас по-новому оценивать обстановку и принимать новые самостоятельные меры». «Если вы считаете нас обманщиками, то принимайте меры, которые ваше политбюро считает нужными»,— сказал на это Дубчек.

/

Кто убеждал Брежнева в необходимости вводить войска?

«Все ли мы исчерпали из арсенала политического воздействия, все ли мы сделали до того, как принять крайние меры?» — рассуждал Брежнев на одном из июльских заседаний политбюро. Немалую роль в принятии решения сыграло окружение генсека. Например, советский премьер Косыгин говорил о зарождении в Чехословакии «буржуазной партии», а глава КГБ Андропов отчитывался о поддержке ввода войск «для наведения порядка» среди советского населения. Соответствующие телеграммы и звонки Брежнев получал и от посла в Праге Червоненко, который регулярно докладывал о наличии в чехословацкой власти «здоровых сил». Значительная часть дискуссий в Москве шла вокруг того, кого относить к таковым силам и можно ли кому-то из них доверять.

Одним из таких людей был секретарь КПЧ Василь Биляк, у которого, по выражению Брежнева, «чувствовалась тревога за состояние дел». Именно Биляк и еще четверо членов ЦК КПЧ стали формальными инициаторами ввода войск: 3 августа на встрече руководителей братских компартий в Братиславе они передали письмо советскому руководству с просьбой защитить чехословацких граждан от «контрреволюции».

На заседании политбюро 17 августа Брежнев заявил, что приближающийся XIV съезд КПЧ опасен, так как может привести к окончательной победе «правого крыла» в партии. Чтобы не допустить проведения съезда, политбюро приняло единодушное решение: «… исчерпаны все политические средства воздействия на руководство КПЧ <…> Политбюро ЦК КПСС <…> решает оказать Компартии и народу Чехословакии помощь и поддержку вооруженными силами».

/

Было ли у ввода войск правовое обоснование?

Чехословакия была суверенным государством. Варшавский договор между странами соцблока заключался в соответствии с «принципами уважения независимости и суверенитета государств, а также невмешательства в их внутренние дела». В ст. 5 этого документа говорилось, что страны-союзники могут принимать «согласованные меры, необходимые для укрепления их обороноспособности, с тем чтобы оградить мирный труд их народов, гарантировать неприкосновенность их границ и территорий и обеспечить защиту от возможной агрессии». Однако решение о вводе войск в Чехословакию едва ли можно назвать согласованным: поводом для вторжения стало письмо, которое тайно передали советскому руководству лишь пять членов ЦК КПЧ.

«Когда внутренние и внешние силы, враждебные социализму, пытаются повернуть развитие какой-либо социалистической страны в направлении реставрации капиталистических порядков, когда возникает угроза делу социализма в этой стране, угроза безопасности социалистического содружества в целом — это уже становится не только проблемой народа данной страны, но и общей проблемой, заботой всех социалистических стран»,— сформулировал свой подход к внешней политике Брежнев в ноябре 1968 года. Позже он получит название «доктрина Брежнева» или «доктрина ограниченного суверенитета».

21 августа. День

Международное сообщество осудило вторжение в Чехословакию. Канада, Дания, Франция, Парагвай, Великобритания и США призывают к созыву Совета Безопасности ООН.

Линдон Б. Джонсон, президент США

Причины [для вторжения], названные Советским Союзом, явно надуманны. Правительство Чехословакии не просило союзников вмешиваться в их внутренние дела. Никакая внешняя агрессия не угрожала Чехословакии. Во имя надежды человечества на мир я призываю Советский Союз и его соратников вывести свои войска из Чехословакии. Никогда не поздно одуматься.

Президент США Линдон Джонсон (справа, ближе к стене) на встрече с советским послом Анатолием Добрыниным (слева) по поводу вторжения в Чехословакию.

Фото: CORBIS/Corbis via Getty Images

Литературная газета

Историк будущего, окидывая мысленным взором далекий для него август 1968 года, назовет его не только месяцем бескомпромиссной борьбы за великие завоевания социализма, но и месяцем еще одного оглушительного провала мировой реакции и империализма.

Двое беженцев из Чехословакии идут к немецкой границе

Беженцы на границе Чехословакии и Германии

Фото: Reg Lancaster/Daily Express/Getty Images

Фото: Reg Lancaster/Express/Getty Images

Фото: Reg Lancaster/Express/Getty Images

Двое беженцев из Чехословакии идут к немецкой границе

Беженцы на границе Чехословакии и Германии

Йиржина Шиклова

33 года. Преподаватель. Осудила ввод войск и была уволена из университета

В то время мы с семьей уехали отдыхать в Югославию. О том, что Чехословакию оккупировали, узнали только к вечеру 21 августа. Мы не понимали, возвращаться на родину или нет. Мне предложили работу в Германии и в Голландии. Но в конце сентября мы все же решили вернуться. При пересечении государственной границы мы с мужем договорились, что никогда друг друга не упрекнем за это решение.

Поскольку у меня было много знакомых за границей, я начала посылать им информацию, рукописи отсюда. Это были тексты влиятельных чешских литераторов, в том числе Вацлава Гавела, Павла Когоута. Обратно они приходили уже изданными тиражами в специальном грузовике с двойным дном и двойными стенами, который внешне выглядел как дом на колесах. К тому моменту меня уже уволили из университета.

Читать всю историю

Фото из личного архива Йиржины Шикловой

United Press International

Члены Конгресса призывают собрать экстренное совещание Совета безопасности ООН, требуя объяснений [от советского посла] о вторжении в Чехословакию.

Власти столкнулись с проблемой, которая, казалось, уже в прошлом — две ядерные державы снова смотрели друг на друга через железный занавес — более значительный, чем был до этого.

Основную часть войск вывели из Чехословакии в ноябре, но по договору об условиях пребывания советское командование получало право постоянного размещения в ЧССР.

Фото: Mondadori Portfolio via Getty Images

Владимир Лукин

31 год. Редактор журнала в Праге. Из-за несогласия с вводом войск был выслан в Москву

Понаблюдав за происходящим в Праге, я решил написать докладную записку начальству о своем категорическом несогласии с вводом войск. И вскоре — числа 25 или 26 августа — пришло указание всех недовольных выслать в Москву. Нам сказали, что начинается эвакуация и мы уезжаем первыми. Но в самолете оказались только те, кто так или иначе дал ясно и четко понять, что придерживается мнения, противоположного официальному. Это были мой коллега Михаил Поляков, корреспондент «Известий» Кривошеев и корреспондент «Правды» Орлов, которые отказались писать материалы, нужные пропаганде. Всего восемь или десять человек.

Пока мы летели, я подумал, что если нас встретит референт из международного отдела ЦК, то все будет хорошо, а вот если какой-нибудь другой товарищ, то вариант уже иной. Увидев возле трапа референта из ЦК, я понял, что все будет более или менее гладко.

Главный урок 1968 года для меня: не надо размахивать кулаками, а лучше пораскинуть умом. Именно стремление постоянно и безмерно расширять советскую империю обернулось через два десятка лет ее болезненным для всех нас развалом.

Читать всю историю

/

Сколько военных участвовало в операции?

Операция «Дунай» была крупнейшей по масштабам в Европе после Второй мировой войны. Суммарно, по данным чешского историка Даниэла Повольного, в Чехословакию вошли около 400 тыс. военных. Чехословацкий генштаб также сообщал, что армия располагала 6,3 тыс. танков и другой бронетехники, 2 тыс. орудий, 550 боевыми и 250 транспортными самолетами. Самой многочисленной была советская армия — 300–350 тыс. человек. Польская народная армия вошла в составе 28,6 тыс. человек, Венгерская — 19 тыс. Болгарская народная армия — 2,2 тыс. человек. Войска ГДР практически не участвовали в операции: советские власти опасались, что присутствие немецких солдат напомнит чехам и словакам гитлеровскую оккупацию, и быстро отозвали две вошедшие в ЧССР разведгруппы. В Праге осталось только девять немецких офицеров связи.

/

Что происходило после ввода войск?

Сменить власть в Чехословакии так и не удалось. Заседавший во время начавшегося вторжения президиум ЦК КПЧ семью голосами против четырех признал ввод войск «попирающим фундаментальные нормы международного права». Решение поддержал XIV чрезвычайный съезд КПЧ, собравшийся 21 августа. «Здоровые силы», на которые так рассчитывало советское руководство, оказались в меньшинстве. Шестерых руководителей, включая Дубчека и премьера Олджриха Черника, сначала вывезли на базу КГБ под Ужгородом, а затем — в Москву. 26 августа стороны подписали протокол и коммюнике об итогах переговоров: документ предполагал отказ от реформ, отмену решений XIV съезда и ставил вывод войск в зависимость от «нормализации» обстановки в стране.

Основная часть войск была выведена из Чехословакии в ноябре, но по договору об условиях пребывания советское командование получало право постоянного размещения в ЧССР. Действия СССР в Чехословакии осудили не только лидеры западных стран, но и многие представители левых сил, причем как на Западе, так и на Востоке. Против выступили даже страны соцлагеря: Румыния, Югославия и Албания (руководство последней вскоре заявило о выходе из Варшавского договора). В Советском Союзе в знак протеста против ввода войск на Красную площадь 25 августа вышли восемь человек: ровно в полдень они развернули плакаты с лозунгами «Позор оккупантам!», «Руки прочь от ЧССР!», «За вашу и нашу свободу!».

Из протестующих избежала наказания только 21-летняя Татьяна Баева, которая сказала суду, что оказалась рядом с демонстрантами случайно. Виктор Файнберг и Наталья Горбаневская были признаны невменяемыми и отправлены на принудительное лечение. Остальных участников демонстрации осудили за «распространение клеветнических измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй». Владимир Дремлюга был приговорен к трем годам лишения свободы, Вадим Делоне — к двум годам и десяти месяцам, Константин Бабицкий, Лариса Богораз и Павел Литвинов — к трем, четырем и пяти годам ссылки соответственно.

/

Сколько было погибших и пострадавших?

Точной информации о потерях обеих сторон нет. По данным чешского Института изучения тоталитарных режимов, среди граждан Чехословакии было 108 убитых и более 500 тяжело раненных, легко раненные «исчисляются сотнями». «Черная книга советской оккупации» сообщает о 135 убитых гражданах ЧССР (с момента ввода войск и до конца 1968 года). Среди военных, по подсчетам Даниэла Повольного, погибли 114 человек. Больше всего потерь было в советской армии — 98 человек. Из них в результате боевых столкновений с жителями ЧССР погибли 12 человек, в авариях — 50, при неосторожном обращении с оружием — 24. Из 87 раненых советских военнослужащих только 25 получили ранения от чехословацких граждан. В польской армии — 11 погибших, в венгерской — четверо, в болгарской — один. Только двое солдат союзных войск погибли во время боестолкновений. Зарегистрировано шесть самоубийств и не менее 12 случаев дезертирства.

/

Чем закончилась «Пражская весна»?

Реформы в Чехословакии были свернуты, но гражданское сопротивление продолжалось. 16 января 1969 года студент Ян Палах в знак протеста совершил самосожжение в центре Праги, его похороны вылились в антиправительственную демонстрацию. В марте празднование победы хоккейной сборной ЧССР над командой СССР завершилось погромом представительства «Аэрофлота». Наконец, под давлением СССР в Чехословакии произошла окончательная смена власти: председателем ЦК КПЧ 17 апреля 1969 года стал зампред правительства и бывший союзник Дубчека по реформаторскому крылу Густав Гусак. В стране установился режим «нормализации».

На пленуме ЦК КПЧ в декабре 1970 года реформаторов официально осудили и обвинили в «подрывной деятельности». Сторонников Пражской весны преследовали за инакомыслие, многие из них лишились работы, стали невыездными или получили тюремные сроки. Александр Дубчек был исключен из партии и до пенсии работал в системе лесного хозяйства в Братиславе. В декабре 1989 года СССР и страны Варшавского договора официально признали ввод союзных войск 1968 года «неправомерным актом вмешательства во внутренние дела суверенной страны», который прервал «процесс демократического обновления ЧССР» и имел «долговременные отрицательные последствия». В 1990 году начался поэтапный вывод войск. Последний советский эшелон покинул Чехословакию 21 июня 1991 года.

Анатомия вторжения

После крушения «социалистического содружества» и мирной смены общественного строя в восточноевропейских странах, а затем и распада Советского Союза происходит переоценка многих явлений в нашем недавнем историческом прошлом, меняются подходы к его узловым моментам. Помимо потребностей политико-идеологических, проявляющихся во время всякой ломки общественных отношений и смены ориентиров, когда нередко переписывается история, имеется и более объективная — документальная основа для всесторонних обстоятельных выводов, так как для ученых и общественности открываются архивы бывших правящих партий и высших органов власти.

В результате существенно пополнились и изменились наши представления о многих важных событиях в сфере внутренней и внешней политики Советского Союза, о характере взаимоотношений с союзниками по Варшавскому Договору, о кризисах, не раз потрясавших фундамент, казалось бы незыблемого, здания мирового социализма, о конфронтации двух мировых военно-политических блоков.

Во время своих визитов в восточноевропейские страны в 1992-1993 гг. Президент России Б.Ельцин дал политические оценки таким противоправным действиям СССР, как вооруженное подавление восстания в Венгрии в 1956 г. и интервенция в Чехословакию в 1968 г. Произошел настоящий фейерверк многочисленных публикаций документов и материалов, ранее хранившихся за «семью печатями», — прежде всего в России, но и у наших соседей таким образом имеются условия для анализа и исследовательской работы, поскольку вопросов для ученых-историков все-таки остается немало.

В истории мирового социализма «пражская весна» 1968 г. занимает особое место. Оценки этого исторического явления за сравнительно короткое время — двадцать один год — изменились весьма круто — от «ползучей контрреволюции» до мирной демократической революции. Парадокс с самого начала заключался в том, что реформенный процесс, начатый коммунистами, правящей в стране компартией Чехословакии и с энтузиазмом поддержанный широкими массами населения, был вскоре, через 8 месяцев, подавлен военной силой тоже коммунистами, стоявшими у власти в соседних государствах-союзниках ЧССР по Варшавскому Договору. Идеи «пражской весны» были вроде бы раздавлены танками и преданы забвению, но, как оказалось, они в немалой степени повлияли на зарождение, уже на новом витке истории, идей антитоталитарных массовых движений и революций, приведших в конце 80-х годов к мирной смене общественного строя, в бывших социалистических странах.

Что же это такое — «пражская весна»? Революция или контрреволюция, заговор внутренних и внешних сил, пытавшихся «оторвать» Чехословакию от соцлагеря, косметическая попытка просоциалистических реформ или глубокий пореформенный процесс с непредсказуемыми последствиями?

В любом случае — это была не контрреволюция или некий зловещий заговор правых реакционных сил, задумавших сменить государственный и общественный строй в ЧССР. Вряд ли можно говорить и о серьезной попытке внешних сил, например, государств — членов НАТО использовать бурные общественные процессы в Чехословакии в 1968 г. для отрыва этой страны от социалистического лагеря или содружества, хотя в целом их пропаганда активно обыгрывала события в Чехословакии для острой критики социализма.

В 1968 г. в Чехословакии в ходе «пражской весны» речь шла в первую очередь о внутреннем общественном процессе, имевшем целью демократизацию режима, свободу печати, экономические, прежде всего рыночные реформы и защиту национальной независимости.

В основе своей «пражская весна» являлась общественным движением широких масс чехов и словаков, членов КПЧ, беспартийных, вызревшим в недрах социалистического строя, пораженного тяжелыми недугами, терявшего динамику и свои преимущества, не сумевшего преодолеть последствия сталинизма. Фактически движение обновления и реформ было инициировано внутри компартии Чехословакии деятелями и группами номенклатурной элиты и просоциалистически настроенными представителями интеллигенции. Наиболее дальновидные деятели партократии, если пользоваться нынешними штампами, видели кризис системы власти и управления обществом и искали выход на основе современных достижений общественной мысли. В целом речь шла об улучшении социализма, о его возрождении.

В размышлениях реформаторов находили отражение уроки развития Чехословакии после 1948 г., т.е. муки строительства социализма по сталинской модели, трагический опыт народных выступлений в 1953 г. в ГДР и в 1956 г. в Венгрии, подавленных силой, а также югославский путь, в том числе принципы «общественного самоуправления». Они обращали свое внимание и на опыт европейской социал-демократии.

Нельзя забывать, что это был период 60-х годов — время ожиданий и надежд в социалистическом блоке. Первоначальный импульс попыткам реформ исходил от решений XX съезда КПСС, от хрущевской «оттепели» в Советском Союзе. Во всех соцстранах предпринимались шаги прежде всего по совершенствованию системы управления экономикой, шли дискуссии вокруг «косыгинской» реформы в СССР и экономических преобразований в Польше и Венгрии.

В компартии Чехословакии и вне ее рядов, особенно среди творческой интеллигенции, в студенческих организациях также возникали острые дискуссии по вопросам политики компартий, либерализации общественной жизни, отмены цензуры и т.д. Страна, известная своими демократическими традициями, имевшая развитую промышленность еще до второй мировой войны, явно отставала от своих западных соседей. Попытки перемен в экономике были предприняты еще при правлении А.Новотного (1904-1975), хотя он был известен скорее как догматик, нежели реформатор. В частности, хозяйственная реформа, разработанная под влиянием О.Шика, имела рыночную направленность. Ее реализация создавала предпосылки для последующих перемен в политической системе, прежде всего изменения гипертрофированной роли компартии.

Но внешним толчком к переменам, как обычно, послужили кадровые изменения на вершине власти. В 1966-1967 гг. шло неуклонное нарастание внутренних противоречий внутри высшего партийного руководства, что разыгрывалось на фоне экономических трудностей, споров вокруг десталинизации и демократизации, а также федеративного устройства государства.

На Пленуме ЦК КПЧ 3-5 января 1968 г. все это привело к уходу президента республики А.Новотного с поста первого секретаря ЦК. Против него сложился заговор более прогрессивных сил, объединились все группировки в ЦК. В Москве знали о ситуации, но решили сохранять нейтралитет, что означало, конечно, свободу рук для критиков Новотного. Л.Брежнев недолюбливал А.Новотного, считал его политику причиной нараставших трудностей в Чехословакии, к тому же не мог ему простить некоторых возражений в 1964 г. по форме освобождения Н.Хрущева от высших постов.

Первым секретарем ЦК КПЧ стал А.Дубчек, до этого возглавлявший ЦК компартии Словакии и выступавший за обновление политики партии. В президиум ЦК КПЧ были введены четыре новых члена. Впервые Компартию Чехословакии возглавил словак. Это была своего рода сенсация, но по существу за это стоял компромисс различных сил внутри ЦК.

В Москве к этому выбору отнеслись спокойно. А.Дубчек был человеком известным, проведшим многие годы своей жизни в СССР, выпускником ВПШ при ЦК КПСС. Видимо, надеялись, что он будет управляемой фигурой из-за мягкости характера, покладистости.

Последующий период «пражской весны» примерно до апреля 1968 г. был сравнительно тихим. В стране развертывались дискуссии о социалистическом возрождении, о будущем страны. Ослабли цензурные ограничения, появлялись новые органы печати и обещственные объединения, в том числе «КАН» — Клуб беспартийных. Манящее чувство свободы и независимости обретало новых и новых поклонников. Что же касается руководства КПЧ и правительства, то помимо общих слов о демократии, либерализации, новых идей и концепций по существу не высказывалось, а внутри шла «позиционная война» за перераспределение портфелей. Вот как пишет об этом один из идеологов «пражской весны», основной разработчик программ политических реформ, бывший секретарь ЦК КПЧ З.Млынарж: «…на протяжении целых трех месяцев партийное руководство решало вопросы, связанные с распределением кресел в верхушке партийного и государственного аппарата, и именно поэтому невозможно было приступить к осуществлению продуманной политики реформ. Общественность же не могла ждать окончания борьбы за кресла министров и секретарей ЦК. Накопившиеся, но не решенные за многие годы проблемы, стали обсуждать открыто.

Хотя руководство партии решило еще в январе подготовить «Программу действий КПЧ», и она была составлена в конце февраля, ее принятие затянулось до начала апреля.

Компартия как инициатор перемен по существу теряла время и уступала политическое пространство другим непартийным силам.

У А.Дубчека, очевидно, были на это свои причины. Он поощрял широкую критику недостатков и поддерживал атмосферу свободы выражения мыслей, но одновременно решал свои проблемы. Ему надо было укрепить свое положение как лидера и добиться изменения соотношения сил в свою пользу, оттеснить догматиков. Он не торопился и с созывом чрезвычайного съезда партии. И вообще готовил перемены без нажима и обострений. В конце марта был освобожден с поста президента А. Новотный, новым президентом ЧССР стал генерал Л.Свобода. До этого были вынуждены уйти в отставку несколько одиозных деятелей из ЦК и правительства.

4 апреля 1968 г. пленум ЦК КПЧ избрал новый состав президиума и секретариата ЦК, в котором было достаточно сторонников Дубчека, хотя имелись и «люди Москвы». 8 апреля председателем правительства ЧССР стал О.Черник. 18 апреля Й.Смрковский был избран председателем Национального собрания ЧССР.

Но атмосфера в стране становилась другой, инициатива постепенно переходила в руки нетрадиционных политических сил, которые оказывали давление на партийно-государственное руководство через средства массовой информации и в целом вне рамок официальных структур. При этом общественность с восторгом поддерживала А.Дубчека и его сторонников, «прогрессистов», они находились на гребне волны общественного подъема. Нынешний президент Чехии, известный правозащитник В.Гавел так оценивал тогдашнее состояние лидеров «пражской весны» и их взаимоотношения с населением: «…они постоянно оказывались в состоянии легкой шизофрении: они симпатизировали этому общественному подъему и одновременно боялись его, опирались на него и одновременно хотели его затормозить. Им хотелось открыть окна, но они боялись свежего воздуха, им хотелось реформ, но лишь в границах своих ограниченных представлений, чего народ в своей эйфории великодушно не замечал, а на это надо было обратить внимание. Так что они, скорее, просто семенили вслед за событиями, а не направляли их. Само по себе это не имело значения, общество могло обойтись и без их помощи. Опасность была в том, что руководство, не имея четкого представления о том, что происходит, не представляло себе, как это защитить. Будучи в плену своих иллюзий, они постоянно уговаривали себя, что им как-то удастся объяснить это советскому руководству, что они что-либо им пообещают и тем самым успокоят их…»

Однако параллельно шел другой процесс — росли недоверие и подозрительность со стороны союзников Чехословакии по Варшавскому Договору — СССР, ПНР, ГДР, НРБ и Венгрии. Разумеется, А.Дубчек не был наивным человеком в политике, он пытался маневрировать, прекрасно понимая, как важно для судьбы реформ найти общий язык с хозяевами Кремля. Вопрос о том, что это может стать вообще невозможным, в то время, похоже, еще не вставал.

В конце января А.Дубчек имел многочасовую встречу с Л.Брежневым. Постепенно знакомился с другими руководителями, наиболее дружественные контакты сложились у него с Я.Кадаром. На годовщину февральских событий 1948 г., когда коммунисты пришли к власти, в Прагу по просьбе А.Дубчека, поддержанной Москвой, прибыли все лидеры европейских соцстран, включая и Н.Чаушеску. Присутствовала даже делегация СКЮ. В начале марта новая встреча на высшем уровне, на этот раз на совещании Политического консультативного комитета Варшавского Договора в Софии. В ходе этих контактов союзники, с одной стороны, демонстрировали поддержку новому руководству Чехословакии, но с другой — пытались предостеречь его от опасностей, от крутых виражей в реформировании политики Компартии.

В конце марта 1968 г. ЦК КПСС разослал партактиву закрытую информацию о положении в Чехословакии. Этот документ отражал господствующие настроения.

«По инициативе ЦК КПСС на 20-летие празднования февральских событий в Прагу были направлены делегации братских партий европейских социалистических стран на высшем уровне. Во время пребывания делегаций состоялись беседы с руководящими деятелями КПЧ о положении в Чехословакии, выражена тревога по поводу многих проявлений антисоциалистического характера и сказано о необходимости отпора антипартийным выступлениям и обеспечения единства и сплоченности в руководстве КПЧ. Тов. А.Дубчек во всех случаях твердо заверял, что новое руководство ЦК КПЧ контролирует обстановку и не допустит нежелательного ее развития.